ÐĄ.Ð. ÐаŅŅÐĩÐēŅКÐļÐđ (ÐÐūŅКÐēа) К ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ Ðū ÐŊÐŋÐūÐ―ŅКÐūО ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļÐļ Ð―Ð° Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаŅ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ IÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2015

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаÐđŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐŧŅÐūŅŅŅÐūÐē â ŅÐĩÐģÐļÐūÐ― Ņ ÐąÐūÐģаŅÐĩÐđŅÐĩÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐļŅŅÐūŅÐļÐĩÐđ Ðļ ŅÐū ŅÐēÐūÐĩÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅО ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ŅО ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ŅО КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅÐūО. ÐÐēÐĩ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅÐĩ ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ, Ð―Ð° КÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅŅÐūÐļŅ ÐūÐąŅаŅÐļŅŅ ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩ â ÐĩÐģÐū ÐŋÐūÐīŅÐĩŅÐšÐ―ŅŅаŅ ÐŋŅаÐģОаŅÐļŅÐ―ÐūŅŅŅ Ðļ ÐūŅКŅŅŅÐūŅŅŅ К заÐļОŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅО. Ð ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļÐĩ ŅÐŧÐū ŅÐū ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐÐ―ÐīÐļÐļ, ÐÐ―ÐīÐūÐ―ÐĩзÐļÐļ, ÐÐļŅаŅ, ÐŊÐŋÐūÐ―ÐļÐļ, ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļŅ ŅŅŅÐ°Ð― â ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐÐūŅŅŅÐģаÐŧÐļÐļ, ÐÐūÐŧÐŧÐ°Ð―ÐīÐļÐļ Ðļ ÐĪŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ. ÐŅаÐģОаŅÐļзО ÐŋŅÐūŅÐēÐŧŅÐŧŅŅ Ðē ŅÐūО, ŅŅÐū заŅŅÐąÐĩÐķÐ―ŅÐđ ÐūÐŋŅŅ Ð―Ðĩ КÐūÐŋÐļŅÐūÐēаÐŧŅŅ ŅÐŧÐĩÐŋÐū, а ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧ аÐīаÐŋŅаŅÐļŅ, ŅаŅŅÐū ÐīÐŧÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ, К ОÐĩŅŅÐ―ŅО ŅÐūŅОаО Ðļ ОÐĩŅÐūÐīаО ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēКÐļ Ðļ ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ. ÐÐūŅÐūŅŅÐĩ Ðē ŅÐēÐūŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ ŅКÐŧаÐīŅÐēаÐŧÐļŅŅ Ņ ŅŅÐĩŅÐūО ÐŋŅÐļŅÐūÐīÐ―ŅŅ ŅŅÐŧÐūÐēÐļÐđ, КÐŧÐļОаŅа, ŅÐļÐŋа Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ, Ð°Ð―ŅŅÐūÐŋÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ .

ÐÐ―Ð°ÐšÐūОŅŅÐēÐū ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐē ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаÐđŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧŅÐūŅŅŅÐūÐēа Ņ ÐūŅŅÐķÐļÐĩО ÐŊÐŋÐūÐ―ÐļÐļ Ð―Ð°ŅаÐŧÐūŅŅ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XVI Ðē. Ð ŅŅÐūОŅ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅаÐŧŅÐ―Ðū заŅÐļКŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐīÐļÐŋÐŧÐūОаŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ Ðļ ŅÐūŅÐģÐūÐēŅÐĩ КÐūÐ―ŅаКŅŅ. ÐĒаК, Ðē 1592 Ðģ. ŅŅÐĩÐīÐļ ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐīÐĩÐēŅŅÐļ ŅазŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐđ ÐĒÐūŅŅÐūОÐļ ÐĨÐļÐīŅŅŅÐļ Ð―Ð° ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐĩÐđ ŅÐūŅÐģÐūÐēÐŧÐļ ÐūÐīÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐēŅÐīÐ°Ð―Ðū КÐūŅÐ°ÐąÐŧŅ, Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧŅÐēŅÐĩОŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐĩÐēÐĩŅ ÐŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžÐ° 1. ÐĨÐūŅŅ ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū ÂŦÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐļŅаŅŅÂŧ, ŅÐūÐēÐĩŅŅаÐēŅÐļÐĩ Ðē 1558 Ðģ. Ð―Ð°ÐąÐĩÐģÐļ Ð―Ð° ÐŋÐūÐąÐĩŅÐĩÐķŅÐĩ ÐēŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžŅКÐūÐđ ÐŋŅÐūÐēÐļÐ―ŅÐļÐļ ÐĒŅ ŅÐ°Ð―Ņ Ðūа, ŅÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū ŅÐŋÐūÐ―ŅаОÐļ 2, Ð―ÐļКаКÐļŅ ŅаКŅÐūÐē ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅÐūÐŧÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―ÐļÐđ Ņ ÐēŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžŅаОÐļ Ðē XVIâXVII ÐēÐē. ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐļŅŅ Ð―Ðĩ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ. Ð Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XVII Ðē. Ðē ÐĨÐūÐđÐ°Ð―Ðĩ (ÐŋŅÐūÐēÐļÐ―ŅÐļŅ ÐŅÐ°Ð―ÐģÐ―Ð°Ðž) ÐŋÐūŅÐēÐļÐŧаŅŅ КŅŅÐŋÐ―Ð°Ņ ŅÐŋÐūÐ―ŅКаŅ ÐūÐąŅÐļÐ―Ð° Ņ ŅаОÐūŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО, ÐģÐīÐĩ ÐķÐļÐŧÐļ Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū КŅÐŋŅŅ, Ð―Ðū Ðļ ŅÐĩОÐĩŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐļКÐļ 3. Ð ŅÐūŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐÐ°ÐžÐąÐūÐīÐķÐĩ ÐąÐūÐŧŅŅаŅ, Ðē ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ÐūО Ņ ŅÐļŅŅÐļÐ°Ð―ŅКаŅ, ŅÐŋÐūÐ―ŅКаŅ КÐūÐŧÐūÐ―ÐļŅ ÐŋÐūŅŅÐĩÐŋÐĩÐ―Ð―Ðū ŅÐŧÐūÐķÐļÐŧаŅŅ Ðē ÐÐ―ÐūОÐŋÐĩÐ―Ðĩ. ÐŅÐūОÐĩ Ð·Ð°Ð―ŅŅÐļÐđ ŅÐūŅÐģÐūÐēÐŧÐĩÐđ, ŅÐŋÐūÐ―ŅŅ ŅÐŧŅÐķÐļÐŧÐļ Ð―Ð°ÐĩÐžÐ―ÐļКаОÐļ ÐŋŅÐļ ÐīÐēÐūŅÐĩ КŅ ОÐĩŅŅКÐļŅ КÐūŅÐūÐŧÐĩÐđ. ÐÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē ŅŅаÐŧÐū ÐŋŅÐļÐąŅÐēаŅŅ Ðē ÐÐ°ÐžÐąÐūÐīÐķŅ Ðļ ÐĒаÐļÐŧÐ°Ð―Ðī ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐŋÐūŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКÐūÐē ÐĒÐūКŅÐģаÐēа ÐŅŅŅŅ Ðē ÐąÐļŅÐēÐĩ ÐŋŅÐļ ÐĄŅКÐļÐģаŅ аŅа Ðē 1600 Ðģ. Ðļ аКŅÐļÐēÐ―ŅŅ ÐģÐūÐ―ÐĩÐ―ÐļÐđ Ð―Ð° Ņ ŅÐļŅŅÐļÐ°Ð―. РазŅОÐĩÐĩŅŅŅ, ÐūÐ―Ðļ ÐŋŅÐļÐąŅÐēаÐŧÐļ ŅÐū ŅÐēÐūÐļО ÐūŅŅÐķÐļÐĩО, Ðļ Ņ КŅ ОÐĩŅŅКÐļŅ Ðļ ŅаÐđŅКÐļŅ ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ ÐļОÐĩÐŧаŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅŅ ÐĩÐģÐū КаŅÐĩŅŅÐēÐū. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ ŅÐĩО ÐēÐū ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ðĩ 30-Ņ ÐģÐģ. XVII Ðē. ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū ŅÐĩÐģŅÐ―Ð° ÐĒÐūКŅÐģаÐēа ÐŅОÐļŅŅ ÐŋŅÐļÐ―ŅÐŧÐū ŅŅÐī ŅŅŅÐūÐģÐļŅ заÐŋŅÐĩŅÐūÐē, Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð° ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩ заŅŅÐąÐĩÐķÐ―ÐūÐđ ŅÐūŅÐģÐūÐēÐŧÐļ Ðļ ÐēÐūÐūÐąŅÐĩ ÐēŅÐĩŅ ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐļŅ КÐūÐ―ŅаКŅÐūÐē, ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧÐūŅŅ Ðē ŅÐļŅÐŧÐĩ ÐēаÐķÐ―ÐĩÐđŅÐļŅ ŅКŅÐŋÐūŅŅÐ―ŅŅ ŅÐūÐēаŅÐūÐē ÐŊÐŋÐūÐ―ÐļÐļ. Ð ÐīаÐķÐĩ КаКÐūÐĩ-ŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧÐū ÐēŅÐēÐūзÐļŅŅŅŅ Ð―Ð° КÐļŅаÐđŅКÐļŅ , ÐŋÐūŅŅŅÐģаÐŧŅŅКÐļŅ Ðļ ÐģÐūÐŧÐŧÐ°Ð―ÐīŅКÐļŅ ŅŅÐīаŅ . ÐĒаК, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ðē 1641 Ðģ. ÐŋŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅ ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžÐ° ЧÐļÐ―Ņ Ð§Ð°Ð―Ðģ ÐŋÐļŅаÐŧ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐģŅÐąÐĩŅÐ―Ð°ŅÐūŅŅ ÐÐūÐŧÐŧÐ°Ð―ÐīŅКÐūÐđ ÐŅŅ-ÐÐ―ÐīŅКÐūÐđ КÐūОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ ÐÐ―ŅÐūÐ―Ðļ ÐēÐ°Ð― ÐÐļОÐĩÐ―Ņ: ÂŦÐ Ð°Ð―ŅŅÐĩ ŅÐŋÐūÐ―ŅŅ ÐļОÐĩÐŧÐļ ÐūÐąŅÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅÐļÐŋÐŧŅÐēаŅŅ ŅŅÐīа Ð―Ð° ŅÐēÐūÐļŅ ÐīÐķÐūÐ―ÐšÐ°Ņ Ðļ ŅÐ―Ð°ÐąÐķаŅŅ ОÐĩÐ―Ņ ÐēŅŅКÐļОÐļ ŅÐĩÐīКÐļОÐļ ŅÐūÐēаŅаОÐļ, ŅаКÐļОÐļ КаК ÐķÐĩÐŧÐĩзÐū, ŅÐĩŅа, ОÐĩÐīŅ, ОÐĩŅÐļ, Ðļ ÐžÐ―ÐūÐģÐļО ÐīŅŅÐģÐļО, а Ðē ŅÐŋÐŧаŅŅ ÐŋÐūÐŧŅŅаÐŧÐļ ŅÐĩÐŧК. ÐĒÐĩÐŋÐĩŅŅ Ðļ ÐŅ ОÐūÐķÐĩŅÐĩ ÐŋŅÐļÐēÐūзÐļŅŅ Ð―Ð°Ðž ŅŅÐļ Ðļ ÐīŅŅÐģÐļÐĩ ŅÐūÐēаŅŅ Ð―Ð° ŅÐĩŅ ÐķÐĩ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ Âŧ4.

ÐŊÐŋÐūÐ―ŅКÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐļО ŅŅÐŋÐĩŅ

ÐūО ŅŅÐĩÐīÐļ ŅÐŧÐļŅŅ ÐēŅÐĩŅ

ŅŅŅÐ°Ð― ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаŅ. ÐÐģÐū ÐŋŅÐĩÐēÐūŅŅ

ÐūÐīÐ―ÐūÐĩ КаŅÐĩŅŅÐēÐū Ð―ÐĩÐūÐīÐ―ÐūКŅаŅÐ―Ðū ÐūŅОÐĩŅаÐŧÐūŅŅ 5. ÐÐū ÐūŅÐūÐąÐūÐđ ÐŋÐūÐŋŅÐŧŅŅÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐūÐąÐŧаÐīаÐŧÐļ ÐīÐēа ÐēÐļÐīа â КаŅÐ°Ð―Ð° ( ) Ðļ Ð―Ð°ÐģÐļÐ―Ð°Ņа (

) Ðļ Ð―Ð°ÐģÐļÐ―Ð°Ņа (  ÐļÐŧÐļ

ÐļÐŧÐļ  ). ÐÐū ÐŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžÐĩ ÐļŅ

Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐŧÐļ, ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū, ÐģŅÐūО (gÃ―Ãĩm,

). ÐÐū ÐŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžÐĩ ÐļŅ

Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐŧÐļ, ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū, ÐģŅÐūО (gÃ―Ãĩm, , Ðē ÐīŅŅÐģÐūО ŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ â КÐļÐĩО (kiášŋm)) Ðļ ÐīаÐūŅŅÐūÐ―Ðģ (ðao trÃ―áŧng,

, Ðē ÐīŅŅÐģÐūО ŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ â КÐļÐĩО (kiášŋm)) Ðļ ÐīаÐūŅŅÐūÐ―Ðģ (ðao trÃ―áŧng, )6, Ðē ÐĒаÐļÐŧÐ°Ð―ÐīÐĩ â ŅаÐĩÐ―Ðģ (

)6, Ðē ÐĒаÐļÐŧÐ°Ð―ÐīÐĩ â ŅаÐĩÐ―Ðģ ( ) Ðļ Ð―ÐģаÐū (

) Ðļ Ð―ÐģаÐū ( ). ÐÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ аÐēŅÐūŅа, ŅŅÐū ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū Ņ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ŅÐīаŅÐ―ŅО ОÐĩŅŅÐūО, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ Ð·Ð°Ð―ŅÐŧÐļ ŅŅÐļ ÐīÐēа ÐēÐļÐīа Ðē ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ Ņ

ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаŅ. ÐŅÐ―ÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŧÐĩÐģКаŅ КаŅÐ°Ð―Ð° ÐąŅÐŧа ÐēÐūŅŅŅÐĩÐąÐūÐēÐ°Ð―Ð° ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ, ŅÐĩО ŅŅÐķÐĩÐŧаŅ ŅÐ°ÐąÐŧŅ ŅÐļÐŋа ŅаŅÐļ (

). ÐÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ аÐēŅÐūŅа, ŅŅÐū ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū Ņ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ŅÐīаŅÐ―ŅО ОÐĩŅŅÐūО, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ Ð·Ð°Ð―ŅÐŧÐļ ŅŅÐļ ÐīÐēа ÐēÐļÐīа Ðē ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ Ņ

ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаŅ. ÐŅÐ―ÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŧÐĩÐģКаŅ КаŅÐ°Ð―Ð° ÐąŅÐŧа ÐēÐūŅŅŅÐĩÐąÐūÐēÐ°Ð―Ð° ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ, ŅÐĩО ŅŅÐķÐĩÐŧаŅ ŅÐ°ÐąÐŧŅ ŅÐļÐŋа ŅаŅÐļ ( ), ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ ÐīÐŧŅ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐūÐąÐūŅŅŅÐēа Ņ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКÐūО, ÐūÐąÐŧаŅÐĩÐ―Ð―ŅО Ðē ОÐūŅÐ―ŅÐĩ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ

Ðļ, КÐūŅÐūŅŅŅ

ÐŋŅÐūŅŅÐū Ð―Ðĩ ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐū Ðē ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ðĩ. Ð ŅÐūОŅ ÐķÐĩ ÐŋÐū ŅÐēÐūÐļО ÐŋаŅаОÐĩŅŅаО ÐūÐ―Ð° ÐąÐŧÐļÐķÐĩ К ÐŋŅÐļÐēŅŅÐ―ŅО ŅÐ°ÐąÐŧŅО ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ÐīаÐū (ðao,

), ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ ÐīÐŧŅ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐūÐąÐūŅŅŅÐēа Ņ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКÐūО, ÐūÐąÐŧаŅÐĩÐ―Ð―ŅО Ðē ОÐūŅÐ―ŅÐĩ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ

Ðļ, КÐūŅÐūŅŅŅ

ÐŋŅÐūŅŅÐū Ð―Ðĩ ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐū Ðē ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ðĩ. Ð ŅÐūОŅ ÐķÐĩ ÐŋÐū ŅÐēÐūÐļО ÐŋаŅаОÐĩŅŅаО ÐūÐ―Ð° ÐąÐŧÐļÐķÐĩ К ÐŋŅÐļÐēŅŅÐ―ŅО ŅÐ°ÐąÐŧŅО ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ÐīаÐū (ðao, ) Ðļ Ðīаа (

) Ðļ Ðīаа ( ). ÐŅŅÐķÐļÐĩ ŅÐļÐŋа Ð―Ð°ÐģÐļÐ―Ð°Ņа ŅŅаÐŧÐū Ðē ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаÐĩ ŅÐļОÐēÐūÐŧÐūО ÐēŅŅÐūКÐūÐģÐū ŅÐūŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅаŅŅŅа â ÐļО ÐēÐūÐūŅŅÐķаÐŧÐļŅŅ ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐūÐīŅŅ Ðļ ŅŅаŅŅÐļÐĩ ÐūŅÐļŅÐĩŅŅ, ÐļзÐīаÐēÐ―Ð° ŅŅаÐķаÐēŅÐļÐĩŅŅ Ð―Ð° ŅÐŧÐūÐ―Ð°Ņ

. ÐÐūÐ―ÐĩŅÐ―Ðū, ÐīÐŧŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКÐūÐē ŅŅÐļ ÐķÐļÐēÐūŅÐ―ŅÐĩ Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ ŅÐŧŅÐķÐļÐŧÐļ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐēÐļÐķÐ―ŅОÐļ ÂŦКÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐ―Ðū-Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅОÐļ ÐŋŅÐ―ÐšŅаОÐļÂŧ, Ð―Ðū ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐļ Ðļ ŅÐŧÐļŅÐ―ŅÐĩ ŅÐīаŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūÐīŅазÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐŧÐĩŅÐ°Ð―ŅÐĩŅÐļÐļ â ÐŋаОŅŅŅ Ðū ÐŋÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐšÐ°Ņ

ÐģÐĩŅÐūÐĩÐē ÐēÐĩŅŅ

ÐūО Ð―Ð° ŅÐŧÐūÐ―Ð°Ņ

ŅÐūŅ

ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐļ ÐŧÐĩÐģÐĩÐ―ÐīŅ Ðļ ŅŅŅÐ―ŅÐĩ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐ―ŅÐĩ ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―ÐļŅ. ÐÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē ŅÐĩŅ

КŅаŅŅ

КаÐēаÐŧÐĩŅÐļŅ ŅаКÐūÐģÐū ÐŋŅÐĩŅŅÐļÐķа Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐŧа, Ņ

ÐūŅŅ ÐēŅаÐīÐ―ÐļКÐļ ŅÐūÐķÐĩ ŅаŅŅÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķаÐŧÐļŅŅ ÐīаÐūŅŅÐūÐ―Ðģ Ðļ Ð―ÐģаÐū.

). ÐŅŅÐķÐļÐĩ ŅÐļÐŋа Ð―Ð°ÐģÐļÐ―Ð°Ņа ŅŅаÐŧÐū Ðē ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаÐĩ ŅÐļОÐēÐūÐŧÐūО ÐēŅŅÐūКÐūÐģÐū ŅÐūŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅаŅŅŅа â ÐļО ÐēÐūÐūŅŅÐķаÐŧÐļŅŅ ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐūÐīŅŅ Ðļ ŅŅаŅŅÐļÐĩ ÐūŅÐļŅÐĩŅŅ, ÐļзÐīаÐēÐ―Ð° ŅŅаÐķаÐēŅÐļÐĩŅŅ Ð―Ð° ŅÐŧÐūÐ―Ð°Ņ

. ÐÐūÐ―ÐĩŅÐ―Ðū, ÐīÐŧŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКÐūÐē ŅŅÐļ ÐķÐļÐēÐūŅÐ―ŅÐĩ Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ ŅÐŧŅÐķÐļÐŧÐļ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐēÐļÐķÐ―ŅОÐļ ÂŦКÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐ―Ðū-Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅОÐļ ÐŋŅÐ―ÐšŅаОÐļÂŧ, Ð―Ðū ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐļ Ðļ ŅÐŧÐļŅÐ―ŅÐĩ ŅÐīаŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūÐīŅазÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐŧÐĩŅÐ°Ð―ŅÐĩŅÐļÐļ â ÐŋаОŅŅŅ Ðū ÐŋÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐšÐ°Ņ

ÐģÐĩŅÐūÐĩÐē ÐēÐĩŅŅ

ÐūО Ð―Ð° ŅÐŧÐūÐ―Ð°Ņ

ŅÐūŅ

ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐļ ÐŧÐĩÐģÐĩÐ―ÐīŅ Ðļ ŅŅŅÐ―ŅÐĩ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐ―ŅÐĩ ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―ÐļŅ. ÐÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē ŅÐĩŅ

КŅаŅŅ

КаÐēаÐŧÐĩŅÐļŅ ŅаКÐūÐģÐū ÐŋŅÐĩŅŅÐļÐķа Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐŧа, Ņ

ÐūŅŅ ÐēŅаÐīÐ―ÐļКÐļ ŅÐūÐķÐĩ ŅаŅŅÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķаÐŧÐļŅŅ ÐīаÐūŅŅÐūÐ―Ðģ Ðļ Ð―ÐģаÐū.

ÐÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐļÐŧŅÐ―ÐūÐĩ â а Ðē XVII Ðē. ÐūŅÐĩÐ―Ņ ŅÐļÐŧŅÐ―ÐūÐĩ â ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐūÐĩ ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļÐĩ, ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаŅ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅÐŧÐū Ðļ ŅÐēÐūÐļ ŅÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅÐĩ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ Ðļ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ. ÐÐīÐ―ÐļО Ðļз ŅаКÐļŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē ŅÐēÐŧŅÐŧаŅŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКаŅ ÐēŅŅÐŧКа, ÐŋŅÐļ ÐŋÐūОÐūŅÐļ КÐūŅÐūŅÐūÐđ КÐŧÐļÐ―ÐūК ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅКŅÐĩÐŋÐŧŅÐŧŅŅ Ðē ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐļÐŧÐļ ÐīŅÐĩÐēКÐĩ. ÐÐū ŅÐēÐūÐĩОŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūОŅ Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐ―Ð° ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧа ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐūÐđ ŅŅŅÐļ, Ð―Ðū Ð―Ðĩ КÐūÐŋÐļŅÐūÐēаÐŧа ÐĩÐĩ. ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаÐđŅКÐļÐđ ÐēаŅÐļÐ°Ð―Ņ ÐļОÐĩÐŧ ŅÐūŅОŅ, ÐąÐŧÐļзКŅŅ К ÐŋÐūÐŧŅŅŅÐĩŅÐĩ (КаК ÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―Ðū ÐģÐūÐēÐūŅÐļÐŧÐļ â Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ŅаŅÐŋŅŅКаŅŅÐĩÐģÐūŅŅ ŅÐēÐĩŅКа ÐŧÐūŅÐūŅа) ÐļÐŧÐļ ŅŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ КÐūÐ―ŅŅŅ. Ð ÐīŅÐĩÐēКÐūÐēÐūО ÐēаŅÐļÐ°Ð―ŅÐĩ ÐēŅŅÐŧКŅ ÐūÐąŅзаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧа ÐīÐŧÐļÐ―Ð―Ð°Ņ ŅŅŅÐąÐšÐ°, ŅŅÐļÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļОÐļ ŅŅŅÐķÐ―ŅОÐļ КÐūÐŧŅŅаОÐļ. ÐÐū ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐĩÐđ, ŅÐūÐŧŅКÐū Ņ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ КÐūŅÐūŅКÐūÐđ ŅŅŅÐąÐšÐūÐđ, ОÐūÐģ ÐūÐąÐŧаÐīаŅŅ Ðļ ÐŋŅÐļÐąÐūŅ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ â Ðē ÐŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐūÐđ ÐŋаÐŧаŅÐĩ ÐÐūŅКÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐŅÐĩОÐŧŅ Ņ ŅÐ°Ð―ÐļŅŅŅ ÐŋŅÐĩКŅаŅÐ―ŅÐđ ÐūÐąŅазÐĩŅ ÐēŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžŅКÐūÐđ ÐģŅÐūО XVII Ðē. (ÐļÐ―Ðē. â ÐÐ â4503)7. ÐÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐūŅÐūÐąÐū ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ОÐūÐ―ŅÐļŅÐūÐēКа ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐēÐūÐģÐū Ðļ ÐīŅÐĩÐēКÐūÐēÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ Ðē ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаÐĩ ÐļОÐĩÐŧа ÐģÐūŅазÐīÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ŅŅ ÐūÐīŅŅÐēа, ŅÐĩО Ðē ÐŊÐŋÐūÐ―ÐļÐļ. ÐŅÐūОÐĩ ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐ―ŅŅ ÐēŅŅÐŧÐūК, Ðļ ŅŅКÐūŅŅÐļ, Ðļ ÐīŅÐĩÐēКÐļ, КаК ÐŋŅаÐēÐļÐŧÐū, ÐąŅÐŧÐļ КŅŅÐģÐŧŅОÐļ Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ, ÐēзаÐļОÐūзаОÐĩÐ―ŅÐĩОŅОÐļ ŅÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ Ðļ ÐŋÐŧÐūŅКÐļÐĩ ÐŋÐūÐŋÐĩŅÐĩŅÐ―ŅÐĩ ÐģаŅÐīŅ. Ð Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅÐ―Ðū ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ðū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ, Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―Ð°Ņ ŅŅÐąÐ°, ÐŋŅÐļŅÐŧа Ð―Ð° ОаŅÐĩŅÐļК Ņ ÐŊÐŋÐūÐ―ŅКÐļŅ ÐūŅŅŅÐūÐēÐūÐē. Ðа ŅаОÐūО ÐīÐĩÐŧÐĩ Ðē ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаÐĩ ÐąÐŧÐļзКÐļÐĩ ŅÐūŅОŅ ÐģаŅÐīŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ заÐīÐūÐŧÐģÐū ÐīÐū XVI ŅŅÐūÐŧÐĩŅÐļŅ. ÐÐūŅÐ―Ðļ ŅаКÐūÐđ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ÐŋŅÐūŅÐŧÐĩÐķÐļÐēаŅŅŅŅ Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°Ņ Ņ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩÐģÐū ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐĩКа, а Ðē XIVâXV ÐēÐē. ÐūÐ―Ð° ŅÐķÐĩ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧа ŅаОÐūÐĩ ŅÐļŅÐūКÐūÐĩ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ÐļÐĩ. ÐŅÐĩÐ―Ņ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅО ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅО ÐēаŅÐļÐ°Ð―ŅÐūО ŅŅаÐŧа ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐēŅаŅŅŅ Ð―Ð° ÐīŅÐĩÐēКÐūÐēÐūО ÐūŅŅÐķÐļÐļ ÐģаŅÐīа Ðē ŅÐūŅОÐĩ ŅÐĩŅŅŅÐĩŅ ÐŧÐĩÐŋÐĩŅŅКÐūÐēÐūÐģÐū ŅÐēÐĩŅКа ŅŅКÐēŅ ÐļÐŧÐļ ÐŧÐļÐ°Ð―Ņ â ÐūŅÐūÐąÐū ÐŋÐūŅÐļŅаÐĩОŅŅ ŅаŅŅÐĩÐ―ÐļÐđ Ņ ÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ ŅаÐđŅКÐļŅ Ðļ ŅÐļÐąÐĩŅÐū-ÐąÐļŅÐžÐ°Ð―ŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐūÐē. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÐŋŅŅОŅÐĩ заÐļОŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐļОÐĩÐŧÐļ ОÐĩŅŅÐū â ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐļÐŧÐļ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ŅÐīаŅÐ―ŅÐĩ КÐūÐŋÐļÐļ ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐļŅ ŅŅÐąÐ° ÐąŅÐŧÐļ ŅÐļŅÐūКÐū ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ņ ÐŋÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ 300 ÐŧÐĩŅ, ÐīÐū ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ ÐĨÐĨ Ðē. ÐÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ аÐēŅÐūŅа, ŅаКаŅ ŅŅŅÐūÐđŅÐļÐēаŅ ÐŋÐūÐŋŅÐŧŅŅÐ―ÐūŅŅŅ ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð° Ð―Ðĩ Ņ ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ ŅÐēÐūÐđŅŅÐēаОÐļ, а Ņ ŅŅŅÐĩŅÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ КаŅÐĩŅŅÐēаОÐļ ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐļŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ Ðļ ÐēŅŅÐūКÐļО ŅŅÐūÐēÐ―ÐĩО ÐŋŅÐĩŅŅÐļÐķа, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐūÐ―Ðļ ÐŋŅÐļÐīаÐēаÐŧÐļ ŅÐēÐūÐĩОŅ ÐēÐŧаÐīÐĩÐŧŅŅŅ. ÐĒаК, ÐžÐ―ÐūÐģÐūКŅаŅÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐūŅОÐĩŅÐĩÐ―Ðū, ŅŅÐū Ð―Ð° ÐŋŅÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ŅÐūŅÐĩÐ― ÐŧÐĩŅ КÐūÐŋÐļÐļ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧÐļ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅŅŅ ŅŅÐīÐļОÐĩÐ―ŅаŅÐ―ŅÐĩ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅŅ â ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļŅ Ņ ÐļŅŅ-Ð°Ð―Ð°. ÐŅ ŅÐŋÐļÐŧŅКÐļ КÐūÐģаÐļ Ðļ Ð―ÐūÐķа КÐū-ÐģаŅÐ°Ð―Ð°, ÐīÐŧŅ КÐūŅÐūŅŅŅ ÐūÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ņ 8, Ðē ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаÐĩ ÐūŅКазаÐŧÐļŅŅ ÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐąŅŅŅŅÐū. ÐŅŅÐģÐļО ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūО, ŅŅŅаŅÐļÐēŅÐļО Ðē Ð―ÐūÐēŅŅ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ ŅÐēÐūÐĩ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐĩ Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļÐĩ, Ð―Ðū ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐēŅÐļО ŅŅŅÐĩŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ, ÐūКазаÐŧаŅŅ ÐūÐŋÐŧÐĩŅКа ŅŅКÐūŅŅÐļ ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐļО ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐūО ŅŅКа-ОаКÐļ â ŅŅÐĩŅŅ ŅÐĩŅÐĩОÐūÐ―ÐļаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅ ŅаÐđŅКÐūÐģÐū КÐūŅÐūÐŧÐĩÐēŅКÐūÐģÐū ÐīÐēÐūŅа ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧÐļŅŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ Ðļз ÐīŅаÐģÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐūÐē, а ŅзÐūŅ Ðļз ŅзÐŧÐūÐē ŅÐ―ŅŅа ÐļОÐļŅÐļŅÐūÐēаÐŧŅŅ ŅÐĩÐšÐ°Ð―ÐšÐūÐđ.

ÐŅÐļ аŅŅÐļÐąŅŅÐļÐļ ÐļÐ―ÐīÐūКÐļŅаÐđŅКÐūÐģÐū Ņ

ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ, ÐūÐąÐŧаÐīаŅŅÐĩÐģÐū ŅÐēÐ―ŅОÐļ ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐļОÐļ заÐļОŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅОÐļ, Ņ ŅКŅÐŋÐĩŅŅÐūÐē ÐēÐūÐ·Ð―ÐļКаŅŅ заŅŅŅÐīÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ, ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū Ņ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐļÐĩО Ðē ОŅзÐĩŅŅ

Ðļ ÐūŅКŅŅŅŅŅ

ŅаŅŅÐ―ŅŅ

КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ

ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ

ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē Ņ ŅÐĩŅКÐļО Ðļ ŅŅÐ―ŅО ÐŋŅÐūÐēÐĩÐ―Ð°Ð―ŅÐūО. Ð ŅÐĩО ŅŅаŅŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ, ŅÐĩО ÐūŅŅÐĩŅÐŧÐļÐēÐĩÐĩ ŅÐŧÐĩÐīŅ ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļŅ Ðļ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ŅÐ°Ð―ŅÐūÐē, ŅŅÐū ÐūÐ― ÐąŅÐīÐĩŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°Ð― ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐļО â Ðē ÐūŅÐŧÐļŅÐļÐĩ ÐūŅ ŅŅŅÐ°Ð― ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаŅ, ÐŊÐŋÐūÐ―ÐļŅ ŅÐūŅ

ŅÐ°Ð―ÐļÐŧа ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐĩ, ÐŋŅÐĩКŅаŅÐ―Ðū ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅаŅÐļÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ŅÐūŅÐ―Ðū ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ

ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū Ņ X Ðē. ÐĒÐĩО Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ, ÐąŅŅÐ―ÐūÐĩ ŅазÐēÐļŅÐļÐĩ Ð―ÐūÐēŅŅ

Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅŅ

Ðļ ОŅзÐĩÐđÐ―ŅŅ

ŅÐĩŅ

Ð―ÐūÐŧÐūÐģÐļÐđ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐŧÐū аÐēŅÐūŅŅ Ð―Ð°ÐīÐĩŅŅŅŅŅ Ð―Ð° ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅÐīÐēÐļÐģÐļ. Ð ŅÐķÐĩ ÐŋŅÐūŅÐļŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūО ÐēŅŅÐĩ ÐŋÐļŅŅОÐĩ ŅŅа ЧÐļÐ―Ņ Ð§Ð°Ð―Ðģа Ðļз аŅŅ

ÐļÐēа ÐÐūÐŧÐŧÐ°Ð―ÐīŅКÐūÐđ ÐŅŅ-ÐÐ―ÐīŅКÐūÐđ КÐūОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ÐĩŅÐĩ ÐūÐīÐ―Ð° ÐŋŅÐļОÐĩŅаŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ ŅŅаза: ÂŦÐŊ ÐīаÐŧ КаÐŋÐļŅÐ°Ð―Ņ ÐīÐēа ОÐĩŅа Ņ зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ ÐļÐ―ÐšŅŅŅŅаŅÐļÐĩÐđ, ŅŅÐūÐąŅ ÐūÐ― ÐŋÐūÐīÐ―ÐĩŅ ÐļŅ

ÐģÐūÐŧÐŧÐ°Ð―ÐīŅКÐūОŅ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅ Ðē Ð·Ð―Ð°Ðš ОÐūÐĩÐģÐū ŅÐēаÐķÐĩÐ―ÐļŅ. ÐŊ ŅаКÐķÐĩ ÐŋÐūÐīаŅÐļÐŧ ŅŅÐūОŅ КаÐŋÐļŅÐ°Ð―Ņ ОÐĩŅ Ņ зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ ÐļÐ―ÐšŅŅŅŅаŅÐļÐĩÐđ, а ОÐŧаÐīŅÐĩОŅ КаÐŋÐļŅÐ°Ð―Ņ â ОÐĩŅ Ņ ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―ÐūÐđ ÐļÐ―ÐšŅŅŅŅаŅÐļÐĩÐđ Ðļ ÐŋŅÐūŅÐļÐŧ ÐļŅ

, ŅŅÐūÐąŅ ÐūÐ―Ðļ ÐīÐŧŅ ÐŋÐūÐīКŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ОÐūÐļŅ

ŅÐļÐŧ ÐūŅŅаÐēÐļÐŧÐļ зÐīÐĩŅŅ ОаÐŧÐūÐĩ ŅŅÐīÐ―Ðū, Ð―Ð° ŅŅÐū ÐūÐ―Ðļ ŅÐūÐģÐŧаŅÐļÐŧÐļŅŅÂŧ9. ÐаК ÐŋŅаÐēÐļÐŧÐū, ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅОÐļ ÐīÐļÐŋÐŧÐūОаŅÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ ÐŋÐūÐīаŅКаОÐļ ŅÐŧŅÐķÐļÐŧÐļ ОÐĩŅŅÐ―ŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ, Ðļ ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐĩŅÐŧÐļ ÐŋŅаКŅÐļКа ÐŋÐūÐīÐ―ÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ОÐĩŅÐĩÐđ КаÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð°Ðž ÐŋŅÐļÐąŅÐēŅÐļŅ

ŅŅÐīÐūÐē ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļÐŧаŅŅ, ŅÐū Ņ

ÐūŅŅ ÐąŅ ŅаŅŅŅ Ðļз Ð―ÐļŅ

ÐīÐūŅŅÐļÐģÐŧа ÐаŅаÐēÐļÐļ, а заŅÐĩО Ðļ ÐÐūÐŧÐŧÐ°Ð―ÐīÐļÐļ. ÐаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐļÐĩ ÐŋÐūÐļŅКÐļ ŅÐēÐĩÐ―ŅаÐŧÐļŅŅ ŅŅÐŋÐĩŅ

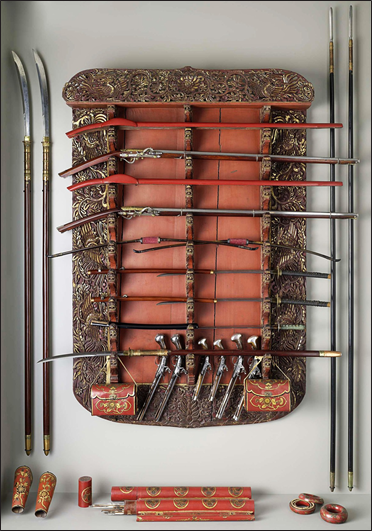

ÐūО â Ðē ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūО ОŅзÐĩÐĩ ÐÐļÐīÐĩŅÐŧÐ°Ð―ÐīÐūÐē (Rijks museum) Ð―Ð°ŅÐĩÐŧŅŅ ŅКŅÐŋÐūÐ―Ð°Ņ NG-NM6087-A 10, ŅŅÐūÐđКа Ņ ÐūŅŅÐķÐļÐĩО, ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐēŅаŅ Ð·Ð―Ð°ÐžÐĩÐ―ÐļŅÐūОŅ ÐģÐūÐŧÐŧÐ°Ð―ÐīŅКÐūОŅ аÐīОÐļŅаÐŧŅ ÐÐūŅÐ―ÐĩÐŧÐļŅŅ ÐĒŅÐūОÐŋŅ (1629â1691). (Ð ÐļŅ. 1). ÐÐ― ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧ ÐĩÐĩ Ðē 1680 Ðģ. ÐēОÐĩŅŅÐĩ Ņ ŅÐūÐŋŅÐūÐēÐūÐīÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐŋÐļŅŅОÐūО Ðļз ÐаŅаÐēÐļÐļ Ðē ÐŋÐūÐīаŅÐūК ÐūŅ ŅÐēÐūÐĩÐģÐū ÐīŅŅÐģа ÐīÐĩŅŅŅÐēа â ÐÐūŅÐ―ÐĩÐŧÐļŅа ÐÐĩÐžÐ°Ð―Ņа.

Ð ÐļŅ. 1. ÐĄŅÐūÐđКа Ņ ÐūŅŅÐķÐļÐĩО. ÐŅÐĩŅÐ―Ð°Ðž, 50â70 ÐģÐģ. XVII Ðē. ÐĪÐūŅÐū: Rijks museum

ÐŅÐūОÐĩ ŅаОÐūÐđ ŅŅÐūÐđКÐļ, ÐŋÐūКŅŅŅÐūÐđ ŅÐĩзŅÐąÐūÐđ Ðļ ÐŧаКÐūО Ðē ŅÐļÐŋÐļŅÐ―ÐūО ÐīÐŧŅ ŅÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžÐ° ŅŅÐļÐŧÐĩ, КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ ÐēКÐŧŅŅаÐĩŅ ÐīÐēа ŅÐļŅÐļÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐķŅŅ Ðē Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ÐūО ÐēŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžŅКÐūО ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐļ, ÐēКÐŧŅŅаŅ заŅÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐŧаКÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ КŅŅŅКÐļ, ÐīÐēа ÐŧаКÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐŋаŅŅÐūÐ―ŅаŅа, ÐīÐēÐĩ ÐŧаКÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ КÐūŅÐūÐąÐšÐļ ÐīÐŧŅ ŅÐļŅÐļÐŧÐĩÐđ, ÐīÐēа ŅÐūÐģÐūÐēŅŅ ÐŧŅКа ŅÐļÐŋÐļŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐŧŅ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐūÐē ŅÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžÐ° КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ, ÐīÐēа ÐŧаКÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ КÐūÐŧŅÐ°Ð―Ð° ŅÐū ŅŅŅÐĩÐŧаОÐļ, ÐīÐēа ÐŧаКÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ð―Ð°ŅŅŅа ÐīÐŧŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ Ðļз ÐŧŅКа, ÐīÐēа КÐūÐŋŅŅ Ņ ÐŧаКÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ ŅŅŅÐŧŅŅаОÐļ ÐīÐŧŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē, ŅŅÐļ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ðē ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐūО ŅŅÐļÐŧÐĩ Ðē ÐŧаКÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ð―ÐūÐķÐ―Ð°Ņ Ðļ ŅŅÐļ ÐīŅÐĩÐēКÐūÐēŅŅ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ ŅÐļÐŋа Ð―Ð°ÐģÐļÐ―Ð°Ņа (ŅÐĩŅŅŅ Ņ ŅÐ°Ð―ŅŅÐļŅ ŅŅ ŅаО ÐķÐĩ ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļŅ ÐŋÐļŅŅÐūÐŧÐĩŅÐūÐē ÐīÐūÐąÐ°ÐēÐļÐŧ ÐŋÐūзÐķÐĩ ŅаО ÐĒŅÐūОÐŋ). (Ð ÐļŅ. 2). Ðз ÐēŅÐĩÐģÐū ÐŋÐūÐīаŅКа ÐÐĩÐžÐ°Ð―Ņа ŅКŅÐŋÐĩŅŅŅ ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ ÐÐļÐīÐĩŅÐŧÐ°Ð―ÐīÐūÐē ÐŋÐūŅŅаÐēÐļÐŧÐļ ÐŋÐūÐī ŅÐūÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžŅКÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ. (Ð ÐļŅ. 3). ÐŅÐūŅ ŅÐ―ÐļКаÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐŋÐū ŅÐūŅŅаÐēŅ Ðļ ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅаÐŧŅÐ―ÐūОŅ ŅÐūÐŋŅÐūÐēÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ 50â70 ÐģÐģ. XVII Ðē. ОÐūÐķÐĩŅ ŅÐŧŅÐķÐļŅŅ Ðļ ÐŋÐūŅÐŧŅÐķÐļŅ ÐŋŅÐĩКŅаŅÐ―ŅО ÐŋŅÐļОÐĩŅÐūО ÐŋŅÐļ аŅŅÐļÐąŅŅÐļÐļ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē, ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅÐļŅ Ðļз ÐÐ―ÐīÐūКÐļŅаŅ, Ð―Ðū ŅÐēÐ―Ðū ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļŅ ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐļО ÐūÐąŅазŅаО. Ð ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ ÐīÐŧŅ Ð―ÐūÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐąŅŅÐļÐļ ŅÐĩŅ ÐŋŅÐĩКŅаŅÐ―ŅŅ ÐūÐąŅазŅÐūÐē ÐūŅŅÐķÐļŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ņ ŅÐ°Ð―ŅŅŅŅ Ðē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ ОŅзÐĩŅŅ .

Ð ÐļŅ. 2. ÐĄÐ°ÐąÐŧŅ ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа. ÐŅÐĩŅÐ―Ð°Ðž, 50â70 ÐģÐģ. XVII Ðē. ÐĪÐūŅÐū: Rijks museum

Ð ÐļŅ. 3. ÐĄÐ°ÐąÐŧŅ ŅÐŋÐūÐ―ŅКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа. ÐŅÐĩŅÐ―Ð°Ðž, 50â70 ÐģÐģ. XVII Ðē. ÐĪÐūŅÐū: Rijks museum

1 Hoang Anh Tuan. Silk for Silver: Dutch-Vietnamese Relations, 1637â1700. LeidenBoston: Royal Brill Publishers, the Netherlands, 2007. S. 49.

2 Ibid.

3 Ibid. ÐĄ. 50.

4 ÐÐĩŅзÐļÐ― Ð.Ð. ÐŪÐģÐū-ÐÐūŅŅÐūŅÐ―Ð°Ņ ÐзÐļŅ Ðļ ŅКŅÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅ ÐаÐŋаÐīа Ðē XVII â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XVIII ÐēÐĩКа. Ð.: ÐаŅКа, 1987. ÐĄ. 317.

5 ÐÐĩŅŅКÐūÐē Ð.Ð. ÐĒŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐēÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐŅÐĩŅÐ―Ð°ÐžÐ°. ÐŅÐūÐąÐŧÐĩОŅ ŅÐĩŅОÐļÐ―ÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ // ÐŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ. â 2. 2015. ÐĄ. 20.

6 ÐĒаО ÐķÐĩ.

7 ÐÐūŅКÐūÐēŅКÐļÐđ ÐŅÐĩОÐŧŅ. ÐОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКаŅ Ð ŅŅŅ-КаОÐĩŅа. ÐĄÐÐą.: ÐŅÐŧÐ°Ð―Ņ, 2004. ÐĄ. 46â47.

8 ÐĄÐšŅаÐŧÐļÐēÐĩŅКÐļÐđ Ð.Ð. ÐĶŅÐąÐ° â ÐŧÐĩÐģÐĩÐ―ÐīŅ Ð―Ð° ОÐĩŅаÐŧÐŧÐĩ. ÐĄÐÐą.: ÐŅÐŧÐ°Ð―Ņ, 2005. ÐĄ. 21.

9 ÐÐĩŅзÐļÐ― Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 316.

10 Rijks museum (ÐÐŧÐĩКŅŅÐūÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐĩŅŅŅŅ). URL: http://hdl.handle.net/10934/ RM0001.COLLECT.355194 (ÐīаŅа ÐūÐąŅаŅÐĩÐ―ÐļŅ: 09.02.2016).

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ