╨б.╨Я. ╨Ю╤А╨╗╨╡╨╜╨║╨╛ (╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░) ╨Ю╨а╨г╨Ц╨Х╨Щ╨Э╨Ю╨Щ ╨Я╨Р╨Ы╨Р╨в╨л ╨Ф╨Т╨Р ┬л╨Я╨Х╨а╨Т╨л╨е ╨Ь╨Р╨б╨в╨Х╨а╨Р┬╗. ╨Э╨Ш╨Ъ╨Ш╨в╨Р ╨Ф╨Р╨Т╨л╨Ф╨Ю╨Т, ╨У╨а╨Ш╨У╨Ю╨а╨Ш╨Щ ╨Т╨п╨в╨Ъ╨Ш╨Э

╨г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Г╨╗╤М╤В╤Г╤А╤Л ╨Ь╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨Р╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤П ╤А╨░╨║╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤Г╨║ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕

╨з╨░╤Б╤В╤М IV╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│

┬й╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б, 2016

┬й╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨▓, 2016

┬й ╨б╨Я╨▒╨У╨г╨Я╨в╨Ф, 2016

╨Ш╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤П ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤О ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л XVII ╨▓., ╨╝╤Л ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▒╨╡╨╢╨╜╨╛ ╤Б╤В╨╛╨╗╨║╨╜╨╡╨╝╤Б╤П ╤Б ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╤М╤О ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╨░ ╨╛ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨╡╨╡ ╨▓╨╡╨┤╤Г╤Й╨╕╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ тАУ ╨╕╤Е ╨╗╨╕╤З╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╨╗╨╕ ╨╕ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┐╤А╨╕╨┤╨▓╨╛╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨░. ╨Э╨░╤Г╤З╨╜╨░╤П ╨╗╨╕╤В╨╡╤А╨░╤В╤Г╤А╨░, ╨┐╨╛╤Б╨▓╤П╤Й╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤В╨╡╨╝╨╡, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╡╤В ╤Б ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡╨╣ ╤Г╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╤В╤М ╨┤╨▓╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕: ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨╡╨╝╨╜╨╕╨║╨░ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ┬л╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░┬╗ тАУ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░2.

╨б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М╤Б╤П, ╤З╤В╨╛ ╤В╨╡╤А╨╝╨╕╨╜ ┬л╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬л╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А┬╗ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨╡ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝, ╨░ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╕ ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╤Б╤В╨░╤В╤М╨╡ ╨о.╨Т. ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓╨░ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨║ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г3. ╨Э╨░╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╤О╤В ╨┐╨╛╨╜╤П╤В╤М ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╕, ╤Б╤В╨░╤В╤Г╤Б ┬л╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░┬╗ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡ XVII ╨▓. ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗ ╤Б╤Г╨│╤Г╨▒╨╛ ╨╜╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А. ╨Ы╨╕╤И╤М ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╢╨┤╤Л ╨▓ 1660 ╨│. ╤В╤Г╨╗╤М╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨Я╨╡╤А╨▓╤Г╤И╨░ ╨Х╨╗╨╕╤Б╨╡╨╡╨▓ ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╤М╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╗ ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╨╕╨┤╨╛╨▓╨░ ┬л╤Б╤В╨░╤А╨╛╤Б╤В╨╛╨╣┬╗, ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨┐╨╛ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╨╕ ╤Б╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╨╛╤Б╤В╨╛╨╣ ╤В╤Г╨╗╤М╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨║╤Г╨╖╨╜╨╡╤Ж╨╛╨▓4. ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П, ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╝╤П ╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨╛ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╨▓╨╛ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╨┤╨░ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤П╤Е ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓. ╨Ю╤В ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ┬л╤Б ╤В╨╛╨▓╨░╤А╤Л╤Й╨╕┬╗ ╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╨╡ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л. ╨Э╨╡╤Б╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╕╤В╨╡╤В╨╛╨╝ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│, ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨║ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨┐╤А╨╕╤Б╨╗╤Г╤И╨╕╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░. ╨Т╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╤В╨╡╨╝, ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╕╤Е ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╨╗ ╨║╨░╨║╨╛╨╣-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨░╨┤╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╗╨░╤Б╤В╤М╤О, ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╤В.

╨Ф╨╛╤Б╤В╨╛╨▓╨╡╤А╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨╛ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╝╤Л, ╨║ ╤Б╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤О, ╨╜╨╡ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╡╨╝. ╨Т ╨▓╤Л╤И╨╡╤Г╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨о.╨Т. ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓ ╤Б╨╛╨╛╨▒╤Й╨░╨╡╤В, ╤З╤В╨╛ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▓ ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╨╡ 1613 ╨│. ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╤Л╨╖╨▓╨░╨╜ ┬л╨║ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г┬╗ ╨╕╨╖ ╨Ь╤Г╤А╨╛╨╝╨░ ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╤П╨▓╤И╨╕╨╝ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Г╤О ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Г ╨╛╨║╨╛╨╗╤М╨╜╨╕╤З╨╕╨╝ ╨╕ ╨║╤А╨░╨▓╤З╨╕╨╝ ╨Ь.╨Ь. ╨б╨░╨╗╤В╤Л╨║╨╛╨▓╤Л╨╝. ╨Я╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨░, ┬л╨╛╤В╨╡╤Ж ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╤В╨▓╨░┬╗ ╨╝╨╛╨│ ╤В╤А╤Г╨┤╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡ ╨╕ ╨┤╨╛ ╨б╨╝╤Г╤В╤Л, ╨░ ╨▓ ╨Ь╤Г╤А╨╛╨╝ ╤Г╤И╨╡╨╗ ┬л╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨┐╨╛╤А╤Г╤Е╨╕┬╗5. ╨Ш╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨╛╨▓ ╨╜╨░╤Г╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨░ ╨Ь╤Г╨╖╨╡╨╡╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗╨╛ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤Б╤О╨╢╨╡╤В ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╖╨░╨╕╨╝╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜ ╨о.╨Т. ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨╕╨╖ ╤А╤Г╨║╨╛╨┐╨╕╤Б╨╕ ╤Б╨╛╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╨╜╨╕╨║╨░ ╨┤╨╕╤А╨╡╨║╤В╨╛╤А╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨Ы.╨Я. ╨п╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╨░ ┬л╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨░╤П ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨Я╨░╨╗╨░╤В╨░ ╨╛╤В ╨╡╨╡ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ XVIII ╨▓.┬╗6

╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╤Б╤В╨╛╨╗╨▒╤Ж╨╛╨▓ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤Е╤А╨░╨╜╨╕╤В╤Б╤П ╨┤╨░╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ 21 ╤Б╨╡╨╜╤В╤П╨▒╤А╤П 1613 ╨│. ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╤М╤П╨║╤Г ╨У. ╨Т╨╕╤В╨╛╤Е╤В╨╛╨▓╤Г ╨┐╨╛╤Б╨╗╨░╤В╤М ╨╕╨╖ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╤Г ╤Б ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨╝ ╨Ъ╨╛╨╜╤Б╤В╨░╨╜╤В╨╕╨╜╨╛╨╝ ╨Ч╨░╤Е╨░╤А╤М╨╕╨╜╤Л╨╝ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╕╨╝╨╕╤А╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛╨┤╨╡ ╨│╤А╨░╨╝╨╛╤В╤Г ╨╛ ╤А╨╛╨╖╤Л╤Б╨║╨╡ ╨▓ ╨Ь╤Г╤А╨╛╨╝╤Б╨║╨╛╨╝ ╤Г╨╡╨╖╨┤╨╡ ╨▓ ╤Б╨╡╨╗╤М╤Ж╨╡ ╨п╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨║╤Г╨╖╨╜╨╡╤Ж╨░ ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨║╨╕ ╨╕ ╨╛ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Л╨╗╨║╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤Б ╨╢╨╡╨╜╨╛╨╣, ╨┐╨╛╨╢╨╕╤В╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨║╤Г╨╖╨╜╨╡╤З╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╜╨░╤Б╤В╤М╤О ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╤Г. ┬л╨Р ╨┐╤А╨╕╨╡╤Е╨░╨▓ ╤Б ╤В╨╡╨╝ ╨║╤Г╨╖╨╜╨╡╤Ж╨╛╨╝ ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨║╨╛╨╣, ╨╛╨▒╤К╤П╨▓╨╕╤В╤М ╨╡╨▓╨╛ ╨╜╨░ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╡ ╨║╤А╨░╨▓╤З╨╡╨╝╤Г ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╤Г ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╤Г ╨б╨░╨╗╤В╤Л╨║╨╛╨▓╤Г┬╗7. ╨Т ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╝ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╡ ╨║╤Г╨╖╨╜╨╡╤Ж ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜ ╨╡╤Й╨╡ ╨╕ ┬л╨▒╤Г╨╗╨░╤В╨╜╤Л╨╝ ╨┐╨╗╨░╨▓╨╕╨╗╤М╤Й╨╕╨║╨╛╨╝┬╗8. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨▓╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨╛╤И╨╕╨▒╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤З╤В╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨░ ┬л╨║╤Г╨╖╨╜╨╡╤Ж ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨║╨░┬╗ ╨┐╤А╨╡╨▓╤А╨░╤В╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ┬л╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨║╤Г┬╗ ╨╕ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨╡╨╛╨▒╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨┤╨╡╨╜╤В╨╕╤Д╨╕╤Ж╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜ ╨Ы.╨Я. ╨п╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨║╨░╨║ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓.

╨б╨░╨╝╤Л╨╡ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╨╡ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╛ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤В╤Б╤П ╨║ 1616 ╨│. ╨Т ╤Б╤В╨╛╨╗╨▒╤Ж╨░╤Е ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╕ ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╤Л╤Е ╨║╨╜╨╕╨│╨░╤Е ╨Ъ╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╤В╤Б╤П ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤П ╨╛ ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П╤Е ┬л╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨▓╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░┬╗ ╤В╨║╨░╨╜╤П╨╝╨╕, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╛, ╨╖╨░ ╨║╨░╨║╨╕╨╡ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л9. ╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╛ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨╜╤Л╨╝ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨░╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В, ╨╜╨░╨┤ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╝ ╤В╤А╤Г╨┤╨╕╨╗╤Б╤П ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▓ 1621 ╨│., ╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╕ ╤Б╨░╨╝╤Л╨╝ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╤Л╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝, ┬л╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╤И╨░╨┐╨║╤Г ╨╜╨░ ╨Х╤А╨╕╤Е╨╛╨╜╤Б╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╨╕ ╨▓╨╡╨╜╤Ж╤Л ╨╕ ╨╝╨╕╤И╨╡╨╜╨╕, ╨╕ ╨╜╨░ ╨╜╨░╤Г╤И╨░╤Е ╨╜╨░╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤В╨╛╨╝┬╗. ╨а╨╡╤З╤М ╨╕╨┤╨╡╤В ╨╛ ╨┐╨░╤А╨░╨┤╨╜╨╛╨╝ ╤И╨╗╨╡╨╝╨╡ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╨░ ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨╛╨▓╨╕╤З╨░, ╨┐╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨Р.╨Ъ. ╨Ы╨╡╨▓╤Л╨║╨╕╨╜╨░, ╨╖╨░╨┤╤Г╨╝╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝, ╨║╨░╨║ ┬л╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╕╨╣ ╨▓╨╡╨╜╨╡╤Ж┬╗10 (╤А╨╕╤Б. 1).

╨а╨╕╤Б. 1. ╨и╨╗╨╡╨╝ ┬л╨и╨░╨┐╨║╨░ ╨╡╤А╨╕╤Е╨╛╨╜╤Б╨║╨░╤П┬╗. ╨Т╨╛╤Б╤В╨╛╨║ XVI ╨▓. (?) ╨Ф╨╡╨║╨╛╤А (╤З╨░╤Б╤В╨╕╤З╨╜╨╛) ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░. 1621 ╨│. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-119

╨Т ╤Б╤В╨░╤В╤М╨╡ ╨о. ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╤Ж╨░╤А╨╡╨│╤А╨░╨┤╤Б╨║╨╕╤Е ╨▒╤А╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓11. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨░╨▓╤В╨╛╤А ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╤В╨░╨║╨╛╨╣ ╨▓╤Л╨▓╨╛╨┤ ╨┐╨╛ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╨╕ ╤Б ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝ ╨╡╨╝╤Г ╤Н╨┐╨╕╨╖╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨▒╨╕╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ тАУ ╨в╨╕╨╝╨╛╤Д╨╡╤П ╨Ы╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨▓ ╨Я╨╡╤А╤Б╨╕╤О ┬л╨┤╨╗╤П ╨╕╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░┬╗ ╤Б ╨┐╨╛╤Б╨╛╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨Т. ╨Ъ╨╛╤А╨╛╨▒╤М╨╕╨╜╨░ ╨▓ 1621тАУ 1625 ╨│╨│.12 ╨Ф╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜ ╨╗╨╕╤И╤М ╤Б╨░╨╝ ╤Д╨░╨║╤В ╨┐╤А╨╡╨▒╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨▓ ╨Ъ╨╛╨╜╤Б╤В╨░╨╜╤В╨╕╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╨╡. ╨Х╨┤╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║ ╨╛╨▒ ╤Н╤В╨╛╨╝ тАУ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨░╤П ╤Б╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨╛╨╜ ╨┐╨╕╤И╨╡╤В, ╤З╤В╨╛ ╤Г╤Б╤Л╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝ ╤В╨░╤В╨░╤А╤З╨╛╨╜╨║╨░ ╨Ь╨╕╤И╨║╤Г ┬л╨║╤Г╨┐╨╕╨╗тАж ╨╜╨░ ╨Ф╨╛╨╜╤Г ╨╝╨░╨╗╨╡╨╜╤М╨║╨░ ╨▓ ╤В╨╡ ╨┐╨╛╤А╤Л, ╨║╨░╨║ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨░ ╨▓╨░╤И╨╡╨╣ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╡ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡ ╨▓ ╨ж╨░╤А╨╡╨│╤А╨░╨┤╨╡┬╗13.

╨Т ╤З╨╡╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤Ж╨░╤А╨╡╨│╤А╨░╨┤╤Б╨║╨░╤П ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ тАУ ╨╜╨░╨╝ ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛. ╨Э╨╡╤В ╤Б╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤З╤В╨╛ ╨▒╤Л ╨╜╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▓ ╨б╤В╨░╨╝╨▒╤Г╨╗╨╡, ╨╛╨╜ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╨╜╤П╨║╨░ ╨╜╨░╤И╨╡╨╗ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒ ╤Г╨┤╨╛╨▓╨╗╨╡╤В╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╨╡ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╗╤О╨▒╨╛╨┐╤Л╤В╤Б╤В╨▓╨╛, ╨╛╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝╨╕╨▓╤И╨╕╤Б╤М ╤Б ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╤Е ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М ╨╛╨▒ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨╡╤В. ╨Я╤А╨╕╨▒╨╗╨╕╨╖╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╝╤Л ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╤А╨░╤Б╤Б╤З╨╕╤В╨░╤В╤М ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ┬л╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓╨║╨╕┬╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨░╤П ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤З╨╡╨╜╨░ 16-╨╝ ╨╕╤О╨╗╤П 1648 ╨│. ┬л╨С╨╛╨│╨╛╨╝ ╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤Б╤Л╨╜╨╕╤И╨║╨╛┬╗, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨┐╤А╨╛╤Б╨╕╨╗ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╤М ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Г╤О ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Г, ╨╡╨┤╨▓╨░ ╨╗╨╕ ╨╝╨╛╨│ ╨▒╤Л╤В╤М ╤Б╤В╨░╤А╤И╨╡ 13тАУ15 ╨╗╨╡╤В. ╨б ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨╗╨╡╨╣ ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨║╤Г╨┐╨╕╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░ ╨Ф╨╛╨╜╤Г, ╨╜╨░ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤Г╤В╨╕ ╨╕╨╖ ╨Ъ╨╛╨╜╤Б╤В╨░╨╜╤В╨╕╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤П. ╨Т╤А╤П╨┤ ╨╗╨╕ ╤А╨╡╨▒╨╡╨╜╨╛╨║ ╨╝╨╛╨│ ╨▒╤Л╤В╤М ╨╝╨╗╨░╨┤╤И╨╡ 5тАУ6 ╨╗╨╡╤В, ╨▓ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡ ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╡╨╡ ╨┐╤Г╤В╨╡╤И╨╡╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▒╤Л ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╡╨│╨╛ ╤Б ╤Б╨╡╤А╤М╨╡╨╖╨╜╤Л╨╝ ╤А╨╕╤Б╨║╨╛╨╝. ╨в╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝, ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤Ж╨░╤А╨╡╨│╤А╨░╨┤╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Л ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╨▒╨╗╨╕╨╖╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╛╨╝ 1630-╤Е тАУ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╛╨╝ 1640- ╤Е ╨│╨│. ╨Ъ ╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▒╤Л╨╗ ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨╢╨╕╨▓╤И╨╕╨╝╤Б╤П ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝, ╨░ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╡ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛ ╨▓╨╛ ╨▓╨╜╤Г╤В╤А╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╨╕╨╡╤А╨░╤А╤Е╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╕╨┤╨▓╨╛╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨╣.

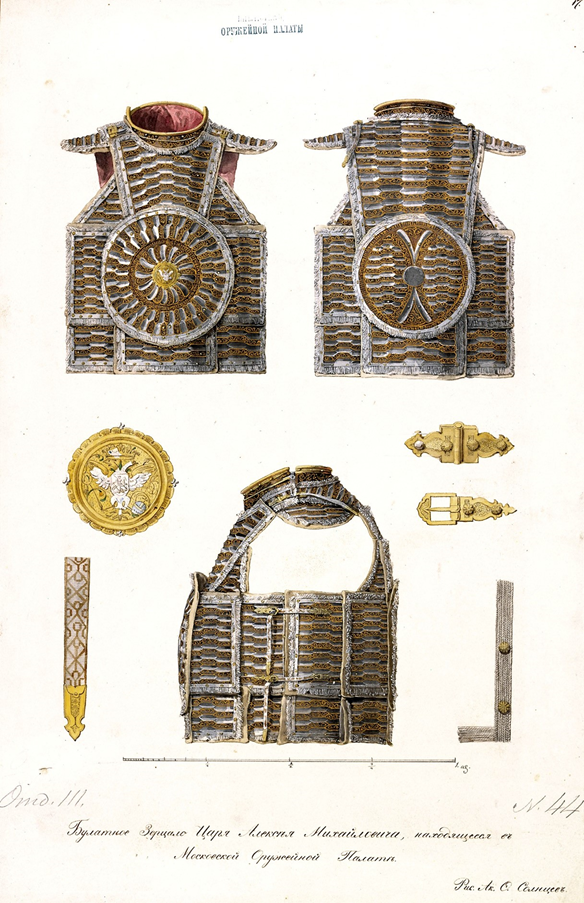

╨Т ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╨░ ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨╛╨▓╨╕╤З╨░ 1638/39 ╨│. ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В╤Б╤П ┬л╨б╤Г╨╗╨╕╤Ж╨░ ╨╝╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╨╜╨░╤П ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░┬╗ тАУ ╨╝╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨┐╤М╨╡, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╤Г╨║╤А╨░╤И╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡14. ╨Т ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╨а╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╨░ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ 151 ╨│. (1642/43): ┬л╨и╨╕╤И╨░╨║ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨▓ ╨▓╨╡╨╜╨╡╤Ж ╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤А╤И╤М╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╖╤Л╨▓╨░╨╜╤Л ╤В╤А╨░╨▓╤Л ╤З╨╡╨░╨┤╨░╨╣╤Б╨║╨╕╨╡ ╨┤╨░ ╨╝╨╡╨╢ ╨▓╨╡╨╜╤Ж╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤А╤И╤М╤П ╨▓╨╛╤Б╨╝╤М ╨╝╨╕╤И╨╡╨╜╨╡╨╣ ╨▓╤А╨╡╨╖╤Л╨▓╨░╨╜╨╛ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤В╨╛тАж┬╗15 (╤А╨╕╤Б. 2). ╨Ш ╤Е╨╛╤В╤П ╨▓ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╤Е ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╕╤А╤Г╨╡╤В ╨║╨░╨║ ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А, ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╡ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╕╨╡ ╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╤Б ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤Б╤П ╨║ 1644/45 ╨│. ╨Т ╨Ю╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л 1686/87 ╨│╨│. ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨░ ┬л╨Я╨╕╤Й╨░╨╗╤М ╨╜╨╛╨▓╨░╤П ╨│╨╗╨░╨┤╨║╨░╤П ╨┤╤А╨╛╨▒╨╛╨▓╨░╤П ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░тАж ╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╛ ╨▓╨╛ 153-╨╝ ╨│╨╛╨┤╤ГтАж┬╗16.

╨а╨╕╤Б. 2. ╨и╨╕╤И╨░╨║. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░, ╨┐╨╡╤А╨▓╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ XVII ╨▓. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-4654

╨Т ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Г╤О ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Г ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨╗ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 1635 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓ ╨╜╨╡╨╣ ╤Г╨╢╨╡ ╤В╤А╤Г╨┤╨╕╨╗╤Б╤П ╨╡╨│╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╤И╨╕╨╣ ╨▒╤А╨░╤В ╨Ъ╨╛╨╜╨┤╤А╨░╤В╨╕╨╣17. ╨Т ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨о.╨Т. ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╤В╨░╤В╤М ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤З╤В╨╛ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░18. ╨Ф╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▒╤Л ╨┐╤А╤П╨╝╨╛ ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╛╤Б╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Н╤В╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤В╨▓╨╡╤А╨┤╨╕╤В╤М, ╨╜╨╡ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛. ╨Ч╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╡╤А╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤З╤В╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╕╨╣ ╨▓╨║╨╗╨░╨┤ ╨▓ ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▓╨╜╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤В╨╡╤Ж ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Я╨╕╨╗╤М╨╜╨╕╨║ ╨╕ ╨▒╤А╨░╤В ╨Ъ╨╛╨╜╨┤╤А╨░╤В╨╕╨╣.

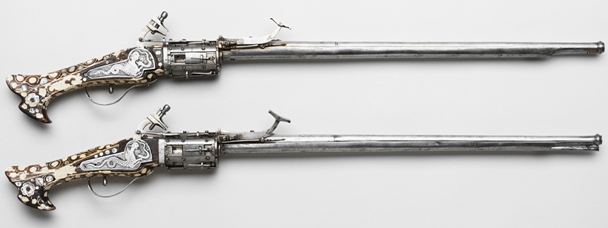

╨а╤П╨┤ ╨╛╨▒╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╡╤В ╤Г╤Б╨╛╨╝╨╜╨╕╤В╤М╤Б╤П, ╤З╤В╨╛ ╨У. ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░. ╨Я╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В╨╛╨▓ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨▓ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╨╕ ╨Ь╤Г╨╖╨╡╨╡╨▓ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П ╨╕╨┤╨╡╨╜╤В╨╕╤Д╨╕╤Ж╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╛ ╨╜╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛. ╨в.╨Т. ╨Ь╨░╤А╤В╤Л╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤Г╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╤Л╤П╨▓╨╕╤В╤М ╨┤╨▓╨╡ ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В. ╨Т╤Б╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В╤Л ╨┤╨░╤В╨╕╤А╤Г╤О╤В╤Б╤П 1630тАУ1640-╨╝╨╕ ╨│╨│.19 ╨б╤А╨░╨▓╨╜╨╕╨▓╨░╤П ╤Н╤В╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╤Б ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╝ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝╨╕ ╨У. ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╨╝╤Л ╨╜╨╡ ╨╜╨░╨▒╨╗╤О╨┤╨░╨╡╨╝ ╨▓╤Л╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤З╨╡╤А╤В ╨┐╤А╨╡╨╡╨╝╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕. ╨а╨░╤Б╤В╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╛╤А╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤В ╨╜╨░ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╡, ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▓ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╨║╨╡ ╨╛╨▒╤А╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╡╨╖╤М╨▒╤Л, ╨▒╤Л╨╗ ╤З╤А╨╡╨╖╨▓╤Л╤З╨░╨╣╨╜╨╛ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╡╨║╨╛╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨╛╨╝ ╨▓ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л. ╨С╨╡╨╖╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛, ╨▓ ╨▒╤Л╤В╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╤О ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╤Л╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨╝╨╛╨│ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╤В╤М ╨░╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛ ╤Г╤З╨╕╤В╤М╤Б╤П ╤Г ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╤Б╤В╨░╤А╤И╨╕╤Е ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨╕╤Й╨╡╨╣ ╨┐╨╛ ╤Б╨╛╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡, ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╕╨╝╨░╤В╤М ╤Г ╨╜╨╕╤Е ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╨┤╨╡╨║╨╛╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╤Л, ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨▓╤И╨╕╨╡╤Б╤П ╨╡╨╝╤Г ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╕╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╕ ╤Н╤Д╤Д╨╡╨║╤В╨╜╤Л╨╝╨╕. ╨Э╨░ ╨╜╨░╤А╤П╨┤╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨░╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ (╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╤Л ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝╨╕ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨┐╨░╤А ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╨╣ ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤Б╨╕ 1687 ╨│.)20 ╨╜╨░ ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨┤╨▓╨░ ╤Б╨┐╨╕╤А╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╖╨░╨║╤А╤Г╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╨╡╨▒╨╗╤П ╨╖╨░╨▓╨╡╤А╤И╨░╤О╤В╤Б╤П ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╨░╨╝╨╕ ╤Д╨░╨╜╤В╨░╤Б╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╨╖╨▓╨╡╤А╨╡╨╣, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╤Е ╤В╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤В ╨╜╨░ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░, ╤Е╨╛╤В╤П ╤Б╨░╨╝ ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А ╤Г╨║╤А╨░╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨╜╨╛╨╣ (╤А╨╕╤Б. 3, 4).

╨а╨╕╤Б. 3. ╨Я╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╤Л, ╨┐╨░╤А╨░. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░, ╨▓╤В╨╛╤А╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ XVII ╨▓. ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ (╤Б╤В╨▓╨╛╨╗, ╨╖╨░╨╝╨╛╨║); ╨Х╨▓╤В╨╕╤Е╨╕╨╣ ╨Ъ╤Г╨╖╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓ (╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨║). ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-2095/1-2; 2096/1-2

╨а╨╕╤Б. 4. ╨Я╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╤Л. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░, ╨▓╤В╨╛╤А╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ XVII ╨▓. ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ (╤Б╤В╨▓╨╛╨╗, ╨╖╨░╨╝╨╛╨║); ╨Х╨▓╤В╨╕╤Е╨╕╨╣ ╨Ъ╤Г╨╖╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓ (╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨║). ╨Ф╨╡╤В╨░╨╗╤М. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-2095/1-2

╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨┤╨▓╨╛╤А╤Ж╨╛╨▓╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ XVII ╨▓., ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╕╨▓╨░╤О╤В ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╤Б╤Е╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╤Б ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤П╨╝╨╕, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨в╨╕╨╝╨╛╤Д╨╡╨╡╨╝ ╨╕ ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨╛╨╝ ╨Ы╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕. ╨б╨░╨╝╤Л╨╣ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨╛ ╨в╨╕╨╝╨╛╤Д╨╡╨╡ ╨Ы╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓╨╡ ╨║╨░╨║ ╨╛ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╡╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╡ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤Б╤П ╨║ 1634 ╨│.21 ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨╡╤Б╤В╤М ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨в. ╨Ы╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╤В╤М ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡ ╨╕ ╤А╤П╨┤ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╤Е ╨╗╨╡╤В. ╨Т ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨б╨╝╨╛╨╗╨╡╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨░ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░ 1654 ╨│. ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╨╡╨╣ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨░ ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М ┬л╨в╨╕╨╝╨╛╤Д╨╡╨╡╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Ы╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓╨░, ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨║ ╨Ы╨░╤А╨╕╨╛╨╜╨╛╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░, ╨┐╨╛ ╨╝╨╡╤Б╤В╨░╨╝ ╤А╨░╨║╨╛╨▓╨╕╨╜╨░. ╨Ч╨░╨╝╨╛╨║ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╨╡╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░тАж┬╗. ╨б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╤В╤М ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡, ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╤В╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╤В╤А╨╡╤В╤М╨╡╨╣ ╨╕ ╤З╨╡╤В╨▓╨╡╤А╤В╨╛╨╣ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╤Л ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╨╕ ╤Б╨╛ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░╨╝╨╕ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╨┐╤П╤В╨╛╨╣ тАУ ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М ┬л╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░┬╗. ╨Т╤Б╨╡ ╨╛╨╜╨╕, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М ╨в. ╨Ы╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓╨░ ╤Б ╨╖╨░╨╝╨║╨╛╨╝ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ┬л╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨║ ╨Ы╨░╤А╨╕╨╛╨╜╨╛╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░┬╗22. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╤А╨╡╤З╤М ╨╕╨┤╨╡╤В ╨╛ ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╤З╨╜╨╛╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╡ ╨Ы╨░╤А╨╕╨╛╨╜╨╡ ╨Ф╨╡╨╝╨╡╨╜╤В╤М╨╡╨▓╨╡23. ╨в╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝, ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨░ ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛╤Б╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╡╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤, ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▓╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 1630-╤Е ╨│╨│. тАУ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ 1640-╤Е ╨│╨│., ╨▓╤Б╨╡ ╨▓╤Л╤И╨╡╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡.

╨Т ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╜╨╛╨╝ ╤Б╨┐╨╕╤Б╨║╨╡ ╨│. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╤Л 1638 ╨│. ╨▓ ╨Я╤Г╤И╨║╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨▒╨╛╨┤╨╡ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨┤╨▓╨╛╤А ┬л╨Ш╨▓╨░╤И╨║╨░ ╨╕╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨░, ╤Б╨╛╤Б╨╡╨┤ ╤Г ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨в╨╕╨╝╨╛╤И╨║╨░ ╨Ы╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓┬╗24. ╨а╨╛╨┤ ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╛╨╢╨╕╨▓╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨Я╤Г╤И╨║╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨▒╨╛╨┤╨╡ ╨в╨╕╨╝╨╛╤Д╨╡╤П ╨Ы╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓╨░ ╨╜╨╡ ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜, ╨╕ ╤Г╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╤З╤В╨╛ ╤А╨╡╤З╤М ╤И╨╗╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л, ╤Г ╨╜╨░╤Б ╨╜╨╡╤В. ╨Я╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╤П ╨Ь.╨Э. ╨Ы╨░╤А╤З╨╡╨╜╨║╨╛, ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨Ь╨░╨║╤Б╨╕╨╝╨░ ╨Ы╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓╨░ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤Б╤П ╨║ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ ╨еVII ╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╤П25. ╨Т ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л, ╨┐╤А╨╕╤Б╤П╨│╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╤Ж╨░╤А╤О ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤О ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╤Г ╨▓ 1645 ╨│., ╨╜╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╤Б ╨┐╤А╨╛╨╖╨▓╨╕╤Й╨╡╨╝ ┬л╨Ы╤Г╤З╨░╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓┬╗ ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╤Б╤П26.

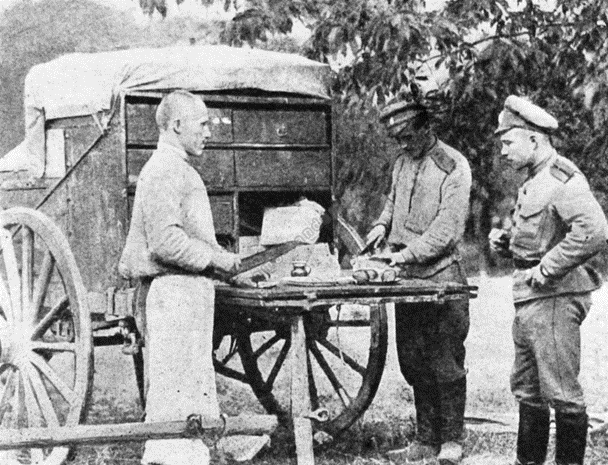

╨Т╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╕╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤А╨░╨╖╨╜╨╕╤Ж╨░ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╤Е ╤В╨╕╨┐╨░╤Е ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╕ ╨У. ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Л╨╝. ╨Т ╨╛╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л, ┬л╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▓ ╨б╨╝╨╛╨╗╨╡╨╜╤Б╨║╨╡┬╗, ╨▓╤В╨╛╤А╤Л╨╝╨╕ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╛╨▓ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╤Л ┬л╨Я╨░╤А╨░ ╨╛ ╤И╤В╨╕ ╨╖╨░╤А╤П╨┤╨░╤Е ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░, ╤Б╤В╨░╨╜╨║╨╕ ╤П╨▒╨╗╨╛╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╤Б╨░╨┐╨╛╨╢╨║╨╛╨╝, ╨▓ ╨╗╨╛╨╢╨░╤Е ╨▓╤А╨╡╨╖╤Л╨▓╨░╨╜╤Л ╤А╨░╨║╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л┬╗27 (╤А╨╕╤Б. 5).

╨а╨╕╤Б. 5. ╨Я╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╤Л-╤А╨╡╨▓╨╛╨╗╤М╨▓╨╡╤А╤Л ╤И╨╡╤Б╤В╨╕╨╖╨░╤А╤П╨┤╨╜╤Л╨╡, ╨┐╨░╤А╨░. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░, ╨┐╨╡╤А╨▓╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ тАУ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨░ XVII ╨▓. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-293; ╨Ю╤А-294/1-2.

╨б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░, 16 ╨╜╨╛╤П╨▒╤А╤П 1658 ╨│. ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▓╤Л╨┤╨░╨╜╨╛ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨│ ╤А╤Г╨▒╨╗╤М ┬л╨╜╨░ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛ ╨╕ ╨╜╨░ ╤Г╨│╨╛╨╗╤М╨╡┬╗. ┬л╨Т╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨╡╨╝╤Г ╨╖╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╤Г╤О ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Г╤О┬╗28. ╨Т ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ XVII ╨▓. ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╤А╨╡╨▓╨╛╨╗╤М╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨░ ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А тАУ ╨Я╨╡╤А╨▓╤Г╤И╨░ ╨Ш╤Б╨░╨╡╨▓29. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨▓ ╨еVII ╨▓., ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨▓╤И╨╕╤Е ╤Г╨╝╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨╖╨░╤А╤П╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕. ╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨╕╨╕ ╨Ь╤Г╨╖╨╡╨╡╨▓ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П ╨╕╨╗╨╕ ╤Г╨┐╨╛ ╨╝╤П╨╜╤Г╤В╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨╜╤Л╤Е ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨░╤Е, ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨╢╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤В.

╨Ъ ╤А╨╡╨┤╨║╨╕╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В╨░╨╝ ╨▓ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨еVII ╨▓. ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╨╜╨╡╨▓╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤А╤Г╨╢╤М╤П. ╨Т ╤Б╤В╨░╤В╤М╨╡ ╨о. ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓╨░ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜╤Л ┬л╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М ╨┤╤Г╤Е╨╛╨▓╨░╤П ╨╝╨╡╨┤╨╜╨░╤П┬╗ 1641 ╨│. ╨╕ ┬л╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М ╨╜╨╛╨▓╨░╤П ╨┤╤Г╤Е╨╛╨▓╨░╤П ╨╝╨╡╨┤╨╜╨░╤П┬╗ 1651 ╨│. (╨▒╨╡╨╖ ╤Б╤Б╤Л╨╗╨║╨╕ ╨╜╨░ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║)30. ╨Т ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤П╤Е ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л, ╤З╤В╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╖╨░ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨╝ ╨▓ ╨в╤А╨╛╨╕╤Ж╨║╨╕╤Е ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨░╤Е ╨▓ 1657 ╨╕ 1658 ╨│╨│., ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨░ ┬л╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М ╨┤╤Г╤Е╨╛╨▓╨░╤П ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░┬╗31. ╨в╨░ ╨╢╨╡ ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╕╤А╤Г╨╡╤В ╨╕ ╨▓ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л, ╨▓╨╖╤П╤В╨╛╨╣ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨╝ ╨▓ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤ ╨▓ ╤Б╨╡╨╗╨╛ ╨Ъ╨╛╨╗╨╛╨╝╨╡╨╜╤Б╨║╨╛╨╡ ╨▓ 1660 ╨│.32 ╨Э╨╡╤В ╨╜╨╕╨║╨░╨║╨╕╤Е ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤З╤В╨╛ ╨▓ XVII ╨▓. ╨║╤В╨╛-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╡╤Й╨╡ ╨╕╨╖ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨┐╨╜╨╡╨▓╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡.

╨Т 1659 ╨│. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨┐╤А╨╕╤И╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╤М ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨╡ ╨╖╨░╨┤╨░╨╜╨╕╨╡, ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤Б ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨▓╨╡╤П╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨▓ ╨┐╨░╤А╨░╨┤╨╜╨╛-╤Ж╨╡╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╨║╨╡ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤А╨░. 11-╨│╨╛ ╤П╨╜╨▓╨░╤А╤П ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▓╤Л╨┤╨░╨╜╨╛ ┬л╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛ ╨╕ ╨╜╨░ ╤Г╨│╨╛╨╗╤М ╤В╤А╨╕╤В╤Ж╨░╤В╤М ╨░╨╗╤В╤Л╨╜. ╨Ф╨╡╨╗╨░╨╗ ╨│╤А╨░╨╜╨╡╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨╡╤З┬╗. ╨Т ╨╝╨░╤А╤В╨╡ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╡╤В ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨╖╨░╨║╨░╨╖. ╨б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╛╤В 7 ╨╝╨░╤А╤В╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ┬л╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨╖╤Г╨▒╤З╨░╤В╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤З┬╗33.

╨Я╤А╨╕╨╝╨╡╤З╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨╖╨░╤З╨░╤Б╤В╤Г╤О ╨▓╤Л╤Б╤В╤Г╨┐╨░╨╗ ╨║╨░╨║ ╨╖╨░╨╝╨╛╤З╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В (╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ 1651 ╨│.)34 ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М ╤Б╨╛ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╤И╨╡╨│╨╛ ╨▒╤А╨░╤В╨░ ╨Ъ╨╛╨╜╨┤╤А╨░╤В╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╜╨░╤П ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ┬л╨╜╨╛╨▓╤Л╤Е┬╗ ╨▓ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л, ╤З╤В╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б ╤Ж╨░╤А╨╡╨╝ ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╨╡╨╝ ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨╡╨╝ ╨▓ ╨б╨╝╨╛╨╗╨╡╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡ 1654 ╨│.35 ╨Т ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л 1650-╤Е тАУ 1680-╤Е ╨│╨│. ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╣ ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨У. ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨╖╨░╨╝╨║╨╕ ╨║ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░╨╝, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝╨╕, ╨╜╨╡ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╤В╨░╨║╨░╤П ╤А╨╛╨╗╤М ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╝╤Г ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤О ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨▓ ╨╕╨╡╤А╨░╤А╤Е╨╕╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╤А╨╕╨┤╨▓╨╛╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨╣.

╨Э╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╨╣ ╨╕╨╖ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨┤╨░╤О╤Й╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╨║╨░╨┤╤А╨╛╨▓╨╛╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨░ тАУ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╤Ж╨╡╨╗╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨║╤А╨╡╤Б╤В ╨╜╨░ ╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╤Ж╨░╤А╤О ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤О ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╤Г ╨▓ 1645 ╨│. ╨Т ╤Б╨┐╨╕╤Б╨║╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╕╨╝╤П ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╛ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝. ╨б╤В╤А╨╛╨║╨╛╨╣ ╨╜╨╕╨╢╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╤Л ╨▒╤А╨░╤В╤М╤П ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨╕ ╨Ъ╨╛╨╜╨┤╤А╨░╤В╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Л. ╨в╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╕╨╝╤П ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤ ╤Б╤В╨░╤А╤И╨╕╨╝ ╨▒╤А╨░╤В╨╛╨╝, ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡ ╤И╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╨╡╨╡36. ╨Ю╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╤Д╨░╨║╤В╨╛╤А╨╛╨▓, ╨┐╨╛╨▓╨╗╨╕╤П╨▓╤И╨╕╨╝ ╨╜╨░ ╤Б╨╛╨║╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╕╤Б╤В╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ┬л╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝┬╗ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╛╨╣ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╕ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╡╨╝ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Л╨╝, ╨▒╤Л╨╗ ╤Г╤Е╨╛╨┤ ╨╕╨╖ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨▓ 1630-╨╡ тАУ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ 1640-╤Е (?) ╨│╨│. ╤А╤П╨┤╨░ ╨▓╨╡╨┤╤Г╤Й╨╕╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓.

╨г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╣ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╨▓ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╨░╤П ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╨░╤П ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░. ╨б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤Л╨┐╨╕╤Б╨║╨╡ ┬л╨Т ╨┐╤А╨╛╤И╨╗╤Л╤Е ╨▓╨╛ 162-╨╝ (1654) ╨╕ ╨▓╨╛ 163-╨╝ (1654/55) ╨│╨╛╨┤╨╡╤Е ╨┐╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╤Г ╤Ж╨░╤А╨╡╨▓╤Г [╨╝.╤В.] ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░ ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╖╨░ ╨╜╨╕╨╝ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╝ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨╝ ╨▓ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡ ╤Б╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╤О ╨║╨░╨╖╨╜╨╛╤О ╨┐╨╛╨┤ ╨б╨╝╨╛╨╗╨╡╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨Т╨╕╨╗╤М╨╜╨╡╤О ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤А╨╛╨╖╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Л ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╡╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╤Б ╤В╨╛╨▓╨░╤А╤Л╤Й╨╕┬╗37. ╨Ш╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╡ ╤Д╨╛╤А╨╝╤Г╨╗╨╕╤А╨╛╨▓╨║╨╕ ┬л╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╤Б ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨╕╤Й╨╕┬╗ ╨┤╨░╨╡╤В ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╤Б╤В╨░╤А╤И╨╕╨╝ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓, ╤Б╨╛╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨╢╨┤╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╤Г ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╤Г╤О ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Г╤О ╨║╨░╨╖╨╜╤Г38. ╨Т 1656 ╨│. ╨▓ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨╜╨░ ╨а╨╕╨│╤Г ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╤П╨╗ ╨│╤А╤Г╨┐╨┐╤Г ╨╕╨╖ ╨╛╨┤╨╕╨╜╨╜╨░╨┤╤Ж╨░╤В╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╕ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╢╨╡╨╣, ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨▓╤И╨╕╤Е ╨┐╤А╨╕ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡39. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨░╤Е 1650-╤Е ╨│╨│. ╨╜╨╡ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗, ╨░ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╗ ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡, ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ┬л╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨░┬╗40. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨▓╨╛ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В ╤Б╨╛╨╗╨╕╨┤╨╜╤Л╨╣ ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╤Б╤В ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨┐╨╛╤Б╤З╨░╤Б╤В╨╗╨╕╨▓╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╡╤А╨╡╨╢╨╕╤В╤М ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╤Г╤О ╤З╤Г╨╝╤Г 1654 ╨│. ╨Ь╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨┐╤А╨╛╨╢╨╕╨▓╨░╨╗ ╨╜╨░ ╨Ъ╨╛╨╜╤Б╤В╨░╨╜╤В╨╕╨╜╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Г╨╗╨╕╤Ж╨╡ ╨▓ ╨С╤А╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨▒╨╛╨┤╨╡, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣, ╨┐╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤Б╤З╨╡╤В╨░╨╝ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╤П ╨Ь.╨о. ╨а╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╨░, ┬л╨╝╨╛╤А╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤В╤А╨╕╨╡┬╗ ╤Г╨╜╨╡╤Б╨╗╨╛ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ ╨▓╨╛╤Б╤М╨╝╨╕╨┤╨╡╤Б╤П╤В╨╕ ╨┐╤А╨╛╤Ж╨╡╨╜╤В╨╛╨▓ ╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╨╡╨╣41.

╨Ф╨╛ 1662 ╨│. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤Б ╤Б╨░╨╝╤Л╨╝ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╕╨╝ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨╝ ╨▓ 30 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣. ╨б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╛-╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╤Л╨╝ ╨║╨╜╨╕╨│╨░╨╝ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨│╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╤Л╨╣ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗ 25 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣42. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╤Й╨░╨╡╤В ╨╜╨░ ╤Б╨╡╨▒╤П ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡, ╤З╤В╨╛ ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ ╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╤П ╤А╤П╨┤ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╤Е ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨┐╨╕╤И╨╡╤В╤Б╤П ╨╛╤В ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ┬л╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨║╨╕ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨У╤А╨╕╤И╨║╨╕ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╤Б ╤В╨╛╨▓╨░╤А╤Л╤Й╨╕┬╗. ╨б╨░╨╝╤Л╨╡ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤В╤Б╤П ╨║ 1653тАУ1654 ╨│╨│.43 ╨в╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨╕ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╕╤А╤Г╤О╤В ╨▓ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╨┤╨░ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡, ╨╝╨╛╨╢╨╡╤В ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╨╕╨╡╤А╨░╤А╤Е╨╕╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ 1650-╤Е ╨│╨│. ╨╕╤Е ╤Б╤В╨░╤В╤Г╤Б ╨┐╤А╨╕╨▒╨╗╨╕╨╢╨░╨╗╤Б╤П ╨║ ╤А╨░╨▓╨╜╨╛╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╝╤Г.

╨С╨╡╤Б╨┐╤А╨╡╤Ж╨╡╨┤╨╡╨╜╤В╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨▓╤Л╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╗╨╛ ╨У. ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╨▓ 1662 ╨│. ╨б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤Л╨┐╨╕╤Б╨║╨╡, 2 ╨░╨┐╤А╨╡╨╗╤П ┬л╨┐╨╛ ╨╕╨╝╤П╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П [╨╝.╤В.] ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░ ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤А╨╛╨╖╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╗╤О╨┤╨╕ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓, ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╤Б ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨╕╤Й╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤Г ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П ╤Г ╤А╤Г╨║╨╕, ╤Б ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╛╤Б╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╝╨╕. ╨Ш ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤МтАж ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╤Е ╨╗╤О╨┤╨╡╨╣ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╤М╤П ╨в╨╕╤В╨╛╨▓╨░, ╨Х╨▓╤В╨╕╤Д╨╡╤П ╨Ъ╤Г ╨╖╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╨░ тАУ ╨▓╨╡╨╗╨╡╨╗ ╨╕╨╝ ╤Г╤З╨╕╨╜╨╕╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨│╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨║ ╨┐╤А╨╡╨╢╨╜╨╕╨╝ ╨╕╤Е ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨░╨╝: ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╤О ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Г ╨║ ╨┤╨▓╨░╤В╤Ж╨░╤В╨╕ ╨┐╤П╤В╨╕ ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╝ тАУ ╨┤╨▓╨░╤В╤Ж╨░╤В╤М ╨┐╤П╤В╤М ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨▓. ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╤М╤О ╨в╨╕╤В╨╛╨▓╤Г ╨║ ╨┤╨▓╨░╤В╤Ж╨░╤В╨╕ ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╝ тАУ ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╤М ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨▓. ╨Х╤Д╤В╨╕╤Д╤М╤О ╨Ъ╤Г╨╖╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╤Г ╨║ ╨┐╤П╤В╨╕╨╜╨░╤В╤Ж╨░╤В╨╕ ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╝ тАУ ╨┐╤П╤В╤М ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨▓. ╨б╨╡╨╣ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П ╨╕╨╝╤П╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Г╨║╨░╨╖ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨░╤В╤М ╨╛╨║╨╛╨╗╤М╨╜╨╕╤З╨╡╨╣ ╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╜╨╕╤З╨╡╨╣ ╨С╨╛╨│╨┤╨░╨╜ ╨Ь╨░╤В╨▓╨╡╨╡╨▓╨╕╤З ╨е╨╕╤В╤А╨╛╨▓╨╛. ╨Я╨╛ ╤Б╨╡╨╝╤Г ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ╨┤╨░╤В╤М ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤М╤П ╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨░ ╨╕ ╤Б╨╡╨╣ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓ ╤Г╨║╨░╨╖ ╨╛ ╨┐╤А╨╕╨▒╨░╨▓╨║╨╡ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨░╤В╤М ╨▓ ╨║╨╜╨╕╨│╤Г┬╗44.

╨б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╤В╤М ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Е╨╛╤В╤П ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╨▓ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓, ╨▒╤Л╨▓╤И╨╕╤Е ╤Г ╤А╤Г╨║╨╕ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П ╨╜╨░ ╨Я╨░╤Б╤Е╤Г, ╨▓ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╛╨▒ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨▓ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╝╤П ╨╜╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╨╛. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╛╨▒╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Б ╨┐╤А╨╡╨║╨╗╨╛╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╤Б╤В╨╛╨╝ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡╨╝ ╨╖╨░ ╨╜╨╕╨╝ ╨▓ 1662 ╨│. ╨║╨░╨║╨╕╤Е╨╗╨╕╨▒╨╛ ┬л╨┐╨╛╨┤╨╜╨╛╤Б╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗┬╗. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨║ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤Г 1660-╤Е ╨│╨│. ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨▒╤Л╨╗ ╤Г╨╢╨╡ ╨╛╨│╤А╨░╨╜╨╕╤З╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤В╤А╤Г╨┤╨╛╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜. ╨а╨░╨╜╨╡╨╡, ╨▓ 1661 ╨│. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╤В╨╛╨╢╨╡ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨░ ╨Я╨░╤Б╤Е╤Г ╤Г ╤А╤Г╨║╨╕ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╛╤Б╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╡╤Й╨╡╨╣ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л, ╨░ ╤Г ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨▓ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╤Б╤В╨╛╨╕╤В ╨┐╨╛╨╝╨╡╤В╨║╨░ ┬л╨┤╨╡╨╗╨░╨╡╤В ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╤Л ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╨░┬╗. ╨в╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨▓ ╤В╨╛╤В ╤А╨░╨╖ ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨╜╨░╨│╤А╨░╨┤╨╜╤Л╨╡ ╨▓ ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤А╨╡ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨░ тАУ 30 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣45. ╨Ш ╨▓ 1662 ╨│. ╨╖╨░╤Б╨╗╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨╜╨╡ ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╛╨╛╤Й╤А╨╡╨╜╨╕╤П. ╨Т ╨╝╨░╤А╤В╨╡ ╨┐╨╛ ╨╕╨╝╤П╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ┬л╨║ ╨┐╤А╨░╨╖╨┤╨╜╨╕╨║╤Г ╨е╤А╨╕╤Б╤В╨╛╨▓╤Г ╨Т╨╛╤Б╨║╤А╨╡╤Б╨╡╨╜╨╕╤О ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨╖╨░ ╨┐╤А╨╡╨╢╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╡╨▓╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╨╛╤Б╤В╨╕ (╨║╤Г╤А╤Б╨╕╨▓ ╨╝╨╛╨╣. тАУ ╨б.╨Ю.) [╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М] ╨╛╨┤╨╜╨╛╤А╤П╨┤╨║╤Г ╨▓╨╕╤И╨╜╨╡╨▓╤Г╤О ╨║╨░╤А╨╝╨░╨╖╨╕╨╜╨╜╤Г╤О ╤Б ╨┐╤Г╨│╨▓╨╕╤Ж╤Л ╤Б╨╡╤А╨╡╨▒╤А╨╡╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤З╨╡╨╜╤Л╨╝╨╕, ╨┤╨░ ╤Д╨╡╤А╨╡╨╖╨╕ ╨║╨░╨╝╤З╨░╤В╤Л╨╡ ╨╖ ╨╖╨░╨▓╤П╨╖╨║╨╕┬╗ 46.

╨а╨░╨▒╨╛╤В╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╜╨░╨┤ ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е╨╛╨╝ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░, ╤Б╤В╨░╨▓╤И╨╕╨╝ ┬л╨╗╨╡╨▒╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Б╨╜╨╡╨╣┬╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░, ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╗╨╡╤В (╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Б ╨┐╨╡╤А╨╡╤А╤Л╨▓╨░╨╝╨╕) ╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ 1663 ╨│.47 (╤А╨╕╤Б. 6). ╨Т ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╤Е ╨╗╤О╨┤╨╡╨╣ 1663 ╨│. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╡╨╢╨╜╨╡╨╝╤Г ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝, ╤Б ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨╝ ╨▓ 30 ╤А., ╨╜╨╕╨╢╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜, ╤Е╨╛╤В╤П ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗ 50 ╤А., ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╡╨╣ ╨в╨╕╤В╨╛╨▓ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤Б ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨╝ ╨▓ 30 ╤А.48 1 ╨╝╨░╤А╤В╨░ 1664 ╨│. ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤З╨╡╨╜╨░ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨░╤П ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╛╨▒ ╨╛╤В╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╡ ╨┐╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╨╕, ╤Б ╨┐╤А╨╛╤Б╤М╨▒╨╛╨╣ ╨╛ ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╨║╨╗╨░╨┤ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╤А╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨╝╨╛╨╜╨░╤Б╤В╤Л╤А╤М49. ╨б ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨▒╨╡╨╖╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╛╤З╨╜╨╛ ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤В╤Б╤П ┬л╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝┬╗ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л.

╨а╨╕╤Б. 6. ╨Ф╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░, 1661тАУ1663 ╨│╨│. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-125/1-2

╨Т ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨╡ ╨╛╤В ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╨┐╨╕╤Б╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛╤Б╤П ┬л╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬л╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╛╤З╨╜╤Л╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝┬╗, ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▓ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╕╤А╤Г╨╡╤В ╨╡╤Й╨╡ ╨╕ ╨║╨░╨║ ┬л╨╗╨░╤В╨╜╤Л╨╣ ╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А┬╗. ╨Т ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕, ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╤Б ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╨╝╤П ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨│╤А╨╛╨╝╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╗╨░╨▓╨╛╨╣. ╨Я╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╨╛╨╣ ┬л╤И╨░╨┐╨║╨╕ ╨╡╤А╨╕╤Е╨╛╨╜╤Б╨║╨╛╨╣┬╗, ╤И╨╕╤И╨░╨║╨░ ╨╕ ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е╨░ 1663 ╨│., ╨║ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤В ╨┐╨░╤А╨░╨┤╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░╤А╤Г╤З╨╕ ╨╕ ╨║╨╕╤А╨░╤Б╤Г (╤А╨╕╤Б. 7, 8). ╨Я╤А╨╕╨╝╨╡╤З╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨▒╨░ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В╨░ ╤Б ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨╗╨╡╨╣ ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╤Л ╨┐╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨▓╤И╨╕╨╝╤Б╤П ╨▓ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░╨╝.

╨а╨╕╤Б. 7. ╨Э╨░╤А╤Г╤З╨╕, ╨┐╨░╤А╨░. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░, ╨┐╨╡╤А╨▓╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ XVII ╨▓. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ (?). ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ 4062/1тАУ2

╨Т ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡ ╤Н╤В╨╛ ╤А╨╛╤Б╨║╨╛╤И╨╜╤Л╨╡ ╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╤А╤Г╤З╨╕ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨б╤Г╨╗╨╡╨╣╨╝╨░╨╜╨░ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╗╨╡╨┐╨╜╨╛╨│╨╛, ╨▓ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╝ тАУ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╡╨▓╤А╨╛╨┐╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е тАУ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ╨┤╨░╤А ╨Ь╨╛╤А╨╕╤Ж╨░ ╨Ю╤А╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤О ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╤Г ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨╛╨▓╨╕╤З╤Г50.

╨б ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╕╨╝ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ┬л╨▒╤А╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░┬╗ ╨╝╨╛╨│ ╨▒╤Л ╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤М ╨╕ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜. ╨Т 1664 ╨│. ╨╕╨╝ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨░ ╨┐╨░╤А╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╤Г╤В╤Г╤А╨╗╤Л╨║╨╛╨▓51. ╨Т ╨Я╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╤Л ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝╨╕: ┬л╨С╤Г╤В╤Г╤А╨╗╤Л╨║╨╕ ╨║╨╛╤Б╤Л╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╕╨║╨╕ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╨╡╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨┤╨╛╨╗ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤З╨╡╨╜╤ЛтАж┬╗52. ╨Я╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨┤╨╡╨║╨╛╤А╤Г ╨▒╤Г╤В╤Г╤А╨╗╤Л╨║╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╤П╨▓╨╜╨╛ ╨╛╤А╨╕╨╡╨╜╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨╕ ╨╜╨░ ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╕, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨▓╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╤Б ╨╜╨╕╨╝ ╨▓ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤В ╨┐╨░╤А╨░╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П53.

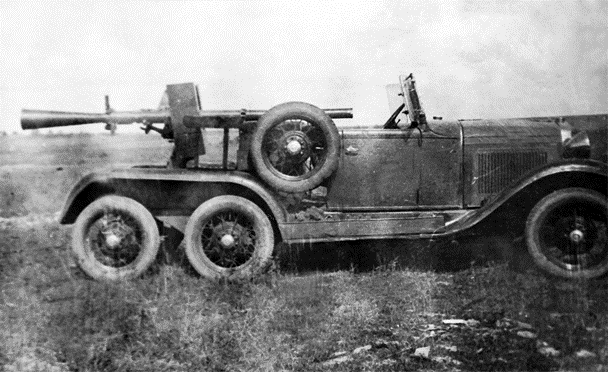

╨Ы╨╡╤В╨╛╨╝ 1669 ╨│. ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╡╤В ╨╖╨░╨┤╨░╨╜╨╕╨╡: ┬л╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╨░ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╤Л╤Е ╨С╨╛╨╗╤М╤И╨╕╤Е ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗ ╨╕ ╨╜╨░╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤Е ╨╖╨╛╨╗╨╛╤В╨╛╨╝ ╨┐╨╡╤З╨░╤В╨╕ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤П. ╨Р ╤Г ╤В╨╛╨▓╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╤Б ╨╜╨╕╨╝ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╨╡╨╝ ╨▒╤Л╤В╨╕ ╤Б╤Л╨╜╤Г ╨╡╨▓╨╛ ╨Р╤Д╨╛╨╜╨░╤Б╤М╤О, ╨┤╨░ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╤Г ╨╡╨▓╨╛ ╨Ш╨│╨╜╨░╤И╨║╨╡ ╨Я╤А╨╛╤Е╨╛╤А╨╛╨▓╤Г┬╗54. ╨Ю╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤О ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Г ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╤В╤М ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╨░ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╨░ ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨╛╨▓╨╕╤З╨░ 1616 ╨│. ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╤П ╨Ъ╨╛╨╜╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╤П ╨в╨╕╤А╨╝╨░╨╜╨░55. ╨Ъ╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛ ╨╕ ╨┐╨╛ ╨┤╨╡╨║╨╛╤А╤Г ╨С╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╡ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╤Л ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╨░ 1616 ╨│. ╨╕ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨У. ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╕, ╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ╨╕╨┤╨╡╨╜╤В╨╕╤З╨╜╤Л, ╨╜╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨┐╨╗╨░╤Б╤В╨╕╨╜, ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╤В ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е 1670 ╨│., ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡ тАУ 40 ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ 3656 (╤А╨╕╤Б. 9).

╨а╨╕╤Б. 9. ╨б╨╛╨╗╨╜╤Ж╨╡╨▓ ╨д.╨У. ╨Ч╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░ 1670 ╨│. (╨▓╨╕╨┤ ╤Б ╤В╤А╨╡╤Е ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜ ╨╕ ╨┤╨╡╤В╨░╨╗╨╕). ╨Р╨║╨▓╨░╤А╨╡╨╗╤М. ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╤П, ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨┐╨╡╤А╨▓╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ XIX ╨▓. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨У╤А-3004

╨Ч╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╤Б╨░╨╝╤Л╨╝ ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╨╕╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В╨╛╨╝, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╡╨╝ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Л╨╝ ┬л╤Б ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨╕╤Й╨╕┬╗ ╨╕ ╨┐╨╛ ╤Б╤В╨╛╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨║╤А╨░╤В╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╡╨▓╨╛╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╗╤О╨▒╨╛╨╡ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л. ╨Т ╨Я╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ 1686/87 ╨│╨│. ╨▓ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ ┬л╨Ч╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╨░┬╗ ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨▓╤В╨╛╤А╤Л╨╝ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗ ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╨░ ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨╛╨▓╨╕╤З╨░ 1616 ╨│. ╨╕ ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨╡╨╜ ╨╜╨░╤А╨░╨▓╨╜╨╡ ╤Б ╨╜╨╕╨╝ ╨▓ 1500 ╤А. ╨Э╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤В╤А╨╡╤В╤М╨╕╨╝╨╕ ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╨░ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ 1663 ╨│. ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨╡╨╜╤Л ╨▓ 1000 ╤А.57

╨Ю╤Б╨╡╨╜╤М╤О 1679 ╨│. ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╤Б ╤Б╤Л╨╜╨╛╨╝ ╨Р╤Д╨░╨╜╨░╤Б╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝ ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╨╡╨╝ ╨в╨╕╤В╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╤О╤В ╨╖╨░╨┤╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М ╨╡╤А╨╕╤Е╨╛╨╜╤Б╨║╤Г╤О ╤И╨░╨┐╨║╤Г ╨┐╨╛ ╨╜╨╡╨║╨╛╨╡╨╝╤Г ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Г, ╤Б╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ┬л╤Б╨▓╨╡╤А╤Е╤Г┬╗ ╨╛╤В ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨░ ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╨╡╨▓╨╕╤З╨░58. ╨з╤В╨╛ ╤Н╤В╨╛ ╨▒╤Л╨╗ ╨╖╨░ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╡╤Ж ╨╕ ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╨╕╤В╨╛╨│╨╡ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╗╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░, ╨╝╤Л ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╡╨╝. ╨С╨╡╤Б╤Б╨┐╨╛╤А╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╡╤А╨╕╤Е╨╛╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╤И╨░╨┐╨╛╨║, ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╕╤Е ╨┐╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╗╨╡╨┐╨╕╤О ╨║ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ 1621 ╨│., ╨▓ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨╜╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛. ╨б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╨Я╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ 1687 ╨│. ╤И╨░╨┐╨║╨░ ┬л╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░┬╗ ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨╕╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ 1175 ╤А., ╨░ ╨▒╨╗╨╕╨╢╨░╨╣╤И╨░╤П ╨║ ╨╜╨╡╨╣ ╨┐╨╛ ╤Ж╨╡╨╜╨╡ тАУ ╨▓╤В╤А╨╛╨╡ ╨┤╨╡╤И╨╡╨▓╨╗╨╡. ╨б╨┐╤А╨░╨▓╨╡╨┤╨╗╨╕╨▓╨╛╤Б╤В╨╕ ╤А╨░╨┤╨╕ ╤Б╤В╨╛╨╕╤В ╨╛╤В╨╝╨╡╤В╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤П ╤И╨░╨┐╨║╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▒╤Г╨╗╨░╤В╨╜╤Л╨╣ ╤И╨╗╨╡╨╝ ╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П, ╨░ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ┬л╤Б ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨╕╤Й╨╕┬╗, ╤Б╤Г╨┤╤П ╨┐╨╛ ╨▓╨╡╤Б╤Г ╨▓╤Л╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░ (3 ╨┐╤Г╨┤╨░) ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╤Б╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤М╤П ╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М ╤Б╨░╨╝╨╕59.

╨Р╨╜╨░╨╗╨╕╨╖╨╕╤А╤Г╤П ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨╛╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░, ╨╝╤Л ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝ ╨║ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨╜╨╛╨╝╤Г ╨▓╤Л╨▓╨╛╨┤╤Г, ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╤А╨╛╨╗╨╕ ╨╜╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ ╨▓╨╛╤Б╨┐╨╕╤В╨░╤В╨╡╨╗╤П ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨╡╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╨╡╨╡ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╤Б╨░╨╝ ╨╜╨╡ ╤Б╤В╤А╨╡╨╝╨╕╨╗╤Б╤П ╨▒╤А╨░╤В╤М ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ┬л╤Б╨╛ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л┬╗, ╨▓╨╕╨┤╤П ╨╜╨░╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╤В╨▓╨░ ╤Б╤Л╨╜╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╤Б╤Л╨╜╨╛╨▓╨╡╨╣, ╨░ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨╕ ╨┐╨░╤Б╤Л╨╜╨║╨░. ╨Ъ ╤Б╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤О, ╨╕╤Е ╤Б╤Г╨┤╤М╨▒╨░ ╤Б╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╨╜╨╡╤Б╤З╨░╤Б╤В╨╗╨╕╨▓╨╛.

╨Ю╨┤╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╜╤Л╤Е ╨▓╤Л╨┐╨╕╤Б╨╛╨║ ╨▓╨╛╤Б╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤В ╤Д╤А╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤В ┬л╤А╨╛╨╖╨┤╨░╤В╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╤В╨╛╨╗╨┐╨░ (╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л. тАУ ╨б.╨Ю.) ╨┐╤А╨╛╤И╨╗╨╛╨│╨╛ 149 (1640/41)-╨│╨╛ ╨│╨╛╨┤╤Г┬╗, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╝ ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╤Г ╤Б╤В╤А╨╛╨║╤Г ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╤Л ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╕ ┬л╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝╨║╨╛ ╨┤╨░ ╨д╨╡╨┤╨╛╤В╨║╨╛ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╤Л┬╗ ╤Б ╨╛╨┤╨╕╨╜╨░╨║╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨│╨╛╨┤╨╛╨▓╤Л╨╝╨╕ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨░╨╝╨╕ ┬л╨┐╨╛ 4 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╕ ╤Е╨╗╨╡╨▒╨░ ╨┐╨╛ 8 ╤З╨╡╤В╨╡╨╣ ╤А╨╢╨╕, ╨╛╨▓╤Б╨░ ╤В╨╛ ╨╢┬╗60. (╨Р╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╜╨╛, ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╤Г ╤Б╤В╤А╨╛╨║╤Г ╨▓ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ 1645 ╨│. ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╤Л ╨▒╤А╨░╤В╤М╤П ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨╕ ╨Ъ╨╛╨╜╨┤╤А╨░╤В╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Л)61. ╨Э╨░╨╝ ╨╜╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╨╜╤П╨║╨░, ╨▒╤Л╨╗ ╨╗╨╕ ╨д╨╡╨┤╨╛╤В ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜ ╤Б╤Л╨╜╨╛╨╝ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨▒╤А╨░╤В╨╛╨╝ ╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝╨░. ╨Ш╨╜╤Д╨╛╤А╨╝╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨╛ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╝ ╨д╨╡╨┤╨╛╤В╨╡ ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╨╝╨░╨╗╨╛.

╨Т ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╤Е ╨╗╤О╨┤╨╡╨╣ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л, ╨┐╤А╨╕╤Б╤П╨│╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨▓ 1645 ╨│. ╤Ж╨░╤А╤О ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤О ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╤Г, ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤В ╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝ ╨╕ ╨д╨╡╨┤╨╛╤В ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╤Л, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╡ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤Г ╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╤А╨░╨╖╤А╤Л╨▓. ╨д╨╡╨┤╨╛╤В ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨╜╨╕╨╢╨╡ ╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝╨░ ╨╜╨░ ╨┤╨▓╨░╨┤╤Ж╨░╤В╤М ╨┐╤П╤В╤М ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╣62. ╨Ь╤Л ╨╖╨╜╨░╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓ 1647 ╨│. ╨д╨╡╨┤╨╛╤В ╨┐╤А╨╛╤Б╨╕╨╗ ╨╛ ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░63. ╨Т ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ 1648 ╨│. ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗ ╨│╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П 4 ╤А╤Г╨▒╨╗╤П ╨┐╨╛ 16 ╨░╨╗╤В╤Л╨╜ 4 ╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨╕, ╤Е╨╗╨╡╨▒╨░ ╨┐╨╛ 8 ╤З╨╡╤В╨╕ ╤А╨╢╨╕, ╨╛╨▓╤Б╨░ ╤В╨╛ ╨╢64. ╨Э╨╡ ╨╕╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨д╨╡╨┤╨╛╤В ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╢╨╡╨╗╨░╨╗ ╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨┐╨╛ ╤Б╤В╨╛╨┐╨░╨╝ ╨╛╤В╤Ж╨░, ╨░ ╨▓╤Л╨▒╤А╨░╨╗ ╤Б╨▓╨╛╨╣ ╨┐╤Г╤В╤М ╨▓ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕. ╨Т 1656 ╨│. ╨╜╨░ ┬л╨▓╤Л╨╝╨╛╤А╨╛╤З╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛┬╗ ╨д╨╡╨┤╨╛╤В╨░ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В ╤Б ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨╝ ╨▓ 5 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣ ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨Р╨╜╨┤╤А╨╛╨╜ ╨Х╤Д╤А╨╡╨╝╨╛╨▓65. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╨╡ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╡, ╨д╨╡╨┤╨╛╤В ╨╜╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╢╨╕╨╗ ┬л╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤А╨░┬╗.

╨Э╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤Б╨╕╤В╤Г╨░╤Ж╨╕╤П ╤Б ╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝╨╛╨╝ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╤Л╨╝. ╨Т ╨╕╤О╨╗╨╡ 1648 ╨│. ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╕╤И╨╡╤В: ┬л╨Т ╨╜╤Л╨╜╨╡╤И╨╜╨╡╨╝ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤М ╨▓╨╛ 156-╨╝ (1647/48) ╨│╨╛╨┤╤Г ╨б╤Г╨┤╨╛╨╝ ╨С╨╛╨╢╨╕╨╕╨╝ ╤Б╤Л╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╕╨▓╨╛ ╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝╨║╨░ ╨╜╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛. ╨Р ╨╜╤Л╨╜╨╡ ╨╡╤Б╤В╤М ╤Г ╨╝╨╡╨╜╤П ╨С╨╛╨│╨╛╨╝ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╜╨╡ ╤Б╤Л╨╜╨╕╤И╨║╨╛ ╨║╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤В╨░╤В╨░╤А╤З╨╡╨╜╨╛╨║ ╨Ь╨╕╤И╨║╨░. ╨Ъ╤Г╨┐╨╕╨╗ ╤П, ╤Е╨╛╨╗╨╛╨┐ ╤В╨▓╨╛╨╣, ╨╡╨▓╨╛ ╨Ь╨╕╤И╨║╤Г ╨╜╨░ ╨Ф╨╛╨╜╤Г ╨╝╨░╨╗╨╡╨╜╤М╨║╨░ ╨▓ ╤В╨╡ ╨┐╨╛╤А╤Л ╨║╨░╨║ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨░ ╨▓╨░╤И╨╡╨╣ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╡ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡ ╨▓ ╨ж╨░╤А╨╡╨│╤А╨░╨┤╨╡. ╨Ш ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╖ ╨║ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡ ╨╕ ╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╨╗ ╨╕ ╤Г╤З╨╕╨╗ ╨╕╨▓╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╤А╤Г╨║╨╛╨┤╨╡╨╗╨╕╤О тАУ ╨║╨░╤А╨░╨▒╨╕╨╜╤Л ╨╕ ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╕, ╨╕ ╤А╨╛╨│╨░╤В╨╕╨╜╤Л, ╨╕ ╨╜╨░╤А╤Г╤З╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╡╤В ╤Б╨╛╨▒╨╛╤О. ╨Р ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╤Е, ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤М, ╨┤╨╡╨╗ ╤З╨╡╨╝╤Г ╤П ╤Г╨╝╨╡╤О ╨╛╨╜ ╨Ь╨╕╤И╨║╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╡ ╤Б╨╝╨╛╨╢╨╡╤В, ╨╝╨╗╨░╨┤. ╨Р ╨┤╨╛╨║╨╛╨╗╨╡ ╨С╨╛╨│ ╨╕╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╤В ╨╝╨╜╨╡ ╤Е╨╛╨╗╨╛╨┐╤Г ╤В╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨╢╨╕╨▓╤Г ╨▒╤Л╤В╤М, ╨┤╨╛ ╤В╨╡╤Е ╨╝╨╡╤Б╤В ╨╡╨▓╨╛ ╨┤╨╛╤Г╤З╤Г. ╨Ь╨╕╨╗╨╛╤Б╨╡╤А╨┤╨╜╤Л╨╣ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤М [╨╝.╤В.] ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╨╣ ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╤Г╨╣ ╨╝╨╡╨╜╤П ╤Е╨╛╨╗╨╛╨┐╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛, ╨▓╨╡╨╗╨╕ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤М ╤В╨╛╨╝╤Г ╨С╨╛╨│╨╛╨╝ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╝╨╛╨╡╨╝╤Г ╤Б╤Л╨╜╨╕╤И╨║╤Г ╨Ь╨╕╤И╨║╨╡ ╨▒╤Л╤В╤М ╤Г ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╡ ╤Б╤Л╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╕╨▓╨╛ ╨╜╨░ ╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝╨║╨╛╨▓╨╛ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛┬╗66.

╨Ь╨╕╤И╨║╤Г ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Г╤О ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Г ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╨╗╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╤Л╨╣ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╡ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝╨░ тАУ 6 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣. ╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝ ╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П 8 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨╕ 9 ╤З╨╡╤В╨╡╨╣ ╤А╨╢╨╕, ╨╛╨▓╤Б╨░ ╤В╨╛ ╨╢67. ╨Т ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤Л╨┐╨╕╤Б╨║╨╡ ╨╛╨▒ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨░╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ 1649 ╨│. ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╛╤З╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨Ь╨╕╤И╨║╨░ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜ ╤Б ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨╝ ╨▓ 6 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨▓, ╤Е╨╗╨╡╨▒╨░ 8 ╤З╨╡╤В╨╡╨╣ ╤А╨╢╨╕ ╨╛╨▓╤Б╨░ ╤В╨╛ ╨╢68. ╨Т ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╤Ж╨░╤А╤П ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╨╣, ┬л╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╝ ╨▒╤Л╤В╤М ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╜╤О╤И╨╜╨╡ ╨╕ ╨▓ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╨╡┬╗, ╨▓╤В╨╛╤А╤Л╨╝╨╕ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╤Л ┬л╨Я╨░╤А╨░ ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╨╣ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨░ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨Ь╨╕╤И╨║╨╕ ╨в╨░╤В╨░╤А╨╕╨╜╨░ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤Л ╨║╤А╨░╤Б╨╜╤Л╨╡ ╨▓ ╤В╤А╨╡╤Е ╨╝╨╡╤Б╤В╨░╤Е ╤В╤А╨░╨▓╤Л ╤З╨╡╨║╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤З╨╡╨╜╤Л. ╨б╤В╨░╨╜╨║╨╕ ╤П╨▒╨╗╨╛╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╤Б ╤А╨░╨║╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л. ╨Ч╨░╨╝╨║╨╕ ╨│╨╗╨░╨┤╨║╨╕╨╡ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤З╨╡╨╜╤Л. ╨Ю╨┐╤А╨░╨▓╨░ ╨╕ ╨╜╨░╨▒╨╛╨╗╨┤╨░╤И╨╜╨╕╨║╨╕ ╤Б╨╡╤А╨╡╨▒╤А╨╡╨╜╤Л╨╡ ╤А╨╡╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤З╨╡╨╜╤Л┬╗69. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╡╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л 1650-╤Е ╨│╨│. ╨╜╨╡ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛. ╨Т ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ 1656/57 ╨│╨│. ╨╕╨╝╤П ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨╜╨╡ ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╕╤А╤Г╨╡╤В. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨╕ ╨┐╨░╤Б╤Л╨╜╨╛╨║ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╜╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╢╨╕╨╗ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤З╤Г╨╝╤Л, ╨╛╨┐╤Г╤Б╤В╨╛╤И╨╕╨▓╤И╨╡╨╣ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤ ╨▓ 1654 ╨│.

╨Т ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 1660-╤Е ╨▓ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨▓╨╜╨╛╨▓╤М ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╕╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╕╨╝╤П ┬л╤А╨╛╨╖╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░┬╗ ╨Ь╨╕╤И╨║╨╕ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░70. ╨Т╨╜╨╕╨╝╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤А╤Е╨╕╨▓╨╜╤Л╤Е ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╡╤В ╤Б ╤Г╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨Ь╨╕╤И╨║╨░ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜ 1660-╤Е ╨│╨│. ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛ ╨╗╨╕╤И╤М ╤В╨╡╨╖╨║╨╛╨╣ ╨┐╨░╤Б╤Л╨╜╨║╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨╗ ╨║ ╤З╨╕╤Б╨╗╤Г ╤В. ╨╜. ┬л╨┐╨╛╨╗╤М╤Б╨║╨╕╤Е┬╗ ╤А╨╡╨╝╨╡╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╤Г ╨▓╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 1650-╤Е тАУ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ 1660-╤Е ╨│╨│. ╨╕╨╖ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╛╨▓, ╨╛╤В╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Г ╨Я╨╛╨╗╤М╤Б╨║╨╛-╨Ы╨╕╤В╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨░71. ╨Ю╨│╤А╨░╨╜╨╕╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨┐╨╛╨┐╤Г╨╗╤П╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╛╨▒╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ ┬л╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨┤╨░╤А╨╜╤Л╤Е┬╗ ╨╕╨╝╨╡╨╜ ╨╕, ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨╕╨╝╨╛╨▓ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛ ╨║ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╤В╨╡╨╖╨╛╨║-╨┤╨▓╨╛╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨▓ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╤Г╨╖╨║╨╛╨╝ ╨║╤А╤Г╨│╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╕ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨░╤Й╨╕╤Е ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л. ╨в╨░╨║, ╨▓ ╨░╨▓╨│╤Г╤Б╤В╨╡ 1664 ╨│. ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Г╤О ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Г ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛ ╨╛╤В╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ┬л╨╖╨░ ╨┐╨░╨┤╤Г╤З╨╡╨╣ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╤М╤О┬╗ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╢╨░ ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╤М╨╡╨▓╨░ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨║ ╨┐╤А╨╕╤Б╤П╨│╨╡ ╨╜╨╡╨║╨╕╨╣ ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨║╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ тАУ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Л╨╣ ╤В╨╡╨╖╨║╨░ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░72. ╨Я╤А╨╕╨╝╨╡╤З╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨Ь╨╕╤И╨║╤Г ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨║╤Г╨┐╨╕╨╗ ╨╕ ╤Г╤Б╤Л╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗ ╨▓ ╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╢╨╕╨▓╤Л ╨Ы╤О╨▒╨╕╨╝ ╨╕ ╨д╨╡╨┤╨╛╤В ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╤Л. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╨╗╨░╨╜╤Л ╤Б╤В╨░╤В╤М ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨╝╨╛╨│╤Г╤З╨╡╨╣ ╨┤╨╕╨╜╨░╤Б╤В╨╕╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╤В╨╛ ╨╕╨╝ ╨╜╨╡ ╤Б╤Г╨╢╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤Б╨▒╤Л╤В╤М╤Б╤П.

╨Т ╨┐╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨С╤А╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨▒╨╛╨┤╤Л, ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ 1663тАУ1665 ╨│╨│., ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨╡╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨▓╤И╨╕╨╣ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨┤╨▓╨╛╤А ╨╜╨░ ╨Ъ╨╛╨╜╤Б╤В╨░╨╜╤В╨╕╨╜╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Г╨╗╨╕╤Ж╨╡ ╨▒╤Л╨╗ ╨╕╨╝ ╨┐╤А╨╛╨┤╨░╨╜ ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╤З╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Г ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨Х╨▓╤В╨╕╤Е╨╡╤О ╨Ъ╤Г╨╖╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╤Г, ╨░ ╤Б╨░╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨╢╨╕╨▓╨╡╤В ╨▓ ╨Э╨░╨▒╨╡╤А╨╡╨╢╨╜╤Л╤Е ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░╤Е ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ тАУ ╨╜╨╡╨┐╨╛╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╡╨╝ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╡73. ╨Т╤А╨╡╨╝╤П ╨┐╤А╨╛╨┤╨░╨╢╨╕ ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Л╨╝ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤А╨░ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╤В╨╛╤З╨╜╨╛: ┬л╨Э╨╛╤П╨▒╤А╤П ╨▓ 28 ╨┤╨╡╨╜╤М ╨┐╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╜╨╕╤З╨╡╨│╨╛ ╨С╨╛╨│╨┤╨░╨╜╨░ ╨Ь╨░╤В╨▓╨╡╨╡╨▓╨╕╤З╨░ ╨е╨╕╤В╤А╨╛╨▓╨╛, ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╤З╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Г ╨Х╨▓╤В╨╕╤Е╨╡╤О ╨Ъ╤Г╨╖╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╤Г ╨╜╨░ ╨╛╨║╤Г╨┐ ╨╖╨░ ╨┤╨▓╨╛╤А ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╤В╤А╨╕╤В╤Ж╨░╤В╤М ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨▓. ╨Я╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П ╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨╡╨╝╤Г ╨Х╨▓╤В╨╕╤Д╨╡╤О ╤В╨╡ ╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤П ╨▓ ╨║╨░╨╖╨╜╤Г ╨┐╨╗╨░╤В╨╕╤В╤М ╨┐╨╛╨│╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨╜╤Л╨╜╨╡╤И╨╜╤П╨│╨╛ ╤Б╨╛ 168 (1659) ╨│╨╛╨┤╤Г┬╗74.

╨Э╨░╨╝ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤А╨░ ╨▓ ╨С╤А╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨▒╨╛╨┤╨╡ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╤Б╤К╨╡╤Е╨░╨╗ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤А╨░╨╜╤М╤И╨╡, ╨╡╤Й╨╡ ╨▓ 1657 ╨│. ╨б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨░╤П ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨╛╨╜ ╨┐╨╕╤И╨╡╤В: ┬л╨Т ╨╜╤Л╨╜╨╡╤И╨╜╨╡╨╝ ╨│-╤А╤М ╨▓╨╛ 166-╨╝ (1657) ╨│╨╛╨┤╤Г ╨╜╨╛╤П╨▒╤А╤П ╨▓ 22 ╨┤╨╡╨╜╤М ╨┐╨╛ ╤В╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╤Г ╤Г╨║╨░╨╖╤Г ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╤Г ╨╜╨░╤Б ╨╖╨░ ╨в╨░╨│╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▓╨╛╤А╨╛╤В╤Л ╨▓ ╨Т╨╛╤А╨╛╨╜╤Ж╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨▒╨╛╨┤╨╡ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╤Л. ╨Ш ╤Г ╨╖╤П╤В╤П ╨╝╨╛╨╡╨▓╨╛ ╤Г ╨в╨╕╤Е╨╕╨╜╨░ ╨б╨╡╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В ╨╜╨░ ╨┤╨▓╨╛╤А╨╡ ╤И╨╡╤Б╤В╤М ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║. ╨Р ╤П, ╤Е╨╛╨╗╨╛╨┐ ╤В╨▓╨╛╨╣, ╨╢╨╕╨▓╤Г ╤Г ╨╖╤П╤В╤П ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ тАУ ╤Г ╨╜╨╡╨▓╨╛ ╨в╨╕╤Е╨╕╨╜╨░ ╨╕ ╤В╨▓╨╛╨╡ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╛ ╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╤ОтАж ╨▒╨╡╤Б╨┐╤А╨╡╤Б╤В╨░╨╜╨╜╨╛ ╨╕ ╨╛╤В ╤В╨╡╤Е ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В ╤В╨╡╤Б╨╜╨╛╤В╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П. ╨в╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╤В╤М ╨╜╨╡╨▓╤Л╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛┬╗75. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨╢╨╕╤В╤М ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤Г, ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╤В╤М ╨╕ ╨▓╨╡╤Б╤В╨╕ ╤Е╨╛╨╖╤П╨╣╤Б╤В╨▓╨╛ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤Г╨╢╨╡ ╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╛, ╨╕ ╨╛╨╜ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╡╤Е╨░╨╗ ╨▓ ╤Б╨╡╨╝╤М╤О ╨╖╨░╨╝╤Г╨╢╨╜╨╡╨╣ ╨┤╨╛╤З╨╡╤А╨╕. ╨з╤В╨╛ ╤Б╨╗╤Г╤З╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╤В╨╛╨╝ ╨╕ ╨┐╨╛╤З╨╡╨╝╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨┐╨╡╤А╨╡╨▒╤А╨░╨╗╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╢╨╕╤В╤М╨╡ ╨▓ ╨Э╨░╨▒╨╡╤А╨╡╨╢╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░, ╨╝╤Л ╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╡╨╝. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨╢╨╡╨╜╤Й╨╕╨╜╨░ ╤Б╨║╨╛╨╜╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М, ╨╕ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨┐╤А╨╕╤И╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╨║╨╕╨╜╤Г╤В╤М ╨┤╨╛╨╝ ╨▒╤Л╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╨╖╤П╤В╤П.

╨Т ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ 1650-╤Е ╨│╨│. ┬л╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А┬╗ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▒╤Л╨╗ ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤ ╨╕, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨╜╨╡ ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╨╖╨┤╨╛╤А╨╛╨▓, ╤В╨░╨║ ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╡ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╛╨╖╨░╨▒╨╛╤В╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╡╨╝╤Г ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕╨╖ ╤З╨╕╤Б╨╗╨░ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╤Л╤Е. ╨Т ╤Н╤В╨╛╤В ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨░╨┤╨╝╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╤А╨░╤Ж╨╕╤П ╤Б╤В╨░╤А╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╨╛ ╨▓╨╛╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╤М ╨║╨░╨┤╤А╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨┐╨╛╤В╨╡╤А╨╕, ╨╜╨░╨╜╨╡╤Б╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤З╤Г╨╝╨╛╨╣. ╨б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╛╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л, 21 ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╤П 1656 ╨│. ┬л╨▓╨╖╤П╤В ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╣ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖ ╤А╨╡╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨╕╨╜╨╛╨╖╨╡╨╝╨╡╤Ж ╨д╨╡╨┤╨╛╤А ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А┬╗, ╨░ 22 ╤Д╨╡╨▓╤А╨░╨╗╤П ┬л╨╗╨░╤В╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Г ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г [╨┤╨░╨╜╨╛] ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖ ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╤М ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨▓ ╨┤╨╗╤П ╤В╨╛╨│╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨┤╨░╨╜ ╨╡╨╝╤Г ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨▓╨╜╨╛╨▓╤М ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║ ╨╜╨╡╨╝╤З╨╕╨╜ ╨д╨╡╨┤╤М╨║╨░ ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А┬╗76. ╨Т ╨╕╤О╨╜╨╡ 1658 ╨│. ╨╖╨░ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╤Г╤О ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╤Г ╨║ ╨▓╨╕╨╖╨╕╤В╤Г ╨│╤А╤Г╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╤П ╨в╨╡╨╣╨╝╤Г╤А╨░╨╖╨░ ╨Ф╨░╨▓╨╕╨┤╨╛╨▓╨╕╤З╨░, ╨╖╨░ ┬л╨║╨░╤А╨╡╤В╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╨░╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤З╨╡╨╜╨╕╨╡┬╗ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤В╨║╨░╨╜╤П╨╝╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П ╨│╤А╤Г╨┐╨┐╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓. ╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨╡╨╣ ╨╛ ╨╜╨░╨│╤А╨░╨┤╨╜╤Л╤Е ╨┤╨░╤З╨░╤Е ╨╡╤Б╤В╤М ╨╕ ╤В╨░╨║╨░╤П: ┬л╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╤Г ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╤Г ╨С╨╛╤А╨╕╤Б╨║╤Г 5 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨▓┬╗77. ╨Ю╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╡╤В ╨╗╨╕ ╤Н╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Г ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨▓╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ 1650-╤Е ╨│╨│. ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┤╨▓╨░ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨░: ╨д╨╡╨┤╨╛╤А ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А ╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╕╨╣ ╨С╨╛╤А╨╕╤Б?

╨Ш╨╝╤П ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨░ ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А╨░ ╨▓ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ 1656 ╨│. ╨╜╨╡ ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨╡╤В╤Б╤П, ╨╖╨░╤В╨╛ ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ 1690-╤Е ╨│╨│. ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╕╤А╤Г╨╡╤В ┬л╤А╨╡╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬л╨╖╨░╨╝╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А┬╗ ╨С╨╛╤А╨╕╤Б ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А78. ╨б ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨╗╨╡╨╣ ╤Г╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╝╤Л ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╤А╨╡╤З╤М ╨╕╨┤╨╡╤В ╨╛╨▒ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨╡. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╡╨╣ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛, ╨┐╨╡╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А╨╛╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨░ ╤Б ╨┐╨╡╤А╨╡╤Е╨╛╨┤╨╛╨╝ ┬л╨╜╨╡╨╝╤З╨╕╨╜╨░┬╗ ╨▓ ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤Б╨╗╨░╨▓╨╜╤Г╤О ╨▓╨╡╤А╤Г. ╨Т ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨С╨╛╤А╨╕╤Б ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╕╤А╤Г╨╡╤В ╨╡╤Й╨╡ ╨╕ ╨║╨░╨║ ╨С╨╛╤А╨╕╤Б ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓79.

╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╛╨╣ ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨┐╨░╤А╨░╨┤╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╛╨╜ ╤Б╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╗ ╨┤╨╗╤П ╤Ж╨░╤А╤П ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░. ╨в╨╛╤З╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╨╜╨░╨┤ ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е╨╛╨╝, ╨║ ╤Б╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤О, ╨╜╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨▓╨╡╤Б╨╜╤Л 1661 ╨│., ╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨╕ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤А╨░╨╜╨╡╨╡. ╨Ч╨░╨┐╨╕╤Б╤М ╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Г ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨║╤Г╨╖╨╜╨╡╤З╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╡╤Е╨╛╨▓ ┬л╨║ ╨╖╨╡╤А╤Ж╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г┬╗ ╨┤╨░╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨░ 20 ╨╕╤О╨╗╤П 1660 ╨│.80 ╨Ф╨╡╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╛╨┤╨▓╨╕╨│╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╝╨╡╨┤╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛. ╨Ч╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤В╤М ╤Н╤В╨╛╤В ╤В╤А╤Г╨┤ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╤Г╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓ 1663 ╨│. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨С╨╛╤А╨╕╤Б ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Г╤З╨░╤Б╤М ┬л╨╗╨░╤В╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г┬╗, ╤Е╨╛╤В╤П ╨▓ ┬л╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╗╤О╨┤╤П╨╝┬╗ ╨╛╨╜ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╕╨╗╤Б╤П ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓, ╨░ ╨┤╨╗╤П ╨┐╨░╤Б╤Е╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╛╤Б╨░ 1663 ╨│. ╨╕╨╝ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ┬л╨┐╤А╨╛╤В╨░╨╖╨░╨╜ ╤А╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣ (╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╤А╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣. тАУ ╨б.╨Ю.) ╨╖╨╛╨╗╨╛╤З╨╡╨╜┬╗.81

╨б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛ ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨С╨╛╤А╨╕╤Б╨░ ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А╨░ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨╛╤В╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╕ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨▓ 1664 ╨│. ╤Б╨░╨╝╤Л╨╡ ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╡. ╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╕╨╖╨┤╨╡╨╗╨╕╨╣ ╨С. ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А╨░ ╨╝╤Л ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨╡╨╝ ╨┐╤А╨╛╤А╨╡╨╖╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤В╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨░, ╤Е╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨╕ ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е ╨╜╨╡╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╤Г╤А╨╛╨▓╨╜╤П. ╨Ъ ╨Я╨░╤Б╤Е╨╡ 1668 ╨│. ╨С. ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А ┬л╨╖╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨╜╨░ ╨┤╨▓╨╡ ╨┐╤Г╤И╨║╨╕ ╨▓╨╕╨╜╤В╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╤П ╨┐╤А╨╛╤А╨╡╨╖╨╜╤Л╤П ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░, ╨╕ ╨┐╨╛ ╨▓╤Б╤П╨║╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨▓╨╡╤А╤Е╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╝╨╡╨╗╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗┬╗82. ╨Э╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╗╨╡╤В ╨С╨╛╤А╨╕╤Б ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨╗ ╨▓ ╤Б. ╨Ъ╨╛╨╗╨╛╨╝╨╡╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╡ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤А╤Ж╨░: ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╨║ ╤Е╨╛╤А╨╛╨╝╨░╨╝ ╨┐╨╡╤В╨╗╨╕ ╨╕ ╨║╤А╤О╨║╨╕ ╨╕ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╡ ╨┐╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╤Г ╤А╨╡╨╖╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛83.

╨Э╨░╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╤О╤В ╤Б╤Г╨┤╨╕╤В╤М ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л, ╨С╨╛╤А╨╕╤Б ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А ╨╜╨╕╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓ ╨╕ ╨╖╨░╨╝╨║╨╛╨▓ ╨║ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤О. ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╡╨╣ ╨▓╤Б╨╡╨│╨╛, ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ┬л╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г┬╗ ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А╨░ ╨╜╨╡ ╨▓╤Л╤Г╤З╨╕╨╗. ╨Х╤Б╨╗╨╕ ╨╝╤Л ╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╕╨╝ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛ ╤В╤А╤Г╨┤╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▒╨╕╨╛╨│╤А╨░╤Д╨╕╨╕ ╨С. ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А╨░ ╤Б ╤В╨╛╨╣ ╤А╨╡╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Г╤О ╨┤╨░╨╗ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╨┐╨░╤Б╤Л╨╜╨║╤Г ╨▓ 1648 ╨│.: ┬л╨║╨░╤А╨░╨▒╨╕╨╜╤Л ╨╕ ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╕ ╨╕ ╤А╨╛╨│╨░╤В╨╕╨╜╤Л ╨╕ ╨╜╨░╤А╤Г╤З╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╡╤В ╤Б╨╛╨▒╨╛╤О┬╗, ╤В╨╛ ╤Г╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝, ╤З╤В╨╛ ┬л╨╝╨╗╨░╨┤╨╛╨╣┬╗ ╤В╨░╤В╨░╤А╤З╨╛╨╜╨╛╨║ ╨Ь╨╕╤И╨║╨░ ╤Г╨╝╨╡╨╗ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡, ╨╜╨╡╨╢╨╡╨╗╨╕ ╨С╨╛╤А╨╕╤Б ╨▓ ╨╖╤А╨╡╨╗╤Л╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Л84. ╨Ю ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨╝ ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В ╤В╨╛ ╨╛╨▒╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨▓ 1679/80 ╨│. ╨│╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╤Л╨╣ ╨╛╨║╨╗╨░╨┤ ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А╨░ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╨╢╨╡, ╨║╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤В╨╛╤В ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨╗ ╨▓ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╕ ╨║ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨▓ 1656 ╨│. тАУ 8 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣85. ╨Т ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡ ╨С╨╛╤А╨╕╤Б ╨Ъ╤А╤Л╨│╨╛╤А ╨┐╤А╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨╗ ╨╛╤З╨╡╨╜╤М ╨┤╨╛╨╗╨│╨╛. ╨Э╨╛╤П╨▒╤А╨╡╨╝ 1693 ╨│. ╨┤╨░╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╤М╨╡ ╨╛╨▒ ╨╛╤В╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╡ ╨┐╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤Б╤М╨▒╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╤М ╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╛ ╤Б╤Л╨╜╨░ ╨У╨░╨▓╤А╨╕╨╗╤Г86.

╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╨╗ ╨╕╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╛╨╣ ╨║╨▓╨░╨╗╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣. ╨Ю╨╜ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╗ ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╤В╨╕╨┐╨╜╨╛╨╡ ╤Е╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡, ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╨┐╨╜╨╡╨▓╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡. ╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В ╨┤╨╛╤Б╨┐╨╡╤Е ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛, ╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╡╨▓╤А╨╛╨┐╨╡╨╣╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤В╨╕╨┐╨╛╨▓. ╨в╨░╨║╨╛╨╡ ╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╤Л╤Б╨╛╤З╨░╨╣╤И╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╨╕╨╖╨╝╨░ ╨╕ ╤Г╨┤╨╕╨▓╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤Г╨╜╨╕╨▓╨╡╤А╤Б╨░╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Г╨╜╨╕╨║╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▓ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕, ╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨╕ ╨╝╨╕╤А╨░. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤А╨╕╤Д╨╡╨╡╨▓ ┬л╤Б╤В╨░╤А╨╛╨╣ ╤И╨║╨╛╨╗╤Л┬╗, ╨┐╤А╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨▓╤И╨╕╨╣ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡ ╨▓ ╤Ж╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░ ╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ╨┤╨▓╨░ ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╨╕╨╗╨╡╤В╨╕╤П, ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨╜╨╡ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╨╣╨╜╤Л╤Е ╨╜╨░╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╤В╨▓╨░.

╨з╤В╨╛ ╨╢╨╡ ╨║╨░╤Б╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╤В╨╛ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╡ ╤А╨░╨╜╨╜╨╡╨╡ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨╜╨╡╨╝ ╨║╨░╨║ ╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л 1649 ╨│. ╤Г╨╢╨╡ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨╕╤В ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╡ тАУ ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╨╕ ╨в╨╕╤В╨╛╨▓╨╡. ╨Я╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В, ╤З╤В╨╛ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨║╨╛╤Б╤В╤П╨║ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л 1660тАУ1680-╤Е ╨│╨│. ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨╕ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╕ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╨╕ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. ╨б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╤Л╤Е ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨▓╤Л╤Г╤З╨╕╨╗ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╗ ╨▓ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Г, ╨▒╤Л╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╤Л╨╜ ╨Р╤Д╨░╨╜╨░╤Б╨╕╨╣, ╤Б╤В╨░╨▓╤И╨╕╨╣ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Б╨╝╨╡╤А╤В╨╕ ╨╛╤В╤Ж╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨╡╨╝╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г ┬л╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░┬╗87.

╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╤Г╤Б╤В╤Г╨┐╨░╨╗ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨┐╨╛ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨▓╨░╨╢╨╜╤Л╤Е ┬л╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╤Г╨╝╨╡╨╜╨╕╨╣┬╗, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╕╨╝ ╤З╤А╨╡╨╖╨▓╤Л╤З╨░╨╣╨╜╨╛ ╨┤╨╡╨║╨╛╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨╕ ╤Н╤Д╤Д╨╡╨║╤В╨╜╤Л╨╣ ╤Б╤В╨╕╨╗╤М ╤Г╨║╤А╨░╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨░╤А╨░╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╤Б╤П ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛ ╨▓╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜ ╨▓ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╤В╤А╨╡╤В╨╕ XVII ╨▓.

╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨╜╨╡ ╤Г╨╝╨╡╨╗ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╤В╤М ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╕╨▓╨╜╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨╢╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╤Л, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨┐╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ┬л╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╤М╨╡╨▓╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░┬╗ ╨┐╤А╨╡╨▓╨╛╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╤В ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░╨╝ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨┐╨╛ ╨┤╨╡╨║╨╛╤А╨░╤В╨╕╨▓╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨▒╨╛╨│╨░╤В╤Б╤В╨▓╤Г ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨║╨╕. ╨Я╨╛ ╤Г╤А╨╛╨▓╨╜╤О ┬л╨╜╨░╤А╤П╨┤╨╜╨╛╤Б╤В╨╕┬╗ ╨╗╤О╨▒╨╛╨╣ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╣ ╨╜╨░╨╝ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗ ╨У. ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╨▓╤Л╤И╨╡ ╨╗╤О╨▒╨╛╨│╨╛ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░. ╨Я╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М╤Б╤П, ╤З╤В╨╛ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╗╨╕╤И╤М ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П ╤З╨░╤Б╤В╤М ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Э. ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Л╨╝. ╨Т ╨╛╨┐╨╕╤Б╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л 1686/87 ╨│. ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╛ ╨┤╨▓╨╡╨╜╨░╨┤╤Ж╨░╤В╤М ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤Ж ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ┬л╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░┬╗: ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╨╡╨╣, ╨║╨░╤А╨░╨▒╨╕╨╜╨╛╨▓, ╨┐╨╕╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╛╨▓88. ╨Т ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨╡ ╨╛╤В ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓ ╨▒╤Л╨╗ ╨│╤А╨░╨╝╨╛╤В╨╡╨╜. ╨Т ╤А╤П╨┤╨╡ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤В ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤А╤Г╤З╨╜╤Л╨╡ ╤А╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╕89.

╨Ф╨╗╤П ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨╛╨▓, ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ┬л╨▓ ╤Б╤В╨╕╨╗╨╡ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░┬╗, ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А╨╡╨╜ ╨┤╨╡╨║╨╛╤А, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╝ ╤А╨░╤Б╤В╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╛╤А╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤В ╨▓ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╨║╨╡ ╨╜╨░╤Б╨╡╤З╨║╨╕ ╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤Б ┬л╤В╤А╨░╨▓╨░╨╝╨╕┬╗, ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╛╨▒╤А╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ (╨▓╤Л╨╡╨╝╤З╨░╤В╨╛╨╣) ╤А╨╡╨╖╤М╨▒╨╛╨╣, ╨│╨╗╨░╨┤╨║╨╕╨╡ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨║╨╕ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░ ╤Г╨║╤А╨░╤И╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╖╨╛╨╗╨╛╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤Б╨╡╤А╨╡╨▒╤А╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝. ╨Т ╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╗╨╕ ╨╛╨▓╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░╤Е ╨╜╨░ ╤Д╨╛╨╜╨╡ ╤А╨░╤Б╤В╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╤А╨╡╨╗╤М╨╡╤Д╨╜╤Л╨╡ ╨│╨╡╤А╨░╨╗╤М╨┤╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П: ╨┤╨▓╤Г╨│╨╗╨░╨▓╤Л╨╡ ╨╛╤А╨╗╤Л (╨╛╨▒╤Л╤З╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╨░), ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╤А╨╛╨│╨╕, ╨╗╤М╨▓╤Л, ╨│╤А╨╕╤Д╨╛╨╜╤Л, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨╕ ┬л╨╡╤Е╨╕╨┤╨╜╤Л┬╗ тАУ ╤Д╨░╨╜╤В╨░╤Б╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤З╤Г╨┤╨╛╨▓╨╕╤Й╨░, ╤Е╨╕╨╝╨╡╤А╤Л. ╨Ф╨╡╤В╨░╨╗╨╕ ╨╖╨░╨╝╨║╨╛╨▓ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╗╤М╨▓╨╕╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╕╤В╨╛╨▓╤Л╤Е ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓. ╨й╨╕╤В╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨║ ╨╖╨░╨╝╨║╨░ ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╤Г╨║╤А╨░╤И╨░╨╗╨╛ ╤А╨╡╨╖╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╤А╨╛╨╜╤Л, ╤Е╨╛╤В╤П ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╕ ╨╕╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╕, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А ┬л╨б╨░╨╝╤Б╨╛╨╜ ╤Б╨╛ ╨╗╤М╨▓╨╛╨╝┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬л╨Т╨╕╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Ж╨░╤А╨╡╨│╤А╨░╨┤╤Б╨║╨╛╨╡ тАУ ╨╛╤А╨╡╨╗ ╤Б╨╛ ╨╖╨╝╨╕╨╡╨╝┬╗90. ╨У╨╗╨░╨┤╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╡╤В╨░╨╗╨╕ ╨╖╨░╨╝╨║╨╛╨▓ ╤Г╨║╤А╨░╤И╨░╨╗ ╨│╤А╨░╨▓╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤А╨░╤Б╤В╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╛╤А╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╤В, ╨╖╨╛╨╗╨╛╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤Б╨╡╤А╨╡╨▒╤А╨╡╨╜╨╕╨╡ (╤А╨╕╤Б. 10, 11). ╨б╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л 1660-╤Е ╨│╨│. ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ (╤Б╤В╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛) ╨┤╨╡╨╗╨░ ╤И╨║╨╛╨╗╨░ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤В╤Б╤П ╨┤╨╛╨╝╨╕╨╜╨╕╤А╤Г╤О╤Й╨╡╨╣. ┬л╨б╤В╨╕╨╗╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░┬╗ ╨┐╤А╨╕╨┤╨╡╤А╨╢╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▒╤Л╨▓╤И╨╕╨╡ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║╨╕ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╕, ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨▓╤И╨╕╨╡ ╨▓ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Г ╨╖╤А╨╡╨╗╤Л╨╝╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝╨╕91.

╨Я╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Л ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╤Л╨╝ ╤З╨░╤Б╤В╨╜╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╤А╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╝, ╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨▓╤И╨╕╨╝ ╤А╨╡╨╝╨╡╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨╕ ╤В╨╛╤А╨│╨╛╨▓╨╛-╨┐╨╛╤Б╤А╨╡╨┤╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╤Г╤О ╨┤╨╡╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М. ╨б╨╡╨╝╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╛ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Л╤Е ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╨╗ ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╕╨╣ ╤Г╤А╨╛╨▓╨╡╨╜╤М ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╤П. (╨б╨▒╨╡╨╢╨░╨▓╤И╨╕╨╣ ╨╛╤В ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨▓ 1663 ╨│. ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨║ ╨┐╨╛╤Е╨╕╤В╨╕╨╗ ╨╜╨░╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╜╨╡╨│ ╨╕ ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨╜╨░ ╨╛╨│╤А╨╛╨╝╨╜╤Г╤О ╤Б╤Г╨╝╨╝╤Г тАУ 1000 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣)92. ╨б ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨╗╨╡╨╣ ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╗╨░╨▓╨║╨░ ╨▓ ╨б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝ ╤А╤П╨┤╤Г ╨▓ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ 1670-╤Е ╨│╨│., ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╜╨░╤П ╨╜╨░ ╨Р╤Д╨░╨╜╨░╤Б╨╕╤П, ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╨╡╨╝╨╡╨╣╨╜╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╕╨╡╨╝ ╨╛╤В╤Ж╨░ ╨╕ ╤Б╤Л╨╜╨░ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Л╤Е93. ╨б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨╛ ╨║╨░╨║╨╕╤Е-╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╕╤П╤Е ╨╕ ╨┐╤А╨╛╨╝╤Л╤Б╨╗╨░╤Е ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░, ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Л ╨▓ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡, ╨╝╤Л ╨╜╨╡ ╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╨╡╨╝.

╨а╨╕╤Б. 10. ╨Я╨╕╤Й╨░╨╗╤М. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░, 1673 ╨│. (?) ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-100/1-2

╨а╨╕╤Б. 11. ╨Я╨╕╤Й╨░╨╗╤М. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨░, ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░, 1673 ╨│. (?) ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜. ╨Ф╨╡╤В╨░╨╗╤М. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-100/1-2

╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Г ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╤Б╨▓╤П╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ ╤В╤А╨╕╨┤╤Ж╨░╤В╨╕ ╨╗╨╡╤В ╤Б╨╛╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Л ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡. ╨Я╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╕ ╨║╨░╤А╤М╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╤А╨╛╤Б╤В ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░, ╨╡╨│╨╛ ╨▓╤Л╨┤╨▓╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨▓╨╡╨┤╤Г╤Й╨╕╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╤В ╨▓ ╨▒╤Л╤В╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ┬л╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝┬╗. ╨Ф╨╛╤Б╤В╨╛╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╜╤Д╨╛╤А╨╝╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╨▓╨╕╨┤╨╡╨╗ ╨╗╨╕ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨░ ╨▓ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╕ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨╡╨╝╨╜╨╕╨║╨░, ╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗ ╨╗╨╕ ╨╡╨╝╤Г ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨║╤Г, ╨╝╤Л ╨╜╨╡ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╡╨╝. 24 ╨╕╤О╨╜╤П 1664 ╨│. ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤М ╨╗╨░╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Г ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╗ тАУ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨┤╨░╤В╤М ┬л╨╜╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╤А╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╗╨░╤В╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Г ╨Ь╨╕╨║╨╕╤В╨╡ ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╤Г ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╤М ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨▓┬╗. ╨Ф╨╡╨╜╤М╨│╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜, ╨░ ╤А╨░╤Б╨┐╨╕╤Б╨░╨╗╤Б╤П ╨╖╨░ ╨╜╨╕╤Е ┬л╨┐╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╡╨╗╨╡╨╜╤М╤О┬╗ ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨╛╨║ ╨д╤А╨╛╨╗ ╨Ь╨╕╤А╨╛╨╜╨╛╨▓94. ╨Ь╤Л ╨╜╨╕╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨╡ ╤Г╨╖╨╜╨░╨╡╨╝, ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨│ ┬л╨╜╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╤А╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡┬╗ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨У. ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╤Л╨╝ ╤А╤Г╤В╨╕╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨╡╤А╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛-╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╗╨╕╤Ж╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨┐╤А╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╖╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨╛ ╨╜╨╡╨╝╨╛╤Й╨╜╨╛╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╡. ╨Т╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╤Г ╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╕╨▓╤И╨╡╨│╨╛╤Б╤П ╨┐╨╛╨║╨╕╨╜╤Г╤В╤М ╨╝╨╕╤А ╤Б╤В╨░╤А╨╕╨║╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╜╨░ ╤В╨╛╤В ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╨╛╤Б╤В╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╛╨│╨╛, ╤З╨╡╨╝ ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜.

1 ╨Т ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤А╤Г╨║╨╛╨┐╨╕╤Б╨╜╨░╤П ╨║╨░╤А╤В╨╛╤В╨╡╨║╨░ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ XVII ╨▓., ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨Ь.╨Э. ╨Ы╨░╤А╤З╨╡╨╜╨║╨╛, ╤Е╤А╨░╨╜╤П╤Й╨░╤П╤Б╤П ╨▓ ╤Б╨╡╨║╤В╨╛╤А╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨╕ ╨║╨╛╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Г╨▒╤А╨░╨╜╤Б╤В╨▓╨░ ╨Ь╤Г╨╖╨╡╨╡╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П.

2 ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓ ╨о. ╨Ъ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨▓ ╨еVII ╨▓. // ╨Т╨╡╤Б╤В╨╜╨╕╨║ ╨░╤А╤Е╨╡╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╕ ╨╕ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╨╣ ╨╕╨╝╨┐. ╨Р╤А╤Е╨╡╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╨╕╤В╤Г╤В╨╛╨╝. ╨б╨Я╨▒., 1904. ╨Т╤Л╨┐. 16; ╨У╨╛╤А╨┤╨╡╨╡╨▓ ╨Э.╨Т. ╨а╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░-╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л XVII ╨▓╨╡╨║╨░ // ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П. ╨Ь., 1954; ╨Ь╨░╤А╤В╤Л╨╜╨╛╨▓╨░ ╨Э.╨в. ╨Т╨╜╨╛╨▓╤М ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╨╗╨░╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░┬╗ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ // ╨Ь╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л ╨╕ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П. ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╕ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П. ╨Т╤Л╨┐. 4. ╨Ь., 1984.; ╨Ъ╨╛╨╝╨░╤А╨╛╨▓ ╨Ш.╨Р. ╨Т╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤Б╤В╨░╤В╤М╤П // ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░. ╨б╨Я╨▒., 2002; ╨Ы╨░╤А╤З╨╡╨╜╨║╨╛ ╨Ь.╨Э., ╨Ы╨╡╨▓╤Л╨║╨╕╨╜ ╨Р.╨Ъ. ╨п╨▒╨╗╨╛╨╜╤Б╨║╨░╤П ╨Х.╨Р. ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░ тАУ ╨▓╨╡╨┤╤Г╤Й╨╕╨╣ ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П XVIтАУXVIII ╨▓╨╡╨║╨╛╨▓ // ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П. ╨Ь., 2006.; ╨Ю╤А╨╗╨╡╨╜╨║╨╛ ╨б.╨Я. ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╤З ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜ // ╨Т╨╛╨╣╨╜╨░ ╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡. ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л. ╨з. II. ╨б╨Я╨▒., 2011. ╨б. 122тАУ141.

3 ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓ ╨о. ╨г╨║╨░╨╖. ╤Б╨╛╤З. ╨б. 131тАУ133.

4 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1 ╨Ф. 6476. ╨Я╨╛ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╤Л╨╝ ╤В╤Г╨╗╤М╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓, ╨▓╨╖╤П╤В╤Л╤Е ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Г╤О ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Г ╨┤╨╗╤П ╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╤П ╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╨╡╨╣. ╨Ы. 49.

5 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨б. 132.

6 ╨Ю╨а╨У╨Я╨д ╨Ь╤Г╨╖╨╡╨╡╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П. ╨д. 1. ╨Ф. 73. 1863 ╨│. (?) ╨п╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓ ╨Ы.╨Я. ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤Б ╨╡╨╡ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤И╨╡╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕. ╨в╨╡╤В╤А╨░╨┤╤М 1. ╨Ы. 19 ╨╛╨▒. тАУ 20.

7 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1 ╨Ф. 48784. ╨Ю╨▒ ╨╛╤В╤Л╤Б╨║╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▓ ╨Ь╤Г╤А╨╛╨╝╤Б╨║╨╛╨╝ ╤Г╨╡╨╖╨┤╨╡тАж ╨Ы. 1тАУ2.

8 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 24. ╨Я╨░╨╝╤П╤В╤М ╨┤╤М╤П╨║╤Г ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤О ╨Т╨╕╤В╨╛╨▓╤В╨╛╨▓╤Г ╨╛╨▒ ╨╛╤В╨┐╨╕╤Б╨║╨╡ ╨▓╨╛ ╨Т╨╗╨░╨┤╨╕╨╝╨╕╤А ╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛╨┤╨░╨╝ ╨╕ ╨┤╤М╤П╨║╨░╨╝ ╨┐╤А╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░тАж ╨Ы. 1.

9 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 165. ╨Ю ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ 4-╤Е ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║: ╨а╨╛╨╝╨░╨╜╨░ ╨г╤Б╤В╨╕╨╜╨╛╨▓╨░, ╨Р╨║╤Б╨╡╨╜╨░ ╨г╤Б╤В╨╕╨╜╨╛╨▓╨░, ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Г ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨┤╨░ ╨Я╨╡╤А╨▓╤Г╤И╤Г ╨Ш╤Б╨░╨╡╨▓╤Г ╨┐╨╛ ╤Б╤Г╨║╨╜╤Г ╨┤╨╛╨▒╤А╨╛╨╝╤Г. ╨Ы. 1; ╨Ю╨┐. 2 ╨Ф. 278. ╨а╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨░╨╝ ╨╕ ╨▓╨╡╤Й╨░╨╝тАж 7125 (1615тАУ1616) ╨│╨│. ╨Ы. 111; ╨Ф. 279. ╨а╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨░╨╝ ╨╕ ╨▓╨╡╤Й╨░╨╝тАж 7126 (1616тАУ1617) ╨│╨│. ╨Ы. 14 ╨╛╨▒. тАУ 15.

10 ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-119. ╨Ы╨╡╨▓╤Л╨║╨╕╨╜ ╨Р.╨Ъ. ╨Т╨╛╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Ж╨╡╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨╕ ╨╕ ╤А╨╡╨│╨░╨╗╨╕╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╤Ж╨░╤А╨╡╨╣. ╨Ь., 1997. ╨б. 73.

11 ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓ ╨о. ╨Ъ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨▓ ╨еVII ╨▓тАж ╨б. 132.

12 ╨Ы╨░╤А╤З╨╡╨╜╨║╨╛ ╨Ь.╨Э. ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╤Е-╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╤Е ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л XVII ╨▓╨╡╨║╨░ // ╨Ь╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л ╨╕ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П. ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╕ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П. ╨Т╤Л╨┐. 2. ╨Ь., 1976. ╨Ы. 32, 37.

13 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 3830. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨░╤П ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╗╨░╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░тАж ╨Ы. 1.

14 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 2948. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╤Ж. ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╨░ ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨╛╨▓╨╕╤З╨░ 147 (1638/39) ╨│╨│. ╨Ы. 10.

15 ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-4654.; ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 3226. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨░╨╝ ╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤О ╤Ж╨░╤А╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╨░ ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨╛╨▓╨╕╤З╨░ 151 ╨│. (1642/43) ╨Ы. 2тАУ3.

16 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 936. ╨Я╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╣ ╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡тАж ╨Ы. 283тАУ283 ╨╛╨▒.

17 ╨Ю╤А╨╗╨╡╨╜╨║╨╛ ╨б.╨Я. ╨г╨║╨░╨╖. ╤Б╨╛╤З. ╨б. 123тАУ124.

18 ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓ ╨о. ╨Ъ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░тАж ╨б. 132.

19 ╨Ь╨░╤А╤В╤Л╨╜╨╛╨▓╨░ ╨в.╨Т. ╨г╨║╨░╨╖. ╤Б╨╛╤З. ╨б. 178тАУ184.

20 ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╨а-2095/1-2; ╨Ю╤А-2096/1-2. ╨Р╤В╤А╨╕╨▒╤Г╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨Р.╨Э. ╨з╤Г╨▒╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╝. ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 936. ╨Я╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╣ ╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡тАж ╨Ы. 376 ╨╛╨▒. тАУ 378.

21 ╨Ы╨░╤А╤З╨╡╨╜╨║╨╛ ╨Ь.╨Э. ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╤Е-╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨░╤Е ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л XVII ╨▓╨╡╨║╨░ // ╨Ь╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л ╨╕ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П. ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╕ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П. ╨Т╤Л╨┐. 2. ╨Ь., 1976.

22 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 5692. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░тАж ╨Ы. 24.

23 ╨Т 1648 ╨│. ╨╛╨╜ ╨▒╤Л╨╗ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨▓╤В╨╛╤А╤Л╨╝ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤Б ╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╛╨╝ 10 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣, 12 ╤З╨╡╤В╨╡╨╣ ╤А╨╢╨╕ ╨╕ ╨╛╨▓╤Б╨░ (╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1 ╨Ф. 3785. ╨в╤А╨╕ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╤Л╤ЕтАж ╨Ы. 2).

24 ╨С╨╡╨╗╤П╨╡╨▓ ╨Ш.╨б. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨┐╨╕╤Б╨╛╨║ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨░ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╤Л 1638 ╨│╨╛╨┤╨░ // ╨в╤А╤Г╨┤╤Л ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╕╨╝╨┐. ╨а╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░. ╨Ь., 1911. ╨в. I. ╨б. 221.

25 ╨Ы╨░╤А╤З╨╡╨╜╨║╨╛ ╨Ь.╨Э. ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╡тАж ╨б. 35.

26 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1 ╨Ф. 36421. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╤Ж╨░╨╝ ╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╝ ╨▓╤Б╤П╨║╨╕╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤О ╤Ж╨░╤А╤О ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤О ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╤Г ╨║╤А╨╡╤Б╤В ╤Ж╨╡╨╗╨╛╨▓╨░╨╗╨╕. ╨Ы. 1тАУ4.

27 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 5692. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▓ ╨б╨╝╨╛╨╗╨╡╨╜╤Б╨║╨╡. ╨Ы. 21. ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-293, ╨Ю╤А-294/1-2. ╨Р╤В╤А╨╕╨▒╤Г╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╤Л ╨Х.╨п. ╨п╨▒╨╗╨╛╨╜╤Б╨║╨╛╨╣.

28 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 948. ╨Ъ╨╜╨╕╨│╨░ ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╜╨░╤П ╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░╨╝ ╨╜╤Л╨╜╨╡╤И╨╜╤П╨│╨╛ 167 ╨│. ╨Ы. 70 ╨╛╨▒.тАУ 71.

29 ╨У╨╛╤А╨┤╨╡╨╡╨▓ ╨Э.╨Т. ╨а╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░-╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╕╨║╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨еVII ╨▓╨╡╨║╨░. ╨Ы╨░╤А╤З╨╡╨╜╨║╨╛ ╨Ь.╨Э. ╨Ы╨╡╨▓╤Л╨║╨╕╨╜ ╨Р.╨Ъ. ╨п╨▒╨╗╨╛╨╜╤Б╨║╨░╤П ╨Х.╨п. ╨г╨║╨░╨╖. ╤Б╨╛╤З. ╨б. 185тАУ186. ╨б. 40тАУ46.

30 ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓ ╨о. ╨Ъ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨▓ ╨еVII ╨▓. ╨б. 132.

31 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 5854. ╨Ю╨▒ ╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╨║╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨▓ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓ ╨в╤А╨╛╨╕╤Ж╨║╨╕╨╣ ╨╛╨▒╤К╨╡╨╖╨┤. ╨Ы. 6; ╨Ф. 6164. ╨Ю╨▒ ╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╨║╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨▓ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓ ╨б╨╡╤А╨│╨╕╨╡╨▓╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╛╨▒╤К╨╡╨╖╨┤. ╨Ы. 6.

32 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 7070. ╨Ю╨▒ ╨╛╤В╨┐╤Г╤Б╨║╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨╖╨░ ╤Ж╨░╤А╨╡╨╝ ╨▓ ╤Б. ╨Ъ╨╛╨╗╨╛╨╝╨╡╨╜╤Б╨║╨╛╨╡. ╨Ы. 2.

33 ╨б╨╝.: ╨Ю╤А╨╗╨╡╨╜╨║╨╛ ╨б.╨Я. ╨Ь╨╡╤З╨╕ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╨░╨╖╨░╨╜╤Л. ╨Ъ ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╤Г ╨╛ ╤Ж╨╡╤А╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╜╨╛╨▓╨░╤Ж╨╕╤П╤Е ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨▓╨╛╤А╨░ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л XVII ╨▓╨╡╨║╨░ // ╨Ь╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л ╨╕ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П. ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╕ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╤А╨╡╨╝╨╗╤П. ╨Т╤Л╨┐. XXII. ╨Ь., 2014; ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 948. ╨Ъ╨╜╨╕╨│╨░ ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╜╨░╤П ╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░╨╝ ╨╜╤Л╨╜╨╡╤И╨╜╤П╨│╨╛ 167 (1658тАУ1659) ╨│. ╨Ы. 125, 134, 164.

34 ╨Ю╤А╨╗╨╡╨╜╨║╨╛ ╨б.╨Я. ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╣ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╨╣ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╤З ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜тАж ╨б. 124.

35 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 5692. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤П ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╨░тАж ╨Ы. 29.

36 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 36421. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╤Ж╨░╨╝ ╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╝ ╨▓╤Б╤П╨║╨╕╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝тАж ╨Ы. 1.

37 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 7274. ╨Ю ╨▓╤Л╨┤╨░╤З╨╡ ╤Б╤Г╨║╨╛╨╜ ╨╖╨░ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╡ ╨▓ ╤А╨╕╨╢╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡тАж ╨Ы. 2.

38 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 7254. ╨Я╨░╨╝╤П╤В╤М ╨▓ ╨Ь╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╤Г╤О ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Г, ╨┐╨╛ ╤З╨╡╨╝╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╗╤О╨┤╤П╨╝тАж ╨Ы. 1тАУ 3.

39 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 5762. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨░╤П ╨У╤А╨╕╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨Т╤П╤В╨║╨╕╨╜╨░ ╤Б ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨╕╤Й╨░╨╝╨╕тАж ╨Ы. 1.

40 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 7274. ╨Ю ╨▓╤Л╨┤╨░╤З╨╡ ╤Б╤Г╨║╨╛╨╜ ╨╖╨░ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╡ ╨▓ ╤А╨╕╨╢╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡тАж ╨Ы. 3.

41 ╨а╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨▓ ╨Ь.╨о. ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨░╤П ╨С╤А╨╛╨╜╨╜╨░╤П ╤Б╨╗╨╛╨▒╨╛╨┤╨░ ╨▓ ╨еVII ╨▓╨╡╨║╨╡. ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╨╕ ╨╗╤О╨┤╨╕. ╨Ь., 2010. ╨б. 47.

42 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 947. ╨а╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨╖╨░ 1656тАУ1657 ╨│. ╨Ы. 46; ╨Ф. 949. ╨Я╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╛-╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л 1659тАУ 1660 ╨│. ╨Ы. 89.

43 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 4792. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╛ ╨▓╤Л╨┤╨░╤З╨╡ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ПтАж ╨Ы. 1; ╨Ф. 5142. 1653 ╨│. ╨Ю ╨▓╤Л╨┤╨░╤З╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╨╛╨│╨╛тАж ╨Ы. 7.

44 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 7764. ╨Ю ╨┤╨░╤З╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ПтАж ╨Ы. 35, 36.

45 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 7596. ╨Ю ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╖╨░ ╨┐╨╛╨┤╨╜╨╛╤Б╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨░ 1661 ╨│. ╨Ы. 2.

46 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 7731. ╨Ю ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║ ╨Ъ╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╡ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╤Б╤Л╨╗╨║╨╡ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Г╤О ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤ГтАж ╨Ы. 1; ╨Ф. 7755. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╤Л╤П ╨╛ ╨┤╨░╤З╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╝ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨╝ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╤Б╤Г╨║╨╛╨╜ ╨╕ ╨┐╨╗╨░╤В╤М╤П ╨Ы. 3тАУ4.

47 ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-125/1тАУ2.

48 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 8490. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╗╤О╨┤╤П╨╝ ╨Ы. 1.

49 ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓ ╨о. ╨Ъ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨▓ ╨еVII ╨▓. ╨б. 132.

50 ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-4062/1тАУ2; ╨Ю╤А-127/1тАУ2.; ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░. ╨б╨Я╨▒., 2001. ╨б. 114тАУ115, 323, 124тАУ125, 327.

51 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 9035. ╨Ю ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨▒╤Г╤В╤Г╤А╨╗╤Л╨║╨░╨╝тАж ╨Ы. 1тАУ2.

52 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 936. ╨Я╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╣ ╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨╕ ╨║╤А╨░╤Б╨╛╨║ ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡, ╨▓ ╨С╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡, ╨╕ ╨▓ ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╤Е ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░╤Е... 1687 ╨│. ╨Ы. 539.

53 ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░. ╨б. 126, 327тАУ328.

54 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 12156. ╨Ю ╨┤╨░╤З╨╡ ╨╕╨╖ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╗╤О╨┤╤П╨╝ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨│тАж. ╨Ы. 156, 157, 187.

55 ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╨а-124; ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░. ╨б. 102тАУ103, 320.

56 ╨Ш╨╜╨▓. тДЦ ╨Ю╤А-126/1тАУ2.

57 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 936. ╨Я╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╣ ╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨╕ ╨║╤А╨░╤Б╨╛╨║ ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨╡, ╨▓ ╨С╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡, ╨╕ ╨▓ ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╤Е ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░╤Е... 1687 ╨│. ╨Ы. 499тАУ500.

58 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 18697. ╨Ю ╨║╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╣ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖ ╨┤╨╗╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨░╤Е ╨╕ ╨▓╨╡╤Й╨░╤Е. ╨Ы. 17; ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 960. ╨Я╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╜╨░╤П ╨╕ ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨╕ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╖╨░ 7188 (1679тАУ1680) ╨│. ╨Ы. 462, 462 ╨╛╨▒.

59 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ю╨┐. 2. ╨Ф. 936. ╨Я╨╡╤А╨╡╨┐╨╕╤Б╨╜╨░╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨▓╤Б╤П╨║╨╛╨╣ ╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡... 1687 ╨│. ╨Ы. 460 ╨╛╨▒. тАУ 462; ╨У╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╨╡╨▓╨░ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨░╨╗╨░╤В╨░. ╨б. 305.

60 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 511. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╤Л╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╛ ╨▓╤Л╨┤╨░╤З╨╡ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤Е╨╗╨╡╨▒╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П. ╨Ы. 10.

61 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 36421. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╤Ж╨░╨╝ ╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╤Л╨╝ ╨▓╤Б╤П╨║╨╕╤Е ╨┤╨╡╨╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤О ╤Ж╨░╤А╤О ╨Р╨╗╨╡╨║╤Б╨╡╤О ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╨╛╨▓╨╕╤З╤Г ╨║╤А╨╡╤Б╤В ╤Ж╨╡╨╗╨╛╨▓╨░╨╗╨╕. ╨Ы. 1.

62 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ы. 2.

63 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 3630. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨░╤П ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨д╨╡╨┤╨╛╤В╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░ ╨╛╨▒ ╨╛╤В╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤В ╤З╨╕╤Й╨╡╨╗╤М╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╛ ╨┤╨░╤З╨╡ ╨╡╨╝╤Г ╨╜╨░ ╤Б╨╜╨░╤Б╤В╨╕ ╨║ ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г ╨┤╨╡╨╜╨╡╨│ ╨╕ ╨╛ ╨▒╤Л╤В╨╕╨╕ ╨╡╨╝╤Г ╨▓ ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╤Е. ╨Ы. 1тАУ2.

64 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 3885. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨░╤П ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╕╨╗╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╨╕╨╜╨░тАж ╨Ы. 2.

65 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 5653. ╨Ю ╨▓╤Л╨┤╨░╤З╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╤Г ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝ ╨┐╤А╨╕╨▒╨░╨▓╨╛╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П. ╨Ы. 7, 20.

66 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 3830. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╨░╤П ╤Б╨░╨╝╨╛╨┐╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╗╨░╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░ ╨Э╨╕╨║╨╕╤В╤Л ╨Ф╨░╨▓╤Л╨┤╨╛╨▓╨░ ╨╛ ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╤Б╤Л╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨Ь╨╕╤Е╨░╨╣╨╗╤ГтАж ╨Ы. 1.

67 ╨Р╤А╤Б╨╡╨╜╤М╨╡╨▓ ╨о. ╨Ъ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨▓ ╨еVII ╨▓. ╨б. 156тАУ157.

68 ╨а╨У╨Р╨Ф╨Р. ╨д. 396. ╨Ю╨┐. 1. ╨Ф. 4044. ╨Я╨░╨╝╤П╤В╨╕ ╨╕ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╤Л╨╡ ╨╛ ╨▓╤Л╨┤╨░╤З╨╡ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝тАж ╨Ы. 9.

69 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 5835. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨╛╤В╨┐╤Г╤Й╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╤ГтАж ╨Ы. 70тАУ71.

70 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 8446. ╨Ю ╨▓╤Л╨┤╨░╤З╨╡ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╗╤О╨┤╤П╨╝ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ПтАж ╨Ы. 29; ╨Ф. 9287. ╨з╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤В╨╜╤Л╨╡ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓тАж ╨Ы. 10.

71 ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨Ф. 8893. ╨Ю ╨▓╤Л╨┤╨░╤З╨╡ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤ЛтАж ╨Ы. 41; ╨Ф. 8930. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤Л ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╗╤О╨┤╤П╨╝, ╨║╤В╨╛ ╤Г ╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░тАж ╨Ы. 7; ╨Ф. 11185. ╨б╨┐╨╕╤Б╨╛╨║ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓ ╤З╤В╨╛ ╨┤╨╛╨╜╤П╤В╤МтАж ╨Ы. 10; ╨Ф. 11823. ╨а╨╛╤Б╨┐╨╕╤Б╤М ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░╨╝ ╨Ю╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╗╨░╤В╤ЛтАж ╨Ы. 40; ╨б╨╝.: ╨Ы╨░╤А╤З╨╡╨╜╨║╨╛ ╨Ь.╨Э. ╨Ъ ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╤Г ╨╛ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╤В╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╤Е ┬л╨┐╨╛╨╗╤М╤Б╨║╨╕╤Е┬╗ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨╛╨▓тАж