–°.–Ш. –°—В—А–Њ–Ї–Є–љ (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥) –Я–Ю–Э–Ґ–Ю–Э–Э–Ю-–Ь–Ю–°–Ґ–Ю–Т–Ђ–Х –Я–Р–†–Ъ–Ш –Ъ–†–Р–°–Э–Ю–Щ –Р–†–Ь–Ш–Ш –Т –Т–Х–Ы–Ш–Ъ–Ю–Щ –Ю–Ґ–Х–І–Х–°–Ґ–Т–Х–Э–Э–Ю–Щ –Т–Ю–Щ–Э–Х

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М V–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–Э–Њ–≤—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є. –Т –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –Є –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤, –Є –њ–Њ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Ї—А–∞–є–љ–µ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Њ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н–≤–∞–Ї—Г–∞—Ж–Є–µ–є —А—П–і–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є, –Ј–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Б—В—А—Л–Љ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–Њ–Љ –ї–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–є —Б—В–∞–ї–Є. –Ю—Б–µ–љ—М—О 1941 –≥. –њ–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –С.–Ь. –Ь–∞–ї—О—В–Њ–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ (–Ф–Ь–Я). –Ч–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –≤–Ј—П–ї–Є—Б—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–Њ–є —Б—Г–і–Њ–≤–µ—А—Д–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤ –Э.–Р. –І—Г–Љ–∞–Ї–∞ –Є –Т.–Р. –ѓ—Й–µ–љ–Є–љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —Г—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –њ–∞—А–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ф–Ь–Я-41. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е. –Э–Њ–≤—Л–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є –њ–∞—А–Ї –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–ї—Б—П –љ–∞ 40 –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П—Е –Ч–Ш–°-5, –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—П —Б–±–Њ—А–Ї—Г –њ–∞—А–Њ–Љ–Њ–≤ –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ 30 —В –Є –љ–∞–≤–Њ–і–Ї—Г –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В—М—О 16 —В –і–ї–Є–љ–Њ–є 128 –Љ –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, 30 —В вАУ 64 –Љ.

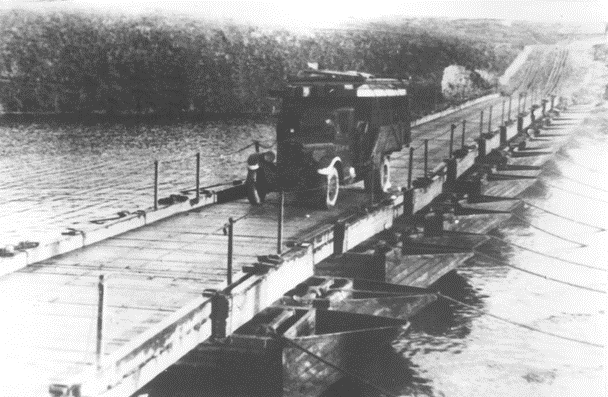

–Я–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В —Г–ґ–µ –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1942 –≥. –≠–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—П –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –і–∞–ї–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є –њ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В–Є –њ–Њ–і –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Њ–≥–љ—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П (—А–Є—Б. 1). –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –±—Л-

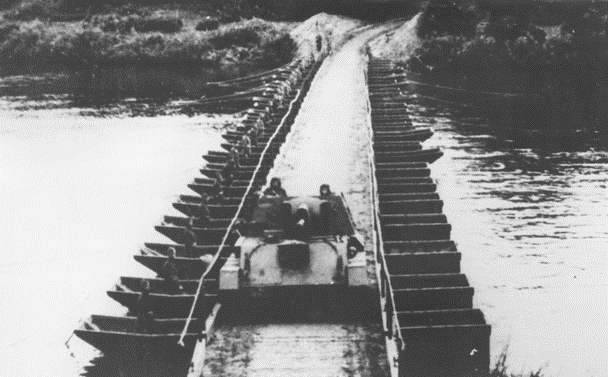

–†–Є—Б. 1. –Э–∞–њ–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б—В –Є–Ј –њ–∞—А–Ї–∞ –Ф–Ь–Я-41

–ї–Є –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є: –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–Є–Ј–Ї–∞—П –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, –љ–µ—Г–і–Њ–±—Б—В–≤–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –њ–Њ–ї—Г–њ–Њ–љ—В–Њ–љ–Њ–≤ –Є–Ј-–Ј–∞ –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –і–ї–Є–љ—Л (–±–Њ–ї–µ–µ 5 –Љ) –Є –Љ–∞—Б—Б—Л вАУ –Њ–љ–Є –њ–µ—А–µ–≥—А—Г–ґ–∞–ї–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є –Є –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї–Є –Є—Е –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞ –љ–∞–≤–Њ–і–Ї—Г –Љ–Њ—Б—В–∞ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.

–° —Ж–µ–ї—М—О —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –њ–∞—А–Ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –ї–µ—В–Њ–Љ 1942 –≥., –љ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –Ф–Ь–Я-41, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А—Л –Э.–Р. –І—Г–Љ–∞–Ї –Є –Т.–Р. –ѓ—Й–µ–љ–Є–љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є —Н—В–Њ—В –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –њ–∞—А–Ї–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –У—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–∞ –і–Њ 50 —В, –і–ї–Є–љ–∞ –њ–Њ–ї—Г–њ–Њ–љ—В–Њ–љ–∞ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–∞ –і–Њ 4,12 –Љ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–љ–Є–Ј–Є–ї–∞—Б—М –Є –µ–≥–Њ –Љ–∞—Б—Б–∞, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –љ–∞ –љ–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П—Е. –≠—В–Њ—В –њ–∞—А–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ф–Ь–Я-42.

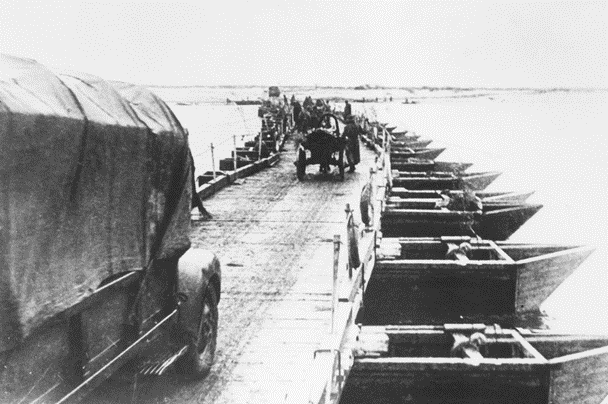

–Ш–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ –Ф–Ь–Я-42, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–Љ–Њ–µ –љ–∞ 88 –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П—Е —В–Є–њ–∞ –Ч–Ш–°-5, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞—В—М: 16-—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В –і–ї–Є–љ–Њ–є 236 –њ–Њ–≥. –Љ, 30-—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В –і–ї–Є–љ–Њ–є 135 –њ–Њ–≥. –Љ, 50-—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В –і–ї–Є–љ–Њ–є 70 –њ–Њ–≥. –Љ, 50-—В–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—А–Њ–Љ–Њ–≤ вАУ 5 –µ–і–Є–љ–Є—Ж (—А–Є—Б. 2).

–Ъ–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –њ–∞—А–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї. –Т—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –Ф–Ь–Я-41 –Є –Ф–Ь–Я-42 –њ–Њ –≥–Њ–і–∞–Љ: 1942 вАУ 142 –Ї–Њ–Љ-

–†–Є—Б. 2. –Э–∞–њ–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б—В –Є–Ј –њ–∞—А–Ї–∞ –Ф–Ь–Я-42

–њ–ї–µ–Ї—В–∞, 1943 вАУ 81 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В, 1944 вАУ 58 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤, 1945 вАУ 12 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤. –Т—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л вАУ 293 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є–љ—Л –њ–∞—А–Ї–Є –Ф–Ь–Я-41 –Є –Ф–Ь–Я-42 —Б–љ—П—В—Л —Б —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е.

–° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ—Л –≤–µ–ї–Є—Б—М —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ –љ–∞ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е вАУ –Ь–і–Я–Р-3 —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Г–њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—О –њ—А–Є –љ–∞–Є–Љ–µ–љ—М—И–Є—Е –Ј–∞—В—А–∞—В–∞—Е –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞. –Э–Њ–≤—Л–є –њ–∞—А–Ї, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–є –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ 1942 –≥. –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–њ–∞—А–Ї —Б —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–µ—А—Е–љ–Є–Љ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л—Е –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Р-3¬ї, —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ –£–Т–°–Р-3, –±—Л–ї —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ –љ–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞–Љ –Ї –њ–∞—А–Ї—Г –Ь–і–Я–Р-3. –Ю–љ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Є–Љ–µ–ї –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Г—О –ґ–Є–≤—Г—З–µ—Б—В—М –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –±—Л–ї —Б–љ—П—В —Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤ 1943 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П, –њ–µ—А–µ–±–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –љ–∞—З–∞–ї–Є –љ–∞–±–Є—А–∞—В—М –Њ–±–Њ—А–Њ—В—Л.

–Т 1941 –≥., —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–є–љ—Л, –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л –Љ–µ—А—Л –Ї —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –Э2–Я –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 1932 –≥. –Є –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ –Э–Ы–Я –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 1936 –≥., —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ –Њ–њ—Л—В –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –Є—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–µ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ. –Я—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Љ–µ—А—Л, —З—В–Њ–±—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—О –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–∞—А–Ї–∞ –Э2–Я, –љ–∞—З–∞—В—Л–µ –≤ –Э–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –µ—Й–µ –≤ –њ—А–µ–і–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л.

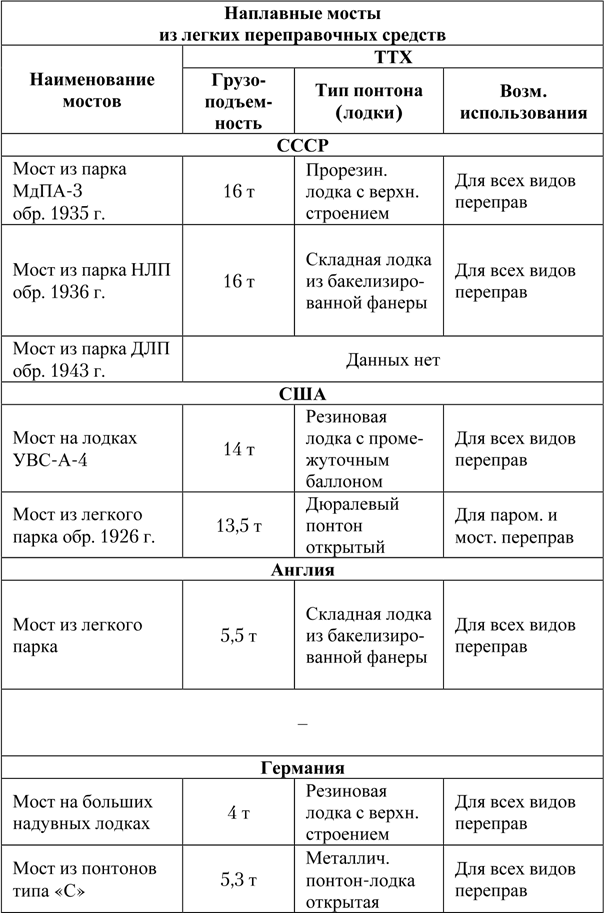

–Т –Є—В–Њ–≥–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –њ–∞—А–Ї –Э2–Я-41, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ—Л –њ—А–Њ–≥–Њ–љ—Л –Є–Ј –њ—А–Њ–Ї–∞—В–љ–Њ–є —Б—В–∞–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б–≤–∞—А–љ—Л—Е, –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Њ–±–≤–Њ–і—Л –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї—Г–њ–Њ–љ—В–Њ–љ–Њ–≤, —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Ї–Њ–Ј–ї–Њ–≤—Л—Е –Њ–њ–Њ—А, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–∞—А–Ї–∞ –љ–∞ 70 –љ–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П—Е –Ч–Ш–°-5. –Т—Б–µ –≤—Л—И–µ–њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–∞—А–Ї–∞. –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л –Љ–µ—А—Л –њ–Њ —Г—И–Є—А–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ —Б 3,26 –Љ –і–Њ 3,68 –Љ –і–ї—П –±–Њ–ї–µ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ —В–∞–љ–Ї–∞ –Ґ-34. –Я–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є –љ–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–∞—А–Ї–∞ –Э2–Я-41, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–∞ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –њ–∞—А–Њ–Љ—Л –Є –Љ–Њ—Б—В—Л –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є. –Т—Б–µ —Н—В–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–Љ –Ь–Њ—А–і–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –Ш.–§. –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–∞ (—А–Є—Б. 3). –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–є–љ—Л –њ–∞—А–Ї –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Є –≤ 1945 –≥. —Б—В–∞–ї –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Э2–Я-45. –Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –Э2–Я –њ–Њ –≥–Њ–і–∞–Љ: 1941 вАУ 16 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤, 1942 вАУ 37, 1943 вАУ 22, 1944 вАУ 14, 1945 вАУ 8. –Т—Б–µ–≥–Њ вАУ 97 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤. –Я–∞—А–Ї –Э2–Я, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤, –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–і–∞–љ –≤ –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є –≤ –і–µ–њ–Њ –і–ї—П —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–Ї–ї–∞–і–∞—Е –Є –±–∞–Ј–∞—Е.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ–є–љ—Л, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–Љ –Ь–Њ—А–і–Њ–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –Э–Ш–Ш–Ш –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ –Ґ–Ь–Я –і–ї—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –њ–∞—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –Є –љ–∞–≤–Њ–і–Ї–Є –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤ –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –≤–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–µ–≥—А–∞–і–∞—Е —Б —Ж–µ–ї—М—О –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –і–Њ 100 —В. –Ъ 1943 –≥. –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ—Л —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–∞—А–Ї–∞ –Ґ–Ь–Я –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–ї—Г–њ–Њ–љ—В–Њ–љ–Њ–≤ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —Б –≤–Њ–і–Њ–љ–µ–њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞–µ–Љ–Њ–є –њ–∞–ї—Г–±–Њ–є, —З–µ–Љ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Е –Ј–∞—Е–ї–µ—Б—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–і–Њ–є. –Я–Њ–ї—Г–њ–Њ–љ—В–Њ–љ—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–љ—Л–µ –Є –і–≤–Њ–є–љ—Л–µ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ—Л, —В—А–µ–±—Г—О—Й–Є–µ—Б—П –і–ї—П –њ–∞—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –Є –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–µ—А—Е–љ–µ–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ —Б–±–Њ—А–Ї—Г –Њ–і–љ–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ —Б –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–µ–є —З–∞—Б—В—М—О —И–Є—А–Є–љ–Њ–є 4 –Љ. –Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ –Ґ–Ь–Я –і–∞–≤–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Љ–Њ—Б—В—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –і–ї–Є–љ—Л: –њ–Њ–і –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї—Г 40 —В вАУ 200 –Љ, 60 —В вАУ

–†–Є—Б. 3. –Э–∞–њ–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б—В –Є–Ј –њ–∞—А–Ї–∞ –Э2–Я-41

150 –Љ, 75 —В вАУ 125 –Љ, 90 —В вАУ 105 –Љ –Є 110 —В вАУ 75 –Љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М –њ–∞—А–Њ–Љ—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Т —Е–Њ–і–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –љ–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞ –њ–∞—А–Ї–∞ –љ–∞ –љ–µ–Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П—Е –Ч–Ш–°-5 (–°—В—Г–і–µ–±–µ–Ї–Ї–µ—А, –Ч–Ш–°-150, –Ч–Ш–°-164, –Ч–Ш–Ы-151). –С—Л–ї–Њ –Ј–∞–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ–є: –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л—Е вАУ 72, —Б —А–∞–Љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–њ–Њ—А–∞–Љ–Є вАУ 4, —Б –±–∞—А–∞–±–∞–љ–љ—Л–Љ–Є (–Ї–∞—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є) –Њ–њ–Њ—А–∞–Љ–Є вАУ 4, –љ–∞—Б—В–Є–ї–Њ—З–љ—Л—Е вАУ 12, –Ї–∞—В–µ—А–љ—Л—Е вАУ 8, —Б –±–µ–љ–Ј–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–∞–Љ–Є вАУ 2, –±–Њ—А—В–Њ–≤—Л—Е –і–ї—П –Ј–∞–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ вАУ 2. –Т—Б–µ–≥–Њ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–µ –њ–∞—А–Ї–∞ 104 –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П. –Ю–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ–∞—А–Ї –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ 2-–±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —Н—В–Њ—В –њ–∞—А–Ї –±—Л–ї –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ –≤ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ –≤ —Б–µ–љ—В—П–±—А–µ 1942 –≥. –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ –њ–Њ–і –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і–Њ–Љ.

–Ч–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –Ґ–Ь–Я –њ–Њ –≥–Њ–і–∞–Љ: 1942 вАУ 1,5 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞, 1943 вАУ 3,5, 1944 вАУ 3, 1945 –≥. вАУ 1,75. –Т—Б–µ–≥–Њ вАУ 9,75 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞.

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ 1943 –≥. –і–ї—П –Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Р-3 (–Ь–і–Я–Р-3 –Є –£–Т–°–Р-3), –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –њ–∞—А–Ї–∞ –Э–Ы–Я, –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Р.–Ы. –Я–∞—Е–Њ–Љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –љ–Њ–≤—Л–є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –ї–µ–≥–Ї–Є–є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є –њ–∞—А–Ї –Ф–Ы–Я. –≠—В–Њ—В –њ–∞—А–Ї, –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 1943 –≥., –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї—Б—П –і–ї—П —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –њ–∞—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –Є –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤ –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ 30 —В. –Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –њ–∞—А–Ї–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –љ–∞–≤–Њ–і–Ї—Г –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В—М—О: 10 —В вАУ 163 –Љ, 16 —В вАУ 109 –Љ, 30 —В вАУ 56 –Љ. –Т—Б—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є, –Ї—А–Њ–Љ–µ –±–Њ–ї—В–Њ–≤, –њ–µ—А–Є–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–Њ–µ–Ї –Є —П–Ї–Њ—А–µ–є. –Ф–ї—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ—Л –±–∞–Ї–µ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —Д–∞–љ–µ—А–∞ –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –Ї–∞—А–Ї–∞—Б, —Б–Ї–ї–µ–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –≤–Њ–і–Њ—Б—В–Њ–є–Ї–Є–Љ –Ї–ї–µ–µ–Љ. –Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –њ–∞—А–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–ї—Б—П –љ–∞ 34 –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П—Е –Ч–Ш–°-5.

–Я–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –њ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Э–Ы–Я –Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ, —Б –њ–∞—А–Ї–∞–Љ–Є –Ь–і–Я–Р-3 –Є –£–Т–°–Р-3 —Н—В–Њ—В –љ–Њ–≤—Л–є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤–Њ–є –њ–∞—А–Ї –њ—А–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–є –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є –±—Л–ї –њ—А–Њ—Й–µ –≤ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є, —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ –≤ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ, –∞ –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –±–Њ–ї—М—И–µ–є —В—А—Г–і–љ–Њ–Ј–∞—В–Њ–њ–ї—П–µ–Љ–Њ—Б—В—М—О –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—В–Њ–є –≤ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–µ (—А–Є—Б. 4).

–Ч–∞ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –Э–Ы–Я –Є –Ф–Ы–Я –њ–Њ –≥–Њ–і–∞–Љ: 1941 вАУ 17, 1942 вАУ 52, 1943 вАУ 46, 1944 вАУ 61, 1945 вАУ 25. –Т—Б–µ–≥–Њ вАУ 201 –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В.

–Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –≤–Њ–є–љ—Л –≤ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ–±—Й–µ–є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є 242 –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е, —Б–∞–њ–µ—А–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ –Є–Љ–µ–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤. –Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї–Њ—Б—М –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –≤–Њ–є–љ—Л –і–Њ 1129.

–Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –≤–Њ–є–љ—Л –±—А–Є–≥–∞–і –Ї–∞–Ї –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–Њ 109 –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е, —Б–∞–њ–µ—А–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –±—А–Є–≥–∞–і. –Т –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–є –Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ-—Б–∞–њ–µ—А–љ–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –њ–∞—А–Ї, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –ї–µ–≥–Ї–Є–є.

–Ю–њ—Л—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤ —З–µ—А–µ–Ј –Т–Њ–ї–≥—Г –≤—Л—П–≤–Є–ї —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б –Њ—Б–µ–љ–Є 1942 –≥. –љ–∞ –Є—Е –±–∞–Ј–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—З–∞—В–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –±—А–Є–≥–∞–і. –Т –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і–µ –њ–Њ —И—В–∞—В—Г –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Љ–µ—В—М 3 –Љ–Њ—В–Њ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ —Б –њ–∞—А–Ї–∞–Љ–Є –Э2–Я –Є–ї–Є –Ґ–Ь–Я –Є –Њ–і–Є–љ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ —Б –њ–∞—А–Ї–Њ–Љ –Ф–Ь–Я. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –≤–Њ–є–љ—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –±—Л–ї —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ: –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –±—А–Є–≥–∞–і вАУ 11, –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ вАУ 11, –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л—Е –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–≤, –љ–µ –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –±—А–Є–≥–∞–і вАУ 43.

–Я–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л–µ –њ–∞—А–Ї–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї—Г—О –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –≤–Њ–є–љ—Г, –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є –≤—Б–µ–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Њ–Ї. –Я–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л–µ –њ–∞—А–Ї–Є, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї –Э2–Я, –Э–Ы–Я, –Ф–Ы–Я, –Ґ–Ь–Я, –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л. –Э–∞ —Б–±–Њ—А–Ї—Г –њ–∞—А–Њ–Љ–Њ–≤ –Є –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –Ј–∞—В—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –∞—А–Љ–Є–є.

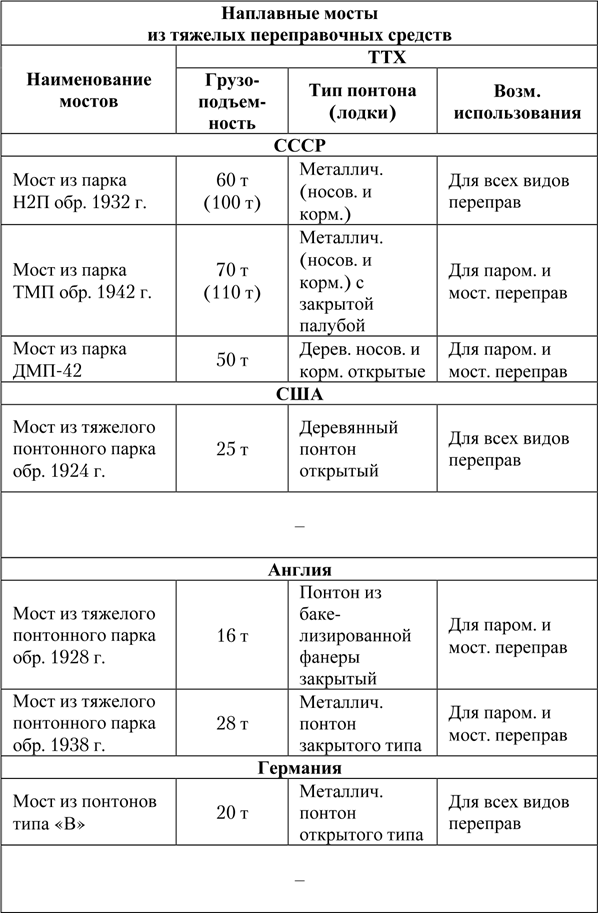

–Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –∞—А–Љ–Є–є —З–µ—В—Л—А–µ—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ (–°–°–°–†, –°–®–Р, –Р–љ–≥–ї–Є–Є –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є) –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ –љ–∞ —Б. 78вАУ79.

–°—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤

–†–Є—Б. 4. –Э–∞–њ–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–Њ—Б—В –Є–Ј –њ–∞—А–Ї–∞ –Ф–Ы–Я

–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –Ї —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ:

1. –°–±–Њ—А–Ї–∞ –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ 2вАУ2,5 —А–∞–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –Є –њ–∞—А–Њ–Љ–Њ–≤ –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.

2. –Ъ–∞–Ї –∞–љ–≥–ї–Њ-–∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ, —В–∞–Ї –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –∞—А–Љ–Є–Є –і–ї—П –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –≥—А—Г–Ј–Њ–≤ —З–µ—А–µ–Ј –≤–Њ–і–љ—Л–µ –њ—А–µ–≥—А–∞–і—Л –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є —Б–±–Њ—А–љ–Њ-—А–∞–Ј–±–Њ—А–љ—Л–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ—Б—В—Л –љ–∞ –ґ–µ—Б—В–Ї–Є—Е –Њ–њ–Њ—А–∞—Е, —З—В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤.

3. –Ф–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—А–Ї–Њ–≤ –≤ —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є—П—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б –њ—А–Є—Ж–µ–њ–∞–Љ–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–љ—В–Њ–љ—Л.

4. –Я—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –∞—А–Љ–Є–є —Б–Њ—О–Ј–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є—П–Љ–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–µ–≥—А–∞–і —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –њ–ї–∞–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –±—Л–ї –ї–Є–Ї–≤–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ, –Є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –і–µ—Б–∞–љ—В–љ–Њ-–њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–µ –Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—Б—В–Њ–≤—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞.

1. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ—Ж–Њ–≤ –Э.–Я. –Ф–µ—Б–∞–љ—В–љ–Њ-–њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –°–Р. –Ы., 1990.

2. –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є: –°–±. —Б—В. –Ь., 1958.

3 –Ш–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є 1918вАУ1945. –Ь., 1985.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є