а аОббаИаЙбаКаОаЕ аИаМаЕаНаНаОаЕ б аОаЛаОаДаНаОаЕ аОббаЖаИаЕ аИаЗ баОаБбаАаНаИб аЂбаЛббаКаОаГаО аГаОббаДаАбббаВаЕаНаНаОаГаО аМбаЗаЕб аОббаЖаИб, ааИаНаК а.а. (аЂбаЛаА)

ааИаНаИббаЕбббаВаО аОаБаОбаОаНб а аОббаИаЙбаКаОаЙ аЄаЕаДаЕбаАбаИаИ а аОббаИаЙбаКаАб ааКаАаДаЕаМаИб баАаКаЕбаНбб аИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИб аНаАбаК ааОаЕаНаНаО-аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ, аИаНаЖаЕаНаЕбаНбб аВаОаЙбаК аИ аВаОаЙбаК баВбаЗаИ ааОаЙаНаА аИ аОббаЖаИаЕ ааОаВбаЕ аИббаЛаЕаДаОаВаАаНаИб аИ аМаАбаЕбаИаАаЛб аЂббаДб аЂбаЕббаЕаЙ ааЕаЖаДбаНаАбаОаДаНаОаЙ аНаАббаНаО-аПбаАаКбаИбаЕбаКаОаЙ аКаОаНбаЕбаЕаНбаИаИ 16т18 аМаАб 2012 аГаОаДаА

аЇаАббб IIIаЁаАаНаКб-ааЕбаЕбаБббаГ

аааааааИааЁ 2012

ТЉ аааааааИааЁ, 2012

ТЉ ааОаЛаЛаЕаКбаИаВ аАаВбаОбаОаВ, 2012

ааааааа аОббаЖаИаЕ, аНаЕбббаЕаЕ аНаА баЕаБаЕ аГаЕбаБб, аВаЕаНаЗаЕаЛб, аМаОаНаОаГбаАаМаМб, аА баАаКаЖаЕ баАаЗаЛаИбаНбаЕ аНаАаДаПаИбаИ, баВаЛбаЕббб аВаАаЖаНбаМ аИббаОбаИбаЕбаКаИаМ аИббаОбаНаИаКаОаМ аИ аПаОббаОбаНаНаО аПбаИаВаЛаЕаКаАаЕб аК баЕаБаЕ аВаНаИаМаАаНаИаЕ аИббаЛаЕаДаОаВаАбаЕаЛаЕаЙ. а баОаБбаАаНаИаИ аЂбаЛббаКаОаГаО аГаОббаДаАбббаВаЕаНаНаОаГаО аМбаЗаЕб аОббаЖаИб (аДаАаЛаЕаЕ т аЂааа) б баАаНаИббб аНаЕбаКаОаЛбаКаО аОаБбаАаЗбаОаВ аКаЛаИаНаКаОаВаОаГаО б аОаЛаОаДаНаОаГаО аОббаЖаИб б баАаМаИаЛаИбаМаИ аИб аВаЛаАаДаЕаЛббаЕаВ. абаИ аПбаЕаДаМаЕбб баАаНаЕаЕ аНаЕ аБбаЛаИ аОаПбаБаЛаИаКаОаВаАаНб, аИ аОбаНаОаВаНаОаЙ аЗаАаДаАбаЕаЙ аДаАаНаНаОаЙ ббаАббаИ баВаЛбаЕббб аВаВаЕаДаЕаНаИаЕ аИб аВ аНаАббаНбаЙ аОаБаОбаОб.

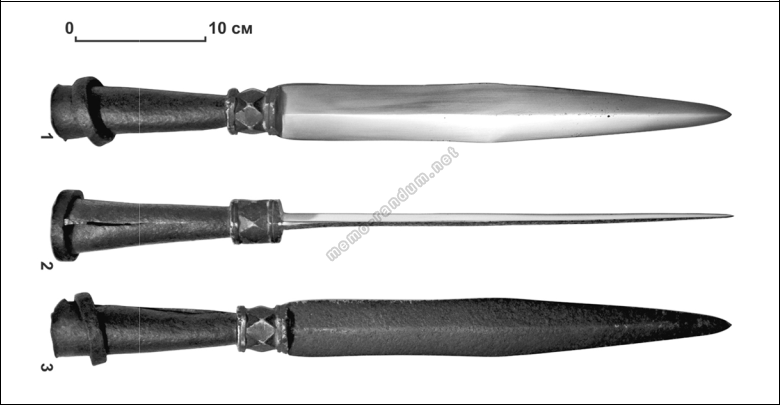

а аНаИаМ аОбаНаОбаИббб баАаБаЕаЛбаНаАб аПаОаЛаОбаА аИбаАаНбаКаОаГаО баИаПаА ТЋбаАаМбаИбТЛ. ааЛаИаНаОаК аИаЗаОаГаНбббаЙ, аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНаОаЙ аКбаИаВаИаЗаНб, аОаДаНаОаЛаЕаЗаВаИаЙаНбаЙ, аБаЕаЗ аДаОаЛаОаВ, аБаОаЕаВаОаЙ аКаОаНаЕб аДаВбаЛаЕаЗаВаИаЙаНбаЙ. аЅаВаОббаОаВаИаК аОбаДаЕаЛаЕаН аОб аКаЛаИаНаКаА аПббаМбаМаИ аПаЛаЕбаИаКаАаМаИ, аДаАаЛаЕаЕ аОаН аПаЛаОбаКаИаЙ, аИаЗаОаГаНбббаЙ, ббаЖаАаЕббб аИ аПаЛаАаВаНаО аПаЕбаЕб аОаДаИб аВ аКббаГаЛбаЙ ббаЕбаЖаЕаНб б баЕаЗбаБаОаЙ. ааА аКаЛаИаНаКаЕ аНаАаВаОаДаКаОаЙ аЗаОаЛаОбаОаМ аНаАаНаЕбаЕаНаО: ТЋаааЏааЎ а.а. аааааІаЋааЃ аа ааЄаЃ ааЁаЂаа ааааЃТЛ, аНаАаДаПаИбб аНаА аВаОббаОбаНаОаМ баЗбаКаЕ аВаНбббаИ баИаГббб аГбббаЕаВаИаДаНаОаЙ баОбаМб (аВаЕбаОббаНаО, аКаЛаЕаЙаМаО аМаАббаЕбаА); баАаКаЖаЕ аВбаБаИбаО: аЗаВаЕбб аВ аКббаГаЕ. ааЛаИаНаА аПаОаЛаОбб т 96,5 баМ, аДаЛаИаНаА аКаЛаИаНаКаА т 84,0 баМ, баИбаИаНаА т 3,4 баМ аПбаИ аВаЕбаЕ 765 аГ.

абаЕаДаПаОаЛаОаЖаИбаЕаЛбаНаО, ббаО аПаОаЛаОбаА, аОббаАаВбаАббб аОб баАаБаЛаИ, аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАаВбаЕаЙ аКаНбаЗб а.а. ааОаЛаИбаИаНб. ааАаК аИаЗаВаЕббаНаО, баОаД аКаНбаЗаЕаЙ ааОаЛаИббаНбб аИаМаЕаЕб аБаОаГаАббб аИббаОбаИб аИ аВаЕббаМаА аМаНаОаГаОбаИбаЛаЕаН, аНаО аНаАаДаПаИбб ТЋаГбаАбб аббаЕбаМаАаНбТЛ аПаОаЗаВаОаЛбаЕб баКаАаЗаАбб баОаЛбаКаО аНаА аЕаДаИаНббаВаЕаНаНаОаГаО аПбаЕаДббаАаВаИбаЕаЛб ббаОаГаО баОаДаА.

ааЕаЛаО аВ баОаМ, ббаО аПаОбаЛаЕ баМаЕббаИ аГбаАбаА ааЛаЕаКбаАаНаДбаА ааВаАаНаОаВаИбаА аббаЕбаМаАаНаА-аЂаОаЛббаОаГаО аВ аОббббббаВаИаИ аЕаГаО аЗаАаКаОаНаНбб аДаЕбаЕаЙ баОаД аббаЕбаМаАаНаОаВ аМаОаГ аПбаЕбаВаАбббб. ааНаАаМаЕаНаИббб баАаМаИаЛаИб, баИббаЛ аИ аМаАаЙаОбаАб аГбаАбаОаВ аббаЕбаМаАаН аДаОаЛаЖаЕаН аБбаЛ аПбаИаНббб аПаЛаЕаМбаНаНаИаК аГбаАбаА, аОббаЖаДаЕаНаНбаЙ аДаЕаКаАаБбаИбб ааАаЛаЕбаИаАаН ааИб аАаЙаЛаОаВаИб ааОаЛаИббаН. ааДаНаАаКаО аОаН аИ аЕаГаО аДаЕбаИ аБбаЛаИ аВаОбббаАаНаОаВаЛаЕаНб аВ аПбаАаВаАб баОаЛбаКаО аВ 1856 аГ. аббаЕбаМаАаН-аЂаОаЛббаОаЙ баМаЕб 30 баНаВаАбб (11 баЕаВбаАаЛб) 1857 аГ. аВ ааЕаНаЕаВаЕ аВ аВаОаЗбаАббаЕ 86 аЛаЕб. ааО аКаНбаЗб ааАаЛаЕбаИаАаН ааИб аАаЙаЛаОаВаИб ааОаЛаИббаН баАаМ баКаОаНбаАаЛбб аОб б аОаЛаЕбб 8 аОаКббаБбб 1859 аГ. ааОббаОаМб баАаМаИаЛаИб, баИббаЛ аИ аГаЕбаБ аГбаАбаОаВ аббаЕбаМаАаН 21 аМаАб 1863 аГ. аВббаОбаАаЙбаЕ ббаВаЕбаЖаДаЕаНаНбаМ аМаНаЕаНаИаЕаМ ааОббаДаАбббаВаЕаНаНаОаГаО аЁаОаВаЕбаА аБбаЛаО аДаОаЗаВаОаЛаЕаНаО аПбаИаНббб аЕаГаО ббаНб, аббаИбаЛаАаВб ааАаЛаЕбаИаАаНаОаВаИбб, аКаОбаОббаЙ б ббаОаГаО аВбаЕаМаЕаНаИ ббаАаЛ аИаМаЕаНаОаВаАбббб аКаНбаЗаЕаМ ааОаЛаИббаНбаМ аГбаАбаОаМ аббаЕбаМаАаН.

аббаИбаЛаАаВ ааАаЛаЕбаИаАаНаОаВаИб ббаАаЛ баОаДаОаНаАбаАаЛбаНаИаКаОаМ баОаДаА аКаНбаЗаЕаЙ ааОаЛаИббаНбб -аббаЕбаМаАаНаОаВ. аЁбаН аббаИбаЛаАаВаА ааАаЛаЕбаИаАаНаОаВаИбаА, ааЛаЕаКбаАаНаДб аббаИбаЛаАаВаОаВаИб, баОаДаИаЛбб 3 аИбаЛб 1870 аГ. аВ аІаАббаКаОаМ аЁаЕаЛаЕ. аЃ ааЛаЕаКбаАаНаДбаА аббаИбаЛаАаВаИбаА аБбаЛаО аДаВаА ббаНаА: аббаИбаЛаАаВ ааЛаЕаКбаАаНаДбаОаВаИб (баОаДаИаЛбб 20 баНаВаАбб 1899 аГ.) аИ ааЕаВ ааЛаЕаКбаАаНаДбаОаВаИб1.

аЂаАаКаИаМ аОаБбаАаЗаОаМ, аНаАаДаПаИбб ТЋа.а. ааОаЛаИббаНТЛ, аНаЕбаОаМаНаЕаНаНаО, аОаЗаНаАбаАаЕб аббаИбаЛаАаВ ааАаЛаЕбаИаАаНаОаВаИб ааОаЛаИббаН. ааЛб аОаПбаЕаДаЕаЛаЕаНаИб аОаБббаОббаЕаЛбббаВ, аПбаИ аКаОбаОббб аОаН аМаОаГ аПаОаЛббаИбб ббб баАаБаЛб, аПбаЕаЖаДаЕ аВбаЕаГаО, аНаЕаОаБб аОаДаИаМаО аОаБбаАбаИбббб аК баАаКбаАаМ аЕаГаО аБаИаОаГбаАбаИаИ.

ааНбаЗб аббаИбаЛаАаВ ааАаЛаЕбаИаАаНаОаВаИб ааОаЛаИббаН аГбаАб аббаЕбаМаАаН баОаДаИаЛбб 28 аОаКббаБбб 1847 аГ. ааА баЛбаЖаБб аПаОбббаПаИаЛ баНбаЕб-аОбаИбаЕбаОаМ аЛаЕаЙаБ-аГаВаАбаДаИаИ аГббаАббаКаОаГаО ааГаО ааЕаЛаИбаЕббаВаА аПаОаЛаКаА 15 аДаЕаКаАаБбб 1867 аГ.; б 25 баНаВаАбб 1868 аГ. т баНаКаЕб баОаГаО аЖаЕ аПаОаЛаКаА; б 7 баНаВаАбб 1869 аГ. т аКаОбаНаЕб; б 16 аАаПбаЕаЛб 1872 аГ. т аПаОбббаИаК. 30 аМаАббаА 1873 аГ. аБбаЛ аПаЕбаЕаВаЕаДаЕаН аВ баАбаПаОббаЖаЕаНаИаЕ аКаОаМаАаНаДбббаЕаГаО аВаОаЙбаКаАаМаИ аЂббаКаЕббаАаНбаКаОаГаО аВаОаЕаНаНаОаГаО аОаКббаГаА баОбаМаИбббаОаМ аПаО аАбаМаЕаЙбаКаОаЙ аКаАаВаАаЛаЕбаИаИ; баВаОаЛаЕаН аОб баЛбаЖаБб аМаАаЙаОбаОаМ 25 аИбаНб 1873 аГ. аЁаКаОаНбаАаЛбб 26 аМаАббаА 1902 аГ. аИ аПаОаГбаЕаБаЕаН аВ баЕаЛаЕ абаАбаНаОаМ а баЗаАаНбаКаОаЙ аГбаБаЕбаНаИаИ2.

аЃбаИббаВаАб аВаОббаОбаНбаЙ баИаП баАаБаЕаЛбаНаОаЙ аПаОаЛаОбб, аЛаОаГаИбаНаО аПбаЕаДаПаОаЛаОаЖаИбб, ббаО ббаА баАаБаЛб аБбаЛаА аПаОаДаАбаЕаНаА аббаИбаЛаАаВб ааАаЛаЕбаИаАаНаОаВаИбб аПбаИ баВаОаЛбаНаЕаНаИаИ аЕаГаО баО баЛбаЖаБб аВ 1873 аГ., аВаЕбаОббаНаО, аОаДаНаОаПаОаЛбаАаНаАаМаИ. ааДаНаАаКаО баАаКаОаЕ аПаОаДаАбаОбаНаОаЕ аОббаЖаИаЕ аОаБббаНаО баНаАаБаЖаАаЛаОбб аНаАаДаПаИббб, аКаЕаМ аБбаЛ баДаЕаЛаАаН аПаОаДаАбаОаК 3. ааО, аВаОаЗаМаОаЖаНаО, аПаОаДаОаБаНаАб аНаАаДаПаИбб аНаА баАаБаЛаЕ а.а. ааОаЛаИббаНаА аБбаЛаА бббаАбаЕаНаА.

аЁаПаОбаОаБ аПаОбббаПаЛаЕаНаИб аДаАаНаНаОаЙ аПаОаЛаОбб аВ аЂааа аНаЕаИаЗаВаЕббаЕаН. ааДаНаАаКаО баЛаЕаДбаЕб аОаБбаАбаИбб аВаНаИаМаАаНаИаЕ аНаА баОб баАаКб, ббаО аббаИбаЛаАаВ ааАаЛаЕбаИаАаНаОаВаИб баОаДаИаЛбб аВ аЂбаЛаЕ. аЂаАаКаЖаЕ аИаЗаВаЕббаНаО, ббаО ааЛаЕаКбаАаНаДб аббаИбаЛаАаВаОаВаИб аВаЛаАаДаЕаЛ баЕаЛаОаМ ааИаКаОаЛббаКаИаМ ааОаГаОбаОаДбаКаОаГаО баЕаЗаДаА ааОбаКаОаВбаКаОаЙ аГбаБаЕбаНаИаИ (баЕаГаОаДаНб ббаО ааОаГаИаНбаКаИаЙ баАаЙаОаН ааОбаКаОаВбаКаОаЙ аОаБаЛаАббаИ) аИ аИаМаЕаНаИаЕаМ ааОаВаОбаЕаЛаИбб аЂбаЛббаКаОаГаО баЕаЗаДаА. ааЛаЕаКбаАаНаДб аббаИбаЛаАаВаОаВаИб баКаОаНбаАаЛбб баНаВаАбб 1914 аГ. аВ аІаАббаКаОаМ аЁаЕаЛаЕ.

ааГаО ббаАббаИаЙ ббаН аббаИбаЛаАаВ ааЛаЕаКбаАаНаДбаОаВаИб аОаКаОаНбаИаЛ ааАаЖаЕбаКаИаЙ аКаОбаПбб. аЃбаАббаНаИаК абаАаЖаДаАаНбаКаОаЙ аВаОаЙаНб, аВаОаЕаВаАаЛ аВ аАбаМаИаИ аАаДаМаИбаАаЛаА а.а. ааОаЛбаАаКаА. ааМаИаГбаИбаОаВаАаЛ, аЖаИаЛ аВ аЏаПаОаНаИаИ, ааЕбаМаАаНаИаИ, аЗаАбаЕаМ аВаО аЄбаАаНбаИаИ, аГаДаЕ аИ баМаЕб аВ ааАбаИаЖаЕ аВ 1966 аГ.

ааЛаАаДбаИаЙ ббаН ааЕаВ ааЛаЕаКбаАаНаДбаОаВаИб баОаДаИаЛбб аВ 1904 аГ., баМаЕб аВ 1969 аГ. а 1917 аГ. аЕаМб аБбаЛаО 13 аЛаЕб, аИ аМаАаЛаОаВаЕбаОббаНаО, ббаО аОаН аМаОаГ аИаМаЕбб аКаАаКаОаЕ-аНаИаБбаДб аОбаНаОбаЕаНаИаЕ аК баАаБаЛаЕ аббаИбаЛаАаВаА ааАаЛаЕбаИаАаНаОаВаИбаА.

ааОббаОаМб аМаОаЖаНаО аПбаЕаДаПаОаЛаОаЖаИбб, ббаО баАаБаЛб (аИаЛаИ аЕаЕ аПаОаЛаОбаА) аПаОбббаПаИаЛаА аВ аМбаЗаЕаЙ аИаЗ аОаДаНаОаГаО аИаЗ баКаАаЗаАаНаНбб аВббаЕ аИаМаЕаНаИаЙ аПаОбаЛаЕ 1914 аГ.

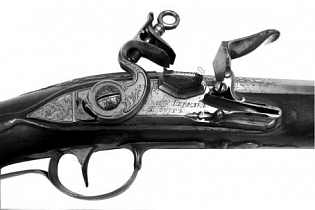

аЁаЛаЕаДбббаИаЙ аОаБбаАаЗаЕб аИаМаЕаНаНаОаГаО аОббаЖаИб аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕб баОаБаОаЙ аДбаАаГбаНбаКбб баАбаКб аОаБб. 1909 аГ. ааА аЕаЕ аКаЛаИаНаКаЕ аМаЕбаОаДаОаМ ббаАаВаЛаЕаНаИб б аОаДаНаОаЙ ббаОбаОаНб аНаАаНаЕбаЕаНаО ТЋ6 аАаВаГбббаА 1911 аГаОаДаАТЛ аИ аВаЕаНаЗаЕаЛб ааИаКаОаЛаАб II, б аДббаГаОаЙ т ТЋа.аЁ. ааОбаОаНаОаВТЛ; аНаА аПббаЕ аКаЛаИаНаКаА б аОаДаНаОаЙ ббаОбаОаНб т ТЋабаАаВаЕб 10 аИ 11 аНаОбаБбб 1877 аГ.ТЛ, б аДббаГаОаЙ т ТЋаЄаИаЛаИаПаПаОаПаОаЛб, 3, 4, 5 баНаВаАбб 1878 аГ.ТЛ; аНаА аОаБбб аЕ т ТЋааЛаАбаОбббб. аОб. баАаБбаИаКаАТЛ. абаОаМаЕ баОаГаО, аНаА аОаБаЕаИб ббаОбаОаНаАб аКаЛаИаНаКаА баЕаМ аЖаЕ баПаОбаОаБаОаМ аНаАаНаЕбаЕаН аДаЕаКаОб, аКаОбаОббаЙ баОаОбаВаЕбббаВбаЕб баИббб аНаА аВаОбаОбаНаИаКаЕ аОбаИбаЕббаКаОаГаО аМбаНаДаИбаА аЛаЕаЙаБ-аГаВаАбаДаИаИ 1-аГаО аЁббаЕаЛаКаОаВаОаГаО ааГаО ааЕаЛаИбаЕббаВаА аБаАбаАаЛбаОаНаА4.

ааЛаИаНаОаК баАбаКаИ б ббаЕаМб аДаОаЛаАаМаИ. ааЕаНаЗаЕаЛб аНаА аГаОаЛаОаВаКаЕ ббаКаОббаИ ббаЕбб. ааБбаАб аДаЛаИаНаА ббаОаГаО аОббаЖаИб т 81,5 баМ аПбаИ аДаЛаИаНаЕ аКаЛаИаНаКаА 67,5 баМ аИ аЕаГаО баИбаИаНаЕ 3,4 баМ. ааЛаИаНаОаК, аПаО аВбаЕаЙ аВаИаДаИаМаОббаИ, аБбаЛ баКаОбаОбаЕаН, б. аК. аДаОаЛб аОаБббаВаАбббб б аОбббаИб.

ааАаНаНаАб баАбаКаА аПаО аОбаОбаМаЛаЕаНаИб аАаНаАаЛаОаГаИбаНаА аДбаАаГбаНбаКаОаЙ аОбаИбаЕббаКаОаЙ баАбаКаЕ аОаБб. 1881 аГ., аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАаВбаЕаЙ ааИб аАаИаЛб ааИаКаОаЛаАаЕаВаИбб ааМаИббаИаЕаВбаКаОаМб, аОбаИбаЕбб аЛаЕаЙаБ-аГаВаАбаДаИаИ 1-аГаО аЁббаЕаЛаКаОаВаОаГаО ааГаО ааЕаЛаИбаЕббаВаА аБаАбаАаЛбаОаНаА5.

16 (29) аМаАб 1910 аГ. ббаОб аБаАбаАаЛбаОаН аБбаЛ баАаЗаВаЕбаНбб аВ аЛаЕаЙаБ-аГаВаАбаДаИаИ 1-аЙ бббаЕаЛаКаОаВбаЙ ааГаО ааЕаЛаИбаЕббаВаА аПаОаЛаК. ааА б баАаБбаОббб, аПбаОбаВаЛаЕаНаНбб аВ аБаОбб аПаОаД аЄаИаЛаИаПаПаОаПаОаЛаЕаМ аИ абаАаВбаЕаМ аВ б аОаДаЕ ббббаКаО-бббаЕбаКаОаЙ аВаОаЙаНб 1877т1878 аГаГ., 6 (18) баНаВаАбб 1879 аГ. аБаАбаАаЛбаОаНб аБбаЛаИ аПаОаЖаАаЛаОаВаАаНб аЗаНаАаКаИ аНаА аГаОаЛаОаВаНбаЕ баБаОбб б аНаАаДаПаИббб: ТЋааА абаАаВаЕб 10 аИ 11 ааОбаБбб аИ аЗаА аЄаИаЛаИаПаПаОаПаОаЛб 3, 4 аИ 5 аЏаНаВаАбб 1878 аГаОаДаАТЛ6.

аЂаАаКаИаМ аОаБбаАаЗаОаМ, баАбаКаА аИаЗ баОаБбаАаНаИб аЂааа аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАаЛаА аОбаИбаЕбб аЛаЕаЙаБ-аГаВаАбаДаИаИ 1-аГаО ааГаО ааЕаЛаИбаЕббаВаА бббаЕаЛаКаОаВаОаГаО аПаОаЛаКаА.

ааЕбаОббаНаО, аИаМ аБбаЛ ааЛаАаДаИаМаИб аЁаЕбаГаЕаЕаВаИб ааОбаОаНаОаВ, аКаОбаОббаЙ аВ 1913 аГ. аНаОбаИаЛ аЗаВаАаНаИаЕ аПаОаДаПаОбббаИаКаА7. ааОаДбаОаБаНаОббаИ аЕаГаО аБаИаОаГбаАбаИаИ аВ аНаАббаОббаЕаЕ аВбаЕаМб аВббаВаИбб аНаЕ баДаАаЛаОбб, аОаДаНаАаКаО аИаЗаВаЕббаНаО, ббаО аВ 1909 аГ. аОбаИбаЕбаА б баАаКаОаЙ баАаМаИаЛаИаЕаЙ аИ аИаНаИбаИаАаЛаАаМаИ аВ баОббаИаЙбаКаОаЙ аАбаМаИаИ аНаЕ аБбаЛаО8. аЂаАаКаАб баАаМаИаЛаИб аНаЕ баКаАаЗаАаНаА аИ аВ баПаИбаКаАб аЛаЕаЙаБ-аГаВаАбаДаИаИ 1-аГаО ааГаО ааЕаЛаИбаЕббаВаА бббаЕаЛаКаОаВаОаГаО аБаАбаАаЛбаОаНаА аНаА 1 баНаВаАбб 1910 аГ.9

аЁаЛаЕаДаОаВаАбаЕаЛбаНаО, а.аЁ. ааОбаОаНаОаВ аПаОбббаПаИаЛ аНаА баЛбаЖаБб аВ аЛаЕаЙаБ-аГаВаАбаДаИаИ 1-аГаО ааГаО аВаЕаЛаИбаЕббаВаА бббаЕаЛаКаОаВбаЙ аПаОаЛаК аВ аПаЕбаИаОаД б 1910 аПаО 1913 аГаГ., аИ аМаОаЖаНаО аПбаЕаДаПаОаЛаОаЖаИбб, ббаО аНаАаДаПаИбб ТЋ6 аАаВаГбббаА 1911 аГаОаДаАТЛ баВаЛбаЕббб аДаАбаОаЙ ббаОаГаО аЗаАбаИбаЛаЕаНаИб.

аЂаАаКаЖаЕ аВ баОаБбаАаНаИаИ аЂааа б баАаНаИббб аДббаГаАб аИаМаЕаНаНаАб аДбаАаГбаНбаКаАб баАбаКаА аОаБб. 1909 аГ. ааЛаИаНаОаК ббаАаЛбаНаОаЙ, аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНаОаЙ аКбаИаВаИаЗаНб, аОаДаНаОаЛаЕаЗаВаИаЙаНбаЙ, б баЗаКаИаМ аДаОаЛаОаМ б аОаБбб аА аИ баИбаОаКаИаМ аДаОаЛаОаМ, аКаОбаОббаЙ аПаЕбаЕб аОаДаИб аВ аОаДаИаН баИбаОаКаИаЙ аИ аДаВаА баЗаКаИб аДаОаЛаА. аЁ аОаДаНаОаЙ ббаОбаОаНб аКаЛаИаНаКаА ббаАаВаЛаЕаНаИаЕаМ аВбаПаОаЛаНаЕаНаО: ТЋа IIТЛ аПаОаД аКаОбаОаНаОаЙ, ТЋаЂбаЕбббаКаОаВбТЛ, аНаАаДаПаИбб аНаА аГббаЗаИаНбаКаОаМ баЗбаКаЕ ТЋаЁаИаЛаА аИ аВаЕаЛаИбаИаЕ аВаЛаАаДаЕаЛббб баВаОаЕаМбТЛ, баАббаИбаЕаЛбаНбаЙ аОбаНаАаМаЕаНб; б аДббаГаОаЙ т ТЋаЁ. аЇаЕаЙбаВаИаЛаИТЛ, аПбаИбаА, баАббаИбаЕаЛбаНбаЙ аОбаНаАаМаЕаНб. ааБбаАб аДаЛаИаНаА баАбаКаИ баОббаАаВаЛбаЕб 94,5 баМ, аДаЛаИаНаА аКаЛаИаНаКаА 81,5 баМ аПбаИ аЕаГаО баИбаИаНаЕ 4 баМ. ааЕаНаЗаЕаЛб аИаМаПаЕбаАбаОбаА аНаА аГаОаЛаОаВаКаЕ ббаКаОббаИ ббаЕбб.

а баОаЖаАаЛаЕаНаИб, баОб баАаНаНаОббб ббаОаГаО аОббаЖаИб аНаЕаЛбаЗб ббаИбаАбб баДаОаВаЛаЕбаВаОбаИбаЕаЛбаНаОаЙ. аЃббаАбаЕаНб аНаИаЖаНаИаЙ ббаАаГаМаЕаНб ббаКаОббаИ, аПаЛаОбаКаОаЕ аНаАаВаЕббаИаЕ аГаОаЛаОаВаКаИ ббаКаОббаИ аИ аОбббаИаЕ аКаЛаИаНаКаА, аА аВ баАаМаОаМ аКаЛаИаНаКаЕ аПбаОбаВаЕбаЛаЕаНаО баКаВаОаЗаНаОаЕ аОбаВаЕбббаИаЕ аДаИаАаМаЕббаОаМ 5 аМаМ.

аЁаОаГаЛаАбаНаО аИббаЛаЕаДаОаВаАаНаИбаМ а.а. аббаВаАбаАббббаН, аОббаЖаЕаЙаНаИаК аЁаЕбаГаЕаЙ ааОбаИбаОаВаИб аЇаЕаЙбаВаИаЛаИ баАаБаОбаАаЛ аВ аЂаИбаЛаИбаЕ, аПаО аКбаАаЙаНаЕаЙ аМаЕбаЕ, аВ 1912 аГ.10

а баОббаИаЙбаКаОаЙ аАбаМаИаИ, аНаАаПбаИаМаЕб, аНаА 1 баНаВаАбб 1909 аГ. баЛбаЖаИаЛаО 28 аОбаИбаЕбаОаВ б баАаМаИаЛаИаЕаЙ аЂбаЕбббаКаОаВ11. ааО баО, ббаО аДаАаНаНаАб баАбаКаА б баАаНаИббб аВ баОаБбаАаНаИаИ аЂааа, аДаО 1996 аГ. аВб аОаДаИаВбаЕаГаО аВ баОббаАаВ аЂбаЛббаКаОаГаО аОббаЖаЕаЙаНаОаГаО аЗаАаВаОаДаА (аДаАаЛаЕаЕ т аЂаа), аПаОаЗаВаОаЛбаЕб, б аОбб аИ баО аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНаОаЙ ббаЕаПаЕаНбб аОббаОбаОаЖаНаОббаИ, аПбаЕаДаПаОаЛаОаЖаИбб, ббаО аОаНаА аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАаЛаА аИаЗаВаЕббаНаОаМб аКаОаНббббаКбаОбб&аОббаЖаЕаЙаНаИаКб ааАаВаЛб ааЕббаОаВаИбб аЂбаЕбббаКаОаВб (1884т1937), ббаГбаАаВбаЕаМб аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНбб баОаЛб аВ аМаОаДаЕбаНаИаЗаАбаИаИ ббаАаНаКаОаВаОаГаО аПбаЛаЕаМаЕбаА баИббаЕаМб ааАаКбаИаМаА аИ аВ аОбаГаАаНаИаЗаАбаИаИ аЕаГаО аПбаОаИаЗаВаОаДббаВаА аНаА аЂаа12.

ааЕаЙббаВаИбаЕаЛбаНаО, аЖаИаЗаНб ааАаВаЛаА ааЕббаОаВаИбаА аНаЕбаАаЗббаВаНаО баВбаЗаАаНаА б ббаИаМ аЗаНаАаМаЕаНаИббаМ аПбаЕаДаПбаИббаИаЕаМ. ааА аЂаа аОаН аПаОбббаПаИаЛ 30 аОаКббаБбб 1902 аГ., аА б 12 аИбаЛб 1915 аГ. аПаО 16 аАаВаГбббаА 1918 аГ. а.а. аЂбаЕбббаКаОаВ аВаОаЗаГаЛаАаВаЛбаЛ аЕаГаО, аЗаАбаЕаМ б 1 аАаПбаЕаЛб 1927 аГ. аЗаАаНбаЛ аДаОаЛаЖаНаОббб аЗаАаВаЕаДбббаЕаГаО абаОаЕаКбаНаО-аКаОаНббббаКбаОббаКаИаМ аБббаО бббаНаОаГаО аОббаЖаИб.

абаЕаНбб 1929 аГ. аПаО аДаОаНаОбб ааАаВаЕаЛ ааЕббаОаВаИб аБбаЛ аАбаЕббаОаВаАаН аИ аЗаАаКаЛббаЕаН аВ аПаЕбаАаЛбаНаО аИаЗаВаЕббаНбб ТЋаббббаКбТЛ. а баНаВаАбаЕ 1930 аГ. аПбаИаГаОаВаОбаЕаН аК баАббббаЕаЛб, аКаОбаОббаЙ аБбаЛ аЗаАаМаЕаНаЕаН аНаА аЗаАаКаЛббаЕаНаИаЕ аВ аЛаАаГаЕбб ббаОаКаОаМ аНаА 10 аЛаЕб. ааДаНаАаКаО аВаМаЕббаО аЛаАаГаЕбб аЂбаЕбббаКаОаВ аБбаЛ аВаОаЗаВбаАбаЕаН аНаА аЂаа, аГаДаЕ аНаЕаКаОбаОбаОаЕ аВбаЕаМб баАаБаОбаАаЛ аПаОаД аКаОаНаВаОаЕаМ. а аМаАаЕ 1931 аГ. аЗаА аНаЕаДаОббаАбаКаОаМ баЛаИаК аБбаЛ аОбаВаОаБаОаЖаДаЕаН, аА аВ 1935 аГ. аПаОаЛаНаОбббб баЕаАаБаИаЛаИбаИбаОаВаАаН. ааАаНаИаМаАаЛ ббаКаОаВаОаДббаИаЕ аДаОаЛаЖаНаОббаИ аДаО баНаВаАбб 1936 аГ., аКаОаГаДаА аПаО аБаОаЛаЕаЗаНаИ аБбаЛ баВаОаЛаЕаН б аЗаАаВаОаДаА. аЃаМаЕб ааАаВаЕаЛ ааЕббаОаВаИб аЂбаЕбббаКаОаВ 16 аАаПбаЕаЛб 1937 аГ., аИ аБбаЛ аПаОб аОбаОаНаЕаН аВ аЂбаЛаЕ аНаА абаЕб баВбббаКаОаМ аКаЛаАаДаБаИбаЕ13.

ааОаЖаНаО аПбаЕаДаПаОаЛаОаЖаИбб, ббаО аДаАаНаНаАб баАбаКаА аБбаЛаА баЕаКаВаИаЗаИбаОаВаАаНаА б ааАаВаЛаА ааЕббаОаВаИбаА аПбаИ аАбаЕббаЕ аИ аЗаАбаЕаМ аНаАаПбаАаВаЛаЕаНаА аВ баОаБбаАаНаИаЕ аЂааа.

аЃбаИббаВаАб ТЋаВаОббаОбаНбаЙТЛ б аАбаАаКбаЕб аКаЛаИаНаКаА, аПаОбаВаЛаЕаНаИаЕ ббаОаГаО аОббаЖаИб б а.а. аЂбаЕбббаКаОаВаА, аВаОаЗаМаОаЖаНаО, баВбаЗаАаНаО б аПбаОаВаЕаДаЕаНаИаЕаМ аПаОаД аЕаГаО ббаКаОаВаОаДббаВаОаМ аИбаПббаАаНаИаЙ аПбаЛаЕаМаЕбаОаВ баИббаЕаМб ааАаКбаИаМаА аЛаЕбаОаМ 1898 аГ. аВ аЂббаКаЕббаАаНаЕ14.

аЂаАаКаИаМ аОаБбаАаЗаОаМ, аПбаИаВаЕаДаЕаНаНбаЕ аВббаЕ аДаАаНаНбаЕ б аОбб аИ аНаЕ аДаАбб аИббаЕбаПбаВаАббаЕаЙ аКаАббаИаНб аИббаОбаИаИ аИаМаЕаНаНаОаГаО б аОаЛаОаДаНаОаГаО аОббаЖаИб аИаЗ баОаБбаАаНаИаЕ аЂааа, аНаО аПаОаЗаВаОаЛббб аОаПбаЕаДаЕаЛаИбб аОбаНаОаВаНбаЕ аПаЕббаПаЕаКбаИаВаНбаЕ аНаАаПбаАаВаЛаЕаНаИб аДаАаЛбаНаЕаЙбаИб аИббаЛаЕаДаОаВаАаНаИаЙ.

1 абаБаИаМаОаВ аЁ.а. ааПбб аИббаОбаИбаЕбаКаИб баОаДаОбаЛаОаВаИаЙ. абаНаДаОбаОаВб, ааИаЖаЕаМбаКаИаЕ, ааЕбаВаИбаКаИаЕ, аЁаИаБаИббаКаИаЕ, ааОбаОаВб аИ аббаЕбаМаАаНб. ааЕббаОаГбаАаД, 1915. аЁ. 91т103.

2 аЂаАаМ аЖаЕ.

3 аЁаМ.: абаЛаИаНбаКаИаЙ а.а. а бббаКаИаЕ аИаМаЕаНаНбаЕ аКаЛаИаНаКаИ. аЁааБ.: абаЛаАаНб, 2011. аЁ. 241т243, 251, 256т257, 282т284.

4 аЁаМ.: аЈаЕаНаК а.а. аЂаАаБаЛаИбб баОбаМ аОаБаМбаНаДаИбаОаВаАаНаИб ббббаКаОаЙ аАбаМаИаИ. аЁааБ., 1910.

5 абаЛаИаНбаКаИаЙ а.а. аЃаКаАаЗ. баОб. аЁ. 484т486.

6 аЂаАаМ аЖаЕ.

7 ааЕбб ааЕбаЕбаБббаГ: ааДбаЕбаНаАб аИ баПбаАаВаОбаНаАб аКаНаИаГаА аНаА 1913 аГаОаД. аЁааБ.: а.аЁ. аЁбаВаОбаИаН, 1913. а аАаЗаДаЕаЛ III. ааЛбаАаВаИбаНбаЙ баКаАаЗаАбаЕаЛб аЖаИбаЕаЛаЕаЙ C. ааЕбаЕбаБббаГаА, ааАббаИаНб, абаАбаНаОаГаО аЁаЕаЛаА, абаОаНббаАаДбаА, абаАаНаИаЕаНаБаАбаМаА, ааАаВаЛаОаВбаКаА, ааЕбаЕбаГаОбаА аИ аІаАббаКаОаГаО аЁаЕаЛаА. аЁ. 125.

8 ааБбаИаЙ баПаИбаОаК аОбаИбаЕббаКаИаМ баИаНаАаМ а бббаКаОаЙ аИаМаПаЕбаАбаОббаКаОаЙ аАбаМаИаИ. аЁааБ.: ааОаЕаНаНаАб баИаПаОаГбаАбаИб, 1909.

9 ааБбаИаЙ баПаИбаОаК аОбаИбаЕббаКаИаМ баИаНаАаМ а бббаКаОаЙ аИаМаПаЕбаАбаОббаКаОаЙ аАбаМаИаИ. аЁаОббаАаВаЛаЕаН аПаО 1 баНаВаАбб 1910 аГ. аЁааБ.: ааОаЕаНаНаАб баИаПаОаГбаАбаИб, 1910. ааЕаЙаБ-аГаВаАбаДаИаИ 1-аЙ ааГаО ааЕаЛаИбаЕббаВаА бббаЕаЛаКаОаВбаЙ аБаАбаАаЛбаОаН, аГ. аІаАббаКаОаЕ аЁаЕаЛаО. аЁ. 144.

10 аббаВаАбаАббббаН а.а. аЃаКаАаЗаАбаЕаЛб аКаЛаЕаЙаМ аИ аИаМаЕаН аКаАаВаКаАаЗбаКаИб аМаАббаЕбаОаВ аОббаЖаЕаЙаНаОаГаО аИ баЕбаЕаБббаНаОаГаО аДаЕаЛаА. а.: ааАбаКаА, 1982. аЁ. 250, 38; ааНаА аЖаЕ. аббаОбаИб аОббаЖаЕаЙаНаОаГаО аИ баЕбаЕаБббаНаОаГаО аПбаОаИаЗаВаОаДббаВаА аНаА ааАаВаКаАаЗаЕ аВ XIX т аНаАбаАаЛаЕ XX аВ.: ааАаГаЕббаАаН аИ ааАаКаАаВаКаАаЗбаЕ. а.: ааАбаКаА, 1982. аЁ. 60.

11 ааБбаИаЙ баПаИбаОаК аОбаИбаЕббаКаИаМ баИаНаАаМ а бббаКаОаЙ аИаМаПаЕбаАбаОббаКаОаЙ аАбаМаИаИ. аЁааБ.: ааОаЕаНаНаАб баИаПаОаГбаАбаИб, 1909. аЁ. 1049.

12 аЁаМ.: ааОаЛаОбаИаН а.а. аббаОбаИб баОаВаЕббаКаОаГаО бббаЕаЛаКаОаВаОаГаО аОббаЖаИб аИ аПаАббаОаНаОаВ. аЁааБ.: ааОаЛаИаГаОаН, 1995. аЁ. 188; аЄаЕаДаОбаЕаЕаВ аЁ.а. абаЛаЕаМаЕбб ббббаКаОаЙ аАбаМаИаИ аВ аБаОб. а.: аЏбаЗаА, ааКбаМаО, 2008. аЁ. 74т75, 82т84.

13 аЇбаДаНаОаВ а.а. ааОаМаАаНаДаОб ааОбаЕбаНаОаГаО ааЕаГаИаОаНаА. аЂбаЛаА: абаИб аИ ааО, 2001. аЁ. 170т173.

14 аЂаАаМ аЖаЕ. аЁ. 63т64, 171.

ааОаМаМаЕаНбаАбаИаИ