ąĀą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĄ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą▓čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ, ąśą│ąŠčłąĖąĮ ąÜ.ąō. (ą£ąŠčüą║ą▓ą░)

ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ą¤čÅč鹊ą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 14ŌĆō16 ą╝ą░čÅ 2014 ą│ąŠą┤ą░

ą¦ą░čüčéčī IIąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│

ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2014

┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2014

┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2014

ą£ąÉąĪą©ąóąÉąæąØą½ąĢ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖą╝ąĄą▓čłąĖąĄ ą╝ąĄčüč鹊 ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XIX ą▓., ąĘą░čéčĆąŠąĮčāą╗ąĖ ą▓čüąĄ čüč乥čĆčŗ ąĄąĄ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ. ą×ą┤ąĮąĖą╝ ąĖąĘ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗčģ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖą╣ ą┐čĆąĖą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ čāčüąĖą╗ąĖą╣ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą▓ąŠ ą│ą╗ą░ą▓ąĄ čü ą│čĆą░č乊ą╝ ąÉ.ąÉ. ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓čŗą╝ ą▒čŗą╗ąĖ čāąĮąĖčäąĖą║ą░čåąĖčÅ ąĖ čāčüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓. ąØąĄą╗čīąĘčÅ čüą║ą░ąĘą░čéčī, čćč鹊ą▒čŗ čŹčéą░ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéčī čüąŠą▓čüąĄą╝ ąĮąĄ ąĮą░čłą╗ą░ čüą▓ąŠąĄą│ąŠ ąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąĖčÅ ą▓ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą╗ąĖč鹥čĆą░čéčāčĆąĄ, ąŠą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĖąĘčāč湥ąĮąĮąŠą╣ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĮąŠą╣ ą╝ąĄčĆąĄ ąĮą░ąĘą▓ą░čéčī ąĄąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą▒čŗ ąĮąĄą▓ąĄčĆąĮąŠ.

ąóąĄčģąĮąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆčŗ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą▓čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗ ąĮą░ą╝, ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą┐ąŠ ą┤ą▓čāą╝ čāč湥ą▒ąĮąĖą║ą░ą╝ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░, ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮąĮčŗą╝ ą▓čŗą┤ą░čÄčēąĖą╝ąĖčüčÅ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ čāč湥ąĮčŗą╝ąĖ-ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčüčéą░ą╝ąĖ, čćą╗ąĄąĮą░ą╝ąĖ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅą╗ąĖ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║čā ąĖ ą▓ąĮąĄą┤čĆąĄąĮąĖąĄ ąĮąŠą▓ą░čåąĖą╣ ą▓ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤. ą¤ąĄčĆą▓čŗą╣ ąĖąĘ čŹčéąĖčģ čāč湥ą▒ąĮąĖą║ąŠą▓, ą┐ąŠą┤ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĄą╝ ┬½ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ┬╗, ą▒čŗą╗ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮ ąś.ąō. ąōąŠą│ąĄą╗ąĄą╝, ąś.ąś. ążąĖčåčéčāą╝ąŠą╝, ąÜ.ąÜ. ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ąŠą╝ ąĖ ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮ ą▓ 1816 ą│.1, ą▓č鹊čĆąŠą╣ ŌĆō ┬½ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ą║ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝čā ąĖčüą║čāčüčüčéą▓čā┬╗, ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮąĮčŗą╣ ąÉ.ąś. ą£ą░čĆą║ąĄą▓ąĖč湥ą╝, čāą▓ąĖą┤ąĄą╗ čüą▓ąĄčé ą▓ 1820ŌĆō1824 ą│ą│.2, čģąŠčéčÅ čĆą░ą▒ąŠčéą░ ąĮą░ą┤ ąĮąĖą╝ ąĮą░čćą░ą╗ą░čüčī ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čĆą░ąĮčīčłąĄ3.

ąŁčéąĖ ą║ąĮąĖą│ąĖ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ čćčĆąĄąĘą▓čŗčćą░ą╣ąĮąŠ ąĮą░čüčŗčēąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ąĖ ą┤ąŠčüč鹊ą▓ąĄčĆąĮčŗą╝ąĖ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ą░ą╝ąĖ ą┐ąŠ ą┤ą░ąĮąĮąŠą╝čā ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčā, čéą░ą║ ą║ą░ą║ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čé čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖąĘ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ čĆčāą║ ąŠ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣, ą╝ąĄčģą░ąĮąĖąĘą╝ąŠą▓ ąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓, čüąŠčüč鹊čÅą▓čłąĖčģ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ čü ąĮą░čćą░ą╗ą░ ą▓č鹊čĆąŠą│ąŠ ą┤ąĄčüčÅčéąĖą╗ąĄčéąĖčÅ XIX ą▓. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąŠčüąŠą▒ąŠą╣ čåąĄąĮąĮąŠčüčéčīčÄ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░ąĄčé ą┤ą▓čāčģč鹊ą╝ąĮąĖą║ ąÉ.ąś. ą£ą░čĆą║ąĄą▓ąĖčćą░, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ą░ą▓č鹊čĆ ąĮąĄ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┤ąĄą╗ ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĮą░ ą╝ąŠą╝ąĄąĮčé ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮąĖčÅ, ąĮąŠ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄčüą║ą░ąĘą░ą╗ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąŠą┐čŗčéą░ ą┐čĆąŠčåąĄčüčü čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ ąĖ ą▓ąĮąĄą┤čĆąĄąĮąĖčÅ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ ąĖąĘąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĖą╣.

ąśąĘ ą┐ąŠčüą▓čÅčēąĄąĮąĮčŗčģ čŹč鹊ą╣ č鹥ą╝ąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖčģ čĆą░ą▒ąŠčé čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĖčéčī ą┤ą▓ąĄ ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ čāą┤ą░čćąĮčŗąĄ. ą¤ąĄčĆą▓ą░čÅ ŌĆō čŹč鹊 ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮąĮąŠąĄ ą▓ 1852ŌĆō1853 ą│ą│. ┬½ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ ąŠą▒ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ čü 1798 ą┐ąŠ 1848 ą│ąŠą┤┬╗4. ąÜ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ą▓ čŹč鹊ą╝ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ, ąĮą░ą┐ąĖčüą░ąĮąĮąŠą╝ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ą┤ąĄą╗ąŠą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ą▓čŗčüčłąĖčģ ąŠčĆą│ą░ąĮąŠą▓ čāą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĄą╣, ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé ąĮą░čāčćąĮąŠ-čüą┐čĆą░ą▓ąŠčćąĮčŗą╣ ą░ą┐ą┐ą░čĆą░čé ą▓ čüąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą╝ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĖ. ąÆč鹊čĆąŠą╣ čĆą░ą▒ąŠč鹊ą╣ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠąĄ ą▓ 60-čģ ą│ą│. XX ą▓. čāč湥ą▒ąĮąŠąĄ ą┐ąŠčüąŠą▒ąĖąĄ ┬½ąśčüč鹊čĆąĖčÅ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ┬╗, čćą░čüčéčī ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ąĖąĘ č鹊ą╝ąŠą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąŠčéą▓ąĄą┤ąĄąĮą░ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüčāčÄčēąĄą╝čā ąĮą░čü ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčā5.

ąÆčŗčłąĄą┐ąĄčĆąĄčćąĖčüą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ą║ąĮąĖą│ąĖ ą┤ą░čÄčé ąĮą░ą╝ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠ č鹊ą╝, ą║ą░ą║ąĖą╝ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ čüą░ą╝ąŠą╝ ą║ąŠąĮčåąĄ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą▓čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ ąĖ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ čāąĘąĮą░čéčī ąĖąĘ ąĮąĖčģ, ą║ą░ą║ąĖą╝ ąŠąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąĄčĆąĄą┤ ąĮą░čćą░ą╗ąŠą╝ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ čü ąØą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą╝, ą║ą░ą║ ąĖ ą┐ąŠč湥ą╝čā ą╝ąĄąĮčÅą╗ąŠčüčī (ąĘą░ ąĖčüą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄą╝ čĆčÅą┤ą░ ąŠčéčĆčŗą▓ąŠčćąĮčŗčģ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ąŠą▒ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗčģ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅčģ), ąĮąĄą╗čīąĘčÅ. ą£ąĄąČą┤čā č鹥ą╝ ą▓ ąĮą░čłąĄą╝ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖąĖ ąĖą╝ąĄčÄčéčüčÅ ąĮąĄąĘą░čüą╗čāąČąĄąĮąĮąŠ ąŠą▒ąŠą╣ą┤ąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄą╝ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčé čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāąĖčĆąŠą▓ą░čéčī ą┐čĆąŠčåąĄčüčü čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖčÅ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ čāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤.

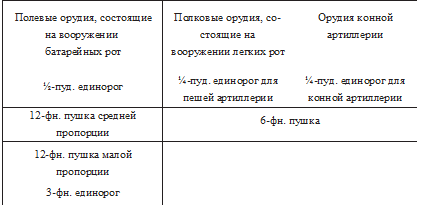

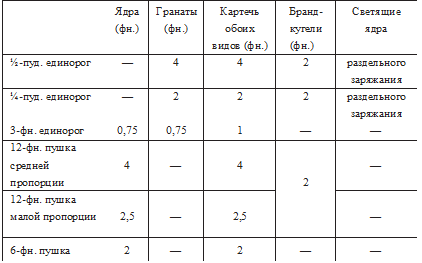

24 ąĖčÄąĮčÅ 1801 ą│. č鹊ą╗čīą║ąŠ čćč鹊 ą▓čüčéčāą┐ąĖą▓čłąĖą╣ ąĮą░ ą┐čĆąĄčüč鹊ą╗ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆ ąÉą╗ąĄą║čüą░ąĮą┤čĆ I ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ą╗ ąÆąŠąĖąĮčüą║čāčÄ ą║ąŠą╝ąĖčüčüąĖčÄ ą┤ą╗čÅ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ čāčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓ą░ ąŠąĮčŗčģ6. ąŁčéą░ ą║ąŠą╝ąĖčüčüąĖčÅ ąĖąĘčāčćą░ą╗ą░, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ, ąĖ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčŗ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąśč鹊ą│ąŠą╝ ąĄąĄ ą┤ąĄčÅč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ čüčéą░ą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą▓ą░čĆąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąŠą┤ąŠą▒čĆąĄąĮąĮčŗąĄ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆąŠą╝ 19 ą╝ą░čĆčéą░ 1803 ą│.7 ąĖ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĮčŗąĄ 17 ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆčÅ ąĮąŠą▓čŗąĄ čłčéą░čéčŗ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ8. ą¤ąŠ ąĮąŠą▓ąŠą╝čā ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÄ ą┐čĆąĄą┤ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗ąŠčüčī, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖčéčī ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘčāąĄą╝čŗčģ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣. ąÜ ┬½ą©čéą░čéą░ą╝┬╗ ą┐čĆąĖą╗ą░ą│ą░ą╗ąĖčüčī ┬½ąóą░ą▒ąĄą╗ąĖ┬╗, čé. ąĄ. čüą┐ąĖčüą║ąĖ ą▓ąĄčēą░ą╝, ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą▓čłąĖą╝čüčÅ ą┤ą╗čÅ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čćą░čüč鹥ą╣ ąĘą░ ą║ą░ąĘąĄąĮąĮčŗą╣ čüč湥čé. ąĪčĆąĄą┤ąĖ čéą░ą║ąĖčģ čéą░ą▒ąĄą╗ąĄą╣ ą▒čŗą╗ ąĖ čüąŠą┤ąĄčƹȹ░čēąĖą╣ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠ č鹊ą╝, čüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą▓ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čĆąŠčéą░čģ ą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓. ąØą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ čĆąŠčé čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą┐ąĄčłąĄą╣ ąĖ ą║ąŠąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ č鹥ą┐ąĄčĆčī ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░čģąŠą┤ąĖčéčīčüčÅ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖčģ čüąĄą╝ąĖ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓:

ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ┬╝-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗąĄ ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąĖ čĆą░ąĘą╗ąĖčćą░ą╗ąĖčüčī č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ čüčéą▓ąŠą╗ą░, čéą░ą║ čćč鹊 ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüčŗ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓čŗąĄ, ą░ čüčéą▓ąŠą╗čŗ 12-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ ą┐čāčłąĄą║ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ą┐čĆąŠą┐ąŠčĆčåąĖą╣ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čĆą░ąĘąĮčāčÄ č鹊ą╗čēąĖąĮčā čüč鹥ąĮąŠą║, čéą░ą║ čćč鹊 ą┐čĆąĖ ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ąŠą╝ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆąĄ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ ąĘą░čĆčÅą┤ą░.

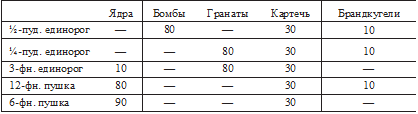

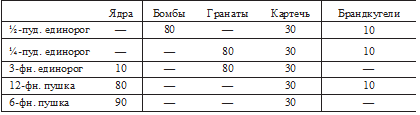

ąÜą░ąČą┤ąŠąĄ ąŠčĆčāą┤ąĖąĄ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąĖą╝ąĄčéčī ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čé ąĖąĘ 120 ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖčģ čĆą░ąĘąĮąŠą▓ąĖą┤ąĮąŠčüč鹥ą╣:

ąŁčéąĖ ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ ąŠčéą╗ąĖčćą░čÄčéčüčÅ ąŠčé ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ, ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ ┬½ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ┬╗9:

ąÜą░ą║ ą▓ąĖą┤ąĮąŠ ąĖąĘ čéą░ą▒ą╗ąĖčåčŗ, ąĘą░ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ 1804ŌĆō1816 ą│ą│. ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąĖ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą▒ąŠą╝ą▒ / ą│čĆą░ąĮą░čé ąĖ ą║ą░čĆč鹥čćąĖ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┤ąŠą▒ą░ą▓ąĖą╗čüčÅ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ ą▓ąĖą┤ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ ŌĆō čüą▓ąĄčéčÅčēąĖąĄ čÅą┤čĆą░.

ąÆ 1804 ą│. ą▓čŗčłąĄčāą┐ąŠą╝čÅąĮčāčéčŗąĄ ┬½ą©čéą░čéčŗ┬╗ ąĖ ┬½ąóą░ą▒ąĄą╗ąĖ┬╗ ą▒čŗą╗ąĖ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮčŗ ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéčÅą╝ąĖ ąŠ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéąĮčŗčģ ąĘą░čĆčÅą┤ą░čģ┬╗ ąĮą░ ą║ą░ąČą┤čāčÄ čĆąŠčéčā10. ą¤ąŠ ąĮąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╝ ą┐čĆąĖčćąĖąĮą░ą╝ čŹčéąĖ ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéąĖ┬╗ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮčŗ ą▓ ┬½ą¤ąŠą╗ąĮąŠą╝ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĖ ąĘą░ą║ąŠąĮąŠą▓ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖąĖ┬╗ ąĖ, ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠ, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąĮąĄ ą┐ąŠą┐ą░ą╗ąĖ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄ ąĘčĆąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖčģ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗ąĄą╣. ąĪąŠą┤ąĄčƹȹ░čēąĄąĄčüčÅ ą▓ ąĮąĖčģ ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąŠąĄ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖą╝ąĄąĄčé ąĘą░ą╝ąĄčéąĮčŗąĄ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĖčÅ čü ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ, ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą▓ ┬½ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ┬╗. ąÆ 1807 ą│. ą┐ąŠ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘčā ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ą░ ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéąĖ ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ąĮąĖąĖ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéąĮčŗčģ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓┬╗ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąĄčĆąĄąĖąĘą┤ą░ąĮčŗ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣ ą║ąĮąĖą│ąŠą╣ čéąĖčĆą░ąČąŠą╝ ą▓ 100 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓11. ąØąŠ ąĖ čŹč鹊 ąĖąĘą┤ą░ąĮąĖąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗ąĖ ąŠą▒ąŠčłą╗ąĖ čüč鹊čĆąŠąĮąŠą╣.

ąĪąŠą│ą╗ą░čüąĮąŠ ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéčÅą╝┬╗, ą▓čüąĄ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüčŗ čāąĮąĖčéą░čĆąĮąŠą│ąŠ ąĘą░čĆčÅąČą░ąĮąĖčÅ. ąóą░ą║ąŠą╣ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čü ą▓ą║ą╗čÄčćą░ą╗ ą▓ čüąĄą▒čÅ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓ąŠą╣ ąĘą░čĆčÅą┤ ąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤, ą┐ąŠą╝ąĄčēąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ą│ąŠą▓ą░čéčŗą╣ ą╝ąĄčłąŠą║ ąĖąĘ čłąĄčĆčüčéčÅąĮąŠą│ąŠ ą░čĆą╝čÅą║ą░ ŌĆō ą║ą░čĆčéčāąĘ.

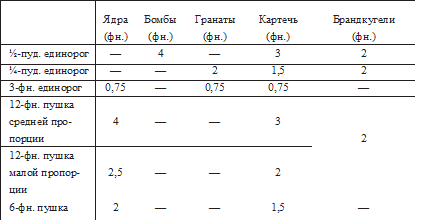

ą¤ąŠčĆąŠčģ. ąöą╗čÅ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąĖąĘ ą┐čāčłąĄą║ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅą╗čüčÅ ąĘą░čĆčÅą┤ ą┐čāčłąĄčćąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆąŠčģą░, ą░ ą┤ą╗čÅ ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąŠą▓ ŌĆō ą╝čāčłą║ąĄčéąĮąŠą│ąŠ. ąĀą░ąĘą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖąĄ ą┐ąŠčĆąŠčģą░ ąĮą░ čüąŠčĆčéą░ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąĄčēąĄ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XVIII ą▓. ąĪąŠčĆčéą░ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą┐čāč鹥ą╝ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖč湥čüą║ąŠą╣ čüąĄą┐ą░čĆą░čåąĖąĖ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓čŗčģ ąĘąĄčĆąĄąĮ ą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ čüąĖčé. ąĪą░ą╝čŗą╣ ą║čĆčāą┐ąĮąŠąĘąĄčĆąĮąĖčüčéčŗą╣ ą┐ąŠčĆąŠčģ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗čüčÅ ą┐čāčłąĄčćąĮčŗą╝ ąĖ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅą╗čüčÅ ą┤ą╗čÅ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąĖąĘ ą┐čāčłąĄą║. ą£čāčłą║ąĄčéąĮčŗą╣ ąĖą╝ąĄą╗ ąĘąĄčĆąĮą░ ą╝ąĄąĮčīčłąĄą│ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░ ąĖ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅą╗čüčÅ ą┤ą╗čÅ ą▓čüąĄčģ ą║ą░ą╝ąŠčĆąĮčŗčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┤ą╗čÅ ąĮą░čćąĖąĮąĄąĮąĖčÅ čĆą░ąĘčĆčŗą▓ąĮčŗčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓. ąĪą░ą╝čŗąĄ ą╝ąĄą╗ą║ąĖąĄ ąĘąĄčĆąĮą░ ąĖą╝ąĄą╗ ą▓ąĖąĮč鹊ą▓ąŠčćąĮčŗą╣ ą┐ąŠčĆąŠčģ. ąØą░čćąĖąĮą░čÅ čü 1797 ą│. ąŠąĮ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅą╗čüčÅ ą┤ą╗čÅ čĆčāčćąĮąŠą│ąŠ ąŠą│ąĮąĄčüčéčĆąĄą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ12. ąÆąĄą╗ąĖčćąĖąĮą░ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĘą░čĆčÅą┤ą░ čāčüčéą░ąĮą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ą░čüčī ą┤ą╗čÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅ ąĖ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüą░ ąŠčüąŠą▒ąŠ:

ąöą╗čÅ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄą╝ ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ ąĖąĘ ┬½ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ┬╗13:

24 ą╝ą░čĆčéą░ 1804 ą│. ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąĖąĮčÅč鹊 ąĮąŠą▓ąŠąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąŠ ą┐ąŠčĆąŠčģąĄ, ą┐ąŠ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝čā ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╝ąĄąĮčÅą╗čüčÅ ąĄą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓. ą¤čĆąĄąČąĮąĄąĄ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ čü 1797 ą│. ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮąŠ ąĖąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆąŠą╝ ą▓čüąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ąŠą╝ ą¤.ąś. ą£ąĄą╗ąĖčüčüąĖąĮąŠ. ą×ąĮ čāčüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮčüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ ą┐čĆąŠčåąĄčüčü ąŠčćąĖčüčéą║ąĖ čüąĄą╗ąĖčéčĆčŗ, čćč鹊 ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ąŠ čüąŠą║čĆą░čéąĖčéčī ąĄąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ąĄ ą┐ąŠčĆąŠčģą░, čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą▓ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ čāą│ą╗čÅ. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąŠą┐čŗčé ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ čéą░ą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆąŠčģą░ ą▓čŗčÅą▓ąĖą╗ čĆčÅą┤ ąĮąĄą┤ąŠčüčéą░čéą║ąŠą▓, čüčĆąĄą┤ąĖ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗą╝ ą▒čŗą╗ą░ ą┐ąŠą▓čŗčłąĄąĮąĮą░čÅ ą│ąĖą│čĆąŠčüą║ąŠą┐ąĖčćąĮąŠčüčéčī. ą¤ąŠ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖčÄ ą│čĆą░čäą░ ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ą░, ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ąŠą┐čŗč鹊ą▓ ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆą░ ą×čģč鹥ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓ąŠą│ąŠ ąĘą░ą▓ąŠą┤ą░ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ą░ ąż.ąØ. ąöąĄ-ą¤ąŠąĮčéą╗ąĄčĆčāą░ (ąöąĄą┐ąŠąĮčéą╗ąĄčĆčāą░, ą¤ąŠąĮčéą╗ąĄčĆčāą░, ą┤ąĄ ą¤ąŠąĮčé-ą╗ąĄ-ąĀčāą░) ą▒čŗą╗ čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮ ąĮąŠą▓čŗą╣ čüąŠčüčéą░ą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗čüčÅ ą▒ąĄąĘ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖą╣ ą▓čüčÄ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮčā XIX ą▓.14

ą»ą┤čĆą░. ą×čüąĮąŠą▓ąĮčŗą╝ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą╝ ą┤ą╗čÅ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąĖąĘ ą┐čāčłąĄą║ čÅą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī čÅą┤čĆąŠ ŌĆō čåąĄą╗čīąĮąŠą╗ąĖč鹊ą╣ čćčāą│čāąĮąĮčŗą╣ čłą░čĆ. ą»ą┤čĆą░ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąČąĖą▓ąŠą╣ čüąĖą╗čŗ, čĆą░ąĘčĆčāčłąĄąĮąĖčÅ čāą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖą╣, čüčéčĆąŠąĄąĮąĖą╣, ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ą░čłąĖąĮ ąĖ ą┐ąŠą▓ąŠąĘąŠą║ ą┐čĆąĖ čüčéčĆąĄą╗čīą▒ąĄ ą┐ąŠ ąĮą░čüčéąĖą╗čīąĮąŠą╣ čéčĆą░ąĄą║č鹊čĆąĖąĖ ąĘą░ čüč湥čé čāą┤ą░čĆą░. ąśąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠąĮąĖ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą╝ ą╗ąĖčéčīčÅ ą▓ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąŠ-ą│ą╗ąĖąĮčÅąĮčŗąĄ č乊čĆą╝čŗ ą┐ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮąŠą╣ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖ. ą¤ąŠąĘą┤ąĮąĄąĄ (ąĮąĄ čĆą░ąĮąĄąĄ 1810-čģ) ąĮą░ čĆčÅą┤ąĄ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ ą▒čŗą╗ ą▓ąĮąĄą┤čĆąĄąĮ čüą┐ąŠčüąŠą▒ ą╗ąĖčéčīčÅ ą▓ čćčāą│čāąĮąĮčāčÄ č乊čĆą╝čā, ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĮčŗą╣ ą▓ ┬½ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ┬╗17.

ąØąĄą┐ąŠąĮčÅčéąĮąŠ, ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ č湥ą│ąŠ ą░ą▓č鹊čĆ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ą░ ąŠ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüą░čģ ┬½ąśčüč鹊čĆąĖąĖ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ┬╗ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĖąĖ-ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ąæ.ąÆ. ąÜąŠąĮą┤čĆą░čéčīąĄą▓ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ąĄčé, čćč鹊 ą▓ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ č湥čéą▓ąĄčĆčéąĖ XIX ą▓. ┬½ą┐čĆąĖ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ŌĆ” ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéčī ąĖčģ čüčéą░ą╗ą░ ą╗čāčćčłąĄ ąŠą▒čĆą░ą▒ą░čéčŗą▓ą░čéčīčüčÅ ąĖ čłą╗ąĖč乊ą▓ą░čéčīčüčÅ┬╗18. ąÆ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ąĮą░čĆčāąČąĮą░čÅ ąŠą▒čĆą░ą▒ąŠčéą║ą░ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ čÅą┤ąĄčĆ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą╗ąĖčéčīčÅ čüą▓ąŠą┤ąĖą╗ą░čüčī č鹊ą╗čīą║ąŠ ą║ čĆčāčćąĮąŠą╣ ąĘą░čćąĖčüčéą║ąĄ ą╗ąĖčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖ čłą▓ąŠą▓. ą×ą▒ą║ąŠą▓čŗą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖ čłą╗ąĖč乊ą▓ą░ąĮąĖąĄ čÅą┤ąĄčĆ, ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠąĄ ą▓ čĆčÅą┤ąĄ ąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖčģ čüčéčĆą░ąĮ ąĄčēąĄ ą▓ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ XVIII ą▓., ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ąĮąĄ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖčüčī ą┐ąŠ č鹥čģąĮąĖč湥čüą║ąĖą╝ ąĖ 菹║ąŠąĮąŠą╝ąĖč湥čüą║ąĖą╝ ą┐čĆąĖčćąĖąĮą░ą╝: ┬½ŌĆ”ą┐ąŠ ąÆčŗčüąŠčćą░ą╣čłąĄ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĮąŠą╝čā ą▓ 1797 ą│ąŠą┤čā ąŠą▒čĆą░ąĘčåčā (čÅą┤čĆą░. ŌĆō ąÜ. ąś.) ąŠą▒ą║ąŠą▓čŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī; ąĮąŠ ą▓ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĖčŹčéą░ ą╝ąĄčĆą░ ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮą░, ą║ą░ą║ ąĖąĘą╗ąĖčłąĮąĄ ąŠą▒čĆąĄą╝ąĄąĮąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ ą┤ą╗čÅ ąĘą░ą▓ąŠą┤čćąĖą║ąŠą▓ ąĖ, čü čāą╗čāčćčłąĄąĮąĖąĄą╝ ą╗ąĖčéčīčÅ, ą▓ąŠą▓čüąĄ ą▒ąĄąĘą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮą░čÅ┬╗19. ąÜąŠą│ą┤ą░ č鹊čćąĮąŠ ąŠčéą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ąŠčé ąŠą║ąŠą▓ą║ąĖ čÅą┤ąĄčĆ, ą┐ąŠą║ą░ ąĮąĄ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī ą▓čŗčÅčüąĮąĖčéčī. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą╝čŗ čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄą╝ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░ą╝ąĖ, čćč鹊 čāąČąĄ ą▓ čÅąĮą▓ą░čĆąĄ 1805 ą│. čŹč鹊 ąĮąĄ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī20.

ąÆ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą▓čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ ą║ą░ą║ąĖčģ-ą╗ąĖą▒ąŠ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖą╣ ą▓ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ čÅą┤ąĄčĆ ą┤ą╗čÅ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ, čģąŠčéčÅ ą┐čĆąŠąĄą║čéčŗ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠą╣ čüč鹥ą┐ąĄąĮąĖ čüąĄčĆčīąĄąĘąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ąĖč湥čüą║ąĖ ą┐ąŠčüčéčāą┐ą░ą╗ąĖ ąĮą░ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖąĄ. ąóą░ą║, ą▓ č乥ą▓čĆą░ą╗ąĄ 1809 ą│. čłčéą░ą▒čü-ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮ 13-ą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤čŗ ąŁčĆąĖčģčü 2-ą╣ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ ą┤ąĄą╗ą░čéčī ą▓ čÅą┤čĆą░čģ ą║čĆąĄčüč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ čüą║ą▓ąŠąĘąĮčŗąĄ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ, ą┐ąŠ ąĄą│ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ, ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐ąŠą▓čŗčłą░čéčī ą┐ąŠčĆą░ąČą░čÄčēčāčÄ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąĮąŠčüčéčī čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ ąĘą░ čüč湥čé čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ą▓ąŠąĘą┤čāčłąĮčŗčģ ą┐ąŠč鹊ą║ąŠą▓ ąŠą┐ą░čüąĮąŠą╣ čüąĖą╗čŗ21. ąÆ ąĖčÄąĮąĄ 1811 ą│., ąŠą║čĆčŗą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ čāčüą┐ąĄčģąŠą╝ čüą▓ąŠąĖčģ čćčāą│čāąĮąĮčŗčģ čĆčāąČąĄą╣ąĮčŗčģ ą┐čāą╗čī ąŠą▓ą░ą╗čīąĮąŠą╣ č乊čĆą╝čŗ22, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĖąĮčÅčéčŗ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ23, ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ ą┐ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│čüą║ąĖą╣ čäą░ą▒čĆąĖą║ą░ąĮčé ą░ąĮą│ą╗ąĖčćą░ąĮąĖąĮ ąÜ. ąōčĆąĄą╣čüąŠąĮ (Charles Grayson) ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ ąĖ čÅą┤čĆą░ č鹊ą╣ ąČąĄ č乊čĆą╝čŗ24. ą¤ąŠčģąŠąČąĖą╣ ą┐čĆąŠąĄą║čé čåąĖą╗ąĖąĮą┤čĆąŠ-čüč乥čĆąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐čāą╗čī ąĖ čÅą┤ąĄčĆ ą▓ ą╝ą░čĆč鹥 č鹊ą│ąŠ ąČąĄ ą│ąŠą┤ą░ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖą╗ čüčéčāą┤ąĄąĮčé ąĀčāą╝čüą║ąĖą╣25.

ąæąŠą╝ą▒čŗ ąĖ ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ. ą×čüąĮąŠą▓ąĮčŗą╝ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą╝ ą┤ą╗čÅ čüčéčĆąĄą╗čīą▒čŗ ąĖąĘ ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąŠą▓ čÅą▓ą╗čÅą╗ąĖčüčī čĆą░ąĘčĆčŗą▓ąĮčŗąĄ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ŌĆō ą▒ąŠą╝ą▒čŗ ąĖ ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĖą░ą╗čīąĮąŠ ąŠą┤ąĮąĖą╝ ąĖ č鹥ą╝ ąČąĄ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą╝, čĆą░ąĘą╗ąĖčćą░ą▓čłąĖą╝čüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░ą╝ąĖ. ą×ąĮąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ąĖ čüąŠą▒ąŠą╣ ą┐ąŠą╗čŗąĄ čćčāą│čāąĮąĮčŗąĄ čłą░čĆčŗ čü ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖąĄą╝ (ąŠčćą║ąŠą╝). ąĪąĮą░čĆčÅą┤čŗ ą┤ą╗čÅ ą║ą░ą╝ąŠčĆąĮčŗčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ (ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąŠą▓ ąĖ ą╝ąŠčĆčéąĖčĆ) ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą╝ ą┤ąŠ 12-čäčāąĮč鹊ą▓ (┬╝-ą┐čāą┤ą░) ą▓ą║ą╗čÄčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮą░ąĘčŗą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą│čĆą░ąĮą░čéą░ą╝ąĖ ąĖ ąĮąĄ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čāčłąĄą║, ą░ ą▓čüąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čéčÅąČąĄą╗čŗąĄ ąĖą╝ąĄą╗ąĖ čāčłą║ąĖ, čüą╗čāąČąĖą▓čłąĖąĄ ą┤ą╗čÅ čāą┤ąŠą▒čüčéą▓ą░ ąĖčģ ą┐ąĄčĆąĄąĮąŠčüą║ąĖ ąĖ čāą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▓ čüčéą▓ąŠą╗ ą┐čĆąĖ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╝ ąĘą░čĆčÅąČą░ąĮąĖąĖ, ąĖ ąĖą╝ąĄąĮąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▒ąŠą╝ą▒ą░ą╝ąĖ. ąŁčéąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą╗čÅ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąČąĖą▓ąŠą╣ čüąĖą╗čŗ, čĆą░ąĘčĆčāčłąĄąĮąĖčÅ čāą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖą╣, čüčéčĆąŠąĄąĮąĖą╣, ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ą░čłąĖąĮ ąĖ ą┐ąŠą▓ąŠąĘąŠą║ ą┐čĆąĖ čüčéčĆąĄą╗čīą▒ąĄ ą┐ąŠ ąĮą░ą▓ąĄčüąĮąŠą╣ čéčĆą░ąĄą║č鹊čĆąĖąĖ ąĘą░ čüč湥čé čüąŠč湥čéą░ąĮąĖčÅ čüąĖą╗čŗ čāą┤ą░čĆą░, ą▓ąĘčĆčŗą▓ą░ ąĖ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ ąŠčüą║ąŠą╗ą║ąŠą▓.

ąśąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠąĮąĖ ą╝ąĄč鹊ą┤ąŠą╝ ą╗ąĖčéčīčÅ ą▓ čüą╗ąŠąČąĮčāčÄ ą┐ąĄčüčćą░ąĮąŠ-ą│ą╗ąĖąĮčÅąĮčāčÄ č乊čĆą╝čā. ąæąŠą╝ą▒čŗ ąĖ ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ ą┐ąŠ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ, čāčüčéą░ąĮąŠą▓ąĖą▓čłąĄą╣čüčÅ, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, čü ąĮą░čćą░ą╗ą░ XVIII ą▓., ąĖąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī 菹║čüčåąĄąĮčéčĆąĖč湥čüą║ąĖą╝ąĖ, čé. ąĄ. čåąĄąĮčéčĆ ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮąĄą╣ čłą░čĆąŠą▓ąŠą╣ ą┐čāčüč鹊čéčŗ ą▒čŗą╗ čüą╝ąĄčēąĄąĮ ą▓ą▓ąĄčĆčģ, ąŠčéąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ čåąĄąĮčéčĆą░ ąĮą░čĆčāąČąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░. ąŁč鹊 ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąŠčüčī ą┤ą╗čÅ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄč鹥 čüąĮą░čĆčÅą┤ čĆą░ąĘą▓ąŠčĆą░čćąĖą▓ą░ą╗čüčÅ čāčéčÅąČąĄą╗ąĄąĮąĮčŗą╝ ą┤ąĮąŠą╝ ą▓ą┐ąĄčĆąĄą┤ ąĖ ą┐ą░ą┤ą░ą╗ ąĮą░ ąĘąĄą╝ą╗čÄ ąĮąĄ čéčĆčāą▒ą║ąŠą╣, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ, ąĘą░čĆčŗą▓čłąĖčüčī ą▓ ąĮąĄąĄ, ą╝ąŠą│ą╗ą░ ą▒čŗ ą┐ąŠą│ą░čüąĮčāčéčī.

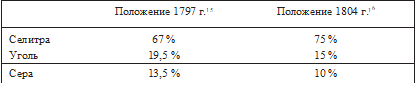

ąÆąĮčāčéčĆčī ą▒ąŠą╝ą▒čŗ / ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ ą┐ąŠą╝ąĄčēą░ą╗čüčÅ čĆą░ąĘčĆčŗą▓ąĮąŠą╣ ąĘą░čĆčÅą┤ ą╝čāčłą║ąĄčéąĮąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆąŠčģą░, čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┤ą╗čÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ ąŠčüąŠą▒ąŠ. ąÆąŠčüą┐ą╗ą░ą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ čĆą░ąĘčĆčŗą▓ąĮąŠą│ąŠ ąĘą░čĆčÅą┤ą░ ąŠčüčāčēąĄčüčéą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą╝ąŠčēąĖ ą▒ąŠą╝ą▒ąŠą▓čŗčģ ąĖą╗ąĖ ą│čĆą░ąĮą░čéąĮčŗčģ čéčĆčāą▒ąŠą║, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąĖčüčī ąĖąĘ ą▒ąĄčĆąĄąĘąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┤ąĄčĆąĄą▓ą░ ąĖ ąĘą░ą┐ąŠą╗ąĮčÅą╗ąĖčüčī ą│ąŠčĆčÄčćąĖą╝ čüąŠčüčéą░ą▓ąŠą╝ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓ąŠą╣ ą╝čÅą║ąŠčéąĖ čü ąŠą│ąĮąĄą┐čĆąŠą▓ąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮąĖčéčīčÄ (čüč鹊ą┐ąĖąĮąŠą╝). ąÜąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ąĖ čüąŠčüčéą░ą▓ čéčĆčāą▒ąŠą║, ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĮčŗąĄ ą▓ ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéčÅčģ ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ąĮąĖąĖ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéąĮčŗčģ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓┬╗ 1804 ą│. ąĮąĄ ą╝ąĄąĮčÅą╗ąĖčüčī ąĮą░ ą┐čĆąŠčéčÅąČąĄąĮąĖąĖ ą▓čüąĄą│ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą▓čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ ąĖ ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąŠ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮčŗ ą▓ ┬½ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ┬╗26. ąóąŠčćąĮą░čÅ ą┤ą░čéą░ ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąĖčģ ą▓ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▓ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé. ąÜąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ čéą░ą║ąĖčģ čéčĆčāą▒ąŠą║, ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĮą░čÅ ą▓ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮąŠą╝ ą▓ 1789 ą│. ą┐ąŠ ą┐ąŠčĆčāč湥ąĮąĖčÄ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ ą¤.ąś. ą£ąĄą╗ąĖčüčüąĖąĮąŠ ąÉ.ąÉ. ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓čŗą╝ čāč湥ą▒ąĮąŠą╝ ą┐ąŠčüąŠą▒ąĖąĖ ┬½ąÜčĆą░čéą║ąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ ąĘą░ą┐ąĖčüą║ąĖ┬╗, čģąŠčéčī ąĖ ąŠč湥ąĮčī ą┐ąŠčģąŠąČą░, ąĮąŠ ąĖą╝ąĄąĄčé ąŠčéą╗ąĖčćąĖčÅ27.

30 ą╝ą░čÅ 1803 ą│. ą║ąŠą╝ą░ąĮą┤ąĖčĆ ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│čüą║ąŠą│ąŠ ą░čĆčüąĄąĮą░ą╗ą░ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ ą¤.ąś. ąóąĖą╝ą╗ąĄčĆ ąŠą▒čĆą░čéąĖą╗čüčÅ ą▓ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║čāčÄ čŹą║čüą┐ąĄą┤ąĖčåąĖčÄ čü ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčī ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÄ čāčłąĄą║ čā ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĖčģčüčÅ ą▓ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą▒ąŠą╝ą▒, čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąŠąĮąĖ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝ čģčĆčāą┐ą║ąĖą╝ąĖ ąĖ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčƹȹĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą║ąŠčĆčĆąŠąĘąĖąĖ28. 24 ą╝ą░čĆčéą░ 1804 ą│. ą┤ą▓ąĄ ąŠčéą╗ąĖčéčŗąĄ ą┐ąŠ č湥čĆč鹥ąČą░ą╝ ąóąĖą╝ą╗ąĄčĆą░ 菹║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ą▒ąŠą╝ą▒čŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░ą┐čĆą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ą┤ą╗čÅ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÅ ąĖ 菹║čüą┐ąĄčĆčéąĮąŠą╣ ąŠčåąĄąĮą║ąĖ ą▓ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ ą▓čüąĄą│ąŠ ąĘą░ ą╝ąĄčüčÅčå ą┤ąŠ čŹč鹊ą│ąŠ ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé ą┤ą╗čÅ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖčÅ ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ą¤ąŠą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠą╝čā ą▓ą┤ąŠčģąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ čāą▓ąĖą┤ąĄąĮąĮčŗą╝, 30 ą╝ą░čÅ č鹊ą│ąŠ ąČąĄ ą│ąŠą┤ą░ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ ą┐čĆąŠąĄą║čé ą▒ąŠą╝ą▒čŗ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ č湥čĆč鹥ąČą░ ąĖ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮąŠą╣ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖą╗ čćą╗ąĄąĮ čāą┐ąŠą╝čÅąĮčāč鹊ą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ą▒ą░čĆąŠąĮ ąÆ.ąÜ. ą¤ą╗ąŠčéč鹊29.

ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▒ąŠą╝ą▒ ąóąĖą╝ą╗ąĄčĆą░ ąÜąŠą╝ąĖč鹥čé ąĮą░čłąĄą╗ čāčüčéčĆąŠą╣čüčéą▓ąŠ čāčłąĄą║ čāą┤ą░čćąĮčŗą╝, ąĮąŠ čüč鹥ąĮą║ąĖ čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝ č鹊ą╗čüčéčŗą╝ąĖ, ąĖ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ ┬½ąĖčģ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī ą┐ąŠ č鹊čćąĮąŠą╣ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣ ą┐čĆąŠą┐ąŠčĆčåąĖąĖ, čÅą║ąŠ čēąĖčéą░čÄčēąĄą╣čüčÅ ąĘą░ ą╗čāčćčłčāčÄ ą▓ąŠ ą▓čüąĄą╣ ąĢą▓čĆąŠą┐ąĄ┬╗30. ąĪą▓ąŠčÄ ąĮąŠą▓čāčÄ ą▒ąŠą╝ą▒čā ąÜąŠą╝ąĖč鹥čé čéą░ą║ ąĖ ąĖą╝ąĄąĮąŠą▓ą░ą╗ ŌĆō ┬½čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣┬╗. ą¤čĆąŠąĄą║čé ą▒ą░čĆąŠąĮą░ ą¤ą╗ąŠčéč鹊 ąŠčéą╗ąĖčćą░ą╗čüčÅ ąŠčé ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ąÜąŠą╝ąĖč鹥č鹊ą╝ č乊čĆą╝ąŠą╣ čāčłąĄą║ (┬½čāčłą║ąĖ čā ąĮąĄą╣ čāčüčéčĆąŠąĄąĮčŗ ąĮąĄ ą▓čŗą┤ą░čÄčēąĖą╝ąĖčüčÅ ąĖąĘ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ, ą░ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮčŗ ą┐ąŠčüčĆąĄą┤čüčéą▓ąŠą╝ ą┐čāčüč鹊čé, ą┐čĆąŠčģąŠą┤čÅčēąĖčģ ą┤čāą│ą░ą╝ąĖ čüą║ą▓ąŠąĘčī č鹥ą╗ąŠ čüč鹥ąĮ ąĄčÅ┬╗31), ąĖ ą▓ąĮčāčéčĆąĖ ąĖą╝ąĄą╗ąĖčüčī ąČąĄą╗ąŠą▒ą║ąĖ ą┤ą╗čÅ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊ą▒čŗ ą┐ąŠ ąĮąĖą╝ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖą╗ąŠ č乊čĆą╝ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąŠčüą║ąŠą╗ą║ąŠą▓ ą┐čĆąĖ čĆą░ąĘčĆčŗą▓ąĄ ą▒ąŠą╝ą▒čŗ. ąæąŠą╝ą▒čŗ ąŠą▒ąŠąĖčģ ą┐čĆąŠąĄą║č鹊ą▓ (ąÜąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ąĖ ą▒ą░čĆąŠąĮą░ ą¤ą╗ąŠčéč鹊) ąŠčéą╗ąĖčćą░ą╗ąĖčüčī ąŠčé ąĮą░čģąŠą┤ąĖą▓čłąĖčģčüčÅ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ č鹥ą╝, čćč鹊 ą▓ąĮčāčéčĆąĄąĮąĮčÅčÅ ą┐čāčüč鹊čéą░ ąĖą╝ąĄą╗ą░ č鹊čé ąČąĄ čåąĄąĮčéčĆ, čćč鹊 ąĖ ąĮą░čĆčāąČąĮą░čÅ ąŠą║čĆčāąČąĮąŠčüčéčī, čüč鹥ąĮą║ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░ą▓ąĮčŗ ą▓ąĄąĘą┤ąĄ, ą║čĆąŠą╝ąĄ ąĮąĖąČąĮąĄą╣ čćą░čüčéąĖ, ą│ą┤ąĄ ą┤ąĄą╗ą░ą╗ąŠčüčī čāč鹊ą╗čēąĄąĮąĖąĄ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ čüąĄą│ą╝ąĄąĮčéą░. ąśąĘąŠą▒čĆąĄčéą░č鹥ą╗ąĖ ą┐ąŠčüčćąĖčéą░ą╗ąĖ, čćč鹊 čéą░ą║ą░čÅ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ą┤ą░čüčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮčŗą╣ ą┐ąŠą╗ąĄčé, ąĮąĄąČąĄą╗ąĖ 菹║čüčåąĄąĮčéčĆąĖč湥čüą║ą░čÅ: ┬½ą”ąĄąĮčéčĆ čéčÅąČąĄčüčéąĖ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣ ą▒ąŠą╝ą▒čŗ ą▒čāą┤ąĄčé ą╗ąĄąČą░čéčī ąĮą░ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆąĄ ą│ąŠčĆą░ąĘą┤ąŠ ą▒ą╗ąĖąČąĄ ą║ąŠ ą┤ąĮčā ąĮąĄąČąĄą╗ąĖ ą▓ ąĮą░čłąĖčģ ą▒ąŠą╝ą▒ą░čģ ąŠčé č湥ą│ąŠ ąĖąĘ ąĘą░ą║ąŠąĮąŠą▓ ą╝ąĄčģą░ąĮąĖą║ąĖ ąĖ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ čćč鹊 čéą░ą║ąŠą▓ą░čÅ ą▒ąŠą╝ą▒ą░ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄč鹥 ą╝ąĄąĮąĄąĄ ą┐ąŠą┤ą▓ąĄčƹȹĄąĮą░ čüąŠą▓čĆą░čēąĄąĮąĖčÄ čü ą┐čāčéąĖ ąĖ ą▒čāą┤ąĄčé čāą┐ą░ą┤ą░čéčī ą┤ąĮąŠą╝ ą░ ąĮąĄ čéčĆčāą▒ą║ąŠčÄ ąĖą╗ąĖ ą▒ąŠą║ąŠą╝ ą║ą░ą║ čā ąĮą░čü┬╗32.

ąÆ ąĖčÄą╗ąĄ 1805 ą│. ąĮą░ ąÆąŠą╗ą║ąŠą▓ąŠą╝ ą┐ąŠą╗ąĄ ą▓ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮąŠ ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄąĮąĮąŠą╝ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ąĄ ą▒čŗą╗ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąĄą┤ąĄąĮčŗ čüčĆą░ą▓ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗąĄ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅ čéčĆąĄčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ ą▒ąŠą╝ą▒ (┬½čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣┬╗, ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ ą▒ą░čĆąŠąĮą░ ą¤ą╗ąŠčéč鹊 ąĖ ąĮą░čģąŠą┤čÅčēąĄą╣čüčÅ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ), ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąŠ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĮčŗąĄ ą£ą░čĆą║ąĄą▓ąĖč湥ą╝ ą▓ ąĄą│ąŠ čāč湥ą▒ąĮąĖą║ąĄ33. ą×ą▒čüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ čŹčéąĖčģ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖą╣ ąĘą░čéčÅąĮčāą╗ąŠčüčī ą┤ąŠ ą╗ąĄčéą░ 1806 ą│. ąĖ ą┐ąŠčĆąŠą┤ąĖą╗ąŠ čĆą░čüą║ąŠą╗ čüčĆąĄą┤ąĖ čćą╗ąĄąĮąŠą▓ ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░. ąæąŠą╗čīčłą░čÅ ąĄą│ąŠ čćą░čüčéčī ŌĆō ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ąś.ąż. ąÜą░čüą┐ąĄčĆčüą║ąĖą╣, ą┐ąŠą┤ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ ąÉ.ąś. ą£ą░čĆą║ąĄą▓ąĖčć, ą▒ą░čĆąŠąĮ ąÆ.ąÜ. ą¤ą╗ąŠčéč鹊, čéąĖčéčāą╗čÅčĆąĮčŗą╣ čüąŠą▓ąĄčéąĮąĖą║ ąØ.ą£. ąÉčüčéą░čäčīąĄą▓ ŌĆō čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗ą░čüčī čü ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄą╝, čćč鹊 ┬½čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąĖąĄ┬╗ ą▒ąŠą╝ą▒čŗ ą▒čŗą╗ąĖ ą▒čŗ ┬½ą┐čĆąĄą▓ąŠčüčģąŠą┤ąĮąĄą╣čłąĖą╝ąĖ┬╗. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ čā ą┐čāą┤ąŠą▓čŗčģ ąĖ ą┐ąŠą╗čāą┐čāą┤ąŠą▓čŗčģ ą▒ąŠą╝ą▒ ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ą╗ąŠčüčī ąĮąĄ ą┤ąĄą╗ą░čéčī čāčłą║ąŠą▓, ┬½ą║ą░ą║ ą┐ąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠčüčéąĖ čüąĖčģ ą▒ąŠą╝ą▒, čéą░ą║ ąĖ ą┐ąŠ č鹊ą╝čā čćč鹊 ą║ ąĮąĖą╝ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĖą▓čÅčüą║ąĖ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą┐čĆąĖčüą╝ą░ą╗ąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ čłą┐ąĖą│ąĄą╗ąĖ34 ąĖ ąŠąĮąĖ ą▓čÅąČčāčéčüčÅ ą▓ ą║ą░čĆčéčāąĘčŗ, ą┐ąŠčüčŗą╗ą░čÅčüčī ą▓ ą┤čāą╗ąŠ ą║ą░ą║ ąĖ ą║ą░čĆčéčāąĘčŗ čü čÅą┤čĆą░ą╝ąĖ; ą┐čĆąĖ č鹊ą╝, ą┐ąŠąĄą╗ąĖą║čā ąĖą╝ąĖ čüčéčĆąĄą╗čÅčÄčé ąĮąĄ ąĖąĘ ą╝ąŠčĆčéąĖčĆ ąĮąŠ ąĖąĘ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ąĖą╝ąĄčÄčēąĖčģ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗąĄ ą║ą░ąĮą░ą╗čŗ ą║ą░ą║ąŠą▓čŗ ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠąČąĮčŗąĄ, č鹊 ą┐čĆąŠą╗ąĄčéą░čÅ ąŠąĮčŗąĄ ą▒ąŠą╝ą▒ą░ čü čāčłą║ą░ą╝ąĖ ą╝ąŠąČąĄčé ąĖąĮąŠą│ą┤ą░ ą┐ąŠą▓ąŠčĆąŠčéčÅčüčī ą┐ąŠčĆčéąĖčéčī ąĖą╝ąĖ ą║ą░ąĮą░ą╗ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅ┬╗35. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ čüąŠą▓ąĄčéąĮąĖą║ ąÉ.ąÉ. ąŚą░ą▓ąŠčĆąŠčéą║ąŠą▓ ą▓čŗčüčéčāą┐ąĖą╗ čü ┬½ą£ąĮąĄąĮąĖąĄą╝┬╗, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ąĮąĄ čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗čüčÅ čü ą▓čŗą▓ąŠą┤ą░ą╝ąĖ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą│ ąĖ ąŠą▒ą▓ąĖąĮąĖą╗ ąĖčģ ą▓ č鹊ą╝, čćč鹊 ┬½čüčéčĆąĄą╝ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą║ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą▒ąŠą╝ą▒ąŠą▓ąŠą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ┬╗ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé ┬½ąŠčé ąĮąĄąŠą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĮą░ą│ąŠ č湥ą╗ąŠą▓ąĄč湥čüą║ą░ą│ąŠ ą╗čÄą▒ąŠą┐čŗčéčüčéą▓ą░, ąĖ ą┤čĆčāą│ąĖčģ ąĮčĆą░ą▓čüčéą▓ąĄąĮąĮčŗčģ ą▓ą╗ąĖčÅąĮąĖą╣┬╗36. ąóą░ą║ ą║ą░ą║ ąÜąŠą╝ąĖč鹥čé čéą░ą║ ąĖ ąĮąĄ ą▓čŗčĆą░ąĘąĖą╗ ą║ąŠąĮčüąŠą╗ąĖą┤ąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖčÅ, čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ čŹč鹊ą│ąŠ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░ ąĘą░čéčÅąĮčāą╗čüčī ąĄčēąĄ ąĮą░ ą│ąŠą┤. ąÜą░ą║ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ, ąĘą░ą╝ąĄčćą░ąĮąĖčÅ ąŚą░ą▓ąŠčĆąŠčéą║ąŠą▓ą░ ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąĖčüčī ąŠčéčćą░čüčéąĖ ą▓ąĄčĆąĮčŗą╝ąĖ, ą┐ąŠ ą║čĆą░ą╣ąĮąĄą╣ ą╝ąĄčĆąĄ čĆą░čüč湥čé ąĮą░ ą╗čāčćčłčāčÄ čüčéą░ą▒ąĖą╗čīąĮąŠčüčéčī ą┐ąŠą╗ąĄčéą░ ąĮąĄ ąŠą┐čĆą░ą▓ą┤ą░ą╗čüčÅ37, ąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓čā ąÜąŠą╝ąĖč鹥čéą░ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī ąĮą░čüč鹊čÅčéčī ąĮą░ čüą▓ąŠąĄą╝.

ą×ą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čü čŹčéąĖą╝ ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé ąĘą░ąĮąĖą╝ą░ą╗čüčÅ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖąĄą╝ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą▓ 1803 ą│. ą┤ąĖčĆąĄą║č鹊čĆąŠą╝ ą×ą╗ąŠąĮąĄčåą║ąŠą│ąŠ ąĖ ąøčāą│ą░ąĮčüą║ąŠą│ąŠ ąĘą░ą▓ąŠą┤ąŠą▓ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ čüčéą░čéčüą║ąĖą╝ čüąŠą▓ąĄčéąĮąĖą║ąŠą╝ ąÜ.ąÜ. ąōą░čüą║ąŠą╣ąĮąŠą╝ (C. Gascoigne) ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠą┐ąŠčĆčåąĖą╣ čćčāą│čāąĮąĮčŗčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąśą╝ąĄąĮąĮąŠ čŹč鹊čé ą┐čĆąŠąĄą║čé ąĖ čüčéą░ą╗ ą┐čĆąĖčćąĖąĮąŠą╣ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ą▓ č乥ą▓čĆą░ą╗ąĄ 1804 ą│. ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą┤ą╗čÅ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖčÅ ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą║ą░ą║ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖčÅ ą▓ąĄą┤čāčēąĖčģ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüč鹊ą▓ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░. ąĪčĆąĄą┤ąĖ ą▓čŗčüą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗčģ ąōą░čüą║ąŠą╣ąĮąŠą╝ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣ ą▒čŗą╗ąŠ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ, čćč鹊 čüąŠą║čĆą░čēąĄąĮąĖąĄ ąĘą░ąĘąŠčĆą░ čüą┐ąŠčüąŠą▒čüčéą▓ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ą▒čŗ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÄ čüąĖą╗čŗ ąĖ č鹊čćąĮąŠčüčéąĖ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą▓. ąĀą░ą▒ąŠčéčŗ ąĮą░ą┤ ą┐čĆąŠąĄą║č鹊ą╝ ąōą░čüą║ąŠą╣ąĮą░ ą▓ąĄą╗ąĖčüčī ąĮąĄčüą┐ąĄčłąĮąŠ. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčå, ą║ ą║ąŠąĮčåčā 1807 ą│. ąÜąŠą╝ąĖč鹥č鹊ą╝ ą▒čŗą╗ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąŠ ąĮąĄą│ą░čéąĖą▓ąĮąŠąĄ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ38. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ ąĮą░ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąōą░čüą║ąŠą╣ąĮą░ ąŠą▒ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖąĖ ąĘą░ąĘąŠčĆą░ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéčŗ ąÜąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą▓čŗčüą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄąĄ čüčāąČą┤ąĄąĮąĖąĄ: ┬½ąÜąŠą╝ąĖč鹥čéŌĆ” ąĮą░čģąŠą┤ąĖčé ą┐ąŠą╗ąĄąĘąĮčŗą╝ŌĆ” čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖąĄ ąĘą░ąĘąŠčĆą░ŌĆ”, ąĮąŠ ąĮąĄ čćčĆąĄąĘ ą┐ąĄčĆąĄą╗ąĖą▓ą░ąĮąĖąĄ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣, ą┤ą╗čÅ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĖčÅ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆą░ ą║ą░ąĮą░ą╗ą░ ąŠąĮčŗčģ ą┐ąŠ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆčā čÅą┤ąĄčĆ, ą░ ą│ąŠčĆą░ąĘą┤ąŠ čāą┤ąŠą▒ąĮąĄą╣čłąĖą╝ čüą┐ąŠčüąŠą▒ąŠą╝, ąŠčüčéą░ą▓čÅ ąĮčŗąĮąĄ ąĘą░ą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗčÅ čÅą┤čĆą░ ą▓ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄą╣ ąĖčģ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮąĄ, čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖčéčī ą┐čĆąŠčéąĖą▓ čāą╝ąĄąĮčīčłąĄąĮąĮą░ą│ąŠ ąĘą░ąĘąŠčĆą░ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆčŗ č鹥čģ, ą║ąŠąĖ ą▓ą┐čĆąĄą┤čī ą▓čŗą╗ąĖą▓ą░ąĄą╝čŗ ą▒čāą┤čāčé┬╗39.

ąÆąŠą┐čĆąŠčü ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ ąĖ ąĘą░ąĘąŠčĆą░ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ą╗čüčÅ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéą░ą╝ąĖ ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ čéą░ą║ąČąĄ ą▓ čüą▓čÅąĘąĖ čü ą┐čĆąĄą┤ą┐ąĖčüą░ąĮąĮąŠą╣ ąĄčēąĄ ą▓ 1804 ą│. čĆą░ą▒ąŠč鹊ą╣ ą┐ąŠ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÄ ą┤ą╗čÅ ą╗ąĖč鹥ą╣ąĮčŗčģ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║č鹊ą▓ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓čŗčģ ą╝ąŠą┤ąĄą╗ąĄą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓, č湥čĆč鹥ąČąĄą╣ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čłą║ą░ą╗40. ąÆ ą╝ą░čĆč鹥 1805 ą│. ąÜąŠą╝ąĖč鹥čé ą▓čŗčłąĄą╗ čü ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄą╝ čüąŠą║čĆą░čéąĖčéčī ąĘą░ąĘąŠčĆ čā 12-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ ą┐čāčłąĄą║, ┬Į- ąĖ ┬╝-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗčģ ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąŠą▓ ą┤ąŠ 1 ą╗ąĖąĮąĖąĖ, ą░ čā ąŠčüą░ą┤ąĮčŗčģ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ą┤ąŠ 1,5 ą╗ąĖąĮąĖą╣. ┬½ąĪąĖčÅ ą┐čĆąŠą┐ąŠčĆčåąĖčÅ, ą▓ąĘčÅčéą░čÅ ąĮą░ą╝ąĖ čü ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆą░ ążčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ŌĆ” ą╝ąŠąČąĄčé ąŠčéą▓čĆą░čéąĖčéčī ą▓čüąĄ č鹥 ąĮąĄą▓čŗą│ąŠą┤ąĮčŗąĄ čüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖčÅ ą║ą░ą║ąĖčÅ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮčŗ ąĮą░ą╝ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘčģąŠą┤čÅčēąĖą╝ąĖ ąŠčé ąĮąĄčüąŠčĆą░ąĘą╝ąĄčĆąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłą░ą│ąŠ ąŚą░ąĘąŠčĆą░┬╗41.ąś ą▓ čŹč鹊ą╝ čüą╗čāčćą░ąĄ ąÉ.ąÉ. ąŚą░ą▓ąŠčĆąŠčéą║ąŠą▓ ąĮąĄ ą┐čĆąĖčüąŠąĄą┤ąĖąĮąĖą╗čüčÅ ą║ ąŠą▒čēąĄą╝čā ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ, ą░ ą▓čŗčüą║ą░ąĘą░ą╗ čĆčÅą┤ ą║ąŠąĮčéčĆą░čĆą│čāą╝ąĄąĮč鹊ą▓, čüčćąĖčéą░čÅ, čćč鹊 ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗą╣ ąĘą░ąĘąŠčĆ čüą╗ąĖčłą║ąŠą╝ ą╝ą░ą╗42. ą¤čĆąĖąĮčÅčéąĖąĄ čĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠ čŹč鹊ą╝čā ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčā ąĘą░čéčÅą│ąĖą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĄčēąĄ ąĖ č鹥ą╝, čćč鹊 čäą╗ąŠčéčüą║ąŠąĄ ą▓ąĄą┤ąŠą╝čüčéą▓ąŠ č鹊čĆą╝ąŠąĘąĖą╗ąŠ čĆą░ą▒ąŠčéčā ą┐ąŠ čāčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čüčāčģąŠą┐čāčéąĮąŠą╣ ąĖ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ.

ąÆ ąĮąŠčÅą▒čĆąĄ 1807 ą│. ą│čĆą░čä ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ čāčéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ąŠ ą┐ąĄčĆąĄąĖą╝ąĄąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ┬Į-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗčģ ą▒ąŠą╝ą▒ ą▓ ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ, ┬½ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĄ čüąĖąĄ ą┤ą╗čÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ čüąĄą│ąŠ ą┐čĆąĖą╗ąĖčćąĮąĄąĄ ą║ą░ą║ čüąŠą▒čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą┐ąŠ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮąĄ ąĖ čäąĖą│čāčĆąĄ ąĄą│ąŠ ą▒ąĄąĘ čāčłą║ąŠą▓, čéą░ą║ ąĖ ą┐ąŠč鹊ą╝čā čćč鹊 čćčĆąĄąĘ č鹊 ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠ ą▓ąŠą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ ą▓ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą┐ąŠą╗čāčćąĖčé ąŠą┤ąĖąĮą░ą║ąŠą▓ąŠąĄ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĄ čü ┬╝ ą┐čāą┤ąŠą▓ąŠčÄ ąĖ 3 čäčā. ą│čĆą░ąĮą░č鹊čÄ, ą║ąŠąĖ čüąĖąĄ ą┐čĆąĖą╗ąĖčćąĮąŠąĄ ąĖą╝ ąĮą░ąĘą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖąĘą┤ą░ą▓ąĮą░ čāąČąĄ ąĖą╝ąĄčÄčé┬╗43. ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ 1808 ą│. ąŠą▒ čŹč鹊ą╝ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĖ ą▒čŗą╗ čĆą░ąĘąŠčüą╗ą░ąĮ čåąĖčĆą║čāą╗čÅčĆ ąĮą░ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░ ąĖ ą▓ ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮčŗ44. ąÜ čŹč鹊ą╝čā ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĖ ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ čāąČąĄ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ąŠčé ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ąŠą║ąŠąĮčćą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ ąŠ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą▒ąŠą╝ą▒, ąĮąŠ ąĮąĄ č鹊čĆąŠą┐ąĖą╗čüčÅ ą▓čŗčģąŠą┤ąĖčéčī čü čŹčéąĖą╝ ą┐čĆąŠąĄą║č鹊ą╝ ąĮą░ ąÆčŗčüąŠčćą░ą╣čłąĄąĄ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ, ą┤ąŠąČąĖą┤ą░čÅčüčī ąĘą░ą▓ąĄčĆčłąĄąĮąĖčÅ čĆą░ą▒ąŠčé ą┐ąŠ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮąĖčÄ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮčŗ ąĘą░ąĘąŠčĆą░, čé. ąĄ. ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ čüčāčģąŠą┐čāčéąĮąŠą╣ ąĖ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ.

ąóąŠą╗čīą║ąŠ ą▓ čÅąĮą▓ą░čĆąĄ 1808 ą│. ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ąŠčé ąōąŠčüčāą┤ą░čĆčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ąÉą┤ą╝ąĖčĆą░ą╗č鹥ą╣čüčéą▓-ą║ąŠą╗ą╗ąĄą│ąĖąĖ ą┐čĆą░ą▓ąĖą╗čīąĮčŗąĄ č湥čĆč鹥ąČąĖ ą▓čüąĄą╝ čäą╗ąŠčéčüą║ąĖą╝ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅą╝ ąĖ ąĖčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ą╝. ą¤ąŠ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖąĖ čŹčéąĖčģ č湥čĆč鹥ąČąĄą╣, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé čüą┐ąĄčłąĮąŠ ą┐čĆąŠą▓ąĄą╗ ą▓ č鹥č湥ąĮąĖąĄ č鹊ą│ąŠ ąČąĄ ą╝ąĄčüčÅčåą░, ą▒čŗą╗ąŠ ą┐ąŠą┤ą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąŠ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ, čüąŠą│ą╗ą░čüąĮąŠ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝čā, ąĮąĄčüą╝ąŠčéčĆčÅ ąĮą░ ąĖą╝ąĄčÄčēąĖąĄčüčÅ čĆą░čüčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅ ą▓ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆąĄ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą╝ąĄąČą┤čā čüčāčģąŠą┐čāčéąĮąŠą╣ ąĖ ą╝ąŠčĆčüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÅą╝ąĖ, ┬½ą▓čüąĄ čÅą┤čĆą░ ą║ą░ą║ čäą╗ąŠčéčüą║ąĖčÅ ą║ ą┐čāčłą║ą░ą╝ čüčāčģąŠą┐čāčéąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ąĄčĆąĖąĖ, čéą░ą║ ąĖ čüčāčģąŠą┐čāčéąĮčŗčÅ ą║ ą┐čāčłą║ą░ą╝ ąĖ ą║ą░čĆąŠąĮą░ą┤ą░ą╝ čäą╗ąŠčéčüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▒čāą┤čāčé ą│ąŠą┤ąĮčŗ┬╗45.

ą¤ąŠą╗čāčćąĖą▓ čéą░ą║ąŠąĄ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĖąĄ ąĖ čüąŠąĄą┤ąĖąĮąĖą▓ ą▓čüąĄ ą┐čĆąŠąĄą║čéčŗ ą┐ąŠ čāčüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ ą▓ ą┤ą▓ą░ ą┤ąŠą║ą╗ą░ą┤ą░, ą│čĆą░čä ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ ąŠčéą┐čĆą░ą▓ąĖą╗ ąĖčģ ąĮą░ ąÆčŗčüąŠčćą░ą╣čłąĄąĄ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ. 25 ąĖčÄą╗čÅ 1808 ą│. ąÉą╗ąĄą║čüą░ąĮą┤čĆ I čüąŠą│ą╗ą░čüąĖą╗čüčÅ čü ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ ąĖąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆą░ ą▓čüąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąöą╗čÅ ą▒ąŠą╝ą▒ ąĖ ą│čĆą░ąĮą░čé ą▒čŗą╗ą░ ą┐čĆąĖąĮčÅčéą░ ┬½čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ą░čÅ┬╗ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ46. ą¤ąŠ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčā ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąĖąĮčÅč鹊 ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮąŠąĄ ąĮą░ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĖ ąŚą░ą▓ąŠčĆąŠčéą║ąŠą▓ą░ čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆ 6- ąĖ 12-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ čÅą┤ąĄčĆ ąĖ 3-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ ą│čĆą░ąĮą░čé ą▒ąĄąĘ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖą╣, ą░ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆ ┬╝- ąĖ ┬Į-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗčģ ą│čĆą░ąĮą░čé čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖčéčī čéą░ą║, čćč鹊ą▒čŗ ąĘą░ąĘąŠčĆ čü ą║ą░ąĮą░ą╗ąŠą╝ čüčéą▓ąŠą╗ą░ čüąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ ąĮąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 1,75 ą╗ąĖąĮąĖąĖ47. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ čĆąĄčłąĄąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĖčéčī ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÄ čłą┐ąĖą│ąĄą╗ąĄą╣ ą┤ą╗čÅ čÅą┤ąĄčĆ ąĖ ą│čĆą░ąĮą░čé, čāą╝ąĄąĮčīčłąĖą▓ ą│ą╗čāą▒ąĖąĮčā ą▓čŗčéą░čćąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╣ ą┤ą╗čÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ ą▓čŗąĄą╝ą║ąĖ. ąōčĆą░ąĮą░čéčŗ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ąĖ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąĮą░čćą░čéčī ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤ąĖčéčī čü 1809 ą│., ą░ ą┤ą╗čÅ ąĖą╝ąĄą▓čłąĖčģčüčÅ ą▓ ąĘą░ą┐ą░čüąĄ ą│čĆą░ąĮą░čé ą┐čĆąĄąČąĮąĄą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ čĆąĄą║ąŠą╝ąĄąĮą┤ąŠą▓ą░ąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą┤ąĄą╗ą░čéčī čłą┐ąĖą│ąĄą╗ąĖ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆą░.

ąæąŠą╗ąĄąĄ ą┤ąŠ ą║ąŠąĮčåą░ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą▓čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖą╣ ą▓ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą│čĆą░ąĮą░čé ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ, čģąŠčéčÅ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé ą┐ąŠ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖčÄ ą│čĆą░čäą░ ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ą░ ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīčüą║ąĖąĄ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ ąĮą░ą┤ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░ą╝ąĖ ą▓čŗčłąĖą▒ąĮąŠą│ąŠ ąĖ čĆą░ąĘčĆčŗą▓ąĮąŠą│ąŠ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓, ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéčī ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓. ą¤čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ąĖ ą┐čĆąĖčüčŗą╗ą░čéčī čüą▓ąŠąĖ ą┐čĆąŠąĄą║čéčŗ čüč鹊čĆąŠąĮąĮąĖąĄ ąĖąĘąŠą▒čĆąĄčéą░č鹥ą╗ąĖ. ąØą░ą┐čĆąĖą╝ąĄčĆ, ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ 1812 ą│. ąŠčé ąĮąĄą║ąŠąĄą│ąŠ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤ąĖąĮą░ ąĀąŠą▒ą▒čŗ ą┐ąŠčüčéčāą┐ąĖą╗ąŠ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĘą░ą║čĆčŗą▓ą░čéčī ąŠčćą║ąŠ ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą║ąŠą╗ą┐ą░ą║ąŠą╝, ą┤ą░ą▒čŗ čüą║čĆčŗčéčī ą┐čĆąĖ ą┐ąŠą╗ąĄč鹥 ąŠą│ąŠąĮčī čéčĆčāą▒ą║ąĖ, ąĮąŠ čŹčéą░ ąĖą┤ąĄčÅ ą▒čŗą╗ą░ ąŠčéą║ą╗ąŠąĮąĄąĮą░48.

ą×č湥ąĮčī ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠąĄą║čé ą▒čŗą╗ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮ ą▓ ą┤ąĄą║ą░ą▒čĆąĄ 1811 ą│. ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ čüčéą░čéčüą║ąĖą╝ čüąŠą▓ąĄčéąĮąĖą║ąŠą╝ ą¤.ąō. ąöąĖą▓ąŠą▓čŗą╝. ą×ąĮ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ ┬Į-ą┐čāą┤ąŠą▓čāčÄ čüąŠčüčéą░ą▓ąĮčāčÄ ą│čĆą░ąĮą░čéčā, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ą▓čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłą░čÅ ą║ą░čĆč鹥čćąĮą░čÅ ąČąĄčüčéčÅąĮą║ą░. ąóą░ą║ąŠą│ąŠ čĆąŠą┤ą░ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čü ą▓ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĖ ą┐ąŠą╗čāčćąĖą╗ ąĮą░ąĖą╝ąĄąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ čłčĆą░ą┐ąĮąĄą╗ąĖ. ąÜ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, ą╝ąĮąŠą│ąŠąŠą▒ąĄčēą░čÄčēąĖą╣ ą┐čĆąŠąĄą║čé ąĮąĄ ą▒čŗą╗ čĆąĄą░ą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮ49.

ąÜą░čĆč鹥čćčī. ąĢčēąĄ ąŠą┤ąĮąĖą╝ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą╝ ą┤ą╗čÅ ą┐čāčłąĄą║ ąĖ ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąŠą▓ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▒čŗą╗ą░ ą║ą░čĆč鹥čćčī. ą×ąĮą░ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ą░čüčī ą┤ą╗čÅ ą╝ą░čüčüąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąŠčĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ąČąĖą▓ąŠą╣ čüąĖą╗čŗ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░ ąĮą░ ą╝ą░ą╗čŗčģ ą┤ąĖčüčéą░ąĮčåąĖčÅčģ ąĖ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ą░ čüąŠą▒ąŠą╣ ąČąĄčüčéčÅąĮąŠą╣ čüčéą░ą║ą░ąĮ (ąČąĄčüčéčÅąĮą║čā) čü ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗą╝ ą┐ąŠą┤ą┤ąŠąĮąŠą╝ (ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĖą│čĆą░ą╗ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ čĆąŠą╗čī čłą┐ąĖą│ąĄą╗čÅ), ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĄčüčŗą┐ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗą╝ąĖ ąŠą┐ąĖą╗ą║ą░ą╝ąĖ čćčāą│čāąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐čāą╗čÅą╝ąĖ ą▓ąĄčüąŠą╝ ąŠčé 3 ą┤ąŠ 6 ą╗ąŠčé.

ą×čüąŠą▒ąŠąĄ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé ąŠą▒čĆą░čéąĖčéčī ąĮą░ č鹊, čćč鹊 ┬½ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ ąŠą▒ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ┬╗ čüčéą░ą╗ąŠ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąŠą╝ ąĘą░ą▒ą╗čāąČą┤ąĄąĮąĖčÅ, ą│ąŠčüą┐ąŠą┤čüčéą▓čāčÄčēąĄą│ąŠ ą▓ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖ, čćč鹊 ą▓ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą▓čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ čÅą║ąŠą▒čŗ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅą╗ą░čüčī ą║ą░čĆč鹥čćčī čüąŠ čüą▓ąĖąĮčåąŠą▓čŗą╝ąĖ ą┐čāą╗čÅą╝ąĖ50. ąÆ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮąŠčüčéąĖ ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ ą║ ą║ą░čĆč鹥čćąĖ čü čćčāą│čāąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐čāą╗čÅą╝ąĖ čüąŠčüč鹊čÅą╗čüčÅ čĆą░ąĮčīčłąĄ. ąĪą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠ ą┤ą░č鹥 ąĖ ąŠą▒čüč鹊čÅč鹥ą╗čīčüčéą▓ą░čģ čŹč鹊ą│ąŠ čüąŠą▒čŗčéąĖčÅ ą▓ ąĮą░čüč鹊čÅčēąĄąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą▓ ąĖčüč鹊čĆąĖąŠą│čĆą░čäąĖąĖąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāčÄčé. ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗąĄ čĆą░ą╝ą║ąĖ ą╝ąŠąČąĮąŠ čüčāąĘąĖčéčī ą┤ąŠ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ą░ ą╝ąĄąČą┤čā 1789 ą│., ą║ąŠą│ą┤ą░ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖąĘą┤ą░ąĮčŗ čāąČąĄ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ą▓čłąĖąĄčüčÅ ┬½ąÜčĆą░čéą║ąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ ąĘą░ą┐ąĖčüą║ąĖ┬╗, ąŠą┐ąĖčüčŗą▓ą░čÄčēąĖąĄ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖ čćčāą│čāąĮąĮčŗčģ ąĖ čüą▓ąĖąĮčåąŠą▓čŗčģ ą║ą░čĆč鹥čćąĮčŗčģ ą┐čāą╗čī, ąĖ 1804 ą│. ŌĆō ą┤ą░č鹊ą╣ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ąĖąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüč鹥ą╣ ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ąĮąĖąĖ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéąĮčŗčģ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓┬╗, ą│ą┤ąĄ čüą▓ąĖąĮčåąŠą▓čŗąĄ ą┐čāą╗ąĖ čāąČąĄ ąĮąĄ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčéčüčÅ.

ą×ą┐čŗčé ą║ą░ą╝ą┐ą░ąĮąĖąĖ 1805 ą│. ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ąŠčüčéčī čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖčÅ čŹč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéąĖ ą║ą░čĆč鹥čćąĮčŗčģ ą▓čŗčüčéčĆąĄą╗ąŠą▓51, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮčŗą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé ą┐ąŠ čĆą░čüą┐ąŠčĆčÅąČąĄąĮąĖčÄ ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ą░ ąĮą░čćą░ą╗ ąĖąĮč鹥ąĮčüąĖą▓ąĮąŠ ąĖąĘčāčćą░čéčī ąĘą░čĆčāą▒ąĄąČąĮčŗą╣ ąŠą┐čŗčé ąĖ ąĖčüą┐čŗčéčŗą▓ą░čéčī čĆą░ąĘčĆą░ą▒ąŠčéą║ąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĖąĘąŠą▒čĆąĄčéą░č鹥ą╗ąĄą╣. ąĪčĆąĄą┤ąĖ ą┐čĆąĖčüčŗą╗ą░ąĄą╝čŗčģ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖą╣, ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖąĘ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ą▒čŗą╗ąĖ ąŠą┐čāą▒ą╗ąĖą║ąŠą▓ą░ąĮčŗ ą▓ 1811 ą│. ą▓ ┬½ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ąČčāčĆąĮą░ą╗ąĄ┬╗52, ą▒čŗą╗ąĖ ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ ą┐čĆąŠąĄą║čéčŗ ąĮą░čüčŗą┐ąĮčŗčģ ąĖ ą▓čÅąĘą░ąĮčŗčģ ą║ą░čĆč鹥č湥ą╣ ąŠčéčüčéą░ą▓ąĮąŠą│ąŠ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╗ąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮčéą░ ąÉ.ą×. ąæą░ąĘąĖąĮą░, čü ąĖą╝ąĄąĮąĄą╝ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ čüą▓čÅąĘą░ąĮčŗ čāčüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ čåą░čĆčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĢą║ą░č鹥čĆąĖąĮčŗ II ąĖ ą▓ čåą░čĆčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą¤ą░ą▓ą╗ą░ I; ąĖ ąĖąĮč鹥čĆąĄčüąĮčŗą╣ ą┐čĆąŠąĄą║čé ąĮą░čüčŗą┐ąĮąŠą╣ ą║ą░čĆč鹥čćąĖ ąĮąĄą║ąŠąĄą│ąŠ ┬½ą┐čĆčāčüčüą║ąŠą│ąŠ ą┐čĆąĄą┤čüčéčāą┐ąĮąĖą║ą░┬╗ ą▒čŗą▓čłąĄą│ąŠ ą┐čĆąŠč乥čüčüąŠčĆą░ ą«. ąÉčłąĄąĮą▒čĆąĄąĮąĮąĄčĆą░53, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣, ąĮą░čģąŠą┤čÅčüčī ą▓ čüčüčŗą╗ą║ąĄ ą▓ ą×ą╝čüą║ąĄ, čü 1805 ą│. čüą╗ą░ą╗ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗąĄ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ ąĖą╝čÅ ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ą░54.

ąÆ ą░ą┐čĆąĄą╗ąĄ 1806 ą│. ąĮą░ ąĖą╝čÅ ą│čĆą░čäą░ ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ą░ ą┐ąŠčüčéčāą┐ąĖą╗ą░ ąĘą░ą┐ąĖčüą║ą░ ąŠčé ą▒čŗą▓čłąĄą│ąŠ ą║ą░ą┐ąĖčéą░ąĮą░ čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╣ ą║ąŠčĆąŠą╗ąĄą▓čüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ą░ ąĮčŗąĮąĄ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ą░ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąÉ.ąÉ. ąæąĄą╗čīą│ą░čĆą┤ą░, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąŠąĮ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĖą╗ ą║ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖčÄ ą┐čĆąŠąĄą║čé ą║ą░čĆč鹥č湥ą╣ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆą░ąĘčåą░55. ąŁč鹊 ą▒čŗą╗ąŠ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮąĖąĄ ą║ą░čĆč鹥čćąĖ, ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ ą▓ąŠ ążčĆą░ąĮčåąĖąĖ ą▓ čģąŠą┤ąĄ čĆąĄč乊čĆą╝ ą¢.ąæ. ą┤ąĄ ąōčĆąĖą▒ąŠą▓ą░ą╗čÅ (J.B. de Gribeauval). ą×čéą╗ąĖčćąĖčÅą╝ąĖ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ ąŠčé čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅą▓čłąĄą╣čüčÅ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ ą║ą░čĆč鹥čćąĖ ą▒čŗą╗ąĖ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ ą┐ąŠą┤ą┤ąŠąĮčŗ, ąŠčĆą│ą░ąĮąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮąŠąĄ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ą┐čāą╗čī ą▓ ąČąĄčüčéčÅąĮą║ąĄ ąĖ ą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ ą┐čāą╗čī ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĄą│ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░. ąŁčéąĖ ąĖąĘą╝ąĄąĮąĄąĮąĖčÅ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅą╗ąĖ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą╗čāčćčłąĄ ą┐ąĄčĆąĄą┤ą░ą▓ą░čéčī ą║ą░čĆč鹥čćąĮčŗą╝ ą┐čāą╗čÅą╝ ąĖą╝ą┐čāą╗čīčü ą▓čŗčéą░ą╗ą║ąĖą▓ą░čÄčēąĄą│ąŠ ąĘą░čĆčÅą┤ą░ ąĖ čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖčéčī čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéčī čŹč鹊ą│ąŠ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░. ąØąŠą▓ą░čÅ ą║ą░čĆč鹥čćčī čĆą░ąĘą┤ąĄą╗čÅą╗ą░čüčī ąĮą░ ą┤ą▓ą░ ą▓ąĖą┤ą░ ą┤ą╗čÅ ą║ą░ąČą┤ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅ ŌĆō ą┤ą░ą╗čīąĮčÄčÄ ąĖ ą▒ą╗ąĖąČąĮčÄčÄ, čĆą░ąĘą╗ąĖčćą░ą▓čłąĖąĄčüčÅ ą╝ąĄąČą┤čā čüąŠą▒ąŠą╣ ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮąŠą╣ ą┐čāą╗čī.

ąŻąČąĄ ą║ čüąĄąĮčéčÅą▒čĆčÄ 1806 ą│., ąŠčüąĮąŠą▓čŗą▓ą░čÅčüčī ąĮą░ čāą┤ą░čćąĮčŗčģ ąŠą┐čŗčéą░čģ, čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéčŗ ąÜąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ąĖąĘ ą▓čüąĄčģ ą┐čĆąŠąĄą║č鹊ą▓ ą▓čŗą▒čĆą░ą╗ąĖ čŹč鹊čé. ą×čüčéą░ą▓ą░ą╗ąŠčüčī 菹║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮčéą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐čāč鹥ą╝ ą┐ąŠą┤ąŠą▒čĆą░čéčī ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ (ąČąĄą╗ąĄąĘąŠ ąĖą╗ąĖ čćčāą│čāąĮ) ąĖ č鹊ą╗čēąĖąĮčā ą┐ąŠą┤ą┤ąŠąĮą░, ąĮą░ąĖą╗čāčćčłąĄąĄ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąĖ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆ ą║ą░čĆč鹥čćąĮčŗčģ ą┐čāą╗čī, ą▓ąĄą╗ąĖčćąĖąĮčā ą▓čŗčłąĖą▒ąĮąŠą│ąŠ ąĘą░čĆčÅą┤ą░. ąÜ čüąĄčĆąĄą┤ąĖąĮąĄ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĄą│ąŠ ą│ąŠą┤ą░ ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝ čāą▓ąĄčĆąĖą╗čüčÅ ą▓ čāą┤ą░čćąĮąŠčüčéąĖ ąĮąŠą▓ąŠąĖąĘąŠą▒čĆąĄč鹥ąĮąĮčŗčģ ą║ą░čĆč鹥č湥ą╣ ąĖ ąĮą░čćą░ą╗ čĆą░ą▒ąŠčéčā ą┐ąŠ ąĖčģ ą▓ąĮąĄą┤čĆąĄąĮąĖčÄ. ąÆ ą║ąŠąĮčåąĄ ąŠą║čéčÅą▒čĆčÅ 1807 ą│. ąŠąĮ ą┐čĆąĖą║ą░ąĘą░ą╗ ąŠčéą┐ąĄčćą░čéą░čéčī čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖą╣ ąĮąŠą▓čŗčģ ą║ą░čĆč鹥č湥ą╣ ąĖ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ ąŠ ąĮąĖčģ ąÜąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą║ąĮąĖą│ąĖ čéąĖčĆą░ąČąŠą╝ 200 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓56, ą┤ą╗čÅ č鹊ą│ąŠ čćč鹊ą▒čŗ čĆą░ąĘąŠčüą╗ą░čéčī ąĄąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╝ ąŠčäąĖčåąĄčĆą░ą╝ ąĖ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ą░ą╝ ąĖ čāąĘąĮą░čéčī ąĖčģ ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ. ąÆ ąĮąŠčÅą▒čĆąĄ č鹊ą│ąŠ ąČąĄ ą│ąŠą┤ą░ ąŠąĮ ąŠą▒čĆą░čéąĖą╗čüčÅ čü čĆą░ą┐ąŠčĆč鹊ą╝ ą║ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą╝čā ą╝ąĖąĮąĖčüčéčĆčā ąĪ.ąÜ. ąÆčÅąĘą╝ąĖčéąĖąĮąŠą▓čā, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝ ą┐čĆąŠčüąĖą╗ čĆą░ąĘčĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĖčéčī ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą║ą░čĆč鹥čćčīčÄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ą▒čĆąĖą│ą░ą┤, ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĮčŗčģ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĄą┤čüč鹊čÅčēąĄą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čüąŠ ą©ą▓ąĄčåąĖąĄą╣, ą┤ą╗čÅ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÅ ą▓ ą▒ąŠąĄą▓čŗčģ čāčüą╗ąŠą▓ąĖčÅčģ57.

ąÜ ą║ąŠąĮčåčā 1807 ą│. čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéčŗ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą┐čĆąĖčłą╗ąĖ ą║ ą▓čŗą▓ąŠą┤čā, čćč鹊 čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅčÄčēąĖąĄčüčÅ čćčāą│čāąĮąĮčŗąĄ ą┐čāą╗ąĖ ą╗ąŠč鹊ą▓ąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░ ąĘą░čéčĆčāą┤ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░čéčī ą┐čĆąĖ čüąĮą░čĆčÅąČąĄąĮąĖąĖ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą║ą░čĆč鹥čćąĖ58. ąöąŠ ą▓ąĄčüąĮčŗ 1808 ą│. ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČą░ą╗ąĖčüčī 菹║čüą┐ąĄčĆąĖą╝ąĄąĮčéčŗ čü ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗą╝ąĖ ą┐čāą╗čÅą╝ąĖ čĆą░ąĘąĮčŗčģ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓ ą┐ąŠ ąĮą░čģąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÄ ąĮą░ąĖą╗čāčćčłąĄą│ąŠ čüąŠč湥čéą░ąĮąĖčÅ. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčå, 25 ąĖčÄą╗čÅ č鹊ą│ąŠ ąČąĄ ą│ąŠą┤ą░ ąÉą╗ąĄą║čüą░ąĮą┤čĆ I čāčéą▓ąĄčĆą┤ąĖą╗ ą┐čĆąĄą┤ą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĄ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ąŠčéą╗ąĖą▓ą░čéčī ą║ą░čĆč鹥čćąĮčŗąĄ ą┐čāą╗ąĖ ┬½ąĮąĄ ą┐ąŠ ą╗ąŠč鹊ą▓ąŠą╣ ą╝ąĄčĆąĄ, ą║ą░ą║ ą┤ąŠąĮčŗąĮąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĖ, ą░ ą┐ąŠ ąŠą▒čŗą║ąĮąŠą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┤čÄą╣ą╝ąŠą▓ąŠą╣┬╗59. ąÆąĖą┤ąĖą╝ąŠ, ąĖą╝ąĄąĮąĮąŠ čŹč鹊 čĆąĄčłąĄąĮąĖąĄ ąĖ čüą╗ąĄą┤čāąĄčé čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░čéčī ą║ą░ą║ ąÆčŗčüąŠčćą░ą╣čłąĄąĄ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ ą║ą░čĆč鹥čćąĖ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ60.

ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čĆąŠčé ąĮąŠą▓čŗą╝ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą╝ ąŠčéą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗ąŠčüčī ąĖąĘ-ąĘą░ č鹊ą│ąŠ, čćč鹊 čĆąŠčéčŗ ąĖ ą┐ą░čĆą║ąĖ čāąČąĄ ą▒čŗą╗ąĖ čāą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║č鹊ą▓ą░ąĮčŗ ą║ą░čĆč鹥čćčīčÄ čüčéą░čĆąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ61. ąÆ ą║ąŠąĮčåąĄ 1810 ą│. ąĮą░ čüčéčĆą░ąĮąĖčåą░čģ ┬½ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ąČčāčĆąĮą░ą╗ą░┬╗ ą┐ąŠčÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čüčéą░čéčīčÅ čćą╗ąĄąĮą░ ąŻč湥ąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą┐ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ čćą░čüčéąĖ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ą░ ąś.ąś. ążąĖčéčåčéčāą╝ą░ ┬½ąŚą░ą╝ąĄčćą░ąĮąĖąĄ ąŠ ą║ą░čĆč鹥čćą░čģ┬╗, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣, ą▓ čćą░čüčéąĮąŠčüčéąĖ, ąĮąŠą▓ą░čÅ ą║ą░čĆč鹥čćčī čüčĆą░ą▓ąĮąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ čü ąĖąĮąŠčüčéčĆą░ąĮąĮąŠą╣62. ąÉ čü ąĮą░čćą░ą╗ą░ 1811 ą│. ą▓ č鹊ą╝ ąČąĄ ąČčāčĆąĮą░ą╗ąĄ ą┐čāą▒ą╗ąĖą║čāąĄčéčüčÅ čåąĖą║ą╗ čüčéą░č鹥ą╣ ąŠ ąĮąŠą▓ąŠą╣ ą║ą░čĆč鹥čćąĖ, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╣ čüąŠą▒ąŠą╣ ą║čĆą░čéą║ąĖą╣ čĆą░čüčüą║ą░ąĘ ąŠą▒ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ ąĄąĄ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ, ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÅ ą┐ąŠą▓č鹊čĆąĮčāčÄ ą┐čāą▒ą╗ąĖą║ą░čåąĖčÄ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖą╣, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮčŗąĄ ąĖąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą┐ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ą┤ą▓čāčģ ąĄąĄ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ ŌĆō ą┐ąŠą┤ ą┐čāą╗ąĖ ą╗ąŠč鹊ą▓ąŠą╣ ąĖ ą┤čÄą╣ą╝ąŠą▓ąŠą╣ ą╝ąĄčĆčŗ63. ąŚąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮą░čÅ čćą░čüčéčī čŹč鹊ą│ąŠ č鹥ą║čüčéą░ ą▓ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤čüčéą▓ąĖąĖ ą▓ąŠčłą╗ą░ ą▓ ┬½ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ┬╗. ąóą░ą║ą░čÅ ąĖąĮč乊čĆą╝ą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ ą░ą║čéąĖą▓ąĮąŠčüčéčī, ą▓ąĖą┤ąĖą╝ąŠ, čüą▓čÅąĘą░ąĮą░ čü č鹥ą╝, čćč鹊 čü 1811 ą│. ą▓ ą┐čĆąĄą┤ą┤ą▓ąĄčĆąĖąĖ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ čü ąØą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą╝, ąĮą░ą║ąŠąĮąĄčå, ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ ą╝ą░čüčüąŠą▓ąŠąĄ čüąĮą░ą▒ąČąĄąĮąĖąĄ čĆąŠčé ą║ą░čĆč鹥čćčīčÄ ąĮąŠą▓ąŠą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ.

ąæčĆą░ąĮą┤ą║čāą│ąĄą╗ąĖ. ą×čĆčāą┤ąĖčÅ ą║čĆčāą┐ąĮčŗčģ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆąŠą▓ (120 ą╝ą╝ ąĖ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ) ąĖą╝ąĄą╗ąĖ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĖ čéą░ą║ąČąĄ ąĘą░ąČąĖą│ą░č鹥ą╗čīąĮčŗąĄ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ŌĆō ą▒čĆą░ąĮą┤ą║čāą│ąĄą╗ąĖ, ąĖą╗ąĖ ą▒čĆą░ąĮą┤čüą║čāą│ąĄą╗ąĖ, ŌĆō ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą▓čłąĖąĄ čüąŠą▒ąŠą╣ ą┐ąŠą╗čŗąĄ ą▓ąĮčāčéčĆąĖ čĆą░ą▓ąĮąŠčüč鹥ąĮąĮčŗąĄ čćčāą│čāąĮąĮčŗąĄ čłą░čĆčŗ čü ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖą╝ąĖ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖčÅą╝ąĖ, ąĘą░ą┐ąŠą╗ąĮčÅą▓čłąĖąĄčüčÅ ą│ąŠčĆčÄčćąĖą╝ čüąŠčüčéą░ą▓ąŠą╝. ąŁčéąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗ąĖčüčī ą┤ą╗čÅ ąĘą░ąČąĖą│ą░ąĮąĖčÅ ą┐ąŠčüčéčĆąŠąĄą║ ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗčģ ą╝ą░čłąĖąĮ: ą┐ą╗ą░ą╝čÅ ąŠčé ą│ąŠčĆčÄč湥ą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ ą┤ąŠą╗ąČąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čŗčĆčŗą▓ą░čéčīčüčÅ ąĖąĘ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖą╣. ąśąĘą│ąŠčéą░ą▓ą╗ąĖą▓ą░ą╗ąĖčüčī ąŠąĮąĖ čéą░ą║ąĖą╝ ąČąĄ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, ą║ą░ą║ ą▒ąŠą╝ą▒čŗ ąĖ ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ.

ąÆ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąŠčüčī ą▓čüąĄą│ąŠ ą┤ą▓ą░ ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆą░ čéą░ą║ąĖčģ čüąĮą░čĆčÅą┤ąŠą▓: ┬Į-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗą╣, ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą▓čłąĖą╣čüčÅ ą┤ą╗čÅ ąŠą┤ąĮąŠąĖą╝ąĄąĮąĮčŗčģ ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąŠą▓, ąĖ 12-čäčāąĮč鹊ą▓čŗą╣, ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą▓čłąĖą╣čüčÅ ą┤ą╗čÅ 12-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ ą┐čāčłąĄą║ ąĖ 12-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ (┬╝-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗčģ) ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąŠą▓ ą▓čüąĄčģ čéąĖą┐ąŠą▓. ┬Į-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗą╣ ąĖ 12-čäčāąĮč鹊ą▓čŗą╣ ą▒čĆą░ąĮą┤ą║čāą│ąĄą╗ąĖ ą║čĆąŠą╝ąĄ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆąŠą▓ čĆą░ąĘą╗ąĖčćą░ą╗ąĖčüčī ąĄčēąĄ ąĖ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠą╝ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖą╣: čéčĆąĖ čā ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ąĖ ą┤ą▓ą░ čā ą▓č鹊čĆąŠą│ąŠ. ą¤ąŠą╝ąĄčēą░ą▓čłąĖą╣čüčÅ ą▓ čŹčéąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ąĘą░ąČąĖą│ą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅą╗ čüąŠą▒ąŠą╣ čüą╝ąĄčüčī ą│ąŠčĆčÄčćąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą║čĆčāą┐ąĮąŠąĘąĄčĆąĮąĖčüč鹊ą│ąŠ ą┐ąŠčĆąŠčģą░, ą┐ąŠčĆąŠčģąŠą▓ąŠą╣ ą╝čÅą║ąŠčéąĖ ąĖ čüą╝ąŠą╗čŗ. ąŻą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗą╣ ą▓ ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéčÅčģ ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ąĮąĖąĖ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéąĮčŗčģ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓┬╗ čüąŠčüčéą░ą▓ ą│ąŠčĆčÄč湥ą╣ čüą╝ąĄčüąĖ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ čüąŠą▓ą┐ą░ą┤ą░ąĄčé čü ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗą╝ ą▓ ┬½ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ┬╗64.

ą¤ąŠ čĆąĄčłąĄąĮąĖčÄ ąŠčé 25 ąĖčÄą╗čÅ 1808 ą│.65 ą║ą░ą╗ąĖą▒čĆ ┬Į-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗčģ ą▒čĆą░ąĮą┤ą║čāą│ąĄą╗ąĄą╣ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖą╗čüčÅ ą▓čüą╗ąĄą┤ ąĘą░ ąŠą┤ąĮąŠąĖą╝ąĄąĮąĮąŠą╣ ą│čĆą░ąĮą░č鹊ą╣. ąØąŠ 12-čäčāąĮč鹊ą▓ąŠą│ąŠ ą▒čĆą░ąĮą┤ą║čāą│ąĄą╗čÅ čŹč鹊 ąĮąŠą▓ąŠą▓ą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖąĄ ąĮąĄ ą║ąŠčüąĮčāą╗ąŠčüčī. ąśąĘ-ąĘą░ č鹊ą│ąŠ čćč鹊 ąŠąĮ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗čüčÅ ąŠą┤ąĮąŠą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠ ąĖ ą┤ą╗čÅ 12-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ ą┐čāčłąĄą║, ąĖ ┬╝-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗčģ ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąŠą▓, ąĄą│ąŠ čĆąĄčłąĄąĮąŠ ą▒čŗą╗ąŠ ąŠčüčéą░ą▓ąĖčéčī čĆą░ą▓ąĮčŗą╝ ą┤ąĖą░ą╝ąĄčéčĆčā 12-čäčāąĮč鹊ą▓ąŠą│ąŠ čÅą┤čĆą░66.

ąØą░čćąĖąĮą░čÅ čü ą╗ąĄčéą░ 1808 ą│. ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čé, ą┐čĆąĖ čüąŠą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖąĖ ąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│čüą║ąŠą╣ ą╗ą░ą▒ąŠčĆą░č鹊čĆąĖąĖ, ąĖąĘčāčćą░ą╗ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéčī čāą╗čāčćčłąĄąĮąĖčÅ čüąŠčüčéą░ą▓ą░ ą│ąŠčĆčÄč湥ą╣ čüą╝ąĄčüąĖ. ąśąĮąĖčåąĖą░č鹊čĆąŠą╝ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐čĆąŠčåąĄčüčüą░ čüčéą░ą╗ čāąČąĄ čģąŠčĆąŠčłąŠ ąĮą░ą╝ ąĘąĮą░ą║ąŠą╝čŗą╣ čćą╗ąĄąĮ ąÜąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą▓ąŠąĄąĮąĮčŗą╣ čüąŠą▓ąĄčéąĮąĖą║ ąÉ.ąÉ. ąŚą░ą▓ąŠčĆąŠčéą║ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą▓ąŠ ą▓čĆąĄą╝čÅ ąĖąĮčüą┐ąĄą║čåąĖąĖ ąØąĄčüą▓ąĖąČčüą║ąĖčģ ą┐ąŠą┤ą▓ąĖąČąĮčŗčģ ąĘą░ą┐ą░čüąĮčŗčģ ą┐ą░čĆą║ąŠą▓ ąŠą▒ąĮą░čĆčāąČąĖą╗, čćč鹊 čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗čÅąĄą╝čŗą╣ ąĘą░ąČąĖą│ą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╣ čüąŠčüčéą░ą▓ ą┐ą╗ąŠčģąŠ ą│ąŠčĆąĖčé ą▓ ą▒čĆą░ąĮą┤ą║čāą│ąĄą╗čÅčģ ą╝ą░ą╗ąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆą░ čü ą╝ą░ą╗čŗą╝ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠą╝ ą┤čŗčĆ67. ąĀąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹊ą╝ čŹč鹊ą╣ čĆą░ą▒ąŠčéčŗ čüčéą░ą╗ąŠ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ą░ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖą╣ ą▓ 12-čäčāąĮč鹊ą▓čŗčģ ą▒čĆą░ąĮą┤ą║čāą│ąĄą╗čÅčģ ą┤ąŠ čéčĆąĄčģ68 ąĖ ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖąĄ ąĄčēąĄ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąĖčģ ą┤ąŠą┐čāčüčéąĖą╝čŗčģ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮč鹊ą▓ ąĘą░ąČąĖą│ą░č鹥ą╗čīąĮčŗčģ čüąŠčüčéą░ą▓ąŠą▓69. ąÜ čüąŠąČą░ą╗ąĄąĮąĖčÄ, č鹊čćąĮąŠą╣ ą┤ą░čéčŗ ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖčÅ čŹč鹊ą│ąŠ čĆąĄčłąĄąĮąĖčÅ ąĮąĄ čāčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ.

ąøąĄč鹊ą╝ 1809 ą│. ą▓ ąÜąŠą╝ąĖč鹥čé ą┐ąŠčüčéčāą┐ąĖą╗ ą┐čĆąŠąĄą║čé čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ (ą▒ąĄąĘ ą░ą▓č鹊čĆą░, ąĮą░čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąŠą╝ čÅąĘčŗą║ąĄ), čüąŠą▓ą╝ąĄčēą░čÄčēąĄą│ąŠ čüą▓ąŠą╣čüčéą▓ą░ ą▒čĆą░ąĮą┤ą║čāą│ąĄą╗čÅ ąĖ ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ. ąÆąĮčāčéčĆąĄąĮąĮčÅčÅ čćą░čüčéčī čŹč鹊ą│ąŠ čüąĮą░čĆčÅą┤ą░ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗čÅą╗ą░čüčī ą▓ąĮčāčéčĆąĖ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░ą╗čīąĮąŠą╣ ą┐ąĄčĆąĄą│ąŠčĆąŠą┤ą║ąŠą╣ čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝, čćč鹊ą▒čŗ čüą▓ąĄčĆčģčā čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ą╗čüčÅ ąŠčüąŠą▒čŗą╣ ąĘą░ąČąĖą│ą░č鹥ą╗čīąĮčŗą╣ čüąŠčüčéą░ą▓, ą░ ą▓ąĮąĖąĘčā ąĘą░čĆčÅą┤ ą┐ąŠčĆąŠčģą░. ąÆ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ 1810 ą│. ą┐ąŠ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéą░ą╝ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÅ čŹč鹊ą│ąŠ ą┐čĆąŠąĄą║čéą░ ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗čī ąÜąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ą╝ą░ą╣ąŠčĆ ąś.ąō. ąōąŠą│ąĄą╗čī ą┤ą░ą╗ ąŠ ąĮąĄą╝ ąŠčéčĆąĖčåą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ąĘą░ą║ą╗čÄč湥ąĮąĖąĄ70.

ąĪą▓ąĄčéčÅčēąĖąĄ čÅą┤čĆą░. ąØą░ą║ąŠąĮąĄčå, ąĮą░ą║ą░ąĮčāąĮąĄ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮčŗ 1812 ą│. ą▒ąŠąĄą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čé ┬Į- ąĖ ┬╝-ą┐čāą┤ąŠą▓čŗčģ ąĄą┤ąĖąĮąŠčĆąŠą│ąŠą▓ ą▒čŗą╗ ą┐ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮ ąŠą┤ąĮąĖą╝ čüą▓ąĄčéą╗čŗą╝ (čüą▓ąĄčéčÅčēąĖą╝) čÅą┤čĆąŠą╝. ąóą░ą║ąŠą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤ ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░čćą░ą╗čüčÅ ą┤ą╗čÅ ąŠčüą▓ąĄčēąĄąĮąĖčÅ ą╝ąĄčüčéąĮąŠčüčéąĖ ą▓ ąĮąŠčćąĮąŠąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ. ąĢą│ąŠ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÅ ąĖ čüąŠčüčéą░ą▓ ąŠą┐ąĖčüą░ąĮčŗ ą▓ ┬½ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ┬╗71 ąĖ čüąŠą▓ą┐ą░ą┤ą░čÄčé čü ą┤ą░ąĮąĮčŗą╝ąĖ, ą┐čĆąĖą▓ąĄą┤ąĄąĮąĮčŗą╝ąĖ ą▓ ┬½ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéčÅčģ ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ąĮąĖąĖ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéąĮčŗčģ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓┬╗ 1804 ą│. ąĖ ą▓ ┬½ąÜčĆą░čéą║ąĖčģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĘą░ą┐ąĖčüą║ą░čģ┬╗ 1789 ą│. ąÆąŠą┐čĆąŠčüą░ą╝ąĖ, čéčĆąĄą▒čāčÄčēąĖą╝ąĖ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąĖąĘčāč湥ąĮąĖčÅ, čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ: ą║ąŠą│ą┤ą░ ąĖ ą┐ąŠč湥ą╝čā čŹčéąĖ čüąĮą░čĆčÅą┤čŗ ą┐ąŠčüčéčāą┐ąĖą╗ąĖ ąĮą░ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ąŠčĆčāą┤ąĖą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ čŹč鹊 ą┐čĆąŠąĖąĘąŠčłą╗ąŠ ą▓ ą║ąŠąĮčåąĄ 1811 ą│., čéą░ą║ ą║ą░ą║ ąĄčēąĄ ą▓ ąŠą║čéčÅą▒čĆąĄ ą▓ ąŠčéč湥č鹥 ąŻč湥ąĮąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ąŠ ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ čāą▓ąĄą╗ąĖčćąĖčéčī ą▓ąŠąĘąĖą╝čŗą╣ ą▓ ąĘą░čĆčÅą┤ąĮčŗčģ čÅčēąĖą║ą░čģ ą▒ąŠąĄą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čé čüą▓ąĄčéą╗čŗąĄ čÅą┤čĆą░ ąĮąĄ čāą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčéčüčÅ72. ąÜčĆąŠą╝ąĄ č鹊ą│ąŠ, ąĮąĄąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ, ą▓ ą║ą░ą║ąŠą╝ ąŠą▒čŖąĄą╝ąĄ čāčüą┐ąĄą╗ąĖ čüąĮą░ą▒ą┤ąĖčéčī ąĖą╝ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖąĄ čĆąŠčéčŗ ą║ ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ 1812 ą│.

ąĀąĄąĘčÄą╝ąĖčĆčāčÅ ą▓čüąĄ ą▓čŗčłąĄąĖąĘą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠąĄ, ą╝ąŠąČąĮąŠ čüą║ą░ąĘą░čéčī, čćč鹊 ą▓ 菹┐ąŠčģčā ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą▓čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠąĄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠąĄ čĆčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ čåąĄąĮąŠą╣ ąĮą░ą┐čĆčÅąČąĄąĮąĮčŗčģ čāčüąĖą╗ąĖą╣ čüą╝ąŠą│ą╗ąŠ ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝ ą┐čĆąĄąŠą┤ąŠą╗ąĄčéčī ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ąŠčéčüčéą░ą▓ą░ąĮąĖąĄ ąŠčé ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą│ąŠ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░ ą▓ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüą░čģ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ąĖą╝ąĄą╗ąŠ ą╝ąĄčüč鹊 ą▓ ąĮą░čćą░ą╗ąĄ XIX ą▓., ąĖ čāčüą┐ąĄą╗ąŠ čüą┤ąĄą╗ą░čéčī čŹč鹊 ą║ą░ą║ čĆą░ąĘ ą║ ą│ą╗ą░ą▓ąĮąŠą╝čā ąĖčüą┐čŗčéą░ąĮąĖčÄ ŌĆō ą×č鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą▓ąŠą╣ąĮąĄ 1812 ą│. ąöą╗čÅ čŹč鹊ą│ąŠ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąĖą╝ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüčéą░ą╝ ą┐čĆąĖčłą╗ąŠčüčī ąŠą┐ąĖčĆą░čéčīčüčÅ ąĮą░ ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮąŠąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖą╣ ąĮą░čāčćąĮčŗą╣ ąĖ č鹥čģąĮąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ąŠą┐čŗčé, ą▓ ą┐ąĄčĆą▓čāčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī čäčĆą░ąĮčåčāąĘčüą║ąĖą╣. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĘą░ąĖą╝čüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ą▒čŗą╗ąŠ čéą▓ąŠčĆč湥čüą║ąĖą╝, čāčćąĖčéčŗą▓ą░čÄčēąĖą╝ čĆąĄą░ą╗ąĖąĖ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖčÅ ąĖ ą┐čĆąŠąĖąĘą▓ąŠą┤čüčéą▓ą░. ąĪą╗ąĄą┤čāąĄčé čéą░ą║ąČąĄ ąĘą░ą╝ąĄčéąĖčéčī, čćč鹊 ą▓ąĮąŠą▓čī ą▓čŗčÅą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ čüą▓ąĄą┤ąĄąĮąĖčÅ ąŠą▒ čāčüąŠą▓ąĄčĆčłąĄąĮčüčéą▓ąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąŠą▓ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą┐ąŠą╗ąĄą▓ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤ ąĮą░ą┐ąŠą╗ąĄąŠąĮąŠą▓čüą║ąĖčģ ą▓ąŠą╣ąĮ ąĘą░čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčé ąŠą▒čĆą░čéąĖčéčī ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆąĖčüčéą░ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ąĮąĖą╝ą░ąĮąĖąĄ ąĮą░ ą┐čĆąĄą┤čłąĄčüčéą▓čāčÄčēąĖą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čéą░ą║ąČąĄ ą▒čŗą╗ąŠ ą┐čĆąĖąĮčÅč鹊 ąĮąĄą╝ą░ą╗ąŠ ą┐čĆąĖąĮčåąĖą┐ąĖą░ą╗čīąĮčŗčģ čĆąĄčłąĄąĮąĖą╣, čāčüąĖą╗ąĖą▓čłąĖčģ čĆąŠčüčüąĖą╣čüą║čāčÄ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖčÄ, ąĮąŠ ą┐ąŠą║ą░ ą╝ą░ą╗ąŠąĖąĘčāč湥ąĮąĮčŗčģ.

1 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō., ążąĖčåčéčāą╝ ąś.ąś., ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ ąÜ.ąÜ. ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖ ą┐ąŠąĮč鹊ąĮąĮąŠą╣ ąĮą░čāą║ąĖ, ąĖąĘą┤ą░ąĮąĮčŗčÅ ą┐čĆąĄą┤čüąĄą┤ą░č鹥ą╗ąĄą╝ ąÆąŠąĄąĮąĮą░ą│ąŠ čāč湥ąĮą░ą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗ ą╝ą░ą╣ąŠčĆąŠą╝ ąōąŠą│ąĄą╗ąĄą╝ 1 ąĖ čćą╗ąĄąĮą░ą╝ąĖ ąŠąĮą░ą│ąŠ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ąŠą╝ ążąĖčåčéčāą╝ąŠą╝ ąĖ ą┐ąŠą┤ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ąŠą╝ ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ąŠą╝ 1. ąÆ 2-čģ čé. ąĪą¤ą▒., 1816.

2 ą£ą░čĆą║ąĄą▓ąĖčć ąÉ.ąś. ąĀčāą║ąŠą▓ąŠą┤čüčéą▓ąŠ ą║ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝čā ąĖčüą║čāčüčüčéą▓čā ą┤ą╗čÅ čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖčģ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆčüą║ąĖčģ ą▓čŗčüąŠč湥čüčéą▓ ą│ąŠčüčāą┤ą░čĆąĄą╣ ąĖ ą▓ąĄą╗ąĖą║ąĖčģ ą║ąĮčÅąĘąĄą╣ ąØąĖą║ąŠą╗ą░čÅ ą¤ą░ą▓ą╗ąŠą▓ąĖčćą░ ąĖ ą£ąĖčģą░ąĖą╗ą░ ą¤ą░ą▓ą╗ąŠą▓ąĖčćą░. ąó. IŌĆōII. ąĪą¤ą▒., 1820ŌĆō1824.

3 ąĪą╝. ą┐ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąĄąĄ: ąśą│ąŠčłąĖąĮ ąÜ.ąō. ąÜą░ą║ čüčüąŠčĆąĖą╗ąĖčüčī ąśą▓ą░ąĮ ąōčĆąĖą│ąŠčĆčīąĄą▓ąĖčć ąĖ ąÉąĮą┤čĆąĄą╣ ąśą▓ą░ąĮąŠą▓ąĖčć (ąÜ ą▓ąŠą┐čĆąŠčüčā ąŠ ą╗ąĖčćąĮčŗčģ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÅčģ ą▓ ą║ąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ąĄ ąÆčĆąĄą╝ąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą┤ą╗čÅ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖčÅ ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ) // ąÆąĄčüčéąĮąĖą║ ąæą░čłą║ąĖčĆčüą║ąŠą│ąŠ čāąĮąĖą▓ąĄčĆčüąĖč鹥čéą░. ąŻčäą░, 2013. ąó. 18. Ōä¢ 1. ąĪ. 247.

4 ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ ąŠą▒ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ čü 1798 ą┐ąŠ 1848 ą│ąŠą┤. ąĪą¤ą▒., 1853. ą¤ąĄčĆą▓ą░čÅ ą┐čāą▒ą╗ąĖą║ą░čåąĖčÅ čüąŠčüč鹊čÅą╗ą░čüčī ąĮą░ čüčéčĆą░ąĮąĖčåą░čģ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ ąČčāčĆąĮą░ą╗ą░ ą▓ 4ŌĆō6 ąĮąŠą╝ąĄčĆą░čģ ąĘą░ 1852 ąĖ ą▓ 1ŌĆō2 ąĮąŠą╝ąĄčĆą░čģ ąĘą░ 1853 ą│.

5 ąśčüč鹊čĆąĖčÅ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ / ą┐ąŠą┤ čĆąĄą┤. ąæ.ąÉ. ąĪą▓ąĄčéą╗ąŠčüą░ąĮąŠą▓ą░. ąó. 1. ąÜąĮ. 3. ą£., 1962.

6 ą¤ąŠą╗ąĮąŠąĄ čüąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ ąĘą░ą║ąŠąĮąŠą▓ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ąĖą╝ą┐ąĄčĆąĖąĖ. ąĪą¤ą▒., 1830. (ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ą¤ąĪąŚ-1). ąó. 26. Ōä¢ 19926.

7 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąó. 27. Ōä¢ 20672.

8 ąóą░ą╝ ąČąĄ. Ōä¢ 21081.

9 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō., ążąĖčåčéčāą╝ ąś.ąś., ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ ąÜ.ąÜ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 186.

10 ąØą░čāčćąĮčŗą╣ ą░čĆčģąĖą▓ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą╝čāąĘąĄčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ (ą┤ą░ą╗ąĄąĄ ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ). ąż. 57. ą×ą┐. 2. ąö. 2. ąø. 92ŌĆō108, 135ŌĆō140, 163ŌĆō168.

11 ąÆąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéąĖ čüąŠčćąĖąĮąĄąĮąĮčŗąĄ ą▓čüčģąŠą┤ąĮąŠčüčéčī ąÆčŗčüąŠčćą░ą╣čłąĄ ą║ąŠąĮčäąĖčĆą╝ąŠą▓ą░ąĮąĮą░ą│ąŠ 1803 ą│ąŠą┤ą░, ąöąĄą║ą░ą▒čĆčÅ 17 ą┤ąĮčÅ, ą©čéą░čéą░, ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ąĮąĖąĖ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čéąĮčŗčģ ąĘą░čĆčÅą┤ąŠą▓ ą║ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅą╝ ą▒ą░čéą░čĆąĄą╣ąĮčŗčģ ą╗ąĄą│ą║ąĖčģ ąĖ ą║ąŠąĮąĮčŗčģ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ čĆąŠčé. ąĪ ą┐čĆąĖąŠą▒čēąĄąĮąĖąĄą╝ ą▓ąĄą┤ąŠą╝ąŠčüčéąĖ ąŠ ą┤ąĄą╗ąĄ ą║ąŠ ąŠąĮčŗą╝ ąŠčĆčāą┤ąĖčÅą╝ ą▒čĆą░ąĮčüą║čāą│ąĄą╗ąĄą╣, čüą▓ąĄčéą╗čŗčģ čÅą┤ąĄčĆ ąĖ ą║ą░čĆč鹥čćčī. ąĪą¤ą▒., 1807.

12 ą£ą░čĆą║ąĄą▓ąĖčć ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 208; ą¤ąĪąŚ-1. ąó. 24. Ōä¢ 17985.

13 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō., ążąĖčåčéčāą╝ ąś.ąś., ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ ąÜ.ąÜ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 186.

14 ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ ąŠą▒ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąĪ. 165.

15 ąÉą║čéčŗ ąŠ ą┤ąĄą╗ąĄ ą┐ąŠčĆąŠčģą░ // ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąČčāčĆąĮą░ą╗. 1808. Ōä¢ 1. ąĪ. 98. ąĪąŠąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖąĄ ąŠą║čĆčāą│ą╗ąĄąĮąŠ ą┤ąŠ 0,5 %.

16 ąÉą║čéčŗ ąŠ ą┤ąĄą╗ąĄ ą┐ąŠčĆąŠčģą░ // ąóą░ą╝ ąČąĄ. Ōä¢ 2. ąĪ. 104.

17 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō., ążąĖčåčéčāą╝ ąś.ąś., ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ ąÜ.ąÜ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 131.

18 ąśčüč鹊čĆąĖčÅ ąŠč鹥č湥čüčéą▓ąĄąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąĪ. 47.

19 ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ ąŠą▒ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąĪ. 115.

20 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 3. ą×ą┐. ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčüą║ą░čÅ. ąö. 640. ąø. 61; ą£ą░čĆą║ąĄą▓ąĖčć ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 760.

21 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąż. 4. ą×ą┐. 40/1. ąö. 22. ąø. 2ŌĆō2 ąŠą▒.

22 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō. ą¤ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąŠąĄ ąĮą░čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąŠ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ, čāą┐ąŠčéčĆąĄą▒ą╗ąĄąĮąĖąĖ ąĖ čüą▒ąĄčĆąĄąČąĄąĮąĖąĖ, ąŠą│ąĮąĄčüčéčĆąĄą╗čīąĮą░ą│ąŠ ąĖ ą▒ąĄą╗ą░ą│ąŠ čüąŠą╗ą┤ą░čéčüą║ą░ą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ čü 6-čÄ č湥čĆč鹥ąČą░ą╝ąĖ. ąĪ ąÆčŗčüąŠčćą░ą╣čłąĄą│ąŠ čüąŠąĖąĘą▓ąŠą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĖąĘą┤ą░ąĮąĮąŠąĄ ą▒čŗą▓čłąĖą╝ ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆąŠą╝ ąĪąĄčüčéčĆąŠčĆąĄčåą║ą░ą│ąŠ ą×čĆčāąČąĄą╣ąĮą░ą│ąŠ ąŚą░ą▓ąŠą┤ą░ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗-ąøąĄą╣č鹥ąĮą░ąĮč鹊ą╝ ąōąŠą│ąĄą╗ąĄą╝ I. ąĪą¤ą▒., 1825. ąĪ. 539ŌĆō549.

23 ą¤ąĪąŚ-1. ąó. 31. Ōä¢ 24664.

24 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 4. ą×ą┐. 40/1. ąö. 43. ąø. 1ŌĆō2.

25 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąż. 3. ą×ą┐. ą©čéą░ą▒ ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤čåąĄą╣čģą╝ąĄą╣čüč鹥čĆą░. ąö. 5695. ąø. 485.

26 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō., ążąĖčåčéčāą╝ ąś.ąś., ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ ąÜ.ąÜ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 163.

27 ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓ ąÉ.ąÉ. ąÜčĆą░čéą║ąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčÅ ąĘą░ą┐ąĖčüą║ąĖ, ą┤ą╗čÅ ąĮą░čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąŻąĮč鹥čĆ-ą×čäąĖčåąĄčĆąŠą▓, ą▓ ąĮąŠą▓ąŠčāčćčĆąĄąČą┤ąĄąĮąĮčŗčģ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąæą░čéą░ą╗ąĖąŠąĮą░čģ, čüąŠčćąĖąĮąĄąĮąĮčŗčÅ ą┐čĆąĖ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą╝ ąĖ ąśąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮąŠą╝ ą©ą╗čÅčģąĄčéąĮąŠą╝ ąÜą░ą┤ąĄčéčüą║ąŠą╝ ąÜąŠčĆą┐čāčüąĄ. ąĪą¤ą▒., 1789. ąĪ. 44ŌĆō46. ąÉą▓č鹊čĆčüčéą▓ąŠ ą┐čĆąĖą▓ąŠą┤ąĖčéčüčÅ čüąŠą│ą╗ą░čüąĮąŠ: ąóąŠą╝čüąĖąĮąŠą▓ ąÆ.ąÉ. ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓. ą£., 2010. ąĪ. 55.

28 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 3. ą×ą┐. ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčüą║ą░čÅ. ąö. 709. ąø. 526.

29 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 527.

30 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. 15. ąö. 90. ąø. 2.

31 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 6 ąŠą▒.

32 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčüą║ą░čÅ. ąö. 709. ąø. 528 ąŠą▒.

33 ą£ą░čĆą║ąĄą▓ąĖčć ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 749ŌĆō751.

34 ąöąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮą░čÅ ą┐čĆąŠą▒ą║ą░, čĆą░ąĘą┤ąĄą╗čÅą▓čłą░čÅ ą▓ ą▒ąŠąĄą┐čĆąĖą┐ą░čüąĄ čāąĮąĖčéą░čĆąĮąŠą│ąŠ ąĘą░čĆčÅąČą░ąĮąĖčÅ čüąĮą░čĆčÅą┤ ąĖ ąĘą░čĆčÅą┤. ą©ą┐ąĖą│ąĄą╗čī ąĖą╝ąĄą╗ čü ąŠą┤ąĮąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą▓čŗąĄą╝ą║čā, ą▓ ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ą▓ą║ą╗ą░ą┤čŗą▓ą░ą╗čüčÅ čłą░čĆąŠąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗą╣ čüąĮą░čĆčÅą┤, ą░ ą▓ ą┤čĆčāą│ąŠą╣, ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĮąŠą╣ ą║ ąĘą░čĆčÅą┤čā, ąŠą║ą░ąĮčćąĖą▓ą░ą╗čüčÅ ą┐ą╗ąŠčüą║ąĖą╝ čüčĆąĄąĘąŠą╝.

35 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 3. ą×ą┐. 15. ąö. 90. ąø. 7 ąŠą▒.

36 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 12 ąŠą▒.

37 ąĀąĄąĘą▓ąŠą╣ ą×.ą¤. ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčÅ ąĘą░ą┐ąĖčüą║ąĖ, čüąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗąĄ ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆąŠą╝ ą║ą╗ą░čüčüąŠą▓ ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąŠą│ąŠ čāčćąĖą╗ąĖčēą░ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ąŠą╝ ąĀąĄąĘą▓čŗą╝, ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĄą┐ąŠą┤ą░ą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĢą│ąŠ ąĖą╝ą┐ąĄčĆą░č鹊čĆčüą║ąŠą╝čā ą▓čŗčüąŠč湥čüčéą▓čā ąÆąĄą╗ąĖą║ąŠą╝čā ą║ąĮčÅąĘčÄ ąÜąŠąĮčüčéą░ąĮčéąĖąĮčā ąØąĖą║ąŠą╗ą░ąĄą▓ąĖčćčā. ą¦. I. ąĪą¤ą▒., 1844. ąĪ. 59ŌĆō60.

38 ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąČčāčĆąĮą░ą╗. 1810. Ōä¢ 1. ąĪ. 76ŌĆō101.

39 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąĪ. 93.

40 ą¤ąĪąŚ-1. ąó. 28. Ōä¢ 21359, ą┐čāąĮą║čé XV.

41 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 3. ą×ą┐. ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčüą║ą░čÅ. ąö. 640. ąø. 55.

42 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 60ŌĆō64.

43 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 733. ąø. 172.

44 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. ą©čéą░ą▒ ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤čåąĄą╣čģą╝ąĄą╣čüč鹥čĆą░. ąö. 5498. ąø. 118ŌĆō120 ąŠą▒.

45 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąø. 167 ąŠą▒.ŌĆō168.

46 ą¤ąĪąŚ-1. ąó. 30. Ōä¢ 23178.

47 ąóą░ą╝ ąČąĄ. Ōä¢ 23179.

48 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ą×ą┐. ą©čéą░ą▒ ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤čåąĄą╣čģą╝ąĄą╣čüč鹥čĆą░. ąö. 5733. ąø. 545ŌĆō545 ąŠą▒.

49 ą¤ąŠą┤čĆąŠą▒ąĮąĄąĄ ąŠą▒ čŹč鹊ą╝ čüą╝.: ąśą│ąŠčłąĖąĮ ąÜ.ąō. ąöąĖą▓ąĮčŗąĄ ą│čĆą░ąĮą░čéčŗ ąöąĖą▓ąŠą▓ą░: ąĖąĘ ąĖčüč鹊čĆąĖąĖ čüąŠąĘą┤ą░ąĮąĖčÅ čĆčāčüčüą║ąŠą╣ čłčĆą░ą┐ąĮąĄą╗ąĖ [ąŁą╗ąĄą║čéčĆąŠąĮąĮčŗą╣ čĆąĄčüčāčĆčü]: ąśčüč鹊čĆąĖčÅ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░: ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ąĖčüč鹊čćąĮąĖą║ąĖ. 2013. ąó. IV. ąĪ. 123ŌĆō135. URL: http://www.milhist.info/2013/06/16/igoshin_3 (ą┤ą░čéą░ ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĖčÅ: 16.06.2013).

50 ąÜčĆą░čéą║ąŠąĄ ąŠą▒ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĄ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ. ąĪ. 114ŌĆō115.

51 ąĀą░čéčć ąō.ą£. ą¤čāą▒ą╗ąĖčćąĮčŗąĄ ą╗ąĄą║čåąĖąĖ, čćąĖčéą░ąĮąĮčŗąĄ ą┐čĆąĖ ą│ą▓ą░čĆą┤ąĄą╣čüą║ąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą┐ąŠą╗ą║ąŠą▓ąĮąĖą║ąŠą╝ ąĀą░čéč湥ą╝ ą▓ 1860 ą│. // ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąČčāčĆąĮą░ą╗. 1861. Ōä¢ 1. ąĪ. 15.

52 ą× ą║ą░čĆč鹥čćą░čģ // ąóą░ą╝ ąČąĄ. 1811. Ōä¢ 1. ąĪ. 70ŌĆō79.

53 ąøčÄą▒ąŠą┐čŗčéąĮąŠąĄ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąŠ ą╗ąĖčćąĮąŠčüčéąĖ ąÉčłąĄąĮą▒čĆąĄąĮąĮąĄčĆą░ ąŠčüčéą░ą▓ąĖą╗ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ čĆčāčüčüą║ąĖą╣ ą┐ąĖčüą░č鹥ą╗čī ąĖ ą┐čāą▒ą╗ąĖčåąĖčüčé ąĪ.ąó. ąÉą║čüą░ą║ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆąŠą╝čā ą┤ąŠą▓ąĄą╗ąŠčüčī čüč鹊ą╗ą║ąĮčāčéčīčüčÅ čü ąĮąĖą╝ ą║ą░ą║ čĆą░ąĘ ą▓ čŹč鹊 ą▓čĆąĄą╝čÅ: ┬½ąŁč鹊 ą▒čŗą╗ č湥ą╗ąŠą▓ąĄą║ ą╗ąĄčé čéčĆąĖą┤čåą░čéąĖ ą┐čÅčéąĖ, ą║čĆą░čüąĖą▓ąŠą╣ ąĮą░čĆčāąČąĮąŠčüčéąĖ, čāą╝ąĮčŗą╣, ą╗ąŠą▓ą║ąĖą╣ ąĖ ą▒ąŠą╣ą║ąĖą╣, ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖą▓čłąĖą╣ ąĮą░ ą▓čüąĄčģ ąĄą▓čĆąŠą┐ąĄą╣čüą║ąĖčģ čÅąĘčŗą║ą░čģ, ą▓ą╗ą░ą┤ąĄą▓čłąĖą╣ ą▓čüąĄą╝ąĖ ąĖčüą║čāčüčüčéą▓ą░ą╝ąĖ ąĖ, čüą▓ąĄčĆčģ č鹊ą│ąŠ, čüąŠčćąĖąĮąĖč鹥ą╗čī ą▓ čüčéąĖčģą░čģ ąĖ ą▓ ą┐čĆąŠąĘąĄŌĆ” ą£ąĮąĖą╝čŗą╣ ą│čĆą░čä ą▒čŗą╗ čüą░ą╝ąŠąĘą▓ą░ąĮąĄčå, ąŠčéčŖčÅą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ą╗čāčé ąĖ ąĮąĄą│ąŠą┤čÅą╣, ą▓ąĄčüčīą╝ą░ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╣ čüą▓ąŠąĖą╝ąĖ ą┐ąŠčģąŠąČą┤ąĄąĮąĖčÅą╝ąĖ ą▓ ąōąĄčĆą╝ą░ąĮąĖąĖ, ą┐ąŠ čäą░ą╝ąĖą╗ąĖąĖ ąÉčłąĄąĮą▒čĆąĄąĮąĮąĄčĆ, ą▒ąĄąČą░ą▓čłąĖą╣ ąŠčé ą┐ąŠą╗ąĖčåąĄą╣čüą║ąĖčģ ą┐čĆąĄčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖą╣ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖčÄ, ą┐čĆąĖąĮčÅą▓čłąĖą╣ čĆčāčüčüą║ąŠąĄ ą┐ąŠą┤ą┤ą░ąĮčüčéą▓ąŠ, ą┐čĆąŠąČąĖą▓ą░ą▓čłąĖą╣ čā ąĮą░čü ą▓ čĆą░ąĘąĮčŗčģ ąĘą░ą┐ą░ą┤ąĮčŗčģ ą│čāą▒ąĄčĆąĮąĖčÅčģ ąĮąĄčüą║ąŠą╗čīą║ąŠ ą╗ąĄčé, ą┐ąŠą┐ą░ą▓čłąĖą╣čüčÅ ą▓ąŠ ą╝ąĮąŠą│ąĖčģ ą╝ąŠčłąĄąĮąĮąĖč湥čüčéą▓ą░čģ ąĖ čüąŠčüą╗ą░ąĮąĮčŗą╣ ąĮą░ ąČąĖč鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ą▓ ąĪąĖą▒ąĖčĆčī┬╗. (ąÉą║čüą░ą║ąŠą▓ ąĪ.ąó. ąĪąŠą▒čĆą░ąĮąĖąĄ čüąŠčćąĖąĮąĄąĮąĖą╣. ąó. 2. ą£., 1966. ąĪ. 154.) ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ, čŹč鹊ą╝čā ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą╝čā ąĖ ą╗ąŠą▓ą║ąŠą╝čā ą│ąŠčüą┐ąŠą┤ąĖąĮčā čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī ąĘą░ą║čĆąĄą┐ąĖčéčīčüčÅ ą▓ ąĀąŠčüčüąĖąĖ, ą░ ąĄą│ąŠ ą▓ąĮčāą║ ą£.ą«. ąÉčłąĄąĮą▒čĆąĄąĮąĮąĄčĆ čüčéą░ą╗ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮčŗą╝ čĆąĄą▓ąŠą╗čÄčåąĖąŠąĮąĄčĆąŠą╝, ąĮą░čĆąŠą┤ąŠą▓ąŠą╗čīčåąĄą╝ ąĖ ą┐ąŠą║ąŠąĖčéčüčÅ ąĮčŗąĮąĄ ąĮą░ ąØąŠą▓ąŠą┤ąĄą▓ąĖčćčīąĄą╝ ą║ą╗ą░ą┤ą▒ąĖčēąĄ ą▓ ą£ąŠčüą║ą▓ąĄ.

54 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 4. ą×ą┐. 40/1. ąö. 3; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąż. 3. ą×ą┐. ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčüą║ą░čÅ. ąö. 709. ąø. 365ŌĆō379, 395; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 710. ąø. 326ŌĆō334, 340ŌĆō349, 362ŌĆō364; ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąö. 733. ąø. 6ŌĆō6 ąŠą▒., 69 ąŠą▒.ŌĆō70, 104ŌĆō104 ąŠą▒., 124 ąŠą▒., 133 ąŠą▒.ŌĆō134, 222.

55 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąż. 3. ą×ą┐. ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčüą║ą░čÅ. ąö. 709. ąø. 314.

56 ąÆčŗą┐ąĖčüą║ą░ ąĖ čĆą░ą┐ąŠčĆčéą░ ą│ąŠčüą┐ąŠą┤ąĖąĮčā ąĖąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčā ą▓čüąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą│ąĄąĮąĄčĆą░ą╗čā ąĖ ą║ą░ą▓ą░ą╗ąĄčĆčā ą│čĆą░čäčā ąÉčĆą░ą║č湥ąĄą▓čā ąŠčé čāčćčĆąĄąČą┤ąĄąĮąĮą░ą│ąŠ ą┤ą╗čÅ čĆą░ąĘčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮąĖčÅ ą│ą░čĆąĮąĖąĘąŠąĮąĮąŠą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ ą▓čĆąĄą╝ąĄąĮąĮą░ą│ąŠ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ą░ą│ąŠ ą║ąŠą╝ąĖč鹥čéą░ ą║ą░čüą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮąŠą▓čŗčģ ą║ą░čĆč鹥č湥ą╣. ąĪą¤ą▒., 1807.

57 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 3. ą×ą┐. ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčüą║ą░čÅ. ąö. 733. ąø. 186 ąŠą▒.ŌĆō188.

58 ąÆčŗą┐ąĖčüą║ą░ ąĖąĘ čĆą░ą┐ąŠčĆčéą░ ŌĆ” ą║ą░čüą░č鹥ą╗čīąĮąŠ ąĮąŠą▓čŗčģ ą║ą░čĆč鹥č湥ą╣. ąĪ. 19.

59 ą¤ąĪąŚ-1. ąó. 30. Ōä¢ 23179.

60 ąÆ ┬½ąÜčĆą░čéą║ąŠą╝ ąŠą▒ąŠąĘčĆąĄąĮąĖąĖ čüąŠčüč鹊čÅąĮąĖčÅ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ┬╗ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ą░ąĄčéčüčÅ, čćč鹊 ┬½č鹊ą╗čīą║ąŠ ą▓ 1811 ą│ąŠą┤čā, ą┐ąŠ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÄ ąĖąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆą░ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ą╗ąŠ ąÆčŗčüąŠčćą░ą╣čłąĄąĄ čāčéą▓ąĄčƹȹ┤ąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ ą┐čĆąĖąĮčÅčéąĖąĄ čŹč鹊ą╣ ą║ą░čĆč鹥čćąĖ ąĮąŠą▓ą░ą│ąŠ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖčÅ┬╗ (ąĪ. 116). ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ąĮą░ą╣čéąĖ čŹč鹊čé ą┤ąŠą║čāą╝ąĄąĮčé ą┐ąŠą║ą░ ąĮąĄ čāą┤ą░ą╗ąŠčüčī.

61 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 3. ą×ą┐. ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčüą║ą░čÅ. ąö. 733. ąø. 187.

62 ążąĖčéčåčéčāą╝ ąś.ąś. ąŚą░ą╝ąĄčćą░ąĮąĖąĄ ąŠ ą║ą░čĆč鹥čćą░čģ // ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąČčāčĆąĮą░ą╗. 1810. Ōä¢ 6. ąĪ. 36ŌĆō79.

63 ąÉčĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖą╣ ąČčāčĆąĮą░ą╗. 1811. Ōä¢ 1ŌĆō4.

64 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō., ążąĖčåčéčāą╝ ąś.ąś., ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ ąÜ.ąÜ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 169.

65 ą¤ąĪąŚ-1. ąó. 30. Ōä¢ 23179.

66 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 3. ą×ą┐. ąśąĮčüą┐ąĄą║č鹊čĆčüą║ą░čÅ. ąö. 733. ąø. 102 ąŠą▒.

67 ąóą░ą╝ ąČąĄ. ąż. 4. ą×ą┐. 40/1. ąö. 13. ąø. 1ŌĆō2 ąŠą▒.

68 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō., ążąĖčåčéčāą╝ ąś.ąś., ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ ąÜ.ąÜ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 125; ą£ą░čĆą║ąĄą▓ąĖčć ąÉ.ąś. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 753.

69 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō., ążąĖčåčéčāą╝ ąś.ąś., ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ ąÜ.ąÜ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 170.

70 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 3. ą×ą┐. ą©čéą░ą▒ ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤čåąĄą╣čģą╝ąĄą╣čüč鹥čĆą░. ąö. 5519. ąø. 1ŌĆō20.

71 ąōąŠą│ąĄą╗čī ąś.ąō., ążąĖčåčéčāą╝ ąś.ąś., ąōąĄą▒ą│ą░čĆą┤ ąÜ.ąÜ. ąŻą║ą░ąĘ. čüąŠčć. ąó. I. ąĪ. 176ŌĆō178.

72 ąÉąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ. ąż. 3. ą×ą┐. ą©čéą░ą▒ ąōąĄąĮąĄčĆą░ą╗-č乥ą╗čīą┤čåąĄą╣čģą╝ąĄą╣čüč鹥čĆą░. ąö. 5695. ąø. 156ŌĆō156 ąŠą▒., 819ŌĆō822.

ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ