абаИбаПаОбаОаБаЛаЕаНаИаЕ аДаЛб аНаАаИаБаОаЛаЕаЕ аДаАаЛбаНаЕаГаО аМаЕбаАаНаИб бббаНбб аГбаАаНаАб аВ аАаВбббаО-аВаЕаНаГаЕббаКаИб аВаОаОббаЖаЕаНаНбб баИаЛаАб аПаЕбаИаОаДаА ааЕбаВаОаЙ аМаИбаОаВаОаЙ аВаОаЙаНб, ааДаАаМаЕаНаКаО а.а. (ааИаЕаВ, аЃаКбаАаИаНаА)

ааИаНаИббаЕбббаВаО аОаБаОбаОаНб а аОббаИаЙбаКаОаЙ аЄаЕаДаЕбаАбаИаИ а аОббаИаЙбаКаАб ааКаАаДаЕаМаИб баАаКаЕбаНбб аИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИб аНаАбаК ааОаЕаНаНаО-аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ, аИаНаЖаЕаНаЕбаНбб аВаОаЙбаК аИ аВаОаЙбаК баВбаЗаИ ааОаЙаНаА аИ аОббаЖаИаЕ ааОаВбаЕ аИббаЛаЕаДаОаВаАаНаИб аИ аМаАбаЕбаИаАаЛб аЂббаДб аЇаЕбаВаЕббаОаЙ ааЕаЖаДбаНаАбаОаДаНаОаЙ аНаАббаНаО-аПбаАаКбаИбаЕбаКаОаЙ аКаОаНбаЕбаЕаНбаИаИ 15т17 аМаАб 2013 аГаОаДаА

аЇаАббб IаЁаАаНаКб-ааЕбаЕбаБббаГ

аааааааИааЁ 2013

ТЉ аааааааИааЁ, 2013

ТЉ ааОаЛаЛаЕаКбаИаВ аАаВбаОбаОаВ, 2013

ааа аааЏ аМаИбаОаВаАб аВаОаЙаНаА (1914т1918) аВаОаЗбаОаДаИаЛаА баАаКаОаЙ баЖаЕ аПбаАаКбаИбаЕбаКаИ аЗаАаБбббаЙ аВаИаД аВаОаОббаЖаЕаНаИаЙ, аКаАаК бббаНбаЕ аГбаАаНаАбб. абаОббаОбаА аИаЗаГаОбаОаВаЛаЕаНаИб аОаБббаЛаОаВаИаЛаА аИб баИбаОаКаОаЕ аИбаПаОаЛбаЗаОаВаАаНаИаЕ. ааО аОаГбаАаНаИбаЕаНаНаАб аДаАаЛбаНаОббб аМаЕбаАаНаИб аПаОббаАаВаИаЛаА аВаОаПбаОб аО баПаЕбаИаАаЛбаНбб аПбаИбаПаОбаОаБаЛаЕаНаИбб , баПаОбаОаБаНбб баЕбаИбб ббб аПбаОаБаЛаЕаМб.

абаЕаНаАаДаЕбб аВ ааВбаОаПаЕ аИаЗаВаЕббаНб аЕбаЕ аВ аКаОаНбаЕ XVII т аНаАбаАаЛаЕ XVIII аВаВ. ааЕбаЕаД аНаИаМаИ ббаОбаЛаА аЗаАаДаАбаА аЗаАаКаИаДаАбб аОбаЛаИббаМаИ аИаЗ ббаГбаНаА аИаЛаИ аВбаДбббаМаИ аИаЗ ббаЕаКаЛаА бббаНбаМаИ аГбаЕаНаАаДаАаМаИ аПаОаЛаЕаВбаЕ баОббаИбаИаКаАбаИаОаНаНбаЕ баКбаЕаПаЛаЕаНаИб аПбаОбаИаВаНаИаКаА аПаЕбаЕаД ббббаМаОаМ аПаЕб аОбаОаЙ. ааЕаМаАаЛбаЙ ббаЕбаБ аГбаЕаНаАаДаА аМаОаГаЛаА аНаАаНаЕббаИ аИ аВбаАаЖаЕбаКаОаМб аПаЛаОбаНаОаМб аПаЕб аОбаНаОаМб бббаОб. ааДаНаАаКаО аНаЕаБаОаЛббаАб аДаАаЛбаНаОббб аБбаОбаКаА аГбаЕаНаАаДб, баЛаОаЖаНаОббб б аПаОаДаЖаИаГаАаНаИаЕаМ баИбаИаЛб аИаЛаИ аЗаАаПаАаЛбаНаОаЙ аПаОбаОб аОаВаОаЙ бббаБаКаИ аИ аПаОббаОбаНаНаОаЕ аПаОаВббаЕаНаИаЕ аМаЕбаКаОббаИ бббаЕаЛбаБб аИаЗ ббаЗаЕаИ аЗаАббаАаВаИаЛаИ аПаОббаЕаПаЕаНаНаО аОбаКаАаЗаАбббб аОб баАаКаОаЙ баАаКбаИаКаИ.

а аНаАбаАаЛб аЅаЅ аВ. баЛаОаЖаИаЛаИбб аВбаЕ баЕб аНаИбаЕбаКаИаЕ аПбаЕаДаПаОббаЛаКаИ аДаЛб аВаОаЗбаОаЖаДаЕаНаИб бббаНбб аГбаАаНаАб: аБбаЛаИ аИаЗаОаБбаЕбаЕаНб аНаОаВбаЕ, аБаОаЛаЕаЕ баИаЛбаНбаЕ аВаЗббаВбаАббаЕ аВаЕбаЕббаВаА, аПбаОббаОаЙ баЕбаОбаНбаЙ аЗаАаПаАаЛ, аЗаА 200 аЛаЕб аДаАаЛаЕаКаО аВаПаЕбаЕаД ббаЛаА аМаЕбаАаЛаЛаОаОаБбаАаБаОбаКаА. аЃаЖаЕ а бббаКаО-баПаОаНбаКаАб аВаОаЙаНаА 1904т1905 аГаГ. аПаОаКаАаЗаАаЛаА, ббаО аПаЕб аОбаЕ аДаЛб ббббаМаА аВбаАаЖаЕбаКаИб аОаКаОаПаОаВ аНаЕаОаБб аОаДаИаМаА бббаНаАб аГбаАаНаАбаА. ааДаНаАаКаО аПбаАаКбаИбаЕбаКаИ аВбаЕ бббаАаНб-ббаАббаНаИбб ааЕбаВаОаЙ аМаИбаОаВаОаЙ аВаОаЙаНб аНаЕ баДаЕаЛаАаЛаИ аВбаВаОаДаОаВ аИаЗ аДаАаЛбаНаЕаВаОббаОбаНаОаГаО аКаОаНбаЛаИаКбаА, аПаЛаАаНаИббб баКаОббб аМаАаНаЕаВбаЕаНаНбб аВаОаЙаНб. ааОаЗаИбаИаОаНаНаАб аВаОаЙаНаА аЗаАббаАаВаИаЛаА аПбаИбббаПаИбб аК аИаЗббаКаАаНаИбаМ аНаОаВбб аВаИаДаОаВ аВаОаОббаЖаЕаНаИаЙ, аОаДаНаИаМ аИаЗ аКаОбаОббб ббаАаЛаА бббаНаАб аГбаАаНаАбаА.

а ббаНаАб аГбаАаНаАбаА аБбаЛаА бббаЕаКбаИаВаНаА аКаАаК аВ аНаАбббаПаАбаЕаЛбаНаОаМ, баАаК аИ аОаБаОбаОаНаИбаЕаЛбаНаОаМ аБаОб. а аПаЕбаВаОаМ баЛббаАаЕ аОаНаА аМаОаГаЛаА баЛаОаМаИбб баОаПбаОбаИаВаЛаЕаНаИаЕ аПбаОбаИаВаНаИаКаА, аЗаАаКаИаДаАаНаНаОаГаО аГбаАаНаАбаАаМаИ аВ аОаКаОаПаАб . ааО аВбаОбаОаМ т аОббаАаНаОаВаИбб аЕаГаО аНаАбббаПаАбаЕаЛбаНбаЙ аПаОббаВ, аЗаАббаАаВаИбб аЗаАаЛаЕбб аНаА аОбаКбббаОаЙ аМаЕббаНаОббаИ аИ аВ аКаОаНбаЕ аКаОаНбаОаВ аОббббаПаИбб. ааДаНаАаКаО аВаНаЕ аБаОб бббаНаАб аГбаАаНаАбаА ббаАаНаОаВаИаЛаАбб аБаЕбаПаОаЛаЕаЗаНаОаЙ т баЕаЛаОаВаЕаК аМаОаГ аЕаЕ аМаЕбаНббб аНаА баАбббаОбаНаИаЕ аОаКаОаЛаО 30 аМ, аА ббаЕаДаНбб аДаИббаАаНбаИб аМаЕаЖаДб аПаЕбаЕаДаОаВбаМаИ аЛаИаНаИбаМаИ аПбаОбаИаВаНаИаКаОаВ аДаОббаИаГаАаЛаА 300 аМ т аВ аДаЕбббб баАаЗ аБаОаЛббаЕ! а баАаЗбаЕбаЕаНаИаИ аВаОаПбаОбаА, аКаАаК аМаОаЖаНаО аМаЕбаНббб бббаНбб аПаЕб аОбаНбб аГбаАаНаАбб аНаА аБаОаЛббаЕаЕ баАбббаОбаНаИаЕ, аВаОаЕаНаНаАб аМббаЛб аПаОбаЛаА аДаВбаМб аПбббаМаИ: аПаЕбаЕаДаЕаЛаКаОаЙ бббаНбб аГбаАаНаАб аНаА аВаИаНбаОаВаОбаНбаЕ аИ аКаОаНббббаИбаОаВаАаНаИаЕаМ аМаЕб аАаНаИбаЕбаКаИб аИаЛаИ аПаНаЕаВаМаАбаИбаЕбаКаИб аПбаИбаПаОбаОаБаЛаЕаНаИаЙ.

ааА аВаОаОббаЖаЕаНаИаИ аАаВбббаО-аВаЕаНаГаЕббаКаОаЙ аПаЕб аОбб аВ аВаОаЕаНаНбаЙ аПаЕбаИаОаД ббаОбаЛаО аНаЕбаКаОаЛбаКаО баИаПаОаВ бббаНбб аГбаАаНаАб, аКаАаЖаДбаЙ аИаЗ аКаОбаОббб аИаМаЕаЛ, аКаАаК аПбаАаВаИаЛаО, аНаЕбаКаОаЛбаКаО баОаБббаВаЕаНаНбб аМаОаДаИбаИаКаАбаИаЙ. а аДаАаЛаЕаКаО аНаЕ аВбаЕ баИаПб аМаОаГаЛаИ аБббб аПаЕбаЕаДаЕаЛаАаНб аВ аВаИаНбаОаВаОбаНбаЕ аГбаАаНаАбб.

абаИаНбаИаП аМаЕбаАаНаИб аВаИаНбаОаВаОбаНаОаЙ аГбаАаНаАбб аДаОббаАбаОбаНаО аПбаОбб: аВ аДаНаО аГбаАаНаАбб аВаВаИаНбаИаВаАаЕббб ббаАаЛбаНаОаЙ ббббб (баОаМаПаОаЛ), аНаЕаМаНаОаГаО аМаЕаНббаИаЙ аПаО аДаЛаИаНаЕ аИ аДаИаАаМаЕббб аКаАаНаАаЛаА ббаВаОаЛаА аВаИаНбаОаВаКаИ. абаОб ббббб аВббаАаВаЛбаЛбб аВ ббаВаОаЛ б аДбаЛбаНаОаЙ ббаОбаОаНб. ааЕбаАаНаИаЕ аГбаАаНаАбб аОбббаЕббаВаЛбаЛаОбб аБаЛаАаГаОаДаАбб аВббббаЕаЛб б аОаЛаОбббаМ аПаАббаОаНаОаМ. аЁаИаЛаА аОбаДаАбаИ аПбаИ аВббббаЕаЛаЕ аБбаЛаА баАаКаОаВаА, ббаО аВаИаНбаОаВаКб аНаЕаОаБб аОаДаИаМаО аБбаЛаО баПаЕбаЕбб аВ аЗаЕаМаЛб, ббаОаБб аНаЕ аПаОаВбаЕаДаИбб аПаЛаЕбаО. ааАаЛбаНаОббб аПаОаЛаЕбаА аЗаАаВаИбаЕаЛаА аОб аВаЕбаА аГбаАаНаАбб аИ аВ ббаЕаДаНаЕаМ аЛаЕаЖаАаЛаА аВ аПбаЕаДаЕаЛаАб 110т135 аМ. а аМаИаНббб аМаОаЖаНаО аБбаЛаО аВббббаЕаЛаИбб аОаКаОаЛаО 12 аГбаАаНаАб!

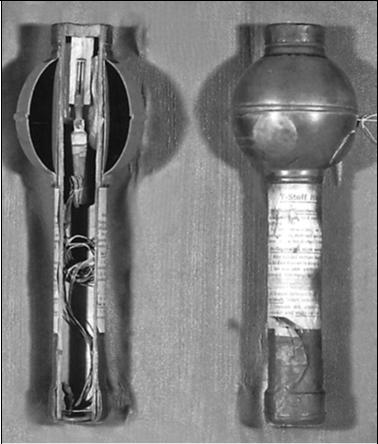

ааЕбаВбаМ баИаПаОаМ ббаАаЛаА баНаИаВаЕббаАаЛбаНаАб аГбаАаНаАбаА (Universalgranate) аОаБбаАаЗбаА 1914 аГ., аКаОбаОбаАб аПаО баОбаМаЕ аКаОбаПббаА аНаАаПаОаМаИаНаАаЕб аПаИбаОбаЕб аНаИбаЕбаКбб баАаКаЕбб (баИб. 1). аЃбаЛаОаВаНаО аКаОбаПбб аМаОаЖаНаО баАаЗаДаЕаЛаИбб аНаА ббаИ баАббаИ: 1/3 т аГаОаЛаОаВаНаАб аИаЗ баОаНаКаОббаЕаНаНаОаГаО аМаЕбаАаЛаЛаА, аВ аКаОбаОбаОаЙ баАбаПаОаЛаАаГаАаЕббб аВаЗббаВаАбаЕаЛб, аИ 2/3 т аБаОаЕаВаАб аИаЗ баОаЛббаОббаЕаНаНаОаГаО, б аВаЗббаВаАббаИаМбб аЗаАббаДаОаМ. а аДаОаНбаЕ аБаОаЕаВаОаЙ баАббаИ аМаОаЖаЕб аВаВаИаНбаИаВаАбббб баОаМаПаОаЛ. ааОаЛаОаВаНаАб баАббб аНаАаДаЕаВаАаЛаАбб аНаА аБаОаЕаВбб аМаЕбаОаДаОаМ аГаОбббаЕаЙ аПаОбаАаДаКаИ.

а аИб. 1

ааОаЛаОаВаНаАб баАббб аИаМаЕаЕб аОбаВаЕбббаИб, аВ аКаОбаОббаЕ аПбаИ аМаЕбаАаНаИаИ аПбаОб аОаДаИб аНаАаБаЕаГаАббаИаЙ аВаОаЗаДбб т аОаН баАбаКбббаИаВаАаЕб бббаБаИаНаКб, аНаАбаАаЖаЕаНаНбб аНаА аМаАббаИаВаНбаЙ аМаАб аОаВаИаК. а аПаОаЛаЕбаЕ аОаНаИ аОбаВаОаБаОаЖаДаАбб баДаАбаНаИаК, аКаОбаОббаЙ ббаАаНаОаВаИббб аВ аБаОаЕаВаОаЕ аПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЕ. ааОбаЛаЕ аПаАаДаЕаНаИб, аКаОаГаДаА баДаАбаНаИаК аНаАббаКаАаЕббб аНаА аПбаЕаГбаАаДб, аОаН аНаАаКаАаЛбаВаАаЕб аКаАаПббаЛб, аКаОбаОббаЙ аПаОаДаЖаИаГаАаЕб аПаЕбаВбаЙ аПаОбаОб аОаВаОаЙ аЗаАббаД, аА баОб, аВ баВаОб аОбаЕбаЕаДб, аВбаОбаОаЙ, аНаАб аОаДббаИаЙбб ббаАаЗб аЗаА аПаЕбаВбаМ. ааАаЛаИбаИаЕ аДаВбб аЗаАббаДаОаВ аБбаЛаО аОаБббаЛаОаВаЛаЕаНаО баНаИаВаЕббаАаЛбаНаОбббб аГбаАаНаАбб: аЕбаЛаИ аЕаЕ аИбаПаОаЛбаЗаОаВаАбб аКаАаК бббаНбб, баО аНаАаБаЕаГаАббаЕаГаО аВаОаЗаДбб аА аНаЕ б аВаАбаАаЕб аДаЛб баОаГаО, ббаОаБб аВаЗаВаЕббаИ баДаАбаНаИаК. аЂаОаГаДаА аГбаАаНаАбаА аВаЗаВаОаДаИббб аПбаИ аПаОаМаОбаИ баЕбаОбаНаОаГаО аЗаАаПаАаЛаА, аВбббаАаИаВаАаЕаМаОаГаО аВаО аВбаОбаОаЙ аПаОбаОб аОаВаОаЙ аЗаАббаД баЕбаЕаЗ аБаОаКаОаВаОаЕ аОбаВаЕбббаИаЕ аВ аБаОаЕаВаОаМ аКаОбаПббаЕ т аЗаАаМаЕаДаЛаИбаЕаЛб аОаБаЕбаПаЕбаИаВаАаЕб аЗаАаДаЕбаЖаКб аВ аПаОаДббаВаЕ аВ 8 б. ааА аВбаОбаОаЙ аПаОбаОб аОаВаОаЙ аКаАаМаЕбаОаЙ аНаАб аОаДаИббб аДаЕбаОаНаАбаОб аИ аЗаАббаД аИаЗ 21 аГ аМаЕаЛаИаНаИбаА (аПаИаКбаИаНаОаВаОаЙ аКаИбаЛаОбб), аКаОбаОббаЙ аОаБаЕбаПаЕбаИаВаАаЕб баАаЗаЛаЕб аОбаКаОаЛаКаОаВ аНаА аПаОбаАаЖаАбббб аДаАаЛбаНаОббб баАаДаИббаОаМ 10 аМ. ааБбаИаЙ аВаЕб аГбаАаНаАбб баОббаАаВаЛбаЕб 450 аГ аВ бббаНаОаМ аВаАбаИаАаНбаЕ аИ 600 аГ аВ аВаИаНбаОаВаОбаНаОаМ.

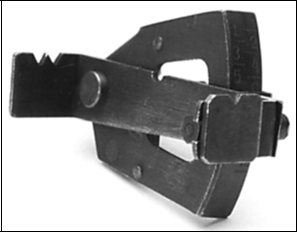

а аИб. 2

аЁбаОаЛб бббаЕббаВаЕаНаНаАб баАаЗаНаИбаА аВ аВаЕбаЕ т 150 аГ т аОаБбббаНбаЕббб баЕаМ, ббаО аВ аКаОаНббббаКбаИаИ аГбаАаНаАбб (баИб. 2) аИбаПаОаЛбаЗаОаВаАаНб аМаЕбаАаЛаЛаИбаЕбаКаИаЙ аКаОаЛаПаАбаОаК аНаА аГаОаЛаОаВаНбб баАббб (аОаН аПбаИаКббаВаАаЕб аОбаВаЕбббаИб, аОбаКббаВаАббаИаЕ аДаОбббаП аПаОбаОаКаА аВаОаЗаДбб аА аК бббаБаИаНаКаЕ) аИ аПаАбаАбббаИаК, аКбаЕаПаИаВбаИаЙбб аК аДаНб аГбаАаНаАбб. ааАбаАбббаИаК аБбаЛ аПбаИаЗаВаАаН аОаБаЕбаПаЕбаИбб аГбаАаНаАбаЕ бббаОаГаО аВаЕббаИаКаАаЛбаНаОаЕ аПаАаДаЕаНаИаЕ аИ, баОаОбаВаЕбббаВаЕаНаНаО, аИаДаЕаАаЛбаНбаЙ баАаЗаЛаЕб аОбаКаОаЛаКаОаВ ааЛб баОаГаО ббаОаБб аПбаЕаВбаАбаИбб аГбаАаНаАбб аВ аВаИаНбаОаВаОбаНбб, аБбаЛаО аНбаЖаНаО баНббб аГаОаЛаОаВаНаОаЙ аПбаЕаДаОб баАаНаИбаЕаЛбаНбаЙ аКаОаЛаПаАбаОаК, аВбаВаИаНбаИбб аПаАбаАбббаИаК аИ аВаМаЕббаО аНаЕаГаО аВаВаИаНбаИбб баОаМаПаОаЛ. ааАаЛбаНаОббб аМаЕбаАаНаИб ббаОаГаО баИаПаА аГбаАаНаАбб аИаЗ аВаИаНбаОаВаКаИ аДаОббаИаГаАаЛаА 600 баАаГаОаВ (450 аМ)! аЂаОбаНаОббб аМаЕбаАаНаИб аОаБаЕбаПаЕбаИаВаАаЛ бббаАаНаАаВаЛаИаВаАаЕаМбаЙ аНаА аВаИаНбаОаВаКб аПбаИбаЕаЛ аВ аВаИаДаЕ аПбаОббаЕаЙбаЕаГаО аКаВаАаДбаАаНбаА б аОбаВаЕбаОаМ (баИб. 3). ааО аПбаИаЛаАаГаАаЕаМаОаЙ аК аНаЕаМб аИаНббббаКбаИаИ аМаОаЖаНаО аБбаЛаО аНаЕ баОаЛбаКаО аВббаИбаЛаИбб аДаАаЛбаНаОббб аВббббаЕаЛаА аВ аЗаАаВаИбаИаМаОббаИ аОб баГаЛаА аНаАаКаЛаОаНаА аВаИаНбаОаВаКаИ, аНаО аИ аПбаАаВаИаЛбаНаО бббаАаНаОаВаИбб ббаОб аПбаИбаЕаЛ аНаА аМаЕббаО аКбаЕаПаЛаЕаНаИб аДаЛб бббаКаА.

а аИб. 3

абаАаНаАбб (Universalgranate) аПаОббаАаВаЛбаЛаИбб аВ аВаОаЙбаКаА аВ аДаЕбаЕаВбаНаНбб ббаИаКаАб аПаО 42 бб. аВ аКаАаЖаДаОаМ. а аНаИаМ аПбаИаЛаАаГаАаЛаИбб 30 баОаМаПаОаЛаОаВ, 30 б аОаЛаОбббб аПаАббаОаНаОаВ аОаБбаАаЗбаА 1893 аГ. аВ ббаЕб аБбаМаАаЖаНбб баПаАаКаОаВаКаАб , 2 аВаИаНбаОаВаОбаНбб аПбаИбаЕаЛаА-аКаВаАаДбаАаНбаА аИ 2 аИаНббббаКбаИаИ аК аНаИаМ.

абаОббаМ баИаПаОаМ ббаАаЛаА баНаИаВаЕббаАаЛбаНаАб аВаИаНбаОаВаОбаНаО-бббаНаАб аГбаАаНаАбаА (Zeitz ndergewehrhandgranate, аДаОбаЛаОаВаНбаЙ аПаЕбаЕаВаОаД: ТЋаВаИаНбаОаВаОбаНаО-бббаНаАб аГбаАаНаАбаА б аВбаЕаМаЕаНаНбаМ аЗаАаПаАаЛаОаМТЛ) аОаБбаАаЗбаА 1915 аГ. (баИб. 4). аЅаОбб аОаНаА аИ аБбаЛаА аНаАаМаНаОаГаО аПбаИаМаИбаИаВаНаЕаЕ аИ аДаАаЛбаНаОббб аЕаЕ аМаЕбаАаНаИб аИаЗ аВаИаНбаОаВаКаИ аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНаО аНаИаЖаЕ, аДаА аИ аМаЕбаКаОббб баОаЖаЕ аОббаАаВаЛбаЛаА аЖаЕаЛаАбб аЛбббаЕаГаО, аНаО аЗаАбаО аОаНаА аБбаЛаА аНаАаМаНаОаГаО аПбаОбаЕ аИ аЕаЕ аКаОаНббббаКбаИб аПаОаЗаВаОаЛбаЛаА аНаАаЛаАаДаИбб аПбаОаИаЗаВаОаДббаВаО аВ аПбаИббаОаНбаОаВаОаЙ аЗаОаНаЕ аБаЕаЗ баЛаОаЖаНбб ббаАаНаКаОаВ аИ аМаЕб аАаНаИаЗаМаОаВ. ааЗ-аЗаА баВаОаЕаЙ б аАбаАаКбаЕбаНаОаЙ баОбаМб ббаА аГбаАаНаАбаА аПаОаЛббаИаЛаА аПбаОаЗаВаИбаЕ ТЋаКбаКбббаЗаАТЛ. аЂаАаКаАб баОбаМаА аБбаЛаА аПбаИаЗаВаАаНаА аПбаИ аВаЗббаВаЕ аГбаАаНаАбб аДаАбб аМаАббб аГаОбаОаВбб аОбаКаОаЛаКаОаВ. а аПаОаПаЕбаЕбаНаОаМ баАаЗбаЕаЗаЕ ббаГбаНаНбаЙ аЛаИбаОаЙ аКаОбаПбб аНаАаПаОаМаИаНаАаЕб аБбаКаВб ТЋаТЛ. абаОб аКаОбаПбб аОаБбаЕаДаИаНбаЛ баЕаЛаОаЕ баЕаМаЕаЙббаВаО бббаНбб аГбаАаНаАб, аКаОбаОббаЕ баАаЗаЛаИбаАаЛаИбб аПбаАаКбаИбаЕбаКаИ аИбаКаЛббаИбаЕаЛбаНаО ббаГбаНаНбаМаИ аЖаЕ аПбаОаБаКаАаМаИ, аКаОбаОббаЕ аВаВаИаНбаИаВаАбббб аПаО баЕаЗбаБаЕ аВ баОббб аКаОбаПббаА: аОаДаНаИ аИаЗ аНаИб аПбаЕаДаНаАаЗаНаАбаЕаНб аДаЛб аКбаЕаПаЛаЕаНаИб аПбаОаВаОаЛаОбаНбб аИаЛаИ аДаЕбаЕаВбаНаНбб ббаКаОббаОаК, аДббаГаИаЕ т аДаЛб аВаВаИаНбаИаВаАаНаИб аВаИаНбаОаВаОбаНаОаГаО баОаМаПаОаЛаА, ббаЕббаИ аПбаОббаО аБаАаЛаЛаИббаИбаЕбаКаИаЕ. ааБбаИаМ аПбаАаВаИаЛаОаМ аДаЛб аВбаЕб аВаИаДаОаВ баВаЛбаЕббб баО, ббаО аДаОаНаНаАб аПбаОаБаКаА аДаОаЛаЖаНаА аИаМаЕбб аОбаВаЕбббаИаЕ аДаЛб баОаГаО, ббаОаБб аВбаПбббаИбб баНбб б баЕбаОбаНбаМ аЗаАаПаАаЛаОаМ. ааАаПаАаЛбаНаОаЕ аПбаИбаПаОбаОаБаЛаЕаНаИаЕ аОаБаЕбббаВаАаЛаОбб аВаЛаАаГаОббаОаЙаКаОаЙ аПаАбаАбаИаНаИбаОаВаАаНаНаОаЙ аБбаМаАаГаОаЙ т аПаЕбаЕаД аМаЕбаАаНаИаЕаМ аЕаЕ аНаЕаОаБб аОаДаИаМаО баОбаВаАбб. ааАаЛбаНаЕаЙбаИаЕ аДаЕаЙббаВаИб аНаЕбаКаОаЛбаКаО баАаЗаЛаИбаАаЛаИбб аИаЗ-аЗаА аПбаИаМаЕаНаЕаНаИб баАаЗаНбб аЗаАаПаАаЛбаНбб аПбаИбаПаОбаОаБаЛаЕаНаИаЙ, аНаО аВбаЕ баВаОаДаИаЛаОбб аК баОаМб, ббаОаБб аПаОббаЕаДббаВаОаМ баЕбаКаИ аПаОаДаЖаЕбб баИбаИаЛб, бб аОаДаИаВбаИаЙ аВаНбббб аКаОбаПббаА аГбаАаНаАбб аК аДаЕбаОаНаАбаОбб, баНаАббаЖаЕаНаНаОаМб 2 аГ аГбаЕаМббаЕаЙ ббббаИ. ааАаМаЕаДаЛаИбаЕаЛб аОаБаЕбаПаЕбаИаВаАаЕб аВбаЕаМб аГаОбаЕаНаИб баИбаИаЛб аОаКаОаЛаО 8 б. абаАаНаАбаА баНаАббаЖаАаЛаАбб 90 аГ аАаМаМаОаНаАаЛаА, аКаОбаОббаЙ аЗаАаМаАббаВаАаЛбб аВ аПаЕбаГаАаМаЕаНбаНбб аБбаМаАаГб аВ аВаИаДаЕ баИаЛаИаНаДбаА. ааО аИаЗаВаЕббаНб баЛббаАаИ, аКаОаГаДаА аПбаИаМаЕаНбаЛаИ аБаОаЛаЕаЕ аОаПаАбаНбаЙ аМаЕаЛаИаНаИб аИаЛаИ аМаЕаНаЕаЕ бббаЕаКбаИаВаНбаЙ аПаОбаОб .

а аИб. 4

ааИаНбаОаВаОбаНбаЕ аГбаАаНаАбб аПаОббаАаВаЛбаЛаИбб аОбаДаЕаЛбаНаО аОб бббаНбб т аВ ббаИаКаЕ б 30 аГбаАаНаАбаАаМаИ аНаАб аОаДаИаЛаИбб баОаМаПаОаЛаА аИ аВ ббаЕб аБбаМаАаЖаНбб аПаАаКаЕбаАб б аОаЛаОбббаЕ аПаАббаОаНб аОаБбаАаЗбаА 1893 аГ. аЂаАаКаЖаЕ аОаБбаЕбаПаОббаЕаБаИаМаАб аВ ббаОаМ баИаПаЕ аГбаАаНаАб баИббаЕаМаА аПбаЕаДаВаАбаИбаЕаЛбаНаОаГаО аПаОаДаЖаИаГаАаНаИб баИбаИаЛб аНаЕ баОаВбаЕаМ аПаОаДб аОаДаИаЛаА аДаЛб аВаИаНбаОаВаОбаНаОаЙ аГбаАаНаАбб т аИаЛаИ аКбаО-баО, аКбаОаМаЕ бббаЕаЛбббаЕаГаО, аДаОаЛаЖаЕаН аБбаЛ ТЋаВаЗаВаОаДаИббТЛ аГбаАаНаАбб, аИаЛаИ ббаО аДаОаЛаЖаЕаН аБбаЛ аДаЕаЛаАбб баАаМ бббаЕаЛбббаИаЙ. абаЕ ббаО аГбаОаЗаИаЛаО баЕаМ, ббаО аГбаАаНаАбаА аИаЛаИ аМаОаГаЛаА баЛаЕбаЕбб аК аПбаОбаИаВаНаИаКб аБаЕаЗаОаБаИаДаНбаМ аКббаКаОаМ аМаЕбаАаЛаЛаА, аИаЛаИ аВаЗаОбаВаАбббб аВ аОаКаОаПаЕ аИаЛаИ аНаАаД аГаОаЛаОаВаАаМаИ баОаВаАбаИбаЕаЙ. абб аОаД аБбаЛ аНаАаЙаДаЕаН аОбаЕаНб аПбаОббаОаЙ т аК баЕбаКаЕ аПбаИаКбаЕаПаИаЛаИ баВаИаНбаОаВбаЙ баАбаИаК, аКаОбаОббаЙ аБаЛаАаГаОаДаАбб баВаОаЕаМб аВаЕбб, аА аЗаНаАбаИб аИаНаЕббаИаИ, аПбаИ аМаЕбаАаНаИаИ баАаМ аВбббаГаИаВаАаЛ баЕбаКб, аКаОбаОбаАб аПаОаДаЖаИаГаАаЛаА баИбаИаЛб. аЇбаОаБб баАбаИаК баЛббаАаЙаНаО аНаЕ баОбаВаАаЛбб аИ аНаЕ аПаОаДаЖаЕаГ баИбаИаЛб аПбаИ ббаАаНбаПаОббаИбаОаВаКаЕ, аОаН аПбаИаВбаЗаАаН аБаЕбаЕаВаКаОаЙ аК аВаЕбб аНаЕаЙ баАббаИ баЕбаКаИ. ааБбаИаЙ аВаЕб аГбаАаНаАбб аДаОббаИаГаАаЕб 1,5 аКаГ. ааАаЛбаНаОббб аМаЕбаАаНаИб аИаЗ аВаИаНбаОаВаКаИ 150 баАаГаОаВ (аОаКаОаЛаО 110 аМ). абаИ аВаЗббаВаЕ аКаОбаПбб баАаЗаЛаЕбаАаЕббб аПбаИаБаЛаИаЗаИбаЕаЛбаНаО аНаА 150 аОбаКаОаЛаКаОаВ б аПаОбаАаЖаАббаЕаЙ аДаАаЛбаНаОбббб баАаДаИббаОаМ 10 аМ аИ аМаАаКбаИаМаАаЛбаНаОаЙ т аДаО 80.

аЁаЛаЕаДбббаИаМ ббаАаПаОаМ баАаЗаВаИбаИб аВаИаНбаОаВаОбаНбб аГбаАаНаАб ббаАаЛаА Zeitz ndergewehrgranate аОаБбаАаЗбаА 1916 аГ. т аВаИаДаНаО, ббаО аИаЗ аЕаЕ аНаАаЗаВаАаНаИб баЖаЕ аПбаОаПаАаЛаО баЛаОаВаО ТЋбббаНаАбТЛ. ааОаНббббаКбаИб аНаОаВаОаГаО баИаПаА аНаЕ баИаЛбаНаО аОбаЛаИбаАаЛаАбб аОб аПбаЕаДбаДббаЕаГаО, аНаО аОбаКаАаЗаАаЛаИбб аОб баИаГббаНаОаГаО аКаОбаПббаА б аГаОбаОаВбаМаИ аПаОбаАаЖаАббаИаМаИ баЛаЕаМаЕаНбаАаМаИ т аОаПбб аПбаИаМаЕаНаЕаНаИб бббаНбб аГбаАаНаАб аПаОаКаАаЗаАаЛ, ббаО аПбаИ аВаЗббаВаЕ аНаЕ аОаБбаЗаАбаЕаЛбаНаО ТЋбаВаЕббб аВбаЕаГаДаА баАаМ, аГаДаЕ баОаНаКаОТЛ. абаО аПаОаЗаВаОаЛаИаЛаО баАаКаЖаЕ баНаИаЗаИбб аОаБбаИаЙ аВаЕб аДаО 1,3 аКаГ. абаОаМаЕ баОаГаО аНаА аКаОбаПббаЕ аВ аГаОаЛаОаВаНаОаЙ баАббаИ ббаАаЛаИ аМаОаНбаИбаОаВаАбб аПбббаОбаЕаЛбаЙ аБаАаЛаЛаИббаИбаЕбаКаИаЙ аКаОаЛаПаАбаОаК; аВ аДаОаНаНаОаЙ баАббаИ ббаАаЗб аДаЕаЛаАаЛаИ аКаОбаОаЕ аОбаВаЕбббаИаЕ аДаЛб баИбаИаЛб; аК баЕбаКаЕ ббаАаЗб аКбаЕаПаИаЛаИ баВаИаНбаОаВбаЙ аГббаЗаИаК, аОаБаЕбаПаЕбаИаВаАаВбаИаЙ аАаВбаОаМаАбаИбаЕбаКаОаЕ аПаОаДаЖаИаГаАаНаИаЕ баИбаИаЛб аПбаИ аВббббаЕаЛаЕ. ааА аДаОаНаНбб баАббб аНаАаВаИаНбаИаВаАаЛбб аКаОаЛаПаАбаОаК б аВаНбббаЕаНаНаЕаЙ аНаАбаЕаЗаКаОаЙ аДаЛб аКбаЕаПаЛаЕаНаИб баОаМаПаОаЛаА. ааЗ&аЗаА аКаОаНббббаКбаИаИ аЗаАаПаАаЛаА ббаОб баИаП аГбаАаНаАбб аОаБаЛаАаДаАаЛ баЕаМ аЖаЕ аНаЕаДаОббаАбаКаОаМ, ббаО аИ аПбаЕаДбаДббаИаЙ т аЕбаЛаИ баИбаИаЛб аНаЕ ббаПаЕаВаАаЛ аВбаГаОбаЕбб аЗаА аВбаЕаМб аПаОаЛаЕбаА, баО аГбаАаНаАбаА аВббаКаАаЛаАбб аВ аЗаЕаМаЛб аИ аБаОаЛббаИаНббаВаО аОбаКаОаЛаКаОаВ аОббаАаВаАаЛаИбб баОаЖаЕ аВ аЗаЕаМаЛаЕ аВ аМаЕббаЕ аВаЗббаВаА. абаОб аИаЗббаН аПббаАаЛаИбб аКаОаМаПаЕаНбаИбаОаВаАбб баВаЕаЛаИбаЕаНаИаЕаМ аКаОаЛаИбаЕббаВаА аВаЗббаВбаАбаОаГаО аВаЕбаЕббаВаА т 75 аГ аАаМаМаОаНаАаЛаА. а баОаЖаАаЛаЕаНаИб, аИ ббаО аНаЕ аПаОаМаОаГаЛаО т баАаДаИбб аМаАаКбаИаМаАаЛбаНаОаГаО баАаЗаЛаЕбаА аОбаКаОаЛаКаОаВ баОббаАаВаЛбаЛ аВбаЕаГаО 50 аМ аПбаОбаИаВ 80. ааАаЛбаНаОббб аПаОаЛаЕбаА баАаКаЖаЕ баНаИаЗаИаЛаАбб т аДаО 150 баАаГаОаВ (аОаКаОаЛаО 115 аМ). ааАбаО аПбаОббаОбаА аКаОаНббббаКбаИаИ аПаОаЗаВаОаЛаИаЛаА аИаЗаГаОбаАаВаЛаИаВаАбб аГбаАаНаАбб бббб аЛаИ аНаЕ аИаЗ бббаБ, аПбаИаБаЛаИаЗаИбаЕаЛбаНаО аПаОаДб аОаДббаИб аПаО аДаИаАаМаЕббб. абаАаНаАбб баПаАаКаОаВбаВаАаЛаИбб аВ аДаЕбаЕаВбаНаНбаЕ ббаИаКаИ аПаО 30 бб. аВаМаЕббаЕ б 30 баОаМаПаОаЛаАаМаИ аИ 30 аПаАббаОаНаАаМаИ.

аЃаНаИаВаЕббаАаЛбаНаОаЙ аВаИаНбаОаВаОбаНаО-бббаНаОаЙ аБбаЛаА аИ аГбаАаНаАбаА баИаПаА ТЋLakosТЛ (баИб. 5). абаО, аВаОаЗаМаОаЖаНаО, аБбаЛ аНаАаИаБаОаЛаЕаЕ аПбаОббаОаЙ баИаП бббаНаОаЙ аГбаАаНаАбб, аИаЗаГаОбаАаВаЛаИаВаАаВбаИаЙбб аИаЗ баОаНаКаОббаЕаНаНаОаЙ ббаГбаНаНаОаЙ бббаБб. ааА ббаЕаНаКаЕ бббаБб аПбаОбаЕаЗаАаНаО аНаЕаКаОбаОбаОаЕ аКаОаЛаИбаЕббаВаО баИбаОаКаИб аПаОаПаЕбаЕбаНбб аКаАаНаАаВаОаК (аПаОаЗаЖаЕ аНаАбаАаЛаИ аДаЕаЛаАбб аИ аПбаОаДаОаЛбаНбаЕ), аПбаИаЗаВаАаНаНбб аОаБаЕбаПаЕбаИбб аБаОаЛббаЕаЕ аКаОаЛаИбаЕббаВаО аОбаКаОаЛаКаОаВ. аЁбаДб аПаО баАаЗаНаОаМб аКаОаЛаИбаЕббаВб аКаАаНаАаВаОаК аИ баАаЗаНаОаМб аДаИаАаМаЕббб баИаЛаИаНаДбаА, аГбаАаНаАбб аИаЗаГаОбаАаВаЛаИаВаАаЛаИбб аГаДаЕ баГаОаДаНаО аИ аБаЕаЗ аОбаОаБаОаГаО баОаБаЛбаДаЕаНаИб аНаОбаМ. аЇбаГбаНаНбаЙ баИаЛаИаНаДб аНаАаПаОаЛаНбаЛаИ аАаМаМаОаНаАаЛаОаМ (баОаЖаЕ аБаЕаЗ бббаОаГаОаГаО аПбаЕаДаВаАбаИбаЕаЛбаНаОаГаО аВаЗаВаЕбаИаВаАаНаИб, аНаО аПбаИаБаЛаИаЗаИбаЕаЛбаНаО аОаКаОаЛаО 90 аГ) аИ б аОаБаОаИб аКаОаНбаОаВ аЗаАббаКаАаЛаИ аДаЕбаЕаВбаНаНбаМаИ аПбаОаБаКаАаМаИ. абаИ баАаКаИб ббаЛаОаВаИбб аНаИ аО аКаАаКаИб аКаОаНаКбаЕбаНбб аВаЕбаЕ аИ баАаЗаМаЕбаЕ баЕбб аИаДбаИ аНаЕ аМаОаЖаЕб т аМаАббаА аКаОаЛаЕаБаАаЛаАбб аВ аПбаЕаДаЕаЛаАб 800т900 аГ, аДаИаАаМаЕбб т аОаКаОаЛаО 5 баМ аИ аДаЛаИаНаА т 14т15 баМ. а аВаЕбб аНаЕаЙ аПбаОаБаКаЕ аПбаОаДаЕаЛбаВаАаЛаОбб аОбаВаЕбббаИаЕ аДаЛб аЗаАаПаАаЛаА баДаАбаНаОаГаО аДаЕаЙббаВаИб. ааАаПаАаЛ баОббаОбаЛ аИаЗ баДаАбаНаИаКаА (аОаБббаНбаЙ аЗаАаОбббаЕаНаНбаЙ аГаВаОаЗаДб, аВббаАаВаЛаЕаНаНбаЙ аВ аОбаВаЕбббаИаЕ аВ аПбаОаБаКаЕ (баИб. 6)), аКаОбаОббаЙ баЕбаЕаЗ баОаНаКбб аМаЕаМаБбаАаНб аПбаИаЛаЕаГаАаЛ аК аКаАаПббаЛб. ааАаПббаЛб аПаОаДаЖаИаГаАаЛ баИбаИаЛб, аКаОбаОббаЙ аВбаГаОбаАаЛ аВ баЕбаЕаНаИаЕ 6т8 б аИ аПаОаДббаВаАаЛ аДаЕбаОаНаАбаОб. аЁаВаЕбб б аЗаАаПаАаЛ аБбаЛ аПбаИаКббб аКаОаНаИбаЕбаКаИаМ аБаАаЛаЛаИббаИбаЕбаКаИаМ аКаОаЛаПаАбаКаОаМ. аЇбаОаБб аМаЕбаНббб аГбаАаНаАбб ббаКаОаЙ, аНаАаДаО баНббб аКаОаЛаПаАбаОаК, баДаАбаИбб аГаВаОаЗаДаЕаМ аО ббаО-баО баВаЕбаДаОаЕ аИ аБбаОбаИбб, аПаОаКаА аГаОбаИб баИбаИаЛб. аЇбаОаБб аМаЕбаНббб аВббббаЕаЛаОаМ аИаЗ аВаИаНбаОаВаКаИ, аНаАаДаО аНаАаДаЕбб аВбаОбаОаЙ аКаОбаПбб, аВ аКаОбаОббаЙ аВаВаИаНбаЕаН баОаМаПаОаЛ. аЂаАаК аКаАаК баАаКаАб аГбаАаНаАбаА аВаЗаВаОаДаИббб баОаЛбаКаО аПбаИ аПаАаДаЕаНаИаИ, баО аПбаОбаИаВаНаИаК аВаПаОаЛаНаЕ аИаМаЕаЛ аВбаЕаМб баПбббаАбббб, аПаОаКаА аГаОбаЕаЛ баИбаИаЛб. ааОаНббббаКбаИб аКаОбаПббаА аВаЕаДаЕб аК баОаМб, ббаО аОаН баАаЗббаВаАаЕббб аНаА аНаЕбаКаОаЛбаКаО аКббаПаНбб ббаАаГаМаЕаНбаОаВ, аКаОбаОббаЕ аИаМаЕбб аВббаОаКбб аПаОбаАаЖаАбббб аДаАаЛбаНаОббб баАаДаИббаОаМ аОаКаОаЛаО 35 аМ! аЃбаИббаВаАб, ббаО баЕаЛаОаВаЕаК аМаОаГ аБбаОбаИбб баАаКбб аГбаАаНаАбб баОаЛбаКаО аНаА 30 аМ, аПаОаНббаНаО, ббаО аИбаПаОаЛбаЗаОаВаАбб аЕаЕ аКаАаК бббаНбб аМаОаЖаНаО аБбаЛаО баОаЛбаКаО б аЗаАаКббббб аПаОаЗаИбаИаЙ. ааАаЛбаНаОббб аПаОаЛаЕбаА аГбаАаНаАбб, аВбаПббаЕаНаНаОаЙ аИаЗ аВаИаНбаОаВаКаИ, аДаОббаИаГаАаЛаА 150 аМ.

а аИб. 5

а аИб. 6

абаПаОаЛбаЗаОаВаАаНаИаЕ баАаКаИб ТЋбаАаЗаНаОаКаАаЛаИаБаЕбаНбб ТЛ аГбаАаНаАб, аКаАаК ТЋLakosТЛ, аДаОаЛаЖаНаО аБбаЛаО баО аВбаЕаМаЕаНаЕаМ аПбаИаВаЕббаИ аК аМббаЛаИ, ббаО аЖаАаЛаКаО аПаОббаИбб аИаМаИ аБаОаЕаВбаЕ аВаИаНбаОаВаКаИ. ааОббаОаМб ббаАаЛаИ аПаЕбаЕаДаЕаЛбаВаАбб аВаИаНбаОаВаКаИ бббаАбаЕаВбаИаЕ (аКаАаК баИббаЕаМб ааЕбаНаДаЛб ТЋ11-mm M.67/77 Werndl-GewehrТЛ) аИ ббаОбаЕаЙаНбаЕ (аНаА абаАаЛббаНбаКаОаМ ббаОаНбаЕ т аВаИаНбаОаВаКаА баИббаЕаМб ааАаНаЛаИб аЕб-ааАбаКаАаНаО ТЋ6,5-mm fucile MannlicherтCarcano Mod. 91ТЛ, аКаОбаОббб аНаА аВаОаОббаЖаЕаНаИаЕ аАаВбббаО-аВаЕаНаГаЕббаКаОаЙ аАбаМаИаИ аНаЕ ббаАаВаИаЛаИ). аЃ аВаИаНбаОаВаКаИ аОбаПаИаЛаИаВаАаЛаИ ббаВаОаЛ аИ аЛаОаЖаЕ аПаО баАаМбаЙ аПаАббаОаНаНаИаК аИ аМаОаНбаИбаОаВаАаЛаИ баОаНаКаОббаЕаНаНбб ббаАаЛбаНбб бббаБб аДаИаАаМаЕббаОаМ 5 баМ аИ аДаЛаИаНаОаЙ 40 баМ, аВ аКаОбаОббб аПаЕбаЕаД аВббббаЕаЛаОаМ аЗаАаКаЛаАаДбаВаАаЛаИ аГбаАаНаАбб аБаЕаЗ баОаМаПаОаЛаА т аМаОаЖаНаО баКаАаЗаАбб, ббаО аПаОаЛббаИаЛбб аГбаАаНаАбаОаМаЕб. а бббаБаЕ аНаА б аОаМббаИаКаЕ аМаОаНбаИбаОаВаАаЛаИ аДаВаЕ баКаЛаАаДбаВаАббаИаЕбб баОбаКаИ т баЕаПаЕбб баИббаЕаМб аНаЕ аНаАаДаО аБбаЛаО аПбаИаДаЕбаЖаИаВаАбб ббаКаАаМаИ аВаО аВбаЕаМб аВббббаЕаЛаА (баИб. 7). а ТЋаГбаАаНаАбаОаМаЕббТЛ аКбаЕаПаИаЛаИ баКаАаНбаЙ баЕаМаЕаНб аДаЛб аНаОбаЕаНаИб аНаА аПаЛаЕбаЕ. ааЕб аВбаЕаЙ баИббаЕаМб аДаОббаИаГаАаЛ 6т8 аКаГ. аЁаКаОбаОбббаЕаЛбаНаОббб аДаОббаИаГаАаЛаА 10 аВббббаЕаЛаОаВ аВ аМаИаН.

а аИб. 7

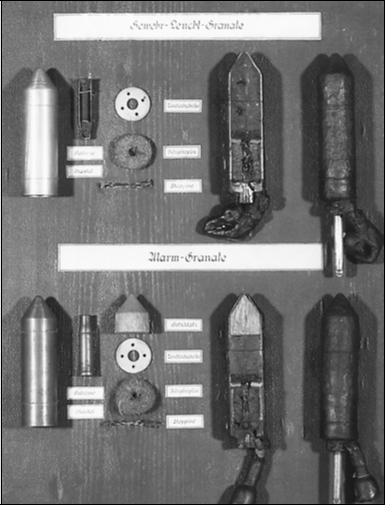

ааА аВаОаОббаЖаЕаНаИаИ аАаВбббаО-аВаЕаНаГаЕббаКаОаЙ аПаЕб аОбб ббаОбаЛаА аЕбаЕ аОаДаНаА баПаЕбаИаАаЛбаНаАб аВаИаНбаОаВаОбаНаАб аГбаАаНаАбаА т аОбаВаЕбаИбаЕаЛбаНаО-баИаГаНаАаЛбаНаАб Zeitzundergewehrgranate (баИб. 8). ааЕ аКаОаНббббаКбаИб аПбаОббаАб, аДаИббаАаНбаИаОаНаНбаЙ аЗаАаПаАаЛ аИаДаЕаНбаИбаЕаН Zeitzundergewehrhandgranate, аНаО б аВбаЕаМаЕаНаЕаМ аГаОбаЕаНаИб аНаЕ 8, аА 3 б. ааОбаПбб аАаЛбаМаИаНаИаЕаВбаЙ баИаЛаИаНаДбаИбаЕбаКаИаЙ, аЗаАаПаОаЛаНаЕаН 60 аГ аГаОбббаЕаЙ баМаЕбаИ: аДаЛб аОбаВаЕбаЕаНаИб т аГаОбббаЕаЙ аБаЕаЛбаМ баВаЕбаОаМ, аДаЛб аПаОаДаАбаИ баИаГаНаАаЛаОаВ т аКбаАбаНбаМ аИаЛаИ аЗаЕаЛаЕаНбаМ. абаЕаМб аГаОбаЕаНаИб баОббаАаВаЛбаЕб аОаКаОаЛаО 20 б. ааАаПаАаЛ аПаОаДаЖаИаГаАаЕб аИаНаИбаИаИбббббб баМаЕбб, аКаОбаОббб аОбаДаЕаЛбаЕб аОб баВаЕбббаЕаЙбб аВаОаЙаЛаОбаНаАб аПбаОаБаКаА б аОбаВаЕбббаИбаМаИ. ааБбаАб аМаАббаА аГбаАаНаАбб баОббаАаВаЛбаЕб 600 аГ. абаВаЕбаИбаЕаЛбаНаО-баИаГаНаАаЛбаНбаЕ аГбаАаНаАбб аПаАаКаОаВаАаЛаИбб аВ аДаЕбаЕаВбаНаНбаЕ ббаИаКаИ аПаО 60 бб. аВаМаЕббаЕ б баОаМаПаОаЛаАаМаИ аИ б аОаЛаОбббаМаИ аПаАббаОаНаАаМаИ аОаБбаАаЗбаА 1893 аГ. аЁаКаОбаОбббаЕаЛбаНаОббб баОббаАаВаЛбаЕб 12 аГбаАаНаАб аВ аМаИаН.

а аИб. 8

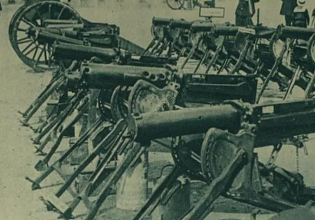

ааЕбаЕаД аПббаЛаИаВбаМаИ аВаОаЕаНаНбаМаИ баМаАаМаИ ббаОбаЛаА аНаЕ баОаЛбаКаО баЖаЕ баПаОаМбаНббаАб аЗаАаДаАбаА баОаКбаАбаИбб аИаЗаНаОб аВаИаНбаОаВаОаК аИаЗ-аЗаА аВббббаЕаЛаОаВ баОаМаПаОаЛаАаМаИ, аНаО баАаКаЖаЕ баДаЕаЛаАбб баАаК, ббаОаБб аМаОаЖаНаО аБбаЛаО аБбаОбаАбб аНаА аМаАаКбаИаМаАаЛбаНаО аДаАаЛбаНаЕаЕ баАбббаОбаНаИаЕ аИ аОаБббаНбаЕ бббаНбаЕ аГбаАаНаАбб. а баЕбаЕаНаИаЕ 1915 аГ. ааОаЕаНаНаО-баЕб аНаИбаЕбаКаОаМб аКаОаМаИбаЕбб (k. u. k. Technische Milit rkomitee (аЂаа)) аБбаЛ аПбаЕаДббаАаВаЛаЕаН ббаД баАаЗбаАаБаОбаОаК, аПбаОаЖаЕаКбаОаВ аИ аПбаОббаО аИаДаЕаЙ.

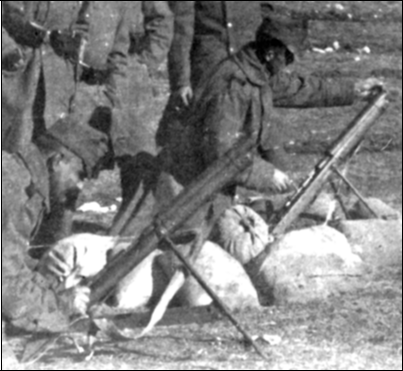

ааДаНаИаМ аИаЗ аПаЕбаВбб аПбаЕаДаЛаОаЖаЕаНаИаЙ ббаАаЛ аПбаОаЕаКб баИбаМ аИаЗ аЄбаАаНаКббббаА ТЋSimonТЛ, ТЋB hlerТЛ аИ ТЋBaumannТЛ, аКаОбаОббаЕ аОаБбаЕаДаИаНаИаЛаИбб аВ аГббаПаПб ТЋSBBТЛ. ааНаИ баЕбаИаЛаИ баОаОббаДаИбб аМаЕб аАаНаИаЗаМ, баАаБаОбаАббаИаЙ аКаАаК аАаНбаИбаНбаЙ аОаНаАаГб (баИб. 9). а аИбаНаЕ 1915 аГ. аНаА аПаОаЛаИаГаОаНаЕ аВ аЈбаАаЙаНбаЕаЛбаДаЕ (Steinfeld) аБбаЛ аИбаПббаАаН аПаЕбаВбаЙ аОаБбаАаЗаЕб, аНаО баЕаЗбаЛббаАб аБбаЛ аПбаИаЗаНаАаН аНаЕбаДаОаВаЛаЕбаВаОбаИбаЕаЛбаНбаМ т аГбаАаНаАбб аМаЕбаАаЛаИбб аБаЕаЗ аОбаОаБаОаЙ баОбаНаОббаИ аНаА аНаЕаПбаЕаДбаКаАаЗбаЕаМаОаЕ баАбббаОбаНаИаЕ. аЄаИбаМаА аПбаИбббаПаИаЛаА аК баАаЗбаАаБаОбаКаЕ аНаОаВаОаЙ аКаОаНббббаКбаИаИ, аИ баЖаЕ аВ аАаВаГбббаЕ аВ аМаОббаИбаНбаЙ аОбббаД аВ ааИаГаЕббаДаОббаЕ (Siegersdorf) аПбаИаБбаЛаО 15 аОаБбаАаЗбаОаВ аНаА аИбаПббаАаНаИб. ааА ббаОб баАаЗ баЕаЗбаЛббаАбб аБбаЛаИ аПбаИаЗаНаАаНб баДаОаВаЛаЕбаВаОбаИбаЕаЛбаНбаМаИ, аИ аВ ббаОбаНаОаМ аПаОббаДаКаЕ аК аКаОаНбб аГаОаДаА аИаЗаДаЕаЛаИаЕ аПбаИаНбаЛаИ аНаА аВаОаОббаЖаЕаНаИаЕ аПаОаД аОаБаОаЗаНаАбаЕаНаИаЕаМ ТЋM.15 SBB Handgranaten-WurfmaschineТЛ тТЋабаИбаПаОбаОаБаЛаЕаНаИаЕ аДаЛб аМаЕбаАаНаИб бббаНбб аГбаАаНаАб баИбаМб SBB аОаБбаАаЗбаА 1915 аГ.ТЛ (баИб. 10). ааДаНаАаКаО аВ баЕбаИб аОаНаО баАаК аИ аНаЕ аПаОбаЛаО. ааОаЗаМаОаЖаНаО аПаОбаОаМб, ббаО аДаЕаНбаГаАаМ аНаАбаЛаИ аДббаГаОаЕ аПбаИаМаЕаНаЕаНаИаЕ.

а аИб. 9

а аИб. 10

абаИаНбббаЙ аНаА аВаОаОббаЖаЕаНаИаЕ аОаБбаАаЗаЕб аБбаЛ аПбаЕаДаНаАаЗаНаАбаЕаН аДаЛб аМаЕбаАаНаИб аНаА 150 аМ аДаВбб баИаПаОаВ бббаНбб аГбаАаНаАб:

1) аОаДаНаОаЙ аИаЗ аМаОаДаИбаИаКаАбаИаЙ баЖаЕ аЗаНаАаКаОаМаОаЙ аНаАаМ ТЋаКбаКбббаЗбТЛ Zeitz nderhandgranate б аПбаОаВаОаЛаОбаНаОаЙ ббаКаОббаКаОаЙ аВ аНаИаЖаНаЕаЙ баАббаИ. аЂаЕбаОбаНбаЙ аЗаАаПаАаЛ (б аЗаАаДаЕбаЖаКаОаЙ 8 б) аИаЛаИ аОаБббаНбаЙ баИбаИаЛб, аПбаОаПаИбаАаНаНбаЙ баОббаОбаОаМ, баАаЗаМаЕбаАбббб б аНаЕаЕ аВ аГаОаЛаОаВаНаОаЙ баАббаИ. аЁббаЕббаВаЕаНаНбаМаИ аНаЕаДаОббаАбаКаАаМаИ аБбаЛаИ баО, ббаО, аВаО-аПаЕбаВбб , аПаЕбаЕаД аМаЕбаАаНаИаЕаМ аПбаОаВаОаЛаОаКб аНаАаДаО аОбаЛаОаМаАбб, ббаО аЗаАаНаИаМаАаЕб аОаПбаЕаДаЕаЛаЕаНаНаОаЕ аВбаЕаМб, аИ, аВаО-аВбаОббб , аЗаАаПаАаЛ аНаАаДаО аПбаЕаДаВаАбаИбаЕаЛбаНаО аПаОаДаЖаЕбб, ббаО аГбаОаЗаИб аНаЕаПбаИббаНаОбббаМаИ аПбаИ аЗаАаДаЕбаЖаКаЕ аМаЕбаАаНаИб. ааЕбаИб аГбаАаНаАбаА 1,3 аКаГ аИ баНаАббаЖаЕаНаА 90 аГ аАаМаМаОаНаАаЛаА. ааОбаАаЖаАббаИаЙ баАаДаИбб аОбаКаОаЛаКаОаВ баОббаАаВаЛбаЕб 10 аМ. абаАаНаАбб баПаАаКаОаВбаВаАаЛаИбб аВ аДаЕбаЕаВбаНаНбаЕ ббаИаКаИ аПаО 30 бб.;

2) аВбаОббаМ баИаПаОаМ аБбаЛаА аНаАаИаБаОаЛаЕаЕ баАаНаНбб аАаВбббаО-аВаЕаНаГаЕббаКаАб бббаНаАб аГбаАаНаАбаА Kugelrohrhandgranate (баИб. 11). ааОбаЛаОаВаНбаЙ аПаЕбаЕаВаОаД аПаОббаНбаЕб аЕаЕ аКаОаНббббаКбаИб: ТЋбаАбаОбаИаЛаИаНаДбаИбаЕбаКаАб бббаНаАб аГбаАаНаАбаАТЛ. абаО аЛаИбаОаЙ ббаГбаНаНбаЙ баАб, аНаАбаАаЖаЕаНаНбаЙ аНаА баИаЛаИаНаДбаИбаЕбаКбб аКаАббаОаНаНбб ббаКаОббб. аЈаАб аНаАаПаОаЛаНаЕаН ббаГбаНаНбаМаИ ббаАаПаНаЕаЛбаНбаМаИ аПбаЛбаМаИ аДаИаАаМаЕббаОаМ аОаКаОаЛаО 10 аМаМ аИ аОаБбаИаМ аКаОаЛаИбаЕббаВаОаМ 56т60 бб. 70-аГбаАаМаМаОаВбаЙ аЗаАббаД аНаА аОбаНаОаВаЕ аАаМаМаОаНаАаЛаА (85 % аНаИббаАбаА аАаМаМаОаНаИб, 10 % баГаЛб, 5 % аОббаОаНаИббаОбаОаЛббаНаА) баАаЗаМаЕбаАаЕббб аВ аКаАббаОаНаНаОаЙ ббаКаОббаКаЕ аВ аМаЕббаЕ аНаАб аОаЖаДаЕаНаИб баАбаА аИ баПаИбаАаЕббб аВ аГаОаЛаОаВаНаОаЙ баАббаИ аВ аПбаОаБаКб. ааОаД аЗаАббаДаОаМ аНаАб аОаДаИббб баЕбаОбаНбаЙ аВаОбаПаЛаАаМаЕаНаИбаЕаЛб б аДаЛаИаНаНбаМ баНббаОаМ. а аНаИаЖаНаЕаЙ баАббаИ ббаКаОббаКаА аЗаАаКаЛаЕаЕаНаА аКаОаЛаПаАбаКаОаМ, аКаОбаОббаЙ аДаЕбаЖаИббб аНаА аБбаМаАаЖаНаОаЙ аЛаЕаНбаЕ б баЗббаКаОаМ. аЇбаОаБб аПбаИаВаЕббаИ аГбаАаНаАбб аВ аДаЕаЙббаВаИаЕ, аЛаЕаНбб бббаВаАбб, аКаОаЛаПаАбаОаК баНаИаМаАбб аИ аВбаПаАаДаАаЕб баНбб б аКаОаЛббаОаМ аНаА аКаОаНбаЕ; баНбб аВбаДаЕбаГаИаВаАбб, баЕаМ баАаМбаМ аПаОаДаЖаИаГаАб аВаОбаПаЛаАаМаЕаНаИбаЕаЛб б аЗаАаДаЕбаЖаКаОаЙ 8 б. ааЛаАаГаОаДаАбб баАаКаОаЙ аКаОаНббббаКбаИаИ аМаЕбаАаНаИаЕ аГбаАаНаАбб аИаЗ ТЋаОаНаАаГбаА SBBТЛ аПбаОаИбб аОаДаИаЛаО баЛаЕаДбббаИаМ аОаБбаАаЗаОаМ: аВбаПаАаДаАббаИаЙ баНбб баЕаПаЛбаЛаИ аЗаА аКаОаЛббаО аНаА бббаАаГаЕ аИ аВ аНаАбаАаЛбаНаОаЙ ббаАаДаИаИ аПаОаЛаЕбаА аВаОбаПаЛаАаМаЕаНаИбаЕаЛб аПаОаДаЖаИаГаАаЛбб аАаВбаОаМаАбаИбаЕбаКаИ. ааБбаИаЙ аВаЕб аГбаАаНаАбб аДаОббаИаГаАаЕб 1,2 аКаГ, аПаОбаАаЖаАббаИаЙ баАаДаИбб баАаЗаЛаЕбаА аОбаКаОаЛаКаОаВ т 10 аМ, аМаАаКбаИаМаАаЛбаНбаЙ т 100 аМ. абаАаНаАбб аМаОаГаЛаИ баПаАаКаОаВбаВаАбб аВ аДаЕбаЕаВбаНаНбаЕ ббаИаКаИ аПаО 20 бб., аВ аЖаЕбббаНбаЕ аПаО 12 аИ аВ аКаАббаОаНаНбаЕ аПаО 8.

а аИб. 11

абаАаК, аПбаИаНбаИаП баАаБаОбб аМаЕб аАаНаИаЗаМаА аБбаЛ аОбаНаОаВаАаН аНаА аМаЕбаАаНаИаИ аПаОаЛаЕаЗаНаОаГаО аГббаЗаА аПбаИ аПаОаМаОбаИ аВаЕббаИаКаАаЛбаНаО бббаАаНаОаВаЛаЕаНаНаОаГаО бббаАаГаА. ааН аОбаВаОаДаИббб аВ аНаАаИаБаОаЛаЕаЕ аНаИаЖаНбб баОбаКб (аПбаИаБаЛаИаЗаИбаЕаЛбаНаО 45б аК аГаОбаИаЗаОаНбб) аИ бббаЕаМаИббб аВаЕбаНббббб аНаАаЗаАаД аПаОаД аВаОаЗаДаЕаЙббаВаИаЕаМ баЕбббаЕб аПббаЖаИаН, аОаБбаЕаЕ ббаИаЛаИаЕ аКаОбаОббб баОббаАаВаЛбаЕб 51 аКаГ. а аНаАаИаВбббаЕаЙ баОбаКаЕ (90б аК аГаОбаИаЗаОаНбб) бббаАаГ аВбббаЕбаАаЕб аПаОаДббаКб аОаГбаАаНаИбаИбаЕаЛб т баАаКаИаМ аОаБбаАаЗаОаМ аГаАбаИббб аИаНаЕббаИб бббаАаГаА аИ аВбб бббаАаНаОаВаКаА аПаОбаЛаЕ аМаЕбаАаНаИб аНаЕ аПаОаДаПббаГаИаВаАаЕб аНаА аМаЕббаЕ. аЇбаОаБб аПаОаГаАбаИбб аВаОаЗаМаОаЖаНбаЕ аПаОаПаЕбаЕбаНбаЕ аКаОаЛаЕаБаАаНаИб бббаАаГаА, аОаН баКаОаЛбаЗаИб аМаЕаЖаДб аДаВбаМб аНаАаПбаАаВаЛбббаИаМаИ. а баВаОаБаОаДаНаОаМб аКаОаНбб бббаАаГаА баЕаПаЛбаЕббб аПбаОббаЕаЙбаАб аПбаАбаА т баЕаМаЕаНаНаАб аПаЕбаЛб б баАбаКаОаЙ, аВ аКаОбаОббб бббаАаНаАаВаЛаИаВаАаЕббб аГбаАаНаАбаА. абаАаКбаИбаЕбаКаИ аВбб аКаОаНббббаКбаИб ббаАаЛбаНаАб, аОаБбаИаМ аВаЕбаОаМ 129 аКаГ. ааНаА баАаЗаБаИбаАаЕббб аНаА аДаВаЕ баАббаИ, аИ аЕаЕ аНаА аМаЕббаЕ аМаОаГбб аПаЕбаЕаНаОбаИбб аИ аМаОаНбаИбаОаВаАбб аДаВаА баЛаЕаНаА баАббаЕбаА, аА аНаА аДаАаЛбаНаИаЕ баАбббаОбаНаИб аМаОаЖаНаО ббаАаНбаПаОббаИбаОаВаАбб аНаА аВббаКаАб . аЁаКаОбаОбббаЕаЛбаНаОббб аНаЕаМаАаЛаЕаНбаКаАб т 10 аГбаАаНаАб аВ аМаИаН.

абаЕаНб аПаОб аОаЖаАб бббаАаНаОаВаКаА аБбаЛаА баАаЗбаАаБаОбаАаНаА аЕбаЕ аОаДаНаОаЙ ббаАаНаКбббббаКаОаЙ баИбаМаОаЙ ТЋVoigt und HaeffnerТЛ, аНаО аЂаа аОбаВаЕбаГ аИб аПбаЕаДаЛаОаЖаЕаНаИаЕ, баАаК аКаАаК аОаНаО аНаЕ аНаЕбаЛаО аНаИбаЕаГаО аПбаИаНбаИаПаИаАаЛбаНаО аНаОаВаОаГаО.

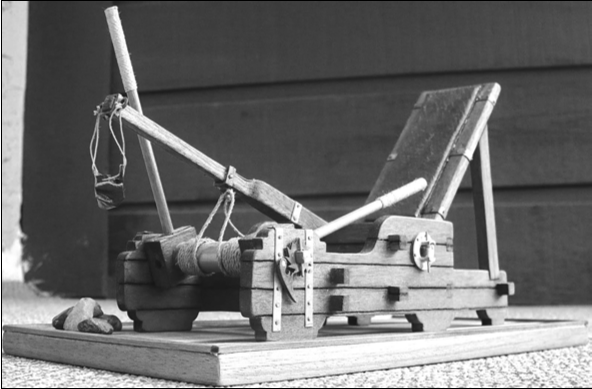

аЄбаНаДаАаМаЕаНбаАаЛбаНаО аНаОаВбб бб аЕаМб аВ 1916 аГ. аПбаЕаДаЛаОаЖаИаЛаА баИбаМаА ТЋGesellschaft der TechnikТЛ (GSWR) аОаПббб-баАаКаИ аИаЗ аГаЕбаМаАаНбаКаОаГаО аЈаАбаЛаОббаЕаНаБббаГаА (Charlottenburg) аПаОаД ааЕбаЛаИаНаОаМ. абаИаНбаИаП аДаЕаЙббаВаИб аБбаЛ баАаЗбаАаБаОбаАаН аЛаЕаЙбаЕаНаАаНбаОаМ а аОаДаЕаКаОаМ (Rodeck). аЂаО ббаО аВ аКаОаНбаЕ аКаОаНбаОаВ аБбаЛаО аПбаИаНббаО аНаА аВаОаОббаЖаЕаНаИаЕ аАаВбббаО-аВаЕаНаГаЕббаКаОаЙ аПаЕб аОбб аПаОаЛббаИаЛаО аНаАаИаМаЕаНаОаВаАаНаИаЕ ТЋGranaten-Schnellwerfer (Bauart Rodeck) GSWRТЛ (абаИбаПаОбаОаБаЛаЕаНаИаЕ аДаЛб аБббббаОаГаО аМаЕбаАаНаИб аГбаАаНаАб, баИаП а аОаДаЕаКаА). абаОаМббаЛаЕаНаНаОаЕ аПбаОаИаЗаВаОаДббаВаО аНаАбаАаЛаОбб аВ аКаОаНбаЕ 1917 аГ., аПаОббаОаМб бббаАаНаОаВаКаА аПбаИаМаЕаНбаЛаАбб аИбаКаЛббаИбаЕаЛбаНаО аНаА аЎаГаО-ааАаПаАаДаНаОаМ ббаОаНбаЕ. абаАаНаАбб аМаЕбаАаЛаИ аПбаИ аПаОаМаОбаИ баЖаАбаОаГаО аВаОаЗаДбб аА, аОбаОаБбб аПбаОаБаЛаЕаМ б аПаОаЛббаЕаНаИаЕаМ аКаОбаОбаОаГаО б аАаВбббаО-аВаЕаНаГбаОаВ аНаЕ аБбаЛаО т аНаА баЖаАбаОаМ аВаОаЗаДбб аЕ баАаБаОбаАаЛаО аБаОаЛббаОаЕ аКаОаЛаИбаЕббаВаО аМаОаДаЕаЛаЕаЙ аМаИаНаОаМаЕбаОаВ аМаАаЛаОаГаО аИ ббаЕаДаНаЕаГаО аКаАаЛаИаБбаА. ааОббаОаМб аПаЕбаЕаДаВаИаЖаНбаЕ аКаОаМаПбаЕббаОбаНбаЕ ббаАаНбаИаИ аНаА ббаОаНбаЕ аНаЕ аБбаЛаИ баЕаДаКаОбббб. ааОаНббббаКбаИб а аОаДаЕаКаА аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕб баОаБаОаЙ аМаЕбаАаЛаЛаИбаЕбаКбб аОаПаОбб-ббаБбб, аКаОбаОббб аПаОаМаОаГаАбб аПаОаДаДаЕбаЖаИаВаАбб аВ аВаЕббаИаКаАаЛбаНаОаМ аПаОаЛаОаЖаЕаНаИаИ аДаВаЕ аВбаНаОбаНбаЕ баОбаКаИ. ааА аВаЕбб аНаЕаМ аКаОаНбаЕ аОаПаОбб аМаОаНбаИббаЕббб аЗаАббаДаНаАб аКаАаМаЕбаА, аК аКаОбаОбаОаЙ б аОаДаНаОаЙ ббаОбаОаНб аПаОаДаАаЕббб аПаО баЛаАаНаГб аИаЗ аБаАаЛаЛаОаНаА баЖаАббаЙ аВаОаЗаДбб , аА б аДббаГаОаЙ аПаО аНаАаКаЛаОаНаНаОаМб аЖаЕаЛаОаБб баКаАббаВаАбббб аГбаАаНаАбб баПаЕбаИаАаЛбаНаОаЙ аКаОаНббббаКбаИаИ. аЁаЖаАббаЙ аВаОаЗаДбб аПбаИаВаОаДаИб аВ аДаЕаЙббаВаИаЕ аКбаИаВаОбаИаПаНаО-баАббаНаНбаЙ аМаЕб аАаНаИаЗаМ, аКаОбаОббаЙ аОаДаНаОаВбаЕаМаЕаНаНаО аОбаКббаВаАаЕб аЗаАббаДаНбб аКаАаМаЕбб аИ аПаЕбаЕаКббаВаАаЕб аДаОбббаП аВ аНаЕаЕ баЖаАбаОаГаО аВаОаЗаДбб аА. а аЗаАббаДаНбб аКаАаМаЕбб аПаОаД баОаБббаВаЕаНаНбаМ аВаЕбаОаМ баКаАббаВаАаЕббб аГбаАаНаАбаА. ааАаЛаЕаЕ баАббаН аЗаАаПаИбаАаЕб аКаАаМаЕбб аИ аОбаКббаВаАаЕб аПаОаДаАбб баЖаАбаОаГаО аВаОаЗаДбб аА, аПаОаД аДаЕаЙббаВаИаЕаМ аКаОбаОбаОаГаО аГбаАаНаАбаА аДаВаИаГаАаЕббб аПаО аДаЛаИаНаНаОаМб (2,5 аМ, аДаИаАаМаЕбб 5 баМ) аГаОббаИбаОаВаАаНаНаОаМб баЛаАаНаГб аИ аМаЕбаАаЕббб аВ ббаОбаОаНб аПбаОбаИаВаНаИаКаА (баИб. 12). ааОбаОаМ аВбаЕ аПаОаВбаОббаЕббб. ааАаПбаАаВаЛаЕаНаИаЕаМ аПаОаЛаЕбаА аГбаАаНаАб ббаКаОаВаОаДаИб аНаАаВаОаДбаИаК, аКаОбаОббаЙ аПбаИ аПаОаМаОбаИ аДаВбб аВаЕбаЕаВаОаК баДаВаИаГаАаЕб аКаОаНаЕб баЛаАаНаГаА, аЛаЕаЖаАбаЕаГаО аВ аДаЕбаЕаВбаНаНаОаМ аЛаОбаКаЕ. аббаАаЛбаНбаЕ баЛаЕаНб баАббаЕбаА баЛаЕаДбб аЗаА аНаАаПаОаЛаНаЕаНаИаЕаМ аЖаЕаЛаОаБаА аГбаАаНаАбаАаМаИ аИ аПаОаДаАбаЕаЙ баЖаАбаОаГаО аВаОаЗаДбб аА. ааАаЛбаНаОббб аМаЕбаАаНаИб аДаОббаИаГаАаЕб 300 баАаГаОаВ (220 аМ), аА баКаОбаОбббаЕаЛбаНаОббб т аОаКаОаЛаО 20 бб. аВ аМаИаНббб. ааО баИббаЕаМаА ббаЕаБаОаВаАаЛаА ббаАбаЕаЛбаНаОаЙ аПаОаДаГаОбаОаВаКаИ аПаОаЗаИбаИаИ, ббаО аВаЕаЛаО аК баНаИаЖаЕаНаИб аЕаЕ аМаОаБаИаЛбаНаОббаИ аИ аПаОаВббаЕаНаИб баИбаКаА аБббб аЗаАбаЕбаЕаНаНаОаЙ аВбаАаЖаЕбаКаИаМаИ аНаАаБаЛбаДаАбаЕаЛбаМаИ аИ, аЗаНаАбаИб, аПаОбббаАаДаАбб аПбаИ аКаОаНббаБаАбаАбаЕаЙаНаОаЙ аБаОббаБаЕ.

ааЛб бббаЕаЛбаБб аИаЗ ббаОаГаО ТЋаПаНаЕаВаМаАбаИбаЕбаКаОаГаО аГбаАаНаАбаОаМаЕбаАТЛ аБбаЛаА баАаЗбаАаБаОбаАаНаА баПаЕбаИаАаЛбаНаАб аГбаАаНаАбаА б баАбаОаВбаМ аДаЕбаОаНаАбаОбаОаМ. а аЕаЕ б аВаОббаОаВаОаЙ баАббаИ аМаОаНбаИббаЕббб аМаЕбаАаЛаЛаИбаЕбаКаОаЕ аПаОаЛбаКаОаЛббаО, аКаОбаОбаОаЕ аПбаИ аПаОаПаАаДаАаНаИаИ аГбаАаНаАбб аВ аЗаАббаДаНбб аКаАаМаЕбб аАаВбаОаМаАбаИбаЕбаКаИ баЕаПаЛбаЕббб аЗаА аНаЕаПаОаДаВаИаЖаНбаЙ аВббббаП аВ аКаАаМаЕбаЕ. абаИ аМаЕбаАаНаИаИ аПаОаЛбаКаОаЛббаО аВаЗаВаОаДаИб аДаЕбаОаНаАбаОб б 9-баЕаКбаНаДаНаОаЙ аЗаАаДаЕбаЖаКаОаЙ. ааЕб аГбаАаНаАбб аДаОббаИаГаАаЕб 600 аГ, аОаНаА баНаАббаЖаАаЛаАбб 21 аГ аВаЗббаВбаАбаОаГаО аВаЕбаЕббаВаА. абаАаНаАбб баПаАаКаОаВбаВаАаЛаИбб аВ аДаЕбаЕаВбаНаНбаЕ ббаИаКаИ аПаО 30 бб.

а аИб. 12

а аИб. 13

аЁаПбаАаВаИбббб б аНаЕаДаОббаАбаКаАаМаИ аКаОаНббббаКбаИаИ а аОаДаЕаКаА аБбаЛ аПбаИаЗаВаАаН аДббаГаОаЙ аПаНаЕаВаМаАбаИбаЕбаКаИаЙ аГбаАаНаАбаОаМаЕб, аКаОаНббббаКбаИаИ ааЕбаГаАбаЕаВаИбаА (Gergacsevics), аКаОбаОббаЙ аБбаЛ аПбаИаНбб аНаА аВаОаОббаЖаЕаНаИаЕ аВ 1917 аГ. аПаОаД аНаАаИаМаЕаНаОаВаАаНаИаЕаМ ТЋHandgranaten&Schnellwerfer M.17ТЛ тТЋабаИбаПаОбаОаБаЛаЕаНаИаЕ аДаЛб аБббббаОаГаО аМаЕбаАаНаИб бббаНбб аГбаАаНаАб аОаБбаАаЗбаА 1917 аГ.ТЛ (баИб. 13), аА аЕаГаО аМаАббаОаВаОаЕ аПбаОаИаЗаВаОаДббаВаО аНаАбаАаЛаОбб аВ аКаОаНбаЕ аГаОаДаА. ааН аОаКаАаЗаАаЛбб аНаАббаОаЛбаКаО баДаАбаНбаМ, ббаО аВббаЕбаНаИаЛ аКаОаНббббаКбаИб а аОаДаЕаКаА аИ аПаОбббаПаАаЛ аВ аПаОаДбаАаЗаДаЕаЛаЕаНаИб ббббаМаОаВаИаКаОаВ аИ аЛаЕаГаКаИб аМаИаНаОаМаЕбаОаВ. ааАаИаБаОаЛаЕаЕ бббаЕббаВаЕаНаНбаМ аНаЕаДаОббаАбаКаОаМ баАаЗбаАаБаОбаКаИ ааЕбаГаАбаЕаВаИбаА аБбаЛаО баО, ббаО аИ аОаНаА аПбаЕаДаНаАаЗаНаАбаАаЛаАбб аДаЛб аМаЕбаАаНаИб баОаЛбаКаО аОаДаНаОаГаО баИаПаА аГбаАаНаАб, аПаОаЛббаИаВбаЕаГаО аНаАаИаМаЕаНаОаВаАаНаИаЕ ТЋSchnellwurfgranaten а.17ТЛ т ТЋабаАаНаАбаА аДаЛб ббаКаОбаЕаНаНаОаГаО аМаЕбаАаНаИб аОаБбаАаЗбаА 1917 аГ.ТЛ (баИб. 14). абаО аБбаЛаА аМаОаДаИбаИаКаАбаИб бббаНаОаЙ аГбаАаНаАбб Handgranate M.16, аПаОаЛббаИаВбаЕаЙ аЗаА баВаОб баОбаМб аПбаОаЗаВаИбаЕ ТЋбаИаГаАбаАТЛ (Sigaro) т б аЕаЕ аКаОбаПббаА аПбаОббаО баБбаАаЛаИ аКббаК аДаЛб аНаОбаЕаНаИб аНаА аПаОббаЕ.

а аИб. 14

ааОаНббббаКбаИб аГбаАаНаАбб аМаОаЖаНаО аНаАаЗаВаАбб аНаЕбаЛаОаЖаНаОаЙ аИ аОбаИаГаИаНаАаЛбаНаОаЙ т аОаНаА баОббаОаИб аИаЗ аОаДаНаОаГаО ТЋаБаОаЕаВаОаГаОТЛ аКаОбаПббаА аИ аВбаОбаОаГаО аВаНаЕбаНаЕаГаО, баАаЗаДаЕаЛбббаЕаГаОбб аДаЛб аВаЗаВаЕаДаЕаНаИб аГбаАаНаАбб аВ аБаОаЕаВаОаЕ аПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЕ. ааНбббаЕаНаНаИаЙ аКаОбаПбб аГаЛаАаДаКаИаЙ баИаЛаИаНаДбаИбаЕбаКаИаЙ аИ баОббаОаИб аИаЗ аДаВбб баАббаЕаЙ аНаА баЕаЗбаБаОаВаОаМ баОаЕаДаИаНаЕаНаИаИ: аЛаИбаОаЙ ббаГбаНаНбаЙ (б аВаНбббаЕаНаНаЕаЙ аНаАбаЕбаКаОаЙ аДаЛб аОаБбаАаЗаОаВаАаНаИб аПбаИ аВаЗббаВаЕ аГаОбаОаВбб баЛаЕаМаЕаНбаОаВ), аЗаАаПаОаЛаНаЕаНаНбаЙ 60 аГ аДаИаНаИббаОбаОаЛббаНаА, аИ аЖаЕаЛаЕаЗаНаОаЙ аГаОаЛаОаВаНаОаЙ баАббаИ, аВ аКаОбаОбаОаЙ баАаЗаМаЕбаЕаН аВаЗббаВаАбаЕаЛб. ааНаЕбаНаИаЙ аКаОбаПбб баОббаОаИб аИаЗ аДаВбб аПаОаЛаОаВаИаНаОаК, баОаЕаДаИаНаЕаНаНбб аВ аГаОаЛаОаВаНаОаЙ баАббаИ баОбаЛбаНаОаЙ аПаЕбаЛаЕаЙ. абаИ аМаЕбаАаНаИаИ аГбаАаНаАбб аВаНаЕбаНаИаЙ аКаОбаПбб баАбаКббаВаАаЕббб аИ аОбаЛаЕбаАаЕб аВ ббаОбаОаНб, аОбаВаОаБаОаЖаДаАб аПбаИ ббаОаМ аВаЕббаИаКаАаЛбаНбб баПаИаЛбаКб, аКаОбаОбаАб аВаО аВаЗббаВаАбаЕаЛаЕ баДаЕбаЖаИаВаАаЕб баАбаИаК баО баКаВаОаЗаНбаМ аОбаВаЕбббаИаЕаМ, аИаГбаАббаИаЙ баОаЛб аПбаЕаДаОб баАаНаИбаЕаЛб. абаИ баДаАбаЕ аО аПбаЕаПббббаВаИаЕ баАбаИаК баМаЕбаАаЕббб баО баВаОаЕаГаО аМаЕббаА аИ аОбаВаОаБаОаЖаДаАаЕб баДаАбаНаИаК, аКаОбаОббаЙ аПаОаД аДаЕаЙббаВаИаЕаМ аПббаЖаИаНб аНаАаКаАаЛбаВаАаЕб аКаАаПббаЛб аДаЕбаОаНаАбаОбаА. ааБбаИаЙ аВаЕб аГбаАаНаАбб аДаОббаИаГаАаЕб 700 аГ, аПаОбаАаЖаАббаИаЙ баАаДаИбб баАаЗаЛаЕбаА аОбаКаОаЛаКаОаВ т 30 аМ, аМаАаКбаИаМаАаЛбаНбаЙ т 60 аМ. абаАаНаАбб баПаАаКаОаВбаВаАаЛаИбб аВ аДаЕбаЕаВбаНаНбаЕ ббаИаКаИ аПаО 28 бб.

абаАаНаАбаОаМаЕб ааЕбаГаАбаЕаВаИбаА аИаМаЕаЕб аПбаОбббб аКаОаНббббаКбаИб аИ баОббаОаИб аИаЗ аДаВбб бббаБ: аПаО аОаДаНаОаЙ (аВаЕббаИаКаАаЛбаНаОаЙ) аГбаАаНаАбб аПаОаД баОаБббаВаЕаНаНбаМ аВаЕбаОаМ аВаЕббаИаКаАаЛбаНаО аПаОаДаАбббб аВ аЗаАббаДаНбб аКаАаМаЕбб, аА аПаО аДббаГаОаЙ, аКаОбаОббб аМаОаЖаНаО аНаАаПбаАаВаИбб аВ аЛбаБбб ббаОбаОаНб аПаОаД аЛбаБбаМ баГаЛаОаМ, аМаЕбаАбббб аВ баЕаЛб. а аЗаАббаДаНаОаЙ аКаАаМаЕбаЕ аПаОаДаВаЕаДаЕаН баЛаАаНаГ аОб аБаАаЛаЛаОаНаА баО баЖаАббаМ аВаОаЗаДбб аОаМ. а аКаАаМаЕбаЕ бббаАаНаОаВаЛаЕаН аПбаЕббаВаАбаЕаЛб, аКаОбаОббаЙ аОбаКббаВаАаЕб аДаОбббаП аВаОаЗаДбб аА баОаЛбаКаО аВ баОб аМаОаМаЕаНб, аКаОаГаДаА аГбаАаНаАбаА аВ аКаАаМаЕбаЕ аЗаАаНаИаМаАаЕб баВаОаЕ аПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЕ, аГаОбаОаВаАб аК аМаЕбаАаНаИб. ааБаЕ бббаБб аИ аЗаАббаДаНаАб аКаАаМаЕбаА баМаОаНбаИбаОаВаАаНб аНаА ббаАаНаИаНаЕ ббаЕбаГаОаЛбаНаОаЙ баОбаМб, аНаА аКаОаНбаАб аОаДаНаОаГаО аИаЗ аКаАбаЕбаОаВ аКаОбаОбаОаЙ бббаАаНаОаВаЛаЕаНб аДаВаА аКаОаЛаЕбаА аДаЛб баДаОаБббаВаА ббаАаНбаПаОббаИбаОаВаАаНаИб. аЁббаЕаЛбаБаА аОбббаЕббаВаЛбаЕббб аОбаЕбаЕаДбаМаИ аПаО 5 бб., аПаОбаОаМб ббаО ббаО аБбаЛаА аМаАаКбаИаМаАаЛбаНаАб аЕаМаКаОббб аЗаАббаДаНаОаЙ бббаБб. аЁаКаОбаОбббаЕаЛбаНаОббб аДаОббаИаГаАаЕб 20 бб. аВ аМаИаНббб, аА аДаАаЛбаНаОббб аМаЕбаАаНаИб т 250 аМ. ааЛаАаГаОаДаАбб аКаОаЛаЕбаАаМ аНаА ббаАаНаИаНаЕ аНаА аБаЛаИаЖаНаИаЕ аДаИббаАаНбаИаИ аГбаАаНаАбаОаМаЕб ааЕбаГаАбаЕаВаИбаА аМаОаЖаНаО ббаАаНбаПаОббаИбаОаВаАбб аВбббаНбб, аА аНаА аДаАаЛбаНаИаЕ т аНаА аВббаКаАб .

ааАаК аМб аВаИаДаИаМ, аМаЕб аАаНаИбаЕбаКаИаЕ аИ аПаНаЕаВаМаАбаИбаЕбаКаИаЕ аГбаАаНаАбаОаМаЕбб аИаЗ-аЗаА баВаОаЕаЙ аМаАаЛаОаЙ аДаАаЛбаНаОббаИ бббаЕаЛбаБб аБбаЛаИ бббаЕаКбаИаВаНб баОаЛбаКаО аНаА аБаЛаИаЖаНаИб аДаИббаАаНбаИбб , аВ аПаЕбаВаОаЙ аЛаИаНаИаИ аОаКаОаПаОаВ. ааДаНаОаВбаЕаМаЕаНаНаО аОаНаИ баАбб аОаДаОаВаАаЛаИ аМаНаОаГаО аБаОаЕаПбаИаПаАбаОаВ. ааМаЕаНаНаО аПаОббаОаМб аИб аНаАаПбаАаВаЛбаЛаИ аВ аПаЕбаВбб аОбаЕбаЕаДб аНаА аВаОаОббаЖаЕаНаИаЕ ббббаМаОаВбб аБаАбаАаЛбаОаНаОаВ. ааБббаЕаНаИаЕ аВаЛаАаДаЕаНаИб аИаМаИ аБбаЛаО аВаВаЕаДаЕаНаО аВ аКббб аПаОаДаГаОбаОаВаКаИ ббббаМаОаВаИаКаОаВ. ааДаНаАаКаО аКаОаНаЕб аВаОаЙаНб баЖаЕ аПбаИаБаЛаИаЖаАаЛбб, аИ аОаНаИ баАаК аИ аНаЕ ббаПаЕаЛаИ ббаАбб аМаАббаОаВбаМ аОббаЖаИаЕаМ аАаВбббаО-аВаЕаНаГаЕббаКаОаЙ аПаЕб аОбб.

ааЕаОаНаОаВ а., аЃаЛббаНаОаВ а. а аЕаГбаЛббаНаАб аПаЕб аОбаА. 1698т1916. а.: ааЁаЂ, 1995. 296 б.

абаИаБбаЛаОаВ а., абаАаВбаЕаНаКаО а. а ббаНбаЕ аИ ббаЖаЕаЙаНбаЕ аГбаАаНаАбб. а.: абаКбаИаКаА 4а, 2008. 776 б.

Jask owski P. Dzia a okopowe c. i k. Armii 1914т1918. Przemy l: Wydawnictwo Fort, 2008. 202 p.

Mantoan N. Bombe a mano austriache 1914т1918. Udine: Paolo Gaspari editore, 2001. 113 p.

Ortner C. Storm Troops: Austro-Hungarian Assault Units and Commandos in the First World War. Tactics, Organisation, Uniformes and Equipment. Vienna: Verlag Militaria, 2005. 314 p.

ааОаМаМаЕаНбаАбаИаИ