–Я–Њ–ї–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є вАУ ¬Ђ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є¬ї –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –Ы—Г–Ї–Є—А—Б–Ї–Є–є –Р.–Э. (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –І–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 15вАУ17 –Љ–∞—П 2013 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М III–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2013

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2013

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2013

–Э–Р –Т–Ю–Я–†–Ю–°, –Ї–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є, –ї—О–±–Њ–є —Б–≤–µ–і—Г—Й–Є–є –≤ –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ—В–≤–µ—В–Є—В: –§–∞–љ–∞–≥–Њ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–Є–є, –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є. –Ш–Љ–µ–љ–∞ —Н—В–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —З–µ—В–Ї–Њ –≤—А–µ–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є –Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–Љ–Є —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П? –Ъ–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б вАУ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ&—В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є, –≤—Л—И–µ–і—И–Є–є –Є–Ј-–њ–Њ–і –њ–µ—А–∞ –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, —В–∞–Ї –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ¬ї. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–∞–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –љ–µ—Г–і–∞—З —В–∞–Ї –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –Њ –љ–Є—Е: ¬ЂвА¶–ї–∞–љ—Ж–Ї–Њ—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–Њ –Њ—В –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Ж–µ–≤, –Ї–Њ–Є –љ—Л–љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–µ, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Є. –°–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ—Л–љ–µ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є—В—М —Б—В–∞–і—Г –Њ–≤–µ—Ж. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Љ–љ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–∞–љ–і–Њ–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Є –≤—Л—Г—З–Є—В—М –Є—Е –њ–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г, –µ–ґ–µ–ї–Є –њ—А–µ–і—Г—Б–њ–µ—О... –Э–µ —Г–њ—А–µ–Ї–∞–є—В–µ –Љ–µ–љ—П, –Љ–Є–ї–Њ—Б—В–Є–≤—Л–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М: —П –і—Г–Љ–∞–ї —Б –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ–±–µ–і–Є—В—М –≤–µ—Б—М —Б–≤–µ—В¬ї1. –Э–µ–≤–µ—Б–µ–ї—Л–є –Є—В–Њ–≥ –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –Є —В—А–µ—Е–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤—Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ–ї–Ї.

–° –§–∞–љ–∞–≥–Њ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ –њ—А–Њ—Й–µ вАУ –њ–Њ–ї–Ї –±—Л–ї ¬Ђ—И–µ—Д—Б–Ї–Є–Љ¬ї –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –Є, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж—Л –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ—Л –§–∞–љ–∞–≥–Њ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –і–≤–∞, –Є –њ–Њ–ї–Ї, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ 1788 –≥. –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ –≤ –Љ–∞–µ 1790 –≥. –≤ –Ь–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–Є–є2. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Д–∞–љ–∞–≥–Њ—А–Є–є—Ж—Л –Ю—З–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є —Д–∞–љ–∞–≥–Њ—А–Є–є—Ж—Л –Ш–Ј–Љ–∞–Є–ї–∞ вАУ —Н—В–Њ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞.

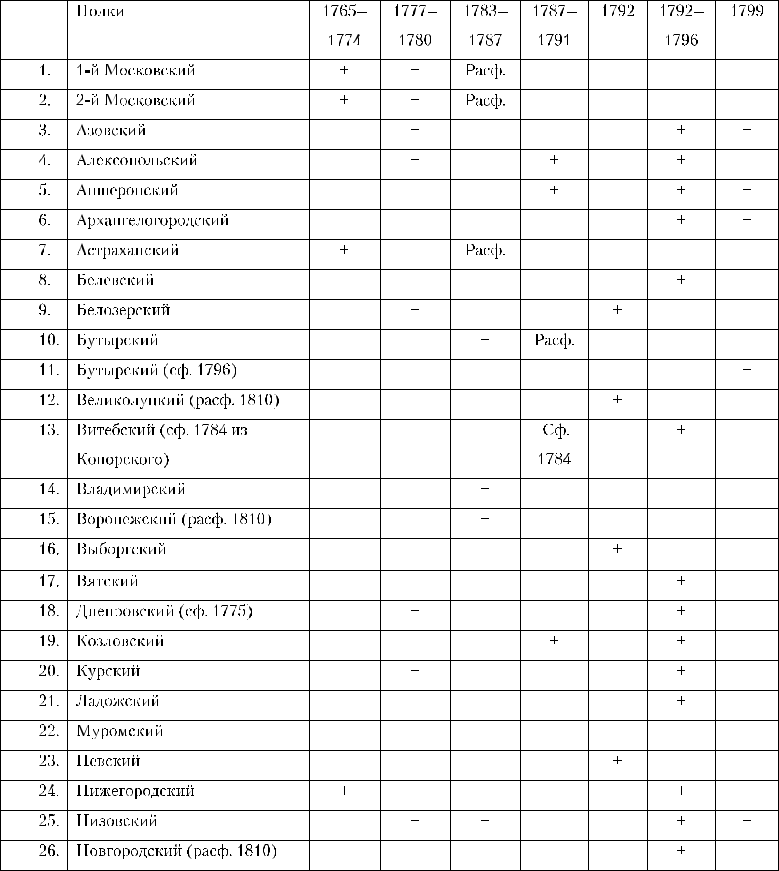

–Т —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –∞—А–Љ–Є–Є, –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —З–∞—Б—В—П–Љ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞3. –Х—Б–ї–Є —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–∞—А–Љ–Є—П¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ–Љ, —В–Њ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –Ъ—Г–±–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –Є–ї–Є –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є вАУ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ—Л. –≠—В–∞ –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—Ж–Є—П –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є XVIII –≤. –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є —З–µ—В–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л, –Є –Є—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–ї—Б—П. –Ш –і–ї—П –Њ—В–≤–µ—В–∞ –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –Ї–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –±—Л–ї–Є —Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞, —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –Ї–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –±—Л–ї–Є –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Є–Ј—Г—З–Є—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є. –Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М —Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —З–∞—Б—В–µ–є –Љ—Л —Б–≤–µ–ї–Є –≤ —В–∞–±–ї–Є—Ж—Г вДЦ 1.

–Т –≥–Њ–і—Л –°–µ–Љ–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є, –љ–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є –Њ—В—А—П–і–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Я.–Р. –†—Г–Љ—П–љ—Ж–µ–≤–∞ –Є –Р.–С. –С—Г—В—Г—А–ї–Є–љ–∞ –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤4 . –Ъ–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Н—В–Є –Њ—В–Ј—Л–≤—Л –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Г—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ вАУ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Њ—В—А—П–і–Њ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –і—А—Г–≥–∞—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ вАУ –њ—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —З–∞—Б—В—М –Є–ї–Є –Њ—В—А—П–і –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ, –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–≤—И–Є–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є.

–Я–µ—А–≤—Л–є –Њ–њ—Л—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О вАУ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ –≤ 1763вАУ1768 –≥–≥. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ¬ї вАУ –њ–µ—А–≤—Л–є –Њ–њ—Л—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є –і–ї—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї. –Т 1768 –≥. –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г, –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б –±–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Д–µ–і–µ—А–∞—В–∞–Љ–Є. –Т –њ–Њ—Е–Њ–і –µ–≥–Њ –≤–µ–ї —Г–ґ–µ –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤, –Ї—А–Њ–Љ–µ –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤ –µ–≥–Њ –±—А–Є–≥–∞–і—Г –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Э–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Ї–Є. –Я–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –≤ –Я–Њ–ї—М—И—Г –≤–Њ–є—Б–Ї –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ы—О–±–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї. –§–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –µ–Љ—Г –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л, –љ–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–є —Г –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ –±—Л–ї –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і, —П–і—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–∞—П —А–Њ—В–∞ –Є –µ–≥–µ—А—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –°—Г–Ј–і–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–љ –Т–Њ—А–Њ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—А–∞–≥—Г–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞, –Ї –љ–µ–Љ—Г –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–Њ—В—Л –Є —Н—Б–Ї–∞–і—А–Њ–љ—Л. –Ч–∞ –≥–Њ–і—Л –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤ –Я–Њ–ї—М—И–µ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–≤–Њ–є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є —З–Є–љ вАУ –±—А–Є–≥–∞–і–Є—А–∞ –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А–∞, –±—Л–ї —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–µ–Љ –ґ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Ї–Њ—А–≤–Њ–ї–∞–љ—В–∞, –Є–ї–Є –ї–µ—В—Г—З–µ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –±—Л–ї –≤ –≥–Њ–і—Л –°–µ–Љ–Є–ї–µ—В–љ–µ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –≠—В–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–∞—Б—М –Є —Б –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ –љ–∞ –і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є–є —В–µ–∞—В—А –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1769вАУ1774 –≥–≥., –Њ–љ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і–∞. –Т –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –Ґ—Г—А—В—Г–Ї–∞–є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –Њ—В—А—П–і—Л, —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ї–∞—А–∞–±–Є–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –Ъ—А—Г–њ–љ—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤ —Б–≤–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –њ–Њ—Б—В–∞ –≤ –У–Є—А—Б–Њ–≤–Њ –Є —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є –Ъ–Њ–Ј–ї—Г–і–ґ–Є. –Я–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Є–Љ–Є –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, —Н—В–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞—Б—М –і–Њ 1777 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ъ—Г–±–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤.

–≠—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е, –±–µ–Ј –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –њ—А–µ–і—В–µ—З–Є ¬Ђ–Э–∞—Г–Ї–Є –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞—В—М¬ї, вАУ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –њ–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –≤–Њ–є—Б–Ї вАУ –∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ, –Ъ—Г–±–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ 1778 –≥. –Э–Њ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ъ—Г–±–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –±—Л–ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ, —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1779 –≥.

–Т –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 80-—Е –≥–≥. XVIII –≤. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П–Љ–Є: –≤ 1780вАУ1782 –≥–≥. вАУ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є, –≤ 1784вАУ1785 –≥–≥. вАУ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є, –≤ 1786 –≥. вАУ –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Є –Ъ—А–µ–Љ–µ–љ—З—Г–≥—Б–Ї–Њ–є, –Љ—Л –љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П–Љ, –љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –і–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є вАУ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е. –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –Љ—Л –љ–µ –Є–Љ–µ–µ–Љ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–Є —Н—В–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ. –Т 1783 –≥. –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Ъ—Г–±–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –љ–Њ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –љ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 70-—Е –≥–≥. XVIII –≤.

–Э–∞—З–∞–ї–Њ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1787вАУ1791 –≥–≥. –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –Ъ—А–µ–Љ–µ–љ—З—Г–≥—Б–Ї–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –љ–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–љ –≤–љ–Њ–≤—М –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—В—А—П–і–∞–Љ–Є –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Є –Ъ–Є–љ–±—Г—А–љ–µ, –§–Њ–Ї—И–∞–љ–∞—Е –Є –†—Л–Љ–љ–Є–Ї–µ, –Њ—Б–∞–і–µ –Ю—З–∞–Ї–Њ–≤–∞ –Є –Ш–Ј–Љ–∞–Є–ї–∞.

–Я–µ—А–≤—Л–Љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≥–і–µ –Њ–љ –Љ–Њ–≥ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–±—Г—З–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –Є—Е –љ–∞–≤—Л–Ї–Є –≤ –±–Њ—О, —Б—В–∞–ї–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –±—Л–ї вАУ —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–Њ–Љ вАУ —Б 1792 –њ–Њ 1797 –≥–≥. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї —З–∞—Б—В—П–Љ —Н—В–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–Љ —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ—Б—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞¬ї. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—П —Н—В–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї–Ї–∞–Љ–Є, –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї ¬Ђ–Э–∞—Г–Ї—Г –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞—В—М¬ї –Є –Њ–±—Г—З–Є–ї —Б–≤–Њ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –µ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є. –Т–Њ–є—Б–Ї–∞, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ш—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –®–≤–µ–є—Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј —Г—З–∞—Б—В–Є—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞. –Э–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ш—В–∞–ї–Є—О, –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–µ–Љ –≤ 1792вАУ1796 –≥–≥.

–Ґ–∞–±–ї–Є—Ж–∞ 1. –Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–є –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ —Б 1765 –њ–Њ 1799 –≥–≥. (–Я–Њ: –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –Р.–Т. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л. –Ь., 1950вАУ1953. –Ґ. 1вАУ4.)

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ –Є–Ј –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ —В–∞–±–ї–Є—Ж–µ –і–∞–љ–љ—Л—Е, –њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ 44 –њ–Њ–ї–Ї–∞, –і–Њ 1796 –≥. –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ 4 –њ–Њ–ї–Ї–∞, –µ—Й–µ 5 –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ 1810 –≥. –≤ –µ–≥–µ—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г XVIII –≤. –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –Є –Њ–±—Г—З–Є–ї 23 –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Н—В–Є –њ–Њ–ї–Ї–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ—Л –њ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є –Р—Г—Б—В–µ—А–ї–Є—Ж–µ –Є–Ј 19 –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 7 –Њ–±—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ.

1 –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –Р.–Т. вАУ –Ш.–Ш. –Т–µ–є–Љ–∞—А–љ—Г [16 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1771] // –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –Р.–Т. –Я–Є—Б—М–Љ–∞. –Ь., 1986. –°. 18.

2 –Ы–µ–Њ–љ–Њ–≤ –Ю., –£–ї—М—П–љ–Њ–≤ –Ш. –†–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–∞—П –њ–µ—Е–Њ—В–∞ 1698вАУ1801. –Ь., 1995. –°. 279вАУ280.

3 –С–µ—Б–Ї—А–Њ–≤–љ—Л–є –Ы.–У. –°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї –Р.–Т. –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–∞ // –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤. –Ъ 250&–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ –і–љ—П —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ь., 1980. –°. 193.

4 –Я–Є—Б—М–Љ–Њ —Д–µ–ї—М–і–Љ–∞—А—И–∞–ї–∞ –У—А–∞—Д–∞ –С—Г—В—Г—А–ї–Є–љ–∞ –Њ –Я–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–µ –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤–µ // –°—Л–љ –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –І. 75. вДЦ 2. 1822. –°. 77вАУ78.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є