ðƒð¥ð╗ðÁð▓ð░ÐÅ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð░ ð▓ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅÐà ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░, ðƒÐÇð¥ð║ð¥ð┐ðÁð¢ð║ð¥ ðö.ðø. (ðíð░ð¢ð║Ðé-ðƒðÁÐéðÁÐÇð▒ÐâÐÇð│)

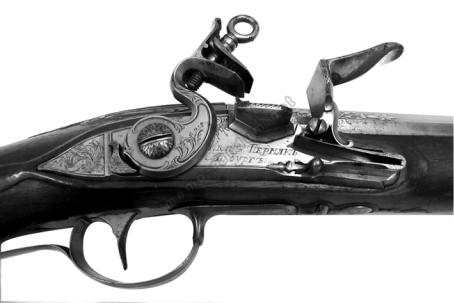

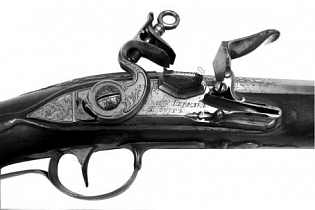

ð£ð©ð¢ð©ÐüÐéðÁÐÇÐüÐéð▓ð¥ ð¥ð▒ð¥ÐÇð¥ð¢Ðï ðáð¥ÐüÐüð©ð╣Ðüð║ð¥ð╣ ðñðÁð┤ðÁÐÇð░Ðåð©ð© ðáð¥ÐüÐüð©ð╣Ðüð║ð░ÐÅ ðÉð║ð░ð┤ðÁð╝ð©ÐÅ ÐÇð░ð║ðÁÐéð¢ÐïÐà ð© ð░ÐÇÐéð©ð╗ð╗ðÁÐÇð©ð╣Ðüð║ð©Ðà ð¢ð░Ðâð║ ðÆð¥ðÁð¢ð¢ð¥-ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ÐçðÁÐüð║ð©ð╣ ð╝ÐâðÀðÁð╣ ð░ÐÇÐéð©ð╗ð╗ðÁÐÇð©ð©, ð©ð¢ðÂðÁð¢ðÁÐÇð¢ÐïÐà ð▓ð¥ð╣Ðüð║ ð© ð▓ð¥ð╣Ðüð║ Ðüð▓ÐÅðÀð© ðÆð¥ð╣ð¢ð░ ð© ð¥ÐÇÐâðÂð©ðÁ ðØð¥ð▓ÐïðÁ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð© ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗Ðï ðóÐÇÐâð┤Ðï ðóÐÇðÁÐéÐîðÁð╣ ð£ðÁðÂð┤Ðâð¢ð░ÐÇð¥ð┤ð¢ð¥ð╣ ð¢ð░ÐâÐçð¢ð¥-ð┐ÐÇð░ð║Ðéð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð╣ ð║ð¥ð¢ÐäðÁÐÇðÁð¢Ðåð©ð© 16ÔÇô18 ð╝ð░ÐÅ 2012 ð│ð¥ð┤ð░

ðºð░ÐüÐéÐî IIIðíð░ð¢ð║Ðé-ðƒðÁÐéðÁÐÇð▒ÐâÐÇð│

ðÆðÿð£ðÉðÿðÆð©ðÆðí 2012

┬® ðÆðÿð£ðÉðÿðÆð©ðÆðí, 2012

┬® ðÜð¥ð╗ð╗ðÁð║Ðéð©ð▓ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ð▓, 2012

ð× ðöðòð»ðóðòðøð¼ðØð×ðíðóðÿ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░ ð║ð░ð║ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð░ ð¢ð░ð┐ð©Ðüð░ð¢ð¥ ÐâðÂðÁ ð¢ðÁð╝ð░ð╗ð¥. ð¡Ðéð¥ ð© Ðüð┐ðÁÐåð©ð░ð╗Ðîð¢ÐïðÁ ÐüÐéð░ÐéÐîð©, ð© Ðâð┐ð¥ð╝ð©ð¢ð░ð¢ð©ÐÅ ð▓ ð▒ð¥ð╗ÐîÐêð©Ðà ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ð¥ð│ÐÇð░Ðäð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░Ðà. ðÆð¥ ð▓ÐüðÁÐà ÐìÐéð©Ðà ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░Ðà ð┐ð¥ð▓Ðéð¥ÐÇÐÅðÁÐéÐüÐÅ ð©ðÀ ÐÇð░ðÀð░ ð▓ ÐÇð░ðÀ ð¥ð┤ð©ð¢ ð© Ðéð¥Ðé ðÂðÁ ÐéðÁðÀð©Ðü ð¥ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð▒Ðïð╗ ð▓Ðïð┤ð░ÐÄÐëð©ð╝ÐüÐÅ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ðÁð╝ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¢ÐïÐà ð┤ÐÇðÁð▓ð¢ð¥ÐüÐéðÁð╣. ðØðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ð¥ð│ÐÇð░ÐäÐï ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇÐÅÐé ð¥ ð▒ð¥ð╗ÐîÐêð¥ð╝ ð▓ð║ð╗ð░ð┤ðÁ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╣ ð▓ð¢ðÁÐü ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð▓ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐÄ. ðóð░ð║ð©ð╝ ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¥ð╝, ð▓ ð¥ÐéðÁÐçðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ð¥ð│ÐÇð░Ðäð©ð© Ðüð╗ð¥ðÂð©ð╗ð░ÐüÐî ÐâÐüÐéð¥ð╣Ðçð©ð▓ð░ÐÅ ÐéÐÇð░ð┤ð©Ðåð©ÐÅ, ð┐ð¥ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░ ð┐ÐÇð©ðÀð¢ð░ÐÄÐéÐüÐÅ ðÁÐüð╗ð© ð¢ðÁ ð¢ð░ð┤ð¥ð╗ð│ð¥ ð¥ð┐ðÁÐÇðÁð┤ð©ð▓Ðêð©ð╝ð© Ðüð▓ð¥ðÁ ð▓ÐÇðÁð╝ÐÅ, Ðéð¥ Ðâð Ðéð¥Ðçð¢ð¥ ð¢ð░Ðàð¥ð┤ÐÅÐëð©ð╝ð©ÐüÐÅ ð│ð¥ÐÇð░ðÀð┤ð¥ ð▓ÐïÐêðÁ ð▓ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð╝ ð¥Ðéð¢ð¥ÐêðÁð¢ð©ð©, ÐçðÁð╝ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï ð© ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ðÁð│ð¥ Ðüð¥ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð¢ð©ð║ð¥ð▓ ð© ð┤ð░ðÂðÁ ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ð┐ð¥Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ðÁð╣.

ð×ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð¢ð© ð¥ð┤ð¢ð¥ð╣ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï, ð▓ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ð┐ÐÇðÁð┤ð╝ðÁÐéð¢ð¥ ÐÇð░ðÀð▒ð©ÐÇð░ð╗ð¥ÐüÐî ð▒Ðï, ð▓ ÐçðÁð╝ Ðüð¥ð▒ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ Ðüð¥ÐüÐéð¥ð©Ðé ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð░ÐÅ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð░ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░ ð© ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð╗ð© ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ÐéÐî ð¥ ð║ð░ð║ð©Ðà-Ðéð¥ ð¢ð¥ð▓ð░Ðåð©ÐÅÐà, ð┐ÐÇð©ð▓ð¢ðÁÐüðÁð¢ð¢ÐïÐà ð©ð╝ ð▓ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║Ðâ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ, ð░ð▓Ðéð¥ÐÇÐâ ð¢ðÁ ð©ðÀð▓ðÁÐüÐéð¢ð¥. ðØðÁ ÐüÐçð©Ðéð░ÐéÐî ðÂðÁ ð┐ð¥ð┤ð¥ð▒ð¢Ðïð╝ ÐÇð░ðÀð▒ð¥ÐÇð¥ð╝ ð║ð¥ÐçÐâÐÄÐëðÁðÁ ð©ðÀ ÐüÐéð░ÐéÐîð© ð▓ ÐüÐéð░ÐéÐîÐÄ ðÀð░ÐÅð▓ð╗ðÁð¢ð©ðÁ ð¥ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð║ð¥ð┐ð░ð╗ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥ÐüÐéÐîÐÄ, ÐåðÁð╗ð©ð║ð¥ð╝, ┬½ð¢ð░ Ðüð¢ð¥Ðü┬╗ ð© ð▓ Ðéð¥ð╝ ð▒Ðïð╗ð░ ðÁð│ð¥ ð│ð╗ð░ð▓ð¢ð░ÐÅ, ðÁÐüð╗ð© ð¢ðÁ ðÁð┤ð©ð¢ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð░ÐÅ ðÀð░Ðüð╗Ðâð│ð░ ð║ð░ð║ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð░.

ðªðÁð╗ÐîÐÄ ð┤ð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï, ð║ð¥ð¢ðÁÐçð¢ð¥, ð¢ðÁ ÐÅð▓ð╗ÐÅðÁÐéÐüÐÅ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ð©ðÁ ð▓ÐüðÁð│ð¥ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð│ð¥ ð¢ð░Ðüð╗ðÁð┤ð©ÐÅ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░. ðÆ ÐüÐéð░ÐéÐîðÁ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ÐÇð©ð¢ÐÅÐéð░ ð┐ð¥ð┐ÐïÐéð║ð░ ð║ð░ð║ ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁÐéÐî ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ÐâÐÄ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║Ðâ, ð©Ðüð┐ð¥ð╗ÐîðÀð¥ð▓ð░ð▓ÐêÐâÐÄÐüÐÅ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð¥ð╝ ð▓ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅÐà, ð© Ðüð¥ð┐ð¥ÐüÐéð░ð▓ð©ÐéÐî ðÁðÁ Ðü Ðéð¥ð╣ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð¥ð╣, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐâÐÄ ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð¢ð░ðÀð▓ð░ÐéÐî ┬½ð¥Ðäð©Ðåð©ð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╣┬╗ ð┤ð╗ÐÅ Ðéð¥ð│ð¥ ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð©.

ðÆ ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ðÁ ð©ÐüÐéð¥Ðçð¢ð©ð║ð░, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╣ Ðüð¥ð┤ðÁÐÇðÂð©Ðé Ðéð░ð║ÐâÐÄ ┬½ð¥Ðäð©Ðåð©ð░ð╗Ðîð¢ÐâÐÄ┬╗ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║Ðâ, ð©Ðüð┐ð¥ð╗ÐîðÀÐâÐÄÐéÐüÐÅ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© ð© ÐÇðÁð║ð¥ð╝ðÁð¢ð┤ð░Ðåð©ð© ð┐ð¥ ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ð¥ð┤ÐüÐéð▓Ðâ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð╣ ðö.ð». ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓ð░ (1874 ð© 1878 ð│ð│. ð©ðÀð┤ð░ð¢ð©ÐÅ) ð© ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ð░ (1895 ð© 1898 ð│ð│. ð©ðÀð┤ð░ð¢ð©ÐÅ). ð¡Ðéð© ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© ð¢ð░ð┐ð©Ðüð░ð¢Ðï ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð©ÐéðÁÐéð¢Ðïð╝ð© ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ÐÅð╝ð© Ðéð¥ð│ð¥ ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð© ð© ð¥ÐéÐÇð░ðÂð░ÐÄÐé Ðüð¥ÐüÐéð¥ÐÅð¢ð©ðÁ ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð╣ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð╣ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð© ð┐ðÁÐÇð©ð¥ð┤ð░. ðóð░ð║, ð║ð░ð║ ÐÇðÁð║ð¥ð╝ðÁð¢ð┤ð¥ð▓ð░ð╗ð© ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ ð© ðö.ð». ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓, ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî ÐüÐçð©Ðéð░ð╗ð¥ÐüÐî ┬½ð┐ÐÇð░ð▓ð©ð╗Ðîð¢Ðïð╝┬╗, ┬½ð¢ð░ÐâÐçð¢Ðïð╝┬╗, ┬½ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©Ðçð¢Ðïð╝┬╗.

ð£ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð░ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð░ÐéÐÇð©ð▓ð░ð╗ð░ÐüÐî ð¢ð░ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð░Ðà ð┤ð▓ÐâÐà ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð┐ð¥ð║ð░ðÀð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïÐà ð▓ ð¥Ðéð¢ð¥ÐêðÁð¢ð©ð© ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð© ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¥ð▓ ðÁð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð╣. ðÆ 1886 ð│. ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð¥ð╝ ð▒Ðïð╗ ð©ðÀÐâÐçðÁð¢ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ ð▓ð¥ðÀð╗ðÁ ÐüðÁð╗ðÁð¢ð©ÐÅ ð£ð©Ðàð░ð©ð╗-ðÉÐÇÐàð░ð¢ð│ðÁð╗, ð▓ 1901 ð│. ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ðÁð┤ðÁð¢ð░ ÐÇð░ðÀð▓ðÁð┤ð¥Ðçð¢ð░ÐÅ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð░, ð░ ð▓ 1902 ð│. ð┤ð¥Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð¢ðÁð┐ð¥ð┤ð░ð╗ðÁð║Ðâ ð¥Ðé ÐüðÁð╗ðÁð¢ð©ÐÅ ðÿð╗Ðîð©ð¢ÐåÐï. ðòÐüð╗ð© ð┐ðÁÐÇð▓Ðïð╣ ð¥ð┐ð©ÐüÐïð▓ð░ðÁð╝Ðïð╣ Ðìð┐ð©ðÀð¥ð┤ ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð¥Ðéð¢ðÁÐüÐéð© ð║ ÐÇð░ð¢ð¢ðÁð╝Ðâ ÐìÐéð░ð┐Ðâ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð╣ ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░, Ðéð¥ ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ÔÇô ÐìÐéð¥ ð¥ð┤ð¢ð░ ð©ðÀ ð┐ð¥Ðüð╗ðÁð┤ð¢ð©Ðà Ðìð║Ðüð┐ðÁð┤ð©Ðåð©ð╣ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ÐÅ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðçð░. ðÜÐÇð¥ð╝ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ð┐ÐÇð© ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð©ð© ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð¢ð░ ÐìÐéð©Ðà ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░Ðà ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ÐåðÁð╗ð¥ÐüÐéð¢ð¥ ðÀð░Ðäð©ð║Ðüð©ÐÇð¥ð▓ð░ð╗ Ðüð¥ð▒ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║Ðâ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐâÐÄ ð©Ðüð┐ð¥ð╗ÐîðÀð¥ð▓ð░ð╗. ð¡Ðéð¥ ð©ð╝ðÁðÁÐé ð¥ð┐ÐÇðÁð┤ðÁð╗ÐÅÐÄÐëðÁðÁ ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð©ðÁ ð┤ð╗ÐÅ ð¢ð░ÐêðÁð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ.

I. ðÿð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© ðö.ð». ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓ð░

1. ðØð░Ðçð¢ðÁð╝ ð¥ð▒ðÀð¥ÐÇ Ðü ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ÐÇð░ð¢ð¢ðÁð│ð¥ Ðüð¥Ðçð©ð¢ðÁð¢ð©ÐÅ, Ðü ┬½ðÿð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© ð┤ð╗ÐÅ ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð©ÐÅ ð│ð¥ÐÇð¥ð┤ð©Ðë, ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð▓ ð© ð┐ðÁÐëðÁÐÇ ð© ð┤ð╗ÐÅ ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ð¥ð┤ÐüÐéð▓ð░ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥ð║ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð▓┬╗, ð¥ð┐Ðâð▒ð╗ð©ð║ð¥ð▓ð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð▓ 1874 ð│.1

ðÆ ÐìÐéð¥ð╝ ð┤ð¥ð║Ðâð╝ðÁð¢ÐéðÁ ÐâðÂðÁ ð¢ð░Ðêð╗ð© ð¥ÐéÐÇð░ðÂðÁð¢ð©ðÁ Ðéð░ð║ð©ðÁ ð▓ð░ðÂð¢ÐïðÁ ð┐ÐÇð¥ÐåðÁð┤ÐâÐÇÐï ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ, ð║ð░ð║ ð┐ÐÇð©ð▓ÐÅðÀð║ð░ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░ ð¢ð░ ð╝ðÁÐüÐéð¢ð¥ÐüÐéð©; ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð░ð│ð░ðÁÐéÐüÐÅ Ðäð©ð║Ðüð©ÐÇð¥ð▓ð░ÐéÐî ð¢ðÁ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð▓ÐïÐüð¥ÐéÐâ ð© ð▓ðÁð╗ð©Ðçð©ð¢Ðâ ð¥ð║ÐÇÐâðÂð¢ð¥ÐüÐéð© ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, ð¢ð¥ Ðéð░ð║ðÂðÁ ðÁðÁ Ðäð¥ÐÇð╝Ðâ, ð¥Ðüð¥ð▒ð¥ðÁ ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ Ðâð┤ðÁð╗ÐÅðÁÐéÐüÐÅ ð¢ð░ð╗ð©Ðçð©ÐÄ ð©ð╗ð© ð¥ÐéÐüÐâÐéÐüÐéð▓ð©ÐÄ ┬½ð┐ð╗ð¥Ðëð░ð┤ð¥ð║ ð©ð╗ð© Ðâð│ð╗Ðâð▒ð╗ðÁð¢ð©ð╣┬╗2 ð¢ð░ ð▓ðÁÐÇÐêð©ð¢ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░; Ðâð┐ð¥ð╝ÐÅð¢ÐâÐéð¥ ð¥ ð¢ðÁð¥ð▒Ðàð¥ð┤ð©ð╝ð¥ÐüÐéð© Ðäð©ð║Ðüð░Ðåð©ð© ð¢ð░ð╗ð©Ðçð©ÐÅ ð©ð╗ð© ð¥ÐéÐüÐâÐéÐüÐéð▓ð©ÐÅ ð║ð░ð╝ðÁð¢ð¢ÐïÐà ð¥ð▒ð║ð╗ð░ð┤ð¥ð║ ð© ð║ÐÇð¥ð╝ð╗ðÁÐàð¥ð▓ ð┐ð¥ ð¥ð║ÐÇÐâðÂð¢ð¥ÐüÐéð© ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð© ð╝ðÁÐüÐéð¥ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ÐÄ ð¥Ðéð¢ð¥Ðüð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð┤ÐÇÐâð│ð©Ðà ð¥ð▒ÐèðÁð║Ðéð¥ð▓ (ð│ð¥ÐÇð¥ð┤ð©Ðëð░, ðÀð░ð╝ð║ð¥ð▓ð©Ðëð░, ÐüðÁð╗ð©Ðëð░).

ðºÐéð¥ ðÂðÁ ð║ð░Ðüð░ðÁÐéÐüÐÅ ð¢ðÁð┐ð¥ÐüÐÇðÁð┤ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð© ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, Ðéð¥ Ðéð░ð║ ð¢ð░ðÀÐïð▓ð░ðÁð╝Ðïð╣ ┬½ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ðÁÐå┬╗ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð░ÐéÐÇð©ð▓ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð║ð░ð║ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ð¥ð╣ ð┐ÐÇð©ðÁð╝ ð┤ð╗ÐÅ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð© Ðéð░ð║ð©Ðà ð¥ð▒ÐèðÁð║Ðéð¥ð▓. ðÆðÁÐÇÐêð©ð¢ð░ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¢ð¥ ð¢ð░ ÐéÐÇðÁÐéÐî ðÁð│ð¥ ð▓ÐïÐüð¥ÐéÐï, Ðüð¢ð©ð╝ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð┐ð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥, ð© Ðü ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¥ð▓ð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð┐ð╗ð¥Ðëð░ð┤ð║ð© ð┤ð¥ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ÐÅ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝Ðï ð▒ÐîðÁÐéÐüÐÅ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ðÁÐå, ð┐ð¥ Ðêð©ÐÇð©ð¢ðÁ ÐÇð░ð▓ð¢Ðïð╣ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇð░ð╝ Ðüð¥ð▒ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ ð┐ð╗ð¥Ðëð░ð┤ð║ð©.

ðƒð¥ Ðàð░ÐÇð░ð║ÐéðÁÐÇÐâ ð│ÐÇÐâð¢Ðéð░ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð© ÐüÐÇð░ð▓ð¢ðÁð¢ð©ÐÄ ðÁð│ð¥ Ðü ð│ÐÇÐâð¢Ðéð¥ð╝ ð▓ ð┐ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝ðÁ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│Ðâ ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð░ð│ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð¥ð┐ÐÇðÁð┤ðÁð╗ÐÅÐéÐî ð▒ð╗ð©ðÀð¥ÐüÐéÐî ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝Ðï ð©, Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥, ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð░. ðƒÐÇð© ð┐ð¥ð╝ð¥Ðëð© ÐëÐâð┐ð░ ð╝ðÁÐüÐéð¥ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ðÁ ð┐ð¥Ðüð╗ðÁð┤ð¢ðÁð│ð¥ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð¥ ð▒ÐïÐéÐî ÐâÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð╗ðÁð¢ð¥ Ðéð¥Ðçð¢ð¥. ðƒÐÇð© ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ð© ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð░ ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓ ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð░ð│ð░ðÁÐé ð¥ÐüÐéð░ð▓ð©ÐéÐî 2 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░ 10 ð▓ðÁÐÇÐêð║ð¥ð▓ ðÀðÁð╝ð╗ð© ð¥Ðé ÐçðÁÐÇðÁð┐ð░ ð▓ ÐüÐéð¥ÐÇð¥ð¢Ðâ ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð░ ð¢ðÁÐéÐÇð¥ð¢ÐâÐéð¥ð╣, Ðéð░ð║ ðÂðÁ ┬½ð¥Ðéð▒ð©ÐéÐî┬╗ Ðüð¥ ð▓ÐüðÁÐà ÐüÐéð¥ÐÇð¥ð¢ ð¥ÐüÐéð¥ð▓ð░ ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¢ð¥ ÐçðÁÐéð▓ðÁÐÇÐéÐî ðÀðÁð╝ð╗ð© ð© ð¥ð┐ÐâÐüð║ð░ÐéÐîÐüÐÅ ð¢ð░ ÐçðÁÐéð▓ðÁÐÇÐéÐî ð¢ð©ðÂðÁ ð╝ðÁÐüÐéð¥ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ÐÅ ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð░. ðáð░ðÀð▒ð¥ÐÇð║Ðâ ðÂðÁ Ðüð░ð╝ð¥ð│ð¥ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅ ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ ð┐ÐÇð¥ð▓ð¥ð┤ð©ÐéÐî ð╗ð©Ðçð¢ð¥ ÐÇÐâð║ð¥ð▓ð¥ð┤ð©ÐéðÁð╗Ðî ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð┐ÐÇð© ð┐ð¥ð╝ð¥Ðëð© ð¢ð¥ðÂð░, ð║ð©ÐüÐéð¥Ðçð║ð© ð© Ðüð¥ð▓ð║ð░. ðùð░ð▓ðÁÐÇÐêð░ÐéÐî ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐâ ð┐ð¥Ðüð╗ðÁ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ÐÅ ð© ÐÇð░ÐüÐçð©ÐüÐéð║ð© ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅ ð¢ðÁ Ðüð╗ðÁð┤ÐâðÁÐé, ð¢ð¥ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð¥ ð┤ð¥ð╣Ðéð© ð┤ð¥ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓Ðï ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð©ð╗ð© ð┤ð░ðÂðÁ Ðâð│ð╗Ðâð▒ð©ÐéÐîÐüÐÅ ð▓ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║, ð¢ðÁ ð¥ÐüÐéð░ð¢ð░ð▓ð╗ð©ð▓ð░ÐÅ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï ð┐ð¥Ðüð╗ðÁ ð¢ð░Ðàð¥ðÂð┤ðÁð¢ð©ÐÅ ÐéðÁÐà ð©ð╗ð© ð©ð¢ÐïÐà ð©ð¢ÐéðÁÐÇðÁÐüð¢ÐïÐà ðÁð╝Ðâ ð¥ð▒ÐèðÁð║Ðéð¥ð▓3.

ðƒð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥, ┬½ð¢ð░ Ðüð¢ð¥Ðü┬╗, Ðüð╗ðÁð┤ÐâðÁÐé ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî ð©Ðüð║ð╗ÐÄÐçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð▓ ð©ðÀ ð│ÐÇÐâð┐ð┐Ðï, ð┤ð¥ ÐéðÁÐà ð┐ð¥ÐÇ, ð┐ð¥ð║ð░ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðî ð¢ðÁ ð▓ÐïÐÅÐüð¢ð©ð╗ ð┤ð╗ÐÅ ÐüðÁð▒ÐÅ ÐüÐâÐéÐî ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ð░ð╗Ðîð¢ð¥ð│ð¥ ð¥ð▒ÐÇÐÅð┤ð░ ð▓ ð┤ð░ð¢ð¢ð¥ð╝ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð©ð║ðÁ, ð║ÐÇð¥ð╝ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ð┐ð¥ð┤ð¥ð▒ð¢ð¥ð╣ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ðÁ ð┐ð¥ð┤ð▓ðÁÐÇð│ð░ÐÄÐéÐüÐÅ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï Ðü ÐâÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð╗ðÁð¢ð¢Ðïð╝ ÐéÐÇÐâð┐ð¥Ðüð¥ðÂðÂðÁð¢ð©ðÁð╝ ð© ð¥Ðéð┤ðÁð╗Ðîð¢ð¥ ÐüÐéð¥ÐÅÐëð©ðÁ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©4.

ðíð░ð╝ð░ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð░ ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ð¥ð┤ÐüÐéð▓ð░ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé ð¢ð░ð╝ ð¥ ÐåðÁð╗ð©, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð░ÐÅ ÐüÐéð¥ÐÅð╗ð░ ð┐ðÁÐÇðÁð┤ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ÐÅð╝ð©, ð░ ð©ð╝ðÁð¢ð¢ð¥ ÔÇô ð┐ð¥ð╗ÐâÐçðÁð¢ð©ðÁ ð▓ðÁÐëðÁð▓ð¥ð│ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð░. ðÉÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ ð▓ð¥ ÐçÐéð¥ ð▒Ðï Ðéð¥ ð¢ð© ÐüÐéð░ð╗ð¥ ÐâÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð©ÐéÐî ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ðÁ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝Ðï (Ðüð¥ð¥ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ÐÅ), ðÁðÁ ð║ð¥ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ÐÄ, ÐéÐëð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ðÀð░Ðäð©ð║Ðüð©ÐÇð¥ð▓ð░ÐéÐî ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ðÁ ð▓ðÁÐëðÁð╣, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð▒Ðâð┤ÐâÐé ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢Ðï ð┐ÐÇð© ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ðÁ, ð¥Ðéð¢ð¥Ðüð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð┤ÐÇÐâð│ ð┤ÐÇÐâð│ð░ ð© ð¥Ðéð¢ð¥Ðüð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð¥ÐüÐéð¥ð▓ð░, ð©ðÀÐèÐÅÐéÐî ð¥ÐüÐéðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©ð╣ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ ð©ðÀ ðÀðÁð╝ð╗ð© ð▓ ð┐ÐÇð░ð▓ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╝ ð┐ð¥ÐÇÐÅð┤ð║ðÁ.

ðÜÐâÐÇð│ð░ð¢ Ðü ÐéÐÇÐâð┐ð¥Ðüð¥ðÂðÂðÁð¢ð©ðÁð╝ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð©ÐüÐïð▓ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî ┬½ð¢ð░ Ðüð¢ð¥Ðü┬╗ ð▓ð¥ð▓ÐüðÁ ð¢ðÁ Ðü ÐåðÁð╗ÐîÐÄ ð©ðÀÐâÐçðÁð¢ð©ÐÅ ð¥Ðüð¥ð▒ðÁð¢ð¢ð¥ÐüÐéðÁð╣ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð¢ð¥, ð┤Ðâð╝ð░ðÁÐéÐüÐÅ, ð┐ð¥ ð┐ÐÇð©Ðçð©ð¢ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ÐçÐéð¥, ð║ð¥ð┐ð░ÐÅ ðÁð│ð¥ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ÐåðÁð╝, ð▓ðÁð╗ð©ð║ð░ ð▓ðÁÐÇð¥ÐÅÐéð¢ð¥ÐüÐéÐî Ðâð┐ÐâÐüÐéð©ÐéÐî ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ð░ð╗Ðîð¢ÐâÐÄ ÐâÐÇð¢Ðâ ð© ð╝ðÁÐüÐéð¥ ð║ð¥ÐüÐéÐÇð©Ðëð░, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð┤ð░ð╗ðÁð║ð¥ ð¢ðÁ ð▓ÐüðÁð│ð┤ð░ ÐÇð░Ðüð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ÐÄÐéÐüÐÅ ÐçðÁÐéð║ð¥ ð┐ð¥ð┤ ð▓ðÁÐÇÐêð©ð¢ð¥ð╣ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░.

ðíÐéð¥ð©Ðé Ðéð░ð║ðÂðÁ ð¥Ðéð╝ðÁÐéð©ÐéÐî, ÐçÐéð¥ ÐâðÂðÁ Ðéð¥ð│ð┤ð░ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð© ð┐ð¥ð¢ð©ð╝ð░ð╗ð© ð▓ð░ðÂð¢ð¥ÐüÐéÐî ð┐ÐÇðÁð┤ðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð┤ðÁÐéð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ Ðäð©ð║Ðüð░Ðåð©ð© Ðàð¥ð┤ð░ ð© ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░Ðéð¥ð▓ Ðüð▓ð¥ð©Ðà ÐÇð░ð▒ð¥Ðé. ðöðÁð║ð╗ð░ÐÇð©ÐÇÐâðÁÐéÐüÐÅ: ┬½ðÜð░ðÂð┤Ðïð╣ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢, ð┐ÐÇð© ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ðÁ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð│ð¥ ð┤ð¢ðÁð▓ð¢ð©ð║ ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢, ÐüÐçð©Ðéð░ðÁÐéÐüÐÅ ð┐ð¥ÐéðÁÐÇÐÅð¢ð¢Ðïð╝ ð┤ð╗ÐÅ ð¢ð░Ðâð║ð©┬╗5.

2. ðÆ 1878 ð│. ðö.ð». ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓Ðïð╝ ð▒Ðïð╗ð© Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢Ðï ð┤ð▓ðÁ ð¢ð¥ð▓ÐïðÁ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð©. ðÿð╗ð© Ðéð¥Ðçð¢ðÁðÁ ÔÇô ð▓ð¢ðÁÐüðÁð¢Ðï ð©ðÀð╝ðÁð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð▓ ÐâðÂðÁ ð¥ð┐Ðâð▒ð╗ð©ð║ð¥ð▓ð░ð¢ð¢ÐâÐÄ. ðÿðÀð╝ðÁð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð▓ÐïÐêð╗ð© ð┤ð▓Ðâð╝ÐÅ ÐÇð░ðÀð¢Ðïð╝ð© ð©ðÀð┤ð░ð¢ð©ÐÅð╝ð©. ðƒðÁÐÇð▓ð¥ðÁ ð¢ð░ðÀÐïð▓ð░ð╗ð¥ÐüÐî ┬½ðúÐüð╗ð¥ð▓ð©ÐÅ ð¢ð░ÐâÐçð¢ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð▓ ð© ð│ð¥ÐÇð¥ð┤ð©Ðë┬╗6 ð© ð▓ÐïÐêð╗ð¥ ð▓ ðÆð░ÐÇÐêð░ð▓ðÁ. ðÆÐéð¥ÐÇð¥ðÁ, Ðüð¥ð┤ðÁÐÇðÂð░ÐëðÁðÁ ð┤ð¥ð▓ð¥ð╗Ðîð¢ð¥ ð©ð¢ÐéðÁÐÇðÁÐüð¢ÐïðÁ ð┤ð¥ð┐ð¥ð╗ð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð¥Ðéð¢ð¥Ðüð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï Ðü ð¥ÐüÐéðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©ð╝ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð¥ð╝, Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð¢ÐïðÁ ð░ð¢ÐéÐÇð¥ð┐ð¥ð╗ð¥ð│ð¥ð╝ ðÉ.ðƒ. ðæð¥ð│ð┤ð░ð¢ð¥ð▓Ðïð╝, ð▓ÐïÐêð╗ð¥ ð▓ ð£ð¥Ðüð║ð▓ðÁ ð┐ð¥ð┤ ð¢ð░ðÀð▓ð░ð¢ð©ðÁð╝ ┬½ðÿð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ÐÅ ð┤ð╗ÐÅ ð¢ð░ÐâÐçð¢ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð▓ ðö.ð». ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓ð░ ð© ð┤ð¥ð┐ð¥ð╗ð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð║ ð¢ðÁð╣ ðÉ.ðø. ðæð¥ð│ð┤ð░ð¢ð¥ð▓ð░┬╗7.

ðíÐâÐëðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢Ðïð╝ ð¥Ðéð╗ð©Ðçð©ðÁð╝ ÐìÐéð©Ðà ð┤ð▓ÐâÐà ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ðÁð╣ ð¥Ðé ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ð▓ÐïÐêðÁ ÐÅð▓ð╗ÐÅðÁÐéÐüÐÅ Ðéð¥, ÐçÐéð¥ ð▓ ð¢ð©Ðà ð▒ð¥ð╗ÐîÐêðÁ ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ÐÅ Ðâð┤ðÁð╗ÐÅðÁÐéÐüÐÅ ð┐ÐÇð©ð▓ð╗ðÁÐçðÁð¢ð©ÐÄ ÐìÐéð¢ð¥ð│ÐÇð░Ðäð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð┤ð░ð¢ð¢ÐïÐà ð║ð░ð║ ð¢ð░ ð¢ð░Ðçð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╝ ÐìÐéð░ð┐ðÁ ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ, Ðéð░ð║ ð© ð▓ð┐ð¥Ðüð╗ðÁð┤ÐüÐéð▓ð©ð©, ð┐ÐÇð© ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð░Ðåð©ð© ð║ð¥ð╝ð┐ð╗ðÁð║Ðüð░.

ðíð░ð╝ ðÂðÁ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥Ðçð¢Ðïð╣ ð┐ÐÇð¥ÐåðÁÐüÐü Ðéð░ð║ðÂðÁ ð┐ÐÇðÁÐéðÁÐÇð┐ðÁð╗ ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð©ðÀð╝ðÁð¢ðÁð¢ð©ÐÅ. ðÉð▓Ðéð¥ÐÇ ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé, ÐçÐéð¥ ð¥Ðéð┤ðÁð╗Ðîð¢ð¥ ÐüÐéð¥ÐÅÐëð©ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï ð┤ð¥ð┐ÐâÐüÐéð©ð╝ð¥ ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî ð║ð░ð║ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ÐåðÁð╝, Ðéð░ð║ ð© ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁðÁð╣, ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð┤ðÁð╗ð░ÐéÐî ÐìÐéð¥ ð© ð┐ð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥, ┬½ð¢ð░ Ðüð¢ð¥Ðü┬╗. ðÆ Ðéð¥ ð▓ÐÇðÁð╝ÐÅ ð║ð░ð║ ð▓ ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ÐÇð░ð¢ð¢ðÁð╣ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéðÁ Ðéð¥ð│ð¥ ðÂðÁ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð░ ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ð╗ð¥ÐüÐî, ÐçÐéð¥ Ðéð░ð║ð©ðÁ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð© ð¢ðÁð¥ð▒Ðàð¥ð┤ð©ð╝ð¥ ÐÇð░ðÀÐÇð░ð▒ð░ÐéÐïð▓ð░ÐéÐî ð©Ðüð║ð╗ÐÄÐçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥ÐüÐéÐîÐÄ, Ðüð¢ð¥ÐüÐÅ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ ÐåðÁð╗ð©ð║ð¥ð╝. ð£ð¥ðÂð¢ð¥ ð▒Ðïð╗ð¥ ð▒Ðï Ðüð┤ðÁð╗ð░ÐéÐî ð▓Ðïð▓ð¥ð┤ ð¥ Ðêð░ð│ðÁ ð¢ð░ðÀð░ð┤ ð▓ ÐÇð░ðÀð▓ð©Ðéð©ð© ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð╣ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð©, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ÐìÐéð¥ ð¢ðÁ Ðéð░ð║. ðæÐïð╗ Ðâð▓ðÁð╗ð©ÐçðÁð¢ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤Ðåð░, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╣ ÐêðÁð╗ ð┤ð¥ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©. ðóðÁð┐ðÁÐÇÐî Ðüð¢ð©ð╝ð░ð╗ð░ÐüÐî ð¢ðÁ ÐéÐÇðÁÐéÐî ð▓ÐïÐüð¥ÐéÐï ð© Ðü ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¥ð▓ð░ð▓ÐêðÁð╣ÐüÐÅ ð┐ð╗ð¥Ðëð░ð┤ð║ð© Ðêð╗ð© ð┤ð░ð╗ðÁðÁ ð▓ð¢ð©ðÀ, ð¢ð¥ ð┐ð¥ð╗ð¥ð▓ð©ð¢ð░ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð░ ÐìÐéð¥ ðÀð¢ð░Ðçð©Ðé, ÐçÐéð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÄ ð┐ð¥ð┤ð▓ðÁÐÇð│ð░ð╗ÐüÐÅ ð▒ð¥ð╗ÐîÐêð©ð╣ ð¥ð▒ÐèðÁð╝ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©.

ð×ÐéÐçð░ÐüÐéð© ÐìÐéð¥ ð▒Ðïð╗ð¥ Ðüð▓ÐÅðÀð░ð¢ð¥ Ðü ð¥Ðüð¥ðÀð¢ð░ð¢ð©ðÁð╝ ð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥ÐüÐéð© Ðüð¥ð┤ðÁÐÇðÂð░ð¢ð©ÐÅ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð©Ðà ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ð╣ ð▓ ð¥ð┤ð¢ð¥ð╝ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ðÁ8. ðÉÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð© ð¥ð┐ð░Ðüð░ð╗ð©ÐüÐî Ðâð┐ÐâÐüÐéð©ÐéÐî ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗. ðíÐéð¥ð©Ðé ð¥ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ÐéÐîÐüÐÅ, ÐçÐéð¥ ┬½ð┐ð¥ð╗ð¥ð▓ð©ð¢Ðçð░Ðéð░ÐÅ┬╗ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð░ ð©Ðüð┐ð¥ð╗ÐîðÀð¥ð▓ð░ð╗ð░ÐüÐî Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┤ð╗ÐÅ ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð▓, ┬½ð┐ÐÇð¥ð▒ð¢ÐïÐà ð¢ð░ÐüÐïð┐ðÁð╣┬╗, ð¥ÐüÐéð░ð╗Ðîð¢ÐïðÁ ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð░ð│ð░ð╗ð¥ÐüÐî ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî ð┐ð¥&ÐüÐéð░ÐÇð¥ð╝Ðâ, ┬½ð¢ð░ ÐéÐÇðÁÐéÐî┬╗. ðÜÐÇÐâð┐ð¢ÐïðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï, ð▓ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ ð¥ðÂð©ð┤ð░ðÁÐé ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂð©ÐéÐî ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ðÁ ð┐ð¥ ð¥ð▒ÐÇÐÅð┤Ðâ ÐéÐÇÐâð┐ð¥Ðüð¥ðÂðÂðÁð¢ð©ÐÅ, ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð░ð│ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî ð┐ð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥ ð┤ð¥ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ÐÅ ð║ð¥ÐüÐéÐÇð©Ðëð░. ðƒð¥Ðüð╗ðÁ ðÁð│ð¥ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ÐÅ ÔÇô ð▒ð©ÐéÐî ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ðÁÐå ð┤ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ð░.

ðíð╗ðÁð┤ÐâðÁÐé ð¥Ðéð╝ðÁÐéð©ÐéÐî ð¥Ðüð¥ð▒ð¥ðÁ ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ðÁ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ð╝ Ðâð┤ðÁð╗ðÁð¢ð¥ ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ð╝Ðâ ð┐ÐÇð¥ð▓ðÁð┤ðÁð¢ð©ÐÄ ðÀð░Ðçð©ÐüÐéð║ð© Ðüð╗ð¥ÐÅ. ┬½ðƒð¥ Ðüð¢ÐÅÐéð©ð© ðÀðÁð╝ð╗ð© ð┤ð¥ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓Ðï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð┐ð¥ ð┤ð¥ÐüÐéð©ðÂðÁð¢ð©ð© ð│ÐÇÐâð¢Ðéð░, ÐâðÀð¢ð░ÐéÐî ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╣ ð╗ðÁð│ð║ð¥ ð┐ð¥ Ðüð╗ð©ÐçðÁð¢ð©ÐÄ Ðü ð▓ðÁÐÇÐàð¢ð©ð╝ð© Ðüð╗ð¥ÐÅð╝ð© ð┐ð¥Ðçð▓Ðï ð╝ðÁÐüÐéð¢ð¥ÐüÐéð©, ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð¢Ðïð╝ð© ð▓ÐïÐêðÁÐâð║ð░ðÀð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð┐ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝ð¥ð╣, ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ ð▒ÐïÐéÐî ð¥Ðçð©ÐëðÁð¢ (ð▓ÐïÐüð║ð¥ð▒ð╗ðÁð¢) ðÂðÁð╗ðÁðÀð¢Ðïð╝ð© ð╗ð¥ð┐ð░Ðéð░ð╝ð© ð©ð╗ð© ðÀð░ÐüÐéÐâð┐ð░ð╝ð©. ðóð¥ð│ð┤ð░, ðÁÐüð╗ð© ð▓ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ÐâðÁð╝ð¥ð╝ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ðÁ ð©ð╝ðÁðÁÐéÐüÐÅ ð╝ð¥ð│ð©ð╗ð░ ð¢ð©ðÂðÁ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð▓ ð│ÐÇÐâð¢ÐéðÁ, ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂð©ÐéÐüÐÅ, ð┐ð¥ð┤ ÐåðÁð¢ÐéÐÇð¥ð╝ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð©ð╗ð© ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ Ðüð▒ð¥ð║Ðâ, ð┐ÐÅÐéð¢ð¥ ð▓ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇðÁ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðï, ð▓ÐüðÁð│ð┤ð░ ð¥Ðéð╗ð©Ðçð░ÐÄÐëðÁðÁÐüÐÅ Ðåð▓ðÁÐéð¥ð╝ ð¥Ðé ð│ÐÇÐâð¢Ðéð¥ð▓ð¥ð╣, ð¢ð░ÐÇÐâÐêðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ðÀðÁð╝ð╗ð©┬╗ ÔÇô ð▓ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ÐÇð░ð¢ðÁðÁ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© Ðéð¥ð│ð¥ ðÂðÁ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð░ ð¥ ðÀð░Ðçð©ÐüÐéð║ðÁ Ðüð╗ð¥ÐÅ ð¢ðÁ ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ð╗ð¥ÐüÐî ð▓ð¥ð▓ÐüðÁ. ðƒÐÇð¥ð▒ð¢ð░ÐÅ ÐÅð╝ð░ Ðâ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓Ðï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð║ð░ð║ ð╝Ðï ð▓ð©ð┤ð©ð╝, ð┐ð¥&ð┐ÐÇðÁðÂð¢ðÁð╝Ðâ ð▓Ðàð¥ð┤ð©Ðé ð▓ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð╝ðÁð¢Ðéð░ÐÇð©ð╣ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð░.

ðÿð┤ðÁÐÅ ð¥Ðüð¥ðÀð¢ð░ð¢ð©ÐÅ ð¢ðÁÐüð¥ð▓ðÁÐÇÐêðÁð¢ÐüÐéð▓ð░ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð¥ð▓ ð▓Ðïð┤ðÁð╗ðÁð¢ð░ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ð╝ ð▓ ÐìÐéð¥ð╝ ð©ðÀð┤ð░ð¢ð©ð© ð¥Ðüð¥ð▒ð¥: ┬½ð×ÐçðÁð¢Ðî ð╝ð¥ðÂðÁÐé ð▒ÐïÐéÐî, ÐçÐéð¥ ð▓ ð▒Ðâð┤ÐâÐëðÁð╝ ð▒Ðâð┤ðÁÐé ð¥ð▒ÐÇð░ÐëðÁð¢ð¥ ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ ð¢ð░ Ðéð░ð║ð©ðÁ ÐâÐüð╗ð¥ð▓ð©ÐÅ, ð¥ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ð╝Ðï ÐéðÁð┐ðÁÐÇÐî ð© ð¢ðÁ ð┤Ðâð╝ð░ðÁð╝┬╗9. ð¡Ðéð¥ ð┐ÐÇð©ð▓ð¥ð┤ð©ÐéÐüÐÅ ð║ð░ð║ ð¥ð▒ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁ ð▓ð░ðÂð¢ð¥ÐüÐéð© ð┤ðÁÐéð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ Ðäð©ð║Ðüð░Ðåð©ð© ð╝ð░ð║Ðüð©ð╝ð░ð╗Ðîð¢ð¥ð│ð¥ ð║ð¥ð╗ð©ÐçðÁÐüÐéð▓ð░ Ðäð░ð║Ðéð¥ð▓ ð¢ðÁ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð¥ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░Ðéð░Ðà, ð¢ð¥ ð© ð¥ Ðàð¥ð┤ðÁ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé. ðöð╗ÐÅ Ðéð¥ð│ð¥ ÐçÐéð¥ð▒Ðï ð┐ÐÇðÁð┤ð¥ÐüÐéð░ð▓ð©ÐéÐî ð▓ ÐÇÐâð║ð© ð▒Ðâð┤ÐâÐëð©ð╝ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ÐÅð╝ ð╝ð░ð║Ðüð©ð╝ð░ð╗Ðîð¢ð¥ ð┐ð¥ð╗ð¢Ðïð╣ ð¢ð░ð▒ð¥ÐÇ ð┤ð░ð¢ð¢ÐïÐà.

3. ðÆð¥ ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ðÿð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© Ðéð¥ð│ð¥ ðÂðÁ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð░, ð▓ÐïÐêðÁð┤ÐêðÁð╣ ð▓ 1878 ð│., ð┤ð╗ÐÅ ð¢ð░Ðü ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð©ð¢ÐéðÁÐÇðÁÐüð¢ð¥ ÐÇð░ðÀð╗ð©Ðçð©ðÁ ð▓ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ðÁ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð▓ ðÀð░ð▓ð©Ðüð©ð╝ð¥ÐüÐéð© ð¥Ðé ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇð░ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©. ðóð░ð║, ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð▓ÐïÐüð¥Ðéð¥ð╣ ð┤ð¥ 3 ð░ÐÇÐêð©ð¢ (2,13 ð╝) ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð░ð│ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî ┬½ð¢ð░ Ðüð¢ð¥Ðü┬╗ ð┐ð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥ ð©ð╗ð© ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ÐåðÁð╝. ðòÐüð╗ð© ðÂðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ ð©ð╝ðÁðÁÐé ð▓ÐïÐüð¥ÐéÐâ ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ 3 ð░ÐÇÐêð©ð¢, Ðéð¥, ð┐ð¥ ð╝ð¢ðÁð¢ð©ÐÄ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð░, ð¢ðÁð¥ð▒Ðàð¥ð┤ð©ð╝ð¥ ð©Ðüð┐ð¥ð╗ÐîðÀð¥ð▓ð░ÐéÐî ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁÐÄ. ð×ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ÐìÐéð¥ ÐÇð░ðÀð┤ðÁð╗ðÁð¢ð©ðÁ ð▓ð▓ð¥ð┤ð©ð╗ð¥ÐüÐî Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┤ð╗ÐÅ ┬½ð┐ÐÇð¥ð▒ð¢ÐïÐà┬╗ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð▓. ðÜÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï ð▓ ÐÇð░ð╝ð║ð░Ðà ð¥ð┤ð¢ð¥ð╣ ð│ÐÇÐâð┐ð┐Ðï ð┐ð¥-ð┐ÐÇðÁðÂð¢ðÁð╝Ðâ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð░ÐéÐÇð©ð▓ð░ÐÄÐéÐüÐÅ ð║ð░ð║ ð░ð¢ð░ð╗ð¥ð│ð©Ðçð¢ÐïðÁ ð┐ð¥ ð¥ð▒ÐÇÐÅð┤Ðâ. ðƒð¥ÐìÐéð¥ð╝Ðâ ð¢ð░ÐüÐïð┐Ðî, ð▓ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ð¥ðÂð©ð┤ð░ðÁÐéÐüÐÅ ðÀð░Ðàð¥ÐÇð¥ð¢ðÁð¢ð©ðÁ ð┐ð¥ ð¥ð▒ÐÇÐÅð┤Ðâ ÐéÐÇÐâð┐ð¥Ðüð¥ðÂðÂðÁð¢ð©ÐÅ, ð┐ð¥ ð╝ð¢ðÁð¢ð©ÐÄ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð░, ð╝ð¥ðÂðÁÐé ð▒ÐïÐéÐî ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð░ð¢ð░ ð┐ð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┤ð¥ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ÐÅ ð║ð¥ÐüÐéÐÇð©Ðëð░. ðöð░ð╗ðÁðÁ ð┤ð¥ð┐ÐâÐüÐéð©ð╝ð¥ ð┐ÐÇð¥ð▒ð©ð▓ð░ÐéÐî ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ðÁÐå ð┤ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ð░10.

ðÆð░ðÂð¢ð¥ ð¥Ðéð╝ðÁÐéð©ÐéÐî ð©ð¢ÐéðÁÐÇðÁÐüð¢ÐïðÁ ÐÇðÁð║ð¥ð╝ðÁð¢ð┤ð░Ðåð©ð©, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð¥ð▒ð¥ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢Ðï ð▓ ð┤ð¥ð┐ð¥ð╗ð¢ðÁð¢ð©ÐÅÐà ð▓ð©ð┤ð¢ð¥ð│ð¥ ÐÇÐâÐüÐüð║ð¥ð│ð¥ ð░ð¢ÐéÐÇð¥ð┐ð¥ð╗ð¥ð│ð░ ðÉ.ðƒ. ðæð¥ð│ð┤ð░ð¢ð¥ð▓ð░ (1834ÔÇô1896). ðƒð¥ÐüÐéÐâð╗ð©ÐÇÐâðÁÐéÐüÐÅ ð¢ðÁð¥ð▒Ðàð¥ð┤ð©ð╝ð¥ÐüÐéÐî Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð©ÐÅ ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ÐïÐà ÐçðÁÐÇÐéðÁðÂðÁð╣ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝Ðï ð© ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ÐÅ ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð░, Ðéð¥ð│ð┤ð░ ð║ð░ð║ ð▓ Ðüð░ð╝ð¥ð╣ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© ÐìÐéð¥ð│ð¥ ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ð¥ ð¥Ðéð╝ðÁÐçðÁð¢ð¥ ð© ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ð╗ð¥ÐüÐî Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð¥ ÐéðÁð║ÐüÐéð¥ð▓ð¥ð╣ Ðäð©ð║Ðüð░Ðåð©ð©, ð┐ÐâÐüÐéÐî ð© ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ð╣. ðÆð░ðÂð¢ð¥ ÐìÐéð¥ ð┐ð¥Ðéð¥ð╝Ðâ, ÐçÐéð¥ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐÅ ð▓ Ðéð¥Ðé ð┐ðÁÐÇð©ð¥ð┤ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð¢ð░Ðçð©ð¢ð░ð╗ð░ ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥ÐåðÁð¢ð¢ð¥ ┬½ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ÐéÐî┬╗ ð¢ð░ ÐÅðÀÐïð║ðÁ ð│ÐÇð░Ðäð©ð║ð©, ð¢ð░ Ðéð¥ð╝ ÐÅðÀÐïð║ðÁ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╣ ÐüðÁð╣Ðçð░Ðü ð¢ð░ðÀÐïð▓ð░ÐÄÐé ð│ð╗ð░ð▓ð¢Ðïð╝ ð┤ð╗ÐÅ ð¢ðÁðÁ.

II. ðÿð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ð░

1. ðƒÐÇð¥ð┤ð¥ð╗ðÂð©ð╝ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ð©ðÁ Ðüð¥ÐüÐéð¥ÐÅð¢ð©ÐÅ ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð╣ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð╣ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð© ð░ð¢ð░ð╗ð©ðÀð¥ð╝ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð╣, Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð¢ÐïÐà ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢Ðïð╝. ðØð░Ðçð¢ðÁð╝ Ðü ÐÇð░ð¢ð¢ðÁð╣ ðÁð│ð¥ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï, ð░ ð©ð╝ðÁð¢ð¢ð¥ Ðü ð¥ð┐Ðâð▒ð╗ð©ð║ð¥ð▓ð░ð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ð▓ 1895 ð│. ÐÇÐâð║ð¥ð▓ð¥ð┤ÐüÐéð▓ð░ ┬½ðƒÐÇð¥ð©ðÀð▓ð¥ð┤ÐüÐéð▓ð¥ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥ð║┬╗11.

ðÿð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ÐÅ Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð░ ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢ðÁð╣, ð¢ðÁðÂðÁð╗ð© ÐÇð░ÐüÐüð╝ð░ÐéÐÇð©ð▓ð░ð▓Ðêð░ÐÅÐüÐÅ ÐÇð░ð¢ðÁðÁ. ðùð░ 7 ð╗ðÁÐé, ÐçÐéð¥ ÐÇð░ðÀð┤ðÁð╗ÐÅÐÄÐé ÐìÐéð© ð┤ð▓ð░ ÐÇÐâð║ð¥ð▓ð¥ð┤ÐüÐéð▓ð░, ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð░ÐÅ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð░ÐÅ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð░ ð┐ðÁÐÇðÁðÂð©ð╗ð░ ð┤ð¥ð▓ð¥ð╗Ðîð¢ð¥ ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïðÁ ð©ðÀð╝ðÁð¢ðÁð¢ð©ÐÅ.

ðØð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð▓ð░ðÂð¢Ðïð╝ ÐüÐçð©Ðéð░ÐÄÐé Ðäð¥ÐÇð╝Ðâð╗ð©ÐÇð¥ð▓ð║Ðâ ð┐ð¥ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ÐÅ ð¥ÐàÐÇð░ð¢ð¢ð¥ð│ð¥ Ðàð░ÐÇð░ð║ÐéðÁÐÇð░ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð╣. ðÉð▓Ðéð¥ÐÇ ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé, ÐçÐéð¥ ð▓ Ðüð©ÐéÐâð░Ðåð©ð©, ð║ð¥ð│ð┤ð░ ð¢ðÁð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð¥ð┐ÐÇðÁð┤ðÁð╗ð©ÐéÐî ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ÐåðÁð¢ð¢ÐïðÁ ð▓ ð¢ð░ÐâÐçð¢ð¥ð╝ ð¥Ðéð¢ð¥ÐêðÁð¢ð©ð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï ð┐ð¥ ð▓ð©ðÀÐâð░ð╗Ðîð¢Ðïð╝ ð┐ÐÇð©ðÀð¢ð░ð║ð░ð╝, ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║Ðâ Ðüð╗ðÁð┤ÐâðÁÐé ð¢ð░Ðçð©ð¢ð░ÐéÐî Ðü ÐéðÁÐà, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ÐâðÂðÁ ð┐ð░ÐêÐâÐéÐüÐÅ ð©ð╗ð© ÐçÐîðÁ ÐÇð░ðÀÐÇÐâÐêðÁð¢ð©ðÁ ð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð▓ Ðüð║ð¥ÐÇð¥ð╝ ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð©. ┬½ðÆð¥ ð▓ÐüÐÅð║ð¥ð╝ Ðüð╗ÐâÐçð░ðÁ, ð¥ÐçðÁð¢Ðî ÐÇð░Ðüð┐ð░Ðàð░ð¢ð¢ÐïðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï ð¢ðÁð¥ð▒Ðàð¥ð┤ð©ð╝ð¥ ð┐ð¥ð┤ð▓ðÁÐÇð│ð¢ÐâÐéÐî ð¢ðÁð╝ðÁð┤ð╗ðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ðÁ ð©ðÀ ð¥ð┐ð░ÐüðÁð¢ð©ÐÅ, ÐçÐéð¥ ð¥ð¢ð© ð▓ ð║ð¥ÐÇð¥Ðéð║ð¥ðÁ ð▓ÐÇðÁð╝ÐÅ ð╝ð¥ð│ÐâÐé ð©ÐüÐçðÁðÀð¢ÐâÐéÐî ð▒ðÁðÀ Ðüð╗ðÁð┤ð░┬╗12.

ðóð░ð║ðÂðÁ ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ÐéÐî ð¥ Ðüð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ð© ð┐ð¥ð¢ÐÅÐéð©ÐÅ ð¢ðÁð┤ð¥Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░. ðƒÐÇð░ð▓ð┤ð░, ð▓ ð¥Ðéð¢ð¥ÐêðÁð¢ð©ð© ð┐ÐÇðÁðÂð┤ðÁ ð▓ÐüðÁð│ð¥ ð¢ð░ÐüÐïð┐ðÁð╣, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð┐ð¥ð┤ð▓ðÁÐÇð│ð╗ð©ÐüÐî ð¢ðÁÐüð░ð¢ð║Ðåð©ð¥ð¢ð©ÐÇð¥ð▓ð░ð¢ð¢Ðïð╝ ð│ÐÇð░ð▒ð©ÐéðÁð╗ÐîÐüð║ð©ð╝ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð░ð╝. ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ ð¥ð▒ÐÇð░Ðëð░ðÁÐé ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ, ÐçÐéð¥ ð▓ÐÇðÁð┤ ð¥Ðé ð┐ð¥ð┤ð¥ð▒ð¢ÐïÐà ð┤ðÁð╣ÐüÐéð▓ð©ð╣ Ðüð¥ÐüÐéð¥ð©Ðé ð▓ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ð│ÐÇð░ð▒ð©ÐéðÁð╗ð© ÐÇð░ðÀÐÇÐâÐêð░ÐÄÐé ð¢ð░ÐüÐïð┐Ðî, ð▓Ðéð¥ÐÇð│ð░ÐÅÐüÐî ð▓ ð¢ðÁðÁ ð▒ðÁÐüÐüð©ÐüÐéðÁð╝ð¢ð¥, ð© ð▒Ðïð▓ð░ðÁÐé ð┤ð░ðÂðÁ ð¢ðÁ ð┤ð¥Ðàð¥ð┤ÐÅÐé ð┤ð¥ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅ ð©ð╗ð© ð┤ð¥Ðàð¥ð┤ÐÅÐé, ð¢ð¥ ð¢ðÁ ð┤ð¥ ð▓ÐüðÁÐà, ÐçÐéð¥, ð║ð¥ð¢ðÁÐçð¢ð¥, ð╝ð¥ðÂðÁÐé ð©Ðüð║ð░ðÀð©ÐéÐî ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░Ðé ð┐ÐÇð© ð┤ð¥Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░. ðÜÐÇð¥ð╝ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ð▓ÐÇðÁð┤ ð┐ð¥ð┤ð¥ð▒ð¢ÐïÐà ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥ð║ ð▓ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ð¢ð░ð╣ð┤ðÁð¢ð¢ÐïðÁ ð▓ðÁÐëð© ð¢ðÁ ð┤ð¥Ðàð¥ð┤ÐÅÐé ð┤ð¥ ð╝ÐâðÀðÁðÁð▓, ð░ ð¥ÐüðÁð┤ð░ÐÄÐé ð▓ ð╗ð©Ðçð¢ÐïÐà ð║ð¥ð╗ð╗ðÁð║Ðåð©ÐÅÐà, ð¢ðÁð┤ð¥ÐüÐéÐâð┐ð¢ÐïðÁ Ðêð©ÐÇð¥ð║ð¥ð╣ ð┐Ðâð▒ð╗ð©ð║ðÁ ð© ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥ð╝Ðâ ð¢ð░ÐâÐçð¢ð¥ð╝Ðâ ð©ðÀÐâÐçðÁð¢ð©ÐÄ13.

ðôð¥ð▓ð¥ÐÇð©ÐéÐüÐÅ ð¥ð▒ ð¥ð┤ð¢ð¥ÐÇð¥ð┤ð¢ð¥ÐüÐéð© ð¢ð░ÐüÐïð┐ðÁð╣ ð▓ ÐüðÁð▓ðÁÐÇð¢ÐïÐà ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð©ð║ð░Ðà, Ðéð¥ð│ð┤ð░ ð║ð░ð║ ðÀð░ ð¢ðÁð║ÐÇð¥ð┐ð¥ð╗ÐÅð╝ð© ð▓ ÐÄðÂð¢ÐïÐà ð│Ðâð▒ðÁÐÇð¢ð©ÐÅÐà ð┐ÐÇð©ðÀð¢ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥ÐüÐéÐî ÐÇð░ðÀð¢ð¥ð¥ð▒ÐÇÐÅð┤ð¥ð▓ð¥ÐüÐéð©14. ðÆ ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ÐÇð░ð¢ð¢ð©Ðà ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ÐÅÐà ðö.ð». ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓ð░ Ðéð░ð║ð¥ð│ð¥ ÐÇð░ðÀð┤ðÁð╗ðÁð¢ð©ÐÅ ð¢ðÁ ð┐ÐÇð¥ð▓ð¥ð┤ð©ð╗ð¥ÐüÐî. ðÆÐüðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï ð▓ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð©ð║ðÁ, ð¢ðÁðÀð░ð▓ð©Ðüð©ð╝ð¥ ð¥Ðé Ðéð¥ð│ð¥, ð│ð┤ðÁ ð¥ð¢ ð¢ð░Ðàð¥ð┤ð©ÐéÐüÐÅ ð│ðÁð¥ð│ÐÇð░Ðäð©ÐçðÁÐüð║ð©, ÐüÐçð©Ðéð░ð╗ð©ÐüÐî ð¥ð┤ð¢ð¥ÐÇð¥ð┤ð¢Ðïð╝ð©. ð¡Ðéð©ð╝ ð¥ð▒ð¥Ðüð¢ð¥ð▓Ðïð▓ð░ð╗ð░ÐüÐî ð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥ÐüÐéÐî ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð©ðÀ ð¢ð░ÐüÐïð┐ðÁð╣ ┬½ð¢ð░ Ðüð¢ð¥Ðü┬╗.

ðíðÁð╣Ðçð░Ðü ðÂðÁ Ðüð©ÐéÐâð░Ðåð©ÐÅ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð©ðÀð╝ðÁð¢ÐÅðÁÐéÐüÐÅ. ðƒð¥-ð┐ÐÇðÁðÂð¢ðÁð╝Ðâ ÐÇðÁð║ð¥ð╝ðÁð¢ð┤ÐâðÁÐéÐüÐÅ ð▓ ð▓Ðïð▒ð¥ÐÇðÁ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð© ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï Ðü ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð╝ ð¥ÐÇð©ðÁð¢Ðéð©ÐÇð¥ð▓ð░ÐéÐîÐüÐÅ ð¢ð░ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð© ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ðÁð╝ÐâÐÄ ð║ð¥ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ÐÄ. ðØðÁð©ðÀð▓ðÁÐüÐéð¢ÐïðÁ ð© ð╝ð¢ð¥ð│ð¥ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ÐïðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð░ð│ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî ┬½ð¢ð░ Ðüð¢ð¥Ðü┬╗15.

ð×ÐçðÁð¢Ðî ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ Ðüð░ð╝ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥Ðçð¢Ðïð╣ ð┐ÐÇð¥ÐåðÁÐüÐü. ð×ð┐ð©Ðüð░ð¢Ðïð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ÐïðÁ Ðüð┐ð¥Ðüð¥ð▒Ðï ð▓ÐïðÁð╝ð║ð© ðÀðÁð╝ð╗ð© ð▓ ðÀð░ð▓ð©Ðüð©ð╝ð¥ÐüÐéð© ð¥Ðé ð¥Ðüð¥ð▒ðÁð¢ð¢ð¥ÐüÐéðÁð╣ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░ ð© ð║ð¥ð╗ð©ÐçðÁÐüÐéð▓ð░ ÐÇð░ð▒ð¥ÐçðÁð╣ Ðüð©ð╗Ðï. ðØðÁ ÐüÐéð░ð¢ðÁð╝ ð▓Ðüð╗ðÁð┤ ðÀð░ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ð╝ ð¥ð┐ð©ÐüÐïð▓ð░ÐéÐî ð©Ðà, ð¢ð¥ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┐ðÁÐÇðÁÐçð©Ðüð╗ð©ð╝: ð┐ðÁÐÇðÁð▓ð░ð╗, ð¢ð░ ð▓Ðïð║ð©ð┤, ð¢ð░ ð▓Ðïð▓ð¥ðÀ, ð┐ð¥ð┤ð▒ð¥ðÁð╝, Ðêð░ÐàÐéÐï (ð╝ð©ð¢Ðï), ð▓Ðüð┐ð░Ðàð©ð▓ð░ð¢ð©ðÁ, ð▓ÐïÐçðÁÐÇð┐Ðïð▓ð░ð¢ð©ðÁ (ð©ð╝ðÁðÁÐéÐüÐÅ ð▓ ð▓ð©ð┤Ðâ ð┐ð¥ð┤ÐèðÁð╝ ð│ÐÇÐâð¢Ðéð░ Ðüð¥ ð┤ð¢ð░ ð┐ÐÇð© ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ð© ðÀð░Ðéð¥ð┐ð╗ðÁð¢ð¢ÐïÐà ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð¥ð▓).

ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ ð┐ÐÇð¥ð┤ð¥ð╗ðÂð░ðÁÐé ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ÐâÐÄ ÐéÐÇð░ð┤ð©Ðåð©ÐÄ, ðÀð░ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð¢ÐâÐÄ ð▓ ð┐ð¥ðÀð┤ð¢ðÁð╣ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© ðö.ð». ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓ð░. ð£Ðï ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ð╝ ð¥ ð▓ð¢ð©ð╝ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ð╝ ð¢ð░ð▒ð╗ÐÄð┤ðÁð¢ð©ð© Ðüð╗ð¥ÐÅ ð© ÐéÐëð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ð╝ ÐÇð░ðÀð▒ð¥ÐÇðÁ ð┐ÐÅÐéðÁð¢. ðÆ Ðüð╗ÐâÐçð░ðÁ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ÐÅ ð¥ð¢ÐïÐà ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð░ð│ð░ðÁÐé ð¥ÐüÐéð░ð¢ð░ð▓ð╗ð©ð▓ð░ÐéÐî ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐâ ð¢ð░ ÐìÐéð¥ð╝ ÐâÐçð░ÐüÐéð║ðÁ. ðƒÐÅÐéð¢ð¥ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð¥ ð▒ÐïÐéÐî ð▓ð¢ð©ð╝ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð©ðÀÐâÐçðÁð¢ð¥ ð© Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┐ð¥Ðüð╗ðÁ ÐìÐéð¥ð│ð¥, ðÁÐüð╗ð© ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðî Ðâð▒ðÁð┤ð©ÐéÐüÐÅ, ÐçÐéð¥ ð¥ð¢ð¥ ð¢ðÁ ð¥ð▒ð¥ðÀð¢ð░Ðçð░ðÁÐé ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ÐâÐÄ ÐÅð╝Ðâ ð©ð╗ð© ð©ð¢ð¥ð╣, ð©ð¢ÐéðÁÐÇðÁÐüð¢Ðïð╣ ð▓ ð¢ð░ÐâÐçð¢ð¥ð╝ ð┐ð╗ð░ð¢ðÁ ð¥ð▒ÐèðÁð║Ðé, ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð┐ÐÇð¥ð┤ð¥ð╗ðÂð░ÐéÐî ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐâ, ð┐ð¥ð┤ÐÇÐâð▒ð░ÐÅ ð¥ÐçðÁÐÇðÁð┤ð¢ð¥ð╣ ð┐ð╗ð░ÐüÐé ð▓ðÁÐÇÐéð©ð║ð░ð╗Ðîð¢ð¥ ð¢ð░ ÐêÐéÐïð║ ð©ð╗ð© ÐçÐâÐéÐî ð╝ðÁð¢ÐîÐêðÁ ð© ÐüÐÇÐâð▒ð░ÐÅ ðÁð│ð¥ ð¥ð║ð¥ð¢Ðçð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð│ð¥ÐÇð©ðÀð¥ð¢Ðéð░ð╗Ðîð¢Ðïð╝ð© ð┤ð▓ð©ðÂðÁð¢ð©ÐÅð╝ð© ð╗ð¥ð┐ð░ÐéÐï16.

2. ðùð░ð║ð¥ð¢Ðçð©ð╝ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ð©ðÁ ð¥ð┐Ðâð▒ð╗ð©ð║ð¥ð▓ð░ð¢ð¢ÐïÐà ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð╣ ð░ð¢ð░ð╗ð©ðÀð¥ð╝ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ð░ ┬½ðáð░ðÀð▒ð¥ÐÇ, ð¥ð▒ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð║ð░ ð© ð©ðÀð┤ð░ð¢ð©ðÁ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð│ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð░┬╗, Ðâð▓ð©ð┤ðÁð▓ÐêðÁð╣ Ðüð▓ðÁÐé ÐçðÁÐÇðÁðÀ ÐéÐÇð© ð│ð¥ð┤ð░ ð┐ð¥Ðüð╗ðÁ ð┐ÐÇðÁð┤Ðïð┤ÐâÐëðÁð╣ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð©, ð▓ 1898 ð│.17

ðíÐâÐëðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ÐïÐà ð©ðÀð╝ðÁð¢ðÁð¢ð©ð╣ ð▓ ð¢ðÁð╣ ð¢ðÁ Ðüð¥ð┤ðÁÐÇðÂð©ÐéÐüÐÅ, ð▓ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ð¥ð╝ ÐìÐéð¥ ð┐ð¥ð▓Ðéð¥ÐÇðÁð¢ð©ðÁ ÐâðÂðÁ ð¥ð┐Ðâð▒ð╗ð©ð║ð¥ð▓ð░ð¢ð¢ÐïÐà ÐÇð░ð¢ðÁðÁ ð┐ÐÇð©ðÁð╝ð¥ð▓, ð┤ð░ ð© ð┐ð¥Ðüð▓ÐÅÐëðÁð¢ð░ ÐìÐéð░ ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░ Ðüð║ð¥ÐÇðÁðÁ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ðÁ ð║ð░ð▒ð©ð¢ðÁÐéð¢ð¥ð│ð¥ ÐìÐéð░ð┐ð░ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð▓ ð¢ðÁð╣ ð▓ÐüðÁ ðÂðÁ ðÁÐüÐéÐî ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð▓ð░ðÂð¢ÐïðÁ ð┤ð╗ÐÅ ð¢ð░ÐêðÁð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ÐüÐÄðÂðÁÐéÐï. ðƒÐÇðÁðÂð┤ðÁ ð▓ÐüðÁð│ð¥, ÐìÐéð¥ ð┐ÐÇðÁð┤ðÁð╗Ðîð¢ð¥ Ðéð¥Ðçð¢ð¥ ÐüÐäð¥ÐÇð╝Ðâð╗ð©ÐÇð¥ð▓ð░ð¢ð¢ð¥ðÁ ð┐ð¥ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ ð▓ð░ðÂð¢ð¥ÐüÐéð© Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð©ÐÅ ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ð¥ÐéÐçðÁÐéð░ ð¥ð▒ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░Ðà: ┬½ð×ÐéÐçðÁÐé ð¥ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ðÁ, ð▓Ðïð╣ð┤ÐÅ ð©ðÀ ÐÇÐâð║ Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð©ÐéðÁð╗ÐÅ, ÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð©ÐéÐüÐÅ Ðüð▓ð¥ðÁð│ð¥ ÐÇð¥ð┤ð░ ÐÄÐÇð©ð┤ð©ÐçðÁÐüð║ð©ð╝, ð▓ð┐ð¥ð╗ð¢ðÁ ðÀð░ð║ð¥ð¢ÐçðÁð¢ð¢Ðïð╝, ð┤ð¥ð║Ðâð╝ðÁð¢Ðéð¥ð╝, ð¥Ðé ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð│ð¥ ð¢ðÁð╗ÐîðÀÐÅ ð¢ð©ÐçðÁð│ð¥ ð¥Ðéð¢ÐÅÐéÐî ð© ð║ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╝Ðâ ð¢ðÁð╗ÐîðÀÐÅ ð¢ð©ÐçðÁð│ð¥ ð┐ÐÇð©ð▒ð░ð▓ð©ÐéÐî. ð×ð¢ ÐâÐüÐéð░ð¢ð░ð▓ð╗ð©ð▓ð░ðÁÐé ð¥ð▒ÐëðÁð¥ð▒ÐÅðÀð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïðÁ Ðäð░ð║ÐéÐï, Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅÐÄÐëð©ðÁ ð▓ð░ðÂð¢ðÁð╣ÐêðÁðÁ ð┤ð¥ÐüÐéð¥ÐÅð¢ð©ðÁ ð¢ð░Ðâð║ð©, ð© ð¢ð©ð║ð¥ð│ð┤ð░ ð¢ðÁ ÐéðÁÐÇÐÅðÁÐé Ðüð▓ð¥ðÁð╣ ÐåðÁð¢Ðï. ðÿðÀ ð▓ÐüðÁÐà ð▓ð©ð┤ð¥ð▓ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ÐÇð░ð▒ð¥Ðé Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð©ðÁ ð¥ÐéÐçðÁÐéð░ ð¥ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ðÁ ðÁÐüÐéÐî Ðüð░ð╝ð░ÐÅ ð¥Ðéð▓ðÁÐéÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð░ÐÅ, ð▓ð░ðÂð¢ð░ÐÅ ð© ÐéÐÇðÁð▒ÐâÐÄÐëð░ÐÅ ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ÐîÐêðÁð╣ ð¥ÐüÐéð¥ÐÇð¥ðÂð¢ð¥ÐüÐéð© ð© ð¢ð░ð▒ð╗ÐÄð┤ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ÐüÐéð©┬╗18.

ðÜÐÇð¥ð╝ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ð▓ð▓ð¥ð┤ÐÅÐéÐüÐÅ ð║ÐÇð©ÐéðÁÐÇð©ð© ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ð░ ð©Ðéð¥ð│ð¥ð▓ð¥ð╣ ð┤ð¥ð║Ðâð╝ðÁð¢Ðéð░Ðåð©ð©, ð░ ð©ð╝ðÁð¢ð¢ð¥: ┬½ðÆÐüðÁ ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ÐüÐéð© ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅ ð¥ð┐ð©ÐüÐïð▓ð░ÐÄÐéÐüÐÅ ð▓ ð¥ÐéÐçðÁÐéðÁ ð▓ Ðéð¥ð╝ ð▓ð©ð┤ðÁ, ð▓ ð║ð░ð║ð¥ð╝ ð¥ð¢ð© ð¢ð░ð▒ð╗ÐÄð┤ð░ð╗ð©ÐüÐî ð▓ ð╝ð¥ð╝ðÁð¢Ðé ð▓Ðüð║ÐÇÐïÐéð©ÐÅ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðï <ÔǪ> ðƒÐÇð© Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð©ð© ð¥ÐéÐçðÁÐéð░ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðî ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ ð┤ðÁÐÇðÂð░ÐéÐî ð▓ ð¢ð░ð┐ÐÇÐÅðÂðÁð¢ð©ð© ð▓ÐüðÁ Ðüð▓ð¥ð© Ðüð©ð╗Ðï, ð▓ÐüðÁ ðÀð░ð╝ðÁÐéð©ÐéÐî ð© ð¥ð▒ÐèÐÅÐüð¢ð©ÐéÐî. ðÆÐüðÁ Ðüð¥ð╝ð¢ð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ðÁ ð© ð¢ðÁÐÅÐüð¢ð¥ðÁ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð¥ ð▒ÐïÐéÐî ð¥ð▒ÐÅðÀð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð¥Ðéð╝ðÁÐçðÁð¢ð¥, ð▓ÐüðÁ ð┐ÐÇð¥ð╝ð░Ðàð© ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð©, ð┐ð¥ÐçÐéð© ð¢ðÁð©ðÀð▒ðÁðÂð¢ÐïðÁ, ð┤ð¥ð╗ðÂð¢Ðï ð▒ÐïÐéÐî Ðâð║ð░ðÀð░ð¢Ðï. ðôð╗ð░ð┤ð║ð©ð╣, ð║ÐÇð░Ðüð©ð▓Ðïð╣ ð© ð║ð░ÐéðÁð│ð¥ÐÇð©ÐçðÁÐüð║ð©ð╣ ð¥ÐéÐçðÁÐé ð¥ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð░Ðà ð╗ð©ÐêðÁð¢ ðÂð©ðÀð¢ð© ð© ð¢ðÁ ð▓ð¢ÐâÐêð░ðÁÐé ð┤ð¥ð▓ðÁÐÇð©ÐÅ┬╗19.

ðÜÐÇð░ð╣ð¢ðÁ ð▓ð░ðÂð¢ð¥ ð¢ð░ÐêðÁð┤ÐêðÁðÁ ð¥ÐéÐÇð░ðÂðÁð¢ð©ðÁ ð▓ ð┤ð░ð¢ð¢ð¥ð╝ ÐÇÐâð║ð¥ð▓ð¥ð┤ÐüÐéð▓ðÁ ð©ðÀð╝ðÁð¢ðÁð¢ð©ðÁ ð▓ðÀð│ð╗ÐÅð┤ð░ ð¢ð░ Ðäð©ð║Ðüð░Ðåð©ÐÄ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░Ðéð¥ð▓ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ. ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé ð¥ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ð¢ð©ð║ð░ð║ð¥ðÁ Ðüð╗ð¥ð▓ðÁÐüð¢ð¥ðÁ ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð©ðÁ, ð║ð░ð║ ð▒Ðï ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ ð© ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ ð¥ð¢ð¥ ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ð¥ Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð¥, ð¢ðÁ ð╝ð¥ðÂðÁÐé ðÀð░ð╝ðÁð¢ð©ÐéÐî Ðüð¥ð▒ð¥ð╣ ð│ÐÇð░Ðäð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð╣ Ðäð©ð║Ðüð░Ðåð©ð©, ð┐ÐâÐüÐéÐî ð┤ð░ðÂðÁ Ðüð░ð╝ð¥ð╣ ð│ÐÇÐâð▒ð¥ð╣ ð© ð¢ðÁ Ðéð¥Ðçð¢ð¥ð╣. ðƒð¥ÐìÐéð¥ð╝Ðâ ð¥ÐéÐçðÁÐé, ð╗ð©ÐêðÁð¢ð¢Ðïð╣ ð│ÐÇð░Ðäð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð¥ð▓ ÔÇô ÐÇð©ÐüÐâð¢ð║ð¥ð▓, ÐçðÁÐÇÐéðÁðÂðÁð╣, ÔÇô ð¢ðÁ ð╝ð¥ðÂðÁÐé ð┤ð░ÐéÐî ÐÅÐüð¢ð¥ð╣ ð║ð░ÐÇÐéð©ð¢Ðï, ð¢ðÁ ð┐ð¥ðÀð▓ð¥ð╗ÐÅðÁÐé ð┐ÐÇðÁð┤ÐüÐéð░ð▓ð©ÐéÐî ðÁð│ð¥ [ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░] ð┐ðÁÐÇð▓ð¥ð¢ð░Ðçð░ð╗Ðîð¢Ðïð╣ ð▓ð©ð┤. ðÆ Ðéð¥ ð▓ÐÇðÁð╝ÐÅ ð║ð░ð║ ð¢ð░ð╗ð©Ðçð©ðÁ ð┤ð░ðÂðÁ Ðüð░ð╝ð¥ð│ð¥ ÐâÐüð╗ð¥ð▓ð¢ð¥ð│ð¥ ð¢ð░ð│ð╗ÐÅð┤ð¢ð¥ð│ð¥ ð▓ð¥Ðüð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ðÁð┤ðÁð¢ð©ÐÅ Ðüð┐ð¥Ðüð¥ð▒ð¢ð¥ ð┐ð¥ð╝ð¥ÐçÐî ð▓ Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð©ð© Ðéð░ð║ð¥ð╣ ÐÇðÁð║ð¥ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð©20.

ðƒÐÇð©ÐçðÁð╝ ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ ðÀð░ð╝ðÁÐçð░ðÁÐé, ÐçÐéð¥ ÐçðÁÐÇÐéðÁð ð▓ÐüðÁð│ð┤ð░ ð▒ðÁð┤ð¢ðÁðÁ ÐÇð©ÐüÐâð¢ð║ð░. ðùð░ÐÇð©Ðüð¥ð▓ð║ð© ð┐ÐÇð©ð┤ð░ÐÄÐé ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð╝Ðâ ð¥ÐéÐçðÁÐéÐâ ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥ÐéÐâ ð© ðÂð©ð▓ð¥ÐüÐéÐî. ðÆ Ðéð¥ ðÂðÁ ð▓ÐÇðÁð╝ÐÅ ÐìÐéð¥ ð║ÐÇð©ÐéðÁÐÇð©ð╣ ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ð░ ð┐ÐÇð¥ð▓ðÁð┤ðÁð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ. ðØðÁð▓ð¢ð©ð╝ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð░ÐÅ ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░ ÔÇô ð¢ðÁ ð┤ð░ðÁÐé ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ÐÇð©ÐüÐâð¢ð║ð░, ð¢ð░ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╝ Ðüð¥ð╝ð¢ð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ðÁ ð¥ÐéÐÇð░ðÂð░ðÁÐéÐüÐÅ ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥, ð░ ð┐ð¥ð¢ÐÅÐéð¢ð¥ðÁ ð┤ð╗ÐÅ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ÐÅ, ð¢ð░ð┐ÐÇð¥Ðéð©ð▓, ð║ÐÇð░Ðéð║ð¥, ÐüÐàðÁð╝ð░Ðéð©Ðçð¢ð¥.

III. ðÜÐÇð░Ðéð║ð©ð╣ ð░ð¢ð░ð╗ð©ðÀ ð©ðÀð╗ð¥ðÂðÁð¢ð¢ð¥ð│ð¥

ðòÐüð╗ð© ðö.ð». ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓ Ðâð┤ðÁð╗ÐÅð╗ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ð¥ðÁ ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ ð©ðÀð▓ð╗ðÁÐçðÁð¢ð©ÐÄ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð│ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð░ ð©ðÀ ðÀðÁð╝ð╗ð©, Ðüð▒ð¥ÐÇÐâ ð© ð¥ð▒ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð║ðÁ ðÁð│ð¥, Ðéð¥ ðÉ.ðÉ. ðíð┐ð©ÐåÐïð¢ ÐâðÂðÁ ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé ð¥ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ┬½ð║ð¥ð¢ðÁÐçð¢ÐâÐÄ ÐåðÁð╗Ðî ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð© Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅðÁÐé ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥ðÁ ð▓ð¥ÐüÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð╗ðÁð¢ð©ðÁ ð║ð░ÐÇÐéð©ð¢Ðï ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅ <ÔǪ> ð▓ð¥ ð▓ÐüðÁÐà ð¢ðÁÐÅÐüð¢ÐïÐà Ðüð╗ÐâÐçð░ÐÅÐà ð¥ÐéÐçðÁÐé ðÀð░ð║ð░ð¢Ðçð©ð▓ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð¥ð▒ÐüÐâðÂð┤ðÁð¢ð©ðÁð╝ ð▓ð¥ð┐ÐÇð¥Ðüð░ ð¥ ð┐ðÁÐÇð▓ð¥ð¢ð░Ðçð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╝ ð▓ð©ð┤ðÁ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðï ð© ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð░ ð© ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð¢ÐïÐà ð┐ÐÇð© ð¢ðÁð╝ ð┐ÐÇðÁð┤ð╝ðÁÐéð¥ð▓┬╗21.

ð£Ðï ð▓ð©ð┤ð©ð╝ ð▓ ÐìÐéð¥ð╝ ð┤ð▓ð░ ÐÇð░ðÀð¢ÐïÐà ð┐ð¥ð┤Ðàð¥ð┤ð░ ð║ ÐåðÁð╗ÐÅð╝ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð©, ðÁÐüð╗ð© ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ÐéÐî ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð¥ð▒ÐëðÁ, ð║ ÐåðÁð╗ÐÅð╝ ð© ðÀð░ð┤ð░Ðçð░ð╝ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ð©. ðƒðÁÐÇð▓Ðïð╣ ð┐ð¥ð┤Ðàð¥ð┤ ð▒ð╗ð©ðÂðÁ (Ðàð¥ÐéÐÅ, ð▒ðÁðÀÐâÐüð╗ð¥ð▓ð¢ð¥, ð© ð¥Ðéð╗ð©Ðçð░ðÁÐéÐüÐÅ ð¥Ðé ð¢ðÁðÁ ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð┐ÐÇð¥ÐäðÁÐüÐüð©ð¥ð¢ð░ð╗Ðîð¢Ðïð╝ ð© ð¢ð░ÐâÐçð¢Ðïð╝ ð┐ð¥ð┤Ðàð¥ð┤ð¥ð╝) ÐéÐÇð░ð┤ð©Ðåð©ð©, ð▓ð¥ÐüÐàð¥ð┤ÐÅÐëðÁð╣ ð║ ð║ð¥ð╗ð╗ðÁð║Ðåð©ð¥ð¢ðÁÐÇð░ð╝-ð░ð¢Ðéð©ð║ð▓ð░ÐÇð©ÐÅð╝, ð┐ð¥ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐÅ ÔÇô ð┤ð©ÐüÐåð©ð┐ð╗ð©ð¢ð░, ÐçðÁð╣ ð┐ÐÇðÁð┤ð╝ðÁÐé Ðüð▓ð¥ð┤ð©ÐéÐüÐÅ ð©Ðüð║ð╗ÐÄÐçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð║ ð©ÐüÐéð¥Ðçð¢ð©ð║ð░ð╝. ðƒð¥ð╗Ðî ðÜÐâÐÇð▒Ðìð¢ Ðéð░ð║ ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé ð¥ð▒ ÐìÐéð¥ð╝: ┬½ÔǪÐâÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð╗ðÁð¢ð©ðÁ Ðäð░ð║Ðéð¥ð▓ ðÁÐüÐéÐî ð©ÐüÐéð©ð¢ð¢ð░ÐÅ ÐÇð¥ð╗Ðî ð© ð╝ð©ÐüÐüð©ÐÅ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð░, ðÁÐüÐéÐî Ðéð¥, ÐçÐéð¥ ð¥Ðéð╗ð©Ðçð░ðÁÐé ðÁð│ð¥ ð¥Ðé ð▓ÐüÐÅÐçðÁÐüð║ð©Ðà ÔÇ£ð┐ð░ÐÇð░ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð¥ð▓ÔÇØ, ð©ð▒ð¥ ð¥ð¢ Ðüð┐ð¥Ðüð¥ð▒ðÁð¢ ð┤ðÁð╗ð░ÐéÐî ÐìÐéÐâ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐâ ð© ð¥ð¢ Ðéð¥Ðé, ð║Ðéð¥ ðÁð┤ð©ð¢ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢Ðïð╣ Ðüð┐ð¥Ðüð¥ð▒ðÁð¢ ð┤ðÁð╗ð░ÐéÐî ðÁðÁ ð┐ÐÇð░ð▓ð©ð╗Ðîð¢ð¥ÔǪ┬╗.

ðÆÐéð¥ÐÇð¥ð╣ ðÂðÁ ð▒ð╗ð©ðÂðÁ ð║ ð┐ð¥ðÀð©Ðåð©ð©, ð┐ð¥ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣, ð¢ðÁÐüð╝ð¥ÐéÐÇÐÅ ð¢ð░ Ðüð┐ðÁÐåð©Ðäð©ð║Ðâ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð©ÐüÐéð¥Ðçð¢ð©ð║ð¥ð▓ ð© ð¥Ðüð¥ð▒ÐïÐà ÐéÐÇðÁð▒ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð╣ ð║ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ðÁ ð©Ðà ð┐ÐÇðÁð┐ð░ÐÇð©ÐÇð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ, ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ÐçðÁÐüð║ð░ÐÅ ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð░Ðåð©ÐÅ Ðéð░ð║ð©Ðà ð©ÐüÐéð¥Ðçð¢ð©ð║ð¥ð▓ ÐüÐÇð░ð▓ð¢ð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð┐ÐÇð¥ÐüÐéð░ ð© ð┤ð░ðÂðÁ ð┐ÐÇðÁð┤ð¥ð┐ÐÇðÁð┤ðÁð╗ðÁð¢ð¢ð░. ðÉÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐÅ, Ðüð¥ÐàÐÇð░ð¢ÐÅÐÅ Ðüð░ð╝ð¥ð▒ÐïÐéð¢ð¥ÐüÐéÐî, ð¥ð┐ÐÇðÁð┤ðÁð╗ÐÅðÁÐéÐüÐÅ ð║ð░ð║ ðÁÐëðÁ ð¥ð┤ð¢ð░ ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ÐÅ ÔÇô ð¥Ðéð┤ðÁð╗ÐÅðÁð╝ð░ÐÅ ð┐ð¥ Ðüð┐ðÁÐåð©ð░ð╗ð©ðÀð░Ðåð©ð© ð¢ð░ ð▓ðÁÐëðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ÐïÐà ð©ÐüÐéð¥Ðçð¢ð©ð║ð░Ðà. ðƒÐÇðÁð┤ð╝ðÁÐé ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ð© ð▓ ÐìÐéð¥ð╝ ð▓ð░ÐÇð©ð░ð¢ÐéðÁ ð┐ð¥ð¢ð©ð╝ð░ðÁÐéÐüÐÅ Ðêð©ÐÇð¥ð║ð¥, ð© ð▓ ð¢ðÁð╝ ð▓Ðïð┤ðÁð╗ÐÅÐÄÐé ð┤ð▓ð░ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ÐÅ: ð©ÐüÐéð¥Ðçð¢ð©ð║ð¥ð▓ðÁð┤ÐçðÁÐüð║ð©ð╣ ð© ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð░Ðåð©ð¥ð¢ð¢Ðïð╣. ðÿð¢ð¥ð│ð┤ð░ ð▓ð▓ð¥ð┤ÐÅÐé ÐéÐÇðÁÐéð©ð╣ ÔÇô ð┐ÐÇð¥ð╝ðÁðÂÐâÐéð¥Ðçð¢Ðïð╣. ðƒð¥ð┤ ð¢ð©ð╝ ð┐ð¥ð¢ð©ð╝ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ÐÅ ð║Ðâð╗ÐîÐéÐâÐÇÐï. ðØðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ð© ð© ð▓ð¥ð▓ÐüðÁ ÐüÐçð©Ðéð░ÐÄÐé ðÁð│ð¥ ð┐ð¥Ðüð╗ðÁð┤ð¢ð©ð╝ ÐìÐéð░ð┐ð¥ð╝ ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ. ðØðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð©ðÀ Ðéð░ð║ð¥ð│ð¥ ð┤ð▓ð¥ð╣ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ÐÅ ð¢ð░Ðâð║ð© ð▓Ðïð▓ð¥ð┤ÐÅÐé ð┐ÐÇðÁð┤ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢ð©ðÁ ð¥ ÐÇð░ðÀð┤ðÁð╗ðÁð¢ð©ð© ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ð© ð¢ð░ ð┤ð▓ðÁ ð▓ðÁÐéð▓ð©, ð┤ð░ðÂðÁ ð┤ð▓ðÁ ð¥ÐéÐÇð░Ðüð╗ð©, ð┤ð▓ðÁ ð┐ÐÇð¥ÐäðÁÐüÐüð©ð©22.

ðÜð¥ð¢ðÁÐçð¢ð¥, ÐüÐéð¥ð©Ðé ð┐ð¥ð¢ð©ð╝ð░ÐéÐî ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐâÐÄ ÐâÐüð╗ð¥ð▓ð¢ð¥ÐüÐéÐî Ðéð░ð║ð¥ð│ð¥ Ðüð¥ð¥Ðéð¢ðÁÐüðÁð¢ð©ÐÅ ð©ð╝ðÁð¢ ð┤ð▓ÐâÐà ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð¥ð▓ XIX ð▓. Ðü ð¥ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð¢Ðïð╝ð© ÐéÐÇð░ð┤ð©Ðåð©ÐÅð╝ð©, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ Ðéð░ ð©ð╗ð© ð©ð¢ð░ÐÅ ÐéÐÇð░ð┤ð©Ðåð©ÐÅ ð¢ð░ÐâÐçð¢ð¥ð│ð¥ ð┐ð¥ðÀð¢ð░ð¢ð©ÐÅ ð¢ðÁ ð▓ð¥ðÀð¢ð©ð║ð░ðÁÐé ð©ðÀ ð¢ð©ð¥Ðéð║Ðâð┤ð░, ð║ð░ð║ ð┐ÐÇð░ð▓ð©ð╗ð¥, ð¥ð¢ð░ ÐÅð▓ð╗ÐÅðÁÐéÐüÐÅ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░Ðéð¥ð╝ ð┐ð╗ð░ð¢ð¥ð╝ðÁÐÇð¢ð¥ð│ð¥ ÐÇð░ðÀð▓ð©Ðéð©ÐÅ. ðÆ ð▓ÐïÐêðÁð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð¢ÐïÐà ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ÐÅÐà ð╝Ðï ð© ð▓ð©ð┤ð©ð╝ ð┐ðÁÐÇð▓ÐïðÁ Ðêð░ð│ð© Ðéð░ð║ð¥ð│ð¥ ÐÇð░ðÀð▓ð©Ðéð©ÐÅ, ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð¢ÐïÐà ð┐ð¥ð┤Ðàð¥ð┤ð¥ð▓ ð▓ ð¥ÐéðÁÐçðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ð©.

ðóðÁð┐ðÁÐÇÐî ð¥ð▒ÐÇð░Ðéð©ð╝ÐüÐÅ ð║ ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð©ÐÄ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð╣ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░.

ðƒð¥ð╝ð©ð╝ð¥ ð▓ð░ðÂð¢ð¥ð│ð¥ ð¢ð░ÐâÐçð¢ð¥ð│ð¥ ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð©ÐÅ (ÐìÐéð¥ ð¥ð┤ð¢ð© ð©ðÀ Ðüð░ð╝ÐïÐà ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïÐà ð┐ð¥ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇÐâ ð¢ð░ÐüÐïð┐ðÁð╣ ð┤ð╗ÐÅ Ðüð▓ð¥ð©Ðà ÐÇðÁð│ð©ð¥ð¢ð¥ð▓, ð┤ð¥ 1970-Ðà ð│ð│. ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗Ðï ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥ð║ Ðüð¥ð┐ð║ð© Ðâ Ðü. ð£ð©Ðàð░ð©ð╗-ðÉÐÇÐàð░ð¢ð│ðÁð╗ ð© ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ð┤ÐÇÐâð│ð©Ðà Ðüð╗ÐâðÂð©ð╗ð© ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¥ð╣ ð┤ð╗ÐÅ ÐüÐâðÂð┤ðÁð¢ð©ð╣ ð¥ ð▓ð¢ÐâÐéÐÇðÁð¢ð¢ðÁð╣ ÐüÐéÐÇÐâð║ÐéÐâÐÇðÁ, Ðàð░ÐÇð░ð║ÐéðÁÐÇðÁ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ð╣, ð©ð¢ð▓ðÁð¢Ðéð░ÐÇðÁ ð© ð┤ð░Ðéð©ÐÇð¥ð▓ð║ðÁ Ðüð¥ð┐ð¥ð║ ÐÇðÁð│ð©ð¥ð¢ð░) ð▓Ðïð▒ÐÇð░ð¢ð¢ÐïÐà ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð¥ð▓ ðÁÐüÐéÐî ð© ðÁÐëðÁ ð¥ð┤ð¢ð¥ ð¢ðÁð╝ð░ð╗ð¥ð▓ð░ðÂð¢ð¥ðÁ ð¥ð▒ÐüÐéð¥ÐÅÐéðÁð╗ÐîÐüÐéð▓ð¥, ð¥ð┐ÐÇðÁð┤ðÁð╗ð©ð▓ÐêðÁðÁ ð©ðÀð▒ÐÇð░ð¢ð©ðÁ ð©Ðà ð▓ ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ðÁ ð┐ð¥ð║ð░ðÀð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïÐà ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¥ð▓ ð▓ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ð©ð© ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð╣ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð© ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░.

ðíð¥ÐüÐéð¥ð©Ðé ð¥ð¢ð¥ ð▓ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ð¥ÐéÐçðÁÐéÐï ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░ ð¥ ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░Ðà ð¢ð░ ÐìÐéð©Ðà ð¥ð▒ÐèðÁð║Ðéð░Ðà Ðüð¥ð┤ðÁÐÇðÂð░Ðé ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ðÁ ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð©ðÁ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð© ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ, ð░ ð¢ðÁ ð┐ÐÇð¥ÐüÐéð¥ ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð©ðÁ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░, ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░ÐéÐï ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð© ð┤ð░Ðéð©ÐÇð¥ð▓ð║ð© ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð░. ð×ÐçðÁð▓ð©ð┤ð¢ð¥, ÐìÐéð¥ ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ Ðüð▓ÐÅðÀð░ÐéÐî Ðü ÐéðÁð╝, ÐçÐéð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðî ð¢ðÁ ð┐ÐÇð©ð┤ð░ð▓ð░ð╗ ð▒ð¥ð╗ÐîÐêð¥ð│ð¥ ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð©ÐÅ Ðäð©ð║Ðüð░Ðåð©ð© Ðàð¥ð┤ð░ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï, ðÁÐüð╗ð© ð¢ðÁ Ðüð╗ÐâÐçð░ð╗ð¥ÐüÐî ÐçðÁð│ð¥&Ðéð¥ Ðéð░ð║ð¥ð│ð¥, ÐçÐéð¥ ð¢ð░ÐÇÐâÐêð░ð╗ð¥ ðÁð│ð¥ ð┐ÐÇð©ð¢ÐÅÐéÐïð╣, ðÁÐüð╗ð© ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ Ðéð░ð║ ð▓ÐïÐÇð░ðÀð©ÐéÐîÐüÐÅ, ┬½ÐüÐéð░ð¢ð┤ð░ÐÇÐéð¢Ðïð╣┬╗ ð┐ð¥ÐÇÐÅð┤ð¥ð║. ð×Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ð¥ðÁ ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð©ðÁ ð┐ÐÇð©ð┤ð░ð▓ð░ð╗ð¥ÐüÐî Ðéð¥ð╝Ðâ, ÐçÐéð¥ ð¥Ðéð║ÐÇÐïð╗ð¥ÐüÐî ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ÐÄ ð▓ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░ÐéðÁ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï, Ðéð¥ ðÁÐüÐéÐî ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝ðÁ, ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║Ðâ ð© ð▓ðÁÐëðÁð▓ð¥ð╝Ðâ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗Ðâ.

ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð┐ð¥Ðüð▓ÐÅÐéð©ð╗ Ðüð¥ð┐ð║ð░ð╝ ðØð©ðÂð¢ðÁð│ð¥ ðƒð¥ð▓ð¥ð╗Ðàð¥ð▓ÐîÐÅ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ÐïÐà ÐüðÁðÀð¥ð¢ð¥ð▓. ðÆ 1883ÔÇô1884 ð│ð│. ð¥ð¢ ÐÇð░Ðüð║ð░ð┐Ðïð▓ð░ðÁÐé 9 ð║ÐÇÐâð┐ð¢ÐïÐà ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð▓ ð▓ ð¥ð║ÐÇðÁÐüÐéð¢ð¥ÐüÐéÐÅÐà ðíÐéð░ÐÇð¥ð╣ ðøð░ð┤ð¥ð│ð©, ð▓ 1886 ð│. ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð¥ð╝ ð▒Ðïð╗ð░ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð░ ð¥ð┤ð¢ð░ ð©ðÀ Ðüð░ð╝ÐïÐà ð╝ð¥ð¢Ðâð╝ðÁð¢Ðéð░ð╗Ðîð¢ÐïÐà ð¢ð░ÐüÐïð┐ðÁð╣ ÐÇðÁð│ð©ð¥ð¢ð░ ÔÇô Ðüð¥ð┐ð║ð░ Ðâ ÐüðÁð╗ð░ ð£ð©Ðàð░ð©ð╗-ðÉÐÇÐàð░ð¢ð│ðÁð╗, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐâÐÄ ð┤ð¥ð╗ð│ð¥ðÁ ð▓ÐÇðÁð╝ÐÅ ð¥Ðéð¥ðÂð┤ðÁÐüÐéð▓ð╗ÐÅð╗ð© Ðü ð╝ð¥ð│ð©ð╗ð¥ð╣ ð╗ðÁÐéð¥ð┐ð©Ðüð¢ð¥ð│ð¥ ð▓ðÁÐëðÁð│ð¥ ð×ð╗ðÁð│ð░. ðÆ 1896 ð│. Ðüð▓ðÁÐé Ðâð▓ð©ð┤ðÁð╗ð░ ð┐Ðâð▒ð╗ð©ð║ð░Ðåð©ÐÅ ┬½ðÜÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï ð«ðÂð¢ð¥ð│ð¥ ðƒÐÇð©ð╗ð░ð┤ð¥ðÂÐîÐÅ┬╗, ð¥ð▒ð¥ð▒Ðëð░ÐÄÐëð░ÐÅ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░ÐéÐï ÐìÐéð©Ðà ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð╣.

ðÆ 1994 ð│. ðÆ.ðƒ. ðƒðÁÐéÐÇðÁð¢ð║ð¥, ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð▓Ðêð©ð╣ Ðçð░ÐüÐéÐî ÐéðÁÐà ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð¥ð▓, ÐçÐéð¥ ð▒Ðïð╗ð© ð▓ð▓ðÁð┤ðÁð¢Ðï ð▓ ð¢ð░ÐâÐçð¢Ðïð╣ ð¥ð▒ð¥ÐÇð¥Ðé ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð¥ð╝, ð▓ Ðüð▓ð¥ðÁð╣ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéðÁ ┬½ðƒð¥ð│ÐÇðÁð▒ð░ð╗Ðîð¢Ðïð╣ ð¥ð▒ÐÇÐÅð┤ ð¢ð░ÐüðÁð╗ðÁð¢ð©ÐÅ ðíðÁð▓ðÁÐÇð¢ð¥ð╣ ðáÐâÐüð© VIIIÔÇôX ð▓ð▓. ðíð¥ð┐ð║ð© ðíðÁð▓ðÁÐÇð¢ð¥ð│ð¥ ðƒð¥ð▓ð¥ð╗Ðàð¥ð▓ÐîÐÅ┬╗ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð╗ ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ÐçðÁÐüð║ð©ðÁ ð┐ÐÇð©ðÁð╝Ðï, ð©Ðüð┐ð¥ð╗ÐîðÀð¥ð▓ð░ð¢ð¢ÐïðÁ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ðÁð╝ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©ÐçðÁð╝ ð┐ÐÇð© ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅÐà ð▓ ð¥ð▒ð¥ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð¢ð¥ð╝ ÐÇðÁð│ð©ð¥ð¢ðÁ23. ðÆ 2000 ð│. ð▓ Ðüð┐ðÁÐåð©ð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╝ ð¢ð¥ð╝ðÁÐÇðÁ ðÂÐâÐÇð¢ð░ð╗ð░ ┬½ðæð¥ð╝ð▒ð░ÐÇð┤ð©ÐÇ┬╗, ð©ðÀð┤ð░ð▓ð░ðÁð╝ð¥ð│ð¥ ðÆðÿð£ðÉðÿðÆð©ðÆðí, ð▒Ðïð╗ð░ ð¥ð┐Ðâð▒ð╗ð©ð║ð¥ð▓ð░ð¢ð░ ÐüÐéð░ÐéÐîÐÅ ðí.ðø. ðÜÐâðÀÐîð╝ð©ð¢ð░ ┬½ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð© Ðüð¥ð┐ð║ð© ðØð©ðÂð¢ðÁð│ð¥ ðƒð¥ð▓ð¥ð╗Ðàð¥ð▓ÐîÐÅ┬╗, ð▓ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ Ðüð¥ð┤ðÁÐÇðÂð©ÐéÐüÐÅ ð┤ð¥ÐüÐéð░Ðéð¥Ðçð¢ð¥ ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢Ðïð╣ ð░ð¢ð░ð╗ð©ðÀ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð┐ð¥ð┤Ðàð¥ð┤ð¥ð▓ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ÐÅ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðçð░ ð© ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð¥ð▓ ðÁð│ð¥ ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð© ð║ ð┐ð¥ð╗ðÁð▓Ðïð╝ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁð╝. ðÉð¢ð░ð╗ð©ðÀ ÐüÐéÐÇð¥ð©ÐéÐüÐÅ ð©ð╝ðÁð¢ð¢ð¥ ð¢ð░ ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ð©ð© ð¥ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð¢ð¥ð╣ Ðüð¥ð┐ð║ð© Ðâ Ðü. ð£ð©Ðàð░ð©ð╗-ðÉÐÇÐàð░ð¢ð│ðÁð╗.

ðÜð░ð║ Ðüð║ð░ðÀð░ð¢ð¥ ð▓ÐïÐêðÁ, Ðüð¥ð┐ð║ð░ Ðâ Ðü. ð£ð©Ðàð░ð©ð╗-ðÉÐÇÐàð░ð¢ð│ðÁð╗ ÔÇô ð¥ð┤ð¢ð░ ð©ðÀ Ðüð░ð╝ÐïÐà ð║ÐÇÐâð┐ð¢ÐïÐà ð▓ ÐÇðÁð│ð©ð¥ð¢ðÁ. ðòðÁ ð▓ÐïÐüð¥Ðéð░, ð┐ð¥ ð┤ð¢ðÁð▓ð¢ð©ð║ð░ð╝ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░, Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅð╗ð░ ð┐ÐÇð©ð▒ð╗ð©ðÀð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ 10,7 ð╝ (5 Ðüð░ðÂðÁð¢ðÁð╣), ð░ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇ ð┐ð¥ ð¥ð║ÐÇÐâðÂð¢ð¥ÐüÐéð© ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ÔÇô 98,1 ð╝ (46 Ðüð░ðÂðÁð¢ðÁð╣), ð¢ð░ ð▓ðÁÐÇÐêð©ð¢ðÁ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð©ð╝ðÁð╗ð░ÐüÐî ð┐ð╗ð¥Ðëð░ð┤ð║ð░ ð┤ð©ð░ð╝ðÁÐéÐÇð¥ð╝ 6,4 ð╝ (3 Ðüð░ðÂðÁð¢ð©). ðƒÐÇð© ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð©ð© Ðäð¥ÐÇð╝Ðï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðî ð¥Ðüð¥ð▒ð¥ Ðâð║ð░ðÀÐïð▓ð░ðÁÐé ð¢ð░ ðÁðÁ ð║ÐÇÐâÐéð©ðÀð¢Ðâ. ðºð░ÐüÐéÐî ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð▒Ðïð╗ð░ ð¥ð▒ÐÇÐâÐêðÁð¢ð░, ð¥ÐéÐéÐâð┤ð░ ð▒ÐÇð░ð╗ð© ðÀðÁð╝ð╗ÐÄ ð© ð║ð░ð╝ð¢ð© ð╝ðÁÐüÐéð¢ÐïðÁ ðÂð©ÐéðÁð╗ð© ð┤ð╗ÐÅ Ðàð¥ðÀÐÅð╣ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ÐïÐà ð¢ÐâðÂð┤. ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁð┤ð©ð╗ ð▓ ð¥ð▒ÐÇÐâÐêðÁð¢ð¢ð¥ð╣ Ðçð░ÐüÐéð© ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ÐçðÁÐÇð¢Ðïð╣ Ðüð╗ð¥ð╣, ð¥Ðé ð║ÐÇð░ðÁð▓ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð¥ð¢ ð┐ð¥ÐüÐéðÁð┐ðÁð¢ð¢ð¥ ð▓ð¥ðÀð▓ÐïÐêð░ð╗ÐüÐÅ ð║ ÐåðÁð¢ÐéÐÇÐâ. ðÉÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂð©ð╗, ÐçÐéð¥ ÐìÐéð¥ ð╝ð¥ðÂðÁÐé ð▒ÐïÐéÐî Ðüð╗ð¥ð╣ ð┤ÐÇðÁð▓ð¢ðÁð╣ ð┐ð¥Ðçð▓Ðï, ð¢ð░ ð¢ðÁð▒ð¥ð╗ÐîÐêð¥ð╝ ð┐ÐÇð©ð│ð¥ÐÇð║ðÁ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ð© ð▒Ðïð╗ Ðüð¥ð¥ÐÇÐâðÂðÁð¢ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢.

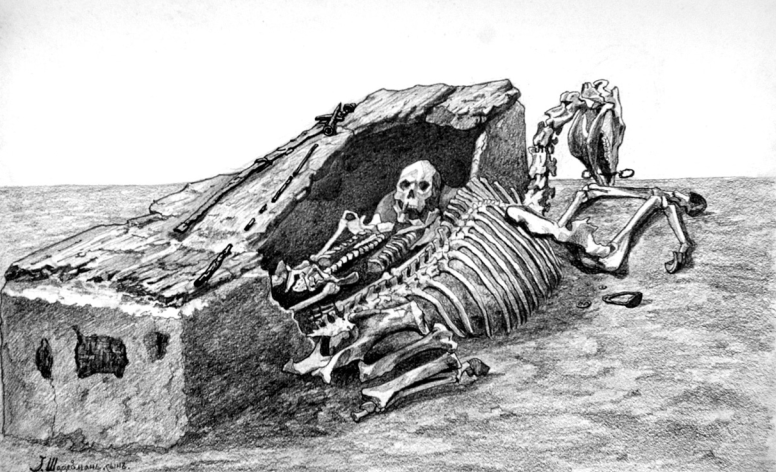

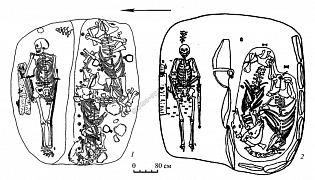

ðƒðÁÐÇðÁð┤ ð¢ð░Ðçð░ð╗ð¥ð╝ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð¢ðÁð┐ð¥ÐüÐÇðÁð┤ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ ð¢ð░ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð▓ð¥ð║ÐÇÐâð│ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð¥ ðÀð░ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð¥ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┐ÐÇð¥ð▒ð¢ÐïÐà ÐÅð╝ ð┤ð╗ÐÅ ÐâÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð╗ðÁð¢ð©ÐÅ ð│ð╗Ðâð▒ð©ð¢Ðï ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ð¥ð▓ð¥ð│ð¥ Ðüð╗ð¥ÐÅ. ðáð░ð▒ð¥Ðçð©ðÁ ð¢ð░ ð│ð╗Ðâð▒ð©ð¢ðÁ 71 Ðüð╝ ÔÇô 1,4 ð╝ (1ÔÇô11/2 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░) ð¢ð░Ðéð║ð¢Ðâð╗ð©ÐüÐî ð¢ð░ ðÂðÁð¢Ðüð║ð¥ðÁ ðÀð░Ðàð¥ÐÇð¥ð¢ðÁð¢ð©ðÁ, ð┐ÐÇð© ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ð▒Ðïð╗ð¥ ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð¥ 6 ð▒ÐâÐü. ðöð░ð╗Ðîð¢ðÁð╣Ðêð░ÐÅ ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░ ð▓ðÁð╗ð░ÐüÐî ÐâðÂðÁ Ðü ð¥ÐüÐéð¥ÐÇð¥ðÂð¢ð¥ÐüÐéÐîÐÄ. ðÆ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░ÐéðÁ ð▒Ðïð╗ð¥ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁðÂðÁð¢ð¥ 13 ÐçðÁð╗ð¥ð▓ðÁÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð¥ð▓.

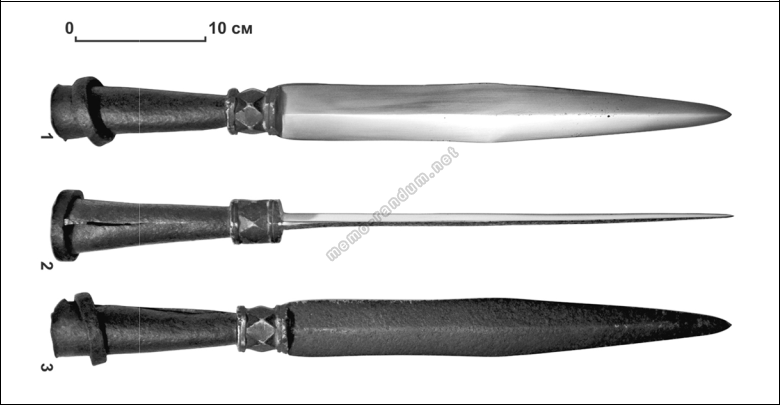

ðùð░Ðàð¥ÐÇð¥ð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð▒Ðïð╗ð© ÐÇð░Ðüð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢Ðï ð┐ð¥ ð¥ð║ÐÇÐâðÂð¢ð¥ÐüÐéð© ð▓ð┤ð¥ð╗Ðî ð║ÐÇð░ÐÅ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ┬½ð¥ð┐ð¥ÐÅÐüÐïð▓ð░ÐÅ ðÁðÁ Ðü ð«ðÆ┬╗24. ðÆÐüðÁ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð¢ÐïðÁ ð╗ðÁðÂð░ð╗ð© ð¢ð░ Ðüð┐ð©ð¢ðÁ, ÐÇÐâð║ð© ð▒Ðïð╗ð© ð©ð╗ð© ð¢ð░ ð│ÐÇÐâð┤ð© ð©ð╗ð© ð▓ ÐÇð░ð╣ð¥ð¢ðÁ ðÂð©ð▓ð¥Ðéð░. ðÿðÀ ð©ð¢ð▓ðÁð¢Ðéð░ÐÇÐÅ ð┐ÐÇð© ð¢ð©Ðà ð▒Ðïð╗ð© ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢Ðï ð╗ð©ÐêÐî ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð¢ð¥ðÂð©ð║ð¥ð▓, ð▒ÐâÐüÐï ð© ÐäÐÇð░ð│ð╝ðÁð¢ÐéÐï ð▒ÐÇð¥ð¢ðÀð¥ð▓ÐïÐà Ðâð║ÐÇð░ÐêðÁð¢ð©ð╣. ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé ð¥ð▒ Ðâð¢ð©ð║ð░ð╗Ðîð¢ð¥ÐüÐéð© ð¢ð░Ðàð¥ð┤ð║ð© ð┐ð¥ð┤ð¥ð▒ð¢ð¥ð│ð¥ ð│ÐÇÐâð¢Ðéð¥ð▓ð¥ð│ð¥ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð©ð║ð░, ÐÇð░ð¢ÐîÐêðÁ ð¥ð¢ ð¢ðÁ ð▓ÐüÐéÐÇðÁÐçð░ð╗ ð¢ð©ÐçðÁð│ð¥ ð┐ð¥ð┤ð¥ð▒ð¢ð¥ð│ð¥. ðÆ ð▒ð¥ð╗ÐîÐêð©ð¢ÐüÐéð▓ðÁ ð┐ÐÇð©ÐüÐâÐéÐüÐéð▓ð¥ð▓ð░ð╗ð© ð┤Ðâð▒ð¥ð▓ÐïðÁ ð┤ð¥ð╝ð¥ð▓ð©ð¢Ðï. ðùð░Ðàð¥ÐÇð¥ð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð¥ð┤ð©ð¢ð¥Ðçð¢ÐïðÁ, ð║ð¥ÐüÐéð© ð▒Ðïð╗ð© ÐÇð░Ðüð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢Ðï ð▓ ð░ð¢ð░Ðéð¥ð╝ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð╝ ð┐ð¥ÐÇÐÅð┤ð║ðÁ. ðøð©ÐêÐî Ðâ ð¥ð┤ð¢ð¥ð│ð¥ ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð░ ð¥ÐéÐüÐâÐéÐüÐéð▓ð¥ð▓ð░ð╗ ÐçðÁÐÇðÁð┐, ð▓ð┐ÐÇð¥ÐçðÁð╝, ð▓ ÐüÐéð¥ÐÇð¥ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ ð¢ð░ð╣ð┤ðÁð¢ ð¥Ðéð┤ðÁð╗Ðîð¢Ðïð╣ ÐçðÁÐÇðÁð┐ ð▒ðÁðÀ ð¥ÐüÐéð¥ð▓ð░. ð£ð¥ðÂð¢ð¥ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂð©ÐéÐî, ÐçÐéð¥ ð¥ð¢ ð¥Ðéð┐ð░ð╗ ð© ð▒Ðïð╗ ð¥ÐéÐéð░ÐëðÁð¢ ð▓ ÐüÐéð¥ÐÇð¥ð¢Ðâ ðÂð©ð▓ð¥Ðéð¢Ðïð╝ð© ð▓ ð┐ÐÇð¥ÐåðÁÐüÐüðÁ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ðÀð░Ðåð©ð©, ð┐ð¥Ðéð¥ð╝Ðâ ÐçÐéð¥ Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ ð┐ð¥ÐÇÐâð▒ð¥ð▓ ð¢ð░ ð║ð¥ÐüÐéÐÅÐà ð┐ð¥ðÀð▓ð¥ð¢ð¥Ðçð¢ð©ð║ð░ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð¥ ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ð¥. ðôÐÇÐâð¢Ðéð¥ð▓Ðïð╣ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð©ð║ ð▒Ðïð╗ ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð©ÐÇð¥ð▓ð░ð¢ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð¥ð╝ ð║ð░ð║ ÐÅðÀÐïÐçðÁÐüð║ð©ð╣, ð¥Ðéð¢ð¥ÐüÐÅÐëð©ð╣ÐüÐÅ ð║ XI ð▓. ð┐ð¥ ÐüÐàð¥ð┤ÐüÐéð▓Ðâ ┬½ð║Ðâð╗ÐîÐéÐâÐÇÐï ð© ð©ð¢ð▓ðÁð¢Ðéð░ÐÇÐÅ┬╗ ð┤ÐÇÐâð│ð©ð╝ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅð╝, ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð░ð¢ð¢Ðïð╝ ð©ð╝ ð▓ ÐÇðÁð│ð©ð¥ð¢ðÁ.

ðƒð¥Ðüð╗ðÁ Ðüð¢ÐÅÐéð©ÐÅ ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð¥ð▓ ÐüÐéð░ð╗ð¥ ð¥ÐçðÁð▓ð©ð┤ð¢ð¥, ÐçÐéð¥ Ðéð░ð╝, ð│ð┤ðÁ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ ð¢ð░ÐÇÐâÐêðÁð¢ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅð╝ð©, ┬½ð¢ð░ ð│ð╗Ðâð▒ð©ð¢ðÁ ð¥ð║ð¥ð╗ð¥ 1/2 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░ ÐâðÂðÁ ð┐ÐÇð¥ð╗ðÁð│ð░ðÁÐé Ðüð╗ð¥ð╣ ð│ÐÇÐâð¢Ðéð¥ð▓ð¥ð╣ ð│ð╗ð©ð¢Ðï, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣, ð║ð░ð║ ð©ðÀð▓ðÁÐüÐéð¢ð¥, ð©ðÀð¥ð▒ð©ð╗ÐâÐÄÐé ð▒ðÁÐÇðÁð│ð░ ðÆð¥ð╗Ðàð¥ð▓ð░┬╗25. ð¡Ðéð¥Ðé Ðüð╗ð¥ð╣ ð│ð╗ð©ð¢Ðï ð┐ÐÇð©ð¢ÐÅð╗ð© ðÀð░ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║, ð© ð▒Ðïð╗ð¥ ÐÇðÁÐêðÁð¢ð¥ ð┐ÐÇð©ÐüÐéÐâð┐ð©ÐéÐî ð║ ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░ð╝ ð¢ð░ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð░ÐÅ ð┐ð¥Ðüð╗ðÁ ð¢ðÁð¥ðÂð©ð┤ð░ð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ÐÅ ð│ÐÇÐâð¢Ðéð¥ð▓ð¥ð│ð¥ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð©ð║ð░, ð┐ð¥ ð¥ðÂð©ð┤ð░ð¢ð©ÐÅð╝ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ÐÅ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðçð░, ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð░ ð┤ð░ÐéÐî ÐçÐÇðÁðÀð▓ÐïÐçð░ð╣ð¢ð¥ ð▒ð¥ð│ð░ÐéÐïð╣ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗.

ðÆð▓ð©ð┤Ðâ ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïÐà ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇð¥ð▓ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð¥ð┐Ðéð©ð╝ð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ðÁð╝ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©ÐçðÁð╝ ð▒Ðïð╗ð░ ð┐ÐÇð©ðÀð¢ð░ð¢ð░ Ðüð╗ðÁð┤ÐâÐÄÐëð░ÐÅ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð░. ð×ð║ð¥ð╗ð¥ ð┐ð¥ð╗ð¥ð▓ð©ð¢Ðï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ð╗ð¥ÐüÐî Ðüð¢ÐÅÐéÐî ð┐ð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥, ð░ ð¥ÐüÐéð░ð▓Ðêð©ð╣ÐüÐÅ ð¥ð▒ÐèðÁð╝ ð┐ÐÇð¥ÐÇðÁðÀð░ÐéÐî ð¢ð░ð║ÐÇðÁÐüÐé ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁÐÅð╝ð©, ð¥ÐÇð©ðÁð¢Ðéð©ÐÇð¥ð▓ð░ð¢ð¢Ðïð╝ð© ð┐ð¥ ÐüÐéÐÇð░ð¢ð░ð╝ Ðüð▓ðÁÐéð░. ðùð┤ðÁÐüÐî ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ ð¥ð▒ÐèðÁð┤ð©ð¢ð©ð╗ ð┤ð▓ð░ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð┐ÐÇð©ðÁð╝ð░, Ðâð┐ð¥ð╝ÐÅð¢ÐâÐéÐïÐà ð▓ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ÐÅÐà, ð©ð╗ð© ð▓ð©ð┤ð¥ð©ðÀð╝ðÁð¢ð©ð╗ ð¥ð┤ð©ð¢ ð©ðÀ ð¢ð©Ðà, ð┤ð¥ð┐ð¥ð╗ð¢ð©ð▓ ð┤ÐÇÐâð│ð©ð╝. ðæð¥ð╗ÐîÐêð©ð¢ÐüÐéð▓ð¥ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð¥ð▓ Ðéð¥ð│ð¥ ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð© ð┐ð¥Ðüð╗ðÁ Ðüð¢ÐÅÐéð©ÐÅ ÐéÐÇðÁÐéð© ð©ð╗ð© ð┐ð¥ð╗ð¥ð▓ð©ð¢Ðï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð┐ð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥ Ðü ð┐ð¥ð╗ÐâÐçðÁð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ÐÅ ð┐ÐÇð¥ÐÇÐâð▒ð░ð╗ð© ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ðÁÐå ð┤ð¥ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓Ðï. ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ÐÇðÁÐêð©ð╗ ð┐ÐÇð©ð▒ðÁð│ð¢ÐâÐéÐî ð║ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁÐÅð╝. ðÆð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥, ÐìÐéð¥ Ðüð▓ÐÅðÀð░ð¢ð¥ Ðü ðÂðÁð╗ð░ð¢ð©ðÁð╝ ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ÐçðÁÐéð║ð¥ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁð┤ð©ÐéÐî ÐüÐéÐÇð░Ðéð©ð│ÐÇð░Ðäð©ÐÄ ð© ð┐ð╗ð░ð¢ð©ð│ÐÇð░Ðäð©ÐÄ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©.

ðáð░ð▒ð¥Ðéð░ ð¢ð░Ðçð░ð╗ð░ÐüÐî ð┐ð¥ ð▓ÐïÐêðÁð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ðÁ. ðƒð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥ ð▒Ðïð╗ð¥ Ðüð¢ÐÅÐéð¥ 4,62 ð╝ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© (6,5 ð░ÐÇÐêð©ð¢). ðÆ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░ÐéðÁ ð┐ð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥ð╣ ÐüÐèðÁð╝ð║ð© ð▒Ðïð╗ð░ ð┐ð¥ð╗ÐâÐçðÁð¢ð░ ð┐ð╗ð¥Ðëð░ð┤ð║ð░, ð┤ð©ð░ð╝ðÁÐéÐÇ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅð╗ 7,81 ð╝ (11 ð░ÐÇÐêð©ð¢). ð×ÐüÐéð░ð▓Ðêð░ÐÅÐüÐÅ Ðçð░ÐüÐéÐî ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð░ ð┐ÐÇð¥ÐÇðÁðÀð░ð¢ð░ ð¢ð░ð║ÐÇðÁÐüÐé ð┤ð▓Ðâð╝ÐÅ Ðüð║ð▓ð¥ðÀð¢Ðïð╝ð© ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁÐÅð╝ð©. ð¿ð©ÐÇð©ð¢ð░ ð┐ðÁÐÇð▓ð¥ð╣, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð░ÐÅ Ðêð╗ð░ Ðü ðÆ ð¢ð░ ðù, Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅð╗ð░ 4,97 ð╝ (7 ð░ÐÇÐêð©ð¢), ð░ ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ð╣, ÐçÐéð¥ ð┐ÐÇð¥Ðàð¥ð┤ð©ð╗ð░ Ðü ðí ð¢ð░ ð«, ÔÇô 3,55 ð╝ (5 ð░ÐÇÐêð©ð¢). ðôð╗Ðâð▒ð©ð¢ð░ ð¥ð▒ðÁð©Ðà ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð╣ Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅð╗ð░ ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¢ð¥ 4,44 ð╝ (6 1/4 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░). ðƒÐÇð©ÐçðÁð╝, ÐìÐéð¥ ð▓ ð¥ÐéÐçðÁÐéðÁ Ðâð║ð░ðÀð░ð¢ð¥ ð¥Ðüð¥ð▒ð¥, ð┤ð¢ð¥ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð╣ ð┤ð¥ÐüÐéð©ð│ð░ð╗ð¥ ÐâðÂðÁ Ðéð¥ð│ð¥ ÐçðÁÐÇð¢ð¥ð│ð¥ Ðüð╗ð¥ÐÅ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╣ ð▒Ðïð╗ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁðÂðÁð¢ ð▓ ÐÇð░ðÀÐÇÐâÐêðÁð¢ð¢ð¥ð╣ Ðçð░ÐüÐéð© ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©26.

ðóÐÇð░ð¢ÐêðÁð© ð▒Ðïð╗ð© ð▓Ðïð▒ÐÇð░ð¢Ðï ð▓ ð┤ð▓ð░ ð┐ÐÇð©ðÁð╝ð░ ð┐ð¥ 2,13 ð╝ (3 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░) ðÀðÁð╝ð╗ð© ðÀð░ ð║ð░ðÂð┤Ðïð╣. ð¡Ðéð¥ ð▒Ðïð╗ð¥ ð▓ÐïðÀð▓ð░ð¢ð¥ ð¢ðÁ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢Ðïð╝ ð¥ð▒ÐèðÁð╝ð¥ð╝ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé, ð¢ð¥ ð© ÐéðÁÐàð¢ð©ð║ð¥ð╣ ð▒ðÁðÀð¥ð┐ð░Ðüð¢ð¥ÐüÐéð©. ðƒð¥ð┤ð¥ð▒ð¢Ðïð╣ ð┐ÐÇð©ðÁð╝ Ðüð┐ð¥Ðüð¥ð▒ÐüÐéð▓ð¥ð▓ð░ð╗ ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ð╝Ðâ ð¢ð░ð▒ð╗ÐÄð┤ðÁð¢ð©ÐÄ ðÀð░ ÐüÐéÐÇð░Ðéð©ð│ÐÇð░Ðäð©ðÁð╣ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ðÀð░ ðÁðÁ ÐÅÐÇÐâÐüð░ð╝ð©. ðÆ Ðéð¥ ð▓ÐÇðÁð╝ÐÅ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐÅ ð┐ÐÇð© ÐÇð░ð▒ð¥ÐéðÁ ð¢ð░ Ðéð░ð║ð©Ðà ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïÐà ð┐ð¥ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇÐâ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░Ðà, ð║ð░ð║ ð┐ÐÇð░ð▓ð©ð╗ð¥, ð¥ÐÇð©ðÁð¢Ðéð©ÐÇð¥ð▓ð░ð╗ð░ÐüÐî ð┐ð¥ ÐéðÁð╝ð¢Ðïð╝ ð│Ðâð╝ÐâÐüÐüð©ÐÇð¥ð▓ð░ð¢ð¢Ðïð╝ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð║ð░ð╝. ðÆð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥, ÐéÐâÐé ð╝Ðï ð▓ð©ð┤ð©ð╝ ÐüÐéÐÇðÁð╝ð╗ðÁð¢ð©ðÁ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁð┤ð©ÐéÐî ÐìÐéð© ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð║ð©, ð┐ð¥Ðéð¥ð╝Ðâ ð║ð░ð║ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂð©ÐéÐî ð╝ð¢ð¥ð│ð¥ÐÅÐÇÐâÐüð¢ð¥ÐüÐéÐî ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð░, Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥, Ðüð¥ð¥ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ðÁ ðÁðÁ ð┐ð¥ÐüÐéðÁð┐ðÁð¢ð¢ð¥, ð▓ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ÐìÐéð░ð┐ð¥ð▓, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð© ð╝ð░ÐÇð║ð©ÐÇÐâÐÄÐéÐüÐÅ ÐìÐéð©ð╝ð© ÐÅÐÇÐâÐüð░ð╝ð©, ð▒Ðïð╗ð¥ ð╗ð¥ð│ð©Ðçð¢Ðïð╝ ð┤ð╗ÐÅ ð¥ð┐ÐïÐéð¢ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ÐÅ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╝ ÐâðÂðÁ Ðéð¥ð│ð┤ð░ ð▒Ðïð╗ ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│. ð×ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð║ð¥ð¢ð║ÐÇðÁÐéð¢ð¥ ÐìÐéð░ ð¢ð░ÐüÐïð┐Ðî Ðéð░ð║ð©Ðà ÐçðÁÐÇÐé ÐüÐéÐÇð░Ðéð©ð│ÐÇð░Ðäð©ð© ð¢ðÁ ð©ð╝ðÁð╗ð░, ð© ÐìÐéð¥ ð¢ðÁ ð╝ð¥ð│ð╗ð¥ ð¢ðÁ ð▓ÐïðÀÐïð▓ð░ÐéÐî ð¢ðÁð┤ð¥Ðâð╝ðÁð¢ð©ðÁ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ÐÅ ð© Ðüð¥ð╝ð¢ðÁð¢ð©ðÁ ð▓ ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ÐüÐéð© Ðüð▓ð¥ðÁð│ð¥ ð¢ð░ð▒ð╗ÐÄð┤ðÁð¢ð©ÐÅ ðÀð░ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð¥ð╝. ðºÐéð¥ ð¥ÐéÐÇð░ðÀð©ð╗ð¥ÐüÐî ð▓ ð┤ð¢ðÁð▓ð¢ð©ð║ðÁ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð© ð¢ð░ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ðÁ.

ðƒð¥ÐçÐéð© ð¢ð░ 4 ð╝ ð¢ð©ðÂðÁ ð▓ðÁÐÇÐêð©ð¢Ðï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© (5 ð░ÐÇÐêð©ð¢) ð▒Ðïð╗ð¥ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð¥ ð┤ð▓ð░ Ðüð║ð¥ð┐ð╗ðÁð¢ð©ÐÅ ð║ð░ð╝ð¢ðÁð╣. ð×ð┤ð¢ð¥ ð©ðÀ ð¢ð©Ðà ð©ð╝ðÁð╗ð¥ ð¥ð║ÐÇÐâð│ð╗ÐâÐÄ Ðäð¥ÐÇð╝Ðâ ð© ð┤ð©ð░ð╝ðÁÐéÐÇ 1,42 ð╝ (2 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░), ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ðÁ ð©ð╝ðÁð╗ð¥ Ðäð¥ÐÇð╝Ðâ ┬½ð¢ðÁð┐ÐÇð░ð▓ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð│ð¥ ð┐ÐÅÐéð©Ðâð│ð¥ð╗Ðîð¢ð©ð║ð░┬╗, ðÁð│ð¥ ð┤ð╗ð©ð¢ð░ Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅð╗ð░ 2,84 ð╝ (4 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░), ð░ Ðêð©ÐÇð©ð¢ð░ ÔÇô 2,13 ð╝ (3 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░). ðƒðÁÐÇð▓ð¥ðÁ Ðüð║ð¥ð┐ð╗ðÁð¢ð©ðÁ Ðüð¥ÐüÐéð¥ÐÅð╗ð¥ ð©ðÀ ð║ð░ð╝ð¢ðÁð╣ ð© ð┐ð╗ð©Ðé, ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ðÁ ð©ðÀ ð╝ðÁð╗ð║ð¥ð│ð¥ ð© ð║ÐÇÐâð┐ð¢ð¥ð│ð¥ ð▒Ðâð╗ÐïðÂð¢ð©ð║ð░.

ðºÐâÐéÐî ð¢ð©ðÂðÁ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ Ðäð©ð║Ðüð©ÐÇÐâðÁÐé Ðüð║ð¥ð┐ð╗ðÁð¢ð©ðÁ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ðÁ ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð©ÐÇÐâðÁÐéÐüÐÅ ð©ð╝ ð║ð░ð║ ┬½ð¢ð░ð║ð╗ð¥ð¢ð¢ð░ÐÅ ð║ ÐüðÁð▓ðÁÐÇÐâ ð┐ð╗ð¥Ðëð░ð┤ð║ð░ ð┤ð¥ 1 1/2 ð░ÐÇÐêð©ð¢ ð┤ð╗ð©ð¢ð¥ÐÄ ð© Ðêð©ÐÇð©ð¢ð¥ÐÄ┬╗, ÐçÐâÐéÐî ð¢ð©ðÂðÁ ð▒Ðïð╗ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ ÐÇð░ðÀð▓ð░ð╗ðÁð¢ð¢Ðïð╣ ð│ð¥ÐÇÐêð¥ð║ Ðü ð¥ÐüÐéð░Ðéð║ð░ð╝ð© Ðâð│ð╗ÐÅ ð© ð▒ðÁÐÇðÁÐüÐéÐï ð▓ð¢ÐâÐéÐÇð©. ðóð░ð║ðÂðÁ Ðüð║ð¥ð┐ð╗ðÁð¢ð©ÐÅ ð║ð░ð╝ð¢ÐÅ ð▒Ðïð╗ð© ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢Ðï ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð¢ð©ðÂðÁ, ð¢ð░ ð│ð╗Ðâð▒ð©ð¢ðÁ 8 ð░ÐÇÐêð©ð¢ (5,68 ð╝) ð¥Ðé ð▓ðÁÐÇÐêð©ð¢Ðï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©. ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð┐ÐÇð©ð▓ð¥ð┤ð©Ðé ð┐ÐÇð¥ð╝ðÁÐÇÐï ð║ð░ðÂð┤ð¥ð│ð¥ ð©ðÀ Ðüð║ð¥ð┐ð╗ðÁð¢ð©ð╣ ð© ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé ð¥ Ðàð░ÐÇð░ð║ÐéðÁÐÇðÁ ð║ð░ð╝ð¢ÐÅ ð▓ ð¢ð©Ðà (ð▒Ðâð╗ÐïðÂð¢ð©ð║, ð┐ð╗ð©Ðéð║ð░, ð╝ðÁð╗ð║ð©ð╣ ÐëðÁð▒ðÁð¢Ðî). ð×ð║ð¥ð¢Ðçð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð░Ðåð©ð© ð▓ ð¥ÐéÐçðÁÐéðÁ ð¢ðÁ Ðüð¥ð┤ðÁÐÇðÂð©ÐéÐüÐÅ, ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð▓ÐïÐüð║ð░ðÀÐïð▓ð░ðÁÐé ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ðÁ, ÐçÐéð¥ ÐìÐéð¥ ð╝ð¥ð│ÐâÐé ð▒ÐïÐéÐî ð¥ÐüÐéð░Ðéð║ð© ð¢ðÁð║ð¥ðÁð│ð¥ Ðüð¥ð¥ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ÐÅ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ðÁ ð┐ÐÇð©ðÀð▓ð░ð¢ð¥ ð▒Ðïð╗ð¥ ┬½ð┐ÐÇð©ð┤ð░ÐéÐî ð╝ð¥ð¢Ðâð╝ðÁð¢Ðéð░ð╗Ðîð¢ð¥ÐüÐéÐî ð┐ð¥ÐüÐéÐÇð¥ð╣ð║ðÁ┬╗ (ð┐ð¥ð┤ ð┐ð¥ÐüÐéÐÇð¥ð╣ð║ð¥ð╣ ð┐ð¥ð┤ÐÇð░ðÀÐâð╝ðÁð▓ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð¢ð░ÐüÐïð┐Ðî ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░).

ðÆ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ðÀð░Ðäð©ð║Ðüð©ÐÇð¥ð▓ð░ð¢ð░ ð▓Ðïð║ð╗ð░ð┤ð║ð░ ð©ðÀ ð║ð░ð╝ð¢ðÁð╣, ð©ð┤ÐâÐëð░ÐÅ ð┐ð¥ ð│ÐÇð░ð¢ð©ÐåðÁ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð¢ðÁ ðÀð░ð╝ð║ð¢ÐâÐéð░ÐÅ, ð¢ð¥ ð║ð░ð║ ð▒Ðï ┬½Ðâð╗ð©Ðéð║ð¥ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¢ð░ÐÅ┬╗, ðÀð░ð│ð©ð▒ð░ÐÄÐëð░ÐÅÐüÐÅ ð▓ð¢ÐâÐéÐÇÐî ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░. ðƒÐÇð©ÐçðÁð╝ ð¢ð░ÐÇÐâÐêðÁð¢ð©ðÁ ┬½ð┐ÐÇð░ð▓ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣┬╗ Ðäð¥ÐÇð╝Ðï ð¢ð░ð▒ð╗ÐÄð┤ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð©ð╝ðÁð¢ð¢ð¥ Ðü Ðéð¥ð╣ ÐüÐéð¥ÐÇð¥ð¢Ðï (Ðü ÐüðÁð▓ðÁÐÇð¥-ð▓ð¥ÐüÐéð¥ð║ð░), ð│ð┤ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ ð▒Ðïð╗ ð¢ð░ÐÇÐâÐêðÁð¢ ðÀð░ð▒ð¥ÐÇð¥ð╝ ðÀðÁð╝ð╗ð© ð© ð║ð░ð╝ð¢ðÁð╣ ð┤ð╗ÐÅ Ðàð¥ðÀÐÅð╣ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ÐïÐà ð¢ÐâðÂð┤ ð╝ðÁÐüÐéð¢ÐïÐà ðÂð©ÐéðÁð╗ðÁð╣. ð£ð¥ðÂð¢ð¥ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂð©ÐéÐî, ÐçÐéð¥ ð┤ð¥ Ðéð¥ð│ð¥ ð¥ð¢ð░ ð©ð╝ðÁð╗ð░ ð┐ÐÇð░ð▓ð©ð╗Ðîð¢ÐâÐÄ Ðäð¥ÐÇð╝Ðâ, ð¥ð┐ð¥ÐÅÐüÐïð▓ð░ÐÅ ð▓ÐüÐÄ ð¢ð░ÐüÐïð┐Ðî ÐåðÁð╗ð©ð║ð¥ð╝.

ðØð░ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð© ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢Ðï ð¥ÐüÐéð░Ðéð║ð© Ðüð│ð¥ÐÇðÁð▓Ðêð©Ðà ð▒ÐÇðÁð▓ðÁð¢, ð¢ðÁð▒ð¥ð╗ÐîÐêð¥ðÁ ð║ð¥ð╗ð©ÐçðÁÐüÐéð▓ð¥ ÐçðÁð╗ð¥ð▓ðÁÐçðÁÐüð║ð©Ðà ð║ð¥ÐüÐéðÁð╣. ðÿð¢ð▓ðÁð¢Ðéð░ÐÇÐÅ ð┐ÐÇð░ð║Ðéð©ÐçðÁÐüð║ð© ð¢ð©ð║ð░ð║ð¥ð│ð¥ ð¢ðÁ ð¢ð░ð╣ð┤ðÁð¢ð¥. ðÆ ðÀð░ð▓ðÁÐÇÐêðÁð¢ð©ð© ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï ┬½ð┤ð╗ÐÅ ÐâÐüÐéÐÇð░ð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð▓ÐüÐÅð║ð¥ð│ð¥ Ðüð¥ð╝ð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð▓ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ðÁ ð¢ð©ðÂðÁ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓Ðï ð▓ð¥ ð▓ðÁÐüÐî ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ ð▒Ðïð╗ð░ ð┐ÐÇð¥ð▓ðÁð┤ðÁð¢ð░ ðÁÐëðÁ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁÐÅ, Ðêð©ÐÇð©ð¢ð¥ÐÄ ð▓ 3 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░, ð│ð╗Ðâð▒ð©ð¢ð¥ÐÄ ð┤ð¥ 3 ð░ÐÇÐêð©ð¢, Ðéð¥ ðÁÐüÐéÐî ð▓ð┐ð╗ð¥ÐéÐî ð┤ð¥ ð┐ÐÇð¥ð╗ðÁð│ð░ð▓ÐêðÁð│ð¥ ðÀð┤ðÁÐüÐî Ðüð╗ð¥ÐÅ ð┤ð©ð║ð¥ð╣ ð│ð╗ð©ð¢Ðï┬╗.

ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ð¢ðÁ ð┐ð©ÐêðÁÐé ð¥ð▒ ÐìÐéð¥ð╝ ð┐ÐÇÐÅð╝ð¥, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð┐ð¥ Ðàð░ÐÇð░ð║ÐéðÁÐÇÐâ ð¥ð┐ð©ÐüÐïð▓ð░ðÁð╝ÐïÐà ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░Ðéð¥ð▓ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ÐüÐâð┤ð©ÐéÐî ð¥ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ ð▒Ðïð╗ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð░ð¢ ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥ÐüÐéÐîÐÄ, ð║ð░ð║ ð╝Ðï ÐüðÁð╣Ðçð░Ðü ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ð╝ ┬½ð¢ð░ Ðüð¢ð¥Ðü┬╗. ð£Ðï ð┤ðÁð╗ð░ðÁð╝ Ðéð░ð║ð¥ð╣ ð▓Ðïð▓ð¥ð┤, ð┐ð¥Ðéð¥ð╝Ðâ ÐçÐéð¥ ð¢ðÁð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥ Ðüð┤ðÁð╗ð░ÐéÐî Ðéð░ð║ð©ðÁ ð¢ð░ð▒ð╗ÐÄð┤ðÁð¢ð©ÐÅ ð╗ð©ÐêÐî ð┐ð¥ ÐéðÁð╝ Ðçð░ÐüÐéÐÅð╝, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁð┤ð©ÐéÐî ð▓ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁÐÅÐà.

ðØðÁÐüð╝ð¥ÐéÐÇÐÅ ð¢ð░ ð┤ð¥ð▓ð¥ð╗Ðîð¢ð¥ ð©ð¢ÐéðÁÐÇðÁÐüð¢ÐïðÁ ð▓Ðïð▓ð¥ð┤Ðï, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ ð▒Ðïð╗ð¥ Ðüð┤ðÁð╗ð░ÐéÐî ð¥Ðéð¢ð¥Ðüð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð░ÐÇÐàð©ÐéðÁð║ÐéÐâÐÇð¢ð¥ð│ð¥ ÐâÐüÐéÐÇð¥ð╣ÐüÐéð▓ð░ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð¢ðÁ ÐüÐçð©Ðéð░ð╗ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║Ðâ Ðâð┤ð░Ðçð¢ð¥ð╣. ð¡Ðéð¥ Ðüð▓ÐÅðÀð░ð¢ð¥ Ðü ÐéðÁð╝, ÐçÐéð¥ ð¢ðÁ Ðâð┤ð░ð╗ð¥ÐüÐî ð┤ð¥ÐüÐéð©ð│ð¢ÐâÐéÐî ð¢ð© ð¥ð┤ð¢ð¥ð╣ ð©ðÀ ÐéðÁÐà ÐåðÁð╗ðÁð╣, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð¥ð¢ ÐüÐéð░ð▓ð©ð╗ ð┐ðÁÐÇðÁð┤ Ðüð¥ð▒ð¥ð╣: ð┤ð¥ð║ð░ðÀð░ÐéðÁð╗ÐîÐüÐéð▓ð¥ Ðüð▓ÐÅðÀð© ð│ÐÇÐâð¢Ðéð¥ð▓ð¥ð│ð¥ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð©ð║ð░ Ðü ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ðÁð╝ ð▓ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð┐ð¥ð╗ÐâÐçðÁð¢ð©ðÁ ð▒ð¥ð│ð░Ðéð¥ð│ð¥ ð▓ðÁÐëðÁð▓ð¥ð│ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð░ ð©ðÀ Ðçð©Ðüð╗ð░ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ð░ð╗Ðîð¢ð¥ð│ð¥ ð©ð¢ð▓ðÁð¢Ðéð░ÐÇÐÅ, ð©ðÀÐâÐçðÁð¢ð©ðÁ ð¥ÐüÐéð░ð¢ð║ð¥ð▓ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð¢ð¥ð│ð¥, ÐçðÁð╣ Ðüð¥Ðåð©ð░ð╗Ðîð¢Ðïð╣ ÐüÐéð░ÐéÐâÐü ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ ð▒Ðïð╗ ð▒ÐïÐéÐî, ð┐ð¥ ðÁð│ð¥ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ÐÅð╝, ð┤ð¥ð▓ð¥ð╗Ðîð¢ð¥ ð▓ÐïÐüð¥ð║, ÐâÐçð©ÐéÐïð▓ð░ÐÅ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇÐï ð© Ðüð╗ð¥ðÂð¢ð¥ÐüÐéÐî ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© 27.

ðÆ ÐìÐéð¥ð╝ ð╝Ðï ð▓ð©ð┤ð©ð╝ ð▓ð░ðÂð¢ðÁð╣ÐêÐâÐÄ ÐçðÁÐÇÐéÐâ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð░ÐÅ ð┐ÐÇðÁð┤ðÁð╗Ðîð¢ð¥ Ðéð¥Ðçð¢ð¥ Ðàð░ÐÇð░ð║ÐéðÁÐÇð©ðÀÐâðÁÐé Ðéð¥Ðé ð┐ð¥ð┤Ðàð¥ð┤ ð║ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð©ð╝ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð░ð╝ ð© ð▓ð¥ð¥ð▒ÐëðÁ ð║ ðÀð░ð┤ð░Ðçð░ð╝ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ð©, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╝ ð┐ð¥ð╗ÐîðÀð¥ð▓ð░ð╗ÐüÐÅ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð▓ Ðüð▓ð¥ð©Ðà ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅÐà. ðƒð¥ð┤Ðàð¥ð┤ ÐìÐéð¥Ðé ÐüÐéð░ð▓ð©Ðé ð▓ð¥ ð│ð╗ð░ð▓Ðâ Ðâð│ð╗ð░ ð▓ðÁÐëðÁð▓ð¥ð╣ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗, ð┐ð¥ð╗ÐâÐçð░ðÁð╝Ðïð╣ Ðü ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░. ðƒÐÇð©ÐçðÁð╝ ð┐ÐÇðÁð┤ð╝ðÁÐéÐï ÐìÐéð© ð▓ð¥Ðüð┐ÐÇð©ð¢ð©ð╝ð░ÐÄÐéÐüÐÅ ð║ð░ð║ Ðçð░ÐüÐéð© ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ð║Ðâð╗ÐîÐéÐâÐÇÐï ÐâÐêðÁð┤Ðêð©Ðà Ðìð┐ð¥Ðà, ð┐ð¥ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╝ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð¥ ð▓ð¥ÐüÐüÐéð░ð¢ð░ð▓ð╗ð©ð▓ð░ÐéÐî ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ÐÄ ð¢ð░ÐÇð¥ð┤ð¥ð▓ ð© ÐÇðÁð│ð©ð¥ð¢ð¥ð▓. ðóð¥ ðÁÐüÐéÐî ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐÅ ð┤ð╗ÐÅ ÐìÐéð©Ðà ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ðÁð╣ ÐâðÂðÁ ð¥Ðéð¥Ðêð╗ð░ ð¥Ðé Ðçð©ÐüÐéð¥ ð░ð¢Ðéð©ð║ð▓ð░ÐÇð¢ð¥ð│ð¥ ð┐ð¥ð┤Ðàð¥ð┤ð░, ð▓ ÐÇð░ð╝ð║ð░Ðà ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð│ð¥ ð▓ðÁÐëÐî ð▒Ðïð╗ð░ ÐåðÁð¢ð¢ð░ Ðüð░ð╝ð░ ð┐ð¥ ÐüðÁð▒ðÁ, ð©Ðüð║ð╗ÐÄÐçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð║ð░ð║ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ ð┐ÐÇð¥Ðêð╗ð¥ð│ð¥ ð© Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð▓ Ðéð¥ð╝ ð▒Ðïð╗ð░ ðÁðÁ ð▓ð░ðÂð¢ð¥ÐüÐéÐî ð© ÐåðÁð¢ð¢ð¥ÐüÐéÐî ð┤ð╗ÐÅ ð¢ð░Ðâð║ð©, ð║ð░ð║ Ðüð▓ð©ð┤ðÁÐéðÁð╗ÐÅ ÐâÐêðÁð┤ÐêðÁð╣ Ðìð┐ð¥Ðàð©. ð×ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð¥ð¢ð░ ðÁÐëðÁ ð¢ðÁ ð┐ÐÇð©ð▒ð╗ð©ðÀð©ð╗ð░ÐüÐî ð©ð╗ð© Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥-Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð¢ð░Ðçð░ð╗ð░ ð┐ÐÇð©ð▒ð╗ð©ðÂð░ÐéÐîÐüÐÅ, ð┐ð¥ð┤ÐÇð¥ð▒ð¢ðÁðÁ ð¥ð▒ ÐìÐéð¥ð╝ ð▒Ðâð┤ðÁÐé ÐÇð░ÐüÐüð║ð░ðÀð░ð¢ð¥ ð¢ð©ðÂðÁ, ð║ ð┐ð¥ð┤Ðàð¥ð┤Ðâ, ð▓ ÐÇð░ð╝ð║ð░Ðà ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð│ð¥ ð¢ðÁ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┐ð¥ ð▓ðÁÐëð░ð╝ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ Ðüð┐ð¥Ðüð¥ð▒ðÁð¢ ð▓ð¥ÐüÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð©ÐéÐî ð║ð░ÐÇÐéð©ð¢Ðâ ð┐ÐÇð¥Ðêð╗ð¥ð╣ ðÂð©ðÀð¢ð© ð© ð¢ðÁ ð▓ Ðéð¥ð╝ ðÁð│ð¥ ðÀð░ð┤ð░Ðçð░, ÐçÐéð¥ð▒Ðï ð¢ð░ð┐ð©Ðüð░ÐéÐî ð©ÐüÐéð¥ÐÇð©ÐÄ, ð┐ÐÇð¥ð©ð╗ð╗ÐÄÐüÐéÐÇð©ÐÇð¥ð▓ð░ð▓ ðÁðÁ ð░ÐÇÐéðÁÐäð░ð║Ðéð░ð╝ð©.

ðÜð░ð║ ð¥ð║ð░ðÀð░ð╗ð¥ÐüÐî ð┐ð¥Ðüð╗ðÁ ð¥ðÀð¢ð░ð║ð¥ð╝ð╗ðÁð¢ð©ÐÅ Ðü ð░ÐÇÐàð©ð▓ð¢Ðïð╝ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð¥ð╝, ð▓Ðïð▓ð¥ð┤Ðï, ð║ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╝ ð┐ÐÇð©Ðêð╗ð© ðÆ.ðƒ. ðƒðÁÐéÐÇðÁð¢ð║ð¥ ð▓ Ðüð▓ð¥ðÁð╣ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéðÁ ð© ðí.ðø. ðÜÐâðÀÐîð╝ð©ð¢ ð▓ ÐüÐéð░ÐéÐîðÁ, ð¢ð░ð┐ð©Ðüð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð¥ÐéÐçð░ÐüÐéð© ð¢ð░ ðÁðÁ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ðÁ, ð¢ðÁ Ðüð¥ð▓ÐüðÁð╝ ð┐ð¥ð¢ÐÅÐéð¢Ðï.

ðƒð¥ Ðüð╗ð¥ð▓ð░ð╝ ðí.ðø. ðÜÐâðÀÐîð╝ð©ð¢ð░, ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð©ÐÇð¥ð▓ð░ð╗ ð¢ðÁð║ð¥ðÁ Ðüð¥ð¥ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ðÁ, Ðüð╗ðÁð┤ð░ð╝ð© ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð│ð¥ ð▒Ðïð╗ð© ÐÇð░ðÀð▓ð░ð╗Ðï ð║ð░ð╝ð¢ðÁð╣ ð© ð┐ð╗ð©Ðé ð© ð┐ð╗ð░ÐéÐäð¥ÐÇð╝ð░, ð¢ð░ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐâÐÄ ð▓ðÁð╗ ð┐ð░ð¢ð┤ÐâÐü, ð║ð░ð║ ðÁð┤ð©ð¢ð¥ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð¢ÐâÐÄ ð┐ð¥ÐüÐéÐÇð¥ð╣ð║Ðâ, ð¢ðÁð║ð¥ðÁ ð╝ð¥ð¢Ðâð╝ðÁð¢Ðéð░ð╗Ðîð¢ð¥ðÁ Ðüð¥ð¥ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ðÁ. ðöð░ð╗ðÁðÁ ðí.ðø. ðÜÐâðÀÐîð╝ð©ð¢ ðÀð░ð┤ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð▓ð¥ð┐ÐÇð¥Ðüð¥ð╝, ð┐ÐÇð░ð▓ð©ð╗Ðîð¢ð¥ ð╗ð© ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│, ┬½ð░ ð▓Ðüð╗ðÁð┤ ðÀð░ ð¢ð©ð╝ ð© ð┤ÐÇÐâð│ð©ðÁ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ð©┬╗, ð¥ÐåðÁð¢ð©ð╗ ð▓Ðïð┤ðÁð╗ÐÅðÁð╝Ðïð╣ ┬½Ðåð¥ð║ð¥ð╗Ðî┬╗ ð║ð░ð║ Ðâð¢ð©ð║ð░ð╗Ðîð¢ð¥ðÁ Ðüð¥ð¥ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ðÁ, ð░, Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥, ð© ð▓Ðïð┤ðÁð╗ð©ð╗ ð▓ ð¥Ðüð¥ð▒ÐâÐÄ ð║ð░ÐéðÁð│ð¥ÐÇð©ÐÄ ð▓ðÁÐüÐî ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢.

ðöð░ð╗ðÁðÁ ð░ð▓Ðéð¥ÐÇ, ÐÇð░ÐüÐüð╝ð░ÐéÐÇð©ð▓ð░ÐÅ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║Ðâ, ð┐ð¥ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ð▓ðÁð╗ð░ÐüÐî ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░, ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé ð¥ ð¢ðÁÐüð¥ð▓ðÁÐÇÐêðÁð¢ÐüÐéð▓ðÁ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð░ ð© Ðüð╗ð░ð▒ð¥ÐüÐéð© ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░ ð║ð░ð║ ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ÐÅ ð▓ Ðçð░ÐüÐéð© ð¢ð░ð▒ð╗ÐÄð┤ðÁð¢ð©ÐÅ ÐüÐéÐÇð░Ðéð©ð│ÐÇð░Ðäð©ÐçðÁÐüð║ð©Ðà ÐÇð░ðÀÐÇðÁðÀð¥ð▓ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░, ð©ð▒ð¥ ÐüÐÇðÁð┤ð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¥ð▓, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ Ðéð¥Ðé ÐÇð░Ðüð║ð░ð┐Ðïð▓ð░ð╗ ÐÇð░ð¢ðÁðÁ, ÐâðÂðÁ ð▒Ðïð╗ð© Ðüð¥ ÐüÐàð¥ðÂðÁð╣ ð║ð¥ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ðÁð╣, ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁðÂðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ðÁð╝ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©ÐçðÁð╝.

ðƒð¥Ðüð╗ðÁ ð©ðÀÐâÐçðÁð¢ð©ÐÅ ð░ÐÇÐàð©ð▓ð¢ÐïÐà ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð¥ð▓, ÐàÐÇð░ð¢ÐÅÐëð©ÐàÐüÐÅ ð▓ ðáÐâð║ð¥ð┐ð©Ðüð¢ð¥ð╝ ð░ÐÇÐàð©ð▓ðÁ ðÿðÿð£ðÜ ðáðÉðØ ð© ðÉÐÇÐàð©ð▓ðÁ ðÆðÿð£ðÉðÿðÆð©ðÆðí, ÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð©ÐéÐüÐÅ ð¥ÐçðÁð▓ð©ð┤ð¢ð¥, ÐçÐéð¥ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð¢ðÁ ð¢ð░ðÀÐïð▓ð░ðÁÐé ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ ð▓ð¥ðÀð╗ðÁ Ðü. ð£ð©Ðàð░ð©ð╗-ðÉÐÇÐàð░ð¢ð│ðÁð╗ Ðâð¢ð©ð║ð░ð╗Ðîð¢Ðïð╝, ð¢ðÁ ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©Ðé ð¥ ÐçÐÇðÁðÀð▓ÐïÐçð░ð╣ð¢ð¥ð╝ ð▓ ð┐ð╗ð░ð¢ðÁ ð¢ð¥ð▓ð©ðÀð¢Ðï Ðàð░ÐÇð░ð║ÐéðÁÐÇðÁ ð¥Ðéð║ÐÇÐïð▓Ðêð©ÐàÐüÐÅ ð░ÐÇÐàð©ÐéðÁð║ÐéÐâÐÇð¢ÐïÐà ð¥Ðüð¥ð▒ðÁð¢ð¢ð¥ÐüÐéðÁð╣ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©. ðØð░ð┐ÐÇð¥Ðéð©ð▓, ð¥ð¢ Ðâð┤ðÁð╗ÐÅðÁÐé ð©ð╝ ð¢ðÁ Ðüð╗ð©Ðêð║ð¥ð╝ ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ðÁ ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ, ð┤ð░ðÂðÁ ð¢ðÁ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ÐÇð©ð¢ÐÅð▓ ð┐ð¥ð┐ÐïÐéð║ð© ð¥ð║ð¥ð¢Ðçð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð░Ðåð©ð© ð© ÐÇðÁð║ð¥ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð©. ð¡Ðéð¥ ð¢ðÁ ð┐ð¥Ðàð¥ðÂðÁ ð¢ð░ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╣ ð▒Ðïð╗ ð¢ðÁ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┐ð¥-ð▓ð¥ðÁð¢ð¢ð¥ð╝Ðâ ÐçðÁÐéð¥ð║ ð▓ Ðüð▓ð¥ðÁð╣ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéðÁ, ð¢ð¥ ð© Ðüð║ÐÇÐâð┐Ðâð╗ðÁðÀðÁð¢ ð▓ Ðüð░ð╝ÐïÐà ð¢ðÁðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïÐà ð┤ðÁÐéð░ð╗ÐÅÐà (Ðéð░ð║, ð┐ÐÇð© ÐÇð░ÐüÐüð║ð░ðÀðÁ ð¥ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅÐà ð│ÐÇÐâð¢Ðéð¥ð▓ð¥ð│ð¥ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð©ð║ð░, ð¥ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ð╗ð¥ÐüÐî ð▓ÐïÐêðÁ, ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð¥ ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ðÁ ÐÇÐâð║ ð║ð░ðÂð┤ð¥ð│ð¥ ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð░, ð┐ÐÇð©ÐçðÁð╝ ð¥Ðéð┤ðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð┤ð╗ÐÅ ð╗ðÁð▓ð¥ð╣ ð© ð┐ÐÇð░ð▓ð¥ð╣, Ðàð¥ÐéÐÅ ð▓ ð▒ð¥ð╗ÐîÐêð©ð¢ÐüÐéð▓ðÁ Ðüð╗ÐâÐçð░ðÁð▓ ÐìÐéð¥ ð¢ðÁ ð▓ð░ðÂð¢ð¥ ð¢ð© ð┤ð╗ÐÅ ð┐ð¥ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ÐÅ ð¥ð▒ÐÇÐÅð┤ð░, ð©ð▒ð¥ ð¥ð¢ ð¥ÐçðÁð▓ð©ð┤ðÁð¢ ð© ÐâÐüÐéð░ð¢ð¥ð▓ð╗ðÁð¢, ð¢ð© ð┤ð╗ÐÅ ð┤ÐÇÐâð│ð©Ðà ð▓Ðïð▓ð¥ð┤ð¥ð▓). ðƒð¥ÐìÐéð¥ð╝Ðâ ð┐ð¥ð┤ð¥ð▒ð¢ð¥ðÁ ð¢ðÁð▒ÐÇðÁðÂðÁð¢ð©ðÁ ð║ ÐüÐéð¥ð╗Ðî ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢Ðïð╝ Ðäð░ð║Ðéð░ð╝, ð¥Ðéð║ÐÇÐïð▓Ðêð©ð╝ÐüÐÅ ð▓ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░ÐéðÁ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð╝Ðï Ðüð║ð╗ð¥ð¢ð¢Ðï ð¥ð▒ÐèÐÅÐüð¢ÐÅÐéÐî ðÁÐëðÁ ð© ÐéðÁð╝, ÐçÐéð¥ ð¥ð¢ ð▓ð©ð┤ðÁð╗ ÐüÐàð¥ðÂðÁÐüÐéÐî ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ð▓ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ðÁ ð© Ðéð¥ð│ð¥, ÐçÐéð¥ ð▒Ðïð╗ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð¥ ð©ð╝ ÐÇð░ð¢ðÁðÁ. ðí.ðø. ðÜÐâðÀÐîð╝ð©ð¢ ð┐ÐÇð©ð▓ð¥ð┤ð©Ðé ð▓ ð║ð░ÐçðÁÐüÐéð▓ðÁ ð¥ð┐ÐÇð¥ð▓ðÁÐÇðÂðÁð¢ð©ÐÅ ┬½Ðâð¢ð©ð║ð░ð╗Ðîð¢ð¥ÐüÐéð©┬╗, ð¥ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ÐÅð║ð¥ð▒Ðï ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ð╗ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð¥Ðéð¢ð¥Ðüð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ Ðâ Ðü. ð£ð©Ðàð░ð©ð╗-ðÉÐÇÐàð░ð¢ð│ðÁð╗, ð┤ð░ð¢ð¢ÐïðÁ Ðüð▓ð¥ð©Ðà ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥ð║ 1990 ð│. ð¥ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð¢ð░ ð┐ÐÇð░ð▓ð¥ð╝ ð▒ðÁÐÇðÁð│Ðâ ÐÇ. ðÆð¥ð╗Ðàð¥ð▓ ð▓ ð┤. ðØð¥ð▓ÐïðÁ ðöÐâð▒ð║ð©, ð▓ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╣ ð©ð╝ ð▒Ðïð╗ð░ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁðÂðÁð¢ð░ ÐüÐàð¥ðÂð░ÐÅ ð║ð¥ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ÐÅ. ðØðÁ ð╗ð¥ð│ð©Ðçð¢ðÁð╣ ð╗ð© ð▒Ðïð╗ð¥ ð┤ð╗ÐÅ ð┤ð¥ð║ð░ðÀð░ÐéðÁð╗ÐîÐüÐéð▓ð░ ð¢ðÁð▓ð¢ð©ð╝ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ÐüÐéð© ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░ ð║ ÐüÐéÐÇð░Ðéð©ð│ÐÇð░Ðäð©ð© ð┐ÐÇð©ð▓ðÁÐüÐéð© ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇÐï Ðéð¥ð│ð¥, ÐçÐéð¥ ðÁð╝Ðâ ð┤ð¥ ð£ð©Ðàð░ð©ð╗ð░&ðÉÐÇÐàð░ð¢ð│ðÁð╗ð░ ð┐ÐÇð©Ðàð¥ð┤ð©ð╗ð¥ÐüÐî ÐâðÂðÁ ð▓ð©ð┤ðÁÐéÐî ð┐ð¥ð┤ð¥ð▒ð¢ÐïðÁ ð║ð¥ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© ð▓ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░Ðà, ð¢ð¥ ð▓ ÐìÐéð¥Ðé ÐÇð░ðÀ ð¥ð¢ ð¢ðÁ Ðüð╝ð¥ð│ ðÁðÁ ð¥ð┐ð¥ðÀð¢ð░ÐéÐî?

ðÆ Ðéð¥ð╝, ð║ð░ð║ ð┐ð¥ÐüÐéÐÇð¥ðÁð¢Ðï ð¥ÐéÐçðÁÐéÐï ð© ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ÐïðÁ ðÂÐâÐÇð¢ð░ð╗Ðï ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░, ð▓ Ðéð¥ð╝, ð║ð░ð║ ð¥ð¢ ð┐ð¥ð┤Ðàð¥ð┤ð©ð╗ ð║ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéðÁ, ð▓ð©ð┤ð¢ð¥, ÐçÐéð¥ ð¥ð¢ ð¢ðÁ ð▓ð¥ðÀð▓ÐÇð░Ðëð░ð╗ÐüÐÅ ð║ Ðéð¥ð╝Ðâ, ÐçÐéð¥ ðÁð╝Ðâ ð▒Ðïð╗ð¥ ÐÅÐüð¢ð¥ ð© ð¥ÐçðÁð▓ð©ð┤ð¢ð¥. ðÿð╝ðÁð¢ð¢ð¥ ð┐ð¥ ÐìÐéð¥ð╣ ð┐ÐÇð©Ðçð©ð¢ðÁ ð©ðÀ ð¥ÐéÐçðÁÐéð¥ð▓ ð▓Ðïð┐ð░ð╗ð© ÐäÐÇð░ð│ð╝ðÁð¢ÐéÐï, ð┐ð¥Ðüð▓ÐÅÐëðÁð¢ð¢ÐïðÁ ð¢ðÁð┐ð¥ÐüÐÇðÁð┤ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ðÁ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð¢ð░ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░Ðà. ð×ð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð░ ð░ð¢ð░ð╗ð¥ð│ð©Ðçð¢ð¥ð╣ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ðÁ, ð©Ðüð┐ð¥ð╗ÐîðÀð¥ð▓ð░ð¢ð¢ð¥ð╣ ð¢ð░ ð│ð╗ð░ð▓ð¢ð¥ð╝ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ðÁ ð│ÐÇÐâð┐ð┐Ðï, ðÁÐüð╗ð© ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ð¥ Ðâð║ð░ðÀð░ð¢ð¥ ð¥ð▒ÐÇð░Ðéð¢ð¥ð│ð¥.

ðóð¥ ðÂðÁ ð╝Ðï ð▓ð©ð┤ð©ð╝ ð© ðÀð┤ðÁÐüÐî. ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ð¢ðÁ Ðâð┤ðÁð╗ÐÅðÁÐé ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð¥ð│ð¥, Ðü ð¢ð░ÐêðÁð╣ Ðéð¥Ðçð║ð© ðÀÐÇðÁð¢ð©ÐÅ, ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ÐÅ ð¥Ðüð¥ð▒ðÁð¢ð¢ð¥ÐüÐéÐÅð╝ ð░ÐÇÐàð©ÐéðÁð║ÐéÐâÐÇð¢ð¥ð│ð¥ ÐâÐüÐéÐÇð¥ð╣ÐüÐéð▓ð░ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð┐ð¥Ðéð¥ð╝Ðâ ÐçÐéð¥ ð¥ð¢ð© ð┤ð╗ÐÅ ð¢ðÁð│ð¥ ð¢ðÁ ð┐ÐÇðÁð┤ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅÐÄÐé ÐçðÁð│ð¥-Ðéð¥ ð¢ð¥ð▓ð¥ð│ð¥ ð©ð╗ð© ð¢ðÁ ð┐ð¥ð¢ÐÅÐéð¢ð¥ð│ð¥, ð▓Ðéð¥ÐÇð¥ðÁ ð┤ð░ðÂðÁ ð▓ðÁÐÇð¥ÐÅÐéð¢ðÁð╣. ð×ð│ÐÇð░ð¢ð©Ðçð©ð▓ð░ðÁÐéÐüÐÅ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ðÀð░ð╝ðÁÐçð░ð¢ð©ðÁð╝ ð¥ ð¢ðÁð¥ð▒Ðàð¥ð┤ð©ð╝ð¥ÐüÐéð© ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ð¥ð┤ÐüÐéð▓ð░ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð© ÐüÐàð¥ðÂðÁð│ð¥ ð┐ð¥ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇð░ð╝ ð© Ðäð¥ÐÇð╝ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, ÐÇð░Ðüð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð¢ð¥ð│ð¥ ÐÇÐÅð┤ð¥ð╝, ð┤ð╗ÐÅ ð┐ÐÇð¥ÐÅÐüð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ð¥ÐüÐéð░ð▓Ðêð©ÐàÐüÐÅ ð¢ðÁð▓ÐïÐÅÐüð¢ðÁð¢ð¢Ðïð╝ð© ð╝ð¥ð╝ðÁð¢Ðéð¥ð▓. ðÜÐÇð¥ð╝ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ð▓ ð║ð¥ð¢ÐåðÁ ð¥ÐéÐçðÁÐéð░ ð┐ÐÇð©ð▓ðÁð┤ðÁð¢ð¥ ðÀð░ð╝ðÁÐçð░ð¢ð©ðÁ ð¥ ð¢ðÁð¥ð▒Ðàð¥ð┤ð©ð╝ð¥ÐüÐéð© ð┐ÐÇð© ð┤ð░ð╗Ðîð¢ðÁð╣ÐêðÁð╝ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð© Ðüð▓ÐÅðÀð░ÐéÐî ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ ð© ð│ÐÇÐâð¢Ðéð¥ð▓Ðïð╣ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð©ð║ Ðâ ðÁð│ð¥ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ.

ðÆ ðÀð░ð║ð╗ÐÄÐçðÁð¢ð©ðÁ ÐÇð░ÐüÐüð║ð░ðÀð░ ð¥ ð┤ð░ð¢ð¢ð¥ð╝ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ðÁ ð┐ÐÇð©ð▓ðÁð┤ðÁð╝ ðÁÐëðÁ ð¥ð┤ð©ð¢ ð©ð¢ÐéðÁÐÇðÁÐüð¢Ðïð╣ Ðäð░ð║Ðé. ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð┐ð©ÐêðÁÐé, ÐçÐéð¥ ð▓ ðƒðÁÐéðÁÐÇð▒ÐâÐÇð│ ð©ð╝ ð▒Ðïð╗ð© ð▓ðÀÐÅÐéÐï ð© ð┐ÐÇð©ð╗ð¥ðÂðÁð¢Ðï ð║ ð¥ÐéÐçðÁÐéÐâ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ 3 ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð░, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð¥ð¢ ÐüÐçðÁð╗ ð╗ÐâÐçÐêð©ð╝ð© ð┐ð¥ Ðüð¥ÐàÐÇð░ð¢ð¢ð¥ÐüÐéð©, ð¥ÐüÐéð░ð╗Ðîð¢ÐïðÁ ð▒Ðïð╗ð© ð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢Ðï ð¢ð░ ð╝ðÁÐüÐéðÁ. ðÆÐïÐêðÁ ð¥Ðéð╝ðÁÐçð░ð╗ð¥ÐüÐî, ÐçÐéð¥ ð║ð¥ÐüÐéð© ð▓ ð│ÐÇÐâð¢Ðéð¥ð▓ÐïÐà ð╝ð¥ð│ð©ð╗ð░Ðà ð╗ðÁðÂð░ð╗ð© ð▓ ð░ð¢ð░Ðéð¥ð╝ð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð╝ ð┐ð¥ÐÇÐÅð┤ð║ðÁ, ð© ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ð¥ Ðüð╗ð¥ð▓ ð¥ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ð¥ð¢ð© ð┐ð╗ð¥Ðàð¥ Ðüð¥ÐàÐÇð░ð¢ð©ð╗ð©ÐüÐî, ð¢ð░ð┐ÐÇð¥Ðéð©ð▓, ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ð╗ð¥ÐüÐî ð┤ð░ðÂðÁ ð¥ð▒ ð¥ÐüÐéð░Ðéð║ð░Ðà ð┤ð¥ð╝ð¥ð▓ð©ð¢ ð▓ ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ðÀð░Ðàð¥ÐÇð¥ð¢ðÁð¢ð©ÐÅÐà. ðáð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð©, ð¢ð░ð┐ð¥ð╝ð¢ð©ð╝, ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ð¥ð┤ð©ð╗ð©ÐüÐî ð▓ 1886 ð│., ð░ ð┤ð¥ð┐ð¥ð╗ð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð║ ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð╣ ð©ð¢ÐüÐéÐÇÐâð║Ðåð©ð© ðö.ð». ðíð░ð╝ð¥ð║ð▓ð░Ðüð¥ð▓ð░, ð▓Ðïð┐ð¥ð╗ð¢ðÁð¢ð¢ÐïðÁ ð░ð¢ÐéÐÇð¥ð┐ð¥ð╗ð¥ð│ð¥ð╝ ðÉ.ðø. ðæð¥ð│ð┤ð░ð¢ð¥ð▓Ðïð╝, ð▓ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ð│ð¥ð▓ð¥ÐÇð©ð╗ð¥ÐüÐî ð¥ ð¢ðÁð¥ð▒Ðàð¥ð┤ð©ð╝ð¥ÐüÐéð© ð▒ÐÇð░ÐéÐî ð┤ð╗ÐÅ ð┤ð░ð╗Ðîð¢ðÁð╣ÐêðÁð│ð¥ ð©ðÀÐâÐçðÁð¢ð©ÐÅ ð▓ÐüðÁ ð▓ÐüÐéÐÇðÁÐçðÁð¢ð¢ÐïðÁ ð║ð¥ÐüÐéð©, ð┐ð¥ÐÅð▓ð©ð╗ð©ÐüÐî ð▓ 1878 ð│. ðóð¥ ðÁÐüÐéÐî ð¢ðÁÐüð╝ð¥ÐéÐÇÐÅ ð¢ð░ Ðéð¥, ÐçÐéð¥ ÐÇðÁð║ð¥ð╝ðÁð¢ð┤ð░Ðåð©ÐÅ ÐüÐâÐëðÁÐüÐéð▓ð¥ð▓ð░ð╗ð░ ÐâðÂðÁ 8 ð╗ðÁÐé ð© ð¢ðÁ ð╝ð¥ð│ð╗ð░ ð¥ÐüÐéð░ð▓ð░ÐéÐîÐüÐÅ ð¢ðÁð©ðÀð▓ðÁÐüÐéð¢ð¥ð╣ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│Ðâ, ÐéðÁð╝ ð¢ðÁ ð╝ðÁð¢ðÁðÁ ð©ð╝ ð©ð│ð¢ð¥ÐÇð©ÐÇð¥ð▓ð░ð╗ð░ÐüÐî. ðøð©Ðêð¢ðÁðÁ ð┐ð¥ð┤Ðéð▓ðÁÐÇðÂð┤ðÁð¢ð©ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ð¢ð░Ðüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð▓ð░ðÂð¢ð¥ ÐâÐçð©ÐéÐïð▓ð░ÐéÐî ð╗ð©Ðçð¢ÐïðÁ ð▓ðÀð│ð╗ÐÅð┤Ðï ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð░ ð┐ÐÇð© ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ð©ð© ðÁð│ð¥ ð¥ÐéÐçðÁÐéð¥ð▓.

ðÆ 1901 ð│. ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ðÁð╗ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ÐÇð░ðÀð▓ðÁð┤ð¥Ðçð¢ÐïÐà ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥ð║ ð▓ ðÜð©ðÁð▓Ðüð║ð¥ð╣ ð│Ðâð▒ðÁÐÇð¢ð©ð©. ðÆ Ðçð©Ðüð╗ðÁ ð┐ÐÇð¥Ðçð©Ðà ð©ð╝ ð▒Ðïð╗ð¥ ð¢ð░Ðçð░Ðéð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð▓ ðøð©ð┐ð¥ð▓ðÁÐåð║ð¥ð╝ ÐâðÁðÀð┤ðÁ, ð¢ðÁð┐ð¥ð┤ð░ð╗ðÁð║Ðâ ð¥Ðé Ðü. ðÿð╗Ðîð©ð¢ÐåÐï, ð▓ ð©ð╝ðÁð¢ð©ð© ð║ð¢ÐÅð│ð©ð¢ð© ðöðÁð╝ð©ð┤ð¥ð▓ð¥ð╣ ðíð░ð¢-ðöð¥ð¢ð░Ðéð¥. ðÆ 1902 ð│. ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð¥ ð┐ÐÇð¥ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ð¥, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð© Ðéð¥ð│ð┤ð░ ð¢ðÁ ð┐ð¥ð╗ÐâÐçð©ð╗ð¥ÐüÐî ðÀð░ð▓ðÁÐÇÐêð©ÐéÐî ðÁð│ð¥ ð¥ð║ð¥ð¢Ðçð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð▓Ðüð╗ðÁð┤ÐüÐéð▓ð©ðÁ ð¢ðÁÐàð▓ð░Ðéð║ð© ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð© ð© ð┤ðÁð¢ðÁð│. ðáð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇð©ð╝ Ðüð¢ð░Ðçð░ð╗ð░ ð┐ÐÇð¥ð▒ð¢ÐâÐÄ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║Ðâ 1901 ð│., ð░ ðÀð░ÐéðÁð╝ ð┤ð¥Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð▓ 1902 ð│.

ðÆ ð¥ð║ÐÇÐâð│ðÁ Ðü. ðÿð╗Ðîð©ð¢ÐåÐï ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð▓Ðïð┤ðÁð╗ÐÅðÁÐé ð│ÐÇÐâð┐ð┐Ðâ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð¢ÐïÐà ð¢ð░ÐüÐïð┐ðÁð╣. ðºð░ÐüÐéÐî ð©ðÀ ð¢ð©Ðà Ðüð¥ð▓ðÁÐÇÐêðÁð¢ð¢ð¥ ÐÇð░ðÀÐÇÐâÐêðÁð¢Ðï ð┐ð░Ðàð¥Ðéð¥ð╣. ð×ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð¢ÐïðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢Ðï ð│ÐÇÐâð┐ð┐ð©ÐÇÐâÐÄÐéÐüÐÅ ð▓ð¥ð║ÐÇÐâð│ ┬½ð│ð╗ð░ð▓ð¢ð¥ð│ð¥┬╗, ð║ð░ð║ ðÁð│ð¥ ð¢ð░ðÀÐïð▓ð░ðÁÐé ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðî. ðáð░ðÀð╝ðÁÐÇÐï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅÐÄÐé, ð┐ð¥ ð¥ð▒ð╝ðÁÐÇð░ð╝, ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ðÁð┤ðÁð¢ð¢Ðïð╝ ð▓ 1901 ð│., 8,52 ð╝ (12 ð░ÐÇÐêð©ð¢) ð▓ ð▓ÐïÐüð¥ÐéÐâ ð© 49,7 ð╝ (70 ð░ÐÇÐêð©ð¢) ð┐ð¥ ð¥ð║ÐÇÐâðÂð¢ð¥ÐüÐéð© ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© 28.

ðØð░ÐüÐïð┐Ðî ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð¢ð░ÐÇÐâÐêðÁð¢ð░ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð©ð╝ð© ÐÅð╝ð░ð╝ð©, ð┐ð¥ ÐÇð░ÐüÐüð║ð░ðÀð░ð╝ ð╝ðÁÐüÐéð¢ð¥ð│ð¥ ð¢ð░ÐüðÁð╗ðÁð¢ð©ÐÅ, ð¢ðÁð║ð¥ð│ð┤ð░ ð▓ ð¢ðÁð╣ ð┤ð░ðÂðÁ ð¢ð░Ðàð¥ð┤ð©ð╗ÐüÐÅ Ðüð║ð╗ð░ð┤ ð┐ð¥ÐÇð¥Ðàð░, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ð¥Ðéð╝ðÁÐçð░ðÁÐé, ÐçÐéð¥ ð┐ð¥ð▓ÐÇðÁðÂð┤ðÁð¢ð©ÐÅ ð¢ðÁ ð┤ð¥Ðàð¥ð┤ÐÅÐé ð┤ð¥ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓Ðï ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ (ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ð░), Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥, ðÁÐüð╗ð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ Ðüð¥ð┤ðÁÐÇðÂð©Ðé ð▓ ÐüðÁð▒ðÁ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ÐâÐÄ ÐÅð╝Ðâ, ð¥ð¢ð░ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð░ Ðüð¥ÐàÐÇð░ð¢ð©ÐéÐîÐüÐÅ ð▓ ÐåðÁð╗ð¥ÐüÐéð©. ðÆ Ðéð¥ ðÂðÁ ð▓ÐÇðÁð╝ÐÅ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðî Ðâð┐ð¥ð╝ð©ð¢ð░ðÁÐé ð¥ ð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥ÐüÐéð© Ðüð¥ð┤ðÁÐÇðÂð░ð¢ð©ÐÅ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅ ð▓ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð░ð¢ð░ð╗ð¥ð│ð©Ðçð¢ð¥ ┬½ð▒ð¥ð╗ÐîÐêð©ð╝ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ð╝ Ðüð║ð©ÐäÐüð║ð¥ð│ð¥ ð┐ÐÇð¥ð©ÐüÐàð¥ðÂð┤ðÁð¢ð©ÐÅ┬╗, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ðÁ ð╝ð¥ð│ð╗ð¥ ð▒ÐïÐéÐî ÐÇð░ðÀÐÇÐâÐêðÁð¢ð¥ ð┐ÐÇð© Ðüð¥ð¥ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ð© ð┐ð¥ÐÇð¥Ðàð¥ð▓ð¥ð│ð¥ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ð░ ð©ð╗ð© ð▓Ðéð¥ÐÇðÂðÁð¢ð©ð© ð▓ ð¢ð░ÐüÐïð┐Ðî ð╝ðÁÐüÐéð¢ÐïÐà ðÂð©ÐéðÁð╗ðÁð╣.

ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ÐüÐçð©Ðéð░ðÁÐé ð¢ðÁð¥ð▒Ðàð¥ð┤ð©ð╝ð¥ð╣ ð┐ð¥ð╗ð¢ÐâÐÄ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║Ðâ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░. ð×ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ÐÇð©Ðüð║ð¥ð▓ð░ð¢ð¢ð¥ÐüÐéÐî ÐìÐéð¥ð│ð¥ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ÐÇð©ÐÅÐéð©ÐÅ, ÐüÐéðÁÐüð¢ðÁð¢ð¢ð¥ÐüÐéÐî ð▓ ÐüÐÇðÁð┤ÐüÐéð▓ð░Ðà ð▓Ðïð¢ÐâðÂð┤ð░ÐÄÐé ðÁð│ð¥ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ÐÇð©ð¢ÐÅÐéÐî Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð┐ÐÇð¥ð▒ð¢ÐâÐÄ, ÐÇð░ðÀð▓ðÁð┤ð¥Ðçð¢ÐâÐÄ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║Ðâ ┬½Ðü ÐåðÁð╗ÐîÐÄ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ÐÅ ð║ð░ð║ð©Ðà-ð╗ð©ð▒ð¥ Ðâð║ð░ðÀð░ð¢ð©ð╣ ð¢ð░ ÐüÐâÐëðÁÐüÐéð▓ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝Ðï ð┐ð¥ð┤ ð¢ð░ÐüÐïð┐ÐîÐÄ, ð©ð╗ð© ðÂðÁ ð¢ð░ð¥ð▒ð¥ÐÇð¥Ðé Ðâð▒ðÁð┤ð©ÐéÐîÐüÐÅ ð▓ ð▒ðÁÐüð┐ð¥ð╗ðÁðÀð¢ð¥ÐüÐéð© ð┤ð░ð╗Ðîð¢ðÁð╣ÐêðÁð│ð¥ ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥ð│ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, ðÁÐüð╗ð© ð▒Ðï ð┐ÐÇð¥ð▒ð¢ð░ÐÅ ÐÇð░ðÀð▓ðÁð┤ð║ð░ ð¢ðÁ ð┐ÐÇð©ð▓ðÁð╗ð░ ð¢ð© ð║ ð║ð░ð║ð©ð╝ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░Ðéð░ð╝┬╗.

ð×ð▒ÐÇð░Ðéð©ð╝ ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ ð¢ð░ ð┐ÐÇð¥ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ð©ðÁ Ðéð¥ð╣ ð╗ð©ð¢ð©ð©, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇð░ÐÅ ð▒Ðïð╗ð░ ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð░ ð┐ÐÇð© ÐÇð░ÐüÐüð╝ð¥ÐéÐÇðÁð¢ð©ð© ┬½ÐüðÁð▓ðÁÐÇð¢ð¥ð│ð¥┬╗ ÐüÐÄðÂðÁÐéð░. ðáðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░Ðéð¥ð╝ ð┐ð¥ð╗ðÁð▓ð¥ð│ð¥ ÐìÐéð░ð┐ð░ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ð▓ð©ð┤ðÁð╗ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ðÁ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝Ðï Ðü ð║ð¥ÐüÐéÐÅð║ð¥ð╝ ð© Ðüð▒ð¥ÐÇ ð▓ðÁÐëðÁð▓ð¥ð│ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð░ð╗ð░. ðóð¥ ðÁÐüÐéÐî ð▓ ð┤ð░ð¢ð¢ð¥ð╝ Ðüð╗ÐâÐçð░ðÁ ð¢ðÁ ð¥ÐçðÁð▓ð©ð┤ð¢ð¥, ð▒Ðïð╗ð¥ ð╗ð© Ðâ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗ÐÅ Ðéð¥ð│ð┤ð░ ð┐ð¥ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ÐçÐéð¥ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁð╝ ð┤ð╗ÐÅ ð▓Ðïð▓ð¥ð┤ð¥ð▓ ð╝ð¥ðÂðÁÐé ð▒ÐïÐéÐî ð║ð░ð║ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ðÁ ÐéðÁÐà ð©ð╗ð© ð©ð¢ÐïÐà ð┐ÐÇðÁð┤ð╝ðÁÐéð¥ð▓, Ðéð░ð║ ð© ð¢ðÁ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ðÁ ð¥ð¢ÐïÐà (ð¢ð░ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇ, ðÁÐüð╗ð© ÐéðÁ ð¥ðÂð©ð┤ð░ð╗ð©ÐüÐî ð║ð░ð║ Ðçð░ÐüÐéÐî ÐüÐéð░ð¢ð┤ð░ÐÇÐéð¢ð¥ð│ð¥ ð©ð¢ð▓ðÁð¢Ðéð░ÐÇÐÅ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ÐâðÁð╝ð¥ð╣ ð║Ðâð╗ÐîÐéÐâÐÇÐï, ð¢ð¥ ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ð© ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢Ðï ð▓ ð║ð╗ð░ÐüÐüð©ÐçðÁÐüð║ð¥ð╝, ð║ð░ðÀð░ð╗ð¥ÐüÐî ð▒Ðï, ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ðÁ).

ðöð╗ÐÅ ┬½ÐÇð░ðÀð▓ðÁð┤ð¥Ðçð¢ð¥ð╣┬╗ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð░ ð©ðÀð▒ÐÇð░ð¢ð░ Ðüð╗ðÁð┤ÐâÐÄÐëð░ÐÅ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ð░. ðƒÐÇð¥ð▒ð¢ð░ÐÅ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁÐÅ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð░ ð┐ÐÇð¥Ðàð¥ð┤ð©ÐéÐî ð¥Ðé ð║ÐÇð░ÐÅ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð║ ðÁðÁ ÐåðÁð¢ÐéÐÇÐâ. ðöð¢ð¥ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð© ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ð╗ð¥ÐüÐî ð▓ðÁÐüÐéð© ð┐ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║Ðâ, ð║ð¥ð¢ðÁÐå ðÂðÁ ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ ð▒Ðïð╗ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ðÀð░Ðàð¥ð┤ð©ÐéÐî ðÀð░ ÐåðÁð¢ÐéÐÇ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░. ðí ð┐ð¥ð╝ð¥ÐëÐîÐÄ ÐìÐéð¥ð╣ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð© ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ð╗ð¥ÐüÐî ð¢ð░ð┐ð░ÐüÐéÐî ð¢ð░ ┬½ð¥ð▒ÐÇðÁðÀ ð©ð╗ð© ð║ÐÇð░ð╣ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝Ðï ð© ð▓ð¥ð¥ð▒ÐëðÁ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂð©ÐéÐî ð║ð░ð║ð©ðÁ-ð¢ð©ð▒Ðâð┤Ðî ð║Ðâð╗ÐîÐéÐâÐÇð¢ÐïðÁ ð┤ð░ð¢ð¢ÐïðÁ, ð┤ð╗ÐÅ ÐüÐâðÂð┤ðÁð¢ð©ÐÅ ð¥ Ðüð░ð╝ð¥ð╝ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ðÁ┬╗.

ð×ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð¢ð░ÐÅ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁÐÅ ð▒Ðïð╗ð░ ð┐ÐÇð¥ð▓ðÁð┤ðÁð¢ð░ Ðü ÐüðÁð▓ðÁÐÇð░ ð¢ð░ ÐÄð│ ð© ð©ð╝ðÁð╗ð░ Ðêð©ÐÇð©ð¢Ðâ 5,68 ð╝ (8 ð░ÐÇÐêð©ð¢), ð┐ÐÇð© ð┤ð¥ÐüÐéð©ðÂðÁð¢ð©ð© ÐåðÁð¢ÐéÐÇð░ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð╝ðÁÐüÐéð░ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ðÁð╝ð¥ð│ð¥ ð¢ð░Ðàð¥ðÂð┤ðÁð¢ð©ÐÅ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝Ðï, ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁÐÅ ð▒Ðïð╗ð░ ÐÇð░ÐüÐêð©ÐÇðÁð¢ð░ ð┐ð¥ÐçÐéð© ð▓ ð┤ð▓ð░ ÐÇð░ðÀð░ ð© ð┤ð¥ÐüÐéð©ð│ð╗ð░ Ðêð©ÐÇð©ð¢Ðï ð▓ 10,65 ð╝ (15 ð░ÐÇÐêð©ð¢) ð© ð▓ Ðéð░ð║ð¥ð╝ ð▓ð©ð┤ðÁ ð┐ÐÇð¥ð▓ðÁð┤ðÁð¢ð░ ðÀð░ ÐåðÁð¢ÐéÐÇ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, Ðéð¥ ðÁÐüÐéÐî ð¢ð░ ÐÇð░ÐüÐüÐéð¥ÐÅð¢ð©ðÁ ðÁÐëðÁ 6,4 ð╝ (3 Ðüð░ðÂðÁð¢ð©). ðÆÐüÐÅ ð┤ð╗ð©ð¢ð░ ð┐ÐÇð¥ð▒ð¢ð¥ð╣ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð©, Ðéð░ð║ð©ð╝ ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¥ð╝, Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð©ð╗ð░ 27,7 ð╝ (13 Ðüð░ðÂðÁð¢ðÁð╣), ð│ð╗Ðâð▒ð©ð¢ð░ ÐÇð░ðÀÐÇðÁðÀð░ ┬½ð▓ ðÁð│ð¥ ð│ð╗ð░ð▓ð¢ð¥ð╣ Ðçð░ÐüÐéð©┬╗, ð║ð░ð║ ð┐ð©ÐêðÁÐé ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│, Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð©ð╗ð░ 7,1 ð╝ (10 ð░ÐÇÐêð©ð¢).

ðºÐéð¥ ð╝Ðï ð╝ð¥ðÂðÁð╝ ðÀð░ð║ð╗ÐÄÐçð©ÐéÐî ð©ðÀ ð┐ÐÇð©ð▓ðÁð┤ðÁð¢ð¢ÐïÐà Ðåð©ÐäÐÇ? ðÆð¥-ð┐ðÁÐÇð▓ÐïÐà, ð┐ÐÇð©ð▒ð╗ð©ðÀð©ÐéðÁð╗Ðîð¢Ðïð╣ ð┤ð©ð░ð╝ðÁÐéÐÇ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, ð©ð▒ð¥ Ðéð¥Ðçð¢ð¥ ð¥ð¢ ð▓ ð¥ÐéÐçðÁÐéðÁ ð¢ðÁ Ðâð║ð░ðÀð░ð¢, ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðî ð¥ð│ÐÇð░ð¢ð©Ðçð©ð╗ÐüÐÅ Ðéð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð▓ðÁð╗ð©Ðçð©ð¢ð¥ð╣ ð¥ð║ÐÇÐâðÂð¢ð¥ÐüÐéð© ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð© ðÁðÁ ð▓ÐïÐüð¥Ðéð¥ð╣. ðòÐüð╗ð© ÐüÐçð©Ðéð░ÐéÐî, ÐçÐéð¥ ÐâðÀð║ð░ÐÅ Ðçð░ÐüÐéÐî ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð© ð▒Ðïð╗ð░ ð┤ð¥ð▓ðÁð┤ðÁð¢ð░ ð┤ð¥ ÐåðÁð¢ÐéÐÇð░ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð©ð╗ð© ð┐ð¥ÐçÐéð© ð┤ð¥ ð¢ðÁð│ð¥, ð░ ÐåðÁð¢ÐéÐÇ ð© ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ðÁ ð┐ÐÇð¥ÐüÐéÐÇð░ð¢ÐüÐéð▓ð¥ ðÀð░ ð¢ð©ð╝ ð▒Ðïð╗ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð¥ ÐâðÂðÁ Ðêð©ÐÇð¥ð║ð¥ð╣ Ðçð░ÐüÐéÐîÐÄ, Ðéð¥ ð╝Ðï ð┐ð¥ð╗ÐâÐçð©ð╝ ÐÇð░ð┤ð©ÐâÐü ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, ÐÇð░ð▓ð¢Ðïð╣ ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¢ð¥ 21,3 ð╝.

ðáð░ð▒ð¥Ðéð░, ð¥ð┐ð©Ðüð░ð¢ð¢ð░ÐÅ ð▓ÐïÐêðÁ, ð┐ÐÇð¥ð┤ð¥ð╗ðÂð░ð╗ð░ÐüÐî 10 ð┤ð¢ðÁð╣ ð© ÐüÐéð¥ð©ð╗ð░ ð┤ð¥ð▓ð¥ð╗Ðîð¢ð¥ ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïÐà ð┤ð╗ÐÅ Ðéð¥ð│ð¥ ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð© ÐüÐÇðÁð┤ÐüÐéð▓ (125 ÐÇÐâð▒ð╗ðÁð╣), ðÁÐüð╗ð© ÐâÐçðÁÐüÐéÐî, ÐçÐéð¥ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ð¥ð┤ð©ð╗ð©ÐüÐî Ðüð©ð╗ð░ð╝ð© ð¢ð░ðÁð╝ð¢ÐïÐà ð┐ð¥ð┤ðÁð¢Ðëð©ð║ð¥ð▓, Ðéð¥ ð╝ð¥ðÂð¢ð¥ Ðüð║ð░ðÀð░ÐéÐî, ÐçÐéð¥ ÐìÐéð¥ ð¥ÐçðÁð¢Ðî ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïðÁ ÐéÐÇÐâð┤ð¥ðÀð░ÐéÐÇð░ÐéÐï.

ðÆ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░ÐéðÁ ð¥ð┐ð©ÐüÐïð▓ð░ðÁð╝ð¥ð╣ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð© ð▓ ð▓ð¥ÐüÐéð¥Ðçð¢ð¥ð╣ ÐüÐéð¥ÐÇð¥ð¢ðÁ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð© ð▒Ðïð╗ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ Ðüð╗ð¥ð╣ Ðâð│ð╗ÐÅ, ð¢ð░Ðçð░ð▓Ðêð©ð╣ÐüÐÅ ðÀð░ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ Ðüð░ðÂðÁð¢ðÁð╣ ð¥Ðé ÐåðÁð¢ÐéÐÇð░ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð┐ÐÇð¥ð┤ð¥ð╗ðÂð░ð▓Ðêð©ð╣ÐüÐÅ ð▓ ð│ð╗ð░ð▓ð¢ð¥ð╣ Ðçð░ÐüÐéð© ðÀð░ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð© ð© ÐâÐàð¥ð┤ÐÅÐëð©ð╣ ð▓ ðÁðÁ ð▓ð¥ÐüÐéð¥Ðçð¢ÐâÐÄ ÐüÐéðÁð¢ð║Ðâ. ðÆÐüÐéÐÇðÁÐçðÁð¢ð¥ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð║ÐÇÐâð┐ð¢ÐïÐà ð│ð¥ð╗ð¥ð▓ð¢ðÁð╣. ð×Ðüð¢ð¥ð▓Ðïð▓ð░ÐÅÐüÐî ð¢ð░ ð╝ð░ÐüÐüð©ð▓ð¢ð¥ÐüÐéð© ð│ð¥ÐÇðÁð╗ð¥ð│ð¥ Ðüð╗ð¥ÐÅ ð© ðÁð│ð¥ ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð©ð© ð¢ð░ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ðÁ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ð┐ð¥Ðçð▓Ðï, ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð┤ðÁð╗ð░ðÁÐé ð▓Ðïð▓ð¥ð┤ ð¥ Ðéð¥ð╝, ÐçÐéð¥ ð©ð╝ ð▒Ðïð╗ð© ð¥Ðéð║ÐÇÐïÐéÐï ð¥ÐüÐéð░Ðéð║ð© ð¢ðÁð║ð¥ðÁð│ð¥ ð║ÐÇÐâð┐ð¢ð¥ð│ð¥ ð║ð¥ÐüÐéÐÇð©Ðëð░, ð╗ðÁðÂð░ÐëðÁð│ð¥ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ð¥ð╣ Ðüð▓ð¥ðÁð╣ Ðçð░ÐüÐéÐîÐÄ ð▓ ð▓ð¥ÐüÐéð¥Ðçð¢ð¥ð╝ ÐüðÁð║Ðéð¥ÐÇðÁ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð¢ð░ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ðÁ ðÁðÁ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓Ðï.

ðÜÐÇð¥ð╝ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ð▓ ðÀð░ð┐ð░ð┤ð¢ð¥ð╣ ÐüÐéð¥ÐÇð¥ð¢ðÁ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð©, ð¢ð░Ðçð©ð¢ð░ÐÅ Ðü ð┐ð¥ð╗ð¥ð▓ð©ð¢Ðï ðÁðÁ ð┤ð╗ð©ð¢Ðï, ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁðÂðÁð¢ Ðüð╗ð¥ð╣ ð┤ðÁÐÇðÁð▓ÐÅð¢ð¢ð¥ð│ð¥ Ðéð╗ðÁð¢ð░, ÐâÐàð¥ð┤ÐÅÐëð©ð╣ ð┐ð¥ð┤ ðÀð░ð┐ð░ð┤ð¢ÐâÐÄ ÐüÐéðÁð¢ð║Ðâ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð©. ðóð╗ðÁð¢ ÐéÐÅð¢ðÁÐéÐüÐÅ ð▓ð┤ð¥ð╗Ðî ÐüÐéðÁð¢ð║ð© ð┤ð¥ Ðüð░ð╝ð¥ð╣ ÐÄðÂð¢ð¥ð╣ ÐüÐéðÁð¢ð║ð© ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð©. ðÿÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ÐéðÁð╗Ðî ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ðÁÐé, ÐçÐéð¥ ÐìÐéð¥Ðé Ðüð╗ð¥ð╣ Ðéð░ð║ ðÂðÁ ÐêðÁð╗ ð┐ð¥ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ÐÄ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ð┐ð¥Ðçð▓Ðï, ð│ð╗Ðâð▒ðÂðÁ ÐìÐéð¥ð│ð¥ Ðüð╗ð¥ÐÅ ð¢ð░ 35 Ðüð╝ ÐâðÂðÁ ð¢ð░Ðçð©ð¢ð░ð╗ð░ÐüÐî ð╗ð©ð¢ðÀð░ ð│ð¥ð╗Ðâð▒ð¥ð╣ ð│ð╗ð©ð¢Ðï.

ðÆ ðÀð░ð┐ð░ð┤ð¢ð¥ð╣ ðÂðÁ ÐüÐéð¥ÐÇð¥ð¢ðÁ ÐÇð░ÐüÐêð©ÐÇðÁð¢ð¢ð¥ð╣ Ðçð░ÐüÐéð© ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð© ð▓ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ðÁ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁðÂðÁð¢ð░ ð┐ÐÇÐÅð╝ð¥Ðâð│ð¥ð╗Ðîð¢ð░ÐÅ, ðÀð░ÐüÐïð┐ð░ð¢ð¢ð░ÐÅ ÐçðÁÐÇð¢ð¥ðÀðÁð╝ð¥ð╝ ÐÅð╝ð░ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇð¥ð╝ 1,42 ð╝ ð¢ð░ 2,13 ð╝ (2 ð¢ð░ 3 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░). ðöð╗ð©ð¢ð¢ð¥ð╣ ð¥ÐüÐîÐÄ ÐÅð╝ð░ ð▒Ðïð╗ð░ ð¥ÐÇð©ðÁð¢Ðéð©ÐÇð¥ð▓ð░ð¢ð░ ð┐ð¥ ð╗ð©ð¢ð©ð© ðùÔÇôðÆ. ðöð¢ð¥ ÐÅð╝Ðï ð©ð╝ðÁð╗ð¥ ð¥ÐéÐçðÁÐéð╗ð©ð▓ð¥ðÁ Ðüð║ð╗ð¥ð¢ðÁð¢ð©ðÁ ð¢ð░ ðÀð░ð┐ð░ð┤. ðú ð▓ð¥ÐüÐéð¥Ðçð¢ð¥ð│ð¥ Ðüð▓ð¥ðÁð│ð¥ ð║ÐÇð░ÐÅ ÐÅð╝ð░ ð©ð╝ðÁð╗ð░ ð▓ ð│ð╗Ðâð▒ð©ð¢Ðâ ð╝ðÁð¢ðÁðÁ 17,8 Ðüð╝, ð░ Ðâ ð┐ÐÇð¥Ðéð©ð▓ð¥ð┐ð¥ð╗ð¥ðÂð¢ð¥ð│ð¥ ð║ÐÇð░ÐÅ ð▓ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁðÂðÁð¢ð¢ð¥ð╣ Ðçð░ÐüÐéð© (Ðéð¥ ðÁÐüÐéÐî Ðâ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð╣ð¢ð¥ð╣ ÐüÐéðÁð¢ð║ð©) ð©ð╝ðÁð╗ð░ ð│ð╗Ðâð▒ð©ð¢Ðâ ÐâðÂðÁ ð▓ 71 Ðüð╝. ðíðÁð▓ðÁÐÇð¢ð░ÐÅ ð© ÐÄðÂð¢ð░ÐÅ ÐüÐéðÁð¢ð║ð© ÐÅð╝Ðï ð©ð╝ðÁð╗ð© Ðüð║ÐÇÐâð│ð╗ðÁð¢ð©ðÁ, ð┐ÐÇð©ð┤ð░ð▓ð░ÐÅ Ðéð░ð║ð©ð╝ ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¥ð╝ ÐÅð╝ðÁ ð║ð¥ÐÇÐïÐéð¥ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¢ÐâÐÄ Ðäð¥ÐÇð╝Ðâ. ð»ð╝ð░ ð¥ÐéÐçðÁÐéð╗ð©ð▓ð¥ Ðçð©Ðéð░ð╗ð░ÐüÐî ð▓ ð┐ÐÇð¥Ðäð©ð╗ðÁ ÐüÐéðÁð¢ð║ð© ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð©, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð▒Ðïð╗ð¥ ð┐ÐÇð©ð¢ÐÅÐéð¥ ÐÇðÁÐêðÁð¢ð©ðÁ ð¢ðÁ ð┐ÐÇð¥ð┤ð¥ð╗ðÂð░ÐéÐî ðÁðÁ ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁðÂð©ð▓ð░ÐéÐî ð▓ ÐìÐéð¥ð╝ ð¢ð░ð┐ÐÇð░ð▓ð╗ðÁð¢ð©ð© ð┐ð¥ ð┐ÐÇð©Ðçð©ð¢ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, ÐçÐéð¥ ÐìÐéð¥ ð┐ÐÇðÁð┤ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅð╗ð¥ ð▒ð¥ð╗ÐîÐêÐâÐÄ ð¥ð┐ð░Ðüð¢ð¥ÐüÐéÐî ð┤ð╗ÐÅ ÐÇð░ð▒ð¥Ðçð©Ðà.

ðÆð┤ð¥ð╗Ðî ÐÄðÂð¢ð¥ð╣ ÐüÐéðÁð¢ð║ð© ÐÇð░ÐüÐêð©ÐÇðÁð¢ð¢ð¥ð╣ Ðçð░ÐüÐéð© ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð© ð▓ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ðÁ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢Ðï ð┤ð▓ð░ ð│ð¢ðÁðÀð┤ð░ ð¥Ðé ð¢ðÁð║ð¥ð│ð┤ð░ ð▓ÐÇÐïÐéÐïÐà ðÀð┤ðÁÐüÐî ð┤ðÁÐÇðÁð▓ÐÅð¢ð¢ÐïÐà ð▒ÐÇðÁð▓ðÁð¢, Ðéð░ð║ ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð©ÐÇð¥ð▓ð░ð╗ Ðàð░ÐÇð░ð║ÐéðÁÐÇð¢ÐïðÁ ÐÅð╝ð║ð© ð▓ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ðÁ Ðüð░ð╝ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç. ðÆ ÐåðÁð╗ð¥ð╝ ð│ÐÇÐâð¢Ðé ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© Ðàð░ÐÇð░ð║ÐéðÁÐÇð©ðÀÐâðÁÐéÐüÐÅ ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð¥ð╝ ð║ð░ð║ ð║ÐÇðÁð┐ð║ð©ð╣ ð© ð¥ð┤ð¢ð¥ÐÇð¥ð┤ð¢Ðïð╣, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ðÀð░ð╝ðÁÐçðÁð¢ð¥, ÐçÐéð¥ ð▓ ðÀð░ð┐ð░ð┤ð¢ð¥ð╣ ÐüÐéðÁð¢ð║ðÁ ÐéÐÇð░ð¢ÐêðÁð©, ð▒ð╗ð©ðÂðÁ ð║ ÐåðÁð¢ÐéÐÇð░ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ Ðçð░ÐüÐéð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, ð©ð╝ðÁÐÄÐé ð╝ðÁÐüÐéð¥ ð▒ÐïÐéÐî ð┤ð▓ðÁ ð▒ð¥ð╗ÐîÐêð©ðÁ ð▓ðÁÐÇÐéð©ð║ð░ð╗Ðîð¢ÐïðÁ ÐéÐÇðÁÐëð©ð¢Ðï, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ, ð┐ð¥ ð╝ð¢ðÁð¢ð©ÐÄ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░, Ðéð░ð║ðÂðÁ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢Ðï ð©ð╝ðÁÐéÐî ð¢ðÁð║ð¥ðÁ ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð©ðÁ, ð¢ðÁ ÐÅÐüð¢ð¥ðÁ ð¢ð░ ð┤ð░ð¢ð¢ð¥ð╝ ÐìÐéð░ð┐ðÁ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░.

ðíð╗ð¥ð╣ ð┤ðÁÐÇðÁð▓ÐÅð¢ð¢ð¥ð│ð¥ Ðéð╗ðÁð¢ð░, ð┐ÐÇð¥Ðüð╗ðÁðÂðÁð¢ð¢Ðïð╣ ð¢ð░ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ðÁ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ð┐ð¥Ðçð▓Ðï, ð© Ðüð╗ðÁð┤Ðï ð¥Ðé ÐüÐéð¥ð╗ð▒ð¥ð▓ ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð©ÐÇÐâÐÄÐéÐüÐÅ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð¥ð╝ ð║ð░ð║ ð¥ÐüÐéð░Ðéð║ð© ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ð░ð╗Ðîð¢ð¥ð│ð¥ Ðüð║ð╗ðÁð┐ð░. ð»ð╝ð░ ðÂðÁ ð┐ð¥ð¢ð©ð╝ð░ðÁÐéÐüÐÅ ð©ð╝ ð║ð░ð║ ð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢Ðïð╣ ÐüÐàð¥ð┤ ð║ ð╝ð¥ð│ð©ð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ÐÅð╝ðÁ. ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð┤ðÁð╗ð░ðÁÐé ð▓Ðïð▓ð¥ð┤ ð¥ ðÂðÁð╗ð░ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ÐüÐéð© ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð© ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð▓ ð▒Ðâð┤ÐâÐëðÁð╝ ð│ð¥ð┤Ðâ ð© ð┐ÐÇð©ðÀÐïð▓ð░ðÁÐé ðÉÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð©ÐçðÁÐüð║ÐâÐÄ ð║ð¥ð╝ð©ÐüÐüð©ÐÄ, Ðü ÐçÐîðÁð╣ Ðüð░ð¢ð║Ðåð©ð© ð┐ÐÇð¥ð©ðÀð▓ð¥ð┤ð©ð╗ð©ÐüÐî ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï, ð▓ð║ð╗ÐÄÐçð©ÐéÐî ÐìÐéð¥Ðé ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ ð▓ ð┐ð╗ð░ð¢Ðï ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð╣ ð© ð▓Ðïð┤ðÁð╗ð©ÐéÐî ÐüÐÇðÁð┤ÐüÐéð▓ð░, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð¥ð¢ ð▓ð©ð┤ð©Ðé ð▓ Ðéð¥ð╝ ðÂðÁ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇðÁ, ÐçÐéð¥ ð© ð▓Ðïð┤ðÁð╗ðÁð¢ð¢ÐïðÁ ðÁð╝Ðâ ð▓ ÐìÐéð¥Ðé ÐÇð░ðÀ, Ðéð¥ ðÁÐüÐéÐî 400ÔÇô500 ÐÇÐâð▒ð╗ðÁð╣.

ðÆ ð║ð¥ð¢ÐåðÁ ð¥ÐéÐçðÁÐéð░ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð┐ÐÇð©ð▓ð¥ð┤ð©Ðé ÐÇð░ÐüÐüÐâðÂð┤ðÁð¢ð©ðÁ ð¥ Ðéð¥ð╝, ð┐ð¥ ð║ð░ð║ð¥ð╣ ð╝ðÁÐéð¥ð┤ð©ð║ðÁ ÐüÐéð¥ð©Ðé ð┐ÐÇð¥ð▓ð¥ð┤ð©ÐéÐî ð┤ð░ð╗Ðîð¢ðÁð╣ÐêðÁðÁ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░. ðóð░ð║, ð¥ð¢ ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð░ð│ð░ðÁÐé ð┐ð¥Ðüð╗ð¥ð╣ð¢ð¥ ÐüÐÇÐïÐéÐî ð┐ð¥ð╗ð¥ð▓ð©ð¢Ðâ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© Ðéð░ð║ð©ð╝ ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¥ð╝, ÐçÐéð¥ð▒Ðï ð¥ÐüÐéð░ð▓Ðêð░ÐÅÐüÐÅ Ðçð░ÐüÐéÐî ð¢ðÁ ð┐ÐÇðÁð▓ÐïÐêð░ð╗ð░ ð▓ ð▓ÐïÐüð¥ÐéÐâ 4,26 ð╝ ð© Ðü ÐìÐéð¥ð│ð¥ ÐâÐÇð¥ð▓ð¢ÐÅ ð┐ÐÇð¥ð▒ð©ð▓ð░ÐéÐî ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ðÁÐå ð┤ð©ð░ð╝ðÁÐéÐÇð¥ð╝ ð¥ð║ð¥ð╗ð¥ 30 ð╝ (14 Ðüð░ðÂðÁð¢ðÁð╣), ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╣ ð┐ð¥ ð╝ðÁÐÇðÁ ð┐ÐÇð©ð▒ð╗ð©ðÂðÁð¢ð©ÐÅ ð║ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓ðÁ ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ Ðâð╝ðÁð¢ÐîÐêð░ÐéÐîÐüÐÅ, ð¢ð¥ Ðéð░ð║ð©ð╝ ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¥ð╝, ÐçÐéð¥ð▒Ðï ð¢ð░ ð┤ð¢ðÁ ð¥ð¢ð¥ð│ð¥ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤Ðåð░ ð┐ð¥ð╗ÐâÐçð©ÐéÐî ð┤ð©ð░ð╝ðÁÐéÐÇ ð¥ð║ð¥ð╗ð¥ 21,34 ð╝ (10 Ðüð░ðÂðÁð¢ðÁð╣).

ðòÐüð╗ð© ð▓ðÁÐÇð¢ÐâÐéÐîÐüÐÅ ð║ ð▓ÐïÐêðÁ ð▓ÐïÐçð©Ðüð╗ðÁð¢ð¢ð¥ð╝Ðâ ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¢ð¥ð╝Ðâ ÐÇð░ð┤ð©ÐâÐüÐâ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ÐÇð░ð▓ð¢ð¥ð╝Ðâ, ð┐ð¥ ð¢ð░Ðêð©ð╝ ð┐ð¥ð┤ÐüÐçðÁÐéð░ð╝, 21,3 ð╝, Ðéð¥ ð╝Ðï Ðâð▓ð©ð┤ð©ð╝, ÐçÐéð¥ ÐâÐçð░ÐüÐéð║ð©, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ð¢ðÁ ð┐ð¥ð┐ð░ð┤ð░ð╗ð© ð▓ ð┐ÐÅÐéð¢ð¥ ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ÐåðÁð╝, ð¢ðÁ ÐüÐéð¥ð╗Ðî ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢Ðï ð©, Ðüð║ð¥ÐÇðÁðÁ ð▓ÐüðÁð│ð¥, ð▒Ðïð╗ð© ð▒Ðï ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢Ðï ð▓ÐüðÁ ÐÇð░ð▓ð¢ð¥ ÐâðÂðÁ ð┐ð¥Ðüð╗ðÁ ð¥ð║ð¥ð¢Ðçð░ð¢ð©ÐÅ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð¢ð░ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ð¥ð╝ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥Ðçð¢ð¥ð╝ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ÐåðÁ. ðòð│ð¥ ð┐ÐÇð¥ÐüÐéð¥ ð┐ÐÇð¥ð▒ð╗ðÁð╝ð░Ðéð©Ðçð¢ð¥ ð▒Ðïð╗ð¥ ð▒Ðï ð║ð¥ð┐ð░ÐéÐî, ð¢ðÁ Ðüð¢ðÁÐüÐÅ ð┐ð¥ð╗ÐâÐçð©ð▓Ðêð©ðÁÐüÐÅ ð▒ÐÇð¥ð▓ð║ð©. ðóð░ð║ð©ð╝ ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¥ð╝, ð╝Ðï ð▓ð©ð┤ð©ð╝, ÐçÐéð¥ ð┐ÐÇðÁð┤ð╗ð¥ðÂðÁð¢ð¢Ðïð╣ ð¢ð░ ð▒Ðâð┤ÐâÐëðÁðÁ ð┐ð╗ð░ð¢ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï Ðäð░ð║Ðéð©ÐçðÁÐüð║ð© ð¢ðÁ ð╝ð¢ð¥ð│ð©ð╝ ð¥Ðéð╗ð©Ðçð░ðÁÐéÐüÐÅ ð¥Ðé ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ┬½ð¢ð░ Ðüð¢ð¥Ðü┬╗, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╣ ÐüÐéð░ð╗ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢Ðïð╝ ð╝ð¢ð¥ð│ð¥ ð┐ð¥ðÀðÂðÁ.

ðÿðÉðÜ ð▒Ðïð╗ð¥ ð┐ÐÇð©ð¢ÐÅÐéð¥ ÐÇðÁÐêðÁð¢ð©ðÁ ð¥ ð┐ÐÇð¥ð┤ð¥ð╗ðÂðÁð¢ð©ð© ð©ÐüÐüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ð╣ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║ð░. ðÜ Ðéð¥ð╝Ðâ ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð© ð║ð░ð║ ÐÇÐâð║ð¥ð▓ð¥ð┤ð©ÐéðÁð╗Ðî ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð┐ÐÇð©ðÁÐàð░ð╗ ð¢ð░ ð┐ð░ð╝ÐÅÐéð¢ð©ð║, ð¢ð░ÐüÐïð┐Ðî ð▒Ðïð╗ð░ ÐâðÂðÁ ÐüÐÇÐïÐéð░ ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¢ð¥ ð¢ð░ 2,81 ð╝ (4 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░) ð© ð┤ð░ð╗Ðîð¢ðÁð╣ÐêÐâÐÄ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐâ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ð╗ð¥ÐüÐî ð▓ðÁÐüÐéð© ð┐ÐâÐéðÁð╝ ðÀð░ð║ð╗ð░ð┤ð║ð© Ðêð©ÐÇð¥ð║ð¥ð│ð¥ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤Ðåð░, ÐçÐîÐÅ ð│ð╗Ðâð▒ð©ð¢ð░ ð┤ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ð░ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð░ Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅÐéÐî ð¢ðÁ ð╝ðÁð¢ðÁðÁ 4,97 ð╝ (7 ð░ÐÇÐêð©ð¢). ðØð░ ð╝ðÁÐüÐéðÁ, Ðü ÐÇð░ðÀÐÇðÁÐêðÁð¢ð©ÐÅ ðÿðÉðÜ ð© Ðüð░ð╝ð¥ð│ð¥ ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ð░, ð¢ð░Ðçð░ð╗ð© ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐâ ð╝ðÁÐüÐéð¢ÐïðÁ ð┐ð¥ð╝ð¥Ðëð¢ð©ð║ð© ð░ÐÇÐàðÁð¥ð╗ð¥ð│ð░, Ðü ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïð╝ð© ð¥ð¢ ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░ð╗ ð▓ ð┐ÐÇð¥Ðêð╗ð¥ð╝ ð│ð¥ð┤Ðâ.

ð×ð┐ð©ÐÇð░ÐÅÐüÐî ð¢ð░ ÐÇðÁðÀÐâð╗ÐîÐéð░ÐéÐï ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð┐ÐÇð¥Ðêð╗ð¥ð│ð¥ ð│ð¥ð┤ð░, ð▓ Ðàð¥ð┤ðÁ ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïÐà ð▓ ÐåðÁð¢ÐéÐÇðÁ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ðÀð░Ðàð¥ÐÇð¥ð¢ðÁð¢ð©ÐÅ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð¥ ð¢ðÁ ð▒Ðïð╗ð¥, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð▒Ðïð╗ð© ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ÐéÐî ð¢ð░ð╗ð©Ðçð©ðÁ Ðüð║ð╗ðÁð┐ð░ ð¢ðÁÐüð║ð¥ð╗Ðîð║ð¥ ð▓ ÐüÐéð¥ÐÇð¥ð¢ðÁ ð¥Ðé ÐåðÁð¢ÐéÐÇð░ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░, ð░ Ðéð░ð║ðÂðÁ ð┐ÐÇð©ð¢ð©ð╝ð░ÐÅ ð▓ð¥ ð▓ð¢ð©ð╝ð░ð¢ð©ðÁ ð▓ðÁÐÇð¥ÐÅÐéð¢ÐâÐÄ ð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥ÐüÐéÐî ÐüÐâÐëðÁÐüÐéð▓ð¥ð▓ð░ð¢ð©ÐÅ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ð╣ ð▓ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ð┐ÐÇð©ð¢ð©ð╝ð░ðÁÐé ÐÇðÁÐêðÁð¢ð©ðÁ ðÀð░ð╗ð¥ðÂð©ÐéÐî ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ðÁÐå ðÁÐëðÁ ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢Ðïð╣, ÐçðÁð╝ ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ð╗ð¥ÐüÐî ð▓ ð┐ÐÇð¥Ðêð╗ð¥ð╝ ð│ð¥ð┤Ðâ.

ðƒð╗ð¥Ðëð░ð┤Ðî ð║ð¥ð╗ð¥ð┤Ðåð░ ð¢ð░ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ðÁ ð┤ð¥ð╗ðÂð¢ð░ ð▒Ðïð╗ð░ ð¥Ðàð▓ð░ÐéÐïð▓ð░ÐéÐî ð¢ðÁ ð╝ðÁð¢ðÁðÁ ð┐ð¥ð╗ð¥ð▓ð©ð¢Ðï ð┤ð©ð░ð╝ðÁÐéÐÇð░ ð▓ÐüðÁð│ð¥ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð© Ðüð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ÐÅÐéÐî ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¢ð¥ 26 Ðà 17 ð╝ (12 Ðà 8 Ðüð░ðÂðÁð¢ðÁð╣). ðöð╗ÐÅ Ðéð¥ð│ð¥, ÐçÐéð¥ð▒Ðï ð┐ð¥ð╗ÐâÐçð©ÐéÐî Ðéð░ð║ÐâÐÄ ð┐ð╗ð¥Ðëð░ð┤Ðî, ð¢ð░ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ðÀð░ð║ð╗ð░ð┤Ðïð▓ð░ðÁÐé ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ðÁÐå ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇð¥ð╝ 32 Ðà 23 ð╝ (15 Ðà 11 Ðüð░ðÂðÁð¢ðÁð╣) ð© ð¥Ðéð╝ðÁÐçð░ðÁÐé, ÐçÐéð¥ ð¥ÐüÐéð░ÐÄÐéÐüÐÅ ð¢ðÁÐéÐÇð¥ð¢ÐâÐéÐïð╝ð© ð┐ð¥ð╗Ðï ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð╝ð¥Ðëð¢ð¥ÐüÐéÐîÐÄ ð┐ð¥ÐçÐéð© ð▓ 13 ð╝ (6 Ðüð░ðÂðÁð¢ðÁð╣). ðƒð¥ð┤ð¥ð▒ð¢ð░ÐÅ ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░ ð┐ð¥ÐéÐÇðÁð▒ð¥ð▓ð░ð╗ð░ ð│ð¥ÐÇð░ðÀð┤ð¥ ð▒ð¥ð╗ÐîÐêðÁð│ð¥ ð║ð¥ð╗ð©ÐçðÁÐüÐéð▓ð░ ð╗ÐÄð┤ðÁð╣ ð© ð║ð░ð║ Ðüð╗ðÁð┤ÐüÐéð▓ð©ðÁ ð┤ðÁð¢ðÁðÂð¢ÐïÐà ÐüÐÇðÁð┤ÐüÐéð▓ ð¢ð░ ð▓Ðïð┐ð¥ð╗ð¢ðÁð¢ð©ðÁ 29.

ðÜÐÇð¥ð╝ðÁ Ðéð¥ð│ð¥, Ðéð▓ðÁÐÇð┤Ðïð╣, Ðüð╗ðÁðÂð░ð▓Ðêð©ð╣ÐüÐÅ ð│ÐÇÐâð¢Ðé ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© Ðüð¥ðÀð┤ð░ð▓ð░ð╗ ð┤ð¥ð┐ð¥ð╗ð¢ð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïðÁ ð┐ÐÇð¥ð▒ð╗ðÁð╝Ðï ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐Ðëð©ð║ð░ð╝. ðØ.ðò. ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð¥Ðüð¥ð▒ð¥ ð¥Ðéð╝ðÁÐçð░ðÁÐé, ÐçÐéð¥ ð║ÐÇðÁð┐ð¥ÐüÐéÐî ð│ÐÇÐâð¢Ðéð░ ð¢ð░ ð¢ðÁð║ð¥Ðéð¥ÐÇð¥ð╝ ÐìÐéð░ð┐ðÁ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð▒Ðïð╗ð░ Ðéð░ð║ð¥ð╣, ÐçÐéð¥ 80 ÐÇð░ð▒ð¥Ðçð©Ðà, ÐÇð░ð▒ð¥Ðéð░ÐÅ ÐåðÁð╗Ðïð╣ ð┤ðÁð¢Ðî, ÐÇð░ðÀð▒ð©ð▓ð░ÐÅ ð│ÐÇÐâð¢Ðé ð╗ð¥ð╝ð░ð╝ð©, Ðüð¢ð©ð╝ð░ð╗ð© ð¢ðÁ ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ÐçðÁð╝ ð¢ð░ ÐêÐéÐïð║ ðÀðÁð╝ð╗ð©.

ðóð░ð║ð©ð╝ ð¥ð▒ÐÇð░ðÀð¥ð╝, ð┤ð¥ð▓ð¥ð╗Ðîð¢ð¥ Ðüð║ð¥ÐÇð¥ ÐüÐéð░ð╗ð¥ ð¥ÐçðÁð▓ð©ð┤ð¢ð¥, ÐçÐéð¥ ð¢ð░ ð┐ð¥ð╗ð¢ð¥ðÁ ð┤ð¥Ðüð╗ðÁð┤ð¥ð▓ð░ð¢ð©ðÁ ð║ÐâÐÇð│ð░ð¢ð░ ð¢ðÁ Ðàð▓ð░Ðéð©Ðé ð¢ð© ÐüÐÇðÁð┤ÐüÐéð▓ (ð¢ðÁÐüð╝ð¥ÐéÐÇÐÅ ð¢ð░ Ðéð¥, ÐçÐéð¥ ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ðÀð░ð┐ÐÇð¥Ðüð©ð╗ ð┤ð¥ð┐ð¥ð╗ð¢ð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ÐïðÁ ð┤ðÁð¢Ðîð│ð©, ð© ð¥ð¢ð© ð▒Ðïð╗ð© ðÁð╝Ðâ ð┐ÐÇðÁð┤ð¥ÐüÐéð░ð▓ð╗ðÁð¢Ðï ð▓ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇðÁ 300 ÐÇÐâð▒ð╗ðÁð╣), ð¢ð©, ð│ð╗ð░ð▓ð¢ð¥ðÁ, ð▓ÐÇðÁð╝ðÁð¢ð©. ðæÐïð╗ð¥ ð┐ÐÇð©ð¢ÐÅÐéð¥ ÐÇðÁÐêðÁð¢ð©ðÁ ð┤ð¥ð╣Ðéð© ð┤ð¥ ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ð░ Ðàð¥ÐéÐÅ ð▒Ðï ð¢ð░ ð¥ð┤ð¢ð¥ð╝ ÐâÐçð░ÐüÐéð║ðÁ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé, ðÁÐüð╗ð© ð¢ðÁÐé ð▓ð¥ðÀð╝ð¥ðÂð¢ð¥ÐüÐéð© ÐìÐéð¥ Ðüð┤ðÁð╗ð░ÐéÐî ð¢ð░ ð▓ÐüðÁð╣ ð┐ð╗ð¥Ðëð░ð┤ð© ð┐ÐÇðÁð┤ð┐ð¥ð╗ð░ð│ð░ð▓ÐêðÁð│ð¥ÐüÐÅ ÐÇð░Ðüð║ð¥ð┐ð¥Ðçð¢ð¥ð│ð¥ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤Ðåð░.

ðáð░Ðüð║ð¥ð┐ð║ð░ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ð¥ð│ð¥ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤Ðåð░ ð▒Ðïð╗ð░ Ðüð▓ðÁÐÇð¢ÐâÐéð░ ð┐ð¥Ðüð╗ðÁ Ðéð¥ð│ð¥ ð║ð░ð║ ð¥ð¢ ð▒Ðïð╗ Ðâð│ð╗Ðâð▒ð╗ðÁð¢ ð┐ÐÇð©ð╝ðÁÐÇð¢ð¥ ð¢ð░ 2,84 ð╝ (4 ð░ÐÇÐêð©ð¢ð░). ð×ð┤ð¢ð░ð║ð¥ ð¢ð░ ÐìÐéð¥ð╝ ÐìÐéð░ð┐ðÁ ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð┤ð¥ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓Ðï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð© ð© ð╝ð░ÐéðÁÐÇð©ð║ð░ ð¥ÐüÐéð░ð▓ð░ð╗ð¥ÐüÐî ðÁÐëðÁ ð¥ð║ð¥ð╗ð¥ Ðüð░ðÂðÁð¢ð©. ðƒð¥ÐìÐéð¥ð╝Ðâ ð▒Ðïð╗ ð▓Ðïð▒ÐÇð░ð¢ ÐâÐçð░ÐüÐéð¥ð║, ð│ð┤ðÁ ð▒Ðïð╗ð¥ ð¢ð░ð©ð▒ð¥ð╗ðÁðÁ ð▓ðÁÐÇð¥ÐÅÐéð¢ð¥ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ðÁ ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ð¥ð│ð¥ ð┐ð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ÐÅ ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©.

ðØð©ð║ð¥ð╗ð░ð╣ ðòÐäð©ð╝ð¥ð▓ð©Ðç ð║ð░ð║ ÐÇÐâð║ð¥ð▓ð¥ð┤ð©ÐéðÁð╗Ðî ÐÇð░ð▒ð¥Ðé ð┐ÐÇð©ð¢ÐÅð╗ ÐÇðÁÐêðÁð¢ð©ðÁ ðÀð░ð╗ð¥ðÂð©ÐéÐî Ðéð░ð║ ð¢ð░ðÀÐïð▓ð░ðÁð╝Ðïð╣ ┬½ð╝ð░ð╗Ðïð╣ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤ðÁÐå┬╗ ÐÇð░ðÀð╝ðÁÐÇð░ð╝ð© 3,55 Ðà 2,84 ð╝ (5 Ðà 4 ð░ÐÇÐêð©ð¢) ð▓ ÐüÐÇðÁð┤ð¢ðÁð╣ Ðçð░ÐüÐéð© ÐÄðÂð¢ð¥ð╣ ð┐ð¥ð╗ð¥ð▓ð©ð¢Ðï ð¥Ðüð¢ð¥ð▓ð¢ð¥ð│ð¥ ð║ð¥ð╗ð¥ð┤Ðåð░. ðØð░ ð¥ðÀð¢ð░ÐçðÁð¢ð¢ð¥ð╝ ÐâÐçð░ÐüÐéð║ðÁ Ðâð┤ð░ð╗ð¥ÐüÐî ð┤ð¥ð╣Ðéð© ð┤ð¥ ð┐ð¥ð┤ð¥Ðêð▓Ðï ð¢ð░ÐüÐïð┐ð©, ð© ð┤ðÁð╣ÐüÐéð▓ð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ ð▒Ðïð╗ð© ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢Ðï Ðüð╗ðÁð┤Ðï Ðüð¥ð¥ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ÐÅ, ð║ð¥Ðéð¥ÐÇÐïðÁ ðæÐÇð░ð¢ð┤ðÁð¢ð▒ÐâÐÇð│ ð©ð¢ÐéðÁÐÇð┐ÐÇðÁÐéð©ÐÇð¥ð▓ð░ð╗ ð║ð░ð║ ð¥ÐüÐéð░Ðéð║ð© Ðüð║ð╗ðÁð┐ð░. ðƒð¥ð│ÐÇðÁð▒ðÁð¢ð©ðÁ, ð¥ð┤ð¢ð░ð║ð¥, ð¥ð║ð░ðÀð░ð╗ð¥ÐüÐî ÐÇð░ðÀð│ÐÇð░ð▒ð╗ðÁð¢ð¢Ðïð╝ ð© ðÁð┤ð©ð¢ÐüÐéð▓ðÁð¢ð¢ð¥ð╣ ðÀð¢ð░Ðçð©ÐéðÁð╗Ðîð¢ð¥ð╣ ð▓ðÁÐëðÁð▓ð¥ð╣ ð¢ð░Ðàð¥ð┤ð║ð¥ð╣ ð©ðÀ ð¢ðÁð│ð¥ ÐüÐéð░ð╗ð░ ðÀð¥ð╗ð¥Ðéð░ÐÅ ð¢ð░ð║ð╗ð░ð┤ð║ð░ ð¢ð░ð╗ÐâÐçð░. ðƒð¥ ð¥ð▒ð¢ð░ÐÇÐâðÂðÁð¢ð©ð© Ðüð║ð╗ðÁð┐ð░ ð┤ð░ð╗Ðîð¢ðÁð╣Ðêð©ðÁ ÐÇð░ð▒ð¥ÐéÐï ð▒Ðïð╗ð© Ðüð▓ðÁÐÇð¢ÐâÐéÐï ðÀð░ ð┐ð¥ð╗ð¢Ðïð╝ ð©ÐüÐéð¥ÐëðÁð¢ð©ðÁð╝ ÐüÐÇðÁð┤ÐüÐéð▓, ð┤ð¥ ð┤ð░ð╗Ðîð¢ðÁð╣Ðêð©Ðà ÐÇð░Ðüð┐ð¥ÐÇÐÅðÂðÁð¢ð©ð╣ ðÿðÉðÜ30.