ะะพะดัะฐะฐะดะฐัะฝัะน ะฝะพะถ 1535 ะณะพะดะฐ ะธะท ัะพะฑัะฐะฝะธั ะะะ ะธ ะตะณะพ ะฒะปะฐะดะตะปะตั, ะัะตะปะพะฒ ะ.ะ. (ะะพัะบะฒะฐ)

ะะธะฝะธััะตัััะฒะพ ะพะฑะพัะพะฝั ะ ะพััะธะนัะบะพะน ะคะตะดะตัะฐัะธะธ ะ ะพััะธะนัะบะฐั ะะบะฐะดะตะผะธั ัะฐะบะตัะฝัั ะธ ะฐััะธะปะปะตัะธะนัะบะธั ะฝะฐัะบ ะะพะตะฝะฝะพ-ะธััะพัะธัะตัะบะธะน ะผัะทะตะน ะฐััะธะปะปะตัะธะธ, ะธะฝะถะตะฝะตัะฝัั ะฒะพะนัะบ ะธ ะฒะพะนัะบ ัะฒัะทะธ ะะพะนะฝะฐ ะธ ะพััะถะธะต ะะพะฒัะต ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธั ะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะขััะดั ะขัะตััะตะน ะะตะถะดัะฝะฐัะพะดะฝะพะน ะฝะฐััะฝะพ-ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะพะน ะบะพะฝัะตัะตะฝัะธะธ 16โ18 ะผะฐั 2012 ะณะพะดะฐ

ะงะฐััั IIIะกะฐะฝะบั-ะะตัะตัะฑััะณ

ะะะะะะะธะะก 2012

ยฉ ะะะะะะะธะะก, 2012

ยฉ ะะพะปะปะตะบัะธะฒ ะฐะฒัะพัะพะฒ, 2012

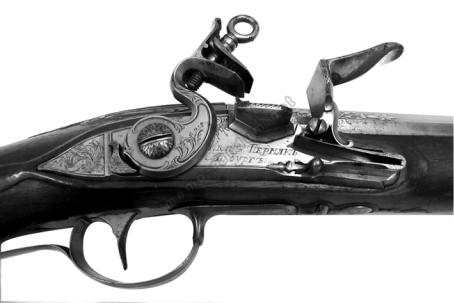

ะ ะกะะะ ะะะะ ะะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝะพะณะพ ะััะพัะธัะตัะบะพะณะพ ะผัะทะตั ั ัะฐะฝะธััั ะฟะพะดัะฐะฐะดะฐัะฝัะน ะฝะพะถ (ััะฐะปัะฝะพะน ะบะปะธะฝะพะบ, ะฝะตััะธัะพะฒะฐั ััะบะพััั, ะทะพะปะพัะฐั ะฝะฐัะตัะบะฐ, ะดะปะธะฝะฐ ะพะฑัะฐั โ 52,3 ัะผ, ัะธัะธะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะฐ โ 2,8 ัะผ, ะะะ 57358 ะพั. 1009), ะฝะฐ ะพะฑัั ะต ะบะพัะพัะพะณะพ ะฒ ัะตั ะฝะธะบะต ะทะพะปะพัะพะน ะฝะฐัะตัะบะธ ัะดะตะปะฐะฝะฐ ะฝะฐะดะฟะธัั: ยซะ(ะพ)ะถั ะบะฝ"ะถั ะะฒะฐะฝะพะฒั ะะฒะฐะฝะพะฒะธัะฐ ะปhัะฐ ะะะยป (7043), ะฐ ะฝะฐ ะฟะพะปะพัะฝะต ะฒ ัะพะน ะถะต ัะตั ะฝะธะบะต ะฝะฐะฟะธัะฐะฝะฐ ะผะพะปะธัะฒะฐ ะะพะณะพัะพะดะธัะต ะฝะฐ ะณัะตัะตัะบะพะผ ัะทัะบะต. ะกัะดั ะฟะพ ะฝะฐะดะฟะธัะธ, ะฝะพะถ ะฟัะธะฝะฐะดะปะตะถะฐะป ะฝะตะบะพะตะผั ะบะฝัะทั ะะฒะฐะฝั ะะฒะฐะฝะพะฒะธัั, ะฐ ัะฐะผะฐ ะฝะฐะดะฟะธัั ะดะฐัะธััะตััั 7043 ะณ. ะพั ะกะ, ั.ะต. 1535 ะณ. ะพั ะ ะฅ. ะะตะผ ะฑัะป ะฒะปะฐะดะตะปะตั ะฝะพะถะฐ?

ะะพะถ ะฟะพะดัะฐะฐะดะฐัะฝัะน.

ะะตัะธะพะด ัะพะทะดะฐะฝะธั:

XVI-XVII ะฒะฒ.

ะะฐัะตัะธะฐะป, ัะตั ะฝะธะบะฐ:

ะ ะฐะทะผะตั:

ะดะปะธะฝะฐ: 52,3 ัะผ; ัะธัะธะฝะฐ: 2 ัะผ; ะดะปะธะฝะฐ ะบะปะธะฝะบะฐ: 40,7 ัะผ

ะะตััะพ ัะพะทะดะฐะฝะธั:

ะ ะพััะธั

ะะพะผะตั ะฒ ะะพัะบะฐัะฐะปะพะณะต:

4669963

ะะพะผะตั ะฟะพ ะะะ (ะะ):

ะะะ 57358

ะะฝะฒะตะฝัะฐัะฝัะน ะฝะพะผะตั:

1009 ะพั

ะะตััะพะฝะฐั ะพะถะดะตะฝะธะต

ะคะตะดะตัะฐะปัะฝะพะต ะณะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝะพะต ะฑัะดะถะตัะฝะพะต ัััะตะถะดะตะฝะธะต ะบัะปััััั "ะะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝัะน ะธััะพัะธัะตัะบะธะน ะผัะทะตะน"

ะกะพะฒะตััะตะฝะฝะพ ััะฝะพ, ััะพ ะพะฝ ะฝะต ะฟัะธะฝะฐะดะปะตะถะฐะป ะบ ัะพะดั ะฒะตะปะธะบะธั ะบะฝัะทะตะน ะะพัะบะพะฒัะบะธั , ะธะฑะพ ะฒ ัะบะฐะทะฐะฝะฝะพะต ะฒัะตะผั ะฝะธะบะฐะบะพะณะพ ะบะฝัะทั ะะฒะฐะฝะฐ ะะฒะฐะฝะพะฒะธัะฐ ััะตะดะธ ะฝะธั ะฝะต ะฑัะปะพ. ะกะปะตะดะพะฒะฐัะตะปัะฝะพ, ััะพ ะบัะพ-ัะพ ะธะท ะฝะพัะธัะตะปะตะน ะบะฝัะถะตัะบะพะณะพ ัะธััะปะฐ, ะฝะฐั ะพะดะธะฒัะธั ัั ะฝะฐ ัะปัะถะฑะต ั ะะพัะบะพะฒัะบะธั ะบะฝัะทะตะน, ะฒะตัะพััะฝะตะต ะฒัะตะณะพ, ะฒะตััะผะฐ ะฑะปะธะทะบะธะน ะบ ะฒะตะปะธะบะพะบะฝัะถะตัะบะพะผั ะดะฒะพัั, ะฒะพะทะผะพะถะฝะพ, ะธะท ะดัะผะฝัั ัะธะฝะพะฒ. ะัะธะผะตัะฝัะน ะบััะณ ะฒะตัะพััะฝัั ะบะฐะฝะดะธะดะฐัะพะฒ ะผะพะถะฝะพ ะพัะตััะธัั ะฝะฐ ะพัะฝะพะฒะต ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธะน ะ.ะ. ะะธะผะธะฝะฐ, ะฟะพัะฒััะตะฝะฝัั ะธััะพัะธะธ ัะพัะผะธัะพะฒะฐะฝะธั ัะพััะฐะฒะฐ ะะพัััะบะพะน ะดัะผั ะฒ ะฟะตัะธะพะด ัะพะทะดะฐะฝะธั ะตะดะธะฝะพะณะพ ะะพัะบะพะฒัะบะพะณะพ ะณะพััะดะฐัััะฒะฐ โ ั 1462 ะฟะพ 1538 ะณะณ. (ะบะฝัะถะตะฝะธั ะะฒะฐะฝะฐ III, ะะฐัะธะปะธั III ะธ ัะตะณะตะฝัััะฒะพ ะะปะตะฝั ะะปะธะฝัะบะพะน)1. ะ ะพะฑัะตะน ัะปะพะถะฝะพััะธ ะฒ 1535 ะณ. ะธะผั ยซะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธัยป ััะตะดะธ ะฟัะตะดััะฐะฒะธัะตะปะตะน ะบะฝัะถะตัะบะธั ัะพะดะพะฒ ะฝะพัะธะปะธ ะฑะพะปะตะต ะฟะพะปััะพัะฐ ะดะตัััะบะฐ ัะตะปะพะฒะตะบ.

ะะท ััะพะณะพ ัะธัะปะฐ ัะปะตะดัะตั, ะฟะพ-ะฒะธะดะธะผะพะผั, ััะฐะทั ะธัะบะปััะธัั ัะตั ะบะฝัะทะตะน, ะบะพัะพััะต ะฟะพ ัะปัะถะฑะต ัััะตััะฒะตะฝะฝะพ ะฝะต ะฟัะพะดะฒะธะฝัะปะธัั, ะพััะฐะฒะฐััั ะฝะฐ ะฟะตัะธัะตัะธะธ ะดะฒะพัะฐ, ะธะปะธ ะดะฐะถะต ะฒะพะฒัะต ะฒ ัะพััะฐะฒ ะะพััะดะฐัะตะฒะฐ ะดะฒะพัะฐ ะฝะต ะฒั ะพะดะธะปะธ, ะฑัะดััะธ ยซััะดะพะฒัะผะธยป ะทะตะผะปะตะฒะปะฐะดะตะปััะฐะผะธ. ะ ัะธัะปั ัะฐะบะธั ะปะธั ะพัะฝะพััััั: ะบะฝัะทั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะฅะพะฒะฐะฝัะบะธะน (ะะตัะดั), ััะฝ ะบะฝัะทั ะะฒะฐะฝะฐ ะะฒะฐะฝะพะฒะธัะฐ ะฅะพะฒะฐะฝัะบะพะณะพ (ะฃัะฐะบะฐ), ะบะพัะพััะน ั 1531 ะณ. ัะฟะพะผะธะฝะฐะตััั ะฒ ัะฐะทััะดะฐั (ะตะณะพ ะพัะตั ะฑัะป ะฒะพะตะฒะพะดะพะน ะบะฝัะทั ะคะตะดะพัะฐ ะะพัะธัะพะฒะธัะฐ ะะพะปะพัะบะพะณะพ), ะฝะพ ยซะพัะพะฑะตะฝะฝะพะณะพ ััะฟะตั ะฐ ะฟะพ ัะปัะถะฑะต ะฝะต ะดะพััะธะณยป2, ััะพ ะพะฑัััะฝัะตััั, ะฒะตัะพััะฝะพ, ัะปัะถะฑะพะน ััะพะน ัะตะผัะธ ัะดะตะปัะฝะพะผั ะบะฝัะทั. ะะฝัะทั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะัะฝะดะพัะพะฒ (ะะพัะดัะน), ััะฝ ะบะฝัะทั ะะฒะฐะฝะฐ ะะพะปััะพะณะพ ะคะตะดะพัะพะฒะธัะฐ ะัะฝะดะพัะฐ, ะธะท ะกัะฐัะพะดัะฑัะบะธั ะบะฝัะทะตะน โ ััะฐ ะฒะตัะฒั ัะพะดะฐ ัะฐะบะถะต ะทะฐะผะตัะฝะพะณะพ ะผะตััะฐ ะฟัะธ ะดะฒะพัะต ะฝะต ะทะฐะฝะธะผะฐะปะฐ. ะะฝะพะณะพัะธัะปะตะฝะฝัะต ะฟัะตะดััะฐะฒะธัะตะปะธ ะบะฝัะทะตะน ะะฑะพะปะตะฝัะบะธั : ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะัะบะพะฒ ะะตะปะฐะน ะธ ะตะณะพ ััะฝ ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะะตะปะพะณะปะฐะท, ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะะฐัะธะฝ ะกัั ะธ ะตะณะพ ะดะฒะพััะพะดะฝัะน ะฑัะฐั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั โ ะพะฑะฐ ะฒะฝัะบะธ ะะฐัะธะปะธั ะะปะฐะดะธะผะธัะพะฒะธัะฐ ะะฐัะธ ะะฑะพะปะตะฝัะบะพะณะพ, ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั โ ััะฝ ะะฒะฐะฝะฐ ะะปะตะบัะฐะฝะดัะพะฒะธัะฐ ะะพะปััะตะฒัะบะพะณะพ ะะฑะพะปะตะฝัะบะพะณะพ ะธ ะฒะฝัะบ ะะปะตะบัะฐะฝะดัะฐ ะะฝะดัะตะตะฒะธัะฐ ะขัะพััะตะฝัะบะพะณะพ ะะฑะพะปะตะฝัะบะพะณะพ โ ะฒัะต ะพะฝะธ ะฝะฐั ะพะดะธะปะธัั ะฝะฐ ะผะฐะปะพะทะฝะฐัะธัะตะปัะฝัั ะดะพะปะถะฝะพัััั ะธ ยซั ัััะดะพะผ ะฟัะพะฑะธะฒะฐะปะธ ัะตะฑะต ะฟััั ะบ ะฒะตะปะธะบะพะบะฝัะถะตัะบะพะผั ะดะฒะพััยป3. ะะท ะะฒะฐะฝะพะฒ ะะฒะฐะฝะพะฒะธัะตะน ะะฑะพะปะตะฝัะบะธั ะตะดะธะฝััะฒะตะฝะฝะพะน ะทะฐะผะตัะฝะพะน ัะธะณััะพะน ะฒ ััะพ ะฒัะตะผั ะฑัะป ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะฉะตัะธะฝะฐ ะะฑะพะปะตะฝัะบะธะน, ะฑัะฒัะธะน ั 1527 ะณ. ะฑะพััะธะฝะพะผ, ะพะดะฝะฐะบะพ, ะฟะพัะปะตะดะฝะตะต ะตะณะพ ัะฟะพะผะธะฝะฐะฝะธะต ะพัะฝะพัะธััั ะบ 1532 ะณ., ะฒะตัะพััะฝะพ, ะฒัะบะพัะต ะพะฝ ัะผะตั. ะะฝะต ะดะฒะพัะฐ ะฝะฐั ะพะดะธะปะธัั ะทะตะผะปะตะฒะปะฐะดะตะปััั ะบะฝัะทัั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะะฐัะฐั ะธ ะตะณะพ ััะฝ ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะะฒะตะฝะธะณะพัะพะดัะบะธะต, ะฟะพัะพะผะบะธ ะ ะพััะพะฒัะบะธั ะบะฝัะทะตะน โ ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะัะถะฑะพะปััะบะธะน, ััะฝ ะะฒะฐะฝะฐ ะะฒะฐะฝะพะฒะธัะฐ ะััั ะพ ะัะถะฑะพะปััะบะพะณะพ, ะธ ะะฒะฐะฝ ะะพะปััะพะน ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะะพะฑะฐะฝะพะฒ. ะะฝัะทั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะกะพััะฝ ะะฐัะตะบะธะฝ (ะธะท ะฏัะพัะปะฐะฒัะบะธั ะบะฝัะทะตะน) ัะปัะถะธะป ะฒะพะตะฒะพะดะพะน, ะฐ ะฒ 1524โ1526 ะณะณ. ะตะทะดะธะป ั ะฟะพัะพะปัััะฒะพะผ ะบ ะธะผะฟะตัะฐัะพัั ะะฐัะปั V, ะฝะพ ะดะฐะปัะฝะตะนัะฐั ะตะณะพ ัะปัะถะฑะฐ ะฝะตะธะทะฒะตััะฝะฐ. ะะฝัะทั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะัะฝะบะพะฒ ะขะตะปััะตะฒัะบะธะน ะะธะบัะปะธะฝัะบะธะน (ะธะท ะขะฒะตััะบะธั ะบะฝัะทะตะน) ะฝะฐ ัะปัะถะฑะต ะฝะต ะทะฐะผะตัะตะฝ, ะฒ 1535โ1536 ะณะณ. ะบัะฟะธะป ะฒ ะะธะบัะปะธะฝะต ัะฐััั ะฒะพััะธะฝั โ ะฒะพะพะฑัะต, ะฟะพ-ะฒะธะดะธะผะพะผั, ะขะตะปััะตะฒัะบะธะต ะฝะฐั ะพะดะธะปะธัั ะฒ ัะพ ะฒัะตะผั ะฒ ะพะฟะฐะปะต.

ะะพะปะตะต ะฟะพะดั ะพะดััะธะผะธ ะบะฐะฝะดะธะดะฐัััะฐะผะธ ัะฒะปััััั ัะตัะฒะตัะพ ะดััะณะธั ะบะฝัะทะตะน, ะฝะพัะธะฒัะธั ัะต ะถะต ะธะผั ะธ ะพััะตััะฒะพ:

ะะฝัะทั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะะฐัะฑะฐัะธะฝ (ะธะท ะกัะทะดะฐะปััะบะธั ะบะฝัะทะตะน). ะ ัะฐะทััะดะฐั ั 1521 ะณ., ะฑะพััะธะฝ ั 1528โ1529 ะณ. (?), ะฒ 1531โ1533โ1534 ะณะณ. ะฝะฐะผะตััะฝะธัะฐะป ยซะทะฐ ะณะพัะพะดะพะผยป ะฒ ะะพะฒะณะพัะพะดะต-ะกะตะฒะตััะบะพะผ, ะฒ ัะฐะทััะดะฐั ะฟะพัะปะตะดะฝะธะน ัะฐะท ัะฟะพะผะธะฝะฐะตััั ะฒ 1536โ1537 ะณ., ัะผะตั ะฒ 1540โ1541 ะณ.

ะะฝัะทั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะขัััะฝัะฐะน ะัะพะฝัะบะธะน (ะธะท ะ ัะทะฐะฝัะบะธั ะบะฝัะทะตะน). ะ ัะฐะทััะดะฐั ั 1531 ะณ. ะฒ ะบะฐัะตััะฒะต ะฟะตัะฒะพะณะพ ะฒะพะตะฒะพะดั ััะพัะพะถะตะฒะพะณะพ ะฟะพะปะบะฐ ะฒ ะะธะถะฝะตะผ ะะพะฒะณะพัะพะดะต, ะฒ 1532 ะณ. ัะปัะถะธะป ะฝะฐ ะััะพะผะต, ะฒ 1533 ะธ 1534 ะณะณ. ััะพัะป ะฝะฐ ะะตัะตัะต, ะฒ 1537 ะณ. โ ะพะดะธะฝ ะธะท ะฒะพะตะฒะพะด ะฒ ะััะพะผะต, ั 1547 ะณ. โ ะฑะพััะธะฝ.

ะะฝัะทั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะะตะปะตะฒัะบะธะน (ะธะท ะงะตัะฝะธะณะพะฒัะบะธั ะบะฝัะทะตะน). ะะพะปะพะฒะฐ ั ะฒะพะตะฒะพะด, ััะพัะฒัะธั ะฝะฐ ะฃะณัะต ะฒะพ ะฒัะตะผั ะฝะฐะฑะตะณะฐ ะัั ะฐะผะผะตะด-ะะธัะตั ะฒ 1521 ะณ., ะฒ 1531 ะณ. โ ะฒะพะตะฒะพะดะฐ ััะพัะพะถะตะฒะพะณะพ ะฟะพะปะบะฐ ะฒ ะะดะพะตะฒะต, ะฒ 1532 ะณ. โ ะพะดะธะฝ ะธะท ะฒะพะตะฒะพะด ยซะฝะฐ ะกะตะฝะบะธะฝะตยป, ะฒ 1533โ1535 ะณะณ. โ ะพะดะธะฝ ะธะท ะฒะพะตะฒะพะด ะฒ ะะตะปะตะฒะต, ะฝะฐั ะพะดะธะปัั ะฒ ะะตะปะตะฒะต ะฒ 1536 ะณ., ะฟะพะทะดะฝะตะต ัะพัะปะฐะฝ ะฝะฐ ะะพะปะพะณะดั.

ะะฝัะทั ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะัะฑะตะฝัะบะธะน (ะธะท ะฏัะพัะปะฐะฒัะบะธั ะบะฝัะทะตะน). ะ 1518 ะณ. โ ััะฝ ะฑะพัััะบะธะน, ะฒัะฟะพะปะฝัะป ะฟัะธะดะฒะพัะฝัะต ะฟะพัััะตะฝะธั ะฝะฐ ะดะธะฟะปะพะผะฐัะธัะตัะบะพะผ ะฟัะธะตะผะต ะธะผะฟะตััะบะพะณะพ ะฟะพัะปะฐ, ะดะฒะพัะตัะบะธะน ะฒ 1524 ะณ., ะพะดะธะฝ ะธะท ะฟัะธะฑะปะธะถะตะฝะฝัั ะะฐัะธะปะธั III, ั 1532 ะณ. ะฒะตะดะฐะป ะฟะพะทะตะผะตะปัะฝัะผะธ ัะฟะพัะฐะผะธ, ยซะฒ ะฟัะตะดัะผะตััะฝัะต ะดะฝะธ ะะฐัะธะปะธั III ะฑัะป ััะตะดะธ ะฑะปะธะทะบะธั ะบ ะฒะตะปะธะบะพะผั ะบะฝัะทั ะปะธัยป, ะฒ 1541 ะณ. โ ะฑะพััะธะฝ, ะบะฐะทะฝะตะฝ ะปะตัะพะผ 1546 ะณ.4

ะกัะตะดะธ ะฒััะตะฝะฐะทะฒะฐะฝะฝัั ะปะธั ะฟะตัะฒัะต ััะพะต ัะปัะถะธะปะธ ะฒะพะตะฒะพะดะฐะผะธ ะฒ ัะฐะทะปะธัะฝัั ะณะพัะพะดะฐั , ะฐ ะบะฝัะทั ะัะฑะตะฝัะบะธะน โ ะฝะตะฟะพััะตะดััะฒะตะฝะฝะพ ะฟัะธ ะฒะตะปะธะบะพะบะฝัะถะตัะบะพะผ ะดะฒะพัะต. ะกััะตััะฒะตะฝะฝะพ, ะพะดะฝะฐะบะพ, ัะพ, ััะพ ะพะฝ ะฑัะป ะฝะตะฟะพััะตะดััะฒะตะฝะฝัะผ ัะพะดััะฒะตะฝะฝะธะบะพะผ ะฒะตะปะธะบะพะณะพ ะบะฝัะทั. ะะตะปะพ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะผะฐัั ะบะฝัะทั ะัะฑะตะฝัะบะพะณะพ, ะฃะปััะฝะฐ (ะฒ ะธะฝะพัะตััะฒะต ะะฒะฟัะฐะบัะธั, ัะผ. ะฒ 1537 ะณ.), ะฑัะปะฐ ะดะพัะตััั ัะดะตะปัะฝะพะณะพ ะบะฝัะทั ะะฝะดัะตั ะะพะปััะพะณะพ ะะฐัะธะปัะตะฒะธัะฐ ะฃะณะปะธัะบะพะณะพ, ััะฝะฐ ะะฐัะธะปะธั II ะธ ะผะปะฐะดัะตะณะพ ะฑัะฐัะฐ ะะฒะฐะฝะฐ III5. ะขะฐะบะธะผ ะพะฑัะฐะทะพะผ ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะดะพะฒะพะดะธะปัั ะะฐัะธะปะธั II ะฟัะฐะฒะฝัะบะพะผ, ะะฒะฐะฝั III โ ะฒะฝััะฐััะผ ะฟะปะตะผัะฝะฝะธะบะพะผ, ะะฐัะธะปะธั III โ ะดะฒะพััะพะดะฝัะผ ะฟะปะตะผัะฝะฝะธะบะพะผ, ะฐ ะะฒะฐะฝั ะัะพะทะฝะพะผั โ ััะพััะพะดะฝัะผ ะฑัะฐัะพะผ. ะะตัะผะพััั ะฝะฐ ัะพ, ััะพ ะะฝะดัะตะน ะฃะณะปะธัะบะธะน ะฟะพะณะธะฑ ะฒ ะทะฐัะพัะตะฝะธะธ ะฒ 1493 ะณ., ะฐ ะตะณะพ ััะฝะพะฒัั ะฝะฐั ะพะดะธะปะธัั ะฒ ัััะปะบะต, ะฝะฐ ััะดัะฑะต ะทััั ะะฝะดัะตั ะะฐัะธะปัะตะฒะธัะฐ ะบะฝัะทั ะะฒะฐะฝะฐ ะกะตะผะตะฝะพะฒะธัะฐ ะัะฑะตะฝัะบะพะณะพ ะธ ะตะณะพ ััะฝะพะฒะตะน ััะพ ัััะตััะฒะตะฝะฝะพ ะฝะต ัะบะฐะทะฐะปะพัั. ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ะผะฝะพะณะพะณะพ ะดะพััะธะณ ะฝะฐ ะดะฒะพััะพะฒะพะน ัะปัะถะฑะต ะธ ะทะฐะฝะธะผะฐะป ะฒะฐะถะฝะพะต ะผะตััะพ ะฒ ะฟัะธะดะฒะพัะฝะพะน ะถะธะทะฝะธ. ะ 1530-ั ะณะณ. ะพะฝ ะฑัะป ัะฐะบะถะต ะบัะฐะฒัะธะผ, ะทะฐัะตะผ ััะฐะป ะฑะพััะธะฝะพะผ, ะฒ ะบะฐัะตััะฒะต ะดะฒะพัะตัะบะพะณะพ ะฒ ะฟะพะตะทะดะบะฐั ะฟะพ ะผะพะฝะฐัััััะผ ัะพะฟัะพะฒะพะถะดะฐะป ะะปะตะฝั ะะปะธะฝัะบัั6. ะะพััะพะผั ััะตะดะธ ะฒัะตั ยซะบะฐะฝะดะธะดะฐัะพะฒยป ะฝะฐ ัะพะปั ะฒะปะฐะดะตะปััะฐ ะฝะพะถะฐ ะพะฝ ะฒัะณะปัะดะธั ะฝะฐะธะฑะพะปะตะต ะฟะพะดั ะพะดััะธะผ.

ะะดะฝะฐะบะพ ััะดัะฑะฐ ะบะฝัะทั ะัะฑะตะฝัะบะพะณะพ ะฒะฟะพัะปะตะดััะฒะธะธ ะพะบะฐะทะฐะปะฐัั ััะฐะณะธัะตัะบะพะน. ะะพัะปะต ัะผะตััะธ ะะปะตะฝั ะะปะธะฝัะบะพะน ะะฒะฐะฝ ะะฒะฐะฝะพะฒะธั ััะฐััะฒะพะฒะฐะป ะฒ ะฑะพััะฑะต ะฑะพัััะบะธั ะณััะฟะฟะธัะพะฒะพะบ ะทะฐ ะฒะปะฐััั, ัะฐะบ, ะฒ 1541 ะณ. ะพะฝ ัะพััะพัะป ะฒ ะทะฐะณะพะฒะพัะต ะจัะนัะบะธั ะฟัะพัะธะฒ ะบะฝัะทั ะ.ะค. ะะตะปััะบะพะณะพ, ะฟะพัะปะต ะฟะฐะดะตะฝะธั ะจัะนัะบะธั ะฒ 1544 ะณ. ะฑัะป ะฟะพัะฐะถะตะฝ ะฒ ัะตะผะฝะธัั, ะณะดะต ะฟัะพะฒะตะป 5 ะผะตัััะตะฒ, ะฐ ะทะฐัะตะผ ัะฝะพะฒะฐ ะพะบะฐะทะฐะปัั ะฒ ะพะฟะฐะปะต. ะะฐะบะพะฝะตั, ะฟะพ ะปะพะถะฝะพะผั ะพะฑะฒะธะฝะตะฝะธั ะดััะบะฐ ะ.ะ. ะะฐั ะฐัะพะฒะฐ ะฒ ัะพะผ, ััะพ ะพะฝ ัะบะพะฑั ะฟะพะดัััะตะบะฐะป ะบ ะฑัะฝัั ะฝะพะฒะณะพัะพะดัะบะธั ะฟะธัะฐะปัะฝะธะบะพะฒ, ะบะฝัะทั ะัะฑะตะฝัะบะธะน ะฑัะป ะบะฐะทะฝะตะฝ ะฟะพ ะฟัะธะบะฐะทั ะะฒะฐะฝะฐ ะัะพะทะฝะพะณะพ 21 ะธัะปั 1546 ะณ. ะฒ ะะพะปะพะผะฝะต7. ะะพั ะพัะพะฝะธะปะธ ะะฒะฐะฝะฐ ะะฒะฐะฝะพะฒะธัะฐ ะฒ ะผะพัะบะพะฒัะบะพะผ ะะพะฒะพะดะตะฒะธััะตะผ ะผะพะฝะฐััััะต8.

ะ ัะพะฑัะฐะฝะธะธ ะััะถะตะนะฝะพะน ะฟะฐะปะฐัั ั ัะฐะฝะธััั ัะตัะตะฑััะฝัะน ะบะพะฒั ะบะฝัะทั ะะฒะฐะฝะฐ ะะฒะฐะฝะพะฒะธัะฐ ะัะฑะตะฝัะบะพะณะพ. ะะฝ ะดะฐัะธัะพะฒะฐะฝ ัะตะผ ะถะต 1535 ะณ., ััะพ ะธ ะฟะพะดัะฐะฐะดะฐัะฝัะน ะฝะพะถ. ะะฐะดะฟะธัั ะฝะฐะทัะฒะฐะตั ะฒะปะฐะดะตะปััะฐ โ ะบะพะฒั ยซะบะฝ"ะถ" ะะฒะฐะฝะพะฒั ะะฒะฐะฝะพะฒะธั" ะัะฑะตะฝััะบะพะณะพยป. ะัะตะดะฟะพะปะฐะณะฐัั, ััะพ ะบะพะฒั ะฟะพะฟะฐะป ะฒ ัะฐััะบัั ะบะฐะทะฝั ะฟะพัะปะต ะบะฐะทะฝะธ ะะฒะฐะฝะฐ ะะฒะฐะฝะพะฒะธัะฐ9. ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ัะฐะบะพะน ะถะต ะฑัะปะฐ ะธ ะธััะพัะธั ะฝะพะถะฐ, ะบะพัะพััะน ะฒะฟะพะปะฝะต ะผะพะณ ะฒั ะพะดะธัั ะฒ ะบะพะฝัะธัะบะพะฒะฐะฝะฝะพะต ะธะผััะตััะฒะพ ะบะฝัะทั ะัะฑะตะฝัะบะพะณะพ.

ะขะตะผ ะฑะพะปะตะต, ััะพ ะฟะพะดะพะฑะฝัะน ัะปััะฐะน ะธะทะฒะตััะตะฝ. ะ ัะพะน ะถะต ะััะถะตะนะฝะพะน ะฟะฐะปะฐัะต ั ัะฐะฝะธััั ะดััะณะพะน ะฟะพะดัะฐะฐะดะฐัะฝัะน ะฝะพะถ โ ะฝะฐ ะพะฑัั ะต ะฝะฐะดะฟะธัั ยซะะฝัะทั ะะฝะดัะตั ะะฒะฐะฝะพะฒะธัะฐยป, ั.ะต. ัะดะตะปัะฝะพะณะพ ะบะฝัะทั ะกัะฐัะธัะบะพะณะพ, ะผะปะฐะดัะตะณะพ ะฑัะฐัะฐ ะะฐัะธะปะธั III, ะบะพัะพััะน ะฟะพะณะธะฑ ะฒ ะพะฟะฐะปะต ะฒ 1537 ะณ. ะญัะพั ะฝะพะถ ะฟะพะดะพะฑะตะฝ ะฝะพะถั ะธะท ะบะพะปะปะตะบัะธะธ ะะะ (ะธะผะตะตั ัะฐะบะถะต ะฝะตััะธัะพะฒัั ััะบะพััั ะธ ะธะทััะฝัะน ะพัะฝะฐะผะตะฝั ะธ ะฝะฐะดะฟะธัั, ะฒัะฟะพะปะฝะตะฝะฝัะต ะฒ ัะตั ะฝะธะบะต ะทะพะปะพัะพะน ะฝะฐัะตัะบะธ) ะธ ะดะฐัะธััะตััั ะฟะพ ะฝะฐะดะฟะธัะธ ะฝะฐ ะฝะตะผ 7021 ะณ. ะพั ัะพัะฒะพัะตะฝะธั ะผะธัะฐ, ั.ะต. 1513 ะณ. ะพั ะ ะพะถะดะตััะฒะฐ ะฅัะธััะพะฒะฐ. ะะตัะพััะฝะพ, ะพะฝ ัะฐะบะถะต ะฑัะป ะบะพะฝัะธัะบะพะฒะฐะฝ ะฒ ัะฒัะทะธ ั ะพะฟะฐะปะพะน ะบะฝัะทั ะะฝะดัะตั10.

1 ะะธะผะธะฝ ะ.ะ. ะคะพัะผะธัะพะฒะฐะฝะธะต ะฑะพัััะบะพะน ะฐัะธััะพะบัะฐัะธะธ ะฒ ะ ะพััะธะธ ะฒะพ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝะต XV โ ะฟะตัะฒะพะน ััะตัะธ XVI ะฒ. ะ., 1988.

2 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 30.

3 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 55.

4 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 94โ95.

5 ะะพะฑะฐะฝะพะฒ-ะ ะพััะพะฒัะบะธะน ะ.ะ. ะ ัััะบะฐั ัะพะดะพัะปะพะฒะฝะฐั ะบะฝะธะณะฐ. ะข. 1. ะกะะฑ., 1895. ะก. 288โ289 (ัะพะพะฑัะธะป ะ.ะ. ะกััะดะตะฝะบะธะฝ).

6 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 289; ะะพะฑัะธะฝ ะ.ะ. ะะฐัะตัะธะฐะปั ะณะตะฝะตะฐะปะพะณะธะธ ะบะฝัะถะตัะบะพ-ะฑะพัััะบะพะน ะฐัะธััะพะบัะฐัะธะธ XVโXVI ะฒะฒ. ะก. 30โ31.

7 ะัะฑะตะฝัะบะธะต // ะ ัััะบะธะน ะะธะพะณัะฐัะธัะตัะบะธะน ัะปะพะฒะฐัั. ะข. 9. ะกะะฑ., 1903. ะก. 515; ะะฐัะฐะผะทะธะฝ ะ.ะ. ะััะพัะธั ะณะพััะดะฐัััะฒะฐ ะ ะพััะธะนัะบะพะณะพ. ะะฝ. 2. ะข. VIII. ะ., 1989. ะกัะฑ. 51โ52.

8 ะขะบะฐัะตะฝะบะพ ะ.ะ. ะะพัะบะพะฒัะบะธะต ะฒะตะปะธะบะธะต ะธ ัะดะตะปัะฝัะต ะบะฝัะทัั ะธ ัะฐัะธ. ะ., 1998. ะก. 138.

9 ะะพััะดะฐัััะฒะตะฝะฝะฐั ะััะถะตะนะฝะฐั ะฟะฐะปะฐัะฐ. ะ., 1988. ะก. 68โ69, ะธะป. 37.

10 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 150โ151, ะธะป. 107; ะะตัะฐ ะธ ะะปะฐััั. ะญะฟะพั ะฐ ะะฒะฐะฝะฐ ะัะพะทะฝะพะณะพ / ะะฐัะฐะปะพะณ ะฒัััะฐะฒะบะธ. ะกะพัั. ะข.ะ. ะกะฐะผะพะนะปะพะฒะฐ. ะ., 2007. ะก. 74โ75, โ 21; ะะพะผะฐัะพะฒ ะ.ะ., ะฏะฑะปะพะฝัะบะฐั ะ.ะ. ะะฐัะฐะดะฝะพะต ะพััะถะธะต ััััะบะธั ะณะพััะดะฐัะตะน XVIโXVII ะฒะตะบะพะฒ. ะ., 2006. ะก. 36; ะะตะฒัะบะธะฝ ะ.ะ. ะะพะธะฝัะบะธะต ัะตัะตะผะพะฝะธะธ ะธ ัะตะณะฐะปะธะธ ััััะบะธั ัะฐัะตะน. ะ., 1997. ะก. 54.

ะะพะผะผะตะฝัะฐัะธะธ