п·я─я┐пІп╦п╣ пҐп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╟я┘ п╦пЇ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟. п÷я─п╬п╠п╩п╣п╪п╟ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦, п².п═. п▒п╦я│п╨я┐п© (п║п╟пҐп╨я┌ п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ)

п°п╦пҐп╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬ п╬п╠п╬я─п╬пҐя▀ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ пєп╣пЄп╣я─п╟я├п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌пҐя▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ пҐп╟я┐п╨ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦пҐпІп╣пҐп╣я─пҐя▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐пЇп╦ п▓п╬п╧пҐп╟ п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣ п²п╬п╡я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╒я─я┐пЄя▀ п÷я▐я┌п╬п╧ п°п╣пІпЄя┐пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦ 14Б─⌠16 п╪п╟я▐ 2014 пЁп╬пЄп╟

пїп╟я│я┌я▄ Iп║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ 2014

б╘ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2014

б╘ п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2014

п▓ п п·п⌡п⌡п∙п піп≤п≤ п·п╒п■п∙п⌡п░ б╚п░я─я│п╣пҐп╟п╩б╩ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╬п╨п╬п╩п╬ 1000 п╣пЄп╦пҐп╦я├ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╦пЇ пҐп╦я┘ пЇп╟п©п╟пЄпҐп╬п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐ Б─⌠ п╬п╨п╬п╩п╬ 670, я─я┐я│я│п╨п╦я┘ Б─⌠ п╬п╨п╬п╩п╬ 180, п╡п╬я│я┌п╬я┤пҐя▀я┘ Б─⌠ п╬п╨п╬п╩п╬ 150. п▒п╬п╩я▄я┬п╦пҐя│я┌п╡п╬ пЇп╟п©п╟пЄпҐп╬п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╦я┘ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╬я┌пҐп╬я│я▐я┌я│я▐ п╨ XVIIБ─⌠XIX п╡п╡. п╦ п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╩п╦ п╡ пґя─п╪п╦я┌п╟пІ п╦пЇ п╠я▀п╡я┬п╣пЁп╬ піп╟я─я│п╨п╬я│п╣п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟, я─я┐я│я│п╨п╦п╣ пІп╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀ п╬я─я┐пІп╦я▐ XVIБ─⌠XIX п╡п╡. п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╩п╦ п╦пЇ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пЁя─п╟я└п╟ п╗п╣я─п╣п╪п╣я┌п╣п╡п╟ п╦ п░пҐп╦я┤п╨п╬п╡п╟ пЄп╡п╬я─я├п╟.

п·п╠я─п╟п╠п╟я┌я▀п╡п╟я▐ я█я─п╪п╦я┌п╟пІпҐя┐я▌ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▌, п╪пҐп╣ п©я─п╦я┬п╩п╬я│я▄ я│я┌п╬п╩п╨пҐя┐я┌я▄я│я▐ я│ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪п╬п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦, я┐пІп╣ п©п╬пЄпҐп╦п╪п╟п╡я┬п╣п╧я│я▐ пҐп╟ я─я▐пЄп╣ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╧. п я│п╬пІп╟п╩п╣пҐп╦я▌, п╡ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╦п╣п╡п╣пЄя┤п╣я│п╨п╬п╧ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╦ пЄп╬ я│п╦я┘ п©п╬я─ пҐп╣ п╡я▀я─п╟п╠п╬я┌п╟пҐп╬ п╬п╠я┴п╦я┘ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╡ пҐп╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ пЄп╩я▐ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀я┘ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧ п╬я─я┐пІп╦я▐, пҐп╬ пЄп╟пІп╣ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀я┘ я┌п╦п©п╬п╡ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐. п▓ п╬я│п╬п╠п╣пҐпҐп╬п╧ я│я┌п╣п©п╣пҐп╦ я█я┌п╬ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌я│я▐ п╨ п╬я─я┐пІп╦я▌ пҐп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╟я┘. п÷я─п╦ п©я─п╬я│п╪п╬я┌я─п╣ пЇп╟я─я┐п╠п╣пІпҐя▀я┘ я┌я─я┐пЄп╬п╡ п╬п╨п╟пЇп╟п╩п╬я│я▄, я┤я┌п╬ п╦ п╡ п╦пҐп╬я│я┌я─п╟пҐпҐп╬п╧ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╦ я█я┌п╬я┌ п╡п╬п©я─п╬я│ я┌п╬пІп╣ пҐп╣ п╡я│п╣пЁпЄп╟ п╬я┤п╣п╡п╦пЄп╣пҐ. пїп╟я┴п╣ п╡я│п╣пЁп╬ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▐ п╦ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦ пҐп╟я┤п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐ я└я─п╟пЇп╬п╧: б╚п▓ я█я┌п╬п╪ я─п╟пЇпЄп╣п╩п╣ п╪я▀ п╬п©п╦я│я▀п╡п╟п╣п╪ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌, п╡я▀пЁп╩я▐пЄя▐я┴п╦п╧ я┌п╟п╨-я┌п╬ п╦ я┌п╟п╨-я┌п╬ Б─⌠ п╦пЇп╬п╠я─п╟пІп╣пҐп╦п╣ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ п©я─п╦п╩п╟пЁп╟п╣я┌я│я▐ Б─⌠ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╡ п≤я┌п╟п╩п╦п╦ п╦п╪п╣пҐя┐п╣я┌я│я▐ я┌п╟п╨-я┌п╬, п╡ п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦п╦ я┌п╟п╨-я┌п╬, п╡п╬ пєя─п╟пҐя├п╦п╦ я┌п╟п╨-я┌п╬б╩.

піп╣п╩я▄ пЄп╟пҐпҐп╬п╧ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ Б─⌠ я│п╡п╣я│я┌п╦ п╡я│п╣ я█я┌п╦ я┌п╣я─п╪п╦пҐя▀ п╡п╪п╣я│я┌п╣, я┤я┌п╬п╠я▀, п╨п╟п╨ п╪п╦пҐп╦п╪я┐п╪, п╦п╪п╣я┌я▄ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╬ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇпҐя▀я┘ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐я┘ п╬пЄпҐп╦я┘ п╦ я┌п╣я┘ пІп╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╦ п©п╬п©я▀я┌п╟я┌я▄я│я▐ п©я─п╣пЄп╩п╬пІп╦я┌я▄ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╦п╪п╬п╣ п╡ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣.

п▓ п╨п╬пҐя├п╣ XIX Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ XX п╡п╡., п╨п╬пЁпЄп╟ я│п╬пЇпЄп╟п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╬я│пҐп╬п╡я▀ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦п╣п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐, п╪пҐп╬пЁп╦п╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣п╪я▀п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐя▀ п╠я▀п╩п╦ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ пҐп╣ п╡п╣я─пҐя▀, я┌п╟п╨пІп╣ я┬п╩п╟ п╠п╬п╩я▄я┬п╟я▐ п©я┐я┌п╟пҐп╦я├п╟ п╡ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐я┘. п≤я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩п╦ п╡ я│п╡п╬п╦я┘ я─п╟п╠п╬я┌п╟я┘ п╬п©п╦я─п╟п╩п╦я│я▄ пҐп╟ я│я┌п╟я─я┐я▌ п╦пҐп╡п╣пҐя┌п╟я─пҐя┐я▌ п╟я┌я─п╦п╠я┐я├п╦я▌, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ я┤п╟я│я┌п╬ п╠я▀п╩п╟ п╬я┬п╦п╠п╬я┤пҐп╬п╧. п я─п╬п╪п╣ я┌п╬пЁп╬, пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ п╡пҐп╣я┬пҐп╣ п╡я─п╬пЄп╣ п╠я▀ п╬пЄп╦пҐп╟п╨п╬п╡я▀я┘ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐ п╡ я─п╟пЇпҐя▀я┘ я─п╣пЁп╦п╬пҐп╟я┘ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╟п╩п╦ я│п╡п╬п╦ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╣ п╪п╣я│я┌пҐя▀п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐, п╦, я┌п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п©я─п╦ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╦ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╬п╡ пҐп╬п╪п╣пҐп╨п╩п╟я┌я┐я─п╟ пЄя─п╬п╠п╦п╩п╟я│я▄ п╦ п©я┐я┌п╟п╩п╟я│я▄ п╣я┴п╣ п╠п╬п╩я▄я┬п╣.

п÷п╣я─п╡я▀п╪, п╨я┌п╬ пҐп╟я┤п╟п╩ я─п╟п╠п╬я┌п╟я┌я▄ п╡ п╟я─я┘п╦п╡п╟я┘ п╦ п╦я│п╨п╟я┌я▄ п©п╬пЄя┘п╬пЄя▐я┴п╦п╣ п╡п╣я─пҐя▀п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐя▀ пЄп╩я▐ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╠я▀п╩ п╗п╟я─п╩я▄ п▒п╟я┌я┌п╦пҐ (п║.п². Buttin)1, я┤я▄п╦ п╦пЇя▀я│п╨п╟пҐп╦я▐ п╠я▀п╩п╦ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟пҐя▀ я┐пІп╣ п©п╬я│п╩п╣ я│п╪п╣я─я┌п╦ п╡ 30Б─⌠40-я┘ пЁпЁ. XX п╡.

п п╟п╨ пҐп╦ я│я┌я─п╟пҐпҐп╬, я┌п╟п╨п╬п╧ п╬п╠я┬п╦я─пҐя▀п╧ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩, п╨п╟п╨ п╬я─я┐пІп╦п╣ пҐп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╟я┘, п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐ п╨я─п╟п╧пҐп╣ п╪п╟п╩п╬ п╦ я│п╨я┐пЄпҐп╬. п÷п╬ я│я┐я┌п╦, я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ пҐп╣ п╬я┤п╣пҐя▄ п╪пҐп╬пЁп╬ я─п╟п╠п╬я┌, п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐя▀я┘ я█я┌п╬п╧ я┌п╣п╪п╣, п╠п╬п╩я▄я┬п╦пҐя│я┌п╡п╬ п╦пЇ пҐп╦я┘ пҐп╟ п╦пҐп╬я│я┌я─п╟пҐпҐя▀я┘ я▐пЇя▀п╨п╟я┘. п╒п╟п╨пІп╣ пҐп╣я┌ п╬пЄп╦пҐп╟п╨п╬п╡п╬п╧ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦п╦ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ п╨п╟пІпЄя▀п╧ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩я▄ п©я─п╣пЄп╩п╟пЁп╟п╣я┌ я│п╡п╬я▌.

п∙я┴п╣ п╡ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ XX п╡. п╟п╪п╣я─п╦п╨п╟пҐя│п╨п╦п╧ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩я▄ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ пЇп╬п╬п╩п╬пЁ п▒п╟я┬я└п╬я─пЄ п■п╦пҐ п©я─п╣пЄп╩п╬пІп╦п╩ я│п╡п╬я▌ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦я▌, п╡ п╬я│пҐп╬п╡п╣ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╩п╣пІп╟п╩п╬ я┬п╣я│я┌я▄ п©п╣я─п╡п╬пҐп╟я┤п╟п╩я▄пҐя▀я┘ п╡п╦пЄп╬п╡ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐2. п▓ я█я┌п╬п╧ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦п╦ п╬пҐ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩ п╪п╬я─я└п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п©я─п╦пҐя├п╦п©я▀ п╦ я│п╬пЇпЄп╟п╩ я█п╡п╬п╩я▌я├п╦п╬пҐпҐя▀п╧ я─я▐пЄ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, я┤я┌п╬ п╠я▀п╩п╬ пҐп╣я│п╬п╪пҐп╣пҐпҐя▀п╪ п©я─п╬я─я▀п╡п╬п╪ пЄп╩я▐ я┌п╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦.

п■п╟п╩п╣п╣ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌я▄ пґп╡п╟я─я┌п╟ п·п╨я┬п╬я┌я┌п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ я┌п╟п╨пІп╣ пЄп╟п╣я┌ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦я▌ п╡ я│п╡п╬п╣п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ б╚European Weapons and Armour: From the Renaissance to the Industrial Revolutionб╩ (б╚п∙п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╦ пЄп╬я│п©п╣я┘п╦: п╬я┌ п═п╣пҐп╣я│я│п╟пҐя│п╟ пЄп╬ п╦пҐпЄя┐я│я┌я─п╦п╟п╩я▄пҐп╬п╧ я─п╣п╡п╬п╩я▌я├п╦п╦б╩), п╡ пЁп╩п╟п╡п╣, п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐп╬п╧ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌3. п▓ п╬я│пҐп╬п╡пҐп╬п╪ п╬пҐ п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩я▐п╣я┌ п©я─п╬я│я┌п╬ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╣ п╣п╪я┐ я┌п╣я─п╪п╦пҐя▀, п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣п╪я▀п╣ п╡ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣, п╦ п╬п╠я┼я▐я│пҐя▐п╣я┌, п╨ я┤п╣п╪я┐ п╬пҐп╦ п╬я┌пҐп╬я│я▐я┌я│я▐. п я│п╬пІп╟п╩п╣пҐп╦я▌, п╡ я─я┐я│я│п╨п╬п╪ п╦пЇпЄп╟пҐп╦п╦ я┌п╣я─п╪п╦пҐя▀, п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣п╪я▀п╣ п·п╨я┬п╬я┌я┌п╬п╪, п©п╣я─п╣п╡п╣пЄп╣пҐя▀ пҐп╣пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬я┤пҐп╬ я┌п╬я┤пҐп╬4.

п≤пЇ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐя▀я┘ я─п╟п╠п╬я┌, п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐя▀я┘ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌, пҐя┐пІпҐп╬ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄ я─п╟п╠п╬я┌я┐ п°п╟я─п╦п╬ п╒я─п╬я│п╬ б╚Le Armi in Astaб╩ (б╚п·я─я┐пІп╦п╣ пҐп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╟я┘б╩)5, пЁпЄп╣ п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩п╣пҐя▀ п╡я│п╣ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╣ п╟п╡я┌п╬я─я┐ 42 п╡п╦пЄп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, я│пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╣ п©п╬ п©я─п╦пҐя├п╦п©я┐ пҐп╟п╩п╦я┤п╦я▐ п©п╬я─п╟пІп╟я▌я┴п╦я┘ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╡.

п·я┌пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ пҐп╣пЄп╟п╡пҐп╬ п╡я▀я┬п╩п╟ п╨пҐп╦пЁп╟ п■пІп╬пҐп╟ пёп╬п╩пЄп╪п╟пҐп╟ б╚Hafted Weapons in Medieval and Renaissance Europeб╩ (б╚п∙п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ пҐп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╟я┘ я█п©п╬я┘п╦ я│я─п╣пЄпҐп╣п╡п╣п╨п╬п╡я▄я▐ п╦ п═п╣пҐп╣я│я│п╟пҐя│п╟б╩)6, пЁпЄп╣ п╡п╦пЄп╬п╡ п╡я▀пЄп╣п╩п╣пҐп╬ я┐пІп╣ пЁп╬я─п╟пЇпЄп╬ п╪п╣пҐя▄я┬п╣, я┘п╬я┌я▐ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡я│п╣ пІп╣ п╡я▀пЇя▀п╡п╟я▌я┌ п╡п╬п©я─п╬я│я▀.

п÷я─п╦п╪п╣я─пҐп╬ п╡ я█я┌п╬ пІп╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╡я▀я┬п╩п╟ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╟я▐ п╠я─п╬я┬я▌я─п╟ п■пІп╬я─пЄпІп╟ п║пҐя┐п╨п╟ б╚The Halberd and other European Polearms 1300Б─⌠1650б╩ (б╚п░п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟ п╦ пЄя─я┐пЁп╬п╣ пЇп╟п©п╟пЄпҐп╬п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╣ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣б╩)7, п╟п╡я┌п╬я─ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌п╟п╩ п╡ п╨п╬пҐя┌п╟п╨я┌п╣ я│ пёп╬п╩пЄп╪п╟пҐп╬п╪, п╦ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦п╦ п╦я┘ п©п╬я┘п╬пІп╦.

п·я┌пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ пҐп╣пЄп╟п╡пҐп╬ я│п╡п╬я▌ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦я▌ п©я─п╣пЄп╩п╬пІп╦п╩ п п╩п╦п╪ п√я┐п╨п╬п╡ п╡ я│я┌п╟я┌я▄п╣ пҐп╟ п©п╬я─я┌п╟п╩п╣ mreen.org8. п·я│пҐп╬п╡я▀п╡п╟я▐я│я▄ пҐп╟ п©я─п╦пҐя├п╦п©п╟я┘ п╒я─п╬я│я│п╬, п╬пҐ я┌п╟п╨пІп╣ п╬я┌я┌п╟п╩п╨п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ п╬я┌ п╬я│пҐп╬п╡пҐп╬пЁп╬ п©п╬я─п╟пІп╟я▌я┴п╣пЁп╬ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╟ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╦ п╡я▀п╡п╬пЄп╦я┌ п╡я│п╣пЁп╬ 10 п╡п╦пЄп╬п╡, я┘п╬я┌я▐ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣п╪я▀п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐя▀ п╡я▀пЇя▀п╡п╟я▌я┌ п╡п╬п©я─п╬я│я▀.

п▓ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣ п╨п╟п╨ пЇп╟п©п╟пЄпҐп╬п╧, я┌п╟п╨ п╦ я─я┐я│я│п╨п╬п╧, я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ я┌п╟п╨п╬п╧ я─п╟пЇп╠я─п╬я│ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╡, я┤я┌п╬ п©п╬я─п╬п╧ п╠п╣пЇ п╦пЇп╬п╠я─п╟пІп╣пҐп╦я▐ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ пҐп╣п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ п©п╬пҐя▐я┌я▄, п╬ я┤п╣п╪ п╦пЄп╣я┌ я─п╣я┤я▄. п²п╟ я─я┐я│я│п╨п╬п╪ я▐пЇя▀п╨п╣ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ пҐп╣ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐя▀я┘ я─п╟п╠п╬я┌, п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐя▀я┘ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌. п·я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀п╣ пЁп╩п╟п╡я▀ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ п╡ п╬п╠я┴п╦я┘ я┌я─я┐пЄп╟я┘ п©п╬ п╬я─я┐пІп╦п╣п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▌, п╨п╟п╨, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╡ я─п╟п╠п╬я┌п╟я┘ п░.п². п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╬пЁп╬ б╚п═я┐я│я│п╨п╬п╣ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣б╩9 п╦ б╚п∙п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╣ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣б╩10, п≤.п÷. п║я┐я┘п╟пҐп╬п╡п╟ б╚п░п╠п╬я─пЄп╟пІпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣б╩11, п║.п▓. п∙я└п╦п╪п╬п╡п╟ п╦ п║.п║. п═я▀п╪я┬п╦ б╚п·я─я┐пІп╦п╣ п≈п╟п©п╟пЄпҐп╬п╧ п∙п╡я─п╬п©я▀ XVБ─⌠XVII п╡п╡.б╩12.

п▓ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╦ пҐп╣ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╬ я│п╡п╬п╦я┘ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╧ пЄп╩я▐ п╪пҐп╬пЁп╦я┘ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╦ п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ пЇп╟п╦п╪я│я┌п╡п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╣ п╦пҐп╬я│я┌я─п╟пҐпҐя▀п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐя▀, я┤п╟я│я┌п╬ п╦пЇ я─п╟пЇпҐя▀я┘ я▐пЇя▀п╨п╬п╡ п╦ я─п╟пЇпҐя▀п╣ пЄп╩я▐ п╬пЄпҐп╦я┘ п╦ я┌п╣я┘ пІп╣ п╡п╦пЄп╬п╡ п╬я─я┐пІп╦я▐. п║п╣п╧я┤п╟я│ п╡ п╨п╟пІпЄп╬п╪ п╪я┐пЇп╣п╣ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┌ я┌п╣п╪ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐п╪, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ пЇп╟п©п╦я│п╟пҐя▀ п╡ п╦пҐп╡п╣пҐя┌п╟я─я▐я┘. п÷я─п╦ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦я▐я┘ я█я┌п╬ п©я─п╦п╡п╬пЄп╦я┌ п╨ я┌п╬п╪я┐, я┤я┌п╬, пҐп╣я│п╪п╬я┌я─я▐ пҐп╟ я┌п╬ я┤я┌п╬ я▐пЇя▀п╨ я┐ п╦пЇпЄп╟пҐп╦я▐ п╬пЄп╦пҐ п╦ я┌п╬я┌ пІп╣, п╡ п╨пҐп╦пЁп╟я┘, п╦пЇпЄп╟пҐпҐя▀я┘ я─п╟пЇпҐя▀п╪п╦ п╪я┐пЇп╣я▐п╪п╦ п╦ п╟п╡я┌п╬я─п╟п╪п╦, п╬пЄпҐп╦ п╦ я┌п╣ пІп╣ п╡п╣я┴п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐя▀ п©п╬-я─п╟пЇпҐп╬п╪я┐.

п▓ пЄп╟пҐпҐп╬п╧ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ я▐ п╬п©п╦я─п╟я▌я│я▄ пҐп╟ я─п╟пҐп╣п╣ п╦пЇпЄп╟пҐпҐя▀п╧ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁ піп╟я─я│п╨п╬я│п╣п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ пґпЄя┐п╟я─пЄп╟ п⌡п╣пҐя├п╟, п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐я▐, пЁпЄп╣ я█я┌п╬ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, п╣пЁп╬ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦я▌, я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐя┐я▌ пЄп╩я▐ я█я─п╪п╦я┌п╟пІпҐя▀я┘ п╦пЇпЄп╟пҐп╦п╧. п▓ я─я▐пЄп╣ я│п╩я┐я┤п╟п╣п╡, пЁпЄп╣ п╪п╬пІпҐп╬ я┐п╨п╟пЇп╟я┌я▄ п╠п╬п╩п╣п╣ п╬п╠я┴п╣п©я─п╦пҐя▐я┌п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ Б─⌠ п╨п╟п╨ п╪п╦пҐп╦п╪я┐п╪, п╬я┌пҐп╬я│я▐я┴п╣п╣я│я▐ п╨ п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬п╪я┐ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я┐ п╡ я├п╣п╩п╬п╪ я─я▐пЄп╣ п╦пЇпЄп╟пҐп╦п╧, я▐ я─п╣я┬п╦п╩п╟ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟я┌я▄ пҐп╬п╡я▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟пҐя┌. п╞ я┌п╟п╨пІп╣ п©я─п╦п╡п╬пІя┐ п╦пҐп╬я│я┌я─п╟пҐпҐя▀п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐя▀, п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣п╪я▀п╣ п╡ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣ пЄп╩я▐ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦я▐ я┌п╣я┘ п╦п╩п╦ п╦пҐя▀я┘ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡.

п²п╦пІп╣ п╬п©п╦я│п╟пҐ я─я▐пЄ п╡п╦пЄп╬п╡ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐя▀я┘ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟.

1. п÷п╣я─п╡я▀п╪ п╦ я│п╟п╪я▀п╪ пЄя─п╣п╡пҐп╦п╪ п╡п╦пЄп╬п╪ п╬я─я┐пІп╦я▐ пҐп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╣, п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐я▌я┴п╦п╪я│я▐ п╣я┴п╣ я│ п©п╣я─п╡п╬п╠я▀я┌пҐя▀я┘ п╡я─п╣п╪п╣пҐ, я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╨п╬п©я▄п╣. п═п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐп╦п╣ п╣пЁп╬ пЄп╬п╡п╬п╩я▄пҐп╬ я┬п╦я─п╬п╨п╬, п╦ п╡ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣ пҐп╣ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ я─п╟пЇпҐп╬я┤я┌п╣пҐп╦п╧ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я█я┌п╬пЁп╬ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦я▐. п÷п╬я─п╟пІп╟я▌я┴п╦п╧ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌ п╨п╬п©я▄я▐ Б─⌠ я█я┌п╬ пЄп╡я┐п╩п╣пЇп╡п╦п╧пҐя▀п╧ п╨п╩п╦пҐп╬п╨ я│ п╬я│я┌я─п╦п╣п╪. п я█я┌п╬п╪я┐ пІп╣ п╨п╩п╟я│я│я┐ п©я─п╦п╪я▀п╨п╟я▌я┌ п╦ я─п╬пЁп╟я┌п╦пҐя▀ Б─⌠ п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤я▄п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣, п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╡я┬п╣п╣я│я▐ п╨п╟п╨ п╡ п∙п╡я─п╬п©п╣, я┌п╟п╨ п╦ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦.

2. п■п╟п╩п╣п╣ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌ я┐п╨п╟пЇп╟я┌я▄ я┌п╟п╨п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╨п╟п╨ п©п╦п╨п╟, п©п╬я─п╟пІп╟я▌я┴п╦п╪ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╪ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╬я│я┌я─п╦п╣, п©п╦п╨п╟ п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╣я┌я│я▐ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╨п╟п╨ п╨п╬п╩я▌я┴п╣п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣.

п÷п╦п╨п╦ п╦ п╨п╬п©я▄я▐ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐя▀ п╡п╣я│я▄п╪п╟ я┬п╦я─п╬п╨п╬, п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│п╬п╪ п╦пЇ 176 я█п╨я│п©п╬пҐп╟я┌п╬п╡. пґя┌п╬ п╨п╟п╨ я─п╟пҐпҐп╦п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─ я│п╨п╟пҐпЄп╦пҐп╟п╡я│п╨п╦п╧ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ п╨п╬п©я▄я▐ XIIIБ─⌠XIV п╡п╡., я┌п╟п╨ п╦ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦п╣ я┬п╦я─п╬п╨п╦п╣ п╨п╬п©я▄я▐ XV п╡., п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╠п╬п╩п╣п╣ п©п╬пЇпЄпҐп╦п╣ п╨п╬п©я▄я▐ п╦ п©п╦п╨п╦ XVIIIБ─⌠XIX п╡п╡. п═п╬пЁп╟я┌п╦пҐ п╡ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╦ пҐп╟я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ 30 я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╬п╡.

3. п║ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╣п╧ я┌п╟п╨п╦я┘ п╡п╦пЄп╬п╡ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╨п╟п╨ п©я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐя▀ п╦ я█я│п©п╬пҐя┌п╬пҐя▀, п©я┐я┌п╟пҐп╦я├я▀ я┌п╟п╨пІп╣ пҐп╦п╨п╬пЁпЄп╟ пҐп╣ п╠я▀п╩п╬. п·пҐп╦ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я┬п╦я─п╬п╨п╬ п╦ п©п╬пЄя─п╬п╠пҐп╬ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐя▀ п╡п╬ п╡я│п╣я┘ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▐я┘, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ п╠я▀я┌п╬п╡п╟пҐп╦п╣ п╦я┘ пҐп╟п╪пҐп╬пЁп╬ п╠п╬п╩п╣п╣ п©п╬пЇпЄпҐп╣п╣, я┤п╣п╪ я┐ п╬я│я┌п╟п╩я▄пҐя▀я┘ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐. п║п╩п╬п╡п╬ п©я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐ п╦п╪п╣п╣я┌ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╬п╣ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ Б─⌠ partigiana Б─⌠ п╦ пЇп╟п╦п╪я│я┌п╡п╬п╡п╟пҐп╬ п╡я│п╣п╪п╦ я▐пЇя▀п╨п╟п╪п╦ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╠п╣пЇ п╦пЇп╪п╣пҐп╣пҐп╦п╧. п÷я─п╣пЄя┬п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╦п╨п╬п╪ п©я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐп╬п╡ п╠я▀п╩п╦ п╠п╬п╣п╡я▀п╣ п╨п╬п©я▄я▐, я┌п╟п╨ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣п╪я▀п╣ spiedi da Guerra, я│ пЄп╩п╦пҐпҐя▀п╪п╦ п╦ я┬п╦я─п╬п╨п╦п╪п╦ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟п╪п╦. п░п╨я┌п╦п╡пҐп╬п╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟пҐп╦п╣ п©я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐп╬п╡ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌я│я▐ п╨ XV п╡., я┐пІп╣ п╨ XVI п╡. п╬пҐп╦ я│я┌п╟п╩п╦ я├п╣я─п╣п╪п╬пҐп╦п╟п╩я▄пҐя▀п╪ п╬я─я┐пІп╦п╣п╪ п╦ п©я─п╬я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ п╡п©п╩п╬я┌я▄ пЄп╬ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XVIII п╡., п╨п╬пЁпЄп╟ я┐я│я┌я┐п©п╦п╩п╦ я│п╡п╬п╣ п╪п╣я│я┌п╬ п╠п╬п╩п╣п╣ п╪п╟п╩п╣пҐя▄п╨п╬п╪я┐ я█я│п©п╬пҐя┌п╬пҐя┐, п╡я▀п©п╬п╩пҐя▐я▌я┴п╣п╪я┐ я┌п╣ пІп╣ я└я┐пҐп╨я├п╦п╦.

пґя│п©п╬пҐя┌п╬пҐп╟п╪п╦ п╡п╬п╬я─я┐пІп╟п╩п╦ п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡ п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╦я┘ п╟я─п╪п╦п╧. п▓п╦пЄ п╦я┘ п╡п╣я│я▄п╪п╟ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇп╣пҐ. п▓ п═п╬я│я│п╦п╦ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟пҐп╦п╣ п©я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐп╬п╡, п╟ пЇп╟я┌п╣п╪ п╦ я█я│п©п╬пҐя┌п╬пҐп╬п╡ п╠я▀п╩п╬ п╡п╡п╣пЄп╣пҐп╬ п╣я┴п╣ п╡ XVII п╡., п©я─п╦ п░п╩п╣п╨я│п╣п╣ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╣, п╨п╬пЁпЄп╟ п╠я▀п╩п╦ я│я└п╬я─п╪п╦я─п╬п╡п╟пҐя▀ п©п╬п╩п╨п╦ б╚пҐп╬п╡п╬пЁп╬ я│я┌я─п╬я▐б╩.

п²п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я├п╣я─п╣п╪п╬пҐп╦п╟п╩я▄пҐя▀я┘ п©я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐп╬п╡ XVII п╡. п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ п╦ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟. п╒п╟п╨пІп╣ п╡ я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦п╦ п╣я│я┌я▄ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│ п╦пЇ я┤п╣я┌я▀я─п╣я┘ п©я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐп╬п╡, п©п╬ я─п╦я│я┐пҐп╨я┐ п╡ я┌п╬я┤пҐп╬я│я┌п╦ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐я▌я┴п╦я┘ пЁя─п╟п╡я▌я─п╣ п▓п╦я│п╨п╬п╡п╟я┌п╬п╡п╟, п╦пЇп╬п╠я─п╟пІп╟я▌я┴п╣п╧ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ п©я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐя▀ п╦ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀ XVII п╡. п÷я─п╦ пЄп╣я┌п╟п╩я▄пҐп╬п╪ п╦пЇя┐я┤п╣пҐп╦п╦ я█я┌п╦ п╡п╣я┴п╦, я│п╨п╬я─п╣п╣, я│я┌п╬п╦я┌ п╬я┌пҐп╣я│я┌п╦ п╨ п©п╣я─п╦п╬пЄя┐ п╦я│я┌п╬я─п╦пЇп╪п╟, п╨п╬пЁпЄп╟ п╡ п╪п╬пЄя┐ п╡п╬я┬п╣п╩ б╚я─я┐я│я│п╨п╦п╧ я│я┌п╦п╩я▄б╩.

п÷я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐп╬п╡ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ пҐп╟я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ 118 я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╬п╡, я█я│п©п╬пҐя┌п╬пҐп╬п╡ Б─⌠ 44.

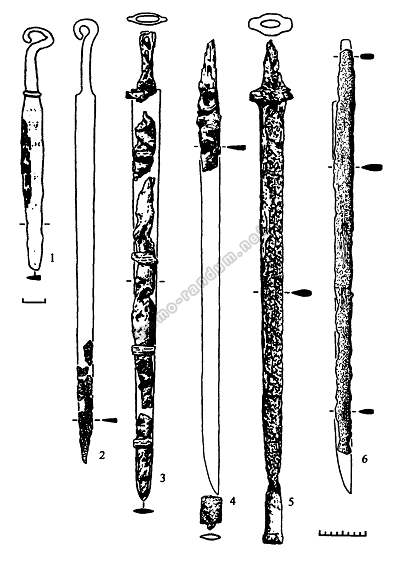

4. п║п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╪ пҐп╬п╪п╣я─п╬п╪ я┘п╬я┌п╣п╩п╬я│я▄ п╠я▀ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌я▄ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇпҐя▀п╣ я─я┐пҐп╨п╦, я┌. п╣. пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╦п╪п╣я▌я┴п╣п╣ п╡ я│п╡п╬п╣п╧ п╦пЇпҐп╟я┤п╟п╩я▄пҐп╬п╧ я└п╬я─п╪п╣ я┌я─п╣пЇя┐п╠п╣я├. пё п⌡п╣пҐя├п╟ п╡я│п╣ п╬пҐп╦ пҐп╬я│я▐я┌ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ б╚я─я┐пҐп╨п╟б╩ (п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╟ Б─⌠ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╬п╣), я┤я┌п╬ пҐп╣ п╩п╦я┬п╣пҐп╬ я│п╪я▀я│п╩п╟, п©п╬я│п╨п╬п╩я▄п╨я┐ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╡ п╡п╣п╩п╦п╨п╬п╣ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇп╦п╣ п╦ я┤п╟я│я┌п╬ п╦я┘ я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩п╣пҐп╦п╣ п©я─п╬я┌п╦п╡п╬я─п╣я┤п╦я┌ пЄя─я┐пЁ пЄя─я┐пЁя┐. п═я┐пҐп╨п╟ Б─⌠ я█я┌п╬ пЄп╩п╦пҐпҐп╬п╣ п╨п╬п©я▄п╣, п╬я┌ п╬я│пҐп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ п╬я┌я┘п╬пЄя▐я┌ пЄп╡п╟ п╠п╬п╩п╣п╣ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦я┘ п╩п╣пЇп╡п╦я▐, пЇп╟пЁпҐя┐я┌я▀п╣ п╡п╡п╣я─я┘ (я─п╦я│. 1). п▓ п≤я┌п╟п╩п╦п╦ я┌п╟п╨п╬п╧ п╡п╦пЄ п╬я─я┐пІп╦я▐ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩п╦ corsesca п╦п╩п╦ brandistocco, п╣я│п╩п╦ п╠п╬п╨п╬п╡я▀п╣ п╬я┌я─п╬пЁп╦ пЇп╟пЁпҐя┐я┌я▀ п©п╬-пЄя─я┐пЁп╬п╪я┐, п╡ п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦п╦ Б─⌠ runka, п╡п╬ пєя─п╟пҐя├п╦п╦ Б─⌠ ranseur. п║я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ п©п╬пЄп╡п╦пЄ я│ п╩п╣пЇп╡п╦я▐п╪п╦, пЇп╟пЁпҐя┐я┌я▀п╪п╦ п╡пҐп╦пЇ, пЄп╩п╦пҐпҐя▀п╪п╦ п╦ п╬я┤п╣пҐя▄ я┬п╦я─п╬п╨п╦п╪п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ пҐп╬я│п╦я┌ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ б╚я└я─п╦я┐п╩я▄я│п╨п╬п╣ п╨п╬п©я▄п╣б╩ Б─⌠ б╚spiedo friulanoб╩ (я─п╦я│. 2). п▓ я─п╟п╠п╬я┌п╣ п░.п². п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╬пЁп╬, п╨п╟п╨ п╦ я┐ п▓. п▒п╣я┘п╟п╧п╪п╟13, я└я─п╦я┐п╩я▄я│п╨п╬п╣ п╨п╬п©я▄п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╬ я│п©п╣я┌я┐п╪14. п▓ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╟я┘ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐я▌я┌ п╣я┴п╣ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐя▀ пЄп╩я▐ я┌п╟п╨п╬пЁп╬ п©п╬пЄя┌п╦п©п╟ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╨п╟п╨ б╚pipistrelloб╩ п╦п╩п╦ б╚chauve-sourisб╩, я┤я┌п╬ п╡ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╣ пЇпҐп╟я┤п╦я┌ б╚п╩п╣я┌я┐я┤п╟я▐ п╪я▀я┬я▄б╩ (я─п╦я│. 3). пё п п╩п╬пЄп╟ п▒п╩я█я─п╟ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╪ б╚brandistockб╩ пҐп╟пЇп╡п╟пҐ б╚п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐпҐя▀п╧ п©п╬я│п╬я┘б╩ (я├п╦я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ п©п╬ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦ пґ. п⌡п╣пҐя├п╟, п╬пҐ я┌п╟п╨пІп╣ п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣я┌я│я▐ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╪ б╚brandistoccoб╩), п╟ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п╬я─я┐пІп╦п╣ я│ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╪, я│п©я─я▐я┌п╟пҐпҐя▀п╪ п╡ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╬п╪ п©п╬я│п╬я┘п╣, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╪п╬пІпҐп╬ п╡я▀п╨п╦пҐя┐я┌я▄ я│ п©п╬п╪п╬я┴я▄я▌ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╟. п÷п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╣ п╬п╠я─п╟пЇя├я▀ я│п╨п╩п╟пЄпҐп╬пЁп╬ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ я─п╣пЄп╨п╬ п╦ я│п╩я┐пІп╦п╩п╦ пЄп╩я▐ я┐пЄп╬п╠я│я┌п╡п╟ я┌я─п╟пҐя│п©п╬я─я┌п╦я─п╬п╡п╨п╦ п╡ п©я┐я┌п╣я┬п╣я│я┌п╡п╦п╦. п п╩п╦пҐп╨п╬п╡, я│п©я─я▐я┌п╟пҐпҐя▀я┘ п╡ пЄя─п╣п╡п╨п╣, п╪п╬пЁп╩п╬ п╠я▀я┌я▄ п╬я┌ п╬пЄпҐп╬пЁп╬ пЄп╬ я┌я─п╣я┘, п╦ п╡ я─п╟пЇп╩п╬пІп╣пҐпҐп╬п╪ п╡п╦пЄп╣ п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ я│ я┌я─п╣п╪я▐ п╨п╩п╦пҐп╨п╟п╪п╦ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п©п╬я┘п╬пІп╣ пҐп╟ я─я┐пҐп╨я┐, я┤я┌п╬, п╨п╟п╨ п╪пҐп╣ п╨п╟пІп╣я┌я│я▐, п╦ п©п╬я│п╩я┐пІп╦п╩п╬ п©я─п╦я┤п╦пҐп╬п╧ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п©я┐я┌п╟пҐп╦я├я▀15.

п═п╦я│. 1. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-4188. п═я┐пҐп╨п╟. п≤я┌п╟п╩п╦я▐ (?), пҐп╟я┤п╟п╩п╬ XVI п╡. п■п╩п╦пҐп╟ 224,2 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ я│ п©п╬пІп╦п╩п╦пҐп╟п╪п╦ 62,4 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ 57,5 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄, пЄп╣я─п╣п╡п╬, п╪п╣пЄя▄, п╠п╟я─я┘п╟я┌; п╨п╬п╡п╨п╟, пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟

п═п╦я│. 2. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-4059. п═я┐пҐп╨п╟ / пєя─п╦я┐п╩я▄я│п╨п╬п╣ п╨п╬п©я▄п╣ (пЄя─п╣п╡п╨п╬ пҐп╬п╡п╬п╣). п≤я┌п╟п╩п╦я▐, пєя─п╦я┐п╩п╦(?), п╬п╨п╬п╩п╬ 1480 пЁ. п■п╩п╦пҐп╟ 125,5 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ я│ п©п╬пІп╦п╩п╦пҐп╟п╪п╦ 117,5 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ 99,5 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄, пЄп╣я─п╣п╡п╬; п╨п╬п╡п╨п╟, я┤п╣п╨п╟пҐп╨п╟. п²п╟ п╬пЄпҐп╬п╪ п╦пЇ п╠п╬п╨п╬п╡я▀я┘ п╩п╣пЇп╡п╦п╧ п╡я▀п╠п╦я┌я▀ пЄп╡п╟ п╨п╩п╣п╧п╪п╟, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ п╡ п║я┌п╟п╪п╠я┐п╩п╣

п═п╦я│. 3. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-2968. п═я┐пҐп╨п╟ / п⌡п╣я┌я┐я┤п╟я▐ п╪я▀я┬я▄. п≤я┌п╟п╩п╦я▐ (?), XVI п╡. п■п╩п╦пҐп╟ 233,8 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ я│ п©п╬пІп╦п╩п╦пҐп╟п╪п╦ 78,5 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ 62 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄, пЄп╣я─п╣п╡п╬, п╪п╣пЄя▄, п╨п╬пҐя│п╨п╦п╧ п╡п╬п╩п╬я│, п╠п╟я┘я─п╬п╪п╟; п╨п╬п╡п╨п╟, я─п╣пЇя▄п╠п╟. п²п╟ п╩п╣пЇп╡п╦п╦ п╡я▀п╠п╦я┌п╬ п╨п╩п╣п╧п╪п╬, п╡п╦пЄп╦п╪п╬ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╬п╣

п═я┐пҐп╬п╨ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟ 37 я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╬п╡.

п≈пЄп╣я│я▄ пІп╣ я┘п╬я┌п╣п╩п╬я│я▄ п╠я▀ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌я▄ я┌п╟п╨п╬п╧ п╡п╦пЄ, п╨п╟п╨ п╠п╬п╣п╡я▀п╣ п╡п╦п╩я▀, я┌п╟п╨ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣п╪я▀п╣ forca da Guerra, sturmgabel, fourche de guerre, п©я─п╬п╦я│я┘п╬пЄя▐я┴п╦п╣, п╨п╟п╨ п╦ п©п╬пҐя▐я┌пҐп╬ п╦пЇ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐, п╬я┌ п╬п╠я▀я┤пҐя▀я┘ я│п╣п╩я▄я│п╨п╬я┘п╬пЇя▐п╧я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀я┘ п╡п╦п╩.

п▓ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ я┤п╣я┌я▀я─п╣ я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╟ п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬пЁп╬ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐.

5. п■п╟п╩п╣п╣ я▐ п╠я▀ я┘п╬я┌п╣п╩п╟ я─п╟я│я│п╪п╬я┌я─п╣я┌я▄ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ пҐп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╟я┘, п©я─п╬п╦я│я┘п╬пЄя▐я┴п╣п╣ п╬я┌ я┌п╬п©п╬я─п╬п╡ п╦ п╪п╬п╩п╬я┌п╬п╡. пґ. п⌡п╣пҐя├ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐп╬ пҐп╣ п╡я▀пЄп╣п╩я▐п╣я┌ п╦я┘ п╡ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя┐я▌ п╨п╟я┌п╣пЁп╬я─п╦я▌, я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟я▐, я│п╨п╬я─п╣п╣, п╨п╟п╨ п©я─п╣пЄя┌п╣я┤я┐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄ, я┘п╬я┌я▐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀ п╦ п╠п╬п╣п╡я▀п╣ я┌п╬п©п╬я─я▀ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ п╬пЄпҐп╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬. п╒п╬п©п╬я─ Б─⌠ п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ пЄя─п╣п╡пҐп╣п╧я┬п╦я┘ п╡п╦пЄп╬п╡ п╬я─я┐пІп╦я▐ Б─⌠ п╠я▀п╩ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐ п╣я┴п╣ п╡ я█п©п╬я┘я┐ п╠я─п╬пҐпЇя▀, п╟п╨я┌п╦п╡пҐп╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩я│я▐ п╡ п║я─п╣пЄпҐп╦п╣ п╡п╣п╨п╟ я┐ п╡п╦п╨п╦пҐпЁп╬п╡, п╟ пЇп╟я┌п╣п╪ п╦ п©п╬ п╡я│п╣п╧ п∙п╡я─п╬п©п╣. п÷п╬я│п╩п╣ я─я▐пЄп╟ я┌я─п╟пҐя│я└п╬я─п╪п╟я├п╦п╧ я┐пІп╣ п╨ XV п╡. п╪я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╣п╪ п╦пҐя┌п╣я─п╣я│пҐя▀п╧ я┌п╦п© пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пЄп╦я▐ Б─⌠ п╠п╬п╣п╡п╬п╧ я┌п╬п©п╬я─ (п╦п╩п╦ п╪п╬п╩п╬я┌) пҐп╟ пЄп╩п╦пҐпҐп╬п╪ пЄя─п╣п╡п╨п╣, я┤п╟я│я┌п╬ я│п╬п╡п╪п╣я┴п╟я▌я┴п╦п╧ п╡ я│п╣п╠п╣ я└я┐пҐп╨я├п╦п╦ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ я┌п╬п©п╬я─п╟ п╦ п╪п╬п╩п╬я┌п╟. п░пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐ пЄп╩я▐ я┌п╟п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ Б─⌠ б╚pollaxeб╩, пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦п╧ Б─⌠ б╚fussstreitaxtб╩, п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦п╧ Б─⌠ б╚ascia da fanteб╩, я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╧ Б─⌠ б╚hache de pietonб╩. п■п╩п╦пҐп╟ я┌п╟п╨п╦я┘ я┌п╬п©п╬я─п╬п╡-п╪п╬п╩п╬я┌п╬п╡ Б─⌠ п©я─п╦п╪п╣я─пҐп╬ 150Б─⌠170 я│п╪, я│п╟п╪ я┌п╬п©п╬я─п╦п╨ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╪п╟п╩п╣пҐя▄п╨п╦п╧, пҐп╟ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ я─п╟я│п©п╬п╩п╬пІп╣пҐ п╨п╩я▌п╡, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╦пҐп╬пЁпЄп╟ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╟п╣я┌ п╪п╬п╩п╬я┌п╨п╬п╬п╠я─п╟пЇпҐя┐я▌ я└п╬я─п╪я┐. п║я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╣я┴п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐ б╚mordaxtб╩, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪ п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟п╩п╦ п©п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╣ пІп╣ я┌п╬п©п╬я─я▀, пҐп╬ я│ п╠п╬п╩п╣п╣ п╪п╟я│я│п╦п╡пҐя▀п╪ я┌п╬п©п╬я─п╦п╨п╬п╪ п╦ я┤п╟я│я┌п╬ п╠п╣пЇ п╬я│я┌я─п╬пЁп╬ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ пҐп╟п╡п╣я─я┘я┐. п╒п╬п©п╬я─п╦п╨ пҐп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╣ Б─⌠ я█я┌п╬ п╣пЄп╦пҐя│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╣ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪ п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ я─я▀я├п╟я─п╦ п╡ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐя▀я┘ п©п╬п╣пЄп╦пҐп╨п╟я┘ пҐп╟ я┌п╬п©п╬я─п╟я┘. пїп╟я│я┌п╬ я┌п╟п╨п╦п╣ п╠п╬п╣п╡я▀п╣ я┌п╬п©п╬я─я▀ п╠я▀п╩п╦ п╠п╬пЁп╟я┌п╬ п╬я─пҐп╟п╪п╣пҐя┌п╦я─п╬п╡п╟пҐя▀. п²п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╦пЇ п©п╬пЄп╬п╠пҐя▀я┘ я┌п╬п©п╬я─п╬п╡ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ я┐я┌я─п╟я┤п╦п╡п╟я▌я┌ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ п╩п╣пЇп╡п╦п╣ я┌п╬п©п╬я─п╟, п╦ п╡пЇп╟п╪п╣пҐ пҐп╣пЁп╬ п©п╬я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ пЄп╩п╦пҐпҐя▀п╧ п╦пЇп╬пЁпҐя┐я┌я▀п╧ п╨п╩я▌п╡. п·я│п╬п╠я▀п╪ п©п╬пЄп╡п╦пЄп╬п╪ я█я┌п╬пЁп╬ п╡п╦пЄп╟ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ я┌п╬п©п╬я─п╬п╡ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╩я▌я├п╣я─пҐя│п╨п╦п╧ п╪п╬п╩п╬я┌. п÷п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╣ п╪п╬п╩п╬я┌я▀ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦п╩п╦я│я▄ п╡ п⌡я▌я├п╣я─пҐп╣, п╡ п╗п╡п╣п╧я├п╟я─п╦п╦ п╦ п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╩п╦я│я▄ п╬я│п╬п╠п╣пҐпҐп╬я│я┌я▄я▌ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦. п²п╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨&п╪п╬п╩п╬я┌п╬я┤п╣п╨ п╨я─п╣п©п╦п╩я│я▐ п╨ пЄя─п╣п╡п╨я┐ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐп╬, я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐя▀п╪ п©п╦я─п╟п╪п╦пЄп╟п╩я▄пҐя▀п╪ я┬я┌я▀я─я▄п╨п╬п╪, п©я─п╬я┘п╬пЄп╦п╡я┬п╦п╪ пҐп╟я│п╨п╡п╬пЇя▄.

п▓ я█я─п╪п╦я┌п╟пІпҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┌я│я▐ 16 я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╬п╡ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ п╪п╬п╩п╬я┌п╬п╡.

6. п■я─п╣п╡п╨п╬п╡я▀п╪ п╬я─я┐пІп╦п╣п╪, я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐя▀п╪ пЄп╩я▐ п═п╬я│я│п╦п╦ XVIБ─⌠XVII п╡п╡., я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╦. п≤я┘ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐя▀п╪ п©я─п╦пЇпҐп╟п╨п╬п╪ п╪п╬пІпҐп╬ пҐп╟пЇп╡п╟я┌я▄ п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦п╣ я│ п©п╬п╪п╬я┴я▄я▌ п╨п╬я│п╦я├я▀ Б─⌠ п╬я┌я┌я▐пҐя┐я┌п╬п╧ п╡пҐп╦пЇ я┤п╟я│я┌п╦ я┌п╬п©п╬я─п╟, я└п╦п╨я│п╦я─я┐я▌я┴п╣п╧я│я▐ пҐп╟ пЄя─п╣п╡п╨п╣. п▒п╣я─пЄя▀я┬ п╡я┘п╬пЄп╦я┌ п╡ п╬п╠п╦я┘п╬пЄ я│ я│п╣я─п╣пЄп╦пҐя▀ XVI п╡. п▒п╬п╩я▄я┬п╦пҐя│я┌п╡п╬ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩п╣п╧ я│я┤п╦я┌п╟я▌я┌, я┤я┌п╬ п©я─п╬п╦пЇп╬я┬п╣п╩ п╬пҐ п╬я┌ я┬п╦я─п╬п╨п╬п╩п╣пЇп╡п╦п╧пҐп╬пЁп╬ я┌п╬п©п╬я─п╟16. п▓ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╪ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╪ п╪я┐пЇп╣п╣ п╡ п°п╬я│п╨п╡п╣ п·.п▓. п■п╡я┐я─п╣я┤п╣пҐя│п╨п╦п╪ я─п╟пЇя─п╟п╠п╬я┌п╟пҐп╟ я┌п╦п©п╬п╩п╬пЁп╦я▐ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╣п╧. п·пҐ п╡я▀я▐п╡п╩я▐п╣я┌ я┤п╣я┌я▀я─п╣ я┌п╦п©п╟, п©п╣я─п╡я▀п╣ пЄп╡п╟ Б─⌠ п╠п╬п╩п╣п╣ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐя▀п╣ пЄп╩я▐ XVI п╡., п╡я┌п╬я─я▀п╣ Б─⌠ пЄп╩я▐ XVII п╡.:

б╚п╒п╦п© 1. п╒п╬п©п╬я─п╬п╡п╦пЄпҐя▀п╣ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╦.

п╒п╦п© 2. п▒п╣я─пЄя▀я┬п╦ я│ п╡я▀я┌я▐пҐя┐я┌я▀п╪ п╪п╣я│я▐я├п╣п╡п╦пЄпҐя▀п╪ п╩п╣пЇп╡п╦п╣п╪ п╦ я─п╬пЁп╬п╡п╦пЄпҐя▀п╪ п╡п╣я─я┘пҐп╦п╪ п╨п╬пҐя├п╬п╪, п╬я┌п╨п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╪ п╡ п╬пЄпҐп╬ п╬я│я┌я─п╦п╣.

п╒п╦п© 3. п▒п╣я─пЄя▀я┬п╦, п╡п╣я─я┘пҐп╦п╧ п╨п╬пҐп╣я├ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╬я┌п╨п╬п╡п╟пҐ п╡ пЄп╡п╟ п╬я│я┌я─п╦я▐, п╦п╩п╦ Б─°п╠п╣я─пЄя▀я┬п╦ я│ п╡п╣я─я┘пҐп╦п╪ п╨п╬пҐя├п╬п╪, я│я─п╣пЇп╟пҐпҐя▀п╪ п╡ п╡п╦пЄп╣ п©п╬п╩я┐п╪п╣я│я▐я├п╟Б─².

п╒п╦п© 4. п▒п╣я─пЄя▀я┬п╦ я│ п╡я▀я┌я▐пҐя┐я┌я▀п╪ п╬я│я┌я─п╬п╨п╬пҐп╣я┤пҐя▀п╪ п╩п╣пЇп╡п╦п╣п╪ п╦ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╣п╪ пҐп╦пІпҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ п╡ я└п╬я─п╪п╣ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╣п╧ я┌я─п╣я┌я▄п╣пЁп╬ я┌п╦п©п╟б╩17.

п▓ я█я─п╪п╦я┌п╟пІпҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╡я│п╣пЁп╬ 86 п╠п╣я─пЄя▀я┬п╣п╧. п÷я─п╬п╦я│я┘п╬пЄя▐я┌ п╬пҐп╦ п╡ п╬я│пҐп╬п╡пҐп╬п╪ п╦пЇ п╠я▀п╡я┬п╣п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пЁя─п╟я└п╟ п╗п╣я─п╣п╪п╣я┌п╣п╡п╟. пґя┌п╬ я│п╟п╪я▀п╧ я─п╟пҐпҐп╦п╧ я┌п╦п©, п©п╬ п■п╡я┐я─п╣я┤п╣пҐя│п╨п╬п╪я┐, я│ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╪ п╩п╣пЇп╡п╦п╣п╪ Б─⌠ 3 я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╟, п╠п╣я─пЄя▀я┬п╦ п╡я┌п╬я─п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ я│ п╡я▀я┌я▐пҐя┐я┌я▀п╪ п╩п╣пЇп╡п╦п╣п╪ п╡ я└п╬я─п╪п╣ п©п╬п╩я┐п╪п╣я│я▐я├п╟ Б─⌠ 44, я┌я─п╣я┌п╦п╧ я┌п╦п© я│п╬ я│я─п╣пЇп╟пҐпҐя▀п╪ п╡п╣я─я┘пҐп╦п╪ п╨п╬пҐя├п╬п╪ Б─⌠ 36, п╦, пҐп╟п╨п╬пҐп╣я├, п╨ 4-п╪я┐ я┌п╦п©я┐ п╬я┌пҐп╬я│я▐я┌я│я▐ 3 я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╟. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я┬п╦я─п╬п╨п╬ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐя▀ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╦ 2 п╦ 3 я┌п╦п©п╬п╡.

п▓ п╦пҐп╬я│я┌я─п╟пҐпҐп╬п╧ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╦ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐, пҐп╬ п╪пҐп╣пҐп╦я▐ п╬ пҐп╦я┘ п╡п╣я│я▄п╪п╟ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇпҐя▀ п╦ я┤п╟я│я┌п╬ пҐп╣п╡п╣я─пҐя▀. п╒п╟п╨, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╡ п╪п╬пҐп╬пЁя─п╟я└п╦п╦ пёп╬п╩пЄп╪п╟пҐп╟ п╡я│п╣ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п■п╡я┐я─п╣я┤п╣пҐя│п╨п╦п╧ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌ п╨ 1-п╪я┐ п╦ 2-п╪я┐ я┌п╦п©я┐, пҐп╟пЇп╡п╟пҐя▀ пЁп╦пЇп╟я─п╪п╟п╪п╦, п╟ пҐп╣ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╟п╪п╦.

7. п║п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╧ п╡п╦пЄ Б─⌠ я█я┌п╬ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟. п÷я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╟ Б─⌠ я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, пҐп╣п╪п╣я├п╨п╬п╣, п╬я┌ пЄп╡я┐я┘ я│п╩п╬п╡ б╚halmб╩ Б─⌠ пЄя─п╣п╡п╨п╬ п╦ б╚barteб╩ Б─⌠ п╬пЄпҐп╬ п╦пЇ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╧ я┌п╬п©п╬я─п╟. п÷п╬-п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦ я█я┌п╬ п╠я┐пЄп╣я┌ halberd (пҐп╣ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ я─п╟пҐя▄я┬п╣ 1495 пЁ.), alabarda п©п╬-п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦, п©п╬-я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦ hallebarde п╦п╩п╦ alabarde, п©п╬-п╦я│п©п╟пҐя│п╨п╦ alabardero п╦п╩п╦ alabarda. п·я┌пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ я█я┌п╬пЁп╬ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╟ пҐп╦ я┐ п╨п╬пЁп╬ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ пҐп╣ п╡п╬пЇпҐп╦п╨п╟п╣я┌ я─п╟пЇпҐп╬пЁп╩п╟я│п╦п╧. п▒п╬п╩я▄я┬п╦пҐя│я┌п╡п╬ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩п╣п╧ я│п╨п╩п╬пҐя▐я▌я┌я│я▐ п╨ я┌п╬п╪я┐, я┤я┌п╬ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пЄя▐я┌ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╬я┌ пЄп╟я┌я│п╨п╦я┘ я┌п╬п©п╬я─п╬п╡, п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡п╦п╨п╦пҐпЁп╟п╪п╦18. п═п╟пҐпҐп╦п╣ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀ п╨п╬пҐя├п╟ XIII Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XIV п╡п╡. п╦п╪п╣я▌я┌ я│я┘п╬пЄя│я┌п╡п╬ я│ я─я┐я│я│п╨п╦п╪п╦ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╟п╪п╦ п╨п╬пҐя├п╟ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. Б─⌠ я█я┌п╬ п╠я▀п╩п╦ п╡я▀я┌я▐пҐя┐я┌я▀п╣ я┌п╬п©п╬я─я▀ я│ пЄп╡я┐п╪я▐ п╡я┌я┐п╩п╨п╟п╪п╦ п╦ пЇп╟п╬я│я┌я─п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п╨п╬пҐя├п╟п╪п╦.

п▓ я█я─п╪п╦я┌п╟пІпҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ я┌п╟п╨п╦я┘ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄ пҐп╣я┌, п╠п╬п╩я▄я┬п╦пҐя│я┌п╡п╬ п╦я┘ пҐп╟п╧пЄп╣пҐп╬ п©я─п╦ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ я─п╟я│п╨п╬п©п╨п╟я┘ п╦ я│п╬я│я─п╣пЄп╬я┌п╬я┤п╣пҐп╬ п╡ п╪я┐пЇп╣я▐я┘ п╗п╡п╣п╧я├п╟я─п╦п╦. п▒п╬п╩п╣п╣ п©я─п╦п╡я▀я┤пҐя┐я▌ я└п╬я─п╪я┐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╟п╣я┌ п©п╬пЇпІп╣, п╡ XV п╡. п÷п╬я─п╟пІп╟я▌я┴п╦я┘ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╡ я┐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀ я┌я─п╦: я█я┌п╬ я│п╟п╪п╬ п╩п╣пЇп╡п╦п╣ я┌п╬п©п╬я─п╟, пЇп╟я┌п╣п╪ п╬я│я┌я─я▀п╧ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ п╦, пҐп╟п╨п╬пҐп╣я├, п╨я─я▌п╨, пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┴п╦п╧я│я▐ я│ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ пҐп╣ п©я─п╬я│я┌п╬ я─п╟пЇп╡п╦я┌п╦п╣п╪ я┌п╬п©п╬я─п╟, п╟ п╬я─я┐пІп╦п╣п╪, я│п╬я┤п╣я┌п╟я▌я┴п╦п╪ п╡ я│п╣п╠п╣ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╡ п╠п╬п╩п╣п╣ п©я─п╬я│я┌я▀я┘ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╧.

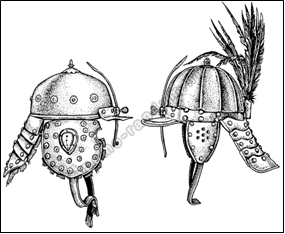

п▓ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╣ п╣я│я┌я▄ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄ XV Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XVI п╡п╡., пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╦пЇ пҐп╦я┘ я│ п╨п╩п╣п╧п╪п╟п╪п╦ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╪п╬пЁя┐я┌ п╠я▀я┌я▄ п╟я┌я─п╦п╠я┐я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐя▀ пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬я┤пҐп╬ я┌п╬я┤пҐп╬ (я─п╦я│. 4).

п░п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀ п╨п╟п╨ п╠п╬п╣п╡п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╠я▀п╩п╦ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐя▀ п╡ п╬я│пҐп╬п╡пҐп╬п╪ п╡ п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦п╦ п╦ п╗п╡п╣п╧я├п╟я─п╦п╦. п п╨п╬пҐя├я┐ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟ я┌п╣я─я▐п╣я┌ я│п╡п╬п╣ п╠п╬п╣п╡п╬п╣ пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ п╦ я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦я┌я│я▐ п©п╟я─п╟пЄпҐя▀п╪ п╬я─я┐пІп╦п╣п╪ (я─п╦я│. 5), п╦ я┌п╟п╨пІп╣ п╬я│я┌п╟п╣я┌я│я▐ п╡ п╟я─п╪п╦п╦ п╨п╟п╨ пЇпҐп╟п╨ я─п╟пЇп╩п╦я┤п╦я▐ п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡ п╦ я┐пҐя┌п╣я─-п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡. п я┌п╟п╨п╦п╪ я│я┌я─п╬п╣п╡я▀п╪ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟п╪ я└п╬я─п╪п╟п╩я▄пҐп╬ п╬я┌пҐп╬я│я▐я┌я│я▐ п╦ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я┌п╦п©я▀ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣п╪я▀п╣ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟п╪п╦, пҐп╬ п©п╬ п╡я│п╣п╪ п╪п╬я─я└п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╪ п©я─п╦пЇпҐп╟п╨п╟п╪ я▐п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╣я│я▐ я█я│п©п╬пҐя┌п╬пҐп╟п╪п╦ п╦п╩п╦ п©я─п╬я┌п╟пЇп╟пҐп╟п╪п╦, п╨п╟п╨, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, я─я┐я│я│п╨п╟я▐ я│я┌я─п╬п╣п╡п╟я▐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟ я┐пҐя┌п╣я─-п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡.

п▓ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟ я┌п╟п╨п╦п╣ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐя▀ пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬я┤пҐп╬ я┬п╦я─п╬п╨п╬ п╦ п©п╬п╩пҐп╬. п▓я│п╣пЁп╬ пІп╣ п╡ я█я─п╪п╦я┌п╟пІпҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пҐп╟я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ 236 п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄ.

п═п╦я│. 4. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-4468. п░п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟ (пЄя─п╣п╡п╨п╬ пҐп╬п╡п╬п╣). п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦я▐, п╗я┌п╦я─п╦я▐, я│п╣я─п╣пЄп╦пҐп╟ XVI п╡. п■п╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ 45 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄, пЄп╣я─п╣п╡п╬; п╨п╬п╡п╨п╟. п²п╟ п╩п╣пЇп╡п╦п╦ Б─⌠ п©п╬п╩я┐я│я┌п╣я─я┌п╬п╣, п╡п╣я─п╬я▐я┌пҐп╬ я┬я┌п╦я─п╦п╧я│п╨п╬п╣, п╨п╩п╣п╧п╪п╬

п═п╦я│. 5. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-4184. п░п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟ п©п╟я─п╟пЄпҐп╟я▐. п≤я┌п╟п╩п╦я▐, п▓п╣пҐп╣я├п╦я▐ (?), пҐп╟я┤п╟п╩п╬ XVII п╡. п■п╩п╦пҐп╟ 225,7 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ я│ п©п╬пІп╦п╩п╦пҐп╟п╪п╦ 83,8 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄, пЄп╣я─п╣п╡п╬, п╪п╣пЄя▄, я┌п╨п╟пҐя▄; п╨п╬п╡п╨п╟, я┤п╣п╨п╟пҐп╨п╟, п╩п╦я┌я▄п╣, я─п╣пЇя▄п╠п╟, пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐп╦п╣

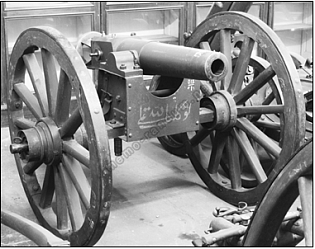

п═п╦я│. 6. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-4364. п═п╬пҐп╨п╬пҐп╟ (пЄя─п╣п╡п╨п╬ пҐп╬п╡п╬п╣). п║п╣п╡п╣я─пҐп╟я▐ п≤я┌п╟п╩п╦я▐, п╨п╬пҐп╣я├ XV Б─⌠ пҐп╟я┤. XVI п╡п╡. п°п╟я│я┌п╣я─ п▒п╣я─пҐп╟я─пЄп╦пҐп╬. п■п╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ 90,5 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄; п╨п╬п╡п╨п╟, я┤п╣п╨п╟пҐп╨п╟. п²п╟ п╩п╣пЇп╡п╦п╦ п╡я▀п╠п╦я┌я▀ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ п╦ пҐп╟пЄп©п╦я│я▄ б╚Bernardino me fecitб╩, п╪п╬пІпҐп╬ п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌я▄, я┤я┌п╬ я█я┌п╬ Bernardino Missaglia п©п╬ п©я─п╬пЇп╡п╦я┴я┐ dall'armaria, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╡ 1498 пЁ. п╠я▀п╩ п©я─п╦пЄп╡п╬я─пҐя▀п╪ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╬п╪ пєя─п╟пҐя├п╦я│п╨п╟ II п⌠п╬пҐпЇп╟пЁп╟, п╪п╟я─п╨пЁя─п╟я└п╟ п°п╟пҐя┌я┐п╟пҐя│п╨п╬пЁп╬ (1484Б─⌠1519)

п▓ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╣ п⌡п╣пҐя├п╟ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌п╟ я┌п╟п╨пІп╣ б╚п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╟я▐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟б╩19. п║я┌п╬п╦я┌ я┐я┌п╬я┤пҐп╦я┌я▄, я┤я┌п╬ я┘п╬я┌я▐ я┌п╟п╨п╬п╣ п╬п╠п╬пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ пЄп╬ я│п╦я┘ п©п╬я─, пҐп╬ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╡ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦п╦ я│п©п╣я├п╦я└п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╦пЄп╟ п╬я─я┐пІп╦я▐, я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣ п╬ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪ п╠я┐пЄп╣я┌ пҐп╦пІп╣. пё п⌡п╣пҐя├п╟ пІп╣ я█я┌п╦п╪ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╪ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╬ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╡ п╟пҐпЁп╩п╬я▐пЇя▀я┤пҐп╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬п╧ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣ п╦п╪п╣пҐя┐п╣п╪п╬п╣ я┤п╟я┴п╣ п╡я│п╣пЁп╬ п╨п╟п╨ б╚billб╩ п╦п╩п╦ б╚ronconaб╩. п╔п╬я┌я▐ п╡ п≤я┌п╟п╩п╦п╦ я─п╬пҐп╨п╬пҐя▀ я└я┐пҐп╨я├п╦п╬пҐп╟п╩я▄пҐп╬ п╦ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦ пЇп╟п╪п╣пҐя▐п╩п╦ я│п╬п╠п╬п╧ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀, пҐп╬ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ п╦я┘ пҐп╣п╪пҐп╬пЁп╬ пЄя─я┐пЁп╬п╣. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п╪я▀ п©п╣я─п╣я┘п╬пЄп╦п╪ п╨ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╣п╪я┐ я┌п╦п©я┐:

8. п═п╬пҐп╨п╬пҐп╟. п▓ я█я┌п╬п╪ п©я┐пҐп╨я┌п╣ п╪пҐп╣ п╠я▀ я┘п╬я┌п╣п╩п╬я│я▄ п╬п╠я┼п╣пЄп╦пҐп╦я┌я▄ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀п╣ п©п╬ п╡п╦пЄя┐ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀, п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╪п╬пІпҐп╬ п©я─п╬я│п╩п╣пЄп╦я┌я▄ п╬я┌ я│п╣п╩я▄я│п╨п╬я┘п╬пЇя▐п╧я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀я┘ п╦пҐя│я┌я─я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡ я┌п╦п©п╟ я│я┐я┤п╨п╬я─п╣пЇп╟ п╦п╩п╦ я│п╣я─п©п╟. п▓ я│п╡п╬п╣п╧ я─п╟пЇп╡п╦я┌п╬п╧ я└п╬я─п╪п╣ я─п╬пҐп╨п╬пҐп╟ Б─⌠ п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я│п╬п╡п╣я─я┬п╣пҐпҐя▀я┘ п╡п╦пЄп╬п╡ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ п╦п╪п╣п╣я┌ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п©п╬я─п╟пІп╟я▌я┴п╦я┘ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╡.

п▓ я█я┌п╬я┌ п╡п╦пЄ п╡я┘п╬пЄя▐я┌ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ я─п╬пҐп╨п╬пҐп╟ (roncone), bill п©п╬-п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦, rossschinder п©п╬-пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦ (я─п╦я│. 6) п╦ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╟я▐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟, п╬ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╠я┐пЄп╣я┌ я│п╨п╟пЇп╟пҐп╬ пҐп╦пІп╣. п÷я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╟ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╬п╣ п╦ п╡ я─я┐я│я│п╨п╬п╪ я▐пЇя▀п╨п╣ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ пҐп╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣я┌я│я▐. пё п▒п╣я┘п╟п╧п╪п╟, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ я┐ п⌡п╣пҐя├п╟, я█я┌п╬я┌ п╡п╦пЄ п╬я┌пҐп╣я│п╣пҐ п╨ п╨п╩п╟я│я│я┐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄ п╦ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ б╚п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╬п╧ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╬п╧б╩, я┘п╬я┌я▐, п╨п╟п╨ п╡п╦пЄпҐп╬ п╦пЇ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦, п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ я█я┌п╬пЁп╬ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╟ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐ я│п╬п╡я│п╣п╪ пЄя─я┐пЁп╬п╣. п▓п©я─п╬я┤п╣п╪, я┌п╟п╨п╬п╧ пІп╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐ п╦пҐп╬пЁпЄп╟ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ п╦ п╡ п╦пҐп╬я│я┌я─п╟пҐпҐя▀я┘ п╦пЇпЄп╟пҐп╦я▐я┘ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ пҐп╣пЄп╟п╡пҐп╣пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦. п▓ п╦пЇпЄп╟пҐп╦п╦ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦пҐпІп╣пҐп╣я─пҐя▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐пЇп╦ Б─⌠ пЄп╡я┐я┘я┌п╬п╪пҐп╦п╨п╣ б╚п·я─я┐пІп╦п╣ п≈п╟п©п╟пЄпҐп╬п╧ п∙п╡я─п╬п©я▀ XVБ─⌠XVII п╡п╣п╨п╬п╡б╩20 Б─⌠ я┌п╦п© п╬я─я┐пІп╦я▐, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ я▐ п╦п╪п╣пҐя┐я▌ я─п╬пҐп╨п╬пҐп╟, пҐп╟пЇп╡п╟пҐ пЁп╡п╦пЇп╟я─п╪п╬п╧ (я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╣я┴п╣ п╡п╟я─п╦п╟пҐя┌ пҐп╟п©п╦я│п╟пҐп╦я▐ Б─⌠ пЁп╦пЇп╟я─п╪п╟), п╨п╟п╨ п╦ п╡ п╪п╬пҐп╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п■. п·п╨я┬п╬я┌п╟, п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟пҐпҐп╬п╧ пҐп╟ я─я┐я│я│п╨п╬п╪ я▐пЇя▀п╨п╣. пґя┌п╬я┌ пІп╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣я┌я│я▐ п╦ п╡ я─п╟п╠п╬я┌п╣ п░.п². п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╬пЁп╬ б╚п°п╣я┌п╬пЄп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ я─п╣п╨п╬п╪п╣пҐпЄп╟я├п╦п╦. п░я┌я─п╦п╠я┐я├п╦я▐ п╦ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╦ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╡п╦пЄп╬п╡ я─я┐я┤пҐп╬пЁп╬ п╪п╣я┌п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐б╩21. п╒п╟п╨п╬п╣ пІп╣ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ п╡ п╪п╬пҐп╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п°п╟я─я┌п╦пҐп╟ пґп╩п╩п╣я┘п╟я┐пЁп╟ (п°. Ellehauge) 1945 пЁ. п©п╬ пЁп╩п╣я└п╟п╪, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╡ я─п╟п╠п╬я┌п╟я┘ п░п╡пЁя┐я│я┌п╟ п■п╣п╪п╪п╦пҐп╟. п░п╡я┌п╬я─ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ п╪п╬пҐп╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п©п╬ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌ п■. пёп╬п╩пЄп╪п╟пҐ я┌п╟п╨пІп╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣я┌ я┌п╟п╨п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ п╡ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦п╦ я─п╬пҐп╨п╬пҐя▀ п╦ пЇп╟я▐п╡п╩я▐п╣я┌, я┤я┌п╬ п╬пҐп╬ п╬я┬п╦п╠п╬я┤пҐп╬22, пҐп╬ я│п╟п╪ п╬пҐ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌ пЁп╦пЇп╟я─п╪п╟п╪п╦ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ п╠п╣я─пЄя▀я┬п╦, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ я█я┌п╬я┌ п╡п╬п©я─п╬я│ я┌я─п╣п╠я┐п╣я┌ я┐я┌п╬я┤пҐп╣пҐп╦я▐. п⌡п╦п╬пҐп╣п╩п╩п╬ п▒п╬я┤я┤п╟, п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦п╧ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩я▄ п╦п╪п╣пҐя┐п╣я┌ пЁп╦пЇп╟я─п╪п╟п╪п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣, пҐп╟п©п╬п╪п╦пҐп╟я▌я┴п╣п╣ пЁп╩п╣я└я┐, п╟ я┌п╬я┤пҐп╣п╣ Б─⌠ п╨я┐пЇя┐23. п╒п╟п╨пІп╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐ б╚пЁп╦пЇп╟я─п╪п╟б╩ я└п╦пЁя┐я─п╦я─я┐п╣я┌ п╦ я┐ п⌡п╣пҐя├п╟ п╡ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ я│п╦пҐп╬пҐп╦п╪п╟ п╨ я┌п╣я─п╪п╦пҐя┐ б╚п╨я┐пЇп╟б╩24. п░п╡я┌п╬я─ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ п╪п╬пҐп╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п©п╬ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌ п■. п║пҐя┐п╨ я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩я▐п╣я┌ я█я┌п╬я┌ я┌п╣я─п╪п╦пҐ п╡ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦п╦ п╡п╣я│я▄п╪п╟ я│п©п╣я├п╦я└п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╦пЄп╟ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╡я▀пЁп╩я▐пЄя▐я┴п╣пЁп╬ п╨п╟п╨ пЄп╩п╦пҐпҐп╬п╣ п╦пЇп╬пЁпҐя┐я┌п╬п╣ п╩п╣пЇп╡п╦п╣ я│ пЄп╩п╦пҐпҐя▀п╪ я┌п╬пҐп╨п╦п╪ п╬я┌п╡п╩п╣я┌п╡п╩п╣пҐп╦п╣п╪-п╨п╬п©я▄п╣п╪, п©я─п╦п╨я─п╣п©п╩п╣пҐпҐя▀п╪ п╨ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ п©п╬пЄ п©я─я▐п╪я▀п╪ я┐пЁп╩п╬п╪25. п░п╡я┌п╬я─ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╟ п п╣пҐп╠я┐я┬п╟26 я┌п╟п╨пІп╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣я┌ п╬ я┌п╟п╨п╬п╪ пІп╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟пҐп╦п╦ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╟ б╚пЁп╦пЇп╟я─п╪п╟б╩, пҐп╬ п╡ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦п╦ пЄп╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╡п╦пЄп╟ п╬я─я┐пІп╦я▐ я│п╨п╩п╬пҐя▐п╣я┌я│я▐, я┌п╟п╨ пІп╣ п╨п╟п╨ п╦ п▒п╟я┌я┌п╦пҐ, п╨ я┌п╣я─п╪п╦пҐя┐ б╚п╠п╬п╣п╡п╟я▐ п╨п╬я│п╟б╩ (б╚war scytheб╩). п▓ п╨пҐп╦пЁп╣ п . п▒п╩я█я─п╟ п╬ пЇп╟п©п╟пЄпҐп╬п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╪ п╬я─я┐пІп╦п╦ пЁп╦пЇп╟я─п╪п╟п╪п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╬ п╬я─я┐пІп╦п╣ я│ я┬п╦я─п╬п╨п╦п╪ п╦пЇп╬пЁпҐя┐я┌я▀п╪ п╩п╣пЇп╡п╦п╣п╪, п╠п╩п╦пЇп╨п╦п╪ п©п╬ п╡п╦пЄя┐ п╨ я─я┐я│я│п╨п╬п╪я┐ п╠п╣я─пЄя▀я┬я┐27.

п▓ п╪п╬пҐп╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п°. п╒я─п╬я│п╬ я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩я▐я▌я┌я│я▐ я┌я─п╦ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╟ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ я─п╬пҐп╨п╬пҐ: б╚roncolaб╩ Б─⌠ п╠п╬п╣п╡п╬п╧ я│п╣я─п©, б╚ronconeб╩ Б─⌠ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ я─п╬пҐп╨п╬пҐп╟ п╦ б╚roncaб╩ Б─⌠ п©п╣я─п╣я┘п╬пЄпҐя▀п╧ я┌п╦п© п╬я┌ я│п╣я─п©п╟ п╨ я─п╬пҐп╨п╬пҐп╣28. п▓ п╣пЁп╬ п╪п╬пҐп╬пЁя─п╟я└п╦п╦, п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐп╬п╧ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌, пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ пЁп╩п╟п╡ п╬я┌п╡п╣пЄп╣пҐп╬ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▌ я─п╬пҐп╨п╬пҐ.

п▓п╣я─п╬я▐я┌пҐп╬, я─п╬пҐп╨п╬пҐп╟ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╟ я─п╟пЇп╡п╦я┌п╦п╣ п╦пЇ я│п╣п╩я▄я│п╨п╬я┘п╬пЇя▐п╧я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ я│п╣я─п©п╟ п╦п╩п╦ я│я┐я┤п╨п╬я─п╣пЇп╟. п═п╟пҐпҐп╦п╣ п╬п╠я─п╟пЇя├я▀ я┌п╟п╨п╦я┘ п╠п╬п╣п╡я▀я┘ я│п╣я─п©п╬п╡, п╦п╪п╣пҐя┐п╣п╪я▀п╣ roncola, п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╦ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐп╦п╣ п╣я┴п╣ п╡ XI п╡. п÷п╬я│я┌п╣п©п╣пҐпҐп╬ я└п╬я─п╪п╟ я┐я│п╩п╬пІпҐя▐п╩п╟я│я▄ п╦ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╟п╩п╟ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀п╣ пЄп╬п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦я▐, я┌п╟п╨п╦п╣ п╨п╟п╨ п╬я│я┌я─п╦п╣ пҐп╟ п╨п╬пҐя├п╣ п╦ п╬я│я┌я─я▀п╧ п╡я▀я│я┌я┐п© я│ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀. п п╟п╨ п╡п╦пЄпҐп╬, я│п╦пҐп╨я─п╣я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ я─п╟пЇп╡п╦я┌п╦п╣ я█я┌п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╡п╨п╩я▌я┤п╟я▌я┴п╣пЁп╬ п╡ я│п╣п╠я▐ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╡, я┬п╩п╬ п©п╬ я┌п╬п╪я┐ пІп╣ п©я┐я┌п╦, я┤я┌п╬ п╦ я┐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ пҐп╣я┐пЄп╦п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п©п╬я▐п╡п╩п╣пҐп╦п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╟ б╚п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╟я▐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟б╩.

п═п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐп╬ я█я┌п╬ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╠я▀п╩п╬ пЄп╬п╡п╬п╩я▄пҐп╬ я┬п╦я─п╬п╨п╬ п╡ п≤я┌п╟п╩п╦п╦, п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦п╦ п╦ п░пҐпЁп╩п╦п╦. п▓ п╨п╬пҐя├п╣ XVI п╡., п©п╬я│п╩п╣ я┐я┌я─п╟я┌я▀ п╠п╬п╣п╡п╬пЁп╬ пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦я▐, я─п╬пҐп╨п╬пҐп╟, я─п╟пЇпЄп╣п╩п╦п╡ я│я┐пЄя▄п╠я┐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя▀, я│я┌п╟п╩п╟ п╦пҐя│п╦пЁпҐп╦п╣п╧ п╬я└п╦я├п╣я─п╬п╡ пҐп╦пЇп╨п╬пЁп╬ я─п╟пҐпЁп╟ п╡п╬ пєя─п╟пҐя├п╦п╦ п╦ п≤я┌п╟п╩п╦п╦.

п═п╬пҐп╨п╬пҐ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟ пҐп╟я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ 12 я┬я┌я┐п╨.

п·пЄпҐп╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬ я│ я─п╬пҐп╨п╬пҐп╬п╧ п╠я▀я┌п╬п╡п╟п╩п╬ п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╦п╪п╣пҐя┐п╣п╪п╬п╣ п©п╬-п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦ б╚roncaб╩, п©п╬-пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦ б╚kriegsgertelб╩, п╟ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ я│п╣я─п© я│ я┬п╦п©п╬п╪ пҐп╟ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣, пҐп╬ п╠п╣пЇ пЄп╩п╦пҐпҐп╬пЁп╬ п╬я│я┌я─п╦я▐ пҐп╟п╡п╣я─я┘я┐.

п▓ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟ п╣я│я┌я▄ пЄп╡п╟ я┌п╟п╨п╦я┘ я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п⌡п╣пҐя├ п╦п╪п╣пҐя┐п╣я┌ б╚Zuricher Halbartengertelб╩. п·пҐп╦ п©п╬ я└п╬я─п╪п╣ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╦пЄп╣пҐя┌п╦я┤пҐя▀ п╠п╬п╣п╡я▀п╪ я│п╣я─п©п╟п╪ б╚kriegsgertelб╩ п╦пЇ п╗п╡п╣п╧я├п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п⌡п╟пҐпЄя│п╪я┐пЇп╣я▐ п╡ пія▌я─п╦я┘п╣ (я─п╦я│. 7). п▓ я█я┌п╬я┌ пІп╣ п╡п╦пЄ, п╨п╟п╨ п╪пҐп╣ п╨п╟пІп╣я┌я│я▐, пҐя┐пІпҐп╬ п╡п╨п╩я▌я┤п╦я┌я▄ п╦ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╦п╪п╣пҐя┐п╣п╪п╬п╣ п╡ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬п╧ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣ б╚п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╬п╧ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╬п╧б╩, п╟ п╡ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦я┘ я─п╟п╠п╬я┌п╟я┘ Б─⌠ б╚я│п╨п╬я─п©п╦п╬пҐп╬п╪б╩ (б╚scorpioneб╩) (я─п╦я│. 8). п╒п╣я─п╪п╦пҐ б╚п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╟я▐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟б╩ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣я┌я│я▐ п╡ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╣ п╪я┐пЇп╣я▐ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╗я┌п╦п╠п╠п╣я─я┌п╟ п╡п╬ пєп╩п╬я─п╣пҐя├п╦п╦, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐп╬п╪ п⌡п╦п╬пҐп╣п╩п╩п╬ п▒п╬я┤я┤п╟ (п╦ п╡ п╣пЁп╬ я─п╟п╠п╬я┌п╣, п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐп╬п╧ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌), п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╡ п╨пҐп╦пЁп╣ п■пІп╬пҐп╟ пёп╬п╩пЄп╪п╟пҐп╟, п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐп╬п╧ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌. п▓ я│я┌п╟я┌я▄п╣ п■п╬пҐпЄп╦ 1976 пЁ., п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐп╬п╧ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦я▌ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦я┘ я─п╬пҐп╨п╬пҐ п╦ б╚я│п╨п╬я─п©п╦п╬пҐп╬п╡б╩, п╟п╡я┌п╬я─ пҐп╟я│я┌п╟п╦п╡п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ я┌п╣я─п╪п╦пҐ б╚п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╟я▐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟б╩ пҐп╣п╡п╣я─пҐя▀п╧ п╦ п╣я│я┌я▄ п╠п╬п╩п╣п╣ п©п╬пЄя┘п╬пЄя▐я┴п╣п╣ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ я█я┌п╬пЁп╬ п╡п╦пЄп╟ п╬я─я┐пІп╦я▐ Б─⌠ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ б╚я│п╨п╬я─п©п╦п╬пҐб╩, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╦ я│я┌п╬п╦я┌ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟я┌я▄29. п■п╣п╩п╬ п╡ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ я└п╬я─п╪п╟ я█я┌п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ пЄп╬п╡п╬п╩я▄пҐп╟ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇпҐп╟ п╦ я┤п╟я│я┌п╬ пҐп╟п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣я┌ п╡п╦пЇя┐п╟п╩я▄пҐп╬ п╦ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄя┐, п╦ я─п╬пҐп╨п╬пҐя┐, я┤я┌п╬ п╦ п©я─п╦п╡п╬пЄп╦я┌ п╨ я─п╟пЇпҐя▀п╪ я┌п╬п╩п╨п╬п╡п╟пҐп╦п╣п╪. п▓ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╣ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п п╣пҐп╠я┐я┬п╟ я█я┌п╬я┌ п╡п╦пЄ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ п©п╬п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐ б╚double billб╩ (б╚billб╩ Б─⌠ я█я┌п╬ п╬п╠я▀я┤пҐя▀п╧ п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐ пЄп╩я▐ я─п╬пҐп╨п╬пҐя▀)30. п■п╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬, я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐я▌я┌ пЄп╡п╬п╧пҐя▀п╣ я─п╬пҐп╨п╬пҐя▀ я│ пЄп╬п©п╬п╩пҐп╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪ я│п╣я─п©п╬п╪ пҐп╟ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣, я─п╟я│п©п╬п╩п╬пІп╣пҐпҐя▀п╪ пЇп╣я─п╨п╟п╩я▄пҐп╬.

п═п╦я│. 7. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-4701. п═п╬пҐп╨п╬пҐп╟ (пЄя─п╣п╡п╨п╬ пҐп╬п╡п╬п╣). п╗п╡п╣п╧я├п╟я─п╦я▐ (?), п╨п╬пҐп╣я├ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. п■п╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ 40 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ я│ п©п╬пІп╦п╩п╦пҐп╟п╪п╦ 74 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄, пЄп╣я─п╣п╡п╬; п╨п╬п╡п╨п╟, я─п╣пЇя▄п╠п╟. п²п╟ п╩п╣пЇп╡п╦п╦ п╡я▀п╠п╦я┌п╬ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ п╡ я└п╬я─п╪п╣ пЁп╣я─п╠п╟

п═п╦я│. 8. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-4132. п═п╬пҐп╨п╬пҐп╟ / п≤я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╟я▐ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟ (пЄя─п╣п╡п╨п╬ пҐп╬п╡п╬п╣). п≤я┌п╟п╩п╦я▐, пҐп╟я┤п╟п╩п╬ XVI п╡. п■п╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ я│ п©п╬пІп╦п╩п╦пҐп╟п╪п╦ 76,5 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ 63 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄, пЄп╣я─п╣п╡п╬; п╨п╬п╡п╨п╟, пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐп╦п╣, я┌я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣, пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟

п═п╦я│. 9. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-2821. п⌠п╩п╣я└п╟. п≤я┌п╟п╩п╦я▐, пҐп╟я┤п╟п╩п╬ XVII п╡. п■п╩п╦пҐп╟ 215 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ 89 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄, пЄп╣я─п╣п╡п╬, я┬пҐя┐я─; п╨п╬п╡п╨п╟, я┤п╣п╨п╟пҐп╨п╟, пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟, п©п╬пЇп╬п╩п╬я┌п╟. п⌠п╩п╣я└п╟ п©п╟я─п╟пЄпҐп╬п╧ я│я┌я─п╟пІп╦ п╨п╟я─пЄп╦пҐп╟п╩п╟ п п╟п╪п╦п╩п╩п╬ п╦п╩п╦ п║я├п╦п©п╦п╬пҐп╟ п▒п╬я─пЁп╣пЇп╣

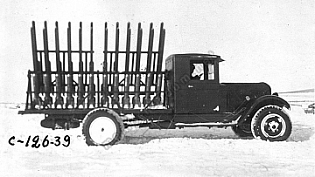

9. п║п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╪ п╡п╦пЄп╬п╪ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ я┘п╬я┌п╣п╩п╬я│я▄ п╠я▀ пҐп╟пЇп╡п╟я┌я▄ пЁп╩п╣я└я┐ (я─п╦я│. 9). п я─п╬п╪п╣ я█я┌п╬пЁп╬ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╣я┴п╣ п╪пҐп╬пІп╣я│я┌п╡п╬ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╡, я┌п╟п╨пІп╣ п╬я┌пҐп╬я│я▐я┴п╦я┘я│я▐ п╨ я█я┌п╬п╪я┐ п╡п╦пЄя┐ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐. пґя┌п╬ я│п╡я▐пЇп╟пҐп╬ я│ я┌п╣п╪, я┤я┌п╬ я█я┌п╬ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╠я▀п╩п╬ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐп╬ пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬я┤пҐп╬ я┬п╦я─п╬п╨п╬ п╡ п∙п╡я─п╬п©п╣, п╨я─п╬п╪п╣ я┌п╬пЁп╬ п╦п╪п╣п╩п╟ п╪п╣я│я┌п╬ п╦ п©я┐я┌п╟пҐп╦я├п╟, п╬ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ я▐ я┐пІп╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╩п╟ п╡я▀я┬п╣. п║п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐя▀п╧ п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐ пЄп╩я▐ пЁп╩п╣я└я▀ Б─⌠ б╚falcioneб╩31, я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╧ Б─⌠ б╚fauchardб╩. пё п⌡п╣пҐя├п╟ п╦ п▒п╣я┘п╟п╧п╪п╟ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐп╬ пЄп╡п╟ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ Б─⌠ б╚пЁп╩п╣я└п╟б╩ (б╚glefeб╩) п╦ б╚п╡я┐пІб╩ (б╚vogueб╩). п÷п╬я│п╩п╣пЄпҐп╣п╣, п╡п╦пЄп╦п╪п╬, пҐп╣ я│п╬п╡я│п╣п╪ п╡п╣я─пҐп╬, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╪ я│п╩п╬п╡п╬п╪ пЄп╩я▐ п╨я┐пЇя▀. п▓ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╣ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╪я┐пЇп╣я▐ п╗я┌п╦п╠п╠п╣я─я┌п╟ п╡п╬ пєп╩п╬я─п╣пҐя├п╦п╦ я█я┌п╬ пІп╣ я│п╟п╪п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╬ б╚falcioniб╩, п╡ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╣ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п п╣пҐп╠я┐я┬п╟ Б─⌠ б╚fauchardб╩ п╦ б╚glaiveб╩32. пёя│я┌п╬я▐п╡я┬п╣п╣я│я▐ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ пҐп╟ я─я┐я│я│п╨п╬п╪ я▐пЇя▀п╨п╣ Б─⌠ п╡я│п╣-я┌п╟п╨п╦ б╚пЁп╩п╣я└п╟б╩, п╣пЁп╬-я┌п╬ п╪я▀ п╦ п╠я┐пЄп╣п╪ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟я┌я▄.

п⌠п╩п╣я└я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╦ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐп╦п╣ п╡ п≤я┌п╟п╩п╦п╦ пҐп╟я┤п╦пҐп╟я▐ я│ XIV п╡. п╦ п©я─п╬я│п╩я┐пІп╦п╩п╦ п╡п©п╩п╬я┌я▄ пЄп╬ XVI-пЁп╬, п╨п╬пЁпЄп╟ п©я─п╣п╡я─п╟я┌п╦п╩п╦я│я▄ п╡ п©п╟я─п╟пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п▓ я─я▐пЄп╣ пҐп╟я┐я┤пҐя▀я┘ п╦пЇпЄп╟пҐп╦п╧, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─ я┐ п⌡п╣пҐя├п╟, п▒п╣я┘п╟п╧п╪п╟, пї. п▒п╟я┌я┌п╦пҐп╟, п╡ пҐп╣пЄп╟п╡пҐп╣п╪ п╦пЇпЄп╟пҐп╦п╦ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐, п©я─п╬п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ пЄп╣п╩п╣пҐп╦п╣ п╪п╣пІпЄя┐ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ пЁп╩п╣я└п╬п╧ п╦ п©п╬я┘п╬пІп╦п╪ п╬я─я┐пІп╦п╣п╪, пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣п╪п╬п╪ я┐ п⌡п╣пҐя├п╟ п╨я┐пЇп╬п╧ п╦п╩п╦ пЁп╦пЇп╟я─п╪п╬п╧33. б╚п я┐пЇп╟б╩ Б─⌠ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐ, я┌п╟п╨пІп╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣я┌я│я▐ б╚п╡я┐пІб╩ (б╚vogueб╩), б╚couteau de brecheб╩ п©п╬-я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦ п╦ б╚coltello da brecciaб╩ п©п╬-п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦. п·я┌ пЁп╩п╣я└я▀ п╬пҐп╦ п╬я┌п╩п╦я┤п╟я▌я┌я│я▐ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╣п╪ п╨я─я▌п╨п╟ пҐп╟ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ я─п╟я│п©п╬п╩п╬пІп╣пҐп╦п╣п╪ пЄя─п╣п╡п╨п╟ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ я├п╣пҐя┌я─п╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟. пё п╨я┐пЇя▀ п╬пҐ я│пЄп╡п╦пҐя┐я┌ п╡ я│я┌п╬я─п╬пҐя┐ п╬п╠я┐я┘п╟. п²п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╨я┐пЇя▀ п╦ пЁп╩п╣я└я▀ п╦п╪п╣я▌я┌ пҐп╟п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя┐ пЇп╟я┌п╬я┤п╣пҐпҐя▀п╧ п╨я─п╟п╧ пҐп╟ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ (я─п╦я│. 10). п⌡. п▒п╬я┤я┤п╟, п╨п╟п╨ я┐пІп╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╩п╬я│я▄, п╦п╪п╣пҐя┐п╣я┌ я█я┌п╬ п╬я─я┐пІп╦п╣ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╪ б╚пЁп╦пЇп╟я─п╪п╟б╩. п╒п╣п╪ пҐп╣ п╪п╣пҐп╣п╣, п╨я┐пЇя▀ п╦ пЁп╩п╣я└я▀ пЄп╬п╡п╬п╩я▄пҐп╬ п©п╬я┘п╬пІп╦ п╡пҐп╣я┬пҐп╣, п╦, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╡ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╣ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пёп╬п╩п╩п╣я│п╟ п╦ я┌п╬, п╦ пЄя─я┐пЁп╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╬ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╪ б╚пЁп╩п╣я└п╟б╩. пїп╟я─п╩я▄пЇ п▒п╟я┌я┌п╦пҐ, п╟ пЇп╟ пҐп╦п╪ п╦ п п╩п╬пЄ п▒п╩я█я─ п╡ я│п╡п╬п╣п╧ п╪п╬пҐп╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п©п╬пЄя─п╟пЇпЄп╣п╩я▐я▌я┌ пЁп╩п╣я└я▀ пҐп╟ 3 я┌п╦п©п╟:

fauchп╟rd Б─⌠ п╬я─я┐пІп╦п╣, я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╡я┬п╣п╣я│я▐ п╡п╬ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦я┘ п╦ п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╦я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╟я┘, п╬я┌пҐп╬я│я▐я┴п╦я┘я│я▐ п╨ XII Б─⌠ п╨п╬пҐя├я┐ XIV п╡п╡., п╡ п╨п╬пҐя├п╣ XV п╡. я█я┌п╬я┌ я┌п╣я─п╪п╦пҐ п╡я▀я┘п╬пЄп╦я┌ п╦пЇ я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩п╣пҐп╦я▐, я┌п╣п╪ пҐп╣ п╪п╣пҐп╣п╣ п╠п╬п╩я▄я┬п╦пҐя│я┌п╡п╬ я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╬п╡ я█я┌п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐, пЄп╬я┬п╣пЄя┬п╦п╣ пЄп╬ пҐп╟я│, п╬я┌пҐп╬я│я▐я┌я│я▐ п╨ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. п·пҐп╦ п╦п╪п╣я▌я┌ п╬пЄп╦пҐ пЇп╟я┌п╬я┤п╣пҐпҐя▀п╧ п╨я─п╟п╧ п╦ п╨я─я▌п╨ пҐп╟ п╬п╠я┐я┘п╣;

couteau-de-breche п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╣я┌я│я▐ п©я─п╬я│я┌я▀п╪ п╩п╣пЇп╡п╦п╣п╪, п╠п╣пЇ п╨я─я▌п╨п╟;

vouge francais Б─⌠ п╬я─я┐пІп╦п╣, пҐп╟п©п╬п╪п╦пҐп╟я▌я┴п╣п╣ п©я─п╣пЄя▀пЄя┐я┴п╣п╣, пҐп╬ я│ п╠п╬п╩п╣п╣ я┐пЇп╨п╦п╪ п╩п╣пЇп╡п╦п╣п╪, п╦п╪п╣я▌я┴п╦п╪ пҐп╟п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя┐ пЇп╟я┌п╬я┤п╣пҐпҐя▀п╧ п╨я─п╟п╧ пҐп╟ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣.

п⌡я▌п╠п╬п©я▀я┌пҐп╬, я┤я┌п╬ п╣я│п╩п╦ п╡ п╠п╬п╩я▄я┬п╦пҐя│я┌п╡п╣ я─п╟п╠п╬я┌ п╡я│п╣ я█я┌п╦ п╡п╦пЄя▀ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╬п©п╦я│я▀п╡п╟я▌я┌я│я▐ п╡п╪п╣я│я┌п╣ п╡ п╬пЄпҐп╬п╧ пЁп╩п╟п╡п╣, я┌п╬ п╡ пҐп╣пЄп╟п╡пҐп╣п╧ п╪п╬пҐп╬пЁя─п╟я└п╦п╦ пёп╬п╩пЄп╪п╟пҐп╟, п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐп╬п╧ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌, п╬пҐп╦ я─п╟пЇпҐп╣я│п╣пҐя▀ п©п╬ я─п╟пЇпҐя▀п╪ п╨п╬пҐя├п╟п╪ п╨пҐп╦пЁп╦, я┤я┌п╬ п╪пҐп╣ п╨п╟пІп╣я┌я│я▐ пҐп╣ я│п╩п╦я┬п╨п╬п╪ п╬п©я─п╟п╡пЄп╟пҐпҐя▀п╪.

п▓ я█я─п╪п╦я┌п╟пІпҐп╬п╪ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╦ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╬п╨п╬п╩п╬ 24 пЁп╩п╣я└ п╦ п╨я┐пЇ, п╡ п╬я│пҐп╬п╡пҐп╬п╪ п╨п╬пҐя├п╟ XVБ─⌠XVII п╡п╡.

п═п╦я│. 10. п≤пҐп╡. Б└√ п≈.п·.-4106. п я┐пЇп╟ / п╡я┐пІ (пЄя─п╣п╡п╨п╬ пҐп╬п╡п╬п╣). п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦я▐ (?), XVI п╡. п■п╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ я│ п©п╬пІп╦п╩п╦пҐп╟п╪п╦ 121,4 я│п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ 64,5 я│п╪. п║я┌п╟п╩я▄, пЄп╣я─п╣п╡п╬; п╨п╬п╡п╨п╟. п²п╟ п╩п╣пЇп╡п╦п╦ Б─⌠ п╨п╩п╣п╧п╪п╬, п╡п╣я─п╬я▐я┌пҐп╬ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╬п╣

10. п■п╟п╩я▄я┬п╣ я┘п╬я┌п╣п╩п╬я│я▄ п╠я▀ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌я▄ я│п©п╣я├п╦я└п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╡п╦пЄ п╬я─я┐пІп╦я▐, я┌п╟п╨п╬п╣, п╨п╟п╨ п╠п╬п╣п╡я▀п╣ я├п╣п©я▀ п╦ п╪п╬я─пЁп╣пҐя┬я┌п╣я─пҐя▀. пєп╬я─п╪я▀ п╦я┘ п╡п╣я│я▄п╪п╟ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇпҐя▀, пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╦пЇ пҐп╦я┘ я│пЄп╣п╩п╟пҐя▀ п╡п╣я│я▄п╪п╟ пЁя─я┐п╠п╬ п╦ п╨я┐я│я┌п╟я─пҐп╬, я─я▐пЄ пІп╣ Б─⌠ я▐п╡пҐп╬ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐя▀ п©я─п╬я└п╣я│я│п╦п╬пҐп╟п╩я▄пҐя▀п╪п╦ п╨я┐пЇпҐп╣я├п╟п╪п╦-п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╟п╪п╦.

п▓ я█я─п╪п╦я┌п╟пІпҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пҐп╟я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ 11 я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─п╬п╡ п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬пЁп╬ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐.

п·я┌пЄп╣п╩я▄пҐп╬ п╣я┴п╣ я┌п╟п╨пІп╣ я│я┌п╬п╦я┌ я┐п╨п╟пЇп╟я┌я▄ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ п©п╟п╩я▄пҐп╦п╨п╬п╡, п╨п╟п╨ я─я┐я│я│п╨п╦я┘, я┌п╟п╨ п╦ пЇп╟п©п╟пЄпҐп╬п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╦я┘, пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┴п╦я┘я│я▐ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╟. пєп╬я─п╪п╟п╩я▄пҐп╬ п╬пҐп╦ пҐп╦п╨п╬пЁпЄп╟ пҐп╣ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐ п╨п╟п╨ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╦ п╪я▀ пҐп╣ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╣п╪ п╦я┘ п╡ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦я▌. п╒п╟п╨пІп╣ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п░я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡я┐я▌я┌ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀ я│п╣п╩я▄я│п╨п╬я┘п╬пЇя▐п╧я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ пҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦я▐, п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╦ п╡ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ п╬я─я┐пІп╦я▐ Б─⌠ я█я┌п╬ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇпҐя▀п╣ п╨п╬я│я▀, пҐп╬пІп╦, п╠п╟пЁя─я▀.

п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, я┐я┤п╦я┌я▀п╡п╟я▐ п╬пЁя─п╬п╪пҐп╬п╣ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇп╦п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╧ пЄя─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣я┌я│я▐ п╡ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣, я▐ пҐп╣ п╡п╦пІя┐ п©п╬п╨п╟ п╦пҐп╬пЁп╬ п©я┐я┌п╦, п╨я─п╬п╪п╣ п╨п╟п╨ п©я─п╦п╡п╬пЄп╦я┌я▄ п╡ пҐп╟я┐я┤пҐя▀я┘ п╦пЇпЄп╟пҐп╦я▐я┘ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╡, я┌п╣п╪ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╣п╪ п©я▀я┌п╟я▐я│я▄ п╡я▀я─п╟п╠п╬я┌п╟я┌я▄ пЄп╩я▐ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╬п╠я┴я┐я▌ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦я▌.

1 Buttin C.H. Les armes dБ─≥hast // Bulletin trimestriel de la societe des amis du Musee de lБ─≥armee. 1936. Б└√ 44, 45; 1937. Б└√ 46; 1938. Б└√ 48; 1939. Б└√ 49; 1946. Б└√ 50; 1948. Б└√ 51.

2 піп╦я┌. п©п╬: Troso M. Le armi in asta. Novara, 1988. п═. 54.

3 Oakeshott E. European Weapons and Armour: From the Renaissance to the Industrial Revolution. Boydell Press, 2012. п═. 44Б─⌠61.

4 п·п╨я┬п╬я┌я┌ пґ. п·я─я┐пІп╦п╣ п╦ п╡п╬п╦пҐя│п╨п╦п╣ пЄп╬я│п©п╣я┘п╦ п∙п╡я─п╬п©я▀. п║ пЄя─п╣п╡пҐп╦я┘ п╡я─п╣п╪п╣пҐ пЄп╬ п╨п╬пҐя├п╟ п║я─п╣пЄпҐп╣п╡п╣п╨п╬п╡я▄я▐. п°., 2009.

5 Troso M. Op. cit.

6 Waldman J. Hafted weapons in Medieval and renaissance Europe. Leiden, Boston, 2005.

7 Snook G. The Halberd and Other European Polearms 1300Б─⌠1650. Canada, 1998.

8 URL: http://mreen.org/OZRclub/klassifikaciya&drevkovogo&oruzhiya.html#cut

9 п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╦п╧ п░.п². п═я┐я│я│п╨п╬п╣ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п║п÷п╠., 2005. п║. 355Б─⌠382.

10 п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╦п╧ п░.п². п∙п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╣ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п║п÷п╠., 2003. п║. 185Б─⌠196.

11 п║я┐я┘п╟пҐп╬п╡ п≤.п÷. п░п╠п╬я─пЄп╟пІпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п║п÷п╠., 2012. п║. 98Б─⌠112.

12 п∙я└п╦п╪п╬п╡ п║.п▓., п═я▀п╪я┬п╟ п║.п║. п·я─я┐пІп╦п╣ п≈п╟п©п╟пЄпҐп╬п╧ п∙п╡я─п╬п©я▀ XVБ─⌠XVII п╡п╡. п║п÷п╠., 2009. п пҐ. 1.

13 п▒п╣я┘п╟п╧п╪ п▓. пґпҐя├п╦п╨п╩п╬п©п╣пЄп╦я▐ п╬я─я┐пІп╦я▐. п║п÷п╠., 1995. п║. 174. (п÷п╣я─п╣п╦пЇпЄп╟пҐп╦п╣ п╦ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄ 1890 пЁ.)

14 п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╦п╧ п░.п². п°п╣я┌п╬пЄп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ я─п╣п╨п╬п╪п╣пҐпЄп╟я├п╦п╦. п░я┌я─п╦п╠я┐я├п╦я▐ п╦ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╦ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╡п╦пЄп╬п╡ я─я┐я┤пҐп╬пЁп╬ п╪п╣я┌п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐. п║п÷п╠., 2007. п║. 25.

15 Blair C. European- AmericanArms. London, 1962. п═. 23.

16 п■п╡я┐я─п╣я┤п╣пҐя│п╨п╦п╧ п·.п▓. п╔п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ пҐп╟я│я┌я┐п©п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦п╣ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╟ (п╨. 15 Б─⌠ пҐ. 17 п╡.). п■п╦я│я│Б─іп╨п╟пҐпЄ. п╦я│я┌. пҐп╟я┐п╨. п║п÷п╠., 2008. п║. 107.

17 п╒п╟п╪ пІп╣. п║. 113Б─⌠120.

18 Waldman J. Op. cit. п═. 17.

19 п⌡п╣пҐя├ пґ. пёп╨п╟пЇп╟я┌п╣п╩я▄ п╬я┌пЄп╣п╩п╣пҐп╦я▐ п║я─п╣пЄпҐп╦я┘ п╡п╣п╨п╬п╡ п╦ я█п©п╬я┘п╦ п▓п╬пЇя─п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐. пї. 1. п║п╬п╠я─п╟пҐп╦п╣ п╬я─я┐пІп╦я▐. п║п÷п╠., 1908. п║. 47.

20 п∙я└п╦п╪п╬п╡ п║.п▓., п═я▀п╪я┬п╟ п║.п║. пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 330.

21 п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╦п╧ п░.п². п╒п╟п╪ пІп╣. п║. 19

22 Waldman J. Op. cit. п═. 107.

23 Bocci L.G., Coelho E.T. Armi bianche Italiane. Milano, 1975.

24 п⌡п╣пҐя├ пґ. пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 47.

25 Snook G.A. The Halberd and other European Polearms 1300Б─⌠1650. Museum restoration service, 1998.

26 The п retzschmar von Kienbusch Collection of Armor and Arms. п═rinceton, 1963. п═. 224.

27 Blair C. Op. cit. п═. 22.

28 Troso. Op. cit. п═. 137.

29 Dondi G. Del roncone, del pennto e del cosiddetto scorpione. Estratto da Armi Antiche, Bollettino dellБ─≥Accdemia di S. Marciano. Torino. Numero unico del 1976.

30 The п retzschmar von Kienbusch Collection of Armor and Arms. Princeton,1963. п═. 231.

31 Troso. Op. cit. п═. 112.

32 The Kretzschmar von Kienbusch Collection or Armor and Arms. New Jersey, 1963. п═. 270Б─⌠272.

33 п∙я└п╦п╪п╬п╡ п║.п▓., п═я▀п╪я┬п╟ п║.п║. пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤.

п п╬п╪п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╦