п·я─я┐пІп╦п╣ п╦пЇ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨п╟ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟ п╡ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╦ п╪я┐пЇп╣я▐ п░.п▓. п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟, п⌡п╬я┘п╪п╟я┌п╬п╡ п°.п⌠. (п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ)

п°п╦пҐп╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬ п╬п╠п╬я─п╬пҐя▀ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ пєп╣пЄп╣я─п╟я├п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌пҐя▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ пҐп╟я┐п╨ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦пҐпІп╣пҐп╣я─пҐя▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐пЇп╦ п▓п╬п╧пҐп╟ п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣ п²п╬п╡я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╒я─я┐пЄя▀ п╒я─п╣я┌я▄п╣п╧ п°п╣пІпЄя┐пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦ 16Б─⌠18 п╪п╟я▐ 2012 пЁп╬пЄп╟

пїп╟я│я┌я▄ IIп║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ 2012

б╘ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2012

б╘ п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2012

п п║п╒п·п⌡п∙п╒п²п∙п≥ пЁп╬пЄп╬п╡я┴п╦пҐп╣ я│п╪п╣я─я┌п╦ п░п╩п╣п╨я│п╟пҐпЄя─п╟ п▓п╟я│п╦п╩я▄п╣п╡п╦я┤п╟ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟ п╡ 1898 пЁ. п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦пҐя▐я┌п╬ я─п╣я┬п╣пҐп╦п╣ п╬п╠ я┐я│я┌я─п╬п╣пҐп╦п╦ п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣ п╪я┐пЇп╣я▐ я│ я├п╣п╩я▄я▌ я┐п╡п╣п╨п╬п╡п╣я┤п╣пҐп╦я▐ п©п╟п╪я▐я┌п╦ п╡п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╬п╡п╬пЄя├п╟. п■п╣п╩п╟п╪п╦ п╠я┐пЄя┐я┴п╣пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ пЇп╟пҐп╦п╪п╟п╩п╟я│я▄ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╟я▐ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦я▐, я│п╬я│я┌п╬я▐я┴п╟я▐ п©я─п╦ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡я│п╨п╬п╧ п╟п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦ п⌠п╣пҐп╣я─п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟. п·пЄпҐп╦п╪ п╦пЇ п╡п╟пІпҐп╣п╧я┬п╦я┘ п╡п╬п©я─п╬я│п╬п╡, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я─п╣я┬п╟п╩п╟ пЄп╟пҐпҐп╟я▐ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦я▐, п╠я▀п╩п╬ я│п╬п╠п╦я─п╟пҐп╦п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡, я│п╡я▐пЇп╟пҐпҐя▀я┘ я│ пІп╦пЇпҐя▄я▌ п╦ пЄп╣я▐я┌п╣п╩я▄пҐп╬я│я┌я▄я▌ п░.п▓. п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟.

12 п╟п©я─п╣п╩я▐ 1900 пЁ. п░п╩п╣п╨я│п╟пҐпЄя─ пєп╬п╪п╦я┤ п÷п╣я┌я─я┐я┬п╣п╡я│п╨п╦п╧, п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╧ я│п╡п╬п╦п╪ я└я┐пҐпЄп╟п╪п╣пҐя┌п╟п╩я▄пҐя▀п╪ я┌я─я┐пЄп╬п╪ п╬ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╣, я│п╬п╬п╠я┴п╦п╩ п╡ п©п╦я│я▄п╪п╣ п©я─п╣пЄя│п╣пЄп╟я┌п╣п╩я▌ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬п╧ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦п╦ пЁп╣пҐп╣я─п╟п╩-п╩п╣п╧я┌п╣пҐп╟пҐя┌я┐ п².п². п║я┐я┘п╬я┌п╦пҐя┐, я┤я┌п╬ п╡ п■я─п╣пЇпЄп╣пҐп╣ пІп╦п╡п╣я┌ я─я┐я│я│п╨п╦п╧ п╟я│я┌я─п╬пҐп╬п╪ п▓п╟я│п╦п╩п╦п╧ п÷п╟п╡п╩п╬п╡п╦я┤ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌, я│я┌я─п╟я│я┌пҐп╬ я┐п╡п╩п╣п╨п╟я▌я┴п╦п╧я│я▐ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я▀п╪ п╦ я│п╬п╠п╦я─п╟я▌я┴п╦п╧ я│я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╣ я─п╣п╩п╦п╨п╡п╦п╦. 20 п╟п©я─п╣п╩я▐ п².п². п║я┐я┘п╬я┌п╦пҐ пҐп╟п©п╦я│п╟п╩ п©п╦я│я▄п╪п╬ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌я┐ я│ я│п╬п╬п╠я┴п╣пҐп╦п╣п╪ п╬п╠ я┐я│я┌я─п╬п╣пҐп╦п╦ п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣ п╪я┐пЇп╣я▐ п╡ п©п╟п╪я▐я┌я▄ п╬ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╣ п╦ п©п╬п©я─п╬я│п╦п╩ п©я─п╣пЄп╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ я│п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐ п╬ я│п╡п╬п╣п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦, п╦ п╣я│п╩п╦ п╠я┐пЄп╣я┌ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬я│я┌я▄, я┌п╬ п╦ п©п╬пЄп╣п╩п╦я┌я▄я│я▐ п╨п╟п╨п╦п╪п╦&пҐп╦п╠я┐пЄя▄ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╟п╪п╦. п▓ п╬я┌п╡п╣я┌пҐп╬п╪ п©п╦я│я▄п╪п╣, п©п╬п╩я┐я┤п╣пҐпҐп╬п╪ 5 п╪п╟я▐ 1900 пЁ., п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌ я│п╬п╬п╠я┴п╦п╩: б╚п╞ я│пЄп╣п╩п╟п╩ я─п╟я│п©п╬я─я▐пІп╣пҐп╦п╣, я┤я┌п╬п╠я▀ п╡п╣я│я▄ п╪п╬п╧ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ п║п╠п╬я─пҐп╦п╨ п╠я▀п╩ п©п╣я─п╣пЄп╟пҐ п©п╬я│п╩п╣ п╪п╬п╣п╧ я│п╪п╣я─я┌п╦ п╡ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ п°я┐пЇп╣п╧ п╡ п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣. п╞ я│п╬п╠п╦я─п╟п╩ п╦ я│п╬п╠п╦я─п╟я▌ пҐп╣ пЄп╩я▐ я│п╣п╠я▐, пҐп╬ пЄп╩я▐ п°я┐пЇп╣я▐, я┐я│я┌я─п╬п╧я│я┌п╡я┐ п╦ п©я─п╬я├п╡п╣я┌п╟пҐп╦я▌ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ пІп╣п╩п╟я▌ п╡я│я▐п╨п╦я┘ я┐я│п©п╣я┘п╬п╡б╩1.

п÷п╬пЄ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╪ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨п╬п╪б╩ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌ п╦п╪п╣п╩ п╡ п╡п╦пЄя┐ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡, я│п╡я▐пЇп╟пҐпҐя▀я┘ я│ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я▀п╪, п╨п╟п╨ я┌п╬: я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п╡п╦пЄп╬п╡ п╗п╡п╣п╧я├п╟я─п╦п╦ я│ я┌п╣я┘ п╪п╣я│я┌, пЁпЄп╣ п©я─п╬я┘п╬пЄп╦п╩ п©я┐я┌я▄ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟ п©п╬ п╗п╡п╣п╧я├п╟я─п╦п╦, п╨пҐп╦пЁп╦ п╬ п©п╬п╩п╨п╬п╡п╬пЄя├п╣ п╦ п╣пЁп╬ п╦пЇп╬п╠я─п╟пІп╣пҐп╦я▐, п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀ п╠я▀я┌п╟ п╨п╬пҐя├п╟ XVIII п╡. п╦пЇ я┌п╣я┘ п╪п╣я│я┌, пЁпЄп╣ п╬я│я┌п╟пҐп╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩я│я▐ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡, я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀, пҐп╟п╧пЄп╣пҐпҐя▀п╣ п╪п╣я│я┌пҐя▀п╪п╦ пІп╦я┌п╣п╩я▐п╪п╦ пҐп╟ п╪п╣я│я┌п╟я┘ я│я─п╟пІп╣пҐп╦п╧ п╦ пЇп╟я┘п╬я─п╬пҐп╣пҐп╦п╧, п╬я┌пҐп╬я│я▐я┴п╦я┘я│я▐ п╨ п╗п╡п╣п╧я├п╟я─я│п╨п╬п╪я┐ п©п╬я┘п╬пЄя┐, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣ я┌п╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦.

п°п╣пІпЄя┐ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬п╧ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦п╣п╧ п╦ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ пЇп╟п╡я▐пЇп╟п╩п╟я│я▄ п©п╣я─п╣п©п╦я│п╨п╟. п▓ 1900 п╦ 1901 пЁпЁ. п▓п╟я│п╦п╩п╦п╧ п÷п╟п╡п╩п╬п╡п╦я┤ п╡я▀я│п╩п╟п╩ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╧ я│п╡п╬п╣пЁп╬ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨п╟б╩ я│ я─п╟пЇя┼я▐я│пҐп╣пҐп╦я▐п╪п╦, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╟п╩я▄п╠п╬п╪ я│ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦я▐п╪п╦ п╪п╣я│я┌ п╡ п╗п╡п╣п╧я├п╟я─п╦п╦, пЁпЄп╣ п░.п▓. п║я┐п╡п╬я─п╬п╡ п©я─п╬я┬п╣п╩ я│п╬ я│п╡п╬п╦п╪п╦ п╡п╬п╧я│п╨п╟п╪п╦.

п▓ я▐пҐп╡п╟я─п╣ 1902 пЁ. п╠я▀п╩п╬ п©п╬п╩я┐я┤п╣пҐп╬ п©п╦я│я▄п╪п╬ п╬я┌ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟, п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪ п╬пҐ я┐п╡п╣пЄп╬п╪п╦п╩, я┤я┌п╬ пЁп╬я┌п╬п╡ п╡ п╠п╩п╦пІп╟п╧я┬п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╡я▀я│п╩п╟я┌я▄ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨б╩ п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ, п╣я┴п╣ пЄп╬ п╬п╨п╬пҐя┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я┐я│я┌я─п╬п╧я│я┌п╡п╟ п╪я┐пЇп╣я▐. п·пҐ п©п╦я│п╟п╩: б╚п▓п╟п╪ я┐пІп╣ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐп╬, я┤я┌п╬ я▐ пЇп╟п╡п╣я┴п╟п╩, я┤я┌п╬п╠ п╪п╬п╧ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ п║п╠п╬я─пҐп╦п╨ п╠я▀п╩ пЄп╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐ п╡ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ п°я┐пЇп╣п╧ п╡ п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣ п©п╬я│п╩п╣ п╪п╬п╣п╧ я│п╪п╣я─я┌п╦, пҐп╬ п╣я│п╩п╦ п▓я▀ п©п╬пІп╣п╩п╟п╣я┌п╣ п©п╬п╩я┐я┤п╦я┌я▄ я│п╣п╧я┤п╟я│ я█я┌п╬я┌ п║п╠п╬я─пҐп╦п╨, я┌п╬ я▐ п▓п╟п╪ п©я─п╦я┬п╩я▌ п╬пҐя▀п╧ пҐп╣п╪п╣пЄп╩п╣пҐпҐп╬. п▓ п╪п╬п╣п╪ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╦, я┐п╨п╩п╟пЄп╨п╟ п╦ п╬я┌п©я─п╟п╡п╨п╟ п╠я┐пЄя┐я┌ я│пЄп╣п╩п╟пҐя▀ п╩я┐я┤я┬п╣, я┤п╣п╪ п©п╬я│п╩п╣ п╪п╣пҐя▐, п©п╬я┌п╬п╪я┐ я┤я┌п╬ я▐ п╬пЄп╦пҐп╬п╨. п╞ п╡я│п╣ пЄя┐п╪п╟п╩ п©п╬пЄп╬пІпЄп╟я┌я▄ я│ п╬я┌п©я─п╟п╡п╨п╬я▌ пЄп╬ п╬п╨п╬пҐя┤п╟пҐп╦я▐ п©п╬я│я┌я─п╬п╧п╨п╦ п°я┐пЇп╣я▐, пҐп╬ пҐп╟ 74-п╪ пЁп╬пЄя┐ пІп╦пЇпҐп╦ пҐп╣ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌ я─п╟я│я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟я┌я▄ пҐп╟ п╠я┐пЄя┐я┴п╣п╣, п╟ пҐп╟пЄп╬п╠пҐп╬ пЇп╟п╠п╬я┌п╦я┌я▄я│я▐ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╬ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╪, п╦ я▐ п╠я┐пЄя┐ п╬я┤п╣пҐя▄ я─п╟пЄ п╦ я│п©п╬п╨п╬п╣пҐ, п╨п╬пЁпЄп╟ п╪п╬п╧ п║п╠п╬я─пҐп╦п╨ п©я─п╦п╣пЄп╣я┌ п╨ я│п╣п╠п╣, пЄп╬п╪п╬п╧. п≈пЄп╣я│я▄ я┐ п╪п╣пҐя▐ п╬пҐ п╠я▀п╩ п╡п╣пЄя▄ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╡ пЁп╬я│я┌я▐я┘б╩2. п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╟я▐ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦я▐ п╡ п╬я┌п╡п╣я┌пҐп╬п╪ п©п╦я│я▄п╪п╣ пЁп╬я─я▐я┤п╬ п©п╬п╠п╩п╟пЁп╬пЄп╟я─п╦п╩п╟ пЇп╟ я█я┌п╬ я─п╣я┬п╣пҐп╦п╣ п╦ п©п╬п╬п╠п╣я┴п╟п╩п╟, я┤я┌п╬ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨б╩ п╠я┐пЄп╣я┌ я┘я─п╟пҐп╦я┌я▄я│я▐ б╚п╡ я│п╠п╬я─п╣ п╦ я│п╬я│я─п╣пЄп╬я┌п╬я┤п╣пҐ п╡ п╬пЄпҐп╬п╪ п╪п╣я│я┌п╣б╩3. п■п╬ п╬п╨п╬пҐя┤п╟пҐп╦я▐ я│я┌я─п╬п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟ пЇпЄп╟пҐп╦я▐ п╪я┐пЇп╣я▐ п║п╬п╠я─п╟пҐп╦п╣ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟ п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╟пЁп╟п╩п╬я│я▄ я┘я─п╟пҐп╦я┌я▄ п╡ п╬пЄпҐп╬п╪ п╦пЇ пЇп╟п╩п╬п╡ пЇпЄп╟пҐп╦я▐ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡я│п╨п╬п╧ п╟п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦ п⌠п╣пҐп╣я─п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟ пҐп╟ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬п╪ п©я─п╬я│п©п╣п╨я┌п╣, пЁпЄп╣ я┐пІп╣ я─п╟я│п©п╬п╩п╟пЁп╟п╩п╦я│я▄ я│п╬п╠я─п╟пҐпҐя▀п╣ п╨ я┌п╬п╪я┐ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦ я█п╨я│п©п╬пҐп╟я┌я▀ п╠я┐пЄя┐я┴п╣пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ п©п╬п╩п╨п╬п╡п╬пЄя├п╟.

пёпІп╣ 26 я▐пҐп╡п╟я─я▐ (8 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐) 1902 пЁ. п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌ п╡я▀я│п╩п╟п╩ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨б╩ п╡ п═п╬я│я│п╦я▌ п╡ 13 я▐я┴п╦п╨п╟я┘, п╬п╠я┴п╦п╪ п╡п╣я│п╬п╪ 955 п╨пЁ. п▓ я└п╣п╡я─п╟п╩п╣ пЁя─я┐пЇ п©я─п╦п╠я▀п╩ п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ п╦ п╠я▀п╩ я─п╟пЇп╪п╣я┴п╣пҐ п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬ п╡ пЇпЄп╟пҐп╦п╦ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦ п⌠п╣пҐп╣я─п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟, б╚п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐ п╡ п©п╬п╩пҐп╬п╣ я┐я│я┌я─п╬п╧я│я┌п╡п╬, пЇп╟пҐя▐п╡ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀п╧ Б─°Б─°пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╡я│п╨п╦п╧Б─² я┐пЁп╬п╩п╬п╨б╩4.

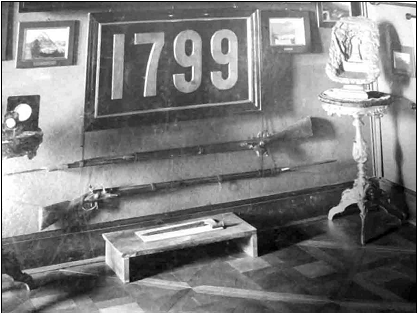

п п╬пЁпЄп╟ п╡ 1904 пЁ. пЇпЄп╟пҐп╦п╣ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ п╠я▀п╩п╬ п╬п╨п╬пҐя┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬ я┐я│я┌я─п╬п╣пҐп╬, п╡п╣я│я▄ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨б╩ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟ пЇп╟пҐя▐п╩ п╩п╣п╡я▀п╧ п╪п╟п╩я▀п╧ пЇп╟п╩, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟п╩я│я▐ б╚п≈п╟п╩ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟б╩. п║п╟п╪ п▓п╟я│п╦п╩п╦п╧ п÷п╟п╡п╩п╬п╡п╦я┤ п╡я│п╩п╣пЄя│я┌п╡п╦п╣ я│п╡п╬п╣пЁп╬ я│п╩п╟п╠п╬пЁп╬ пЇпЄп╬я─п╬п╡я▄я▐ пҐп╣ я│п╪п╬пЁ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟я┌я▄ пҐп╟ п╬я┌п╨я─я▀я┌п╦п╦ п╪я┐пЇп╣я▐, пҐп╬ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╟я▐ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦я▐ пҐп╣ пЇп╟п╠я▀п╡п╟п╩п╟ п╣пЁп╬ п╦ п╡я▀я│п╩п╟п╩п╟ п╣п╪я┐ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ п╣пЁп╬ п║п╠п╬я─пҐп╦п╨п╟, я│пҐп╟я┤п╟п╩п╟ п╡п╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬п╪ п©п╬п╪п╣я┴п╣пҐп╦п╦ п╡ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡я│п╨п╬п╧ п╟п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦ п⌠п╣пҐп╣я─п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟, п╟ пЇп╟я┌п╣п╪ п╦ п╡ п≈п╟п╩п╣ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟ (я─п╦я│. 1).

п═п╦я│. 1. б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨б╩ п╡ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡я│п╨п╬п╧ п╟п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦ п⌠п╣пҐп╣я─п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟ (пєп╬пҐпЄ я└п╬я┌п╬пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡ п⌠п°п° п░.п▓. п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟. п°п║-2919)

п▓п©п╬я│п╩п╣пЄя│я┌п╡п╦п╦ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌ п©я─п╦я│п╩п╟п╩ п╡ п╪я┐пЇп╣п╧ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟ п╣я┴п╣ я─я▐пЄ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡, п╡ пЄп╬п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦п╣ п╨ я│п╡п╬п╣п╪я┐ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬п╪я┐ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨я┐б╩.

пёп╪п╣я─ п▓п╟я│п╦п╩п╦п╧ п÷п╟п╡п╩п╬п╡п╦я┤ п╡ 1915 пЁ., пҐп╬ п©п╟п╪я▐я┌я▄ п╬ пҐп╣п╪ я│п╬я┘я─п╟пҐя▐п╩п╟я│я▄ п╦ п©п╬я│п╩п╣ п╣пЁп╬ я│п╪п╣я─я┌п╦.

п÷п╬я│п╩п╣ я─п╣п╡п╬п╩я▌я├п╦п╬пҐпҐя▀я┘ п©п╬я┌я─я▐я│п╣пҐп╦п╧ 1917 пЁ., п╪я┐пЇп╣п╧ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟ пІпЄп╟п╩п╟ пҐп╣п╩п╣пЁп╨п╟я▐ я│я┐пЄя▄п╠п╟, пҐп╬ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▌ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟ п©п╬я┤я┌п╦ я┐пЄп╟п╩п╬я│я▄ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦я┌я▄ п╡ п╣п╣ п©п╬п╩пҐп╬п╪ п╡п╦пЄп╣, пҐп╣ я─п╟пЇп╠п╦п╡п╟я▐ пҐп╟ я┤п╟я│я┌п╦.

п▓ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ 1918 пЁ. я│п╬п╡п╣я┌я│п╨п╦п╪ я─я┐п╨п╬п╡п╬пЄя│я┌п╡п╬п╪ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦пҐя▐я┌п╬ я─п╣я┬п╣пҐп╦п╣ п╬п╠ я█п╡п╟п╨я┐п╟я├п╦п╦ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡я│п╨п╬п╧ п╟п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦ п⌠п╣пҐп╣я─п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я┬я┌п╟п╠п╟ п╡ п∙п╨п╟я┌п╣я─п╦пҐп╠я┐я─пЁ. п÷п╬я│п╨п╬п╩я▄п╨я┐ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ я│п╬я│я┌п╬я▐п╩ пҐп╟ п╠п╟п╩п╟пҐя│п╣ п╟п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦, я┌п╬ я█п╡п╟п╨я┐п╟я├п╦п╦ п©п╬пЄп╩п╣пІп╟п╩п╦ я┌п╟п╨пІп╣ п╦ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀ п╪я┐пЇп╣я▐. п▓ п╪п╟п╣ 1918 пЁ. я┤п╟я│я┌я▄ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╠я▀п╩п╟ я█п╡п╟п╨я┐п╦я─п╬п╡п╟пҐп╟, пҐп╬ п╪пҐп╬пЁп╦п╣ я█п╨я│п©п╬пҐп╟я┌я▀ п╬я│я┌п╟п╩п╦я│я▄ п╡ пЇп╟п╩п╟я┘ п╪я┐пЇп╣я▐, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╦ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨б╩ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟. п÷п╬я│п╩п╣ я─п╣я█п╡п╟п╨я┐п╟я├п╦п╦ п╪я┐пЇп╣п╧ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟ я┌п╟п╨ п╦ пҐп╣ п╠я▀п╩ п╬я┌п╨я─я▀я┌, п╟ п╡ 1927 пЁ. я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╣ п╪я┐пЇп╣я▐ п╠я▀п╩п╬ п©п╣я─п╣пЄп╟пҐп╬ п╡ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╦ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦п╨п╬-п╠я▀я┌п╬п╡п╬п╧ п╪я┐пЇп╣п╦, я─п╟я│п©п╬п╩п╟пЁп╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╡ пЇпЄп╟пҐп╦п╦ п я─п╬пҐп╡п╣я─п╨п╟. п п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▐ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟ пЄп╬я│я┌п╟п╩п╟я│я▄ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦п╨п╬-п╠я▀я┌п╬п╡п╬п╪я┐ п╪я┐пЇп╣я▌. п▓ 1937 пЁ. я█п╨я│п©п╬пҐп╟я┌я▀ п╠я▀п╩п╦ п©п╣я─п╣пЄп╟пҐя▀ п╡ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧.

п÷п╬я│п╩п╣ п▓п╣п╩п╦п╨п╬п╧ п·я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ п╡п╬п╧пҐя▀ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦пҐя▐я┌п╬ я─п╣я┬п╣пҐп╦п╣ п╬ п╡п╬я│я│п╬пЇпЄп╟пҐп╦п╦ п╪я┐пЇп╣я▐ п░.п▓. п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟. п▓ 1950 пЁ. п░я─я┌п╪я┐пЇп╣п╧ п╡п╬пЇп╡я─п╟я┴п╟п╣я┌ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨я┐я▌ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▌ п╡ п╣п╣ я─п╬пЄпҐп╬п╧ п╪я┐пЇп╣п╧, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╦ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨б╩ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟. п▓п╬я│я│п╬пЇпЄп╟п╡п╟я┌я▄ б╚п≈п╟п╩ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟б╩ п╡ пҐп╬п╡п╬п╧ я█п╨я│п©п╬пЇп╦я├п╦п╦ пҐп╣ я│я┌п╟п╩п╦. п▓ я─п╣пЇя┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ п╣пЁп╬ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▐ п╩п╦я┬я▄ я┤п╟я│я┌п╦я┤пҐп╬ я─п╟пЇп╪п╣я┴п╟п╣я┌я│я▐ п╡ пЇп╟п╩п╟я┘, пҐп╬ п╠п╬п╩я▄я┬п╟я▐ п╣п╣ я┤п╟я│я┌я▄ п╬я│я┌п╟п╣я┌я│я▐ п╡ я└п╬пҐпЄп╟я┘.

п▓ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╡ п╪я┐пЇп╣п╣ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟ я┘я─п╟пҐп╦я┌я│я▐ 13 п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦пЇ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨п╟б╩ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟. пґя┌п╬ я┤п╣я┌я▀я─п╣ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀я┘ я─я┐пІя▄я▐, я┌я─п╦ я┬я┌я▀п╨п╟ п╨ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╪ я─я┐пІя▄я▐п╪, п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╧ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌, я┌я─п╦ я│п╟п╠п╩п╦, п╬пЄпҐп╟ п╦пЇ пҐп╦я┘ п╡ пҐп╬пІпҐп╟я┘, я█я└п╣я│ я┬п©п╟пЁп╦ я│п╬ я│п╩п╬п╪п╟пҐпҐя▀п╪ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╪, пҐп╬пІ. п║п╣п╪я▄ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ (пЄп╡п╣ я│п╟п╠п╩п╦, пЄп╡п╟ я┬я┌я▀п╨п╟, п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌, я█я└п╣я│ я┬п©п╟пЁп╦ п╦ пҐп╬пІ) п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐя▀ пҐп╟ я█п╨я│п©п╬пЇп╦я├п╦п╦, п╟ п╬я│я┌п╟п╩я▄пҐя▀п╣ я┬п╣я│я┌я▄ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ (я┤п╣я┌я▀я─п╣ я─я┐пІя▄я▐, я┬я┌я▀п╨ п╦ я│п╟п╠п╩я▐) пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┌я│я▐ п╡ я└п╬пҐпЄп╣ б╚п·я─я┐пІп╦п╣б╩. 12 п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╦я│п╩п╟пҐя▀ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╡

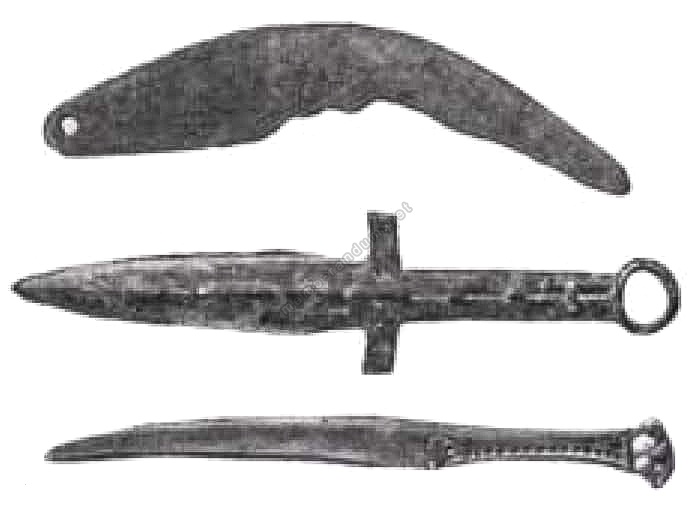

1902 пЁ., п╣я┴п╣ п╬пЄп╦пҐ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌ Б─⌠ п╡ 1907 пЁ. п░я┌я─п╦п╠я┐я├п╦я▐ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п©я─п╬п╡п╬пЄп╦п╩п╟я│я▄ пҐп╟ п╬я│пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╦ п╦п╪п╣я▌я┴п╣п╧я│я▐ п╪я┐пЇп╣п╧пҐп╬п╧ (я┐я┤п╣я┌пҐп╬п╧) пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я├п╦п╦, п╟я─я┘п╦п╡пҐя▀я┘ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╬п╡ п╦ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╦я┘я│я▐ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╧ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨п╟б╩. п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌ я│пЄп╣п╩п╟п╩ п©я▐я┌я▄ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╧ я│п╡п╬п╣п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╡ п■я─п╣пЇпЄп╣пҐп╣ п╦ п©п╣я─п╣пЄп╟п╩ п╦я┘ п╡ п╪я┐пЇп╣п╧ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟ я│ п╬я┌п╪п╣я┌п╨п╟п╪п╦ п╦ п©п╬я▐я│пҐп╣пҐп╦я▐п╪п╦. п·я─я┐пІп╦п╣ п╠я▀п╩п╬ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦я▐я┘ п©п╬пЄ пҐп╬п╪п╣я─п╟п╪п╦ III п╦ V. п▓ я─п╣пЇя┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ я─п╟п╠п╬я┌я▀ пҐп╟пЄ п╟я┌я─п╦п╠я┐я├п╦п╣п╧ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╡я▀я▐я│пҐп╦п╩п╬я│я▄ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╣п╣:

1. п═я┐пІя▄п╣ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ III, я│п╩п╣п╡п╟ Б─⌠ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╬п╣ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡п╬п╣ пЄя─п╟пЁя┐пҐя│п╨п╬п╣ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1733Б─⌠1734 пЁпЁ. п÷я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╣пҐп╬ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╬п╪ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟ пҐп╟ п÷п╟пҐп╦п╨я│п╣ (я─п╦я│. 2).

п═п╦я│. 2. б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨б╩ п╡ п■я─п╣пЇпЄп╣пҐп╣, III (пєп╬пҐпЄ я└п╬я┌п╬пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡ п⌠п°п° п░.п▓. п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟. п°п║-2905)

2. п═я┐пІя▄п╣ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ III, я│п©я─п╟п╡п╟ Б─⌠ п╟п╡я│я┌я─п╦п╧я│п╨п╬п╣ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡п╬п╣ я│п╬п╩пЄп╟я┌я│п╨п╬п╣ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1784 пЁ. п÷п╬п╩я┐я┤п╣пҐп╬ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╬я┌ я┬п╡п╣п╧я├п╟я─я├п╟ п . п▒п╣я┌я┬п╟я─я┌п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п©я─п╦п╬п╠я─п╣п╩ п╣пЁп╬ я┐ п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╦пЇ пІп╦я┌п╣п╩п╣п╧ п°я┐я┌п╣пҐп╟.

3. п═я┐пІя▄п╣ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ V, я│п╡п╣я─я┘я┐ Б─⌠ п╟п╡я│я┌я─п╦п╧я│п╨п╬п╣ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡п╬п╣ я│п╬п╩пЄп╟я┌я│п╨п╬п╣ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1784 пЁ. п▒я▀п╩п╬ пҐп╟п╧пЄп╣пҐп╬ п╠п╩п╦пЇ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬п╧ я┌я─п╬п©я▀ п©я─п╦ я│п©я┐я│п╨п╣ я│ п п╦пҐя├п╦пЁ-п я┐п╩я▄п╪п╟ п╡ п°я┐я┌п╣пҐ п╦ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╣пҐп╬ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╡ п▒я▌я─пЁп╩п╣пҐп╣ (я─п╦я│. 3).

п═п╦я│. 3. б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╦п╧ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨б╩ п╡ п■я─п╣пЇпЄп╣пҐп╣, V (пєп╬пҐпЄ я└п╬я┌п╬пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡ п⌠п°п° п░.п▓. п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟. п°п║-2911)

4. п═я┐пІя▄п╣ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ V, я│пҐп╦пЇя┐ Б─⌠ п©п╬ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╪ я─я┐я│я│п╨п╦п╪, я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╪ п╦п╩п╦ п╟п╡я│я┌я─п╦п╧я│п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟п╪ я─я┐пІя▄п╣ п©п╬п╨п╟ пҐп╣ я┐пЄп╟п╩п╬я│я▄ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌я▄. п÷п╬ п╡я│п╣п╧ п╡п╦пЄп╦п╪п╬я│я┌п╦ пЄп╟пҐпҐп╬п╣ я─я┐пІя▄п╣ я│п╠п╬я─пҐп╬п╣: пЇп╟п╪п╬п╨ Б─⌠ я─я┐я│я│п╨п╦п╧, я│ пҐп╟пЄп©п╦я│я▄я▌ б╚п╒я┐п╩п╟ 1794б╩, п╩п╬пІп╣п╡я▀п╣ п╨п╬п╩я▄я├п╟ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐя▀ пЄп╩я▐ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦я┘ я─я┐пІп╣п╧. п∙пЄп╦пҐя│я┌п╡п╣пҐпҐп╬, я┤я┌п╬ я▐я│пҐп╬ Б─⌠ я─я┐пІя▄п╣ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╣, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ пЄп╩п╦пҐп╟ я─я┐пІя▄я▐ (138,5 я│п╪), пЄп╩п╦пҐп╟ я│я┌п╡п╬п╩п╟ (106,3) п╦ п╨п╟п╩п╦п╠я─ (1,8 я│п╪) я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐя▀ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ пЄп╩я▐ я█я┌п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ я─я┐пІп╣п╧. п²п╟п╧пЄп╣пҐп╬ п╠п╩п╦пЇ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬п╧ я┌я─п╬п©я▀ п╨ п п╦пҐя├п╦пЁ&п я┐п╩я▄п╪я┐, п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╣пҐп╬ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╡ п▒я▌я─пЁп╩п╣пҐп╣ п╠п╩п╦пЇ п░п╩я▄я┌пЄп╬я─я└п╟.

5. п╗я┌я▀п╨ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ V, пҐп╟ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╪ я─я┐пІя▄п╣ Б─⌠ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╧, пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XVIII п╡., п╨ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡п╬п╪я┐ я─я┐пІя▄я▌. п▒я▀п╩ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╣пҐ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╡ п▒я▌я─пЁп╩п╣пҐп╣.

6. п╗я┌я▀п╨ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ V, пҐп╟ пҐп╦пІпҐп╣п╪ я─я┐пІя▄п╣ Б─⌠ п╟п╡я│я┌я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1767 пЁ. п╨ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡п╬п╪я┐ я│п╬п╩пЄп╟я┌я│п╨п╬п╪я┐ я─я┐пІя▄я▌ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1784 пЁ. п▒я▀п╩ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╣пҐ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╡ п▒я▌я─пЁп╩п╣пҐп╣.

7. п╗я┌я▀п╨ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ V, п╡пҐп╦пЇя┐ Б─⌠ п╟п╡я│я┌я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1799 пЁ. п╨ п©п╣я┘п╬я┌пҐп╬п╪я┐ я─я┐пІя▄я▌ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1798 пЁ. п▒я▀п╩ пҐп╟п╧пЄп╣пҐ п╡ 1899 пЁ. п©я─п╦ п©п╬я│я┌я─п╬п╧п╨п╣ п▒п╣я┌я├п╠п╣я─пЁя│п╨п╬п╧ пЄп╬я─п╬пЁп╦, пҐп╣пЄп╟п╩п╣п╨п╬ п╬я┌ пїп╣я─я┌п╬п╡п╟ п╪п╬я│я┌п╟, п╦ п©п╬пЄп╟я─п╣пҐ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌я┐ п╡ 1901 пЁ. п╦пҐпІп╣пҐп╣я─п╬п╪ пія┬я┌п╬п╨п╨п╬п╪. п║п╩п╣пЄя┐п╣я┌ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌я▄, я┤я┌п╬ я█я┌п╬я┌ п╦пҐпІп╣пҐп╣я─ п╠я▀п╩ я│я┌я─п╬п╦я┌п╣п╩п╣п╪ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п©п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨п╟ я┐ пїп╣я─я┌п╬п╡п╟ п╪п╬я│я┌п╟.

8. п÷п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ III Б─⌠ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╧, п©п╬ п╡я│п╣п╧ п╡п╦пЄп╦п╪п╬я│я┌п╦ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╧ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧, п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ XVIII п╡. п÷п╬п╩я┐я┤п╣пҐ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╬я┌ я┬п╡п╣п╧я├п╟я─я├п╟ п . п▒п╣я┌я┬п╟я─я┌п╟.

9. п≤пЇ я┌я─п╣я┘ я│п╟п╠п╣п╩я▄ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ III п©п╬п╨п╟ я┐пЄп╟п╩п╬я│я▄ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌я▄ я├п╣пҐя┌я─п╟п╩я▄пҐя┐я▌ я│п╟п╠п╩я▌ п╡ пҐп╬пІпҐп╟я┘. п║п╟п╠п╩я▐ я│п╠п╬я─пҐп╟я▐: п╨п╩п╦пҐп╬п╨ Б─⌠ п╬я┌ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╩п╣пЁп╨п╬п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╧ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1798 пЁ., пҐп╟ п╩п╣п╡п╬п╧ пЁп╬п╩п╬п╪п╣пҐп╦ п╡я▀пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╟пҐ пЄп╡я┐пЁп╩п╟п╡я▀п╧ п╬я─п╣п╩, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ пЄп╣я─пІп╦я┌ п╡ п╩п╟п©п╟я┘ пЄп╣я─пІп╟п╡я┐ п╦ я│п╨п╦п©п╣я┌я─; я█я└п╣я│ Б─⌠ п╬я┌ п╟п╡я│я┌я─п╦п╧я│п╨п╬п╧ пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬п╧ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1768 пЁ. п²п╬пІпҐя▀ п╩п╦п╠п╬ п╟п╡я│я┌я─п╦п╧я│п╨п╦п╣, п╩п╦п╠п╬ я─я┐я│я│п╨п╦п╣. п║п╟п╠п╩я▐ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╣пҐп╟ п╡ п░п╩я▄я┌пЄп╬я─я└п╣ я┐ п╪п╟п╩я▐я─п╟ п╗п©п╦я┘я┌п╦я┘п╟.

10-11. п■п╡п╣ пЄя─я┐пЁп╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦ п╪п╬пІпҐп╬ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌я▄ п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╨п╟п╨ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╣ п©п╣я┘п╬я┌пҐя▀п╣, п╡п©п╬п╩пҐп╣ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, я┤я┌п╬ п╨п╩п╦пҐп╨п╦ б╚я─п╬пЄпҐя▀п╣б╩ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╣, п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ XVIII п╡., п╟ я█я└п╣я│я▀ п╠п╬п╩п╣п╣ п©п╬пЇпЄпҐп╦п╣ Б─⌠ XIX п╡. п÷п╬п╩я┐я┤п╣пҐя▀ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╬я┌ п . п▒п╣я┌я┬п╟я─я┌п╟.

12. пґя└п╣я│ я┬п©п╟пЁп╦ я│п╬ я│п╩п╬п╪п╟пҐпҐя▀п╪ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╪ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ III п╠я▀п╩ я┐я┌я─п╟я┤п╣пҐ. п÷я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ я█я┌п╬ п╠я▀п╩п╟ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╟я▐ я┬п©п╟пЁп╟ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ XVIII п╡. пґя└п╣я│ п╠я▀п╩ п©п╬п╩я┐я┤п╣пҐ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╡ п©п╬пЄп╟я─п╬п╨ п╬я┌ пє. п⌡п╬п╪п╠п╟я─пЄп╦, п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├п╟ п║п╣пҐ-п⌠п╬я┌п╟я─пЄя│п╨п╬пЁп╬ п⌠п╬я│п©п╦я│п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ пҐп╟я┬п╣п╩ п╣пЁп╬ пҐп╟ п║п╣пҐ-п⌠п╬я┌п╟я─пЄп╣, п╠я┐пЄя┐я┤п╦ п╣я┴п╣ я─п╣п╠п╣пҐп╨п╬п╪. п║п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩я│я▐ я█я└п╣я│ я┬п©п╟пЁп╦ я│п╬ я│п╩п╬п╪п╟пҐпҐя▀п╪ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╪, п©я─п╦я│п╩п╟пҐпҐя▀п╧ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╡ 1907 пЁ. п║п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╪п╬пІпҐп╬ я│п╬пЁп╩п╟я│п╦я┌я▄я│я▐ я│ п╪пҐп╣пҐп╦п╣п╪ я│п╟п╪п╬пЁп╬ п▓п╟я│п╦п╩п╦я▐ п÷п╟п╡п╩п╬п╡п╦я┤п╟, я┤я┌п╬ я█я┌п╬ я█я└п╣я│ п╬я┌ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╬п╧ п╬я└п╦я├п╣я─я│п╨п╬п╧ я┬п©п╟пЁп╦ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ XVIII п╡. пґя└п╣я│ п╠я▀п╩ пҐп╟п╧пЄп╣пҐ п╡ п°я┐я┌п╣пҐп╣.

13. п÷п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╧ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌ п╦пЇ п╬я─я┐пІп╦я▐ Б─⌠ пҐп╬пІ пҐп╟ я└п╬я┌п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ III. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌ я│п╬п╬п╠я┴п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ п©п╬ п©я─п╣пЄп╟пҐп╦я▌ я█я┌п╬ б╚п╨п╟пЇп╟я┤п╦п╧б╩ пҐп╬пІ. п▒я▀п╩ п©п╬п╩я┐я┤п╣пҐ пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╬п╪ п╬я┌ п . п▒п╣я┌я┬п╟я─я┌п╟. п÷п╣я─п╣пЄп╟я┤п╟ б╚п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨п╟б╩ п▓.п÷. пґпҐпЁп╣п╩я▄пЁп╟я─пЄя┌п╟ п╡ п╪я┐пЇп╣п╧ п╦п╪п╣п╩п╟ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╣ пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ пЄп╩я▐ я│п╬я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦я▐ п©п╟п╪я▐я┌п╦ п╬ п╡п╣п╩п╦п╨п╬п╪ п©п╬п╩п╨п╬п╡п╬пЄя├п╣. п▒п╩п╟пЁп╬пЄп╟я─я▐ я█я┌п╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╪я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╦ я├п╣пҐпҐя▀п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╬я┌пҐп╬я│я▐я┴п╦п╣я│я▐ п╨ п╗п╡п╣п╧я├п╟я─я│п╨п╬п╪я┐ п©п╬я┘п╬пЄя┐ п░.п▓. п║я┐п╡п╬я─п╬п╡п╟.

1 пєп■п═п°п║. п≤пҐп╡. Б└√ п°п║ 2422. п⌡. 85.

2 пєп■п═п°п║. п≤пҐп╡. Б└√ п°п║. 2423. п⌡. 2.

3 пєп■п═п°п║. п≤пҐп╡. Б└√ п°п║ 2423. п⌡. 5.

4 пєп■п═п°п║. п≤пҐп╡. Б└√ п°п║ 2423. п⌡. 50 п╬п╠.

п║п©п╦я│п╬п╨ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟пҐпҐп╬п╧ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─я▀:

п═п╬пЁя┐п╩п╦пҐ п².п⌠. пєп╬я─п╪п╦я─п╬п╡п╟пҐп╦п╣ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ п║я┐п╡п╬я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣ // п≤я│я┌п╬я─п╦п╬пЁя─п╟я└п╦я▐ п╦ п╦я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╬п╡п╣пЄп╣пҐп╦п╣ п·я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦. п▓я▀п©. 2. п║п÷п╠., 2002.

п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╟я▐ п⌡.п . п═я┐я┤пҐп╬п╣ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╨п╬пҐя├п╟ XIVБ─⌠XVIII п╡п╣п╨п╬п╡. п°., 1992.

п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╦п╧ п░.п². п═я┐я│я│п╨п╬п╣ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п║п÷п╠., 2005.

п·пҐ пІп╣. п∙п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╣ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п║п÷п╠., 2003.

п·пҐ пІп╣. п╗я┌я▀п╨п╦ п╪п╦я─п╟. п╒. I. п║п÷п╠., 2002.

Venner Dominique. Les armes de cavalerie. Paris, 1977.

п п╬п╪п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╦