п·я─я┐пІп╦п╣ п╦пЇ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╦я┘ я┐я│п╟пЄп╣п╠ п▓.п║. п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╬пЁп╬, п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡я▀я┘Б─⌠п■п╟я┬п╨п╬п╡я▀я┘, п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡я▀я┘ п╡ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╦ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╬Б─⌠п║я┐пЇпЄп╟п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐Б─⌠пЇп╟п©п╬п╡п╣пЄпҐп╦п╨п╟, п÷п╣я┌я─п╬п╡п╟ п∙.п÷. (п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─)

п°п╦пҐп╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬ п╬п╠п╬я─п╬пҐя▀ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ пєп╣пЄп╣я─п╟я├п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌пҐя▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ пҐп╟я┐п╨ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦пҐпІп╣пҐп╣я─пҐя▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐пЇп╦ п▓п╬п╧пҐп╟ п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣ п²п╬п╡я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╒я─я┐пЄя▀ п╒я─п╣я┌я▄п╣п╧ п°п╣пІпЄя┐пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦ 16Б─⌠18 п╪п╟я▐ 2012 пЁп╬пЄп╟

пїп╟я│я┌я▄ IIп║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ 2012

б╘ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2012

б╘ п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2012

п·п║п²п·п▓пё я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ п╬я─я┐пІп╦я▐ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╬-п║я┐пЇпЄп╟п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐-пЇп╟п©п╬п╡п╣пЄпҐп╦п╨п╟ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ п╬п╠я─п╟пЇя├я▀ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╦ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ XVIIБ─⌠XIX п╡п╡. п╦пЇ я┌я─п╣я┘ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╦я┘ я┐я│п╟пЄп╣п╠: п▓.п║. п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╬пЁп╬, п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡я▀я┘-п■п╟я┬п╨п╬п╡я▀я┘, п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡я▀я┘.

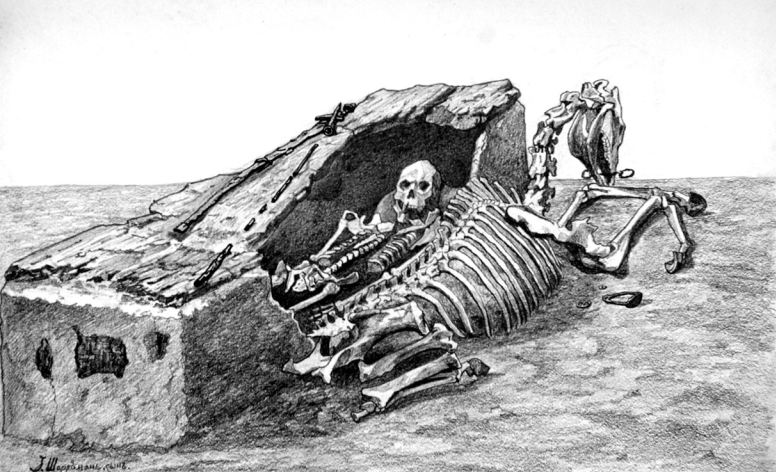

п▓ п╨п╟пІпЄп╬п╧ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╬п╧ я┐я│п╟пЄя▄п╠п╣ п╠я▀п╩п╬ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╡ п©п╣я─п╡я┐я▌ п╬я┤п╣я─п╣пЄя▄, п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤я▄п╣, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ б╚п╬я┌ я├п╟я─я▐ п╦п╩п╦ п╡п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п╨пҐя▐пЇя▐, пЄп╬ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╣пЁп╬ пЄп╡п╬я─я▐пҐп╦пҐп╟ п╬я┘п╬я┌я┐ я│я┤п╦я┌п╟п╩п╦ я│п╟п╪п╬я▌ п╩я┐я┤я┬п╣я▌ пЇп╟п╠п╟п╡п╬я▌ п╦ пЄп╟пІп╣ п©п╬п╩п╣пЇпҐп╬я▌ п╡ я│я┌п╟я─п╦пҐя┐. п≈п╡п╣я─п╦пҐп╟я▐ п╬я┘п╬я┌п╟ п©я─п╦я┐я┤п╟п╩п╟Б─і п╨ п╩п╬п╡п╨п╬я│я┌п╦, пЁп╦п╠п╨п╬я│я┌п╦ п╦ п╠я▀я│я┌я─п╬я┌п╣ пЄп╡п╦пІп╣пҐп╦п╧.., пЄп╟п╡п╟п╩п╟ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬я│я┌я▄ п©я─п╦п╡я▀п╨пҐя┐я┌я▄ п╨ я┐я│п©п╣я┬пҐп╬п╪я┐ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦я▌ п╡я│я▐п╨п╬пЁп╬ я─п╬пЄп╟ п╬я─я┐пІп╦п╣п╪б╩1. п▓ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│п╬ я│п╡п╬п╦п╪п╦ п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├п╟п╪п╦, п╡я▀я┬п╣пЄя┬п╦п╪п╦ п╡ п╬я┌я│я┌п╟п╡п╨я┐, п©п╬п©п╟пЄп╟п╩п╬ п╦ п╠п╬п╣п╡п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п·пҐп╬ пҐп╟п©п╬п╪п╦пҐп╟п╩п╬ п╬ п╠я▀п╩я▀я┘ п©п╬пЄп╡п╦пЁп╟я┘, я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╬ п╬ п╡п╬п╣пҐпҐп╬п╧ п╨п╟я─я▄п╣я─п╣ п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├п╟ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ п╦п╩п╦ п╣пЁп╬ п©я─п╣пЄп╨п╬п╡. п║п╣п╧я┤п╟я│ п╪я▀ пЇпҐп╟п╣п╪ п╬ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟пҐп╦п╦ п╡ я┐я│п╟пЄя▄п╠п╟я┘ п╨я─я┐п©пҐя▀я┘ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╧ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╧, пҐп╟я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟я▌я┴п╦я┘ п╬я┌ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ п╣пЄп╦пҐп╦я├ пЄп╬ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ пЄп╣я│я▐я┌п╨п╬п╡ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡.

п║п╟п╪я▀п╪п╦ пЇпҐп╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪п╦ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐п╪п╦ я┌п╣п╪я▀ я└п╬я─п╪п╦я─п╬п╡п╟пҐп╦я▐ я┤п╟я│я┌пҐя▀я┘ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╧ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╡ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╬пЁя─п╟я└п╦п╦ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦п╣п╡п╣пЄп╟, пЁп╩п╟п╡пҐп╬пЁп╬ я┘я─п╟пҐп╦я┌п╣п╩я▐ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ я└п╬пҐпЄп╬п╡ п▓п╬п╣пҐпҐп╬&п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п░.п². п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╬пЁп╬.

п·пЄпҐп╦ я┐я│п╟пЄп╣п╠пҐя▀п╣ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ я│п╬пЇпЄп╟п╡п╟п╩п╦я│я▄ пҐп╟ п©я─п╬я┌я▐пІп╣пҐп╦п╦ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ п©п╬п╨п╬п╩п╣пҐп╦п╧ пІп╦пЇпҐп╦ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╦я┘ я─п╬пЄп╬п╡, пЄя─я┐пЁп╦п╣ я│п╬п╠п╦я─п╟п╩п╦я│я▄ я├п╣п╩п╣пҐп╟п©я─п╟п╡п╩п╣пҐпҐп╬, п╨п╟п╨п╦п╣-я┌п╬ я│п╩п╬пІп╦п╩п╦я│я▄ пЇп╟ я│я┤п╣я┌ я│п╬я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦я▐ п╬я┌я│п╩я┐пІп╦п╡я┬п╣пЁп╬ я│п╡п╬п╧ п╡п╣п╨ п╠п╬п╣п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐. п²п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ пЄп╡п╬я─я▐пҐп╣ п©я─п╬я▐п╡п╩я▐п╩п╦ п╦пҐя┌п╣я─п╣я│ п╨ я│п╬пЇпЄп╟пҐп╦я▌ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╦ я┘я┐пЄп╬пІп╣я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╧ п╬я─я┐пІп╦я▐2. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, я┐я│п╟пЄп╣п╠пҐя▀п╣ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ п╨ пҐп╟я┤п╟п╩я┐ XX п╡. п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╦ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╣ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐп╦п╣. п²п╬ пЄп╡п╟ пЄп╣я│я▐я┌п╦п╩п╣я┌п╦я▐ я│п©я┐я│я┌я▐, п©п╬я│п╩п╣ я│п╬п╠я▀я┌п╦п╧ п╬п╨я┌я▐п╠я─я▐ 1917 пЁ., я│п╬я┌пҐп╦ я┤п╟я│я┌пҐя▀я┘ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╧, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╬я─я┐пІп╦я▐, п©я─п╣п╨я─п╟я┌п╦п╩п╦ я│п╡п╬п╣ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟пҐп╦п╣, п╟ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀ п╦пЇ пҐп╦я┘ п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╩п╦ п╡ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╣ п╪я┐пЇп╣п╦, я┐я┌я─п╟я┌п╦п╡ п╩п╣пЁп╣пҐпЄя▀ п╦ п╦п╪п╣пҐп╟ п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├п╣п╡. п╒п╟п╨, п╡ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ 1920-я┘ пЁпЁ. я└п╬пҐпЄя▀ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ п©п╬п©п╬п╩пҐп╦п╩п╦я│я▄ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╟п╪п╦ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦пЇ я┌я─п╣я┘ пҐп╟я├п╦п╬пҐп╟п╩п╦пЇп╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀я┘ я┐я│п╟пЄп╣п╠. пґя┌п╦ я│п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐ я│п╬пЄп╣я─пІп╟я┌я│я▐ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘, я┘я─п╟пҐя▐я┴п╦п╣я│я▐ п╡ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╪ п╟я─я┘п╦п╡п╣ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦, п╟я─я┘п╦п╡пҐя▀я┘ я┐я┤п╣я┌пҐя▀я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п╪я┐пЇп╣я▐. п я│п╬пІп╟п╩п╣пҐп╦я▌, п╡ пҐп╦я┘ пЄп╟пҐп╬ п╨я─п╟я┌п╨п╬п╣, п╦пҐп╬пЁпЄп╟ пҐп╣я┌п╬я┤пҐп╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡.

п≤пЇя┐я┤п╣пҐп╦я▌ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╦я┘ я┐я│п╟пЄп╣п╠ п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡я▀я┘, п▓.п║. п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╬пЁп╬ пЇп╟ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╣ пЁп╬пЄя▀ п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐя▀ п╪пҐп╬пЁп╦п╣ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ п╦я│я┌п╬я─п╦п╨п╬п╡ п╦ п╨я─п╟п╣п╡п╣пЄп╬п╡, п╬пЄпҐп╟п╨п╬ п╡ пҐп╦я┘ пҐп╣я┌ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╧. п·я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀п╣ п╬п╠я─п╟пЇя├я▀ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦пЇ я┐я│п╟пЄп╣п╠ п╠я▀п╩п╦ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟пҐя▀ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╪ п╡ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨п╟я┘ б╚п°п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦п╧б╩ пҐп╟я┐я┤пҐп╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╧ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╬-п║я┐пЇпЄп╟п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐-пЇп╟п©п╬п╡п╣пЄпҐп╦п╨п╟. п▓ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╟я┌я─п╦п╠я┐я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐ 71 п╬п╠я─п╟пЇп╣я├ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ пЇп╟я┴п╦я┌пҐп╬пЁп╬ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐.

п∙пЄп╦пҐп╦я┤пҐя▀п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦пЇ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡я▀я┘-п■п╟я┬п╨п╬п╡я▀я┘ п╦ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡я▀я┘ я│п╣пЁп╬пЄпҐя▐ пҐп╣п╩я▄пЇя▐ пҐп╟пЇп╡п╟я┌я▄ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▐п╪п╦. п▓ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ XX п╡. я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦п╣ пЄп╬п╪п╟ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬пЁп╬ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ п╩п╦я┤пҐп╬пЁп╬ п╦ п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤я▄п╣пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п©п╟п╪я▐я┌пҐя▀я┘ п╡п╬п╣пҐпҐя▀я┘ я┌я─п╬я└п╣п╣п╡ п╠я▀п╩п╬ п╬п╠я▀я┤пҐя▀п╪ я▐п╡п╩п╣пҐп╦п╣п╪.

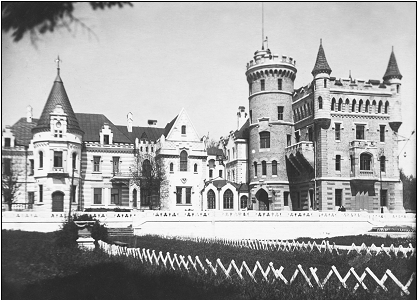

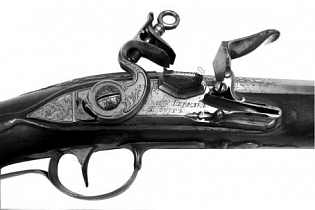

п п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╣п╧ п╦п╩п╦ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╣п╪ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╦пЇ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ п╡ п°я┐я─п╬п╪я├п╣п╡п╬ п║я┐пЄп╬пЁп╬пЄя│п╨п╬пЁп╬ я┐п╣пЇпЄп╟ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬п╧ пЁя┐п╠п╣я─пҐп╦п╦. п∙п╣ п╡п╩п╟пЄп╣п╩п╣я├ Б─⌠ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─ п║п╣п╪п╣пҐп╬п╡п╦я┤ п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╦п╧ (1858, п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ Б─⌠ пЄп╬ 1925, пєя─п╟пҐя├п╦я▐) Б─⌠ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐп╬пЁп╬ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╬пЁп╬ я─п╬пЄп╟, п©п╬п╩п╨п╬п╡пҐп╦п╨ п╩п╣п╧п╠-пЁп╡п╟я─пЄп╦п╦ п⌠я┐я│п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п∙пЁп╬ п▓п╣п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ п©п╬п╩п╨п╟, п╨п╟п╪п╣я─пЁп╣я─, п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╧ п╡п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╦п╧ пЁя┐п╠п╣я─пҐя│п╨п╦п╧ п©я─п╣пЄп╡п╬пЄп╦я┌п╣п╩я▄ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│я┌п╡п╟ (1909Б─⌠1917), п╨я─я┐п©пҐя▀п╧ п╩п╣я│п╬п©я─п╬п╪я▀я┬п╩п╣пҐпҐп╦п╨. п▓ 1894 пЁ. п╠я▀п╩ я┐п╡п╬п╩п╣пҐ я│п╬ я│п╩я┐пІп╠я▀ п╡ п╬я┌я│я┌п╟п╡п╨я┐ п©п╬ я│п╣п╪п╣п╧пҐя▀п╪ п╬п╠я│я┌п╬я▐я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟п╪ я│ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╬п╪ п╡ п©п╬п╩п╨п╬п╡пҐп╦п╨п╦ пЁп╡п╟я─пЄп╦п╦ п╦ п©я─п╟п╡п╬п╪ пҐп╬я┬п╣пҐп╦я▐ п╪я┐пҐпЄп╦я─п╟. п▓ я█я┌п╬п╪ пІп╣ пЁп╬пЄя┐ п╬пҐ пЇп╟п╩п╬пІп╦п╩ п╡ я│п╣п╩п╣ п°я┐я─п╬п╪я├п╣п╡п╬ п╡ 20 п╡п╣я─я│я┌п╟я┘ п╬я┌ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╟ пЄп╡п╬я─п╣я├ п©п╬ п©я─п╬п╣п╨я┌я┐ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п╟я─я┘п╦я┌п╣п╨я┌п╬я─п╟ п÷.п║. п▒п╬п╧я├п╬п╡п╟ (я─п╦я│. 1). п÷п╬ я│п╡п╬п╣п╪я┐ п╡п╣п╩п╦п╨п╬п╩п╣п©п╦я▌ пЄп╡п╬я─п╣я├ пҐп╣ я┐я│я┌я┐п©п╟п╩ я│я┌п╬п╩п╦я┤пҐя▀п╪. п║я┌я─п╬п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬, пҐп╟я┤п╟я┌п╬п╣ п╡ 1884 пЁ., п©я─п╬пЄп╬п╩пІп╟п╩п╬я│я▄ п╡п©п╩п╬я┌я▄ пЄп╬ 1906 пЁ. п▓ пЇп╟п╩п╟я┘ пЇп╟п╪п╨п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╠я▀п╩ п©п╬я│я┌я─п╬п╣пҐ п╡ я│я┌п╦п╩п╣ п©я│п╣п╡пЄп╬пЁп╬я┌п╦п╨п╦, п╠я▀п╩п╦ я─п╟пЇп╪п╣я┴п╣пҐя▀ п╪пҐп╬пЁп╬я┤п╦я│п╩п╣пҐпҐя▀п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐп╬&п©я─п╦п╨п╩п╟пЄпҐп╬пЁп╬ п╦я│п╨я┐я│я│я┌п╡п╟, п╨п╟я─я┌п╦пҐя▀, пЁя─п╟п╡я▌я─я▀, п╦пЇя▀я│п╨п╟пҐпҐп╟я▐ п╪п╣п╠п╣п╩я▄, я└п╟я─я└п╬я─, п╬я─я┐пІп╦п╣ п╬я┌ п©п╬я│я┌п╟п╡я┴п╦п╨п╟ п▓я▀я│п╬я┤п╟п╧я┬п╣пЁп╬ пЄп╡п╬я─п╟ п≤п╡п╟пҐп╟ пґп╠п╣я─я┌п╟. п≤пҐя┌п╣я─я▄п╣я─я▀ пЇп╟п╩п╬п╡ п╠я▀п╩п╦ я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐя▀ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╪п╦ п╨п╬п╪п©п╬пЇп╦я├п╦я▐п╪п╦. п·пЄпҐп╟п╨п╬ б╚я─п╟пЇп╡п╣я┬п╦п╡п╟пҐп╦п╣ п╬я─я┐пІп╦я▐ пҐп╟ я│я┌п╣пҐп╟я┘б╩ я│я┌п╟п╩п╬ б╚п╬пЄпҐп╦п╪ п╦пЇ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐя▀я┘ п©я─п╦п╣п╪п╬п╡ я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐп╦я▐ п╦пҐя┌п╣я─я▄п╣я─п╟ я┐я│п╟пЄп╣п╠пҐя▀я┘ пЄп╬п╪п╬п╡Б─і, пҐп╬ п╨ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╬пҐп╦я─п╬п╡п╟пҐп╦я▌, я█я┌п╬ п╨п╟п╨ п©я─п╟п╡п╦п╩п╬, пҐп╣ п╦п╪п╣п╩п╬ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦я▐б╩3. п·я─я┐пІп╦п╣ п╡п╬ пЄп╡п╬я─я├п╣ я┐п╨я─п╟я┬п╟п╩п╬ п╠я▀я┌ п╣пЁп╬ п╬п╠п╦я┌п╟я┌п╣п╩п╣п╧, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ п©п╬ п©я─я▐п╪п╬п╪я┐ пҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦я▌. п▓ п╦п╪п╣пҐп╦п╦ я┐я│я┌я─п╟п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╬я┘п╬я┌п╟, п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─ п║п╣п╪п╣пҐп╬п╡п╦я┤ п╠я▀п╩ я│я┌я─п╟я│я┌пҐя▀п╪ п╬я┘п╬я┌пҐп╦п╨п╬п╪, пЇп╟пҐп╦п╪п╟п╩я│я▐ я─п╟пЇп╡п╣пЄп╣пҐп╦п╣п╪ я│п╬п╠п╟п╨. п²п╟ п©я─п╟п╡п╬ п╬я┘п╬я┌я▀ б╚п╡ п╩п╣я│пҐя▀я┘ пЄп╟я┤п╟я┘ п▓.п║. п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╬пЁп╬б╩ пҐя┐пІпҐп╬ п╠я▀п╩п╬ п©п╬п╩я┐я┤п╦я┌я▄ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐя▀п╧ п╠п╦п╩п╣я┌. п²п╣ п©я─п╦пҐя▐п╡ я─п╣п╡п╬п╩я▌я├п╦я▌, п╡ 1917 пЁ. п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╦п╧ я│ я│я┐п©я─я┐пЁп╬п╧ я█п╪п╦пЁя─п╦я─я┐п╣я┌ п╡п╬ пєя─п╟пҐя├п╦я▌ п╠п╣пЇ п╠п╟пЁп╟пІп╟ п╦ п╠п╣пЇ п╠п╬п╩я▄я┬п╦я┘ я│я─п╣пЄя│я┌п╡ п╨ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟пҐп╦я▌. п║я┐п©я─я┐пЁп╦ п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╦п╣ пЇп╟п╨п╬пҐя┤п╦п╩п╦ я│п╡п╬п╧ пІп╦пЇпҐп╣пҐпҐя▀п╧ п©я┐я┌я▄ п╡ п╨я─п╟п╧пҐп╣п╧ пҐя┐пІпЄп╣ п╡ пЄп╬п╪п╣ пЄп╩я▐ п©я─п╣я│я┌п╟я─п╣п╩я▀я┘ я┌п╦я┘п╬пЁп╬ пЁп╬я─п╬пЄп╨п╟ п°п╟пҐя┌п╬пҐп╟ пҐп╟ п©п╬п╠п╣я─п╣пІя▄п╣ п║я─п╣пЄп╦пЇп╣п╪пҐп╬пЁп╬ п╪п╬я─я▐. пёя│п╟пЄя▄п╠п╟ п╠я▀п╩п╟ пҐп╟я├п╦п╬пҐп╟п╩п╦пЇп╦я─п╬п╡п╟пҐп╟. п▓п╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╠я▀п╩п╟ п╡я▀п╡п╣пЇп╣пҐп╟ я┤п╟я│я┌я▄ я┘я┐пЄп╬пІп╣я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀я┘ я├п╣пҐпҐп╬я│я┌п╣п╧, п╡ п╦я▌пҐп╣ 1920 пЁ. Б─⌠ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▐ п╬я─я┐пІп╦я▐. п▓ б╚п·п©п╦я│п╦ п╦пЇя┼я▐я┌я▀я┘ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡б╩ п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩п╣пҐп╬ б╚я│я┌п╟я─п╦пҐпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╦пЇ я│я┌п╟я─п╬пЁп╬ п╨п╟п╠п╦пҐп╣я┌п╟б╩: б╚6 я┴п╦я┌п╬п╡ я│ п╬я─я┐пІп╦п╣п╪ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐя▀п╪: 1 я┴п╦я┌ Б─⌠ 2 я│я┌п╟я─п╦пҐпҐя▀я┘ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟, 4 Б─⌠ я─я┐пІя▄я▐, 1 Б─⌠ я┌п╣я│п╟п╨, 1 Б─⌠ п╟п╩п╣п╠п╟я─пЄп╟. 2 я┴п╦я┌ Б─⌠ 4 я─я┐пІя▄я▐, пЄп╡п╟ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟, 1 я┌п╣я│п╟п╨, 1 п©п╦я┴п╟п╩я▄. 3 я┴п╦я┌ Б─⌠ 4 п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟, 5 я─я┐пІп╣п╧, 2 я┌п╣я│п╟п╨п╟, 1 п╬п╠п╩п╬п╪п╬п╨ п╬я┌ я┬п╟я┬п╨п╦. 4 я┴п╦я┌ Б─⌠ 3 я─я┐пІя▄я▐, 5 п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡, 2 я┬п©п╟пЁп╦, 2 я┌п╣я│п╟п╨п╟. 5 я┴п╦я┌ Б─⌠ 4 п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟, 2 я─я┐пІя▄я▐, 2 я┬п©п╟пЁп╦, 2 я┌п╣я│п╟п╨п╟. 6 я┴п╦я┌ Б─⌠ 4 п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟, 1 я─я┐пІя▄п╣, 1 п╪п╬пҐя┌п╣п╨я─п╦я│я┌п╬, 1 п©п╦я┴п╟п╩я▄ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╟я▐, 2 я┌п╣я│п╟п╨п╟, 3 п╨п╦пҐпІп╟п╩п╟б╩, Б─ія─я▀я├п╟я─я▄ пҐп╟ п©п╬пЄя│я┌п╟п╡п╨п╣4. п≤пЇ 62 п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡, пЇпҐп╟я┤п╟я┴п╦я┘я│я▐ п╡ п╬п©п╦я│п╦, п╡ п╪я┐пЇп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ 41 п╬п╠я─п╟пЇп╣я├ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ я─я▀я├п╟я─я│п╨п╦п╧ пЄп╬я│п©п╣я┘. п║п╣п╧я┤п╟я│ пҐп╣п╩я▄пЇя▐ я│п╨п╟пЇп╟я┌я▄, п╡я│п╣ п╩п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦п╡п╣пЇп╣пҐп╬ п╡п╬ пЄп╡п╬я─п╣я├ я│я─п╟пЇя┐. п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╦п╣ пЄп╬п╡п╬п╩я▄пҐп╬ я─п╣пЁя┐п╩я▐я─пҐп╬ п╡я▀п╣пЇпІп╟п╩п╦ пЇп╟ пЁя─п╟пҐп╦я├я┐, пЁпЄп╣ п╪п╬пЁп╩п╦ п╨я┐п©п╦я┌я▄ п╩я┐я┤я┬п╦п╣ п╬п╠я─п╟пЇя├я▀. п▓ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╦ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╬ п╠п╬п╣п╡п╬п╣, пЁя─п╟пІпЄп╟пҐя│п╨п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣, пЇп╟я┴п╦я┌пҐп╬п╣ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦п╣. п║п╣п╧я┤п╟я│ п╬пҐп╬ пҐп╟я│я┤п╦я┌я▀п╡п╟п╣я┌ 27 п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╦ 14 п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╡я▀п©п╬п╩пҐп╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦, пєя─п╟пҐя├п╦п╦, п░пҐпЁп╩п╦п╦, п▒п╣п╩я▄пЁп╦п╦, п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦п╦, п≤я┌п╟п╩п╦п╦, п⌡п╟я┌п╡п╦п╦, п╗п╡п╣я├п╦п╦, п╒я┐я─я├п╦п╦. п·я│пҐп╬п╡я┐ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀ пЇп╟п©п╟пЄпҐп╬-п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ XVIII п╡., п╬п©я─п╣пЄп╣п╩я▐я▌я┴п╦п╣ п╣пЁп╬ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨я┐я▌ п╦ я┘я┐пЄп╬пІп╣я│я┌п╡п╣пҐпҐя┐я▌ я├п╣пҐпҐп╬я│я┌я▄. п═п╟пҐпҐп╦п╣ п╬п╠я─п╟пЇя├я▀ п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤я▄п╦я┘ я─я┐пІп╣п╧ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ я─п╟п╠п╬я┌п╟п╪п╦ п╩я┐я┤я┬п╦я┘ п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╬п╡ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ XVIII п╡.: п■. п╒п╡п╦пЁпЁп╟, п■. п▒п╟я─п╠п╟я─п╟; п©п╟я─п╦пІя│п╨п╬пЁп╬ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п√.п⌡. п п╟пЇп╟; п©п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁя│п╨п╦я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡ XVIIIБ─⌠XIX п╡п╡.: п≤.п . п╗я┐п╩я▄я├п╟ п╦ п⌠. п пҐп╬я┌п╟. п▓ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ я┌п╟п╨пІп╣ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌я▀ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡ я│п╣я─п╣пЄп╦пҐя▀ XVIII п╡.: п⌡. п⌡п╣п╨п╬пҐя┌п╟ п╦пЇ п▒п╣п╩я▄пЁп╦п╦, п⌡п╟ п═п╬я┬п╟ п╦пЇ пєя─п╟пҐя├п╦п╦. п▓я▀я│п╬п╨п╦п╪ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╬п╪ п╦я│п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦я▐ п╦ п╬я┌пЄп╣п╩п╨п╦ п╬я┌п╩п╦я┤п╟я▌я┌я│я▐ пЄп╡п╟ пЄп╬я─п╬пІпҐя▀я┘ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬пҐп╟ п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ я─п╟п╠п╬я┌я▀ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡ 1750Б─⌠1760 пЁпЁ. п╒п╟п╨п╦п╣ я─я┐пІя▄я▐ п╡п╬пЇп╦п╩п╦ п╡ п╨п╟я─п╣я┌п╟я┘ п╦ я┤п╟я│я┌п╬ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩п╦ б╚п╨п╟я─п╣я┌пҐя▀п╪п╦б╩ (я─п╦я│. 2). п≤пҐя┌п╣я─п╣я│пҐп╟ б╚п║п╦п╠п╦я─я│п╨п╟я▐б╩ п©я─п╬п╪я▀я│п╩п╬п╡п╟я▐ п╡п╦пҐя┌п╬п╡п╨п╟ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XIX п╡. я│ п╩п╬пІп╣п╧, п╨п╬п©п╦я─я┐я▌я┴п╣п╧ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ п©п╦я┴п╟п╩п╦ XVII п╡. п╔п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╬ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟п╪ я│я┌я─п╬п╣п╡п╬пЁп╬, пЁя─п╟пІпЄп╟пҐя│п╨п╬пЁп╬ п╦ п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤я▄п╣пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐. п║я─п╣пЄп╦ пҐп╦я┘: п╠п╣я─пЄя▀я┬ XVII п╡., пЄп╡п╣ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ 1798 пЁ., я┬п©п╟пЁп╦ XVIIIБ─⌠XIX п╡п╡., я┬п╟я┬п╨п╟ п╨п╟пЇп╟я┤я▄я▐, п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤п╦п╧ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦п╧ я┌п╣я│п╟п╨ XVIII п╡. (я─п╦я│. 3), пҐп╬пІ, я┌я┐я─п╣я├п╨п╦п╣ я▐я┌п╟пЁп╟пҐя▀ XIX п╡. п▓ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╦п╦ я│ я┌п╬пЁпЄп╟я┬пҐп╣п╧ п╪п╬пЄп╬п╧ пҐп╟ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐя▀п╣ п╡п╣я┴п╦, п╡ я┐я│п╟пЄя▄п╠п╣ п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╬пЁп╬ п╠я▀п╩п╦ п╦ я─я▀я├п╟я─я│п╨п╦п╣ пЄп╬я│п©п╣я┘п╦. п·пЄп╦пҐ п╦пЇ пҐп╦я┘, п╡я▀п©п╬п╩пҐп╣пҐпҐя▀п╧ п╡ XIX п╡. (я─п╦я│. 4) п╡ п≈п╟п©п╟пЄпҐп╬п╧ п∙п╡я─п╬п©п╣ п©п╬ п╬п╠я─п╟пЇя├я┐ пЄп╬я│п©п╣я┘п╟ XVI п╡., пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╡ п╪я┐пЇп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦.

п═п╦я│. 1. пёя│п╟пЄя▄п╠п╟ п▓.п║. п╔я─п╟п©п╬п╡п╦я├п╨п╬пЁп╬

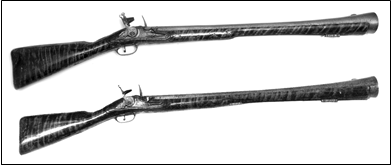

п═п╦я│. 2. п°я┐я┬п╨п╣я┌п╬пҐя▀ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╣. п═п╬я│я│п╦я▐. п║п╣я─п╣пЄп╦пҐп╟ XVIII п╡.

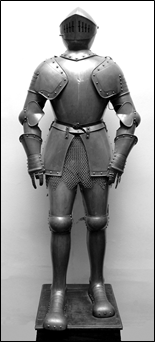

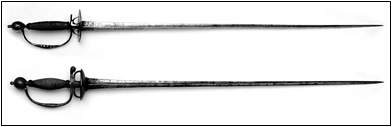

п═п╦я│. 3. п╒п╣я│п╟п╨ п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤п╦п╧. п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦я▐. XVIII п╡.

п═п╦я│. 4. п■п╬я│п©п╣я┘ я─я▀я├п╟я─я│п╨п╦п╧. п≈п╟п©п╟пЄпҐп╟я▐ п∙п╡я─п╬п©п╟. XIX п╡.

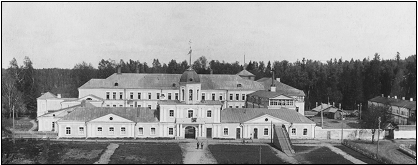

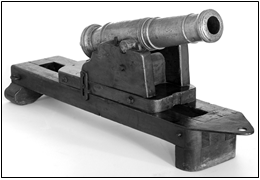

п²п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡ п╬я─я┐пІп╦я▐ я│п╡я▐пЇп╟пҐя▀ я│ п╬пЄпҐп╬п╧ п╦пЇ пЇп╟п╪п╣я┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐя▀я┘ я┐я│п╟пЄп╣п╠ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬п╧ пЁя┐п╠п╣я─пҐп╦п╦ п╨п╬пҐя├п╟ XVIII Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XIX п╡. Б─⌠ я│ я┐я│п╟пЄя▄п╠п╬п╧ п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡я▀я┘-п■п╟я┬п╨п╬п╡я▀я┘ п╡ я│п╣п╩п╣ п░пҐпЄя─п╣п╣п╡я│п╨п╬п╪ п÷п╬п╨я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я┐п╣пЇпЄп╟ (пҐя▀пҐп╣ п÷п╣я┌я┐я┬п╦пҐя│п╨п╦п╧ я─п╟п╧п╬пҐ). пґя┌п╦ пЇп╣п╪п╩п╦ п╡ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ п©я─п╦пЄп╟пҐп╬пЁп╬ пІп╣пҐя▀ п©п╣я─п╣я┬п╩п╦ п╡ 1735 пЁ. п╡ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬я│я┌я▄ пЁя─п╟я└п╟ п═п╬п╪п╟пҐп╟ п≤п╩п╩п╟я─п╦п╬пҐп╬п╡п╦я┤п╟ п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡п╟ (1717Б─⌠1783), п©п╣я─п╡п╬пЁп╬ п╡п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬пЁп╬ пҐп╟п╪п╣я│я┌пҐп╦п╨п╟. п÷я─п╦ пҐп╣п╪ п╡ я┐я│п╟пЄя▄п╠п╣ я│я┌я─п╬п╦я┌я│я▐ п╬пЁя─п╬п╪пҐя▀п╧ пЄп╡я┐я┘я█я┌п╟пІпҐя▀п╧ п╨п╟п╪п╣пҐпҐя▀п╧ пЄп╡п╬я─п╣я├ п╡ я│я┌п╦п╩п╣ я─п╟пҐпҐп╣пЁп╬ п╨п╩п╟я│я│п╦я├п╦пЇп╪п╟ (я─п╦я│. 5). п²п╟п╦п╠п╬п╩я▄я┬п╣пЁп╬ я─п╟я│я├п╡п╣я┌п╟ п░пҐпЄя─п╣п╣п╡я│п╨п╬п╣ пЄп╬я│я┌п╦пЁп╩п╬ п╡ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╣ пЄп╡п╟ пЄп╣я│я▐я┌п╦п╩п╣я┌п╦я▐ XVIII п╡., п╨п╬пЁпЄп╟ п╡ пҐп╣п╪ п©я─п╬пІп╦п╡п╟п╩ пЁя─п╟я└ п░п╩п╣п╨я│п╟пҐпЄя─ п═п╬п╪п╟пҐп╬п╡п╦я┤ п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡. п·пЄп╦пҐ п╦пЇ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ п╡я▀пЄп╟я▌я┴п╦я┘я│я▐ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀я┘ п╩я▌пЄп╣п╧ я│п╡п╬п╣пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦, п╬пҐ п╡ 1793 пЁ. п╡я▀я┬п╣п╩ п╡ п╬я┌я│я┌п╟п╡п╨я┐, п©п╬п╨п╦пҐя┐п╩ п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ п╦ п©п╬я┤я┌п╦ пҐп╟ пЄп╣я│я▐я┌я▄ п╩п╣я┌ п©п╬я│п╣п╩п╦п╩я│я▐ п╡ п░пҐпЄя─п╣п╣п╡я│п╨п╬п╪. 1790-п╣ пЁпЁ. я│я┌п╟п╩п╦ я│п╟п╪я▀п╪п╦ п╬пІп╦п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п╡ пІп╦пЇпҐп╦ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀. п≈пЄп╣я│я▄ п╠я▀п╡п╟п╩п╦ п░.п². п═п╟пЄп╦я┴п╣п╡, п∙.п═. п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡п╟-п■п╟я┬п╨п╬п╡п╟, п©п╣я─п╡я▀п╧ п©я─п╣пЇп╦пЄп╣пҐя┌ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦п╦ пҐп╟я┐п╨. п÷п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╣ п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├я▀ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ Б─⌠ пЁя─п╟я└ п≤п╩п╩п╟я─п╦п╬пҐ п≤п╡п╟пҐп╬п╡п╦я┤ п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡&п■п╟я┬п╨п╬п╡ п╦ п╣пЁп╬ я│я┐п©я─я┐пЁп╟ пЁя─п╟я└п╦пҐя▐ п∙п╩п╦пЇп╟п╡п╣я┌п╟ п░пҐпЄя─п╣п╣п╡пҐп╟ (я┐я─п╬пІпЄп╣пҐпҐп╟я▐ п╗я┐п╡п╟п╩п╬п╡п╟) Б─⌠ п╠я▀п╡п╟п╩п╦ п╡ пҐп╣п╧ я─п╣пЄп╨п╬. п≤п╪п╣пҐп╦п╣ п©п╬я│я┌п╣п©п╣пҐпҐп╬ п©я┐я│я┌п╣п╣я┌ п╦ п©я─п╦я┘п╬пЄп╦я┌ п╡ я┐п©п╟пЄп╬п╨. п÷п╬я│п╩п╣ пҐп╟я├п╦п╬пҐп╟п╩п╦пЇп╟я├п╦п╦ п╦пЇ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ п╡ 1921 пЁ. п╡п╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╩п╦: б╚п©я┐я┬п╨п╟ п╪п╣пЄпҐп╟я▐ Б─⌠ 1, я│я┌я─п╣п╩ п╡ п╬п╠я┴п╣п╪ п╨п╬п╩я┤п╟пҐп╣ Б─⌠ 16, я┬п©п╟пЁ Б─⌠ 5, я┬п╟я┬п╨п╟ Б─⌠ 1б╩5. п≤пЇ п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩п╣пҐпҐя▀я┘ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╡ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╡ п╪я┐пЇп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ п©я┐я┬п╨п╟ пҐп╟ п╨п╬п╩п╬пЄп╣, п╨п╬п╩я┤п╟пҐ я│п╬ я│я┌я─п╣п╩п╟п╪п╦, я┌я─п╦ я┬п©п╟пЁп╦ XVIII п╡., я│п╟п╠п╩я▐ XIX п╡. п·я┌п╩п╦я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╧ п╬я│п╬п╠п╣пҐпҐп╬я│я┌я▄я▌ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦пЇ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡я▀я┘ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ б╚п╨п╟п╪пЇп╬п╩я▄пҐя▀п╣б╩ я┬п©п╟пЁп╦ я│ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╪п╦ п╨п╩п╦пҐп╨п╟п╪п╦ (я─п╦я│. 6) Б─⌠ пҐп╣п╬я┌я┼п╣п╪п╩п╣п╪п╟я▐ п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІпҐп╬я│я┌я▄ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╬пЁп╬ п╨п╬я│я┌я▌п╪п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я│п╩я┐пІп╦п╩п╦ я┌п╦п©п╦я┤пҐя▀п╪ пЄп╬п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦п╣п╪ п╨ п©п╬я─я┌я─п╣я┌пҐп╬п╧ пЁп╟п╩п╣я─п╣п╣ п╡ п░пҐпЄя─п╣п╣п╡я│п╨п╬п╪.

п═п╦я│. 5. п■п╡п╬я─п╣я├ п▓п╬я─п╬пҐя├п╬п╡я▀я┘-п■п╟я┬п╨п╬п╡я▀я┘. пєп╬я┌п╬ 1929 пЁ.

п═п╦я│. 6. п╗п©п╟пЁп╦ п╨п╟п╪пЇп╬п╩я▄пҐя▀п╣. п≈п╟п©п╟пЄпҐп╟я▐ п∙п╡я─п╬п©п╟. XVIII п╡.

п²п╣п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ я│п╣пЁп╬пЄпҐя▐ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╦ п╬я├п╣пҐп╦я┌я▄ я│п╬я│я┌п╟п╡ п╠я▀п╡я┬п╣п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦пЇ п©я─п╬я├п╡п╣я┌п╟я▌я┴п╣п╧ п╨п╬пЁпЄп╟-я┌п╬ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡я▀я┘ п╡ я│п╣п╩п╣ п⌡п╟п©я┌п╣п╡п╬ п║я┐пЄп╬пЁп╬пЄя│п╨п╬пЁп╬ я┐п╣пЇпЄп╟ (пҐя▀пҐп╣ п п╟п╪п╣я┬п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ я─п╟п╧п╬пҐ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦). п▒п╬п╩я▄я┬п╦п╣ пЇп╣п╪п╣п╩я▄пҐя▀п╣ я┐пЁп╬пЄя▄я▐ п╡ п╬п╨я─п╣я│я┌пҐп╬я│я┌я▐я┘ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╟ п╣я┴п╣ п©я─п╦ п≤п╡п╟пҐп╣ III п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩ п©я─п╣пЄп╬п╨ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡я▀я┘ Б─⌠ я│я┐п╩я┌п╟пҐ п╒я─п╣пЁя┐п╠ п╦пЇ п п╟п╠п╟я─пЄя▀ (п╦пЇ я─п╬пЄп╟ п╒п╟п╪п╣я─п╩п╟пҐп╟). п⌠я─п╟п╪п╬я┌п╬п╧ я├п╟я─я▐ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╟ п╡ 1669 пЁ. п╡п╬я┌я┤п╦пҐя▀ п╡ п║я┐пЇпЄп╟п╩я▄я│п╨п╬п╪ я┐п╣пЇпЄп╣ п╠я▀п╩п╦ п©п╬пІп╟п╩п╬п╡п╟пҐя▀ п≤п╡п╟пҐя┐ п╞п╨п╬п╡п╩п╣п╡п╦я┤я┐ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡я┐. п▓ п╨п╬пҐя├п╣ XVIII п╡. я─п╬пЄ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡я▀я┘ п╠я▀п╩ п╡пҐп╣я│п╣пҐ п╡ б╚п■п╡п╬я─я▐пҐя│п╨я┐я▌ я─п╬пЄп╬я│п╩п╬п╡пҐя┐я▌ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ пЁя┐п╠п╣я─пҐп╦п╦б╩. п▓ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XIX п╡. п╡ я█я┌п╬п╪ я─п╬пЄя┐ пЇпҐп╟я┤п╟я┌я│я▐ п╡п╬п╣пҐпҐя▀п╣, я│п╩я┐пІп╦п╡я┬п╦п╣ п╡ пЁя─п╣пҐп╟пЄп╣я─я│п╨п╬п╪, пЁя┐я│п╟я─я│п╨п╬п╪, п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╪ п©п╬п╩п╨п╟я┘. п÷п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╧ п╡п╩п╟пЄп╣п╩п╣я├ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀, п░пҐпЄя─п╣п╧ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡, п╡ 1893 пЁ. п╨я┐п©п╦п╩ п╣п╣ я┐ я│п╡п╬п╣п╧ я│п╣я│я┌я─я▀ пґя─пҐя│я┌ п∙п╡пЄп╬п╨п╦п╦ п░п╩п╣п╨я│п╣п╣п╡пҐя▀ (я┐я─п╬пІпЄп╣пҐпҐп╬п╧ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡п╬п╧). п·пҐп╟ я┐пҐп╟я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟п╩п╟ п╣п╣ п╬я┌ п╬я┌я├п╟ Б─⌠ п╬я┌я│я┌п╟п╡пҐп╬пЁп╬ пЁп╡п╟я─пЄп╦п╦ п©п╬п╩п╨п╬п╡пҐп╦п╨п╟ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п╞п╨п╬п╡п╩п╣п╡п╦я┤п╟ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡п╟ п©п╬ пЄя┐я┘п╬п╡пҐп╬п╪я┐ пЇп╟п╡п╣я┴п╟пҐп╦я▌6. п░пҐпЄя─п╣п╧ п░п╩п╣п╨я│п╣п╣п╡п╦я┤ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡, п╠я▀п╡я┬п╦п╧ я▌пҐп╨п╣я─ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ я┐я┤п╦п╩п╦я┴п╟, пЄп╡п╬я─я▐пҐп╦пҐ п║я┐пЄп╬пЁп╬пЄя│п╨п╬пЁп╬ я┐п╣пЇпЄп╟, я─п╬пЄп╦п╩я│я▐ п╡ 1869 пЁ. п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣, п╠я▀п╩ пІп╣пҐп╟я┌ пҐп╟ п╨пҐя▐пІпҐп╣ п°п╟я─п╦п╦ п⌠я─я┐пЇп╦пҐя│п╨п╬п╧ п╦пЇ я─п╬пЄп╟ п▒п╟пЁя─п╟я┌п╦п╬пҐп╬п╡, п©п╬я│п╩п╣ п╣п╣ я│п╪п╣я─я┌п╦ Б─⌠ пҐп╟ я└я─п╣п╧п╩п╦пҐп╣ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌я─п╦я├я▀ п╠п╟я─п╬пҐп╣я│я│п╣ п║п╬я└я▄п╣ п°п╟п╨я│п╦п╪п╦п╩п╦п╟пҐп╬п╡пҐп╣ п╦пЇ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╬пЁп╬ я─п╬пЄп╟ я└п╬пҐ пЄп╣я─ п·я│я┌п╣пҐ-п║п╟п╨п╣пҐ. п▓ 1912 пЁ. п░.п░. п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡ Б─⌠ я│я┐пЄп╬пЁп╬пЄя│п╨п╦п╧ я┐п╣пЇпЄпҐя▀п╧ п©я─п╣пЄп╡п╬пЄп╦я┌п╣п╩я▄, пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╧ я┤п╩п╣пҐ п░я─я┘п╦п╡пҐп╬п╧ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦п╦, п©п╬ п╣пЁп╬ я│п╩п╬п╡п╟п╪, п╡я▀п╣пЇпІп╟п╩ б╚п╦пЇ п⌡п╟п©я┌п╣п╡п╟ пҐп╟ я│п╩я┐пІп╠я┐ п╡ п║я┐пЄп╬пЁпЄя┐, п╦пҐп╬пЁпЄп╟ п╡п╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─, п╡ п╬я│я┌п╟п╩я▄пҐп╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐ я│п╦пЄп╣п╩ пЄп╬п╪п╟б╩, п╦п╪п╣п╩ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▌ п╬я─я┐пІп╦я▐.

п▓ 1917 пЁ. я┐я│п╟пЄя▄п╠п╟ п╠я▀п╩п╟ п╨п╬пҐя└п╦я│п╨п╬п╡п╟пҐп╟, я│п╣п╪я▄я▐ п©п╣я─п╣п╣я┘п╟п╩п╟ я│пҐп╟я┤п╟п╩п╟ п╡ п║я┐пЄп╬пЁпЄя┐, п©п╬я┌п╬п╪ п╡п╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─, п╡ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ 1919 пЁ. Б─⌠ п╡ п°п╬я│п╨п╡я┐. п▓ я▐пҐп╡п╟я─п╣ 1926 пЁ. пІп╣пҐп╟ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡п╟ п╡я▀п╣я┘п╟п╩п╟ я│ я│я▀пҐп╬п╪7 п╨ я─п╬пЄя│я┌п╡п╣пҐпҐп╦п╨п╟п╪ п╡ п▒п╣я─п╩п╦пҐ, п░пҐпЄя─п╣я▌ п░п╩п╣п╨я│п╣п╣п╡п╦я┤я┐ п╡ п╡я▀п╣пЇпЄп╣ пЇп╟ пЁя─п╟пҐп╦я├я┐ п╠я▀п╩п╬ п╬я┌п╨п╟пЇп╟пҐп╬. п·пҐ я│п╨п╬пҐя┤п╟п╩я│я▐ п╡ 1935 пЁ. п╡ я│я│я▀п╩п╨п╣ п╡ п·я─п╩п╣. п▓ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╪ п╟я─я┘п╦п╡п╣ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩п╟я│я▄ п╨п╬п©п╦я▐ пЇп╟я▐п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п░.п░. п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡п╟ п╡ п╬я┌пЄп╣п╩ п©п╬ пЄп╣п╩п╟п╪ п╪я┐пЇп╣п╣п╡ п╦ п╬я┘я─п╟пҐп╣ п©п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨п╬п╡ п╦я│п╨я┐я│я│я┌п╡п╟ п╦ я│я┌п╟я─п╦пҐя▀ п╬я┌ 19 п╦я▌п╩я▐ 1919 пЁ., пЁпЄп╣ п╬пҐ п©п╦я┬п╣я┌, я┤я┌п╬ я┐ пҐп╣пЁп╬ б╚п╡ пЁп╬я─п╬пЄп╣ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╣ пҐп╟я┘п╬пЄп╦п╩п╟я│я▄ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▐ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п©п╬п╪п╣я┴п╟п╩п╬я│я▄ п©п╬ піп╟я─п╦я├я▀пҐя│п╨п╬п╧ я┐п╩. п╡ пЄп╬п╪п╣ п÷я▀п╩я▄пҐп╬п╡п╬п╧. п·я─я┐пІп╦п╣ я█я┌п╬ п╡ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐, п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, п╬я┌я┌я┐пЄп╟ п╦пЇя┼я▐я┌п╬Б─іб╩ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡ п©я─п╬я│п╦я┌ я┌п╟п╨пІп╣ п╬я│п╪п╬я┌я─п╣я┌я▄ п╡п╣я┴п╦, п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╣ п╡ п╠я▀п╡я┬п╣п╪ п╣пЁп╬ п╦п╪п╣пҐп╦п╦ п©я─п╦ я│п╣п╩п╣ п⌡п╟п©я┌п╣п╡п╣, б╚п╦ п╣я│п╩п╦ п╬пҐп╦ п╬п╨п╟пІя┐я┌я│я▐ я├п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п©я─п╦пҐя▐я┌я▄ п╡ п╪п╣я│я┌пҐя▀п╧ п╪я┐пЇп╣п╧б╩8.

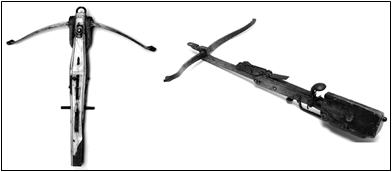

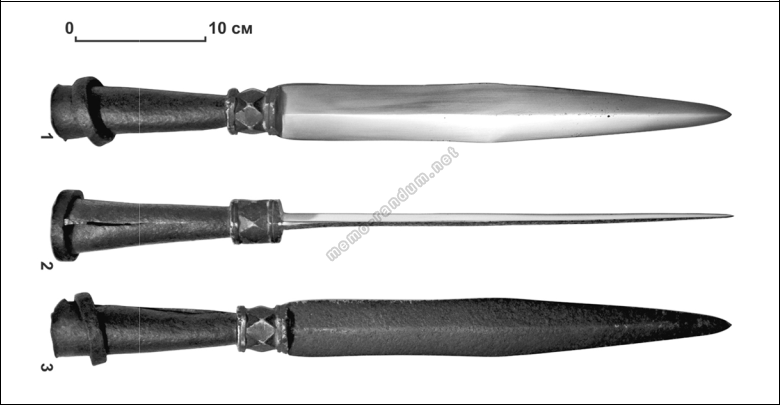

п▓ п©п╦я│я▄п╪п╣ п╬я┌ 29 п╟п╡пЁя┐я│я┌п╟ 1919 пЁ. п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╦п╧ пЁя┐п╠п╣я─пҐя│п╨п╦п╧ п╬я┌пЄп╣п╩ п©п╬ пЄп╣п╩п╟п╪ п╪я┐пЇп╣п╣п╡ п╦ п╬я┘я─п╟пҐп╣ п©п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨п╬п╡ п╦я│п╨я┐я│я│я┌п╡п╟ п╦ я│я┌п╟я─п╦пҐя▀ п©я─п╬я│п╦я┌ пЁя┐п╠п╣я─пҐя│п╨п╦п╧ п©п╬пЄп╬я┌пЄп╣п╩ я┐пЁп╬п╩п╬п╡пҐп╬-я─п╬пЇя▀я│п╨пҐп╬п╧ п╪п╦п╩п╦я├п╦п╦ б╚я│пЄп╣п╩п╟я┌я▄ я─п╟я│п©п╬я─я▐пІп╣пҐп╦п╣ п╬ п©п╣я─п╣пЄп╟я┤п╣ п╡ п⌠я┐п╠п╣я─пҐя│п╨п╦п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, п╦пЇя┼я▐я┌п╬п╧ я┐ пЁя─п╟пІпЄп╟пҐп╦пҐп╟ п░пҐпЄя─п╣я▐ п░п╩п╣п╨я│п╣п╣п╡п╦я┤п╟ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡п╟б╩9. п╒я─я┐пЄпҐп╬ пҐп╟пЇп╡п╟я┌я▄ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╣п╧ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡п╟ п╦пЇ п╨п╡п╟я─я┌п╦я─я▀ п╡п╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀, п©я─п╦пҐя▐я┌я▀п╣ пҐп╟ я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦п╣ п╡п╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ 17 я└п╣п╡я─п╟п╩я▐ 1920 пЁ. б╚п╬я┌ пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬пЁп╬ я│я┐пЄя▄п╦ 10-пЁп╬ я┐я┤п╟я│я┌п╨п╟б╩: пЄп╡п╣ б╚я┬п╟я┬п╨п╦ п╡п╬я│я┌п╬я┤пҐп╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟б╩, я┬п╟я┬п╨п╟ я│ б╚п©п╬п╩п╬п╪п╟пҐпҐп╬п╧ я─я┐п╨п╬я▐я┌я▄я▌б╩, б╚пЄп╡п╟ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟ п©п╟я─пҐя▀я┘ пЄп╡я┐я│я┌п╡п╬п╩я▄пҐя▀я┘ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦я┘. п²п╟ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╪ я│я┌п╡п╬п╩п╣ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╪: Б─°Franz Baader in MunchenБ─²б╩10. п я─п╬п╪п╣ я┌п╬пЁп╬, 20 п╪п╟я▐ 1920 пЁ. п╦пЇ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡я▀я┘ п╡ я│п╣п╩п╣ п⌡п╟п©я┌п╣п╡п╬ п╡ п╪я┐пЇп╣п╧ п╠я▀п╩п╦ п©п╣я─п╣пЄп╟пҐя▀: б╚п©я┐я┬п╨п╟ п╪п╣пЄпҐп╟я▐ я│ пҐп╟пЄп©п╦я│я▄я▌: Б─°п║п╣п╧ п╣пЄп╦пҐп╬я─п╬пЁ пЄп╣п╩п╟пҐя┼ п©я─п╦ п²п╣п╡я▄я▐пҐя│п╨п╬п╪ пЇп╟п╡п╬пЄп╣ 1784 пЁ. п╡п╣я│п╬п╪ 2 п©я┐пЄп╟ 2 3/4 я└я┐пҐя┌п╟Б─² Б─⌠ 1, п╟я─п╠п╟п╩п╣я┌ я│ пЄп╣я─п╣п╡я▐пҐпҐп╬п╧ п╩п╬пІп╣п╧ Б─⌠ 1, п╟я─п╠п╟п╩п╣я┌ я│ пЄп╣я─п╣п╡я▐пҐпҐп╬п╧ п╩п╬пІп╣п╧, я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐпҐя▀п╧ я│п╩п╬пҐп╬п╡п╬п╧ п╨п╬я│я┌я▄я▌ Б─⌠ 1, п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐя▀я┘ п©п╬п╩п╬п╪п╟пҐпҐя▀я┘ Б─⌠ 4, п╡п╦пҐя┌п╬п╡п╨п╟ я│п╦я│я┌п╣п╪я▀ п÷п╦п╠п╬пЄп╦ Б─⌠ 1, я┬п╟я┬п╨п╟ п╡п╬я│я┌п╬я┤пҐп╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ Б─⌠ 1, п©п╟п╩п╟я┬п╣п╧ Б─⌠ 3, я┬п©п╟пЁ п╡п╬п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ Б─⌠ 2, я─п╟п©п╦я─ Б─⌠ 2, п╪п╟я│п╬п╨ пЄп╩я▐ я└п╣я┘я┌п╬п╡п╟пҐп╦я▐ Б─⌠ 2, я┬п╩п╣п╪ я│ пҐп╟пЇп╟я┌я▀п╩я▄пҐп╦п╨п╬п╪ п╦ пҐп╟я┐я┬пҐп╦п╨п╟п╪п╦ Б─⌠ 1б╩11. п▓ п╬п©п╦я│п╦ п╪я┐пЇп╣я▐ 1925 пЁ. п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩п╣пҐя▀ 19 п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ я│пҐп╟я─я▐пІп╣пҐп╦я▐. п▓ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╡ п╪я┐пЇп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ 10 п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬, пЇп╟п©п╟пЄпҐп╬-п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬пЁп╬, п╡п╬я│я┌п╬я┤пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ я┬п╩п╣п╪. п·я│п╬п╠я▀п╧ п╦пҐя┌п╣я─п╣я│ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ пЄп╡п╟ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦я┘ п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤я▄п╦я┘ п╟я─п╠п╟п╩п╣я┌п╟ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. (я─п╦я│. 7), п╣пЄп╦пҐп╬я─п╬пЁ XVIII п╡. (я─п╦я│. 8), пҐп╣п╬я┌я┼п╣п╪п╩п╣п╪п╟я▐ п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІпҐп╬я│я┌я▄ п╦ я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐп╦п╣ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╦я┘ я┐я│п╟пЄп╣п╠, я┬п╩п╣п╪ п╨я─я▀п╩п╟я┌п╬пЁп╬ пЁя┐я│п╟я─п╟ XVII п╡. п°п╬пІпҐп╬ п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌я▄, я┤я┌п╬ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╟п╩ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╬пҐпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣.

п═п╦я│. 7. п░я─п╠п╟п╩п╣я┌я▀ п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤я▄п╦. п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦я▐. XVIБ─⌠XVII п╡п╡.

п═п╦я│. 8. п∙пЄп╦пҐп╬я─п╬пЁ п╬пЄпҐп╬я└я┐пҐя┌п╬п╡я▀п╧. п═п╬я│я│п╦я▐. 1784 пЁ.

п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩я│я▐ п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ п©п╟я─пҐя▀я┘, пЄп╡я┐я│я┌п╡п╬п╩я▄пҐя▀п╧ п╬я┘п╬я┌пҐп╦я┤п╦п╧ я┬я┌я┐я├п╣я─ я│п╣я─п╣пЄп╦пҐя▀ XIX п╡. я│ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪ п©я─п╦пЄп╡п╬я─пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬пЁп╬ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п╦пЇ п°я▌пҐя┘п╣пҐп╟ пє. п▒п╟п╟пЄп╣я─п╟, я└п╟п╪п╦п╩я▄пҐя▀п╪ пЁп╣я─п╠п╬п╪ пЁя─п╟я└я│п╨п╬пЁп╬ я─п╬пЄп╟ п░я─п╨п╬-п п╣п╩п╩п╣пҐп╠п╟я┘ п╦пЇ п▒п╟п╡п╟я─п╦п╦. п▒я▀п╡я┬п╦п╣ п╡п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╦п╣ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀ п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╩п╦я│я▄ пЄя─я┐пЁ п╬я┌ пЄя─я┐пЁп╟. п÷п╟я┌я─п╦п╟я─я┘п╟п╩я▄пҐя▀п╣ п░пҐпЄя─п╣п╣п╡я│п╨п╬п╣ п╦ п⌡п╟п©я┌п╣п╡п╬ Б─⌠ п©я─п╦п╪п╣я─ п╪п╦я─п╟ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ пЄп╡п╬я─я▐пҐя│п╨п╬п╧ я┐я│п╟пЄя▄п╠я▀. п°я┐я─п╬п╪я├п╣п╡п╬ Б─⌠ я┐я│п╟пЄя▄п╠п╟ п╡ пЄя┐я┘п╣ я│я─п╣пЄпҐп╣п╡п╣п╨п╬п╡п╬п╧ пЁп╬я┌п╦п╨п╦ я│ п©я─п╦я┤я┐пЄп╩п╦п╡я▀п╪ я─я▀я├п╟я─я│п╨п╦п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪, п©п╬п╩пҐя▀п╪ я─п╬я│п╨п╬я┬п╦ п╦ я┌п╣я┘пҐп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ пҐп╬п╡я┬п╣я│я┌п╡. п▓п╬ п╡я│п╣я┘ я┌я─п╣я┘ я┐я│п╟пЄя▄п╠п╟я┘ п╠я▀п╩п╬ п╬я─я┐пІп╦п╣, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ я┐п╨я─п╟я┬п╟п╩п╬ я│я┌п╣пҐя▀ пЄп╬п╪п╬п╡, п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ п╬я┘п╬я┌я▀, я│п╟п╪п╬п╬п╠п╬я─п╬пҐя▀, я│п╟п╩я▌я┌п╬п╡. п я│п╬пІп╟п╩п╣пҐп╦я▌, я─п╟пЇя─я┐я┬п╣пҐ пЄп╬п╪ п╡ п⌡п╟п©я┌п╣п╡п╬, п╡ пЇп╟п©я┐я┴п╣пҐпҐп╬п╪ я│п╬я│я┌п╬я▐пҐп╦п╦ я┐я│п╟пЄя▄п╠п╟ п╡ п°я┐я─п╬п╪я├п╣п╡п╣, пҐп╣ п©п╬п╩пҐп╬я│я┌я▄я▌ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩я│я▐ пЄп╡п╬я─п╣я├ п╡ п░пҐпЄя─п╣п╣п╡я│п╨п╬п╪. п≤пЇя┼я▐я┌я▀п╣ п╦пЇ я┐я│п╟пЄп╣п╠ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀ п╬я─я┐пІп╦я▐, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, пҐп╣ п╬я┘п╡п╟я┌я▀п╡п╟я▌я┌ п╡я│п╣пЁп╬ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐, я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╣пЁп╬я│я▐ п╡ пҐп╦я┘. п■п╬я┬п╣пЄя┬п╦п╣ пЄп╬ пҐп╟я│ п╬п╠я─п╟пЇя├я▀ п╬я─я┐пІп╦я▐ Б─⌠ я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟ б╚пЇп╬п╩п╬я┌п╬пЁп╬ п╡п╣п╨п╟б╩ п╦ пЁп╦п╠п╣п╩п╦ я┐я│п╟пЄп╣п╠, я│я┌п╟п╡я┬п╦п╣ п╬я│пҐп╬п╡п╬п╧ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐, я│п╣пЁп╬пЄпҐя▐ пЇп╟пҐп╦п╪п╟я▌я┌ пЄп╬я│я┌п╬п╧пҐп╬п╣ п╪п╣я│я┌п╬ п╡ п╪я┐пЇп╣п╧пҐя▀я┘ я█п╨я│п©п╬пЇп╦я├п╦я▐я┘.

1 п═я┐я│я│п╨п╦п╧ пҐп╟я─п╬пЄ. п∙пЁп╬ п╬п╠я▀я┤п╟п╦, п╬п╠я─я▐пЄя▀, п©я─п╣пЄп╟пҐп╦я▐, я│я┐п╣п╡п╣я─п╦я▐ п╦ п©п╬я█пЇп╦я▐. п║п╬п╠я─. п°. п≈п╟п╠п╣п╩п╦пҐя▀п╪. п═п╣п©я─п╦пҐя┌пҐп╬п╣ п╡п╬я│п©я─п╬п╦пЇп╡п╣пЄп╣пҐп╦п╣ п╦пЇпЄп╟пҐп╦я▐ 1880 пЁ. п°., 1989. п║. 567.

2 п╗п╣п╩п╨п╬п╡пҐп╦п╨п╬п╡п╟ п∙.п■., п∙я└п╦п╪п╬п╡ п║.п▓. п║я┌п╟я─п╦пҐпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦. п║п÷п╠.: б╚п═я┐я│я│п╨п╟я▐ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▐б╩, 2010. п║. 66.

3 п я┐п╩п╦пҐя│п╨п╦п╧ п░.п². пїп╟я│я┌пҐя▀п╣ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╡ пЄп╬я─п╣п╡п╬п╩я▌я├п╦п╬пҐпҐп╬п╧ п═п╬я│я│п╦п╦. п°.: п⌠п╟п╩п╣я─п╣я▐ б╚п═я┐я│я│п╨п╦п╣ п©п╟п╩п╟я┌я▀б╩, 2004. п║. 12.

4 п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╟я─я┘п╦п╡ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦ (п⌠п░п▓п·). пє. 1826. п·п©. 1. п■. 42. п⌡. 4 п╬п╠. б╚п·п©п╦я│я▄ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡, п╦пЇя┼я▐я┌я▀я┘ п╦пЇ я│п╬п╡я┘п╬пЇп╟ п°я┐я─п╬п╪я├п╣п╡п╬ пЄп╩я▐ п©п╣я─п╣пЄп╟я┤п╦ п╡п╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧б╩ п╬я┌ 15 п╦я▌пҐя▐ 1920 пЁ.

5 п╒п╟п╪ пІп╣. п■. 95. п⌡. 25, 25 п╬п╠. б╚п·п©п╦я│я▄ п╡п╣я┴п╣п╧, п©п╣я─п╣пЄп╟пҐпҐя▀я┘ п╦пЇ я│п╬п╡я┘п╬пЇп╟ п⌠п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╬ Б─°п░пҐпЄя─п╣п╣п╡я│п╨п╬п╣Б─²б╩ п╬я┌ 10.07.1921.

6 п╒п╟п╪ пІп╣. пє. 629. п·п©. 1. п■. 45. п⌡. 1, 1 п╬п╠.

7 п╝я─п╦п╧ п░пҐпЄя─п╣п╣п╡п╦я┤ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡, 1913 пЁ. я─., п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╬п╣ п©п╬пЄпЄп╟пҐя│я┌п╡п╬. п▓ пЁп╬пЄя▀ п▓я┌п╬я─п╬п╧ п╪п╦я─п╬п╡п╬п╧ п╡п╬п╧пҐя▀ я│п╩я┐пІп╦п╩ п╡ п╟я─п╪п╦п╦ п▓п╩п╟я│п╬п╡п╟, пҐп╟я┘п╬пЄп╦п╩я│я▐ п╡ я┤п╣я┬я│п╨п╬п╪ п©п╩п╣пҐя┐, п╡ 1947 пЁ. п╠я▀п╩ п©п╬я┘п╦я┴п╣пҐ п╦пЇ п▒п╣я─п╩п╦пҐп╟, п©я─п╦пЁп╬п╡п╬я─п╣пҐ п╡ п║п║п║п═ п╨ 25 пЁп╬пЄп╟п╪ п╩п╦я┬п╣пҐп╦я▐ я│п╡п╬п╠п╬пЄя▀. п▓п╬пЇп╡я─п╟я┴п╣пҐ п╡ пєп═п⌠ п╡ 1955 пЁ., пҐп╟п©п╦я│п╟п╩ п╪п╣п╪я┐п╟я─я▀ б╚п▓п╬я│п╣п╪я▄ п╩п╣я┌ п╡п╬ п╡п╩п╟я│я┌п╦ п⌡я┐п╠я▐пҐп╨п╦б╩, 13 я─п╬п╪п╟пҐп╬п╡. п║п╨п╬пҐя┤п╟п╩я│я▐ п╡ 2000 пЁ. п╡ п⌠п╣я─п╪п╟пҐп╦п╦.

8 п⌠п░п▓п·. пє. 1826. п·п©. 1. п■. 42. п⌡. 370.

9 п╒п╟п╪ пІп╣. п⌡. 189.

10 п пҐп╦пЁп╟ пЄп╩я▐ пЇп╟п©п╦я│п╦ пІп╣я─я┌п╡я┐п╣п╪я▀я┘ п╡ п╪я┐пЇп╣п╧ п©я─п╦ пёя┤п╣пҐп╬п╧ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬п╧ п░я─я┘п╦п╡пҐп╬п╧ п п╬п╪п╦я│я│п╦п╦ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀я┘ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╦ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡. п⌡. 86, 86 п╬п╠.

11 п⌠п░п▓п·. пє. 1826. п·п©. 1. п■. 5. п⌡. 18 п╬п╠. б╚п·п©п╦я│я▄ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐, п©я─п╦пҐя▐я┌п╬п╪я┐ пЄп╩я▐ я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦я▐ п╡п╬ п▓п╩п╟пЄп╦п╪п╦я─я│п╨п╬п╪ п╪я┐пЇп╣п╣ п╦пЇ п╦п╪п╣пҐп╦я▐ п╒я─п╣пЁя┐п╠п╬п╡п╟ п©я─п╦ я│. п⌡п╟п©я┌п╣п╡п╣б╩ п╬я┌ 20 п╪п╟я▐ 1920 пЁ.

п п╬п╪п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╦