ŠŠ»Š¾Š½ŠµŃŠŗŠøŠµ ŠæŃŃŠŗŠø Š§. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½Š° Šø Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š¹ ŃŃŠµŠ³Š°Ń Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā» (Š”ŠµŠŗŃŠµŃŃ Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š³Š¾ Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š±Š¾Ń 1790 Š³Š¾Š“Š°), ŠŠ°Š½ŠŗŠ¾Š² Š.Š®. (ŠŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗ)

ŠŠøŠ½ŠøŃŃŠµŃŃŃŠ²Š¾ Š¾Š±Š¾ŃŠ¾Š½Ń Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¤ŠµŠ“ŠµŃŠ°ŃŠøŠø Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ°Ń ŠŠŗŠ°Š“ŠµŠ¼ŠøŃ ŃŠ°ŠŗŠµŃŠ½ŃŃ Šø Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ Š½Š°ŃŠŗ ŠŠ¾ŠµŠ½Š½Š¾-ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¹ Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø, ŠøŠ½Š¶ŠµŠ½ŠµŃŠ½ŃŃ Š²Š¾Š¹ŃŠŗ Šø Š²Š¾Š¹ŃŠŗ ŃŠ²ŃŠ·Šø ŠŠ¾Š¹Š½Š° Šø Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ ŠŠ¾Š²ŃŠµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Šø Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń Š¢ŃŃŠ“Ń Š¢ŃŠµŃŃŠµŠ¹ ŠŠµŠ¶Š“ŃŠ½Š°ŃŠ¾Š“Š½Š¾Š¹ Š½Š°ŃŃŠ½Š¾-ŠæŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŠ¾Š½ŃŠµŃŠµŠ½ŃŠøŠø 16ā18 Š¼Š°Ń 2012 Š³Š¾Š“Š°

Š§Š°ŃŃŃ IŠ”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³

ŠŠŠŠŠŠŠøŠŠ” 2012

Ā© ŠŠŠŠŠŠŠøŠŠ”, 2012

Ā© ŠŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŠ² Š°Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š², 2012

ŠŠ ŠŠŠ ŠŠŠŠŠ XVIII Šø XIX ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŠ¹ Š²ŃŠ“Š°ŃŃŠ°ŃŃŃ ŃŠ¾Š»Ń Š² ŠøŃŃ Š¾Š“Šµ ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠ¹, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š²ŠµŠ»Š° Š Š¾ŃŃŠøŃ, Š±ŠµŠ·ŃŃŠ»Š¾Š²Š½Š¾, ŠæŃŠøŠ½Š°Š“Š»ŠµŠ¶Š°Š»Š° Š³Š»Š°Š“ŠŗŠ¾ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½Š¾Š¹ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠø, Š² ŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ»Šµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃŠ¼ ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ³ŃŠ½Š¾-ŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°, Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š°Š½Š½Š¾Š³Š¾ Š² 1774 Š³. ŠŠ»Š¾Š½ŠµŃŠŗŠ°Ń Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŃ Ń ŃŃŠæŠµŃ Š¾Š¼, Š² Š³Š¾ŃŠ½ŠøŠ»Šµ ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠ¹ ŠŗŠ¾Š²Š°Š»Š° Š²Š½ŃŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŠæŠ¾Š±ŠµŠ“Ń Šø Š·Š°ŃŠøŃŠ°Š»Š° Š½ŠµŠ·Š°Š²ŠøŃŠøŠ¼Š¾ŃŃŃ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠøŠø. ŠŃŃŠŗŠø, Š¾ŃŠ»ŠøŃŃŠµ ŠæŠ¾Š“ ŃŃŠŗŠ¾Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾Š¼ ŃŠ¾ŃŠ»Š°Š½Š“ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Ā«Ń ŃŠ“Š¾Š¶Š½ŠøŠŗŠ°Ā»1 Š§. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½Š° (Charles Gascoigne), Š³ŃŠµŠ¼ŠµŠ»Šø Š½Š° ŠŠ¾ŃŠ¾Š“ŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š¼ ŠæŠ¾Š»Šµ, ŃŠ“ŠµŃŠ¶ŠøŠ²Š°Š»Šø ŃŃŃŠ°ŃŠµŠ³ŠøŃŠµŃŠŗŃŃ Š»ŠøŠ½ŠøŃ Š½Š° Š§ŠµŃŠ½Š¾Š¼ Š¼Š¾ŃŠµ2, Š¾ŃŠ»ŠøŃŠøŠ»ŠøŃŃ ŠæŠ¾Š“ ŠŠ»ŠµŠ²Š½Š¾Š¹, Ń Š³Š¾ŃŃ ŠØŠøŠæŠŗŠ°. Š”Š¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ²ŃŠøŠµŃŃ ŠŗŠ°ŃŠµŠ»ŃŃŠŗŠøŠµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ Š“ŠµŠ¼Š¾Š½ŃŃŃŠøŃŃŃŃŃŃ Š½Š° Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹Š½ŃŃ ŃŠŗŃŠæŠ¾Š·ŠøŃŠøŃŃ , ŃŠŗŃŠ°ŃŠ°ŃŃ ŠæŠ°ŃŠŗŠø Šø Š½Š°Š±ŠµŃŠµŠ¶Š½ŃŠµ Š”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Š°, ŠŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŠ°, ŠŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠ° Šø Š”ŠµŠ²Š°ŃŃŠ¾ŠæŠ¾Š»Ń. ŠŠµŃŃŃŠŗŠø Š¾ŃŠ¼ŠµŠ½Š½ŃŃ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š², ŃŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Š½Š½ŃŃ Š½Š° ŠŠ»Š¾Š½ŃŠµ, Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Š²ŠøŠ“ŠµŃŃ Š½Š° Š±Š°ŃŃŠøŠ¾Š½Š°Ń ŠŃŠµŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŃŠµŠæŠ¾ŃŃŠø, Š² ŃŠøŃŠ°Š“ŠµŠ»Šø Š½Š° ŠŠ»Š°Š½ŃŠŗŠøŃ Š¾ŃŃŃŠ¾Š²Š°Ń , Š² Š°Š½Š³Š»ŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¼ ŠŃŃŠµŠ½Š°Š»Šµ Š² ŠŃŠ»Š²ŠøŃŠµ, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ, ŃŃŠ¾ ŃŠ“ŠøŠ²ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾, Š½Š° ŠŠ°ŃŃŠ¾Š²Š¾Š¼ ŠæŠ¾Š»Šµ Š² ŠŠ¾Š½ŃŠµŠ°Š»Šµ Šø Š² Š“ŃŃŠ³ŠøŃ ŠŗŠ°Š½Š°Š“ŃŠŗŠøŃ Š³Š¾ŃŠ¾Š“Š°Ń ā ŠŠ²ŠµŠ±ŠµŠŗŠµ, ŠŠøŠ½Š³ŃŃŠ¾Š½Šµ, Š¢Š¾ŃŠ¾Š½ŃŠ¾ Šø ŠŃŃŠ°Š²Šµ3.

ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š“Š¾ ŃŠøŃ ŠæŠ¾Ń Š½ŠµŠ¼Š°Š»Š°Ń ŃŠ°ŃŃŃ ŠæŃŃŠµŠŗ ŠæŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¾ŃŠ»ŠøŠ²ŠŗŠø ŠæŠ¾ŠŗŠ¾ŠøŃŃŃ Š½Š° Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¼ Š“Š½Šµ, Š² Š¼ŠµŃŃŠ°Ń Š³ŠøŠ±ŠµŠ»Šø ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»ŠµŠ¹. Š ŃŃŠ¾Š¼ ŃŠ¼ŃŃŠ»Šµ ŠæŃŠ¾ŃŠ»Š¾Šµ Š½ŠµŠ¾Ń Š¾ŃŠ½Š¾ ŃŠ°ŃŃŃŠ°ŠµŃŃŃ Ń Š·Š°Š²Š¾ŃŠ°Š¶ŠøŠ²Š°ŃŃŠøŠ¼Šø ŃŠµŠŗŃŠµŃŠ°Š¼Šø4. Š¢Š°Šŗ, Š² 1948 Š³. Š½Š° ŠŠ°Š»ŃŠøŠŗŠµ, Š±Š»ŠøŠ· ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŃ Š³Š¾ŃŠ¾Š“ŠŗŠ¾Š² Š ŃŠ¾ŃŃŠøŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Šø Šø Š„Š°Š¼ŠøŠ½Š°5, Š½Š° ŃŠ°ŃŠ²Š°ŃŠµŃŠµ ŠŠ¾Š»ŃŃŠ¾Š³Š¾ Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š»ŠøŠ²Š°, ŠæŃŠø Š³ŠøŠ“ŃŠ¾ŃŠµŃ Š½ŠøŃŠµŃŠŗŠøŃ ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Ń Š½Š° Š³Š»ŃŠ±ŠøŠ½Šµ 16ā17 Š¼ Š±ŃŠ» Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½ ŠæŠ¾Š»ŃŃŠ°Š·Š±ŠøŃŃŠ¹ ŠŗŠ¾ŃŠæŃŃ ŃŃŠ°ŃŠøŠ½Š½Š¾Š³Š¾ Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠæŠ°ŃŃŃŠ½ŠøŠŗŠ°. ŠŠ°Š½ŠµŃŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š“Š¾Š½Š½ŃŠ¼ ŠøŠ»Š¾Š¼ 42&Š¼ŠµŃŃŠ¾Š²ŃŠ¹ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŠ»ŃŃ Š½Š° Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¼ Š“Š½Šµ Š±ŠµŠ· Š¼Š°ŃŃ, Ń ŠæŠ»Š¾Ń Š¾ ŃŃŠµŠ»ŠµŠ²ŃŠøŠ¼Šø ŠæŠ°Š»ŃŠ±Š½ŃŠ¼Šø Š½Š°Š“ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŠ°Š¼Šø, Š²ŠµŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¼Šø Šø ŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŠ¼Šø ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š¼Šø. ŠŃŠø ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠø Š¾ŃŃŠ°ŃŠŗŠ¾Š² ŃŃŠ“Š½Š° Š°ŠŗŠ²Š°Š»Š°Š½Š³ŠøŃŃŃ Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠøŠ»Šø Š½Š° Š“Š½Šµ 26 Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹ Š½ŠµŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š°6.

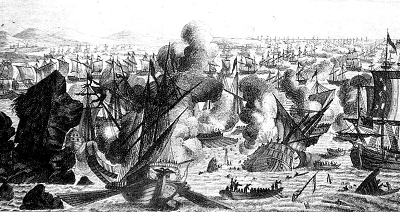

ŠŠøŃŠ²Š° ŠæŃŠø Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Šø. 28 ŠøŃŠ½Ń 1790 Š³.

ŠŠ± ŠøŠ½ŃŠµŃŠµŃŠ½Š¾Š¹ Š½Š°Ń Š¾Š“ŠŗŠµ ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ ŃŃŠµŠ½ŃŠµ ŃŠ·Š½Š°Š»Šø Š»ŠøŃŃ Š² 80-Ń Š³Š³. ŠæŃŠ¾ŃŠ»Š¾Š³Š¾ Š²ŠµŠŗŠ°. ŠŠ¾ŠæŃŠ»ŃŃŠøŠ·Š°ŃŠ¾Ń Š. ŠŠ°Š½ŠøŃŃŠŗŠø ŠŗŃŠ°ŃŠŗŠ¾ Šø Š½Šµ ŃŠ¾Š²ŃŠµŠ¼ ŃŠ¾ŃŠ½Š¾ ŠæŃŠøŠ²ŠµŠ» ŃŃŠ¶ŠµŃ Š¾ Š½ŠµŠŗŠ¾ŠµŠ¹ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š³Š°Š»ŠµŃŠµ (die Galeere), ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±ŃŠµŠ¹ Š² ŃŃŃŃŠŗŠ¾&ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ¾Š¹ Š±ŠøŃŠ²Šµ 1790 Š³.7 ŠŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»Ń Š½Š°Š·Š²Š°Š» ŃŃŠ“Š½Š¾ Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā», Š¾Š“Š½Š°ŠŗŠ¾ ŃŠøŠæ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń, Š¼ŠµŃŃŠ¾ ŠµŠ³Š¾ ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ Šø Š²ŃŠµŠ¼Ń Š³ŠøŠ±ŠµŠ»Šø ŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š»Šø ŃŠµŃŃŠµŠ·Š½Š¾Š³Š¾ Š½Š°ŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŠ¾ŠøŃŠŗŠ° Šø ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»ŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃŠøŠ±ŃŃŠøŠø.

ŠŠ»Š°Š½Š¾Š¼ŠµŃŠ½Š¾Šµ ŠøŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŃŠ“ŠøŠ²ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŠ°Š¼ŃŃŠ½ŠøŠŗŠ° Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠø Š½Š°ŃŠ°Š»Š¾ŃŃ Š² 1960 Š³., ŠŗŠ¾Š³Š“Š° Š°ŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¹ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŠµŃ Š¤ŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃŠ¾ŃŠøŠ°ŃŠøŠø Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Š¾Š² ŃŠ¾Š·Š“Š°Š» Š“Š»Ń Š¾Š±ŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Š·Š°Š³Š°Š“Š¾ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŠ°ŃŃŃŠ½ŠøŠŗŠ° ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŃŠ½ŃŠ¹ Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŠ¾ŃŠ·. Š”ŠµŠ¹ŃŠ°Ń ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŃ ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŠ¾Š², ŠæŠ¾Š“Š½ŃŃŃŃ ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¼Šø Š“Š°Š¹Š²ŠµŃŠ°Š¼Šø Ń Š¼ŠµŃŃŠ° ŠŗŃŃŃŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ“Š½Š°, Š½Š°ŃŃŠøŃŃŠ²Š°ŠµŃ Š±Š¾Š»ŠµŠµ Š¾Š“Š½Š¾Š¹ ŃŃŃŃŃŠø ŠµŠ“ŠøŠ½ŠøŃ Ń ŃŠ°Š½ŠµŠ½ŠøŃ8.

Š”ŃŠµŠ“Šø ŃŠ°ŃŠøŃŠµŃŠ½ŃŃ Š²ŠµŃŠµŠ¹, ŃŠ°ŃŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Ń ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š»Šø Š½Š° Ń ŃŠ°Š½ŠµŠ½ŠøŠµ Š² ŃŠ¾Š½Š“Ń Š³Š¾ŃŃŠ“Š°ŃŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŠ¾ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ Š² Š„ŠµŠ»ŃŃŠøŠ½ŠŗŠø (Maritime museum, Helsinki, Finland), Š° Š“ŃŃŠ³ŃŃ Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹ ŠŃŠ¼ŠµŠ½Š»Š°Š°ŠŗŃŠ¾ Š² ŠŠ¾ŃŠŗŠµ (The Museum of Kymenlaakso, Kotka, Finland), Š½Š°Ń Š¾Š“ŃŃŃŃ Š¼ŠµŠ“Š½ŃŠµ, ŃŠµŃŠµŠ±ŃŃŠ½ŃŠµ Šø Š·Š¾Š»Š¾ŃŃŠµ ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ Š¼Š¾Š½ŠµŃŃ, Š¾Š³Š½ŠµŃŃŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Šµ Šø Ń Š¾Š»Š¾Š“Š½Š¾Šµ Š¾ŃŃŠ¶ŠøŠµ, ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŠµ ŠŗŃŠµŠ¼Š½Šø, ŃŃŃŃŠ¼Š°Š½ŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ½ŃŃŃŃŠ¼ŠµŠ½ŃŃ, Š±ŃŠ¾Š½Š·Š¾Š²ŃŠµ ŠøŠŗŠ¾Š½ŠŗŠø-ŃŠŗŠ»Š°Š“Š½Šø, Š½Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŠŗŃŠµŃŃŠøŠŗŠø, ŃŠ°ŃŃŠ¾ŃŠ¾Š²Š°Ń Šø ŃŃŠµŠŗŠ»ŃŠ½Š½Š°Ń ŃŃŠ¾Š»Š¾Š²Š°Ń ŠæŠ¾ŃŃŠ“Š°, ŠŗŃŃ Š¾Š½Š½Š°Ń ŃŃŠ²Š°ŃŃ. Š ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠµ Š²Š¾ŃŠ»Šø ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ Š°Š¼ŃŠ½ŠøŃŠøŠø, Š¾Š“ŠµŠ¶Š“Š° Šø Š¾Š±ŃŠ²Ń, ŠøŠ½ŃŃŃŃŠ¼ŠµŠ½ŃŃ ŃŠ°ŠæŠ¾Š¶Š½ŠøŠŗŠ° Šø Š¼Š½Š¾Š³Š¾Šµ Š“ŃŃŠ³Š¾Šµ, ŃŠµŠ¼ Š² Š¾Š±ŠøŃ Š¾Š“Šµ ŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š»ŠøŃŃ, ŠŗŠ°Šŗ Š²ŃŃŃŠ½ŠøŠ»Š¾ŃŃ, Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠø9.

ŠŃŠ¾Š±ŃŠ¹ Š½Š°ŃŃŠ½ŃŠ¹ ŠøŠ½ŃŠµŃŠµŃ Šø Š¾Š“Š½Š¾Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ Š¾Š±Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š°Š½Š½Š¾Šµ Š±ŠµŃŠæŠ¾ŠŗŠ¾Š¹ŃŃŠ²Š¾ Š²ŃŠ·ŃŠ²Š°ŃŃ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠµ ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŠøŃŃŃ ŠæŠ¾Š“Š½ŃŠ»Šø Š½Š° ŠæŠ¾Š²ŠµŃŃ Š½Š¾ŃŃŃ. Š ŃŠ¾Š¶Š°Š»ŠµŠ½ŠøŃ, ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠŗŃŠøŃ ŠøŠ· 18 ŠæŃŃŠµŠŗ Š·Š°ŃŠ¾Š½ŃŠ²ŃŠµŠ³Š¾ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ“Š½Š°, ŃŠŗŠ¾ŃŠµŠµ Š²ŃŠµŠ³Š¾, Š½Šµ ŠæŃŠøŠ½ŃŃŠ° Š½Š° Š³Š¾ŃŃŠ“Š°ŃŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ ŃŃŠµŃ. ŠŠ¾ Š²ŃŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŠ»ŃŃŠ°Šµ, Š½ŃŠ½Šµ ŃŃŠ³ŃŠ½Š½ŃŠµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ Š² Š¶Š°Š»ŠŗŠ¾Š¼ Š²ŠøŠ“Šµ Š½Š°Ń Š¾Š“ŃŃŃŃ Š½Š° Š½ŠµŠ¶ŠøŠ»Š¾Š¼ Š¾. ŠŠ°ŃŠøŃŠ°Š°ŃŠø, Š²Š±Š»ŠøŠ·Šø ŠŠ¾ŃŠŗŠø10.

ŠŠ“ŠøŠ½Š½Š°Š“ŃŠ°ŃŃ ŠæŃŃŠµŠŗ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š±Š¾Ń ŠæŠ¾ŠŗŠ° ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŠµŠ½Ń Š² Š“Š²ŃŃ ŠŗŃŃŃŃŃ Š°Š½Š³Š°ŃŠ°Ń , Š¾ŠŗŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½ŃŃ ŠæŠ°Š½ŃŠøŃŠµŠ¼ ŠøŠ· ŃŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š¹ ŃŠµŃŠŗŠø, Š¾ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ ŃŠµŠ¼Ń ā Š½Š° ŠæŠ»Š¾ŃŠ°Š“ŠŗŠµ ŃŃŠøŠ»ŠøŠ·Š¾Š²Š°Š½Š½Š¾Š³Š¾ ŠæŠ¾Š“ ŃŠ¾ŃŃ Š»ŠµŃŠ½ŠµŠ³Š¾ ŠŗŠ°ŃŠµ Ā«Fort ElisabethĀ». ŠŠ“ŠµŃŃ Š»ŃŠ±ŠøŃŠµŠ»Šø ŃŃŠ°ŃŠøŠ½Ń ŠøŠ· Ā«Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¾Š±ŃŠµŃŃŠ²Š° Š°ŠŗŠ²Š°Š»Š°Š½Š³ŠøŃŃŠ¾Š² Šø ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠŗŠ¾Š²Ā»11 Š¾ŃŠ³Š°Š½ŠøŠ·Š¾Š²Š°Š»Šø ŃŠ²Š¾ŠµŠ¾Š±ŃŠ°Š·Š½ŃŠ¹ Š²Š°ŃŠøŠ°Š½Ń Š¾ŃŠŗŃŃŃŠ¾Š³Š¾ Ń ŃŠ°Š½ŠµŠ½ŠøŃ ŃŠ¾Š½Š“Š¾Š² Ń ŃŠŗŃŠæŠ¾Š½ŠøŃŠ¾Š²Š°Š½ŠøŠµŠ¼ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠøŃ ŠæŃŃŠµŠŗ Šø ŠŗŃŃŠæŠ½ŃŃ Š“ŠµŃŠ°Š»ŠµŠ¹ ŠŗŠ¾ŃŠæŃŃŠ° ŃŃŠ“Š½Š°.

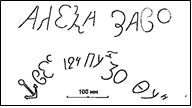

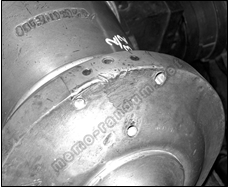

ŠŃŠ¾ŃŠµŠ·Ń Š½Š° ŠŗŠ°Š·ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŃŠ°ŃŃŠø ŃŃŠ²Š¾Š»Š° ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°. ŠŠ¾Š½ŠµŃ XVIII Š².

ŠŠµŠ¶Š“Ń ŃŠµŠ¼ Š»ŠøŃŃ Š² ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŠµŠµ Š²ŃŠµŠ¼Ń Š½Š° ŠŗŠ°Š·ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŃŠ°ŃŃŠø Š“Š²ŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±ŠµŠ»ŃŠ½ŃŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»Šø ŃŠ»ŃŃŠ°Š¹Š½Š¾ Š²ŃŃŠ²ŠøŠ»Šø ŠµŠ»Šµ ŃŠøŃŠ°ŠµŠ¼ŃŃ ŠæŃŠ¾ŃŠµŠ·Ń Ń ŠŗŠøŃŠøŠ»Š»ŠøŃŠ½ŃŠ¼ ŃŠµŠŗŃŃŠ¾Š¼ Ā«ŠŠ»Š¾Ī¶Š ŠŠĪ²ŠĀ»12. ŠŃŠŗŃŃŃŠøŠµ ŠæŠ¾Š·Š²Š¾Š»ŃŠµŃ ŃŃŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ ŃŠ°ŃŃŠøŃŠøŃŃ Š·Š½Š°Š½ŠøŃ Š¾ Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¼ Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¼ Š±Š¾Šµ, ŃŠ°Š·ŃŠ³ŃŠ°Š²ŃŠµŠ¼ŃŃ 28 ŠøŃŠ½Ń / 9 ŠøŃŠ»Ń 1790 Š³., Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ ŃŃŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ ŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŃŃ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ Š¾ ŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŃ ŠæŃŠµŠ“ŠæŃŠøŃŃŠøŃŃ Š Š¾ŃŃŠøŠø Š² ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ. Š ŃŃŠ¾Š¼ ŃŠ¼ŃŃŠ»Šµ Ń Š¾ŃŠµŃŃŃ Š²ŃŃŠŗŠ°Š·Š°ŃŃ Š¾Š±Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š°Š½Š½Š¾Šµ ŠæŃŠµŠ“ŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŠµ, Š“Š²Š° ŃŃŠ³ŃŠ½Š½ŃŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š° 18-ŃŃŠ½ŃŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ°, ŠæŠ¾Š“Š½ŃŃŃŠµ Š² 1948 Š³. ŃŠ¾ Š“Š½Š° ŠŠ°Š»ŃŠøŠŗŠø, ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Ń Š½Š° ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ ŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š² 1786ā1788 Š³Š³. ŠæŠ¾Š“ Š½Š°ŃŠ°Š»Š¾Š¼ Š§. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½Š° Šø ŠµŠ³Š¾ ŠøŠ½Š¾Š·ŠµŠ¼Š½ŃŃ ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠ³ ŠæŃŠ¾ŃŠµŠ» Ā«Š·Š°ŠæŠ°Š“Š½ŃŃĀ» ŃŠµŠŗŠ¾Š½ŃŃŃŃŠŗŃŠøŃ 13.

ŠŠ¾ ŠæŃŠøŠ±ŃŃŠøŃ Š² Š¼Š°Šµ 1786 Š³. Š² ŠŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“Ń Š§Š°ŃŠ»ŃŠ· ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½ 14 Š² 1779ā1786 Š³Š³. ŃŃŠŗŠ¾Š²Š¾Š“ŠøŠ» Š·Š½Š°Š¼ŠµŠ½ŠøŃŠ¾Š¹ ŠŠ°ŃŃŠ¾Š½ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š¹ ŠŗŠ¾Š¼ŠæŠ°Š½ŠøŠµŠ¹ Š² Š¤Š°Š»ŃŠŗŠøŃŠŗŠµ (ŠØŠ¾ŃŠ»Š°Š½Š“ŠøŃ). ŠŠ¾ŃŠ²ŠøŠ²ŃŠøŃŃ Š² Š°Š²Š³ŃŃŃŠµ 1786 Š³. Š² ŠŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠµ, ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½ŃŠ¹ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»ŃŃŠ³ ŃŃŃŠ°Š½Š¾Š²ŠøŠ» Š½Š° ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ ŠµŠ²ŃŠ¾ŠæŠµŠ¹ŃŠŗŠøŠµ Š¼Š°ŃŠøŠ½Ń Š“Š»Ń ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠµŠ½ŠøŃ Šø Š¾Š±ŃŠ¾ŃŠŗŠø Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹, ŃŠ¼Š¾Š½ŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š» Š½Š¾Š²ŃŠµ ŠŗŃŠ°Š½Ń Š“Š»Ń ŠæŠ¾Š“Š½ŃŃŠøŃ ŠŗŃŃŠæŠ½Š¾Š³Š°Š±Š°ŃŠøŃŠ½ŃŃ Š³ŃŃŠ·Š¾Š². ŠŠ· ŠŠ½Š³Š»ŠøŠø Š§. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½ ŠæŃŠøŠ²ŠµŠ· Š² ŠŠ°ŃŠµŠ»ŠøŃ Š“ŠµŃŠ°Š»Šø Š“Š»Ń Ā«ŃŠøŠ»ŠøŠ½Š“ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŃ , ŃŠ°Š·Š“ŃŠ²Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŃ , ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠøŠ»ŃŠ½ŃŃ Ā» Š¼ŠµŃ Š°Š½ŠøŠ·Š¼Š¾Š², Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Ā«Š¾Š³Š½ŠµŃŠæŠ¾ŃŠ½ŃŃ Š³Š»ŠøŠ½Ń Šø ŠŗŠøŃŠæŠøŃ, Š¾Š³Š½ŠµŠæŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠ½Š½ŃŠ¹ ŠŗŠ°Š¼ŠµŠ½ŃĀ» Šø Š“Š°Š¶Šµ Ā«Š·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Šµ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š¾ ŠŗŠ°Š¼ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠ³Š»ŃĀ»15.

Š§ŠµŃŠµŠ· Š“Š²Š° Š³Š¾Š“Š° Š½Š° ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ Š±ŃŠ» Š²Š½ŠµŠ“ŃŠµŠ½ Ā«ŃŃŠ³ŃŠ½Š½ŃŠ¹ ŠŗŠ¾Š»ŠµŃŠ¾ŠæŃŠ¾Š²Š¾Š“Ā», ŠæŠµŃŠ²Š°Ń Š² Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠøŠø Š¶ŠµŠ»ŠµŠ·Š½Š°Ń Š“Š¾ŃŠ¾Š³Š°, ŠæŠ¾ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ ŠæŃŃŠŗŠø ŃŃŠ°Š½ŃŠæŠ¾ŃŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š»ŠøŃŃ Š¾Ń Š»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠµŃ Š° Š“Š¾ ŃŠ²ŠµŃŠ»ŠøŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾. ŠŃŠø Š±ŃŠøŃŠ°Š½ŃŠµ Š² ŠŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŠøŠ»ŠøŃŃ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ, ŃŠ“ŃŠ°, ŃŠŗŠ¾ŃŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±ŠµŠ»ŃŠ½Š°Ń ŃŃŃŠ½ŠøŃŃŃŠ°, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Š¾ŃŠ»ŠøŃŠ½ŃŠµ Š¾Š±ŃŠ°Š·ŃŃ Ń ŃŠ“Š¾Š¶ŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ Š»ŠøŃŃŃ. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Ā«Š¼ŠøŠ»ŠøŃŠ°ŃŠøŃŃŃŠŗŠøŠµĀ» Š·Š°ŠŗŠ°Š·Ń ā ŃŠµŃŠøŠ¹Š½Š°Ń Š¾ŃŠ»ŠøŠ²ŠŗŠ° Šø Š¾ŃŠ“ŠµŠ»ŠŗŠ° ŠæŃŃŠµŠŗ 16 ā ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š¾Š±ŠµŃŠæŠµŃŠøŠ²Š°Š»Šø Š¾Š±Š¾ŃŠ¾Š½Ń Š³Š¾ŃŃŠ“Š°ŃŃŃŠ²Š°, Š“Š»Ń ŠŗŠ°ŃŠµŠ»ŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»ŃŃŠ³ŠøŠø ŃŃŠ°Š»Šø ŠæŃŠøŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠ½ŃŠ¼Šø. Š ŃŠµŃŠµŠ½ŠøŠµ 1788ā1789 Š³Š³. Š§. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½ ŠæŠµŃŠµŠ“Š°Š» ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŠ°Š·Š½Šµ 386 Š¾ŃŠ¼ŠµŠ½Š½ŃŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹. Š ŃŃŠ¾Š¼ ŃŠ¼ŃŃŠ»Šµ Š½ŠµŃ Š½ŠøŃŠµŠ³Š¾ ŃŠ“ŠøŠ²ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾, ŃŃŠ¾ ŠæŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠøŠµ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š¼Š¾Š³Š»Šø Š¾ŠŗŠ°Š·Š°ŃŃŃŃ Š² ŃŠ°Š·Š²Š°Š»Šµ Š±Š¾ŠµŠ²Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń Š½Š° Š³ŃŃŠ½ŃŠµ Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š»ŠøŠ²Š° ŠŠ°Š»ŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼Š¾ŃŃ.

ŠŠµŠ¶Š“Ń ŃŠµŠ¼ Š·Š°ŃŠøŠŗŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š½Š½ŃŠ¹ ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¼Šø ŠæŠ¾Š“Š²Š¾Š“Š½ŠøŠŗŠ°Š¼Šø ŃŃŃŃŠŗŠøŠ¹ ŠæŠ°ŃŃŃŠ½ŠøŠŗ, ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±ŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ Ń Š¼Š¾Š½Š¾Š³ŃŠ°Š¼Š¼Š°Š¼Šø Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ ŃŠ²Š»ŃŃŃŃŃ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¼Šø Š°ŃŃŠµŃŠ°ŠŗŃŠ°Š¼Šø, Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŠøŃŃŃ ŠæŠ¾ŃŃŠø Š½ŠøŃŠµŠ³Š¾ Š½Šµ Š·Š½Š°ŃŃ 17. ŠŠ¾ŠæŃŃŠ°ŠµŠ¼ŃŃ ŠæŃŠøŠ¾ŃŠŗŃŃŃŃ Š·Š°Š²ŠµŃŃ ŃŠ°Š¹Š½Ń Š½Š°Š“ Š·Š°ŃŠ¾ŠæŠ»ŠµŠ½Š½ŃŠ¼ Š³ŃŠµŠ±Š½ŃŠ¼ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ¾Š¼ Šø ŠæŃŃŠŗŠ°Š¼Šø Š¾ŃŠ»ŠøŠ²ŠŗŠø ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°.

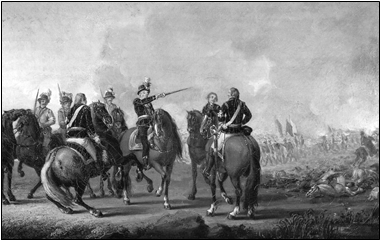

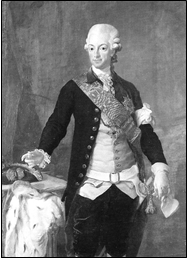

ŠŠ°ŃŠ½ŠµŠ¼ Ń ŃŠ¾Š³Š¾, ŃŃŠ¾ ŃŃŠ°Š³ŠµŠ“ŠøŃ ŃŃŠ“Š½Š° ŃŠ²ŃŠ·Š°Š½Š° Ń Ā«Š½ŠµŠ·Š½Š°Š¼ŠµŠ½ŠøŃŠ¾Š¹Ā» Š²Š¾Š¹Š½Š¾Š¹ 1788ā1790 Š³Š³. Š½Š° ŠŠ°Š»ŃŠøŠŗŠµ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŃ Š² ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ, ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ² ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Ń II, Š²ŠµŠ»Š° ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ°Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š½Š°. ŠŃŠŗŠ¾Š½Š½ŃŠ¹ ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š½ŠøŠŗ Š Š¾ŃŃŠøŠø ŃŃŃŠµŠ¼ŠøŠ»ŃŃ Š¾Š²Š»Š°Š“ŠµŃŃ ŠæŃŠøŠ±Š°Š»ŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠ¼Šø Šø ŠøŠ¶Š¾ŃŃŠŗŠøŠ¼Šø Š·ŠµŠ¼Š»ŃŠ¼Šø, ŃŃŠ¾Š±Ń Š½Š°Š²ŃŠµŠ³Š“Š° Š·Š°Š²ŠµŃŃŠøŃŃ Š¼Š½Š¾Š³Š¾Š²ŠµŠŗŠ¾Š²Š¾Š¹ ŃŠæŠ¾Ń Š·Š° Š½ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Šµ ŃŃŃŃŠµ Šø ŠŗŠ°ŃŠµŠ»ŃŃŠŗŃŃ ŃŠµŃŃŠøŃŠ¾ŃŠøŃ 18. ŠŠ¾ ŃŠøŃ ŠæŠ¾Ń ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŠøŃŃŃ Š¾ŃŠ²Š¾Š“ŃŃ ŃŠ¾Š±ŃŃŠøŃŠ¼ ŃŃŠ¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń ŃŠŗŃŠ¾Š¼Š½Š¾Šµ Š¼ŠµŃŃŠ¾, Ń Š¾ŃŃ Š±Š¾ŠµŠ²ŃŠµ Š·Š°ŃŠ»ŃŠ³Šø ŠµŠµ ŃŃŠ°ŃŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Šø Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŃŃŃŠøŠµ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ Š»ŠøŃŠ°, Š±ŠµŠ·ŃŃŠ»Š¾Š²Š½Š¾, Š·Š°ŃŠ»ŃŠ¶ŠøŠ²Š°ŃŃ ŠæŠ°Š¼ŃŃŠø ŠæŠ¾ŃŠ¾Š¼ŠŗŠ¾Š² 19. ŠŠ¾ŠøŠ½ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠ¹ ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń ŠŃŃŃŠ°Š² III 20 Š¼ŠµŃŃŠ°Š» Š¾ ŃŠ»Š°Š²Šµ ŃŠ²Š¾ŠµŠ³Š¾ Š²ŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŃŠµŠ“ŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŠøŠŗŠ° ŠŠ°ŃŠ»Š° XII. ŠŠµŠ»Š°Ń ŠæŠ¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠøŃŃ Ń Š²ŠµŠŗŠ¾Š²Š¾Š¹ Ā«ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ¾Š¹ Š½ŠµŃŠæŃŠ°Š²ŠµŠ“Š»ŠøŠ²Š¾ŃŃŃŃĀ», Š²Š¾Š·Š½Š°Š¼ŠµŃŠøŠ»ŃŃ Š²ŠµŃŠ½ŃŃŃ ŃŠŗŠ¾Š±Ń ŃŠ²Š¾Šø Š·ŠµŠ¼Š»Šø, ŃŃŃŠ°ŃŠµŠ½Š½ŃŠµ Š² ŠæŠµŃŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŠæŠ¾ ŠŠøŃŃŠ°Š“ŃŃŠŗŠ¾Š¼Ń Š“Š¾Š³Š¾Š²Š¾ŃŃ 21. ŠŠ¾Š»Š¾Š“Š¾Š¹ ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń Š·Š½Š°Š», ŃŃŠ¾ ŠµŠ³Š¾ Ā«ŠŗŃŠ·ŠøŠ½Š°Ā» ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠ°ŃŃŠøŃŠ° ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Š° II Š²ŠµŠ»Š° Ń 1787 Š³. ŃŃŠ¶ŠµŠ»ŃŃ Š²Š¾Š¹Š½Ń Ń ŠŃŃŠ¾Š¼Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŠ¾ŃŃŠ¾Š¹, ŠæŠ¾ŃŃŠ¾Š¼Ń Š½Š°Š“ŠµŃŠ»ŃŃ Š½Š° ŃŠ²Š¾Ń ŃŠŗŠ¾ŃŃŃ Šø Š±ŠµŠ·Š¾Š³Š¾Š²Š¾ŃŠ¾ŃŠ½ŃŃ ŠæŠ¾Š±ŠµŠ“Ń. ŠŠ½ Š½Š°ŃŠµŠ» Š½ŠµŠ±Š»Š°Š³Š¾ŃŠ¾Š“Š½ŃŠ¹ ŠæŠ¾Š²Š¾Š“ Šŗ ŃŠ°Š·Š“Š¾ŃŃ, Š¾Š±Š²ŠøŠ½ŠøŠ² Š² ŠøŃŠ½Šµ 1788 Š³. Š Š¾ŃŃŠøŃ Š² Š½Š°ŠæŠ°Š“ŠµŠ½ŠøŠø Š½Š° ŠæŠ¾Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŠ½ŃŠ¹ ŠæŠ¾ŃŃ ŠŃŠ°Š»ŃŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼. ŠŠ° ŃŠ°Š¼Š¾Š¼ Š“ŠµŠ»Šµ ŃŃŃŃŠŗŠøŃ ŃŠ°Š¼ ŠøŠ·Š¾Š±ŃŠ°Š¶Š°Š»Šø ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠµ ŃŠ¾Š»Š“Š°ŃŃ, Š¾Š±ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š² ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ Š¼ŃŠ½Š“ŠøŃŃ, ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŃŠ½Š¾ ŠæŠ¾ŃŠøŃŃŠµ Š“Š»Ń ŠæŃŠ¾Š²Š¾ŠŗŠ°ŃŠøŠ¾Š½Š½Š¾Š¹ ŠøŠ½ŃŃŠµŠ½ŠøŃŠ¾Š²ŠŗŠø Š² Š¼Š°ŃŃŠµŃŃŠŗŠøŃ Š”ŃŠ¾ŠŗŠ³Š¾Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¾ŠæŠµŃŃ 22. ŠŠ¾ŠµŠ½Š½ŃŃ Š°ŠŗŃŠøŃ ŠæŠ¾Š“Š“ŠµŃŠ¶Š°Š»Šø ŠŠ½Š³Š»ŠøŃ, ŠŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ ŃŃŠ°ŃŃ ŠŠøŠ“ŠµŃŠ»Š°Š½Š“Š¾Š² Šø ŠŃŃŃŃŠøŃ. ŠŃŠµ Š² Š¼Š°Šµ ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ°Ń ŃŃŠŗŠ°Š“ŃŠ° Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»-Š°Š“Š¼ŠøŃŠ°Š»Š° Š³ŠµŃŃŠ¾Š³Š° Š. ŠŃŠ“ŠµŃŠ¼Š°Š½Š»Š°Š½Š“ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š²ŃŃŠ»Š° Š² Š¤ŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š»ŠøŠ² Šø Š¾ŃŠ³Š°Š½ŠøŠ·Š¾Š²Š°Š»Š° Š½Š°ŠæŠ°Š“ŠµŠ½ŠøŠµ Š½Š° ŃŃŃŃŠŗŠøŃ 23. Š¢Š¾Š³Š“Š° ŠŗŠ¾Š¼ŠµŠ½Š“Š°Š½Ń Š¾ŃŠ°Š¶Š“ŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŠµŠ¹ŃŠ»Š¾ŃŠ° 24 Š¼Š°Š¹Š¾Ń ŠŃŠ·ŃŠ¼ŠøŠ½, ŠøŠ½Š²Š°Š»ŠøŠ“, Š“Š¾ŃŃŠ¾Š¹Š½Š¾ ŠæŠ°ŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š» ŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ ŠŃŃŃŠ°Š²Š° III ŃŠ“Š°ŃŃ ŃŠøŃŠ°Š“ŠµŠ»Ń: Ā«ŠÆ Š±ŠµŠ· ŃŃŠŗŠø, Š½Šµ Š¼Š¾Š³Ń Š¾ŃŠ²Š¾ŃŠøŃŃ Š²Š¾ŃŠ¾ŃŠ°. ŠŃŃŃŃ ŠµŠ³Š¾ Š²ŠµŠ»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š¾ ŃŠ°Š¼ ŠæŠ¾ŃŃŃŠ“ŠøŃŃŃĀ»25. ŠŠµŠæŃŠ°Š²ŠµŠ“Š½Š¾ Š½Š°ŃŠ°ŃŠ°Ń ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠ¼ Š¼Š¾Š½Š°ŃŃ Š¾Š¼ Š²Š¾Š¹Š½Š° Š½Šµ Š·Š°Š“Š°Š»Š°ŃŃ Š½Šø Š½Š° ŃŃŃŠµ, Š½Šø Š½Š° Š¼Š¾ŃŠµ. ŠŠµŃŠ¾Š¼ 1788 Š³. ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ Š¾Š“ŠµŃŠ¶Š°Š»Šø ŠæŠ¾Š±ŠµŠ“Ń Ń Š¾ŃŃŃŠ¾Š²Š° ŠŠ¾Š³Š»Š°Š½Š“ 26. Š§ŠµŃŠµŠ· Š³Š¾Š“ Š² Š°Š²Š³ŃŃŃŠµ Š²ŠøŃŠµ-Š°Š“Š¼ŠøŃŠ°Š» Š.-Š. ŠŠ°ŃŃŠ°Ń-ŠŠøŠ³ŠµŠ½, Š³ŠµŃŃŠµŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ ŠæŃŠøŠ½Ń Š½Š° ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ»ŃŠ¶Š±Šµ, Š½Š°Š½ŠµŃ ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»ŠµŠ²ŃŠŗŠ¾Š¼Ń ŃŠ»Š¾ŃŃ ŠæŠ¾ŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠµ Ń Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Š° (Š ŃŠ¾ŃŃŠøŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Šø) 27. ŠŠ“ŠµŃŃ ŃŠ²ŠµŠ“Ń ŠæŠ¾ŃŠµŃŃŠ»Šø 39 ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»ŠµŠ¹, Š° Š°Š“Š¼ŠøŃŠ°Š»ŃŃŠŗŠ¾Šµ ŃŃŠ“Š½Š¾ ŠæŠ¾ŠæŠ°Š»Š¾ Š² ŠæŠ»ŠµŠ½.

ŠŃŃŃŠ°Š² III Š½Š° ŠæŠ¾Š»Šµ Š±Š¾Ń 28 ŠøŃŠ½Ń 1789 Š³. Š„ŃŠ“. Š. Š„ŠøŠ»Š»ŠµŃŃŃŠµŠ¼

Š Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠø Š² ŠŃŠ±Š¾ŃŠ³ŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š»ŠøŠ²Šµ 22 ŠøŃŠ½Ń / 3 ŠøŃŠ»Ń 1790 Š³. ŃŠ¾ŠøŃŠŗŠ°ŃŠµŠ»Ń Š²Š¾ŠµŠ½Š½ŃŃ Š»Š°Š²ŃŠ¾Š² Š¶Š“Š°Š»Š° Š½Š°ŃŃŠ¾ŃŃŠ°Ń ŠŗŠ°ŃŠ°ŃŃŃŠ¾ŃŠ°, ŃŠ²ŠµŠ“Ń Š»ŠøŃŠøŠ»ŠøŃŃ 67 ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»ŠµŠ¹, Š¾ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ Š² Ā«ŠæŠ¾Š»ŃŠ¶ŠøŠ²Š¾Š¼ Š²ŠøŠ“ŠµĀ» ŃŠŗŃŃŠ»ŠøŃŃ Š² Š”Š²ŠµŠ°Š±Š¾ŃŠ³Šµ 28. ŠŠøŠŗŃŠ¾ŃŠøŃ ŃŠ¾ŃŠ²Š°Š»Š° ŠæŠ»Š°Š½Ń Š½ŠµŠæŃŠøŃŃŠµŠ»Ń Š²ŃŃŠ°Š“ŠøŃŃ Š“ŠµŃŠ°Š½Ń Šø Š·Š°Ń Š²Š°ŃŠøŃŃ Š”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³ Ń Š¼Š¾ŃŃ. Š Š°Š·Š¾ŃŠ°ŃŠ¾Š²Š°Š½Š½ŃŠ¹ ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń, ŃŠ°Š¼ ŠµŠ“Š²Š° Š½Šµ ŠæŠ¾ŠæŠ°Š²ŃŠøŠ¹ Š² ŠæŠ»ŠµŠ½, Š² Š³Š½ŠµŠ²Šµ ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š» Š¾Ń Š³ŠµŠ½ŠµŃŠ°Š»ŠøŃŠµŃŠ° ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŃŠ¾Š²Šø. ŠŠ¼ŠµŃŃŠµ Ń ŃŠµŠ¼, ŃŠµŃŠµŠ· Š½ŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š“Š½ŠµŠ¹ ŃŠ²ŠµŠ“Ń ŃŠ¼Š¾Š³Š»Šø ŃŃŠµŃŠøŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń. Š ŠµŃŃ ŠøŠ“ŠµŃ Š¾ Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¼ Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¼ Š±Š¾Šµ 29, ŃŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠ²ŃŠµŠ¼ŃŃ 28 ŠøŃŠ½Ń / 9 ŠøŃŠ»Ń 1790 Š³., Š² ŃŠµŠ·ŃŠ»ŃŃŠ°ŃŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š³Š¾ ŃŠŗŠ°Š½Š“ŠøŠ½Š°Š²Ń ŃŠ°Š·Š³ŃŠ¾Š¼ŠøŠ»Šø ŃŃŃŃŠŗŃŃ ŃŠ»Š¾ŃŠøŠ»ŠøŃ 30. Š”ŃŠ“Š½Š¾ Šø Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń, Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¼Šø Š“Š°Š¹Š²ŠµŃŠ°Š¼Šø, Š²Š½Šµ ŃŠ¾Š¼Š½ŠµŠ½ŠøŃ Š¾ŃŠ½Š¾ŃŃŃŃŃ Šŗ ŃŃŠ¾Š¼Ń ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŃ.

ŠŠ¾ŃŃŃŠµŃ ŠŃŃŃŠ°Š²Š° III

ŠŠµŠ¶Š“Ń ŃŠµŠ¼ ŃŠ¾Š±ŃŃŠøŃ Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠµŠ¼ Š“Š²ŃŃ ŃŠ¾ŃŠ»ŠµŃŠ½ŠµŠ¹ Š“Š°Š²Š½Š¾ŃŃŠø ŃŠ°Š·Š²Š¾ŃŠ°ŃŠøŠ²Š°Š»ŠøŃŃ ŃŃŃŠµŠ¼ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾. Š Š¾Š¶ŠøŠ“Š°Š½ŠøŠø ŠæŃŠøŃ Š¾Š“Š° ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ»Š¾ŃŠøŠ»ŠøŠø ŠæŠ¾Š“ ŠŗŠ¾Š¼Š°Š½Š“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµŠ¼ ŠŠ°ŃŠ»Š° ŠŠ°ŃŃŠ°Ń-ŠŠøŠ³ŠµŠ½Š° ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń ŠŃŃŃŠ°Š² III, ŠøŠ¼ŠµŃ ŃŠ¾ŃŃ ā ŃŃŃŠŗŠø, ŃŃ ŠøŃŃŠøŠ»ŃŃ Š¾Š±Š¾ŃŃŠ“Š¾Š²Š°ŃŃ ŠæŠ¾Š·ŠøŃŠøŠø Š² ŃŃ ŠµŃŠ°Ń Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Š°, ŃŃŃŠ°Š½Š¾Š²ŠøŠ» Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ Š±Š°ŃŠ°ŃŠµŠø, ŃŃŠæŠµŠ» ŠæŃŠ¾Š¼ŠµŃŠøŃŃ Š³Š»ŃŠ±ŠøŠ½Ń Š² Š·Š°Š»ŠøŠ²Šµ, ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²ŠøŃŃ Š³Š°Š»ŠµŃŃ Š½Š° ŃŠŗŠ¾ŃŃ, Š° Š³Š»Š°Š²Š½ŃŠ¹ ŃŠ°ŃŠ²Š°ŃŠµŃ ŠæŠµŃŠµŠŗŃŃŃŃ Š·Š°ŃŠ¾ŠæŠ»ŠµŠ½Š½ŃŠ¼Šø Š±ŃŠ°Š½Š“ŠµŃŠ°Š¼Šø. Š”ŠøŠ»Ń ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ²Š¾Š±Š¾ŃŃŃŠ²ŃŃŃŠøŃ ŃŠ»Š¾ŃŠ¾Š² ŠæŠµŃŠµŠ“ ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠµŠ¼ Š¾ŠŗŠ°Š·Š°Š»ŠøŃŃ Š½Šµ ŃŠ°Š²Š½ŃŠ¼Šø 31. Š ŃŠ°ŃŠæŠ¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠø ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŠ»Š¾ŃŃ 295 Š±Š¾ŠµŠ²ŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»ŠµŠ¹ Ń ŃŃŃŃŃŃŃ ŠæŃŃŠµŠŗ Šø 67 ŃŃŠ°Š½ŃŠæŠ¾ŃŃŠ½ŃŃ ŃŃŠ“Š¾Š², Ń ŃŠ¾ŃŃŠøŃŠ½ Š»ŠøŃŃ 173 ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń, ŠæŃŠø 1000 Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹ 32.

Š ŃŃŃŠŗŠøŠµ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠø, Š½Š¾ŃŃŃ Š¾ŠŗŠ°Š·Š°Š²ŃŠøŃŃ Ń Š²Ń Š¾Š“Š° Š² Š·Š°Š»ŠøŠ², ŃŠ²Š°Š»ŠøŃŃ Š² Š±Š¾Š¹, Š¶ŠµŠ»Š°Ń ŠæŠ¾Š“Š°ŃŠøŃŃ ŠæŠ¾Š±ŠµŠ“Ń Š³Š¾ŃŃŠ“Š°ŃŃŠ½Šµ Š² Š“ŠµŠ½Ń 28-Š»ŠµŃŠ½ŠµŠ¹ Š³Š¾Š“Š¾Š²ŃŠøŠ½Ń ŠµŠµ Š²Š¾ŃŃŠµŃŃŠ²ŠøŃ Š½Š° ŠæŃŠµŃŃŠ¾Š». ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š»ŃŠ±ŠøŠ¼ŠµŃ ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Ń II ŠæŃŠøŠ½Ń ŠŠ°ŃŃŠ°Ń-ŠŠøŠ³ŠµŠ½ Š¾ŃŠ»Š¾Š¶ŠøŠ» Š°ŃŠ°ŠŗŃ Š½Š° ŃŃŃŠ¾. ŠŠ°ŃŠ°Š»Š¾ Š±ŠøŃŠ²Ń Š½Šµ Š¾ŃŃŠ°Š½Š¾Š²ŠøŠ» Š“Š°Š¶Šµ ŃŠ²ŠµŠ¶ŠøŠ¹ Š²ŠµŃŠµŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š±ŃŃŃŃŠ¾ ŠæŠµŃŠµŃŠ¾Ń Š² ŃŃŠ¾ŃŠ¼. ŠŠ°ŠæŃŠøŠ·Š½Š°Ń ŃŃŠøŃ ŠøŃ ŠŠ°Š»ŃŠøŠŗŠø Š²Š»Š°ŃŃŠ½Š¾ Š²Š¼ŠµŃŠ°Š»Š°ŃŃ Š² ŃŠ¾Š±ŃŃŠøŃ. ŠŠ¾Š»Š½Ń Š±ŠµŠ·Š¶Š°Š»Š¾ŃŃŠ½Š¾ Š½ŠµŃŠ»Šø ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Šø Šŗ ŃŠŗŠ°Š»Š°Š¼ Šø Š³ŃŠ±ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¼ Š²ŃŠ°Š¶ŠµŃŠŗŠøŠ¼ Š±Š°ŃŠ°ŃŠµŃŠ¼. Š”Š¾ ŃŠ»ŠµŠ·Š°Š¼Šø Š½Š° Š³Š»Š°Š·Š°Ń Š²ŠøŃŠµ-Š°Š“Š¼ŠøŃŠ°Š», Š±ŠµŃŃŠøŠ»ŃŠ½ŃŠ¹ ŃŃŠ¾-Š»ŠøŠ±Š¾ ŠæŃŠµŠ“ŠæŃŠøŠ½ŃŃŃ, Ń ŃŠ»Š°Š³Š¼Š°Š½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń Š½Š°Š±Š»ŃŠ“Š°Š» Š±ŠµŃŃŠ»Š°Š²Š½ŃŃ ŃŃŠ°Š³ŠµŠ“ŠøŃ. Š ŃŃŃŠŗŠøŠ¹ ŃŠ»Š¾Ń Š½Šµ ŃŠ¼Š¾Š³ ŠæŃŠ¾ŃŠ²Š°ŃŃŃŃ Š½Š° ŃŠµŠ¹Š“, Š° Š¼Š°Š»ŃŠµ ŃŃŠ“Š° Š½ŠµŠæŃŠøŃŃŠµŠ»Ń ŃŃŠæŠµŃŠ½Š¾ Š¼Š°Š½ŠµŠ²ŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š»Šø Šø Š²Š½Š¾ŃŠøŠ»Šø ŃŠ°Š·Š“Š¾Ń Š² Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃ ŃŃŃŃŠŗŠøŃ Š³Š°Š»ŠµŃ, ŃŠ¼ŠµŃŠøŠ²Š°Ń ŃŃŃŠ¾Š¹ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ¾Š² Šø ŃŠµŠ±ŠµŠŗ. ŠŠ¾ŠµŠ²ŃŠµ Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃ Š·Š°Š²ŠµŃŃŠøŠ»ŠøŃŃ Š² 23 ŃŠ°ŃŠ°, ŠøŃŠ¾Š³ ŃŃŠ¾Š»ŠŗŠ½Š¾Š²ŠµŠ½ŠøŃ Š³ŃŠµŠ±Š½ŃŃ Š°ŃŠ¼Š°Š“ Š¾ŠŗŠ°Š·Š°Š»ŃŃ ŃŠ¶Š°ŃŠ½ŃŠ¼. Š Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠø ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±Š»Š¾ 52 ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ»Š¾ŃŠøŠ»ŠøŠø, Š¼Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ“Š¾Š² Š²ŃŠ±ŃŠ¾ŃŠøŠ»Š¾ Š½Š° ŠŗŠ°Š¼Š½Šø, Š³Š“Šµ Ā«ŃŠ°ŃŠŗŠ°ŃŠ°Š»Š¾ ŠæŠ¾ Š±ŃŠµŠ²Š½ŃŃŠŗŃĀ», Š¾ŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ ŠæŠ¾Š“Š¾Š¶Š³Š»Šø ŃŠ²Š¾Šø Š¶Šµ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠø. Š§Š°ŃŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»ŠµŠ¹ Š¾ŠŗŠ°Š·Š°Š»Š¾ŃŃ Š² Š½ŠµŠæŃŠøŃŃŠµŠ»ŃŃŠŗŠ¾Š¼ Ā«ŠæŠ¾Š»Š¾Š½ŠµĀ», Š² ŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ»Šµ ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ ŃŠµŠ±ŠµŠŗŠø Ń Š¼ŠøŃŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¼Šø ŠøŠ¼ŠµŠ½Š°Š¼Šø Ā«ŠŠøŠ½ŠµŃŠ²Š°Ā», Ā«ŠŠµŠ»Š¾Š½Š°Ā», Ā«ŠŠøŠ°Š½Š°Ā» Šø Ā«ŠŃŠ¾Š·ŠµŃŠæŠøŠ½Š°Ā»33.

ŠŠ¾ Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¼ ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠø ŠæŃŠø Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Šø ŠæŠ¾Š³ŠøŠ± ŃŃŃŃŠŗŠøŠ¹ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š¹ ŃŃŠµŠ³Š°Ń Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā», ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¼ ŠŗŠ¾Š¼Š°Š½Š“Š¾Š²Š°Š» ŠŗŠ°ŠæŠøŃŠ°Š½ ŠŠ°ŃŃŠ°Š» (ŠŠ°ŃŃŠµŠ»Š»), Š°Š½Š³Š»ŠøŃŠ°Š½ŠøŠ½, ŠæŃŠøŠ½ŃŃŃŠ¹ Š½Š° ŃŠ»ŃŠ¶Š±Ń Š² 1789 Š³. 34 Š ŠµŃŃ ŠøŠ“ŠµŃ Š¾ ŃŠ¾Š¼ ŃŠ°Š¼Š¾Š¼ Š³ŠµŃŠ¾ŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŃŠ“Š½Šµ, Š¾ŃŠ½Š°ŃŠµŠ½Š½Š¾Š¼ ŠæŃŃŠŗŠ°Š¼Šø ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Šµ Š±ŃŠ»Š¾ Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š¾ Š½Š° Š“Š½Šµ ŠŠ°Š»ŃŠøŠŗŠø. ŠŠ¾ Š²Š¾ŃŠæŠ¾Š¼ŠøŠ½Š°Š½ŠøŃŠ¼ ŃŃŠµŠ»ŠµŠ²ŃŠøŃ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š², ŠŗŠ°ŠæŠøŃŠ°Š½&Š°Š½Š³Š»ŠøŃŠ°Š½ŠøŠ½ Š² ŠŗŃŠøŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠøŃŃŠ°ŃŠøŠø ŠŗŃŠøŃŠ°Š»: Ā«ŠŠ½Šµ Š½Šµ Š“Š¾Š²ŠµŠ»Š¾ŃŃ ŠæŠ¾Š“Š°ŃŃ Š²Š°Š¼ ŠæŃŠøŠ¼ŠµŃ, ŠŗŠ°Šŗ Š“Š¾Š»Š¶Š½Š¾ ŠæŠ¾Š±ŠµŠ¶Š“Š°ŃŃ, ŃŠ°Šŗ Ń ŠæŠ¾ŠŗŠ°Š¶Ńā¦ ŠŗŠ°Šŗ ŃŠ»ŠµŠ“ŃŠµŃ ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±Š°ŃŃĀ»35. Š Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¼ Š³Š¾ŃŃŠ“Š°ŃŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¼ Š°ŃŃ ŠøŠ²Šµ ŠŠ¾ŠµŠ½Š½Š¾-Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ»Š¾ŃŠ° (Š ŠŠ ŠŠŠ¤) ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»Š°ŃŃ ŠæŃŠ¾Š½Š·ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š°Ń ŠæŠ¾ ŃŠøŠ»Šµ ŠŗŠ¾ŃŃŠµŃŠæŠ¾Š½Š“ŠµŠ½ŃŠøŃ ŠŃŠµŃŠ° ŠŠ°ŃŃŠøŃŠ°, Ā«ŠæŃŠµŠ¼ŃŠµŃ-Š»ŠµŠ¹ŃŠµŠ½Š°Š½ŃŠ°Ā» ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā». ŠŃŠ±ŃŠ°Š²ŃŠøŃŃ ŠøŠ· ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ»ŠµŠ½Š°, 7 ŃŠµŠ½ŃŃŠ±ŃŃ 1790 Š³. Š¾Š½ ŃŠ¾Š¾Š±ŃŠ°Š» Ā«ŠæŃŠøŠ½ŃŃ ŠŠ°ŃŃŠ°Ń ŠŠøŠ½Š³ŠµŠ½ŃĀ», ŃŃŠ¾ Ā«ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ Š±Š¾Ń ŠæŃŠ¾Š“Š¾Š»Š¶ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ŃŃŃŃā¦ 9 ŃŠ°ŃŠ¾Š² ŠŗŃŃŠ“Ń ŃŃŠ“Š½Š¾ā¦ ŠæŠ¾ŃŠ»Š¾ ŠŗŠ¾ Š“Š½Ń; ŠŗŠ°ŠæŠøŃŠ°Š½ ŠŠ°ŃŃŠ°Š»ā¦ ŃŠ»Š¾Š¼Š°Š» ŃŃŠø ŃŠæŠ°Š³Šø Š² ŃŃŠŗŠµ Šø Š±ŃŠ» ŃŃŠøŠ¶Š“Ń ŃŠ°Š½ŠµŠ½ā¦ ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ ŃŠ¾Š³Š¾ā¦ ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ Š½ŠµŠæŃŠøŃŃŠµŠ»ŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŠæŃŠ»ŠµŠ¹, ŃŃŠ¾Š½ŃŠ» ŃŠ¾ Š·Š½Š°Š¼ŠµŠ½ŠµŠ¼ Š² ŃŃŠŗŠµĀ»36.

ŠŠ¾ŃŃŃŠµŃ ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Ń II

ŠŠ¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š¾ŃŠøŃŠµŃ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā» ŃŠŗŠ°Š·ŃŠ²Š°Š», ŠøŠ· 400 ŃŠµŠ»Š¾Š²ŠµŠŗ ŃŠŗŠøŠæŠ°Š¶Š° Ā«Š“Š²Š°Š“ŃŠ°ŃŃ ŃŃŠø ŠøŠ¼ŠµŠ»Šø ŃŃŠ°ŃŃŃŠµ Š±ŃŃŃ ŃŠæŠ°ŃŠµŠ½Š½ŃŠ¼Šø Š±Š»Š°Š³Š¾Š“Š°ŃŃ Š“Š¾Š±Š»ŠµŃŃŠø ā¦ Š³-Š½Š° Š»ŠµŠ¹ŃŠµŠ½Š°Š½ŃŠ° ŠØŠ°ŃŠ¾Š½ŠµŠ²Š°Ā». ŠŠ°Š»ŠµŠµ Š¾Š½ ŃŠ¾Š¾Š±ŃŠ°Š», Ā«Š¼Ń Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŠ»ŠøŃŃ Š² Š²Š¾Š“Šµ Šø ŠæŃŠ¾ŠæŠ»ŃŠ»Šø Š¾ŠŗŠ¾Š»Š¾ ŃŠ°ŃŠ°Ā» Šø Š»ŠøŃŃ Š·Š°ŃŠµŠ¼ Š±ŃŠ»Šø ŠæŠ¾Š“Š½ŃŃŃ Ā«Š½Š° Š±Š¾ŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń Š±ŃŠøŠ³Š°Š“ŠøŃŠ° ŠŠµŠ½ŠøŃŃŠ¾Š½Š°Ā». ŠŃŠŗŠ¾ŃŠµ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠø ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«Š±ŃŠ»Šø Š²ŃŠ½ŃŠ¶Š“ŠµŠ½Ń ŃŠæŃŃŃŠøŃŃ ŃŠ»Š°Š³ Šø ŃŠ“Š°ŃŃŃŃĀ», ŃŠ°Šŗ ŠŗŠ°Šŗ Ā«ŃŃŠ¾Ńā¦ ŃŠ°Š·Š¾ŃŠ²Š°Š½ ŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŠ¼ ŃŠ“ŃŠ¾Š¼ Šø ŃŃŠ“Š½Š¾ Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŠ»Š¾ŃŃ ŃŃŠµŠ“Šø ŃŠŗŠ°Š»Ā»37. Š¢Š°Šŗ ŠæŠ¾Š“Š»ŠøŠ½Š½Š°Ń ŃŠµŠ»ŃŃŠøŃ Š½Š° ŃŃŠ°Š½ŃŃŠ·ŃŠŗŠ¾Š¼ ŃŠ·ŃŠŗŠµ, ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ²ŃŠ°ŃŃŃ Š² Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¼ Š°ŃŃ ŠøŠ²Šµ, ŃŃŃŃ Š»Šø Š½Šµ ŠæŠ¾ Š¼ŠøŠ½ŃŃŠ°Š¼ Š²Š¾ŃŃŃŠ°Š½Š°Š²Š»ŠøŠ²Š°ŠµŃ Š³Š¾ŃŃŠŗŠøŠµ ŃŠøŠ½Š°Š»ŃŠ½ŃŠµ Š¼Š³Š½Š¾Š²ŠµŠ½ŠøŃ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā».

ŠŠ¾ŃŠ»Šµ ŃŠ°Š·Š³ŃŠ¾Š¼Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŃ Š²Š¾Š¾Š“ŃŃŠµŠ²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŠæŠ¾Š±ŠµŠ“ŠøŃŠµŠ»Šø Š²ŃŠ²ŠµŠ·Š»Šø ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±ŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŃŠ»Š°Š³Šø Šø Š³ŃŠ¹ŃŃ Šø ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŃŠøŠ»Šø ŠøŃ Š² ŠŠ¾Š»ŃŃŠ¾Š¹ ŠŗŠøŃŃ Šµ (Storkyrkan) Š”ŃŠ¾ŠŗŠ³Š¾Š»ŃŠ¼Š° 38. ŠŠ¾ŃŃŠŗŠøŠµ ŃŠµŠ»ŠøŠŗŠ²ŠøŠø ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»ŠøŃŃ Šø Š½ŃŠ½Šµ ŃŠŗŃŠæŠ¾Š½ŠøŃŃŃŃŃŃ Š² ŠŃŠ·ŠµŠµ Š°ŃŠ¼ŠøŠø (Armemuseum, Stockholm, Sweden). Š¢Š¾Š³Š“Š° Š¶Šµ Š² ŃŠµŃŃŃ Š²ŠøŠŗŃŠ¾ŃŠøŠø Ń Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Š° ŃŠ²ŠµŠ“Ń Š¾ŃŃŠµŠŗŠ°Š½ŠøŠ»Šø ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŃŠ½ŃŃ Š¼ŠµŠ“Š°Š»Ń. ŠŠ°Š¼ŠµŃŠøŠ¼, ŠŠ°ŃŃŠ°Ń-ŠŠøŠ³ŠµŠ½ ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ Ā«ŠŗŠ¾Š½ŃŃŠ·ŠøŠøĀ» Ń ŃŠµŃŃŃŃ Š¾ŃŠŗŠ°Š·Š°Š»ŃŃ Š¾Ń Š²ŃŠµŃ ŃŃŃŃŠŗŠøŃ Š½Š°Š³ŃŠ°Š“ Šø ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š» Š¾ŃŠ³Š°Š½ŠøŠ·Š¾Š²Š°ŃŃ ŠæŠµŃŃŠ¾Š½Š°Š»ŃŠ½Š¾Šµ ŃŠ°ŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š³Š¾ŃŃŠ“Š°ŃŃŠ½Ń ŠæŠ¾ŃŃŠøŃŠ°Š»Š° ŠøŠ½Š°ŃŠµ Šø Š²ŃŃŃŃŠæŠøŠ»Š° ŠæŃŠ¾ŃŠøŠ² ŃŠ³Š¾Š»Š¾Š²Š½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŃŠµŃŃŠ°, Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠ¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²ŠµŠ»Š° Š½ŠµŃŠ“Š°ŃŠ½ŠøŠŗŠ° Š² ŠæŠ¾Š»Š½ŃŠµ Š°Š“Š¼ŠøŃŠ°Š»Ń, Š¾ŠæŃŠµŠ“ŠµŠ»ŠøŠ² Š³Š»Š°Š²Š½ŃŠ¼ ŠŗŠ¾Š¼Š°Š½Š“ŠøŃŠ¾Š¼ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠ»Š¾ŃŠ° Š Š¾ŃŃŠøŠø. ŠŠµŠ¶Š“Ń ŃŠµŠ¼, 3 Š°Š²Š³ŃŃŃŠ° 1790 Š³. Š² Š¼ŠµŃŃŠµŃŠŗŠµ ŠŠµŃŠµŠ»Ń 39 ŠŃŃŃŠ°Š² III Š²ŃŠæŃŠ¾ŃŠøŠ» Š¼ŠøŃ Ń Ā«Š¼Š°Š“Š°Š¼, ŃŠµŃŃŃŃ Šø ŠŗŃŠ·ŠøŠ½ŃĀ» ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Ń II, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ°Ń ŃŠ¾ ŃŠ½ŠøŃŃ Š¾Š“ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¼ Š»ŃŠŗŠ°Š²ŃŃŠ²Š¾Š¼ Š½Š°Š·Š²Š°Š»Š° Š²ŠµŠ½ŃŠµŠ½Š¾ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š²ŠøŠ·Š°Š²Šø Ā«Š¼Š°Š»ŠµŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ Š±ŠµŠ“Š½ŃŠ¹ Š³ŠµŃŠ¾Š¹Ā»40.

ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š²ŠµŃŠ½ŠµŠ¼ŃŃ Šŗ Š·Š°Š³Š°Š“ŠŗŠ°Š¼ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Šŗ Š»ŃŠ±Š¾ŠæŃŃŠ½Š¾Š¹ ŃŃŠ“ŃŠ±Šµ ŠæŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠøŃ ŠæŃŃŠµŠŗ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā». ŠŠ¾ŠæŃŠ¾Ń Š¾ Š½Š°Š·Š²Š°Š½ŠøŠø ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń, ŠæŠ¾ŠŗŠ¾ŃŃŠµŠ³Š¾ŃŃ Š½Š° Š“Š½Šµ Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š»ŠøŠ²Š°, Š“Š¾Š»Š³Š¾Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŃŠ²Š»ŃŠ»ŃŃ Š“ŠøŃŠŗŃŃŃŠøŠ¾Š½Š½ŃŠ¼. ŠŠµŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ ŃŠŗŠ°Š½Š“ŠøŠ½Š°Š²ŃŠŗŠøŠµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»Šø ŠæŠ¾Š»Š°Š³Š°Š»Šø, Š½Š°Š¹Š“ŠµŠ½ Š½Šµ Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā», Š° Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š¹ ŃŃŠµŠ³Š°Ń Ā«ŠŠ°ŃŠøŃĀ», ŠŗŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŠø 1790 Š³., Š“ŃŃŠ³ŠøŠµ ŃŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“Š°Š»Šø, ŃŃŠ¾ Š·Š°ŃŠ¾Š½ŃŠ²ŃŠøŠ¹ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń ŃŠ²Š»ŃŠµŃŃŃ ŃŠµŠ±ŠµŠŗŠ¾Š¹ Ā«ŠŃŠ¾Š·ŠµŃŠæŠøŠ½Š°Ā», ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ°Ń Š² ŃŠµŠ°Š»ŃŠ½Š¾ŃŃŠø ŠæŠ¾ŠæŠ°Š»Š° Š² ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠ¹ ŠæŠ»ŠµŠ½ 41. ŠŠµ Š²ŃŠ·ŃŠ²Š°Š»Šø ŃŠ¾Š¼Š½ŠµŠ½ŠøŠ¹ Š»ŠøŃŃ Š“Š°ŃŠ° Š³ŠøŠ±ŠµŠ»Šø Šø ŠæŃŠøŠ½Š°Š“Š»ŠµŠ¶Š½Š¾ŃŃŃ ŃŃŠ“Š½Š° Šŗ Š ŃŃŃŠŗŠ¾Š¼Ń Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾&Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¼Ń ŃŠ»Š¾ŃŃ. ŠŠøŃŃ Š² ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŠøŠµ Š³Š¾Š“Ń Š½Š°ŃŃŠ½Š¾Šµ ŃŠ¾Š¾Š±ŃŠµŃŃŠ²Š¾ Š¾ŠŗŠ¾Š½ŃŠ°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ Šø ŠŗŠ¾Š½ŃŠ¾Š»ŠøŠ“ŠøŃŠ¾Š²Š°Š½Š½Š¾ ŃŃŠ²ŠµŃŠ“ŠøŠ»Š¾ŃŃ Š² Š¼ŃŃŠ»Šø, ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠµ Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Ń Š² 1948 Š³. Š½Š° Š³Š»ŃŠ±ŠøŠ½Šµ 16 Š¼ Š½Š°ŃŠ»Šø Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š¹ ŃŃŠµŠ³Š°Ń Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā».

ŠŃŠ¼ŠµŃŠøŠ¼, Š² ŃŠ°ŠæŠ¾ŃŃŠ°Ń , Š²Š¾ŠøŠ½ŃŠŗŠøŃ Š“Š¾Š½ŠµŃŠµŠ½ŠøŃŃ Šø Š“ŃŃŠ³ŠøŃ Š°ŃŃ ŠøŠ²Š½ŃŃ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Š°Ń XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ ŃŠæŠ¾Š¼ŠøŠ½Š°ŃŃŃŃ Š“Š²Š° Š½Š°ŠøŠ¼ŠµŠ½Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ ā Ā«ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā» Šø Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā»42. Š ŃŃŠ¾Š¼ ŃŠ¼ŃŃŠ»Šµ ŃŃŠ¾ŠøŃ ŃŃŠøŃŃŠ²Š°ŃŃ, Š² ŠµŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½ŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Šø, ŠŗŠ°Šŗ ŠæŃŠ°Š²ŠøŠ»Š¾, ŠøŠ¼ŠµŠ»Šø Š¾ŃŠøŃŠøŠ°Š»ŃŠ½Š¾Šµ ŠøŠ¼Ń, Š·Š°Š½ŠµŃŠµŠ½Š½Š¾Šµ Š² ŃŠµŠ³ŠøŃŃŃŠ°ŃŠøŠ¾Š½Š½ŃŠµ ŠŗŠ½ŠøŠ³Šø ŠŠ“Š¼ŠøŃŠ°Š»ŃŠµŠ¹ŃŃŠ²Š° Šø ŃŃŠ“Š¾Š²ŃŠµ Š“Š¾ŠŗŃŠ¼ŠµŠ½ŃŃ, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ Ā«Š¶ŠøŃŠµŠ¹ŃŠŗŠ¾Šµ ā Š“Š»Ń ŠæŠ¾Š²ŃŠµŠ“Š½ŠµŠ²Š½Š¾Š¹ ŃŠ»ŃŠ¶Š±ŃĀ»43. ŠŠ°Š¼ Š¾ŃŃŠ°ŠµŃŃŃ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŃŠ¾Š³Š»Š°ŃŠøŃŃŃŃ Ń ŃŃŃŠ¾ŃŠ²ŃŠøŠ¼ŃŃ Š² ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠ¾Š³ŃŠ°ŃŠøŠø Š½Š°Š·Š²Š°Š½ŠøŠµŠ¼ ā Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā». Š§ŃŠ¾ ŠŗŠ°ŃŠ°ŠµŃŃŃ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Šø Šø Š¼ŠµŃŃŠ° Š²Š¾Š·Š²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŠ“Š½Š°, Š²Š¾ŠæŃŠ¾Ń Š¾ŠŗŠ°Š·Š°Š»ŃŃ Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŠæŃŠ¾Š·ŃŠ°ŃŠ½ŃŠ¼. ŠŃŠµŠ²ŠøŠ“Š½Š¾, Šø ŃŃŠ¾ ŠæŠ¾Š“ŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“Š°ŠµŃ Š¤.Š¤. ŠŠµŃŠµŠ»Š°Š³Š¾, ŃŠ²Š°Š¶Š°ŠµŠ¼ŃŠ¹ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠŗ ŃŠ»Š¾ŃŠ° XIX Š²., Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š¹ ŃŃŠµŠ³Š°Ń Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā», Ń ŃŠµŠ¼ŃŃ Š¾Š“Š½Š¾ŃŠøŠæŠ½ŃŠ¼Šø ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»ŃŠ¼Šø Š±ŃŠ» ŃŠæŃŃŠµŠ½ Š½Š° Š²Š¾Š“Ń 23 Š°ŠæŃŠµŠ»Ń 1790 Š³. Š² ŠŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŠµ. ŠŃŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Šø ŃŠµŃŠøŠø ŠæŠ¾Š»ŃŃŠøŠ»Šø Š½Š°Š·Š²Š°Š½ŠøŃ Ā«ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Š°Ā», Ā«ŠŠ°ŃŠøŃĀ», Ā«ŠŠ°Š²ŠµŠ»Ā», Ā«ŠŠ¾Š½ŃŃŠ°Š½ŃŠøŠ½Ā» Šø Ā«ŠŠ»ŠµŠ½Š°Ā», Š“Š²Š° ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° ā ŠøŠ¼Ń Ā«ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃĀ»44.

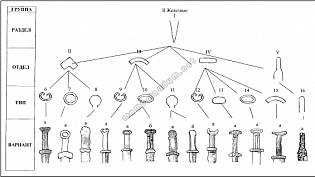

Š ŃŠ¾ Š¶Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń Š² ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ , ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŃ Šø ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŃ Š°ŃŃ ŠøŠ²Š°Ń ŠæŠ¾Š“Š»ŠøŠ½Š½ŃŠµ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń, Š² ŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ»Šµ Ā«ŠøŠ¼ŠµŠ½Š½ŃŠµĀ» ŃŠµŃŃŠµŠ¶Šø ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ°, ŠæŠ¾ŠŗŠ° Š½Šµ Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½Ń. ŠŃŠŗŠ»ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ Š½ŠµŠ“Š°Š²Š½Š¾ Š²ŃŃŠ²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š² Š ŠŠ ŠŠŠ¤ ŃŠµŠ¾ŃŠµŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¹ ŃŠµŃŃŠµŠ¶ Ā«ā 1750Ā» Ń ŃŠ»ŠµŠ¼ŠµŠ½ŃŠ°Š¼Šø ŠŗŠ¾Š½ŃŃŃŃŠŗŃŠøŠø Š±ŠµŠ·ŃŠ¼ŃŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń, Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ ŃŃŃŃŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ ŃŠ¾Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠøŃŃŃ Ń Š³ŃŠµŠ±Š½ŃŠ¼ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ¾Š¼ Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā»45.

Š§ŃŠ¾ Š²Š°Š¶Š½Š¾, ŃŠµŃŃŠµŠ¶ ŃŠøŠŗŃŠøŃŃŠµŃ ŃŠµŃ Š½ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ Ā«ŃŠ¾Š·Š¼ŠµŃŠµŠ½ŠøŃĀ» ŠŗŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŃŠŗŠøŃ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»ŠµŠ¹ 1790 Š³.: Ā«ŠŠ»ŠøŠ½Š° ŠæŠ¾ ŠæŠ°Š»ŃŠ±Šµ ā 130 ŃŃŃŠ¾Š², ŃŠøŃŠøŠ½Š° Š±ŠµŠ· Š“Š¾ŃŠ¾Šŗ ā 32 ŃŃŃŠ° 6 Š“ŃŠ¹Š¼Š¾Š², Š³Š»ŃŠ±ŠøŠ½Š° ŠøŠ½ŃŃŃŠ¼Š° ā 11 ŃŃŃŠ¾Š²Ā»46. Š„Š¾ŃŠµŃŃŃ Š“Š¾ŠæŃŃŃŠøŃŃ, Š¼Ń ŠøŠ¼ŠµŠµŠ¼ Š“ŠµŠ»Š¾ Ń Ā«ŃŠ°Š±Š¾ŃŠµŠ¹Ā» Š“Š¾ŠŗŃŠ¼ŠµŠ½ŃŠ°ŃŠøŠµŠ¹ Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°ŃĀ», Ń Š¾ŃŃ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŠø ŃŃŠ“Š½Š° ŃŠŗŠ°Š·Š°Š½Š¾ Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŠ°Š½Š½ŠµŠµ, Ā«Š² ŠŗŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŃŠŗŠ¾Š¼ ŠŗŠ°Š½Š°Š»Šµ 1789 Š³Š¾Š“Š°Ā». ŠŃŃŃŃŃŃŠ²ŠøŠµ Š·Š°Š³ŃŃŠ·Š½ŠµŠ½ŠøŠ¹ Š½Š° Š»ŠøŃŃŠµ Š²Š°ŃŠ¼Š°Š½Š° ŠæŠ¾Š·Š²Š¾Š»ŃŠµŃ Š²ŃŃŠŗŠ°Š·Š°ŃŃ ŠæŃŠµŠ“ŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŠµ, ŃŠµŃŃŠµŠ¶ Š½Šµ ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š»ŃŃ ŠæŃŠø ŃŃŃŠ¾ŠøŃŠµŠ»ŃŃŃŠ²Šµ ŃŃŠ“Š½Š°, Š° ŠæŃŠµŠ“Š½Š°Š·Š½Š°ŃŠ°Š»ŃŃ Š“Š»Ń Ń ŃŠ°Š½ŠµŠ½ŠøŃ, Š·Š½Š°ŃŠøŃ Š½Š° Š½ŠµŠ¼ Š°Š²ŃŠ¾Ń ŃŠŗŠ°Š·Š°Š» Š½Šµ Š“Š°ŃŃ ŃŠæŃŃŠŗŠ° ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Š½Š° Š²Š¾Š“Ń, Š° Š²ŃŠµŠ¼Ń ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ Š“Š¾ŠŗŃŠ¼ŠµŠ½ŃŠ°.

ŠŠµŠ¶Š“Ń ŃŠµŠ¼ Š² ŃŠ¾Š½Š“Š°Ń Š¦ŠµŠ½ŃŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾-Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ Š² Š”Š°Š½ŠŗŃ-ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Šµ Š½Š°ŃŠ»Š°ŃŃ ŠæŠ¾Š»ŃŠ¼Š¾Š“ŠµŠ»Ń Ń Š°Š½Š½Š¾ŃŠ°ŃŠøŠµŠ¹ Ā«28 ŠæŃŃ. Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š¹ ŃŃŠµŠ³Š°Ń āŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹ā 1790 Š³.Ā»47, Š° Š² ŃŠ¾Š±ŃŠ°Š½ŠøŠø Š¼ŃŠ·ŠµŃ Ā«ŠŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŃŠŗŠ°Ń ŠŗŃŠµŠæŠ¾ŃŃŃĀ» (ŃŠøŠ»ŠøŠ°Š»Šµ Š¦ŠµŠ½ŃŃŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š²Š¾ŠµŠ½Š½Š¾&Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ) ā ŠæŠ¾Š»Š½Š°Ń Š¼Š¾Š“ŠµŠ»Ń Š“ŃŃŠ³Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ“Š½Š°, Ń ŃŃŠøŠŗŠµŃŠŗŠ¾Š¹ Ā«38-ŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŠ¹ ŃŃŠµŠ³Š°Ń āŠŠ¾Š½ŃŃŠ°Š½ŃŠøŠ½ā. ŠŠ¾ŃŃŃŠ¾ŠµŠ½ Š² ŠŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŠµ Š² 1790 Š³.Ā»48. ŠŠ°Š¼ŠµŃŠøŠ¼, ŃŠ¾Š“ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ Š¼Š¾Š“ŠµŠ»Šø ŠæŠ¾ŃŃŠø Š½Šµ ŠøŠ¼ŠµŃŃ ŃŠµŃ Š½ŠøŃŠµŃŠŗŠøŃ Š¾ŃŠ»ŠøŃŠøŠ¹, Š·Š° ŠøŃŠŗŠ»ŃŃŠµŠ½ŠøŠµŠ¼ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š° ŠæŃŃŠµŃŠ½ŃŃ ŠæŠ¾ŃŃŠ¾Š².

Š Š²ŃŠµ-ŃŠ°ŠŗŠø Š“ŠµŃŠøŃŠøŃ Š°ŃŃ ŠøŠ²Š½ŃŃ ŠøŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š², ŠŗŠ°Šŗ ŃŠ°ŃŃŠ¾ Š±ŃŠ²Š°ŠµŃ, Š²ŃŠ·Š²Š°Š» Š°Š¶ŠøŠ¾ŃŠ°Š¶ Šø ŠæŠ¾ŃŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ ŃŠµŃŠøŠø Š½Š°ŃŃŠ½ŃŃ ŃŠµŠŗŠ¾Š½ŃŃŃŃŠŗŃŠøŠ¹ ŠŗŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ°. ŠŠµ Š·Š½Š°Ń ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ ŃŠ¾Š½Š“Š¾Š²ŃŠµ Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń, ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»Šø Šø Š¼Š¾Š“ŠµŠ»ŠøŃŃŃ ŠŠ°ŠæŠ°Š“Š° ŠæŃŠµŠ“ŠæŃŠøŠ½ŃŠ»Šø ŃŠµŃŃŠµŠ·Š½ŃŠµ ŃŃŠøŠ»ŠøŃ Š“Š»Ń Š²Š¾ŃŃŠ¾Š·Š“Š°Š½ŠøŃ Š²Š½ŠµŃŠ½ŠµŠ³Š¾ Š²ŠøŠ“Š° Ā«ŃŠ°Š·Š±ŠøŃŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»ŃĀ». ŠŠµŃŠ²ŃŃ ŠæŠ¾ŠæŃŃŠŗŃ Š¾ŃŃŃŠµŃŃŠ²ŠøŠ» Š„. Š”Š¾ŃŠ²Š°Š»Šø 49. ŠŠ½ ŃŠ¾Š·Š“Š°Š» Š¼Š°ŃŃŃŠ°Š±Š½ŃŠ¹ Š¼Š°ŠŗŠµŃ Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°ŃĀ», ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·ŃŃ ŃŃŠ“Š¾ŃŃŃŠ¾ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠµ ŃŃ ŠµŠ¼Ń Š¤. Š§Š°ŠæŠ¼Š°Š½Š° 50, ŠæŠ¾Š“Š²Š¾Š“Š½ŃŠµ Š“Š°Š½Š½ŃŠµ ŠøŠ½ŃŃŃŃŠ¼ŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŃ Š¾Š±Š¼ŠµŃŠ¾Š² Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°ŃĀ»51 Šø ŃŠ²ŠµŠ“ŠµŠ½ŠøŃ Š¾Š± Š¾Š±Š²Š¾Š“Š°Ń Š·Š°Ń Š²Š°ŃŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ ŃŠ²ŠµŠ“Š°Š¼Šø Š² 1788 Š³. Ń Š¼ŃŃŠ° Š”ŃŃŠ¾ŠæŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«ŠÆŃŠ¾ŃŠ»Š°Š²ŠµŃĀ». ŠŠ°ŃŠµŠ¼ Š”. ŠŠ°ŠŗŠŗŠ°ŃŠø Š¾ŠæŃŠ±Š»ŠøŠŗŠ¾Š²Š°Š» ŃŠ²Š¾Š¹ ŠæŃŠ¾ŠµŠŗŃ ŃŠµŠŗŠ¾Š½ŃŃŃŃŠŗŃŠøŠø Š½Šµ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ ŠŗŠ¾ŃŠæŃŃŠ°, Š½Š¾ Šø ŃŠ°Š½Š³Š¾ŃŃŠ°, ŃŠ°ŠŗŠµŠ»Š°Š¶Š° Šø ŠæŠ°ŃŃŃŠ¾Š² Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° 52.

ŠŃŃŠŗŠ° ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°

ŠŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»ŃŃŠŗŠøŠµ Š¾Š±Š¼ŠµŃŠ½ŃŠµ ŃŠµŃŃŠµŠ¶Šø ŠŗŠ¾ŃŠæŃŃŠ°, Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½Š½ŃŠµ ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¼Šø Š“Š°Š¹Š²ŠµŃŠ°Š¼Šø, ŠæŠ¾ŃŠ»ŃŠ¶ŠøŠ»Šø Š¾ŃŠ½Š¾Š²Š¾Š¹ Š“Š»Ń Š„. ŠŠ»Š¾ŠæŠµŃŃŠ°, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š² 1969ā1970 Š³Š³. ŃŠ¾Š·Š“Š°Š» Š¼Š¾Š“ŠµŠ»Ń ŃŃŠ“Š½Š° Š“Š»ŠøŠ½Š¾Š¹ Š² 33 Š“ŃŠ¹Š¼Š°, Š° Š®. Š£ŃŃŃŠ½ŃŠ¹Š½ŠµŠ½ Š² 1985 Š³. ŠæŃŠµŠ“Š»Š¾Š¶ŠøŠ» ŃŃŠ¾ŃŠ½ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š¼Š°ŠŗŠµŃ, Š½ŃŠ½Šµ Š“ŠµŠ¼Š¾Š½ŃŃŃŠøŃŃŠµŠ¼ŃŠ¹ Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠµ ŠŃŠ¼ŠµŠ½Š»Š°Š°ŠŗŃŠ¾ 53. ŠŃŠ¾ŃŠ°Ń ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ° Š½Š°Š³Š»ŃŠ“Š½Š¾ Š¾ŃŃŠ°Š¶Š°ŠµŃ ŃŠ¾Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾Šµ ŃŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠµ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ°, Š»ŠµŠ¶Š°ŃŠµŠ³Š¾ Š½Š° Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¼ Š“Š½Šµ. ŠŠøŠ“Š½Š¾, ŃŃŠ¾ Š½Š° ŃŃŠ“Š½Šµ Š½Šµ ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»ŃŃ ŃŠ°Š½Š³Š¾ŃŃ, ŠŗŠ²Š°ŃŃŠµŃŠ“ŠµŠŗ Ń ŠŗŠ¾ŃŠ¼Š¾Š²ŃŠ¼ ŃŠ²ŠµŃŠ¾Š¼, ŃŠ¾ŃŠŗŠ°ŃŃŠ»Ń, Š³Š°Š»ŃŃŠ½, Š° ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ ŃŠµŃŃŠµŠ·Š½Š¾ ŃŠ°Š·ŃŃŃŠøŠ»ŠøŃŃ Š²ŠµŃŃ Š½ŠøŠµ ŃŠ°ŃŃŠø ŃŠæŠ°Š½Š³Š¾ŃŃŠ¾Š². ŠŠ²Š°Š“ŃŠ°ŃŃ Š»ŠµŃ Š½Š°Š·Š°Š“ Š. ŠŠ¼Š¼Š¾Š½ŠµŠ½ ŠæŠ¾ ŃŠµŃŃŠµŠ¶Ń Ā«ā 1750Ā», Ń ŃŠ°Š½ŃŃŠµŠ¼ŃŃŃ Š² Š ŠŠ ŠŠŠ¤, ŃŠ¾Š·Š“Š°Š» Š² Š¼Š°ŃŃŃŠ°Š±Šµ 1:10 Š¼Š¾Š“ŠµŠ»Ń-ŠŗŠ¾ŠæŠøŃ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā». ŠŠµŠ“Š°Š²Š½Š¾ Š½Š°ŃŃŠ½ŃŠµ ŃŠ¾ŃŃŃŠ“Š½ŠøŠŗŠø Š¼ŃŠ·ŠµŃ ŠŃŠ¼ŠµŠ½Š»Š°Š°ŠŗŃŠ¾ ŠæŃŠøŃŃŃŠæŠøŠ»Šø Šŗ ŃŃŃŠ¾ŠøŃŠµŠ»ŃŃŃŠ²Ń Ā«Š¶ŠøŠ²Š¾Š¹Ā» Š“ŠµŠ¼Š¾Š½ŃŃŃŠ°ŃŠøŠ¾Š½Š½Š¾Š¹ ŃŠµŠæŠ»ŠøŠŗŠø ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š±Š¾ŠµŠ²Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń.

Š ŃŠµŠæŠµŃŃ Š¾ Š·Š°Š³Š°Š“ŠŗŠ°Ń Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ°ŃŠŗŠ° Š·Š°ŃŠ¾Š½ŃŠ²ŃŠµŠ³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ°. ŠŃŃ Š¾Š“Ń ŠøŠ· Š°ŃŃ ŠøŠ²Š½ŃŃ Š“Š¾ŠŗŃŠ¼ŠµŠ½ŃŠ¾Š², Š² ŃŠ¾Š¼ ŃŠøŃŠ»Šµ ŃŠµŃŃŠµŠ¶ŠµŠ¹ ŠŠŠ¤, ŠæŠ¾ ŠŗŠ»Š°ŃŃŃ ŃŃŃŃŠŗŠøŠ¹ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š¹ ŃŃŠµŠ³Š°Ń Š“Š¾Š»Š¶ŠµŠ½ Š±ŃŠ» ŠøŠ¼ŠµŃŃ Š½Š° Š±Š¾ŃŃŃ 38 ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š². ŠŃŠ¾ ŃŠµŃŃŃŠ½Š°Š“ŃŠ°ŃŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹ 6-ŃŃŠ½ŃŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ°, Š“Š²Š° ā 12 ŃŃŠ½., Š“Š²Š°Š“ŃŠ°ŃŃ ā 18 ŃŃŠ½., Šø Š“Š²Š° ā 24 ŃŃŠ½Ń. 54 Š§ŠøŃŠ»Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ ŠæŠ¾Š“ŃŠ²ŠµŃŠ¶Š“Š°ŠµŃŃŃ ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠ¼ ŃŠµŠµŃŃŃŠ¾Š¼ Šø Š¾Š±Š¼ŠµŃŠ½ŃŠ¼Šø ŃŠµŃŃŠµŠ¶Š°Š¼Šø ŠæŠ¾ŠæŠ°Š²ŃŠµŠ³Š¾ Š² ŠæŠ»ŠµŠ½ Š¼ŠµŠ½ŃŃŠµŠ³Š¾, Ā«Š½Šµ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾Ā» 35-ŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«ŠÆŃŠ¾ŃŠ»Š°Š²ŠµŃĀ»55. ŠŠ“Š½Š°ŠŗŠ¾ Š½Š° Š¼ŠµŃŃŠµ ŠŗŠ°ŃŠ°ŃŃŃŠ¾ŃŃ Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š¾ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š“Š²Š°Š“ŃŠ°ŃŃ ŃŠµŃŃŃ ŠæŃŃŠµŠŗ 56. Š”Š»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾, Š½Š°ŃŠ°Š»ŃŠ½Š°Ń ŃŃŃŠ°ŃŠ° ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ Š“Š²ŠµŠ½Š°Š“ŃŠ°ŃŃ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š². ŠŠ¾Š¶ŠµŃ, Š“Š¾ Š¾ŃŠøŃŠøŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŠŗŃŃŃŠøŃ ŃŠ¾ŃŠŗŠø ŃŃŠ°Š³ŠµŠ“ŠøŠø Šŗ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃŠ¼ ŠæŃŠøŠ»Š¾Š¶ŠøŠ»Šø ŃŃŠŗŃ Ā«Š»ŃŠ±ŠøŃŠµŠ»Šø ŠæŠ¾Š“Š²Š¾Š“Š½ŃŃ ŠæŃŠøŠŗŠ»ŃŃŠµŠ½ŠøŠ¹Ā»?

ŠŠµŠ¶Š“Ń ŃŠµŠ¼, Š¾Š±ŃŃŃŠ½ŠµŠ½ŠøŠµ Ā«ŠæŃŠ¾ŠæŠ°Š¶ŠøĀ» ŠŗŃŠ“Š° Š±Š¾Š»ŠµŠµ Š½ŠµŠ¾Š¶ŠøŠ“Š°Š½Š½Š¾Šµ, Š½Š¾ Š½Šµ Š¼ŠµŠ½ŠµŠµ ŃŠµŠ°Š»ŃŠ½Š¾Šµ. ŠŠŗŠ°Š·ŃŠ²Š°ŠµŃŃŃ, ŠµŃŠµ Š² ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ Š² Š·Š°Š»ŠøŠ²Šµ Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Š° ŃŃŃŃŠŗŠøŠµ ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŠøŃŃŃ, ŠæŠ¾ ŃŃŠµŠ±Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ ŠŠ“Š¼ŠøŃŠ°Š»ŃŠµŠ¹ŃŃŠ²Š°, ŠæŃŠøŃŃŃŠæŠøŠ»Šø Šŗ ŠæŠ¾Š“ŃŠµŠ¼Ń Š½Š° ŠæŠ¾Š²ŠµŃŃ Š½Š¾ŃŃŃ ŃŠµŠ½Š½Š¾Š³Š¾ Š²Š¾Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŃ Ń Š·Š°ŃŠ¾Š½ŃŠ²ŃŠµŠ³Š¾ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° 57. Š”Š¾Š³Š»Š°ŃŠ½Š¾ ŃŃŠµŠ¼ ŃŠ°ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š¼ Š.Š. Š ŠøŠ“ŠµŠ»Ń 58, ŃŠøŠ¶ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠ°ŃŠ°, Š°Š“ŃŠµŃŠ¾Š²Š°Š½Š½ŃŃ Š°Š“Š¼ŠøŃŠ°Š»Ń Š.Š. Š”ŠµŠ½ŃŠ²ŠøŠ½Ń 59, ŠæŠ¾Š“Š²Š¾Š“Š½ŃŠµ ŃŠ°Š±Š¾ŃŃ Š¾ŃŃŃŠµŃŃŠ²Š»ŃŠ»ŠøŃŃ Ń 1795 ŠæŠ¾ 1796 Š³Š³. ŠŠŗŃŠøŃ, ŃŠŗŠ¾ŃŠµŠµ Š²ŃŠµŠ³Š¾, ŠæŃŠ¾Š²Š¾Š“ŠøŠ»Š°ŃŃ Ń ŠøŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµŠ¼ ŠæŠµŃŠµŠ“Š¾Š²Š¾Š¹ ŃŠµŃ Š½Š¾Š»Š¾Š³ŠøŠø ŃŠ¾Š³Š¾ Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Šø, Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Š½ŃŃ ŠŗŠ¾Š»Š¾ŠŗŠ¾Š»Š¾Š² Šø ŠæŠ¾Š½ŃŠ¾Š½Š½ŃŃ ŠæŃŠøŃŠæŠ¾ŃŠ¾Š±Š»ŠµŠ½ŠøŠ¹ 60. ŠŠ· Ā«Š¾ŃŃŠµŃŠ°Ā» Š¾Ń 14 ŠøŃŠ»Ń 1795 Š³. ŃŠ·Š½Š°ŠµŠ¼, Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½Š¾Šµ ŃŃŠ“Š½Š¾ Ā«Š»ŠµŠ¶ŠøŃ Š¼ŠµŠ¶Š“Ń Š·Š“ŠµŃŠ½ŠµŃ Š±ŃŠ°Š½Š“Š²Š°Ń ŃŠ¾Ń Šø ŠŠ“Š¼ŠøŃŠ°Š»ŃŠµŠ¹ŃŃŠ²Š¾Š¼Ā». Š ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŠµŠ¹ ŃŠµŠ»ŃŃŠøŠø, Š“Š°ŃŠøŃŃŠµŠ¼Š¾Š¹ 11 Š°Š²Š³ŃŃŃŠ°, ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠ°Ń ŠæŃŠ¾ŃŠøŃ Ń Š°Š“Š¼ŠøŃŠ°Š»Š° ŃŠ¾Š²ŠµŃŠ° ā Ā«Š²ŃŠ³ŃŃŠ·ŠøŃŃĀ» ŃŃŠµŠ³Š°Ń ŠøŠ»Šø ŠæŠ¾Š“Š½ŃŃŃ ŠŗŠ¾ŃŠæŃŃ Šø ŃŃŃ Š¶Šµ ŃŃŠ¾ŃŠ½ŃŠµŃ: Ā«ŠŠ°ŃŠ¾ŃŠ½Š¾ Š½Šµ ŃŠ½ŃŠ» ŠæŃŃŠµŠŗ Ń Š»ŠµŠ²Š¾Š¹ ŃŃŠ¾ŃŠ¾Š½Ń, ŠæŠ¾ŠµŠ»ŠøŠŗŃ Š¾Š½ŃŠµā¦ Š½ŃŠ¶Š½Ń Š±ŃŠ“ŃŃ Šŗ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š½Š¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Š½Š° ŠŗŠøŠ»Ń ŠæŠ¾ŃŃŠµŠ“ŃŃŠ²Š¾Š¼ ŃŠ°Š²Š½Š¾Š²ŠµŃŠøŃĀ». Š”ŠŗŠ¾ŃŠµŠµ Š²ŃŠµŠ³Š¾, Š²ŠµŠ“ŃŃŠøŠ¹ ŃŠ°ŃŠæŠ¾ŃŃŠ“ŠøŃŠµŠ»Ń ŠæŠ¾Š“Š²Š¾Š“Š½ŃŃ ŃŠ°Š±Š¾Ń Š. Š ŠøŠ“ŠµŠ»Ń Ā«Ń ŠæŃŠ°Š²Š¾Š¹ ŃŃŠ¾ŃŠ¾Š½ŃĀ» Šø, Š¾ŃŠµŠ²ŠøŠ“Š½Š¾, Š½Š¾ŃŠ° Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°ŃĀ» ŃŠ¼Š¾Š³ ŠæŠ¾Š“Š½ŃŃŃ ŃŠµ ŃŠ°Š¼ŃŠµ Š½ŠµŠ“Š¾ŃŃŠ°ŃŃŠøŠµ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠøŠµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ ŠŗŃŃŠæŠ½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ°. ŠŠ¾ ŠŗŠ°ŠŗŠøŠµ Š±ŃŠ»Šø ŠæŃŃŠŗŠø Šø Š³Š“Šµ ŠæŃŠ¾ŠæŠ°Š²ŃŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń Š¼Š¾Š³ŃŃ Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŃŃŃŃ ŃŠµŠæŠµŃŃ, Š½ŠøŠŗŠ¾Š¼Ń Š½Šµ ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š¾. Š ŃŠ¾ Š¶Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŃŠøŠ¶ŃŠŗŠøŠ¹ ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŠøŃŃ, Š±ŠµŠ·ŃŃŠ»Š¾Š²Š½Š¾, ŃŃŃŠµŠ¼ŠøŠ»ŃŃ ŠæŠ¾Š“Š½ŃŃŃ Š½Šµ ŃŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ ŃŃŠ²Š¾Š»Ń. ŠŠ»Š°Š²Š½ŃŠ¼ Š¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š¼, Ā«ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŃŠ°ŃĀ» Š½Š°Š“ŠµŃŠ»ŃŃ Š²ŃŃŠ²Š°ŃŃ ŠøŠ· ŠøŠ»ŠøŃŃŠ¾Š³Š¾ Š³ŃŃŠ½ŃŠ° ŃŠ°Š¼ ŠŗŠ¾ŃŠæŃŃ Š·Š°ŃŠ¾Š½ŃŠ²ŃŠµŠ³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ°, ŠøŠ½Š°ŃŠµ Š½Šµ ŠæŃŠøŠ³Š»Š°ŃŠøŠ» Š±Ń Š½Š° ŠæŠ¾Š¼Š¾ŃŃ Š“Š²ŃŃ Š²ŃŃŠ¾ŠŗŠ¾ŠŗŠ»Š°ŃŃŠ½ŃŃ Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Š¾Š² ŠøŠ· ŠŠ¾ŠæŠµŠ½Š³Š°Š³ŠµŠ½Š° 61.

ŠŃŠ¾ŃŠ°Ń Š·Š°Š³Š°Š“ŠŗŠ° ŃŠ²ŃŠ·Š°Š½Š° Ń Š½Š¾Š²ŃŠ¼Šø ŃŃŃŠ°ŃŠ°Š¼Šø ŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±ŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŠ°ŃŠŗŠ°, ŃŠµŠæŠµŃŃ ŃŠ¶Šµ Š² XX ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŠø. Š”ŠµŠ³Š¾Š“Š½Ń Ń Š¾ŠæŃŠµŠ“ŠµŠ»ŠµŠ½Š½Š¾ŃŃŃŃ Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ Š³Š¾Š²Š¾ŃŠøŃŃ Š¾ Š½Š°Š»ŠøŃŠøŠø Š»ŠøŃŃ 18 Š¼Š¾ŃŠ½ŃŃ Š³Š»Š°Š“ŠŗŠ¾ŃŃŠ²Š¾Š»ŃŠ½ŃŃ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠøŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹ Ń Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā». Š”Š¾Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½Š°Ń ŃŃŠ“ŃŠ±Š° Šø Š¼ŠµŃŃŠ¾Š½Š°Ń Š¾Š¶Š“ŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŠ¾ŃŠµŃŃŠ½Š½ŃŃ ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ 1948 Š³. Š²Š¾ŃŃŠ¼Šø ŠæŃŃŠµŠŗ, Š½Šµ ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Ń, ŃŃŠ¾ ŠæŠ¾Š“Š¾Š³ŃŠµŠ²Š°ŠµŃ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»ŃŃŠŗŃŃ ŠøŠ½ŃŃŠøŠ³Ń. ŠŠ±ŃŠµŠµ ŃŠøŃŠ»Š¾ Š¾ŃŃŃŃŃŃŠ²ŃŃŃŠøŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹, ŠæŃŠøŠ½ŠøŠ¼Š°Ń Š²Š¾ Š²Š½ŠøŠ¼Š°Š½ŠøŠµ ŃŃŠ°ŃŠ½ŃŠ¹ ŃŠµŠµŃŃŃ Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°ŃĀ», ŃŠ°Š²Š½ŃŠ¹ 38 ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Š¼, ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ 20 ŠµŠ“ŠøŠ½ŠøŃ.

ŠŃŠ¼ŠµŃŠøŠ¼, ŠøŠ· Š²Š¾ŃŠµŠ¼Š½Š°Š“ŃŠ°ŃŠø Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ ŠæŃŃŠµŠŗ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±ŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŠµŠ½ŠøŃ, ŠæŠ¾Š“Š½ŃŃŃŃ Ń Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š“Š½Š° Šø Š½Š°Ń Š¾Š“ŃŃŠøŃ ŃŃ Š½Š° Š¾. ŠŠ°ŃŠøŃŠ°Š°ŃŠø, Š“ŠµŃŃŃŃ ā 18&ŃŃŠ½Ń. ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ°, Š¾Š“Š½Š° ā 12-ŃŃŠ½Ń. Šø ŃŠµŃŃŃ ā 6-ŃŃŠ½Ń. ŠŠ°Š»ŠøŠ±Ń ŠµŃŠµ Š¾Š“Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°, ŃŠ¾Š³Š»Š°ŃŠ½Š¾ ŠøŠ½ŃŃŃŃŠ¼ŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ½ŃŠ¼ ŠøŠ·Š¼ŠµŃŠµŠ½ŠøŃŠ¼, ŠæŃŠ¾Š²ŠµŠ“ŠµŠ½Š½ŃŠ¼ Š³Š°Š¼Š±ŃŃŠ³ŃŠŗŠøŠ¼ Š°ŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³Š¾Š¼ Š. ŠØŠøŠ»ŠøŠŗŠ¾Š¼, ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ 160 Š¼Š¼ 62. ŠŠ¾Š“ŃŠµŃŠŗŠ½ŠµŠ¼, Š² ŠµŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½ŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Šµ Š²ŃŠµŠ¼Ń ŃŠ°ŠŗŠ¾Š³Š¾ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ°Š½Š“Š°ŃŃŠ° Š½Šµ ŃŃŃŠµŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š»Š¾, Š²ŠµŃŠ¾ŃŃŠ½Š¾, ŃŠµŃŃ ŠøŠ“ŠµŃ Š¾Š± Š¾ŃŃŠ“ŠøŠø 24 ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ°, ŠæŠ¾Š“Š²ŠµŃŠ³Š½ŃŠ²ŃŠµŠ¼ŃŃ ŠŗŠ¾ŃŃŠ¾Š·ŠøŠø.

ŠŃ Š° ŃŠµŠæŠµŃŃ Š¾ Š“Š²ŃŃ ŠæŃŃŠŗŠ°Ń , ŃŃŃŠ°Š½Š¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŃ Š½Š° Ā«ŃŠ¾Š“Š½ŃŠµĀ» ŠŗŠ¾Š»ŠµŃŠ½ŃŠµ Š“ŃŠ±Š¾Š²ŃŠµ Š»Š°ŃŠµŃŃ Ń ŠŗŠ»ŠøŠ½ŃŃŠ¼Šø Š“Š»Ń ŠøŠ·Š¼ŠµŠ½ŠµŠ½ŠøŃ ŃŠ³Š»Š° Š²ŠµŃŃŠøŠŗŠ°Š»ŃŠ½Š¾Š¹ Š½Š°Š²Š¾Š“ŠŗŠø. ŠŠµ Š²ŃŠ·ŃŠ²Š°ŠµŃ ŃŠ¾Š¼Š½ŠµŠ½ŠøŃ, Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ, Š“ŠµŠ¼Š¾Š½ŃŃŃŠøŃŃŠµŠ¼ŃŠµ Š½Š° ŠæŠ»Š¾ŃŠ°Š“ŠŗŠµ ŠŗŠ°ŃŠµ Ā«Fort ElisabethĀ», Š¾ŃŠ»ŠøŃŃ ŠæŃŠø Š§. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½Šµ Š½Š° ŠŗŠ°Š·ŠµŠ½Š½Š¾Š¼ ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ Š¼ŠµŃŠ°Š»Š»ŃŃŠ³ŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ, ŃŠ°ŃŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½Š½Š¾Š¼ Š² ŃŃŃŃŠµ Ń. ŠŠ¾ŃŠ¾ŃŠøŠ½ŠøŃŠ°. Š” Ā«ŠæŃŠ¾Š±Š½Š¾Š¹Ā» ŠæŠ»Š¾ŃŠ°Š“ŠŗŠø Š·Š°Š²Š¾Š“Š° Š½Š° Š±ŠµŃŠµŠ³Š¾Š²Š¾Š¹ ŃŠµŃŃŠ°ŃŠµ ŠŠ½ŠµŠ¶ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š¾Š·ŠµŃŠ° ŠæŃŃŠŗŠø Š² ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ 80-Ń Š³Š³. XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ ŠæŠ¾Š²Š¾Š“Šµ Š¾ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŃŠ»ŠøŃŃ Š½Š° ŠŠ°Š»ŃŠøŠŗŃ. ŠŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ ŃŠ°Š¼, Š² ŠŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŠµ, Š³ŃŠ¾Š·Š½ŃŠµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ 18 ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° Š±ŃŠ»Šø ŃŃŃŠ°Š½Š¾Š²Š»ŠµŠ½Ń Š½Š° Š¾ŠæŠµŃŠ“ŠµŠŗŃ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā», ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ Š² Š°ŠæŃŠµŠ»Šµ 1790 Š³. ŃŠæŃŃŃŠøŠ»Šø Š½Š° Š²Š¾Š“Ń.

ŠŠ¾Š½Š¾Š³ŃŠ°Š¼Š¼Š° Š½Š° ŃŃŠ²Š¾Š»Šµ ŠæŃŃŠŗŠø ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°. ŠŠ¾Š½ŠµŃ XVIII Š².

ŠŃŠŗŠ»ŃŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ŃŃŃ Ā«Š¾ŃŠ±ŠøŃŃŃ Š½Š° ŠŠ»Š¾Š½ŃŠµĀ» ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² Š·Š°ŠŗŠ»ŃŃŠ°ŠµŃŃŃ Š² ŃŠ½ŠøŠŗŠ°Š»ŃŠ½Š¾ŃŃŠø Š¼Š¾Š½Š¾Š³ŃŠ°Š¼Š¼, Š³Š»ŃŠ±Š¾ŠŗŠ¾ ŠæŃŠ¾ŃŠ°ŃŠ°ŠæŠ°Š½Š½ŃŃ Ń ŠæŠ¾Š¼Š¾ŃŃŃ Š·ŃŠ±ŠøŠ»Š° Šø Š¼Š¾Š»Š¾ŃŠ°. ŠŃŠø Š²Š½ŠøŠ¼Š°ŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¼ Š¾ŃŠ¼Š¾ŃŃŠµ ŃŃŠøŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹ ŃŠ²ŠµŃŃ Ń, Š½Š°Š“ ŃŠ°ŠæŃŠ°Š¼Šø Š±ŃŠ»Š° Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š° ŃŃŃŠ¾ŃŠ½Š°Ń ŠæŃŠ¾ŃŠµŠ·Ń Ā«ŠŠ»Š¾Ī¶Š ŠŠĪ²ŠĀ», Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½Š½Š°Ń Š±ŃŠŗŠ²Š°Š¼Šø ŠŗŠøŃŠøŠ»Š»ŠøŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š°Š»ŃŠ°Š²ŠøŃŠ°. ŠŠ°Š“ŠæŠøŃŃ, Š²ŃŠ±ŠøŃŠ°Ń Š¾Ń ŃŃŠŗŠø Š±ŠµŠ·ŃŠ¼ŃŠ½Š½ŃŠ¼ Š¼Š°ŃŃŠµŃŠ¾Š¼-Š»ŠøŃŠµŠ¹ŃŠøŠŗŠ¾Š¼, Š¾Š“Š½Š¾Š·Š½Š°ŃŠ½Š¾ ŃŠ²ŠøŠ“ŠµŃŠµŠ»ŃŃŃŠ²ŃŠµŃ Š¾ Š¼ŠµŃŃŠµ ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ ŠæŃŃŠµŠŗ, ŃŃŠ¾ ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š²Š¾Š“. ŠŠµŠ¶Š“Ń ŃŠµŠ¼, ŠŗŠ¾Š¼ŠæŠ¾Š·ŠøŃŠøŠ¾Š½Š½Š¾Šµ ŃŃ Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾ Š¼Š¾Š½Š¾Š³ŃŠ°Š¼Š¼, Š·Š°ŃŠøŠŗŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š½Š½ŃŃ Š½Š° ŠæŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠøŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃŃ , Š½Š° ŃŃŠ¾Š¼ Š·Š°ŠŗŠ°Š½ŃŠøŠ²Š°ŠµŃŃŃ.

ŠŠ° ŃŠ°ŃŠµŠ»Šø ŠæŠµŃŠ²Š¾Š¹ ŠæŃŃŠŗŠø, Š½ŠøŠ¶Šµ ŃŃŃŠ¾ŠŗŠø Ā«ŠŠ»Š¾Ī¶Š ŠŠĪ²ŠĀ» Š² ŃŠµŠ½ŃŃŠµ Ā«Š±ŠøŃŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ»ŠµŠ¹Š¼Š°Ā» Š²ŃŃŠµŠ·Š°Š½Ń ŠæŠ¾ŠŗŠ° Š½Šµ ŠæŠ¾Š½ŃŃŠ½ŃŠµ, ŃŃŠµŠ±ŃŃŃŠøŠµ Š¾Š±ŃŃŃŠ½ŠµŠ½ŠøŃ ŃŃŠø Š°ŃŠ°Š±ŃŠŗŠøŠµ ŃŠøŃŃŃ Ā«3(?)28Ā». ŠŠøŠ¶Šµ Šø Š»ŠµŠ²ŠµŠµ Š²ŠøŠ“ŠøŠ¼ ŠŗŠ¾Š½ŃŃŃŠ½Š¾Šµ ŠøŠ·Š¾Š±ŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠµ Š“Š²ŃŃŠ¾Š³Š¾Š³Š¾ ŃŠŗŠ¾ŃŃ, Ń Š¾Š±Š¾ŃŠ²Š°Š½Š½ŃŠ¼ ŃŃŠ¾ŠŗŠ¾Š¼, Š±ŠµŠ· ŠŗŠ¾Š»ŃŃŠ° ŃŃŠ¼Š°.

ŠŠ° Š²ŃŠ¾ŃŠ¾Š¼ Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¼ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠø, Š½ŠøŠ¶Šµ Š±ŃŠŗŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ Š¼Š¾Š½Š¾Š³ŃŠ°Š¼Š¼Ń Ā«ŠŠ»Š¾Ī¶Š ŠŠĪ²ŠĀ», Š²ŠøŠ“ŠøŠ¼ ŠæŃŠ¾ŃŠ°ŃŠ°ŠæŠ°Š½Š½Š¾Šµ ŠøŠ·Š¾Š±ŃŠ°Š¶ŠµŠ½ŠøŠµ Š“Š²ŃŃŠ¾Š³Š¾Š³Š¾ ŃŠŗŠ¾ŃŃ, ŃŠµŠæŠµŃŃ Ń ŠŗŠ¾Š»ŃŃŠ¾Š¼ ŃŃŠ¼Š° Šø ŃŠµŠŗŃŃ ŠæŠ¾Š»ŃŠŗŃŃŠ³Š¾Š¼ Š² Š¾Š“Š½Ń ŃŃŃŠ¾ŠŗŃ Ā«ŠŠ»Š¾Ī¶Š ŠŠĪ²ŠĀ». ŠŠ¾ŠæŃŃŠ°ŠµŠ¼ŃŃ ŠøŠ½ŃŠµŃŠæŃŠµŃŠøŃŠ¾Š²Š°ŃŃ ŃŃŠ“ŠµŃŠ½Š¾Šµ ŠæŃŠ¾ŠøŠ·Š²Š¾Š“ŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Šµ Ā«Š³ŃŠ°ŃŃŠøŃŠøĀ» XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ ŃŠ»ŠµŠ“ŃŃŃŠøŠ¼ Š¾Š±ŃŠ°Š·Š¾Š¼. Š”ŠŗŠ¾ŃŠµŠµ Š²ŃŠµŠ³Š¾, Š¾Š½Š¾ ŃŠ¾Š¾Š±ŃŠ°ŠµŃ, Š²ŠµŃ 18-ŃŃŠ½ŃŠ¾Š²Š¾Š¹ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±ŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ ŠæŃŃŠŗŠø ŠæŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠ¾Š¹ Š¾ŃŠ»ŠøŠ²ŠŗŠø ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠµŃ 124 ŠæŃŠ“Š° 30 ŃŃŠ½ŃŠ¾Š² 63. Š ŃŃŠ¾Š¼ ŠŗŠ¾Š½ŃŠµŠŗŃŃŠµ Š¾ŃŠ¼ŠµŃŠøŠ¼ ŠŗŃŃŃŠµŠ· ŃŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»Ń Š. ŠŠ°ŃŠ¾Ń Š°ŃŃŃ, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠ¹ ŠæŃŠø Š°Š½Š°Š»ŠøŠ·Šµ Š±ŃŠŗŠ²ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ ŠŗŠ¾Š¼Š±ŠøŠ½Š°ŃŠøŠø Ā« Ā» ŃŠ¾Š²ŠµŃŃŠøŠ» Š·Š°Š±Š°Š²Š½ŃŃ Š³ŃŠ°ŃŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŃŃ Š¾ŃŠøŠ±ŠŗŃ. ŠŃŠæŠ¾Š»ŃŠ·ŃŃ ŃŠ¾ŃŠ¾Š³ŃŠ°ŃŠøŃ, Š¾Š½ ŠæŃŠ¾ŃŠøŃŠ°Š» ŃŠ»Š¾Š²Š¾ ŠŗŠ°Šŗ ŠæŠµŃŠµŠ²ŠµŃŠ½ŃŃŠ¾Šµ Š°ŃŠ°Š±ŃŠŗŠ¾Šµ ŃŠøŃŠ»Š¾ Ā«39Ā»64.

ŠŠ° ŃŃŠ²Š¾Š»Šµ ŃŃŠµŃŃŠµŠ¹ ŠæŃŃŠŗŠø 18-Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ° Ń Ā«Fort ElisabethĀ», Š¾ŃŠ»ŠøŃŠ°ŃŃŠµŠ¹ŃŃ Š¾Ń Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹ ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° ŃŠ°ŃŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½ŠøŠµŠ¼ ŠæŠ¾ŃŃŠŗŠ¾Š², ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ»Š¾ŃŃ Š»ŠøŃŃ Ń Š°ŃŠ°ŠŗŃŠµŃŠ½Š¾Šµ ŠæŠ¾Š»ŃŃŃŠµŃŃŠ¾Šµ Š»ŠøŃŠ¾Šµ ŠŗŠ»ŠµŠ¹Š¼Š¾ ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š“Š²ŃŠ³Š»Š°Š²Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŠ»Š°. ŠŠ° ŠæŃŃŠŗŠ°Ń Š¼Š°Š»Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ°Š»ŠøŠ±ŃŠ°, Š½Š°Ń Š¾Š“ŃŃŠøŃ ŃŃ Š½Š° Š¾ŃŠŗŃŃŃŠ¾Š¹ ŠæŠ»Š¾ŃŠ°Š“ŠŗŠµ, ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŠøŃŃŃ Š½Šµ Š·Š°ŃŠøŠŗŃŠøŃŠ¾Š²Š°Š»Šø ŠŗŠ»ŠµŠ¹Š¼, ŃŠµŠ¼ Š±Š¾Š»ŠµŠµ Š¼Š¾Š½Š¾Š³ŃŠ°Š¼Š¼ ŠøŠ»Šø Ā«ŠæŃŠ¾ŃŠµŠ·ŠµŠ¹Ā». ŠŠ“Š½Š¾Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾ Š½ŠµŠ¾Š±Ń Š¾Š“ŠøŠ¼Š¾ Š¾ŃŠ¼ŠµŃŠøŃŃ Š¾ŃŃŃŃŃŃŠ²ŠøŠµ Š“Š°Š½Š½ŃŃ Š¾ Š²Š¾Š·Š¼Š¾Š¶Š½ŃŃ Š²ŃŠ±ŠøŃŃŃ ŠæŃŠ¾ŃŠøŃŠ¾Š²ŠŗŠ°Ń Š½Š° ŠæŠ¾Š²ŠµŃŃ Š½Š¾ŃŃŠø 11 ŠæŃŃŠµŠŗ, Š½Š°Ń Š¾Š“ŃŃŠøŃ ŃŃ ŠæŠ¾Š“ Š½Š°Š²ŠµŃŠ¾Š¼. ŠŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ Š»ŠµŠ¶Š°Ń Š±ŠµŠ· Š°Š½Š½Š¾ŃŠ°ŃŠøŠø, Š½ŠµŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Š“Š°Š¶Šµ Ā«Š² ŠæŠµŃŠµŠ²ŠµŃŠ½ŃŃŠ¾Š¼ Š²ŠøŠ“ŠµĀ» Š½Š° Š“ŠµŃŠµŠ²ŃŠ½Š½Š¾Š¼ ŠæŠ¾Š¼Š¾ŃŃŠµ Š°Š½Š³Š°ŃŠ°. Š ŃŃŠ¾Š¼ ŃŠ¼ŃŃŠ»Šµ ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŃŠµŃŃŃ Š½Š°Š“ŠµŠ¶Š“Š°, ŃŃŠ¾ ŃŃŠ²Š¾Š»Š¾Š² ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°, Š¾ŃŠ»ŠøŃŃŃ Š² 1788ā1789 Š³Š³. ŃŠ¾ŃŠ»Š°Š½Š“ŃŠµŠ¼ Š§. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½Š¾Š¼, Š½Š° ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠµ Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā» Š¼Š¾Š³Š»Š¾ Š±ŃŃŃ Š·Š½Š°ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾ Š±Š¾Š»ŃŃŠµ.

ŠŠ¼ŠµŃŃŠµ Ń ŃŠµŠ¼ ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŃ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠŗŠ¾Š² ŠøŃŠŗŃŠµŠ½Š½Šµ Š²Š¾Š»Š½ŃŃŃ ŃŃŠ»Š¾Š²ŠøŃ Ń ŃŠ°Š½ŠµŠ½ŠøŃ Š¾ŃŠµŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½ŃŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹: Ā«ŠŠµŃŃ Š½ŠøŠ¹ ŃŠ»Š¾Š¹ ŃŃŠ³ŃŠ½Š°, Š½Š° ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š¼ Š²ŃŃŠµŠ·Š°Š½Ń Š½Š°Š“ŠæŠøŃŠø, Š¾ŃŃŠ»Š°ŠøŠ²Š°ŠµŃŃŃā¦ Šø Š¾ŠæŠ°Š“Š°ŠµŃ ŠŗŃŃŠæŠ½ŃŠ¼Šø ŃŠŗŠ¾ŃŠ»ŃŠæŠ°Š¼Šøā¦ Š±ŃŠ“ŠµŃ Š¾Š±ŠøŠ“Š½Š¾, ŠµŃŠ»Šø Š¾Š½Šø ŠæŃŠ¾ŠæŠ°Š“ŃŃĀ»65. ŠŠµŠ·ŃŃŠ»Š¾Š²Š½Š¾, ŠæŠ¾Š“Š¾Š±Š½Š°Ń Š¼ŠµŃŠ¾Š“ŠøŠŗŠ° ŃŠŗŃŠæŠ¾Š½ŠøŃŠ¾Š²Š°Š½ŠøŃ Š±Š¾ŠµŠ²Š¾Š³Š¾ Š°ŃŃŠµŠ½Š°Š»Š° ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ Š²ŃŠ·ŃŠ²Š°ŠµŃ ŠŗŃŠ°Š¹Š½ŠµŠµ ŃŠ“ŠøŠ²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ.

Š Š²ŃŠµ-ŃŠ°ŠŗŠø, Ā«Š¾ŃŠ±ŠøŃŃŠµĀ» ŠŗŠ»ŠµŠ¹Š¼Š° Š½Š° ŠæŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠøŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š°Ń , ŠæŃŠ¾Š»ŠµŠ¶Š°Š²ŃŠøŃ 158 Š»ŠµŃ Š½Š° Š“Š½Šµ ŠŠ°Š»ŃŠøŠŗŠø, Š²Š½Šµ Š²ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ¾Š¼Š½ŠµŠ½ŠøŃ, ŃŠ²Š»ŃŃŃŃŃ Š½ŠµŠ¾Š¶ŠøŠ“Š°Š½Š½ŃŠ¼, Š½Š¾ Š½Š°Š“ŠµŠ¶Š½ŃŠ¼ Šø ŃŠ“ŠøŠ²ŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŠ¼ ŠøŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š¼. Š¢ŠµŠ¼ Š±Š¾Š»ŠµŠµ ŃŃŠ¾ Š¾ Ā«ŠæŃŠ¾ŃŠµŠ·ŃŃ Ā» Š½Š° Š³Š“Šµ-Š»ŠøŠ±Š¾ ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ²ŃŠµŠ¹ŃŃ ŠæŃŠ¾Š“ŃŠŗŃŠøŠø ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°, ŠøŠ½ŃŃ Š¾ŃŃŠ¶ŠµŠ¹Š½ŃŃ ŠæŃŠµŠ“ŠæŃŠøŃŃŠøŠ¹ Š Š¾ŃŃŠøŠø Šø ŠŠ²ŃŠ¾ŠæŃ ŃŠ¾Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½ŃŠ¼ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°ŃŠµŠ»ŃŠ¼ Š“Š¾ ŃŠøŃ ŠæŠ¾Ń Š½ŠøŃŠµŠ³Š¾ Š½Šµ ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š¾.

ŠŠ°Š²ŠµŃŃŠ°Ń ŠæŠ¾Š²ŠµŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ Š¾ Š·Š°Š³Š°Š“Š¾ŃŠ½Š¾Š¼ ŃŃŠ“Š½Šµ Šø ŠµŠ³Š¾ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃŃ , Ń Š¾ŃŠµŃŃŃ ŠæŃŠøŠŗŠ¾ŃŠ½ŃŃŃŃŃ Šŗ ŠæŠ¾ŃŠ»ŠµŠ“Š½ŠµŠ¼Ń Š°ŠŗŠŗŠ¾ŃŠ“Ń ŃŠ°Š½ŃŠ°ŃŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠø. Š 1975 Š³. ŃŃŠ¶ŠµŃ Š¾ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š¼ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠµ ŠŗŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŠø ŠæŠ¾Š»ŃŃŠøŠ» Š·Š°Ń Š²Š°ŃŃŠ²Š°ŃŃŠµŠµ ŠæŃŠ¾Š“Š¾Š»Š¶ŠµŠ½ŠøŠµ. Š¢Š¾Š³Š“Š° ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠµ Š°ŠŗŠ²Š°Š»Š°Š½Š³ŠøŃŃŃ Š² ŠæŠ¾Š»ŃŃŠ°Š·ŃŃŃŠµŠ½Š½Š¾Š¼ ŠŗŠ¾ŃŠæŃŃŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā» Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠøŠ»Šø ŃŃŠ“Š¾Š¼ ŃŠ¾Ń ŃŠ°Š½ŠøŠ²ŃŠøŠµŃŃ Š¾ŃŃŠ°Š½ŠŗŠø ŃŃŃŃŠŗŠøŃ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š² Šø ŠæŠ¾Š“Š½ŃŠ»Šø ŠøŃ Š½Š° ŠæŠ¾Š²ŠµŃŃ Š½Š¾ŃŃŃ. ŠŃŠŗŠ¾ŃŠµ Š½Š° ŃŃŠ°ŃŠøŠ½Š½Š¾Š¼ ŠŗŠ»Š°Š“Š±ŠøŃŠµ, Ń ŠæŃŠ°Š²Š¾ŃŠ»Š°Š²Š½Š¾Š¹ ŃŠµŃŠŗŠ²Šø Š”Š²ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Ń, Š² ŃŠµŠ½ŃŃŠµ ŠŠ¾ŃŠŗŠø ŃŠ¾ŃŃŠ¾ŃŠ»Š¾ŃŃ Š·Š°Ń Š¾ŃŠ¾Š½ŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŃŠ°Ń Š° Š¼Š°ŃŃŠ¾ŃŠ¾Š² Šø Š¾ŃŠøŃŠµŃŠ¾Š².

Š¦ŠµŃŠŗŠ¾Š²Ń Š”Š²ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Ń Š² ŠŠ¾ŃŠŗŠµ

ŠŠ¾Š·Š¶Šµ, Š² 1990 Š³. Š½Š° Š¾. ŠŠ°ŃŠøŃŠ°Š°ŃŠø, Š½ŠµŠ“Š°Š»ŠµŠŗŠ¾ Š¾Ń Ā«Fort ElisabethĀ», Š³Š“Šµ Ń ŃŠ°Š½ŃŃŃŃ ŠæŃŃŠŗŠø ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š°, ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń ŠØŠ²ŠµŃŠøŠø ŠŠ°ŃŠ» XVI ŠŃŃŃŠ°Š² Šø ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»ŠµŠ²Š° Š”ŠøŠ»ŃŠ²ŠøŃ ŃŠ¾ŃŠ¶ŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š¾ Š¾ŃŠŗŃŃŠ»Šø Š¾Š±ŠµŠ»ŠøŃŠŗ Š² ŠæŠ°Š¼ŃŃŃ Š²Š¾ŠøŠ½Š¾Š²-Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š², ŠæŠ¾Š³ŠøŠ±ŃŠøŃ Š² 1790 Š³. Š² Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ŃŠŗŠ¾Š¹ Š±Š°ŃŠ°Š»ŠøŠø. ŠŠ° Š¼Š°ŃŃŠøŠ²Š½Š¾Š¼ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š¼ŠµŠ½ŃŠµ, ŃŠ»Š¾Š²Š½Š¾ Š½Š° ŠæŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠøŃ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃŃ , Š²ŃŠ±ŠøŃŠ° Š½Š°Š“ŠæŠøŃŃ Ā«29. 6. 1990. CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNGĀ»66. ŠŃŠ°Š²ŠøŃŠµŠ»ŃŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š°Ń Š°ŠŗŃŠøŃ ŠæŠ¾Š“ŃŠ²ŠµŃŠ“ŠøŠ»Š° Š½ŠµŠæŃŠµŠ»Š¾Š¶Š½ŃŠ¹ ŃŠ°ŠŗŃ, Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½ŠøŠµ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ°, Š²ŠŗŠ»ŃŃŠ°Ń ŠæŃŠµŠ“Š¼ŠµŃŃ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŃŠ»ŃŃŃŃŃ Šø ŠæŃŃŠŗŠø Š§Š°ŃŠ»ŃŠ·Š° ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½Š°, ŠæŠ¾ Š·Š½Š°ŃŠµŠ½ŠøŃ ŃŠ¾ŠøŠ·Š¼ŠµŃŠøŠ¼Š¾ Ń Š½Š°Ń Š¾Š“ŠŗŠ¾Š¹ ŠæŠ¾Š“Š½ŃŃŠ¾Š³Š¾ ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŃŠ“Š½Š° Ā«WasaĀ», ŠøŠ· ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š³Š¾ Š² Š”ŃŠ¾ŠŗŠ³Š¾Š»ŃŠ¼Šµ ŃŠ“ŠµŠ»Š°Š½ Š½Š°ŃŠøŠ¾Š½Š°Š»ŃŠ½ŃŠ¹ Š¼ŃŠ·ŠµŠ¹-ŠæŠ°Š¼ŃŃŠ½ŠøŠŗ 67.

ŠŠµŃŠŗŠ¾Š»ŃŠŗŠ¾ Š»ŠµŃ Š½Š°Š·Š°Š“ Š² ŠŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠµ Š²ŃŠ“Š²ŠøŠ½ŃŃŠ° Š¾Š±ŃŠµŃŃŠ²ŠµŠ½Š½Š°Ń. ŠøŠ“ŠµŃ Š¾ Š²Š¾Š·Š¼Š¾Š¶Š½Š¾ŃŃŠø Š²Š¾Š·Š²ŃŠ°ŃŠ° ŃŠµŃŠµŠ· Š¼ŃŠ½ŠøŃŠøŠæŠ°Š»ŠøŃŠµŃ ŠŠ¾ŃŠŗŠø ŃŠ½ŠøŠŗŠ°Š»ŃŠ½ŃŃ Š¾Š»Š¾Š½ŠµŃŠŗŠøŃ ŠæŃŃŠµŠŗ 68. ŠŠ¾ŃŃŠŗŠøŠµ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ, ŠøŠ·Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š² ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ Š½Š° ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¼ ŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾Š¼ Š·Š°Š²Š¾Š“Šµ Š² ŠŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠµ, Š±ŠµŠ· ŃŠ¾Š¼Š½ŠµŠ½ŠøŃ, ŃŠ²Š»ŃŃŃŃŃ ŃŠµŠ»ŠøŠŗŠ²ŠøŃŠ¼Šø, ŠøŠ¼ŠµŃŃŠøŠ¼Šø ŠæŠ¾ŃŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½ŃŃ Š»ŠµŠ³ŠµŠ½Š“Ń. Š ŃŃŠ¾ Š·Š½Š°ŃŠøŃ, ŃŠ°ŃŠøŃŠµŃŠ½ŃŠµ ŃŠŗŃŠæŠ¾Š½Š°ŃŃ Š¼Š¾Š³ŃŃ Š¾ŃŠ³Š°Š½ŠøŃŠ½Š¾ Š²ŠæŠøŃŠ°ŃŃŃŃ Š² Š½Š¾Š²ŃŃ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃŠµŃŠŗŃŃ ŃŠŗŃŠæŠ¾Š·ŠøŃŠøŃ ŠŠ°ŃŠøŠ¾Š½Š°Š»ŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š¼ŃŠ·ŠµŃ ŃŠµŃŠæŃŠ±Š»ŠøŠŗŠø ŠŠ°ŃŠµŠ»ŠøŃ 69.

1 Š Š Š¾ŃŃŠøŠø XVIII ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ Ā«Š°Š½Š³Š»ŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠ¼ Ń ŃŠ“Š¾Š¶Š½ŠøŠŗŠ¾Š¼Ā» Š½Š°Š·ŃŠ²Š°Š»Šø ŃŠµŠ»Š¾Š²ŠµŠŗŠ° Ā«Š² ŃŠµŠ¼-Š»ŠøŠ±Š¾ ŃŠ¼ŠµŠ»Š¾Š³Š¾Ā».

2 Bara Jana L. Gascoigneās guns // Study group on eighteenthĀ¢ury Russia. Newsletter, 1985. ā 13. P. 33ā36. (ŠŠµŃŠµŠ²Š¾Š“ Š½Š° ŃŃŃŃ. ŃŠ·. ŠŗŠ°Š½Š“. ŠøŃŃ. Š½Š°ŃŠŗ Š.Š. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š²Š°).

3 Parks Canada. R G 9, I C. 8, Vol. 17.

4 ŠŠ²ŃŃŠ½Š½ŠøŠŗŠ¾Š² Š., ŠÆŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ Š. ŠŠ· ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠø ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»ŠµŠŗŃŃŃŠµŠ½ŠøŠ¹ Ń Š±ŠµŃŠµŠ³Š¾Š² Š”ŠŗŠ°Š½Š“ŠøŠ½Š°Š²ŠøŠø (Š Š¾ŃŃŠøŃ Šø ŠŠ¾ŃŠ²ŠµŠ³ŠøŃ) // ŠŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŠ°Š¼ŃŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŠø. ŠŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ·ŃŃŠŗŠ°Š½ŠøŃ. ŠŃŠæ. 12. Š”ŠŠ±., 1993. Š”. 69ā82.

5 Š ŠŗŠ¾Š½ŃŠµ XVIII Š². Š½Š¾ŃŠøŠ»Šø Š½Š°ŠøŠ¼ŠµŠ½Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼ (ŃŠ²ŠµŠ“. Rochensalm, ŃŠøŠ½. Ruotsinsalm) ā Ń 1878 Š³. ŠŠ¾ŃŠŗŠ° Šø Š¤ŃŠøŠ“ŃŠøŃ ŃŠ³Š°Š¼, ŠøŠ»Šø Š¤ŃŠµŠ“ŃŠøŠŗŃŃ Š°Š¼Š½ (ŃŠ²ŠµŠ“. Fredrikshamn), ŃŠµŠ¹ŃŠ°Ń ā Š„Š°Š¼ŠøŠ½Š° (ŃŠøŠ½. Hamina).

6 ŠŠøŃŠæŠøŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Š.Š., ŠŠµŠ±ŠµŠ“ŠµŠ² Š.Š”. ŠŠ°ŃŠ°ŃŃŃŠ¾ŃŠ°, Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½Š°Ń ŃŠµŃŠµŠ· 160 Š»ŠµŃ // ŠŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŠ°Š¼ŃŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŠø. ŠŃŠæ. 2. ŠŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ·ŃŃŠŗŠ°Š½ŠøŃ. ŠŃŠæ. 21. Š”ŠŠ±., 1995. Š”. 99.

7 ŠŠ°Š½ŠøŃŃŠŗŠø Š. ŠŠ¼ŃŠ¾ŃŃ, Š·Š°ŃŠ¾Š½ŃŠ²ŃŠøŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Šø, Š·Š°ŃŠ¾ŠæŠ»ŠµŠ½Š½ŃŠµ Š³Š¾ŃŠ¾Š“Š°. Š., 1982. Š”. 121.

8 ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. ŠŃŠµŠ±Š½Š¾Š¹ ŃŃŠµŠ³Š°Ń Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā» // ŠŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŠ°Š¼ŃŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŠø. ŠŃŠæ. 4. ŠŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ·ŃŃŠŗŠ°Š½ŠøŃ. ŠŃŠæ. 62. Š”ŠŠ±., 2000. Š”. 30.

9 ŠŠøŃŠæŠøŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Š.Š., ŠŠµŠ±ŠµŠ“ŠµŠ² Š.Š”. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 100.

10 ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. Š£ŠŗŠ°Š· ŃŠ¾Ń. Š”. 31, 37, 44.

11 ŠŠ±ŃŠ°Š·Š¾Š²Š°Š½Š½ŃŠ¹ Š² 1960 Š³. ŠŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠ¹ ŠŗŠ¾Š¼ŠøŃŠµŃ Š¤ŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃŠ¾ŃŠøŠ°ŃŠøŠø Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Š¾Š² ŃŠ½Š°ŃŠ°Š»Š° Š¾Š³ŃŠ°Š½ŠøŃŠøŠ», Š° Š² 1988 Š³. ŠæŠ¾Š»Š½Š¾ŃŃŃŃ ŠæŃŠµŠŗŃŠ°ŃŠøŠ» ŠæŠ¾Š“Š²Š¾Š“Š½Š¾Šµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ ŠæŠ°Š¼ŃŃŠ½ŠøŠŗŠ°.

12 Patoharju O. Corrosion problems in marine archaeology // Ā«Reprint Scandinavian Corrosion CongressĀ». Helsinki, 1964. P. 4; ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 44.

13 Dankov M. Viela yksi Aleksanterin tehtaan tykkien salaisuus // Carelia. ā 12. 2007. P. 132ā136.

14 ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½ ŠŠ°ŃŠ» (Š§Š°ŃŠ»ŃŠ·) ŠŠ°ŃŠ»Š¾Š²ŠøŃ (1739ā1806), Š²ŃŠ“Š°ŃŃŠøŠ¹ŃŃ ŃŃŠŗŠ¾Š²Š¾Š“ŠøŃŠµŠ»Ń Š³Š¾ŃŠ½ŃŃ ŠæŃŠµŠ“ŠæŃŠøŃŃŠøŠ¹, ŃŃŠ¾Š¶ŠµŠ½ŠµŃ ŠŠµŠ»ŠøŠŗŠ¾Š±ŃŠøŃŠ°Š½ŠøŠø (ŠæŃŠµŠ“ŠŗŠø ŠæŠ¾ Š¾ŃŃŃ ŠøŠ· Š¤ŃŠ°Š½ŃŠøŠø, Š¼Š°ŃŃ ā ŃŠ¾ŃŠ»Š°Š½Š“ŠŗŠ°). Š 1786ā1806 Š³Š³. ŃŠæŃŠ°Š²Š»ŃŃŃŠøŠ¹ ŠŠ»Š¾Š½ŠµŃŠŗŠøŃ Š³Š¾ŃŠ½ŃŃ Š·Š°Š²Š¾Š“Š¾Š². Š”ŠŗŠ¾Š½ŃŠ°Š»ŃŃ Š² Š”Š°Š½ŠŗŃ&ŠŠµŃŠµŃŠ±ŃŃŠ³Šµ, ŠæŠ¾Ń Š¾ŃŠ¾Š½ŠµŠ½ Š² ŠŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠµ.

15 [ŠŃŃŠµŠ½ŠµŠ² Š.Š¤. ?]. Š.Š. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½ // ŠŠ»Š¾Š½ŠµŃŠŗŠøŠµ Š³ŃŠ±ŠµŃŠ½ŃŠŗŠøŠµ Š²ŠµŠ“Š¾Š¼Š¾ŃŃŠø. 1843. ā 13 (ŠæŠ¾Š“ŠæŠøŃŃ Š.Š.). ŠŠµŃŠµŠæŠµŃŠ°ŃŠŗŠ° ŠøŠ· Š³Š°Š·ŠµŃŃ Ā«ŠŠ°Š½ŃŃŠ°ŠŗŃŃŃŠ½ŃŠµ Šø Š³Š¾ŃŠ½Š¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ·Š²ŠµŃŃŠøŃĀ». 1843. ā 7; ŠŃŃŠµŠ½ŠµŠ² Š.Š¤. Š ŠæŠ¾Š»ŃŠ·Šµ Š³Š¾ŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŠæŃŠ¾Š¼ŃŃŠ»Š° Šø Š¾ ŠæŃŠ°Š²ŠøŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ Šø Ń ŠøŃŠ½ŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ°Š·ŃŠ°Š±Š¾ŃŠŗŠµ ŃŃŠ“Š½ŠøŠŗŠ¾Š² // ŠŠ¾ŃŠ½ŃŠ¹ Š¶ŃŃŠ½Š°Š». 1833. ŠŠ½. 12. Š”. 276ā294.

16 Š” 1790 Š³Š¾Š“Š° Š.Š. ŠŠ°ŃŠŗŠ¾Š¹Š½ ŠæŠ¾ ŠŗŠ¾Š½ŃŃŠ°ŠŗŃŃ Ń ŃŃŃŃŠŗŠøŠ¼ ŠæŃŠ°Š²ŠøŃŠµŠ»ŃŃŃŠ²Š¾Š¼ ŠæŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŠ» ŠŗŠ°Š·Š½Šµ Ā«ŠæŃŃŠŗŠø Šø Š“ŃŠ¾Š±Ń ā ŠæŠ¾ 2 Ń., Š° ŃŠ“ŃŠ° Šø Š“ŃŃŠ³ŠøŠµ Š¾ŃŠ»ŠøŠ²ŠŗŠø ā ŠæŠ¾ 1 Ń. 50 Šŗ. Š°ŃŃŠøŠ³Š½Š°ŃŠøŃŠ¼Šø Ń ŠæŃŠ“Š°. Š ŃŃŃ ŃŠµŠ½Ń Š²Ń Š¾Š“ŠøŠ»Šø ŃŠ°ŃŃ Š¾Š“Ń ŠæŠ¾ Š·Š°Š³Š¾ŃŠ¾Š²Š»ŠµŠ½ŠøŃ Šø ŃŠæŠ¾ŃŃŠµŠ±Š»ŠµŠ½ŠøŃ Šø Š¼Š°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Š¾Š² Š²ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ¾Š“Š°, Š¶Š°Š»Š¾Š²Š°Š½ŃŠµ ŃŠ°Š±Š¾ŃŠøŃ Š»ŃŠ“ŠµŠ¹ Šø Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠøŃ ŃŠøŠ½Š¾Š²Š½ŠøŠŗŠ¾Š²Ā». Š”Š¼. ŠØŠ²Š°Š±Šµ Š.Š. ŠŠæŠøŃŠ°Š½ŠøŠµ ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŃŃŠµŃŠ½Š¾-Š»ŠøŃŠµŠ¹Š½Š¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° Š² ŠŠµŃŃŠ¾Š·Š°Š²Š¾Š“ŃŠŗŠµ // ŠŠ¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠ±Š¾ŃŠ½ŠøŠŗ. 1855. ā 7. Š”. 1ā53.

17 ŠŠ°Š½ŠŗŠ¾Š² Š.Š®. Š¢Š°Š¹Š½Š° ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā» Šø Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ ŠŠ»ŠµŠŗŃŠ°Š½Š“ŃŠ¾Š²ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š²Š¾Š“Š° // ŠŃŠ¾ŃŃŠµ ŠŗŃŠµŠ¼Š»ŠµŠ²ŃŠŗŠøŠµ ŃŃŠµŠ½ŠøŃ. ŠŠ°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń ŠŃŠµŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ Š½Š°ŃŃŠ½Š¾-ŠæŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š¹ ŠŗŠ¾Š½ŃŠµŃŠµŠ½ŃŠøŠø Ā«ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Š° II Šø ŠøŠ¼ŠæŠµŃŃŠŗŠ¾Šµ Š¼Š½Š¾Š³Š¾Š¾Š±ŃŠ°Š·ŠøŠµ Š Š¾ŃŃŠøŠø: Š¾ŠæŃŃ ŠæŠ¾Š»ŠøŃŠøŃŠµŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Šø ŠŗŃŠ»ŃŃŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ Š²Š·Š°ŠøŠ¼Š¾Š“ŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃĀ». ŠŠ°Š·Š°Š½Ń, 2010. Š”. 242ā254; ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 30ā58.

18 Halme R. The Eastern Gulf of Finnland ar an Underwatter Research Area. Seafaring on the Baltic in the 18 th century. Kotka, 1983. P. 49ā56.

19 Jan Glete. Kriget till sjoss 1788ā1790 // Gustav III:s ryska krig. Stockholm, 1992. P. 110ā174.

20 Rune Hillbom. Gustav III och Grannarna // Karlskrona, 300 Ar. En aterblick I ord och bild 1679ā1862. Karlskrona, 1979. P. 67ā69.

21 ŠŃŠµŠ¼ŠµŠ½ŠŗŠ¾ Š”.Š.,Š¢ŃŠ»ŠµŠ½ŠµŠ² Š.Š. ŠŠ¾ŃŃŠŗŠøŠµ ŠøŃŃŠ»ŠµŠ“Š¾Š²Š°Š½ŠøŃ ŠŃŠ±Š¾ŃŠ³ŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠŗŃŠæŠµŠ“ŠøŃŠøŠø // ŠŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŠ°Š¼ŃŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŠø. ŠŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ·ŃŃŠŗŠ°Š½ŠøŃ. ŠŃŠæ. 12. Š”ŠŠ±., 1993. Š”. 12ā13.

22 ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 34.

23 ŠØŠ¾ŠæŠ¾ŃŠ¾Š² Š.Š. ŠŠ° Š“Š½Šµ ŠŃŠ±Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š·Š°Š»ŠøŠ²Š° ā ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Šø ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń ŠŃŃŃŠ°Š²Š° III // ŠŠ·ŃŃŠµŠ½ŠøŠµ ŠæŠ°Š¼ŃŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ Š°ŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŠø. ŠŃŠæ. 2. ŠŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŠøŠ·ŃŃŠŗŠ°Š½ŠøŃ. ŠŃŠæ. 21. Š”ŠŠ±., 1995. Š”. 24.

24 ŠŃŠµŠæŠ¾ŃŃŃ ŠŠµŠ¹ŃŠ»Š¾Ń (ŃŠ²ŠµŠ“. Nyslot) ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ Š ŃŃŃŠŗŠ¾&ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń 1741ā1743 Š³Š³. ŠæŠµŃŠµŃŠ»Š° Šŗ Š Š¾ŃŃŠøŠø. Š”ŠµŠ¹ŃŠ°Ń ŃŠøŃŠ°Š“ŠµŠ»Ń Šø Š³Š¾ŃŠ¾Š“ Š½Š°Ń Š¾Š“ŃŃŃŃ Š½Š° ŃŠµŃŃŠøŃŠ¾ŃŠøŠø Š¤ŠøŠ½Š»ŃŠ½Š“ŠøŠø Šø Š½Š°Š·ŃŠ²Š°ŃŃŃŃ Š”Š°Š²Š¾Š½Š»ŠøŠ½Š½Š° (Savonlinna).

25 ŠŠµŃŠµŠ»Š°Š³Š¾ Š¤.Š¤. ŠŃŠ°ŃŠŗŠ°Ń ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ»Š¾ŃŠ°. ŠŃŠæ. 1 Šø 2. Š”ŠŠ±., 1895. Š”. 185.

26 ŠŠµŠ¹Š±ŃŠ»Š»Ń Š. ŠŃŠ°ŃŠŗŠ°Ń ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŃ ŠØŠ²ŠµŃŠøŠø. Š”ŃŠ¾ŠŗŠ³Š¾Š»ŃŠ¼, 1997. Š”. 74.

27 Š”Š¾Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠ¹ Š³Š¾ŃŠ¾Š“Š¾Šŗ Š ŃŠ¾ŃŃŠøŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Šø (Ruotsinsalmi), ŠæŠµŃŠµŠ²Š¾Š“ŠøŃŃŃ Ā«ŠØŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠ¹ Š·Š°Š»ŠøŠ²Ā» (Svensksund).

28 Š”Š²ŠµŠ°Š±Š¾ŃŠ³ (ŃŠ²ŠµŠ“. Sveaborg ) ŠæŠµŃŠµŠ²Š¾Š“ŠøŃŃŃ Ā«ŠØŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠ°Ń ŠŗŃŠµŠæŠ¾ŃŃŃĀ». Š”ŠµŠ¹ŃŠ°Ń Š”ŃŠ¾Š¼ŠµŠ½Š»ŠøŠ½Š½Š° (ŃŠøŠ½. Suomenlinna), ŠøŠ»Šø Ā«Š¤ŠøŠ½ŃŠŗŠ°Ń ŠŗŃŠµŠæŠ¾ŃŃŃĀ», Š°Š“Š¼ŠøŠ½ŠøŃŃŃŠ°ŃŠøŠ²Š½ŃŠ¹ ŃŠ°Š¹Š¾Š½ Š„ŠµŠ»ŃŃŠøŠ½ŠŗŠø.

29 ŠØŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠµ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠŗŠø Š½Š°Š·ŃŠ²Š°ŃŃ Š¼ŠµŃŃŠ¾ Š±Š¾Ń Š”Š²ŠµŠ½ŃŠŗŃŃŠ½Š“.

30 ŠŠ¾Š»Š¾Š²Š°ŃŠµŠ² Š.Š. ŠŠµŠ¹ŃŃŠ²ŠøŃ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŃŠ»Š¾ŃŠ° Š² 1788ā1790 Š³Š³. Š”ŠŠ±., 1873. Š”. 168; ŠŠµŃŠµŠ»Š°Š³Š¾ Š¤.Š¤. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 197; ŠŠ¾ŃŠ¾Š“ŠŗŠøŠ½ Š.Š. ŠŃŃŠ¾ŃŠøŃ Š¤ŠøŠ½Š»ŃŠ½Š“ŠøŠø. ŠŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š° ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Ń II Šø ŠŠ°Š²Š»Š° I. Š”ŠŠ±., 1912. Š”. 273.

31 Gunnar Arteus. Gustav III:s militara ledarskap // Gustav III:s ryska krig. Stockholm, 1992. P. 175ā183.

32 ŠŠøŃŠæŠøŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Š.Š., ŠŠµŠ±ŠµŠ“ŠµŠ² Š.Š”. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 100.

33 ŠŠµŃŠµŠ»Š°Š³Š¾ Š¤.Š¤. Š”ŠæŠøŃŠ¾Šŗ ŃŃŃŃŠŗŠøŃ Š²Š¾ŠµŠ½Š½ŃŃ ŃŃŠ“Š¾Š² Ń 1698 ŠæŠ¾ 1860 Š³. Š”ŠŠ±., 1872. Š”. 332.

34 ŠŠ±ŃŠøŠ¹ Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠæŠøŃŠ¾Šŗ. Š§. IV. Š¦Š°ŃŃŃŠ²Š¾Š²Š°Š½ŠøŠµ ŠŠŗŠ°ŃŠµŃŠøŠ½Ń II. Š”ŠŠ±., 1890. Š”. 328.

35 ŠŃŠøŠŗŠ½ŠµŃ Š.Š. ŠŠ¾Š¹Š½Š° Š Š¾ŃŃŠøŠø ŃŠ¾ ŠØŠ²ŠµŃŠøŠµŠ¹ 1789ā1790 Š³Š³. Š”ŠŠ±., 1869. Š”. 264.

36 Š ŠŠ ŠŠŠ¤. Š¤. 172. ŠŠæ. 7. Š. 366. Š.318ā319. ŠŠ²ŃŠ¾Š³ŃŠ°Ń, Š¾ŃŠøŠ³ŠøŠ½Š°Š» Š½Š° ŃŃŠ°Š½Ń. ŃŠ·.

37 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ.

38 ŠØŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠ¹ Ń ŃŠ“Š¾Š¶Š½ŠøŠŗ Š. ŠŠøŠ»Š»ŃŃŃŠµŠ¼ Š¾ŃŃŠ°Š·ŠøŠ» ŃŃŠ¶ŠµŃ ŠæŠµŃŠµŠ“Š°ŃŠø ŃŠµŠ»ŠøŠŗŠ²ŠøŠ¹ Š½Š° ŠŗŠ°ŃŃŠøŠ½Šµ, ŠŗŠ¾ŠæŠøŃ ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŠ¾Š¹ Š½Š°Ń Š¾Š“ŠøŃŃŃ Š² Š¼ŃŠ·ŠµŠµ ŠŃŠµŠ½ŃŠ²ŠµŃŠ“Š° Š² Š”Š²ŠµŠ°Š±Š¾ŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŃŠøŃŠ°Š“ŠµŠ»Šø (Š„ŠµŠ»ŃŃŠøŠ½ŠŗŠø).

39 ŠŠµŃŃŠµŃŠŗŠ¾ ŠŃŃŃŠ»Ń (ŠŠµŃŠµŠ»Šµ) ŃŠ°ŃŠæŠ¾Š»Š¾Š¶ŠµŠ½Š¾ Š½Š° ŃŠµŃŃŠøŃŠ¾ŃŠøŠø ŃŠ¾Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½Š¾Š¹ Š¤ŠøŠ½Š»ŃŠ½Š“ŠøŠø.

40 ŠØŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠ¹ ŠŗŠ¾ŃŠ¾Š»Ń ŠŃŃŃŠ°Š² III ŠæŠ¾ŃŠ»Šµ Š½ŠµŃŠ“Š°ŃŠ½Š¾Š¹ Šø ŃŠ°Š·Š¾ŃŠøŃŠµŠ»ŃŠ½Š¾Š¹ Š²Š¾Š¹Š½Ń Ń Š Š¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠ¾Š¹ ŠøŠ¼ŠæŠµŃŠøŠµŠ¹ (1788 ā 1790), Š½Š°ŃŠ°ŃŠ¾Š¹ Š±ŠµŠ· ŃŠ¾Š³Š»Š°ŃŠøŃ Š ŠøŠŗŃŠ“Š°Š³Š° Šø Š“Š²Š¾ŃŃŠ½ŃŃŠ²Š°, Š² 1792 Š³. Š±ŃŠ» ŃŠ±ŠøŃ Š¾ŃŠøŃŠµŃŠ¾Š¼&Š·Š°Š³Š¾Š²Š¾ŃŃŠøŠŗŠ¾Š¼ Š½Š° Š¼Š°ŃŠŗŠ°ŃŠ°Š“Šµ Š² ŃŃŠ¾Š»ŠøŃŠ½Š¾Š¹ Š¾ŠæŠµŃŠµ.ŠŠ°ŃŠŗŠ°ŃŠ°Š“Š¾Š¼ Š²Š¾Š¹Š½Š° Š½Š°ŃŠ°Š»Š°ŃŃ, ŠøŠ¼ Šø Š·Š°ŠŗŠ¾Š½ŃŠøŠ»Š°ŃŃ.

41 ŠŠ°ŃŠµŃŠøŠ°Š»Ń ŃŠøŠ½ŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠøŃŃŠ¾ŃŠøŠŗŠ° Š. ŠŠ»ŃŃŃŃŠµŠ¼Š° Š¾ŠæŃŠ±Š»ŠøŠŗŠ¾Š²Š°Š½Ń Š² ŠøŠ·Š“Š°Š½ŠøŃŃ Ā«HufvudstadbladetĀ» Šø Ā«EteenpainĀ». Š”Š¼. ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 36.

42 ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 31.

43 ŠŃŃŃŠŗŠ¾Š² Š®.Š”. ŠŠ¼Ń Š½Š° Š±Š¾ŃŃŃ. Š., 1989. Š”. 79.

44 ŠŠµŃŠµŠ»Š°Š³Š¾ Š¤.Š¤. Š”ŠæŠøŃŠ¾Šŗ ŃŃŃŃŠŗŠøŃ Š²Š¾ŠµŠ½Š½ŃŃ ŃŃŠ“Š¾Š²ā¦ Š”. 288ā289.

45 Š ŠŠ ŠŠŠ¤. Š¤. 327. ŠŠæ. 1. Š. 1750.

46 Š ŠæŠµŃŠµŠ²Š¾Š“Šµ Š½Š° ŃŠ¾Š²ŃŠµŠ¼ŠµŠ½Š½ŃŃ Š¼ŠµŃŃŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃŠµŃŠŗŃŃ ŃŠøŃŃŠµŠ¼Ń ŃŠ°Š·Š¼ŠµŃŃ Š³ŃŠµŠ±Š½Š¾Š³Š¾ ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠ° Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā» ŠŗŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŃŠŗŠ¾Š¹ ŠæŠ¾ŃŃŃŠ¾Š¹ŠŗŠø 1790 Š³. ŃŠ¾ŃŃŠ°Š²Š»ŃŃŃ 40,6 Ń 10 Ń 3 Š¼.

47 Š”ŃŠ“Ń ŠæŠ¾ ŃŃŠøŃŃŃ ŃŃŠøŠŗŠµŃŠ°Š¶ Š½Š° ŠæŠ¾Š»ŃŠ¼Š¾Š“ŠµŠ»Ń Š²ŃŠæŠ¾Š»Š½ŠµŠ½ Š² ŃŠµŃ. XIX ŃŃŠ¾Š»ŠµŃŠøŃ.

48 ŠŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń Ā«ŠŠ¾Š½ŃŃŠ°Š½ŃŠøŠ½Ā» Š²Š¼ŠµŃŃŠµ ŃŠ¾ Ā«Š”Š²ŃŃŃŠ¼ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°ŠµŠ¼Ā» Š²Ń Š¾Š“ŠøŠ» Š² ŃŠ¾ŃŃŠ°Š² Š²Š¾ŃŃŠ¼Šø Š¾Š“Š½Š¾ŃŠøŠæŠ½ŃŃ ŃŃŠ“Š¾Š², ŃŠæŃŃŠµŠ½Š½ŃŃ Š½Š° Š²Š¾Š“Ń Š² Š°ŠæŃŠµŠ»Šµ 1790 Š³. Š² ŠŃŠ¾Š½ŃŃŠ°Š“ŃŠµ.

49 Eriksson C.H. A Sunken Russian Frigate // Archaeology. V. 25. 3. 1972. P. 177.

50 Harris D.G. F N Chapman, The First Naval Architect and his Work. Stockholm., 1989.

51 Sorvali H. On the desing and dimensions of frigate Nicolas // The maritime Museum Annual Report. Helsinki, 1977. P. 14.

52 Vakkari S. Ā«EteenpainĀ». 01.17.1988.

53 Eriksson C.H. Op. cit. P. 176.

54 Š ŠŠ ŠŠŠ¤. Š¤. 327. ŠŠæ. 1. Š. 1680, 1681, 1791. Š”Š¼. ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ: ŠŠ»ŃŠøŠ½ Š.Š. ŠŃŠ°ŠŗŃŠøŃŠµŃŠŗŠ°Ń Š¼Š¾ŃŃŠŗŠ°Ń Š°ŃŃŠøŠ»Š»ŠµŃŠøŃ. Š¢Š°Š±Š». I. Š”ŠŠ±., 1841.

55 Sorvali H. Op. cit. P. 14; ŠŠ°Š½ŠøŠ»Š¾Š² Š.Š. ŠŠøŠ½ŠµŠ¹Š½ŃŠµ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Šø Šø ŃŃŠµŠ³Š°ŃŃ ŃŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ ŠæŠ°ŃŃŃŠ½Š¾Š³Š¾ ŃŠ»Š¾ŃŠ°. ŠŠøŠ½ŃŠŗ, 996. Š”. 153.

56 ŠŠøŃŠæŠøŃŠ½ŠøŠŗŠ¾Š² Š.Š., ŠŠµŠ±ŠµŠ“ŠµŠ² Š.Š”. ŠŠ°ŃŠ°ŃŃŃŠ¾ŃŠ°, Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠµŠ½Š½Š°Ń ŃŠµŃŠµŠ· 160 Š»ŠµŃ. Š”. 99; ŠŠµŠ¶Š“Ń ŃŠµŠ¼, Š°ŃŃ ŠµŠ¾Š»Š¾Š³ ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š., Š½Šµ ŃŠŗŠ°Š·ŃŠ²Š°Ń ŠøŃŃŠ¾ŃŠ½ŠøŠŗ, ŃŃŠøŃŠ°ŠµŃ, ŃŃŠ¾ Š½Š° ŃŃŠµŠ³Š°ŃŠµ Ā«Š”Š²ŃŃŠ¾Š¹ ŠŠøŠŗŠ¾Š»Š°Š¹Ā» ŃŠøŠ½ŃŠŗŠøŠµ Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Ń Š¾Š±Š½Š°ŃŃŠ¶ŠøŠ»Šø Š»ŠøŠ±Š¾ 22, Š»ŠøŠ±Š¾ 26 Š¾ŃŃŠ“ŠøŠ¹.

57 Š ŠŠ ŠŠŠ¤. Š¤. 201. ŠŠæ. 1. Š. 48.

58 Š ŠøŠ“ŠµŠ»Ń ŠŠ°ŃŠ» ŠŠµŠ¹Š½ŃŠøŃ .

59 Š”ŠµŠ½ŃŠ²ŠøŠ½ (Š”ŠøŠ½ŃŠ²ŠøŠ½) ŠŠ»ŠµŠŗŃŠµŠ¹ ŠŠ°ŃŠ¼Š¾Š²ŠøŃ (5 Š¾ŠŗŃŃŠ±ŃŃ 1722 ā 11 Š°Š²Š³ŃŃŃŠ° 1797), ŃŠ¾ŃŃŠøŠ¹ŃŠŗŠøŠ¹ Š°Š“Š¼ŠøŃŠ°Š», ŠŗŠ¾Š¼Š°Š½Š“ŃŃŃŠøŠ¹ ŠŠ¾Š½ŃŠŗŠ¾Š¹ Šø ŠŠ·Š¾Š²ŃŠŗŠ¾Š¹ Š²Š¾ŠµŠ½Š½ŃŠ¼Šø ŃŠ»Š¾ŃŠøŠ»ŠøŃŠ¼Šø. Š” 1794 Š³. Ā«Š½Š°Š·Š½Š°ŃŠµŠ½ ŠæŃŠøŃŃŃŃŃŠ²Š¾Š²Š°ŃŃ Š² ŠŠ“Š¼ŠøŃŠ°Š»ŃŠµŠ¹ŃŃŠ²-ŠŗŠ¾Š»Š»ŠµŠ³ŠøŠøĀ».

60 ŠŠ·Š²ŠµŃŃŠ½Š¾, ŃŃŠ¾ ŠæŠ¾Š“ ŃŃŠŗŠ¾Š²Š¾Š“ŃŃŠ²Š¾Š¼ Š. ŃŠ¾Š½ Š¢ŃŠµŠ¹Š»ŠµŠ±ŠµŠ½Š° ŃŠ²ŠµŠ“ŃŠŗŠøŠµ ŃŠæŠµŃŠøŠ°Š»ŠøŃŃŃ Š² ŃŠµŃŠµŠ“ŠøŠ½Šµ XVII Š². ŠæŃŠø ŠæŠ¾Š¼Š¾ŃŠø Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Š½Š¾Š³Š¾ ŠŗŠ¾Š»Š¾ŠŗŠ¾Š»Š° ŠæŠ¾Š“Š½ŃŠ»Šø Š½Š° ŠæŠ¾Š²ŠµŃŃ Š½Š¾ŃŃŃ ŃŠ²ŃŃŠµ 50 ŠæŃŃŠµŠŗ Ń Š·Š°ŃŠ¾Š½ŃŠ²ŃŠµŠ³Š¾ ŠŗŠ¾ŃŠ°Š±Š»Ń Ā«ŠŠ°Š·Š°Ā».

61 Š”ŠŗŠ¾ŃŠµŠµ Š²ŃŠµŠ³Š¾, ŠøŠ·-Š·Š° Š±Š¾Š»ŠµŠ·Š½Šø Š²Š¾Š“Š¾Š»Š°Š·Ń ŠøŠ· ŠŠ°Š½ŠøŠø Š½Šµ ŃŠ¼Š¾Š³Š»Šø ŠæŃŠøŠ½ŃŃŃ ŃŃŠ°ŃŃŠøŠµ Š² ŠæŠ¾Š“Š²Š¾Š“Š½ŃŃ ŃŠ°Š±Š¾ŃŠ°Ń .

62 ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 42.

63 ŠŠµŃ ŃŃŠ²Š¾Š»Š° 18-ŃŃŠ½ŃŠ¾Š²Š¾Š³Š¾ Š¾ŃŃŠ“ŠøŃ (124 ŠæŃŠ“Š° 30 ŃŃŠ½.) ŃŠ°Š²Š½ŃŠµŃŃŃ 2,043 Ń. Š”Š¼.: ŠŃŃŠ°ŃŠ¾Š² Š.Š. ŠŠµŃŃŠ¾Š»Š¾Š³ŠøŃ Š Š¾ŃŃŠøŠø Šø Š ŃŃŃŠŗŠ¾Š³Š¾ Š”ŠµŠ²ŠµŃŠ°. ŠŃŃ Š°Š½Š³ŠµŠ»ŃŃŠŗ, 1991. Š”. 18.

64 Patoharju O. Corrosion problems in marine archaeology. 1964. P. 4; Š”Š¼. ŃŠ°ŠŗŠ¶Šµ ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 44.

65 ŠØŠøŠ»ŠøŠŗ Š.Š. Š£ŠŗŠ°Š·. ŃŠ¾Ń. Š”. 45.

66 Š¢Š°Š¼ Š¶Šµ. Š”. 57.

67 Barkman L. Preserving the Wasa. Stockholm, 1975. P. 1ā18.

68 ŠŠ°Š½ŠŗŠ¾Š² Š., ŠŠ°ŠæŃŠ¾Š² Š”. ŠŃŃŠŗŠø Š Š¾ŃŠµŠ½ŃŠ°Š»ŃŠ¼Š°. ŠŠ°ŃŠµŠ»ŠøŃ. ā 129 (1702) // ŠŠ¾ŠµŠ½Š½ŃŠ¹ Š²ŠµŃŃŠ½ŠøŠŗ. 15.11.2007.

69 Dankov M. Op. cit. P. 136.

ŠŠ¾Š¼Š¼ŠµŠ½ŃŠ°ŃŠøŠø