–Ю –Ґ–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–њ—М—П—Е –Є –Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є (–љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –љ–Њ–≤–Њ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П), –Я—А–Њ–љ–Є–љ –Р.–Ю. (–Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Ґ—А–µ—В—М–µ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 16вАУ18 –Љ–∞—П 2012 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М III–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2012

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2012

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2012

–Т–Ю–Х–Э–Э–Ю–Х –і–µ–ї–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ґ–Є–±–µ—В–∞ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ –Є –љ–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–Љ–Њ–є –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ –Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–µ1. –Т–∞–ґ–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Л –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞—Е —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є –±—Л–ї–Є –љ–∞–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ—Л –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Ј–љ–∞—В–љ—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л, –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –≤–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Ґ–Є–±–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Е—А–∞–Љ—Л –Є –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ—Л –Є –њ—А–Є—И–ї–Є –≤ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–µ–љ–Є–µ, –∞ –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤–∞—П –∞—В—А–Є–±—Г—В–Є–Ї–∞ –Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —Н—В–Є—Е —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й —Б—В–∞–ї–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–Є–∞—В–∞. –Т –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –∞–≤—В–Њ—А –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —П—А–Ї–Є—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Е—А–∞–љ—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Є —З–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –Ъ–Э–†, –°–®–Р, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П2. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Г —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ –Є –љ–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XX –≤., –±—Л–ї–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ-–Р–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞. –Ґ–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–њ—М—П, –њ–Є–Ї–Є –Є –і—А–Њ—В–Є–Ї–Є –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤3, –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є—П—Е –Љ—Г–Ј–µ–µ–≤ –°–®–Р –Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, —З–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—М –њ–Њ–Є—Б–Ї –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –Є –Ъ–Є—В–∞—П, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ XIX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–≤. —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е, –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤–µ–і–Њ–≤, —В–Є–±–µ—В–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–Ю –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Г —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –њ–Є—Б–∞–ї –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤. –±—Г—А—П—В—Б–Ї–Є–є –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї –У.–¶. –¶—Л–±–Є–Ї–Њ–≤, –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—Б–µ—В–Є–≤—И–Є–є –Ґ–Є–±–µ—В. –°—А–µ–і–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –Є–Љ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –њ–Є–Ї–Є4. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Є–і—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—П —В–Є–±–µ—В—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —Г—З–µ–љ—Л–є, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є, —В–Є–±–µ—В–Њ–ї–Њ–≥ –Ѓ.–Э. –†–µ—А–Є—Е. –Я–Њ –µ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П–Љ, –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ґ–Є–±–µ—В–∞ –≤ 1927 –≥. –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞ –Э.–Ъ. –†–µ—А–Є—Е–∞, —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Є —Е–Њ—А–њ—Л –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є —В—А–µ—В–Є XX –≤. ¬Ђ—А–µ–і–Ї–Њ —А–∞—Б—Б—В–∞—О—В—Б—П —Б –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ¬ї. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–≥–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Ї —З–Є—Б–ї—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Г —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –љ–Њ–Љ–∞–і–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї–Њ–њ—М—П –Є –і—А–Њ—В–Є–Ї–Є. ¬Ђ–£ –Ї–Њ—З–µ–≤—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ґ–Є–±–µ—В–∞ –Є —Е–Њ—А–њ–Њ–≤ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ—Л. –Я–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П —Г –њ–∞–ї–∞—В–Ї–Є –≤–Њ–ґ–і—П –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞–µ—В –≤—Б–њ—Л—И–Ї—Г –Љ–µ–ґ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤—А–∞–ґ–і—Л. –Ф—А–µ–≤–Ї–Њ –і—А–Њ—В–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Л—А–µ–Ј–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –њ—А–Њ—З–љ–Њ–є –і—А–µ–≤–µ—Б–Є–љ—Л, –Є–Љ–њ–Њ—А—В–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –Є–Ј –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ґ–Є–±–µ—В–∞ –Є –°—Л—З—Г–∞–љ–Є¬ї5. –Т —А–∞–±–Њ—В–µ –Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ґ–Є–±–µ—В–∞ –Ѓ.–Э. –†–µ—А–Є—Е –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ. ¬Ђ–Ф—А—Г–≥–Є–Љ —Г–і–∞—А–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ —В–Є–±–µ—В—Ж–µ–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ї–Њ–њ—М—П. –Ґ–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Є —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—О—В –і–≤–∞ –≤–Є–і–∞ –Ї–Њ–њ—М—П: 1) –Ґ—П–ґ–µ–ї–Њ–µ —Г–і–∞—А–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ вАУ –і–ї–Є–љ–∞ –Њ—В 7 –і–Њ 10 —Д—Г—В–Њ–≤. –Э–∞–≤–µ—А—И–Є–µ –Ї–Њ–њ—М—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ –Є —Г–Ј–Ї–Њ–µ. 2) –Ф—А–Њ—В–Є–Ї –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ. –Ф–ї–Є–љ–∞ 5 —Д—Г—В–Њ–≤. –Ф—А–µ–≤–Ї–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–Њ –Њ–±–≤–Є—В–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –ґ–≥—Г—В–Њ–Љ. –Т–і–Њ–ї—М –і—А–µ–≤–Ї–∞ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є—В –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Ї—А–µ–њ–Є—В—Б—П —А–µ–Љ–µ–љ—М –ї–Є–±–Њ –Ї—А–µ–њ–Ї–∞—П –≤–µ—А–µ–≤–Ї–∞. –Ф—А—Г–≥–Њ–є –Ї–Њ–љ–µ—Ж —А–µ–Љ–љ—П –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ—В—Б—П –Ї –Ї–Њ–ї—М—Ж—Г, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –і—А–µ–≤–Ї–∞. –С—А–Њ—Б–∞—П –Ї–Њ–њ—М–µ, –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї –і–µ—А–ґ–Є—В –µ–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –љ–∞ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–є —А—Г–Ї–µ. –Я—А–Є –±—А–Њ—Б–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–њ—М—П —А–µ–Љ–µ–љ—М –љ–µ –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В –Є–Ј —А—Г–Ї–Є, –њ—А–Є—З–µ–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Є—В –њ–Њ –і—А–µ–≤–Ї—Г. –†–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–µ—В–∞ –і—А–Њ—В–Є–Ї–∞ —А–∞–≤–љ–Њ –і–ї–Є–љ–µ —А–µ–Љ–љ—П. –Ф—А–Њ—В–Є–Ї —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ –Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –±–Њ—О –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –±–ї–Є–ґ–љ–Є—Е –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П—Е¬ї6.

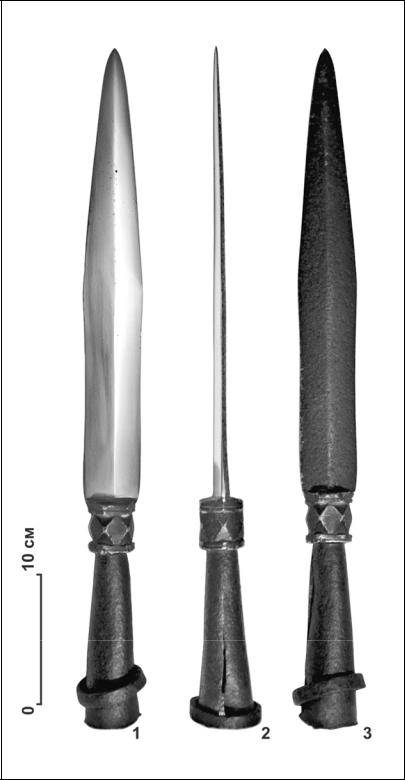

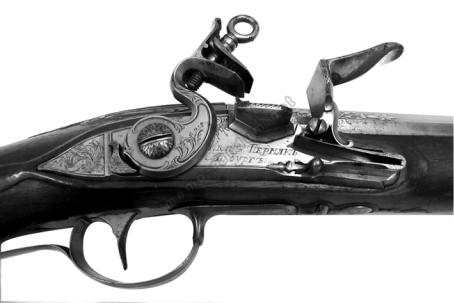

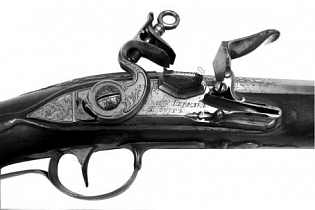

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 2011 –≥. –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П7 (—А–Є—Б. 1, 1, 2, 3). –≠—В–Њ—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –±—Л–ї –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ –љ–∞ –∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–µ. –Я–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –µ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ ¬Ђ–њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ —Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М—П¬ї –њ–Њ–і–≤–Є–≥–љ—Г–ї–Њ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ –Ї –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ —И–ї–Є—Д–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ–і–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є –Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —Г–і–∞–ї–µ–љ–Є—О –Њ–Ї–Є—Б–ї–Њ–≤ –Є –њ–∞—В–Є–љ—Л –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥—А–∞–љ–µ–є –њ–µ—А–∞. –Я—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ—В—И–ї–Є—Д–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П —Б—В–∞–ї –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П. –Т—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–љ–Њ—Б—В–Є —Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є —И–ї–Є—Д–Њ–≤–Ї–Є, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–Є–≥–Њ–і–µ–љ –і–ї—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В—И–ї–Є—Д–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є –њ–µ—А–∞ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є–±–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ.

–†–Є—Б. 1. –Ґ–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П c –≥—А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ —Г–њ–Њ—А–Њ–Љ –Є –Ї–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—В—Г–ї–Ї–Њ–є. –Ю–±—Й–Є–є –≤–Є–і (—Б—В–∞–ї—М, —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є –Љ–µ—В–∞–ї–ї, –Ї–Њ–≤–Ї–∞, –ї–Є—В—М–µ): 1 вАУ –∞–≤–µ—А—Б (–≥—А–∞–љ–Є –њ–µ—А–∞ —И–ї–Є—Д–Њ–≤–∞–љ—Л); 2 вАУ –≤–Є–і —Б –±–Њ–Ї—Г; 3 вАУ —А–µ–≤–µ—А—Б (–љ–µ —И–ї–Є—Д–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞)

–Т–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –≤—Л—П–≤–Є–ї–Њ —А—П–і –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –і–ї—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–є –Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–њ–Є–є, —З—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —А–µ—И–∞—О—Й–Є–Љ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞8.

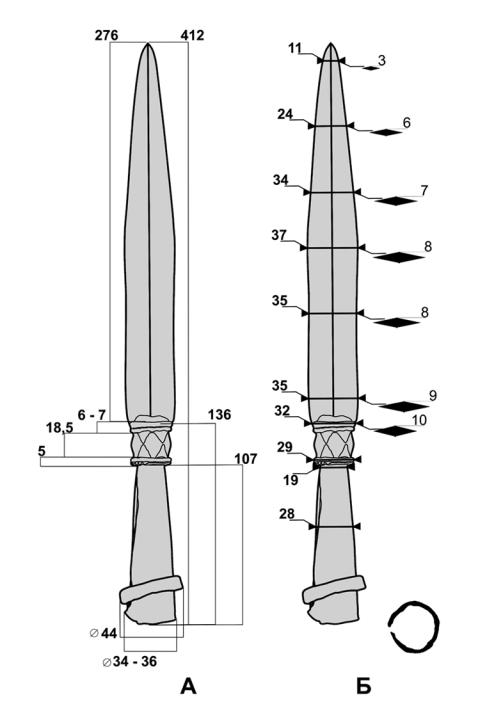

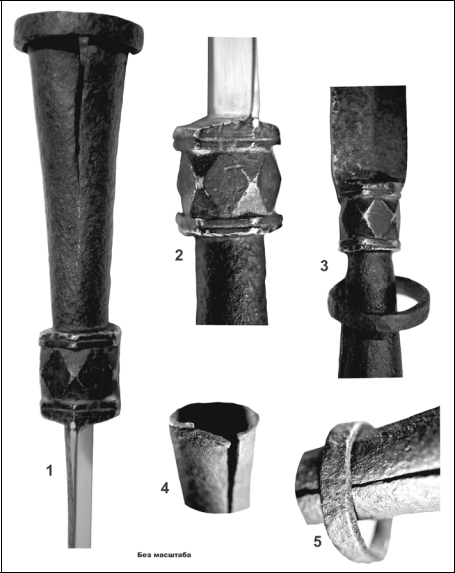

–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П –Є–Љ–µ–µ—В —Г–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ-—А–Њ–Љ–±–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–Њ —Б —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б—В—А–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—Б—В—А–Є–µ–Љ, —Г–Ј–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–Њ–Љ —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ–Њ-–њ—П—В–Є—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є —Б–ї–∞–±–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–µ—З–Є–Ї–∞–Љ–Є (—А–Є—Б. 1; 2). –Ю–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б–Њ –≤—В—Г–ї–Ї–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 412 –Љ–Љ (—А–Є—Б. 2, –Р), –і–ї–Є–љ–∞ –њ–µ—А–∞ вАУ 276 –Љ–Љ. –®–Є—А–Є–љ–∞ –њ–µ—А–∞ —Г –Њ—Б—В—А–Є—П вАУ 11 –Љ–Љ, –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ вАУ 37 –Љ–Љ; —Б–ї–∞–±–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–ї–µ—З–Є–Ї–Є –њ–µ—А–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л —Б—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ —И–Є—А–Є–љ—Л —Б 35 –Љ–Љ –і–Њ 32 –Љ–Љ —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –њ–µ—А–∞ —Б —З–µ—В–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ —А–µ–±—А–Њ–Љ –њ–Њ –Њ—Б–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В 3 –Љ–Љ —Г –Њ—Б—В—А–Є—П, 8 –Љ–Љ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Є 10 –Љ–Љ —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я–Њ–і –њ–ї–µ—З–Є–Ї–∞–Љ–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —И–µ—Б—В–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ–µ ¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–Њ¬ї (–≤—Л—Б–Њ—В–∞ вАУ 18,5 –Љ–Љ, –і–Є–∞–Љ–µ—В—А вАУ 27вАУ 28 –Љ–Љ), –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–µ —Б –Њ–±–µ–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –њ–Њ–і –њ–ї–µ—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ–µ—А–∞ –Є –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Ї –≤—В—Г–ї–Ї–µ —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —И–µ—Б—В–Є–≥—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ–∞–Љ–Є-—И–∞–є–±–∞–Љ–Є (—А–Є—Б. 3, 2). –Ґ–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ –Є—Е вАУ 3 –Љ–Љ (–і–≤–µ –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е, —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–µ—А–∞) –Є 2вАУ2,5 –Љ–Љ (–і–≤–µ –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤—В—Г–ї–Ї–Є). –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –њ–µ—А–∞ –Є –≤—В—Г–ї–Ї–Є –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л-—И–∞–є–±—Л –Є ¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–Њ¬ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Є–Ј –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –ґ–µ–ї—В–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ (–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ –±—А–Њ–љ–Ј–∞, –ї–Є–±–Њ –ї–∞—В—Г–љ—М9). –Ґ–Њ—А—Ж–µ–≤–∞—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ (—Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–µ—А–∞) –Є–Љ–µ–µ—В –•-–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О –љ–∞—Б–µ—З–Ї—Г. –Э–Є–ґ–µ ¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–∞¬ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ї–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤—В—Г–ї–Ї–∞ –Њ–Ї—А—Г–≥–ї–Њ–≥–Њ —Б–µ—З–µ–љ–Є—П —Б –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –љ–µ—Б–Њ–Љ–Ї–љ—Г—В—Л–Љ —И–≤–Њ–Љ (—А–Є—Б. 3, 1). –Х–µ –і–ї–Є–љ–∞ вАУ 107 –Љ–Љ (—А–Є—Б. 2, –Р), –і–Є–∞–Љ–µ—В—А –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є вАУ 19 –Љ–Љ, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–є вАУ 28 –Љ–Љ, —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ 34вАУ36 –Љ–Љ (—А–Є—Б. 2, –С). –®–Њ–≤ –љ–∞ –≤—В—Г–ї–Ї–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П (–≤—Л–≥–Є–±–∞–љ–Є—П) –Ї–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П. –Т –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ–љ—Г—Б–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є –≤—В—Г–ї–Ї–Є —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј—А–µ–Ј –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Ї–∞–Ї –њ–ї–Њ—В–љ—Л–є —Б—В—Л–Ї –і–≤—Г—Е –Ї—А–∞–µ–≤ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ—Л, —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –ґ–µ –≤—В—Г–ї–Ї–Є –Њ–љ —А–∞—Б—И–Є—А—П–µ—В—Б—П –і–Њ 4 –Љ–Љ. –£ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—В—Г–ї–Ї–Є –Є –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –µ–µ —В—А–µ—В–Є –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –≤–Љ—П—В–Є–љ—Л –Њ—В —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П –Ї –і—А–µ–≤–Ї—Г –Є–ї–Є, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б–љ—П—В–Є—П —Б –і—А–µ–≤–Ї–∞. –Э–∞ –≤—В—Г–ї–Ї–µ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ, –≤—Л–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л —И–Є—А–Є–љ–Њ–є 9 –Љ–Љ –Є —В–Њ–ї—Й–Є–љ–Њ–є 3 –Љ–Љ (—А–Є—Б. 3, 3, 4, 5). –Э–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Ї –Њ—Б—В—А–Є—О –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞, –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Л —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ —В–≤–µ—А–і—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ. –Ъ–Њ–ї—М—Ж–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ –Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—В—Г–ї–Ї–Є –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –њ–µ—А–∞. –Т–љ–µ—И–љ–Є–є –і–Є–∞–Љ–µ—В—А –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ вАУ 44 –Љ–Љ, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є вАУ 35 –Љ–Љ.

–†–Є—Б. 2. –Ґ–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П; –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л (–њ—А–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Ї–∞): –Р вАУ –Њ–±—Й–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л; –і–ї–Є–љ—Л –Є —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Л –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є; –С вАУ —И–Є—А–Є–љ–∞ –Є —Б–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Њ–≤

–†–Є—Б. 3. –Ф–µ—В–∞–ї–Є —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П (–±–µ–Ј –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞): 1 вАУ –Ї–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤—В—Г–ї–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ–Љ –Є —Б—В—Л–Ї–Њ–Љ –Ї—А–∞–µ–≤; 2 вАУ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–є —Г–њ–Њ—А —Б –≥—А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ ¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–Њ–Љ¬ї –Є —И–µ—Б—В–Є–≥—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Љ—Г—Д—В–∞–Љ–Є; 3, 5 вАУ –Ј–∞–ґ–Є–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –љ–∞ –≤—В—Г–ї–Ї–µ; 4 вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—В—Г–ї–Ї–Є

–Т –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –Є–≥—А–∞–ї–Њ —А–Њ–ї—М —Д–Є–Ї—Б–∞—В–Њ—А–∞, –Њ–±–ґ–Є–Љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤—В—Г–ї–Ї—Г –Є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ–µ –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–µ –Ї–Њ–њ—М—П. –†–∞–Ј—А–µ–Ј –≤—В—Г–ї–Ї–Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї –µ–є —А–∞—Б—И–Є—А—П—В—М—Б—П, –ї–Є–±–Њ —Б–ґ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –≤–∞—А—М–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —В–Њ–ї—Й–Є–љ—Г –і—А–µ–≤–Ї–∞. –°—Г–і—П –њ–Њ —Б–ї–µ–і–∞–Љ –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —В–Њ—А—Ж–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±–ґ–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞, –Њ–љ–Њ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Њ—Б—М –Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤—В—Г–ї–Ї–Є –њ–Њ–і –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Є–ї—М–љ—Л—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤ –Є –њ—А–Њ—З–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї–Є–љ–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–Є–ґ–љ–µ–є –µ–µ —З–∞—Б—В–Є. –Т–Љ—П—В–Є–љ—Л –љ–∞ –≤—В—Г–ї–Ї–µ –Ї–Њ–њ—М—П, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –љ–Є–ґ–љ–µ–є –µ–µ —З–∞—Б—В–Є (—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ –≤–Љ—П—В–Є–љ—Л –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ —А–∞–Ј—А–µ–Ј–∞ –Є –Ј–∞–Ј—Г–±—А–Є–љ—Л –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–Њ —Б–Ї–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–Љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –љ–∞ —В–Њ—А—Ж–µ–≤–Њ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±–ґ–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞), –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї —Б–љ—П—В—М –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ, –і–µ–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї —Б –і—А–µ–≤–Ї–∞, –ї–Є–±–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–±–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞, –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —В–≤–µ—А–і–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П.

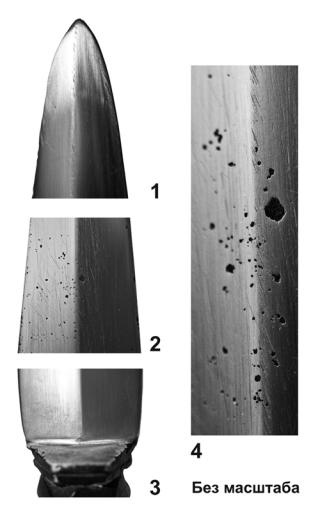

–Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є—О –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–є, –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–≤—И–µ–є —Б –љ–µ–Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ –≤—Б–µ–є –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –Ї–Њ—А—А–Њ–Ј–Є–Є, —З—В–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –і–ї—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н–њ–Њ—Е–Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ–і–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є10. –Э–µ—И–ї–Є—Д–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–∞, –≤—В—Г–ї–Ї–∞ –Є –Њ–±–ґ–Є–Љ–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—П—В–љ–∞–Љ–Є, –њ–Є—В—В–Є–љ–≥–∞–Љ–Є –Є —П–Ј–≤–∞–Љ–Є –≤ –≤–Є–і–µ —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—А—Е–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–Є, —П–Ј–≤—Л –≤ –≤–Є–і–µ —А–∞–Ї–Њ–≤–Є–љ –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ–Є (—А–Є—Б. 4, 4). –®–ї–Є—Д–Њ–≤–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ –њ–µ—А–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Г—О —Б–Њ—Е—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –Є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ (—А–Є—Б. 4, 1вАУ3). –≠—В–Є —Д–∞–Ї—В—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –ї–Є–±–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ, –ї–Є–±–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥—А—Г–љ—В–∞, –ї–Є–±–Њ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Б—А–µ–і—Л, –≤—Л–Ј–≤–∞–≤—И–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ—А—А–Њ–Ј–Є–Є. –Ь–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є —Г–њ–Њ—А-¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–Њ¬ї –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞ –ґ–µ–ї—В–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞, –њ–Њ–Ї—А—Л—В –Њ–Ї—Б–Є–і–љ–Њ–є –њ–ї–µ–љ–Ї–Њ–є —З–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Ж–≤–µ—В–∞ (—А–Є—Б. 3, 2).

–†–Є—Б. 4. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–∞ —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П (–±–µ–Ј –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞): 1 вАУ –Њ—Б—В—А–Є–µ; 2 вАУ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В —Б—А–µ–і–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є; 3 вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ; 4 вАУ —Б–ї–µ–і—Л –Ї–Њ—А—А–Њ–Ј–Є–Є (–Љ–∞–Ї—А–Њ—Б—К–µ–Љ–Ї–∞)

–Ф–∞–ґ–µ –љ–µ –±—Г–і—Г—З–Є –љ–∞—Б–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–Њ, —Н—В–Њ—В –і–ї–Є–љ–љ—Л–є –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ —Б–±–∞–ї–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ –і–ї—П –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї—О—Й–Є—Е, –∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є —А—Г–±—П—Й–Є—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤. –С—Г–і—Г—З–Є –љ–∞—Б–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–Њ, –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –і–ї—П –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –≤ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞—Е.

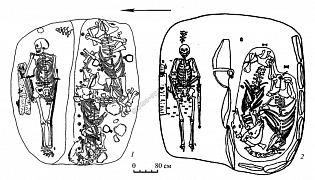

–£–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ–Њ-–њ—П—В–Є—Г–≥–Њ–ї—М–љ–∞—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ–Њ-—А–Њ–Љ–±–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Л –њ–µ—А–∞ –≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є —Б –≥—А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ ¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–Њ–Љ¬ї –Є–ї–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л–Љ —Г–њ–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞ —И–µ–є–Ї–µ –±—Л–ї–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–њ–Є–є XVIIвАУXIX –≤–≤.11 (—А–Є—Б. 5, 2вАУ5). –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є –Ї–Њ–њ–Є–є —Б –≥—А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ ¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–Њ–Љ¬ї –љ–∞ —И–µ–є–Ї–µ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –і–ґ—Г–љ–≥–∞—А—Б–Ї–Є—Е –Є —Е–∞–ї—Е–∞-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ –Є –≤ –љ–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П12. –Х—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–љ–µ–љ—Л—Е —Г–њ–Њ—А–Њ–≤-¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї¬ї —Г –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–њ–Є–є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞13. –Т—В—Г–ї—М—З–∞—В—Л–µ –Ї–Њ–њ—М—П —Б —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ–Њ-—А–Њ–Љ–±–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є14. –Ю—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ—Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–њ–Є–є —Б —З–µ—В—Л—А–µ—Е–≥—А–∞–љ–љ–Њ-—З–µ—В—Л—А–µ—Е–ї–Њ–њ–∞—Б—В–љ—Л–Љ –≤ —Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –њ–µ—А–Њ–Љ, –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В ¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–Њ¬ї –љ–∞ —И–µ–є–Ї–µ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –љ–∞ –Р–ї—В–∞–µ –Є –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є15 (—А–Є—Б. 5, 6вАУ7).

–†–Є—Б. 5. –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є –Ї–Њ–њ–Є–є —Б ¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–Њ–Љ¬ї –Є–Ј –Ґ–Є–±–µ—В–∞, –Р–ї—В–∞—П –Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є: 1 вАУ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П –Є–Ј —З–∞—Б—В–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є; 2вАУ5 вАУ —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є –Ї–Њ–њ–Є–є –Є–Ј –Љ—Г–Ј–µ—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–µ–љ, –Э—М—О-–Щ–Њ—А–Ї, –°–®–Р (–њ–Њ –Ы.–Р. –С–Њ–±—А–Њ–≤—Г, –Ѓ.–°. –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤—Г); 6 вАУ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П –Є–Ј –Т–µ–љ–≥–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є (–њ–Њ –Т.–Ш. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Є–љ—Г, –Т.–Ш. –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤—Г, –Р.–Ш. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤—Г); 7 вАУ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П –Є–Ј –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П (–њ–Њ –Т.–Т. –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤—Г)

–Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є –Є–Ј—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–µ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б—А–µ–і–Є —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–њ–Є–є –Є–Ј —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –Љ—Г–Ј–µ—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –Ь–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–µ–љ –≤ –Э—М—О-–Щ–Њ—А–Ї–µ. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ 8 –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є16. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –њ—П—В—М –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–Њ–њ–Є–є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л–Љ —Г–њ–Њ—А–Њ–Љ –Є–Ј –і–≤—Г—Е —В–Њ–ї—Б—В—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Ж-—И–∞–є–± –Є –≥—А–∞–љ–µ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—П–±–ї–Њ–Ї–∞¬ї. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ—Л–є —А–∞–Ј—А–µ–Ј –љ–∞ –≤—В—Г–ї–Ї–µ, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —Б—Е–Њ–ґ–Є–є —Б –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–Љ–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–µ. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –Љ—Г–Ј–µ—П, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Љ–Є –Ї–Њ–њ—М–µ –ї–Є—И–µ–љ–Њ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–Є, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–є, –•-–≤–Є–і–љ–Њ–є –љ–∞—Б–µ—З–Ї–Є –љ–∞ —В–Њ—А—Ж–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В—П—Е –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е —И–∞–є–± —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ—А–∞.

–Т —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤—Л—З—Г—А–љ—Л—Е —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є–є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–µ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є–ї–Є —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ, –∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–Љ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е –±–Њ—П—Е –і–ї—П –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ. –Ф–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —Ж–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–µ—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —Б –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П –Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є17.

1 –У–Њ—А–µ–ї–Є–Ї –Ь.–Т. –Ъ–ї–Є–љ–Ї–Є –Ґ–Є–±–µ—В–∞ // ¬Ђ–Я—А–Њ—А–µ–Ј¬ї. 2004. вДЦ 4. –°. 13вАУ16; –†–Њ–±–Є–љ—Б–Њ–љ –†. –Ф–Њ—Б–њ–µ—Е–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П. –Ь.: –¶–µ–љ—В—А–њ–Њ–ї–Є–≥—А–∞—Д, 2006. 280 —Б.; Karutz R. Die Volker Nord&und Mittelasiens (Atlas der Volkerkunde. 1). Stuttgart: Verlag von Strecker und Schroder, Franckische Verlagshandlung, 1925. 120 s. (–љ–∞ –љ–µ–Љ. —П–Ј.); LaRocca D.J. Warriors of the Himalayas. Rediscovering the arms and armor of Tibet. New York: The Metropolitan Museum of Art; New Heaven вАУ London; Yale University Press, 2006. 308 p. (–љ–∞ –∞–љ–≥–ї. —П–Ј.); Robinson H.R. Oriental Armour. N.Y.: Walker and Company, 1967. 257 p. (–љ–∞ –∞–љ–≥–ї. —П–Ј.); Stone G.C. A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armour in All Countries and in All Times. New York: Dover Publications, 1999. 694 p. (–љ–∞ –∞–љ–≥–ї. —П–Ј.)

2 –С–Њ–±—А–Њ–≤ –Ы.–Р., –Я—А–Њ–љ–Є–љ –Р.–Ю. –Ґ–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–ї–∞—И–Є —Б–Њ —Б–Ї–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—Б—В—А–Є–µ–Љ –Є–Ј –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є –Є –°–®–Р // –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б. —Г–љ-—В–∞. –°–µ—А–Є—П: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П, —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. 2011. –Ґ. 10, –≤—Л–њ. 3: –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П. –°. 245вАУ255; –Я—А–Њ–љ–Є–љ –Р.–Ю., –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Є—В–Є–љ –Ш.–Р. –Ґ–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—З (–њ–∞–ї–∞—И) –њ–∞–і–∞–Љ —Б –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є –Њ–њ—А–∞–≤–Њ–є –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ // –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б. —Г–љ-—В–∞. –°–µ—А–Є—П: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П, —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. 2010. –Ґ. 9, –≤—Л–њ. 7: –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П. –°. 206вАУ212; –Я—А–Њ–љ–Є–љ –Р.–Ю., –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –Ґ–Є–±–µ—В—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–ї–∞—И–Є –њ–∞–і–∞–Љ XVIIIвАУXX –≤–≤. –Є–Ј —З–∞—Б—В–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–є –Ъ–Є—В–∞—П –Є –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П // –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б. —Г–љ-—В–∞. –°–µ—А–Є—П: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П, —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. 2011. –Ґ. 10, –≤—Л–њ. 5: –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П. –°. 268вАУ279.

3 –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –≠–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ –Є –Э–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ —Б —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї—О–і—М–Љ–Є // –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–Є–±–Є—А–Є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї: –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±. –≥–Њ—Б. —Г–љ-—В, 2007. –°. 125вАУ154.

4 –¶—Л–±–Є–Ї–Њ–≤ –У.–¶. –С—Г–і–і–Є—Б—В-–њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї —Г —Б–≤—П—В—Л–љ—М –Ґ–Є–±–µ—В–∞. –Я–Њ –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ, –≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ 1899вАУ1902 –≥–≥. –Я–≥.: –Ш–Ј–і&–≤–Њ –†–У–Ю, 1919. 472 —Б.

5 –†–µ—А–Є—Е –Ѓ.–Э. –Я–Њ —В—А–Њ–њ–∞–Љ –°—А–µ–і–Є–љ–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –•–∞–±–∞—А–Њ–≤—Б–Ї: –•–∞–±–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Ї–љ–Є–ґ–љ. –Є–Ј–і-–≤–Њ, 1982. 304 —Б.

6 –†–µ—А–Є—Е. –Ѓ.–Э. –Ч–≤–µ—А–Є–љ—Л–є —Б—В–Є–ї—М —Г –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ґ–Є–±–µ—В–∞ // –Ґ–Є–±–µ—В –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Р–Ј–Є—П: —Б—В–∞—В—М–Є, –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є, –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л. –°–∞–Љ–∞—А–∞: –Ш–Ф ¬Ђ–Р–≥–љ–Є¬ї, 1999. C. 28вАУ55.

7 –Я—А–Њ–љ–Є–љ –Р.–Ю., –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –Э–Њ–≤–∞—П –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П —В–Є–±–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ // –Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б. —Г–љ-—В–∞. –°–µ—А–Є—П: –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П, —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. 2012. –Ґ. 10. –Т—Л–њ. 4: –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ. –Т –њ–µ—З–∞—В–Є.

8 –С–Њ–±—А–Њ–≤ –Ы.–Р., –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –Є –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П –Є –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є (XV вАУ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ XVIII –≤–≤.) / –Я–Њ–і —А–µ–і. –Т.–Я. –Э–Є–Ї–Њ–љ–Њ—А–Њ–≤–∞. –°–Я–±.: –§–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤ –°–Я–±–У–£, 2008. 770 —Б.; LaRocca D.J. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. P. 175вАУ179.

9 –Ґ–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —Н—В–∞ —З–∞—Б—В—М –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П, —В—А–µ–±—Г–µ—В –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞.

10 –®–µ–Љ–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Ь.–°. –†–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є—П –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞: –Љ–µ—В–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є. –Ь.: –Т–Э–Ш–Ш–†, 1989. C. 16вАУ17.

11 –С–Њ–±—А–Њ–≤ –Ы.–Р., –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. C. 304вАУ306, —А–Є—Б. 93, 1вАУ4; LaRocca D.J. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. P. 175вАУ176.

12 –С–Њ–±—А–Њ–≤ –Ы.–Р., –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З.; –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З.

13 –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З.

14 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 129, 133, 142, 147.

15 –У–Њ—А–±—Г–љ–Њ–≤ –Т.–Т., –Ґ–Є—И–Ї–Є–љ –Р.–Р. –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –ї–µ—Б–Њ—Б—В–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ –Р–ї—В–∞—П –≤ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П (XIIIвАУXIV –≤–≤.) // –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ. –°–Я–±.: –У–Њ—Б. –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ, 1998. –°. 262вАУ266, —А–Є—Б. 36; –Ь–Њ–ї–Њ–і–Є–љ –Т.–Ш., –°–Њ–±–Њ–ї–µ–≤ –Т.–Ш., –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤ –Р.–Ш. –С–∞—А–∞–±–∞ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П. –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї: –Э–∞—Г–Ї–∞, 1990. C. 75, —А–Є—Б. 56, 3.

16 LaRocca D.J. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. P. 175вАУ179.

17 –Ш–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Є –≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —Б—В–∞—В—М–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –љ–∞ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є Apple ¬©, Wacom ¬© –Є Nikon ¬©. –Т—Б–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–є –Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —В–Њ–≤–∞—А–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —В–Њ–≤–∞—А–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є