Ð.ÐĄ. ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа (ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ) ÐÐÐÐĄÐĒÐÐÐ ÐĄ ÐÐÐÐÐÐŽÐÐÐÐÐ ÐÐĄÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐĄÐÐÐÐ ÐĄÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐĶÐÐ ÐÐÐĒÐ Ð I ÐÐÐ ÐÐĄÐĒÐЧÐÐÐ ÐÐÐŊ Ð ÐÐÐÐÐĄÐĒÐ ÐĢÐÐĶÐÐ ÐÐÐÐ ÐĢÐÐÐÐÐŊ ÐÐЧÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ IIIÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2015

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

ÐŅÐļÐēÐŧÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļзÐūÐąŅазÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐŋŅÐļ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŧа ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ КŅÐŧŅŅŅŅ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐēаÐķÐ―ŅО ОÐĩŅÐūÐīÐļŅÐĩŅКÐļО аŅÐŋÐĩКŅÐūО. ÐŅÐū ÐūÐąŅŅÐŧÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū ŅÐĩО, ŅŅÐū ÐūÐ―Ðļ ŅÐūÐīÐĩŅÐķаŅ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐą ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅŅ , КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ð―Ðĩ ÐīÐūŅÐŧÐļ ÐīÐū Ð―Ð°Ņ ÐŧÐļÐąÐū Ðē ŅÐļÐŧŅ ÐŋÐŧÐūŅ ÐūÐđ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―Ð―ÐūŅŅÐļ, ÐŧÐļÐąÐū Ðļз-за ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐĩÐđ ÐŋÐūÐģŅÐĩÐąÐ°ÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐūÐąŅŅÐīа. ÐÐū Ð―ÐļО ŅаКÐķÐĩ ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋÐūÐŧŅŅÐļŅŅ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðū КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ÐēÐļÐīÐūÐē ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ°Ņ Ðļ ОÐĩŅŅÐĩ ÐļŅ Ð―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ÐŋŅÐļÐĩОаŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ. Ðз Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋÐūŅÐĩŅÐŋÐ―ŅŅŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ðū ŅÐūÐīаŅ ÐēÐūÐđŅК, ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐēŅÐļŅ ŅŅ Ðē ŅÐū ÐēŅÐĩОŅ. Ð ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩО ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūО ÐēÐĩКÐĩ Ņ ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ― ŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐūŅŅа ÐÐēŅазÐļÐļ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē Ðļ ÐļŅ ŅÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ð―Ð° ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКаŅ ОÐūÐ―ŅОÐĩÐ―ŅаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐļŅКŅŅŅŅÐēа, ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅаŅ ŅÐūŅÐĩÐēŅÐļКÐļ, ŅÐĩКŅŅÐļÐŧÐĩ, ÐļÐ―ÐūÐģÐīа ÐūÐ―Ðļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ņ Ðē ОÐĩÐŧКÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļКÐĩ. Ð ŅаОКаŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ Ð―Ð°ÐžÐļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐļзÐļŅŅÐĩŅŅŅ зÐūÐŧÐūŅÐūÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ Ðļз ÐĄÐļÐąÐļŅŅКÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐĩŅŅа I Ņ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ð―Ð° Ð―ÐĩО КаÐēаÐŧŅКаÐīÐūÐđ ÐēŅаÐīÐ―ÐļКÐūÐē. Ð ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÐĩÐģÐū ŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―Ðĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū. ÐÐū ŅŅÐūÐļŅ ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐļ ŅÐēŅзŅÐēаŅŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ Ðē ŅÐĩÐŧÐūО Ņ ÐÐĩŅŅ Ð―ÐļО ÐŅÐļÐūÐąŅÐĩО, ÐŅÐŧŅÐ―ÐīÐūÐđ Ðļ Ð ŅÐīÐ―ŅО ÐÐŧŅаÐĩО1.

РаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОŅÐđ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― Ðļз зÐūÐŧÐūŅа Ðļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ŅÐūÐąÐūÐđ ÐŋŅÐūÐ―ÐļзŅ ÐŋŅŅОÐūŅÐģÐūÐŧŅÐ―ŅŅ Ðē ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧŅÐ―ÐūО Ðļ ÐŋÐūÐŋÐĩŅÐĩŅÐ―ÐūО ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ. ÐÐģÐū ÐŋаŅаОÐĩŅŅŅ: ÐēŅŅÐūŅа â 5,6 ŅО, ŅÐļŅÐļÐ―Ð° ÐģŅÐ°Ð―ÐĩÐđ â 3,6 Ðļ 3,2 ŅО.

ÐÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐĩÐĩ ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐĩŅŅОа ŅÐŋÐūŅÐ―Ðū, Ð―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī. ÐŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅа ŅКÐēÐūÐ·Ð―ÐūÐĩ, ÐģŅÐ°Ð―Ðļ ÐķÐĩ ÐŋаŅаÐŧÐŧÐĩÐŧŅÐ―Ņ Ðļ Ð―Ðĩ ŅŅÐķаŅŅŅŅ Ðē ÐēÐĩŅŅ Ð―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ. ÐĄÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ðū Ð―Ðĩ ÐūÐąŅзаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐūÐ― ŅŅÐū-ÐŧÐļÐąÐū ŅÐēÐĩÐ―ŅÐļÐēаÐŧ. ÐÐūŅКÐūÐŧŅКŅ Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐūŅŅаÐĩŅŅŅ ŅÐŋÐūŅÐ―ŅО, ŅÐū Ðē ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐĩО ОŅ ÐąŅÐīÐĩО ÐļОÐĩÐ―ÐūÐēаŅŅ ÐĩÐģÐū ÐēŅÐŧÐĩÐī за ÐĄ.Ð. Ð ŅÐīÐĩÐ―ÐšÐū ÂŦÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ð°Âŧ, ŅаК КаК ŅŅÐū ÐŋÐūÐ―ŅŅÐļÐĩ ÐūŅŅаÐķаÐĩŅ ÐĩÐģÐū ÐŋÐĩŅÐēÐūÐ―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐūŅОŅ.

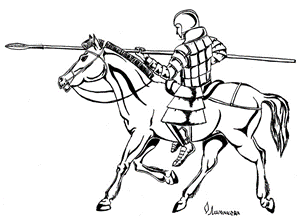

ÐÐĩŅŅ Ð―ÐļÐđ Ðļ Ð―ÐļÐķÐ―ÐļÐđ КŅаŅ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ ÐūÐąŅаОÐŧŅŅŅ ÐŋÐū ŅŅÐļ ÐēŅÐŋŅКÐŧŅŅ ÐēаÐŧÐļКа4, ОÐĩÐķÐīŅ КÐūŅÐūŅŅОÐļ ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐĩŅŅŅ ŅаОа ŅŅÐĩÐ―Ð°, ÐēКÐŧŅŅаŅŅаŅ ŅÐĩОŅ КÐūÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐģŅŅ, ÐīÐēÐļÐķŅŅÐļŅ ŅŅ ŅÐŋŅаÐēа Ð―Ð°ÐŧÐĩÐēÐū, ÐĩŅÐŧÐļ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаŅŅ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ Ðē ŅазÐēÐĩŅÐ―ŅŅÐūО ÐēÐļÐīÐĩ (ŅÐļŅ. 1.-1).

![Ð ÐļŅ. 1. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ Ðļз ÐĄÐļÐąÐļŅŅКÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐĩŅŅа I. 1 â КÐūОÐŋÐūзÐļŅÐļŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ; 2â10 â ÐŋŅÐūŅÐļŅÐūÐēКа ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ

ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; 1987]. Ð ÐļŅ. 1. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ Ðļз ÐĄÐļÐąÐļŅŅКÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐĩŅŅа I. 1 â КÐūОÐŋÐūзÐļŅÐļŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ; 2â10 â ÐŋŅÐūŅÐļŅÐūÐēКа ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ

ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; 1987].](/upload/medialibrary/424/zyec2q7j606kkg1qfay0595ex0piiuf2.png)

Ð ÐļŅ. 1. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ Ðļз ÐĄÐļÐąÐļŅŅКÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐĩŅŅа I. 1 â КÐūОÐŋÐūзÐļŅÐļŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ; 2â10 â ÐŋŅÐūŅÐļŅÐūÐēКа ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; 1987].

ÐĢ ÐēÐūÐļÐ―Ð°, ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐū ÐģÐŧаÐēÐĩ КаÐēаÐŧŅКаÐīŅ, ÐēÐļÐīÐĩÐ― ŅÐūÐŧŅКÐū ŅÐūŅŅ, ÐŋÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ÐĩÐģÐū ÐŋÐĩŅÐĩКŅŅÐēаÐĩŅ ÐŧÐūŅаÐīŅ, ŅÐĩÐīÐūК КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð― ÐģÐūÐŧÐūÐēÐūÐđ ÐēÐ―Ðļз. Ðа Ð―ÐļОÐļ ŅКаŅŅŅ ÐĩŅÐĩ ŅŅÐļ ÐēŅаÐīÐ―ÐļКа. ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐīÐĩŅаÐŧŅÐ―Ðū ÐŋŅÐūŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ð° ŅÐļÐģŅŅа Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐēÐūО ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ: ÐŧÐĩÐēаŅ ŅŅКа ÐūÐŋŅŅÐĩÐ―Ð° ÐēÐ―Ðļз (ÐīÐĩŅÐķÐļŅ ÐŋÐūÐēÐūÐī?), Ðē ÐŋŅаÐēÐūÐđ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅÐĩÐđŅŅ Ðē заОаŅ Ðĩ, ÐēÐļÐīÐļОÐū, КаКÐūÐĩ-ŅÐū ÐūŅŅÐķÐļÐĩ, ÐŋÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐĄ.Ð. Ð ŅÐīÐĩÐ―ÐšÐū, ОÐĩŅ5. ÐŅаÐīÐ―ÐļК, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅÐļÐđŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩО ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ, ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ― ÐģÐūÐŧÐūÐēÐūÐđ ÐēÐ―Ðļз. ÐĢ ŅŅÐĩŅŅÐĩÐģÐū ÐēÐūÐļÐ―Ð° ÐēÐļÐīÐ―Ðū ŅÐūÐŧŅКÐū ÐŋÐŧÐĩŅÐū Ðļ ÐģÐūÐŧÐūÐēŅ, Ðē ŅŅКаŅ ÐūÐ― ÐīÐĩŅÐķÐļŅ КÐūÐŋŅÐĩ. ÐаОŅКаŅŅ КаÐēаÐŧŅКаÐīŅ ÐĩŅÐĩ ÐīÐēÐĩ ŅÐļÐģŅŅŅ. ÐŅаÐīÐ―ÐļК Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐēÐūО ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ Ð―Ð°ŅŅÐģÐļÐēаÐĩŅ ŅÐĩŅÐļÐēŅ ÐŧŅКа ÐīÐŧŅ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅÐļÐđŅŅ за Ð―ÐļО ÐīÐĩŅÐķÐļŅ Ðē ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐđ ŅŅКÐĩ КаКÐūÐĩ-ŅÐū ÐīŅÐĩÐēКÐūÐēÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ ÐĄ.Ð. Ð ŅÐīÐĩÐ―ÐšÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐĩŅ КаК ŅÐūÐŋÐūŅ6. Ðа ÐēŅÐĩŅ ŅÐļÐģŅŅаŅ Ņ ÐūŅÐūŅÐū ŅÐļŅаÐĩŅŅŅ заŅÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ: ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐļ, ŅÐŧÐĩОŅ, Ð―Ð°ŅŅŅÐļ, ÐŋÐūÐ―ÐūÐķÐļ. ÐÐūŅаÐīÐļ Ņ ÐŋÐūÐīŅŅŅÐļÐķÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐģŅÐļÐēаОÐļ, Ð―Ð° ÐļŅ ŅзÐīаŅ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ņ ÐŋŅаÐŧÐļÐļ, Ð―Ð°ŅÐĩŅÐ―ŅÐĩ, ŅŅÐģÐūÐŧÐūÐēÐ―ŅÐĩ, Ð―Ð°Ð―ÐūŅÐ―ŅÐĩ, Ð―Ð°ÐŧÐūÐąÐ―ŅÐĩ Ðļ ÐŋÐūÐīÐąÐūŅÐūÐīÐūŅÐ―ŅÐĩ ŅÐĩÐžÐ―Ðļ. ÐĄÐĩÐīÐŧа, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ОŅÐģКÐļÐĩ, ÐąÐĩз ÐēŅŅÐūКÐļŅ ÐŧŅК. ÐŅÐūŅÐŧÐĩÐķÐļÐēаŅŅŅŅ ÐŋÐūÐīŅ ÐēÐūŅŅÐ―ŅÐĩ Ðļ Ð―Ð°ÐšŅŅÐŋÐ―ŅÐĩ ŅÐĩÐžÐ―Ðļ. ÐÐĩŅÐĩÐī ÐģÐūÐŧÐūÐēÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐģÐū ÐēŅаÐīÐ―ÐļКа, за ÐģÐūÐŧÐūÐēаОÐļ КÐūÐŋÐĩÐđŅÐļКа Ðļ ÐŧŅŅÐ―ÐļКа Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅŅŅ ŅКÐēÐūÐ·Ð―ŅÐĩ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļŅ, ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ.

ÐĄ.Ð. Ð ŅÐīÐĩÐ―ÐšÐū, ŅŅаКŅŅŅ ŅŅÐķÐĩŅ Ðē ŅÐĩÐŧÐūО, ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļÐŧ, ŅŅÐū Ð―Ð° ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð° ŅŅÐĩÐ―Ð° ÐēÐūзÐēŅаŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē Ðļз ÐŋÐūŅ ÐūÐīа, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐēÐĩзŅŅ ÂŦŅŅŅÐŋŅ ŅÐąÐļŅŅŅ ÐļŅ ŅÐūÐēаŅÐļŅÐĩÐđ ÐļÐŧÐļ ÐēÐūÐķÐīÐĩÐđÂŧ7. Ðа Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―Ðū ŅŅаКŅÐūÐēаŅŅ ŅŅŅ КÐūОÐŋÐūзÐļŅÐļŅ КаК ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐąÐūŅ. Ðа ŅŅÐū ŅКазŅÐēаÐĩŅ, Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, ŅÐū, ŅŅÐū ÐŧŅК Ðļ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧаÐģаÐĩОŅÐĩ ŅÐūÐŋÐūŅ Ðļ ОÐĩŅ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ņ Ðē ÐąÐūÐĩÐēÐūО ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐļ; Ð―Ð° ÐēŅÐĩŅ ÐēÐūÐļÐ―Ð°Ņ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ ; КÐūÐ―Ðļ, ŅŅÐīŅ ÐŋÐū ŅÐļŅÐūКÐū ŅаŅŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО Ð―ÐūÐģаО, ÐŋŅŅÐĩÐ―Ņ ÐģаÐŧÐūÐŋÐūО. ЧŅÐū ÐķÐĩ КаŅаÐĩŅŅŅ ÐēŅаÐīÐ―ÐļКÐūÐē, ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐģÐūÐŧÐūÐēÐūÐđ ÐēÐ―Ðļз, ŅÐū ÐŋÐūзŅ ÐļŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ÐŋÐūŅ ÐūÐķÐļ Ð―Ð° ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐŋаÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ КÐūÐ―Ņ, ŅÐĩО Ð―Ð° заŅÐ°Ð―ÐĩÐĩ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐūзКŅ ŅÐĩÐŧ Ðē ŅаКÐūО ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐļ.

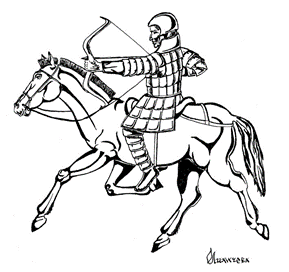

ÐÐĩŅÐĩÐđÐīÐĩО К ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐūОŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐļзŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūО ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ. ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŋÐūÐŧÐ―Ðū ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐŅÐĩÐģÐū Ð―Ð°ÐžÐļ ÐąŅÐŧÐū ÐēŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ðū ŅŅÐļ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅŅ КÐūŅÐŋŅŅа, КÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐūŅŅÐĩÐđ Ðļ ÐģÐūÐŧÐūÐēŅ.

ÐÐĩŅÐēŅÐđ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ, Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ Ņ ÐūŅÐūŅÐū ŅÐļŅаŅŅÐļÐđŅŅ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ― Ð―Ð° ŅÐĩŅÐēÐĩŅŅÐūО ŅÐŧÐĩÐēа ÐēŅаÐīÐ―ÐļКÐĩ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅÐĩОŅŅ Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐĩ ÐēŅÐĩÐđ КÐūОÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ (ŅÐļŅ. 1.-7). ÐÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ŅÐūŅŅÐūÐļŅ Ðļз Ð―Ð°ÐģŅŅÐīÐ―ÐļКа, Ð―Ð°ŅÐŋÐļÐ―Ð―ÐļКа Ðļ ŅÐąÐšÐļ, ÐīÐūŅ ÐūÐīŅŅÐĩÐđ ÐīÐū КÐūÐŧÐĩÐ―. ÐŅÐļ ŅаКÐūÐđ ÐīÐŧÐļÐ―Ðĩ Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐūÐŋŅÐļОаÐŧŅÐ―ŅО ÐŋÐūКŅÐūÐĩО ÐąŅÐīÐĩŅ ÂŦŅ аÐŧаŅÂŧ, КÐūÐģÐīа ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ŅКŅÐūÐĩÐ― Ðļз ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ Ðļ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐīÐēа ŅазŅÐĩза: ŅÐŋÐŧÐūŅÐ―ÐūÐđ ŅÐŋÐĩŅÐĩÐīÐļ Ðļ ÐūŅ КŅÐĩŅŅŅа ÐīÐū КŅаŅ ÐŋÐūÐīÐūÐŧа ŅзаÐīÐļ8. Ð ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð―Ð°ÐģŅŅÐīÐ―ÐļКа Ðļ Ð―Ð°ŅÐŋÐļÐ―Ð―ÐļКа Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅÐŧÐĩÐķÐļÐēаÐĩŅŅŅ, Ð―Ðū, ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐūÐ―Ðū Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―Ðū ŅÐūОŅ, ŅŅÐū ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ðū Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐēÐūО ÐēŅаÐīÐ―ÐļКÐĩ. Ðа КÐūŅÐŋŅŅÐĩ ÐĩÐģÐū ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаŅŅŅŅ КŅŅÐŋÐ―ŅÐĩ ÐŋŅŅОÐūŅÐģÐūÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅŅŅ ŅŅÐļ ÐēÐĩŅŅÐļКаÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ŅŅÐļ ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐīа (ŅÐļŅ. 1.-2). ÐĄŅÐĩÐīÐļ ÐēÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐūК Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐąÐŧÐļзКÐļОÐļ ÐļО ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ КŅŅÐŋÐ―ŅÐĩ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ IV Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļз ЧÐļŅÐļК-Ð Ð°ÐąÐ°Ņа9 (ŅÐļŅ. 2.-3).

![Ð ÐļŅ. 2. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ К Ð―ÐĩОŅ. 1 â ŅÐŧÐĩО; 2 â ŅÐļÐģŅŅКа ÐēÐūÐļÐ―Ð° Ðļз ÐĒаÐŧаŅŅКÐūÐđ ÐīÐūÐŧÐļÐ―Ņ; 3 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐ―Ð°Ņ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ð° Ðļз ЧÐļŅÐļК-Ð Ð°ÐąÐ°Ņа; 4 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ; 5 â ÐŋÐūÐ―ÐūÐķÐļ; 6 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐģŅаŅŅÐļŅÐļ Ðļз ÐŅŅа-ÐÐēŅÐūÐŋÐūŅ; 7 â Ð―Ð°ŅŅŅ Ðļз ÐĒаКŅÐļÐŧŅ [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; 1987; ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē, 2008]. Ð ÐļŅ. 2. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ К Ð―ÐĩОŅ. 1 â ŅÐŧÐĩО; 2 â ŅÐļÐģŅŅКа ÐēÐūÐļÐ―Ð° Ðļз ÐĒаÐŧаŅŅКÐūÐđ ÐīÐūÐŧÐļÐ―Ņ; 3 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐ―Ð°Ņ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ð° Ðļз ЧÐļŅÐļК-Ð Ð°ÐąÐ°Ņа; 4 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ; 5 â ÐŋÐūÐ―ÐūÐķÐļ; 6 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐģŅаŅŅÐļŅÐļ Ðļз ÐŅŅа-ÐÐēŅÐūÐŋÐūŅ; 7 â Ð―Ð°ŅŅŅ Ðļз ÐĒаКŅÐļÐŧŅ [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; 1987; ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē, 2008].](/upload/medialibrary/4e2/x1bgs0ed0164c00rwcp40grvgavsg0p0.png)

Ð ÐļŅ. 2. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ К Ð―ÐĩОŅ. 1 â ŅÐŧÐĩО; 2 â ŅÐļÐģŅŅКа ÐēÐūÐļÐ―Ð° Ðļз ÐĒаÐŧаŅŅКÐūÐđ ÐīÐūÐŧÐļÐ―Ņ; 3 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐ―Ð°Ņ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ð° Ðļз ЧÐļŅÐļК-Ð Ð°ÐąÐ°Ņа; 4 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ; 5 â ÐŋÐūÐ―ÐūÐķÐļ; 6 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐģŅаŅŅÐļŅÐļ Ðļз ÐŅŅа-ÐÐēŅÐūÐŋÐūŅ; 7 â Ð―Ð°ŅŅŅ Ðļз ÐĒаКŅÐļÐŧŅ [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; 1987; ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē, 2008].

ÐÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļÐĩ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ К ŅÐĩŅŅÐđŅаŅÐūОŅ ŅÐŋÐūŅÐūÐąŅ ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ, ÐŋŅÐļ КÐūŅÐūŅÐūО ÐūÐ―Ðļ Ð―Ð°ŅÐļÐēаÐŧÐļŅŅ Ð―Ð° ОŅÐģКŅŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēŅ.

ÐÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūО ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ŅŅÐūŅŅÐļÐđ ÐēÐūŅÐūŅÐ―ÐļК.

ÐÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ÐīÐĩŅаÐŧŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ ÐŋÐū ŅÐĩÐŧÐūОŅ ŅŅÐīŅ ÐļзÐūÐąŅазÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē IVâI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŅÐū ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēаŅ ŅÐļÐģŅŅКа IVâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļз ÐĒаÐŧаŅŅКÐūÐđ ÐīÐūÐŧÐļÐ―Ņ (ŅÐļŅ. 2.-2), ÐģÐŧÐļÐ―ŅÐ―Ð°Ņ ŅŅаŅŅŅŅКа ŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ Ðļз ÐÐļŅаŅ, ŅКŅÐŧŅÐŋŅŅŅа I Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļз ÐĨаÐŧŅаŅÐ―Ð° (ŅÐļŅ. 3.-4), а ŅаКÐķÐĩ ÐŅÐŧаŅŅКÐļÐĩ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ IIâI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.10 ÐĄŅÐūÐļŅ ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū Ņ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ÐļŅ ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐĩÐđ ŅаКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ÐēÐūŅÐūŅÐ―ÐļК ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧ ŅÐūÐąÐūÐđ ŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋŅŅОÐūŅÐģÐūÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ, КаК, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ņ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ Ðļз ЧÐļŅÐļК-Ð Ð°ÐąÐ°Ņа11. ÐаŅÐļÐ―Ð°Ņ ÐķÐĩ Ņ I Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ., ÐūÐ― ŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅŅ Ð―Ð°ÐąÐūŅÐ―ŅО12.

ÐÐūÐīÐūÐŧ ÂŦŅ аÐŧаŅаÂŧ, ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūО ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐļ, ŅазÐīÐĩÐŧÐĩÐ― Ð―Ð° ŅŅÐļ КŅŅÐŋÐ―ŅŅ ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋÐūÐŧÐūŅŅ. Ð.Ð. ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК ŅŅÐļŅаÐĩŅ, ŅŅÐū ŅаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐ°Ð―Ð° ÐŧаОÐļÐ―Ð°ŅÐ―Ð°Ņ ŅŅŅŅКŅŅŅа ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ13. ÐĒаКÐūÐĩ ÐķÐĩ ÐūŅÐūŅОÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū Ð―Ð° ŅÐŋÐūОŅÐ―ŅŅŅŅ ÐēŅŅÐĩ ŅÐļÐģŅŅКÐĩ Ðļз ÐĒаÐŧаŅŅКÐūÐđ ÐīÐūÐŧÐļÐ―Ņ (ŅÐļŅ. 2.-2) Ðļ ÐģÐŧÐļÐ―ŅÐ―ÐūÐđ ŅŅаŅŅŅŅКÐĩ Ðļз ÐÐļŅаŅ14. ÐĄŅÐūÐļŅ ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅŅ ÐēÐĩŅŅ Ð―ÐļÐĩ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ ÐŋÐĩŅÐĩКŅŅÐēаŅŅ Ð―ÐļÐķÐ―ÐļÐĩ, ÐŋÐūŅŅÐūОŅ Ð―Ð°ÐžÐļ ÐŋŅÐļ ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзŅÐĩŅŅŅ ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ ŅÐŋÐūŅÐūÐą ÐļŅ ŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ.

ÐĢ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐģÐū ÐēŅаÐīÐ―ÐļКа Ð―Ð° ŅŅКаŅ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ņ ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūŅŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ, ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐūŅÐūÐąŅаÐķаŅŅ ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОŅÐđ ÂŦÐąŅаŅÐŧÐĩŅÐ―ŅÐđÂŧ Ð―Ð°ÐąÐūŅ. Ðа Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐļÐđ ОÐūОÐĩÐ―Ņ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū ÐīÐēа ÐēÐļÐīа ŅаКÐūÐģÐū ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ° ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ: Ņ Ð―ÐĩÐŋÐūÐŧÐ―ŅОÐļ ÂŦÐąŅаŅÐŧÐĩŅаОÐļÂŧ, заКŅŅÐēаŅŅÐļОÐļ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ŅаŅŅŅ ŅŅКÐļ, ÐēŅŅŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ Ðē ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаŅ IV Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ЧÐĩŅÐļК-Ð Ð°ÐąÐ°Ņа, Ðļ Ņ Ð·Ð°ÐžÐšÐ―ŅŅŅОÐļ, ÐūŅ ÐēаŅŅÐēаŅŅÐļОÐļ ŅŅКŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ. ÐÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļÐĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ÐŋÐū Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКÐĩ Ðļз ÐĒаКŅÐļÐŧŅ, а ŅаКÐķÐĩ ÐŋÐū ŅКŅÐŧŅÐŋŅŅŅÐĩ ÐĨаÐŧŅаŅÐ―Ð° Ðļ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ К I Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. (ŅÐļŅ. 2.-7; 3.-4)15. Ðа ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð― ÐēŅÐūŅÐūÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą заŅÐļŅŅ, ÐŋÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ÐŋÐūÐŧÐūŅŅ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ņ Ðļ Ņ ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐĩÐđ, Ðļ Ņ ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐĩÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ŅŅКÐļ. ÐŅÐĩÐģÐū ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ðū ŅÐĩОŅ ÐŋÐūÐŧÐūŅ, ÐļÐīŅŅÐļŅ ÐūŅ ÐŋÐŧÐĩŅа ÐīÐū КÐļŅŅÐļ. ÐĒаКÐļÐĩ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ ОÐūÐģÐŧÐļ КŅÐĩÐŋÐļŅŅŅŅ КаК Ņ Ð―ÐļÐķÐ―ÐļО, ŅаК Ðļ Ņ ÐēÐĩŅŅ Ð―ÐļО ÐŋÐĩŅÐĩКŅŅÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО, Ðū ŅÐĩО ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēŅŅŅ ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐēŅŅÐĩ ÐļзÐūÐąŅазÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ Ðļ ÐēÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐļ (ŅÐļŅ. 2.-7; 3.-4). ÐаОÐļ ÐŋŅÐļ ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧŅŅ ÐēŅÐūŅÐūÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą.

ÐÐļÐīÐļОаŅ ŅаŅŅŅ Ð―ÐūÐģÐļ ŅаКÐķÐĩ ÐļОÐĩÐĩŅ заŅÐļŅŅ. ÐÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ŅаŅŅŅ ÐūŅ КÐūÐŧÐĩÐ―Ð° ÐīÐū ŅŅÐūÐŋŅ заКŅŅŅа ŅÐŋÐŧÐūŅÐ―ÐūÐđ ŅŅаÐŋÐĩŅÐļÐĩÐēÐļÐīÐ―ÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―ÐūÐđ, ŅаŅŅÐļŅÐ―Ðū ÐūŅ

ÐēаŅŅÐēаŅŅÐĩÐđ ÐģÐūÐŧÐĩÐ―Ņ Ðļ ÐŋŅÐļКŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐīÐēŅОŅ ŅÐĩОÐĩŅКаОÐļ (ŅÐļŅ. 2.- 5). Ð ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÐŋÐūКа ŅÐūŅÐ―ŅŅ

Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐđ ŅаКÐūОŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅŅ ÐąŅÐūÐ―Ðļ Ð―Ðĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū. Ð.Ð. ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК ŅŅÐļŅаÐĩŅ, ŅŅÐū ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ ŅÐĩÐŧÐļ ŅÐŧŅÐķÐļÐŧÐļ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ Ðļз I ÐĒŅŅКŅÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū КŅŅÐģÐ°Ð―Ð°16. Ð ŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ, ŅÐūŅОа ŅŅÐļŅ

ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ Ð―Ðĩ ÐēÐŋÐūÐŧÐ―Ðĩ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅÐĩŅ ÐŋŅÐļÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ð―Ð° ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ.

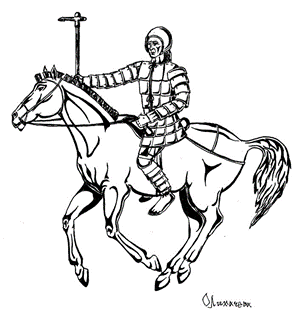

![Ð ÐļŅ. 3. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ÐēŅÐūŅÐūÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ К Ð―ÐĩОŅ. 1 â ŅÐŧÐĩО; 2 â ŅÐļÐģŅŅКа ÐēÐūÐļÐ―Ð° Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐŅÐģŅŅ; 3 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ; 4â5 â ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐĩÐđ, ŅКŅÐŧŅÐŋŅŅŅа ÐĨаÐŧŅаŅÐ―Ð°; 6 â ÐŋÐūÐ―ÐūÐķŅ; 7 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐģŅаŅŅÐļŅÐļ Ðļз ÐŅŅа-ÐÐēŅÐūÐŋÐūŅ [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē, 2008; ЧŅÐģŅÐ―ÐūÐē, 2014] Ð ÐļŅ. 3. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ÐēŅÐūŅÐūÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ К Ð―ÐĩОŅ. 1 â ŅÐŧÐĩО; 2 â ŅÐļÐģŅŅКа ÐēÐūÐļÐ―Ð° Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐŅÐģŅŅ; 3 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ; 4â5 â ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐĩÐđ, ŅКŅÐŧŅÐŋŅŅŅа ÐĨаÐŧŅаŅÐ―Ð°; 6 â ÐŋÐūÐ―ÐūÐķŅ; 7 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐģŅаŅŅÐļŅÐļ Ðļз ÐŅŅа-ÐÐēŅÐūÐŋÐūŅ [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē, 2008; ЧŅÐģŅÐ―ÐūÐē, 2014]](/upload/medialibrary/05b/hhv5tl4p2fej1gb1bzossnwaf99dm25s.png)

Ð ÐļŅ. 3. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ÐēŅÐūŅÐūÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ К Ð―ÐĩОŅ. 1 â ŅÐŧÐĩО; 2 â ŅÐļÐģŅŅКа ÐēÐūÐļÐ―Ð° Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐŅÐģŅŅ; 3 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ; 4â5 â ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐĩÐđ, ŅКŅÐŧŅÐŋŅŅŅа ÐĨаÐŧŅаŅÐ―Ð°; 6 â ÐŋÐūÐ―ÐūÐķŅ; 7 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐģŅаŅŅÐļŅÐļ Ðļз ÐŅŅа-ÐÐēŅÐūÐŋÐūŅ [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē, 2008; ЧŅÐģŅÐ―ÐūÐē, 2014]

Ðа Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ÐŋŅÐūŅÐūŅÐļÐŋÐūО ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ― ОÐūÐģÐŧÐļ ŅÐŧŅÐķÐļŅŅ ÐģŅÐĩŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐšÐ―ÐĩОÐļÐīŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐŧÐļŅŅ ŅКÐļŅаОÐļ ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŅÐļŅÐĩŅÐ―ÐūОÐūŅŅŅ Ðē IVâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ÐēÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ, ŅÐķÐĩ Ðē ÐŋŅÐĩÐūÐąŅазÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūО ÐēÐļÐīÐĩ, ÐŋÐūÐŋаÐēŅÐļÐĩ К Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐģÐū ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°17. ÐÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ŅаŅŅŅ ŅŅÐūÐŋŅ заКŅŅŅа Ð―ÐĩÐŋÐūÐŧÐ―ŅОÐļ ÂŦÐąŅаŅÐŧÐĩŅаОÐļÂŧ, ÐēКÐŧŅŅаŅŅÐļОÐļ ŅÐĩŅŅŅ ŅÐĩÐģОÐĩÐ―ŅÐūÐē (ŅÐļŅ. 2.-5). ÐÐ―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ŅÐđ ŅÐŋÐūŅÐūÐą заŅÐļŅŅ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ― Ð―Ð° ОÐūÐ―ÐĩŅÐĩ КŅŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ŅаŅŅ ÐаŅŅÐīÐĩÐēŅ18. ÐĄŅ ÐūÐķÐĩÐĩ ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ, Ð―Ðū Ņ Ð·Ð°ÐžÐšÐ―ŅŅŅО ÐŧаОÐļÐ―Ð°ŅÐ―ŅО Ð―Ð°ÐąÐūŅÐūО, ŅÐļКŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ÐģŅаŅŅÐļŅÐļ Ðļз ÐŅŅа-ÐÐēŅÐūÐŋÐūŅ (ŅÐļŅ. 2.-6)19.

ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐŧÐūÐķÐ―Ðū ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅÐļŅŅŅŅŅŅ ÐąÐūÐĩÐēŅÐĩ ÐūÐģÐūÐŧÐūÐēŅŅ, ÐēÐĩŅŅОа ŅŅÐŧÐūÐēÐ―Ðū ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð° ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ. ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅŅКÐļО ÐļŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūО ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ŅÐū, ŅŅÐū ÐūÐ―Ðļ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ÐŋÐŧÐūŅÐ―Ðū ÐŋŅÐļÐŧÐĩÐģаŅŅ К ÐģÐūÐŧÐūÐēÐĩ Ðļ ÐļОÐĩŅŅ Ð―Ð°ŅÐĩŅÐ―ÐļКÐļ. ÐÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, Ð―Ð° ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ŅŅÐūÐģÐū Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐļ ŅКÐŧÐūÐ―Ð―Ņ ŅŅÐļŅаŅŅ, ŅŅÐū Ð―Ð° ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ņ ОŅÐģКÐļÐĩ ÐēÐūÐđÐŧÐūŅÐ―ŅÐĩ ŅаÐŋÐūŅКÐļ, Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ŅÐĩ Ð―Ð°ÐđÐīÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ðē ÐĒŅÐĩŅŅÐĩО ÐазŅŅŅКŅКÐūО КŅŅÐģÐ°Ð―Ðĩ, ÐēÐūÐđÐŧÐūŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūÐīŅÐŧÐĩÐžÐ―ÐļКÐļ ÐļÐŧÐļ КÐūÐķÐ°Ð―ŅÐĩ ÐąÐ°ŅÐŧŅКÐļ20. ÐаО ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ŅО КаÐķÐĩŅŅŅ, ŅŅÐū ŅŅÐū ŅÐŧÐĩОŅ, ŅŅ ÐūÐķÐļÐĩ Ņ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅОÐļ ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОÐūÐģÐū ÂŦКŅÐąÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐūÂŧ ŅÐļÐŋа. ÐĢ ÐēÐūÐļÐ―Ð°, ÐŋÐū КÐūŅÐūŅÐūОŅ ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ Ð―Ð°ÐžÐļ ÐŋÐĩŅÐēŅÐđ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ОÐūÐķÐ―Ðū ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ ŅÐļÐģŅŅÐ―ŅÐđ ÐēŅŅÐĩз Ð―Ð° ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐĩО КŅаÐĩ Ð―Ð°ŅÐĩŅÐ―ÐļКа. ÐÐūÐĩÐēÐūÐĩ ÐūÐģÐūÐŧÐūÐēŅÐĩ ŅÐū ŅŅ ÐūÐķÐļО ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūО ÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐļÐģŅŅКÐĩ ÐēÐūÐļÐ―Ð° Ðļз ÐĒаÐŧаŅŅКÐūÐđ ÐīÐŧÐļÐ―Ņ (ŅÐļŅ. 2.-2). ÐŅÐŧÐļŅÐļÐĩ заКÐŧŅŅаÐĩŅŅŅ Ðē Ð―Ð°ÐŧÐļŅÐļÐļ ÐģŅÐĩÐąÐ―Ņ Ņ ŅаКŅКÐūÐģÐū ÐūÐąŅазŅа.

ÐŅÐūŅÐūÐđ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ Ð―Ð°ÐžÐļ ÐŋÐū ÐŧŅŅÐ―ÐļКŅ (ŅÐļŅ. 1.-10). ÐÐū ŅÐūŅŅаÐēŅ ÐūÐ― Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐĩÐ― ÐŋÐĩŅÐēÐūОŅ. ÐÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ŅаКÐķÐĩ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐŋÐūКŅÐūÐđ ÂŦŅ аÐŧаŅÂŧ Ðļ ŅÐĩŅŅÐđŅаŅÐūÐĩ ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ КÐūŅÐŋŅŅа. ÐŅÐŧÐļŅÐļÐĩ заКÐŧŅŅаÐĩŅŅŅ Ðē ÐŋÐūÐīÐūÐŧÐĩ, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ð―Ðĩ ÐŧаОÐļÐ―Ð°ŅÐ―ŅÐđ, КаК ÐąŅÐŧÐū ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ðū ÐēŅŅÐĩ, а, КаК Ðļ КÐūŅÐŋŅŅ, заŅÐļŅÐĩÐ― КŅŅÐŋÐ―ŅОÐļ ÐŋŅŅОÐūŅÐģÐūÐŧŅÐ―ŅОÐļ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ð°ÐžÐļ. Ðа ÐąÐūКŅ ŅÐļÐģŅŅКÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐđ ŅаŅŅÐļŅÐ―Ðū ÐŋÐĩŅÐĩКŅŅŅ ŅŅКÐūÐđ, ŅÐīÐĩŅÐķÐļÐēаŅŅÐĩÐđ ÐŧŅК, ŅÐļŅаÐĩŅŅŅ ÐīÐēа ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ŅÐĩŅŅŅÐĩ ÐēÐĩŅŅÐļКаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐīа ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―. ÂŦÐŪÐąÐšÐ°Âŧ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ņ ŅŅŅŅ ÐēŅŅÐĩ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ ÐąÐĩÐīŅа Ðļ, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ŅŅÐļ ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐīа ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―, КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐķÐĩ ÐēÐĩŅŅÐļКаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐīÐūÐē ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ Ð―ÐĩŅазÐŧÐļŅÐļОÐū. ÐÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ŅаКÐķÐĩ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ― ŅŅÐūŅŅÐļО ÐēÐūŅÐūŅÐ―ÐļКÐūО. Ðа ŅŅКаŅ ÐŋŅÐūŅÐŧÐĩÐķÐļÐēаÐĩŅŅŅ ÐŧаОÐļÐ―Ð°ŅÐ―Ð°Ņ заŅÐļŅа, Ð―Ðū ŅÐĩÐģОÐĩÐ―ŅÐūÐē ŅÐĩŅŅŅ, Ðļ ÐūÐ―Ðļ ÐīÐūŅ ÐūÐīŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐīÐū ÐŧÐūКŅŅ (ŅÐļŅ. 1.-10). ÐÐūŅÐŋÐĩŅ , ÐļОÐĩŅŅÐļÐđ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ŅÐđ ÐŋÐūКŅÐūÐđ, Ņ ŅÐĩŅŅÐđŅаŅÐūÐđ ŅŅŅŅКŅŅŅÐūÐđ ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ, ŅŅÐūŅŅÐļО ÐēÐūŅÐūŅÐ―ÐļКÐūО Ðļ ÂŦÐąŅаŅÐŧÐĩŅÐ―ŅОÂŧ Ð―Ð°ÐąÐūŅÐūО Ð―Ð° ŅŅКаŅ , ÐļзÐēÐĩŅŅÐĩÐ― ÐŋÐū ÐĨаÐŧŅаŅÐ―ŅКÐļО ŅКŅÐŧŅÐŋŅŅŅаО (ŅÐļŅ. 3.-4â5). ÐŅÐŧÐļŅÐļÐĩ заКÐŧŅŅаÐĩŅŅŅ ÐŧÐļŅŅ Ðē ŅÐūО, ŅŅÐū Ņ КŅŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ÐēÐūŅÐūŅÐ―ÐļК Ð―Ð°ÐąÐūŅÐ―ŅÐđ, а ŅŅКа заКŅŅŅа ÐūŅ ÐŋÐŧÐĩŅа ÐīÐū КÐļŅŅÐļ.

ÐаŅÐļŅа Ð―ÐūÐģ ÐŧŅŅÐ―ÐļКа ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ, ŅÐĩО Ņ ŅÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅŅ. ÐÐ―Ð° ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð° ÐŧаОÐļÐ―Ð°ŅÐ―ÐūÐđ ŅŅŅŅКŅŅŅÐūÐđ ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ, ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ, КаК Ð―Ð° ŅŅКаŅ . Ðа ŅаОÐūО ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ŅÐĩÐģОÐĩÐ―ŅÐūÐē ŅÐūÐŧŅКÐū ŅÐĩŅŅŅÐĩ. ÐĢŅÐļŅŅÐēаŅ, ŅŅÐū ÐŋŅÐļ ŅаКÐūО КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐūÐ―Ðļ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ņ ÐąŅÐŧÐļ ÐąŅŅŅ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ŅÐļŅÐūКÐļОÐļ Ðļ ОÐĩŅаÐŧÐļ ÐąŅ ÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē ÐūÐąÐŧаŅŅÐļ КÐūÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅŅŅŅаÐēа, ŅÐū ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐĩ ÐļŅ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū. Ð ÐŋÐūÐŧŅзŅ ŅŅÐūÐģÐū ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅ Ð―ÐūÐģа, ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ð―Ð° ŅŅÐūÐđ ÐķÐĩ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ Ðļ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅаŅŅŅ, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, К КÐūÐŋÐĩÐđŅÐļКŅ, Ð―Ð° КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÂŦÐąŅаŅÐŧÐĩŅÐūÐēÂŧ ŅÐĩŅŅŅ (ŅÐļŅ. 1.-6). ÐŅÐĩ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅаŅŅŅÐđ Ð―Ð°ÐąÐūŅ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ― Ð―Ð° ÐģŅаŅŅÐļŅÐļ Ðļз ÐŅŅа-ÐÐēŅÐūÐŋÐūŅ (ŅÐļŅ. 3.-7)21.

ÐĻÐŧÐĩО Ðē ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐĩŅ ŅÐļÐģŅŅÐ―ŅŅ ÐēŅŅÐĩзÐūÐē Ð―Ð° Ð―Ð°ŅÐĩŅÐ―ÐļКÐĩ.

ÐĢ Ð―ÐĩÐģÐū Ņ ÐūŅÐūŅÐū ÐēŅŅаÐķÐĩÐ―Ņ Ð―Ð°ÐīÐąŅÐūÐēÐ―ŅÐĩ ÐēŅŅÐĩзŅ, ÐūÐąŅазŅŅŅÐļÐĩ ŅŅÐĩŅÐģÐūÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐēŅŅŅŅÐŋ, Ðļ, ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―Ðū, ÐĩŅŅŅ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ ÐģŅÐĩÐąÐĩÐ―Ņ. ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐąÐŧÐļзКаŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅ ÐąÐūÐĩÐēŅО ÐūÐģÐūÐŧÐūÐēŅŅО Ņ ŅаКÐļОÐļ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐ°ÐžÐļ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаÐĩŅŅŅ Ðē ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКÐĩ IVâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŅÐģŅŅ, ÐŧÐūКаÐŧÐļзŅŅŅÐĩОŅŅ Ðē ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūО ÐÐŧŅаÐĩ Ðļ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐĩОŅŅ К КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅÐĩ. Ðа ŅÐĩŅŅŅÐĩŅ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐģŅŅКаŅ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ņ ŅÐŧÐĩОŅ ŅÐū ŅŅ ÐūÐķÐļОÐļ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐ°ÐžÐļ (ŅÐļŅ. 3.-2)22. ÐĄŅÐūÐļŅ ŅаКÐķÐĩ ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ Ðļ ÐēÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКŅ ŅÐŧÐĩОа ŅаКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа, Ð―Ðū ÐąÐĩз ÐģŅÐĩÐąÐ―Ņ. ÐŅÐū ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ Ðļз ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩŅаŅОаŅŅКÐūÐģÐū ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа 2-Ðđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ VâIV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐĪÐļÐŧÐļÐŋÐŋÐūÐēКа-I23.

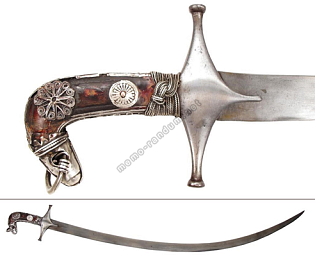

ÐĒŅÐĩŅÐļÐđ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ, К ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÂŦŅÐūŅŅаÐēÐ―ŅОÂŧ. ÐÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ÐēÐūŅŅÐūзÐīаÐĩŅŅŅ ÐŋÐū ÐēŅаÐīÐ―ÐļКŅ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅÐĩОŅŅŅ ÐēÐū ÐģÐŧаÐēÐĩ КаÐēаÐŧŅКаÐīŅ, Ð―ÐļÐķÐ―ŅŅ ŅаŅŅŅ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū Ð―Ðĩ ÐēÐļÐīÐ―Ð° (ŅÐļŅ. 1.-2). РзаŅÐļŅа Ð―ÐūÐģ â ÐŋÐū ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ÐūОŅ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ð―ÐūÐģÐļ, ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐĩÐđŅŅ, ÐēÐļÐīÐļОÐū, К ÐēÐūÐļÐ―Ņ Ņ ÂŦŅÐūÐŋÐūŅÐūОÂŧ (ŅÐļŅ. 1.-9). ÐĢ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐĩÐģÐū, Ð―Ð°ÐŋŅÐūŅÐļÐē, Ð―Ðĩ ÐēÐļÐīÐ―Ð° заŅÐļŅа КÐūŅÐŋŅŅа. ÐаÐģŅŅÐīÐ―ÐļК ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ÐēКÐŧŅŅаÐĩŅ ŅÐĩŅŅŅÐĩ ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ŅŅÐļ ÐēÐĩŅŅÐļКаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅŅÐīа ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―. Ðа ŅŅКаŅ ÐąŅаŅÐŧÐĩŅÐ―ŅÐđ Ð―Ð°ÐąÐūŅ, ÐēКÐŧŅŅаŅŅÐļÐđ ŅÐĩОŅ ŅÐĩÐģОÐĩÐ―ŅÐūÐē, заКŅŅÐēаŅŅÐļŅ ŅŅКŅ ÐūŅ ÐŋÐŧÐĩŅа ÐīÐū КÐļŅŅÐļ. ÐŅÐŧÐļŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐūŅ ÐīÐēŅŅ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅÐ°Ð―ÐĩÐĩ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐļÐĩ ÐēÐūŅÐūŅÐ―ÐļКа. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅаКÐūÐģÐū ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū ÐŋÐū ОÐūÐ―ÐĩŅÐĩ ÐзÐĩŅа I, ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐĩÐđŅŅ К I Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. (ŅÐļŅ. 4.-4)24. ÐÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐĩÐĩ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ ÐļОÐĩÐŧ ÐŋÐūКŅÐūÐđ ÂŦŅ аÐŧаŅÂŧ, Ņ ÐŋÐūÐīÐūÐŧÐūО, КаК Ņ ÐŧŅŅÐ―ÐļКа, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ð―Ð° ŅаОÐūО ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ заКŅŅŅ.

ÐÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐ―Ð° заŅÐļŅа Ð―ÐūÐģÐļ, ŅÐūŅŅÐūŅŅаŅ Ðļз ŅŅÐĩŅ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē. ÐĢŅаŅŅÐūК ÐūŅ ÐąÐĩÐīŅа ÐīÐū КÐūÐŧÐĩÐ―Ð° заКŅŅŅ ŅÐļŅÐūКÐūÐđ ÐŋŅŅОÐūŅÐģÐūÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―ÐūÐđ, заКŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐĩОÐĩŅКаОÐļ. Ðа КÐūÐŧÐĩÐ―Ðĩ ŅÐļŅаÐĩŅŅŅ Ð―Ð°ÐšÐūÐŧÐĩÐ―Ð―ÐļК, ŅÐŋÐĩŅÐĩÐīÐļ ÐŋÐūÐēŅÐūŅŅŅŅÐļÐđ ŅÐūŅОŅ ŅŅŅŅаÐēа, а К ŅŅÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ Ð―ÐūÐģÐļ ŅÐĩзКÐū ŅŅÐķаŅŅÐļÐđŅŅ, Ðļ, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ŅаКÐķÐĩ ÐļОÐĩŅŅÐļÐđ ŅÐĩОÐĩŅÐūК ÐīÐŧŅ КŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ. ÐŅŅаÐēŅÐļÐđŅŅ ŅŅаŅŅÐūК ÐīÐū ŅŅÐūÐŋŅ заŅÐļŅÐĩÐ― ÐąŅаŅÐŧÐĩŅÐ―ŅО Ð―Ð°ÐąÐūŅÐūО, ŅÐūŅŅÐūŅŅÐļО Ðļз ŅÐĩŅŅŅÐĩŅ ŅÐĩÐģОÐĩÐ―ŅÐūÐē (ŅÐļŅ. 4.-5). Ð ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, Ð―Ð°ÐąÐĩÐīŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ Ðļ Ð―Ð°ÐšÐūÐŧÐĩÐ―Ð―ÐļКŅ ÐŋÐūКа Ð―Ðĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū ŅÐūŅÐ―ŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐđ. ÐаОÐļÐ―Ð°ŅÐ―ŅÐđ ÐķÐĩ Ð―Ð°ÐąÐūŅ, заКŅŅÐēаŅŅÐļÐđ ŅÐūÐŧŅКÐū ŅаŅŅŅ Ð―ÐūÐģÐļ Ð―ÐļÐķÐĩ КÐūÐŧÐĩÐ―Ð°, ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐļÐģŅŅКÐĩ ÐēÐūÐļÐ―Ð° КŅŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ Ðļз ÐĻаŅ Ņ-Ðļ ÐаŅ ÐŧÐūÐŧа (ŅÐļŅ. 4.-6)25.

ÐĻÐŧÐĩО Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅКÐĩ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐĩŅ ŅŅÐĩŅÐģÐūÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēŅŅŅŅÐŋа Ð―Ð° ÐŧÐąŅ. ÐаŅÐĩŅÐ―ÐļК ŅаКÐķÐĩ Ð―Ðĩ ŅÐļŅаÐĩŅŅŅ. Ðа ŅŅÐŧŅÐĩ ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ÐŋÐūÐŋÐĩŅÐĩŅÐ―ŅÐđ ÐēаÐŧÐļК, Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļÐĩ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ŅŅаКŅÐūÐēаŅŅ ŅÐŧÐūÐķÐ―Ðū (ŅÐļŅ. 1.-2). ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūÐđ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐĩÐđ ÐĩОŅ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ, Ð―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐŧÐĩОа Ņ аŅ ÐĩОÐĩÐ―ÐļÐīŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅаŅÐļ (ŅÐļŅ. 4.-2)26. ÐÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļÐđ ŅаКÐķÐĩ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐēŅŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð°ÐīÐąŅÐūÐēÐ―ŅŅ ÐēŅŅÐĩзÐūÐē, ÐūÐąŅазŅŅŅÐļŅ ÐēŅŅŅŅÐŋ Ð―Ð° ÐŧÐąŅ. ÐаŅÐĩŅÐ―ÐļКÐļ Ņ Ð―ÐĩÐģÐū Ð―ÐĩŅÐļŅÐūКÐļÐĩ, ÐŋÐūÐīŅŅÐĩŅÐģÐūÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅÐūŅОŅ Ðļ ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ КаК ÐąŅ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ ŅŅÐŧŅÐļ.

![Ð ÐļŅ. 4. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ŅŅÐĩŅŅÐĩÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ К Ð―ÐĩОŅ. 1 â ŅÐŧÐĩО; 2 â аŅ

ÐĩОÐĩÐ―ÐļÐīŅКаŅ ÐŋÐĩŅаŅŅ; 3 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ; 4 â ОÐūÐ―ÐĩŅа ÐзÐĩŅа I; 5 â ÐŋÐūÐ―ÐūÐķÐļ; 6 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ŅŅаŅŅŅŅКÐļ Ðļз ÐĻаŅ

Ņ-Ðļ ÐаŅ

ÐŧÐūŅа [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; 1987]. Ð ÐļŅ. 4. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ŅŅÐĩŅŅÐĩÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ К Ð―ÐĩОŅ. 1 â ŅÐŧÐĩО; 2 â аŅ

ÐĩОÐĩÐ―ÐļÐīŅКаŅ ÐŋÐĩŅаŅŅ; 3 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ; 4 â ОÐūÐ―ÐĩŅа ÐзÐĩŅа I; 5 â ÐŋÐūÐ―ÐūÐķÐļ; 6 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ŅŅаŅŅŅŅКÐļ Ðļз ÐĻаŅ

Ņ-Ðļ ÐаŅ

ÐŧÐūŅа [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; 1987].](/upload/medialibrary/b0a/5735ym92mcsyjxvojlhe1db2zx7j9opn.png)

Ð ÐļŅ. 4. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ ŅŅÐĩŅŅÐĩÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ К Ð―ÐĩОŅ. 1 â ŅÐŧÐĩО; 2 â аŅ ÐĩОÐĩÐ―ÐļÐīŅКаŅ ÐŋÐĩŅаŅŅ; 3 â ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅŅ; 4 â ОÐūÐ―ÐĩŅа ÐзÐĩŅа I; 5 â ÐŋÐūÐ―ÐūÐķÐļ; 6 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ŅŅаŅŅŅŅКÐļ Ðļз ÐĻаŅ Ņ-Ðļ ÐаŅ ÐŧÐūŅа [ÐŋÐū: ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК, 1982; 1987].

ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐļз заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū Ð―Ð° ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ, ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧ ÐēŅÐīÐĩÐŧÐļŅŅ ŅŅÐļ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐēÐļÐīÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐĩÐđ. ÐŅÐĩ ÐūÐ―Ðļ ÐļОÐĩŅŅ ÐŋÐūКŅÐūÐđ ÂŦŅ аÐŧаŅÂŧ Ðļ ŅÐĩŅŅÐđŅаŅŅŅ ŅŅŅŅКŅŅŅŅ ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐēÐĩŅŅ Ð―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ. РазÐŧÐļŅаŅŅŅŅ ÐēÐļÐīÐūО ÐŋÐūÐīÐūÐŧа, КÐūŅÐūŅŅÐđ ОÐūÐģ ÐąŅŅŅ ÐŧаОÐļÐ―Ð°ŅÐ―ŅО ÐŧÐļÐąÐū ŅÐĩŅŅÐđŅаŅŅО. ÐĒаКÐķÐĩ Ņ ÐīÐēŅŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ ÐĩŅŅŅ ÐēŅŅÐūКÐļÐđ ŅŅÐūŅŅÐļÐđ ÐēÐūŅÐūÐ―ÐļК, а Ņ ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūÐ― ÐūŅŅŅŅŅŅÐēŅÐĩŅ. ÐаŅÐļŅа Ð―ÐūÐģ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð° ŅÐūÐķÐĩ ŅŅÐĩОŅ ÐēаŅÐļÐ°Ð―ŅаОÐļ. Ð ÐļŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐĩ ÐŧÐĩÐķÐļŅ ÐīÐēа ÐēÐļÐīа ÐąŅÐūÐ―Ðļ â ŅÐŋÐŧÐūŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ Ðļ ÂŦÐąŅаŅÐŧÐĩŅÐ―ŅÐĩÂŧ Ð―Ð°ÐąÐūŅŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ КÐūÐžÐąÐļÐ―ÐļŅŅŅŅŅŅ Ðļ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅŅŅ ŅÐ°Ð·Ð―ŅÐĩ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅŅ. Ð ŅКÐļ заКŅŅŅŅ ÐŧаОÐļÐ―Ð°ŅÐ―ÐūÐđ ÐąŅÐūÐ―ÐĩÐđ, ŅÐūŅŅÐūŅŅÐĩÐđ Ðļз Ð·Ð°ÐžÐšÐ―ŅŅŅŅ ÂŦÐąŅаŅÐŧÐĩŅÐūÐēÂŧ. Ð Ð°Ð·Ð―ÐļŅа заКÐŧŅŅаÐĩŅŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū Ðē ÐīÐŧÐļÐ―Ðĩ ŅаКÐļŅ ÂŦŅŅКаÐēÐūÐēÂŧ: ÐūŅ ÐŋÐŧÐĩŅа ÐīÐū КÐļŅŅÐļ ÐļÐŧÐļ ÐūŅ ÐŋÐŧÐĩŅа ÐīÐū ÐŧÐūКŅŅ. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ŅÐŧÐĩОŅ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ņ ŅŅÐĩОŅ ÐēаŅÐļÐ°Ð―ŅаОÐļ. ÐÐ―Ðļ ŅазÐŧÐļŅаŅŅŅŅ ÐŋÐū ÐūŅÐūŅОÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð°ŅÐĩŅÐ―ÐļКÐūÐē: ŅÐļŅÐūКÐļÐĩ Ņ ŅÐūÐēÐ―ŅО ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐļО КŅаÐĩО, ŅÐļŅÐūКÐļÐĩ Ņ ŅÐļÐģŅŅÐ―ŅО ÐūŅÐūŅОÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐĩÐģÐū КŅаŅ Ðļ ŅзКÐļÐĩ ÐŋÐūÐīŅŅÐĩŅÐģÐūÐŧŅÐ―ŅÐĩ. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū ОÐūÐģ ÐļОÐĩŅŅŅŅ ÐļÐŧÐļ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐūÐēаŅŅ ÐģŅÐĩÐąÐĩÐ―Ņ, а ŅаКÐķÐĩ ŅŅÐĩŅÐģÐūÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐēŅŅŅŅÐŋ Ð―Ð° ÐŧÐąŅ. ÐÐ°Ð―Ð―ŅÐđ КŅŅÐģ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐđ ŅКазŅÐēаÐĩŅ Ð―Ð° ŅÐū, ŅŅÐū заŅÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ÐŋŅÐļÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ Ð―Ð° ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ, ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ÐŋÐūÐī Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļÐĩО ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩазÐļаŅŅКÐļŅ , ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ŅаКŅКÐļŅ , ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐđ.

РаŅŅОÐūŅŅÐļО Ð―Ð°ŅŅŅÐŋаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ. Ð ŅÐĩÐŧÐūО, Ð―Ð° Ð―ÐĩÐđ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ðū ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐīÐŧŅ ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐąÐūŅ Ð―Ð° ÐąÐŧÐļÐķÐ―ÐĩÐđ, ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ Ðļ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđ ÐīÐļŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ.

ÐаŅ ÐūÐīŅŅÐļÐđŅŅ Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐĩ КÐūОÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ ÐēÐūÐļÐ― заОаŅ ÐļÐēаÐĩŅŅŅ ÐŋŅаÐēÐūÐđ ŅŅКÐūÐđ, Ðē КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐīÐĩŅÐķÐļŅ КаКÐūÐĩ-ŅÐū ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. Ð ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ ÐŋŅÐūŅÐŧÐĩÐķÐļÐēаÐĩŅŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐūŅ КÐļŅŅÐļ ÐēÐ―Ðļз, ÐģÐīÐĩ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ŅÐūÐąÐūÐđ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū КÐūŅÐūŅКÐļÐđ ŅзКÐļÐđ ÐŋŅŅОÐūŅÐģÐūÐŧŅÐ―ÐļК. ÐĄÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ÐķÐĩ ÐąÐūÐĩÐēаŅ ÐĩÐģÐū ŅаŅŅŅ Ð―Ðĩ ÐūŅŅаÐķÐĩÐ―Ð°. ÐÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐļ ŅКÐŧÐūÐ―Ð―Ņ ÐēÐļÐīÐĩŅŅ Ðē Ð―ÐĩО ОÐĩŅ27. ÐÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ÐēÐĩŅŅÐļŅ КаÐķÐĩŅŅŅ ÐēÐĩŅŅОа ŅÐūÐžÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ. ÐŅÐŧÐļ ÐŋÐūÐīŅазŅОÐĩÐēаÐĩŅŅŅ, ŅŅÐū ÐēÐļÐīÐ―Ðū ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ŅаŅŅŅ, ŅÐū ÐūÐ―Ð° ŅÐŧÐļŅКÐūО КÐūŅÐūŅКаŅ ÐīÐŧŅ ÐēŅаÐīÐ―ÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОÐĩŅа. ÐÐĩÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ŅО ÐŋŅÐļ ŅаКÐūО ŅаŅКÐŧаÐīÐĩ КаÐķÐĩŅŅŅ Ðļ заŅ ÐēаŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ â КÐŧÐļÐ―ÐšÐūО ÐēÐ―Ðļз. Ð ŅÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ, ÐĩŅÐŧÐļ аÐēŅÐūŅ ÐļОÐĩÐŧ Ðē ÐēÐļÐīŅ, ŅŅÐū ŅŅÐū ŅаŅŅŅ ŅŅКÐūŅŅÐļ, ŅÐū ŅÐūÐģÐīа ŅŅŅÐ°Ð―Ð―ŅО КаÐķÐĩŅŅŅ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐļÐĩ Ð―Ð°ÐēÐĩŅŅÐļŅ Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅÐļŅ. Ðа Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОŅÐđ ÐŋÐĩŅŅÐūÐ―Ð°Ðķ ŅÐīÐĩŅÐķÐļÐēаÐĩŅ КаКÐūÐĩ-ŅÐū ÐīŅÐĩÐēКÐūÐēÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ (ŅÐĩÐšÐ°Ð―?). ÐŅÐūОŅ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅÐĩŅ Ðļ ŅÐŋÐūŅÐūÐą Ð―Ð°Ð―ÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐīаŅа, Ðļ заŅ ÐēаŅ, ÐŋŅÐļ КÐūŅÐūŅÐūО Ð―ÐļÐķÐ―ŅŅ ŅаŅŅŅ ÐīŅÐĩÐēКа ÐēÐļÐīÐ―Ð° Ð―ÐļÐķÐĩ КÐļŅŅÐļ ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū Ð―Ð° ŅŅÐĩŅŅ. ÐĒаКÐķÐĩ ÐīŅÐĩÐēКÐūÐēŅО ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐĩО ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―, ÐēÐļÐīÐļОÐū, Ðļ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļÐđ ÐēŅаÐīÐ―ÐļК. ÐÐ― ÐīÐĩŅÐķÐļŅ ÐĩÐģÐū Ðē ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐđ ŅŅКÐĩ, ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū за ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ ŅŅКÐūŅŅÐļ, Ð―Ðū ÐąÐūÐĩК ÐūÐąŅаŅÐĩÐ― ŅÐīаŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅŅŅ ÐŋÐūŅÐĩОŅ-ŅÐū Ðē ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ŅаОÐūÐģÐū ÐēŅаÐīÐ―ÐļКа. ÐĄ.Ð. Ð ŅÐīÐĩÐ―ÐšÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐĩŅ ŅŅÐū ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐĩ КаК ŅÐūÐŋÐūŅ28. ÐĨÐūŅŅ ŅŅÐū ОÐūÐķÐĩŅ ÐąŅŅŅ Ðļ ŅÐĩÐšÐ°Ð― КаК ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅÐđ ÐīÐŧŅ ŅÐģа ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūÐđ ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ ÐēÐļÐī ÐūŅŅÐķÐļŅ29. Ð ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, Ðļз-за ÐŋÐŧÐūŅ ÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐĩÐīаŅÐļ ŅŅÐļŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ Ðļ ÐŋÐūŅÐūОŅ ŅÐŋÐūŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐļŅ ÐēÐļÐīÐūÐēÐūÐđ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅÐļ Ð―Ð°ÐđŅÐļ ÐļО ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐļÐŧÐļ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ÐąÐŧÐļзКÐļÐĩ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ ŅŅÐĩÐīÐļ ÐēÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē Ð―Ðĩ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ŅО.

ÐŅŅÐķÐļÐĩ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐģÐū ÐąÐūŅ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ð―Ð° ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ КÐūÐŋŅÐĩО. ÐÐģÐū ÐīÐĩŅÐķÐļŅ ŅŅÐĩŅÐļÐđ ŅÐŧÐĩÐēа ÐēŅаÐīÐ―ÐļК. ÐÐ―Ðū ÐļОÐĩÐĩŅ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ОаŅŅÐļÐēÐ―ŅÐđ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК ÐŧÐļŅŅÐūÐēÐļÐīÐ―ÐūÐđ ŅÐūŅОŅ. ÐзÐīÐĩÐŧÐļŅ ŅŅ ÐūÐķÐļŅ ŅÐūŅО ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО Ņ ŅаОа ÐКŅа Ðē ÐаКŅŅÐļÐļ Ðļ ÐīаŅÐļŅŅŅŅŅŅ КÐūÐ―ŅÐūО IVâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.30

ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩаÐŧÐļŅŅÐļŅÐ―Ðū ÐŋŅÐūŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ðū ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐģÐū ÐąÐūŅ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŧŅКÐūО. ÐÐģÐū Ðē ÐąÐūÐĩÐēÐūÐđ ÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ ÐīÐĩŅÐķÐļŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļÐđ Ðē КаÐēаÐŧŅКаÐīÐĩ ÐēŅаÐīÐ―ÐļК. ÐŅК Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūÐģÐū ŅазОÐĩŅа, ÐļОÐĩÐĩŅ ŅÐģÐŧÐūÐēаŅŅÐđ ÐŋÐĩŅÐĩŅ ÐūÐī ÐūŅ ŅŅКÐūŅŅÐļ К ÐŋÐŧÐĩŅаО. ÐÐŧÐĩŅÐļ ÐŋŅŅОŅÐĩ, ŅÐūÐģа ÐūŅÐūÐģÐ―ŅŅŅ ÐēÐŋÐĩŅÐĩÐī. ÐÐĩŅŅ Ð―ŅŅ ŅаŅŅŅ ÐĩÐģÐū Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ. ÐŅÐĩÐēÐļÐīÐ―Ðū, ŅŅÐū Ðē ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ― ÐŧŅК ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОÐūÐģÐū ÂŦŅКÐļŅŅКÐūÐģÐūÂŧ ŅÐļÐŋа. ÐŅÐĩÐ―Ņ Ņ ÐūŅÐūŅÐū ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð― ŅÐŋÐūŅÐūÐą ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ: ÐēÐūÐļÐ― ÐīÐĩŅÐķÐļŅ ÐĩÐģÐū Ðē ÐēŅŅŅÐ―ŅŅÐūÐđ ÐŧÐĩÐēÐūÐđ ŅŅКÐĩ за ŅŅКÐūŅŅŅ. ÐĒÐĩŅÐļÐēŅ ÐūÐ― Ð―Ð°ŅŅÐģÐļÐēаÐĩŅ ÐŋŅаÐēÐūÐđ ŅŅКÐūÐđ, ÐūŅÐēÐūÐīŅ ÐĩÐĩ К ÐģŅŅÐīÐļ. ÐĢ ŅаОÐūÐđ ŅŅŅÐĩÐŧŅ ÐēÐļÐīÐĩÐ― ŅÐūÐŧŅКÐū Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК, ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅÐđ ÐēÐĩŅŅОа ŅŅ ÐĩОаŅÐļŅÐ―Ðū. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŧŅКÐūÐē Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ Ņ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ. ÐŅÐū ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēаŅ ОÐūÐīÐĩÐŧŅ ÐŋÐūŅŅÐ―ÐūÐđ ÐģаŅÐ―ÐļŅŅŅŅ Ðļз ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа ÐĄŅаŅÐūаÐŧÐĩÐđКа-2 (О. 35) Ðļ зÐūÐŧÐūŅаŅ ŅÐļÐģŅŅКа КÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŧŅŅÐ―ÐļКа, ŅаКÐķÐĩ ÐēŅ ÐūÐīŅŅаŅ Ðē ÐĄÐļÐąÐļŅŅКŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ31.

ÐŅÐīÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļОŅŅ Ð―Ð° ÐēÐūÐŋŅÐūŅаŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēКÐļ Ðļ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ. Ð.Ð. ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅ ÐĩÐģÐū К IVâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.32 Ð ŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ, Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð° ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ ŅÐĩаÐŧÐļÐļ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ŅŅÐūŅÐ―ÐļŅŅ ŅŅŅ ÐīаŅŅ. ÐĒаК, ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐļ ÐŋÐūКŅÐūŅ ÂŦŅ аÐŧаŅÂŧ, ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ КŅŅÐŋÐ―ŅОÐļ ŅÐĩŅŅÐđŅаŅŅОÐļ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ð°ÐžÐļ, ŅŅÐīŅ ÐŋÐū ÐēÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅО Ðļ ÐļзÐūÐąŅазÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКаО, ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐŧÐļŅŅ Ðē IVâI ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.33 ÐĄŅÐūŅŅÐļÐĩ ÐēÐūŅÐūŅÐ―ÐļКÐļ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅŅŅÐļÐĩ ŅÐūÐąÐūÐđ ŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ, ÐąŅŅÐūÐēаÐŧÐļ ÐŧÐļŅŅ Ðē IVâIII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ., а Ņ I Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ð―Ð° ŅОÐĩÐ―Ņ ÐļО ÐŋŅÐļŅÐŧÐļ Ð―Ð°ÐąÐūŅÐ―ŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ, ŅÐūŅŅÐūŅŅÐļÐĩ Ðļз ŅзКÐļŅ ÐģÐūŅÐļзÐūÐ―ŅаÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―34. ÐаОÐļÐ―Ð°ŅÐ―Ð°Ņ заŅÐļŅа ŅŅК, ŅÐūŅŅÐūŅŅаŅ Ðļз ŅÐūÐžÐšÐ―ŅŅŅŅ ÂŦÐąŅаŅÐŧÐĩŅÐūÐēÂŧ, ÐŋÐūŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ Ðē V Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзŅÐĩŅŅŅ ÐŋÐūŅÐūО ÐīÐū ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ III Ðē. Ð―. Ņ.35 Ð I Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅŅŅ ÐŋÐūŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ° ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ð―ÐūÐģ36. ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐīÐŧÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐļŅ ÐļОÐĩŅŅ ÐąÐūÐĩÐēŅÐĩ ÐūÐģÐūÐŧÐūÐēŅŅ Ņ ŅŅÐŧŅÐĩÐđ ŅÐļÐŋа ÂŦКаŅКаÂŧ, ÐēÐūŅŅ ÐūÐīŅŅÐļÐĩ К ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОŅО ÂŦКŅÐąÐ°Ð―ŅКÐļОÂŧ ŅÐŧÐĩОаО. ÐĄÐ°ÐžŅÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ÐļÐĩ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐēŅÐĩ ÐūÐąŅазŅŅ КÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐūÐąÐŧÐļКа ÐīаŅÐļŅŅŅŅŅŅ XIâX ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.37 ÐÐĩŅÐēŅÐĩ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ ŅÐŧÐĩОŅ ŅÐļКŅÐļŅŅŅŅŅŅ ŅÐū ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ V Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðļ ÐēÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅŅŅŅŅ ÐīÐū I Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ.38 ÐаÐķÐ―ŅО ÐīаŅÐļŅŅŅŅÐļО ÐŋÐūКазаŅÐĩÐŧÐĩО ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ Ð―Ð°ÐŧÐļŅÐļÐĩ Ð―Ð° ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŧŅКа ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОÐūÐģÐū ÂŦŅКÐļŅŅКÐūÐģÐūÂŧ ŅÐļÐŋа, КÐūŅÐūŅŅÐđ аКŅÐļÐēÐ―Ðū ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐŧŅŅ Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅÐģа ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūÐđ ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ ÐŧÐļŅŅ ÐīÐū II Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ., а заŅÐĩО ÐąŅÐŧ ÐēŅŅÐĩŅÐ―ÐĩÐ― ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ОÐūŅÐ―ŅО ÂŦŅ ŅÐ―ŅКÐļОÂŧ ÐŧŅКÐūО39. ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐēŅÐĩ ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅÐĩ ŅÐĩаÐŧÐļÐļ ОÐūÐģÐŧÐļ ÐąŅŅÐūÐēаŅŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē IIIâII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.

ÐŅÐĩ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐŧÐūÐķÐ―ŅО ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐēÐūÐŋŅÐūŅ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ņ. ÐŅÐŧÐļ ÐĩÐĩ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū, КаК ÐģÐūÐēÐūŅÐļÐŧÐūŅŅ ÐēŅŅÐĩ, Ņ ÐÐĩŅŅ Ð―ÐļО ÐŅÐļÐūÐąŅÐĩО, ÐŅÐŧŅÐ―ÐīÐūÐđ Ðļ Ð ŅÐīÐ―ŅО ÐÐŧŅаÐĩО40, ŅÐū, ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐūÐ―Ð° ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ Ðļз ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ. Ðа ŅŅÐū ŅКазŅÐēаÐĩŅ Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ ŅÐū, ŅŅÐū Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐąÐŧÐļзКаŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ Ð―Ð° ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ Ņ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ Ðļз ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКа ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐŅÐģŅŅ41. ÐÐĩОаÐŧÐūÐēаÐķÐ―ŅО ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ Ðļ ŅÐū, ŅŅÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ― ŅÐēÐŧŅÐŧŅŅ Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅазÐēÐļŅŅО Ðē ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūО ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ðĩ. ÐĢÐķÐĩ Ņ VI Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ðē ŅÐūŅŅаÐē ÐēÐūÐđŅКа ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ― КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐēŅ ÐūÐīÐļÐŧÐļ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐēŅаÐīÐ―ÐļКÐļ, КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū КÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―ÐĩО ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ42. ÐĪÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐķÐĩ ÐĩÐĩ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū ÐŋŅÐļ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūО ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐļ ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ― ÐĄŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ, ŅŅÐū ÐąŅÐŧÐū ÐūÐąŅŅÐŧÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ð·Ð°Ð―ÐļОаÐĩОŅО ÐĩŅ аŅÐĩаÐŧÐūО.

ÐŅÐūÐ°Ð―Ð°ÐŧÐļзÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, Ðē ŅÐĩÐŧÐūО, ÐīаÐĩŅ ÐūÐąŅÐļŅÐ―ŅŅ ÐļÐ―ŅÐūŅОаŅÐļŅ ÐŋÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐģа ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūÐđ ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ Ðē ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩО ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūО ÐēÐĩКÐĩ. Ð ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, ÐūÐ―Ðū ÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐīÐĩŅаÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ÐēÐūŅŅÐūзÐīаŅŅ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ , ÐļÐ―ŅÐūŅОаŅÐļŅ ÐŋÐū КÐūŅÐūŅÐūОŅ Ðļз ÐēÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐ―Ð°. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ ÐŋÐūКŅÐūÐđ ÐŋÐ°Ð―ŅÐļŅÐĩÐđ, ŅÐŋÐūŅÐūÐą ÐąŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ, ŅÐļÐŋ ŅÐŧÐĩОÐūÐē, ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ заŅÐļŅŅ ŅŅК Ðļ Ð―ÐūÐģ. РаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧÐļ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ, ŅŅÐū ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ŅаКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū ŅÐū ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩазÐļаŅŅКÐūÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐĩÐđ. ÐŅŅÐūКаŅ ÐļÐ―ŅÐūŅОаŅÐļÐēÐ―ÐūŅŅŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧа ŅаКÐķÐĩ ŅÐūзÐīаŅŅ ÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē, ÐīÐĩОÐūÐ―ŅŅŅÐļŅŅŅŅÐļÐĩ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐēаŅÐļÐ°Ð―ŅŅ Ð―Ð°ÐąÐūŅÐūÐē заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū Ðļ Ð―Ð°ŅŅŅÐŋаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ (ŅÐļŅ. 5â7).

ÐŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļŅ заŅÐŧŅÐķÐļÐēаÐĩŅ ÐļÐ―ŅÐūŅОаŅÐļŅ ÐŋÐū ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ ÐīÐĩÐŧŅ, КÐūŅÐūŅŅŅ ÐīаÐĩŅ ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ. ÐĒаК, ÐūÐ―Ðū ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ŅŅКÐļО ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐū Ðē ŅÐūŅŅаÐē ÐēÐūÐđŅКа ÐēŅ ÐūÐīÐļÐŧÐļ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐēŅаÐīÐ―ÐļКÐļ. ÐŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐķÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ â ÐŧŅК, КÐūÐŋŅÐĩ, ŅÐĩÐšÐ°Ð― (?) â ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅ, ŅŅÐū Ðē ŅаКŅÐļКÐĩ ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧ ÐąÐūÐđ Ð―Ð° ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđ, ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ Ðļ ÐąÐŧÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ÐīÐļŅŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ. Ðа Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ÐēŅÐĩ ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ОÐūÐģŅŅ ÐąŅŅŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―Ņ ÐŋŅÐļ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŧа КаОÐĩÐ―ŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅŅ, Ņ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаОÐļ КÐūŅÐūŅÐūÐđ, ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ. ÐÐū ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐ―ÐūОŅ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅŅ ÐūÐ―Ðū ОÐūÐķÐĩŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēаŅŅŅŅ IIIâII ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ.

Ð ÐļŅ. 5. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ КÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐūÐēÐūÐļÐ―Ð° III - II ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŋÐū зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ. ÐÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ â 1.

Ð ÐļŅ. 6. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ КÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐļÐ―Ð° III - II ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŋÐū зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ. ÐÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ â 2.

Ð ÐļŅ. 7. Ð ÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ КÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐļÐ―Ð° III - II ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. ÐŋÐū зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ðĩ. ÐÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ заŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ â 3.

1 ÐĪŅÐūÐŧÐūÐē ÐŊ.Ð. ÐÐūÐģŅÐĩÐąÐ°ÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐūÐąŅŅÐī Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧŅŅКÐūÐģÐū ÐŅÐļÐūÐąŅŅ Ðē VI Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ. â II Ðē. Ð―. Ņ. (ÐŋÐū ÐīÐ°Ð―Ð―ŅО ÐģŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКÐūÐē). ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 2008. ÐĄ. 11.

2 Ð ŅÐīÐĩÐ―ÐšÐū ÐĄ.Ð. ÐĄÐļÐąÐļŅŅКаŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ÐÐĩŅŅа I // ÐĄÐÐ Ð3-9. Ð.; Ð., 1962. ÐĄ. 50â51.

3 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ // ÐŅÐĩÐēÐ―ŅŅ ÐÐ―ÐīÐļŅ. ÐŅŅÐūŅÐļКÐū-КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ŅÐĩ ŅÐēŅзÐļ. Ð., 1982. ÐĄ. 87, 89; ÐÐ― ÐķÐĩ. ÐĄÐ°ÐšŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ // ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―Ð°Ņ ÐзÐļŅ. ÐÐūÐēŅÐĩ ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКÐļ ÐŋÐļŅŅОÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ Ðļ ÐļŅКŅŅŅŅÐēа. Ð., 1987. ÐĄ. 114â115; ÐÐ― ÐķÐĩ. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐĩÐģÐū ÐÐūŅŅÐūКа (IV ŅŅŅŅŅÐĩÐŧÐĩŅÐļÐĩ â IV Ðē. ÐīÐū Ð―. Ņ.). ÐĄÐÐą., 2003. ÐĄ. 99.

4 Ð ŅÐīÐĩÐ―ÐšÐū ÐĄ.Ð. ÐĄÐļÐąÐļŅŅКаŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ÐÐĩŅŅа I. ÐĄ. 50â51.

5 ÐĒаО ÐķÐĩ.

6 ÐĒаО ÐķÐĩ.

7 ÐĒаО ÐķÐĩ.

8 ÐÐūŅÐąŅÐ―ÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐŧŅаŅ Ðē IIIâXIV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. Ч. I: ÐÐąÐūŅÐūÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ (ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ ). ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 2003. ÐĄ. 55.

9 ÐĒÐūÐŧŅŅÐūÐē ÐĄ.Ð. ÐÐū ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļО ÐīÐĩÐŧŅŅаО ÐКŅа Ðļ ÐŊКŅаŅŅа. Ð., 1962. Ð ÐļŅ. 82.-а; ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐĩÐģÐū ÐÐūŅŅÐūКа. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. LIII.-21а.

10 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . Ð ÐļŅ. 1.-а; ÐÐ― ÐķÐĩ. ÐĄÐ°ÐšŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . Ð ÐļŅ. 2.-2. Ð ÐļŅ. 3.-6; ÐÐļÐšÐ°Ð―ÐūŅÐūÐē Ð.Ð., ÐĨŅÐīŅКÐūÐē ÐŪ.ÐĄ. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē Ðļз ÐŅÐŧаŅŅКÐūÐģÐū ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа // ÐÐēŅазÐļŅ: КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ÐūÐĩ Ð―Ð°ŅÐŧÐĩÐīÐļÐĩ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ ŅÐļÐēÐļÐŧÐļзаŅÐļÐđ. ÐŅÐŋ. 2. ÐÐūŅÐļзÐūÐ―ŅŅ ÐÐēŅазÐļÐļ. ÐÐūÐēÐūŅÐļÐąÐļŅŅК, 1999. Ð ÐļŅ. 3â5.

11 ÐĒÐūÐŧŅŅÐūÐē ÐĄ.Ð. ÐÐū ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļО ÐīÐĩÐŧŅŅаО ÐКŅа Ðļ ÐŊКŅаŅŅа. Ð ÐļŅ. 82.-Ðą.

12 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĄ. 89; ÐÐļÐšÐ°Ð―ÐūŅÐūÐē Ð.Ð., ÐĨŅÐīŅКÐūÐē ÐŪ.ÐĄ. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē Ðļз ÐŅÐŧаŅŅКÐūÐģÐū ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа. Ð ÐļŅ. 3â5.

13 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĄ. 89.

14 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĄÐ°ÐšŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . Ð ÐļŅ. 2.-2, 3.-6.

15 ÐĒÐūÐŧŅŅÐūÐē ÐĄ.Ð. ÐÐū ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļО ÐīÐĩÐŧŅŅаО ÐКŅа Ðļ ÐŊКŅаŅŅа. Ð ÐļŅ. 82.-Ðą.

16 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĄÐ°ÐšŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĄ. 114. Ð ÐļŅ. 2.-3.

17ÐÐĩÐŧŅКÐūÐēа Ð.Ð. ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅКÐļŅÐūÐē. Ð., 1964. ÐĄ. 76.

18ÐĒÐūÐŧŅŅÐūÐē ÐĄ.Ð. ÐÐū ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļО ÐīÐĩÐŧŅŅаО ÐКŅа Ðļ ÐŊКŅаŅŅа. Ð ÐļŅ. 82.-Ðķ.

19 ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē Ð.Ð. ÐÐ·ÐąŅÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅÐĩ ŅŅŅÐīŅ: ÐŅÐĩŅКÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŧа ŅаŅОаŅÐūÐē. ÐĄÐÐą., 2008. Ð ÐļŅ. 33.-4.

20 Ð ŅÐīÐĩÐ―ÐšÐū ÐĄ.Ð. ÐŅÐŧŅŅŅŅа Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ Ðē ŅКÐļŅŅКÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ. Ð.; Ð., 1953. ÐĄ. 113â114; ÐÐ― ÐķÐĩ. ÐĄÐļÐąÐļŅŅКаŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ÐÐĩŅŅа I. ÐĄ. 50â51; ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĄÐ°ÐšŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĄ. 123; ÐÐĩÐđŅÐĩÐ―ÐūÐē Ð.Ð., ÐÐķŅÐžÐ°ÐšÐąÐĩŅÐūÐēа Ð.Ð. ÐÐŧŅŅКа Ņ ОÐļŅÐūÐŧÐūÐģÐļŅÐĩŅКÐļО ŅŅÐķÐĩŅÐūО Ðļз ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐазаŅ ŅŅÐ°Ð―Ð° // ÐзÐēÐĩŅŅÐļŅ ÐÐŧŅаÐđŅКÐūÐģÐū ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐ―ÐļÐēÐĩŅŅÐļŅÐĩŅа. 2014. â 4/1. ÐĄ. 44.

21 ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē Ð.Ð. ÐÐ·ÐąŅÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅÐĩ ŅŅŅÐīŅ: ÐŅÐĩŅКÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŧа ŅаŅОаŅÐūÐē. Ð ÐļŅ. 33.-4.

22 ЧŅÐģŅÐ―ÐūÐē Ð.Ð. ÐаŅ ÐūŅÐūÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÂŦзÐūÐŧÐūŅŅŅ ÐŧŅÐīÐĩÐđÂŧ Ðē ŅŅаÐīÐļŅÐļÐļ Ð―ÐūОаÐīÐūÐē ÐÐēŅазÐļÐļ (Ð―ÐūÐēŅÐĩ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ Ðļ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ аŅÐŋÐĩКŅŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ) // ÐÐļаÐŧÐūÐģ КŅÐŧŅŅŅŅ ÐÐēŅазÐļÐļ Ðē аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ ÐазаŅ ŅŅÐ°Ð―Ð°: ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅŅ ŅŅаŅÐĩÐđ, ÐŋÐūŅÐēŅŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ 90-ÐŧÐĩŅÐļŅ ŅÐū ÐīÐ―Ņ ŅÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐēŅÐīаŅŅÐĩÐģÐūŅŅ аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģа Ð.Ð. ÐКÐļŅÐĩÐēа. ÐŅŅÐ°Ð―Ð°, 2014. ÐÐŧ. 1.-1â3.

23 ÐŊÐąÐŧÐūÐ―ŅКÐļÐđ Ð.ÐĒ. ÐÐūÐŧÐūŅÐū ŅаŅОаŅŅКÐļŅ ÐēÐūÐķÐīÐĩÐđ. ÐÐŧÐļŅÐ―ŅÐđ Ð―ÐĩКŅÐūÐŋÐūÐŧŅ ÐĪÐļÐŧÐļÐŋÐŋÐūÐēКа-1 (ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО ŅаŅКÐūÐŋÐūК 2004â2009 ÐģÐģ.). ÐаŅаÐŧÐūÐģ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ. ÐÐ―. 1. Ð., 2013. C. 21, 128; ÐŊÐąÐŧÐūÐ―ŅКÐļÐđ Ð.ÐĒ., Ð ŅКаÐēÐļŅÐ―ÐļКÐūÐēа Ð. Ð. ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩŅаŅОаŅŅКÐūÐģÐū ÐēÐūÐļÐ―Ð° (ÐŋÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаО ÐĪÐļÐŧÐļÐŋÐŋÐūÐēŅКÐūÐģÐū-1 ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа) // ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅаŅОаŅÐūÐē: ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―Ð°Ņ ŅÐļÐŋÐūÐŧÐūÐģÐļŅ Ðļ Ņ ŅÐūÐ―ÐūÐŧÐūÐģÐļŅ. ЧÐĩÐŧŅÐąÐļÐ―ŅК, 2007. ÐĄ. 16.

24 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 2.-Ðą.

25 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 4.-Ðģ.

26 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĄÐ°ÐšŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . Ð ÐļŅ. 6.-9.

27 Ð ŅÐīÐĩÐ―ÐšÐū ÐĄ.Ð. ÐĄÐļÐąÐļŅŅКаŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ÐÐĩŅŅа I. ÐĄ. 50â51.

28 ÐĒаО ÐķÐĩ.

29 ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. ÐÐūОÐŋÐŧÐĩКŅŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅазÐēÐļŅÐļÐĩ ŅаКŅÐļКÐļ ÐąÐūŅ Ņ Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ ÐēÐū ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ðĩ I ŅŅŅ. ÐīÐū Ð―. Ņ. // ÐÐĄÐÐ. Ð., 2013. ÐŅÐŋ. 231. ÐĄ. 57â59.

30 ÐÐļŅÐēÐļÐ―ŅКÐļÐđ Ð.Ð. ÐĨŅаО ÐКŅа Ðē ÐаКŅŅÐļÐļ (ÐŪÐķÐ―ŅÐđ ÐĒаÐīÐķÐļКÐļŅŅÐ°Ð―). ÐĒ. 2. ÐаКŅŅÐļÐđŅКÐūÐĩ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐĩÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūО Ðļ ÐģŅÐĩŅÐĩŅКÐūО КÐūÐ―ŅÐĩКŅŅÐĩ. Ð., 2001. ÐĄ. 10. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 35. 31ÐаÐēÐļŅŅŅ ÐļÐ―Ð° Ð.Ð. ÐÐūÐŧÐūŅаŅ ŅÐļÐģŅŅКа КÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŧŅŅÐ―ÐļКа VâIV ÐēÐē. ÐīÐū Ð―. Ņ. â Ņ ŅÐīÐūÐķÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅŅÐģа ÐĄÐļÐąÐļŅŅКÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐĩŅŅа I // ÐĄÐÐ. Ð., 1990. ÐŅÐŋ. LIV. Ð ÐļŅ. 1; ÐÐļŅŅŅÐļÐ― ÐŪ.ÐĪ., ÐŅÐ―ÐģŅŅÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļК ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩÐģÐū ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐĩКа ÐĄŅаŅÐūаÐŧÐĩÐđКа-2 // ÐÐūÐģŅÐĩÐąÐ°ÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐūÐąŅŅÐī ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ ÐŋÐŧÐĩОÐĩÐ― ÐÐŧŅаŅ. ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧ, 1996. Ð ÐļŅ. 9.-4.

32 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐĄÐ°ÐšŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĄ. 114.

33 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 1.-а, 2.-Ðą.

34 ÐĒÐūÐŧŅŅÐūÐē ÐĄ.Ð. ÐÐū ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļО ÐīÐĩÐŧŅŅаО ÐКŅа Ðļ ÐŊКŅаŅŅа. Ð ÐļŅ. 82.-Ðą; ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 1.-а; ÐÐ― ÐķÐĩ. ÐĄÐ°ÐšŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĄ. 114. Ð ÐļŅ. 2.-2. Ð ÐļŅ. 3.-6; ÐÐļÐšÐ°Ð―ÐūŅÐūÐē Ð.Ð., ÐĨŅÐīŅКÐūÐē ÐŪ.ÐĄ. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē Ðļз ÐŅÐŧаŅŅКÐūÐģÐū ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа. Ð ÐļŅ. 3â5.

35 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 1.-а, Ðē. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 3.-а. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 10.-К; ÐĨÐ°Ð·Ð°Ð―ÐūÐē Ð.Ð.

ÐÐ·ÐąŅÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅÐĩ ŅŅŅÐīŅ: ÐŅÐĩŅКÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŧа ŅаŅОаŅÐūÐē. Ð ÐļŅ. 33.-4.

36 ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐīÐūŅÐŋÐĩŅ . ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 4.-Ðģ.

37 ÐÐūОÐļŅŅаŅÐūÐē ÐĄ.Ð. ÐÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐĩÐģÐū ÐÐļŅаŅ. ÐÐŋÐūŅ а ÐŋÐūзÐīÐ―ÐĩÐđ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ. ÐÐūÐēÐūŅÐļÐąÐļŅŅК: ÐаŅКа. ÐĄÐļÐąÐļŅŅКÐūÐĩ ÐūŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ, 1988. Ð ÐļŅ. 66; ÐÐūŅÐĩÐŧÐļК Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐĩÐģÐū ÐÐūŅŅÐūКа. ÐĒÐ°ÐąÐŧ. LXII.-49.

38 ÐÐļÐšÐ°Ð―ÐūŅÐūÐē Ð.Ð., ÐĨŅÐīŅКÐūÐē ÐŪ.ÐĄ. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē Ðļз ÐŅÐŧаŅŅКÐūÐģÐū ОÐūÐģÐļÐŧŅÐ―ÐļКа. Ð ÐļŅ. 3â5; ÐŊÐąÐŧÐūÐ―ŅКÐļÐđ Ð.ÐĒ. ÐÐūÐŧÐūŅÐū ŅаŅОаŅŅКÐļŅ ÐēÐūÐķÐīÐĩÐđ. ÐĄ. 21, 128; ÐŊÐąÐŧÐūÐ―ŅКÐļÐđ Ð.ÐĒ., Ð ŅКаÐēÐļŅÐ―ÐļКÐūÐēа Ð. Ð. ÐÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩŅаŅОаŅŅКÐūÐģÐū ÐēÐūÐļÐ―Ð°. ÐĄ. 16.

39 ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. ÐÐūОÐŋÐŧÐĩКŅŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅазÐēÐļŅÐļÐĩ ŅаКŅÐļКÐļ ÐąÐūŅ Ņ Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ... ÐĄ. 52.

40 ÐĪŅÐūÐŧÐūÐē ÐŊ.Ð. ÐÐūÐģŅÐĩÐąÐ°ÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐūÐąŅŅÐī Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐаŅÐ―Ð°ŅÐŧŅŅКÐūÐģÐū ÐŅÐļÐūÐąŅŅ... ÐĄ. 11.

41 ЧŅÐģŅÐ―ÐūÐē Ð.Ð. ÐаŅ ÐūŅÐūÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÂŦзÐūÐŧÐūŅŅŅ ÐŧŅÐīÐĩÐđÂŧ Ðē ŅŅаÐīÐļŅÐļÐļ Ð―ÐūОаÐīÐūÐē ÐÐēŅазÐļÐļ. ÐÐŧ. 1.-1â3.

42 ÐÐļŅ аŅÐĩÐēа Ð.ÐĄ. ÐÐūОÐŋÐŧÐĩКŅŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅазÐēÐļŅÐļÐĩ ŅаКŅÐļКÐļ ÐąÐūŅ Ņ Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐĩŅÐūŅŅÐĩÐŋÐ―ÐūÐģÐū ÐÐŧŅаŅ... ÐĄ.53, 58â59.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ