–Ю.–Ъ. –С—Г–Љ–∞–є (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥) –†–Р–Ч–Т–Ш–Ґ–Ш–Х –Ю–†–У–Р–Э–Ю–Т –£–Я–†–Р–Т–Ы–Х–Э–Ш–ѓ –Ь–Х–Ф–Ш–¶–Ш–Э–°–Ъ–Ю–Щ –°–Ы–£–Ц–С–Ю–Щ –†–Ю–°–°–Ш–Щ–°–Ъ–Ю–У–Ю –§–Ы–Ю–Ґ–Р –Т–Ю –Т–Ґ–Ю–†–Ю–Щ –Я–Ю–Ы–Ю–Т–Ш–Э–Х XIX –Ш –Э–Р–І–Р–Ы–Х –•–• –Т–Х–Ъ–Ю–Т

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М I–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2015

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XIX –≤. –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Њ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ.

–Т 1854 –≥. –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—В 30 –Љ–∞—П, вДЦ 1220 –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –≤–љ–Њ–≤—М –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–≤–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞: –Њ–і–Є–љ –і–ї—П –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і—А—Г–≥–Њ–є вАУ –і–ї—П –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞1. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1854 –≥. –±—Л–ї–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л —Н—В–Є—Е —Д–ї–Њ—В–Њ–≤.

–†–µ—Д–Њ—А–Љ—Л 60вАУ70 –≥–≥. XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ–є –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1853вАУ1856 –≥–≥., –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г–ї–Є –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є —Б—В—А–∞–љ—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О —Б—Д–µ—А—Г. –Ф–ї—П —Д–ї–Њ—В–∞ —Н—В–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –µ—Й–µ –Є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї—Б—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В –њ–∞—А—Г—Б–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –Ї –њ–∞—А–Њ–≤—Л–Љ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–∞–Ј–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Ї–∞–і—А–Њ–≤. –≠—В–Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–µ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В—М –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ.

–†–µ—Д–Њ—А–Љ—Л –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З–∞. –Т 1855 –≥. –Њ–љ —Б—В–∞–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞. –Х–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–Љ, —А–µ—И–∞–≤—И–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М —В–µ–Ї—Г—Й–Є—Е –і–µ–ї, –±—Л–ї —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ.

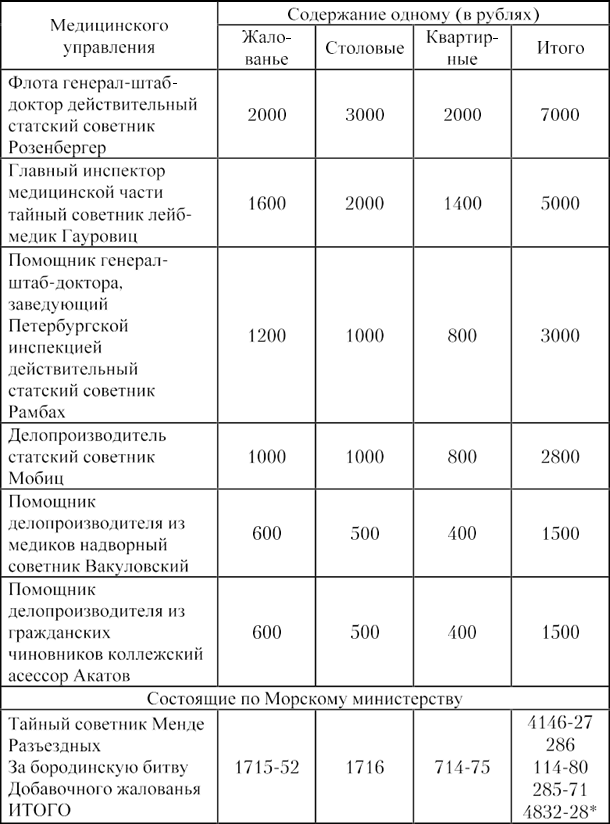

–С–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М 27 —П–љ–≤–∞—А—П 1860 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞2. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤–Њ—И–ї–Є –Ш–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є, –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В—Б–Ї–Є–є –Є –У–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В—Л, –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Г—З–µ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Л, –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б–Ї–Њ–µ, –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П (–≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –њ—А–µ–ґ–і–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —Б –ї–Є–Ї–≤–Є–і–∞—Ж–Є–µ–є –Њ–±—Й–Є—Е –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–є), –Ї–∞–Ј–љ–∞—З–µ–є—Б—В–≤–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –∞—А—Е–Є–≤ –Є —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞. –Ш–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї—Б—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ—Л вАУ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ—Г –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1860 –≥. –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В –±—Л–ї –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ –≤ –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ3 (—А–Є—Б. 1).

–†–Є—Б. 1. –°—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ (1860)

–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —Б —Ж–µ–ї—М—О —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є —Г–њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М –≤ –љ–Є—Е –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Ш–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ, –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–њ—Л—В–∞, –љ–∞ 5 –ї–µ—В. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤ 14-–є –≥–ї–∞–≤–µ ¬Ђ–Ю–±—Й–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї.

–Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–≤–µ—А—П–ї–Њ—Б—М –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±–і–Њ–Ї—В–Њ—А—Г —Д–ї–Њ—В–∞. –Ю–љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е, –≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–љ—Л—Е –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –Є –≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –±—Л–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ–є. –Э–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–≤–µ–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ—О –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–µ–є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞.

–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ:

¬Ђ–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞ —Б–±–µ—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П —З–Є–љ–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–∞—Е –Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П—Е;

–≤ –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є—З–Є–љ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—Й–Є—Е –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є, –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Ї –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Є –њ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є—О –Њ–љ—Л—Е;

–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П—Е –Є –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В–∞—Е –Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Н—В–Є—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞;

–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є —З–Є–љ–∞–Љ–Є, –і–∞–±—Л –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –≤ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є;

–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Є —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤, —А–∞–≤–љ–Њ –≤ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ї –љ–∞–≥—А–∞–і–∞–Љ, —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ, –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞–Љ –Є –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–∞–Љ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ¬ї.

–У–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А —Д–Њ—В–∞ –Є–Љ–µ–ї –њ—А–∞–≤–Њ –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –≤ –ї—О–±–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ —Б—Г–і–∞, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є –Є –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В—Л, –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Л –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤. –Э–∞ —Н—В—Г –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ъ–∞—А–ї –Ю—В—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –†–Њ–Ј–µ–љ–±–µ—А–≥–µ—А (—А–Є—Б. 2).

–†–Є—Б. 2. –Ъ–∞—А–ї –Ю—В—В–Њ–љ–Њ–≤–Є—З –†–Њ–Ј–µ–љ–±–µ—А–≥–µ—А

–Т —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–і—А–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –љ–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е –Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А —Д–ї–Њ—В–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ—Г –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї –Ш–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В—Г –і–ї—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П.–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –±—Л–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –µ–Љ—Г –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л–є –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Љ–µ–ї –њ—А–∞–≤–Њ –≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —Б—Г–і–∞, –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Л, –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є, –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В—Л. –Э–∞ –і–∞–љ–љ—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –Ш.–°. –У–∞—Г—А–Њ–≤–Є—Ж. –°–≤–Њ–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –Њ–љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Г –Є–ї–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ—Г –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –°–Њ—Б—В–∞–≤ –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —В–∞–±–ї. 1.

–Ґ–∞–±–ї. 1 вАФ –°–њ–Є—Б–Њ–Ї —З–Є–љ–Њ–≤ –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П (–љ–∞ 1 –Љ–∞—А—В–∞ 1860 –≥.)4

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –≤ –њ–Њ—А—В–∞—Е –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤ 7 –≥–ї–∞–≤–µ ¬Ђ–Ю–±—Й–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А—В–∞–Љ–Є¬ї. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≤ –њ–Њ—А—В—Г, –Є–ї–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А (–Њ–љ –ґ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –і–Њ–Ї—В–Њ—А –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П), –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –њ–Њ—А—В–∞, –∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А—Г —Д–ї–Њ—В–∞. –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Г –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ—Л –≤—Б–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ, –≤–µ—В–µ—А–Є–љ–∞—А–љ—Л–µ –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —З–Є–љ—Л, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –≤ –њ–Њ—А—В—Г. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–Є –µ–Љ—Г –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –Є–Ј –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ–≤. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞:

¬Ђ–≤ –њ–Њ–њ–µ—З–µ–љ–Є–Є –Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Є —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤ –Є—Е, –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е –≤ –њ–Њ—А—В—Г;

–≤ –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є—О –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –≤ –њ–Њ—А—В—Г, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ —Б—Г–і–∞—Е;

–≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є—З–Є–љ —Б–ї—Г—З–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П —Г–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Њ–љ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л;

–≤ –Ј–∞–±–Њ—В–µ –Њ–± —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П—Е –Є –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В–∞—Е –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Є –љ–∞ —Б—Г–і–∞—Е¬ї.

–Т –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –≤–µ–ї—Б—П —Г—З–µ—В –њ–Њ:

1) –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –њ–Њ–і–≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –µ–Љ—Г —З–Є–љ–Њ–≤;

2) —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—О —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Є —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е;

3) —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—О –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ–є, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і –Є —Б—Г–і–Њ–≤ –Љ–µ–і–Є–Ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Е–Є—А—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є;

4) –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ –Њ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—П—Е –ї–Є—Ж, –њ—А–Њ—Б—П—Й–Є—Е –Њ–± —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є–Є –Њ—В —Б–ї—Г–ґ–±—Л —Б –њ–µ–љ—Б–Є–µ–є –Є–ї–Є –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –і–ї—П –Є–Ј–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–є, —А–∞–≤–љ–Њ –њ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О —Б—В–∞—В–µ–є–љ—Л—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Њ –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–∞—Е;

5) —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ-–Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ.

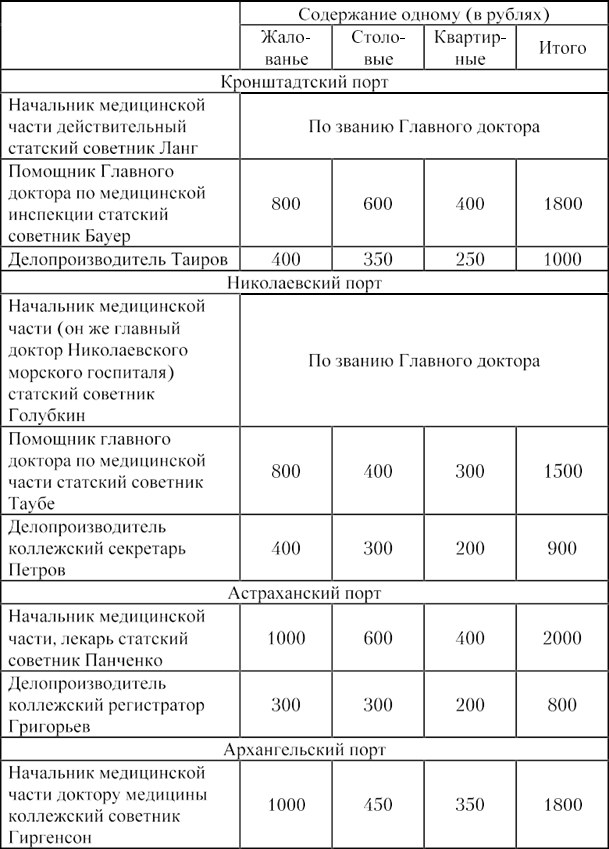

–Р–њ–њ–∞—А–∞—В –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ—А—В–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –µ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –Є –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П, –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ—А—В–∞—Е –Є–Ј –і–≤—Г—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Є –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П (–Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В—Б–Ї–Є–є –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—А—В—Л). –Т —В–∞–±–ї. 2 –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Њ –њ–Њ—А—В–∞–Љ.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–Љ–µ–ї–Є —Ж–µ–ї—М—О —Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є—В—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М —З–∞—Б—В—М —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞–Љ –њ–Њ—А—В–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞, –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—В 23 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1866 –≥., —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ—П–ї–Є—Б—М –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В—Б–Ї–Є–є –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В—Л, –°—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –∞ –Є—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ –њ–Њ—А—В–Њ–≤. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ъ–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Г—З–µ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Л –±—Л–ї–Є —Б–ї–Є—В—Л –≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В5.

–Ґ–∞–±–ї. 2 вАФ –°–њ–Є—Б–Њ–Ї —З–Є–љ–Њ–≤ –њ–Њ—А—В–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–є —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П6

–Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–∞ –≤ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ 18 –Є—О–љ—П 1867 –≥. –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ–± —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ7. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–Љ—Г –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї –њ–Њ–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г —П–≤–ї—П–ї—Б—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤-—Б–Њ–≤–µ—В–∞. –£–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є –ґ–µ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ–Њ–ї—Г—З–∞—П –Њ–±—Й–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Њ—В –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞—Е –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–∞–ї–Њ –µ–≥–Њ —Б—В–∞—В—Г—Б –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–∞–ї —А—П–і –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б—В–Њ–≤.

–Ґ–µ–њ–µ—А—М –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ: –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В, —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є —Г—З–µ–љ–Њ–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Ш–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Є–є –Є –У–Є–і—А–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–µ–њ–∞—А—В–∞–Љ–µ–љ—В—Л, –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—О, –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –≠–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—О –њ–Њ —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ (—Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ –≤ 1862 –≥. –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –і–Њ 1875 –≥.), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –∞—А—Е–Є–≤ –Є —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О.

–Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ—Л 16 –Є—О–љ—П 1867 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞8. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ —Н—В–Є –≥–Њ–і—Л –±—Л–ї –С.–Ш. –С—Г—И (1866вАУ1881).

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –Њ–± —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ, ¬Ђ–§–ї–Њ—В–∞ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–®—В–∞–±-–Ф–Њ–Ї—В–Њ—А –Њ–±—П–Ј–∞–љ –њ–µ—Й–Є—Б—М –Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —З–Є–љ–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, —В–∞–Ї –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Х–Љ—Г –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ—Л, —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ –≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –≤—Б–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —З–Є–љ—Л –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Б–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є –Є –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В—Л¬ї, –∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –њ–Њ—А—В–∞ ¬Ђ–Є–Љ–µ–µ—В –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—Й–Є—Б—М –Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Є –Є—Е —Б–µ–Љ–µ–є—Б—В–≤¬ї. –Х–Љ—Г –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ—Л –≤–Њ –≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —З–Є–љ—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –≤ –њ–Њ—А—В—Г. –Ю–љ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї—Б—П, ¬Ђ–≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –њ–Њ—А—В–∞, –∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ –≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –§–ї–Њ—В–∞ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–®—В–∞–±-–Ф–Њ–Ї—В–Њ—А—Г¬ї.

–Я—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–∞ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞, –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—В–∞. –£–њ—А–∞–Ј–і–љ—П–ї–Є—Б—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–∞-–і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Є–Ј –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —И–µ—Б—В–Є —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤.

3 –Є—О–љ—П 1885 –≥. –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ (—А–∞–љ–µ–µ —Н—В–Њ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—И—В–∞–±-–і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞)9.

–У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Б 1881 –њ–Њ 1908 –≥–≥. –±—Л–ї –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Л, –ї–µ–є–±-—Е–Є—А—Г—А–≥ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–∞–є–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї –Т.–°. –Ъ—Г–і—А–Є–љ (—А–Є—Б. 3).

–†–Є—Б. 3. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –°–µ—А–≥–µ–µ–≤–Є—З –Ъ—Г–і—А–Є–љ

–Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ ¬Ђ–Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П¬ї —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞, –≤ –≥–ї–∞–≤–µ –Њ–і–Є–љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–є –±—Л–ї–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞. –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї –Њ–±—П–Ј–∞–љ: 1) —Б–ї–µ–і–Є—В—М ¬Ђ–Ј–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ, –Њ–і–µ–ґ–і–∞ –Є –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –≥–Є–≥–Є–µ–љ—Л¬ї; 2) –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М ¬Ђ–Ј–∞ —Б–±–µ—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л—Е —З–Є–љ–Њ–≤, –∞ —А–∞–≤–љ–Њ –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є—Е –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П—Е –Є –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В–∞¬ї; 3) —Б–і–∞–≤–∞—В—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ-

–Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ; 4) –Є–Љ–µ—В—М ¬Ђ–≤—Л—Б—И–Є–є –љ–∞–і–Ј–Њ—А –Ј–∞ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ—О —З–∞—Б—В—М—О –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞¬ї.

–У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Г —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ—Л –њ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —З–Є–љ—Л –Є –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞. –Э–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–∞ –≤ –≥–Њ–і –Њ–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М, –≤ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–Љ –Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –Є –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ—Л, —Б—Г–і–∞ –Є –Љ–µ—Б—В–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П, –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞–љ—П—В–Є–є —З–Є–љ–Њ–≤ —Д–ї–Њ—В–∞. –Т –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—А—В–∞—Е –Њ–љ –њ–Њ—А—Г—З–∞–ї —Н—В–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ–є –≤ –њ–Њ—А—В–∞—Е.

–У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Г –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–∞–≤–Њ –і–ї—П –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –≥–Є–≥–Є–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –њ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—О, –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—О –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ-–Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ вАУ –Ї–∞–Ї –Є–Ј —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ, —В–∞–Ї –Є –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤. –Х–Љ—Г —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –Є–Ј-–Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л, —Б —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ, —Г—З–µ–љ—Л–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П, ¬Ђ–±–µ–Ј —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П —Ж–µ–љ–Ј—Г—А–Њ—О –Є —Г–њ–ї–∞—В—Л —В–∞–Љ–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—И–ї–Є–љ¬ї.

–Ъ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞, –Ї—А–Њ–Љ–µ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М:

1) –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –≤—Б–µ–Љ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —З–Є–љ–∞–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, —Б –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ –Є—Е –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є; 2) —Б–±–Њ—А –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ-—Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –≤ –њ–Њ—А—В–∞—Е –Є –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ; 3) —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї –і–ї—П –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є.

–Т —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ ¬Ђ–£—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—А—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї –±—Л–ї–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А—В–Њ–≤ –њ–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞–Љ. –Ю–љ–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Є –њ–Њ—А—В—Л –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—А—П–і–∞. –Ъ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є: –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В, –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ –Є –Т–ї–∞–і–Є–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –Ї–Њ –≤—В–Њ—А—Л–Љ: –†–µ–≤–µ–ї—М, –°–≤–µ–∞–±–Њ—А–≥, –°–µ–≤–∞—Б—В–Њ–њ–Њ–ї—М, –С–∞—В—Г–Љ, –С–∞–Ї—Г –Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї-–љ–∞–Р–Љ—Г—А–µ.

–£ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ—А—В–∞ –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ ¬Ђ–њ–Њ –Ј–∞–≤–µ–і—Л–≤–∞–љ–Є—О –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ—О —З–∞—Б—В—М—О –њ–Њ—А—В–∞ вАУ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П (–Њ–љ –ґ–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А –њ–Њ—А—В–∞)¬ї. –Ю–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –њ–Њ—А—В–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –≤ –£—Б—В–∞–≤–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ–є.

–Я—А–Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П—Е, –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е, –љ–∞–≥—А–∞–і–∞—Е –Є —Г–≤–Њ–ї—М–љ–µ–љ–Є—П—Е –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –і–Њ–Ї—В–Њ—А –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П, ¬Ђ–њ–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ—Г –µ–Љ—Г –Ј–≤–∞–љ–Є—О –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –њ–Њ—А—В–∞¬ї. –Т –°.-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—В–µ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –њ–Њ—А—В–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–Њ—Б—М —Б–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–њ–µ—З–Є—В–µ–ї—П –Ъ–∞–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П.

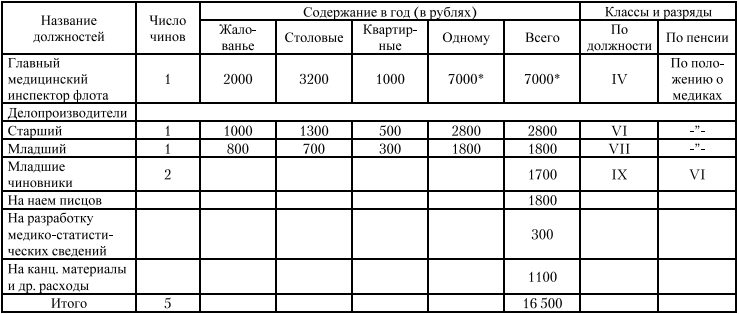

–Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є: –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А —Д–ї–Њ—В–∞, –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є вАУ —Б—В–∞—А—И–Є–є, –Љ–ї–∞–і—И–Є–є вАУ –Є –Љ–ї–∞–і—И–Є–µ —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–Є. –Т—Л–њ–Є—Б–Ї–∞ –Є–Ј —И—В–∞—В–∞ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ —В–∞–±–ї. 3.

–Т —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ ¬Ђ–Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–± —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ ¬Ђ–Э–∞–Ї–∞–Ј –њ–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1885 –≥., –≤–≤–µ–і–µ–љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –њ–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤—Г –≤ 1887 –≥.

–Т –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ ¬Ђ–Э–∞–Ї–∞–Ј–∞¬ї –≥–ї–∞–≤–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П ¬Ђ–Ю–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є —З–Є–љ–Њ–≤ –Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞¬ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–∞ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —И–µ—Б—В–Њ–µ вАУ ¬Ђ–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ь–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞¬ї. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б—В–∞—В—М–µ–є 207 –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А —Д–ї–Њ—В–∞ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –±—Л–ї –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ:

–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ —Б —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є –њ—А–Є–Ј—А–µ–љ–Є–Є –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е –≤–Њ –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞;

—Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–Є —Н—В–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –Љ–µ–і–Є–Ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є –Є –≤—Б–µ–Љ–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П–Љ–Є;

–љ–µ—Г–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є, —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є —З–Є–љ–∞–Љ–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞.

–Т –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤—Л–±–Њ—А –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Њ–≤ –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г, —В–∞–Ї–ґ–µ –і–ї—П –Ј–∞–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ–є, –Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–∞–љ—В–Њ–≤, –Њ–Ї—Г–ї–Є—Б—В–Њ–≤, —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤. –Ю–љ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–Є, —Б—Г–і–Њ–≤—Л–µ –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В—Л –Є –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–Є–µ –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ –±—Л–ї –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П: 1) –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–Љ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞ –≤—А–∞—З–µ–є –Є —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤ –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П—Е, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞—Е –Є –љ–∞ —Б—Г–і–∞—Е; 2) –Њ–± —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В–Њ–≤ –Є –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ –Є 3) –Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –Љ–µ–і–Є–Ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П–Љ–Є –Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–Љ–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–± —Г–і–Њ–±–љ–µ–є—И–µ–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е.

–У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А —Д–ї–Њ—В–∞ –і–ї—П —Г—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П –Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–ї—П –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З–∞, –Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ–≤ –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Л –Є–ї–Є –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г –Є –Њ–± –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Г—З–µ–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≤—А–∞—З–µ–є.

–Ґ–∞–±–ї. 3 вАФ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ (–Т—Л–њ–Є—Б–Ї–∞ –Є–Ј —И—В–∞—В–∞ –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞)

–Э–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ-–Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –∞–Ї—В—Л, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е.

–Ю –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Н—В–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Є–Љ–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 25 –ї–µ—В.

–У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–∞ —Б 1908 –њ–Њ 1917 –≥. –±—Л–ї —В–∞–є–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В–љ–Є–Ї, –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Л, –ї–µ–є–±-—Е–Є—А—Г—А–≥ –Р.–Ѓ. –Ч—Г–µ–≤.

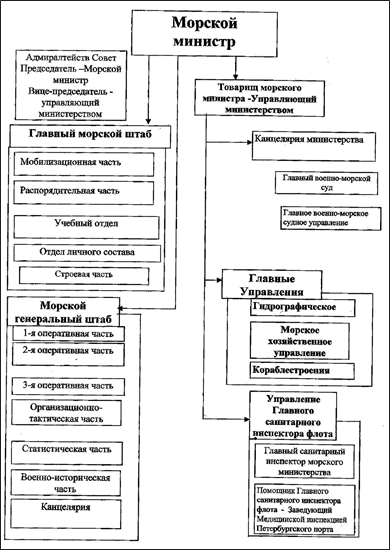

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –і–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 1917 –≥–≥. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–± —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Њ 11 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1911 –≥.10 –Ъ —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л: –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤-—Б–Њ–≤–µ—В, –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–і –Є –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Б—Г–і–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є —И—В–∞–±, –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —И—В–∞–±, –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Г—З–µ–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В, –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Д–ї–Њ—В–∞, –Ї–∞–љ—Ж–µ–ї—П—А–Є—П –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ –∞—А—Е–Є–≤. –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Д–ї–Њ—В–∞ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ (—А–Є—Б. 4). –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ ¬Ђ–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О¬ї, –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–∞ —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—А–µ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ ¬Ђ–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Д–ї–Њ—В–∞¬ї. –®—В–∞—В –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –±–µ–Ј –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є.

–†–Є—Б. 4. –Ю—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ (1911)

–Т –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ—Л –≤—Б–µ –і–µ–ї–∞, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –≤–Њ —Д–ї–Њ—В–µ. –Э–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А —Д–ї–Њ—В–∞. –Э–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Д–ї–Њ—В–∞ –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М:

—А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ –Ї–∞–Ї –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П;

–Ј–∞–±–Њ—В–∞ –Њ–± —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є—Е –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ; –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞, —Б–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–± –Є—Е –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є;

—Б–±–Њ—А –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ-—Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –љ–∞ —Б—Г–і–∞—Е —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –≤ –њ–Њ—А—В–∞—Е, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ –Є –њ—А–∞–≤–Є–ї —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В—З–µ—В–∞ –њ–Њ —Д–ї–Њ—В—Г;

–Њ–±—Й–µ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є, –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–≤ –њ–Њ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є;

—Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Б–Љ–µ—В –њ–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–µ–є;

—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–Њ–≤ –Є –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –Љ–µ–і–Є–Ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є –Є –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ–Є –Є –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П–Љ–Є;

–њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–∞ –≤ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ—В—З–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ–і–Є–Ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –Є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞—А–Є–∞—В—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–њ–∞—Б–∞–Љ, –≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Љ–µ–і–Є–Ї–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–≤;

–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –≤—А–∞—З–µ–±–љ—Л—Е, –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –ї–∞–Ј–∞—А–µ—В–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤.

–У–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А —Д–ї–Њ—В–∞ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї—Б—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А—Г. –Ю–љ —А–µ—И–∞–ї –Ї–∞–і—А–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –њ–Њ –Є–Ј–±—А–∞–љ–Є—О –Љ–µ–і–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Њ–≤ –і–ї—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–ї—П –Ј–∞–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П ¬Ђ–і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ–є, –Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Д–ї–∞–≥–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –Є –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є—Е –њ–Њ —З–Є–љ–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –љ–µ –љ–Є–ґ–µ 7 –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е –љ–∞ –њ—А–Њ—З–Є–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї.

–У–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А —Д–ї–Њ—В–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П –і–ї—П —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е –Љ–∞–љ–µ–≤—А–Њ–≤ –љ–∞ —Д–ї–Њ—В–µ. –Ф–ї—П –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≥–Є–≥–Є–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–Љ, –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –њ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є—О, –Њ–±–Љ—Г–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—О –Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ—Л–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П–Љ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ-–Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Є —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–Љ—Г –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А—Г —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Њ –і–∞–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –Є–Ј —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є—Е.

–Т –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї –Њ–±—Й–Є–Љ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –љ–∞ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Д–ї–Њ—В–∞ –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —З–∞—Б—В–µ–є –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –љ–µ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е —Б–Љ–µ—В –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є.

–Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і (1912) –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –£—Б—В–∞–≤–∞ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤–Њ —Д–ї–Њ—В–µ11. –Т –њ–µ—А–≤–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –Ј–∞–і–∞—З–Є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤–Њ —Д–ї–Њ—В–µ:

–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –і–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –±–Њ–µ–≤–Њ–є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П; –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є; –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–Љ –≤ –±–Њ—О; –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤—И–Є—Е.

–Ф–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –≤ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П.

–Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л, –≤ —В—А–µ—В—М–µ–є вАУ –≥–Є–≥–Є–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ, –≤ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–є вАУ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є–Љ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–Њ—П, –≤ –њ—П—В–Њ–є вАУ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤—А–∞—З–µ–±–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л.

–Я–Њ —В–∞–±–µ–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П 1912 –≥. –і–ї—П —Б—Г–і–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ 158 –≤—А–∞—З–µ–є, –љ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї 25 –≤—А–∞—З–µ–є12. –Ъ 1 –Є—О–ї—П 1912 –≥. –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є 139 –≤—А–∞—З–µ–є.

–Э–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Д–ї–Њ—В–µ –њ–Њ —В–∞–±–µ–ї–Є 1912 –≥. –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М: –≤—А–∞—З–µ–є вАУ 54, —Б—В–∞—А—И–Є—Е —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤ вАУ 23, —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤ 1-–є –Є 2-–є —Б—В–∞—В—М–Є вАУ 133 —З–µ–ї. –°–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ –љ–∞ 1 –Є—О–ї—П 1912 –≥.: –≤—А–∞—З–µ–є вАУ 39, —Б—В–∞—А—И–Є—Е —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤ –Є —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤ 1-–є –Є 2-–є —Б—В–∞—В—М–Є вАУ 114, –љ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В: –≤—А–∞—З–µ–є вАУ 15, —Б—В–∞—А—И–Є—Е —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤ вАУ 23, —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤ 1-–є –Є 2-–є —Б—В–∞—В—М–Є вАУ 19 —З–µ–ї.

30 –љ–Њ—П–±—А—П 1916 –≥. –±—Л–ї–Є –≤–≤–µ–і–µ–љ—Л –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —И—В–∞—В—Л –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О —Д–ї–Њ—В–∞. –®—В–∞—В –±—Л–ї –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –Њ–і–љ–Є–Љ –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є–Ј –≤—А–∞—З–µ–є –Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Њ–≤.

7 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1917 –≥. –њ—А–Є –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–Љ –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А–µ —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –У–ї–∞–≤–љ—Л–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В –Ї–∞–Ї –≤—Л–±–Њ—А–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ –і–ї—П —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л. –Т –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є: –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М, –У–ї–∞–≤–љ—Л–є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–є –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—В–Њ—А —Д–ї–Њ—В–∞ –Є –њ–Њ —В—А–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П (–≤—Л–±–Њ—А–љ—Л—Е) –Њ—В —Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –≤—А–∞—З–µ–є, —Д–∞—А–Љ–∞—Ж–µ–≤—В–Њ–≤, –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–Њ—В–љ—Л—Е —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А–Њ–≤ –Є —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–Њ–≤. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –ґ–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –њ—А–Є –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ.

–Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є —Д–ї–Њ—В–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї, –њ—А–Њ—И–µ–і—И–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 1917 –≥. –Ш—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –љ–∞—И–Є—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є.

–Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є —Д–ї–Њ—В–∞ –≤ XIX –Є –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–≤. –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л:

–њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—И—В–∞—В–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є —Д–ї–Њ—В–∞ –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–ї–Њ—В–Њ–Љ;

—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–є —З–µ—А—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –≤ –њ–Њ—А—В–∞—Е –±—Л–ї–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–≤–µ–љ–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—П;

–∞–љ–∞–ї–Є–Ј –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–љ—Л—Е –ї–Є—Ж –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤ –љ–Є—Е –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–є –і–µ—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є.

–Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –њ—А–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—И—В–∞—В–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є —Д–ї–Њ—В–∞ –њ—А–Є —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л —Д–ї–Њ—В–∞.

1 –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ј–∞ 1854 –≥. –°–Я–±., 1854. –Ъ–љ. 2. –Ы. 57.

2 –Я–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є (–Я–°–Ч). 2-–µ —Б–Њ–±—А. –Ґ. 35. –Ю—В–і. 1. –°. 73вАУ90.

3 –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ј–∞ 1860 –≥. –°–Я–±., 1860. –Ы. 57вАУ60.

4 –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –Х. –Ш. –Т. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞ –Њ—В 20-–≥–Њ —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1860 –≥. // –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї. 1863. вДЦ 3.

5 –Я–°–Ч. 2-–µ —Б–Њ–±—А. –Ґ. 41. –Ю—В–і. 2. –°–Я–±., 1868. –°. 415вАУ421.

6 –Я—А–Є–Ї–∞–Ј –Х. –Ш. –Т. –У–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Р–і–Љ–Є—А–∞–ї–∞, вДЦ 42 –Њ—В 31 –Љ–∞—А—В–∞ 1860 –≥. // –Ь–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї. 1860. вДЦ 5.

7 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ґ. 42. –Ю—В–і. 1. –°–Я–±., 1871. –°. 914вАУ925.

8 –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ј–∞ 1867 –≥. –°–Я–±., 1867. –Ы. 59, 115.

9 –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–є –њ–Њ —З–∞—Б—В–Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е—Б—П –Ј–∞ 1885 –≥. –°–Я–±., 1885. –Ы. 422вАУ423.

10 –Я–°–Ч. 3-–µ —Б–Њ–±—А. –Ґ. 31. –Ю—В–і. 1. –°–Я–±., 1914. –°. 1136вАУ1158.

11 –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є–≤ –Т–Ь–§ (–†–У–Р –Т–Ь–§). –§. 408. –Ю–њ. 1. –Ф. 2193. –Ы. 1вАУ25.

12 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 2188. –Ы. 13.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є