–Ю.–У. –£–ї—М—П–љ–Њ–≤ (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞) –С–†–Ю–Э–Э–Ђ–Щ –Я–†–Ш–Ъ–Р–Ч –Ш –Х–У–Ю –†–Ю–Ы–ђ –Т –†–Р–Ч–Т–Ш–Ґ–Ш–Ш –Ь–Ю–°–Ъ–Ю–Т–°–Ъ–Ю–Щ –Ю–†–£–Ц–Х–Щ–Э–Ю–Щ –®–Ъ–Ю–Ы–Ђ XVIвАУXVII –Т–Х–Ъ–Ю–Т (–°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б–µ–Ї—А–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є)

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М V–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

C –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ—А–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —З–Є–љ–∞ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є—З–µ–≥–Њ –≤ 1508 –≥. –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Њ—Б—М –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г—О—Й–µ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–µ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є вАУ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є –Є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–Њ–Љ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–µ–Љ–Њ–≤1. –Ю—В–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б—В–∞–ї–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —З—В–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є—О –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ, –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ—Г–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є XVIвАУXVII –≤–≤.

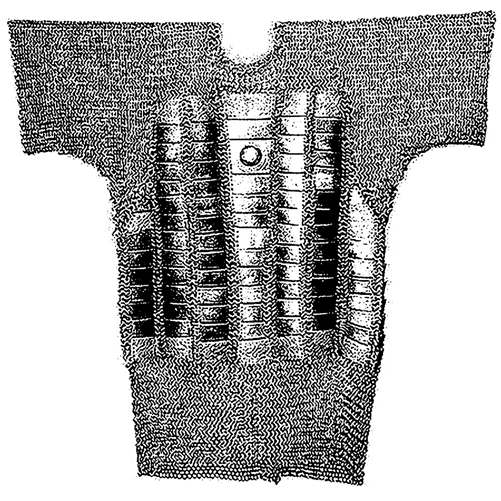

–Э–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В –ї–Є—И—М –љ–∞ –±–∞–Ј–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –Є —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л. –Э–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –≤ –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Є –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б—П—Е –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XV вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVI –≤. —Г—З–∞—Б—В–Є–ї–Є—Б—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е¬ї —И–µ–ї–Њ–Љ–Њ–≤, –њ–∞–љ—Б—Л—А–µ–є, –Ї–Њ–њ–Є–є, —А–Њ–≥–∞—В–Є–љ –Є —В. –і.2 –Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –≠—А–Љ–Є—В–∞–ґ–∞ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —О—И–Љ–∞–љ–Њ–≤ (—А–Є—Б. 1), –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е –Ї–љ. –Т.–Р. –°—В–∞—А–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г (I.604), –њ–Њ–Љ–µ—З–µ–љ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О: ¬Ђ—Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є—В–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–љ—П–Ј—О –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Г –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–Є—З—Г 5 –ї–µ—В –Ї–љ—П–ґ–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ 17 –ї–µ—В –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –µ–≥–Њ¬ї (—В. –µ. 1550 –≥.). –Ю –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞¬ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б—Г–і–Є—В—М –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞ —Б –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞–љ–Њ–Љ –Ь–µ–љ–≥–ї–Є-–У–Є—А–µ–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—Б—Е–Є—В–Є–ї ¬Ђ–њ–∞–љ—Б—Л—А—М¬ї, –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –µ–Љ—Г –≤ 1488 –≥. –≤–µ–ї–Є

–†–Є—Б. 1. –Ѓ—И–Љ–∞–љ –Ї–љ. –Т.–Р. –°—В–∞—А–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ. 1550 –≥. (–У–≠ I.604). –Я–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –У–≠ –Є–Ј –¶–∞—А—Б–Ї–Њ—Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–∞. –У—А—Г–і—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –Є–Ј 5 —А—П–і–Њ–≤, 3 —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ 14 –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ (–≤–Ї–ї—О—З–∞—П –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Њ–Ї), –і–≤–∞ –Ї—А–∞–є–љ–Є—Е –њ–Њ 13, –±–Њ–Ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –Є–Ј 2 —А—П–і–Њ–≤ –њ–Њ 9 –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ, —Б–њ–Є–љ–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Є–Ј 5 —А—П–і–Њ–≤, 4 —А—П–і–∞ –њ–Њ 14 –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ –Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є —А—П–і –Є–Ј 13. –Ю–±—Й–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ вАУ 173

–Ї–Є–Љ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ III, —З—В–Њ –≤ 1492 –≥. –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –±—Л–ї –Њ—В—А—П–ґ–µ–љ —Е–∞–љ—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–њ–∞—А–Њ–±–Њ–Ї—К –Ъ–∞—Б—Л–Љ—М, –њ–∞–љ—Б—Л—А—М –≤–µ–ї–Љ–Є –Ј–љ–∞–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –њ–Њ—Е–≤–∞–ї–Є—В –њ–∞–љ—Б—Л—А—М, –Ї–Њ –Љ–љ–µ –±—Л –µ—Б–Є, –±—А–∞—В—Г —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г, –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї¬ї3. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Ж–µ–≤ —Б –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–Њ–є. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Д–∞–Ї—В—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ –њ—А–Є–є—В–Є –Ї —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О, —З—В–Њ –і–ї—П —А–∞–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є —Б –і–∞–Љ–∞—Б—Б–Ї–Є–Љ –Є–ї–Є –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–µ –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Б—В–∞—В—М –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Є –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л–Љ4.

–Ю —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Л –љ–Њ–≥–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г—А–Ј (–£–і—Г—Б-–Љ—Г—А–Ј—Л 1550 –≥., –Ш—Б–Љ–∞–Є–ї–∞ –Є –£—А—Г—Б-–Љ—Г—А–Ј—Л 1564 –≥.) –Ї —Ж–∞—А—О –Ш–≤–∞–љ—Г –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–Љ—Г —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Њ –њ—А–Є—Б—Л–ї–Ї–µ –Є–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л ¬Ђ—Б–∞–±–µ–ї—М, —З—В–Њ —А—Г–±—П—В –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ¬ї5. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б 90-—Е –≥–≥. XV –≤., –њ–∞–љ—Ж—Л—А–Є ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞¬ї, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї—Г–њ–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ6. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–љ—Ж—Л—А–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Ї—Г–њ–ї–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞ –Њ–і–Є–љ 1589 –≥. –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–Ї. 100 —И—В. –±—Г—Е–∞—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї—Г–њ—Ж–∞–Љ–Є7.

–°–∞–Љ—Л–µ —А–∞–љ–љ–Є–µ —Б—А–µ–і–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤–µ–љ–µ—Ж–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–Њ–Љ –Р. –Ъ–Њ–љ—В–∞—А–Є–љ–Є –≤ 1473 –Є 1476 –≥–≥. –Я–Њ –µ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О, –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ш–≤–∞–љ III ¬Ђ—Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —А–∞–і—Г—И–Є–µ–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–Є –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Є–Ј –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –њ–∞—А—З–Є, –њ–Њ–і–±–Є—В—Л–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є —Б–Њ–±–Њ–ї—П–Љ–Є¬ї8, —В. –µ. —З–∞—Б—В—М –Я–Њ—Б—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л, —Е—А–∞–љ–Є–≤—И—Г—О—Б—П, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Є–Ј –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–µ–Љ–∞, –≤ –њ–Њ–Ї–Њ—П—Е —Г ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –≥—А–Є–і–љ–Є¬ї. –£–ґ–µ –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ъ–Њ–љ—В–∞—А–Є–љ–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ ¬Ђ–Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞¬ї —Б—В–∞–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Њ –њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–µ –∞—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞–љ–Њ–Љ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —В–∞—В–∞—А—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ —Б —Ж–µ–ї—М—О –Њ–±–Љ–µ–љ–∞ —И–µ–ї–Ї–∞ –љ–∞ ¬Ђ–Љ–µ—З–Є¬ї.

–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–Љ–Є –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ —В–Њ—З–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–µ–Љ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –≥–і–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Э–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Л–µ –њ–∞–ї–∞—В—Л, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1508 –≥.9 –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ —Б —Г—В—А–∞—В–Њ–є –Є—Е –ї–Є–і–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVII –≤. —Б—В–∞–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і —Б–Ї–ї–∞–і –≤—Л—И–µ–і—И–µ–≥–Њ –Є–Ј —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ—З–Є–љ–Ї–Є, –Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Ї–ї–∞–і–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–µ –≤–µ—Й–µ–є –≤ 1861 –≥. —Б—А–µ–і–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –ї–Њ–Љ–∞ —Б–Њ —Б–ї–µ–і–∞–Љ–Є –њ–Њ–ґ–∞—А–∞ 1737 –≥. –±—Л–ї–∞ –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ –Ј—Г–±—З–∞—В–∞—П –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –Љ–µ—З–∞, –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—Й–∞—П –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–љ–љ–Є—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–Њ–і вДЦ 110.

–Ф–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ–љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –≤ XVII –≤. –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–µ–љ–Њ —Б –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ—В–Њ–є –Ш.–Х. –Ч–∞–±–µ–ї–Є–љ—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –µ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞ 1751 –≥. –Є –Ј–∞–њ–Є—Б–љ—Л–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤11. –Я–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –Ш.–Х. –Ч–∞–±–µ–ї–Є–љ–∞, –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Њ –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Я–Њ—В–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞, –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ (–Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ) –Є —В—А–µ—В—М–µ–Љ (—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–µ) —Н—В–∞–ґ–∞—Е –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, —А–∞—Б —В—П–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Њ—В –Ъ—Г—А–µ—В–љ—Л—Е –і–Њ –Ъ–Њ–ї—Л–Љ–∞–ґ–љ—Л—Е –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В, —Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е –≤–±–ї–Є–Ј–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Я—А–µ–і—В–µ—З–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –і–ї—П –Ї–∞–Ї–Њ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—Б–Њ–±—Л –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ —Н—В–Њ—В –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –љ–Є –Ш.–Х. –Ч–∞–±–µ–ї–Є–љ, –љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М.

–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –≤ 1565 –≥., —Г—З—А–µ–ґ–і–∞—П (—Б —П–љ–≤–∞—А—П 1564 –≥.) –Њ–њ—А–Є—З–љ–Є–љ—Г, —Ж–∞—А—М –Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –њ–Њ–Ј–∞–і–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л 1393 –≥. (–≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ 1514 –≥.) –Є –і–Њ —Б–∞–Љ—Л—Е –Ъ—Г—А–µ—В–љ—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–є –Њ—Б–Њ–±—Л–є –Ю–њ—А–Є—З–љ—Л–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж12. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –і–Њ 1565 –≥. –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є. –Я–Њ —Ж–µ–ї–Њ–Љ—Г —А—П–і—Г –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVII –≤., –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —З–µ–ї–Њ–±–Є—В–љ–Њ–є 1652 –≥., –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–∞–Љ–Є ¬Ђ–†—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–∞—В—Л¬ї –Є —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–∞–Љ–Є ¬Ђ–Э–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Л—Е —Е–Њ—А–Њ–Љ¬ї13. –Ю—В—Б—О–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —А–µ–Ј–Њ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –≤ —Б–Є–ї—Г –Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ —П–і—А–Њ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Ј –Э–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ—Л—Е –њ–∞–ї–∞—В –≤ –љ–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Љ–µ–ґ–і—Г –Ъ–Њ–ї—Л–Љ–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є –Є –Ъ—Г—А–µ—В–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В–∞–Љ–Є?

–Т –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј —А–µ—И–∞—О—Й–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—В–∞–ї, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–∞–Љ—Л–є –Њ–њ—Г—Б—В–Њ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ґ–∞—А 21 –Є—О–љ—П 1547 –≥., –Ї–Њ–≥–і–∞ ¬Ђ–Ю—А—Г–ґ–љ–Є—З—М—П –њ–Њ–ї–∞—В–∞ –≤—Б—П –њ–Њ–≥–Њ—А–µ —Б –≤–Њ–Є–љ—М—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ¬ї14. –Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Г—О –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Ж–∞—А—П –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ 1547 –≥. –Ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –Ъ–∞—А–ї—Г V –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–∞–Ї—Б–Њ–љ—Ж–∞ –У–∞–љ—Б–∞ –®–ї–Є—В—В–µ —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –Њ –њ—А–Є—Б—Л–ї–Ї–µ ¬Ђ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Є –њ–∞–љ—Ж–Є—А–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤¬ї15. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј—А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–љ—Л–Љ, —В. –Ї. –ї–Є–≤–Њ–љ—Б–Ї–Є–є –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А, –і–Њ–±–Є–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞–њ—А–µ—В–∞ –Ъ–∞—А–ї–∞ V, –љ–µ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞–±—А–∞–љ–љ—Л—Е 123 –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, —Б—В—А–∞—И–∞—Б—М —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Ж–∞—А—М –Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –Є–Ј–±—А–∞—В—М –Є–љ—Л–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Є –≤ 1556 –≥. –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Г –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Њ—В–њ–Є—Б–∞—В—М –љ–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ –Є–Љ—П¬ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Є–Ј –њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е, ¬Ђ–Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г–Љ–µ–µ—В¬ї16.

–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–≤ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –†—Г—Б—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї –Х–≤—А–Њ–њ—Л –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Є—Е —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ –≤ –У—А–Є–љ–≤–Є—З–µ (–Р–љ–≥–ї–Є—П) –±—Л–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ 1511 –≥. –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—О –У–µ–љ—А–Є—Е–Њ–Љ VIII –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤, —З—М—П –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—П –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–∞ –Њ–±—Й–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М17. –Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Ь–∞—А–Є—П –Ґ—О–і–Њ—А, –і–Њ—З—М –Ї–Њ—А–Њ–ї—П –У–µ–љ—А–Є—Е–∞ VIII, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–≤–Њ—А—Г –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, —Б–љ–∞–±–і–Є–≤ ¬Ђ–њ–Њ—Б–ї–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—В–Њ–≤... –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ, –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ—Б–≤–µ–і—Г—Й–Є, –Є –і–∞–ґ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є —Б —Ж–µ–ї—М—О –і–∞—В—М –Є–Љ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–µ—А—Е –љ–∞–і –Ј–µ–Љ–ї–µ–є —Б—Г–ї—В–∞–љ–∞¬ї18. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ —Г–ґ–µ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVI –≤. –≤–µ–љ–µ—Ж–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б–Њ–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Ь–∞—А–Ї–Њ –§–Њ—Б–Ї–∞—А–Є–љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–Њ–љ–∞ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–∞ –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –±–Њ–µ–≤—Л–Љ–Є —Б–љ–∞—А—П–і–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є —Г –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–є¬ї19.

–С–µ—Б–њ–Њ—Й–∞–і–љ—Л–є –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ґ–∞—А 21 –Є—О–љ—П 1547 –≥., –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є ¬Ђ–Ї–∞–Ј–љ–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П –њ–Њ–≥–Њ—А–µ –Є –Ю—А—Г–ґ—М–љ–Є—З—М—П –њ–Њ–ї–∞—В–∞ –≤—Б—П –њ–Њ–≥–Њ—А–µ¬ї, –≤—Б–µ –ґ–µ –њ–Њ—Й–∞–і–Є–ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й, —В. –Ї. –њ–µ—А–≤—Л–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В—Л, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –Ї–Њ—А–Љ—З–µ–≥–Њ –†–Є—З–∞—А–і–∞ –І–µ–љ—Б–ї–µ—А–∞ (1553вАУ1554) –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –Р–љ—В–Њ–љ–Є—П –Ф–ґ–µ–љ–Ї–Є–љ—Б–Њ–љ–∞ (1557вАУ1558) –±—Л–ї–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–Є–µ–Љ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–µ–Љ–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ20. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ ¬Ђ–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–Є–љ–∞, —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –Ј–Є–Љ—Г 1557/1558 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ¬ї –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–љ–Є—Ж—Л –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ ¬Ђ–њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –≥–і–µ –њ–Њ –љ–∞—И–µ–Љ –њ—А–Є–±—Л—В–Є–Є –љ–∞–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є—Е –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–µ–љ—М–µ–≤ –Є –±–Њ–≥–∞—В—Л—Е –њ–ї–∞—В—М–µ–≤, –њ—А–Њ—Б—П –љ–∞—Б –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –Є –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Є—Е –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –њ–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і–µ –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О –Љ–Њ–≥–ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–Є–і–µ–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М¬ї21.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ—А–ґ–∞–≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞ –љ–∞ –Ъ–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ, –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Љ–Є–Љ–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –Ј–∞—Б–µ–Ї—А–µ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–є –Њ—В—А–∞—Б–ї–Є –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ї–Њ–µ-–Ї–∞–Ї–Є–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–µ —Б–Љ–Њ–≥ —А–∞–Ј–і–Њ–±—Л—В—М –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–Њ–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Є–ї–Є–∞–љ–∞ II –Ш–Њ–≥–∞–љ–љ –Ъ–Њ–±–µ–љ—Ж–µ–ї—М –≤ 1576 –≥. –Я–Њ –µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—О, –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї –±—Л–ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Й–∞–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 2 —В—Л—Б—П—З –Њ—А—Г–і–Є–є, –њ—А–∞–≤–і–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е ¬Ђ–≤ –і–≤—Г—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—Б—В–∞—Е¬ї22.

–Ы–Є—И—М –љ–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–µ XVI –≤., —Г–ґ–µ –≤ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Ж–∞—А—П –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞, –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В—Л —Б—В–∞–ї–Є –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М—Б—П –Ї –Њ—Б–Љ–Њ—В—А—Г –Ю—А—Г –ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ, –Ї–∞–Ї –Њ —В–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ —И–∞—Е–∞ –Р–±–±–∞—Б–∞ I –і–Њ–љ–∞ –•—Г–∞–љ–∞ –Я–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ 1600 –≥.: ¬Ђ... –љ–∞–Љ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–љ–Є—Ж–∞, —З—М–Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞... —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ, –Ї–∞–Ї –Є –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М. –•—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і—Л —А–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Г—О. –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї –Є —В–∞–Ї –±–Њ–≥–∞—В–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–Є—В—М 20 —В—Л—Б—П—З –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї23. –Т–љ–Њ–≤—М, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Њ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ґ–∞—А–µ 21 –Є—О–љ—П 1547 –≥., –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –њ–∞–ї–∞—В –Ъ–∞–Ј–µ–љ–љ—Л–є –і–≤–Њ—А, –Я–Њ—Б—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Ї–∞–Ј–љ–∞ –Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Ф–ґ–µ—А–Њ–Љ –У–Њ—А—Б–µ–є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ —Б 1573 –њ–Њ 1591 –≥–≥., —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї –Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є–Љ–њ–µ—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ–µ ¬Ђ50 —В—Л—Б—П—З –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤¬ї –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є24. –Х—Б–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–≤—И–µ–є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є–Ј –Ї–∞–Ј–љ—Л25, —В–Њ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –і–Њ–љ–∞ –•—Г–∞–љ–∞ –Я–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–Є –ї–Є—И—М —Б –њ–∞–ї–∞—В–Њ–є ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л¬ї. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–∞—А–∞ –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г —И–∞—Е—Г –Р–±–±–∞—Б—Г I –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г —Ж–∞—А–µ–Љ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤—Л–Љ –±—Л–ї–Є –≤—Л–±—А–∞–љ—Л –≤ 1604 –≥. –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–∞–љ—Ж—Л—А—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –і–≤–∞ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї–∞.

–Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ –≤ –љ–∞—И–Є—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е26, –њ—А–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є—З–µ–Љ –Ш.–Ф. –Ґ–µ–≤–≤–µ–Ї–µ–ї–µ–≤–µ –≤–Њ—И–ї–Њ –≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –°–њ–Є—Б–Ї–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е –Њ–њ—А–Є—З–љ—Л–є –і–≤–Њ—А —Ж–∞—А—П –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ 1572 –≥. –Њ–њ—А–Є—З–љ–Є–љ–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–Љ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Ј–∞–≥–ї–∞–≤–Є–µ: ¬Ђ–Ы–µ—В–∞ 7081-–≥–Њ –Љ–∞—А—В–∞ –≤ 20 –і–µ–љ—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М, —Ж–∞—А—М –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ш–≤–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –≤—Б–µ–∞ –†—Г—Б–Є–Є –њ–Њ–Љ–µ—В–Є–ї –±–Њ—П—А–∞–Љ –Є –Њ–Ї–Њ–ї–љ–Є—З–Є–Љ –Є –і–Є—П–Ї–Њ–Љ –Є –і–≤–Њ—А—П–љ–Њ–Љ –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–љ—Л–Љ –ї—О–і–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М–µ –њ–Њ –Њ–Ї–ї–∞–і—Г¬ї27.

–Т —Н—В–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ, –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ 20 –Љ–∞—А—В–∞ 1573 –≥., –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —В—А—Г–і–∞ –≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–Љ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В–∞ –Є –њ–Њ–і–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –Њ–њ—А–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ 664 —З–µ–ї., –љ–Њ –Є –≤—Б–µ–є –Њ–њ—А–Є—З–љ–Є–љ—Л28. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј –°–њ–Є—Б–Ї–∞ 1573 –≥. –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –Њ–±—Й—Г—О —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –≤ 115 —З–µ–ї., –љ–Њ –Є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В—М —А–∞–љ–µ–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Є–Љ–µ–љ–∞ –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Є—Е –Њ–Ї–ї–∞–і —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О.

–Т–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ ¬Ђ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ф.–Э. –Р–ї—М—И–Є—Ж —Б—З–µ–ї –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–Љ29. –Х—Б–ї–Є –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –і–≤–Њ—А—Ж–∞ XVII –≤., —В–Њ –≤–µ—А—Е–љ–Є–µ –Ї–ї–∞–і–Њ–≤—Л–µ –њ–∞–ї–∞—В—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –±–ї–Є–Ј –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б –љ–µ–є —Н—В–∞–ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ–Є –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Я–Њ—В–µ—И–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—Ж–∞. –Ъ–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ 1573 –≥. –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ вАУ –Я–Њ—Б—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –°—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ъ–Њ–љ—О—И–µ–≥–Њ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є—Е –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Є –≤ XVII –≤., –њ—А–Є—З–µ–Љ –°—Л—В–љ—Л–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ–і –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є30. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –љ–Њ –Є –і–ї—П –Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М, —Б—Г–і—П –њ–Њ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є 1647 –≥., –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–µ, –њ–Њ–і –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –°—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Є –≤ –Я–Њ–≤–∞—А–µ–љ–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ31.

–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–ї–∞—В, —А–∞—Б—В—П–љ—Г–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Њ—В –Ъ—Г—А–µ—В–љ—Л—Е –і–Њ –Ъ–Њ–ї—Л–Љ–∞–ґ–љ—Л—Е –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ—А–Њ—В, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і 1565вАУ1572 –≥–≥. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —П–і—А–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –≤ –љ–Њ–≤—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–є—Б—П –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –њ–∞–ї–∞—В —Б —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –С–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Є—Ж—Л, –Ї 1572 –≥. –≤–Њ—И–ї–Њ –≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ вАУ ¬Ђ–С—А–Њ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј¬ї.

–°–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —З—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Л –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Є —Г–ґ–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XV –≤. –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –љ–Є–ґ–µ –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤ –Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –і–µ–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤. –Э–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ, –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї–Є 3 –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–∞, –≤–ї–∞–і–µ–≤—И–Є–µ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ–Љ: —И–µ–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї –Ш–≤–∞–љ –°–∞–≤–Є–љ (100 —З–µ—В–µ–є –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М—П) –Є —Б–∞–±–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –Ю—Д–Њ–љ—П –Є –Ь—Г—Е–∞ –У–Њ—А—Г—Б–Є–љ—Л (70 —З–µ—В–µ–є). –Ч–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤-–њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Є –С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г—А–Њ–≤–љ–µ–Љ –Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–ґ–∞.

–Т—Б–µ–≥–Њ –≤ —И—В–∞—В –С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞, –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1573 –≥., –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ 4 —И–µ–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ –°–∞–≤–Є–љ—Л–Љ: –Ь–Є–Ї–Є—В–∞ –І–µ—Г—Б–Њ–≤, –Ь–Є—Е–∞–ї–Ї–Њ –Ъ–ї–Є–Љ–Њ–≤ –Є –Я—А–Њ–љ—П –ѓ–Ї–Є–Љ–Њ–≤ (–≤—Б–µ –≤ 1 –≥—А—Г–њ–њ–µ); –Ї –љ–Є–Љ –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М –Ш–≤–∞—И–Ї—Г –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–∞, ¬Ђ—З—В–Њ —И–∞–њ–Ї–Є –≤—Л–±–Є–≤–∞–µ—В¬ї (3 –≥—А—Г–њ–њ–∞). –Э–∞—А—П–і—Г —Б —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–Љ–Є –У–Њ—А—Г—Б–Є–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–∞–±–µ–ї—М–љ–Є–Ї–∞—Е —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –Э–Є–Ї–Є—В–Ї–∞ –Ш—Б—В–Њ–Љ–Є–љ (3 –≥—А—Г–њ–њ–∞).

–І–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї –Њ—В –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —В–Њ–Љ —В–Є–њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Њ–љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М. –Т –С—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М 14 –њ–∞–љ—Б—Л—А–љ–Є–Ї–Њ–≤: –Ы–µ—Б—Г–Ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –Ю–ї–µ—И–∞ –†–Њ–і–Є–Њ–љ–Њ–≤, –С–∞–ґ–µ–љ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤, –§–µ—В–Ї–Њ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤ (–≤—Б–µ –≤ 3 –≥—А—Г–њ–њ–µ), –ѓ–Ї–Є–Љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ, –Ъ–∞–ї–Є–љ–∞ –Є –ѓ–љ–Ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Л, –Ш–≤–∞–љ–Ї–Њ –Ы—Г–Ї—М—П–љ–Њ–≤, –Т–∞—Б–Ї–∞ –†—Л—Б–Ї—Г–љ–Њ–≤, –°–µ–љ–Ї–∞ –Ь–Є–Ї—Г–ї–Є–љ, –Ь–Є—В–Ї–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤, –°–µ–љ–Ї–∞ –Э–Є–Ї–Є—Д–Њ—А–Њ–≤, –С–Њ—А–Є—Б–Ї–Њ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤, –Ѓ—И–Ї–Њ –Ш–≥–љ–∞—В—М–µ–≤ (–≤—Б–µ –≤ 4 –≥—А—Г–њ–њ–µ); 8 —О—И–Љ–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤: –Ц–і–∞–љ –Є –Ь–Є—В—П –Э–µ—Б—В–µ—А–Ї–Є–љ—Л, –Т–∞—Б–Ї–∞ –Ю–љ–і—А–µ–µ–≤ (–≤—Б–µ –≤ 1 –≥—А—Г–њ–њ–µ), –Ю—Д–Њ–љ—П –†—П–±–Њ–є, –Я–µ—В—А—Г—И–∞ –Ы—Г–Ї—М—П–љ–Њ–≤ (–Њ–±–∞ –≤–Њ 2 –≥—А—Г–њ–њ–µ), –Ь–µ–љ—И–Є–Ї –Ю–≤–і–Њ–Ї–Є–Љ–Њ–≤ (3 –≥—А—Г–њ–њ–∞), –Ш–≤–∞–љ–Ї–Њ –§—А–Њ–ї–Њ–≤, –Т–∞—Б–Ї–∞ –Ы–µ–Њ–љ—В—М–µ–≤, —З—В–Њ ¬Ђ—О—И–Љ–∞–љ–љ—Л–µ –і–Њ—Б–Ї–Є –Ї—Г–µ—В¬ї (–Њ–±–∞ –≤ 4 –≥—А—Г–њ–њ–µ); 5 –ї—Г—З–љ–Є–Ї–Њ–≤: –Ь–Є—Е–µ–є –Р–љ–і—А–µ–µ–≤ (3 –≥—А—Г–њ–њ–∞), –Ґ–Є–Љ–Њ—И–Ї–∞ –Є –Ь–∞—В—О–Њ—И–∞ –Ю—Д–Њ–љ–∞—Б—М–µ–≤—Л, –Ґ—А–µ—В—М—П–Ї –У–Њ—А—П–є–љ–Њ–≤, –С–∞–ґ–µ–љ –Ъ—Г–њ—А–µ—П–љ–Њ–≤ (–≤—Б–µ –≤ 4 –≥—А—Г–њ–њ–µ); 5 –љ–Њ–ґ–µ–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤: –Я–Њ–ї—Г–љ—П –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –Я–Њ—В–∞–њ–Ї–Њ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤, –§–µ—В–Ї–Њ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤ (–≤—Б–µ –≤ 3 –≥—А—Г–њ–њ–µ), –†–Њ–Љ–∞—И–Ї–∞ –Ю–љ—В–Њ–љ–Њ–≤, –§–µ—В–Ї–Њ –Ъ—Г–Ј–Љ–Є–љ (–Њ–±–∞ –≤ 4 –≥—А—Г–њ–њ–µ); 4 —Б—В—А–µ–ї–љ–Є–Ї–∞: –Ш–ї–µ–є–Ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤, –Ю–ї–µ—И–∞ –†–Њ–і–Є–Њ–љ–Њ–≤ (–Њ–±–∞ –≤ 3 –≥—А—Г–њ–њ–µ), –Ш–≥–љ–∞—И–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –Ю–љ–і—А—О—И–∞ –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤ (–Њ–±–∞ –≤ 4 –≥—А—Г–њ–њ–µ); 2 —Б–∞–∞–і–∞—З–љ–Є–Ї–∞: –°—Г—Е–Њ–є –°–µ–ї–Є–≤–µ—А—Б—В–Њ–≤ (2 –≥—А—Г–њ–њ–∞), –Т–∞—Б–Ї–∞ –С—Г–ї—Л–≥–Є–љ (4 –≥—А—Г–њ–њ–∞) –Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, 1 –Ї–Њ–њ–µ–є–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –Ш–≤–∞–љ–Ї–Њ –Ь–∞—А—В—Л–љ–Њ–≤ (3 –≥—А—Г–њ–њ–∞).

–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–љ—П—В–∞ –љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є—П—Е. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Ј–і–µ—Б—М —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М 26 —З–Є—Й–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤: –Ш–≤–∞–љ–Ї–Њ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤, –°–µ–і–Њ–є –Ю–Ї–∞—В—М–µ–≤ (–Њ–±–∞ –≤–Њ 2 –≥—А—Г–њ–њ–µ), –°—В–µ–њ–∞–љ–Ї–Њ –Ш–Њ–≤–ї–µ–≤, –Э–∞—Г–Љ–Ї–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, –Ш—Б–∞—З–Ї–Њ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤ (–≤—Б–µ –≤ 3 –≥—А—Г–њ–њ–µ) –§–µ—В–Ї–Њ –Э–Є–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –Ю—Д—А–µ–Љ –Э–µ—Д–µ–і–Њ–≤, –†–Њ–Љ–∞—И–Ї–Њ –Ы–∞—А–Є–љ, –Т–∞–≤–Є–ї–Ї–Њ –Я—А–Њ—В–∞—Б–Њ–≤, –У—А–Є—И–∞ –Ь–∞–Љ–Ј–Њ–≤, –Э–∞—Г–Љ–Ї–Њ –Ю—Д–Њ–љ–∞—Б—М–µ–≤, –Ш–µ–≤–Ї–Њ –Ю—А—В–µ–Љ–Њ–≤, –§–Є–ї–Ї–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤, –Я–∞–љ—П, –Ю–ї–µ—И–∞ –Є –Ю–љ–Є—Б–Є–Љ–Ї–Њ –Ъ—Г–Ј—М–Љ–Є–љ—Л, –§–∞–і–µ–є–Ї–Њ –Є –Ь–Є–Ї–Є—Д–Њ—А–Ї–Њ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤—Л, –У–Њ–≤–Њ—А –Ю–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤, –Ґ—А–µ—В—М—П–Ї –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤, –Ю—Д–Њ–љ–Ї–∞ –Ф–∞–≤—М–і–Њ–≤, –Ъ–Є—В–∞–є–Ї–Њ –Ы–µ–Њ–љ—В—М–µ–≤, –Ш–ї–µ–є–Ї–Њ –Є –°–Є–і–Њ—А–Ї–Њ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Л, –Ю–≤–і–Њ–Ї–Є–Љ –Є –Ѓ–і–Ї–∞ –Ґ–Є–Љ–Њ—Д–µ–µ–≤—Л (–≤—Б–µ –≤ 4 –≥—А—Г–њ–њ–µ).

–°–Љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —З–µ—А–љ–Њ–≤–Њ–є –Ј–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –Є–ї–Є, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, —Б –Њ—В–і–µ–ї–Ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є 4 —Б—В—А–Њ—З–љ–Є–Ї–∞: –Ш–≤–∞–љ—З–∞ –І–Њ—А–љ–Њ–є (1 –≥—А—Г–њ–њ–∞), –°–њ–Є—А—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤, –Т–∞—Б–Ї–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤, –Р—В–Љ–∞–љ –Э–Њ–≤–Њ–Ї—А–µ—Й–µ–љ–Њ–≤ (–≤—Б–µ –≤–Њ 2 –≥—А—Г–њ–њ–µ); 3 –љ–∞–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞: –Т–∞—Б–Ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤, –Ш–≤–∞–љ—З–∞ –І–Њ—А–љ–Њ–є (–Њ–±–∞ –≤ 1 –≥—А—Г–њ–њ–µ), –Ъ–Њ—Б—В—П –С—Г–ї–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ (2 –≥—А—Г–њ–њ–∞); 4 –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е; –Ю–љ–Є—Б–Є–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ (3 –≥—А—Г–њ–њ–∞), –°—В–µ–њ–∞–љ–Ї–Њ –Т–Њ–ї–Њ–і–Є–љ, –Ь–Њ—В–Њ–є –Є –Ь–∞—В—О—И–∞ –£—А–∞–Ї–Њ–≤—Л (–≤—Б–µ –≤ 4 –≥—А—Г–њ–њ–µ); 2 –ґ–µ–ї–µ–Ј–µ—З–љ–Є–Ї–∞: –Я–µ—В–µ–ї–Ї–∞ –Ш–ї—М–Є–љ –Є –°—Г–≤–Њ—А–µ—Ж –Т–∞–≤–Є–ї–Є–љ (–Њ–±–∞ –≤ 4 –≥—А—Г–њ–њ–µ); 1 —Е–Њ–Ј–љ–Є–Ї –Ф–∞–љ–Є–ї–Ї–Њ –Ъ–Њ—Б—В–Є–љ (4 –≥—А—Г–њ–њ–∞); 1 —В–Њ—Е—В—Г–є–љ–Є–Ї –Ь–Є—В—П –£—В–Ї–Є–љ (4 –≥—А—Г–њ–њ–∞); 1 –Ї–Њ—Б—В–љ–Є–Ї –Т–∞—Б–Ї–∞ –Ш—Б—В–Њ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ (4 –≥—А—Г–њ–њ–∞) –Є 1 –њ—А—П–ґ–љ–Є–Ї –С–Њ–≥–і–∞–љ–Ї–Њ –•–∞–ї–Њ–њ–Њ–≤ (4 –≥—А—Г–њ–њ–∞). –Ю—В–і–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є –С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л 11 —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤ –Є 8 –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї—Г 1573 –≥., –≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Є 20 —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, —Б—Г–і—П –њ–Њ –Њ–Ї–ї–∞–і—Г, —Б—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, —И–µ–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–∞, —Б–∞–±–µ–ї—М–љ–Є–Ї–∞, —О—И–Љ–∞–љ–љ–Є–Ї–∞ –Є –љ–∞–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–∞.

–Я–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Р.–Т. –Р—А—Ж–Є—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –і–ї—П –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞ XVI –≤. —И–µ—Б—В—М—О –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–Љ–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–Љ–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є—В—М –Є—Е —З–Є—Б–ї–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В —В–µ–Ј–Є—Б –Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л XVI –≤. –†–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –≤ –Њ–Ї–ї–∞–і–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є 1 (–њ–µ—А–≤–Њ–є) –Є 4 (–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є) –≥—А—Г–њ–њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ 2 —А—Г–±–ї—П, –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞ –ґ–µ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ –Є –≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е –Ї–Њ—А–Љ–∞.

–Ю–±—А–∞—Й–∞–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є: –Ш–≤–∞–љ—З–∞ –І–Њ—А–љ–Њ–є вАУ –љ–∞–≤–Њ–і–љ–Є–Ї –Є —Б—В—А–Њ—З–љ–Є–Ї (1 –≥—А—Г–њ–њ–∞), –§–µ—В–Ї–Њ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤ вАУ –њ–∞–љ—Б—Л—А–љ–Є–Ї –Є –љ–Њ–ґ–µ–≤–љ–Є–Ї, –∞ –Ю–ї–µ—И–∞ –†–Њ–і–Є–Њ–љ–Њ–≤ вАУ –њ–∞–љ—Б—Л—А–љ–Є–Ї –Є —Б—В—А–µ–ї–љ–Є–Ї (–Њ–±–∞ –≤ 3 –≥—А—Г–њ–њ–µ). –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–∞—П —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –њ–Њ–Њ—Й—А—П–ї–∞—Б—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ (–љ–∞–Є–Љ–µ–љ—М—И–Є–є –Њ–Ї–ї–∞–і) —В–∞–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ—Б—М. –Ъ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є—Б—М —Ж–µ–ї—Л–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–µ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї —Б–∞–±–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Є –У–Њ—А—Г—Б–Є–љ—Л, –њ–∞–љ—Б—Л—А–љ–Є–Ї–Є –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤—Л, —О—И–Љ–∞–љ–љ–Є–Ї–Є –Э–µ—Б—В–µ—А–Ї–Є–љ—Л –Є –ї—Г—З–љ–Є–Ї–Є –Ю—Д–Њ–љ–∞—Б—М–µ–≤—Л. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є —А–µ—И–∞—О—Й–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є—З–Є–µ (–Ъ–∞—А–њ–Њ–≤—Л, –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Л), –љ–Њ –Є –њ—А–Є –љ–∞–±–Њ—А–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, —З—В–Њ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—О –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–∞–є–љ—Л –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ.

–Я–µ—А–µ—З–µ–љ—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞, –љ–Њ –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О –≤ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –°—А–µ–і–Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –њ–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –і–Њ—Б–њ–µ—Е—Г, –њ—А–Є—З–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —А—П–і–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Њ-–С–µ–ї–Њ–Ј–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ, –і–∞–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVII –≤. –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –ї–Є—И—М —Г–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–±—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞¬ї32, —В–Њ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–Љ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Є—Б—М ¬Ђ—И–µ–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Є¬ї, ¬Ђ—О—И–Љ–∞–љ–љ–Є–Ї–Є¬ї, ¬Ђ–њ–∞–љ—Б—Л—А–љ–Є–Ї–Є¬ї –њ—А–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е.

–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ 1573 –≥. —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–∞¬ї –≤ —Б–≤–µ—В–µ –љ–µ —Б—В–Є—Е–∞—О—Й–µ–є –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –Ї–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ–≥–Њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞, –Ї–∞–Ї –њ–∞–љ—Б—Л—А—М –Є –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–∞. –Ю —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ–Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ–Є–Ї–∞¬ї —Б—В–∞–ї–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Є–Ј –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є–Є 1596 –≥., –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ь.–У. –†–∞–±–Є–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –њ—А–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞—Е –Ґ–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–ї–Љ–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –Э–∞–і–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–∞–љ—Б—Л—А–µ–є –≤ –і–≤–∞ —Б –ї–Є—И–љ–Є–Љ —А–∞–Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ, —З–µ–Љ –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л 1687 –≥., –≥–і–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —З–µ—В–Ї–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ —В–Њ—В –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —В–Є–њ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–∞. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤ ¬Ђ–°–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е¬ї –Є ¬Ђ–Ф–µ—Б—П—В–љ—П—Е¬ї XVII –≤. –≤—Б–µ –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ—Л–µ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Є –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–њ–∞–љ—Ж—Л—А—М¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ вАУ ¬Ђ–њ–∞–љ—Б—Л—А–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї –Є –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥. –Т —Б–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Э.–Т. –У–Њ—А–і–µ–µ–≤—Г –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥ (вДЦ 4477 –Ю–Я) —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г XVI –≤. –Њ—В –Ї–Њ–ї—М—З—Г–≥–Є –Ї –њ–∞–љ—Ж–Є—А—О, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И—Г—О –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ—Л—Е –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Ї–∞–±–∞—А–і–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–љ—Ж–Є—А–µ–є33, –Т –Њ–њ–Є—Б–Є 1687 –≥. –њ—П—В—М –њ–∞–љ—Ж–Є—А–µ–є (вДЦ 4499-4503 –Ю–Я) –±—Л–ї–Є –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Ї–∞–Ї ¬Ђ—З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–Є–µ¬ї, —З—В–Њ –ї–Є—И–љ–Є–є —А–∞–Ј —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є –Ї–∞–±–∞—А–і–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –≤ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–є –Њ–±–Є—Е–Њ–і —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Ж–∞—А—П –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ.

–Ч–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є –Ї–∞–Ї –і–ї—П –њ–∞–љ—Ж—Л—А–µ–є, —В–∞–Ї –Є –і–ї—П —О—И–Љ–∞–љ–Њ–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Б–Њ–±—Л–µ ¬Ђ–њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ—З–љ—Л–µ¬ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –≤–ї–∞–і–µ–≤—И–Є–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –≤–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Є—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Ї–Є –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї–µ. –Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї 1573 –≥. –≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ –љ–∞ 22 ¬Ђ–і–Њ—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е¬ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М 4 ¬Ђ–њ—А–Њ–≤–Њ–ї–Њ—З–љ—Л—Е¬ї. –Ъ —З–Є—Б–ї—Г –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–ґ–µ–ї–µ–Ј–µ—З–љ–Є–Ї–∞¬ї, —З—В–Њ –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞–µ—В —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –С.–Р. –Ъ–Њ–ї—З–Є–љ–∞ –Њ –µ–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ34.

–Т –Њ–њ–Є—Б–Є ¬Ђ–њ–Њ–ґ–Є—В–Ї–Њ–≤¬ї –С.–§. –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ–ї–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –≤ —В. —З. —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ ¬Ђ–њ–Њ –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ¬ї –ї—Г–Ї ¬Ђ–°–∞–≤–Є–љ–∞ –і–µ–ї–∞ –Ф–µ—А–µ–≤—П–≥–Є–љ–∞¬ї. –Т—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –±–∞–є–і–∞–љ–∞, –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –Ї–Њ–ї—М—Ж–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤—Л–±–Є—В–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М ¬Ђ–° –љ–∞–Љ–Є –С–Њ–≥ –љ–Є–Ї—В–Њ–ґ–µ –љ–∞ –љ—Л¬ї (–†–Є–Љ. 8, 31), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є 1647 –≥. —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–±–∞–є–і–∞–љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–∞—П, –љ–∞ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞—Е —Б–ї–Њ–≤–∞ —З–µ–Ї–∞–љ–љ—Л–µ¬ї (—А–Є—Б. 2). –Т 1589 –≥. –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —З–Є—Й–µ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –±—Л–ї –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ –С.–§. –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤—Л–Љ, –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –Я—Г—И–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –і–ї—П ¬Ђ–У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞¬ї35.–Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г XVI –≤. —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж—Л –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ 1573 –≥. –њ–Њ–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ. –С–Њ–ї—М—И–∞—П –Є—Е —З–∞—Б—В—М –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є, –Њ–Ї–ї–∞–і—Л –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –≤—Л—И–µ –Њ–Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М–µ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞ 1вАУ2 —А—Г–±–ї—П –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–ї–Њ –Њ–Ї–ї–∞–і—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ш–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –±—Л–ї–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, ¬Ђ–љ–µ–Љ—З–Є–љ¬ї –Ь–Є—Е–∞–ї–Ї–Њ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤ (7 —А—Г–±–ї–µ–є). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —И–µ–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Є –Ь–Є—Е–∞–ї–Ї–Њ –Ъ–ї–Є–Љ–Њ–≤ –Є –Я—А–Њ–љ—П –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –±—Л–ї–Є ¬Ђ–≤–Њ–ї–Њ—И–∞–љ–∞–Љ–Є¬ї, —В. –µ. –≤—Л—Е–Њ–і—Ж–∞–Љ–Є –Є–Ј –Т–∞–ї–∞—Е–Є–Є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г–њ—А–Њ—З–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Х–ї–µ–љ—Л –Т–Њ–ї–Њ—И–∞–љ–Ї–Є, —Б–љ–Њ—Е–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Ш–≤–∞–љ–∞ III.

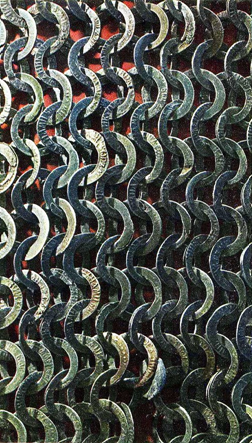

–†–Є—Б. 2. –С–∞–є–і–∞–љ–∞ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –С–Њ—А–Є—Б–∞ –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞. (4560 –Ю–Я). –Ф–ї–Є–љ–∞ вАУ 71 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ –≤ –њ–ї–µ—З–∞—Е (—Б —А—Г–Ї–∞–≤–∞–Љ–Є) вАУ 106 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ –≤ –њ–Њ–і–Њ–ї–µ вАУ 62 —Б–Љ, –≤–µ—Б вАУ 6150 –≥. –Ф–Є–∞–Љ–µ—В—А –Ї–Њ–ї–µ—Ж вАУ 24 –Љ–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ вАУ 4,5 –Љ–Љ, —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ вАУ 2,5 –Љ–Љ

–ѓ–≤–љ–Њ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ XVIвАУXVII –≤–≤. –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ш–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –Ї–∞–Ї –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –њ–Њ –њ—А–Є–±—Л—В–Є—О –≤ –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є—З–µ–≥–Њ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ (—Б 1550 –≥.) —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Ј–∞ –±–µ—Б–њ–µ—А–µ–±–Њ–є–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –љ–∞ —А. –ѓ—Г–Ј–µ –Є —А. –Э–µ–≥–ї–Є–љ–љ–Њ–є –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–љ—Л—Е –Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж, –≥–і–µ ¬Ђ–≤–∞—А–Є–ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ¬ї –Є –Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Є—Й–∞–ї–Є –Є —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—Л –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤–Њ–і–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Љ–Њ–ї–Њ—В–Њ–≤36.

–Э–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–С—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞¬ї —Б–Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –ї–Є—И—М –і–Њ –°–Љ—Г—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Б—Г–і—П –њ–Њ ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–µ –Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ, —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ —З–Є–љ–Њ–љ–∞—З–∞–ї–Є–Є, –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л—Е —З–Є–љ–∞—Е, –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞—Е, –≤–Њ–є—Б–Ї–µ, –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –Є –њ—А–Њ—З–µ–Љ¬ї, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є 1610вАУ1613 –≥–≥. –Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –Є–Љ–µ—О—Й–µ–є—Б—П –љ–∞ –љ–µ–є –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–Є –љ–∞ —Б—В–∞—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, ¬Ђ–Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–∞¬ї –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—О –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –†–µ—З–Є –Я–Њ—Б–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–є –і–ї—П –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤–Є—З–∞ –Т–ї–∞–і–Є—Б–ї–∞–≤–∞. –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ —В–Њ—З–љ–Њ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –≤ —В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ, –Ї—Г–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М –Ї 1572 –≥.: ¬Ђ–Т–≤–µ—А—Е—Г, –љ–∞–Ј–∞–і–Є, –≤ –њ–Њ–ї–∞—В–∞—Е –љ–∞ —В–Њ —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ, –≥–і–µ –і–µ–ї–∞—О—В –њ—А–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П –Ј–ї–∞—В—Л–µ —Г—В–≤–∞—А–Є –Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ, –Є –њ–Њ–і–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є—З—М—П –њ–Њ–ї–∞—В–∞, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –±–Њ—П—А–Є–љ—Г –і–∞ –і—М—П–Ї—Г; –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—М—Б–Ї–Є–µ –≤—Б–µ —В—Г—В –Ј–±—А–Њ–Є, –ї–∞—В—Л, –Є –±–µ—Е—В–µ—А—Ж—Л, –Ј–µ—А—Ж–∞–ї—Л, –Є —О—И–Љ–∞–љ—Л, –Є –Ї–Њ–ї—З—О–≥–Є, –Є –њ–∞–љ—Б—Л—А–Є, —И–∞–њ–Ї–Є –±—Г–ї–∞—В–љ—Л–µ, –Є —И–µ–ї–Њ–Љ—Л, —Б–∞–±–ї–Є, –Є —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—Л, –Ї–Њ–њ—М—П –Є —А–Њ–≥–∞—В–Є–љ—Л¬ї37. –Т–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є—З—М—П –њ–Њ–ї–∞—В–∞¬ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ–Њ–Љ—Г —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—О ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–µ–ї—М–љ–Є—З–µ–є –њ–Њ–ї–∞—В—Л¬ї –≤ 1537 –≥.38

–Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–µ–Љ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї–Њ–Љ —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –≥–Њ–ї—И—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –≤ 1634 –≥. –Р. –Ю–ї–µ–∞—А–Є–є, —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ ¬Ђ–†—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –≥–і–µ —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤—Б–µ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –і–ї—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П –і–ї—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Є–є –Є —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤. –Ч–і–µ—Б—М –ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј, –Є–ї–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞¬ї39. –Я–Њ–і—М—П—З–Є–є –Я–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –У.–Ъ. –Ъ–Њ—В–Њ—И–Є—Е–Є–љ, –±–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –≤ 1664 –≥. –≤ –®–≤–µ—Ж–Є—О –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г —И–≤–µ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ—Ж–ї–µ—А–∞ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, —Г–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—Б–≤–µ–і–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і—З–Є–љ—П–ї—Б—П –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ—Ж–µ–є—Е–≥–∞—Г–Ј¬ї, –∞ ¬Ђ–і–≤–Њ—А, –≥–і–µ –і–µ–ї–∞—О—В —А—Г–ґ—М—П¬ї, —В. –µ. –°—В–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –љ–∞ –С–∞—А—Е–∞—В–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ; –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤–µ–і–µ–љ–Є—О –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–∞ ¬Ђ–Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–∞—П –Ю—А—Г–ґ–љ–Є—З—М—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –Є —Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –Є –ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ, –Є –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Л¬ї40. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —П—Б–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —Б–∞–Љ –У.–Ъ. –Ъ–Њ—В–Њ—И–Є—Е–Є–љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є¬ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤—Е–Њ–і–Є–ї –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤, —З—В–Њ ¬Ђ—Г—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –љ–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ¬ї, –∞ ¬Ђ–і–Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤—Б–µ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Л —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –Њ—В —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –њ–Њ–Њ–і–∞–ї—М, –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ј–∞ —Ж–µ—А–Ї–≤–∞–Љ–Є¬ї41. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Ю –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞¬ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –љ–∞—И–µ–є —В–µ–Љ—Л —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е: ¬Ђ–∞ –µ–Љ–ї—О—В –Ї —В–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Є –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є –Є–Ј –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–є, –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –Є –≤—Б—П–Ї–Є—Е —В–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є... –Р —Г–≥–Њ–ї—М–µ –љ–∞ —В–Њ –і–µ–ї–Њ, –Є –љ–∞ –Ф–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–є –Є –љ–∞ –Ъ–Њ—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –і–≤–Њ—А—Л, –µ–Љ–ї—О—В –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і—Г...¬ї42. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї –ѓ. –†–µ–є—В–µ–љ—Д–µ–ї—М—Б, –њ–Њ–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –≤ –љ–µ–є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–µ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–є –Њ—В–і–µ–ї–Ї–Є –≤ 1671вАУ1673 –≥–≥.: ¬Ђ–†—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є (–њ—А–Є–Ї–∞–Ј), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –Є –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–µ–µ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –і–ї—П –њ—Л—И–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤¬ї43.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Б –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVII –≤. —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞–Љ–Є —А–∞–љ–µ–µ –њ—А–Є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–µ —З–µ—А–љ–Њ–≤–Њ–є –Ю–њ–Є—Б–Є 1646 –≥. –Є ¬Ђ–Я–µ—А–µ—З–љ–µ–≤–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ—Л —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞¬ї 1647 –≥.44 –Ф–Њ–±–∞–≤–Є–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є —Ж–∞—А–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–µ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ –Ї 1625 –≥. —Г –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ї—А–µ–Љ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ґ–∞–є–љ–Є—Ж–Ї–Њ–є –Є –Т–Њ–і–Њ–≤–Ј–≤–Њ–і–љ–Њ–є –±–∞—И–љ—П–Љ–Є, –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –С–∞—А—Е–∞—В–љ—Л–є –і–≤–Њ—А, –≥–і–µ –њ–Њ –Њ–њ–Є—Б–Є 1687 –≥. —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Ѓ.–Т. –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л–µ –С–∞—А—Е–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ ¬Ђ–љ–∞—А—П–ґ–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М¬ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞, –∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Є—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞: —В–∞–Ї, –њ—А–Є –Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–Є—З–µ–Љ –Т.–Ш. –°—В—А–µ—И–љ–µ–≤–µ (–≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –≤ 1626вАУ1639 –≥–≥.) —Н—В–Є –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –ї–Њ–≤—З–Є–є –Р.–Ш. –Ь–∞—В—О—И–Ї–Є–љ45. –Э–Њ –≤ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є 1647 –≥., –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–µ–є—Б—П —В–Њ—З–љ–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Й–∞ –љ–∞ –С–∞—А—Е–∞—В–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ –љ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ 1647 –≥. –±—Л–ї —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ –Я—А–Є–Ї–∞–Ј —Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ (–°—В–≤–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј), –≤ —З—М–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ, —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –С–∞—А—Е–∞—В–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ, –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 200 –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤-–Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є—Е –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Л –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞46. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, ¬Ђ–Њ–љ–±–∞—А, —З—В–Њ –Ј–∞ –Ґ–∞–є–љ–Є—Ж–Ї–Є–Љ–Є –≤–Њ—А–Њ—В—Л —Г –Ъ—А–µ–Љ–ї—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞, —Г —Б—В–µ–љ—Л¬ї, –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є–є –≤–µ–і–µ–љ–Є—О –°–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –Є —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є —Г–ґ–µ –≤ 1638 –≥. –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Њ–Љ —В—Г–і–∞ –Љ—Г—И–Ї–µ—В–Њ–≤ –Є –ї–∞—В –Є–Ј –њ–∞–ї–∞—В—Л –љ–∞ –Ф–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ, ¬Ђ—З—В–Њ –љ–∞ –Т–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—А–µ—Б—Ж–µ, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–Њ—Б—В–Є–љ–∞ –і–≤–Њ—А–∞¬ї, –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–µ –°—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞.

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї –љ–∞–є–і–µ–љ –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—Г—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –і–ї—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞–Ј –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ –Є –°–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Є–Ј–і–µ–ї–Є–є. –У–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–∞ —В–µ–Љ–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —Б–∞–Љ–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤-–Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ ¬Ђ–Я—А–Є—Е–Њ–і–Њ-—А–∞—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –Ј–Њ–ї–Њ—В—Г¬ї –Ј–∞ 1622вАУ1625 –≥–≥., ¬Ђ–њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ —Б–∞–±–µ–ї—М–љ–∞—П —В–µ–≤—А–Є—Б–Ї–Њ–є –≤—Л–Ї–Њ–≤¬ї –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Ї–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –Р–ї—Д–µ—А–Њ–Љ –Ѓ—А—М–µ–≤—Л–Љ–Є, –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ–Ј–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –Я–µ—А–≤—Г—И–µ–є –Ш—Б–∞–µ–≤—Л–Љ, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –љ–∞–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –°—Г–µ—В–Є–љ—Л–Љ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—А–љ–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–Њ–ї–Њ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А —В–Њ–є –ґ–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Ѓ—А–Є–є –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤47. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤–µ—Б—М —Ж–Є–Ї–ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —Б–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л –Њ—В –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Є –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –њ—А–Є—И–µ–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г.

–Ы–Є—И—М –і–ї—П —Б—А–Њ—З–љ—Л—Е –Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ –Њ–±—К–µ–Љ—Г —А–∞–±–Њ—В –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї, –≤ 1685 –≥. –Є–Ј –њ—Г—И–Ї–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ ¬Ђ–і–ї—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ —Б–Ї–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П¬ї –±—Л–ї–Є –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ—Л –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Є ¬Ђ–≤ –њ—А–Є–±–∞–≤–Ї—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ –і–ї—П –њ—А–Њ—В–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Љ–µ—З—М—П –і–µ–ї–∞¬ї48. –Т 1658 –≥. –Є–Ј –°—В—А–µ–ї–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ ¬Ђ–і–ї—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Л—Е —Б–Ї–Њ—А—Л—Е –і–µ–ї, –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П¬ї –±—Л–ї–Є –≤—Л–Ј–≤–∞–љ—Л –Є–Ј ¬Ђ—А–∞–Ј–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї—М—Ж—Л –±—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞¬ї49. –Т 1660 –≥. –Є–Ј –Я—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –Ф–≤–Њ—А—Ж–∞ –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ—Л –њ–∞–љ–Є–Ї–∞–і–Є–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Є–Ј –Ґ–∞–≥–∞–љ–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Л, –њ—А–Є—З–µ–Љ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є, –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–∞–љ–Є–Ї–∞–і–Є–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞–ї–Є—Б—М –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –і–ї—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ–і–љ—Л—Е –Њ–≥–љ–Є–≤ –љ–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–і–љ—Л—Е –Њ–њ—А–∞–≤ –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ—Е–Њ–≤–љ–Є—Ж—Л50.

–Ь–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ–љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П¬ї –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П —В–µ—Е —А–∞–±–Њ—В, –≥–і–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ. –Т 1661 –≥. –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –±—Л–ї–Є –≤–Ј—П—В—Л –≤ –Ъ–∞–Ј–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј ¬Ђ–і–ї—П –Ј–∞–≤–Њ–і—Г –Љ–Њ–љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞¬ї51. –Ю —В–µ—Б–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –Љ–Њ–љ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –Ї –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –°—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Ф–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –≤ –≥–Њ–і—Г–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–ї–∞—В–∞—Е –Ъ—А–µ–Љ–ї—П (–≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є —В—А–µ—В–Є XVIII –≤. –Ј–і–µ—Б—М –ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ь–Њ–љ–µ—В–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—В–Њ—А–∞)52.

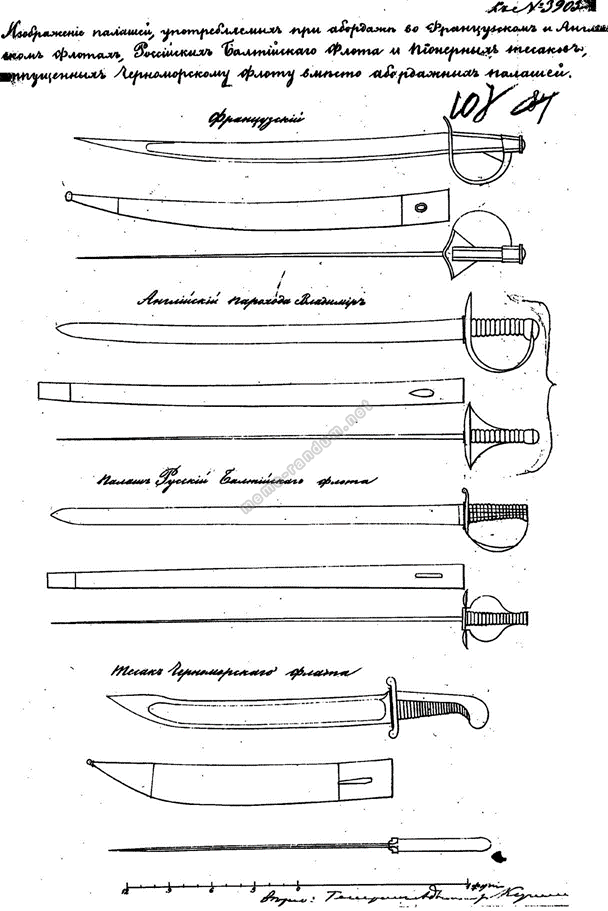

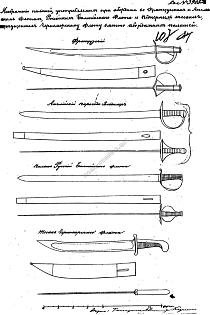

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ ¬Ђ–Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л–Љ¬ї, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–Љ –≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ –і–Њ –°–Љ—Г—В—Л, –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–∞ –њ—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Л—Е. –Т –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ —А–µ–і—М, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –±—А–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ъ–Њ–љ–Њ–љ–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞, —Б–Њ –Ј–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–∞—Е—В–µ—А–µ—Ж –µ—Й–µ –≤ 1587 –≥.53 –Т 1620 –≥., –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–ї—М—З—Г–ґ–љ—Г—О, —В–∞–Ї –Є –њ–∞–љ—Ж—Л—А–љ—Г—О —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–µ—Ж, –Њ–љ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї –њ–µ—А–≤–Њ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ—Л–є –±–∞—Е—В–µ—А–µ—Ж (—А–Є—Б. 3), —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–Љ –љ–∞–≤–Њ–і–Њ–Љ, –і–ї—П —Ж–∞—А—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ (4564 –Ю–Я). –Э–∞—А—П–і—Г —Б —Н—В–Є–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ XVIвАУXVII –≤–≤. –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–∞ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—П –ї—Г—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ф–µ—А–µ–≤—П–≥–Є–љ—Л—Е, –њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –љ–∞–Љ–Є –≤ –Њ–њ–Є—Б–Є –С.–§. –У–Њ–і—Г–љ–Њ–≤–∞, –∞ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л XVII –≤. —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –Є–Љ—П –ї—Г—З–љ–Є–Ї–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ф–µ—А–µ–≤—П–≥–Є–љ–∞. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –ї–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ф–∞–≤–≤–і–Њ–≤ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ –°–Љ—Г—В—Л, –Є–±–Њ —Г–ґ–µ –≤ 1613 –≥. –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–∞–љ —Г–Ї–∞–Ј –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–µ —Б —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–њ—А–Є—Б–ї–∞—В—М –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г –љ–∞ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Њ–і–µ –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж–∞ –Ь–Є–Ї–Є—В—Г¬ї54. –Ґ–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Э–Є–Ї–Є—В–∞ –Ф–∞–≤—Л–і–Њ–≤ –±—Л–ї –њ–Њ–ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ –≤ —Б—В–∞—А—И–Є–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є–ї –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –∞—А—В–µ–ї—М –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ 20 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.

–†–Є—Б. 3. –С–∞—Е—В–µ—А–µ—Ж —Ж–∞—А—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞. 1620 –≥. –Ь–∞—Б—В–µ—А вАУ –Ъ–Њ–љ–Њ–љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤. (4564 –Ю–Я). –Ф–ї–Є–љ–∞ вАУ 66 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ вАУ 55 —Б–Љ, –≤–µ—Б вАУ 12 300 –≥. –Ф–Є–∞–Љ–µ—В—А –Ї–Њ–ї–µ—Ж вАУ 12 –Љ–Љ, –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–µ—Ж вАУ 9000. –Ю–±—Й–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–ї–∞—Б—В–Є–љ вАУ 1509

–£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –Њ–±—Й–µ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ—Ж–∞—А–µ–љ–Є—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –≤–Ј—П–ї–Њ –Ї—Г—А—Б –љ–∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–є—И–µ–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –° —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –±—Л–ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ –њ–Њ–Є—Б–Ї –Є –≤—Л–Ј–Њ–≤ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤ —Б—В—А–∞–љ—Л. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г—В–∞–є–Ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і–∞–Љ –≥—А–Њ–Ј–Є–ї–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л: ¬Ђ–∞ –±—Г–і–µ –њ–Њ —Б–µ–Љ—Г –љ–∞—И–µ–Љ—Г —Г–Ї–∞–Ј—Г –Ї–Є—А–≥–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤ –Є —Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤—Б–µ—Е —З—В–Њ –љ–Є –µ—Б—В—М –≤ –Ъ–∞—А–≥–Њ–њ–Њ–ї–µ –Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–љ–Њ–≤—М —Б—Л—Б–Ї–∞–љ—Л –±—Г–і—Г—В, –Ї –љ–∞—И–µ–Љ—Г –љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї... –Є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –љ–µ –≤—Л—И–ї–µ—И—М, –Є–ї–Є –≤—Л—И–ї–µ—И—М, –і–∞ –љ–µ –≤—Б–µ—Е —Б–њ–Њ–ї–љ–∞, –∞ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—И—М –Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –≤ –Ъ–∞—А–≥–Њ–њ–Њ–ї–µ, –∞ –Ј–∞ —В–Њ —В–µ–±–µ –Њ—В –љ–∞—Б –±—Л—В—М –≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–Є –±–µ–Ј –њ–Њ—Й–∞–і—Л¬ї55.

–°–∞–Љ–∞ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ XVII –≤., –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —А—П–і–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Є–і–∞–Љ —А–µ–Љ–µ—Б–µ–ї –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —Б—Л—А—М–µ–≤–Њ–є –±–∞–Ј—Л. –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ —Б–ї–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М —А–Њ—Б—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ, –љ–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ, –ї—Г—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ, —А–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ, –њ–Њ—И–µ—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ, –Љ—Г—А–Њ–Љ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж—Л56. –®–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –Є –£—Б—В—О–ґ–љ–∞ –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–њ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Є–Ј –Ъ–∞—И–Є—А—Л –Є –Ї—Г–Ј–љ–µ—Ж—Л –≤–Є–љ—В–Њ–≤–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –≥–ї–∞–і–Ї–Є—Е –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є –Є–Ј –Ы–Є–≤–µ–љ57. –Ь–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–Љ–µ–ґ–љ—Л—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –Є–Ј –Ъ–Њ—Б—В—А–Њ–Љ—Л (–Њ–ї—М—Б—В—А–µ–љ–љ–Є–Ї–Є), –•–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А (–Ї–Њ—Б—В—П–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞), –Т—П—В–Ї–Є (—А–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞), –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П (—Б—В–∞–љ–Њ—З–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞) –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤58. –Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–є—В–Є –Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О, —З—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –≤—Л—Е–Њ–і—Ж—Л –Є–Ј –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –†—Г—Б–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Є—Е –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–∞—Е: –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ –Ъ–Њ–ї–Љ–Њ–≥–Њ—А, –°—В–µ–њ–∞–љ –Т–Њ–ї–Њ–≥–і–∞, –§–µ–і–Њ—А –†–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—Ж –Є —В. –і.

–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–љ—Л—Е –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–≤—И–Є—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–∞. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –њ–∞–љ—Б—Л—А–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–∞–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј —З–µ—А–Ї–µ—Б–Њ–≤, –≥—А—Г–Ј–Є–љ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А –Я–µ—В—А –У—А—Г–Ј–Є–љ–µ—Ж) –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–∞ –Є –Ч–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—М—П59. –Ъ–∞–ї–Љ—Л–Ї–Є –Є —З—Г–≤–∞—И–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞–Љ–Є –Ї—Г—П—З–љ–Њ–≥–Њ –Є –±–∞—Е—В–µ—А—Ж–µ–≤–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞60.

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Ї–∞–і—А—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≤—Л–Ј–Њ–≤–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Э–∞–Ї–∞–Ј—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ, –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–Љ—Б—П –≤ –Я–µ—А—Б–Є—О, –љ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –≤–µ—А–±–Њ–≤–∞—В—М ¬Ђ–Ї–Є–Ј—Л–ї–±–∞—И—Б–Ї–Є—Е –®–∞ —Е–Њ–≤–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ —Б–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, —И–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Є —Е–Ј–Њ–≤–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г¬ї61. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –Њ–њ–ї–∞—В—Л –њ–µ—А–µ–µ–Ј–і–∞ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П —Б –Ї–Њ—А–Љ–Њ–Љ, ¬Ђ–Ї–Є–Ј—Л–ї–±–∞—И—Б–Ї–Є–µ¬ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –Є–Ј –њ–Њ—Б–∞–і—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Д–∞–Ї—В –µ—Й–µ –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –µ–Љ—Г –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–Њ—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –љ–∞—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–µ.

–Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –љ–∞ —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –њ–Њ —З–µ—А–љ–Є, –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Љ–Њ–ї–і–Њ–≤–∞–љ–Є–љ–∞ вАУ ¬Ђ—Б—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –Ј–∞–Љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞¬ї62. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л—Е, —Б—А–µ–і–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤—Л—Е–Њ–і—Ж—Л –Є–Ј –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г—О—Й–Є–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –њ–Њ–і —Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–љ–µ–Љ—Ж—Л¬ї. –Ъ–∞–Ї –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, –≤ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–Њ XVII –≤. —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 15вАУ20 –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П63.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –≤ —А–∞–љ–µ–µ –≤—Л—И–µ–і—И–Є—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П—Е –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ—Б–≤–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–±–Њ—В–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –µ—Й–µ –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –±—Л–ї –њ—А–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В –љ–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–∞–є–љ—Л –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Г—О –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –ї–Є—И–љ–Є–є —А–∞–Ј –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Г–Ї–∞–Ј 1675 –≥. –Њ –≤–Њ—Б–њ—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞—В—М –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–∞–Љ –њ–Њ—А–Њ—Е, —Б–≤–Є–љ–µ—Ж –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ: ¬Ђ—З—В–Њ–± —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤—Б—П–Ї–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –ї—О–і–Є ... –Є –≤—Б—П–Ї–Є–µ –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж—Л –њ–Њ—А–Њ—Е—Г, –Є —Б–≤–Є–љ—Ж—Г, –њ–Є—Й–∞–ї–µ–є, —Б–∞–±–µ–ї—М... –Ъ–∞–ї–Љ—Л–Ї–∞–Љ –Є –Ь—Г–≥–∞–ї–∞–Љ, –Є –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ, –Є –С—Г—Е–∞—А—Ж–∞–Љ, –Є –С–∞—И–Ї–Є—А—Ж–∞–Љ –Є –≤—Б—П–Ї–Є–Љ –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–∞–Љ –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ –њ—А–Њ–і–∞–≤–∞–ї–Є –Є –љ–Є –љ–∞ —З—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–Љ–µ–љ–Є–≤–∞–ї–Є¬ї64. –Ґ–µ–Љ–Є –ґ–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–Њ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVII –≤. ¬Ђ–Њ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Є–Є –І–µ—А–µ–Љ–Є—Б–∞–Љ, –І—Г–≤–∞—И–∞–Љ –Є –Т–Њ—В—П–Ї–∞–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї—Г–Ј–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї65.

–Ю–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ —Б—В–Њ–ї—М —Б—В—А–Њ–≥–Є–Љ –Љ–µ—А–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVIII –≤., –≥–і–µ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–Є–љ–Њ–≤–µ—А—Ж–µ–≤, –љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–≤—И–Є—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –≤ —Ж–µ—Е–Є –љ–µ –Ј–∞–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М¬ї66. –Т —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П–Љ–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–≤–Њ–і–Њ–Љ –Ї ¬Ђ–Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є—О¬ї –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –£—Б–њ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–∞—Е –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ ¬Ђ–љ–Њ–≤–Є–Ї¬ї –і–∞–≤–∞–ї –њ—А–Є—Б—П–≥—Г, —З—В–Њ ¬Ђ–і–µ–ї–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Є—В—А–∞ –љ–µ —Г—З–Є–љ–Є—В –љ–∞–і –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–Њ—О –Є, –≤–Ј—П–≤ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–є –≥–Њ–і–Њ–≤–Њ–µ –і–µ–љ–µ–ґ–љ–Њ–µ –Є —Е–ї–µ–±–љ–Њ–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –љ–µ –Ј–±–µ–ґ–Є—В –љ–Є –≤ –љ–µ–Љ—Ж–∞, –љ–Є –≤ –Ъ—А—Л–Љ, –љ–Є –≤ –Є–љ—Л–µ —Б—В—А–∞–љ—Л¬ї67. –Ґ–∞–Ї, 13 –Є—О–ї—П 1645 –≥. –≤ –Ь–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ –Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Ж–µ–ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Ж–∞—А—О –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г68.

–Т—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј-–Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є–ї–Є –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Г—О –њ–∞–ї–∞—В—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Є —Б–Њ–±–ї—О–і–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVII –≤. –±—Л–ї–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ—Б–∞–±–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–ї –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Є–Ј –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ –≤ –Ь–µ—Й–∞–љ—Б–Ї—Г—О —Б–ї–Њ–±–Њ–і—Г –љ–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—М, –љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ¬ї69. –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Є, –≤—Л–±—Л–≤–∞–≤—И–Є–µ –Є–Ј –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –∞—В—В–µ—Б—В–∞—Ж–Є–є: ¬Ђ–≤—Б—П–Ї–Є–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –ї—О–і—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Я–∞–ї–∞—В—Л –њ–ї–Њ—Е–Є –Є –і–µ–ї–∞ –Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –љ–µ –њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ—Л, –Њ—В—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Є –±—Л—В—М –Є–Љ –≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–ї–Њ–±–Њ–і–µ –≤ —В—П–≥–ї–µ¬ї70.

–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї—М –Ї–Њ–Љ–њ–∞–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–∞–є–љ—Л –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ ¬Ђ–£—Б—В–∞–≤—Г¬ї –Р–љ–Є—Б–Є–Љ–∞ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞, ¬Ђ—Г —Е–Њ—А–Њ–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є –і–≤–µ—А–Є –Є –Њ–Ї–љ–∞... —Г—Б—В—А–Њ–Є—В–Є –≤–Њ –і–≤–Њ—А, –∞ –љ–µ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г¬ї71 –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞—Е –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –≤ –Ч–∞—А—П–і—М–µ, —В–∞–Ї–Є–µ —В–Њ–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Б–∞–і—М–±—Л, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–Љ–∞ –Є –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –і–≤–Њ—А–∞, –±—Л–ї–Є –≤—Л–Ј–≤–∞–љ—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ, –∞ –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –Ь.–У. –†–∞–±–Є–љ–Њ–≤–Є—З72.

–Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є —Б–Є–ї—Л –Є –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –°–Љ—Г—В—Л –±—Л–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–∞ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ґ–∞—В—Л–µ —Б—А–Њ–Ї–Є, —Б—Г–і—П –њ–Њ —В–µ–Љ–њ–∞–Љ —А–Њ—Б—В–∞ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Х—Б–ї–Є –≤ 1613 –≥. –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Њ –ї–Є—И—М 20 –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–Њ –Ј–∞ –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ –Є—Е —Б—В–∞–ї–Њ 39 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –≤ 1621 –≥. —Г–ґ–µ —З–Є—Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М 52 –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –≤ —В. —З. –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л–µ73. –Ъ 1627 –≥. —З–Є—Б–ї–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Њ 66 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ –њ–µ—А–≤—Г—О –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г XVII –≤. –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Њ –і–Њ 130 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –Ї –≤—Л–і–µ–ї–Ї–µ –њ–∞—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є–±–Њ —Б—В—А–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –і–ї—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ—Г–ґ–і74.

–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞–Љ–Є ¬Ђ–†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞ —В—Л –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –і–µ–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤ —Б –і–µ–љ–µ–ґ –љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–ї–∞–і—Л¬ї 1663 –≥., —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є 108 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї75. –Э–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ –С—А–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–µ, –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞ 1572/1573 –≥.–≥., –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—З—В–Є —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ вАУ 109 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т 1671 –≥. –≤ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ 136 –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –≤ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ –°—В–≤–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ вАУ 113 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї76. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVII –≤. —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞–Ј–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є —Б—В–∞–ї–∞ —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —И—В–∞—В–љ—Л–Љ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –Ї–∞–Ї –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М—О 1663 –≥., —В–∞–Ї –Є —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Л–і–∞—З–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤—Л–Љ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ—А–Є–±–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П 1655 –≥., –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Л–і–∞—З–Є –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М—П —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л 1661 –≥.77 –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–µ—В, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і–ї—П –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ї–∞–і—А–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –њ–Њ—Б–ї–µ –°–Љ—Г—В—Л –Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є—Е —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —Г—А–Њ–≤–љ—О –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVI –≤.

1 –Ю –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б–Љ.: –£–ї—М—П–љ–Њ–≤ –Ю.–У. –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є—З–Є—Е –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –≤ XVI –≤–µ–Ї–µ // –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є. –І. II. –°–Я–±., 2010. –°. 351вАУ366.

2 –С–∞—А—В–µ–љ–µ–≤ –°.–Я. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ъ—А–µ–Љ–ї—М –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –Є —В–µ–њ–µ—А—М. –Ъ–љ. 2. –Ь., 1916. –°. 266.

3 –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —Б –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–і–Њ—О. –°–Я–±., 1884. –°. 122, 169.

4 –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ –С.–Р. –†–µ–Љ–µ—Б–ї–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є. –Ь., 1948. –°. 599.

5 –Т–µ–ї—М—В–Љ–∞–љ –Р.–§. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞. –Ь., 1860. –°. 10, 213вАУ214

6 –§–µ—Е–љ–µ—А –Ь.–Т. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤–ї—П –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ —Б–Њ —Б—В—А–∞–љ–∞–Љ–Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –≤ XVI –≤. // –Ґ—А—Г–і—Л –У–Ш–Ь. –Т—Л–њ. 31. –Ь., 1956. –°. 53вАУ54.

7 –С–∞—Е—А—Г—И–Є–љ –°.–Т. –Э–∞—Г—З–љ—Л–µ —В—А—Г–і—Л. –Ґ. 1. –Ь., 1952. –°. 34.

8 –С–∞—А–±–∞—А–Њ –Є –Ъ–Њ–љ—В–∞—А–Є–љ–Є –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ы., 1971. –°. 230.

9 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 352.

10 –Ю–њ–Є—Б—М –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –І. 4. –Ъ–љ. 3. –Ь., 1885. –°. 85.

11 –Ч–∞–±–µ–ї–Є–љ –Ш.–Х. –Ф–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–є –±—Л—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А–µ–є –≤ XVI –Є XVII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П—Е. –Ъ–љ. 1. –Ь., 1990. –°. 103; –Ь–∞–ї–Є—Ж–Ї–Є–є –У.–Ы. –Ъ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П // –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ь., 1954. –°. 536.

12 –Ъ–∞—А–∞–Љ–Ј–Є–љ –Э.–Ь. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ґ. 9. –°. 31, 137вАУ138.

13 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. I. –І. 4. –Х–і. —Е—А. 4388.

14 –£–ї—М—П–љ–Њ–≤ –Ю.–У. –Ю –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П (–Ї 500-–ї–µ—В–Є—О —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П) // –Т—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л –≤ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ь., 2009. –°. 338вАУ339.

15 –І–Ю–Ш–Ф–†. –Ъ–љ. IV. –Ь., 1915. –°. 290; –Ш–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ / –Я–µ—А–µ–≤–Њ–і –Є –≤–≤–Њ–і–љ–∞—П —Б—В–∞—В—М—П –Ш.–Ь. –Я–Њ–ї–Њ—Б–Є–љ–∞ // –Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –°–°–°–†. –Ґ. II. –Ь., 1955. –°. 257вАУ271.

16 –Ф–Р–Ш. –Ґ. I. –°–Я–±., 1846. вДЦ 102.

17 Royal Armouriers. London, 1986.

18 –Ы—Г—А—М–µ –ѓ.–°. –Э–Њ–≤—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ –°—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Р—А—Ж—Л–±–∞—И–µ–≤–∞ –≤ 1576 –≥. // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є. –Ґ. 27. –Ь., 1948. –°. 292.

19 –°–Љ. –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ: –£–ї—М—П–љ–Њ–≤ –Ю.–У. –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ вАУ –Љ–µ—Б—В–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є // –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ: –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Ґ—А—Г–і—Л –®–µ—Б—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 13вАУ15 –Љ–∞—П 2015 –≥–Њ–і–∞. –°–Я–±., 2015. –І. IV. –°. 238.

20 –У–Њ—В—М–µ –Ѓ.–Т. –Р–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ –≤ XVI –≤. –Ь., 1938. –°. 59, 80.

21 –І–Ю–Ш–Ф–†. –Ъ–љ. IV. –Ь., 1884. –°. 20вАУ21.

22 –Я–Є—Б—М–Љ–Њ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Ъ–Њ–±–µ–љ—Ж–µ–ї—П –Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є–Є // –Ц–Ь–Э–Я. вДЦ 9. –°–Я–±., 1842. –Ю—В–і. 2. –°. 150.

23 –Х—Й–µ –≤ 1593 –≥. –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Є–є —И–∞—Е –Р–±–±–∞—Б I –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ—Б–ї—Г —Ж–∞—А—П –§–µ–і–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Ї–љ—П–Ј—О –Р–љ–і—А–µ—О –Ч–≤–µ–љ–Є–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–є –∞—А—Б–µ–љ–∞–ї вАУ ¬Ђ—И–µ–ї–Њ–Љ—Л –Є —И–∞–њ–Ї–Є –Є –Ј–µ—А—Ж–∞–ї—Л –±—Г–ї–∞—В–љ—Л–µ, –љ–∞–≤–Њ–ґ–µ–љ—Л –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ, –Є –њ–∞–љ—Ж–Є—А–Є¬ї –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї, —З—В–Њ ¬Ђ—В–Њ –і–µ–ї–∞—О—В –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ, –∞ –±—Г–ї–∞—В —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В –Ї –љ–∞–Љ –Є–Ј –Ш–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –∞ –њ–∞–љ—Ж–Є—А–Є –і–Њ–±—А—Л–µ –Є–Ј —З–µ—А–Ї–∞—Б¬ї (–°–Љ.: –Ф–Њ–љ-–•—Г–∞–љ –Я–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Є–є. –Я—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ —З–µ—А–µ–Ј –†–Њ—Б—Б–Є—О, –Њ—В –Р—Б—В—А–∞—Е–∞–љ–Є –і–Њ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–∞, –≤ 1599вАУ1600 –≥–≥. –Ь., 1898. –°. 16).

24 –У–Њ—А—Б–µ–є –Ф–ґ. –Ч–∞–њ–Є—Б–Ї–Є –Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ XVI вАУ –љ–∞—З. XVII –≤–≤. –Ь., 1990. –°. 106.

25 –Ф–µ–љ–Є—Б–Њ–≤–∞ –Ь.–Ь. –Я–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ –Є –µ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ XVIвАУXVII –≤–≤. // –Ґ—А—Г–і—Л –У–Ш–Ь. –Т—Л–њ. 20. –Ь. 1948. –°. 38.

26 –£–ї—М—П–љ–Њ–≤ –Ю.–У. –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є—З–Є—Е –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –≤ XVI –≤–µ–Ї–µ. –°. 362.

27 –Ю–† –†–Э–С. –≠—А–Љ. 542.

28 –Р–ї—М—И–Є—Ж –Ф.–Э. –Э–Њ–≤—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –Њ –ї—О–і—П—Е –Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞—Е –Њ–њ—А–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤. –Ґ. IV. –Ь., 1949. –°. 14.

29 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 19.

30 –Ч–∞–±–µ–ї–Є–љ –Ш.–Х. –Ф–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–є –±—Л—В —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А–µ–є –≤ XVI –Є XVII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П—Е. –°. 104.

31 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 1239. –Ю–њ. –Ч. –Ф. 69359. –Ы. 4.

32 –Ъ–Є—А–њ–Є—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р.–Э., –•–ї–Њ–њ–Є–љ –Ш.–Э. –Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Ъ–Є—А–Є–ї–ї–Њ-–С–µ–ї–Њ–Ј–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—П // –Ь–Ш–Р –°–°–°–†. вДЦ 77. –Ь., 1958. –°. 197.

33 –У–Њ—А–і–µ–µ–≤ –Э.–Т. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –і–Њ—Б–њ–µ—Е // –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ь., 1954. –°. 65, 74.

34 –Ъ–Њ–ї—З–Є–љ –С.–Р. –Ю–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ –≤ XVI –≤. // –Ь–Ш–Р –°–°–°–†. вДЦ 12. –Ь., 1949. –°. 197.

35 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Б –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є (—А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М). –І. 1 (–і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤.) // –Р–Ь–Ъ. –§. 1. –Ф. 73. –Ы. 7.

36 –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤ –Ѓ.–Т. –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –њ—А–Є —Ж–∞—А–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–µ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–µ: –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –Є–Ј –∞—А—Е–Є–≤–∞ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –°–Я–±., 1903. –°. 1; –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Б –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є (—А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М). –І. 1 (–і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤.) // –Р–Ь–Ъ. –§. 1. –Ф. 73. –Ы. 6.

37 –Р–Ш. –Ґ. 2. –°–Я–±., 1841. вДЦ 355. –°. 425.

38 –Ю–Я–Ш –У–Ш–Ь. –°–Є–љ. 939. –Ы. 102 –Њ–±.

37 –Ю–ї–µ–∞—А–Є–є –Р. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—О –Є —З–µ—А–µ–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—О –≤ –Я–µ—А—Б–Є—О –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –°–Я–±., 1906. –°. 283.

38 –Ъ–Њ—В–Њ—И–Є—Е–Є–љ –У.–Ъ. –Ю –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞. –Т–µ–Ї XVII. –Ь., 1983. 497.

39 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 504.

40 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 497.

41 –†–µ–є—В–µ–љ—Д–µ–ї—М—Б –ѓ. –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Њ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є–Є // –І–Ю–Ш–Ф–†. –Ъ–љ. III. –Ь., 1905. –°. 113.

42 –£–ї—М—П–љ–Њ–≤ –Ю.–У. –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVII –≤–µ–Ї–∞ (–Я–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Ю–њ–Є—Б–µ–є 1639, 1646 –Є 1647 –≥–Њ–і–Њ–≤) // –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ: –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Т—В–Њ—А–∞—П –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—П 18вАУ20 –Љ–∞—П 2011 –≥–Њ–і–∞. –°–Я–±., 2011. –І. II. –°. 442вАУ454.

45 –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤ –Ѓ.–Т. –Ъ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞ –≤ XVII –≤. –Ь., 1904. –°. 4.

46 –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Њ–≤ –Я.–Я. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ // –Ю—З–µ—А–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л XVII –≤. –І. 1. –Ь., 1979. –°. 267; –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ь., 1954. –°. 352.

47 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 2. –І. 1. –Х–і. —Е—А. 1024. –Ы. 194, 197.

48 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ю–њ. 1. –І. 4. –Х–і. —Е—А. 5675.

49 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –І. 5. –Х–і. —Е—А. 5921.

50 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –І. 6. –Х–і. —Е—А. 7251; –І. 7. –Х–і. —Е—А. 7906; –Ю–њ. 2. –І. 2. –Х–і. —Е—А. 946.

51 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ю–њ. 1. –І. 6. –Х–і. —Е—А. 7405.

52 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –§. 1239. –Ю–њ. 3. –Х–і. —Е—А. 69359. –Ы. 2.

53 –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≤ –Т.–§. –£–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤, –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –љ–Є–Љ–Є —А–µ–Љ–µ—Б–µ–ї –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤, —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –і–Њ XVIII –≤. –°–Я–±., 1907. –°. 29.

54 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л —Б –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є (—А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М). –І. 1 (–і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤.) // –Р–Ь–Ъ. –§. 1. –Ф. 73. –Ы. 21вАУ22.

55 –У–Њ—А–і–µ–µ–≤ –Э.–Т. –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞-–Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Є–Ї–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л XVII –≤–µ–Ї–∞ // –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –њ–∞–ї–∞—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ь., 1954. –°. 5.

56 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 1. –І. 4. –Х–і. —Е—А. 5048; –І. 5. –Х–і. —Е—А. 5533; –І. 7. –Х–і. —Е—А. 8350, 8512.

57 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –І. 5. –Х–і. —Е—А. 5895; –І. 6. –Х–і. —Е—А. 7223, 7700; –І. 7. –Х–і. —Е—А. 8369.

58 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –І. 5. –Х–і. —Е—А. 5725, 5750; –І. 6. –Х–і. —Е—А. 7280, 7445.

59 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Х–і. —Е—А. 7714; –І. 7. –Х–і. —Е—А. 7849, 8004.

60 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Х–і. —Е—А. 8026, 8039, 8132.

61 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Х–і. —Е—А. 8032.

62 –Ц–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≤ –Т.–§. –£–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Ж–µ–≤ вА¶ –°. 32, 60.

63 –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Њ–≤ –Я.–Я. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ вА¶ –°. 268.

64 –Ф–Р–Ш. –Ґ. 6. –°–Я–±., 1857. –°. 375.

65 –Я–°–Ч. –Ґ. 3. –°–Я–±., 1830. –°—В. 1579. –Я. 8.

66 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ґ. 12. –°—В. 9012.

67 –°–Я–±–Ш–Ш–†–Р–Э. –§. 133. –Ф. 50.

68 –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Є–є –Т.–Ш. –°–ї–Њ–≤–∞—А—М –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–≥–Њ, —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ–Њ–≥–Њ –Є –∞–ї–Љ–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ XVII –≤–µ–Ї–∞. –Ь.-–Ы., 1928. –°. 51.

69 –Я–°–Ч. –Ґ. 1. –°—В. 559.

70 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 1. –І. 8. –Х–і. —Е—А. 9729.

71 –†–∞–і–Є—Й–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ю.–Ь. –£—Б—В–∞–≤ —А–∞—В–љ—Л—Е, –њ—Г—И–µ—З–љ—Л—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –і–µ–ї, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –і–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –≤ 663 —Г–Ї–∞–Ј–∞—Е –Є–ї–Є —Б—В–∞—В—М—П—Е, –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Ж–∞—А–µ–є –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –®—Г–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞, –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є–Є –°–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ—Ж–µ–≤, –≤ 2-—Е —З–∞—Б—В—П—Е: –І. 2. –°–Я–±., 1781. –°. 11.

72 –†–∞–±–Є–љ–Њ–≤–Є—З –Ь.–У. –Ш–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П IXвАУXV –≤–≤. // –Ґ—А—Г–і—Л –Ш–≠. –Э–Њ–≤–∞—П —Б–µ—А–Є—П. –Ґ. 1. –Ь., 1947. –°. 32.

73 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л вА¶ –Ы. 21вАУ23.