–Ю.–Х. –Р–ї–њ–µ–µ–≤ (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞) –†–Р–Ч–Т–Ш–Ґ–Ш–Х –Я–Ы–Р–Э–Р –Т–Ю–Щ–Э–Ђ –†–Ю–°–°–Ш–Ш –Я–†–Ю–Ґ–Ш–Т –°–Ґ–†–Р–Э –Ґ–†–Ю–Щ–°–Ґ–Т–Х–Э–Э–Ю–У–Ю –°–Ю–Ѓ–Ч–Р (1873вАУ1914)

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М I–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2015

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і–µ—А–ґ–∞–≤ –Ґ—А–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XIX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–≤. —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–∞–ґ–љ–Њ–є –Є –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є. –Ю–±—Й–µ–њ—А–Є–љ—П—В–∞—П –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –≤ –Љ–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Р.–Ь. –Ч–∞–є–Њ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤¬ї, –≤—Л—И–µ–і—И–µ–є –≤ 1926 –≥.1

–Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –∞—А—Е–Є–≤–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞—В—М —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ч–∞–є–Њ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї —В—А–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Н—В–∞–њ–∞ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є. –Я–µ—А–≤—Л–Љ –Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї ¬Ђ–Љ–Є–ї—О—В–Є–љ—Б–Ї–Њ-–Њ–±—А—Г—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є¬ї –њ–µ—А–Є–Њ–і (1873вАУ1910), –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є —В–∞–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞ –Ф.–Р. –Ь–Є–ї—О—В–Є–љ–∞ –Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Э.–Э. –Ю–±—А—Г—З–µ–≤–∞, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Х–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є –Ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–њ (1910вАУ1912) —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–ї —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П 1910 –≥–Њ–і–∞¬ї –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є –≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —И—В–∞–±–µ. –Ч–∞–є–Њ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б—З–Є—В–∞–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–Є–є –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В ¬Ђ–Љ–Є–ї—О—В–Є–љ—Б–Ї–Њ-–Њ–±—А—Г—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л¬ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ —А–µ–≥—А–µ—Б—Б–Њ–Љ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Н—В–∞–њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л, –њ–Њ—Б–ї–µ 1912 –≥., —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Б –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–є –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—О –Ь–Є–ї—О—В–Є–љ–∞ –Є –Ю–±—А—Г—З–µ–≤–∞.

–Ъ–∞–Ї –љ–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –Ч–∞–є–Њ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л. –≠—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї —Б–≤–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Г–Ј–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є –±–∞–Ј–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Є—В–Њ–≥–Њ–≤—Л—Е –і–Є—А–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ (–У–£–У–®) –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Њ–љ –љ–µ —Г–і–µ–ї—П–ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—О –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ-—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є. –Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Є–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ–є.

–†–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є —А–∞—Б–Ї—А—Л—В—М –Є—Е —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–∞—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –У–£–У–®, –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —И—В–∞–±–∞—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–≥—А –Є –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞. –Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–µ—В–Њ–і–Є–Ї–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –≤ 1873вАУ1914 –≥–≥. —З–µ—В—Л—А–µ —Н—В–∞–њ–∞.

–Я–µ—А–≤—Л–є —Н—В–∞–њ (1873вАУ1903) –і–ї–Є–ї—Б—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–ї –Ч–∞–є–Њ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї –≤–Њ–є–љ–µ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ 1871 –≥. –У–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ю–њ—Л—В –∞–≤—Б—В—А–Њ-–њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1866 –≥. –Є —Д—А–∞–љ–Ї–Њ-–њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1870вАУ1871 –≥–≥. –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–±–ї–∞–≥–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Ї –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є—П –∞—А–Љ–Є–Є. –Э–∞—З–∞–ї–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О —Б –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є –Є –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–µ–є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–µ –Э.–Э. –Ю–±—А—Г—З–µ–≤–∞ –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–°–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –†–Њ—Б—Б–Є–Є¬ї, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ 1873 –≥.2 –У–ї–∞–≤–љ–∞—П –Є–і–µ—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є –Ю–±—А—Г—З–µ–≤–∞ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ. –Я—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –і–ї—П –∞—В–∞–Ї–Є –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є. –° —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –Ю–±—А—Г—З–µ–≤ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—М –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –≤ —В—А–µ—Е –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е вАУ –љ–∞ –Э–µ–Љ–∞–љ–µ, –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Я—А–Є–≤–Є—Б–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П –Є –љ–∞ –Т–Њ–ї—Л–љ–Є. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ, –≤ –µ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –≤ –У–∞–ї–Є—Ж–Є—О, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ю–±—А—Г—З–µ–≤ –≤–Є–і–µ–ї –Ј–∞—Е–≤–∞—В –С–Њ—Б—Д–Њ—А–∞ вАУ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ —И—В–∞–±–µ –Є –≤ —И—В–∞–±–µ –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞3. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ 80-–µ –≥–≥. XIX –≤. –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П –Њ–±—Й–Є–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–ї–∞–љ –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Х–≥–Њ –Ї—А–∞–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–Љ–љ—П–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –У–∞–ї–Є—Ж–Є–Є, –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–∞ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є –Њ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ –С–Њ—Б—Д–Њ—А–Њ–Љ4. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ —И—В–∞–±–µ –Є —И—В–∞–±–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –њ–ї–∞–љ—Л –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–є–і–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є —Б —Ж–µ–ї—М—О —Б—А—Л–≤–∞ –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є—П –Є—Е —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П ¬Ђ–Љ–Є–ї—О—В–Є–љ—Б–Ї–Њ-–Њ–±—А—Г—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л¬ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л –њ—П—В—М –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л вАУ –≤ 1880, 1883, 1887, 1890 (–Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ 1893 –Є 1897 –≥–≥.) –Є –≤ 1903 –≥.

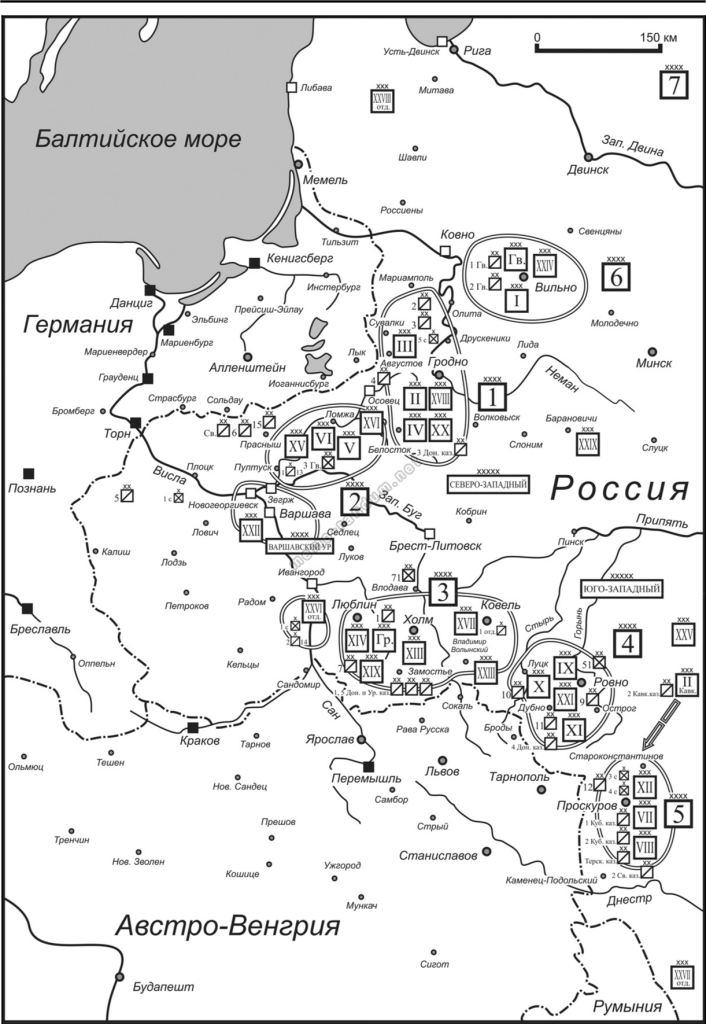

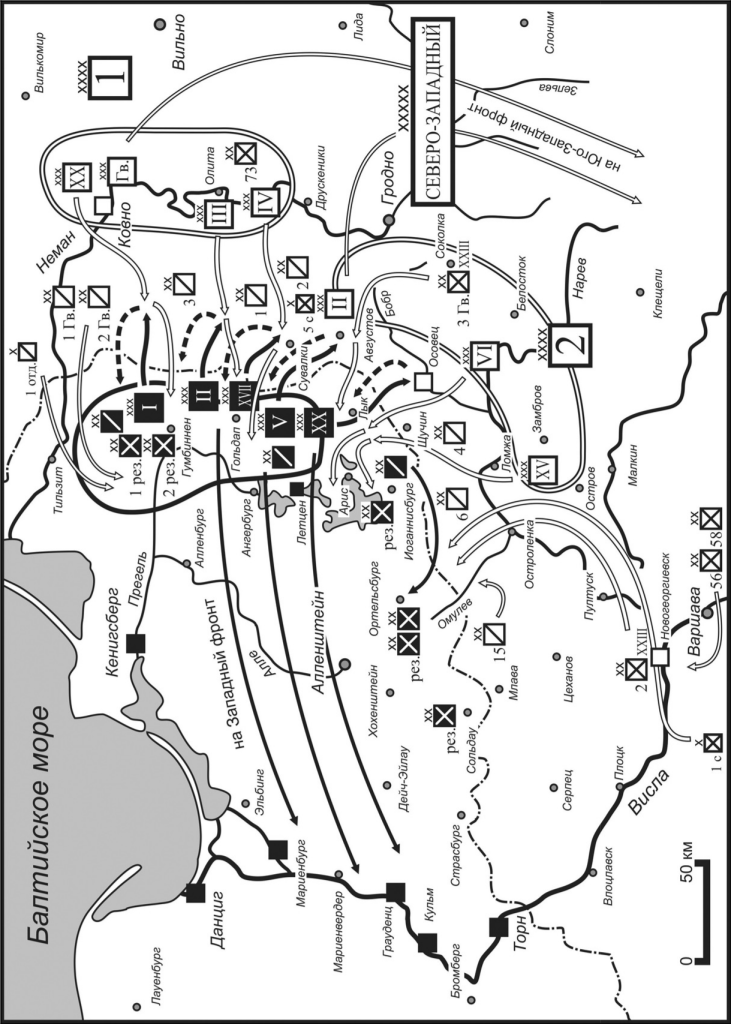

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –≤–Њ–є–љ—Л ¬Ђ–Љ–Є–ї—О—В–Є–љ—Б–Ї–Њ-–Њ–±—А—Г—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л¬ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є, —Б—В–∞–ї–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ вДЦ 18¬ї 1903 –≥. (—Б—Е–µ–Љ–∞ 1). –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –љ–µ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—М –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є —Д—А–Њ–љ—В –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ 1-–є –Є 2-–є –∞—А–Љ–Є–є, XXVIII –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Є –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞. –Э–∞ –љ–Є—Е –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞–і–∞—З–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—О –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Я—А–Њ—В–Є–≤ –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М 3-—П, 4-—П –Є 5-—П –∞—А–Љ–Є–Є –Є XXVI –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б. –¶–µ–ї—М—О –∞—А–Љ–Є–є –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –∞–≤—Б—В—А–Њ-–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –У–∞–ї–Є—Ж–Є–Є. –Ю–±—Й–Є–є —А–µ–Ј–µ—А–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є 6-—П –∞—А–Љ–Є—П, XXV –Є XXIX –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –Є–Ј —А–µ–Ј–µ—А–≤–љ—Л—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є, —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –њ—А–Є –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Я–Њ–і –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–Њ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М 7-—П (–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–∞—П) –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–∞—П –∞—А–Љ–Є—П. –Ф–ї—П –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Ј–∞ –†—Г–Љ—Л–љ–Є–µ–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—М XXVII –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–є (–С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–є) –Ї–Њ—А–њ—Г—Б5.

–Т—В–Њ—А–Њ–є —Н—В–∞–њ (1906вАУ1910) —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—П–≥–Њ—В–µ–љ–Є–µ–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є, —З—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Њ—Б—М –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1904вАУ1905 –≥–≥. –Т —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–≤–∞–µ—В –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ—А—Л–≤–∞–µ—В —Б –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ–Љ –Ь–Є–ї—О—В–Є–љ–∞ –Є –Ю–±—А—Г—З–µ–≤–∞. 18 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1906 –≥. 1-–є –Њ–±–µ—А–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –У–£–У–® вАУ –≤–љ–Њ–≤—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞, –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Ь.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –Є –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М

–°—Е–µ–Љ–∞ 1. –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О 18¬ї

–Њ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –°.–Ъ. –Ф–Њ–±—А–Њ—А–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –§.–§. –Я–∞–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ –і–Њ–Ї–ї–∞–і –Ј–∞ вДЦ 199 –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Я—А–Њ–µ–Ї—В —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–Є—Е –∞—А–Љ–Є–є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ¬ї 6. –Ш–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –≤ –љ–µ–Љ –њ–ї–∞–љ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–ї —П–≤–љ—Г—О –∞–љ—В–Є–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї—Г—О –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –≠—В–Њ—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II 18 –љ–Њ—П–±—А—П 1906 –≥.

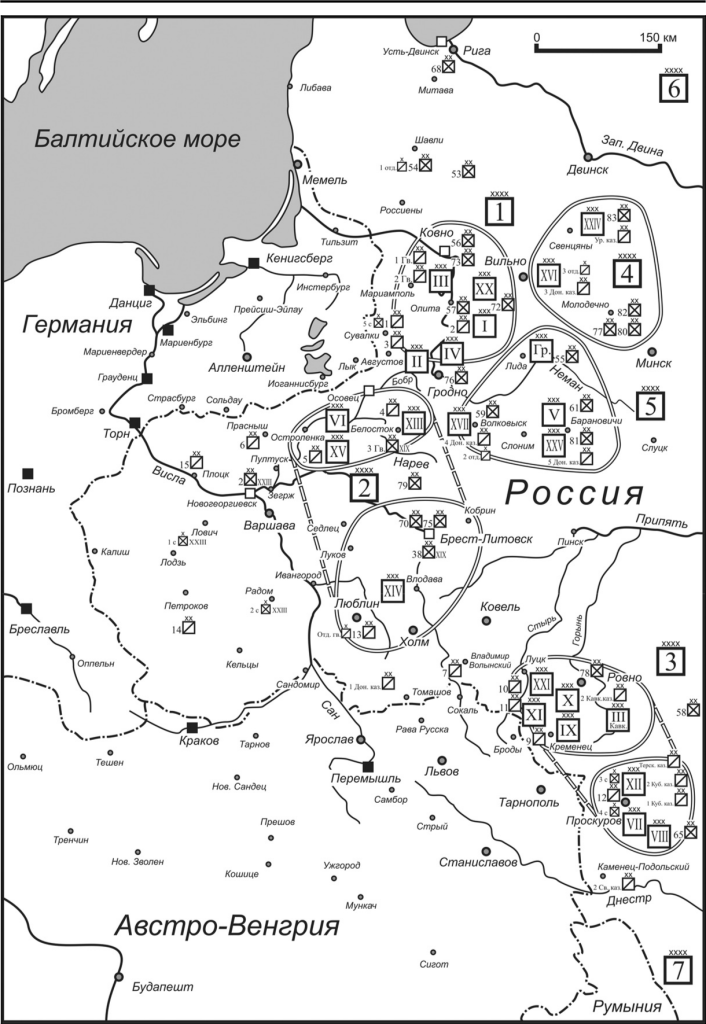

23 —П–љ–≤–∞—А—П 1907 –≥. –±—Л–ї–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ—Л ¬Ђ–†—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—П—Й–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ–Є –∞—А–Љ–Є—П–Љ–Є –Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –њ–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О вДЦ 18 –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г¬ї, –Ї–∞–Ї —Б—В–∞–ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–љ—Г –≤–Њ–є–љ—Л7. –Т —Н—В–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є –Ґ—А–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –њ–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–љ—Г –≤–Њ–є–љ—Л –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є 1-—П, 2-—П, 3-—П, –Т–Є—Б–ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П (¬Ђ–Т¬ї) –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П (¬Ђ–¶¬ї) –∞—А–Љ–Є–Є. –Я—А–Њ—В–Є–≤ –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–∞—П –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П (¬Ђ–Ъ¬ї) –∞—А–Љ–Є—П, —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П –≤ 2-—Е –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е –≤–Њ–Ј–ї–µ –Ф—Г–±–љ–Њ –Є –Я—А–Њ—Б–Ї—Г—А–Њ–≤–∞. –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞—Б–ї–Њ–љ—Л вАУ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–∞—П (¬Ђ–С¬ї) –Є –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±—Б–Ї–∞—П (–Є–ї–Є –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–∞—П вАУ¬Ђ–Ю¬ї) –∞—А–Љ–Є–Є (—Б—Е–µ–Љ–∞ 2).

–≠—В–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–Њ—Б–Є–ї–Є –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ-–≤—Л–ґ–Є–і–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –Є–Ј-–Ј–∞ —З–µ–≥–Њ —З–µ—В–Ї–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є –≤ –љ–Є—Е –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є. –†–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –У–µ–љ—И—В–∞–±–∞ –љ–∞ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ–є–љ—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П вДЦ 18 –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–≥—А, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ 1906вАУ1909 –≥–≥. –Ю–љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В—З–Є–Ї–Є –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л —Б–Љ–Є—А—П–ї–Є—Б—М —Б –њ–Њ—В–µ—А–µ–є –¶–∞—А—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є –Њ—В—Е–Њ–і –≤–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ф–≤–Є–љ—Л –Є –Ф–љ–µ–њ—А–∞. –°—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –≤–µ—Б—В–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ-—В—А–µ—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї–∞–Љ–Є —Б–≤–µ–ґ–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –Є –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–є–љ—Л—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤. –Ю—В–≤–µ—В–љ—Л–є —Г–і–∞—А —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞—А–Љ–Є–є –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –њ–Њ —А–∞—Б—В—П–љ—Г—В—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤, –≤—В–Њ—А–≥–љ—Г–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –≥–ї—Г–±—М —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —П—А–Ї–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –љ–∞ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–є —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Њ—В—А–∞–Ј–Є–ї–Є—Б—М –≤ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Є–≥—А

–°—Е–µ–Љ–∞ 2. –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О 18 –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г¬ї

—И—В–∞–±–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ —Е–Њ–і–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–Ј–µ—А–≤–∞. –Ґ–∞–Ї, –Є–≥—А–∞, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–Є —И—В–∞–±–µ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ —Б 22 —П–љ–≤–∞—А—П –њ–Њ 5 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1907 –≥. —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —И—В–∞–±–Њ–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—В—М –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—О8. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О, –Ї–∞–є–Ј–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –∞—А–Љ–Є–Є –≤—В–Њ—А–≥–ї–Є—Б—М –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Я–Њ–ї—М—И–Є –Є —З–µ—А–µ–Ј —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –Ј–∞–љ—П–ї–Є –Ь–Є–љ—Б–Ї, –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –љ–∞ –ї–Є–љ–Є—О –Я–Њ–ї–Њ—Ж–Ї вАУ –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї вАУ –Ю—А—И–∞. –Э–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –Љ–µ—Б—П—Ж –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ —В–µ–∞—В—А –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Є–±—Л–≤–∞—В—М –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –°–Є–±–Є—А–Є –Є –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –њ–µ—А–µ–є—В–Є –≤ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–≥—А–∞–ї–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–≤—И–Є–µ —Г–і–∞—А –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤ –Є –Ь–Є–љ—Б–Ї. –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–≥—А—Л, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —И—В–∞–±–Њ–Љ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1907 –Є –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 1910 –≥–≥., —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—Б–≤—П—Й–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—В–Њ—А–≥–љ—Г–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї9.

–Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л (1910вАУ 1912) –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї –≤–µ–і–µ–љ–Є—О –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, —З—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ—Й–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ-—П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Э–∞—З–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ 1908 –≥. –С–Њ—Б–љ–Є–є—Б–Ї–Є–є (–Р–љ–љ–µ–Ї—Б–Є–Њ–љ–љ—Л–є) –Ї—А–Є–Ј–Є—Б –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В—З–Є–Ї–∞–Љ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–ї–∞–љ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П, –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—Й–Є–є –ї—О–±–Њ–є –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ. –Ъ–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е –≤—Л–љ—Г–і–Є–ї —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –њ–ї–∞–љ –≤–Њ–є–љ—Л –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є—П –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є. –Ъ–Њ 2 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1908 –≥. –≤ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А–∞ –У–£–У–® –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є 6 –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤ –њ–ї–∞–љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Р–≤—Б—В—А–Є–Є –њ–Њ–і –ї–Є—В–µ—А–∞–Љ–Є ¬Ђ–Р¬ї, ¬Ђ–С¬ї, ¬Ђ–Т¬ї, ¬Ђ–У¬ї, ¬Ђ–Ф¬ї –Є ¬Ђ–Х¬ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –±—Л–ї –≤—Л–±—А–∞–љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є10. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –∞–љ–љ–µ–Ї—Б–Є–Є –С–Њ—Б–љ–Є–Є –Є –У–µ—А—Ж–µ–≥–Њ–≤–Є–љ—Л –°–µ—А–±–Є–µ–є, –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–µ–є –Є –§—А–∞–љ—Ж–Є–µ–є –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є, –Є –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г –∞–њ—А–µ–ї—П 1909 –≥. —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞–і –љ–Є–Љ –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ—Л.

–С–Њ—Б–љ–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Є–Ј–Є—Б –Њ–±–љ–∞–ґ–Є–ї —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Т –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –Њ—В 4 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1908 –≥. –Ј–∞ вДЦ 1774 2-–є –Њ–±–µ—А-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –У–£–У–® –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Т.–Х. –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ вДЦ 18 –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ¬ї –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О вАУ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –†–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–Є–ї –Ї–Њ—А–і–Њ–љ–Њ–Љ –≤–і–Њ–ї—М –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Ј–∞—В—А—Г–і–љ—П–ї–Њ –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е, —В–∞–Ї –Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞, —А–∞–є–Њ–љ—Л —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞—А–Љ–Є–є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –≤ –≥–ї—Г–±—М —Б—В—А–∞–љ—Л11.

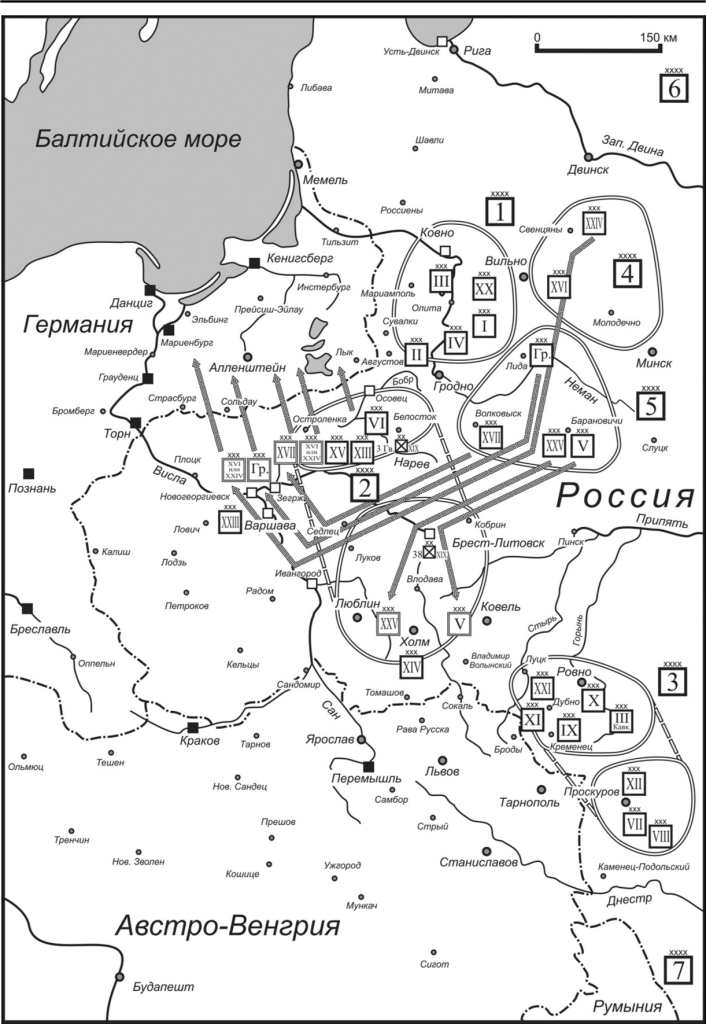

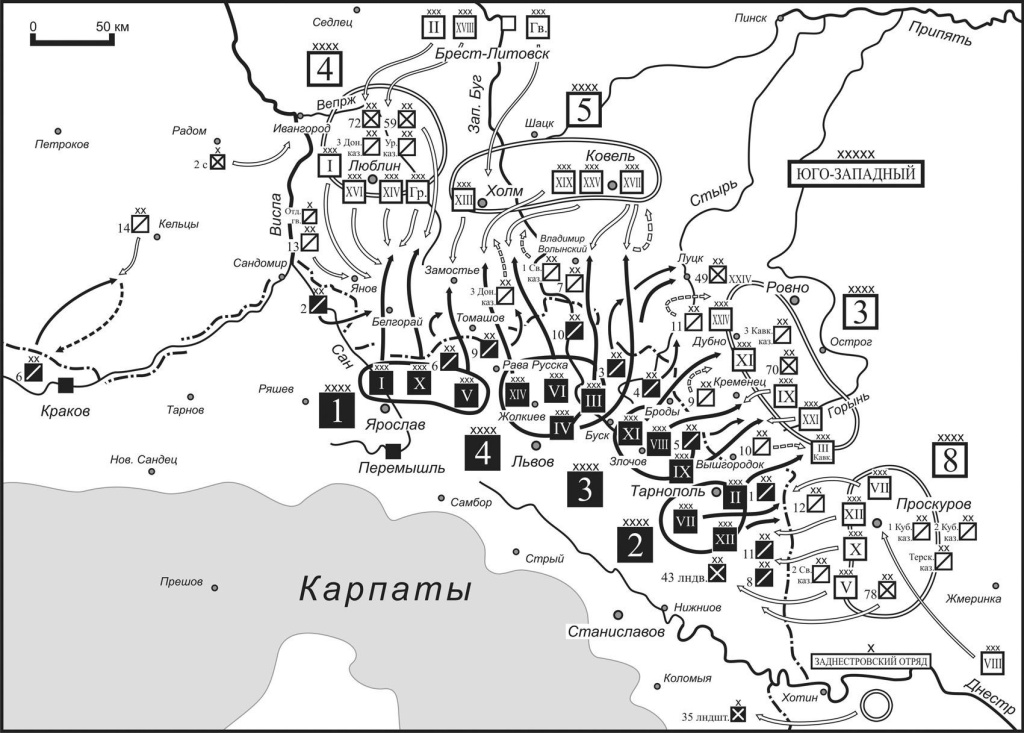

–Ч–∞–Љ–µ–љ–Є–≤—И–µ–µ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ вДЦ 18 –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ¬ї ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ 1910 –≥–Њ–і–∞¬ї, –њ—А–Є–љ—П—В–Њ–µ 26 –Є—О–љ—П 1910 –≥., –Ј–∞–і—Г–Љ—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ. –Я–Њ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–љ—Г —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –ї–µ–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –Я–Њ–ї—М—И–Є –Њ—З–Є—Й–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –Ю—В —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤—Л—Е —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —А–µ—И–Є–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П. –Т–Є–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ, –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї—А—Г–≥–∞–Љ–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —В—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–ї–Є–љ–µ–є–љ—Л–µ –∞—А–Љ–Є–Є вАУ 1-—П, 2-—П –Є 3-—П. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–∞—П –≤–њ–µ—А–µ–і 2-—П –∞—А–Љ–Є—П —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ 2 –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е вАУ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є (VI, XIII, XV –∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞, 3-—П –≥–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ–µ—Е–Њ—В–љ–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П XIX –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞) –Є —О–ґ–љ–Њ–є (XIV –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, 38-—П –њ–µ—Е–Њ—В–љ–∞—П –і–Є–≤–Є–Ј–Є—П XIX –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞). –Ь–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М XXIII –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–Љ, –њ–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–≤—И–Є–Љ—Б—П –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –Т–Є—Б–ї—Л, –Є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–µ–є. 3-—П –∞—А–Љ–Є—П —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –і–≤—Г—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е вАУ –Ф—Г–±–љ–Њ-–†–Њ–≤–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ (IX, X, XI, XXI –Є III –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞) –Є –Я—А–Њ—Б–Ї—Г—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ (VII, VIII –Є XII –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞). –Я—А–Є–±—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –Є–Ј –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ —Б–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ 4-—О –Є 5-—О –∞—А–Љ–Є–Є. –Ю–љ–Є —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —В—Л–ї–Њ–≤—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –°–≤–µ–љ—Ж—П–љ—Л вАУ –Т–Є–ї—М–љ–Њ вАУ –Ь–Њ–ї–Њ–і–µ—З–љ–Њ –Є –Ы–Є–і–∞ вАУ –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Б–Ї вАУ –С–∞—А–∞–љ–Њ–≤–Є—З–Є. –Э–∞ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –Є –≤ –С–µ—Б—Б–∞—А–∞–±–Є–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ 6-—П –Є 7-—П –∞—А–Љ–Є–Є (—Б—Е–µ–Љ–∞ 3)12.

–Э–Њ–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ –≤–Њ–є–љ—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ—Г—О –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤. –Х—Й–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є 23 —П–љ–≤–∞—А—П 1910 –≥. –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Э.–Р. –Ъ–ї—О–µ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ –У–£–У–® ¬Ђ–°–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –Є–Ј —А–∞–є–Њ–љ–∞ 2-–є –∞—А–Љ–Є–Є –њ—А–Є –≤–Њ–є–љ–µ —Б –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–µ–є –Є –Р–≤—Б—В—А–Є–µ–є¬ї, –≥–і–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Є

–°—Е–µ–Љ–∞ 3. –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О 1910 –≥–Њ–і–∞¬ї

–љ–∞—З–∞—В—М –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є (—Б—Е–µ–Љ–∞ 4)13. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–µ –Њ–љ –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –њ–ї–∞–љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є 1-–є, 2-–є –∞—А–Љ–Є–є –Є —З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ 4-–є –Є 5-–є. –≠—В–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Ъ–ї—О–µ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –љ–∞ –ї–µ–≤–Њ–Љ —Д–ї–∞–љ–≥–µ 2-–є –∞—А–Љ–Є–Є, –љ–∞ –ї–Є–љ–Є–Є –Ю—Б—В—А–Њ–ї–µ–љ–Ї–∞ вАУ –¶–µ—Е–∞–љ–Њ–≤. –° —Ж–µ–ї—М—О –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Њ–љ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –љ–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–Є

–°—Е–µ–Љ–∞ 4. –Я—А–Њ–µ–Ї—В —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –Э.–Р. –Ъ–ї—О–µ–≤–∞, 1910 –≥.

–≤–Њ–є—Б–Ї –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–Љ —Д–∞—Б–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –і–≤—Г–Љ—П –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞–Љ–Є 5-–є –∞—А–Љ–Є–Є, —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–≤ –Є—Е –љ–∞ –ї–Є–љ–Є–Є –Ы—О–±–ї–Є–љ вАУ –•–Њ–ї–Љ вАУ –Ъ–Њ–≤–µ–ї—М. –Ъ–ї—О–µ–≤ –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –њ–ї–∞–љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Я—А—Г—Б—Б–Є—О –≤ —Е–Њ–і–µ –і–≤—Г—Е –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–≥—А —Б–Њ —Б—В–∞—А—И–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ 1910 –Є 1911 –≥–≥., –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–≤—И–Є—Е –µ–≥–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ–Њ—Б—В—М14. –Ш–і–µ—П–Љ –Ъ–ї—О–µ–≤–∞ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –ї–µ—З—М –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤—Г–Љ—П –≥–Њ–і–∞–Љ–Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ –њ–ї–∞–љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≤–∞—А–Є–∞–љ—В ¬Ђ–У¬ї ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П 1910 –≥–Њ–і–∞¬ї.

–Ъ –і–µ–Ї–∞–±—А—О 1910 –≥. –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –Є–і–µ—П–Љ–Є –Ъ–ї—О–µ–≤–∞ –≤ –У–£–У–® —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–ї–∞–љ—Л –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ 4-–є –Є 5-–є –∞—А–Љ–Є–є –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–њ—А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г. –Ф–ї—П –Є—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≥–Њ–і–∞ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –У–£–У–® –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Г—О —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є–≥—А—Г —Б –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤, –љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –љ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є—Б—М15.

–Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Л –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –У–£–У–®, –≤ –Ї–Њ—А–љ–µ –Љ–µ–љ—П–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П 1910 –≥–Њ–і–∞¬ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ вАУ —Б–Њ–Ї—А—Г—И–µ–љ–Є—О –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –У–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Э–∞ –∞–≤—Б—В—А–Њ-–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є —И—В–∞–± –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–µ.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Н—В–∞–њ –≤ —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є (1912вАУ1914) —В–∞–Ї–ґ–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤. –Э–Њ —В–µ–њ–µ—А—М —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –У–£–У–® —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є—О, —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–≤–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–∞ –≥–∞–ї–Є—Ж–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —И—В–∞–±–∞ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –Ь.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї –Њ—В –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є–Є –ѓ.–У. –Ц–Є–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Љ–µ–є—Б—В–µ—А –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Ѓ.–Э. –Ф–∞–љ–Є–ї–Њ–≤ –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—В –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ —Б –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А—Г—Б—Б–Є–µ–є. –Я–µ—А–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ–Њ—И–ї–Њ –љ–∞ —А–∞—Б–њ—Л–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є.

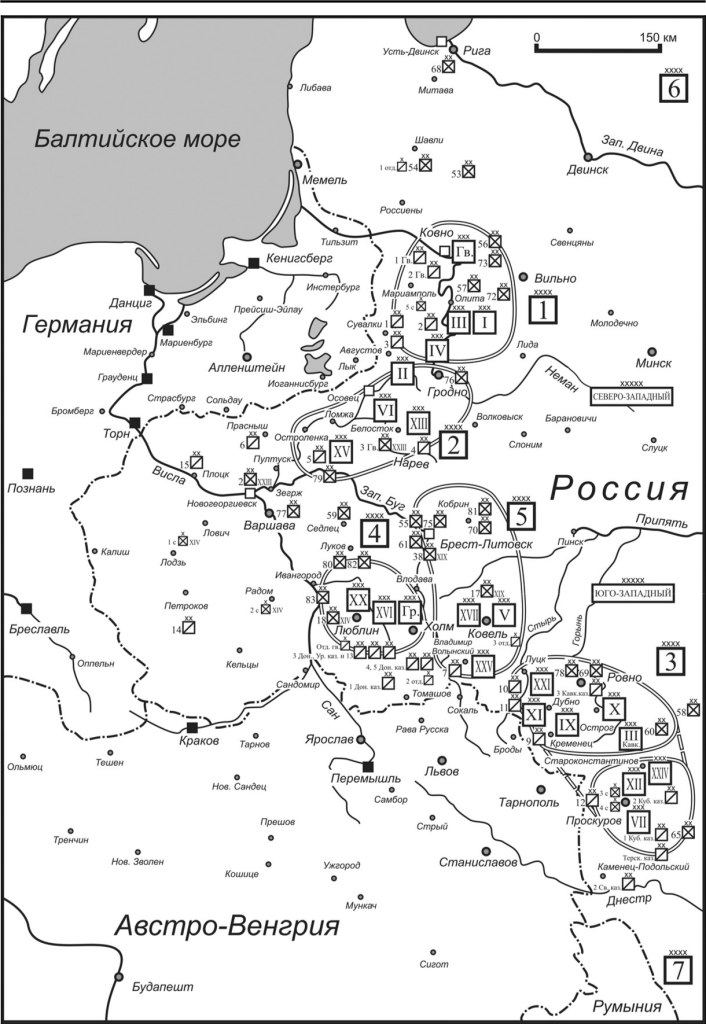

18вАУ22 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1912 –≥. –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ—Л—Е —И—В–∞–±–Њ–≤, –Њ–Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤—И–µ–µ—Б—П —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –∞–љ—В–Є–∞–≤—Б—В—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–є –≤ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —И—В–∞–±–µ. –Т –Є—В–Њ–≥–µ –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л ¬Ђ–Т—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–Љ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ —Б–ї—Г—З–∞–є –≤–Њ–є–љ—Л —Б –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є –Ґ—А–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є –Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –∞—А–Љ–Є–є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ16. –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –±—Л–ї —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–Љ II 1 –Љ–∞—П 1912 –≥. –Ю–љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї –і–≤–∞ –њ–ї–∞–љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П вАУ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є, ¬Ђ–Р¬ї (–љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –њ–Њ –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є), –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, ¬Ђ–У¬ї (–љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –њ–Њ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є). –Т–∞—А–Є–∞–љ—В ¬Ђ–Р¬ї –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є, –љ–Њ –Є –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Я—А—Г—Б—Б–Є—О. –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–≤–µ–ї–Њ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Н—В–Њ—В –њ–ї–∞–љ –≤–Њ–є–љ—Л –≤ 1914 –≥. (—Б—Е–µ–Љ–∞ 5).

–Я–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Г ¬Ђ–Р¬ї –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М 1-—П –Є 2-—П –∞—А–Љ–Є–Є. –Э–∞ –љ–Є—Е –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є ¬Ђ—Б —Ж–µ–ї—М—О —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –≤—Л–≥–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є¬ї. 1-—П –∞—А–Љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј –У–≤–∞—А–і–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ, I, III –Є IV –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤ –Є —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –°—А–µ–і–љ–µ–Љ –Э–µ–Љ–∞–љ–µ. –Т–Њ 2-—О –∞—А–Љ–Є—О –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є II, VI, XIII, XV –Є XXIII –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –У–ї–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –∞—А–Љ–Є–Є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —А–∞–є–Њ–љ –У—А–Њ–і–љ–Њ вАУ –С–µ–ї–Њ—Б—В–Њ–Ї вАУ –Ы–Њ–Љ–ґ–∞.

–Р—А–Љ–Є–Є –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞, –≤—Л–і–µ–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Р–≤—Б—В—А–Њ-–Т–µ–љ–≥—А–Є–Є, —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –і–≤—Г—Е –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е: 4-—П –Є 5-—П –∞—А–Љ–Є–Є вАУ –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –љ–∞ –ї–Є–љ–Є–Є –•–Њ–ї–Љ вАУ –Ы—О–±–ї–Є–љ вАУ –Ъ–Њ–≤–µ–ї—М; 3-—П –∞—А–Љ–Є—П вАУ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –≤ –Ф—Г–±–љ–Њ вАУ –†–Њ–≤–љ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Я—А–Њ—Б–Ї—Г—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е. 4-—П –∞—А–Љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј –У—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ, XIV, XVI, XX –Є XXIV –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤, 5-—П вАУ –Є–Ј V, XVII, XIX –Є XXV –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–Њ–≤. –Т 3-—О –∞—А–Љ–Є—О –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є VII, IX, –•, XI, XII, XXI –Є III –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є —Д—А–Њ–љ—В–∞ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ –∞–≤—Б—В—А–Њ-–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –≤ –У–∞–ї–Є—Ж–Є–Є. –Я–ї–∞–љ ¬Ђ–У¬ї –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї—Б—П –Њ—В –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1910 –≥. –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О 1910 –≥–Њ–і–∞¬ї (—Б—Е–µ–Љ–∞ 6). –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –њ–ї–∞–љ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Њ 20 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1912 –≥., –≤ —Б–∞–Љ—Л–є —А–∞–Ј–≥–∞—А —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞¬ї –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М XXIV –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Є–Ј 4-–є –∞—А–Љ–Є–Є –≤ 3-—О.

–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–ї–∞–љ –≤–Њ–є–љ—Л 1912 –≥. —П–≤–ї—П–ї—Б—П —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї —В–µ–Ї—Г—Й–µ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї —Б—В—А–∞–љ—Л. –Я–µ—А–µ–Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ–Њ—И–ї–Њ

–°—Е–µ–Љ–∞ 5. –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О 1910 –≥–Њ–і–∞¬ї (1912). –Я–ї–∞–љ ¬Ђ–Р¬ї

–°—Е–µ–Љ–∞ 6. –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О 1910 –≥–Њ–і–∞¬ї (1912). –Я–ї–∞–љ ¬Ђ–У¬ї

–љ–∞ —А–∞—Б–њ—Л–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –°–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —И—В–∞–±–∞ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –Ь.–Т. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –∞–љ—В–Є–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ–µ–Ї—В —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П —А–µ—И–∞—О—Й–µ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞–і –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е. –Ю–љ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є —Б—А–µ–і–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ —З–µ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є–≥—А –Є –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ. –≠—В–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Њ –љ–µ–≤–µ—А–Є–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Г—Б–њ–µ—Е –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Я—А—Г—Б—Б–Є—О.

–° —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –Є –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–є ¬Ђ—Д—А–Њ–љ–і–µ¬ї –љ–µ–њ–Њ–≥—А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –У–£–У–® –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Њ 20вАУ24 –∞–њ—А–µ–ї—П 1914 –≥. –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Є–≥—А—Г17. –Т –µ–µ —Е–Њ–і–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В—А–∞–Ј–Є—В—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤ –љ–∞ –љ–µ–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є –љ–∞—З–∞—В—М –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Я—А—Г—Б—Б–Є—О. –Р—А–Љ–Є–Є –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –∞–≤—Б—В—А–Њ-–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–Ї—А—Г–≥–Њ–≤ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—В—М —Д–ї–∞–љ–≥–Є 1-–є –Є 2-–є –∞—А–Љ–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –≠—В–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є–≥—А–∞ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–Є–ї–∞ —А–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —И—В–∞–±–µ –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л (—Б—Е–µ–Љ—Л 7 –Є 8).

–° —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л 1912 –≥. –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –Ї –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П вДЦ 20¬ї –Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П. –Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ вДЦ 329 –Њ—В 22 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П 1913 –≥. ¬Ђ–Ю —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –њ—А–Є –≤–Њ–є–љ–µ –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ, –Ї–Њ –≤–≤–Њ–і—Г –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ вАЬ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П вДЦ 20вАЭ¬ї18. 25 —Б–µ–љ—В—П–±—А—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II, –Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤ –У–£–У–® –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є ¬Ђ–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—О –љ–∞—И–Є—Е –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –њ—А–Є –≤–Њ–є–љ–µ —Б –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є –Ґ—А–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ (–Ї –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—О –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ вАЬ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П вДЦ 20вАЭ)¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ —Б—В–∞—В—М —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О19. –Э–Њ–≤—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–ї –ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ–±–Њ–Є—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е. ¬Ђ–Ь–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ вДЦ 20¬ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л—В—М –≤–≤–µ–і–µ–љ–Њ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ

–°—Е–µ–Љ–∞ 7. –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є–≥—А–∞ —Б—В–∞—А—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ 20вАУ24 –∞–њ—А–µ–ї—П 1914 –≥. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ

–°—Е–µ–Љ–∞ 8. –°—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є–≥—А–∞ —Б—В–∞—А—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ 20вАУ24 –∞–њ—А–µ–ї—П 1914 –≥. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—П –љ–∞ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ

–≤ 1915 –≥., –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М –µ–≥–Њ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1914 –≥. –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ–Њ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О 1910 –≥–Њ–і–∞¬ї. –Э–Њ–≤—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–ї –ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ–±–Њ–Є—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ—Л—Е —И—В–∞–±–Њ–≤.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–≥—А –Є –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –њ–Њ–µ–Ј–і–Њ–Ї, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –љ–∞–Љ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XIX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤–≤. –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ —Н—В–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –≤–Њ–є–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ–µ—А–µ–і –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –њ–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—О, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Н—В–∞–њ–Њ–≤. –†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–ї–Њ –њ—Г—В—М –Њ—В –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ-–љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л, —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XIX –≤., –Ї –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–є –≤ ¬Ђ–Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–Є вДЦ 18 –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ¬ї 1906/07 –≥. –Ы–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є—В–Њ–≥–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –≤ 1910 –≥. –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —И—В–∞–±–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –љ–∞ –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ —А–∞–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ —Б—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є —И—В–∞–± –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞—В—М —Б—А–∞–Ј—Г –љ–∞ –і–≤—Г—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е, –∞ –љ–µ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Б–µ–Љ–Є –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞–Љ–Є —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П.

1 –Ч–∞–є–Њ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Ь. –Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Њ–≤. –Ь., 1926.

2 –Р–љ–∞–ї–Є–Ј —Н—В–Њ–є –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є —Б–Љ.: –Ч–∞–є–Њ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Я.–Р. –Т–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л 1860вАУ1870 –≥–Њ–і–Њ–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ь., 1952. –°. 280вАУ288; –Р–є—А–∞–њ–µ—В–Њ–≤ –Ю.–†. –Ч–∞–±—Л—В–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ ¬Ђ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ь–Њ–ї—М—В–Ї–µ¬ї. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ю–±—А—Г—З–µ–≤ (1830вАУ1904). –°–Я–±., 1998. –°. 127вАУ128.

3 –Ю –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –і–µ—Б–∞–љ—В–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –љ–∞ –С–Њ—Б—Д–Њ—А —Б–Љ., –љ–∞–њ—А.: –Р–є—А–∞–њ–µ—В–Њ–≤ –Ю.–†. –Э–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –°—Г–і—М–±–∞ –С–Њ—Б—Д–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≤ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞—П II // –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –≤–Њ–є–љ–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є / –њ–Њ–і —А–µ–і. –Ю.–†. –Р–є—А–∞–њ–µ—В–Њ–≤–∞. –Ь., 2002. –°. 158вАУ261; –Х–≥–Њ –ґ–µ. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –∞—В–∞–Ї–Є –¶–∞—А—М–≥—А–∞–і–∞: –†—Г—Б-вДЦ 3. –°. 60вАУ63; –С–∞–Ї—Г–ї–Є–љ –Т.–Ь. –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –С–Њ—Б—Д–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≤ 80 вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ 90-—Е –≥–≥. XIX –≤.: –і–Є—Б. –Ї–∞–љ–і. –Є—Б—В. –љ–∞—Г–Ї. –Ь., 2008.

4 –Р–є—А–∞–њ–µ—В–Њ–≤ –Ю.–†. –Ч–∞–±—Л—В–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞... –°. 254вАУ255.

5 –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–Є–≤ (–†–У–Т–Ш–Р). –§. 2000. –Ю–њ. 1. –Ф. 492. –Ы. 1вАУ11.

6 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 97. –Ы. 1вАУ49. –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П вАУ –Ы. 50вАУ70. –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —Б–Љ.: –†–Њ—Б—В—Г–љ–Њ–≤ –Ш.–Ш. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Д—А–Њ–љ—В –њ–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ь., 1976. –°. 88вАУ90.

7 –†–У–Т–Ш–Р. –§. 2000. –Ю–њ. 1. –Ф. 492. –Ы. 70вАУ72 –Њ–±., 78вАУ79 –Њ–±. –Т –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –У–£–У–® —Н—В–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ¬ї.

8 –†—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є –Њ—В—З–µ—В –Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —И—В–∞–±–∞ –Њ–± —Н—В–Њ–є –Є–≥—А–µ —Б–Љ.: –†–У–Т–Ш–Р. –§. 2000. –Ю–њ. 1. –Ф. 423. –Ы. 37вАУ76.

9 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –§. 1606. –Ю–њ. 2. –Ф. 936. –Ы. 38вАУ38 –Њ–±.

10 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –§. 2000. –Ю–њ. 1. –Ф. 514. –Ы. 3.

11 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ы. 53вАУ57.

12 –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ —Б–Љ.: –Ч–∞–є–Њ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Р.–Ь. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 211вАУ227.

13 –†–У–Т–Ш–Р. –§. 2000. –Ю–њ. 1. –Ф. 1790. –Ы. 49вАУ57 –Њ–±., 59вАУ59 –Њ–±.

14 –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ—Л–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Н—В–Є—Е –Є–≥—А —Б–Љ.: –†–∞–Ј–±–Њ—А –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–≥—А—Л —Б—В–∞—А—И–Є—Е –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1910 –≥–Њ–і–∞ –њ—А–Є —И—В–∞–±–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ // –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –§. 1859. –Ю–њ. 1. –Ф. 2821. –Ы. 197вАУ204; –Ю—В—З–µ—В –Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–≥—А–µ —Б—В–∞—А—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞ –≤ 1911 –≥. // –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 172. –Ы. 1вАУ12 –Њ–±., 13вАУ17.

15 –Я–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —Н—В–Њ–є –Є–≥—А—Л –Є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї—Г –Њ–± –µ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–Љ.: –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –§. 2000. –Ю–њ. 1. –Ф. 1981. –Ы. 1вАУ19; –Ф. 1982. –Ы. 37вАУ39 –Њ–±., 47вАУ48 –Њ–±., 50вАУ51, 79вАУ80 –Њ–±., 90вАУ91 –Њ–±.; –Ф. 1983. –Ы. 13вАУ19 –Њ–±.

16 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 2236. –Ы. 2вАУ7 –Њ–±.

17 –°–Љ. –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ: –Ю—В—З–µ—В –Њ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–≥—А–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –≥[–Њ—А–Њ–і–µ] –Ъ–Є–µ–≤–µ —Б 20-–≥–Њ –њ–Њ 24-–µ –∞–њ—А–µ–ї—П 1914-–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ // –†–У–Т–Ш–Р. –§. 2000. –Ю–њ. 1. –Ф. 1990. –Ы. 3вАУ14 –Њ–±.; –°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤ –Р.–Э. –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Є–≥—А–∞ —Б—В–∞—А—И–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –∞–њ—А–µ–ї–µ 1914 –≥–Њ–і–∞ // –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї. 1919. –Т—Л–њ. 1. –°. 9вАУ28; –Ь–µ–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Т.–Р. –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Њ–њ—Л—В—Г –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л. –Ь., 1935. –Ґ. 1. –Ь–Є—А–Њ–≤–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ 1914вАУ1918 –≥–≥. –°. 247вАУ261; –Р–ї–њ–µ–µ–≤ –Ю.–Х. –Э–∞ –њ—Г—В–Є –Ї –Ъ–∞–љ–љ–∞–Љ. –Я–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Я—А—Г—Б—Б–Є—О¬ї –≤ —И—В–∞–±–µ –Т–∞—А—И–∞–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞, 1872вАУ1914 –≥–≥. // –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї: –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є / –†–µ–і.-—Б–Њ—Б—В. –Ю.–†. –Р–є—А–∞–њ–µ—В–Њ–≤, –Ь. –Щ–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З, –Ь.–Р. –Ъ–Њ–ї–µ—А–Њ–≤, –С. –Ь–µ–љ–љ–Є–љ–≥, –Я. –І–µ–є—Б—В–Є. –Ь., 2011. –Ґ. X. –°. 254вАУ258.

18 –†–У–Т–Ш–Р. –§. 2000. –Ю–њ. 1. –Ф. 7140. –Ы. 107вАУ122.

19 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –Ф. 1833. –Ы. 1вАУ16 –Њ–±.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є