п².п▓. п⌡п╬п╪п╟п╨п╦п╫ (п║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ) п·п═пёп√п≤п∙ п║п≤п║п╒п∙п°п╚ п⌠п░п═п╒пёп²п⌠п░ п▓ п п·п⌡п⌡п∙п п╕п≤п≤ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║

пёп©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п°п╦п╫п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п═п╬я│я│п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟п╢п╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌п╫я▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╫п╟я┐п╨ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦

п╖п╟я│я┌я▄ IIIп║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

б╘п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2016

б╘п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2015

б╘ п║п÷п╠п⌠пёп÷п╒п■, 2016

п▓ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦я▐ п╟я─п╪п╣п╧я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐я┤п╫п╬пЁп╬ п╬пЁп╫п╣я│я┌я─п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ я│п╬я─п╬п╨п╬п╡я▀п╣ пЁп╬п╢я▀ XIX п╡. я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╦п╥я┐я▌я┌я│я▐ п╢п╡я┐п╪я▐ п╬я│п╫п╬п╡п╬п©п╬п╩п╟пЁп╟я▌я┴п╦п╪п╦ п╪п╬п╪п╣п╫я┌п╟п╪п╦: п╡п╬-п©п╣я─п╡я▀я┘, я│п╪п╣п╫п╬п╧ я│п©п╬я│п╬п╠п╟ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣п╫п╣п╫п╦я▐ п╥п╟я─я▐п╢п╟, п╨п╬пЁп╢п╟ я│я┌п╟я─я▀п╧ п╢п╬п╠я─я▀п╧ п╨я─п╣п╪п╣п╫я▄ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я├ я┐я│я┌я┐п©п╦п╩ п╪п╣я│я┌п╬ п╨п╟п©я│я▌п╩я▌, п╨ я┌п╬п╪я┐ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п©я─п╬я┤п╫п╬ п©я─п╬п©п╦я│п╟п╡я┬п╣п╪я┐я│я▐ п╡ п╬я┘п╬я┌п╫п╦я┤я▄п╦я┘ п╦ п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╩я▄п╫я▀я┘ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟я┘, п╦, п╡п╬-п╡я┌п╬я─я▀я┘, п╡я│п╣ п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟я│я┬п╦я─я▐я▌я┴п╦п╪я│я▐ п©я─п╦п╪п╣п╫п╣п╫п╦п╣п╪ п╫п╟я─п╣п╥п╫я▀я┘ я│я┌п╡п╬п╩п╬п╡, п©я─п╦я┤п╣п╪ п╥п╟я─я▐п╤п╟п╫п╦п╣ п╫п╬п╡я▀я┘ я┬я┌я┐я├п╣я─п╬п╡ п╦ п╫п╟я─п╣п╥п╫я▀я┘ я─я┐п╤п╣п╧ п╡ я│п╨п╬я─п╬я│я┌п╦, п╨п╟п╨ п©я─п╟п╡п╦п╩п╬, п╫п╣ я┐я│я┌я┐п©п╟п╩п╬ пЁп╩п╟п╢п╨п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫п╬п╪я┐ п╬я─я┐п╤п╦я▌. п∙я│я┌п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬, я─я┐я│я│п╨п╬п╣ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╣ я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢я│я┌п╡п╬, п╫п╟я┤п╦п╫п╟я▐ я│ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─п╟, п©п╬я│я┌п╬я▐п╫п╫п╬ я│п╩п╣п╢п╦п╩п╬ п╥п╟ п╫п╬п╡п╬п╡п╡п╣п╢п╣п╫п╦я▐п╪п╦ п╡ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬п╪ п╢п╣п╩п╣, я│я┌я─п╣п╪я▐я│я▄ п╫п╣ п╬я┌я│я┌п╟я┌я▄ п╬я┌ б╚п╡п╣я─п╬я▐я┌п╫я▀я┘ п╢я─я┐п╥п╣п╧б╩. п╒п╟п╨, п╡ 1840 пЁ. п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─ п²п╦п╨п╬п╩п╟п╧ п÷п╟п╡п╩п╬п╡п╦я┤, п©я─п╦п╫я▐п╡ п╡п╬ п╡п╫п╦п╪п╟п╫п╦п╣ я─п╣п╥я┐п╩я▄я┌п╟я┌я▀ п©я─п╣п╢я┬п╣я│я┌п╡я┐я▌я┴п╦я┘ я┌я─п╣я┘п╩п╣я┌п╫п╦я┘ п╦я│п©я▀я┌п╟п╫п╦п╧, п©я─п╦п╨п╟п╥п╟п╩ п╥п╟п╨п╟п╥п╟я┌я▄ п╡ п▒п╣п╩я▄пЁп╦п╦ п╡ пЁп╬я─п╬п╢п╣ п⌡п╦я┌я┌п╦я┘п╣ (п⌡я▄п╣п╤) я┐ я└п╟п╠я─п╦п╨п╟п╫я┌п╟ п°п╟п╩п╣я─п╠п╟ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟ п©п╬ п╬п╠я─п╟п╥я├я┐, я│я┘п╬п╢п╫п╬п╪я┐ я│ п╟п╫пЁп╩п╦п╧я│п╨п╦п╪ п╦ п╡п©п╬я│п╩п╣п╢я│я┌п╡п╦п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╡я┬п╣п╪я┐ п╫п╟п╦п╪п╣п╫п╬п╡п╟п╫п╦п╣ б╚п╗я┌я┐я├п╣я─ п╢п╩я▐ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫п╬п╡ (п⌡п╦я┌я┌п╦я┘я│п╨п╦п╧) п╬п╠я─. 1843 пЁ.б╩.1 п п╟п╨ п╦ п╟п╫пЁп╩п╦п╧я│п╨п╦п╧, п╬п╫ п╠я▀п╩ я│п╢п╣п╩п╟п╫ п©п╬ я│п╦я│я┌п╣п╪п╣, п©я─п╣п╢п╩п╬п╤п╣п╫п╫п╬п╧ пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩-п╪п╟п╧п╬я─п╬п╪ п╟я─п╪п╦п╦ п▒я─п╟я┐п╫я┬п╡п╣п╧пЁп╟ п▒п╣я─п╫п╣я─п╬п╪ Б─⌠ п╢п╡п╟ пЁп╩я┐п╠п╬п╨п╦я┘ п╫п╟я─п╣п╥п╟ п╡ я│я┌п╡п╬п╩п╣ п╡ я│п╬я┤п╣я┌п╟п╫п╦п╦ я│п╬ я│я└п╣я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п©я┐п╩п╣п╧ я│ п╨я─я┐пЁп╬п╡я▀п╪ п╤п╣п╩п╬п╠п╨п╬п╪ п©п╬ я└п╬я─п╪п╣ п╫п╟я─п╣п╥п╬п╡ п╢п╟п╡п╟п╩п╦ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌я▄ п╫п╣ п╥п╟п╠п╦п╡п╟я┌я▄ п©я┐п╩я▌ п╡ п╫п╟я─п╣п╥я▀, п╟ п©я─п╬я│я┌п╬ п©я─п╬пЁп╬п╫я▐я┌я▄ п╣п╣ п©п╬ п╫п╦п╪, я┤я┌п╬ п╢п╟п╡п╟п╩п╬ я│п╨п╬я─п╬я│я┌я─п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄, п©п╬я┤я┌п╦ я│я─п╟п╡п╫п╦п╪я┐я▌ я│п╬ я│п╨п╬я─п╬я│я┌я─п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄я▌ пЁп╩п╟п╢п╨п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫я▀я┘ я─я┐п╤п╣п╧.2 п▓я│п╣пЁп╬ п╠я▀п╩п╬ п╥п╟п╨я┐п©п╩п╣п╫п╬ 5000 я┬я┌я┐я├п╣я─п╬п╡ п╢п╩я▐ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╩п╣п╧п╠-пЁп╡п╟я─п╢п╦п╦ п╓п╦п╫я│п╨п╬пЁп╬ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫п╟ п╦ п╢п╩я▐ п╡п╫п╬п╡я▄ я└п╬я─п╪п╦я─я┐п╣п╪я▀я┘ я│я┌я─п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ п╠п╟я┌п╟п╩я▄п╬п╫п╬п╡.3 п▓ 1845 пЁ. я┐я┤п╦я┌п╣п╩я▄ я├п╣п╩я▄п╫п╬п╧ я│я┌я─п╣п╩я▄п╠я▀ п©я─п╦ п⌠п╡п╟я─п╢п╣п╧я│п╨п╬п╪ п╨п╬я─п©я┐я│п╣ п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁ п©я─п╣п╢п╩п╟пЁп╟п╣я┌ я│п╡п╬п╧ я┬я┌я┐я├п╣я─, я┌п╟п╨п╤п╣ я│ п╢п╡я┐п╪я▐ п╫п╟я─п╣п╥п╟п╪п╦, п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╟п╫п╫я▀п╧ п╦п╥ п╢я─п╟пЁя┐п╫я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐п╤я▄я▐; п©п╬я│п╩п╣ п╡я│п╣я│я┌п╬я─п╬п╫п╫п╦я┘ п╦я│п©я▀я┌п╟п╫п╦п╧, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╡ п©п╬я│я┌п╬я▐п╫п╫п╬ п╡п╬я▌я▌я┴п╦я┘ я┤п╟я│я┌я▐я┘ п п╟п╡п╨п╟п╥я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╬я─п©я┐я│п╟, п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟п╡я┬п╦я┘я│я▐ я┌п╟п╨п╤п╣ п╢п╬п╩пЁп╦п╣ я┌я─п╦ пЁп╬п╢п╟, я█я┌п╬ п╬я─я┐п╤п╦п╣ п©я─п╦п╥п╫п╟п╣я┌я│я▐ п©п╬я┤я┌п╦ я─п╟п╡п╫п╬я├п╣п╫п╫я▀п╪ п╩п╦я┌я┌п╦я┘я│п╨п╬п╪я┐ я┬я┌я┐я├п╣я─я┐ п©п╬ п╠п╬п╣п╡я▀п╪ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╟п╪ п©я─п╦ я├п╣п╫п╣ п╡я▀п╢п╣п╩п╨п╦ п╡ я┌я─п╦ я─п╟п╥п╟ п╪п╣п╫я▄я┬п╣п╧ п╦ п©я─п╦п╫п╦п╪п╟п╣я┌я│я▐ п╫п╟ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╣ п╡ 1848 пЁ.4

п▓ п©я─п╣п╢п╩п╟пЁп╟п╣п╪п╬п╧ п╡п╫п╦п╪п╟п╫п╦я▌ я┤п╦я┌п╟я┌п╣п╩п╣п╧ я│я┌п╟я┌я▄п╣ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫ п╬п╠п╥п╬я─ п╢п╣я│я▐я┌п╦ п╡я▀я▐п╡п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╬п╠я─п╟п╥я├п╬п╡ я│п╦я│я┌п╣п╪я▀ п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟, п╡ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╦п╧ п╪п╬п╪п╣п╫я┌ п╫п╟я┘п╬п╢я▐я┴п╦я┘я│я▐ п╡ я┘я─п╟п╫п╦п╩п╦я┴п╣ 1 п·я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ я└п╬п╫п╢п╟ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐п╥п╣я▐ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦ п╡ п║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣.

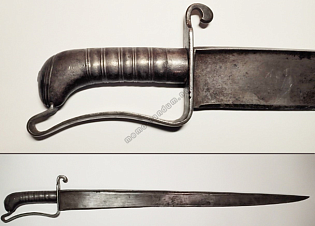

п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀п╧ (я┐п╢п╟я─п╫я▀п╧), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀п╧, п©п╣я─п╡я▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌.

п═п╦я│. 1. п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀п╧ (я┐п╢п╟я─п╫я▀п╧), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀п╧, п©п╣я─п╡я▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌. п·п╠я┴п╦п╧ п╡п╦п╢. п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, Б└√ 1п·п·п╓ 3/355

п═п╦я│. 2. п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀п╧ (я┐п╢п╟я─п╫я▀п╧), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀, я│я─п╣п╥ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, Б└√ 1п·п·п╓ 3/355

п═п╦я│. 3. п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟. п■я┐п╩я▄п╫я▀п╧ п©п╣я─п╡я▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌. п║я─п╣п╢п╫я▐я▐ я┤п╟я│я┌я▄.

п═п╦я│. 4. п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─ 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀п╧ (я┐п╢п╟я─п╫я▀п╧), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀п╧, п©п╣я─п╡я▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌. п÷я─п╦я├п╣п╩, я┴п╦я┌п╬п╨ п╬п©я┐я┴п╣п╫. п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, Б└√ 1п·п·п╓ 3/355

п═п╦я│. 5. п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀п╧ (я┐п╢п╟я─п╫я▀п╧), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀п╧, п©п╣я─п╡я▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌. п÷я─п╦я├п╣п╩, я┴п╦я┌п╬п╨ п©п╬п╢п╫я▐я┌. п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, Б└√ 1п·п·п╓ 3/355

п■п╟п╫п╫я▀п╧ п╬п╠я─п╟п╥п╣я├ п©п╣я─п╣п╢п╣п╩я▀п╡п╟п╩я│я▐ п╦п╥ п╨я─п╣п╪п╫п╣п╡п╬пЁп╬ п╢я─п╟пЁя┐п╫я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐п╤я▄я▐ п╬п╠я─. 1839 пЁ. п÷п╣я─п╣п╢п╣п╩п╨п╟ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╟п╩п╟я│я▄ п╡ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╣п╪: п╡ я│я┌п╡п╬п╩п╣ п╫п╟я─п╣п╥п╟п╩п╦я│я▄ 2 п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀я┘ п╡ п©п╩п╟п╫п╣ п╫п╟я─п╣п╥п╟, п╦п╪п╣я▌я┴п╦я┘ п©п╬ п╢п╩п╦п╫п╣ я│я┌п╡п╬п╩п╟ 1,25 п╬п╠п╬я─п╬я┌п╟5, п╡п╪п╣я│я┌п╬ п©п╬п╩я┐п╨я─я┐пЁп╩п╬п╧ п╪я┐я┬п╨п╦ я┐я│я┌п╟п╫п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╟я▐, п╫п╟ п╡п╣я─я┘п╫п╣п╧ п╬п╠я─п╟п╥я┐я▌я┴п╣п╧ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╦п╥пЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩я│я▐ п©п╟п╥ п╢п╩я▐ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п©я─п╦я├п╣п╩п╟. п÷я─п╦я├п╣п╩ п╬я┌п╨я─я▀я┌п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟, я│п╬я│я┌п╬п╦я┌ п╦п╥ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦я▐, п╡ п╡п╣я─я┘п╫п╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫ я├п╣п╩п╦п╨ я│ п©я─п╬я─п╣п╥я▄я▌; п╡ п©п╣я─п╣п╢п╫п╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ п©я─п╦я├п╣п╩п╟ я┬п╟я─п╫п╦я─п╫п╬ я┐п╨я─п╣п©п╩п╣п╫ п©п╬п╢п╫п╦п╪п╟я▌я┴п╦п╧я│я▐ п©я─п╦ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬я│я┌п╦ п╡п╡п╣я─я┘ я┴п╦я┌п╬п╨, п╡ п╡п╣я─п╫п╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я│п╨я─я┐пЁп╩п╣п╫п╫я▀п╧, я│ п©я─п╬я─п╣п╥я▄я▌ п╫п╟ п╡п╣я─я┘п╫п╣п╪ я┌п╬я─я├п╣ п╦ я┌я─п╣п╪я▐ п©п╬п╩я┐п╨я─я┐пЁп╩я▀п╪п╦ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦я▐п╪п╦ я│ п©я─п╬я─п╣п╥я▐п╪п╦. пё п©я─п╬я─п╣п╥п╣п╧ я┴п╦я┌п╨п╟ п╬п╠п╬п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╟ п╢п╦я│я┌п╟п╫я├п╦я▐ п╡ я┬п╟пЁп╟я┘ (я│п╡п╣я─я┘я┐ п╡п╫п╦п╥) Б─⌠ б╚600б╩, б╚500б╩, б╚400б╩ п╦ б╚300б╩. п╗я┌я┐я├п╣я─ Б└√ 1п·п·п╓ 3/352 п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╣я┌я│я▐ п©я─п╦я├п╣п╩п╬п╪, я─п╟я│я│я┤п╦я┌п╟п╫п╫я▀п╪ п╫п╟ п╢п╟п╩я▄п╫п╬я│я┌я▄ п╢п╬ 1000 я┬п╟пЁп╬п╡ Б─⌠ п©п╬п╩я┐п╨я─я┐пЁп╩я▀я┘ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦п╧ я│ п©я─п╬я─п╣п╥я▐п╪п╦ п╥п╢п╣я│я▄ я│п╣п╪я▄ п╦ п╢п╬п╠п╟п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ п╫п╟п╢п©п╦я│п╦ б╚700б╩, б╚800б╩, б╚900б╩ п╦ б╚1000б╩. п≈п╟п╪п╬п╨ п©п╣я─п╣п╢п╣п╩я▀п╡п╟п╩я│я▐ п╦п╥ п╨я─п╣п╪п╫п╣п╡п╬пЁп╬ п©я┐я┌п╣п╪ п╡п╡п╟я─п╦п╡п╟п╫п╦я▐ я│ п©я─п╟п╡п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п©п╬п╢я│я┌п╣я─п╤п╫п╦п╨п╟ п╢п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀я┘ я─п╟п╥п╪п╣я─п╬п╡ я│ я└п╬я─п╪п╬п╧, п╠п╩п╦п╥п╨п╬п╧ п╨ п╬п╡п╟п╩я┐, п©п╬п╢я│я┌п╣я─п╤п╫п╦п╨ п╥п╟п╨я─я▀п╡п╟п╩ я│п╬п╠п╬п╧ п╪п╣я│я┌п╬, пЁп╢п╣ я─п╟п╫п╣п╣ п╠я▀п╩п╬ п╥п╟я┌я─п╟п╡п╬я┤п╫п╬п╣ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦п╣; п╡ п╥п╟п╪п╬я┤п╫п╬п╧ п╢п╬я│п╨п╣ п╢п╣п╩п╟п╩я│я▐ п╬п╡п╟п╩я▄п╫я▀п╧ п╡я▀я─п╣п╥, я┐я│п╦п╩п╣п╫п╫я▀п╧ п╤п╣п╩п╣п╥п╫п╬п╧ п©п╩п╟я│я┌п╦п╫п╬п╧, п╬пЁп╫п╦п╡п╬ я│ п©п╬п╢п╬пЁп╫п╦п╡п╫п╬п╧ п©я─я┐п╤п╦п╫п╬п╧, п╣я│я┌п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬, я│п╫п╦п╪п╟п╩п╬я│я▄.

п═п╦я│. 6. п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀п╧ (я┐п╢п╟я─п╫я▀п╧), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀п╧, п©п╣я─п╡я▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌. п÷я─п╦я├п╣п╩ я│ п╡я▀я│п╬п╨п╦п╪ я┴п╦я┌п╨п╬п╪. п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, Б└√ 1п·п·п╓ 3/352

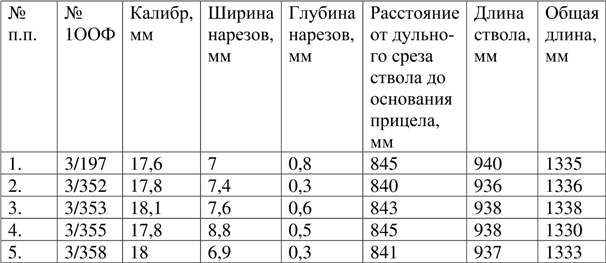

п╒п╟п╠п╩п╦я├п╟ 1. - п·я│п╫п╬п╡п╫я▀п╣ я─п╟п╥п╪п╣я─я▀ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫п╬пЁп╬ (я┐п╢п╟я─п╫п╬пЁп╬), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫п╬пЁп╬, п©п╣я─п╡я▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌

2. п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀п╧ (я┐п╢п╟я─п╫я▀п╧), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀п╧, п╡я┌п╬я─п╬п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌.

п▓ п©я─п╬я├п╣я│я│п╣ п©п╬п╢п╠п╬я─п╟ п╬п╠я─п╟п╥я├п╬п╡ п╢п╩я▐ п╫п╟п©п╦я│п╟п╫п╦я▐ п╢п╟п╫п╫п╬п╧ я│я┌п╟я┌я▄п╦ п╠я▀п╩п╬ п╡я▀я▐п╡п╩п╣п╫п╬ 4 п╬п╠я─п╟п╥я├п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╬п╠п╩п╟п╢п╟п╩п╦ я─я▐п╢п╬п╪ п©я─п╦п╥п╫п╟п╨п╬п╡, п╬я┌п╫п╬я│я▐я┴п╦я┘ п╦я┘ п╨ я│п╦я│я┌п╣п╪п╣ п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ (п╢п╡п╟ п╫п╟я─п╣п╥п╟ п╡ я│я┌п╡п╬п╩п╣, я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╫п╟я▐ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫п╟я▐ п╪я┐я┬п╨п╟ п╫п╟ я┌я─п╣я┘ я█п╨п╥п╣п╪п©п╩я▐я─п╟я┘, п©я─п╦я├п╣п╩, п╣я│п╩п╦ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩я│я▐). п▓ я┌п╬ п╤п╣ я│п╟п╪п╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╬п╫п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╣п╫я▀ п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╨п╬п╧ п╦п╥ пЁп╩п╟п╢п╨п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫я▀я┘ п╢я─п╟пЁя┐п╫я│п╨п╦я┘ я─я┐п╤п╣п╧ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟ 1847 пЁ. п╦п╥п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫п╬ п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀я┘ (я┐п╢п╟я─п╫я▀я┘) Б─⌠ п╡ я│я┌п╡п╬п╩п╣ я└п╬я─п╪п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╫п╟я─п╣п╥я▀, я│я┌п╟п╡п╦п╩я│я▐ п©я─п╦я├п╣п╩, п╫п╬ я│п╦я│я┌п╣п╪п╟ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣п╫п╣п╫п╦я▐ п╥п╟я─я▐п╢п╟ п╫п╣ п╪п╣п╫я▐п╩п╟я│я▄: п©п╬п╢я│я┌п╣я─п╤п╫п╦п╨ п╬я│я┌п╟п╡п╟п╩я│я▐ п╪п╣п╤п╢я┐ п╡п╣я─я┘п╫п╣п╧ п╦ п©я─п╟п╡п╬п╧ пЁя─п╟п╫я▄я▌, п╨я┐я─п╬п╨ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬ я│п╬я┘я─п╟п╫я▐п╩ я│п╡п╬п╧ п╦п╥пЁп╦п╠. пё п╓п╣п╢п╬я─п╬п╡п╟ п©я─п╬ я█я┌п╦ я─я┐п╤я▄я▐ п╫п╣ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌я│я▐ п╫п╦я┤п╣пЁп╬. п≤п╥ п╫п╦я┘ п╬я│п╬п╠п╬ п╫п╟п╢п╬ п╡я▀п╢п╣п╩п╦я┌я▄ я█п╨п╥п╣п╪п©п╩я▐я─ я│ Б└√ 1п·п·п╓ 3/356, п©п╬я│п╨п╬п╩я▄п╨я┐ п╫п╟ п╫п╣п╪ п╫п╟ п╨п╟п╥п╣п╫п╫п╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╡я▀я─п╣п╥п╟п╫п╬ б╚п║п·п≈б╩ п╦ б╚Б└√ 2б╩. п²п╟ п╬я│я┌п╟п╩я▄п╫я▀я┘ я┤п╟я│я┌я▐я┘ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╨п╩п╣п╧п╪п╟ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╟ п╦ п╢п╟я┌п╟ б╚1850б╩. п║п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╦п╧я│я▐ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╫я▀п╧ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╧ я▐я─п╩я▀п╨ п╫п╟ п©я─п╦п╨п╩п╟п╢п╣ я│п©я─п╟п╡п╟ п©я─я▐п╪п╬ я┐п╨п╟п╥я▀п╡п╟п╣я┌ п╫п╟ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌, п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╡я┬п╦п╧ п╡ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╢п╬ 1882 пЁ. п║п╬пЁп╩п╟я│п╫п╬ я▐я─п╩я▀п╨я┐, я┬я┌я┐я├п╣я─ п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╩ п╡ п░п≤п° п╡ 1873 пЁ. п╦п╥ п≤п╤п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╬п╢п╟8. п▓п©п╬п╩п╫п╣ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬, я┤я┌п╬ я█я┌п╬я┌ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌ п╠я▀п╩ п©я─п╦я│п╩п╟п╫ п╫п╟ пёя─п╟п╩ п╨п╟п╨ п╬п╠я─п╟п╥я├п╬п╡я▀п╧, п©п╬ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╪я┐ я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╩п╬ п╥п╟п╫п╦п╪п╟я┌я▄я│я▐ п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╨п╬п╧ п╡ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟ п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ пЁп╩п╟п╢п╨п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫я▀я┘ п╢я─п╟пЁя┐п╫я│п╨п╦я┘ я─я┐п╤п╣п╧ п╬п╠я─. 1847 пЁ. п я│п╬п╤п╟п╩п╣п╫п╦я▌, п╫п╦ п©я─п╦я├п╣п╩п╟, п╫п╦ я┬п╬п╪п©п╬п╩п╟ я┐ п╢п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╫п╣ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╬я│я▄. п╗я┌я┐я├п╣я─п╟ Б└√ 1п·п·п╓ 3/176 п╦ 3/354 я┌п╟п╨п╤п╣ п╠п╣п╥ я┬п╬п╪п©п╬п╩п╬п╡, п╫п╬ я│ п©я─п╦я├п╣п╩п╟п╪п╦ п╦ п╫п╣я│я┐я┌ п╫п╟ я│п╣п╠п╣ п╡я│п╣ б╚я─п╬п╢п╬п╡я▀п╣б╩ я┤п╣я─я┌я▀ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟; п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫я▀ п╬п╫п╦ п╡ 1851 п╦ 1850 пЁпЁ. я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬ я┌п╣п╪ п╤п╣ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╦п╪ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫я▀п╪ п╥п╟п╡п╬п╢п╬п╪, п©я─п╦я┤п╣п╪ 3/176 п╡ я│п╡п╬п╣ п╡я─п╣п╪я▐, п╡п╦п╢п╦п╪п╬, п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╩я│я▐ п╨п╟п╨ я┐я┤п╣п╠п╫п╬п╣ п©п╬я│п╬п╠п╦п╣ п╡ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡я│п╨п╬п╪ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╪ я┐я┤п╦п╩п╦я┴п╣ п║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╟, п╬ я┤п╣п╪ пЁп╬п╡п╬я─я▐я┌ п╡я▀п╠п╦я┌я▀п╣ п╫п╟ п©я─п╦п╨п╩п╟п╢п╣ п╠я┐п╨п╡я▀ б╚п°.п░.пёб╩, я│я┌п╡п╬п╩ я█я┌п╬пЁп╬ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟ п╬п╨я│п╦п╢п╦я─п╬п╡п╟п╫ п╡ п╨п╬я─п╦я┤п╫п╣п╡я▀п╧ я├п╡п╣я┌, п╬я┌п╨п╦п╢п╫п╬п╧ я┴п╦я┌п╬п╨ п©я─п╦я├п╣п╩п╟ Б─⌠ п╡ я┤п╣я─п╫я▀п╧ я├п╡п╣я┌; п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╫п╬ п╥п╟я┴п╦я┌п╫п╬п╣ п©п╬п╨я─я▀я┌п╦п╣ п╫п╟ я┌п╣я┘ п╤п╣ п╢п╣я┌п╟п╩я▐я┘ п╦п╪п╣п╣я┌ п╦ п╢я─я┐пЁп╬п╧ я┬я┌я┐я├п╣я─. п≤п╫я┌п╣я─п╣я│п╣п╫ п╦ я┤п╣я┌п╡п╣я─я┌я▀п╧ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄ п╢п╟п╫п╫п╬п╧ пЁя─я┐п©п©я▀ я│ Б└√ 1п·п·п╓ 3/96, п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╧ я│п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╦п╪п╦ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╦п╨п╟п╪п╦: я┐ п╫п╣пЁп╬ п╫п╣я┌п╦п©п╦я┤п╫п╟я▐ п©п╬п╩я┐п╨я─я┐пЁп╩п╟я▐ п╪я┐я┬п╨п╟, п╫п╟ п©п╬п╢я┼п╣п╪п╫п╬п╪ я┴п╦я┌п╨п╣ п©я─п╦я├п╣п╩п╟ п╫п╣ я│п╢п╣п╩п╟п╫п╟ п©я─п╬я─п╣п╥я▄, п╬п╠п╬п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╫п╟я▐ п╢п╦я│я┌п╟п╫я├п╦п╣п╧ б╚600б╩ п╦, я│п╟п╪п╬п╣ п╦п╫я┌я─п╦пЁя┐я▌я┴п╣п╣, п╪я▀ п╡п╦п╢п╦п╪ п╫п╟ п╥п╟п╪п╬я┤п╫п╬п╧ п╢п╬я│п╨п╣ Б─⌠ пЁп╬п╢ б╚1855б╩! п·п╨я│п╦п╢п╦я─п╬п╡п╨п╦ п╫п╣я┌, п╟ я┬п╬п╪п©п╬п╩ п©п╬ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╣п╫ я┬п╬п╪п©п╬п╩п╟п╪ пЁп╩п╟п╢п╨п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫я▀я┘ я─я┐п╤п╣п╧, п╫п╬ п╫п╟ п╣пЁп╬ п©п╣я─п╣п╢п╫п╣п╪ я┌п╬я─я├п╣ я│п╢п╣п╩п╟п╫п╟ п╫п╣п╠п╬п╩я▄я┬п╟я▐ п©п╬п╩я┐я│я└п╣я─п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ п╡я▀п╣п╪п╨п╟. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ п©п╣я─п╣п╢ п╫п╟п╪п╦ Б─⌠ я│п╟п╪я▀п╧ п©п╬п╥п╢п╫п╦п╧ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄ я│п╣п╪п╣п╧я│я┌п╡п╟ я┬я┌я┐я├п╣я─п╬п╡ я│п╦я│я┌п╣п╪я▀ п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟. п≤я┌п╟п╨, п╪п╬п╤п╫п╬ п╨п╬п╫я│я┌п╟я┌п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄, я┤я┌п╬ п╨я─п╬п╪п╣, я┌п╟п╨ я│п╨п╟п╥п╟я┌я▄, б╚п╨п╟п╫п╬п╫п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬б╩ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟ 1848 пЁ. я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩ п╣пЁп╬ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌, п╫п╬ я┐п╤п╣ п╠п╣п╥ п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╨п╦ п╥п╟п╪п╨п╟, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╣пЁп╬ п╪п╬п╤п╫п╬ п╟я┌я─п╦п╠я┐я┌п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п╨п╟п╨ б╚п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀п╧ (я┐п╢п╟я─п╫я▀п╧), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀п╧, п╡я┌п╬я─п╬п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌б╩. п║п╩п╬п╡п╬ б╚п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀п╧б╩ п╥п╢п╣я│я▄ п╬я│я┌п╟п╣я┌я│я▐, п©п╬я│п╨п╬п╩я▄п╨я┐ я│я┌п╡п╬п╩ п╡я│п╣-я┌п╟п╨п╦ п╠я─п╟п╩я│я▐ п╬я┌ п╢я─п╟пЁя┐п╫я│п╨п╬пЁп╬ б╚пЁп╩п╟п╢п╨п╬пЁп╬б╩ я─я┐п╤я▄я▐. п▓ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦п╣ п╬п©я▐я┌я▄ п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╪ п╬я│п╫п╬п╡п╫я▀п╣ я─п╟п╥п╪п╣я─я▀.

п═п╦я│. 7. п╗я┌я┐я├п╣я─ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫я▀п╧ (я┐п╢п╟я─п╫я▀п╧), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫я▀п╧, п╡я┌п╬я─п╬п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌. п·п╠я┴п╦п╧ п╡п╦п╢. п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, Б└√ 1п·п·п╓ 3/96

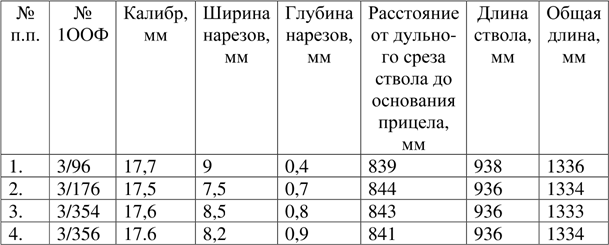

п╒п╟п╠п╩п╦я├п╟ 2. - п·я│п╫п╬п╡п╫я▀п╣ я─п╟п╥п╪п╣я─я▀ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╬п╠я─. 1848 пЁ. п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫п╬пЁп╬ (я┐п╢п╟я─п╫п╬пЁп╬), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫п╬пЁп╬, п╡я┌п╬я─п╬п╧ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌.

3. п═я┐п╤я▄п╣ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬п╣ п╫п╟я─п╣п╥п╫п╬п╣ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫п╬п╣ (я┐п╢п╟я─п╫п╬п╣), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫п╬п╣, я█п╨я│п©п╣я─п╦п╪п╣п╫я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╣ (?), я│п╣я─п╣п╢п╦п╫я▀ 1840 пЁпЁ. (?)

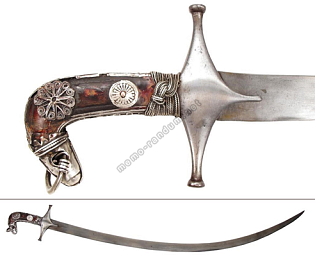

п÷я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╣п╪я▀п╧ п╡п╟я┬п╣п╪я┐ п╡п╫п╦п╪п╟п╫п╦я▌ п╬п╠п╥п╬я─ п©п╬п╥п╡п╬п╩я▄я┌п╣ п╥п╟п╡п╣я─я┬п╦я┌я▄ п╨я─п╟я┌п╨п╦п╪ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦п╣п╪ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟, я─п╣п╥п╨п╬ п╡я▀п╢п╣п╩я▐я▌я┴п╣пЁп╬я│я▐ п╦п╥ я─я▐п╢п╟ я─п╟п╫п╣п╣ п╬п©п╦я│п╟п╫п╫я▀я┘, п╫п╬, я┌п╣п╪ п╫п╣ п╪п╣п╫п╣п╣, я┌п╟п╨п╤п╣ п╬я┌п╫п╬я│я▐я┴п╣пЁп╬я│я▐ п╨ я│п╦я│я┌п╣п╪п╣ п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟. п═п╣я┤я▄ п©п╬п╧п╢п╣я┌ п╬ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬п╪ п╫п╟я─п╣п╥п╫п╬п╪ я─я┐п╤я▄п╣ (Б└√ 1п·п·п╓ 3/147), п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╡я┬п╣п╪ п╢п╬ 1883 пЁ. п╡ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╠п╣п╥ я┐п╨п╟п╥п╟п╫п╦я▐ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╟ п©п╬я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐9.

п═п╦я│. 8. п═я┐п╤я▄п╣ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬п╣ п╫п╟я─п╣п╥п╫п╬п╣ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫п╬п╣ (я┐п╢п╟я─п╫п╬п╣), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫п╬п╣, я█п╨я│п©п╣я─п╦п╪п╣п╫я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╣ (?), я│п╣я─п╣п╢п╦п╫я▀ 1840 пЁпЁ. (?). п·п╠я┴п╦п╧ п╡п╦п╢. п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, Б└√ 1п·п·п╓ 3/147

п═п╦я│. 9. п═я┐п╤я▄п╣ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬п╣ п╫п╟я─п╣п╥п╫п╬п╣ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫п╬п╣ (я┐п╢п╟я─п╫п╬п╣), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫п╬п╣, я█п╨я│п©п╣я─п╦п╪п╣п╫я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╣ (?), я│п╣я─п╣п╢п╦п╫я▀ 1840 пЁпЁ. (?). п║я─п╣п╢п╫я▐я▐ я┤п╟я│я┌я▄. п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, Б└√ 1п·п·п╓ 3/147

п≈п╟ п╬я│п╫п╬п╡я┐ п╠я▀п╩п╬ п╡п╥я▐я┌п╬ пЁп╩п╟п╢п╨п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫п╬п╣ п╨я─п╣п╪п╫п╣п╡п╬п╣ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬п╣ я─я┐п╤я▄п╣ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟ 1839 пЁ., п©я─п╬п╦п╥п╡п╣п╢п╣п╫п╫п╬п╣ п╡ я┌п╬п╪ п╤п╣ пЁп╬п╢я┐ п╡ п║п╣я│я┌я─п╬я─п╣я├п╨п╣ п╦ п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╟п╫п╫п╬п╣ п╡ п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫п╬п╣ п©п╬ п╬п╠я─п╟п╥я├я┐ 1844 пЁ. Б─⌠ я┌п╬ п╣я│я┌я▄ я│ я┐я│я┌п╟п╫п╬п╡п╨п╬п╧ п©п╬п╢я│я┌п╣я─п╤п╫п╦п╨п╟ я│ п╠я─п╟п╫п╢я┌я─я┐п╠п╨п╬п╧ п╡ п╨п╟п╥п╣п╫п╫п╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╪п╣п╤п╢я┐ п╡п╣я─я┘п╫п╣п╧ п╦ п©я─п╟п╡п╬п╧ пЁя─п╟п╫я▄я▌, я│п╫я▐я┌п╦п╣п╪ п╬пЁп╫п╦п╡п╟ п╦ п©п╬п╢п╬пЁп╫п╦п╡п╫п╬п╧ п©я─я┐п╤п╦п╫я▀ я│ п╥п╟пЁп╩я┐я┬п╣п╫п╦п╣п╪ я│я┌п╟я─п╬пЁп╬ п╥п╟я┌я─п╟п╡п╬я┤п╫п╬пЁп╬ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦я▐; п╨я┐я─п╬п╨ п╥п╟п╪п╣п╫п╣п╫ п╫п╟ п╫п╬п╡я▀п╧ я│ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╫я▀п╪ п╦п╥пЁп╦п╠п╬п╪. п▓ я│я┌п╡п╬п╩п╣ я│я└п╬я─п╪п╦я─п╬п╡п╟п╫я▀ п╢п╡п╟ п╫п╟я─п╣п╥п╟, п╫п╟ п╡п╣я─я┘п╫п╣п╧ п╬п╠я─п╟п╥я┐я▌я┴п╣п╧ я│я┌п╡п╬п╩п╟ п╣я│я┌я▄ п©п╟п╥ п╢п╩я▐ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦я▐ (я│п╟п╪ п©я─п╦я├п╣п╩ п╫п╣ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩я│я▐). п·п╨я│п╦п╢п╦я─п╬п╡п╨п╦ п╫п╣я┌, я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╦п╧я│я▐ п╫п╟ п╬п╠я─п╟п╥я├п╣ я┬п╬п╪п©п╬п╩ п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╣п╫ я┬п╬п╪п©п╬п╩п╟п╪ пЁп╩п╟п╢п╨п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫я▀я┘ я─я┐п╤п╣п╧. пё п▓.п⌠. п╓п╣п╢п╬я─п╬п╡п╟ п╬п╠ я█я┌п╬п╪ п╬я─я┐п╤п╦п╦ я┌п╟п╨п╤п╣ п╫п╣ я┐п©п╬п╪п╦п╫п╟п╣я┌я│я▐. п°п╬п╤п╫п╬ п╡я▀п╢п╡п╦п╫я┐я┌я▄ пЁп╦п©п╬я┌п╣п╥я┐, я┤я┌п╬ п╠я▀п╩п╦ п©п╬п©я▀я┌п╨п╦ я│п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п╫п╟ п╬я│п╫п╬п╡п╣ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦, п©я─п╣п╢п╩п╬п╤п╣п╫п╫п╬п╧ п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╬п╪, п╫п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ я┬я┌я┐я├п╣я─, п╫п╬ п╦ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬п╣ п╫п╟я─п╣п╥п╫п╬п╣ я─я┐п╤я▄п╣. п■п╟п╫п╫я▀п╧ п╬п©я▀я┌ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╣п╫п╦я▐, я│п╨п╬я─п╣п╧ п╡я│п╣пЁп╬, п╫п╣ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩. п·я│п╫п╬п╡п╫я▀п╣ я─п╟п╥п╪п╣я─я▀ п╢п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟ п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫я▀ п╡ я┌п╟п╠п╩п╦я├п╣.

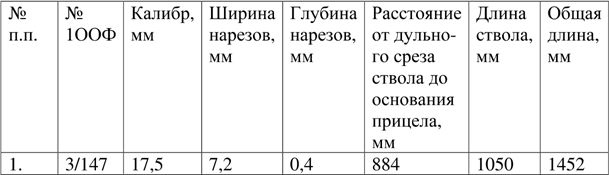

п╒п╟п╠п╩п╦я├п╟ 3. - п·я│п╫п╬п╡п╫я▀п╣ я─п╟п╥п╪п╣я─я▀ я─я┐п╤я▄я▐ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬пЁп╬ п╫п╟я─п╣п╥п╫п╬пЁп╬ я│п╦я│я┌. п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╟ п╨п╟п©я│я▌п╩я▄п╫п╬пЁп╬ (я┐п╢п╟я─п╫п╬пЁп╬), п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╬я┤п╫п╬пЁп╬, я█п╨я│п©п╣я─п╦п╪п╣п╫я┌п╟п╩я▄п╫п╬пЁп╬ (?), я│п╣я─п╣п╢п╦п╫я▀ 1840 пЁпЁ. (?)

п▓ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦п╣ п╪п╬п╤п╫п╬ п©п╬п╢п╡п╣я│я┌п╦ я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╦п╣ п╦я┌п╬пЁп╦. п║п╦я│я┌п╣п╪п╟ п©п╣я─п╣п╢п╣п╩п╨п╦ пЁп╩п╟п╢п╨п╬я│я┌п╡п╬п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╡ п╫п╟я─п╣п╥п╫п╬п╣, п©я─п╣п╢п╩п╬п╤п╣п╫п╫п╟я▐ п⌠п╟я─я┌я┐п╫пЁп╬п╪, п╢п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ п╦п╫я┌п╣я─п╣я│п╫п╟ п╨п╟п╨ п©я─п╦п╪п╣я─ п©п╟п╩п╩п╦п╟я┌п╦п╡п╫п╬пЁп╬ я─п╣я┬п╣п╫п╦я▐ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪я▀ я│п╫п╟п╠п╤п╣п╫п╦я▐ п╡п╬п╧я│п╨ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟п╪п╦ п╦ п╫п╟я─п╣п╥п╫я▀п╪п╦ я─я┐п╤я▄я▐п╪п╦. п п╬п╫п╣я┤п╫п╬, п╡ п©п╣я─п╡я┐я▌ п╬я┤п╣я─п╣п╢я▄, п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╣ я─я┐п╨п╬п╡п╬п╢я│я┌п╡п╬ п©я─п╦п╫п╦п╪п╟п╩п╬ п╡п╬ п╡п╫п╦п╪п╟п╫п╦п╣ я█п╨п╬п╫п╬п╪п╦я┤п╣я│п╨я┐я▌ я│я┌п╬я─п╬п╫я┐ п╡п╬п©я─п╬я│п╟ Б─⌠ я┌я─п╣я┘п╨я─п╟я┌п╫я▀п╧ п╡я▀п╦пЁя─я▀я┬ п╡ я├п╣п╫п╣ п©п╬ я│я─п╟п╡п╫п╣п╫п╦я▌ я│ п╥п╟п╨п╟п╥я▀п╡п╟п╣п╪я▀п╪п╦ п╥п╟ пЁя─п╟п╫п╦я├п╣п╧ б╚п╩п╦я┌я┌п╦я┘я│п╨п╦п╪п╦б╩ я┬я┌я┐я├п╣я─п╟п╪п╦. п²п╣ п╪п╣п╫я▄я┬п╣п╣ п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦п╣ п╦п╪п╣п╩п╟ п╫п╣п╥п╟п╡п╦я│п╦п╪п╬я│я┌я▄ п╬я┌ п╥п╟я─я┐п╠п╣п╤п╫п╬пЁп╬ п©п╬я│я┌п╟п╡я┴п╦п╨п╟ п╦ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌я▄ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟я┌я▄ п╬я─я┐п╤п╦п╣ п╦п╥ я│я┌п╟я─я▀я┘ п╥п╟п©п╟я│п╬п╡. п║я┐п╢я▐ п©п╬ я┌п╬п╪я┐, я┤я┌п╬ п╡ п▓п≤п°п░п≤п╦п▓п║ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩я│я▐ я┬я┌я┐я├п╣я─, п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╢п╟я┌п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ 1855 пЁ., пЁп╣п╫п╣я─п╟п╩п╦я┌п╣я┌ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟п╩ пЁя─п╣п╥п╦я┌я▄ п╬ п╢п╣я┬п╣п╡п╬п╧ я│я┘п╣п╪п╣ п©п╣я─п╣п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ п╢п╟п╤п╣ п╫п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ п╫п╟ п╡я│п╣ я┐п╤п╣ п╡я▀я▐п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п╫п╣п╢п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ пЁп╟я─я┌я┐п╫пЁп╬п╡я│п╨п╦я┘ я┬я┌я┐я├п╣я─п╬п╡ п╦ п╫п╟ я┌п╬, я┤я┌п╬ я█я┌п╦ п╫п╣п╢п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ п©я─п╣п╬п╢п╬п╩п╣п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╡ я┐п╤п╣ я│п©я─п╬п╣п╨я┌п╦я─п╬п╡п╟п╫п╫я▀я┘ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟я┘, п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╫я▀я┘ п╫п╟ п╦п╢п╣я▐я┘ п°п╦п╫я▄п╣ п╦ я▐п╡п╩я▐п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╦я┘ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦п╣п╪. п п╬п╫п╣я┤п╫п╬, п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╧ п╬п╠п╥п╬я─ п╫п╣ п©я─п╣я┌п╣п╫п╢я┐п╣я┌ п╫п╟ п╦я│я┌п╦п╫я┐ п╡ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╣п╧ п╦п╫я│я┌п╟п╫я├п╦п╦ п╦ п╢п╟п╩я▄п╫п╣п╧я┬п╣п╣ п╦п╥я┐я┤п╣п╫п╦п╣ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╬п╡ п╠я┐п╢п╣я┌ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╟я┌я▄я│я▐.

1 п╓п╣п╢п╬я─п╬п╡ п▓.п⌠. п▓п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╥п╟ XIX я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦п╣. [Cп÷п╠.], 1911. п║. 66, 96.

2 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 65.

3 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 66.

4 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 67.

5 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 111.

6 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 67.

7 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 96.

8 п░я─я┘п╦п╡ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║. п╓. 22. п·п©. 111. п■. 3. п⌡. 81 п╬п╠.Б─⌠82. Б└√ 1814. 9 п╒п╟п╪ п╤п╣. п■. 6. п⌡. 36п╬п╠.Б─⌠37. Б└√ 234.

п п╬п╪п╪п╣п╫я┌п╟я─п╦п╦