п°.п╝. п═п╬п╪п╟п╫п╬п╡ (п°п╬я│п╨п╡п╟) п²п∙п║п п·п⌡п╛п п· п п·п°п°п∙п²п╒п░п═п≤п∙п▓ п п·п÷п═п∙п■п∙п⌡п∙п²п≤п╞п° п║п╒п░п═п≤п²п²п╚п╔ п╒п∙п═п°п≤п²п·п▓ б╚п╒п·п╘п∙п∙ п■п═п∙п▓п п·б╩, б╚п÷п·п■п≈п²п░п°п∙п²п²п·п∙ п п·п÷п╛п∙б╩, б╚п╖п∙п╔п·п⌡б╩, б╚п⌡п·п÷п░п║п╒п╛б╩

пёп©я─п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п°п╦п╫п╬п╠п╬я─п╬п╫я▀ п═п╬я│я│п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟п╢п╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌п╫я▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╫п╟я┐п╨ п▓п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐п╥п╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦п╫п╤п╣п╫п╣я─п╫я▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐п╥п╦

п╖п╟я│я┌я▄ IVп║п╟п╫п╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

б╘п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2016

б╘п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2016

б╘ п║п÷п╠п⌠пёп÷п╒п■, 2016

Cя┐я┴п╣я│я┌п╡я┐я▌я┴п╟я▐ п╡ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐ я│п©я─п╟п╡п╬я┤п╫п╟я▐ п╠п╟п╥п╟ п©п╬ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╩п╬пЁп╦п╦ п╢п╟п╩п╣п╨п╬ п╫п╣ п╡ п©п╬п╩п╫п╬п╧ п╪п╣я─п╣ п╬я┘п╡п╟я┌я▀п╡п╟п╣я┌ п╡п╣я│я▄ я│п©п╣п╨я┌я─ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╧, п©я─п╦п╪п╣п╫я▐п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ п©п╬п╡я│п╣п╢п╫п╣п╡п╫п╬п╧ п©я─п╟п╨я┌п╦п╨п╣ п╫п╟ я─п╟п╫п╫п╦я┘ я█я┌п╟п©п╟я┘ я─п╟п╥п╡п╦я┌п╦я▐ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬пЁп╬ п╢п╣п╩п╟ п╡ п╫п╟я┬п╣п╧ я│я┌я─п╟п╫п╣. п▓п╬ п╪п╫п╬пЁп╬п╪ я█я┌п╬ п╬п╠я┼я▐я│п╫я▐п╣я┌я│я▐ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╣п╪ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪я▀я┘ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╟п╩я▄п╫я▀я┘ я│п╡п╣п╢п╣п╫п╦п╧, п©п╬п╥п╡п╬п╩я▐я▌я┴п╦я┘ п©я─п╬п╡п╣я│я┌п╦ я┌п╬я┤п╫я┐я▌ п╟я┌я─п╦п╠я┐я├п╦я▌ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ п╪я┐п╥п╣п╧п╫я▀я┘ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦я▐я┘ п╟я─я┌п╣я└п╟п╨я┌п╬п╡. п≤ п╫п╟п©я─п╬я┌п╦п╡, п©п╬ я┌п╬п╧ п╤п╣ п©я─п╦я┤п╦п╫п╣ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╫я▀п╣ п╡ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╟я┘ я┌п╣я─п╪п╦п╫я▀ п╫п╣я─п╣п╢п╨п╬ п╢п╬п╡п╬п╩я▄п╫п╬ я┌я─я┐п╢п╫п╬ я│п╬п╬я┌п╫п╣я│я┌п╦ я│ п╨п╟п╨п╦п╪п╦-п╩п╦п╠п╬ п╨п╬п╫п╨я─п╣я┌п╫я▀п╪п╦ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╟п╪п╦.

п·п╢п╫п╦п╪ п╦п╥ п©я─п╦п╪п╣я─п╬п╡, п╦п╩п╩я▌я│я┌я─п╦я─я┐я▌я┴п╦я┘ п©п╬п╢п╬п╠п╫я┐я▌ я│п╦я┌я┐п╟я├п╦я▌, п╪п╬п╤п╣я┌ я│п╩я┐п╤п╦я┌я▄ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╣п╫п╫я▀п╧ п╡ XVII п╡. я┌п╣я─п╪п╦п╫ б╚я┌п╬я┴п╣п╣ п╢я─п╣п╡п╨п╬б╩, я┤п╟я┴п╣ п╡я│п╣пЁп╬ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╡я┬п╦п╧я│я▐ п╡ я│п╡я▐п╥п╦ я│ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦п╣п╪ я─п╟п╥п╩п╦я┤п╫я▀я┘ п╡п╬п╣п╫п╫я▀я┘ п╥п╫п╟п╪п╣п╫. п≤я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╦, я│п╬п╢п╣я─п╤п╟я┴п╦п╣ п╢п╟п╫п╫п╬п╣ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╣, п╠я▀п╩п╦ я┘п╬я─п╬я┬п╬ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫я▀ п╣я┴п╣ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟я┌п╣п╩я▐п╪ XIX я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▐, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п©п╣я─п╡я▀п╧ п╨я─п╟я┌п╨п╦п╧ п╨п╬п╪п╪п╣п╫я┌п╟я─п╦п╧ п╡ п╬я┌п╫п╬я┬п╣п╫п╦п╦ я█я┌п╬пЁп╬ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╟ п©п╬я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╩ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╡ 1984 пЁ. п║п╢п╣п╩п╟п╩п╟ п╣пЁп╬ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫я▀п╧ я│п©п╣я├п╦п╟п╩п╦я│я┌ п©п╬ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╩п╣п╨я│п╦п╨п╬п╩п╬пЁп╦п╦ п▓.п⌡. п▓п╦п╫п╬пЁя─п╟п╢п╬п╡п╟, п╡п╫п╣я│я┬п╟я▐ п╡ я│п╡п╬п╧ б╚п║п╩п╬п╡п╟я─я▄-я│п©я─п╟п╡п╬я┤п╫п╦п╨ Б─°п║п╩п╬п╡п╟ п╬ п©п╬п╩п╨я┐ п≤пЁп╬я─п╣п╡п╣Б─²б╩ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╦п╣ б╚я┌п╬я┴п╣пЁп╬ п╢я─п╣п╡п╨п╟б╩ п╨п╟п╨ п╢я─п╣п╡п╨п╟ п©п╬п╩п╬пЁп╬1.

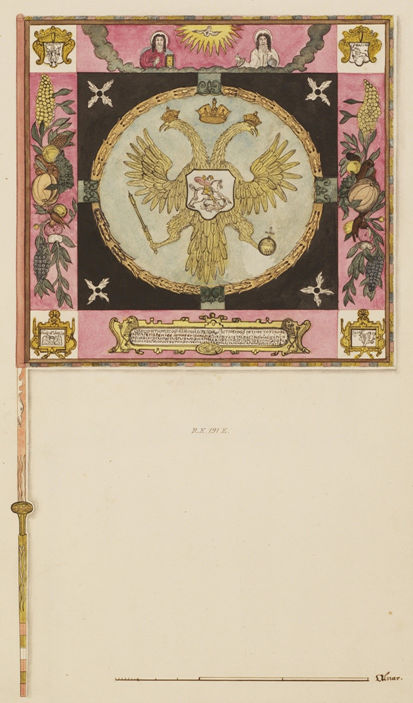

п■п╟п╫п╫п╬п╣ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╦п╣, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╫п╬п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╫п╟ п╩п╣п╨я│п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п©п╟я─п╟п╩п╩п╣п╩я▐я┘, п╫п╟я┘п╬п╢п╦я┌ п©я─я▐п╪п╬п╣ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▄п╫п╬п╣ п©п╬п╢я┌п╡п╣я─п╤п╢п╣п╫п╦п╣ п╡ п╡п╦п╢п╣ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ я│п╬я│я┌п╟п╡п╣ п╗п╡п╣п╢я│п╨п╬п╧ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ я┌я─п╬я└п╣п╧п╫п╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╢п╡я┐я┘ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡ п╨ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦п╪ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╟п╪, п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╪ п╡ 1691 пЁ., п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╦п╪п╣я▌я┌ п╡п╫я┐я┌я─п╣п╫п╫п╦п╣ п©п╬п╩п╬я│я┌п╦, п╡я▀я┌п╬я┤п╣п╫п╫я▀п╣ я┌п╬п╨п╟я─п╫я▀п╪ я│п©п╬я│п╬п╠п╬п╪ (я─п╦я│. 1).

п═п╦я│. 1. п÷п╬п╩п╬п╣ п╢я─п╣п╡п╨п╬ п╨ я─п╬я┌п╫п╬п╪я┐ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╦ 13-пЁп╬ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟. п■п╩п╦п╫п╟ Б─⌠ 363 я│п╪ (п╡я▀я│п╬я┌п╟ п©п╬п╩п╬я┌п╫п╦я┴п╟ Б─⌠ 265 я│п╪), п╡п╫п╣я┬п╫п╦п╧ п╢п╦п╟п╪п╣я┌я─ Б─⌠ 56,9 п╪п╪, я┌п╬п╩я┴п╦п╫п╟ я│я┌п╣п╫п╨п╦ Б─⌠ 8,5 п╪п╪, пЁп╩я┐п╠п╦п╫п╟ п╡п╫я┐я┌я─п╣п╫п╫п╣п╧ п©п╬п╩п╬я│я┌п╦ Б─⌠ 125 я│п╪. п═п╬я│я│п╦я▐, п╨п╬п╫п╣я├ XVII п╡. п°я┐п╥п╣п╧ п░я─п╪п╦п╦. п║я┌п╬п╨пЁп╬п╩я▄п╪. п≤п╫п╡. Б└√ ST21:43

п░п╨п╡п╟я─п╣п╩я▄п╫я▀п╣ я─п╦я│я┐п╫п╨п╦ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦я┘ п╥п╫п╟п╪п╣п╫ 1691 пЁ., я│п╬п╥п╢п╟п╫п╫я▀п╣ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╦п╪ я─п╦я│п╬п╡п╟п╩я▄я┴п╦п╨п╬п╪ п·п╩п╟я└п╬п╪ п⌠п╬я└п╪п╟п╫п╬п╪ п╡ п©п╣я─п╡п╬п╧ я┤п╣я┌п╡п╣я─я┌п╦ XVIII п╡., п©п╬п╥п╡п╬п╩я▐я▌я┌ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ я█я┌п╦ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀п╣ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│я▀ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╡ п©п╣я─п╡п╬п╥п╢п╟п╫п╫п╬п╪ п╡п╦п╢п╣. п²п╟ п╫п╦я┘ я┐п╨п╟п╥п╟п╫п╫я▀п╣ п╡я▀я┬п╣ п©п╬п╩я▀п╣ п╢я─п╣п╡п╨п╦ п╦п╪п╣я▌я┌ п©я─п╬п╢п╬п╩п╤п╣п╫п╦я▐ (я─п╦я│. 2). п п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡п╫п╬ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐я▌я┴п╦п╣ п╡ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐ я┤п╟я│я┌п╦ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡ п©я─п╣п╢п©п╬п╩п╟пЁп╟я▌я┌ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╣ я┐ п╫п╦я┘ п╡я▀я┌п╬я┤п╣п╫п╫я▀я┘ п©п╬п╢ п╢п╦п╟п╪п╣я┌я─ п©я─п╬я┌п╦п╡п╬п©п╬п╩п╬п╤п╫я▀я┘ п╬я│п╣п╡я▀я┘ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦п╧ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╧ п╡ п╡п╦п╢п╣ я┬я┌я▀я─п╣п╧. п▓ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦п╦ п°я┐п╥п╣я▐ п░я─п╪п╦п╦ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╦я│я▄ я┤п╟я│я┌п╦ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡, п╦п╪п╣я▌я┴п╦я┘ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀п╣ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦я▐, п╫п╬ п╬я┌ п╢я─я┐пЁп╦я┘ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀я┘ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│п╬п╡ я┌п╬пЁп╬ п╤п╣ п©п╣я─п╦п╬п╢п╟ (я─п╦я│. 3). п╜я┌п╬я┌ я└п╟п╨я┌ п╢п╟п╣я┌ п╫п╟п╪ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦я▐ я│я┤п╦я┌п╟я┌я▄, я┤я┌п╬ я┌п╣я─п╪п╦п╫ б╚я┌п╬я┴п╣п╣ п╢я─п╣п╡п╨п╬б╩ п©п╬п╢я─п╟п╥я┐п╪п╣п╡п╟п╩ я│п╬я│я┌п╟п╡п╫я┐я▌ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦я▌ п╦п╥п╢п╣п╩п╦я▐, п╬п╢п╫п╟ п╦п╥ я┤п╟я│я┌п╣п╧ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╦п╪п╣п╩п╟ п╡я▀я┌п╬я┤п╣п╫п╫я┐я▌ п©п╬п╩п╬я│я┌я▄2.

п═п╦я│. 2. п═п╬я┌п╫п╬п╣ п╥п╫п╟п╪я▐ 13-пЁп╬ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟. п═п╦я│я┐п╫п╬п╨ п╦п╥ п╟п╩я▄п╠п╬п╪п╟ б╚Trofц╘avbildningarб╩. 1-я▐ я┤п╣я┌п╡. XVIII п╡. п▓п╬п╣п╫п╫я▀п╧ п╟я─я┘п╦п╡ п╗п╡п╣я├п╦п╦. п║я┌п╬п╨пЁп╬п╩я▄п╪

п═п╦я│. 3 п■я─п╣п╡п╨п╬ п╨ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬п╪я┐ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╦. п■п╩п╦п╫п╟ Б─⌠ 321,6 я│п╪. п═п╬я│я│п╦я▐, п╨п╬п╫п╣я├ XVII п╡. п°я┐п╥п╣п╧ п░я─п╪п╦п╦. п║я┌п╬п╨пЁп╬п╩я▄п╪. п≤п╫п╡. Б└√ ST21:24,2 (п╢п╣я┌п╟п╩я▄)

п°п╬п╤п╫п╬ п©я─п╣п╢п©п╬п╩п╬п╤п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ п©я─п╦ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╦ п╥п╫п╟п╪п╣п╫, п╡я▀я│п╬я┌п╟ п©п╬п╩п╬я┌п╫п╦я┴ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╫п╣я─п╣п╢п╨п╬ п©я─п╣п╡я▀я┬п╟п╩п╟ 2,5 п╪, я┌п╟п╨п╟я▐ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ п╠я▀п╩п╟ п©я─п╣п╢п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╟ п╢п╩я▐ я┌п╬пЁп╬, я┤я┌п╬п╠я▀ п╬п╠п╩п╣пЁя┤п╦я┌я▄ п╥п╟п╢п╟я┤я┐ п╥п╫п╟п╪п╣п╫я┴п╦п╨п╟ п©я─п╦ п©п╣я─п╣п╡п╬п╢п╣ п╢я─п╣п╡п╨п╟ п╦п╥ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐ я┐п©п╬я─п╟ п╡ п╥п╣п╪п╩я▌ п╡ п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣ я┐п©п╬я─п╟ п╡п╬ б╚п╡я┌п╬п╨б╩, п╬п╫п╟ п╨я─п╣п©п╦п╩п╟я│я▄ п╫п╟ б╚п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫п╬п╪ я─п╣п╪п╫п╣б╩ п╦п╩п╦ б╚я┌п╣я│я▄п╪п╣б╩.

п·п╢п╫п╟п╨п╬ п©я─п╦я┘п╬п╢п╦я┌я│я▐ п╨п╬п╫я│я┌п╟я┌п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄, я┤я┌п╬ п╠п╣п╥ п╡я▀я▐я│п╫п╣п╫п╦я▐ я├п╣п╩п╬пЁп╬ я─я▐п╢п╟ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡п╫я▀я┘ п╬я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬я│я┌п╣п╧ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡ п©п╬п╢п╬п╠п╫п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌я▄ п╬ п╨п╟п╨п╦я┘п╩п╦п╠п╬ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╟я│п©п╣п╨я┌п╟я┘ п╦я┘ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п©п╬п╨п╟ я─п╟п╫п╬. п²п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ п©п╣я─я│п©п╣п╨я┌п╦п╡я▀ п╠п╬п╩п╣п╣ пЁп╩я┐п╠п╬п╨п╬пЁп╬ п╦п╥я┐я┤п╣п╫п╦я▐ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п©п╬п╩я▀я┘ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡ п╡п╣я│я▄п╪п╟ п╡п╣п╩п╦п╨п╦, я┌п╟п╨ п╨п╟п╨ п╡ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦п╦ п°я┐п╥п╣я▐ п░я─п╪п╦п╦ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩я│я▐ п©п╬ п╨я─п╟п╧п╫п╣п╧ п╪п╣я─п╣ п╬п╢п╦п╫ п©п╬п╩п╫я▀п╧ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я┌ п©п╬п╢п╬п╠п╫п╬пЁп╬ п╦п╥п╢п╣п╩п╦я▐3, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╣я┴п╣ п╤п╢п╣я┌ я│п╡п╬п╣пЁп╬ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟я┌п╣п╩я▐.

п■я─я┐пЁп╦п╪ п©я─п╦п╪п╣я─п╬п╪ п╫п╣п╢п╬я│я┌п╟я┌п╬я┤п╫п╬я│я┌п╦ п╫п╟я┬п╦я┘ п╥п╫п╟п╫п╦п╧ п╬п╠ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬п╧ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╩п╬пЁп╦п╦ б╚п╢п╬п©п╣я┌я─п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬б╩ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п╪п╬п╤п╣я┌ я│п╩я┐п╤п╦я┌я▄ я┌п╣я─п╪п╦п╫ б╚п©п╬п╢п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫п╬п╣ п╨п╬п©я▄п╣б╩, п©я─п╦п╪п╣п╫п╣п╫п╫я▀п╧ п©я─п╦ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╦п╦ я─п╬я│п©п╦я│п╦ б╚п©п╬п╩п╨п╬п╡п╬пЁп╬ я│я┌я─п╬п╣п╫я▄я▐б╩ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟ п≤п╩я▄п╦ п²п╟я─п╪п╟я├п╨п╬пЁп╬ п╡ 1682 пЁ.4 п⌡п╣п╨я│п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦п╣ п╢п╟п╫п╫п╬пЁп╬ я│п╩п╬п╡п╬я│п╬я┤п╣я┌п╟п╫п╦я▐ п╪п╬п╤п╣я┌ п╦п╪п╣я┌я▄ п╢п╡п╬я▐п╨п╬п╣ я┌п╬п╩п╨п╬п╡п╟п╫п╦п╣. п║ п╬п╢п╫п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬п╫я▀, пЁп╦п©п╬я┌п╣я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ я┌п╟п╨п╦п╪ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╪ п╪п╬пЁп╩п╬ п╬п╠п╬п╥п╫п╟я┤п╟я┌я▄я│я▐ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫п╬п╣ п╢я─п╣п╡п╨п╬, п╦п╪п╣п╡я┬п╣п╣ п╨п╬п©я▄п╣п╡п╦п╢п╫п╬п╣ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦п╣. п≤п╥п╡п╣я│я┌п╫я▀ п╬п╠я─п╟п╥я├я▀ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀я┘ пЁя─п╬я┌п╦п╨п╬п╡, п╫п╣ п╦п╪п╣я▌я┴п╦я┘ п╨п╟п╨п╦я┘-п╩п╦п╠п╬ п©я─п╬я─п╣п╥п╫я▀я┘ п╦п╥п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╦п╧, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡п╬я│п©я─п╬п╦п╥п╡п╬п╢я▐я┌ я└п╬я─п╪я┐ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╬п╡ п╨п╬п©п╦п╧, п╫п╬ я┌п╟п╨п╬п╡я▀п╪п╦ п╫п╣ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ (я─п╦я│. 4). п▓п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬, п╨ я┌п╟п╨п╦п╪ п╫п╟п╡п╣я─я┬п╦я▐п╪ п╬я┌п╫п╬я│п╦п╩п╬я│я▄ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╦п╣ пЁя─п╬я┌п╦п╨ б╚п╫п╟ п╨п╬п©п╣п╧п╫п╬п╣ п╢п╣п╩п╬б╩5. п²п╣п╩я▄п╥я▐ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╦я┌я▄ п╦ п╡п╟я─п╦п╟п╫я┌ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п╬п╠я▀я┤п╫п╬пЁп╬ п╨п╬п©я▄я▐, п©я─п╦я│п©п╬я│п╬п╠п╩п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╢п╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п╫п╟ п╫п╣п╪ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╦ п╦п╩п╦ п©я─п╟п©п╬я─п╟.

п═п╦я│. 4. п⌠я─п╬я┌п╦п╨ п╨ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬п╪я┐ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╦ п═п╬я│я│п╦я▐, п╨п╬п╫п╣я├ XVII п╡. п°я┐п╥п╣п╧ п░я─п╪п╦п╦. п║я┌п╬п╨пЁп╬п╩я▄п╪ п≤п╫п╡. Б└√ST21:19 (п╢п╣я┌п╟п╩я▄)

п·п╢п╫п╟п╨п╬ п╠п╬п╩п╣п╣ п╡п╣я─п╬я▐я┌п╫п╬, я┤я┌п╬ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦п╣ б╚п©п╬п╢п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀п╣ п╨п╬п©я▄я▐б╩ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦ я│п╬п╠п╬п╧ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╫я▀п╧ п╡п╦п╢ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п╦п╪п╣п╡я┬п╣пЁп╬ п╬я┌п╫п╬я┬п╣п╫п╦п╣ п╨ п╦я│п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▌ я│п╩я┐п╤п╣п╠п╫я▀я┘ п╬п╠я▐п╥п╟п╫п╫п╬я│я┌п╣п╧ я│я┌я─п╣п╩я▄я├п╬п╡, п╡я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╦я┘ п╡ я│п╬я│я┌п╟п╡ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀я┘ пЁя─я┐п©п© я│п╡п╬п╣пЁп╬ п©п╬п╢я─п╟п╥п╢п╣п╩п╣п╫п╦я▐. п▓п╟п╤п╫п╬ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ б╚п©п╬п╢п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀п╣ п╨п╬п©я▄я▐б╩ я┐п©п╬п╪п╦п╫п╟я▌я┌я│я▐ п╡ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╣ п╫п╟я─я▐п╢я┐ я│ п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╟п╪п╦ п╦ п╟п╩п╣п╠п╟я─п╢п╟п╪п╦, я┤я┌п╬ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╟п╣я┌ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌я▄ п©я─п╦п╪п╣п╫п╣п╫п╦я▐ п╢п╟п╫п╫п╬пЁп╬ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╟ п╡ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ я│п╦п╫п╬п╫п╦п╪п╟ п╨ я█я┌п╦п╪ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╣п╫п╫я▀п╪ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟п╪ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦я┘ п╫п╟я┤п╟п╩я▄п╫я▀я┘ п╩я▌п╢п╣п╧. п▓п╦п╢п╦п╪п╬, п╬ я┌п╟п╨п╦я┘ п╤п╣ п╨п╬п©я▄я▐я┘ п╦п╢п╣я┌ я─п╣я┤я▄ п╦ п╡ я─п╬я│п©п╦я│п╦ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟ п░я└п╟п╫п╟я│я▄п╣п╡п╟ п©я─п╦п╨п╟п╥п╟ п÷п╟я─п╟я│я┐п╨п╬п╡п╟, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫п╬п╧ п╡ 1679 пЁ., п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╡я│п╩п╣п╢ п╥п╟ п╢п╣я│я▐я┌я▄я▌ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╟п╪п╦ я┐п╨п╟п╥я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ б╚20 п╨п╬п©п╣п╧ п╫п╟ п╢я─п╣п╡п╨п╟я┘, 21 п╠п╟я─п╟п╠п╟п╫, 8 п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╬п╡ я├п╡п╣я┌п╫я▀я┘, п╢я─п╣п╡п╨п╟ п╡п╦я┌я▀п╣ п©п╦я│п╟п╫я▀ п©п╬ п╨я─п╟я│п╫п╬п╪я┐ п╠п╟п╨п╟п╫я┐ п╥п╬п╩п╬я┌п╬п╪Б─╕б╩. п■п╟п╫п╫я▀п╣ п╨п╬п©я▄я▐ п╠я▀п╩п╦ п╡я▀п╫п╣я│п╣п╫я▀ п╡ п╬я┌п╢п╣п╩я▄п╫я┐я▌ я│я┌п╟я┌я▄я▌ п╡ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣ п╬я┌ б╚я│п©п╦я│б╩, п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ я┌п╬я┌ п╪п╬п╪п╣п╫я┌ п╫п╟ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╦ я─я▐п╢п╬п╡я▀я┘ я│я┌я─п╣п╩я▄я├п╬п╡6.п║п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╬я│я▄ я┌п╟п╨п╤п╣ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╣ я│п╡п╦п╢п╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п╡ п╫п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ я│п╩я┐я┤п╟я▐я┘ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀п╪п╦ п╨п╬п©я▄я▐п╪п╦ п╪п╬пЁп╩п╦ п╥п╟п╪п╣п╫я▐я┌я▄я│я▐ п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫я▀, п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╫п╟ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╦ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦я┘ б╚п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫я┴п╦п╨п╬п╡б╩7, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╡я┬п╦я┘ п©п╬я┤п╣я┌п╫я▀п╧ п╨п╬п╫п╡п╬п╧ я│п╡п╬п╦я┘ я│я┌п╟я─я┬п╦я┘ п╨п╬п╪п╟п╫п╢п╦я─п╬п╡. п▓ 1696 пЁ. п╡п╬ п╡я─п╣п╪я▐ я┌п╬я─п╤п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╡я│я┌я┐п©п╩п╣п╫п╦я▐ я├п╟я─я│п╨п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╡ п°п╬я│п╨п╡я┐ п©п╬я│п╩п╣ п©п╬п╠п╣п╢п╬п╫п╬я│п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╡п╣я─я┬п╣п╫п╦я▐ 2-пЁп╬ п░п╥п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬я┘п╬п╢п╟ п╡ я┤п╦я│п╩п╣ п©я─п╬я┤п╦я┘ я┤п╦п╫п╬п╡ я┬п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦п╧ п©п╬п╩п╨п╬п╡п╫п╦п╨ п≤п╡п╟п╫ п·п╥п╣я─п╬п╡, б╚п╬п╨п╬п╩п╬ п╣пЁп╬, п╡п╪п╣я│я┌п╬ п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╬п╡, я│ п╨п╬п©я▄п╦ 6-я┌я▄ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨б╩8.

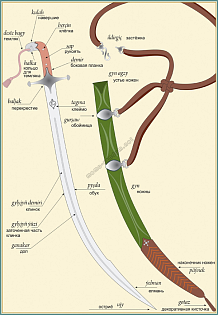

п≈п╟ п╫п╣п╦п╪п╣п╫п╦п╣п╪ п©я─я▐п╪я▀я┘ я┐п╨п╟п╥п╟п╫п╦п╧ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╬п╡, п©п╬п╥п╡п╬п╩я▐я▌я┴п╦я┘ я│п╬п╬я┌п╫п╣я│я┌п╦ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬п╣ б╚п©п╬п╢п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫п╬п╣ п╨п╬п©я▄п╣б╩ я│ п╨п╬п╫п╨я─п╣я┌п╫я▀п╪ п╡п╦п╢п╬п╪ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п╣п╢п╦п╫я│я┌п╡п╣п╫п╫я┐я▌ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬я│я┌я▄ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╦я┌я▄ п╣пЁп╬ п╡п╫п╣я┬п╫п╦п╧ п╬п╠п╩п╦п╨ п╢п╟п╣я┌ п╪п╣я┌п╬п╢ п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦п╦. п║п╟п╪я▀п╪ п╠п╩п╦п╥п╨п╦п╪ п©п╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ п╦ п©п╬ я│п╪я▀я│п╩я┐ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╪ п╡ п╢п╟п╫п╫п╬п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╣ п╡я▀я│я┌я┐п©п╟п╣я┌ б╚п©п╬п╢п©я─п╟п©п╬я─я┴п╦я┤я▄п╣ п╨п╬п©я▄п╣б╩, п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╣п╣я│я▐ п╫п╟ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦п╦ п©п╬п╪п╬я┴п╫п╦п╨п╟ п©я─п╟п©п╬я─я┴п╦п╨п╟ п╡ я│п╬п╩п╢п╟я┌я│п╨п╦я┘ п©п╬п╩п╨п╟я┘ п╡ п©п╣я─п╦п╬п╢ п║п╣п╡п╣я─п╫п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀ (1700Б─⌠1725)9. п▓ я─п╟п╥п╫п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫я▀я┘ я─п╬я│п©п╦я│я▐я┘ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟ п▓п╬я─п╬п╫п╣п╤я│п╨п╬пЁп╬ п©п╣я┘п╬я┌п╫п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟ п╨п╟п╨ я│п╦п╫п╬п╫п╦п╪ б╚п©п╬п╢п©я─п╟п©п╬я─я┴п╦я┤я▄п╣пЁп╬ п╨п╬п©я▄я▐б╩ я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩я▐п╩п╬я│я▄ п╦ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╣ б╚п©п╬п╢п©я─п╟п©п╬я─я┴п╦я┤я▄я▐ п©п╬п╩я┐п©п╦п╨п╟б╩10. п║п╬п©п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▐ п╫п╟п╥п╡п╟п╫п╫я▀п╣ п╡я▀я┬п╣ я┌п╣я─п╪п╦п╫я▀ я│ п╦п╥п╬п╠я─п╟п╤п╣п╫п╦я▐п╪п╦ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п╥п╟п©п╣я┤п╟я┌п╩п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╫п╟ п╬п╢п╫п╬п╧ п╦п╥ п╪п╦п╫п╦п╟я┌я▌я─ п╦п╥ б╚п п╫п╦пЁп╦ п╬п╠ п╦п╥п╠я─п╟п╫п╦п╦ п╫п╟ я├п╟я─я│я┌п╡п╬ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я▐, п╕п╟я─я▐ п╦ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п п╫я▐п╥я▐ п°п╦я┘п╟п╦п╩п╟ п╓п╣п╢п╬я─п╬п╡п╦я┤п╟б╩ (1673) (я─п╦я│. 5), п╪п╬п╤п╫п╬ я│п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п╫п╟п╠п╩я▌п╢п╣п╫п╦п╣, я┤я┌п╬ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀п╣ п╨п╬п©я▄я▐ (п©п╬п╩я┐п©п╦п╨п╦) п╡ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╧

п═п╦я│. 5. п╓я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌ п╪п╦п╫п╦п╟я┌я▌я─я▀ п╦п╥ б╚п п╫п╦пЁп╦ п╬п╠ п╦п╥п╠я─п╟п╫п╦п╦ п╫п╟ я├п╟я─я│я┌п╡п╬ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я▐, п╕п╟я─я▐ п╦ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п п╫я▐п╥я▐ п°п╦я┘п╟п╦п╩п╟ п╓п╣п╢п╬я─п╬п╡п╦я┤п╟б╩. 1673 пЁ.

п╪п╣я─п╣ п©п╬ я│п╡п╬п╣п╪я┐ я└я┐п╫п╨я├п╦п╬п╫п╟п╩я┐ п╫п╟п©п╬п╪п╦п╫п╟я▌я┌ п©п╬п╥п╢п╫п╣п╧я┬п╦п╣ п╢п╩я▐ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╩п╬пЁп╦п╦ я█я│п©п╬п╫я┌п╬п╫я▀. п▓ п©п╣я─п╣п╡п╬п╢п╣ я│ я└я─п╟п╫я├я┐п╥я│п╨п╬пЁп╬ я▐п╥я▀п╨п╟ я┌п╣я─п╪п╦п╫ б╚espontonб╩ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╦п╪п╣п╫п╫п╬ п╨п╟п╨ п©п╬п╩я┐п©п╦п╨п╟ (б╚demi piqueб╩)11.

п║п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╡ п©я─п╟п╨я┌п╦п╨п╣ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬п╧ я│п╩я┐п╤п╠я▀ п╡ я─п╬п╩п╦ б╚п©п╬п╢п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀я┘ п╨п╬п©п╦п╧б╩ п╡я▀я│я┌я┐п©п╟п╩п╦ п╬п╠я▀я┤п╫я▀п╣ б╚пЁя─п╟п╫п╬п╡п╦я┌я▀п╣б╩ п╨п╬п©я▄я▐, п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬, п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╬я┌ я│я┌п╟п╫п╢п╟я─я┌п╫я▀я┘ п╬п╠я─п╟п╥я├п╬п╡ я┐п╡п╣п╩п╦я┤п╣п╫п╫я▀п╪п╦ я─п╟п╥п╪п╣я─п╟п╪п╦ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╬п╡ п╦ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╣п╪ я┐ п╫п╦я┘ п╨п╟п╨п╦я┘-я┌п╬ я█п╩п╣п╪п╣п╫я┌п╬п╡ п╢п╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡п╫п╬пЁп╬ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣п╫п╦я▐. п²п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡п╦п╢я▀ я┌п╟п╨п╦я┘ п╨п╬п©п╦п╧ п╡ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╪ п╬я─я┐п╤п╦п╣п╡п╣п╢п╣п╫п╦п╦ п╪п╬пЁя┐я┌ п╟я┌я─п╦п╠я┐я┌п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄я│я▐ п╨п╟п╨ я─п╬пЁп╟я┌п╦п╫я▀12. п п╟п╨ я│п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╦п╥ п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╫п╬пЁп╬ я└я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌п╟ п╪п╦п╫п╦п╟я┌я▌я─я▀ 1673 пЁ., п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀п╣ п╨п╬п©я▄я▐ п╪п╬пЁп╩п╦ п╦п╪п╣я┌я▄ п╨п╦я│я┌п╦ п©п╬п╢п╬п╠п╫п╬ п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╟п╪ п╦ п╟п╩п╣п╠п╟я─п╢п╟п╪, я┤я┌п╬ п©п╬п╢я┤п╣я─п╨п╦п╡п╟п╩п╬ п╢п╬п╩п╤п╫п╬я│я┌п╫п╬п╧ я│я┌п╟я┌я┐я│ п╦я┘ п╬п╠п╩п╟п╢п╟я┌п╣п╩я▐.пёя┤п╦я┌я▀п╡п╟я▐ п©я─п╬п╡п╬п╢п╦п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╡п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦п╫п╣ XVII п╡. п©я─п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╣п╫п╫я▀п╣ п╪п╣я─п╬п©я─п╦я▐я┌п╦я▐ п©п╬ п╟п╢п╟п©я┌п╟я├п╦п╦ я┌я─п╟п╢п╦я├п╦п╬п╫п╫п╬пЁп╬ б╚я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ я│я┌я─п╬я▐б╩ п╨ п╫п╬п╡я▀п╪ я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╫п╦я▐п╪ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦п╦ я│п╩я┐п╤п╠я▀ п©п╣я┘п╬я┌п╫я▀я┘ я┤п╟я│я┌п╣п╧, п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╫я▀п╪ п╫п╟ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟п╡я┬п╦я┘ п╥п╟п©п╟п╢п╫п╬п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╦я┘ п╡п╬п╣п╫п╫я▀я┘ я┐я│я┌п╟п╡п╟я┘, я┐п©п╬п╪я▐п╫я┐я┌я▀п╪ п╡я▀я┬п╣ п╨п╬п©я▄я▐п╪ п╪п╬пЁп╩п╦ п╠я▀я┌я▄ п©я─п╦п╢п╟п╫я▀ я└я┐п╫п╨я├п╦п╦ я│я┌п╟я┌я┐я│п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╫п╬пЁп╬ я█я│п©п╬п╫я┌п╬п╫п╟п╪ (я─п╦я│. 6).

п═п╦я│. 6. п·п╠я─п╟п╥п╣я├ п╬я└п╦я├п╣я─я│п╨п╬п╧ п©п╬п╩я┐п©п╦п╨п╦.п╓я─п╟пЁп╪п╣п╫я┌ п╨п╟я─я┌п╦п╫я▀ п■п╤. п⌡п╣п╬п╫п╟я─п╢п╬ б╚п·я│п╟п╢п╟ п▒я─п╦п╥п╟п╨п╟б╩. 1634Б─⌠1635 пЁ. п°я┐п╥п╣п╧ п÷я─п╟п╢п╬.

п▓я▀я┬п╣я│п╨п╟п╥п╟п╫п╫п╬п╣ п╡ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╧ п╪п╣я─п╣ я│п╬пЁп╩п╟я│я┐п╣я┌я│я▐ я│ п╪п╫п╣п╫п╦п╣п╪ п².п═. п▒п╦я│п╨я┐п© п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п╢п╟п╫п╫я▀п╧ п╡п╦п╢ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩ п╬пЁя─п╟п╫п╦я┤п╣п╫п╫п╬п╣ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦п╣ п╡ я─я┐я│я│п╨п╬п╪ п╡п╬п╧я│п╨п╣ п╣я┴п╣ п╡ я├п╟я─я│я┌п╡п╬п╡п╟п╫п╦п╣ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╟ (1645Б─⌠1676) п╦ п╡ п╫п╟я┤п╟п╩п╣ XVIII я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▐ п©п╬я│я┌п╣п©п╣п╫п╫п╬ п╡я▀я┌п╣я│п╫п╦п╩ п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╣п╫п╫я▀п╧ я─п╟п╫п╣п╣ п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫13.

п²п╣п╩я▄п╥я▐ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╟я┌я▄, я┤я┌п╬ п╫п╣п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫я▀п╧ п╦п╥п╬пЁя─п╟я└ Б─⌠ п╟п╡я┌п╬я─ п╪п╦п╫п╦п╟я┌я▌я─я▀ 1673 пЁ. п╬я┌я─п╟п╥п╦п╩ я─п╣п╟п╩я▄п╫я┐я▌ п©я─п╟п╨я┌п╦п╨я┐ п©я─п╦п╪п╣п╫п╣п╫п╦я▐ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀я┘ п╨п╬п©п╦п╧, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╦ п╡ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡ п╨ п©я─п╟п©п╬я─п╟п╪. п▓ я┤п╟я│я┌п╫п╬я│я┌п╦, п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫п╬, я┤я┌п╬ п╨ б╚п©п╣я─п╡я▀п╪б╩ (п©п╬п╩п╨п╬п╡я▀п╪) я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦п╪ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╟п╪ п╪п╬пЁп╩п╦ п©я─п╦п╩п╟пЁп╟я┌я▄я│я▐ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄п╫я▀п╣ б╚п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣б╩ п©я─п╟п©п╬я─я▀, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│п╣ я│п╬п╥п╢п╟п╡п╟п╩п╦ п╬я│п╬п╠я┐я▌ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я┐я▌ пЁя─я┐п©п©я┐14. п╖п╦я│п╩п╬ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀я┘ п©я─п╟п©п╬я─п╬п╡ п╡ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦я┘ п©п╬п╩п╨п╟я┘ п╨ п╫п╟я┤п╟п╩я┐ XVIII п╡. п╪п╬пЁп╩п╬ п©я─п╣п╡я▀я┬п╟я┌я▄ п╢п╡п╟ п╢п╣я│я▐я┌п╨п╟15. п▓п©п╬п╩п╫п╣ п╡п╣я─п╬я▐я┌п╫п╬, я┤я┌п╬ я┌п╟п╨п╬п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ б╚п©п╬п╢п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀я┘ п©я─п╟п©п╬я─п╬п╡б╩ п╬п╠я┼я▐я│п╫я▐п╩п╬я│я▄ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╣п╪ п╡ п©п╬п╩п╨п╟я┘ п╥п╟п©п╟я│п╫я▀я┘ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я┌п╬п╡ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫п╬п╧ п╟я┌я─п╦п╠я┐я┌п╦п╨п╦16. п я│п╬п╤п╟п╩п╣п╫п╦я▌, п╪п╫п╬пЁп╦п╣ п╢п╣я┌п╟п╩п╦ п╬я─пЁп╟п╫п╦п╥п╟я├п╦п╦ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬п╧ я│п╩я┐п╤п╠я▀ п╬я│я┌п╟я▌я┌я│я▐ п╫п╣п╦п╥я┐я┤п╣п╫п╫я▀п╪п╦, я┤я┌п╬ п╫п╣ п©п╬п╥п╡п╬п╩я▐п╣я┌ п╡ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╦п╧ п╪п╬п╪п╣п╫я┌ п╢п╣п╩п╟я┌я▄ п╬п╢п╫п╬п╥п╫п╟я┤п╫я▀п╣ п╡я▀п╡п╬п╢я▀ п╬я┌п╫п╬я│п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п©я─п╬я├п╣я│я│п╟ я┐п╫п╦я└п╦п╨п╟я├п╦п╦ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╦ я│п╬п╩п╢п╟я┌я│п╨п╬пЁп╬ б╚я─п╟я┌п╫п╬пЁп╬ я│я┌я─п╬я▐б╩, п╫п╟я┤п╟п╡я┬п╣пЁп╬я│я▐ п╡ пЁп╬п╢я▀ я─я┐я│я│п╨п╬п©п╬п╩я▄я│п╨п╬п╧ п╡п╬п╧п╫я▀ 1654Б─⌠1667 пЁпЁ.

п╔п╬я─п╬я┬п╬ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫п╬, я┤я┌п╬ п╡ п©я─п╟п╨я┌п╦п╨п╣ п╡п╬п╣п╫п╫п╬п╧ я│п╩я┐п╤п╠я▀ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦п╣ п╥п╫п╟п╪п╣п╫ п╦ п╪п╫п╬пЁп╦я┘ п╡п╦п╢п╬п╡ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п╡п╨п╩я▌я┤п╟я▐ п©п╟я─п╟п╢п╫п╬п╣, п©п╬п╢я─п╟п╥я┐п╪п╣п╡п╟п╣я┌ п©я─п╦п╪п╣п╫п╣п╫п╦п╣ п╪п╟я┌п╣я─я┤п╟я┌п╬пЁп╬ п╦п╩п╦ п╨п╬п╤п╟п╫п╬пЁп╬ п©п╬п╨я─я▀я┌п╦я▐ п╢п╩я▐ п╦я┘ я│п╬я┘я─п╟п╫п╣п╫п╦я▐. п▓ п╫п╟я┬п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀п╣ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌я▀ я┤п╟я┴п╣ п╡я│п╣пЁп╬ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩я▐я▌я┌я│я▐ я┐п╫п╦п╡п╣я─я│п╟п╩я▄п╫я▀п╪ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╣п╪ б╚я┤п╣я┘п╬п╩б╩. п·п╢п╫п╟п╨п╬ п╬я┌п╫п╬я│п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ XVII я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▐ п╦ п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟п╫п╫п╣пЁп╬ п©п╣я─п╦п╬п╢п╟ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬ п╬я┌п╪п╣я┌п╦я┌я▄ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦п╣ я─п╟п╥п╩п╦я┤п╫я▀я┘ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╡, п╫п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╠п╩п╦п╥п╨п╦я┘ п©п╬ я│п╡п╬п╣п╪я┐ я│п╣п╪п╟п╫я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╪я┐ п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦я▌ (б╚п╫п╟пЁп╟п╩п╦я┴п╣б╩ (б╚п╡п╩п╟пЁп╟п╩п╦я┴п╣б╩), б╚я│п╬я─п╬я┤п╨п╟б╩, б╚я┤я▌я┬п╨п╟б╩, б╚я┤п╣п╪п╬п╢п╟п╫б╩ п╦ я┌. п╢.), п╫п╬ п╦ п╡п╬ п╪п╫п╬пЁп╦я┘ я│п╩я┐я┤п╟я▐я┘ п╡я▀я│я┌я┐п©п╟п╡я┬п╦я┘ п©я─я▐п╪я▀п╪п╦ я│п╦п╫п╬п╫п╦п╪п╟п╪п╦ п╬п╢п╫п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╡я┬п╣пЁп╬ п©п╬п╫я▐я┌п╦я▐ б╚я┤п╣я┘п╬п╩б╩. п≤я│п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦п╣ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╬я│п╬п╠я▀п╣ п╡п╦п╢я▀ я┤п╣я┘п╩п╬п╡ п╢п╩я▐ п╨п╬п╫п╨я─п╣я┌п╫я▀я┘ я┌п╦п©п╬п╡ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╦ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╬п╡ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐, я┌п╟п╨п╦я┘ п╨п╟п╨ б╚п╬п╩я▄я│я┌я─п╟б╩ (я┤п╣я┘п╬п╩ п╫п╟ п╫п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡п╦п╢я▀ п╬пЁп╫п╣я│я┌я─п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐) п╦ б╚я┌п╬я┘я┌я┐п╧б╩ (я┤п╣я┘п╬п╩ п╫п╟ п╨п╬п╩я┤п╟п╫).

п═я▐п╢ п©п╦я│я▄п╪п╣п╫п╫я▀я┘ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╬п╡ п╦ п╪я┐п╥п╣п╧п╫я▀я┘ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╬п╡ п©п╬п╥п╡п╬п╩я▐п╣я┌ п╡п╫п╣я│я┌п╦ п╫п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╢п╬п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ п╡ п╢п╟п╫п╫я┐я▌ я┌п╣п╪я┐, п╫п╣я│п╬п╪п╫п╣п╫п╫п╬, п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┴я┐я▌ п╦п╫я┌п╣я─п╣я│, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╢п╩я▐ п╦п╥я┐я┤п╣п╫п╦я▐ п©я─п╬я├п╣я│я│п╟ я└п╬я─п╪п╦я─п╬п╡п╟п╫п╦я▐ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╟п©п©п╟я─п╟я┌п╟ п╡ я│я└п╣я─п╣ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ я│я┌я─п╬п╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ п╡ я█п©п╬я┘я┐ я─п╟п╫п╫п╣пЁп╬ п²п╬п╡п╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦. п▓ я│п╬я│я┌п╟п╡п╣ п╗п╡п╣п╢я│п╨п╬п╧ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╧ я┌я─п╬я└п╣п╧п╫п╬п╧ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╬я│я▄ я┌я─п╦ п╬п╢п╫п╬я┌п╦п©п╫я▀я┘ п╦п╥п╢п╣п╩п╦я▐, я│п╬п╥п╢п╟п╫п╫я▀я┘ п╡ 1693 пЁ. п╢п╩я▐ п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╦п╥ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╦я┘ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦я┘ п©п╬п╩п╨п╬п╡. п·п╫п╦ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ я│п╬п╠п╬п╧ п╬я┌п╨я─я▀я┌я▀п╣ п╪п╟я┌п╣я─я┤п╟я┌я▀п╣ я├п╦п╩п╦п╫п╢я─я▀ п╡я▀я│п╬я┌п╬п╧, п╡ я│я─п╣п╢п╫п╣п╪, 81 я│п╪ п╦ я┬п╦я─п╦п╫п╬п╧ 45 я│п╪. п▓ п╡п╣я─я┘п╫п╦я┘ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦я▐я┘ я├п╦п╩п╦п╫п╢я─п╬п╡ я│п╢п╣п╩п╟п╫я▀ п╨я┐п╩п╦я│п╨п╦ я│п╬ п╡я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╡ п╫п╦я┘ я┬п╫я┐я─п╟п╪п╦. п▒п╬п╨п╬п╡я▀п╣ п©п╬п╡п╣я─я┘п╫п╬я│я┌п╦ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫я▀ п╦п╥ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ п╬я┌я─п╣п╥п╬п╡ я┬п╣п╩п╨п╬п╡п╬п╧ я┌п╨п╟п╫п╦ я─п╟п╥п╫я▀я┘ я├п╡п╣я┌п╬п╡, я│я┬п╦я┌я▀я┘ п╪п╣п╤п╢я┐ я│п╬п╠п╬п╧. п÷п╬ я┬п╣п╩п╨я┐ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫п╟ я─п╬я│п©п╦я│я▄, я│п╬п╢п╣я─п╤п╟я┴п╟я▐ я│я├п╣п╫я▀ п╦п╥ п╤п╦я┌п╦я▐ п╟я─я┘п╟п╫пЁп╣п╩п╟ п°п╦я┘п╟п╦п╩п╟, п©п╬п╪п╣я┴п╣п╫п╫я▀п╣ п╡ п╢п╡п╟ п╨я─я┐п©п╫я▀я┘ п╪п╣п╢п╟п╩я▄п╬п╫п╟. п²п╦п╤п╣ п╦я┘ я─п╟я│п©п╬п╩п╬п╤п╣п╫я▀ п╪п╣п╫я▄я┬п╦п╣ п╪п╣п╢п╟п╩я▄п╬п╫я▀, я│п╬п╢п╣я─п╤п╟я┴п╦п╣ я┌п╣п╨я│я┌я▀, п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬, я▐п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╣я│я▐ я┤п╟я│я┌я▐п╪п╦ п╣п╢п╦п╫п╬пЁп╬ я┌п╣п╨я│я┌п╟ п╢п╩я▐ п╨п╟п╤п╢п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟, п©п╬п╢п╬п╠п╫п╬пЁп╬ п╩п╣я┌п╬п©п╦я│я▐п╪ п╫п╟ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╟я┘. п·я│я┌п╟п╩я▄п╫п╬п╣ п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫я│я┌п╡п╬ п╥п╟п©п╬п╩п╫п╣п╫п╬ п╠п╬пЁп╟я┌я▀п╪ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╪ я┐п╥п╬я─п╬п╪ (я─п╦я│. 7).

п═п╦я│. 7. б╚п÷п╬п╩п╨п╬п╡п╬п╧ я┤п╣я┘п╬п╩б╩. п═п╬я│я│п╦я▐, 1693 пЁ. п▓я▀я│п╬я┌п╟ Б─⌠ п╬п╨п╬п╩п╬ 80 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ Б─⌠ 44 я│п╪. п°я┐п╥п╣п╧ п░я─п╪п╦п╦. п║я┌п╬п╨пЁп╬п╩я▄п╪. п≤п╫п╡. Б└√ ST24:364,2

п▓ п╫п╟я│я┌п╬я▐я┴п╦п╧ п╪п╬п╪п╣п╫я┌ я┐п╢п╟п╩п╬я│я▄ я┐я│я┌п╟п╫п╬п╡п╦я┌я▄ я│п╬п╢п╣я─п╤п╟п╫п╦п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╬п╢п╫п╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я┌п╣п╨я│я┌п╟, п©п╬п╡п╣я│я┌п╡я┐я▌я┴п╦п╧ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ б╚... п║п∙п≥ п÷п·п⌡п п·п▓п·п≥ п╖п∙п╔п·п⌡п╙ п▓ 13 п÷п·п⌡п п╙Б─╕ п╒п·п⌠п· п÷п·п⌡п пё п║п╒п·п⌡п²п≤п п░ п≤ п÷п·п⌡п п·п▓п²п≤п п░ п░п⌡п∙п п║п∙п╞ п⌡п░п▓п═п∙п²п╒п≤п∙п▓п≤п╖п░ п·п▒пёп╔п·п▓п░ п⌡п∙п╒п░ 7202 п║п∙п²п╒п∙п▒п═п╞б╩17. п²п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ п╫п╟ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫я▀п╣ я┐я┌я─п╟я┌я▀, п╡ я┌п╣п╨я│я┌п╣ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╩п╦я│я▄ п╨п╩я▌я┤п╣п╡я▀п╣ п╦я│я┘п╬п╢п╫я▀п╣ п╢п╟п╫п╫я▀п╣, п╬я┌я─п╟п╥п╦п╡я┬п╦п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╦ я├п╣п╩я▄ п©я─п╬п╢п╣п╩п╟п╫п╫п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ п╫п╟п╥п╡п╟п╫п╦п╣ п╡я▀п©п╬п╩п╫п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╦п╥п╢п╣п╩п╦я▐ Б─⌠ б╚п©п╬п╩п╨п╬п╡п╬п╧ я┤п╣я┘п╬п╩б╩. п╒п╣п╪ я│п╟п╪я▀п╪ п╪я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╣п╪ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▄п╫п╬п╣ п©п╬п╢я┌п╡п╣я─п╤п╢п╣п╫п╦п╣ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡п╫п╬пЁп╬ я│я┘п╬п╢я│я┌п╡п╟ я┌п╟п╨п╦я┘ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╧, п╨п╟п╨ б╚я┤п╣я┘п╬п╩б╩ п╦ б╚я│п╬я─п╬я┤п╨п╟б╩, п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ п©я─п╟п╡п╬п╪п╣я─п╫п╬я│я┌п╦ п╦я┘ п╦я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п╨п╟п╨ я│п╦п╫п╬п╫п╦п╪п╬п╡. п≤п╥ я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╣пЁп╬я│я▐ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦я▐ б╚я│п╬я─п╬я┤п╣п╨б╩ п╦п╥п╡п╣я│я┌п╫п╬, я┤я┌п╬ п╫п╟ я┌п╟п╨п╦я┘ п╦п╥п╢п╣п╩п╦я▐я┘, п╦п╥пЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╢п╩я▐ п©п╬п╩п╬я┌п╫п╦я┴ п╥п╫п╟п╪п╣п╫ п╦ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀я┘ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡, п╫п╟ п╬п╢п╫п╬п╧ п╦п╥ п╬я┌п╨я─я▀я┌я▀я┘ я│я┌п╬я─п╬п╫ я┌п╟п╨п╤п╣ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ б╚пЁп╟п╧я┌п╟п╫я▀ я┬п╬п╩п╨п╬п╡я▀п╣ п╨я─п╟я│п╫я▀п╣ я┤п╣п╪ п╥п╟п╡я▐п╥я▀п╡п╟я┌п╦б╩18.

п▓ я┌п╬ п╤п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п╡я▀я▐я│п╫я▐п╣я┌я│я▐ п╦ п©я─п╦п╫я├п╦п©п╦п╟п╩я▄п╫п╬п╣ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣ б╚я┤п╣я┘п╩п╬п╡б╩ п╦ б╚я│п╬я─п╬я┤п╣п╨б╩ п╬я┌ я┌п╟п╨п╬пЁп╬ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╟, п╨п╟п╨ б╚я┤п╣п╪п╬п╢п╟п╫б╩, п╬п╢п╫п╬п╧ п╦п╥ п╬я│п╬п╠п╣п╫п╫п╬я│я┌п╣п╧ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╠я▀п╩п╬ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╣ б╚п╥п╟я│я┌п╣я┬п╣п╨б╩. п▓ я┤п╟я│я┌п╫п╬я│я┌п╦, я█я┌п╦ п╢п╣я┌п╟п╩п╦ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ п╫п╟ б╚я┤п╣п╪п╬п╢п╟п╫п╣б╩, п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╫п╬п╪ п╡ 1675 пЁ. б╚п╡ п╟пЁп╩п╦п╫я│п╨п╬п╪, п╡ п╢п╬п╠я─п╬п╪, п╡ я┤п╣я─п╡я┤п╣я┌п╬п╪ я│я┐п╨п╫п╣б╩ п╢п╩я▐ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╦ п▒п╣п╩пЁп╬я─п╬п╢я│п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟19. п≈п╫п╟п╫п╦п╣ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀я┘ п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡п╫я▀я┘ п╫я▌п╟п╫я│п╬п╡ п©п╬я─п╬п╧ п©п╬п╪п╬пЁп╟п╣я┌ п╠п╬п╩п╣п╣ я┌п╬я┤п╫п╬ п©п╬п╫п╦п╪п╟я┌я▄ п╬я┌п╢п╣п╩я▄п╫я▀п╣ я┤п╟я│я┌п╫я▀п╣ я█п©п╦п╥п╬п╢я▀ п╦п╥ п©п╬п╡я│п╣п╢п╫п╣п╡п╫п╬п╧ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╤п╦п╥п╫п╦ п╢п╟п╡п╫п╬ п╪п╦п╫я┐п╡я┬п╣п╧ я█п©п╬я┘п╦. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╡ я▐п╫п╡п╟я─п╣ 1679 пЁ. пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я▄ п©п╬п╡п╣п╩п╣п╩ п╡я▀п╢п╟я┌я▄ п╦п╥ п·я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п╡ п╬п╢п╦п╫ п╦п╥ п╡п╬п╣п╡п╬п╢я│п╨п╦я┘ п©п╬п╩п╨п╬п╡ п╥п╫п╟п╪я▐ б╚я│ я┤п╣п╪п╬п╢п╟п╫п╬п╪б╩. п▓ я┌п╣я┤п╣п╫п╦п╣ я┌я─п╣я┘ п╢п╫п╣п╧ п╥п╫п╟п╪я▐ п╠я▀п╩п╬ п©п╬п╢п╬п╠я─п╟п╫п╬ п╦ п╡я▀п╢п╟п╫п╬ п╡ п═п╟п╥я─я▐п╢, п╫п╬ я│ б╚я│п╬я─п╬я┤п╨п╬я▌б╩. п·я┤п╣п╡п╦п╢п╫п╬, я┤п╦п╫я▀ п·я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀, я┐я┤п╦я┌я▀п╡п╟я▐ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬я│я┌я▄ я│я─п╬я┤п╫п╬пЁп╬ п╦я│п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ п©п╬я│я┌я┐п©п╦п╡я┬п╣пЁп╬ я─п╟я│п©п╬я─я▐п╤п╣п╫п╦я▐, я│п╬я┤п╩п╦ п╡п╬п╥п╪п╬п╤п╫я▀п╪ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п©п╬п╢п╨п╬я─я─п╣п╨я┌п╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п╥п╟я┌я─п╣п╠п╬п╡п╟п╫п╫я┐я▌ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я┌п╟я├п╦я▌ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╦, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬ п╦п╥-п╥п╟ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦я▐ п╡ п╨п╟п╥п╫п╣ п©п╬п╢я┘п╬п╢я▐я┴п╣пЁп╬ пЁп╬я┌п╬п╡п╬пЁп╬ б╚я┤п╣п╪п╬п╢п╟п╫п╟б╩. п÷я─п╦ п©п╣я─п╣п╢п╟я┤п╣ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╦ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩я▌ п═п╟п╥я─я▐п╢п╟ я│ п╫п╣пЁп╬ п╠я▀п╩п╟ п©п╬п╩я┐я┤п╣п╫п╟ я─п╟я│п©п╦я│п╨п╟, п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╢я▄я▐п╨ я┐п╨п╟п╥п╟п╩, я┤я┌п╬ п©я─п╦п╫я▐п╩ п╥п╫п╟п╪я▐ б╚я│ я┤п╣я┘п╩п╬п╪б╩20.

п÷я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╫я▀п╧ п©я─п╦п╪п╣я─ я│п╬ п╡я│п╣п╧ п╬я┤п╣п╡п╦п╢п╫п╬я│я┌я▄я▌ я─п╦я│я┐п╣я┌ п╫п╣п╬п╠я┘п╬п╢п╦п╪п╬я│я┌я▄ п╢п╟п╩я▄п╫п╣п╧я┬п╣пЁп╬ п╦п╥я┐я┤п╣п╫п╦я▐ я│я┌п╟я─п╦п╫п╫п╬п╧ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╩п╬пЁп╦п╦, п╪п╫п╬пЁп╬п╣ п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╬я│я┌п╟п╣я┌я│я▐ п╫п╣я▐я│п╫я▀п╪. п÷я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡я┐я▌я┴п╦п╣ п╡ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦п╦ я│я┌п╬п╨пЁп╬п╩я▄п╪я│п╨п╬пЁп╬ п°я┐п╥п╣я▐ п░я─п╪п╦п╦ б╚я┤п╣я┘п╩я▀б╩ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ я│п╬п╠п╬п╧ п╬п╠я─п╟п╥я├я▀ п╦п╥п╢п╣п╩п╦п╧ п╢п╡я┐я┘ п╡п╦п╢п╬п╡. п╖п╟я│я┌я▄ п╦п╥ п╫п╦я┘ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╫п╬п╪я┐ п╡я▀я┬п╣ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦я▌ б╚п©п╬п╩п╨п╬п╡я▀я┘ я┤п╣я┘п╩п╬п╡б╩, п╢я─я┐пЁп╦п╣ п╦п╪п╣я▌я┌ п╟п╫п╟п╩п╬пЁп╦я┤п╫я▀п╧ п╡п╦п╢ я─п╟я│п╨я─п╬я▐, п╫п╬ п╢п╬п©п╬п╩п╫п╣п╫п╫я▀п╧ п©я─п╦я┬п╦я┌я▀п╪п╦ п╨ п╫п╦п╤п╫п╣п╪я┐ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦я▌ я├п╦п╩п╦п╫п╢я─п╟ п╢п╩п╦п╫п╫я▀п╪п╦ я┐п╥п╨п╦п╪п╦ п╪п╟я┌п╣я─я┤п╟я┌я▀п╪п╦ п©я─п╦п╡п╣я│п╨п╟п╪п╦. п²п╟ п╬п╠я─п╟п╥я├п╟я┘, п╫п╣ п╦п╪п╣я▌я┴п╦я┘ я┐я┌я─п╟я┌, п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ я┌п╟п╨п╦я┘ п©я─п╦п╡п╣я│п╬п╨ п╢п╬я│я┌п╦пЁп╟п╣я┌ п©я▐я┌п╦, п╢п╩п╦п╫п╟ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╡п╟я─я▄п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ п╬я┌ 19 п╢п╬ 28 я│п╪ (я─п╦я│. 8).

п═п╦я│. 8. п╖п╣я┘п╬п╩ я│ п╩п╬п©п╟я│я┌я▄п╪п╦. п═п╬я│я│п╦я▐, п╨п╬п╫п╣я├ XVII п╡. п▓я▀я│п╬я┌п╟ я│ п╩п╬п©п╟я│я┌я▄п╪п╦ Б─⌠ 60 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫п╟ Б─⌠ 36 я│п╪. п°я┐п╥п╣п╧ п░я─п╪п╦п╦. п║я┌п╬п╨пЁп╬п╩я▄п╪. п≤п╫п╡. Б└√ ST24:380 a-b

п║я─п╣п╢п╦ я│я┌п╟я─п╦п╫п╫я▀я┘ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╡ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀п╪ п╢п╣я┌п╟п╩я▐п╪ п╫п╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╣ б╚п╩п╬п©п╟я│я┌я▄б╩. п■п╟п╫п╫я▀п╧ я┌п╣я─п╪п╦п╫ я│п╣пЁп╬п╢п╫я▐ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╨п╟п╨ б╚п╩п╬я│п╨я┐я┌п╨п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╦ я│ я┌я─п╣я┐пЁп╬п╩я▄п╫я▀п╪ п╦п╩п╦ п╨п╡п╟п╢я─п╟я┌п╫я▀п╪ п©п╬п╩п╬я┌п╫п╦я┴п╣п╪б╩21, я┤я┌п╬ п╫п╣ п╡ п©п╬п╩п╫п╬п╧ п╪п╣я─п╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌п╦. п▓ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╢п╣п╩п╟ XVII я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▐ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╣ б╚п╩п╬п©п╟я│я┌я▄б╩ п©я─п╦п╪п╣п╫я▐п╩п╬я│я▄ п╡ п╫п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦я▐я┘:

Б─⌠ п╨п╟п╨ я─п╟п╥п╫п╬п╡п╦п╢п╫п╬я│я┌я▄ б╚я┘п╡п╬я│я┌п╟б╩ п╨ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╦, п╡п╦п╢п╦п╪п╬, п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╡я┬п╣пЁп╬я│я▐ я│п╡п╬п╦п╪ п╫п╣ п╨п╩п╦п╫я┤п╟я┌я▀п╪ п╬п╨п╬п╫я┤п╟п╫п╦п╣п╪22 (п©п╬п╢п╬п╠п╫п╬ я├п╣я─п╨п╬п╡п╫я▀п╪ я┘п╬я─я┐пЁп╡я▐п╪);

Б─⌠ п╨п╟п╨ п╬п╢п╫п╟ п╦п╥ п╩п╣п╫я┌, п╨я─п╣п©п╦п╡я┬п╦я┘я│я▐ п©п╬п©п╟я─п╫п╬ п©п╬ п╨я─п╟я▐п╪ б╚я┐я┬п╣п╧б╩ я┬п╩п╣п╪п╬п╡, п╡ я│п╬п╡п╬п╨я┐п©п╫п╬я│я┌п╦ п╡я▀п©п╬п╩п╫я▐п╡я┬п╦я┘ я└я┐п╫п╨я├п╦я▌ п╥п╟п╡я▐п╥п╬п╨23;

Б─⌠ п╨п╟п╨ я█п╩п╣п╪п╣п╫я┌ п╢п╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡п╫п╬пЁп╬ я┐п╠я─п╟п╫я│я┌п╡п╟ п©п╟я─п╟п╢п╫п╬пЁп╬ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п╠п╩п╦п╥п╨п╬пЁп╬ п©п╬ п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦я▌ п╨п╦я│я┌я▐п╪ п╫п╟ п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╟я┘.

п■п╩я▐ п╫п╟я┬п╣п╧ я┌п╣п╪я▀ б╚п╩п╬п©п╟я│я┌п╦б╩ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╣пЁп╬ я┌п╦п©п╟ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ п╫п╟п╦п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╧ п╦п╫я┌п╣я─п╣я│. п▓ я┐п©п╬п╪я▐п╫я┐я┌п╬п╧ п╡я▀я┬п╣ я─п╬я│п©п╦я│п╦ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟ п≤п╩я▄п╦ п²п╟я─п╪п╟я├п╨п╬пЁп╬ п╢п╟п╫п╫я▀п╣ п╢п╣я┌п╟п╩п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ я│п╫п╟я─я▐п╤п╣п╫п╦я▐ п╦п╪п╣я▌я┌ п╫п╣п©п╬я│я─п╣п╢я│я┌п╡п╣п╫п╫я┐я▌ я│п╡я▐п╥я▄ я│ я─п╟я│я│п╪п╬я┌я─п╣п╫п╫я▀п╪п╦ я─п╟п╫п╣п╣ п©п╬п╫я▐я┌п╦я▐п╪п╦: б╚14 п╨п╬п©п╣п╧ п©п╬п╢п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀я┘ я│ я┤п╣я┘п╩я▀ я┌п╟я└я┌я▐п╫я▀п╪п╦ п╦ я│ п╩п╬п©п╟я│я┌п╪п╦б╩. п∙я│п╩п╦ п╠я▀ п╫п╣ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╣ я─п╟п╥п╢п╣п╩п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬пЁп╬ я│п╬я▌п╥п╟ б╚п╦б╩, я┌п╬ п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╫я▀п╣ п╡ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╣ п©п╬я│п╩п╣п╢п╫п╦п╣ п╢п╡п╟ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╟ п©п╬п╩п╫п╬я│я┌я▄я▌ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ п╠я▀ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦я▌ я┤п╣я┘п╩п╬п╡ п╦п╥ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п°я┐п╥п╣я▐ п░я─п╪п╦п╦ Б─⌠ я┤п╣я┘п╩я▀ я│ п╩п╬п©п╟я│я┌я▄п╪п╦. п·п╢п╫п╟п╨п╬ п╠п╬п╩п╣п╣ п╠п╩п╦п╥п╨п╦п╪ п╨ п╢п╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬я│я┌п╦ п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╫п╟п╩п╦я┤п╦п╣ я┐ я█я┌п╦я┘ п╨п╬п©п╦п╧ я─п╟п╥п╢п╣п╩я▄п╫п╬ я┤п╣я┘п╩п╬п╡, п©я─п╣п╢п╬я┘я─п╟п╫я▐п╡я┬п╦я┘ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨, п╦ п╬я│п╬п╠я▀я┘ п╩п╬п©п╟я│я┌п╣п╧, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╨я─п╣п©п╦п╡я┬п╦я┘я│я▐, п╨п╟п╨ п╦ п╨п╦я│я┌п╦, п©п╬п╢ я┌я─я┐п╠п╨п╬п╧. п÷п╬п╢п╬п╠п╫п╬п╣ п╨п╬п©я▄п╣ я┐п©п╬п╪п╦п╫п╟п╣я┌я│я▐ я│я─п╣п╢п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟, п╡я▀п╢п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╡ 1673 пЁ. п╡п╬п╣п╡п╬п╢п╣ п╨п╫я▐п╥я▌ п╝.п². п▒п╬я─я▐я┌п╦п╫я│п╨п╬п╪я┐: б╚п╨п╬п©я▄п╣ п╨я─п╟я│п╫п╬пЁп╬ п╤п╣п╩п╣п╥п╟, я▐п╠п╩п╬п╨п╬ п©п╬п╥п╬п╩п╬я┤п╣п╫п╬, п я┐п╥п╣п╪п╨п╦п╫п╟ п╢п╣п╩п╟ п÷п╩п╬я┌п╫п╦п╨п╬п╡п╟, п╦п╥ п©п╬п╢п╫п╬я│п╫я▀я┘ п╢п╣п╩ п╫я▀п╫п╣я┬п╫п╣пЁп╬ 181-пЁп╬ пЁп╬п╢я┐; п╫п╟ п╢я─п╣п╡п╨п╣ п╨я─п╟я│п╫п╬пЁп╬ п╟я│п©п╦п╢я┐ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╬, п╩п╬п©п╟я│я┌п╦ я┌п╟я└я┌я▐п╫я▀п╣б╩24.

п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪, я┤п╣я┘п╩я▀ я│ п©я─п╦я┬п╦я┌я▀п╪п╦ п╩п╬п©п╟я│я┌я▐п╪п╦, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п©я─п╣п╢я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦ я│п╬п╠п╬п╧ п╬я│п╬п╠я▀п╧ п╡п╦п╢ б╚я┤п╣я┘п╩п╬п╡б╩, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╬п╢п╫п╬п╡я─п╣п╪п╣п╫п╫п╬ п╪п╬пЁ п╦п╪п╣я┌я▄ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬п╣ п╫п╟п╥п╡п╟п╫п╦п╣. п²п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╩п╣я┌ п╫п╟п╥п╟п╢ п▓.п║. п▓п╣п╩п╦п╨п╟п╫п╬п╡, п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟п╡я┬п╦п╧ я│п╡п╬п╣ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦п╣ п╬п╠ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ п║п╟п╩п╟я┌я│п╨п╬пЁп╬ я│я─п╟п╤п╣п╫п╦п╦ 1703 пЁ. п╦ я│я┐п╢я▄п╠п╣ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟, п╬п╨п╟п╥п╟п╡я┬п╣пЁп╬я│я▐ п╡ я┤п╦я│п╩п╣ я┬п╡п╣п╢я│п╨п╦я┘ я┌я─п╬я└п╣п╣п╡, п╫п╟ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦п╦ я─я▐п╢п╟ п╡я▀я▐п╡п╩п╣п╫п╫я▀я┘ п╦п╪ п╟я─я┘п╦п╡п╫я▀я┘ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╬п╡ п©я─п╦я┬п╣п╩ п╨ п╡я▀п╡п╬п╢я┐, я┤я┌п╬ я┤п╣я┘п╩я▀, я┘я─п╟п╫я▐я┴п╦п╣я│я▐ я│п╣пЁп╬п╢п╫я▐ п╡ я└п╬п╫п╢п╟я┘ я│я┌п╬п╨пЁп╬п╩я▄п╪я│п╨п╬пЁп╬ п°я┐п╥п╣я▐ п░я─п╪п╦п╦, п╪п╬пЁп╩п╦ п╦п╪п╣п╫п╬п╡п╟я┌я▄я│я▐ б╚п╨я┐я┌п╟я│п╟п╪п╦б╩, п©я─п╣п╢п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╢п╩я▐ я┐п╨я─я▀я┌п╦я▐ п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╬п╡25.

п░я─пЁя┐п╪п╣п╫я┌п╟я├п╦я▐, п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╫п╟я▐ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╪, п╫п╣я│п╬п╪п╫п╣п╫п╫п╬, п╦п╪п╣п╣я┌ п©п╬п╢ я│п╬п╠п╬п╧ п╬п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╫я▀п╣ п╬я│п╫п╬п╡п╟п╫п╦я▐, п╬п╢п╫п╟п╨п╬ п╫п╣ п╢п╟п╣я┌ п©п╬п╩п╫п╬п╧ я┐п╡п╣я─п╣п╫п╫п╬я│я┌п╦ п╡ п©я─п╟п╡п╬я┌п╣ я│п╢п╣п╩п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╥п╟п╨п╩я▌я┤п╣п╫п╦я▐, п©я─п╣п╤п╢п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╡ я│п╦п╩я┐ п╫п╣я▐я│п╫п╬я│я┌п╦ я│п©п╬я│п╬п╠п╟ п╨я─п╣п©п╩п╣п╫п╦я▐ п©п╬п╢п╬п╠п╫я▀я┘ п╦п╥п╢п╣п╩п╦п╧ п╫п╟ п╫п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╟я┘ п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╬п╡. п÷я─п╦п╪п╣п╫п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╨ XVII я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▌ п╦ п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟п╫п╫п╣п╪я┐ п╡я─п╣п╪п╣п╫п╦ я┌п╣я─п╪п╦п╫ б╚п╨я┐я┌п╟я│б╩ п╡ п╠п╬п╩я▄я┬п╣п╧ п╪п╣я─п╣ п╟я│я│п╬я├п╦п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ я│ я┌п╟п╨п╦п╪ я█п╩п╣п╪п╣п╫я┌п╬п╪ п╨п╬п╫я│п╨п╬пЁп╬ я┐п╠п╬я─п╟, п╨п╟п╨ б╚п╨я┐я┌п╟п╥б╩ (я┬п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╧ п╦п╩п╦ я┬п╣я─я│я┌я▐п╫п╬п╧ я┬п╫я┐я─ я│ п╨п╦я│я┌я▄я▌, п╨я─п╣п©п╦п╡я┬п╦п╧я│я▐ п©п╬п╢ я┬п╣п╣п╧ п╨п╬п╫я▐)26. п▓ я┌п╬ п╤п╣ п╡я─п╣п╪я▐, п╫п╟ п©я─п╦п╪п╣я─п╣ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╟ б╚п╩п╬п©п╟я│я┌я▄б╩ п╪п╬п╤п╫п╬ п╡п╦п╢п╣я┌я▄, я┤я┌п╬ п╫п╟ п©я─п╟п╨я┌п╦п╨п╣ я┌п╬ п╦п╩п╦ п╦п╫п╬п╣ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╣ п╪п╬пЁп╩п╬ п©я─п╦п╪п╣п╫я▐я┌я▄я│я▐ п╡ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬ п╠п╬п╩п╣п╣ я┬п╦я─п╬п╨п╬п╪ я│п©п╣п╨я┌я─п╣. п▓ п╫п╟я┬п╣п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╣ п╨п╦я│я┌п╣п╡п╟я▐ я└п╬я─п╪п╟ б╚п╨я┐я┌п╟п╥п╟б╩ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п╫п╟п╥п╡п╟п╫п╦п╦ п╪п╬пЁп╩п╟ п©я─п╬я▐п╡п╦я┌я▄я│я▐ п╨п╟п╨ п╩п╣п╨я│п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╟п╫п╟п╩п╬пЁ я┤п╣я┘п╩п╟, п╦п╪п╣п╡я┬п╣пЁп╬ п╨п╦я│я┌п╣п╡п╦п╢п╫я┐я▌ я└п╬я─п╪я┐.

п·п╢п╫п╟п╨п╬ п╫п╣п╩я▄п╥я▐ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╟я┌я▄ п╦ п╦п╫я▀п╣ я┌я─п╟п╨я┌п╬п╡п╨п╦ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╟ б╚п╨я┐я┌п╟я│б╩, п╥п╟я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟п╫п╫п╬пЁп╬ п╡ п╟я─я┘п╦п╡п╫я▀я┘ п╦я│я┌п╬я┤п╫п╦п╨п╟я┘ п╫п╟я┤п╟п╩п╟ XVIII п╡. (б╚20 п╨я┐я┌п╟я│п╬п╡ п╨п╟п╪я┤п╟я┌я▀я┘б╩, б╚13 п╨я┐я┌п╟я│п╬п╡ п╪п╟п╩я▀я┘ я┌п╟я└я┌я▐п╫я▀я┘б╩27). п≤я│п©п╬п╩я▄п╥п╬п╡п╟п╫п╦п╣ я█я┌п╦я┘ п©п╬п╫я▐я┌п╦п╧ п╡ я─п╬я│п©п╦я│я▐я┘ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦я┘ п©п╬п╩п╨п╬п╡ п╡ я│п╡я▐п╥п╦ я│ я┐п©п╬п╪п╦п╫п╟п╫п╦п╣п╪ п╡ п╢п╬п╨я┐п╪п╣п╫я┌п╟я┘ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐, п©я─п╣п╢п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╢п╩я▐ п╡я▀п╢п╟я┤п╦ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐я▌я┴п╦п╪ я┤п╦п╫п╟п╪, п╫п╣п╡п╬п╩я▄п╫п╬ п©я─п╦п╡п╬п╢п╦я┌ п╨ п╪я▀я│п╩п╦ п╬ п╡п╥п╟п╦п╪п╬я│п╡я▐п╥п╦ я█я┌п╦я┘ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╬п╡. п≤п╥п╡п╣я│я┌п╫п╬, я┤я┌п╬ п╨п╟п╪п╨п╟ п╦ я┌п╟я└я┌п╟ я▐п╡п╩я▐п╩п╦я│я▄ я│п╟п╪я▀п╪п╦ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟п╫п╣п╫п╫я▀п╪п╦ п╡п╦п╢п╟п╪п╦ я┌п╨п╟п╫п╣п╧, я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩я▐п╡я┬п╦п╪п╦я│я▐ п╢п╩я▐ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦я▐ п╬п©я┐я┬п╨п╦ п╦п╩п╦ п╠п╟я┘я─п╬п╪я▀ п╢п╩я▐ я─п╟п╥п╩п╦я┤п╫я▀я┘ п╦п╥п╢п╣п╩п╦п╧. п п╟п╨ я│п╩п╣п╢я┐п╣я┌ п╦п╥ я─п╬я│п©п╦я│п╦ б╚п╡п╬п╦п╫я│п╨п╦я┘ п©я─п╦п©п╟я│п╬п╡б╩ п╨п╦п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╟я─п╫п╦п╥п╬п╫п╟, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫п╬п╧ п╡ 1682 пЁ., я│я─п╣п╢п╦ п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╣пЁп╬я│я▐ п╫п╟ я│п╨п╩п╟п╢п╟я┘ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ б╚88 п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╬п╡, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ 20 п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╬п╡ п╬п╠я┬п╦я┌я▀ я│я┐п╨п╫п╬п╪ п╨я─п╟я│п╫я▀п╪ я│ п╨п╦я│я┌п╪п╦ я┬п╬п╩п╨п╬п╡я▀п╪п╦, я│я┐п╨п╫п╟ п╫п╟ п╫п╦я┘ п╦ п╨п╦я│я┌п╦ п©п╬п╠п╦я┌я▀, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ 4 п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫п╟ я│ п╫п╟пЁп╟п╩п╦я┴п╟п╪п╦ п╦ я│ п╠п╬я┘я─п╟п╪п╟п╪п╦Б─╕б╩28. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟п╥п╬п╪, п╪п╬п╤п╫п╬ п©я─п╣п╢п©п╬п╩п╬п╤п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ б╚п╨я┐я┌п╟я│п╟п╪п╦б╩ п╡ 1702 пЁ. п╠я▀п╩п╦ п╫п╟п╥п╡п╟п╫я▀ я─п╟п╥п╫п╬п╡п╦п╢п╫п╬я│я┌п╦ п╢п╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡п╫я▀я┘ я┐п╨я─п╟я┬п╣п╫п╦п╧ п╫п╟ п©я─п╬я┌п╟п╥п╟п╫я▀, я┌п╟п╨п╤п╣ п╦п╪п╣п╡я┬п╦п╣ п╨п╦я│я┌п╣п╡я┐я▌ я└п╬я─п╪я┐, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╠я▀п╩п╦ я│п╢п╣п╩п╟п╫я▀ п╦п╥ п╩п╬я│п╨я┐я┌п╨п╬п╡ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╦, п╟ п╫п╣ п╦п╥ я┬п╣п╩п╨п╬п╡я▀я┘ п╫п╦я┌п╣п╧, п©я─п╦п╪п╣п╫я▐п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╢п╩я▐ п╦п╥пЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣п╫п╦я▐ п╨п╦я│я┌п╣п╧. п╒п╟п╨п╦п╣ п╟я┌я─п╦п╠я┐я┌я▀ я│я┌п╟я┌я┐я│п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐ п╪п╬пЁп╩п╦ я┘я─п╟п╫п╦я┌я▄я│я▐ п╬я┌п╢п╣п╩я▄п╫п╬ п╦ п╠я▀п╩п╦ п╡я▀п╢п╟п╫я▀ п╢п╩я▐ п©п╬я│п╩п╣п╢я┐я▌я┴п╣п╧ я─п╟п╥п╢п╟я┤п╦ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦п╪ б╚я┐я─я▐п╢п╫п╦п╨п╟п╪б╩, п©п╬я│п╩п╣ я─п╟я│п©я─п╣п╢п╣п╩п╣п╫п╦я▐ п╪п╣п╤п╢я┐ п╫п╦п╪п╦ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐я▌я┴п╦я┘ п╦я┘ я┤п╦п╫я┐ п╡п╦п╢п╬п╡ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐.

п▓ я┌п╬ п╤п╣ п╡я─п╣п╪я▐ п©я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╫я▀п╣ п╡я▀я┬п╣ п╢п╬п╡п╬п╢я▀ п╫п╦п╨п╟п╨ п╫п╣ п©я─п╬я▐я│п╫я▐я▌я┌ я─п╣п╟п╩я▄п╫п╬п╣ п©я─п╣п╢п╫п╟п╥п╫п╟я┤п╣п╫п╦п╣ п╬п╠я─п╟п╥я├п╬п╡ я┤п╣я┘п╩п╬п╡, я│п╬я┘я─п╟п╫п╦п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦п╦ п°я┐п╥п╣я▐ п░я─п╪п╦п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡п╬ п╪п╫п╬пЁп╬п╪ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ я┐п╫п╦п╨п╟п╩я▄п╫я▀п╪п╦ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╟п╪п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╠я▀я┌п╟ я─я┐п╠п╣п╤п╟ XVIIБ─⌠XVIII п╡п╡. п▓я▀я─п╟п╥п╦п╪ п╫п╟п╢п╣п╤п╢я┐, я┤я┌п╬ п╫п╬п╡я▀п╣ п╦я│я┌п╬я─п╦п╨п╬-п╟я─я┘п╦п╡п╫я▀п╣ п╦п╥я▀я│п╨п╟п╫п╦я▐ п╦ п╠я┐п╢я┐я┴п╦п╣ п©я─п╣п╢п╪п╣я┌п╫я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ я│п╪п╬пЁя┐я┌ п©я─п╬п╩п╦я┌я▄ я│п╡п╣я┌ п╫п╟ я█я┌п╬я┌ п╦ п╪п╫п╬пЁп╦п╣ п╢я─я┐пЁп╦п╣ п╡п╬п©я─п╬я│я▀ п╦ я┌п╣п╪ я│п╟п╪я▀п╪ п╡ п╥п╫п╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄п╫п╬п╧ я│я┌п╣п©п╣п╫п╦ п╬п╠п╬пЁп╟я┌я▐я┌ п╫п╟я┬п╦ п╥п╫п╟п╫п╦я▐ п╡ я│я└п╣я─п╣ п╡п╬п╣п╫п╫п╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╩п╬пЁп╦п╦.

1 п║п╩п╬п╡п╟я─я▄-я│п©я─п╟п╡п╬я┤п╫п╦п╨ б╚п║п╩п╬п╡п╟ п╬ п©п╬п╩п╨я┐ п≤пЁп╬я─п╣п╡п╣б╩ / п║п╬я│я┌. п▓.п⌡. п▓п╦п╫п╬пЁя─п╟п╢п╬п╡п╟. п▓я▀п©. 6. п⌡., 1984. п║. 46.

2 п▓п╬п╥п╪п╬п╤п╫п╬, п╨п╬п╫я│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡п╫п╬п╣ я│я┘п╬п╢я│я┌п╡п╬ я│п╬ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀п╪п╦ б╚я┌п╬я┴п╦п╪п╦ п╢я─п╣п╡п╨п╟п╪п╦б╩ п╦п╪п╣п╩п╦ п╦ п╫п╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡п╦п╢я▀ п╨п╬п©п╣п╧п╫я▀я┘ п╢я─п╣п╡п╨п╬п╡: б╚п╢я─п╣п╡п╨п╬ я┤п╦п╫п╟я─п╬п╡п╬п╣, я│п╨п╩п╟п╢п╫п╬п╣ п╬я┌ п╨п╬п©я▄я▐б╩, я┐п©п╬п╪п╦п╫п╟п╣п╪п╬п╣ п╡ п╬п©п╦я│п╦ п╡п╬п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟ п╨п╫. п▓.п▓. п⌠п╬п╩п╦я├п╦п╫п╟ 1689 пЁ. (п═п╬п╥я▀я│п╨п╫я▀п╣ п╢п╣п╩п╟ п╬ п╓п╣п╢п╬я─п╣ п╗п╟п╨п╩п╬п╡п╦я┌п╬п╪ п╦ п╣пЁп╬ я│п╬п╬п╠я┴п╫п╦п╨п╟я┘. п╒. 4. п║п÷п╠., 1893. п║. 135), п╟ я┌п╟п╨п╤п╣ б╚я┌п╬я┴п╦п╣б╩ п╢я─п╣п╡п╨п╦ (б╚я│п╨п╬п©п╦я┴п╟б╩) п╨ я─п╬пЁп╟я┌п╦п╫п╟п╪, п╫п╟я┘п╬п╢п╦п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╡ п╬я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬п╧ п╨п╟п╥п╫п╣ я├п╟я─я▐ п▒п╬я─п╦я│п╟ п╓п╣п╢п╬я─п╬п╡п╦я┤п╟ (п║п╟п╡п╡п╟п╦я┌п╬п╡ п÷.п≤. п·п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ я│я┌п╟я─п╦п╫п╫я▀я┘ я├п╟я─я│п╨п╦я┘ я┐я┌п╡п╟я─п╣п╧, п╬п╢п╣п╤п╢, п╬я─я┐п╤п╦я▐, я─п╟я┌п╫я▀я┘ п╢п╬я│п©п╣я┘п╬п╡ п╦ п╨п╬п╫я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╦п╠п╬я─п╟, п╦п╥п╡п╩п╣я┤п╣п╫п╫п╬п╣ п╦п╥ я─я┐п╨п╬п©п╦я│п╣п╧ п░я─я┘п╦п╡п╟ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п·я─я┐п╤п╣п╧п╫п╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀. п║п÷п╠., 1865. п║. 32).

3 Catalogue of Exhibits in the Swed ish State Trophy Collection Exhibition // In hoc signo vinces. A presentation of The Swedish State Trophy Collection. Halmstadt, 2006. Б└√ 31. P. 235.

4 п■п╬п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦я▐ п╨ п╟п╨я┌п╟п╪ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╪, я│п╬п╠я─п╟п╫п╫я▀п╣ п╦ п╦п╥п╢п╟п╫п╫я▀п╣ п╟я─я┘п╣п╬пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬п╪п╦я│я│п╦п╣п╧ (п╢п╟п╩п╣п╣ Б─⌠ п■п░п≤). п╒. 10. п║п÷п╠., 1867. Б└√ 33. п║. 108.

5 п╞п╨п╬п╡п╩п╣п╡ п⌡.п÷. п■я─п╣п╡п╫п╬я│я┌п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╟. п■п╬п©п╬п╩п╫п╣п╫п╦п╣ п╨ III п╬я┌п╢п╣п╩п╣п╫п╦я▌.

п═я┐я│я│п╨п╦п╣ я│я┌п╟я─п╦п╫п╫я▀п╣ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╟. п°., 1865. п÷я─п╦п╪п╣я┤п╟п╫п╦я▐. п║. 22.

6 п═я┐я│я│п╨п╟я▐ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ п╠п╦п╠п╩п╦п╬я┌п╣п╨п╟. п╒. 11. п║п÷п╠., 1889. п║. 483.

7 п═п⌠п░п■п░. п╓. 1467. п·п©. 1. Б└√ 72. п⌡. 34Б─⌠35.

8 п▓п╦я│п╨п╬п╡п╟я┌п╬п╡ п░.п▓. п≤я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ п╬п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ п╬п╢п╣п╤п╢я▀ п╦ п╡п╬п╬я─я┐п╤п╣п╫п╦я▐ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╡п╬п╧я│п╨, я│ я─п╦я│я┐п╫п╨п╟п╪п╦, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣п╫п╫п╬п╣ п©п╬ п╡я▀я│п╬я┤п╟п╧я┬п╣п╪я┐ п©п╬п╡п╣п╩п╣п╫п╦я▌. п╖. 1. п║п÷п╠., 1899. п║. CXXXVIII.

9 п╒п╟я┌п╟я─п╫п╦п╨п╬п╡ п .п▓. п═я┐я│я│п╨п╟я▐ п©п╬п╩п╣п╡п╟я▐ п╟я─п╪п╦я▐ 1700Б─⌠1730. п·п╠п╪я┐п╫п╢п╦я─п╬п╡п╟п╫п╦п╣ п╦ я│п╫п╟я─я▐п╤п╣п╫п╦п╣. п°., 2008, п║. 73, 120.

10 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 127.

11 Clergeau J-R. Espontons dБ─≥officiers et hallebardes dБ─≥sergents // Gazette des Armes. Б└√ 204. 1990. п═. 45. п■п╩п╦п╫п╟ я└я─п╟п╫я├я┐п╥я│п╨п╦я┘ я█я│п©п╬п╫я┌п╬п╫п╬п╡ п╬п╠я─п╟п╥я├п╬п╡ п╨п╬п╫я├п╟ XVII п╡. я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╟ 2,27Б─⌠2,6 п╪. п²п╟п╨п╬п╫п╣я┤п╫п╦п╨п╦ п╨ п╫п╦п╪ п╦п╪п╣п╩п╦ п╢п╩п╦п╫я┐ п╬я┌ 17 п╢п╬ 26 я│п╪, я┬п╦я─п╦п╫я┐ Б─⌠ п╬я┌ 4,5 п╢п╬ 6 я│п╪.

12 п⌠п╬я─п╬п╢я├п╬п╡ п▓.п░. п·п©п╦я│п╟п╫п╦п╣ я┘п╬п╩п╬п╢п╫п╬пЁп╬ п╬я─я┐п╤п╦я▐. п п╬п©я▄п╣ п╦ п©п╦п╨п╟. п═п╬пЁп╟я┌п╦п╫п╟. п²п╟п╡п╣я─я┬я▄п╣ п╥п╫п╟п╪п╣п╫п╦ // п·я┌я┤п╣я┌ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п≤я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐п╥п╣я▐ п╦п╪п╣п╫п╦ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─п╟ п░п╩п╣п╨я│п╟п╫п╢я─п╟ III п╡ п°п╬я│п╨п╡п╣ п╥п╟ 1911 пЁ. п÷я─п╦п╩п╬п╤п╣п╫п╦п╣. п°., 1913. п║. 18.

13 п▒п╦я│п╨я┐п© п².п═. п·я─я┐п╤п╦п╣ п╫п╟ п╢я─п╣п╡п╨п╟я┘ п╦п╥ я│п╬п╠я─п╟п╫п╦я▐ п⌠п╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╣п╫п╫п╬пЁп╬ п╜я─п╪п╦я┌п╟п╤п╟. п÷я─п╬п╠п╩п╣п╪п╟ я┌п╣я─п╪п╦п╫п╬п╩п╬пЁп╦п╦ // п▓п╬п╧п╫п╟ п╦ п╬я─я┐п╤п╦п╣. п²п╬п╡я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣п╢п╬п╡п╟п╫п╦я▐ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀. п╒я─я┐п╢я▀ п÷я▐я┌п╬п╧ п°п╣п╤п╢я┐п╫п╟я─п╬п╢п╫п╬п╧ п╫п╟я┐я┤п╫п╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬п╫я└п╣я─п╣п╫я├п╦п╦. п╖. 1. п║п÷п╠., 2014. п║. 169.

14 п═п╬п╪п╟п╫п╬п╡ п°.п╝. п≈п╫п╟п╪п╣п╫п╫я▀п╣ я─п╣пЁп╟п╩п╦п╦ 13-пЁп╬ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩п╨п╟ // п║я┌п╟я─я▀п╧ п╕п╣п╧я┘пЁп╟я┐п╥. 2015. Б└√1 (63). п║. 7.

15 п▓п╦я│п╨п╬п╡п╟я┌п╬п╡ п░.п▓. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. CLII.

16 п▓п╣п╩п╦п╨п╟п╫п╬п╡ п▓.п║. б╚п║п╟п╩п╟я┌я│п╨п╦п╣ я┌я─п╬я└п╣п╦б╩. п÷п╬п╩п╨п╬п╡п╬п╣ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╦я┘ п©п╬п╩п╨п╬п╡ п²п╣я┤п╟п╣п╡п╟ п╦ п÷я─п╬я┌п╬п©п╬п©п╬п╡п╟, п©п╬я┌п╣я─я▐п╫п╫п╬п╣ п╡ я│я─п╟п╤п╣п╫п╦п╦ п©я─п╦ п║п╟п╩п╟я┌п╟я┘. 1703 // п║я┌п╟я─я▀п╧ п╕п╣п╧я┘пЁп╟я┐п╥. 2013. Б└√ 2 (52). п║. 3Б─⌠4.

17 п÷я─п╦п╡п╣п╢п╣п╫п╫я▀п╧ я┌п╣п╨я│я┌ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╫п╟ я█п╨я│п©п╬п╫п╟я┌п╣ я│ п╦п╫п╡. Б└√ ST 24:364,2. п°я┐п╥п╣п╧ п░я─п╪п╦п╦. п║я┌п╬п╨пЁп╬п╩я▄п╪.

18 п╞п╨п╬п╡п╩п╣п╡ п⌡.п÷. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п÷я─п╦п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐. Б└√ 22. п║. 43.

19 п╒п╟п╪ п╤п╣. Б└√ 8. п║. 21.

20 п╒п╟п╪ п╤п╣. Б└√ 11. п║. 30.

21 п║п╩п╬п╡п╟я─я▄ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ я▐п╥я▀п╨п╟ XIБ─⌠XVII п╡п╡. п▓я▀п©. 8. п°., 1981. п║. 282.

22 п║п╬п╩п╫я├п╣п╡ п╓.п⌠. п■я─п╣п╡п╫п╬я│я┌п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я│я┐п╢п╟я─я│я┌п╡п╟. п·я┌п╢п╣п╩п╣п╫п╦п╣ III. п▒я─п╬п╫я▐, п╬я─я┐п╤п╦п╣, п╨п╟я─п╣я┌я▀ п╦ п╨п╬п╫я│п╨п╟я▐ я│п╠я─я┐я▐. п°., 1853. п║. 2.

23 п╒п╟п╪ п╤п╣. п║. 8, 12; п╞п╨п╬п╡п╩п╣п╡ п⌡.п÷. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п÷я─п╦п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐. Б└√ 56. п║. 120.

24 п╞п╨п╬п╡п╩п╣п╡ п⌡.п÷. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п÷я─п╦п╩п╬п╤п╣п╫п╦я▐. Б└√ 19. п║. 39.

25 п▓п╣п╩п╦п╨п╟п╫п╬п╡ п▓.п║. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 7, 11.

26 п▓п╦я│п╨п╬п╡п╟я┌п╬п╡ п░.п▓. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 23.

п▓п╣п╩п╦п╨п╟п╫п╬п╡ п▓.п║. пёп╨п╟п╥. я│п╬я┤. п║. 4. 28 п■п░п≤. п╒. 10. Б└√ 33. п║. 98.

п п╬п╪п╪п╣п╫я┌п╟я─п╦п╦