–ú.–ģ. –ü–ł—Ā–Ľ–Ķ–≥–ł–Ĺ–į (–í—Ź—ā–ļ–į) –ď.–°. –®–ü–ź–ď–ė–Ě ‚Äď –ö–ě–Ě–°–Ę–†–£–ö–Ę–ě–† ¬ę–ě–†–£–Ė–ė–Į –ü–ě–Ď–ē–Ē–ꬼ

–£–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č –ú–ł–Ĺ–ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł –†–ĺ—Ā—Ā–ł–Ļ—Ā–ļ–į—Ź –ź–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—Ź —Ä–į–ļ–Ķ—ā–Ĺ—č—Ö –ł –į—Ä—ā–ł–Ľ–Ľ–Ķ—Ä–ł–Ļ—Ā–ļ–ł—Ö –Ĺ–į—É–ļ –í–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ľ—É–∑–Ķ–Ļ –į—Ä—ā–ł–Ľ–Ľ–Ķ—Ä–ł–ł, –ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä–Ĺ—č—Ö –≤–ĺ–Ļ—Ā–ļ –ł –≤–ĺ–Ļ—Ā–ļ —Ā–≤—Ź–∑–ł

–ß–į—Ā—ā—Ć IV–°–į–Ĺ–ļ—ā-–ü–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ī—É—Ä–≥

¬©–í–ė–ú–ź–ė–í–ł–í–°, 2016

¬©–ö–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–ļ—ā–ł–≤ –į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤, 2016

¬© –°–ü–Ī–ď–£–ü–Ę–Ē, 2016

–°–Ľ–ĺ–≤–ĺ—Ā–ĺ—á–Ķ—ā–į–Ĺ–ł–Ķ ¬ę—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–ĺ–Ľ–ī–į—ā¬Ľ –≤—č–∑—č–≤–į–Ķ—ā –≤ –≤–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł —Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ –ļ–į—Ä—ā–ł–Ĺ—č, –Ķ–ī–ł–Ĺ—č–Ķ –≤ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ: –≤ —Ä—É–ļ–į—Ö –Ī–ĺ–Ļ—Ü–į –Ķ—Ā—ā—Ć –ü–ü–® —Ā –Ī–į—Ä–į–Ī–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ–ĺ–ľ. –§–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ, –ļ–ł–Ĺ–ĺ—Ö—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ļ–į –ł –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ–ł, –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–ľ—É —Ā–ĺ–Ľ–ī–į—ā—É, —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–į—Ö –Ī—č–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –°–°–°–† –ł –ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–Ķ–Ļ —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–Ļ, –∑–į–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ľ–Ķ–Ľ–ł —ć—ā–ĺ –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ –≤ —Ä—É–ļ–į—Ö –≤–ĺ–ł–Ĺ–į-–ĺ—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź. –ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ā–į–ļ –≤–ĺ—ą–Ķ–Ľ –≤ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—é –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā-–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į, –į –≤ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –Ĺ–ł–ľ –ł –Ķ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä ‚Äď –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ.

–ě–Ĺ —Ä–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –≤ 1897 –≥. –≤ –ī. –ö–Ľ—é—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤–ĺ –ö–ĺ–≤—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–į –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł –≤ —Ā–Ķ–ľ—Ć–Ķ –ļ—Ä–Ķ—Ā—ā—Ć—Ź–Ĺ –ł –Ī—č–Ľ –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ —á–Ķ—ā—č—Ä–Ķ—Ö –ī–Ķ—ā–Ķ–Ļ. –í 1907 –≥. ¬ę–ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ —ā—Ä–Ķ—Ö–ļ–Ľ–į—Ā—Ā–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ķ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ –ł —Ā—ā–į–Ľ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥–į—ā—Ć –≤ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ķ –ĺ—ā—Ü—É. –ü—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–į—ā—Ć —É—á–Ķ–Ī—É –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥ –ł –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥ –ĺ–Ī—É—á–į—ā—Ć—Ā—Ź –ļ–į–ļ–ĺ–ľ—É-–Ľ–ł–Ī–ĺ —Ä–Ķ–ľ–Ķ—Ā–Ľ—É –ł–∑-–∑–į –Ī–Ķ–ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ—ā—Ü–į¬Ľ1. –°–Ķ–ľ—Ć—Ź –ł—Ā–Ņ—č—ā—č–≤–į–Ľ–į –Ĺ—É–∂–ī—É, –ł –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –≤ 13 –Ľ–Ķ—ā –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł—Ź –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ–ł –Ĺ–į –∑–į—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–ł ‚Äď ¬ę–ľ–į–Ľ—Ć—á–ł–ļ–ĺ–ľ (–≤ –Ľ–į–≤–ļ—É –ļ—É–Ņ—Ü–į. ‚Äď –ú.–ü.) –≤ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī –†—č–Ľ—Ć—Ā–ļ –ö—É—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≥—É–Ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł–ł, –į –≤ 1911 –ł–∑-–∑–į –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ—Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā—Ä—É–ī–į —Ā–Ī–Ķ–∂–į–Ľ –ĺ—ā —Ö–ĺ–∑—Ź–ł–Ĺ–į –ł‚Ķ –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ –Ĺ–į —Ā—ā–Ķ–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –∑–į–≤–ĺ–ī –í–ĺ–∑–Ĺ–Ķ—Ā–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–į¬Ľ2. –Ě–ĺ, –Ĺ–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ—É—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć, –Ĺ–į –ī–ĺ—Ā—É–≥–Ķ –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ —á—ā–ĺ-—ā–ĺ –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä–ł–Ľ –ł —Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ. –ó–į —ā–į–ļ–ĺ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ —ā—Ä–į–≤–ľ—É —Ā—É—Ö–ĺ–∂–ł–Ľ–ł—Ź –Ĺ–į —É–ļ–į–∑–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ–į–Ľ—Ć—Ü–Ķ –Ņ—Ä–į–≤–ĺ–Ļ —Ä—É–ļ–ł, –≤ —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–Ķ —á–Ķ–≥–ĺ –Ņ–į–Ľ–Ķ—Ü –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –Ī–Ķ–∑–ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤—É—é—Č–ł–ľ.

–ü–Ķ—Ä–≤–į—Ź –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į—Ź –≤–ĺ–Ļ–Ĺ–į –≤–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–į –ļ–ĺ—Ä—Ä–Ķ–ļ—ā–ł–≤—č –≤ —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤—É—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –Ī—É–ī—É—Č–Ķ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä–į. –í 1916 –≥. –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –Ī—č–Ľ –Ņ—Ä–ł–∑–≤–į–Ĺ –≤ –į—Ä–ľ–ł—é, –Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł—é –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ć—Ź, –ł–∑-–∑–į –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤ –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ —ā—Ä–į–≤–ľ—č —Ä—É–ļ–ł, –Ī—č–Ľ –∑–į—á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ —Ā–Ĺ–į—á–į–Ľ–į –≤ 268-–Ļ –∑–į–Ņ–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–į—ā–į–Ľ—Ć–ĺ–Ĺ, –≥–ī–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ľ –ī–≤—É—Ö–ľ–Ķ—Ā—Ź—á–Ĺ—É—é –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ļ—É, –į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ ‚Äď –ľ–Ľ–į–ī—ą–ł–ľ –ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ļ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ –≤ –ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ļ–Ĺ—É—é –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ā–ļ—É—é 14-–≥–ĺ –≥—Ä–Ķ–Ĺ–į–ī–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –≥—Ä—É–∑–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ļ–į –Ĺ–į –ó–į–Ņ–į–ī–Ĺ–ĺ–ľ —Ą—Ä–ĺ–Ĺ—ā–Ķ (—Ä–ł—Ā. 1). –Ę–į–ľ –ł –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą–Ľ–ĺ –∑–Ĺ–į–ļ–ĺ–ľ—Ā—ā–≤–ĺ –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł—Ź –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į —Ā–ĺ —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ļ–ĺ–≤—č–ľ –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ–ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ —Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ–ĺ –Ĺ–į –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł –≤ —ā–ĺ—ā –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł, –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ā–į–ľ –ĺ–Ĺ –ł ¬ę–Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –ļ–≤–į–Ľ–ł—Ą–ł–ļ–į—Ü–ł—é —Ā–Ľ–Ķ—Ā–į—Ä—Ź-–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ļ–Ĺ–ł–ļ–į¬Ľ3. –ü—Ä–ł—Ä–ĺ–ī–Ĺ–į—Ź —Ā–ľ–Ķ—ā–ļ–į, –≤—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā –ļ —Ā–Ľ–Ķ—Ā–į—Ä–Ĺ–ĺ–ľ—É –ī–Ķ–Ľ—É –ł –∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ł–Ķ —É—á–ł—ā—Ć—Ā—Ź —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ–ł –Ķ–≥–ĺ —Ā–Ņ–Ķ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ –Ņ–ĺ —Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ—ā—É —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –Ě–Ķ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ —ā–į–ļ–ł—Ö –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ĺ–Ķ —Ā–ľ–ĺ–≥ –Ī—č –ĺ—ā—Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ. –ü–ĺ—ā–ĺ–ľ –Ķ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ľ–Ķ–≥–ł, –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į—Ź –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł—Ź –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į, –Ī—É–ī—É—ā –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ ¬ę–Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ¬Ľ –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ.

–†–ł—Ā. 1. –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī —Ā–Ľ—É–∂–Ī—č –≤ 14-–ľ –≥—Ä–Ķ–Ĺ–į–ī–Ķ—Ä—Ā–ļ–ĺ–ľ –≥—Ä—É–∑–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ľ–ļ—É, 1916 –≥

–°–Ķ–Ņ–į—Ä–į—ā–Ĺ—č–ľ –ľ–ł—Ä–ĺ–ľ —Ā –ď–Ķ—Ä–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ–Ļ –∑–į–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–Ľ–į—Ā—Ć –≤–ĺ–Ļ–Ĺ–į –ī–Ľ—Ź –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł, –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –ī–Ķ–ľ–ĺ–Ī–ł–Ľ–ł–∑–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –≤ –ľ–į—Ä—ā–Ķ 1918 –≥. –ł, –ļ–į–ļ –Ņ–ł—ą–Ķ—ā –ĺ–Ĺ —Ā–į–ľ, —Ā—ā–į–Ľ ¬ę–∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź —Ö–Ľ–Ķ–Ī–ĺ–Ņ–į—ą–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ¬Ľ4. –í —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ķ —ą–Ľ–į –ď—Ä–į–∂–ī–į–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –≤–ĺ–Ļ–Ĺ–į, –ł –ĺ–Ņ—č—ā –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä–į –Ņ–ĺ —Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ—ā—É –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź –Ņ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –≤ –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä–Ķ 1918 –≥. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į –Ņ—Ä–ł–∑—č–≤–į—é—ā –≤ —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ļ–ĺ–≤—č–Ļ –Ī–į—ā–į–Ľ—Ć–ĺ–Ĺ, –Ĺ–į –ī–ĺ–Ľ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ļ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä–į 8-–≥–ĺ —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ļ–į, —Ä–į—Ā–ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤ –≥. –í–Ľ–į–ī–ł–ľ–ł—Ä–Ķ.

–í 1919 –≥. –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –ī–Ķ–ľ–ĺ–Ī–ł–Ľ–ł–∑—É–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ł –ł –≤ 1920 –≥. –Ņ–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–į–Ķ—ā —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—ā—Ć —Ā–Ľ–Ķ—Ā–į—Ä–Ķ–ľ –≤ –ĺ–Ņ—č—ā–Ĺ—É—é –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ā–ļ—É—é –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ-–ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ī—é—Ä–ĺ –ö–ĺ–≤—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –∑–į–≤–ĺ–ī–į. –ó–ī–Ķ—Ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į, –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ĺ–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–ł–≤—ą–į—Ź –ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ—ą—É—é —Ā—É–ī—Ć–Ī—É –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–≥–ĺ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į ‚Äď —Ā –í.–ď. –§–Ķ–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—č–ľ –ł –í.–ź. –Ē–Ķ–≥—ā—Ź—Ä–Ķ–≤—č–ľ, —Ā–ĺ–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—é—ā –≤–ĺ–ļ—Ä—É–≥ —Ā–Ķ–Ī—Ź —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–Ľ–ł–≤—č—Ö ¬ę–Ĺ–į –≤—Ā–Ķ —Ä—É–ļ–ł –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä–ĺ–≤¬Ľ. –ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —Ā –Ĺ–ł–ľ–ł –ĺ–Ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ķ—ā –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 10 –Ľ–Ķ—ā, –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–į—Ź —Ä–į–∑ –ĺ—ā —Ä–į–∑–į –≤—Ā–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ—č–Ķ –∑–į–ī–į–Ĺ–ł—Ź, ¬ę–≤–Ĺ–ł–ļ–į–Ķ—ā¬Ľ –≤ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č–Ķ –ł –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–ĺ–≤ –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź. –†–į–Ī–ĺ—ā–į—Ź –Ĺ–į–ī –ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ļ–Ĺ—č–ľ–ł –ī–Ķ—ā–į–Ľ—Ź–ľ–ł, –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –≤–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ –ĺ–Ņ—ā–ł–ľ–ł–∑–į—Ü–ł–ł —ā—Ä—É–ī–ĺ–≤—č—Ö –ł–Ľ–ł –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –∑–į—ā—Ä–į—ā –Ĺ–į –ł—Ö –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ. –Ę–į–ļ, –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ķ–ľ—É ¬ę–Ņ–ĺ—Ä—É—á–ł–Ľ–ł —Ā–ĺ–Ī–ł—Ä–į—ā—Ć –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ—č –ļ –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–į–ľ –§–Ķ–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤–į, –ĺ–Ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ –ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–Ķ –∑–į–ļ–Ľ–Ķ–Ņ–ĺ–ļ –ł —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ –ł—Ö —ā–į–ļ, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ—ā—Ä–į–∑–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—Ü–ł–ł –ł —É—Ā–ļ–ĺ—Ä–ł–Ľ–ĺ –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ–ĺ–≤¬Ľ5.

–í 1922 –≥. –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –≤–Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–Ī—É–Ķ—ā —Ā–Ķ–Ī—Ź –ļ–į–ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä: —Ā–ĺ–≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ —Ā –í.–ď. –§–Ķ–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—č–ľ –ĺ–Ĺ–ł —Ā–ĺ–∑–ī–į—é—ā 6,5-–ľ–ľ —Ā–Ņ–į—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä—É—á–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā, –į –≤ 1924 –≥. —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ—Ā—ā–≤—É—é—ā —Ä–į–ľ—č —Ā —ą–į—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ļ —ā—É—Ä–Ķ–Ľ—Ć—é –ī–Ľ—Ź —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ–ł —Ā–Ņ–į—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä—É—á–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į –≤ —ā–į–Ĺ–ļ–Ķ. –í 1929 –≥. –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –í.–ź. –Ē–Ķ–≥—ā—Ź—Ä–Ķ–≤—č–ľ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ķ—ā —ą–į—Ä–ĺ–≤—É—é —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–ļ—É –ī–Ľ—Ź –Ņ–Ķ—Ö–ĺ—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į –Ē–Ę —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ—č –Ē–Ķ–≥—ā—Ź—Ä–Ķ–≤–į –≤ —ā–į–Ĺ–ļ–Ķ, –į –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —Ä–į–∑—Ä–į–Ī–į—ā—č–≤–į–Ķ—ā –Ņ—Ä–ł–Ķ–ľ–Ĺ–ł–ļ –Ī–į—Ä–į–Ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —ā–ł–Ņ–į —Ā –Ľ–Ķ–Ĺ—ā–ĺ—á–Ĺ—č–ľ –Ņ–ł—ā–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ļ –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā—É –Ē–ö. –Ď–Ķ–∑ –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–ĺ–ļ –Ī–į–∑–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–į –Ī–Ķ–∑–ĺ—ā–ļ–į–∑–Ĺ–ĺ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤—É—é—Č–į—Ź —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–į –Ņ–ĺ–ī–į—á–ł –Ņ–į—ā—Ä–ĺ–Ĺ–ĺ–≤, –Ĺ–ĺ –ł —É–≤–Ķ–Ľ–ł—á–Ķ–Ĺ–į —Ā–ļ–ĺ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć. –ü–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–ł—é –í.–ź. –Ē–Ķ–≥—ā—Ź—Ä–Ķ–≤–į —Ą–į–ľ–ł–Ľ–ł—Ź –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–į –ī–ĺ–Ī–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į –≤ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ľ–ĺ–ī–Ķ–Ľ–ł –Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į. –° —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į –ī–ĺ—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ—č–ľ –Ē–ö —Ā—ā–į–Ľ –Ĺ–į–∑—č–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ē–®–ö ‚Äď ¬ę–Ē–Ķ–≥—ā—Ź—Ä–Ķ–≤–į ‚Äď –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ–ĺ–ļ–į–Ľ–ł–Ī–Ķ—Ä–Ĺ—č–Ļ¬Ľ, –į –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä–į –∑–į —ć—ā—É —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É –Ĺ–į–≥—Ä–į–∂–ī–į—é—ā –ĺ—Ä–ī–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –ó–≤–Ķ–∑–ī—č.

–†–į–Ī–ĺ—ā–į –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į –Ņ–ĺ —É—Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—é –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—Ü–ł–ł –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į-–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į –Ē–Ķ–≥—ā—Ź—Ä–Ķ–≤–į –ĺ–ļ–ĺ–Ĺ—á–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā –Ķ–≥–ĺ —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ļ —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä—Ā–ļ–ł–ľ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ. –ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤ —ć—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –ĺ–Ĺ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā –∑–į–ī—É–ľ—č–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ–Ī –ĺ—Ä—É–∂–ł–ł —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—Ü–ł–ł. –í.–ď. –§–Ķ–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤ ¬ę–Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ –Ķ–ľ—É –ĺ–Ī—Ä–į—ā–ł—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–Ķ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā-–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā, —É–∂ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –ĺ–Ĺ –Ĺ—É–∂–Ķ–Ĺ –Ī—č–Ľ –į—Ä–ľ–ł–ł¬Ľ6. –í —ć—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —É—Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į-–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ—Ā—Ź –í.–ź. –Ē–Ķ–≥—ā—Ź—Ä–Ķ–≤, –į –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ, –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–≤—ą–ł–Ļ —Ā –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–į–ľ–ł –ü–ü–Ē, –≤–ł–ī–Ķ–Ľ —ā–Ķ –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ļ–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ī—č–Ľ–ł –≤ —ć—ā–ĺ–ľ –ł–∑–ī–Ķ–Ľ–ł–ł: —ā—Ä—É–ī–ĺ–Ķ–ľ–ļ–ĺ—Ā—ā—Ć –≤ –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –ł —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –≤ –ĺ–Ī—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–ł. –ü–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ —Ā–ĺ–∑–ī–į—ā—Ć —Ā–≤–ĺ–Ķ –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ī—č –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—č–ľ –≤ –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł –ł –ĺ–Ī—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–ł, —ā–Ķ–ľ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ, —á—ā–ĺ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ-—Ą–ł–Ĺ–Ľ—Ź–Ĺ–ī—Ā–ļ–į—Ź –≤–ĺ–Ļ–Ĺ–į –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–į, –Ĺ–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ —Ö–≤–į—ā–į–Ķ—ā –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–Ķ–≥–ĺ –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź.

–ě—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ĺ—É—é –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ—É –≤ –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É—é—Č–ł—Ö –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–≤–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–ĺ–≤ –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –≤–ł–ī–Ķ–Ľ –≤ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č —Ā –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ–ł —á–į—Ā—ā—Ź–ľ–ł, –ĺ–Ĺ–ł –∂–Ķ –ł —É—ā—Ź–∂–Ķ–Ľ—Ź–Ľ–ł –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ. –ě–Ĺ —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–Ķ ‚Äď —ą—ā–į–ľ–Ņ–ĺ–≤–į—ā—Ć –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —á–į—Ā—ā–ł –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź, —á–Ķ–≥–ĺ –ī–ĺ –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–į–≥–į–Ľ. –≠—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —É—Ā–ļ–ĺ—Ä—Ź–Ľ–ĺ –ł —É–Ņ—Ä–ĺ—Č–į–Ľ–ĺ –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź, –Ĺ–ĺ –ł –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–į–Ľ–ĺ –≤–Ķ—Ā –≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ł–∑–ī–Ķ–Ľ–ł—Ź.

–ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ł–Ľ –ł–∑ –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–į –ł –ļ–į—Ä—ā–ĺ–Ĺ–į –ľ–į–ļ–Ķ—ā –Ī—É–ī—É—Č–Ķ–≥–ĺ –ü–ü–® –ł –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ –Ķ–≥–ĺ –í.–ź. –Ē–Ķ–≥—ā—Ź—Ä–Ķ–≤—É, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ ¬ę–ĺ–ī–ĺ–Ī—Ä–ł–Ľ –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ľ—č—Ā–Ľ–ł, –Ĺ–Ķ—Ā—ā–į–Ĺ–ī–į—Ä—ā–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ–ī—Ö–ĺ–ī –≤ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —É–∑–Ľ–ĺ–≤¬Ľ7, –Ĺ–ĺ –≤—č—Ā–ļ–į–∑–į–Ľ –ĺ–Ņ–į—Ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī—É —ą—ā–į–ľ–Ņ–ĺ–≤–ļ–ł –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —á–į—Ā—ā–Ķ–Ļ. –Ě–ĺ –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –Ī—č–Ľ —É–≤–Ķ—Ä–Ķ–Ĺ –≤ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ—ā —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ–Ņ—ā–ł–ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ –Ņ–ĺ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤—É, —ā—Ä—É–ī–ĺ–∑–į—ā—Ä–į—ā–į–ľ –ł —Ā—ā–ĺ–ł–ľ–ĺ—Ā—ā–ł.

–í—Ā–Ķ –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —á–į—Ā—ā–ł –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź –ł–∑–≥–ĺ—ā–į–≤–Ľ–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ĺ–ľ —Ö–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —ą—ā–į–ľ–Ņ–ĺ–≤–ļ–ł, –ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ —Ā—ā–≤–ĺ–Ľ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –ł–∑–≥–ĺ—ā–į–≤–Ľ–ł–≤–į–Ľ—Ā—Ź –Ņ—Ä–ł –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č–ł —ā–ĺ—á–Ĺ—č—Ö —Ā–≤–Ķ—Ä–Ľ–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ĺ–Ņ–Ķ—Ä–į—Ü–ł–Ļ. –ü–ü–® –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ –Ņ–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ—É —Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–į—ā–≤–ĺ—Ä–į, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ—Ź—Ź —á–į—Ā—ā—Ć –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –ł–ľ–Ķ–Ľ–į –ļ–ĺ–Ľ—Ć—Ü–Ķ–≤–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—Ä—ą–Ķ–Ĺ—Ć, –ĺ—Ö–≤–į—ā—č–≤–į—é—Č–ł–Ļ –∑–į–ī–Ĺ—é—é —á–į—Ā—ā—Ć —Ā—ā–≤–ĺ–Ľ–į. –í –ļ–į–Ņ—Ā—é–Ľ—Ć –Ņ–į—ā—Ä–ĺ–Ĺ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ņ–ĺ–ī–į–≤–į–Ľ—Ā—Ź –ł–∑ –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ–į, —É–ī–į—Ä—Ź–Ľ –Ī–ĺ–Ķ–ļ, –∑–į–ļ—Ä–Ķ–Ņ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ĺ–į –∑–į—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ. –°–Ņ—É—Ā–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ľ–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł–∑–ľ –Ī—č–Ľ —Ä–į—Ā—Ā—á–ł—ā–į–Ĺ –Ĺ–į –≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ–≥–Ĺ—Ź –ļ–į–ļ –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī—Ź–ľ–ł, —ā–į–ļ –ł –ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ—á–Ĺ—č–ľ–ł –≤—č—Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–į–ľ–ł. –Ē–Ľ—Ź –Ņ–ĺ–≤—č—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ľ–Ķ—ā–ļ–ĺ—Ā—ā–ł –ł —É–ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ĺ—ā–ī–į—á–ł –Ņ—Ä–ł —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ—Ć–Ī–Ķ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä —Ā–ļ–ĺ—Ā–ł–Ľ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü –ļ–ĺ–∂—É—Ö–į —Ā—ā–≤–ĺ–Ľ–į, —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–≤ —ā–į–ļ–ł–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–ľ –ī—É–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —ā–ĺ—Ä–ľ–ĺ–∑-–ļ–ĺ–ľ–Ņ–Ķ–Ĺ—Ā–į—ā–ĺ—Ä.

–í —Ä–Ķ–∑—É–Ľ—Ć—ā–į—ā–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–ł–≥–ĺ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ł—Ā–Ņ—č—ā–į–Ĺ–ł–Ļ, –≥–ī–Ķ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā-–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–≤–į–Ľ–ł —Ā –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–ĺ–ľ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į-–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į –®–Ņ–ł—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ, —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł—Ź –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į –Ī—č–Ľ–į –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ĺ–į –Ľ—É—á—ą–Ķ–Ļ –ł —Ä–Ķ–ļ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–į –Ĺ–į –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –ü–ü–Ē. 21 –ī–Ķ–ļ–į–Ī—Ä—Ź 1940 –≥. –ü–ü–® –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź–Ľ–ł –Ĺ–į –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ. –° —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –Ī—č–Ľ –∑–į–Ĺ—Ź—ā –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–Ķ–Ļ –ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–į —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –ł–∑–ī–Ķ–Ľ–ł—Ź –ł –Ķ–≥–ĺ –ī–ĺ—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–ĺ–Ļ.

–ú–į—Ā—Ā–ĺ–≤—č–Ļ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ –ü–ü–® –Ī—č–Ľ —Ä–į–∑–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É—ā –Ĺ–į –∑–į–≤–ĺ–ī–Ķ –≤ –≥. –ó–į–≥–ĺ—Ä—Ā–ļ–Ķ (–Ĺ—č–Ĺ–Ķ ‚Äď –°–Ķ—Ä–≥–ł–Ķ–≤ –ü–ĺ—Ā–į–ī). –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –Ĺ–į—á–į–Ľ–ĺ –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –≤–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–ĺ –ļ–ĺ—Ä—Ä–Ķ–ļ—ā–ł–≤—č –≤ —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į –ü–ü–®: –ł–∑ –ĺ–Ņ–į—Ā–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, —á—ā–ĺ –Ī—č—Ā—ā—Ä–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā—É–Ņ–į–≤—ą–ł–Ķ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł–Ķ –≤–ĺ–Ļ—Ā–ļ–į –∑–į–Ļ–ľ—É—ā –≥. –ó–į–≥–ĺ—Ä—Ā–ļ, –≤ –į–≤–≥—É—Ā—ā–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź—ā–ĺ —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ–Ī —ć–≤–į–ļ—É–į—Ü–ł–ł –∑–į–≤–ĺ–ī–į ‚ĄĖ 367 –≤ —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł–Ļ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–ĺ–ļ –í—Ź—ā—Ā–ļ–ł–Ķ –ü–ĺ–Ľ—Ź–Ĺ—č. –ö –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—é –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –ĺ–Ī–ĺ—Ä—É–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–∑–Ķ–Ĺ–ĺ, —É—Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ –Ĺ–į –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź, —á–į—Ā—ā–ł—á–Ĺ–ĺ –Ĺ–į –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ĺ–ľ –≤–ĺ–∑–ī—É—Ö–Ķ, –ł –Ņ–ĺ–ī —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ–ľ —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į –ļ 7 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź 1941 –≥. –Ī—č–Ľ–į –≤—č–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–≤–į—Ź –Ņ–į—Ä—ā–ł—Ź –ü–ü–®, —ā–į–ļ –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ī–Ľ—Ź –ĺ–Ī–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č –ú–ĺ—Ā–ļ–≤—č.

–ü—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā —É–Ľ—É—á—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ü–ü–® –Ĺ–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–į–≤–Ľ–ł–≤–į–Ľ—Ā—Ź –≤ —ā–Ķ—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī–į –Ķ–≥–ĺ –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –° 1940 –Ņ–ĺ 1945 –≥. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ—č–ľ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 10 –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –≤ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—É—é –ł —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é –ļ–į—Ä—ā—É –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į-–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į, —á—ā–ĺ —É–ī–Ķ—ą–Ķ–≤–ł–Ľ–ĺ –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź –Ņ–ĺ—á—ā–ł –≤ 5 —Ä–į–∑. –Ę–į–ļ, –≤ –ĺ—ā—á–Ķ—ā–Ķ –Ņ–į—Ä—ā–ł–Ļ–Ĺ–ĺ–Ļ –ĺ—Ä–≥–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ł –∑–į–≤–ĺ–ī–į ¬ę–ú–ĺ–Ľ–ĺ—ā¬Ľ (–≥. –í—Ź—ā—Ā–ļ–ł–Ķ –ü–ĺ–Ľ—Ź–Ĺ—č), –Ĺ–į –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ —Ā 1941 –Ņ–ĺ 1945 –≥. –Ņ–ĺ–ī —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł—Ź –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į –Ī—č–Ľ–ĺ –≤—č–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ī–≤—É—Ö —Ā –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ–ł–Ľ–Ľ–ł–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ –ü–ü–®, —É–ļ–į–∑–į–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ ¬ę—ā–ĺ–≤. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ (–Ľ–į—É—Ä–Ķ–į—ā –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–ł) —Ā –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –ĺ–Ī –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–ł –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—Ü–ł–ł –ī–Ķ—ā–į–Ľ–Ķ–Ļ –ü–ü–®, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–Ķ –ł—Ö —Ā –ľ–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–ł –Ĺ–į —ą—ā–į–ľ–Ņ–ĺ–≤–ļ—É, —Ä–Ķ–∑–ļ–ĺ —Ā–Ĺ–ł–∑–ł–Ľ —ā—Ä—É–ī–ĺ–Ķ–ľ–ļ–ĺ—Ā—ā—Ć, —É–Ľ—É—á—ą–ł–Ľ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –ł –≤—č—Ā–≤–ĺ–Ī–ĺ–ī–ł–Ľ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ļ–ł —Ā—ā–į–Ĺ–ļ–ĺ–≤ –ł —Ā–ĺ—ā–Ĺ–ł —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł—Ö. –ě–Ī—Č–į—Ź —ć—Ą—Ą–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –≤–Ĺ–Ķ–ī—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –≤—č—Ä–į–∂–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ —Ā—É–ľ–ľ–Ķ 570 —ā—č—Ā—Ź—á —Ä—É–Ī–Ľ–Ķ–Ļ –≤ –≥–ĺ–ī, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –ī–ĺ 90 —ā–ĺ–Ĺ–Ĺ –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–į¬Ľ8.

–°–Ķ—Ä—Ć–Ķ–∑–Ĺ—č–ľ –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —Ā—á–ł—ā–į—ā—Ć –ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—Ö–ĺ–ī –≤ 1943 –≥. –ļ –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ –Ī–į—Ä–į–Ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ–į —Ā–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ. ¬ę–Ę–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –ł —ć–ļ—Ā–Ņ–Ľ—É–į—ā–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–į —Ā–Ķ–ļ—ā–ĺ—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ī –ļ—Ä—É–≥–Ľ—č–ľ —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā –≤ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–ł —Ö–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —ą—ā–į–ľ–Ņ–ĺ–≤–ļ–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į–Ķ—ā 62,3 % –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ 33, 7 % –ĺ—ā –ļ—Ä—É–≥–Ľ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ–į, –≤ –ľ–ł–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –∑–į–ī–Ķ—Ä–∂–Ķ–ļ –ł –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–∑–į–ł–ľ–ĺ–∑–į–ľ–Ķ–Ĺ—Ź–Ķ–ľ–ĺ—Ā—ā–ł –Ķ–≥–ĺ —Ā –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į–ľ–ł¬Ľ9. –Ę–į–ļ –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ—č–ľ –Ī—č–Ľ–į –Ľ–ł–ļ–≤–ł–ī–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–į –ĺ–ī–Ĺ–į –ł–∑ –Ĺ–į–ł–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ –ü–ü–® –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–į 1941 –≥.

–ė–∑ –≤–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ļ –ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī—Ü–Ķ–≤ —ā–Ķ—Ö –Ľ–Ķ—ā –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć, –ļ–į–ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä –≤ —ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź: ¬ę–ú—č –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–Ľ–ł, –ļ–ĺ–≥–ī–į –ĺ–Ĺ —Ā–Ņ–į–Ľ –ł —É—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ –Ľ–ł –ī–ĺ–ľ–ĺ–Ļ. –ě–Ĺ –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į –Ī—č–Ľ –≤ —Ü–Ķ—Ö–į—Ö, –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ—Ź–Ľ, –Ņ–ĺ–ľ–ĺ–≥–į–Ľ, –į –ł–Ĺ–ĺ–≥–ī–į –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī–Ī–į–ī—Ä–ł–≤–į–Ľ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—é—Č–ł—Ö –Ņ–ĺ 15‚Äď17 —á–į—Ā–ĺ–≤¬Ľ10 (—Ä–ł—Ā. 2). –ú–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –≤ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ –ī–į–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–Ľ–ł, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –≤ –Ņ–ĺ–Ľ—É–≤–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ļ–ĺ—Ā—ā—é–ľ–Ķ ‚Äď —Ā–į–ľ –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ, –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–ļ—Ä–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ –ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ. –ē–≥–ĺ —Ā–ļ—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–∑—É–Ķ—ā –ł —ā–į–ļ–ĺ–Ļ —Ā–Ľ—É—á–į–Ļ: –≤ –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 1944 –≥. –Ķ–ľ—É –∑–į–Ī—č–Ľ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–Ĺ—É—é –ļ–į—Ä—ā–ĺ—á–ļ—É –Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ–ī—É–ļ—ā—č –Ņ–ł—ā–į–Ĺ–ł—Ź, –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –ĺ–Ī —ć—ā–ĺ–ľ –Ĺ–ł–ļ–ĺ–ľ—É –Ĺ–Ķ –Ĺ–į–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ľ. –í—č—Ź—Ā–Ĺ–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć —ć—ā–ĺ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤ –į–Ņ—Ä–Ķ–Ľ–Ķ, –ł–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ā–ĺ–≥–ī–į –≤ –Ĺ–į—Ä–ļ–ĺ–ľ–į—ā –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ī—č–Ľ–į –ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–į —ā–Ķ–Ľ–Ķ–≥—Ä–į–ľ–ľ–į —Ā —É–ļ–į–∑–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ĺ–į —ā–ĺ, —á—ā–ĺ ¬ę–Ľ–į—É—Ä–Ķ–į—ā –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–ł –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –Ņ–ł—ā–į–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ĺ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–į—ā–ĺ—á–ļ–Ķ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–į–Ķ—ā —Ā —Ź–Ĺ–≤–į—Ä—Ź¬Ľ11.

–ü–ü–® —Ā—ā–į–Ľ —Ā–į–ľ—č–ľ –ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤—č–ľ –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ–ľ –†–ö–ö–ź –≤–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č (–≤—Ā–Ķ–≥–ĺ –∑–į –≥–ĺ–ī—č –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –Ī—č–Ľ–ĺ –≤—č–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ 5 —Ā –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ–ł–Ľ–Ľ–ł–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ —ą—ā—É–ļ), —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ –Ĺ–į –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł –į—Ä–ľ–ł–ł –°–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –°–ĺ—é–∑–į –ī–ĺ 1951 –≥. –ł –Ī—č–Ľ –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–ľ –ī–Ķ—ā–ł—Č–Ķ–ľ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä–į.

–†–ł—Ā. 2. –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –Ĺ–į –∑–į–Ĺ—Ź—ā–ł—Ź—Ö —Ā –≥—Ä—É–Ņ–Ņ–ĺ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—á–Ķ–Ļ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ķ–∂–ł –∑–į–≤–ĺ–ī–į ¬ę–ú–ĺ–Ľ–ĺ—ā¬Ľ, 1943 –≥.

–Ě–ĺ –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ü–ü–® –≤–ĺ—ą–Ķ–Ľ –≤ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—é –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ. –í–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—Ź —ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ľ–ł –ł –ī—Ä—É–≥–ł—Ö –≤–ł–ī–ĺ–≤ –≤–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –Ę–į–ļ, –≤ 1942 –≥. –ĺ–Ĺ —Ä–į–∑—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –ĺ—Ā–≤–Ķ—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā (–ě–ü–® ‚Äď –ĺ—Ā–≤–Ķ—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į), –į –≤ –ľ–į–Ķ 1943 –≥. –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į –ě–ü–® –Ī—č–Ľ –ĺ—ā–Ľ–į–∂–Ķ–Ĺ –ł –∑–į–≤–ĺ–ī –Ĺ–į—á–į–Ľ –Ķ–≥–ĺ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ –≤ —Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–ł–ł —Ā –Ņ—Ä–ĺ–≥—Ä–į–ľ–ľ–ĺ–Ļ, —É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ď–ö–ě. ¬ę–ě–ü–® –ł–ľ–Ķ–Ľ 34 –ī–Ķ—ā–į–Ľ–ł, 15 –ł–∑ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ł–∑–≥–ĺ—ā–į–≤–Ľ–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–ĺ–ľ —Ö–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —ą—ā–į–ľ–Ņ–ĺ–≤–ļ–ł, 19 –ĺ–Ī—Ä–į–Ī–į—ā—č–≤–į—é—ā—Ā—Ź –ľ–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ľ –ł–∑ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ł–Ľ–ł –ļ—Ä—É–≥–Ľ–ĺ–≥–ĺ –ľ–Ķ—ā–į–Ľ–Ľ–į. –° —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ —ā–ĺ—á–ļ–ł –∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā –ł–∑–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł —Ā–Ī–ĺ—Ä–ļ–ł –Ĺ–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ –ł –Ņ–ĺ–∑–≤–ĺ–Ľ—Ź–Ķ—ā –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ–Ĺ—Ź—ā—Ć –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī—č –ĺ–Ī—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–ł¬Ľ12.

–í 1944 –≥. –Ī—č–Ľ –∑–į–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ –≤ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ –°–ü–® ‚Äď 26-–ľ–ľ —Ā–ł–≥–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į (–ĺ—Ā–≤–Ķ—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–į 1943 –≥.), –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–Ĺ—č–Ķ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č –Ņ–ĺ —Ä–į–∑—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–Ķ —ā–Ķ—Ö–Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā–ĺ–≤ –ł –Ņ—Ä–ĺ–Ķ–ļ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—é –ĺ—Ā–Ĺ–į—Ā—ā–ļ–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –Ī—č–Ľ–ł –∑–į–ļ–ĺ–Ĺ—á–Ķ–Ĺ—č –ļ 1 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 1944 –≥., –į –ļ–ĺ–Ĺ—Ü—É –ľ–į—Ä—ā–į –Ī—č–Ľ–į –≤—č–Ņ—É—Č–Ķ–Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–≤–į—Ź –Ņ–į—Ä—ā–ł—Ź –ł–∑ 100 —ą—ā—É–ļ. ¬ę–Ę–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ł–ľ—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–į –°–ü–® —Ā–≤–ĺ–ī—Ź—ā—Ā—Ź –ļ —ā–ĺ–ľ—É, —á—ā–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ –ī–Ķ—ā–į–Ľ–Ķ–Ļ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ—É—ā–Ķ–ľ —Ö–ĺ–Ľ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —ą—ā–į–ľ–Ņ–ĺ–≤–ļ–ł (40,6 % –ī–Ķ—ā–į–Ľ–Ķ–Ļ –ĺ—ā –ĺ–Ī—Č–Ķ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–į), —á–į—Ā—ā—Ć –ī–Ķ—ā–į–Ľ–Ķ–Ļ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć –ĺ–Ī—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ĺ–į –Ĺ–į –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–į—Ö (—Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ 18 %), –ł –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ĺ–ī–≤–Ķ—Ä–≥–į—é—ā—Ā—Ź —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–Ĺ—č–ľ –ľ–Ķ—ā–ĺ–ī–į–ľ –ľ–Ķ—Ö–į–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī—Ä–į–Ī–ĺ—ā–ļ–ł¬Ľ13. –°–ü–® –ļ–į–ļ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ľ–Ķ–≥–ļ–ł–Ļ –≤ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–ĺ–ī—Ā—ā–≤–Ķ –ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł —Ā–ł–≥–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā –Ķ—Č–Ķ –ī–ĺ –Ĺ–Ķ–ī–į–≤–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ—Ā—Ź –≤ —Ä–ĺ—Ā—Ā–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –į—Ä–ľ–ł–ł.

–í–ĺ –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–Ĺ–Ķ –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –≤–Ķ–ļ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ĺ–≤-–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–ĺ–≤ –∑–į–ļ–į–Ĺ—á–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ —É—Ā–Ľ–ĺ–≤–ł—Ź –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –≤—č–ī–≤–ł–≥–į–Ľ–ł –Ĺ–ĺ–≤—č–Ķ —ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –ļ —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–ľ—É –ĺ—Ä—É–∂–ł—é, –Ĺ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ļ—ā–ł –Ĺ–į –ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤—č–Ļ –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ĺ–≤ –Ņ–ĺ —Ä–į–∑–Ĺ—č–ľ –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ–į–ľ –Ī—č–Ľ–ĺ –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –ī–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü–į –í—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–ľ –ĺ—Ä—É–∂–ł–Ķ–ľ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ł—Ö —Ā–ĺ–Ľ–ī–į—ā –ĺ—Ā—ā–į–≤–į–Ľ—Ā—Ź –ü–ü–®.

–ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ü–ĺ–Ī–Ķ–ī—č –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ľ –Ĺ–į–ī —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–į, –Ĺ–ĺ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł—Ö —É—Ā–Ņ–Ķ—Ö–ĺ–≤ –≤ —ć—ā–ĺ–ľ –Ĺ–Ķ –ī–ĺ—Ā—ā–ł–≥. –í —ć—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ĺ–į—á–į–Ľ–į –≤–ĺ—Ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ć –∑–≤–Ķ–∑–ī–į –ú.–Ę. –ö–į–Ľ–į—ą–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤–į, –Ĺ–į –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –≥–ĺ–ī—č –≤–∑—Ź–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į —Ā–Ķ–Ī—Ź –Ľ–ł–ī–Ķ—Ä—Ā—ā–≤–ĺ –≤ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–ł –į–≤—ā–ĺ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā—Ä–Ķ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź.

–ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł—Ź –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á–į –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į –≤ –ö–ĺ–≤—Ä–ĺ–≤ –ĺ–Ī—Ä–į—ā–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–≥–Ľ–į—Ā–ł–Ľ–ł, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –ĺ–Ĺ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ā—Ź –∂–ł—ā—Ć –≤ –í—Ź—ā—Ā–ļ–ł—Ö –ü–ĺ–Ľ—Ź–Ĺ–į—Ö. –†–į–Ī–ĺ—ā–į—Ź –≥–Ľ–į–≤–Ĺ—č–ľ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –∑–į–≤–ĺ–ī–į ¬ę–ú–ĺ–Ľ–ĺ—ā¬Ľ, –ĺ–Ĺ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź ¬ę–∑–į –Ī–ĺ—Ä—ā–ĺ–ľ¬Ľ –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –≤ —ć—ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź —ą–Ľ–į –≤ –ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ļ–Ĺ—č—Ö —Ā—ā–ĺ–Ľ–ł—Ü–į—Ö –°–°–°–†. –ü—Ä–ł—á–ł–Ĺ—č —ā–į–ļ–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ–≤–ĺ—Ā—ā—Ä–Ķ–Ī–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ķ—Č–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–ĺ–ł—ā –≤—č—Ź—Ā–Ĺ—Ź—ā—Ć.

–®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –Ĺ–į—á–į–Ľ –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é, —Ā—ā–į–≤ –≤ 1946 –≥. –ī–Ķ–Ņ—É—ā–į—ā–ĺ–ľ –í–Ķ—Ä—Ö–ĺ–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –°–ĺ–≤–Ķ—ā–į –°–°–°–†. –ď–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –∑–į–ī–į—á–Ķ–Ļ –ĺ–Ĺ –≤–ł–ī–Ķ–Ľ –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č—Ć —É—á–į—Ā—ā–Ĺ–ł–ļ–į–ľ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –ł –≤–ī–ĺ–≤–į–ľ –Ĺ–Ķ –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É–≤—ą–ł—Ö—Ā—Ź —Ā –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–Ļ —Ā—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –≠—ā—É —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É –ĺ–Ĺ –≤—č–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—Ź–Ľ —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ, —Ā—ā–į—Ä–į—Ź—Ā—Ć, –Ĺ–į—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ, –ĺ–Ī–Ľ–Ķ–≥—á–ł—ā—Ć –Ľ—é–ī—Ź–ľ –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –ł —Ä–Ķ—ą–ł—ā—Ć –ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ—č –ł –Ĺ—É–∂–ī—č.

–Ě–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā, —á—ā–ĺ –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–Ņ—Ä—Ź–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č, –ĺ–Ī–ł–ī–į –∑–į —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –ļ–ĺ–≥–ī–į –≤ –ö–ĺ–≤—Ä–ĺ–≤–Ķ, –ė–∂–Ķ–≤—Ā–ļ–Ķ, –Ę—É–Ľ–Ķ —ą–Ľ–į –į–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–į—Ź –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ņ–ĺ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł—é –Ĺ–ĺ–≤—č—Ö –ĺ–Ī—Ä–į–∑—Ü–ĺ–≤ –ĺ—Ä—É–∂–ł—Ź, –ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ –≤—č–Ĺ—É–∂–ī–Ķ–Ĺ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ć—Ā—Ź –≤ –í—Ź—ā—Ā–ļ–ł—Ö –ü–ĺ–Ľ—Ź–Ĺ–į—Ö, –≥–ī–Ķ –Ĺ–į –∑–į–≤–ĺ–ī–Ķ —Ā—ā–į–Ľ–ł –≤—č–Ņ—É—Ā–ļ–į—ā—Ć –Ņ–į—ā–Ķ—Ą–ĺ–Ĺ—č, –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł –Ĺ–Ķ –ĺ—ā—Ä–į–∑–ł—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–į –Ķ–≥–ĺ –∑–ī–ĺ—Ä–ĺ–≤—Ć–Ķ. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –∑–į–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ľ, –≤—Ä–į—á–ł –ī–ĺ–Ľ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –Ņ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ī–ł–į–≥–Ĺ–ĺ–∑. –õ–ł—ą—Ć –ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ü—É 1951 –≥. –≤—č—Ź—Ā–Ĺ–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć, —á—ā–ĺ –ď–Ķ–ĺ—Ä–≥–ł–Ļ –°–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–ł—á –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ĺ —Ä–į–ļ–ĺ–ľ –∂–Ķ–Ľ—É–ī–ļ–į, –Ľ–Ķ—á–ł—ā—Ć –Ī—č–Ľ–ĺ –Ķ–≥–ĺ —É–∂–Ķ —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–ĺ.

–£–ľ–Ķ—Ä —ā–į–Ľ–į–Ĺ—ā–Ľ–ł–≤–Ķ–Ļ—ą–ł–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä-—Ā–į–ľ–ĺ—É—á–ļ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ľ –Ņ—É—ā—Ć –ĺ—ā —Ā–Ľ–Ķ—Ā–į—Ä—Ź –ī–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä–į, –∑–į —Ā–≤–ĺ—é –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –Ī—č–Ľ –Ĺ–į–≥—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ĺ –°—ā–į–Ľ–ł–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–Ķ–ľ–ł–Ķ–Ļ, –∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ď–Ķ—Ä–ĺ—Ź –°–ĺ—Ü–ł–į–Ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –Ę—Ä—É–ī–į, —ā—Ä–Ķ–ľ—Ź –ĺ—Ä–ī–Ķ–Ĺ–į–ľ–ł –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–į, –ĺ—Ä–ī–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ –°—É–≤–ĺ—Ä–ĺ–≤–į II —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–ł, –ĺ—Ä–ī–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –ó–≤–Ķ–∑–ī—č –ł –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–ľ–ł –ľ–Ķ–ī–į–Ľ—Ź–ľ–ł (—Ä–ł—Ā. 3) 6 —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 1952 –≥. –≤ –ú–ĺ—Ā–ļ–≤–Ķ, –Ņ–ĺ—Ö–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ķ–Ĺ –Ĺ–į –Ě–ĺ–≤–ĺ–ī–Ķ–≤–ł—á—Ć–Ķ–ľ –ļ–Ľ–į–ī–Ī–ł—Č–Ķ, –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł–≤ —É–Ĺ–ł–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ—É—é, –Ĺ–ĺ —ā–į–ļ—É—é –ĺ–Ī—č—á–Ĺ—É—é –ī–Ľ—Ź —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł –∂–ł–∑–Ĺ—Ć, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—ā–ł–Ľ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –†–ĺ–ī–ł–Ĺ–Ķ.

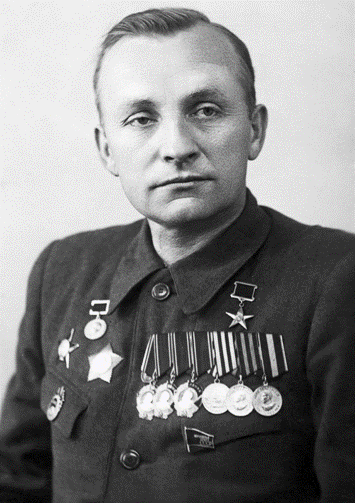

–†–ł—Ā. 3. –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ, 1951 –≥.

–í –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ļ –ě—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—č –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ā—Ź –ļ–į–ļ —Ā–ĺ–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—Ć —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—ā–Ķ—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ł—Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–į-–Ņ—É–Ľ–Ķ–ľ–Ķ—ā–į, –≤ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ļ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ī–Ķ–Ľ–į ‚Äď –ļ–į–ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā–ĺ—Ä, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–ľ —ą–ł—Ä–ĺ–ļ–ĺ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ –ĺ—Ä—É–∂–ł–ł —ą—ā–į–ľ–Ņ–ĺ—Ā–≤–į—Ä–Ĺ—č–Ķ –ī–Ķ—ā–į–Ľ–ł –ł —É–∑–Ľ—č.

1 –ď–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –į—Ä—Ö–ł–≤ —Ā–ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ-–Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –ö–ł—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ĺ–Ī–Ľ–į—Ā—ā–ł (–ď–ź–°–ü–ė –ö–ě). –§. 1290. –ě–Ņ. 42. –Ē. 207. –°. 35.

2 –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –°. 36.

3 –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –°. 10.

4 –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –§. 290. –ě–Ņ. 12. –°. 9.

5 ¬ę–°—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ł—é —Ā–ĺ –ī–Ĺ—Ź —Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ď.–°. –®–Ņ–į–≥–ł–Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č–į–Ķ—ā—Ā—Ź¬Ľ. –≥. –í—Ź—ā—Ā–ļ–ł–Ķ –ü–ĺ–Ľ—Ź–Ĺ—č, 1997. –°. 4.

6 –Ď–Ķ—Ö—ā–Ķ—Ä–Ķ–≤ –õ. –ě—Ä—É–∂–ł–Ķ –ł –į–≤—ā–ĺ—Ä. –ö–ł—Ä–ĺ–≤—Ā–ļ–į—Ź –Ņ—Ä–į–≤–ī–į. ‚ĄĖ 108. 09.05 1978. –°. 3.

7 –Ę–į–ľ –∂–Ķ.

8 –ď–ź–°–ü–ė –ö–ě. –§. 1290. –ě–Ņ. 10. –Ē. 50. –°.111‚Äď112.

9 –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –ě–Ņ. 9. –Ē. 59. –°. 99.

10 –ú–Ď–£–ö –í—Ź—ā—Ā–ļ–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ—Ź–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ľ—É–∑–Ķ–Ļ. –ě–§. 126. –°. 5. –í–ĺ—Ā–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź –•—Ä–į–ľ–ĺ–≤–į –í.–Ę.

11 –ď–ź–°–ü–ė –ö–ě. –§. 1290. –ě–Ņ. 10. –Ē. 50. –°. 21.

12 –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –°. 71.

13 –Ę–į–ľ –∂–Ķ. –°. 73.

–ö–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–ł