╨ε.╨Τ. ╨η╤Β╤Ν╨║╨╕╨╜ (╨λ╤Δ╨╗╨░) ╨θ╨α╨λ╨Ρ╨ζ╨α╨Χ ╨ι╨μ╨κ╨κ╨γ╨η╨Υ╨η ╨κ╨η╨δ╨Φ╨Ρ╨λ╨Ρ ╨Τ ╨θ╨Χ╨ι╨α╨η╨Φ ╨θ╨Χ╨ι╨Τ╨η╨β ╨ε╨α╨ι╨η╨Τ╨η╨β ╨Τ╨η╨β╨ζ╨τ (1914έΑΥ1917)

╨μ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Δ╨╗╤Ν╤Γ╤Δ╤Α╤Μ ╨ε╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨░╤Π ╨Ρ╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤Π ╤Α╨░╨║╨╡╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╨╕ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨╜╨░╤Δ╨║ ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Δ╨╖╨╡╨╣ ╨░╤Α╤Γ╨╕╨╗╨╗╨╡╤Α╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤Α╨╜╤Μ╤Ζ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╤Β╨▓╤Π╨╖╨╕

╨π╨░╤Β╤Γ╤Ν IV╨κ╨░╨╜╨║╤Γ-╨θ╨╡╤Γ╨╡╤Α╨▒╤Δ╤Α╨│

┬σ╨Τ╨α╨ε╨Ρ╨α╨Τ╨╕╨Τ╨κ, 2016

┬σ╨γ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Γ╨╕╨▓ ╨░╨▓╤Γ╨╛╤Α╨╛╨▓, 2016

┬σ ╨κ╨θ╨▒╨Υ╨μ╨θ╨λ╨Φ, 2016

╨θ╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ ╨╛╤Θ╨╡╨╜╤Ν ╨▓╨░╨╢╨╜╨╛: ╨▓╨╛-╨┐╨╡╤Α╨▓╤Μ╤Ζ, ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤Α╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Ξ╨╜╨╡╤Α╨│╨╡╤Γ╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╤Ζ ╤Α╨╡╤Β╤Δ╤Α╤Β╨╛╨▓ ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Α╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨╝╨░ ╨╜╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤Μ╤Β╨╛╤Γ╨╡, ╤Β╨╛╨╛╤Γ╨▓╨╡╤Γ╤Β╤Γ╨▓╤Δ╤Ο╤Κ╨╡╨╣ ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╤Μ╨▓╨░╨╡╨╝╤Μ╨╝ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨│╤Α╤Δ╨╖╨║╨░╨╝. ╨Τ╨╛-╨▓╤Γ╨╛╤Α╤Μ╤Ζ, ╨╡╨┤╨░ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╡╤Γ ╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨╜╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤Ζ ╤Β╨▓╨╡╤Γ╨╗╤Μ╤Ζ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨╢╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨╛╨▓╨╕╨║╨░, ╨░ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╡ έΑΥ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨╢╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨▓╤Β╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╤Μ╤Ζ. ╨θ╨╛╤Ξ╤Γ-╤Δ╨╗╨░╨╜ ╨▓╤Β╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╗: ┬τ╨▓╤Μ╤Β╨░╨┤╨╕╨▓╤Ι╨╕╤Β╤Ν, ╤Δ╨┤╨╕╨▓╨╗╤Π╨╡╤Ι╤Ν╤Β╤Π ╨┐╨╡╨╣╨╖╨░╨╢╨░╨╝╨╕, ╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝╨╕╤Ι╤Ν╤Β╤Π ╤Β ╤Ζ╨░╤Α╨░╨║╤Γ╨╡╤Α╨╛╨╝ ╨╢╨╕╤Γ╨╡╨╗╨╡╨╣, έΑΥ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╡, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╜╨░╨┤╨╛ ╤Δ╨╖╨╜╨░╤Γ╤Ν, ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╨╗╨╕ ╤Δ ╨╜╨╕╤Ζ ╤Β╨░╨╗╨╛ ╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨░╤Ο╤Γ ╨╗╨╕ ╨╛╨╜╨╕ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨║╨╛┬╗1. ╨λ╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨╝, ╨║╨░╨║ ╨┤╨╗╤Π ╤Ε╨╕╨╖╨╕╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╕, ╤Γ╨░╨║ ╨╕ ╨┤╨╗╤Π ╨┐╤Β╨╕╤Ζ╨╕╨║╨╕ ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨╡╤Β╨╗╨╕ ╨╜╨╡ ╤Β╨░╨╝╤Μ╨╝ ╨▓╨░╨╢╨╜╤Μ╨╝, ╤Γ╨╛ ╨▓╤Ζ╨╛╨┤╤Π╤Κ╨╕╨╝ ╨▓ ╤Θ╨╕╤Β╨╗╨╛ ╨▓╨░╨╢╨╜╨╡╨╣╤Ι╨╕╤Ζ ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╡╨╣ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╨░.

╨Τ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╡ ╨θ╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╤Α╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░ ╨╕╤Β╨┐╨╛╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╤Γ╨╡ ╤Α╨╡╤Β╤Δ╤Α╤Β╤Μ, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╤Β╨╛╤Β╤Α╨╡╨┤╨╛╤Γ╨╛╤Θ╨╡╨╜╤Μ ╨▒╨╗╨╕╨╖ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨│╨╛╤Β╤Δ╨┤╨░╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨│╤Α╨░╨╜╨╕╤Η╤Μ ╨▓ ╨╝╨╕╤Α╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π: ┬τ╨│╨╛╤Β╤Δ╨┤╨░╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨╖╨░╨┐╨░╤Β╤Μ ╨┤╨╗╤Π ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨▓╨║╨╗╤Ο╤Θ╨░╨╗╨╕ ╨▓ ╤Β╨╡╨▒╤Π ╨╖╨╡╤Α╨╜╨╛, ╨╝╤Δ╨║╤Δ, ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╕, ╨│╨░╨╗╨╡╤Γ╤Μ, ╤Β╨╛╨╗╨╛╨╜╨╕╨╜╤Δ, ╨╝╤Π╤Β╨╜╤Μ╨╡ ╨║╨╛╨╜╤Β╨╡╤Α╨▓╤Μ, ╨╛╨▓╨╛╤Κ╨╕ (╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨║╨╛╨╜╤Β╨╡╤Α╨▓╨╛╨▓ ╨╕ ╤Β╤Δ╤Ι╨╡╨╜╤Μ╨╡), ╤Β╨▓╨╕╨╜╨╛╨╡ ╤Β╨░╨╗╨╛, ╤Θ╨░╨╣, ╤Β╨░╤Ζ╨░╤Α, ╨░ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╤Ε╤Δ╤Α╨░╨╢ (╨╛╨▓╨╡╤Β, ╤Π╤Θ╨╝╨╡╨╜╤Ν, ╨┐╤Α╨╡╤Β╤Β╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤Β╨╡╨╜╨╛)┬╗2. ╨φ╤Γ╨╛ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛╨╡ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓. ╨α╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Ξ╤Γ╨╕ ╨╖╨░╨┐╨░╤Β╤Μ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ╤Ο╤Κ╤Δ╤Ο ╨░╤Α╨╝╨╕╤Ο ╨▓ ╤Ζ╨╛╨┤╨╡ ╨╡╨╡ ╨╜╨░╤Β╤Γ╤Δ╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨┐╨╛ ╨╜╨╡╨┐╤Α╨╕╤Π╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Γ╨╡╤Α╤Α╨╕╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╕, ╨▓ ╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╜╨╕╨╕, ╨┐╨╛╨║╨░ ╤Γ╤Μ╨╗╨╛╨▓╤Μ╨╡ ╤Β╨╗╤Δ╨╢╨▒╤Μ ╨╜╨░╨╗╨░╨┤╤Π╤Γ ╤Β╨▓╨╛╤Ο ╨┤╨╡╤Π╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν.

╨Τ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╡ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╗╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╡ ╨╕╨╖ ╤Γ╤Α╨╡╤Ζ ╨╕╤Β╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. ╨θ╨╡╤Α╨▓╤Μ╨╣ ╨╕ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Μ╨╣ έΑΥ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╨║╨╛╨╡ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨Τ╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ έΑΥ ╤Γ╤Α╨╛╤Ε╨╡╨╕ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨┐╤Α╨╕╤Π╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Γ╨╡╤Α╤Α╨╕╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╕. ╨λ╤Α╨╡╤Γ╨╕╨╣ έΑΥ ╨╖╨░╨║╤Δ╨┐╨║╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ ╤Δ ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤Β╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π. ╨κ ╤Β╨╡╤Α╨╡╨┤╨╕╨╜╤Μ 1915╨│. ╨╛╤Β╤Γ╨░╨╗╤Β╤Π ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨┐╨╡╤Α╨▓╤Μ╨╣ ╤Β╨┐╨╛╤Β╨╛╨▒, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╤Γ╤Α╨╛╤Ε╨╡╨╕ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤Θ╨╕╨╗╨╕╤Β╤Ν (╨▒╨╛╨╕ ╤Ι╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╣ ╤Γ╨╡╤Α╤Α╨╕╤Γ╨╛╤Α╨╕╨╕), ╨░ ╨╜╨░╤Β╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Δ╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕

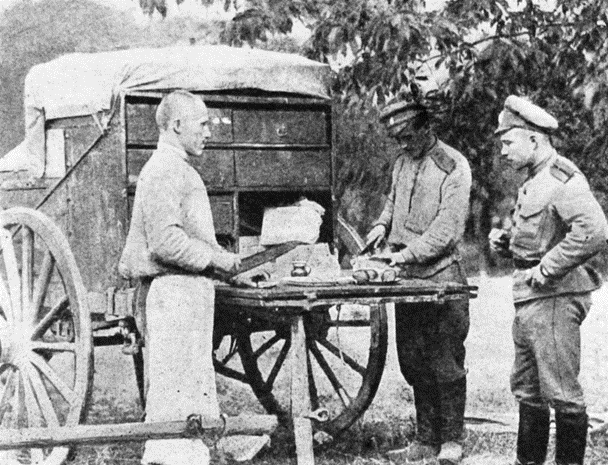

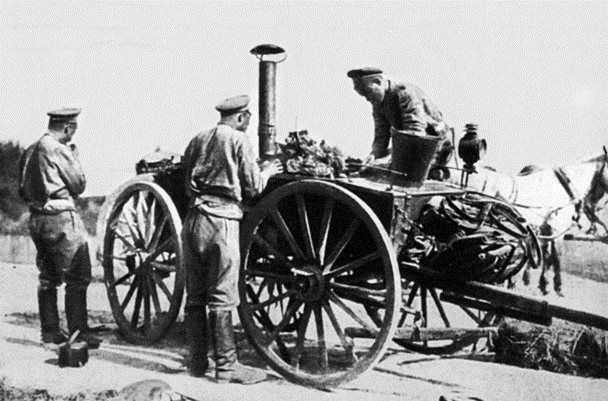

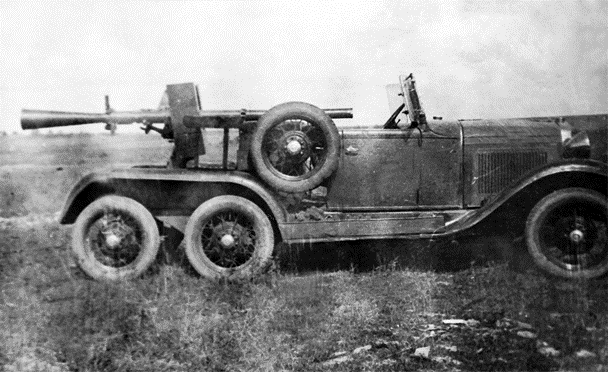

╨ι╨╕╤Β. 1. ╨ι╤Δ╤Β╤Β╨║╨░╤Π ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╤Π ╨║╤Δ╤Ζ╨╜╤Π

╨╖╨░╨┐╤Α╨╡╤Γ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╡ ╨╝╨╡╤Α╤Μ ╨╛╤Γ╨▓╨╡╤Θ╨░╨▓╤Ι╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Δ╤Ο ╨┐╨╛╨╗╨╕╤Γ╨╕╨║╤Δ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤Α╨╕╨╕ ╨ε╨╕╨╜╨╕╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤Π ╨╕ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╛╨║╤Α╤Δ╨│╨╛╨▓.

╨γ╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╛╤Β╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╤Β╨╛╨╗╨░╨╝╨╕, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╕ ╨╡╤Β╤Γ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛. ╨Τ╨╛╤Β╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╤Π ╨▓╤Μ╤Β╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤Β╨║╨╕╤Ζ ╤Θ╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨╜╨╡ ╤Β╨║╤Α╤Μ╨▓╨░╤Ο╤Γ ╤Ξ╤Γ╨╛╨│╨╛: ┬τ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╤Β╨║╨░╨╖╨░╤Γ╤Ν, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Ζ╨╛╤Γ╤Π ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░ ╨╜╨░╤Ι╨╕ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╨╕╨╖╨╛╨▒╨╕╨╗╨╕╨╕, ╤Α╨░╤Η╨╕╨╛╨╜ ╨╜╨╡ ╨╛╤Γ╨╗╨╕╤Θ╨░╨╗╤Β╤Π ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╕╨╡╨╝┬╗3. ╨λ╨░╨║, ┬τ╨θ╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨░╤Ζ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕┬╗ ╨╛╤Γ 30 ╤Β╨╡╨╜╤Γ╤Π╨▒╤Α╤Π 1912 ╨│. ╤Δ╤Β╤Γ╨░╨╜╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛ ┬τ╨▓ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨░╤Ζ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╝╨╛╨│╤Δ╤Γ ╤Β╨╛╨┤╨╡╤Α╨╢╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╤Β╨╗╨╡╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╕╨┐╨░╤Β╤Μ: ╨░) ╨╝╤Δ╨║╨░ ╨╕ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨░ ╤Α╨░╨╖╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╨╛╤Α╤Γ╨╛╨▓, ╤Α╨╛╨╢╤Ν ╨╕ ╨┐╤Ι╨╡╨╜╨╕╤Η╨░, ╨┐╨╡╤Θ╨╡╨╜╤Μ╨╣ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒, ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╕ ╨╕ ╨╗╤Ο╨┤╤Β╨║╨╕╨╡ ╨│╨░╨╗╨╡╤Γ╤Μ; ╨▒) ╨╝╤Π╤Β╨╛ ╨▓ ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╡╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡, ╤Β╨╛╨╗╨╛╨╜╨╕╨╜╨░, ╨╢╨╡╤Β╤Γ╤Π╨╜╨╛╤Θ╨╜╤Μ╨╡ ╨║╨╛╨╜╤Β╨╡╤Α╨▓╤Μ ╤Α╨░╨╖╨╜╤Μ╤Ζ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣, ╤Β╤Δ╤Ι╨╡╨╜╤Μ╨╡ ╨╛╨▓╨╛╤Κ╨╕, ╨║╨▓╨░╤Ι╨╡╨╜╤Μ╨╡ ╨▒╤Δ╤Α╨░╨║╨╕, ╨║╨░╨┐╤Δ╤Β╤Γ╨░, ╨║╨░╤Α╤Γ╨╛╤Ε╨╡╨╗╤Ν, ╨│╨╛╤Α╨╛╤Ζ, ╤Β╨░╨╗╨╛, ╨╝╨░╤Β╨╗╨╛, ╤Β╨╛╨╗╤Ν, ╤Θ╨░╨╣, ╤Β╨░╤Ζ╨░╤Α, ╤Β╨┐╨╕╤Α╤Γ, ╨┐╨╕╨▓╨╛, ╤Δ╨║╤Β╤Δ╤Β, ╤Δ╨║╤Β╤Δ╤Β╨╜╨░╤Π ╨║╨╕╤Β╨╗╨╛╤Γ╨░, ╨╗╨╕╨╝╨╛╨╜╨╜╨░╤Π ╨║╨╕╤Β╨╗╨╛╤Γ╨░ ╨╕ ╨┤╤Α╤Δ╨│╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ ╨┐╤Α╨╕╨▓╨░╤Α╨╛╤Θ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π; ╨▓) ╨╛╨▓╨╡╤Β, ╤Π╤Θ╨╝╨╡╨╜╤Ν, ╤Β╨╡╨╜╨╛, ╤Β╨╛╨╗╨╛╨╝╨░, ╨░ ╤Α╨░╨▓╨╜╨╛ ╨┐╤Α╨╕╨┐╨░╤Β╤Μ, ╨╕╤Ζ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Π╤Ο╤Κ╨╕╨╡, ╨╕ ╨║╨╛╨╜╤Β╨║╨╕╨╡ ╨│╨░╨╗╨╡╤Γ╤Μ; ╨│) ╤Γ╨░╨▒╨░╨║, ╨╝╤Μ╨╗╨╛, ╤Β╨╝╨░╨╖╨║╨░ ╨┤╨╗╤Π ╤Β╨░╨┐╨╛╨│ ╨╕ ╨┐╤Α.; ╨┤) ╨┤╤Α╨╛╨▓╨░┬╗. ╨η╤Γ╨▒╤Α╨╛╤Β╨╕╨▓ ╨╜╨╡╤Β╤Λ╨╡╨┤╨╛╨▒╨╜╤Μ╨╡ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╝╨╡╤Γ╤Μ ╨╕ ╤Ε╤Δ╤Α╨░╨╢ ╨┤╨╗╤Π ╨║╨╛╨╜╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨░, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨╡╤Γ╤Ν, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╤Α╨░╤Η╨╕╨╛╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╗╤Π╤Γ╤Β╤Π ╨╜╨░ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ (╨▓ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡, ╨▓╨║╨╗╤Ο╤Θ╨░╤Π ╨║╤Α╤Δ╨┐╤Δ), ╨╝╤Π╤Β╨╛ ╨╕ ╨╢╨╕╤Α╤Μ, ╨╛╨▓╨╛╤Κ╨╕, ╨╕ ╨┐╤Α╨╕╨▓╨░╤Α╨╛╨║: ┬τ╨╛╤Β╨╜╨╛╨▓╨╜╤Μ╨╝╨╕ 4-╨╝╤Π ╤Ξ╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░╨╝╨╕ ╨╗╤Ο╨┤╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╣╨║╨░ ╤Π╨▓╨╗╤Π╤Ο╤Γ╤Β╤Π: ╤Ζ╨╗╨╡╨▒, ╨╝╤Π╤Β╨╛, ╨╛╨▓╨╛╤Κ╨╕ (╨║╤Α╤Δ╨┐╨░) ╨╕ ╨╝╨╡╨╗╨║╨╕╨╣ ╨┐╤Α╨╕╨▓╨░╤Α╨╛╨║┬╗. ╨θ╤Α╨╕╨▓╨░╤Α╨╛╨║ έΑΥ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨╢╨╕╤Α╤Μ, ╨┐╨╛╨┤╨▒╨╛╨╗╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨░╤Π ╨╝╤Δ╨║╨░, ╤Β╨╛╨╗╤Ν, ╤Β╨░╤Ζ╨░╤Α, ╤Θ╨░╨╣, ╨┐╨╡╤Α╨╡╤Η. ╨ζ╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨░╤Π ╨┐╨╛ ╨▓╨╡╤Β╤Δ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╤Ν ╨┐╨░╨╣╨║╨░ έΑΥ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ (1 ╨║╨│), ╨╖╨░╤Γ╨╡╨╝ ╨╕╨┤╤Δ╤Γ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨░ (╨╛╨▓╨╛╤Κ╨╕) έΑΥ 360 ╨│, ╨╝╤Π╤Β╨╛ έΑΥ 300 ╨│, ╨┐╤Α╨╕╨▓╨░╤Α╨╛╨║ έΑΥ 105 ╨│4. ╨θ╤Α╨╕╨▓╨░╤Α╨╛╤Θ╨╜╤Μ╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨┐╤Α╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Μ╤Ζ ╨║╤Δ╤Ζ╨╜╤Π╤Ζ, ╨░ ╨▓ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╨║╨╛╤Α╨┐╤Δ╤Β╨╜╨╛╨╝ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨░╤Ζ ╨╜╨░╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤Β╤Ν ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╕, ╨║╤Α╤Δ╨┐╨░, ╤Β╨░╤Ζ╨░╤Α, ╤Θ╨░╨╣, ╤Β╨╛╨╗╤Ν, ╨║╨╛╨╜╤Β╨╡╤Α╨▓╤Μ, ╤Β╤Δ╤Ι╨╡╨╜╤Μ╨╡ ╨╛╨▓╨╛╤Κ╨╕.

╨ε╨╡╨╢╨┤╤Δ ╤Γ╨╡╨╝, ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╕╨╡ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╨┐╨╛╤Α╨░╨╢╨░╨╡╤Γ ╤Β╨▓╨╛╨╕╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π╨╝╨╕, ╨┐╤Α╨╕ ╤Γ╨╛╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╤Π, ╨▒╨╡╤Β╤Β╨┐╨╛╤Α╨╜╨╛, ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤Γ╤Ν ╨▓ ╨╝╨░╤Β╤Β╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤Α╤Π╨┤╨║╨╡ ╤Γ╨╡╤Ζ ╨┤╨╡╨╗╨╕╨║╨░╤Γ╨╡╤Β╨╛╨▓, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨┐╤Α╨╕╨▓╤Μ╤Θ╨╜╤Μ ╨╡╨▓╤Α╨╛╨┐╨╡╨╣╤Β╨║╨╕╨╝ ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜╨░╨╝. ╨θ╤Α╨╕╨║╨░╨╖ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╕╨║╨░ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨χ╨│╨╛-╨Ω╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨░ ╨╛╤Γ 16 ╨╜╨╛╤Π╨▒╤Α╤Π 1914 ╨│. ╨┐╤Α╨╕╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨┐╨╡╤Α╨╡╤Θ╨╡╨╜╤Ν ╤Γ╨╡╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╨╛╤Α╤Π╨┤╨║╨╛╨╝ ┬τ╤Β ╨╗╨╛╤Γ╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨║╨╛╤Α╨╖╨╕╨╜┬╗ ╨┤╨╗╤Π ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ ╨╜╨░ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨┤╨╛╤Α╨╛╨╢╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╤Γ╨░╨╜╤Η╨╕╤Π╤Ζ ╨╕ ╨┐╨░╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨┤╨╜╤Μ╤Ζ ╨┐╤Α╨╕╤Β╤Γ╨░╨╜╤Π╤Ζ: ┬τ1. ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨▓╤Β╤Π╨║╨╛╨│╨╛ ╤Α╨╛╨┤╨░ (╤Θ╨╡╤Α╨╜╤Μ╨╣, ╨▒╨╡╨╗╤Μ╨╣, ╨▒╨░╤Α╨░╨╜╨║╨╕, ╨║╨░╨╗╨░╤Θ╨╕ ╨╕ ╨┐╤Α.), 2. ╨╝╤Π╤Β╨╛ ╨╕ ╨┐╤Γ╨╕╤Η╤Δ έΑΥ ╨▓╨░╤Α╨╡╨╜╤Δ╤Ο ╨╕ ╨╢╨░╤Α╨╡╨╜╤Δ╤Ο, 3. ╨▓╨╡╤Γ╤Θ╨╕╨╜╤Δ ╨╕

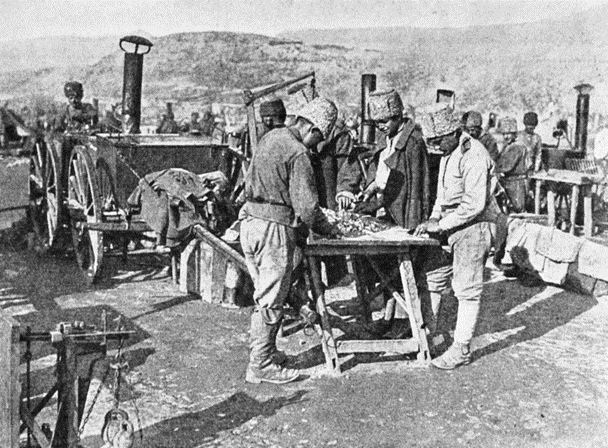

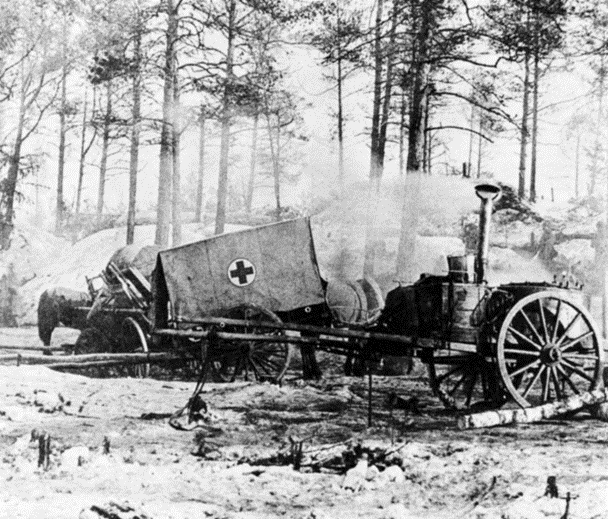

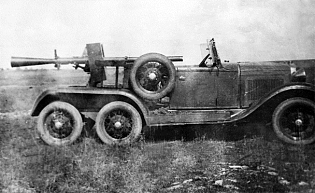

╨ι╨╕╤Β. 2. ╨ζ╨░╤Α╨╡╨╖╨║╨░ ╤Β╨░╨╗╨░ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨║╤Δ╤Ζ╨╜╨╡

╨║╨╛╨╗╨▒╨░╤Β╤Δ έΑΥ ╨▓╨░╤Α╨╡╨╜╤Δ╤Ο, 4. ╤Β╨░╨╗╨╛ ╤Β╨▓╨╕╨╜╨╛╨╡, 5. ╤Π╨╣╤Η╨░ ╤Β╤Μ╤Α╤Μ╨╡ ╨╕ ╨▓╨░╤Α╨╡╨╜╤Μ╨╡, 6. ╤Α╤Μ╨▒╤Δ ╨▓╨░╤Α╨╡╨╜╤Δ╤Ο ╨╕ ╨╢╨░╤Α╨╡╨╜╤Δ╤Ο, 7. ╨╝╨╛╨╗╨╛╨║╨╛ ╨║╨╕╨┐╤Π╤Θ╨╡╨╜╨╛╨╡, 8. ╤Γ╨▓╨╛╤Α╨╛╨│, 9. ╨╛╨│╤Δ╤Α╤Η╤Μ ╤Β╨╛╨╗╨╡╨╜╤Μ╨╡, 10. ╤Π╨▒╨╗╨╛╨║╨╕ ╨╝╨╛╤Θ╨╡╨╜╤Μ╨╡, 11. ╨░╨┐╨╡╨╗╤Ν╤Β╨╕╨╜╤Μ ╨╕ ╨╗╨╕╨╝╨╛╨╜╤Μ, 12. ╨┐╨╕╤Α╨╛╨│╨╕ ╤Β ╨╜╨░╤Θ╨╕╨╜╨║╨╛╨╣, 13. ╤Θ╨░╨╣ ╨▓ ╤Δ╨┐╨░╨║╨╛╨▓╨║╨╡, 14. ╤Β╨░╤Ζ╨░╤Α ╨║╨╛╨╗╨╛╤Γ╤Μ╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╕╨╗╨╡╨╜╤Μ╨╣, 15. ╤Β╨╛╨╗╤Ν, 16. ╨┤╨╡╤Ι╨╡╨▓╤Μ╨╡ ╤Β╨╛╤Α╤Γ╨░ ╤Γ╨░╨▒╨░╨║╨░ ╨╕ ╨┐╨░╨┐╨╕╤Α╨╛╤Β┬╗. ╨Τ ╤Γ╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ, ╨┐╤Α╨╛╨┤╨░╨╢╨░ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╤Ζ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╨░╨╝ ╨╖╨░╨┐╤Α╨╡╤Κ╨░╨╗╨░╤Β╤Ν ╨┐╨╛ ╤Β╨░╨╜╨╕╤Γ╨░╤Α╨╜╨╛-╨│╨╕╨│╨╕╨╡╨╜╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╝ ╤Β╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π╨╝. ╨ζ╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╨╡╨╝ ╤Β╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╡ ╨╜╨╡╨╗╤Ν╨╖╤Π ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν: ┬τ1. ╤Ε╤Α╤Δ╨║╤Γ╤Μ ╤Β╤Μ╤Α╤Μ╨╡, ╨║╤Α╨╛╨╝╨╡ ╨╗╨╕╨╝╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨╕ ╨░╨┐╨╡╨╗╤Ν╤Β╨╕╨╜╨╛╨▓, 2. ╨╛╨▓╨╛╤Κ╨╕ ╤Β╤Μ╤Α╤Μ╨╡, 3. ╨║╨▓╨░╤Β╤Μ ╨▓╤Β╤Π╨║╨╛╨│╨╛ ╤Α╨╛╨┤╨░┬╗5.

╨κ╤Γ╤Α╨╡╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨║ ╨▓╤Μ╤Β╨╛╨║╨╛╨╝╤Δ ╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨Τ╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╨╕╨╗ ╨▓╤Μ╨╜╤Δ╨╢╨┤╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤Ζ╨╛╨┤╨╕╤Γ╤Ν ╨║ ╨╛╨┐╤Α╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤Ο ╤Β╤Γ╨░╨╜╨┤╨░╤Α╤Γ╨╛╨▓ ╨╖╨░╨║╤Δ╨┐╨░╨╡╨╝╤Μ╤Ζ ╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╤Π╨╡╨╝╤Μ╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ ╤Β ╨╛╤Β╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Γ╤Κ╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν╤Ο. ╨ζ╨░╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α, ╨α. ╨ε╨╕╤Ζ╨░╨╣╨╗╨╛╨▓ ╨╡╤Κ╨╡ ╨▓ 1911 ╨│. ╤Δ╨║╨░╨╖╤Μ╨▓╨░╨╗: ┬τ╨┐╨╡╤Α╨╡╨┐╨╗╨░╤Θ╨╕╨▓╨░╨╡╤Γ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨╜╨░ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨░╤Ζ ╨╡╤Κ╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╤Γ╨╛╨╝╤Δ, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Λ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╡╤Γ ╨║ ╨╜╨╕╨╝ ╤Β╨╗╨╕╤Ι╨║╨╛╨╝ ╨▓╤Μ╤Β╨╛╨║╨╕╨╡ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π. ╨ζ╨░╤Ι╨╡ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Β╤Γ╨░╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╛ ╨║╤Δ╨╗╤Ν╤Γ╤Δ╤Α╨╜╨╛╨╡ ╤Β╨╡╨╗╤Ν╤Β╨║╨╛╨╡ ╤Ζ╨╛╨╖╤Π╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╤Γ╨░╨║╨╕╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓, ╨║╨░╨║╨╕╤Ζ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╤Δ╨╡╤Γ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨╛, ╨┤╨░╤Γ╤Ν ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤Γ. ╨θ╨╛╤Ξ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╨╖╨░ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╤Δ╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Μ╤Β╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤Θ╨░╤Ο╤Γ╤Β╤Π ╨╕ ╨▓╤Μ╤Β╨╛╨║╨╕╨╡ ╤Η╨╡╨╜╤Μ, ╨▓ ╤Γ╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨║╨░╨║ ╨┐╤Α╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨▒╤Μ╤Θ╨╜╨╛ ╨▓╤Β╤Γ╤Α╨╡╤Θ╨░╤Ο╤Κ╨╕╤Ζ╤Β╤Π ╨╜╨░ ╤Α╤Μ╨╜╨║╨░╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ ╨║ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╤Δ╨╡╨╝╨╛╨╝╤Δ ╨▓╨╕╨┤╤Δ ╤Β╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨▓╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨▒╤Μ ╨║╨░╨╖╨╜╨╡ ╨╖╨╜╨░╤Θ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨┤╨╡╤Ι╨╡╨▓╨╗╨╡┬╗6.

╨θ╨╡╤Α╨╡╨┤ ╨θ╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╛╨╣ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨┤╨╛╤Β╤Γ╨╕╨│╨╗╨╕ ╨╝╨░╨║╤Β╨╕╨╝╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╤Β╤Γ╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╨▓ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤Α╨░╤Γ╨╛╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕. ╨Τ ╨╛╤Γ╨╜╨╛╤Ι╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤Β╤Γ╤Δ╨┐╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨╛╨▓╤Μ╨╡ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨┐╨╡╨║╨░╤Α╨╜╨╕ ╨╝╤Δ╨║╨╕ ╨▓ ┬τ╨θ╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨░╨│╨░╨╖╨╕╨╜╨░╤Ζ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕┬╗ ╨│╨╛╨▓╨╛╤Α╨╕╤Γ╤Β╤Π: ┬τ╨ε╤Δ╨║╨░ ╤Α╨╢╨░╨╜╨░╤Π ╨╕ ╨┐╤Ι╨╡╨╜╨╕╤Θ╨╜╨░╤Π ╨╕╨╖ ╤Β╤Δ╤Ζ╨╛╨│╨╛ ╨╖╨╡╤Α╨╜╨░, ╤Β╨╛╨┤╨╡╤Α╨╢╨░╤Κ╨░╤Π ╨╜╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ 13,5 % ╨▓╨╗╨░╨╢╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕, ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╨┐╨░╤Ζ╨░ ╨╕ ╨▓╨║╤Δ╤Β╨░, ╨╜╨╡ ╨╖╨░╤Γ╤Ζ╨╗╨░╤Π, ╨╜╨╡ ╨║╨╕╤Β╨╗╨░╤Π, ╨╜╨╡ ╨│╨╛╤Α╤Ν╨║╨░╤Π, ╨▒╨╡╨╖ ╤Ζ╤Α╤Δ╤Β╤Γ╨░, ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Β╨╡╨╣ ╨╝╨╕╨╜╨╡╤Α╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ, ╤Β ╨┤╨╛╨┐╤Δ╤Β╨║╨╛╨╝ ╨║╤Δ╨║╨╛╨╗╤Π, ╤Β╨┐╨╛╤Α╤Μ╨╜╤Ν╨╕ ╨┤╨╛ 1/10 %, ╨╜╨╕ ╤Β ╤Θ╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╤Β╨╝╨╡╤Ι╨░╨╜╨╜╨░╤Π, ╨▒╨╡╨╖ ╨╕╨╖╨╗╨╕╤Ι╨╜╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╛╤Γ╤Α╤Δ╨▒╨╡╨╣, ╤Α╨░╨╖╨╝╨╛╨╗╨░ ╨╜╨╡ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╨╡╨╡ ╤Β╤Α╨╡╨┤╨╜╨╡╨│╨╛┬╗. ╨ζ╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Μ╨╗ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╨╕ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒, ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╡╨╝╤Μ╨╣ ╨╕╨╖ ╤Ξ╤Γ╨╛╨╣ ╨╝╤Δ╨║╨╕. ╨θ╨╛╤Β╨╗╨╡ ╤Γ╨╛╨│╨╛, ╨║╨░╨║ ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╨░ ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╕╨╝ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨╝ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨┐╤Α╨╕╨╖╨╜╨░╨╜╨╛ ╨╖╨░ ╨┐╤Α╨╕╨╛╤Α╨╕╤Γ╨╡╤Γ ╨┐╨╕╤Κ╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π, ╨░ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╜╤Μ╨╣ ╨┐╨░╨╡╨║ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╨╗ 2,5 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░ (1025 ╨│), ╨╕╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╡╨╗╤Ν╨╖╤Π ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╤Γ╤Ν. ╨λ╨╛╤Γ ╨╢╨╡ ╨┤╨╛╨║╤Δ╨╝╨╡╨╜╤Γ ╨│╨╛╨▓╨╛╤Α╨╕╤Γ, ╤Θ╤Γ╨╛ ┬τ╨┐╨╡╤Θ╨╡╨╜╤Μ╨╣ ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╕╨╣ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨╕╨╝╨╡╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨▓╨╡╤Α╤Ζ╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╤Α╨╛╨▓╨╜╤Δ╤Ο, ╨▒╨╗╨╡╤Β╤Γ╤Π╤Κ╤Δ╤Ο. ╨γ╨╛╤Α╨║╨░ ╤Ζ╨╛╤Α╨╛╤Ι╨╛ ╨┐╤Α╨╕╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤Γ ╤Η╨▓╨╡╤Γ ╨╜╨╡╤Β╨║╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Γ╨╡╨╝╨╜╨╡╨╡, ╤Θ╨╡╨╝ ╨╝╤Π╨║╨╕╤Ι; ╨┐╤Α╨╕ ╤Α╨░╨╖╨╢╨╡╨▓╤Μ╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╤Α╨║╨░ ╤Β╨╗╨╡╨│╨║╨░ ╤Ζ╤Α╤Δ╤Β╤Γ╨╕╤Γ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤Γ ╨│╨╛╤Α╤Ν╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨║╤Δ╤Β╨░, ╤Β╨▓╨╛╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╕╨│╨╛╤Α╨╡╨╗╨╛╨╣ ╨║╨╛╤Α╨║╨╡. ╨ι╨░╨╖╤Α╨╡╨╖╨░╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╡╤Γ ╨┐╤Α╨╕╤Π╤Γ╨╜╤Μ╨╣, ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╕╨╣, ╨╛╤Γ╨╜╤Ο╨┤╤Ν ╨╜╨╡ ╨║╨╕╤Β╨╗╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨┐╨░╤Ζ, ╨░ ╨▓╨║╤Δ╤Β ╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜

╨ι╨╕╤Β. 3. ╨Τ╨░╤Α╨║╨░ ╤Κ╨╡╨╣

╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╨┐╤Α╨╕╤Π╤Γ╨╜╤Μ╨╣, ╤Θ╨╕╤Β╤Γ╤Μ╨╣ ╨╕ ╤Β╨╗╨╡╨│╨║╨░ ╨║╨╕╤Β╨╗╨╛╨▓╨░╤Γ╤Μ╨╣. ╨ε╤Π╨║╨╕╤Ι ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╜╤Μ╨╣, ╨╝╨╡╨╗╨║╨╛╨┐╨╛╤Α╨╕╤Β╤Γ╤Μ╨╣ ╨╕ ╨╜╨░╤Β╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Δ╨┐╤Α╤Δ╨│╨╕╨╣, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╨┐╤Α╨╕ ╨╜╨░╨╢╨░╤Γ╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨░╨╗╤Ν╤Η╨╡╨╝ ╨╛╨╜ ╤Β╨╢╨╕╨╝╨░╨╗╤Β╤Π, ╨░ ╨┐╤Α╨╕ ╨╛╤Β╨▓╨╛╨▒╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤Γ ╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨┐╤Α╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨╗ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╤Ν╨╜╤Δ╤Ο ╤Β╨▓╨╛╤Ο ╤Ε╨╛╤Α╨╝╤Δ┬╗. ╨Ρ ╨▓╨╛╤Γ ╨║╨░╨║ ╤Ζ╨░╤Α╨░╨║╤Γ╨╡╤Α╨╕╨╖╤Δ╨╡╤Γ ╨┐╤Α╨╕╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨┤╨╗╤Π ╨┤╨░╤Θ╨╕ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨┐╨░╨╝╤Π╤Γ╨║╨░ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░╨╝: ┬τ╨▓╤Μ╨╜╨╕╨╝╨░╨╡╨╝╤Μ╨╣ [╨╕╨╖ ╨┐╨╡╤Θ╨╕] ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨║╤Α╤Μ╤Γ ╤Γ╨╡╨╝╨╜╨╛╨╣, ╨║╨░╤Ι╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤Η╨▓╨╡╤Γ╨░, ╨╜╨╡ ╤Γ╨╛╨╗╤Β╤Γ╨╛╨╣ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╤Α╨╕╨│╨╛╤Α╨╡╨╗╨╛╨╣ ╨║╨╛╤Α╨║╨╛╨╣. ╨ε╤Π╨║╨╕╤Ι ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╨╝╨╡╨╗╨║╨╛ ╨┐╨╛╤Α╨╕╤Β╤Γ, ╤Β╨▓╨╡╤Γ╨╗╨╛-╨▒╤Δ╤Α╨╛╨│╨╛, ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛╤Α╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Η╨▓╨╡╤Γ╨░, ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╨║╨░╨╗╨░ ╨╕ ╨╜╨░╤Β╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Ξ╨╗╨░╤Β╤Γ╨╕╤Θ╨╡╨╜, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓ ╨╜╨╡╨╝ ╨┐╨░╨╗╤Ν╤Η╨╡╨╝ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛╨╡ ╨▓╨┤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Θ╨╡╤Α╨╡╨╖ ╨╜╨╡╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╡ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╤Β╨│╨╗╨░╨╢╨╕╨▓╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π. ╨Τ╤Α╨╡╨╝╤Π ╨▓╤Μ╨╡╨╝╨░ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░ ╨╕╨╖ ╨┐╨╡╤Θ╨╕ ╤Δ╨╖╨╜╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨┐╨╛ ╤Η╨▓╨╡╤Γ╤Δ ╨║╨╛╤Α╨║╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨│╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╤Θ╨╕╤Β╤Γ╨╛╨╣ ╨▓╤Π╨╖╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨│╨╗╤Μ. ╨Χ╤Β╨╗╨╕ ╨╕╨│╨╗╨░, ╨┐╨╛ ╨▓╤Μ╨╜╤Δ╤Γ╨╕╨╕ ╨╕╨╖ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░, ╨╛╨║╨░╨╢╨╡╤Γ╤Β╤Π ╤Θ╨╕╤Β╤Γ╨╛╨╣, ╤Γ╨╛ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╨▒╨╡╨╖ ╤Β╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓ ╤Γ╨╡╤Β╤Γ╨░, ╤Γ╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╤Δ╨▓╨╡╤Α╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨▓╤Μ╨┐╨╡╨║╤Β╤Π ╤Ζ╨╛╤Α╨╛╤Ι╨╛┬╗7. ╨Τ ╤Β╤Δ╤Γ╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Μ╨╡ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨┐╨╡╨║╨░╤Α╨╜╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Μ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┐╨╛ 4 ╨▓╤Μ╨┐╨╡╤Θ╨║╨╕ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░, ╨┐╤Α╨╕╤Θ╨╡╨╝ ╨╖╨╡╤Α╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤Π ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╗╨╛╤Β╤Ν ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Β╨░╨╝╨╛╨╡ ╨╗╤Δ╤Θ╤Ι╨╡╨╡. ╨θ╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α έΑΥ ╨┐╨╛╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛ ╨λ╤Δ╨╗╤Ν╤Β╨║╨╛╨╣ ╨│╤Δ╨▒╨╡╤Α╨╜╨╕╨╕ ╨╛╤Γ 9 ╤Β╨╡╨╜╤Γ╤Π╨▒╤Α╤Π 1914 ╨│. ╨▓ ╨╛╤Γ╨╜╨╛╤Ι╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╖╨░╨║╤Δ╨┐╨║╨╕ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░ ╨╕ ╤Ε╤Δ╤Α╨░╨╢╨░ ╨┤╨╗╤Π ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨│╨╛╨▓╨╛╤Α╨╕╨╗╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛ ┬τ╨╜╨╕ ╨▓ ╨║╨░╨║╨╛╨╝ ╤Β╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╡ ╨╜╨╡╨╗╤Ν╨╖╤Π ╤Α╨░╤Β╤Β╤Θ╨╕╤Γ╤Μ╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┐╤Α╨╛╨┐╤Δ╤Β╤Γ╨╕╤Γ╤Ν ╨╖╨╡╤Α╨╜╨╛ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╜╨╕╨╖╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤Γ╤Δ╤Α╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╤Β╨░, ╨╕╨╗╨╕ ╤Β╤Μ╤Α╨╛╨╡, ╨╕╨╗╨╕ ╤Β╨╛╤Α╨╜╨╛╨╡έΑο ╨Τ╤Β╨╡ ╨╜╨╡╨┐╨╛╨┤╤Ζ╨╛╨┤╤Π╤Κ╨╡╨╡ ╨╖╨╡╤Α╨╜╨╛έΑο ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤Π ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨░╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨░έΑο ╨ξ╨╗╨╡╨▒ ╨▒╤Δ╨┤╨╡╤Γ ╨┐╤Α╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨▓ ╨║╨╛╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨░╨│╨╛╨╜╨░┬╗8.

╨κ╤Δ╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╤Ν╤Ο ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╣╨║╨░ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╗╨╕╤Β╤Ν ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╕. ╨Τ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╡ XX ╨▓., ╤Β ╤Α╨░╨╖╨▓╨╕╤Γ╨╕╨╡╨╝ ╤Γ╤Α╨░╨╜╤Β╨┐╨╛╤Α╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╜╤Ε╤Α╨░╤Β╤Γ╤Α╤Δ╨║╤Γ╤Δ╤Α╤Μ ╨╕ ╤Γ╨╡╤Ζ╨╜╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤Β╨╜╨░╤Κ╨╡╨╜╨╕╤Π ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║, ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╡╨▓╤Α╨╛╨┐╨╡╨╣╤Β╨║╨╕╤Ζ ╨┤╨╡╤Α╨╢╨░╨▓ ╨┐╤Μ╤Γ╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨╛╤Γ╨║╨░╨╖╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨╛╤Γ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╡╨╣. ╨ζ╨░╤Θ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╕╨║ ╤Ι╤Γ╨░╨▒╨░ ╨Τ╨╡╤Α╤Ζ╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╡╨│╨╛ ╨κ╤Γ╨░╨▓╨║╨╕ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨│╨╛ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨░ ╨┐╨╕╤Β╨░╨╗: ┬τ╨┐╤Α╨╡╨╢╨╜╤Π╤Π ╨╛╤Β╨╜╨╛╨▓╨░ ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╤Π ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╨░ ╨╜╨░ ╤Γ╨╡╨░╤Γ╤Α╨╡ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ έΑΥ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╤Ν έΑΥ ╨┐╤Α╨╕╨╖╨╜╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨╜╤Μ╨╜╨╡ ╨╗╨╕╤Ι╤Ν ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▒╨╡╨╢╨╜╤Μ╨╝ ╨╖╨╗╨╛╨╝, ╤Γ╨╡╤Α╨┐╨╕╨╝╤Μ╨╝ ╨▓ ╨╛╨▒╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨░╤Ζ ╨║╤Α╨░╨╣╨╜╨╕╤Ζ. ╨Τ╨╛╨╣╤Β╨║╨░ ╨┐╤Α╨╕╤Δ╤Θ╨░╤Ο╤Γ╤Β╤Π ╨║ ╨╡╨╢╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╛╨╝╤Δ ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╤Ο ╨╝╤Π╤Β╨╛╨╝, ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╕╨╝ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨╝, ╨║╨░╤Ι╨╡╨╣, ╨╛╨▓╨╛╤Κ╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤Θ╨░╨╡╨╝. ╨Τ ╤Θ╨╕╤Β╨╗╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨╛╨▓ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π, ╨╜╨╡ ╤Β╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╣╨╜╨╛ ╨┤╨╛╨▒╤Μ╨▓╨░╨╡╨╝╤Μ╤Ζ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╡, ╨░ ╤Β╨┐╨╡╤Η╨╕╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨╖╨░╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╤Π╨╡╨╝╤Μ╤Ζ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝, ╨▓╤Ζ╨╛╨┤╤Π╤Γ ╨╜╤Μ╨╜╨╡ ╨╝╨░╤Β╨╗╨╛, ╤Β╨░╨╗╨╛, ╨╝╨╛╨╗╨╛╨║╨╛, ╨║╨╛╤Ε╨╡ ╨╕ ╨┐╤ΑέΑο ╨θ╨╛╤Ζ╨╛╨┤╨╜╤Μ╨╡ ╨║╤Δ╤Ζ╨╜╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤Μ╨╡ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨┐╨╡╨║╨░╤Α╨╜╨╕ ╨┐╤Α╨╡╨║╤Α╨░╤Β╨╜╨╛ ╤Α╨░╨╖╤Α╨╡╤Ι╨░╤Ο╤Γ ╨╖╨░╨┤╨░╤Θ╤Δ ╨╛╨▒╨╡╤Β╨┐╨╡╤Θ╨╡╨╜╨╕╤Π ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╨│╨╛╤Α╤Π╤Θ╨╡╨╣ ╨┐╨╕╤Κ╨╡╨╣ ╨╕ ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╕╨╝ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛έΑο ╨▒╨╡╨╖╤Δ╤Β╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛, ╤Β╨┐╨╛╤Β╨╛╨▒╤Β╤Γ╨▓╤Δ╨╡╤Γ ╤Β╨╛╤Ζ╤Α╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╤Ο ╨╖╨┤╨╛╤Α╨╛╨▓╤Ν╤Π ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╨░. ╨λ╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨╝, ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▒╨╡╨╢╨╜╤Μ╨╡ ╤Β╨┐╤Δ╤Γ╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┐╤Α╨╡╨╢╨╜╨╕╤Ζ ╨▓╨╛╨╣╨╜ (╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╨┐╨╛╨╜╨╛╤Β ╨╕ ╤Γ╨╕╤Ε) ╨╜╨╡ ╨│╤Α╨╛╨╖╤Π╤Γ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Δ╨╝╨╡╨╜╤Ν╤Ι╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Θ╨╕╤Β╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╣ ╨▓ ╤Γ╨░╨║╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤Α╨╡, ╨║╨░╨║ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨╜╨╡╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╨▒╨╗╤Ο╨┤╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╤Α╨░╨╜╤Ν╤Ι╨╡┬╗9. ╨λ╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╤Β╨╛╨▓╨╡╤Α╤Ι╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╤Γ╨║╨░╨╖╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨╛╤Γ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨║╨░ ╨╜╨╡ ╤Α╨╡╤Ι╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨│╨╛╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╨┐╨╕╤Κ╤Δ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨▓ ╤Γ╨╡╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╡╨▓╤Π╤Γ╨╕ ╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨┐╨╛╤Β╨╗╨╡ ╨▓╤Μ╨┐╨╡╤Θ╨║╨╕, ╨░ ╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤Α╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨▓╨╡╨╗╨╕ ╨║ ╨╛╤Γ╤Β╤Γ╨░╨▓╨░╨╜╨╕╤Ο ╤Γ╤Μ╨╗╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╤Β╨╗╤Δ╨╢╨▒. ╨Σ╨╛╨╡╨▓╤Μ╨╡ ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╕╤Β╤Ν ╨╕╤Β╨║╨╗╤Ο╤Θ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨▒╨╗╨╕╨╖ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨┤╨╛╤Α╨╛╨╢╨╜╨╛╨╣ ╤Β╨╡╤Γ╨╕, ╨░ ╨┐╨╛╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╨║╨░╨╢╨┤╤Μ╨╣ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ ╨╕ ╨╛╨▒╨╛╨╖ 1-╨│╨╛ ╤Α╨░╨╖╤Α╤Π╨┤╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Μ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨╕╨╝╨╡╤Γ╤Ν ╨┐╤Α╨╕ ╤Β╨╡╨▒╨╡ ╨╖╨░╨┐╨░╤Β ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π.

╨κ╤Γ╨░╨▓╨║╨░ ╨╜╨░ ╤Α╨╡╤Ι╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╤Δ╤Β╨┐╨╡╤Ζ ╨┐╨╡╤Α╨▓╤Μ╤Ζ ╨╛╨┐╨╡╤Α╨░╤Η╨╕╨╣ ╨▓ ╤Δ╤Β╨╗╨╛╨▓╨╕╤Π╤Ζ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Η╨╡╨╣╤Γ╨╜╨╛╤Γ╨░, ╨▓╤Μ╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν╤Ο ╨▓╤Μ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤Γ╤Ν ╤Β╨╛╤Ο╨╖╨╜╤Μ╨╡ ╨╛╨▒╤Π╨╖╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨┐╨╛ ╨╛╤Γ╤Γ╤Π╨│╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤Ο ╨╜╨░ ╨Τ╨╛╤Β╤Γ╨╛╨║ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨│╨╡╤Α╨╝╨░╨╜╤Β╨║╨╕╤Ζ ╤Β╨╕╨╗ ╨╕╨╖ ╨ν╤Α╨░╨╜╤Η╨╕╨╕, ╨┐╨╛╨▒╤Δ╨╢╨┤╨░╨╗╨░ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╤Μ╤Ζ ╤Ξ╤Ι╨╡╨╗╨╛╨╜╨░╤Ζ ╨╛╤Γ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╤Π╤Γ╤Ν ╨╜╨╡ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨┐╨╡╨║╨░╤Α╨╜╨╕, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╗╨╕ ╤Δ╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╤Γ╤Μ╨╗, ╨░ ╤Β╨░╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░. ╨Τ ╤Α╨╡╨╖╤Δ╨╗╤Ν╤Γ╨░╤Γ╨╡ ╨╛╤Γ╤Β╤Γ╨░╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╤Γ╤Μ╨╗╨╛╨▓, ╨╛╨▒╤Λ╨╡╨║╤Γ╨╕╨▓╨╜╨╛ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Δ╤Β╨╝╨░╤Γ╤Α╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╡╤Κ╨╡ ╨┤╨╛ ╨╝╨╛╨▒╨╕╨╗╨╕╨╖╨░╤Η╨╕╨╕, ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╤Μ╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╗╨╕ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨┐╨░╤Β, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ┬τ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╡ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╤Π╨╝╨╕ ╤Β╨▓╤Π╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Β ╨│╤Α╨╛╨╝╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Ξ╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╨╡╨╣ ╨╜╨░ ╤Γ╤Μ╨╗╨╡ έΑΥ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨╖╨║╨░ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╡╨╣ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╤Δ╨╡╤Γ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤Γ╨╛╤Α╨░ ╤Α╨░╨╖╨░ ╨╝╨╡╨╜╤Ν╤Ι╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╛╨┤, ╤Θ╨╡╨╝ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨╖╨║╨░ ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╡╨│╨╛ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░┬╗. ╨φ╤Γ╨╛╤Γ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╤Μ╨╣ ┬τ╨┐╨╗╤Ο╤Β┬╗ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╡╤Κ╨░╨╗╤Β╤Π ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨║╤Α╤Δ╨┐╨╜╤Μ╨╝ ┬τ╨╝╨╕╨╜╤Δ╤Β╨╛╨╝ έΑΥ ┬τ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╤Α╨╡╨╢╨╕╨╝ ╨║╤Α╨░╨╣╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨▓╤Μ╤Ι╨░╨╡╤Γ ╨╖╨░╨▒╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║┬╗10. ┬τ╨ε╨╕╨╜╤Δ╤Β┬╗ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Μ╨╗ ╨▒╤Μ╤Γ╤Ν ╤Β╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╤Γ ╤Β╨┐╤Δ╤Β╤Γ╤Π ╨╝╨╡╤Β╤Π╤Η ╨┐╨╛╤Β╨╗╨╡ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Μ╤Ζ ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╣. ╨γ ╤Ξ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨┤╨╛╤Α╨░╨╖╨▓╨╡╤Α╨╜╤Δ╤Γ╤Ν ╨▓╤Β╨╡ ╤Γ╤Μ╨╗╨╛╨▓╤Μ╨╡ ╤Β╨╗╤Δ╨╢╨▒╤Μ ╨╜╨░ ╤Γ╨╡╨░╤Γ╤Α╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╣. ╨Σ╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╗╨╕╤Π╨╜╨╕╤Π ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░, ╨▓╨┐╤Α╨╛╤Θ╨╡╨╝, ╨╜╨╛╤Β╨╕╨╝╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨┐╨░╤Β ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨╝ ╤Ξ╤Γ╨░╨┐╨╡ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╨╜╨╡ ╤Β╤Μ╨│╤Α╨░╨╗. ╨Χ╤Κ╨╡ ╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤ ╤Β╨╛╤Β╤Α╨╡╨┤╨╛╤Γ╨╛╤Θ╨╡╨╜╨╕╤Π ╨▓ ╨╕╤Ο╨╗╨╡ 1914 ╨│. ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Μ ╨▓╤Μ╨▒╤Α╨░╤Β╤Μ╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╜╨░╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨▓╤Ι╨╕╨╣╤Β╤Π ╤Δ ╨╜╨╕╤Ζ ╨▓ ╨▓╨╡╤Κ╨╡╨▓╤Μ╤Ζ ╨┐╨╛╤Ζ╨╛╨┤╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨╡╤Ι╨║╨░╤Ζ ╤Γ╤Α╨╡╤Ζ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╤Μ╨╣ ╨╖╨░╨┐╨░╤Β ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╡╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╤Β╨│╤Α╤Μ╨╖╨░╨╗╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╤Ξ╤Ι╨╡╨╗╨╛╨╜╨░╤Ζ11.

╨λ╨╛╤Γ ╤Ε╨░╨║╤Γ, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╕ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤Ζ╤Α╨░╨╜╨╕╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨│╨╛╨┤, ╨╕╨│╤Α╨░╨╗ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╤Δ╤Ο ╤Α╨╛╨╗╤Ν ╨▓ ╤Γ╨╛╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╛╨╜╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨╕ ╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╤Θ╨░╤Β╤Γ╤Ν╤Ο ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╣╨║╨░ ╨▓╤Β╤Ο ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Δ. ╨ζ╨╡╨╖╨░╨┤╨╛╨╗╨│╨╛ ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ ╨θ╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╤Α╨╡╤Ι╨╕╨╗╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤Γ╤Ν ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╕, ╨┐╨╛ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╝╤Δ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╤Η╤Δ, ╨│╨░╨╗╨╡╤Γ╨░╨╝╨╕. ╨Τ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Ν ╨┤╨╛ ╨╛╤Β╤Δ╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Ξ╤Γ╨╛╨╣ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Μ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨╕ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╤Π╨╝╨╕. ╨θ╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨│╨░╨╗╨╡╤Γ, ╨╕╤Ζ ╤Β╨║╨╗╨░╨┤╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕, ╤Γ╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡, ╨╜╨░╤Β╤Μ╤Κ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║ ╨╝╨╕╤Α╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╤Ι╨╗╨╛ ╨╜╨╡╤Β╨┐╨╡╤Ι╨╜╨╛: ╨║ ╨╕╤Ο╨╗╤Ο 1914 ╨│. ╨░╤Α╨╝╨╕╤Π ╤Γ╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╤Δ╤Β╨┐╨╡╨╗╨░ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨╕╤Γ╤Ν ╨│╨░╨╗╨╡╤Γ╤Μ, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╡ ╤Β╨╛╤Β╤Α╨╡╨┤╨╛╤Γ╨░╤Θ╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨┐╨╛╨║╨░ ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╗╨╕╤Ι╤Ν ╨▓ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╨║╨╗╨░╨┤╨░╤Ζ.

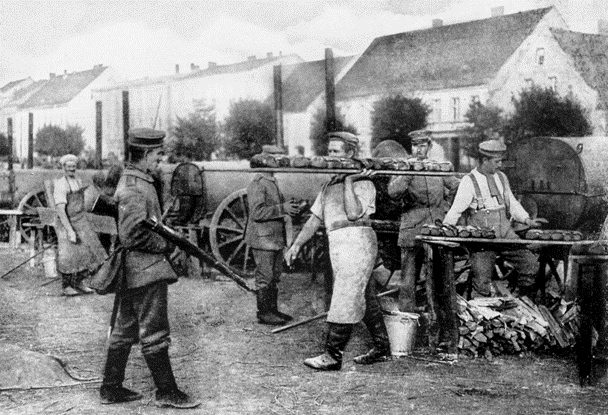

╨ι╨╕╤Β. 4. ╨κ╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Μ ╨╜╨░ ╨┐╤Α╨╕╨▓╨░╨╗╨╡. ╨δ╨╡╤Γ╨╛

╨ι╨╕╤Β. 5. ╨κ╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Μ ╨╜╨░ ╨┐╤Α╨╕╨▓╨░╨╗╨╡. ╨Ω╨╕╨╝╨░

╨Φ╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛, ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╤Γ╨▓╤Δ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╜╨╡╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╡ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╤Β╨╛╨╛╤Γ╨▓╨╡╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨╖╨░╨┐╤Α╨╛╤Β╨░╨╝ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║. ╨Τ╨╡╨┤╤Ν ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░ ╨▓╤Μ╨╖╨▓╨░╨╗╨░ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨▒╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╕╤Γ╨╛╨║╨░ ╨╗╤Ο╨┤╨╡╨╣ ╨▓ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╨║╨╕╨╡ ╤Β╨╗╤Δ╨╢╨▒╤Μ, ╨╕╨▒╨╛ ╨║╨░╨┤╤Α╨╛╨▓╨░╤Π ╨░╤Α╨╝╨╕╤Π έΑΥ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ 1,5 ╨╝╨╗╨╜ ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╨░ ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╤Δ╤Ο╤Κ╨░╤Π ╨░╤Α╨╝╨╕╤Π 1914 ╨│. έΑΥ ╨┤╨╛ 5 ╨╝╨╗╨╜ ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ ╨╜╨░ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨╡ ╨╕ ╨▓ ╤Γ╤Μ╨╗╨░╤Ζ. ╨λ╨╛ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν, ╨║╨╛╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╤Γ╤Μ╨╗╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤Α╤Β╨╛╨╜╨░╨╗╨░ ╤Β╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╤Δ╨▓╨╡╨╗╨╕╤Θ╨╕╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨▓ ╨┐╤Π╤Γ╤Ν ╤Α╨░╨╖. ╨η╤Γ╤Β╤Ο╨┤╨░, ╨▓╨┐╤Α╨╡╨┤╤Ν ╨┤╨╛ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤Β╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨╗╨░╨╢╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╤Γ╤Μ╨╗╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╤Β╨╗╤Δ╨╢╨▒, ╨▓╤Μ╤Γ╨╡╨║╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤Β╨▓╨╛╨╡╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨╕ ╨╝╨░╨╗╨╛╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν. ╨ζ╨░╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α, ╨┐╤Α╨╕╨║╨░╨╖ ╨┐╨╛ ╨χ╨│╨╛-╨Ω╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╝╤Δ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╤Δ ╨╛╤Γ 30 ╨╛╨║╤Γ╤Π╨▒╤Α╤Π 1914 ╨│. ╤Β╨╛╨╛╨▒╤Κ╨░╨╗: ┬τ╤Ζ╨╗╨╡╨▒, ╨▓╤Μ╨┐╨╡╨║╨░╨╡╨╝╤Μ╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Μ╨╝╨╕ ╨╕ ╤Δ╤Β╨╕╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨┐╨╡╨║╨░╤Α╨╜╤Π╨╝╨╕, ╨▓╨▓╨╕╨┤╤Δ ╨╖╨╜╨░╤Θ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╤Β╨░ ╨║╨░╤Α╨░╨▓╨░╤Π (╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 9 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨╛╨▓) έΑΥ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Β╤Γ╨░╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╛ ╨▓╤Μ╨┐╨╡╤Θ╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝. ╨Ρ ╨╜╨╡╨┤╨╛╨┐╨╡╤Θ╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╤Β╨║╨╛╤Α╨╛ ╨┐╨╛╤Α╤Γ╨╕╤Γ╤Β╤Π, ╨╖╨░╤Η╨▓╨╡╤Γ╨░╨╡╤Γ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨▓╤Μ╨┤╨╡╤Α╨╢╨╕╨▓╨░╨╡╤Γ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤Θ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨╖╨║╨╕. ╨ζ╨░ ╨▒╤Δ╨┤╤Δ╤Κ╨╡╨╡, ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨▓╤Μ╨┐╨╡╨║╨░╤Γ╤Ν ╨║╨░╤Α╨░╨▓╨░╤Π╨╝╨╕ ╨▓╨╡╤Β╨╛╨╝ ╨╛╨║╨╛╨╗╨╛ 6 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╤Μ╨╣, ╨┤╨╡╨╗╨░╤Π ╨▓ ╨▓╨╡╤Α╤Ζ╨╜╨╡╨╣ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨║╨░╤Α╨░╨▓╨░╨╡╨▓ ╤Γ╨╡╤Β╤Γ╨░, ╨┐╨╡╤Α╨╡╨┤ ╨┐╨╛╤Β╨░╨┤╨║╨╛╨╣ ╨╕╤Ζ ╨▓ ╨┐╨╡╤Θ╤Ν, ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╤Α╨░╨╖╤Α╨╡╨╖ ╨│╨╗╤Δ╨▒╨╕╨╜╨╛╨╣ 1έΑΥ1,5 ╨▓╨╡╤Α╤Ι╨║╨░ ╨┤╨╗╤Π ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨╡╨╜╨╕╤Π ╨▒╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤Α╤Ζ╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╨╛╨▒╤Ζ╨▓╨░╤Γ╨░ ╨╢╨░╤Α╨╛╨╝ ╤Γ╨╡╤Β╤Γ╨░ ╨╕ ╤Δ╨▓╨╡╨╗╨╕╤Θ╨╡╨╜╨╕╤Π ╨▓╤Μ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Β╨╛╨┤╨╡╤Α╨╢╨░╤Κ╨╡╨╣╤Β╤Π ╨▓ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╡ ╨▓╨╗╨░╨│╨╕ έΑΥ ╨▓ ╤Η╨╡╨╗╤Π╤Ζ ╨╗╤Δ╤Θ╤Ι╨╡╨╣ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┐╨╡╨║╨░╨╡╨╝╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╨╕ ╨┤╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨╡╨╣ ╤Β╨╛╤Ζ╤Α╨░╨╜╤Π╨╡╨╝╨╛╤Β╤Γ╨╕┬╗12. ╨λ╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨╝, ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╕╨╣ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨╛╨│╨╛ ╤Ξ╤Γ╨░╨┐╨░ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╛ ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╗╤Β╤Π ╨╝╨░╨╗╨╛╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝. ╨α ╨┐╤Α╨╕╤Θ╨╕╨╜╨░ ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╨╜╨╡ ╨▓ ╤Ζ╨░╨╗╨░╤Γ╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╤Γ╤Μ╨╗╨╛╨▓╨╕╨║╨╛╨▓, ╨░ ╨▓ ╨╕╤Ζ ╨╜╨╡╨╛╨┐╤Μ╤Γ╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕, ╤Α╨░╨╖ ╤Δ╨╢ ╤Ι╤Γ╨░╨▒ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨░ ╨┤╨░╨╡╤Γ ╤Δ╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤Π ╨╛╤Γ╨╜╨╛╤Β╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨▓╨╡╤Β╨░ ╨║╨░╤Α╨░╨▓╨░╤Π.

╨θ╨╛╤Β╤Γ╨╡╨┐╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╨╜╨░╨╗╨░╨┤╨╕╤Γ╤Β╤Π, ╨╕ ╨╗╤Ο╨┤╨╕ ╨▒╤Δ╨┤╤Δ╤Γ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╤Γ╤Ν ╤Ζ╨╛╤Α╨╛╤Ι╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ. ╨ζ╨╛ ╨┤╨╗╤Π ╤Ξ╤Γ╨╛╨│╨╛ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π, ╨░ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨╕╤Γ╤Ν ╨┐╤Α╨░╨║╤Γ╨╕╨║╤Δ ╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤ ╨▓╤Μ╤Β╨╛╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤Α╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╤Α╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨╖╨░╤Γ╤Α╤Δ╨┤╨╜╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛. ╨π╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╨▒╨╛╤Α╨╛╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╤Β ╨┤╨░╨╜╨╜╤Μ╨╝ ╤Π╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝, ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤Γ╨║╤Α╤Μ╨▓╨░╨╗╨╛ ┬τ╤Δ╤Β╨╕╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨┐╨╡╨║╨░╤Α╨╜╨╕┬╗ ╨▓ ╨│╨╛╤Α╨╛╨┤╨░╤Ζ ╨╕ ╨║╤Α╨╡╨┐╨╛╤Β╤Γ╤Π╤Ζ, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╤Β╨╛╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Μ╨╝ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨┐╨╡╨║╨░╤Α╨╜╤Π╨╝ ╨▓ ╨╕╤Ζ ╨╜╨╡╨╗╨╡╨│╨║╨╛╨╣ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╨╡.

╨ξ╨╗╨╡╨▒╨╜╤Μ╨╣ ╨┐╨░╨╡╨║ έΑΥ ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨░╤Π ╨┐╨╕╤Κ╨░ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╨░. ╨λ╨╡╤Α╨╝╨╕╨╜ ┬τ╨┐╨░╨╡╨║┬╗ ╨▒╤Μ╨╗ ╨▓╨┐╨╡╤Α╨▓╤Μ╨╡ ╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜ ╨θ╨╡╤Γ╤Α╨╛╨╝ I, ╨╛╨╖╨╜╨░╤Θ╨░╤Π ╨╜╨╛╤Α╨╝╤Δ ╨▓╤Μ╨┤╨░╤Θ╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨┐╨╛ ╤Δ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Δ ╨┐╨╡╤Α╨╡╤Θ╨╜╤Ο ╨╜╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░ ╨▓ ╨┤╨╡╨╜╤Ν13. ╨ζ╨╡╨┤╨░╤Α╨╛╨╝ ╨▓ ╤Γ╨╡╤Θ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╛╤Ι╨╗╤Μ╤Ζ ╨▓╨╛╨╣╨╜ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╝╨╡╤Γ╨╛╨╝ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╗╤Β╤Π ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╤Ν. ╨Τ ╤Β╤Α╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Β ╨┐╨░╨╣╨║╨╛╨▓╤Μ╨╝ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╤Α╤Δ╨│╨╕╤Ζ ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╡ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨╛ ╤Δ╨┐╨╛╤Α ╨╜╨░ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╡. ╨λ╨░╨║╨╢╨╡, ╨▓ ╤Β╨╕╨╗╤Δ ╨╛╤Γ╤Β╤Δ╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╨║╨░╨╗╨╛╤Α╨╕╨╣╨╜╤Μ╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ (╤Β╤Μ╤Α, ╤Α╨╕╤Β, ╤Ζ╨╛╤Α╨╛╤Ι╨░╤Π ╤Α╤Μ╨▒╨░), ╤Δ╨┐╨╛╤Α ╨▒╤Μ╨╗ ╤Β╨┤╨╡╨╗╨░╨╜ ╨╜╨░ ╨╝╤Π╤Β╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨░╤Θ╨╡. ╨θ╨╡╤Α╨╡╨┤ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ┬τ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╨╡╨║ ╨▒╤Μ╨╗ ╨▒╨╛╨│╨░╤Θ╨╡ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤Η╨║╨╛╨│╨╛, ╤Ε╤Α╨░╨╜╤Η╤Δ╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨░╨▓╤Β╤Γ╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛ ╨╝╤Π╤Β╤Δ ╨╕ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╤Δ, ╨╜╨╛ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╕╨╣ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨▒╤Μ╨╗ ╤Ζ╤Δ╨┤╤Ι╨╡╨│╨╛ ╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨░┬╗14. ╨α╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╨╛╤Ξ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨░╤Π ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╜╨░╤Π ╨┤╨░╤Θ╨░ ╤Α╨╢╨░╨╜╨╛╨│╨╛ (╤Θ╨╡╤Α╨╜╨╛╨│╨╛) ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░ ╨▓ ╨║╨╛╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╕╤Β╤Θ╨╕╤Β╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨▓╨╡╤Β╤Δ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨▓╤Μ╤Ι╨╡, ╨╜╨╡╨╢╨╡╨╗╨╕ ╨▓ ╨┐╤Α╨╛╤Θ╨╕╤Ζ ╨╡╨▓╤Α╨╛╨┐╨╡╨╣╤Β╨║╨╕╤Ζ ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜╨░╤Ζ, ╨│╨┤╨╡ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╜╤Μ╨╣ ╨┐╨░╨╡╨║ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╨╗ ╨╕╨╖ ╨┐╤Ι╨╡╨╜╨╕╤Θ╨╜╨╛╨│╨╛ (╨▒╨╡╨╗╨╛╨│╨╛) ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░.

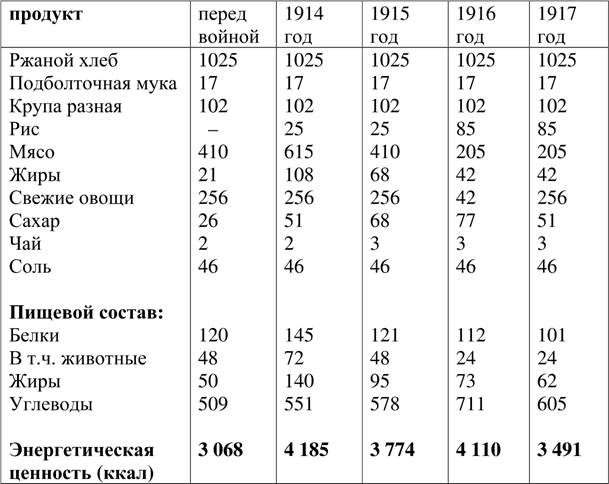

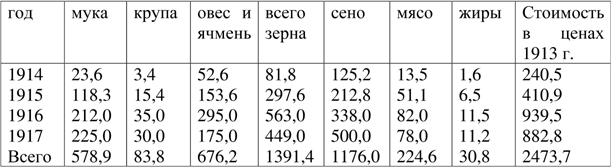

╨Τ ╨│╨╛╨┤╤Μ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╨╡╨║, ╤Δ╤Β╤Γ╤Δ╨┐╨░╤Π ╨▒╤Α╨╕╤Γ╨░╨╜╤Β╨║╨╛╨╝╤Δ ╨╕ ╨░╨╝╨╡╤Α╨╕╨║╨░╨╜╤Β╨║╨╛╨╝╤Δ, ╨▓ ╤Η╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨▒╤Μ╨╗ ╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α╨╜╨╛ ╤Α╨░╨▓╨╡╨╜ ╤Ε╤Α╨░╨╜╤Η╤Δ╨╖╤Β╨║╨╛╨╝╤Δ ╨╕ ╨╕╤Γ╨░╨╗╤Ν╤Π╨╜╤Β╨║╨╛╨╝╤Δ ╨╕ ╨┐╤Α╨╡╨▓╨╛╤Β╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨┐╨░╨╡╨║ ╨╕╤Β╨┐╤Μ╤Γ╤Μ╨▓╨░╨▓╤Ι╨╕╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╤Γ╤Α╤Δ╨┤╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕ ╨Υ╨╡╤Α╨╝╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╕ ╨Ρ╨▓╤Β╤Γ╤Α╨╛-╨Τ╨╡╨╜╨│╤Α╨╕╨╕. ╨θ╤Α╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╝ ╨╖╨┤╨╡╤Β╤Ν ╤Γ╨░╨▒╨╗╨╕╤Η╤Δ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╣╨║╨░ ╨┐╨╛ ╨│╨╛╨┤╨░╨╝ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╨╖╨░╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨╡╤Γ╤Ν, ╨║╨░╨║╨╕╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╤Π╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨░╤Α╨╝╨╕╨╡╨╣.╨ζ╨╛╤Α╨╝╨░ ╤Β╤Δ╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╣╨║╨░ ╨▓ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ (╨▓ ╨│╤Α╨░╨╝╨╝╨░╤Ζ)15:

╨Τ ╤Η╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤ ╨θ╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╤Α╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╡ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨▓╤Μ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Π╨╗╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤Π╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕. ╨ζ╨╡╨┤╨░╤Α╨╛╨╝ ╨Ρ.╨Ρ. ╨κ╨▓╨╡╤Θ╨╕╨╜ ╨╜╨░╨╖╤Μ╨▓╨░╨╡╤Γ ╨┐╨░╨╡╨║ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╨░ ┬τ╨┐╨╛╤Θ╤Γ╨╕ ╤Α╨╛╤Β╨║╨╛╤Ι╨╜╤Μ╨╝┬╗16, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨▓ ╨┐╤Α╨╛╤Ι╨╗╨╛╨╝ ╤Γ╨░╨║╨╕╤Ζ ╨╜╨╛╤Α╨╝ ╨╜╨╡ ╤Β╤Δ╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛.

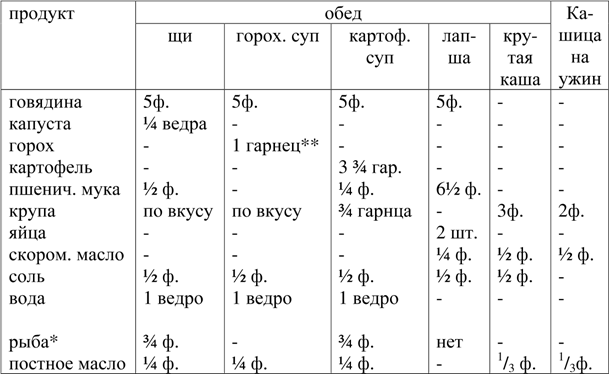

╨θ╤Α╨╕╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨▒╨╡╨┤╨░ ╨╕ ╤Δ╨╢╨╕╨╜╨░ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╤Π╤Ζ ╨╛╤Β╤Δ╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╗╤Π╨╗╨╛╤Β╤Ν, ╨╕╤Β╤Ζ╨╛╨┤╤Π ╨╕╨╖ ╤Β╨╛╨╛╤Γ╨▓╨╡╤Γ╤Β╤Γ╨▓╤Δ╤Ο╤Κ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╛╤Α╨╝╨░╤Γ╨╕╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╨║╤Δ╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░ έΑΥ ┬τ╨ζ╨╛╤Α╨╝╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╣ ╤Α╨░╤Β╨║╨╗╨░╨┤╨║╨╕ ╨┐╤Α╨╕╨┐╨░╤Β╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤Π ╨┐╨╕╤Κ╨╕ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╤Ζ ╤Θ╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╤Α╨░╤Β╤Θ╨╡╤Γ╤Δ ╨▓ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨┤╨╡╨╜╤Ν ╨╜╨░ ╨┤╨╡╤Β╤Π╤Γ╤Ν ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║┬╗:

* ╤Α╤Μ╨▒╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╤Β╤Γ╨╜╨╛╨╡ ╨╝╨░╤Β╨╗╨╛ ╤Δ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╤Π╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨▓ ╨┐╨╛╤Β╤Γ╨╜╤Μ╨╡ ╨┤╨╜╨╕ ╨▓╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╛ ╨│╨╛╨▓╤Π╨┤╨╕╨╜╤Μ ╨╕ ╤Β╨║╨╛╤Α╨╛╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨░╤Β╨╗╨░. ╨λ╨╡╨╝ ╤Β╨░╨╝╤Μ╨╝ ╨┐╤Α╨╛╨╕╤Β╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨░╤Π ╤Ξ╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╤Π ╨╜╨░ ╨╝╤Π╤Β╨╡, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ ╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╤Γ╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨│╨╗╨╛╤Κ╨░╨╗ ╤Β╨╗╨╕╤Ι╨║╨╛╨╝ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╤Π╤Β╨╜╤Μ╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ ╨▓ ╤Β╤Α╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Β ╨╡╨│╨╛ ╤Β╨║╤Δ╨┤╨╜╤Μ╨╝ ╤Α╨░╤Η╨╕╨╛╨╜╨╛╨╝ ╨▓ ╤Α╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╡╤Α╨╡╨▓╨╜╨╡ (╤Ξ╤Γ╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨▓╨╡╤Α╨╜╨╛ ╨▓ ╨╛╤Γ╨╜╨╛╤Ι╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨╕╨╜╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨▒╤Α╨░╨╜╤Η╨╡╨▓). ╨κ 1916 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨▒╤Μ╨╗╨╕ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╤Μ ╨╝╤Π╤Β╨╛╨┐╤Δ╤Β╤Γ╨╜╤Μ╨╡ ╨┤╨╜╨╕, ╤Α╤Μ╨▒╨░ ╨╕ ╤Π╨╣╤Η╨░ ╤Β╤Γ╨░╨╗╨╕ ╤Δ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╤Π╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨▓╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╛ ╨╝╤Π╤Β╨░ ╤Γ╤Α╨╕ ╨┤╨╜╤Π ╨▓ ╨╜╨╡╨┤╨╡╨╗╤Ο.

** ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨│╨░╤Α╨╜╨╡╤Η (╨╝╨╡╤Α╨░ ╨╛╨▒╤Λ╨╡╨╝╨░ ╤Β╤Μ╨┐╤Δ╤Θ╨╕╤Ζ ╨▓╨╡╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓, ╤Α╨░╨▓╨╜╨░╤Π 3,3 ╨╗╨╕╤Γ╤Α╨░) ╨┐╤Α╨╕╤Α╨░╨▓╨╜╨╕╨▓╨░╨╗╤Β╤Π ╨║ ╤Γ╨░╨║╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤Α╨╡ ╨▓╨╡╤Β╨░, ╨║╨░╨║ 5 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╨║╨░╤Α╤Γ╨╛╤Ε╨╡╨╗╤Π, ╨╕╨╗╨╕ 6 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╨│╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨░, ╨╕╨╗╨╕ 5 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨╛╨▓ ╨║╤Α╤Δ╨┐╤Μ (╨╛╨▓╤Β╤Π╨╜╨╛╨╣, ╨│╤Α╨╡╤Θ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╤Π╤Θ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╣).

╨Χ╤Β╨╗╨╕ ╨▓ ╤Α╨╛╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨░╤Α╤Γ╨╡╨╗╨╕, ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨┐╨╛ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Α╨░╤Β╨║╨╗╨░╨┤╨║╨╡, ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤Ν╤Ι╨╡ 100 ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║, ╤Γ╨╛ ╨┐╤Α╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤Β╤Θ╨╡╤Γ╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨┐╨╕╤Κ╨╕, ╨╖╨░╨║╨╗╨░╨┤╤Μ╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨▓ ╨║╨╛╤Γ╨╡╨╗ (╨║╤Α╨╛╨╝╨╡ ╨╝╤Π╤Β╨░ ╨╕ ╨║╤Α╤Δ╨┐╤Μ, ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╨╡ ╨┐╨╛╨┤╤Β╤Θ╨╕╤Γ╤Μ╨▓╨░╤Ο╤Γ ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝╤Δ ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╤Δ), ╤Β╤Θ╨╕╤Γ╨░╨╗╨╕ ╨╗╤Ο╨┤╨╡╨╣ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨┤╨╡╤Β╤Π╤Γ╨║╨░╨╝╨╕. ╨Χ╤Β╨╗╨╕ ╨╝╨╡╨╜╤Ν╤Ι╨╡ 100 ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ έΑΥ ╤Γ╨╛ ╨┐╤Π╤Γ╨╡╤Α╨║╨░╨╝╨╕. ╨λ╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨╝, ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╗ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Δ╤Ο ╨┐╨░╨╣╨║╨╛╨▓╤Δ╤Ο ╨┤╨░╤Θ╤Δ, ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Δ╤Ο ╨╡╨╝╤Δ ╨┐╨╛ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤Δ.

╨ι╨╕╤Β. 6. ╨κ╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Μ ╨╖╨░╨┐╨░╤Β╨░╤Ο╤Γ╤Β╤Π ╨▓╨╛╨┤╨╛╨╣

╨Ω╨╜╨░╤Θ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╤Α╨░╨╖╨╝╨╡╤Α╨╛╨▓ ╨┤╨╛╤Β╤Γ╨╕╨│╨░╨╗╨╛ ╤Θ╨░╨╣╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╡ έΑΥ 48 ╨╖╨╛╨╗╨╛╤Γ╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ (200 ╨│) ╨╜╨░ 100 ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║. ╨γ╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨░╨┐╤Α╨╡╤Κ╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╤Β╤Μ╤Α╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨┤╨╛╨╣, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╨╕╨╖╨▒╨╡╨╢╨░╤Γ╤Ν ╨╖╨░╨▒╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╨╜╨╕╨╣, ╨╝╨╛╨│╤Δ╤Κ╨╕╤Ζ ╨┐╨╡╤Α╨╡╤Α╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨▓ ╤Ξ╨┐╨╕╨┤╨╡╨╝╨╕╤Ο, ╨░ ╨┐╨╛╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╤Θ╨░╨╣ ╨╕╤Β╨┐╨╛╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Β╤Π ╨▓╨╡╤Β╤Ν╨╝╨░ ╤Ι╨╕╤Α╨╛╨║╨╛. ╨Ρ.╨Ρ. ╨α╨│╨╜╨░╤Γ╤Ν╨╡╨▓ ╨▓╤Β╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╗, ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╣ ╤Ε╨░╨║╤Γ╨╛╤Α, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╡╤Κ╨╡ ╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤ ╨ι╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛-╤Π╨┐╨╛╨╜╤Β╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ 1904έΑΥ1905 ╨│╨│. ┬τ╤Θ╨░╨╣ ╨▓╨╛╤Ι╨╡╨╗ ╨▓ ╨▒╤Μ╤Γ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕. ╨θ╤Α╨╕╨║╨░╨╖ ╨╛ ╤Β╤Γ╤Α╨╛╨╢╨░╨╣╤Ι╨╡╨╝ ╨╖╨░╨┐╤Α╨╡╤Κ╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╕╤Γ╤Ν ╤Β╤Μ╤Α╤Δ╤Ο ╨▓╨╛╨┤╤Δ ╤Β╨┐╨░╤Β ╨╜╨░╤Ι╤Δ ╨░╤Α╨╝╨╕╤Ο ╨╛╤Γ ╤Β╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╤Β╤Γ╤Α╨░╤Ι╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╨╕╤Θ╨░ έΑΥ ╤Γ╨╕╤Ε╨░, ╨╕ ╨▓╨┐╨╡╤Α╨▓╤Μ╨╡ ╤Β ╤Β╤Δ╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨╝╨╕╤Α╨░ ╨┐╨╛╤Γ╨╡╤Α╨╕ ╨╛╤Γ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╨╡╨╣ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╤Δ ╨╜╨░╤Β ╨╝╨╡╨╜╤Ν╤Ι╨╡ ╨┐╨╛╤Γ╨╡╤Α╤Ν ╨╛╤Γ ╤Α╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╣. ╨π╨░╨╣ ╤Β╨┐╨░╤Β╨░╨╗┬╗17. ╨γ╨░╨╢╨┤╤Μ╨╣ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ ╤Γ╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╗ 6 ╨╖╨╛╨╗╨╛╤Γ╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ (26 ╨│) ╤Β╨░╤Ζ╨░╤Α╨░ ╨╡╨╢╨╡╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╛.

╨κ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╤Β╨░╤Ζ╨░╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╨┐╨░╨╡╨║ ╨▓╤Μ╤Α╨╛╤Β ╨┤╨╛ 16 ╨╖╨╛╨╗╨╛╤Γ╨╜╨╕╨║╨╛╨▓.

╨ζ╨░╤Α╨░╤Β╤Γ╨░╨▓╤Ι╨░╤Π ╤Α╨░╨╖╤Α╤Δ╤Ζ╨░ ╤Γ╤Α╨░╨╜╤Β╨┐╨╛╤Α╤Γ╨░, ╨╜╨╡ ╤Β╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╤Π╨▓╤Ι╨╡╨│╨╛╤Β╤Π ╤Β ╨╜╨░╨│╤Α╤Δ╨╖╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕, ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤Π╨╗╨░ ╨┤╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╤Γ╤Ν ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░╨╝ ╤Γ╤Α╨╡╨▒╤Δ╨╡╨╝╤Δ╤Ο ╨╜╨╛╨╝╨╡╨╜╨║╨╗╨░╤Γ╤Δ╤Α╤Δ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓. ╨θ╨╛╤Ξ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨▓╤Μ╨╜╤Δ╨╢╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨┐╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╨╜╨╜╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Π╤Γ╤Ν ╨╛╨┤╨╜╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ ╨┤╤Α╤Δ╨│╨╕╨╝╨╕. ╨ζ╨╛╤Α╨╝╤Μ ╤Γ╨░╨║╨╛╨╣ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Μ ╤Ι╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╨▓╤Μ╤Β╤Ι╨╕╤Ζ ╤Ι╤Γ╨░╨▒╨╛╨▓, ╨┤╨░╨▒╤Μ ╨╜╨╕╨╖╤Ι╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤Α╤Μ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤Β╤Α╨░╨╖╤Δ ╨┐╤Α╨╛╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╕ ╤Γ╨░╨║╤Δ╤Ο ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Δ, ╨╕╤Β╤Ζ╨╛╨┤╤Π ╨╕╨╖ ╤Γ╨╡╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕╤Β╤Ν ╤Δ ╨╜╨╕╤Ζ ╨▓ ╨╜╨░╨╗╨╕╤Θ╨╕╨╕. ╨ι╨░╨╖╤Α╨╡╤Ι╨╡╨╜╨╜╨░╤Π ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Π╨╡╨╝╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ ╨▓ ╨┐╨░╨╣╨║╨╡ ╨▓ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╡ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ:

έΑΥ 1 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ (410 ╨│╤Α╨░╨╝╨╝╨╛╨▓) ╨│╤Α╨╡╤Θ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤Ι╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╤Α╤Δ╨┐╤Μ ╨┐╤Α╨╕╤Α╨░╨▓╨╜╨╕╨▓╨░╨╗╤Β╤Π ╨║ ╤Γ╤Α╨╡╨╝ ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░╨╝ ╨║╨░╤Α╤Γ╨╛╤Ε╨╡╨╗╤Π;

έΑΥ 51 ╨╖╨╛╨╗╨╛╤Γ╨╜╨╕╨║ (217 ╨│) ╨╝╨░╨║╨░╤Α╨╛╨╜ ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤Α╨╝╨╕╤Ι╨╡╨╗╨╕ ╨┐╤Α╨╕╤Α╨░╨▓╨╜╨╕╨▓╨░╨╗╤Β╤Π ╨║ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤Δ ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╤Δ ╤Α╨╕╤Β╨░ ╨╕╨╗╨╕ 80 ╨╖╨╛╨╗╨╛╤Γ╨╜╨╕╨║╨░╨╝ (340 ╨│) ╨│╨╛╤Α╨╛╤Ζ╨░;

έΑΥ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╡╨╣ ╨┐╤Α╨╕╤Α╨░╨▓╨╜╨╕╨▓╨░╨╗╤Β╤Π ╨║ 2/5 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░ ╨╝╤Π╤Β╨░;

έΑΥ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░ ╨┐╤Α╨╕╤Α╨░╨▓╨╜╨╕╨▓╨░╨╗╤Β╤Π ╨║ 7/10 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░ ╤Β╤Δ╤Ζ╨░╤Α╨╡╨╣, ╨╕╨╗╨╕ 1/4 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░ ╨╝╤Π╤Β╨░, ╨╕╨╗╨╕ ┬╛ ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░ ╨╝╨░╨║╨░╤Α╨╛╨╜, ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤Α╨╝╨╕╤Ι╨╡╨╗╨╕, ╨╕╨╗╨╕ 4 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░╨╝ ╨║╨░╤Α╤Γ╨╛╤Ε╨╡╨╗╤Π;

έΑΥ ╨┐╨╛╤Β╨╗╨╡ ╤Γ╨╛╨│╨╛, ╨║╨░╨║ ╨▓ ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜╨╡ ╤Β╤Γ╨░╨╗╨╕ ╤Ξ╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╤Γ╤Ν ╨╝╤Π╤Β╨╛, ╤Β 23 ╨╝╨░╤Π 1916 ╨│. ╨╖╨░ ╨┐╨╛╨╗╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░ ╨╝╤Π╤Β╨░ (╨╜╨╛╨▓╤Μ╨╣ ╨╝╤Π╤Β╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╡╨║ ╨▓ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕) ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨▓╤Μ╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν 5 ╤Π╨╕╤Η ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨╛╨▓╨╛╨╝ ╤Α╨░╨╣╨╛╨╜╨╡ ╨╕╨╗╨╕ 3 ╤Π╨╣╤Η╨░ ╨▓ ╤Γ╤Μ╨╗╨╛╨▓╨╛╨╝.

╨Τ╨╛╨╛╨▒╤Κ╨╡, ╨▓ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤╨░ ╨θ╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤Α╤Μ ╤Β╤Γ╨░╤Α╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨┤╨╡╨╗╨░╤Γ╤Ν ╨▓╤Β╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╨╡, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╤Δ╨╗╤Δ╤Θ╤Ι╨╕╤Γ╤Ν ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╡ ╨▓╨▓╨╡╤Α╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╕╨╝ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║. ╨θ╨╛╨╗╨╜╨╛╤Γ╨░, ╤Β╨▓╨╛╨╡╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν, ╨▓╤Μ╤Β╨╛╨║╨╛╨╡ ╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╛ έΑΥ ╨▓╨╛╤Γ ╨╛╤Β╨╜╨╛╨▓╨╜╤Μ╨╡ ╨║╤Α╨╕╤Γ╨╡╤Α╨╕╨╕. ╨λ╨░╨║, ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨░╤Α╨╝-7, ╤Δ╨║╨░╨╖╤Μ╨▓╨░╤Π, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨┐╨╕╤Κ╨░ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨░╤Ζ, ╨║╨░╨║ ╨┐╤Α╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╜╨░, ╨┐╨╕╤Β╨░╨╗: ┬τ╨┐╤Α╨╕╨║╨░╨╖╤Μ╨▓╨░╤Ο ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╕╨║╨░╨╝ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╡╨╣ ╨┐╤Α╨╕╨╜╤Π╤Γ╤Ν ╨╝╨╡╤Α╤Μ ╨║ ╨┐╤Α╨░╨▓╨╕╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╝╤Δ ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╤Ο ╨▓╤Β╨╡╤Ζ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╤Ζ ╤Θ╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤Β╨╛ ╤Β╨▓╨╛╨╡╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤Μ╨┤╨░╤Θ╨╡╨╣ ╨╕╨╝ ╨┐╨╕╤Κ╨╕, ╨┤╨╗╤Π ╤Θ╨╡╨│╨╛:

1). ╨θ╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤Γ╤Ν ╨╛╨▒╤Π╨╖╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Δ╤Ο ╨┤╨░╤Θ╤Δ ╨▓╤Β╨╡╤Ζ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨┐╨╛ ╤Α╨░╤Β╨║╨╗╨░╨┤╨║╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓;

2). ╨Τ╨╛ ╨▓╤Β╨╡╤Ζ ╨▒╨╡╨╖ ╨╕╤Β╨║╨╗╤Ο╤Θ╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Θ╨░╤Β╤Γ╤Π╤Ζ ╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┤╨▓╨░ ╤Α╨░╨╖╨░ ╨▓ ╨┤╨╡╨╜╤Ν ╨│╨╛╤Α╤Π╤Θ╤Δ╤Ο ╨┐╨╕╤Κ╤Δ;

3). ╨λ╤Κ╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨╖╨░╨▒╨╛╤Γ╨╕╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╨╛ ╤Γ╨╛╨╝, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╨┐╨╕╤Κ╨░ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╜╨░ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╗╤Δ╤Θ╤Ι╨╡ ╨┐╤Α╨╕╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░;

╨ι╨╕╤Β. 7. ╨ι╤Δ╤Β╤Β╨║╨░╤Π ╨┐╨╛╤Ζ╨╛╨┤╨╜╨░╤Π ╨║╤Δ╤Ζ╨╜╤Π

╨ι╨╕╤Β. 8. ╨ι╤Δ╤Β╤Β╨║╨╕╨╣ ╨╛╨▒╨╛╨╖ ╤Β ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨║╤Δ╤Ζ╨╜╨╡╨╣

4). ╨η╨▒╤Π╨╖╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Δ╤Ο ╨▓╤Μ╨┤╨░╤Θ╤Δ ╤Θ╨░╤Π ╨╕ ╤Β╨░╤Ζ╨░╤Α╨░, ╨┐╤Α╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╤Π ╨╝╨╡╤Α╤Μ ╨║ ╤Γ╨╛╨╝╤Δ, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╤Δ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨╕╤Β╨┐╨╛╨╗╤Ν╨╖╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╤Ξ╤Γ╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ;

5). ╨θ╨╛╨╝╨╕╨╝╨╛ ╤Β╤Δ╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨░╤Θ╨╕ ╨▓╤Μ╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨┤╨╗╤Π ╨▓╨╡╤Θ╨╡╤Α╨╜╨╡╨╣ ╨▓╨░╤Α╨║╨╕ ╤Β╨▒╨╛╨╣, ╨╜╨╡ ╨╖╨░╤Θ╨╕╤Β╨╗╤Π╤Π ╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╤Δ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░ ╨╝╤Π╤Β╨░;

6). ╨η╨╖╨░╨▒╨╛╤Γ╨╕╤Γ╤Ν╤Β╤Π ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╤Β╨╡╤Ζ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╡╨╣ ╤Β╨▓╨╡╨╢╨╕╨╝╨╕ ╨╛╨▓╨╛╤Κ╨░╨╝╨╕┬╗18.

╨θ╨╛ ╨╝╨╡╤Α╨╡ ╤Δ╤Ζ╤Δ╨┤╤Ι╨╡╨╜╨╕╤Π ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Β╨╕╤Γ╤Δ╨░╤Η╨╕╨╕ ╨╕ ╤Α╨░╨╖╨▓╨╕╤Γ╨╕╤Π ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╤Α╨╕╨╖╨╕╤Β╨░ ╨▓╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╕ ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜╤Μ ╤Δ╤Ζ╤Δ╨┤╤Ι╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╕ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨░, ╤Ζ╨╛╤Γ╤Π ╨▓╨╗╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░╨╗╨╕ ╨▓╤Β╨╡ ╨╛╤Γ ╨╜╨╕╤Ζ ╨╖╨░╨▓╨╕╤Β╤Π╤Κ╨╡╨╡, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╨╛╨▒╨╡╤Β╨┐╨╡╤Θ╨╕╤Γ╤Ν ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╡╨╝. ╨κ ╨╛╤Β╨╡╨╜╨╕ 1916 ╨│. ╨░╤Α╨╝╨╕╤Π ╤Β╤Γ╨░╨╗╨░ ╨╜╨╡╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╤Γ╤Ν ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╤Π ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡ ╨╕ ╨║╨░╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡, ╨╕ ╨▓ ╤Β╤Γ╤Α╨╡╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Ζ╨╛╤Γ╤Ν ╨║╨░╨║-╤Γ╨╛ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╡╨╜╤Β╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨╜╨╡╤Ζ╨▓╨░╤Γ╨║╤Δ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ ╤Ι╤Γ╨░╨▒╤Μ ╨┐╤Α╨╕╨▒╨╡╨│╨░╨╗╨╕ ╨║ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╜╤Μ╨╝ ╨╝╨╡╤Α╨░╨╝. ╨γ╨░╨║ ╨┐╤Α╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╤Ξ╤Γ╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╕╤Ζ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ ╨┤╤Α╤Δ╨│╨╕╨╝╨╕, ╨╕╨╝╨╡╨▓╤Ι╨╕╨╝╨╕╤Β╤Π ╨▓ ╨╜╨░╨╗╨╕╤Θ╨╕╨╕, ╨╗╨╕╨▒╨╛ έΑΥ ╨┐╤Α╨╕╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨│╨╛╤Α╤Π╤Θ╨╡╨╣ ╨┐╨╕╤Κ╨╕ ╨╜╨░ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤Ζ ╨╗╤Ο╨┤╨╡╨╣, ╨▓ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ ╤Β╤Θ╨╕╤Γ╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╜╨╡╤Β╨║╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨╝╨╡╨╜╤Ν╤Ι╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓, ╨╜╨╡╨╢╨╡╨╗╨╕ ╨┐╤Α╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Α╨░╤Β╨║╨╗╨░╨┤╨║╨╡ ╨╜╨░ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░.

╨ζ╨░╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α, ╨┐╤Α╨╕╨║╨░╨╖ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╤Ν╨╜╨╕╨║╨░ ╤Ι╤Γ╨░╨▒╨░ ╨Τ╨╡╤Α╤Ζ╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤Γ 14 ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤Α╤Π 1916 ╨│. ╤Β╨╛╨╛╨▒╤Κ╨░╨╗: ┬τ╨╜╨░ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨╜╨░╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Κ╨╡╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ΜέΑο ╤Δ╤Β╤Γ╨░╨╜╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╤Ο: ╨┐╤Α╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨░╤Ζ ╨╝╤Π╤Β╨░ έΑΥ ╨║╨╛╨╗╨▒╨░╤Β╨╛╨╣, ╤Β╨╛╤Β╨╕╤Β╨║╨░╨╝╨╕, ╤Β╨░╨╗╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╤Β╨╛╨╗╨╡╨╜╨╛╨╣ ╤Α╤Μ╨▒╨╛╨╣, ╨▓ ╤Γ╨╛╨╝ ╤Θ╨╕╤Β╨╗╨╡ ╨╕ ╤Β╨╡╨╗╤Ν╨┤╤Π╨╝╨╕, ╤Β╤Δ╤Ι╨╡╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨▓╤Π╨╗╨╡╨╜╨╛╨╣ ╤Α╤Μ╨▒╨╛╨╣, ╨▓╤Β╨╡ ╤Ξ╤Γ╨╕ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ ╨▓╤Μ╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨▓ ╤Α╨░╨▓╨╜╨╛╨╝ ╤Β ╨╝╤Π╤Β╨╛╨╝ ╨▓╨╡╤Β╨╡ ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ ╨╖╨░ ╤Ε╤Δ╨╜╤ΓέΑο ╨░ ╨║╨╛╨┐╤Θ╨╡╨╜╤Δ╤Ο ╨║╨╛╨╗╨▒╨░╤Β╤Δ ╨╕ ╨║╨╛╨┐╤Θ╨╡╨╜╨╛╨╡ ╨╝╤Π╤Β╨╛ ╨┐╨╛ 72 ╨╖╨╛╨╗╨╛╤Γ╨╜╨╕╨║╨░ ╨╖╨░ ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ ╨╝╤Π╤Β╨░┬╗. ╨ζ╨░╤Θ╨░╨╗╨╛ ╨┤╨╡╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨┐╤Α╨╕╨║╨░╨╖╨░ έΑΥ ╤Β 20-╨│╨╛ ╤Θ╨╕╤Β╨╗╨░┬╗19. ╨λ╨╛ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν, ╨▒╨╡╨╗╨║╨╛╨▓ ╨╝╨╡╨╜╤Ν╤Ι╨╡, ╨╜╨╛ ╨▓╨╡╤Β ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Η╨╕╨╕ ╤Α╨░╨▓╨╜╤Μ╨╣. ╨φ╤Γ╨╛ ╨╝╨╡╤Α╨░, ╨║╨╛╨╜╨╡╤Θ╨╜╨╛, ╨▓╤Μ╨╜╤Δ╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨░╤Π, ╨╜╨╛ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨░╤Π.

╨λ╨╡╨┐╨╡╤Α╤Ν ╤Θ╤Γ╨╛ ╨║╨░╤Β╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨│╨╛╤Α╤Π╤Θ╨╡╨╣ ╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨║╨╕. ╨Τ ╨┐╤Α╨╕╨║╨░╨╖╨╡ ╨┐╨╛ ╨η╤Β╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨╛╤Γ 8 ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤Α╤Π ╤Δ╨║╨░╨╖╤Μ╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν: ┬τ╨▓ ╨╜╨╡╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╤Ζ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░╤Ζ ╨▓ ╨╛╨║╨╛╨┐╨░╤Ζ ╨│╨╛╤Α╤Π╤Θ╨░╤Π ╨┐╨╕╤Κ╨░ ╨┤╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╤Α╨░╨╖ ╨▓ ╤Β╤Δ╤Γ╨║╨╕ ╨┐╨╛ ╤Γ╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╕╤Θ╨╕╨╜╨╡, ╤Θ╤Γ╨╛ ╤Γ╤Α╤Δ╨┤╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╨╖╤Γ╨╕ ╨║╤Δ╤Ζ╨╜╨╕, ╨░ ╨▓╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╛ ╨▓╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╣ ╨▓╨░╤Α╨║╨╕ ╨┤╨░╨╡╤Γ╤Β╤Π ╨╕╨╗╨╕ ╤Β╨╡╨╗╨╡╨┤╨║╨░, ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╛╨┐╤Θ╨╡╨╜╨░╤Π ╨▒╨░╤Α╨░╨╜╨╕╨╜╨░, ╨╕╨╗╨╕ ╤Β╨░╨╗╨╛. ╨Υ╨╛╤Α╤Π╤Θ╤Δ╤Ο ╨┐╨╕╤Κ╤Δ ╨▓╤Μ╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╤Α╨░╨╖ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Γ╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╨▓ ╨╕╤Β╨║╨╗╤Ο╤Θ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╨╗╤Δ╤Θ╨░╤Π╤ΖέΑο ╨▓ ╨╛╨║╨╛╨┐╨░╤Ζ ╤Α╨░╨╖╤Α╨╡╤Ι╨╕╤Γ╤Ν ╤Α╨░╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤Γ╤Ν ╨╛╨│╨╛╨╜╤Ν ╨┤╨╗╤Π ╤Α╨░╨╖╨╛╨│╤Α╨╡╨▓╨░╨╜╨╕╤Π ╨┐╨╕╤Κ╨╕. ╨Τ╨╛ ╨▓╤Β╤Π╨║╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╤Β╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╡ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛, ╤Θ╤Γ╨╛╨▒╤Μ ╨▓╨▒╨╗╨╕╨╖╨╕ ╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╨▓ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨│╨╛╤Α╤Π╤Θ╨░╤Π ╨▓╨╛╨┤╨░ ╨┤╨╗╤Π ╤Θ╨░╤Π┬╗20. ╨α╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╤Β╨╗╨╛╨▓╨░╨╝╨╕, ╨╜╨╡╤Ζ╨▓╨░╤Γ╨║╤Δ ╨║╨░╨╗╨╛╤Α╨╕╨╣ ╨▓ ╨╖╨╕╨╝╨╜╨╡╨╣ ╨╛╨▒╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨║╨╡ ╨┐╤Μ╤Γ╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨┐╨╛╨┤╨╝╨╡╨╜╨╕╤Γ╤Ν ╨│╨╛╤Α╤Π╤Θ╨╕╨╝ ╨▒╨╗╤Ο╨┤╨╛╨╝, ╤Ζ╨╛╤Γ╤Π ╨▒╤Μ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤Θ╨░╨╡╨╝.

╨λ╤Α╨╡╤Γ╨╕╨╣ ╨▓╨░╤Α╨╕╨░╨╜╤Γ έΑΥ ╨▓╤Μ╨┤╨░╤Θ╨░ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨┐╨░╨╣╨║╨░ ╨┤╨╡╨╜╨╡╨╢╨╜╤Μ╨╝ ╤Ξ╨║╨▓╨╕╨▓╨░╨╗╨╡╨╜╤Γ╨╛╨╝. ╨κ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ, ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╝╨░╤Π ╨┤╨╗╤Π ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤Α╨╢╨░╨╜╨╕╤Π ╨╛╤Α╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨╝╨░ ╨┐╨╕╤Κ╨░ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╗╨░╤Β╤Ν. ╨κ ╨┤╤Α╤Δ╨│╨╛╨╣ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ, ╤Β╨╛╨▒╨╗╤Ο╨┤╨░╨╗╨░╤Β╤Ν ╨│╤Α╨╛╨╝╨░╨┤╨╜╨░╤Π ╤Ξ╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╤Π, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╗╤Δ╤Θ╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨╗╤Ο╨┤╤Ν╨╝╨╕ ╨┤╨╡╨╜╤Ν╨│╨╕ ╨▓╤Β╨╡ ╤Α╨░╨▓╨╜╨╛ ╨╜╨╡╨╗╤Ν╨╖╤Π ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨╜╨╕╤Θ╨╡╨│╨╛ ╨║╤Δ╨┐╨╕╤Γ╤Ν. ╨γ ╤Γ╨╛╨╝╤Δ ╨╢╨╡, ╨┤╨╡╨╜╤Ν╨│╨╕ ╨▓╤Μ╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨╕╨╖ ╤Α╨░╤Β╤Θ╨╡╤Γ╨░ ╤Γ╨▓╨╡╤Α╨┤╤Μ╤Ζ ╤Η╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╤Μ, ╨░ ╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╨░╤Π ╨┐╨╛╨║╤Δ╨┐╨║╨░ ╨▒╤Μ╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨░ ╨╕╤Β╨║╨╗╤Ο╤Θ╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛ ╨┐╨╛ ╤Α╤Μ╨╜╨╛╤Θ╨╜╤Μ╨╝ ╤Η╨╡╨╜╨░╨╝. ╨α╨╖ ╨┐╤Α╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨┐╨╛ 131-╨╣ ╨┐╨╡╤Ζ╨╛╤Γ╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╨╕ ╨╛╤Γ 8 ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤Α╤Π: ┬τ╤Ζ╨╗╨╡╨▒ ╨╜╨░╤Γ╤Δ╤Α╨╛╤Ο ╨╛╤Γ╨┐╤Δ╤Β╨║╨░╤Γ╤Ν ╨┐╨╛ 2,5 ╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░ ╨▓ ╨┤╨╡╨╜╤Ν ╨╜╨░ ╤Θ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░, ╨╖╨░ ╨┐╨╛╨╗╤Ε╤Δ╨╜╤Γ╨░ ╨╢╨╡ ╨▓╤Μ╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╨╝ ╤Θ╨╕╨╜╨░╨╝ ╨┤╨╡╨╜╤Ν╨│╨╕έΑο┬╗21.

╨θ╤Α╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╨░ ╨┐╤Α╨╡╨╢╨┤╨╡ ╨▓╤Β╨╡╨│╨╛ ╨╗╨╡╨╢╨░╨╗╨░ ╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨┐╤Β╨╕╤Ζ╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╕, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨┐╤Α╨╛╤Γ╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╤Δ ╤Β╤Δ╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨╖╨╕╨╝╨╛╨╣ 1917 ╨│. ╨┐╤Α╨╕╤Ζ╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨│╨╛╤Α╨░╨╖╨┤╨╛ ╤Ζ╤Δ╨╢╨╡: ╨▓ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨┐╨░╤Γ╨╡╤Α╨╜╨░╨╗╨╕╤Β╤Γ╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤Α╨╕╨╕ ┬τ╨┐╤Α╨╡╨╢╨┤╨╡ ╨▓╤Β╨╡╨│╨╛ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨▒╤Μ╨╗ ╤Θ╤Δ╨▓╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╤Γ╤Ν ╤Β╨╡╨▒╤Π ╨▓╤Β╨╡╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╨╜╨╡ ╨╖╨░╤Κ╨╕╤Κ╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝ ╨▓╨╜╤Δ╤Γ╤Α╨╕ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕. ╨ζ╨╡ ╤Β╨╗╤Δ╤Θ╨░╨╣╨╜╨╛ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨░╤Π ╨░╤Α╨╝╨╕╤Π, ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╨▓╤Ι╨░╤Π ╨▓ ╨╛╤Β╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨▒╤Μ╨▓╤Ι╨╕╤Ζ ╨║╤Α╨╡╤Β╤Γ╤Ν╤Π╨╜, ╨╛╤Β╤Γ╤Α╨╡╨╡ ╨▓╤Β╨╡╨│╨╛ ╤Α╨╡╨░╨│╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╤Ζ╨▓╨░╤Γ╨║╤Δ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π, ╤Ζ╨╛╤Γ╤Π ╨┐╨╛ ╤Γ╤Δ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Δ ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨░ ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╤Ζ╤Δ╨╢╨╡. ╨ι╤Δ╤Β╤Β╨║╨╕╨╣ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ ╨╜╨╕╨║╨░╨║ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤Α╨╕╤Γ╤Ν, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨▓╨╗╨░╤Β╤Γ╤Ν ╨╝╨╛╨╢╨╡╤Γ ╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╤Γ╤Ν ╨╡╨│╨╛ ╨│╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╤Μ╨╝ ╨▓ ╨╛╨║╨╛╨┐╨░╤Ζ┬╗22. ╨Υ╨╛╤Β╤Δ╨┤╨░╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨░╤Π ╨▓╨╗╨░╤Β╤Γ╤Ν, ╨║╨╛╨╜╨╡╤Θ╨╜╨╛, ╨╜╨╡ ╨╢╨╡╨╗╨░╨╗╨░ ╤Ξ╤Γ╨╛╨│╨╛. ╨ζ╨╛ ╨║╤Α╨╕╨╖╨╕╤Β ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π, ╤Θ╤Ν╨╡ ╤Α╨░╨╖╨▓╨╕╤Γ╨╕╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╕╤Β╨╡╨╗╨╛ ╨╛╤Γ ╨▒╨╡╤Β╨┐╨╡╤Α╨╡╨▒╨╛╨╣╨╜╨╛╨╣ ╤Α╨░╨▒╨╛╤Γ╤Μ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Μ╤Ζ ╨┤╨╛╤Α╨╛╨│, ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗ ╨▓╨╗╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨▓ ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╤Κ╨╡╨╣ ╤Β╤Γ╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╨▓╤Μ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Π╤Γ╤Ν ╤Β╨▓╨╛╨╕

╨ι╨╕╤Β. 9. ╨Υ╨╡╤Α╨╝╨░╨╜╤Β╨║╨░╤Π ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╤Π ╨║╤Δ╤Ζ╨╜╤Π

╨╛╨▒╤Π╨╖╨░╤Γ╨╡╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨┤ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨░╨╝╨╕. ╨ξ╨╛╤Γ╤Π ╨╜╨╡╨╗╤Ν╨╖╤Π ╨╜╨╡ ╨╛╤Γ╨╝╨╡╤Γ╨╕╤Γ╤Ν, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨│╨╛╨╗╨╛╨┤╨░ ╨╜╨░ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨╡ ╨╜╨╡ ╨▒╤Μ╨╗╨╛, ╨╜╨╛ ╨╗╨╕╤Ι╤Ν έΑΥ ╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ (╨╜╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Γ╤Α╨╡╤Ζ ╨╝╨╡╤Β╤Π╤Η╨╡╨▓) ╤Δ╤Ζ╤Δ╨┤╤Ι╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╤Π ╨╖╨╕╨╝╨╛╨╣ 1917 ╨│., ╤Θ╤Γ╨╛ ╨▒╤Μ╨╗╨╛ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╡╤Α╨╡ ╤Α╨░╨╖╤Μ╨│╤Α╨░╨╜╨╛ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨║╨╛╨╖╤Μ╤Α╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╤Α╤Γ╤Μ ╨╗╨╕╨▒╨╡╤Α╨░╨╗╤Ν╨╜╨╛-╨▒╤Δ╤Α╨╢╤Δ╨░╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨┐╨┐╨╛╨╖╨╕╤Η╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▒╨╛╤Α╤Ν╨▒╨╡ ╨╖╨░ ╨┐╨╡╤Α╨╡╤Ζ╨▓╨░╤Γ ╨▓╨╗╨░╤Β╤Γ╨╕ ╨▓ ╤Ε╨╡╨▓╤Α╨░╨╗╨╡ 1917 ╨│. ╨θ╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨║╤Α╨╕╨╖╨╕╤Β ╤Β╤Γ╨░╨╗ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╤Β╤Δ╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨┐╤Α╨╕╤Θ╨╕╨╜, ╨┐╨╛╨▒╤Δ╨┤╨╕╨▓╤Ι╨╡╨╣ ╨▓╤Μ╤Β╤Ι╨╕╨╣ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗╨╕╤Γ╨╡╤Γ ╨╛╤Γ╨║╨░╨╖╨░╤Γ╤Ν ╨╕╨╝╨┐╨╡╤Α╨░╤Γ╨╛╤Α╤Δ ╨ζ╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤Ο II ╨▓ ╤Β╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤Α╨╢╨║╨╡ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Η╨╡ ╤Ε╨╡╨▓╤Α╨░╨╗╤Π έΑΥ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨░ ╨╝╨░╤Α╤Γ╨░, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╤Α╨╡╤Ι╨░╨╗╨░╤Β╤Ν ╤Β╤Δ╨┤╤Ν╨▒╨░ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤Α╨╕╨╕.

╨κ ╨┐╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Η╨░╤Α╨╕╨╖╨╝╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╡╨╗ ╤Β╨╛ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╤Δ╨╗╤Δ╤Θ╤Ι╨╕╨╗╨╛╤Β╤Ν. ╨μ╨╢╨╡ ╨▓╨╡╤Β╨╜╨╛╨╣ 1917 ╨│. ╨│╤Δ╨▒╨╡╤Α╨╜╤Β╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╤Δ╨╡╨╖╨┤╨╜╤Μ╨╡ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Γ╨╡╤Γ╤Μ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Β╤Ν ╨╜╨░ ╤Β╨░╨╝╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Δ╤Ο ╨┐╨╛╨║╤Δ╨┐╨║╤Δ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Π╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Β╨║╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╡╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨╕, ╨╛╤Β╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛, ╤Ε╤Δ╤Α╨░╨╢╨░ ╨┐╨╛ ╤Η╨╡╨╜╨░╨╝, ╨┐╤Α╨╡╨▓╤Μ╤Ι╨░╤Ο╤Κ╨╕╨╝ ╤Δ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨ε╨╕╨╜╨╕╤Β╤Γ╨╡╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╛╨╝ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╤Π. ╨κ╤Γ╨░╨▓╨║╨░ ╨┐╤Μ╤Γ╨░╨╗╨░╤Β╤Ν ╨┐╨╛╨▓╨╗╨╕╤Π╤Γ╤Ν ╨╜╨░ ╤Β╨╕╤Γ╤Δ╨░╤Η╨╕╤Ο ╨╛╤Α╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Η╨╕╨╛╨╜╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╨╝╨╡╤Α╨░╨╝╨╕. ╨λ╨░╨║, 7 ╨░╨┐╤Α╨╡╨╗╤Π ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╤Μ╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗ ╨Τ╨╡╤Α╤Ζ╨╛╨▓╨╜╨╛╨╝╤Δ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╡╨╝╤Δ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗╤Δ ╨ε.╨Τ. ╨Ρ╨╗╨╡╨║╤Β╨╡╨╡╨▓╤Δ ╤Β╨▓╨╛╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨╡╨║╤Γ, ╨▓ ╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╝ ╨┐╤Α╨╡╨┤╤Δ╤Β╨╝╨░╤Γ╤Α╨╕╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν:

1. ╤Β╨╛╨║╤Α╨░╤Κ╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨╡ ╨║╨░╨║ ╨╛╨▒╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╛╤Α╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Η╨╕╨╣ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤Κ╨╡, ╤Γ╨░╨║ ╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╕╤Θ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨╗╤Ο╨┤╨╡╨╣ ╨▓ ╨╛╤Β╤Γ╨░╤Ο╤Κ╨╕╤Ζ╤Β╤Π ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Ζ, ╨▓ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕;

2. ╨║╨╛╤Α╨╝╨╕╤Γ╤Ν ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Μ, ╨┐╤Α╨╛╤Ζ╨╛╨┤╤Π╤Κ╨╕╨╡ ╤Θ╨╡╤Α╨╡╨╖ ╤Ι╤Γ╨░╤Γ╨╜╤Μ╨╡ ╨┐╤Δ╨╜╨║╤Γ╤Μ, ╨╖╨░ ╨┤╨╡╨╜╤Ν╨│╨╕;

3. ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╤Γ╤Ν ╨░╤Α╨╝╨╡╨╣╤Β╨║╨╕╨╝ ╨╖╨░╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨╕╤Γ╨╡╨╗╤Π╨╝ ╨┐╤Α╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Α ╨▓ ╨╕╤Ζ ╨┤╨╡╤Π╤Γ╨╡╨╗╤Ν╨╜╨╛╤Β╤Γ╨╕, ╨╜╨╡ ╤Β╤Γ╨╡╤Β╨╜╤Π╤Π ╨╕╤Ζ ╤Γ╨▓╨╡╤Α╨┤╤Μ╨╝╨╕ ╨╕ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╡╨╗╤Ν╨╜╤Μ╨╝╨╕ ╤Η╨╡╨╜╨░╨╝╨╕, ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Γ╤Α╨╛╨╗╤Ν ╨╝╨╡╤Β╤Γ╨╜╤Μ╤Ζ ╨▓╨╗╨░╤Β╤Γ╨╡╨╣ ╨╜╨░╨▒╨╗╤Ο╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Β╨╛ ╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╛╨╜╤Μ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Γ╨╡╤Γ╨╛╨▓;

4. ╨▓╤Β╨╡╨╝ ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╤Γ╤Ν ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Β╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╨╡╨║;

5. ╨╖╨░╨┐╤Α╨╡╤Γ╨╕╤Γ╤Ν ╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╤Π╤Ζ ╨╖╨░╨┐╨░╤Β╨╛╨▓ ╤Β╨║╨╛╤Α╨╛╨┐╨╛╤Α╤Γ╤Π╤Κ╨╕╤Ζ╤Β╤Π ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ (╨╝╤Π╤Β╨╛, ╤Α╤Μ╨▒╨░);

6. ╨╛╤Γ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╤Π╤Γ╤Ν ╨▓ ╤Γ╤Μ╨╗ ╤Α╨░╨╜╨╡╨╜╤Μ╤Ζ ╨┐╨╛ ╨┐╤Α╨╛╤Ι╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╕ ╨╜╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Γ╤Α╨╡╤Ζ ╨┤╨╜╨╡╨╣;

7. ╨▓╤Μ╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╕ ╨▓ ╤Γ╤Μ╨╗ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤Α╨╕╨╣╤Β╨║╨╕╨╡ ╤Θ╨░╤Β╤Γ╨╕;

8. ╨╜╨╡ ╨┤╨╡╤Α╨╢╨░╤Γ╤Ν ╨▓ ╨║╨╛╤Α╨┐╤Δ╤Β╨░╤Ζ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ 15 % ╨▒╨╡╨╖╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Δ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤Γ╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Π;

9. ╤Β╨╛╨║╤Α╨░╤Γ╨╕╤Γ╤Ν ╨▓╨╡╤Α╤Ζ╨╛╨▓╤Μ╤Ζ ╨╗╨╛╤Ι╨░╨┤╨╡╨╣;

10. ╨▓╤Μ╨┤╨░╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨▒╨╡╨╢╨╡╨╜╤Η╨░╨╝ ╨╕ ╨▓╨╛╨╗╤Ν╨╜╨╛╨╜╨░╨╡╨╝╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╨░╨╡╨║ ╨╜╨╡ ╨╜╨░╤Γ╤Δ╤Α╨╛╨╣, ╨░ ╨┤╨╡╨╜╤Ν╨│╨░╨╝╨╕23.

╨δ╨╡╤Γ╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤ ╨╕ ╤Β╨▒╨╛╤Α ╨╛╨╖╨╕╨╝╤Μ╤Ζ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╤Α╨╡╨╝╤Π ╨┐╤Α╨╕╤Γ╤Δ╤Ι╨╕╤Γ╤Ν ╨┐╤Α╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╤Δ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨░, ╨╜╨╛ 16 ╨░╨▓╨│╤Δ╤Β╤Γ╨░ ╨Τ╨╡╤Α╤Ζ╨╛╨▓╨╜╤Μ╨╣ ╨Υ╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╕╨╣ ╨│╨╡╨╜╨╡╤Α╨░╨╗ ╨δ.╨Υ. ╨γ╨╛╤Α╨╜╨╕╨╗╨╛╨▓ ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╛╤Γ ╨╝╨╕╨╜╨╕╤Β╤Γ╤Α╨░-╨┐╤Α╨╡╨┤╤Β╨╡╨┤╨░╤Γ╨╡╨╗╤Π ╨Ρ.╨ν. ╨γ╨╡╤Α╨╡╨╜╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨▓╨╡╤Β╤Γ╨╕ ┬τ╤Ι╨╕╤Α╨╛╨║╤Δ╤Ο ╤Α╨╡╨║╨▓╨╕╨╖╨╕╤Η╨╕╤Ο ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░, ╤Γ╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜ ╨╛ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╛╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╨╕╨╕ ╨╛╤Γ 25 ╨╝╨░╤Α╤Γ╨░ ╤Γ╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨▒╤Μ╨╗ ╨╛╤Β╤Δ╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨┐╤Α╨░╨║╤Γ╨╕╨║╨╡┬╗24. ╨γ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤Γ╤Δ ╨╛╨║╤Γ╤Π╨▒╤Α╤Ν╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╤Α╨╛╤Γ╨░, ╤Δ╤Β╤Γ╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨▓╤Ι╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╤Β╨╛╨▓╨╡╤Γ╤Β╨║╤Δ╤Ο ╨▓╨╗╨░╤Β╤Γ╤Ν, ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤Β╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨▒╤Μ╤Β╤Γ╤Α╨╛ ╤Δ╤Ζ╤Δ╨┤╤Ι╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν, ╤Θ╤Γ╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╤Β╨╗╨╡╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╕╨╡╨╝ ╤Α╨░╨╖╨▓╨░╨╗ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨░.

╨ι╨╕╤Β. 10. ╨Υ╨╡╤Α╨╝╨░╨╜╤Β╨║╨░╤Π ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╤Π ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨╛╨┐╨╡╨║╨░╤Α╨╜╤Π

╨ζ╨╛╤Α╨╝╨░ ╨┐╨╕╤Γ╨░╨╜╨╕╤Π ╨▓ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤ ╨θ╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╗╨░ 4 ╤Γ╤Μ╤Β. ╨║╨║╨░╨╗. έΑΥ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Β╨║╨╕╨╣ ╤Α╨░╤Η╨╕╨╛╨╜ ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╗╤Β╤Π ╨┤╨╛╤Β╤Γ╨░╤Γ╨╛╤Θ╨╜╨╛ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╜╤Μ╨╝, ╤Ζ╨╛╤Γ╤Π ╤Ξ╤Γ╨╛ ╤Α╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤Α╨░╨╖╨╕╨╡ ╨╖╨░╤Θ╨░╤Β╤Γ╤Δ╤Ο ╨┐╨╡╤Α╨╡╨║╤Α╤Μ╨▓╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨╜╨╡╨┤╨╛╨┐╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨║╨░╨╝╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤Γ╨╛╤Α╤Μ╤Ζ ╨▓╨╕╨┤╨╛╨▓ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓. ╨λ╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╤Ξ╨╜╨╡╤Α╨│╨╡╤Γ╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨░╤Π ╤Η╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╣╨║╨░, ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Β╨╛╨╗╨┤╨░╤Γ╤Δ, ╤Π╨▓╨╗╤Π╨╗╨░╤Β╤Ν ╨▓╨╡╤Β╤Ν╨╝╨░ ╨▓╤Μ╤Β╨╛╨║╨╛╨╣, ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╛ ╨▓╤Μ╤Ι╨╡. ╨Φ╨░╨╢╨╡ ╨▓ 1917 ╨│. ╨║╨░╨╗╨╛╤Α╨╕╨╣╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╣╨║╨░ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╗╨░ 3491 ╨║╨║╨░╨╗. ╨ε╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Β╤Α╨░╨▓╨╜╨╕╤Γ╤Ν ╤Ξ╤Γ╨╕ ╨┤╨░╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╤Β ╨║╨░╨╗╨╛╤Α╨╕╨╣╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν╤Ο ╨┐╨░╨╣╨║╨░ ╨┐╤Α╨╛╤Γ╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨▓ ╨┐╤Α╨╡╨┤╨┤╨▓╨╡╤Α╨╕╨╕ ╨▓╤Μ╤Ζ╨╛╨┤╨░ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨╕╨╖ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ. ╨Υ╨╡╤Α╨╝╨░╨╜╤Β╨║╨╕╨╣ ╨┐╨░╨╡╨║ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Η╨╡ 1917 ╨│. ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╗╤Π╨╗ 600 ╨│ ╤Ζ╨╗╨╡╨▒╨░, 250 ╨│ ╨╝╤Π╤Β╨░ (╨║╨░╨╢╨┤╤Μ╨╣ ╤Β╨╡╨┤╤Ν╨╝╨╛╨╣ ╨┤╨╡╨╜╤Ν ╨╝╤Π╤Β╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Π╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨┐╤Ι╨╡╨╜╨╕╤Θ╨╜╨╛╨╣ ╨╝╤Δ╨║╨╛╨╣), 125 ╨│ ╨║╤Α╤Δ╨┐╤Μ ╨╕╨╗╨╕ ╨║╨░╤Α╤Γ╨╛╤Ε╨╡╨╗╤Π ╨╕ ╨┐╤Α╨╛╤Θ╨╕╤Ζ ╨╛╨▓╨╛╤Κ╨╡╨╣, 35 ╨│ ╤Β╨░╤Ζ╨░╤Α╨░. ╨λ╨░╨║╨╢╨╡, ╨▓ ╨╝╨╡╤Β╤Π╤Η (╨╜╨╡ ╨▓ ╤Β╤Δ╤Γ╨║╨╕!) ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Β╤Ν 55 ╨│ ╨╝╨░╤Β╨╗╨░, 115 ╨│ ╨╢╨╕╤Α╨╛╨▓, 125 ╨│ ╨║╨╛╨╜╤Β╨╡╤Α╨▓╨╕╤Α╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨▒╨░╤Β╤Μ. ╨η╨▒╤Κ╨░╤Π ╨║╨░╨╗╨╛╤Α╨╕╨╣╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╨┐╨░╨╣╨║╨░ έΑΥ 2500 ╨║╨║╨░╨╗. ╨γ╨░╨╗╨╛╤Α╨╕╨╣╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν ╤Ε╤Α╨░╨╜╤Η╤Δ╨╖╤Β╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨░╨╣╨║╨░ έΑΥ 3 816, ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨│╨╛ έΑΥ 4193, ╨░╨╝╨╡╤Α╨╕╨║╨░╨╜╤Β╨║╨╛╨│╨╛ έΑΥ 4 714 ╨║╨║╨░╨╗.

╨Τ╤Β╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤ ╨θ╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ ╤Α╤Δ╤Β╤Β╨║╨░╤Π ╨░╤Α╨╝╨╕╤Π ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╕╨╗╨░ ╨┐╤Α╨╛╨┤╤Δ╨║╤Γ╨╛╨▓ ╨╕ ╤Ε╤Δ╤Α╨░╨╢╨░ ╨╜╨░ ╤Β╤Δ╨╝╨╝╤Δ 2 473 700 000 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨┐╨╛ ╤Η╨╡╨╜╨░╨╝ 1913 ╨│. ╨θ╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╡╨╣ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨▓ ╨╝╨╕╨╗╨╗╨╕╨╛╨╜╨░╤Ζ ╨┐╤Δ╨┤╨╛╨▓25:

╨ε╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Β╤Α╨░╨▓╨╜╨╕╤Γ╤Ν ╤Ξ╤Γ╨╕ ╤Η╨╕╤Ε╤Α╤Μ ╤Β ╨╝╨╕╤Α╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤╨╛╨╝. ╨ζ╨░╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α, ╨╖╨░╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨▓ 1909 ╨│. ╨▓ ╨┤╨▓╨╡╨╜╨░╨┤╤Η╨░╤Γ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╛╨║╤Α╤Δ╨│╨░╤Ζ ╨╜╨░╤Β╤Θ╨╕╤Γ╤Μ╨▓╨░╨╗╨░ (╨▓ ╤Γ╤Μ╤Β. ╨┐╤Δ╨┤): ╤Α╨╛╨╢╤Ν ╨╕ ╨┐╤Ι╨╡╨╜╨╕╤Η╨░ έΑΥ 14 794, ╨╝╤Δ╨║╨░ έΑΥ 14 637, ╨║╤Α╤Δ╨┐╨░ έΑΥ 4489. ╨η╨▒╤Κ╨░╤Π ╤Β╤Δ╨╝╨╝╨░ ╨╖╨░╤Γ╤Α╨░╤Γ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╨╗╨░ 46 495 000 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣26. ╨Χ╤Β╨╗╨╕ ╨▓╨╖╤Π╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Μ╨╣ ╨│╨╛╨┤ έΑΥ 1915-╨╣ έΑΥ ╤Γ╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛, ╨╜╨░╤Β╨║╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Δ╨▓╨╡╨╗╨╕╤Θ╨╕╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨Τ╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╨╕╨╗ (╨╜╨╡╨╗╤Ν╨╖╤Π ╨╖╨░╨▒╤Μ╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨╕ ╨╛ ╤Α╨╛╤Β╤Γ╨╡ ╤Η╨╡╨╜), ╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ έΑΥ ╨▓ ╨┤╨╡╨▓╤Π╤Γ╤Ν ╤Α╨░╨╖. ╨κ╤Δ╨╝╨╝╨░ ╤Γ╨░╨║╨╕╤Ζ ╨╖╨░╤Γ╤Α╨░╤Γ ╨╕ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╨╛╨▒╤Λ╨╡╨║╤Γ╨╕╨▓╨╜╤Μ╨╣ ╨║╤Α╨╕╤Γ╨╡╤Α╨╕╨╣ ╨╛╤Η╨╡╨╜╨║╨╕ ╤Δ╤Β╨╕╨╗╨╕╤Π ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜╤Μ ╨┐╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Ο ╨▓╨╛╤Ο╤Ο╤Κ╨╡╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨▓ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡.

╨ε╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Β╤Α╨░╨▓╨╜╨╕╤Γ╤Ν ╤Ξ╤Γ╨╕ ╤Η╨╕╤Ε╤Α╤Μ ╤Β ╨╝╨╕╤Α╨╜╤Μ╨╝ ╨┐╨╡╤Α╨╕╨╛╨┤╨╛╨╝. ╨ζ╨░╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α, ╨╖╨░╨│╨╛╤Γ╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╨▓ 1909 ╨│. ╨▓ ╨┤╨▓╨╡╨╜╨░╨┤╤Η╨░╤Γ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╛╨║╤Α╤Δ╨│╨░╤Ζ ╨╜╨░╤Β╤Θ╨╕╤Γ╤Μ╨▓╨░╨╗╨░ (╨▓ ╤Γ╤Μ╤Β. ╨┐╤Δ╨┤): ╤Α╨╛╨╢╤Ν ╨╕ ╨┐╤Ι╨╡╨╜╨╕╤Η╨░ έΑΥ 14 794, ╨╝╤Δ╨║╨░ έΑΥ 14 637, ╨║╤Α╤Δ╨┐╨░ έΑΥ 4489. ╨η╨▒╤Κ╨░╤Π ╤Β╤Δ╨╝╨╝╨░ ╨╖╨░╤Γ╤Α╨░╤Γ ╤Β╨╛╤Β╤Γ╨░╨▓╨╕╨╗╨░ 46 495 000 ╤Α╤Δ╨▒╨╗╨╡╨╣26. ╨Χ╤Β╨╗╨╕ ╨▓╨╖╤Π╤Γ╤Ν ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Μ╨╣ ╨│╨╛╨┤ έΑΥ 1915-╨╣ έΑΥ ╤Γ╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛, ╨╜╨░╤Β╨║╨╛╨╗╤Ν╨║╨╛ ╤Δ╨▓╨╡╨╗╨╕╤Θ╨╕╨╗╨╛╤Β╤Ν ╨┐╨╛╤Γ╤Α╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨Τ╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╤Β╨╕╨╗ (╨╜╨╡╨╗╤Ν╨╖╤Π ╨╖╨░╨▒╤Μ╨▓╨░╤Γ╤Ν ╨╕ ╨╛ ╤Α╨╛╤Β╤Γ╨╡ ╤Η╨╡╨╜), ╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ έΑΥ ╨▓ ╨┤╨╡╨▓╤Π╤Γ╤Ν ╤Α╨░╨╖. ╨κ╤Δ╨╝╨╝╨░ ╤Γ╨░╨║╨╕╤Ζ ╨╖╨░╤Γ╤Α╨░╤Γ ╨╕ ╨╡╤Β╤Γ╤Ν ╨╛╨▒╤Λ╨╡╨║╤Γ╨╕╨▓╨╜╤Μ╨╣ ╨║╤Α╨╕╤Γ╨╡╤Α╨╕╨╣ ╨╛╤Η╨╡╨╜╨║╨╕ ╤Δ╤Β╨╕╨╗╨╕╤Π ╤Β╤Γ╤Α╨░╨╜╤Μ ╨┐╨╛ ╨┐╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤Ο ╨▓╨╛╤Ο╤Ο╤Κ╨╡╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨▓ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡.

1 ╨Υ╤Δ╨╝╨╕╨╗╨╡╨▓ ╨ζ.╨κ. ┬τ╨γ╨╛╨│╨┤╨░ ╤Π ╨▒╤Μ╨╗ ╨▓╨╗╤Ο╨▒╨╗╨╡╨╜έΑο┬╗: ╨κ╤Γ╨╕╤Ζ╨╛╤Γ╨▓╨╛╤Α╨╡╨╜╨╕╤Π. ╨θ╨╛╤Ξ╨╝╤Μ. ╨θ╤Ν╨╡╤Β╤Μ ╨▓ ╤Β╤Γ╨╕╤Ζ╨░╤Ζ. ╨θ╨╡╤Α╨╡╨▓╨╛╨┤╤Μ. ╨α╨╖╨▒╤Α. ╨┐╤Α╨╛╨╖╨░. ╨ε., 1994. ╨κ. 547.

2 ╨ε╨╕╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨Ρ.╨Ρ., ╨α╨▓╨░╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓╨░ ╨Ρ.╨Υ., ╨ψ╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓ ╨Τ.╨κ. ╨α╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╕╤Π ╨│╨╛╤Β╤Δ╨┤╨░╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨╝╨░╤Γ╨╡╤Α╨╕╨░╨╗╤Ν╨╜╤Μ╤Ζ ╤Α╨╡╨╖╨╡╤Α╨▓╨╛╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕. ╨ε., 1998. ╨κ. 28.

3 ╨Υ╤Δ╤Α╨║╨╛ ╨Τ.╨α. ╨Τ╨╛╨╣╨╜╨░ ╨╕ ╤Α╨╡╨▓╨╛╨╗╤Ο╤Η╨╕╤Π ╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕. ╨ε╨╡╨╝╤Δ╨░╤Α╤Μ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Δ╤Ο╤Κ╨╡╨│╨╛ ╨Ω╨░╨┐╨░╨┤╨╜╤Μ╨╝ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨╛╨╝. 1914έΑΥ1917. ╨ε., 2007. ╨κ. 164.

4 ╨μ╤Θ╨╡╨▒╨╜╨╕╨║ ╤Γ╨░╨║╤Γ╨╕╨║╨╕. ╨θ╨░╤Α╨╕╨╢, 1932. ╨π. 2. ╨κ. 373.

5 ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤Β╨░╨╜╨╕╤Γ╨░╤Α╨╜╤Μ╨╣ ╤Β╨▒╨╛╤Α╨╜╨╕╨║ ╨χ╨│╨╛-╨Ω╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨░. έΕΨ1. ╨Σ╨╡╤Α╨┤╨╕╤Θ╨╡╨▓, 1915. ╨κ. 31έΑΥ32.

6 ╨κ╨╝.: ╨θ╨╛╨╝╨╜╨╕ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Δ! ╨ε., 1911. ╨κ. 124.

7 ╨Ω╨░╤Κ╤Δ╨║ ╨α. ╨ξ╨╛╨╖╤Π╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛ ╨▓ ╤Α╨╛╤Γ╨╡, ╤Ξ╤Β╨║╨░╨┤╤Α╨╛╨╜╨╡ ╨╕ ╤Β╨╛╤Γ╨╜╨╡. ╨κ╨θ╨▒., 1914. ╨κ. 80.

8 ╨Υ╨╛╤Β╤Δ╨┤╨░╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨░╤Α╤Ζ╨╕╨▓ ╨λ╤Δ╨╗╤Ν╤Β╨║╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╗╨░╤Β╤Γ╨╕ (╨Υ╨Ρ╨λ╨η). ╨ν. 30. ╨η╨┐. 1. ╨Φ. 7. ╨δ. 1έΑΥ2 ╨╛╨▒.

9 ╨ψ╨╜╤Δ╤Ι╨║╨╡╨▓╨╕╤Θ ╨ζ.╨ζ. ╨η╤Α╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Η╨╕╤Π ╨╕ ╤Α╨╛╨╗╤Ν ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╤Γ╨▓╨░ ╨▓ ╤Β╨╛╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨░╤Α╨╝╨╕╤Π╤Ζ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡. ╨κ╨θ╨▒., 1910. ╨κ. 168έΑΥ169.

10 ╨κ╨▓╨╡╤Θ╨╕╨╜ ╨Ρ.╨Ρ. ╨φ╨▓╨╛╨╗╤Ο╤Η╨╕╤Π ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Β╨║╤Δ╤Β╤Β╤Γ╨▓╨░. ╨ε., 2002. ╨κ. 627.

11 ╨κ╤Δ╨▓╨╛╤Α╨╛╨▓ ╨Ρ.╨ζ. ╨λ╨░╨║╤Γ╨╕╨║╨░ ╨▓ ╨┐╤Α╨╕╨╝╨╡╤Α╨░╤Ζ. ╨ε., 1926. ╨κ. 478.

12 ╨θ╤Α╨╕╨║╨░╨╖╤Μ ╨┐╨╛ ╨░╤Α╨╝╨╕╤Π╨╝ ╨χ╨│╨╛-╨Ω╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Ε╤Α╨╛╨╜╤Γ╨░ ╨╖╨░ 1914 ╨│╨╛╨┤. ╨γ╨╕╨╡╨▓, 1915. έΕΨ 199.

13 ╨Τ╨╡╤Κ╨╕╨║╨╛╨▓ ╨θ.╨α. ╨Τ╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤Ζ╨╛╨╖╤Π╨╣╤Β╤Γ╨▓╨╛ έΑΥ ╨λ╤Μ╨╗ ╨Τ╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨κ╨╕╨╗ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ (XVIIIέΑΥXX ╨▓╨▓.). ╨ε., 2003. ╨κ. 68.

14 ╨ε╨╕╤Α╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨Σ.╨ζ. ╨Σ╨╗╨░╨│╨╛╤Β╨╛╤Β╤Γ╨╛╤Π╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░╤Β╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╕ ╤Α╨╡╨▓╨╛╨╗╤Ο╤Η╨╕╨╕ ╨▓ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕: XVIII έΑΥ ╨╜╨░╤Θ╨░╨╗╨╛ XX ╨▓╨╡╨║╨░. ╨ε., 2010. ╨κ. 497.

15 ╨Τ╨╡╤Κ╨╕╨║╨╛╨▓ ╨θ.╨α., ╨η╨│╤Δ╤Α╨╡╤Θ╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨Ρ.╨Ρ., ╨ρ╨░╨╜╨╕╨╜ ╨Ρ.╨Τ. ╨θ╤Α╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤Ν╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╨░╤Π ╤Β╨╗╤Δ╨╢╨▒╨░ ╨Τ╨╛╨╛╤Α╤Δ╨╢╨╡╨╜╨╜╤Μ╤Ζ ╨κ╨╕╨╗ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕: ╨γ╤Α╨░╤Γ╨║╨░╤Π ╨╕╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╕╤Π. ╨ε., 1999. ╨κ. 126.

16 ╨κ╨▓╨╡╤Θ╨╕╨╜ ╨Ρ.╨Ρ. ╨φ╨▓╨╛╨╗╤Ο╤Η╨╕╤Π ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Β╨║╤Δ╤Β╤Β╤Γ╨▓╨░. ╨κ. 762.

17 ╨α╨│╨╜╨░╤Γ╤Ν╨╡╨▓ ╨Ρ.╨Ρ. ╨θ╤Π╤Γ╤Ν╨┤╨╡╤Β╤Π╤Γ ╨╗╨╡╤Γ ╨▓ ╤Β╤Γ╤Α╨╛╤Ο. ╨ε., 1986. ╨κ. 181.

18 ╨κ╨▒╨╛╤Α╨╜╨╕╨║ ╤Α╤Δ╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Π╤Κ╨╕╤Ζ ╨┐╤Α╨╕╨║╨░╨╖╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╤Α╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╣ VII-╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕. ╨Σ.╨ε., 1917. ╨κ. 143.

19 ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╕╨╣ ╨│╨╛╤Β╤Δ╨┤╨░╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╕╤Θ╨╡╤Β╨║╨╕╨╣ ╨░╤Α╤Ζ╨╕╨▓ (╨ι╨Υ╨Τ╨α╨Ρ). ╨ν. 391. ╨η╨┐. 2. ╨Φ. 72. ╨δ. 18.

20 ╨θ╤Α╨╕╨║╨░╨╖╤Μ ╨┐╨╛ ╨η╤Β╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨░╤Α╨╝╨╕╨╕ ╨╖╨░ 1916 ╨│╨╛╨┤. ╨Σ.╨ε. έΕΨ 317/70.

21 ╨Υ╨╛╤Β╤Δ╨┤╨░╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╣ ╨░╤Α╤Ζ╨╕╨▓ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╣╤Β╨║╨╛╨╣ ╨ν╨╡╨┤╨╡╤Α╨░╤Η╨╕╨╕ (╨Υ╨Ρ╨ι╨ν). ╨ν. 826. ╨η╨┐. 1. ╨Φ. 371. ╨δ. 20.

22 ╨Σ╤Δ╨╗╨┤╨░╨║╨╛╨▓ ╨Τ.╨θ. ╨γ╤Α╨░╤Β╨╜╨░╤Π ╤Β╨╝╤Δ╤Γ╨░: ╨θ╤Α╨╕╤Α╨╛╨┤╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╤Β╨╗╨╡╨┤╤Β╤Γ╨▓╨╕╤Π ╤Α╨╡╨▓╨╛╨╗╤Ο╤Η╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤Β╨╕╨╗╨╕╤Π. ╨ε., 2010. ╨κ. 55.

23 ╨ι╨Υ╨Τ╨α╨Ρ. ╨ν. 2003. ╨η╨┐. 2. ╨Φ. 1037. ╨δ. 68, 85έΑΥ97.

24 ╨Υ╨Ρ╨ι╨ν. ╨ν. 1807. ╨η╨┐. 1. ╨Φ. 470. ╨δ. 1έΑΥ3.

25 ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╤Π ╨▓ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ 1914έΑΥ1918 ╨│╨│. (╨▓ ╤Η╨╕╤Ε╤Α╨░╤Ζ). ╨ε., 1925. ╨κ. 6, 42, 60.

26 ╨γ╨░╤Α╨┐╨╡╨╡╨▓ ╨α.╨Τ. ╨η╨║╤Α╤Δ╨╢╨╜╤Μ╨╡ ╨╕╨╜╤Γ╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤Γ╤Β╨║╨╕╨╡ ╤Δ╨┐╤Α╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤Π ╤Η╨░╤Α╤Β╨║╨╛╨╣ ╨ι╨╛╤Β╤Β╨╕╨╕ ╨╜╨░╨║╨░╨╜╤Δ╨╜╨╡ ╨θ╨╡╤Α╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╕╤Α╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Μ (1907 έΑΥ ╨┐╨╡╤Α╨▓╨░╤Π ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ 1914╨│.) // ╨Υ╨╛╤Β╤Δ╨┤╨░╤Α╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╤Δ╤Θ╤Α╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤Π ╨╕ ╨╛╨▒╤Κ╨╡╤Β╤Γ╨▓╨╡╨╜╨╜╤Μ╨╡ ╨╛╤Α╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Η╨╕╨╕ ╨κ╨κ╨κ╨ι. ╨α╤Β╤Γ╨╛╤Α╨╕╤Π ╨╕ ╤Β╨╛╨▓╤Α╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╤Β╤Γ╤Ν. ╨ε., 1985. ╨κ. 118.

╨γ╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤Γ╨░╤Α╨╕╨╕