–Ь.–Я. –У–Њ–ї–Њ–≤–∞–љ–Њ–≤–∞ (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞)–Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е —Б–Њ—В–µ–љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Ю–± –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Ь—Г–Ј–µ–µ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —Е—А–∞–љ–Є—В—Б—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –Є–Ј –і–µ–≤—П—В–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ —Б–Њ—В–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Ш—Е –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–∞ –Є–Љ–µ—О—В –µ–і–Є–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г (–Ї–≤–∞–і—А–∞—В–∞), –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ (–њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г —Б—А–µ–і–љ–Є–Ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ—В—А–∞—Б—В–љ–Њ–є –Ї–∞–є–Љ–Њ–є), —А–∞–Ј–Љ–µ—А –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –Є–Ј –і–Њ—А–Њ–≥–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–є —И–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є вАУ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Љ–Ї–Є. –Э–∞ –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П (–Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ) –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В–∞ –љ–∞ –У–Њ–ї–≥–Њ—Д–µ –≤ –≤–Є–і–µ –њ–Є—А–∞–Љ–Є–і—Л –Є–Ј –њ—П—В–Є —Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–є —Б –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є –Є —Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є1; –љ–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ—В–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ вАУ —Б–≤—П—В—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л –≤ –≤–Є–і–µ –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ (—В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ј–Њ–ї–Њ—В–Њ–Љ –Є —Б–µ—А–µ–±—А–Њ–Љ): —Б–≤—П—В–Њ–є –Р–љ–≥–µ–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і–µ–љ—М2, –Њ–±—Й–µ–њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–µ —Б–≤—П—В—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л-–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є–є3 –Є –§–µ–Њ–і–Њ—А –°—В—А–∞—В–Є–ї–∞—В4; —Б–≤—П—В—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л-–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –°–µ–≤–∞—Б—В—М—П–љ5, –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А6 –Є –Ш–Њ–∞–љ–љ –Т–Њ–Є–љ7; –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–є —Ж–∞—А—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ8 –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є9 –Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є10.

–°–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ –†–У–Р–Ф–Р –Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —В—А—Г–і–µ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞¬ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й –±—Л–ї–Є —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ—Л –≤ 1673вАУ1675 –≥–≥. –≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞–Љ–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –Ш. –°–∞–ї—В–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ, –Ф. –Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—А–µ–≤—Л–Љ –Є –Ш. –С–µ–Ј–Љ–Є–љ–Њ–≤—Л–Љ –≤ —З–Є—Б–ї–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞11. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б—Е–Њ–і–љ—Г—О –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—Е–µ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ (–Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –Њ–і–Є–љ —Б–≤—П—В–Њ–є –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ ¬Ђ–≤–Љ–µ—Б—В–Њ¬ї –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ12; –≤ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М –Є–Љ–µ–љ–∞), –Ї–∞–ґ–і—Л–є –≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї –Є–Љ–µ–µ—В –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л: —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–Є, —Й–Є—В—Л, –Ї–Њ–њ—М—П, –Љ–µ—З–Є, –њ—А–∞–њ–Њ—А—Л. –†–∞–±–Њ—В–∞ –љ–µ –±—Л–ї–∞ —А—П–і–Њ–≤–Њ–є –і–ї—П –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤: —З–∞—Б—В—М –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Њ–љ–Є –њ–Њ–і–љ–µ—Б–ї–Є —Ж–∞—А—О –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—О –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З—Г –Ї–∞–Ї –і–∞—А –Ї –Я–∞—Б—Е–µ13. –°–≤–µ–і–µ–љ–Є–є –Њ ¬Ђ—Б–ї—Г–ґ–±–µ¬ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М; –њ—П—В—М –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ 1686/1687 –≥. –≤ ¬Ђ–Я–µ—А–µ–њ–Є—Б–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –Є –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ –Є –Ї—А–∞—Б–Њ–Ї, —З—В–Њ –≤ –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В–µ, –≤ –С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–µ, –Є –≤ –њ—А–Њ—З–Є—Е –њ–∞–ї–∞—В–∞—Е...¬ї14 –Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –Њ–њ–Є—Б—П—Е –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –Ч–љ–∞–Љ—П —Б –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Т–Њ–Є–љ–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ 1698 –≥.15

–Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї–Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ XIX –≤. –≤ –Њ–±–Ј–Њ—А–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ16. –£–ґ–µ –≤ 1964 –≥. –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л ¬Ђ–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї¬ї –±—Л–ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –≤—Л—И–µ–і—И–µ–є –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ —А–∞–±–Њ—В–µ –Т.–Т. –Ч–≤–µ–≥–Є–љ—Ж–Њ–≤–∞, –≥–і–µ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –і–≤–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞ –Є–Ј –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П XIX –≤., —А–∞—Б–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П—Е —Ж–≤–µ—В–∞–Љ–Є17. –Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –±—Л–ї –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Ж–µ–ї—Л–є —А—П–і –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ: –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ–љ–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–Љ ¬Ђ–Љ–∞–ї—Л—Е –Є–ї–Є —Б–Њ—В–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ¬ї, –њ–Њ —Б—В–∞—В—Г—Б—Г –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤; –≤ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞¬ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–Љ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–Љ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ вАУ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤—Л–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–Љ18. –•—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—З—В–Є –≤–µ—Б—М XVII –≤. (—Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Ж–∞—А—П –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–Є—З–∞ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVII –≤.). –Ю—В–Љ–µ—З–∞–ї–∞—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞: –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –њ–µ—А–µ—З–љ–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞ —Б–≤—П—В—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤.

–°–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ—З–љ–µ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є–Ј—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ–Є —В–Є–њ–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤ ¬Ђ–†–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–Љ —Б–Њ—В–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ¬ї 1675 –≥., —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤19. –Т —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Л –≤—Л—Б—И–µ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є –∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞: –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї, –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї –У–∞–≤—А–Є–Є–ї –Є –Р–љ–≥–µ–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і–µ–љ—М; —Б–≤—П—В—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л-–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Р—А—В–µ–Љ–Є–є, –У–µ–Њ—А–≥–Є–є, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –°–µ–ї—Г–љ—Б–Ї–Є–є, –Х–≤—Б—В–∞—Д–Є–є –Я–ї–∞–Ї–Є–і–∞, –Ш–∞–Ї–Њ–≤ –Я–µ—А—Б–Ї–Є–є, –Ь–Є–љ–∞, –Э–Є–Ї–Є—В–∞, –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є–є, –§–µ–Њ–і–Њ—А –°—В—А–∞—В–Є–ї–∞—В, –§–µ–Њ–і–Њ—А –Ґ–Є—А–Њ–љ; —Б–≤—П—В—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л-–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Р–≤–Ї—Б–µ–љ—В–Є–є, –Р–љ–і—А–µ–є –°—В—А–∞—В–Є–ї–∞—В, –Р—А–µ—Д–∞, –Т–∞—Б–Є–ї–Є—Б–Ї, –Ш–Њ–∞–љ–љ –Т–Њ–Є–љ, –Ю—А–µ—Б—В, –Ь–∞—А–і–∞—А–Є–є, –°–∞–≤–Њ—Б—В—М—П–љ, –Ґ—А–Є—Д–Њ–љ, –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ, –£–∞—А, –§–µ–Њ–і–Њ—А –Я–µ—А–≥—Б–Ї–Є–є, –•—А–Є—Б—В–Њ—Д–Њ—А; –Ї—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤ —А—П–і—Г —Б–≤—П—В—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —Ж–∞—А—М –Ф–∞–≤–Є–і, —Ж–∞—А—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ, –Ш–Є—Б—Г—Б –Э–∞–≤–Є–љ, –Ы–Њ–≥–Є–љ –°–Њ—В–љ–Є–Ї. –Э–∞—А—П–і—Г —Б —Н—В–Є–Љ–Є –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤—П—В—Л–Љ–Є, –≤ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П—В—Л–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Є –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–є, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ—Л–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П —Б—В—А–∞—Б—В–Њ—В–µ—А–њ—Ж—Л –С–Њ—А–Є—Б –Є –У–ї–µ–±, –Ї–љ—П–Ј—М—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є, –§–µ –і–Њ—А, –Ф–∞–≤–Є–і –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–µ; –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ф–Њ–≤–Љ–Њ–љ—В –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–є –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–є, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –§–µ–Њ–і–Њ—А –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є–є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–∞—Е –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї–Є –і–≤–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є: ¬Ђ–¶–∞—А—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –њ–Њ–±–µ–і–Є –Ь–∞–Ї—Б–µ–љ—В–Є—П¬ї –Є ¬Ђ–Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –≤ –њ–Њ–і–љ–Њ–ґ–Є–Є –Ш–Є—Б—Г—Б –Э–∞–≤–Є–љ¬ї.

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–µ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ —Б–Њ—В–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Є –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –µ–µ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ—Л –њ–Њ–њ—Л—В–∞—В—М—Б—П —А–µ—И–Є—В—М –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–ї–Ї–∞, –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞.

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Г–Ї–∞–Ј —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –Њ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї 10 –Љ–∞—П 1673 –≥.20 –Э–Њ–≤—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М ¬Ђ–і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б—В–∞—А—Л—П —Б–Њ—В–µ–љ–љ—Л—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞, –±—Г–і—Г—З–Є –љ–∞ –µ–≤–Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞—Е –≤ –њ–Њ–ї–Ї–µ—Е –њ–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ, –њ–Њ–і –Т–Є–ї–љ–µ—О –Є –њ–Њ–і –†–Є–≥–Њ—О –Є –љ–∞ –Є–љ—Л—Е –µ–≤–Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞—Е, –Њ—В –≤–µ—В—А—Г –Є–Ј–±–Є–ї–Є—Б—М –Є –≤–њ—А–µ–і—М –љ–∞ –µ–≤–Њ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞—Е –≤ –њ–Њ–ї–Ї–µ—Е –Ј–∞ —В–Њ—О –≤–µ—В—Е–Њ—Б—В—М—О –±—Л—В—М –љ–µ–ї–Ј–µ¬ї21. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ —Б–Њ—В–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞, —Б –Є—Е –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Њ–є, –≤ 1654вАУ 1656 –≥–≥.22 —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е —Б —Ж–∞—А–µ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–µ–Љ (–≤ 33 —Б–Њ—В–љ—П—Е).

–Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л –і–ї—П —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ —Б–Љ–Њ—В—А–∞—Е: 3 –Є 7 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1664 –≥. вАУ –і–ї—П —Б–Љ–Њ—В—А–∞ –љ–∞ –Ф–µ–≤–Є—З—М–µ–Љ –њ–Њ–ї–µ –Є ¬Ђ–љ–∞ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–µ¬ї (–і–ї—П 36 —Б–Њ—В–µ–љ)23, –і–ї—П —Б–Љ–Њ—В—А–∞ –≤ –Њ–Ї—В—П–±—А–µ 1665 –≥. (–і–ї—П 22 —Б–Њ—В–µ–љ)24. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –і–ї—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—А–∞–і–Њ–≤ —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ —Б–Њ—В–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –љ–Њ–≤—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞. –Ч–∞–і–∞—З–µ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤ –±—Л–ї–Њ ¬Ђ–љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Б–≤—П—В—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—П –њ–Є—Б–∞–љ—Л –љ–∞ —Б—В–∞—А—Л—Е —Б–Њ—В–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е, —Б–ї–Њ–≤–Њ –≤ —Б–ї–Њ–≤–Њ¬ї25.

–¶–∞—А—М –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З –њ—А–Є–љ—П–ї —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–Љ –≤ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ (1654вАУ1667) –Є 18 –Љ–∞—П 1654 –≥. –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Я–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є–ї–Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О, —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И—Г—О—Б—П –µ—Й–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ –Ш–≤–∞–љ–∞ IV –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVI –≤.26 –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤ –њ–Њ–ї–Ї –±—Л–ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –µ–і–Є–љ–Є—Ж –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —П–і—А–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –Њ–њ–Њ–ї—З–µ–љ–Є–µ вАУ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞27. –Ъ–∞–Ї –Є –≤—Б—П –Њ–±—Й–µ–≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П, –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤ –њ–Њ–ї–Ї –±—Л–ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї —Б–∞–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М28.

–С–Њ–ї—М—И–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —Б–Њ—В–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –≤ XVI –≤. —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —З–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л (—Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Є, —Б—В—А—П–њ—З–Є–µ –Є –ґ–Є–ї—М—Ж—Л), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Ї–∞–Ї –±—Л –ї–Є—З–љ—Л–є –і–≤–Њ—А –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—П29, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XV вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVI –≤. –Є —Б–Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤ –њ–Њ–і –Њ–±—Й–Є–Љ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є30. –Т —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –і–≤–Њ—А–∞ –≤ 1546вАУ1547 –≥–≥. –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М 163 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ (30 вАУ –і—Г–Љ–љ—Л–µ –Є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–µ —З–Є–љ—Л, 32 —Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–∞, 54 —Б—В—А—П–њ—З–Є—Е, 55 вАУ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ –Ї–љ—П–Ј–µ–є –Є –і–µ—В–µ–є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е)31.

–†–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї –∞–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ –≤–љ–µ—И–љ–µ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ. –Т–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –Ј–≤–µ–љ–Њ–Љ —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –і–≤–Њ—А–∞ —Б—В–∞–ї —Г–Ї–∞–Ј 1550 –≥. –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є ¬Ђ–Є–Ј–±—А–∞–љ–љ–Њ–є —В—Л—Б—П—З–Є¬ї: –Њ—В–±–Њ—А ¬Ђ–ї—Г—З—И–Є—Е —Б–ї—Г–≥¬ї –Є–Ј –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–µ—В–µ–є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ —И–µ—Б—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ (—П—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є—Е, —А—П–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є—Е, —В–≤–µ—А—Б–Ї–Є—Е, –≤–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є—Е –Є –і—А.). –Я–Њ—З—В–Є —В—А–µ—В—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ —В—Л—Б—П—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Г–µ–Ј–і–Њ–≤: –і–≤–Њ—А—П–љ–µ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Є –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–µ–ї—М, –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї—П, –Ґ–≤–µ—А–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–µ—Ж–Ї–Є–µ, –ї—Г—Ж–Ї–Є–µ, —А–ґ–µ–≤—Б–Ї–Є–µ32. –°–Њ—Б—В–∞–≤ –і–≤–Њ—А–∞ 1551вАУ1552 –≥–≥. –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ –≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Ф–≤–Њ—А–Њ–≤–Њ–є —В–µ—В—А–∞–і–Є33, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ—Л –Є–Љ–µ–љ–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 3000 –і–≤–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –Є–Ј –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є¬ї. –Я—А–Є –і–≤–Њ—А–µ –Є –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –≤—Л–±–Њ—А–љ–Њ–µ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–Њ34, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ –і–≤–Њ—А–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–њ–Є—Б–Ї—Г –≤ –Ф–≤–Њ—А–Њ–≤–Њ–є —В–µ—В—А–∞–і–Є –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –≤ –Њ—Б–Њ–±—Г—О, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Є —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Г—О –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤—Г —З–Є–љ–Њ–≤–љ—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ —З—В–Њ —З–Є–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –і–≤–Њ—А–∞ —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї—П—В—М—Б—П –µ—Й–µ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVI –≤., –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –µ–≥–Њ –і–µ–ї–µ–љ–Є—П (–Ј–∞–њ–Є—Б—М –њ–Њ ¬Ђ–≥–Њ—А–Њ–і–∞–Љ¬ї)35 –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –і–≤–Њ—А–∞ –≤ –Ф–≤–Њ—А–Њ–≤–Њ–є —В–µ—В—А–∞–і–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є—П–Љ (–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ)36, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –і–≤–Њ—А–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Њ—В–±–Њ—А–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–є, –≤–Њ–≤–ї–µ–Ї–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ. –≠—В–∞ –≤–µ—А—Е—Г—И–Ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –і–≤–Њ—А–µ, –љ–Њ –Є –љ–∞ –≤—Л—Б—И–Є—Е —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П—Е —Б—В—А–∞–љ—Л вАУ –Ј–µ–Љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±–Њ—А–∞—Е37.

–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –≤ 1556 –≥., ¬Ђ–£–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ¬ї –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–∞ –µ–і–Є–љ–∞—П –љ–Њ—А–Љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Л —Б –≤–Њ—В—З–Є–љ –Є –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–є: ¬Ђ—Б–Њ —Б—В–∞ —З–µ—В–≤–µ—А—В–µ–є –і–Њ–±—А–Њ–є —Г–≥–Њ–ґ–µ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ –≤ –і–Њ—Б–њ–µ—Е–µ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ, –∞ –≤ –і–∞–ї—М–љ–Є–є –њ–Њ—Е–Њ–і –Њ –і–≤—Г –Ї–Њ–љ—М¬ї. –° —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –±–Њ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –£–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ –≤ 1556 –≥. –±—Л–ї –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–Љ–Њ—В—А (¬Ђ—А–∞–Ј–±–Њ—А¬ї) –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –і–≤–Њ—А—П–љ –Є –і–µ—В–µ–є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е38.

–°–Њ—В–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–∞—Б—М –≤ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ. –Т 1552 –≥., –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—М, –Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г ¬Ђ–Ї–Њ–µ–Љ—Г–ґ–і—Г —Б—В—Г –±—А–∞–љ–љ—Л–Љ –і–µ—В—П–Љ –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є–Љ¬ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є—В—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е –≥–Њ–ї–Њ–≤ –Є —Б–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –і–≤–Њ—А—П–љ, ¬Ђ–Є—Б–Ї—Г—Б–љ—Л—Е —А–∞—В–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г¬ї39. –†–Њ—Б–њ–Є—Б—М –њ–Њ —Б–Њ—В–љ—П–Љ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ —А–∞–Ј—А—П–і–љ—Л—Е –Ј–∞–њ–Є—Б—П—Е –≤ 1568 –≥.40 –°—Г–і—П –њ–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б—П–Љ –†–∞–Ј—А—П–і–∞, —З–Є—Б–ї–Њ —Б–Њ—В–µ–љ –≤ ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤–µ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –њ–Њ–ї–Ї—Г¬ї –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–Љ: –≤ 1568 –≥. –Є—Е –±—Л–ї–Њ 17, –≤ 1572 вАУ 9, –≤ 1578 вАУ 13, –≤ –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є—Б—П –њ–Њ—Е–Њ–і –і–ї—П –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—П –Ы–Є–≤–Њ–љ–Є–Є –≤ 1579 –≥. —Ж–∞—А—М –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї 37 —Б–Њ—В–µ–љ –і–µ—В–µ–є –±–Њ—П—А—Б–Ї–Є—Е41.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ XVI –≤. ¬Ђ–¶–∞—А–µ–≤ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –њ–Њ–ї–Ї¬ї —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ42. –Т –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—М –≤ 1552 –≥. ¬Ђ–У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤ –њ–Њ–ї–Ї¬ї, –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Ш–≤–∞–љ–Њ–Љ IV, –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20 —В—Л—Б. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї43. –У—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–Љ, –µ–і–≤–∞ –ї–Є —Г—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і—Г –љ–∞ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—М, –±—Л–ї –њ–Њ—Е–Њ–і –Ш–≤–∞–љ–∞ IV –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Я–Њ–ї–Њ—Ж–Ї (–Ї–Њ–љ–µ—Ж 1562 вАУ –љ–∞—З–∞–ї–Њ 1563 –≥–≥.), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л —Б—В—А–∞–љ—Л. –Т —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г –±—Л–ї–Њ 6731 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї44, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –і–≤–∞ –≤–Њ–µ–≤–Њ–і—Л (–Э.–Я. –ѓ–Ї–Њ–≤–ї—П –Є –Я.–Э. –У–Њ—А–µ–љ—Б–Ї–Є–є). –Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є —А–Њ—Б–њ–Є—Б—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞: –Ї—А–Њ–Љ–µ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –Є–Ј –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М, —Б–∞–Љ—Л–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –њ–Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≥—А—Г–њ–њ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —П—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Ж—Л, –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж—Л –Є –њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—З–Є45. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤—Л—И–µ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ—Л –≤ —З–Є—Б–ї–µ ¬Ђ—В—Л—Б—П—З–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –і–≤–Њ—А–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVI –≤.

–£–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–є–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—З–≤–Њ–є –і–ї—П –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –£–ґ–µ –≤ 1550вАУ 1560-—Е –≥–≥. —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А—П–љ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–∞–±–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–є –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –Є —Б–ї—Г–ґ–µ–±–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–ї–∞ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–∞—П; –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVI –≤. —Н—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞ –Є—Е –љ–∞ –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г46.

–Т –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVII –≤. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤ –њ–Њ–ї–Ї –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П, –љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–љ–∞—П (–і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–∞—П) –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є —Б–Њ—В–љ–Є —Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б—В—А—П–њ—З–Є—Е, –і–≤–Њ—А—П–љ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Є –ґ–Є–ї—М—Ж–Њ–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Ж–≤–µ—В —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж—Л47. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–≤–Њ—А–∞ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVII –≤., –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П. –Я–µ—А–µ–і –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–Љ –≤ –њ–Њ—Е–Њ–і –њ–Њ–і –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї –≤ 1654 –≥. –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –±—Л–ї–Є: 4 —Б–Њ—В–љ–Є —Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤, 3 вАУ —Б—В—А—П–њ—З–Є—Е, 8 вАУ –і–≤–Њ—А—П–љ, 17 вАУ –ґ–Є–ї—М—Ж–Њ–≤; 13 вАУ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –і–≤–Њ—А—П–љ (2 вАУ –≤–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Ж–µ–≤, 1 вАУ –Ї–∞–Ј–∞–љ—Ж–µ–≤, 2 вАУ –Ї–Њ—И–Є—А—П–љ, 4 вАУ —Б–Љ–Њ–ї—П–љ, 2 вАУ –±–µ–ї—П–љ, 1 вАУ –Ї–Њ–ї–Њ–Љ–љ–Є—З –Є 1 вАУ —А—П—И–∞–љ); 1 —Б–Њ—В–љ—П –і–≤–Њ—А–Њ–≤—Л—Е –ї—О–і–µ–є; 2 —Б–Њ—В–љ–Є –∞—Б—В—А–∞—Е–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ—Г—А–Ј –Є —В–∞—В–∞—А; 2 вАУ –і–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤, 1 вАУ –Љ–Њ–ґ–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є –±–Њ—А–Є—Б–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ј–∞–Ї–Њ–≤ –Є 1 вАУ –∞—А–Ј–∞–Љ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ—А–і–≤—Л48 вАУ –≤—Б–µ–≥–Њ 54 —Б–Њ—В–љ–Є. –Ю—В–Љ–µ—В–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ–Њ–ї–Ї–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л —П—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Ж—Л, –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж—Л –Є –њ—Б–Ї–Њ–≤–Є—З–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ ¬Ђ—В—Л—Б—П—З–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –Є –≤ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –њ–Њ–ї–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ.

–Ф–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л —В—А–µ—В—М–µ–є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є XVII –≤. —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –≤ —Б–Њ—В–љ–Є. –Т —Б–Њ—В–љ–Є —Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ —Б –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞, –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –У–∞–≤—А–Є–Є–ї–∞, –Р–љ–≥–µ–ї–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–љ—П (–≤ –њ–µ—А–≤—Г—О, –≤—В–Њ—А—Г—О –Є —В—А–µ—В—М—О —Б–Њ—В–љ–Є), –≤ —Б–Њ—В–љ–Є —Б—В—А—П–њ—З–Є—Е вАУ —Б –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –°–Њ–ї—Г–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –У–µ–Њ—А–≥–Є—П, –§–µ–Њ–і–Њ—А–∞ –°—В–∞—А–∞—В–Є–ї–∞—В–∞, –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Т–Њ–Є–љ–∞. –Т —Б–Њ—В–љ–Є –і–≤–Њ—А—П–љ –Є –ґ–Є–ї—М—Ж–Њ–≤ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ —Б –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤-–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є.

–Т –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Є–Љ–µ–љ–∞ –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є: –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В–µ–ї—М —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, —Б—В—А–∞—Б—В–Њ—В–µ—А–њ—Ж—Л –С–Њ—А–Є—Б –Є –У–ї–µ–±, –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Є –Ј–∞ –≤–µ—А—Г –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Є –§–µ–і–Њ—А –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ, –Љ—Г–і—А—Л–є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –§–µ–і–Њ—А –†–Њ—Б—В–Є—Б–ї–∞–≤–Є—З –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–є –Є –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П –Ф–∞–≤–Є–і –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ, –Є —Е—А–∞–±—А—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л, –њ—А–Њ–ї–Є–≤—И–Є–µ –Ї—А–Њ–≤—М –Ј–∞ –≤–µ—А—Г –Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ: –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і–Њ–≤–Є—З, –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Є–µ, –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є, –Т—Б–µ–≤–Њ–ї–Њ–і –Є –Ф–Њ–≤–Љ–Њ–љ—В –Я—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ. –Ш—Е –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —Н–њ–Њ—Е–Њ–є –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –≤–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–Љ, –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Є –Я—Б–Ї–Њ–≤–Њ–Љ.

–Т –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ—Л —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—В—В–µ–љ–Ї–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є: –≤ —З–Є—Б–ї–Њ —З—В–Є–Љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А–µ–≤–Є—З–∞ –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Ф–Љ–Є—В—А–Є—П –£–≥–ї–Є—З—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1582вАУ1591), –Њ–±—Й–µ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞ –љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –≤ 1606 –≥., –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ—В–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –µ–≥–Њ –Љ–Њ—Й–µ–є, –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Е –Є–Ј –£–≥–ї–Є—З–∞ –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –≤ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А, –Є —З—Г–і–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є—П –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≤ 1654 –≥. –Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –Њ –≤–Њ–Є–љ–µ –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–Є –±—Л–ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Њ–Љ –њ—А–Є –Ј–∞—Й–Є—В–µ –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–∞ –Њ—В —В–∞—В–∞—А, –Є –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г XVI –≤. –µ–≥–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–∞.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —А—П–і —Б–≤—П—В—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б—В–Є, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, —Б —Н–њ–Њ—Е–Њ–є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVI –≤., —З–µ–Љ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XVII –≤. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Ї –њ–Њ—Е–Њ–і—Г 1654 –≥. –±—Л–ї –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ –Є—Е –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Љ—Л—Б–µ–ї, —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–є —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Њ–є –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –і–≤–Њ—А–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л вАУ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л XVI –≤.

–Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –Њ —Б–≤—П–Ј–Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е —Б —Н–њ–Њ—Е–Њ–є XVI –≤. –Є –Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–Љ, —З–µ–Љ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ XVII –≤., –µ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А—П–і –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є.

–°–≤—П—В—Л–µ –≤–Њ–Є–љ—Л –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є, –Є —Г–ґ–µ –≤ —А–∞–љ–љ–µ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є —А–∞–љ–љ–µ–≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л (IV вАУ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ VII –≤–≤.) —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Є–і–∞—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞49. –Ш—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Л, –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї—П–≤—И–Є–µ—Б—П –Ї–∞–Ї —Б—В–Њ–ї–њ—Л —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –Ї XвАУXI –≤–≤. —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –љ–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —З–∞—Б—В—П—Е: –љ–∞ –њ–Њ–і–њ—А—Г–ґ–љ—Л—Е –∞—А–Ї–∞—Е –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞ –Є–ї–Є –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–њ–∞—Е50. –Ъ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XIV –≤., –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Ж–∞–Љ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П —Б –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Л —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —А–µ–≥–∞–ї–Є—П—Е вАУ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –Є —Е–Њ—А—Г–≥–≤—П—Е, —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є—П—Е —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞51.

–Ю–±—А–∞–Ј—Л —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤—Б–µ–Љ—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –≤ —А–Њ—Б–њ–Є—Б—П—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤, –љ–∞ –Є–Ї–Њ–љ–∞—Е —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –†—Г—Б–Є, –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —З–µ—А—В—Л –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –і–ї—П —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—З–Є—В–∞–љ–Є–µ –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї–∞ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ вАУ –Р—А—Е–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≥–∞ –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —Б–Є–ї –±–µ—Б–њ–ї–Њ—В–љ—Л—Е, –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї—П —А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Є –µ–≥–Њ –≤–Њ–ґ–і–µ–є вАУ –Ј–µ–Љ–љ—Л—Е —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є52. –Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Њ –Ъ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –±–Є—В–≤–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –≤–Њ–Є–љ–∞–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Є –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е —А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е ¬Ђ–≤–Њ–µ–≤–Њ–і–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е –≤–Њ–є¬ї, –∞—А—Е–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≥–Њ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–Њ–Љ53.

¬Ђ–Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Ј—П—В–Є–µ¬ї 1552 –≥. —Б—В–∞–ї–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ —Н–њ–Њ—Е–Є –Ш–≤–∞–љ–∞ IV. –Т –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є –≤ –°–≤–Є—П–ґ—Б–Ї –Љ–Є—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤—Б–µ—П –†—Г—Б–Є –Ь–∞–Ї–∞—А–Є—П –њ–Њ–і–≤–Є–≥ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –≤ –±–Њ—А—М–±–µ —Б –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Е–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞54. –Э–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Є–і–µ—П –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–µ –Њ—В –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ вАУ —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤55, –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А, –С–Њ—А–Є—Б –Є –У–ї–µ–± –Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є56.

–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVI –≤. –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ґ–∞–љ—А–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±—А–∞–Ј—Л –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П57. –Т 1564вАУ1565 –≥–≥. –њ–Њ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Г –Ш–≤–∞–љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –±—Л–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ —Д—А–µ—Б–Ї–Њ–≤—Л–є –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 1505вАУ1508 –≥–≥. –Ч–∞–Љ—Л—Б–µ–ї –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–є ¬Ђ–≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є¬ї, —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ–±–µ–і–Њ–љ–Њ—Б–љ—Л—Е –≤–Њ–є–љ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ58. –Ю—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—Б–Њ–±—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —Б—В–Њ–ї–њ–∞—Е —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є: —Б—А–µ–і–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ—Г —Б–≤—П—В—Л—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –њ–Њ—З–Є—В–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ—Л –Њ–±—А–∞–Ј—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Љ–µ–ї–Њ –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–Є–≤—И—Г—О—Б—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—О: –Є—Е –њ–Њ—З–Є—В–∞–ї–Є –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ, –Я—Б–Ї–Њ–≤–µ, –ѓ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–ї–µ, –І–µ—А–љ–Є–≥–Њ–≤–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е59. –Ш–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ–љ–Њ–њ–Є—Б–Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —Ж–Є–Ї–ї–∞ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є —А—П–і —В–µ–Ј–Є—Б–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–і—Л—В–Њ–ґ–µ–љ—Л –Ґ.–Х. –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–Њ–є: –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –≥—А—Г–њ–њ—Г –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Ј —Б–Њ–љ–Љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е, —З—В–Њ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ –Њ—В–±–Њ—А–∞ —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –і–ї—П —А–Њ—Б–њ–Є—Б–µ–є –≤ –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е —П—А—Г—Б–∞—Е —Б—В–Њ–ї–њ–Њ–≤60. –Э–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Б —А–Њ—Б–њ–Є—Б—П–Љ–Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —А—П–і –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е —Б–Њ—В–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞.

–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Ї—Г —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVII –≤., –Є –µ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤. –°–Њ—В–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –≤—Л–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–ї–Ї–Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Я–µ—В—А–∞ I, –і–≤–Њ—А—П–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ–љ–Є—Ж–∞ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤ –±–Є—В–≤–µ –њ–Њ–і –Э–∞—А–≤–Њ–є –≤ 1700 –≥.

–£–ґ–µ –≤ 1883 –≥., –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ III, –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Л —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞–ї–Є –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—В—М ¬Ђ–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Є¬ї.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Љ–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ —Б–Њ—В–µ–љ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Ж–µ–њ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–µ–є, —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ–∞—П –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Є—Е —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—П–і–∞, —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –°–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞ –У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –њ–Њ–ї–Ї–∞, –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л 60-—Е –≥–≥. XVI –≤., –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л –њ–Њ–і–±–Њ—А–∞ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–∞—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ —Б–Њ—В–µ–љ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Я—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е, —П–≤–ї—П—П—Б—М –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ—Л–є, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ —Б–≤—П–Ј–љ—Л–є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Ж–Є–Ї–ї, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б—П–Љ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞ вАУ –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П.

–Ю–±—А–∞–Ј—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є, —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л–µ —Б—А–µ–і–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є ¬Ђ–≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Є—Е¬ї —Б–≤—П—В—Л—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–Њ—В–і–µ–ї–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Б–≤—П—В–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є61. –Я—А–Є –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –≤ —Б–Њ—В–љ–Є, —Б–≤—П—В—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–∞—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –µ–і–Є–љ—Л–є —А—П–і, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є–ї–∞—Б—М –Є–і–µ—П —Б–Њ–±–Є—А–∞–љ–Є—П —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Є –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ. –Я—А–µ–±—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ –≤ –Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —Б–∞–Ї—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –њ–Њ–ї–µ –±–Њ—П. –≠–Љ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–∞ –µ–і–Є–љ—Л–є –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л–є —А—П–і, –∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ–є —В–Ї–∞–љ–Є –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–∞ вАУ —Н—Д—Д–µ–Ї—В –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Э–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞.

–Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ —Б –Њ–±—А–∞–Ј–∞–Љ–Є –Э–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, —Б –Є—Е –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Њ–Љ –Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±–Њ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ, —А–∞—Б—И–Є—А—П—О—В –Ї—А—Г–≥ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л XVIвАУXVII –≤–≤.

1 –Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ—В–љ–Є—Й–∞—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М, –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М –ї–Є—И—М —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ; –Є—Е —В–µ–Ї—Б—В—Л –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П—Е: –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞. –Ь., 1865. –І. 2. –°. 38вАУ41; –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –І. 3. –Ъ–љ. 1. –Ь., 1884. –°. 53вАУ59.

2 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ч–љ-154/1-2. 169√Ч154 —Б–Љ. –Ш. –°–∞–ї—В–∞–љ–Њ–≤ (?).

3 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ч–љ-158/1-2. 152√Ч149 —Б–Љ. –Ш. –С–µ–Ј–Љ–Є–љ–Њ–≤.

4 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ч–љ-155/1-2. 155√Ч155 —Б–Љ. –Ф. –Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—А–µ–≤.

5 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ч–љ-156/1-3. 158√Ч155 —Б–Љ. –Ш. –°–∞–ї—В–∞–љ–Њ–≤.

6 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ч–љ-157/1-3. 168√Ч158 —Б–Љ. –Ш. –С–µ–Ј–Љ–Є–љ–Њ–≤.

7 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ч–љ-142/1-3. 164√Ч164 —Б–Љ.

8 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ч–љ-141/1-3. 154√Ч154 —Б–Љ.

9 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ч–љ-140/1-3. 155√Ч155 —Б–Љ. –Ш. –°–∞–ї—В–∞–љ–Њ–≤.

10 –Ь—Г–Ј–µ–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П, –Є–љ–≤. вДЦ –Ч–љ-139/1-2. 155√Ч164 —Б–Љ. –Ф. –Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—А–µ–≤.

11 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –І. 3. –°. 55вАУ59; –°–ї–Њ–≤–∞—А—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤ XIвАУXVII –≤–µ–Ї–Њ–≤ / –†–µ–і.-—Б–Њ—Б—В. –Ш.–Р. –Ъ–Њ—З–µ—В–Ї–Њ–≤. –Ь., 2003. –°. 83, 235, 587.

12 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ–і–µ–ґ–і—Л –Є –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–є—Б–Ї. –°–Я–±., 1841. –І. 1. –°. 154.

13 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –Я—А–Є–Љ–µ—З. –°. 6; –°–ї–Њ–≤–∞—А—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є–Ї–Њ–љ–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤ XIвАУXVII –≤–µ–Ї–Њ–≤. –°. 83; 234вАУ239; 581.

14 –†–У–Р–Ф–Р. –§. 396. –Ю–њ. 2. –Ф. 936. –Ы. 611вАУ612, 614, 619, 626, 629.

15 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –І. 2. –°. 42; –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –І. 3. –Ъ–љ. 1. –°. 60.

16 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µвА¶ –І. 1. –°. 152вАУ154, 163вАУ164. –†–Є—Б. вДЦ 124, 125, 129, 130. –°. CLIV. –Я—А–Є–Љ–µ—З. 237; –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –І. 1. –°. 45вАУ60; –І. 2. –°. 38вАУ42; –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ –Э.–У. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ—З–µ—А–Ї –Њ —А–µ–≥–∞–ї–Є—П—Е –Є –Ј–љ–∞–Ї–∞—Е –Њ—В–ї–Є—З–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Ґ. 1. –°–Я–±., 1897. –°. 58вАУ68. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –Є–Ј –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞¬ї –±—Л–ї–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ—Л –≤ –Ю–њ–Є—Б–Є –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л: –Ю–њ–Є—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ю—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є –њ–∞–ї–∞—В—Л. –І. 3. –Ъ–љ. 1. –°. 53вАУ60.

17 –Ч–≤–µ–≥–Є–љ—Ж–Њ–≤ –Т.–Т. –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–∞ –Є —И—В–∞–љ–і–∞—А—В—Л –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є (XVI –≤. вАУ 1914 –≥.) –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —Д–ї–∞–≥–Є. –Ь., 2008. –†–Є—Б. 4, 33.

18 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –І. 1. –°. 45.

19 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –І. 3. –Я—А–Є–ї. вДЦ 5. –°. 12вАУ13. –Ь–Ф (49) –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ —Б—В–∞—А—Л—Е —Б–Њ—В–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Є—Б–∞–љ—Л—Е, –Є —В–µ –≤—Б–µ –≤–µ—В—Е–Є.

20 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –І. 3. –°. 53.

21 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 54.

22 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –І. 1. –°. 48вАУ50.

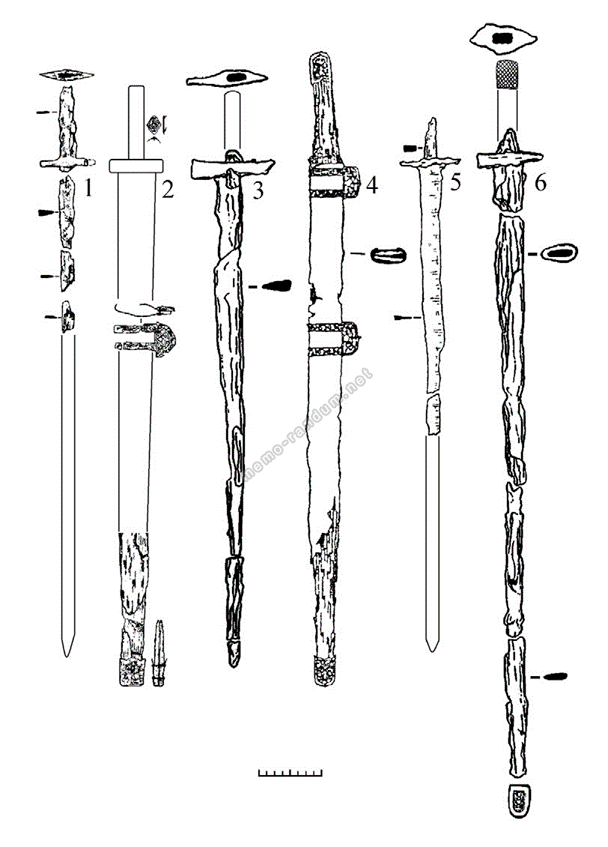

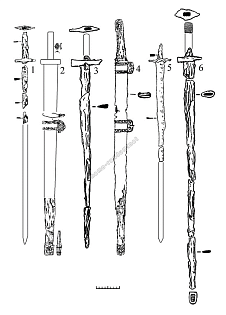

–Ю–і–љ–Њ –Є–Ј –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –°–Љ–Њ–ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, —Б –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Х–≤—Б—В–∞—Д–Є—П (–Є–љ–≤. вДЦ HJ 20:412; —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л: 174—Е175 —Б–Љ), —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ґ—А–Њ—Д–µ–µ–≤ –Ь—Г–Ј–µ—П –Р—А–Љ–Є–Є –≤ –°—В–Њ–Ї–≥–Њ–ї—М–Љ–µ. –°–Љ.: Danielsson Arne. Ryska fanor fran 1600-talets mitt // Foreningen. Armemusei vanner. Meddelande XXVII. Kungl. Armemuseum. Stockholm, 1966. P. 37; Danielsson Arne. Utlandska faltteken. Utstallda i trofekammaren // Skatter som vi arvt. Statens trofesamling. Armemuseum. 1988. P. 7вАУ8; –С–µ–ї–∞–≤–µ–љ–µ—Ж –Я.–Ш. –Ъ—А–∞—В–Ї–∞—П –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ —Б—В–∞—А—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е. –°–Я–±., 1911. –°. 44; –Ч–≤–µ–≥–Є–љ—Ж–Њ–≤ –Т.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –Я—А–Є–ї. –°. 281. –†–Є—Б. 412. –†–Є—Б. —Б. 315.

23 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –І. 1. –°. 55вАУ59.

24 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –І. 3. –°. 50вАУ51.

25 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 54вАУ55.

26 –І–µ—А–љ–Њ–≤ –Р.–Т. –Т–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Є–ї—Л –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ XVвАУXVII –≤–≤. (–° –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –і–Њ —А–µ—Д–Њ—А–Љ –њ—А–Є –Я–µ—В—А–µ I). –Ь., 1954. –°. 171.

27 –Ч–Є–Љ–Є–љ –Р.–Р. –Ъ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ 50-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XVI –≤. // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є. –Ґ. 55. –Ь., 1956. –°. 353.

28 –І–µ—А–љ–Њ–≤ –Р.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 33.

29 –Я—А–∞–≤—П—Й–∞—П —Н–ї–Є—В–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ IX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–≤.: –Ю—З–µ—А–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є / –Њ—В–≤. —А–µ–і. –Р.–Я. –Я–∞–≤–ї–Њ–≤. –°–Я–±., 2006. –°. 230.

30 –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і (1478), –Ґ–≤–µ—А—М (1485), –Т—П—В–Ї—Г (1489) –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є–ї –Ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Ї–љ—П–Ј—М –Ш–≤–∞–љ III (1462вАУ1505); –Я—Б–Ї–Њ–≤ (1510) –Є –†—П–Ј–∞–љ—М (1520) вАУ –µ–≥–Њ —Б—Л–љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є III (1505вАУ1533).

31 –Я—А–∞–≤—П—Й–∞—П —Н–ї–Є—В–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ IX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–≤. –°. 198.

32 –Ґ—Л—Б—П—З–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ 1550 –≥. –Є –Ф–≤–Њ—А–Њ–≤–∞—П —В–µ—В—А–∞–і—М 50-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XVI –≤. / –Я–Њ–і–≥–Њ—В. –Ї –њ–µ—З–∞—В–Є –Р.–Р. –Ч–Є–Љ–Є–љ. –Ь.-–Ы., 1950. –°. 5вАУ6; –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Њ–≤ –Я.–Я. –Т–Њ–є—Б–Ї–Њ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П // –Ю—З–µ—А–Ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л XVI –≤. –І. 1. –Ь., 1977. –°. 339; –Я—А–∞–≤—П—Й–∞—П —Н–ї–Є—В–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ IX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–≤. –°. 207.

33 –Ч–Є–Љ–Є–љ –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 353.

34 –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Њ–≤ –Я.–Я. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 340вАУ341.

35 –Я—А–∞–≤—П—Й–∞—П —Н–ї–Є—В–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ IX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–≤. –°. 207, 212.

36 –Э–∞–Ј–∞—А–Њ–≤ –Т.–Ф. –Ю —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ ¬Ђ–У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –і–≤–Њ—А–∞¬ї –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVI –≤. // –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ь., 1975. –°. 41, 51.

37 –Я—А–∞–≤—П—Й–∞—П —Н–ї–Є—В–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ IX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–≤. –°. 215.

38 –Т–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –Т. –Т–Њ–є–љ—Л –Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Ь., 2004. –°. 331вАУ332.

39 –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Њ–≤ –Я.–Я. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 367.

40 –Ы–µ—В–Є–љ –°.–Р. –У–≤–∞—А–і–Є—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–є // –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–∞—П –≥–≤–∞—А–і–Є—П. –°–Я–±., 2005. –°. 14.

41 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

42 –°–Љ., –љ–∞–њ—А.: –С—Г–≥–∞–љ–Њ–≤ –Т.–Ш. –Ъ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–∞ ¬Ђ–У–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–≤–∞ –і–≤–Њ—А–∞¬ї XVI –≤. // –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ —Д–µ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ь., 1975. –°. 57вАУ61.

43 –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Њ–≤ –Я.–Я. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 342.

44 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 368.

45 –Ъ–љ–Є–≥–∞ –Я–Њ–ї–Њ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ 1563 –≥. (–Ш—Б—Б–ї–µ–і. –Є —В–µ–Ї—Б—В). –°–Я–±., 2004. –°. 31, 37вАУ39.

46 –Я—А–∞–≤—П—Й–∞—П —Н–ї–Є—В–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ IX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVIII –≤–≤. –°. 210.

47 –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤ –Ы.–Я. –†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞. –І. 1. –°. 45.

48 –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–µ —А–∞–Ј—А—П–і—Л. –Ґ. III. –°—В–±. 415вАУ417.

49 –°–∞–µ–љ–Ї–Њ–≤–∞ –Х.–Ь., –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–µ–љ–Ї–Њ –Э.–Т. –Ш–Ї–Њ–љ—Л —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤. –Ю–±—А–∞–Ј—Л –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ, –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ. –Ь., 2008. –°. 10.

50 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 14, 16.

51 –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Б—Б—Л–ї–∞—О—В—Б—П –љ–∞ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Ъ–Њ–і–Є–љ–∞ –Ъ—Г—А–Њ–њ–∞–ї–∞—В–∞ (–Я—Б–µ–≤–і–Њ-–Ъ–Њ–і–Є–љ–∞) ¬Ђ–Ю–± –Њ–±—А—П–і–∞—Е –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –Є —З–Є–љ–∞—Е –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є¬ї (–≥–ї. 3), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —И–µ—Б—В–≤–Є–µ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л–љ–Њ—Б–Њ–Љ 12 –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ, –Є–≥—А–∞–≤—И–Є—Е –±–Њ–ї—М—И—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –њ—А–Є–і–≤–Њ—А–љ—Л—Е —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞—Е. –Т —З–Є—Б–ї–µ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л: ¬Ђ–Ї—А–µ—Б—В–Њ–≤–Њ–µ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —З–µ—В—Л—А–µ—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤: —Б–≤–≤. –Ф–Є–Љ–Є—В—А–Є—П, –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ–Є—П –Є –і–≤—Г—Е –§–µ–Њ–і–Њ—А–Њ–≤; –Ј–љ–∞–Љ—П —Б–≤. –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ–µ, –Ј–љ–∞–Љ—П —Б –Ї–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞...¬ї (—Ж–Є—В. –њ–Њ: –Р—А—Б–µ–љ—М–µ–≤ –Ѓ.–Т. –Ю –≥–µ—А–∞–ї—М–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞—Е –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–≤–µ—В–∞—Е –і—А–µ–≤–љ–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є // –Ц—Г—А–љ–∞–ї –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Ѓ—Б—В–Є—Ж–Є–Є. –Ь–∞—А—В. 1911. –°. 131; —Б–Љ. —В–Њ –ґ–µ: –У—А–∞–±–∞—А –Р. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –≤ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ. –Ь., 2000. –°. 55). –Р. –У—А–∞–±–∞—А –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —Б—Б—Л–ї–∞—П—Б—М –љ–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Э–∞–Ј–Є–∞–љ–Ј–Є–љ–∞, —З—В–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ, –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–≤—Л—Б—М, –≤–µ–і–µ—В –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ, —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г—П –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є, –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞–Љ—П, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ; –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ ¬Ђ—Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –і–≤—Г—Е vexilla –≤–∞—Б–Є–ї–µ–≤—Б–Њ–≤ XIV –≤–µ–Ї–∞ –Ї—А–µ—Б—В–∞ –Є —Д–Є–≥—Г—А —Б–≤—П—В—Л—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤, –њ–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П¬ї.

–Х—Й–µ –Њ–і–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї –†–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ —Б—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—З–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ –≤ –њ–∞–ї–∞—В—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –≤–љ–Њ—Б–Є–ї–Є –і–≤–µ —Е–Њ—А—Г–≥–≤–Є вАУ —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П-–≤—Б–∞–і–љ–Є–Ї–∞ –Є –У–µ–Њ—А–≥–Є—П-–Ј–Љ–µ–µ–±–Њ—А—Ж–∞ (Ps.-Codin. De offic. P. 48, 4, 282 sq.) вАУ —Б–Љ.: –Ц–∞—А–Є–Ї–Њ–≤–∞ –Ґ.–Р. –Ш–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —Б–≤—П—В–Њ–≥–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—П –≤ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є // –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ–∞—П —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П. –Ґ. 10. –Ь., 2005. –°. 665вАУ692.

52 –С–∞—В–∞–ї–Њ–≤ –Р.–Ы., –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–∞ –Ґ.–Х. –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–±–Њ—А. –Ь., 2008. –°. 18.

53 –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–∞ –Ґ.–Х. –Ъ–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В—Л –≤ —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –Р—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П. –Ь., 2004. –°. 71.

54 –Я–°–†–Ы. –Ґ. XIII. –Ь., 2000. –°. 193вАУ196.

55 –Я–Њ–і–Њ–±–µ–і–Њ–≤–∞ –Ю.–Ш. –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є –њ—А–Є –Ш–≤–∞–љ–µ IV. –†–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ъ—А–µ–Љ–ї–µ 40вАУ70-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XVI –≤. –Ь., 1972. –°. 24.

56 –Я–°–†–Ы. –Ґ. XIII. –Ь., 2000. –°. 194.

57 –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: –Є–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–С–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —Ж–∞—А—П¬ї (–У–Ґ–У, —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ XVI –≤–µ–Ї–∞), ¬Ђ–°—В–µ–њ–µ–љ–љ–∞—П –Ї–љ–Є–≥–∞ —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П¬ї (60-–µ –≥–≥. XVI –≤.).

58 –Я–Њ–і–Њ–±–µ–і–Њ–≤–∞ –Ю.–Ш. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 30.

59 –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–∞ –Ґ.–Х. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 207, 209.

60 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 176, 179.

61 –С–∞—В–∞–ї–Њ–≤ –Р.–Ы., –°–∞–Љ–Њ–є–ї–Њ–≤–∞ –Ґ.–Х. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 86.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є