╨Ы.╨Р. ╨о╤И╨║╨╛╨▓╨░ (╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│) ╨Ш╨╖ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░.

╨г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Г╨╗╤М╤В╤Г╤А╤Л ╨Ь╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨Р╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤П ╤А╨░╨║╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤Г╨║ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕

╨з╨░╤Б╤В╤М V╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│

┬й╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б, 2016

┬й╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨▓, 2016

┬й ╨б╨Я╨▒╨У╨г╨Я╨в╨Ф, 2016

╨Э╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ┬л╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╣┬╗ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Б ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ тАУ ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓, ╨║╨░╨║ ╨╕╤Е ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓ ╤Б╤В╨░╤А╨╕╨╜╤Г. ╨Ф╨╗╤П ╤Н╤В╨╕╤Е ╤Ж╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░, ╤В╨╛╨┐╨╛╤А, ╨║╨╕╤А╨║╨░, ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░, ╨╗╨╛╨╝, ╨░ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ тАУ ╨┐╨╕╨╗╨░ ╨╕ ╤В╤А╨░╤Б╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨╛╤З╨╜╤Л╨╣ ╤И╨╜╤Г╤А. ╨Э╨╡╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨░╨╡╤В ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б, ╤З╨╡╨╝ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤В ╨▒╤Л╤В╤М ╨╕╨╜╤В╨╡╤А╨╡╤Б╨╜╨░ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П, ╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╡╨╡ ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤В╨╡╤Б╨╜╨╛ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Б ╤Г╤А╨╛╨▓╨╜╨╡╨╝ ╤Д╨╛╤А╤В╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╕, ╨░ ╨╛╨╜╨░, ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М, ╨╖╨░╨▓╨╕╤Б╨╡╨╗╨░ ╨╛╤В ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╤П ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨╕ ╤В╨░╨║╤В╨╕╨║╨╕ ╨▒╨╛╤П. ╨в╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝, ╤Н╨▓╨╛╨╗╤О╤Ж╨╕╤П ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╜╨╡╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╕╨╝╨░ ╨╛╤В ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╤В╨▓╨░.

╨Я╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╤П╨▓╨╗╤П╨╗╤Б╤П ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣. ╨Э╨╛ ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨╕╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤О ╤Д╨╛╤А╤В╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╕, ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨╕ ╤В╨░╨║╤В╨╕╨║╨╕ ╨▒╨╛╤П ╨┐╨╛╤Б╨▓╤П╤Й╨╡╨╜╤Л ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤В╤А╤Г╨┤╤Л, ╤В╨╛ ╨│╨╗╤Г╨▒╨╛╨║╨╕╨╡ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╤Н╨▓╨╛╨╗╤О╤Ж╨╕╨╕ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤В ╨╕ ╨▓ ╨╜╨░╤И╨╕ ╨┤╨╜╨╕. ╨Ч╨░╨╝╨╡╤В╨╕╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╤Н╤В╨╛╤В ╤Д╨░╨║╤В ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨╡╨╜ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Б╤В╨░ ╨╗╨╡╤В ╨╜╨░╨╖╨░╨┤1. ╨Т ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨░ ╨┐╨╛╨┐╤Л╤В╨║╨░ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╨░╤В╨╕╨╖╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╛╨┐╤Г╨▒╨╗╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤А╨░╨╜╨╡╨╡ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨▓╤Л╤П╨▓╨╕╤В╤М ╨┐╤А╨╕╤З╨╕╨╜╤Л, ╨┐╨╛╨▓╨╗╨╕╤П╨▓╤И╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╨╡ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░, ╤Г╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤О, ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨║╨╡ ╨╕ ╤Е╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╤О. ╨Ю╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╤Л╨╝ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤Г╨▒╨╗╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╢╤Г╤А╨╜╨░╨╗╨░╤Е XIX ╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╤П.

╨Я╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╡ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╤Б ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╛╨▒╨╡╨╖╨╛╨┐╨░╤Б╨╕╤В╤М ╤Б╨╡╨▒╤П ╨╛╤В ╨╜╨░╨┐╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╤А╨░╨│╨░. ╨б ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤Ж╨╡╨╗╤М╤О ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨▓╨░╨╗╨╛╨▓, ╤А╨▓╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╨░╨╗╨╕╤Б╨░╨┤╨╛╨▓. ╨в╨░╨║╨╕╨╡ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░╤Б╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕ ╤А╨╡╨║╨▓╨╕╨╖╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤Г ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝ ╨┤╨╛ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣. ╨Я╨╛╨║╨░ ╨┤╨╗╤П ╤Б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╛╤В╨║╤А╤Л╤В╨░╤П ╨╕ ╤А╨╛╨▓╨╜╨░╤П ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╤М, ╨┐╤А╨╕╨╝╨╕╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╕╨┤╤Л ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╤В╨░╨║╤В╨╕╨║╨╡ ╨▒╨╛╤П ╨╕ ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А╤Г ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П.

╨б ╤Г╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨╕ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╨│╨╜╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨╛╤Й╨╕ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╤В ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤В╨░╨║╤В╨╕╨║╨╕ ╨▒╨╛╤П. ╨б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╝╨░╤Б╤Б╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╗╨╕╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╜ ╨╕ ╤А╨░╤Б╤Б╤Л╨┐╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╤В╤А╨╛╤П. ╨Э╨░╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╤Г╨║╤А╤Л╤В╨╕╨╣. ╨С╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░╤З╨╕╨╜╨░╤О╤В ╨┐╤А╨╕╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╤М ╨╛╨┐╨╛╤А╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤Г╨╜╨║╤В╤Л2. ╨Ю╨╜╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝ ╤Г╨║╤А╤Л╤В╤М╤Б╤П ╨╛╤В ╨╛╨│╨╜╤П, ╨░ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╣╤В╨╕ ╨▓ ╨░╤В╨░╨║╤Г. ╨д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╤П ╤Д╨╛╤А╤В╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╤П ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╤Б╤В╨░╨╡╤В ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╡.

╨Я╨╛╨║╨░ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨╜╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝, ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б ╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╕╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨║ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╖╨░╨┤╨░╤З ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗╤Б╤П. ╨Ш ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Б ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨▓ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨║ ╨╜╨╡╨╣ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤К╤П╨▓╨╗╤П╤В╤М╤Б╤П ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П: ╤Г╨┤╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╛ ╨▓ ╨╜╨╛╤Б╨║╨╡, ╨╗╨╡╨│╨║╨╛╤Б╤В╤М, ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П ╨┐╨╗╨╛╤Й╨░╨┤╤М ╨╗╨╛╤В╨║╨░, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╤О╤Й╨░╤П ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╤В╤М ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╤В╤А╤Г╨┤╨░. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╨╛ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╤Л╨╡ ╨╜╨░╤Г╤З╨╜╨░╤П ╨╕ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨▒╨░╨╖╤Л ╨┤╨╗╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╗╨╕ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╤В╤М ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В, ╤Г╨┤╨╛╨▓╨╗╨╡╤В╨▓╨╛╤А╤П╤О╤Й╨╕╨╣ ╨▓╤Б╨╡╨╝ ╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П╨╝.

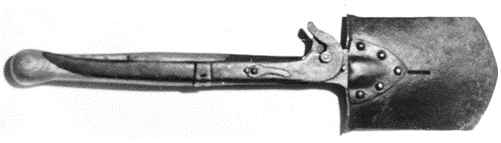

╨в╨░╨▒╨╡╨╗╤М 1712 ╨│.

╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╨░. ╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╤М ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▒╤Л╨╗ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ 08.02.1712. ╨Э╨░╤З╨░╨╗╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╤О ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗╨░ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░-╨╖╨░╤Б╤В╤Г╨┐ ╨┐╤А╨╕ ╨Я╨╡╤В╤А╨╡ I, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╨▓╤И╨░╤П╤Б╤П ╨▓╤А╤Г╤З╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░. ╨Ю╨╜╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╤В╤А╨░╨┐╨╡╤Ж╨╕╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╤Л╨╣ ╨╗╨╛╤В╨╛╨║, ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╡ ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨┤╨▓╨░ ╤А╨░╨╖╨░. ╨Ю╨╜ ╨║╤А╨╡╨┐╨╕╨╗╤Б╤П ╨║ ╨┐╤А╤П╨╝╨╛╨╝╤Г ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╤Г ╨▓╤Б╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤В╤А╤Г╨▒╨║╨╛╨╣. ╨Ф╨╗╤П ╤Г╨┐╨╛╤А╨░ ╨╜╨╛╨│╨╛╨╣ ╨▓ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╨║ ╨▓╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨░╤П ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨░╤П ╨┐╨╗╨░╨╜╨║╨░. ╨Я╨╡╤В╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░-╨╖╨░╤Б╤В╤Г╨┐, ╨╕╨╝╨╡╨▓╤И╨░╤П ╨╝╨░╨╗╤Г╤О ╨╡╨╝╨║╨╛╤Б╤В╤М ╨╕ ╤В╤Г╨┐╨╛╨╡ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡, ╨┐╤А╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨┤╨╛ 1833 ╨│.

╨в╨╛╨┐╨╛╤А. ╨Я╤А╨╕╨▒╨╗╨╕╨╖╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▓ ╤Н╤В╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╤О╤В╤Б╤П ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░╤Е. ╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤В╤Б╤П ╨║ ╨┐╨░╨╗╨╕╤Б╨░╨┤╨╜╨╛╨╝╤Г ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Г, ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨▓╤И╨╡╨╝╤Г╤Б╤П ╨┤╨╗╤П ╨╖╨░╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╕ ╨╗╨╡╤Б╨╛╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨╛╨▓, ╤Н╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨░ ╨╖╨░╨│╤А╨░╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣. ╨Ю╨╜ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╤Б╤К╨╡╨╝╨╜╨╛╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╕╤Й╨╡ ╨╕ ╤Г╨╖╨║╨╛╨╡, ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨│╨╛╨▓╨░╤В╨╛╨╡, ╤В╨╛╨╗╤Б╤В╨╛╤Б╤В╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡, ╤Б╨║╤А╤Г╨│╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡.

╨Ъ╨╕╤А╨║╨░ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В ╨╕ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨║╨╕╤А╨║╨╕ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П╨╝╨╕. ╨Ъ╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨╕ ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╡ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕.

╨Я╨╡╤А╨▓╨╛╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨Я╨╡╤В╤А I ╤Г╤З╤А╨╡╨┤╨╕╨╗ ╨║╨░╨╖╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Д╨░╨▒╤А╨╕╨║╨╕. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╕╤Е ╨╕╨╖╨┤╨╡╨╗╨╕╤П ╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨┤╨╛╤А╨╛╨╢╨╡, ╨░ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╜╨╕╨╢╨╡, ╤З╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨╕╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╕╤П╤Е. ╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╤Д╨░╨▒╤А╨╕╨║╨╕, ╨▓╤Л╨┐╤Г╤Б╨║╨░╨▓╤И╨╕╨╡ ╤В╨╛╨▓╨░╤А ╨┤╨╗╤П ╨░╤А╨╝╨╕╨╕, ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╛╤В ╨║╨░╨╖╨╜╤Л ╨╕ ╤Б╤А╨░╨╖╤Г ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨╜╨░╨┤╨╡╨╢╨╜╤Л╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╨╜╤Л╨╡ ╤А╤Г╨║╨╕. ╨Ю╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╤Л╨╝ ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╨╡╨╝ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╤Н╤В╨╕╨╝╨╕ ╤Д╨░╨▒╤А╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╖╨┤╨╡╨╗╨╕╨╣ ╨┤╨╗╤П ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨┐╨╛ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░╨╝ ╨╕ ╨┐╨╛ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Ж╨╡╨╜╨╡. ╨Э╨╛ ╨╕╤Е ╨┐╤А╨╛╨┤╤Г╨║╤Ж╨╕╤П ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨▓╤Л╨┤╨╡╤А╨╢╨╕╨▓╨░╨╗╨░ ╨║╨╛╨╜╨║╤Г╤А╨╡╨╜╤Ж╨╕╤О ╤Б ╨╕╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨░╨╝╨╕3.

╨Ю╨▒ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨▓ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ (1700тАУ1725) ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╨╝╨░╨╗╨╛. ╨Э╨╡╤Б╨╝╨╛╤В╤А╤П ╨╜╨░ ╤Н╤В╨╛, ╨┤╨╛ ╨╜╨░╤Б ╨┤╨╛╤И╨╗╨╕ ╤Б╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛╨▒ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨║, ╨║╨╕╤А╨╛╨║, ╨╝╨╛╤В╤Л╨│, ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╣ ╤Д╨░╤И╨╕╨╜╨╜╤Л╤Е, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╡ ╨╖╨░ ╨┐╤Г╤И╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤И╨╡╨╝ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡4. ╨в╨░╨║╨╕╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨░ ╨╝╨╕╨╜╨╡╤А╨╜╨░╤П ╤А╨╛╤В╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Г╤О ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┤╨╗╤П ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨░ ╨┐╨╛╨┤╨╖╨╡╨╝╨╜╨╛-╨╝╨╕╨╜╨╜╤Л╤Е ╨│╨░╨╗╨╡╤А╨╡╨╣ ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨║╨╛╨┐╨╛╨▓, ╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨░╨┐╤Л, ╨░ ╨┐╤А╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┐╤А╨╛╨║╨╗╨░╨┤╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨┤╨╛╤А╨╛╨│╨╕ ╨╕ ╨▓╨╛╤Б╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╛╤Б╤В╨╛╨▓.

╨Т ╨┐╨╡╤В╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝╨╕. ╨Т 1701 ╨│. ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║ ╨╕╨╝╨╡╨╗ 1000 ╨╗╨╛╨┐╨░╤В, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤А╨╕╨╡╨╣ ╨┐╤А╨╕ ╤Б╨╡╨┤╨╗╨╡. ╨Т ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝ ╨│╤А╨╡╨╜╨░╨┤╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╤Д╤Г╨╖╨╡╨╗╨╡╤А╨╜╨╛╨╝ ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛ 144 ╤И╤В. ╨║╨╕╤А╨╛╨║ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│, ╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝ ╨┤╤А╨░╨│╤Г╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨║╤Г 10 ╨╗╨╛╨┐╨░╤В, 80 ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓, 10 ╨║╨╕╤А╨╛╨║5. ╨в╨░╨║╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨╕ ╨╜╨╡╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨░╤П ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╤О╤В ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╤М ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╡ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨▓ ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╡ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣. ╨в╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨╕╨╗╨░╨╝╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╤Л ╨╜╨╡ ╤Б╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▒╤Л ╨▒╤Л╤Б╤В╤А╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╕╤В╤М ╨┐╨╛╨╗╨╡ ╨Я╨╛╨╗╤В╨░╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П, ╨┐╨╛╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╤М ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╗╨░╨│╨╡╤А╤П ╨╕ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╤Л╨╡ ╨┐╨╡╤В╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╡ ╤А╨╡╨┤╤Г╤В╤Л, ╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╕╨▓╤И╨╕╨╡ ╤И╨▓╨╡╨┤╤Б╨║╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░. ╨Ш╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╡ ╨║ ╨Я╨╛╨╗╤В╨░╨▓╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╤Б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤О, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨║ ╨Р╨╖╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╝╤Г ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╤Г 1699 ╨│., ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л, ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨╕ ╨║╨╕╤А╨║╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╤Л ╨▓ ╨Т╨╛╤А╨╛╨╜╨╡╨╢╨╡6.

╨в╨░╨▒╨╡╨╗╤М 1728 ╨│.

╨б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╤М 1728 ╨│. ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Л╨┤╤Г╤Й╨╡╨│╨╛. ╨Т ╨╜╨╡╨╝ ╤Г╨╢╨╡ 40 ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣, ╨╜╨╛ ╨▓╤Л╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨┐╨╛╨║╨░ ╨╡╤Й╨╡ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В. ╨Ю╨╜ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╤Б╤П ┬л╨╝╨╕╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨▓╨╡╤Й╨╕┬╗ ╨╕ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨╝╨╕╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤В╨╡. ╨Э╨░ ╤А╤П╨┤╨╛╨▓╤Л╤Е, ╤З╨╕╤Б╨╗╤П╤Й╨╕╤Е╤Б╤П ╨▓ ╤И╤В╨░╤В╨╡ ╨╝╨╕╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤В╤Л, ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М 24 ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨║╨╕ (╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨░╨│╨╜╤Г╤В╤Л╨╡ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤Л╨╡), 12 ╨╖╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨╛╨▓, 15 ╨╗╨╛╨╝╨╛╨▓ ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╤Е, 18 ╨║╨╕╤А╨╛╨║ ╤А╨░╨╖╨╜╤Л╤Е, 48 ╨╝╨╛╤В╤Л╨│, 4 ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░. ╨Ш╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤А╤П╨┤╨╛╨▓╤Л╤Е, ╨░ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨║ ╨╜╨╡╨╝╤Г ╤З╨╡╤Е╨╗╨╛╨▓ ╨▓╤Л╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤З╤В╨╛ ╨▓╨╡╤Б╤М ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨▒╤Л╨╗ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╤Л╨╣7. ╨Я╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╛╤В╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░╨╝, ╨░ ╨┐╨╛╤В╨╛╨╝ ╤Г╨╢╨╡ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░╨╝. ╨н╤В╨╛ ╨╛╨▒╤К╤П╤Б╨╜╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╤Д╨╕╨║╨╛╨╣ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╨╝╨╕╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤В╤Л, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨┐╨╛╨┤╨╖╨╡╨╝╨╜╨╛-╨┐╨╛╨┤╤А╤Л╨▓╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝╨╕.

╨Ы╨╛╨╝. ╨Т ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╤О╤В╤Б╤П ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡ ╨▓╨╕╨┤╨░ ╨╗╨╛╨╝╨╛╨▓: ╤Б ╨╛╤Б╤В╤А╤Л╨╝ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╛╨╝, ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╛╨╝, ╤А╤Г╤З╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╤А╨░╨╖╨╗╨░╨╝╤Л╨▓╨░╤О╤Й╨╕╨╡ ╨┤╨╕╨║╨╕╨╣ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╤М (╨┤╨╗╤П ╤А╨░╨╖╤А╤Л╨▓╨░ ╨┐╨╛╤А╨╛╤Е╨░).

╨Т ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ XVIII ╨▓. ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В, ╨╗╨╛╨╝╨╛╨▓, ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓, ╤Д╨░╤И╨╕╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╣ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨░ ╨Я╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╜╨░╤П ╤А╨╛╤В╨░ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░, ╤Г╤З╤А╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ 1757 ╨│.8 ╨Э╨╛ ╨╛╨╜╨░ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╡╤Б╤В╨╕╤В╤М ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨▓ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╕╤Е ╤А╤Г╨║╨░╤Е ╨╕ ╨▓ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╡. ╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л (1768тАУ 1774) ╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨┐╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜, ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨▓╤И╨╕╨╣ ╨╕╨╖ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡╤Е ╤А╨╛╤В ╨╕ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╕╨▓╤И╨╕╨╣╤Б╤П ╨┐╤А╨╕ ╨У╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╝ ╤И╤В╨░╨▒╨╡. ╨Т╤Б╨╡╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╤А╤П╨┤╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤М ╨╜╨░ ╤З╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╤А╤В╤Г╨┐╨╡╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л9. ╨з╨╡╤Е╨╗╤Л ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╨┤╨╛╤И╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤Л╤З╨╡╤А╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╢╨╕ ╨╜╨░ ╤З╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤П╨╗╨╛╨▓╤Л╤Е ╤А╨╡╨╝╨╜╤П╤Е ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╕ ╨║ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨║╨░╨╝, ╨║╨╕╤А╨║╨░╨╝ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░╨╝.

╨Я╨╕╨╗╨░. ╨Т ╤Н╤В╨╛╤В ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤Г╨╢╨╡ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╕╨╗╤Л: ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╤М╨╜╤Л╨╡, ╨┐╨╛╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨╗╤Г╤З╨║╨╛╨▓╤Л╨╡10.

╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨░╤Е ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨░ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П, ╨╕ ╤Н╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╗╨╛ ╨║ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤. ╨Ю╨┤╨╜╤Г ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е ╤Б╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗ ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨Я╨╛╤В╨╡╨╝╨║╨╕╨╜ ╨┐╤А╨╕ ╨о╨╢╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕. ╨Я╨╛ ╤Г╤Б╤В╨░╨▓╤Г, ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╕╨╝, ╨┐╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╤Л ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╝╨░╤А╤И╨╡╨╣ ╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨╕ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╤Л, ╨╕╨╝╨╡╤П ╨┐╤А╨╕ ╤Б╨╡╨▒╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л (╨╛╨┤╨╜╨░ ╤В╤А╨╡╤В╤М ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░) ╨╕ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л (╨┤╨▓╨╡ ╤В╤А╨╡╤В╨╕ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░). ╨б ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨▓ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤Е ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ┬л╨╖╨░╨┐╨╡╤А┬╗ (╤Б╨░╨┐╨╡╤А)11.

XVIII ╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╨╡ тАУ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨▒╨╛╤А╤М╨▒╤Л ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╖╨░ ╨▓╤Л╤Е╨╛╨┤ ╨║ ╨╝╨╛╤А╤П╨╝ ╨╕ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╛╨▓╤Л╤Е ╨│╤А╨░╨╜╨╕╤Ж. ╨Ъ╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╤А╤Г╨║ ╨▓ ╤А╤Г╨║╨╕. ╨в╨░╨║, ╨╕ ╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╤Г╤О ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤М ╨е╨╛╤В╨╕╨╜ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╨▒╤А╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨┤╨╜╨╛╨║╤А╨░╤В╨╜╨╛. ╨Ф╨╗╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨┐╨╛╨┤ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤М╤О ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╛╨║╨╛╨┐╤Л, ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨Ь╨╕╨╜╨╕╤Е╨╛╨╝ ╨╡╤Й╨╡ ╨▓ ╤Ж╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨Х╨╗╨╕╨╖╨░╨▓╨╡╤В╤Л ╨Я╨╡╤В╤А╨╛╨▓╨╜╤Л. ╨Т ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╤Г╤О ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Г (1768тАУ1774) ╨╛╨╜╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╨╛╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╤Л ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╨╛╨╣ ╤А╨╡╨┤╤Г╤В╨╛╨▓, ╨░ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╤М ╨┐╨╛╨┤ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤М╤О ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╤П╨╗╤Б╤П ╨╗╤О╨╜╨╡╤В╨░╨╝╨╕, ╤Д╨╗╨╡╤И╨░╨╝╨╕, ╤А╨╡╨┤╤Г╤В╨░╨╝╨╕, ╨▓╨╛╨╗╤З╤М╨╕╨╝╨╕ ╤П╨╝╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨╖╨░╤Б╨╡╨║╨░╨╝╨╕. ╨н╤В╤Г ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Г ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╨╗╨╕ 700 ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╕╤Е, ╨┤╨╗╤П ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░.

╨Я╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╨▓ ╨╕ ╤В╤А╨░╨╜╤И╨╡╨╣ ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨▓╨╡╨║╨╡ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╛╤В ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛.

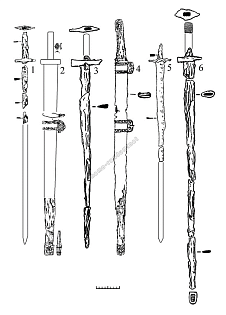

╨в╨╛╨┐╨╛╤А ╨░╨▒╨╛╤А╨┤╨░╨╢╨╜╤Л╨╣. ╨Ъ╨╛╨╜╨╡╤Ж XVII ╨▓. ╨Ш╨╖ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨в╨д. ╨Э╨╛╨╝. тДЦ 4/52

╨Т XVIII ╨▓. ╨╛╨╜╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┤╨╗╤П ╤И╤В╤Г╤А╨╝╨░ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╡╨╣. ╨Т ╨╜╨╛╤З╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╛╤В╤А╤Л╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╨░╤А╨░╨╗╨╗╨╡╨╗╨╕, ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╨╣, ╨┐╨╛╨┤╤Б╤В╤Г╨┐╤Л ╨║ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╝ ╨┐╨░╤А╨░╨╗╨╗╨╡╨╗╤П╨╝. ╨н╤В╨╕ ╨┐╨░╤А╨░╨╗╨╗╨╡╨╗╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╗╨╡╤В╤Г╤З╨╡╨╣ ╤Б╨░╨┐╨╛╨╣. ╨Т╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤В╨░╨║╨╕╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕, ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨╗╤О╨┤╨╡╨╣ ╨╕ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В.

╨Т╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ XVIII ╨▓. ╨╜╨░ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨▒╤К╨╡╨╝╨░ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╤Г╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В ╨╖╨░╤А╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╖╨░ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝. ╨Ч╨░ ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨Я╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤В╤Л (1757), ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨Я╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜╨░ (1771), ╨░ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨Я╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║ (1797). ╨Т ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╤Л ╨╕ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╤Л. ╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╤Л╨╡, ╨┤╨╛╤А╨╛╨╢╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨╝╨╛╤Б╤В╨╛╨▓╤Л╨╡, ╨▓╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╛╤В╨▓╨╡╤З╨░╨╗╨╕ ╨╖╨░ ╤Б╨░╨┐╨╜╤Л╨╡, ╤В╤А╨░╨╜╤И╨╡╨╣╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╨╣╨╜╤Л╨╡ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л.

╨Я╨╡╤А╨▓╨░╤П ╤В╤А╨╡╤В╤М XIX ╨▓. ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨╡╨╜╨░ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░╨╝╨╕ ╤Б ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨╕╨╡╨╣, ╨в╤Г╤А╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨╕ ╨и╨▓╨╡╤Ж╨╕╨╡╨╣. ╨б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤В╤Б╤П ╤Б╤В╨░╤А╤Л╨╡ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨▓╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕, ╨┐╤А╨╕╨▓╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П ╨▓ ╨╕╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕, ╨▓╨╖╤П╤В╤Л╨╡ ╤Г ╨╜╨╡╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╡╨╗╤П, ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╕╨▓╨░╤О╤В╤Б╤П ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤Г╨╜╨║╤В╤Л ╤Г ╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╛╨╣ ╨│╤А╨░╨╜╨╕╤Ж╤Л. ╨б ╨┐╤А╨╕╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨║ ╨║╨╛╨╜╤В╨╕╨╜╨╡╨╜╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨░╨╗╨╕╤Ж╨╕╨╕, ╨╜╨░╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨Р╨╜╨│╨╗╨╕╨╕, ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╤П╤О╤В╤Б╤П ╨┐╤А╨╕╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕. ╨Ю╨▒╤К╨╡╨╝ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╨▓╤Б╨╡ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П, ╨░ ╤Б ╨╜╨╕╨╝ ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╤Б╤В╨░╨╡╤В ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╡.

╨в╨░╨▒╨╡╨╗╤М 1806 ╨│.

╨Э╨░ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╨┐╤Л╤В╨░ ╨▓ 1806 ╨│. ╨▓╨▓╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╤И╤В╨░╤В╤Л, ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║, ╨╝╨╡╨╜╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╕╤Е ╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╤П. ╨Т 1806 ╨│. ╨▓ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╨╕ ╨Я╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╤Г╨╢╨╡ ╤З╨╡╤В╨║╨╛ ╤Г╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╣ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╤Л╨╣. ╨Ю╨╜ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╗ ╨╕╨╖ ╨║╨╕╤А╨╛╨║, ╨╝╨╛╤В╤Л╨│, ╨╝╨╛╨╗╨╛╤В╨╛╨▓, ╨╗╨╛╨┐╨░╤В, ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓, ╨╗╨╛╨╝╨╛╨▓, ╤А╨╡╨╖╤Ж╨╛╨▓ ╨╕ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╣ ╨┤╨╡╤А╨╜╨╛╨▓╤Л╤Е. ╨в╨░╨║╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓ ╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ 1812 ╨│.12 ╨Э╨░╨║╨░╨╜╤Г╨╜╨╡ ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤И╨╡╤Б╤В╨▓╨╕╤П ╨┐╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╤О╤В╤Б╤П ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╤Л ╤И╨░╨╜ ╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▓ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤П╤Е, ╨╛╨▒╨╜╨╛╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е. ╨Т 1810 ╨│. ╨╜╨░╤З╨╕╨╜╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨░ ╨║ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╕╨╝ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤Б╨╛╨▒╤Л╤В╨╕╤П╨╝ ╨╜╨░ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨│╤А╨░╨╜╨╕╤Ж╨╡ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕. ╨г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╤П╤О╤В╤Б╤П ╨Ъ╨╕╨╡╨▓, ╨Т╨╕╤В╨╡╨▒╤Б╨║, ╨Ф╨╕╨╜╨░╨▒╤Г╤А╨│. ╨Ь╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╨╡╤А╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Д╨╕╨╜╨░╨╜╤Б╨╛╨▓ ╨▓╤Л╨┤╨╡╨╗╤П╨╡╤В ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╕╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░, ╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨░ ╨┐╨╛╤А╤Г╤З╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤И╨╡╤Д╤Г 2-╨│╨╛ ╨Я╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╤Г ╨У╤А╨╡╤Б╤Б╨╡╤А╤Г. ╨Ч╨░╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╤Л ╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╤А╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨┐╨╛ ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╕╤Б╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤П╤Е13.

╨Т ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╝ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╡, ╨Ш╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨а╨╕╨│╨╕ ╨╕ ╨Ч╨░╨┤╨▓╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨╛╨╝ ╨Ю╨┐╨┐╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨╛╨╝, ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨░╤В╤А╨╕╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б ╨╛ ╨▓╨╛╤Б╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░, ╤Г╤В╤А╨░╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╨╡ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕. ╨Т ╨Т╨╡╨┤╨╛╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╨░╨╝, ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╤Л╨╝ ╨┐╨╛ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕, ╨┐╤А╨╕╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║ ╨Ш╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕, ╨┐╨╡╤А╨╡╤З╨╕╤Б╨╗╤П╤О╤В╤Б╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╨╡, ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╨╡, ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╕╤А╨║╨╕, ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨╕, ╨╗╨╛╨╝╤Л ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╡╤Б╨╛╨╝ ╨╛╤В 12 ╨┤╨╛ 17 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓14, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╤В╤М╤Б╤П ╨▓ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╨╡ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╡╨╣.

╨Ю╨┤╨╜╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╤Й╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╨╜╨░ ╤Г╨╗╤Г╤З╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е. ╨Ю╤Б╨╡╨╜╤М╤О 1811 ╨│. ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╤Б ╨╜╨░╤А╨╛╤З╨╜╤Л╨╝ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╛╤В╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨▓╤Л╤Б╨╛╤З╨░╨╣╤И╨╡ ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨Я╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╤В 13.09.1811 ╨╛╨▒ ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╕ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░╤Е ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Г ╨┐╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤В╤Л15.

╨Т ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ 1812 ╨│. ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤А╨╛╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╕╤П ╨┐╨╛ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤О ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕. ╨Ю╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╨╡ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨С╨╛╤А╨╛╨┤╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╤Б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕. ╨г╤Б╨╕╨╗╨╕╨▓ ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕, ╨╛╨╜╨╕ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╡ ╨▓╨╗╨╕╤П╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╤Б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П.

╨Т 1816 ╨│. ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╤В ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╨╜╨░╤П ╨║╨╗╨░╤Б╤Б╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╤П ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░. ╨Т╨╡╤Б╤М ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╤Б╤В╨░╨╗ ╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╝╨░╤В╨╡╨╝╨░╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╕╨╣. ╨и╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В, ╨▓╨╛╤И╨╡╨┤╤И╨╕╨╣ ╨▓ ╤А╨░╨╖╤А╤П╨┤ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╡╨│╨╛, ╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╤П╨╗╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╣ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╤Л╨╣ ╨▓ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╡, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╤Б╤В╨░╨╗ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╨╜╤Л╨╝.

╨б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П XIX ╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╤П ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╤В╤М╤Б╤П ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╕ ╤А╨╡╤И╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨╝ ╨╜╨░ ╨╖╨░╨▓╨╡╤А╤И╨░╤О╤Й╨╡╨╝ ╤Н╤В╨░╨┐╨╡. ╨б ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤В╨░╨║╤В╨╕╨║╨╕ ╤Б╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡╨╡ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╤Г╨┤╨╡╨╗╤П╤В╤М ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╤О ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕16. ╨Ю╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╤Е ╨╜╨░ ╤А╨╛╨╗╤М ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╗ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨Э╨░╨┐╨╛╨╗╨╡╨╛╨╜: ┬л╨г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨░╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤╨░ ╨╜╨░ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨║╤В╨╛ ╨┤╨▓╨╕╨│╨░╨╡╤В╤Б╤П, ╨╜╨░╤Б╤В╤Г╨┐╨░╨╡╤В, ╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤А╨╕╤А╤Г╨╡╤В, ╨╕ ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╡╤В ╨╜╨░╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤А╤Л╤В╤М╤Б╤П ╨▓ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡, ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В ╨╗╤М╤Б╤В╨╕╤В╤М ╨╝╨░╤Б╤Б╨╡, ╨╜╨╛ ╨│╨╛╨▓╨╛╤А╨╕╤В╤М, ╨▓ ╤В╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П, ╨▓╨╡╤Й╨╕, ╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╨╣╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤А╨╡╨╖╤А╨╡╨╜╨╕╤П┬╗17. ╨Ю╨╜ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗, ╤З╤В╨╛ ╨┐╤П╤В╤М ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В╨╛╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨┐╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨┐╤А╨╕ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╨╡: ╤А╤Г╨╢╤М╨╡, ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╤Л, ╨╝╨╡╤И╨╛╨║, ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╤Л ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╤З╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡ ╨┤╨╜╤П ╨╕ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В18.

╨в╨░╨▒╨╡╨╗╤М 1821 ╨│.

╨Я╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡ 1821 ╨│. ╨▓╤Л╨╖╨▓╨░╨╜╨╛ ╤Б╤В╤А╨╡╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤З╨╕╤В╤М ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜. ╨б ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤Ж╨╡╨╗╤М╤О ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛, ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨╛╤Б╨░╨┤, ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨░╨╜╨╛ ╨▓ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨░╤А╨║╨╕. ╨Т╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤В ╨╛╤Б╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨╗ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╨╡ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨░╤А╨║╨╕. ╨Э╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╕╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨║╨╛╨╢╨░╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤З╨╡╤Е╨╗╨░╨╝╨╕.

╨Я╨╛ ╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╤О ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╤Л. ╨Ъ╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░ тАУ ╤Б ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨║╨╕╤А╨║╨░ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╤В╤М╤Б╤П ╨║╨░╨║ ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В. ╨Ь╨╛╤В╤Л╨│╨░ ╤Б ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨╝. ╨Т ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╡ ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨┐╨░╤А╨║╨╛╨▓ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В, ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨▓╤И╨╕╨╣ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ┬л╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░ ╤Б ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨╝┬╗. ╨Э╨░╨╖╨▓╨░╨╜ ╤В╨░╨║, ╨░ ╨╜╨╡ ╨╜╨░╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╤В, ╨┐╨╛╤В╨╛╨╝╤Г ╤З╤В╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╤Г, ╨┐╤А╨╕╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╗╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨┤╨╗╤П ╨┐╨╡╤А╨╡╤А╤Г╨▒╨░╨╜╨╕╤П ╨║╨╛╤А╨╜╨╡╨╣, ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╤О╤Й╨╕╤Е╤Б╤П ╨┐╤А╨╕ ╤А╤Л╤В╤М╨╡ ╤Б╨░╨┐╤Л19. ╨Ш╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╤И╨╕╤А╨╕╨╜╤Г ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤П ╨╝╨╛╤В╤Л╨╢╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨░ ╤Г╨╢╨╡ ╨╛╨▒╤Л╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨╕, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤Г╨╖╨║╨╕╨╣ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А, ╤Б╨┐╤А╨╛╨╡╨║╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╤П. ╨б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╤В╨╡╤Б╨░╨║. ╨Т ╤В╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Г ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╤В╨╡╤Б╨░╨║, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓ ╨▒╨╛╤О, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╤А╨░╨▒╨╛╤В╨║╨╕ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╨░. ╨б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╤В╨╡╤Б╨░╨║ ╤Б ╨┐╨╕╨╗╨╛╨╣ ╨▒╤Л╨╗ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ 1827 ╨│.

╨Т 1820-╨╡ ╨│╨│. ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨╖╨░╤А╨╛╨╢╨┤╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г. ╨б ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤Ж╨╡╨╗╤М╤О ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╕ ╨┐╤А╨╕╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓╤Л╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨║ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨░╨╝ ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨╜╨░╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨▓ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╤П╤Е20. ╨Т╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╤В╨╡╨╝, ╨╕╨┤╨╡╤П ╨╝╨░╤Б╤Б╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╤Б╨╡╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╤Г ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░╤И╨╗╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╨╕╨╗╨╡╤В╨╕╤П ╤Б╨┐╤Г╤Б╤В╤П. ╨Э╨╡╨╛╤Б╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╡, ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤З╨░ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡╤Г╨┤╨╛╨▓╨╗╨╡╤В╨▓╨╛╤А╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨┐╤А╨╕╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨║ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╝ ╨┐╨╛╤В╨╡╤А╤П╨╝ ╨╕ ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╛ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╤В╤М ╤Г╨║╤А╤Л╤В╨╕╤П.

╨г╨╢╨╡ ╨▓ ╤Н╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨╜╨░╤З╨╕╨╜╨░╨╡╤В ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨║╨░╨║ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡╨║╨╛╨┐╨╜╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨║╨░╨║ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡. ╨в╨░╨║, ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╤Г╤О ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Г (1828тАУ1829) ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╤М ╨б╨╕╨╗╨╕╤Б╤В╤А╨╕╤П ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▓╨╖╤П╤В╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨▓╨╖╤А╤Л╨▓╨░╨╝╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨║╤А╨╛╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╨╗╨╕╤В╨╜╤Л╤Е ╨▒╨╛╨╡╨▓ ╨╕ ╤Б ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨╛╤В╨╡╤А╤П╨╝╨╕.

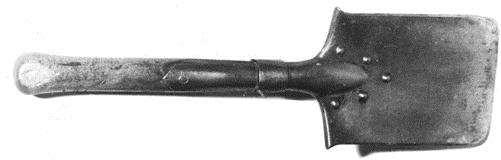

╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П. ╨Э╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж, ╨▓ 1833 ╨│. ╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░╨╖╨░╤Б╤В╤Г╨┐. ╨Ъ╨╛╨▓╨░╨╜╨░╤П ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╛╤В ╨┐╨╡╤В╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓╤Б╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤В╤А╤Г╨▒╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨╗╨░╨╜╨║╨╕ ╨┤╨╗╤П ╤Г╨┐╨╛╤А╨░. ╨Ю╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╨║╨░╨║ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╨╛╨╣, ╤В╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╨╛╨╣.

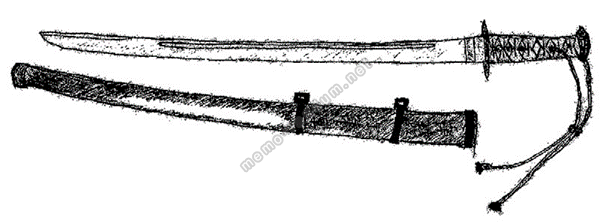

╨Ъ╨╕╤А╨║╨░ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░. ╨Ъ╨╕╤А╨║╨╕ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨╕, ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨▓╤И╨╕╨╡╤Б╤П ╨▓ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▒╨░╤В╨░╨╗╤М╨╛╨╜╨░╤Е ╨╕ ╨┐╨░╤А╨║╨░╤Е ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨Ъ╤А╤Л╨╝╤Б╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л (1854тАУ1855) ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╡╨╣╤И╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨░ ╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╤Л ╨▒╨╡╨╖ ╨╜╨░╨▓╨░╤А╨║╨╕ ╤Б╤В╨░╨╗╤М╤О. ╨Ю╨╜╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╤Л ╨╜╨░ ╤А╨╕╤Б╤Г╨╜╨║╨░╤Е ╨║ ╤Б╨╛╤З╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨Т╨╛╨▒╨░╨╜╨░ (1633тАУ1707). ╨в╨░╨║╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╨┤╨▓╨╛╤А╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨║╨░╨╗╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╗╤М╨┤╨░ ╨▓ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╤Е ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨░╤Е ╨▓ 80-╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Л XVIII ╨▓.21

╨Ъ╤А╤Л╨╝╤Б╨║╨░╤П ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╨▓╨░╨╢╨╜╤Л╨╝ ╤Н╤В╨░╨┐╨╛╨╝ ╨▓ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╤В╨▓╨░. ╨в╨░╨║╤В╨╕╨║╨░ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╤Е ╤Ж╨╡╨┐╨╡╨╣ ╨╕ ╤Н╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤В╤Л ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨▓╤Л╤В╨╡╤Б╨╜╨╕╨╗╨╕ ╤В╨░╨║╤В╨╕╨║╤Г ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╜. ╨Т╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨б╨╡╨▓╨░╤Б╤В╨╛╨┐╨╛╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨╖╨░╤А╨╛╨┤╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨╛╨▓╨░╤П ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╨░ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╣. ╨Т╨╝╨╡╤Б╤В╨╛ ╤Г╨╖╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨░╤Б╤В╨╕╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨╕ ╤Б╨▓╤П╨╖╤Л╨▓╨░╤О╤Й╨╕╤Е ╨╕╤Е ╨║╤Г╤А╤В╨╕╨╜ ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨░ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨┐╨╛╨╗╨╛╤Б╨░ ╨│╨╗╤Г╨▒╨╕╨╜╨╛╨╣ 1000тАУ1500 ╨╝╨╡╤В╤А╨╛╨▓, ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╖╨░╤Й╨╕╤Й╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕. ╨Т╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╤Б╨╕╤Б╤В╨╡╨╝╨░ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤В╨╡╨╛╤А╨╡╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╤А╨░╨╖╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╜╨╜╨░╤П ╨Р.╨Ч. ╨в╨╡╨╗╤П╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╝ (1806тАУ1891). ╨Т ╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨┐╨╛╤П╨▓╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨╛╨║╨╛╨┐╤Л ╨┤╨╗╤П ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨▒╤Л ╨╗╨╡╨╢╨░ ╨╕ ╤Б ╨║╨╛╨╗╨╡╨╜╨░22. ╨Ю╨┐╤Л╤В ╨Ъ╤А╤Л╨╝╤Б╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜ ╨┐╤А╨╕ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝ 1860тАУ1870-╤Е ╨│╨│. ╨Т 60-╤Е ╨│╨│. ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨░ ╨▓ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╨║╨╡ ╨▒╤Л╨╗ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜ ╤А╤П╨┤ ╨╜╨╛╨▓╤Л╤Е ╤Г╤Б╤В╨░╨▓╨╛╨▓, ╨╜╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╕╨╣. ╨Ш╤В╨╛╨│╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╝╨╡╤А╨╛╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╕╨╣ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨╡╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕.

╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨Ъ╤А╤Л╨╝╤Б╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╕╤В╨╡╤А╨░╤В╤Г╤А╨╡ ╨╛╨▒╤Б╤Г╨╢╨┤╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤В╤А╨╕ ╤В╨╡╤Б╨╜╨╛ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╨░: ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┤╨╗╤П ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║, ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г ╨╕ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝. ╨в╨░╨║, ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ ╨╝╨░╨╡ 1859 ╨│. ╨▓ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╡ ╨┐╨╛ ╨Ъ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤А╨╡╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨╡╤Б╤В╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕23. ╨Т ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╨┐╤А╨╕╨▓╨╗╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╤П ╨║ ╤Д╨╛╤А╤В╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤Л╤И╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╕ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╤В╨▓╨░. ╨Т ╤Н╤В╨╛╤В ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨╕ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░, ╨░ ╨┐╤А╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╝ ╨╛╨▒╤К╨╡╨╝╨╡ ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╨▓ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М ╨╕╨╝ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╗╨╡╨║╨░╤В╤М ╤Б╨╗╤Г╨╢╨░╤Й╨╕╤Е ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л. ╨Ф╨╗╤П ╤Н╤В╨╕╤Е ╤Ж╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤В╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╡ 20 ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓, 10 ╨╗╨╛╨┐╨░╤В, 5 ╨║╨╕╤А╨╛╨║ ╨╕ 5 ╨╝╨╛╤В╤Л╨│24.

╨в╨░╨▒╨╡╨╗╤М 1860 ╨│.

╨а╨╡╨▓╨╛╨╗╤О╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╤Д╨╛╤А╤В╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨Ъ╤А╤Л╨╝╤Б╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л, ╨░ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░╤А╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┤╨░╨╗╨╕ ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤В╨╛╨╗╤З╨╛╨║ ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╡╨╣╤И╨╡╨╝╤Г ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╤О ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░. ╨Т 1860 ╨│. ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╣ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╤М ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░. ╨Ш╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗╨╛ ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨╜╨╛ ╨╕ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣, ╨┤╨╛╤Б╤В╨╕╨│╤И╨╡╨╡ 220. ╨и╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╡╤В ╨┤╨╡╨╗╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╣ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╤Л╨╣. ╨и╨╜╤Г╤А ╤В╤А╨░╤Б╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨╛╤З╨╜╤Л╨╣. ╨Т╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤В╤А╨░╤Б╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨╛╤З╨╜╤Л╨╣ ╤И╨╜╤Г╤А, ╤А╨░╨╜╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╨╜ ╨╜╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╗╤Б╤П.

╨Ъ╨╕╤А╨║╨░ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░. ╨г╤Б╤В╨░╤А╨╡╨▓╤И╨╕╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Л ╤Г╨┤╨░╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╤Л ╨╜╨░ ╨┤╨▓╨░ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│ ╨┤╨╗╤П ╨│╨╗╨╕╨╜╨╕╤Б╤В╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤Е╤А╤П╤Й╨╡╨▓╨░╤В╨╛╨│╨╛ ╨│╤А╤Г╨╜╤В╨░, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨║╨╕╤А╨║╤Г ╤Б ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤П ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤Б╤В╨╛╨│╨╛ ╨│╤А╤Г╨╜╤В╨░. ╨Я╤А╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╕╤А╨╛╨║ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│ ╨║ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╤Г ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░ ╨┐╤А╨╡╨┤╤К╤П╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╕╨╡ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П. ╨Ш╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨║╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨╕╨╖ ╤Ж╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨║╤Г╤Б╨║╨░ ╨╝╨╡╤В╨░╨╗╨╗╨░, ╨▒╨╡╨╖ ╤Б╨▓╨░╤А╨║╨╕, ╨╜╨░╨▓╨░╤А╨║╨╕ ╨╕ ╤В╤А╨╡╤Й╨╕╨╜. ╨Э╨░ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤А╤Е╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╕╤Б╨║╨╗╤О╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╤А╨╕╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╤А╨░╨║╨╛╨▓╨╕╨╜, ╤Б╨▓╨╕╤Й╨╡╨╣, ╤В╤А╨╡╤Й╨╕╨╜ ╨╕ ╨▓╨┐╨░╨┤╨╕╨╜ ╨╛╤В ╨╜╨╡╤З╨╕╤Б╤В╨╛╨╣ ╨║╨╛╨▓╨║╨╕. ╨Я╨╛╨▓╨╡╤А╤Е╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨╝╨░╤В╨╛╨▓╤Л╨╣ ╨║╤А╨░╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╤В╤Л╨╣ ╨╛╤В╤В╨╡╨╜╨╛╨║.

╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╨░. ╨Т ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╝ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╨╡ ╨┐╤А╨╛╤В╨╛╤В╨╕╨┐╨╛╨╝ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░, ╨┐╨╛╨┐╤Г╨╗╤П╤А╨╜╨░╤П ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╛╤Б╨░╨┤╤Л ╨б╨╡╨▓╨░╤Б╤В╨╛╨┐╨╛╨╗╤П ╨▓ ╨Ъ╤А╤Л╨╝╤Б╨║╤Г╤О ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Г. ╨Ю╨╜╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╤Г╤О ╨┐╤А╨╛╤З╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╕ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╨║ ╤Б ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╝╨╛╨╝. ╨Т ╤Н╤В╨╛╨╝ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╨╡ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л╨╣ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╡╤Ж 1833 ╨│. ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗╨╕ ╤В╤А╨╕ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╤Б ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝: ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╨░╤П ╨╖╨░╨▓╨░╤А╨╜╨░╤П ╨┤╨╗╤П ╤Е╤А╤П╤Й╨╡╨▓╨░╤В╨╛╨│╨╛ ╨│╤А╤Г╨╜╤В╨░, ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨░╤П ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨┤╨╗╤П ╨┐╨╡╤Б╤З╨░╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╤А╤Г╨╜╤В╨░ ╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨░╤П ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░. ╨Т╤Б╨╡ ╤В╤А╨╕ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨┐╨╗╨╛╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╤Л╨╣ ╨╖╨░╨▓╨░╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╤В╨╛╨║ ╤В╤А╨░╨┐╨╡╤Ж╨╕╨╡╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Д╨╛╤А╨╝╤Л, ╨╛╨┤╨╕╨╜╨░╨║╨╛╨▓╤Г╤О ╤И╨╕╤А╨╕╨╜╤Г ╨┐╨╛ ╨▓╨╡╤А╤Е╤Г, ╨┐╨╗╨╛╤Б╨║╨╛╨╛╨▓╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╡ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡. ╨Ы╨╛╤В╨╛╨║ ╨║╤А╨╡╨┐╨╕╨╗╤Б╤П ╨║ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╤Г ╤В╤П╨╢╨░╨╝╨╕, ╨▓╤А╨╡╨╖╨░╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╖╨░╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╤Ж╨╛, ╨╕ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╤М╨╝╤П ╤И╤Г╤А╤Г╨┐╨░╨╝╨╕ (╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╡ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л) ╨╕╨╗╨╕ ╤И╨╡╤Б╤В╤М╤О ╤И╤Г╤А╤Г╨┐╨░╨╝╨╕ (╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╤Л╨╡ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л).

╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╨░╨╝╨╕. ╨Ъ╤Г╤Б╨╛╨║ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░, ╤А╨░╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨▓╨╡╤Б╤Г ╨╗╨╛╤В╨║╨░, ╤Б╨║╨╗╨░╨┤╤Л╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨┐╨╛╨┐╨╛╨╗╨░╨╝, ╨▓╨╜╤Г╤В╤А╤М ╨┐╨╡╤А╨╡╨│╨╕╨▒╨░ ╨▓╨║╨╗╨░╨┤╤Л╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨┐╨╛╨╗╨╛╤Б╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨▒╤Г╨┤╤Г╤Й╨╡╨│╨╛ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤П. ╨б ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨╖╨░╤Б╤Л╨┐╨░╨╗╤Б╤П ╤В╨╛╨╗╤З╨╡╨╜╤Л╨╣ ╤Г╨│╨╛╨╗╤М ╨┤╨╗╤П ╤Г╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╛╨▓╨░╤А╨░ ╨╛╨▒╨╡╨╕╤Е ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░. ╨а╨░╨╖╨╛╨│╤А╨╡╤В╨░╤П ╨▒╨╛╨╗╨▓╨░╨╜╨║╨░ ╨┐╤А╨╛╨║╨░╤В╤Л╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨┐╨╛╨┤ ╨▓╨░╨╗╤М╤Ж╨░╨╝╨╕ ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╤Л 100тАУ150 ╤А╨░╨╖ ╨┤╨╛ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╨╣ ╤В╨╛╨╗╤Й╨╕╨╜╤Л ╨▓ ╤В╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ 3тАУ4 ╨╝╨╕╨╜╤Г╤В. ╨Ч╨░╤В╨╡╨╝ ╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╤А╤Г╤З╨╜╨░╤П ╨╛╨┐╤А╨░╨▓╨║╨░, ╨╛╨▒╤А╨╡╨╖╨║╨░ ╨┐╨╛ ╤И╨░╨▒╨╗╨╛╨╜╤Г ╨╕ ╨╖╨░╤В╨╛╤З╨║╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤П ╨╜╨░ ╤В╨╛╤З╨╕╨╗╨╡.

╨б ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╛╨╝ ╨╝╨░╤И╨╕╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨║ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╡ ╨┤╨╛╨▒╨░╨▓╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╤В╨░╨║╨╕╨╡ ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨║╨░╨║ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╛╤З╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨┤╨╡╤И╨╡╨▓╨╕╨╖╨╜╨░. ╨Ю╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╜╨░╤П ╤В╨╡╤Е╨╜╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤П ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╗╨░ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╕╨│╨╜╤Г╤В╤М ╤Н╤В╨╕╤Е ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣, ╤З╤В╨╛ ╨╕ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛ 2-╨╣ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨╡ ╨▓ 1864 ╨│. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В ╨┤╨╗╤П ╤Е╤А╤П╤Й╨╡╨▓╨░╤В╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨┐╨╡╤Б╤З╨░╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╤А╤Г╨╜╤В╨░ ╨╖╨░╤В╤А╤Г╨┤╨╜╤П╨╗╨╛ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤Г╤В╤П╨╢╨╡╨╗╤П╨╗╨╛ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤В╤Л ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨┐╨░╤А╨║╨╛╨▓. ╨С╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨▓╨╡╤Б, ╨╗╨╛╨╝╨║╨░ ╨▓ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡, ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╨░╤П ╨┐╤А╨╛╨╜╨╕╨║╨░╨╡╨╝╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╨│╤А╤Г╨╜╤В ╨╕ ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Л ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨░ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╗╨╕ ╨║ ╨┐╤А╨╡╨║╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╕╤О ╨╕╤Е ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╤Б╨╜╤П╤В╨╕╤О ╤Б ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╤П.

╨в╨░╨▒╨╡╨╗╤М 1866 ╨│.

╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П. ╨Ю╤З╨╡╤А╨╡╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨▒╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╤В ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╗╨╡╤В. ╨Т 1866 ╨│. ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╡╤Ж ╨╖╨░╨▓╨░╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗ ╤В╤А╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Л╨┤╤Г╤Й╨╕╨╡. ╨Ю╨╜╨░ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╛╤В ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨┤╨╗╤П ╤Е╤А╤П╤Й╨╡╨▓╨░╤В╨╛╨│╨╛ ╨│╤А╤Г╨╜╤В╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡╨╣ ╨┐╤А╨╛╤З╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨╕ ╨╡╨╝╨║╨╛╤Б╤В╤М╤О, ╨╜╨╛ ╨┐╨╛ ╨▓╨╡╤Б╤Г ╨┐╤А╨╡╨▓╤Л╤И╨░╨╗╨░ ╨┐╤А╨╡╨┤╤Л╨┤╤Г╤Й╨╕╨╣ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╡╤Ж, ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╜╨╡╤Г╨┤╨╛╨▒╨╜╨░ ╨▓ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡, ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨┐╨╗╨╛╤Е╤Г╤О ╤Г╨║╨╗╨░╨┤╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╤Б╤В╤М ╨╕ ╨╜╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Л ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨░.

╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨╝╨░╨╗╨░╤П. ╨Т 1866 ╨│. ╨▓ ╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│ ╨▒╤Л╨╗ ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╡╤Ж ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨Ы╨╕╨╜╨╜╨╡╨╝╨░╨╜╨░. ╨Ю╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╨┐╤А╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝ ╨╝╨░╨╗╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨╕╨╗╨╕, ╨║╨░╨║ ╨╡╨╡ ╨╛╤И╨╕╨▒╨╛╤З╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤О╤В, ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨║╨╕. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░, ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╤И╤В╨░╨▒╤Б-╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨░╤В╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨Ы╨╕╨╜╨╜╨╡╨╝╨░╨╜╨╛╨╝ (1830тАУ1889), ╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ╨┤╨▓╨░╨┤╤Ж╨░╤В╤М ╨╗╨╡╤В ╨┐╤А╨╛╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╤П ╨┤╨╛ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕.

╨в╨╛╨┐╨╛╤А. ╨Я╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╛╨▒╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨▓╨╕╨┤╨╛╨▓ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░. ╨Я╨░╨╗╨╕╤Б╨░╨┤╨╜╤Л╨╣ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А, ╤В╤П╨╢╨╡╨╗╤Л╨╣ ╨╕ ╨╜╨╡╤Г╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╨╣ ╨▓ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡, ╨▓ 1867 ╨│. ╨▒╤Л╨╗ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜ ╤В╤А╨╡╨╝╤П ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░╨╝╨╕, ╨╕╨╝╨╡╨▓╤И╨╕╨╝╨╕ ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨Ы╨╡╨│╨║╨╕╨╣ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╤Б╤П ╨▓ ╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е, ╤В╤П╨╢╨╡╨╗╤Л╨╣ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А (╨┐╨╗╨╛╤В╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╨╣) ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╤Б╤П ╨┐╤А╨╕ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤А╨╛╤В╨░╤Е, ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╨╕ ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╤Л╤Е ╨┐╨░╤А╨║╨░╤Е, ╨░ ╨╝╨░╨╗╤Л╨╣ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨┤╨╗╤П ╨▒╨╕╨▓╤Г╨░╤З╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║.

╨в╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╕╨╖ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░, ╨░ ╨╡╨│╨╛ ╤В╨╛╨╜╨║╨╛╤Б╤В╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡ ╨╕╨╖ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕. ╨Я╨╛╨╗╨╛╤В╨╜╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╨▓╤Л╨│╨╜╤Г╤В╤Л╨╡ ╤Й╨╡╨║╨╕. ╨Ю╨▒╤Г╤Е, ╤Г╨╝╨╡╤А╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤В╨╛╨╗╤Й╨╕╨╜╤Л ╨╕ ╨┐╨╡╤А╨┐╨╡╨╜╨┤╨╕╨║╤Г╨╗╤П╤А╨╜╤Л╨╣ ╨║ ╨║╤А╨╕╨▓╨╛╨╝╤Г ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╕╤Й╤Г, ╨┐╨╛╤Б╨░╨╢╨╡╨╜ ╨║╨╜╨╕╨╖╤Г. ╨Т╤Б╨╡ ╤Н╤В╨╕ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Л ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤В╤Б╤П ╨║ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤Г ╤В╨╕╨┐╤Г ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛╨│╨╛ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░, ╤Б╤В╨╛╨╗╤М ╨┐╤А╨╕╨▓╤Л╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨╡. ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨╡ ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╕╨╡ ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤А╨╡ ╨╕ ╨▓╨╡╤Б╨╡, ╨╛╨▒╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖ ╨╜╨╕╤Е. ╨Т╨╡╤Б╤Г ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░ ╨┐╤А╨╕╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┤╨▓╨╛╨╣╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡: ╨╛╨╜ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨║╨░╨║ ╤Г╨┤╨░╤А╨╜╨░╤П ╤Б╨╕╨╗╨░, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╗ ╤Г╨┤╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╛ ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╤Б╨║╨╡ ╨▓ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡. ╨з╨╡╤А╨╡╨╖ 12 ╨╗╨╡╤В ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Н╤В╨╕╤Е ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨╕ ╨╜╨░ ╤Б╨║╨╗╨░╨┤╨░╤Е ╨┤╨╛╤Б╤В╨╕╨│╨╗╨╛ 355 ╤В╤Л╤Б╤П╤З.

╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╛╤В ╨╕╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Д╨╛╤А╨╝╨╛╨╣ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░ ╨╕ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨╝ ╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨░ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╕╤Й╨╡. ╨Ш╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╤А╤П╨╝╤Л╨╡, ╤И╨╗╨╕╤Д╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨┐╤А╤П╨╝╤Л╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╕╤Й╨░ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╛╤Б╨░╨┤╨║╨╕. ╨Ш╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б╤В╨░╨╗ ╨┐╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А, ╨╕╨╝╨╡╨▓╤И╨╕╨╣ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╕╤Й╨╡ ╨┤╨▓╨╛╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╤А╨╕╨▓╨╕╨╖╨╜╤Л. ╨Т ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А ╨║╤А╨╡╨┐╨╕╨╗╤Б╤П ╨╜╨░ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╕╤Й╨╡ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╤Б╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨▓╨║╨╛╨╣, ╨░ ╨╖╨░ ╨│╤А╨░╨╜╨╕╤Ж╨╡╨╣ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╤П╨║╨╛╤А╤М ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨┐╤А╤Г╨╢╨╕╨╜╤Л, ╨┐╤А╨╕╨▓╨╕╨╜╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤И╤Г╤А╤Г╨┐╨░╨╝╨╕ ╨║ ╨╛╨▒╤Г╤Е╤Г ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╕╤Й╨░ (╨╖╨░ ╨╕╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╨╕╨╕). ╨а╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨╕ ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤О ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨░. ╨Т ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛ ╨╕ ╤О╨╢╨╜╨░╤П ╨▒╨╡╤А╨╡╨╖╨░ (╨║╨╗╨╡╨╜, ╨▓╤П╨╖, ╨┤╤Г╨▒), ╨░ ╨▓ ╨У╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨╕╨╕, ╨Р╨▓╤Б╤В╤А╨╕╨╕ ╨╕ ╨Т╨╡╨╜╨│╤А╨╕╨╕ тАУ ╨╗╨╕╤В╨░╤П ╤Б╤В╨░╨╗╤М ╨╕ ╨▒╤Г╨║ (╨│╤А╨░╨▒).

╨Т ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨║╤Г╤Б╤В╨░╤А╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╨╝╤Л╤И╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨▓ ╤Б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨╖╨░╨▓╨╛╨╗╨╢╤Б╨║╨╕╤Е ╨│╤Г╨▒╨╡╤А╨╜╨╕╤П╤Е (╨в╨▓╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨╣, ╨Э╨╛╨▓╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╛╨╣, ╨п╤А╨╛╤Б╨╗╨░╨▓╤Б╨║╨╛╨╣, ╨Ъ╨╛╤Б╤В╤А╨╛╨╝╤Б╨║╨╛╨╣, ╨Э╨╕╨╢╨╡╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨в╤Г╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨╣) ╨╛╨▒╤Л╤З╨╜╨╛ ╤Б ╨╛╨║╤В╤П╨▒╤А╤П ╨┤╨╛ ╨░╨┐╤А╨╡╨╗╤П (╤Б ╨Я╨╛╨║╤А╨╛╨▓╨░ ╨┤╨╛ ╨Я╨░╤Б╤Е╨╕) тАУ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П, ╤Б╨▓╨╛╨▒╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤В ╤Б╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╛╤Е╨╛╨╖╤П╨╣╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В.

╨Т 1867 ╨│. ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╨╛, ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╤П╤Б╤М ╨╕╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨▓ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓, ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╕╨╗╨╛ ╨╜╨╡╨╛╤А╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╨╕ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╜╤В╤А╨╛╨╗╤П ╨╖╨░ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░╨╝╨╕, ╨▓╤Л╨┐╤Г╤Б╨║╨░╨▓╤И╨╕╨╝╨╕ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В. ╨Ш╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╗ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╨╕╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤ ╨▒╤А╨░╤В╤М╨╡╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╤П╨│╨╕╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╨│. ╨Ю╤Б╤В╨░╤И╨║╨╛╨▓╨╡ ╨в╨▓╨╡╤А╤Б╨║╨╛╨╣ ╨│╤Г╨▒╨╡╤А╨╜╨╕╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╝╤Г ╨╕ ╨╛╤В╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╤З╤В╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨╛╨▓. ╨б 1879 ╨│. ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╤Й╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓ ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╤П╤В╤Б╤П ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨╕╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Д╨╕╤А╨╝. ╨Я╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨║╨░ ╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨┐╤А╤П╨╝╨╛ ╨╕ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨╛╨▓.

╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╡╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╤П╤В╤Б╤П ╨║ 1870-╨╝ ╨│╨│. ╨Т ╤Н╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨┤╨╕╤В ╨▒╤Л╤Б╤В╤А╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╣╤Б╤В╨▓ ╤А╤Г╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨│╨╜╤П. ╨Э╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨┐╤А╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨░╤А╨╡╨╖╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡, ╨▓ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤А╨░╨╖ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╝╨╡╤В╨║╨╛╤Б╤В╤М ╨╕ ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨▒╤Л. ╨Ч╨░╤В╨╡╨╝ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╡, ╤Г╨▒╨╕╨▓╨░╤О╤Й╨╡╨╡ ╨▓╤В╤А╨╛╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╨╖╨░╤А╤П╨╢╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ╤Б ╨┤╤Г╨╗╨░. ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Л ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╗╨╕ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤П╤В╤М ╤Б ╤А╨░╤Б╤Б╤В╨╛╤П╨╜╨╕╤П ╨┤╨╛ 4000 ╤И╨░╨│╨╛╨▓25.

╨Т ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╝╨╡╤В╨║╨╛╤Б╤В╨╕, ╨┤╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨▒╨╛╨╣╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╤Б╨║╨╛╤А╨╛╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╛╨│╨╜╨╡╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤Д╨╛╤А╤В╨╕╤Д╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨▒╨╛╤А╤Г╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╕. ╨а╨░╤Б╤Б╨╝╨░╤В╤А╨╕╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╤В╨░╨║╨╕╤Е ╤Г╨║╤А╤Л╤В╨╕╨╣, ╨║╨░╨║ ╤А╨╛╨▓╨╕╨║╨╕, ╤П╨╝╤Л, ╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╡ ╨╜╨░╤Б╤Л╨┐╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨┐╤А╨╕╨║╤А╤Л╤В╨╕╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╕ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨┐╤А╨╕ ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╨╡. ╨а╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╤Л ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░. ╨б ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л, ╨▓╨╛╨╖╤А╨╛╤Б╤И╨╕╨╣ ╨╛╨▒╤К╨╡╨╝ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╤Г╨║╤А╤Л╤В╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░.

╨Ъ 70-╨╝ ╨│╨╛╨┤╨░╨╝ XIX ╨▓. ╨▓ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╤Л╤Е ╤Б╤В╤А╨░╨╜╨░╤Е ╤Г╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨░ ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╝ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡╨║╨╛╨┐╨╜╤Л╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝, ╨░ ╨▓ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╤Н╤В╨╛╤В ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗ ╨╛╨▒╤Б╤Г╨╢╨┤╨░╤В╤М╤Б╤П. ╨Ш ╨▓╨╛╤В, ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж, ╨┐╨╛╨┤╤В╨▓╨╡╤А╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╡ 50-╤Е ╨│╨│. ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╤Л ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▒╤Г╨┤╤Г╤В ╤В╨░╨║ ╨╢╨╡ ╨╗╨╛╨▓╨║╨╛ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝, ╨║╨░╨║ ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝ ╤А╤Г╨╢╤М╨╡╨╝26. ╨в╨╡╨┐╨╡╤А╤М ╤Г╨╢╨╡ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╨╝╨╕ ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤Б╨╛╨╖╨╜╨░╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨╡╨╕╨╖╨▒╨╡╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨╕ ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╤Б╨╡╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╤Г ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╡╨╣╤И╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В. ╨Я╨╛╨┤╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╤Д╨░╨║╤В╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╛ 50 ╨╗╨╛╨┐╨░╤В ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤В╨╡ ╤Б 1874 ╨│. ╨Ш, ╨╡╤Б╨╗╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡ ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б ╨▒╤Л╨╗ ╤А╨╡╤И╨╡╨╜, ╤В╨╛ ╨▓ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨▓╤Б╨╡ ╨╡╤Й╨╡ ╨╛╨▒╤Б╤Г╨╢╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М.

╨Т 1871 ╨│. ╨Э╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨▓╤Б╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨╕ ╨┐╨╡╤И╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╡, ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨╗╨╡╤В╨╜╨╕╤Е ╤Б╨▒╨╛╤А╨╛╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨╛╨▒╤Г╤З╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╖╨╡╨╝╨╗╤П╨╜╤Л╨╝ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝ ╨┤╨╗╤П ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨░ ╤Г╨║╤А╤Л╤В╨╕╨╣ ╨╛╤В ╨╜╨╡╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╤Л╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨╛╨▓. ╨Т╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Б╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤Л ╨▓ ╤В╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤В╨╛╤А╨░-╨┤╨▓╤Г╤Е ╨╝╨╡╤Б╤П╤Ж╨╡╨▓ ╨╛╨▒╤Г╤З╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝ ╨┐╨╛╨┤ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓, ╨╖╨╜╨░╤О╤Й╨╕╤Е ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛. ╨Э╨╛ ╤Б 1875 ╨│. ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╛╨▓ ╨┐╤А╨╡╨║╤А╨░╤Й╨╡╨╜╨╛, ╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨░ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤ ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╗╤П╤В╤М╤Б╤П ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┐╤А╨╕ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨░╤Е, ╨│╨┤╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕╤Б╤М.

╨Э╨░╨║╨░╨╜╤Г╨╜╨╡ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л, ╨▓ 1876 ╨│., ╨▓ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤Б╨▒╨╛╤А╨░╤Е ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ 4/5 ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨▓ 36 ╨┐╤Г╨╜╨║╤В╨░╤Е. ╨Ю╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡ ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕. ╨Я╨╡╤Е╨╛╤В╨░ ╨╛╨▒╤Г╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╤М ╨╛╨║╨╛╨┐╤Л ╨┤╨╗╤П ╤Ж╨╡╨┐╨╕ ╨╕ ╤Б╨╛╨╝╨║╨╜╤Г╤В╨╛╨│╨╛ ╤Б╤В╤А╨╛╤П, ╨░ ╨┐╨╡╤И╨░╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╤П тАУ ╨╛╨║╨╛╨┐╤Л ╨┤╨╗╤П ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╕╤Б╨╗╤Г╨│╨╕27.

╨Т╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╤М ╨▓ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░. ╨Э╨░╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤Б╤А╨╛╤З╨╜╨░╤П ╨╖╨░╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨░ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░, ╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛╤Б╤П ╨▓╤Б╨║╨╛╤А╨╡ ╨▓ ╨╛╨│╤А╨╛╨╝╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡. ╨Ф╨╗╤П ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓╤Б╨╡╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╤Л╨╡ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╕. ╨н╤В╨╛ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╤В╨╛╨╝╤Г, ╤З╤В╨╛ ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ 1876 ╨│. ╨▓╤Б╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л, ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨Ф╨╛╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╤Л ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝. ╨Т╤Б╨╡ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨║╨╗╨░╨┤╤Л ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╤Л ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛ ╤В╨░╨▒╨╡╨╗╤П╨╝ ╨╕ ╤В╨░╨╝ ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨│╨╛╨┤╤Г ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М 100 698 ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤Ж ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░28.

╨в╨░╨▒╨╡╨╗╤М 1870 ╨│.

╨Э╨░╨║╨░╨╜╤Г╨╜╨╡ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤Б╨╜╨╛╨▓╨░ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤В╤М ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Л ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░.

╨Ъ╨╕╤А╨║╨░ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░. ╨Т 1870 ╨│. ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╤Л ╨┐╤А╨╡╨┤╤Л╨┤╤Г╤Й╨╕╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Л ╤Г╨┤╨░╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░. ╨Т ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨╗╨╕ ╨║╨╕╤А╨║╨░, ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░ ╨╕ ╨║╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░. ╨Ю╨╜╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╕╨╖ ╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░ ╤Б ╨╜╨░╨▓╨░╤А╨║╨╛╨╣ ╤Б╤В╨░╨╗╤М╤О ╨╜╨░ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╕╤Е ╨║╨╛╨╜╤Ж╨░╤Е ╨╕ ╤Г╤Б╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╨╛-╨║╨╛╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╤Б╨░╨┤╨░╨╝╨╕. ╨Я╨╛ ╤И╤В╨░╤В╤Г 1877 ╨│. ╨┐╤А╨╕ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤В╨╡ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨┐╨╛╨▓╨╛╨╖╨║╨╡ 8 ╨║╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│. ╨Т ╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╕╤А╨║╨╕ ╨╕ ╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨╕, ╨┐╨╛ 3 ╨╜╨░ ╤А╨╛╤В╤Г. ╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨╕╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╕╤П. ╨д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨░╤П ╨║╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╛╤В ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╤А╤Г╨│╨╗╨╛-╨║╨╛╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝ ╨▓╤Б╨░╨┤╨╛╨╝ ╨╕ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╤Б╨╕╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨╛╨╝. ╨Я╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨░╤П, ╨▒╨░╨▓╨░╤А╤Б╨║╨░╤П ╨╕ ╨░╨▓╤Б╤В╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨║╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨╕, ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╕╨╡ ╨┐╨╛ ╨▓╨╡╤Б╤Г, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤Б ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤Д╨╕╨│╤Г╤А╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨▓╤Б╨░╨┤╨░ ╨╕ ╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨░ ╨╜╨░ ╨┐╤А╤Г╨╢╨╕╨╜╨░╤Е (╤П╨║╨╛╤А╤П╤Е).

╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П. ╨Т 1871 ╨│. ╨╖╨░╨▓╨░╤А╨╜╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░ 1866 ╨│. ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨░ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨╣, ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨▓╤И╨╡╨╣ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ┬л╨╜╨╛╤А╨╝╨░╨╗╤М╨╜╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬л╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░┬╗. ╨Ю╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╨╛╨╣ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╨╛╨╣ ╨▓ ╨┐╨╛╨▓╨╛╨╖╨║╨░╤Е ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б╨░. ╨Ф╨╗╤П ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╤Е ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨╗╨╕╤Б╤В╨╛╨▓╨░╤П ╤Б╤В╨░╨╗╤М ╤В╨╛╨╗╤Й╨╕╨╜╨╛╨╣ 0,0094 ╨┤╤О╨╣╨╝╨░. ╨Ю╨╜╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨▓╨╛╨│╨╜╤Г╤В╤Л╨╣ ╨╗╨╛╤В╨╛╨║ ╤Б ╨║╤А╤Г╤В╤Л╨╝╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╤А╨╛╤В╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░╨╖╨░╨┤, ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨┐╨╗╨╛╤Й╨░╨┤╤М ╨┐╨╛╨┤╤К╨╡╨╝╨░.

╨Т ╨╜╨░╤И╨╕ ╨┤╨╜╨╕ ╤Г╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨в╨╛╤В╨╗╨╡╨▒╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨╣. ╨Ф╨╛ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╛╤Б╤В╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▒╨╡╨╖ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨░ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨░, ╤Д╨╛╤А╨╝╨░ ╨╕ ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤А╤Л ╨╗╨╛╤В╨║╨░. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨┤╨╗╤П ╤В╨╛╨│╨╛, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╤М ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨▓╨╕╨┤, ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨┐╤А╨╛╤И╨╗╨░ ╤А╤П╨┤ ╨╝╨╛╨┤╨╡╤А╨╜╨╕╨╖╨░╤Ж╨╕╨╣. ╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╤П, ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓ 1871 ╨│. ╨▓ ╨г╤Б╤В╤М-╨Ш╨╢╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╨╡, ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╤М ╤Г╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨░ ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨╗╨╛╨╝╨║╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Л ╨┐╤А╨╕ ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╝╨╡. ╨Ш╨╖╤Л╤Б╨║╨░╨╜╨╕╤П, ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓ 1871тАУ1881 ╨│╨│., ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤Л╨▒╤А╨░╤В╤М ╨╛╨┐╤В╨╕╨╝╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒ ╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╗╨╛╤В╨║╨░ ╨║ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╤Г, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛╤З╤В╨╕ ╨╜╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗╤Б╤П ╤Б 1881 ╨│. ╨Т ╤А╨╡╨╖╤Г╨╗╤М╤В╨░╤В╨╡ ╤Н╤В╨╕╤Е ╤Г╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╨║ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╤Б╤П ╨▓ ╤В╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ 5тАУ6 ╨╝╨╕╨╜╤Г╤В, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╛╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╗╤П╨╡╨╝╨╛╤Б╤В╤М ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╝╤Г. ╨Я╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤И╤В╨░╨╝╨┐╨╛╨▓╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╤Г╨╗╤Г╤З╤И╨╕╤В╤М ╨╕ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤О ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░.

╨Т 1876 ╨│. ╨║╨░╨┐╨╕╤В╨░╨╜ ╨Ъ╨╕╤Б╨╡╨╗╨╡╨▓ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╡╤В ╤Б╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨░╤А╨╕╨░╨╜╤В ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л. ╨Т ╨╡╨╡ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤Г╤З╤В╨╡╨╜╤Л ╨╜╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨║╨╕, ╨╛╨▒╨╜╨░╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨Ы╨╕╨╜╨╜╨╡╨╝╨░╨╜╨░ (╨╝╨░╨╗╨░╤П ╨┐╨╗╨╛╤Й╨░╨┤╤М ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤А╤Е╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╨║╨╛╤А╨╛╤В╨║╨╕╨╣ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╨║ ╨╕ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╤Г╨┐╨╛╤А╨░ ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╛╨│╨╕). ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓╨╡╤Б ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨Ъ╨╕╤Б╨╡╨╗╨╡╨▓╨░ ╨┐╤А╨╡╨▓╤Л╤И╨░╨╗ ╨▓╨╡╤Б ╨╗╨╕╨╜╨╜╨╡╨╝╨░╨╜╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л. ╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╨╡╨╗╤П ╨┐╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨┤╨╗╤П ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╨╗╨╡╨╢╨░ ╨╕ ╨╜╨░ ╨║╨╛╤А╤В╨╛╤З╨║╨░╤Е. ╨Я╨╛ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╕╨╝ ╤Е╨░╤А╨░╨║╤В╨╡╤А╨╕╤Б╤В╨╕╨║╨░╨╝ ╨╛╨╜╨░ ╨┐╤А╨╕╨▒╨╗╨╕╨╢╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨║ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╡, ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╤П╤Б╤М ╨╛╤В ╨╜╨╡╨╡ ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╕╨╝ ╨╗╨╛╤В╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╨▓╨╡╤Б╨╛╨╝.

╨Ъ╨╛╤Б╨╜╤Г╨╗╨╕╤Б╤М ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓. ╨Ы╨╛╨╝. ╨Э╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╡ ╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╤Л╨╡ ╨╗╨╛╨╝╤Л, ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨▓╤И╨╕╨╡╤Б╤П ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨┤╨╛ 1877 ╨│., ╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤Л╨╡ ╨╕ ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨╕╨╖╨▓╨╗╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨│╨▓╨╛╨╖╨┤╨╡╨╣. ╨Э╨░ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛╤В 4.08.1874 ╨│. ╨╗╨╕╨╜╨╡╨╣╨╜╨░╤П ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨╜╨░ ╤А╨╛╤В╤Г ╨┐╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╗╨╛╨╝╤Г 10-╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╤Б╨░29, ╨░ ╤Б 1877 ╨│. ╨▓╤Б╨╡ ╨╗╨╛╨╝╤Л ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╨╛ ╨Я╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤О ╨╛ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝. ╨Ъ╨░╨║ ╨╕ ╤А╨░╨╜╤М╤И╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤А╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤Л╨╡ ╨╕ ╨╗╨░╨┐╤З╨░╤В╤Л╨╡ (╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡). ╨Ш╤Е ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╨║╤А╤Г╨│╨╗╨╛╨│╨╛ (╨▒╨╛╨╗╤В╨╛╨▓╨╛╨│╨╛) ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤В╨╛╨╗╤Й╨╕╨╜╤Л ╨▒╨╡╨╖ ╤В╤А╨╡╤Й╨╕╨╜. ╨Ш╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤П, ╨░ ╨┤╨╗╤П ╨╗╨░╨┐╤З╨░╤В╤Л╤Е, ╨║╤А╨╛╨╝╨╡ ╤В╨╛╨│╨╛, ╤Б╤В╨╡╨▒╨╗╤П ╨╕ ╨┐╤П╤В╤Л. ╨Ы╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╤Л╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╤М╤О ╤Г╨┤╨░╤А╨░╨╝╨╕, ╨┐╤П╤В╨░ ╨╕ ╤Б╤В╨╡╨▒╨╡╨╗╤М тАУ ╨╖╨░╨║╨╗╨░╨┤╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨┤ ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╨╡ ╤В╤П╨╢╨╡╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨┐╨╛╨▓╨╛╤А╨░╤З╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╤Е. ╨Э╨░ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╤Л╤Е ╨╗╨╛╨╝╨░╤Е ╨▓╤Л╨▒╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░ ╤Б ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░, ╨│╨╛╨┤╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╕, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╤Й╨╕╨║╨░. ╨Ю╨║╤А╨░╤Б╨║╨░ ╨╗╨╛╨╝╨╛╨▓ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨╕ ╨╜╨░ ╤Б╨║╨╗╨░╨┤╨░╤Е. ╨Ы╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡ ╨╜╨╡ ╨║╤А╨░╤Б╨╕╨╗╨╛╤Б╤М.

╨в╨╛╨┐╨╛╤А. ╨б 1878 ╨│. ╨▓ ╨╜╨░╤И╨╡╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╤О╤В ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨░╨╗╤Л╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л. ╨Ю╨╜╨╕ ╨╜╨╡ ╨╛╨▒╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨╕ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╨░ ╨╜╨╛╤И╨╡╨╣ ╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╗╨╕ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╤В╤М ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╡╨╣╤И╨╕╨╡ ╨╛╨║╨╛╨┐╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л. ╨Ю╨┐╤Л╤В╤Л, ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓ 1879 ╨│. ╨▓ 4-╨╣ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨╡, ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤О╤В, ╤З╤В╨╛ ╨╝╨░╨╗╤Л╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨│╨╛╨┤╨╜╤Л ╨┤╨╗╤П ╤В╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л, ╤З╤В╨╛ ╨╕ ╨╗╨╡╨│╨║╨╕╨╡ (╨▓╨╛╨╖╨╕╨╝╤Л╨╡ ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡)30. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╛╨╜╨╕, ╨╕╨╝╨╡╨▓╤И╨╕╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Г╨╖╨║╨╛╨╡ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡ ╨╕ ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╕╨╣ ╨▓╨╡╤Б, ╨╜╨░╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╡╨╡ ╤Г╨│╨╗╤Г╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╤Г╨┤╨░╤А╨╡. ╨Т ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╤Н╤В╨╕╨╝ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨╛╨▒╤К╨╡╨╝ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л, ╤З╤В╨╛ ╨▓╤Л╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡╨╡ ╤Г╤В╨╛╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╡╨│╨╛31.

╨Ь╨░╨╗╤Л╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╤Б ╨┤╤А╨╡╨▓╨╡╤Б╨╕╨╜╨╛╨╣, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨┤╨╗╤П ╤А╨░╨╖╤А╤Г╤И╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨╗╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╨╖╨░╨│╤А╨░╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣. ╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨║╤А╨╡╨┐╤З╨╡ ╨╖╨░╨║╨░╨╗╨╕╨▓╨░╤В╤М ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡ ╨╝╨░╨╗╨╛╨│╨╛ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░ ╨╕ ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╤М ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╤В╨╛╤З╨║╤Г ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е. ╨Ю╨╜╨╕ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨╡╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨╝╤Л╨╝╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡32, ╨░ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ 10 ╨╗╨╡╤В ╨┤╨╗╤П ╤А╨░╨▒╨╛╤В╤Л ╤Б ╨╗╨╡╤Б╨╜╤Л╨╝ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╨╛╨╝ ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨░╤В╤А╨╕╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б ╨╛ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨│╨╛ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░33.

╨Т ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡ XIX ╨▓. ╤В╨╛╨┐╨╛╤А ╨║╨╛╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨╕╨╖ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░, ╤Б╨▓╨╡╤А╤Е╤Г ╨╜╨░╨▓╨░╤А╨╕╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤Б╤В╨░╨╗╤М. ╨б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨╛╤Б╤М, ╤З╤В╨╛ ╨╕╤Е ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤В╨╡╨╝ ╨▓╤Л╤И╨╡, ╤З╨╡╨╝ ╤З╨╕╤Й╨╡ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╤П╨╢╨╜╨╡╨╡ ╨╖╨▓╨╛╨╜ ╨╕╨╖╨┤╨░╨▓╨░╨╗ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А ╨┐╤А╨╕ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤Г╨║╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╨╕. ╨Ш╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╨▓╤И╨╕╨╡╤Б╤П ╨╕╨╖ ╨▒╨╡╤Б╤Б╨╡╨╝╨╡╤А╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╨╕╨╖ ╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╛╨│╨╛ ╤З╤Г╨│╤Г╨╜╨░, ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╛╤В ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡╨╝ ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╜╨░╤Б╤В╨╕╨╗╨║╨╕ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤П.

╨Э╨░ ╨╗╤Г╤З╤И╨╕╤Е ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░╤Е, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╨▓╤И╨╕╤Е ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л, ╨┤╨╗╤П ╨╛╨┐╤А╨░╨▓╨║╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨╛╨▓╤Л╤Е ╨╕╨╗╨╕ ╤Б╤З╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░-╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╨╕╤Б╤В╤Л ╤Б ╨┐╨╗╨░╤В╨╛╨╣ 400 ╤А╤Г╨▒╨╗╨╡╨╣ ╨▓ ╨│╨╛╨┤ ╨╜╨░ ╨▓╤Б╨╡╨╝ ╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╛╨╝ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╜╨╕╨╕. ╨б╤З╨╡╤В╨╜╤Л╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л, ╨║╨░╨║ ╨╕╤Е ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╝╨░╤Б╤В╨╡╤А╨░, ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤А╤Л ╨┤╨╗╤П ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Й╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╤З╨╡╤Е╨╛╨╗ ╨╕ ╨▓╨╡╤Б, ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨┤╨╜╤Л╨╣ ╨┤╨╗╤П ╨╜╨╛╤Б╨║╨╕. ╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╤Б╤В╨╛╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╤М ╤В╨░╨║╨╛╨│╨╛ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨▓╤Л╤И╨╡ ╤А╤Л╨╜╨╛╤З╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░ 15тАУ20%.

╨Я╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ 21.12.1879 ╨│., ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤В╨╛╨▓╨░╤А╨╕╤Й╨╡╨╝ ╨│╨╡╨╜╨╡╤А╨░╨╗╨░ ╨╕╨╜╤Б╨┐╨╡╨║╤В╨╛╤А╨░ ╨┐╨╛ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕, ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨║╨░ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨╡╨╜╨░╤Б╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╕╤Й╨░ ╨╕ ╨▓ ╨╜╨╡╨╛╨║╤А╨░╤И╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡. ╨Я╨╡╤А╨▓╨╛╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╤Б╤П ╨▓╨╜╨╡╤И╨╜╨╕╨╣ ╨╛╤Б╨╝╨╛╤В╤А ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨╕╤Е ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╡, ╨▓╨╡╤Б╤Г ╨╕ ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤А╤Г ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓. ╨Ч╨░╤В╨╡╨╝ 1/5 (╨▒╨╡╨╖ ╨▓╤Л╨▒╨╛╤А╨░) ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤А╨│╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨┐╤А╨╛╨▒╨╡ ╨╜╨░ ╤Г╨┤╨░╤А ╨▓ ╤Б╤Г╨║ ╤Б╤Г╤Е╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╗╨╕ ╨╡╨╗╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨▒╤А╨╡╨▓╨╜╨░. ╨У╨╛╨┤╨╜╤Л╨╝ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╤В╨╛╨┐╨╛╤А, ╨▓╤Л╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨▓╤И╨╕╨╣ ╨┤╨╡╤Б╤П╤В╤М ╤Г╨┤╨░╤А╨╛╨▓ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╨╝╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨▓╤А╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╕. ╨Я╨╛ ╤Г╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╨╜╨╕╤О ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨▒╤А╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤Б╤П ╨┐╨░╤А╤В╨╕╤П, ╨╜╨╡ ╨▓╤Л╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨▓╤И╨░╤П ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╨╡, ╨╕╨╗╨╕ ╨╛╨╜╨░ ╨┐╨╛╤И╤В╤Г╤З╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤А╨│╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨┐╤А╨╛╨▒╨╡ ╨╜╨░ ╤Г╨┤╨░╤А.

╨Э╨░ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╤Л╤Е ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░╤Е ╨▓╤Л╨▒╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨░ ╤Б ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨▒╤Г╨║╨▓ ╨╖╨░╨▓╨╛╨┤╨░, ╨│╨╛╨┤╨░ ╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨║╨╕ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╤Й╨╕╨║╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕. ╨Ю╨║╤А╨░╤Б╨║╨░ ╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е: ╨┐╨╛╨╗╨╛╤В╨╜╨╛ ╨╕ ╨╛╨▒╤Г╤Е ╨╛╨║╤А╨░╤И╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤З╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Б╨╗╤П╨╜╨╛╨╣ ╨║╤А╨░╤Б╨║╨╛╨╣, ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡ ╤Б╨╝╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╨░╨╗╨╛╨╝, ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨╕╤Й╨░ ╨┐╨╛╨║╤А╤Л╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╛╨╗╨╕╤Д╨╛╨╣.

╨Ю╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨╛╤В ╨╕╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨╕ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╤В╤М╤Б╤П ╨┐╨╛ ╤А╤П╨┤╤Г ╨┐╨░╤А╨░╨╝╨╡╤В╤А╨╛╨▓, ╤Г╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╤Л╤Е ╨▓╤Л╤И╨╡. ╨в╨╛╨╗╤Й╨╕╨╜╨░ ╨╛╨▒╤Г╤Е╨░ ╤Г ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨┐╨╛ ╨╜╨╛╨╝╨╡╤А╤Г ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨░, ╨╕╨╖ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨╛╤В╨║╨╛╨▓╨░╨╜ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А. ╨Ш╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗ ╨╝╨░╨╗╤Л╨╣ (╨▒╨╕╨▓╤Г╨░╤З╨╜╤Л╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╨╜╤Л╨╣) ╤В╨╛╨┐╨╛╤А, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╤П╨╗╤Б╤П ╨┤╨╗╤П ╨╖╨░╨║╨╛╨╗╨░╤З╨╕╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨│╨▓╨╛╨╖╨┤╨╡╨╣ ╨╕ ╨║╨╛╨╗╤Л╤И╨║╨╛╨▓. ╨в╨╛╨╗╤Й╨╕╨╜╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤Г╤Е╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Г╤Б╨╕╨╗╨╡╨╜╨░ ╨▓╨░╤А╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╛ 0,5 ╨┤╤О╨╣╨╝╨░.

╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨╝╨░╨╗╨░╤П. ╨Т 1870-╨╡ ╨│╨│. ╨▓╤Б╨╡ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨╝╨╕╤А╨░ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╤Л ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨╣ ╨Ы╨╕╨╜╨╜╨╡╨╝╨░╨╜╨░. ╨Э╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╛╨╜╨░ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨░ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╛╨╝ ╨╛╤В 20 ╨╕╤О╨╜╤П 1878 ╨│. ╨▓ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ 80 ╤И╤В╤Г╨║ ╨╜╨░ ╤А╨╛╤В╤Г. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╕ ╨╝╨╡╤Б╤П╤Ж ╤Б╨┐╤Г╤Б╤В╤П ╨▓ 4-╨╣ ╨б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨╡ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨╛╨┐╤Л╤В╤Л ╨╜╨░╨┤ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░╨╝╨╕ ╨Ы╨╕╨╜╨╜╨╡╨╝╨░╨╜╨░, ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╤А╤Г╤З╨╜╨╛╨╣ ╨С╨╡╨╗╤М╨╝╨░. ╨Ю╨╜╨╕ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╨╛ ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤А╨░╨╝ ╨╕ ╨▓╨╡╤Б╤Г, ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╤Г ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╤А╨░╨▒╨╛╤В, ╨┤╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨╛╤Б╤В╤А╨╛╨╣╨║╨╡ ╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▒╤А╨╛╤Б╨║╨╡ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╕, ╨┐╤А╨╕ ╤А╨╡╨╖╨║╨╡ ╨┤╨╡╤А╨╜╨░. ╨Я╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Г╤О ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨║╤Г ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗╨░ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨Ы╨╕╨╜╨╜╨╡╨╝╨░╨╜╨░34.

╨Т ╤Н╤В╨╛╤В ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨╛╨╜╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨╗╨╛╤В╨╛╨║ ╨╕╨╖ ╨╗╨╕╤Б╤В╨╛╨▓╨╛╨╣ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╤Б ╨║╤А╤Г╤В╤Л╨╝╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╤А╨╛╤В╨░╨╝╨╕ ╨▓╨▓╨╡╤А╤Е╤Г ╨╕ ╨╖╨░╨║╤А╤Г╨│╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Г╨│╨╗╨░╨╝╨╕ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤П. ╨Т ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨╕ ╨У╨╡╤А╨╝╨░╨╜╨╕╨╕, ╨▓ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨╕╨╡ ╨╛╤В ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╤Б╤В╤А╨░╨╜, ╨╗╨╛╤В╨╛╨║ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨┐╨╕╨╗╤Л. ╨Ю╨┤╨╕╨╜╨░╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┤╨╗╨╕╨╜╤Л (17,8 ╤Б╨╝) ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨╕ ╨╖╨░╨┤╨╜╨╕╨╣ ╤В╤П╨╢╨╕ ╨▓╤А╨╡╨╖╨░╨╜╤Л ╨▓ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╨║ ╨╕ ╨╖╨░╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╤Л ╨╛╨▒╨╢╨╕╨╝╨╜╤Л╨╝ ╨║╨╛╨╗╤М╤Ж╨╛╨╝ ╤Б╨╛ ╤Б╨║╨▓╨╛╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨║╨╛╨╣. ╨Т╤В╨╛╤А╨░╤П ╤Б╨║╨▓╨╛╨╖╨╜╨░╤П ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨║╨░ ╨┐╤А╨╛╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨║╨╛╨╜╤Ж╤Л ╨╛╨▒╨╛╨╕╤Е ╤В╤П╨╢╨╡╨╣. ╨Я╨╡╤А╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╤В╤П╨╢ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╤П╨╗ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╡ ╤Ж╨╡╨╗╨╛╨╡ ╤Б ╨╗╨╛╤В╨║╨╛╨╝, ╨╖╨░╨┤╨╜╨╕╨╣ тАУ ╨╜╨░╨║╨╗╨░╨┤╨║╨░, ╤А╨░╤Б╤И╨╕╤А╤П╨▓╤И╨░╤П╤Б╤П ╨▓╨╜╨╕╨╖╤Г ╨╢╨╡╨╗╨╛╨▒╤З╨░╤В╤Л╨╝ ╤Б╨╡╤А╨┤╨╡╤З╨╜╨╕╨║╨╛╨╝, тАУ ╨║╤А╨╡╨┐╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨║ ╨╗╨╛╤В╨║╤Г ╨┐╤П╤В╤М╤О ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨║╨░╨╝╨╕. ╨з╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╨║ ╤В╨╛╤З╨╡╨╜╤Л╨╣, ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┐╨╗╨╛╤Б╨║╨╕╨╣ ╤Г ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л, ╤Б ╤И╨░╤А╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╣ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╨▓╨╡╤А╤Е╨╜╨╡╨╝ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╡, ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╤П╨╗╤Б╤П ╨╕╨╖ ╨▒╨╡╤А╨╡╨╖╤Л ╨╕╨╗╨╕ ╤П╤Б╨╡╨╜╤П. ╨Ь╨╡╤В╨░╨╗╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨╛╨║╤А╨░╤И╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤З╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╝╨░╤Б╨╗╤П╨╜╨╛╨╣ ╨║╤А╨░╤Б╨║╨╛╨╣ (╨║╤А╨╛╨╝╨╡ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤П), ╨░ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╨║ тАУ ╨╛╨╗╨╕╤Д╨╛╨╣.

╨Ы╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨┐╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╤З╨╡╤Е╨╗╨╡ ╤Б ╨┐╤А╨░╨▓╨╛╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╤Б ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨╛╨╝ ╨▓╨╜╨╕╨╖. ╨Ъ╤А╨╡╨┐╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨║ ╨┐╨╛╤П╤Б╨╜╨╛╨╝╤Г ╤А╨╡╨╝╨╜╤О ╨┐╨╛╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╤Л╤Е ╤А╨╡╨╝╨╡╤И╨║╨╛╨▓ ╨╖╨░ 10 ╤Б╨╡╨║╤Г╨╜╨┤, ╨╛╤В╨║╤А╨╡╨┐╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨╖╨░ 6 ╤Б╨╡╨║╤Г╨╜╨┤. ╨Я╨╗╨╡╤З╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╤М (╤И╨░╨╜╤Ж╨╛╨▓╨╕╨║) ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤А╨╢╨╕╨▓╨░╨╗ ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╤М ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л. ╨б╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╡╨╣╤И╨╕╤Е ╤Г╨║╤А╤Л╤В╨╕╨╣ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨╣ ╨▓ ╨╛╨▒╤Л╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨│╤А╤Г╨╜╤В╨╡ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨╛ 5тАУ7 ╨╝╨╕╨╜╤Г╤В, ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤П ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓, ╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╛╨▒╤Й╨╕╨╝ ╤А╨▓╨╛╨╝, тАУ 10тАУ15 ╨╝╨╕╨╜╤Г╤В.

╨а╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨░╤П ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░ (1877тАУ1878) ╤П╨▓╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╕╤Е ╨┐╤А╨╡╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣ ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕. ╨Я╤А╨╛╨▓╨╡╤А╨║╤Г ╨┐╤А╨╛╤И╨╡╨╗ ╨╕ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В. ╨Я╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨║╨╕ ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╤О╤В╤Б╤П ╤А╨╡╨╢╨╡, ╤З╨╡╨╝ ╨╛╤В╤А╨╕╤Ж╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡. ╨Т ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╤Л ╤Б╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╗╨╕, ╤З╤В╨╛ ╨╕╨╝╨╡╤О╤В ╤В╨╡╤Б╨░╨║╨╕. ╨Ю╨╜╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤В╤М ╨╕╤Е ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╜╨░ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡ ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨░╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨┤╤А╤Г╨│ ╨┤╤А╤Г╨│╤Г ╨▓ ╨╜╨╛╤Б╨║╨╡35. ╨Я╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В, ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡, ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╝ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨░ ╨▓╨╛ ╨▓╤Б╨░╨┤╨╡ ╨╕ ╤Г ╤В╤П╨╢╨╡╨╣. ╨н╤В╨╛ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╗╨╛ ╨║ ╨╡╨╡ ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╨╜╤Л╨╝ ╤Г╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П╨╝ ╨▓ 1880тАУ1881 ╨│╨│.

╨Ф╨╗╤П ╨╜╨░╤И╨╡╨╣ ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╡╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╖╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ 70 000 ╨╝╨░╨╗╤Л╤Е ╨╗╨╛╨┐╨░╤В, ╨┐╤А╨░╨▓╨┤╨░, ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨╡ ╤Г╤Б╨┐╨╡╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╕╨│╨╛╨┤╨╕╤В╤М╤Б╤П. ╨Т ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤З╨░╤Б╤В╤П╤Е ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╨╛ 10 ╨╗╨╛╨┐╨░╤В ╨╜╨░ ╤А╨╛╤В╤Г, ╨░ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨┐╨╛ 16 ╨╜╨░ ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤О. ╨б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░╨╝╨╕ ╨Ы╨╕╨╜╨╜╨╡╨╝╨░╨╜╨░ ╨┐╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╤А╤П╨┤╨╛╨▓╤Л╤Е. ╨Т ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡ ╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╛╤Б╤В╨╡╨╣ ╨╖╨░╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В ╨╜╨░ ╨▓╤Б╤О ╨░╤А╨╝╨╕╤О ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╤А╨╕╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨░╤В╤М ╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨░36.

╨Я╨╡╤А╨▓╨╛╨╡ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╛ ╤Ж╨╡╨╗╨╡╤Б╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨║╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨╕ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░ 1870 ╨│. ╨┐╨╛╤П╨▓╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╤Е╨╛╨┤╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╤З╨╡╤А╨╡╨╖ ╨С╨░╨╗╨║╨░╨╜╤Л ╨▓ 1877 ╨│. ╨Ю╨▒╤А╨░╨╖╨╡╤Ж ╤Б╤В╨░╨╗ ╨╗╤Г╤З╤И╨╕╨╝ ╨║╨░╨║ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╛╤В╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е, ╤В╨░╨║ ╨╕ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╕ ╨╕╨╜╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨║╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│. ╨Я╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨╖╨░╨║╨╗╤О╤З╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨▓╨╡╤Б╨╡, ╨┐╤А╨╛╤З╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨░ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨╛╤В╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╤Л ╨╕╨╗╨╕ ╤Г╨║╨╗╨░╨┤╨║╨╕. ╨г╨┤╨╗╨╕╨╜╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╛╨▓╨░╨╗╤М╨╜╨╛-╨║╨╛╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨▓╤Б╨░╨┤ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╤Г╤Б╤В╨╛╨╣╤З╨╕╨▓╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░, ╤В╨░╨║ ╨║╨░╨║ ╨╜╨╡ ╤Б╨╛╤Б╨║╨░╨╗╤М╨╖╤Л╨▓╨░╨╗ ╨╕ ╨╜╨╡ ╨▓╨╡╤А╤В╨╡╨╗╤Б╤П. ╨Ъ ╤Б╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤О, ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╤Б╨░ (11 ╤Д╤Г╨╜╤В╨╛╨▓ ╤Б ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨╛╨╝) ╨║╨╕╤А╨║╨╛-╨╝╨╛╤В╤Л╨│╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╤Б╨╗╨╕╤И╨║╨╛╨╝ ╤В╤П╨╢╨╡╨╗╨░ ╨▓ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡.

╨Т╨╛╨┐╤А╨╛╤Б, ╨╜╤Г╨╢╨╡╨╜ ╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨╡╤В ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝, ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л ╤Г╨╢╨╡ ╨╜╨╡ ╨╛╨▒╤Б╤Г╨╢╨┤╨░╨╗╤Б╤П. ╨Э╨╡╤Б╨╝╨╛╤В╤А╤П ╨╜╨░ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╕╤П, ╨▓╤Б╨╡ ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝: ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨░. ╨г╤В╨▓╨╡╤А╨┤╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╡╨▓╤А╨╛╨┐╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Б╤В╤А╨░╨╜╤Л, ╨╜╨╛ ╨╕ ╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨░╤П ╨░╤А╨╝╨╕╤П ╨╛╨┐╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╤О ╨▓ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╝ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛. ╨а╨╡╨┤╨║╨╛╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨╡╨╝╨╗╤П╨╜╤Л╤Е ╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨Я╨╗╨╡╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╛╨▒╤К╤П╤Б╨╜╤П╨╗╨╛╤Б╤М ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡╨╝ ╨┐╤А╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▓ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╕ ╤Б╨╛╨╛╤В╨▓╨╡╤В╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╡╨╝ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡37.

╨Ф╨╛ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤Л 1877тАУ1878 ╨│╨│. ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╤А╨░╨╖╨╗╨╕╤З╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╕╨┤╤Л ╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╤А╨╡╨┐╤П╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╣, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╜╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╤Б XVIII ╤Б╤В╨╛╨╗╨╡╤В╨╕╤П. ╨д╨╕╨╖╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨░╤П ╤Б╨╕╨╗╨░ ╨╕ ╨╗╨╛╨▓╨║╨╛╤Б╤В╤М ╤З╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░38 ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕╤Е ╨┐╤А╨╡╨╛╨┤╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╤О. ╨Т ╤Н╤В╨╛╤В ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨┐╤А╨╕╨╡╨╝╤Л ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╖╨░╤Е╨▓╨░╤З╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨╖╨╕╤Ж╨╕╨╣ ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗╨╕ ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╤П. ╨в╨░╨║╨░╤П ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╨║╨░ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ ╨╖╨░╤А╨╛╨╢╨┤╨░╤В╤М╤Б╤П ╨▓ ╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╣. ╨Т╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨▓ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨▒╨╛╤О ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╛ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨░╨╝╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╨░╤В╨░╨║╨╡ ╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╕╤Е ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨┤ ╨У╨╛╤А╨╜╤Л╨╝ ╨Ф╤Г╨▒╨╜╤П╨║╨╛╨╝39. ╨Я╤А╨╕╨╝╨╡╤А╤Г ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╛╨▓ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨░, ╨╕ ╤Н╤В╨╛ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨╗╨╛ ╨╡╨╡ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╡╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╜╨╛╤Б╤В╤М.

╨Я╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨╝╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨Т╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤О ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨╝╨░╨╗╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨╣ (1879). ╨Ю╨╜╨╛ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨┐╨╛ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤О. ╨Т╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╤Б╨░╨╝╨░ ╨╝╨░╨╗╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░ ╨┐╤А╨╛╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╕╤Б╨┐╤Л╤В╨░╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨▓ ╤В╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨▓╤Г╤Е ╨╗╨╡╤В. ╨б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╡╨╝ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨Э╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤О ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨╝╨░╨╗╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨╣ (1881).

╨Ю╨╜╨╛ ╨╛╤В╨╗╨╕╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╛╤В ╨┐╤А╨╡╨┤╤Л╨┤╤Г╤Й╨╡╨│╨╛ ╤Г╤В╨╛╤З╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╡╨▓, ╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨║╨░ ╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓ ╨╜╨░ ╨╛╤В╨┤╨░╤З╤Г ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П. ╨н╤В╨╕╨╝ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨┐╤А╨╕ ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╨▓ ╨╖╨░ ╨╝╨╡╤А╤Г ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╨░ ╨╝╨░╨╗╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░. ╨Ф╨╛ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤Д╤Г╤В╤Л ╨╕ ╨┤╤О╨╣╨╝╤Л, ╨╝╨░╨╗╨╛ ╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝╤Л╨╡ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╤Г. ╨Ч╨░ ╨Э╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╤Б╨▓╨╡╤В ╨▓╤Л╤Е╨╛╨┤╨╕╤В ╨Я╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨░╤Е ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡ (1883). ╨Ш╨╝ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П, ╤З╤В╨╛ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╤П╤В╤М ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨░╤Й╨╕╨╡, ╨┐╤А╨╛╤И╨╡╨┤╤И╨╕╨╡ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Г╤О ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╤Г ╨┐╤А╨╕ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨░╤Е.

╨Т╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨╗╨╛ ╤Б╨╜╨░╤А╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╨░, ╨┐╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨░╤В╤М ╨┤╨▓╤Г╤Е ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨╣: ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╛╨▒╨╡╤Б╨┐╨╡╤З╨╕╨▓╨░╨╗╤Б╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨╣, ╨░ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨║╨╛╨╝40.

╨б ╨▓╤Л╤Е╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨▓ 1878 ╨│. ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ ╨┐╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤Г ╨▓╨╡╨┤╨╛╨╝╤Б╤В╨▓╤Г тДЦ 297 ╨╛ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨░ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤А╤П╨┤ ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨╛╨▓ ╨╕ ╤Ж╨╕╤А╨║╤Г╨╗╤П╤А╨╛╨▓, ╤А╨░╨╖╤К╤П╤Б╨╜╤П╤О╤Й╨╕╤Е ╤Б╨╗╤Г╤З╨░╨╕ ╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤П. ╨Э╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Л, ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡, ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨╜╤Л╤Е ╤П╤Й╨╕╨║╨░╤Е. ╨Э╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╨╡ ╤З╨╕╨╜╤Л ╨╜╨░╨┤╨╡╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╤Е╨╛╨┤╨╡ ╨╕ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤Б╨▒╨╛╤А╨░╤Е, ╨╜╨░ ╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤А╨░╤Е ╨╕ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П╤Е ╨╕ ╨╜╨╡ ╨╜╨░╨┤╨╡╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓ ╨║╨░╤А╨░╤Г╨╗ ╨╕ ╨╜╨░ ╨┤╨╡╨╢╤Г╤А╤Б╤В╨▓╨╛ (╨╖╨░ ╨╕╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П)41. ╨Т ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╕ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╤З╨╡╤Е╨╗╨╡ ╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨┐╤А╨╕ ╨┐╨░╤В╤А╨╛╨╜╨╜╤Л╤Е ╤П╤Й╨╕╨║╨░╤Е. ╨Т ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨▒╨░╤В╨░╤А╨╡╤П╤Е ╨╕ ╨┐╨░╤А╨║╨░╤Е ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В ╤Б ╨┐╤А╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤Б╤В╤П╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╛╤Б╨║╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╤Б╤П ╨┐╤А╨╕ ╨╖╨░╤А╤П╨┤╨╜╤Л╤Е ╤П╤Й╨╕╨║╨░╤Е ╨╕ ╨┐╨░╤А╨║╨╛╨▓╤Л╤Е ╨┐╨╛╨▓╨╛╨╖╨║╨░╤Е ╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨║╨╛╨╝, ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╝ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╝ ╤Г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝.

╨Ш╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨┐╨░╤А╨║╨░╤Е. ╨Ф╨╛ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╕╨║╨░╨╖╨░ тДЦ 297 ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╤В╤А╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨┐╨░╤А╨║╨╛╨▓, ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓ 1821, 1858 ╨╕ 1877 ╨│╨│. ╨Я╨╛ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╨╡╨╝╤Г ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤О ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨░╤А╨║ ╤Б╨╛╨┤╨╡╤А╨╢╨░╨╗ ╨╖╨░╨┐╨░╤Б ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╜╨░ 12 ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╨╣ ╨╕ 12 ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤А╨╛╤В. ╨Т ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╝, ╨╛╤Б╨░╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨░╤А╨║╨╡, ╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╤З╨╡╤В╤Л╤А╨╡╤Е ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓╤Б╨╡ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╤Л╨╡ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨┤╨╗╤П ╨╛╤Б╨░╨┤╤Л ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨║╤А╨╡╨┐╨╛╤Б╤В╨╕42. ╨б 29.05.1878 ╨│. ╨╜╨░╤З╨╕╨╜╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨┐╨╡╤А╨╡╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╤В╨░╤А╤Л╤Е ╨╕ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╛╨▓╤Л╤Е ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨┐╨░╤А╨║╨╛╨▓43.

╨б ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨┐╤А╨╡╨┤╨╝╨╡╤В╨╛╨╝ ╨╕╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣. ╨Т ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╤Е ╨░╨▓╤В╨╛╤А╤Л ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨╕╨║╨╕ XIX ╨▓. ╤А╨░╤Б╤Е╨╛╨┤╤П╤В╤Б╤П ╨▓╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕, ╨║╨░╨║╨╛╨╝╤Г ╨╛╨║╨╛╨┐╤Г тАУ ┬л╨╗╨╡╨╢╨░┬╗ ╨╕╨╗╨╕ ┬л╤Б╤В╨╛╤П┬╗ тАУ ╨╛╤В╨┤╨░╤В╤М ╨┐╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛. ╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨╕, ╤З╤В╨╛ ╨╕╤Е ╨╛╨║╨╛╨┐ ╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Г╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨╝╨╡╤В╨║╨╛╨╣ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨▒╤Л. ╨Т╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╛╤В╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╤З╤В╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨║╨╛╨┐╤Г ┬л╤Б╤В╨╛╤П┬╗, ╨╖╨░╨▒╨╛╤В╤П╤Б╤М ╨╛ ╨╖╨┤╨╛╤А╨╛╨▓╤М╨╡ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╤Е ╤З╨╕╨╜╨╛╨▓.

╨б ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╛╨╝ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨░ ╨╜╤Г╨╢╨┤╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╕╤Е ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╤Г ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╕ ╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤А╨╛╨▓ ╨▓ ╨╝╨╕╤А╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П. ╨б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤Б╤В╨░╤В╤М ╨┤╨╗╤П ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤В╨░╨║╨╕╨╝ ╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤Л╨╝ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨▓╤Л╤З╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╛╨╝, ╨║╨░╨║ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨▒╨░44. ╨Я╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╕╤П ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╤З╨░╤Б╤В╤М╤О ╤Б╤В╤А╨╛╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П, ╨║╨░╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╨▒╨░, ╨│╨╕╨╝╨╜╨░╤Б╤В╨╕╨║╨░, ╤Д╨╡╤Е╤В╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡45.

╨Я╤А╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╤А╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╤Л ╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╛╤А╨╡╤З╨╕╨▓╤Л. ╨Я╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╤В╤М ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╤Е ╨╕ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨┐╤А╨╕ ╨╜╨╕╤Е ╨╛╤Б╨╛╨▒╤Л╨╡ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╕╨╡ ╤А╨╛╤В╤Л. ╨Ф╤А╤Г╨│╨╕╨╡ ╨║╤А╨╕╤В╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Г╤О ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╤Г ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╛╨▓ ╨▓ ╨╝╨╕╤А╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П. ╨Я╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А╤Г ╨╡╨▓╤А╨╛╨┐╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨░╤А╨╝╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╕╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А╨╛╨▓╤Л╨▓╨░╤В╤М ╨┐╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╤А╨╛╤В╨╡ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╨╕ ╨┤╨╗╤П ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨░╨╝╨╕ ╨┐╤А╨╕ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╣. ╨Т╤Л╤Б╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨▒ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨▓ ╨▒╤Г╨┤╤Г╤Й╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░╤Е ╨╕ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╤Г╨╝╨╡╤В╤М ╨╕╤Е ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╤М, ╨░, ╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ╤Б╨╜╨╛╨▓╨░ ╨╛╨▒╤А╨░╤Й╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╨║╨░╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤Б╨╜╨░╨▒╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨╝.. ╨Я╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╤Л╨╡ ╨┤╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨╕╨║╨╡ ╤Б╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓╤Б╨╡╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╜╨╡╨╝╤Г ╨╕╨╖╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤О ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╨░ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╨╕╤О ╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╤П.

╨Ю╨▒╤К╨╡╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╨▓╤Б╨╡ ╨▓╨╛╨╖╤А╨░╤Б╤В╨░╨╗, ╨╕ ╨▓╤Б╨║╨╛╤А╨╡ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╤М ╤В╨░╨║╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Г╨║╤А╤Л╤В╨╕╨╣, ╨╜╨╛ ╨╕ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╤М ╨╕╤Е ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨╛╨╝. ╨Я╤А╨╕╨┤╨░╤З╨░ ╨║ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨╗╨░ ╨▒╤Л ╨║ ╨╜╨╡╨┐╨╛╨╝╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╕╤Е ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╤О46. ╨Ю╤З╨╡╤А╨╡╨┤╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╨╖ ╨┐╨╛╨┤╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╨╛╨╖╨╖╤А╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓╤Б╤П ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨░ ╨╜╨░╤Г╤З╨╕╤В╤М╤Б╤П ╤Б╤В╤А╨╛╨╕╤В╤М ╤Г╨║╤А╤Л╤В╨╕╤П, ╨┐╨╛╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╤Г ╨╛╨╜╨╕ ╨╡╨╣ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╤Л, ╨░ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╤П ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┐╤А╨╛╤Б╤В╨░. ╨Ф╨╗╤П ╤Н╤В╨╕╤Е ╤Ж╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨║╨░╨╢╨┤╤Л╨╣ ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜ ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Г╨╝╨╡╤В╤М ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╤В╤М ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨╛╨╣, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╤В╤М ╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨┤ ╤А╤Г╨║╨╛╨╣. ╨Ф╨░╨╢╨╡ ╨╛╨┐╨┐╨╛╨╜╨╡╨╜╤В╤Л, ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨▓╤И╨╕╨╡ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╨╝╨╛╨┤╨╛╨╣, ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤И╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤Б ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╤М╤О ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╤Б ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╝╨░╨╗╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л47.

╨Т ╤Н╤В╨╛╤В ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨╝╨░╨╗╨░╤П ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░, ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╤Г╨╡╨╝╨░╤П ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨╜╤Л╨╜╨╡, ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╡╤В ╨▓╤Б╨╡╨╛╨▒╤Й╨╡╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╡. ╨б╤В╨░╨▓ ╨╜╨╡╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨╝╨╛╨╣ ╨┐╤А╨╕ ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╛╨║╨╛╨┐╨╛╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╛╨╣, ╨╛╨╜╨░ ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ┬л╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╜╨╛╨╣┬╗, ╨┐╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ╤В╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╨┤╨░ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╝╤Г ╨╛╨╜╨░ ╨▒╤Л╨╗╨░ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╜╨╡╨╛╨▒╤Е╨╛╨┤╨╕╨╝╨░ ╨▓ ╤Н╨║╤Б╤В╤А╨╡╨╝╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╤Г╤Б╨╗╨╛╨▓╨╕╤П╤Е ╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л. ╨Э╨╛ ╤Б╨┐╨╛╤А╤Л ╨▓╨╛╨║╤А╤Г╨│ ╨╜╨╡╨╡ ╨╜╨╡ ╤Б╤В╨╕╤Е╨░╨╗╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╨╡ ╨│╨╛╨┤╤Л. ╨Ь╨╡╨╢╨┤╤Г ╨╝╨░╨╗╨╛╨╣ ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╨░╨╝╨╕ ╤А╨░╨╖╨│╨╛╤А╨╡╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╨╛╨┐╨╡╤А╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛.

╨Ю╨┤╨╜╨╕, ╨╜╨╡ ╨╛╤В╤А╨╕╤Ж╨░╤П ╨┐╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨╛╨▒╤Л╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Г╤О ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨┤╨╡╤А╨╢╨░╤В╤М ╨▓ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨░╤А╨║╨╡, ╤П╨▓╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨╝╨░╨╗╤Л╤Е ╨╕ ╨║╨╛╤А╨╛╤В╨║╨╕╤Е ╨╗╨╛╨┐╨░╤В, ╨┐╤А╨╡╨┤╤Б╨║╨░╨╖╤Л╨▓╨░╤П ╨╕╨╝ ╨▒╤Г╨┤╤Г╤Й╨╡╨╡. ╨Ю╨╜╨╕ ╨▓╨╕╨┤╨╡╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╡╨▓╨╛╤Б╤Е╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ ╤Н╤В╨╕╤Е ╨╗╨╛╨┐╨░╤В ╨▓ ╤Г╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤В╨╡╤А╤М ╨┐╤А╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤В╨╡ ╨╗╨╡╨╢╨░, ╨▓ ╤Г╨┤╨╛╨▒╤Б╤В╨▓╨╡ ╨╜╨╛╤Б╨║╨╕, ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤П ╨╝╨░╨╗╨╛╤А╨╛╤Б╨╗╤Л╤Е ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В, ╨▓ ╤Г╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨│╤А╤Г╨╖╨░ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨╛╨╗╨┤╨░╤В╨░. ╨Ю╨┐╨┐╨╛╨╜╨╡╨╜╤В╤Л ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨╕, ╤З╤В╨╛ ╨╛╨╜╨░ ╨┤╨░╨╡╤В ╨╝╨░╨╗╤Л╨╣ ╤Н╤Д╤Д╨╡╨║╤В. ╨Ю╨╜╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕ ╤Г╤Б╨╛╨▓╨╡╤А╤И╨╡╨╜╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╤Г╤О ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Г ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╤В╤М ╨▓╨░╤А╨╕╨░╨╜╤В ╤А╨░╨╖╨▒╨╛╤А╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨╡╤В╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╨▓╤Б╤В╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╝ ╤Д╨░╨▒╤А╨╕╨║╨░╨╜╤В╨╛╨╝ ╨Э╨╛╨╛╤В╨╛╨╝. ╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╨╜╤О╤О ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤М ╤Б╨▒╨╛╨║╤Г ╨╕╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨│╤А╤Г╨┤╨╕, ╨░ ╤З╨╡╤А╨╡╨╜╨╛╨║ ╤Г ╤А╨░╨╜╤Ж╨░.

╨Ш╤В╨╛╨│ ╨╜╨░╤Г╤З╨╜╤Л╤Е ╤Б╨┐╨╛╤А╨╛╨▓ ╨╛ ╤Ж╨╡╨╗╨╡╤Б╨╛╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╤В╨╛╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╨╗ ╨Р. ╨Я╨╗╤О╤Ж╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╣, ╤П╨▓╨╗╤П╨▓╤И╨╕╨╣╤Б╤П ╨░╨┐╨╛╨╗╨╛╨│╨╡╤В╨╛╨╝ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨╗╨╛╨┐╨░╤В╤Л. ╨б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╕╨▓╤И╨╕╤Б╤М, ╤З╤В╨╛ ┬л╨╜╨╕╨║╤В╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╛╤А╨╛╨║ ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡┬╗, ╨╛╨╜ ╨▓╤Л╤Б╤В╤Г╨┐╨░╨╡╤В ╨╖╨░ ╤А╨╡╤И╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨┐╤А╨╛╤Б╨░ ╨┐╤Г╤В╨╡╨╝ ╨╛╨┐╤Л╤В╨░ ╨▓ ╨╝╨╕╤А╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П, ╨║╤А╨╕╤В╨╡╤А╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨│╨╛ ╨▒╤Г╨┤╤Г╤В ╨▓╤Л╨▓╨╛╨┤╤Л ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╤Б╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤Б╤Б╨╕╨╕48.

╨Ю╨┐╤Л╤В╤Л, ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓ 1880 ╨│. ╨▓ ╨г╤Б╤В╤М-╨Ш╨╢╨╛╤А╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╨╡, ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕, ╤З╤В╨╛ ╤И╨░╨╜╤Ж╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░ ╨╕ ╤А╨░╨▒╨╛╤З╨╕╤Е ╤А╤Г╨║ ╤Г ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨┤╨╛╤Б╤В╨░╤В╨╛╤З╨╜╨╛, ╨┐╨╛╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨╛╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤В ╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝╨╕ ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨░╨╝╨╕49. ╨Я╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨┤╨╕╤Б╨║╤Г╤Б╤Б╨╕╨╣ ╨╕╤В╨╛╨│╨╛╨╝ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╤Б╨┐╨╛╤А╨╛╨▓ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╤В╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓ ╨▒╨╛╤П.

╨в╨╡╨╛╤А╨╡╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╕ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╕ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╨╕╤Б╤В╨╛╨▓ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░. ╨б ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤Ж╨╡╨╗╤М╤О ╨▓ 1883 ╨│. ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤В╨╡╤В ╨┐╨╛ ╤Г╤Б╤В╤А╨╛╨╣╤Б╤В╨▓╤Г ╨╕ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤О ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨┤╨╗╤П ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╨╕╨╖╨┤╨░╨╗ ╤А╤П╨┤ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨╛╨▓, ╨╖╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╨▓╤И╨╕╤Е ╨Э╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г (1871). ╨Ю╤Б╨╜╨╛╨▓╨╛╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╤О╤Й╨╕╨╝╨╕ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л ╤Б╤В╨░╨╗╨╕: ╨Я╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨░╤Е, ╨Ш╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╤П ╨┤╨╗╤П ╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╨╝ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╛╨╝, ╨Э╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤Н╤В╨╕╤Е ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╝╨░╤Б╤Б╨░ ╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╨║╨╜╨╕╨╢╨╡╨║, ╨╜╨░╨│╨╗╤П╨┤╨╜╤Л╤Е ╤В╨░╨▒╨╗╨╕╤Ж, ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╤Б╤З╨╡╤В╨╛╨▓ ╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╤Е ╨┐╨╛╤Б╨╛╨▒╨╕╨╣50.

╨Т╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╤В╨╡╨╝ ╨У╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤В╨╡╤В ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨╗ ╨╢╨╡╨╗╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╤Г╨╗╤Г╤З╤И╨╕╤В╤М ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╤Г╤О ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╤Г ╨┐╨╛ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╜╨░╤И╨╡╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕. ╨б ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤Ж╨╡╨╗╤М╤О ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╡╤А╨╡╤Б╨╝╨╛╤В╤А╨╡╤В╤М ╨┐╤А╨╛╨│╤А╨░╨╝╨╝╤Л ╤О╨╜╨║╨╡╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Г╤З╨╕╨╗╨╕╤Й, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨▓╨║╨╗╤О╤З╨░-

╨в╨╛╨┐╨╛╤А ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╣ ╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╨╣. ╨Т╤Л╨┐. 1878 ╨│. ╨Ш╨╖ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Ж╨╕╨╕ ╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б. ╨Ш╨в╨д. ╨Э╨╛╨╝. тДЦ 4/100

╨╗╨╛╤Б╤М ╨▒╤Л ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤В╨╡╨╛╤А╨╡╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г. ╨Ч╨░ ╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╨┐╨╗╨░╨╜╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨░ ╨▓ ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╤З╨╕╨╜51.

╨Э╨░╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨╛╨▓╤Л╤Е ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╛╨▓ ╨▓ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╤З╨░╤Б╤В╨╕ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л. ╨Ю╨╜╨╕ ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╨╗╨╕ ╨╕╨╖ ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨╛╨▓ ╨╕ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╤Е ╤З╨╕╨╜╨╛╨▓. ╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╗╨╕ ╤Н╤В╨╛ ╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┐╤А╨╡╨▒╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨▓ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨╡ ╨▓ ╤В╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨▒╨╛╤А╨░. ╨Т╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╨┤╨▓╨╡ ╨║╨░╤В╨╡╨│╨╛╤А╨╕╨╕: ╤Б╤В╨░╤А╤И╨╕╨╡ ╨╕ ╨╝╨╗╨░╨┤╤И╨╕╨╡. ╨б╤В╨░╤А╤И╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨╛╨▓╤Л╨╡ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╤Л ╨┐╤А╨╛╤Е╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╣ ╨▒╤А╨╕╨│╨░╨┤╨╡ ╨╕ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤Й╤М ╨╛╤Д╨╕╤Ж╨╡╤А╨░╨╝. ╨Я╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨░ ╨╝╨╗╨░╨┤╤И╨╕╤Е ╨╛╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╗╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╤З╨░╤Б╤В╤П╤Е. ╨Ю╨┤╨╜╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Б ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨╛╨▓╤Л╤Е ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╛╨▓ ╨▓ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╨╡ ╨▒╤Л╨╗ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜ ╨┐╨╛╤А╤П╨┤╨╛╨║ ╨╖╨░╨╜╤П╤В╨╕╨╣ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨▓ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕52. ╨Ю╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г, ╨╜╨░╤З╨░╨▓╤И╨╡╨╡╤Б╤П ╨▓ 1820-╤Е ╨│╨│., ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╖╨░╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╛ ╨Э╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г (1871). ╨Я╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╨▓╨╡╨║╨░, ╤З╤В╨╛╨▒╤Л ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╡ ╨┤╨╡╨╗╨╛ ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨╜╨░╤И╨╡╨╣ ╨░╤А╨╝╨╕╨╕, ╨░ ╨▓ ╨╝╨░╤Б╤Б╨░╤Е ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╤Б╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕53.

╨Ъ╤А╤Г╨│ ╨┐╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╛ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╤Г ╨┤╨╡╨╗╤Г, ╨╛╨▒╤П╨╖╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨┤╨╗╤П ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨│╨╛ ╤А╤П╨┤╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤Е╨╛╤В╤Л, ╤А╨░╤Б╤И╨╕╤А╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤Б ╨┐╤Г╨▒╨╗╨╕╨║╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨Я╤А╨╛╨╡╨║╤В╨░ ╨Э╨░╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┤╨╗╤П ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨╛╨║╨╛╨┐╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨░ (1888). ╨Ю╨╜╨╛ ╨┐╤А╨╡╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╤Ж╨╡╨╗╤М ╨╛╨▒╨╗╨╡╨│╤З╨╕╤В╤М ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░╨╝ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛╨║╨╛╨┐╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В ╨▒╨╡╨╖ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╤П ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤. ╨Я╨╛ ╤Н╤В╨╛╨╝╤Г ╨┐╤А╨╛╨╡╨║╤В╤Г ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╨╡ ╤З╨╕╨╜╤Л ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╤Г╨╝╨╡╤В╤М ╤Б╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨░╤В╤М ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╛╨║╨╛╨┐╤Л, ╨╛╨║╨╛╨┐╤Л-╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨▒╨╕╨▓╤Г╨░╤З╨╜╤Л╨╡ ╨╕ ╨╗╨░╨│╨╡╤А╨╜╤Л╨╡ ╨┐╨╛╤Б╤В╤А╨╛╨╣╨║╨╕54. ╨Т ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨░╤В╤А╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╨╣ ╨┐╤А╨╛╨╡╨║╤В ╨┐╤А╨╡╨┤╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╨║╨╗╤О╤З╨╕╤В╤М ╨╛╨▒╤Г╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨░╨╝╨╛╨╛╨║╨░╨┐╤Л╨▓╨░╨╜╨╕╤О ╨╗╨╡╨╢╨░, ╨┐╨╛╨┤ ╨╛╨│╨╜╨╡╨╝ ╨╜╨╡╨┐╤А╨╕╤П╤В╨╡╨╗╤П. ╨в╨░╨║╨╢╨╡ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨░ ╨╕ ╨╗╨╕╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░ ╨┐╤А╨╕ ╨▓╤Л╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б╨░╨┐╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨▒╨╛╤В.