ذڑر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸ ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ¾ذ², ذ،ذ؛ذ¾ذ±ذµذ»ذµذ² ذ،.ذ“. (ذذ¾ذ²ذ¾رپذ¸ذ±ذ¸ر€رپذ؛)

ذœذ¸ذ½ذ¸رپر‚ذµر€رپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¤ذµذ´ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذگذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°ذ؛ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°رƒذ؛ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذ¢ر€ذµر‚رŒذµذ¹ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¸ 16–18 ذ¼ذ°رڈ 2012 ذ³ذ¾ذ´ذ°

ذ§ذ°رپر‚رŒ IIIذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³

ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، 2012

آ© ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2012

آ© ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر‚ذ¸ذ² ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², 2012

ذ’ذذںذ ذذ،ذ« ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ² رژذ³ذ° ذ،ذ¸ذ±ذ¸ر€ذ¸ ذ² ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذ¼ رپر€ذµذ´ذ½ذµذ²ذµذ؛ذ¾ذ²رŒذµ ذ¸ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸, ذ½ذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ذ½ذ°ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذµ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ° ذ؟ذ¸رپرŒذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ², ذ² ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ»ذ¸ر‚ذµر€ذ°ر‚رƒر€ذµ ر€ذµرˆذ°رژر‚رپرڈ ذµر‰ذµ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ ذ¸ ذ´ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾. ذ’ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذ° ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµرپر‚ذ¸ ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸رژ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ½ذ°رپذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ر€ذµذ³ذ¸ذ¾ذ½ذ° ذ؛ ذ؛ر€رƒذ³رƒ ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»ذµذ¹ ذ؛رƒذ»رŒر‚رƒر€ ذ¶ذ¸ذ·ذ½ذµذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذµذ½ذ¸رڈ, ذ±ذ°ذ·ذ¸ر€رƒرژر‰ذ¸ر…رپرڈ ذ½ذ° ذ؛ذ¾ر‡ذµذ²ذ¾ذ¼ رپذ؛ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذµ, ذ² رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ ر‡ذµذ¼ ذ² ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپر„ذµر€ذµ ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ°ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ؟ذ¸رپر‹ذ²ذ°ذµر‚رپرڈ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ¼ذ¾ذ±ذ¸ذ»رŒذ½رƒرژ, ذ¼ذ°ذ½ذµذ²ر€ذµذ½ذ½رƒرژ ذ²ذ¾ذ¹ذ½رƒ. ذ’ ر‡ذ°رپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸, ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذµر€ذ³ذ½رƒر‚ذ° رپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رژ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذµر€ذ½ذ¾رپر‚رŒ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° رژذ³ذµ ذںر€ذ¸ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ر… ر„ذ¾ر€ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹, رƒذ؟ذ¾ذ¼رڈذ½رƒر‚ر‹ر… ذ² ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ر… ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ°ر…, ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ‘ذµذ»ر‹ذ¹ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´آ» ذ؟ر€ذ¸ رپذ»ذ¸رڈذ½ذ¸ذ¸ ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ§ذµر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذکرژرپذ¾ذ² (ر€ذµذ·ذ¸ذ´ذµذ½ر†ذ¸رڈ آ«ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ر… ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ¾ذ²آ»), آ«ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ؛آ» ذ½ذ° ر€. ذ‘ذµذ»ر‹ذ¹ ذکرژرپ ذ½ذ° رپذµذ²ذµر€ذµ رپذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¥ذ°ذ؛ذ°رپذ¸ذ¸, آ«ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ؛ ذ½ذ¸ذ¶ذµ ذ،ر‹ذ´ر‹-ر€ذµذ؛ذ¸آ» ذ½ذ° ذ•ذ½ذ¸رپذµذµ (ذ² ذ½ذµذ¼ ذ¾ر‚رپذ¸ذ¶ذ¸ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ² ذ¾رپذ°ذ´ذµ ذœذµر€ذ³ذµذ½-ر‚ذ°ذ¹رˆذ° – ذ؟ذ»ذµذ¼رڈذ½ذ½ذ¸ذ؛ ذگذ»ر‚ر‹ذ½-ر…ذ°ذ½ذ°), آ«ذ؛ذ¸ر€ذ³ذ¸ذ·رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ¶ذµذ؛آ» ذ²ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ¸ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾رڈر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ³ذ°, ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رŒ ذ½ذ° ذ¢ذ°ذ³ر‹ر€&ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذµ ذ½ذ° ذ•ذ½ذ¸رپذµذµ.

ذذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ذ½ذµذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ؛ر€ذ°ر‚ذ½ر‹ذµ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ² ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر… XVII ذ²., ذ²ذ؛ذ»رژر‡ذ°رڈ ذ؛ذ°ر€ر‚رƒ ذ،.ذ£. ذ ذµذ¼ذµذ·ذ¾ذ²ذ°, ذ¸ ذ² ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ؛ذ¾-ذ³ذµذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸رڈر… ذ“.ذ¤. ذœذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ°, ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ذ¾ذ² ذ¾ر‚ذ´ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ذ¾ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ°ذ¼ رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ؛ذ¾-ذ³ذµذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ°ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ° ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ر‹ر… ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ² رƒر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذ°ذµر‚رپرڈ, ر‡ر‚ذ¾ ذ±ر‹ر‚رƒرژر‰ذµذµ ذ² ذ»ذ¸ر‚ذµر€ذ°ر‚رƒر€ذµ ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ¾ذ± ذ¸ر… رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¾ ذ½ذ° ذ½ذµذ´ذ¾ر€ذ°ذ·رƒذ¼ذµذ½ذ¸رڈر…, ذ¾ذ±رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ½ذµذ؛ر€ذ¸ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ²ذµر€ر…ذ½ذ¾رپر‚ذ½ر‹ذ¼ ر‡ر‚ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ²1. ذذ´ذ½ذ¾ ذ¸ذ· ر‚ذ°ذ؛ذ¸ر… رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ° XVII ذ². ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ¾ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¾ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ر„ذ°ذ½ر‚ذ°رپر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ رƒر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈآ»2. ذ¢ذ°ذ؛, ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ آ«ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ؛ذ°آ» ذ½ذ° ذ‘ذµذ»ذ¾ذ¼ ذکرژرپذµ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ذµر‚رپرڈ, ر‡ر‚ذ¾ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذµ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾ر…ذ¾ذ´ر†ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈذ»ذ¸ ذ·ذ° ذµذ³ذ¾ رپر‚ذµذ½ر‹ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ²ذµر€ر‚ذ¸ذ؛ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ذµ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ»ذ¸ر‚ر‹ ذ½ذ° ذ؛رƒر€ذ³ذ°ذ½ذ°ر… ر‚ذ°ذ³ذ°ر€رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛رƒذ»رŒر‚رƒر€ر‹3. ذںذ¾ آ«ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ؛رƒآ» ذ½ذ° ر€. ذ،ر‹ذ´ذµ ذ²ر‹رپذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµر‚رپرڈ ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸ذµ, ر‡ر‚ذ¾ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذµ – ذ½ذµر‡ر‚ذ¾ ذ؟ذ¾ر…ذ¾ذ¶ذµذµ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ½ذ° آ«ذ·ذ°ر‰ذ¸ر‚ر‹ ذ¸ ذ±ذ¾ذ¹ذ½ذ¸ر†ر‹آ», ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ½ذ°رپذ؟ذµر… ذ²ر‹ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ½ذµذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ذ° رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ4. ذ£ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ آ«ذ؛ذ¸ر€ذ³ذ¸ذ·رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ¶ذ؛ذ°آ» ذ²ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ¸ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾رڈر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ³ذ° رڈذ؛ذ¾ذ±ر‹ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ¾ذ¼ رپذ»ذ¸رˆذ؛ذ¾ذ¼ ذ±رƒذ؛ذ²ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¾رپذ؟ر€ذ¸رڈر‚ذ¸رڈ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رڈذ¼ذ¸ ر‚ذµذ؛رپر‚ذ° ذ¾ر‚ذ؟ذ¸رپذ؛ذ¸ 1652 ذ³. ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾رڈر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¾ذµذ²ذ¾ذ´ر‹ ذœ.ذ¤. ذ،ذ؛ر€رڈذ±ذ¸ذ½ذ°. ذںذ¾ ذ؟ذ¾ذ²ذ¾ذ´رƒ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸ ذ½ذ° ذ¢ذ°ذ³ر‹ر€-ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذµ ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ¸ر‚رپرڈ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»ذ¸ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ½رڈذ»ذ¸, ذ±رƒذ´ر‚ذ¾ ذ² رپذ²ذ¾ذ¸ر… رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸رڈر… ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ذµ رپذ»رƒذ¶ذ¸ذ»ر‹ذµ ذ»رژذ´ذ¸ ذ¸ رپذ°ذ¼ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ², ذ¸ ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ²رˆذ¸ذ¹رپرڈ ذ½ذ° ذ½ذµذ¼ ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ر‹ذ¹ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ رپر‚ذµذ½ذµ آ«ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½رŒآ», ذ¾ر†ذµذ½ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ² ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ذµرپر‚ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ, ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ ذ؟ر€ذ¸ر€ذ¾ذ´ذ½رƒرژ, ذ° ذ½ذµ ر€رƒذ؛ذ¾ر‚ذ²ذ¾ر€ذ½رƒرژ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رŒ5. ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ»ذ°رپرŒ رپذ¸ر‚رƒذ°ر†ذ¸رڈ, ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ¾رپذ؟ذ°ر€ذ¸ذ²ذ°ذµر‚رپرڈ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ¾ذ² ذ²ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رŒ ذ¸ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ؟ذ¾ ذ؟ر€رڈذ¼ذ¾ذ¼رƒ ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸رژ ذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¼ذ¸ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذµر€ذ³ذ°ذµر‚رپرڈ رپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رژ ذ؟ر€رڈذ¼ذ¾ذ¹ رپذ¼ر‹رپذ» رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸ذ¹ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ¸رپرŒذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ². ذ’ رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ رچر‚ذ¸ذ¼ ذ²ذ¾ذ·ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذµر‚ ذ¾رپر‚ر€ذ°رڈ ذ½ذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾رپر‚رŒ ذ²ذ½ذµرپر‚ذ¸ رڈرپذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ² ذ´ذ°ذ½ذ½رƒرژ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذ¸ذ·ذ¸رژ, ذ² ذ؟ذµر€ذ²رƒرژ ذ¾ر‡ذµر€ذµذ´رŒ, ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒرڈ رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ, ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپرڈر‰ذ¸ذµرپرڈ ذ؛ ذ³ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذ¸, ر‚ذ¾ذ؟ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ°ر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذ¸ ر€ذµذ³ذ¸ذ¾ذ½ذ°, رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ² ر…ذ¾ذ´ذµ رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ر… ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¹.

ذر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ آ«ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ؛ذ¾ذ²آ» ذ½ذ° ر€. ذ‘ذµذ»ر‹ذ¹ ذکرژرپ (ر‚ذ¾ر‡ذ½ذµذµ, ذ² ذ¼ذµذ¶ذ´رƒر€ذµر‡رŒذµ ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ§ذµر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذکرژرپذ¾ذ²), ر€. ذ،ر‹ذ´ذµ ذ¸ ذ½ذ° ذ¢ذ°ذ³ر‹ر€-ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذµ ذ½ذ° ذ•ذ½ذ¸رپذµذµ ذ½ذ°ذ¼ذ¸ رƒذ¶ذµ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ذ¸ ذ؛ذ°ذ؛ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ¸ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ² ر‚ذµر… ذ¼ذµرپر‚ذ°ر…, ذ³ذ´ذµ ذ¸ر… ذ¸ ذ»ذ¾ذ؛ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ؟ذ¸رپرŒذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ر‹ (ذ´ذ»رڈ ذ¢ذ°ذ³ر‹ر€-ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµذ´ذµذ½ذ° ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈ ر€ذµذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµرپر‚ذ° ذµذ³ذ¾ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ, ذ² ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذµ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذµذ¼رƒ رپذ¾ذ¾ر‚ذ²ذµر‚رپر‚ذ²رƒذµر‚ رپذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذڑذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ² رƒ رپ. ذ›رƒذ³ذ°ذ²رپذ؛ذ¾ذµ ذ² ذœذ¸ذ½رƒرپذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ر€ذ°ذ¹ذ¾ذ½ذµ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾رڈر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ)6. ذ،ذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ°ذ¼ذ¸ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ رƒذ²ذµر€ذµذ½ذ½ذ¾ ر‡ذ¸ر‚ذ°ذµذ¼ر‹ذµ ذ½ذ° ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¸ (ر€ذ°ذ·ذ²ذ°ذ»ر‹) ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… رپر‚ذµذ½, رپذ¾ذ·ذ´ذ°رژر‰ذ¸ر… ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ´ذ²ذµ ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹, ذ²ذ°ذ»ر‹ ذ¸ ر€ذ²ر‹, ذ²ر‹رپر‚رƒذ؟ر‹ ذ½ذ°ر€رƒذ¶رƒ ذ² ذ²ذ¸ذ´ذµ رپذ²ذ¾ذµذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ر… ذ±ذ°رپر‚ذ¸ذ¾ذ½ذ¾ذ², ذ²ر…ذ¾ذ´ذ½ر‹ذµ ذ´ذ²ذ¾ر€ذ¸ذ؛ذ¸. ذ،ر‚ذµذ½ر‹ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ½ذ° ذ³ذ¾ر€ذµ ذںذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ،رƒذ½ذ´رƒذ؛ ذ¸ ذڑذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ر†ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ¼ رپذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ر‹ ذ¸ذ· ذ¾ذ±ذ»ذ¾ذ¼ذ؛ذ¾ذ² ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؟ذ»ذ¸ر‚ ذ¼ذµر‚ذ¾ذ´ذ¾ذ¼ رپرƒر…ذ¾ذ¹ ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ¸, ذ² ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذµ ر‡ذµذ³ذ¾ ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذµذ´ذ¾ر‚ذ²ر€ذ°ر‰ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ رچر‚ذ¸ر… رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ ذ؛ر€رƒر‚ر‹ذ¼ رپذ؛ذ»ذ¾ذ½ذ°ذ¼ ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ²ذµر€ر‚ذ¸ذ؛ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ²ذ؛ذ¾ذ؟ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ² ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ رپر‚ذµذ½ر‹ ذ¸ذ»ذ¸ رپذ½ذ°ر€رƒذ¶ذ¸ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ذµ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ»ذ¸ر‚ر‹. ذ›ذ¸رˆرŒ ذ² ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸ ذ² رƒرپر‚رŒذµ ر€. ذ،ر‹ذ´ذµ (ذ½ذ° ذ³ذ¾ر€ذµ ذ£ذ½رژذ؛) ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ°رڈ رپر‚ذµذ½ذ° ذ¸ذ¼ذµذ»ذ° ذ½ذµذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½رƒرژ ذ؟ر€ذ¾ر‚رڈذ¶ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¸ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ°رڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ° ر€ذ²ذ¾ذ¼ ذ¸ رپذ¾ذ؟رƒر‚رپر‚ذ²رƒرژر‰ذ¸ذ¼ ذµذ¼رƒ ذ²ذ°ذ»ذ¾ذ¼, رپذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ¸ذ· ذ²ر‹ذ½رƒر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ر€رƒذ½ر‚ذ°.

ذذ±ر‰ذµذ¹ ر‡ذµر€ر‚ذ¾ذ¹ ذ²رپذµر… رچر‚ذ¸ر… ر‚ر€ذµر… رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ¸ذ¹ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ رپر‚ر€ذµذ¼ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ¼ذ°ذ؛رپذ¸ذ¼ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ² ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ر†ذµذ»رڈر… رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈ ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸. ذذ° ذ‘ذµذ»ذ¾ذ¼ ذکرژرپذµ رچر‚ذ¾ ذ؛ر€رƒر‚ر‹ذµ ذ¸ ذ²ر‹رپذ¾ذ؛ذ¸ذµ رپذ؛ذ»ذ¾ذ½ر‹ ذ³ذ¾ر€ر‹ ذ¸ ذ¾ذ±ر€ر‹ذ²ر‹ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¾رپر‚ذ°ذ½ر†ذ¾ذ² ذ´ذµذ²ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµرپر‡ذ°ذ½ذ¸ذ؛ذ° رپ رپذµذ²ذµر€ذ½ذ¾ذ¹, ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ رژذ¶ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½. ذذ° ر€. ذ،ر‹ذ´ذµ – ذ؛ر€رƒر‚ر‹ذµ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾ذ±ر€ر‹ذ²ر‹ رپ رژذ¶ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½, ذ¾ذ²ر€ذ°ذ³ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر‡ذµذ¼ 20-ذ¼ذµر‚ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ¹ ذ³ذ»رƒذ±ذ¸ذ½ر‹ رپ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹. ذذ° ذڑذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذµ – ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¾ذ؛ذ¸ ر€. ذ•ذ½ذ¸رپذµذ¹ ذ¸ ذ¾ذ±ر€ر‹ذ²ر‹ رپر€ذµذ´ذ½ذµذ¹ ذ²ر‹رپذ¾ر‚ر‹ رƒ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹, رپذµذ²ذµر€ذ½ذ¾ذ¹, ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ رژذ³ذ¾-ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½, ذ؛ر€رƒر‚ذ¾ذ¹ 60–80-ذ¼ذµر‚ر€ذ¾ذ²ر‹ذ¹ ذ¾ذ±ر€ر‹ذ² رƒ رژذ¶ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ (ر€ذ¸رپ. 1). ذکرپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ذ¾ ذ²رپذµر… رچر‚ذ¸ر… ر‚ر€ذµر… رپذ»رƒر‡ذ°رڈر… ذ؟ر€ذ¾ر…ذ¾ذ´رڈر‚ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ² ر‚ذµر… ذ¼ذµرپر‚ذ°ر…, ذ³ذ´ذµ ذ¸ذ¼ذµذµر‚رپرڈ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ° ذ½ذ° ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½رڈذµذ¼رƒرژ ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸رژ. ذذ½ذ¸ ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ°رژر‚ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ»ذ¸ذ½ر‹, ذ¾ذ³ذ¾ر€ذ°ذ¶ذ¸ذ²ذ°رڈ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ»ذ¾ر‰ذ°ذ´ذ¸ رپذ¾ رپر‚ذµذ؟ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ´ر€ذµذ²ذµرپذ½ذ¾ذ¹ ر€ذ°رپر‚ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒرژ ذ½ذ° رپذ؛ذ»ذ¾ذ½ذ°ر…, ذ² ذ¼ذµذ¶ذ³ذ¾ر€ذ½ر‹ر… ذ؛ذ¾ر‚ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ذ°ر… ذ¸ ذ²ذµر€رˆذ¸ذ½ذ°ر… ذ³ذ¾ر€, ذ³ذ´ذµ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ؟ذ¾ذ¼ذµرپر‚ذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذµ ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ¾ ذ»رژذ´ذµذ¹ ذ¸ رپذ؛ذ¾ر‚ذ° (ر‚ر‹رپرڈر‡ذ¸ ذ³ذ¾ذ»ذ¾ذ²), ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ر‹ رپذ±ذ¾ر€ ذ¸ رƒذ´ذµر€ذ¶ذ°ذ½ذ¸ذµ ر‚ذ°ذ»ر‹ر… ذ¸ ذ´ذ¾ذ¶ذ´ذµذ²ر‹ر… ذ²ذ¾ذ´ ذ¸ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´رٹذµذ¼ ذ²ذ¾ذ´ر‹ ذ¸ذ· ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¾ذ؛ ذ½ذ° ذ²ذµر€ذµذ²ذ؛ذ°ر….

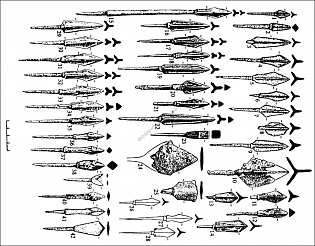

ذ ذ¸رپ. 1. ذرپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¸ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذµذ½ر‹ ذ½ذ° ذڑذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذµ ذ¾ذ±ر‰ذµذ¹ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ¹ 1,216 ذ؛ذ¼ (ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ر‹ رپر‚ر€ذµذ»ذ؛ذ°ذ¼ذ¸; ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ رپذ½ذ¸ذ¼ذ¾ذ؛ ذ¸ذ· ذ؟ر€ذ¾ذ³ر€ذ°ذ¼ذ¼ر‹ Google Earth)

ذ’ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذµ ذ¾ر‚ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ° ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ر‹ر… ذ´ذ»رڈ رژذ³ذ° ذںر€ذ¸ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ ذ½ذµذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ر… ذ؟ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ذ°ذ¼ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹ آ«رپذ²ذµآ» (ذ½ذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€, رƒ رپ. ذ£رپر‚ذ¸ذ½ذ؛ذ¸ذ½ذ¾ ذ½ذ° ذ§ذµر€ذ½ذ¾ذ¼ ذکرژرپذµ), ذ³ذ´ذµ ذ½ذ° ذ¾ر‚ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ رپر‚ذµذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ²ذµر€رˆذ¸ذ½ذ°ر… ذ³ذ¾ر€ ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ²ر‹رˆذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ½ذµ ذ¸ذ¼ذµذ»ذ¾رپرŒ ذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ر‹ر… ذ؟ذ»ذ¾ر‰ذ°ذ´ذµذ¹ ذ´ذ»رڈ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر‰ذµذ½ذ¸رڈ رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾-ذ½ذ¸ذ±رƒذ´رŒ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپر‚ذ²ذ° ذ»رژذ´ذµذ¹ ذ¸ رپذ؛ذ¾ر‚ذ°, ذ¾ر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ´ذ¾رپر‚رƒذ؟ ذ؛ ذ²ذ¾ذ´ذµ, ر‡ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ذµ ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ر‹ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رڈذ¼ذ¸, ذ؟ر€ذµذ´ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ´ذ»رڈ ذ´ذ»ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸رڈ ذ¸ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹, ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ر‚ر€ذ¸ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ² ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذµذ¹ رپر‚ذµذ؟ذµذ½ذ¸ رپذ¾ذ¾ر‚ذ²ذµر‚رپر‚ذ²رƒرژر‚ ذ؟ذ¾ذ½رڈر‚ذ¸رڈذ¼, ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½رڈذµذ¼ر‹ذ¼ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؛ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈذ¼ ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذ°.

ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ذ½ذ° ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذµ رچر‚ذ¸ر… ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ذ¾ذ² ذ؟ذ¾ذ´ر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذ°ذµر‚رپرڈ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذµر€ذ½ذ¾رپر‚رŒ رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸ذ¹ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ¸رپرŒذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ² ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ رپذ°ذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ر„ذ°ذ؛ر‚ذ° رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ آ«ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ؛ذ¾ذ²آ». ذر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¶ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸, ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ»ذ¸ذ±ذ¾ ذ؟ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸, ذ»ذ¸ذ±ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒذµذ¼ر‹ذ¼ذ¸ ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ°ذ¼ذ¸, ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€رڈر‚ ر„ذ°ذ؛ر‚ر‹ ذ¾ر‚رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¸رڈ ر‡ذµذ³ذ¾-ر‚ذ¾ ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ² ذ³ذµذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ر‚ذ¾ر‡ذ؛ذ°ر…, رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ² ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ°ر… ذ؛ذ°ذ؛ ذ¼ذµرپر‚ذ° ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ رچر‚ذ¸ر… آ«ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·رپذ؛ذ¸ر… ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ؛ذ¾ذ²آ». ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ“.ذ¤. ذœذ¸ذ»ذ»ذµر€, ذ؟ذ¾ذ±ر‹ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ذ¹ ذ½ذ° ذ•ذ½ذ¸رپذµذµ ذ² 30-ذµ ذ³ذ³. XVIII ذ²., ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ²رپذ؛ذ¾ر€ذµ ذ؟ذ¾رپذ»ذµ رƒذ³ذ¾ذ½ذ° ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ¾ذ² ذ² 1703 ذ³. ذ´ذ¶رƒذ½ذ³ذ°ر€ذ°ذ¼ذ¸, ذ½ذ°ذ؟ر€رڈذ¼رƒرژ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذ°ذ», ر‡ر‚ذ¾ ذ½ذ° ذڑذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذµ آ«ذ¶ذ¸ذ»ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ر‹ ذ¸ ذ¾ذ´ذ½ذ°ذ¶ذ´ر‹, ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ² ذ½ذ¸ر… ذ²ذ¾ذµذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ؛ذ°ذ»ذ¼ر‹ذ؛ذ¸, ذ¾ذ½ذ¸ ذ½ذ°رˆذ»ذ¸ ذ·ذ´ذµرپرŒ رپذµذ±ذµ رƒذ±ذµذ¶ذ¸ر‰ذµ رپذ¾ ذ²رپذµذ¼ رپذ²ذ¾ذ¸ذ¼ رپذ؛ذ¾ر‚ذ¾ذ¼آ»7.

ذر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ آ«ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ°آ» ذ؟ر€ذ¸ رپذ»ذ¸رڈذ½ذ¸ذ¸ ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ§ذµر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذکرژرپذ¾ذ² ذ² ذ½ذ°رˆذµذ¼ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ر€رڈذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؛ذ° ذ½ذµ ذ¸ذ¼ذµذµر‚رپرڈ رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ² ذ¾ذ±رٹذµذ¼ذµ, ذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¼ ذ´ذ»رڈ ذµذ³ذ¾ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذ° ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸. ذںذµر€ذ²ذ¾ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¼ر‹ ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ´ذµر€ذ¶ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رڈ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ آ«ذ±ذµذ»ر‹ذ¹آ» رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ؛ذ°ذ؛ذ¾ذ¹-ر‚ذ¾ ذ¾رˆذ¸ذ±ذ؛ذ¾ذ¹, ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذµر€ذ½ر‹ذ¼ رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ², ذ؟ذ¾رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛رƒ ذ²رپذµ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ر‹ذµ ذ½ذ°ذ¼ ذ´ذ¾ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذµ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ر‹ ذ¸ذ· ذ´ذµذ²ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµرپر‡ذ°ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ¸ذ¼ذµرژر‰ذµذ³ذ¾ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ر‹ذ¹ ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ²ذ°ر‚ر‹ذ¹ ر†ذ²ذµر‚ (ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ر€ذµذ±ر‹ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ رژذ³ذ° ذںر€ذ¸ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ ذ²ذ¸ذ·رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ¹ر‚ذ¸ ذ؛ ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رژ, ر‡ر‚ذ¾ ذ·ذ´ذµرپرŒ ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²رƒرژر‚ ذ²ر‹ر…ذ¾ذ´ر‹ ذ»ذ¸رˆرŒ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ذ¼ذ½رڈ). ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚, ذµرپذ»ذ¸ ذ¾ذ½ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ±ر‹ذ» ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذµذ¼, ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ±ر‹, ذ½ذµ ذ¼ذ¾ذ³ ذ؟ذ¾ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رژ ذ¸ذ¼ذµر‚رŒ ذ±ذµذ»ر‹ذ¹ ر†ذ²ذµر‚. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ´ذµر‚ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ·ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ¼رپر‚ذ²ذ¾ رپ ذ³ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ذµذ¹ ر€ذµذ³ذ¸ذ¾ذ½ذ°, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ رپذ¾ذ±رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ²ذ½ذ¸ذ¼ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ ذ¾رپذ¼ذ¾ر‚ر€ ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ؛ذ¾ر€ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ²ر‹ر…ذ¾ذ´ذ¾ذ² (ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ²ذµر€رˆذ¸ذ½ر‹ ذ¾رپر‚ذ°ذ½ر†ذ° ذ½ذ° ذ³ذ¾ر€ذµ ذںذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ،رƒذ½ذ´رƒذ؛, ذ³ذ´ذµ رچر‚ذ¾ ذ؟ر€ذ¾رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ½ذ°ذ³ذ»رڈذ´ذ½ذ¾) ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ¸, ر‡ر‚ذ¾ ذ²ذµر€ر…ذ½ذ¸ذ¹ رپذ»ذ¾ذ¹ ذ؟ذµرپر‡ذ°ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ذ¹رپرڈ ذ½ذ° ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذ¹ رپر‚ذ°ذ´ذ¸ذ¸ ذµذ³ذ¾ ر„ذ¾ر€ذ¼ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ (ذ½ذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ´ ر‚ذµذ؛ر‚ذ¾ذ½ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ رپذ´ذ²ذ¸ذ³ذ°ذ¼ذ¸, رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ²رˆذ¸ذ¼ذ¸ رپذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذµر€ذµرپذµر‡ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ر€ذµذ»رŒذµر„ ر€ذµذ³ذ¸ذ¾ذ½ذ°), ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ر†ذ²ذµر‚, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ½ذ° ر„ذ¾ذ½ذµ ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ²ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµرپر‡ذ°ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ر‚رŒ ذ±ذµذ»ر‹ذ¼. ذر‚ذ¾ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚, ر‡ر‚ذ¾ رƒ رپذ¾ذ·ذ´ذ°ر‚ذµذ»ذµذ¹ آ«ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ°آ» ذ¸ذ¼ذµذ»ذ°رپرŒ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؟ر€ذ¸ رپر‚ر€ذ¾ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذµ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ر‚ذ¾ذ¼ ذ¾ر‡ذµذ²ذ¸ذ´ر†ذ°ذ¼ ذ´ذ°ر‚رŒ ذµذ¼رƒ ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذµ ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ²ذ¾ذµ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ. ذںذ¾ رچر‚ذ¾ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ر‡ذ¸ذ½ذµ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒ آ«ذ‘ذµذ»ر‹ذ¼ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ¼آ» ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رŒ ذ½ذ° ذ³ذ¾ر€ذµ ذںذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ،رƒذ½ذ´رƒذ؛ ذ² ذ¼ذµذ¶ذ´رƒر€ذµر‡رŒذµ ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ§ذµر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذکرژرپذ¾ذ², ر‡رŒذ¸ رپر‚ذµذ½ر‹ رپذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ر‹ ذ¸ذ· ذ؟ذµرپر‡ذ°ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ²ر‹ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ²ذ°ر‚ذ¾ذ³ذ¾ ر†ذ²ذµر‚ذ°, ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ.

ذذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ رپذ°ذ¼ذ¾ذ¼ رپذ»ذ¸رڈذ½ذ¸ذ¸ ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ§ذµر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذکرژرپذ¾ذ² (ذ² ذ¾ذ؛ر€ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚رڈر… ذ؟ذ¾رپ. ذڑذ¾ذ؟رŒذµذ²ذ¾, ذ´ذµر€ذµذ²ذµذ½رŒ ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ¹ ذ¸ ذœذ°ذ»ر‹ذ¹ ذ،رژر‚ذ¸ذ؛) ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¾ذ² ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ر…-ذ»ذ¸ذ±ذ¾ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ°ر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ°, ذ·ذ° ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¸ر… رپر€ذµذ´ذ½ذµذ²ذµذ؛ذ¾ذ²ر‹ر… ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·رپذ؛ذ¸ر… ذ؛رƒر€ذ³ذ°ذ½ذ¾ذ², ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´رڈر‰ذ¸ر…رپرڈ ذ² ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ر‹ر… ذ´ذ»رڈ ذ½ذ¸ر… رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر…, ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ½ذ° ذ²ذµر€رˆذ¸ذ½ذ°ر… ذ²ذ¾ذ·ذ²ر‹رˆذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹, ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ½ذµ ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¾. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ رژذ¶ذ½ذµذµ, رƒذ¶ذµ ر€ذµذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ² ذ´ذ¾ذ»ذ¸ذ½ذ°ر… رچر‚ذ¸ر… ذ´ذ²رƒر… ر€ذµذ؛, ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ر‹ رپر€ذ°ذ·رƒ ر‚ر€ذ¸ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ°, ذ؟ذ¾ رپذ²ذ¾ذ¸ذ¼ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ذ°ذ¼ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‰ذ¸ذµ ذ؟ر€ذµر‚ذµذ½ذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ½ذ° ر€ذ¾ذ»رŒ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ آ«ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ°آ». ذ’رپذµ ذ¾ذ½ذ¸ ذ؛ ذ¼ذµرپر‚رƒ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ»ذ¸رڈذ½ذ¸رڈ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ر‹ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ±ذ»ذ¸ذ¶ذµ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸ ذ½ذ° ذںذµر€ذ²ذ¾ذ¼ ذ،رƒذ½ذ´رƒذ؛ذµ, ر‡ذµذ¼ ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذ°ذµر‚رپرڈ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈ ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ¹ ذ² ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ذ¾ آ«ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ؛ذ°آ».

ذذ´ذ½ذ¾ ذ¸ذ· ذ½ذ¸ر… – ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رŒ ذ¢ذ°ر€ذ؟ذ¸ذ³. ذذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ½ذ° ذ²ذµر€رˆذ¸ذ½ذµ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ³ذ¾ر€ر‹ (ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذµ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ – ذ³ذ¾ر€ذ° ذ،ذ°ر€ذ°ر‚) ذ½ذ° ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾ذ¼ ذ±ذµر€ذµذ³رƒ ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذکرژرپذ°, ذ² 4 ذ؛ذ¼ ذ؛ رژذ³ذ¾-ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛رƒ ذ¾ر‚ رƒذ»رƒرپذ° ذڑذ¾ذ±رڈذ؛ذ¾ذ²ذ°. ذ—ذ°ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذµر‚ ذ²ذµرپرŒ رƒر‡ذ°رپر‚ذ¾ذ؛ ذ؛ر€رƒر‚ذ¾ذ³ذ¾ رپذ؛ذ»ذ¾ذ½ذ° ذ²ذµر€رˆذ¸ذ½ر‹ ذ³ذ¾ر€ر‹. ذکذ¼ذµذµر‚ ر‚ر€ذ¸ ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸ رپر‚ذµذ½. ذںذµر€ذ²ذ°رڈ (ذ²ذ½ذµرˆذ½رڈرڈ) ذ؟ر€ذ¾ر‚رڈذ½رƒذ»ذ°رپرŒ ذ½ذ° 90 ذ¼. ذ’ر‚ذ¾ر€ذ°رڈ, ذ؟ذ°ر€ذ°ذ»ذ»ذµذ»رŒذ½ذ°رڈ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹, رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ° ذ² ذ¾ر€ذ¸ذ³ذ¸ذ½ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذµر…ذ½ذ¸ذ؛ذµ: ذ¼ذ°رپرپذ¸ذ²ذ½ر‹ذµ ذ؟ذ»ذ¸ر‚ر‹ ذ؟ذµرپر‡ذ°ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ؟ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»ذµذ½ر‹ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ»ذ¾رپذ؛ذ¾رپر‚رŒرژ ذ½ذ°ر€رƒذ¶رƒ, ذ° رپ ذ²ذ½رƒر‚ر€ذµذ½ذ½ذµذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ¸ر… ذ؟ذ¾ذ´ذ؟ذ¸ر€ذ°رژر‚ ذ؟ذ»ذ¸ر‚ر‹&ذ؛ذ¾ذ½ر‚ر€ر„ذ¾ر€رپر‹. ذ¢ر€ذµر‚رŒرڈ ذ»ذ¸ذ½ذ¸رڈ رپر‚ذµذ½ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ° ذ² رژذ³ذ¾&ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ. ذذ±ر‰ذ¸ذµ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ر‹ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸ 90 ر… 85 ذ¼. ذ،ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ؟ر€ذµذ´ذ²ذ°ر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ´ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¾ رپر€ذµذ´ذ½ذµذ²ذµذ؛ذ¾ذ²رŒذµذ¼.

ذ’ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ – ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رŒ ذ،ذ°ر…ذ¾ر‚ذ¸ذ½ (ذ،ذ°ر…ذ°ر‚ذ¸ذ½). ذذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ½ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ³ذ¾ر€ذµ ذ½ذ° ذ»ذµذ²ذ¾ذ¼ ذ±ذµر€ذµذ³رƒ ر€. ذ‘ذµذ»ر‹ذ¹ ذکرژرپ, ذ² 2 ذ؛ذ¼ ذ؛ رپذµذ²ذµر€ذ¾-ذ·ذ°ذ؟ذ°ذ´رƒ ذ¾ر‚ ذ´ذµر€ذµذ²ذ½ذ¸ ذںذ¾ذ´ذ·ذ°ذ؟ذ»ذ¾ر‚. ذ،ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ر€رڈذ¼ذ¾رƒذ³ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ² ذ؟ذ»ذ°ذ½ذµ, ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ذ°ذ¼ذ¸ 50 ر… 22 ذ¼. ذ’ر‹رپذ¾ر‚ذ° رپر‚ذµذ½ر‹ – 1,2–1,6 ذ¼, رˆذ¸ر€ذ¸ذ½ذ° – ذ´ذ¾ 2 ذ¼. ذڑذ»ذ°ذ´ذ؛ذ° ذ°ذ؛ذ؛رƒر€ذ°ر‚ذ½ذ°رڈ, ر…ذ¾ر€ذ¾رˆذµذ¹ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸. ذ’ ر†ذµذ½ر‚ر€ذµ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذµذ½ر‹ ذ¾ر„ذ¾ر€ذ¼ذ»ذµذ½ ذ²ر…ذ¾ذ´ ذ²ذ½رƒر‚ر€رŒ.

ذ¢ر€ذµر‚رŒذµ – ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رŒ ذ¥ذ°ر€ذ°-ذ¢ذ°ذ³. ذ ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ° ذ½ذ° ذ²ذµر€رˆذ¸ذ½ذµ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ³ذ¾ر€ر‹ ذ½ذ° ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾ذ¼ ذ±ذµر€ذµذ³رƒ ر€. ذ§ذµر€ذ½ر‹ذ¹ ذکرژرپ, ذ² 3 ذ؛ذ¼ ذ؛ رژذ³ذ¾-ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛رƒ ذ¾ر‚ رƒذ»رƒرپذ° ذںذ¾ذ´ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½رŒ. ذکذ¼ذµذµر‚ 4 ذ²ذ½رƒر‚ر€ذµذ½ذ½ذ¸ر… ذ¾ر‚ذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ-رپذµذ؛ر†ذ¸ذ¸, ر€ذ°ذ·ذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¼ذµذ¶ذ´رƒ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ رپر‚ذµذ½ذ°ذ¼ذ¸. ذذ½ذ¸ رپذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ر‹ ذ¸ذ· ذ؟ذ»ذ¾رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ»ذ¸ر‚ ذ؟ذµرپر‡ذ°ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ؟ذ»ذ°رˆذ¼رڈ ذ¼ذµر‚ذ¾ذ´ذ¾ذ¼ رپرƒر…ذ¾ذ¹ ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ¸. ذ’ر‹رپذ¾ر‚ذ° رپر‚ذµذ½ ذ¼ذµرپر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ´ذ¾ 2 ذ¼.

ذ’رپذµ ر‚ر€ذ¸ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ر‹, ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾, ذ½ذ° ذ¾ذ´ذ¸ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ¼ ر€ذ°رپرپر‚ذ¾رڈذ½ذ¸ذ¸ ذ¾ر‚ ذ¼ذµرپر‚ذ° رپذ»ذ¸رڈذ½ذ¸رڈ ذکرژرپذ¾ذ² (ر€ذ°ذ·ذ½ذ¸ر†ذ° رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذµر‚ ذ»ذ¸رˆرŒ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؛ذ¸ذ»ذ¾ذ¼ذµر‚ر€ذ¾ذ²). ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ؛ذ°ذ¶ذ´ذ¾ذµ ذ¸ذ· ذ½ذ¸ر… رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ ذ´ذµر‚ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¸ذ·رƒر‡ذ¸ر‚رŒ ذ½ذ° ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ² ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ آ«ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ°آ». ذ”ذ»رڈ ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذµذ¾ذ±ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµرپر‚ذ¸ ر‚ر‰ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ رپر€ذ°ذ²ذ½ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذ»رڈ ذ¸ر… رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸رڈ رپر‚ر€ذ¾ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ¾ذ² ذ¸ ذ½ذ° ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذµ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ذ½ر‹ر… ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ¾ذ² رپذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ ذ؟ر€ذµذ´ذ²ذ°ر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ر‹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ² ذ´ذ°ذ»رŒذ½ذµذ¹رˆذµذ¼, ذ½ذµرپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ½ذ¾, رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµر€ذ¸ر‚رŒ ذ؟رƒر‚ذµذ¼ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ°ر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ر€ذ°رپذ؛ذ¾ذ؟ذ¾ذ؛.

ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر…, ذ½ذ° ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ رژذ³ذ° ذںر€ذ¸ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ر€ذ°رڈ ر€ذµذ°ذ»رŒذ½ذ¾ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾ ذµر‰ذµ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ر… ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رڈذ¼ذ¸. ذر‚ذ¾ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رŒ ذ§ذµذ±ذ°ذ؛ذ¸ ذ½ذ° ذ²ذµر€رˆذ¸ذ½ذµ ذ³ذ¾ر€ر‹ ذ،ذ²ذµ-ذ¢ذ°ر… ذ½ذ° ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¾ذ¼ ذ±ذµر€ذµذ³رƒ ر€. ذ§ذµر€ذ½ر‹ذ¹ ذکرژرپ, ذ² 4,5 ذ؛ذ¼ ذ؛ رپذµذ²ذµر€ذ¾-ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ؛رƒ ذ¾ر‚ رپ. ذ§ذµذ±ذ°ذ؛ذ¸, ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رŒ ذ½ذ° ذ³ذ¾ر€ذµ ذ§ذ°ذ»ذ؟ذ°ذ½ رƒ ذ¾ذ·. ذ‘ذµذ»ذµ ذ¸ ذ¸ذ½ر‹ذµ. ذرپذ¾ذ±ذ¾ رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒ ذ½ذ° ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚رŒ ذ² ذ³ذ¾ر€ذ½ذ¾ذ¼ ذ¼ذ°رپرپذ¸ذ²ذµ ذذ³ذ»ذ°ر…ر‚ر‹, ذ؟ر€ذ¾ر…ذ¾ذ´رڈر‰ذµذ¼ ذ؟ذ¾ ذ»ذµذ²ذ¾ذ¼رƒ ذ±ذµر€ذµذ³رƒ ر€. ذ•ذ½ذ¸رپذµذ¹ رپذµذ²ذµر€ذ½ذµذµ ذ؟ذ¾رپ. ذ£رپر‚رŒ-ذگذ±ذ°ذ؛ذ°ذ½. ذ،ذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ² رپذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ²ذ¸ذ´ذµ ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذµر‚ رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ذ¾ذ؟ذ»ر‹ذ² (ر€ذ°ذ·ذ²ذ°ذ») ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذµذ½ر‹ رˆذ¸ر€ذ¸ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ 2 ذ¼ ذ¸ ذ²ر‹رپذ¾ر‚ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ 1 ذ¼, ذ؟ر€ذ¾ر…ذ¾ذ´رڈر‰ذµذ¹ ذ؟ذ¾ ذ¾ر‚ذ²ذµرپذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ؛ر€ذ°رژ ذ³ذ¾ر€ر‹ ذ½ذ° ذ؟ر€ذ¾ر‚رڈذ¶ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ¸ذ»ذ¾ذ¼ذµر‚ر€ذ¾ذ². ذ‘ر‹ذ»ذ° رپذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ° ذ¸ذ· ذ؟ذ»ذ¸ر‚ ذ´ذµذ²ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµرپر‡ذ°ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ´ذ»رڈ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ¼ذµر‚ذ¾ذ´ذ¾ذ¼ رپرƒر…ذ¾ذ¹ ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ؛ذ¸. ذ،ر‚ذµذ½ر‹ ذ¸ذ¼ذµرژر‚ ذ·ذ¸ذ³ذ·ذ°ذ³ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ذµ ذ²ر‹رپر‚رƒذ؟ر‹, ذ² ذ½ذ¸ر… رƒرپر‚ر€ذ¾ذµذ½ر‹ ذ؟ر€ذ¾ر…ذ¾ذ´ر‹. ذذ° ذ²ر‹ر…ذ¾ذ´ذ°ر… ذ² ذ»ذ¾ذ³ذ° ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ر‹ ر€ذ²ر‹. ذ’ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذµ ذ¾ر‚ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ° ذ¾رپر‚ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذµ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ذ·رƒر‡ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ°ر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ (ذ½ذ°ر‡ذ°ر‚ذ¾ ذ² 1968 ذ³.), ذ² ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذµ ر‡ذµذ³ذ¾ ذ›.ذ . ذ¸ ذک.ذ›. ذڑر‹ذ·ذ»ذ°رپذ¾ذ²ر‹ذ¼ذ¸ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ° ذµذ³ذ¾ رپر€ذµذ´ذ½ذµذ²ذµذ؛ذ¾ذ²ذ°رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ (ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ¾ رپر‚ر€ذ¾ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ° ذ´ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ¾ذ¼ X ذ²., ر„رƒذ½ذ؛ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ – XI–XII ذ²ذ².). ذگر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ ذ¸ذ·رƒر‡ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذ¸ ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ¸ذ½ر‹ذµ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸, ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ر‹ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼ ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ² ذ؟ر€ذµذ´ذ³ذ¾ر€رŒرڈر… ذڑرƒذ·ذ½ذµر†ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذگذ»ذ°ر‚ذ°رƒ, ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ¸ ذ§ذµذ±ذ°ذ؛ذ¸. ذڑ رپذ¾ذ¶ذ°ذ»ذµذ½ذ¸رژ, ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ر…-ذ»ذ¸ذ±ذ¾ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ² ذ¸ر… ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ² ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ¼ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ذ² رپر€ذµذ´ذ½ذ¸ذµ ذ²ذµذ؛ذ° ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ذ¾ – ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ر€ذ°رپذ؛ذ¾ذ؟ذ¾ذ؛ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپرڈر‚رپرڈ ذ؛ ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر€ذ°ذ½ذ½ذ¸ذ¼ رچر‚ذ°ذ؟ذ°ذ¼ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ر€ذµذ³ذ¸ذ¾ذ½ذ°. ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ رچر‚ذ¾ ذ¾ذ±رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ر‚ذ½رژذ´رŒ ذ½ذµ ذ»ذ¸رˆذ°ذµر‚ ذ½ذ°رپ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ° ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ°ذ³ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ؛ر€ذ°ر‚ذ؛ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¾ذ½ذ¸ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ¸ ذ´ذ°ذ¶ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ²ذ»رڈر‚رŒرپرڈ ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ°ذ¼ذ¸, ر‚ذµذ¼ ذ±ذ¾ذ»ذµذµ رƒر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°رڈ ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذ°ذµذ¼رƒرژ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ر‚ذµذ»رڈذ¼ذ¸ ذ¸ر… ذ½ذµذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ ر…ذ¾ر€ذ¾رˆرƒرژ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ. ذ¢ذ°ذ؛, رپذ¾ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸ذµ رپر‚ذµذ½ر‹ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ذڑذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ²ذµ ذ؟ذ¾ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ°ذ¼ ر‡ذ°رپر‚ذ¸ر‡ذ½ر‹ر… ر€ذ°رپذ؛ذ¾ذ؟ذ¾ذ؛ ذ´ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¾ رچذ؟ذ¾ر…ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذ¹ ذ±ر€ذ¾ذ½ذ·ر‹8, ذ¾ذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ذ¾ذµ رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸ذµ ذ“.ذ¤. ذœذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ° ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ذ¾ رƒذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµر‚ ذ½ذ° ذµذ³ذ¾ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ°ذ¼ذ¸ ذ² ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذµ ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸.

ذڑ رپذ¾ذ¶ذ°ذ»ذµذ½ذ¸رژ, ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ر…-ذ»ذ¸ذ±ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ½ذ° ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ آ«ذ؛ذ¸ر€ذ³ذ¸ذ·رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ¶ذ؛ذ°آ» ذ²ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ¸ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾رڈر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ³ذ° رƒ ذ½ذ°رپ ذ؟ذ¾ذ؛ذ° ذ½ذµ ذ¸ذ¼ذµذµر‚رپرڈ.

ذ’ ر†ذµذ»ذ¾ذ¼, رپ رƒر‡ذµر‚ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ر‹ر… رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذ¹, ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ´رڈر‰ذ¸ر… ذ¸ذ· ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ر… ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ², ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ رپذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ذµ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ر‹:

– ذ½ذ° ذ¸ذ·رƒر‡ذ°ذµذ¼ذ¾ذ¹ ر‚ذµر€ر€ذ¸ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ¸ذ¼ذµرژر‚رپرڈ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ رƒذ²ذµر€ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ر†ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ؛ذ¸آ» ذ¸ ر‚. ذ؟., رƒذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ²رˆذ¸ذµرپرڈ ذ² ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر… XVII ذ².;

– رچر‚ذ¸ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ°ذ¼ذ¸, ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ؟ذ¾ ذ¸ر… ذ؟ر€رڈذ¼ذ¾ذ¼رƒ, ر‚ذ¾ ذµرپر‚رŒ ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸رژ; ذ؛ر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ·ذ°ر„ذ¸ذ؛رپذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ ذ¾ذ´ذ¸ذ½ رپذ»رƒر‡ذ°ذ¹, ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ¹ آ«ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ؛آ» ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ¸ ذ¼ذ¾ذ½ذ³ذ¾ذ»ذ°ذ¼ذ¸; ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¸ذµ ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ر‹ ذ½ذµ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ, ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ²ذ»رڈرڈ, ذ´ر€ذµذ²ذ½ذ¸ذµ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذµ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸رڈ, ذ½ذ¾ ذ¸, ذ؛ذ°ذ؛ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ ذ² ر…ذ¾ذ´ذµ ر€ذ°رپذ؛ذ¾ذ؟ذ¾ذ؛, رپر‚ر€ذ¾ذ¸ر‚رŒ ذ¸ر… ذ·ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¾;

– ذ¾رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ¾ذ؟ر‹ر‚ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ؛ذ¾ذ² ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ½ذ° ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµر‚, ر‡ر‚ذ¾ رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸رڈذ¼ ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ² XVII ذ². ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ´ذ¾ذ²ذµر€رڈر‚رŒ, ذ² رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ ر‡ذµذ¼ ذ؟ذ¾ذ¸رپذ؛ذ¸ ذ¸ ذ¸ذ´ذµذ½ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈ ذ½ذ° ذ¼ذµرپر‚ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ آ«ذ‘ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ°ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ°آ» ذ¸ آ«ذ؛ذ¸ر€ذ³ذ¸ذ·رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾رپر‚ر€ذ¾ذ¶ذ؛ذ°آ» ذ²ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ¸ ذڑر€ذ°رپذ½ذ¾رڈر€رپذ؛ذ° ذ½ذµ ذ»ذ¸رˆذµذ½ر‹ ذ؟ذµر€رپذ؟ذµذ؛ر‚ذ¸ذ²ر‹.

ذ’ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ذ¾ذ±ر‰ذµذ³ذ¾ ذ¸ر‚ذ¾ذ³ذ° ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ»ذµذ¼ر‹ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ رپ رƒر‡ذµر‚ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ¸ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ°ذ¼ذ¸ ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذ¾ذ² رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ رƒر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ر‚رŒ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ¸رپر‚ذ¸ذ؛ذ¸, ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸رپذ²ذ°ذ¸ذ²ذ°رژر‰ذ¸ذµرپرڈ ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ؛ر‹ر€ذ³ر‹ذ·ذ°ذ¼ ذ؛ذ°ذ؛ رچر‚ذ½ذ¾رپرƒ, ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ°ر‰ذµذ¼رƒ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؛ ذ؛ذ¾ر‡ذµذ²ذ¾ذ¼رƒ ذ¼ذ¸ر€رƒ. ذ،ذ¾ذ¾ر‚ذ²ذµر‚رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾, ذ؟ر€ذ¸ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذ¸ ذ¸ر… ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ´ذµذ»ذ° رپذ»ذµذ´رƒذµر‚ رƒر‡ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°ر‚رŒ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚رŒ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… ر„ذ¾ر€ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹, ر‡ر‚ذ¾ ذ½ذµ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ ذ½ذµ ذ²ذ»ذ¸رڈر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذ° ر‚ذ°ذ؛ر‚ذ¸ذ؛رƒ ذ±ذ¾رڈ, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµذ½رڈذµذ¼ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ. ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ر‚ذ°ذ؛ذ¸ذµ ذ°ر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ر‹ رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ ر†ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ؛ذ¾-ذ؛رƒذ»رŒر‚رƒر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ°رپذ»ذµذ´ذ¸رڈ, ذ؟ذ¾ذ´ذ»ذµذ¶ذ°ر‰ذ¸ذ¼ذ¸ ذ³ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذµ. ذذ¾, ذ؛ رپذ¾ذ¶ذ°ذ»ذµذ½ذ¸رژ, رچر‚ذ¾ ذ؟ذ¾ذ؛ذ° ر€ذµذ°ذ»ذ¸ذ·رƒذµر‚رپرڈ ذ² ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذµر€ذµ. ذ¢ذ°ذ؛, ذ؟ذ»ذ¾ر‰ذ°ذ´رŒ ذ´ذ²ذ¾ر€ذ° ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸ ذ² رƒرپر‚رŒذµ ر€. ذ،ر‹ذ´ذ° ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذµر€ذ³ذ°ذµر‚رپرڈ ر€ذ°رپذ؟ذ°رˆذ؛ذµ, ذ؟ذ¾ ذ³ر€ذµذ±ذ½رژ رپر‚ذµذ½ر‹ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ¸ ذ½ذ° ذ³ذ¾ر€ذµ ذںذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ،رƒذ½ذ´رƒذ؛ ر‚رƒر€ذ¸رپر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ²ر‹ذ؛ذ»ذ°ذ´ر‹ذ²ذ°رژر‚رپرڈ رپر‚ذ¾ذ»ذ±ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¸ذ· ذ¾ذ±ذ»ذ¾ذ¼ذ؛ذ¾ذ² ذ؟ذ»ذ¸ر‚ ذ´ذµذ²ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذµرپر‡ذ°ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ¸رپذ؛ذ°ذ¶ذ°رژر‰ذ¸ذµ ذµذµ ذ¾ذ±ذ»ذ¸ذ؛ ذ¸ رپذ¾رپر‚ذ°ذ², ذ½ذ° ذ؟ذ»ذ¾ر‰ذ°ذ´ذ¸ ذذ³ذ»ذ°ر…ر‚ذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رƒذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ¸ذ½ر‹ر… ذ²ذµذ´رƒر‚رپرڈ ذ·ذµذ¼ذ»رڈذ½ر‹ذµ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¸ذ´ذ°, ذ؟ر€ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ر‹ ذ؟ذ¾ذ»ذµذ²ر‹ذµ ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³ذ¸. ذذ°ذ´ذµذµذ¼رپرڈ, ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ½ذ°ذ¼ذ¸ رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ² رپذ¾ذ²ذµر€رˆذµذ½رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ؟ذ¾ ذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذµ رچر‚ذ¸ر… رڈر€ذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ°ذ¼رڈر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ²ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ؛ر€رƒذ؟ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذµذ³ذ¸ذ¾ذ½ذ° ذ½ذ°رˆذµذ¹ رپر‚ر€ذ°ذ½ر‹.

1 ذ”ذ¾ذ±ذ¶ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ’.ذ. آ«ذ“ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ؛ذ¸آ» ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ¸ر€ذ³ذ¸ذ·ذ¾ذ² ذ² XVII ذ²ذµذ؛ذµ: ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼ذ¸ر„ ذ¸ذ»ذ¸ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ر€ذµذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ? // ذگر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸رڈ, رچر‚ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸رڈ ذ¸ ذ°ذ½ر‚ر€ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸رڈ ذ•ذ²ر€ذ°ذ·ذ¸ذ¸. 2007. â„– 4 (32). ذ،. 81–90.

2 ذ ذµذ·رƒذ½ ذ”.ذ¯. ذر‡ذµر€ذ؛ذ¸ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸رڈ رپذ¸ذ±ذ¸ر€رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ° ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ° XVI – ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XVIII ذ²ذµذ؛ذ°. ذذ¾ذ²ذ¾رپذ¸ذ±ذ¸ر€رپذ؛: ذذ°رƒذ؛ذ°, 1982. ذ،. 16.

3 ذ”ذ¾ذ±ذ¶ذ°ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ’.ذ. ذ£ذ؛ذ°ذ·. رپذ¾ر‡. ذ،. 84.

4 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 86.

5 ذ¢ذ°ذ¼ ذ¶ذµ. ذ،. 89.

6 ذ،ذ؛ذ¾ذ±ذµذ»ذµذ² ذ،.ذ“. آ«ذ“ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ؛ذ¸آ» ذµذ½ذ¸رپذµذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ¸ر€ذ³ذ¸ذ·ذ¾ذ² ذ² ر€رƒرپرپذ؛ذ¸ر… رپذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµذ½ذ¸رڈر… XVII ذ²ذµذ؛ذ° ذ¸ ذ°ر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ر€ذµذ°ذ»رŒذ½ذ¾رپر‚رŒ // ذگر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸رڈ, رچر‚ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸رڈ ذ¸ ذ°ذ½ر‚ر€ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸رڈ ذ•ذ²ر€ذ°ذ·ذ¸ذ¸. 2010. â„– 3 (43). ذ،. 92–98; ذ،ذ؛ذ¾ذ±ذµذ»ذµذ² ذ،.ذ“., ذڑرƒذ·ذ½ذ¸ر†ر‹ذ½ ذ،.ذگ. آ«ذڑذ°ذ¼ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ؛آ» ذœذµر€ذ³ذµذ½ر‚ذ°ذ¹رˆذ¸ ذ½ذ° ذ•ذ½ذ¸رپذµذµ (ذ؟ر€ذµذ´ذ²ذ°ر€ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ°رڈ ذ؟رƒذ±ذ»ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸رڈ) // ذ’ذµرپر‚ذ½ذ¸ذ؛ ذذ“ذ£. ذ،ذµر€ذ¸رڈ: ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸رڈ, ر„ذ¸ذ»ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸رڈ. 2011. ذ¢. 10, ذ²ر‹ذ؟. 5: ذگر€ر…ذµذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸رڈ ذ¸ رچر‚ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„ذ¸رڈ. ذ،. 255–263.

7 ذ،ذ¸ذ±ذ¸ر€رŒ XVIII ذ²ذµذ؛ذ° ذ² ذ؟رƒر‚ذµذ²ر‹ر… ذ¾ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸رڈر… ذ“.ذ¤. ذœذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ°. ذذ¾ذ²ذ¾رپذ¸ذ±ذ¸ر€رپذ؛: ذ،ذ¸ذ±ذ¸ر€رپذ؛ذ¸ذ¹ ر…ر€ذ¾ذ½ذ¾ذ³ر€ذ°ر„, 1996. ذ،. 157.

8 ذ“ر€ذ°ر‡ذµذ² ذک.ذگ. ذ¤ذ¾ر€ر‚ذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ؛ر€ذµذ؟ذ¾رپر‚ذ½ر‹ر… رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹ رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذ¹ ذ±ر€ذ¾ذ½ذ·ر‹ ذ¥ذ°ذ؛ذ°رپرپذ؛ذ¾&ذœذ¸ذ½رƒرپذ¸ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذµذ³ذ¸ذ¾ذ½ذ° // ذ ذ°ذ´ذ»ذ¾ذ²رپذ؛ذ¸ذµ ر‡ر‚ذµذ½ذ¸رڈ 2006. ذ،ذںذ±.: ذœذگذ ذ ذگذ, 2006. ذ،. 253–256.

ذڑذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ¸