п п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ п╦я┘ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╦я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╟я┘ XVI Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XVIII п╡п╣п╨п╟, пїя┐п╠п╦пҐя│п╨п╦п╧ п░.п². (п°п╬я│п╨п╡п╟)

п°п╦пҐп╦я│я┌п╣я─я│я┌п╡п╬ п╬п╠п╬я─п╬пҐя▀ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ пєп╣пЄп╣я─п╟я├п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌пҐя▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ пҐп╟я┐п╨ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦пҐпІп╣пҐп╣я─пҐя▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐пЇп╦ п▓п╬п╧пҐп╟ п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣ п²п╬п╡я▀п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╒я─я┐пЄя▀ п÷я▐я┌п╬п╧ п°п╣пІпЄя┐пҐп╟я─п╬пЄпҐп╬п╧ пҐп╟я┐я┤пҐп╬-п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨п╬пҐя└п╣я─п╣пҐя├п╦п╦ 14Б─⌠16 п╪п╟я▐ 2014 пЁп╬пЄп╟

пїп╟я│я┌я▄ IVп║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║ 2014

б╘ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2014

б╘ п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2014

п≤п║п║п⌡п∙п■п·п▓п░п²п≤п∙ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╬п╡ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ пЇп╟я─я▐пЄп╟, п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╡я┬п╦я┘я│я▐ пҐп╟ я─я┐я┤пҐп╬п╪ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╪ п╬я─я┐пІп╦п╦ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ XVIБ─⌠XVIII п╡п╡., п╪п╬пІп╣я┌ п©я─п╬п╡п╬пЄп╦я┌я▄я│я▐ п©п╬ я─п╟пЇпҐя▀п╪ пҐп╟п©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦я▐п╪, п╡п╟пІпҐп╣п╧я┬п╦п╣ п╦пЇ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ Б─⌠ я┌п╦п©п╬п╩п╬пЁп╦я▐ п╦ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦я▐ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, п╦я│я┌п╬я─п╦я▐ п╦я┘ п╡п╬пЇпҐп╦п╨пҐп╬п╡п╣пҐп╦я▐, п╡я▀я▐п╡п╩п╣пҐп╦п╣ я─п╟пҐпҐп╦я┘ п╦ п©п╬пЇпЄпҐп╦я┘ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╧, п╦пЇя┐я┤п╣пҐп╦п╣ пҐп╟я├п╦п╬пҐп╟п╩я▄пҐя▀я┘ п╬я│п╬п╠п╣пҐпҐп╬я│я┌п╣п╧ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п╦ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟пҐп╦я▐ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я┌п╣я┘ п╦п╩п╦ п╦пҐя▀я┘ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀я┘ я│п╦я│я┌п╣п╪.

п■п╟пҐпҐп╟я▐ я─п╟п╠п╬я┌п╟ п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐп╟ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦, п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╡я┬п╣п╧я│я▐ п©я─п╦ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╦ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, я┌п╬я┤пҐп╣п╣ Б─⌠ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦п╦ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVI Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XVIII п╡., п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦ п╦я┘ п╟п╨я┌п╦п╡пҐп╬пЁп╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟пҐп╦я▐. пґя┌п╟ я─п╟п╠п╬я┌п╟ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ пҐп╣п╬п╠я┘п╬пЄп╦п╪я▀п╪ я█я┌п╟п©п╬п╪ п╡ п╦пЇя┐я┤п╣пҐп╦п╦ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╟. п▒п╣пЇ я┌п╬я┤пҐп╬пЁп╬ пЇпҐп╟пҐп╦я▐ пҐп╬п╪п╣пҐп╨п╩п╟я┌я┐я─я▀ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ XVIБ─⌠XVIII п╡п╡. п╦я│я┌п╬я─п╦я▐ я─п╟пҐпҐп╣пЁп╬ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п═п╬я│я│п╦п╦ п╠я┐пЄп╣я┌ пҐп╣п©п╬п╩пҐп╬п╧.

п·я│пҐп╬п╡пҐп╬п╧ п©я─п╦я┤п╦пҐп╬п╧ п©п╬я▐п╡п╩п╣пҐп╦я▐ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п©п╬я│п╩я┐пІп╦п╩п╟ пҐп╣пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬я┤пҐп╟я▐ я─п╟пЇя─п╟п╠п╬я┌п╨п╟ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦ пЄп╩я▐ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐. п²п╟ я│п╣пЁп╬пЄпҐя▐я┬пҐп╦п╧ пЄп╣пҐя▄ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ я▐я│пҐп╬п╣ п©п╬пҐп╦п╪п╟пҐп╦п╣, п╨п╟п╨п╬п╣ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╪п╬пЁп╩п╬ п╠я▀я┌я▄ п╬п©п╦я│п╟пҐп╬ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVII п╡. п©п╬пЄ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐п╪п╦ я┌п╦п©п╟ б╚п©п╦я┴п╟п╩я▄ я┌я┐я─я│п╨п╟я▐б╩, б╚п╪я┐я┬п╨п╣я┌ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦п╧б╩, б╚п©п╦я│я┌п╬п╩п╦ п╡п╣пҐпЁп╣я─я│п╨п╦п╣б╩. п▒п╬п╩п╣п╣ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐпҐя▀п╪п╦ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╬п╡ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ пЇп╟я─я▐пЄп╟. п░пҐп╟п╩п╦пЇ п╠п╬п╩я▄я┬п╬пЁп╬ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╧ п©п╬п╨п╟пЇп╟п╩, я┤я┌п╬ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ б╚пЇп╟п╪п╬п╨ п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦п╧б╩, б╚пЇп╟п╪п╬п╨ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╧б╩ п╦ я┌. пЄ. п©я─п╦п╩п╟пЁп╟п╩п╦я│я▄ я│п╨п╬я─п╣п╣ п╨ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦, я┌п╦п©я┐ пЇп╟п╪п╨п╟, п╟ пҐп╣ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩я▐п╩п╦ п╪п╣я│я┌п╬ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ я█я┌п╬п╧ пЄп╣я┌п╟п╩п╦. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╡ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╦ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╣ 1664 пЁ.: б╚п÷п╟я─п╟ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣п╧ п╟пЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╣, я│я┌п╡п╬п╩я▀ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐя▀ я│п©п╩п╬я┬я▄, пЇп╟п╪п╨п╦ я┬п╨п╬я┌я├п╨п╦я▐ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐя▀ пІБ─іб╩1, Б─⌠ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌я│я▐ п╬ п©п╟я─п╣ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡, п╡я│п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐя▀ п╡ п░пҐпЁп╩п╦п╦, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╦ пЇп╟п╪п╨п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п©п╬ пҐп╣п╨п╦п╪ я└п╬я─п╪п╟п╩я▄пҐя▀п╪ п©я─п╦пЇпҐп╟п╨п╟п╪ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐя▀ п╨п╟п╨ б╚я┬п╬я┌п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╣б╩. п▒п╣пЇ п╨п╬п╪п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╣п╡ п╪п╬пІпҐп╬ п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ пЄя─я┐пЁя┐я▌ я├п╦я┌п╟я┌я┐, п©п╬пЄя┌п╡п╣я─пІпЄп╟я▌я┴я┐я▌ пҐп╟я┬п╣ пҐп╟п╠п╩я▌пЄп╣пҐп╦п╣: б╚я│п╬я─п╬п╨ пЄп╣п╡я▐я┌я▄ п╨п╬я─п╟п╠п╦пҐп╬п╡ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦я┘ пЇ пЁп╟п╩п╟пҐя│п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦, я│ п╬п©я─п╟п╡п╬я▌ я│ п╪п╣пЄпҐп╬я▌ п╦ пЇ пІп╣п╩п╣пЇпҐп╬я▌б╩2.

п▓ пҐп╟я┬п╣п╪ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦п╦ п╪я▀ п╠я┐пЄп╣п╪ п╬п©п╦я─п╟я┌я▄я│я▐ пҐп╟ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐя┐я▌ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦я▌ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╦ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦я▌, я─п╟пЇя─п╟п╠п╬я┌п╟пҐпҐя┐я▌ п╡ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╪ п╬я─я┐пІп╦п╣п╡п╣пЄп╣пҐп╦п╦ пЇп╟ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╣ 60 п╩п╣я┌. п▓ я│п╠п╬я─пҐп╦п╨п╣ 1954 пЁ. б╚п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╟я▐ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐б╩ п╠я▀п╩п╦ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟пҐя▀ пЄп╡п╣ я│я┌п╟я┌я▄п╦: п╨ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪п╣ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦п╦ п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╦я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╬п╠я─п╟я┌п╦п╩п╦я│я▄ п².п≤. п║п╬п╠п╬п╩п╣п╡ п╦ п▓.п░. п∙я─п╪п╬п╩п╬п╡3, пЇп╟п╪п╨п╟п╪ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п╠я▀п╩п╬ я┐пЄп╣п╩п╣пҐп╬ п╡пҐп╦п╪п╟пҐп╦п╣ п╡ я│я┌п╟я┌я▄п╣ п².п▓. п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡п╟4.

п∙.п▓. п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п╡ я─п╟п╠п╬я┌п╣ 1965 пЁ. б╚п≈п╟п╪п╨п╦ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ XVIБ─⌠XVII п╡п╡.б╩5 п╡я▀пЄп╣п╩п╦п╩ п╦ пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬я┤пҐп╬ п©п╬пЄя─п╬п╠пҐп╬ п╬п©п╦я│п╟п╩ я┐пЄп╟я─пҐп╬-п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬, п╨п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬, я┬п╬я┌п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬, пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ п╦ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╬п╡. п▓ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣ п╬я┌ п©я─п╣пІпҐп╦я┘ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩п╣п╧ п∙.п▓. п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п©я▀я┌п╟п╩я│я▐ я│п╬п©п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╡я▀пЄп╣п╩п╣пҐпҐя▀п╣ я┌п╦п©я▀ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я│ п╦я┘ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐п╪п╦ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVI Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XVIII п╡п╡.

п≈пҐп╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╟я▐ я┤п╟я│я┌я▄ пЄп╦я│я│п╣я─я┌п╟я├п╦п╦ п⌡.п≤. п╒п╟я─п╟я│я▌п╨п╟ 1965 пЁ. я┌п╟п╨пІп╣ п╠я▀п╩п╟ п©п╬я│п╡я▐я┴п╣пҐп╟ пЇп╟п╪п╨п╟п╪ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╣п╪п╬пЁп╬ п©п╣я─п╦п╬пЄп╟ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦. пґя┌п╬я┌ п╟п╡я┌п╬я─ пҐп╣пЇп╟п╡п╦я│п╦п╪п╬ п╬я┌ п∙.п▓. п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п╬п©п╦я│п╟п╩ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▌ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╡я▀я▐п╡п╦п╩ п╣пЁп╬ я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╧ п╦ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌пҐя▀п╧ п╡п╟я─п╦п╟пҐя┌я▀, п©я─п╦п╡п╣п╩ я─я▐пЄ я├п╣пҐпҐя▀я┘ пҐп╟п╠п╩я▌пЄп╣пҐп╦п╧ п╬п╠ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ п╠я▀я┌п╬п╡п╟пҐп╦я▐ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╟пҐпЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟.6

п÷п╬я│п╩п╣пЄпҐп╣п╧ п╨я─я┐п©пҐп╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌п╬п╧, п╡ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ я┌п╦п©п╬п╩п╬пЁп╦п╦ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╠я▀п╩п╬ я┐пЄп╣п╩п╣пҐп╬ пЄп╬п╩пІпҐп╬п╣ п╡пҐп╦п╪п╟пҐп╦п╣, я│я┌п╟п╩ б╚п·п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▄ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦б╩ п⌡.п . п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧, п╡я▀я┬п╣пЄя┬п╦п╧ п╡ 1992 пЁ.7 п▓ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╪ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦п╦ пЇп╟ п╬я│пҐп╬п╡я┐ п╠я┐пЄп╣я┌ п©я─п╦пҐя▐я┌п╟ я┌п╦п©п╬п╩п╬пЁп╦я▐ п╦пЇ б╚п·п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▐б╩ п⌡.п . п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ я│ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪п╦ я┐я┌п╬я┤пҐп╣пҐп╦я▐п╪п╦ п╦ пЄп╬п╠п╟п╡п╩п╣пҐп╦я▐п╪п╦.

п÷я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╡я│п╣ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐпҐя▀п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╦п╪п╣п╩п╦ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ пҐп╣пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬п╨: п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩п╣пҐпҐя▀п╣ п╟п╡я┌п╬я─я▀ п©я─п╦п╡п╬пЄп╦п╩п╦ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ я┌п╣я┘ п╦п╩п╦ п╦пҐя▀я┘ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀я┘ я│я┘п╣п╪, п╩п╦я┬я▄ я└п╬я─п╪п╟п╩я▄пҐп╬ п╬п©п╦я─п╟я▐я│я▄ пҐп╟ п©п╦я│я▄п╪п╣пҐпҐя▀п╣ п╦я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╦. п²п╦ пЄп╩я▐ п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╦пЇ п╬п©я┐п╠п╩п╦п╨п╬п╡п╟пҐпҐя▀я┘ п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ пҐп╣ п╠я▀п╩п╬ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐп╬ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▐ п╦пЇ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡ XVII п╡. п²п╟я┬п╟ я─п╟п╠п╬я┌п╟ п╠я┐пЄп╣я┌ п©я─п╬п╡п╣пЄп╣пҐп╟ пҐп╟ п╠п╟пЇп╣ б╚я█я┌п╟п╩п╬пҐпҐп╬пЁп╬б╩ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀, пЄп╩я▐ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ я│п╬п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╨п╬пҐп╨я─п╣я┌пҐя▀я┘ п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡ п╬я─я┐пІп╦я▐ я│ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▐п╪п╦ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVII п╡.

п²п╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я├п╣пҐпҐя▀п╣ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▐ я│п╬пЄп╣я─пІп╟я┌я│я▐ п╡ п╨я─я┐п©пҐп╣п╧я┬п╣п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╬п©п╦я│п╦ XVII я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▐ Б─⌠ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─п╣п╡п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ 1687 пЁ.8, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╡ пЄя─я┐пЁп╦я┘ п╬п©п╦я│я▐я┘ я├п╟я─я│п╨п╬пЁп╬ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ XVII Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XVIII п╡.9. п║п╦я│я┌п╣п╪п╟я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╨ я█я┌п╦п╪ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟п╪ пҐп╣ п╬п╠я─п╟я┴п╟п╩я│я▐ пҐп╦ п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ п╡я▀я┬п╣я┐п╨п╟пЇп╟пҐпҐя▀я┘ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩п╣п╧.

п═п╟я│я│п╪п╬я┌я─п╣пҐп╦п╣ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀я┘ я│п╦я│я┌п╣п╪ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ пЇп╟я─я▐пЄп╟ п╠я┐пЄп╣я┌ п╦п╪п╣я┌я▄ п©п╬я─я▐пЄп╬п╨, п©п╬п╡я┌п╬я─я▐я▌я┴п╦п╧ п╬я┤п╣я─п╣пЄпҐп╬я│я┌я▄ п╦я┘ п©п╬я▐п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦.

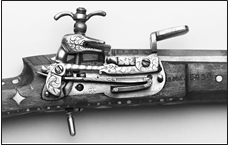

пєп╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ (Matchlock). п▓ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1687 пЁ. п╨п╟п╨ п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╦п╣ я─я┐пІя▄я▐ я│ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦, п╦п╪п╣я▌я┴п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╬я┤пҐя┐я▌ пЄп╬я│п╨я┐, я┌п╟п╨ п╦ я┌я┐я─п╣я├п╨п╦п╣ я─я┐пІя▄я▐ я│ п╨я┐я─п╨п╬п╪, п╨я─п╣п©я▐я┴п╦п╪я│я▐ пҐп╣п©п╬я│я─п╣пЄя│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ п╨ п╩п╬пІп╣, п╬п©п╦я│я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╬пЄп╦пҐп╟п╨п╬п╡п╬ п╨п╟п╨ я─я┐пІя▄п╣ б╚я│ пІп╟пЁя─п╬я▌б╩. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╧ б╚п╪я┐я┬п╨п╣я┌ пЇ пІп╟пЁя─п╬я▌, я│я┌п╡п╬п╩ пЁя─п╟пҐп╣пҐп╬п╧Б─іб╩10 (я─п╦я│. 1) п╦ б╚п©п╦я┴п╟п╩я▄ я┌я┐я─я│п╨п╟я▐ пЇ пІп╟пЁя─п╬я▌, я│я┌п╡п╬п╩ п╨я─п╟я│пҐп╬п╧, пҐп╟ я│я┌п╡п╬п╩я┐ я┤п╣я┌я▀я─п╣ п╪п╦я┬п╣пҐп╦ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐя▀, я┌я─п╦ п©п╬я▐я│п╨п╟ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐя▀я┘; пҐп╟ п©п╬п╩п╨п╣ п╨п╬я─п╬п╩п╣п╨ п╨я─п╟я│пҐп╬п╧Б─іб╩11 (я─п╦я│. 2). п·я─я┐пІп╦п╣ я│ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п╡ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ 1687 пЁ. пҐп╣ пЇпҐп╟я┤п╦я┌я│я▐12.

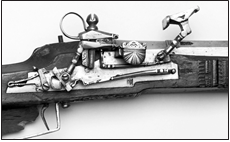

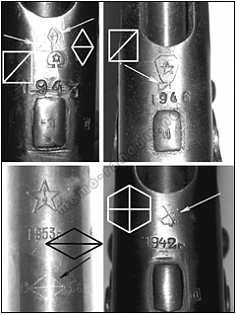

п═п╦я│. 1. пєп╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╟ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬п╪ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╣ 1610-я┘ пЁпЁ. п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-254

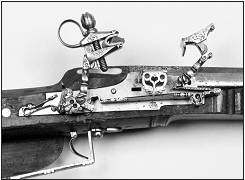

п═п╦я│. 2. пєп╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╟ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬п╧ п©п╦я┴п╟п╩п╦ 1610-я┘ пЁпЁ. п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-498

п≈п╟п╪п╣я┌п╦п╪, я┤я┌п╬ б╚пІп╟пЁя─п╟б╩ п╬п╠п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╩п╟ пҐп╣ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡ я├п╣п╩п╬п╪, п╟ п╩п╦я┬я▄ п╨я┐я─п╬п╨, я│п╩я┐пІп╦п╡я┬п╦п╧ пЄп╩я▐ я└п╦п╨я│п╟я├п╦п╦ я└п╦я┌п╦п╩я▐. пґя┌п╬ п©п╬пЄя┌п╡п╣я─пІпЄп╟п╣я┌ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ пЄп╣я┌я│п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐: б╚п°я┐я┬п╨п╣я┌п╣я├ п╪п╟п╩п╣пҐп╨п╬п╧Б─і пІп╟пЁя─п╟ п╦ пЄп╬я│п╨п╟ п╦ п©п╬п╩п╨п╟ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐп╬б╩13, п╦пЇ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌, я┤я┌п╬ пІп╟пЁя─п╟-п╨я┐я─п╬п╨ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╩п╦я┬я▄ п╬пЄпҐп╬п╧ п╦пЇ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧ пЇп╟п╪п╨п╟, я┌п╟п╨ пІп╣ п╨п╟п╨ пЄп╬я│п╨п╟ п╦ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╟я▐ п©п╬п╩п╨п╟.

п║п╩п╬п╡п╬ б╚пІп╟пЁя─п╟б╩ п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ п╠я▀п╩п╬ пЇп╟я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟пҐп╬ п╡ 1574 пЁ., п╬пЄпҐп╟п╨п╬ пҐп╣ я▐я│пҐп╬, п╬я┌пҐп╬я│п╦п╩п╬я│я▄ п╩п╦ я█я┌п╬ я│п╩п╬п╡п╬я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩п╣пҐп╦п╣ п╨ п╬я─я┐пІп╦я▌14. п■я─п╣п╡пҐп╣п╧я┬п╣п╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, я│п╬пЄп╣я─пІп╦я┌я│я▐ п╡ п╬п©п╦я│п╦ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ 1597 пЁ.: б╚п■п╟ п╡ п╟пҐп╠п╟я─п╣ я┌я─п╦я│я┌п╟ я┌я─п╦пҐп╟я┌я├п╟я┌я▄ я─я┐я┬пҐп╦я├; пЄп╟ я┌я─п╦я┌я├п╟я┌я▄ п©я▐я┌я▄ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩п╬п╡ я│п╡п╦я├п╨п╦я┘ я│ п╡п╣я┌п╦п╩п╦ п╦ я│ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡пҐп╦я├п╟п╪п╦, п╦ я│п╬ я└п╩я▐я┬п╨п╦б╩15. п▓я─я▐пЄ п╩п╦ б╚я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▀ я│п╡п╦я├п╨п╦п╣ я│ п╡п╣я┌п╦п╩п╦б╩, я┌. п╣. б╚я┬п╡п╣я├п╨п╦п╣ я─я┐пІя▄я▐ я│ я└п╦я┌п╦п╩я▐п╪п╦б╩, п╪п╬пЁп╩п╦ п╬п╠п╬пЇпҐп╟я┤п╟я┌я▄ п╠п╣пЇпЇп╟п╪п╨п╬п╡п╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ я─я┐я┤пҐп╬пЁп╬ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐. п²п╟п╡п╣я─пҐя▐п╨п╟ п╬п©п╦я│п╟пҐпҐя▀п╣ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▀ п╠я▀п╩п╦ я│пҐп╟п╠пІп╣пҐя▀ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦, п╟ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐпҐя▀я┘ пҐп╟ пҐп╦я┘ я│я┌п╡п╬п╩п╬п╡ п╨п╟п╨п╦п╪-я┌п╬ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪ п╠я▀п╩п╬ я│п╡я▐пЇп╟пҐп╬ я│п╬ п╗п╡п╣я├п╦п╣п╧. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, б╚я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▀ я│ п╡п╣я┌п╦п╩п╦б╩ Б─⌠ п╟п╩я▄я┌п╣я─пҐп╟я┌п╦п╡пҐп╬п╣ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐, пҐп╣ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┴п╣п╣я│я▐ п╡ п©п╬пЇпЄпҐп╣п╧я┬п╣п╣ п╡я─п╣п╪я▐. п■я─п╣п╡пҐп╣п╧я┬п╦п╣ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╣ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ XVI я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▐ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐя▀ пҐп╟ п©п╦я┴п╟п╩я▐я┘, я┘я─п╟пҐя▐я┴п╦я┘я│я▐ п╡ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╪ п╪я┐пЇп╣п╣ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦пҐпІп╣пҐп╣я─пҐя▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐пЇп╦ п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣, п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ Б─⌠ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐16. п▓п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, п╦п╪п╣пҐпҐп╬ я█я┌п╦ п©п╦я┴п╟п╩п╦ п╠я▀п╩п╦ п╬п©п╦я│п╟пҐя▀ п╡ 1597 пЁ. п╨п╟п╨ б╚я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▀ я│ п╡п╣я┌п╦п╩п╦б╩.

п▓ 1621 пЁ. п╡ п╬п©п╦я│п╦ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ пЇпҐп╟я┤п╦п╩п╦я│я▄ б╚62 п©п╦я┴п╟п╩п╦ пІп╟пЁп╬я─пҐя▀я┘б╩17, п╬пЄпҐп╟п╨п╬, пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐпҐя▀п╧ я┌п╦п© п╬я─я┐пІп╦я▐ я│ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐя▀п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVII п╡., Б─⌠ я│я┌я─п╬п╣п╡я▀п╣ п╪я┐я┬п╨п╣я┌я▀ б╚я│ пІп╟пЁя─п╟п╪п╦б╩. п▓ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ п╡ 1647 пЁ. я┌п╟п╨п╬п╡я▀я┘ п╠я▀п╩п╬ п╠п╬п╩п╣п╣ я┤п╣я┌я▀я─п╣я┘ я┌я▀я│я▐я┤18. п÷п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦я▐ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐп╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ п╡ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╣п╪я▀п╧ п©п╣я─п╦п╬пЄ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦ я│п╬пЄп╣я─пІп╟я┌я│я▐ п╡ п╡п╣пЄп╬п╪п╬я│я┌п╦ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ п▒п╬пЁп╬я─п╬пЄп╦я├п╨п╬п╧ (п²п╬п╡п╬п╠п╬пЁп╬я─п╬пЄп╦я├п╨п╬п╧) п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╡ 1709 пЁ.: б╚329 п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡ пІп╟пЁя─п╣пҐпҐя▀я┘, п╨ я│я┌я─п╣п╩я▄п╠п╣ пҐп╣ пЁп╬пЄя▐я┌я│я▐б╩19 п╦ п╡ я│п©п╦я│п╨п╣ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, я┘я─п╟пҐя▐я┴п╦я┘я│я▐ п╡ я┌я┐п╩я▄я│п╨п╬п╧ п·я┌пЄп╣п╩я▄пҐп╬п╧ п╦пЇп╠п╣ п╡ 1713 пЁ.: б╚пІп╟я─п╨п╟пҐя▀я┘ [пЇп╟п╪п╨п╬п╡] 291б╩20.

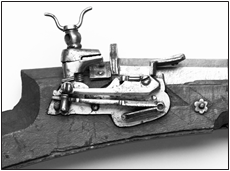

п п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀п╧ (п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╧) пЇп╟п╪п╬п╨ (Wheellock). п▓ п═п╬я│п©п╦я│п╦ п©п╬я┘п╬пЄпҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ 1654 пЁ. п╬п©п╦я│п╟пҐя▀ б╚2 п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╟ пЁя─п╟пҐп╣пҐя▀п╣ пЁп╩п╟пЄп╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╣ пЁп╩п╟пЄп╨п╦п╣б╩21 (я─п╦я│. 3), п╦я┘ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ п╡ 1687 пЁ. я┌п╟п╨п╬п╡п╬: б╚п÷п╟я─п╟ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╬п╡ пЁп╩п╟пЄп╨п╦я┘, я│я┌п╡п╬п╩я▀ пІп╣п╩п╣пЇп╟ я│п╡п╦я├п╨п╬пЁп╬ п╬я┌п╣я─я┌я▀ пҐп╟ пЁя─п╟пҐп╦, пЇп╟п╪п╨п╦ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╣, п©п╬п╪п╬я┤п╦ пҐп╟ п╨п╬п╩п╣я│п╟я┘ п©я─п╬я─п╣пЇпҐя▀п╣, я│я┌п╟пҐп╨п╦ я┤п╦п©я─п╟я│п╬п╡я▀п╣; пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╪ п╬п©я─п╟п╡п╟ я│п╣я─п╣п╠я─п╣пҐп╟я▐ я┤п╣п╨п╟пҐпҐп╟я▐ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐп╟ п╡ я┌я─п╣я┘ п╪п╣я│я┌п╣я┘Б─іб╩22. п≤пЇп╡п╣я│я┌пҐп╬, я┤я┌п╬ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐпҐя▀я┘ п╩п╬пІ - п╨п╦п©п╟я─п╦я│п╬п╡п╬п╣ (б╚я┤п╦п©я─п╟я│п╬п╡п╬п╣б╩) пЄп╣я─п╣п╡п╬ - я┬п╦я─п╬п╨п╬ п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╩я│я▐ пЄп╩я▐ я│я┌п╟пҐп╨п╬п╡ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡ п╦ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╬п╡ я├п╟я─я│п╨п╦п╪п╦ п©я─п╦пЄп╡п╬я─пҐя▀п╪п╦ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟п╪п╦ (п╦, п╨п╟п╨ п╨п╟пІп╣я┌я│я▐, я│п╬п╡п╣я─я┬п╣пҐпҐп╬ пҐп╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩я│я▐ п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╦п╪п╦ п╩п╬пІп╣п╡я┴п╦п╨п╟п╪п╦), п╟ я└я─п╟пЁп╪п╣пҐя┌я▀ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐп╬пЁп╬ я┤п╣п╨п╟пҐпҐп╬пЁп╬ п©я─п╦п╠п╬я─п╟ п╩п╬пІ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╬п╡ п╦п╪п╣я▌я┌ п©я─я▐п╪я▀п╣ п╟пҐп╟п╩п╬пЁп╦ пҐп╟ п╬я─я┐пІп╦п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, пЄп╟пҐпҐп╟я▐ п©п╟я─п╟ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╬п╡ пҐп╟ я│п╣пЁп╬пЄпҐя▐я┬пҐп╦п╧ пЄп╣пҐя▄ Б─⌠ п╣пЄп╦пҐя│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╣ я┌п╬я┤пҐп╬ п╦пЄп╣пҐя┌п╦я└п╦я├п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ я│ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪, п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╪п╬пІпҐп╬ я│п╡я▐пЇп╟я┌я▄ я│ п═п╬я│я│п╦п╣п╧23. п≈п╟п╪п╨п╦ пҐп╟ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╟я┘ я│п╟п╪п╬п╡пЇп╡п╬пЄя▐я┴п╦п╣я│я▐, п╡пЇп╡п╬пЄ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п©п╬п╡п╬я─п╬я┌п╬п╪ п╨я┐я─п╨п╟; пЇп╟п╪п╨п╦, п╬я┤п╣п╡п╦пЄпҐп╬, п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐. п║п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╦п╪п╣пҐпҐп╬ я█я┌п╦ пЇп╟п╪п╨п╦ я┘я─п╟пҐп╦п╩п╦я│я▄ п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ п╡ 1647 пЁ. п╨п╟п╨ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦: б╚п■п╡п╟ пЇп╟п╪п╨п╟ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╬пЁп╬ пЄп╣п╩п╟ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╣, п╨п╬п╩п╬ пЇп╟п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╠п╣пЇ п╨п╩я▌я┤п╟б╩24. п▓ пЄп╟пҐпҐп╬п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╣ б╚п╨п╬п╩п╬б╩ Б─⌠ я│я┌п╟пҐпЄп╟я─я┌пҐп╬п╣ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐп╬п╧ пЄп╣я┌п╟п╩п╦ пЇп╟п╪п╨п╟ Б─⌠ п╨п╬п╩п╣я│я├п╟, п╡я▀п©п╬п╩пҐя▐я▌я┴п╣пЁп╬ я└я┐пҐп╨я├п╦я▌ п╬пЁпҐп╦п╡п╟.

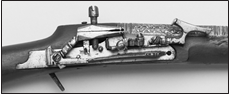

п═п╦я│. 3. п п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╪ п╦пЇ п©п╟я─я▀ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╬п╡ (п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟, я│п╣я─п╣пЄп╦пҐп╟ XVII п╡.). п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-533

п■п╬п╠п╟п╡п╦п╪, я┤я┌п╬ п╨п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨, п©п╬пІп╟п╩я┐п╧, п╣пЄп╦пҐя│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╦пЇ п╦я│п╨я─п╬п╡я▀я┘, я┐я│я┌я─п╬п╧я│я┌п╡п╬ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ я┐пЁп╟пЄя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ п©п╬ п╨я─п╟я┌п╨п╦п╪ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▐п╪ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. п╒п╟п╨, пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟пҐпҐп╣п╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣ п╬я─я┐пІп╦я▐ я│ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п©п╦я│я▄п╪п╣пҐпҐя▀я┘ п╦я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╟я┘ я│п╬пЄп╣я─пІп╦я┌я│я▐ п╡ п╬п©п╦я│п╦ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╠п╬я▐я─п╦пҐп╟ п▒п╬я─п╦я│п╟ пєп╣пЄп╬я─п╬п╡п╦я┤п╟ п⌠п╬пЄя┐пҐп╬п╡п╟ 1588 пЁ., пЁпЄп╣ я█я┌п╬я┌ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪ пҐп╬я│п╦я┌ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ б╚п╩п╦п╡п╬пҐя│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟б╩: б╚п║п╟п╪п╬п©п╟п╩ я│я┼п╣пІп╣п╧Б─і пЇп╟п╪п╬п╨ п╩п╦п╡п╬пҐя│п╨п╬п╧, я│п╡п╣я─я┘ п╨п╬п╩п╣я│п╟ п╬п╠п╬пЄ п╦ пҐп╟пЄ п╨п╬п╩п╣я│п╬п╪ п╦ п╨я─я┐пЁп╬п╪ п╨п╬п╩п╣я│п╟ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐп╟ п╬п╠я─п╟пЇп╦пҐп╨п╟б╩25.

п■п╬п╠п╟п╡п╦п╪, я┤я┌п╬ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVII я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▐, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╪п╬пЁ п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟я┌я▄я│я▐ б╚пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦п╪б╩. п я│п╬пІп╟п╩п╣пҐп╦я▌, п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ п╨п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀я┘ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡, я┌п╬я┤пҐп╬ п╦пЄп╣пҐя┌п╦я└п╦я├п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀я┘ п╡ п╬п©п╦я│п╦ п╨п╟п╨ б╚п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌ п©п╟я─п╟, пЇп╟п╪п╨п╦ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦п╣, п╩п╬пІп╦ п╨п╬я│я┌я▐пҐя▀п╣б╩26, п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌я│я▐ п╨ 1763 пЁ., я┌. п╣. п╡я▀я┘п╬пЄп╦я┌ пЇп╟ пЁя─п╟пҐп╦я├я▀ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╣п╪п╬пЁп╬ пҐп╟п╪п╦ п©п╣я─п╦п╬пЄп╟ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦.

п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п╨п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. п╪п╬пЁ пҐп╬я│п╦я┌я▄ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ б╚п╩п╦п╡п╬пҐя│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ п╦ б╚п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩; п╬ пҐп╟п╩п╦я┤п╦п╦ я█я┌п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╪п╬пІпҐп╬ я│я┐пЄп╦я┌я▄ п©п╬ я└п╬я─п╪я┐п╩п╦я─п╬п╡п╨п╟п╪ я┌п╦п©п╟ б╚я─я┐пІя▄п╣ п╨п╬п╩п╣я│пҐп╬п╣б╩. п▓п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, п╨п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╪п╬пЁ пҐп╟пЇя▀п╡п╟я┌я▄я│я▐ б╚пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦п╪б╩.

п═я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨27 (Russian lock, Russian snaplock). п п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ п╨п╩п╟я│я│п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ п╠я▀п╩п╟ п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ п╬п©п╦я│п╟пҐп╟ п².п▓. п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡я▀п╪ п╡ 1954 пЁ.28, я┌п╣п╪ пҐп╣ п╪п╣пҐп╣п╣, пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ я█я┌п╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ б╚я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ пЄп╟п╩ п∙.п▓. п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п╡ 1965 пЁ.29, п╡ я┌п╬п╪ пІп╣ пЁп╬пЄя┐ п⌡.п≤. п╒п╟я─п╟я│я▌п╨ пҐп╟пЇп╡п╟п╩ я█я┌я┐ я│я┘п╣п╪я┐ я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ я─п╟пЇпҐп╬п╡п╦пЄпҐп╬я│я┌я▄я▌ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟30.

п п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀п╣ п╬я│п╬п╠п╣пҐпҐп╬я│я┌п╦ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ Б─⌠ п╡пҐп╣я┬пҐя▐я▐ п╠п╬п╣п╡п╟я▐ п©я─я┐пІп╦пҐп╟, пЄп╣п╧я│я┌п╡я┐я▌я┴п╟я▐ пҐп╟ пҐп╬я│п╬п╨ п╨я┐я─п╨п╟ я│п╡п╣я─я┘я┐ п╡пҐп╦пЇ, п╬пЁпҐп╦п╡п╬, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╣п╣ п╬пЄпҐя┐ пЄп╣я┌п╟п╩я▄ я│ п╨я─я▀я┬п╨п╬п╧ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ я┬п╣п©я┌п╟п╩п╬, п╡я▀я┘п╬пЄя▐я┴п╣п╣ пҐп╟ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬п╧ пЄп╬я│п╨п╦ пЇп╟ п╨я┐я─п╨п╬п╪ п╦ я┐пЄп╣я─пІп╦п╡п╟я▌я┴п╣п╣ п╣пЁп╬ п©я▐я┌п╨я┐ п╡ п©п╬п╩п╬пІп╣пҐп╦п╦ п╡пЇп╡п╬пЄп╟. п▓п╟пІпҐп╣п╧я┬п╟я▐ пЄп╣я┌п╟п╩я▄, п╬я┌п╩п╦я┤п╟я▌я┴п╟я▐ я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╬я┌ п©я─п╬я┤п╦я┘ п╦я│п╨я─п╬п╡я▀я┘, Б─⌠ п╡я┌п╬я─п╟я▐ п╨я─я▀я┬п╨п╟ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦, п©п╬пЄп╡п╦пІпҐп╬ пЇп╟п╨я─п╣п©п╩п╣пҐпҐп╟я▐ пҐп╟ п╡п╣я─я┌п╦п╨п╟п╩я▄пҐп╬п╧ п╬я│п╦, п╬я┌п╡п╬пЄя▐я┴п╟я▐я│я▐ п╡ я│я┌п╬я─п╬пҐя┐ п©п╣я─п╣пЄ п╡я▀я│я┌я─п╣п╩п╬п╪31. п╞п╡пҐп╬п╣ пҐп╟я│п╩п╣пЄп╦п╣ я└п╦я┌п╦п╩я▄пҐп╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟, я█я┌п╟ п╨я─я▀я┬п╨п╟ п©п╬п╩п╨п╦ п©я─п╦ п╬п©я┐я┴п╣пҐпҐп╬п╪ п╬пЁпҐп╦п╡п╣ п╡я▀п©п╬п╩пҐя▐п╩п╟ я└я┐пҐп╨я├п╦я▌ п©я─п╣пЄп╬я┘я─п╟пҐп╦я┌п╣п╩я▐ п©я─п╦ я│п╩я┐я┤п╟п╧пҐп╬п╪ я│п©я┐я│п╨п╣ п╨я┐я─п╨п╟.

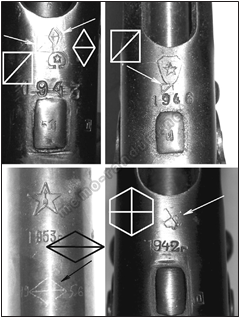

п÷п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╧ я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐ пҐп╟ п©п╦я┴п╟п╩п╦ п╦пЇ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ я│п╬ я│я┌п╡п╬п╩п╬п╪ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п²п╦п╨п╦я└п╬я─п╟ п п╬п╠п╣п╩п╣п╡п╟32, пҐп╟ пЇп╟п╪п╨п╣ п╡я▀п╠п╦я┌п╬ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ б╚п≤п▓п░п²б╩33 (я─п╦я│. 4). п▓ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ 1687 пЁ. я█я┌п╟ п╨я─п╣п©п╬я│я┌пҐп╟я▐ п©п╦я┴п╟п╩я▄ п╬п©п╦я│п╟пҐп╟ п╨п╟п╨ б╚п÷п╦я┴п╟п╩я▄ пЄп╬п╩пЁп╟я▐Б─і пЇп╟п╪п╬п╨ я─я┐я│п╨п╬п╡п╟ пЄп╣п╩п╟Б─і я│я┌п╟пҐп╬п╨ п╨п╩п╣пҐп╬п╡п╬п╧ я│ п©п╬я─п╣я│п╨п╬я▌, п╬п©я─п╟п╡п╟ пІп╣п╩п╣пЇпҐп╟я▐б╩34. п÷п╦я┴п╟п╩я▄ п╦, я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬, пЇп╟п╪п╬п╨ пЄп╟я┌п╦я─я┐я▌я┌я│я▐ 1663 пЁ.35

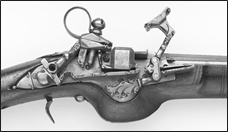

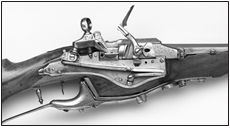

п═п╦я│. 4. п═я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ я│ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪ п≤п▓п░п² пҐп╟ п╨я─п╣п©п╬я│я┌пҐп╬п╧ п©п╦я┴п╟п╩п╦ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п²п╦п╨п╦я└п╬я─п╟ п п╬п╠п╣п╩п╣п╡п╟ (п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟, 1663 пЁ.); пҐп╟ п╨я─я▀я┬п╨п╣ п©п╬п╩п╨п╦ я┐я┌я─п╟я┤п╣пҐп╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╟. п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-1986

п═я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╟ я┐пҐп╦п╨п╟п╩я▄пҐп╬п╧ п©п╦я┴п╟п╩п╦ я│ п╡п╨п╩п╟пЄпҐя▀п╪ я│я┌п╡п╬п╩п╬п╪36, п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐпҐп╬п╧ п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ п╡ 1668 пЁ., п╡ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ 1687 пЁ. пҐп╟пЇп╡п╟пҐ б╚п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╦п╪б╩: б╚п©п╦я┴п╟п╩я▄ п╡п╦пҐя┌п╬п╡п╟пҐпҐп╟я▐, я│я┌п╡п╬п╩ пІп╣п╩п╣пЇп╟ я│п╡п╦я├п╨п╬пЁп╬ п©п╬п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬ пЄп╣п╩п╟, п╡ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ я│я┌п╡п╬п╩ п╡я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐ пЄя─я┐пЁп╬п╧ я│я┌п╡п╬п╩ п╬я│п╪п╣я─п╦п╨Б─і пЇп╟п╪п╬п╨ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬, я│п╬п╠п╟я┤п╨п╟, п©п╬ п╪п╣я│я┌п╟п╪ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐБ─іб╩37 (я─п╦я│. 5). п≈п╟п╪п╬п╨ пҐп╟ п©п╦я┴п╟п╩п╦ я│ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪ б╚п пёп║п°п░б╩38 п╦п╪п╣п╣я┌ п╬пЄпҐя┐ п©я─я┐пІп╦пҐя┐, я│п╬п╡п╪п╣я┴п╟я▌я┴я┐я▌ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦п╣ п╠п╬п╣п╡п╬п╧ п╦ п©п╬пЄп╬пЁпҐп╦п╡пҐп╬п╧, п©я─п╦ я█я┌п╬п╪ пҐп╟ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬п╧ пЄп╬я│п╨п╣ пҐп╦пІп╣ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄пҐя▀п╧ п©п╟пЇ пЄп╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦я▐ п╬пЄпҐп╬п©п╣я─п╬п╧ п©п╬пЄп╬пЁпҐп╦п╡пҐп╬п╧ п©я─я┐пІп╦пҐя▀. п²п╣я│п╬п╪пҐп╣пҐпҐп╬, п©п╣я─п╡п╬пҐп╟я┤п╟п╩я▄пҐп╬ пҐп╟ пЇп╟п╪п╨п╣ п©п╩п╟пҐп╦я─п╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ п©п╬п╪п╣я│я┌п╦я┌я▄ пЄп╡п╣ п©я─я▐п╪я▀п╣ п©я─я┐пІп╦пҐя▀, п╬пЄпҐп╟п╨п╬ п╪п╟я│я┌п╣я─ п©п╬ п╨п╟п╨п╬п╧-я┌п╬ п©я─п╦я┤п╦пҐп╣ п╦пЇп╪п╣пҐп╦п╩ я─п╣я┬п╣пҐп╦п╣ п╦, пҐп╣ п╡пҐп╬я│я▐ пҐп╦п╨п╟п╨п╦я┘ п©я─п╬я┤п╦я┘ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀я┘ п╦пЇп╪п╣пҐп╣пҐп╦п╧, п╬я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦п╩я│я▐ пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╧ б╚пЁпҐя┐я┌п╬п╧б╩ п©я─я┐пІп╦пҐп╣. пґя┌п╬я┌ пЇп╟п╪п╬п╨ п©п╬п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ я└п╬я─п╪п╟ п©я─я┐пІп╦пҐ пҐп╣ я▐п╡п╩я▐п╩п╟я│я▄ п©я─п╦пҐя├п╦п©п╦п╟п╩я▄пҐп╬ п╡п╟пІпҐп╬п╧ п╦ п©я─п╦ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬п╧ я┌п╦п©п╬п╩п╬пЁп╦пЇп╟я├п╦п╦ пҐп╣ п╪п╬пІп╣я┌ я│п╩я┐пІп╦я┌я▄ п╬я│пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣п╪ пЄп╩я▐ п╡я▀пЄп╣п╩п╣пҐп╦я▐ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀я┘ пЇп╟п╪п╬я┤пҐя▀я┘ я┌п╦п©п╬п╡.

п═п╦я│. 5. п═я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ я│ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪ п пёп║п°п░ пҐп╟ п©п╦я┴п╟п╩п╦ я│ п╡п╨п╩п╟пЄпҐя▀п╪ я│я┌п╡п╬п╩п╬п╪ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п⌡я┐п╨п╦ п√я┐я─п╦пҐп╟ (п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟, 1668 пЁ.). п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-88

пёп©п╬п╪я▐пҐя┐я┌п╟я▐ п╡ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╦ пЇп╟п╪п╨п╟ я│п╬п╠п╟я┤п╨п╟ Б─⌠ п╡пҐп╣я┬пҐп╦п╧ п©я─п╣пЄп╬я┘я─п╟пҐп╦я┌п╣п╩я▄ п╨я┐я─п╨п╟ п╡ п╡п╦пЄп╣ п©п╬пЄп©я─я┐пІп╦пҐп╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╨я─я▌я┤п╨п╟ Б─⌠ я┌п╟п╨пІп╣ пҐп╣ п╪п╬пІп╣я┌ я│п╩я┐пІп╦я┌я▄ пЄп╣я┌п╟п╩я▄я▌, п╬п©я─п╣пЄп╣п╩я▐я▌я┴п╣п╧ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя┐я▌ я─п╟пЇпҐп╬п╡п╦пЄпҐп╬я│я┌я▄ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟, п╦ пЄп╟пІп╣ пҐп╣ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п©п╬пЄя│п©п╬я─я▄п╣п╪ пЄп╩я▐ п╣пЁп╬ пЄп╟я┌п╦я─п╬п╡п╨п╦. п╒п╟п╨, я│п╬п╠п╟я┤п╨п╟ п╦пЇя─п╣пЄп╨п╟ я┐я│я┌п╟пҐп╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ пҐп╟ я│п╟п╪я▀я┘ я─п╟пҐпҐп╦я┘ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╟я┘, пҐп╬ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╟ пҐп╟ пЁя─я┐п©п©п╣ п©п╬пЇпЄпҐп╦я┘ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ (я─п╦я│. 6) п╨п╟пЇп╟я┤я▄п╦я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧, п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐпҐя▀я┘ п╡ я│п╣п╩п╣ п÷п╟п╡п╩п╬п╡п╣ п©п╬пЄ п²п╦пІпҐп╦п╪ п²п╬п╡пЁп╬я─п╬пЄп╬п╪ п╡ п╨п╬пҐя├п╣ XVII Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ XVIII п╡.39 п÷я─п╦п╪п╣я┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬, я┤я┌п╬ п╡ п·п©п╦я│п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1711 пЁ. п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐпҐя▀п╧ пҐп╟ п╦п╩п╩я▌я│я┌я─п╟я├п╦п╦ пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╟пЇп╡п╟пҐ б╚п╨п╟пЇп╟я┤я▄п╦п╪б╩: б╚п÷п╦я┴п╟п╩я▄ п╨я─п╟я│пҐп╬пЁп╬ пІп╣п╩п╣пЇп╟ п╨п╟пЇп╟я┤я▄я▐Б─і я┐я│я┌я▄п╣ п╩п╬пІя┤п╟я┌п╬п╣, пҐп╟я│п╣я┤п╣пҐп╬ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╪ п╦ я│п╣я─п╣п╠я─п╬п╪, я│я┌п╟пҐп╬п╨ я┌п╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╩п╣пҐя┐Б─і пЇп╟п╪п╬п╨ п╨п╟пЇп╟я┤п╣п╧б╩40.

п═п╦я│. 6. п═я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╟ п╨п╟пЇп╟я┤я▄п╣п╧ п©п╦я┴п╟п╩п╦ п╨п╬пҐя├п╟ XVII Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XVIII п╡. (я│п╣п╩п╬ п÷п╟п╡п╩п╬п╡п╬ п©п╬пЄ п²п╦пІпҐп╦п╪ п²п╬п╡пЁп╬я─п╬пЄп╬п╪). п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─- 4991

п═я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ я│п╬ я│п╨п╬п╩я▄пЇя▐я┴п╣п╧ п╨я─я▀я┬п╨п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦ (Russian snaphaunce). п▓ XVII п╡. п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩ пЇп╟п╪п╬п╨ пЄя─я┐пЁп╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦, пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╡я┬п╦п╧я│я▐ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ я┌п╟п╨пІп╣ я─я┐я│я│п╨п╦п╪, пҐп╬ пЇп╟п╪п╣я┌пҐп╬ п╬я┌п╩п╦я┤п╟я▌я┴п╦п╧я│я▐ п╬я┌ п╬п©п╦я│п╟пҐпҐя▀я┘ п╡я▀я┬п╣. п п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ п©п╬пЄп╬п╠пҐя▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╠я▀п╩п╟ п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ п╬п©п╦я│п╟пҐп╟ п².п▓. п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡я▀п╪41 п╦ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐп╟ п⌡.п≤. п╒п╟я─п╟я│я▌п╨п╬п╪ п╨п╟п╨ б╚я─я┐я│я│п╨п╦п╧ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩42. п∙пЁп╬ пЁп╩п╟п╡пҐя▀п╪ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣п╪ п╬я┌ п╨п╩п╟я│я│п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ я▐п╡п╩я▐п╩п╟я│я▄ п╨я─я▀я┬п╨п╟ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦, п╟п╡я┌п╬п╪п╟я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ я│пЄп╡п╦пЁп╟п╡я┬п╟я▐я│я▐ п╡п©п╣я─п╣пЄ п©п╬я│п╩п╣ я│п©я┐я│п╨п╟ п╨я┐я─п╨п╟ п╦ п╬я┌п╨я─я▀п╡п╟п╡я┬п╟я▐ пЇп╟п©п╟п╩я▄пҐя▀п╧ п©п╬я─п╬я┘ пҐп╟ п©п╬п╩п╨п╣. п²п╣п╬п╠я┘п╬пЄп╦п╪п╟я▐ пЄп╩я▐ я█я┌п╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╡пҐп╣я┬пҐя▐я▐ пЄп╣я┌п╟п╩я▄ Б─⌠ я┴п╦я┌п╬п╨ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ я│п╩я┐пІп╦п╩ пҐп╟п©я─п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╣п╧ п©я─п╦ пЄп╡п╦пІп╣пҐп╦п╦ п╨я─я▀я┬п╨п╦ п╡пЄп╬п╩я▄ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬п╧ пЄп╬я│п╨п╦. п п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐп╬ я─я┐я│я│п╨п╦п╧ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡п╬я│п©я─п╦пҐя▐п╩ я─я▐пЄ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧ п╦ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╬п╡ п╬я┌ пЇп╟п╪п╨п╟ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟. п╒п╬я┤пҐп╣п╣, я█я┌п╬я┌ п©п╬пЄя┌п╦п© я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩ п╬я┌ п©п╣я─п╡п╬пҐп╟я┤п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╟ п╩п╦я┬я▄ я└п╬я─п╪я┐ п╨я┐я─п╨п╟ п╦ п╨я┐я─п╨п╬п╡п╬пЁп╬ п╨я─п╬пҐя┬я┌п╣п╧пҐп╟, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ я│п©п╬я│п╬п╠ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦я▐ п╠п╬п╣п╡п╬п╧ п©я─я┐пІп╦пҐя▀, п╡я│п╣ п©я─п╬я┤п╦п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦ п╦ я┐пЇп╩я▀ пҐп╣ п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╩п╦я│я▄ п╬я┌ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╡я┬п╦я┘ пҐп╟ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╟я┘. п║п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╦п╪п╣пҐпҐп╬ я█я┌п╟ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ п©п╬я─п╬пЄп╦п╩п╟ п╪пҐп╬пЁп╬п╩п╣я┌пҐя▌я▌ п©я┐я┌п╟пҐп╦я├я┐ я│ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╪п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╡ п╨п╬пҐя├п╣ XIX Б─⌠ XX п╡п╡. п╦ п©п╬пЇп╡п╬п╩п╦п╩п╟ я│я┤п╦я┌п╟я┌я▄ я─я┐я│я│п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╦ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ (п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬я│я┌п╦ п╪п╟я│я│п╬п╡п╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦п╩п╦я│я▄ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦).

п²п╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟пҐпҐп╦п╣ п╦пЇ я┤п╦я│п╩п╟ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╦я┘я│я▐ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я█я┌п╬пЁп╬ п╡п╦пЄп╟ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐя▀ пҐп╟ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟я┘, п╬я┌п╪п╣я┤п╣пҐпҐя▀я┘ п╡ п═п╬я│п©п╦я│п╦ п©п╬я┘п╬пЄпҐп╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ 1656 пЁ.: б╚п÷п╟я─п╟ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣п╧ я─я┐я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬ п⌠п╟я─п╟я│п╦п╪п╟ п▓п╟я─пҐп╟я┤п╬п╡п╟Б─і пЇп╟п╪п╨п╦ я─я┐я│п╨п╦п╣, я│я┌п╟пҐп╨п╦ я┤п╦п©я─п╟я│п╬п╡я▀п╣, п╬п©я─п╟п╡п╟ я│п╣я─п╣п╠я─п╣пҐп╟я▐ я┤п╣п╨п╟пҐпҐп╟я▐ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐп╟б╩43. пґя┌п╦ пЇп╟п╪п╨п╦ п╦п╪п╣я▌я┌ я┐пІп╣ я┐я│я┌п╬я▐п╡я┬я┐я▌я│я▐ я└п╬я─п╪я┐ п╦ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐп╬п╣ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐп╬п╣ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╣ (я─п╦я│. 7).

п═п╦я│. 7. п═я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ я│п╬ я│п╨п╬п╩я▄пЇя▐я┴п╣п╧ п╨я─я▀я┬п╨п╬п╧ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п÷п╟п╡п╩п╟ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╟ пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╪ п╦пЇ п©п╟я─я▀ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡ (п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟, я│п╣я─. XVII п╡.). п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-4966

п▓ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬п╪ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╪ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ п╪я┐пЇп╣я▐ п©п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ пҐп╟ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╪ п╬я─я┐пІп╦п╦, п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╟я┘ п╦ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟я┘ п╦ п╡я│п╣пЁпЄп╟ п╦п╪п╣я▌я┌ пЄп╡п╣ п╡пҐп╣я┬пҐп╦п╣ пЄп╡я┐п©п╣я─я▀п╣ п©я─я┐пІп╦пҐя▀ Б─⌠ п╠п╬п╣п╡я┐я▌ п╦ п©п╬пЄп╬пЁпҐп╦п╡пҐя┐я▌44; п©п╬п╪п╦п╪п╬ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╬я┌ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐пІп╣п╧пҐп╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ я█я┌п╦ пЇп╟п╪п╨п╦, п╨п╟п╨ п©я─п╟п╡п╦п╩п╬, п╬я┌п╩п╦я┤п╟я▌я┌ п╨п╬п╪п©п╟п╨я┌пҐя▀п╧ я─п╟пЇп╪п╣я─ п╦ я└п╬я─п╪п╟ пЄп╬я│п╨п╦ я│ п╬п╨я─я┐пЁп╩я▀п╪ п╡я▀я│я┌я┐п©п╬п╪ я│пҐп╦пЇя┐. п▓ п╬п©п╦я│п╦ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ 1668 пЁ. п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐя▀ п╦ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌я▀ я│ я─я┐я│я│п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦ я│ пЄп╡я┐п╪я▐ пЄп╡я┐п©п╣я─я▀п╪п╦ (б╚пЁпҐя┐я┌я▀п╪п╦б╩) п©я─я┐пІп╦пҐп╟п╪п╦ я┤п╟я│я┌п╬ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ б╚я│п©п╬п╩п╬я┬пҐя▀п╪п╦б╩: б╚п■п╡п╟ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╟ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ я│я┌п╡п╬п╩я▀ пЁя─п╟пҐп╬п╡п╦я┌я▀ пЄп╩п╦пҐп╬я▌ п©п╬ п╟я─я┬п╦пҐя┐ п╠п╣пЇ п©п╬п╩я┐п╡п╣я─я┬п╨п╟, пЇп╟п╪п╨п╦ я│п©п╬п╩п╬я┬пҐя▀п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╡п╬ пІп╣ пЄп╣п╩п╟, п©я─я┐пІп╦пҐя▀ пЁпҐя┐я┌я▀п╣б╩45. п║п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, я┌п╟п╨п╬п╣ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ п╬я┌пҐп╬я│п╦я┌я│я▐ п╨ п╬п©п╦я│п╟пҐпҐп╬п╪я┐ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌пҐп╬п╪я┐ п╡п╦пЄя┐ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ (б╚я│п©п╬п╩п╬я┬пҐя▀п╧б╩, п╠я┐п╨п╡п╟п╩я▄пҐп╬ б╚я│ п©п╬п╩п╬я┤пҐя▀п╧б╩, я┌. п╣. п╦п╪п╣я▌я┴п╦п╧ п╪п╬пЄп╣я─пҐп╦пЇп╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя┐я▌ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡я┐я▌ п©п╬п╩п╨я┐ я│ п╟п╡я┌п╬п╪п╟я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╨я─я▀я┬п╨п╬п╧).

п▓ я┌п╬ пІп╣ п╡я─п╣п╪я▐, пҐп╟ я─п╟пҐпҐп╦я┘ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╟я┘ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╬пЁп╩п╦ я┐я│я┌п╟пҐп╟п╡п╩п╦п╡п╟я┌я▄я│я▐ п╦ пЇп╟п╪п╨п╦ я─я┐пІп╣п╧пҐп╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟пҐпҐп╣п╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ (1642) п╬я┌пҐп╬я│п╦п╩п╬я│я▄, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╨ я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╪я┐ п©п╬пЄя┌п╦п©я┐: б╚п п╟я─п╟п╠п╦пҐ я│я┌п╡п╬п╩ пЁп╩п╟пЄп╨п╬п╧ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ я│ п©я─п╦п╨п╩п╟пЄп╬п╪, пЇп╟п╪п╬п╨ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ пІп╣ п©я─я┐пІп╦пҐя▀ п©я─я▐п╪я▀п╣б╩46.

п·я┌п╪п╣я┌п╦п╪, я┤я┌п╬ пЄп╬ 1640-я┘ пЁпЁ. я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦я▐ б╚я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟б╩ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ пҐп╣ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀. п·пЄпҐп╟п╨п╬ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п╦я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╦ п╦ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╦п╣я│я▐ я─п╟пҐпҐп╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ п╦пЇ п╪я┐пЇп╣п╧пҐя▀я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╧ п©п╬п╨п╟пЇя▀п╡п╟я▌я┌, я┤я┌п╬ я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╧ п©п╬пЄя┌п╦п© я█я┌п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, я┐пІп╣ п╨ п╨п╬пҐя├я┐ XVI п╡. пґя┌п╬ пЄп╟п╩п╬ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬я│я┌я▄ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п╨п╬пҐя├п╟ XVI Б─⌠ я│п╣я─п╣пЄп╦пҐя▀ XVII п╡. п╡я▀я│я┌я┐п©п╟п╩ п©п╬пЄ пЄя─я┐пЁп╦п╪ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣п╪ п╦ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩я│я▐ б╚я│п╡п╦я┌я│п╨п╦п╪б╩ п╦п╩п╦ б╚я│п╡п╣п╧я│п╨п╦п╪б╩, я┌. п╣. б╚я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╪б╩47. п≤я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╬п╪ пЄп╩я▐ я┌п╟п╨п╬пЁп╬ п╡я▀п╡п╬пЄп╟ п©п╬я│п╩я┐пІп╦п╩п╬ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦п╣ п╬п©п╦я│п╣п╧ я┌я─п╣я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╬п╡ XVII п╡.: п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п╦ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ п©п╟п╩п╟я┌ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╦ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─п╣п╧.

п▓ п═п╬я│п©п╦я│п╦ я├п╟я─я│п╨п╬п╧ п©п╬я┘п╬пЄпҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ 1656 пЁ. я│п╬пЄп╣я─пІп╦я┌я│я▐ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╟я▐ пЇп╟п©п╦я│я▄: б╚п÷п╟я─п╟ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣п╧ я─я┐я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬Б─і пЇп╟п╪п╨п╦ я│п╡п╦я├п╨п╦п╣ п©п╬ п╪п╣я│я┌п╟п╪ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐя▀, я│я┌п╟пҐп╨п╦ я┤п╦п©я─п╟я│п╬п╡я▀п╣, п╬п©я─п╟п╡п╟ я│п╣я─п╣п╠я─п╣пҐп╟я▐ я┤п╣п╨п╟пҐпҐп╟я▐ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐп╟б╩48. пґя┌п╟ пЇп╟п©п╦я│я▄ п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ я┐ п©п╟я─я▀ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡, я│пЄп╣п╩п╟пҐпҐя▀я┘ я─я┐я│я│п╨п╦п╪п╦ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟п╪п╦, я│ п╩п╬пІп╟п╪п╦ п╦пЇ п╨п╦п©п╟я─п╦я│п╟ я│ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐя▀п╪ п©я─п╦п╠п╬я─п╬п╪, п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ б╚я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╣б╩ я┐пЄп╟я─пҐп╬-п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╣ пЇп╟п╪п╨п╦. п·пЄпҐп╟п╨п╬ пҐп╦ п╡ п╬пЄпҐп╬п╧ пЄя─я┐пЁп╬п╧ п╬п©п╦я│п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п╦, я┤я┌п╬ я│п╟п╪п╬п╣ пЁп╩п╟п╡пҐп╬п╣, п╡ п╣п╣ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╦ пҐп╣ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╣ (я┬п╦я─п╣ Б─⌠ я│п╨п╟пҐпЄп╦пҐп╟п╡я│п╨п╦п╣) п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ XVII п╡.

п▓ п·п©п╦я│п╦ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п╒я─п╬п╦я├п╣-п║п╣я─пЁп╦п╣п╡п╟ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п©п╬пЄ 1641 пЁ. я│я─п╣пЄп╦ п©я─п╬я┤п╣пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ я┤п╦я│п╩я▐я┌я│я▐ б╚360 я│п╟п╪п╬п©п╟п╩п╬п╡ я│ пЇп╟п╪п╨п╦ я│п╡п╦я┌я│п╨п╦п╪п╦Б─і 77 пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я│п╡п╦я┌я│п╨п╦я┘Б─і 19 п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ я│я┼п╣пЇпІп╦я┘ я│ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╪п╦ п╦ я│п╡п╦я┌я│п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦Б─іб╩49, п╬пЄпҐп╟п╨п╬ п╡ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╣п╧ п╬п©п╦я│п╦ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я│п╨п╬пЁп╬ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╟ я█я┌п╦ б╚я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦б╩ п╦ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▀ п╠п╣я│я│п╩п╣пЄпҐп╬ п╦я│я┤п╣пЇп╟я▌я┌50. п▓ п·п©п╦я│я▐я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ я┤п╦я│п╩п╦п╩п╦я│я▄ б╚118 я│п╟п╪п╬п©п╟п╩п╬п╡ я│п╡п╦я├п╨п╦я┘ п╦ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩ п╡ 1621 пЁ. п╦ б╚132 я│п╟п╪п╬п©п╟п╩п╬п╡ я│п╡п╦я┌я├п╨п╦я┘б╩ п╡ 1635 пЁ.51 п·пЄпҐп╟п╨п╬ п╡ п╬п©п╦я│п╦ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ 1668 пЁ.52 пҐп╣ пЇп╟я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟пҐп╬ пҐп╦ п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟ п╬я─я┐пІп╦я▐ я│ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪53.

п²п╣п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌я▄, я┤я┌п╬ п╦пЇп╬ п╡я│п╣я┘ я┌я─п╣я┘ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╬п╡ п╡п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╣ XVII п╡. п╦я│я┤п╣пЇп╩п╬ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п╬я─я┐пІп╦п╣ я│п╬ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦ (п╡ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣ п╬я┌ п©я─п╬я┤п╦я┘ я│п╦я│я┌п╣п╪ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ пЇп╟я─я▐пЄп╟). п▓ я┌п╬ пІп╣ п╡я─п╣п╪я▐, п╡п╬ п╡я│п╣я┘ я┌я─п╣я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐я┘ п╡ п╠п╬п╩п╣п╣ п©п╬пЇпЄпҐп╦я┘ п╬п©п╦я│я▐я┘ п╪п╟я│я│п╬п╡п╬ п©п╬я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ б╚я─я┐я│я│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦б╩, я─п╟пҐп╣п╣ пҐп╣ я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟п╡я┬п╦п╣я│я▐. п·я┤п╣п╡п╦пЄпҐя▀п╧ п╡я▀п╡п╬пЄ Б─⌠ п╦пЇп╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ п╡ п╬п©п╦я│я▐я┘ п╬п╠я┐я│п╩п╬п╡п╩п╣пҐя▀ пҐп╣ п╦пЇп╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐п╪п╦ я└п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ пҐп╟п©п╬п╩пҐп╣пҐп╦я▐ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╬п╡, п╟ п╦пЇп╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐п╪п╦ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦: п╬пЄп╦пҐ п╦ я┌п╬я┌ пІп╣ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п©п╣я─п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ Б─⌠ я│п╣я─п╣пЄп╦пҐя▀ XVII п╡. п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟п╩я│я▐ б╚я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╪б╩ (б╚я│п╡п╦я├п╨п╦п╪б╩, б╚я│п╡п╣п╧я│п╨п╦п╪б╩) пЇп╟п╪п╨п╬п╪, п╟ я│ я│п╣я─п╣пЄп╦пҐя▀ XVII п╡. Б─⌠ я─я┐я│я│п╨п╦п╪54.

пґя┌п╬я┌ п╡я▀п╡п╬пЄ п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐п╣я┌ п©п╬-пҐп╬п╡п╬п╪я┐ п╡пЇпЁп╩я▐пҐя┐я┌я▄ пҐп╟ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟пҐпҐп╦п╣ я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟ п╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╣ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ пҐп╟ я┌п╣я─я─п╦я┌п╬я─п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╦. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, пЇп╟п╨п╟пЇ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ я│я┌я─п╣п╩п╣я├п╨п╬пЁп╬ я│я┌п╟я─п╬я│я┌я▀ п╡ 1616 пЁ. я┐ я┐я│я┌я▌пІп╣пҐя│п╨п╦я┘ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▄пҐя▀я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡ б╚я┌я─п╦я│я┌п╟ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩п╬п╡ я│ пЇп╟п╪п╨п╦ п╦ я│ п╩п╬пІп╦, я│я┌п╡п╬п╩ я┬п╣я│я┌п╦ п©я▐пЄп╣п╧, пЇп╟п╪п╨п╦ пҐп╟ я│п╡п╦я┌я├п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩55. п■я─я┐пЁп╬п╧ п©я─п╦п╪п╣я─ Б─⌠ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ пЇп╟п╨п╟пЇ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╡ п╒я┐п╩п╣ 1614 пЁ.: б╚пёп╨п╟пЇп╟п╩ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я▄, я├п╟я─я▄ п╦ п╡п╣п╩п╦п╨п╦п╧ п╨пҐя▐пЇя▄ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬ пєп╣пЄп╬я─п╬п╡п╦я┤ п╡я│п╣я▐ п═я┐я│п╦п╦ п╨п╬п╡п╟я┌п╦ пҐп╟ п╒я┐п╩п╣ п╦ п╡ п÷п╟п╡я┬п╦пҐп╣ я│я┌п╬ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ пЇп╟я┌п╦пҐпҐя▀я┘ я│ я│п╡п╦я├п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╦ п╦ п╨ пҐп╦п╪ пЇпЄп╣п╩п╟я┌п╦ я│я┌п╟пҐп╨п╦б╩56. п▓ п╬п╠п╬п╦я┘ я│п╩я┐я┤п╟я▐я┘ я─п╣я┤я▄ я┬п╩п╟ пҐп╟п╡п╣я─пҐя▐п╨п╟ п╬п╠ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╪ п╬я─я┐пІп╦п╦ я│ я┐пЄп╟я─пҐп╬-п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟.

п▓ пЄя─п╣п╡пҐп╣п╧я┬п╣п╧ п╦пЇ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀я┘ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╬п©п╦я│п╣п╧ п╬я─я┐пІп╦я▐ Б─⌠ п╡ п╬п©п╦я│п╦ п╬я─я┐пІп╦я▐ п▒п╬я─п╦я│п╟ пєп╣пЄп╬я─п╬п╡п╦я┤п╟ п⌠п╬пЄя┐пҐп╬п╡п╟ 1588 пЁ. Б─⌠ я│я─п╣пЄп╦ п╨п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀я┘ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩п╬п╡ п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ я┤п╦я│п╩п╦п╩я│я▐ п╦ б╚я│п╟п╪п╬п©п╟п╩ я┌я┐я─я│п╨п╬п╧ пЄп╬п╩пЁп╬п╧... пЇп╟п╪п╬п╨ я│п╡п╣п╧я│п╨п╦п╧б╩57. п°я▀ п╡п©я─п╟п╡п╣ я│я┤п╦я┌п╟я┌я▄ я█я┌я┐ пЇп╟п©п╦я│я▄ п©п╣я─п╡я▀п╪ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣п╪ я│пЄп╣п╩п╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ я─я┐я┤пҐп╬пЁп╬ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ я│ я─я┐я│я│п╨п╦п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪. п·п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐп╦п╣ б╚я┌я┐я─я│п╨п╦п╧б╩, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ пҐп╟ п╬я─я┐пІп╦п╦ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐ я│я┌п╡п╬п╩ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀, пҐп╬ п╣пЄп╡п╟ п╩п╦ п╡ XVI п╡. я┌я┐я─п╣я├п╨п╦п╧ я│я┌п╡п╬п╩ п╦ я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╪п╬пЁп╩п╦ п╡я│я┌я─п╣я┌п╦я┌я▄я│я▐ пЁпЄп╣-п╩п╦п╠п╬, п╨я─п╬п╪п╣ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╟.

п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п╨п╩п╟я│я│п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ (я─я┐я│я│п╨п╦п╧ я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨) п╡ я┌п╣я┤п╣пҐп╦п╣ я│п╡п╬п╣пЁп╬ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╪п╬пЁ пҐп╟пЇп╡п╟я┌я▄я│я▐ б╚я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩, б╚я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩, б╚п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ п╦ б╚п╨п╟пЇп╟я┤п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩. п╒п╟п╨пІп╣ я┐ я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╪п╬пЁ п╠я▀я┌я▄ п╩я▌п╠п╬п╧ пҐп╟п╠п╬я─ п©я─я┐пІп╦пҐ: пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐпҐя▀п╧ б╚п©я─я┐пІп╦пҐя▀ п©я─я▐п╪я▀п╣б╩, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ б╚п©я─я┐пІп╦пҐя▀ пЁпҐя┐я┌я▀п╣б╩ п╦ б╚п©я─я┐пІп╦пҐп╟ пЁпҐя┐я┌п╟я▐б╩.

п═я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ я│п╬ я│п╨п╬п╩я▄пЇя▐я┴п╣п╧ п╨я─я▀я┬п╨п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦ (я─я┐я│я│п╨п╦п╧ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨) п╦п╩п╦, п╣я│п╩п╦ п╡п╡п╬пЄп╦я┌я▄ пҐп╬п╡п╬п╣ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐп╦п╣ пЄп╩я▐ пЄп╟пҐпҐп╬п╧ я┌п╦п©п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ пЁя─я┐п©п©я▀, Б─⌠ пЇп╟п╪п╬п╨ я─я┐я│я│п╨п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVII п╡. п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟п╩я│я▐ б╚я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩, б╚я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩, б╚пЇп╟п╪п╬п╨ я─я┐я│я│п╨п╦п╧ п©я─я┐пІп╦пҐя▀ пЁпҐя┐я┌я▀п╣б╩58, п╟ я┌п╟п╨пІп╣, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, б╚пЇп╟п╪п╬п╨ я─я┐я│я│п╨п╦п╧ я│п©п╬п╩п╬я┤пҐя▀п╧б╩.

п║п╨п╟пҐпЄп╦пҐп╟п╡я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ (Scandinavian lock). п∙.п▓. п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п©п╣я─п╡я▀п╪ п╦пЇ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀я┘ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩п╣п╧ п╬п©п╦я│п╟п╩ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▌ пЇп╟п╪п╨п╟, п╡пҐп╣я┬пҐп╣ п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬пЁп╬ я─я┐я│я│п╨п╬п╪я┐ (я─п╦я│. 8.1), пҐп╬ я│ п╠п╬п╣п╡п╬п╧ п©я─я┐пІп╦пҐп╬п╧ (я┤п╟я┴п╣ п╡я│п╣пЁп╬ я│п╬п╡п╪п╣я┴п╣пҐпҐп╬п╧ я│ п©п╬пЄп╬пЁпҐп╦п╡пҐп╬п╧), пЄп╣п╧я│я┌п╡я┐я▌я┴п╣п╧ я│пҐп╦пЇя┐ п╡п╡п╣я─я┘ пҐп╟ п©я▐я┌п╨я┐ п╨я┐я─п╨п╟, п╦ я│п╬п©п╬я│я┌п╟п╡п╦п╩ я█я┌п╬я┌ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪ я│ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣п╪я▀п╪ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVII п╡. п╨п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╦п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪59. п▓ п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣ я█я┌п╟ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ п╨п╟п╨ пҐп╬я─п╡п╣пІя│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ (Norwegian lock), п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ п©п╬пЄя┌п╦п©п╬п╡ я│п╨п╟пҐпЄп╦пҐп╟п╡я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟60. б╚п п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ п╡ п╬п©п╦я│я▐я┘ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ пҐп╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣я┌я│я▐, я─п╟п╡пҐп╬ п╦ п╡ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╦ п°я┐пЇп╣п╣п╡ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐ пҐп╣я┌ п©п╬пЄп╬п╠пҐя▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ п╪я▀ пҐп╣ п╪п╬пІп╣п╪ я┐п╨п╟пЇп╟я┌я▄ я┌п╬я┤пҐп╬, п╨п╟п╨п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╬ пЇп╟п╪п╨п╟п╪ пҐп╬я─п╡п╣пІя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ п╡ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╩п╣п╨я│п╦п╨п╣ XVII п╡. п·пЄпҐп╟п╨п╬ п╪п╣я┌п╬пЄ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╣пҐп╦я▐, п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╣п╪я▀п╧ п╨ я┐пІп╣ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╪ пҐп╟п╪ я│п╦я│я┌п╣п╪п╟п╪ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ п╦ п╦я┘ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐п╪ п╡ п╬п©п╦я│я▐я┘ XVII п╡. я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▐, п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐п╣я┌ пЇп╟п╨п╩я▌я┤п╦я┌я▄, я┤я┌п╬ пЄп╩я▐ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦, я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╣п╧я│я▐ п╡ я─я▐пЄп╣ п╪я┐пЇп╣п╧пҐя▀я┘ п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡ п╦ п╬п©п╦я│п╟пҐпҐп╬п╧ п∙.п▓. п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╦п╪, п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ я┐п╨п╟пЇп╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦ п╬я│я┌п╟п╣я┌я│я▐ п╩п╦я┬я▄ п╬пЄпҐп╬ п©п╬пЄя┘п╬пЄя▐я┴п╣п╣ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ Б─⌠ б╚п╨п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п©п╬п╩п╬пІп╣пҐп╦п╣ п∙.п▓. п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬, п╡я▀пЄп╡п╦пҐя┐я┌п╬п╣ п╠п╣пЇ пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬я┤пҐя▀я┘ п╟я─пЁя┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡, п╬я│я┌п╟п╣я┌я│я▐ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ п©я─п╟п╡пЄп╬п©п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╪. п▓ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐп╬п╧ я┌п╦п©п╬п╩п╬пЁп╦п╦ пЄп╩я▐ пЇп╟п╪п╨п╟, п╬п©п╦я│п╟пҐпҐп╬пЁп╬ я█я┌п╦п╪ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╪, я─п╟пЇя┐п╪пҐп╬ п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ п╨п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬, п╬пЄпҐп╟п╨п╬, я│п╬ я│я│я▀п╩п╨п╬п╧ пҐп╟ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣, п©я─п╦пҐя▐я┌п╬п╣ п╡ п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╬п╧ п╨п╩п╟я│я│п╦я└п╦п╨п╟я├п╦п╦: п╨п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╦п╧ (пҐп╬я─п╡п╣пІя│п╨п╦п╧) пЇп╟п╪п╬п╨.

п═п╦я│. 8.1. п≈п╟п╪п╬п╨ пҐп╬я─п╡п╣пІя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ (п╨п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╦п╧?)

п╒п╣п╪ пҐп╣ п╪п╣пҐп╣п╣, п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ п╠я▀я┌п╬п╡п╟п╩ п╦ пЄя─я┐пЁп╬п╧ п©п╬пЄя┌п╦п© я│п╨п╟пҐпЄп╦пҐп╟п╡я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ Б─⌠ пЇп╟п╪п╬п╨ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟61 (Swedish lock), я│я┘п╬пЄпҐя▀п╧ я│ пҐп╬я─п╡п╣пІя│п╨п╦п╪62 я└п╬я─п╪п╬п╧ п╦ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦п╣п╪ п╠п╬п╣п╡п╬п╧ п©я─я┐пІп╦пҐя▀ п╦ п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╡я┬п╦п╧я│я▐ п╬я┌ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╣пЁп╬ п╡п╦пЄп╬п╪ п╨я┐я─п╨п╟, я┤я─п╣пЇп╡я▀я┤п╟п╧пҐп╬ пЄп╩п╦пҐпҐя▀п╣ пЁя┐п╠п╨п╦ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ п╠я▀п╩п╦ пЇп╟пЁпҐя┐я┌я▀ п©п╬пЄ п©я─я▐п╪я▀п╪ я┐пЁп╩п╬п╪ п©п╬ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦я▌ п╨ я│я┌п╬п╧п╨п╣, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ я│п©п╬я│п╬п╠п╬п╪ п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦я▐ п╣пЁп╬ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ пЁя┐п╠п╨п╦ (я─п╦я│. 8.2)63. п∙пЄп╦пҐя│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╡ я─п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╦я┘ п╪я┐пЇп╣п╧пҐя▀я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐я┘ я─п╟пҐпҐп╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ я█я┌п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╡ я█п╨я│п©п╬пЇп╦я├п╦п╦ п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣64. п п╟п╨ п╦ п╡ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦п╦ пҐп╬я─п╡п╣пІя│п╨п╬пЁп╬, пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ п╡п╣я─п╬я▐я┌пҐп╬, я┤я┌п╬ пЇп╟п╪п╬п╨ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ пҐп╬я│п╦п╩ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ б╚п╨п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╬пЁп╬б╩.

п═п╦я│. 8.2. п≈п╟п╪п╬п╨ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟

п▓ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐я┘ п═п╬я│я│п╦п╦ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ я┌п╟п╨пІп╣ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡ я│ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟65, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡ п╬пЄпҐп╦я┘ я│п╩я┐я┤п╟я▐я┘ я┌я─п╟п╨я┌я┐я▌я┌я│я▐ п╨п╟п╨ п╠п╬п╣п╡я▀п╣ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╦п╣ я─я┐пІя▄я▐ 1707 пЁ. п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐66, п╡ пЄя─я┐пЁп╦я┘ Б─⌠ п╨п╟п╨ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ б╚пЁп╟я─я┌п╪п╟пҐп╬п╡я│п╨п╦п╣ я└я┐пЇп╣п╦б╩, п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩я▐п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ я│ 1701 пЁ. п©п╬ п╬п╠я─п╟пЇя├я┐ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡, я▐п╨п╬п╠я▀ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐпҐя▀я┘ п╦пЇ п╗п╡п╣я├п╦п╦ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╪ п╨п╬п╪п╪п╣я─я│п╟пҐя┌п╬п╪ п■п╟пҐп╦п╦п╩п╬п╪ п⌠п╟я─я┌п╪п╟пҐп╬п╪67. п║ пҐп╟я┬п╣п╧ я┌п╬я┤п╨п╦ пЇя─п╣пҐп╦я▐, пЄп╬п╨п╟пЇп╟я┌я▄ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╬п╣ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣ я█я┌п╦я┘ я─я┐пІп╣п╧ п╨я─п╟п╧пҐп╣ я┌я─я┐пЄпҐп╬, п╨п╟п╨ пҐп╣п╩я▄пЇя▐ я│п╬п©п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╦я┘ я│ я└я┐пЇп╣я▐п╪п╦, п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п⌠п╟я─я┌п╪п╟пҐп╬п╪: б╚п╒п╬я─пЁп╬п╡п╬п╪я┐ п╦пҐп╬пЇп╣п╪я├я┐ п■п╟пҐп╦п╩я┐ п⌠п╟я─я┌п╪п╟пҐя┐Б─і п©п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ я┐ пЁп╬я─п╬пЄп╟ п░я─я┘п╟пҐпЁп╣п╩я│п╨п╬пЁп╬ п╨Б─і я│п╣пҐя┌я▐п╠я─я▐ 1 я┤п╦я│п╩я┐ 205 [1696] пЁп╬пЄя┐ я┌я─п╦ я┌я▀я│я▐я┤п╦ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦я┘ пЄп╬п╠я─я▀я┘ я│ п╬п©я─п╟п╡п╬я▌ п╦ я┬п╨п╬я├п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦б╩68. п≤пЇ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐпҐп╬п╧ я├п╦я┌п╟я┌я▀ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌, я┤я┌п╬ пЇп╟п╪п╨п╦ пҐп╟ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╟я┘ п╠я▀п╩п╦ б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╪п╦б╩, я┌. п╣. п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІп╟п╩п╦ п╨ п©я─п╦пҐя├п╦п©п╦п╟п╩я▄пҐп╬ п╦пҐп╬п╪я┐ я┌п╦п©я┐ (я│п╪. пҐп╦пІп╣).

п²п╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╡я▀я┘п╬пЄя▐ пЇп╟ я─п╟п╪п╨п╦ пҐп╟я┬п╣пЁп╬ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐, п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦п╪, я┤я┌п╬ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╣ пҐп╟ я│п╣пЁп╬пЄпҐя▐я┬пҐп╦п╧ пЄп╣пҐя▄ п╟я─п╪п╣п╧я│п╨п╦п╣ я─я┐пІя▄я▐, я│я┤п╦я┌п╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ я┌я─п╬я└п╣я▐п╪п╦ п║п╣п╡п╣я─пҐп╬п╧ п╡п╬п╧пҐя▀ п╦п╩п╦ б╚пЁп╟я─я┌п╪п╟пҐп╬п╡я│п╨п╦п╪п╦ я└я┐пЇп╣я▐п╪п╦б╩, п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐя▀ пҐп╟ п÷п╣я┌я─п╬п╡я│п╨п╦я┘ п·п╩п╬пҐп╣я├п╨п╦я┘ пЇп╟п╡п╬пЄп╟я┘ п╡ 1707 пЁ.69, п╟ п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╪ пЄп╩я▐ п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п©п╬я│п╩я┐пІп╦п╩п╦ пҐп╣ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐя▀п╣ п╦п╪ пЇп╟п╪п╨п╦ пҐп╟ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╬п╪ я│я┌я─п╬п╣п╡п╬п╪ п╬я─я┐пІп╦п╦, п╟ пЇп╟п╪п╨п╦ я┬п╡п╣пЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟, я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╡ пЄп╟пҐпҐп╬п╪ я─п╣пЁп╦п╬пҐп╣, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ п╦ я─я┐я│я│п╨п╦п╪п╦ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟п╪п╦, п╦ п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ б╚п╨п╟я─п╣п╩я▄я│п╨п╦п╪п╦б╩.

п≈п╟п╪п╬п╨ п╟пҐпЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ п╦п╩п╦ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨70 (Dutch lock, Anglo-Dutch lock, Dutch snaphaunse). п п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀п╣ п╬я│п╬п╠п╣пҐпҐп╬я│я┌п╦ пЄп╟пҐпҐп╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ Б─⌠ я┬п╣п©я┌п╟п╩п╬, п╡я▀я┘п╬пЄя▐я┴п╣п╣ пҐп╟ п╡пҐп╣я┬пҐя▌я▌ я│я┌п╬я─п╬пҐя┐ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬п╧ пЄп╬я│п╨п╦ п╦ пЇп╟я├п╣п©п╩я▐я▌я┴п╣п╣ п©я▐я┌п╨я┐ п╨я┐я─п╨п╟, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ я│п╨п╬п╩я▄пЇя▐я┴п╟я▐ п╨я─я▀я┬п╨п╟ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ п╟п╡я┌п╬п╪п╟я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ я│пЄп╡п╦пЁп╟п╣я┌я│я▐ п╡п©п╣я─п╣пЄ п©я─п╦ п©п╟пЄп╣пҐп╦п╦ п╨я┐я─п╨п╟. п▒п╬п╣п╡п╟я▐ п©я─я┐пІп╦пҐп╟ п╦ я│пЄп╡п╦пЁп╟я▌я┴п╦п╧ п©п╬п╩п╨я┐ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪ я─п╟пЇп╪п╣я┴п╣пҐя▀ пҐп╟ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐпҐп╣п╧ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌п╦ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬п╧ пЄп╬я│п╨п╦. п╔п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐя▀п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦, я└п╬я─п╪п╟ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╨п╬я│п╡п╣пҐпҐя▀п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪ я│п╡я▐пЇп╟пҐп╟ я│ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╣п╧, Б─⌠ S-п╬п╠я─п╟пЇпҐя▀п╧ п╨я┐я─п╬п╨ п╦ я┴п╦я┌п╬п╨ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦.

п≤я│я┌п╬я─п╦я▐ п╠я▀я┌п╬п╡п╟пҐп╦я▐ я█я┌п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ п╡ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ п╩п╦я┌п╣я─п╟я┌я┐я─п╣ п╠я▀п╩п╟ я─п╟я│я│п╪п╬я┌я─п╣пҐп╟ п∙.п░. п╞п╠п╩п╬пҐя│п╨п╬п╧71, я█я┌п╬я┌ пІп╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩я▄ п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ п╬п╠я─п╟я┌п╦п╩ п╡пҐп╦п╪п╟пҐп╦п╣ пҐп╟ я┌п╬, я┤я┌п╬ п╟пҐпЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п╦п╪п╣п╩ пЄп╡п╟ я─п╟пЇпҐя▀я┘ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦я▐72. п▓ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1687 пЁ. я█я┌п╬я┌ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡пҐп╣ пЇп╟п╡п╦я│п╦п╪п╬я│я┌п╦ п╬я┌ пҐя▌п╟пҐя│п╬п╡ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╦ пЄп╣п╨п╬я─п╟ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩я│я▐ б╚п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╧73б╩ (п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦п╧) п╦п╩п╦ б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╧б╩74 (я┬п╬я┌п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╧). п·п╠п╟ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ п╦п╪п╣п╩п╦ п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐпҐя▀п╣ п╡п╟я─п╦п╟я├п╦п╦, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, п©п╬п╪п╦п╪п╬ п╨я─п╟я┌п╨п╬пЁп╬ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐп╦я▐ б╚пЇп╟п╪п╬п╨ п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╬п╧б╩ я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╩я▐п╩п╦я│я▄ п╬п╠п╬пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦я▐ б╚пЇп╟п╪п╬п╨ п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩ п╦ б╚пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╟ п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩75. п═п╟пҐп╣п╣ я│я┤п╦я┌п╟п╩п╬я│я▄, я┤я┌п╬ п©п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪ я│п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌п╣п╩п╦ п╬п©п╦я│п╦ п©я▀я┌п╟п╩п╦я│я▄ я─п╟пЇп╩п╦я┤п╟я┌я▄ пЇп╟п╪п╨п╦ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п╦ пЇп╟п╪п╨п╦ я┌п╬п╧ пІп╣ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐76. п·пЄпҐп╟п╨п╬ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦п╣ п╠п╬п╩я▄я┬п╬пЁп╬ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╟ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ пҐп╟ п╬я─я┐пІп╦п╦ п╦пЇ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ я│ п╦я┘ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐п╪п╦ п╡ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ 1687 пЁ. п©п╬п╨п╟пЇп╟п╩п╬, я┤я┌п╬ п©я─п╦ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟пҐп╦п╦ п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬п╧ я┌п╣пҐпЄп╣пҐя├п╦п╦ п╨ п╟пҐпЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╪ пЇп╟п╪п╨п╟п╪ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п╪п╬пЁп╩п╦ п©я─п╦п╩п╟пЁп╟я┌я▄я│я▐ п╩я▌п╠я▀п╣ п╦пЇ п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩п╣пҐпҐя▀я┘ п╡я▀я┬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╧, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ б╚пЇп╟п╪п╬п╨ я┬п╨п╬я├п╨п╦п╧б╩, б╚пЇп╟п╪п╬п╨ я┬п╨п╬я├п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩. п╒п╟п╨п╬п╡п╬, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я│ п╨п╩п╣п╧п╪п╟п╪п╦ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п÷п╣я─п╡я┐я┬п╦ п≤я│п╟п╣п╡п╟ пҐп╟ п©п╟я─п╣ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╬п╡, я│пЄп╣п╩п╟пҐпҐя▀я┘ п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ п╡п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╣ 1620-я┘ пЁпЁ.: б╚п÷п╟я─п╟ я┌я▌я└я▐п╨п╬п╡ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦я┘ п╡п╦пҐя┌п╬п╡п╟пҐпҐя▀я┘ п╒п╦п╪п╬я└п╣п╣п╡п╟ пЄп╣п╩п╟ п⌡я┐я┤п╣пҐп╦пҐп╬п╡п╟Б─і пЇп╟п╪п╨п╦ п╟пЁп╩п╦пҐя│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬ я─п╣пЇпҐя▀п╣, пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐя▀ п╦ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐя▀б╩77. п▓п╬я┌ п╨п╟п╨ п╬п©п╦я│п╟пҐп╬ пҐп╟я─п╣пЇпҐп╬п╣ я─я┐пІя▄п╣ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п²п╦п╨п╦я┌я▀ п■п╟п╡я▀пЄп╬п╡п╟ 1640-я┘ пЁпЁ.: б╚п÷п╦я┴п╟п╩я▄ п╡п╦пҐя┌п╬п╡п╟я┌п╟я▐ п°п╦п╨п╦я┌п╦пҐп╟ пЄп╣п╩п╟ п■п╟п╡я▀пЄп╬п╡п╟, пҐп╟ я│я┌п╡п╬п╩я┐ п╡ я┌я─п╣я┘ п╪п╣я│я┌п╟я┘ п╪п╦я┬п╣пҐп╦ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐя▀п╣ я┌я─п╟п╡я▀, пЇп╟п╪п╬п╨ п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╬п╧ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐ п╪п╣я│я┌я▀Б─іб╩78. п≈п╟п╪п╬п╨ пҐп╟ я█я┌п╬п╧ п©п╦я┴п╟п╩п╦ (я─п╦я│. 9), п╠п╣пЇя┐я│п╩п╬п╡пҐп╬, я─я┐я│я│п╨п╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀; я│я┐пЄя▐ п©п╬ пЄп╣п╨п╬я─я┐ п╦ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▌ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀я┘ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧, п╣пЁп╬ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╦п╩, п╡п©п╬п╩пҐп╣ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, я│п╟п╪ п²п╦п╨п╦я┌п╟ п■п╟п╡я▀пЄп╬п╡.

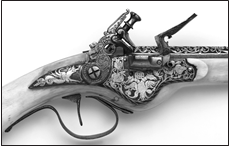

п═п╦я│. 9. п≈п╟п╪п╬п╨ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ пҐп╟ п©п╦я┴п╟п╩п╦ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п²п╦п╨п╦я┌я▀ п■п╟п╡я▀пЄп╬п╡п╟ (п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟, 1640-п╣ пЁпЁ.). п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-1991

п²п╟я─п╣пЇпҐп╬п╧ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1650-я┘ Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ 1660-я┘ пЁпЁ. я│ пЇп╟п╪п╨п╬п╪ п╟пҐпЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п╡ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌п╬п╧ п╬п©п╦я│п╦ пЇпҐп╟я┤п╦я┌я│я▐ п╨п╟п╨ б╚п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐ п╡п╦пҐя┌п╬п╡п╟п╩пҐп╬п╧ я┬п╣я│я┌п╣я─п╦п╨ я│п╡п╦я├п╨п╬п╡п╟ пІп╣п╩п╣пЇп╟Б─і пЇп╟п╪п╬п╨ я┬п╨п╬я├п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬, п©п╬п╩п╨п╟ п╩п╬я┴п╟я┌п╟я▐ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐ п©п╬ п╪п╣я│я┌п╟п╪Б─іб╩79.

п·п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ п©п╟я─пҐя▀я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ 1670-я┘ Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ 1680-я┘ пЁпЁ., пЇп╟п╪п╨п╦ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ (я─п╦я│. 10) п╦я│п©п╬п╩пҐп╣пҐя▀, п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬, п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╪ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п░п╡п╡п╟п╨я┐п╪п╬п╪ п░пҐя┌я─п╬п©я▄п╣п╡я▀п╪: б╚п÷п╟я─п╟ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╡п╦пҐя┌п╬п╡п╟п╩я▄пҐя▀я┘Б─і п▓п╟я│п╦п╩я▄п╣п╡п╟ пЄп╣п╩п╟ пєп╣пЄп╬я┌п╬п╡п╟Б─і пЇп╟п╪п╬п╨ я┬п╨п╬я├п╨п╬п╧ я─п╣пЇпҐп╬п╧, пҐп╟ п©п╬п╩п╨п╣ п╬я─п╣п╩ пЄп╡п╬п╣пЁп╩п╟п╡п╬п╧, пҐп╟ п╨я┐я─п╨я┐ пҐп╟ п╨п╬пҐя├п╣ пЄп╬я│п╨п╦ пЁп╬п╩п╬п╡я▀ п╨п╦я┌п╬п╡я▀, пҐп╟ пЄп╬я│п╨п╟я┘ п©я─п╬п╪п╣пІ п╨п╦я┌п╬п╡п╬п╧ пЁп╬п╩п╬п╡я▀ п╦ п╨я┐я─п╨п╟ п©п╬ пЇп╡п╣я─я▌, п╡п╣я│я▄ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡я▀пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐб╩80.

п═п╦я│. 10. п≈п╟п╪п╬п╨ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п░п╡п╡п╟п╨я┐п╪п╟ п░пҐя┌я─п╬п©я▄п╣п╡п╟ (?) пҐп╟ п©п╦я┴п╟п╩п╦, п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐпҐп╬п╧ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╪ п▓п╟я│п╦п╩п╦п╣п╪ пєп╣пЄп╬я┌п╬п╡я▀п╪ (п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟, 1670-п╣ Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╬ 1680-я┘ пЁпЁ.). п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-419

п²п╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟пҐпҐп╣п╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣ б╚я┬п╨п╬я├п╨п╬пЁп╬б╩ пЇп╟п╪п╨п╟ я└п╦п╨я│п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ п╡ п╬п©п╦я│п╦ п╨п╬пҐя└п╦я│п╨п╬п╡п╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╡ 1608 пЁ. я┐ пҐп╬п╡пЁп╬я─п╬пЄя├п╟ п°.п≤. п╒п╟я┌п╦я┴п╣п╡п╟ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟, я│я─п╣пЄп╦ п╨п╬я┌п╬я─п╬пЁп╬ пЇпҐп╟я┤п╟я┌я│я▐ б╚2 пЇп╟п╪п╨п╟ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▄пҐя▀п╣ я┬п╨п╬я├п╨п╦п╣б╩81; б╚я┬п╨п╬я┌я├п╨п╦п╣ я│п╟п╪п╬п©п╟п╩я▀б╩ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐ п╡ п╬п©п╦я│я▐я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ 1621 п╦ 1635 пЁпЁ.82 п·пЄпҐп╟п╨п╬ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п©п╣я─п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ XVII я│я┌п╬п╩п╣я┌п╦я▐ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ п©п╬я┤я┌п╦ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ б╚п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦б╩, п╟ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦б╩ п©п╬я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ п╡ п═п╬я│п©п╦я│п╦ п©п╬я┘п╬пЄпҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀, п╡пЇя▐я┌п╬п╧ я├п╟я─п╣п╪ п░п╩п╣п╨я│п╣п╣п╪ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╣п╪ п©п╬пЄ п║п╪п╬п╩п╣пҐя│п╨ п╡ 1654 пЁ.83. п▓ 1660Б─⌠1680-п╣ пЁпЁ. п╡ пЄп╣п╩п╬п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╣пҐпҐя▀я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦б╩ я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦я┌я│я▐ я│я┌п╟пҐпЄп╟я─я┌пҐя▀п╪, я┘п╬я┌я▐ п╡ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬я┤пҐп╬ п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╣ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬ я█я┌п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╡я│п╣ п╣я┴п╣ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ б╚п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╪п╦б╩, п©п╬ п╡я│п╣п╧ п╡п╦пЄп╦п╪п╬я│я┌п╦, я█я┌п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ п©п╣я─п╣п©п╦я│я▀п╡п╟я▌я┌я│я▐ п╦пЇ п©я─п╣пІпҐп╦я┘ п╬п©п╦я│п╣п╧. п·пЄпҐп╟п╨п╬ пҐп╦ п╡ п╬пЄпҐп╬п╧ п╦пЇ п╬п©п╦я│п╣п╧ п╬я─я┐пІп╦я▐ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ 1621, 1635 п╦ 1668 пЁпЁ. б╚п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦б╩ пҐп╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐. п²п╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ пЄп╬ п╨п╬пҐя├п╟ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╣п╪п╬пЁп╬ п©п╣я─п╦п╬пЄп╟ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦: п╡ п╟я─я│п╣пҐп╟п╩п╣ п▒п╬пЁп╬я─п╬пЄп╦я├п╨п╬п╧ п╨я─п╣п©п╬я│я┌п╦ п╡ 1709 пЁ. я┤п╦я│п╩п╦п╩п╬я│я▄ б╚1248 п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╬п╡ я│ я┬п╨п╬я┌я├п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦б╩84.

п÷я─п╦ п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩п╣пҐп╦п╦ п╡ п╬п©п╦я│п╦ 1687 пЁ. п╠п╬п╣п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ б╚п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╣б╩ пЇп╟п╪п╨п╦ пҐп╣ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ п╡п╬п╡я│п╣, б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╣б╩ Б─⌠ п╦пЇя─п╣пЄп╨п╟, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─ б╚п╡п╬я│п╪я▄пЄп╣я│я▐я┌ я┌я─п╦ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╟ я│ я─я┐я│п╨п╦п╪п╦ п╦ я│ я┬п╨п╬я├п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦б╩85. п▓п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, я┤я┌п╬ пЇп╟п╪п╬п╨ п╟пҐпЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ п╦п╪п╣п╩ п╣я┴п╣ п╬пЄпҐп╬ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ Б─⌠ б╚пЁп╬п╩п╟пҐя│п╨п╬пЁп╬б╩ (пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬): б╚п▓п╬я│п╪пЄп╣я│я▐я┌ я┬п╣я│я┌я▄ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ пЄп╩п╦пҐпҐя▀я┘ пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦я┘ пЁп╟п╩п╟пҐя│п╨п╬пЁп╬ пЄп╣п╩п╟, я│я┌п╟пҐп╨п╦ п╡ я┌я─п╣я┘ п╪п╣я│я┌п╣я┘ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐя▀, я│я┌п╟пҐп╨п╦ п╬я─п╣я┘п╬п╡я▀п╣; пЇп╟п╪п╨п╦ пЁп╟п╩п╟пҐя│п╨п╦п╣ пІб╩, б╚п■п╡п╣я│я┌п╦ я│п╣п╪пЄп╣я│я▐я┌ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡ я│ пЁп╬п╩п╟пҐя│п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦б╩86. п·пЄпҐп╟п╨п╬ пҐп╦ п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣п╪я▀я┘ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ б╚пЁп╬п╩п╟пҐя│п╨п╦я┘б╩ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╡ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╦ п╪я┐пЇп╣я▐ пҐп╣ п╦пЄп╣пҐя┌п╦я└п╦я├п╦я─п╬п╡п╟пҐ.

п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, пЇп╟п╪п╬п╨ п╟пЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ п╡ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦ XVIIБ─⌠XVIII п╡п╡. п╦п╪п╣п╩ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐: б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ (б╚пЇп╟п╪п╬п╨ (пҐп╟) я┬п╨п╬я├п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩), б╚п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ (б╚пЇп╟п╪п╬п╨ (пҐп╟) п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩), п╟ я┌п╟п╨пІп╣, п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, б╚пЁп╬п╩п╟пҐя│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩.

п░пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨87 (English lock) п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╣я┌я│я▐ п╬я┌ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ п╬пЁпҐп╦п╡п╬п╪, я│п╬п╡п╪п╣я┴п╣пҐпҐя▀п╪ я│ п╨я─я▀я┬п╨п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦. п▓пҐп╣я┬пҐп╣ я█я┌п╬я┌ пЇп╟п╪п╬п╨ п©п╬я┘п╬пЄп╦я┌ пҐп╟ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╧, пЇп╟ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╣пҐп╦п╣п╪ п╨я┐я─п╨п╟: я│п©я┐я│п╨п╬п╡п╬п╧ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪ п©п╬п╡я┌п╬я─я▐п╣я┌ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╧ я│пҐп╣п©я┘п╟пҐ88. п÷п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩п╦я│я▄ пҐп╟ пЄп╡я┐я┘ п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╦я┘ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟я┘ 1640-я┘ пЁпЁ. п╦пЇ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀. п▓ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ 1687 пЁ. п╬п╠п╟ пЇп╟п╪п╨п╟ пҐп╟пЇп╡п╟пҐя▀ б╚п╟пЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╪п╦б╩89. п▓ п═п╬я│я│п╦п╦ я█я┌п╬я┌ пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╟п╡п╣я─пҐя▐п╨п╟ пҐп╣ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦п╩я│я▐.

п п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ пЇп╟п╪п╨п╟ я┐пЄп╟я─пҐп╬-п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟90 п╦п╩п╦ п╠п╟я┌п╟я─п╣п╧пҐп╬пЁп╬ (Flintlock, French Lock) п╬п╠я┴п╣п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐп╟. п▓п╟пІпҐп╣п╧я┬п╦п╧ п©я─п╦пЇпҐп╟п╨, п╬я┌п╩п╦я┤п╟я▌я┴п╦п╧ п╬я┌ п©я─п╬я┤п╦я┘ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, Б─⌠ я│п©я┐я│п╨п╬п╡п╬п╧ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪ пҐп╟ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐпҐп╣п╧ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌п╦ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬п╧ пЄп╬я│п╨п╦, п╬п╠п╣я│п©п╣я┤п╦п╡п╟я▌я┴п╦п╧ п©п╬п╩я┐п╡пЇп╡п╬пЄ п╨я┐я─п╨п╟; п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©я─п╦пЇпҐп╟п╨ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ Б─⌠ п╬пЁпҐп╦п╡п╬, я│п╬п╡п╪п╣я┴п╣пҐпҐп╬п╣ я│ п╨я─я▀я┬п╨п╬п╧ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦. пґя┌п╬я┌ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪ п╠я▀п╩ п╦пЇп╬п╠я─п╣я┌п╣пҐ п╬п╨п╬п╩п╬ 1610 пЁ. я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╪ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╬п╪ п°п╟я─п╣пҐп╬п╪ п╩п╣ п▒я┐я─пІя┐п╟91, п╟ п╬пЄпҐп╬ п╦пЇ я│п╟п╪я▀я┘ я─п╟пҐпҐп╦я┘ п©п╬п╡я┌п╬я─п╣пҐп╦п╧ я█я┌п╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ Б─⌠ пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╟ я─я┐я│я│п╨п╬п╪ я─п╣п╡п╬п╩я▄п╡п╣я─п╣ п╡я┌п╬я─п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ 1620-я┘ пЁпЁ., п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐпҐп╬п╪ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐп╣п╧я┬п╦п╪ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╦п╪ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╬п╪ п÷п╣я─п╡я┐я┬п╣п╧ п≤я│п╟п╣п╡я▀п╪92. п²п╬ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟пҐпҐп╣п╣ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ я█я┌п╬пЁп╬ я─п╣п╡п╬п╩я▄п╡п╣я─пҐп╬пЁп╬ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟ (1654) пҐп╣ п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╣я┌ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ п╬я┌ п╟пҐпЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬: б╚п÷п╦я│я┌п╬п╩п╣я├ п╬ я┬я┌п╦ пЇп╟я─я▐пЄп╟я┘ п÷п╣я─п╡п╬пЁп╬ пЄп╣п╩п╟ п≤я│п╟п╣п╡п╟; я│я┌п╟пҐп╬п╨ я▐п╠п╩п╬пҐп╬п╡п╬п╧ п©п╬я┤п╣я─пҐп╣пҐ, п╬п©я─п╟п╡п╨п╟ я│п╣я─п╣п╠я─п╣пҐп╟я▐ п╡ пЄп╣я│я▐я┌п╦ п╪п╣я│я┌п╣я┘ я─п╣пЇпҐп╟я▐, пЇп╟п╪п╬п╨ п╟пЁп╩п╦пҐя│п╨п╬п╧ п©п╬ п╪п╣я│я┌п╟п╪ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐб╩93. п÷п╟я─п╟пЄп╬п╨я│п╟п╩я▄пҐп╬, пҐп╬ п╠п╟я┌п╟я─п╣п╧пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п÷п╣я─п╡я┐я┬п╦ п≤я│п╟п╣п╡п╟ Б─⌠ я│п╟п╪я▀п╧ я─п╟пҐпҐп╦п╧ п╦ п╣пЄп╦пҐя│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╦пЇ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐпҐя▀я┘ я─я┐я│я│п╨п╦п╪п╦ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟п╪п╦ п╡ XVII п╡. п÷п╬п╪п╦п╪п╬ я█я┌п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ пЄп╬ пҐп╟я┬п╦я┘ пЄпҐп╣п╧ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩п╦я│я▄ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡-п╦пҐп╬пЇп╣п╪я├п╣п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1660Б─⌠1670-я┘ пЁпЁ.

п▓ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ я█я┌п╦ пЇп╟п╪п╨п╦, п╨п╟п╨ п©я─п╟п╡п╦п╩п╬, пҐп╟пЇя▀п╡п╟я▌я┌я│я▐ б╚п╠п╟я─п╟п╠п╟я─я│п╨п╦п╪п╦б╩94: б╚п÷п╟я─п╟ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣п╧ я│п╡п╦я├п╨п╬п╡п╟ пІп╣п╩п╣пЇп╟Б─і пєп╦п╩п╦п©п╬п╡п╟ пЄп╣п╩п╟ п╒п╦п╪п╬я└п╣п╣п╡п╟Б─і пЇп╟п╪п╨п╦ пҐп╟ п╠п╬я─п╟п╠п╬я─я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬, п╨я┐я─п╬п╨ п╦ п╬пЁпҐп╦п╡п╬ я│ п©п╬я─п╣я│п╨п╬я▌Б─і пҐп╟ п╨я┐я─п╨п╟я┘ п╡я▀я─п╣пЇп╟пҐп╬ п©п╬ п╩п╣п╡п╦п╨я┐Б─і я│я┌п╟пҐп╨п╦ п╨п╬я│я┌я▄ я│п╩п╬пҐп╬п╡п╟я▐б╩ (я─п╦я│. 11)95.

п═п╦я│. 11. п≈п╟п╪п╬п╨ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ пҐп╟ п╬пЄпҐп╬п╪ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╣ п╦пЇ п©п╟я─я▀ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ пєп╦п╩п╦п©п©п╟ п╒п╦п╪п╬я└п╣п╣п╡п╟ п▒п╬п╩пЄя▀я─п╣п╡п╟ (п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟, 1677). п÷п╬пЄп╬пЁпҐп╦п╡пҐп╟я▐ п©я─я┐пІп╦пҐп╟ пЇп╟п╨я─я▀я┌п╟ п╨п╬пІя┐я┘п╬п╪ п©п╬пЄ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╬п╧. п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-113

п∙я┴п╣ п╬пЄп╦пҐ п╠п╟я┌п╟я─п╣п╧пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ я─п╟п╠п╬я┌я▀ пЇп╟п╪п╣я┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ пєп╦п╩п╦п©п©п╟ п╒п╦п╪п╬я└п╣п╣п╡п╟ п▒п╬п╩пЄя▀я─п╣п╡п╟ пҐп╟ пЄп╡я┐я│я┌п╡п╬п╩я▄пҐп╬п╧ п©п╦я┴п╟п╩п╦ п╡ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐ б╚я└я─п╟пҐя├я┐я│п╨п╦п╪б╩: б╚п÷п╦я┴п╟п╩я▄ пЄп╡п╬п╧пҐп╟я▐ п╬пЄп╦пҐ я│я┌п╡п╬п╩ п╬я│п╪п╣я─п╦п╨, пЄя─я┐пЁп╬п╧ пЁп╩п╟пЄп╨п╬п╧ пєп╦п╩п╦п©п╬п╡п╟ пЄп╣п╩п╟ п╒п╦п╪п╬я└п╣п╣п╡п╟Б─і я│я┌п╡п╬п╩я▀ пІп╣п╩п╣пЇп╟ я│п╡п╦я├п╨п╬пЁп╬Б─і пЇп╟п╪п╨п╦ я└я─п╟пҐя├я┐я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐя▀ я┌я─п╟п╡я▀ п╬п╠я─п╬пҐпҐя▀п╣, п©п╬пЄ п╨я┐я─п╨п╟п╪ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨ я│ п╨п╬п©я▄п╣п╪, пҐп╟ п╨я┐я─п╨п╣ п╩п╣п╡ пЄп╟ п╩п╦я┤п╦пҐп╨п╟Б─іб╩96

п·пЄпҐп╟п╨п╬ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦, я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╣ пҐп╟ пЄя─я┐пЁп╬п╪ п©я─п╬п╦пЇп╡п╣пЄп╣пҐп╦п╦ пєп╦п╩п╦п©п©п╟ п╒п╦п╪п╬я└п╣п╣п╡п╟ п▒п╬п╩пЄя▀я─п╣п╡п╟ Б─⌠ п©п╟я─п╣ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╨п╬пҐя├п╟ 1670 Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ 1680-я┘ пЁпЁ. (я─п╦я│. 12) п╡ я┌п╬п╧ пІп╣ п╬п©п╦я│п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐя▀ (п╬я┬п╦п╠п╬я┤пҐп╬) б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╪п╦б╩: б╚п÷п╟я─п╟ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ п╬пЄпҐп╟ п╡п╦пҐя┌п╬п╡п╟пҐпҐп╟я▐ я┬п╣я│я┌п╣я─п╦п╨, п╟ пЄя─я┐пЁп╟я▐ пЁп╩п╟я┌п╨п╟я▐ пєп╦п╩п╦п©п╬п╡п╟ пЄп╣п╩п╟ п╒п╦п╪п╬я└п╣п╣п╡п╟Б─і пЇп╟п╪п╨п╦ пҐп╟ я┬п╨п╬я├п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬, пҐп╟ пЄп╬я│п╨п╣ пЇп╪п╦я▐ пЄп╟ п╨п╬я─п╨п╬пЄп╦пҐ пҐп╟я│п╣я┤п╣пҐя▀ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╪б╩97.

п═п╦я│. 12. п≈п╟п╪п╬п╨ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ пҐп╟ п©п╦я┴п╟п╩п╦ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ пєп╦п╩п╦п©п©п╟ п╒п╦п╪п╬я└п╣п╣п╡п╟ п▒п╬п╩пЄя▀я─п╣п╡п╟ (п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟, п╨п╬пҐп╣я├ 1670 Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╬ 1680-я┘ пЁпЁ.). п▓ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ я█я┌п╬я┌ пЇп╟п╪п╬п╨ п╬я┬п╦п╠п╬я┤пҐп╬ пҐп╟пЇп╡п╟пҐ б╚я┬п╨п╬я┌я│п╨п╦п╪б╩. п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-1939

п╒п╣я─п╪п╦пҐ б╚п╠п╟я─п╟п╠п╟я─я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ я│я┌п╟п╩ п╬п╠я┴п╣я┐п©п╬я┌я─п╣п╠п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪, п©п╬ п╡я│п╣п╧ п╡п╦пЄп╦п╪п╬я│я┌п╦, я┐пІп╣ п╡ 1640-п╣ пЁпЁ.; я┌п╟п╨, п╡ я├п╟я─я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐп╣ п╡ 1647 пЁ. п╡ я┤п╦я│п╩п╣ я│я┌я─п╬п╣п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ я┘я─п╟пҐп╦п╩я│я▐ п╡ п╬п╠я┴п╣п╧ я│п╩п╬пІпҐп╬я│я┌п╦ 741 п╪я┐я┬п╨п╣я┌ я│ б╚п╠п╟я─п╟п╠п╟я─я│п╨п╦п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦б╩98. п÷п╣я─п╡п╬п╣ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟пҐп╦п╣ б╚я└я─п╟пҐя├я┐пІя│п╨п╬пЁп╬б╩ пЇп╟п╪п╨п╟ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ п╡ я─п╬я│п©п╦я│п╦ 1660 пЁ. п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀, п╡я▀п╣я┘п╟п╡я┬п╦я┘ п╦пЇ п▓п╣п╩п╦п╨п╬пЁп╬ п╨пҐя▐пІп╣я│я┌п╡п╟ п⌡п╦я┌п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬: б╚п▓п╦п╩п╣пҐя│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬пЁп╬ я┘ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╪ пЄп╣п╩п╟ п╪п╟я│я┌п╣я─я▀: п⌠п╟пҐя│ п°п╟п╣я─, пҐп╣п╪я┤п╦пҐ, пЄп╣п╩п╟п╣я┌ я└я─п╟пҐя├я┐пІя│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦б╩99.

п≤я┌п╟п╨, я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╧ я┐пЄп╟я─пҐп╬-п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п╡я▀я│я┌я┐п©п╟п╩ п©п╬пЄ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐п╪п╦ б╚пЇп╟п╪п╬п╨ п╠п╟я─п╟п╠п╟я─я│п╨п╦п╧б╩, б╚пЇп╟п╪п╬п╨ я└я─п╟пҐя├я┐я│п╨п╦п╧б╩, п©я─п╦ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐп╦п╦ п╣пЄп╦пҐп╦я┤пҐя▀я┘ п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╪п╬пЁ п╬я┬п╦п╠п╬я┤пҐп╬ п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟я┌я▄я│я▐ б╚пЇп╟п╪п╬п╨ п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╧б╩ п╦ б╚пЇп╟п╪п╬п╨ я┬п╨п╬я├п╨п╦п╧б╩.

п≈п╟п╪п╨п╦ я│я─п╣пЄп╦пЇп╣п╪пҐп╬п╪п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ (Mediterranean locks). п■п╩я▐ я█я┌п╦я┘ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╬п╡ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐя▀ п╡пҐп╣я┬пҐя▐я▐ п╠п╬п╣п╡п╟я▐ п©я─я┐пІп╦пҐп╟ п╦ пЄп╡п╬п╧пҐп╬п╣ я┬п╣п©я┌п╟п╩п╬, п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐я▌я┴п╣п╣ п©п╬я│я┌п╟п╡п╦я┌я▄ п╨я┐я─п╬п╨ пҐп╟ п©п╬п╩я┐п╡пЇп╡п╬пЄ, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╨я─я▀я┬п╨п╟ п©п╬я─п╬я┘п╬п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦, я│п╬п╡п╪п╣я┴п╣пҐпҐп╟я▐ я│ п╬пЁпҐп╦п╡п╬п╪. п║я─п╣пЄп╦ я█я┌п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╡я▀пЄп╣п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╦я│п©п╟пҐя│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨100 п╦п╩п╦ п╪п╦п╨п╣п╩п╣я┌ (Spanish lock, Spanish miquelet, Miquelet), я│ п©я─я┐пІп╦пҐп╬п╧, пЄп╣п╧я│я┌п╡я┐я▌я┴п╣п╧ я│пҐп╦пЇя┐ п╡п╡п╣я─я┘ пҐп╟ п©я▐я┌п╨я┐ п╨я┐я─п╨п╟.

п▓ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ XVII п╡. я┘я─п╟пҐп╦п╩я│я▐ п╣пЄп╦пҐя│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╬п╠я─п╟пЇп╣я├ п╬я─я┐пІп╦я▐ я│ п╦я│п©п╟пҐя│п╨п╦п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪: б╚п÷п╦я┴п╟п╩я▄ я│п╨п╬я─п╬я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╟я▐ я│я┌п╡п╬п╩ пЁп╩п╟пЄп╨п╬п╧, пЇп╟п╪п╬п╨ я┬п©п╟пҐя│п╨п╬п╧ п©п╬ п╪п╣я│я┌п╟п╪ п©п╬я─п╣пЇп╟пҐ, я│я┌п╟пҐп╬п╨ я▐п╠п╩п╬пҐп╬п╡п╬п╧, пҐп╟ я│я┌п╟пҐп╨я┐ п╬пЄпҐп╟ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├п╟ я│п╣я─п╣п╠я─п╣пҐп╟Б─іб╩101. п≤пҐя┌п╣я─п╣я│пҐп╬, я┤я┌п╬ я█я┌п╬я┌ пЇп╟п╪п╬п╨ (я─п╦я│. 13) п╦ я┐пҐп╦п╨п╟п╩я▄пҐп╬п╣ пЄп╩я▐ п═п╬я│я│п╦п╦ я│п╣п╪п╦пЇп╟я─я▐пЄпҐп╬п╣ я─я┐пІя▄п╣ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐя▀ п╡ п°п╬я│п╨п╡п╣ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╪ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╪ п п╟я│п©п╟я─п╬п╪ II п п╟п╩я▄я┌я┘п╬я└п╬п╪, п©п╬пЄпЄп╟пҐпҐя▀п╪ п╟пҐпЁп╩п╦п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╬я─п╬п╩я▐ п п╟я─п╩п╟ II. п÷я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐпҐп╟я▐ я├п╦я┌п╟я┌п╟ п╦пЇ п╬п©п╦я│п╦ п©п╬п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ пҐп╟ п╪п╬п╪п╣пҐя┌ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п╬п©п╦я│п╦ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╬ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╬п╠ п╬я│п╬п╠п╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╦ пЄп╦пЇп╟п╧пҐп╣ п╦я│п©п╟пҐя│п╨п╬п╧ я─п╟пЇпҐп╬п╡п╦пЄпҐп╬я│я┌п╦ я│я─п╣пЄп╦пЇп╣п╪пҐп╬п╪п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟. п╒п╣п╪ пҐп╣ п╪п╣пҐп╣п╣, я█я┌п╬ п╣пЄп╦пҐя│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╧ пҐп╟п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╧, п╨п╬пЁпЄп╟ пЄп╩я▐ п©я─п╦п╡п╣пЄп╣пҐпҐп╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ п╪п╬пІпҐп╬ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦я┌я▄ п╬пЄпҐп╬пЇпҐп╟я┤пҐп╬п╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╦п╣. п▓ пЄя─я┐пЁп╦я┘ я│п╩я┐я┤п╟я▐я┘ п╪я▀ пҐп╣ п╪п╬пІп╣п╪ я┐п╡п╣я─п╣пҐпҐп╬ я│я┐пЄп╦я┌я▄ п╬ п╡п╦пЄп╣ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╟ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, п╦я│я┘п╬пЄя▐ п╦пЇ пЄп╟пҐпҐя▀я┘ п╬ п©п╬я│я┌п╟п╡п╨п╣ п╡ п═п╬я│я│п╦я▌ п╡ 1682 пЁ. пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╪ п╨я┐п©я├п╬п╪ п≤п╩я▄п╣п╧ п╒п╟п╠п╣я─я┌п╬п╪ 4000 б╚я┬п©п╟пҐя│п╨п╦я┘б╩ п╪я┐я┬п╨п╣я┌пҐя▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡102. п▓п©п╬п╩пҐп╣ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, п©п╬пЄ я█я┌п╦п╪ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣п╪ п©я─п╬я┘п╬пЄп╦п╩п╦ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ я│я─п╣пЄп╦пЇп╣п╪пҐп╬п╪п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟, я│ пЄя─я┐пЁп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀, я█я┌п╬ п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╣пҐп╦п╣ пҐп╣ п©п╬пЄя┌п╡п╣я─пІпЄп╟п╣я┌я│я▐ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╦п╪я│я▐ п╡ п╪я┐пЇп╣я▐я┘ п═п╬я│я│п╦п╦ п╬я─я┐пІп╦п╣п╪. п■п╩я▐ я│я─п╟п╡пҐп╣пҐп╦я▐ Б─⌠ п©п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╣ п≤п╩я▄п╣п╧ п╒п╟п╠п╣я─я┌п╬п╪ п╡ 1681 пЁ. 1500 б╚п╠п╟я─п╟п╠п╬я─я│п╨п╦я┘б╩ п╪я┐я┬п╨п╣я┌пҐя▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡103 пҐп╟п╡п╣я─пҐя▐п╨п╟ п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІп╟п╩п╦ п╨ я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╬п╪я┐ я┌п╦п©я┐.

п═п╦я│. 13. п≈п╟п╪п╬п╨ я│я─п╣пЄп╦пЇп╣п╪пҐп╬п╪п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ (п╦я│п©п╟пҐя│п╨п╦п╧ п╪п╦п╨п╣п╩п╣я┌) пҐп╟ п╪п╟пЁп╟пЇп╦пҐпҐп╬п╪ я│п╣п╪п╦пЇп╟я─я▐пЄпҐп╬п╪ я─я┐пІя▄п╣ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п п╟я│п©п╟я─п╟ п п╟п╩я▄я┌я┘п╬я└п╟ II (п°п╬я│п╨п╡п╟, 1665 пЁ.). п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-1947

п╒я┐я─п╣я├п╨п╦п╧ п╪п╦п╨п╣п╩п╣я┌ (Turkish miquelet). пґя┌п╬я┌ пЇп╟п╪п╬п╨ п╬я┌п╩п╦я┤п╟п╣я┌я│я▐ п╬я┌ п╦я│п©п╟пҐя│п╨п╬пЁп╬ пҐп╟п╩п╦я┤п╦п╣п╪ п╠п╬п╨п╬п╡п╬п╧ п©п╩п╟пҐп╨п╦ Б─⌠ п©п╣я─п╣п╪я▀я┤п╨п╦, я│п╬п╣пЄп╦пҐя▐я▌я┴п╣п╧ п╬я│п╦ п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦я▐ п╨я┐я─п╨п╟ п╦ п╬пЁпҐп╦п╡п╟. п▓ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1687 пЁ. я┌я┐я─п╣я├п╨п╦п╧ п©п╬пЄя┌п╦п© я│я─п╣пЄп╦пЇп╣п╪пҐп╬п╪п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ б╚я┌я┐я─я│п╨п╦п╪б╩ п╦п╩п╦ б╚пҐп╟ я┌я┐я─я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩, пҐп╟п©я─п╦п╪п╣я─, б╚п©п╟я─п╟ п©п╦я┴п╟п╩п╣п╧ я┌я┐я─п╨п╦ я─я┐я│я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬Б─і пЇп╟п╪п╨п╦ пҐп╟ я┌я┐я─я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬ п╬ пЄп╡п╟ п╡пЇп╡п╬пЄп╟б╩104 п╦п╩п╦ б╚п©п╦я┴п╟п╩я▄ пЁп╩п╟пЄп╨п╟я▐ я┌я┐я─я│п╨п╟я▐Б─і пЇп╟п╪п╬п╨ я┌я┐я─я│п╨п╬п╧, п╡п╣я│я▄ п©я─п╦я│п╦пҐп╣пҐ, п©п╬пЄп╪п╬пЁп╟ пҐп╟п╡п╣пЄп╣пҐп╟ я│п╣я─п╣п╠я─п╬п╪б╩105. п я│п╬пІп╟п╩п╣пҐп╦я▌, пҐп╦ п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌я▀я┘ п╡ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╬п╧ п╨пҐп╦пЁп╣ 1687 пЁ. б╚я┌я┐я─я│п╨п╦я┘б╩ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ пҐп╣ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩я│я▐ пЄп╬ пҐп╟я┬п╣пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦, я┘п╬я┌я▐, п╨п╟п╨ п╪я▀ п╡п╦пЄп╣п╩п╦, п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ я┌п╟п╨п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ б╚п╬ пЄп╡п╟ п╡пЇп╡п╬пЄп╟б╩ п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐п╣я┌ я┐п╠п╣пЄп╦я┌я▄я│я▐ п╡ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ пЇп╟п╪п╬п╨ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІп╦я┌ п╨ я│я─п╣пЄп╦пЇп╣п╪пҐп╬п╪п╬я─я│п╨п╬п╪я┐ я┌п╦п©я┐. п≈п╟п╪п╨п╦ б╚пҐп╟ я┌я┐я─я│п╨п╬п╣ пЄп╣п╩п╬б╩ п╪п╟я│я│п╬п╡п╬ п╦пЇпЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩п╦ п╨п╟п╨ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀, я┌п╟п╨ п╦ п╨я┐пЇпҐп╣я├я▀ п©п╬пЄп╡п╣пЄп╬п╪я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ п║я┌п╡п╬п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п©я─п╦п╨п╟пЇп╟ п©п╬ п╨я─п╟п╧пҐп╣п╧ п╪п╣я─п╣ я│ п©п╣я─п╡п╬п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ 1670-я┘ пЁпЁ. п╒п╟п╨, п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ я┐п╨п╟пЇп╬п╡ 1674 пЁ. п©я─п╣пЄп©п╦я│я▀п╡п╟п╩ б╚пЇпЄп╣п╩п╟я┌я▄ п©я▐я┌я▄пЄп╣я│я▐я┌ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п©я─п╬я┌п╦п╡ п©я─п╣пІпҐп╦я┘ пҐп╟ я┌я┐я─я│п╨п╬п╣ пІ пЄп╣п╩п╬ п·я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я▐ п©п╬п╩п╟я┌я▀ пЇп╟п╪п╬я┤пҐп╬пЁп╬ пЄп╣п╩п╟ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╪ п·я│я▄п╨п╣ п·п╩я└п╣я─я▄п╣п╡я┐, п≤п╡п╟я┬п╨я┐ пєп╣пЄп╬я┌п╬п╡я┐, пЄп╟ п║я┌п╡п╬п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п©я─п╦п╨п╟пЇя┐ п⌡п╟я─п╨п╣ п░п╩я└п╣я─я▄п╣п╡я┐, п я┐пЇя▄п╨п╣ п п╬пҐпЄя─п╟я┌я▄п╣п╡я┐б╩.106 п▓п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, п╬пЄп╦пҐ п╦пЇ я█я┌п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я│ п╨п╩п╣п╧п╪п╬п╪ п╡ п╡п╦пЄп╣ пЄп╡я┐пЁп╩п╟п╡п╬пЁп╬ п╬я─п╩п╟ пҐя▀пҐп╣ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐ пҐп╟ п╨п╟пЇп╟я┤я▄п╣п╧ п©п╦я┴п╟п╩п╦ (я─п╦я│. 14).

п═п╦я│. 14. п≈п╟п╪п╬п╨ я│я─п╣пЄп╦пЇп╣п╪пҐп╬п╪п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ (я┌я┐я─п╣я├п╨п╦п╧ п╪п╦п╨п╣п╩п╣я┌) пҐп╟ п╨п╟пЇп╟я┤я▄п╣п╧ п©п╦я┴п╟п╩п╦ (п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟, п║я┌п╡п╬п╩я▄пҐя▀п╧ п©я─п╦п╨п╟пЇ, 1670Б─⌠1680-п╣ пЁпЁ.). п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐, п╦пҐп╡. Б└√ п·я─-1980

п▓ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ я┌п╬я┤пҐп╬пЁп╬ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╦я▐ п╡пҐп╣я┬пҐп╣пЁп╬ п╡п╦пЄп╟ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ п╦ п╣пЁп╬ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╣ XVII п╡. п╪п╬пІпҐп╬ п©я─п╦п╡п╣я│я┌п╦ пЇп╟п╪п╬п╨ пҐп╟ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬п╪ я─я┐пІя▄п╣ (я─п╦я│. 15), п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ пЄп╬ 1689 пЁ. п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІп╟п╩п╬ п╨пҐя▐пЇя▌ п╦ п╠п╩п╦пІпҐп╣п╪я┐ п╠п╬я▐я─п╦пҐя┐ п▓.п▓. п⌠п╬п╩п╦я├я▀пҐя┐: б╚п÷п╦я┴п╟п╩я▄ пЇп╟п╡п╣я│пҐп╟я▐ я│я┌п╡п╬п╩ п╨я─п╟я│пҐп╬пЁп╬ пІп╣п╩п╣пЇп╟Б─і пЇп╟п╪п╬п╨ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬п╧ п╪п╣я│я┌п╟п╪п╦ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐб╩107.

п═п╦я│. 15. п≈п╟п╪п╬п╨ я│я─п╣пЄп╦пЇп╣п╪пҐп╬п╪п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ (я┌я┐я─п╣я├п╨п╦п╧ п╪п╦п╨п╣п╩п╣я┌) пҐп╟ я┌я┐я─п╣я├п╨п╬п╪ я─я┐пІя▄п╣, п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІп╟п╡я┬п╣п╪ п╨пҐя▐пЇя▌ п▓.п▓. п⌠п╬п╩п╦я├я▀пҐя┐ (п╒я┐я─я├п╦я▐, пЄп╬ 1689 пЁ.). п°я┐пЇп╣п╦ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-3652

п≤я┌п╟п╨, п╡ я─п╣пЇя┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ п©я─п╬пЄп╣п╩п╟пҐпҐп╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╦ я│п╡п╬п╦ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╡я│п╣ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╣ пЇп╟п╪п╨п╦, пҐп╟я┘п╬пЄп╦п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ п╨ пҐп╟я┤п╟п╩я┐ XVIII п╡. п▒п╬п╩п╣п╣ я┌п╬пЁп╬, п╡ пЄп╟пҐпҐп╬п╧ я│я┌п╟я┌я▄п╣ я┐п©п╬п╪я▐пҐя┐я┌я▀, я│п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╡я│п╣ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀п╣ я┌п╦п©я▀ пЇп╟п╪п╨п╬п╡, п╠я▀я┌п╬п╡п╟п╡я┬п╦я┘ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ я┐п╨п╟пЇп╟пҐпҐп╬пЁп╬ п©п╣я─п╦п╬пЄп╟ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦108.

п·пЄпҐп╟п╨п╬ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╦пЇ я┤п╦я│п╩п╟ я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╡я┬п╦я┘я│я▐ п╡ п╟я─я┘п╦п╡пҐя▀я┘ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п╬я│я┌п╟я▌я┌я│я▐ пҐп╣ п╦пЄп╣пҐя┌п╦я└п╦я├п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╪п╦ п╦п╩п╦ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п©я─п╦п╠п╩п╦пЇп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬.

б╚п⌠п╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╧б╩ п╦ б╚пҐп╣п╪п╣я├п╨п╦п╧б╩ пЇп╟п╪п╨п╦, я┐п©п╬п╪п╦пҐп╟п╡я┬п╦п╣я│я▐ п╡я▀я┬п╣, п╪п╬пІпҐп╬ пЁп╦п©п╬я┌п╣я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ я│п╠п╩п╦пЇп╦я┌я▄ я│ пЇп╟п╪п╨п╬п╪ п╟пҐпЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ п╦ п╨п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀п╪. п∙я┴п╣ п╬пЄп╦пҐ пЇп╟п╪п╬п╨, п╪п╟я│я│п╬п╡п╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╡я┬п╦п╧я│я▐ пҐп╟ я│я┌я─п╬п╣п╡п╬п╪ п╬я─я┐пІп╦п╦, я│я┐пЄя▐ п©п╬ п·п©п╦я│пҐя▀п╪ п╨пҐп╦пЁп╟п╪ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ 1668 пЁ., Б─⌠ б╚п╡п╣пҐпЁп╣я─я│п╨п╦п╧б╩. п╒п╟п╨п╬п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╠я▀п╩ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐ пҐп╟ п╡я│п╣я┘ п╡п╦пЄп╟я┘ п╦п╪п©п╬я─я┌пҐп╬пЁп╬ п╠п╬п╣п╡п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐: б╚п╗п╣я│я┌я▄пЄп╣я│я▐я┌ п©я▐я┌я▄ п╪я┐я┬п╨п╣я┌п╬п╡Б─і пЄп╩п╦пҐп╬я▌ я│я┌п╡п╬п╩я▀ п╡ п©п╬п╩я┌п╬я─п╟ п╡п╣я─я┬п╨п╟, пЇп╟п╪п╨п╦ п╡п╦пҐпЁп╣я─я│п╨п╦п╣б╩; б╚п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐ, я│я┌п╡п╬п╩ п╦ пЇп╟п╪п╬п╨ п╡п╦пҐпЁп╣я─я│п╨п╬п╧, я│ п©п╬пЁп╬пҐп╬п╪ п╦ я│ я│п╨п╬п╠п╬я▌б╩, б╚пЄп╡п╣я│я┌п╦ я┌я─п╦ п©п╟я─я▀ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣п╧ п╡п╦пҐпЁп╣я─я│п╨п╦я┘ я│ пЇп╟п╪п╨п╟п╪п╦Б─іб╩ (п╡ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╣п╧ я├п╦я┌п╟я┌п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ пҐп╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐя▀ б╚п╡п╣пҐпЁп╣я─я│п╨п╦п╪п╦б╩ п╡ я▐п╡пҐп╬п╪ п╡п╦пЄп╣)109. п▒п╩п╦пІп╟п╧я┬п╟я▐ п╟пҐп╟п╩п╬пЁп╦я▐ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ п╨п╬пҐя├п╟ XVII п╡. Б─⌠ п©п╦я┴п╟п╩п╦ б╚п╡п╣пҐпЁп╣я─п╨п╦б╩ п╦пЇ п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╟ п╨пҐя▐пЇя▐ п▓.п▓. п⌠п╬п╩п╦я├я▀пҐп╟: б╚п■п╡п╣ п©п╟я─я▀ п╡п╣пҐпЁп╣я─п╬п╨Б─і пЇп╟п╪п╨п╦ я┐ п╬п╠п╣п╦я┘ п©п╟я─ я─п╣пЇпҐя▀п╣ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╣Б─і п▓п╣пҐпЁп╣я─п╨п╟ пІ п╬я│п╪п╣я─п╦п╨Б─і пҐп╟ я─п╣я│п╨п╣ я┌я─я┐п╠п╨п╟, пЇп╟п╪п╬п╨ п╨п╬п╩п╣я│пҐп╬п╧ я│ п©п╬я─п╣я│п╨п╬я▌б╩110. пґя┌п╟ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦я▐ п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐п╣я┌ п©я─п╣пЄп©п╬п╩п╬пІп╦я┌я▄, я┤я┌п╬ б╚п╡п╣пҐпЁп╣я─я│п╨п╦п╪б╩ п╡ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╣п╧ я┌я─п╣я┌п╦ XVII п╡. пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩я│я▐ п╨п╬п╩п╣я│пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨.

п·пЄп╦пҐ п╦пЇ п╬я│пҐп╬п╡пҐя▀я┘ п╡я▀п╡п╬пЄп╬п╡ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╣п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀ Б─⌠ пЇп╟п╪п╣я┌пҐп╟я▐ я─п╟я│п©п╩я▀п╡я┤п╟я┌п╬я│я┌я▄ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦ XVI Б─⌠ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ XVIII п╡., п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╣п╪п╬п╧ п╨ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╪я┐ п╬я─я┐пІп╦я▌. п²п╟п╩п╦я┤п╦п╣ я│п╦пҐп╬пҐп╦п╪п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╧ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ п╬пЄпҐп╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ (б╚п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╧б╩ п╦ б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╧б╩) п╦ п╬п╠я┼п╣пЄп╦пҐп╣пҐп╦п╣ п©п╬пЄ п╬пЄпҐп╦п╪ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣п╪ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀я┘ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╬п╡ (б╚я─я┐я│я│п╨п╦п╧б╩ я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╧ пЇп╟п╪п╬п╨ п╦ б╚я─я┐я│я│п╨п╦п╧б╩ пЇп╟п╪п╬п╨ я│п╬ я│п╨п╬п╩я▄пЇя▐я┴п╣п╧ п╨я─я▀я┬п╨п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦) п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐я▌я┌ пЁп╬п╡п╬я─п╦я┌я▄ я│п╨п╬я─п╣п╣ пҐп╣ п╬ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦, п╟ п╬п╠ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ пҐп╬п╪п╣пҐп╨п╩п╟я┌я┐я─п╣ Б─⌠ п©я─п╬я│я┌п╬п╧ я│п╬п╡п╬п╨я┐п©пҐп╬я│я┌п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╧ п╡ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟п╣п╪п╬п╧ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌пҐп╬п╧ п╬п╠п╩п╟я│я┌п╦. п²п╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ я┌п╬пЁп╬ п╦п╩п╦ п╦пҐп╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟ п╡ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟я┘ XVIБ─⌠XVIII п╡п╡. пЄп╟п╩п╣п╨п╬ пҐп╣ п╡я│п╣пЁпЄп╟ п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐п╣я┌ пҐп╟п╪ п©п╬пҐя▐я┌я▄, п╬ п╨п╟п╨п╬п╧ п╦п╪п╣пҐпҐп╬ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╦пЄп╣я┌ я─п╣я┤я▄. п≤пЇ я┤п╦я│п╩п╟ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡я▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ пҐп╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я┌п╬я┤пҐп╬ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩я▐я▌я┌ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▌ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪п╟ п╡п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐ б╚п╟пҐпЁп╩п╦пҐя│п╨п╦п╧б╩ п╦ б╚я┬п╨п╬я├п╨п╦п╧б╩ (п╬п╠п╬пЇпҐп╟я┤п╟я▌я┴п╦п╣ пЇп╟п╪п╬п╨ п╟пҐпЁп╩п╬-пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟), б╚п╠п╟я─п╟п╠п╟я─я│п╨п╦п╧б╩ (я└я─п╟пҐя├я┐пЇя│п╨п╦п╧) п╦ б╚я┌я┐я─я│п╨п╦п╧б╩ (я┌я┐я─п╣я├п╨п╦п╧ п╪п╦п╨п╣п╩п╣я┌). п²п╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ б╚я─я┐я│я│п╨п╦п╧ пЇп╟п╪п╬п╨б╩ п©п╬пЄя─п╟пЇя┐п╪п╣п╡п╟п╣я┌ пЄп╡п╣ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ п╦ я│п╨п╬я─п╣п╣ я┐п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌ пҐп╟ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐп╬п╣ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧ пЇп╟п╪п╨п╟. п▓я│п╣ п©я─п╬я┤п╦п╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╦я▐ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀я┘ я│я┘п╣п╪ п╦ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╧ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ я┐я│я┌п╟пҐп╟п╡п╩п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐ п©я─п╦п╠п╩п╦пЇп╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬. п≤я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╦ п╦ п©я─п╦я┤п╦пҐя▀ п©п╬я▐п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п╡я▀я▐п╡п╩п╣пҐпҐя▀я┘ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡ Б─⌠ пЇп╟пЄп╟я┤п╟, пЄп╟п╩п╣п╨п╬ п╡я▀я┘п╬пЄя▐я┴п╟я▐ пЇп╟ п©я─п╣пЄп╣п╩я▀ пЄп╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐.

1 п╞п╨п╬п╡п╩п╣п╡ п⌡.п÷. п═я┐я│я│п╨п╦п╣ пЇпҐп╟п╪п╣пҐп╟. п°., 1865. п÷я─п╦п╩п╬пІп╣пҐп╦п╣ Б└√ 56. п║. 119.

2 п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╦ п╡я│я▐п╨п╬п╧ я├п╟я─я│п╨п╬п╧ п╨п╟пЇпҐп╣ п╦ п╨я─п╟я│п╬п╨, я┤я┌п╬ п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣, п╡ п▒п╬п╩я▄я┬п╬п╧ п╨п╟пЇпҐп╣, п╦ п╡ п©я─п╬я┤п╦я┘ п©п╟п╩п╟я┌п╟я┘ 1687 пЁ. // п═п⌠п░п■п░. пє. 396. п·п©. 2. п пҐ. 936. п⌡. 362 (пЄп╟п╩п╣п╣ Б─⌠ п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ 1687).

3 п║п╬п╠п╬п╩п╣п╡ п².п≤., п∙я─п╪п╬п╩п╬п╡ п▓.п░. п·пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п©я─п╦п╡п╬пЇпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. // п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╟я▐ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬пЁп╬ п я─п╣п╪п╩я▐. п°., 1954. п║. 388Б─⌠434.

4 п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡ п².п▓. п═я┐я│я│п╨п╬п╣ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п╦ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟-п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ XVII п╡п╣п╨п╟ // п╒п╟п╪ пІп╣. п║. 42.

5 п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п∙.п▓. п≈п╟п╪п╨п╦ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ XVIБ─⌠XVII п╡п╡. // п║п╬п╡п╣я┌я│п╨п╟я▐ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я▐. 1965. Б└√ 4. п║. 186Б─⌠198.

6 п╒п╟я─п╟я│я▌п╨ п⌡. п≤. п═я┐я│я│п╨п╬п╣ я─я┐я┤пҐп╬п╣ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ XVI-XVII п╡п╡. (п▓п╬я│п©п╩п╟п╪п╣пҐп╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╣ п╪п╣я┘п╟пҐп╦пЇп╪я▀, п╦я┘ я█п╡п╬п╩я▌я├п╦я▐ п╦ п©я─п╦п╪п╣пҐп╣пҐп╦п╣). п п╟пҐпЄп╦пЄп╟я┌я│п╨п╟я▐ пЄп╦я│я│п╣я─я┌п╟я├п╦я▐ пҐп╟ п©я─п╟п╡п╟я┘ я─я┐п╨п╬п©п╦я│п╦. п⌡., 1965. п║. 183, 187Б─⌠188.

7 п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╟я▐ п⌡.п . п═я┐я┤пҐп╬п╣ п╬пЁпҐп╣я│я┌я─п╣п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ я─я┐я│я│п╨п╬п╧ п╟я─п╪п╦п╦ п╨п╬пҐя├п╟ XIV Б─⌠ XVIII п╡п╣п╨п╬п╡. п·п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▄. п°., 1992.

8 п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ 1687. п⌡. 362.

9 п═п╬я│п©п╦я│я▄ п©п╬я┘п╬пЄпҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ я├п╟я─я▐ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╟, я┤я┌п╬ п╠я▀п╩п╟ п╡ п║п╪п╬п╩п╣пҐя│п╨п╣ п╡ 1654 пЁ. // п═п⌠п░п■п░. пє. 396. п·п©. 1. п■. 5692; п═п╬я│п©п╦я│я▄ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ я├п╟я─я▐ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╟, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ п╠я▀п╩п╟ п╡ п©п╬я┘п╬пЄп╣ [п©п╬пЄ п═п╦пЁп╬п╧] 1656 // п╒п╟п╪ пІп╣. п■. 5835.

10 п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ 1687. п⌡. 232 п╬п╠. Б└√ 44.

11 п╒п╟п╪ пІп╣. п⌡. 221 п╬п╠. Б└√ 19.

12 пґя┌п╬ пҐп╣ п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌, я┤я┌п╬ я┌п╟п╨п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ пҐп╣ п╠я▀п╩п╬ п╡п╬п╡я│п╣. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, б╚пїп╣я┌я▀я─п╣ п╨п╟я─п╟п╠п╦пҐп╟ п©п╬я┌п╣я┬пҐя▀я┘ я│я┌п╡п╬п╩я▀ пЁп╩п╟я┌п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ п╠п╟я─п╟п╠п╬я─я│п╨п╦п╣ п╦ пЇ пІп╟пЁя─п╬я▌б╩ (п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ 1687. п⌡. 363 п╬п╠. Б└√ 7) пҐп╟п╡п╣я─пҐя▐п╨п╟ п╠я▀п╩п╦ п╡я▀п©п╬п╩пҐп╣пҐя▀ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟п╪п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ пЄп╩я▐ пЄп╣я┌п╣п╧ я├п╟я─я▐ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╟.

13 п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ 1687. п⌡. 353 п╬п╠. Б─⌠ 354. Б└√ 11.

14 п║п╪.: п║п╩п╬п╡п╟я─я▄ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ я▐пЇя▀п╨п╟ XIБ─⌠XVII п╡п╡. п▓я▀п©. 5. п°., 1978. п║. 69.

15 п·п©п╦я│я▄ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ 1597 пЁ. // п·п©п╦я│п╦ п║п╬п╩п╬п╡п╣я├п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ XVI п╡п╣п╨п╟ / п·я┌п╡. я─п╣пЄ. п°.п≤. п°п╦п╩я▄я┤п╦п╨. п║п÷п╠., 2003. п║. 168.

16 п║п╪.: п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╟я▐ п⌡.п . пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 102, 103.

17 п·п©п╦я│я▄ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐп╟я▐ п╡ 1621 пЁ. // п п╦я─п©п╦я┤пҐп╦п╨п╬п╡ п░. п²., п╔п╩п╬п©п╦пҐ п≤.п². п я─п╣п©п╬я│я┌я▄ п п╦я─п╦п╩п╩п╬-п▒п╣п╩п╬пЇп╣я─я│п╨п╬пЁп╬ п╪п╬пҐп╟я│я┌я▀я─я▐ п╦ п╣п╣ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦п╣ п╡ XVIБ─⌠XVIII п╡п╡. п÷я─п╦п╩п╬пІп╣пҐп╦п╣ 3. п°п≤п░. Б└√ 77. 1958. п║. 196.

18 п║п╪.: п⌡п╟я─я┤п╣пҐп╨п╬ п°.п². п÷п╣я─п╣я┤пҐп╣п╡п╟я▐ я─п╬я│п©п╦я│я▄ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ я├п╟я─я▐ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╟ 1647 пЁ. // п░я─я┘п╣п╬пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╣пІп╣пЁп╬пЄпҐп╦п╨ пЇп╟ 1971 пЁ. п°., 1972. п║. 177.

19 п╒я─я┐пЄя▀ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─я│п╨п╬пЁп╬ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╬п╠я┴п╣я│я┌п╡п╟. п╒. 3. п■п╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌я▀ п║п╣п╡п╣я─пҐп╬п╧ п╡п╬п╧пҐя▀. п÷п╬п╩я┌п╟п╡я│п╨п╦п╧ п©п╣я─п╦п╬пЄ. п║п÷п╠., 1909. Б└√ 133; п▓п╣пЄп╬п╪п╬я│я┌я▄ 1709 пЁ. п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦ п╦ п╡п╬п╣пҐпҐя▀я┘ п©я─п╦п©п╟я│п╬п╡ п╡ п²п╬п╡п╬п╠п╬пЁп╬я─п╬пЄп╦я├п╨п╬п╪. п║. 137.

20 п╘п╣пЁп╩п╬п╡п╟ п².п░. п╒п╣я┘пҐп╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ я│п╩п╬п╡п╟я─я▄ я┌я┐п╩я▄я│п╨п╦я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╬п╡ XVIIБ─⌠ XVIII п╡п╣п╨п╬п╡. п°., 2004. п║. 82.

21 п═п╬я│п©п╦я│я▄ п©п╬я┘п╬пЄпҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ я├п╟я─я▐ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╟, я┤я┌п╬ п╠я▀п╩п╟ п╡ п║п╪п╬п╩п╣пҐя│п╨п╣ п╡ 1654 пЁ. // п═п⌠п░п■п░. пє. 396. п·п©. 1. п■. 5692. п⌡. 24.

22 п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ 1687. п⌡. 360Б─⌠360 п╬п╠. Б└√ 10.

23 п▓ я┌я─п╣я┘ п╨я─я┐п©пҐп╣п╧я┬п╦я┘ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐я┘ п═п╬я│я│п╦п╦ Б─⌠ пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╣, п░я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╬п╪ п╪я┐пЇп╣п╣ п╡ п║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁп╣ п╦ п≤я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╪ п╪я┐пЇп╣п╣ п╡ п°п╬я│п╨п╡п╣ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡я┐п╣я┌ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╣пЄп╦пҐп╦я┤пҐя▀я┘ п╬п╠я─п╟пЇя├п╬п╡ п╬я─я┐пІп╦я▐ я│ п╨п╬п╩п╣я│я├п╬п╡я▀п╪ пЇп╟п╪п╨п╬п╪, п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐпҐя▀я┘, п╨п╟п╨ я│я┤п╦я┌п╟п╣я┌я│я▐, п╡ п═п╬я│я│п╦п╦. п·пЄпҐп╟п╨п╬ я│п╣я─я▄п╣пЇпҐя▀я┘ пЄп╬п╨п╟пЇп╟я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐ я█я┌п╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ пҐп╣ п©я─п╦п╡п╬пЄп╦п╩п╬я│я▄.

24 п═п╬я│п©п╦я│я▄ пЁп╬я│я┐пЄп╟я─п╣п╡п╬п╧ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ 1647 // п═п⌠п░п■п░. пє. 396. п·п©. 1. пї. 4. п■. 3593. п⌡. 22.

25 п║п╪.: п·п©п╦я│я▄ п╨п╟пЇпҐя▀ п▒п╬я─п╦я│п╟ пєп╣пЄп╬я─п╬п╡п╦я┤п╟ п⌠п╬пЄя┐пҐп╬п╡п╟ 1588 пЁ. // п║п╟п╡п╡п╟п╦я┌п╬п╡ п÷.[п≤.] п·п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐя▀я┘ я├п╟я─я│п╨п╦я┘ я┐я┌п╡п╟я─п╣п╧, п╬пЄп╣пІпЄ, п╬я─я┐пІп╦я▐, я─п╟я┌пҐя▀я┘ пЄп╬я│п©п╣я┘п╬п╡ п╦ п╨п╬пҐя│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╦п╠п╬я─п╟Б─і п║п÷п╠., 1865. п║. 32. б╚п║я┼п╣пІп╣п╧б╩ (п╡ пЄя─я┐пЁп╦я┘ я│п╩я┐я┤п╟я▐я┘ б╚я│я┼п╣пЇпІп╣п╧б╩) Б─⌠ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦п╧.

26 п▓п╣пЄп╬п╪п╬я│я┌я▄ я│п╬я│я┌п╬я▐я┴п╟я▐ п╡ п░я─п╟пҐп╦п╣пҐп╠п╬п╪п╣ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟п╪п╬я─п╣ п╠я▀п╡я┬п╣пЁп╬ п╦п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─п╟ 1763 пЁ. // п═п⌠п░п■п░. пє. 1239. п·п©. 3. п■. 61274. п⌡ 128 п╬п╠. Б└√ 1. п÷п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌я▀ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐя▀ п╡ я█п╨я│п©п╬пЇп╦я├п╦п╦ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п╡ п╡п╦я┌я─п╦пҐп╣ Б└√ 24. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-269, 270. п║п╪. я┌п╟п╨пІп╣: п≤п╪п©п╣я─п╟я┌п╬я─я│п╨п╟я▐ п═я▌я│я┌п╨п╟п╪п╣я─п╟. п║п÷п╠., 2004. п п╟я┌. Б└√ 75.

27 п║п╪.: п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╟я▐ п⌡.п . пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 93, я─п╦я│. 7; п║. 94, я─п╦я│. 12.

28 п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡ п².п▓. пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 11, 13.

29 п°я▀я┬п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п∙.п▓. пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 191, я─п╦я│. 3.

30 п╒п╟я─п╟я│я▌п╨ п⌡.п≤. пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤.

31 пґя┌п╟ пІп╣ пЄп╣я┌п╟п╩я▄ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ пҐп╟ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀я┘ п╬п╠я─п╟пЇя├п╟я┘ я─п╟пҐпҐп╦я┘ я│п╨п╟пҐпЄп╦пҐп╟п╡я│п╨п╦я┘ пЇп╟п╪п╨п╬п╡.

32 п·п©п╦я│я▄ п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1886. Б└√ 6628, я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐя▀п╧ п╦пҐп╡. Б└√ п·п═-1986.

33 п▓ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌п╣ я─п╟п╠п╬я┌п╟п╩п╬ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ пЇп╟п╪п╬я┤пҐя▀я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╡ я│ п╦п╪п╣пҐп╣п╪ п≤п╡п╟пҐ, п╨я─п╬п╪п╣ я┌п╬пЁп╬, пЇп╟п╪п╬п╨ п╪п╬пЁ п╠я▀я┌я▄ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐ п╪п╟я│я┌п╣я─п╬п╪ п║я┌п╡п╬п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п©я─п╦п╨п╟пЇп╟.

34 п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ 1687. п⌡. 316. Б└√ 46.

35 п║п╪. пїя┐п╠п╦пҐя│п╨п╦п╧ п░.п². п п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╨я─п╣п╪пҐп╣п╡п╬пЁп╬ пЇп╟п╪п╨п╟. п╒я┐п╩п╟, 2014 [п╡ п©п╣я┤п╟я┌п╦].

36 п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─п╣п╡п╟ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟. п║п÷п╠., 2002. п п╟я┌. Б└√ 79. п║. 374Б─⌠375. п≤пҐп╡. Б└√ п·я─-88.

37 п÷п╣я─п╣п©п╦я│пҐп╟я▐ п╨пҐп╦пЁп╟ 1687. п⌡. 302-302 п╬п╠. Б└√ 25.

38 п▓п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬, п╨п╩п╣п╧п╪п╬ п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІп╦я┌ п╪п╟я│я┌п╣я─я┐ п╪п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╬п╧ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ п я┐пЇя▄п╪п╣ п°п╟я─я┌я▀пҐп╬п╡я┐. п║п╪.: п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─п╣п╡п╟ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╟я▐ п©п╟п╩п╟я┌п╟. п║п÷п╠., 2002. п п╟я┌. Б└√ 79. п╒п╬ пІп╣ п╨п╩п╣п╧п╪п╬ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ пҐп╟ пЇп╟п╪п╨п╣ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌п╟ п╦пЇ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐ п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, п╦пҐп╡. Б└√ 1/720. п║п╪.: п°п╟п╨п╬п╡я│п╨п╟я▐ п⌡.п . пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 177, я─п╦я│. 149.

39 п║п╪.: п°п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╦ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ XXI // пєп╣пЄп╣я─п╟п╩я▄пҐп╬п╣ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╣ п╠я▌пЄпІп╣я┌пҐп╬п╣ я┐я┤я─п╣пІпЄп╣пҐп╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ б╚п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╨п╬-п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─пҐя▀п╧ п╪я┐пЇп╣п╧-пЇп╟п©п╬п╡п╣пЄпҐп╦п╨ Б─°п°п╬я│п╨п╬п╡я│п╨п╦п╧ п я─п╣п╪п╩я▄Б─²б╩. п°., 2012. п║. 127.

40 п·п©п╦я│я▄ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п©п╟п╩п╟я┌я▀ 1711 пЁ. // п═п⌠п░п■п░. пє. 396. п·п©. 2. п■. 939. п⌡. 423 п╬п╠. Б─⌠ 424. Б└√ 24. п·я─-4991.

41 п⌠п╬я─пЄп╣п╣п╡ п².п▓. пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 32Б─⌠33. п·пЄпҐп╟п╨п╬ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩я▄ пҐп╣ п╡п╦пЄп╣п╩ п©я─п╦пҐя├п╦п©п╦п╟п╩я▄пҐп╬п╧ я─п╟пЇпҐп╦я├я▀ п╪п╣пІпЄя┐ я┌я─п╣п╪я▐ я┌п╦п©п╟п╪п╦ пЇп╟п╪п╨п╬п╡: я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╦ п©п╦я│я┌п╬п╩п╣я┌пҐп╬п╧ п╡п╣я─я│п╦я▐п╪п╦ я─я┐я│я│п╨п╬пЁп╬ п╦ пЁп╬п╩п╩п╟пҐпЄя│п╨п╦п╪.

42 п╒п╟я─п╟я│я▌п╨ п⌡.п≤. пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 187Б─⌠188.

43 п═п╬я│п©п╦я│я▄ п·я─я┐пІп╣п╧пҐп╬п╧ п╨п╟пЇпҐя▀ я├п╟я─я▐ п░п╩п╣п╨я│п╣я▐ п°п╦я┘п╟п╧п╩п╬п╡п╦я┤п╟, п╨п╬я┌п╬я─п╟я▐ п╠я▀п╩п╟ п╡ п©п╬я┘п╬пЄп╣ [п©п╬пЄ п═п╦пЁп╬п╧], п╦ п©п╬я│п╩п╣ п©п╬я┘п╬пЄп╟ п©я─п╦пҐя▐я┌п╟ п╬п╠я─п╟я┌пҐп╬ п╡ п·я─я┐пІп╣п╧пҐя┐я▌ п╨п╟пЇпҐя┐ // п═п⌠п░п■п░. пє. 396. п·п©. 1. п■. 5835. п⌡. 74.

44 п п╟пІп╣я┌я│я▐, я█я┌п╬ пҐп╟п╠п╩я▌пЄп╣пҐп╦п╣ п╪п╬пІпҐп╬ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╦я┌я▄ пҐп╟ п╡я│п╣ я─я┐я│я│п╨п╦п╣ пЇп╟п╪п╨п╦ я│п╬ я│п╨п╬п╩я▄пЇя▐я┴п╣п╧ п╨я─я▀я┬п╨п╬п╧ п©п╬п╩п╨п╦, я┘я─п╟пҐя▐я┴п╦п╣я│я▐ п╡ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐя▀я┘ п╪я┐пЇп╣п╧пҐя▀я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦я▐я┘.

45 п║п╟п╡п╡п╟п╦я┌п╬п╡ п÷.п≤. пёп╨п╟пЇ. я│п╬я┤. п║. 36. Б└√ 1377Б─⌠1378.