ąÜą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ čĆą░ąĮąĮąĄą│ąŠ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą│ąŠ ą▓ąĄą║ą░ ąĖąĘ ą╗ąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ: ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝ą░ ą╝ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ, ąøąĖčģą░č湥ą▓ą░ ą×.ąĪ. (ąæą░čĆąĮą░čāą╗)

ą£ąĖąĮąĖčüč鹥čĆčüčéą▓ąŠ ąŠą▒ąŠčĆąŠąĮčŗ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ąŠą╣ ążąĄą┤ąĄčĆą░čåąĖąĖ ąĀąŠčüčüąĖą╣čüą║ą░čÅ ąÉą║ą░ą┤ąĄą╝ąĖčÅ čĆą░ą║ąĄčéąĮčŗčģ ąĖ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖą╣čüą║ąĖčģ ąĮą░čāą║ ąÆąŠąĄąĮąĮąŠ-ąĖčüč鹊čĆąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą╝čāąĘąĄą╣ ą░čĆčéąĖą╗ą╗ąĄčĆąĖąĖ, ąĖąĮąČąĄąĮąĄčĆąĮčŗčģ ą▓ąŠą╣čüą║ ąĖ ą▓ąŠą╣čüą║ čüą▓čÅąĘąĖ ąÆąŠą╣ąĮą░ ąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ąØąŠą▓čŗąĄ ąĖčüčüą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čŗ ąóčĆčāą┤čŗ ąóčĆąĄčéčīąĄą╣ ą£ąĄąČą┤čāąĮą░čĆąŠą┤ąĮąŠą╣ ąĮą░čāčćąĮąŠ-ą┐čĆą░ą║čéąĖč湥čüą║ąŠą╣ ą║ąŠąĮč乥čĆąĄąĮčåąĖąĖ 16ŌĆō18 ą╝ą░čÅ 2012 ą│ąŠą┤ą░

ą¦ą░čüčéčī IIąĪą░ąĮą║čé-ą¤ąĄč鹥čĆą▒čāčĆą│

ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ 2012

┬® ąÆąśą£ąÉąśąÆąĖąÆąĪ, 2012

┬® ąÜąŠą╗ą╗ąĄą║čéąĖą▓ ą░ą▓č鹊čĆąŠą▓, 2012

ą×ąöąØą×ąÖ ąĖąĘ ą▓ą░ąČąĮčŗčģ č鹥ąĮą┤ąĄąĮčåąĖą╣ ą▓ čĆą░ąĘą▓ąĖčéąĖąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ ąĮą░čĆąŠą┤ąŠą▓, ąĮą░čüąĄą╗čÅą▓čłąĖčģ čüč鹥ą┐ąĮčŗąĄ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ą░ ąĢą▓čĆą░ąĘąĖąĖ ą▓ čĆą░ąĮąĮąĄą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╝ ą▓ąĄą║ąĄ, ą┐ąŠ ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ čüą┐ąĄčåąĖą░ą╗ąĖčüč鹊ą▓, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čāą▓ąĄą╗ąĖč湥ąĮąĖąĄ čĆąŠą╗ąĖ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ1. ąŁč鹊čé ą┐čĆąŠčåąĄčüčü ąĮą░čćąĖąĮą░ąĄčéčüčÅ čü VI ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ. ąÉąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮą░čÅ č鹥ąĮą┤ąĄąĮčåąĖčÅ ą┐čĆąŠčüą╗ąĄąČąĖą▓ą░ąĄčéčüčÅ ąĖ ą┐ąŠ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ą╝ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ą▓ ą┤ą░ąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆąĖąŠą┤. ą¤ąŠą┤ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓čŗą╝ ąŠčĆčāąČąĖąĄą╝ ąĮą░ą╝ąĖ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░čÄčéčüčÅ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ, ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖąĄ čüąŠą▒ąŠą╣ ą╝ąŠąĮąŠą╗ąĖčéąĮčāčÄ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖčÄ, ą┐ąŠčĆą░ąČą░čÄčēąĄą╣ čćą░čüčéčīčÄ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ą▓čŗčüčéčāą┐ą░ąĄčé ą║ą╗ąĖąĮąŠą║, ą░ ąĮąĄčüčāčēąĄą╣ ŌĆō č湥čĆąĄąĮ.

ąÜą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ą┐ąŠ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆą░ą╝ ą┐ąŠčĆą░ąČą░čÄčēąĄą╣ čćą░čüčéąĖ ą┤ąĄą╗ąĖčéčüčÅ ąĮą░ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠąĄ ąĖ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠąĄ. ąÆ čĆą░ąĮąĮąĄą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╝ ą▓ąĄą║ąĄ ąĮą░ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝ąŠą╣ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąŠ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ą░ą╝ąĖ, ą▓č鹊čĆąŠąĄ ŌĆō ą╝ąĄčćą░ą╝ąĖ.

ą¤ąŠą┤ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą╝ ąĮą░ą╝ąĖ ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄčéčüčÅ ą┤ą▓čāą╗ąĄąĘą▓ąĖą╣ąĮąŠąĄ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ą║ąŠą╗čÄčēąĄ-čĆąĄąČčāčēąĄą│ąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ, čüąŠčüč鹊čÅčēąĄąĄ ąĖąĘ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ąĖ č湥čĆąĄąĮą░, ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĮąŠą│ąŠ ą┤ą╗čÅ ąĄą│ąŠ čāą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖčÅ. ą¤ąŠą╝ąĖą╝ąŠ ą┤ą▓čāčģ ą╗ąĄąĘą▓ąĖą╣, ąŠčüąĮąŠą▓ąĮąŠą╣ ąŠčéą╗ąĖčćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠą╣ č湥čĆč鹊ą╣ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ čüąĖą╝ą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮčŗą╣ ą║ą╗ąĖąĮąŠą║, ą║ąŠą│ą┤ą░ ąŠą▒ą░ ą╗ąĄąĘą▓ąĖčÅ čĆą░ą▓ąĮąŠčāą┤ą░ą╗ąĄąĮčŗ ąŠčé čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąŠčüąĖ2.

ą£ąĄčć, ą▓ čüą▓ąŠčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄčéčüčÅ ą║ą░ą║ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠąĄ ąŠčĆčāąČąĖąĄ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ čĆčāą▒čÅčēąĄ-ą║ąŠą╗čÄčēąĄą│ąŠ ą┤ąĄą╣čüčéą▓ąĖčÅ čü ą┐čĆčÅą╝čŗą╝ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝3. ąÆą░ąČąĮčŗą╝ąĖ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ąĖ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéą░ą╝ąĖ ą▓ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ ą╝ąĄč湥ą╣ ąĖ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ, ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ, ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ąĖ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮ ąĖ ąĄą│ąŠ ąŠą▒ą╝ąŠčéą║ą░, ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčēąĖąĄ čĆčāą║ąŠčÅčéčī.

ą×ą┤ąĮąĖą╝ ąĖąĘ ą│ą╗ą░ą▓ąĮčŗčģ ąŠčéą╗ąĖčćąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą▓, ą╗ąĄąČą░čēąĖčģ ą▓ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ čĆą░ąĘą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ čŹčéąĖčģ ą┤ą▓čāčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░. ąÉ.ąś. ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░4 ąŠčéąĮąŠčüąĖčé ą║ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ą░ą╝ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ 17ŌĆō40 čüą╝, ą░ ą║ ą╝ąĄčćą░ą╝ ŌĆō ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čü ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé 50ŌĆō80 čüą╝. ą£.ąÆ. ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║5 čüčćąĖčéą░ąĄčé, čćč鹊 ą║ąĖąĮąČą░ą╗ą░ą╝ąĖ čÅą▓ą╗čÅčÄčéčüčÅ ąŠą▒čĆą░ąĘčåčŗ čü ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝, ąĮąĄ ą┐čĆąĄą▓čŗčłą░čÄčēąĖą╝ ą▓ ą┤ą╗ąĖąĮčā 50 čüą╝, ą░ ą╝ąĄčćą░ą╝ąĖ ŌĆō čü ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝ ą┤ą╗ąĖąĮąŠą╣ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ 60 čüą╝. ąĀčÅą┤ ąŠčĆčāąČąĖąĄą▓ąĄą┤ąŠą▓ ą▓ąŠąŠą▒čēąĄ ąĮąĄ čüą║ą╗ąŠąĮąĮčŗ čĆą░ąĘą│čĆą░ąĮąĖčćąĖą▓ą░čéčī ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ ąĖ ą╝ąĄčćąĖ, ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘąĖčĆčāčÅ ąĖčģ čüčāą╝ą╝ą░čĆąĮąŠ6. ąØąŠ čéą░ą║ąŠą╣ ą┐ąŠą┤čģąŠą┤, ą┐ąŠ ąĮą░čłąĄą╝čā ą╝ąĮąĄąĮąĖčÄ, ąĮąĄą╗čīąĘčÅ čüčćąĖčéą░čéčī ą┐čĆąŠą┤čāą║čéąĖą▓ąĮčŗą╝, ą┐ąŠčüą║ąŠą╗čīą║čā čŹčéąĖ ą▓ąĖą┤čŗ ąŠčĆčāąČąĖčÅ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮąŠ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ą╗ąĖčüčī ą▓ ą▒ąŠčÄ, čćč鹊, ą▓ čüą▓ąŠčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ ą▓ą╗ąĖčÅą╗ąŠ ąĮą░ čéą░ą║čéąĖč湥čüą║ąĖąĄ ą┐čĆąĖąĄą╝čŗ. ąÜąĖąĮąČą░ą╗ ą╝ąŠąČąĄčé čŹčäč乥ą║čéąĖą▓ąĮąŠ ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮčÅčéčīčüčÅ č鹊ą╗čīą║ąŠ ą┤ą╗čÅ čĆčāą║ąŠą┐ą░čłąĮąŠą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ą▓ čüą┐ąĄčłąĄąĮąĮąŠą╝ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ, č鹊ą│ą┤ą░ ą║ą░ą║ ą╝ąĄčć ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅąĄčé ą▓ąĄčüčéąĖ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĖą╣ ą▒ąŠą╣ ą▓ąĄčĆčģąŠą╝ čü ą║ąŠąĮčÅ. ą¤ąŠčŹč鹊ą╝čā ą┤ą░ąĮąĮčŗąĄ ąŠ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąĄ ą╝ąĄč湥ą╣ ąĖ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓ ąĖąĘ ą░čĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ą╝ąŠą│čāčé čüčāčēąĄčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ čĆą░čüčłąĖčĆąĖčéčī ą▓ąŠąĘą╝ąŠąČąĮąŠčüčéąĖ ąŠčĆčāąČąĖąĄą▓ąĄą┤č湥čüą║ąŠą╣ čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čåąĖąĖ.

ąĪ č鹥čĆčĆąĖč鹊čĆąĖąĖ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤ąĖčé 58 ąĄą┤ąĖąĮąĖčå ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆąŠąĄ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī ąŠčéąĮąĄčüąĄąĮąŠ ą║ čĆą░ąĮąĮąĄą╝čā ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╝čā ą▓ąĄą║čā. ąśąĘ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą┐ą░ą╝čÅčéąĮąĖą║ąŠą▓ ąĖąĘą▓ąĄčüčéąĮąŠ 42 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆą░, 16 ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąŠ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮčŗą╝ąĖ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ą╝ąĖ. ą”ąĄą╗čŗčģ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄč鹊ą▓ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą╗ąŠčüčī 28, ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ 30 ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮčŗ čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčéą░ą╝ąĖ. ą”ąĄą╗čŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ą┤ąŠą▓ąŠą╗čīąĮąŠ ą╗ąĄą│ą║ąŠ čĆą░ąĘą┤ąĄą╗čÅčÄčéčüčÅ ąĮą░ ą╝ąĄčćąĖ ąĖ ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ ą┐ąŠ ą┤ą╗ąĖąĮąĄ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░. ąŻ ą┐ąĄčĆą▓čŗčģ ąŠąĮą░ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé 64ŌĆō85 čüą╝, čā ą▓č鹊čĆčŗčģ ŌĆō 10ŌĆō20 čüą╝. ą×ą┤ąĮą░ą║ąŠ ą▓ąŠąĘąĮąĖą║ą░ąĄčé ą┐čĆąŠą▒ą╗ąĄą╝ą░ čĆą░ąĘą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ ą┐ąŠ čŹčéąĖą╝ ą▓ąĖą┤ą░ą╝ ąĮąĄ ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖčģčüčÅ čŹą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓. ąĪą╗ąĄą┤ąŠą▓ą░č鹥ą╗čīąĮąŠ, ąĮąĄąŠą▒čģąŠą┤ąĖą╝ ą┐ąŠąĖčüą║ ą║čĆąĖč鹥čĆąĖąĄą▓, ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗čÅčÄčēąĖčģ ąŠčéąĮąŠčüąĖčéčī čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĮčŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ą║ ąŠą┤ąĮąŠą╝čā ąĖąĘ ąŠą▒ąŠąĘąĮą░č湥ąĮąĮčŗčģ ą▓ąĖą┤ąŠą▓ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ. ąöą╗čÅ čŹč鹊ą│ąŠ ąĮą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮ čüčĆą░ą▓ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ą╝ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖčģ čćą░čüč鹥ą╣ čåąĄą╗čŗčģ ą╝ąĄč湥ą╣ ąĖ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ą┐ąŠąĘą▓ąŠą╗ąĖą╗ ą▓čŗčÅą▓ąĖčéčī čüč鹥ą┐ąĄąĮčī ąĖčģ ąŠčéą╗ąĖčćąĖčÅ ą▓ ą╝ąĄčéčĆąĖč湥čüą║ąĖčģ ąĄą┤ąĖąĮąĖčåą░čģ. ą¤ąŠą╗čāč湥ąĮąĮčŗąĄ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆčŗ ą▒čŗą╗ąĖ ąĖčüą┐ąŠą╗čīąĘąŠą▓ą░ąĮčŗ ą┤ą╗čÅ ąŠą▒ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĮąŠą│ąŠ čĆą░ąĘą│čĆą░ąĮąĖč湥ąĮąĖčÅ čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĮčŗčģ ąĮą░čģąŠą┤ąŠą║ ąĮą░ ą╝ąĄčćąĖ ąĖ ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ.

ąŻ čåąĄą╗čŗčģ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ ąĮą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąĖ čĆą░čüčüą╝ąŠčéčĆąĄąĮčŗ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖąĄ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆčŗ: ąŠą▒čēą░čÅ ą┤ą╗ąĖąĮą░; ą┤ą╗čÅ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ŌĆō ą┤ą╗ąĖąĮą░, čłąĖčĆąĖąĮą░ ąĖ č鹊ą╗čēąĖąĮą░ čā ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, čłąĖčĆąĖąĮą░ ąĖ č鹊ą╗čēąĖąĮą░ čā ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ; ą┤ą╗čÅ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖčÅ, č湥čĆąĄąĮą░ ąĖ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖčÅ ŌĆō ą┤ą╗ąĖąĮą░, čłąĖčĆąĖąĮą░, č鹊ą╗čēąĖąĮą░. ą¤ąŠą╗čāč湥ąĮąĮčŗąĄ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░čéčŗ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░ą╗ąĖ, čćč鹊 ą▓ ą║ą░č湥čüčéą▓ąĄ ąĖčüą║ąŠą╝čŗčģ ą║čĆąĖč鹥čĆąĖąĄą▓ ą╝ąŠą│čāčé ą▓čŗčüčéčāą┐ą░čéčī čłąĖčĆąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ čā ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ąĖ čā ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖčÅ. ąØą░ ąĖčģ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĖą╗ąĖčüčī čéčĆąĖ ą│čĆčāą┐ą┐čŗ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣. ąÜ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ (17 菹║ąĘ.) ąŠčéąĮąŠčüčÅčéčüčÅ čŹą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ, ąŠą▒čēą░čÅ ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čĆą░ą▓ąĮčÅąĄčéčüčÅ 14ŌĆō31 čüą╝, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ŌĆō 10ŌĆō19 čüą╝, čłąĖčĆąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ čā ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ŌĆō 2ŌĆō3,5 čüą╝, čłąĖčĆąĖąĮą░ čā ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ ŌĆō 1ŌĆō2 čüą╝, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖčÅ ŌĆō 2ŌĆō6 čüą╝. ąÆč鹊čĆą░čÅ ą│čĆčāą┐ą┐ą░ (6 菹║ąĘ.) ąĖą╝ąĄąĄčé čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖąĄ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆčŗ: ąŠą▒čēą░čÅ ą┤ą╗ąĖąĮą░ ŌĆō 25ŌĆō32 čüą╝, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ŌĆō 16ŌĆō20, čłąĖčĆąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ čā ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ŌĆō 4ŌĆō5 čüą╝, čłąĖčĆąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ čā ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ ŌĆō 1ŌĆō3 čüą╝, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖčÅ ŌĆō 5ŌĆō7,5 čüą╝. ąŻ čéčĆąĄčéčīąĄą╣ ą│čĆčāą┐ą┐čŗ (5 菹║ąĘ.) čŹčéąĖ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆčŗ čüąŠąŠčéą▓ąĄčéčüčéą▓ąĄąĮąĮąŠ čĆą░ą▓ąĮčÅčÄčéčüčÅ: ąŠą▒čēą░čÅ ą┤ą╗ąĖąĮą░ ŌĆō 80ŌĆō103 čüą╝, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ŌĆō 64ŌĆō85 čüą╝, čłąĖčĆąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ čā ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ŌĆō 4ŌĆō5 čüą╝, čłąĖčĆąĖąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ čā ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÅ ŌĆō 2ŌĆō3 čüą╝, ą┤ą╗ąĖąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖčÅ ŌĆō 7ŌĆō8 čüą╝. ą¤ąĄčĆą▓ą░čÅ ą│čĆčāą┐ą┐ą░ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄčéčüčÅ ąĮą░ą╝ąĖ ą║ą░ą║ čüčéą░ąĮą┤ą░čĆčéąĮčŗąĄ ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ, ąŠąĮą░ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé ąĮą░ąĖą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ąĖč鹥ą╗čīąĮčāčÄ čüąĄčĆąĖčÄ. ąŁą║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ ą▓č鹊čĆąŠą╣ ą│čĆčāą┐ą┐čŗ čéą░ą║ąČąĄ ąŠčéąĮąŠčüčÅčéčüčÅ ą║ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ą░ą╝ ąĖ ą▒ą╗ąĖąĘą║ąĖ ą┐ąŠ ą▒ąŠą╗čīčłąĖąĮčüčéą▓čā ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅą╝ ąĖąĘ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą╣ ą│čĆčāą┐ą┐čŗ, ąĮąŠ ąŠčéą╗ąĖčćą░čÄčéčüčÅ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄą╝, ą┐ąŠčŹč鹊ą╝čā ąĖą┤ąĄąĮčéąĖčäąĖčåąĖčĆčāčÄčéčüčÅ ąĮą░ą╝ąĖ ą║ą░ą║ ┬½ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ čü čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝┬╗. ąśąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ čéčĆąĄčéčīąĄą╣ ą│čĆčāą┐ą┐čŗ ąĖą╝ąĄčÄčé ą▒ąŠą╗ąĄąĄ čłąĖčĆąŠą║ąĖą╣ ąĖ ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗą╣ ą║ą╗ąĖąĮąŠą║, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠąĄ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ ąĖ ą╝ąŠą│čāčé ą▒čŗčéčī ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗ąĄąĮčŗ ą║ą░ą║ ą╝ąĄčćąĖ.

ą¤čĆąĖ čüąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖąĖ ą▓čŗčłąĄčāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗčģ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆąŠą▓ čü č鹥ą╝ąĖ, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ąĖą╝ąĄčÄčé 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ, čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĮąŠ, ą║ ą│čĆčāą┐ą┐ąĄ ┬½ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ┬╗ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠčéąĮąĄčüčéąĖ 21 ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖąĄ, ą║ ą│čĆčāą┐ą┐ąĄ ┬½ą║ąĖąĮąČą░ą╗čŗ čü čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝┬╗ ŌĆō ą┐čÅčéčī, ą║ ą│čĆčāą┐ą┐ąĄ ┬½ą╝ąĄčćąĖ┬╗ ŌĆō č湥čéčŗčĆąĄ. ą×čüąŠą▒ąŠ čüč鹊ąĖčé ąŠčéą╝ąĄčéąĖčéčī ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖąĄ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąĪčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣ą║ą░-2 (ą╝. 56). ą×ąĮąŠ ąĖą╝ąĄąĄčé ąĮąĄčģą░čĆą░ą║č鹥čĆąĮąŠ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖą╣ ą║ą╗ąĖąĮąŠą║ ŌĆō 7,4 čüą╝, č鹊ą│ą┤ą░ ą║ą░ą║ ą▓čüąĄ ąŠčüčéą░ą╗čīąĮčŗąĄ ąĄą│ąŠ ą┐ą░čĆą░ą╝ąĄčéčĆčŗ ą┤ąŠčüčéą░č鹊čćąĮąŠ čéąĖą┐ąĖčćąĮčŗ. ą¤ąŠ ą▓čüąĄą╣ ą▓ąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠčüčéąĖ, ą┐ąĄčĆą▓ąŠąĮą░čćą░ą╗čīąĮąŠ ą┤ą░ąĮąĮąŠąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖąĄ čÅą▓ą╗čÅą╗ąŠčüčī čüčéą░ąĮą┤ą░čĆčéąĮčŗą╝ ą┐ąŠ čüą▓ąŠąĖą╝ č乊čĆą╝ą░ą╝, ąĮąŠ ą┐ąŠčüą╗ąĄ ą┐ąŠą╗ąŠą╝ą║ąĖ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ąŠčüčüčéą░ąĮąŠą▓ą╗ąĄąĮąŠ ą▓čŗčłąĄčāą║ą░ąĘą░ąĮąĮčŗą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝.

ąÆčüąĄą│ąŠ, ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĖ ą▓čŗčłąĄąĖąĘą╗ąŠąČąĄąĮąĮąŠą│ąŠ, ą║ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą╝čā ąŠčĆčāąČąĖčÄ ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠčéąĮąĄčüčéąĖ ą┤ąĄą▓čÅčéčī ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣, ą║ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą╝čā ŌĆō 49. ąØą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą┤ą░ąĮąĮčŗčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓ ąĮą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ ą┐čĆąŠą▓ąĄą┤ąĄąĮ ą╝ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ.

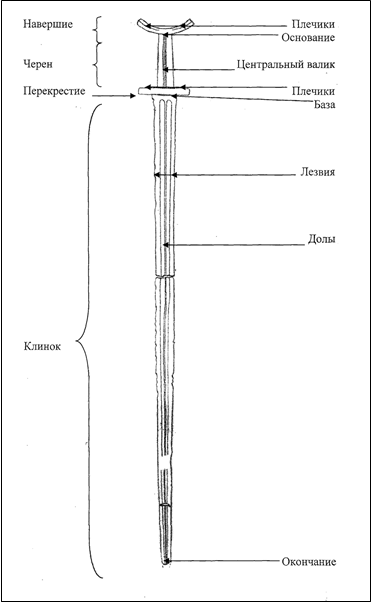

ąŻ ą╝ąĄč湥ą╣ ąĖ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓ ąĮą░ą╝ąĖ ą▓čŗą┤ąĄą╗čÅčÄčéčüčÅ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖąĄ ą║ąŠąĮčüčéčĆčāą║čéąĖą▓ąĮčŗąĄ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ: ą┐ąŠčĆą░ąČą░čÄčēą░čÅ čćą░čüčéčī ŌĆō ą║ą╗ąĖąĮąŠą║, čāą┤ąĄčƹȹĖą▓ą░čÄčēą░čÅ ŌĆō č湥čĆąĄąĮ. ą£ąĄąČą┤čā ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝ ąĖ č湥čĆąĄąĮąŠą╝ čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ ŌĆō 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčé, čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĮčŗą╣ ą┐ąĄčĆą┐ąĄąĮą┤ąĖą║čāą╗čÅčĆąĮąŠ ą┐ąŠ ąŠčéąĮąŠčłąĄąĮąĖčÄ ą║ ą║ą╗ąĖąĮą║čā ąĖ č湥čĆąĄąĮčā ąĖ ąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠ ą▓čŗčüčéčāą┐ą░čÄčēąĖą╣ ąĘą░ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čŗ ą┐ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖčģ.

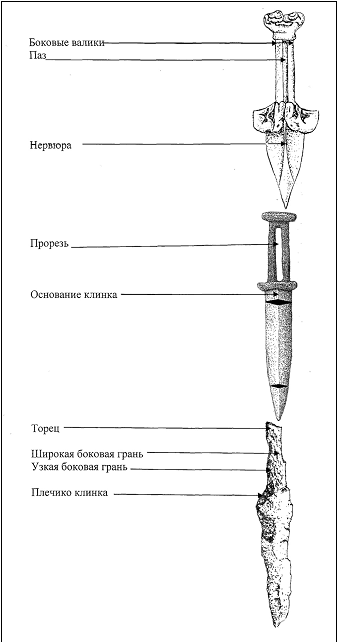

ąÜą╗ąĖąĮąŠą║ čüąŠčüč鹊ąĖčé ąĖąĘ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖčģ ą┤ąĄčéą░ą╗ąĄą╣: ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ŌĆō ą╝ąĄčüč鹊 ą┐ąĄčĆąĄčģąŠą┤ą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ą▓ č湥čĆąĄąĮ. ąŁą╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ, ąĖą┤čāčēąĖąĄ ąŠčé ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą║ ą╗ąĄąĘą▓ąĖčÅą╝, ŌĆō ą┐ą╗ąĄčćąĖą║ąĖ. ąøąĄąĘą▓ąĖčÅ ŌĆō ąĘą░č鹊č湥ąĮąĮčŗąĄ ą║čĆą░čÅ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░. ą©ąĖčĆąŠą║ą░čÅ čćą░čüčéčī ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ŌĆō ą┐ąŠą╗ąŠčéąĮąŠ. ąÆčŗčüčéčāą┐ą░čÄčēąĄąĄ ąĖ ą┐čĆąŠčģąŠą┤čÅčēąĄąĄ ą┐ąŠ čåąĄąĮčéčĆčā ą┐ąŠą╗ąŠčéąĮą░ čĆąĄą▒čĆąŠ (ą▓ čüąĄč湥ąĮąĖąĖ čćą░čēąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ ą┐ąŠą╗čāą║čĆčāą│), ą┐čĆąĄą┤ąĮą░ąĘąĮą░č湥ąĮąĮąŠąĄ ą┤ą╗čÅ ą┐čĆąĖą┤ą░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąŠčćąĮąŠčüčéąĖ ŌĆō ąĮąĄčĆą▓čÄčĆą░. ąŻ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ ą╝ąŠąČąĄčé ą┐čĆąĖčüčāčéčüčéą▓ąŠą▓ą░čéčī ą┤ąŠą╗ (ą┤ąŠą╗čŗ) ŌĆō ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗čīąĮąŠąĄ čāą│ą╗čāą▒ą╗ąĄąĮąĖąĄ. ą×čüčéčĆčŗą╣, ą║ąŠą╗čÄčēąĖą╣ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčé, ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĮčŗą╣ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÄ ŌĆō ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖąĄ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░.

ą¦ąĄčĆąĄąĮ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąŠčüąĮąŠą▓ąŠą╣ čĆčāą║ąŠčÅčéąĖ, ąĮą░ ą║ąŠč鹊čĆčāčÄ ą║čĆąĄą┐čÅčéčüčÅ ą┤ąĄčéą░ą╗ąĖ ąĖąĘ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓. ą¤ąŠą┐ąĄčĆąĄčćąĮą░čÅ ą│čĆą░ąĮčī č湥čĆąĄąĮą░, ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąŠą┐ąŠą╗ąŠąČąĮą░čÅ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÄ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ŌĆō č鹊čĆąĄčå. ą×čüąĮąŠą▓ąĮčŗą╝ąĖ čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╝ąĖ č湥čĆąĄąĮą░ ą▒čāą┤čāčé čłąĖčĆąŠą║ąĖąĄ ąĖ čāąĘą║ąĖąĄ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗąĄ ą│čĆą░ąĮąĖ. ąŻ ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ ąŠą▒čĆą░ąĘčåąŠą▓ ą╝ąŠą│čāčé ą▓čüčéčĆąĄčćą░čéčīčüčÅ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗąĄ ąĖ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╣ ą▓ą░ą╗ąĖą║ąĖ ŌĆō čāč鹊ą╗čēąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ ą║čĆą░čÅčģ ąĖ ą┐ąŠ čåąĄąĮčéčĆčā čłąĖčĆąŠą║ąĖčģ ą│čĆą░ąĮąĄą╣ č湥čĆąĄąĮą░, ą║ąŠč鹊čĆčŗąĄ ą▓ čĆą░ąĘčĆąĄąĘąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÄčé čüąŠą▒ąŠą╣ ą┐ąŠą╗čāą║čĆčāą│ ąĖą╗ąĖ ą┐čĆčÅą╝ąŠčāą│ąŠą╗čīąĮąĖą║. ą×ąĮąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčé ą┐ą░ąĘ ŌĆō ą▓čŗąĄą╝ą║čā ą┤ą╗čÅ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗčģ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ąŠą║, čā ąĮąĄą║ąŠč鹊čĆčŗčģ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ ą┐ą░ąĘčŗ ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčéčüčÅ ąĘą░ čüč湥čé ┬½ąĘą░ą│ąĖą▒ą░ąĮąĖčÅ┬╗ ą║čĆą░ąĄą▓ č湥čĆąĄąĮą░. ą¦ąĄčĆąĄąĮ čćą░čüčéąĖ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ ąĖą╝ąĄą╗ ą┐čĆąŠčĆąĄąĘčī ŌĆō ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮąŠąĄ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖąĄ, ą┐čĆąŠčģąŠą┤čÅčēąĄąĄ č湥čĆąĄąĘ ą▓čüčÄ ą┤ąĄčéą░ą╗čī ąĖ čüą╗čāąČą░čēąĄąĄ, ą║ą░ą║ ąĖ ą┐ą░ąĘ, ą┤ą╗čÅ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓ čĆčāą║ąŠčÅčéąĖ. ąĀą░čüčłąĖčĆąĄąĮąĖąĄ č湥čĆąĄąĮą░ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą│ąĄąŠą╝ąĄčéčĆąĖč湥čüą║ąŠą╣ ąĖą╗ąĖ ąĘąŠąŠą╝ąŠčĆčäąĮąŠą╣ čäąĖą│čāčĆčŗ čā ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗčģ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ ŌĆō ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ. ąŻ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮčŗčģ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ ąŠąĮąŠ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮąŠą╣ ą┤ąĄčéą░ą╗čīčÄ ąĖ ą║čĆąĄą┐ąĖčéčüčÅ ąĮą░ č鹊čĆąĄčå č湥čĆąĄąĮą░. ą¦ą░čüčéčī ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖčÅ, čüą╝čŗą║ą░čÄčēą░čÅčüčÅ čü č湥čĆąĄąĮąŠą╝ ŌĆō ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ. ąŻ čĆčÅą┤ą░ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓ ą╝ąŠąČąĮąŠ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĖčéčī ą┐ą╗ąĄčćąĖą║ąĖ ŌĆō ą▓čŗčüčéčāą┐ą░čÄčēąĖąĄ ąĘą░ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čŗ č湥čĆąĄąĮą░ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ. ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĖąĄ, ą▓ čüą▓ąŠčÄ ąŠč湥čĆąĄą┤čī, ą╝ąŠą│čāčé ąĖą╝ąĄčéčī ą┤ą╗ąĖąĮąĮčŗąĄ ąĖ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąĖąĄ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗąĄ čĆąĄą▒čĆą░ ŌĆō čāąĘą║ąĖąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą┐ą╗ąĄčćąĖą║ąŠą▓. ąØą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ą▓ą╝ąĄčüč鹥 čü ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄą╝ čüą╗čāąČą░čé ą┤ą╗čÅ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ąĮą░ą┤ąĄąČąĮąŠą│ąŠ čāą┤ąĄčƹȹ░ąĮąĖčÅ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčéą░ ąĖ ąĘą░čēąĖčéčŗ ą║ąĖčüčéąĖ ąŠčé čāą┤ą░čĆąŠą▓ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą┐čĆąŠčéąĖą▓ąĮąĖą║ą░.

ąĀčāą║ąŠčÅčéčī ą┐ąŠąĮąĖą╝ą░ąĄčéčüčÅ ą║ą░ą║ čüą╗ąŠąČąĮąŠčüąŠčüčéą░ą▓ąĮą░čÅ ą┤ąĄčéą░ą╗čī, ą▓ą║ą╗čÄčćą░čÄčēą░čÅ ą▓ čüąĄą▒čÅ č湥čĆąĄąĮ ąĖ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ ąĖąĘ ąŠčĆą│ą░ąĮąĖč湥čüą║ąĖčģ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ąŠą▓: ąŠą▒ą╝ąŠčéą║čā ŌĆō ą║ąŠąČą░ąĮčŗą╣ čĆąĄą╝ąĄčłąŠą║ ąĖ ą┤ąĄčĆąĄą▓čÅąĮąĮčŗąĄ, čĆąŠą│ąŠą▓čŗąĄ ąĖą╗ąĖ ą║ąŠčüčéčÅąĮčŗąĄ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ą║ąĖ.

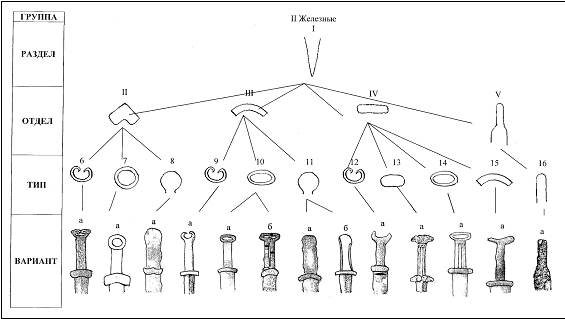

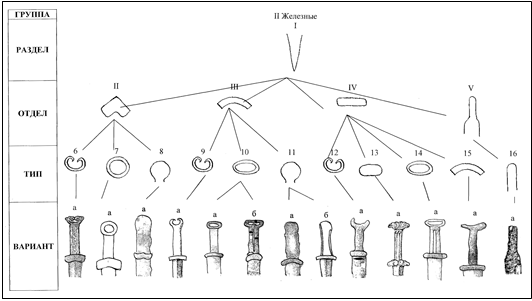

ą¤ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ ą▓ą║ą╗čÄčćą░ąĄčé ą▓ čüąĄą▒čÅ ą┐ąŠą╗ąŠčéąĮąŠ ŌĆō ą┐ą╗ąŠčüą║čāčÄ čłąĖčĆąŠą║čāčÄ čćą░čüčéčī. ą¦ą░čüčéčī, ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĮą░čÅ ą║ ą║ą╗ąĖąĮą║čā ŌĆō ą▒ą░ąĘą░. ąÆčŗčüčéčāą┐ą░čÄčēąĖąĄ ąĘą░ ą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čŗ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ąĖ č湥čĆąĄąĮą░ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ ŌĆō ą┐ą╗ąĄčćąĖą║ąĖ (čĆąĖčü. 1ŌĆō2).

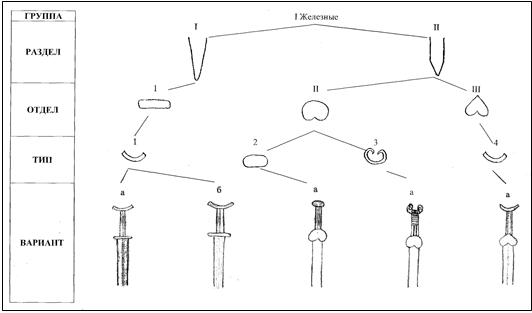

ąØą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘą░ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąŠą▓ ą▓ ą┐čĆąĄą┤ą╗ą░ą│ą░ąĄą╝čŗčģ ąĮąĖąČąĄ ą║ą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖąŠąĮąĮčŗčģ čüčģąĄą╝ą░čģ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮčŗ čüą╗ąĄą┤čāčÄčēąĖąĄ čéą░ą║čüąŠąĮčŗ: ą║ą░č鹥ą│ąŠčĆąĖčÅ ŌĆō ą│čĆčāą┐ą┐ą░ ŌĆō čĆą░ąĘčĆčÅą┤ ŌĆō čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ ŌĆō ąŠčéą┤ąĄą╗ ŌĆō čéąĖą┐. ąōčĆčāą┐ą┐ą░ ąŠą┐čĆąĄą┤ąĄą╗čÅąĄčéčüčÅ ą┐ąŠ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗čā ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ. ąĀą░ąĘą┤ąĄą╗ ą┐ąŠ ą░ą▒čĆąĖčüčā ą║ą╗ąĖąĮą║ą░. ą×čéą┤ąĄą╗ ŌĆō ą┐ąŠ č乊čĆą╝ąĄ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖčÅ. ąóąĖą┐ ŌĆō ą┐ąŠ č乊čĆą╝ąĄ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖčÅ. ąöąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗą╝ ą┐ąŠą║ą░ąĘą░č鹥ą╗ąĄą╝ čÅą▓ą╗čÅąĄčéčüčÅ ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčé, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ ąĖąĮč乊čĆą╝ąĖčĆčāąĄčé ąŠ čĆą░ąĘą╗ąĖčćąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéą░čģ.

ąĀąĖčü. 1. ą£ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖčÅ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ

ąĀąĖčü. 2. ą£ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖčÅ ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ (ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖąĄ)

ąÆ ą║ą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖčÄ ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąĮą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąŠ čüąĄą╝čī ą╝ąĄč湥ą╣. ąŁč鹊 ą┐ąŠą╗ąĮąŠčüčéčīčÄ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčéčŗ, čćą░čüčéąĖčćąĮąŠ ą┐ąŠą▓čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĮčŗąĄ, ąĮąŠ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄ ąŠčüąĮąŠą▓ąĮčŗąĄ ą┐čĆąĖąĘąĮą░ą║ąĖ ąĖ čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčéčŗ, čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāąĖčĆčāąĄą╝čŗąĄ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ čüąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čü čåąĄą╗čŗą╝ąĖ.

ąōčĆčāą┐ą┐ą░ I. ą¢ąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ. ąÆčüąĄ čĆą░čüčüą╝ą░čéčĆąĖą▓ą░ąĄą╝čŗąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąĖąĘ ąČąĄą╗ąĄąĘą░.

ąĀą░ąĘą┤ąĄą╗ I. ąóčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗąĄ. ąøąĄąĘą▓ąĖčÅ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ąĮą░čćąĖąĮą░čÄčé ą┐ąŠčüč鹥ą┐ąĄąĮąĮąŠ čüčāąČą░čéčīčüčÅ ą║ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÄ čüčĆą░ąĘčā ąŠčé ąĄą│ąŠ ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ, ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÅ ą▓čŗčéčÅąĮčāčéčāčÄ čäąĖą│čāčĆčā, ą▒ą╗ąĖąĘą║čāčÄ ą║ čĆą░ą▓ąĮąŠą▒ąĄą┤čĆąĄąĮąĮąŠą╝čā čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮąĖą║čā.

ą×čéą┤ąĄą╗ I. ąæčĆčāčüą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ą¤ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ą┐čĆčÅą╝ąŠčāą│ąŠą╗čīąĮčŗą╣ ą░ą▒čĆąĖčü ąĖ ą┐ąŠ ąŠą▒čēąĄą╣ č乊čĆą╝ąĄ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčé ą▒čĆčāčüąŠą║.

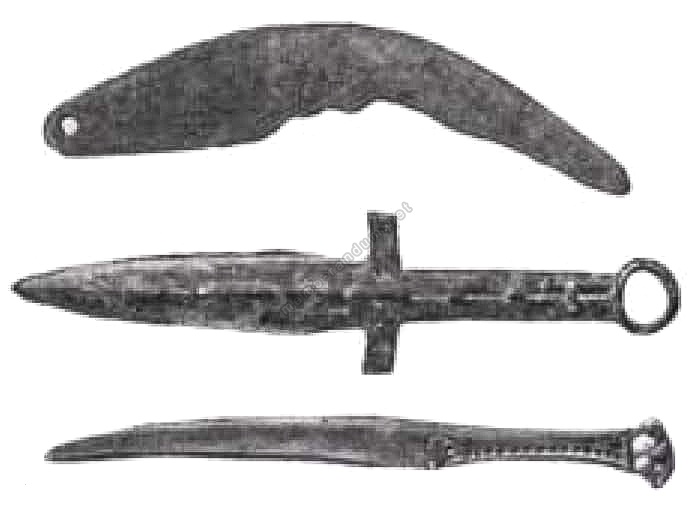

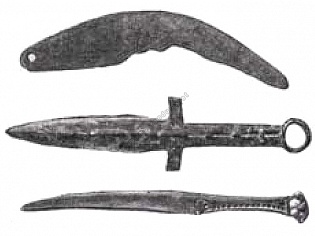

ąóąĖą┐ 1. ąöčāą│ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ (čüąĄčĆą┐ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ). ąöą╗ąĖąĮąĮčŗąĄ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗąĄ čĆąĄą▒čĆą░ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖčÅ ąĖą┤čāčé ą┐ą░čĆą░ą╗ą╗ąĄą╗čīąĮąŠ ą┤čĆčāą│ ą┤čĆčāą│čā, ą┐ą╗ą░ą▓ąĮąŠ ąĖąĘą│ąĖą▒ą░čÅčüčī ąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÅ ą┤čāą│čā, ą▓čŗą┐čāą║ą╗čŗąĄ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ ą║ąŠč鹊čĆąŠą╣ ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮčŗ ą║ č湥čĆąĄąĮčā. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ, čÅą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╣čüčÅ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠą╣ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąŠą╣ čā čü. ą©ąĖą┐čāąĮąŠą▓ąŠ. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: ą║ą╗ąĖąĮąŠą║ ŌĆō ą┤ą╗ąĖąĮą░ 80 čüą╝; max čłąĖčĆąĖąĮą░ 5 čüą╝; mačģ č鹊ą╗čēąĖąĮą░ 1 čüą╝; ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ ŌĆō ą┤ą╗ąĖąĮą░ 7,1 čüą╝; max čłąĖčĆąĖąĮą░ 0,8 čüą╝; č湥čĆąĄąĮ ŌĆō ą┤ą╗ąĖąĮą░ 8,9 čüą╝; max čłąĖčĆąĖąĮą░ 2 čüą╝; ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ŌĆō ą┤ą╗ąĖąĮą░ 7,7 čüą╝; max čłąĖčĆąĖąĮą░ 1,2 čüą╝. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą▒ ŌĆō čü čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą▓ą░ą╗ąĖą║ąŠą╝ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮąĄ ąĖ ą┤ą▓čāą╝čÅ ą┤ąŠą╗ą░ą╝ąĖ ąĮą░ ą║ą╗ąĖąĮą║ąĄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ, čÅą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╣čüčÅ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠą╣ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąŠą╣ čā čü. ąÜą╗čÄčćąĖ. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 71,6čģ4čģ1,6 čüą╝; 8čģ1,6 čüą╝; 8,4x2,4 čüą╝; 8,8x2,4 čüą╝.

ąÆąĄčĆąŠčÅčéąĮąŠ ą║ čŹč鹊ą╝čā ąČąĄ čéąĖą┐čā ąŠčéąĮąŠčüčÅčéčüčÅ ąĄčēąĄ ą┤ą▓ą░ ą╝ąĄčćą░, čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ ą▓ąŠ čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčéą░čģ: ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ ą£ą░čüą╗čÅčģą░-I (ą║. 1, ą╝. 1) ąĖ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ čā čü. ąÜą░ą╗ąĖčüčéčĆą░čéąĖčģą░. ąĪąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 12ŌĆō12,2čģ3ŌĆō5čģ0,5ŌĆō1,6 čüą╝; 7čģ1,8 čüą╝; 7ŌĆō7,6čģ2,5ŌĆō4 čüą╝; 4,6ŌĆō7,6čģ1ŌĆō3 čüą╝.

ąĀą░ąĘą┤ąĄą╗ II. ąÜąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąøąĄąĘą▓ąĖčÅ ą║ą╗ąĖąĮą║ą░ ąĖą┤čāčé ąŠčé ąŠčüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖčÅ ą┐ą░čĆą░ą╗ą╗ąĄą╗čīąĮąŠ ą┤čĆčāą│ ą┤čĆčāą│čā ąĖ ą┐ą╗ą░ą▓ąĮąŠ čüčāąČą░čÄčéčüčÅ ą║ ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖčÄ, ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÅ ą░ą▒čĆąĖčü, ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░čÄčēąĖą╣ ą║ąĖą╗čī ą║ąŠčĆą░ą▒ą╗čÅ.

ą×čéą┤ąĄą╗ II. ą¤ąŠčćą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ą¤ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčé ą┐ąŠ č乊čĆą╝ąĄ ą┐ąŠčćą║čā, ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĮąŠąĄ ą▓čŗą┐čāą║ą╗ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮąŠą╣ ą║ č湥čĆąĄąĮčā.

ąóąĖą┐ 2. ą¤ąŠą┤ąŠą▓ą░ą╗čīąĮčŗąĄ. ąØą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ą░ą▒čĆąĖčü ą▒ą╗ąĖąĘą║ąĖą╣ ą┐ąŠ č乊čĆą╝ąĄ ą║ ąŠą▓ą░ą╗čā. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ąĖ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą▓ą░ą╗ąĖą║ąŠą╝ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮąĄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ, ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčēąĖą╣ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠąŠą▒ąĖąĮą║ą░. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 85,6čģ4čģ1,2 čüą╝; 7čģ4,8 čüą╝; 2,4čģ2,8 čüą╝; 4,4čģ2,4 čüą╝.

ąóąĖą┐ 3. ąÆąŠą╗čÄč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ. ą×čüąĮąŠą▓ą░ąĮąĖąĄ ąĖ ą┐ą╗ąĄčćąĖą║ąĖ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖčÅ ą┐čĆčÅą╝čŗąĄ ąĖą╗ąĖ ą┤čāą│ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąØą░ ą║ąŠąĮčåą░čģ ą┐ą╗ąĄčćąĖą║ąŠą▓ čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░čÄčéčüčÅ ą▓ąŠą╗čÄčéčŗ ŌĆō 菹╗ąĄą╝ąĄąĮčéčŗ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ čüą┐ąĖčĆą░ą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗčģ ąĘą░ą▓ąĖčéą║ąŠą▓. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü čéčĆąĄą╝čÅ ą▓ą░ą╗ąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮąĄ, ąĘąŠąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄą╝, ąĘąŠą╗ąŠčéčŗą╝ ą┐ąŠą║čĆčŗčéąĖąĄą╝ ąĖ ąĘąŠą╗ąŠč鹊ą╣ ąŠą▒ą╝ąŠčéą║ąŠą╣ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮąĄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ, čÅą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╣čüčÅ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠą╣ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąŠą╣ ąĖąĘ ąóčÄą╝ąĄąĮčåąĄą▓čüą║ąŠą│ąŠ čĆą░ą╣ąŠąĮą░. ąØą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅąĄčé čüąŠą▒ąŠą╣ ą┤ą▓ąĄ ą│ąŠą╗ąŠą▓čŗ ą│čĆąĖč乊ąĮąŠą▓, ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāčéčŗąĄ ą┤čĆčāą│ ąŠčé ą┤čĆčāą│ą░, ą│ą╗ą░ąĘą░ ą║ąŠč鹊čĆčŗčģ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮčŗ čā č湥čĆąĄąĮą░, ą░ ą║ą╗čÄą▓čŗ ą┐ą╗ą░ą▓ąĮąŠ ąĖąĘą│ąĖą▒ą░čÄčéčüčÅ ąĖ ąĘą░ą║čĆčāčćąĖą▓ą░čÄčéčüčÅ ą▓ąŠą▓ąĮčāčéčĆčī, ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÅ ą▓ąŠą╗čÄčéčŗ. ąØą░ ą│ą╗ą░ąĘąĄ, čāčģąĄ ąĖ ą║ą╗čÄą▓ąĄ ąŠą┤ąĮąŠą│ąŠ ą│čĆąĖč乊ąĮą░ ąĖ ąĮą░ ą║ą╗čÄą▓ąĄ ą┤čĆčāą│ąŠą│ąŠ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą╗ąĖčüčī čüą╗ąĄą┤čŗ ą┐ąŠąĘąŠą╗ąŠčéčŗ. ąØą░ č湥čĆąĄąĮąĄ čćą░čüčéąĖčćąĮąŠ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą╗ą░čüčī ąĘąŠą╗ąŠčéą░čÅ ą┐čĆąŠą▓ąŠą╗ąŠą║ą░, čüąŠčüčéą░ą▓ą╗čÅą▓čłą░čÅ ąŠą▒ą╝ąŠčéą║čā, ą║ąŠč鹊čĆą░čÅ čüą║ąŠčĆąĄąĄ ą▓čüąĄą│ąŠ čÅą▓ą╗čÅą╗ą░čüčī ąĮąĄ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╝, ą░ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗą╝ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą╝.

ą×čéą┤ąĄą╗ III. ąĪąĄčĆą┤čåąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ą¤ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĄ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčé ą┐ąŠ č乊čĆą╝ąĄ čüąĄčĆą┤čåąĄ, ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĮąŠąĄ ąŠčüčéčĆąŠą╣ ą▓ąĄčĆčłąĖąĮąŠą╣ ą║ č湥čĆąĄąĮčā.

ąóąĖą┐ 4. ąöčāą│ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ą▓ą░ą╗ąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮąĄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ, čÅą▓ą╗čÅčÄčēąĖą╣čüčÅ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮąŠą╣ ąĮą░čģąŠą┤ą║ąŠą╣ čā čü. ąōąŠčĆčīą║ąŠą▓čüą║ąŠąĄ. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 64čģ4,3 čüą╝; 7,3čģ3,9čģ1,5 čüą╝; 8,9čģ2,8čģ0,7 čüą╝; 7čģ3,3 čüą╝.

ąŻčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą║ čŹč鹊ą╝čā čéąĖą┐čā ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠčéąĮąĄčüčéąĖ ąĄčēąĄ ąŠą┤ąĖąĮ ą╝ąĄčć ą┐ą╗ąŠčģąŠą╣ čüąŠčģčĆą░ąĮąĮąŠčüčéąĖ, ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčēąĖą╣ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąōąĖą╗ąĄą▓ąŠ-X (ą║. 1). ąĪąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: ą║ą╗ąĖąĮąŠą║ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé, 6,4čģ3 čüą╝; 7,6čģ2,8 čüą╝; 6,8čģ2,2 čüą╝.

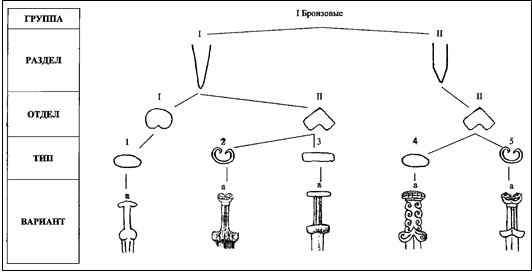

ąśčéą░ą║, ą▓ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖąĘą░čåąĖąĖ ą╝ą░č鹥čĆąĖą░ą╗ą░ ąĮą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąŠ: 1 ą│čĆčāą┐ą┐ą░, 2 čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ą░, 3 ąŠčéą┤ąĄą╗ą░, 4 čéąĖą┐ą░, ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĮčŗąĄ 5 ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░ą╝ąĖ (čĆąĖčü. 3).

ąÆ ą║ą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖčÄ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ąĮą░ą╝ąĖ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓ą║ą╗čÄč湥ąĮąŠ 33 ą║ąĖąĮąČą░ą╗ą░. ąŁč鹊 čåąĄą╗čŗąĄ ą┐čĆąĄą┤ą╝ąĄčéčŗ, čćą░čüčéąĖčćąĮąŠ ą┐ąŠą▓čĆąĄąČą┤ąĄąĮąĮčŗąĄ, ąĖ čäčĆą░ą│ą╝ąĄąĮčéčŗ, čĆąĄą║ąŠąĮčüčéčĆčāąĖčĆčāąĄą╝čŗąĄ ąĮą░ ąŠčüąĮąŠą▓ąĄ čüąŠą┐ąŠčüčéą░ą▓ą╗ąĄąĮąĖčÅ čü čåąĄą╗čŗą╝ąĖ.

ąōčĆčāą┐ą┐ą░ I. ąæčĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗąĄ. ąÆčüąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖčÅ ąĖąĘą│ąŠč鹊ą▓ą╗ąĄąĮčŗ ąĖąĘ ą▒čĆąŠąĮąĘčŗ.

ąĀą░ąĘą┤ąĄą╗ I. ąóčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗąĄ.

ą×čéą┤ąĄą╗ I. ą¤ąŠčćą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ

ąóąĖą┐ 1. ą¤ąŠą┤ąŠą▓ą░ą╗čīąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ŌĆō čüą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ ąĖąĘ ąæą░čĆąĮą░čāą╗čīčüą║ąŠą│ąŠ ąŠą║čĆčāą│ą░. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 11,4čģ3,2 čüą╝; 4,4čģ2,6 čüą╝; 6čģ2 čüą╝; 4,7čģ1,6 čüą╝.

ą×čéą┤ąĄą╗ II. ąÉ-ą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ (ą▒ą░ą▒ąŠčćą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ). ą×ą▒čēąĖą╣ ą░ą▒čĆąĖčü ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖčÅ ąĮą░ą┐ąŠą╝ąĖąĮą░ąĄčé ą▒čāą║ą▓čā ą│čĆąĄč湥čüą║ąŠą│ąŠ ą░ą╗čäą░ą▓ąĖčéą░. ą¤čĆąĖ čŹč鹊ą╝ č乊čĆą╝ą░ ą╝ąŠąČąĄčé ą▓ą░čĆčīąĖčĆąŠą▓ą░čéčīčüčÅ: ą┐ąŠą╗ąŠčéąĮąŠ čłąĖčĆąŠą║ąŠąĄ ąĖą╗ąĖ čāąĘą║ąŠąĄ, ą┐ą╗ąĄčćąĖą║ąĖ ąŠą║čĆčāą│ą╗čŗąĄ, ą┐čĆčÅą╝čŗąĄ ąĖą╗ąĖ čü ą┐čĆąŠą│ąĖą▒ąŠą╝, ą▓ąĄčĆčłąĖąĮą░ ąŠą▒čĆą░ąĘčāąĄą╝ąŠą│ąŠ ą┐ą╗ąĄčćąĖą║ą░ą╝ąĖ čāą│ą╗ą░ ŌĆō ąŠčüčéčĆą░čÅ ąĖą╗ąĖ ąŠą║čĆčāą│ą╗ą░čÅ.

ąóąĖą┐ 2. ąÆąŠą╗čÄč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ ąĖ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą▓ą░ą╗ąĖą║ą░ą╝ąĖ, ąŠčĆąĮąĖč鹊ą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĖ ąĖ ąĘąŠąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĖ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąĪčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣ą║ą░-2 (ą╝. 56). ąØą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąŠ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄą│ąŠą╗ąŠą▓ čģąĖčēąĮčŗčģ ą┐čéąĖčå, ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāčéčŗčģ ą┤čĆčāą│ ą║ ą┤čĆčāą│čā. ąØą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéčīąĄ čüąĖą╝ą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮąŠ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮčŗ ą┤ą▓ą░ čüčéąĖą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠą╗ą║ąŠą▓, ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĮčŗąĄ čüą┐ąĖąĮą░ą╝ąĖ ą║ ą║ą╗ąĖąĮą║čā ąĖ ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāčéčŗčģ ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ ą┤čĆčāą│ ą║ ą┤čĆčāą│čā. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 4,7čģ4čģ3,2 čüą╝; 6čģ2,6 čüą╝; 5,6čģ1,5 čüą╝; 3,4čģ2,6 čüą╝.

ąóąĖą┐ 3. ąæčĆčāčüą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ąĖ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą▓ą░ą╗ąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮąĄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąĪčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣ą║ą░-2 (ą╝. 35). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 13x2,6x0,6 čüą╝; 4,8x1,8 čüą╝; 5,8x1,6 čüą╝; 5x1 čüą╝.

ąĀąĖčü. 3. ąÜą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ čüčģąĄą╝ą░ ą╝ąĄč湥č鹥ą╣

ąĀą░ąĘą┤ąĄą╗ II. ąÜąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ą×čéą┤ąĄą╗ II. ąÉ-ą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ąóąĖą┐ 4. ą¤ąŠą┤ąŠą▓ą░ą╗čīąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ąŠčĆąĮą░ą╝ąĄąĮčéąĖčĆąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ŌĆō čüą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ čā ą│. ąŚą╝ąĄąĖąĮąŠą│ąŠčĆčüą║. ąØą░ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĖ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąŠ ą┐čÅčéčī ą▓ąĄčĆčéąĖą║ą░ą╗čīąĮčŗčģ čłčéčĆąĖčģąŠą▓, ą▓ąĮčāčéčĆąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ąĖą╝ąĖ čāčćą░čüčéą║ąŠą▓ ą┐ąŠą▓ąĄčĆčģąĮąŠčüčéąĖ čĆą░čüą┐ąŠą╗ą░ą│ą░ąĄčéčüčÅ ą┐ąŠ ą┤ą▓ą░ ą│ąŠčĆąĖąĘąŠąĮčéą░ą╗čīąĮčŗčģ čłčéčĆąĖčģą░. ąØą░ č湥čĆąĄąĮąĄ ą┐ąŠ č湥čéčŗčĆąĄ čü ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮčŗ čüą┐ąĖčĆą░ą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ ąĘą░ą▓ąĖčéą║ąĖ. ąÉąĮą░ą╗ąŠą│ąĖčćąĮčŗą╣ ąŠčĆąĮą░ą╝ąĄąĮčé ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮ ąĮą░ ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ ąĖąĘ ą┐ąŠą╗ąŠą▓ąĖąĮ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖčÅ. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 10,6čģ1,8 čüą╝; 3,8čģ1,6 čüą╝; 3,4čģ2,2 čüą╝; 3čģ1,2 čüą╝.

ąóąĖą┐ 5. ąÆąŠą╗čÄč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ąĖ čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ ą▓ą░ą╗ąĖą║ą░ą╝ąĖ, ąŠčĆąĮąĖč鹊ą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĖ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ, ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčēąĖą╣ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąÜą╗ąĄą┐ąĖą║ąŠą▓ąŠ-I. ąØą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąŠ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą│ąŠą╗ąŠą▓ čģąĖčēąĮčŗčģ ą┐čéąĖčå, ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāčéčŗčģ ą┤čĆčāą│ ą║ ą┤čĆčāą│čā. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 12,6čģ2,2čģ1,7 čüą╝; 4,2čģ1,9 čüą╝; 4,8čģ1,7 čüą╝; 3,4čģ2 čüą╝.

ąŻčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą║ čŹč鹊ą╝čā čéąĖą┐čā ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠčéąĮąĄčüčéąĖ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮčāčÄ ąĮą░čģąŠą┤ą║čā ą║ąĖąĮąČą░ą╗ą░, ąĖą╝ąĄčÄčēąĄą│ąŠ ą┐ą╗ąŠčģčāčÄ čüąŠčģčĆą░ąĮąĮąŠčüčéčī, ąĮą░ čāą╗. ą¤ąĄčüčćą░ąĮąŠą╣ ą│ąŠčĆąŠą┤ą░ ąæą░čĆąĮą░čāą╗ą░.

ąōčĆčāą┐ą┐ą░ II. ą¢ąĄą╗ąĄąĘąĮčŗąĄ.

ąĀą░ąĘą┤ąĄą╗ I. ąóčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮčŗąĄ.

ą×čéą┤ąĄą╗ II. ąÉ-ą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ąóąĖą┐ 6. ąÆąŠą╗čÄč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ą▓ą░ą╗ąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮąĄ, ąŠčĆąĮąĖč鹊ą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĖ ąĖ ąĘąŠąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮąĄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ŌĆō čüą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ ą▓ čü. ąĀąŠą│ąŠąĘąĖčģą░. ąØą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ą▓čŗą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąŠ ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ ą│ąŠą╗ąŠą▓ ą│čĆąĖč乊ąĮąŠą▓, ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāčéčŗčģ ą┤čĆčāą│ ą║ ą┤čĆčāą│čā. ąØą░ čłąĖčĆąŠą║ąĖčģ ą│čĆą░ąĮčÅčģ č湥čĆąĄąĮąŠą▓ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąŠ ą┐ąŠ ą┤ą▓ą░ čü ą║ą░ąČą┤ąŠą╣ čüč鹊čĆąŠąĮčŗ čüčéąĖą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ą║ąŠą┐čŗčéąĮčŗčģ ąČąĖą▓ąŠčéąĮčŗčģ. ąśčģ ą┐ąĄčĆąĄą┤ąĮąĖąĄ ąĮąŠą│ąĖ ą▓čŗčéčÅąĮčāčéčŗ, ą░ ąĘą░ą┤ąĮąĖąĄ ą┐ąŠą┤ąŠą│ąĮčāčéčŗ. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 14,7čģ3,4čģ0,6 čüą╝; 4,3čģ2 čüą╝; 7,8čģ2,4 čüą╝; 4,6čģ2 čüą╝.

ąŻčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą║ čŹč鹊ą╝čā čéąĖą┐čā ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠčéąĮąĄčüčéąĖ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ-2 (ą║. 7, ą╝. 6). ąĪąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: ą║ą╗ąĖąĮąŠą║ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓čāąĄčé; 5,3čģ2,9 čüą╝; 6čģ2 čüą╝.

ąóąĖą┐ 7. ąÜąŠą╗čīčåąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąØą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ą░ą▒čĆąĖčü ą║ąŠą╗čīčåą░. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ŌĆōą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąĪčéą░čĆąŠą░ą╗ąĄą╣ą║ą░&2 (ą╝. 32). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 16,6čģ4čģ0,9 čüą╝; 7,4čģ3,4 čüą╝; 7,2čģ3 čüą╝; 5čģ4,2 čüą╝.

ąóąĖą┐ 8. ąöąĖčüą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąØą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ą░ą▒čĆąĖčü ą║čĆčāą│ą░, ą▓ čåąĄą╗ąŠą╝ ą┐čĆąĄą┤čüčéą░ą▓ą╗čÅčÅ čüąŠą▒ąŠą╣ č乊čĆą╝čā, ą┐ąŠčģąŠąČčāčÄ ąĮą░ ą┤ąĖčüą║. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąøąŠą║ąŠčéčī&4ą░ (ą║. 1, ą╝. 1, ą┐. 1ą▒). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 17,4čģ5,2čģ1,4 čüą╝; 6,6čģ2 čüą╝; 7,2čģ4 čüą╝; 5,4čģ5,2 čüą╝.

ą×čéą┤ąĄą╗ III. ąöčāą│ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ąóąĖą┐ 9. ąÆąŠą╗čÄč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ŌĆō čüą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ ąĮą░ ą│ąŠčĆąĄ ą¤ąĖą║ąĄčé. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 18čģ2,4 čüą╝; 4,2čģ1,2 čüą╝; 6,6čģ2,1 čüą╝; 3,2čģ3 čüą╝.

ąóąĖą┐ 10. ą×ą▓ą░ą╗čīąĮąŠ&ą║ąŠą╗čīčćą░čéčŗąĄ. ąØą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄ ąĖą╝ąĄąĄčé ą░ą▒čĆąĖčü ąŠą▓ą░ą╗ą░, ą▓ąĮčāčéčĆąĖ ą║ąŠč鹊čĆąŠą│ąŠ ąĮą░čģąŠą┤ąĖčéčüčÅ ąŠą▓ą░ą╗čīąĮąŠą╣ ąČąĄ č乊čĆą╝čŗ ąŠčéą▓ąĄčĆčüčéąĖąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ-2 (ą║. 10, ą╝. 3). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 25čģ4,4čģ0,7 čüą╝; 5,9čģ4,2 čüą╝; 7,2čģ2,6 čüą╝; 4,7čģ2,2 čüą╝. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą▒ ŌĆō čü ą┐čĆąŠčĆąĄąĘčīčÄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ-1 (ą║. 15, ą╝. 1). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 19čģ3,4čģ0,9 čüą╝; 4,3čģ1,8 čüą╝; 6,4čģ2,5 čüą╝; 4,8čģ1,8 čüą╝.

ąóąĖą┐ 11. ąöąĖčüą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ-2 (ą║. 26, ą╝. 5). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 17čģ4,2čģ1,9 čüą╝; 6,4čģ1,8 čüą╝; 7,6čģ2,6 čüą╝; 3,8čģ2,6 čüą╝. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą▒ ŌĆō čü ą┐ą░ąĘą░ą╝ąĖ ą┤ą╗čÅ ą║čĆąĄą┐ą╗ąĄąĮąĖčÅ ąĮą░ą║ą╗ą░ą┤ąŠą║ ąĮą░ čłąĖčĆąŠą║ąĖčģ ą│čĆą░ąĮčÅčģ č湥čĆąĄąĮą░. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ŌĆō čüą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ ąĮą░ ą│ąŠčĆąĄ ą¤ąĖą║ąĄčé. ąÜčĆą░čÅ č湥čĆąĄąĮą░ ┬½ąĘą░ą▓ąĄčĆąĮčāčéčŗ┬╗ ąĖ ąŠą▒čĆą░ąĘčāčÄčé čéą░ą║ąĖą╝ ąŠą▒čĆą░ąĘąŠą╝ ąĮąĄą▒ąŠą╗čīčłąĖąĄ ą┐ą░ąĘčŗ. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 13,4čģ3,4 čüą╝; 5,8čģ1,2 čüą╝; 7čģ3,2 čüą╝; 2,8čģ3,4 čüą╝.

ą×čéą┤ąĄą╗ IV. ąæčĆčāčüą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ąóąĖą┐ 12. ąÆąŠą╗čÄč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ-2 (ą║. 2, ą╝. 9). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 19čģ4,6čģ0,8 čüą╝; 5,6čģ1,8 čüą╝; 6,6čģ2,8 čüą╝; 6,4čģ3,8 čüą╝.

ąóąĖą┐ 13. ą×ą▓ą░ą╗čīąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ ąĖ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ą▓ą░ą╗ąĖą║ą░ą╝ąĖ, ąĘąŠąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖąĄą╝ ąĮą░ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĖ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĖ, ąŠčĆąĮą░ą╝ąĄąĮč鹊ą╝ ąĮą░ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĖ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ŌĆō čüą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ ąĮą░ čüčéą░ąĮčåąĖąĖ ąŻą║ą╗ą░ą┤ąŠčćąĮąŠą╣. ąØą░ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĖ ąĖ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĖ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮčŗ čüčéąĖą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗąĄ ą│ąŠą╗ąŠą▓čŗ ą▒ą░čĆą░ąĮąŠą▓, ą┐ąŠą▓ąĄčĆąĮčāčéčŗąĄ ą┤čĆčāą│ ąŠčé ą┤čĆčāą│ą░. ąŻ ą┐ąĄčĆą▓ąŠą│ąŠ ą│ąŠą╗ąŠą▓čŗ ą┐čĆąŠčĆą░ą▒ąŠčéą░ąĮčŗ ą▒ąŠą╗ąĄąĄ ą┤ąĄčéą░ą╗čīąĮąŠ: ą▓ąĮčāčéčĆąĖ ┬½čĆąŠą│ąŠą▓┬╗ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮ ąŠčĆąĮą░ą╝ąĄąĮčé ą▓ ą▓ąĖą┤ąĄ čéčĆąĄčāą│ąŠą╗čīąĮąĖą║ąŠą▓, ą░ čéą░ą║ąČąĄ ą▓ą░ą╗ąĖą║ąĖ, ąŠą▒ąŠąĘąĮą░čćą░čÄčēąĖąĄ ą╗ąĖąĮąĖąĖ ą╗ą▒ą░, ą│ą╗ą░ąĘ ąĖ čĆčéą░. ąŻ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖą╣ ąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĖ ąŠą▒ąŠąĘąĮą░č湥ąĮčŗ ąĮąĄ ą▓čüąĄ čŹčéąĖ ą╗ąĖąĮąĖąĖ, ą┐čĆąĖč湥ą╝ ąĖą╝ąĄčÄčēąĖąĄčüčÅ ąŠčéą╝ąĄč湥ąĮčŗ čłčéčĆąĖčģą░ą╝ąĖ. ąĪąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 3čģ3čģ0,6 čüą╝; 5,8čģ1,6 čüą╝; 7,8čģ1,9 čüą╝; 5,7čģ2 čüą╝.

ąóąĖą┐ 14. ą×ą▓ą░ą╗čīąĮąŠ-ą║ąŠą╗čīčćą░čéčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü ą┐čĆąŠčĆąĄąĘčīčÄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ&2 (ą║. 23, ą╝. 5). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 17,4čģ4,6čģ0,9 čüą╝; 7,6čģ1,7 čüą╝; 8,3čģ3,6 čüą╝; 6,5čģ2,2 čüą╝.

ąóąĖą┐ 15. ąöčāą│ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ-1 (ą║. 5, ą╝. 5). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 16,9čģ4,2 čüą╝; 5čģ1,1 čüą╝; 7čģ1,7 čüą╝; 5,2čģ1,6 čüą╝.

ą×čéą┤ąĄą╗ V. ąæąĄąĘ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖčÅ.

ąóąĖą┐ 16. ąæąĄąĘ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖčÅ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ąÆčüąĄą│ąŠ čéčĆąĖ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆą░ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ążąĖčĆčüąŠą▓ąŠ-XI (ą╝. 25, 26, 27). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 9,9ŌĆō12,2čģ2,6ŌĆō3,4čģ0,4ŌĆō0,6 čüą╝; 4ŌĆō6čģ0,6ŌĆō1,5čģ0,4ŌĆō0,6 čüą╝.

ąĀą░ąĘą┤ąĄą╗ II. ąÜąĖą╗ąĄą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ą×čéą┤ąĄą╗ I. ą¤ąŠčćą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ąóąĖą┐ 17. ą¤ąŠą┤ąŠą▓ą░ą╗čīąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü ą▒čĆąŠąĮąĘąŠą▓čŗą╝ ąĮą░ą▓ąĄčĆčłąĖąĄą╝. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ą£ą░ą╗čŗą╣ ąōąŠąĮčīą▒ąĖąĮčüą║ąĖą╣ ąÜąŠčĆą┤ąŠąĮ-I (ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ 1, ą╝. 15). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 19čģ2,7čģ1,2 čüą╝; 5čģ2,9 čüą╝; 7,3čģ1,9 čüą╝; 4,6čģ2,4 čüą╝.

ą×čéą┤ąĄą╗ II. ąÉ-ą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ąóąĖą┐ 18. ąÆąŠą╗čÄč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ-2 (ą║. 5, ą╝. 2). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 17,5čģ3,2čģ0,9 čüą╝; 5,2čģ2,1 čüą╝; 7čģ2 čüą╝; 4,9čģ1,9 čüą╝.

ąóąĖą┐ 19. ąæčĆčāčüą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü čåąĄąĮčéčĆą░ą╗čīąĮčŗą╝ ąĖ ą▒ąŠą║ąŠą▓čŗą╝ąĖ ą▓ą░ą╗ąĖą║ą░ą╝ąĖ ąĖ ąĘąŠąŠą╝ąŠčĆčäąĮčŗą╝ ąŠčĆąĮą░ą╝ąĄąĮč鹊ą╝ ąĮą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéąĖąĖ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ŌĆō čüą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ čā čü. ąÜąŠčćą║ąĖ. ąØą░ ą┐ąĄčĆąĄą║čĆąĄčüčéčīąĄ čüąĖą╝ą╝ąĄčéčĆąĖčćąĮąŠ čĆą░čüą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮčŗ ą┤ą▓ą░ čüčéąĖą╗ąĖąĘąŠą▓ą░ąĮąĮčŗčģ ąĖąĘąŠą▒čĆą░ąČąĄąĮąĖčÅ ą▓ąŠą╗ą║ąŠą▓, ąŠą▒čĆą░čēąĄąĮąĮčŗčģ čüą┐ąĖąĮą░ą╝ąĖ ą║ ą║ą╗ąĖąĮą║čā ąĖ čüą╝čŗą║ą░čÄčēąĖčģčüčÅ ą│ąŠą╗ąŠą▓ą░ą╝ąĖ. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 18,6čģ1,8 čüą╝; 5,4čģ2,4 čüą╝; 6,2čģ1,5 čüą╝; 3,7čģ1,7 čüą╝.

ą×čéą┤ąĄą╗ III. ąöčāą│ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ąóąĖą┐ 20. ąÆąŠą╗čÄč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ąĪą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ čā čĆąĄą║ąĖ ąĪčāčģą░čÅ ą¦ąĄą╝čĆąŠą▓ą║ą░. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 16,5čģ3 čüą╝; 4,6čģ1,4 čüą╝; 6čģ1,8 čüą╝; 4,2čģ1,4 čüą╝.

ąóąĖą┐ 21. ąæčĆčāčüą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō čü ą┐čĆąŠčĆąĄąĘčīčÄ ąĮą░ č湥čĆąĄąĮąĄ. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ-2 (ą║. 16, ą╝. 2). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 17,4čģ3,6čģ0,6 čüą╝; 5,3čģ1,2 čüą╝; 8,2čģ3 čüą╝; 4,6čģ1,2 čüą╝.

ąóąĖą┐ 22. ą×ą▓ą░ą╗čīąĮąŠ&ą║ąŠą╗čīčćą░čéčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ-2 (ą║. 10, ą╝. 3). ąĪąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 19,8čģ4,4čģ0,7 čüą╝; 5,9čģ1,2 čüą╝; 7,2čģ2,6 čüą╝; 4,7čģ2,2 čüą╝.

ąŻčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą║ čŹč鹊ą╝čā čéąĖą┐čā ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠčéąĮąĄčüčéąĖ ą┐ą╗ąŠčģąŠ čüąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖą╣čüčÅ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąØąŠą▓ąŠčéčĆąŠąĖčåą║ąŠąĄ&1 (ą║. 20, ą╝. 1). ąĪąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 11,2čģ2čģ0,8 čüą╝; 8čģ3,6 čüą╝; 5,4čģ2,2 čüą╝.

ąĀąĖčü. 4. ąÜą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ čüčģąĄą╝ą░ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓

ąĀąĖčü. 5. ąÜą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ čüčģąĄą╝ą░ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓ (ą┐čĆąŠą┤ąŠą╗ąČąĄąĮąĖąĄ)

ąĀąĖčü. 6. ąÜą╗ą░čüčüąĖčäąĖą║ą░čåąĖąŠąĮąĮą░čÅ čüčģąĄą╝ą░ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓ (ąŠą║ąŠąĮčćą░ąĮąĖąĄ)

ą×čéą┤ąĄą╗ IV. ąæčĆčāčüą║ąŠą▓ąĖą┤ąĮčŗąĄ.

ąóąĖą┐ 23. ąÆąŠą╗čÄč鹊ąŠą▒čĆą░ąĘąĮčŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ąĖąĘ ą╝ąŠą│ąĖą╗čīąĮąĖą║ą░ ąĀąŠą│ąŠąĘąĖčģą░-VI (ą║. 3, ą╝. 4). ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 16,4čģ3,6čģ1 čüą╝; 4,7čģ2 čüą╝; 6,4čģ2,4 čüą╝; 5,2čģ2,8 čüą╝.

ąóąĖą┐ 24. ąÜąŠą╗čīčåąĄą▓čŗąĄ. ąÆą░čĆąĖą░ąĮčé ą░ ŌĆō ą▒ąĄąĘ ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĖč鹥ą╗čīąĮčŗčģ čäčāąĮą║čåąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗčģ ąĖ ą┤ąĄą║ąŠčĆą░čéąĖą▓ąĮčŗčģ 菹╗ąĄą╝ąĄąĮč鹊ą▓. ą×ą┤ąĖąĮ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆ ŌĆō čüą╗čāčćą░ą╣ąĮą░čÅ ąĮą░čģąŠą┤ą║ą░ čā čü. ąØąŠą▓ąŠąŠą▒ąĖąĮčåąĄą▓ąŠ. ąĀą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 19čģ4,8čģ0,8 čüą╝; 6,4čģ1,4 čüą╝; 7,4čģ2,4 čüą╝; 5čģ5 čüą╝.

ąŻčüą╗ąŠą▓ąĮąŠ ą║ čŹč鹊ą╝čā čéąĖą┐čā ą╝ąŠąČąĮąŠ ąŠčéąĮąĄčüčéąĖ čüą╗čāčćą░ą╣ąĮčāčÄ ąĮą░čģąŠą┤ą║čā ą║ąĖąĮąČą░ą╗ą░ čā čü. ąśą╗čīąĖąĮą║ą░. ąĪąŠčģčĆą░ąĮąĖą▓čłąĖąĄčüčÅ čĆą░ąĘą╝ąĄčĆčŗ: 15,3čģ4čģ0,7 čüą╝; 6,1čģ1,2 čüą╝; 9čģ2,3 čüą╝.

ąÆ čĆąĄąĘčāą╗čīčéą░č鹥 čüąĖčüč鹥ą╝ą░čéąĖąĘą░čåąĖąĖ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą▒čŗą╗ąŠ ą▓čŗą┤ąĄą╗ąĄąĮąŠ: 1 ą│čĆčāą┐ą┐ą░, 2 čĆą░ąĘą┤ąĄą╗ą░, 5 ąŠčéą┤ąĄą╗ąŠą▓, 24 čéąĖą┐ą░, ą┤ąŠą┐ąŠą╗ąĮąĄąĮąĮčŗąĄ 26 ą▓ą░čĆąĖą░ąĮčéą░ą╝ąĖ (čĆąĖčü. 4ŌĆō6).

ąæąŠą╗čīčłąĄąĄ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ą║ąŠčĆąŠčéą║ąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓ąŠą│ąŠ ąŠčĆčāąČąĖčÅ ą┐ąŠ čüčĆą░ą▓ąĮąĄąĮąĖčÄ čü ą┤ą╗ąĖąĮąĮąŠą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą▓čŗą╝ (ą║ ąĮąĄą╝čā ąŠčéąĮąŠčüąĖčéčüčÅ 49 ąĖąĘ 58 čāčćč鹥ąĮąĮčŗčģ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆąŠą▓) čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāąĄčé ąŠ ą▓čŗčüąŠą║ąŠą╣ čĆąŠą╗ąĖ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ ą▓ čüą┐ąĄčłąĄąĮąĮąŠą╝ ą┐ąŠą╗ąŠąČąĄąĮąĖąĖ čā ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąøąĄčüąŠčüč鹥ą┐ąĮąŠą│ąŠ ąÉą╗čéą░čÅ ą▓ čĆą░ąĮąĮąĄą╝ ąČąĄą╗ąĄąĘąĮąŠą╝ ą▓ąĄą║ąĄ. ąÆ č鹊 ąČąĄ ą▓čĆąĄą╝čÅ ą┐ąŠčÅą▓ą╗ąĄąĮąĖąĄ ąĖąĘą┤ąĄą╗ąĖą╣ čü čłąĖčĆąŠą║ąĖą╝ (4ŌĆō5 čüą╝) ą║ą╗ąĖąĮą║ąŠą╝ ą│ąŠą▓ąŠčĆąĖčé ąŠ čüčéčĆąĄą╝ą╗ąĄąĮąĖąĖ čāčüąĖą╗ąĖčéčī čĆčāą▒čÅčēčāčÄ čäčāąĮą║čåąĖčÄ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓.

ąÆčüąĄ 菹║ąĘąĄą╝ą┐ą╗čÅčĆčŗ ą╝ąĄč湥ą╣ ą▓čüčéčĆąĄč湥ąĮčŗ ą▓ ą░čĆąĄą░ą╗ąĄ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ, ą▓ č鹊ą╝ čćąĖčüą╗ąĄ č湥čéčŗčĆąĄ ą┐čĆąŠąĖčüčģąŠą┤čÅčé ąĖąĘ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüąŠą▓ (ąØąŠą▓ąŠąŠą▒ąĖąĮą║ą░, ą£ą░čüą╗čÅčģą░-I, ą║. 1, ą╝. 1; ąōąĖą╗ąĄą▓ąŠ-IX, ą║. 3). ą¤ąŠčüą╗ąĄą┤ąĮąĄąĄ ąŠą┐čĆąŠą▓ąĄčĆą│ą░ąĄčé ą╝ąĮąĄąĮąĖąĄ ą¤.ąś. ą©čāą╗čīą│ąĖ7, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╣ čüčéą░ą▓ąĖčé ą┐ąŠą┤ ą▓ąŠą┐čĆąŠčü ą┐čĆąĖą╝ąĄąĮąĄąĮąĖąĄ ąĮąŠčüąĖč鹥ą╗čÅą╝ąĖ ą║ą░ą╝ąĄąĮčüą║ąŠą╣ ą║čāą╗čīčéčāčĆčŗ ą╝ąĄč湥ą╣, čāą║ą░ąĘčŗą▓ą░čÅ ąĮą░ ąŠčéčüčāčéčüčéą▓ąĖąĄ ąĖčģ ą▓ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮčŗčģ ą║ąŠą╝ą┐ą╗ąĄą║čüą░čģ. ąØąĄąĘąĮą░čćąĖč鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ąČąĄ ąĖčģ ą║ąŠą╗ąĖč湥čüčéą▓ąŠ ą╝ąŠąČąĄčé ą▒čŗčéčī čüą▓čÅąĘą░ąĮąŠ ą║ą░ą║ čü ąŠčüąŠą▒ąĄąĮąĮąŠčüčéčÅą╝ąĖ ą┐ąŠą│čĆąĄą▒ą░ą╗čīąĮąŠą│ąŠ ąŠą▒čĆčÅą┤ą░, čéą░ą║ ąĖ 菹╗ąĖčéą░čĆąĮąŠčüčéčīčÄ čŹč鹊ą│ąŠ ą▓ąĖą┤ą░ ąŠčĆčāąČąĖčÅ, ą║ąŠč鹊čĆčŗą╝ ą╝ąŠą│ą╗ąĖ ąŠą▒ą╗ą░ą┤ą░čéčī ą╗ąĖčłčī ąŠčéą┤ąĄą╗čīąĮčŗąĄ ą▓ąŠąĖąĮčŗ, ąĖą╝ąĄčÄčēąĖąĄ ą▓čŗčüąŠą║ąĖą╣ ą┐čĆąŠč乥čüčüąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮčŗą╣ ąĖą╗ąĖ čüąŠčåąĖą░ą╗čīąĮčŗą╣ čüčéą░čéčāčü. ąóąĄą╝ ąĮąĄ ą╝ąĄąĮąĄąĄ, ąĖčģ ąĮą░ą╗ąĖčćąĖąĄ čüą▓ąĖą┤ąĄč鹥ą╗čīčüčéą▓čāąĄčé ąŠ čĆą░čüą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮąĄąĮąĖąĖ ą┐čĆą░ą║čéąĖą║ąĖ ą║ąŠąĮąĮąŠą│ąŠ ą▒ą╗ąĖąČąĮąĄą│ąŠ ą▒ąŠčÅ.

1 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüą║ąĖč乊ą▓. ąĪąÉąś ŌĆō ą£.: ┬½ąØą░čāą║ą░┬╗, 1964. 64 čü.; ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░č鹊ą▓ // ą£ąśąÉ. ą£.: ąśąĘą┤-ą▓ąŠ ąÉąØ ąĪąĪąĪąĀ, 1961. Ōä¢ 101. 168 čü.

2 ąøąĖčģą░č湥ą▓ą░ ą×.ąĪ. ą£ąŠčĆč乊ą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ ą░ąĮą░ą╗ąĖąĘ ą║ąĖąĮąČą░ą╗ąŠą▓ 菹┐ąŠčģąĖ ą▒čĆąŠąĮąĘčŗ ą×ą▒čī-ąśčĆčéčŗčłčüą║ąŠą│ąŠ ą╝ąĄąČą┤čāčĆąĄčćčīčÅ // ąĢą▓čĆą░ąĘąĖą╣čüą║ąŠąĄ ą║čāą╗čīčéčāčĆąĮąŠąĄ ą┐čĆąŠčüčéčĆą░ąĮčüčéą▓ąŠ. ąÉčĆčģąĄąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ, čŹčéąĮąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ, ą░ąĮčéčĆąŠą┐ąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ. ąśčĆą║čāčéčüą║: ąśąĘą┤&ą▓ąŠ ┬½ą×čéčéąĖčüą║┬╗, 2010. ąĪ. 240ŌĆō242.

3 ąōąŠčĆą▒čāąĮąŠą▓ ąÆ.ąÆ. ąÆąŠąĄąĮąĮąŠąĄ ą┤ąĄą╗ąŠ ąĮą░čüąĄą╗ąĄąĮąĖčÅ ąÉą╗čéą░čÅ ą▓ IIIŌĆōXIV ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ.čŹ. ą¦. II: ąØą░čüčéčāą┐ą░č鹥ą╗čīąĮąŠąĄ ą▓ąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ (ąŠčĆčāąČąĖąĄ). ąæą░čĆąĮą░čāą╗: ąśąĘą┤&ą▓ąŠ ąÉą╗čé. čāąĮ&čéą░, 2006. 232 čü.

4 ą£ąĄą╗čÄą║ąŠą▓ą░ ąÉ.ąś. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüą║ąĖč乊ą▓. ąĪąÉąś ŌĆō ą£.: ┬½ąØą░čāą║ą░┬╗, 1964. 64 čü.

5 ąōąŠčĆąĄą╗ąĖą║ ą£.ąÆ. ą×čĆčāąČąĖąĄ ą┤čĆąĄą▓ąĮąĄą│ąŠ ąÆąŠčüč鹊ą║ą░ (IV čéčŗčüčÅč湥ą╗ąĄčéąĖąĄ ŌĆō IV ą▓. ą┤ąŠ ąĮ. čŹ.). ąĪą¤ą▒: ┬½ąÉčéą╗ą░ąĮčé┬╗, 2003. 336 čü.

6 ąĪą╝ąĖčĆąĮąŠą▓ ąÜ.ąż. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüą░ą▓čĆąŠą╝ą░č鹊ą▓ // ą£ąśąÉ. ą£.: ąśąĘą┤-ą▓ąŠ. ąÉąØ ąĪąĪąĪąĀ, 1961. Ōä¢ 101. 168 čü.; ąźą░ąĘą░ąĮąŠą▓ ąÉ.ą£. ąśąĘą▒čĆą░ąĮąĮčŗąĄ ąĮą░čāčćąĮčŗąĄ čéčĆčāą┤čŗ: ą×č湥čĆą║ąĖ ą▓ąŠąĄąĮąĮąŠą│ąŠ ą┤ąĄą╗ą░ čüą░čĆą╝ą░č鹊ą▓. ąĪą¤ą▒.: ążąĖą╗ąŠą╗ąŠą│ąĖč湥čüą║ąĖą╣ čäą░ą║čāą╗čīč鹥čé ąĪą¤ą▒ąōąŻ; ąśąĘą┤ą░č鹥ą╗čīčüčéą▓ąŠ ąĪą¤ą▒ąōąŻ, 2008. 294 čü.

7 ą©čāą╗čīą│ą░ ą¤.ąś. ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ ąĮą░ ąÉą╗čéą░ąĄ ą▓ VIŌĆōIII ą▓ą▓. ą┤ąŠ ąĮ.čŹ. // ąÆąŠąŠčĆčāąČąĄąĮąĖąĄ čüą░čĆą╝ą░č鹊ą▓: čĆąĄą│ąĖąŠąĮą░ą╗čīąĮą░čÅ čéąĖą┐ąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ ąĖ čģčĆąŠąĮąŠą╗ąŠą│ąĖčÅ. ą¦ąĄą╗čÅą▒ąĖąĮčüą║: ąśąĘą┤-ą▓ąŠ ą«ąŻčĆąōčā, 2007. ąĪ. 142ŌĆō156.

ąÜąŠą╝ą╝ąĄąĮčéą░čĆąĖąĖ