ÐĨ.Ð. ÐÐūÐ―ÐūÐģÐū (ÐаŅ аŅКаÐŧа) ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ Ðē ÐļОаОаŅÐĩ ÐĻаОÐļÐŧŅ (1840â1859)

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ IIÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2016

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

ÐÐ―ÐūÐģÐūÐŧÐĩŅÐ―ÐĩÐĩ ŅÐūÐŋŅÐūŅÐļÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐļÐŧŅÐ―ÐūОŅ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКŅ Ðē ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ÐаÐēКазŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēŅÐĩŅ Ðū ŅÐūО, ŅŅÐū аŅОÐļŅ ÐļОаОа ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐąŅÐŧа Ð―ÐĩÐŋÐŧÐūŅ Ðū ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзÐūÐēÐ°Ð―Ð°, ÐŋÐū ÐūŅзŅÐēаО ÐķÐĩ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐļКÐūÐē â ÐŋŅÐĩÐēÐūŅŅ ÐūÐīÐ―Ðū ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзÐūÐēÐ°Ð―Ð° Ðļ ÐīÐļŅŅÐļÐŋÐŧÐļÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð°. ÐзŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐūÐīÐūÐē ÐēÐūÐđŅК, ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ŅаКŅÐļКÐļ Ðļ ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļÐļ аŅОÐļÐļ ÐļОаОаŅа ÐĻаОÐļÐŧŅ (1840â1859), Ð―ÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐĩÐŧŅÐđ ŅŅÐī ÐŋŅÐąÐŧÐļКаŅÐļÐđ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐģÐū ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ1, ŅŅÐĩÐąŅÐĩŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐģÐū ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ КŅÐūÐŋÐūŅÐŧÐļÐēÐūÐģÐū ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ. ÐÐīÐ―ÐļО Ðļз ÐēаÐķÐ―ŅŅ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ.

ÐÐū ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ ÐļОаОаŅа Ņ ÐģÐūŅŅÐĩÐē ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ Ð―ÐļКÐūÐģÐīа Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ. ÐзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅŅÐĩК ОаÐŧŅŅ КаÐŧÐļÐąŅÐūÐē Ðē ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―Ðĩ ÐūŅОÐĩŅÐĩÐ―Ðū ÐŧÐļŅŅ Ņ XVIII Ðē., Ðļ ŅÐūÐŧŅКÐū Ņ КŅÐąÐ°ŅÐļÐ―ŅÐĩÐē. ÐŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐļ ÐīаŅŅ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðū заŅ ÐēаŅÐĩ ŅŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅŅ ÐŋŅŅÐĩК ÐаÐīÐļŅ-ŅаŅ а2, Ð―Ðū Ð―ÐļŅÐĩÐģÐū Ð―Ðĩ ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅŅŅ ÐūÐą ÐļŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ. Ð 1830 Ðģ., заŅ ÐēаŅÐļÐē Ðē ÐąÐūŅ Ņ ЧаŅŅаÐŧŅ ŅŅŅŅКÐūÐĩ ÐūŅŅÐīÐļÐĩ, ŅŅÐūŅÐūÐ―Ð―ÐļКÐļ ÐаОзаŅа ÐēОÐĩŅŅÐū ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐūÐąŅ ÐŋÐūÐŋŅŅаŅŅŅŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ ÐĩÐģÐū, ÂŦ...ÐŋŅÐļÐŧаÐģаÐŧÐļ ÐēŅÐĩ ŅŅ ÐļŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅазÐŧÐūОаŅŅ ŅŅŅ ÐŋŅŅКŅ, Ð―Ðū Ð―Ðĩ ОÐūÐģÐŧÐļ Ð―ÐļŅÐĩÐģÐū ŅÐīÐĩÐŧаŅŅÂŧ3. ÐÐĩ Ð―Ð°ŅÐŧÐūŅŅ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐīÐēŅО ÐŋŅŅКаО, ÐēзŅŅŅО Ðē ŅÐūО ÐķÐĩ ÐģÐūÐīŅ Ðē ÐąÐūŅ ÐŋÐūÐī ÐŅÐīÐĩŅОÐĩŅÐūО ÐēÐūÐļÐ―Ð°ÐžÐļ ÐļОаОа ÐазÐļ-ÐŅŅ аООаÐīа4.

ÐОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐĻаОÐļÐŧŅ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐŋŅÐĩÐēŅаŅÐļŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ Ðē ŅÐūÐī ÐēÐūÐđŅК. ÐÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐūÐģÐū â ŅÐīÐĩÐŧаŅŅ ŅÐĩŅŅÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ ÐŋÐūÐŋŅŅКÐļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ŅÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐģÐūŅÐ―ŅŅ ÐŋŅŅÐĩК.

ÐÐĩŅÐēŅÐĩ ÐŋÐūÐŋŅŅКÐļ Ðļ ŅŅÐūŅÐĩÐļ

ÐÐĩŅÐēŅО, КŅÐū ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐļÐŧ ÐūŅÐŧÐļŅŅ ÐŋŅŅКŅ, а заŅÐĩО Ðļ ŅÐūзÐīаŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ, ÐŋÐū ÐļОÐĩŅŅÐļОŅŅ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅО, ÐąŅÐŧ ÐĨÐļÐīаŅÐŧÐļ-ÐаÐģÐūОа, заÐēÐĩÐīÐūÐēаÐēŅÐļÐđ Ņ ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ÐŋÐūŅÐūŅ а Ðļ ÐŋаŅŅÐūÐ―ÐūÐē5. ÐÐū ÐĩÐģÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ, Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐąŅÐŧÐū ÐēŅКÐūÐēаŅŅ Ðļз Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅŅ ÐŋÐūÐŧÐūŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđÐ―ŅÐđ ŅŅÐēÐūÐŧ Ðļ ŅÐēÐĩŅŅ Ņ ÐīÐŧŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐđ ÐŋŅÐūŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐūÐąŅÐļŅŅ ÐĩÐģÐū Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļОÐļ ŅÐŧÐūŅОÐļ КÐūÐķÐļ ÐąŅÐđÐēÐūÐŧа. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū, ÐĻаОÐļÐŧŅ Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐēÐĩŅÐļÐŧ Ðē ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐļŅŅ ŅŅŅ ÐļÐīÐĩŅ.

Ð 1840 Ðģ. Ðē ÐģÐūŅаŅ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ņ ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ÐŋÐūÐŋŅŅКÐļ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐļŅŅ ÐŋŅŅКÐļ. Ð ŅŅÐūÐŧÐļŅÐĩ ÐļОаОаŅа ÐаŅÐģÐū ÐąŅÐŧа ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзÐūÐēÐ°Ð―Ð° ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―Ð°Ņ ОаŅŅÐĩŅŅКаŅ. ÐÐŧаÐēÐ―ŅО ÐŧÐļŅÐĩÐđŅÐļКÐūО ÐūŅŅÐīÐļÐđ ŅŅаÐŧ ÐаÐīÐķÐļ-ÐÐķÐ°ÐąŅаÐļÐŧ ÐĢÐ―ŅŅКŅÐŧŅŅКÐļÐđ6, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐŋÐūÐ·Ð―Ð°ÐšÐūОÐļÐŧŅŅ Ņ ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ŅО ÐīÐĩÐŧÐūО Ðē ÐÐģÐļÐŋŅÐĩ (ÐŋÐū ŅŅŅŅКÐļО ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅО, Ðē ÐŅзÐĩŅŅОÐĩ7), ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ŅÐēÐūÐĩÐģÐū ÐŋŅŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐļŅ Ðē ÐÐĩККŅ. ÐÐĩŅÐēŅÐđ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅ ÐūŅÐŧÐļŅÐūÐđ ÐŋŅŅКÐļ ÐūКазаÐŧŅŅ Ð―ÐĩŅÐīаŅÐ―ŅО, ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧа ÐūŅŅÐīÐļÐĩ ŅазÐūŅÐēаÐŧÐūŅŅ. ÐаŅÐū ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐĩÐĩ ÐūКазаÐŧÐūŅŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ КаŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅО. ÂŦÐа ŅŅÐūŅ Ņаз ÐūŅÐŧÐļÐŧÐļ Ņ ÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐŧаÐēÐ―ŅŅ ÐŋŅŅКŅ. ÐÐĩÐģКÐū ÐĩÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ÐēÐĩÐŧÐļКÐū ÐūŅ Ð―ÐĩÐĩ ÐŋÐūŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, â ÐūŅОÐĩŅаÐŧ ÐŧÐĩŅÐūÐŋÐļŅÐĩŅ аÐŧ-ÐаŅаŅ Ðļ. â ÐОаО ŅÐūÐąŅаÐŧ ÐīÐŧŅ ÐŋŅŅКÐļ ÐŋÐūŅÐūŅ Ðļ ÐēÐĩÐŧÐĩÐŧ ŅÐūÐąŅаŅŅ ŅÐīŅа Ð―Ð° ОÐĩŅŅаŅ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐđ Ņ ÐŅÐļÐŧŅŅа, ÐŅ ŅÐŧŅÐģÐū Ðļ ÐīŅ.Âŧ8 (Ņ. Ðĩ. Ðē ОÐĩŅŅаŅ КŅŅÐŋÐ―ŅŅ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐđ). РОаŅŅÐĩŅŅКÐūÐđ ÐąŅÐŧÐū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū Ņ ÐūŅÐūŅÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ, Ðļ Ðē ÐŋÐūŅ ÐūÐī 1843 Ðģ. ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐēŅŅŅŅÐŋÐļÐŧ, ÐļОÐĩŅ ŅŅÐļ ÐŋŅŅКÐļ ŅÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŧÐļŅŅŅ9.

ÐĄÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐļŅŅ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐą ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋŅŅÐĩК ОаÐŧŅŅ ŅазОÐĩŅÐūÐē. ÂŦÐзÐēÐĩŅŅÐ―ŅÐđ ŅŅÐĩÐīÐļ Ð―Ð°Ņ ÐļŅКŅŅŅŅÐēÐūО ÐģÐļÐīаŅÐŧÐļÐ―ÐĩŅ ÐŅŅŅазаÐŧÐļ, â ÐēŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ðŧ ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―, зŅŅŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ, â ÐūŅÐŧÐļÐŧ Ð―Ð°Ðž Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļÐĩ ÐŋŅŅКÐļ Ņ ÐŋÐĩŅаŅŅŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ. ÐÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ Ņ ÐūŅÐūŅÐĩÐģÐū КаŅÐĩŅŅÐēа, Ð―ÐĩÐŋÐŧÐūŅ Ðū ŅŅŅÐĩÐŧŅÐŧÐļ Ðē ÐąÐūŅŅ Âŧ10.

Ð 1843 Ðģ. ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ŅŅÐŋÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ ÐŋŅÐūŅÐļÐē ŅаŅŅКÐļŅ ÐēÐūÐđŅК ÐĻаОÐļÐŧÐĩО ÐąŅÐŧÐļ ÐēзŅŅŅ ŅŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅÐĩ: ŅÐĩŅŅŅÐĩ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅÐĩ ÐŋŅŅКÐļ, ŅÐĩŅŅŅÐĩ ž-ÐŋŅÐīÐūÐēŅŅ ÐĩÐīÐļÐ―ÐūŅÐūÐģа, ÐīÐēа 10-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐģÐūŅÐ―ŅŅ ÐĩÐīÐļÐ―ÐūŅÐūÐģа Ðļ ÐīÐēÐĩ 5-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ОÐūŅŅÐļŅКÐļ11. ÐŅÐļ ÐŋÐūŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ŅŅŅŅКÐļŅ ÐēÐūÐđŅК Ðē 1845 Ðģ. (ÐаŅÐģÐļÐ―ŅКаŅ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļŅ) Ðē ŅŅКÐļ ÐģÐūŅŅÐĩÐē ÐŋÐūÐŋаÐŧÐū ŅŅÐļ ÐģÐūŅÐ―ŅŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ12.

ÐĒÐĩО Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ, ÐīÐĩŅÐļŅÐļŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ŅКазŅÐēаÐŧŅŅ, Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅÐĩО ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐŋŅŅаÐŧŅŅ ÐŋŅÐūŅÐļŅŅ ÐŋÐūОÐūŅÐļ Ņ ŅŅŅÐĩŅКÐūÐģÐū ŅŅÐŧŅÐ°Ð―Ð° Ðļ ÐĩÐģÐū ÐūКŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ. ÐĒаК, Ðē ÐŋÐļŅŅОÐĩ К ÐÐąŅаÐģÐļО-ÐŋаŅÐĩ-ÐąÐĩКŅ (1843), ÐūÐīÐ―ÐūОŅ Ðļз ÐŋŅÐļÐąÐŧÐļÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅÐŧŅÐ°Ð―Ð° (Ņ аÐŧÐļŅа) ÐÐąÐīŅÐŧ-ÐÐĩÐīÐķÐļÐīа I, ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐŋÐļŅÐĩŅ: ÂŦâĶÐŅÐūŅÐļО ÐÐąŅаÐģÐļО-ÐŋаŅа-ÐąÐĩКа ÐŋŅÐļŅÐŧаŅŅ К Ð―Ð°Ðž ÐīÐēŅŅ ÐŧŅÐīÐĩÐđ, ÐļŅКŅŅÐ―ŅŅ Ðē ÐīÐĩÐŧÐ°Ð―ÐļÐļ ÐūŅŅÐķÐļŅ, ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē Ðļ Ðē ÐļзÐēÐŧÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐķÐĩÐŧÐĩза, ŅÐĩŅÐĩÐąŅа Ðļ ÐŋŅÐūŅÐļŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē Ðļз зÐĩОÐŧÐļ. ÐÐą ŅŅÐļŅ ÐŧŅÐīŅŅ ÐūÐ― ОÐūÐķÐĩŅ ÐŋŅÐūŅÐļŅŅ ÐīаÐķÐĩ ŅаОÐūÐģÐū Ņ аÐŧÐļŅа, ÐĩŅÐŧÐļ Ð―Ð°ÐđÐīÐĩŅ Ð―ŅÐķÐ―ŅОÂŧ13.

Ð ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐĩО, КÐūÐģÐīа аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐĩ ÐīÐĩÐŧÐū Ðē ÐļОаОаŅÐĩ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū Ð―Ð°ÐŧаÐīÐļÐŧÐūŅŅ, ÐĻаОÐļÐŧŅ, Ðē ÐūÐīÐ―ÐūО Ðļз ÐŋÐļŅÐĩО К ŅŅÐŧŅÐ°Ð―Ņ, ÐŋŅÐūŅÐļŅ ÂŦÐūÐģŅаÐīÐļŅŅ ÐĩÐģÐū ÐēÐĩÐŧÐļŅаÐđŅÐĩÐđ ŅÐļÐŧÐūÐđÂŧ, ÐŋŅÐļ ŅŅÐūО ŅÐūÐūÐąŅаŅ Ðū Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅŅÐŋÐĩŅ аŅ : ÂŦâĶÐĒÐĩÐŋÐĩŅŅ Ņ Ð―Ð°Ņ ÐŋÐū ОÐļÐŧÐūŅŅÐļ ÐÐūÐķÐļÐĩÐđ ŅазÐēÐļÐŧÐļŅŅ ŅОŅ Ðļ ÐŋÐūÐ―ŅŅÐļŅ ÐūÐą ÐūŅŅÐķÐļÐļ ÐīÐŧŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ: ÐūŅÐŧÐļÐēаŅŅŅŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ, ÐīÐĩÐŧаÐĩŅŅŅ ÐŋÐūŅÐūŅ Ðļ КÐūÐ―ÐģŅÐĩÐēÐūÐēŅÐĩ ŅаКÐĩŅŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ðē ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐēŅÐĩÐīŅŅ ŅŅÐūÐŧŅКÐū ÐķÐĩ, ŅКÐūÐŧŅКÐū Ðļ ŅаОŅÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅÂŧ14.

ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÐŋÐūОÐūŅÐļ Ðļз ÐŅÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐļ ŅаК Ðļ Ð―Ðĩ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧÐū, ÐĒŅŅŅÐļŅ ŅаОа ÐŋÐĩŅÐĩÐķÐļÐēаÐŧа Ð―Ðĩ ÐŧŅŅŅÐļÐĩ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð°, ÐŋÐūŅŅÐūОŅ ÐūŅ ŅŅÐŧŅÐ°Ð―Ð° ÐŋŅÐļŅ ÐūÐīÐļÐŧÐļ ÐŧÐļŅŅ ŅÐŧÐūÐēа ÐŋÐūÐīÐīÐĩŅÐķКÐļ Ðļ ÐŋÐūŅŅÐŧКа ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ŅÐļŅÐžÐ°Ð―ÐūÐē, ÐūŅÐīÐĩÐ―ÐūÐē, Ð·Ð―Ð°ÐžÐĩÐ― Ðļ ÐŋŅ.

ÐÐļŅŅÐĩ ÐūŅŅÐīÐļÐđ

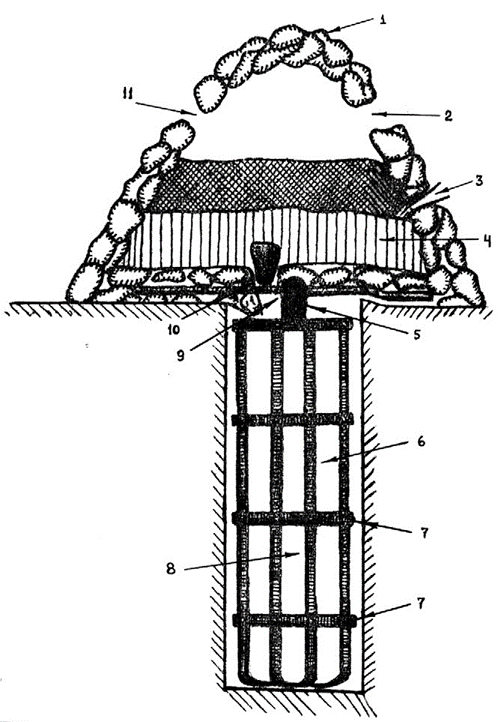

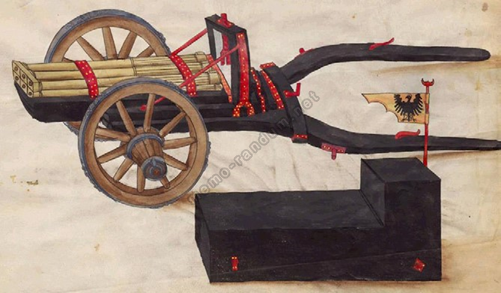

ÐÐŧаÐģÐūÐīаŅŅ заÐŋÐļŅÐļ ŅаŅŅКаза ÐĻаОÐļÐŧŅ, ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐļŅŅаÐēÐūО Ð. Ð ŅÐ―ÐūÐēŅКÐļО15, ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅŅ КаŅŅÐļÐ―Ņ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅа ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ðē ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐđ ОаŅŅÐĩŅŅКÐūÐđ Ðē ÐÐĩÐīÐĩÐ―Ðū, ŅŅаÐēКÐĩ ÐĻаОÐļÐŧŅ (ŅÐļŅ. 1). ÐÐ―Ð°ŅаÐŧÐĩ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧŅÐŧаŅŅ ŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ, ŅÐļÐŧÐļÐ―ÐīŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅÐūŅОŅ ÐūÐŋÐūКа, ÐīÐŧÐļÐ―ÐūŅ ÐūКÐūÐŧÐū 2 О, Ðē ÐīÐļаОÐĩŅŅÐĩ ÐĩÐĩ ŅазОÐĩŅŅ КÐūÐŧÐĩÐąÐ°ÐŧÐļŅŅ ÐūŅ 50 ÐīÐū 70 ŅО. ÐÐŋÐūКа ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧŅÐŧаŅŅ Ðļз ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅŅ ÐŋŅŅŅŅÐĩÐē, ŅÐļŅÐļÐ―ÐūŅ Ðē 3â4 ŅО, ŅÐūÐŧŅÐļÐ―ÐūŅ Ðē 1 ŅО. ÐĄ ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū КÐūÐ―Ņа ÐŋŅŅŅŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐŋÐŧÐĩŅаÐŧÐļŅŅ, ÐūÐąŅазŅŅ КŅŅÐģÐŧÐūÐĩ, ÐŋÐŧÐūŅКÐūÐĩ ÐīÐ―Ðū. ÐÐĩÐķÐīŅ ÐŋŅŅŅŅŅОÐļ ÐļОÐĩÐŧÐļŅŅ ÐŋŅÐūОÐĩÐķŅŅКÐļ, ŅÐĩŅÐĩз КÐūŅÐūŅŅÐĩ, ÐŋÐū ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅа ÐūŅÐŧÐļÐēКÐļ, ÐēŅÐąÐļÐēаÐŧаŅŅ ÐģÐŧÐļÐ―Ð°. ÐÐŋÐūКа ÐūКÐūÐēŅÐēаÐŧаŅŅ Ðē ŅŅÐĩŅ , а ÐļÐ―ÐūÐģÐīа Ðļ ŅÐĩŅŅŅÐĩŅ ОÐĩŅŅаŅ ОаŅŅÐļÐēÐ―ŅОÐļ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅОÐļ ÐūÐąŅŅŅаОÐļ. ÐÐĩ ÐīÐ―Ðū ÐŋÐŧÐūŅÐ―Ðū ŅКÐŧаÐīŅÐēаÐŧÐūŅŅ ŅŅŅÐūÐđ ÐģÐŧÐļÐ―ÐūÐđ, ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ŅÐĩÐģÐū Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐĩ ÐūÐŋÐūКÐļ ÐēŅŅаÐēÐŧŅÐŧаŅŅ ŅÐūŅОа ÐūŅŅÐīÐļÐđÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐēÐūÐŧа, ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ Ðļз ÐīÐĩŅÐĩÐēа; ÐŋŅŅŅÐūÐĩ ÐķÐĩ ÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ŅŅÐēÐū ОÐĩÐķÐīŅ ŅŅÐĩÐ―ÐšÐ°ÐžÐļ ÐūÐŋÐūКÐļ Ðļ ŅÐūŅОÐūÐđ Ð―Ð°ÐąÐļÐēаÐŧÐūŅŅ ÐģÐŧÐļÐ―ÐūÐđ, КÐūŅÐūŅŅŅ ŅОаŅÐļÐēаÐŧÐļ ÐēÐūÐīÐūÐđ Ðļ ÐŋÐŧÐūŅÐ―Ðū ŅŅŅÐ°ÐžÐąÐūÐēŅÐēаÐŧÐļ.

ÐŅÐļÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО ÐūÐŋÐūКŅ ŅŅаÐēÐļÐŧÐļ Ð―Ð° зÐĩОÐŧŅ, ÐūÐąÐšÐŧаÐīŅÐēаÐŧÐļ ŅÐū ÐēŅÐĩŅ ŅŅÐūŅÐūÐ― ÐīŅÐūÐēаОÐļ Ðļ ÐŋÐūÐīÐķÐļÐģаÐŧÐļ. ÐÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐđ КаŅКаŅ Ðļ ÐģÐŧÐļÐ―Ð° Ð―Ð°ÐšÐ°ÐŧŅÐŧÐļŅŅ, а ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―Ð°Ņ ŅÐūŅОа, ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūÐŧÐļŅаŅ Ð―ÐĩŅŅŅŅ, ŅÐģÐūŅаÐŧа. ÐÐąŅазÐūÐēаÐēŅÐļÐđŅŅ ŅÐģÐūÐŧŅ ÐēŅÐ―ÐļОаÐŧÐļ ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ŅО ŅÐĩŅÐŋаКÐūО. ÐŅŅŅÐēŅаŅ ÐūÐŋÐūКа ÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐūŅÐļÐŧаŅŅ К ÐŋŅÐļÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅОÐĩ, КŅÐīа ÐēÐĩŅŅÐļКаÐŧŅÐ―Ðū ÐūÐŋŅŅКаÐŧаŅŅ ŅаК, ŅŅÐūÐąŅ ÐēÐĩŅŅ Ð―ŅŅ ŅаŅŅŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧаŅŅ ŅŅŅŅ Ð―ÐļÐķÐĩ ŅŅÐūÐēÐ―Ņ зÐĩОÐŧÐļ. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐūÐģÐū Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅ ŅÐūŅОŅ ÐūÐŋŅŅКаÐŧÐļ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐđ ŅÐļÐŧÐļÐ―ÐīŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ÐąŅŅŅ, ÐūÐšÐ°Ð―ŅÐļÐēаŅŅÐļÐđŅŅ ŅŅÐŋŅО КÐūÐ―ŅÐūО (ÐēŅÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐūŅÐŧÐļÐēаÐŧÐļŅŅ КаОÐĩŅÐ―ŅОÐļ). ÐŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐēаŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐūÐąÐžÐ°Ð·ŅÐēаÐŧÐļ ÐģÐŧÐļÐ―ÐūÐđ, ÐŋÐĩŅÐĩ

Ð ÐļŅ. 1. ÐŅÐŧÐļÐēКа ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ: 1) ÐģÐūŅÐ―; 2) ÐūÐšÐ―Ðū ÐīÐŧŅ заÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅÐ―Ð°; 3) ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļŅ ÐīÐŧŅ ÐīŅŅŅŅ; 4) ОÐĩÐīŅ; 5) ŅŅÐĩŅÐķÐĩÐ―Ņ ÐīÐŧŅ ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ ÐšÐ°Ð―Ð°Ðŧа ŅŅÐēÐūÐŧа; 6) ÐģÐŧÐļÐ―ŅÐ―Ð°Ņ ŅÐūŅОа; 7) ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―Ð°Ņ ÐūŅÐ―ÐūÐēа; 8) ÐūÐŋÐūК; 9) ÐŧÐĩŅÐ―ÐļК; 10) ÐŋŅÐūÐąÐšÐ°; 11) ÐūÐšÐ―Ðū ÐīÐŧŅ Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīÐĩÐ―ÐļŅ за ÐŋÐŧаÐēКÐūÐđ

ОÐĩŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ Ņ зÐūÐŧÐūÐđ. ÐÐļаОÐĩŅŅ ÐąŅŅŅа заÐēÐļŅÐĩÐŧ ÐūŅ КаÐŧÐļÐąŅа, КаКÐūÐđ Ņ ÐūŅÐĩÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐīаŅŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ. Ð ÐēÐĩŅŅ Ð―ÐĩО КÐūÐ―ŅÐĩ ÐąŅŅŅа ÐļОÐĩÐŧÐūŅŅ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩ, ŅКÐēÐūзŅ КÐūŅÐūŅÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐīÐĩÐēаÐŧŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐđ ÐŋŅŅŅ, ÐūÐŋŅŅКаÐēŅÐļÐđŅŅ Ð―Ð° зÐĩОÐŧŅ Ðļ Ð―Ðĩ ÐīÐūÐŋŅŅКаÐēŅÐļÐđ, ŅаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ŅŅÐūÐąŅ КÐūÐ―ÐĩŅ ÐąŅŅŅа ÐīÐūŅÐĩÐŧ ÐīÐū КÐūÐ―Ņа ŅÐūŅОŅ. ÐŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐĩ ŅŅÐūÐģÐū ÐēÐ―ÐļзŅ ÐūŅŅаÐēаÐŧÐūŅŅ ŅаŅŅŅÐūŅÐ―ÐļÐĩ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ, ŅŅÐūÐąŅ ÐūÐąŅазÐūÐēаŅŅ ÐīÐ―Ðū Ðļ ŅÐūŅÐĩÐŧŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ.

ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅŅÐļŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ Ð―Ð°Ðī ŅОÐūÐđ ŅКÐŧаÐīŅÐēаÐŧŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ КаОÐĩÐ―Ð―ŅÐđ КÐūÐ―ŅŅÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅÐđ ÐģÐūŅÐ― Ðļз ÐšÐ°ÐžÐ―Ņ Ðļ ÐūÐģÐ―ÐĩŅÐŋÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐģÐŧÐļÐ―Ņ. Ðа ÐīÐ―Ðĩ ÐģÐūŅÐ―Ð°, ÐŋÐū Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅÐļ ÐšÐ°Ð―Ð°Ðŧа ÐūŅŅÐīÐļŅ, ÐŋŅÐūÐīÐĩÐŧŅÐēаÐŧÐūŅŅ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩ, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ Ð―Ð° ÐēŅÐĩОŅ ÐŋÐŧаÐēКÐļ ОÐĩŅаÐŧÐŧа заŅŅКаÐŧÐūŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūŅ ÐēŅŅÐŧКÐūÐđ. Ð ŅÐēÐūÐīÐĩ ÐģÐūŅÐ―Ð°, Ð―Ð°Ðī ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅŅŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧа, ÐŋŅÐūÐīÐĩÐŧŅÐēаÐŧÐļŅŅ ŅŅÐļ ÐūÐšÐ―Ð° ÐīÐŧŅ заКÐŧаÐīКÐļ ОÐĩŅаÐŧÐŧа Ðļ ŅÐģÐŧŅ Ðļ ÐīÐŧŅ КÐūÐ―ŅŅÐūÐŧŅ за Ņ ÐūÐīÐūО ÐŋÐŧаÐēКÐļ. ÐŅŅŅÐĩ ŅŅŅŅаÐļÐēаÐŧÐūŅŅ Ð―ÐļÐķÐĩ. ÐÐūÐģÐīа ÐģÐūŅÐ― ÐąŅÐŧ ÐūКÐūÐ―ŅаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐģÐūŅÐūÐē, Ðē Ð―ÐĩÐģÐū заКÐŧаÐīŅÐēаÐŧÐļ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ОÐĩŅаÐŧÐŧа, Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūÐĩ ÐīÐŧŅ ÐūŅÐŧÐļÐēКÐļ ÐūŅŅÐīÐļŅ. ÐŅÐūОÐĩ ОÐĩÐīÐļ, ÐīŅŅÐģÐļŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐūÐē Ð―Ðĩ ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧŅÐŧÐļ, Ð―Ðū ŅаК КаК ÐēŅŅ ОÐĩÐīŅ ÐąŅÐŧа Ņ ÐŋÐūÐŧŅÐīÐūŅ (КÐūŅÐŧŅ, ŅазŅ Ðļ ÐŋŅÐūŅаŅ ÐŋÐūŅŅÐīа, КÐūÐ―ŅÐļŅКÐūÐēÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ÐŋÐū ŅÐ°Ð·Ð―ŅО ÐŋŅÐļŅÐļÐ―Ð°Ðž), ŅÐū ŅŅÐū ÐīÐĩÐŧаÐŧÐū ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ŅŅÐēŅŅÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐļÐĩ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ.

ÐÐūŅÐŧÐĩ ОÐĩÐīÐļ Ðē ÐģÐūŅÐ― Ð―Ð°ŅŅÐŋаÐŧŅŅ ŅÐģÐūÐŧŅ, КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū Ð―Ð° КаÐķÐīŅŅ ÐūŅÐŧÐļÐēКŅ ŅŅÐĩÐąÐūÐēаÐŧÐūŅŅ Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ŅŅа ÐŋŅÐīÐūÐē. ÐÐūÐģÐīа ОÐĩŅаÐŧÐŧ ŅаŅÐŋÐŧаÐēÐŧŅÐŧŅŅ, Ðļз ÐīÐ―Ð° ÐģÐūŅÐ―Ð° ÐūŅÐūÐąŅОÐļ ŅÐļÐŋŅаОÐļ ÐēŅŅаŅКÐļÐēаÐŧÐļ ÐŋŅÐūÐąÐšŅ, Ðļ ŅаŅÐŋÐŧаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ОÐĩÐīŅ ŅŅÐĩКаÐŧа Ðē ŅÐūŅОŅ. ЧÐĩŅÐĩз Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐīÐ―ÐĩÐđ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ŅÐūÐģÐū, КаК ÐūŅÐŧÐļÐēКа ÐūŅŅŅÐēаÐŧа, ÐūÐŋÐūКŅ ÐēŅÐ―ÐļОаÐŧÐļ Ðļз ŅОŅ, ÐģÐŧÐļÐ―Ņ ŅÐ°Ð·ÐąÐļÐēаÐŧÐļ Ðļ ÐēŅŅаŅКÐļÐēаÐŧÐļ ÐģÐūŅÐūÐēŅÐđ ÐūŅŅÐīÐļÐđÐ―ŅÐđ ŅŅÐēÐūÐŧ. ÐÐ―ÐĩŅÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐĩÐ―ÐšÐļ ÐŋŅŅКÐļ, ŅаК ÐķÐĩ КаК Ðļ ÐšÐ°Ð―Ð°Ðŧ ŅŅÐēÐūÐŧа, ÐēŅÐĩÐģÐīа ÐąŅÐēаÐŧÐļ ŅÐĩŅÐūŅ ÐūÐēаŅŅОÐļ. ÐÐ°Ð―Ð°Ðŧ ÐūÐŋÐļÐŧÐļÐēаÐŧÐļ Ðļ ÐēŅŅаÐēÐ―ÐļÐēаÐŧÐļ ŅŅŅÐ―ŅОÐļ ŅŅÐĩÐīŅŅÐēаОÐļ, а ŅаОÐū ŅÐĩÐŧÐū ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐūÐąŅÐļŅаÐŧÐļ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅОÐļ ÐąŅŅŅКаОÐļ Ðļ ŅÐūŅÐļÐŧŅÐ―ŅО ÐšÐ°ÐžÐ―ÐĩО, ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ŅÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūŅÐēÐĩŅÐŧÐļÐēаÐŧÐļ заŅŅаÐēКŅ. Ð Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐŧŅŅаŅŅ КаŅÐĩŅŅÐēÐū ÐūŅÐŧÐļÐēКÐļ ÐąŅÐŧÐū ŅŅаÐēÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū Ð―ÐĩÐŋÐŧÐūŅ ÐļО, Ņ ÐūŅŅ, КÐūÐ―ÐĩŅÐ―Ðū, Ðļ ŅŅŅŅÐŋаÐŧÐū заÐēÐūÐīŅКÐūОŅ16. Ðа ŅŅÐēÐūÐŧÐĩ ÐēŅÐąÐļÐēаÐŧÐūŅŅ КÐŧÐĩÐđОÐū Ņ ÐļОÐĩÐ―ÐĩО ÐļОаОа â ÂŦÐĻаОŅÐļÐŧŅÂŧ17. ÐÐū ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļÐļ ŅÐ°ÐąÐūŅ ÐŋŅÐūÐēÐūÐīÐļÐŧÐļ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļÐĩ, ÐīÐŧŅ ŅÐĩÐģÐū заŅŅÐķаÐŧÐļ ÐŋŅŅКŅ ÐīÐēÐūÐđÐ―ŅО, а ŅÐū Ðļ ŅŅÐūÐđÐ―ŅО заŅŅÐīÐūО. ÐÐ―ÐūÐģÐļÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ Ð―Ðĩ ÐēŅÐīÐĩŅÐķÐļÐēаÐŧÐļ ÐŋŅÐūÐąŅ Ðļ ŅазŅŅÐēаÐŧÐļŅŅ, ÐŋÐūŅŅÐūОŅ, Ðļз ÐŋŅÐĩÐīÐūŅŅÐūŅÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ, ŅÐļŅÐļÐŧŅ ÐŋŅÐļ ÐļŅÐŋŅŅÐ°Ð―ÐļÐļ ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧŅÐŧŅŅ ÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅÐđ, а ÐŋŅÐļŅÐŧŅÐģа ÐŋŅŅŅаÐŧаŅŅ за КаКÐļО-ÐŧÐļÐąÐū ŅКŅŅŅÐļÐĩО.

ÐŅŅÐīÐļŅ ÐūŅÐŧÐļÐēаÐŧÐļŅŅ ÐŋŅÐĩÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļÐĩ. ÐĒаК, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ņ ŅÐĩÐŧÐĩŅÐŧÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū Ð―Ð°ÐļÐąÐ° ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐļОа ÐąŅÐŧа ÐŋŅŅКа, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē ÐÐĩÐīÐĩÐ―Ðū, ÐīÐŧÐļÐ―ÐūÐđ ÐūКÐūÐŧÐū 70 ŅО. ÂŦÐÐūŅŅÐĩÐąÐ―ŅÐĩ ÐīÐŧŅ ŅŅÐūÐđ ÐŋŅŅКÐļ заŅŅÐīŅ ÐąŅÐŧÐļ ŅаК ОаÐŧŅ, ŅŅÐū ÐūÐīÐļÐ― ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК ОÐūÐģ Ð―ÐĩŅŅÐļ ÐīÐū ÐīÐēаÐīŅаŅÐļ заŅŅÐīÐūÐē. ÐŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаŅÐļÐĩ К Ð―ÐļО ŅÐīŅа ÐąŅÐŧÐļ Ņ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ КŅÐŧаКаÂŧ18.

ÐаК ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēŅŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐļ, за ÐēŅÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐąŅÐŧÐū ÐūŅÐŧÐļŅÐū 40â50 ÐūŅŅÐīÐļÐđ, Ðļз КÐūŅÐūŅŅŅ ÐģÐūÐīÐ―ŅОÐļ К ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°Ð―Ðū ÐēŅÐĩÐģÐū 12â14 ÐŋŅŅÐĩК19.

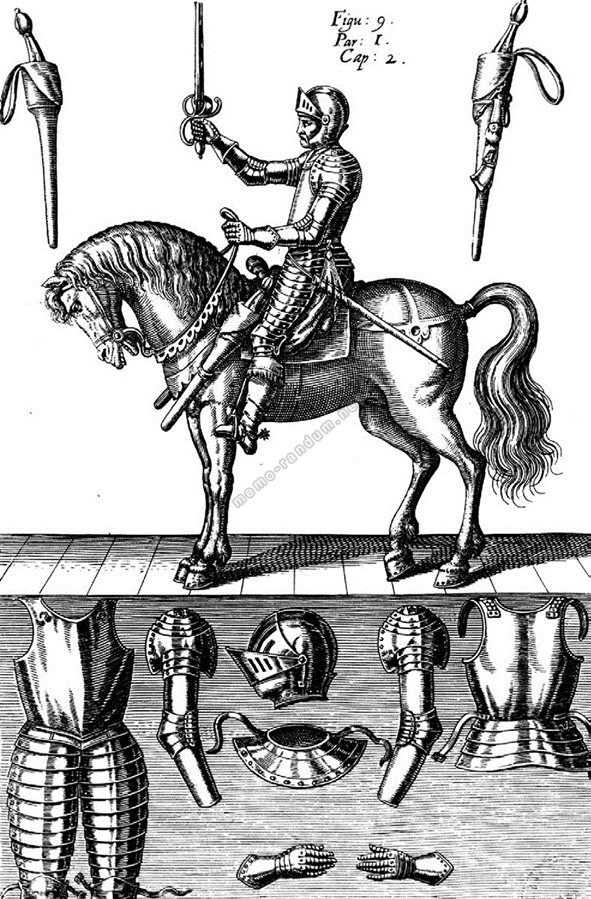

Ð ÐļŅ. 2. ÐŅŅКа, ÐūŅÐŧÐļŅаŅ ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐļКаОÐļ ÐļОаОа ÐĻаОÐļÐŧŅ. ÐĄÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūÐąŅÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ

ÐÐīÐļÐ― Ðļз ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐēŅÐļŅ ŅŅ ÐūÐąŅазŅÐūÐē ÐūŅŅÐīÐļÐđ, ÐūŅÐŧÐļŅŅŅ ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐļКаОÐļ ÐĻаОÐļÐŧŅ Ðļз ŅŅÐģŅÐ―Ð°, Ðē Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩОŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļŅŅŅ Ðē ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐļ ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūÐąŅÐĩÐīÐļÐ―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐļŅŅÐūŅÐļКÐū-аŅŅ ÐļŅÐĩКŅŅŅÐ―ÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ (ŅÐļŅ. 2). Ð 1925 Ðģ. Ðļз ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОŅзÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūÐ―Ðīа (ÐÐūŅКÐēа) ÐŋŅŅКа ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧа Ðē ŅÐūзÐīаŅŅÐļÐđŅŅ ОŅзÐĩÐđ Ðē ÐаŅ аŅКаÐŧÐĩ.

ÐÐąŅаŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ð° ÐūŅŅÐīÐļŅ â 940 ОО. ÐŅÐŧŅÐ―Ð°Ņ ŅаŅŅŅ ŅŅÐēÐūÐŧа К КÐūÐ―ŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―Ð°. ÐÐļаОÐĩŅŅ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ â 74 ОО. ÐĒÐūÐŧŅÐļÐ―Ð° ŅŅÐĩÐ―ÐūК ÐīŅÐŧа â 16 ОО. ÐаÐŧÐļÐąŅ â 42 ОО (ŅÐļŅ. 3). ÐĒаКÐķÐĩ Ð―ÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐū ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―Ðū ÐīÐ―Ðū ŅŅÐēÐūÐŧа (КазÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ŅаŅŅŅ), Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ŅÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ― ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧ Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ŅŅÐĩŅÐģÐūÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅазŅÐĩза. ÐĢ ŅаОÐūÐģÐū ÐīÐ―Ð° ÐšÐ°Ð―Ð°Ðŧа Ðē ŅŅÐĩÐ―ÐšÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ ŅÐŋŅаÐēа, Ð―Ð°Ðī Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļО ÐŋÐŧÐūŅКÐļО ÐēŅŅŅŅÐŋÐūО, ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ŅКÐēÐūÐ·Ð―ÐūÐĩ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩ â заÐŋаÐŧ (d = 8 ОО), ŅÐĩŅÐĩз КÐūŅÐūŅŅÐđ заŅŅÐīŅ ŅÐūÐūÐąŅаÐŧŅŅ ÐūÐģÐūÐ―Ņ ÐŋŅÐļ ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧÐĩ (ŅÐļŅ. 4).

Ð ÐļŅ. 3. ÐŅÐŧÐū ÐŋŅŅКÐļ ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐļКÐūÐē ÐĻаОÐļÐŧŅ

Ð ÐļŅ. 4. ÐаÐŋаÐŧ ÐŋŅŅКÐļ ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐļКÐūÐē ÐĻаОÐļÐŧŅ

ÐÐļаОÐĩŅŅ КаÐķÐīÐūÐđ ŅаÐŋŅŅ â 30 ОО. ÐÐŧÐļÐ―Ð° ÐšÐ°Ð―Ð°Ðŧа â 937 ОО.

ÐÐļКаКÐļŅ КÐŧÐĩÐđО Ðļ ÐīŅŅÐģÐļŅ Ð·Ð―Ð°ÐšÐūÐē Ð―Ð° ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅÐļ ÐūŅŅÐīÐļŅ Ð―ÐĩŅ, ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ðū ŅÐūО, КаК ÐąŅÐŧа ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―Ð° ÐŋŅŅКа, ŅаКÐķÐĩ Ð―Ðĩ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐūŅŅ. ÐĄÐšÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐūÐ―Ð° ŅŅÐūŅÐĩÐđÐ―Ð°Ņ, заŅ ÐēаŅÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ņ ÐģÐūŅŅÐĩÐē ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐļÐŧÐļ ÐķÐĩ Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ ÐūКÐūÐ―ŅаŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО заÐēÐĩŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ. ÐÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐļÐīÐļОÐūŅŅÐļ, ÐŋŅŅКа ŅŅŅÐ°Ð―Ð°ÐēÐŧÐļÐēаÐŧаŅŅ Ð―Ð° ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ÐūО ÐŧаŅÐĩŅÐĩ.

ÐаŅÐĩŅŅ

ÐаŅÐĩŅŅ ÐīÐŧŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ ОаŅŅÐĩŅаОÐļ ÐŋÐū ÐūÐąŅазŅŅ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКа, ÐŋŅÐļ ŅŅÐūО ÐļзŅОаÐŧÐļ ŅŅÐī ŅаŅŅÐĩÐđ, ŅŅÐļŅаÐēŅÐļŅ ŅŅ, ÐŋÐū ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐģÐūŅŅÐĩÐē, ÐŧÐļŅÐ―ÐļОÐļ20. РКаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐŧаŅÐĩŅÐūÐē ŅаО ÐĻаОÐļÐŧŅ ŅаŅŅКазŅÐēаÐŧ, ŅŅÐū Ðē ÐŅÐ―ÐļÐąÐĩ ÐūÐ―Ðļ ÂŦÐąŅÐŧÐļ ŅаК ÐēÐĩŅŅ Ðļ Ðļ ÐēÐūÐūÐąŅÐĩ ÐīŅŅÐ―ŅÐĩ, ŅŅÐū ÐŋŅÐļ КаÐķÐīÐūО ÐēŅŅŅŅÐĩÐŧÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐēŅŅКаКÐļÐēаÐŧÐļ Ðļз ŅÐēÐūÐļŅ ÐģÐ―ÐĩзÐī; ÐūКÐūÐēКÐļ Ðļ ÐēÐļÐ―ŅŅ ŅазÐŧÐĩŅаÐŧÐļŅŅ ÐīаÐŧÐĩКÐū Ðē ŅÐ°Ð·Ð―ŅÐĩ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ... ÐÐūÐīŅÐĩÐžÐ―ŅŅ КÐŧÐļÐ―ŅÐĩÐē ŅÐūÐēŅÐĩО Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū, а ÐēОÐĩŅŅÐū Ð―ÐļŅ заŅÐļŅÐ―ÐļКÐļ ÐŅÐ―ÐļÐąÐ° ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧŅÐŧÐļ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐđ ÐļÐŧÐļ ОÐĩÐ―ŅŅÐĩÐđ ÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐ―Ņ ÐšÐ°ÐžÐ―Ðļ, ŅОÐūŅŅŅ ÐŋÐū Ð―Ð°ÐšÐŧÐūÐ―Ņ ÐūŅŅÐīÐļŅÂŧ21.

ÐаŅÐĩŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧŅÐŧÐļ Ðļ ŅŅŅŅКÐļÐĩ ŅÐūÐŧÐīаŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐąÐĩÐķŅÐļКÐļ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅÐļÐĩŅŅ Ðē ÐÐĩÐīÐĩÐ―Ðū. ÂŦÐÐĩÐģÐŧŅÐĩ ŅÐūÐŧÐīаŅŅ, â ÐīÐūКÐŧаÐīŅÐēаÐŧ ÐĢŅŅаŅŅ Ð°Ð―Ð°, ÐķÐļŅÐĩÐŧŅ ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐаŅÐĩŅ-ŅŅŅ, â ŅОÐūŅŅŅŅ за Ð―ÐļОÐļ Ðļ ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū Ð·Ð°Ð―ÐļОаŅŅŅŅ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКÐūŅ ÐŧаŅÐĩŅÐūÐē, заŅŅÐīÐ―ŅŅ ŅŅÐļКÐūÐē Ðļ КÐūÐŧÐĩŅ, ŅаŅŅŅ КÐūÐļŅ ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ðū ÐģÐūŅÐūÐēа Ðļ ÐūКŅаŅÐĩÐ―Ð° зÐĩÐŧÐĩÐ―ÐūŅ КŅаŅКÐūŅÂŧ22.

ÐŅŅКÐļ ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐūзÐļÐŧÐļŅŅ ŅÐŋŅŅÐķКаОÐļ, ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅОÐļ ŅŅŅŅКÐļО, Ðļз Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ÐŧÐūŅаÐīÐĩÐđ. ÂŦÐ Ð―Ð°ÐīÐū ÐūŅÐīаŅŅ ŅÐŋŅаÐēÐĩÐīÐŧÐļÐēÐūŅŅŅ, â ÐēŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ðŧ ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐļК, â ŅŅÐū, ÐŋŅÐļ ŅŅÐūÐŧŅ Ð―ÐĩÐŋŅÐļÐēŅŅÐ―ÐūÐđ ÐīÐŧŅ ÐģÐūŅŅÐĩÐē ŅÐŋŅŅÐķÐļ, ÐēŅÐĩ ÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐąŅÐŧÐļ ŅŅÐĩзÐēŅŅаÐđÐ―Ðū ÐąŅŅŅŅŅ Ðļ Ð―Ðĩ ŅŅŅŅÐŋаÐŧÐļ Ð―Ð°ŅÐļОÂŧ23. ÐÐ―ÐūÐģÐīа ÐģÐūŅŅŅ; ŅаК ÐķÐĩ, КаК Ðļ Ðē ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐŋÐūÐīÐąÐļŅаÐŧÐļ ÐŧÐūŅаÐīÐĩÐđ ÐīÐŧŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅÐŋŅŅÐķКÐļ ÐŋÐū ОаŅŅÐļ24.

ÐÐąŅÐŧŅÐķÐļÐēаÐŧÐļ ÐūŅŅÐīÐļŅ, Ðē ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ÐūО, ÐąÐĩÐģÐŧŅÐĩ ŅŅŅŅКÐļÐĩ ŅÐūÐŧÐīаŅŅ. ÐÐĩŅŅÐ―ŅÐĩ ÐķÐļŅÐĩÐŧÐļ, ÐŋŅÐļÐēÐŧÐĩКаÐēŅÐļÐĩŅŅ Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐūŅŅÐīÐļÐđÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐļŅÐŧŅÐģÐļ, ÐūŅÐēÐūÐąÐūÐķÐīаÐŧÐļŅŅ ÐūŅ ÐēŅÐĩŅ ÐēÐļÐīÐūÐē ÐŋÐūÐēÐļÐ―Ð―ÐūŅŅÐĩÐđ. ÐŅ ÐūÐąŅŅаÐŧ ÐąÐĩÐģÐŧŅÐđ ŅŅŅŅКÐļÐđ ŅÐĩÐđÐĩŅÐēÐĩŅКÐĩŅ, Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ð―Ð° ŅŅŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐļОаОÐūО25.

ÐÐūÐĩÐŋŅÐļÐŋаŅŅ

ÐÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅŅŅÐīÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐū ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐąÐūÐĩÐŋŅÐļÐŋаŅаОÐļ. ÐŅÐū Ðē ŅаÐēÐ―ÐūÐđ ŅŅÐĩÐŋÐĩÐ―Ðļ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļÐŧÐūŅŅ КаК К ÐŋÐūŅÐūŅ Ņ, ŅаК Ðļ К ŅÐ―Ð°ŅŅÐīаО ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ŅÐļÐŋÐūÐē.

ÐÐūŅÐūŅ ÐļзÐģÐūŅаÐēÐŧÐļÐēаÐŧŅŅ ŅаОŅО ÐŋŅÐūŅŅŅО ОÐĩŅÐūÐīÐūО. ÐÐū ÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅŅ Ð―Ð° ÐŋÐŧÐūŅаÐīÐļ ÐļÐŧÐļ ÐēÐūзÐŧÐĩ ОÐĩŅÐĩŅÐļ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ КаОÐĩÐ―Ņ, Ņ ÐēŅÐīÐūÐŧÐąÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ðē ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ðĩ ÐģÐŧŅÐąÐūКÐūÐđ ÐēŅÐĩОКÐūÐđ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐēŅÐĩÐđ ŅÐūÐąÐūÐđ ŅŅŅÐŋКŅ (ŅÐļŅ. 5). ÐÐļŅÐĩÐŧŅ ŅÐĩÐŧа, Ð―ŅÐķÐīаŅŅŅ Ðē ÐŋÐūŅÐūŅ Ðĩ, ŅÐūÐąŅаÐē ÐēŅÐĩ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОŅÐĩ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ (ŅÐĩÐŧÐļŅŅа, ŅÐĩŅа, ŅÐģÐūÐŧŅ) Ðļ ŅаŅ

Ð ÐļŅ. 5. ÐаОÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐļŅÐŋÐūŅÐūÐąÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐīÐŧŅ ÐēŅÐīÐĩÐŧКÐļ ÐŋÐūŅÐūŅ

а Ðē ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŅÐļÐŧŅŅа (ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―)

ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļÐē ÐļŅ Ðē ÂŦŅŅŅÐŋКÐĩ, ÐŋŅÐļÐīÐēÐļÐģаÐŧ К Ð―ÐĩÐđ ÐīŅŅÐģÐūÐđ КаОÐĩÐ―Ņ Ðļ ŅКŅÐĩÐŋÐŧŅÐŧ Ð―Ð° Ð―ÐĩО ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐđ ŅŅŅаÐģ, К КÐūŅÐūŅÐūОŅ ÐŋŅÐļŅÐŋÐūŅÐ°ÐąÐŧÐļÐēаÐŧŅŅ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐđ ÐŋÐĩŅŅ, Ðļ заŅÐĩО, ÐŋŅÐļ ÐŋÐūОÐūŅÐļ ÐīÐēŅŅ -ŅŅÐĩŅ ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК, ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļÐŧ ŅŅŅŅÐūÐđŅŅÐēÐū Ðē ÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ. ÐŅÐļ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐļ ŅŅŅаÐģа ÐŋÐĩŅŅ ÐīŅÐūÐąÐļÐŧ ŅÐĩÐŧÐļŅŅŅ, ŅÐĩŅŅ Ðļ ŅÐģÐūÐŧŅ. Ð ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐŋÐūŅÐūŅÐūК ÐīÐūÐąÐ°ÐēÐŧŅÐŧÐūŅŅ Ð―ÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐīŅ, Ðļ ÐūÐąŅазÐūÐēаÐēŅÐĩÐĩŅŅ ÂŦŅÐĩŅŅÐūÂŧ ÐŋÐĩŅÐĩКÐŧаÐīŅÐēаÐŧÐūŅŅ Ðē ОÐĩŅÐūК, ŅŅÐļŅŅÐđ Ðļз Ð―ÐĩÐēŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ, ŅÐūÐ―ÐšÐūÐđ ÐŋÐūÐīÐąŅŅŅÐ―ÐūÐđ КÐūÐķÐļ ÐąÐ°ŅÐ°Ð―Ð°. ÐĢŅÐļÐŧÐļŅОÐļ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК ОÐĩŅÐūК ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļÐŧŅŅ Ðē ÐąŅŅŅŅÐūÐĩ ÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаŅŅÐĩÐĩŅŅ ÐīÐū ŅÐĩŅ ÐŋÐūŅ, ÐŋÐūКа Ðļз ŅÐĩŅŅа Ð―Ðĩ ÐūÐąŅазÐūÐēŅÐēаÐŧÐļŅŅ зÐĩŅÐ―Ð°, КÐūŅÐūŅŅÐĩ заŅÐĩО ÐŋÐĩŅÐĩŅŅÐŋаÐŧÐļ Ðē ŅÐĩŅÐĩŅÐū Ðļ ÐŋŅÐūŅÐĩÐļÐēаÐŧÐļ. ÐŅÐūŅÐĩÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ КŅŅÐŋÐļÐ―ÐšÐļ Ðļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐļ ŅÐūÐąÐūÐđ ÐŋÐūŅÐūŅ , ÐģÐūŅÐūÐēŅÐđ К ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ. ÐŅŅаÐēŅÐļÐĩŅŅ Ðē ŅÐĩŅÐĩŅÐĩ КŅŅÐŋÐ―ŅÐĩ зÐĩŅÐ―Ð° ÐŋÐĩŅÐĩŅŅÐŋаÐŧÐļŅŅ Ðē ОÐĩŅÐūК, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐēÐ―ÐūÐēŅ ŅŅŅŅÐŧÐļ. ÐŅÐļÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО ÐŋÐūŅÐūŅ ÐļОÐĩÐŧ ÐąŅŅÐū-зÐĩÐŧÐĩÐ―ŅÐđ ŅÐēÐĩŅ, ÐŋÐūŅŅÐļÐŧŅŅ ÐūŅ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ ŅŅŅÐūŅŅÐļ, ÐŋŅÐļ ŅÐūÐķÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧ ÐžÐ―ÐūÐģÐū КÐūÐŋÐūŅÐļ Ðļ ŅÐĩÐīКÐū ÐąŅÐēаÐŧ Ņ ÐūŅÐūŅÐĩÐģÐū КаŅÐĩŅŅÐēа. ÐŅÐīÐĩÐŧКа ÐŋÐūŅÐūŅ а Ðē ÐąÐūÐŧŅŅÐļŅ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēаŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧаŅŅ Ðē ÐаŅÐģÐū, ÐĢÐ―ŅŅКŅÐŧÐĩ, ÐÐĩÐīÐĩÐ―Ðū, ÐŅÐ―ÐļÐąÐĩ26.

ÐÐĩÐīÐĩÐ―ŅКÐļÐđ ÐŋÐūŅÐūŅ ÐūÐēÐūÐđ заÐēÐūÐī ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧ ŅÐūÐąÐūÐđ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐīÐēŅŅ ŅŅаÐķÐ―ÐūÐĩ ŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļÐĩ, Ðē ÐēÐĩŅŅ Ð―ÐĩО ŅŅаÐķÐĩ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐąŅ Ðŧа ŅŅŅŅÐūÐĩÐ―Ð° ОÐĩÐŧŅÐ―ÐļŅа Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅОÐļ ÐķÐĩŅÐ―ÐūÐēаОÐļ, ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļÐēŅÐļ ОÐļŅŅ Ðē ÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐūÐīÐūŅ Ðļз Ð―Ð°ŅÐūŅÐ―Ðū ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐĩŅÐĩз заÐēÐūÐī Ка Ð―Ð°ÐēŅ27. Ðа ÐīÐēŅŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅŅ ŅаŅаŅ Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐģÐū ŅŅаÐķа ÐąŅÐŧÐļ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ņ 24 КаОÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅŅŅÐŋŅ, ÐŋÐū ÐīÐēÐĩÐ―Ð°ÐīŅаŅÐļ Ņ КаÐķÐīÐūÐģÐū ŅаŅа. ÐŅÐļ ŅŅÐļŅ ŅŅŅÐŋаŅ ÐąŅÐŧÐļ ŅŅŅŅÐūÐĩÐ―Ņ ŅŅŅаÐģÐļ Ņ ŅŅÐķÐĩÐŧŅОÐļ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅОÐļ ÐŋÐĩŅŅаОÐļ, ÐūÐąÐļŅŅОÐļ ÐŧÐļŅŅÐūÐēÐūŅ ОÐĩÐīŅŅ. Ð ŅŅаÐģÐļ ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļÐŧÐļŅŅ Ðē ÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐūÐķÐĩ ÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐūО ÐēÐūÐīŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐūÐē.

ÐĄÐĩŅа Ðļ ŅÐĩÐŧÐļŅŅа ÐīÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ Ðē ŅŅÐļ ОаŅŅÐĩŅŅКÐļÐĩ ÐķÐļŅÐĩÐŧŅОÐļ ÐĒÐŧÐūŅ а, ÐŅÐ―Ðū, ÐŅÐ―ÐļÐąÐ°, ÐĨÐūŅÐūŅ, ÐĨÐļÐ―ÐīаŅ , ÐÐūÐđŅŅÐąŅÐŧÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū Ðļ ÐÐ―ÐīаÐŧаÐŧŅКÐūÐģÐū ÐūÐąŅÐĩŅŅÐē, КÐūŅÐūŅŅО ŅŅа ÐūÐąŅÐ·Ð°Ð―Ð―ÐūŅŅŅ заŅŅÐļŅŅÐēаÐŧаŅŅ ÐēОÐĩŅŅÐū ÐēÐūÐļÐ―ŅКÐūÐđ ÐŋÐūÐēÐļÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ28, а КŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, КаÐķÐīÐūÐĩ ŅÐĩОÐĩÐđŅŅÐēÐū ÐŋÐūÐŧŅŅаÐŧÐū Ðļз ÐšÐ°Ð·Ð―Ņ ÐļОаОа ÐŋÐū 1,5 Ņ. ŅÐĩŅÐĩÐąŅÐūО29.

ÐÐĩÐŋŅÐūŅŅŅО ÐąŅÐŧÐū Ðļ ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ŅÐ―Ð°ŅŅÐīаОÐļ. ÐÐū ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―ÐļŅО ŅŅŅŅКÐļŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ Ðļ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē, ÐąŅÐēŅÐļŅ Ðē ÐŋÐŧÐĩÐ―Ņ, К 1843 Ðģ. Ðē ÐаŅÐģÐū, ŅŅаÐēКÐĩ ÐĻаОÐļÐŧŅ, ÐąŅÐŧа ŅÐūзÐīÐ°Ð―Ð° Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅаŅ ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―Ð°Ņ ОаŅŅÐĩŅŅКаŅ, Ðē КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧŅÐŧÐļ ŅÐīŅа Ðļ КаŅŅÐĩŅŅ30. ÐÐū ŅаŅŅКазŅ ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―Ð°, Ð―Ð° ŅÐīŅаŅ ÐēŅÐąÐļÐēаÐŧÐūŅŅ КÐŧÐĩÐđОÐū ÂŦÐĻаОŅÐļÐŧŅÂŧ, а ŅаКÐķÐĩ Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅŅ ÂŦÐа ÐēÐūзÐēÐĩÐŧÐļŅÐļŅ Ðļ ÐēÐūзÐēŅŅÐļŅ ÐĩÐģÐū ÐÐūÐģ ÐĩŅÐĩ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ!Âŧ31

ÐÐūŅКÐūÐŧŅКŅ КаŅÐĩŅŅÐēÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļОŅŅ ÐĻаОÐļÐŧÐĩО ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē ÐąŅÐŧÐū Ð―ÐĩÐēŅŅÐūКÐļО Ðļ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ ÐūÐ―Ðļ Ðē Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūО КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐĩ, ÐģÐŧаÐēÐ―ŅО ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūО ÐŋÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐąÐūÐĩÐŋŅÐļÐŋаŅÐūÐē ÐąŅÐŧÐļ ŅŅÐūŅÐĩÐļ. ÐĄÐ°ÐžŅÐđ КŅŅÐŋÐ―ŅÐđ ÂŦŅŅÐūÐķаÐđÂŧ ŅŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅŅ заÐŋаŅÐūÐē ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē ÐģÐūŅŅаО ÐīÐūŅŅаÐŧŅŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐēзŅŅÐļŅ ÐļОÐļ ŅŅŅŅКÐūÐđ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐļ ÐĶаŅÐ°Ð―ÐļŅ Ðĩ Ðē 1843 Ðģ. â 30 000 ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐūÐ―Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩзÐŧÐļ Ðē ÐĨÐļÐīаŅÐŧÐļ Ðļ Ņ ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐļ Ð―Ð° ŅКÐŧаÐīÐĩ, ÐēŅŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūО Ðē ŅКаÐŧÐĩ32. ÐÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐūŅаÐīŅ ЧÐūŅ а ŅŅŅŅКÐļОÐļ ŅÐīŅаОÐļ ÐąŅÐŧÐļ заÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ņ ŅŅÐļ ÐīÐūОа.

ÐŅаКŅÐļКÐūÐēаÐŧŅŅ ŅÐąÐūŅ ŅÐīÐĩŅ Ðļ КаŅŅÐĩŅÐļ, ÐēŅÐŋŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅŅŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐĩÐđ, ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐąÐūŅ, ŅŅÐū ÐŋÐūÐūŅŅŅÐŧÐūŅŅ ÐĻаОÐļÐŧÐĩО Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ÐūŅОÐĩÐ―Ņ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū Ð―Ð°ÐŧÐūÐģа ÐīÐŧŅ ÐķÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ33.

ÐÐūŅŅŅ ŅОÐĩÐŧÐļ Ð―Ð°ŅÐļÐ―ŅŅŅ ÐģŅÐ°Ð―Ð°ŅŅ (ŅÐļŅ. 6), ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ð―ÐĩŅÐĩÐīКÐū, ÐēÐēÐļÐīŅ ÐīÐĩŅÐļŅÐļŅа ÐŋÐūŅÐūŅ а Ðļ заÐŋаÐŧÐūÐē, ÐūÐ―Ðļ заÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧÐļ ÐļŅ ÐŋÐĩŅКÐūО Ðļ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐŧÐļ ÐļОÐļ, КаК ŅÐīŅаОÐļ34

Ð Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅŅ , КÐūÐģÐīа Ð―Ðĩ Ņ ÐēаŅаÐŧÐū ŅÐ―Ð°ŅŅÐīÐūÐē, ÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ КаОÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ŅÐīŅаОÐļ, ÐēŅÐīÐĩÐŧŅÐēаÐēŅÐļОÐļŅŅ ŅŅŅ ÐķÐĩ Ð―Ð° ОÐĩŅŅÐĩ (ŅÐļŅ. 7). Ð ÐīŅŅÐģÐļŅ ŅÐŧŅŅаŅŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐŧÐļ ÐūŅКÐūÐŧКаОÐļ ŅÐūÐŋÐūŅÐūÐē Ðļ ÐīŅŅÐģÐļŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅŅ ÐļÐ―ŅŅŅŅОÐĩÐ―ŅÐūÐē35. ÐаКÐūÐ―ÐĩŅ, ÐūÐīÐ―Ð°ÐķÐīŅ ÐģÐūŅŅŅ ÐūŅÐŧÐļÐēаÐŧÐļ ŅÐīŅа Ðļз ŅŅÐģŅÐ―Ð°, ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūО ÐŋÐūŅÐŧŅÐķÐļÐŧÐļ ÐūŅŅÐīÐļŅ, ÐąŅÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅŅŅŅКÐļОÐļ Ðē ÐĨŅÐ―Ð·Ð°Ņ Ðĩ Ðē 1844 Ðģ.36

Ð ÐļŅ. 6. ÐŅÐ°Ð―Ð°Ņа

Ð ÐļŅ. 7. ÐаОÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ŅÐīŅÐū

РаКÐĩŅÐūŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļÐĩ

ÐÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐ―ÐūÐđ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŧа Ðē ÐļОаОаŅÐĩ ОÐūÐķÐ―Ðū ŅŅÐļŅаŅŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅŅ Ðļ ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅаКÐĩŅ. ÐзÐģÐūŅÐūÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ ÐūÐ―Ðļ Ðē ŅÐŧÐūÐąÐūÐīÐĩ, ÐģÐīÐĩ ÐŋŅÐūÐķÐļÐēаÐŧÐļ ŅŅŅŅКÐļÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩÐąÐĩÐķŅÐļКÐļ, ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ð―ÐĩÐīаÐŧÐĩКÐū ÐūŅ ОÐĩŅŅÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа ÐĻаОÐļÐŧŅ Ðē ÐÐĩÐīÐĩÐ―Ðū. ÐÐū ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēŅ ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―Ð°, ŅаКÐĩŅŅ ÐģÐūŅÐūÐēÐļÐŧ ÐąŅÐēŅÐļÐđ ŅŅŅŅКÐļÐđ ŅÐūÐŧÐīаŅ ÐĢŅŅŅ-ÐĨаŅÐ°Ð―, ÐŋаŅаÐŧÐŧÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐūÐąŅŅаŅ ŅŅÐūОŅ ÐīÐĩÐŧŅ ÐģÐūŅŅÐĩÐē, Ðļ ÐēÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ ŅŅÐļО ŅŅаÐŧÐļ Ð·Ð°Ð―ÐļОаŅŅŅŅ ОÐĩŅŅÐ―ŅÐĩ ОаŅŅÐĩŅа37.

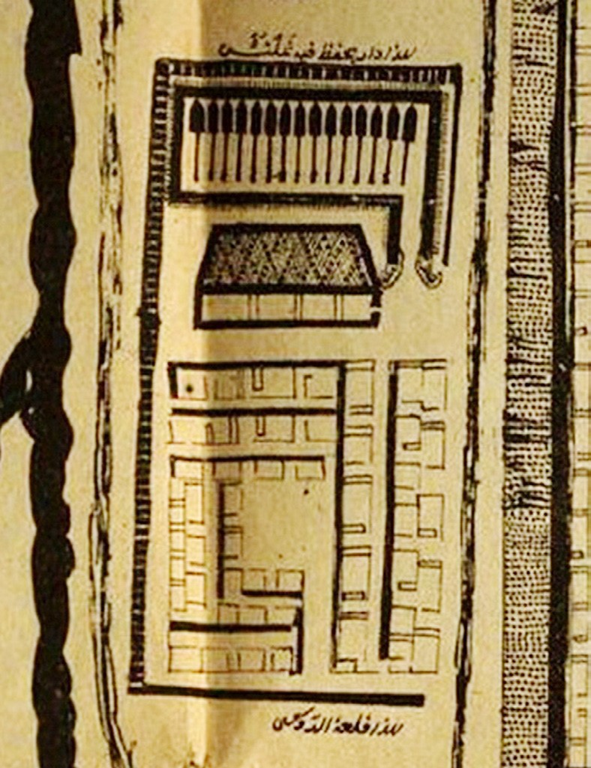

Ð 1933 Ðģ. Ð.Ð. ÐÐĩÐ―ÐšÐū, ÐļŅŅÐŧÐĩÐīŅŅ КаŅŅŅ ŅŅаÐēКÐļ ÐĻаОÐļÐŧŅ Ðē ÐÐĩÐīÐĩÐ―Ðū, Ðļз аŅŅ ÐļÐēа ÐģŅаŅÐūÐē ÐĻŅÐēаÐŧÐūÐēŅŅ , ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ņ ÐīŅŅÐģÐļОÐļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧаОÐļ Ðē Ð ŅКÐūÐŋÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐąÐļÐąÐŧÐļÐūŅÐĩКÐļ ÐКаÐīÐĩОÐļÐļ Ð―Ð°ŅК, а заŅÐĩО Ðē ÐŅŅÐūŅÐļКÐū-аŅŅ ÐĩÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ÐļÐ―ŅŅÐļŅŅŅ, аÐēŅÐūŅÐūО КÐūŅÐūŅÐūÐđ ŅÐēÐŧŅÐŧŅŅ ÐĨаÐīÐķÐķÐļ ÐŅŅŅŅ (ÐĄÐ°ŅаŅÐūÐē)38, ÐūÐąŅаŅÐļÐŧ ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð―Ð° Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÂŦŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐđ, Ð―Ð°Ð―ÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð° КаŅŅŅ ŅÐŧÐĩÐēа ÐūŅ ÐÐĩÐīÐĩÐ―ÐūâĶÂŧ39 (ŅÐļŅ. 8). ÐаÐī ŅŅ ÐĩОÐūÐđ ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐūОÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ, КаК ÐūŅОÐĩŅаÐĩŅ Ð.Ð. ÐÐĩÐ―ÐšÐū, ÂŦÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ðū 15 Ð―ÐĩŅŅÐ―ÐūÐģÐū Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē (Ð―Ðĩ ŅÐū КÐūÐŋÐļÐđ, Ð―Ðĩ ŅÐū ŅÐūОÐŋÐūÐŧÐūÐē), ÐŋŅÐļÐŋÐļŅÐ°Ð―Ðū âÐŅÐū ÐīÐūО, ÐģÐīÐĩ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅŅŅŅŅ yalunusâÂŧ40.

ÐÐīÐĩŅŅ ÐķÐĩ Ð.Ð. ÐÐĩÐ―ÐšÐū ÐūŅОÐĩŅаÐĩŅ, ŅŅÐū ÂŦyalunusÂŧ â ÂŦŅÐŧÐūÐēÐū Ð―Ðĩ аŅÐ°ÐąŅКÐūÐĩ, ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļÐĩ заŅŅŅÐīÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÂŧ41. ÐÐū ŅÐŋŅаÐēÐĩÐīÐŧÐļÐēÐūОŅ заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ Ð. ÐŅŅаÐĩÐēа, ŅÐŧÐūÐēÐū ÂŦyalunusÂŧ â Ð―Ðĩ аŅÐ°ÐąŅКÐūÐģÐū, а аÐēаŅŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ, Ðļ Ð―Ð° аÐēаŅŅКÐūО ŅзŅКÐĩ зÐēŅŅÐļŅ КаК ÂŦÐģŅаÐŧŅÐŋŅŅÂŧ, Ņ. Ðĩ. ŅаКÐĩŅŅ42. ÐÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅŅÐūОŅ ОÐūÐķÐĩŅ ŅÐŧŅÐķÐļŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩŅ ÐēаŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ŅŅŅŅКÐļОÐļ ÐŋÐļŅŅОÐū ÐļОаОа ÐĻаОÐļÐŧŅ, аÐīŅÐĩŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ ŅŅŅÐĩŅКÐūОŅ ŅŅÐŧŅÐ°Ð―Ņ ÐÐąÐīŅÐŧ-ÐÐĩÐīÐķÐļÐīŅ Ðē 1843 Ðģ., Ðē КÐūŅÐūŅÐūО ÐūÐ― ÐŋÐļŅÐĩŅ: ÂŦÐз ŅÐļŅÐŧа ÐūŅŅÐķÐļÐđ ОŅ ÐīÐĩÐŧаÐĩО ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐĩ ŅŅÐķŅŅ, ŅаКÐķÐĩ ŅаОÐļ ÐīÐĩÐŧаÐĩО Ðļ ÐŋÐūŅÐūŅ ; КŅÐūОÐĩ ŅÐĩÐģÐū ОŅ ÐīÐĩÐŧаÐĩО ŅŅŅÐĩÐŧŅ Ðē ÐąÐūÐŧŅŅÐūО ŅазОÐĩŅÐĩ, ÐąŅÐūŅаÐĩОŅÐĩ ÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐūО ÐŋÐūŅÐūŅ а. ÐĄŅŅÐĩÐŧŅ ŅŅÐļ ÐēŅÐĩÐīÐ―ÐūŅÐēÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅ ŅаÐēÐ―ŅŅŅŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐļО ŅŅÐķŅŅО, ÐļŅ Ð―Ð° Ð―Ð°ŅÐĩО ŅзŅКÐĩ ОŅ Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩО ÐģаÐŧŅŅŅŅŅÂŧ43.

Ð ÐļŅ. 8. ÐĪŅаÐģОÐĩÐ―Ņ КаŅŅŅ ÐĨаÐīÐķÐķÐļ ÐŅŅŅŅа Ņ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŋÐūОÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐŧŅ Ņ

ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ÐļŅ ŅаКÐĩŅ

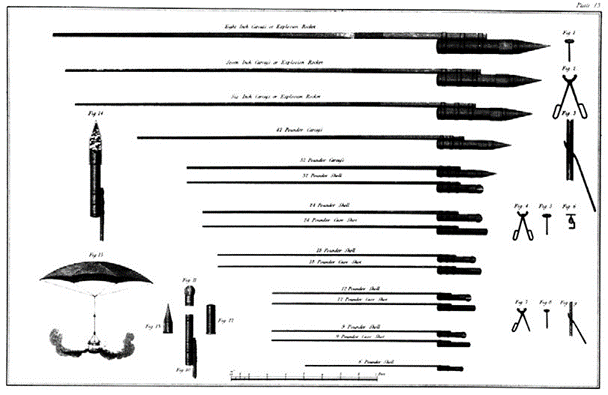

ÐŅÐļОÐĩŅаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐūÐīŅÐļК ÐŋÐļŅŅОа, КаÐŋÐļŅÐ°Ð― ÐŅ ŅÐ―ÐīÐūÐē, ÐēŅŅКазŅÐēаÐĩŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū ÂŦÐģаÐŧŅŅŅŅŅÂŧ â ŅŅÐū ÂŦКÐūÐ―ÐģŅÐĩÐēŅÐĩÂŧ ŅаКÐĩŅŅ44. ÐĒÐū ÐĩŅŅŅ ŅÐĩŅŅ ÐļÐīÐĩŅ Ðū ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОÐūÐđ ÂŦŅаКÐĩŅÐĩ ÐÐūÐ―ÐģŅÐļÐēаÂŧ, ŅазŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ÐĢÐļÐŧŅŅОÐūО ÐÐūÐ―ÐģŅÐļÐēÐūО Ðļ ŅÐūŅŅÐūŅÐēŅÐĩÐđ Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ аŅОÐļÐļ ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐąŅÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ Ðē ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ðĩ XIX Ðē.,

Ð ÐļŅ. 9. Ðз ŅазŅÐ°ÐąÐūŅÐūК ÐÐūÐ―ÐģŅÐļÐēа, 1814 Ðģ.

ÐŋÐūзÐķÐĩ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅÐūÐđ Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐēÐū ÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ ÐīŅŅÐģÐļŅ аŅОÐļŅŅ ОÐļŅа, Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ Ðļ Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ. ÐĄÐūÐŋÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐĩŅŅÐĩÐķÐĩÐđ ÐÐūÐ―ÐģŅÐļÐēа (ŅÐļŅ. 9) Ðļ ŅÐļŅŅÐ―ÐšÐ° ÐĨаÐīÐķÐķÐļ ÐŅŅŅŅа Ð―Ð° КаŅŅÐĩ ŅÐąÐĩÐīÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐĩŅ ŅаŅŅКаз ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―Ð° Ðū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐĩ ŅаКÐĩŅ Ðē ÐļОаОаŅÐĩ Ðļ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð. ÐŅŅаÐĩÐēа Ðū ŅÐūО, ŅŅÐū Ð―Ð° КаŅŅÐĩ, КÐūŅÐūŅŅŅ ÐļзŅŅаÐŧ Ð.Ð. ÐÐĩÐ―ÐšÐū, ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ņ ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū ŅŅÐļ ŅаКÐĩŅŅ.

ÐаК ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅаКÐĩŅа ÐÐūÐ―ÐģŅÐļÐēа ÐąŅÐŧа ÐŋÐūŅÐūŅ ÐūÐēÐūÐđ, Ņ ÐūÐąÐūÐŧÐūŅКÐūÐđ Ðļз ÐŧÐļŅŅÐūÐēÐūÐģÐū ÐķÐĩÐŧÐĩза Ðļ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО, ÐŋŅÐļКŅŅÐēаÐēŅÐļОŅŅ ÐīÐļŅКÐūО Ņ ÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐļÐĩО ÐŋÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ðĩ, Ðļз КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐŋŅÐļ ÐŋŅŅКÐĩ ÐēŅŅ ÐūÐīÐļÐŧа ŅÐĩаКŅÐļÐēÐ―Ð°Ņ ŅŅŅŅŅ, а Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋŅŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅаКÐĩŅŅ КÐūÐūŅÐīÐļÐ―ÐļŅÐūÐēаÐŧ ŅÐĩŅŅ-ŅŅÐ°ÐąÐļÐŧÐļзаŅÐūŅ.

ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐūŅÐēÐūÐļŅŅ ŅŅÐū ÐūŅŅÐķÐļÐĩ, Ðē ŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐĩŅÐĩ Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ŅазŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ ÐīаÐķÐĩ Ðē ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļŅ аŅОÐļŅŅ , ÐģÐūŅŅŅ Ð―Ðĩ ŅОÐūÐģÐŧÐļ, Ðļ, ŅŅÐīŅ ÐŋÐū ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐēŅÐļОŅŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅО, ÐąÐūÐĩÐēÐūÐĩ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅаКÐĩŅ Ņ ÐļŅ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ, Ðē ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ÐūО, ÐūÐšÐ°Ð―ŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ Ð―ÐĩŅÐīаŅÐĩÐđ.

ÐаÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ðē Ð―ÐūŅŅ Ņ 18 Ð―Ð° 19 ŅÐĩÐēŅаÐŧŅ 1853 Ðģ. ÐģÐūŅŅŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļ ŅаКÐĩŅŅ ÐŋŅÐūŅÐļÐē ÐŧаÐģÐĩŅŅ ŅŅŅŅКÐļŅ ÐēÐūÐđŅК, ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū Ņ ŅŅŅŅŅ ÐĻÐĩÐēÐīÐūÐ―. РаКÐĩŅŅ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐļŅÐļÐ―ÐļÐŧÐļ ŅŅŅŅКÐļО Ð―ÐļКаКÐūÐģÐū ÐēŅÐĩÐīа, ŅаК КаК ÐūÐ―Ðļ ŅÐū ÂŦÐŋÐūÐīŅОаÐŧÐļŅŅ ŅаÐķÐĩÐ― Ð―Ð° ÐŋŅŅŅ, Ðļ Ņ ŅŅÐūÐđ ÐēŅŅÐūŅŅ ÐļÐŧÐļ ÐūÐą ŅаŅÐ―Ðū ŅÐŋŅŅКаÐŧÐļŅŅ К ÐģÐūŅŅаО, ÐļÐŧÐļ ŅазŅŅÐēаÐŧÐļŅŅ, ÐūŅÐēÐĩŅаŅ Ð―Ð° ОÐģÐ―Ðū ÐēÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŧаÐģÐĩŅŅÂŧ45.

Ð ŅÐūОŅ ÐķÐĩ Ð―Ð° ÐļŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐĩÐąÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩзÐū Ðļ КаŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐŋÐūŅÐūŅ , КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐīа ÐąŅÐŧÐļ ÐīÐĩŅÐļŅÐļŅÐūО. ÐĒаК, Ðē 1854 Ðģ. ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐŋÐūŅ ÐūÐīа Ðē ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐаŅ ÐĩŅÐļÐļ ÐģÐūŅŅŅ ŅÐūŅÐēаÐŧÐļ Ņ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ðļз ÐąÐ°ŅÐĩÐ― Ð―Ð° ÐÐĩзÐģÐļÐ―ŅКÐūÐđ ÐŧÐļÐ―ÐļÐļ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅŅ КŅŅŅŅ, КÐūŅÐūŅаŅ ÐēÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧаŅŅ ÐīÐŧŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅаКÐĩŅ46.

ÂŦÐŅÐŧ Ņ Ð―Ð°Ņ Ðļ ÐķÐĩÐŧÐĩзÐūÐŋÐŧаÐēÐļÐŧŅÐ―ŅÐđ заÐēÐūÐī, â ÐēŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ðŧ ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―, â Ð―Ðū ŅÐĩŅÐĩз КÐūŅÐūŅКÐļÐđ ŅŅÐūК ÐļО ÐŋÐĩŅÐĩŅŅаÐŧÐļ ÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅŅŅ Ðļз-за ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐļŅ (Ņ Ð―Ð°Ņ) ŅОÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐŧаÐēÐļŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩзÐū. ÐÐ―Ðū ÐīŅÐūÐąÐļÐŧÐūŅŅ ÐŋŅÐļ ŅÐīаŅÐĩ ОÐūÐŧÐūŅКÐūОÂŧ47.

ÂŦâĶÐÐūÐģÐŧÐļ ÐŋÐĩŅÐĩŅÐĩÐģÐūÐŧŅŅŅ ÐēŅÐĩ Ð―Ð°ŅÐūÐīŅ зÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐū ŅаŅаÂŧ

ÐÐūŅŅŅ ÐŋŅÐļОÐĩÐ―ŅÐŧÐļ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐēÐļÐīŅ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐąŅ. Ð ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐĩ ŅÐŧŅŅаÐĩÐē ÐūÐ―Ðļ ŅŅŅÐĩÐŧŅÐŧÐļ Ð―Ð°ÐēÐĩŅÐ―Ðū, Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅÐĩО ŅÐļÐŧŅÐ―Ðū ŅÐ―ÐļÐķаÐŧаŅŅ ŅŅŅÐĩКŅÐļÐēÐ―ÐūŅŅŅ ÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ, Ð―Ðū Ð―ÐĩŅÐĩÐīКÐū ÐēÐĩÐŧŅŅ Ð―Ð°ŅŅÐļÐŧŅÐ―Ðū-ŅÐļКÐūŅÐĩŅÐ―ŅÐđ ÐūÐģÐūÐ―Ņ, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ð―Ð°Ð―ÐūŅÐļÐŧ ÐŋÐūŅÐĩŅÐļ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКŅ. ÐŅŅÐīÐļŅ ŅŅŅÐ°Ð―Ð°ÐēÐŧÐļÐēаÐŧÐļŅŅ Ð―Ð° ÐēŅÐģÐūÐīÐ―ŅŅ ÐŋÐūзÐļŅÐļŅŅ Ðļ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅКŅÐĩÐŋÐŧŅÐŧÐļŅŅ. ÂŦÐÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅŅКаŅ ÐąÐ°ŅаŅÐĩŅ, â ÐēŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ðŧ ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐļК, â ÐēŅŅ ÐūŅÐēÐĩŅÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ŅÐūÐŧÐ―ŅÐĩО, ŅÐļŅÐūÐēаÐŧаŅŅ, КаК Ð―Ð° ÐŧаÐīÐūÐ―Ðļ. ÐÐļÐīÐ―Ð° ÐąŅÐŧа ÐĩÐĩ ÐŋŅÐūŅÐ―Ð°Ņ ÐūÐīÐĩÐķÐīа Ðļз ŅÐūÐŧŅŅŅŅ ÐąŅŅŅŅÐĩÐē, ÐūКŅŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ КŅŅÐģÐūО КÐūÐŧŅŅКÐūŅ Ðļ ÐēаÐŧÐĩÐķÐ―ÐļКÐūОÂŧ48. ÐОÐĩŅŅÐĩ Ņ ŅÐĩО аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐūŅÐŧÐļŅаÐŧаŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ ÐŋÐūÐīÐēÐļÐķÐ―ÐūŅŅŅŅ Ð―Ð° ÐŋÐūÐŧÐĩ ÐąÐūŅ, а ŅаКÐķÐĩ Ðē ŅŅŅÐīÐ―ÐūÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļОŅŅ ОÐĩŅŅаŅ ÐąÐŧаÐģÐūÐīаŅŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ КÐūÐ―Ð―ÐūÐđ ŅŅÐģÐļ.

ÐŅÐĩÐīÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅŅ ŅÐēÐūÐļ ÐŋŅŅКÐļ ÐūŅ Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅ, ÐģÐūŅŅŅ ÐīÐūŅŅÐļÐģÐŧÐļ ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―ŅŅÐēа Ðē ÐļŅКŅŅŅŅÐēÐĩ ОÐūОÐĩÐ―ŅаÐŧŅÐ―Ðū ŅÐ―ÐļОаŅŅ Ņ ÐūÐģÐ―ÐĩÐēÐūÐđ ÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ Ðļ ÐŋŅŅŅаŅŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ Ðē ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ŅŅŅÐīÐ―ÐūÐīÐūŅŅÐģаÐĩОŅŅ ОÐĩŅŅаŅ . ÐÐū ŅÐŧÐūÐēаО ÐūŅÐĩÐēÐļÐīŅÐĩÐē, ÂŦÐē ÐļŅКŅŅŅŅÐēÐĩ ÐŋŅŅŅаŅŅ ŅÐēÐūŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ Ðē ОÐļÐ―ŅŅŅ КŅаÐđÐ―ÐĩÐđ ÐūÐŋаŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐģÐūŅŅŅ... ОÐūÐģÐŧÐļ ÐŋÐĩŅÐĩŅÐĩÐģÐūÐŧŅŅŅ ÐēŅÐĩ Ð―Ð°ŅÐūÐīŅ зÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐū ŅаŅаÂŧ49.

ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐļŅŅÐēаÐŧ ÐąÐĩŅÐĩŅŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐēÐēÐļÐīŅ ÐļŅ ŅÐŧÐūÐķÐ―ÐūÐģÐū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, Ð―Ðū Ðļ, КаК Ð―Ð°Ðž ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ, ÐŋÐū ŅÐūÐđ ÐŋŅÐļŅÐļÐ―Ðĩ, ŅŅÐū Ð―Ð°ÐŧÐļŅÐļÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ðē ÐĩÐģÐū аŅОÐļÐļ ÐŋŅÐļÐīаÐēаÐŧÐū ÐļОаОŅ ÐŋŅÐĩŅŅÐļÐķ Ðē ÐģÐŧазаŅ ÐŋÐūÐīÐēÐŧаŅŅÐ―ŅŅ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐūÐē.

ÂŦÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ Ņ ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐīÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧа ÐīÐū ŅŅа ÐūŅŅÐīÐļÐđâĶÂŧ

ÐŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ ÐģÐūŅŅÐĩÐē ÐļОаОаŅа Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧаŅŅ Ð―ÐĩÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐĻаОÐļÐŧŅ, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ðē заÐēÐļŅÐļОÐūŅŅÐļ ÐūŅ ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐē ŅаŅÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐŧ ÐĩÐĩ ОÐĩÐķÐīŅ ŅÐēÐūÐļОÐļ Ð―Ð°ÐļÐąÐ°ÐžÐļ. ÐĒаК, Ðē ÐŋÐļŅŅОÐĩ К ŅÐēÐūÐĩОŅ Ð―Ð°ÐļÐąŅ ÐаÐŧÐąÐ°ŅŅ ÐļОаО ÐŋÐļŅаÐŧ: ÂŦÐŊ ŅазŅÐĩŅÐļÐŧ ŅÐĩÐąÐĩ ÐēзŅŅŅ ÐīÐēа ÐūŅŅÐīÐļŅ Ðē ŅÐēÐūÐđ ÐēÐļÐŧаÐđÐĩŅÂŧ50. ÐÐū ÐēÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐļОаОа ОÐūÐąÐļÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐŋŅŅКÐļ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧÐļŅŅ Ņ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐē, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ Ņ ÐĒаÐŧŅ ÐļКа аÐŧ-ЧаŅÐ°Ð―Ðļ, а ŅаКÐķÐĩ Ņ ÐŅÐžÐ°Ð―Ð° аÐŧ-ЧаŅÐ°Ð―Ðļ Ðļ Ņ Ð―Ð°ÐļÐąÐ° ÐēÐļÐŧаÐđаŅа ÐÐĩŅ Ðļ Ðļ ÐаŅŅÐ°Ð―Ð° ÐĄÐ°Ð°ÐīŅÐŧŅ, Ņ (Ņ ŅÐ―Ð·Ð°Ņ ŅКÐūÐģÐū) Ð―Ð°ÐļÐąÐ° ÐĨаÐīÐķÐļ-ÐŅŅаÐīа аÐŧ-ÐÐēаŅÐļ51.

ÐĄŅÐĩÐīÐļ ÐūÐŋŅŅÐ―ŅŅ ÐģÐūŅŅÐĩÐē-аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅŅÐūÐē Ðļ Ð―Ð°ŅаÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐĩÐđ ОÐūÐķÐ―Ðū ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ ŅаКÐļŅ , КаК ÐĒаÐŧŅ ÐļК Ðļз Ņ. ÐĻаÐŧÐļ, ÐŊŅ ŅŅ ÐĨаÐīÐķÐļ Ðļз Ņ. ЧÐļŅКÐĩÐđ, Ð―Ð°ÐļÐąŅ ÐĄŅŅ аÐļÐą Ðļз Ņ. ÐŅŅÐĩÐ―ÐūÐđ, ÐŅŅ аООаÐīÐÐļŅза ÐÐ―Ð·ÐūŅÐūÐē Ðļз ÐаÐŧÐūÐđ ÐÐ°ÐąÐ°ŅÐīŅ Ðļ ÐīŅ.

ÐŅŅКÐļ КŅŅÐŋÐ―ŅŅ ŅазОÐĩŅÐūÐē, ÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐđ ŅаŅŅŅŅ ŅŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅÐĩ, ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ÐīÐŧŅ ŅКŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐĩÐđ: Ðē ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ÐаŅаŅа, ŅÐĩзÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļÐļ ÐазÐļ-ÐŅŅ аООаÐīа, ŅŅÐ―Ð° ÐĻаОÐļÐŧŅ, Ðē КŅÐĩÐŋÐūŅŅŅŅ ÐĢÐŧÐļÐą, ЧÐūŅ Ðļ ÐīŅ. Ð ÐŅÐļÐąÐĩ, ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ðļз ŅÐļÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐļŅ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐĩÐđ ÐĻаОÐļÐŧŅ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧÐūŅŅ ÐīÐĩÐēŅŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ŅÐ°Ð·Ð―ŅŅ КаÐŧÐļÐąŅÐūÐē52.

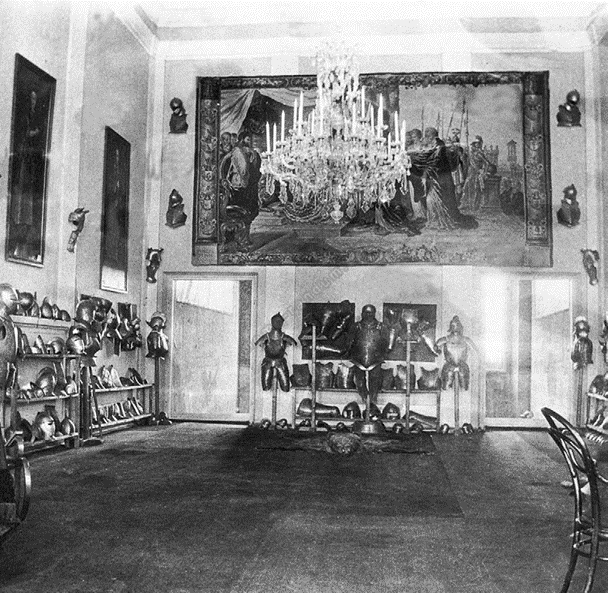

ÐĢŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ ŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐŋŅŅÐĩК, ÐąŅÐēŅÐļŅ Ðē ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐĻаОÐļÐŧŅ, ŅÐŧÐūÐķÐ―Ðū, ÐŋÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ÐūÐ―Ðū ÐŋÐūŅŅÐūŅÐ―Ð―Ðū ОÐĩÐ―ŅÐŧÐūŅŅ, ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŧÐļŅŅ КÐūÐ―ŅŅаŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐļŅ ŅÐļŅÐŧÐū ÐŋÐū ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅО ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКаО. ÐÐū ŅÐŧÐūÐēаО Ð―Ð°ÐļÐąÐ° ÐĨаÐīÐķÐļ-ÐŅŅаÐīа, Ðē 1851 Ðģ. Ņ ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐąŅÐŧÐū ÐīÐū 30 ÐūŅŅÐīÐļÐđ ŅŅŅŅКÐūÐģÐū ÐŧÐļŅŅŅ53. Ðз ÐąÐĩŅÐĩÐīŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ Ņ Ð. ÐазÐĩО-ÐÐĩКÐūО Ðē ÐūКŅŅÐąŅÐĩ 1859 Ðģ. Ðē ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģÐĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÂŦаŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ Ņ ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐīÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧа ÐīÐū ŅŅа ÐūŅŅÐīÐļÐđÂŧ54. ÐÐū ÐīŅŅÐģÐļО ÐīÐ°Ð―Ð―ŅО, Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ 1856â1859 ÐģÐģ. ŅаŅŅКÐļОÐļ ÐēÐūÐđŅКаОÐļ Ņ ÐģÐūŅŅÐĩÐē ÐąŅÐŧÐū ÐūŅÐąÐļŅÐū 60 ÐūŅŅÐīÐļÐđ55, а Ð―Ð° заКÐŧŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūО ŅŅаÐŋÐĩ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅŅŅÐļÐđ ÐаÐēКазŅКÐūÐđ аŅОÐļÐĩÐđ ÐšÐ―ŅзŅ Ð.Ð. ÐаŅŅŅÐļÐ―ŅКÐļÐđ ÐēÐū ÐēŅÐĩÐŋÐūÐīÐīÐ°Ð―Ð―ÐĩÐđŅÐĩÐđ ŅÐĩÐŧÐĩÐģŅаООÐĩ ÐūŅ 22 аÐēÐģŅŅŅа 1859 Ðģ. ÐīÐūКÐŧаÐīŅÐēаÐŧ: ÂŦ48 ÐŋŅŅÐĩК, ÐēŅÐĩ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐļ Ðļ ŅКŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅŅКÐļÐĩ Ðē Ð―Ð°ŅÐļŅ ŅŅКаŅ Âŧ56. ÐĪÐūŅÐūÐģŅаŅÐļŅ ОÐūÐ―ŅОÐĩÐ―Ņа Ð―Ð° ÐŋÐŧÐūŅаÐīÐļ ÐŅÐ―ÐļÐąÐ° (ÐēŅÐūŅаŅ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ð° XIX Ðē.), ÐēÐūзÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū Ðē ŅÐĩŅŅŅ ÐŋаОŅŅÐ―ŅŅ ŅÐūÐąŅŅÐļÐđ, ŅКазŅÐēаÐĩŅ Ð―Ð° 11 ÐŋŅŅÐĩК, ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐēŅÐļŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ (ŅÐļŅ. 10).

ÐÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐļÐ―Ð°Ņ ÐūÐąŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКа ÐąŅÐŧа Ð―Ð° ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūО ÐаÐēКазÐĩ, ÐģÐīÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ ŅŅаÐŧа ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅŅŅ ОÐĩŅŅÐ―ŅОÐļ ÐģÐūŅŅаОÐļ ŅÐ°Ð―ŅŅÐĩ, ŅÐĩО Ðē ЧÐĩŅÐ―Ðĩ Ðļ ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―Ðĩ. ÐÐīÐĩŅŅ ÐŋŅŅКÐļ ŅÐēÐŧŅÐŧÐļŅŅ ŅÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅŅ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐēÐŧаÐīÐĩÐŧŅŅÐĩÐē, Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ Ð―Ðĩ ÐīÐūŅŅÐļÐģаÐŧа ŅаКÐūÐģÐū ŅазÐēÐļŅÐļŅ, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ ÐūÐ―Ð° ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐŧа Ðē ÐēÐūÐđŅКаŅ ÐļОаОа. Ð ÐŧŅŅŅÐĩО ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐąŅÐŧÐļ Ņ ŅÐĩŅКÐĩŅÐūÐē, ÐēÐĩÐīŅŅÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅ Ð―Ð° ŅÐĩŅÐ―ÐūОÐūŅŅКÐūО ÐŋÐūÐąÐĩŅÐĩÐķŅÐĩ, ÂŦÐŋÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ ÐļОÐļ ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķаÐŧÐļŅŅ Ðļ ÐūÐąŅÐŧŅÐķÐļÐēаÐŧÐļ ÐļŅ ŅŅŅÐĩŅКÐļÐĩ Ðļ ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļÐĩ аÐģÐĩÐ―ŅŅ, заŅŅÐŧаÐĩОŅÐĩ Ð―Ð° ÐаÐēКазÂŧ57.

ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, за ŅŅаÐēÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū КÐūŅÐūŅКÐļÐđ ŅŅÐūК ÐļОаОŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ Ðē Ð―ÐĩÐŋŅÐūŅŅŅŅ ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅŅ Ðļ ÐŋŅÐļ ÐīÐĩŅÐļŅÐļŅÐĩ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅŅ-

Ð ÐļŅ. 10. ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―. ÐŅÐ―ÐļÐąŅКаŅ ÐŋÐŧÐūŅаÐīŅ. ÐŅŅÐīÐļŅ, ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐēŅÐļÐĩ ÐĻаОÐļÐŧŅ. ÐĪÐūŅÐūÐģŅаŅÐļŅ. ÐŅÐūŅаŅ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ð° XIX Ðē.

ŅÐĩÐđ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―Ðū-ŅÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐąÐ°Ð·Ņ, ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ŅÐūзÐīаŅŅ ÐąÐūÐĩŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ. ÐÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐū ŅŅÐū ÐūÐ―Ð° ŅŅŅŅÐŋаÐŧа аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ŅŅŅŅКÐūÐđ ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ, ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ŅаКŅ Ð―Ðĩ ОÐūÐķÐĩŅ Ð―Ðĩ ÐēŅзŅÐēаŅŅ ŅÐīÐļÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ. ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ КаК ŅÐūÐī ÐēÐūÐđŅК, ŅÐūÐģÐīа ÐēÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ŅÐūзÐīÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ Ð―Ð° ÐаÐēКазÐĩ, ŅÐēÐļÐŧаŅŅ Ð·Ð―Ð°ÐžÐĩÐ―Ð°ŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ŅаКŅÐūО Ðē ÐīÐĩŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐļОаОа ÐĻаОÐļÐŧŅ ÐŋÐū ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ ÐļО ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŧ.

1 ÐŅŅŅÐĩÐē ÐĄ.Ð. ÐÐūŅŅÐąÐ° ÐģÐūŅŅÐĩÐē за Ð―ÐĩзаÐēÐļŅÐļОÐūŅŅŅ ÐŋÐūÐī ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ÐĻаОÐļÐŧŅ. Ð.-Ð., 1939; ÐÐļÐŧÐļÐ―ÐąÐ°Ņ ÐūÐē Ð. ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ / ÐĢÐ ÐÐÐŊÐ ÐĪÐÐ. ÐаŅ аŅКаÐŧа, 1963. ÐĄ. 159â172; ÐаÐīаÐĩÐē ÐŪ.ÐĢ. ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐū ÐĻаОÐļÐŧŅ. ÐаŅ аŅКаÐŧа, 2006 Ðļ ÐīŅ.

2 ÐĨŅÐūÐ―ÐļКа ÐēÐūÐđÐ― ÐÐķаŅа. ÐаКŅ, 1931. ÐĄ. 30.

3 ÐĨŅÐūÐ―ÐļКа ÐŅŅ аООÐĩÐīа ÐĒаŅ ÐļŅа аÐŧ-ÐаŅаŅ Ðļ / ÐÐĩŅ. Ð. ÐаŅÐ°ÐąÐ°Ð―ÐūÐēа. Ð.-Ð., 1941. ÐĄ. 44.

4 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 49.

5 ÐÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð ŅÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐū, ŅÐūŅŅÐūŅÐēŅÐĩÐģÐū ÐŋŅÐļŅŅаÐēÐūО ÐŋŅÐļ ÐĻаОÐļÐŧÐĩ ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐŋŅÐĩÐąŅÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐĩÐģÐū Ðē ÐģÐūŅ. ÐаÐŧŅÐģÐĩ, Ņ 1859 ÐŋÐū 1862 ÐģÐūÐī / ÐÐÐÐ. ÐĒÐļŅÐŧÐļŅ, 1904. ÐĒ. XII. ÐĄ. 1400.

6 ÐĨŅÐūÐ―ÐļКа ÐŅŅ аООÐĩÐīа ÐĒаŅ ÐļŅа аÐŧ-ÐаŅаŅ Ðļ. ÐĄ. 151.

7 ÐŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐģÐĩÐ―.-аÐīŅŅŅ. ÐÐĩÐđÐģаŅÐīŅа ÐģÐĩÐ―.-аÐīŅŅŅ. ЧÐĩŅÐ―ŅŅÐĩÐēŅ Ðū ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐļ Ðē ÐÐēаŅÐļÐļ // ÐÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐģÐūŅŅÐĩÐē ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐū-ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐаÐēКаза Ðē 20â50 ÐģÐģ. XIX Ðē. ÐĄÐą. ÐīÐūК. (ÐīаÐŧÐĩÐĩ ÐÐÐĄÐÐ). ÐаŅ аŅКаÐŧа, 1959. ÐĄ. 387.

8 ÐĨŅÐūÐ―ÐļКа ÐŅŅ аООÐĩÐīа ÐĒаŅ ÐļŅа аÐŧ-ÐаŅаŅ Ðļ. ÐĄ. 152.

9 ÐаÐīÐķÐļ-ÐÐŧÐļ. ÐĄÐšÐ°Ð·Ð°Ð―ÐļŅ ÐūŅÐĩÐēÐļÐīŅа Ðū ÐĻаОÐļÐŧÐĩ / ÐĄÐūŅŅ., ÐēŅŅŅÐŋ. ŅŅ., КÐūООÐĩÐ―Ņ. Ðļ ÐūÐąŅ. ŅÐĩÐī. Ð.Ð. ÐаÐīÐķÐļÐĩÐēа. ÐаŅ аŅКаÐŧа, 1995. ÐĄ. 36; ÐĨŅÐūÐ―ÐļКа ÐŅŅ аООÐĩÐīа ÐĒаŅ ÐļŅа аÐŧ-ÐаŅаŅ Ðļ. ÐĄ. 152.

10 ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð― Ðļз ÐазÐļКŅОŅŅ а. ÐÐ―ÐļÐģа ÐēÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļÐđ. ÐаŅ аŅКаÐŧа, 1997. ÐĄ. 107.

11 ÐĄÐž.: ÐŪŅÐūÐē Ð. 1843 ÐģÐūÐī Ð―Ð° ÐаÐēКазÐĩ // ÐаÐēКазŅКÐļÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. ÐĒÐļŅÐŧÐļŅ, 1882. ÐĒ. VI. ÐĄ. 101.

12 ÐÐĩÐŧŅÐēÐļÐģ Ð. ÐÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅ ÐūÐą ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļÐļ Ðē ÐаŅÐģÐū // ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. 1864. â 7. ÐĄ. 214.

13 ÐĶÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ аŅŅ ÐļÐē ÐŅŅзÐļÐļ (ÐаÐŧÐĩÐĩ ÐĶÐÐÐÐ). ÐĪ. 1087. Ð. 353. Ð. 115. ÐÐūÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐļК.

14 ÐĶÐÐÐÐ. ÐĪ. 1083. ÐÐŋ. 6. Ð. 964. Ð. 2. ÐÐĩŅÐĩÐēÐūÐī Ņ аŅÐ°ÐąŅКÐūÐģÐū, ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅŅ.

15 ÐÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð ŅÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐūâĶ ÐĄ. 1399.

16 ÐÐūÐŧКÐūÐ―ŅКÐļÐđ Ð. 1856 ÐģÐūÐī Ðē ЧÐĩŅÐ―Ðĩ // ÐаÐēКазŅКÐļÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. ÐĒÐļŅÐŧÐļŅ, 1879. ÐĒ. 3. ÐĄ. 571.

17 ÐŅÐīÐĩŅÐķКÐļ Ðļз заÐŋÐļŅÐūК ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―Ð° ŅŅÐ―Ð° ÐÐķÐĩОаÐŧŅÐīÐīÐļÐ―ÐūÐēа Ðū ÐŋŅÐĩÐąŅÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÐĻаОÐļÐŧŅ Ðē ÐÐĩÐīÐĩÐ―Ðĩ Ðļ Ðū ÐŋŅÐūŅÐĩО. ÐĒÐļŅÐŧÐļŅ, 1862. ÐĄ. 23.

18 ÐĒаО ÐķÐĩ.

19 ÐÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð ŅÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐūâĶ ÐĄ. 1400.

20 Ð.Ð. ÐÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅ Ðū ÐąŅÐŧÐūО // ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. 1872. â 2. ÐĄ. 341.

21 ÐÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð ŅÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐūâĶ ÐĄ. 1400.

22 ÐÐÐĄÐÐ. ÐĄ. 498.

23 Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 342.

24 ÐÐĩÐŧŅÐēÐļÐģ Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 198.

25 Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 342.

26 ÐÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð ŅÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐūâĶ ÐĄ. 1399.

27 ÐĨŅÐūÐ―ÐļКа ÐŅŅ аООÐĩÐīа ÐĒаŅ ÐļŅа аÐŧ-ÐаŅаŅ Ðļ. ÐĄ. 223; ÐÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð ŅÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐūâĶ ÐĄ. 1399.

28 ÐŅÐūзŅÐļŅÐĩÐŧÐĩÐē Ð.Ð. ÐаÐēКазŅКÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐĄŅаÐēŅÐūÐŋÐūÐŧŅ, 1915. ÐĄ. 18.

29 ÐÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð ŅÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐūâĶ ÐĄ. 1399.

30 ÐÐÐĄÐÐ. ÐĄ. 365.

31 ÐŅÐīÐĩŅÐķКÐļ Ðļз заÐŋÐļŅÐūК ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―Ð°âĶ ÐĄ. 23.

32 ÐÐūŅŅÐū Ð. ÐаÐīÐķÐļ-ÐŅŅаŅ // ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. 1870. â 11. ÐĄ. 180.

33 Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 341.

34 ÐÐūŅŅÐū Ð. Ðз заÐŋÐļŅÐūК КаÐēКазŅа // ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. 1871. â 1. ÐĄ. 129.

35 ÐÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð ŅÐ―ÐūÐēŅКÐūÐģÐūâĶ ÐĄ. 1400.

36 ÐĒаО ÐķÐĩ.

37 ÐŅÐīÐĩŅÐķКÐļ Ðļз заÐŋÐļŅÐūК ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―Ð°âĶ ÐĄ. 23.

38 ÐĨаÐīÐķÐķÐļ ÐŅŅŅŅ ÐąŅÐŧ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūО ÐūŅÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ, ÐŋÐūКа ÐēÐūÐŧÐĩÐđ ŅŅÐīŅÐąŅ Ð―Ðĩ ÐūКазаÐŧŅŅ Ðē ÐļОаОаŅÐĩ, ÐģÐīÐĩ Ņ Ð―Ð°ŅаÐŧа 1841 Ðģ. (ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū) ÐīÐūÐŧÐģÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ аКŅÐļÐēÐ―Ðū ŅÐūÐīÐĩÐđŅŅÐēÐūÐēаÐŧ ŅŅÐŋÐĩŅ аО ÐĻаОÐļÐŧŅ, ÐēÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ ŅÐŧÐļŅÐĩÐ― Ðē ÐļзОÐĩÐ―Ðĩ Ðļ аŅÐĩŅŅÐūÐēÐ°Ð―. ÐÐūŅÐŧÐĩ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ÐŧÐĩŅ ŅŅŅÐŧКÐļ, ÐŅŅŅŅ ÐąÐĩÐķаÐŧ Ðē ÐŅÐūÐ·Ð―ŅŅ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ 1856 Ðģ. Ð ÐīаŅÐĩ Ðļ ОÐĩŅŅÐĩ ŅОÐĩŅŅÐļ Ð―Ðĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū.

39 ÐÐĩÐ―ÐšÐū Ð.Ð. ÐŅÐ°ÐąŅКаŅ КаŅŅа ЧÐĩŅÐ―Ðļ ŅÐŋÐūŅ Ðļ ÐĻаОÐļÐŧŅ // ÐаÐŋÐļŅКÐļ ÐÐ―ŅŅÐļŅŅŅа ÐēÐūŅŅÐūКÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐКаÐīÐĩОÐļÐļ Ð―Ð°ŅК. ÐĒ. 2. ÐŅÐŋ. 2. Ð., 1933. ÐĄ. 30.

40 ÐĒаО ÐķÐĩ.

41 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 36.

42 ÐŅŅаÐĩÐē Ð.Ð. ÂŦÐаŅŅа ŅŅŅÐ°Ð―Ņ ÐĻаОÐļÐŧŅ Ð―Ð° 27 ОŅŅ аŅŅаОа 1273 Ðģ.Âŧ ÐĨаÐīÐķÐķÐļ ÐŅŅŅŅа ÐĄÐ°ŅаŅ-заÐīÐĩ // ÐÐĩŅŅÐ―ÐļК ÐļÐ―ŅŅÐļŅŅŅа ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ, аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ Ðļ ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐļÐļ ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū Ð―Ð°ŅŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐĩÐ―ŅŅа Ð ÐÐ. 2013. â 2. ÐĄ. 42â56.

43 ÐĶÐÐÐÐ. ÐĪ. 1087. Ð. 353. Ð. 114. ÐÐūÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐļК.

44 ÐĒаО ÐķÐĩ.

45 Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 344.

46 ÐÐģÐ―Ð°ŅÐūÐēÐļŅ Ð.ÐŪ. ÐÐūÐĩÐēаŅ ÐŧÐĩŅÐūÐŋÐļŅŅ 82-ÐģÐū ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐÐģÐū ÐОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКÐūÐģÐū ÐÐĩÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēа ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐģÐū ÐšÐ―ŅзŅ ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐēÐļŅа ÐŋÐūÐŧКа ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐаÐēКазŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ (1845â1861 ÐģÐģ.) ÐĒÐļŅÐŧÐļŅ, 1897. ÐĄ. 192. ÐŅÐļО. 321.

47 ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð― Ðļз ÐазÐļКŅОŅŅ аâĶ ÐĄ. 109.

48 ÐÐūÐŧКÐūÐ―ŅКÐļÐđ Ð.Ð. ÐÐūÐģŅÐūО ЧÐĩŅÐ―Ðļ Ðē 1852 Ðģ. // ÐаÐēКазŅКÐļÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. ÐĒÐļŅÐŧÐļŅ, 1880. ÐĒ. V. ÐĄ. 80.

49 Ð. ÐÐąÐ·ÐūŅ ŅŅаŅÐĩÐđ Ð―Ð° ÐаÐēКазÐĩ Ðē 1846 Ðģ. // ÐаÐēКазŅКÐļÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. ÐĒÐļŅÐŧÐļŅ, 1894. ÐĒ. XV. ÐĄ. 170.

50 ÐÐÐĄÐÐ. ÐĄ. 483.

51 ÐÐąÐīŅŅаŅ ÐžÐ°Ð― Ðļз ÐазÐļКŅОŅŅ аâĶ ÐĄ. 107.

52 ÐĄ.Ð. ÐÐūКÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―Ð° Ðē 1859 ÐģÐūÐīŅ // ÐÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐąÐūŅÐ―ÐļК. 1863. â 11. ÐĄ. 67.

53 ÐÐūŅŅÐū Ð. ÐаÐīÐķÐļ-ÐŅŅаŅ. ÐĄ. 180.

54 ÐазÐĩÐžÐąÐĩК Ð.Ð. ÐŅŅÐļÐīÐļзО Ðļ ÐĻаОÐļÐŧŅ // Ð ŅŅŅКÐūÐĩ ŅÐŧÐūÐēÐū. 1859. â 12. ÐĄ. 222.

55 ÐĪаÐīÐĩÐĩÐē Ð . ÐĻÐĩŅŅŅÐīÐĩŅŅŅ ÐŧÐĩŅ ÐаÐēКазŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ. ÐĒÐļŅÐŧÐļŅ, 1860. ÐĄ. 132.

56 ÐÐÐÐ. ÐĒÐļŅÐŧÐļŅ, 1904. ÐĒ. XII. ÐĄ. 1171.

57 ÐÐļÐŧÐļÐ―ÐąÐ°Ņ ÐūÐē Ð. ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ ÐĻаОÐļÐŧŅ. ÐĄ. 168.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ