ะะฐะทะฐั ัะบะฐั ัะฐะบัะธะบะฐ ะฒะตะดะตะฝะธั ะฑะพั ะฒ ะบะพะฝะฝะพะผ ัััะพั ะฒ ะบะพะฝัะต XVโXVI ะฒะตะบะฐั , ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ. (ะะพะฒะพัะธะฑะธััะบ), ัะฐััั 2

ะะธะฝะธััะตัััะฒะพ ะพะฑะพัะพะฝั ะ ะพััะธะนัะบะพะน ะคะตะดะตัะฐัะธะธ ะ ะพััะธะนัะบะฐั ะะบะฐะดะตะผะธั ัะฐะบะตัะฝัั ะธ ะฐััะธะปะปะตัะธะนัะบะธั ะฝะฐัะบ ะะพะตะฝะฝะพ-ะธััะพัะธัะตัะบะธะน ะผัะทะตะน ะฐััะธะปะปะตัะธะธ, ะธะฝะถะตะฝะตัะฝัั ะฒะพะนัะบ ะธ ะฒะพะนัะบ ัะฒัะทะธ ะะพะนะฝะฐ ะธ ะพััะถะธะต ะะพะฒัะต ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธั ะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะขััะดั ะงะตัะฒะตััะพะน ะะตะถะดัะฝะฐัะพะดะฝะพะน ะฝะฐััะฝะพ-ะฟัะฐะบัะธัะตัะบะพะน ะบะพะฝัะตัะตะฝัะธะธ 15โ17 ะผะฐั 2013 ะณะพะดะฐ

ะงะฐััั Iะกะฐะฝะบั-ะะตัะตัะฑััะณ

ะะะะะะะธะะก 2013

ยฉ ะะะะะะะธะะก, 2013

ยฉ ะะพะปะปะตะบัะธะฒ ะฐะฒัะพัะพะฒ, 2013

ะญะฒะพะปััะธั ะบะพะฝะฝะพะณะพ ะฑะพั ะบะฐะทะฐั ัะบะธั ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะฒ ะบะพะฝัะต XVโXVI ะฒะฒ.

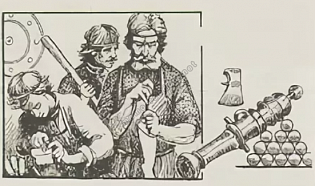

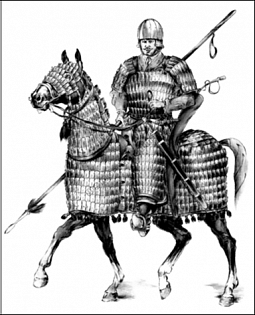

ะะฐ ะฟัะพััะถะตะฝะธะธ ะฑะพะปััะตะน ัะฐััะธ ัะฐััะผะฐััะธะฒะฐะตะผะพะณะพ ะฟะตัะธะพะดะฐ ะฒ ะบะพะผะฟะปะตะบัะต ะฒะพะพััะถะตะฝะธั ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะฐัั-ะธ ะะธะฟัะฐะบ ัะพัะฐะปัะฝะพ ะดะพะผะธะฝะธัะพะฒะฐะป ััะฐััะน ะดะพะฑััะน ัะฐะฐะดะฐะบ, ะฐ ะณะปะฐะฒะฝัะผ ัะฟะพัะพะฑะพะผ ะฒะตะดะตะฝะธั ััะฐะถะตะฝะธั ะฑัะป ะดะธััะฐะฝัะธะพะฝะฝัะน ะฑะพะน ั ะฟัะธะผะตะฝะตะฝะธะตะผ ะปัะบะฐ ะธ ัััะตะป. ะฅะฐัะฐะบัะตัะฝะพ, ััะพ ะดะปั ะพะฑะพะทะฝะฐัะตะฝะธั ัะปะพะฒะฐ ยซะฒะพะธะฝยป ะฟัะธะผะตะฝะธัะตะปัะฝะพ ะบ ะบะฐะทะฐั ะฐะผ ััะตะดะฝะตะฐะทะธะฐััะบะธะต ะฐะฒัะพัั XVI ะฒ. ะฟัะธะผะตะฝัะปะธ ัะตัะผะธะฝ ยซะบะพะปัะฐะฝยป. ะขะฐะบ, ะฝะฐะฟัะธะผะตั, ะบะพะณะดะฐ ั ะฐะฝ ะัััะฝะดัะบ ัะฐะทะพัะปะฐะป ะฟัะธะบะฐะท: ยซะกะฐะดะธัะตัั ะฝะฐ ะบะพะฝะตะน ะดะปั ะฝะฐะฑะตะณะฐยป, ัะพ ะฝะฐ ะตะณะพ ะฟัะธะทัะฒ ะพัะบะปะธะบะฝัะปะธัั ยซัะตัััะตััะฐ ััััั ะบะพะปัะฐะฝะพะฒยป32. ะะพ ะผะฝะพะณะพะผ ะฑะปะฐะณะพะดะฐัั ัะผะตะปะพะผั ะฟัะธะผะตะฝะตะฝะธั ะปะตะณะบะพะนะปััะฝะพะน ะบะพะฝะฝะธัั ะธ ัะพะพัะฒะตัััะฒัััะธั ัะฐะบัะธัะตัะบะธั ะฟัะธะตะผะพะฒ (ยซั ะพัะพะฒะพะดยป, ยซััะปะณะฐะผะฐยป ะธ ะดั.) ะบะพัะตะฒัะต ัะทะฑะตะบะธ ะพะดะตัะถะธะฒะฐะปะธ ะฑะปะตััััะธะตะฟะพะฑะตะดั ะฝะฐะด ัะธะผััะธะดัะบะธะผะธ ะฐัะผะธัะผะธ ะฒ ะฟะพะปะตะฒัั ััะฐะถะตะฝะธัั . ะะฐะฒะพะตะฒะฐะฒ ะะฐะฒะตัะฐะฝะฝะฐั ั, ัะทะฑะตะบะธ ะทะฐั ะฒะฐัะธะปะธ ััะตะดะฝะตะฐะทะธะฐััะบะธะต ะฐััะตะฝะฐะปั ะธ ะฟะตัะตะพัะธะตะฝัะธัะพะฒะฐะปะธ ะพััะถะตะนะฝัะต ะผะฐััะตััะบะธะต ัะตะณะธะพะฝะฐ ะฝะฐ ัะพะฑััะฒะตะฝะฝัะต ะฝัะถะดั. ะะปะฐะณะพะดะฐัั ััะพะผั ะพะฝะธ ััะผะตะปะธ ะผะฐััะพะฒะพ ัะฝะฐะฑะดะธัั ัะฒะพะธั ะฒะพะธะฝะพะฒ ัะฐะฑะปัะผะธ ะธ ะทะฐัะธัะฝัะผ ะฒะพะพััะถะตะฝะธะตะผ, ััะพ ะฟะพะฒััะธะปะพ ัััะพะนัะธะฒะพััั ัะทะฑะตะบัะบะพะน ะบะพะฝะฝะธัั ะฒ ะฑะปะธะถะฝะตะผ ะฑะพั ะธ ะฟัะธะฒะตะปะพ ะบ ัะพะพัะฒะตัััะฒัััะธะผ ะธะทะผะตะฝะตะฝะธัะผ ะฒ ัะฐะบัะธะบะต ะฒะตะดะตะฝะธั ะฑะพั. ะััะฐะฒัะธะตัั ะฒ ะะฐัั-ะธ ะะธะฟัะฐะบ ะบะฐะทะฐั ะธ ะฝะฐ ะฟัะพััะถะตะฝะธะธ ะฑะพะปััะตะน ัะฐััะธ ัะฐััะผะฐััะธะฒะฐะตะผะพะณะพ ะฟะตัะธะพะดะฐ ะฝะต ะธะผะตะปะธ ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััะธ ัะบัะฟะปัะฐัะธัะพะฒะฐัั ัะตะผะตัะปะตะฝะฝัะต ะผะฐััะตััะบะธะต ะฑะพะปััะธั ะณะพัะพะดะพะฒ ัะตะณะธะพะฝะฐ ะธ ะฟะพััะพะผั ัะพั ัะฐะฝะธะปะธ ะปััะฝัั ัััะตะปัะฑั ะฒ ะบะฐัะตััะฒะต ะพัะฝะพะฒะฝะพะณะพ ัะฟะพัะพะฑะฐ ะฒะตะดะตะฝะธั ััะฐะถะตะฝะธั. ะ ะดะฐะฝะฝะพะน ัะฒัะทะธ ั ะฐัะฐะบัะตัะฝะพ ััะฐะฒะฝะตะฝะธะต ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะดะตะปะฐ ะฑัะฒัะธั ััะตะฟะฝัั ัะพะฟะปะตะผะตะฝะฝะธะบะพะฒ, ะดะฐะฝะฝะพะต ะฒ ะฝะฐัะฐะปะต XVI ะฒ. ะคะฐะทะปะฐะปะปะฐั ะพะผ ะธะฑะฝ ะ ัะทะฑะธั ะฐะฝะพะผ, ะบะพัะพััะน ะฟัะพัะธะฒะพะฟะพััะฐะฒะปัะป ะผะฐััะตัััะฒะพ ะบะฐะทะฐั ัะบะธั ะปััะฝะธะบะพะฒ ะะถะฐะฝะธั-ััะปัะฐะฝะฐ ั ะพัะพัะตะผั ะฒะพะพััะถะตะฝะธั ะธ ะฒะพะตะฝะฝะพะน ะพัะณะฐะฝะธะทะฐัะธะธ ัะทะฑะตะบะพะฒ ะัั ะฐะผะผะตะดะฐ ะจะตะนะฑะฐะฝะธ-ั ะฐะฝะฐ: ยซะฃะทะฑะตะบะธ ะธะท ัะพะดะฐ ะบะฐะทะฐั ะพะฒ ะพัะฑะธะฒะฐะปะธัั ะพั ะฒะพะนัะบ ัะทะฑะตะบะพะฒ-ัะธะฑะฐะฝะธัะพะฒ, ัััะตะปัั ะธะท ะปัะบะพะฒ. ะฃะทะฑะตะบะธ-ัะธะฑะฐะฝะธัั ะฟะพะฑะตะถะดะฐะปะธ ะดะพะฑัะพัะฝะพัััั ะพััะถะธั, ั ะฐะฝัะบะพะน ะนะฐัะพะน ะธ ัะฐััะบะธะผ ะดะตัะถะฐะฒะฝัะผ ะฒะตะปะธัะธะตะผยป33.

ะะตัะดะธะฒะธัะตะปัะฝะพ, ััะพ ะฒ ััะปะพะฒะธัั ะดะพะผะธะฝะธัะพะฒะฐะฝะธั ะฒ ะฒะพะตะฝะฝะพะผ ะธัะบััััะฒะต ะดะธััะฐะฝัะธะพะฝะฝะพะณะพ ะฑะพั ะบะฐะทะฐั ะธ ะดะพะฑะธะปะธัั ะฑะพะปััะธั ััะฟะตั ะพะฒ ะฒ ะดะตะปะต ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธั ัะฐะฐะดะฐะบะพะฒ ะธ ะผะฐััะตัััะฒะต ะปััะฝะพะน ัััะตะปัะฑั. ะัะบััะฝะพ ัะดะตะปะฐะฝะฝัะต ยซะธะท ะฑะตัะตะทะพะฒะพะณะพ ะดะตัะตะฒะฐ ะบัะตะฟะบะธะต ัััะตะปัยป ะธ ยซััะณะธะต ะปัะบะธยป ะฟะตัะตัะธัะปะตะฝั ััะตะดะธ ะฝะฐะธะฑะพะปะตะต ัะตะฝะฝัั ะพััะถะตะนะฝัั ััะพัะตะตะฒ, ะทะฐั ะฒะฐัะตะฝะฝัั ัะทะฑะตะบะฐะผะธ ั ะบะฐะทะฐั ะพะฒ ะฒ ั ะพะดะต ะฒะพะตะฝะฝัั ะบะฐะผะฟะฐะฝะธะน ะฝะฐัะฐะปะฐ XVI ะฒ. ะะฝะธ ะถะต ะธะผะฟะพััะธัะพะฒะฐะปะธัั ะฒ ะกัะณะฝะฐะบ ยซัะพ ััะพัะพะฝั ะะฐััะฐยป34.

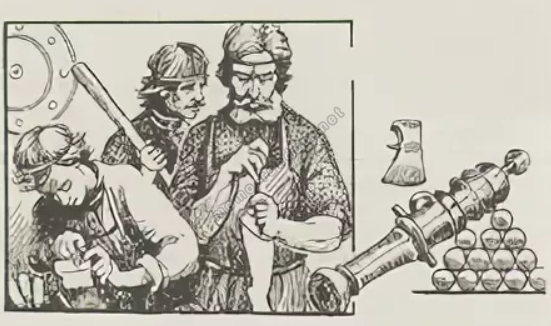

ะฅะฐัะฐะบัะตัะฝะพะน ัะตััะพะน ัะฐะบัะธัะตัะบะพะณะพ ะธัะบััััะฒะฐ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะฐัั-ะธ ะะธะฟัะฐะบ XVโXVI ะฒะฒ. ะฑัะปะพ ัะฐะทะดะตะปะตะฝะธะต ะฐัะผะธะธ ะฝะฐ ะฟะพะปะต ะฑะพั ะฝะฐ ะฝะตัะบะพะปัะบะพ ัะฐััะตะน (ยซะฟะพะปะบะพะฒยป). ะกะฐะผัะผ ะฟัะพัััะผ ัะฐะทะฒะตัะฝัััะผ ะฟะพัััะพะตะฝะธะตะผ ะฑัะป ััะตั ัะฐััะฝัะน ัััะพะน, ัะพััะพััะธะน ะธะท ยซัะตะฝััะฐยป ะธ ะฟะฐัั ยซะบััะปัะตะฒยป (ัะธั. 4 ะ). ะกัะดั ะฟะพ ะพะฟะธัะฐะฝะธัะผ, ะพะฝ ะพะฑััะฝะพ ะฟัะธะผะตะฝัะปัั ัะพะณะดะฐ,ะบะพะณะดะฐ ัะธัะปะพ ะฒะพะธะฝะพะฒ ะฝะต ะฟัะตะฒััะฐะปะพ ะฝะตัะบะพะปัะบะธั ัะพัะตะฝ ะฒัะฐะดะฝะธะบะพะฒ. ะขะฐะบ,ะฝะฐะฟัะธะผะตั, ะตะณะพ ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะป ะัั ะฐะผะผะตะด ะจะตะนะฑะฐะฝะธ-ั ะฐะฝ ะฒ ััะฐะถะตะฝะธะธ ัะบะฐะทะฐั ัะบะพะน ะฐัะผะธะตะน ะัััะฝะดัะบ-ั ะฐะฝะฐ: ยซะ ัะพ ะฒัะตะผั ะฟัะธ ั ะฐะฝะต ะฑัะปะพ ะฝะต ะฑะพะปะตะต ััะตั ัะพั ัะตะปะพะฒะตะบ, ะฝะพ [ะฝะตัะผะพััั ะฝะฐ ััะพ] ะพะฝ ะฝะตะผะตะดะปะตะฝะฝะพ ััััะพะธะป ัะตะฝัั, ะฟัะฐะฒะพะต ะธ ะปะตะฒะพะต ะบััะปะพ ะฒะพะนัะบะฐ, ะฟัะธะฒะตะป ะฒ ะฟะพััะดะพะบ ััะดัยป35.

ะะพ ะฒัะพัะพะผ ะฒะฐัะธะฐะฝัะต ะฟะพัััะพะตะฝะธั ะบ ัะตะฝััั ะธ ะบััะปััะผ ะดะพะฑะฐะฒะปัะปัั ะฐััะตัะณะฐัะด, ะบะพัะพััะน ัะพััะธะนัะบะธะต ะฟะตัะตะฒะพะดัะธะบะธ ัะฐััะพ ะธะผะตะฝััั ยซะทะฐัะฐะดะพะนยป: ยซะะฑะฐ ะฒะพะนัะบะฐ ััะฐะปะธ ะปะธัะพะผ ะบ ะปะธัั. ะะพะณะดะฐ ัััะพะน ัััะฐะฝะพะฒะธะป ะทะฐัะฐะดั, ัะตะฝัั ะธ ะบััะปัั, ั ะฟะพะปั ะฑะพั ะฟะพะดะฝัะปะฐัั ะฟัะปั ะพั ะบะพะฟะธะนยป36. ะกะปะพะถะฝะพััะธ ะฟะตัะตะฒะพะดะฐ ะฝะต ะดะพะปะถะฝั ะฒะฒะพะดะธัั ัะธัะฐัะตะปั ะฒ ะทะฐะฑะปัะถะดะตะฝะธะต. ะะฐ ะฟัะฐะบัะธะบะต ะฐััะตัะณะฐัะด ััะตะฟะฝะพะน ะฐัะผะธะธ ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะป ัะพะฑะพะน ัะตะทะตัะฒ, ะบะพัะพััะน ะผะพะณ ะฑััั ัะบััั ะพั ะณะปะฐะท ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ (ัะพะฑััะฒะตะฝะฝะพ, ะทะฐัะฐะดะฐ), ะฝะพ ะผะพะณ ะธ ัะฐัะฟะพะปะฐะณะฐัััั ะพัะบัััะพ ััะฐะทั ะทะฐ ัะตะฝััะพะผ ะฐัะผะธะธ (ัะธั. 4 ะ). ะขะฐะบะพะน ัะตะทะตัะฒ ะฝะตัะตะดะบะพ ะฒัะดะตะปัะปัั ะดะฐะถะต ะฟัะธ ะฝะฐะปะธัะธะธ ั ััะตะฟะฝะพะณะพ ะฒะพะตะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบะฐ ะปะธัั ะฝะตัะบะพะปัะบะธั ัะพัะตะฝ ะฒะพะธะฝะพะฒ: ยซะััััะพะธะป ะฒะพะนัะบะพ ั ะดััะณะพะน ััะพัะพะฝั ััะฐััะปะธะฒัะน ัะฐั [ะัั ะฐะผะผะตะด ะจะตะนะฑะฐะฝะธ-ั ะฐะฝ], ะฒะพะนัะบะฐ ั ะฝะตะณะพ ะดะฒะตััะธ ัะตะปะพะฒะตะบ, ะฒัะต ะฑะพะณะฐัััะธ. ะะพะณะดะฐ ั ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝ ัะฐะทะฒะตัะฝัะปะธ ััะดั, ั ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝ ัะธัะพะบะพ ัะฐัะบััะปะธ ะดะฒะตัะธ ะฝะตะฝะฐะฒะธััะธ. ะะพะณะดะฐ ััััะพะธะปะธ ัะปะฐะฝะณะธ ะธ ะทะฐัะฐะดั, ะพั ะบะฐะถะดะพะณะพ ะฟะพััะตะฑะพะฒะฐะปะธ ะฟัะพัะฒะปะตะฝะธั ะดะพะฑะปะตััะธยป37. ะ ะฝะตะบะพัะพััั ัะปััะฐัั ะฐััะตัะณะฐัะด ะผะพะณ ะฑััั ะดะฒัั ัะฐััะฝัะผ ะธ ะดะตะปะธัััั ะฝะฐ ัะตะทะตัะฒ ะธ ะทะฐัะฐะดั.

ะ ััะตััะตะผ ะฒะฐัะธะฐะฝัะต ะฟะพัััะพะตะฝะธั ะบ ัะตะฝััั, ัะปะฐะฝะณะฐะผ ะธ ัะตะทะตัะฒั ะดะพะฑะฐะฒะปัะปัั ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะด (ัะธั. 4 ะ). ะะฝัะตัะตัะฝะพ, ััะพ ะดะฐะถะต ะฒ ะบะพะฝัะต XVI ะฒ. ัะทะฑะตะบะธ ะฒะพะทะฒะพะดะธะปะธ ะดะฐะฝะฝัะน ะฒะฐัะธะฐะฝั ะฟะพัััะพะตะฝะธั ะฒะพะนัะบ ะบ ะฒะพะธะฝัะบะพะน ะฟัะฐะบัะธะบะต ัะฟะพั ะธ ะงะธะฝะณะธะท-ั ะฐะฝะฐ: ยซะ ัะพะพัะฒะตัััะฒะธะธ ั ัะตะผ, ะบะฐะบ ััะพ ะฑัะปะพ ะฟัะธะฝััะพ ั ะงะธะฝะณะธะท [-ั ะฐะฝะฐ], ะฒัะดะตะปะธะปะธ ะฟัะฐะฒะพะต ะบััะปะพ, ะปะตะฒะพะต ะบััะปะพ,ัะตะฝัั, ะฐััะตัะณะฐัะด ะธ [ัะฐััั], ะบะพัะพัะฐั ะดะพะปะถะฝะฐ ะฑััั ะฒ ะทะฐัะฐะดะตยป38. ะ ัะพะฒัะตะผะตะฝะฝะพะน ะฝะฐััะฝะพะน ะปะธัะตัะฐัััะต ัะบะพัะตะฝะธะปะพัั ะผะฝะตะฝะธะต, ััะพ ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะด ะฐัะผะธะธ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ัะพััะพัะป ะธัะบะปััะธัะตะปัะฝะพ ะธะท ะปะตะณะบะพะฒะพะพััะถะตะฝะฝัั ะปััะฝะธะบะพะฒ, ะฒ ะทะฐะดะฐัะธ ะบะพัะพััั ะฒั ะพะดะธะปะพ ัะพะปัะบะพ ะทะฐะฒัะทะฐัั ะฑะพะน ะธ ะพััััะฟะธัั ะบ ะพัะฝะพะฒะฝัะผ ะฟะพะทะธัะธัะผ, ัะฒะปะตะบะฐั ะทะฐ ัะพะฑะพะน ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ ะธ ะฟะพะดะฒะพะดั ะตะณะพ ะฟะพะด ัะดะฐั ัะปะฐะฝะณะพะฒ ะธ ัะตะฝััะฐ ะฐัะผะธะธ. ะะดะฝะฐะบะพ ะฒ ะฟะธััะผะตะฝะฝัั ะธััะพัะฝะธะบะฐั XVI ะฒ. ะฟะพะดัะตัะบะธะฒะฐะตััั, ััะพ ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะด ััะตะฟะฝะพะน ะฐัะผะธะธ ัะพัะผะธัะพะฒะฐะปัั ะธะท ะพัะฑะพัะฝะพะณะพ ยซะพัััะดะฐ ั ัะฐะฑัะตัะพะฒ ะธ ะฑะฐั ะฐะดััะพะฒยป, ะฐ ะฒ ะฒะพะนัะบะฐั ะขะธะผััะธะดะฐ ะ. ะะฐะฑััะฐ ะบ ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะดั ะธ ะฒะพะฒัะต ะฑัะปะธ ะฟัะธะฟะธัะฐะฝั ะปัััะธะต ะฑะพะนัั ะตะณะพ ะฐัะผะธะธ โ ยซะฒัะต ะฝะฐะปะธัะฝัะต ะนะธะณะธัั, ะฒะธะดะฐะฒัะธะต ะฑะธัะฒั ะธ ััะฑะธะฒัะธะตัั ะผะตัะพะผยป39.

ะ ะธั. 4. ะะฐัะธะฐะฝัั ะฟะพัััะพะตะฝะธั ะฒะพะนัะบ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะฐัั ะธ ะะธะฟัะฐะบ XVI ะฒ.:

ะ. ะะพัััะพะตะฝะธะต ะธะท ัะตะฝััะฐ (ยซะพััะฐยป), ะปะตะฒะพะณะพ (ยซัะพะป ะบะพะปยป, ยซะผะฐะนัะฐัะฐยป) ะธ ะฟัะฐะฒะพะณะพ ัะปะฐะฝะณะฐ (ยซะพะฝ ะบะพะปยป, ยซะผะฐะนะผะฐะฝัยป);

ะ. ะะพัััะพะตะฝะธะต ะธะท ัะตะฝััะฐ, ะปะตะฒะพะณะพ (ยซัะพะป ะบะพะปยป) ะธ ะฟัะฐะฒะพะณะพ ัะปะฐะฝะณะฐ (ยซะพะฝ ะบะพะปยป), ัะตะทะตัะฒะฐ/ะทะฐัะฐะดั (ยซะฑัะบัััะผะฐยป);

ะ. ะะพัััะพะตะฝะธะต ะธะท ัะตะฝััะฐ ะปะตะฒะพะณะพ ะธ ะฟัะฐะฒะพะณะพ ัะปะฐะฝะณะฐ, ัะตะทะตัะฒะฐ/ะทะฐัะฐะดั ะธ ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะดะฐ (ยซะฐะปะณัะฝััยป, ยซะผะฐะฝะณะฐะปะฐะนยป);

ะ. ะะพัััะพะตะฝะธะต ะธะท ัะตะฝััะฐ, ะปะตะฒะพะณะพ ะธ ะฟัะฐะฒะพะณะพ ัะปะฐะฝะณะฐ, ัะตะทะตัะฒะฐ/ะทะฐัะฐะดั, ะปะตะฒะพัะปะฐะฝะณะพะฒะพะณะพ ะธ ะฟัะฐะฒะพัะปะฐะฝะณะพะฒะพะณะพ ะพั

ัะฐะฝะตะฝะธั (ยซัะพะป ะบะฐะฝะฐัยป, ยซะพะฝ ะบะฐะฝะฐัยป), ะดะฒัั

ัะฐััะฝะพะณะพ ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะดะฐ (ยซะบะฐัะฐัะปยป ะธ ยซะตััะฐัะปยป), ะทะฐัััะตะปััะธะบะพะฒ

ะะฐะบะพะฝะตั, ัะฐะผะพะต ะดัะพะฑะฝะพะต ะฟะพัััะพะตะฝะธะต ััะตะฟะฝัั ะฐัะผะธะน ะฟัะธะฒะตะดะตะฝะพ ะะพะปะปะพะน ะจะฐะดะธ ะฟัะธ ะพะฟะธัะฐะฝะธะธ ััะฐะถะตะฝะธั ะฐัะผะธะน ะัั ะฐะผะผะตะดะฐ ะจะตะนะฑะฐะฝะธ-ั ะฐะฝะฐ ะธ ะะฐั ะผัะด-ััะปัะฐะฝะฐ (ะฒัะพัะพะณะพ ััะฝะฐ ะบะฐะทะฐั ัะบะพะณะพ ะะถะฐะฝะธะฑะตะบ-ั ะฐะฝะฐ) ะฝะฐ ะฟะตัะตะฒะฐะปะต ะกะพะณัะฝะปัะบ: ยซะกะพัะปะธัั ะพะฑะฐ ะณัะพะผะฐะดะฝัั ะฒะพะนัะบะฐ ัะพ ะฒัะตั ััะพัะพะฝ ะฝะฐ ะกะพะณัะฝะปัะบ-ะดะฐะฑะฐะฝะต. ะกััะพะน ะฟัะพัะธะฒ ัััะพั, ะบะฐะบ ะณะพัั, ั ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝ, ะฒััะปะธ ะฒะฟะตัะตะด ะบะฐัะฐัะปั ะพั ะพะฑะพะธั ะฒะพะนัะบ. ะ ะบะฐะถะดะพะผ [ะฒะพะนัะบะต] ัะพัะฝะพ ัััะฐะฝะพะฒะธะปะธ ะฟัะฐะฒัั ะธ ะปะตะฒัั ััะบั, ะผะตััะพ ะทะฐัะฐะดั, ัะตะฝัั, ะบััะปััยป40. ะขะฐะบะธะผ ะพะฑัะฐะทะพะผ, ะฒ ะดะฐะฝะฝะพะผ ัััะพะต ะบะฐะถะดัะน ัะปะฐะฝะณ ัะพััะพัะป ะธะท ะดะฒัั ัะฐััะตะน โ ยซััะบะธยป ะธ ยซะบััะปะฐยป. ะกะบะพัะตะต ะฒัะตะณะพ, ัะตัั ะธะดะตั ะพ ะฝะฐะปะธัะธะธ ะฒ ะฟะพัััะพะตะฝะธะธ ยซะบะฐะฝะฑัะปะฐยป โ ัะฟะตัะธะฐะปัะฝะพะณะพ ะพัััะดะฐ, ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะฒัะตะณะพ ัะพะฑะพะน ัะปะฐะฝะณะพะฒะพะต ะพั ัะฐะฝะตะฝะธะต ะธ ัะปัะถะธะฒัะตะณะพ ะดะปั ะฟัะตะดะพัะฒัะฐัะตะฝะธั ะพั ะฒะฐัะฐ ะบััะปะฐ ะฐัะผะธะธ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะพะผ. ยซะะฐะฝะฑัะปัยป ัะธัะพะบะพ ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะปะธัั ะขะธะผััะพะผ ะธ ั ะพัะพัะพ ะทะฐัะตะบะพะผะตะฝะดะพะฒะฐะปะธ ัะตะฑั ะฒ ั ะพะดะต ััะฐะถะตะฝะธะน ัะพ ััะตะฟะฝัะผะธ ะฐัะผะธัะผะธ ะขะพั ัะฐะผััะฐ41. ะกะพะณะปะฐัะฝะพ ะดะฐะฝะฝัะผ, ัะพะฑัะฐะฝะฝัะผ ะ.ะก. ะั ะผะตัะถะฐะฝะพะผ, ะฒ ะฑะพะตะฒะพะผ ะฟะพัััะพะตะฝะธะธ ะบะฐะทะฐั ัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะธะท ะดะฒัั ัะฐััะตะน ะผะพะณ ัะพััะฐะฒะปััััั ะฝะต ัะพะปัะบะพ ัะปะฐะฝะณ, ะฝะพ ะธ ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะด, ะดะตะปะธะฒัะธะนัั ะฝะฐ ยซะบะฐัะฐัะปยป ะธ ยซะตััะฐัะปยป42.

ะะตััะพะฟะพะปะพะถะตะฝะธะต ัะพะณะพ ะธะปะธ ะธะฝะพะณะพ ัะพะดะพะฒะพะณะพ ะพัััะดะฐ ะฒ ัััะพั (ะฒ ัะตะฝััะต, ะฝะฐ ัะปะฐะฝะณะฐั ) ะฑัะปะพ ะทะฐะบัะตะฟะปะตะฝะพ ััะฐะดะธัะธะตะน. ะะฐะธะฑะพะปะตะต ะฟะพัะตัะฝัะผะธ ััะธัะฐะปะธัั ะฒะพะธะฝัะบะธะต ััะดั ะฝะฐ ะฟะตัะตะดะฝะตะผ ะบัะฐั ัะปะฐะฝะณะฐ ะฐัะผะธะธ, ะบะพัะพััะน ะฒ ั ะพะดะต ััะฐะถะตะฝะธั ะฝะฐัะธะฝะฐะป ะผะฐะฝะตะฒั ยซััะปะณะฐะผะฐยป. ะะพ ัะปะพะฒะฐะผ ะะฐะฑััะฐ: ยซะะฐ ะฟัะฐะฒะพะผ ะธ ะฝะฐ ะปะตะฒะพะผ ะบััะปะต [ะผะพะณัะปะพะฒ] ะฟะพััะพัะฝะฝะพ ะฟัะพะธัั ะพะดะธะปะธ ัะฐะทะดะพัั ะผะตะถะดั ัะพะดะฐะผะธ ะงะฐัะฐั ะธ ะะตะบัะธะบ ะธะท-ะทะฐ ัะพะณะพ, ะบะพะผั ะฒัั ะพะดะธัั ะฝะฐ ะบัะฐะนโฆ ะะท-ะทะฐ ัะพะณะพ, ะบะพะผั ะฒัั ะพะดะธัั ะฝะฐ ะบัะฐะน, ะพะฝะธ [ะฑะตะบะธ ัะพะดะพะฒ] ะดัะฐะปะธัั, ะพะฑะฝะฐะถะฐะปะธ ะดััะณ ะฝะฐ ะดััะณะฐ ัะฐะฑะปะธ. ะ ะบะพะฝัะต ะบะพะฝัะพะฒ, ะบะฐะถะตััั, ัะตัะธะปะธ, ััะพ ะฒ ะบััะณั ะดะปั ะพะฑะปะฐะฒั ะฒััะต ะฑัะดะตั ััะพััั ะพะดะธะฝ, ะธ ะฒ ะฑะพะตะฒะพะผ ัััะพั ะฝะฐ ะบัะฐะน ะฑัะดะตั ะฒัั ะพะดะธัั ะดััะณะพะนยป43.

ะะฝะฐะปะธะท ะฟะพัััะพะตะฝะธั ะบะฐะทะฐั ัะบะพะน ะฐัะผะธะธ ะบะพะฝัะฐ XV โ ะฝะฐัะฐะปะฐ XVI ะฒะฒ. ะฝะฐ ะฟะพะปะต ะฑะพั ัะฒะธะดะตัะตะปัััะฒัะตั, ััะพ ะพะฝะพ ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะปะพ ัะพะฑะพะน ะฒะฐัะธะฐะฝั ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝะพะณะพ ะดะปั ัััะบะพ-ะผะพะฝะณะพะปััะบะธั ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ัััะพั ยซั ะธะปัะปยป. ะะพัะปะตะดะฝะธะน ะฟัะตะดััะฐะฒะปัะป ัะพะฑะพะน ะฟะพะปัะผะตััั, ะพะฑัะฐัะตะฝะฝัะน ยซัะพะณะฐะผะธยป (ัะปะฐะฝะณะฐะผะธ) ะบ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบั. ะะผะตะฝะฝะพ ัะฐะบะพะต ะฟะพัััะพะตะฝะธะต ะฒะพะนัะบ ะฟัะธะผะตะฝัะป ั ะฐะฝ ะขะพั ัะฐะผัั ั ะขะธะผััะพะผ ะฒ ััะฐะถะตะฝะธัั ั ะะพะฝะดัััะธ ะธ ะขะตัะตะบะฐ44. ะะปะฐะฒะฝัะผะธ ะพัะปะธัะธัะผะธ ะบะฐะทะฐั ัะบะพะณะพ ัััะพั ะบะพะฝัะฐ XV โ ะฝะฐัะฐะปะฐ XVI ะฒะฒ. ะพั ะบะปะฐััะธัะตัะบะพะณะพ ะทะพะปะพัะพะพัะดัะฝัะบะพะณะพ ยซั ะธะปัะปะฐยป ะบะพะฝัะฐ XIV ะฒ. ะฑัะปะพ ะฝะฐะปะธัะธะต ะผะพัะฝะพะณะพ ัะตะทะตัะฒะฐ ะธ ัะปะฐะฝะณะพะฒัั ะพั ัะฐะฝะตะฝะธะน. ะะพะทะผะพะถะฝะพ, ััะธ ัะปะตะผะตะฝัั ะฟะพะปััะธะปะธ ัะฐะทะฒะธัะธะต ะฒ ะฒะพะตะฝะฝะพะผ ะธัะบััััะฒะต ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะฐัั-ะธ ะะธะฟัะฐะบ ะฟะพะด ะฒะปะธัะฝะธะตะผ ะฟัะพัะธะฒะพะฑะพัััะฒะฐ ั ะขะธะผััะพะผ ะธ ะตะณะพ ะฟัะตะตะผะฝะธะบะฐะผะธ.

ะัะปะธ ััะตะดะธ ะตะฒัะพะฟะตะนัะบะธั ะฒะพะตะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบะพะฒ ัะฟะพั ะธ ะกัะตะดะฝะตะฒะตะบะพะฒัั ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพะต ะฝะฐะฟะฐะดะตะฝะธะต ะฝะฐ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ ัะฐััะพ ััะธัะฐะปะพัั ยซะฟะปะพั ะธะผ ัะพะฝะพะผยป, ัะพ ะดะปั ะฟะพะปะบะพะฒะพะดัะตะฒ ะบะฐะทะฐั ะพะฒ, ะผะพะณัะปะพะฒ, ะฝะพะณะฐะตะฒ ะธ ะบะพัะตะฒัั ัะทะฑะตะบะพะฒ ะธัะบััััะฒะพ ะฝะตะพะถะธะดะฐะฝะฝะพะณะพ (ัะฐััะพ ะฝะพัะฝะพะณะพ) ะฝะฐะฟะฐะดะตะฝะธั ะฝะฐ ะฒัะฐะถะตัะบัั ะฐัะผะธั, ะฝะฐะฟัะพัะธะฒ, ัะปัะถะธะปะพ ัะธะผะฒะพะปะพะผ ะฒะพะธะฝัะบะพะณะพ ะผะฐััะตัััะฒะฐ. ะะดะฝะฐะบะพ ะฝะต ะผะตะฝัััั ัะปะฐะฒั ััะตะฟะฝัะผ ะฒะปะฐะดัะบะฐะผ ะฟัะธะฝะพัะธะปะฐ ะธ ะฟะพะฑะตะดะฐ ะฒ ยซะฟัะฐะฒะธะปัะฝะพะผยป ะฟะพะปะตะฒะพะผ ััะฐะถะตะฝะธะธ, ะฒ ะบะพัะพัะพะผ ะพะฝะธ ะธะผะตะปะธ ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััั ะฟัะพัะฒะธัั ะบะฐะบ ัะฐะบัะธัะตัะบะพะต ะผะฐััะตัััะฒะพ, ัะฐะบ ะธ ะปะธัะฝะพะต ะผัะถะตััะฒะพ. ะะธััะผะตะฝะฝัะต ะธััะพัะฝะธะบะธ ะฟะพะทะฒะพะปััั ัะตะบะพะฝััััะธัะพะฒะฐัั ะฟะพัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปัะฝะพััั ัะฐะบะพะน ััะตะฟะฝะพะน ะฑะฐัะฐะปะธะธ.

ะะตัะตะด ะฝะฐัะฐะปะพะผ ััะฐะถะตะฝะธั ะฒะพะตะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบะธ ะฒััััะฐะธะฒะฐะปะธ ะพัััะดั ะฟะพ ยซะฟะพะปะบะฐะผยป, ะฒัะดะตะปัั ัะตะฝัั, ะบััะปัั, ัะตะทะตัะฒ, ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะด ะธ ัะฐะบ ะดะฐะปะตะต (ัะผ. ะฒััะต), ะธ ะพะฟัะตะดะตะปัะปะธ ะธั ะบะพะผะฐะฝะดะธัะพะฒ. ะะธัะฒะฐ ะฝะตัะตะดะบะพ ะฝะฐัะธะฝะฐะปะฐัั ั ะตะดะธะฝะพะฑะพัััะฒะฐ ะฑะพะณะฐัััะตะน: ยซะะตัะฒัะผะธ ะผะพะปะพะดัั, ะพะดะตััะต ะฒ ะถะตะปะตะทะพ, ะฒัััะฟะธะปะธ ะฝะฐ ัะธััะฐะปะธัะต ะดะพะฑะปะตััะธ. ะ ะฐะทะฝัะต [ะฒะธััะทะธ], ะฟะพะพะดะธะฝะพัะบะต ะฒัะทัะฒะฐั ะดััะณ ะดััะณะฐ ะฝะฐ ะฑะพะน, ะฒััะปะธ ะฝะฐ ะฟะพะปะต ะฑะธัะฒัยป45.

ะะพะปััะพะต ััะฐะถะตะฝะธะต ะพัะบััะฒะฐะปะพัั ะฐัะฐะบะพะน ะบะพะฝะฝะธัั. ะ ััะพะปะบะฝะพะฒะตะฝะธะธ ะฐัะผะธะน ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ัะฐัััะผ ัะฒะปะตะฝะธะตะผ ะฑัะป ะฒัััะตัะฝัะน ะฑะพะน, ะบะพะณะดะฐ ะฟัะพัะธะฒะพะฑะพัััะฒัััะธะต ััะพัะพะฝั ะฟััะฐะปะธัั ััะฐะทั ะถะต ัะปะพะผะธัั ะฝะฐัััะฟะปะตะฝะธะต ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ ะฐัะฐะบะพะน ัะฒะพะธั ะบะพะฝะฝัั ะปััะฝะธะบะพะฒ. ะ ััะพะผ ัะปััะฐะต ะฒะพะทะดัั ะฝะฐะด ะฟะพะปะตะผ ะฑะธัะฒั ะฟัะพะฝะธะทัะฒะฐะปะธ ัััััะธ ัััะตะป, ะฝะฐ ัะปะฐะฝะณะฐั , ัะปะพะฒะฝะพ ะดะปะธะฝะฝะฐั ะฟะปะตัั, ัะฐะทะฒะพัะฐัะธะฒะฐะปะฐัั ยซััะปะณะฐะผะฐยป, ะฐ ะฒ ัะตะฝััะต ัั ะฒะฐัะบะธ ะฝะฐัะธะฝะฐะปะธ ัะฒะพะต ะฒัะฐัะตะฝะธะต ัะผะตััะพะฝะพัะฝัะต ยซั ะพัะพะฒะพะดัยป. ะ ะฑะพะปััะธะฝััะฒะต ัะปััะฐะตะฒ ััะตะฟะฝัะต ะฟะพะปะบะพะฒะพะดัั ะฟัะฐะบัะธะบะพะฒะฐะปะธ ะฟะพััะตะฟะตะฝะฝะพะต ะฒะฒะตะดะตะฝะธะต ยซะฟะพะปะบะพะฒยป ะฒ ัั ะฒะฐัะบั. ะะฑััะฝะพ ะฟะตัะฒัะผ ะฒ ะฑะพะน ะฒัััะฟะฐะป ะฐะฒะฐะฝะณะฐัะด, ะทะฐ ะฝะธะผ ะบััะปัั ะธ ัะตะฝัั. ะ ะตะทะตัะฒ ะธ/ะธะปะธ ะทะฐัะฐะดั ะฒะฒะพะดะธะปะธัั ะฒ ะฑะพะน ะฒ ัะตัะฐััะธะน ะผะพะผะตะฝั ััะฐะถะตะฝะธั. ะะดะฝะฐะบะพ ะธะทะฒะตััะฝั ัะปััะฐะธ, ะบะพะณะดะฐ ััะฐะถะตะฝะธะต ะพัะบััะฒะฐะปะพัั ะฑะพะปััะธะผ ะผะฐะฝะตะฒัะพะผ ะฒัะตะน ััะตะฟะฝะพะน ะฐัะผะธะธ, ะฝะฐัะธะฝะฐะฒัะตะน ะฒัะฟะพะปะฝััั ัะปะฐะฝะณะพะฒัะน ะพั ะฒะฐั ะฒะพะนัะบ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ (ยซััะปะณะฐะผะฐยป).

ะะฐะด ะพัััะดะฐะผะธ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ัะตัะปะธ ะฑัะฝััะบะธ ะธ ะทะฝะฐะผะตะฝะฐ ั ัะฒะตัะฝัะผะธ ะฟะพะปะพัะฝะธัะฐะผะธ. ะะฐะถะดัะน ะพัััะด ััััะตะผะปัะปัั ะฝะฐ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ, ะฒัะบัะธะบะธะฒะฐั ัะพะดะพะฒะพะน ะฑะพะตะฒะพะน ะบะปะธั&ยซััะฐะฝยป, ะบะพัะพััะน ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฟะพะดะฝะธะผะฐะป ะดัั ะฒะพะธะฝะพะฒ, ะฝะพ ะธ ะฟะพะทะฒะพะปัะป ะพัะปะธัะธัั ัะพัะฐัะฝะธะบะพะฒ ะธ ัะพัะทะฝะธะบะพะฒ ะพั ะฒัะฐะณะพะฒ. ะ ั ะพะดะต ะฐัะฐะบะธ ัะพะดะพะฒัะต ััะฐะฝั ัะปะธะฒะฐะปะธัั ะฒ ะพะณะปััะธัะตะปัะฝัะน ัะตะฒ, ะบะพัะพััะน ะฟัะพะธะทะฒะพะดะธะป ะธัะบะปััะธัะตะปัะฝะพ ะฝะตะฟัะธััะฝะพะต ะฒะฟะตัะฐัะปะตะฝะธะต ะฝะฐ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ: ยซะะตะปะตะฝัะต, ะณะพะปัะฑัะต ะธ ัะธะพะปะตัะพะฒัะต ะทะฝะฐะผะตะฝะฐ ะพั ะดะฒะธะถะตะฝะธั ััะฐะปะธ ัะฒะตัะบะฐัั ะทะพะปะพัะพะผ. ะกััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ะฒะทะปะตัะตะป ะฑะพะตะฒะพะน ะบะปะธั ั ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝ, ัะฐะบ ััะพ ะทะฐะดัะพะถะฐะปะฐ ะฝะตะฒะพะปัะฝะพ ะพั ัััะฐั ะฐ ะฟะตัะตะด ะฝะธะผะธ ะณะพัะฐโฆ ะ ะฒะพะทะดัั ะต ัะตัั ะทะฝะฐะผะตะฝะฐ. ะะฐ ััะฐะฝะดะฐััะต [ัะปะพะฒะฐ] โ โะััะธะฝะฝะพ, ะผั ะฒะตัะฝะพ ะฟะพะฑะตะดะธะปะธโ. ะะพะดะฝัะปัั ะบ ะฝะตะฑะพัะฒะพะดั ะณัะพั ะพั ะพั ะบะพะถะธ ะพะฝะฐะณัะฐ, ะพั ัััะฐั ะฐ ะดัะฐะบะพะฝ ััะฐะป ะฟะพั ะพะถ ะฝะฐ ะผััะฐะฒัั, ัะฐะบะพะน ะบะปะธั ะฟะพะดะฝัะปัั ั ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝ, ััะพ ะทะตะผะปั ะธ ะฒัะตะผั ัะพะดัะพะณะฝัะปะธััยป46. ะงะตัะตะท 300 ะปะตั ะฟะพัะปะต ััะธั ััะฐะถะตะฝะธะน ะพัะตะฝะธัั ัััะตะบั, ะฟัะพะธะทะฒะพะดะธะผัะน ะฑะพะตะฒัะผะธ ััะฐะฝะฐะผะธ, ัะผะพะณะปะธ ัะพััะธะนัะบะธะต ะพัะธัะตัั, ะบะพัะพััะต ััะฐะทั ะถะต ะพะบัะตััะธะปะธ ะธั ยซัะถะฐัะฝัะผ ะบัะธะบะพะผยป, ยซัะถะฐัะฝัะผ ััะผะพะผยป, ยซััะดะพะฒะธัะฝัะผ ะฒะธะทะณะพะผยป47. ะฃัะฐััะฝะธะบ ะฑะพะตะฒัั ะดะตะนััะฒะธะน ะฒ ะกัะตะดะฝะตะน ะะทะธะธ ะณะตะฝะตัะฐะป ะ.ะ. ะงะตัะฝัะตะฒ ะพัะผะตัะฐะป: ยซะะพะผั ะฝะต ะฟัะธั ะพะดะธะปะพัั ะฒัะดะตัะถะธะฒะฐัั ะฐัะฐะบั ะฐะทะธะฐััะบะธั ะฟะพะปัะธั, ัะพั ะฝะต ะผะพะถะตั ะดะฐะถะต ัะตะฑะต ะฟัะตะดััะฐะฒะธัั ัะพะณะพ ะดะตะนััะฒะธั, ะบะพัะพัะพะต ะฟัะพะธะทะฒะพะดัั ะฝะฐ ะฝะตัะฒั ััะธ ะฝะตัะตะปะพะฒะตัะตัะบะธะต ะทะฒัะบะธยป48.

ะะฝัะตัะตัะฝะพ, ััะพ ััะฐะถะตะฝะธั ั ััะฐััะธะตะผ ะฐัะผะธะน ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะฐัั-ะธ ะะธะฟัะฐะบ XVI ะฒ. ะฟัะพั ะพะดะธะปะธ ะฟะพะด ะฐะบะบะพะผะฟะฐะฝะตะผะตะฝั ะณัะพะผะบะพะน ะฒะพะตะฝะฝะพะน ะผัะทัะบะธ. ะัะธัะตะผ ะฐะฑัะพะปััะฝัะน ะฟัะธะพัะธัะตั ะพัะดะฐะฒะฐะปัั ัะดะฐัะฝัะผ ะธ ะดัั ะพะฒัะผ ะธะฝััััะผะตะฝัะฐะผ. ะะฐะธะฑะพะปะตะต ัะฐััะพ ะฒ ะฟะธััะผะตะฝะฝัั ะธััะพัะฝะธะบะฐั ัะฟะพะผัะฝััั ะฑะฐัะฐะฑะฐะฝั, ะฒ ัะพะผ ัะธัะปะต ยซะฑะพะปััะธะต ะฑะฐัะฐะฑะฐะฝัยป, ะฒะตัะพััะฝะพ ัะฒะปัะฒัะธะตัั ะฝะฐัะปะตะดะฝะธะบะฐะผะธ ะทะฝะฐะผะตะฝะธััั ะผะพะฝะณะพะปััะบะธั ยซะฝะฐะบะบะฐัะพะฒยป49, ะฐ ัะฐะบะถะต ัััะฑั50, ัะปะตะนัั51 ะธ ะปะธัะฐะฒัั52. ะะพะตะฝะฝะฐั ะผัะทัะบะฐ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฟะพะดะดะตัะถะธะฒะฐะปะฐ ะฑะพะตะฒะพะน ะดัั ะฒะพะธะฝะพะฒ ะฒะพ ะฒัะตะผั ะฑะธัะฒั, ะฝะพ ะธ ัะปัะถะธะปะฐ ัะธะณะฝะฐะปะพะผ ะฝะฐัะฐะปะฐ ััะฐะถะตะฝะธั.

ะัะฝะพะฒะฝัะผะธ ัะฐะบัะธัะตัะบะธะผะธ ะฟัะธะตะผะฐะผะธ ะบะฐะทะฐั ะพะฒ ะฝะฐ ะฟัะพััะถะตะฝะธะธ ะฑะพะปััะตะน ัะฐััะธ ะฟะตัะธะพะดะฐ ะฑัะปะธ ยซั ะพัะพะฒะพะดยป, ยซััะปะณะฐะผะฐยป, ะฟัะธัะฒะพัะฝะพะต ะพััััะฟะปะตะฝะธะต, ัะฐะทะปะธัะฝัะต ัะธะฟั ะทะฐัะฐะด. ะะฐะถะดัะน ัะฐะบัะธัะตัะบะธะน ะฟัะธะตะผ ะผะพะณ ะฒัะฟะพะปะฝััััั ะฝะต ัะพะปัะบะพ ัะฐะผะพััะพััะตะปัะฝะพ, ะฝะพ ะธ ะฒ ะบะพะผะฟะปะตะบัะต. ะขะฐะบ, ะฐัะฐะบะฐ ะผะพะณะปะฐ ะฝะฐัะธะฝะฐัััั ะบะฐะบ ยซั ะพัะพะฒะพะดยป ะฟะตัะตะด ัััะพะตะผ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ, ะฟะพัะปะต ัะตะณะพ ะฒัะฐะดะฝะธะบะธ ะพะฑั ะพะดะธะปะธ ะตะณะพ ัะปะฐะฝะณ ะธ ะพะฑัััะตะปะธะฒะฐะปะธ ะตะณะพ ัะฑะพะบั ะธ ั ััะปะฐ (ยซััะปะณะฐะผะฐยป), ะฐ ะฒ ัะปััะฐะต ะฒัะฐะถะตัะบะพะน ะบะพะฝััะฐัะฐะบะธ ะฟะตัะตั ะพะดะธะปะธ ะฒ ะฟัะธัะฒะพัะฝะพะต ะฑะตะณััะฒะพ (ะฝะต ะฟัะตะบัะฐัะฐั ะฟัะธ ััะพะผ ัััะตะปัะฑั) ะธ ะฟะพะดะฒะพะดะธะปะธ ะฟัะตัะปะตะดะพะฒะฐัะตะปะตะน ะฟะพะด ัะดะฐั ะทะฐัะฐะดั. ะะฐ ะฟัะพััะถะตะฝะธะธ ะพัะฝะพะฒะฝะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ััะฐะถะตะฝะธั ะณะปะฐะฒะฝะฐั ัะพะปั ะพัะฒะพะดะธะปะฐัั ะดะธััะฐะฝัะธะพะฝะฝะพะผั ะฑะพั ั ะฟัะธะผะตะฝะตะฝะธะตะผ ะปัะบะฐ ะธ ัััะตะป: ยซะกะปะธะปะธัั ะดะฒะฐ ะผะพัั ะฒะพะนัะบ. ะะพะณะดะฐ ะฟะพะดะฝัะปะฐ ะบัะธะบ ัััะฑะฐ ะฟัะธัะตัะฝะตะฝะธั, ะฝะฐ ะฟะพะปะต ะฟะฐะป ะพะณะพะฝั ะธ ะฒะพะทะณะพัะตะปัั. ะะพะทะดัั ะพะดะตะป ะฟะพะบััะฒะฐะปะพ ะธะท ะพัะปะธะฝัั ะฟะตััะตะฒ [ัััะตะป], ะทะฐ ะฟะพะบััะฒะฐะปะพะผ ัะบััะปะพัั ัะฒะตัะบะฐััะตะต ัะพะปะฝัะตโฆยป53; ยซะก ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝ ะทะฐะทะฒะตะฝะตะปะธ ะปัะบะธ, ัััะตะปะฐ ัะตะฟัะฐะปะฐ ะฒ ัั ะพ ะธะผั ัะผะตััะฝะพะณะพ ัะฐัะฐโฆ ะะพะดะฝัะปะฐัั ะฒะฒะตัั ัะตัะฝะฐั ัััะฐ, ะบะพัะพัะฐั ะธะทะปะธะฒะฐะปะฐัั ะดะพะถะดะตะผ ัััะตะป ะฝะฐ ะณะพะปะพะฒั ะฒะพะนัะบะฐ. ะ ััะตะฟะธ ะทะฐั ะพะดะธะปะธ ัะฐะบะธะต ะฒะพะปะฝั ะบัะพะฒะธ, ััะพ ะปะธะบ ะฝะตะฑะตั ััะฐะป ะฟะพั ะพะถ ะฝะฐ ััะปัะฟะฐะฝยป54; ยซะะพ ะฒัะต ััะพัะพะฝั ัััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ะฟะพะปะตัะตะปะธ ะฟัะธัั-ัััะตะปั, ัััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ะฒะทะปะตัะฐะปะธ ั ะพะฑะตะธั ััะพัะพะฝ ัััะตะปั, ัะพัะฝะพ ัะตะปั, ะฝะธะทะฒะตัะณะฐััะธะนัั ั ะฒะตััะธะฝั. ะั ะฒะพะปะฝ ะบัะพะฒะธ ะทะตะผะปั ะฒัั ะฒ ัะบะปะฐะดะบะฐั , ะทัะฐัะบะธ [ะบะพะปะตั] ะบะพะปัััะณะธ ััะฐะปะธ ะฟะพั ะพะถะธ ะฝะฐ ะฑััะปััะธะต ะบัะพะฒะฐะฒัะต ัะพะดะฝะธะบะธยป55.

ะ ั ะพะดะต ััะพะปะบะฝะพะฒะตะฝะธั ะฝะตัะบะพะปัะบะธั ยซั ะพัะพะฒะพะดะพะฒยป ะฒะพะธะฝั ะธะฝะพะณะดะฐ ะฟัะธะฑะปะธะถะฐะปะธัั ะบ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบั ะฝะฐััะพะปัะบะพ ะฑะปะธะทะบะพ, ััะพ ะผะตัะฐะปะธ ะฒ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ัััะตะปั, ะฝะพ ะธ ะดัะพัะธะบะธ, ะบะพัะพััะต ะฒ ััะพั ะฟะตัะธะพะด ะฟะพะปััะธะปะธ ัะธัะพะบะพะต ัะฐัะฟัะพัััะฐะฝะตะฝะธะต ััะตะดะธ ะปะตะณะบะธั ะฝะพะณะฐะนัะบะธั ะธ ะบะฐะทะฐั ัะบะธั ะฒะพะธะฝะพะฒ: ยซะะตัะฒัะผ ะทะฐ ะถะตััะฒะพะน ะพัะฟัะฐะฒะธะปัั ะปัะบ, ะธัะฟัััะธะป ะบัะพะฒะพะถะฐะดะฝัั ัััะตะปั. ะก ะดะฒัั ััะพัะพะฝ ะฒ ะฒะพะทะดัั ะต ัััะตะปั, ัะปะพะฒะฝะพ ัััะธ, ัะผะตััะฝัะน ัะฐั ะฑะตะทะถะฐะปะพััะฝะพ ะพะฑัััะธะป ะปะธะฒะตะฝั ัััะตะป. ะะต ะผะธะปะพัะตัะดััะฒัั, ะฒะพัะปะฐ ัะฝะฐััะถะธ ัััะตะปะฐ ะฒ ะฟะพะธัะบะฐั ัะตัะดัะฐโฆ ะ ะฟะพะปะตัะต ะดัะพัะธะบะธ ะฟัะพะฝะทะฐะปะธ ะดััะณ ะดััะณะฐ, ัััััะธ ััะตะณะพะปัะฝะธะบะพะฒ ะฒ ะฒะพะทะดัั ะต. ะะพะณะดะฐ ะบะพะฟัะต ะฟะพะฟะฐะดะฐะปะพ ะบะพะผั-ะปะธะฑะพ ะฒ ัะพั, ัะปะพะฒะฝะพ ะปะธะปะธั, ัะทัะบ ะตะณะพ ะพะฝะพ ะฒััะฐัะบะธะฒะฐะปะพ ัะตัะตะท ะทะฐััะปะพะบยป56.

ะะตะณััะฒะพ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ ะผะพะณะปะพ ะฝะฐัะฐัััั ัะถะต ะฝะฐ ะฟะตัะฒะพะผ ััะฐะฟะต ััะฐะถะตะฝะธั ะฟะพัะปะต ัะดะฐัะฝะพ ะฟัะพะฒะตะดะตะฝะฝะพะน ะฐัะฐะบะธ ั ะฐะบัะตะฝัะพะผ ะฝะฐ ะฟัะธะผะตะฝะตะฝะธะต ะดะธััะฐะฝัะธะพะฝะฝะพะณะพ ะพััะถะธั: ยซะฅะฐะทัะฐั ั ะฐะฝ ัะฐะผ ัะฒะพะตะน ะฑะปะฐะณะพัะปะพะฒะตะฝะฝะพะน ะพัะพะฑะพะน ะฒััะตะป ะฒ ะพะบัะตััะฝะพััะธ ะบัะตะฟะพััะธ, ะธ ะฟะพะฒััะดั, ะณะดะต ะฑั [ะฒัะฐะณะธ] ะฝะธ ะฟัะพะธะทะฒะพะดะธะปะธ ะฝะฐัะธัะบ, ะฒะตะทะดะต ะพะฝ ะพััััะผ ะฝะฐะบะพะฝะตัะฝะธะบะพะผ ัััะตะปั ััะธัะฐะป ะธั ั ะปะธัะฐ ะทะตะผะปะธยป57; ยซะะดะฝะฐะบะพ ะผะพะณัะปั, ะฝะฐะฟััะณัะธ ัะธะปั, ะฟะตัะฒัะผะธ ัััะตะผะธัะตะปัะฝะพ ะฝะฐะฟะฐะปะธ ะฝะฐ ะััะตะบะต. ะกะบะพะปัะบะพ ะฟัััะธะปะธ ะพะฝะธ ัััะตะป, ะพะฑัััะธะปะธ ัะดะฐัะพะฒ ะผะตัะตะน ะธ ะผะตัะฝัะปะธ ะดัะพัะธะบะพะฒ, ััะพ [ะฒะพะธะฝั ะััะตะบะต] ะฟะพะฑะตะถะฐะปะธ ะพั ะฟะตัะฒะพะณะพ ะถะต ะฝะฐัะธัะบะฐ, [ะตะดะฒะฐ] ะพะฝะธ ัะตัะธัะตะปัะฝะพ ะฟัะพะธะทะฒะตะปะธ ะฟะตัะฒัั ะผะพัะฝัั ะฐัะฐะบั, [ะบะฐะบ] ะฟะพะปะฝะพัััั ัะผะตัะฐะปะธ [ัััะพะน] ะฒะพะนัะบะฐ ะััะตะบะตยป58.

ะะดะฝะฐะบะพ ัะพัะฐะปัะฝะพะต ะฟัะตะพะฑะปะฐะดะฐะฝะธะต ะดะธััะฐะฝัะธะพะฝะฝะพะณะพ ะปััะฝะพะณะพ ะฑะพั ะฝะต ะพะทะฝะฐัะฐะปะพ ะฟะพะปะฝะพะณะพ ะพัะบะฐะทะฐ ะพั ััะบะพะฟะฐัะฝะพะน ัั ะฒะฐัะบะธ, ะบะพัะพัะฐั ะฟัะพั ะพะดะธะปะฐ ะฒ ัะพัะผะต ะฐัะฐะบะธ (ยซะฝะฐะฟััะบะฐยป) ะฝะตะผะฝะพะณะพัะธัะปะตะฝะฝะพะณะพ, ะฝะพ ั ะพัะพัะพ ะฒะพะพััะถะตะฝะฝะพะณะพ ะพัััะดะฐ ะบะพะฝะฝัั ะฟะฐะฝัะธัะฝะธะบะพะฒ-ยซะฑะพะณะฐัััะพะฒยป ะฝะฐ ะฟะพัััะพะตะฝะธั ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ, ัะถะต ยซัะฐะทะผัะณัะตะฝะฝัะตยป ัััะตะปัะฑะพะน ะปััะฝะธะบะพะฒ. ะะพัะปะต ะบะพัะพัะบะพะน ััะบะพะฟะฐัะฝะพะน ัั ะฒะฐัะบะธ ะฒัะฐะถะตัะบะธะต ะฒะพะธะฝั, ะบะฐะบ ะฟัะฐะฒะธะปะพ, ะพะฑัะฐัะฐะปะธัั ะฒ ะฑะตะณััะฒะพ59.

ะะพะดะพะฑะฝัะต ัะฟะพัะพะฑั ะฒะตะดะตะฝะธั ะฑะพั ะฑัะปะธ ัััะตะบัะธะฒะฝั ะฟัะพัะธะฒ ะผะฐะปะพะผะฐะฝะตะฒัะตะฝะฝะพะณะพ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ (ะฝะตะผะฝะพะณะพัะธัะปะตะฝะฝะพะน ััะถะตะปะพะน ะบะพะฝะฝะธัั ะธะปะธ ะฟะตั ะพัั) ะธะปะธ, ะฝะฐะพะฑะพัะพั, ะฟัะพัะธะฒ ัะฐะบะพะน ะถะต ะปะตะณะบะพะน ะปััะฝะพะน ะบะพะฝะฝะธัั. ะญัะธะผ ะฒะพ ะผะฝะพะณะพะผ ะพะฑัััะฝััััั ะฟะพะฑะตะดั ะบะพัะตะฒัั ัะทะฑะตะบะพะฒ, ะบะฐะทะฐั ะพะฒ, ะบััะผัะบะธั ัะฐัะฐั, ะฝะพะณะฐะตะฒ ะฝะฐะด ะปะฐัะฝะพะน ะบะฐะฒะฐะปะตัะธะตะน ะขะธะผััะธะดะพะฒ, ะฟะตัะธะผะธ ะพะฟะพะปัะตะฝะธัะผะธ ะณะพัะพะดะพะฒ ะะฐะฒะตัะฐะฝะฝะฐั ัะฐ ะธ ยซะฒะธะปะฐะนะตัะฐ ะขััะบะตััะฐะฝยป, ะณะตะฝััะทัะบะธะผะธ ะบะพะฝะดะพััะตัะฐะผะธ, ะปะตะณะบะพะน ะบะพะฝะฝะธัะตะน ะะพะณัะปะธััะฐะฝะฐ. ะะดะฝะฐะบะพ ะตัะปะธ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบ ะฟัะธะดะตัะถะธะฒะฐะปัั ะฐะบัะธะฒะฝะพะน ะฝะฐัััะฟะฐัะตะปัะฝะพะน ัะฐะบัะธะบะธ, ะธะผะตะป ั ะพัะพัะธะน ะบะพะฝัะบะธะน ะฟะฐัะบ ะธ ะฝะฐะดะตะถะฝะพะต ะทะฐัะธัะฝะพะต ะฒะพะพััะถะตะฝะธะต, ัะพ ะพะฝ ััะฐะฝะพะฒะธะปัั ัะผะตััะตะปัะฝะพ ะพะฟะฐัะตะฝ ะดะปั ะบะพะฝะฝะธัั ะปะตะณะบะธั ะปััะฝะธะบะพะฒ. ะะฐะธะฑะพะปะตะต ััะบะพ ััะพ ะฟัะฐะฒะธะปะพ ะฟะพะดัะฒะตัะดะธะปะธ ัะพะฑััะธั ะฝะฐัะฐะปัะฝะพะณะพ ะฟะตัะธะพะดะฐ ยซะะฐะปะพะณะพ ะผะพะฝะณะพะปััะบะพะณะพ ะฝะฐัะตััะฒะธัยป, ะบะพะณะดะฐ ยซะบะพะฟะธะนะฝัะต ะธ ะบัััะฝัะตยป ะปะฐะฒะธะฝั ะพะนัะฐััะบะพะน (ะบะฐะปะผััะบะพะน ะธ ะดะถัะฝะณะฐััะบะพะน) ะบะพะฝะฝะธัั ัะฐะท ะทะฐ ัะฐะทะพะผ ัะผะธะฝะฐะปะธ ยซั ะพัะพะฒะพะดัยป ัััะบัะบะธั ะบะพะฝะฝัั ะปััะฝะธะบะพะฒ60. ะััะผัะบะธะต ะธ ะฝะพะณะฐะนัะบะธะต ัััะตะปะบะธ ะฝะต ััะฟะตะฒะฐะปะธ ะฝะฐะฑัะฐัั ัะฐะทะฑะตะณ ะธ ะฒัะฟัััะธัั ะฟะตัะฒัะต ัััะตะปั, ะบะฐะบ ะธะผ ัะถะต ะฟัะธั ะพะดะธะปะพัั ัะฐะทะฒะพัะฐัะธะฒะฐัั ะบะพะฝะตะน ะธ ัะฟะฐัะฐัััั ะฑะตะณััะฒะพะผ, ััะพะฑั ะฝะต ะพะบะฐะทะฐัััั ะถะตััะฒะพะน ะดะปะธะฝะฝัั ะบะฐะปะผััะบะธั ะฟะธะบ. ะะนัะฐััะบะธะต ะบะพะฝะธ ะฑัะปะธ ะฝะต ั ัะถะต ัะฐัะฐััะบะธั , ะธ ะพัะพัะฒะฐัััั ะพั ะฟัะตัะปะตะดะพะฒะฐะฝะธั ะฑัะปะพ ะพัะตะฝั ัะปะพะถะฝะพ, ะฝะต ะณะพะฒะพัั ัะถะต ะพ ัะพะผ, ััะพะฑั ะฟะตัะตัััะพะธัััั ะธ ะฟะพะฒัะพัะธัั ะฐัะฐะบั. ะ ัะฐะบัะธัะตัะบะพะผ ะฟะปะฐะฝะต ะพะนัะฐััะบะธะน ยซะบะพะฟะตะนะฝัะน ะฝะฐะฟััะบยป ััะฐะป ยซัะฑะธะนัะตะน ั ะพัะพะฒะพะดะพะฒยป ะบะพะฝะฝัั ะปััะฝะธะบะพะฒ ะธ ัััะตััะฒะตะฝะฝะพ ัะพะบัะฐัะธะป ะฒะพะทะผะพะถะฝะพััะธ ะฟัะธะผะตะฝะตะฝะธั ะบะปะฐััะธัะตัะบะพะณะพ ะฒะฐัะธะฐะฝัะฐ ะผะฐะฝะตะฒัะฐ ยซััะปะณะฐะผะฐยป.

ะะตะพะฑั ะพะดะธะผะพััั ะฟัะพัะธะฒะพะดะตะนััะฒะธั ยซะบะพะฟะธะนะฝะพะน ะธ ะบัััะฝะพะนยป ะบะพะฝะฝะธัะต ะพะนัะฐัะพะฒ, ะฐ ัะฐะบะถะต ััะถะตะนะฝัะผ ัััะตะปะบะฐะผ ะธ ะฟะฐะฝัะธัะฝะธะบะฐะผ ัะทะฑะตะบะพะฒ ะะฐะฒะตัะฐะฝะฝะฐั ัะฐ ัะพะทะดะฐะปะธ ััะปะพะฒะธั ะดะปั ััะฐะฝััะพัะผะฐัะธะธ ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝะพะณะพ ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะธัะบััััะฒะฐ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะพััะพัะฝะพะณะพ ะะฐัั-ะธ ะะธะฟัะฐะบ.

ะะพ ะฒัะพัะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝะต XVI โ ะฟะตัะฒะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝะต XVII ะฒะฒ. ะฒ ะฒะพะพััะถะตะฝะธะธ ัะฐะบัะธะบะต ะบะฐะทะฐั ะพะฒ ะฟัะพะธะทะพัะปะธ ะฒะฐะถะฝัะต ะธะทะผะตะฝะตะฝะธั. ะะฑัะฐะทัะพะผ ะดะปั ะฟะพะดัะฐะถะฐะฝะธั ะฒััััะฟะธะปะธ ะฒะพะตะฝะฝัะต ยซะผะฐัะธะฝัยป ะฝะฐะธะฑะพะปะตะต ะพะฟะฐัะฝัั ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะพะฒ โ ะพะนัะฐัะพะฒ ะธ ัะทะฑะตะบะพะฒ. ะะดะฝะฐะบะพ ะทะฐะธะผััะฒะพะฒะฐะฝะธั ะฟัะพะธะทะฒะพะดะธะปะธัั ะฝะต ะผะตั ะฐะฝะธัะตัะบะธ, ะฐ ั ััะตัะพะผ ะผะตััะฝะพะน ะฒะพะตะฝะฝะพะน ัะฟะตัะธัะธะบะธ. ะะฐะฝะฝัะน ะฟัะพัะตัั ะพะฑะปะตะณัะฐะปัั ัะตะผ ัะฐะบัะพะผ, ััะพ ะบะฐะทะฐั ัะบะธะต ะฒะพะตะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบะธ ะธ ะฟัะฐะฒะธัะตะปะธ ะปะธะฑะพ ัะฐะผะธ ัะฐะฝะตะต ะฝะตัะปะธ ัะปัะถะฑั ะฒ ะฒะพะนัะบะฐั ะัั ะฐััะบะพะณะพ ั ะฐะฝััะฒะฐ (ะขะฐะฒะฐะบะบัะป), ะปะธะฑะพ ะธะผะตะปะธ ะฑะพะณะฐััะน ะพะฟัั ััะพะปะบะฝะพะฒะตะฝะธะน ั ัะทะฑะตะบะฐะผะธ ะธ ะพะนัะฐัะฐะผะธ (ะัะธะผ, ะขััััะฝ, ะะถะฐะฝะณะธั ะธ ะดั.), ัะพ ะตััั ะผะพะณะปะธ ะฐะดะตะบะฒะฐัะฝะพ ะพัะตะฝะธัั ัะธะปัะฝัะต ะธ ัะปะฐะฑัะต ััะพัะพะฝั ัะฒะพะธั ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะพะฒ.

ะะปััะตะฒัะผะธ ะฝะพะฒะธะฝะบะฐะผะธ ะฒ ะพััะถะตะนะฝะพะน ััะตัะต ััะฐะปะพ ะผะฐััะพะฒะพะต ะพัะฝะฐัะตะฝะธะต ะบะพะฝะฝัั ะปััะฝะธะบะพะฒ ะดะปะธะฝะฝัะผะธ ะฟะธะบะฐะผะธ (ะฟะพ ะพะนัะฐััะบะพะผั ะพะฑัะฐะทัั) ะธ ะฐะบัะธะฒะฝะพะต ะฒะฝะตะดัะตะฝะธะต ะฒ ะฒะพะนัะบะฐั ัะธัะธะปัะฝัั ััะถะตะน (ะฟัะตะธะผััะตััะฒะตะฝะฝะพ ััะตะดะฝะตะฐะทะธะฐััะบะพะณะพ ะฟัะพะธะทะฒะพะดััะฒะฐ). ะญัะพ, ะฒ ัะฒะพั ะพัะตัะตะดั, ะฟัะธะฒะตะปะพ ะบ ััะฐะฝััะพัะผะฐัะธะธ ัะฐะบัะธะบะธ ะฒะตะดะตะฝะธั ะฑะพั. ะะฐะทะฐั ัะบะธะต ะบะพัะตะฒะฝะธะบะธ ััะฐะปะธ ะฟัะธะผะตะฝััั ะผะฐััะธัะพะฒะฐะฝะฝัั ะบะพะฟะตะนะฝัั ะบะฐะฒะฐะปะตัะธะนัะบัั ะฐัะฐะบั, ะฒ ะบะพัะพัะพะน ัะตะฟะตัั ััะฐััะฒะพะฒะฐะปะธ ะฝะต ัะพะปัะบะพ ะฟะฐะฝัะธัะฝะธะบะธ, ะฝะพ ะธ ะปะตะณะบะธะต ะบะพะฟะตะนัะธะบะธ (ยซะพะนัะฐั-ะบะฐะทะฐั ัะบะธะน ะฝะฐะฟััะบยป). ะะฐะทะฐั ัะบะธะต ััะถะตะนะฝัะต ัััะตะปะบะธ ัะฟะตัะธะฒะฐะปะธัั ะฒะพ ะฒัะตะผั ััะฐะถะตะฝะธั ะธ ะฒะตะปะธ ะฑะพะน ะพั ะพะฑะพัะพะฝั, ะพะฟะธัะฐััั ะฝะฐ ะฟะพะปะตะฒัะต ัะบัะตะฟะปะตะฝะธั. ะ ะพะปั ะบะพะฝะฝัั ะปััะฝะธะบะพะฒ, ั ะพัั ะธ ะฟัะพะดะพะปะถะฐะปะฐ ะพััะฐะฒะฐัััั ะทะฝะฐัะธัะตะปัะฝะพะน, ะฟะพััะตะฟะตะฝะฝะพ ัะฝะธะถะฐะปะฐัั. ะัะต ัะฐัะต ััะฟะตั ะฒ ะฑะพั ะพะฟัะตะดะตะปัะปัั ัะผะตะฝะธะตะผ ะฟะพะปะบะพะฒะพะดัะฐ ัััะตะบัะธะฒะฝะพ ะบะพะพัะดะธะฝะธัะพะฒะฐัั ะดะตะนััะฒะธั ัะฟะตัะตะฝะฝัั ัััะตะปะบะพะฒ ะธ ะผะฐัั ะบะพะฟะตะนะฝะพะน ะธ ะปััะฝะพะน ะบะพะฝะฝะธัั. ะะปะฐะณะพะดะฐัั ะณัะฐะผะพัะฝะพะผั ะฟัะธะผะตะฝะตะฝะธั ัะฐะบะพะน ัะฐะบัะธะบะธ ัััะบัะบะธะต ะฟะพะปะบะพะฒะพะดัั ััะผะตะปะธ ะฝะฐะฝะตััะธ ััะด ะฟะพัะฐะถะตะฝะธะน ะปะฐัะฝะพะน ะบะฐะฒะฐะปะตัะธะธ ะพะนัะฐัะพะฒ. ะ 1643 ะณ. ะบะฐะทะฐั ัะบะพ-ัะทะฑะตะบัะบะฐั ะฐัะผะธั ะพะดะตัะถะฐะปะฐ ะฟะพะฑะตะดั ะฝะฐะด ะดะถัะฝะณะฐัะพ-ะผะพะฝะณะพะปััะบะธะผะธ ะฒะพะนัะบะฐะผะธ ะฒ ัะฐะบ ะฝะฐะทัะฒะฐะตะผะพะน ะัะฑัะปะฐะบัะบะพะน ะฑะธัะฒะต, ะฐ ะฒ ัะปะตะดัััะตะผ, 1644 ะณ., ะฝะพะณะฐะนัั ะธ ัะตัะบะตัั ัั ะพะถะธะผ ัะฟะพัะพะฑะพะผ ัะฐะทะณัะพะผะธะปะธ ะบะฐะปะผัะบะพะฒ ะฒ ะณะพัะฐั ะกะตะฒะตัะฝะพะณะพ ะะฐะฒะบะฐะทะฐ.

ะ ะะฐัั-ะธ ะะธะฟัะฐะบ ะฝะฐัะธะฝะฐะปะฐัั ะฝะพะฒะฐั ัะฟะพั ะฐ, ะฒ ะบะพัะพัะพะน ะฟะธะบะต ะธ ััะถัั ะพัะฒะพะดะธะปะฐัั ะฝะต ะผะตะฝััะฐั ัะพะปั, ัะตะผ ััะฐัะพะผั ะดะพะฑัะพะผั ัะฐะฐะดะฐะบั. ะะพัะฐะถะตะฝะธั ะฟะตัะฒะพะน ะฟะพะปะพะฒะธะฝั 40&ั ะณะณ. XVII ะฒ. ะฟะพะดัะพะปะบะฝัะปะธ ะพะนัะฐััะบะธั ะฒะพะตะฝะฐัะฐะปัะฝะธะบะพะฒ ะบ ะผััะปะธ ะพ ะฝะตะพะฑั ะพะดะธะผะพััะธ ะผะฐััะพะฒะพะณะพ ะพัะฒะพะตะฝะธั ะพะณะฝะตัััะตะปัะฝะพะณะพ ะพััะถะธั, ััะพ, ะฒ ะบะพะฝะตัะฝะพะผ ััะตัะต, ะฟัะธะฒะตะปะพ ะบ ัะตัะพัะผะธัะพะฒะฐะฝะธั ะบะฐะปะผััะบะธั ะธ ะดะถัะฝะณะฐััะบะธั ะฐัะผะธะน ะธ ะธะทะผะตะฝะตะฝะธั ััะฐะดะธัะธะพะฝะฝะพะณะพ ะพะฑะปะธะบะฐ ััะตะฟะฝัั ััะฐะถะตะฝะธะน61. ะงัะพะฑั ะฒัััะพััั ะฟะตัะตะด ะฝะพะฒะพะน ะฒะพะปะฝะพะน ะฒัะฐะถะตัะบะพะณะพ ะฝะฐัะตััะฒะธั, ะบะฐะทะฐั ัะบะธะต ะฒะพะนัะบะฐ ะดะพะปะถะฝั ะฑัะปะธ ะฒะฝะพะฒั ะฟัะพะนัะธ ัะตัะตะท ะณะพัะฝะธะปะพ ะฒะพะตะฝะฝัั ะฟัะตะพะฑัะฐะทะพะฒะฐะฝะธะน. ะัะพะฑัั ัะพะปั ะฒ ะณััะดััะธั ััะฐะถะตะฝะธัั ั ะดะถัะฝะณะฐัะฐะผะธ ะบะฐะทะฐั ัะบะธะต ะฟะพะปะบะพะฒะพะดัั ะพัะฒะพะดะธะปะธ ะบะพะฝะฝะธัะต, ะบะพัะพัะพะน ะฟัะตะดััะพัะปะพ ะฟัะธะฝััั ะณะปะฐะฒะฝัะน ัะดะฐั ะปัััะธั ะบะพัะฟััะพะฒ ะฐัะผะธะธ ยซะะพัะปะตะดะฝะตะน ะบะพัะตะฒะพะน ะธะผะฟะตัะธะธยป.

1 ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ. ะะฐะทะฐั ัะบะฐั ัะฐะบัะธะบะฐ ะฒะตะดะตะฝะธั ะฑะพั ะฒ ะฟะตัะตะผ ัััะพั ะฒ ะฟะพัะปะตะดะฝะตะน ััะตัะธ XVI โ ัะตัะตะดะธะฝะต XIX ะฒะฒ.// ะะพะนะฝะฐ ะธ ะพััะถะธะต. ะะพะฒัะต ะธััะปะตะดะพะฒะฐะฝะธั ะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปั. ะง. I. ะกะะฑ.: ะะะะะะะธะะก, 2012. ะก. 105โ135.

2 ะะปัััะพัะฝัะน ะก.ะ., ะกัะปัะฐะฝะพะฒ ะข.ะ. ะะฐะทะฐั ััะฐะฝ. ะะตัะพะฟะธัั ััะตั ัััััะตะปะตัะธะน. ะะปะผะฐ-ะัะฐ: ะ ะฐัะฐะฝ, 1992. ะก. 339โ345; ะะปะปะฐะฝะธัะทะพะฒ ะข.ะ. ะัะตัะบะธ ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะดะตะปะฐ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะฐะทะฐั ััะฐะฝะฐ. ะะปะผะฐัั: ะคะพะฝะด ยซXXI ะฒะตะบยป, 1996. ะก. 55โ59; ะััะบัะผะฑะฐะตะฒ ะ.ะ. ะะพะตะฝะฝะพะต ะดะตะปะพ ะบะฐะทะฐั ะพะฒ ะฒ XVIIโXVIII ะฒะตะบะฐั . ะะปะผะฐัั: ะะฐะนะบ-ะัะตัั, 2001. ะก. 97โ110; ะะณะพ ะถะต. ะะตะบะพัะพััะต ัะปะตะผะตะฝัั ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะธัะบััััะฒะฐ ะฟะพะทะดะฝะตััะตะดะฝะตะฒะตะบะพะฒัั ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะฐะทะฐั ััะฐะฝะฐ // ะ ะพะปั ะฝะพะผะฐะดะพะฒ ะตะฒัะฐะทะธะนัะบะธั ััะตะฟะตะน ะฒ ัะฐะทะฒะธัะธะธ ะผะธัะพะฒะพะณะพ ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะธัะบััััะฒะฐ. ะะปะผะฐัั: ะะทะด-ะฒะพ LEM, 2010. ะก. 212โ227; ะั ะผะตัะถะฐะฝะพะฒ ะ.ะก. ะะฐัะฐะณะฐะฝ ัะตะผiั ะบะธะณะตะฝะดะตั (ะฑะฐัััะปะฐัะดัะฝ ะบะฐััะถะฐัะฐะณั ััะบะตัะธ ะพะฝะตัi, ัะฐะปัะดัััััะปะตัi). ะะปะผะฐัั, 1996. ะก. 178โ181; ะะณะพ ะถะต. ะะพัะฟะตะปi ั ะฐะปัะบัะฐัะดัะฝ ัะฐะนะบะฐั ะฐะปะดัะฝะดะฐ yััั ัะตะฑiะฝ ะบััั ัะดiััะตัi // ะ ัั -ะะธัะฐั. ะะฐะทะฐั ััะฐะฝัะบะธะน ะบัะปััััะพะปะพะณะธัะตัะบะธะน ะฐะปัะผะฐะฝะฐั . โ 3 (3). 2004. ะก. 26โ38.

3 ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะกัะตะฟะฝะพะน ะฑะพะน (ะธะท ะธััะพัะธะธ ะฒะพะตะฝะฝะพะณะพ ะดะตะปะฐ ัะฐัะฐัะพ-ะผะพะฝะณะพะปะพะฒ) // ะะพะตะฝะฝะพะต ะดะตะปะพ ะดัะตะฒะฝะตะณะพ ะธ ััะตะดะฝะตะฒะตะบะพะฒะพะณะพ ะฝะฐัะตะปะตะฝะธั ะกะตะฒะตัะฝะพะน ะธ ะฆะตะฝััะฐะปัะฝะพะน ะะทะธะธ. ะะพะฒะพัะธะฑะธััะบ, 1990. ะก. 155โ160.

4 ะะตัะฑะตัััะตะนะฝ ะก. ะะฐะฟะธัะบะธ ะพ ะะพัะบะพะฒะธะธ. ะ., 1988. ะก. 168.

5 ะะฐะฑัั-ะะฐะผะต. ะะฐะฟะธัะบะธ ะะฐะฑััะฐ. ะขะฐัะบะตะฝั: ะะ ะฃะทะกะกะ , 1958. ะก. 107.

6 ะ ะฟัะพัะธะฒะฝะพะผ ัะปััะฐะต ัััะตะปัะฑะฐ ะธะท ะฒะฝัััะตะฝะฝะธั ััะดะพะฒ ยซั ะพัะพะฒะพะดะฐยป ะผะพะณะปะฐ ะฑััั ัะพะปัะบะพ ะฝะฐะฒะตัะฝะพะน.

7 ะฅะฐัะฐะบัะตัะฝะพ, ััะพ ัะพัั ะฟะพะฟัะปััะฝะพััะธ ยซั ะพัะพะฒะพะดะฐยป ะฒ ัะฟะพั ั ะะตะปะธะบะธั ะะพะฝะณะพะปััะบะธั ะทะฐะฒะพะตะฒะฐะฝะธะน ัะพะฒะฟะฐะป ะฟะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ ัะพ ัััะตะผะธัะตะปัะฝัะผ ัะฐัะฟัะพัััะฐะฝะตะฝะธะตะผ ะปัะบะพะฒ ั ัะตะฝััะฐะปัะฝะพะน ะฒะตัะปะพะพะฑัะฐะทะฝะพะน ะฝะฐะบะปะฐะดะบะพะน ะธ ัััะตะป ั ะฟะปะพัะบะธะผ ัะธัะพะบะธะผ ะฟะตัะพะผ. ะขะฐะบะธะต ัััะตะปั ะฑัะปะธ ะผะตะฝะตะต ัััะพะนัะธะฒั ะฒ ะฟะพะปะตัะต, ัะตะผ ะธั ััะตั ะปะพะฟะฐััะฝัะต ะฐะฝะฐะปะพะณะธ, ะฐ ะทะฝะฐัะธั, ะผะตะฝะตะต ัััะตะบัะธะฒะฝั ะฟัะธ ะฟัะธัะตะปัะฝะพะน ัััะตะปัะฑะต ะฝะฐ ะดะฐะปัะฝะตะน ะดะธััะฐะฝัะธะธ. ะะฐัะพ ะฑะพะปะตะต ะฟัะพัััะต ะฒ ะธะทะณะพัะพะฒะปะตะฝะธะธ ัััะตะปั ั ะฟะปะพัะบะธะผ ะฟะตัะพะผ ะธะดะตะฐะปัะฝะพ ะฟะพะดั ะพะดะธะปะธ ะดะปั ัััะตะปัะฑั ะฝะฐ ะผะฐะปะพะน ะดะธััะฐะฝัะธะธ, ะบะพัะพัะฐั ะฟัะฐะบัะธะบะพะฒะฐะปะฐัั ะฒ ัะฐะผะบะฐั ยซั ะพัะพะฒะพะดะฐยป (ะฅัะดัะบะพะฒ, 1997, ั.124, 126). ะะฝัะตัะตัะฝะพ, ััะพ ััะตะดะธ ะฝะฐะบะพะฝะตัะฝะธะบะพะฒ ัััะตะป ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะะฐัั-ะธ ะะธะฟัะฐะบ XVโXVI ะฒะฒ. ะดะฐะฝะฝัะน ัะธะฟ ัััะตะป ะฟัะพะดะพะปะถะฐะตั ะฟัะตะพะฑะปะฐะดะฐัั, ััะพ ัะฒะธะดะตัะตะปัััะฒัะตั ะพ ัะพั ัะฐะฝะตะฝะธะธ ะฝะตะบะพัะพััั ัะฐะบัะธัะตัะบะธั ะฟัะธะตะผะพะฒ, ั ะฐัะฐะบัะตัะฝัั ะดะปั ัะฟะพั ะธ ัะฐะทะฒะธัะพะณะพ ะกัะตะดะฝะตะฒะตะบะพะฒัั.

8 ะะตัะฑะตัััะตะนะฝ ะก. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 168.

9 ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 155โ158.

10 ะขะตัะผะธะฝ ยซััะปะณะฐะผะฐยป ะฟัะธะผะตะฝัะป ะ. ะะฐะฑัั, ะฐ ยซััะปะณะฐะผััยป โ ะะฑะด ะฐะป&ะะฐััะฐั.

11 ะขะฐะบ, ะฝะฐะฟัะธะผะตั, ะฝะตะบะพัะพััะต ะฐะฒัะพัั ะพะฟัะตะดะตะปััั ะตะณะพ ะบะฐะบ ยซัะฐัะฐะฝะฝัะนยป (?!) ัะดะฐั, ัะพะบัััะฐััะธะน ัะปะฐะฝะณ ะฟัะพัะธะฒะฝะธะบะฐ.

12 ะะฐะฑัั-ะะฐะผะต. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 107.

13 ะะปัััะพัะฝัะน ะก.ะ., ะกัะปัะฐะฝะพะฒ ะข.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 344.

14 ะะฐัะตัะธะฐะปั ะฟะพ ะธััะพัะธะธ ะะฐะทะฐั ัะบะธั ั ะฐะฝััะฒ XVโXVIII ะฒะตะบะพะฒ. ะะทะฒะปะตัะตะฝะธั ะธะท ะฟะตััะธะดัะบะธั ะธ ัััะบัะบะธั ัะพัะธะฝะตะฝะธะน. ะะปะผะฐ-ะัะฐ: ะะฐัะบะฐ, 1969. ะก. 147, 148.

15 ะ ััะฐะถะตะฝะธะธ ั ั. ะัะฝะดัััะฐ ะขะพั ัะฐะผัั ะธัะฟะพะปัะทะพะฒะฐะป ะฟะฐัะฝัั ยซััะปะณะฐะผัยป, ะบะพะณะดะฐ ะตะณะพ ะบะพะฝะฝัะต ะพัััะดั ะพั ะฒะฐัะธะปะธ ะพะฑะฐ ัะปะฐะฝะณะฐ ะฐัะผะธะธ ะขะธะผััะฐ (ะะธัะณะฐะปะตะตะฒ ะ.ะ. ะะธัะฒั ะขะพั ัะฐะผัั-ั ะฐะฝะฐ ั ะะบัะฐะบ ะขะธะผััะพะผ // ะะพะตะฝะฝะพะต ะดะตะปะพ ะะพะปะพัะพะน ะัะดั: ะฟัะพะฑะปะตะผั ะธ ะฟะตััะฟะตะบัะธะฒั ะธะทััะตะฝะธั. ะะฐะทะฐะฝั, 2011. ะก. 174, 175). ะ ะฟะตัะฒัะน ะดะตะฝั ะฑะธัะฒั ั ั. ะขะตัะตะบ ะขะพั ัะฐะผัั ะฟััะฐะปัั ะพั ะฒะฐัะธัั ะฐัะผะธั ะขะธะผััะฐ ัะฒะพะธะผ ะฟัะฐะฒัะผ, ะฐ ะฒะพ ะฒัะพัะพะน ะดะตะฝั โ ัะฒะพะธะผ ะปะตะฒัะผ ัะปะฐะฝะณะพะผ (ะะธัะณะฐะปะตะตะฒ ะ.ะ. ะะธัะฒั ะขะพั ัะฐะผัั-ั ะฐะฝะฐ ั ะะบัะฐะบ ะขะธะผััะพะผ. ะก. 178, 179).

16 ะะฐะฑัั-ะะฐะผะต. ะฃะบะฐะท. ัะพั. 8. ะก. 107.

17 ะะตัะฑะตัััะตะนะฝ ะก. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 168.

18 ะััะพัะธั ะะฐะทะฐั ััะฐะฝะฐ ะฒ ััััะบะธั ะธััะพัะฝะธะบะฐั XVIโXX ะฒะฒ. ะะปะผะฐัั: ะะฐะนะบ-ะัะตัั, 2007. ะข. 5: ะะตัะฒัะต ะธััะพัะธะบะพ-ััะฝะพะณัะฐัะธัะตัะบะธะต ะพะฟะธัะฐะฝะธั ะบะฐะทะฐั ัะบะธั ะทะตะผะตะปั. ะะตัะฒะฐั ะฟะพะปะพะฒะธะฝะฐ XIX ะฒ. ะก. 436.

19 ะััะพัะธั ะะฐะทะฐั ััะฐะฝะฐ ะฒ ะฟะตััะธะดัะบะธั ะธััะพัะฝะธะบะฐั . ะะทะฒะปะตัะตะฝะธะต ะธะท ัะพัะธะฝะตะฝะธะน XIIIโXIX ะฒะฒ. ะะปะผะฐัั: ะะฐะนะบ-ะัะตัั, 2007. ะข. 5. ะก. 183.

20 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 183โ185.

21 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 185.

22 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 184.

23 ะัะพัะปะพะต ะะฐะทะฐั ััะฐะฝะฐ ะฒ ะธััะพัะฝะธะบะฐั ะธ ะผะฐัะตัะธะฐะปะฐั VโXVIII ะฒะฒ. ะ.; ะะปะผะฐ-ะัะฐ: ะะฐัะบะฐ, 1936. ะก. 246.

24 ะััะพัะธั ะะฐะทะฐั ััะฐะฝะฐ ะฒ ััััะบะธั ะธััะพัะฝะธะบะฐั XVIโXX ะฒะฒ. ะข. 5. ะก. 437.

25 ะะพัะตะปะธะบ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 155โ160.

26 ะะฐัะตัะธะฐะปั ะฟะพ ะธััะพัะธะธ ะะฐะทะฐั ัะบะธั ั ะฐะฝััะฒ XVโXVIII ะฒะตะบะพะฒ. ะก. 55, 56.

27 ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ., ะฅัะดัะบะพะฒ ะฎ.ะก. ะะพะพััะถะตะฝะธะต ะธ ัะฐะบัะธะบะฐ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะฆะตะฝััะฐะปัะฝะพะน ะะทะธะธ ะธ ะฎะถะฝะพะน ะกะธะฑะธัะธ ะฒ ัะฟะพั ั ะฟะพะทะดะฝะตะณะพ ะกัะตะดะฝะตะฒะตะบะพะฒัั ะธ ะะพะฒะพะณะพ ะฒัะตะผะตะฝะธ (XV โ ะฟะตัะฒะฐั ะฟะพะปะพะฒะธะฝะฐ XVIII ะฒะฒ.). ะกะะฑ: ะคะฐะบัะปััะตั ัะธะปะพะปะพะณะธะธ ะธ ะธัะบััััะฒ ะกะะฑะะฃ, 2008. ะก. 538, 567; ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ., ะะพัะธัะตะฝะบะพ ะ.ะฎ., ะฅัะดัะบะพะฒ ะฎ.ะก. ะะทะฐะธะผะพะดะตะนััะฒะธะต ัััะบัะบะธั ะธ ะผะพะฝะณะพะปััะบะธั ะฝะฐัะพะดะพะฒ ั ััััะบะธะผะธ ะฒ ะกะธะฑะธัะธ ะฒ ะฒะพะตะฝะฝะพะผ ะดะตะปะต ะฒ ะฟะพะทะดะฝะตะต ะกัะตะดะฝะตะฒะตะบะพะฒัะต ะธ ะะพะฒะพะต ะฒัะตะผั: ะฃัะตะฑะฝ. ะฟะพัะพะฑะธะต. ะะพะฒะพัะธะฑะธััะบ: ะะพะฒะพัะธะฑ. ะณะพั. ัะฝ-ั, 2010. ะก. 126โ129, 166.

28 ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ., ะะพัะธัะตะฝะบะพ ะ.ะฎ., ะฅัะดัะบะพะฒ ะฎ.ะก. ะะทะฐะธะผะพะดะตะนััะฒะธะต ัััะบัะบะธั ะธ ะผะพะฝะณะพะปััะบะธั ะฝะฐัะพะดะพะฒ ั ััััะบะธะผะธ ะฒ ะกะธะฑะธัะธโฆ ะก. 129.

29 ะััะพัะธั ะะฐะทะฐั ััะฐะฝะฐ ะฒ ััััะบะธั ะธััะพัะฝะธะบะฐั . ะะพัะพะปััะบะธะต ะผะฐัะตัะธะฐะปั ะ ะพััะธะนัะบะพะณะพ ะณะพััะดะฐัััะฒะฐ (XVโXVII ะฒะฒ.). ะะปะผะฐัั: ะะฐะนะบ-ะัะตัั, 2005. ะข. 1. ะก. 235.

30 ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ., ะฅัะดัะบะพะฒ ะฎ.ะก. ะะพะพััะถะตะฝะธะต ะธ ัะฐะบัะธะบะฐ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒโฆ ะก. 327โ366, 567โ603.

31 ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ. ะะฐะทะฐั ัะบะฐั ัะฐะบัะธะบะฐ ะฒะตะดะตะฝะธั ะฑะพั ะฒ ะฟะตัะตะผ ัััะพัโฆ ะก. 105โ135.

32 ะะปัััะพัะฝัะน ะก.ะ., ะกัะปัะฐะฝะพะฒ ะข.ะ. ะะฐะทะฐั ััะฐะฝโฆ ะก. 340. ะกั ะพะถะธะต ะฟัะธะผะตัั ะผะพะถะฝะพ ะฟัะธะฒะตััะธ ะธ ะพัะฝะพัะธัะตะปัะฝะพ ะฒะพะธะฝะพะฒ ะฆะตะฝััะฐะปัะฝะพะน ะะทะธะธ ะธ ะฎะถะฝะพะน ะกะธะฑะธัะธ. ะขะฐะบ, ะฝะฐะฟัะธะผะตั, ะบััััะผั ะตะฝะธัะตะนัะบะธั ะบััะณัะทะพะฒ ะฝะตัะตะดะบะพ ะพะฑะพะทะฝะฐัะฐะปะธัั ะบะฐะบ ยซะปัะบะธยป, ะฐ ะพะนัะฐััะบะธะต ะธ ะผะพะฝะณะพะปััะบะธะต ะฒัะฐะดะฝะธะบะธ ะบะฐะบ ยซะฟะฐะฝัะธัะธยป (ยซั ััะณยป). (ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ., ะฅัะดัะบะพะฒ ะฎ.ะก. ะะพะพััะถะตะฝะธะต ะธ ัะฐะบัะธะบะฐ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒโฆ ะก. 363, 640).

33 ะััะพัะธั ะะฐะทะฐั ััะฐะฝะฐ ะฒ ะฟะตััะธะดัะบะธั ะธััะพัะฝะธะบะฐั . ะข. 5. ะก. 181.

34 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 171, 189.

35 ะะฐัะตัะธะฐะปั ะฟะพ ะธััะพัะธะธ ะะฐะทะฐั ัะบะธั ั ะฐะฝััะฒ XVโXVIII ะฒะตะบะพะฒ. ะก. 104.

36 ะขะฐะผ ะถะต.

37 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 87.

38 ะฅะฐัะธะท-ะธ ะขะฐะฝัั ะธะฑะฝ ะะธั ะัั ะฐะผะผะฐะด ะัั ะฐัะธ. ะจะฐัะฐั-ะฝะฐะผะฐ-ะนะธ ัะฐั ะธ (ะะฝะธะณะฐ ัะฐั ัะบะพะน ัะปะฐะฒั). ะง. 1. ะ.: ะะฐัะบะฐ, 1983. ะก. 235. 39 ะะฐัะตัะธะฐะปั ะฟะพ ะธััะพัะธะธ ะะฐะทะฐั ัะบะธั ั ะฐะฝััะฒ XVโXVIII ะฒะตะบะพะฒ. ะก. 157; ะะฐะฑัั-ะะฐะผะต. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 107.

40 ะะฐัะตัะธะฐะปั ะฟะพ ะธััะพัะธะธ ะะฐะทะฐั ัะบะธั ั ะฐะฝััะฒ XVโXVIII ะฒะตะบะพะฒ. ะก. 76.

41 ะะธัะณะฐะปะตะตะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 170โ182.

42 ะั ะผะตัะถะฐะฝ ะ.ะก. ะะพัะฟะตะปi ั ะฐะปัะบัะฐัะดัะฝ ัะฐะนะบะฐั ะฐะปะดัะฝะดะฐ yัััโฆ ะก. 34โ37.

43 ะะฐะฑัั-ะะฐะผะต. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 116.

44 ะะธัะณะฐะปะตะตะฒ ะ.ะ. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 172โ179.

45 ะะฐัะตัะธะฐะปั ะฟะพ ะธััะพัะธะธ ะะฐะทะฐั ัะบะธั ั ะฐะฝััะฒ XVโXVIII ะฒะตะบะพะฒ. ะก. 88.

46 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 72, 87, 88.

47 ะััะพัะธั ะะฐะทะฐั ััะฐะฝะฐ ะฒ ััััะบะธั ะธััะพัะฝะธะบะฐั XVIโXX ะฒะฒ. ะข. 5. ะก. 134, 135, 137โ139, 244, 245).

48 ะะธั ะฐะนะปะพะฒ ะ.ะ. ะะตัะฒัะน ะฑัะพัะพะบ ะฝะฐ ัะณ. ะ.: ยซะะกะขยป; ะกะะฑ: ยซะกะตะฒะตัะพ-ะะฐะฟะฐะด-ะัะตััยป, 2003. ะก. 367.

49 ะะฐัะตัะธะฐะปั ะฟะพ ะธััะพัะธะธ ะะฐะทะฐั ัะบะธั ั ะฐะฝััะฒ XVโXVIII ะฒะตะบะพะฒ. ะก. 65, 69, 75โ77, 105, 147, 165, 218; ะะฐะฑัั-ะะฐะผะต. ะฃะบะฐะท. ัะพั. ะก. 110.

50 ะะฐัะตัะธะฐะปั ะฟะพ ะธััะพัะธะธ ะะฐะทะฐั ัะบะธั ั ะฐะฝััะฒ XVโXVIII ะฒะตะบะพะฒ. ะก. 68, 69, 75, 147, 157.

51 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 69, 76, 77.

52 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 105, 147, 157, 165, 169.

53 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 88.

54 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 65.

55 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 69.

56 ะขะฐะผ ะถะต.

57 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 112, 113.

58 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 56.

59 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 56, 76, 77, 88.

60 ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ. ะะพะตะฝะฝะพะต ะดะตะปะพ ะบะฐะปะผัะบะพะฒ ะธ ะตะณะพ ัะฒะพะปััะธั ะฒ XVIIโXVIII ะฒะตะบะฐั // ะััะพัะธั ะะฐะปะผัะบะธะธ ั ะดัะตะฒะฝะตะนัะธั ะฒัะตะผะตะฝ ะดะพ ะฝะฐัะธั ะดะฝะตะน. ะญะปะธััะฐ: ะะทะด. ะดะพะผ ยซะะตัะตะปยป, 2009. ะข. 3. ะก. 83โ103.

61 ะขะฐะผ ะถะต. ะก. 83โ103; ะะณะพ ะถะต. ะะฐะทะฐั ัะบะฐั ัะฐะบัะธะบะฐ ะฒะตะดะตะฝะธั ะฑะพั ะฒ ะฟะตัะตะผ ัััะพัโฆ ะก. 105โ135; ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ., ะะพัะธัะตะฝะบะพ ะ.ะฎ., ะฅัะดัะบะพะฒ ะฎ.ะก. ะะทะฐะธะผะพะดะตะนััะฒะธะต ัััะบัะบะธั ะธ ะผะพะฝะณะพะปััะบะธั ะฝะฐัะพะดะพะฒ ั ััััะบะธะผะธโฆ; ะะพะฑัะพะฒ ะ.ะ., ะฅัะดัะบะพะฒ ะฎ.ะก. ะะพะพััะถะตะฝะธะต ะธ ัะฐะบัะธะบะฐ ะบะพัะตะฒะฝะธะบะพะฒ ะฆะตะฝััะฐะปัะฝะพะน ะะทะธะธ ะธ ะฎะถะฝะพะน ะกะธะฑะธัะธโฆ

ะะพะผะผะตะฝัะฐัะธะธ