ذڑ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپرƒ ذ¾ذ± ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر†ذ¸ذ¸ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ² ذ¼رƒذ·ذµذµ: رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ½ذ¾ذ¶, رƒذ؟ذ¾ر‚ر€ذµذ±ذ»رڈذµذ¼ر‹ذ¹ ذ² ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»ذ°ر… ر€ذµذ»ذ¸ذ³ذ¸ذ¸ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾, ذگذ½ذ¸رپذ¸ذ¼ذ¾ذ²ذ° ذœ.ذگ. (ذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³), ذ”ر€رƒذ·رŒ ذ’.ذگ. (ذœذ¾رپذ؛ذ²ذ°)

ذœذ¸ذ½ذ¸رپر‚ذµر€رپر‚ذ²ذ¾ ذ¾ذ±ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ¤ذµذ´ذµر€ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ ذ¾رپرپذ¸ذ¹رپذ؛ذ°رڈ ذگذ؛ذ°ذ´ذµذ¼ذ¸رڈ ر€ذ°ذ؛ذµر‚ذ½ر‹ر… ذ¸ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ر… ذ½ذ°رƒذ؛ ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸ ذ’ذ¾ذ¹ذ½ذ° ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذذ¾ذ²ر‹ذµ ذ¸رپرپذ»ذµذ´ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ر‹ ذ¢ر€رƒذ´ر‹ ذ¢ر€ذµر‚رŒذµذ¹ ذœذµذ¶ذ´رƒذ½ذ°ر€ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾-ذ؟ر€ذ°ذ؛ر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛ذ¾ذ½ر„ذµر€ذµذ½ر†ذ¸ذ¸ 16–18 ذ¼ذ°رڈ 2012 ذ³ذ¾ذ´ذ°

ذ§ذ°رپر‚رŒ Iذ،ذ°ذ½ذ؛ر‚-ذںذµر‚ذµر€ذ±رƒر€ذ³

ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ، 2012

آ© ذ’ذکذœذگذکذ’ذ¸ذ’ذ،, 2012

آ© ذڑذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر‚ذ¸ذ² ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ², 2012

ذ¯ذںذذذ،ذڑذذ• ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذµ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ¼ ذ¸ذ· رپذ»ذ¾ذ¶ذ½ر‹ر… ذ´ذ»رڈ ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر†ذ¸ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ², ر‚. ذ؛. ر‚ر€ذµذ±رƒذµر‚ ر†ذµذ»ذ¾ذ³ذ¾ ر€رڈذ´ذ° رپذ؟ذµر†ذ¸ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ¾ذ·ذ½ذ°ذ½ذ¸ذ¹ ذ¸, ذ؛ر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, رƒذ¼ذµذ½ذ¸رڈ ر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒ رپر‚ذ°ر€ذ¸ذ½ذ½ر‹ذµ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸. ذڑذ°ذ؛ ذ¸ ذ´ذ»رڈ ذ»رژذ±ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ°, ذ´ذ»رڈ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¾ر†ذµرپرپ ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر†ذ¸ذ¸ رپذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ر‚ ذ¸ذ· ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸رڈ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ذ¾ذ², ذ¼ذ°ر‚ذµر€ذ¸ذ°ذ»ذ¾ذ², ر‚ذµر…ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ, رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¸ ذ¼ذµرپر‚ذ°, ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ (ذ؟ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾رپر‚ذ¸) ذ¸ذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ°. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, ذ²ذ°ذ¶ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¼ذ¾ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ذ¼ذ¸ رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµ رپرژذ¶ذµر‚ذ¾ذ² ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ½ذ° ذ´ذµر‚ذ°ذ»رڈر… ذ¼ذµر‡ذ° ذ¸, ذ؛ذ¾ذ½ذµر‡ذ½ذ¾ ذ¶ذµ, ذ²ر‹رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¸ ذ±ر‹ر‚ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ.

ذ¯ذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼ذµر‡ (ذ¸ذ»ذ¸ ذ½ذ¾ذ¶) رپذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ر‚ ذ¸ذ· ر€رڈذ´ذ° ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذµذ¹. ذرپذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¾ذ±رٹذµذ؛ر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸رڈ رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛ ذ¸ ذµذ³ذ¾ ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛, ر†رƒذ±ذ° (ذ³ذ°ر€ذ´ذ° ذ¼ذµر‡ذ°), ذ° ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذ¸ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¸ ذ¸ ذ½ذ¾ذ¶ذµذ½. ذڑذ°ذ¶ذ´ذ°رڈ ذ¸ذ· ذ؟ذµر€ذµر‡ذ¸رپذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذµذ¹ – ر†ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ ذ¸ذ½ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر†ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½رڈرژر‰ذµذ¹ ذ´ر€رƒذ³ ذ´ر€رƒذ³ذ°, ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ؟ر€ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ¾ر€ذµر‡ذ¸ذ²ذ¾ذ¹, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذ¸ ذ½ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¼ ذ¼ذµر‡ذµ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ؛ ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¸ ذ¼ذµرپر‚رƒ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ°. ذر‚ذ¾ ذ¾ذ±رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¾ ر‚ذµذ¼ ذ¾ذ±رپر‚ذ¾رڈر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ¾ذ¼, ر‡ر‚ذ¾ ذ²رپذµ ذ¾ذ½ذ¸ ذ²ذ·ذ°ذ¸ذ¼ذ¾ذ·ذ°ذ¼ذµذ½رڈذµذ¼ر‹ ذ¸ رپذ°ذ¼ ذ¼ذµر‡ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾ رپذ¾ذ±ذ¸ر€ذ°ذµر‚رپرڈ ذ¸ ر€ذ°ذ·ذ±ذ¸ر€ذ°ذµر‚رپرڈ, ذ؛ذ°ذ؛ ذ؛ذ¾ذ½رپر‚ر€رƒذ؛ر‚ذ¾ر€, – ذ¾رپذ¾ذ±ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚رŒ, ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ذ°رڈ ذ´ذ»رڈ ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ¯ذ؟ذ¾ذ½ذ¸ذ¸. ذ£رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ذ¾ذ² ذ¸ ر‚ذ¸ذ؟ذ¾ذ² ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذµذ¹ ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»رڈذµر‚ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذ¸ر‚رŒ, ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ذ¾ذ¼رƒ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ²ذ¸ذ´رƒ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚رپرڈ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ر‚ذ¸ذ؟ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ – ذ؛ذ°ر‚ذ°ذ½ذ°, ر‚ذ°ر‚ذ¸, ذ²ذ°ذ؛ذ¸ذ´ذ·ذ°رپذ¸ ذ¸ذ»ذ¸ ر‚ذ°ذ½ر‚ذ¾ ذ¸ ر‚. ذ´.

ذ’ذµرپرŒذ¼ذ° ذ¸ذ½ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذ¼ذ¸, ذ½ذµرپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ½ذ¾, رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذ¸, ذ؟ذ¾ذ·ذ²ذ¾ذ»رڈرژر‰ذ¸ذµ ذ·ذ°ر‡ذ°رپر‚رƒرژ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‚رŒ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذµ ذ¼ذµرپر‚ذ¾, ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ°, ذµذ³ذ¾ ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ. ذ¢ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ذ´ذ؟ذ¸رپر‹ذ²ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ذµ ذ´ذµر‚ذ°ذ»ذ¸ ذ¼ذµر‡ذ° ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ذ² ذ¯ذ؟ذ¾ذ½ذ¸ذ¸ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ°

ذ´ذ°ذ²ذ½رژرژ ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸رژ.

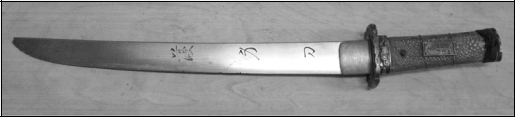

ذںر€ذ¸ذ¼ذµر€ذ½ر‹ذ¹ ر…ذ¾ذ´ ذ؟ر€ذ¾ر†ذµرپرپذ° ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر†ذ¸ذ¸ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ ذ½ذ° ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذµ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ½ذ¾ذ³ذ¾ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ¾ذ¶ذ° (ذ¸ذ½ذ²ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ½ر‹ذ¹ ذ½ذ¾ذ¼ذµر€ 0121/1014), ر…ر€ذ°ذ½رڈر‰ذµذ³ذ¾رپرڈ ذ² ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾-ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ ذ¼رƒذ·ذµذµ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸. ذذ°ذ´ذ¾ رپذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ¾ذ±ذ»ذ°ذ´ذ°ذµر‚ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· رپذ°ذ¼ر‹ر… ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ر… ذ² رپر‚ر€ذ°ذ½ذµ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸ذ¹ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ.

ذر‚ذ¾ر‚ ذ½ذµذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ¹ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ½ذ¾ذ¶ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ»ذµذ؛ ذ²ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ² ذ؟ر€ذ¾ر†ذµرپرپذµ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ر‹ ذ½ذ°ذ´ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸ذ¸ رپذ²ذ¾ذ¸ذ¼ذ¸ ذ·ذ°ذ³ذ°ذ´ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼ذ¸ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ ذ¸ ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذµ. ذذ؟ذ¸رپذ°ذ½ذ¸ذµ ذµذ³ذ¾ ذ² ذ½ذ°رƒر‡ذ½ذ¾&ذ¸ذ½ذ²ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ°ر€ر‚ذ¾ر‡ذ؛ذµ ذ¼رƒذ·ذµرڈ ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ ذ؛ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ؛ذ¾: آ«ذذ¾ذ¶ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹. ذڑذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛ رپ ر‚ر€ذµذ¼رڈ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ°ذ¼ذ¸. ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ؛ذ¾ذ¶ذ¸ رپذ؛ذ°ر‚ذ°, ر‚ذµرپرŒذ¼ذ° ذ¸ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ¸رڈ رپذ¾ر€ذ²ذ°ذ½ر‹. ذ¦رƒذ±ذ° ذ¼ذ°ذ»ذ°رڈ رپ ر†ذ²ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸آ».

ذ ذ°ذ·ذ¼ذµر€ر‹ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ°: ذ¾ذ±ر‰ذ°رڈ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ° 47 رپذ¼, ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° 32,4 رپذ¼, رˆذ¸ر€ذ¸ذ½ذ° 2,9 رپذ¼, ر†رƒذ±ذ° 5,8 ر… 4,6 ر… 0,5 رپذ¼.

ذڑذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ¼ذµر€ذ° ذ¸ ر‚ذ¸ذ؟ذ° ذ² ذ¯ذ؟ذ¾ذ½ذ¸ذ¸ ذ¾ذ±ر‹ر‡ذ½ذ¾ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°رژر‚ ر‚ذ°ذ½ر‚ذ¾ – ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ رپ ذ؛ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ؛ذ¸ذ¼ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ¼. ذ،ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ½ذ¾ ذ¸ذ¼ذµرژر‰ذµذ¹رپرڈ ذ² ذ½ذ°رˆذµذ¹ رپر‚ر€ذ°ذ½ذµ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ؛ذ»ذ°رپرپذ¸ر„ذ¸ذ؛ذ°ر†ذ¸ذ¸, ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¾ ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذ¾ذ¶, ر‚. ذ؛. ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ ذ»ذµذ·ذ²ذ¸ذµ. ذکرپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒ ر‚ذ°ذ½ر‚ذ¾ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¸ ذ؛ذ°ذ؛ رپذ°ذ¼رƒر€ذ°ذ¸, ذ½ذ¾رپذ¸ذ²رˆذ¸ذµ ذµذ³ذ¾ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ رپ ذ¼ذµر‡ذ¾ذ¼, ذ² ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ذ²رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ذ³ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ذµ رپذ¾رپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈ ذ² ذ¯ذ؟ذ¾ذ½ذ¸ذ¸. ذذ¾رˆذµذ½ذ¸ذµ ذ¼ذµر‡ذµذ¹ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذ¸ذ»ذµذ³ذ¸ذµذ¹ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ رپذ°ذ¼رƒر€ذ°ذµذ² 1.

ذڑذ°ذ؛ذ¸ر…-ذ»ذ¸ذ±ذ¾ رپذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ¾ذ± ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذµ ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ»ذµذ½ذ¸رڈ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ°, ذ؛ رپذ¾ذ¶ذ°ذ»ذµذ½ذ¸رژ, ذ² ذ¼رƒذ·ذµذµ ذ½ذµ رپذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»ذ¾رپرŒ. ذ¢ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾ ذ»ذ¸رˆرŒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ² ذ¼رƒذ·ذµذµ رپ 1936 ذ³., ر‚. ذ؛. ذ² ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ ذ´ذ¾ذ؛رƒذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ·ذ°ر„ذ¸ذ؛رپذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ ر„ذ°ذ؛ر‚ ذ²ذ¾ذ·ذ²ر€ذ°ر‚ذ° رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ¾ذ¶ذ° ذ¸ذ· ذگر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ¹ ر‚ذµر…ذ½ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ رˆذ؛ذ¾ذ»ر‹ ذ² ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذµ 1936 ذ³., ذ؛رƒذ´ذ° ذ¾ذ½ ذ²ر‹ذ´ذ°ذ²ذ°ذ»رپرڈ, ذ½ذ°ر€رڈذ´رƒ رپ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸, ذ²ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ, ذ²ذ¾ذ·ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ر‹رپر‚ذ°ذ²ذ؛ذ¸ 2.

ذ’ذµر€ذ¾رڈر‚ذ½ذµذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ؟ذ¾رپر‚رƒذ؟ذ¸ذ» ذ¾ذ½, ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ°رڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر…ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ, ذ² ذ¼رƒذ·ذµذ¹ ذ² 1920-ر… ذ³ذ³. ذ¸ذ· ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر„ذ¾ذ½ذ´ذ°. ذ“ذ¾رپرƒذ´ذ°ر€رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ر‹ذ¹ ر„ذ¾ذ½ذ´, ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذ¸ذ¹رپرڈ ذ² 1918 ذ³., ذ·ذ°ذ½ذ¸ذ¼ذ°ذ»رپرڈ ر…ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ¸ذµذ¼, ذ¸ذ½ذ²ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذµذ¹ ذ¸ ر€ذ°رپذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ²ر‹ذ²ذµذ·ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ¸ذ· ذ´ذ²ذ¾ر€ر†ذ¾ذ², رƒرپذ°ذ´ذµذ±, ر‡ذ°رپر‚ذ½ر‹ر… ذ؛ذ²ذ°ر€ر‚ذ¸ر€ ذ¸ رƒر‡ر€ذµذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ½ذ°ر†ذ¸ذ¾ذ½ذ°ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… ر†ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذµذ¹ ذ¸ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ² ذ¼رƒذ·ذµذ¹ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸رڈ.

ذذ° ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ²ذ·ذ³ذ»رڈذ´, ذ½ذ¾ذ¶ ذ½ذ¸ر‡ذµذ¼ ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر‡ذ°ر‚ذµذ»ذµذ½. ذذ؟ر€ذ°ذ²ذ° ذ´ذ¾ذ²ذ¾ذ»رŒذ½ذ¾ رپذ؛ر€ذ¾ذ¼ذ½ذ°رڈ: ذ¼رƒر„ر‚ذ° ر…ذ°ذ±ذ°ذ؛ذ¸ ذ½ذ° ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° رپذ´ذµذ»ذ°ذ½ذ° ذ¸ذ· ذ¼ذµذ´ذ¸; ر†رƒذ±ذ° ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ½ذ°رڈ, ر„ذ¾ر€ذ¼ر‹ ذ¼ذ¾ذ؛ذ؛ذ¾ (رپذ؛ر€رƒذ³ذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ر€رڈذ¼ذ¾رƒذ³ذ¾ذ»رŒذ½ذ¸ذ؛) رپ ذ²ذ¾ذ»ذ½ذ¸رپر‚ر‹ذ¼ ذ؛ر€ذ°ذµذ¼. ذ’ ر†رƒذ±ذ° ذ¸ذ¼ذµذµر‚رپرڈ ذ¾ر‚ذ²ذµر€رپر‚ذ¸ذµ ذ´ذ»رڈ ذ²رپذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ذ³ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ½ذ¾ذ¶ذ¸ر‡ذ؛ذ° ذ؛ذ¾ذ´ذ·رƒذ؛ذ°. ذ، ذ»ذ¸ر†ذµذ²ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ر‹ ذ؟ذ¾ذ²ذµر€ر…ذ½ذ¾رپر‚رŒ ر†رƒذ±ذ° رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ° ر€ذµذ»رŒذµر„ذ½ذ¾ذ¹ ذ³ذ¸ر€ذ»رڈذ½ذ´ذ¾ذ¹, رپذ¾رپر‚ذ¾رڈر‰ذµذ¹ ذ¸ذ· ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ² ذ¸ ر‚ر€ذ°ذ², ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ½ذ؛ر€رƒرپر‚ذ°ر†ذ¸ذµذ¹ ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ذ¾ذ¼, رپذµر€ذµذ±ر€ذ¾ذ¼ ذ¸ ذ¼ذµذ´رŒرژ, ذ° ذ² ذ²ذµر€ر…ذ½ذµذ¼ ذ»ذµذ²ذ¾ذ¼ رƒذ³ذ»رƒ ذ¸ذ¼ذµذµر‚رپرڈ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ²ر‹ر…ذ¾ذ´رڈر‰ذµذ¹ ذ¸ذ· ذ¾ذ±ذ»ذ°ذ؛ذ¾ذ² ذ»رƒذ½ر‹. ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ´ذµر€ذµذ²رڈذ½ذ½ذ°رڈ, ذ؟ذ¾ ذ±ذ¾ذ؛ذ°ذ¼ ذ¸ذ¼ذµرژر‚رپرڈ ذ²رپر‚ذ°ذ²ذ؛ذ¸ ذ¸ذ· رˆذµر€ذ¾ر…ذ¾ذ²ذ°ر‚ذ¾ذ¹ذ؛ذ¾ذ¶ذ¸ رپذ؛ذ°ر‚ذ° (رپذ°ذ¼رچ), ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ°رڈ ر‡ذ°رپر‚رŒ ذ¾ذ؟ذ»ذµر‚ذ؛ذ¸ ذ¸ذ· ر…ذ»ذ¾ذ؟ر‡ذ°ر‚ذ¾ذ±رƒذ¼ذ°ذ¶ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رˆذ½رƒر€ذ° ذ¸ ذ½ذ°ذ؛ذ»ذ°ذ´ذ½ر‹ذµ رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ذ¸رڈ ذ¼رچذ½رƒذ؛ذ¸ رƒر‚ر€ذ°ر‡ذµذ½ر‹. ذ رƒذ؛ذ¾رڈر‚رŒ ذ·ذ°ذ؛ر€ذµذ؟ذ»ذµذ½ذ° ذ½ذ° ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذµ ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ¸ ذ´ذµر€ذµذ²رڈذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ر‹رˆذ؛ذ° ذ¼رچذ؛رƒذ³ذ¸. ذ¤رƒر‚ذ¸ (ذ½ذ°ذ²ذµر€رˆذ¸ذµ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¸)ذ¸ ذ؛ذ°رپذ¸ر€ذ° (ذ¼رƒر„ر‚ذ° ذ½ذ° ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¸) رپذ´ذµذ»ذ°ذ½ر‹ ذ¸ذ· ذ؟ذ°ر‚ذ¸ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¼ذµذ´ذ¸, رƒذ؛ر€ذ°رˆذµذ½ر‹ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸ ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ² ذ¸ ر†ذ¸ذ؛ذ°ذ´, ذ²ر‹ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ² ر‚ذµر…ذ½ذ¸ذ؛ذµ ر€ذµذ·رŒذ±ر‹, ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ؟ذ¾ذ·ذ¾ذ»ذ¾ر‚ر‹. ذذ¾ذ¶ذµذ½ ذ½ذµر‚.

ذڑذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛ رپر‚ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¹, رپذ»ذ°ذ±ذ¾ذ¸ذ·ذ¾ذ³ذ½رƒر‚ر‹ذ¹, ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ر„ذ¾ر€ذ¼رƒ ر…ذ¸ر€ذ°ذ´ذ·رƒذ؛رƒر€ذ¸ (رپ ذ؟ذ»ذ¾رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ±ذ¾ذ؛ذ¾ذ²ر‹ذ¼ذ¸ ذ³ر€ذ°ذ½رڈذ¼ذ¸ ذ¸ ر€ذµذ±ر€ذ¾ذ¼ ذ؟ذ¾ ذ¾ذ±رƒر…رƒ), ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر‡ذ°رپر‚ذ¾ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°رژر‰رƒرژرپرڈ رپر€ذµذ´ذ¸ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ر€ذ¾ر‚ذ؛ذ¾ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ. ذ’ذ´ذ¾ذ»رŒ ذ»ذµذ·ذ²ذ¸رڈ ذ²ذ¸ذ´ذµذ½ ر…ذ°ذ¼ذ¾ذ½ (ذ»ذ¸ذ½ذ¸رڈ ذ·ذ°ذ؛ذ°ذ»ذ؛ذ¸) ر‚ذ¸ذ؟ذ° رپرƒذ³رƒر…ذ° ذ² ذ²ذ¸ذ´ذµ ذ؟ر€رڈذ¼ذ¾ذ¹ رپذ²ذµر‚ذ»ذ¾ذ¹ ذ½ذµرˆذ¸ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذ¹ ذ»ذ¸ذ½ذ¸ذ¸. ذڑذ¾ذ½ذµر† ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° ذ¾ذ±ذ»ذ¾ذ¼ذ°ذ½.

ذذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ ذ²ر‹ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ر‹ ر‚ر€ذ¸ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ° ذ؛ذ¸ر‚ذ°ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ. ذ“ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ؛ذ¸ ر…ذ¾ر€ذ¸ذ¼ذ¾ذ½ذ¾ ذ½ذµ رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ ر€ذµذ´ذ؛ذ¾رپر‚رŒرژ ذ½ذ° رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر…. ذذ° ذ½ذ¸ر… ر‡ذ°رپر‚ذ¾ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ²ذ¸ذ´ذµر‚رŒ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ذ»ذ¸ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ° ذ±ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ² رپذ¼ذµرˆذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ – ذ±رƒذ´ذ´ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ذ°ذ½ر‚ذµذ¾ذ½ذ°, ذ½ذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ – ذ¤رƒذ´ذ¾&ذ¼ر‘ذ¾, ذ¥ذ°ر‚ذ¸ذ¼ذ°ذ½ذ°, ذ¸ر… ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر‚ر‹ ذ¸ذ»ذ¸ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ر‹ ذ² ذ²ذ¸ذ´ذµ رپر‚ذ¸ذ»ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ر… رپذ°ذ½رپذ؛ر€ذ¸ر‚رپذ؛ذ¸ر… ذ±رƒذ؛ذ² – ذ±ذ¾ذ½ذ´ذ·ذ¸. ذ¢ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ½ذµر€ذµذ´ذ؛ذ¸ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ²ذ°ذ´ذ¶ر€ر‹ – رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ±رƒذ´ذ´ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ ذ´ذ»رڈ ذ¸ذ·ذ³ذ½ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ر€ذ¾ذ؛ذ¾ذ².

ذذ¾ذ¶ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ر‚ذ°ذ½ر‚ذ¾, ذ¸ذ½ذ². â„– 0121/1014

ذ¦رƒذ±ذ° ذ½ذ¾ذ¶ذ° رپ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¾رپذµذ½ذ½ذ¸ر… ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ²

ذ¤رƒر‚ذ¸ (ذ¼رƒر„ر‚ذ° ذ½ذ° ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ر€رƒذ؛ذ¾رڈر‚ذ¸ ذ½ذ¾ذ¶ذ°) رپ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ² ذ¸ ذ½ذ°رپذµذ؛ذ¾ذ¼ر‹ر…

ذڑذ°ذ؛ ذ؟ذ¸رˆذµر‚ ذکذ¸ذ¼رƒر€ذ° ذپرپذ¸ذ°ذ؛ذ¸ ذ² ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذµ آ«ذ‘ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذµ رپذ¾ذ±ر€ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ر†ذ¾ذ² ذ¼ذµر‡ذµذ¹ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾آ», آ«ذ¸ذ·ذ´ذ°ذ²ذ½ذ° ذ½ذ° ذ¼ذµر‡ذ°ر… ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ذ¾ ذ²ر‹ر€ذµذ·ذ°ر‚رŒ ر€ذ°ذ·ذ½ذ¾ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ذµ ذ±ذ¾ذ½ذ´ذ·ذ¸ ذ¸ ذ؛ذ¸ر‚ذ°ذ¹رپذ؛ذ¸ذµ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ر‹. ذکرپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ·ذ½ذ°ذ؛ذ¸, ذ¸ذ¼ذµرژر‰ذ¸ذµ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رˆذµذ½ذ¸ذµ ذ؛ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¸ ذ±رƒذ´ذ´ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذ¼ رƒر‡ذµذ½ذ¸رڈذ¼â€¦ ذذ½ذ¸ ذ²ذ¾ذ؟ذ»ذ¾ر‰ذ°ذ»ذ¸ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ذ¾ذµ آ«ذ³ذ½ذµذ²ذ½ذ¾ذµ ر‚ذµذ»ذ¾آ» (ذ´ذ¾رپذ¸ذ½), ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ ذ¾ر‚ذ³ذ¾ذ½رڈذ»ذ¾ ذ¾ر‚ ذ¼ذµر‡ذ° ذ·ذ»ر‹ر… ذ´رƒر…ذ¾ذ² (ذ°ذ؛رƒذ¼ذ°) ذ¸ ر€ذ°رپرپذµذ¸ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ¸ر…. ذکذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ر‹, رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ رپ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¸ ذ±رƒذ´ذ´ذ¸ذ¹رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ±ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»ذ°ذ¼ذ¸, ر€ذ°رپذ؟ر€ذµذ´ذµذ»رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ½ذ° ر‚ذµذ»ذµ (ذ¼ذ¸) ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ° ذ¸ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ذ»ذ¸رپرŒ ر‡ر€ذµذ·ذ²ر‹ر‡ذ°ذ¹ذ½ذ¾ ذ²ذ°ذ¶ذ½ر‹ذ¼ رچذ»ذµذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ¼, ذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟ذ¾ذ²ر‹رˆذ°رژر‰ذ¸ذ¼ ذ¸ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذ¾ ر„ذ¾ر€ذ¼ر‹ ذ¼ذµر‡ذ° (رپرƒذ³ذ°ر‚ذ°) ذ¸ ذ´ذ¾رپر‚ذ¾ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ¾ ذ¼ذµر‡ذ° ذ² ر†ذµذ»ذ¾ذ¼â€¦ ذذ½ذ¸ رƒذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ½ذ° ذ½ذµذ؟ذ¾رپر€ذµذ´رپر‚ذ²ذµذ½ذ½رƒرژ رپذ²رڈذ·رŒ رپ ذ¾ذ±ذ»ذ°رپر‚رŒرژ رپذ°ذ؛ر€ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¾ذ±ذµر€ذµذ³ذ°ذ»ذ¸ ذ¼ذµر‡آ»3.

ذ”ذ»رڈ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ² ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذµذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸, ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپرڈر‰ذ¸ر…رپرڈ ذ؛ رچذ؟ذ¾ر…ذµ ذذ´ذ¾ (XVII–XIX ذ²ذ². – ذ؟ذµر€ذ¸ذ¾ذ´ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ رپذµذ³رƒذ½ذ¾ذ² ذ¢ذ¾ذ؛رƒذ³ذ°ذ²ذ°) ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ر‹ ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¸ذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸رڈ ذ´ر€ذ°ذ؛ذ¾ذ½ذ¾ذ², ذ²ذµر‚ذ؛ذ¸ رپذ»ذ¸ذ²ر‹, ذ±ذ°ذ¼ذ±رƒذ؛ذ°, رپر‚ذ¸ر…ذ¾ر‚ذ²ذ¾ر€ذ½ر‹ذµ رپر‚ر€ذ¾ذ؛ذ¸ ذ¸ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾ذµ ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذµ 4. ذںذ¾رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ رپر‚ذ¸ر…ذ¾ر‚ذ²ذ¾ر€ذ½ر‹ر… رپر‚ر€ذ¾ذ؛ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر…, ذ½ذ°ر€رڈذ´رƒ رپ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ذ»ذ¸ ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ±ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ², ذ¾ذ±رٹرڈرپذ½رڈذµر‚رپرڈ ذ¾رپذ¾ذ±ذ¾ذ¹ ر€ذ¾ذ»رŒرژ ذ؟ذ¾رچذ·ذ¸ذ¸ ذ² رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ¹ ذ؛رƒذ»رŒر‚رƒر€ذµ. ذ’ذ°ذ؛ذ° (رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ؟ذµرپذ½رڈ) ذ²ذ؟ذ»ذ¾ر‚رŒ ذ´ذ¾ ذ½ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ½ذµ رƒر‚ر€ذ°ر‡ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ° ذ³ذ»رƒذ±ذ¸ذ½ذ½ذ¾ذ¹ رپذ²رڈذ·ذ¸ رپ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»ذ¾ذ¼, ذ° ذ؟ر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ذ¾رچذ·ذ¸ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ذ¾ رپذ²رڈذ·ر‹ذ²ذ°ر‚رŒ رپ ذ؛ذ¾ذ½ذ؛ر€ذµر‚ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ±ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ°ذ¼ذ¸.

ذںر€ذ¾ر‡ر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ ذ½ذ¾ذ¶ذ° ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ´ذµذ»ذ¾ذ¼ ذ²ذµرپرŒذ¼ذ° ذ½ذµذ؟ر€ذ¾رپر‚ر‹ذ¼. ذںر€ذµذ¶ذ´ذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ر‚ذ¾ذ¼رƒ, ر‡ر‚ذ¾ ذ²ر‹ر€ذµذ·ذ°ذµذ¼ر‹ذµ ذ½ذ° ذ¼ذµر‚ذ°ذ»ذ»ذµ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ر‹ ذ·ذ°ر‡ذ°رپر‚رƒرژ ذ؟ذ¾ذ´ذ²ذµر€ذ³ذ°رژر‚رپرڈ رپر‚ذ¸ذ»ذ¸ذ·ذ°ر†ذ¸ذ¸, ر‡ذ°رپر‚رŒ ر‡ذµر€ر‚, ذ¸ذ· ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ر… ذ¾ذ½ذ¸ رپذ¾رپر‚ذ¾رڈر‚, ذ¾ذ؟رƒرپذ؛ذ°ذµر‚رپرڈ ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¾رپر‚ذ¾ر‚ر‹ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»ذ½ذµذ½ذ¸رڈ, ذ° ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾, ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ر‹ رپ رپذ¾ذ²ذµر€رˆذµذ½ذ½ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ½ر‹ذ¼ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ¾ر‚ذ»ذ¸ر‡ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ´ر€رƒذ³ ذ¾ر‚ ذ´ر€رƒذ³ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذµذ·ذ½ذ°ر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ¹ ر‡ذµر€ر‚ذ¾ذ¹ ذ¸ذ»ذ¸ رچذ»ذµ& ذ¼ذµذ½ر‚ذ¾ذ¼.

ذ’ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¼ رپذ»رƒر‡ذ°ذµ ذµرپذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ¾ر‡ر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ ر‚ر€ذµر‚رŒذµذ³ذ¾ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ° ذ½ذµ ذ²ر‹ذ·ر‹ذ²ذ°ذ»ذ¾ ذ¾رپذ¾ذ±ر‹ر… ذ·ذ°ر‚ر€رƒذ´ذ½ذµذ½ذ¸ذ¹, ر‚ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ±ر‹ذ» رپر‚ذ¸ذ»ذ¸ذ·ذ¾ذ²ذ°ذ½ ذ´ذ¾ ذ½ذµرƒذ·ذ½ذ°ذ²ذ°ذµذ¼ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¸ ر‚ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ² ر€ذµذ·رƒذ»رŒر‚ذ°ر‚ذµ ذ؟ذµر€ذµذ±ذ¾ر€ذ° ذ¼ذ°رپرپر‹ ذ²ذ°ر€ذ¸ذ°ذ½ر‚ذ¾ذ² رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒ رچر‚رƒ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ رپذ»ذµذ´رƒرژر‰ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼ : آ«![]() آ». ذںذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ ذ¼ذ¾ذ³ ر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ؛ذ°ذ؛ آ«رƒرپرƒذ¹آ» – آ«ر‚ذ¾ذ½ذ؛ذ¸ذ¹, رپذ»ذ°ذ±ر‹ذ¹آ», ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ آ«ر‚ذ°ذ¼رچآ» – آ«ذ´ذ»رڈآ», ر‚ر€ذµر‚ذ¸ذ¹ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ر‚ذ¾آ» ذ¸ذ»ذ¸ آ«ذ؛ذ°ر‚ذ°ذ½ذ°آ», ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¼ذµر‡, ذ½ذ¾ذ¶, ذ²ذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛. ذںر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ رپذ¼ر‹رپذ» ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ½ذµذ؟ذ¾ذ½رڈر‚ذ½ر‹ذ¼.

آ». ذںذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ ذ¼ذ¾ذ³ ر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ؛ذ°ذ؛ آ«رƒرپرƒذ¹آ» – آ«ر‚ذ¾ذ½ذ؛ذ¸ذ¹, رپذ»ذ°ذ±ر‹ذ¹آ», ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ آ«ر‚ذ°ذ¼رچآ» – آ«ذ´ذ»رڈآ», ر‚ر€ذµر‚ذ¸ذ¹ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ر‚ذ¾آ» ذ¸ذ»ذ¸ آ«ذ؛ذ°ر‚ذ°ذ½ذ°آ», ر‡ر‚ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¼ذµر‡, ذ½ذ¾ذ¶, ذ²ذ¾ذ¾ذ±ر‰ذµ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛. ذںر€ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¼ رپذ¼ر‹رپذ» ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ½ذµذ؟ذ¾ذ½رڈر‚ذ½ر‹ذ¼.

ذ§ذµر€ذµذ· ذ½ذµذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ ذ²ر‹رڈرپذ½ذ¸ر‚رŒ ذ½ذ°ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذµ ذµر‰ذµ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ°ذ»ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ° , ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ¼ذ¾ ر‡ر‚ذµذ½ذ¸رڈ آ«رƒرپرƒذ¹آ» ر‡ذ¸ر‚ذ°ذµر‚رپرڈ ذµر‰ذµ ذ؛ذ°ذ؛ ذ¸ آ«رپرƒرپرƒذ؛ذ¸آ». ذ،ذ»ذ¾ذ²ذ¾ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ؟ذ¾&رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚ ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸ذµ, ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ذ¾ذµ ذ¼ذ¸رپذ؛ذ°ذ½ر‚ ذ؛ذ¸ر‚ذ°ذ¹رپذ؛ذ¸ذ¹ (Miscantussinensis). ذ،رƒرپرƒذ؛ذ¸ (آ«ر‚ذ¾ذ½ذ؛ذ¸ذ¹, رƒذ·ذ؛ذ¸ذ¹آ»), ذ؟ذ¾ ذ²رپذµذ¹ ذ²ذ¸ذ´ذ¸ذ¼ذ¾رپر‚ذ¸, ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذ» ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ ر„ذ¾ر€ذ¼ذµ ذ»ذ¸رپر‚رŒذµذ², ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ رƒ ذ؛ذ¸ر‚ذ°ذ¹رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ¸رپذ؛ذ°ذ½ر‚ذ° ذ¾ذ½ذ¸ ذ´ذ»ذ¸ذ½ذ½ر‹ذµ, ر‚ذ¾ذ½ذ؛ذ¸ذµ, ذ¾رپر‚ر€ر‹ذµ ذ¸ ذ±ذ»ذµرپر‚رڈر‰ذ¸ذµ, ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ ذµذ³ذ¾ ذ½ذ°ذ¸ذ¼ذµذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ – ذ¾ذ±ذ°ذ½ذ° (ذ±رƒذ؛ذ²ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ آ«ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ°ر‚ر‹ذ¹ ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ؛آ», ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذµذ³ذ¾ ر†ذ²ذµر‚رƒر‰ذ°رڈ ذ¼ذµر‚ذµذ»ذ؛ذ° ذ½ذ°ذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ»ذ° ذ؟ر‹رˆذ½ذ¾ذµ ذ¾ذ؟ذµر€ذµذ½رŒذµ ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ° ذ؟ر‚ذ¸ر†ر‹). ذںذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ´ذ¾ رپذ°ذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ¾ذ½ر†ذ° ذ»ذµر‚ذ° – ذ¼ذ¾ذ»ذ¾ذ´ذ°رڈ ذ¼ذµر‚ذµذ»ذ؛ذ° ذ³ذ¾ذ»رƒذ±ذ¾ذ²ذ°ر‚ذ°رڈ. ذرپذµذ½رŒرژ ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ°ذµر‚ 1,5–2 ذ¼ ذ²ر‹رپذ¾ر‚ذ¾ذ¹, ذ° ر†ذ²ذµر‚ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ¾ذ±ر€ذµر‚ذ°رژر‚ ذ¶ذµذ»ر‚ذ¾ذ²ذ°ر‚ذ¾&ذ؛ذ¾ر€ذ¸ر‡ذ½ذµذ²ر‹ذ¹ ذ¾ر‚ر‚ذµذ½ذ¾ذ؛. ذذ° ذ؟ذ¾رپذ»ذµذ´ذ½ذµذ¹ رپر‚ذ°ذ´ذ¸ذ¸ ذ¾ذ½ذ¸ رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²رڈر‚رپرڈ ذ±ذµذ»ر‹ذ¼ذ¸, ذ؟ذ¾رپذ»ذµ ر‡ذµذ³ذ¾ ذ¾ذ؟ذ°ذ´ذ°رژر‚. ذ’ ذ´ذ¾ذ»ذ¸ذ½ذ°ر… ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°رژر‚رپرڈ ذ·ذ°ر€ذ¾رپذ»ذ¸ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸رڈ .

ذذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ, ذ²ر‹ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ°رڈ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ: آ«ذ،رƒرپرƒذ؛ذ¸ ر‚ذ°ذ¼رچ ذ³ذ°ر‚ذ°ذ½ذ°آ»

ذ،رƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ²ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚ ذ² ر‡ذ¸رپذ»ذ¾ ر‚ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµذ¼ر‹ر… آ«ذ°ذ؛ذ¸ ذ½ذ¾ ذ½ذ°ذ½ذ°ذ؛رƒرپذ°آ» رپذµذ¼ذ¸ ذ¾رپذµذ½ذ½ذ¸ر… ر‚ر€ذ°ذ² – ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸ذ¹, ر†ذ²ذµر‚رƒر‰ذ¸ر… ذ¾رپذµذ½رŒرژ. ذ£ذ¶ذµ رپ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ° رپذµذ´رŒذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذµذ؛ذ° ذ¾ر„ذ¸ر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ» رپذµذ·ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ±ذ¾ر€ذ° ر‚ر€ذ°ذ². ذ،ذ±ذ¾ر€ ر‚ر€ذ°ذ² ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ذ¾ر…ذ»ذµذ±ذ؛ذ¸ (ذ¸ذ»ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ؟ر€ذ°ذ²ر‹) ذ¸ذ· رپذµذ¼ذ¸ ذ²ذµرپذµذ½ذ½ذ¸ر… ذ¸ذ»ذ¸ ذ¾رپذµذ½ذ½ذ¸ر… ر‚ر€ذ°ذ² ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذµذ½ ذ±ر‹ذ» ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ر‚رŒ رپذ¾ذ±ذ¸ر€ذ°ر‚ذµذ»رژ ذ·ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ²رŒذµ ذ¸ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ؟ذ¾ذ»رƒر‡ذ¸ذµ ذ² ذ³ر€رڈذ´رƒر‰ذµذ¼ ذ¾ر‚ر€ذµذ·ذ؛ذµ رپذµذ·ذ¾ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ر†ذ¸ذ؛ذ»ذ°. ذ§ذ°ر‰ذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ر€ذµر‡رŒ ذ¸ذ´ذµر‚ ذ¾ ذ½ذ°ذ±ذ¾ر€ذµ ذ¸ذ· رپذµذ¼ذ¸ ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸ذ¹, ذ؟ر€ذ¸ر‡ذµذ¼ رپذ¾رپر‚ذ°ذ² ذ½ذ°ذ±ذ¾ر€ذ° رپ ر‚ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ¸ ذ½ذµرپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛ذ¾ ذ¼ذµذ½رڈذ»رپرڈ, ذ¼ذµذ½رڈذ»ذ¸رپرŒ ذ¸ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ¾ذ´ذ½ذ¸ر… ذ¸ ر‚ذµر… ذ¶ذµ ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸ذ¹, ذ¾ذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ ذ؛ذ¸ر‚ذ°ذ¹رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ¼ذ¸رپذ؛ذ°ذ½ر‚ ذ½ذµذ¸ذ·ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸رپرƒر‚رپر‚ذ²ذ¾ذ²ذ°ذ» ذ² رچر‚ذ¾ذ¼ ذ½ذ°ذ±ذ¾ر€ذµ. ذںذ¾ذ¼ذ¸ذ¼ذ¾ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ² ر‡ذ¸رپذ»ذ¾ رپذµذ¼ذ¸ ر‚ر€ذ°ذ² ذ²ر…ذ¾ذ´رڈر‚ ر…ذ°ذ³ذ¸ (ذ»ذµرپذ؟ذµذ´ذµر†ذ° ذ´ذ²رƒر†ذ²ذµر‚ذ½ذ°رڈ – ذ´ذµذ؛ذ¾ر€ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»رƒذ؛رƒرپر‚ذ°ر€ذ½ذ¸ذ؛, ر‡رŒذ¸ ذ»ذ¸رپر‚رŒرڈ ذ½ذ°ذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°رژر‚ ذ؛ذ»ذµذ²ذµر€), ذ؛رƒذ´ذ·رƒ (ذ؟رƒرچر€ذ°ر€ذ¸رڈ ذ»ذ¾ذ؟ذ°رپر‚ذ½ذ°رڈ – ر‚ر€ذ°ذ²رڈذ½ذ¸رپر‚ذ°رڈ ذ»ذ¸ذ°ذ½ذ°), ذ½ذ°ذ´رچرپذ¸ذ؛ذ¾ (ذ³ذ²ذ¾ذ·ذ´ذ¸ذ؛ذ° ذ؟ر‹رˆذ½ذ°رڈ), ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°رچرپذ¸ (رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ²ذ°ذ»ذµر€ذ¸ذ°ذ½ذ°), ر„رƒذ´ذ·ذ¸ذ±ذ°ذ؛ذ°ذ¼ذ° (ذ؟ذ¾رپذ؛ذ¾ذ½ذ½ذ¸ذ؛ ذ؟ر€ذ¾ذ±ذ¾ذ´ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ – ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ذ· رپذµذ¼ذµذ¹رپر‚ذ²ذ° ذ°رپر‚ر€ذ¾ذ²ر‹ر…), ذ؛ذ¸ذ؛ر‘ (ذ؛ذ¸ر‚ذ°ذ¹رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ذ؛ذ¾ذ»رŒر‡ذ¸ذ؛). ذ،ذµذ¼رŒ ذ¾رپذµذ½ذ½ذ¸ر… ر‚ر€ذ°ذ² ذ¸ذ³ر€ذ°رژر‚ ذ² ر€ذµذ»ذ¸ذ³ذ¸ذ¸ ذ¸ ذ؛رƒذ»رŒر‚رƒر€ذµ ذ¯ذ؟ذ¾ذ½ذ¸ذ¸ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆرƒرژ ر€ذ¾ذ»رŒ ذµر‰ذµ رپ ذ´ر€ذµذ²ذ½ذ¸ر… ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½, ذ¸ رچر‚ذ¾ر‚ ذ¼ذ¾ر‚ذ¸ذ² ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ¸ر‚ ذ؛ ر‡ذ¸رپذ»رƒ ذ؛ذ»ذ°رپرپذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ر… ذ² رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذµ. ذ§ذ¸رپذ»ذ¾ رپذµذ¼رŒ ذ² ذ±رƒذ´ذ´ذ¸ذ·ذ¼ذµ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€رƒذµر‚ آ«رپر‡ذ°رپر‚رŒذµآ», ذ½ذ¾ ذ² ذ؟ذµر€ذ²رƒرژ ذ¾ر‡ذµر€ذµذ´رŒ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ رپ ذ¾ذ±ر€رڈذ´ذ°ذ¼ذ¸, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ذ»ذ¸ ذ¸ذ½ذ°ر‡ذµ ذ°رپرپذ¾ر†ذ¸ذ¸ر€رƒرژر‰ذ¸ذ¼ذ¸رپرڈ رپ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¸ذ¼ذ¸ ذ²ذµر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸. ذ،ذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸ذ·ذ¼ – رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ°رڈ ذ؛ذ¾ر€ذµذ½ذ½ذ°رڈ رڈذ·ر‹ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ر€ذµذ»ذ¸ذ³ذ¸رڈ, ذµذµ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²رƒ رپذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذµر‚ ذ؛رƒذ»رŒر‚ ذ؟ر€ذµذ´ذ؛ذ¾ذ² ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؛ذ»ذ¾ذ½ذµذ½ذ¸ذµ رپذ¸ذ»ذ°ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ر€ذ¾ذ´ر‹. ذ’ ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذµ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ ذ»ذµذ¶ذ°ر‚ ذ¼ذ¸ر„ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸رڈ ذ´ر€ذµذ²ذ½ذ¸ر… رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ذ»ذµذ¼ذµذ½, ذ¸ذ·ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ذ°رڈ ذ² رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ر… ر…ر€ذ¾ذ½ذ¸ذ؛ذ°ر… ذڑذ¾ذ´ذ·ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¸ ذذ¸ر…ذ¾ذ½ذ³ذ¸, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ رپر‡ذ¸ر‚ذ°رژر‚رپرڈ رپذ²رڈر‰ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؛ذ½ذ¸ذ³ذ°ذ¼ذ¸ رچر‚ذ¾ذ¹ ر€ذµذ»ذ¸ذ³ذ¸ذ¸. ذ،ذ°ذ¼ر‹ذ¼ ذ¶ذµ ذ³ذ»ذ°ذ²ذ½ر‹ذ¼ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ؛رƒذ»رŒر‚ ذ¸ذ»ذ¸ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ». ذر‚ذ¾ ذ²ر‹ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ رپذ¾ذ·ذ½ذ°ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ رپذ¾رƒر‡ذ°رپر‚ذ¸رڈ ذ»رژذ´ذµذ¹ ذ² ذ؟ر€ذ¸ر€ذ¾ذ´ذ½ر‹ر… ر€ذ¸ر‚ذ¼ذ°ر… ذ¸ ذ´ذµذ»ذ°ر… ذ±ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ². ذ§ذµر€ذµذ· ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ» ذ´ذ¾رپر‚ذ¸ذ³ذ°ذµر‚رپرڈ ذ¾ر‰رƒر‰ذµذ½ذ¸ذµ ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذ° ذ¸ رپذ»ذ¸رڈذ½ذ¸رڈ رپ ذ¶ذ¸ذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ر€ذ¾ذ´ذ¾ذ¹5.

ذرپذµذ½ذ½ذ¸ذ¼ذ¸ ر‚ر€ذ°ذ²ذ°ذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ ذ»رژذ±ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ² ر‚ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ رپذµذ·ذ¾ذ½ذ°, ذ¾ر‚ذ¼ذµر‡ذ°رڈ, ذ؛ذ°ذ؛ ذ¾ذ½ذ¸ ذ¼ذµذ½رڈرژر‚رپرڈ رپذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذµذ¼. ذذ°ذ؛ذ°ذ½رƒذ½ذµ ذںر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ»رژذ±ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ¹ ذ»رƒذ½ذ¾ذ¹ (ر†رƒذ؛ذ¸ذ¼ذ¸), ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذ¹ ذ؟ر€ذ¸ر…ذ¾ذ´ذ¸ذ»رپرڈ ذ½ذ° ذ؟رڈر‚ذ½ذ°ذ´ر†ذ°ر‚ر‹ذ¹ ذ´ذµذ½رŒ ذ²ذ¾رپرŒذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµرپرڈر†ذ° ذ؟ذ¾ ذ»رƒذ½ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ؛ذ°ذ»ذµذ½ذ´ذ°ر€رژ, رپذµذ¼رŒ ذ¾رپذµذ½ذ½ذ¸ر… ر‚ر€ذ°ذ² ذ؟ر€ذ¸ذ½رڈر‚ذ¾ ذ±ر‹ذ»ذ¾ رپر€ذµذ·ذ°ر‚رŒ, ر‡ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ؟ر€ذ¸ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ¸ر‚رŒ ذ¾رپذ¾ذ±رƒرژ ذ؟ر€ذ¸ذ؟ر€ذ°ذ²رƒ ذ´ذ»رڈ ر€ذ¸رپذ¾ذ²ر‹ر… ذ؛ذ¾ذ»ذ¾ذ±ذ؛ذ¾ذ² ذ´ذ°ذ½ذ³ذ¾. ذ¢ذ°ذ؛ذ°رڈ ذ؟ذ¸ر‰ذ° ذ² ذ½ذ¾ر‡رŒ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ»رƒذ½ذ¸رڈ ذ²ذ¾رپرŒذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµرپرڈر†ذ°, ذ؟ذ¾ ذ؟ذ¾ذ²ذµر€رŒرژ, ذ²ذ؟ذ¸ر‚ر‹ذ²ذ°ذ»ذ° ذ¼ذ°ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛رƒرژ رپذ¸ذ»رƒ ذ»رƒذ½ر‹, ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ°ذ²ذ»رڈذ»ذ° ذ¶ذ¸ذ·ذ½ذµذ½ذ½رƒرژ رچذ½ذµر€ذ³ذ¸رژ, ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ¸ذ²ذ°ذ»ذ° ذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ذ»ذµر‚ذ¸ذµ, ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ¾رپذ¸ذ»ذ° رپر‡ذ°رپر‚رŒذµ, رƒذ´ذ°ر‡رƒ, ذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ذ؛ ذ² ذ´ذ¾ذ¼. ذذ° رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ذµ آ«رپر‚ذ¾ذ»ذ¸ذ؛ذ¸ ذ´ذ»رڈ ذ»رƒذ½ر‹آ» رپر‚ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپر‹, ذ½ذ° ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ؛ذ»ذ°ذ»ذ¸ ذ؟رڈر‚ذ½ذ°ذ´ر†ذ°ر‚رŒ ذ؟ر€ذ¸ذ؟ر€ذ°ذ²ذ»ذµذ½ذ½ر‹ر… ذ´ذ°ذ½ذ³ذ¾ (ذ¾ذ½ذ¸ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ر€ذ°رپر‚ ذ»رƒذ½ر‹ – ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ»رƒذ½ذ¸ذµ). ذ’ذ¾ذ·ذ»ذµ رپر‚ذ¾ذ»ذ¸ذ؛ذ° ذ·ذ°ذ¶ذ¸ذ³ذ°ذ»ذ¸ ذ´ذ²ذµ رپذ²ذµر‡ذ¸ ذ¸ رپر‚ذ°ذ²ذ¸ذ»ذ¸ ذ²ذ°ذ·رƒ رپ ذ؟رƒر‡ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸. ذ’ ر‚ذ¾ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذµذ³ذ¾ ذ¼ذµر‚ذµذ»ذ؛ذ¸ رƒذ¶ذµ رپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ذ»ذ¸رپرŒ ذ±ذµذ»ر‹ذ¼ذ¸. ذ—ذ°ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ؛ذ° ذ¾رپذµذ½ذ½ذ¸ر… ر‚ر€ذ°ذ² (ذ¸ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ² ر‚ذ¾ذ¼ ر‡ذ¸رپذ»ذµ) ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ؟ر€ذ°ذ²ر‹ ذ؟ر€ذµذ²ر€ذ°ر‰ذ°ذ»ذ°رپرŒ ذ² ذ¾رپذ¾ذ±ر‹ذ¹ ذ¾ذ±ر€رڈذ´: آ«رپر€ذµذ·ذ°ر‚رŒ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸آ» (ذ° ذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ رچر‚ذ¾ رپذ¾ذ²رپذµذ¼ ذ½ذµ ذ»ذµذ³ذ؛ذ¾, ذ؟ذ¾رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛رƒ رپر‚ذµذ±ذ»ذ¸ ذµذ³ذ¾ ذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ½ر‹ذµ) – ذ² رچر‚ذ¾ذ¼ ذ؛ذ¾ذ½ر‚ذµذ؛رپر‚ذµ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚ آ«رپذ¾ذ²ذµر€رˆذ°ر‚رŒ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ´ذµذ¹رپر‚ذ²ذ¸ذµ رپ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¸ذ¼ذ¸ ر†ذµذ»رڈذ¼ذ¸آ».

ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ½ذ° ذ½ذ¾ذ¶ذµ ذ؟ر€ذ°ذ²ذ¸ذ»رŒذ½ذµذµ ذ²رپذµذ³ذ¾ ذ±رƒذ´ذµر‚ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒ ذ؛ذ°ذ؛ آ«رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ر‚ذ°ذ¼رچ ذ³ذ°ر‚ذ°ذ½ذ°آ» – ذ½ذ¾ذ¶ ذ´ذ»رڈ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸. ذںذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ°رڈ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ²ذ¾رپذ؟ر€ذ¸ذ½ذ¸ذ¼ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ¸ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ¼ذµر‡ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ¹ رپذ¸ذ»ر‹, ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ½ر‹ر… “ذ؟ذ¾ذ¼ر‹رپذ»ذ¾ذ²â€آ», ذ¸ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ½ذ¾ذ¶ ذ´ذ»رڈ (رپر€ذµذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ) رپرƒرپرƒذ؛ذ¸آ» (ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ ذ¾ر‚ذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ر€ذµذ¶رƒر‰ذµذ¹ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ±ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ ذ¸ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»ذ°, رپذ²رڈر‰ذµذ½ذ½ذ¾ذµ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµ).

ذ’ ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذ¸ ذ¾رپذµذ½ذ½ذµذ³ذ¾ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾ذ»رƒذ½ذ¸رڈ ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒذµر‚رپرڈ ذ´ذ²ذ°ذ¶ذ´ر‹ – ذ؛ذ°ذ؛ ر‚ر€ذ°ذ²ذ° ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ رپذ²رڈر‰ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¸ر‰ذ¸ ذ¸ ذ؛ذ°ذ؛ رپر€ذµذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ ذ؛ذ¾ذ»ذ¾رپرŒرڈ رپ ذ¼ذµر‚ذµذ»ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ² ذ²ذ°ذ·ذµ.

ذذ´ذ½ذ°ذ؛ذ¾ رچر‚ذ¾ ذ½ذµ ذµذ´ذ¸ذ½رپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ», ذ² ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ¾ر‚ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ²ذ°ذ¶ذ½ذ°رڈ ر€ذ¾ذ»رŒ. ذ—ذ½ذ°ذ؛ذ¾ذ¼رپر‚ذ²ذ¾ رپ رپذµذ·ذ¾ذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ°ذ¼ذ¸ ذ¸ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»ذ°ذ¼ذ¸ ذ¾ذ±ذ½ذ°ر€رƒذ¶ذ¸ذ²ذ°ذµر‚, ر‡ر‚ذ¾ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒذµر‚رپرڈ ذ² ر€رڈذ´ذµ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¸ر… ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² ذ² ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ½ر‹ر… ر…ر€ذ°ذ¼ذ°ر… ذ² ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¼ذ¾ذ½ذ¾ – رپذ°ذ؛ر€ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ², ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ رƒر‡ذ°رپر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ رپذ»رƒذ¶ذ±ر‹, ذ° ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ¸ ذ²ذµر€رƒرژر‰ذ¸ذµ, ذ´ذµر€ذ¶ذ°ر‚ ذ² ر€رƒذ؛ذ°ر…. ذ’ ر‚ذ¾ر€ذ¸ذ¼ذ¾ذ½ذ¾ ذ² ذ؟ر€ذ¾ر†ذµرپرپذµ ذ¾ذ±ر€رڈذ´ذ° ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ذ¾ ذ½ذ¸رپر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚ ذ±ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ¾, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¼رƒ ذ؟ذ¾رپذ²رڈر‰ذµذ½ ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛.

ذ’ ذ؛ذ°ر‡ذµرپر‚ذ²ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ذ° ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ ذ¤رƒذ´ذ·ذ¸-ذپرپذ¸ذ´ذ°. ذذ½ ذ½ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°ذµر‚رپرڈ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ آ«ذںر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ ذ¾ذ³ذ½رڈآ», ذ¸ذ»ذ¸ آ«ذںر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ ذ،رƒرپرƒذ؛ذ¸آ». ذذ½ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ² رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¾ذ¼ رپذ²رڈر‚ذ¸ذ»ذ¸ر‰ذµ ذ،رچذ½ذ³رچذ½-ذ´ذ·ذ¸ذ½ذ´ذ·رڈ, ر€ذ°رپذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذ¸ ذ²ر…ذ¾ذ´ذµ ذ½ذ° ذ´ذ¾ر€ذ¾ذ³رƒ, ذ؟ذ¾ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ رپذ¾ذ²ذµر€رˆذ°ذµر‚رپرڈ ذ²ذ¾رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ° ذ³ذ¾ر€رƒ ذ¤رƒذ´ذ·ذ¸. ذ،ذ²رڈر‚ذ¸ذ»ذ¸ر‰ذµ ذ½ذ°ر…ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ² ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذµ ذ¤رƒذ´ذ·ذ¸-ذپرپذ¸ذ´ذ° ذ² ذ؟ر€ذµر„ذµذ؛ر‚رƒر€ذµ ذ¯ذ¼ذ°ذ½ذ°رپذ¸. ذںر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ر‚رپرڈ ذ´ذ²ذ° ذ´ذ½رڈ – 26–27 ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذ° (ذ؟ذ¾ رپذ¾ذ»ذ½ذµر‡ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ؛ذ°ذ»ذµذ½ذ´ذ°ر€رژ) – ذ¸ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ·ذ°ذ؛ر€ر‹ر‚ذ¸ذµذ¼ رپذµذ·ذ¾ذ½ذ° ذ²ذ¾رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸رڈ ذ½ذ° ذ³ذ¾ر€رƒ ذ¤رƒذ´ذ·ذ¸.

ذںر€ذ¾ذ¸رپر…ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ¸ذµ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ°ر†رƒر€ذ¸ رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ذ¾ رپ ذ±ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ¾ذ¼ ذڑذ¾-ذ½ذ¾ ذ¥ذ°ذ½ذ°ذ½ذ¾ ذ،ذ°ذ؛رƒرڈ-ر…ذ¸ذ¼رچ, ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹ذ¼ ذ¶ذµذ½رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ؟ذµر€رپذ¾ذ½ذ°ذ¶ذµذ¼ ذ² رپرژذ¶ذµر‚ذµ ذ¾ ذ¶ذµذ½ذ¸ر‚رŒذ±ذµ ذ²ذ½رƒذ؛ذ° ذ±ذ¾ذ³ذ¾ذ² ذذ¸ذ½ذ¸ذ³-ذ½ذ¾ ذ¼ذ¸ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ – ذ²ذ½رƒذ؛ذµ ذ±ذ¾ذ³ذ¸ذ½ذ¸ ذگذ¼ذ°ر‚رچر€ذ°رپرƒ.

ذ،ذ¾ذ³ذ»ذ°رپذ½ذ¾ ذ¼ذ¸ر„ذ¾ذ»ذ¾ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ رپذ²ذ¾ذ´ذ°ذ¼ ذڑذ¾ذ´ذ·ذ¸ذ؛ذ¸ ذ¸ ذذ¸ر…ذ¾ذ½ رپر‘ذ؛ذ¸,ذذ¸ذ½ذ¸ذ³ذ¸-ذ½ذ¾ ذ¼ذ¸ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ ذ¸ذ· ذ´ذ²رƒر… رپذµرپر‚ذµر€ ذ³ذ¾ر€ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ±ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ²ذ°, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذµ ذ¾ذ½ ذ²رپر‚ر€ذµر‚ذ¸ذ», رپذ؟رƒرپر‚ذ¸ذ²رˆذ¸رپرŒ ذ½ذ° ذ·ذµذ¼ذ»رژ, ذ¾ر‚ذ´ذ°ذ» ذ؟ر€ذµذ´ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ر€ذµذ؛ر€ذ°رپذ½ذ¾ذ¹ ذ،ذ°ذ؛رƒرڈ-ذ½ذ¾ ذ¥ذ¸ذ¼رچ, ر‡رŒذµ ذ¸ذ¼رڈ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚ آ«ذ´ذµذ²ذ°, ر†ذ²ذµر‚رƒر‰ذ°رڈ, ذ؛ذ°ذ؛ ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ؛ ذ½ذ° ذ´ذµر€ذµذ²ذµآ», ذ¸ ذ¾ر‚ذ²ذµر€ذ³ ذ½ذµذ؛ر€ذ°رپذ¸ذ²رƒرژ ذکذ²ذ°ذ½ذ°ذ³ذ°-ر…ذ¸ذ¼رچ (ذ”ذµذ²ذ°-ذ”ذ¾ذ»ذ³ذ°رڈ ذ،ذ؛ذ°ذ»ذ°). ذ ذ°رپرپذµر€ذ¶ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¾ر‚ذµر† رپذ؛ذ°ذ·ذ°ذ», ر‡ر‚ذ¾ ذ¶ذ¸ذ·ذ½رŒ ذ؟ذ¾ر‚ذ¾ذ¼ذ؛ذ¾ذ² ذ½ذµذ±ذµرپذ½ر‹ر… ذ±ذ¾ذ³ذ¾ذ² ذ±رƒذ´ذµر‚ ذ½ذµذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ذ²ذµر‡ذ½ذ¾ذ¹, ذ؛ذ°ذ؛ ر†ذ²ذµر‚ر‹. ذ،ذ°ذ؛رƒرڈ-ذ½ذ¾ ذ¥ذ¸ذ¼رچ ذ·ذ°ر‡ذ°ذ»ذ° ذ´ذµر‚ذµذ¹ ذ؟ذ¾رپذ»ذµ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ½ذ¾ر‡ذ¸, ذ¸ ذذ¸ذ½ذ¸ذ³ذ¸ ذ²ر‹ر€ذ°ذ·ذ¸ذ» رپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸ذµ, ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذµر‚ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ½ذ°ذ´ذ»ذµذ¶ذ°ر‚ ذµذ¼رƒ. ذ¢ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ،ذ°ذ؛رƒرڈ-ر…ذ¸ذ¼رچ, ر‡ر‚ذ¾ذ±ر‹ ذ´ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚رŒ رپذ²ذ¾رژ ر‡ذ¸رپر‚ذ¾ر‚رƒ, ذ·ذ°ر‚ذ²ذ¾ر€رڈذµر‚رپرڈ ذ² ر…ذ¸ذ¶ذ¸ذ½ذµ, رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· ر‚ر€ذ°ذ²ر‹, ذ¸ ذ؟ذ¾ذ´ذ¶ذ¸ذ³ذ°ذµر‚ ذµذµ, ذ½ذ¾ ذ¸ رپذ°ذ¼ذ° ذ¾ذ½ذ° ذ¸ ر€ذ¾ذ¶ذ´ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذµرژ ذ´ذµر‚ذ¸ ذ¾رپر‚ذ°رژر‚رپرڈ ذ½ذµذ²ر€ذµذ´ذ¸ذ¼ر‹ذ¼ذ¸.

ذ،ر€ذµذ·ذ°ذ½ذ¸ذµ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ½ذ° رچر‚ذ¾ذ¼ ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذµ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ ذ¾رپذ¾ذ±ر‹ذ¹ رپذ¼ر‹رپذ», ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذ°ذ؟ذ¾ذ¼ذ¸ذ½ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¾ ر‚ذ¾ذ¼, ذ¸ذ· ر‡ذµذ³ذ¾ ذ،ذ°ذ؛رƒرڈ-ذ½ذ¾ ذ¥ذ¸ذ¼رچ رپذ¾ذ¾ر€رƒذ¶ذ°ذ»ذ° رپذ²ذ¾رژ ر…ذ¸ذ¶ذ¸ذ½رƒ. ذ’ ر‚ذµر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ؟ذµر€ذ²ذ¾ذ¹ ذ½ذ¾ر‡ذ¸ ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ° ذ²ذ¾ذ·ذ¶ذ¸ذ³ذ°رژر‚ ر„ذ°ذ؛ذµذ»ر‹. ذ’ذ¾ ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ´ذµذ½رŒ ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ذ°, ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ؟ذµر€ذµذ½ذ¾رپذ½ر‹ذµ ذ°ذ»ر‚ذ°ر€ذ¸ ذ²ذ¾ذ·ذ²ر€ذ°ر‰ذ°رژر‚رپرڈ ذ² ر…ر€ذ°ذ¼, رƒر‡ذ°رپر‚ذ½ذ¸ذ؛ذ¸ رˆذµرپر‚ذ²ذ¸رڈ ذ½ذµرپرƒر‚ ذ² ر€رƒذ؛ذ°ر… ذ؟رƒر‡ذ؛ذ¸ رپر€ذµذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ر… رپرƒرپرƒذ؛ذ¸. ذر‚ذ¾ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€رƒذµر‚ ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ¾ ذ¾رپذµذ½ذ¸ ذ¸ ذ½ذ°ذ´ذµذ¶ذ´رƒ ذ½ذ° رƒذ¼ذ¸ذ»ذ¾رپر‚ذ¸ذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ذ²رƒذ»ذ؛ذ°ذ½ذ° ذ¤رƒذ´ذ·ذ¸, ذ؟ذ¾رپذ؛ذ¾ذ»رŒذ؛رƒ ذ،ذ°ذ؛رƒرڈ-ذ½ذ¾ ذ¥ذ¸ذ¼رچ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ذ¾ر‚ذ´ذ°ذ½ر‹ ذ²رپذµ ذ؟ذ¾ر‡ذµرپر‚ذ¸. ذ ذ¸ر‚رƒذ°ذ» ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ, ر‡ر‚ذ¾ ذ·ذ»ذ¾ رپذ¾ذ¶ذ¶ذµذ½ذ¾ ذ² ذ؟ذ»ذ°ذ¼ذµذ½ذ¸ ر„ذ°ذ؛ذµذ»ذ¾ذ², ذ° آ«ر‡ذ¸رپر‚ر‹ذµآ»

رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ¾ذ±ذµرپذ؟ذµر‡ذ°ر‚ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر‚ذ½رƒرژ ذ¾رپذµذ½رŒ.

ذ،ر€ذµذ·ذ°رژر‚ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ¸ ذ² ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛ ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ³ذ¾ ر…ر€ذ°ذ¼ذ° – ذ’ذµذ»ذ¸ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ رپذ²رڈر‚ذ¸ذ»ذ¸ر‰ذ° ذ،رƒذ²ذ°. ذذ½ ذ؟ذ¾رپذ²رڈر‰ذµذ½ ذ؟ر€ذ°ذ·ذ´ذ½ذ¸ذ؛رƒ رƒر€ذ¾ذ¶ذ°رڈ. ذںر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ»رپرڈ ذ¾ذ½ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ 26 ر‡ذ¸رپذ»ذ° رپذµذ´رŒذ¼ذ¾ذ³ذ¾ ذ»رƒذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµرپرڈر†ذ° (ر‚. ذµ. 26 ذ°ذ²ذ³رƒرپر‚ذ° ذ؟ذ¾ رپذ¾ذ»ذ½ذµر‡ذ½ذ¾ذ¼رƒ ذ؛ذ°ذ»ذµذ½ذ´ذ°ر€رژ). ذذ±ر€رڈذ´ ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر€ذµذ½ذ¸رڈ ذ·ذ° رƒر€ذ¾ذ¶ذ°ذ¹ رپ ذ¼ذ¾ذ»ذ¸ر‚ذ²ذ°ذ¼ذ¸ ذ·ذ° ذ½ذ¾ذ²ر‹ذ¹ رƒر€ذ¾ذ¶ذ°ذ¹ ذ·ذ°ذ؛ذ»رژر‡ذ°ذ»رپرڈ ذ² ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»ذµ رپر€ذµذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸ ذ¸ ذ²ذ¾ ذ²ذ؛رƒرˆذµذ½ذ¸ذ¸ ذ±ذ¾ذ±ذ¾ذ² ذ¸ ر€ذ¸رپذ° ذ؟ذ°ذ»ذ¾ر‡ذ؛ذ°ذ¼ذ¸, رپذ´ذµذ»ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¸ذ· رپر€ذµذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ر… رپرƒرپرƒذ؛ذ¸. ذذ½ذ¸ رپذ¸ذ¼ذ²ذ¾ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¸ ذ¾ر‡ذ¸ر‰ذµذ½ذ¸ذµ ذ¸ ذ½ذµرپذ»ذ¸ ذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½رƒرژ ر„رƒذ½ذ؛ر†ذ¸رژ.

ذ’ ذ؟ذ¾رچذ·ذ¸ذ¸ ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸ذ¹ ذ؟ذ¾ رپذ²ذ¾ذ¸ذ¼ ذ¼ذ°ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¼ رپذ²ذ¾ذ¹رپر‚ذ²ذ°ذ¼ ذ¾ر‚ذ¾ذ¶ذ´ذµرپر‚ذ²ذ»رڈذ»ذ¸رپرŒ رپ رپذ°ذ¼ذ¸ذ¼ذ¸ ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸رڈذ¼ذ¸. ذںذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ¸ ذ؟ذ¾رچر‚ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ رپر‚ر€ذ¾ذ؛ذ¸, ذ¸ ذ½ذ°ذ¸ذ¼ذµذ½ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸رڈ ر€ذ°رپر‚ذµذ½ذ¸ذ¹, ذ²ذ¾رپذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ر‹ذµ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°ر…, ذ؟ذ¾ ذ±ذ¾ذ»رŒرˆذ¾ذ¼رƒ رپر‡ذµر‚رƒ ذ¸ذ³ر€ذ°ذ»ذ¸ ر‚رƒ ذ¶ذµ ذ¾ر‡ذ¸رپر‚ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½رƒرژ ذ¸ ذ¾ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½رƒرژ ر€ذ¾ذ»رŒ, ذ؛ذ°ذ؛رƒرژ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»ذ½رڈذ»ذ¸ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ° ذ±ذ¾ذ¶ذµرپر‚ذ² ذ¸ رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ذµ رپ ذ½ذ¸ذ¼ذ¸ ذ¼ذ°ذ³ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذµ رپذ»ذ¾ذ²ذµرپذ½ر‹ذµ ر„ذ¾ر€ذ¼رƒذ»ر‹. ذڑر€ذ¾ذ¼ذµ ر‚ذ¾ذ³ذ¾, رپذ¾ ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذµذ¼ ذ¾ذ½ذ¸ ذ؟ر€ذ¸ذ¾ذ±ر€ذµذ»ذ¸ ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ر‹ذ¹ رپذ¼ر‹رپذ» – ذ²ر‹رپر‚رƒذ؟ذ°ذ»ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؛ذ°ذ·ذ°ر‚ذµذ»ذµذ¼ رƒر€ذ¾ذ²ذ½رڈ ذ؛رƒذ»رŒر‚رƒر€ر‹ ذ²ذ»ذ°ذ´ذµذ»رŒر†ذ° – ذ·ذ°ذ؛ذ°ذ·ر‡ذ¸ذ؛ذ° ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ.

ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ²ر‹رڈذ²ذ¸ذ» ر‚ذ¾ر‚ ر„ذ°ذ؛ر‚, ر‡ر‚ذ¾ ذ´ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ½ذ¾ذ¶ ذ¸ذ¼ذµذ» ذ؟ر€ذµذ´ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ, رپذ؛ذ¾ر€ذµذµ, ذ½ذµ ذ±ذ¾ذµذ²ذ¾ذµ, ذ½ذ¾ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذµ. ذکذ·ذ¾ذ±ر€ذ°ذ¶ذµذ½ذ¸ذµ ذ³ذ¸ر€ذ»رڈذ½ذ´ر‹ ر†ذ²ذµر‚ذ¾ذ², ر‚ر€ذ°ذ² ذ¸ ذ»رƒذ½ر‹ ذ½ذ° ر†رƒذ±ذ°,ذ¾ر‡ذµذ²ذ¸ذ´ذ½ذ¾, ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¾ رپذ»رƒر‡ذ°ذ¹ذ½ر‹ذ¼ ذ¸ ذ±ر‹ذ»ذ¾ رپذ²رڈذ·ذ°ذ½ذ¾ رپ ذ¼ذ¾ر‚ذ¸ذ²ذ¾ذ¼ رپذµذ¼ذ¸ ذ¾رپذµذ½ذ½ذ¸ر… ر‚ر€ذ°ذ² ذ°ذ؛ذ¸ذ½ذ¾ ذ½ذ°ذ½ذ°ذ؛رƒرپذ°, ر‡ر‚ذ¾ ذ³ذ°ر€ذ¼ذ¾ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ»ذ¾ رپ ذ؟ر€ذµذ´ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµذ¼ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°.

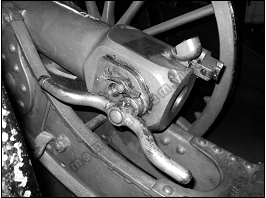

ذںذ¾ذ´ر‚ذ²ذµر€ذ´ذ¸ذ» ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذµ ذ½ذ°ذ·ذ½ذ°ر‡ذµذ½ذ¸ذµ ذ½ذ¾ذ¶ذ° ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¹ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذµ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°. ذ¥ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· ذ½ذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ¸ذ½ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر‚ذ¸ذ²ذ½ر‹ر… ر‡ذ°رپر‚ذµذ¹ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸رڈ. ذںذ¾ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€رƒ ذ؟ذ°ر‚ذ¸ذ½ر‹ ذ¸ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذµ ذ½ذ° ذ½ذµذ¼ ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ´ذµذ»ذ°ر‚رŒ, ر…ذ¾ر‚رŒ ذ¸ رپ ذ¾ذ؟ر€ذµذ´ذµذ»ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ¾ذ³ذ¾ذ²ذ¾ر€ذ؛ذ°ذ¼ذ¸, ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ر‹ ذ¾ ذ²ذ¾ذ·ر€ذ°رپر‚ذµ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°. ذ،ر‚ذ°ر€ر‹ذµ ذ¼ذµر‡ذ¸ ذ؟ذ¾ذ؛ر€ر‹ر‚ر‹ ذ³رƒرپر‚ذ¾ذ¹ ر‚ذµذ¼ذ½ذ¾-ذ؛ذ¾ر€ذ¸ر‡ذ½ذµذ²ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ر‚ذ¸ذ½ذ¾ذ¹, ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ر‹ ذ¸ رپذ»ذµذ´ر‹ ذ½ذ°رپذµر‡ذ؛ذ¸ رپذ»ذ°ذ±ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ»ذ¸ر‡ذ¸ذ¼ر‹, ذ·ذ°ر‡ذ°رپر‚رƒرژ ذ²ذ¸ذ´ذ½ر‹ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ, ذ½ذ° ذ¼ذµر‡ذ°ر… ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ذ؟ذ¾ذ·ذ´ذ½ذ¸ر… رپذ»ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ر‚ذ¸ذ½ر‹ ذ¼ذµذ½ذµذµ ذ³رƒرپر‚ذ¾ذ¹ ذ¸ ذ¸ذ¼ذµذµر‚ رپذ²ذµر‚ذ»ذ¾-ذ؛ذ¾ر€ذ¸ر‡ذ½ذµذ²ر‹ذ¹ ر†ذ²ذµر‚. ذکرپذ؛ذ»رژر‡ذµذ½ذ¸رڈ ذ±ر‹ذ²ذ°رژر‚, ذ؛ذ¾ذ³ذ´ذ° ذ¼ذµر‡ ذ؟ذ¾ر‡ر‚ذ¸ ذ½ذµ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ذ»رپرڈ ذ¸ ر…ر€ذ°ذ½ذ¸ذ»رپرڈ ذ² ذ¸ذ´ذµذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… رƒرپذ»ذ¾ذ²ذ¸رڈر…, ذ½ذ°ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر€ رپذ¼ذ°ذ·ذ°ذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ³ذ²ذ¾ذ·ذ´ذ¸ر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ¼ذ°رپذ»ذ¾ذ¼ ذ² رپذ؟ذµر†ذ¸ذ°ذ»رŒذ½ر‹ر… ذ´ذµر€ذµذ²رڈذ½ذ½ر‹ر… ذ½ذ¾ذ¶ذ½ذ°ر… رپذ¸ر€ذ°رپذ°رڈ. ذ¢ذ¾ذ³ذ´ذ°, ذ½ذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ذ²ذ¾ذ·ر€ذ°رپر‚, ذ³رƒرپر‚ذ¾ذ¹ ذ؟ذ°ر‚ذ¸ذ½ر‹ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ¸ ذ½ذµ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒرپرڈ. ذ¢ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ½ذ° ذ؟ذ¾ذ´ذ´ذµذ»ذ؛ذ°ر… ذ؟ذ¾ذ´ رپر‚ذ°ر€ذ¸ذ½ذ½ر‹ذµ ذ¼ذµر‡ذ¸, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ½ذµ ذ±ر‹ذ»ذ¸ ر€ذµذ´ذ؛ذ¾رپر‚رŒرژ ذ² رپذ°ذ¼ذ¾ذ¹ ذ¯ذ؟ذ¾ذ½ذ¸ذ¸, ذ؟ذ°ر‚ذ¸ذ½ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¼ذ¾ذ³ذ»ذ¾ ذ½ذ°ذ½ذ¾رپذ¸ر‚رŒرپرڈ ذ¸رپذ؛رƒرپرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ ذ¼ذµر‚ذ¾ذ´ذ¾ذ¼.

ذ£ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµر‡ذ° ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ ذ؟ذ¾ذ؛ر€ر‹ر‚ ر€ذ¶ذ°ذ²ر‡ذ¸ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذµ ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¾رپر‚رŒرژ, ذ¸ذ¼ذµرژر‚رپرڈ ذ؟رڈر‚ذ½ذ° ذ½ذµذ·ذ°ر€ذ¶ذ°ذ²ذµذ²رˆذµذ³ذ¾ ذ¶ذµذ»ذµذ·ذ°, ر‡ر‚ذ¾ ر…ذ°ر€ذ°ذ؛ر‚ذµر€ذ½ذ¾ ذ´ذ»رڈ ذ½ذµ ذ¾ر‡ذµذ½رŒ رپر‚ذ°ر€ر‹ر… ذ¼ذµر‡ذµذ¹ – ذ²ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ؟ذ¾ذ»ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر‹ XIX – ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ° XX ذ²ذ². ذر‚ذ¾ر‚ ذ²ر‹ذ²ذ¾ذ´ ذ؟ذ¾ذ´ر‚ذ²ذµر€ذ¶ذ´ذ°ذµر‚رپرڈ ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ذµ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸, ذ²ر‹ذ³ر€ذ°ذ²ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ½ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°, ذ؟ذ¾ ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ¼ذµر‡ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ´ذ°ر‚ذ¸ر€ذ¾ذ²ذ°ذ½ ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾: ![]() (ذڑرچذ¹ذ¾ ذ³ذ°ذ½ذ½رچذ½ رپذ¸ذ³ذ°ر†رƒ), ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚ آ«ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ر‚ر‹ذ¹ ذ¼ذµرپرڈر† ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ذ´ذ° رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذڑرچذ¹ذ¾آ» – ذ°ذ؟ر€ذµذ»رŒ 1865 ذ³. ذذ° ر‚ذ¾ذ¹ ذ¶ذµ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذµ ذ²ر‹ر€ذµذ·ذ°ذ½ذ° ذ¸ ذµر‰ذµ ذ¾ذ´ذ½ذ° ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ² ذ؛ذ»ذ°رپرپذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ ذ¾ر„ذ¾ر€ذ¼ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذ° ذ±ر‹ر‚رŒ ذ½ذµ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾. ذذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر€ذ°رپذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ´ذ»رڈ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµر‡ذ° رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ ذ؟ذ¾ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذµ رپ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¸ ذ¼ذµرپر‚ذ° ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ°, ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ر‚ذ¸ر‚رƒذ»ذ° ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ° ذ½ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذµ ذ¸ ذ´ذ°ر‚ر‹ ذ½ذ° ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ¹. ذذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ² XIX ذ². رƒ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؛رƒذ·ذ½ذµر†ذ¾ذ² ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ر‚رڈذ³ذ¾ر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذ؛ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾رپذ»ذ¾ذ²ذ½ر‹ذ¼ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ²ذ؛ذ»رژر‡ذ°ر‚رŒ ذ² رپذµذ±رڈ ذ¸ذ½ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر†ذ¸رژ ذ¾ ذ·ذ°ذ؛ذ°ذ·ر‡ذ¸ذ؛ذµ, ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ر‹ر… ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ¸ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµر‡ذ° آ«ر‚ذµرپر‚ذ°ر…آ» ذ؟ذ¾ ر€رƒذ±ذ؛ذµ ر‚ذµذ», ذ¸ذ·ر€ذµر‡ذµذ½ذ¸رڈذ¼ ذ¸ ر‚. ذ؟.

(ذڑرچذ¹ذ¾ ذ³ذ°ذ½ذ½رچذ½ رپذ¸ذ³ذ°ر†رƒ), ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚ آ«ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ر‚ر‹ذ¹ ذ¼ذµرپرڈر† ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ذ´ذ° رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذڑرچذ¹ذ¾آ» – ذ°ذ؟ر€ذµذ»رŒ 1865 ذ³. ذذ° ر‚ذ¾ذ¹ ذ¶ذµ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذµ ذ²ر‹ر€ذµذ·ذ°ذ½ذ° ذ¸ ذµر‰ذµ ذ¾ذ´ذ½ذ° ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ذ¾ذ¹ ذ² ذ؛ذ»ذ°رپرپذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ¼ ذ¾ر„ذ¾ر€ذ¼ذ»ذµذ½ذ¸ذ¸ ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذ° ذ±ر‹ر‚رŒ ذ½ذµ ذ´ذ¾ذ»ذ¶ذ½ذ¾. ذذ°ذ¸ذ±ذ¾ذ»ذµذµ ر€ذ°رپذ؟ر€ذ¾رپر‚ر€ذ°ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذ¼ذ¸ ذ´ذ»رڈ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµر‡ذ° رڈذ²ذ»رڈرژر‚رپرڈ ذ؟ذ¾ذ´ذ؟ذ¸رپذ¸ ذ½ذ° ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذµ رپ رƒذ؛ذ°ذ·ذ°ذ½ذ¸ذµذ¼ ذ¸ذ¼ذµذ½ذ¸ ذ¸ ذ¼ذµرپر‚ذ° ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²ذ°, ذ¸ذ½ذ¾ذ³ذ´ذ° ر‚ذ¸ر‚رƒذ»ذ° ذ°ذ²ر‚ذ¾ر€ذ° ذ½ذ° ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذµ ذ¸ ذ´ذ°ر‚ر‹ ذ½ذ° ذ´ر€رƒذ³ذ¾ذ¹. ذذ¾ ذ؟ر€ذ¸ذ±ذ»ذ¸ذ·ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ² XIX ذ². رƒ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ؛رƒذ·ذ½ذµر†ذ¾ذ² ذ؟ذ¾رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ر‚رڈذ³ذ¾ر‚ذµذ½ذ¸ذµ ذ؛ ذ¼ذ½ذ¾ذ³ذ¾رپذ»ذ¾ذ²ذ½ر‹ذ¼ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرڈذ¼, ذ؛ذ¾ر‚ذ¾ر€ر‹ذµ ذ¼ذ¾ذ³رƒر‚ ذ²ذ؛ذ»رژر‡ذ°ر‚رŒ ذ² رپذµذ±رڈ ذ¸ذ½ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر†ذ¸رژ ذ¾ ذ·ذ°ذ؛ذ°ذ·ر‡ذ¸ذ؛ذµ, ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¾ذ´ذ¸ذ¼ر‹ر… ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ¸ ذ´ذ°ذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµر‡ذ° آ«ر‚ذµرپر‚ذ°ر…آ» ذ؟ذ¾ ر€رƒذ±ذ؛ذµ ر‚ذµذ», ذ¸ذ·ر€ذµر‡ذµذ½ذ¸رڈذ¼ ذ¸ ر‚. ذ؟.

ذ”ذ°ذ½ذ½ذ°رڈ ذ´ذ¾ذ؟ذ¾ذ»ذ½ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ°رڈ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ: آ«![]() آ», ذ½ذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ر‚ذ¾ ر‡ر‚ذ¾ ذ²رپذµ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ر‹ ذ½ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ر‹ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ±ذ¾ر€ر‡ذ¸ذ²ذ¾, ذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ½ذµذ؟ذ¾ذ½رڈر‚ذ½ذ¾ذ¹. ذکذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ –

آ», ذ½ذµرپذ¼ذ¾ر‚ر€رڈ ذ½ذ° ر‚ذ¾ ر‡ر‚ذ¾ ذ²رپذµ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ر‹ ذ½ذ°ذ؟ذ¸رپذ°ذ½ر‹ ذ¾ر‚ذ½ذ¾رپذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ر€ذ°ذ·ذ±ذ¾ر€ر‡ذ¸ذ²ذ¾, ذ´ذ¾ذ»ذ³ذ¾ذµ ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»ذ°رپرŒ ر‚ذ°ذ؛ذ¶ذµ ذ½ذµذ؟ذ¾ذ½رڈر‚ذ½ذ¾ذ¹. ذکذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ – ![]() ذ¼ذ¾ر‚ر‚رچ – ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒآ», رپذ¾ر‡ذµر‚ذ°ذ½ذ¸ذµ

ذ¼ذ¾ر‚ر‚رچ – ذ¼ذ¾ذ¶ذ½ذ¾ ذ؟ذµر€ذµذ²ذµرپر‚ذ¸ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒآ», رپذ¾ر‡ذµر‚ذ°ذ½ذ¸ذµ ![]() ر‡ذ¸ر‚ذ°ذµر‚رپرڈ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ¢ذ°ذ´ذ¾آ» – ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر…ر€ذ°ذ¼ذ° (ذ¥ر€ذ°ذ¼ ذ¢ذ°ذ´ذ¾, ذ¸ذ»ذ¸ ذ¢ذ°ذ´ذ¾&ر‚ذ°ذ¹رپرڈ, رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²رƒذµر‚ ذ¸ ذ؟ذ¾ رپذµذ¹ ذ´ذµذ½رŒ ذ² ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر†ذ¸ذ¸ ذڑرƒذ²ذ°ذ½ذ¾, ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر†ذ¸ذ¸ ذœذ¸رچ) ذ¸ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ر‹ –

ر‡ذ¸ر‚ذ°ذµر‚رپرڈ ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ¢ذ°ذ´ذ¾آ» – ذ½ذ°ذ·ذ²ذ°ذ½ذ¸ذµ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ر…ر€ذ°ذ¼ذ° (ذ¥ر€ذ°ذ¼ ذ¢ذ°ذ´ذ¾, ذ¸ذ»ذ¸ ذ¢ذ°ذ´ذ¾&ر‚ذ°ذ¹رپرڈ, رپرƒر‰ذµرپر‚ذ²رƒذµر‚ ذ¸ ذ؟ذ¾ رپذµذ¹ ذ´ذµذ½رŒ ذ² ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر†ذ¸ذ¸ ذڑرƒذ²ذ°ذ½ذ¾, ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر†ذ¸ذ¸ ذœذ¸رچ) ذ¸ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ر‹ – ![]() آ«ذ؛ذ¸ ر‚ذ°رƒ ذ؛ذ¾ر€رچآ» – ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°رژر‚ آ«ذ²ر‹ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ» رچر‚ذ¾آ». ذ،ذ°ذ¼ر‹ذ¼ ذ·ذ°ذ³ذ°ذ´ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ رپذ¾ر‡ذµر‚ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ¾ذ² آ«

آ«ذ؛ذ¸ ر‚ذ°رƒ ذ؛ذ¾ر€رچآ» – ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°رژر‚ آ«ذ²ر‹ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ» رچر‚ذ¾آ». ذ،ذ°ذ¼ر‹ذ¼ ذ·ذ°ذ³ذ°ذ´ذ¾ر‡ذ½ر‹ذ¼ ذ¾رپر‚ذ°ذ²ذ°ذ»ذ¾رپرŒ رپذ¾ر‡ذµر‚ذ°ذ½ذ¸ذµ ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ¾ذ² آ«![]() آ», ذ½ذµ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°رژر‰ذµذµرپرڈ ذ² رپذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… رپذ»ذ¾ذ²ذ°ر€رڈر…. ذذ°ذ؛ذ¾ذ½ذµر† ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ¸ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‚رŒ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ ذ¸ رچر‚ذ¸ر… ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ¾ذ², ر‡ذ¸ر‚ذ°ذµذ¼ر‹ر… ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ¸ذ¼ذ¸ذ±ذ¸آ» ذ¸ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°رژر‰ذ¸ر… – آ«رپذ²رڈر‰ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒآ». آ«ذکذ¼ذ¸ ذ±ذ¸آ» – ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ, ذ¾ر‡ذ¸ر‰ذ°رژر‰ذ¸ذ¹ ذ½ذµر‡ذ¸رپر‚ذ¾ر‚رƒ, ذ·ذ°ذ¶ذ¸ذ³ذ°ذµر‚رپرڈ ذ² رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¾ذ¼ ر…ر€ذ°ذ¼ذµ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟رƒر‚ذµذ¼ ر‚ر€ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒذµر‚رپرڈ ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ رپذ¸ذ½رپرچذ½ – ذ؟ذ¸ر‰ذ¸, ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ¸ذ¼ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ذ³ذ°ذ¼.

آ», ذ½ذµ ذ²رپر‚ر€ذµر‡ذ°رژر‰ذµذµرپرڈ ذ² رپذ¾ذ²ر€ذµذ¼ذµذ½ذ½ر‹ر… رپذ»ذ¾ذ²ذ°ر€رڈر…. ذذ°ذ؛ذ¾ذ½ذµر† ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ¸ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¸رپر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¸ذ؛ذ¾ذ² رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‚رŒ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´ ذ¸ رچر‚ذ¸ر… ذ¸ذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ¾ذ², ر‡ذ¸ر‚ذ°ذµذ¼ر‹ر… ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ¸ذ¼ذ¸ذ±ذ¸آ» ذ¸ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°رژر‰ذ¸ر… – آ«رپذ²رڈر‰ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒآ». آ«ذکذ¼ذ¸ ذ±ذ¸آ» – ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ, ذ¾ر‡ذ¸ر‰ذ°رژر‰ذ¸ذ¹ ذ½ذµر‡ذ¸رپر‚ذ¾ر‚رƒ, ذ·ذ°ذ¶ذ¸ذ³ذ°ذµر‚رپرڈ ذ² رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¾ذ¼ ر…ر€ذ°ذ¼ذµ ذ¸رپذ؛ذ»رژر‡ذ¸ر‚ذµذ»رŒذ½ذ¾ ذ؟رƒر‚ذµذ¼ ر‚ر€ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒذµر‚رپرڈ ذ´ذ»رڈ ذ؟ر€ذ¸ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ رپذ¸ذ½رپرچذ½ – ذ؟ذ¸ر‰ذ¸, ذ؟ذ¾ذ´ذ½ذ¾رپذ¸ذ¼ذ¾ذ¹ ذ±ذ¾ذ³ذ°ذ¼.

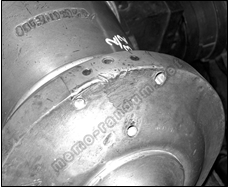

ذذ° ذ¾ذ±ر€ذ°ر‚ذ½ذ¾ذ¹ رپر‚ذ¾ر€ذ¾ذ½ذµ ذ¸ذ¼ذµذµر‚رپرڈ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ, رپذ¾ذ´ذµر€ذ¶ذ°ر‰ذ°رڈ ذ¸ذ½ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر†ذ¸رژ ذ¾ ذ¼ذµرپر‚ذµ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ¸ ذ¾ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذµ, ذ²ر‹ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ²رˆذµذ¼ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ¾ذ؛: آ«![]() آ» – آ«ذڑرƒذ²ذ°ذ½ذ¾ ذ´ذ·رژ ذœذ¸رپذ¸ذ½ذ° ذ“ذ¸ذ¼رچذ¹رپذ°ذ¹ ذ¥ذ¸ر€ذ¾ر„رƒرپذ° رپذ°ذ؛رƒآ», ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚ آ« ذکذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ» ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»رŒ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ° ذڑرƒذ²ذ°ذ½ذ¾ (ذ؟ر€ذµر„ذµذ؛ر‚رƒر€ذ° ذœذ¸رچ) ذœذ¸رپذ¸ذ½ذ° ذ“ذ¸ذ¼رچذ¹رپذ°ذ¹ ذ¥ذ¸ر€ذ¾ر„رƒرپذ°آ». ذںر€ذ¾ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ» ذ² ذ؛ذ¾ذ½ر†ذµ رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذذ´ذ¾ ذ² 1840–1860 ذ³ذ³., ذ؟ر€ذµذ¸ذ¼رƒر‰ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ² ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر†ذ¸رڈر… ذکرپرچ ذ¸ ذکذ³ذ°. ذکذ·ذ³ذ¾ر‚ذ°ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ» ذ¼ذµر‡ذ¸ ذ² ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ رˆذ؛ذ¾ذ»ر‹ ذ‘ذ¸ذ´ذ·رچذ½, ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹ر… ذ² ذ¯ذ؟ذ¾ذ½ذ¸ذ¸6.

آ» – آ«ذڑرƒذ²ذ°ذ½ذ¾ ذ´ذ·رژ ذœذ¸رپذ¸ذ½ذ° ذ“ذ¸ذ¼رچذ¹رپذ°ذ¹ ذ¥ذ¸ر€ذ¾ر„رƒرپذ° رپذ°ذ؛رƒآ», ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذµر‚ آ« ذکذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ» ذ¶ذ¸ر‚ذµذ»رŒ ذ³ذ¾ر€ذ¾ذ´ذ° ذڑرƒذ²ذ°ذ½ذ¾ (ذ؟ر€ذµر„ذµذ؛ر‚رƒر€ذ° ذœذ¸رچ) ذœذ¸رپذ¸ذ½ذ° ذ“ذ¸ذ¼رچذ¹رپذ°ذ¹ ذ¥ذ¸ر€ذ¾ر„رƒرپذ°آ». ذںر€ذ¾ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذ°رپر‚ذµر€ذ° ذ¸ذ·ذ²ذµرپر‚ذ½ذ¾, ر‡ر‚ذ¾ ذ¾ذ½ ر€ذ°ذ±ذ¾ر‚ذ°ذ» ذ² ذ؛ذ¾ذ½ر†ذµ رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذذ´ذ¾ ذ² 1840–1860 ذ³ذ³., ذ؟ر€ذµذ¸ذ¼رƒر‰ذµرپر‚ذ²ذµذ½ذ½ذ¾ ذ² ذ؟ر€ذ¾ذ²ذ¸ذ½ر†ذ¸رڈر… ذکرپرچ ذ¸ ذکذ³ذ°. ذکذ·ذ³ذ¾ر‚ذ°ذ²ذ»ذ¸ذ²ذ°ذ» ذ¼ذµر‡ذ¸ ذ² ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¸ ذ¾ر€رƒذ¶ذµذ¹ذ½ذ¾ذ¹ رˆذ؛ذ¾ذ»ر‹ ذ‘ذ¸ذ´ذ·رچذ½, ذ¾ذ´ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ· ذ¾رپذ½ذ¾ذ²ذ½ر‹ر… ذ² ذ¯ذ؟ذ¾ذ½ذ¸ذ¸6.

ذکذµر€ذ¾ذ³ذ»ذ¸ر„ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ°رڈ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ½ذ° ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذµ ذ½ذ¾ذ¶ذ°, رƒذ؛ذ°ذ·ر‹ذ²ذ°رژر‰ذ°رڈ ذ½ذ° ذ²ر€ذµذ¼رڈ ذ¸ رپذ؟ذ¾رپذ¾ذ± ذµذ³ذ¾ ذ¸ذ·ذ³ذ¾ر‚ذ¾ذ²ذ»ذµذ½ذ¸رڈ ذ؟ر€ذ¸ ذ؟ذ¾ذ¼ذ¾ر‰ذ¸ رپذ²رڈر‰ذµذ½ذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ¾ذ³ذ½رڈ ذ¸ذ¼ذ¸ذ±ذ¸

ذ’ ر†ذµذ»ذ¾ذ¼, ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپرŒ ذ½ذ° ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذµ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ ذ±ر‹ر‚رŒ ذ؟ر€ذ¾ر‡ذ¸ر‚ذ°ذ½ذ° ذ؛ذ°ذ؛ آ«ذ–ذ¸ر‚ذµذ»رŒ ذڑرƒذ²ذ°ذ½ذ¾ ذœذ¸رپذ¸ذ½ذ° ذ“ذ¸ذ¼رچذ¹رپذ°ذ¹ ذ¥ذ¸ر€ذ¾ر„رƒرپذ°, ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·رƒرڈ رپذ²رڈر‰ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¾ذ³ذ¾ذ½رŒ (ر…ر€ذ°ذ¼ذ°) ذ¢ذ°ذ´ذ¾, ذ²ر‹ذ؛ذ¾ذ²ذ°ذ» رچر‚ذ¾, ذ² ر‡ذµر‚ذ²ذµر€ر‚ر‹ذ¹ ذ¼ذµرپرڈر† ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ³ذ¾ ذ³ذ¾ذ´ذ° رچذ؟ذ¾ر…ذ¸ ذڑرچذ¹ذ¾آ».

ذ¢ذ°ذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ذ±ر€ذ°ذ·ذ¾ذ¼, ذ±ذ»ذ°ذ³ذ¾ذ´ذ°ر€رڈ ذ؟ر€ذ¾ذ²ذµذ´ذµذ½ذ½ذ¾ذ¹ ذ°ر‚ر€ذ¸ذ±رƒر†ذ¸ذ¸, ذ² ذ؟ذµر€ذ²رƒرژ ذ¾ر‡ذµر€ذµذ´رŒ ذ؟ذµر€ذµذ²ذ¾ذ´رƒ ذ½ذ°ذ´ذ؟ذ¸رپذµذ¹ ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذ° ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذµ, ر‚ذ°ذ؛ ذ¸ ذ½ذ° ر…ذ²ذ¾رپر‚ذ¾ذ²ذ¸ذ؛ذµ ذ؛ذ»ذ¸ذ½ذ؛ذ°, ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ¸رژ رپرژذ¶ذµر‚ذ° ر†رƒذ±ذ°, رƒذ´ذ°ذ»ذ¾رپرŒ رƒرپر‚ذ°ذ½ذ¾ذ²ذ¸ر‚رŒ ر‚ذ¾ر‚ ر„ذ°ذ؛ر‚, ر‡ر‚ذ¾ رچر‚ذ¾ر‚ ذ½ذ¸ر‡ذµذ¼ ذ½ذµ ذ؟ر€ذ¸ذ¼ذµر‚ذ½ر‹ذ¹ ذ½ذ° ذ؟ذµر€ذ²ر‹ذ¹ ذ²ذ·ذ³ذ»رڈذ´ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ذ¹ ذ½ذ¾ذ¶ رڈذ²ذ»رڈذµر‚رپرڈ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»رŒذ½ر‹ذ¼ رپذ¸ذ½ر‚ذ¾ذ¸رپر‚رپذ؛ذ¸ذ¼ ذ¾ر€رƒذ´ذ¸ذµذ¼ ذ´ذ»رڈ رپر€ذµذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ ر‚ر€ذ°ذ²ر‹ رپرƒرپرƒذ؛ذ¸. ذر‚ذ¾ر‚ ذ½ذ¾ذ¶ ذ½ذµ ذ¼ذ¾ذ³ ذ¸رپذ؟ذ¾ذ»رŒذ·ذ¾ذ²ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ´ذ»رڈ ذ؛ذ°ذ؛ذ¸ر…&ذ»ذ¸ذ±ذ¾ ذ´ر€رƒذ³ذ¸ر… ر†ذµذ»ذµذ¹, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ رچر‚ذ¾ ذ¾ذ·ذ½ذ°ر‡ذ°ذ»ذ¾ ذ±ر‹ ذµذ³ذ¾ ذ¾رپذ؛ذ²ذµر€ذ½ذµذ½ذ¸ذµ.

ذ’ر‹رڈذ²ذ»ذµذ½ذ¸ذµ ر‚ذ°ذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ° ذ؟ر€ذµذ´رپر‚ذ°ذ²ذ»رڈذµر‚ ذ½ذµرپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ½ر‹ذ¹ ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپ, ر‚ذ°ذ؛ ذ؛ذ°ذ؛ ذ½ذ¸ ذ² ر€رƒرپرپذ؛ذ¾رڈذ·ر‹ر‡ذ½ر‹ر…, ذ½ذ¸ ذ² ذ°ذ½ذ³ذ»ذ¾رڈذ·ر‹ر‡ذ½ر‹ر… ذ¸ذ·ذ´ذ°ذ½ذ¸رڈر… ذ¸ذ½ر„ذ¾ر€ذ¼ذ°ر†ذ¸ذ¸ ذ¾ ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ذ¾ذ¼ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ¼ ر€ذ¸ر‚رƒذ°ذ»رŒذ½ذ¾ذ¼ ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذ¸ ذ½ذµر‚, ر‡ر‚ذ¾ رپذ²ذ¸ذ´ذµر‚ذµذ»رŒرپر‚ذ²رƒذµر‚ ذ¾ ذ½ذµذ´ذ¾رپر‚ذ°ر‚ذ¾ر‡ذ½ذ¾ذ¹ ذ¸ذ·رƒر‡ذµذ½ذ½ذ¾رپر‚ذ¸ رچر‚ذ¾ذ³ذ¾ ذ²ذ¾ذ؟ر€ذ¾رپذ°. ذ ذµذ´ذ؛ذ¾رپر‚رŒ

ذ؟ذ¾ذ´ذ¾ذ±ذ½ر‹ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ¾ذ², رڈذ²ذ½ذ¾ ذ½ذµ ذ±ر‹ذ²رˆذ¸ر… ذ؟ر€ذµذ´ذ¼ذµر‚ذ°ذ¼ذ¸ ذ¼ذ°رپرپذ¾ذ²ذ¾ذ³ذ¾ ذ؟ر€ذ¾ذ¸ذ·ذ²ذ¾ذ´رپر‚ذ²ذ°, ذ½ذµ ذ²ر‹ذ·ر‹ذ²ذ°ذµر‚ رپذ¾ذ¼ذ½ذµذ½ذ¸رڈ, ذ؟ذ¾رچر‚ذ¾ذ¼رƒ ذ½ذ¾ذ¶ ذ´ذ»رڈ رپر€ذµذ·ذ°ذ½ذ¸رڈ رپرƒرپرƒ ذ؛ذ¸ ذ¼ذ¾ذ¶ذµر‚ رپر‡ذ¸ر‚ذ°ر‚رŒرپرڈ ذ¾ذ´ذ½ذ¸ذ¼ ذ¸ذ· ذ¸ذ½ر‚ذµر€ذµرپذ½ذµذ¹رˆذ¸ر… ذ² ذ؛ذ¾ذ»ذ»ذµذ؛ر†ذ¸ذ¸ ذ¼رƒذ·ذµرڈ.

1 ذ،ذ¸ذ½ذ¸ر†ر‹ذ½ ذگ.ذ®. ذ،ذ°ذ¼رƒر€ذ°ذ¸ – ر€ر‹ر†ذ°ر€ذ¸ ذ،ر‚ر€ذ°ذ½ر‹ ذ²ذ¾رپر…ذ¾ذ´رڈر‰ذµذ³ذ¾ رپذ¾ذ»ذ½ر†ذ°. ذکرپر‚ذ¾ر€ذ¸رڈ, ر‚ر€ذ°ذ´ذ¸ر†ذ¸ذ¸, ذ¾ر€رƒذ¶ذ¸ذµ. ذ،ذںذ±., 2007. ذ،. 290.

2 ذگر€ر…ذ¸ذ² ذ’ذ¾ذµذ½ذ½ذ¾&ذ¸رپر‚ذ¾ر€ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼رƒذ·ذµرڈ ذ°ر€ر‚ذ¸ذ»ذ»ذµر€ذ¸ذ¸, ذ¸ذ½ذ¶ذµذ½ذµر€ذ½ر‹ر… ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ ذ¸ ذ²ذ¾ذ¹رپذ؛ رپذ²رڈذ·ذ¸. ذ¤. 3ر€. ذذ؟. 9. ذ•ذ´. ر…ر€. 21. ذ›. 45.

3 ذ،ذ¸ذ½ر‚ذ¾ ذ”ذ°ذ¹ذ؛ذ°ذ½. ذœذ°ذ؛ذ¸ ذ½ذ¾ ذ½ذ¸ (ر‚. 2). ذ¢ذ¾ذ؛ذ¸ذ¾, 1978. ذ،. 576.

4 ذ‘ذ°ذ¶ذµذ½ذ¾ذ² ذگ.ذ“. ذذ؛رپذ؟ذµر€ر‚ذ¸ذ·ذ° رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¾ذ³ذ¾ ذ¼ذµر‡ذ°. ذ،ذںذ±., 2003. ذ،. 256.

5 ذذ°ذ؛ذ¾ر€ر‡ذµذ²رپذ؛ذ¸ذ¹ ذگ.ذگ. ذ،ذ¸ذ½ر‚ذ¾. ذ،ذںذ±., 2003. ذ،. 20.

6 ذذ¸ر…ذ¾ذ½ ر‚ذ¾ذ؛رچذ½ ذ´ذ·ذ¸ر‚رچذ½ (ذذ½ر†ذ¸ذ؛ذ»ذ¾ذ؟ذµذ´ذ¸ر‡ذµرپذ؛ذ¸ذ¹ رپذ»ذ¾ذ²ذ°ر€رŒ رڈذ؟ذ¾ذ½رپذ؛ذ¸ر… ذ¼ذµر‡ذµذ¹). ذ¢ذ¾ذ؛ذ¸ذ¾, 1986. ذ،. 216.

ذڑذ¾ذ¼ذ¼ذµذ½ر‚ذ°ر€ذ¸ذ¸