Ð.Ð. ÐĻОÐĩÐŧÐĩÐē, Ð.Ð. ÐŅŅзÐĩÐ―ÐšÐūÐē, Ð.Ð. ÐĪÐĩÐīÐūŅÐūÐē (ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ) КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐļÐģŅŅŅКÐļ ŅŅÐąÐĩÐķа XVIIIâXIX ÐēÐĩКÐūÐē Ðļз ŅаŅКÐūÐŋÐūК Ð―Ð° ОÐĩŅŅÐĩ ÐīÐūОа Ð.ÐĪ. ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð° Ð―Ð° ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐĩ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ V

ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2016

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

ÐŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ð―Ð° ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ŅÐĩÐ―ŅŅа ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа, ÐēÐĩÐīŅŅÐļÐĩŅŅ Ņ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ XX Ðē., ÐŋÐūОÐļОÐū ŅŅÐūŅÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ Ņ аŅаКŅÐĩŅа ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐūÐē заŅŅŅÐūÐđКÐļ зÐĩОÐĩÐŧŅ Ðē ÐīÐĩÐŧŅŅÐĩ ÐÐĩÐēŅ, ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅŅŅ ÐēзÐģÐŧŅÐ―ŅŅŅ Ð―Ð° ÐģÐūŅÐūÐīŅКŅŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ŅŅ КŅÐŧŅŅŅŅŅ XVIIIâXIX ÐēÐē., ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅОÐļ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅаОÐļ ÐąŅŅа, ÐŋŅÐļÐēŅзаÐē ÐļŅ К КÐūÐ―ÐšŅÐĩŅÐ―ŅО ÐīÐūОÐūÐēÐŧаÐīÐĩÐ―ÐļŅО Ðļ ŅŅаŅŅКаО Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūŅÐēÐūÐĩÐ―ÐļŅ.

ÐÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ŅÐ°ÐąÐūŅа ÐŋÐūŅÐēŅŅÐĩÐ―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКаО, ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐļОŅŅ К КаŅÐĩÐģÐūŅÐļÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐļÐģŅŅŅКÐļ, ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅО ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ŅаŅКÐūÐŋÐūК Ð―Ð° ОÐĩŅŅÐĩ ÐīÐūОа Ð.ÐĪ. ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð° Ð―Ð° Ð―Ð°ÐąÐĩŅÐĩÐķÐ―ÐūÐđ ŅÐĩКÐļ ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ (ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐ°, 161). ÐзŅŅаÐĩОаŅ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅ ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð° Ð―Ð° ŅÐķÐ―ÐūÐđ ÐūКŅаÐļÐ―Ðĩ Ð―ŅÐ―ÐĩŅÐ―ÐĩÐģÐū ÐÐūКŅÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐūŅŅŅÐūÐēа ÐÐĩÐēŅКÐūÐđ ÐīÐĩÐŧŅŅŅ, Ðē КÐēаŅŅаÐŧÐĩ, ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐ―Ð―ÐūО Ð―Ð°ÐąÐĩŅÐĩÐķÐ―ÐūÐđ ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ, ÐŅŅÐīÐļÐŧŅÐ―ŅО ÐŋÐĩŅÐĩŅÐŧКÐūО, ŅÐŧÐļŅÐĩÐđ ÐÐ°ÐąŅŅÐļÐ―Ð° Ðļ ÐÐŧÐļОÐūÐēŅО ÐŋÐĩŅÐĩŅÐŧКÐūО.

ÐŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļŅÐĩŅКÐļО ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅО ŅŅаŅŅКа ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐŧа ÐļŅŅÐūŅÐļКÐū-аŅŅ ÐļŅÐĩКŅŅŅÐ―Ð°Ņ ŅКŅÐŋÐĩŅŅÐļза1, ÐūÐŋÐļŅаŅŅŅ Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ Ð―Ð°ŅÐļ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ. ÐÐūŅŅŅÐūÐđКÐļ Ð―Ð° ÐļзŅŅаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ заŅÐļКŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ņ Ðē ŅŅÐīÐĩ КаŅŅÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ Ðļ ÐŋÐļŅŅОÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē XVIIIâXX ÐēÐē.2

Ðа ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð°Ņ ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐīÐĩŅŅŅÐļÐŧÐĩŅÐļÐđ ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐģÐūŅÐūÐīа ÐūÐŋÐļŅŅÐēаÐĩОаŅ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅ ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅаÐŧаŅŅ КаК ŅÐļÐŧŅÐ―Ðū Ð·Ð°ÐąÐūÐŧÐūŅÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ, Ð―ÐĩзаŅŅŅÐūÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ОÐĩŅŅÐ―ÐūŅŅŅ, Ņ ŅÐūÐŧŅКÐū Ð―Ð°ÐžÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐŋŅÐūŅÐĩКаОÐļ Ðļ ŅÐŧÐļŅаОÐļ3.

ÐаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅаŅ ÐļÐ―ŅÐĩÐ―ŅÐļŅÐļКаŅÐļŅ Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūŅÐēÐūÐĩÐ―ÐļŅ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐūÐąŅŅÐŧÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð° ÐŋÐūÐķаŅаОÐļ 1736 Ðļ 1737 ÐģÐģ. Ðē ÐÐūŅŅКÐūÐđ ŅÐŧÐūÐąÐūÐīÐĩ, ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ŅÐĩÐģÐū ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ðū ÐŋÐĩŅÐĩŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÂŦŅÐ°ÐąÐūŅÐĩÐģÐū ÐŧŅÐīаÂŧ Ð―Ð° ÐąÐĩŅÐĩÐģ ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ, ŅŅÐū ÐūŅŅазÐļÐŧÐūŅŅ Ðē Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―ÐļŅŅ ŅÐŧÐļŅ, ÐēÐ―ÐūÐēŅ Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐūÐģÐūŅÐĩÐŧŅŅаОÐļ: зÐīÐĩŅŅ ÐūÐąÐūŅÐ―ÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ÐŋŅŅÐīÐļÐŧŅŅÐļКÐļ (ÐŅŅÐīÐļÐŧŅÐ―Ð°Ņ ŅÐŧÐļŅа, Ð―ŅÐ―Ðĩ ÐÐ°ÐąŅŅÐļÐ―Ð°), ÐŧÐūŅÐžÐ°Ð―Ņ (ÐÐūŅÐžÐ°Ð―ŅКаŅ), ÐšÐ°Ð―ÐūÐ―ÐļŅŅ (ÐÐ°Ð―ÐūÐ―ÐĩŅŅКаŅ) Ðļ ÐīŅ. Ð 1737 Ðģ. ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅŅŅ Ð―Ð°ŅаÐŧÐū ŅÐ°ÐąÐūŅ ÐŋÐū ÐŋÐŧÐ°Ð―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅаÐđÐūÐ―Ð°, ÐūŅŅŅÐĩŅŅÐēÐŧŅÐēŅÐĩÐĩŅŅ ÐÐūОÐļŅŅÐļÐĩÐđ Ðū ŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļÐļ ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа. РКÐūÐ―ŅŅ 1740-Ņ ÐģÐģ. Ð―Ð° ÐŋŅÐļÐŧÐĩÐģаŅŅÐĩÐđ К ŅŅаŅŅКŅ ÐūÐąŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ŅŅÐūŅОÐļŅÐūÐēаÐŧаŅŅ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―Ð°Ņ заŅŅŅÐūÐđКа. Ðа ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ Ð.ÐĪ. ÐĒŅŅŅКÐūŅа 1748â1749 ÐģÐģ. ÐēÐļÐīÐ―Ðū, ŅŅÐū ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅ ÐÐūКŅÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐūŅŅŅÐūÐēа ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅаÐĩŅ ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐūŅÐĩŅŅÐ°Ð―ÐļŅ, ОÐĩŅŅÐ―ÐūŅŅŅ ŅазÐīÐĩÐŧŅÐĩŅŅŅ ŅÐŧÐļŅаОÐļ4. ÐÐūŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ÐīÐūОÐūÐēÐŧаÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКÐļ, ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ņ ÐŋÐĩŅÐēŅÐĩ ŅÐŧÐļŅŅ â ŅÐŧ. ÐÐ°ÐąŅŅÐļÐ―Ð° ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð° КаК ÐĒÐūКаŅÐ―ŅÐđ ÐŋÐĩŅ., ŅŅÐū Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐļŅÐēÐūÐĩÐ―Ðū 20 аÐēÐģŅŅŅа 1739 Ðģ., Ð―Ð°Ðą. Ņ. ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―Ð° ÐÐūŅŅКÐūÐđ Ð―Ð°ÐąÐĩŅÐĩÐķÐ―ÐūÐđ. ÐÐŧÐļОÐūÐē Ðļ ÐŅŅÐīÐļÐŧŅÐ―ŅÐđ ÐŋÐĩŅ. ÐĩŅÐĩ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩŅŅ Ð―Ð°ÐļОÐĩÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐđ5.

ÐĄÐūÐģÐŧаŅÐ―Ðū ÐКŅÐūÐ―ÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐūОŅ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ņ ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа 1765â1773 ÐģÐģ.6, Ð―Ð° ŅŅаŅŅКÐĩ ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ð―Ð°Ðą. ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ, Ðī. 161 ÐąŅÐŧ ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ― ÐīÐēÐūŅ Ņ ÐķÐļÐŧŅО ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅО ÐūÐīÐ―ÐūŅŅаÐķÐ―ŅО ÐąŅÐĩÐēÐĩÐ―ŅаŅŅО ŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļÐĩО, ŅÐķÐ―ŅÐđ ŅаŅаÐī КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ÐēŅŅ ÐūÐīÐļÐŧ Ð―Ð° ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšŅ, Ðļ ÐīÐēÐūŅÐūÐēŅÐĩ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКÐļ Ðļз ÐīÐēŅŅ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐŧŅÐķÐą, ÐūÐīÐ―Ð° Ðļз КÐūŅÐūŅŅŅ ÐŋŅÐļОŅКаÐĩŅ К ÐīÐūОŅ, а ÐīŅŅÐģаŅ ŅŅÐūÐļŅ Ðē ÐūŅÐīаÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ Ņ ÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐģŅÐ°Ð―ÐļŅŅ ŅŅаŅŅКа.

ÐÐū Ð.Ð. ÐаÐēŅÐĩÐ―ŅŅÐĩÐēŅ, ÐīÐū 1775 Ðģ. зÐĩОÐĩÐŧŅÐ―ŅÐđ ŅŅаŅŅÐūК ÐīÐūОа 161 ÐīÐŧÐļÐ―ÐūÐđ 15 ŅаÐķÐĩÐ―ÐĩÐđ, а ŅÐļŅÐļÐ―ÐūÐđ 10 ŅаÐķÐĩÐ―ÐĩÐđ, ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐŧ ÐūŅŅŅаÐēÐ―ÐūОŅ ОÐĩÐŧКÐūОŅ ŅÐļÐ―ÐūÐēÐ―ÐļКŅ ÐĄŅÐĩŅÐ―ÐūÐđ ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļÐļ ÐÐīОÐļŅаÐŧŅÐĩÐđŅŅÐē-КÐūÐŧÐŧÐĩÐģÐļÐļ ÐОÐļŅŅÐļŅ ÐĪÐĩÐīÐūŅÐūÐēÐļŅŅ ÐÐ―ÐīŅÐĩÐĩÐēŅ. 10 аÐēÐģŅŅŅа 1775 Ðģ. ÐūÐ― ÐŋŅÐūÐīаÐĩŅ ŅÐēÐūÐđ ÐīÐēÐūŅ Ņ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКаОÐļ КÐŧŅŅÐ―ÐļКŅ ÐÐūŅŅКÐūÐģÐū ŅÐŧŅŅ ÐĩŅŅКÐūÐģÐū КаÐīÐĩŅŅКÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа ÐÐĩŅŅŅ ÐÐ―ÐīŅÐĩÐĩÐēÐļŅŅ ÐĨÐūÐŧÐūÐŋŅÐĩÐēŅ. ÐÐēÐūŅ ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐŧŅŅ Ðē III ÐÐīОÐļŅаÐŧŅÐĩÐđŅКÐūÐđ ŅаŅŅÐļ Ð―Ð° Ð―Ð°ÐąÐĩŅÐĩÐķÐ―ÐūÐđ Ņ. ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ ОÐĩÐķÐīŅ ÐīÐūОÐūÐēÐŧаÐīÐĩÐ―ÐļŅОÐļ: ŅÐŧÐĩÐēа â ÐаŅŅÐĩÐ―Ņ ÐОÐļŅŅÐļÐĩÐēÐ―Ņ ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐūÐēÐūÐđ (Ð―ŅÐ―Ðĩ ŅаŅŅŅ ÐīÐūОа 163), ŅÐŋŅаÐēа â ÐīÐēÐūŅÐūО КÐūŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐīОаŅŅÐĩŅŅŅ ÐаŅÐļÐŧÐļŅ ÐÐŧÐļОÐūÐēа (Ð―ŅÐ―Ðĩ ŅаŅŅŅ ÐīÐūОа 159). Ð 1792 Ðģ. ÐĨÐūÐŧÐūÐŋŅÐĩÐē ÐŋŅÐūÐīаÐĩŅ ŅÐēÐūÐđ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐđ ÐīÐēÐūŅ Ņ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКаОÐļ аŅОÐĩÐđŅКÐūОŅ ÐąŅÐļÐģаÐīÐļŅŅ ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ ÐÐĩÐīÐēÐĩÐīÐĩÐēŅ. Ð Ðē 1797 Ðģ. ŅŅаŅŅÐūК ŅÐļŅÐŧÐļŅŅŅ за ŅаКÐĩÐŧаÐķОÐĩÐđŅŅÐĩŅÐūО ÐŊКÐūÐēÐūО ÐаŅÐēÐĩÐĩÐēÐļŅÐĩО ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐēŅО Ðļ ÐļОÐĩÐĩŅ Ð―ÐūОÐĩŅ 374. Ðа ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ 1798 Ðģ. (ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОŅÐđ ÐŋÐŧÐ°Ð― ÐŅаКŅÐĩÐĩÐēа) ÐīÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ОÐĩŅŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð° ÐūŅÐĩÐ―Ņ ŅÐūŅÐ―Ðū, ÐŋŅÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ðū КаÐķÐīÐūÐĩ ŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ðū, Ðļз КаКÐūÐģÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧа ÐūÐ―Ðū ÐŋÐūŅŅŅÐūÐĩÐ―Ðū. Ðа ŅŅаŅŅКÐĩ ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐūОа 161 ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ðū ÐīÐēа ŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļŅ, ÐūÐīÐ―Ðū КаОÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ, ÐēŅŅ ÐūÐīŅŅÐĩÐĩ Ð―Ð° Ð―Ð°Ðą. Ņ. ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ, ÐīŅŅÐģÐūÐĩ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ÐūÐĩ, ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ Ðē ÐģÐŧŅÐąÐļÐ―Ðĩ ÐīÐēÐūŅа. ÐĒÐūŅÐ―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ŅŅŅÐūÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа, ŅаÐēÐ―Ðū КаК Ðļ ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐļÐđ ÐēÐļÐī КаОÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКÐļ, Ð―ÐĩÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ. ÐĄÐšÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐīÐūО ÐąŅÐŧ ÐēÐūзÐēÐĩÐīÐĩÐ― ОÐĩÐķÐīŅ 1796 Ðļ 1798 ÐģÐģ., КÐūÐģÐīа ŅŅаŅŅКÐūО ÐēÐŧаÐīÐĩÐŧ ŅаКÐĩÐŧаÐķОÐĩÐđŅŅÐĩŅ ÐŊ.Ð. ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐē. ÐĄŅŅÐūÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ОÐĩŅŅÐĩ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūÐīÐ―ÐūŅŅаÐķÐ―ÐūÐģÐū ÐīÐūОа, КÐūŅÐūŅŅÐđ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ― Ð―Ð° ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ Ð. ÐīÐĩ ÐĄÐĩÐ―Ņ-ÐÐŧÐĩŅа7. Ð 1806 Ðģ. Ð―Ð° ŅŅаŅŅКÐĩ ÐīÐūОа 161 ÐŋÐūŅÐēÐļÐŧÐūŅŅ ÐīÐēа ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅŅ ŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļŅ: ÐŋŅÐļŅŅŅÐūÐđКа К КаОÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ ÐīÐūОŅ ÐŋÐū заÐŋаÐīÐ―ÐūÐđ ÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩ (Ņ ŅŅаŅŅКÐūО 163) Ðļ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅаŅ ŅÐīÐŧÐļÐ―ÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐŋŅÐļŅŅŅÐūÐđКа К ŅŅŅÐĩŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐļŅŅŅÐūÐđКÐĩ ÐŋÐū ŅÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐđ ÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩ Ð―Ð° ОÐĩŅŅÐĩ ŅаÐīа, Ð―ÐĩКÐūÐģÐīа ÐŋÐūÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ÐūÐģÐū Ð―Ð° ÐŋÐŧÐ°Ð―Ðĩ ÐĄÐĩÐ―Ņ-ÐÐŧÐĩŅа. ÐÐūОÐūÐēÐŧаÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē 1804â1809 ÐģÐģ. ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐŧÐū ÐēÐīÐūÐēÐĩ ŅаКÐĩÐŧаÐķОÐĩÐđŅŅÐĩŅа ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐēÐūÐđ ÐÐēÐīÐūŅŅÐĩ ÐОÐļŅŅÐļÐĩÐēÐ―Ðĩ. Ð 1822 Ðģ. ŅŅаŅŅÐūК ÐŋÐĩŅÐĩŅÐĩÐŧ ÐēÐīÐūÐēÐĩ ŅÐļŅŅÐŧŅŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūÐēÐĩŅÐ―ÐļКа ÐÐūОÐūŅŅÐĩÐēÐūÐđ, Ðē 1823 Ðģ. ŅŅаŅŅÐūК ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅаÐĩŅ ÂŦÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ÐŋÐūÐīÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ÐŅаŅÐĩŅÂŧ. Ð 1836 Ðģ. ŅŅаŅŅÐūК ÐīÐūОа 161, КÐūŅÐūŅÐūОŅ Ðē ŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐŋŅÐļŅÐēÐūÐļÐŧÐļ Ð―ÐūОÐĩŅ 136, ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐŧ КŅÐŋŅŅ ÐĄÐūÐŧÐūÐīŅÐĩÐ―ÐšÐūÐēŅ, ŅÐūŅÐĩÐīÐ―ÐļÐđ ŅŅаŅŅÐūК 163 (138) ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐŧ КÐūÐŧÐŧÐĩÐķŅКÐūОŅ ŅÐūÐēÐĩŅÐ―ÐļКŅ ÐŅŅÐļÐ―Ņ-ÐŅŅКÐļÐ―Ņ. ÐŅÐŋŅаО ÐĄÐūÐŧÐūÐīŅÐĩÐ―ÐšÐūÐēŅО ŅŅаŅŅÐūК ÐąŅÐīÐĩŅ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаŅŅ ÐīÐū 1849 Ðģ., КÐūÐģÐīа, ÐūŅÐĩÐēÐļÐīÐ―Ðū, ÐŋÐĩŅÐĩÐđÐīÐĩŅ ÐŅŅÐļÐ―Ņ-ÐŅŅКÐļÐ―Ņ. ÐаОÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐīÐūО (аŅŅ ÐļŅÐĩКŅÐūŅ Ð.Ð. ÐÐūзÐŧŅÐ―ÐļÐ―ÐūÐē, ÐŋŅÐūÐĩКŅ 1851 Ðģ.) Ņ ÐīÐēŅŅ ŅŅаÐķÐ―ŅОÐļ ÐŧÐļŅÐĩÐēŅО Ðļ ÐīÐēÐūŅÐūÐēŅОÐļ ŅÐŧÐļÐģÐĩÐŧŅОÐļ ÐąŅÐŧ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐĩÐ― Ðē 1857 Ðģ. ÐĄ 1859 Ðģ. ÐīÐūО ÐŋÐĩŅÐĩŅÐĩÐŧ ÐēÐū ÐēÐŧаÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐĩОÐĩÐđŅŅÐēа ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―Ņа ÐĪ.ÐĪ. ÐÐĩÐģÐĩŅа (1791â1861), Ðē 1872 Ðģ. ÐīÐūО ÐŋŅÐūÐīаŅŅ, Ðļ ÐūÐ― ÐŋÐĩŅÐĩŅ ÐūÐīÐļŅ ÐēÐū ÐēÐŧаÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŋŅа 1-Ðđ ÐģÐļÐŧŅÐīÐļÐļ Ð.Ð. ЧÐĩŅÐ―ÐūКÐūÐēа. Ð 1879 Ðģ. ÐīÐūО ÐŋŅÐūÐīаŅŅ Ð.Ð. ÐаÐŋŅŅŅÐļÐ―Ņ. Ð 1901 Ðģ. ÐīÐūО ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐļŅ Ð.Ð. ÐÐ―ÐīŅÐĩÐĩÐēŅКÐūÐđ, Ðē 1905 â Ð.Ð. ÐÐūŅÐūŅКÐūÐđ. Ð 1913 Ðģ. ÐīÐūО ÐŋÐĩŅÐĩŅ ÐūÐīÐļŅ КŅÐŋŅŅ ÐĪ.Ð. ÐŅŅÐīÐļÐ―Ņ, а Ðē 1917 Ðģ. ÐīÐūО ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅаÐĩŅ ÐšÐ―ŅзŅ ÐОÐļŅŅÐļÐđ ÐÐļКÐūÐŧаÐĩÐēÐļŅ ÐĻаŅ ÐūÐēŅКÐūÐđ. Ð 1932 Ðģ. зÐīÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ŅазÐūÐąŅÐ°Ð―Ðū ÐŋÐū Ð―ÐĩÐŋÐūÐ―ŅŅÐ―ŅО ÐŋŅÐļŅÐļÐ―Ð°Ðž. ÐÐūÐēÐūÐģÐū ŅŅŅÐūÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа Ð―Ð° ŅŅаŅŅКÐĩ Ð―Ðĩ ÐēÐĩÐŧÐūŅŅ, ÐūÐ― ÐąŅÐŧ заŅаÐķÐĩÐ― ÐīÐĩŅÐĩÐēŅŅОÐļ Ðļ ÐŋŅÐĩÐēŅаŅÐĩÐ― Ðē ŅКÐēÐĩŅ8.

ÐĢŅаŅŅÐūК ÐŋÐū аÐīŅÐĩŅŅ Ð―Ð°Ðą. Ņ. ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ, 161 ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð― ŅÐūŅŅŅÐīÐ―ÐļКаОÐļ ÐÐ°ÐąÐūŅаŅÐūŅÐļÐļ аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ ÐĄÐÐąÐÐĢ9 Ðē 2013 Ðģ. РаŅКÐūÐŋ ÐŋÐĩŅÐĩКŅŅÐēаÐŧ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐīÐēÐūŅÐūÐēÐūÐĩ ÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ŅŅÐēÐū ÐīÐūОа ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð° 1857 Ðģ. ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКÐļ, ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―Ð°Ņ ÐŋÐŧÐūŅаÐīŅ ÐīÐūОа Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐŋаÐŧа Ðē ÐģŅÐ°Ð―ÐļŅŅ ŅаŅКÐūÐŋа, за ÐļŅКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŋÐūÐīÐēаÐŧŅÐ―ŅŅ ÐūŅŅÐĩКÐūÐē заÐŋаÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐīÐēÐūŅÐūÐēÐūÐģÐū ŅÐŧÐļÐģÐĩÐŧŅ10.

Ð Ņ ÐūÐīÐĩ ŅÐ°ÐąÐūŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐļзŅŅÐĩÐ―Ņ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ŅÐĩ ŅÐŧÐūÐļ, ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐļÐĩ ŅŅ К ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ðĩ XVIII â ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ðĩ XIX ÐēÐē., а ŅаКÐķÐĩ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐĩ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīа. Ð ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, ŅŅÐū ŅазÐēÐĩŅÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ŅÐļŅŅÐĩОа ÐēÐūÐīÐūÐūŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ŅŅŅÐąÐ―ŅОÐļ КÐūÐŧÐūÐīŅаОÐļ Ðļ ÐīÐūŅаŅŅОÐļ ÐīŅÐĩÐ―Ð°ÐķÐ―ŅОÐļ ÐķÐĩÐŧÐūÐąÐ°ÐžÐļ, ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ Ð―Ð° ÐēŅÐĩÐđ ÐŋÐŧÐūŅаÐīÐļ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīŅÐĩОÐūÐģÐū ŅŅаŅŅКа. ÐĒаКÐķÐĩ заŅÐļКŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐĩ КÐūŅÐūÐąÐ° ÐīÐŧŅ ŅŅŅÐūÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅаŅŅÐēÐūŅа, Ņ. Ð―. ŅÐēÐūŅÐļÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅОŅ, ОŅŅÐūŅÐ―ŅÐĩ ŅОŅ-КÐūŅÐūÐąÐ°, Ðļ Ð―ÐļÐķÐ―ÐļÐĩ ÐēÐĩÐ―ŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ŅŅŅÐąÐ―ŅŅ Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐĩК. Ðа ÐēŅÐĩÐđ ÐŋÐŧÐūŅаÐīÐļ ŅаŅКÐūÐŋа ÐŋŅÐūŅÐŧÐĩÐķÐĩÐ―Ņ ŅŅаÐģОÐĩÐ―ŅŅ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ŅКÐūÐēÐūÐģÐū ŅŅÐ―ÐīаОÐĩÐ―Ņа ÐīÐēÐūŅÐūÐēŅŅ ŅÐŧÐļÐģÐĩÐŧÐĩÐđ ÐīÐūОа Ð.ÐĪ. ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð° Ðļ ŅŅаŅŅÐūК ÐīÐēÐūŅÐūÐēÐūÐģÐū ÐąŅÐŧŅÐķÐ―ÐūÐģÐū ОÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ.

ÐĄÐūÐąŅÐ°Ð―Ð° ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ÐļÐ―ÐīÐļÐēÐļÐīŅаÐŧŅÐ―ŅŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐūК, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ОÐūÐ―ÐĩŅаОÐļ, КŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅОÐļ ÐąÐĩÐŧÐūÐģÐŧÐļÐ―ŅÐ―ŅОÐļ Ðļ КŅаŅÐ―ÐūÐģÐŧÐļÐ―ŅÐ―ŅОÐļ ŅŅŅÐąÐšÐ°ÐžÐļ, ŅŅаÐģОÐĩÐ―ŅаОÐļ ÐūÐąŅÐēÐļ, ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅаОÐļ ÐūÐąÐļŅ ÐūÐīа. ÐаŅŅÐūÐēŅÐđ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐļ ŅŅаÐģОÐĩÐ―ŅŅ КÐĩŅаОÐļŅÐĩŅКÐūÐđ, ŅаŅŅÐūŅÐūÐēÐūÐđ Ðļ ŅаŅÐ―ŅÐūÐēÐūÐđ ÐŋÐūŅŅÐīŅ, ŅŅÐĩКÐŧŅÐ―Ð―ŅÐĩ ÐąŅŅŅÐŧКÐļ, ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅŅ ÐūŅÐīÐĩÐŧКÐļ Ðļ ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐĩÐģÐū ŅÐąŅÐ°Ð―ŅŅÐēа ÐīÐūОа.

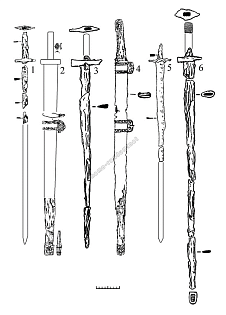

ÐĄŅÐĩÐīÐļ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐļÐ―ÐīÐļÐēÐļÐīŅаÐŧŅÐ―ŅŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐūК, ÐēŅŅÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ŅÐ°ÐąÐūŅ Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūО КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅÐĩ, ОÐūÐķÐ―Ðū ÐēŅÐīÐĩÐŧÐļŅŅ ŅŅÐī ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē, ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐļŅ ŅŅ К КаŅÐĩÐģÐūŅÐļÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐļÐģŅŅŅКÐļ, Ðļ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūÐąÐļŅ ÐūÐīа.

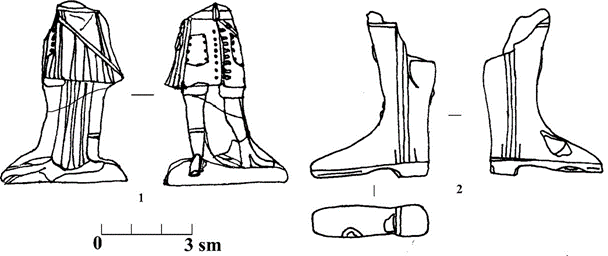

ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ÐļÐđ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū КŅŅÐģа â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐģÐļÐŋŅÐūÐēÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅКÐļ (ŅÐļŅ. 1, 1), ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ðē ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОÐūО ÂŦОÐūКŅÐūО ŅÐŧÐūÐĩÂŧ, Ð―Ð°ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐūО ÐēÐŧаÐģÐūÐđ Ðļ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ ÐūŅŅаŅКаОÐļ Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩО ŅŅÐūÐēÐ―Ðĩ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ŅŅ Ð―Ð°ÐŋÐŧаŅŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐđ, ŅÐļКŅÐļŅŅŅŅÐĩОŅŅ ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ Ð―Ð° ÐēŅÐĩÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа. ÐŅÐĩÐīОÐĩŅ заÐŧÐĩÐģаÐŧ Ð―Ð° ÐģÐŧŅÐąÐļÐ―Ðĩ 2,2 О ÐūŅ ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐūÐđ ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅÐļ, Ðē ŅÐŧÐūÐĩ, Ð―Ð°ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐūО ŅÐĩÐŋÐūÐđ. Ð ŅаОКаŅ ŅаŅКÐūÐŋа 2013 Ðģ. ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ŅÐŧÐūÐđ ÐŋÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅŅ Ð―ŅОÐļзОаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū Ðļ ÐēÐĩŅÐĩÐēÐūÐģÐū ОаŅÐĩŅÐļаÐŧа ÐīаŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―ÐūÐđ â ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―ÐūÐđ XVIII Ðē. Ðļ ОаŅКÐļŅŅÐĩŅ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐ―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ŅÐđ ŅŅаÐŋ Ņ ÐūзŅÐđŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūŅÐēÐūÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅаŅŅКа.

ÐĪŅаÐģОÐĩÐ―Ņ Ð―ÐļÐķÐ―ÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ ŅÐļÐģŅŅКÐļ, ÐēŅŅÐūŅÐūÐđ 5,5 ŅО, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― Ðļз ÐģÐļÐŋŅа, Ņ Ð―ÐĩÐ·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅОÐļ (ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ 6 %) ÐŋŅÐļОÐĩŅŅОÐļ ОÐĩÐŧа. РОÐūОÐĩÐ―Ņ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКÐļ ÐļОÐĩŅŅаŅŅŅ ŅаŅŅŅ ŅÐļÐģŅŅКÐļ ÐąŅÐŧа ŅаŅКÐūÐŧÐūŅа Ð―Ð° ÐīÐēа ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņа, Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ŅÐĩŅŅаÐēŅаŅÐļÐļ ÐŋÐūÐīКÐŧÐĩÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐīŅŅÐģ К ÐīŅŅÐģŅ. Ðа ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅÐļ ÐēÐļÐīÐ―Ņ Ð―ÐĩÐ·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ŅÐŧÐĩÐīŅ КÐūŅÐļŅÐ―ÐĩÐēÐūÐđ ÂŦŅÐĩŅŅаКÐūŅÐūÐēÐūÐđÂŧ ÐūКŅаŅКÐļ, ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―Ðū ŅÐļÐģŅŅа ÐļÐ·Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―Ðū Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧа ŅаŅÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð°, а ŅÐūÐŧŅКÐū ŅÐūÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð° КŅаŅКÐūÐđ. ÐÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐēÐ―ŅÐĩ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ

Ð ÐļŅ. 1. ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ Ðļз ŅаŅКÐūÐŋÐūК Ð―Ð° ОÐĩŅŅÐĩ ÐīÐūОа Ð.ÐĪ. ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð° Ð―Ð° Ð―Ð°Ðą. ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ. 1 â ŅÐļÐģŅŅКа Ðē КаŅŅÐ°Ð―Ðĩ-ÐķŅŅŅÐūКÐūŅÐĩ (ÐģÐļÐŋŅ); 2 â ОÐūÐīÐĩÐŧŅ ŅаÐŋÐūÐķКа (ÐīÐĩŅаÐŧŅ КŅКÐŧŅ-ОаŅÐļÐūÐ―ÐĩŅКÐļ, ŅÐēÐļÐ―ŅÐūÐēÐū-ÐūÐŧÐūÐēŅÐ―ÐļŅŅŅÐđ ŅÐŋÐŧаÐē)

ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ (Ð―ÐĩÐūŅÐļŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐūÐąÐŧÐūÐđ, ŅÐŧÐĩÐīŅ ÐŧÐļŅÐ―ÐļКа Ð―Ð° заÐīÐ―ÐĩÐđ ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅÐļ) ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧаÐģаŅŅ, ŅŅÐū ŅÐļÐģŅŅа ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð° Ðē ÐīÐēŅŅŅÐūŅÐūÐ―Ð―ÐĩÐđ ŅÐūŅОÐĩ, ÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū ÐļÐ·Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐīÐŧŅ ÐūŅÐŧÐļÐēÐūК Ðļз ОÐĩŅаÐŧÐŧа.

ÐĪÐļÐģŅŅКа ÐļзÐūÐąŅаÐķаÐĩŅ ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩКа, ÐūÐīÐĩŅÐūÐģÐū Ðē КаŅŅÐ°Ð―-ÐķŅŅŅÐūКÐūŅ, Ņ ÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅаОÐļ, ÐąÐūКÐūÐēŅОÐļ ŅКÐŧаÐīКаОÐļ Ðļ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīÐ―ŅОÐļ КаŅÐžÐ°Ð―Ð°ÐžÐļ, Ð―ÐĩзаŅŅÐĩÐģÐ―ŅŅŅÐđ Ð―ÐļÐķÐĩ ÐŋÐūŅŅа, ÐŋÐūÐīÐŋÐūŅŅÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ÐŋÐūŅŅÐūО Ņ ŅаОÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅŅÐķКÐūÐđ Ðļ ŅÐĩÐžÐ―ŅОÐļ ÐŋÐūŅŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐĩÐļ ŅÐū ŅÐŋаÐģÐūÐđ; Ðē КÐūŅÐūŅКÐļŅ ŅŅÐ°Ð―Ð°Ņ Ņ ŅŅÐŧКаОÐļ Ðļ ÐŋÐūÐīÐēŅзКаОÐļ Ð―Ð°Ðī КÐūÐŧÐĩÐ―ŅОÐļ, Ðē Ð―ÐļзКÐļŅ ŅаÐŋÐūÐķКаŅ ÐļÐŧÐļ ÐąÐ°ŅОаКаŅ . ÐÐūÐ―ŅŅÐŧŅŅÐļŅÐūÐēаÐēŅÐļÐđ аÐēŅÐūŅÐūÐē ÐĄ.Ð. ÐĻаОÐĩÐ―ÐšÐūÐē11 ŅÐēÐĩŅÐĩÐ―Ð―Ðū ÐīаŅÐļŅŅÐĩŅ КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅ КÐūŅŅŅОа, ÐŋÐūŅÐŧŅÐķÐļÐēŅÐļÐđ ÐūÐąŅазŅÐūО ÐīÐŧŅ ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅКÐļ, ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīÐūО ŅŅÐąÐĩÐķа XVIIâ XVIII ÐēÐē. ÐÐĩÐđŅŅÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū КŅÐūŅ КаŅŅÐ°Ð―Ð°, Ņ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐąÐūКÐūÐēŅОÐļ ŅКÐŧаÐīКаОÐļ, Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīÐ―ŅОÐļ КаŅÐžÐ°Ð―Ð°ÐžÐļ Ņ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅаОÐļ (Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅÐĩ â ÐŋÐū 9 ÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅ Ð―Ð° КаŅÐžÐ°Ð―Ð°Ņ ) â ÐūŅÐīÐĩÐŧКа ŅазŅÐĩза ÐīÐū Ð―Ðļза ÐŋÐūÐīÐūÐŧа ÐŋÐĩŅÐŧŅОÐļ Ðļ ÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅаОÐļ (ÐŋŅÐļ ŅŅÐūО ÐūÐ―Ðļ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ņ Ð―ÐĩзаŅŅÐĩÐģÐ―ŅŅŅОÐļ ÐūŅ ÐŋÐūŅŅа Ðļ Ð―ÐļÐķÐĩ), ÐēŅÐĩ ŅŅÐū ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅ ÐūÐą ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ КаŅŅÐ°Ð―Ð° ÐŋÐū ОÐūÐīÐĩ ŅŅÐąÐĩÐķа XVIIâXVIII ÐēÐē., ОÐūÐķÐĩŅ ÐąŅŅŅ Ð―Ð°ŅаÐŧа 1710-Ņ , ŅŅÐū Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļŅ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ КаК ŅŅÐĩÐīÐļ ÐļКÐūÐ―ÐūÐģŅаŅÐļÐļ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīа, ŅаК Ðļ ŅŅÐĩÐīÐļ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐēŅÐļŅ ŅŅ ÐūŅÐļÐģÐļÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅŅ ÐēÐĩŅÐĩÐđ. ÐÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐąÐŧÐļÐķаÐđŅÐļÐĩ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅО ÐēÐĩŅаО (Ðē ŅаŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, Ņ аŅаКŅÐĩŅ ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅ Ð―Ð° КаŅÐžÐ°Ð―Ð°Ņ ) ÐŋŅÐūŅÐŧÐĩÐķÐļÐēаŅŅŅŅ ŅŅÐĩÐīÐļ Ņ. Ð―. ÂŦÐģаŅÐīÐĩŅÐūÐąÐ° ÐÐĩŅŅа IÂŧ, Ņ ŅÐ°Ð―ŅŅÐĩÐģÐūŅŅ Ðē ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūО ÐŅОÐļŅаÐķÐĩ12. ÐĢŅÐļŅŅÐēаŅ, ŅŅÐū ŅÐļÐģŅŅКа ОÐūÐģÐŧа ÐŋÐū ÐŋаŅŅŅ Ðē ŅÐŧÐūÐđ Ð―Ðĩ ÐŋÐūзÐīÐ―ÐĩÐĩ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ XVIII Ðē., ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ÐīÐūÐŧÐģÐūÐĩ, Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐīÐēŅŅ -ŅŅÐĩŅ ÐīÐĩŅŅŅÐļÐŧÐĩŅÐļÐđ, ÐĩÐĩ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐļÐģŅŅŅКÐļ ÐļÐŧÐļ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ ÐļÐ―ŅÐĩŅŅÐĩŅа (ŅŅÐī ŅКÐūÐŧÐūÐē Ðļ ÐŋÐūŅÐĩŅŅÐūŅŅÐĩÐđ Ð―Ð° ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅÐļ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐļОÐĩŅŅ Ņ аŅаКŅÐĩŅ ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐąŅŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ, а Ð―Ðĩ Ðē ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļзаŅÐļÐļ) ÐļÐŧÐļ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐĩÐĩ Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ŅÐŧÐĩÐŋКа Ņ ÐīŅŅÐģÐūÐđ, ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ÐĩÐđ ŅÐļÐģŅŅŅ.

Ð ŅÐī Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐūК, ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐļŅ ŅŅ К ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКаО, ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐļО ŅŅŅÐūÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēŅ ÐīÐūОа ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð°, ÐēКÐŧŅŅаÐŧ Ðē ŅÐĩÐąŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē, ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐļŅ ŅŅ К КаŅÐĩÐģÐūŅÐļÐļ ÐīÐĩŅŅКÐļŅ ÐļÐģŅŅŅÐĩК. Ð ÐļŅ ŅÐļŅÐŧÐĩ â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐŋÐŧÐūŅКÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅКÐļ (ŅÐūÐŧÐīаŅÐļКа), ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ðļз ŅÐēÐļÐ―ŅÐūÐēÐū-ÐūÐŧÐūÐēŅÐ―ÐļŅŅÐūÐģÐū ŅÐŋÐŧаÐēа, Ðļ ÐīÐĩŅаÐŧŅ КŅКÐŧŅ-ОаŅÐļÐūÐ―ÐĩŅКÐļ.

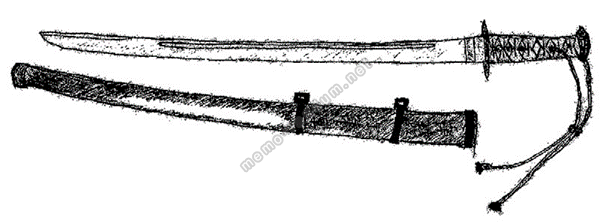

ÐĪŅаÐģОÐĩÐ―Ņ (ÐģÐūÐŧÐūÐēа) ÐŋÐŧÐūŅКÐūÐđ ОÐļÐ―ÐļаŅŅŅŅ (ŅÐļŅ. 2, 2) Ðļз ŅÐēÐļÐ―ŅÐūÐēÐū-ÐūÐŧÐūÐēŅÐ―ÐļŅŅÐūÐģÐū ŅÐŋÐŧаÐēа (Ņ. Ð―. ÂŦÐ―ŅŅÐ―ÐąÐĩŅÐģŅКÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅКÐļÂŧ) ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ― Ðē заÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐļ ÐīŅÐĩÐ―Ð°ÐķÐ―ÐūÐģÐū КÐūÐŧÐūÐīŅа, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐļÐīÐļОÐūŅŅÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐēŅÐĩÐģÐūŅŅ, Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ, КаК ÐēŅÐģŅÐĩÐąÐ―Ð°Ņ ŅОа. ÐŅÐĩÐ―Ð°ÐķÐ―ŅÐđ КÐūÐŧÐūÐīÐĩŅ ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ŅаŅŅŅŅ ŅазÐēÐĩŅÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐīÐūÐūŅÐēÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОŅ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐīÐūŅаŅŅОÐļ ÐķÐĩÐŧÐūÐąÐ°ÐžÐļ Ðļ ŅŅŅÐąÐ―ŅОÐļ КÐūÐŧÐūÐīŅаОÐļ. ÐаКÐūÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐŧÐūŅ Ðē заÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļÐļ ŅÐŧÐļÐēÐ―ÐūÐģÐū КÐūÐŧÐūÐīŅа, Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ ÐŋÐū Ð―ŅОÐļзОаŅÐļŅÐĩŅКÐūОŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ (ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ņ ОÐūÐ―ÐĩŅŅ 1810â30-Ņ ÐģÐģ.), ОÐūÐķÐ―Ðū ÐīаŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―ÐūÐđ XIX Ðē.

РазОÐĩŅ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐēŅÐĩÐđŅŅ ŅаŅŅÐļ ŅÐļÐģŅŅКÐļ â ÐŋÐūŅŅÐīКа 1,5 ŅО, ÐūÐ―Ð° ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð° Ðļз ŅÐēÐļÐ―ŅÐūÐēÐū-ÐūÐŧÐūÐēŅÐ―ÐļŅŅÐūÐģÐū ŅÐŋÐŧаÐēа (ÐŋÐūŅŅÐīКа 60 % ÐūÐŧÐūÐēа, ÐūКÐūÐŧÐū 35 â ŅÐēÐļÐ―Ņа, ÐūŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐĩ â ŅÐļÐ―Ðš Ðļ ŅŅŅŅОа), ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅŅ ÐŋаŅÐļÐ―ÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð°, ÐļОÐĩŅŅŅŅ ŅÐŧÐĩÐīŅ ÐūОÐĩÐīÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ (ÐŋÐūКŅŅŅÐļŅ ОÐĩÐīÐ―ŅО КŅÐŋÐūŅÐūŅÐūО) Ðļ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋÐūŅÐĩŅŅÐūŅŅÐļ. ÐĄÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐēŅÐļÐđŅŅ ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐļзÐūÐąŅаÐķаÐĩŅ ÐģÐūÐŧÐūÐēŅ Ðē КÐļÐēÐĩŅÐĩ Ņ Ð―Ð°ÐŧÐūÐąÐ―ÐūÐđ ÐąÐŧŅŅ ÐūÐđ, ÐŋÐūÐīÐąÐūŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅÐĩŅŅÐĩÐđ, ŅŅÐļŅКÐĩŅÐūО Ðļ КÐūзŅŅŅКÐūО. ÐĄ ÐŋŅаÐēÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ŅÐļÐģŅŅŅ ÐēÐļÐīÐ―Ð° ŅаŅŅŅ ÐīÐĩŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅа â ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ â ŅŅŅКа ÐļÐŧÐļ, ŅŅÐū ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―Ðū, â Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅÐĩÐđŅŅ Ðē ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÂŦÐ―Ð°ÐģÐūÐŧÐūÂŧ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ. ÐÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ŅÐūÐąÐūÐđ ŅаŅŅŅ КŅŅÐŋÐ―ÐūÐđ (ŅÐĩÐŧŅÐĩ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅŅ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ŅÐūÐŧÐīаŅÐļКÐūÐē ÐļОÐĩŅŅ ŅазОÐĩŅ ÐūКÐūÐŧÐū 8 ŅО) ŅÐļÐģŅŅКÐļ, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ðē Ðģ. ÐĪŅаÐđÐąŅŅÐģ Ðē 20â40 ÐģÐģ. XIX Ðē. (ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð.Ð. ÐŅÐķÐīÐļÐ―Ð° Ðļ Ð.Ð. ÐŅКÐļŅŅКÐūÐģÐū)13, ŅŅÐīŅ ÐŋÐū ŅÐūОŅ, ŅŅÐū ŅÐļÐģŅŅКа ÐļÐ·Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―Ðū Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧа ŅаŅÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð°, ÐūÐ―Ð° ОÐūÐģÐŧа ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅŅŅ Ðē ŅÐūŅŅаÐēÐĩ ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐģÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅа â ÐīÐŧŅ ÐļÐģŅŅ Ðē ÂŦKriegespielÂŧ14.

ÐŅÐĩ ÐūÐīÐļÐ― ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ, ÐļОÐĩŅŅÐļÐđ ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐĩ К ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐļÐģŅŅŅКÐĩ, â ОÐūÐīÐĩÐŧŅ ŅаÐŋÐūÐķКа (ŅÐļŅ. 1, 2), ŅаКÐķÐĩ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðļз ŅÐēÐļÐ―-

Ð ÐļŅ. 2. ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ Ðļз ŅаŅКÐūÐŋÐūК Ð―Ð° ОÐĩŅŅÐĩ ÐīÐūОа Ð.ÐĪ. ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð° Ð―Ð° Ð―Ð°ÐąÐĩŅÐĩÐķÐ―ÐūÐđ ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ. 1 â ÐąÐŧŅŅКа Ņ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŧŅÐēÐļÐ―ÐūÐđ ОÐūŅÐīŅ (ŅÐŋÐŧаÐē Ð―Ð° ÐūŅÐ―ÐūÐēÐĩ ОÐĩÐīÐļ, ÐŋÐūзÐūÐŧÐūŅа); 2 â ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ŅÐūÐŧÐīаŅÐļКа, ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОÐūÐđ ÂŦÐ―ŅŅÐ―ÐąÐĩŅÐģŅКÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅКÐļÂŧ (ŅÐēÐļÐ―ŅÐūÐēÐū-ÐūÐŧÐūÐēŅÐ―ÐļŅŅŅÐđ ŅÐŋÐŧаÐē); 3 â ÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅа 19-ÐģÐū ÐŧÐļÐ―ÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ аŅОÐļÐļ (ŅÐŋÐŧаÐē Ð―Ð° ÐūŅÐ―ÐūÐēÐĩ ŅÐļÐ―ÐšÐ°)

ŅÐūÐēÐū-ÐūÐŧÐūÐēŅÐ―ÐļŅŅÐūÐģÐū ŅÐŋÐŧаÐēа. РазОÐĩŅ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ â 5Ã3 ŅО. ÐŅÐĩÐīОÐĩŅ ÐŋÐĩŅÐĩŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ŅÐūÐąÐūÐđ ÐŋÐūÐŧŅŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКŅŅ ÐūŅÐŧÐļÐēКŅ. Ðа ÐąÐūКÐūÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐūŅÐŧÐĩÐķÐļÐēаŅŅŅŅ ÐŋаŅаÐŧÐŧÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐŧÐļÐ―ÐļÐļ, ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―Ðū ÐļзÐūÐąŅаÐķаŅŅÐļÐĩ ÐąÐūКÐūÐēŅÐĩ ŅÐēŅ ŅÐĩаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅаÐŋÐūÐģа. ÐÐĩŅŅ Ð―ŅŅ ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅŅ ÐļОÐĩÐĩŅ ŅÐŧÐūÐķÐ―ŅŅ, ÐēÐūÐŧÐ―ÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅŅ ŅÐūŅОŅ, ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―Ðū, ÐļОÐļŅÐļŅŅŅŅŅŅ ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐļÐđ ÐēÐļÐī КаÐēаÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ŅаÐŋÐūÐģа â ÐģŅŅаŅŅКÐūÐģÐū ÐąÐūŅÐļКа. ÐÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКа, ÐŋÐū ÐēŅÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ŅÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ŅаŅŅŅŅ КŅŅÐŋÐ―ÐūÐđ КŅКÐŧŅ-ОаŅÐļÐūÐ―ÐĩŅКÐļ (Ð―ÐĩО. hampelmann, marionette), ÐļзÐūÐąŅаÐķаŅŅÐĩÐđ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐŧŅ ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐđ ÐÐĩŅÐžÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŋÐĩŅŅÐūÐ―Ð°Ðķа Hanswurst Ðē ŅŅŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐūŅОÐĩ. ÐĒÐūŅÐ―Ð°Ņ ÐīаŅÐļŅÐūÐēКа ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅа заŅŅŅÐīÐ―ÐĩÐ―Ð° ŅÐĩО ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūО, ŅŅÐū ÐūÐ―Ð° ÐąŅÐŧа ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―Ð° Ðē ŅÐŧÐūÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩÐūŅÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅŅŅÐūÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ОŅŅÐūŅа, ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð―ÐūÐģÐū Ņ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ðļз ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐđ ÐīÐūОа Ð.ÐĪ. ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð° ÐēÐū ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ðĩ XIX ÐļÐŧÐļ Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX ÐēÐē.

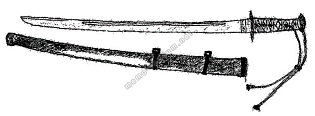

ÐÐūОÐļОÐū ÐēŅŅÐĩŅÐŋÐūОŅÐ―ŅŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē, ÐŋŅÐļ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅŅ Ð―Ð° ОÐĩŅŅÐĩ ÐīÐūОа ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð° ÐąŅÐŧ ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ― ÐĩŅÐĩ ŅŅÐī ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē, Ņ ÐūŅŅ Ðļ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩŅŅÐļŅ ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ К ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐļÐģŅŅŅКÐĩ, Ð―Ðū ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐļŅ ŅŅ К ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūОŅ ÐąŅŅŅ. Ð ÐļŅ ŅÐļŅÐŧÐĩ â ÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅа 19-ÐģÐū ÐŧÐļÐ―ÐĩÐđ Ð―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ аŅОÐļÐļ, ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē ÐūÐīÐ―ÐūО КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅÐĩ Ņ ŅŅаÐģОÐĩÐ―ŅÐūО ÂŦÐ―ŅŅÐ―ÐąÐĩŅÐģŅКÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅКÐļÂŧ, Ðļ ÐūКŅŅÐģÐŧаŅ ÐąÐŧŅŅ а Ņ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŧŅÐēÐļÐ―ÐūÐđ ÐģÐūÐŧÐūÐēŅ (ŅÐļŅ. 2, 1) â ŅаŅŅŅ заŅŅÐĩÐķКÐļ ÐŋÐūŅŅа ÐļÐŧÐļ ÐŋÐŧаŅа Ð―Ð°ŅаÐŧа XIX Ðē.9 10 5, ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅаŅ Ðļз ŅÐŧÐūŅ ŅŅŅÐūÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ОŅŅÐūŅа, ŅÐļŅÐūКÐū ÐīаŅÐļŅŅŅŅÐĩÐģÐūŅŅ ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―ÐūÐđ XIX Ðē.

ÐŅÐģÐūÐēÐļŅа (ŅÐļŅ. 2,9), ÐīÐļаОÐĩŅŅ 33 ОО, ОаŅÐĩŅÐļаÐŧ â Ņ. Ð―. ÂŦÐūÐąŅаŅÐ―ŅÐđ ŅÐŋÐŧаÐēÂŧ (67 % ŅÐļÐ―ÐšÐ°, 30 % ОÐĩÐīÐļ + ÐŋŅÐļОÐĩŅÐļ). ÐÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ ŅÐēÐĩŅÐĩÐ―Ð―Ðū аŅŅÐļÐąŅŅÐļŅŅÐĩŅŅŅ КаК ÐąÐūÐŧŅŅаŅ ОŅÐ―ÐīÐļŅÐ―Ð°Ņ ÐŋŅÐģÐūÐēÐļŅа Ð―ÐļÐķÐ―ÐļŅ ŅÐļÐ―ÐūÐē 19-ÐģÐū ÐŧÐļÐ―ÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа аŅОÐļÐļ ÐаÐŋÐūÐŧÐĩÐūÐ―Ð° I. ÐÐūÐŧК ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐŧ аКŅÐļÐēÐ―ÐūÐĩ ŅŅаŅŅÐļÐĩ Ðē ŅÐūÐąŅŅÐļŅŅ ÐаÐŋÐūÐŧÐĩÐūÐ―ÐūÐēŅКÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―, Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ Ðē Ð ŅŅŅКÐūÐđ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ. Ð 1812 Ðģ. ÐŋÐūÐīŅазÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūÐŧКа ÐēŅ ÐūÐīÐļÐŧÐļ Ðē ŅÐūŅŅаÐē ÐēŅÐūŅÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа ОаŅŅаÐŧа ÐĢÐīÐļÐ―Ðū Ðļ ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐŧÐļ ŅŅаŅŅÐļÐĩ Ðē ŅŅÐīÐĩ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐđ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ â ÐŋÐūÐī ÐŅÐļŅŅÐūÐđ, ÐÐŧŅŅŅÐļŅаОÐļ, ÐÐūÐŧÐūŅКÐūО Ðļ ÐŋŅÐļ ÐÐĩŅÐĩзÐļÐ―Ðĩ16.

ÐÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīКÐļ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū Ðē ŅÐūŅŅаÐēÐĩ ÐļÐ―ŅÐĩŅŅÐĩŅÐūÐē ÐīÐūОÐūÐē, ÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū, Ņ ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐļŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅŅÐūŅÐĩÐļ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīа ÐēÐūÐđÐ― Ņ ÐаÐŋÐūÐŧÐĩÐūÐ―ÐūО ÐļÐŧÐļ Ðē КаКÐūÐđ-ŅÐū ОÐūОÐĩÐ―Ņ зÐīÐĩŅŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧÐļŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐŋÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐđ аŅОÐļÐļ. ÐŅÐĩÐīОÐĩŅŅ, ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīŅŅ Ðļз ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū Ðļз зÐīÐ°Ð―ÐļÐđ ÐēÐ―ŅŅŅÐļКÐēаŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ заŅŅŅÐūÐđКÐļ, ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐĩÐđ ÐēÐūзÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐūОа Ðē 1857 Ðģ.

ÐŅÐĩÐīОÐĩŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐąŅŅа, КаК Ðļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐļÐģŅŅŅКÐļ, ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ŅÐĩÐīКÐūÐđ КаŅÐĩÐģÐūŅÐļÐĩÐđ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐūК ÐŋŅÐļ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ŅŅ Ð―Ð°ÐŋÐŧаŅŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐđ ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа. ÐÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ, Ņ ÐūŅŅ Ðļ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē Ð―Ð° ÐūÐīÐ―ÐūО ŅаŅКÐūÐŋÐĩ, ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļŅŅ Ð―ÐūÐēŅÐĩ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ðū ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ Ðļ ÐąŅŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē Ðē ÐģÐūŅÐūÐīŅКÐūÐđ КŅÐŧŅŅŅŅÐĩ ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа XVIIIâXIX ÐēÐē., а ŅаКÐķÐĩ заÐīÐĩÐđŅŅÐēÐūÐēаŅŅ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ (Ðē ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐŋŅÐļÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐēŅŅÐĩ ŅŅаÐģОÐĩÐ―Ņ ÐģÐļÐŋŅÐūÐēÐūÐđ ŅÐļÐģŅŅКÐļ) Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐŋÐū ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ КÐūŅŅŅОа XVIII Ðē.

1 ÐÐÐ ÂŦÐĄÐÐÐĶÐÐ ÐÐÐÐĒÐ ÐÐĄÐĒÐÐÐ ÐÐĶÐÐŊÂŧ. ÂŦÐŅŅÐūŅÐļКÐū-КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ зÐĩОÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅаŅŅКа ÐŋÐū аÐīŅÐĩŅŅ: ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ, ÐÐīОÐļŅаÐŧŅÐĩÐđŅКÐļÐđ ŅаÐđÐūÐ―, Ð―Ð°Ðą. ŅÐĩКÐļ ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ, ŅŅаŅŅÐūК 1 (ŅÐģÐū-заÐŋаÐīÐ―ÐĩÐĩ Ðī. 9, ÐŧÐļŅ. Ð ÐŋÐū ÐÐŧÐļОÐūÐēŅ ÐŋÐĩŅ.).Âŧ, ÐĄÐÐą., 2012 / ÐŅŅ ÐļÐē ÐÐÐÐÐ Ð\Ð.

2 ÐаÐēŅÐĩÐ―ŅŅÐĩÐē Ð.Ð. ÐÐūО ÐŅŅÐļÐ―Ð°-ÐŅŅКÐļÐ―Ð° (Ð―Ð°Ðą. Ņ. ÐĪÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐšÐļ, 161): ÐŋŅÐūŅÐŧÐūÐĩ, Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐĩ Ðļ ÐąŅÐīŅŅÐĩÐĩ // ÐÐĩÐēŅКÐļÐđ аŅŅ ÐļÐē. ÐŅŅ.-КŅаÐĩÐēÐĩÐīŅ. ŅÐą. ÐŅÐŋ. X. ÐĄÐÐą., 2012. ÐĄ. 210â224.

3 ÐĄÐž., Ð―Ð°ÐŋŅ.: ÐĢÐ―ŅÐĩŅŅаŅ Ņ Ð.Ð. ÐÐŧÐ°Ð― ÐОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКÐūÐģÐū ŅŅÐūÐŧÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐģÐūŅÐūÐīа ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа, ŅÐūŅÐļÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ðē 1737 Ðģ. ÐĄÐÐą.: ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ÐаŅК, 1741.

4 ÐĄÐĩОÐĩÐ―ŅÐūÐē ÐĄ.Ð., ÐŅаŅÐ―ÐļКÐūÐēа Ð.Ð., ÐазŅŅ ÐĒ.Ð., ÐĻŅаÐīÐĩŅ ÐĒ.Ð. ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ Ð―Ð° КаŅŅаŅ Ðļ ÐŋÐŧÐ°Ð―Ð°Ņ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XVIII Ðē. ÐĄÐÐą., 2004. ÐĄ. 259â268.

5 ÐаÐēŅÐĩÐ―ŅŅÐĩÐē Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 210â211.

6 ÐКŅÐūÐ―ÐūОÐĩŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ÐŋÐŧÐ°Ð― ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа 1765â1777 ÐģÐģ. (ÐÐŧÐ°Ð― Ð. ÐīÐĩ ÐĄÐĩÐ―Ņ-ÐÐŧÐĩŅа, Ð. ÐĄÐūКÐūÐŧÐūÐēа, Ð. ÐÐūŅÐļŅ ÐēÐūŅŅÐūÐēа Ðļ ÐīŅ.). ÐĄÐÐą., 2003. ÐÐļŅŅ W (B). ÐĄ. 92.

7 ÐаÐēŅÐĩÐ―ŅŅÐĩÐē Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 210â215.

8 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 220â224.

9 ÐÐ°ÐąÐūŅаŅÐūŅÐļŅ аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ, ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅÐūŅÐļÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ Ðļ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ÐūÐģÐū Ð―Ð°ŅÐŧÐĩÐīÐļŅ ÐļО. Ð.ÐĄ. ÐÐĩÐąÐĩÐīÐĩÐēа ÐĄÐÐąÐÐĢ.

10 ÐĪÐĩÐīÐūŅÐūÐē Ð.Ð., ÐŅŅзÐĩÐ―ÐšÐūÐē Ð.Ð., ÐĄÐūÐąÐūÐŧÐĩÐē Ð.ÐŪ., ÐĻОÐĩÐŧÐĩÐē Ð.Ð., ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐēа Ð.Ð . Ð Ð°ÐąÐūŅŅ ÐÐ°ÐąÐūŅаŅÐūŅÐļÐļ аŅŅ ÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ, ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅÐūŅÐļÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ Ðļ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ÐūÐģÐū Ð―Ð°ŅÐŧÐĩÐīÐļŅ ÐļОÐĩÐ―Ðļ ÐŋŅÐūŅ. Ð.ÐĄ. ÐÐĩÐąÐĩÐīÐĩÐēа ÐĄÐÐąÐÐĢ Ð―Ð° ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа Ðē 2012â2013 ÐģÐģ. // ÐŅÐŧÐŧÐĩŅÐĩÐ―Ņ ÐÐÐÐ Ð ÐÐ. 2014. â 4. ÐĄ. 192â207.

11 ÐŅÐūÐąÐ°Ņ ÐąÐŧаÐģÐūÐīаŅÐ―ÐūŅŅŅ за КÐūÐ―ŅŅÐŧŅŅаŅÐļÐļ ÐĄ.Ð. ÐĻаОÐĩÐ―ÐšÐūÐēŅ (ÐÐīÐĩŅŅа).

12 ÐÐūÐļŅÐĩÐĩÐ―ÐšÐū Ð.ÐŪ. ÐÐŧаŅŅÐĩ ŅŅÐąÐĩÐķа XVII Ðļ XVIII ÐēÐĩКÐūÐē Ðļз ÂŦÐаŅÐīÐĩŅÐūÐąÐ° ÐÐĩŅŅа IÂŧ // ÐŅÐŧŅŅŅŅа Ðļ ÐļŅКŅŅŅŅÐēÐū Ð ÐūŅŅÐļÐļ XVIII ÐēÐĩКа. ÐÐūÐēŅÐĩ ОаŅ-ÐŧŅ Ðļ ÐļŅŅÐŧÐĩÐī. ÐĄÐą. ŅŅ. Ð., 1981. ÐĄ. 62â64.

13 ÐŅÐūÐąÐ°Ņ ÐąÐŧаÐģÐūÐīаŅÐ―ÐūŅŅŅ за КÐūÐ―ŅŅÐŧŅŅаŅÐļÐļ Ņ ŅÐīÐūÐķÐ―ÐļКŅ-ÐģŅаÐēÐĩŅŅ Ð.Ð. ÐŅÐķÐīÐļÐ―Ņ (ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ) Ðļ ŅÐūŅŅŅÐīÐ―ÐļКŅ ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ОÐĩОÐūŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ Ð.Ð. ÐĄŅÐēÐūŅÐūÐēа Ð.Ð. ÐŅКÐļŅŅКÐūОŅ (ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ).

14 Garrat John G. Model soldiers. A collectorâs guide. London, 1959. P. 39â53

15 ÐÐļŅК заŅŅÐĩÐķКÐļ Ņ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŧŅÐēа, ŅазОÐĩŅ â 34Ã32 ОО, ÐŧаŅŅÐ―Ņ (87 % ОÐĩÐīÐļ, 9 % ŅÐļÐ―ÐšÐ°, 4 % ŅŅŅŅОŅ) Ņ ÐūŅŅаŅКаОÐļ ÐŋÐūзÐūÐŧÐūŅŅ.

16 ÐĄÐūКÐūÐŧÐūÐē Ð.Ð. ÐŅОÐļŅ ÐаÐŋÐūÐŧÐĩÐūÐ―Ð°. ÐĄÐÐą., 1999. ÐĄ. 538.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ