Ð.Ð. ÐÐģÐūŅÐļÐ― (ÐÐūŅКÐēа) ÐÐ ÐÐĒÐÐÐĄÐÐÐ ÐÐ ÐĢÐÐÐŊ ÐÐ ÐÐÐÐ ÐĢÐÐÐÐÐ Ð ÐÐĄÐĄÐÐÐĄÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐ ÐĒÐÐÐÐÐ ÐÐ Ð ÐÐÐÐĨÐĢ ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐĄÐÐÐĨ ÐÐÐÐ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ IIÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2016

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

Ð ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī Ð―Ð°ÐŋÐūÐŧÐĩÐūÐ―ÐūÐēŅКÐļŅ ÐēÐūÐđÐ― (1799â1815) Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКаŅ аŅОÐļŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐķÐļÐŧа Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ŅÐĩÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐđ Ðļ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐŧа ŅÐēÐūŅ ŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ1. ÐŅÐŧÐĩÐī за ÐūÐąŅÐļО ŅÐūŅŅÐūО аŅОÐļÐļ ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐēаÐŧÐūŅŅ Ðļ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ. ÐŅÐŧÐļ Ð―Ð° ОÐūОÐĩÐ―Ņ ÐēÐūŅŅÐĩŅŅÐēÐļŅ Ð―Ð° ÐŋŅÐĩŅŅÐūÐŧ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅа I Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ðē 60 ŅÐūŅаŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐąŅŅŅ ÐēŅÐĩÐģÐū 720 ÐūŅŅÐīÐļÐđ2, ŅÐū К ÐēÐĩŅÐ―Ðĩ 1814 Ðģ. Ðē 164,5 ŅÐūŅаŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐąŅŅŅ ŅÐķÐĩ ÐūКÐūÐŧÐū 2000 ÐūŅŅÐīÐļÐđ3. ÐĄ ŅŅÐĩŅÐūО ÐŋŅÐļÐąÐ°ÐēÐļÐēŅÐĩÐđŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ КазаŅŅÐļŅ ÐēÐūÐđŅК, а ŅаКÐķÐĩ ÐļОÐĩÐēŅÐļŅ ОÐĩŅŅÐū за ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ÐŋÐūŅÐĩŅŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐąŅÐŧÐū ÐēÐūŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅŅ, Ð―Ðĩ ÐąŅÐīÐĩŅ ÐŋŅÐĩŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅКазаŅŅ, ŅŅÐū КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ðē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ за ŅŅÐūŅ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐļÐŧÐūŅŅ Ðē ŅŅÐļ Ņаза.

Ð Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XIX Ðē. Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―ÐļŅÐūÐēаÐŧÐū ÐēŅÐĩÐģÐū ÐīÐēа ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОŅŅ ÂŦОÐĩÐīÐ―ŅŅ Âŧ ÐūŅŅÐīÐļÐđ4: ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ŅÐĩ ÐŋŅÐļ ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūО Ðļ ÐŅŅÐ―ŅКÐūО аŅŅÐĩÐ―Ð°ÐŧаŅ . ÐÐūŅÐ―ÐūŅŅÐļ ŅŅÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļŅŅÐļÐđ Ðē ŅÐĩÐŧÐūО ÐąŅÐŧÐū ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ÐīÐŧŅ ÐŋÐūÐīÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐŋаŅКа КÐūÐ―Ņа XVIII â Ð―Ð°ŅаÐŧа XIX ÐēÐē. Ð―Ð° Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐūО КаŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūО Ðļ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūО ŅŅÐūÐēÐ―Ðĩ. ÐĒаК, за ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī Ņ 1797 ÐŋÐū 1804 ÐģÐģ. ÐēКÐŧŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū Ð―Ð° ÐūÐąÐūÐļŅ аŅŅÐĩÐ―Ð°ÐŧаŅ ÐąŅÐŧ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― 831 ŅŅÐēÐūÐŧ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ (ÐŋŅÐĩÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū, ÐŋŅŅÐĩК) ŅÐ°Ð·Ð―ŅŅ КаÐŧÐļÐąŅÐūÐē5. ÐĒаКÐūÐĩ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧÐū ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐūÐūŅŅÐķÐļŅŅ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКŅŅ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēŅŅ (ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐđÐ―ŅŅ) Ðļ КÐūÐ―Ð―ŅŅ, Ðļ ÐŋÐūŅŅÐļ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐŋÐūÐŧКÐūÐēŅŅ (ÐŧÐĩÐģКŅŅ) аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ð―ÐūÐēŅОÐļ ÐūÐąÐŧÐĩÐģŅÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐŋŅŅКаОÐļ, ÐēÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ Ðē ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē 1795/97 ÐģÐģ.

ÐĢÐēÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēа Ðē ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅÐļ ОÐūÐīÐĩŅÐ―ÐļзÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ, ÐūÐŋÐļŅаŅŅŅ Ð―Ð° ÐļОÐĩŅŅÐļÐĩŅŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ŅÐĩ Ðļ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐĩŅŅŅŅŅ, ÐļÐŧÐŧŅŅŅŅÐļŅŅÐĩŅ ÐūŅÐēÐĩŅ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅа ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐģŅаŅа Ð.Ð. ÐŅаКŅÐĩÐĩÐēа Ð―Ð° ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ 1804 Ðģ. ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ОÐļÐ―ÐļŅŅŅа ŅÐļÐ―Ð°Ð―ŅÐūÐē ÐģŅаŅа Ð.Ð. ÐаŅÐļÐŧŅÐĩÐēа КŅÐŋÐļŅŅ ÐļÐŧÐļ ÐūÐąÐžÐĩÐ―ŅŅŅ Ð―Ð° ŅŅŅКÐūÐēŅŅ ОÐĩÐīŅ ŅŅаŅŅÐĩ ОÐĩÐīÐ―ŅÐĩ ÐŋŅŅКÐļ ÐģÐūŅÐūÐīа ÐŅÐąÐĩК: ÂŦÐÐūКŅÐŋКа, ÐļÐŧÐļ ÐūÐąÐžÐĩÐ― ÐŋÐūОŅÐ―ŅŅŅŅ ÐŋŅŅÐĩК, ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūОŅ ÐÐĩÐŋаŅŅаОÐĩÐ―ŅŅ Ð―Ðļ Ðē КаКÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ Ð―Ðĩ Ð―ŅÐķÐ―Ð°; ÐļÐąÐū Ðē ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ŅÐēÐĩŅŅ Ð―Ð°ÐīÐūÐąÐ―Ð°ÐģÐū ŅÐļŅÐŧа ÐīÐŧŅ ÐŋÐūÐŧКÐūÐē Ðļ ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―ÐūÐē ÐŋŅŅÐĩК ÐĩŅŅŅ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅÐ―Ðū ÐŧÐļŅÐ―ÐļŅ , а Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаÐĩŅ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅÐūÐĩ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐŧÐĩÐģКÐūÐđ ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ŅÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―Ðū Ð―ÐūÐēаÐģÐū ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ: Ð―Ðū Ðļ Ðē ŅŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ðū ÐąŅÐīÐĩŅ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅŅ ÐūŅ ÐŅÐąÐĩКа ÐŋÐĩŅÐĩÐŧÐļÐēаŅŅ, ÐīÐŧŅ КаКÐūÐēÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐĩÐŧÐļÐēКÐļ ÐēŅÐĩÐģÐīа Ð―ŅÐķÐ―Ðū ÐŋŅÐļÐąÐ°ÐēÐŧŅŅŅ ŅŅŅКÐūÐēÐūÐđ ОÐĩÐīÐļ; ÐļÐąÐū ÐīÐŧŅ ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅаŅŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐĩÐē Ðē ÐŋÐĩŅÐĩÐŧÐļÐēКŅ, ÐļОÐĩÐĩŅ ÐūÐ―ŅŅ ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐÐĩÐŋаŅŅаОÐĩÐ―Ņ ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐĩ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū Ðļ ŅÐēÐūÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐĩÐē, КаК ÐŋÐū ÐŅÐĩÐŋÐūŅŅŅО, ŅаК ÐĩŅÐĩ Ðļ ŅÐūŅŅÐūŅŅÐļŅ ÐŋÐū ŅÐ°Ð·Ð―ŅО ÐŅÐąÐĩŅÐ―ÐļŅОÂŧ6.

ÐÐīÐ―ÐļО Ðļз ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅŅ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ŅŅÐļÐŧÐļÐđ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅа ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋÐūÐēŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ КаŅÐĩŅŅÐēа ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ Ðļ ÐĩÐĩ ŅÐ―ÐļŅÐļКаŅÐļŅ, ŅÐŋÐūŅŅÐīÐūŅÐļÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа, а ŅаКÐķÐĩ ŅÐūКŅаŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļзÐīÐĩŅÐķÐĩК. ÐŅŅÐīÐļŅ ÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐēÐ―Ðū Ð―Ðĩ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅО Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ ÐūÐąŅазŅаО. Ð ÐĩŅÐŧÐļ КаÐŧÐļÐąŅ Ðē ŅŅÐīÐĩ ŅÐŧŅŅаÐĩÐē ОÐūÐģ ÐąŅŅŅ ŅаК ÐļÐŧÐļ ÐļÐ―Ð°ŅÐĩ ÐŋÐūÐīÐūÐģÐ―Ð°Ð― ÐŋÐūÐī ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļÐĩ ŅŅÐ°Ð―ÐīаŅŅŅ, ŅÐū ОаŅŅÐūÐģÐ°ÐąÐ°ŅÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐŋаŅаОÐĩŅŅŅ ŅŅÐēÐūÐŧÐūÐē ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū Ð―Ðĩ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐŧÐļ ÐļŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ Ð―Ð° ÐŧаŅÐĩŅаŅ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ.

ÐÐūŅÐŧÐĩ ÐģÐūŅŅКÐļŅ ŅŅÐūКÐūÐē КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ 1805 Ðģ., заКÐūÐ―ŅÐļÐēŅÐĩÐđŅŅ ÐķÐĩŅŅÐūКÐļО ÐŋÐūŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐŋŅÐļ ÐŅŅŅÐĩŅÐŧÐļŅÐĩ, Ðē ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐļÐļ Ņ ÐļзОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅОÐļ Ðē ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ аŅОÐļÐļ, Ðē 1806 Ðģ. ÐąŅÐŧа Ð―Ð°ŅаŅа ÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐ―Ð°Ņ ОаŅŅŅÐ°ÐąÐ―Ð°Ņ ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐūÐ―Ð―Ð°Ņ ŅÐĩŅÐūŅОа ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ. Ð ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ŅŅÐūÐđ ŅÐĩÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐąŅÐŧÐū ŅÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐ―Ðū ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū Ð―Ð° ÐŋÐūÐŧŅŅŅŅŅÐļ ŅŅÐēÐūÐŧÐūÐē, ÐŋŅÐĩÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŧÐĩÐģКÐļŅ КаÐŧÐļÐąŅÐūÐē7. ÐĒаК КаК ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅаŅŅŅ Ðļ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―ÐūÐēÐūŅÐūзÐīаÐēаÐĩОŅŅ ŅÐūŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū Ð―Ð° ŅÐūÐ―Ðĩ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐļÐīŅŅÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―, ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐū ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ (ÐģŅаŅ Ð.Ð. ÐŅаКŅÐĩÐĩÐē, а Ņ ÐīÐĩÐšÐ°ÐąŅŅ 1807 Ðģ. Ðļ Ð―ÐūÐēŅÐđ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅ ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―Ņ ÐąÐ°ŅÐūÐ― Ð.Ð. ÐÐĩÐŧÐŧÐĩŅ-ÐаКÐūОÐĩÐŧŅŅКÐļÐđ) ÐąŅÐŧÐū ÐēŅÐ―ŅÐķÐīÐĩÐ―Ðū ŅÐūŅŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐĩÐģÐū ŅÐĩОÐŋŅ.

Ð ŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐīÐŧŅ ŅÐ―ÐļÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð°ÐģŅŅзКÐļ Ð―Ð° аŅŅÐĩÐ―Ð°ÐŧŅ Ðļ ŅОÐĩÐ―ŅŅÐĩÐ―ÐļŅ КазÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐļзÐīÐĩŅÐķÐĩК ÐąŅÐŧ ÐŋŅÐĩÐīÐŋŅÐļÐ―ŅŅ ŅŅÐī ŅаÐģÐūÐē, ÐŋŅÐļзÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅОÐĩÐ―ŅŅÐļŅŅ ŅŅÐūÐļОÐūŅŅŅ Ð―ÐūÐēÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅÐīÐĩÐŧаŅŅ ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅ ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅаÐēÐ―ÐūОÐĩŅÐ―ŅО.

ÐŅÐŧа ÐēÐūзÐūÐąÐ―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð° ÐŋŅаКŅÐļКа ÐēŅÐīаŅÐļ Ðē ŅÐūŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐ―ŅŅŅ Ņ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ŅÐīÐ°Ð―Ņ Ðē аŅŅÐĩÐ―Ð°ÐŧŅ ÐīÐŧŅ Ņ ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐĩÐđ ÐŋÐĩŅÐĩÐŋÐŧаÐēКÐļ. ÐĒаК, 12-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅÐĩ (ž-ÐŋŅÐīÐūÐēŅÐĩ) ÐĩÐīÐļÐ―ÐūŅÐūÐģÐļ ÐŋÐĩŅÐĩÐđ Ðļ КÐūÐ―Ð―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―Ðū заОÐĩÐ―ŅÐŧÐļŅŅ 8-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅОÐļ, а ÐēОÐĩŅŅÐū 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅÐĩК Ð―ÐūÐēÐūÐđ ÐŋŅÐūÐŋÐūŅŅÐļÐļ Ðē Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅÐūŅŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧÐļ ÂŦÐŋÐĩŅÐĩÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩÂŧ, Ņ. Ðĩ. ÐūÐąŅÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅÐĩ ÐŋŅŅКÐļ ÐĩКаŅÐĩŅÐļÐ―ÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū ÐŧÐļŅŅŅ8. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐąŅÐŧа ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð° ŅÐĩÐēÐļзÐļŅ ÐļОÐĩÐēŅÐļŅ ŅŅ Ð―Ð° ŅКÐŧаÐīаŅ ŅŅÐēÐūÐŧÐūÐē ÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа. ÐĒŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅÐĩ ŅÐēÐĩÐīŅКÐļÐĩ Ðļ ŅŅŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐŋŅŅКÐļ Ðļз-за Ð―ÐĩŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐļŅ КаÐŧÐļÐąŅÐūÐē Ðļ ÐģÐ°ÐąÐ°ŅÐļŅÐūÐē ŅÐĩŅÐĩÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐūŅÐŋŅаÐēÐļŅŅ Ðē ÐŋÐĩŅÐĩÐŋÐŧаÐēКŅ, Ð―Ðū Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅаŅ ÐŋаŅŅÐļŅ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК, ÐļОÐĩÐēŅаŅŅŅ Ðē Ð―Ð°ÐŧÐļŅÐļÐļ, ÐŋÐū ŅÐēÐūÐļО Ņ аŅаКŅÐĩŅÐļŅŅÐļКаО ÐūКазаÐŧаŅŅ ÐŋŅÐļÐģÐūÐīÐ―Ð° ÐīÐŧŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ.

ÐŅÐļ ÐŋŅŅКÐļ ÐŋÐūÐŋаÐŧÐļ Ðē Ð ÐūŅŅÐļŅ Ðē 1800 Ðģ. Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ КÐūОÐŋÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ за ÐūŅŅÐīÐļŅ, ÐŋÐūŅÐĩŅŅÐ―Ð―ŅÐĩ Ðē 1799 Ðģ. Ðē ÐÐūÐŧÐŧÐ°Ð―ÐīÐļÐļ. Ð ŅÐūŅŅаÐēÐĩ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа, КÐūŅÐūŅŅО КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐūÐēаÐŧ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐŧÐĩÐđŅÐĩÐ―Ð°Ð―Ņ Ð.Ð. ÐÐĩŅÐžÐ°Ð―, ÐąŅÐŧÐū 60 ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐēŅÐĩŅ ÐēÐļÐīÐūÐē Ðļ КаÐŧÐļÐąŅÐūÐē, ŅÐŋÐūŅŅÐĩÐąÐŧŅÐēŅÐļŅ ŅŅ Ðē ŅÐū ÐēŅÐĩОŅ Ðē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ: 24 ÐŋÐūÐŧÐĩÐēŅŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ Ðļз ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ð° ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ОаÐđÐūŅа Ð.Ð. ÐаÐŋŅÐĩÐēÐļŅа Ðļ 36 ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ9. Ð ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅŅ ÐŋŅÐļ ÐÐĩŅÐģÐĩÐ―Ðĩ 8 (19) ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ Ðļ Ðē ÐūКŅÐĩŅŅÐ―ÐūŅŅŅŅ ÐģÐūŅÐūÐīа ÐÐĩÐēÐĩŅÐēÐĩÐđКа 25 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ (6 ÐūКŅŅÐąŅŅ) ŅŅÐ°Ð―ŅŅзаОÐļ ÐąŅÐŧÐū заŅ ÐēаŅÐĩÐ―Ðū 20 ŅŅŅŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ:

3 ÐŋÐūÐŧÐĩÐēŅŅ Ðļ 17 ÐŋÐūÐŧКÐūÐēŅŅ 10.

ÐĒÐūŅÐ―ÐūÐĩ ŅÐļŅÐŧÐū Ðļ ŅŅÐīŅÐąÐ° ÐēŅÐĩŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐēŅÐļŅ Ðē Ð ÐūŅŅÐļŅ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐŋÐūКа Ð―Ðĩ ÐēŅŅŅÐ―ÐĩÐ―Ņ11. ÐÐūÐģÐļŅÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐļŅ ÐąŅÐŧÐū Ð―Ðĩ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ 20. ЧаŅŅŅ Ðļз Ð―ÐļŅ ÐąŅÐŧа ÐīÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð° Ðē Ð ÐļÐģŅ, ÐģÐīÐĩ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧа Ðē ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐļÐķŅКÐūÐģÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð°, ÐīŅŅÐģаŅ Ðē Ð ÐĩÐēÐĩÐŧŅ, ÐūŅКŅÐīа ÐąŅÐŧа ŅŅазŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð° Ðē ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ Ðļ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧа ÂŦÐē ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēÐūÂŧ ŅÐĩÐđŅ ÐēаŅŅÐĩŅа Ð.Ð. ÐаŅÐļÐŧŅÐĩÐēа, Ņ ŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐŧŅ ÐÐūŅŅÐūÐŋаОŅŅÐ―ÐūÐģÐū заÐŧа.

ÐаÐīÐū ÐŋÐūÐŧаÐģаŅŅ, ŅŅÐū ÐīÐēа ÐūŅŅÐīÐļŅ Ðļз ŅÐļŅÐŧа ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐļŅ ОÐūÐķÐ―Ðū Ðļ ŅÐĩÐđŅаŅ ŅÐēÐļÐīÐĩŅŅ ÐēÐū ÐīÐēÐūŅÐĩ ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ (ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ). ÐŅÐū ÐīÐēÐĩ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēŅÐĩ 12-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅÐĩ ÐŋŅŅКÐļ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐŋŅÐūÐŋÐūŅŅÐļÐļ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ÐĒÐūОаŅа ÐÐŧÐūŅОŅÐļÐŧÐīа12, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ðē ÐÐūŅÐūÐŧÐĩÐēŅКÐūÐđ ÐąŅÐūÐ―Ð·ÐūÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ÐūÐđ Ðē ÐŅÐŧÐļÐīÐķÐĩ (Royal Brass Foundry in Woolwich) ÐŋÐūÐī ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ÐąŅаŅŅÐĩÐē ÐÐķÐūÐ―Ð° Ðļ ÐÐĩÐ―ŅÐļ ÐÐļÐ―ÐģÐūÐē13 Ðē 1796 Ðģ. ÐÐīÐ―Ð° Ðļз Ð―ÐļŅ ÐļОÐĩÐĩŅ Ð―Ð° ÐŋÐŧÐūŅКÐūО ŅŅÐļзÐĩ, ÐūŅÐīÐĩÐŧŅŅŅÐĩО ÐēÐĩŅŅÐŧŅÐķÐ―ŅŅ ŅаŅŅŅ ÐūŅ ÐīŅÐŧŅÐ―ÐūÐđ (secondreinforcementring), Ð―ÐūОÐĩŅ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐļÐĩОКÐļ (registrynumber) ÂŦCLVIIÂŧ Ðļ Ð―Ð° ŅŅÐĩзÐĩ ÐŋŅаÐēÐūÐđ ŅаÐŋŅŅ заÐēÐūÐīŅКÐūÐđ Ð―ÐūОÐĩŅ (foundrynumber) ÂŦ35Âŧ14; ÐīŅŅÐģаŅ â ÂŦCLVIIIÂŧ Ðļ ÂŦ39Âŧ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū15. Ðа ÐūÐąÐĩÐļŅ ÐŋŅŅКаŅ Ð―Ð° КазÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēŅÐĩŅ ОÐūÐ―ÐūÐģŅаООа КÐūŅÐūÐŧŅ ÐÐĩÐūŅÐģа III (ŅÐļŅ. 1), а Ð―Ð° ÐīŅÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ â ОÐūÐ―ÐūÐģŅаООа ÐģÐŧаÐēÐ―ÐūÐģÐū ŅаŅÐŋÐūŅŅÐīÐļŅÐĩÐŧŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐđ (Mastergeneral of Ordnance) ОаŅКÐļза ЧаŅÐŧŅза ÐÐūŅÐ―ŅÐūÐŧÐŧÐļŅа (ŅÐļŅ. 2), ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅаŅŅÐļÐĩ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐūŅŅÐīÐļŅ16.

Ð ÐļŅ. 1. 12-ŅŅÐ―ŅÐūÐēаŅ ÐŋŅŅКа Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐÐūÐ―ÐūÐģŅаООа ŅаŅŅŅÐēŅŅŅÐĩÐģÐū ОÐūÐ―Ð°ŅŅ а â КÐūŅÐūÐŧŅ ÐÐĩÐūŅÐģа III

Ð ÐļŅ. 2. 12-ŅŅÐ―ŅÐūÐēаŅ ÐŋŅŅКа Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐÐūÐ―ÐūÐģŅаООа ÐģÐŧаÐēÐ―ÐūÐģÐū ŅаŅÐŋÐūŅŅÐīÐļŅÐĩÐŧŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐđ (Mastergeneral of Ordnance) ОаŅКÐļза ЧаŅÐŧŅза ÐÐūŅÐ―ŅÐūÐŧÐŧÐļŅа

Ðа ÐŋŅŅКаŅ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēŅŅŅ ŅÐŧÐĩÐīŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐĩÐŧКÐļ ÐļÐŧÐļ ÐīÐūŅÐ°ÐąÐūŅКÐļ ÐŋÐūÐī ÐŋаŅаОÐĩŅŅŅ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ŅаКÐļÐĩ КаК ŅÐŧÐĩÐīŅ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐļ ÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐļŅÐŋÐūŅÐūÐąÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ÐļÐŧÐļ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐĩÐŧКа ŅаÐŋŅ. ÐаÐŧÐļÐąŅ, ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅÐđ Ðē ÂŦÐÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū заÐŧаÂŧ Ð.Ð. ÐĒаÐŧŅзÐļÐ―Ð° ÐīÐŧŅ ÐūÐąÐĩÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК, ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ 4,6 ÐīŅÐđОа (117 ОО)17, ŅŅÐū Ðē ŅÐĩÐŧÐūО ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅÐĩŅ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅÐūОŅ Ðē ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐąŅÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ КаÐŧÐļÐąŅŅ 12-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅÐĩК â 117,5 ОО18. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ðē ÂŦÐŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūО КаŅаÐŧÐūÐģÐĩ ÐĄ.-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКаÐģÐū ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКаÐģÐū ОŅзÐĩŅÂŧ Ð.Ð. ÐŅÐ°Ð―ÐīÐĩÐ―ÐąŅŅÐģа ÐīÐŧŅ ŅŅÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð― КаÐŧÐļÐąŅ 4,8 ÐīŅÐđОа (122 ОО), ŅŅÐū ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅÐĩŅ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūОŅ КаÐŧÐļÐąŅŅ 120,5 ОО19.

ÐŅÐūÐēÐĩŅÐļŅŅ ŅŅÐū ŅаŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ОÐĩŅÐūÐīÐūО ÐļзОÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐđ ÐŋÐūКа Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ, ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ, ŅŅÐū ÐŋÐūÐŧаÐģаŅŅŅŅ ŅÐŧÐĩÐīŅÐĩŅ Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ð.Ð. ÐĒаÐŧŅзÐļÐ―Ð°. ÐĄÐŧÐĩÐīŅ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ŅŅÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ð ÐūŅŅÐļÐļ ÐļОÐĩŅŅŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ÐūÐąÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐēÐĩŅа ÐūŅŅÐīÐļÐđ Ðē ŅŅŅŅКÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ ОÐĩŅ, ÐģŅŅÐąÐū Ð―Ð°ŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū Ð―Ð° ŅаÐŋŅаŅ : 55 ÐŋŅÐīÐūÐē 36 ŅŅÐ―ŅÐūÐē (915,7 КÐģ).

РКÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ŅаКÐķÐĩ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКаŅ ÐŋÐū ÐŧÐĩÐēаŅ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēаŅ ÐŋŅŅКа ОаÐŧÐūÐđ ÐŋŅÐūÐŋÐūŅŅÐļÐļ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ÐĒÐūОа Ņа ÐÐŧÐūŅОŅÐļÐŧÐīа, ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐēŅаŅ Ðļз ŅÐļÐķŅКÐūÐģÐū аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð° Ðē 1817 Ðģ. ÐēОÐĩŅŅÐĩ Ņ ÐŧаŅÐĩŅÐūО Ðļ ÐŋÐĩŅÐĩÐīКÐūО20. Ð Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ÐūÐ―Ð° ŅКŅÐŋÐūÐ―ÐļŅŅÐĩŅŅŅ Ðē ÐŅŅŅзÐūÐēŅКÐūО заÐŧÐĩ ОŅзÐĩŅ. ÐŅÐū ÐūŅŅÐīÐļÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ðē ÐŅÐŧÐļÐīÐķÐĩ Ðē 1799 Ðģ. ÐÐūОÐĩŅ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐļÐĩОКÐļ â ÂŦDCXVIIIÂŧ Ðļ заÐēÐūÐīŅКÐūÐđ Ð―ÐūОÐĩŅ â ÂŦ759Âŧ. Ðа ÐūŅŅÐīÐļÐļ ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēŅŅŅ ŅаКÐļÐĩ ÐķÐĩ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐļ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅÐļ, ŅŅÐū Ðļ Ð―Ð° 12-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅКаŅ . Ðа ŅÐūŅÐĩÐŧÐļ ÐŋÐūÐī ÐēÐļÐ―ÐģŅаÐīÐūО ÐģŅаÐēÐļŅÐūÐēÐ°Ð― ÐēÐĩŅ Ðē ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ ОаŅКÐļŅÐūÐēКÐļ â ÂŦ6~0~6Âŧ (6 hundredweight, 0 quarter, 6 pounds21), ŅŅÐū ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ÐūКÐūÐŧÐū 308 КÐģ.

Ð ÐūŅÐŧÐļŅÐļÐĩ ÐūŅ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐēŅŅÐĩ 12-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅÐĩК, ŅŅÐū ÐūŅŅÐīÐļÐĩ ÐļОÐĩÐĩŅ ŅÐŧÐĩÐīŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐĩÐŧКÐļ ÐŋÐūÐī ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļÐĩ ŅŅÐ°Ð―ÐīаŅŅŅ. Ð ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ ŅŅÐū КаŅаÐĩŅŅŅ КаÐŧÐļÐąŅа ÐūŅŅÐīÐļŅ: 3,8 ÐīŅÐđОа (96,5 ОО)22, ŅŅÐū ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅÐĩŅ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūОŅ КаÐŧÐļÐąŅŅ, ÐēОÐĩŅŅÐū ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē ÐŅÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ 3,67 ÐīŅÐđОа (93,2 ОО)23. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ Ð―ÐūŅŅŅ ŅŅÐēÐūÐŧа ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð° К ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐĩ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐļŅÐŋÐūŅÐūÐąÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ: Ð―Ð° ŅÐūŅÐĩÐŧÐļ ŅŅÐūŅÐĩÐ― ÐŋŅÐļÐŧÐļÐē, К КÐūŅÐūŅÐūОŅ ÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ― ÐąŅÐŧ КŅÐĩÐŋÐļŅŅŅŅ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧ, а ŅаКÐķÐĩ ŅŅÐūŅÐĩÐ―Ð° ÐēÐĩŅŅ Ð―ŅŅ ŅаŅŅŅ ÐēÐļÐ―ÐģŅаÐīа, а Ð―Ð° ÐūÐąŅазÐūÐēаÐēŅÐĩÐđŅŅ ÐŋÐŧÐūŅаÐīКÐĩ ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð° КŅÐĩŅŅÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―Ð°Ņ ŅазОÐĩŅКа. ÐĒаКÐļÐĩ ÐŋÐŧÐūŅаÐīКÐļ ŅŅаÐŧÐļ ÐīÐĩÐŧаŅŅ Ð―Ð° ÐēŅÐĩŅ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļŅŅ Ņ ÐēÐĩŅÐ―Ņ 1808 Ðģ. ÂŦÐīÐŧŅ ÐŧŅŅŅаÐģÐū Ðļ ŅÐīÐūÐąÐ―ÐĩÐđŅаÐģÐū ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐŋÐūÐēÐĩŅКÐļ ÐūŅŅÐīÐļÐđÂŧ24 Ðļ ÐīÐŧŅ ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐūÐąŅ Ðē ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅÐĩ ŅКŅÐŋÐŧŅаŅаŅÐļÐļ ŅазОÐĩŅаŅŅ Ð―Ð° ŅŅÐūÐđ ÐŋÐŧÐūŅаÐīКÐĩ КÐēаÐīŅÐ°Ð―Ņ, ÐŋŅÐļ ÐŋÐūОÐūŅÐļ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū ОÐūÐķÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļŅŅ ŅÐģÐūÐŧ Ð―Ð°ÐšÐŧÐūÐ―Ð° ŅаÐŋŅ Ðļ ŅÐīÐĩÐŧаŅŅ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅŅŅŅŅ ÐŋÐūÐŋŅаÐēКŅ ÐŋŅÐļ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧÐļÐēÐ°Ð―ÐļÐļ, ÐŧÐļÐąÐū ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅ ÐīÐŧŅ ÐŋŅÐļÐīÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅÐēÐūÐŧŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐļŅ ŅÐģÐŧÐūÐē ÐēÐūзÐēŅŅÐĩÐ―ÐļŅ, ŅÐĩО ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐŧ ÐīÐļÐūÐŋŅŅ. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ŅÐŧÐĩÐīÐūÐē ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐļ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧÐūÐē Ð.Ð. ÐаŅКÐĩÐēÐļŅа ÐļÐŧÐļ Ð.Ð. ÐÐ°ÐąÐ°Ð―ÐūÐēа Ð―ÐĩŅ, ŅаÐēÐ―Ðū КаК Ð―ÐĩŅ ŅÐŧÐĩÐīÐūÐē ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐļ ОŅŅКÐļ. ÐĄÐŧÐĩÐīÐūÐē ÐūÐąŅÐ°ÐąÐūŅКÐļ ŅаÐŋŅ Ð―Ðĩ ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―Ðū. Ðа ŅÐūŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūО КÐūÐŧŅŅÐĩ Ð―Ð°ŅаŅаÐŋÐ°Ð― ÐēÐĩŅ Ðē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ ОÐĩŅ: 18 ÐŋŅÐīÐūÐē 20 ŅŅÐ―ŅÐūÐē (305,5 КÐģ).

ÐаК ÐēÐļÐīÐ―Ðū, ÐūŅŅÐīÐļÐĩ ÐąŅÐŧÐū Ðē ŅÐĩÐŧÐūО ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū К ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, Ð―Ðū ÐŋÐū КаКÐļО-ŅÐū ÐŋŅÐļŅÐļÐ―Ð°Ðž ŅаК Ðļ Ð―Ðĩ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧÐū Ðē ÐēÐūÐđŅКа.

Ðа ŅÐĩÐģÐūÐīÐ―ŅŅÐ―ÐļÐđ ÐīÐĩÐ―Ņ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐļŅŅ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ðū ÐēÐūŅŅОÐļ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅКаŅ , ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐēŅÐļŅ Ðē 1808 Ðģ. Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐīÐēŅŅ КÐūÐ―Ð―ÐūаŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ŅÐūŅ. 15 ÐļŅÐŧŅ ÐēÐū ÐēÐ―ÐūÐēŅ ŅŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ КÐūÐ―Ð―ŅŅ ŅÐūŅŅ ОаÐđÐūŅа ÐŅÐļŅКÐūÐģÐū 17-Ðđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ ÐąŅÐŧÐū ÐūŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū ÂŦÐŋŅŅÐĩК 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ аÐģÐŧÐļŅКÐļŅ Ņ ÐīÐļÐūÐŋŅŅаОÐļ Ðļ ОŅŅКаОÐļ Ð―Ð° ŅаÐŋŅаŅ Ņ ОÐĩÐīÐ―ŅОÐļ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКаОÐļÂŧ25 â ŅŅÐļ. ÐŅÐĩ ÐūÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ ÂŦÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ Ðļз ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēа ŅÐĩÐđŅ ÐēаŅŅÐĩŅа ÐаŅÐļÐŧŅÐĩÐēа ÐīÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðļз Ð ÐĩÐēÐĩÐŧŅ Ðē 1800-О ÐģÐūÐīŅ, а Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ К ŅаÐŋŅаО зÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐēÐūÐŧŅÐ―ŅО ОаŅŅÐĩŅÐūО Ðē 1806-О ÐģÐūÐīŅÂŧ26. ÐаŅÐĩŅŅ К ŅŅÐļО ÐŋŅŅКаО ÐąŅÐŧÐļ ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ņ ÐūÐąŅŅÐ―ŅÐĩ, ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅŅŅŅКÐļО 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅО ÐŋŅŅКаО. Ð ŅÐūŅŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧÐļ ÐŋŅŅКÐļ ŅÐū ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļОÐļ ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐļКаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅОÐļ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ:

â 393, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē 1795 Ðģ., ÐēÐĩŅÐūО 18 ÐŋŅÐīÐūÐē 12 ŅŅÐ―ŅÐūÐē;

â 367, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē 1795 Ðģ., ÐēÐĩŅÐūО 17 ÐŋŅÐīÐūÐē 35 ŅŅÐ―ŅÐūÐē; â 769, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē 1799 Ðģ., ÐēÐĩŅÐūО 18 ÐŋŅÐīÐūÐē 33 ŅŅÐ―Ņа.

9 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ ÐēÐū ÐēÐ―ÐūÐēŅ ŅŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ КÐūÐ―Ð―ŅŅ ŅÐūŅŅ ОаÐđÐūŅа Ð.Ð. ÐаŅКÐļÐ―ŅÐūÐ―Ð° ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūÐđ ŅÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐūŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ņ ÐŋŅŅŅ ÐŋŅŅÐĩК ÂŦаÐģÐŧÐļŅКÐļŅ Ð―Ð° ŅаÐŋŅаŅ Ņ ОÐĩÐīÐ―ŅОÐļ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКаОÐļÂŧ27. ÐĢ ŅŅÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК ÐąŅÐŧÐļ ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļÐĩ ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐļКаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ:

â 777, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē 1794 Ðģ., ÐēÐĩŅÐūО 18 ÐŋŅÐīÐūÐē 12 ŅŅÐ―ŅÐūÐē;

â 346, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē 1795 Ðģ., ÐēÐĩŅÐūО 18 ÐŋŅÐīÐūÐē 15 ŅŅÐ―ŅÐūÐē;

â 426, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē 1796 Ðģ., ÐēÐĩŅÐūО 18 ÐŋŅÐīÐūÐē 22 ŅŅÐ―Ņа; â 785, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē 1799 Ðģ., ÐēÐĩŅÐūО 18 ÐŋŅÐīÐūÐē 27 ŅŅÐ―ŅÐūÐē;

â 771, ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ Ðē 1799 Ðģ., ÐēÐĩŅÐūО 18 ÐŋŅÐīÐūÐē 22,5 ŅŅÐ―Ņа.

ÐÐĩŅÐēŅÐĩ ŅÐĩŅŅŅÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ ÂŦÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ Ðļз ÐēÐĩÐīÐūОŅŅÐēа ŅÐĩÐđŅ ÐēаŅŅÐĩŅа ÐаŅÐļÐŧŅÐĩÐēа ÐīÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðļз Ð ÐĩÐēÐĩÐŧŅ Ðē 1800-О ÐģÐūÐīŅ, а Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ ОÐĩÐīÐ―ŅŅ К ŅаÐŋŅаО зÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐēÐūÐŧŅÐ―ŅО ОаŅŅÐĩŅÐūО Ðē 1806-О ÐģÐūÐīŅÂŧ. ÐÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ŅŅ ÐŋŅŅКа ÐąŅÐŧа ÐīÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð° Ðē ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ Ðē 1807 ÐģÐūÐīŅ ÂŦÐūŅ Ð ÐļÐģŅКÐūÐđ ŅŅŅаÐīÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅÂŧ28.

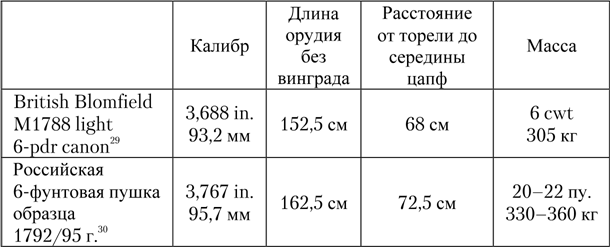

ÐÐūŅŅŅÐŋÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ ŅŅÐēÐūÐŧÐūÐē ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē КÐūÐ―Ð―ŅŅ, ŅаОŅŅ ÐŋÐūÐīÐēÐļÐķÐ―ŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ Ð―Ðĩ ŅÐŧŅŅаÐđÐ―Ðū. ÐĄŅаÐēÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋаŅаОÐĩŅŅÐūÐē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ Ðļ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅÐĩК ÐŋÐūКазŅÐēаÐĩŅ, ŅŅÐū ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐąŅÐŧÐļ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŧÐĩÐģŅÐĩ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ : 18,6 ÐŋŅÐūŅÐļÐē 20â22 ÐŋŅÐīÐūÐē. ÐŅÐļÐģŅŅŅ Ðē ÐēÐĩŅÐĩ ÐąŅÐŧ КаК за ŅŅÐĩŅ ОÐĩÐ―ŅŅÐĩÐđ Ð―Ð° 10 ŅО ÐīÐŧÐļÐ―Ņ, ŅаК Ðļ за ŅŅÐĩŅ ОÐĩÐ―ŅŅÐĩÐđ ŅÐūÐŧŅÐļÐ―Ņ ŅŅÐĩÐ―ÐūК ŅŅÐēÐūÐŧа (ŅОÐĩÐ―ŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―Ð° 1,5â5 ОО). ÐŅÐļ ŅŅÐūО ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅаÐŋŅ (ŅÐĩÐ―ŅŅÐūÐēКа) ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК ÐąŅÐŧÐū ŅÐūÐēОÐĩŅŅÐļОŅО Ņ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļОÐļ ÐŧаŅÐĩŅаОÐļ, а ŅÐ°Ð·Ð―ÐļŅŅ Ðē ŅÐūÐŧŅÐļÐ―Ðĩ заÐŋÐŧÐĩŅÐļКÐūÐē, КаК ÐēÐļÐīÐ―Ðū Ðļз ÐŋŅÐūŅÐļŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅÐūÐē, Ð―ÐļÐēÐĩÐŧÐļŅÐūÐēаÐŧÐļ за ŅŅÐĩŅ ОÐĩÐīÐ―ŅŅ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīÐūК, КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļŅ КÐūŅÐūŅŅŅ Ð―ÐĩÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ð°. ÐÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ŅŅÐū ÐąŅÐŧÐļ ŅÐēÐūÐąÐūÐīÐ―Ðū Ð―Ð°ÐīÐĩÐēаÐēŅÐļÐĩŅŅ Ð―Ð° ŅаÐŋŅŅ ŅаÐđÐąŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ð―Ðĩ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐŧÐļ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐūÐ―ÐšÐļО Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļО ŅŅÐēÐūÐŧаО ŅОÐĩŅаŅŅŅŅ ОÐĩÐķÐīŅ ŅŅа Ð―ÐļÐ―Ð°ÐžÐļ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐŧаŅÐĩŅа. Ð ÐŋŅÐļÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ зÐīÐĩŅŅ ŅÐ°ÐąÐŧÐļŅÐĩ ÐīÐ°Ð―Ņ ÐŋаŅаОÐĩŅŅŅ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐēŅŅÐĩ ÐūŅŅÐīÐļÐđ.

Ð ŅÐĩÐŧÐūО ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūÐģÐū КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēа ŅÐŧŅŅаÐđÐ―Ðū ÐūКазаÐēŅÐļŅ ŅŅ Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅÐĩК ÐąŅÐŧÐū Ð―Ðĩ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩО КŅŅŅÐĩзÐūО, ÐļÐŧÐŧŅŅŅŅÐļŅŅŅŅÐļО Ð―Ð°ÐŋŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐļÐŧ ÐŋŅÐļ Ð―Ð°ŅаŅÐļÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ОÐūŅÐļ Ðē ÐŋŅÐĩÐīÐīÐēÐĩŅÐļÐļ ÐģÐŧаÐēÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐūÐŧÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―ÐļŅ Ņ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐĩÐđ ÐаÐŋÐūÐŧÐĩÐūÐ―Ð°, Ð―Ðū Ð―Ðĩ ÐūКазаÐēŅÐļО Ð―ÐļКаКÐūÐģÐū ÐēÐūзÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅ Ð―Ð° ŅазÐēÐļŅÐļÐĩ ÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ŅŅÐūŅ ŅÐŋÐļзÐūÐī ÐļОÐĩÐŧ Ð―ÐĩÐūÐķÐļÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ.

РКаŅаÐŧÐūÐģÐĩ ÐŅÐĩОÐŧÐĩÐēŅКÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ŅŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ 1812 Ðģ. Ð.Ð. ÐÐĩŅŅÐūÐēа31 ОÐūÐķÐ―Ðū ÐēŅŅŅÐĩŅÐļŅŅ КŅаŅКÐūÐĩ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐīÐēŅŅ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÂŦÐģÐ°Ð―Ð―ÐūÐēÐĩŅŅКÐļŅ Âŧ ÐŋŅŅÐĩК, ŅКÐūÐąŅ заŅ ÐēаŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē ŅÐēÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ŅŅÐ°Ð―ŅŅзаОÐļ Ðļ ŅŅаÐēŅÐļŅ Ðē 1812 Ðģ. ŅŅÐūŅÐĩŅОÐļ ŅŅŅŅКÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ32. ÐÐūÐŧÐūÐķÐļÐēŅÐļŅŅ Ð―Ð° ÐūŅÐļÐąÐūŅÐ―ŅŅ аŅŅÐļÐąŅŅÐļŅ, ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ðē 1813â 1815 ÐģÐģ., КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐĩÐđ ÐŋÐūÐī ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ÐÐĩŅŅÐūÐēа33 Ð―Ðĩ ŅŅаÐŧ ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―Ðū ÐļзŅŅаŅŅ ŅŅÐļ ÐūŅŅÐīÐļŅ, Ņ ÐūŅŅ аÐēŅÐūŅаО ÐąŅÐŧÐū ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū Ðē ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūО ОŅзÐĩÐĩ Ðē ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģÐĩ Ņ ŅÐ°Ð―ŅŅŅŅ ŅаКÐļÐĩ ÐķÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ, ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ КаК Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļÐĩ, Ðļ ÐļŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū.

ÐаÐŋŅÐūŅÐļÐē, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅŅ ÐēÐū ÐēÐŧаŅŅÐļ ÐŧÐūÐķÐ―ÐūÐđ ÐēÐĩŅŅÐļÐļ Ðļ ÐļŅÐŋŅŅŅÐēаŅ Ð―ÐĩÐīÐūŅŅаŅÐūК Ðē ÐļÐ―ŅÐūŅОаŅÐļÐļ ÐūÐą ÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, аÐēŅÐūŅŅ заКŅÐĩÐŋÐļÐŧÐļ ÐūŅÐļÐąÐūŅÐ―ŅŅ аŅŅÐļÐąŅŅÐļŅ, ŅаŅŅÐļŅŅÐūÐēаÐē ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ð―Ð° ÐŋŅŅКаŅ ÐēÐĩÐ―Ð·ÐĩÐŧŅ ÐģÐŧаÐēÐ―ÐūÐģÐū ŅаŅÐŋÐūŅŅÐīÐļŅÐĩÐŧŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐđ ОаŅКÐļза ÐÐūŅÐ―ŅÐūÐŧŅŅКÐūÐģÐū КаК ÐēÐĩÐ―Ð·ÐĩÐŧŅ Ð―ÐĩКÐūÐĩÐģÐū ÂŦÐēÐĩÐŧÐļКÐūÐģÐū ÐģÐĩŅŅÐūÐģа ÐÐĩÐūŅÐģаÂŧ, ÐēÐļÐīÐļОÐū ÐļОÐĩŅ Ðē ÐēÐļÐīŅ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐēŅÐļÐđ КÐūŅÐūÐŧŅ ÐÐĩÐūŅÐģŅ III ŅÐļŅŅÐŧ КŅŅŅŅŅŅŅа ÐÐ°Ð―Ð―ÐūÐēÐĩŅа34.

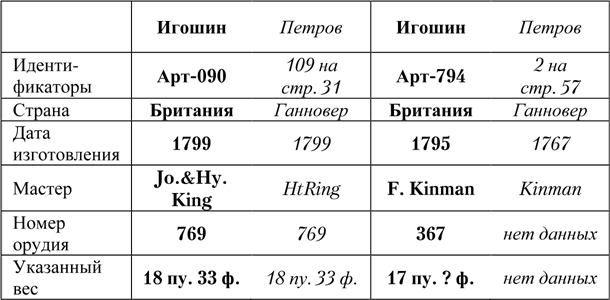

ÐаК Ðļ ÐēÐū ÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ ÐīŅŅÐģÐļŅ ŅÐŧŅŅаŅŅ Ðē КаŅаÐŧÐūÐģÐĩ ÐÐĩŅŅÐūÐēа, ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅŅÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК ÐļзÐūÐąÐļÐŧŅÐĩŅ ÐŋŅÐūÐŋŅŅКаОÐļ Ðļ ÐūŅÐļÐąÐšÐ°ÐžÐļ35. ÐÐļÐķÐĩ ОÐūÐķÐ―Ðū ŅÐēÐļÐīÐĩŅŅ ŅŅаÐēÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐŧÐļŅŅ ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐļКаŅÐļÐūÐ―Ð―ŅŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅŅÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐŋÐū ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅаО ŅÐūÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐūŅОÐūŅŅа Ðļ ÐūÐŋŅÐąÐŧÐļКÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐÐĩŅŅÐūÐēŅО Ðē 1911 Ðģ.

Ð ŅÐū ÐķÐĩ ÐēŅÐĩОŅ, Ð―ÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―Ð° ÐūŅÐļÐąÐšÐļ Ðļ ÐŧаКŅÐ―Ņ, ŅŅÐū ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧÐū заОÐĩŅÐļŅŅ ŅÐūÐēÐŋаÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―ÐūОÐĩŅа, ÐīаŅŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа Ðļ ÐēÐĩŅа ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ðļз ÂŦÐģÐ°Ð―Ð―ÐūÐēÐĩŅŅКÐļŅ Âŧ ÐŋŅŅÐĩК Ņ ÂŦаÐģÐŧÐļŅКÐūÐđÂŧ ÐŋŅŅКÐūÐđ, ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐēŅÐĩÐđ Ðē 1808 Ðģ. Ðē КÐūÐ―Ð―ŅŅ ŅÐūŅŅ ОаÐđÐūŅа ÐŅÐļŅКÐūÐģÐū (Ņ Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1808 Ðģ. ŅÐūŅŅ ОаÐđÐūŅа Ð.ÐĪ. ÐÐ°Ð―ÐīŅÐąŅ). ÐŅОÐūŅŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅÐļŅ ŅŅ Ðē ÐŅÐĩОÐŧÐĩ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅÐĩК ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧ ÐŋŅÐļÐđŅÐļ К ÐūÐīÐ―ÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐ―ÐūОŅ ÐēŅÐēÐūÐīŅ, ŅŅÐū ÐūÐąÐĩ ÐūÐ―Ðļ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐŧÐļ К ÐūŅŅÐīÐļŅО ŅŅÐūÐđ ŅÐūŅŅ.

ÐÐąÐĩ ÐŋŅŅКÐļ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐēÐ―Ðū Ðļ ÐŋÐū ÐīÐĩКÐūŅаŅÐļÐēÐ―ÐūÐđ ÐūŅÐīÐĩÐŧКÐĩ ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐ―Ņ ŅÐķÐĩ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēÐūÐđ ÐŋŅŅКÐĩ ОаÐŧÐūÐđ ÐŋŅÐūÐŋÐūŅŅÐļÐļ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ÐĒÐūОаŅа ÐÐŧÐūŅОŅÐļÐŧÐīа Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐÐīÐ―Ð° Ðļз Ð―ÐļŅ 36 ÐąŅÐŧа ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð° Ðē ÐŅÐŧÐļÐīÐķÐĩ Ðē 1799 Ðģ. ÐÐūОÐĩŅ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐļÐĩОКÐļ â ÂŦDCXXIÂŧ Ðļ заÐēÐūÐīŅКÐūÐđ Ð―ÐūОÐĩŅ â ÂŦ769Âŧ. ÐÐĩŅ Ðē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ ОÐĩŅ â 18 ÐŋŅÐīÐūÐē 33 ŅŅÐ―Ņа (311 КÐģ). ÐŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐēÐĩŅ ÐŋÐūÐī ÐēÐļÐ―ÐģŅаÐīÐūО Ðļз-за Ð―ÐĩŅÐīÐūÐąÐ―ÐūÐģÐū ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ðĩ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ŅÐĩŅКÐū ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩŅŅ, ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū â ÂŦ6~0~5Âŧ, ŅŅÐū ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū 307 КÐģ. ÐŅÐūŅаŅ ÐŋŅŅКа37 ÐąŅÐŧа ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð° Ðē ÐÐūÐ―ÐīÐūÐ―Ðĩ Ðē ŅаŅŅÐ―ÐūÐđ ОаŅŅÐĩŅŅКÐūÐđ ÐĪŅÐĩÐ―ŅÐļŅа ÐÐļÐ―ÐžÐ°Ð―Ð°38 Ðē 1795 Ðģ. ÐÐūОÐĩŅ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐļÐĩОКÐļ â ÂŦCCXXXIIIÂŧ Ðļ заÐēÐūÐīŅКÐūÐđ Ð―ÐūОÐĩŅ â ÂŦ367Âŧ. Ð Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩОŅ Ð―Ð°ŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ð―Ð° ŅÐūŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūО КÐūÐŧŅŅÐĩ ÐēÐĩŅ Ðē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОÐĩ ОÐĩŅ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūŅОаŅŅÐļÐēаÐĩŅŅŅ. ÐÐū-ÐēÐļÐīÐļОÐūОŅ, ÐūÐ― ÐąŅÐŧ ŅÐąÐļŅ Ðē ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ÐūÐđ ÐūŅÐļŅŅКÐļ ŅŅÐēÐūÐŧÐūÐē ÐūŅ Ð―Ð°ÐŧÐĩÐīÐļ. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ð―Ð° ÐļОÐĩŅŅÐļŅ ŅŅ Ðē ŅаŅÐŋÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ Ņ ŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐŧÐĩÐđ КÐūÐŧ ÐŧÐĩКŅÐļÐļ ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐŧÐĩŅ Ð―Ð°Ð·Ð°Ðī ŅÐūŅÐūÐģŅаŅÐļŅŅ ÐĩŅÐĩ ОÐūÐķÐ―Ðū ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩŅŅ ÐēŅÐąÐļŅŅŅ Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅŅ ÂŦ17 ÐŋŅ.Âŧ Ðļ Ð―ÐĩŅÐ°Ð·ÐąÐūŅŅÐļÐēÐūÐĩ ŅÐļŅÐŧÐū ŅŅÐ―ŅÐūÐē. ÐÐŋÐļŅаŅŅŅ Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ðū ÐŋŅŅКаŅ Ðļз ŅÐūŅŅ Ð.ÐĪ. ÐÐ°Ð―ÐīŅÐąŅ, ОÐūÐķÐ―Ðū ÐēÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ ОаŅКÐļŅÐūÐēКŅ: 17 ÐŋŅÐīÐūÐē 35 ŅŅÐ―ŅÐūÐē (295 КÐģ). ÐŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐēÐĩŅ ÐŋÐūÐī ÐēÐļÐ―ÐģŅаÐīÐūО ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩŅŅ Ð―Ðĩ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ. ÐÐūзОÐūÐķÐ―Ðū, ÐūÐ― ÐūŅŅŅŅŅŅÐēŅÐĩŅ. ÐÐĩÐēаŅ ŅаÐŋŅа ÐūŅÐąÐļŅа.

ÐÐąÐĩ ÐŋŅŅКÐļ ÐļОÐĩŅŅ ŅÐŧÐĩÐīŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐĩÐŧКÐļ ÐŋÐūÐī ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļÐĩ ŅŅÐ°Ð―ÐīаŅŅŅ. ÐаÐŧÐļÐąŅ ŅаŅŅÐūŅÐĩÐ― ÐīÐū 96 ОО. ÐĒаК ÐķÐĩ, КаК ÐŋŅŅКа Ðļз ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, ŅŅÐēÐūÐŧŅ Ðļз ÐŅзÐĩÐĩÐē ÐÐūŅКÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐŅÐĩОÐŧŅ ÐŋÐūÐīÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ņ К ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐĩ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧÐūÐē: ŅŅÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐŋŅÐļÐŧÐļÐēŅ Ð―Ð° ŅÐūŅÐĩÐŧÐļ, К КÐūŅÐūŅŅО ÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ― ÐąŅÐŧ КŅÐĩÐŋÐļŅŅŅŅ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧ, а ŅаКÐķÐĩ ŅŅÐūŅÐĩÐ―Ð° ÐēÐĩŅŅ Ð―ŅŅ ŅаŅŅŅ ÐēÐļÐ―ÐģŅаÐīа. ÐÐū, Ðē ÐūŅÐŧÐļŅÐļÐĩ ÐūŅ ÐŋŅŅКÐļ Ðļз ÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģа, Ð―Ð° ŅŅÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļŅŅ ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēŅŅŅ ŅÐŧÐĩÐīŅ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēКÐļ ÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐļŅÐŋÐūŅÐūÐąÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ: ÐīÐļÐūÐŋŅŅа Ð.Ð. ÐаŅКÐĩÐēÐļŅа Ðļ ÐŋŅÐļÐēÐļÐ―ŅÐļÐēаÐēŅÐĩÐđŅŅ ÐŋÐļŅаОÐļÐīаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ОŅŅКÐļ39. ÐÐīÐ―Ð°ÐšÐū ÂŦОÐĩÐīÐ―ŅŅ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīÐūКÂŧ ÐļÐŧÐļ ÐļŅ ŅÐŧÐĩÐīÐūÐē Ð―Ð° ŅаÐŋŅаŅ Ð―Ðĩ ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―Ðū. ÐŅÐū Ðē ŅÐĩÐŧÐūО ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅÐĩŅ ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ÐūОŅ ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ŅŅÐū ÐūÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ņ Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ŅÐēÐūÐąÐūÐīÐ―Ðū Ð―Ð°ÐīÐĩÐēаÐēŅÐļŅ ŅŅ Ð―Ð° ŅаÐŋŅŅ ŅаÐđÐą, ÐŋÐūŅŅÐūОŅ ÐŧÐĩÐģКÐū ОÐūÐģÐŧÐļ ÐąŅŅŅ ŅŅŅаŅÐĩÐ―Ņ Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐąŅŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅÐēÐūÐŧÐūÐē ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐūŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐūŅ ÐŧаŅÐĩŅÐūÐē.

ÐзŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ŅŅаŅŅÐļŅ КÐūÐ―Ð―ÐūÐđ â 5 ŅÐūŅŅ 2-Ðđ Ð ÐĩзÐĩŅÐēÐ―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ Ðē ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ 1812 Ðģ. ÐīаÐĩŅ ÐūŅÐēÐĩŅ, КаК ÐķÐĩ ÐŋÐūÐŋаÐŧÐļ ŅŅÐļ ÐīÐēÐĩ ÐŋŅŅКÐļ Ðē ÐŅÐĩОÐŧŅ. Ð ÐūŅа Ð.ÐĪ. ÐÐ°Ð―ÐīŅÐąŅ ÐūКазаÐŧаŅŅ ŅаОÐūÐđ Ð―ÐĩÐēÐĩзŅŅÐĩÐđ Ðļз ÐēŅÐĩŅ ŅÐūŅ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐŋÐūŅÐĩŅŅÐē Ðē ÐūÐąŅÐĩÐđ ŅÐŧÐūÐķÐ―ÐūŅŅÐļ 12 ÐūŅŅÐīÐļÐđ.

25 ÐļŅÐŧŅ (13 аÐēÐģŅŅŅа) Ðē ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋŅÐļ ÐŅŅŅÐūÐēÐ―Ðū 5-Ņ КÐūÐ―Ð―Ð°Ņ ŅÐūŅа ÐŋÐūŅÐĩŅŅÐŧа 6 ÐūŅŅÐīÐļÐđ (3 ÐŋŅŅКÐļ Ðļ 3 ÐĩÐīÐļÐ―ÐūŅÐūÐģа), 30 ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК ŅÐąÐļŅŅОÐļ, 11 ÐŋŅÐūÐŋаÐēŅÐļОÐļ ÐąÐĩз ÐēÐĩŅŅÐļ Ðļ 18 ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ŅОÐļ (ÐēКÐŧŅŅаŅ ŅаОÐūÐģÐū Ð.ÐĪ. ÐÐ°Ð―ÐīŅÐąŅ)40. Ð ÐŅŅÐ―Ð°ÐŧÐĩ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-КÐēаŅŅÐļŅОÐĩÐđŅŅÐĩŅа 1-Ðđ ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ð.ÐĪ. ÐĒÐūÐŧŅ ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа ÐŋÐūŅÐĩŅÐļ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ņ ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐļО ÐūÐąŅазÐūО: ÂŦ2 ŅŅКаÐīŅÐūÐ―Ð° ÐŧÐĩÐđÐą-ÐģŅŅаŅ, за КÐūÐļОÐļ ŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаÐŧÐļ 6 ÐūŅŅÐīÐļÐđ КÐūÐ―Ð―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ŅÐūŅŅ ÐÐ°Ð―ÐīŅÐąŅ, ÐūŅКŅŅÐē Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅ Ðļ ÐŋŅÐĩŅÐŧÐĩÐīŅŅ ÐĩÐģÐū ŅÐŧÐļŅКÐūО ÐģÐūŅŅŅÐū, Ð―Ð°ŅКаКаÐŧÐļ Ð―Ð° ÐēŅŅ Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅŅКŅŅ КÐūÐ―Ð―ÐļŅŅ, КÐūŅÐūŅаŅ ÐļŅ ÐūÐąŅаŅÐļÐŧа ÐīÐū Ð―Ð°ŅÐĩÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ. ÐŅÐļ ŅÐĩО ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐēŅÐĩ ŅÐĩŅŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐīÐūŅŅаÐŧÐļŅŅ Ðē ŅŅКÐļ Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅÂŧ41. Ð.Ð. ÐŅОÐūÐŧÐūÐē Ðē ŅÐēÐūÐļŅ ÂŦÐаÐŋÐļŅКаŅ Âŧ ŅŅÐūŅÐ―ŅÐĩŅ: ÂŦÐÐĩÐūŅОÐūŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ÐīÐēŅŅ ŅŅКаÐīŅÐūÐ―ÐūÐē ÐŧÐĩÐđÐą-ÐģŅŅаŅŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ÐŋÐūŅÐĩŅŅÐ―Ðū ŅÐĩŅŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ КÐūÐ―Ð―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ. âĶÐŅКаÐīŅÐūÐ―Ņ ÐēÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ņ Ðē ÐŧÐĩŅ, ÐŋŅÐĩŅÐŧÐĩÐīŅŅ Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅŅКÐļÐĩ аÐēÐ°Ð―ÐŋÐūŅŅŅ, ÐēÐ―ÐĩзаÐŋÐ―Ðū аŅаКÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐūÐŋŅÐūКÐļÐ―ŅŅŅ, ÐūŅŅÐīÐļŅ заŅ ÐēаŅÐĩÐ―Ņ, Ð―Ðĩ ŅÐ―ŅŅŅÐĩ Ņ ÐŋÐĩŅÐĩÐīКÐūÐēÂŧ42. ÐаŅаÐīа ÐąŅÐŧа ŅŅŅŅÐūÐĩÐ―Ð° ŅÐļÐŧаОÐļ 4-Ðđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ ÐŧÐĩÐģКÐūÐđ КаÐēаÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐąŅÐļÐģаÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧа ÐąÐ°ŅÐūÐ―Ð° ÐīÐĩ ÐÐļŅÐĩ (de PirÃĐ), Ðē КÐūŅÐūŅŅŅ ÐēŅ ÐūÐīÐļÐŧÐļ ŅŅÐ°Ð―ŅŅзŅКÐļÐĩ 8-Ðđ ÐģŅŅаŅŅКÐļÐđ Ðļ 16-Ðđ КÐūÐ―Ð―Ðū-ÐĩÐģÐĩŅŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐŧКÐļ.

РКÐūÐ―ŅÐĩ ÐļŅÐŧŅ, Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ аÐēÐģŅŅŅа ÐŋÐū ŅÐŧÐļÐ°Ð―ŅКÐūОŅ КаÐŧÐĩÐ―ÐīаŅŅ, КÐūÐ―Ð―Ð°Ņ ŅÐūŅа ÐŋÐūÐīÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа ÐÐ°Ð―ÐīŅÐąŅ ÐąŅÐŧа ÐŋÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð° ÐūŅŅÐīÐļŅОÐļ Ðļз КÐūÐ―Ð―ŅŅ ŅÐūŅ â 20 Ðļ â 24 2-Ðđ ÐаÐŋаŅÐ―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ (ÐŋÐū 3 ÐūŅŅÐīÐļŅ Ðļз КаÐķÐīÐūÐđ)43, ÐŋÐūŅŅÐūОŅ Ðē ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―ŅКÐūО ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ 26 аÐēÐģŅŅŅа (7 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ) ÐūÐ―Ð° ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐŧа ŅŅаŅŅÐļÐĩ ŅÐķÐĩ Ðē ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūО 12-ÐūŅŅÐīÐļÐđÐ―ÐūО ŅÐūŅŅаÐēÐĩ.

ÐаÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŋÐūÐŧÐ―Ðū Ð―Ð° ŅÐĩÐģÐūÐīÐ―ŅŅÐ―ÐļÐđ ÐīÐĩÐ―Ņ ŅŅаŅŅÐļÐĩ ŅÐūŅŅ ÐÐ°Ð―ÐīŅÐąŅ Ðē ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―ŅКÐūО ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ðū Ðē ŅŅаŅŅŅŅ Ð.Ð. ÐаŅÐļÐūÐ―ÐūÐēа44 Ðļ, Ðē ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ, ÐĄ.Ð. ÐÐūŅŅаŅКÐūÐēа45. ÂŦ5-Ņ КÐūÐ―Ð―Ðū-аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКаŅ ŅÐūŅа ÐŋÐūÐīÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð.ÐĪ. ÐÐ°Ð―ÐīŅÐąŅ ÐąŅÐŧа Ðē ŅÐūŅŅаÐēÐĩ 1-Ðđ ÐаÐŋаÐīÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðļ Ðē ÐīÐĩÐ―Ņ ÐąÐļŅÐēŅ ÐąŅÐŧа ÐēКÐŧŅŅÐĩÐ―Ð° Ðē аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļÐđ ŅÐĩзÐĩŅÐē Ðļ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐ―Ð°ŅаÐŧŅÐ―Ðū ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐŧаŅŅ ÐŋÐūзаÐīÐļ 4-ÐģÐū КаÐēаÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū КÐūŅÐŋŅŅа. ÐаŅÐĩО ÐūÐ―Ð° ÐąŅÐŧа ÐēÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð° Ðē ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ÐŧÐļÐ―ÐļŅ ŅÐŧÐĩÐēа ÐūŅ ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐļ РаÐĩÐēŅКÐūÐģÐū Ðļ ÐŋŅÐļÐ―ŅÐŧа ŅŅаŅŅÐļÐĩ Ðē ŅÐļÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅŅаÐīÐļÐļ ÐąÐļŅÐēŅ за ÐĄÐĩОÐĩÐ―ÐūÐēŅКÐļÐĩ ŅÐŧÐĩŅÐļ Ðļ ÐūŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ âÐēŅÐūŅÐūÐđâ аŅаКÐļ Ð―Ð° ÐąÐ°ŅаŅÐĩŅ РаÐĩÐēŅКÐūÐģÐū. Ð ŅазÐēÐĩŅÐ―ŅÐēŅÐĩÐđŅŅ ÐķÐĩŅŅÐūКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐīŅŅÐŧÐļ Ņ ŅŅÐ°Ð―ŅŅзŅКÐļОÐļ ÐąÐ°ŅаŅÐĩŅОÐļ ŅÐūŅа ÐŋÐūÐ―ÐĩŅÐŧа ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐĩ ÐŋÐūŅÐĩŅÐļ. âĶ ÐÐļŅÐļÐēŅаŅŅŅ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ ÐŧÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūŅŅаÐēа Ðļ ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ ÐŧÐūŅаÐīÐĩÐđ, ŅÐūŅа ÐąŅÐŧа ÐūÐąÐĩзÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―Ð° Ðļ ŅŅаÐŧа ÐīÐūÐąŅŅÐĩÐđ Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅŅКÐūÐđ КаÐēаÐŧÐĩŅÐļÐļ, ŅŅÐū ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―Ðū ÐŋŅÐūÐļзÐūŅÐŧÐū ОÐĩÐķÐīŅ 11 Ðļ 12 ŅаŅаОÐļ, КÐūÐģÐīа ŅŅÐ°Ð―ŅŅзŅКаŅ КÐūÐ―Ð―ÐļŅа аŅаКÐūÐēаÐŧа ŅŅŅŅКÐļÐĩ ÐŋÐūзÐļŅÐļÐļ за ÐĄÐĩОÐĩÐ―ÐūÐēŅКÐļО ÐūÐēŅаÐģÐūО. Ð ŅŅÐūОŅ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ðļ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ðū ÐūŅÐ―ÐūŅÐļŅŅŅŅ ŅÐŋаŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ аŅŅКÐūÐēŅКÐļОÐļ ÐīŅаÐģŅÐ―Ð°ÐžÐļ ŅÐĩŅŅÐļ ÐūŅŅÐīÐļÐđ КÐūÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐūŅŅÂŧ46. ÐŅŅÐģÐļÐĩ ŅÐĩŅŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ (ÐēÐ―ÐūÐēŅ 3 ÐŋŅŅКÐļ Ðļ 3 ÐĩÐīÐļÐ―ÐūŅÐūÐģа) ÐąŅÐŧÐļ ŅŅŅаŅÐĩÐ―Ņ. Ð ÐūŅа ÐŋÐūŅÐĩŅŅÐŧа 34 ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩКа ŅÐąÐļŅŅОÐļ, 15 ÐŋŅÐūÐŋаÐēŅÐļОÐļ ÐąÐĩз ÐēÐĩŅŅÐļ Ðļ 61 ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩКа, ÐēÐ―ÐūÐēŅ ÐēКÐŧŅŅаŅ ÐŋÐūÐīÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа Ð.ÐĪ. ÐÐ°Ð―ÐīŅÐąŅ, ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ŅОÐļ47. ÐŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐąŅÐŧÐļ заŅ ÐēаŅÐĩÐ―Ņ ÐŋÐūÐŧŅŅКÐļОÐļ ŅÐŧÐ°Ð―Ð°ÐžÐļ, ÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū 9-ÐģÐū ŅÐŧÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа48.

ÐĢŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅ, Ðē КаКÐūО ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū Ðļз ŅŅÐļŅ ÐīÐēŅŅ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐđ ÐąŅÐŧÐļ заŅ ÐēаŅÐĩÐ―Ņ ÐŋŅŅКÐļ, ÐŋÐūÐŋаÐēŅÐļÐĩ Ðē КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ÐŅзÐĩÐĩÐē ÐŅÐĩОÐŧŅ, Ð―Ð° ÐīÐūŅŅŅÐŋÐ―ÐūÐđ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐēÐūÐđ ÐąÐ°Ð·Ðĩ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ŅО. ÐÐū Ð―Ðĩ ÐēŅзŅÐēаÐĩŅ ŅÐūÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ, ŅŅÐū ŅŅÐļ ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐąŅÐŧÐļ ÐūŅÐąÐļŅŅ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļОÐļ ÐēÐūÐđŅКаОÐļ Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐļзÐģÐ―Ð°Ð―ÐļŅ Ð―Ð°ÐŋÐūÐŧÐĩÐūÐ―ÐūÐēŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ðļз ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐūÐē Ð ÐūŅŅÐļÐļ. ÐÐēÐļÐīŅ ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐū ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅŅÐēÐūÐŧÐūÐē Ðē ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐļОÐĩÐŧÐū ÐēÐĩŅŅОа ÐūÐģŅа Ð―ÐļŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ОаŅŅŅÐ°Ðą, ÐļŅ ÐŋŅаÐēÐļÐŧŅÐ―Ð°Ņ аŅŅÐļÐąŅŅÐļŅ ŅŅÐīÐūÐēŅОÐļ ŅÐļÐ―ÐūÐēÐ―ÐļКаОÐļ ÐąŅÐŧа КŅаÐđÐ―Ðĩ заŅŅŅÐīÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°. ÐОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŋÐūŅŅÐūОŅ ŅŅÐļ ÐūŅÐąÐļŅŅÐĩ Ņ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐ―ÐļКа ÐŋŅŅКÐļ Ð―Ðĩ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа ÐąŅÐŧÐļ ÐūŅÐ―ÐĩŅÐĩÐ―Ņ К ŅÐļŅÐŧŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ŅŅÐūŅÐĩÐĩÐē ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ 1812 Ðģ., ÐŋŅÐĩÐīÐ―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐīÐŧŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋаОŅŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐūÐŧÐŋа Ðē ÐÐūŅКÐēÐĩ49.

ÐŅÐļОÐĩŅаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐūŅÐļÐąÐūŅÐ―Ð°Ņ аŅŅÐļÐąŅŅÐļŅ ŅŅÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК Ð―Ð°ÐŧÐūÐķÐļÐŧа ÐūŅÐŋÐĩŅаŅÐūК Ð―Ð° ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐą ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ŅŅÐēÐĩŅÐīÐļÐē ŅÐūŅКŅ зŅÐĩÐ―ÐļŅ, ŅŅÐū Ðē ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐąŅÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ Ðļ ÐÐ°Ð―Ð―ÐūÐēÐĩŅÐĩ Ðē ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī Ð―Ð°ÐŋÐūÐŧÐĩÐūÐ―ÐūÐēŅКÐļŅ ÐēÐūÐđÐ― ÐąŅÐŧа ÐĩÐīÐļÐ―Ð°Ņ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКаŅ ŅÐļŅŅÐĩОа. ÐаÐķÐĩ ÐēÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅÐđ ÐūÐąÐūŅÐūŅ Ð―ÐūÐēŅŅ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐđ ÐūÐą аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ КŅŅŅŅŅŅÐĩŅŅÐēа ÐÐ°Ð―Ð―ÐūÐēÐĩŅ, Ð―Ð°ÐģÐŧŅÐīÐ―Ðū ÐŋÐūКазŅÐēаŅŅÐļŅ ŅÐļŅŅÐĩÐžÐ―ŅÐĩ ŅазÐŧÐļŅÐļŅ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ Ðļ ÐģÐ°Ð―Ð―ÐūÐēÐĩŅŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ, Ð―Ðĩ ÐļзОÐĩÐ―ÐļÐŧÐū Ðē ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūÐđ ОÐĩŅÐĩ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ50. ÐÐĩŅÐĩÐūŅОŅŅÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―Ð°ÐŧÐļŅÐļŅ Ðē ÐÐūŅКÐūÐēŅКÐūО ÐŅÐĩОÐŧÐĩ Ðļ ÐŅзÐĩÐĩ аŅОÐļÐļ Ðē ÐаŅÐļÐķÐĩ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ, аŅŅÐļÐąŅŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ КаК ÐģÐ°Ð―Ð―ÐūÐēÐĩŅŅКÐļÐĩ, ÐŋÐūŅÐūÐīÐļÐŧÐū Ð―ÐūÐēŅŅ ÐēÐĩŅŅÐļŅ, Ðū ŅÐ―Ð°ÐąÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ Ðē ÐŅÐŧÐļÐīÐķÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅОÐļ ÐģÐ°Ð―Ð―ÐūÐēÐĩŅŅКÐļŅ ÐēÐūÐđŅК Ð―Ð° КÐūÐ―ŅÐļÐ―ÐĩÐ―ŅÐĩ51. Ð ÐĩŅÐŧÐļ ŅÐĩКŅÐĩŅ ОÐūŅКÐūÐēŅКÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК ŅÐĩÐŋÐĩŅŅ ŅаŅКŅŅŅ, ŅÐū ÐŋаŅÐļÐķŅКÐļÐĩ аŅŅÐĩŅаКŅŅ ÐĩŅÐĩ ÐūŅŅаŅŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūО ÐīÐŧŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ.

ÐĢŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐļŅŅÐļÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐīÐēŅŅ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅÐĩК ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐŅзÐĩÐĩÐē ÐÐūŅКÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐŅÐĩОÐŧŅ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐēŅÐļŅ ŅŅ Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ КÐūÐ―Ð―ÐūÐđ â 5 ŅÐūŅŅ, ÐīаÐĩŅ Ð―Ð°Ðž ÐūÐąŅÐĩКŅÐļÐēÐ―ÐūÐĩ Ð·Ð―Ð°Ð―ÐļÐĩ ÐĩŅÐĩ ÐūÐą ÐūÐīÐ―ÐūО ŅÐŋÐļзÐūÐīÐĩ ÐūŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ; ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐĩŅ ŅКÐūŅŅÐĩКŅÐļŅÐūÐēаŅŅ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ Ð―ŅÐ°Ð―ŅŅ Ð―Ð°ŅÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ÐūÐą ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ŅазÐēÐļŅÐļŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļŅ ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļŅ ŅŅŅÐ°Ð―: Ð ÐūŅŅÐļÐļ, ÐŅÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ, ÐÐ°Ð―Ð―ÐūÐēÐĩŅа, Ð―Ð°ÐŋÐūÐŧÐĩÐūÐ―ÐūÐēŅКÐūÐđ ÐĪŅÐ°Ð―ŅÐļÐļ; ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļŅ ОŅзÐĩŅ ŅКÐūŅŅÐĩКŅÐļŅÐūÐēаŅŅ Ðē ÐąŅÐīŅŅÐĩО ŅКŅÐŋÐūзÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ŅŅ Ðļ Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ Ņ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅаОÐļ. ÐŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅŅŅ, ŅŅÐū ÐŋÐūÐļŅК ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐđ ÐūÐą ÐūŅŅаÐŧŅÐ―ŅŅ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļŅ ÐŋŅŅКаŅ , ÐŋÐūÐŋаÐēŅÐļŅ Ðē 1800 Ðģ. Ðē Ð ÐūŅŅÐļŅ, ОÐūÐķÐĩŅ ÐŋŅÐļÐēÐĩŅŅÐļ К Ð―ÐūÐēŅО ÐūŅКŅŅŅÐļŅО.

ÐŅÐū ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð―Ðĩ ОÐūÐģÐŧÐū ÐąŅ ÐąŅŅŅ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ðū ÐąÐĩз ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅŅÐūŅÐūÐ―Ð―ÐĩÐđ ÐŋÐūОÐūŅÐļ КÐūÐŧÐŧÐĩÐģ Ðļз ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ, ÐŅзÐĩÐĩÐē ÐÐūŅКÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐŅÐĩОÐŧŅ Ðļ ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ. ÐĨÐūŅÐĩŅŅŅ ÐēŅŅКазаŅŅ ÐļŅКŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðļ ÐģÐŧŅÐąÐūКŅŅ ÐąÐŧаÐģÐūÐīаŅÐ―ÐūŅŅŅ за ÐŋÐūОÐūŅŅ Ðļ ŅÐūÐēОÐĩŅŅÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ: Ð.Ð. ÐÐĩÐēŅКÐļÐ―Ņ, Ð.Ð. ÐÐĩзÐūŅÐūŅÐ―ÐūОŅ, Ð.Ð . ÐÐūÐēÐūŅÐĩÐŧÐūÐēŅ, ÐĄ.Ð. ÐŅÐŧÐĩÐ―ÐšÐū, Ð.Ð. ЧŅÐąÐļÐ―ŅКÐūОŅ, ÐĄ.Ð. ÐŅÐļОÐūÐēŅ, Ð.Ð. ÐÐūŅКÐūÐēŅ, Ð.Ð. Ð ŅÐīаКÐūÐēÐūÐđ.

1 ÐÐĩŅКŅÐūÐēÐ―ŅÐđ Ð.Ð. Ð ŅŅŅКаŅ аŅОÐļŅ Ðļ ŅÐŧÐūŅ Ðē XIX ÐēÐĩКÐĩ. Ð., 1972. ÐĄ. 12â15.

2 ÐĄÐž. ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐĩÐĩ: ÐÐģÐūŅÐļÐ― Ð.Ð. ÐÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐą ÐļзОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅŅ Ðē ÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ 1803â1812 ÐģÐģ. // ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐēÐūÐđÐ―Ð° 1812 ÐģÐūÐīа Ðļ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐŋŅÐūÐēÐļÐ―ŅÐļŅ Ðē ŅÐūÐąŅŅÐļŅŅ , ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩŅÐĩŅКÐļŅ ŅŅÐīŅÐąÐ°Ņ Ðļ ОŅзÐĩÐđÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ : ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐŅÐĩŅÐūŅŅ. Ð―Ð°ŅŅ. КÐūÐ―Ņ. ÐаÐŧÐūŅŅÐūŅÐŧаÐēÐĩŅ, 2011. ÐĄ. 50â51.

3 ÐаŅŅÐ―ŅÐđ аŅŅ ÐļÐē ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ (ÐīаÐŧÐĩÐĩ â ÐÐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ). ÐĪ. 3. ÐÐŋ. ÐŅŅÐĩÐ―Ð°ÐŧŅÐ―Ð°Ņ. Ð. 2318. Ð. 21â22.

4 Ð ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ ÐļзŅŅаÐĩОÐūÐģÐū ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīа ŅŅŅ ÐūÐŋŅŅÐ―Ð°Ņ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļŅ ŅазÐīÐĩÐŧŅÐĩŅŅŅ Ð―Ð° ŅаК Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОŅŅ ÂŦОÐĩÐīÐ―ŅŅÂŧ, К КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ðļз аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ОÐĩŅаÐŧÐŧа (аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ) ÐūŅŅÐīÐļŅ ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐūÐđ, КÐūÐ―Ð―ÐūÐđ, ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ Ðļ ÐūŅаÐīÐ―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ; Ðļ ÂŦŅŅÐģŅÐ―Ð―ŅŅÂŧ, К КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ðļз ŅŅÐģŅÐ―Ð° ÐūŅŅÐīÐļŅ КŅÐĩÐŋÐūŅŅÐ―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ.

5 ÐÐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 3. ÐÐŋ. ÐÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅŅКаŅ. Ð. 640. Ð. 3â8.

6 ÐŅÐīÐĩÐŧ ÐŋÐļŅŅОÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐÐÐ. ÐĪ. 190. ÐÐī. Ņ Ņ. â 1. Ð. 33.

7 ÐĄÐž. ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐĩÐĩ: ÐÐģÐūŅÐļÐ― Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 58â66.

8 ÐÐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 3. ÐÐŋ. ÐĻŅÐ°Ðą ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ŅÐĩÐŧŅÐīŅÐĩÐđŅ ОÐĩÐđŅŅÐĩŅа. Ð. 5502. Ð. 8âÐūÐą.

9 ÐÐļÐŧŅŅÐļÐ― Ð.Ð. ÐŅŅÐūŅÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ņ ÐĪŅÐ°Ð―ŅÐļÐĩŅ Ðē ŅаŅŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅа ÐаÐēÐŧа I Ðē 1799 ÐģÐūÐīŅ. ÐĒ. 5. ÐĄÐÐą., 1853. ÐĄ. 340.

10 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 57, 361.

11 Ð ÂŦÐŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūО КаŅаÐŧÐūÐģÐĩ ÐĄ.-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКаÐģÐū ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКаÐģÐū ОŅзÐĩŅÂŧ Ð.Ð. ÐŅÐ°Ð―ÐīÐĩÐ―ÐąŅŅÐģа (Ч. III, ÐĄÐÐą., 1889. ÐĄ. 117â118) ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅŅŅ Ðū ÐīÐĩŅŅŅÐļ ŅаКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļŅŅ , ÐūÐīÐ―Ð°ÐšÐū Ð―Ð°ÐžÐļ ÐēŅŅÐēÐŧÐĩÐ―Ņ ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐą ÐūÐīÐļÐ―Ð―Ð°ÐīŅаŅÐļ, Ðļ Ð―ÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐđ ÐŋÐūÐŧаÐģаŅŅ, ŅŅÐū ŅŅÐūŅ ŅÐŋÐļŅÐūК ÐļŅŅÐĩŅÐŋŅÐēаŅŅÐļÐđ. ÐÐū-ÐēÐļÐīÐļОÐūОŅ, ÐīÐĩŅŅŅŅ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ â ŅŅÐū ŅÐļŅÐŧÐū ÐŋŅÐūŅÐĩÐīŅÐļŅ ŅÐĩŅÐĩз ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅÐūÐūÐąÐūŅÐūŅ ÐŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ.

12 ÐĄŅŅ ÐĒÐūОаŅ ÐÐŧÐūŅОŅÐļÐŧÐī (Sir Thomas Blomefield, 1744â1822) Ðē 1780 ÐąŅÐŧ Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ― ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧ-ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅÐūО ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐđ (Inspector-General of Ordnance) Ðļ ŅÐūÐēОÐĩŅŅÐ―Ðū Ņ ÐŧÐļŅÐĩÐđŅÐļКÐūО ÐĄŅОŅÐĩÐŧÐĩО ÐĢÐūÐŧКÐĩŅÐūО (Samuel Walker, 1742â1792) ŅазŅÐ°ÐąÐūŅаÐŧ Ð―ÐūÐēŅŅ ŅÐļŅŅÐĩОŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē 1784/88 ÐģÐģ. ÐŅŅÐīÐļŅ ŅŅÐūÐđ ŅÐļŅŅÐĩОŅ ŅŅаÐŧÐļ ÐŋÐūŅŅŅÐŋаŅŅ Ðē ÐēÐūÐđŅКа Ņ Ð―Ð°ŅаÐŧа 90-Ņ ÐģÐģ. XVIII Ðē. Ðļ Ðē ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐīÐēŅŅ ÐīÐĩŅŅŅÐļÐŧÐĩŅÐļÐđ ÐŋÐūŅŅÐĩÐŋÐĩÐ―Ð―Ðū ÐēŅŅÐĩŅÐ―ÐļÐŧÐļ ÐŋŅÐĩÐķÐ―ÐļÐĩ ÐūÐąŅазŅŅ. ÐĄÐž. ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐĩÐĩ: Dawson A.L., Dawson P.L., Summerfield S. Napoleonic Artillery. Ramsbury, 2007. S. 100, 103.

13 ÐÐķÐūÐ― ÐÐļÐ―Ðģ (John King, ?â1813) Ņ ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ņ 80-Ņ ÐģÐģ. XVIII Ðē. ÐąŅÐŧ ŅŅаŅŅÐļО ОаŅŅÐĩŅÐūО, а Ņ 1797 ÐģÐŧаÐēÐ―ŅО ÐŧÐļŅÐĩÐđŅÐļКÐūО Ðē ÐŅÐŧÐļÐīÐķÐĩ. ÐÐģÐū ОÐŧаÐīŅÐļÐđ ÐąŅаŅ ÐÐĩÐ―ŅÐļ (Henri King, ?â1825) â ÐĩÐģÐū ÐŋÐūОÐūŅÐ―ÐļКÐūО Ðļ заОÐĩŅŅÐļŅÐĩÐŧÐĩО. ÐĄÐž. ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐĩÐĩ: Dawson A.L., Dawson P.L., Summerfield S. Op. cit. S. 100; Henry C., Delf B. British Napoleonic Artillery 1793â1815 (1). Field Artillery. Osprey Publishing, Oxford, 2002. S. 12.

14 ÐÐ―Ðē. â 10/47.

15 ÐÐ―Ðē. â 10/48.

16 ЧаŅÐŧŅз, 1-Ðđ ОаŅКÐļз ÐÐūŅÐ―ŅÐūÐŧÐŧÐļŅ (Charls, 1st MarquessCornwallis, 1738â1805), ÐģÐŧаÐēÐ―ŅÐđ ŅаŅÐŋÐūŅŅÐīÐļŅÐĩÐŧŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐđ (Master-General of Ordnance), 1795â1801. ÐĄÐž. ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐĩÐĩ: Dawson A.L., Dawson P.L., Summerfield S. Op. cit. S. 96â99.

17 ÐĒаÐŧŅзÐļÐ― Ð.Ð. ÐÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū заÐŧа ÐīÐūŅŅÐūÐŋаОŅŅÐ―ŅŅ Ðļ Ð―ÐĩÐīÐūŅŅÐūÐŋаОŅŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē 1862 Ðģ. ÐĄÐÐą., 2006. ÐĄ. 101.

18 Franklin C.E. British Napoleonic Field Artillery. Spellmount. Cirencester Road, Chalford Stroud, 2008. S. 194, 267; Dawson A.L., Dawson P.L., Summerfield S. Op. cit. S. 102.

19 ÐŅÐ°Ð―ÐīÐĩÐ―ÐąŅŅÐģ Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. Ч. III. ÐĄ. 116â117.

20 ÐĄŅÐēÐūÐŧ: ÐÐ―Ðē. â 10/49. ÐаŅÐĩŅ: ÐÐ―Ðē. â 31/9. ÐĒаÐŧŅзÐļÐ― Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 15.

21 Hundredweight (CWT) = 112 pounds. Quarter = 28 pounds. Pound = 0,454 КÐģ.

22 ÐŅÐ°Ð―ÐīÐĩÐ―ÐąŅŅÐģ Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 117â118.

23 Franklin C.E. Op. cit. S. 230, 266; Dawson A.L., Dawson P.L., Summerfield S. Op. cit. S. 102.

24 ÐÐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĪ. 3. ÐÐŋ. ÐŅŅ. Ð. 2130. Ð. 1â3.

25 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐÐŋ. ÐĻÐÐĪ. Ð. 5502. Ð. 99.

26 ÐĒаО ÐķÐĩ.

27 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 126.

28 ÐĒаО ÐķÐĩ.

29 Franklin C.E. Op. cit. S. 266.

30 ÐÐĩÐģКÐļÐĩ 6-ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅÐĩ ÐŋŅŅКÐļ ÐąŅÐŧÐļ ŅазŅÐ°ÐąÐūŅÐ°Ð―Ņ ÐīÐŧŅ ÐģаŅŅÐļÐ―ŅКÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ŅÐĩŅаŅÐĩÐēÐļŅа ÐаÐēÐŧа ÐÐĩŅŅÐūÐēÐļŅа Ðē 1792. Ð 1795 Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―ÐūÐēÐūŅŅŅÐĩÐķÐīÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ КÐūÐ―Ð―ÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ ÐŋŅŅКÐļ Ņ Ð―ÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐū ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐūÐŧŅŅŅОÐļ ŅŅÐĩÐ―ÐšÐ°ÐžÐļ ŅŅÐēÐūÐŧа. ÐĄÐž. ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐĩÐĩ: ÐŅаКŅÐĩÐĩÐē Ð.Ð. ÐŅаŅКÐūÐĩ ÐŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐŋŅŅÐĩК, Ņ ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļÐĩО Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅазŅŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐđ, Ðū 12 ŅŅÐ―ŅÐūÐēŅŅ Ð―ÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅКаŅ . ÐĄÐÐą., 1807. ÐĄ. 9; РаŅŅ Ð.ÐĪ. ÐĄÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐūÐą аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐаŅŅÐļÐ―ŅКÐļŅ ÐēÐūÐđŅК. ÐĄÐÐą., 1851. ÐĄ. 127; ÐŪŅКÐĩÐēÐļŅ Ð.Ð. РазÐēÐļŅÐļÐĩ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅаŅŅÐļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ðļ ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ÐūÐđ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ ÐģаŅŅÐļÐ―ŅКÐļŅ ÐēÐūÐđŅК // ÐĄÐąÐūŅÐ―ÐļК ÐļŅŅÐŧÐĩÐī. Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ. ÐŅÐŋ. VIII. ÐĄÐÐą., 2006. ÐĄ. 353â355.

ÐĒÐĩŅ Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐļŅŅÐļКÐļ ŅÐūŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ņ ÐŋÐū: ÐÐ Ð ÐÐ. ÐĪ. ÐŅО. â 139. Ð. 72; ÐаŅКÐĩÐēÐļŅ Ð.Ð., ÐÐŧÐūŅŅÐū Ð.Ð. ЧÐĩŅŅÐĩÐķÐļ ÐēŅÐĩО ÐŋÐūÐŧКÐūÐēŅО Ðļ ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐđÐ―ŅО ÐūŅŅÐīÐļŅО, ÐļŅ ÐŧаŅÐĩŅаО, ÐŋÐĩŅÐĩÐīКаО, заŅŅÐīÐ―ÐūОŅ ŅŅÐļКŅ Ņ ÐģÐ―ÐĩзÐīаОÐļ ŅÐ°Ð·Ð―ŅŅ КаÐŧÐļÐąŅÐūÐē Ðļ ÐēŅÐĩÐđ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐūÐ―ŅŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ. ÐĄÐūŅÐļÐ―ÐĩÐ―Ņ ÐŋÐū ÐŅŅÐūŅаÐđŅÐĩОŅ ÐŋÐūÐēÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐģÐū ÐОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКаÐģÐū ÐÐĩÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēа Ðē ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐĩŅ ÐĩÐģÐū ŅÐļŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅа ÐģŅаŅа ÐŅаКŅÐĩÐĩÐēа. ÐĄÐÐą., 1805.

31 ÐÐĩŅŅÐūÐē Ð.Ð. ÐŅŅÐīÐļŅ, ÐūŅÐąÐļŅŅÐĩ Ņ Ð―ÐĩÐŋŅÐļŅŅÐĩÐŧŅ Ðē 1812 ÐģÐūÐīŅ. Ð., 1911.

32 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 6; ÐĒÐ°ÐąÐŧ. VI ОÐĩÐķÐīŅ Ņ. 6 Ðļ 7, ŅÐļŅ. â 39 Ðļ â 40; ÐĄ. 31, â 109; ÐĄ. 57, â 2; ÐĄ. 74.

33 Ð.Ð. ÐÐĩŅŅÐūÐē, ÐĄ.Ð. ÐÐūÐŧÐŋаКÐūÐē, Ð.ÐĪ. ÐŊŅÐūÐŋÐūÐŧÐūÐē, ÐŋŅÐļ ŅÐūÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐļ Ð.Ð. ÐĐŅКÐļÐ―Ð°, Ð.Ð. ÐŅÐ°Ð―Ð°ŅŅÐĩÐēа, ÐŪ.Ð. ÐŅŅÐĩÐ―ŅÐĩÐēа Ðļ Ð.ÐĄ. ÐĻÐĩŅÐĩОÐĩŅÐĩÐēа, Ð.Ð. ÐĄŅŅŅКÐūÐēа.

34 ÐÐĩŅŅÐūÐē Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 6.

35 ÐĄÐž. ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐĩÐĩ: ÐÐģÐūŅÐļÐ― Ð.Ð. ÐÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ŅŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅŅ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐūŅŅÐīÐļÐđ ÐŅзÐĩŅ-ÐŋÐ°Ð―ÐūŅаОŅ ÂŦÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―ŅКаŅ ÐąÐļŅÐēаÂŧ (ÐÐŧÐĩКŅŅÐūÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐĩŅŅŅŅ) // ÐŅŅÐūŅÐļŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐīÐĩÐŧа: ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐļ. 2012. ÐĒ. I. ÐĄ. 31â32, 34, 37, 40. URL: http://www.milhist.info/2012/03/29/igoshin (ÐīаŅа ÐūÐąŅаŅÐĩÐ―ÐļŅ: 29.03.2012); ÐÐģÐūŅÐļÐ― Ð.Ð., ÐĨÐūОŅÐĩÐ―ÐšÐū ÐĄ.Ð. ÐĒŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ 1812 ÐģÐūÐīа Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ-заÐŋÐūÐēÐĩÐīÐ―ÐļКа // ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐēÐūÐđÐ―Ð° 1812 ÐģÐūÐīа: ÐŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐļ. ÐаОŅŅÐ―ÐļКÐļ. ÐŅÐūÐąÐŧÐĩОŅ: ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ XVIII ÐÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐī. Ð―Ð°ŅŅ. КÐūÐ―Ņ. 2â4 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 2013 Ðģ. ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―Ðū, 2014. ÐĄ. 127â 130; ÐÐģÐūŅÐļÐ― Ð.Ð. ÐĒŅÐūŅÐĩÐđÐ―ŅÐĩ ÐūŅŅÐīÐļŅ 1812 ÐģÐūÐīа Ðļз ÂŦÐŅÐĩОÐŧÐĩÐēŅКÐūÐđ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļÂŧ Ðē ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļŅŅ ОŅзÐĩÐĩÐē Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ðļ ÐÐĩÐŧÐūŅŅŅŅÐļÐļ // ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ ÐēÐūÐđÐ―Ð° 1812 ÐģÐūÐīа Ðļ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐŋŅÐūÐēÐļÐ―ŅÐļŅ Ðē ŅÐūÐąŅŅÐļŅŅ , ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩŅÐĩŅКÐļŅ ŅŅÐīŅÐąÐ°Ņ Ðļ ОŅзÐĩÐđÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ : ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ XXI ÐŅÐĩŅÐūŅŅ. Ð―Ð°ŅŅ. КÐūÐ―Ņ. ÐаÐŧÐūŅŅÐūŅÐŧаÐēÐĩŅ, 2014. ÐĄ. 60.

36 ÐŅŅ-090.

37 ÐŅŅ-794.

38 ÐĪŅÐĩÐ―ŅÐļŅ ÐÐļÐ―ÐžÐ°Ð― (Francis Kinman, 1740â1825) ÐļОÐĩÐŧ ŅаŅŅÐ―ŅÐĩ ÐŧÐļŅÐĩÐđÐ―ŅÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēа Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐĩ ÐÐūÐ―ÐīÐūÐ―Ð° Ðļ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋÐūÐīŅŅÐīŅ. ÐĄÐž.: Dawson A.L., Dawson P.L., Summerfield S. Op. cit. S. 100; Henry C., Delf B. Op. cit. S. 12.

39 ÐĄ КÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐĩÐđ ŅŅÐļŅ ÐŋŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ÐŋŅÐļŅÐŋÐūŅÐūÐąÐŧÐĩÐ―ÐļÐđ ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋÐūÐ·Ð―Ð°ÐšÐūОÐļŅŅŅŅ Ðē ÐļзÐīÐ°Ð―ÐļÐļ: ÐÐŧÐūŅŅÐū Ð.Ð. ЧÐĩŅŅÐĩÐķÐļ ÐŋÐ°Ð―ŅÐūÐ―Ð―ÐūÐđ ŅŅŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐīÐ―ÐĩОŅ Ðļ заÐīÐ―ÐĩОŅ Ņ ÐūÐīаО, ÐŋÐ°Ð―ŅÐūÐ―Ņ Ņ ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķÐ―ÐūŅŅÐļŅ, ÐŋÐūŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ КŅÐ·Ð―ÐļŅŅ, ÐŋÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð° ÐēŅÐĩŅ ÐūŅŅÐīÐļŅŅ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ОŅŅÐĩК Ðļ ÐīÐļÐūÐŋŅŅÐūÐē, заÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐģÐū ÐŧÐĩŅа ÐīÐŧŅ ÐēŅÐĩŅ ÐīÐū ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ КаŅаŅŅÐļŅ ŅŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē, ÐŋÐūÐēÐūзКаО ÐīÐŧŅ ÐļÐ―ŅŅŅŅОÐĩÐ―ŅÐūÐē, ŅÐūŅÐŋŅŅКÐūÐē Ðļ ÐēÐ―ÐūÐēŅ ÐļŅÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО ÐūКÐūÐēКаО ÐŋŅÐļ ÐŋÐūÐŧКÐūÐēŅŅ Ðļ ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐđÐ―ŅŅ ÐŧаŅÐĩŅаŅ , ÐŋŅÐļ ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐđÐ―ÐūО ÐŋÐĩŅÐĩÐīКÐĩ Ðļ заŅŅÐīÐ―ÐūО ŅŅÐļКÐĩ. ÐĄÐūŅÐļÐ―ÐĩÐ―Ņ ÐŋÐū ÐŅŅÐūŅаÐđŅÐĩОŅ ÐŋÐūÐēÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐģÐū ÐОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКаÐģÐū ÐÐĩÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēа Ðē ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐĩŅ ÐĩÐģÐū ŅÐļŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа ÐēŅÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐļÐ―ŅÐŋÐĩКŅÐūŅа ÐģŅаŅа ÐŅаКŅÐĩÐĩÐēа. Ч. II. ÐĄÐÐą.,1807. ЧÐĩŅŅÐĩÐķ â 6.

40 ÐÐūÐŧÐļКаŅÐŋÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūÐĩÐēÐūÐđ КаÐŧÐĩÐ―ÐīаŅŅ-ÐĩÐķÐĩÐīÐ―ÐĩÐēÐ―ÐļК ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ 1812 ÐģÐūÐīа. (ÐÐĩŅÐĩŅÐĩÐ―Ņ ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ŅŅÐūÐŧÐšÐ―ÐūÐēÐĩÐ―ÐļÐđ ŅŅŅŅКÐļŅ аŅОÐļÐđ Ņ 4 ÐļŅÐ―Ņ ÐŋÐū 31 аÐēÐģŅŅŅа 1812 ÐģÐūÐīа). Ð., 2011. ÐĄ. 98.

41 1812 ÐģÐūÐī: ÐÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅ ÐēÐūÐļÐ―ÐūÐē ŅŅŅŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ: Ðз ŅÐūÐąŅ. ÐŅÐī. ÐŋÐļŅŅО. ÐļŅŅÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐÐūŅ. ÐŅŅ. ОŅзÐĩŅ / ÐĄÐūŅŅ. ÐĪ.Ð. ÐÐĩŅŅÐūÐē Ðļ ÐīŅ. Ð., 1991. ÐĄ. 89.

42 ÐŅОÐūÐŧÐūÐē Ð.Ð. ÐаÐŋÐļŅКÐļ. 1798â1826 ÐģÐģ. Ð., 1991. ÐĄ. 140.

43 ÐÐūÐ―ŅÐļÐ― Ð.Ð. ÐаÐŋÐļŅКÐļ // ÐŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ÐēÐĩŅŅÐ―ÐļК. ÐĄÐÐą., 1884. ÐĒ. 17. â 8. ÐĄ. 282.

44 ÐаŅÐļÐūÐ―ÐūÐē Ð.Ð. ÐŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ðē ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―ŅКÐūО ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ // 1812 ÐģÐūÐī. Ð 150-ÐŧÐĩŅÐļŅ ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ. ÐĄÐą. ŅŅ. Ð., 1962. ÐĄ. 116â133.

45 ÐÐūŅŅаŅКÐūÐē ÐĄ.Ð. Ð ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ ÐūÐą ŅŅаŅŅÐļÐļ ÐĨаŅŅКÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐīŅаÐģŅÐ―ŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа Ðē ÐĻÐĩÐēаŅÐīÐļÐ―ŅКÐūО ÐąÐūŅ Ðļ ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―ŅКÐūО ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐļ // ÂŦÐĄÐĩÐđ ÐīÐĩÐ―Ņ ÐŋŅÐĩÐąŅÐīÐĩŅ ÐēÐĩŅÐ―ŅО ÐŋаОŅŅÐ―ÐļКÐūОâĶÂŧ ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―Ðū 1812â2012: ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐī. Ð―Ð°ŅŅ. КÐūÐ―Ņ., 3â7 ŅÐĩÐ―ŅŅÐąŅŅ 2012 Ðģ. ÐÐūÐķаÐđŅК, 2013. ÐĄ. 123â131.

46 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 128.

47 ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―Ðū. ÐÐūКŅОÐĩÐ―ŅŅ, ÐŋÐļŅŅОа, ÐēÐūŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°Ð―ÐļŅ / ÐÐūÐī ŅÐĩÐī. Ð.Ð. ÐÐĩŅКŅÐūÐēÐ―ÐūÐģÐū, Ð.Ð. ÐÐĩŅÐĩŅŅКÐūÐēа. Ð., 1962. ÐĄ. 210.

48 ÐĄÐž. ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―ÐĩÐĩ: ÐÐūŅŅаŅКÐūÐē ÐĄ.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 129.

49 ÐÐĩŅŅÐūÐē Ð.Ð. ÐĢКаз. ŅÐūŅ. ÐĄ. 13.

50 Dawson A.L., Dawson P.L., Summerfield. S. Op. cit. S. 120â123.

51 Ibid. S. 122.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ