–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ: –Њ–њ—Л—В —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П, –°–∞–Љ–≥–Є–љ –°.–Т. (–Ґ–∞–Љ–±–Њ–≤)

–Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Ґ—А—Г–і—Л –Я—П—В–Њ–є –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 14вАУ16 –Љ–∞—П 2014 –≥–Њ–і–∞

–І–∞—Б—В—М IV–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–° 2014

¬© –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2014

¬© –Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2014

–Ю–С–™–Х–Ъ–Ґ–Ю–Ь –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –µ–≥–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ—В –µ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —Г–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Њ–љ—Б–µ–љ—Б—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Я—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Н—В–Њ–є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є (—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є) –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л –Њ—В —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є, —В–∞–Ї –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—Г–Ї (–њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є), —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —З—В–Њ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –і–µ—Д–Є–љ–Є—Ж–Є—П–Љ–Є, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Н—В–Є—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±—Г–і—Г—З–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і –і—А—Г–≥–Є–µ –Ј–∞–і–∞—З–Є, –Њ–љ–Є –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ, —А–µ—И–∞–µ–Љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ–Є-–Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–∞–Љ–Є. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є —Н—В–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—Г—В–∞–љ–Є—Ж–∞, –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–∞—П –≤ –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є—П—Е. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Б–µ–љ—Б—Г—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞, –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Б—В–∞—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞.

–§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Ю–± –Њ—А—Г–ґ–Є–Є¬ї –≤–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М вАУ ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ь—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Д–Њ–љ–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ –Њ—В 26 –Љ–∞—П 1996 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 54-–§–Ч ¬Ђ–Ю –Ь—Г–Ј–µ–є–љ–Њ–Љ —Д–Њ–љ–і–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –Љ—Г–Ј–µ—П—Е –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї –ї–Є–±–Њ –њ–Њ–і–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–µ –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Д–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ–і –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 15 –∞–њ—А–µ–ї—П 1993 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 4804-1 ¬Ђ–Ю –≤—Л–≤–Њ–Ј–µ –Є –≤–≤–Њ–Ј–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ (–∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–µ) –Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї вАУ –Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ (–∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–µ) –Њ—А—Г–ґ–Є–µ вАУ ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –Љ–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –њ–љ–µ–≤–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1899 –≥–Њ–і–∞ (–Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є), –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1945 –≥–Њ–і–∞¬ї1.

–Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ√≥–≥–Њ —А—Г–±–µ–ґ–∞, –њ–Њ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—О ¬Ђ–∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–µ (—Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ)¬ї —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞ –Є –і–ї—П –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ґ–∞–Ї, –≤ –°–®–Р —Н—В–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ 50 –ї–µ—В —Б–Њ –і–љ—П —В–µ–Ї—Г—Й–µ–є –і–∞—В—Л, –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є вАУ 1870 –≥., –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є вАУ 1919 –≥. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–Є —Б—А–Њ–Ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –і–ї—П –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П2. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Н—В–Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —А–µ—И–∞–µ—В—Б—П –Є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Ґ–∞–Ї, –Ъ–Њ–љ–≤–µ–љ—Ж–Є—П –Ѓ–Э–Х–°–Ъ–Ю ¬Ђ–Ю –Љ–µ—А–∞—Е, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–≤–Њ–Ј–∞, –≤—Л–≤–Њ–Ј–∞ –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –њ—А–Є–љ—П—В–∞—П –≤ 1970 –≥., –њ—А—П–Љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В –Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ ¬Ђ—Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ 100-–ї–µ—В–љ–µ–є –і–∞–≤–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—Й–µ–є –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞—Б–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–є–љ, –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П.3

–Я–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–µ¬ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї –љ–µ—Б—Г—В –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П вАУ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞. –° —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–Ї –љ–∞—Г–Ї–Є –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–є ¬Ђ–∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–µ¬ї –Є ¬Ђ—Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ¬ї –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ –Є—Е —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П 1899-–Љ –Є–ї–Є 1945-–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –њ–∞—В—А–Њ–љ–∞–Љ–Є¬ї, –≤–Є–і–Є—В—Б—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г вАУ –љ–µ–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л–Љ. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є–є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–њ–њ–∞—А–∞—В–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Е–Њ—В—П –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ, –љ–Њ –Љ–∞–ї–Њ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Б –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П.

–Э–µ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –і–ї—П –Ј–∞–і–∞—З –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤–Є–і–Є—В—Б—П –Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і, –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є–ї–Є —П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–∞–Ї —А–µ–і–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –љ–∞—Г–Ї–Є –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ 1891 –≥. –Є –і–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –≤ –Љ–µ—Б—В–∞—Е –±—Л–≤—И–Є—Е –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л –Ь–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є¬ї, –Є –≤–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ—Л–Љ, –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –≥—А—Г–њ–њ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М.4 –° –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є (—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є) –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л –Њ—А—Г–ґ–Є–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Є –і–∞—О—Й–Є–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј—Г—З–∞—В—М –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.

–Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Б—В–∞—В—М –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Є–ї–∞–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ¬ї, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Г—В–Њ—З–љ—П–µ—В —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –і–ї—П –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Њ—В–і–µ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –Є–Ј—Г—З–∞—О—Й–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –Є –≤-—В—А–µ—В—М–Є—Е, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –µ–≥–Њ –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–µ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞.

–Т –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–∞—Е, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–њ—Г—В–∞—В–∞–Љ–Є –У–Ф –§–° –†–§ –≤ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ ¬Ђ–Ю–± –Њ—А—Г–ґ–Є–Є¬ї, –њ–Њ–і –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–µ –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е, –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ–ї—П—Е¬ї5. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М ¬Ђ—Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–µ (–∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ–Њ–µ) –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–µ (–∞–љ—В–Є–Ї–≤–∞—А–љ—Л–µ) –њ–∞—В—А–Њ–љ—Л, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–Љ–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї6, –∞ –µ–≥–Њ —Б—В–∞—В—Г—Б –±—Г–і–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М—Б—П ¬Ђ–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Л, –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—О –Є –љ–∞–і–Ј–Њ—А—Г –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Њ—Е—А–∞–љ—Л –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–µ–є –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–≥–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Г—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О¬ї7. –Э–∞—З–∞—В–Њ–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ, —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ —Б—Г–ґ–µ–љ–Њ –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А—Г—Б–ї–µ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ —Ж–µ–ї—П–Љ, —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –њ–µ—А–µ–і –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ.

–У–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–Љ —Б —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ч–∞–Ї–Њ–љ –†–§ –Њ—В 15 –∞–њ—А–µ–ї—П 1993 –≥. вДЦ 4804-I ¬Ђ–Ю –≤—Л–≤–Њ–Ј–µ –Є –≤–≤–Њ–Ј–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–µ–є 8. —В. –µ. –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Ј–∞–і–∞—З –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ¬ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М—Б—П –ї—О–±–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, —В. –µ. —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л–і–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–µ–є.

–Я—А–∞–≤–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–µ—Д–Є–љ–Є—Ж–Є—П—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї. –С–∞–Ј–Њ–≤—Л–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Ї–∞–Ї —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ –ї–Є–±–Њ –Њ–±–µ–Ј–≤—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –ї—О–і–µ–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є/–Є–ї–Є –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ, –≤–Њ–ї—М–љ–Њ –ї–Є–±–Њ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-–ї–Є–±–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–µ. –Ъ–Њ—А–љ–Є –µ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—З–Є—В–∞—О—В, —З—В–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї, –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–≤–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –Є–ї–Є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–Є –љ–µ–Ї–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –њ—А–Є –Ј–∞—Й–Є—В–µ, —В–∞–Ї –Є –њ—А–Є –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є 9.

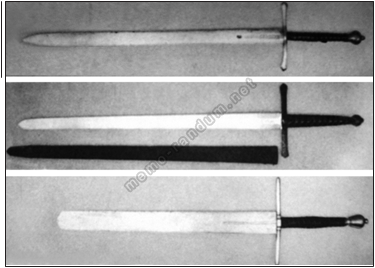

–Ґ–∞–Ї–Њ–µ —Б—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ вАУ –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї—Г –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є: –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—Й–µ—А–±–∞. –Ш –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—ПвА¶¬ї. –Ґ. –µ. –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–µ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ (–Ї–∞–Љ–љ–Є, –њ–∞–ї–Ї–Є –Є —В. –њ.), –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В—Б—П. –°–ї–µ–і—Г—П –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ —Б–µ—А–њ—Л, —Ж–µ–њ—Л, –ї–Њ–њ–∞—В—Л –Є –њ—А–Њ—З–Є–є –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—М. –Ш –≤ —А—П–і–µ –і–µ—Д–Є–љ–Є—Ж–Є–є —Н—В–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —З–µ—В–Ї–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Х.–Э. –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї –Ї —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О ¬Ђ–њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ–љ–Є—П —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є, –Њ–њ–∞—Б–љ—Л—Е –і–ї—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П, —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є–ї—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–±—Л—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ —Н—В–Є–Љ —Ж–µ–ї—П–Љ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є, —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Г, –∞ –њ–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Г (–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г) –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —П–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –Ї–Њ–ї—О—Й–Є–Љ–Є, —А—Г–±—П—Й–Є–Љ–Є, —А–µ–ґ—Г—Й–Є–Љ–Є, –Ї–Њ–ї—О—Й–µ-—А–µ–ґ—Г—Й–Є–Љ–Є, –Ї–Њ–ї—О—Й–µ-—А—Г–±—П—Й–Є–Љ–Є, —А–µ–ґ—Г—Й–µ-—А—Г–±—П—Й–Є–Љ–Є, –Ї–Њ–ї—О—Й–µ-—А–µ–ґ—Г—Й–µ-—А—Г–±—П—Й–Є–Љ–Є, —Г–і–∞—А–љ–Њ-—А–∞–Ј–і—А–Њ–±–ї—П—О—Й–Є–Љ–Є –Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є¬ї.10

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤ –љ–µ–Љ –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –ї–Є—И—М –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–∞ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –і–ї—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –і–ї—П –Њ–≥–љ–µ—Б—В—А–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —В–∞–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –≤ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–µ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ —Б –Ј–∞–њ–Є—А–∞—О—Й–Є–Љ –Є —Б—В—А–µ–ї—П—О—Й–Є–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ 11. –Ъ—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –ї–µ–≥ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–µ вДЦ 150-–§–Ч –Њ—В 13.12.1996 –≥. ¬Ђ–Ю–± –Њ—А—Г–ґ–Є–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –њ–Њ–і –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ ¬Ђ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –ґ–Є–≤–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є, –њ–Њ–і–∞—З–Є —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–≤¬ї12.

–Ф–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤-–Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–Њ–≤ –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –і–µ—Д–Є–љ–Є—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л–Љ —Г–ґ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –≤—Л–њ–∞–і–∞–µ—В –≤–µ—Б—М –њ–ї–∞—Б—В –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П. –≠—В–∞ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ —Б –•I–• –≤. вАУ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л. –Ґ–∞–Ї, –Я. —Д–Њ–љ –Т–Є–љ–Ї–ї–µ—А –≤ —Б—В–∞—В—М–µ –і–ї—П ¬Ђ–≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞—А—П¬ї –С—А–Њ–Ї–≥–∞—Г–Ј–∞ –Є –Х—Д—А–Њ–љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П ¬Ђ–Њ—А—Г–і–Є—П, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –і–ї—П –±–Њ—А—М–±—Л —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≤—А–∞–≥–∞–Љ–Є, –ї—О–і—М–Љ–Є –Є–ї–Є –Ј–≤–µ—А—П–Љ–Є¬ї, –≤–љ–µ—Б—П –≤ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ ¬Ђ–њ—А–µ–і–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–ї–Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ¬ї13. –≠—В–Њ—В –ґ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ–љ –Є –і–ї—П –≠. –Ы–µ–љ—Ж–∞, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Ј–∞—Й–Є—В—Л, —В–∞–Ї –Є –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П14, –∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –•–• –≤. —Б—В–∞–ї –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л–Љ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–Њ–Љ 15.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ї–∞–Ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –њ—А–Є–љ—П—В—Л–є –≤ –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–µ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Г–Љ–µ—Б—В–љ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –і–µ—Д–Є–љ–Є—Ж–Є–Є –Є –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—П –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—О —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Њ—В —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–±—Л—В–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –≤ —Б–Є–ї—Г —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–Є–љ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–µ–≥–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П.

–Р–Ї—Ж–µ–љ—В –љ–∞ ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є¬ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П –Є —Б –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є –µ–≥–Њ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞. –Ч–і–µ—Б—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ, —В. –µ. —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —А–µ–Љ–Њ–љ—В–љ–Њ–µ, –µ—Б–ї–Є —А–µ–Љ–Њ–љ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Є –Є–Ј—Г—З–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–Є, —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ–њ–Є–Є –Є —А–µ–њ–ї–Є–Ї–Є –≤–љ–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –і–∞–ґ–µ –љ–∞ ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–ї–Њ–≥–∞ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞, –Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –µ–≥–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П¬ї16.

–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є –Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—Й–µ–є—Б—П —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–љ—П—В–Є–є ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –Є ¬Ђ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї, –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ 17. –Э–∞ –Ј–∞—А–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –Є ¬Ђ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ї–∞–Ї —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –•I–• –≤. —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ ¬Ђ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –ґ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є-–Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і—Л, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П, —З—В–Њ –і–ї—П —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –µ–і–Є–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–є –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л, —З–∞—Б—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—В –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П¬ї, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–Є–є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—П –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л 18, –≤—Л—В–µ—Б–љ—П—П —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ ¬Ђ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї –Є–Љ–µ–µ—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —З–µ—В–Ї—Г—О —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–µ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П—Б—М –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ¬ї19. –Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В –µ–≥–Њ –Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—П –≤ —Б–ї–Њ–≤–Њ—Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Є–Ї–∞¬ї, –њ–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –і–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–Є, —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –њ—Г—Б–Ї–∞, —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і—А—Г–≥–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –і–ї—П –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–ї, –±–Њ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б—Л –Є –Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л, –Ј–∞–њ–∞—Б–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є, –њ—А–Є–±–Њ—А—Л –Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В—Г—О—Й–Є–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П –Ї –њ—А–Є–±–Њ—А–∞–Љ, —Г—З–µ–±–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ (–Љ–∞–Ї–µ—В—Л, —В—А–µ–љ–∞–ґ–µ—А—Л –Є –Є–Љ–Є—В–∞—В–Њ—А—Л —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є)¬ї20. –Я–Њ–љ—П—В–Є–µ –ґ–µ ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї—Г –Я. —Д–Њ–љ –Т–Є–љ–Ї–ї–µ—А–∞: ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ вАУ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ—Л–µ –≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–µ –і–ї—П –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –°–ї—Г–ґ–Є—В –Ї–∞–Ї –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є –і–ї—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л (–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л)¬ї21. –≠—В–∞ –ґ–µ —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–∞ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–∞ –Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П—Е –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є.22 –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї (¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б¬ї), –≤ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—В—Б—П —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л.

–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤–Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–Њ–≤ –њ–Њ–і–Љ–µ–љ–∞ ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є—П¬ї ¬Ђ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї –љ–µ –љ–Њ—Б–Є—В –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞: –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П¬ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є—Е —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П, —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –µ–і–Є–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –±–Њ–µ–≤—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤, —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞. –Р –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П¬ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б¬ї23. –≠—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–Њ—А—Г–ґ–Є–µ¬ї –Њ–±—Г—Б–ї–∞–≤–ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є (–Є –њ–Њ–Ї–∞ –µ—Й–µ) —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–Њ–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –∞ –љ–µ –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є.

–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –≤—Б–µ–≥–Њ –≤—Л—И–µ–Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Ї–∞–Ї —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ—Л–µ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –і–ї—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Є/–Є–ї–Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л.

–Я—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є (—Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є) –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Л, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞—Е, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є—Е –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Ї–∞–Ї –µ–і–Є–љ—Л–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П/–Ј–∞—Й–Є—В—Л, –≤-—В—А–µ—В—М–Є—Е, –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г, –Є –≤-—З–µ—В–≤–µ—А—В—Л—Е, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Ј—Г—З–∞–µ–Љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞.

1 –°—В. 1 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 150-–§–Ч –Њ—В 13.12.1996 –≥. ¬Ђ–Ю–± –Њ—А—Г–ґ–Є–Є¬ї (–≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є 01.09.2013) // –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞, вДЦ 241, 18.12.1996.

2 Regime desmateries de guerre armes et munitions // Revue general dвАЩetudes de la police francaise, 1973, N 440. P. 1вАУ28; –Ч–∞–Ї–Њ–љ –Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ –љ–∞–і –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. 1968. –°–≤–Њ–і –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤ –°–®–Р. –Ґ. 18. –У–ї. 44.

3 –Ъ–Њ–љ–≤–µ–љ—Ж–Є—П ¬Ђ–Ю –Љ–µ—А–∞—Е, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Ј–∞–њ—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–≤–Њ–Ј–∞, –≤—Л–≤–Њ–Ј–∞ –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї (–Я–∞—А–Є–ґ, 1970 –≥.) // http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1024

4 –ѓ–ї–Њ–≤–Ї–Њ –У.–Р. –Я—А–∞–≤–Њ–≤—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –Љ—Г–Ј–µ–µ—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П // –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Љ—Г–Ј–µ–µ–ї–Њ–≥–Є–Є. вДЦ 1, 2012. –°. 161вАУ164. –°. 162.

5 –Я—А–Њ–µ–Ї—В –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ ¬Ђ–Ю –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–є –≤ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ ¬Ђ–Ю–± –Њ—А—Г–ґ–Є–Є¬ї –і–µ–њ—Г—В–∞—В–Њ–≤ –У–Ф –§–° –†–§ –Р.–Р. –Ц—Г—А–∞–≤–ї–µ–≤–∞ –Є –°.–Р. –Ц–Є–≥–∞—А–µ–≤–∞ –Њ—В 22.08.2013. –°. 5.

6 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

7 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

8 –°—В. 7. –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–§ –Њ—В 15 –∞–њ—А–µ–ї—П 1993 –≥. вДЦ 4804-I ¬Ђ–Ю –≤—Л–≤–Њ–Ј–µ –Є –≤–≤–Њ–Ј–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї // –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞, 15.05.1993.

9 –С–Њ–є—Ж–Њ–≤ –Р.–Ш. –Я—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –°–Я–±., 2002. –°. 646.

10 –Ґ–Є—Е–Њ–љ–Њ–≤ –Х.–Э. –Ъ—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П: –£—З–µ–±–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–µ. 2-–µ –Є–Ј–і., –і–Њ–њ. –Є –њ–µ—А–µ—А–∞–±. –С–∞—А–љ–∞—Г–ї: –Ш–Ј–і-–≤–Њ –Р–ї—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ-—В–∞, 1987. –°. 41вАУ42.

11 –Ъ—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–∞: –£—З–µ–±–љ–Є–Ї / –Я–Њ–і —А–µ–і. –Р.–У. –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–∞, –Р.–Р. –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤–∞. –Ю–Љ—Б–Ї, 1993. –°. 60.

12 –°—В. 1 –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ вДЦ 150-–§–Ч –Њ—В 13.12.1996 –≥ ¬Ђ–Ю–± –Њ—А—Г–ґ–Є–Є¬ї (–≤ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–Є 01.09.2013) // –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞, вДЦ 241, 18.12.1996.

13 –Т–Є–љ–Ї–ї–µ—А –Я., —Д–Њ–љ. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ. –≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –С—А–Њ–Ї–≥–∞—Г–Ј–∞ –Є –Х—Д—А–Њ–љ–∞. –Ґ. XXII. –°. 214вАУ219.

14 –Ы–µ–љ—Ж –≠. –£–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –°—А–µ–і–љ–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤ –Є —Н–њ–Њ—Е–Є –Т–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –І. 1. –°–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –°–Я–±., 1908. –°. 11вАУ66.

15 –°–Љ. –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: –Р—Б—В–≤–∞—Ж–∞—В—Г—А—П–љ –≠.–У. –Ґ—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –°–Я–±.: –Ю–Ю–Ю ¬Ђ–Ґ–Я–С –Р—В–ї–∞–љ—В¬ї, 2002. –°. 3.

16 –Ъ–Њ–Ј–ї–Њ–≤ –Т.–Я. –§–∞–ї—М—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤: –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –∞—А—Е–Є–≤–Њ–≤–µ–і—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л // –Р—А—Е–Є–≤–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ –≤–µ–Ї–Њ–≤: –•–• вАУ –•–•I. –Ґ—А—Г–і—Л –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–∞—А—Е–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞. –Ґ. 35. –Ь., 2000.

17 –°–Љ. –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: Norman V. Waffen und R√Љstungen. F.(M). 1964; Blackmore H.L. Arms and Armour. London; New York, 1964; Asdown C.H. European Arms and Armour. 1967.

18 –°–Љ. –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°., –Ѓ–є –°—Г-–•—Г–∞. –Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –°—П–љ—М–±–Є // http://e-lib.gasu.ru/da/archive/2000/05/07.html; –С–Њ–±—А–Њ–≤ –Ы.–Р. –Э–Њ–≤–∞—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ї—Л—А–≥—Л–Ј—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤ VIвАУXII –≤–≤. // http://zaimka.ru/kochevie/lion_vved.shtml

19 –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П: –Т 8 —В. –Ґ. 2. –Ь., 1979. –°. 342.

20 –°—В. 1. –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ч–∞–Ї–Њ–љ–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Њ—В 19 –Є—О–ї—П 1998 –≥–Њ–і–∞ вДЦ 114-–§–Ч ¬Ђ–Ю –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є —Б –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є¬ї // –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞. 19 –Є—О–ї—П 1998 –≥.

21 –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П. –Ґ. 6. –°. 124.

22 –°–Љ. –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: –Р—Б—В–≤–∞—Ж–∞—В—Г—А—П–љ –≠.–У. –Ґ—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ; Blanke Waffen. Weisbaden, 1974. 86 s.

23 –•—Г–і—П–Ї–Њ–≤ –Ѓ.–°., –Ѓ–є –°—Г-–•—Г–∞. –Ъ–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –°—П–љ—М–±–Є.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є