–Ш.–Т. –Я–∞–≤–ї–Њ–≤ (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥), –Ь.–Т. –Я–∞–≤–ї–Њ–≤ (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞) –Ш–°–Ґ–Ю–Ъ–Ш –°–Ю–Т–Х–Ґ–°–Ъ–Ю–Щ –°–Р–Ь–Ю–•–Ю–Ф–Э–Ю–Щ –Р–†–Ґ–Ш–Ы–Ы–Х–†–Ш–Ш

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М IV–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–Я–µ—А–≤–∞—П —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–∞ –≤ 1912 –≥. –і–ї—П 76,2-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ–Њ–ї—Г–∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —И–∞—Б—Б–Є –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Є –≤ 1914 –≥. –њ—А–Є–љ—П—В–∞ –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.

–° –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–љ—Л—Е –±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ –і–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –њ–µ—Е–Њ—В—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Љ–Њ—Й–љ—Л–є —В–Њ–ї—З–Њ–Ї –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є. –Ф–ї—П –њ—А–Њ—А—Л–≤–∞ –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г –µ–≥–Њ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, –Ї–∞–Ї –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–ї–Є–±—А–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞–≤—И–Є–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О. –Э–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Г—О –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–∞—И–Є–љ –≤ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –і–ї—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є—П –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.

–Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–≤–Њ–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є–Ј –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ –±–µ—Б–Ї—А–∞–є–љ–Є—Е –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞—Е –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л –У—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –†–∞–±–Њ—З–µ-–Ъ—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є (–†–Ъ–Ъ–Р) –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤—Б—В–∞–ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В—А–Њ. –£–ґ–µ –Њ—Б–µ–љ—М—О 1918 –≥. –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В—Г –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–њ—Л—В–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ –Я–µ—А–≤–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –∞ 16 –і–µ–Ї–∞–±—А—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞ –≤ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П (–Р—А—В–Ї–Њ–Љ –У–Р–£) —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ (–Ъ–Ю–°–Р–†–Ґ–Ю–Я) –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Т.–Ь. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤–∞ вАУ –њ–µ—А–≤—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Г—З–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –њ–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П.

–Т 1920 –≥. –њ—А–Є –Р—А—В–Ї–Њ–Љ–µ –У–Р–£ –њ–Њ–і –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–∞ –†.–Р. –Ф—Г—А–ї—П—Е–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Ї—Ж–Є–є ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–± –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –і–ї—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–µ—Е–Њ—В—Л.

–° —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї—М—О –≤ 1921 –≥. —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –±–Њ–µ–≤—Л–µ –Є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –≤–Ј—П—В—Л–µ –Ј–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—П–≥–Є –і–ї—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Р—А—В–Ї–Њ–Љ–∞ –У–Р–£ –Њ—В –Њ—А—Г–і–Є–є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є –Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—О –Њ–≥–љ—П –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б —Е–Њ–і–∞.

–Т 1923 –≥. –Т.–Ь. –Ґ—А–Њ—Д–Є–Љ–Њ–≤—Л–Љ –і–ї—П —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ—Л –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є 45-–Љ–Љ –њ–Њ–ї—Г–∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Є 60-–Љ–Љ –≥–∞—Г–±–Є—Ж—Л. –Ф–ї—П –Є—Е —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –§.–Ы. –•–ї—Л—Б—В–Њ–≤ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї –њ—А–Њ–µ–Ї—В —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞-—В—П–≥–∞—З–∞, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–≤—И–Є–є –≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–≥–љ—П —Б —Е–Њ–і–∞.

–Я–µ—А–≤–∞—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–∞ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ –Ъ–Ю–°–Р–†–Ґ–Ю–Я–∞ –Э.–Т. –Ъ–∞—А–∞—В–µ–µ–≤—Л–Љ –Є –С.–Р. –Р–љ–і—А—Л—Е–µ–≤–Є—З–µ–Љ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є –Р—А—Б–µ–љ–∞–ї¬ї –≤ –Я–µ—В—А–Њ–≥—А–∞–і–µ, –≥–і–µ –≤ 1922 –≥. –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–µ¬ї –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–µ –±—О—А–Њ. –Ґ–∞–Љ –ґ–µ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і 1923вАУ1926 –≥–≥. –њ–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –Р—А—В–Ї–Њ–Љ–∞ –≤–µ–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—Г—Б–µ–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–∞ ¬Ђ–Р–†¬ї. –Ь–∞—И–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –і–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–і–∞—З –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞ –≤ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞—Е –њ–µ—Е–Њ—В—Л, —Б –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О –≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї–Є –Њ–≥–љ–µ–Љ.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1923 –≥. –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–µ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ –°–°–°–†. –Ф–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –≤ –Ґ–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В–µ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є (–У–£–Т–Я) –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–Ї —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, —В–∞–Ї –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ. –Т –Є—В–Њ–≥–µ, –≤–µ—Б–љ–Њ–є 1924 –≥. –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –љ–∞—А—П–і—Г —Б –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –Ґ–Ґ–Ґ –Ї —В–∞–љ–Ї–∞–Љ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є.

–Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±—А–∞—В—М –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –Є—Е –≤ –У–Р–£, –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –†–Ъ–Ъ–Р –Є–Љ. –Ф–Ј–µ—А–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Т–Ґ–Р –†–Ъ–Ъ–Р) –Є –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞–Љ –і–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ —В–∞–љ–Ї–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—О. –Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –≤ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –±—О—А–Њ –У–£–Т–Я –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞ –Є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –і–ї—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –†–Ъ–Ъ–Р –≥—Г—Б–µ–љ–Є—З–љ—Л—Е —И–∞—Б—Б–Є, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л—Е —Б –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤, –∞ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г 1924 –≥. –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ ¬Ђ–Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞¬ї (–Љ–∞—И–Є–љ–∞ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–µ—Е–Њ—В—Л) вАУ –Ь–°-1.

–Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Е–Њ—В—П –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –Њ–њ—Л—В, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Є –µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е. –Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г 1925 –≥. –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ —В–µ—Е–±—О—А–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є —Г–ґ–µ ¬Ђ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –∞–њ–њ–∞—А–∞—В, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–є —А–∞–Ј—А–µ—И–Є—В—М –ї—О–±—Г—О —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Г—О –Ј–∞–і–∞—З—Г –љ–∞ 3вАУ4 –±–∞–ї–ї–∞, –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ—Л—Е¬ї.

–Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є –Р—А—В–Ї–Њ–Љ–µ –У–Р–£ –±—Л–ї–∞ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—П –њ–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –∞—А–Љ–Є–Є (–Ъ–Њ–Љ–µ—В–∞), –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ—Л –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–ї—Л –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –Ю—А—Г–і–Є–є–љ–Њ-–∞—А—Б–µ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ—Б—В–∞ (–Ю–Р–Ґ). –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –±—Л–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Л–µ –±—О—А–Њ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї¬ї, ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є –њ—Г—В–Є–ї–Њ–≤–µ—Ж¬ї, ¬Ђ–Ь–∞—Б—В—П–ґ–∞—А—В¬ї (¬Ђ–Ь–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є–µ —В—П–ґ–µ–ї–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є¬ї) –Є –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ вДЦ 8, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.

10 –Є—О–љ—П 1925 –≥. –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –љ–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —Б—К–µ–Ј–і–µ –њ—А–Є –У–£–Т–Я –њ–Њ –Є—В–Њ–≥–∞–Љ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ–Ї–ї–∞–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ —В–µ—Е–±—О—А–Њ –У–£–Т–Я –°.–Я. –®—Г–Ї–∞–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —В–∞–љ–Ї–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–њ—Л—В—Л –Є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л¬ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ: ¬ЂвА¶–љ–µ–Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—М –њ—А–Є –У–£–Т–Я —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В–∞–љ–Ї–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, вА¶–≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Г—О —И—В–∞—В–љ—Г—О —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –±—О—А–Њ –њ—А–Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–≤–µ—В–µ –У–£–Т–Я –і–ї—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–є —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–є –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—П–Љ –Р—А—В–Ї–Њ–Љ–∞ –Р–£ –Є, –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ, –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ–Љ—Л—Е —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Є –≤–љ—Г—В—А–Є —Б—В—А–∞–љ—Л¬ї.

–Т—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Б—К–µ–Ј–і–Њ–Љ, 27 –Є—О–љ—П 1925 –≥., –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї¬ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –∞–≥—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—П–≥–Є. –Э–∞—А—П–і—Г —Б–Њ —Б—А–Њ–Ї–∞–Љ–Є, —Б—В–Њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Є –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ь–°-1 —Г–і–µ–ї–Є–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –≥—Г—Б–µ–љ–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї –і–ї—П –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Є—Е –њ—П—В–Є—В–Њ–љ–љ—Л–Љ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ.

–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 10 %, –Є –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–Ј–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –љ–µ–Њ—В–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Љ–µ—А. –Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –і–µ–ї, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В: –њ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–є (–±–µ–љ–Ј–Є–љ–Њ–≤–∞—П –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–∞) вАУ –Њ–Ї—В—П–±—А—М, –њ–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є (–Ј–∞—А—П–і–љ–∞—П –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–∞) вАУ –љ–Њ—П–±—А—М. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–µ—А–≤—Г—О –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї—Г –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —Б—А–Њ–Ї—Г –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞—В—М —Ж–Є—Б—В–µ—А–љ–Њ–є –њ–Њ–і —В–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ.

22 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1925 –≥. –У–£–Т–Я –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і—Г ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї¬ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Љ–∞–ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П —Б –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Б—А–Њ—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —Б—А–Њ–Ї–∞—Е –Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А—Б–∞ –љ–∞ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ—А–µ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.

–Ч–∞–і–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–Љ 37вАУ40 –Љ–Љ —Б –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Г–≥–ї–Њ–Љ –Њ–±—Б—В—А–µ–ї–∞ 360¬∞, –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Г–≥–ї–∞–Љ–Є вАУ5¬∞ √Ј +90¬∞, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О —Б–љ–∞—А—П–і–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 800 –Љ/—Б, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—В—М —Ж–µ–ї–Є –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—В–µ –і–Њ 3000 –Љ.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ–Њ–є –Ї–∞—З–∞—О—Й–µ–є—Б—П —З–∞—Б—В–Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤ —З–µ—В—Л—А–µ—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞—Е: –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–Љ –ї–∞—Д–µ—В–µ –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –Ї–Њ–љ–љ–Њ–є —В—П–≥–Њ–є, —А–∞–Ј–±–Њ—А–љ–Њ–Љ –і–ї—П –≥–Њ—А–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –љ–∞ –≥—Г—Б–µ–љ–Є—З–љ–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–µ –Є –≤ —Б—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞—А–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ (—Б—Г–і–Њ–≤–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞).

–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–Љ –ї–∞—Д–µ—В–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Љ–µ—В—М –±–Њ–µ–≤—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 650 –Ї–≥ (–±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В 50 –њ–∞—В—А–Њ–љ–Њ–≤). –°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –љ–∞ –≥—Г—Б–µ–љ–Є—З–љ–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ –ї–∞—Д–µ—В–µ –њ–Њ –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–µ –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М, –љ–Њ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–Љ –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–љ—Г—О —В—П–≥—Г –њ—Г—В–µ–Љ –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ї —Б—В–∞–љ–Ї—Г –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —Е–Њ–і–∞.

–Ч–і–µ—Б—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–Љ ¬Ђ–Ь–Њ—Б—В—П–ґ–∞—А—В¬ї –±—Л–ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є (–Ч–°–£) —Б 76,2-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Њ–є –Њ–±—А. 1915 –≥. –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ф–∞–є–Љ–ї–µ—А¬ї. –Ч–°–£ –Є–Љ–µ–ї–∞ –±–Њ–µ–≤—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г 10 —В. –Ю–љ–∞ –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ—А–Є—Ж–µ–њ —Б –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–Њ–Љ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –Є–Ј 192 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, –Є –Њ—А—Г–і–Є–є–љ—Л–є —А–∞—Б—З–µ—В –Є–Ј —И–µ—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –Љ–∞—И–Є–љ–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –Є –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М. –Р –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–Љ –Э.–Т. –Ъ–∞—А–∞—В–µ–µ–≤—Л–Љ, –≤—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–Љ –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ъ–Њ–Љ–µ—В–∞, –±—Л–ї —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ –њ—А–Њ–µ–Ї—В 76,2-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –љ–∞ –≥—Г—Б–µ–љ–Є—З–љ–Њ–Љ –і–≤–Є–ґ–Є—В–µ–ї–µ, –Є–Љ–µ–≤—И–µ–Љ ¬Ђ–ї–Њ–Љ–∞—О—Й—Г—О—Б—П¬ї –≤ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ—Б—В–Є —Б—Е–µ–Љ—Г. –Ь–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –і–≤—Г—Е –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –≥—Г—Б–µ–љ–Є—Ж—Г.

–Ш–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б—В—А–∞–љ—Л –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –∞–≤—В–Њ—В—А–∞–Ї—В–Њ—А–љ–Њ–є –Є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –±–∞–Ј—Л –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї —И–∞—Б—Б–Є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞ –Ь–°-1.

–Т –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 1927 –≥. –Э–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –±—О—А–Њ –Р–Э–Ш–Ш (–і–Њ 1927 –≥. –Ъ–Ю–°–Р–†–Ґ–Ю–Я) –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е ¬Ђ–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П¬ї –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї: 45-–Љ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є 76,2-–Љ–Љ –њ—Г—И–µ—З–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, 7,62-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Є –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є 37-–Љ–Љ —Б–њ–∞—А–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є –Ь–°-1. –Я–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є 76,2-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1927 –≥., –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –Њ—А—Г–і–Є–є–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б—З–µ—В—Г –±–µ–Ј –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ —И–∞—Б—Б–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —И–∞—Б—Б–Є –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞ –Ґ-19.

–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –°–Њ–≤–µ—В–∞ (–†–Т–°) –Њ—В 1вАУ2 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1930 –≥. –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В–∞–љ–Ї–∞ –Ґ-19 –Ї 1 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1931 –≥. –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї: 76-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1927 –≥., —Б—З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ 7,62-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞, –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є 37-–Љ–Љ —Б–њ–∞—А–µ–љ–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Є 37-–Љ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є ¬Ђ–†–µ–є–љ–Љ–µ—В–∞–ї–ї¬ї.

–Т–≤–Є–і—Г –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П 76-–Љ–Љ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1927 –≥. –Є 37-–Љ–Љ —Б–њ–∞—А–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –≤ —Ж–µ–ї—П—Е —Б–Ї–Њ—А–µ–є—И–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ –≤–Ј—П—В–∞ –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞—П 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–∞ –Њ–±—А. 1927 –≥. –Є 37-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞ ¬Ђ–†–µ–є–љ–Љ–µ—В–∞–ї–ї¬ї.

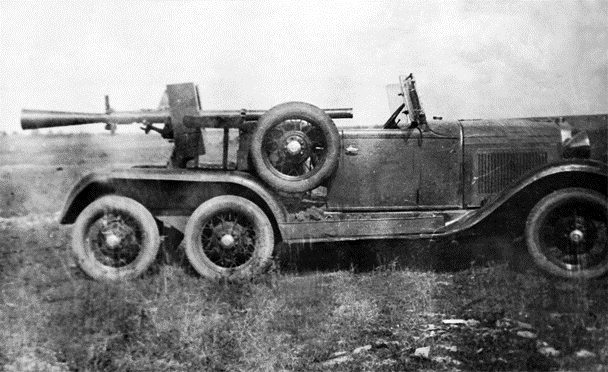

–†–Є—Б. 1. –£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є –Ф–†–Я –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П ¬Ђ–§–Њ—А–і –Р¬ї

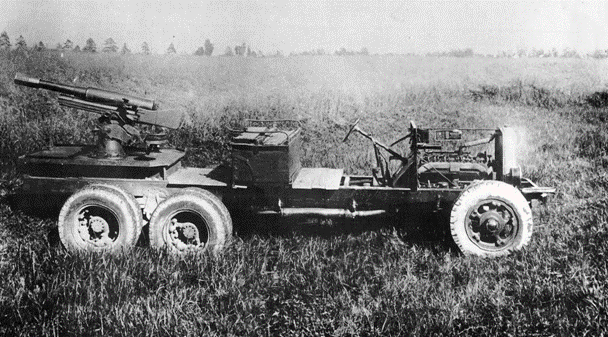

–†–Є—Б. 2. –°–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 76-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1927 –≥. –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ–ї–µ–љ–і¬ї

–°–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Э–Ґ–Ъ –£–Ь–Ь –†–Ъ–Ъ–Р, –≤ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і 1930вАУ 1931 –≥–≥. –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Њ –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–Њ –≤ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є 10 —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї 76-–Љ–Љ –і–Є–љ–∞–Љ–Њ—А–µ–∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є (–±–µ–Ј–Њ—В–Ї–∞—В–љ–Њ–є) –њ—Г—И–Ї–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Ы.–Т. –Ъ—Г—А—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Ф–†–Я) –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П ¬Ђ–§–Њ—А–і –Р¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –£–Ь–Ь –њ—А–Њ–µ–Ї—В—Г –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є –њ—Г—В–Є–ї–Њ–≤–µ—Ж¬ї –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ–ї–µ–љ–і¬ї –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —В—А–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1927 –≥. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ–±–µ–≥–Њ–Љ –Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–Њ–є –љ–∞ –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–µ (–Э–Ш–Р–Я) –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б—В–∞–і–Є–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ—Л—Е –≥—А—Г–Ј–Њ–≤—Л—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ–є ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ–ї–µ–љ–і¬ї –Є ¬Ђ–§–Њ—А–і¬ї, —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П –Ј–µ–љ–Є—В–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б—З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞ –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ–ї–µ–љ–і¬ї –Є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1902 –≥. –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞—А¬ї. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–µ 76-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Є 107-–Љ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1910вАУ1930 –≥.

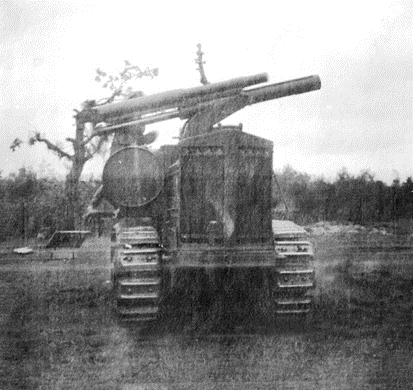

–†–Є—Б. 3. –°–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1902 –≥. –љ–∞ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–µ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞—А –Ч-90¬ї. –Т–Є–і —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –њ—А–Є —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ –љ–∞ –±–Њ—А—В –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞—В–∞

–Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ, —Б —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –Є—О–љ—П 1931 –≥., –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —А–µ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –†–Т–° –Њ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –Ґ-19 –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –љ–∞ —В–∞–љ–Ї –Ґ-26, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –≤—Б–µ—Е –≤—Л—И–µ–њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –Њ–±–Њ–Є–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –≤–µ–ї–∞—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —И–∞—Б—Б–Є –Ґ-26.

–Ъ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ 1931 –≥. —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є —Г—Б–Є–ї–Є—П–Љ–Є –Э–Ґ–Ъ –£–Ь–Ь –Є –Р–£ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –±—А–Њ–љ–µ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –†–Ъ–Ъ–Р –≤ —З–∞—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –і–ї—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –†–Т–° –°–°–°–† –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є—П –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ —В–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ-—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П.

–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –±—Л—Б—В—А–Њ–≥–Њ –≤—Л–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Д–ї–∞–љ–≥ –Є —В—Л–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, —Б–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–љ–Є–µ —Б —Д—А–Њ–љ—В–∞ –≤–Њ–Ј–Є–Љ—Л–Љ–Є –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Є –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—В–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —Г–і–∞—А–∞ –±—А–Њ–љ–µ–≤—Л–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –і–ї—П –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є –Љ–Њ—В–Њ—А–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ–∞–љ–µ–≤—А–µ–љ–љ—Г—О –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—О, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й—Г—О –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –±–Њ—О:

¬ЂвАУ 76-–Љ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –њ—Г—И–Ї—Г –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 7,5вАУ8 —В —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ –Є–Ј —В—А–µ—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞ –Ґ-26. –£–≥–Њ–ї –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 30¬∞, —Г–≥–Њ–ї –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 180¬∞, –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ 360¬∞. –Т–Њ–Ј–Є–Љ—Л–є –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 24 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤.

вАУ 122-–Љ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –≥–∞—Г–±–Є—Ж—Г –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 14вАУ16 —В —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ –Є–Ј —В—А–µ—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞. –£–≥–Њ–ї –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 45¬∞, —Г–≥–Њ–ї –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 180¬∞, –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ 360¬∞. –Т–Њ–Ј–Є–Љ—Л–є –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 12 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤.

вАУ 45-–Љ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Г—О —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 7вАУ7,5 —В —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ –Є–Ј —В—А–µ—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є –Ґ-26, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О –Њ—А—Г–і–Є–µ–Љ, —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Б –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞. –Т–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г–≥–ї—Л –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П вАУ5¬∞√Ј+30¬∞, —Г–≥–Њ–ї –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П 360¬∞. –Т–Њ–Ј–Є–Љ—Л–є –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 100 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤.

вАУ 37-–Љ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Г—О —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 7вАУ7,5 —В —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ –Є–Ј —В—А–µ—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є –Ґ-26. –Т–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г–≥–ї—Л –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П вАУ5¬∞√Ј+80¬∞, —Г–≥–Њ–ї –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П 360¬∞. –Т–Њ–Ј–Є–Љ—Л–є –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 200 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤.

вАУ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Г—О –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–љ—Г—О —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б—З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ 7,62-–Љ–Љ —Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П. –С–Њ–µ–≤–∞—П –Љ–∞—Б—Б–∞ 5вАУ5,5 —В, –±–Њ—А—В–Њ–≤–∞—П –±—А–Њ–љ—П 10 –Љ–Љ.

вАУ 76-–Љ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Г—О –њ—Г—И–Ї—Г –Ф–†–Я –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 2,5вАУ3 —В —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ –і–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В–∞–љ–Ї–µ—В–Ї–Є –Ґ-27. –Т–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П 20¬∞, —Г–≥–Њ–ї –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П 180¬∞. –Т–Њ–Ј–Є–Љ—Л–є –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 24 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤.

–Ф–ї—П —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –∞—В–∞–Ї–Є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Н—И–µ–ї–Њ–љ–∞ –Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–µ—Е–Њ—В—Л –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 76-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞—А¬ї –Є ¬Ђ–°—В–∞–ї–Є–љ–µ—Ж¬ї –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 9вАУ10 —В —Б —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ–Љ —В—А–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Т–Њ–Ј–Є–Љ—Л–є –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ 12 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤¬ї.

–Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ 1931 –≥. –Љ–∞–љ–µ–≤—А—Л –Ы–Т–Ю –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–њ—Л—В –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–µ–Ї –Њ–±—А. 1927 –≥. –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ–ї–µ–љ–і¬ї.

–Т —Е–Њ–і–µ –Є—Е –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —В—А–µ—Е–Њ—А—Г–і–Є–є–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –і–ї—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б –Љ–Њ—В–Њ–Њ—В—А—П–і–Њ–Љ 11-–є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є, –±–∞—В–∞—А–µ—П –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–Њ—А—Г–і–Є–є–љ–Њ, —Б—В—А–µ–ї—П—П, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ—А—П–Љ–Њ–є –љ–∞–≤–Њ–і–Ї–Њ–є, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –±—А–Њ–љ–µ–Љ–∞—И–Є–љ –Є —А–∞—Б—З–Є—Й–∞—П –Є–Љ –њ—Г—В—М. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –±–Њ—П –Њ—А—Г–і–Є—П –Љ–µ–љ—П–ї–Є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є 15вАУ18 —А–∞–Ј. –Я—А–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤ —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–Њ—П—Е, –љ–∞ —Д–ї–∞–љ–≥–∞—Е –Є –≤ —В—Л–ї—Г ¬Ђ–њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞¬ї, –≤ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е –і–Њ—А–Њ–ґ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ —Ж–µ–ї–Є–љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї—Г—О –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є–≤ —Б–ї—Г—З–∞–Є –Ј–∞—Б—В—А–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ—П–≤–Є–≤ —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ—Б—А–∞–≤–љ–Є–Љ—Л–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–µ—А–µ–і –±–∞—В–∞—А–µ–µ–є –њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е 76-–Љ–Љ –Њ—А—Г–і–Є–є –Њ–±—А. 1927 –≥., –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Є–Љ—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –љ–∞ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–ї—Г—В–Њ—А–∞—В–Њ–љ–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П—Е ¬Ђ–§–Њ—А–і¬ї.

–Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–є –љ–∞ —Н—В–Є—Е –ґ–µ –Љ–∞–љ–µ–≤—А–∞—Е —В—А–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞—А¬ї —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —Е–Њ—А–Њ—И—Г—О –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –°–ї—Г—З–∞–µ–≤ –Ј–∞—Б—В—А–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ.

–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –£–Ь–Ь –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є –Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї 76,2-–Љ–Љ –њ—Г—И–µ–Ї –љ–∞ –±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —И–∞—Б—Б–Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞—А9–У–£¬ї –Є ¬Ђ–Ъ–∞—В–µ—А–њ–Є–ї–ї–µ—А-60¬ї.

–Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –њ–Њ–≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Є—Е –њ–µ—А–µ–≥—А—Г–Ј–Ї—Г, —Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤–µ–ї–Њ –Ї –љ—Г–ї—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –µ—Й–µ —А–∞–Ј –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї–Є –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –£–Ь–Ь, –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –†–Ъ–Ъ–Р вАУ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—В–Њ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–∞—Б—Б–Є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤. –Т –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —Б–љ—П—В—М —Б —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–Њ–є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Н—И–µ–ї–Њ–љ–∞, –љ–Њ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –≤–Є–і–µ–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —В—П–≥–∞—З–µ–є –і–ї—П –±—Г–Ї—Б–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.

–Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –љ–Њ—П–±—А—П 1931 –≥. –њ–Њ–і–≤–µ–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –Є—В–Њ–≥–Є —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –†–Ъ–Ъ–Р. –Т –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –£–Ь–Ь –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –і–ї—П –Ј–∞–Љ–µ–љ—Л —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Љ—Г–љ–∞—А¬ї (–Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –±—Г–Ї—Б–Є—А –і–ї—П —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —А–µ–Ј–µ—А–≤–∞ –У–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–Р–†–У–Ъ)) –Ї 7 –љ–Њ—П–±—А—П 1931 –≥. –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–∞—А–Њ–≤–Њ–Ј–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Ј–∞–≤–Њ–і (–•–Я–Ч) –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —В—А–Є –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–Є–љ—В–µ—А–љ¬ї (110 –ї.—Б., –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –і–Њ 20 –Ї–Љ/—З). –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –і–ї—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –≤ –°–®–Р –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–∞ –Њ–њ—Л—В–љ–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ ¬Ђ–Ъ–∞—В–µ—А–њ–Є–ї–ї–µ—А¬ї, –њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Є –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–љ—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П. –Ф–ї—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А-—В—П–≥–∞—З ¬Ђ–°–Њ–Љ—Г–∞¬ї, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–є –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –і–Њ 4 —В —Б–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М—О 20 –Ї–Љ/—З.

–≠—В–Њ—В –ґ–µ —В—П–≥–∞—З, –њ–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є, –≤—Л–±—А–∞–ї–Є –Є –і–ї—П –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ґ—А–∞–Ї—В–Њ—А ¬Ђ–Ш–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї¬ї, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В ¬Ђ–°–Њ–Љ—Г–∞¬ї, –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ–Њ–є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В–Є (4 –Ї–Љ/—З) –±—Л–ї –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ –љ–µ–њ—А–Є–≥–Њ–і–љ—Л–Љ –і–ї—П –±—Г–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є.

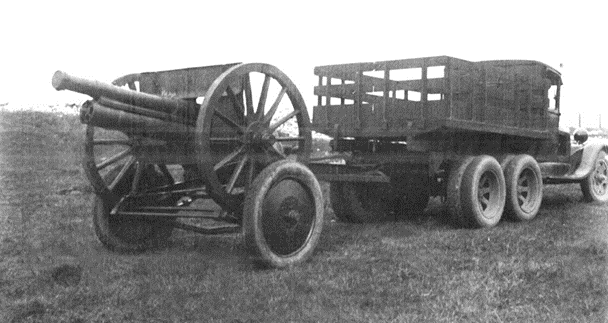

–†–Є—Б. 5. –Я–Њ–і–Ї–∞—В–љ–∞—П —В–µ–ї–µ–ґ–Ї–∞ —Б 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Њ–є, –±—Г–Ї—Б–Є—А—Г–µ–Љ–∞—П –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ–Љ ¬Ђ–§–Њ—А–і-–Э–Р–Ь–Ш¬ї

–° —Ж–µ–ї—М—О –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Е–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є (76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–∞ –Є 122-–Љ–Љ –≥–∞—Г–±–Є—Ж–∞) —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–і–Ї–∞—В–љ—Л–µ —В–µ–ї–µ–ґ–Ї–Є, —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–љ–µ–≤–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–∞–Љ–Є. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –і–ї—П 122-–Љ–Љ –≥–∞—Г–±–Є—Ж—Л –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ —И—В–∞—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–µ—Б –љ–∞ –њ–љ–µ–≤–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –ѓ-5.

–Ф–ї—П —Г—Б–Ї–Њ—А–µ–љ–Є—П —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—А–Њ–њ—А–Є—П—В–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л –њ–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —В—П–≥—Г:

¬Ђ5.вА¶—А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –њ–ї–∞–љ–∞ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Є –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ —В—П–≥–∞—З–µ–є, –њ–Њ–і–Ї–∞—В–љ—Л—Е —В–µ–ї–µ–ґ–µ–Ї вАУ –£–Ь–Ь; –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –њ–Њ–і —В—П–≥–∞—З–Є –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і—Л вАУ –Р–£ –†–Ъ–Ъ–Р.

6. –Т—Л–і–µ–ї–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є—О –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –Я—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П —В–Њ–≤. –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —З–ї–µ–љ–Њ–≤ —В.—В. –•–∞–ї–µ–њ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –®–љ–Є—З–µ–≤–∞, –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤–∞ –Є –†–Њ–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–ї—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –≤ –і–µ–Ї–∞–і–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —В—П–≥—Г –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –њ–ї–∞–љ–∞ –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –†–Т–° –°–°–°–†¬ї.

–°–ї–µ–і—Г—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–ї–∞–љ—Г –≤ —З–∞—Б—В–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–µ–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –і–Є–≤–Є–Ј–Є–є, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ —В—П–≥–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–љ—Л—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 0,2вАУ0,8 —В вАУ —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М –Р–Ь–Ю –§-15, –і–ї—П –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 1,5вАУ1,7 —В вАУ —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М –§–Њ—А–і-–Р–Р, –і–ї—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–≤–µ–љ–∞ –Љ–∞—Б—Б–Њ–є 2,4вАУ2,8 —В вАУ –њ—П—В–Є—В–Њ–љ–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М –ѓ-5.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞ —В–µ–Ї—Г—Й–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –љ–∞ –∞–≤—В–Њ—В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–љ–Њ–є –Є –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –Є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–µ –≤–µ–ї–∞—Б—М. –£–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є 76-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1927 –≥. –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –љ–∞ —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ–Њ–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ –§–Њ—А–і-–Р–Р–Р –Є 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1902 –≥. –Є 122-–Љ–Љ –≥–∞—Г–±–Є—Ж—Л –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Ї–Є –љ–∞ –њ—П—В–Є—В–Њ–љ–љ–Њ–Љ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Є–Ї–µ –ѓ-5. –Ш—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і–µ, –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –і–Њ—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Г–љ–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Є —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є.

–Ъ —Б–µ–љ—В—П–±—А—О 1932 –≥. –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—М –Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В—Л –њ—А–Њ—Б—В–µ–є—И–Є—Е –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –і–ї—П –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –Є –Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–∞—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –њ–µ—А–µ–і–Ї–Њ–≤, –Ј–∞—А—П–і–љ—Л—Е —П—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ. –Ъ –љ–Њ—П–±—А—О –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Є, –њ—А–Є–љ—П–≤ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤—Б–µ—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–є, –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О –і–ї—П –Є—Е –≤–∞–ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞.

–Т –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —Г—Б–њ–µ—Е–Є –±—Л–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—Б–Њ–Љ—Л–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1927 –≥. –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є ¬Ђ–Ь–Њ—А–µ–ї–µ–љ–і¬ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –≤ —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ (45 –µ–і–Є–љ–Є—Ж). –Ь–∞—И–Є–љ—Л –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—А—Г–і–Є–є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–µ—Е–Њ—В—Л, —В–∞–Ї –Є –і–ї—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є –Ф–†–Я –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П ¬Ђ–§–Њ—А–і-–Р¬ї, –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–ґ–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Э–Ш–Р–Я.

–Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є вАУ –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М, —Е–Њ—А–Њ—И–∞—П –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ вАУ —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М ¬Ђ–§–Њ—А–і –Р¬ї –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –Ї –њ—А–Є–љ—П—В–Є—О –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї.

–Ф–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Ї –Љ–∞—И–Є–љ–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ —И–∞—Б—Б–Є. –Ъ –Є—О–љ—О 1932 –≥. –Њ–ґ–Є–і–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ 152-–Љ–Љ –Љ–Њ—А—В–Є—А—Л –Ф–†–Я –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П ¬Ђ–§–Њ—А–і –Р–Р–Р¬ї, –∞ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є –њ—П—В–Є—В–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П –ѓ-5.

–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –≥—Г—Б–µ–љ–Є—З–љ—Л—Е —И–∞—Б—Б–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, —В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ

–†–Є—Б. 6. –°–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ 76-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1927 –≥. —Б —Г–Ї–Њ—А–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї–∞—В–Њ–Љ вАУ –°–£-1

–љ–Њ—П–±—А—П 1931 –≥. –љ–∞ –Э–Ш–Р–Я –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —Б—В—А–µ–ї—М–±–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є 76-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1927 –≥. —Б —Г–Ї–Њ—А–Њ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї–∞—В–Њ–Љ вАУ –°–£-1.

–£—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –њ—Г—И–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —А–µ—И–µ–љ–Є—О –љ–∞ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ–Њ–є —В—Г–Љ–±–µ –У–∞—А—Д–Њ—А—В–∞ –≤ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –±—А–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є –ї–µ–≥–Ї–Њ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞ –Ґ-26. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–ї, –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Г—О –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —Е–Њ–і–Њ–≤–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Є –ї—Г—З—И—Г—О –Љ–µ—В–Ї–Њ—Б—В—М —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л, –њ—А–µ–≤—Л—И–∞–≤—И—Г—О —В–∞–±–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є. –Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Г–ї—Г—З—И–Є—В—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —А–∞–±–Њ—В—Л –Ј–∞—А—П–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Г–Ї–ї–∞–і–Ї—Г –і–ї—П –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —В–∞–љ–Ї–∞ –Ґ-28 –≤ 1932вАУ1933 –≥–≥. –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –і–ї—П 76-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1931 –≥., 107-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1910 –≥. –Є 152-–Љ–Љ –Љ–Њ—А—В–Є—А—Л –Њ–±—А. 1931 –≥.

–£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥–∞–±–∞—А–Є—В—Л –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є —Б—З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є 7,62-–Љ–Љ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞ –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞—Б—З–µ—В–∞, —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ –µ–µ –Љ–Њ–љ—В–∞–ґ—Г –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є –Ґ-26 –љ–µ –≤–µ–ї–Є—Б—М. –†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ –љ–∞ –Љ–∞—А—И–µ, –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –±–∞–Ј—Л –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —И–∞—Б—Б–Є —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П.

–Ъ –Є—О–ї—О 1932 –≥. –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є—В—М –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Л—Е –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–љ—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї —Б–і–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б—З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Л—Е 7,62-–Љ–Љ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–Њ–≤ –Ф–° –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б–і–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ 12,7-–Љ–Љ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞ –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–µ—Е–Њ—Б–љ–Њ–≥–Њ –≥—А—Г–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П ¬Ђ–§–Њ—А–і –Р–Р–Р¬ї. –Ь–∞—И–Є–љ—Л –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –і–ї—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–Њ–Ј–і—Г—И–љ–Њ–є –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞ –Љ–∞–ї—Л—Е –≤—Л—Б–Њ—В–∞—Е. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –Ї —Б–µ—А–Є–є–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г —Б—З–µ—В–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ 7,62-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—Г–ї–µ–Љ–µ—В–∞, –Є –≤—Л–і–∞–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–Ј –љ–∞ –Є—Е –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ 1000 —И—В.

–Ф–ї—П –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П 76-–Љ–Љ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Њ–є –Є 122-–Љ–Љ –Љ–Њ—А—В–Є—А–Њ–є –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В–∞–љ–Ї–∞ –Ґ-26 –Є 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Њ–є –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞.

–£—З–Є—В—Л–≤–∞—П —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –љ–∞ 1933 –≥. –≤ —З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞—Ж–Є–Є –≥—Г—Б–µ–љ–Є—З–љ—Л–Љ–Є —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є, –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є —Г –Ј–∞–Љ–њ—А–µ–і–∞ –†–Т–° –°–°–°–† —В. –Ґ—Г—Е–∞—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ 29 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1932 –≥. –њ—А–Є–љ—П–ї–Є —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤—Б–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ—Б—П –Є –≤–љ–Њ–≤—М –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–µ —В—А–∞–Ї—В–Њ—А–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–ї—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ, –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞–Љ –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є—Е —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –Ї–Њ–љ–љ–Њ–є —В—П–≥–Њ–є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є 76-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ—Л–µ –њ—Г—И–Ї–Є, –≤—Б–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Р–†–У–Ъ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є, 152-–Љ–Љ –≥–∞—Г–±–Є—Ж—Л –Є 107-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є. –Т—Б—П –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–∞—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –Ї–∞–Ї –≤ –Љ–Є—А–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, —В–∞–Ї –Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ–љ–љ–Њ–є —В—П–≥–µ.

–Ю–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–ї–∞–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –†–Ъ–Ъ–Р –±—Л–ї —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ –љ–∞ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–Є 10 —П–љ–≤–∞—А—П 1933 –≥. –Ю–њ—Л—В–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–∞–Ј—Л –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—О –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞—Е –Є–Љ. –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞ (—И–∞—Б—Б–Є), вДЦ 8 (–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –ї–µ–≥–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ) –Є ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї¬ї (–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ).

–Ъ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Ї–µ –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є–є –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М:

вАУ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Њ–є –Њ–±—А. 02/30 –≥. —Б–Њ —Б—В–≤–Њ–ї–Њ–Љ –≤ 30 –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤;

вАУ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б 152-–Љ–Љ –Љ–Њ—А—В–Є—А–Њ–є –Њ–±—А. 1931 –≥.;

вАУ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б 122-–Љ–Љ –≥–∞—Г–±–Є—Ж–µ–є –Њ–±—А. 10/30 –≥.;

вАУ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б 76-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Њ–є –Њ–±—А. 1931 –≥.;

вАУ —В—А–Є–њ–ї–µ–Ї—Б: —Б 203-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Њ–є, 305-–Љ–Љ –≥–∞—Г–±–Є—Ж–µ–є –Є 400-–Љ–Љ –Љ–Њ—А—В–Є—А–Њ–є;

вАУ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ—Л–є –Ј–∞—А—П–і–љ—Л–є —П—Й–Є–Ї;

вАУ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ —Б 76-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Њ–є –Њ–±—А. 1927 –≥. –љ–∞ —И–∞—Б—Б–Є —В–∞–љ–Ї–µ—В–Ї–Є –Ґ-27.

–Ф–ї—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї 76-–Љ–Љ –њ—Г—И–Ї–Є, 152-–Љ–Љ –Љ–Њ—А—В–Є—А—Л –Є 122-–Љ–Љ –≥–∞—Г–±–Є—Ж—Л –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –µ–і–Є–љ–Њ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —И–∞—Б—Б–Є, –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ –њ–Њ —В–Є–њ—Г –Ї –Ґ-26. –†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і –Є–Љ. –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞ —Б–Њ —Б—А–Њ–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ вАУ –љ–Њ—П–±—А—М 1933 –≥. –Т—Б–µ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –Э–Ґ–£ –У–Р–£, –Њ–љ–Њ –ґ–µ –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –і–≤—Г—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–≤-–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –і–ї—П —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В.

–Ф–ї—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є 76-–Љ–Љ –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –Њ–±—А. 1931 –≥. –Ј–∞–≤–Њ–і –Є–Љ. –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞ –Ї —П–љ–≤–∞—А—О 1934 –≥. –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —И–∞—Б—Б–Є.

–Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –Э–Ґ–£ –£–Ь–Ь.

–£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —В—А–Є–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Є–Љ–µ–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —И–∞—Б—Б–Є —Б–µ—А–Є–є–љ—Л—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤, –Ј–∞–≤–Њ–і–∞–Љ –Є–Љ. –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞ –Є ¬Ђ–С–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ї¬ї –≤ —Б—А–Њ–Ї –∞–њ—А–µ–ї—М вАУ –Љ–∞–є 1934 –≥. –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —И–∞—Б—Б–Є —Б –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —В–∞–љ–Ї–Њ–≤—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –Є –∞–≥—А–µ–≥–∞—В–Њ–≤. –§–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Э–Ґ–£ –У–Р–£, –Њ–љ–Њ –ґ–µ –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М —В—А–µ—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ—А–Њ–≤–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –і–ї—П —Д–Њ—А—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Э–Ґ–£ –У–Р–£ –Є –Э–Ґ–£ –£–Ь–Ь.

–†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —И–∞—Б—Б–Є-–Ї–Њ—А–Њ–±–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—А—П–і–љ–Њ–≥–Њ —П—Й–Є–Ї–∞ –њ–Њ—А—Г—З–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–≤–Њ–і—Г –Є–Љ. –Т–Њ—А–Њ—И–Є–ї–Њ–≤–∞, –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАУ –Ј–∞–≤–Њ–і—Г вДЦ 7. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —А–∞–±–Њ—В –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –Э–Ґ–£ –£–Ь–Ь –Є –Э–Ґ–£ –У–Р–£. –Ч–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї —Б–µ–љ—В—П–±—А—О 1933 –≥. —И–∞—Б—Б–Є (–Ї–Њ—А–Њ–± –±–µ–Ј –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —Г–Ї–ї–∞–і–Ї–Є –Њ–≥–љ–µ–њ—А–Є–њ–∞—Б–Њ–≤) —Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Њ –Э–Ґ–£ –£–Ь–Ь, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –Њ–±–Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї –љ–Њ—П–±—А—О 1933 –≥. –љ–µ—Б–ї–Њ –Э–Ґ–£ –У–Р–£.

–†–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б 76-–Љ–Љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Њ–є –љ–∞ –Ґ-27 –Ї –Љ–∞—О 1933 –≥. –њ–Њ—А—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–≤–Њ–і—Г ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ—Л–є –њ—Г—В–Є–ї–Њ–≤–µ—Ж¬ї –њ—А–Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –£–Ь–Ь.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г 1933 –≥. —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –†–Ъ–Ъ–Р –±—Л–ї–Є —З–µ—В–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Є –Љ–µ–ґ–і—Г–≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П –≤–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞—Е –љ–∞ —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г—В—М –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–њ—Л—В–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л—Е –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–љ—Л—Е –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є