╨ר.╨ƒ. ╨í╤ד╤ו╨░╨╜╨╛╨▓ (╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│) ╨»╨ƒ╨₧╨¥╨í╨ת╨ר╨ש ╨£╨₧╨á╨í╨ת╨₧╨ש ╨£╨ץ╨º ┬½╨ת╨נ╨ש-╨ף╨ú╨¥-╨ó╨₧┬╗ ╨ר╨ק ╨ñ╨₧╨¥╨פ╨₧╨ע ╨ª╨ץ╨¥╨ó╨á╨נ╨¢╨¼╨¥╨₧╨ף╨₧ ╨ע╨₧╨ץ╨¥╨¥╨₧-╨£╨₧╨á╨í╨ת╨₧╨ף╨₧ ╨£╨ú╨ק╨ץ╨»

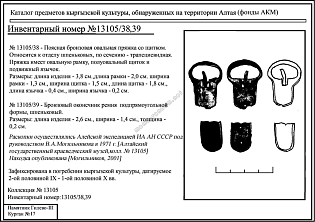

╨ú╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╤כ ╨£╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨נ╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤ן ╤א╨░╨║╨╡╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨╜╨░╤ד╨║ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕

╨º╨░╤ב╤ג╤ל V╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│

┬⌐╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, 2016

┬⌐╨ת╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ג╨╕╨▓ ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨▓, 2016

┬⌐ ╨í╨ƒ╨▒╨ף╨ú╨ƒ╨ó╨פ, 2016

╨ע ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨ª╨╡╨╜╤ג╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╝╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤ד╨╖╨╡╤ן (╨ª╨ע╨£╨£) ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג╤ב╤ן ╨╝╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╡╤ח ╨║╨░╨╣-╨│╤ד╨╜╤ג╨╛ Γאף ╤ג╨╕╨┐ 97, ╤ב ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╨╝╨╕ (╨╕╨╜╨▓. Γהצ 22231) (╤א╨╕╤ב. 1).

╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╨╝╨╡╤ח╨░ Γאף ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╕╨╣, ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╤ן╨┐╨╛╨╜╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╨╛╨╝ ╨ת╨░╨│╨╡╨╝╨╕╤ז╤ד, ╤ט╨║╨╛╨╗╨░ ╨₧╤ב╨░╤ה╤ד╨╜╨╡ ╨▓ ╨ס╨╕╨┤╨╖╨╡╨╜, ╨▓ 1333 ╨│.1

╨á╨░╨╖╨╝╨╡╤א╤כ: ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ Γאף 89├ק2,8, ╨╜╨╛╨╢╨╜╤כ Γאף 72├ק5 ╤ב╨╝.

╨£╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗╤כ: ╤ב╤ג╨░╨╗╤ל, ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨╛, ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╨╛, ╨║╨╛╨╢╨░ ╤ב╨║╨░╤ג╨░ (╤ב╨░╨╝╨╡-╨╜╤ד╤א╨╕), ╤ג╨║╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤ט╨╜╤ד╤א.

╨ת╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╤ב ╨║╨╛╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ג╨╕╨▓╨╜╤כ╨╝ ╨┐╤א╨╛╨┤╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╕╨╖╨│╨╕╨▒╨╛╨╝ (╤ב╨╛╤א╨╕) 70/2 ╤ב╨╝, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╣╨╜╤כ╨╣, ╤ב ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨┤╨╛╨╗╨╛╨╝ (╤ו╨╕) ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨╛╨╣ 0,6 ╤ב╨╝ ╨┐╨╛ ╨▓╤ב╨╡╨╣ ╨╡╨│╨╛ ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╡, ╤ב ╨╛╨▒╨╡╨╕╤ו ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜. ╨₧╨▒╤ד╤ו ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ (╨╝╤ד╨╜╤ם) ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░. ╨¥╨░ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨║╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╤כ ╨╕╨╡╤א╨╛╨│╨╗╨╕╤ה╤כ, ╨┐╨╡╤א╨╡╨▓╨╛╨┤ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨╛╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╡╤ג ┬½╨£╨░╤ב╤ג╨╡╤א ╨ת╨░╨│╨╡╨╝╨╕╤ז╤ד ╨╕╨╖ ╨₧╤ב╨░╤ה╤ד╨╜╨╡┬╗. 1333 ╨│. ╨ע╨┤╨╛╨╗╤ל ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤ן ╨┐╤א╨╛╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╨▓╨╡╤ג╨╗╨░╤ן ╨┐╨╛╨╗╨╛╤ב╨║╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ Γאף ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╨║╨░╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל (╤ו╨░╨╝╨╛╨╜).

╨¥╨░ ╨┐╤ן╤ג╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╝╤ד╤ה╤ג╨░ (╤ו╨░╨▒╨░╨║╨╕), ╤ד╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╜╨░╤ן ╤ב╨║╨▓╨╛╨╖╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨▓╤כ╤א╨╡╨╖╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╤ב╨╡╤א╨┤╤ז╨░ ╨╕ ╨░╨╢╤ד╤א╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨║╨░╨╜╤ג╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ╨╡╨╡ ╨║╤א╨░╨╡╨▓. ╨פ╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╨░╤ן ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל (╤ז╤ד╨║╨░) ╨╛╨║╨╗╨╡╨╡╨╜╨░ ╨║╨╛╨╢╨╡╨╣ ╤ב╨║╨░╤ג╨░ (╤ב╨░╨╝╨╡╨╜╤ד╤א╨╕) ╨╕ ╨╛╨▒╤ג╤ן╨╜╤ד╤ג╨░ ╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╤ג╨╡╤ב╤ל╨╝╨╛╨╣ (╤ז╤ד╨║╨░-╨╕╤ג╨╛). ╨á╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╛╨║, ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨╝╨░╨│╨╜╨╛╨╗╨╕╨╕ (╤ו╨╛-╨╜╨╛-╨║╨╕) ╨╕ ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨║╨╡ ╨┐╨╛╤ב╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╗╨╕╨╜╨░ (╨╝╤ם╨║╤ד╨│╨╕). ╨ע ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨║╨╡ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╨╕ ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ┬½╨╛╨┤╨╜╨╛╤א╤ד╨║╨░╤ן ╨╛╨┐╨╗╨╡╤ג╨║╨░┬╗ ╨▒╨╡╨╖ ╤א╨╛╨╝╨▒╨╛╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ╤ו ╨┐╤ד╤ב╤ג╨╛╤ג. ╨ª╤ד╨▒╨░ ╤ח╨╡╤ג╤כ╤א╨╡╤ו╨╗╨╡╨┐╨╡╤ב╤ג╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤ג╨╕╨┐╨░ (╨░╨╛╨╝-╨│╨░╨╜╨╡) ╤ב ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╨▓╤כ╤א╨╡╨╖╨░╨╝╨╕ (╤א╨╡-╤ו╨╕╤ז╤ד), ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╤כ╨╝╨╕ ╨║╨╛╨┤╨╖╤ד╨║╨░ ╤ו╨╕╤ז╤ד-╨░╨╜╨░ ╨╕ ╨║╨╛╨│╨░╨╣ ╤ו╨╕╤ז╤ד-╨░╨╜╨░. ╨ª╤ד╨▒╨░ ╤ד╨┐╨╗╨╛╤ג╨╜╨╡╨╜╨░ c ╨╛╨▒╨╡╨╕╤ו ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜ ╨╜╨░ ╤ו╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╨▓╨╕╨║╨╡ ╨┤╨▓╤ד╨╝╤ן ╤ם╨╗╨╗╨╕╨┐╤ב╨╛╨╕╨┤╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨╗╨░╤ב╤ג╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ (╤ב╤ם╨┐╨┐╨░) ╨╕ ╤א╤ד╨║╨╛╤ן╤ג╤ל╤מ.

╨á╨╕╤ב. 1. ╨£╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╨╡╤ח ╨║╨░╨╣-╨│╤ד╨╜-╤ג╨╛ Γאף ╤ג╨╕╨┐ 97 ╤ב ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╨╝╨╕. ╨ª╨ע╨£╨£. ╨ר╨╜╨▓. Γהצ 22231

╨פ╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╜╤כ (╤ב╨░╤ן) ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╛╨╣ 72 ╤ב╨╝ ╨╕ ╤ט╨╕╤א╨╕╨╜╨╛╨╣ 5 ╤ב╨╝ ╨▓╤כ╨║╤א╨░╤ט╨╡╨╜╤כ ╤ח╨╡╤א╨╜╤כ╨╝ ╨╗╨░╨║╨╛╨╝ (╨║╤ד╤א╨╛╤א╨╛╨╜╤ד╤א╨╕). ╨ƒ╤א╨╕╨▒╨╛╤א ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╤ב╨╡╤א╨╡╨▒╤א╨░ ╨╕ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╕╨╖ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨╛╨▒╨╛╨╣╨╝╨╕╤ז (╨░╤ב╨╕), ╨╛╨▒╨╛╨┤╨║╨░ (╤ב╨╕╨▒╨░╤ב╨╕╨║╨╕) ╨╕ ╨╜╨░╨║╨╛╨╜╨╡╤ח╨╜╨╕╨║╨░ (╨╕╤ב╨╕-╨┤╨╖╤ד╨║╨░). ╨ע╤ב╨╡ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╤ם╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤ג╤כ ╨╝╨╡╤ח╨░ (╨╖╨░ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░) ╨┤╨╡╨║╨╛╤א╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╤כ ╨▓ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨╝ ╤ו╤ד╨┤╨╛╨╢╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤ב╤ג╨╕╨╗╨╡ ╤ב ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╗╨╕╤ב╤ג╤ל╨╡╨▓ ╨▒╨░╨╝╨▒╤ד╨║╨░, ╨╜╨░╨╜╨╡╤ב╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╝╨╡╤ג╨╛╨┤╨╛╨╝ ╤א╨╡╨╖╤ל╨▒╤כ ╨┐╨╛ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤א╤ו╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╨╡╨╣, ╨╛╨▒╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ג╨╡╤ו╨╜╨╕╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤ב╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨░. ╨£╨╡╤ח ╤ד╨┤╨╡╤א╨╢╨╕╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╤ו ╨╜╨░ ╤ג╤א╨╡╨╜╨╕╨╕. ╨í╤ג╨╛╨┐╨╛╤א╨╜╨╛╨╡ ╤ד╤ב╤ג╤א╨╛╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ ╤ב ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ד╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╨╜╨╛.

╨£╨╡╤ח ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓ ╨╗╨╕╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕ ╨▓╨╕╤ז╨╡-╨░╨┤╨╝╨╕╤א╨░╨╗╨░ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╤ן ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ח╨░ ╨£╨░╤ג╤ד╤ב╨╡╨▓╨╕╤ח╨░, ╤ב╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╡╨│╨╛ ╤א╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ Γאף ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤א╨╛╨╝ ╨╛╤ג╤א╤ן╨┤╨░ ╨╝╨╕╨╜╨╛╨╜╨╛╤ב╨╛╨║, ╨║╨░╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╛╨╝ 1 ╤א╨░╨╜╨│╨░ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨╝ ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╨╡╨╝ ╨£╨░╤ג╤ד╤ב╨╡╨▓╨╕╤ח╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨▒╨░╨╖╨╡ ╨╖╨░╤ו╨▓╨░╤ח╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓ ╨║╤א╨╡╨┐╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨ó╨░╨║╤ד ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨╛╨▓ ╤ן╨┐╨╛╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨▓ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤ ╨ס╨╛╨║╤ב╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╤ב╤ב╤ג╨░╨╜╨╕╤ן 1900 ╨│.

╨ע 1946 ╨│. ╨▓╨╕╤ז╨╡-╨░╨┤╨╝╨╕╤א╨░╨╗ ╨¥.╨¥. ╨£╨░╤ג╤ד╤ב╨╡╨▓╨╕╤ח ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨░╨╗ ╨╝╨╡╤ח ╨▓ ╤ה╨╛╨╜╨┤╤כ ╨ª╨ע╨£╨£ ╨┐╨╛ ╨░╨║╤ג╤ד Γהצ 122, ╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╡ ╤ב ╨╡╤י╨╡ ╤ט╨╡╤ב╤ג╤ל╤מ ╨┐╤א╨╡╨┤╨╝╨╡╤ג╨░╨╝╨╕ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╤ן ╨╕╨╖ ╤ב╨╡╨╝╨╡╨╣╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╕.

╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ח ╨£╨░╤ג╤ד╤ב╨╡╨▓╨╕╤ח (╤א╨╕╤ב. 2) ╤א╨╛╨┤╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓ ╨│. ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╡ 29 ╨╝╨░╤א╤ג╨░ 1879 ╨│. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨╖╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ד╤ח╨╡╨▒╤כ ╨▓ ╨£╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨┤╨╡╤ג╤ב╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╤א╨┐╤ד╤ב╨╡ (1892Γאף1898) ╨╛╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╨╜╨░╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨┤╨╗╤ן ╨┐╤א╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤כ ╨╜╨░ ╨פ╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨╣ ╨ע╨╛╤ב╤ג╨╛╨║. ╨í 1899 ╨│. ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗ ╨╜╨░ ╨║╨╛╤א╨░╨▒╨╗╤ן╤ו ┬½╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╤ן┬╗, ┬½╨í╨╕╤ב╨╛╨╣ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣┬╗, ┬½╨á╨░╨╖╨▒╨╛╨╣╨╜╨╕╨║┬╗ ╨╕ ┬½╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨┐╨░╨▓╨╗╨╛╨▓╤ב╨║┬╗. ╨ע 1900 ╨│. ╨╗╨╡╨╣╤ג╨╡╨╜╨░╨╜╤ג╨░ ╨£╨░╤ג╤ד╤ב╨╡╨▓╨╕╤ח╨░, ╨▓ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╡ ╨▒╨╡╤א╨╡╨│╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╡╤ב╨░╨╜╤ג╨░, ╤ב ╤א╨╛╤ג╨╛╨╣ ╨╝╨░╤ג╤א╨╛╤ב╨╛╨▓ ╤ב ╤ם╤ב╨║╨░╨┤╤א╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╤א╨╛╨╜╨╡╨╜╨╛╤ב╤ז╨░ ┬½╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨┐╨░╨▓╨╗╨╛╨▓╤ב╨║┬╗ ╨╜╨░╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╨╕ ╤ב╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨░ ╨▓ ╨│. ╨ó╨░╨║╤ד, ╨░ ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╨▓ ╨│. ╨¿╨░╨╜╤ו╨░╨╣ (╨ת╨╕╤ג╨░╨╣). ╨ó╨░╨╝ ╨┐╤א╨╛╤ט╨╗╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╡ ╨║╤א╨╡╤י╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╡ ╤ג╤א╨╕ ╨│╨╛╨┤╨░ ╨╛╨╜ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗ ╨╜╨░ ╨║╨╛╤א╨░╨▒╨╗╤ן╤ו ╨פ╨░╨╗╤ל╨╜╨╡╨▓╨╛╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛╨╣ ╤ם╤ב╨║╨░╨┤╤א╤כ ╨▓ ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨▓╨░╤ו╤ג╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨░, ╨╝╨╗╨░╨┤╤ט╨╡╨│╨╛ ╤ט╤ג╤ד╤א╨╝╨░╨╜╨░, ╨▓╨░╤ו╤ג╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ ╤א╨╡╨▓╨╕╨╖╨╛╤א╨░. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╤ם╤ג╨╛ ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤ט╨░╨╗╨╛ ╨╡╨╝╤ד ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤ח╨╕╤ג╤ל ╤ב ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡╨╝ ╨£╨╛╤א╤ב╨║╤ד╤מ

╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤מ, ╨│╨╕╨┤╤א╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ (1902Γאף1904). ╨ע 1905 ╨│. ╨▓ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╡ 2-╨╣ ╨ó╨╕╤ו╨╛╨╛╨║╨╡╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ם╤ב╨║╨░╨┤╤א╤כ ╨╛╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╤ד╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨ª╤ד╤ב╨╕╨╝╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨ú╨╣╨┤╤ן ╤ב╨╛ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤כ ╨▓ ╨╖╨░╨┐╨░╤ב, ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ח ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤ח╨╕╨╗ ╨╛╨▒╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ד╨╜╨╕╨▓╨╡╤א╤ב╨╕╤ג╨╡╤ג╨╡ (1909), ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╤ח╨╡╨│╨╛ ╤ב╨╜╨╛╨▓╨░ ╨▒╤כ╨╗ ╨╖╨░╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤ד. ╨ע ╨╕╤מ╨╗╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╨│╨╛╨┤╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨║ ╨ƒ╤ד╨╗╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╛╨▒╤ב╨╡╤א╨▓╨░╤ג╨╛╤א╨╕╨╕, ╨░ ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╨┐╨╛╤א╤ד╤ח╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╤ג╤ל ╤ט╤ג╤ד╤א╨╝╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╨╗╨░╤ב╤ב (1909Γאף1917). ╨ó╨╛╨│╨┤╨░ ╨╢╨╡ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ח ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╨╗ ╤ד╤ח╨░╤ב╤ג╨╕╨╡ ╨╕ ╨▓ ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╨┤╨╕╤ז╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤מ ╨│╨╛╤א╨╗╨░ ╨ס╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤א╤ן. ╨ע ╨┤╨╡╨║╨░╨▒╤א╨╡ 1917 ╨│. ╨¥.╨¥. ╨£╨░╤ג╤ד╤ב╨╡╨▓╨╕╤ח, ╤ד╨╢╨╡ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤א ╨│╨╕╨┤╤א╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤כ, ╨╛╨┐╤ן╤ג╤ל ╨▒╤כ╨╗ ╤ד╨▓╨╛╨╗╨╡╨╜ ╤ב ╤ה╨╗╨╛╤ג╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤כ. ╨ע ╨║╨░╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤ג╨╡╨╗╤ן ╤ם╨║╤ב╨┐╨╡╨┤╨╕╤ז╨╕╨╣ ╨╛╨╜ ╤ד╤ב╨┐╨╡╤ט╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╛╨▓╨╡╨╗ ╨│╨╕╨┤╤א╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╤כ ╨▓ ╨ס╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨╕ ╨ס╨░╤א╨╡╨╜╤ז╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨╝╨╛╤א╤ן╤ו. ╨í ╤ב╨╡╨╜╤ג╤ן╨▒╤א╤ן 1918 ╨┐╨╛ ╨╕╤מ╨╜╤ל 1923 ╨│. ╨▒╤כ╨╗ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╝ ╨╕ ╨┐╤א╨╡╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╤ט╤ג╤ד╤א╨╝╨░╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨╗╨░╤ב╤ב╨░╤ו. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╡ ╨│╨╛╨┤╤כ ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╤ב╨▓╤ן╤ג╨╕╨╗ ╨┐╨╡╨┤╨░╨│╨╛╨│╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕: ╤ב╤ג╨░╤א╤ט╨╕╨╣ ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל (1923Γאף1932), ╨┐╤א╨╡╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל (1932Γאף1935), ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║ ╨║╨░╤ה╨╡╨┤╤א╤כ ╨│╨╕╨┤╤א╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╨╕ (1935Γאף1936), ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║ ╨║╨░╤ה╨╡╨┤╤א╤כ ╨║╨╛╤א╨░╨▒╨╗╨╡╨▓╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן (1936Γאף1947) ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╝╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕. ╨ע 1935 ╨│. ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╕╨╗ ╤ד╤ח╨╡╨╜╤ד╤מ ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╤ל ╨┤╨╛╨║╤ג╨╛╤א╨░ ╨░╤ב╤ג╤א╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╨╕ ╨╕ ╨│╨╡╨╛╨┤╨╡╨╖╨╕╨╕, ╤ב╤ג╨░╨╗ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╨╡╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╨╡╨╝ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╝╨░╤ג╨╡╨╝╨░╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨│╨╡╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╨╕ ╨╕ ╨║╨░╤א╤ג╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╨╕ ╨ף╨╡╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨í╨í╨í╨á. ╨ע ╨╕╤מ╨╗╨╡ 1947 ╨│. ╨╛╨╜ ╤ד╤ט╨╡╨╗ ╨▓ ╨╛╤ג╤ב╤ג╨░╨▓╨║╤ד ╨╕ ╤ב╤ג╨░╨╗ ╨┐╤א╨╛╤ה╨╡╤ב╤ב╨╛╤א╨╛╨╝ ╨ע╤כ╤ב╤ט╨╡╨│╨╛ ╨░╤א╨║╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ח╨╕╨╗╨╕╤י╨░ ╨╕╨╝. ╨░╨┤╨╝╨╕╤א╨░╨╗╨░ ╨í.╨₧. ╨£╨░╨║╨░╤א╨╛╨▓╨░, ╨▓╨╕╤ז╨╡-╨┐╤א╨╡╨╖╨╕╨┤╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨ף╨╡╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨í╨í╨í╨á.

╨á╨╕╤ב. 2. ╨ק╨░╤ב╨╗╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל ╨╜╨░╤ד╨║╨╕ ╨╕ ╤ג╨╡╤ו╨╜╨╕╨║╨╕ ╨á╨í╨ñ╨í╨á, ╨┐╤א╨╛╤ה╨╡╤ב╤ב╨╛╤א, ╨┤╨╛╨║╤ג╨╛╤א ╨░╤ב╤ג╤א╨╛╨╜╨╛╨╝╨╕╨╕ ╨╕ ╨│╨╡╨╛╨┤╨╡╨╖╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א ╨▓╨╕╤ז╨╡-╨░╨┤╨╝╨╕╤א╨░╨╗ ╨¥.╨¥. ╨£╨░╤ג╤ד╤ב╨╡╨▓╨╕╤ח

╨ק╨░ ╤ב╨▓╨╛╤מ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤ד ╨╜╨░ ╨║╨╛╤א╨░╨▒╨╗╤ן╤ו ╨╛╤ג╨╡╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ה╨╗╨╛╤ג╨░, ╨╖╨░ ╨╕╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╝╨╛╤א╨╡╨╣ ╨í╨╡╨▓╨╡╤א╨╜╨╛╨│╨╛ ╨¢╨╡╨┤╨╛╨▓╨╕╤ג╨╛╨│╨╛ ╨╛╨║╨╡╨░╨╜╨░, ╨╖╨░ ╨▓╨║╨╗╨░╨┤ ╨▓ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╤ד╤מ ╨╕ ╨┐╨╡╨┤╨░╨│╨╛╨│╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╤ד╤מ ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨▓╨╕╤ז╨╡-╨░╨┤╨╝╨╕╤א╨░╨╗ ╨¥.╨¥. ╨£╨░╤ג╤ד╤ב╨╡╨▓╨╕╤ח ╨▒╤כ╨╗ ╨╜╨░╨│╤א╨░╨╢╨┤╨╡╨╜ ╨╛╤א╨┤╨╡╨╜╨░╨╝╨╕ ╨í╨▓. ╨ע╨╗╨░╨┤╨╕╨╝╨╕╤א╨░ 3-╨╣ ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕, ╨í╨▓. ╨í╤ג╨░╨╜╨╕╤ב╨╗╨░╨▓╨░ 2-╨╣ ╨╕ 3-╨╣ ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╡╨╣, ╨í╨▓. ╨נ╨╜╨╜╤כ 2-╨╣ ╨╕ 3-╨╣ ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╡╨╣, ╨¢╨╡╨╜╨╕╨╜╨░, ╨ת╤א╨░╤ב╨╜╨╛╨│╨╛ ╨ק╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕, ╨ó╤א╤ד╨┤╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨ת╤א╨░╤ב╨╜╨╛╨│╨╛ ╨ק╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╨╝╨╕ ╨╝╨╡╨┤╨░╨╗╤ן╨╝╨╕. ╨ץ╨│╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╤כ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨│╨╡╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╤ד╨╜╨║╤ג╨╛╨▓ ╨╕ ╨│╨╕╨┤╤א╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╡ ╤ב╤ד╨┤╨╜╨╛.

7 ╨╕╤מ╨╜╤ן 1950 ╨│. ╨ק╨░╤ב╨╗╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל ╨╜╨░╤ד╨║╨╕ ╨╕ ╤ג╨╡╤ו╨╜╨╕╨║╨╕, ╨║╨░╨┐╨╕╤ג╨░╨╜ ╨┤╨░╨╗╤ל╨╜╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╗╨░╨▓╨░╨╜╨╕╤ן, ╨┐╨╛╤ח╨╡╤ג╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨╛╨╗╤ן╤א╨╜╨╕╨║, ╨┤╨╛╨║╤ג╨╛╤א ╨╜╨░╤ד╨║, ╨┐╤א╨╛╤ה╨╡╤ב╤ב╨╛╤א, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א ╨▓╨╕╤ז╨╡-╨░╨┤╨╝╨╕╤א╨░╨╗ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╣ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╨╕╤ח ╨£╨░╤ג╤ד╤ב╨╡╨▓╨╕╤ח ╨╖╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨╕╨╗ ╤ב╨▓╨╛╨╣ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┐╤ד╤ג╤ל. ╨ץ╨│╨╛ ╨┐╨╛╤ו╨╛╤א╨╛╨╜╨╕╨╗╨╕ ╨▓ ╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╨╡ ╨╜╨░ ╨¢╨╕╤ג╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨╝╨╛╤ב╤ג╨║╨░╤ו ╨ע╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╗╨░╨┤╨▒╨╕╤י╨░.

1 ╨ñ╤ד╨╗╨╗╨╡╤א ╨á╨╕╤ח╨░╤א╨┤, ╨ף╤א╨╡╨│╨╛╤א╨╕ ╨á╨╛╨╜. ╨»╨┐╨╛╨╜╤ב╨║╨╛╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╨│╤א╨░╨╢╨┤╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨╡ ╤ו╨╛╨╗╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤א╤ד╨╢╨╕╨╡. ╨£.: ╨נ╨í╨óΓאף╨נ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל, 2003. ╨í. 126Γאף129; ╨ס╨░╨╢╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨נ.╨ף. ╨ר╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ן ╤ן╨┐╨╛╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╡╤ח╨░. ╨í╨ƒ╨▒.: ╨נ╤ג╨╗╨░╨╜╤ג; ╨ס╨░╨╗╤ג╨╕╨║╨░, 2001. ╨í. 259.

╨ת╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤א╨╕╨╕