╨ר.╨ת. ╨ת╤ד╨╖╨╜╨╡╤ז╨╛╨▓╨░, ╨ƒ.╨ƒ. ╨¢╨░╨▓╤א╤ד╨║ (╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│) ╨ƒ╨₧╨פ╨¢╨ר╨¥╨¥╨½╨ש ╨ע╨₧╨ר╨¥╨í╨ת╨ר╨ש ╨ú╨í╨ó╨נ╨ע ╨ץ╨ף╨₧ ╨ר╨£╨ƒ╨ץ╨á╨נ╨ó╨₧╨á╨í╨ת╨₧╨ף╨₧ ╨ע╨ץ╨¢╨ר╨º╨ץ╨í╨ó╨ע╨נ ╨ƒ╨ץ╨ó╨á╨נ I

╨ú╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤ד╨╗╤ל╤ג╤ד╤א╤כ ╨£╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨נ╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤ן ╤א╨░╨║╨╡╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨╜╨░╤ד╨║ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╝╤ד╨╖╨╡╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕

╨º╨░╤ב╤ג╤ל III╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│

┬⌐╨ע╨ר╨£╨נ╨ר╨ע╨╕╨ע╨í, 2016

┬⌐╨ת╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ג╨╕╨▓ ╨░╨▓╤ג╨╛╤א╨╛╨▓, 2015

┬⌐ ╨í╨ƒ╨▒╨ף╨ú╨ƒ╨ó╨פ, 2016

╨ק╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╤כ╨╣ ╨▓ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╤ן╤ו

╨ƒ╨╛╤ח╤ג╨╕ 300 ╨╗╨╡╤ג Γאף ╨╛╤ג ╨╕╤ב╤ג╨╛╨║╨╛╨▓ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╕ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨ע╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨í╨╕╨╗ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨ñ╨╡╨┤╨╡╤א╨░╤ז╨╕╨╕ Γאף ╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨┐╤א╨╡╨╡╨╝╨╜╨╕╤ז╤כ ╨ס╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╕ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨ף╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨á╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ (1811) ╨╕ ╨┤╨╛ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ Γאף ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╤ב╨╛╨║╤א╨╛╨▓╨╕╤י╨╜╨╕╤ז╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╝╤כ╤ב╨╗╨╕ ╤א╤ד╨║╨╛╨┐╨╕╤ב╨╜╤כ╨╣ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛1. ╨¡╤ג╨╛ ╤א╨░╤א╨╕╤ג╨╡╤ג╨╜╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨┐╨░╨╝╤ן╤ג╤ל╤מ ╨╛ ╤ב╨╛╨╖╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╨╡ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕.

╨ק╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕╤ג╤כ╨╣ ╨▓ ╨╗╨╡╤ג╨╛╨┐╨╕╤ב╤ן╤ו ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨░╨▓╨░ ┬½╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣┬╗ 1716 ╨│. ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╤ב╤ן ╨┤╨╛ ╨┐╨╛╨╢╨░╤א╨░ (24 ╤ה╨╡╨▓╤א╨░╨╗╤ן 1900 ╨│.) ╨▓ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╛╨╝ ╨║╨╛╨▓╤ח╨╡╨│╨╡, ╨┐╤א╨╕╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨║ ╨╝╤א╨░╨╝╨╛╤א╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╜╨╡, ╨╜╨░ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤כ╤ט╨░╨╗╤ב╤ן ╨▒╤מ╤ב╤ג ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I. ╨₧╨╜ ╤א╨░╨╖╨╝╨╡╤י╨░╨╗╤ב╤ן ╤ד ╨▓╤ו╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨▓╨╡╤א╨╕ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╕, ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨░. ╨ס╤כ╨╗ ╨╕╨╖╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╕╨╖ ╨▒╨╡╨╗╨╛╨│╨╛ ╨╝╤א╨░╨╝╨╛╤א╨░, ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝ ╨╕╤ג╨░╨╗╤ל╤ן╨╜╤ב╨║╨╕╨╝ ╤ו╤ד╨┤╨╛╨╢╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨ת╨░╤א╨╗╨╛ ╨נ╨╗╤ל╨▒╨░╤ח╨╕╨╜╨╕ (Albachini)2, ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨▓╤ט╨╕╨╝ ╨▓ ╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╨╡ ╨┐╤א╨╕ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╡ I. ╨ע╤כ╤ב╨╛╤ג╨░ ╨▒╤מ╤ב╤ג╨░ 1 ╨░╤א╤ט╨╕╨╜ 2 ╨▓╨╡╤א╤ט╨║╨░. ╨₧╨▒╤י╨░╤ן ╨▓╤כ╤ב╨╛╤ג╨░ ╨▒╤מ╤ב╤ג╨░ ╤ב ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╜╨╛╤מ (╤ג╨╡╨╝╨╜╨╛-╨╖╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╤א╨░╨╝╨╛╤א╨░) ╨▒╨╡╨╖ ╨┤╨▓╤ד╤ו ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╤ו ╤ב╤ג╤ד╨┐╨╡╨╜╨╡╨╣ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨░ 2 ╨░╤א╤ט╨╕╨╜╨░ 14 ╨▓╨╡╤א╤ט╨║╨╛╨▓, ╤ב╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╤ו ╤א╨╛╤ב╤ג╤ד ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛. ╨º╨╡╤א╤ג╤כ ╨╗╨╕╤ז╨░ ╨┐╤א╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ן ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨╖╨░╨┐╨╡╤ח╨░╤ג╨╗╨╡╨╜╤כ ╤ב ╨│╨╕╨┐╤ב╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨╝╨░╤ב╨║╨╕, ╤ב╨╜╤ן╤ג╨╛╨╣ ╤ב ╨┐╨╛╤ח╨╕╨▓╤ט╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨░ ╨▓╤ב╨║╨╛╤א╨╡ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╕.

╨ת╤א╨╛╨╝╨╡ ╤ג╨╛╨│╨╛, ╨▓ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╡ ╨ף╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨▓ ╨╛╤ב╨╛╨▒╤כ╤ו ╨▓╨╕╤ג╤א╨╕╨╜╨░╤ו ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╝╨╛╨╗╨╕╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛, ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╡ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗╤כ, ╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤א╤ד╤ח╨╜╨╛ ╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨╛╨╝, ╨╡╨│╨╛ ╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨░, ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨░ ╨ץ╨║╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨╜╤כ I ╨║ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ד ╨£.╨נ. ╨£╨░╤ג╤מ╤ט╨╕╨╜╤ד ╨▓╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ ╤ב ╨ƒ╨╡╤א╤ב╨╕╨╡╨╣ ╨▓ 1722Γאף1725 ╨│╨│., ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╤ו ╨│╤א╨░╨╝╨╛╤ג ╨┐╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ן ╨í╨╕╨│╨╕╨╖╨╝╤ד╨╜╨┤╨░-╨נ╨▓╨│╤ד╤ב╤ג╨░, ╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┐╨╕╤ב╤ל╨╝╨░ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤ן ╨ñ╤א╨╕╨┤╤א╨╕╤ו╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║ ╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗╤ד ╨¿╨▓╨╡╤א╨│╨╡╨╜╤ד ╨▓ 1740 ╨│., ╤א╤ד╨║╨╛╨┐╨╕╤ב╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║ ╨¢╤מ╨▒╨╗╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╨╡╨╣╨╝╨░ 1569 ╨│.╨ú╤ב╤ג╨░╨▓, ╨▒╤מ╤ב╤ג ╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╜╨░ ╤ב╨╛╤ו╤א╨░╨╜╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨┐╨╛╨╢╨░╤א╨░ ╨▓ ╨╜╨╡╨┐╤א╨╕╨║╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡. ╨¥╨░ ╤ה╨╛╤ג╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╨╕, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨░╤מ╤י╨╡╨╣ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╤ד ╨┤╨╛ ╨┐╨╛╨╢╨░╤א╨░, ╤ם╤ג╨╛╤ג ╨▒╤מ╤ב╤ג ╨╕ ╨║╨╛╨╗╨╛╨╜╨╜╨░ ╨▓╨╕╨┤╨╜╤כ ╨▓ ╨╛╨▒╤י╨╕╤ו ╨╛╤ח╨╡╤א╤ג╨░╨╜╨╕╤ן╤ו.

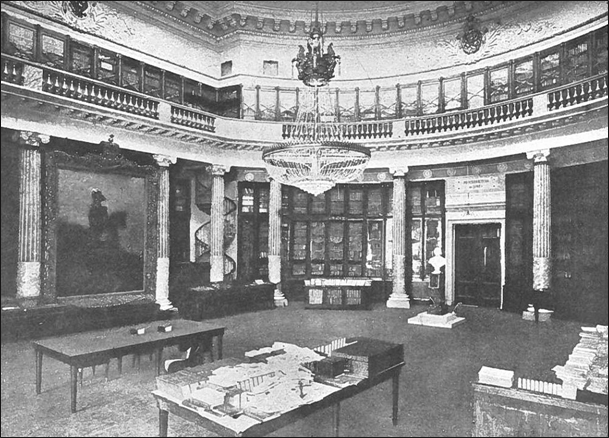

╨₧╨▒╤י╨╕╨╣ ╨▓╨╕╨┤ ╨╖╨░╨╗╨░ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╕ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨ע╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨í╨╕╨╗ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨ñ╨╡╨┤╨╡╤א╨░╤ז╨╕╨╕

╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג

╨ר╨╖ ┬½╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛┬╗ 1716 ╨│.: ┬½Γאª╨╖╨░ ╨▒╨╗╨░╨│╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨╡╨╗╨╕ ╤ב╨╕╤מ ╨║╨╜╨╕╨│╤ד ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╤ד╤ח╨╕╨╜╨╕╤ג╤ל, ╨┤╨░╨▒╤כ ╨▓╤ב╤ן╨║╨╕╨╣ ╤ח╨╕╨╜ ╨╖╨╜╨░╨╗ ╤ב╨▓╨╛╤מ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל, ╨╕ ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╤ב╨▓╨╛╨╕╨╝ ╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╡╨╝, ╨╕ ╨╜╨╡╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╛╤ג╨│╨╛╨▓╨░╤א╨╕╨▓╨░╨╗╤ב╤ן┬╗.

┬½╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣┬╗ Γאף ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨┐╤א╨░╨▓╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג, ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╕╨▓╤ט╨╕╨╣ ╤ב╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨╕ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╨▓╤ט╨╕╨╣ ╨▓╤ב╨╡ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╤כ ╨╡╨╡ ╨╢╨╕╨╖╨╜╨╕ ╨╕ ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨₧╨╜ ╨╖╨░╨║╤א╨╡╨┐╨╗╤ן╨╗ ╤א╨╡╨╖╤ד╨╗╤ל╤ג╨░╤ג╤כ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤א╨╡╤ה╨╛╤א╨╝ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I ╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╛╤א╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤ז╨╕╨╕, ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ג╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן, ╨╛╨▒╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨▓╨╛╤ב╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╕╤ן ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓ ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨░╤ו ╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▒╨╛╨╡╨▓╤כ╤ו ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╣ ╤ב ╤ד╤ח╨╡╤ג╨╛╨╝ ╨╛╨┐╤כ╤ג╨░ ╨í╨╡╨▓╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ 1700Γאף1721 ╨│╨│.

╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨╡╨╜ 30 ╨╝╨░╤א╤ג╨░ 1716 ╨│.3 ╨┐╤א╨╕ ╨פ╨░╨╜╤ז╨╕╨│╨╡ ╨╕ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╕╨╖ ╤ב╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨░ (68 ╨│╨╗╨░╨▓), ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤כ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤כ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤ד╤ח╤א╨╡╨┤╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡, ╨╕ ╨╕╨╖ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╤ו ╨┐╤א╨╕╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣:

Γאף ┬½╨נ╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ב ╨║╤א╨░╤ג╨║╨╕╨╝ ╤ג╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝┬╗ (209 ╤ב╤ג╨░╤ג╨╡╨╣, ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╤כ╨╣ ╨║╨╛╨┤╨╡╨║╤ב);

Γאף ┬½╨ת╤א╨░╤ג╨║╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ז╨╡╤ב╤ב╨╛╨▓ ╨╕╨╗╨╕ ╤ב╤ד╨┤╨╡╨▒╨╜╤כ╤ו ╤ג╤ן╨╢╨▒┬╗ (3 ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╕ 14 ╨│╨╗╨░╨▓);

Γאף ┬½╨₧ ╤ם╨║╨╖╨╡╤א╤ז╨╕╤ז╨╕╨╕ (╨╕╨╗╨╕ ╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╨╕), ╨╛ ╨┐╤א╨╕╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║ ╨╝╨░╤א╤ט╤ד, ╨╛ ╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤ן╤ו ╨╕ ╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╤כ╤ו ╤ח╨╕╨╜╨╛╨▓┬╗ (3 ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕).

╨í╨░╨╝ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╕╨╖ ╤ג╤א╨╡╤ו ╤ח╨░╤ב╤ג╨╡╨╣. ╨ע ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ Γאף ┬½╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣┬╗ Γאף ╨╕╨╖╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╛╨▒ ╨╛╤א╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤ז╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║: ╨┐╨╛╨╗╨║ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╗ ╨╕╨╖ 8 ╤א╨╛╤ג; 2Γאף3 ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╕ ╨╛╨▒╤ך╨╡╨┤╨╕╨╜╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓ ╨▒╤א╨╕╨│╨░╨┤╤ד, ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨▒╤א╨╕╨│╨░╨┤ ╨▓ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╤מ; ╨░╤א╨╝╨╕╤ן ╨▓╨║╨╗╤מ╤ח╨░╨╗╨░ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╨╣ ╨╕ ╨╜╨░╤ב╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╨╗╨░ ╨╛╤ג 10 ╤ג╤כ╤ב. (┬½╨╝╨░╨╗╨░╤ן┬╗) ╨┤╨╛ 100 ╤ג╤כ╤ב. ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ (┬½╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨░╤ן┬╗). ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ד╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╨╗ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤א╨┐╤ד╤ב╨░, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨║╨╛╤א╨┐╤ד╤ב╨░ ╤א╨╡╨╖╨╡╤א╨▓╨░.

╨í╨┐╨╡╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨│╨╗╨░╨▓╤כ ╨┐╨╛╤ב╨▓╤ן╤י╨╡╨╜╤כ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝╤ד (╨ƒ╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝╤ד) ╤ט╤ג╨░╨▒╤ד, ╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╨╡, ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╨╡, ╤ד╤ב╤ג╤א╨╛╨╣╤ב╤ג╨▓╤ד ╨╗╨░╨│╨╡╤א╤ן, ╨║╨░╤א╨░╤ד╨╗╨░, ╨┐╤א╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╛╨▓, ╨╛╤א╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤ז╨╕╨╕ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╕╤ן ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║, ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤כ╤ו ╨╗╨░╨╖╨░╤א╨╡╤ג╨╛╨▓, ╨┐╨╛╤ח╤ג╤כ ╨╕ ╨┤╤א. ╨ע ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╨╢╨╡ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╕╨╖╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╕ ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤כ╤ב╤ט╨╕╤ו ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ח╨╕╨╜╨╛╨▓.

╨ע╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל Γאף ┬½╨נ╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣┬╗ Γאף ╤ב╨╛╨┤╨╡╤א╨╢╨░╨╗╨░ ╤ב╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╛ ╨╜╨╛╤א╨╝╨░╤ו ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨░╨▓╨░, ╨╛╨▒ ╤ד╤ב╤ג╤א╨╛╨╣╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ב╤ד╨┤╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨║╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╨╜╨╕╤ן ╨▓ ╨╜╨╕╤ו ╨┤╨╡╨╗, ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨║╨░╤ב╨░╤מ╤י╨╕╨╡╤ב╤ן ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╕╤ב╤ז╨╕╨┐╨╗╨╕╨╜╤כ ╨╕ ╨▓╨╜╤ד╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤כ. ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨▓╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╨┐╤א╨╕╤ב╤ן╨│╤ד ╨╕ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╤ן╨╗ ╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨╛╨║ ╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╨╕╤ן.

╨ó╤א╨╡╤ג╤ל╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╤ל Γאף ┬½╨₧╨▒ ╤ם╨║╨╖╨╡╤א╤ז╨╕╤ז╨╕╨╕┬╗ Γאף ╨▓ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╝ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╨░╤ב╤ל ╤ב╤ג╤א╨╛╨╡╨▓╤כ╨╝ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨╛╨╝. ╨ע ╨╜╨╡╨╣ ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨▓╨╛╨┐╤א╨╛╤ב╤כ ╨╛╨┤╨╕╨╜╨╛╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕ ╨▓╨╛╤ב╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╕╤ן ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝ ╤ב╨╛╨╗╨┤╨░╤ג, ╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ן╨╝ ╨▓ ╨▒╨╛╤מ, ╤ב╨┐╨╛╤ב╨╛╨▒╨░╨╝ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨▓╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╤ן╨╗╨╕╤ב╤ל ╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╕ ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╤כ╤ו ╤ח╨╕╨╜╨╛╨▓. ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╤ג╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╖╨░╨▓╨╡╤א╤ט╨░╤ג╤ל ╨░╤ג╨░╨║╤ד ╤א╨╡╤ט╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╤ט╤ג╤כ╨║╨╛╨▓╤כ╨╝ ╤ד╨┤╨░╤א╨╛╨╝. ╨₧╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨▒╤א╨░╤י╨░╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤א╨░╨╖╨▓╨╕╤ג╨╕╨╡ ╨╕╨╜╨╕╤ז╨╕╨░╤ג╨╕╨▓╤כ ╤ד ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨╛╨▓ ╨╕ ╤ב╨╛╨╗╨┤╨░╤ג ╨▓ ╨▒╨╛╤מ, ╨▓╨╛╤ב╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╕╤ן ╤ד ╨╜╨╕╤ו ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╕╤ו ╨┐╨░╤ג╤א╨╕╨╛╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╤ח╤ד╨▓╤ב╤ג╨▓, ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ח╨╡╤ב╤ג╨╕, ╤ו╤א╨░╨▒╤א╨╛╤ב╤ג╨╕.

╨₧╤ג╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨▒╨╡╨╖ ╨╛╤ב╨╛╨▒╤כ╤ו ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨┤╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ז╨░ XIX ╨▓.

╨ƒ╨╛ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╤ד ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╡╨▓╤א╨╛╨┐╨╡╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨╛╨┤╨╡╨║╤ב╨╛╨▓

╨í╤ח╨╕╤ג╨░╨╡╤ג╤ב╤ן, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╣ ╨▓╨░╤א╨╕╨░╨╜╤ג ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨▒╤כ╨╗ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╛╨╝ ╤ן╨╖╤כ╨║╨╡, ╨╖╨░╤ג╨╡╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╡╤א╨╡╨▓╨╡╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣, ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╤ח╨╡╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╡╨║╤ג ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤א╨│╤ב╤ן ╨╕╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ ╨║╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤ג-╤ב╨╡╨║╤א╨╡╤ג╨░╤א╨╡╨╝ ╨£╨░╨║╨░╤א╨╛╨▓╤כ╨╝4 ╨╕ ╨╗╨╕╤ח╨╜╨╛ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨╝ I.

╨פ╨░╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╤ד╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ב╨╡╨╜╨░╤ג╨╛╨╝.

╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨╕╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨┤╨╛╨╗╨│╤ד╤מ ╨╢╨╕╨╖╨╜╤ל. ╨á╤ן╨┤ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨░╨║╤ג╤ד╨░╨╗╨╡╨╜ ╨╕ ╤ב╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤ן. ╨ע ╤ם╤ג╨╛╨╝ Γאף ╨▓╨╡╨╗╨╕╤ח╨╕╨╡ ╤ב╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ן. ╨í╨╛╨╖╨┤╨░╨▓╨░╤ן ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╤ד╤מ ╨░╤א╨╝╨╕╤מ ╨┐╨╛ ╨╡╨▓╤א╨╛╨┐╨╡╨╣╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝, ╨ƒ╨╡╤ג╤א I ╨╡╤ב╤ג╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨▒╤א╨░╤ג╨╕╨╗╤ב╤ן ╨║ ╨╕╨╖╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╤מ ╨╖╨░╨┐╨░╨┤╨╜╨╛╨╡╨▓╤א╨╛╨┐╨╡╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨┤╨╡╨║╤ב╨╛╨▓, ╨┐╤א╨╕╨╖╨▓╨░╨▓ ╨║ ╤ב╨╛╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨╡ ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨▓╤כ╨┤╨░╤מ╤י╨╕╤ו╤ב╤ן ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣, ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨║╤א╤ד╨╢╨░╨▓╤ט╨╕╤ו. ╨ץ╤י╨╡ ╨▓ 90-╤ו ╨│╨│. XVII ╨▓. ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗ ╨נ╨┤╨░╨╝ ╨ע╨╡╨╣╨┤╨╡5 ╨┐╨╛╤ב╨╗╨░╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╨▓ ╨ע╨╡╨╜╨│╤א╨╕╤מ ╨┤╨╗╤ן ╨╕╨╖╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╡╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤א╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤ז╨╕╨╕ ╨╕, ╨▓╨╛╨╖╨▓╤א╨░╤ג╤ן╤ב╤ל ╨╛╤ג╤ג╤ד╨┤╨░, ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╨╗ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╤ד I ╨▓ 1698 ╨│. ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓: ┬½Γאª ╨║╨░╨║ ╤ב╨╛╨┤╨╡╤א╨╢╨╕╨▓╨░╤ג╤ל╤ב╤ן, ╤ג╨░╨║╨╛╨╢╨┤╤כ ╨╕ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╨╕ ╨╕╨╗╨╕ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗╤כ, ╨║╨░╨║╨╛╨╡ ╨║╨╛╨╝╤ד ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨░ ╨▓╨╕╨╜╤כ┬╗. ╨ק╨░╤ג╨╡╨╝ ╨▓ ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╨╗ ╤ד╤ח╨░╤ב╤ג╨╕╨╡ ╨»╨║╨╛╨▓ ╨ס╤א╤מ╤ב6, ╨░ ╨▓ 1701 ╨│. Γאף ╨╜╨░╨┤╨╖╨╕╤א╨░╤ג╨╡╨╗╤ל ╨נ╨╜╨┤╤א╨╡╨╣ ╨ע╨╕╨╜╨╕╤ד╤ב7,╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨┐╨╛ ╨┐╤א╨╕╨║╨░╨╖╤ד ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗ ┬½╨▓ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╤א╨░╨▓╨░╤ו ╤ג╤א╤ד╨┤╨╕╤ג╤ל╤ב╤ן┬╗. ╨₧╨║╨╛╨╗╨╛ 1705 ╨│. ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ┬½╨ú╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤א╨░╨▓╨╛ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן┬╗ ╨┤╨╗╤ן ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨¿╨╡╤א╨╡╨╝╨╡╤ג╨╡╨▓╨░8, ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╡╨╣ ╨▓ ╨ƒ╤א╨╕╨▒╨░╨╗╤ג╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╝ ╨║╤א╨░╨╡, ╨░ ╨▓ 1706 ╨│. Γאף ┬½╨נ╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗ ╨║╤א╨░╤ג╨║╨╕╨╣, ╨▓╤כ╨▒╤א╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╕╨╖ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╕╤ו ╤ו╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨░╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╤א╨░╨▓, ╨╕╨╢╨╡ ╨╛ ╨▒╨╛╨│╨╛╨▒╨╛╤ן╨╖╨╜╨╡╨╕ ╨╛ ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╨╕ ╤א╨░╨╖╨╜╤כ╤ו ╨╖╨╗╨╛╨┤╨╡╨╡╨▓┬╗ Γאף ╨┤╨╗╤ן ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╨▓╤ט╨╡╨╣╤ב╤ן ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨£╨╡╨╜╤ט╨╕╨║╨╛╨▓╨░9.

╨ע╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╕╨╕, ╨┤╨╛ 1716 ╨│., ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╕ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╨╡ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗╤כ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╡, ╨║╨╛╤א╨░╨▒╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╡ ╨╕ ╨┐╤א╨╛╤ח╨╕╨╡, ╨╕ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨▓╤ב╨╡╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╕ ╨│╨╗╤ד╨▒╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╤ן ╨╕╨╜╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨░ ╨┐╤א╨╛╨╡╨║╤ג╨╛╨▓, ╨╜╨░╨┤ ╨╕╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ל ╤ג╤א╤ד╨┤╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓ ╤ג╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨╗╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕, ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨▓╤כ╨╗╨╕╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▓ ╨╛╨║╨╛╨╜╤ח╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤ד╤מ ╤ה╨╛╤א╨╝╤ד ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ 1716 ╨│. ╨ƒ╨╛ ╨╝╨╜╨╡╨╜╨╕╤מ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨░ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤מ╤א╨╕╨┤╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕ ╨ƒ.╨₧. ╨ס╨╛╨▒╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛10, ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ב╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨┐╨╛╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╨╡╤ג ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╤ל ╤ד╤ח╤א╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╤ב╨▓╨╡╤א╤ט╨╕╨▓╤ט╨╕╨╝╤ב╤ן ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╝ ╤ה╨░╨║╤ג╨╛╨╝, ╨┐╨╛╤ג╨╛╨╝╤ד ╤ח╤ג╨╛ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤ב ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╨╕╨╡╨╝ ╨║ ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╤ד ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗╨╛ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛, ╨╛╤א╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤ז╨╕╤מ ╨╕ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤כ ╤ב╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ג╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן╨╝ ╨╕ ╤ד╤ב╨╗╨╛╨▓╨╕╤ן╨╝ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╤ב╨║╤ד╤ב╤ב╤ג╨▓╨░ ╤ג╨╛╨│╨┤╨░╤ט╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕. ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ 1716 ╨│. ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╨▓╨░╨╢╨╜╨╡╨╣╤ט╨╕╤ו ╨┐╨░╨╝╤ן╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╜╨░╤ט╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╜╨╡ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┐╨╛ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╤מ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝╤ד ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕, ╨╜╨╛ ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤כ╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤ג╨╛╨╝╤ד, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨╜ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╨╜╨╡╤ב╨╛╨╝╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╗╨╕╤ן╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤א╨░╨╖╨▓╨╕╤ג╨╕╨╡ ╨╜╨░╤ט╨╡╨│╨╛ ╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨░╨▓╨░.

╨ע ╨פ╨░╨╜╤ז╨╕╨│╨╡ 30 ╨╝╨░╤א╤ג╨░ 1716 ╨│. ╨▒╤כ╨╗ ╤ד╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨╡╨╜ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╨▓ ╤ז╨╡╨╗╨╛╨╝. ╨º╨╡╤א╨╡╨╖ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨┐╨╛ ╤ד╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ (10 ╨░╨┐╤א╨╡╨╗╤ן 1716 ╨│.), ╨║╨░╨║ ╤ד╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤ג ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝ ╤ג╤א╤ד╨┤╨╡ ┬½╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╡ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗╤כ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I┬╗ ╨ó. ╨¿╨╛╤א╨╕╨╜╨░, ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א ╨┐╨╕╤ב╨░╨╗ ╨í╨╡╨╜╨░╤ג╤ד: ┬½╨ף╨╛╤ב╨┐╨╛╨┤╨░ ╨í╨╡╨╜╨░╤ג, ╨┐╨╛╤ב╤כ╨╗╨░╤מ ╨ע╨░╨╝ ╨║╨╜╨╕╨│╤ד Γא£╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓Γא¥, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╖╨░╤ח╨░╤ג ╨▓ ╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╨╡ ╨╕ ╨╜╤כ╨╜╨╡ ╤ב╨╛╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨▓╨╡╨╗╨╕╤ג╨╡ ╨╜╨░╨┐╨╡╤ח╨░╤ג╨░╤ג╤ל ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╛ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛╨╡, ╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╤ל╤ט╨╡ 1000 ╨║╨╜╨╕╨│. ╨ר ╨┐╨╛╨╜╨╡╨╢╨╡ ╨╛╨╜╤כ╨╣ ╤ו╨╛╤ג╤ן ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨╗╤מ╨┤╨╡╨╣, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╢╨╡ ╨║╨░╤ב╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╕ ╨┤╨╛ ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╖╨╡╨╝╤ב╨║╨╕╤ו, ╨║╨░╨║ ╨╕╨╖ ╨╛╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╕╤ג╨╡. ╨ó╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╜╤ן ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╜╨░╨┐╨╡╤ח╨░╤ג╨░╤מ╤ג, ╤ג╨╛ ╤א╨░╨╖╨╛╤ט╨╗╨╕╤ג╨╡ ╨┐╤א╨╛╨┐╨╛╤א╤ז╨╕╨╕ ╨▓╨╛ ╨▓╤ב╨╡ ╨║╨╛╤א╨┐╤ד╤ב╨░ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨╜╨░╤ט╨╕╤ו, ╤ג╨░╨║ ╨╢╨╡ ╨┐╨╛ ╨│╤ד╨▒╨╡╤א╨╜╨╕╤ן╨╝ ╨╕ ╨║╨░╨╜╤ז╨╡╨╗╤ן╤א╨╕╤ן╨╝, ╨┤╨░╨▒╤כ ╨╜╨╡╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨╕╨║╤ג╨╛ ╨╜╨╡ ╨╛╤ג╨│╨╛╨▓╨░╤א╨╕╨▓╨░╨╗╤ב╤ן┬╗11.

╨ע ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨╡ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╤כ ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן ╨╖╨░ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╨╡ ╨┤╨╡╤ן╨╜╨╕╤ן, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨▓╨╛╨╛╨▒╤י╨╡ ╨╜╨╡ ╨╛╤ו╨▓╨░╤ג╤כ╨▓╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╤א╨░╨╜╨╡╨╡ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╨╝ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝, ╤א╨╡╨╖╨║╨╛ ╤ד╨╢╨╡╤ב╤ג╨╛╤ח╨╡╨╜╨░ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╖╨░ ╨┐╤א╨╡╤ב╤ג╤ד╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨₧╤ב╨╜╨╛╨▓╨╜╤כ╨╝ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ז╨╕╨┐╨╛╨╝ ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╤כ ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ד╤ב╤ג╤א╨░╤ט╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤ג╨╡╨╜╤ז╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨╜╨░╤א╤ד╤ט╨╕╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א╨╛╨╝, ╨┤╨╗╤ן ╤ח╨╡╨│╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╛╨╢╨╡╤ב╤ג╨╛╤ח╨╡╨╜╨░ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╖╨░ ╨┐╤א╨╡╤ב╤ג╤ד╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן. ╨¥╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן ╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░ ╨┐╤ן╤ג╤ל ╨│╤א╤ד╨┐╨┐:

1. ╨╛╨▒╤כ╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╤ג╨╡╨╗╨╡╤ב╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן (╨▓ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╤ב╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛, ╤ו╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨╛ ╨┤╨╡╤א╨╡╨▓╤ן╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨║╨╛╨╗╤ל╤ן╨╝, ╨▒╨╕╤ג╤ל╨╡╨╝ ╨▒╨░╤ג╨╛╨│╨░╨╝╨╕);

2. ╨╢╨╡╤ב╤ג╨╛╨║╨╕╨╡ ╤ג╨╡╨╗╨╡╤ב╨╜╤כ╨╡ ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן (╨╜╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╤ט╨┐╨╕╤ז╤א╤ד╤ג╨╡╨╜╨░╨╝╨╕, ╨║╨╗╨╡╨╣╨╝╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╢╨╡╨╗╨╡╨╖╨╛╨╝, ╨╛╨▒╤א╨╡╨╖╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤ד╤ט╨╡╨╣, ╨╛╤ג╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨┐╨░╨╗╤ל╤ז╨╡╨▓ ╨╕╨╗╨╕ ╤א╤ד╨║╨╕, ╨║╨░╤ג╨╛╤א╨│╨╛╨╣);

3. ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╜╤כ╨╡ (╤א╨░╤ב╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╨╛╨╝ (╨░╤א╨║╨╡╨▒╤ד╨╖╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝), ╨╛╤ג╤ב╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤כ, ╨▓╨╕╤ב╨╡╨╗╨╕╤ז╨╡╨╣, ╨║╨╛╨╗╨╡╤ב╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝, ╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╤ג╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝, ╤ב╨╛╨╢╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝, ╨╖╨░╨╗╨╕╤ג╨╕╨╡╨╝ ╨│╨╛╤א╨╗╨░ ╨╝╨╡╤ג╨░╨╗╨╗╨╛╨╝, ╨┐╨╛╨▓╨╡╤ט╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╖╨░ ╤א╨╡╨▒╤א╨╛ ╨╜╨░ ╨║╤א╤מ╨║);

4. ╨╗╨╡╨│╨║╨╕╨╡ ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן ╤ח╨╡╤ב╤ג╨╕ (╨┐╨╛╨╜╨╕╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕, ╤ד╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן, ╨▓╤כ╤ב╤כ╨╗╨║╨░ ╨╕╨╖ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨░);

5. ╤ג╤ן╨╢╨╡╨╗╤כ╨╡ ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן ╤ח╨╡╤ב╤ג╨╕ (╨┐╤א╨╕╨▒╨╕╤ג╨╕╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╨╕╤ב╨╡╨╗╨╕╤ז╨╡, ╨┐╤א╨╡╨╗╨╛╨╝╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤ט╨┐╨░╨│╨╕ (╤ט╨╡╨╗╤ל╨╝╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡), ╨╛╨▒╤ך╤ן╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╤א╨╛╨╝ (╤ט╨╡╨╗╤ל╨╝╨╛╨╝)).

╨í╤א╨╡╨┤╨╕ ╨┐╤א╨╡╤ב╤ג╤ד╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣, ╤ג╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╤ו ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕, ╤ה╨╕╨│╤ד╤א╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╤ג╨░╨║╨╕╨╡, ╨║╨░╨║ ╤ח╨░╤א╨╛╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛ (╤ח╨╡╤א╨╜╨╛╨║╨╜╨╕╨╢╨╕╨╡), ╨▒╨╛╨│╨╛╤ו╤ד╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛, ╨╜╨╡╨┐╤א╨╕╤ב╤ג╨╛╨╣╨╜╨╛╨╡ ╤א╨░╤ב╤ב╤ד╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨╝╨╛╨╜╨░╤א╤ו╨╡, ╨▒╤א╨░╨╜╤ל ╨╛ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗╨╡, ╨▒╨╗╤ד╨┤ ╨▒╨╗╨╕╨╖╨║╨╕╤ו ╤א╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨║╤א╨░╨╢╨░ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┤╨▓╨░╨┤╤ז╨░╤ג╨╕ ╤א╤ד╨▒╨╗╨╡╨╣, ╨┐╨╛╤א╤ח╨░ ╨┐╤א╨╕╨▒╨╕╤ג╨╛╨│╨╛ ╤ד╨║╨░╨╖╨░, ╤ד╨║╤א╤כ╨▓╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛.

╨₧╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╢╨╡╤ב╤ג╨╛╨║╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╤א╨░╨╖╨┤╨╡╨╗ ╨╛ ╨┐╤כ╤ג╨║╨░╤ו: ┬½Γאª ╨▒╤ד╨┤╨╡╨╢╨╡ ╨▓╤ב╨╡ ╨┐╤א╨╡╤ב╤ג╤ד╨┐╨╜╨╕╨║╨╕ ╨▓ ╤א╨░╨▓╨╜╨╛╨╝ ╤ן╨▓╤ן╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╛╨┤╨╛╨╖╤א╨╡╨╜╨╕╨╕, ╨╕ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╨╛╨╜╤כ╨╝╨╕ ╨╛╤ג╨╡╤ז ╤ב ╤ב╤כ╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╤ד╨╢ ╤ב ╨╢╨╡╨╜╨╛╤מ ╨╜╨░╨╣╨┤╨╡╤ג╤ב╤ן, ╤ג╨╛╨│╨┤╨░ ╤ב╤כ╨╜╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╨╢╨╡╨╜╤ד ╨╜╨░╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╨║ ╨┐╤כ╤ג╨║╨╡ ╨┐╤א╨╕╨▓╨╡╤ב╤ג╤ל┬╗.

╨ó╨╡╨╝ ╨╜╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡, ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨┐╤כ╤ג╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛╨│╤א╨░╨╜╨╕╤ח╨╕╤ג╤ל ╨┐╤כ╤ג╨║╨╕ ╨╕ ╤ד╤ח╨╕╤ג╤כ╨▓╨░╨╡╤ג, ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨╜╨╡╨▓╨╕╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤ח╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║ ╨╝╨╛╨╢╨╡╤ג ╨╛╨║╨╗╨╡╨▓╨╡╤ג╨░╤ג╤ל ╤ב╨╡╨▒╤ן ╨╕╨╗╨╕ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו. ╨₧╤ג ╨┐╤כ╤ג╨╛╨║ ╨╛╤ב╨▓╨╛╨▒╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╤כ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╨╡, ╤ח╨╕╨╜╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╕, ╤ב╤ג╨░╤א╨╕╨║╨╕, ╨┤╨╡╤ג╨╕, ╨▒╨╡╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╢╨╡╨╜╤י╨╕╨╜╤כ (╨╖╨░ ╨╕╤ב╨║╨╗╤מ╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╡╨╗ ╨╕ ╤ד╨▒╨╕╨╣╤ב╤ג╨▓).

╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג ╤ב╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤א╤ן╨┤ ╨╖╨░╨╕╨╝╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣. ╨ף╨╗╨░╨▓╨╜╤כ╨╝ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗╨░ ╨┐╨╛╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗ ╨ף╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨נ╨┤╨╛╨╗╤ל╤ה╨░ ╨▓ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣, ╤ג╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨╜╨╛╨▓╨╛╤ט╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨╛╨╣ ╤א╨╡╨┤╨░╨║╤ז╨╕╨╕ 1683 ╨│., ╤ב╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤א╨╕ ╨ת╨░╤א╨╗╨╡ XI. ╨í╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╗╤ן ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░, ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗ ╨┐╤א╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤ג ╨╕ ╤ח╨╕╤ב╤ג╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨▓╨╖╨│╨╗╤ן╨┤ ╨╜╨░ ╨┐╤א╨╡╤ב╤ג╤ד╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡.

╨ƒ╤א╨╕╨╜╤ז╨╕╨┐╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨▓ ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╨╕╨╕ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ג╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨╜ ╨▓╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╡ ╨▓ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╝ ╨┐╤א╨░╨▓╨╡ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╨╗ ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤א╨▓╨╛╨╡ ╨╝╨╡╤ב╤ג╨╛ ╨╜╨╡ ╨╜╤א╨░╨▓╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╕ ╤א╨╡╨╗╨╕╨│╨╕╨╛╨╖╨╜╨╛╨╡ ╤ב╨╛╨┤╨╡╤א╨╢╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╡╤ב╤ג╤ד╨┐╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╣, ╨░ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓╨╛╤א╨╡╤ח╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╗╨╡ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨░.

╨₧╤ג╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░ ╨╜╨░╨┤ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╝ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨╛╨╝ ╨▓╨╡╨╗╨░╤ב╤ל ╨▓ ╤ג╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ 17 ╨╗╨╡╤ג ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨╡╨┐╨╛╤ב╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤א╤ד╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╤ב╨╛╨▒╨╕╤א╨░╨╗ ╨╛╨┐╤כ╤ג ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╨╡╨▓╤א╨╛╨┐╨╡╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓, ╤ב╨░╨╝ ╤א╨╡╨┤╨░╨║╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╕ ╨╛╨▒╤א╨░╨▒╨░╤ג╤כ╨▓╨░╨╗ ╨╛╨│╤א╨╛╨╝╨╜╤כ╨╣ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨╝╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨░╨╗, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨╛ ╤א╨░╨╖╨╜╤כ╨╝ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╨║╨░╨╝. ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╨╛╤ג╨▓╨╡╤ח╨░╨╗ ╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╜╨╛╤ב╤ג╤ן╨╝ ╨╛╤א╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤ז╨╕╨╕ ╨┤╨╕╤ב╤ז╨╕╨┐╨╗╨╕╨╜╤כ ╨▓ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕, ╤ב╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨╝ I. ╨ƒ╤א╨░╨▓ ╨▒╤כ╨╗ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗ ╨╛╤ג ╨╕╨╜╤ה╨░╨╜╤ג╨╡╤א╨╕╨╕ ╨ƒ╨░╨▓╨╡╨╗ ╨₧╤ב╨╕╨┐╨╛╨▓╨╕╤ח ╨ס╨╛╨▒╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╣, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┐╨╕╤ב╨░╨╗: ┬½╨ƒ╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨╡╤ב╤ג╤ל ╤ב╨░╨╝╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤א╨░╨╖╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨╕ ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╨░╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕ ╤א╨░╤ב╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨║╨╛╨┤╨╡╨║╤ב ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨░╨┤╨╝╨╕╨╜╨╕╤ב╤ג╤א╨░╤ג╨╕╨▓╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╤כ╤ו ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤ן ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨┐╨╛ ╨╝╨╡╤א╨╡ ╤א╨░╨╖╨▓╨╕╤ג╨╕╤ן ╨í╨╡╨▓╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤כ. ╨ע ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨╝ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨╡ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג╤ב╤ן ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╤כ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨¿╨▓╨╡╤ז╨╕╨╕, ╨í╨░╨║╤ב╨╛╨╜╨╕╨╕, ╨פ╨░╨╜╨╕╨╕, ╨ף╨╛╨╗╨╗╨░╨╜╨┤╨╕╨╕, ╨ƒ╤א╤ד╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨╕ ╨┤╤א╤ד╨│╨╕╤ו ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓, ╨╜╨╛ ╨╛╨╜ ╤ג╨░╨║ ╤א╨░╨╖╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╜, ╤ח╤ג╨╛ ╤ג╤א╤ד╨┤╨╜╨╛ ╨┤╨╛╨╕╤ב╨║╨░╤ג╤ל╤ב╤ן ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╛╤א╨╕╨│╨╕╨╜╨░╨╗╨╛╨▓, ╨┐╨╛╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨▓╤ט╨╕╤ו ╨╡╨╝╤ד ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝╨╕┬╗12.

╨ף╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ל ╤א╨░╤ב╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╨╗ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╨║╤א╨░╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝ ╨║╨░╨╝╨╜╨╡╨╝ ╨┤╨╗╤ן ╤ב╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨╡╨▓╤א╨╛╨┐╨╡╨╣╤ב╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╤ז╨░╨╝, ╨┤╨╗╤ן ╤ח╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╡╨╗╨╡╨╗ ╤א╨░╨╖╨╛╤ב╨╗╨░╤ג╤ל ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨▓╨╛ ╨▓╤ב╨╡ ╨║╨╛╤א╨┐╤ד╤ב╤כ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨┐╨╛ ╨│╤ד╨▒╨╡╤א╨╜╨╕╤ן╨╝ ╨╕ ╨║╨░╨╜╤ז╨╡╨╗╤ן╤א╨╕╤ן╨╝.

╨ק╨░╨▓╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╣ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╛╨╣ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨ף╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨נ.╨í. ╨¢╨░╤ז╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣13 ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝ ╤ג╤א╤ד╨┤╨╡ ┬½╨₧ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨╝ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨╡ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛┬╗, ╨┐╨╛╤ב╨▓╤ן╤י╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ 100-╨╗╨╡╤ג╨╕╤מ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╕, ╨╛╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨║╨░╨║ ┬½╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨▓ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨░╨▓╨░ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨░╨╝╤ן╤ג╨╜╨╕╨║, ╨┐╨╛╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨▓╤ט╨╕╨╣ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╛╤מ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨╝╤ד ╨║╨╛╨┤╨╡╨║╤ב╤ד ╨╕ ╨▓╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤ו ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╤ן╤ו ╨╕╨╝╨╡╨▓╤ט╨╕╨╣ ╨▓╨╗╨╕╤ן╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤מ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨▒╤י╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░┬╗.

╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛. 1719 ╨│.14

╨ƒ╤א╨╕ ╨┤╨╡╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨│╨╛ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╛╨╜╤ן╤ג╨╜╨╛, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╤ב╨░╨╝╨╛╨▒╤כ╤ג╨╜╤כ╨╝ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╨║╨╛╨┤╨╡╨║╤ב╨╛╨╝, ╤ג╨╡╤ב╨╜╨╛ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨░╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╛ ╨▓╤ב╨╡╨╝╨╕ ╤א╨╡╤ה╨╛╤א╨╝╨░╨╝╨╕ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I ╨┐╨╛ ╤ד╨║╤א╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤מ ╨╜╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨░ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤י╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨║╤ד╨┐╤ז╨╛╨▓. ╨₧╨╜ ╨╛╤ג╤א╨░╨╢╨░╨╗ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╤כ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨░, ╨╛╤ו╤א╨░╨╜╤ן╤ן ╤ח╨░╤ב╤ג╨╜╤ד╤מ ╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨│╤א╨░╨╢╨┤╨░╨╜, ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤א╨╢╨╕╨▓╨░╨╗ ╤ב╤ג╤א╨╛╨│╨╕╨╣ ╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨╛╨║ ╨╕ ╨╜╨╡╨┐╨╛╨║╨╛╨╗╨╡╨▒╨╕╨╝╤ד╤מ ╨┤╨╕╤ב╤ז╨╕╨┐╨╗╨╕╨╜╤ד ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░╤ו.

╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨▓ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨░╤ו ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╕ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨ע╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨í╨╕╨╗ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨ñ╨╡╨┤╨╡╤א╨░╤ז╨╕╨╕ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╤א╨░╤א╨╕╤ג╨╡╤ג╨╜╤כ╤ו ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╣, ╨╕, ╤ב╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨║ ╨╜╨╡╨╝╤ד ╨┐╨╛╤ח╨╡╤ג╨╜╨╛╨╡ ╨╛╤ג╨╜╨╛╤ט╨╡╨╜╨╕╨╡. ╨₧╨╜ ╤ב╤כ╨│╤א╨░╨╗ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╤ד╤מ ╤א╨╛╨╗╤ל ╨▓ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░. ╨פ╨╗╤ן ╨╛╨▒╤י╨╡╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╤כ╤ו ╤ב╤ד╨┤╨╛╨▓ ╨╛╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╤ד╤מ╤י╨╕╨╝ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨╝ ╨┤╨╗╤ן ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╨▓╨╛╨┤╨░ ╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╤כ╤ו ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨▓ 1832 ╨│. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤ן ╨┤╨░╨╗╤ל╨╜╨╡╨╣╤ט╨╡╨│╨╛ ╤א╨░╨╖╨▓╨╕╤ג╨╕╤ן ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨░╨▓╨░.

╨ƒ╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║ ╨ת╨░╤ט╨╡╤א╨╕╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨▓ ╨║╨╛╨╜╤ז╨╡ XIX ╨▓. ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╨╛╨╣ ╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨╡ ┬½╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓┬╗ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╨╖╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╤ג╨░╨║╨╕╨╝╨╕ ╤ב╨╗╨╛╨▓╨░╨╝╨╕: ┬½╨£╨╜╨╛╨│╨╛╨╡ ╨│╨╛╨▓╨╛╤א╤ן╤ג ╤ם╤ג╨╕ ╨╢╨╡╨╗╤ג╤כ╨╡ ╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╕╤ז╤כ, ╨│╨┤╨╡ ╤ט╨╕╤א╨╛╨║╨╕╨╡ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╤ב╤ג╨╕╨║╨╕ ╨╕ ╨╝╤ד╨┤╤א╤כ╨╡ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╝╨╡╨╜╤ן╤מ╤ג╤ב╤ן ╨╝╨╡╨╗╨║╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨┤╤א╨╛╨▒╨╜╨╛╤ב╤ג╤ן╨╝╨╕ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤כ, ╨╢╨╡╤ב╤ג╨╛╨║╨╕╨╡ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕ Γאף ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨░╨▒╨╛╤ג╨╛╨╣, ╨│╨┤╨╡ ╤ח╤ד╨▓╤ב╤ג╨▓╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╤ג╨╕╤ו╨╕╨╣╨╜╨░╤ן ╨▓╨╛╨╗╤ן ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ Γאף ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╤ג╤ל ╤א╨╛╨┤╨╕╨╜╨╡ ╨╕ ╨╖╨░╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╤ג╤ל ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨╛╤ג Γא£╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╤ה╨╡╨╗╤ג╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗╨░Γא¥ (╨░╨╜╤ט╨╡╤ה╨░) ╨┤╨╛ Γא£╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╤ה╨╛╤ב╨░Γא¥ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╤ג╤ל ╨╡╨╣, ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨░╤ן ╤א╤ד╨║Γאª ╨ú╨╝╤א╨╕, ╨╜╨╛ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕! ╨í╨╗╤כ╤ט╨╕╤ג╤ב╤ן ╨╝╨╜╨╡ ╨╕ ╨▓╨╛╤ב╤ב╤ג╨░╨╡╤ג ╨│╨╕╨│╨░╨╜╤ג╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖ ╨╝╨╛╨│╤ד╤ח╨╡╨│╨╛, ╨│╤א╨╛╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╤ב ╨╡╨│╨╛ ╤ב╤ד╤א╨╛╨▓╤כ╨╝╨╕ ╤ב╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╤ב╤ג╤א╨░╨╢╨╡ ╨┤╨╛╨▒╤א╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨║╨░┬╗15.

╨נ╨▓╤ג╨╛╤א ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ג╤א╤ד╨┤╨░ ╨ת╨░╤ט╨╡╤א╨╕╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨▓╨╡╤ב╤ל╨╝╨░ ╨╖╨░╨▒╨╛╤ג╨╕╨╗╤ב╤ן ╨╛ ╤ג╨╛╨╝, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╨╡╨│╨╛ ╤ב╨╛╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨▓╤ז╤כ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨╝╤כ ╤ב ╨┐╨╡╤ג╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╝ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨╛╨╝ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╤ג╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕. ╨í ╤ם╤ג╨╛╨╣ ╤ז╨╡╨╗╤ל╤מ ╨╛╨╜ ╨▓ ╨║╤א╨░╤ג╨║╨╛╨╣ ╤ה╨╛╤א╨╝╨╡ ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗ ╤ג╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╤א╤ן╨┤╨░ ╨│╨╗╨░╨▓ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░. ╨ƒ╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗ ╤ב╨╡╨▒╨╡ ╨┤╨░╨▓╨░╤ג╤ל ╤ג╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ג╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨│╨╗╨░╨▓.

╨₧╤ג╨╝╨╡╤ג╨╕╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╨┤╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╡╨╣ ╨▓╨░╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨▓ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨╡ ╤ב╤ח╨╕╤ג╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╨╛╨▒╨╡╤ב╨┐╨╡╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨▓╤ב╤ן╨║╨╕╨╝ ╨┐╤א╨╛╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡╨╝, ╨╜╨░ ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ד╨║╨░╨╖╤כ╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╝, ╨┤╨╗╤ן ╤ח╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╝╨╡╤מ╤ג╤ב╤ן ╨║╨╛╨╝╨╕╤ב╤ב╨░╤א╨╕╨░╤ג ╤ב ╨║╨╛╨╝╨╕╤ב╤ב╨░╤א╨░╨╝╨╕ ╤א╨░╨╖╨╜╤כ╤ו ╤ח╨╕╨╜╨╛╨▓, ╤א╨░╨▓╨╜╨╛ ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╤כ. ╨¥╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨│╨╗╨░╨▓╨░ 53 ╨│╨╗╨░╤ב╨╕╤ג ┬½Γאª╨┐╤א╨╛╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╨║ ╨╗╤מ╨┤╤ן╨╝, ╤ג╨░╨║ ╨╕ ╤ב╨║╨╛╤ג╤ד, ╨╜╨░╨╕╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╡╨╣╤ט╨░╤ן ╨┤╨╡╨╗╨░ ╤ב╤ד╤ג╤ל. ╨₧ ╤ח╨╡╨╝ ╨╝╤ד╨┤╤א╤כ╨╣ ╨╕ ╨╛╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╨╣ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗ ╨▓╤ב╨╡╨│╨┤╨░ ╨╝╤כ╤ב╨╗╨╕╤ג╤ל ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜Γאª┬╗. ╨í╨║╨░╨╢╨╡╨╝, ╤ח╤ג╨╛ ╤ם╤ג╨╛ ╨┐╨╡╤ג╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨╡ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨╜╨╛╨╡ ╤ג╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╡╤ב╤ל╨╝╨░ ╨░╨║╤ג╤ד╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╕ ╤ב╨╡╨│╨╛╨┤╨╜╤ן.

╨ף╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ל ╨▓ ╨╜╨╡╨╝╨░╨╗╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕ ╨╖╨░╨▒╨╛╤ג╨╕╨╗╤ב╤ן ╨╛ ╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╕╨╕ ╤ב╨▓╨╛╨╕╤ו ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╛╨▓, ╨▒╤א╨╕╨│╨░╨┤╨╕╤א╨╛╨▓, ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╤כ╤ו ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╤א╨╛╤ג ╨┤╤א╨░╨│╤ד╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨╕ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╤כ╤ו. ╨ע ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ 36 ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╤ח╨╡╤ג╨║╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ┬½Γאª╨┐╨╛╤א╤ז╨╕╨╛╨╜╤כ ╨╕ ╤א╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╤כ ╨▓ ╤ח╤ד╨╢╨╛╨╣ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡, ╨░ ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤א╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╤כ ╨┤╨░╨▓╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג ╨┐╨╛ ╤ב╨╡╨╝╤ד┬╗. ╨¥╨░╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤א, ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤א╤ד ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤ב╤ל 60 ╨┐╨╛╤א╤ז╨╕╨╛╨╜╨╛╨▓, ╨░ ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨₧╤ג╨╡╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╨╗ 40 ╤א╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╨╛╨▓, ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨░╨┐╤ג╨╡╨║╨░╤א╤ל ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╤ב╤ן 10 ╨┐╨╛╤א╤ז╨╕╨╛╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤ב╨╛╨╛╤ג╨▓╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ 6 ╤א╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╨░╨╝╨╕. ╨ת╨░╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╤ד ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╨╛╨╣ ╤א╨╛╤ג╤כ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ 15 ╨┐╨╛╤א╤ז╨╕╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨╕ 5 ╤א╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╨╛╨▓, ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗ ╨▓ ╤א╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝ ╨₧╤ג╨╡╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╡. ╨í╨╛╨╗╨┤╨░╤ג╤ד-╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╕╨╜╤ז╤ד ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨▓╤כ╨┤╨░╨▓╨░╤ג╤ל 1 ╨┐╨╛╤א╤ז╨╕╨╛╨╜, ╨░ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨╝╤ד ╨┐╨╕╤ב╨░╤א╤מ 2 ╨┐╨╛╤א╤ז╨╕╨╛╨╜╨░ ╨╕ 2 ╤א╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╨░.

╨₧╨┤╨╕╨╜ ╨┐╨╛╤א╤ז╨╕╨╛╨╜ (╨▓ ╨┤╨╡╨╜╤ל): ╤ו╨╗╨╡╨▒╨░ Γאף 2 ╤ה╤ד╨╜╤ג╨░, ╨╝╤ן╤ב╨░ Γאף 1 ╤ה╤ד╨╜╤ג, ╨▓╨╕╨╜╨░ Γאף 2 ╤ח╨░╤א╨║╨╕, ╨┐╨╕╤ג╨░16 Γאף 1 ╨│╨░╤א╨╜╨╡╤ז. ╨¥╨░ ╨╝╨╡╤ב╤ן╤ז: ╤ב╨╛╨╗╨╕ Γאף 2 ╤ה╤ד╨╜╤ג╨░, ╨║╤א╤ד╨┐ Γאף 1┬╜ ╨│╨░╤א╨╜╨╡╤ז╨░17.

╨í ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤ג╨╛╨╣ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╨╖╤ד╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╕ ╨╗╨╕╤ח╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗╨░ (╨│╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤ד╤מ╤י╨╡╨│╨╛), ╨┐╤א╨╕╤ח╨╡╨╝ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨▓╨╡╤ב╤ל╨╝╨░ ╤ב╨╡╤א╤ל╨╡╨╖╨╜╨╛ ╨╕ ╨╛╤ג╨║╤א╨╛╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨║╨░╤ב╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╤ב╤א╨╡╨▒╤א╨╛╨╗╤מ╨▒╨╕╤ן ╨╕ ╨╗╨╕╤ו╨╛╨╕╨╝╤ב╤ג╨▓╨░. ╨פ╨╡╤ג╨░╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╤כ ╨▓ ╨╜╨╡╨╝ ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╛╨▓, ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓. ╨₧ ╨║╨░╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╡ ╤ב╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╛ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╡╨╡: ┬½╨ת╨░╨┐╨╕╤ג╨░╨╜ ╨╡╤ב╤ג╤ל ╤ד ╤א╨╛╤ג╤כ ╨│╨╗╨░╨▓╨░ ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨▓╨╡╨╗╨╡╨▓╨░╤ג╨╕. ╨ע ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨╡ ╨╛╨╜ ╨╜╨░ ╨╗╨╛╤ט╨░╨┤╨╕, ╨░ ╨▓ ╨▒╨╛╤מ, ╨▓ ╨┐╨░╤א╨░╤ג╨╡ ╨╕ ╨▓ ╤ז╨╡╤א╨╡╨╝╨╛╨╜╨╕╨░╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨░╤ו ╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤ ╤ב╨▓╨╛╨╡╤מ ╤א╨╛╤ג╨╛╤מ ╨┐╨╡╤ט╨╕╨╝Γאª┬╗. ╨נ ╨┐╤א╨░╨┐╨╛╤א╤י╨╕╨║╤ד ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╛: ┬½Γאª╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨░╨╡╤ג ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╛ ╨▓╨╛ ╨▓╤ב╨╡ ╨┤╨╜╨╕ ╨╜╨╡╨╝╨╛╤י╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╛╤ב╨╡╤י╨░╤ג╤ל ╨╕ ╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╤ג╤ל, ╨╜╨╡╤ג ╨╗╨╕ ╨╕╨╝ ╨▓ ╨┐╤א╨╕╨╖╨╕╤א╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨░╨║╨╛╨▓╨░ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤ג╨║╤דΓאª┬╗, ┬½Γאª╨╜╨░ ╨║╨░╤א╨░╤ד╨╗╨╡ ╨╛╨╜ ╨▓╤ב╨╡╨│╨┤╨░ ╤ד ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╛╨▒╤א╨╡╤ג╨░╨╡╤ג╤ב╤ן┬╗.

╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╡╤ז ╨ƒ╨╡╤ג╤א I ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨▒╨╛╤ג╨╕╨╗╤ב╤ן ╨╛ ╨╝╨╡╨┤╨╕╤ז╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ח╨░╤ב╤ג╨╕ ╨╕ ╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╤ן╤ו. ╨₧╨▒ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨│╨╛╨▓╨╛╤א╨╕╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ 33 ┬½╨₧╨▒ ╨░╨┐╤ג╨╡╨║╨╡. ╨ƒ╨╛╨╗╨╡╨▓╤כ╤ו ╨┤╨╛╨║╤ג╨╛╤א╨░╤ו. ╨נ╨┐╤ג╨╡╨║╨░╤א╤ן╤ו ╨╕ ╨╗╨╡╨║╨░╤א╤ן╤ו ╨╕ ╨╕╤ו ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕┬╗. ╨₧ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨╝ ╨╗╨╡╨║╨░╤א╨╡, ╨║╤א╨╛╨╝╨╡ ╨┐╨╡╤א╨╡╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╡╨╣ ╨║ ╨▒╨╛╨╗╤ל╨╜╤כ╨╝, ╤ב╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╛: ┬½╨ƒ╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨░, ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨░ ╨╕ ╨╝╨░╨╣╨╛╤א╨╛╨▓ ╨▒╨╛╤א╨╛╨┤╤כ ╨╕╤ו ╨▒╤א╨╕╤ג╤ל, ╨▓╤ב╨╡ ╤א╨╛╤ג╨╜╤כ╨╡ ╤ה╨╡╨╗╤ט╨░╤א╤כ ╨╡╨╝╤ד ╨┐╨╛╤ב╨╗╤ד╤ט╨╜╤כ, ╨╕ ╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╤ג╤ל, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╨╛╨╜╨╕ ╨┤╨╡╨╗╨░ ╤ב╨▓╨╛╨╕, ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨╜ ╨╕╨╝ ╨┐╤א╨╕╨║╨░╨╢╨╡╤ג, ╨╕╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨╗╤ן╨╗╨╕ ╤ב╨╛ ╨▓╤ב╤ן╨║╨╕╨╝ ╨┐╤א╨╕╨╗╨╡╨╢╨░╨╜╨╕╨╡╨╝, ╨╕ ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╡╤ב╤ג╤ל ╨╝╨░╤א╤ט, ╤ג╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜╨╕ ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╤ן╤ג╤ב╤ן ╨┐╤א╨╕ ╨░╨┐╤ג╨╡╨║╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨╣┬╗.

╨¥╨╡ ╨╝╨╡╨╜╨╡╨╡ ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨╡╨╜ ╨╕ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╣ ╨┐╨░╤א╨░╨│╤א╨░╤ה, ╨│╨┤╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╤ד╤ב╨╝╨░╤ג╤א╨╕╨▓╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╤ל ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨░╤ן, ╨╕ ╨┤╤א╨░╨║╨╕ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨░╨╝╨╕: ┬½╨פ╨╛╨║╤ג╨╛╤א╤כ ╨╕ ╨╗╨╡╨║╨░╤א╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤כ ╨╗╨╡╤ח╨╕╤ג╤ל ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨▓ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╡ ╨┐╤א╨╡╨▒╤כ╨▓╨░╤מ╤י╨╕╤ו, ╨╛╤ג ╨▓╤כ╤ב╤ט╨╕╤ו ╨┤╨░╨╢╨╡ ╨╕ ╨┤╨╛ ╨╜╨╕╨╢╨╜╨╕╤ו, ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╗╨░╤ג╨╡╨╢╨░, ╨╕╨▒╨╛ ╨╛╨╜╨╕ ╨╖╨░ ╤ם╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨░╤מ╤ג ╤ב╨╡╨▒╨╡ ╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜╤ל╨╡. ╨₧╨┤╨╜╨░╨║╨╛╨╢ ╤ב ╤ג╨░╨║╨╕╤ו ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨╛╨▓, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨╜╨░╨╢╨╕╨▓╨░╤מ╤ג ╤ב╨╡╨▒╨╡ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╖╨╜╨╕ ╤ה╤א╨░╨╜╤ז╤ד╨╖╤ב╨║╨╕╨╡, ╤ג╨░╨║╨╛╨╢╨╡ ╨╕ ╤א╨░╨╜╤כ, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨░╤מ╤ג ╨▓ ╨┤╤א╨░╨║╨╡ ╨╛╤ג ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨╗╨╡╨╜╨╕╤ן, ╨║╤א╨╛╨╝╨╡ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤כ ╨ף╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ן ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛, ╨╕ ╨╖╨░ ╤ג╨╛ ╤ב ╨╜╨╕╤ו ╨▒╤א╨░╤ג╤ל ╨┐╨╗╨░╤ג╤ד, ╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╤ן ╨┐╨╛ ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╤מ ╨╕ ╤א╨░╨╜╨│╤ד ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨░┬╗.

╨ת╨░╨╢╨┤╨░╤ן ╨│╨╗╨░╨▓╨░ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ Γאף ╤ם╤ג╨╛ ╤ב╨░╨╝╨╛╨▒╤כ╤ג╨╜╤כ╨╣ ╤ב╨▓╨╛╨┤ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨┤╨╡╨║╤ב╨░, ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╛╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨░ ╨▓╤ב╤ן ╨░╤א╨╝╨╡╨╣╤ב╨║╨░╤ן ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨╛╤ג ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤א╨░ ╨┤╨╛ ╤ב╨╛╨╗╨┤╨░╤ג╨░. ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╤ב╤כ╨│╤א╨░╨╗ ╨▒╨╛╨╗╤ל╤ט╤ד╤מ ╤א╨╛╨╗╤ל ╨▓ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨┤╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░, ╨▓ ╨╛╨▒╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╕ ╨▓╨╛╤ב╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨╛╨▓ ╨╕ ╤ב╨╛╨╗╨┤╨░╤ג ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕.

╨ע╨╡╤ב╤ל╨╝╨░ ╨┐╨░╤ג╤א╨╕╨╛╤ג╨╕╤ח╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╤ג╨╛╨╡ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╛╨╣ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨ע╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨í╨╕╨╗ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨ñ╨╡╨┤╨╡╤א╨░╤ז╨╕╨╕ ╨║╤א╨░╤ג╨║╨╛╨╡ ╤ג╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤א╨░╤א╨╕╤ג╨╡╤ג╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨╕╨╖ ╤ב╨▓╨╛╨╕╤ו ╤ה╨╛╨╜╨┤╨╛╨▓. ╨¡╤ג╨╛ ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╡ (1719 ╨│.) ╨▓ ╨╜╨░╤ב╤ג╨╛╤ן╤י╨╡╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨┐╨╛╤ח╤ג╨╕ ╨╜╨╡╨┤╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨╜╨╛ ╤ב╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝╤ד ╤ח╨╕╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤מ ╨╕ ╨┤╨░╨▓╨╜╨╛ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╤ן╨╡╤ג ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╤ד╤מ ╤א╨╡╨┤╨║╨╛╤ב╤ג╤ל.

╨₧╨▒╤א╨░╤ג╨╕╨╝╤ב╤ן ╨║ ╨╜╨░╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤מ ╨│╨╗╨░╨▓ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╡ ╤ן╤א╨║╨╛ ╤ו╨░╤א╨░╨║╤ג╨╡╤א╨╕╨╖╤ד╤מ╤ג ╨╖╨░╨┤╨░╤ח╨╕, ╤ז╨╡╨╗╨╕, ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╖╨░╤י╨╕╤ג╨╜╨╕╨║╨░ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╕ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣:

┬½╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 1. ╨₧ ╨▓╨╛╨╗╨╛╨╜╤ג╨╡╤א╨░╤ו.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 2. ╨º╤ג╨╛ ╨║ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨╛╨▓ ╨╕ ╨┐╤א╨╛╤ח╨╕╤ו ╨▓╨╡╤י╨╡╨╣ ╨╕ ╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨║╨╛╨▓.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 3. ╨₧ ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨░╤ו.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 4. ╨₧ ╨║╨╛╤א╨┐╤ד╤ב╨╡. ╨á╨╡╨╖╨╡╤א╨▓╤כ.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 5. ╨₧ ╨▒╤א╨╕╨│╨░╨┤╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 6. ╨₧ ╨║╨╛╤א╨▓╨╛╨╗╨░╨╜╤ג╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 7. ╨₧ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╨╕.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 8. ╨₧╨▒ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨╕ ╨╛ ╤ח╨╕╨╜╨░╤ו ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╤ג╨╛╨╝╤ד ╨┐╤א╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 9. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╕╤ב╤ב╨╕╨╝╤ד╤ב╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 10.╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗╨╡ ╨╕ ╨╛ ╨▓╤ב╤ן╨║╨╛╨╝ ╨░╨╜╤ט╨╡╤ה╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 11. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗╨╡ ╨╗╨╡╨╣╤ג╨╡╨╜╨░╨╜╤ג╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 12. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╤ז╨╡╤ו╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 13. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨╛╤ג ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 14. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨╛╤ג ╨╕╨╜╤ה╨░╨╜╤ג╨╡╤א╨╕╨╕.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 15. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨║╤א╨╕╨║╤ב-╨║╨╛╨╝╨╕╤ב╤ב╨░╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 16. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡-╨╗╨╡╨╣╤ג╨╡╨╜╨░╨╜╤ג╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 17. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 18. ╨₧ ╨▒╤א╨╕╨│╨░╨┤╨╕╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 19. ╨₧╨▒ ╨╛╨▒╨╡╤א╤ט╤ג╨╡╤א-╨║╤א╨╕╨║╤ב ╨║╨╛╨╝╨╕╤ב╤ב╨░╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 20. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 21. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╨╡. ╨¢╨╡╨╣╤ג╨╡╨╜╨░╨╜╤ג╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 22. ╨₧╨▒ ╨╛╨▒╨╡╤א ╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 23. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╤ט╤ג╨░╨▒╤ב-╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 24. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨░╤ד╨┤╨╕╤ג╨╛╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 25. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡-╨░╤ד╨┤╨╕╤ג╨╛╤א╨╡ ╨╗╨╡╨╣╤ג╨╡╨╜╨░╨╜╤ג╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 26. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨░╨┤╤ך╤מ╤ג╨░╨╜╤ג╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 27. ╨₧╨▒ ╨╛╨▒╨╡╤א ╨║╨╛╨╝╨╕╤ב╤ב╨░╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 28. ╨₧ ╨║╤א╨╕╨║╤ב-╤ז╨╡╨╗╤ל╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 29. ╨₧╨▒ ╨╛╨▒╨╡╤א ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╤ב╨▓╤ן╤י╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 30. ╨₧╨▒ ╨╛╨▒╨╡╤א ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 31. ╨₧ ╨║╨░╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╡ ╨╜╨░╨┤ ╨▓╨╛╨╢╨░╨╝╨╕.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 32. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡-╨▓╨░╨│╨╡╨╜╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨╛╨╝.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 33. ╨₧╨▒ ╨░╨┐╤ג╨╡╨║╨╡. ╨ƒ╨╛╨╗╨╡╨▓╤כ╤ו ╨┤╨╛╨║╤ג╨╛╤א╨░╤ו. ╨נ╨┐╤ג╨╡╨║╨░╤א╤ן╤ו ╨╕ ╨╗╨╡╨║╨░╤א╤ן╤ו ╨╕ ╨╕╤ו ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕:

Γאף ╨╛ ╨┤╨╛╨║╤ג╨╛╤א╨╡,

Γאף ╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨░╨┐╤ג╨╡╨║╨░╤א╨╡,Γאף ╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒-╨╗╨╡╨║╨░╤א╨╡,

Γאף ╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╤כ╤ו ╨╗╨╡╨║╨░╤א╤ן╤ו.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 34. ╨₧ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨╗╨░╨╖╨░╤א╨╡╤ג╨╡ ╨╕╨╗╨╕ ╨│╨╛╤ב╨┐╨╕╤ג╨░╨╗╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 35. ╨₧ ╤ח╨╕╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╤ח╤ג╤כ.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 36. ╨₧ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤ח╤ג╨╝╨╡╨╣╤ב╤ג╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 37. ╨₧ ╤ט╤ג╨░╨▒╤ב-╤ה╤ד╤א╨╕╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 38. ╨₧ ╨┐╨╕╤ב╨░╤א╨╡ ╤ב╤ד╨┤╨╡╨▒╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╡╨╗.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 39. ╨₧ ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨║╨╛╤א╨╕╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 40. ╨₧ ╨│╨╛╤ה╤ט╤ג╨░╨┐╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 41. ╨₧ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨│╨╡╨▓╨░╨╗╨┤╨╕╨│╨╡╤א╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 42. ╨₧ ╤ח╨╕╨╜╨╡ ╨╕ ╤א╨░╨╜╨│╨╡ ╤ה╨╕╤ב╨║╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨╕╤ו ╨┐╤א╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░╤ו ╨╕ ╨▓ ╨║╤א╨╡╨┐╨╛╤ב╤ג╤ן╤ו:

Γאף ╨╛ ╤א╨░╨╜╨│╨░╤ו ╨╕╤ו,

Γאף ╨╛ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╤ן╤ו ╨╕╤ו.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 43. ╨₧ ╤ט╤ג╨░╨┐ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ה╨╛╤ב╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 44. ╨₧ ╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡ ╤ב╨╛╨╗╨┤╨░╤ג ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤ח╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 45. ╨₧ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨║╨╡ ╨╜╨░ ╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╤כ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╨╕╨╗╨╕ ╤א╨╛╤ג╤כ ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╤ל ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 46. ╨₧ ╤א╨╡╤ה╤א╨╡╤ט╨╕╤א╨╡ (╨╕╨╗╨╕ ╨╛ ╨╛╤ב╨▓╨╡╤י╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╗╤מ╨┤╨╡╨╣) ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╕ ╨║╨░╨╜╤ג╨╛╨╜╨╕╤א╨╡ ╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╤כ. ╨ת╤ג╨╛ ╤ב ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╤א╨╛╤ג╨░╨╝╨╕ ╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╡ ╤ב╤ג╨╛╨╕╤ג ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╤ב╨╝╨╛╤ג╤א╨╡╤ג╤ל ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 47. ╨₧ ╨▓╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡ ╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨░╤ו.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 48. ╨º╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨╡ ╨╕ ╨┐╤א╨╛╤ו╨╛╨┤╨╡ ╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╣ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╕ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤ח╨░╤ג╤ל ╤ד╨╝╨╡╤ג╤ל.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 49. ╨ƒ╨░╤ג╨╡╨╜╤ג ╨╛╨▒ ╨╛╨┐╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן╤ו ╨╕ ╨╜╨░╤ח╨╕╨╜╨░╤מ╤י╨╕╤ו╤ב╤ן ╤ב╤ב╨╛╤א╨░╤ו.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 50. ╨₧ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤ב╨╛╨▓╨╡╤ג╨╡ ╨╕ ╤ב╨║╨╛╤א╨╛╤א╨╡╤ט╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╝ ╤ב╤ד╨┤╨╡, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨┤╨░╨╗╤ל╨╜╨╡╨╣╤ט╨╡╨│╨╛ ╨╛╤ג╨╗╨░╨│╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╜╨╡ ╤ג╨╡╤א╨┐╨╕╤ג ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨╜╨░╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤ח╨░╤ג╤ל.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 51. ╨₧╨▒ ╨╛╤א╨┤╨╕╨╜╨░╨╜╤ז╨░╤ו ╤ח╤ג╨╛ ╨╛╨╜╨╛╨╡ ╨╡╤ב╤ג╤ל.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 52. ╨₧ ╨í╨░╨╗╨▓╨╛╨│╨▓╨░╤א╨┤╨╕╤ן╤ו ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤ח╨░╤ג╤ל.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 53. ╨₧ ╨┐╤א╨╛╨┐╨╕╤ג╨░╨╜╨╕╨╕ ╨╕ ╨╝╨░╤א╨║╨╡╤ג╨╡╨╜╤ג╨╡╤א╨░╤ו.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 54. ╨₧ ╤ה╤ד╤א╨░╨╢╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤ח╨░╤ג╤ל.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 55. ╨₧ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 56. ╨₧ ╨╗╨░╨│╨╡╤א╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░, ╨║╨░╨║ ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╤מ ╨╕╨╜╤ה╨░╨╜╤ג╨╡╤א╨╕╤מ, ╨░ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╤מ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╤ג╤ל.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 57. ╨₧ ╤ג╤א╨╡╨▓╨╛╨╢╨╜╤כ╤ו ╤ב╨▒╨╛╤א╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨┐╨░╤א╨░╨┤╨╜╤כ╤ו ╨╝╨╡╤ב╤ג╨░╤ו ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ם╤ג╨╛╨╝ ╨┐╤א╨╕╨╝╨╡╤ח╨░╤ג╤ל:

Γאף ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨┐╨╛╨╢╨░╤א ╤ד╤ח╨╕╨╜╨╕╤ג╤ב╤ן, ╤ג╨╛╨│╨┤╨░ ╨║╨░╨║ (╨▓ ╨╗╨░╨│╨╡╤א╨╡ ╨╕ ╨│╨░╤א╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨╡) ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨░╤ג╤ל;

Γאף ╨║╨░╨║ ╨│╨░╤א╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╤ד ╨▓ ╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╡ (╨╕╨╗╨╕ ╨║╤א╨╡╨┐╨╛╤ב╤ג╨╕) ╨┐╤א╨╕ ╨▓╤ו╨╛╨┤╨╡ ╨║╨░╨║╨╛╨│╨╛-╤ג╨╛ ╨╝╨╛╨╜╨░╤א╤ו╨░ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤ד╨┐╨░╤ג╤ל;

Γאף ╨╛ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ ╤ב╤ג╤א╨╡╨╗╤ל╨▒╤כ ╨╕╨╖ ╨┐╤ד╤ט╨╡╨║ ╨┤╨╗╤ן ╨║╨╛╤א╨╛╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╤מ╤י╨╕╤ו ╨║╨╜╤ן╨╖╨╡╨╣, ╨║╨╛╤א╨╛╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤א╤ב╨╛╨╜╨╡.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 58. ╨₧ ╨║╨╛╤א╨┤╨╡╨│╨▓╨░╤א╨┤╨╕╤ן╤ו ╨╕ ╨║╨░╤א╨░╤ד╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╛╨╝╨░╤ו, ╨║╨░╨║ ╨╕╤ו ╨▓ ╨▒╨╡╤א╨╡╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╕ ╤ח╨╕╤ב╤ג╨╛╤ג╨╡ ╤ב╨╛╨┤╨╡╤א╨╢╨░╤ג╤ל.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 59. ╨₧ ╨║╨░╤א╨░╤ד╨╗╨░╤ו, ╨║╨░╨║ ╨╕╨╝ ╤ו╨╛╨┤╨╕╤ג╤ל ╨╕ ╤ב╨╝╨╡╨╜╤ן╤ג╤ל╤ב╤ן, ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╤ח╤ג╨╛, ╨║╨░╨║ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╡, ╤ג╨░╨║ ╨╕ ╨▓ ╨│╨░╤א╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╨╡ ╨┐╤א╨╕ ╤ג╨╛╨╝ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 60. ╨₧ ╤א╨╡╨▓╨╡╨╗╨╕╤ן╤ו (╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤╨╜╤כ╤ו) ╨╕╤ג╨░╨┐╤ג╨░╤ו.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 61. ╨º╤ג╨╛ ╨╢╨╡ ╨▓╨┐╤א╨╛╤ח╨╡╨╝ ╨║╨░╤ב╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╛╨▒ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨║╨░╤א╨░╤ד╨╗╨░╤ו ╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┐╨╛╤ב╨╡╨╝╤ד.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 62. ╨₧ ╤ב╨╕╨╗╨╡ ╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨║╨░╤א╨░╤ד╨╗╨╛╨▓, ╨║╨░╨║ ╨▓ ╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╡, ╤ג╨░╨║ ╨╕ ╨╗╨░╨│╨╡╤א╨╡ ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ג╨╛╨╝ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝╤ד.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 63. ╨₧ ╨║╨░╤א╨░╤ד╨╗╨░╤ו ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╨║╨░╨║ ╨╕╤ו ╤ב╨╛╨┤╨╡╤א╨╢╨░╤ג╤ל ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╡ ╨╕ ╨║╤א╨╡╨┐╨╛╤ב╤ג╤ן╤ו (╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨╛╨▒ ╨╛╤ג╨▓╨╛╨┤╨╜╤כ╤ו ╨║╨░╤א╨░╤ד╨╗╨░╤ו ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╕ ╨╕ ╨╕╨╜╤ה╨░╨╜╤ג╨╡╤א╨╕╨╕) ╨╕ ╨╛ ╨┐╤א╨╛╤ח╨╡╨╝ ╤ח╤ג╨╛ ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╤ג╤ל.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 64. ╨₧ ╨╝╨╛╨╗╨╕╤ג╨▓╨╡, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨▓ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╤ג╨┐╤א╨░╨▓╨╗╤ן╤ג╤ל.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 65. ╨₧ ╤א╤ד╨╜╨┤╨░╤ו.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 66. ╨₧ ╨┐╨░╤ג╤א╤ד╨╗╤ן╤ו ╨╕ ╤ח╤ג╨╛ ╨┐╤א╨╕ ╤ג╨╛╨╝ ╤ח╨╕╨╜╨╕╤ג╤ל ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג.

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 67. ╨₧╨▒ ╤ם╨║╨╖╨╡╨║╤ד╤ז╨╕╨╕ (╨╕╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤א╤ט╨╡╨╜╨╕╨╕).

╨ף╨╗╨░╨▓╨░ 68. ╨ƒ╨╛╤א╤ז╨╕╨╛╨╜╤כ ╨╕ ╤א╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╤כ ╨▓ ╤ח╤ד╨╢╨╛╨╣ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╡, ╨░ ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╤א╨░╤ז╨╕╨╛╨╜╤כ ╨┤╨░╨▓╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╕╤ג ╨┐╨╛ ╤ב╨╡╨╝╤ד┬╗.

╨₧╨▒╤ך╤ן╤ב╨╜╨╡╨╜╨╕╤ן ╤ב╨╗╨╛╨▓, ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╤ן╨╡╨╝╤כ╤ו ╨▓ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨╝ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓╨╡ ╨╕ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╤ו ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗╨░╤ו

╨נ╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗ Γאף ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל╤ן.

╨נ╨║╤ז╨╕╤ן Γאף ╨┤╨╡╨╗╨╛, ╤ג. ╨╡. ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ן.

╨ס╨░╤ג╨░╨╗╨╕╤ן Γאף ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡.

╨ס╨╡╨╖ ╨╜╤ד╨╢╨┤╤כ Γאף ╨╜╨╡ ╨▓╨▓╨╕╨┤╤ד ╤ג╤א╨╡╨▒╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ן ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨░.

╨ע╨╡╨╗╤ל╨╝╨╕ Γאף ╤ב╨╕╨╗╤ל╨╜╨╛, ╨▓╨╡╤ב╤ל╨╝╨░.

╨ע╨╕╨║╤ג╨╛╤א╨╕╤ן Γאף ╨ƒ╨╛╨▒╨╡╨┤╨░.

╨ע╨╛╨╗╨╡╤מ Γאף ╤ב ╤ד╨╝╤כ╤ב╨╗╨╛╨╝.

╨ע╨╗╨░╤ב╤ג╨╜╨╛ Γאף ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ג╨░╨║.

╨ע╨╡╤ב╤ל╨╝╨░ Γאף ╨▓ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗╨░╤ו ╤ד╨┐╨╛╤ג╤א╨╡╨▒╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╤ב╨╝╤כ╤ב╨╗╨╡ ┬½╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╛╤י╨░╨┤╤כ┬╗.

╨ע╤כ╤ט╨╜╨╕╨╣ Γאף ╨▓╤כ╤ב╤ט╨╕╨╣.

╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╨│╨╡╨▓╨░╨╗╤ל╨┤╨╕╨│╨╡╤א Γאף ╨▓╤כ╤ב╤ט╨╕╨╣ ╤ח╨╕╨╜, ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ן╤י╨╕╨╣ ╨╖╨░ ╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨║╨╛╨╝ ╨▓ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕.

╨צ╨╕╨▓╨╛╤ג Γאף ╨╢╨╕╨╖╨╜╤ל.

╨ק╨╡╨╗╨╛ Γאף ╨╛╤ח╨╡╨╜╤ל.

╨ר╨╜╨┤╨╡ Γאף ╨│╨┤╨╡-╨╗╨╕╨▒╨╛.

╨ר╨╖╤א╤ן╨┤╨╜╨╛ Γאף ╤ו╨╛╤א╨╛╤ט╨╛, ╨╛╤ג╨╗╨╕╤ח╨╜╨╛.

╨ר╨╜╤ה╨░╨╜╤ג╨╡╤א╨╕╤ן Γאף ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨░.

╨ת╤ד╨┐╨╜╨╛ Γאף ╤ב╨╛╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╜╨╛.

╨£╨╖╨┤╨░ Γאף ╨▓╨╖╤ן╤ג╨║╨░.

╨£╨╖╨┤╨╛╨╕╨╝╤ב╤ג╨▓╨╛ Γאף ╨▓╨╖╤ן╤ג╨╛╤ח╨╜╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛.

╨¥╨╡╨▓╨╛╨╗╨╡╤מ Γאף ╨╜╨╡ ╤ד╨╝╤כ╤ט╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛, ╨▒╨╡╨╖ ╨╜╨░╨╝╨╡╤א╨╡╨╜╨╕╤ן.

╨₧╨║╨░╨╖╨╕╤ן Γאף ╤ב╨╗╤ד╤ח╨░╨╣.

╨₧╨▒╨╛╨╖ Γאף ╨╗╨░╨│╨╡╤א╤ל.

╨ƒ╨╛╤ב╤ד╨╗╤כ Γאף ╨▓╨╖╤ן╤ג╨║╨╕.

╨ƒ╤א╨╡╨┤╨┐╨╛╤ח╤ג╨╡╨╜╨╕╨╡ Γאף ╤ד╨▓╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡.

╨ƒ╨╛╤ח╨╡╤ג╨░╨╜╨╕╤ן Γאף ╨╛╤ג╨┤╨░╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤ח╨╡╤ב╤ג╨╡╨╣.

╨ƒ╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛ Γאף ╨▓ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕.

╨ƒ╨╕╤ב╤ל╨╝╨░ Γאף ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג╤כ.

╨á╨╡╨│╨╕╨╝╨╡╨╜╤ג Γאף ╨┐╨╛╨╗╨║.

╨á╨╛╨╖╤כ╤ב╨║ Γאף ╤א╨░╤ב╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡.

╨º╨╡╨╗╨╛╨▒╨╕╤ג╨╜╨░╤ן Γאף ╨╢╨░╨╗╨╛╨▒╨░.

╨¿╤ג╨░╨╜╨┤╨░╤א╤ג Γאף ╨║╨░╨▓╨░╨╗╨╡╤א╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╝╤ן.

╨¿╨╡╨╗╤ל╨╝╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ Γאף ╨╗╨╕╤ט╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛ ╤ב╤ד╨┤╤ד ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨┐╤א╨░╨▓.

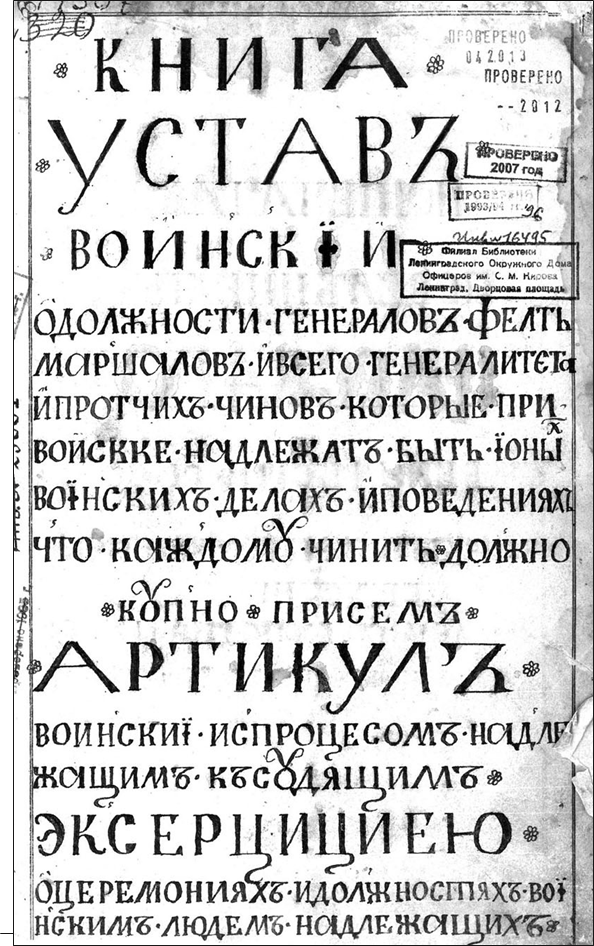

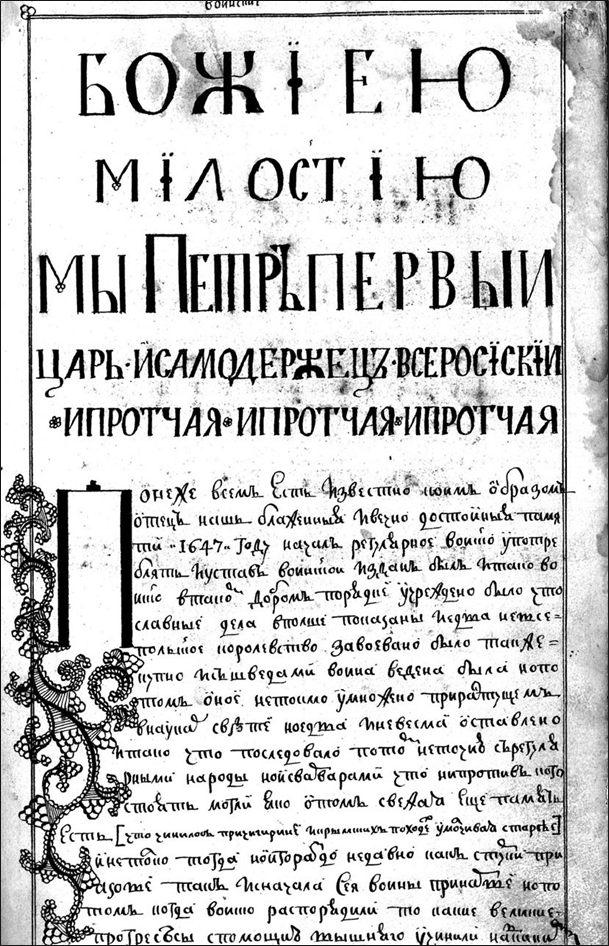

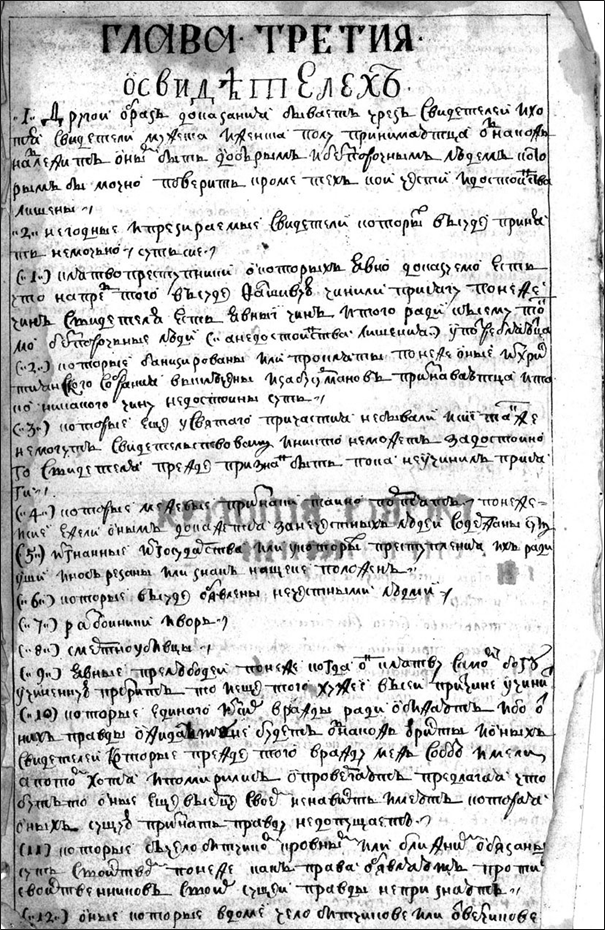

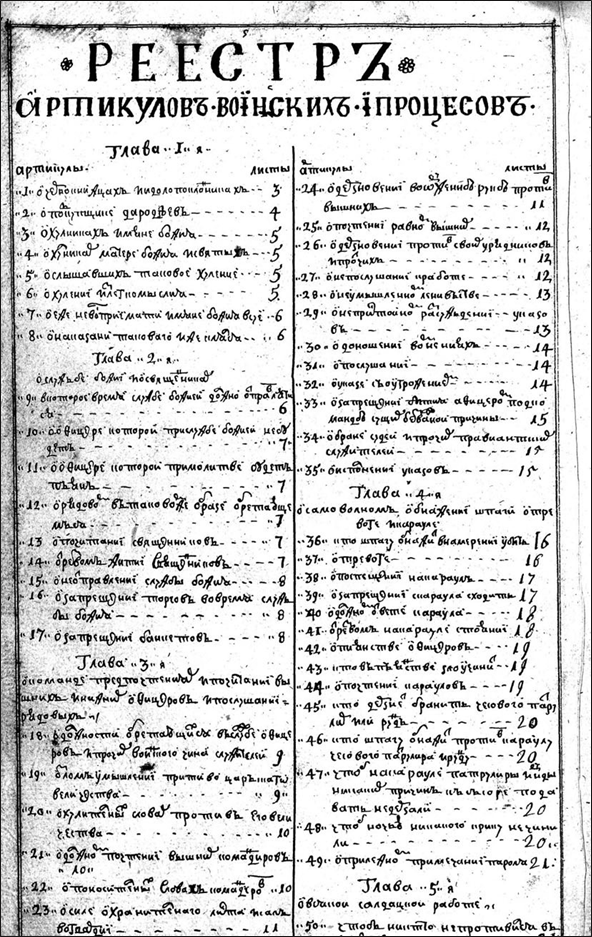

╨¥╨░ ╤א╨╕╤ב. 2Γאף5 ╨┐╤א╨╡╨┤╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ╤ה╤א╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤ג╤כ ╤א╤ד╨║╨╛╨┐╨╕╤ב╨╜╨╛╨│╨╛ ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛.

╨á╨╕╤ב. 2

╨á╨╕╤ב. 3

╨á╨╕╤ב. 4

╨á╨╕╤ב. 5

1 ╨ƒ╨╡╤ג╤א I ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣(1672Γאף1725) Γאף ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ז╨░╤א╤ל, ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╣ ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א. ╨«╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨╡╨╡╨▓╨╕╤ח╨░ ╨┐╤א╨╛╤ט╨╗╨░ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤ד ╨ƒ╤א╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╤ב╨║╨╕╨╝, ╨│╨┤╨╡ ╨╛╨╜ ╨╝╤ד╤ט╤ג╤א╨╛╨▓╨░╨╗ ╤ב╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╤ג╨╡╤ט╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║, ╨╕ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╛╨╣ ╤ב╨╗╨╛╨▒╨╛╨┤╨╛╨╣ Γאף ╨┐╤א╨╕╨│╨╛╤א╨╛╨┤╨╛╨╝ ╨£╨╛╤ב╨║╨▓╤כ. ╨פ╨╛╨▓╨╛╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤ב╨║╨╛╤א╨╛ ╤ז╨░╤א╤ל ╨┐╤א╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╗ ╤ב╨▓╨╛╨╡ ╨┐╨╛╤ג╨╡╤ט╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨╛ ╨▓ ╨┤╨▓╨░ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░, ╨ƒ╤א╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╕ ╨í╨╡╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╣, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╝ ╤ב╤ד╨╢╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╤ב╤ג╨░╤ג╤ל ╤ן╨┤╤א╨╛╨╝ ╨▒╤ד╨┤╤ד╤י╨╡╨╣ ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╨╣ ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕. ╨ע 1695Γאף1696 ╨│╨│. ╨▓ ╤ו╨╛╨┤╨╡ ╨נ╨╖╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨╛╨▓ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╗╨╛╤ב╤ל ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╡ ╨║╤א╨╡╤י╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I. ╨ע╨╛╨╣╨╜╨░ ╤ב ╨ó╤ד╤א╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨▒╤ד╨┤╨╕╨╗╨░ ╨╜╨░╤ח╨░╤ג╤ל ╤ב╤ג╤א╨╛╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛ ╤ה╨╗╨╛╤ג╨░. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡ ╨║╨╛╨╜╤ח╨╕╨╜╤כ ╨ר╨▓╨░╨╜╨░ V ╨ƒ╨╡╤ג╤א I ╤ב╤ג╨░╨╗ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨▓╨╗╨░╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝ ╤ו╨╛╨╖╤ן╨╕╨╜╨╛╨╝ ╤ב╤ג╤א╨░╨╜╤כ. ╨₧╨╜ ╤ב╨╛╨╖╨┤╨░╨╗ ╨╝╨╛╤י╨╜╤ד╤מ ╨░╤א╨╝╨╕╤מ, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨▓╤ט╤ד╤מ ╨╡╨╝╤ד ╨╖╨╜╨░╤ח╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╤א╨░╤ב╤ט╨╕╤א╨╕╤ג╤ל ╨│╤א╨░╨╜╨╕╤ז╤כ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨╕╨╕. ╨ƒ╨╡╤ג╤א I ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╤ב╤ג╤ל╤מ ╨┐╨╡╤א╨╡╤ב╤ג╤א╨╛╨╕╨╗ ╨╕ ╨│╤א╨░╨╢╨┤╨░╨╜╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╛╤א╨│╨░╨╜╤כ ╨▓╨╗╨░╤ב╤ג╨╕. ╨ע 1708 ╨│. ╨▓╤ב╤ן ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╤ן ╨▒╤כ╨╗╨░ ╤א╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░ 8 ╨│╤ד╨▒╨╡╤א╨╜╨╕╨╣, ╨▓╨╛ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╤ו ╨▒╤כ╨╗╨╕ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╤כ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨░╨╡╨╝╤כ╨╡ ╤ז╨░╤א╨╡╨╝ ╨│╤ד╨▒╨╡╤א╨╜╨░╤ג╨╛╤א╤כ. ╨ƒ╨╡╤ג╤א I ╤ב╨╛╨╖╨┤╨░╨╗ ╨┐╤א╨╛╨║╤ד╤א╨░╤ג╤ד╤א╤ד, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤ד╤מ ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╨┐╤א╨╛╨║╤ד╤א╨╛╤א. 24 ╤ן╨╜╨▓╨░╤א╤ן 1722 ╨│. ╨╛╨╜ ╤ד╤ג╨▓╨╡╤א╨┤╨╕╨╗ ┬½╨ó╨░╨▒╨╡╨╗╤ל ╨╛ ╤א╨░╨╜╨│╨░╤ו┬╗ Γאף ╨┤╨╛╨║╤ד╨╝╨╡╨╜╤ג, ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╤ן╨▓╤ט╨╕╨╣ ╨┐╨╛╤א╤ן╨┤╨╛╨║ ╨┐╤א╨╛╤ו╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤ן ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤כ. ╨ú╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╨╗ ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤ד╤מ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╤ד ╨┤╨▓╨╛╤א╤ן╨╜ ╨▓ ╨│╨▓╨░╤א╨┤╨╕╨╕. ╨ƒ╨╛╤ח╤ג╨╕ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤ב ╤ד╤ב╤ג╤א╨╛╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝ ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨╝ I ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╛ ╨╛╤ב╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ט╨║╨╛╨╗╨░╨╝, ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤ג╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╤מ╤י╨╕╨╝ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨╛╨▓. ╨פ╨╛╨▓╨╛╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡ ╨╕ ╤א╨░╤ב╨║╨▓╨░╤א╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║ ╨▓╨╛╨╖╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╜╨░ ╨╛╤א╨│╨░╨╜╤כ ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░, ╨║╨░╨║ ╨▓ ╨╝╨╕╤א╨╜╨╛╨╡, ╤ג╨░╨║ ╨╕ ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן. ╨ע 1716 ╨│. ╨╕╨╖╨┤╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ┬½╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣┬╗, ╤ב╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╨▓╤ט╨╕╨╣ ╨╕ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╨▓╤ט╨╕╨╣ ╨▓╤ב╨╡ ╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן, ╤א╨░╨╖╨▒╤א╨╛╤ב╨░╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨▓ ╤א╨░╨╖╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╤ו ╨╕╨╜╤ב╤ג╤א╤ד╨║╤ז╨╕╤ן╤ו. ╨¡╤ג╨╛╤ג ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓ ╤ג╨╛╤ח╨╜╨╛ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╤ן╨╗ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓ ╤א╨╛╤ג╤כ, ╨╛╨▒╤ן╨╖╨░╨╜╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕ ╨▓╤ב╨╡╤ו ╤ח╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░. ╨ס╨╛╨╗╤ל╤ט╨╛╨╡ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╡ ╤ד╨┤╨╡╨╗╤ן╨╡╤ג╤ב╤ן ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╤ן╨╝ ╤ט╤ג╤כ╨║╨╛╨╝ ╨╕ ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗╨░╨╝ ╤ב╨╗╨░╨▓╤כ. ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ 1716 ╨│. ╨│╨╛╨▓╨╛╤א╨╕╤ג ╤ג╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨╛ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╡. ╨ƒ╨╡╤ג╤א I ╨▒╤כ╨╗ ╨▓ ╨┤╤ד╤ט╨╡ ╤ב╤ג╨╛╤א╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╤א╨╡╤ט╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╕╨╣, ╨┐╤א╨╛╨╢╨╕╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╣ ╨▓╨╡╨║ ╨▓ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨╜╨░╨┐╤א╤ן╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤ה╨╕╨╖╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╤ב╤ג╨╕. ╨ץ╨║╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨╜╨░ II ╨▓╨╡╤א╨╜╨╛ ╨╛╨┐╤א╨╡╨┤╨╡╨╗╨╕╨╗╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤ב╨║╨░╨╖╨░╨▓: ┬½╨ק╨░ ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨╜╨╕ ╨▓╨╛╨╖╤ל╨╝╨╕╤ב╤ל, ╨▓╤ב╨╡ ╤ב╨▓╨╛╨╡ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╨╛ ╨▓ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤ג┬╗.

2 ╨ת╨░╤א╨╗╨╛ ╨נ╨╗╤ל╨▒╨░╤ח╨╕╨╜╨╕ (1777Γאף1858) Γאף ╨╕╤ג╨░╨╗╤ל╤ן╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╤ב╨║╤ד╨╗╤ל╨┐╤ג╨╛╤א, ╤א╨╡╤ב╤ג╨░╨▓╤א╨░╤ג╨╛╤א. ╨ק╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤ב╤ן ╤א╨╡╤ב╤ג╨░╨▓╤א╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨░╨╜╤ג╨╕╤ח╨╜╤כ╤ו ╨┐╨░╨╝╤ן╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤ן ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╤ו ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤ז╨╕╨╛╨╜╨╡╤א╨╛╨▓. ╨₧╨▒╤ד╤ח╨░╨╗ ╤א╤ד╨▒╨║╨╡ ╨╝╤א╨░╨╝╨╛╤א╨░ ╨┐╨╡╨╜╤ב╨╕╨╛╨╜╨╡╤א╨╛╨▓ ╨╡╨▓╤א╨╛╨┐╨╡╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╣ ╨▓ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨╝╨░╤ב╤ג╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨╣. ╨á╨░╨▒╨╛╤ג╤כ ╨נ╨╗╤ל╨▒╨░╤ח╨╕╨╜╨╕ ╤ז╨╡╨╜╨╕╨╗╨╕╤ב╤ל ╨╛╤ח╨╡╨╜╤ל ╨▓╤כ╤ב╨╛╨║╨╛.

3 ╨¡╨║╨╖╨╡╨╝╨┐╨╗╤ן╤א ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╨░, ╤ד╤ג╨▓╨╡╤א╨╢╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ 30 ╨╝╨░╤א╤ג╨░ 1716 ╨│. ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨╝ I, ╤ב╨╛╨│╨╗╨░╤ב╨╜╨╛ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╤מ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨░ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨ע╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨í╨╕╨╗ ╨í╨í╨í╨á ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨░ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╨¿╤ג╨╡╨╝╨╡╨╜╨║╨╛ ╨╛╤ג 06.12.1948 ╨│. ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨░╨╜ ╨▓ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╤ד╤מ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╤ד (╨ע╨¥╨ס) ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨ע╨í ╨í╨í╨í╨á, ╤ג╨╡╨╝ ╨╢╨╡ ╨┐╤א╨╡╨┤╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ ╨ע╨¥╨ס ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨░╨╜ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓, ╨┐╨╡╤ח╨░╤ג╨░╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨▓╤ג╨╛╤א╤כ╨╝ ╤ג╨╕╤ב╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓ 1755 ╨╕ 1826 ╨│╨│.

4 ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨╡╨╣ ╨ע╨░╤ב╨╕╨╗╤ל╨╡╨▓╨╕╤ח ╨£╨░╨║╨░╤א╨╛╨▓ (1674 ╨╕╨╗╨╕ 1675Γאף1750) Γאף ╨╗╨╕╤ח╨╜╤כ╨╣ ╤ב╨╡╨║╤א╨╡╤ג╨░╤א╤ל (┬½╨║╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤ג╤ב╨╡╨║╤א╨╡╤ג╨░╤א╤ל┬╗) ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I. ╨ע╤כ╤ו╨╛╨┤╨╡╤ז ╨╕╨╖ ╨┐╨╛╤ב╨░╨┤╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ב╤א╨╡╨┤╤כ. ╨ע╨╡╨╗ ╨▓╤ב╤מ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┐╨╕╤ב╨║╤ד ╤ז╨░╤א╤ן, ╨▓ ╤ג╨╛╨╝ ╤ח╨╕╤ב╨╗╨╡ ╨╕ ╤ב╨╡╨║╤א╨╡╤ג╨╜╤ד╤מ, ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨▓╨╗╨╕╤ן╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ן, ╨╛╤ב╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓ ╨▓╨╛╨┐╤א╨╛╤ב╨░╤ו ╨▓╨╜╤ד╤ג╤א╨╡╨╜╨╜╨╡╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤ג╨╕╨║╨╕. ╨ע 1725 ╨│. ╨┐╨╛╨┤╨┤╨╡╤א╨╢╨░╨╗ ╨▓╨╛╤ז╨░╤א╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨ץ╨║╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨╜╤כ I. ╨ƒ╤א╨╕ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╡ II, ╨▓ ╤ב╨▓╤ן╨╖╨╕ ╤ב ╨╗╨╕╨║╨▓╨╕╨┤╨░╤ז╨╕╨╡╨╣ ╨║╨░╨▒╨╕╨╜╨╡╤ג╨░ (╨╗╨╕╤ח╨╜╨╛╨╣ ╨║╨░╨╜╤ז╨╡╨╗╤ן╤א╨╕╨╕ ╤ז╨░╤א╤ן), ╤ב╤ג╨░╨╗ ╨┐╤א╨╡╨╖╨╕╨┤╨╡╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨║╨░╨╝╨╡╤א-╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨│╨╕╨╕.

5 ╨נ╨┤╨░╨╝ ╨נ╨┤╨░╨╝╨╛╨▓╨╕╤ח ╨ע╨╡╨╣╨┤╨╡ (1667Γאף1720) Γאף ╤ב╤כ╨╜ ╨╜╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤ה╨╕╤ז╨╡╤א╨░, ╨╛╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨╢╨╕╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨¥╨╡╨╝╨╡╤ז╨║╨╛╨╣ ╤ב╨╗╨╛╨▒╨╛╨┤╤כ. ╨í╨╗╤ד╨╢╨▒╤ד ╨╜╨░╤ח╨░╨╗ ╨▓ ╨┐╨╛╤ג╨╡╤ט╨╜╤כ╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░╤ו, ╨▓ ╤ח╨╕╨╜╨╡ ╨╝╨░╨╣╨╛╤א╨░ ╨ƒ╤א╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░ ╤ד╤ח╨░╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨ת╨╛╨╢╤ד╤ו╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╤ו ╨╝╨░╨╜╨╡╨▓╤א╨░╤ו (1694) ╨╕ ╨╛╨▒╨╛╨╕╤ו ╨נ╨╖╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨░╤ו (1695Γאף 1696). ╨ƒ╨╛ ╨╛╨║╨╛╨╜╤ח╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨░╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╨╕ ╨ƒ╨╡╤ג╤א I ╨┐╨╛╤א╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨╡╨╝╤ד ╨┐╨╛╤ב╨╡╤ג╨╕╤ג╤ל ╨ƒ╤א╨╕╨▒╨░╨╗╤ג╨╕╨║╤ד, ╨ƒ╤א╤ד╤ב╤ב╨╕╤מ, ╨נ╨▓╤ב╤ג╤א╨╕╤מ ╨╕ ╨ף╨╛╨╗╨╗╨░╨╜╨┤╨╕╤מ, ╤ח╤ג╨╛╨▒╤כ ╤ב╨╛╨╛╨▒╤י╨╕╤ג╤ל ╨╛ ╨┐╤א╨╕╨▒╤כ╤ג╨╕╨╕ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╤ב╨╛╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨░, ╨▓ ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╡ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨│╨╛ ╨▒╤כ╨╗ ╤ב╨░╨╝ ╤ז╨░╤א╤ל. ╨ע╨╡╨╣╨┤╨╡ ╨┐╨╛╤ב╨╡╤ג╨╕╨╗ ╤ג╨░╨║╨╢╨╡ ╨נ╨╜╨│╨╗╨╕╤מ, ╨│╨┤╨╡ ╤ב╨╛╨╛╨▒╤י╨╕╨╗ ╨║╨╛╤א╨╛╨╗╤מ ╨ע╨╕╨╗╤ל╨│╨╡╨╗╤ל╨╝╤ד III ╨╛ ╨▒╨╗╨╕╤ב╤ג╨░╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤╨╡ ╨▒╨╛╤ן╤א╨╕╨╜╨░ ╨נ.╨í. ╨¿╨╡╨╕╨╜╨░ ╨╜╨░╨┤ ╤ג╤ד╤א╨║╨░╨╝╨╕. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╕ ╨ñ. ╨¢╨╡╤ה╨╛╤א╤ג╨░ ╨▓ ╨╝╨░╤א╤ג╨╡ 1699 ╨│. ╨┐╤א╨╕╨╜╤ן╨╗ ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨¢╨╡╤ה╨╛╤א╤ג╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║ ╨╕ ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜ ╨▓ ╨▒╤א╨╕╨│╨░╨┤╨╕╤א-╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤כ. ╨ƒ╤א╨╕ ╤ד╤ח╤א╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤א╨╡╨│╤ד╨╗╤ן╤א╨╜╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕ ╤ד╨║╨░╨╖╨╛╨╝ ╨╛╤ג 11 ╨╕╤מ╨╜╤ן 1700 ╨│.

╨ƒ╨╡╤ג╤א I ┬½Γאª╤ד╨║╨░╨╖╨░╨╗ ╨╡╨╝╤ד ╨▒╤כ╤ג╤ל ╨▓ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨░╤ו ╨╕ ╨▓╨╡╨┤╨░╤ג╤ל ╨▓╤כ╨▒╨╛╤א╨╜╤כ╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨░ ╨░╨┤╨╝╨╕╤א╨░╨╗╨░ ╨ñ╤א╨░╨╜╤ז╨░ ╨»╨║╨╛╨▓╨╗╨╡╨▓╨╕╤ח╨░ ╨¢╨╡╤ה╨╛╤א╤ג╨░┬╗. ╨ע╨╡╨╣╨┤╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨┐╤א╨╕╨║╨░╨╖ ╤ב╤ה╨╛╤א╨╝╨╕╤א╨╛╨▓╨░╤ג╤ל ┬½╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛┬╗ (╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╤מ) ╨╕╨╖ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨¢╨╡╤ה╨╛╤א╤ג╨╛╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░, ╨┤╤א╨░╨│╤ד╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨▓╨╛╤ב╤ל╨╝╨╕ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╜╨░╨▒╤א╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╜╤כ╤ו ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓. ╨ת╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╤ד╤ן ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨▒╨╕╤ג╨▓╨╡ ╨┐╤א╨╕ ╨¥╨░╤א╨▓╨╡ (1700), ╨┐╨╛╨┐╨░╨╗ ╨▓ ╨┐╨╗╨╡╨╜ ╨║ ╤ט╨▓╨╡╨┤╨░╨╝ ╨╕ ╨╛╤ג╨▓╨╡╨╖╨╡╨╜ ╨▓ ╨í╤ג╨╛╨║╨│╨╛╨╗╤ל╨╝, ╨│╨┤╨╡ ╨┐╤א╨╛╨▒╤כ╨╗ ╨┤╨╛ 1710 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▒╤כ╨╗ ╨╛╨▒╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╤ט╨▓╨╡╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤ג╨░ ╨á╨╕╨│╨╕ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨░ ╨¥╨╕╨╗╤ל╤ב╨░ ╨í╤ג╤א╨╛╨╝╨▒╨╡╤א╨│╨░. ╨ƒ╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤א╨░╤י╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╤מ ╨▓ 1711 ╨│. ╤ב╨╜╨╛╨▓╨░ ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╕╨╗ ╨┤╨╕╨▓╨╕╨╖╨╕╤מ ╨╕ ╤ד╤ח╨░╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨╜╨╡╤ד╨┤╨░╤ח╨╜╨╛╨╝ ╨ƒ╤א╤ד╤ג╤ב╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨╡ (1711). ╨ƒ╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓ ╤ט╨▓╨╡╨┤╨╛╨▓ ╨▓ ╨ñ╨╕╨╜╨╗╤ן╨╜╨┤╨╕╨╕. 9 ╤ב╨╡╨╜╤ג╤ן╨▒╤א╤ן 1714 ╨│. ╨╜╨░╨│╤א╨░╨╢╨┤╨╡╨╜ ╨╛╤א╨┤╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨í╨▓. ╨נ╨╜╨┤╤א╨╡╤ן ╨ƒ╨╡╤א╨▓╨╛╨╖╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛. ╨ר╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╡╨╜ ╨┐╨╛ ╨╜╨░╨┐╨╕╤ב╨░╨╜╨╜╨╛╨╝╤ד ╨╕╨╝ ╨▓ 1698 ╨│. ┬½╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨╝╤ד ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╤ד┬╗, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╤ב╨▓╤ן╤ג╨╕╨╗ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╤ד I (╨╜╨░╨┐╨╡╤ח╨░╤ג╨░╨╜ ╨▓ 1841 ╨│.).

6 ╨»╨║╨╛╨▓ (╨פ╨░╨╜╨╕╤ם╨╗╤ל) ╨ע╨╕╨╗╨╕╨╝╨╛╨▓╨╕╤ח ╨ס╤א╤מ╤ב (1670Γאף1735) Γאף ╨╕╨╖ ╨┤╤א╨╡╨▓╨╜╨╡╨│╨╛ ╤ט╨╛╤ג╨╗╨░╨╜╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤א╨╛╨┤╨░, ╨┤╨░╨▓╤ט╨╡╨│╨╛ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨╜╨╡╤ב╨║╨╛╨╗╤ל╨║╨╛ ╨▓╤כ╨┤╨░╤מ╤י╨╕╤ו╤ב╤ן ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╨╡╨╣. ╨ע╨╝╨╡╤ב╤ג╨╡ ╤ב ╨▒╤א╨░╤ג╨╛╨╝ ╨á╨╛╨╝╨░╨╜╨╛╨╝ ╨▓ 1683 ╨│. ╨▓╤ב╤ג╤ד╨┐╨╕╨╗ ╨▓ ╤א╤ן╨┤╤כ ╤ז╨░╤א╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨╛╤ג╨╡╤ט╨╜╤כ╤ו. ╨ע ╨║╨╛╨╜╤ז╨╡ 1697 ╨│. ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨נ╨╝╤ב╤ג╨╡╤א╨┤╨░╨╝ ╨╖╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╝ ╨┐╨╛╤ב╨╛╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝ ╨╕, ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤א╤ן ╨╛╨▒╤י╨╡╨╝╤ד ╤ב ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨╝ I ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╤ד ╨║ ╨╜╨░╤ד╨║╨╡ ╨╕ ╤ב╨▓╨╛╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤ט╨╕╤א╨╜╤כ╨╝ ╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤ן╨╝, ╤ב╤ג╨░╨╗ ╨╜╨╡╤א╨░╨╖╨╗╤ד╤ח╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨┐╤ד╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╤ז╨░╤א╤ן ╨▓ ╨┐╤ד╤ג╨╡╤ט╨╡╤ב╤ג╨▓╨╕╤ן╤ו ╨╖╨░ ╨│╤א╨░╨╜╨╕╤ז╨╡╨╣. ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗.

7 ╨נ╨╜╨┤╤א╨╡╨╣ ╨נ╨╜╨┤╤א╨╡╨╡╨▓╨╕╤ח ╨ע╨╕╨╜╨╕╤ד╤ב (1641Γאף1717). ╨ƒ╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╤ו╨╛╤א╨╛╤ט╨╡╨╡ ╨╛╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡. ╨ר╨╝╤ן ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╡ ╤ב╤ג╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤ג╤ב╤ן ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╨╝ ╨▓ 1664 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╨▓╨╖╤ן╤ג ╨▓ ╨┐╨╛╤ב╨╛╨╗╤ל╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╤א╨╕╨║╨░╨╖ ╨┐╨╡╤א╨╡╨▓╨╛╨┤╤ח╨╕╨║╨╛╨╝ ╨│╨╛╨╗╨╗╨░╨╜╨┤╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ן╨╖╤כ╨║╨░. ╨¥╨░╨┐╨╕╤ב╨░╨╗ ╤ב╨╛╤ח╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛ ╨│╨╡╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╨╕, ╤ב╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╕╨╗ ╨│╨╡╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨░╤ג╨╗╨░╤ב ╨╕ ╤א╨░╨╖╤א╨░╨▒╨╛╤ג╨░╨╗ ╨┐╤א╨╛╨╡╨║╤ג ╨│╨░╨╗╨╡╤א ╤ה╨╗╨╛╤ג╨░. ╨ע 1674 ╨│. ╨ע╨╕╨╜╨╕╤ד╤ב ╨┐╨╛╨╢╨░╨╗╨╛╨▓╨░╨╜ ╨▓ ╨╝╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╡ ╨┤╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╨╡. ╨ע 1700 ╨│. ╨╛╨╜ ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨▓╨╛ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕, ╤ב╨╛ ╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ┬½╨╜╨░╨┤╨╖╨╕╤א╨░╤ג╨╡╨╗╤ן ╨░╤א╤ג╨╕╨╗╨╗╨╡╤א╨╕╨╕┬╗. ╨ץ╨│╨╛ ╤ב╤ג╨░╤א╨░╨╜╨╕╤ן╨╝╨╕ ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╤ב╤ג╤א╨╛╨╡╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨ƒ╤ד╤ט╨╡╤ח╨╜╨╛╨╝ ╨פ╨▓╨╛╤א╨╡ ┬½╨£╨╛╤ב╨║╨╛╨▓╤ב╨║╨░╤ן ╨┐╤ד╤ט╨║╨░╤א╤ב╨║╨░╤ן ╤ט╨║╨╛╨╗╨░┬╗. ╨í╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╜╨░╤ן ╨╕╨╝ ╨▒╨╛╨│╨░╤ג╨░╤ן, ╨┐╨╛ ╤ג╨╛╨╝╤ד ╨▓╤א╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕, ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨░ ╨╜╨░╤ד╤ח╨╜╤כ╤ו ╨║╨╜╨╕╨│ ╨┐╨╛ ╨┐╤א╨╕╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤מ ╤ז╨░╤א╤ן ╨▒╤כ╨╗╨░ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┤╨░╨╜╨░ ╨▓ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╤ד╤מ ╤ג╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓ ╨í╨░╨╜╨║╤ג-╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╨╡ ╨┐╤ד╨▒╨╗╨╕╤ח╨╜╤ד╤מ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╤ד (╨╜╤כ╨╜╨╡ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨░ ╨נ╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕ ╨╜╨░╤ד╨║).

8 ╨ס╨╛╤א╨╕╤ב ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨▓╨╕╤ח ╨¿╨╡╤א╨╡╨╝╨╡╤ג╨╡╨▓ (1652Γאף1719) Γאף ╨│╤א╨░╤ה, ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║. ╨ע╤כ╤ו╨╛╨┤╨╡╤ז ╨╕╨╖ ╤ב╤ג╨░╤א╨╕╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▒╨╛╤ן╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤א╨╛╨┤╨░. ╨ס╨╗╨╕╨╢╨░╨╣╤ט╨╕╨╣ ╤ב╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╨╕╨║ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I. ╨í 1665 ╨│. ╨╜╨░ ╤ב╨╗╤ד╨╢╨▒╨╡ ╨┐╤א╨╕ ╨┤╨▓╨╛╤א╨╡. ╨ס╤כ╨╗ ╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛╨┤╨╛╨╣ ╨▓ ╨ó╨░╨╝╨▒╨╛╨▓╨╡, ╤ב╤א╨░╨╢╨░╨╗╤ב╤ן ╤ב ╨║╤א╤כ╨╝╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╤ג╨░╤ג╨░╤א╨░╨╝╨╕. ╨í 1681 ╨│. Γאף ╨▒╨╛╤ן╤א╨╕╨╜. ╨ƒ╨╛╨┤╨┤╨╡╤א╨╢╨╕╨▓╨░╨╗ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I ╨▓ ╨╡╨│╨╛ ╨▒╨╛╤א╤ל╨▒╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ג╨╕╨▓ ╨í╨╛╤ה╤ל╨╕. ╨ú╤ח╨░╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨נ╨╖╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨░╤ו 1695Γאף1696 ╨│╨│. ╨ע 1697Γאף1699 ╨│╨│. ╨▓╨╛╨╖╨│╨╗╨░╨▓╨╗╤ן╨╗ ╨▓╨░╨╢╨╜╤כ╨╡ ╨┤╨╕╨┐╨╗╨╛╨╝╨░╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╡ ╨╝╨╕╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨▓ ╨á╨╡╤ח╤ל ╨ƒ╨╛╤ב╨┐╨╛╨╗╨╕╤ג╤ד╤מ, ╨נ╨▓╤ב╤ג╤א╨╕╤מ ╨╕ ╨ר╤ג╨░╨╗╨╕╤מ. ╨₧╨┤╨╕╨╜ ╨╕╨╖ ╨▓╤כ╨┤╨░╤מ╤י╨╕╤ו╤ב╤ן ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤ז╨╡╨▓, ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╤ו ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨í╨╡╨▓╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ 1700Γאף1721 ╨│╨│., ╨¿╨╡╤א╨╡╨╝╨╡╤ג╨╡╨▓ ╨▒╤כ╨╗ ╨╛╨┤╨╜╨╕╨╝ ╨╕╨╖ ╨╜╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤ו ╨┐╤א╨╕╨┤╨▓╨╛╤א╨╜╤כ╤ו, ╨║╤ג╨╛ ╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╤ב╤ן ╤ד╨▓╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I. ╨ע 1701 ╨│. ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗╤כ. ╨ע 1706 ╨│. ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╝ ╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╕ ╨▓╨╛╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╨│╤א╨░╤ה╤ב╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛. ╨ע ╤ג╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╨│╨╛╨┤╤ד ╨╢╨╡╤ב╤ג╨╛╨║╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨░╨▓╨╕╨╗ ╨▓╨╛╤ב╤ב╤ג╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨נ╤ב╤ג╤א╨░╤ו╨░╨╜╨╕. ╨ע ╨ƒ╨╛╨╗╤ג╨░╨▓╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ 1709 ╨│. ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╨┐╨╡╤ו╨╛╤ג╨╛╨╣. ╨¿╨╡╤א╨╡╨╝╨╡╤ג╨╡╨▓ ╤ב╤ג╨░╨╗ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ח╨╗╨╡╨╜╨╛╨╝ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤ב╤ב╨╕╨╕, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨╛╤ג╨║╨░╨╖╨░╨╗╤ב╤ן ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤ב╨░╤ג╤ל ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╜╤כ╨╣ ╨┐╤א╨╕╨│╨╛╨▓╨╛╤א ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨╡╤מ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨▓╨╕╤ח╤ד. ╨ס╤מ╤ב╤ג ╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗╨░ ╨¿╨╡╤א╨╡╨╝╨╡╤ג╨╡╨▓╨░ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤כ╤ט╨░╨╡╤ג╤ב╤ן ╨╜╨░ ╨┐╨░╤א╨░╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╡╤ב╤ג╨╜╨╕╤ז╨╡ ╨ƒ╨╛╨▒╨╡╨┤ ╨▓ ╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╕ ╨ף╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░.

9 ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א ╨פ╨░╨╜╨╕╨╗╨╛╨▓╨╕╤ח ╨£╨╡╨╜╤ט╨╕╨║╨╛╨▓ (1673Γאף1729) Γאף ╤ב╨▓╨╡╤ג╨╗╨╡╨╣╤ט╨╕╨╣ ╨║╨╜╤ן╨╖╤ל (1707), ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╕╤ב╤ב╨╕╨╝╤ד╤ב (1727), ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╣ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל. ╨ס╨╗╨╕╨╢╨░╨╣╤ט╨╕╨╣ ╨┤╤א╤ד╨│ ╨╕ ╤ב╨┐╨╛╨┤╨▓╨╕╨╢╨╜╨╕╨║ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I. ╨á╨╛╨┤╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓ ╤ב╨╡╨╝╤ל╨╡ ╨┐╤א╨╕╨┤╨▓╨╛╤א╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤מ╤ו╨░, ╨▓ ╨┤╨╡╤ג╤ב╤ג╨▓╨╡ ╨▒╤כ╨╗ ╨▓╨╖╤ן╤ג ╨▓ ╤ד╤ב╨╗╤ד╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨ñ. ╨¢╨╡╤ה╨╛╤א╤ג╤ד. ╨ע 1686 ╨│. ╤ב╤ג╨░╨╗ ╨┤╨╡╨╜╤י╨╕╨║╨╛╨╝ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I. ╨ƒ╨╛╤ב╤ג╨╛╤ן╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╨╗╤ב╤ן ╨┐╤א╨╕ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╨╛╨╝ ╤ז╨░╤א╨╡. ╨ע 1693 ╨│. Γאף ╨▒╨╛╨╝╨▒╨░╤א╨┤╨╕╤א ╨ƒ╤א╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╗╨║╨░. ╨ú╤ח╨░╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨נ╨╖╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╤ו ╨┐╨╛╤ו╨╛╨┤╨░╤ו 1695Γאף1696 ╨│╨│., ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤ב╨╛╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╡ 1697Γאף1698 ╨│╨│., ╨í╨╡╨▓╨╡╤א╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡ 1700Γאף1721 ╨│╨│. ╨ƒ╨╛╤ב╨╗╨╡ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╕ ╨¢╨╡╤ה╨╛╤א╤ג╨░ ╨▓ 1699 ╨│. ╤ב╤ג╨░╨╗ ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╤א╨╕╨▒╨╗╨╕╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╨╝ ╤ב╨╛╨▓╨╡╤ג╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╤ז╨░╤א╤ן. ╨ע 1702 ╨│. ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜ ╨║╨╛╨╝╨╡╨╜╨┤╨░╨╜╤ג╨╛╨╝ ╨¥╨╛╤ג╨╡╨▒╤ד╤א╨│╨░, ╨▓╨╛╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╨│╤א╨░╤ה╤ב╨║╨╛╨╡ ╨┤╨╛╤ב╤ג╨╛╨╕╨╜╤ב╤ג╨▓╨╛. ╨ע 1703 ╨│. ╤ב╤ג╨░╨╗ ╨│╤ד╨▒╨╡╤א╨╜╨░╤ג╨╛╤א╨╛╨╝ ╨ר╨╜╨│╨╡╤א╨╝╨░╨╜╨╗╨░╨╜╨┤╨╕╨╕, ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤ב╤ן ╤ב╤ג╤א╨╛╨╕╤ג╨╡╨╗╤ל╤ב╤ג╨▓╨╛╨╝ ╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╨░ ╨╕ ╨ת╤א╨╛╨╜╤ט╤ג╨░╨┤╤ג╨░. ╨ע 1704 ╨│. ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╤ח╨╕╨╜ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤א╨░. ╨ע 1705Γאף1706 ╨│╨│. ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░╨╝╨╕, ╨┤╨╡╨╣╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨▓╤ט╨╕╨╝╨╕ ╨▓ ╨¢╨╕╤ג╨▓╨╡ ╨╕ ╨ס╨╡╨╗╨╛╤א╤ד╤ב╤ב╨╕╨╕. ╨ע ╤ו╨╛╨┤╨╡ ╨ƒ╨╛╨╗╤ג╨░╨▓╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╤ב╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤ן ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╗╨╡╨▓╤כ╨╝ ╤ה╨╗╨░╨╜╨│╨╛╨╝ ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╤ו ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║, ╨▒╤כ╨╗ ╨┐╤א╨╛╨╕╨╖╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╤ה╨╡╨╗╤ל╨┤╨╝╨░╤א╤ט╨░╨╗╤כ. ╨ע 1709Γאף1713 ╨│╨│. ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╗ ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤ב╨║╨░╨╝╨╕ ╨▓ ╨ƒ╨╛╨╗╤ל╤ט╨╡, ╨ת╤ד╤א╨╗╤ן╨╜╨┤╨╕╨╕, ╨ƒ╨╛╨╝╨╡╤א╨░╨╜╨╕╨╕, ╨ף╨╛╨╗╤ל╤ט╤ג╨╡╨╣╨╜╨╡. ╨í 1714 ╨│. ╤ד╨┐╤א╨░╨▓╨╗╤ן╨╗ ╨ƒ╤א╨╕╨▒╨░╨╗╤ג╨╕╨║╨╛╨╣, ╨╛╤ב╤ג╨░╨▓╨░╤ן╤ב╤ל ╤ב╨░╨╜╨║╤ג-╨┐╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╤ב╨║╨╕╨╝ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗-╨│╤ד╨▒╨╡╤א╨╜╨░╤ג╨╛╤א╨╛╨╝. ╨₧╤ג╨║╤א╤כ╤ג╨╛ ╤א╨░╨╖╨▓╨╛╤א╨╛╨▓╤כ╨▓╨░╨╗ ╨║╨░╨╖╨╜╤ד ╨╕ ╨│╤א╨░╨▒╨╕╨╗ ╨│╨╛╤ב╤ד╨┤╨░╤א╤ב╤ג╨▓╨╛, ╨╖╨░ ╤ח╤ג╨╛ ╨▓ 1714 ╨│. ╨╜╨░╤ו╨╛╨┤╨╕╨╗╤ב╤ן ╨┐╨╛╨┤ ╤ב╨╗╨╡╨┤╤ב╤ג╨▓╨╕╨╡╨╝. ╨º╤ג╨╛╨▒╤כ ╨╕╨╖╨▒╨╡╨╢╨░╤ג╤ל ╨╜╨░╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╕╤ן, ╨╕╤ב╨┐╨╛╨╗╤ל╨╖╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╢╨╡╨╜╤ד ╤ז╨░╤א╤ן ╨ץ╨║╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨╜╤ד, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨░╤ן ╨▓╨╗╨╕╤ן╨╗╨░ ╨╜╨░ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I, ╨▓ ╤ב╨╛╨▒╤ב╤ג╨▓╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╨╜╤ג╨╡╤א╨╡╤ב╨░╤ו. ╨ע 1825 ╨│. ╨┐╨╛╤ב╨╗╨╡ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╕ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨▓╨╛╨╖╨▓╨╡╨╗ ╨╡╨╡ ╨╜╨░ ╤א╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╕╨╣ ╨┐╤א╨╡╤ב╤ג╨╛╨╗. ╨ס╨╡╨╖╤א╨░╨╖╨┤╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛ ╨┐╤א╨░╨▓╨╕╨╗ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╡╨╣ ╨▓╨┐╨╗╨╛╤ג╤ל ╨┤╨╛ ╤ב╨╝╨╡╤א╤ג╨╕ ╨ץ╨║╨░╤ג╨╡╤א╨╕╨╜╤כ I ╨▓ 1727 ╨│. ╨ק╨░╤ג╨╡╨╝ ╨╛╨▒╤א╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨╝╨░╨╗╨╛╨╗╨╡╤ג╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤א╨░╤ג╨╛╤א╨░ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ II ╤ב╨╛ ╤ב╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨┤╨╛╤ח╨╡╤א╤ל╤מ ╨£╨░╤א╨╕╨╡╨╣, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨▓ ╤ב╨╡╨╜╤ג╤ן╨▒╤א╨╡ ╨▒╤כ╨╗ ╤ב╨▓╨╡╤א╨│╨╜╤ד╤ג ╨│╤א╤ד╨┐╨┐╨╕╤א╨╛╨▓╨║╨╛╨╣ ╨║╨╜╤ן╨╖╨╡╨╣ ╨פ╨╛╨╗╨│╨╛╤א╤ד╨║╨╕╤ו ╨╕ ╨ף╨╛╨╗╨╕╤ז╤כ╨╜╤כ╤ו. ╨ע╤ב╨╡ ╨╕╨╝╤ד╤י╨╡╤ב╤ג╨▓╨╛ ╨£╨╡╨╜╤ט╨╕╨║╨╛╨▓╨░ ╨▒╤כ╨╗╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ה╨╕╤ב╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╛, ╨░ ╤ב╨░╨╝ ╨╛╨╜ ╨▓╨╝╨╡╤ב╤ג╨╡ ╤ב ╤ב╨╡╨╝╤ל╨╡╨╣ ╤ב╨╛╤ב╨╗╨░╨╜ ╨▓ ╨ס╨╡╤א╨╡╨╖╨╛╨▓ (╨╜╤כ╨╜╨╡ ╨ס╨╡╤א╨╡╨╖╨╛╨▓╨╛ ╨ó╤מ╨╝╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╛╨▒╨╗╨░╤ב╤ג╨╕), ╨│╨┤╨╡ ╨╕ ╤ד╨╝╨╡╤א.

10 ╨ƒ╨░╨▓╨╡╨╗ ╨₧╤ב╨╕╨┐╨╛╨▓╨╕╤ח ╨ס╨╛╨▒╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ (1832Γאף1905) Γאף ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗ ╨╛╤ג ╨╕╨╜╤ה╨░╨╜╤ג╨╡╤א╨╕╨╕, ╤ב╨╡╨╜╨░╤ג╨╛╤א. ╨₧╨▒╤א╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤ד╤ח╨╕╨╗ ╨▓ ╨ƒ╨╛╨╗╨╛╤ז╨║╨╛╨╝ ╨║╨░╨┤╨╡╤ג╤ב╨║╨╛╨╝ ╨║╨╛╤א╨┐╤ד╤ב╨╡, ╨▓ ╨פ╨▓╨╛╤א╤ן╨╜╤ב╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╗╨║╤ד ╨╕ ╨▓ ╨¥╨╕╨║╨╛╨╗╨░╨╡╨▓╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░. ╨ú╤ח╨░╤ב╤ג╨▓╨╛╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨┐╨░╨╜╨╕╨╕ 1853 ╨│. ╨╜╨░ ╨פ╤ד╨╜╨░╨╣╤ב╨║╨╛╨╝ ╤ג╨╡╨░╤ג╤א╨╡. ╨ע 1860Γאף1875 ╨│╨│. ╤ב╨╗╤ד╨╢╨╕╨╗ ╨╜╨░ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╨╛╤ב╤ג╤ן╤ו ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨╕ ╨▓ 1875 ╨│., ╨▓ ╤ח╨╕╨╜╨╡ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨╝╨░╨╣╨╛╤א╨░, ╨▒╤כ╨╗ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜ ╨╜╨░╤ח╨░╨╗╤ל╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤מ╤א╨╕╨┤╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕, ╨▓╨╛ ╨│╨╗╨░╨▓╨╡ ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨╛╤ן╨╗ ╨┤╨╛ 1897 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓ ╤ח╨╕╨╜╨╡ ╤ד╨╢╨╡ ╨│╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╨░ ╨╛╤ג ╨╕╨╜╤ה╨░╨╜╤ג╨╡╤א╨╕╨╕ ╨▒╤כ╨╗ ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ח╨╡╨╜ ╤ב╨╡╨╜╨░╤ג╨╛╤א╨╛╨╝. ╨ƒ╤א╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨╗ ╨┤╨╡╤ן╤ג╨╡╨╗╤ל╨╜╨╛╨╡ ╤ד╤ח╨░╤ב╤ג╨╕╨╡ ╨▓ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣, ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╨░╤ג╤ד╤א╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╨╝╨╡╤ב╤ג╨╕╨╗ ╤א╤ן╨┤ ╤ב╤ג╨░╤ג╨╡╨╣ ╨▓ ┬½╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╤ב╨▒╨╛╤א╨╜╨╕╨║╨╡┬╗ ╨╕ ┬½╨á╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╤ב╤ג╨░╤א╨╕╨╜╨╡┬╗. ╨נ╨▓╤ג╨╛╤א ╤א╤ן╨┤╨░ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨│╨╡╨╛╨│╤א╨░╤ה╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╨╛╨▒╨╖╨╛╤א╨╛╨▓, ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓: ╨╗╨╡╨╣╨▒-╨│╨▓╨░╤א╨┤╨╕╨╕ ╨ƒ╤א╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛, ╨╗╨╡╨╣╨▒╨│╨▓╨░╤א╨┤╨╕╨╕ ╨ú╨╗╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨ץ╨╡ ╨ע╨╡╨╗╨╕╤ח╨╡╤ב╤ג╨▓╨░ ╨╕ 13-╨│╨╛ ╨╗╨╡╨╣╨▒-╨│╤א╨╡╨╜╨░╨┤╨╡╤א╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨¡╤א╨╕╨▓╨░╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛. ╨¥╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤ב╤ג╨╜╤כ╨╣ ╤ג╤א╤ד╨┤ Γאף ┬½╨ƒ╤א╨╛╨╕╤ב╤ו╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤א╨╛╤ז╨╡╤ב╤ב╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╤ד╤ב╤ג╨░╨▓╤ד ╨▓╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╛╨╝╤ד. 1716 ╨│.┬╗.

11 ╨ó. ╨¿╨╛╤א╨╕╨╜╨░. ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╡ ╨░╤א╤ג╨╕╨║╤ד╨╗╤כ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ I. ╨£., 1940. ╨í. 15.

12 ╨ƒ. ╨ס╨╛╨▒╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╣. ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╡ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤כ ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨░ ╨ע╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╤א╤ד╨║╨╛╨┐╨╕╤ב╨╜╤כ╤ו ╨╕ ╨┐╨╡╤א╨╡╨┐╨╡╤ח╨░╤ג╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן╤ו. ╨ƒ╨╛╨╗╨╜╨╛╨╡ ╤ב╨╛╨▒╤א╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨ר╨╝╨┐╨╡╤א╨╕╨╕. ╨í╨ƒ╨▒., 1830. ╨ó.V. ╨í. 77.

13 ╨נ╨╗╨╡╨║╤ב╨░╨╜╨┤╤א ╨í╨╡╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨╕╤ח ╨¢╨░╤ז╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ (1850Γאף?). ╨á╨╛╨┤╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓ ╨ó╨╕╤ה╨╗╨╕╤ב╨╡. ╨ú╤ח╨╕╨╗╤ב╤ן ╨▓ 3-╨╣ ╨í╨░╨╜╨║╤ג╨ƒ╨╡╤ג╨╡╤א╨▒╤ד╤א╨│╤ב╨║╨╛╨╣ ╨│╨╕╨╝╨╜╨░╨╖╨╕╨╕. ╨ƒ╤א╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╕╨╗ ╨╛╨▒╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨»╤א╨╛╤ב╨╗╨░╨▓╤ב╨║╨╛╨╣ ╨│╤ד╨▒╨╡╤א╨╜╨╕╨╕. ╨ע ╤ם╤ג╨╛ ╨▓╤א╨╡╨╝╤ן ╨╛╨╜ ╨┐╤א╨╛╨╢╨╕╨▓╨░╨╗ ╨▓ ╨í╨┐╨░╤ב╨╛-╨ƒ╤א╨╡╨╛╨▒╤א╨░╨╢╨╡╨╜╤ב╨║╨╛╨╝ ╨╝╨╛╨╜╨░╤ב╤ג╤כ╤א╨╡ ╤ד ╤ב╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨┤╤ן╨┤╨╕ ╨░╤א╤ו╨╕╨╡╨┐╨╕╤ב╨║╨╛╨┐╨░ ╨¥╨╕╨╗╨░. ╨ú╤ב╨╡╤א╨┤╨╜╨╛ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╤ב╤ן ╨╕╨╖╤ד╤ח╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╨╜╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╜╤כ╤ו ╤ן╨╖╤כ╨║╨╛╨▓. ╨í╨╛╤ג╤א╤ד╨┤╨╜╨╕╤ח╨░╨╗ ╨▓ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╤ו ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן╤ו ┬½╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╤כ╨╣ ╤ב╨▒╨╛╤א╨╜╨╕╨║┬╗, ┬½╨á╤ד╤ב╤ב╨║╨░╤ן ╤ב╤ג╨░╤א╨╕╨╜╨░┬╗. ╨ƒ╤א╨╛╤ה╨╡╤ב╤ב╨╕╨╛╨╜╨░╨╗-╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╨│╤א╨░╤ה. ╨ע 1879Γאף1880 ╨│╨│. ╨╛╨╜ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤ג╨╛╨▓╨╕╨╗ ╨║ ╨┐╨╡╤ח╨░╤ג╨╕ ╨╕ ╨┐╤א╨╛╨║╨╛╤א╤א╨╡╨║╤ג╨╕╤א╨╛╨▓╨░╨╗ ╤ב╨╕╤ב╤ג╨╡╨╝╨░╤ג╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨║╨░╤ג╨░╨╗╨╛╨│ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╕ ╨ף╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░, ╨▓ 1883 ╨│. Γאף ╤ב╨┐╤א╨░╨▓╨╛╤ח╨╜╤ד╤מ ╨║╨╜╨╕╨│╤ד ╨┐╨╛ ╤ו╤א╨╛╨╜╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╕ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╨╕. ╨¡╤ג╨╛╤ג ╤ג╤א╤ד╨┤ ╤ן╨▓╨╗╤ן╨╗╤ב╤ן ╨┐╨╡╤א╨▓╤כ╨╝ ╨╛╨┐╤כ╤ג╨╛╨╝ ╨▓ ╤א╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨╕╨╜╨╛╤ב╤ג╤א╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╕╤ג╨╡╤א╨░╤ג╤ד╤א╨╡, ╨║╨╛╤ג╨╛╤א╤כ╨╣ ╨┤╨░╨▓╨░╨╗ ╨┐╨╛╨╗╨╜╤כ╨╣ ╤ו╤א╨╛╨╜╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╕╨╣ ╨╛╨▒╨╖╨╛╤א ╨▓╤ב╨╡╤ו ╨▓╨╛╨╣╨╜ ╨╖╨░ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╡╤א╨╕╨╛╨┤. ╨í 1900 ╨│. ╨¢╨░╤ז╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨▒╤כ╨╗ ╨╖╨░╨▓╨╡╨┤╤ד╤מ╤י╨╕╨╝ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╛╨╣ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨ף╨╗╨░╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨á╤ד╤ב╤ב╨║╨╛╨╣ ╨░╤א╨╝╨╕╨╕.

14 ╨ע╨╛╨╕╨╜╤ב╨║╨╕╨╣ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓ 1719 ╨│. ╨╕╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╤ן ╤ו╤א╨░╨╜╨╕╤ג╤ב╤ן ╨▓ ╤ה╨╛╨╜╨┤╨░╤ו ╨ע╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕╤ב╤ג╨╛╤א╨╕╤ח╨╡╤ב╨║╨╛╨╣ ╨▒╨╕╨▒╨╗╨╕╨╛╤ג╨╡╨║╨╕ ╨ף╨╡╨╜╨╡╤א╨░╨╗╤ל╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ט╤ג╨░╨▒╨░ ╨ע╨╛╨╛╤א╤ד╨╢╨╡╨╜╨╜╤כ╤ו ╨í╨╕╨╗ ╨á╨╛╤ב╤ב╨╕╨╣╤ב╨║╨╛╨╣ ╨ñ╨╡╨┤╨╡╤א╨░╤ז╨╕╨╕ (╨╕╨╜╨▓. Γהצ 16495).

15 ╨ƒ╨╛╨┤╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║ ╨ת╨░╤ט╨╡╤א╨╕╨╜╨╕╨╜╨╛╨▓. ╨ƒ╨╡╤ג╤א╨╛╨▓╤ב╨║╨╕╨╣ ╨ú╤ב╤ג╨░╨▓. ╨í╨ƒ╨▒., 1898. ╨í. 1.

16 ╨ƒ╨╕╤ג╨░ Γאף ╨║╤א╤ד╨│╨╗╨░╤ן, ╨┐╨╗╨╛╤ב╨║╨░╤ן ╨┐╤א╨╡╤ב╨╜╨░╤ן ╨╗╨╡╨┐╨╡╤ט╨║╨░.

17 ╨ñ╤ד╨╜╤ג = 0,45 ╨║╨│. ╨º╨░╤א╨║╨░ = 0,01 ╨▓╨╡╨┤╤א╨░ = 2 ╤ט╨║╨░╨╗╨╕╨║╨░ = 0,12 ╨╗╨╕╤ג╤א╨░. ╨ף╨░╤א╨╜╨╡╤ז = 1,8 ╤ח╨╡╤ג╨▓╨╡╤א╨╕╨║╨░ = 3,28 ╨╗╨╕╤ג╤א╨░.

╨ת╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤ג╨░╤א╨╕╨╕