И.А. Сергиевский (Москва) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ (КАЗЕННОЕ И ЧАСТНОЕ) ПРИ ОСВОЕНИИ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Управление культуры Минобороны России Российская Академия ракетных и артиллерийских наук Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи

Часть VСанкт-Петербург

©ВИМАИВиВС, 2016

©Коллектив авторов, 2016

© СПбГУПТД, 2016

Первая мировая война явилась одним из центральных событий начала XX в. Ее затяжной характер и огромные масштабы превзошли ожидания военных и государственных деятелей. В ходе боевых действий произошла невиданная ранее милитаризация экономики и общества. Возросшие потребности армий воюющих стран потребовали не только расширения военных производств, но и включения в работу на нужды фронта гражданской промышленности. «В результате массового привлечения промышленных предприятий для производства военной продукции в промышленности произошли структурные сдвиги в смысле изменения соотношения отдельных отраслей индустрии. Во время войны центр тяжести был перенесен на отрасли промышленности, изготовлявшие предметы военного снабжения»1, – утверждал исследователь-экономист Г.И. Шигалин.

Экономика Российской империи к началу Первой мировой войны носила аграрный характер. Следуя «прусскому пути» развития капитализма, основные индустриальные предприятия находились в государственной собственности. Государству принадлежал приоритет в развитии промышленности, частные заводы играли меньшую роль в производстве, в том числе и в военной отрасли.

К 1917 г. из 2290 промышленных предприятий Российской империи к выполнению военных заказов было привлечено 1800 учреждений, из которых 1196 предприятий до начала боевых действий выпускали исключительно гражданскую продукцию2. Таким образом, государство в условиях войны было вынуждено задействовать для нужд армии максимально возможные материальные и трудовые ресурсы.

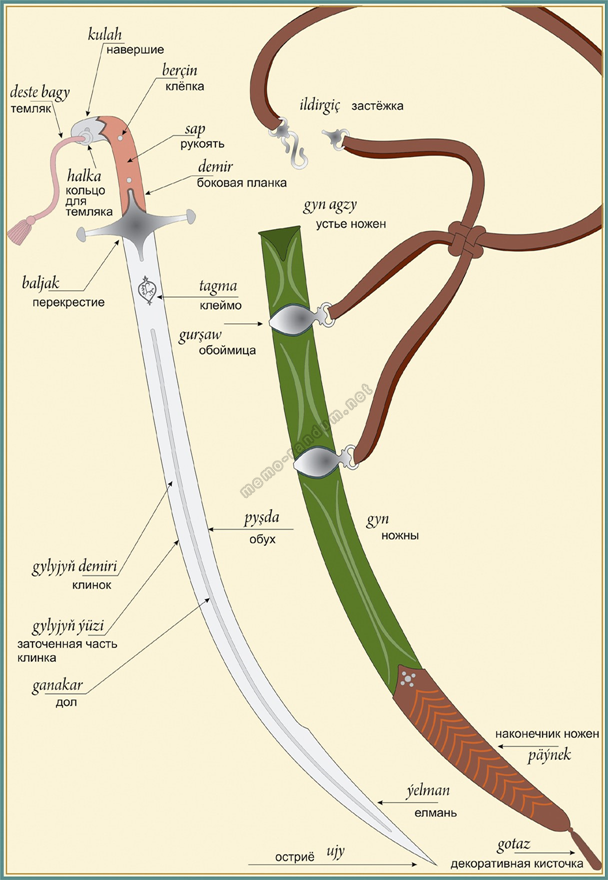

Изготовление отдельных видов военной продукции, такой как интендантское и инженерное имущество, а также холодное оружие, не вызывало затруднений, так как частная промышленность быстро перестроилась на военный лад. В то же время часть оборонной продукции (артиллерийские системы, боеприпасы, стрелковое оружие, пороха и т. д.) была технологически сложна для частного производства, поэтому данные изделия производились специализированными казенными заводами.

Дистанционные трубки и взрыватели, которые служили для воспламенения разрывного заряда в шрапнели и гранатах (бомбах) в определенное время, изготавливались на специальных казенных предприятиях – трубочных заводах. К началу XX в. трубочное дело в Российской империи считалось относительно молодым по сравнению с другими военными производствами. Трубочные военные заводы стояли обособленно от других военных заводов и требовали специального высокоточного оборудования и квалифицированного персонала. Специфична была и методика массового точечного производства, которой, к примеру, не отличалась гражданская промышленность.

Тем не менее, несмотря на сложность трубочного производства, в период боевых действий Первой мировой войны наряды на изготовление дистанционных трубок и взрывателей были даны не только казенным, но и частным заводам. В период, предшествующий войне, Главное артиллерийское управление (ГАУ) с недоверием относилось к размещению государственных заказов в частных производствах. Причиной служило крайне медленное изготовление ими предметов военного назначения и несоблюдение заданных технических условий на них3. Несмотря на то, что в распоряжении артиллерийского ведомства находились Петроградский и Самарский трубочные заводы, а в 1915 г. началось строительство Пензенского трубочного завода, военное министерство было вынуждено пойти на сотрудничество с частными заводами.

Частные предприятия стремились взять на себя как можно больший заказ, не учитывая своих производственных возмож ностей. Одним из таких непрофильных исполнителей военного заказа на взрыватели стал Невьянский завод, расположенный в одноименном городе на Урале. В мае 1915 г. Невьянскому горнопромышленному акционерному обществу было предложено изготовить для артиллерийского ведомства «500 тыс. штук взрывателей класса 4ГТ по цене 11 руб. 65 коп.»4, на что было получено Высочайшее разрешение. Уже в июне завод сообщал, что «получив только что сведения из Америки о возможных сроках отправки станков, необходимых для фабрикации взрывателей, выяснилось, что мы можем при увеличенном оборудовании изготовить до 1 млн шт. взрывателей к концу декабря 1916 г.»5.

Интересно, однако, было бы сравнить эту цифру с реально изготовленным количеством взрывателей на других заводах. К примеру, за этот же период Петроградским трубочным заводом было изготовлено 945 тыс. взрывателей, что составляет даже меньшее количество6. А ведь Петроградский завод являлся основополагающим предприятием трубочной отрасли и был наиболее подготовлен к данному виду производства. Таким образом, можно сделать вывод, что Невьянский завод взял для себя непосильную ношу.

Тем не менее, военный заказ был выдан. Заведующий артиллерийскими приемками генерал-майор Л.В. Вальтер отмечал: «так как в настоящее время взрыватели заказаны 11-ти частным заводам, кроме технических артиллерийских заведений, то, казалось бы, что в случае необходимости усиления производства взрывателей практичнее было бы выполнять это увеличением заказов тем же заводам, передавая им в случае надобности механические средства неиспользованных заводов, чем постройкой все новых и новых заводов»7. Технически было бы проще отдать изготовление взрывателей передовым частным заводам, таким как Путиловский или заводам горного ведомства, специализирующимся на изготовлении снарядов. Но Военным министерством было принято решение не ставить изготовление взрывателей и дистанционных трубок в зависимость от изготовления снарядов, что подразумевало их раздельное производство8. Следовательно, ГАУ было вынуждено отдать заказы на военную продукцию большому количеству частных предприятий.

Первая проблема, с которой столкнулись военные производства, – это обеспечение сырьем. Особенно остро стоял вопрос с металлом. «В 1915 г. производство по чугуну сократилось на 20,4 %, а готовых железа и стали на 16,9 %. 1915 год был единственно “тяжелым” для добычи металла, поэтому еще в начале года заводы выдавали его только тем потребителям, которые работали на оборону»9, – указывает исследователь экономики России в годы Первой мировой войны А.Л. Сидоров. С нехваткой сырья сталкивались как государственные, так и частные производители. Артиллерийский комитет (Артком) в январе 1915 г. дал указание Самарскому трубочному заводу заменить цинк на луженое железо (железо, покрытое тонким защитным слоем олова. – И. С.) при изготовлении коробок для укупорки трубок10, а в марте Артком принял решение об отпуске на этом заводе неприкосновенного запаса алюминия11.

Так и Невьянский завод 13 января 1916 г. сообщал в ГАУ, что завод «испытывает ныне острую нужду в быстрорежущей самозакальной стали для изготовления инструмента, связанного с производством взрывателей» и потребовал 720 пудов (около 12 тонн. – И. С.) быстрорежущей и инструментальной стали12. ГАУ в ответ сообщило, что не имеет необходимого количества стали, и предложило обращаться в Петроградский Комитет по снабжению заводов металлами заграничного производства13.

Первая мировая война поставила промышленность Российской империи в затруднительное положение, особенно в вопросе производства оборудования и станков. В высокоточных производствах, таких как машиностроение и станкостроение, ситуация была наиболее тяжелой. Россия напрямую зависела от поставок высокотехнологического оборудования из стран Западной Европы и США. Исследователь военной экономики Г.И. Шигалин указывал на «значительную зависимость (российской военной промышленности. – И. С.) от иностранного капитала, главным образом французского, бельгийского, английского и германского. Из-за границы она получала сложные детали, оптику, некоторые материалы. Станки и инструменты тоже были почти сплошь иностранного происхождения»14.

К примеру, 23 сентября 1915 г. руководством строящегося Пензенского трубочного завода было принято решение о закупке пяти самоточных станков на заводе Рида (США) на общую сумму 8000 руб., не считая расходов на транспортировку до Пензы. Отмечалась «спешная надобность в означенных стан ках и невозможность приобрести их от других фирм»15. Невьянский завод при получении военного заказа на 500 тыс. взрывателей также информирует ГАУ, что готов приступить к работе, так как «были получены необходимые сведения из Америки о возможных сроках отправки станков, необходимых для фабрикации взрывателей»16. Этот факт демонстрирует полную зависимость отечественных заводов от импорта иностранного оборудования в начале XX в.

В годы войны к работе по изготовлению взрывателей и дистанционных трубок подключались и различные общественные организации Российской империи, такие как: военно-промышленные комитеты, Всероссийский земский союз, Всероссийский союз городов и прочие. ГАУ целенаправленно требовало от руководства казенных заводов налаживать контакты с представителями этих общественных организаций, о чем свидетельствует письмо начальника Самарского трубочного завода председателю Всероссийского земского союза (ВЗС) в Петроград от 1 августа 1915 г.: «Главное артиллерийское управление, по приказанию помощника военного министра, предписало мне (предписание за № 61694) войти в соглашение с ВЗС по вопросам об изготовлении союзом тех частей дистанционных трубок и капсюльных втулок, которые союз изготовить может и которые заводу необходимы для увеличения его производительности»17.

В то же время не все предприниматели оказывали содействие предприятиям, работающим на нужды фронта. К примеру, в октябре 1916 г. старший артиллерийский приемщик генералмайор Н.Н. Крыжановский после инспектирования частного завода Беккера сообщил в ГАУ о том, что завод при изготовлении взрывателей пользуется электричеством от Общества Электрического освещения, которое периодически отключает электроэнергию. Генерал просил артиллерийское ведомство разобраться в данном вопросе, так как задержки пагубным образом влияют на производство18.

Нехватка ресурсов сильно отражалась не только на производстве, но и на испытании и приемке готовой продукции. Появилась тенденция к упрощению и ускорению ввода в строй произведенных трубок и взрывателей. Так, начальник артиллерийского полигона вблизи Петрограда предлагал проводить испытания 22-секундных алюминиевых трубок и капсюльных втулок в количестве 12 выстрелов, а не 25 как раньше. Подчеркивалась возможность таких изменений ввиду стабильного качества продукции, которая изготавливалась на Самарском и Петроградском трубочных заводах19.

Для строгого контроля технологии производства и качества продукции к частным заводам были представлены приемщики ГАУ. Военная приемка ГАУ в 1915 г. насчитывала лишь 45 штатных работников, поэтому к делу контроля качества были привлечены офицеры всего артиллерийского ведомства. В августе 1915 г. ГАУ обратилось к начальнику Самарского трубочного завода с просьбой прикомандировать к местному частному заводу «Томас Фирт и сыновья» «кого-либо из чинов завода (Самарского трубочного. – И. С.) для назначения уполномоченным военного ведомства… для надзора за своевременным и качественным выполнением названными заводами заказов военного ведомства»20. В это же время Невьянский завод ходатайствовал «о назначении приемщика, дабы совместно можно было выяснить и заранее устранить все могущие впоследствии возникнуть трудности в процессе производства»21. С этой целью на Урал прибыл прапорщик А.Л. Вальберг22.

Безусловно, один офицер не мог контролировать весь производственный процесс на предприятии, поэтому ему приходилось брать на временные работы технических специалистов. Так, на заводе Беккера генерал Н.Н. Крыжановский требовал у ГАУ выделения средств для «найма 2 старших браковщиков с жалованием по 85 рублей в месяц и до 35 младших браковщиков по 50 рублей в месяц на 3–10 месяцев»23. Отметим, что командировки представителей ГАУ (для реквизиции, контроля заказов, освоения производства) отрывали инженерный состав от исполнения своих непосредственных служебных обязанностей, «обессиливая и без того бедный штат технического персонала»24.

Изготовление дистанционных трубок и взрывателей являлось технологически сложным процессом, наглядно демонстрирующим уровень качества производственных работ на гражданских предприятиях. Критическим параметром являлось соблюдение точности выполнения норм допусков на детали изделий. Видный деятель артиллерийского производства генерал Е.З. Барсуков указывал: «Не только простые рабочие, но мастера и даже большая часть инженеров гражданской промышленности в на чале своей работы на оборону не представляли себе необходимость считаться с какой-то «тысячной дюйма», а тем более с ее долями»25. Младший артиллерийский приемщик А.Л. Вальбер также сообщал, что Невьянский завод просит увеличить допуски на производство взрывателей26.

Несмотря на принятые меры, гражданские заводы с трудом справлялись с освоением выданных им военных заказов. Невьянский завод к концу 1916 г. смог изготовить лишь опытную партию взрывателей. При ее испытании на артиллерийском полигоне вблизи Петрограда, начальник полигона доносил в ГАУ: «вследствие неудовлетворительного результата испытания взрывателей в холостой сборке, испытание взрывателей в снаряженном виде не производить»27. Некачественное изготовление взрывателей влекло за собой преждевременные разрывы фугасных снарядов в канале орудий, что приводило к несчастным случаям с расчетом орудия. Таким образом, предпринятые военным ведомством меры не смогли стимулировать изготовление военной продукции на частных заводах.

К концу войны подавляющее большинство гражданских заводов не смогли ни освоить, ни справиться с изготовлением предметов военного назначения. К примеру, завод Михельсона (г. Москва) из взятого на себя в 1915 г. заказа на 2,5 млн. дистанционных взрывателей смог изготовить к концу войны лишь 71 тыс. единиц28. А Невьянский завод к этому времени из 1 млн. спланированных взрывателей изготовил только 187 тыс. штук.

Обратная картина отмечалась на казенных предприятиях. Петроградский трубочный завод должен был по первоначальному довоенному плану за период 1914–1917 гг. изготовить 374 тыс. взрывателей, но в связи с мобилизационными мероприятиями им было изготовлено 2,5 млн. взрывателей, то есть почти в семь раз больше29. Самарский трубочный завод в ходе войны смог увеличить выпуск дистанционных трубок «до 15 тыс. в день к концу 1915 г. и до 20 тыс. в день к середине 1916 г.»30. В сентябре 1916 г. Селиверстовский отдел еще строящегося Пензенского трубочного завода выпускал уже 2–2,5 тыс. латунных дистанционных трубок в сутки при работе в две смены31.

В ходе инспектирования в августе 1917 г. Невьянского завода старший техник Ижевского оружейного и сталеделательного завода полковник А.В. Тарновский выявил следующие недостатки:

1) малый масштаб производства; 2) неравномерность изготовления деталей, отдельные мастерские задерживают производство; 3) нехватка ресурсов, в частности, стали; 4) неопытность низшего технического персонала (мастера и их помощники) при хорошем оборудовании и многочисленном высшем техническом персонале; 5) на производстве занято только 3400 рабочих (из них 40 % – женщины). А.В. Тарновский резюмировал, что «технически завод может существовать, но справится ли он с экономической стороной? На этот вопрос при существующих условиях ответить утвердительно нельзя»32.

Всего за годы Первой мировой войны отечественным частным предприятиям был дан заказ на производство 41 млн. взрывателей. Из них к концу 1917 г. было изготовлено чуть более 10 млн., что составляло только четверть заданного. Государственные заводы за этот же период изготовили порядка 30 млн. взрывателей. Около 8 млн. данного вида продукции было поставлено изза границы33.

Подводя итоги исследования работы частных и казенных заводов по освоению нового производства в годы Первой мировой войны, можно сделать следующие выводы:

1. К делу изготовления военной продукции в ходе войны вместе с казенными предприятиями была подключена и гражданская промышленность. Ее работа усложнялась новизной освоения производства, нехваткой квалифицированных кадров, ограниченностью капитала и ресурсов;

2. Частным заводам не удалось в полной мере выполнить возложенные на них военные заказы. Государственные предприятия смогли более качественно провести мобилизацию и многократно увеличить производительность;

3. Форсированное производство трубок и взрывателей в Первую мировую войну показало серьезные просчеты военного руководства страны в вопросах планирования снабжения армии в условиях крупномасштабной затяжной войны, вскрыло порочность практики опоры на неподготовленное частное производство и зарубежные заказы.

1 Шигалин Г.И. Военная экономика в Первую мировую войну. М.: Воениздат, 1956. С. 143.

2 Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М.: Наука, 1973. С. 369.

3 Маниковский А.А. Боевое снабжение русской армии в мировую войну. М.: Государственное военное издательство, 1937. С. 41–42.

4 Российский государственный военно-исторический архив (далее – РГВИА) Ф. 504. Оп. 13. Д. 34. Л. 10.

5 Там же. Л. 7–7 об.

6 Генерал В.С. Михайлов (1875–1929 гг.): Документы к биографии. Очерки по истории военной промышленности. М.: РОССПЭН, 2007. С. 136.

7 РГВИА Ф. 504. Оп. 13. Д. 34. Л. 2 об.

8 Там же. Л. 4.

9 Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М.: Наука, 1973. С. 375.

10 Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО) Ф. 701. Оп. 1. Д. 1575. Л. 7.

11 Там же. Д. 1616, Л. 7.

12 РГВИА Ф. 504. Оп. 13. Д. 34. Л. 62–62 об.

13 Там же. Л. 67.

14 Шигалин Г.И. Военная экономика в первую мировую войну. С. 168–169.

15 Государственный архив Пензенской области (далее ГАПО) Ф. 183. Оп. 1. Д. 3. Л. 42 об.

16 РГВИА Ф. 504. Оп. 13. Д. 34. Л. 7–7 об.

17 ЦГАСО Ф. 701. Оп. 1. Д. 1761. Л. 6–6 об.

18 РГВИА Ф. 504. Оп. 13. Д. 34. Л. 77.

19 ЦГАСО Ф. 701. Оп. 1. Д. 1575. Л. 4.

20 Там же. Д. 1761. Л. 9–9 об.

21 РГВИА Ф. 504. Оп. 13. Д. 34. Л. 47.

22 Там же. Л. 51.

23 Там же. Л. 49.

24 Генерал В.С. Михайлов (1875–1929 гг.): Документы к биографии… С. 157.

25 Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). В 4 т. М., 1948. Т. II. С. 105.

26 РГВИА Ф. 504. Оп. 13. Д. 34. Л. 74.

27 Там же. Л. 85 об.

28 Там же. Д. 70. Л. 310.

29 Генерал В.С. Михайлов (1875–1929 гг.): Документы к биографии… С. 163.

30 Самарская губерния в годы Первой мировой войны. Июль 1914 – февраль 1917 гг. Сборник документов. Самара: ООО «Медиа-книга», 2014. С. 249.

31 ГАПО Ф. 183. Оп. 1. Д. 14. Л. 168.

32 РГВИА Ф. 504. Оп. 13. Д. 34. Л. 97–98.

33 Барсуков Е.З. Артиллерия русской армии (1900–1917 гг.). … С. 207–208.

Комментарии