Ð.Ð. ÐĪÐļÐŧÐļÐŋÐŋÐūÐē (ÐĄŅаÐēŅÐūÐŋÐūÐŧŅ) Ð ÐÐÐÐ ÐÐ ÐÐÐÐĄÐÐÐÐŦÐ ÐÐÐÐÐÐÐŦ ÐĒÐÐ ÐĄÐÐÐÐ ÐÐÐÐЧЎÐÐÐ ÐÐÐÐĄÐÐ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ VÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2016

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

ÐÐūŅÐŧÐĩ ÐаÐēКазŅКÐūÐđ ÐÐūÐđÐ―Ņ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ŅО ÐūŅŅÐķÐļÐĩО Ðē ÐŅÐąÐ°Ð―ŅКÐūО КазаŅŅÐĩО ÐēÐūÐđŅКÐĩ (ÐÐÐ) Ðļ ÐĒÐĩŅŅКÐūО КазаŅŅÐĩО ÐēÐūÐđŅКÐĩ (ÐĒÐÐ) ŅÐēÐŧŅÐŧÐūŅŅ КаŅаŅŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļО. ÐÐļÐ―ÐķаÐŧÐūÐē ÐĒÐ°Ð―Ð―ÐĩŅа ÐąŅÐŧÐū заКŅÐŋÐŧÐĩÐ―Ðū Ð―ÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐū, ŅÐĩО ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ, ŅŅÐū ÐēОÐĩŅŅÐū 6000 ŅŅŅК ÐŋÐūŅŅаÐēŅÐļК ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐļÐŧ Ðļ ÐŋÐūŅŅаÐēÐļÐŧ ÐēŅÐĩÐģÐū 3900. ÐÐū Ðļ ŅÐĩ Ð―Ðĩ ÐēÐŋÐūÐŧÐ―Ðĩ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО ŅŅÐĩÐąÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅО ÐŋÐū ŅазОÐĩŅаО Ðļ ÐūŅÐīÐĩÐŧКÐĩ. ÐÐūŅŅÐūОŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ КазаŅŅÐļŅ ÐēÐūÐđŅК ÐēÐ―ÐūÐēŅ ÐūÐąŅаŅÐļÐŧÐū ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩ Ð―Ð° ÐÐŧаŅÐūŅŅŅÐūÐēŅКŅŅ ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąŅÐļКŅ (ÐÐÐĪ)1.

ÐÐū ÐŋŅÐūÐīŅКŅÐļŅ ÐÐÐĪ ÐąŅÐŧа ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ÐīÐūŅÐūÐģÐūÐđ ÐīÐŧŅ ÐŋŅÐūŅŅŅŅ КазаКÐūÐē. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ŅÐ°ÐąŅÐļКа Ð―Ðĩ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļÐŧа ŅŅÐŧÐūÐēÐļŅ ÐŋÐūŅŅаÐēКÐļ. Ð ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū, ÐąŅÐŧа ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð° Ð―ÐĩаККŅŅаŅÐ―Ð°Ņ ÐŋÐūÐīÐģÐūÐ―ÐšÐ° ÐīÐĩŅаÐŧÐĩÐđ Ðļ ÐīÐūÐŋŅŅÐĩÐ―Ð° заÐīÐĩŅÐķКа ÐŋÐū ŅŅÐūКаО ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ заКаза. Ð ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅŅÐļО КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐÐРзаКаз ÐūŅОÐĩÐ―ÐļÐŧÐū, Ðļ КÐūÐ―ŅŅаКŅ ÐąŅÐŧ ŅаŅŅÐūŅÐģÐ―ŅŅ. ÐĻŅÐ°Ðą ÐÐÐ ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐļÐŧ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅŅ заКаз ÐĒŅÐŧŅŅКÐūОŅ Ðļ ÐÐķÐĩÐēŅКÐūОŅ заÐēÐūÐīаО. ÐĒŅÐŧŅКÐļ заКаз Ð―Ðĩ ÐŋŅÐļÐ―ŅÐŧÐļ, а ÐļÐķÐĩÐēŅŅ ŅÐīÐĩÐŧаÐŧÐļ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ð―Ðĩ ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐļÐŧÐļ заКазŅÐļКÐūÐē.

ÐÐūŅŅÐūОŅ ÐąŅÐŧÐū Ð·Ð°ÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ðū 1000 КÐļÐ―ÐķаÐŧÐūÐē ÐēÐūÐŧŅÐ―ŅО ОаŅŅÐĩŅаО ÐазÐļŅ ŅОŅКÐūÐģÐū ÐūКŅŅÐģа ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū ÐаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―Ð°. ÐÐļÐ―ÐķаÐŧŅ ŅŅÐļ ÐąŅÐŧÐļ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―Ðū ÐīаÐģÐĩŅŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа. ÐÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, Ņ ÐūÐīÐ―ÐļО ŅОÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅО ÐīÐūÐŧÐūО, ŅаК КаК ŅŅÐū ÐąŅÐŧ ŅаОŅÐđ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐēаŅÐļÐ°Ð―Ņ Ð―Ð° ŅÐūŅ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī. ÐĒаКаŅ ÐŋŅаКŅÐļКа ÐŋŅÐūŅÐŧÐĩÐķÐļÐēаÐĩŅŅŅ Ņ 1871 Ðģ. ÐаŅÐĩО ŅÐ―ÐūÐēа Ð―Ð° ŅŅÐĩÐ―Ņ ÐēŅŅŅŅÐŋаÐĩŅ ÐÐÐĪ. ÐÐū Ðē ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð―ÐūО заКазÐĩ ÐēÐūÐđŅКÐūÐēÐūÐĩ ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐū ŅÐ―ÐūÐēа Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļŅ Ð―ÐĩÐīÐūŅÐĩŅŅ: ŅÐŋÐūŅÐūÐą ОÐūÐ―ŅÐļŅÐūÐēКÐļ ŅŅКÐūŅŅÐĩÐđ, ОаŅÐĩŅÐļаÐŧ ŅÐĩŅÐĩК, ÐģÐīÐĩ ÐēОÐĩŅŅÐū ŅÐūÐģа ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐū, Ðļ Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ÐēаÐķÐ―ŅÐđ ŅаКŅÐūŅ â ÐēŅŅÐūКаŅ ŅÐĩÐ―Ð° ÐļзÐīÐĩÐŧÐļÐđ.

ÐÐūŅŅÐūОŅ Ð―Ð° ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ, ÐģÐīÐĩ ÐīÐļŅÐŧÐūŅÐļŅÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ÐēÐūÐđŅКÐū, аКŅÐļÐēÐ―Ðū ŅÐ°ÐąÐūŅаÐŧÐļ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅÐĩ КаÐēКазŅКÐļÐĩ ОаŅŅÐĩŅа, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧÐļ КаК ÐēÐūÐđŅКÐūÐēŅÐĩ, ŅаК Ðļ ÐĩÐīÐļÐ―ÐļŅÐ―ŅÐĩ заКазŅ. ÐÐūŅÐŧÐĩ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ ÐŋŅÐūÐēÐĩŅКÐļ ŅŅÐļ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐŧÐļŅŅ Ð―Ð° ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐÐÐ. ÐŅÐķÐ―Ðū ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐģÐŧаŅÐļŅ Ņ ÐÐÐĪ ÐēÐūÐ·Ð―ÐļКаÐŧÐļ ÐŋÐūŅŅÐūŅÐ―Ð―Ðū. ÐŅÐūÐđ ŅÐļŅŅаŅÐļÐĩÐđ аКŅÐļÐēÐ―Ðū ÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ОаŅŅÐĩŅа Ðļз ÐąÐŧÐļзÐŧÐĩÐķаŅÐļŅ ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―ÐūÐē ÐаÐēКаза, ŅаКÐļÐĩ КаК ÐąŅаŅŅŅ ÐÐĩŅÐļОÐūÐēŅ, ÐŅОаÐļÐŧ, ÐаОаÐĩÐē, ÐŪŅŅÐŋÐūÐē, ÐąŅаŅŅŅ ÐÐąŅаÐģÐļОÐūÐēŅ. ÐĒаК, ÐŋÐūŅŅаÐēŅÐļКÐūО ÐūŅŅÐķÐļŅ Ðļ ŅÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐŧŅ Ð―ÐļÐķÐ―ÐļŅ ŅÐļÐ―ÐūÐē ŅŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐаÐēКазŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐūÐģÐū ÐūКŅŅÐģа ÐąŅÐŧ ÐаÐģÐūОÐĩŅ ÐÐŧÐļ ÐÐģÐŧŅ ÐÐŧÐļОÐūÐē, а 2-ÐģÐū ÐÐūÐŧŅаÐēŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа â ÐаÐģÐūОÐĩŅ ÐŅŅаÐŋ-ÐÐģÐŧŅ ÐĨаÐīÐķÐļ-ÐŅŅзаÐĩÐē. ÐО заКазŅÐēаÐŧÐļŅŅ ÐīаÐķÐĩ ÐŋŅÐļзÐūÐēŅÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ Ðē ÐīÐūŅÐūÐģÐūÐđ ÐūŅÐīÐĩÐŧКÐĩ (ÐĄŅÐŧÐĩÐđÐžÐ°Ð―ÐūÐē). ÐКŅÐļÐēÐ―Ðū ŅÐ°ÐąÐūŅаÐŧÐļ Ðļ ÐēÐūÐđŅКÐūÐēŅÐĩ ОаŅŅÐĩŅŅКÐļÐĩ Ðļ ŅКÐūÐŧŅ (ÐКаŅÐĩŅÐļÐ―ÐūÐīаŅŅКаŅ, ÐĢÐžÐ°Ð―ŅКаŅ, ÐаÐđКÐūÐŋŅКаŅ, ÐĄÐŧаÐēŅÐ―ŅКаŅ, ÐÐ°ÐąÐļÐ―ŅКаŅ, ÐаÐēКазŅКаŅ, ÐаŅаÐŧÐŋаŅÐļÐ―ŅКаŅ).

Ð ÐĒÐĩŅŅКÐūО ÐēÐūÐđŅКÐĩ Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū ŅаКÐūÐģÐū ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐūÐąŅазÐļŅ ŅÐĩОÐĩŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅКÐūÐŧ Ðļ ОаŅŅÐĩŅŅКÐļŅ , ÐŋÐūŅŅÐūОŅ ÐļŅ ОÐĩŅŅÐū ÐąŅŅŅŅÐū Ð·Ð°Ð―ŅÐŧÐļ КаÐēКазŅКÐļÐĩ ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐļКÐļ, ŅÐĩО ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅŅÐū заКаз Ð―Ð° ÐÐÐĪ ÐūŅ ÐĒÐÐ ÐąŅÐŧ ŅазОÐĩŅÐĩÐ― Ðē 1886 Ðģ. Ðļ ÐŋŅŅÐĩÐ― Ðē ÐŋŅÐūÐīаÐķŅ Ðē 1887 Ðģ. ÐÐū, ÐūÐŋŅŅŅ ÐķÐĩ, Ðļз-за Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūÐģÐū КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēа (ÐŋÐūŅŅÐīКа 3000 ŅŅŅК) Ðļ ÐīÐūÐēÐūÐŧŅÐ―Ðū ÐēŅŅÐūКÐūÐđ ŅÐĩÐ―Ņ â ÐŋÐū 3 ŅŅÐąÐŧŅ 50 КÐūÐŋÐĩÐĩК за ŅŅŅКŅ â заÐŋŅÐūŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐĩÐ―Ņ. ÐÐūŅŅÐūОŅ заКазŅ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧÐļ ŅазОÐĩŅаŅŅ Ņ ŅÐĩОÐĩŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐļКÐūÐē-КаÐēКазŅÐĩÐē. ÐаŅŅÐĩŅŅКÐļÐĩ ÐОаŅÐūÐēа, ÐŅзŅÐ―ÐūÐēа, ÐÐūÐīÐķÐūŅÐ―Ņ ÐąŅÐŧÐļ ŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ ÐūŅÐļŅÐļаÐŧŅÐ―ŅОÐļ ÐŋÐūŅŅаÐēŅÐļКаОÐļ ÐēÐūÐđŅКа.

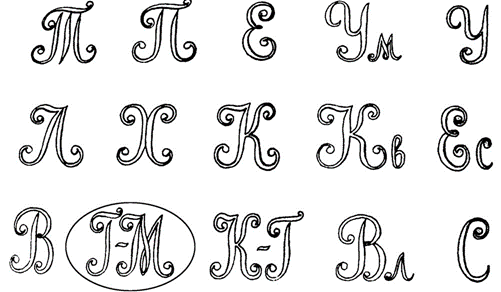

ÐÐūŅÐŧÐĩ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐŋÐĩŅÐļ2 аÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŧÐļŅÐĩŅаŅŅŅŅ , а ŅаКÐķÐĩ ÐūÐąŅÐĩÐ―ÐļŅ Ņ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐūÐ―ÐĩŅаОÐļ ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ, Ņ заÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐūÐēаÐŧŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐļОÐļ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅаОÐļ КÐļÐ―ÐķаÐŧÐūÐē, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋÐūКазаÐŧÐļŅŅ ÐžÐ―Ðĩ заŅÐŧŅÐķÐļÐēаŅŅÐļОÐļ ÐūŅÐūÐąÐūÐģÐū ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļŅ. ÐŅÐū ÐąŅÐŧÐļ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ Ņ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅОÐļ ÐŧÐļŅÐĩŅаОÐļ Ð―Ð° ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ðĩ Ðļ ÐēÐĩÐ―Ð·ÐĩÐŧÐĩО â Ð―Ð° ÐīŅŅÐģÐūÐđ. ÐĢ ÐūÐąŅŅÐķÐīаÐĩОŅŅ КÐļÐ―ÐķаÐŧÐūÐē Ņ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ŅŅÐūŅÐŧÐū КÐŧÐĩÐđОÐū ÂŦÐ-ÐÂŧ (ŅÐļŅ. 1), а Ņ ÐīŅŅÐģÐūÐđ ÂŦÐÐÂŧ (ŅÐļŅ. 2).

Ð ÐļŅ. 1. ÐÐąÐąŅÐĩÐēÐļаŅŅŅа ÐÐūŅŅКÐū-ÐÐūзŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа

Ð ÐļŅ. 2. ÐÐĩÐ―Ð·ÐĩÐŧŅ ÐÐļКÐūÐŧаŅ II Ð―Ð° КÐļÐ―ÐķаÐŧÐĩ ÐÐūŅŅКÐū-ÐÐūзŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа

Ð ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅÐĩ ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē (Ðē ÐŋÐĩŅÐēŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ â Ð°ÐąÐąŅÐĩÐēÐļаŅŅŅ ŅÐĩŅŅКÐļŅ КазаŅŅÐļŅ ÐŋÐūÐŧКÐūÐē Ðļз ÐīÐūŅÐĩÐēÐūÐŧŅŅÐļÐūÐ―Ð―ŅŅ ÐļзÐīÐ°Ð―ÐļÐđ Ðū ÐĒÐĩŅŅКÐūО ÐазаŅŅÐĩО ÐÐūÐđŅКÐĩ)3 ÐąŅÐŧ ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð― ÐēŅÐēÐūÐī, ŅŅÐū ÐŧÐļŅÐĩŅŅ ÂŦÐ-ÐÂŧ ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ŅÐūКŅаŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐūŅ ÂŦÐÐūŅŅКÐū-ÐÐūзÐīÐūКŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКаÂŧ, ÐēŅ ÐūÐīÐļÐēŅÐĩÐģÐū Ðē ŅÐūŅŅаÐē ÐĒÐÐ. ÐĒÐĩО ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅŅÐū Ð―Ð°ÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐąŅКÐē Ð―Ð° КÐŧÐļÐ―ÐšÐĩ ÐąŅÐŧÐū ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐ―ŅО Ð―Ð°ÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļŅ Ðē ÐīÐūŅÐĩÐēÐūÐŧŅŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūО ÐļзÐīÐ°Ð―ÐļÐļ. (ŅÐļŅ. 3) ÐÐūзОÐūÐķÐ―Ðū, ÐēÐĩÐ―Ð·ÐĩÐŧŅ ÂŦÐÐÂŧ ÐŋÐūÐī КÐūŅÐūÐ―ÐūÐđ Ð―Ð° ÐīŅŅÐģÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ðĩ ОÐūÐģ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаŅŅ ÐÐļКÐūÐŧаŅ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅÐūÐēÐļŅŅ Ð ÐūÐžÐ°Ð―ÐūÐēŅ â ÐÐļКÐūÐŧаŅ II.

Ð ÐļŅ. 3. ÐÐąÐąŅÐĩÐēÐļаŅŅŅŅ ÐŋÐūÐŧКÐūÐē ÐĒÐÐ

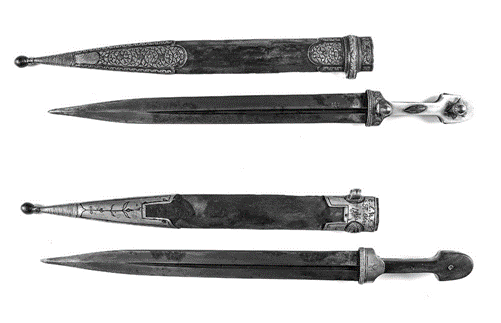

Ð ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ÐļзŅŅÐšÐ°Ð―ÐļÐđ ÐąŅÐŧÐļ ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐĩÐ―Ņ Ðļ ÐīŅŅÐģÐļÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ Ņ ŅÐūŅÐ―Ðū ŅаКÐļОÐļ ÐķÐĩ ÐŧÐļŅÐĩŅаОÐļ ÂŦÐ-ÐÂŧ Ņ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ Ðļ ÂŦÐÐÂŧ Ņ ÐīŅŅÐģÐūÐđ. ÐŅÐĩÐģÐū ŅŅÐļ ÐūÐąŅазŅа, ÐūÐīÐļÐ― Ðļз КÐūŅÐūŅŅŅ Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļŅŅŅ Ðē ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūО ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūО ОŅзÐĩÐĩ (ÐÐÐ), ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧ Ðē 1935 Ðģ., Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅŅŅ КаК ÂŦÐÐļÐ―ÐķаÐŧ КаÐēКазŅКÐļÐđ ÐēŅÐūŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XIX Ðē.Âŧ. ÐÐąÐ° ŅŅÐļ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅа ÐļОÐĩŅŅ ŅÐūÐēÐĩŅŅÐĩÐ―Ð―Ðū ÐūÐīÐļÐ―Ð°ÐšÐūÐēŅÐđ ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐļÐđ ÐēÐļÐī Ðļ ŅазОÐĩŅŅ. Ð ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū: ÐūÐąÐūŅÐīÐūÐūŅŅŅŅÐđ ÐŋŅŅОÐūÐđ КÐŧÐļÐ―ÐūК Ņ ÐūÐīÐ―ÐļО ŅОÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅО ÐīÐūÐŧÐūО Ņ КаÐķÐīÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ. РазОÐĩŅŅ: ÐūÐąŅаŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ð° â 520 ОО, ÐīÐŧÐļÐ―Ð° КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° â 395 ОО, ŅÐļŅÐļÐ―Ð° КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° â 39 ОО.

Ð ÐļŅ. 4. ÐÐļÐ―ÐķаÐŧ ÐÐūÐŧÐģŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ÐĒÐÐ

ÐаŅÐĩО ÐžÐ―Ðĩ Ðē ŅŅКÐļ ÐŋÐūÐŋаÐŧ ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧ (ŅÐļŅ. 4), Ð―Ðū Ņ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐūŅÐŧÐļŅаŅŅÐļОÐļŅŅ ŅазОÐĩŅаОÐļ ÐūŅ ÐīÐēŅŅ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐ°Ð―ÐĩÐĩ. ÐОÐĩŅŅÐū ÂŦÐ-ÐÂŧ Ð―Ð° ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ðĩ ŅŅÐūÐļŅ ÐŧÐļŅÐĩŅа ÂŦÐÂŧ (ŅÐļŅ. 5), ŅŅÐū, ÐŋÐū ÐŋÐūÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ŅО Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐīÐ°Ð―Ð―ŅО, ÐūÐ·Ð―Ð°ŅаÐĩŅ: ÂŦÐÐūÐŧÐģŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐŧК ÐĒÐÐÂŧ. Ðа ÐīŅŅÐģÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ðĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° â ÐŧÐļŅÐĩŅŅ: ÂŦÐÐÂŧ (ŅÐļŅ. 6). ÐŅÐūŅ КÐļÐ―ÐķаÐŧ ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐŧ Ð―ÐĩКÐūОŅ ÐÐēŅаŅÐūÐēŅ, ŅÐŧŅÐķÐļÐēŅÐĩОŅ Ðē ÐĄÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūО КÐūÐ―ÐēÐūÐĩ Ðē ŅŅÐĩŅŅÐĩÐđ ŅÐĩŅŅКÐūÐđ ŅÐūŅÐ―Ðĩ

Ð ÐļŅ. 5. ÐÐļŅÐĩŅа ÐÐūÐŧÐģŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа

Ð ÐļŅ. 6. ÐÐĩÐ―Ð·ÐĩÐŧŅ ÐÐļКÐūÐŧаŅ II Ð―Ð° КÐļÐ―ÐķаÐŧÐĩ ÐÐūÐŧÐģŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ÐĒÐÐ

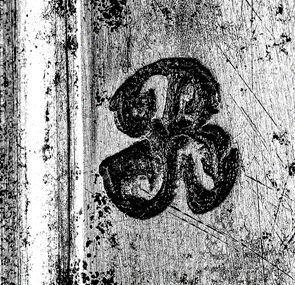

Ðē 1890-Ņ ÐģÐģ., ŅŅÐū ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐĩŅŅŅ Ðļ КÐŧÐĩÐđОÐūО Ð―Ð° ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―ŅŅ ÐīÐĩŅаÐŧŅŅ КÐļÐ―ÐķаÐŧа ŅÐū ŅŅÐūŅŅÐļОÐļ Ð―Ð° Ð―ÐļŅ ÐŧÐļŅÐĩŅаОÐļ ÐÐ, ÐŋŅÐļÐ―Ð°ÐīÐŧÐĩÐķаÐēŅÐļО ÐŋÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģŅКÐūОŅ ŅÐēÐĩÐŧÐļŅŅ ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐēŅ ÐÐūÐļŅÐĩŅ, Ņ 1849 Ðģ. ÐēÐŧаÐīÐĩÐēŅÐĩОŅ ŅÐēÐūÐĩÐđ ОаŅŅÐĩŅŅКÐūÐđ Ðļ ÐķÐļÐēŅÐĩОŅ Ðē 1816â1893 ÐģÐģ. (ŅÐļŅ. 7). ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐīÐ°Ð―Ð―ŅÐđ заКаз ÐēŅŅÐĩŅÐŋÐūОŅÐ―ŅŅŅŅ КÐļÐ―ÐķаÐŧÐūÐē ОÐūÐģ ÐŋŅÐļŅ ÐūÐīÐļŅŅŅŅ Ð―Ð° 1890-Ðĩ ÐģÐģ.

Ð ÐļŅ. 7. ÐÐŧÐĩÐđОÐū ОаŅŅÐĩŅа ÐÐūÐļŅÐĩŅ ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐēа

Ð ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅÐĩ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐļŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐđ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐļŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ŅÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ Ņ ÐŧÐļŅÐĩŅаОÐļ ÂŦÐ-ÐÂŧ, ÂŦÐÂŧ Ðļ ÂŦÐÂŧ (ÐÐļзÐŧŅŅŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐŧК), ÐļÐ―ÐūÐģÐīа ÐąÐĩз ÐēÐĩÐ―Ð·ÐĩÐŧŅ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅа Ņ ÐīŅŅÐģÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ. ÐÐūŅКÐūÐŧŅКŅ ŅŅÐļ КÐļÐ―Ðķа ÐŧŅ ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ Ð―ÐĩÐūŅÐŧÐļŅÐļОŅ ÐūŅ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ŅŅ КÐļÐ―ÐķаÐŧÐūÐē ÐŅзŅÐ―ÐūÐēа Ðļ ÐОаŅÐūÐēа4 Ņ ÐąÐļŅŅОÐļ КÐŧÐĩÐđОаОÐļ ÂŦÐĒÐÐÂŧ, ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐūÐīÐ―ÐūÐīÐūÐŧŅÐ―ŅÐĩ КÐļÐ―ÐķаÐŧŅ ÐąŅÐŧÐļ Ð·Ð°ÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ņ ŅÐ°Ð―ŅŅÐĩ (ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū Ðē 1890-Ðĩ ÐģÐģ.), а ŅÐĩŅŅŅÐĩŅ ÐīÐūÐŧŅÐ―ŅÐĩ â ÐŋÐūзÐķÐĩ, ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū Ņ 1900 ÐģÐģ., Ð―Ðū ÐŋÐĩŅÐĩÐī ÂŦÐģŅзŅÐ―ÐūÐēŅКÐļОÐļÂŧ Ðļ ÂŦÐūОаŅÐūÐēŅКÐļОÐļÂŧ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐēŅÐŋŅŅКаÐŧÐļŅŅ ÐģÐīÐĩ-ŅÐū Ņ 1920-Ņ ÐģÐģ.

ÐÐūÐīÐēÐūÐīŅ ÐļŅÐūÐģ, Ņ ÐūŅÐĩÐŧÐūŅŅ ÐąŅ ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ, Ð―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ÐŋŅÐļÐūŅКŅŅÐēаÐĩŅ ÐĩŅÐĩ ÐūÐīÐ―Ņ ŅŅŅÐ°Ð―ÐļŅŅ Ðļз ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ Ð ÐūŅŅÐļÐļ.

1 ÐКŅÐ―ŅÐūÐē ÐŪ.Ð. ÐÐŧаŅÐūŅŅŅÐūÐēŅКаŅ ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―Ð°Ņ ŅÐ°ÐąŅÐļКа. Ð., 2011. ÐĄ. 131â133.

2 ÐŅÐŧÐļÐ―ŅКÐļÐđ Ð.Ð. Ð ŅŅŅКÐļÐĩ ÐļОÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ. ÐĄÐÐą., 2011. ÐĄ. 535.

3 ÐÐūÐŧÐ―ÐūÐĩ ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐĩ заКÐūÐ―ÐūÐē Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐļ. ÐĄÐÐą., 1876. ÐĒ. 49. ÐĄ. 50303а

4 ÐĪŅÐūÐŧÐūÐē Ð.Ð. ÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐŅÐąÐ°Ð―ŅКÐļŅ КазаКÐūÐē. ÐŅаŅÐ―ÐūÐīаŅ, 2009. ÐĄ. 225â 237.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ