╨ـ.╨ء.╨إ╨╡╤╨░╤é╨╛╨▓╨░ (╨ة╨░╨╜╨║╤é-╨ا╨╡╤é╨╡╤╨▒╤â╤╨│) ╨ا╨ئ ╨ء╨ت╨ئ╨ô╨╨£ ╨أ╨ب╨س╨£╨ة╨أ╨ئ╨آ ╨ْ╨ئ╨آ╨إ╨سظخ ╨إ╨ـ╨ة╨أ╨ئ╨ؤ╨ش╨أ╨ئ ╨ا╨ب╨ـ╨¤╨£╨ـ╨ت╨ئ╨ْ ╨ء╨ù ╨أ╨ئ╨ؤ╨ؤ╨ـ╨أ╨خ╨ء╨ء ╨ب╨ئ╨ة╨ة╨ء╨آ╨ة╨أ╨ئ╨ô╨ئ ╨ص╨ت╨إ╨ئ╨ô╨ب╨╨ج╨ء╨د╨ـ╨ة╨أ╨ئ╨ô╨ئ ╨£╨ث╨ù╨ـ╨»

╨ث╨┐╤╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤â╨╗╤î╤é╤â╤╤ï ╨£╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤╨╛╨╜╤ï ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╕ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨░╤ ╨╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤ ╤╨░╨║╨╡╤é╨╜╤ï╤à ╨╕ ╨░╤╤é╨╕╨╗╨╗╨╡╤╨╕╨╣╤╨║╨╕╤à ╨╜╨░╤â╨║ ╨ْ╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╣ ╨╝╤â╨╖╨╡╨╣ ╨░╤╤é╨╕╨╗╨╗╨╡╤╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤╨╜╤ï╤à ╨▓╨╛╨╣╤╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤╨║ ╤╨▓╤╨╖╨╕

╨د╨░╤╤é╤î IV╨ة╨░╨╜╨║╤é-╨ا╨╡╤é╨╡╤╨▒╤â╤╨│

┬ر╨ْ╨ء╨£╨╨ء╨ْ╨╕╨ْ╨ة, 2016

┬ر╨أ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤é╨╕╨▓ ╨░╨▓╤é╨╛╤╨╛╨▓, 2016

┬ر ╨ة╨ا╨▒╨ô╨ث╨ا╨ت╨¤, 2016

╨ْ╨╛╨╣╨╜╨░ 1853ظô1856 ╨│╨│., ╨╕╨╖╨▓╨╡╤╤é╨╜╨░╤ ╤é╨░╨║╨╢╨╡ ╨║╨░╨║ ╨ْ╨╛╤╤é╨╛╤ç╨╜╨░╤ ╨╕╨╗╨╕ ╨أ╤╤ï╨╝╤╨║╨░╤, ╨╖╨░╨▓╨╡╤╤ê╨╕╨╗╨░╤╤î ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨ا╨░╤╨╕╨╢╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╕╤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤╨░. ╨ئ╨╜ ╨▒╤ï╨╗ ╨┐╨╛╨┤╨┐╨╕╤╨░╨╜ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤â ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╡╨╣ ╨╕ ╨║╨╛╨░╨╗╨╕╤╨╕╨╡╨╣ ╤╤é╤╨░╨╜ ظô ╤╨╛╤╨╖╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╨أ╤╤ï╨╝╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨╡. ╨¤╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤ ╨╜╨╡ ╨▒╤ï╨╗ ╨▓╤ï╨│╨╛╨┤╨╜╤ï╨╝ ╨┤╨╗╤ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╕. ╨ت╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨▓ ╤╤â╨│╤â╨▒╨╛ ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╨░╨╗╤î╨╜╤ï╤à ╨▓╨╛╨┐╤╨╛╤╨░╤à ╨╛╨╜ ╨▓╤ï╨╜╤â╨┤╨╕╨╗ ╨╛╤é╨╛╨┤╨▓╨╕╨╜╤â╤é╤î ╨│╤╨░╨╜╨╕╤╤â ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕ ╤ ╨¤╤â╨╜╨░╤ ╨╜╨░ ╨¤╨╜╨╡╤╤é╤. ╨¤╤╤â╨│╨╕╨╡ ╨╢╨╡ ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╡ ╨▓╨╛╨┐╤╨╛╤╤ï ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╤╨╡╤ê╨╡╨╜╤ï ╨┐╤â╤é╨╡╨╝ ┬س╨╛╨▒╨╝╨╡╨╜╨░┬╗: ╨▓╤╨╡ ╨╖╨░╨╜╤╤é╤ï╨╡ ╤╨╛╤╨╖╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨╝╨╡╤╤é╨░ ╨╜╨░ ╨د╨╡╤╨╜╨╛╨╝╨╛╤╤╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨▒╨╡╤╨╡╨╢╤î╨╡ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤╨░╤ë╨░╨╗╨╕╤╤î ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╕ ╨▓ ╨╛╨▒╨╝╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤╨░╤ë╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕ ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╨╣, ╨╖╨░╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╜╨╜╤ï╤à ╨╖╨░ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï ╤╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤╨║╨░╨╝╨╕, ╨▓╨║╨╗╤╤ç╨░╤ ╨│╨╛╤╨╛╨┤╨░ ╨ّ╨░╤╨╖╨╡╤é, ╨أ╨░╨│╤ï╨╖╨╝╨░╨╜, ╨╤╨┤╨░╨│╨░╨╜ ╨╕ ╨أ╨░╤╤.

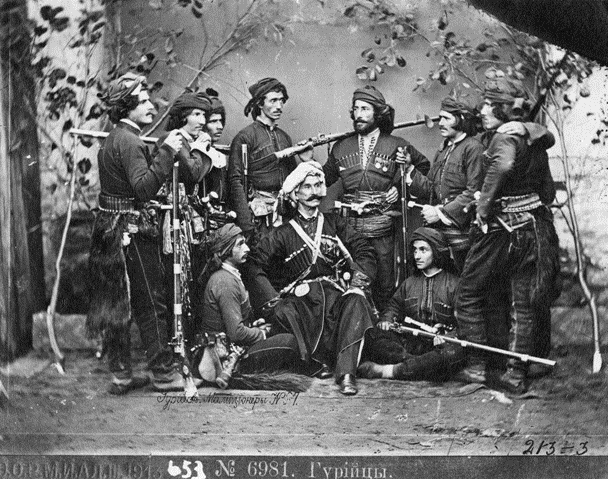

╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╝╤â ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╝╤â ╨╝╤â╨╖╨╡╤ (╨ب╨ص╨£), ╨╛╤╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╝╤â ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨╛╨║╨╛╨╜╤ç╨░╨╜╨╕╤ ╨أ╤╤ï╨╝╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï, ╤╤é╨░ ╨▓╨╛╨╣╨╜╨░, ╨║╨░╨║ ╤╤é╨╛ ╨╜╨╕ ╨┐╨╛╨║╨░╨╢╨╡╤é╤╤ ╤╤é╤╨░╨╜╨╜╤ï╨╝, ╨┐╤╨╕╨╜╨╡╤╨╗╨░ ╨╜╨╡╨╛╨╢╨╕╨┤╨░╨╜╨╜╤ï╨╣ ╤é╤╨╛╤╨╡╨╣ ظô ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╨╛╨▓ (╤╨╕╤. 1),╤╨╛╤╤é╨╛╤╤ë╨╕╨╣ ╨╕╨╖ ╤ê╤é╨░╨╜╨╛╨▓, ╨┤╨▓╤â╤à ╨║╤â╤╤é╨╛╨║ ╨╕ ╨╢╨╕╨╗╨╡╤é╨░, ╨┐╨╛╤╤╨░-╨║╨╛╨▒╤â╤╤ï, ╨┐╨╛╤╤╨░ ╤ ╤╤â╨╝╨╛╤ç╨║╨░╨╝╨╕, ╤ê╨╡╨╗╨║╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨║╤â╤ê╨░╨║╨░, ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨│╨╛ ╤â╨▒╨╛╤╨░, ╨╜╨╛╤╨║╨╛╨▓, ╨╜╨╛╨│╨╛╨▓╨╕╤ ╤ ╨┐╨╛╨┤╨▓╤╨╖╨║╨░╨╝╨╕, ╨╛╨▒╤â╨▓╨╕ ╨╕ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╨╜╨░╤╤╨╢╨╡╨╜╨╕╤: ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░ ╨▓ ╨╜╨╛╨╢╨╜╨░╤à, ╨┐╨░╤é╤╨╛╨╜╤é╨░╤ê╨░ ╤ ╨│╨░╨╖╤ï╤╤╨╝╨╕, ╨┤╨▓╤â╤à ╨┐╨╕╤╤é╨╛╨╗╨╡╤é╨╛╨▓ ╨╕ ╤╤â╨╢╤î╤.1

╨ب╨╕╤. 1. ╨ô╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╕╨╣ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤. ╨ة╨╡╤╨╡╨┤╨╕╨╜╨░ XIX ╨▓. ╨ة╨╛╨▒╤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨ب╨ص╨£

╨ْ ╤╨╛╨▒╤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤â╨╖╨╡╤ ╤╤é╨╕ ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╤ï ╨┐╨╛╤╤é╤â╨┐╨╕╨╗╨╕ ╨▓ 1948 ╨│. ╨▓ ╤╨╡╨╖╤â╨╗╤î╤é╨░╤é╨╡ ╨╖╨░╨║╤╤ï╤é╨╕╤ ╨▓ ╨£╨╛╤╨║╨▓╨╡ ╨£╤â╨╖╨╡╤ ╨╜╨░╤╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨ة╨ة╨ة╨ب (╨£╨إ ╨ة╨ة╨ة╨ب) ╨╕ ╨┐╨╡╤╨╡╨┤╨░╤ç╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤╨╕╨╣ ╨▓ ╨╜╨░╤ê ╨╝╤â╨╖╨╡╨╣ (╤é╨╛╨│╨┤╨░ ظô ╨ô╨╛╤╤â╨┤╨░╤╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨╝╤â╨╖╨╡╨╣ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╨╕).

╨£╨إ ╨ة╨ة╨ة╨ب ╨┤╨╛ 1934 ╨│. ╨╜╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╗╤╤ ╨خ╨╡╨╜╤é╤╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╝ ╨╝╤â╨╖╨╡╨╡╨╝ ╨╜╨░╤╨╛╨┤╨╛╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ (╨خ╨£╨إ), ╨░ ╨┤╨╛ 1924 ╨│. ╤╨▓╨╗╤╨╗╤╤ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╝ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ا╤â╨▒╨╗╨╕╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨ب╤â╨╝╤╨╜╤╨╡╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤â╨╖╨╡╤ (╨┤╨╛ 1913 ╨│. ظô ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ا╤â╨▒╨╗╨╕╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨ب╤â╨╝╤╨╜╤╨╡╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤â╨╖╨╡╤â╨╝╨░).╨ْ ╤╨╛╨▒╤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ا╤â╨▒╨╗╨╕╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨ب╤â╨╝╤╨╜╤╨╡╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤â╨╖╨╡╤â╨╝╨░ (╨£╨ا ╨╕ ╨ب╨£) ╤╤é╨╕ ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╤ï ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨▓╨║╨╗╤╤ç╨╡╨╜╤ï ╨┐╨╛ ╨╛╨║╨╛╨╜╤ç╨░╨╜╨╕╨╕ ╨ا╨╡╤╨▓╨╛╨╣ ╨ْ╤╨╡╤╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕,2 ╨┐╤╨╛╤à╨╛╨┤╨╕╨▓╤ê╨╡╨╣ ╨▓ 1867 ╨│. ╨▓ ╨╖╨┤╨░╨╜╨╕╨╕ ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨£╨░╨╜╨╡╨╢╨░.

╨ص╤é╨░ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨░ ╤╤é╨░╨╗╨░ ╨╖╨╜╨░╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╝ ╤╨╛╨▒╤ï╤é╨╕╨╡╨╝ ╤╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨║╨╛╨╗╨╛╤╤╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╣ ╤╨╡╨╖╨╛╨╜╨░╨╜╤ ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨▓ ╨╜╨░╤â╤ç╨╜╤ï╤à ╨║╤╤â╨│╨░╤à. ╨ْ╤╨╡╤╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨░╤ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨░╤ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨░ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╖╨░╨┤╤â╨╝╨░╨╜╨░ ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╝ ╨╗╤╨▒╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╡╤╤é╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤ ╨┐╤╨╕ ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨╝ ╤â╨╜╨╕╨▓╨╡╤╤╨╕╤é╨╡╤é╨╡ (╤ 1868 ╨│. ╨╛╨╜╨╛ ╤╤é╨░╨╗╨╛ ╨╜╨╛╤╨╕╤é╤î ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╛ ╨╗╤╨▒╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╡╤╤é╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤, ╨░╨╜╤é╤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╕ ╨╕ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╨╕) ╨▓ 1864 ╨│. (╨╕╨╜╨╕╤╨╕╨░╤é╨╛╤╨╛╨╝ ╨▓╤ï╤╤é╤â╨┐╨╕╨╗ ╤ç╨╗╨╡╨╜ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨░ ╨░╨╜╤é╤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╛╨│ ╨╨╜╨░╤é╨╛╨╗╨╕╨╣ ╨ا╨╡╤é╤╨╛╨▓╨╕╤ç ╨ّ╨╛╨│╨┤╨░╨╜╨╛╨▓) ╨╕ ╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╕╨╗╨░╤╤î ╨▓ ╤é╨╡╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨▓╤â╤à ╤ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╛╨╣ ╨╗╨╡╤é.

╨ء╨╜╤é╨╡╤╨╡╤╤â╤╤ë╨╕╨╣ ╨╜╨░╤ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╨╛╨▓ ╨┐╨╛╤╤é╤â╨┐╨╕╨╗ ╨▓ ╨┤╨░╤ ╨┤╨╗╤ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕ ╨╛╤é ╨ء╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ب╤â╤╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ô╨╡╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨░ (╨ء╨ب╨ô╨ئ)3 ╨▓╨╝╨╡╤╤é╨╡ ╤ ╨╝╨░╨╜╨╡╨║╨╡╨╜╨╛╨╝.

╨ْ╤ï╤╤é╨░╨▓╨╛╤ç╨╜╤ï╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤é╨╡╤é ╨┐╨╛╤╤â╤ç╨╕╨╗ ╤╨║╤â╨╗╤î╨┐╤é╨╛╤╤â ╨ة╨╡╤╨│╨╡╤ ╨ء╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤ç╤â ╨ء╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╤â4 ╨▓╤ï╨┐╨╛╨╗╨╜╨╕╤é╤î ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╤â ╨┤╨╗╤ ╨╝╨░╨╜╨╡╨║╨╡╨╜╨░. ╨ء ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤╤ ╤╨░╤╨║╤╨░╤ê╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝ ╤╨╛╤é╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤╨╝, ╤╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨▓ 1870-╤à ╨│╨│. ╤╨╛╤é╨╛╨│╤╨░╤╨╛╨╝ ╨ت╨╛╤╨▓╨░╨╗╤î╨┤╨╛╨╝ ╨╨╜╨┤╤╨╡╨╡╨▓╨╕╤ç╨╡╨╝ ╨£╨╕╤é╤╨╡╨╣╤é╨╡╤╨╛╨╝ ╨╝╤ï ╨╝╨╛╨╢╨╡╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡╤é╤î ╨║╨░╨║ ╨▓╤ï╨│╨╗╤╨┤╨╡╨╗ ╤╤é╨╛╤é ╨╝╨░╨╜╨╡╨║╨╡╨╜ (╤╨╕╤. 2).

╨ب╨╕╤. 2. ╨ج╨╛╤é╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ ╨╝╨░╨╜╨╡╨║╨╡╨╜╨░ ╤ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╕╨╝ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤╨╛╨╝ ╨╝╤â╨╢╤╨║╨╛╨╣ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╤ï ╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤╤â╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╨╖ ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ا╤â╨▒╨╗╨╕╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨ب╤â╨╝╤╨╜╤╨╡╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤â╨╖╨╡╤â╨╝╨░. ╨ج╨╛╤é╨╛╨│╤╨░╤ ╨ت.╨. ╨£╨╕╤é╤╨╡╨╣╤é╨╛╤. 1870-╨╡ ╨│╨│. ╨ة╨╛╨▒╤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨ب╨ص╨£

╨ا╨╛╨╕╤╨║╨╕ ╨╕╨╜╤╨╛╤╨╝╨░╤╨╕╨╕ ╨╛╨▒ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤╤é╤â╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤ ╤╤é╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤╨░ ╨▓ ╨ء╨ب╨ô╨ئ5 ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤ï╤╤╨╜╨╕╤é╤î, ╤ç╤é╨╛ ╨┤╨░╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨║╨╛╤╤é╤╨╝ ╨╕ ╨▓╨╛╨╛╤╤â╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨┐╨╡╤╨╡╨┤╨░╨╜╤ï ╨▓ ╨┤╨░╤ ╨│╨╡╨╜╨╡╤╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤╨╛╨╝, ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╝ ╤ç╨╗╨╡╨╜╨╛╨╝ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨░ ╨£╨╕╤à╨░╨╕╨╗╨╛╨╝ ╨ء╨│╨╜╨░╤é╤î╨╡╨▓╨╕╤ç╨╡╨╝ ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜╤ï╨╝6. ╨ص╤é╨╛╤é ╨┤╨░╤ ╨▒╤ï╨╗ ╨┐╤╨╕╨▓╨╡╨╖╨╡╨╜ ╨▓ ╨ا╨╡╤é╨╡╤╨▒╤â╤╨│ ╨╕ 8 ╨░╨┐╤╨╡╨╗╤ 1858 ╨│. ╨┐╨╡╤╨╡╨┤╨░╨╜ ╨▓ ╨ء╨ب╨ô╨ئ ╤ ╤╨╛╨┐╤╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╝ ╨┐╨╕╤╤î╨╝╨╛╨╝ ╨┤╨░╤╨╕╤é╨╡╨╗╤.7 ╨¤╨░╤ ╨£.╨ء. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜╨░ ╨▒╤ï╨╗ ╤╨░╤╤╨╝╨╛╤é╤╨╡╨╜ ╨╜╨░ ╨╖╨░╤╨╡╨┤╨░╨╜╨╕╨╕ ╨ة╨╛╨▓╨╡╤é╨░ ╨ء╨ب╨ô╨ئ 3 ╨╝╨░╤ 1858 ╨│., ╨╜╨░ ╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨╝ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╛╨┐╤╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╛ ╨┐╨╡╤╨╡╨┤╨░╤é╤î ╤╤é╨╕ ╨▓╨╡╤ë╨╕ ╨▓ ╨ص╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╣ ╨╝╤â╨╖╨╡╨╣ ╨ب╤â╤╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ô╨╡╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨░8.

╨أ╨░╨║ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕ ╨╛╤é ╨║╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨┐╨░╨╗╨╕ ╤╤é╨╕ ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╤ï ╨║ ╨£.╨ء. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜╤â, ╨▓╤ï╤╤╨╜╨╕╤é╤î ╨┐╨╛╨║╨░ ╨╜╨╡ ╤â╨┤╨░╨╗╨╛╤╤î. ╨إ╨╛ ╤â╨╢╨╡ ╨▓ ╨╜╨░╤╤é╨╛╤╤ë╨╡╨╡ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╤╤╨╜╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╨╛╨╜╨╕ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨┐╤╨╕╨╛╨▒╤╨╡╤é╨╡╨╜╤ï ╨╕╨╝ (╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤â╤ç╨╡╨╜╤ï ╨▓ ╨┤╨░╤) ╨▓╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨╡╨│╨╛ ╤╨░╨▒╨╛╤é╤ï ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨╕╤╤╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨┤╨╡╨╝╨░╤╨║╨░╤╨╕╨╕ ╨░╨╖╨╕╨░╤é╤╨║╨╕╤à ╨│╤╨░╨╜╨╕╤ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╕ ╤ ╨ت╤â╤╤╨╕╨╡╨╣, ╨╜╨░╨╖╨╜╨░╤ç╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ 1858 ╨│. ╨▓ ╤╨╛╨╛╤é╨▓╨╡╤é╤╤é╨▓╨╕╨╕ ╤ ╨┐╤╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨ا╨░╤╨╕╨╢╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤╨░ ╨▓ ╨╕╤╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡.

╨£.╨ء. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜ ╨▒╤ï╨╗ ╨▓╨║╨╗╤╤ç╨╡╨╜ ╨▓ ╤╤é╤â ╨║╨╛╨╝╨╕╤╤╨╕╤ ╨║╨░╨║ ╨│╨╡╨╜╨╡╤╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤ ╨ô╨╡╨╜╨╡╤╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ê╤é╨░╨▒╨░, ╤╨╛╤╤é╨╛╤╨▓╤ê╨╕╨╣ ╨║ ╤╤é╨╛╨╝╤â ╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨┐╤╨╕ ╨╜╨░╨╝╨╡╤╤é╨╜╨╕╨║╨╡ ╨أ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨░ ╨║╨╜╤╨╖╨╡ ╨╨╗╨╡╨║╤╨░╨╜╨┤╤╨╡ ╨ء╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤ç╨╡ ╨ّ╨░╤╤╤é╨╕╨╜╤╨║╨╛╨╝ ╨┐╨╛ ╨╛╤╨╛╨▒╤ï╨╝ ╨┐╨╛╤╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╤╨╝ ╨╕ ╤â╤ç╨░╤╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╨╣ ╨▓╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨أ╤╤ï╨╝╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï ╨▓╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤à ╤╨║╤╨┐╨╡╨┤╨╕╤╨╕╤╤à ╨ؤ╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╨║╤╤ï╨╗╨░ ╨أ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤╨║╨╛╨╣ ╨╗╨╕╨╜╨╕╨╕ (╨ت╨╡╤╤╨║╨░╤ ╨╛╨▒╨╗╨░╤╤é╤î).9

╨ئ╨┐╨╕╤╨░╤╤╤î ╨╜╨░ ╨╛╨┐╨╕╤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨┤╨░╤╨░, ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤╨░╨╝╨╕╨╝ ╨£.╨ء. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜╤ï╨╝, ╨╜╨░ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╨║╨╛-╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╤â╤ ╤╨╕╤é╤â╨░╤╨╕╤ ╨▓ ╨║╤╨░╨╡ ╨▓ ╤╨╡╤╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ XIX ╨▓., ╨╜╨░ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤╤î, ╨▓╤ï╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╜╤â╤ ╨░╤╨░╨▒╤╨║╨╛╨╣ ╨│╤╨░╤╨╕╨║╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╤à╨▓╨╛╤╤é╨╛╨▓╨╕╨║╨╡ ╤╤â╨╢╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╤╤é╨▓╨╛╨╗╨░: ┬س╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╨╡╤ ╨╝╨░╨╣╨╛╤┬╗,10 ╨░ ╤é╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨░ ╨╜╨╡╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╨╡ ╤╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤é╤ï ╨║╨╛╤╤é╤╨╝╨░ ╨╕ ╨╛╤╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨║╨╕, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤╨┤╨╡╨╗╨░╤é╤î ╤╤╨░╨╖╤â ╨╜╨╡╤╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨┐╤╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╛ ╨┐╤╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╨┐╨╡╤╨╡╨┤╨░╨╜╨╜╤ï╤à ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜╤ï╨╝ ╨▓ ╨ء╨ب╨ô╨ئ ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╨╛╨▓:

╨ا╨╡╤╨▓╨╛╨╡ ╨┐╤╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ظô ╨▓╨╡╤╤î ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ ╨▒╤ï╨╗ ╤╨╛╨▒╤╨░╨╜ ╨╕╨╖ ╨╕╨╝╨╡╤╤ë╨╡╨│╨╛╤╤ ┬س╨▒╨╡╤╤à╨╛╨╖╨╜╨╛╨│╨╛┬╗, ╨▓ ╤é╨╛╨╝ ╤ç╨╕╤╨╗╨╡ ╤é╤╨╛╤╨╡╨╣╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╛╤╤â╨╢╨╡╨╜╨╕╤, ╨░ ╨║╨╛╤╤é╤╨╝ ╨╕╨╖╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜ ╨╜╨╛╨▓╤ï╨╝ ╨┤╨╗╤ ╨┐╨╛╨┤╨░╤╨║╨░ ╤ç╨╗╨╡╨╜╤â ╨║╨╛╨╝╨╕╤╤╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨┤╨╡╨╝╨░╤╨║╨░╤╨╕╨╕ ╨│╤╨░╨╜╨╕╤.

╨ْ╤é╨╛╤╨╛╨╡ ╨┐╤╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ظô ╤╤é╨╛ ╤╨╡╨░╨╗╤î╨╜╨░╤, ╨▒╤ï╤é╨╛╨▓╨░╨▓╤ê╨░╤ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╨░ ┬س╤ ╤ç╨░╤╤é╨╕╤ ╨▒╨╛╨╡╨▓╤ï╤à ╨╕ ╨┐╨╛╤à╨╛╨┤╨╜╤ï╤à ╨┐╤╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤╤é╨╡╨╣ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨░ ╤╤╨╡╨┤╨╜╨╡╨│╨╛ ╤╨╛╤╤é╨╛╤╨╜╨╕╤┬╗11 ╤ ╤é╤╨╛╤╨╡╤╨╝╨╕.

╨ت╤╨╡╤é╤î╨╡ ╨┐╤╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ظô ╤╤é╨╛ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╨░ ╨╕ ╨┐╤╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╨║╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╤╨░ (╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨░ ╨╕╨╖ ╨أ╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╨░ (╨أ╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╨╕) ╨╕╨╗╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╨║╤╨╡╤╤é╨╜╨╛╤╤é╨╡╨╣ ظô ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╨╕ ╨ô╤â╤╨╕╨╕, ╨▓╤à╨╛╨┤╨╕╨▓╤ê╨╡╨╣ ╨▓ ╤╨╛╤╤é╨░╨▓ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕, ╨┐╤╨╛╨╝╤ï╤ê╨╗╤╨▓╤ê╨╡╨│╨╛ ╤╨░╨▒╨╛╤é╨╛╤╨│╨╛╨▓╨╗╨╡╨╣).

╨د╨╡╤é╨▓╨╡╤╤é╨╛╨╡ ╨┐╤╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ظô ╤╤é╨╛ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╨░, ╨▒╨╛╨╡╨▓╤ï╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╤à╨╛╨┤╨╜╤ï╨╡ ╨┐╤╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╨╜╨╡ ╨┐╤╨╛╤╤é╨╛ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨░-╨┐╨╛╨┤╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕, ╨╜╨╛ ╨╝╨░╨╣╨╛╤╨░12 ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨░╤╨╝╨╕╨╕.

╨ا╨╛╤ç╨╡╨╝╤â ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨▓╨╡╤╤╨╕╨╣ ╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╝╤â ╨╕ ╤é╨╛╨╝╤â ╨╢╨╡ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤╤â ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╨╛╨▓? ╨¤╨╡╨╗╨╛ ╨▓ ╤é╨╛╨╝, ╤ç╤é╨╛ ╨▓ ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨▓╤à╨╛╨┤╨╕╤é ╨╜╨╡╤╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨╗╤╨▒╨╛╨┐╤ï╤é╨╜╤ï╤à ╨╕ ╤ç╨░╤╤é╨╕╤ç╨╜╨╛ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╛╤╨╡╤ç╨░╤ë╨╕╤à ╨┤╤╤â╨│ ╨┤╤╤â╨│╤â ╤╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤é╨╛╨▓.

╨ْ╨╛-╨┐╨╡╤╨▓╤ï╤à, ┬س╨╝╤╤ç╨╕╨║ ╤ ╨┐╤╨╕╤ê╨╕╤é╤ï╨╝╨╕ ╨║ ╨╜╨╡╨╝╤â ╤é╨╡╤╤î╨╝╨░╨╝╨╕┬╗,13 ╤╨▓╨╗╤╤╤ë╨╕╨╣╤╤ ╨╜╨╡╨┐╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨┐╤╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨╜╨╛╤╤é╤î╤ ╤ç╨╡╨╗╨╛╨▓╨╡╨║╨░, ╨┐╨╛╤à╨╕╤ë╨░╤╤ë╨╡╨│╨╛ ╨╗╤╨┤╨╡╨╣. ╨أ╨░╨║ ╨┐╨╕╤╨░╨╗ ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜: ┬س╨ا╨╛╨│╤╨░╨╜╨╕╤ç╨╜╨╛╨╡ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨ô╤â╤╨╕╨╕ ╤ ╨ت╤â╤╤╨╕╨╡╤, ╨▓ ╤╨╝╨╡╨╢╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╤ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╛╨┐╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨░╨╝╨╕ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨╡╨▓ ظô ╨║╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╤╨░╨╝╨╕, ╨┐╤╨╕╨╜╤╨▓╤ê╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╛ ╨▓╤é╨╛╤╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ ╨┐╤╨╛╤ê╨╗╨╛╨│╨╛ ╤╤é╨╛╨╗╨╡╤é╨╕╤ ╨╝╨░╨│╨╛╨╝╨╡╤é╨░╨╜╤╨║╤â╤ ╨▓╨╡╤╤â, ╨│╨╛╤╨╕╤╤é╨░╤ ╨╕ ╨╗╨╡╤╨╕╤╤é╨░╤ ╨╝╨╡╤╤é╨╜╨╛╤╤é╤î ╨╛╤╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤╨┐╨╛╤╨╛╨▒╤╤é╨▓╤â╨╡╤é ╨╖╨┤╨╡╤╤î ╨║ ╨▓╨╛╤╨╛╨▓╤╤é╨▓╤â ╨╗╤╨┤╨╡╨╣, ╨┤╨╗╤ ╤ç╨╡╨│╨╛ ╨┐╤╨╡╨╕╨╝╤â╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓╤ï╨▒╨╕╤╨░╤╤é╤╤ ╨║╤╨░╤╨╕╨▓╤ï╨╡ ╨╝╨░╨╗╤î╤ç╨╕╨║╨╕ ╨╕ ╨┤╨╡╨▓╨╛╤ç╨║╨╕ ╨╛╤é 8 ╨┤╨╛ 12 ╨╗╨╡╤é. ╨د╤é╨╛╨▒╤ï ╨║╤╨╕╨║ ╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨╜╨╡ ╨╛╤é╨║╤╤ï╨╗ ╤╨╗╨╡╨┤ ╨┐╨╛╤à╨╕╤é╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╣, ╤ç╨╡╤╨║╨╡╤╤ï ╨┤╨╡╤╨╢╨░╤é ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨╜╨░╨┤ ╨┐╨╗╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝, ╤â╨│╤╨╛╨╢╨░╤ ╤╨╝╨╡╤╤é╤î╤ ╨┐╤╨╕ ╨╝╨░╨╗╨╡╨╣╤ê╨╡╨╝ ╨║╤╨╕╨║╨╡; ╨╗╨╡╨╖╨│╨╕╨╜╤ï ╨▓╤╨╛╨▓╤ï╨▓╨░╤╤é ╨╡╨╝╤â ╨▓ ╤╨╛╤é ╨┐╨░╨╗╨║╤â, ╨░ ╨║╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╤╤ï ╨▓╨┐╨╕╤à╨╕╨▓╨░╤╤é ╨▓ ╤╨╛╤é ╤ê╨░╤╨╕╨║ ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╤╤ç╨╕╨║ ╤ ╨┐╤╨╕╤ê╨╕╤é╤ï╨╝╨╕ ╨║ ╨╜╨╡╨╝╤â ╤é╨╡╤╤î╨╝╨░╨╝╨╕, ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╨╡ ╨╕ ╨╖╨░╨▓╤╨╖╤ï╨▓╨░╤╤é ╨╜╨░ ╨╖╨░╤é╤ï╨╗╨║╨╡. ╨ا╤╨╕ ╨▓╤╨╡╤à ╨╝╨╡╤╨░╤à ╨╛╤╤é╨╛╤╨╛╨╢╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╨╕ ╨▒╨┤╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╤╤é╨╕ ╨┐╨╛╨│╤╨░╨╜╨╕╤ç╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░╤ê╨╡╨╣ ╤╤é╤╨░╨╢╨╕, ╤╨╡╨╝╨╡╤╨╗╨╛ ╤╤é╨╛ ╨┐╤╨╛╨╕╨╖╨▓╨╛╨┤╨╕╤é╤╤ ╨║╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╤╨░╨╝╨╕ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛ ╤â╤╨┐╨╡╤ê╨╜╨╛. ╨ة╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨ا╨░╤╨╕╨╢╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╕╤╨░ ╤â╨║╤╨░╨┤╨╡╨╜╨╛ ╤â ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨╡╨▓ ╨┤╨╛ 100 ╨╝╨░╨╗╤î╤ç╨╕╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨┤╨╡╨▓╨╛╤ç╨╡╨║┬╗.14 ╨إ╨╛╤╨╕╨╗╨╕ ╤é╨░╨║╨╛╨╣ ╨╝╤╤ç╨╕╨║-╨║╨╗╤╨┐ ╨╛╨▒╤ï╤ç╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╨┐╨╛╤╤╨╡. ╨ئ ┬س╨┐╨╗╨╡╨╜╨╛╨┐╤╨╛╨┤╨░╨▓╤╤é╨▓╨╡┬╗ ╨╕ ╨║╨╛╨╜╤é╤╨░╨▒╨░╨╜╨┤╨╡ ╨║╨░╨║ ╨╛ ╨╗╤╨▒╨╕╨╝╨╛╨╝ ╨┐╤╨╛╨╝╤ï╤╨╗╨╡ ╤ç╨░╤╤é╨╕ ╨╝╨╡╤╤é╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤ ╨▓ ╨╛╨║╤╨╡╤╤é╨╜╨╛╤╤é╤╤à ╤╨╡╨║╨╕ ╨د╨╛╨╗╨╛╨║ (╨د╨╛╨╗╨╛╨║╨╕) ╨▓ ╤╨╡╤╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ XIX ╨▓. ╨│╨╛╨▓╨╛╤╨╕╨╗╨╕ ╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╨╡ ╨╕╤╤é╨╛╤ç╨╜╨╕╨║╨╕ ╤é╨╛╨│╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕. ╨ت╨░╨║, ╤╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤ ╨╛╨▒ ╤╤é╨╛╨╝ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╣╤é╨╕ ╨▓ ┬س╨ù╨░╨┐╨╕╤╨║╨╡ ╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╤╤à ╨ô╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤é╤╤╨┤╨░ظخ┬╗15 ╨أ ╤╨╛╨╢╨░╨╗╨╡╨╜╨╕╤, ╨╕╨╖ ╨┐╤╨╕╨▓╨╡╨╖╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨£.╨ء. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜╤ï╨╝ ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╨╛╨▓ ╨╝╤╤ç╨╕╨║-╨║╨╗╤╨┐ ╨▒╤ï╨╗ ╤â╤é╤╨░╤ç╨╡╨╜ ╨╡╤ë╨╡ ╨▓ ╨£╨╛╤╨║╨▓╨╡.

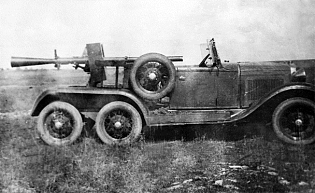

╨ْ╨╛-╨▓╤é╨╛╤╤ï╤à, ╨║╤╨╡╨╝╨╜╨╡╨▓╨╛╨╡ ╤é╤â╤╨╡╤╨║╨╛╨╡ ╤╤â╨╢╤î╨╡ ╨▓ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┐╤╨╛╤╤é╨╛╨╣ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨║╨╡, ╨▒╨╡╨╖ ╤â╨║╤╨░╤ê╨╡╨╜╨╕╨╣ ╤╤é╨▓╨╛╨╗╨░ ╨╕ ╨╗╨╛╨╢╨░ (╤╨║╤╨╛╨╝╨╜╤ï╨╡ ╤ç╨╡╤╨╜╨╡╨▓╤ï╨╡ ╤â╨║╤╨░╤ê╨╡╨╜╨╕╤ ╨┐╤╨╕╤╤â╤é╤╤é╨▓╤â╤╤é ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨╜╨░ ╨╗╨╛╨╢╨╡╨▓╤ï╤à ╨║╨╛╨╗╤î╤╨░╤à), ╨╜╨╛ ╤ ┬س╨░╤╤╨╡╨╜╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣┬╗ ╨╜╨░╨┤╨┐╨╕╤╤î╤, ╨╜╨░ ╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨╣ ╨╖╨░╤╨╕╨║╤╨╕╤╨╛╨▓╨░╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╤ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤î╤╨░, ╨░ ╨╡╨│╨╛ ╤ç╨╕╨╜.

╨ْ-╤é╤╨╡╤é╤î╨╕╤à, ╨║╤╨╡╨╝╨╜╨╡╨▓╤ï╨╡, ╤é╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╡╨╝╤ï╨╡ ╨╗╨╡╨▓╨░╨╜╤é╨╕╨╣╤╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╕╤╤é╨╛╨╗╨╡╤é╤ï, ╤à╨░╤╨░╨║╤é╨╡╤╨╜╤ï╨╡ ╨┤╨╗╤ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕.

╨ْ-╤ç╨╡╤é╨▓╨╡╤╤é╤ï╤à, ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ (╤╨╕╤. 3 ╨╕ 4), ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╨╣, ╨╛╤é╨╗╨╕╤ç╨░╤╤╤î ╨╛╤é ╨╛╤╤é╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╤à╨╛╨┤╤╤ë╨╡╨│╨╛ ╨▓ ╤╤é╨╛╤é ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ ╨╛╤╤â╨╢╨╕╤, ╤╨▓╨╗╤╨╡╤é╤╤ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┤╨╛╤╨╛╨│╨╕╨╝ ╨╕ ╨┐╨░╤╨░╨┤╨╜╤ï╨╝. ╨ئ╨╜ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤é ╨▓╤ï╤╨╛╨║╨╛╨║╨╗╨░╤╤╨╜╤ï╨╣ ╤╤é╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║, ╤â╨║╤╨░╤ê╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨╜╨░╤╨╡╤ç╨║╨╛╨╣ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤é╨╛╨╝, ╤╤â╨║╨╛╤╤é╤î ╨╕╨╖ ╨╝╨╛╤╨╢╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╨║╨╗╤ï╨║╨░ ╨╕ ╨╜╨╛╨╢╨╜╤ï, ╨╛╨▒╤é╤╨╜╤â╤é╤ï╨╡ ╤╨╕╨╜╨╕╨╝ ╨▒╨░╤╤à╨░╤é╨╛╨╝, ╤ ╤â╨║╤╨░╤ê╨╡╨╜╨╕╤╨╝╨╕ ╨┐╤╨╕╨▒╨╛╤╨░ ╨▓ ╨┐╨╛╨┐╤â╨╗╤╤╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╗╤ ╨┐╨╡╤╨▓╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤ï XIX ╨▓. ╨╝╨░╨╜╨╡╤╨╡ ╨▓ ╤â╤╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╖╤ï╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╝ ┬س╤é╨╕╤╨╗╨╕╤╤╨║╨╛╨╝ ╤╤é╨╕╨╗╨╡┬╗, ╤╨╛╤ç╨╡╤é╨░╤╤ë╨╡╨╝╤╤ ╤ ┬س╤é╤â╤╨╡╤╨║╨╕╨╝┬╗ ╤╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤é╨╛╨╝ ╨▓ ╨╖╨░╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤╨║╨╛╨╝ ╨╕╤╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ظô ╤â╨║╤╨░╤ê╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ê╨▓╨░ ╤ ╤é╤ï╨╗╤î╨╜╨╛╨╣ ╤╤é╨╛╤╨╛╨╜╤ï ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╤â╨╖╨║╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╤╨║╨╛╨╣ ╨│╨░╨╗╤â╨╜╨░. ╨ص╤é╨╛╤é ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤é ╨╜╨╡ ╤╨░╨╝╤â╤ ┬س╨║╨╗╨░╤╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╤â╤┬╗ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╤â╤ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨║╤â. ╨ا╤╨╕ ╤╤é╨╛╨╝ ╤╨░╨╝╨░ ╤╨╛╤╨╝╨░ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░, ╤à╨░╤╨░╨║╤é╨╡╤╨╕╨╖╤â╤╤ë╨░╤╤╤ ╨╝╨░╤╤╨╕╨▓╨╜╤ï╨╝ ╤╤é╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╝ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨╝, ╤ ╨┐╨░╤╨░╨╗╨╗╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╤╨╝╨╕, ╤╨╡╨╖╨║╨╛ ╤╤à╨╛╨┤╤╤ë╨╕╨╝╨╕╤╤ ╨┤╤╤â╨│ ╤ ╨┤╤╤â╨│╨╛╨╝ ╨╗╨╕╤ê╤î ╤â ╤╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╨╛╤╤é╤╨╕╤ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░, ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛ ╤à╨░╤╨░╨║╤é╨╡╤╨╜╨░ ╨┤╨╗╤ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░.

╨ْ-╨┐╤╤é╤ï╤à, ╨┐╨╛╤╤ ╤ ╤╤â╨╝╨╛╤ç╨║╨╛╨╣ ╤ ╤╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤é╨░╨╝╨╕ ╤é╤â╤╨╡╤╨║╨╛╨╣ (╤é╤╨░╨┐╨╡╨╖╤â╨╜╨┤╤╨║╨╛╨╣) ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨║╨╕ ظô ╨╜╨░╨▒╨╕╤é╤ï╨╝╨╕ ╨╖╨░╨║╨╗╨╡╨┐╨║╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤â╨║╤╨░╤ê╨╡╨╜╨╕╤╨╝╨╕ ╤ ╨╕╤╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▒╨╛╤╨╛╨╖╨┤╤ç╨░╤é╤ï╤à ╨║╨╛╤╨░╨╗╨╗╨╛╨▓.

╨د╤é╨╛ ╨║╨░╤╨░╨╡╤é╤╤ ╨┐╨╛╤╤╨░-╨║╨╛╨▒╤â╤╤ï, ╤à╨░╤╨░╨║╤é╨╡╤╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╗╤ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕, ╤é╨╛ ╤é╨░╨║╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤╤╨░ ╤ê╨╕╤╨╛╨║╨╛ ╨▒╤ï╤é╨╛╨▓╨░╨╗╨╕ ╨╕ ╨▓ ╨┐╤╨╕╨│╤╨░╨╜╨╕╤ç╨╜╤ï╤à ╤╨░╨╣╨╛╨╜╨░╤à, ╨▓ ╤ç╨░╤╤é╨╜╨╛╤╤é╨╕, ╨▓ ╨ô╤â╤╨╕╨╕, ╨▓╤à╨╛╨┤╨╕╨▓╤ê╨╡╨╣ ╨▓ ╤╨╛╤╤é╨░╨▓ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕ ╨▓ ╤╨╡╤╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡ XIX ╨▓.

╨ب╨╕╤. 3. ╨ô╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╕╨╣ ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗, ╨▓╤à╨╛╨┤╤╤ë╨╕╨╣ ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ ╤╨░╤╤╨╝╨░╤é╤╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╤ï╤à ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╨╛╨▓. ╨ة╨╡╤╨╡╨┤╨╕╨╜╨░ XIX ╨▓. ╨ؤ╨╕╤╨╡╨▓╨░╤ ╤╤é╨╛╤╨╛╨╜╨░. ╨ة╨╛╨▒╤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨ب╨ص╨£

╨ب╨╕╤. 4. ╨إ╨╛╨╢╨╜╤ï ╨║╨╕╨╜╨╢╨░╨╗╨░. ╨ة╨╡╤╨╡╨┤╨╕╨╜╨░ XIX ╨▓. ╨ت╤ï╨╗╤î╨╜╨░╤ ╤╤é╨╛╤╨╛╨╜╨░. ╨ة╨╛╨▒╤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨ب╨ص╨£

╨ْ╨╝╨╡╤╤é╨╡ ╤ ╤é╨╡╨╝, ╨▓ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ ╨▓╤à╨╛╨┤╨╕╤é ╤à╨░╤╨░╨║╤é╨╡╤╨╜╤ï╨╣ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╕╨╣ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤â╨▒╨╛╤ ┬س╨┐╨░╨┐╨░╨╜╨░╨║╨╕┬╗ ظô ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨░╤ ╨╜╨░╨║╨╗╨░╨┤╨║╨░, ╨╜╨╛╤╨╕╨╝╨░╤ ╨▓╨╝╨╡╤╤é╨╛ ╤ê╨░╨┐╨║╨╕ ╨╕ ╤╨╛╤╤é╨╛╤╤ë╨░╤ ╨╕╨╖ ╤╤â╨║╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╤╤â╨╢╨║╨░, ╨╛╨▒╤ê╨╕╤é╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╖╤â╨╝╨╡╨╜╤é╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤ï╤ê╨╕╤é╨╛╨│╨╛ ╤╨╡╤╨╡╨▒╤╨╛╨╝ ╨╕╨╗╨╕ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤é╨╛╨╝, ╨║ ╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨╣ ╤ ╨▒╨╛╨║╨╛╨▓ ╨┐╤╨╕╤ê╨╕╤é╤ï ╤ê╨╜╤â╤╨║╨╕ ╨┤╨╗╤ ╨┐╤╨╕╨║╤╨╡╨┐╨╗╨╡╨╜╨╕╤ ╨║ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╡. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜ ╨╖╨░╨┐╨╕╤╨░╨╗, ╤ç╤é╨╛ ╤╨╛╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╕, ╤ç╤é╨╛ ┬س╤╤é╨░ ╨╜╨░╨║╨╗╨░╨┤╨║╨░ ╨┐╨╡╤╨╡╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨░ ╨╕╨╖ ╨┐╤╨╡╨╢╨╜╨╡╨╣ ╨┐╤╨░╤ë╨╕, ╤â╨┐╨╛╤é╤╨╡╨▒╨╗╤╨▓╤ê╨╡╨╣╤╤ ╨┤╨╗╤ ╨▒╤╨╛╤╨░╨╜╨╕╤ ╨║╨░╨╝╨╜╨╡╨╣┬╗16. ╨إ╨░╤╨║╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╨▓╨╡╤╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╡ ╤â╤é╨▓╨╡╤╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡, ╤╨║╨░╨╖╨░╤é╤î ╤é╤╤â╨┤╨╜╨╛, ╨╜╨╛ ╨┤╨╛╨┐╨╛╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤╤é╨╜╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤ç╨╜╤ï╨╡ ╨║╤╤â╨│╨╗╤ï╨╡ ╨┐╨╗╨╛╤╨║╨╕╨╡ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╤ï╨╡ ╤â╨▒╨╛╤╤ï ╤╨░╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╕╨░╨╝╨╡╤é╤╨░ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╤╨░╤╨┐╤╨╛╤╤é╤╨░╨╜╨╡╨╜╤ï ╨╜╨╡ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╤â ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨╡╨▓, ╨╜╨╛ ╤â ╨╕╨╝╨╡╤╨╡╤é╨╕╨╜ ╨╕ ╤ç╨░╤╤é╨╕╤ç╨╜╨╛ ╤â ╨╝╨╡╨│╤╨╡╨╗, ╨╕ ╤╨╛╨▓╨╡╤╤ê╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╜╨╡ ╨╖╨░╤╨╕╨║╤╨╕╤╨╛╨▓╨░╨╜╤ï ╤â ╨░╨┤╨╢╨░╤╤╨╡╨▓ ╨╕ ╨▓ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕ ╨▓ ╤╨╡╨╗╨╛╨╝.

╨ة╨░╨╝ ╨║╨╛╤╤é╤╨╝ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╨╜╨╛╨╝ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤╨╡ ╤╨▓╨╗╤╨╡╤é╤╤ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛ ╨╛╤╨╕╨│╨╕╨╜╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╝ ╨╛╨▒╤╨░╨╖╤╨╛╨╝ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛, ╨╕╨▒╨╛ ╨▓ ╨╜╨╡╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤é╤╤ ╨┤╨╛╤╤é╨░╤é╨╛╤ç╨╜╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ç╨╡╤╤é, ╨╛╤é╨╗╨╕╤ç╨░╤╤ë╨╕╤à ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤é ╨║╨╗╨░╤╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤â╨╢╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤╤é╤╨╝╨░ (╤╨╕╤. 5).

╨ب╨╕╤. 5. ╨ô╤â╤╨╕╨╣╤╤ï (┬س╨ô╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╕╨╡ ╨╝╨╕╨╗╨╕╤╨╕╨╛╨╜╨╡╤╤ï┬╗). ╨ْ╤é╨╛╤╨░╤ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨░ XIX ╨▓. ╨ة╨╛╨▒╤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨ب╨ص╨£

╨ْ╨╡╤╤à╨╜╤╤ ╨║╤â╤╤é╨║╨░ ╨┐╨╛ ╤╨▓╨╡╤é╨╛╨▓╨╛╨╝╤â ╤╨╡╤ê╨╡╨╜╨╕╤ ╤à╨░╤╨░╨║╤é╨╡╤╨╜╨░ ╨┤╨╗╤ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╤ï ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╨╝╨╕╨╗╨╕╤╨╕╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤é ╨║╨░╤╨╝╨░╤ê╨║╨╛╨▓ ╨┤╨╗╤ ╨│╨░╨╖╤ï╤╨╡╨╣, ╨╖╨░╤é╨╛ ╤â ╨╜╨╡╨╡ ╨╡╤╤é╤î ╨▓╤ï╤ê╨╕╤é╤ï╨╡ ╤╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤é╤ï ╨╕ ╨╖╨░╨▓╤╨╖╨║╨╕, ╨▓╤╤é╤╨╡╤ç╨░╤╤ë╨╕╨╡╤╤ ╨▓ ╤é╤â╤╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨░╨┤╨╢╨░╤╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╡╤╤à╨╜╨╡╨╣ ╤╨░╤╨┐╨░╤ê╨╜╨╛╨╣ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╨╡. ╨¤╨░ ╨╕ ╤à╨░╤╨░╨║╤é╨╡╤ ╨▓╤ï╤ê╨╕╨▓╨║╨╕ ╨▓╤╨╡╤à ╤╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤é╨╛╨▓ ╨║╨╛╤╤é╤╨╝╨░ ╤╨▒╨╗╨╕╨╢╨░╨╡╤é ╨╡╨│╨╛ ╤ ╨░╨┤╨╢╨░╤╤╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╨▒╤╨░╨╖╤╨░╨╝╨╕.

╨إ╨╛ ╤â╤ç╨╕╤é╤ï╨▓╨░╤, ╤ç╤é╨╛ ╨║╨╛╤╤é╤╨╝ ╨┐╨╛ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╝ ╨╝╨╡╤╨║╨░╨╝ ╤╨▓╨╗╤╨╡╤é╤╤ ╨┤╨╛╤╤é╨░╤é╨╛╤ç╨╜╨╛ ╤╨░╨╜╨╜╨╕╨╝, ╨╜╨╡╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╨╡ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╛╤╨╡╤ç╨╕╤ ╨▓ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨║╨╡, ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨┐╤╨╛╤╤é╨╛ ╤╨▓╨╗╤╤╤é╤╤ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤╨░╨╜╨╜╨╕╨╝╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╨▓╨░╤╨╕╨░╨╜╤é╨░╨╝╨╕, ╨╕ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╤à ╤╨╗╨╡╨╝╨╡╨╜╤é╨╛╨▓ ╨▓ ╨┤╤╤â╨│╨╕╤à ╨║╨╛╤╤é╤╨╝╨░╤à ╤╨╛╤╨╡╨┤╨╜╨╕╤à ╨╛╨▒╨╗╨░╤╤é╨╡╨╣ ╨▓╨┐╨╛╨╗╨╜╨╡ ╨╡╤╤é╨╡╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï.

╨¤╨╡╨╗╨╛ ╨▓ ╤é╨╛╨╝, ╤ç╤é╨╛ ╨╜╨░╤ê╨╡ ╨┐╤╨╡╨┤╤╤é╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤é╨╛╨╝, ╨║╤é╨╛ ╤é╨░╨║╨╕╨╡ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╤ï, ╨┤╨░ ╨╕ ╤╨░╨╝╨░ ╤╤â╨▒╤è╤╤é╨╜╨╕╤ç╨╡╤╨║╨░╤ ╨│╤╤â╨┐╨┐╨░ ╨│╤╤â╨╖╨╕╨╜-╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨╡╨▓, ╨▓ ╤╨╛╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╨╕, ╤╤╨╛╤╨╝╨╕╤╨╛╨▓╨░╨╗╨░╤╤î ╨▓ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨▓╤╨╡╨╝╤, ╨╜╨╡╤╨╝╨╛╤é╤╤ ╨╜╨░ ╤é╨╛, ╤ç╤é╨╛ ╤╤é╨╛╨╝╤â ╨┐╤╨╡╨┤╤ê╨╡╤╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨░ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛╨▓╨╡╨║╨╛╨▓╨░╤ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╤. ╨إ╨╡╨╝╨░╨╗╤â╤ ╤╨╛╨╗╤î ╨▓ ╤╤é╨╛╨╝ ╨┐╤╨╛╤╨╡╤╤╨╡ ╤╤ï╨│╤╨░╨╗╨░ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨░╤ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╤ ╨║╤╨░╤, ╨▓╨╜╨╡╤╤ê╨░╤ ╨╖╨╜╨░╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╡ ╨║╨╛╤╤╨╡╨║╤é╨╕╨▓╤ï ╨▓ ╨║╨░╤╤é╤â ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╤à ╨│╤╤â╨┐╨┐.

╨ô╤â╤╨╕╤ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨░╤╤î ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╨╡╨╣ ╤ ╨▓╨╡╤╤î╨╝╨░ ╨╜╨╡╨┐╤╨╛╤╤é╨╛╨╣ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╨╡╨╣. ╨ء╤╤é╨╛╤╨╕╨╡╨╣, ╨║╨╛╤é╨╛╤╨░╤ ╨▓ ╤é╨╡╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤╤é╨╛╨╗╨╡╤é╨╕╨╣ ╤╨╡╨╖╨░╨╗╨░ ┬س╨┐╨╛ ╨╢╨╕╨▓╨╛╨╝╤â┬╗ ╤╤é╤â ╨╖╨╡╨╝╨╗╤ ╨╜╨░ ╤ç╨░╤╤é╨╕ ╨╕ ╤╨▓╤╨╖╤ï╨▓╨░╨╗╨░ ╨╜╨░╤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╨║ ╨║╤╨╛╨▓╨╜╤ï╨╝ ╤╨╛╨┤╤╤é╨▓╨╛╨╝, ╤é╨░╨║ ╨╕ ╨║╤╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╨▓╤╨░╨╢╨┤╨╛╨╣.

╨ث╨╢╨╡ ╨▓ XVII ╨▓. ╨╜╨░ ╤╤é╨╛╨╣ ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╨╕ ╨┐╨╛╤╨▓╨╕╨╗╨░╤╤î ╨╖╨╜╨░╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨░╤ ╨│╤╤â╨┐╨┐╨░ ╨│╤╤â╨╖╨╕╨╜, ╨╕╤╨┐╨╛╨▓╨╡╨┤╤â╤╤ë╨╕╤à ╨╕╤╨╗╨░╨╝. ╨ْ ╨╜╨░╤╤é╨╛╤╤ë╨╡╨╡ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨╕╤à ╨┐╤╨╕╨╜╤╤é╨╛ ╨╜╨░╨╖╤ï╨▓╨░╤é╤î ╨░╨┤╨╢╨░╤╤╨░╨╝╨╕. ╨إ╨╛ ╨╡╤ë╨╡ ╨▓ XIX ╨▓. ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╕, ╨│╨┤╨╡ ╨╛╨╜╨╕ ╨┐╤╨╛╨╢╨╕╨▓╨░╤╤é, ╤╤ç╨╕╤é╨░╨╗╨╕ ╤ç╨░╤╤é╤î╤ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨ô╤â╤╨╕╨╕, ╨╖╨░╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓╨╛ ╨▓╤é╨╛╤╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡ XVI ╨▓. ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╡╨╣. ╨إ╨░╤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡, ╨┐╤╨╛╨╢╨╕╨▓╨░╨▓╤ê╨╡╨╡ ╤é╨░╨╝, ╨▓╤ï╨╜╤â╨╢╨┤╨╡╨╜╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨▓ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╕╨╜╤╤é╨▓╨╡ ╤╨▓╨╛╨╡╨╝ ╨┐╤╨╕╨╜╤╤é╤î ╨╕╤╨╗╨░╨╝. ╨ئ╤╨╛╨▒╨╛ ╨▓╤ï╨┤╨╡╨╗╤╨╗╨╕ ╨║╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╤╨╡╨▓, ╨┐╤╨╛╨╢╨╕╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╤à ╨▓ ╨أ╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╤╨║╨╛╨╝ ╤╨░╨╜╨┤╨╢╨░╨║╨╡ ╨▒╨╗╨╕╨╖ ╨│╤╨░╨╜╨╕╤ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕. ╨ص╤é╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╤ ╨ô╤â╤╨╕╨╕, ╨║╨╛╤é╨╛╤╨░╤ ╨▓╨╛╤ê╨╗╨░ ╨▓ ╤╨╛╤╤é╨░╨▓ ╨ت╤â╤╤╨╕╨╕ ╨▓ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╡ ╨▓╤╨╡╨╝╤, ╤ç╨╡╨╝ ╨╤ç╨░╤╨░ (╨╨┤╨╢╨░╤╨╕╤) ظô ╨▓╨╛ ╨▓╤é╨╛╤╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╨╡XVIII ╨▓. ظô ╨╕ ╤é╨░╨║╨╢╨╡ ╤ç╨░╤╤é╨╕╤ç╨╜╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╕╤╨╗╨░╨╝╨╕╨╖╨╕╤╨╛╨▓╨░╨╜╨░.

╨ـ╤ë╨╡ ╨▓ XIX ╨▓. ╤╨╕╨║╤╨╕╤╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤╤î, ╤ç╤é╨╛ ╨ô╤â╤╨╕╤, ╤╨╛╤╤é╨╛╤ ╨╕╨╖ ╤╨╛╤╨╝╨░╨╗╤î╨╜╨╛ ╤à╤╨╕╤╤é╨╕╨░╨╜╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤, ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░ ╨│╨╛╤╨░╨╖╨┤╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡ ╨╛╨▒╤ë╨╡╨│╨╛ ╤ ╨╝╤â╤╤â╨╗╤î╨╝╨░╨╜╤╨║╨╕╨╝ ╨╜╨░╤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╨┤╨╢╨░╤╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨أ╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╨░╨╜╨┤╨╢╨░╨║╨╛╨▓, ╨╜╨╡╨╢╨╡╨╗╨╕ ╤ ╨┤╤╤â╨│╨╕╨╝╨╕ ╨│╤╤â╨╖╨╕╨╜╤╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╖╨╡╨╝╨╗╤╨╝╨╕,17 ╤╨╛╤à╤╨░╨╜╤╨╗╨╕╤╤î ╨┤╨╛╤╤é╨░╤é╨╛╤ç╨╜╨╛ ╤é╨╡╤╨╜╤ï╨╡ ╤╨╛╨┤╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╡ ╤╨▓╤╨╖╨╕ ╨╝╨╡╨╢╨┤╤â ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨░╨╝╨╕, ╨║╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╤╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╨░╨┤╨╢╨░╤╤╨░╨╝╨╕18. ╨ئ╨┤╨╜╨╛╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╤é╨╝╨╡╤ç╨░╨╗╨╛╤╤î ╨╕ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨╛ ╤╨╛╤╨╝╨╕╤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨│╤╤â╨┐╨┐╤ï ╨▓ ╤ç╨╡╤╤é╨╡ ╤╨╛╨▓╤╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┐╨╛╨╗╨╕╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╤à ╨│╤╨░╨╜╨╕╤, ╨▓ ╤╨▓╤╨╖╨╕ ╤ ╨╛╤é╤ç╨░╤╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓╨╛╤╤é╨╛╤╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕, ╨╜╨╡╤╨╝╨╛╤é╤╤ ╨╜╨░ ╨╝╨╡╤╤é╤î ╨╕ ╤╨░╨╖╨╛╤╨╡╨╜╨╕╤ ╨╖╨░ ╨╛╤é╨║╨░╨╖ ╨╛╤é ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╤ï ╨┐╤╨╕╤╤╨│╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╨╗╤î╨╖╤â ╨ت╤â╤╤╨╕╨╕, ╨╖╨░ ╤â╤ç╨░╤╤é╨╕╨╡ ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╤╤à ╨┐╤╨╛╤é╨╕╨▓ ╨╛╤╨╝╨░╨╜╨╛╨▓ ╨╕ ╨╖╨░ ╨┐╨╡╤╨╡╤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤╨╡╨╝╨╡╨╣ ╨╜╨░ ╨┐╨╡╤╨╕╨╛╨┤ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╨╣ ╨▓╨╛ ╨▓╨╜╤â╤é╤╨╡╨╜╨╜╨╕╨╡ ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╨╕ ╨║╤╨░╤.19

╨ئ╨▒╤╤é╨░╨╜╨╛╨▓╨║╨░ ╨▓ ╨ô╤â╤╨╕╨╕ ╨▓ ╨┐╨╡╤╨▓╨╛╨╣ ╤é╤╨╡╤é╨╕ XIX ╨▓. ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛ ╨╜╨╡╤╤é╨░╨▒╨╕╨╗╤î╨╜╨╛╨╣. ╨ـ╤ë╨╡ ╨▓ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨╡ XIX ╨▓. ╤╨╡╨▓╨╡╤╨╜╨░╤ ╤ç╨░╤╤é╤î ╨ô╤â╤╨╕╨╕, ╤╨╛╤à╤╨░╨╜╤╨▓╤ê╨░╤ ╨╛╤é╨╜╨╛╤╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤â╤ ╨╜╨╡╨╖╨░╨▓╨╕╤╨╕╨╝╨╛╤╤é╤î, ╨┐╤╨╡╨┤╤╤é╨░╨▓╨╗╤╨╗╨░ ╤╨╛╨▒╨╛╨╣ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨╡ ╨║╨╜╤╨╢╨╡╤╤é╨▓╨╛, ╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨╡ ╨▓ 1810 ╨│. ╨┐╨╛ ╨▓╨╛╨╗╨╡ ╤╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤╨╖╤ (╨╝╤é╨░╨▓╨░╤╨░) ╨£╨░╨╝╨╕╤ V ╨ô╤â╤╨╕╨╡╨╗╨╕ ╨┐╤╨╕╨╜╤╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨░╨╜╤╤é╨▓╨╛ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕. ╨ا╨╛╤╨╗╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╤ç╨╕╨╜╤ï ╨▓ 1826 ╨│. ╨ô╤â╤╨╕╨╡╨╣ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨░ ╨┐╤╨░╨▓╨╕╤é╤î ╨▓╨┤╨╛╨▓╨░ ╨£╨░╨╝╨╕╨╕ V ظô ╨ت╨░╨╝╨░╤╨░ ╨ô╤â╤╨╕╨╡╨╗╨╕ (╨▓ ╨║╨░╤ç╨╡╤╤é╨▓╨╡ ╨│╨╗╨░╨▓╤ï ╤╨╡╨│╨╡╨╜╤é╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╨╛╨▓╨╡╤é╨░ ╨▓ ╤╨▓╤╨╖╨╕ ╤ ╨╝╨░╨╗╨╛╨╗╨╡╤é╤╤é╨▓╨╛╨╝ ╨╡╨╡ ╤╤ï╨╜╨░ ╨¤╨░╨▓╨╕╨┤╨░ I). ╨ئ╨╜╨░ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╜╨╡╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨░ ╨╛╨│╤╨░╨╜╨╕╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨▓╨╗╨░╤╤é╨╕ ╤╨╛╨▓╨╡╤é╨╛╨╝ ╨╕╨╖ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╕╤à ╨║╨╜╤╨╖╨╡╨╣ ╨╕ ╤é╨╡╨╝, ╤ç╤é╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╤â╤╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨░, ╤é╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤╨░╨╖╨╛╨╝, ╤╨╛ ╤╨▓╨╛╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨┤╨┤╨░╨╜╨╜╤ï╨╝╨╕. ╨ ╨▓ ╤╨▓╤╨╖╨╕ ╤ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗╨╛╨╝ ╨ب╤â╤╤╨║╨╛-╤é╤â╤╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï 1828ظô1829 ╨│╨│. ╨ت╨░╨╝╨░╤╨░ ╨ô╤â╤╨╕╨╡╨╗╨╕ ╨▓╨╝╨╡╤╤é╨╡ ╤ ╤╤ï╨╜╨╛╨╝ ╤â╨┤╨░╨╗╨╕╨╗╨░╤╤î ╨▓ ╨ت╤â╤╤╨╕╤,20 ╤ç╤é╨╛ ╨┐╤╨╕╨▓╨╡╨╗╨╛ ╨╜╨░╤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨╜╨╡╨║╨╛╤é╨╛╤╨╛╨╡ ╨╖╨░╨╝╨╡╤ê╨░╤é╨╡╨╗╤î╤╤é╨▓╨╛, ╨╕╨▒╨╛ ╨░╨▓╤é╨╛╤╨╕╤é╨╡╤é ╨┐╤╨░╨▓╤╤ë╨╡╨╣ ╨┤╨╕╨╜╨░╤╤é╨╕╨╕ ╨▒╤ï╨╗ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤î╨╜╨╛ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║. ╨ا╨╛ ╨╨┤╤╨╕╨░╨╜╨╛╨┐╨╛╨╗╤î╤╨║╨╛╨╝╤â ╨╝╨╕╤╨╜╨╛╨╝╤â ╨┤╨╛╨│╨╛╨▓╨╛╤╤â (1829) ╨╖╨░ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╡╨╣ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╤â╤é╨▓╨╡╤╨╢╨┤╨╡╨╜╨░ ╤é╨╛╨╗╤î╨║╨╛ ╤ç╨░╤╤é╤î ╨ô╤â╤╨╕╨╕ ╨┐╨╛ ╨┐╤╨░╨▓╨╛╨╝╤â ╨▒╨╡╤╨╡╨│╤â ╤. ╨د╨╛╨╗╨╛╨║╨╕ ╨╕ ╨┤╨╛ ╤â╤╤é╤î╤ ╤. ╨إ╨░╤é╨░╨╜╨╡╨▒╨╕, ╨╛╤╤é╨░╨╗╤î╨╜╨░╤ ╨╢╨╡ ╨╡╨╡ ╤ç╨░╤╤é╤î (╨أ╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é) ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╛╤╤é╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨░ ╨╖╨░ ╨ت╤â╤╤╨╕╨╡╨╣.21

╨ْ ╤╨╡╨╖╤â╨╗╤î╤é╨░╤é╨╡ ╨┐╨╛ ╤. ╨د╨╛╨╗╨╛╨║╨╕ ╨╜╨░ ╨┐╤╨╛╤é╤╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡╨╣ ╤ç╨░╤╤é╨╕ XIX ╨▓. (╨┤╨╛ 1878) ╨┐╤╨╛╤à╨╛╨┤╨╕╨╗╨░ ╨│╤╨░╨╜╨╕╤╨░ ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╣.

╨ô╤â╤╨╕╤, ╤╨▓╨╗╤╤╤╤î ╨┐╤╨╕╨│╤╨░╨╜╨╕╤ç╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨╛╨╜╨╛╨╣, ╤╤é╨░╨╗╨░ ╨▓╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨أ╤╤ï╨╝╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï ╨╜╨╡╨┐╨╛╤╤╨╡╨┤╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╝ ╨╕ ╨╛╤é╨║╤╤ï╤é╤ï╨╝ ╤é╨╡╨░╤é╤╨╛╨╝ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨أ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨╡. ╨ù╨┤╨╡╤╤î, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╨╜╨░ ╤é╨╡╤╤╨╕╤é╨╛╤╨╕╨╕ ╨┐╤╨╕╨│╤╨░╨╜╨╕╤ç╨╜╨╛╨╣ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╕, ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤╤╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣, ╨▓╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╤à ╨╝╨╛╨│╨╗╨╕ ╨▒╤ï╤é╤î ╨▓╨╖╤╤é╤ï ╤╨░╨╖╨╜╤ï╨╡ ╤é╤╨╛╤╨╡╨╕, ╨║╨░╨║ ╨╜╨░╨┐╤╨╕╨╝╨╡╤, ╨┐╤╨╕ ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤╨╡ ╨╜╨░ ╨╗╨╡╨▓╨╛╨╝ ╨▒╨╡╤╨╡╨│╤â ╤. ╨د╨╛╨╗╨╛╨║ (╨د╨╛╨╗╨╛╨║╨╕) 4 ╨╕╤╨╜╤ 1854 ╨│., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨▓╨╛╨╣╤╨║╨░╨╝╨╕ ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨│╨╡╨╜╨╡╤╨░╨╗╨╗╨╡╨╣╤é╨╡╨╜╨░╨╜╤é╨░ ╨║╨╜╤╨╖╤ ╨ء╨▓╨░╨╜╨░ ╨£╨░╨╗╤à╨░╨╖╨╛╨▓╨╕╤ç╨░ ╨╨╜╨┤╤╨╛╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓╨░ ╨▒╤ï╨╗ ╨░╤é╨░╨║╨╛╨▓╨░╨╜ ╤é╤â╤╨╡╤╨║╨╕╨╣ ╨╗╨░╨│╨╡╤╤î ╨╕ ╨╛╨▒╤╨░╤ë╨╡╨╜ ╨▓ ╨▒╨╡╨│╤╤é╨▓╨╛ ╨║╨╛╤╨┐╤â╤ ╨ة╨╡╨╗╨╕╨╝-╨┐╨░╤ê╨╕, ╨╛╤é╤╤é╤â╨┐╨╕╨▓╤ê╨╡╨│╨╛ ╤ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╕╨╝╨╕ ╨┐╨╛╤é╨╡╤╤╨╝╨╕ ╨▓ ╨أ╨╛╨▒╤â╨╗╨╡╤é╨╕. ╨ت╨╛╨│╨┤╨░ ╨▒╤ï╨╗╨░ ╨╖╨░╤à╨▓╨░╤ç╨╡╨╜╨░ ╤é╤â╤╨╡╤╨║╨░╤ ╨░╤╤é╨╕╨╗╨╗╨╡╤╨╕╤, ╨╖╨╜╨░╨╝╨╡╨╜╨░ ╨╕ ╨╗╨░╨│╨╡╤╤î ╤╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝ ╨╕╨╝╤â╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╝. ╨ْ╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛, ╨▓╨╛ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╖ ╤é╨░╨║╨╕╤à ╨┐╨╛╨▒╨╡╨┤ ╨╕ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨┤╨╛╨▒╤ï╤é╨╛ ╤é╤â╤╨╡╤╨║╨╛╨╡ ╨║╤╨╡╨╝╨╜╨╡╨▓╨╛╨╡ ╤╤â╨╢╤î╨╡, ╨┐╤╨╕╨╜╨░╨┤╨╗╨╡╨╢╨░╨▓╤ê╨╡╨╡ ╨╝╨░╨╣╨╛╤╤â ╨╛╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨░╤╨╝╨╕╨╕.

╨ت╨░╨║╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤╨░╨╖╨╛╨╝, ╨▓╨╡╤╤î ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤é, ╨┐╨╛╨┤╨░╤╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨ء╨ب╨ô╨ئ ╨£.╨ء. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜╤ï╨╝, ╨┐╤╨╡╨┤╤╤é╨░╨▓╨╗╤╨╡╤é ╤╨╛╨▒╨╛╨╣ ╤â╨╜╨╕╨║╨░╨╗╤î╨╜╤ï╨╣ ╨║╨╛╨╝╨┐╨╗╨╡╨║╤ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╤ï ╨╕ ╤╨╜╨░╤╤╨╢╨╡╨╜╨╕╤, ╨┐╤╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛ ╤╨╛╨▒╤╨░╨╜╨╜╤ï╨╣ ╤╨┐╨╡╤╨╕╨░╨╗╤î╨╜╨╛ ╨┤╨╗╤ ╨│╨╡╨╜╨╡╤╨░╨╗-╨╝╨░╨╣╨╛╤╨░ ╨╕ ╤à╨░╤╨░╨║╤é╨╡╤╨╜╤ï╨╣ ╨┤╨╗╤ ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨╡╨▓, ╨╜╨░╤╨╡╨╗╤╨▓╤ê╨╕╤à ╨┐╤╨╕╨│╤╨░╨╜╨╕╤ç╨╜╤ï╨╡ ╤╨░╨╣╨╛╨╜╤ï ╨ب╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╨╕ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨╕╨╣, ╨╕ ╤ç╨░╤╤é╨╕╤ç╨╜╨╛ ╤ ╤é╤╨╛╤╨╡╨╣╨╜╤ï╨╝ ╨╛╤╤â╨╢╨╕╨╡╨╝.

1 ╨ب╨ص╨£ ظû 8762-13460, 8762-13458, 8762-13459, 8762-13457, 8762-13465, 8763-126,

8762-13466, 8762-13461, 8762-13464/1,2, 8762-13463/1,2, 8762-13462/1,2, 876215139/1,2, 8762-13467╨░,╨▒ (1ظô12), 8761-16435╨░,╨▒, 8761-5247, 8761-5252, 8761-5253 ╨╕ 8763-127.

2 ╨ص╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╡ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨£╨ا ╨╕ ╨ب╨£ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╛╤ç╨╡╨╜╤î ╤╨║╤╨╛╨╝╨╜╤ï╨╝ ╨╕, ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤╨║╨░╨╖╨░╤é╤î, ╤╨╗╤â╤ç╨░╨╣╨╜╤ï╨╝ ╨┤╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╡╤╤ê╨╡╨╜╨╕╤ ╨ا╨╡╤╨▓╨╛╨╣ ╨ْ╤╨╡╤╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨╣ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕ ╨╕ ╨▓╨║╨╗╤╤ç╨╡╨╜╨╕╤ ╤╨║╤╨┐╨╛╨╜╨░╤é╨╛╨▓ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕ ╨▓ ╤╨╛╤╤é╨░╨▓ ╨╝╤â╨╖╨╡╤. ╨ص╤é╨╛ ╨┐╤╨╛╨╕╨╖╨╛╤ê╨╗╨╛ ╨▓ ╤╨▓╤╨╖╨╕ ╤ ╤é╨╡╨╝, ╤ç╤é╨╛ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╤ê╨╕╨╡ ╨▓ ╨┐╤╨╛╤╨╡╤╤╨╡ ╤╨░╨▒╨╛╤é╤ï ╨╜╨░╨┤ ╨┐╤╨╛╨╡╨║╤é╨╛╨╝ ╨┐╨╛╨┤╨│╨╛╤é╨╛╨▓╨║╨╕ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕ ╨┐╤╨╛╨▒╨╗╨╡╨╝╤ï, ╨▓ ╨┐╨╡╤╨▓╤â╤ ╨╛╤ç╨╡╤╨╡╨┤╤î ╤╨╕╨╜╨░╨╜╤╨╛╨▓╤ï╨╡, ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╤╨╡╤ê╨╡╨╜╤ï ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╨┤╨░╤╤ ╨╗╨╕╤ç╨╜╨╛╨╣ ╨╕╨╜╨╕╤╨╕╨░╤é╨╕╨▓╨╡ ╨ْ╨░╤╨╕╨╗╨╕╤ ╨╨╜╨┤╤╨╡╨╡╨▓╨╕╤ç╨░ ╨¤╨░╤ê╨║╨╛╨▓╨░, ╨┐╤╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╕╨▓╤ê╨╡╨│╨╛ ╨╖╨╜╨░╤ç╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤â╤ ╤╤â╨╝╨╝╤â (40 ╤é╤ï╤. ╤╤â╨▒╨╗╨╡╨╣) ╨╜╨░ ╨╛╤╨│╨░╨╜╨╕╨╖╨░╤╨╕╤ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕. ╨ث╤╨╗╨╛╨▓╨╕╤ ╤╤é╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╛╨╢╨╡╤╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨▓╨╡╤╤î╨╝╨░ ╨▒╨╗╨░╨│╨╛╤╨╛╨┤╨╜╤ï. ╨ْ.╨.╨¤╨░╤ê╨║╨╛╨▓ ╨╢╨╡╨╗╨░╨╗, ╤ç╤é╨╛╨▒╤ï ╨┐╨╛ ╨╛╨║╨╛╨╜╤ç╨░╨╜╨╕╨╕ ╤╨░╨▒╨╛╤é╤ï ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕ ╨▓╤╨╡ ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╤ï ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╨┐╨╡╤╨╡╨┤╨░╨╜╤ï ╨▓ ╤╨╛╨╖╨┤╨░╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨╜╨░ ╨╡╨╡ ╨╛╤╨╜╨╛╨▓╨╡ ╨╝╤â╨╖╨╡╨╣, ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╤é╤î ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╨╣ ╨╛╨╜ ╨┐╤╨╡╨┤╨╗╨╛╨╢╨╕╨╗ ╨ب╤â╤╤╨║╨╕╨╝ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╝. ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╛ ╨╗╤╨▒╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╡╤╤é╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤, ╨░╨╜╤é╤╨╛╨┐╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╕ ╨╕ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╨╕ ╨┐╤╨╕╨╜╤╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨╝╨╛╤ë╤î ╨¤╨░╤ê╨║╨╛╨▓╨░ ╨╕ ╤à╨╛╨┤╨░╤é╨░╨╣╤╤é╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╛ ╨╛ ╨┐╨╡╤╨╡╨┤╨░╤ç╨╡ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╤à ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╨╛╨▓ ╨┐╨╛ ╨╖╨░╨▓╨╡╤╤ê╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕ ╨▓ ╨£╨ا ╨╕ ╨ب╨£ ╨┐╨╛╨┤ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╝ ┬س╨¤╨░╤ê╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤â╨╖╨╡╤, ╤â╤╤é╤╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤╨╕ ╤╨╛╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╨╕ ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨░ ╨╗╤╨▒╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╡╤╤é╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤ ╨┐╤╨╕ ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨╝ ╤â╨╜╨╕╨▓╨╡╤╤╨╕╤é╨╡╤é╨╡┬╗. ╨ة╤é╨╛╨╗╤î ╨┤╨╗╨╕╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╤╨╕╨╢╨╕╨╗╨╛╤╤î, ╨╜╨╛ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╡ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨╝ ╨ا╤â╨▒╨╗╨╕╤ç╨╜╨╛╨╝ ╨╕ ╨ب╤â╨╝╤╨╜╤╨╡╨▓╤╨║╨╛╨╝ ╨╝╤â╨╖╨╡╤â╨╝╨╡ ╤╤é╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╛╨▓╨░╤é╤î ╨¤╨░╤ê╨║╨╛╨▓╤╨║╨╕╨╝ ╨╝╤â╨╖╨╡╨╡╨╝. ╨ ╤╨░╨╝ ╨ْ.╨. ╨¤╨░╤ê╨║╨╛╨▓ ╤ 1867 ╨│. ╤╤é╨░╨╗ ╨┤╨╕╤╨╡╨║╤é╨╛╤╨╛╨╝ ╨£╨ا ╨╕ ╨ب╨£ ╨╕ ╤╤â╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╨╗ ╤╤é╨╕╨╝ ╤â╤ç╤╨╡╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▓╨┐╨╗╨╛╤é╤î ╨┤╨╛ ╤╨▓╨╛╨╡╨╣ ╨║╨╛╨╜╤ç╨╕╨╜╤ï ╨▓ 1896 ╨│.

3 ╨╤╤à╨╕╨▓ ╨ب╨ص╨£. ╨ج. 5. ╨ئ╨┐. 4. ╨¤. 25. ╨ؤ. 88ظô93; ╨ج. 5. ╨ئ╨┐. 4. ╨¤. 30. ╨ؤ. 62; ╨ج. 5. ╨ئ╨┐. 4. ╨¤. 31. ╨ؤ.14; ╨ث╨║╨░╨╖╨░╤é╨╡╨╗╤î ╨ب╤â╤╤╨║╨╛╨╣ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕, ╤â╤╤é╤╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨ء╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤╤╨║╨╕╨╝ ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╝ ╨╗╤╨▒╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╡╤╤é╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤, ╤╨╛╤╤é╨╛╤╤ë╨╡╨╝ ╨┐╤╨╕ ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨╝ ╤â╨╜╨╕╨▓╨╡╤╤╨╕╤é╨╡╤é╨╡. ╨£., 1867. ╨ة. 36; ╨£╨╕╨╗╨╗╨╡╤ ╨ْ.╨ج. ╨ة╨╕╤╤é╨╡╨╝╨░╤é╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╡ ╨╛╨┐╨╕╤╨░╨╜╨╕╨╡ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤╨╕╨╣ ╨¤╨░╤ê╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ص╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╝╤â╨╖╨╡╤. ╨ْ╤ï╨┐. 2. ╨£., 1889. ╨ة. 53; ╨ئ╨┐╨╕╤╨╕ ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨░ ╨╜╨░╤â╤ç╨╜╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨║╤â╨╝╨╡╨╜╤é╨░╤╨╕╨╕ ╨ب╨ص╨£: ╨£╨إ ╨╛╨┐. ╨أ╨╜. ظû ╨ت19, ╨ت22, ╨¤7, ╨ئ╨أ1.

4 ╨ث╨║╨░╨╖╨░╤é╨╡╨╗╤î ╨ب╤â╤╤╨║╨╛╨╣ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╤ï╤╤é╨░╨▓╨║╨╕, ╤â╤╤é╤╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨ء╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤╤╨║╨╕╨╝ ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╝ ╨╗╤╨▒╨╕╤é╨╡╨╗╨╡╨╣ ╨╡╤╤é╨╡╤╤é╨▓╨╛╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤, ╤╨╛╤╤é╨╛╤╤ë╨╡╨╝ ╨┐╤╨╕ ╨£╨╛╤╨║╨╛╨▓╤╨║╨╛╨╝ ╤â╨╜╨╕╨▓╨╡╤╤╨╕╤é╨╡╤é╨╡. ╨ة. 36.

5 ╨¤╨╡╤╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╤╤é╤î ╨ب╤â╤╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ô╨╡╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨░, ╨╛╤╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ 1845 ╨│., ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨░ ╨╛╨│╤╨╛╨╝╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╗╨╕╤╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤╨░╨╖╨▓╨╕╤é╨╕╨╡ ╤╨░╨╖╨╜╨╛╨╛╨▒╤╨░╨╖╨╜╤ï╤à ╨╡╤╤é╨╡╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨╕ ╨│╤â╨╝╨░╨╜╨╕╤é╨░╤╨╜╤ï╤à ╨╜╨░╤â╨║, ╤╨▓╤╨╖╨░╨╜╨╜╤ï╤à ╤ ╨╕╨╖╤â╤ç╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤╨╛╨┤╨╜╨╛╨╣ ╨╖╨╡╨╝╨╗╨╕. ╨إ╨░╨║╨░╨┐╨╗╨╕╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╨╡╤╤ ╨╕ ╨░╨║╨║╤â╨╝╤â╨╗╨╕╤╨╛╨▓╨░╨▓╤ê╨╕╨╡╤╤ ╨▓ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╡ ╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╤, ╨┐╨╛╨╗╤â╤ç╨░╨╡╨╝╤ï╨╡ ╨▓ ╤╨╡╨╖╤â╨╗╤î╤é╨░╤é╨╡ ╤╨║╤╨┐╨╡╨┤╨╕╤╨╕╨╣, ╨┐╤â╤é╨╡╤ê╨╡╤╤é╨▓╨╕╨╣, ╤ç╨░╤╤é╨╜╤ï╤à ╨┐╨╛╨╡╨╖╨┤╨╛╨║, ╨░╨╜╨░╨╗╨╕╨╖╨╕╤╨╛╨▓╨░╨╗╨╕╤╤î ╨▓ ╨╡╨│╨╛ ╤╨╛╨╛╤é╨▓╨╡╤é╤╤é╨▓╤â╤╤ë╨╕╤à ╨╛╤é╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╕╤╤à ╨╕ ╨╜╨░╤à╨╛╨┤╨╕╨╗╨╕ ╨╛╤é╤╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨▓ ╨╜╨░╤â╤ç╨╜╤ï╤à ╤é╤╤â╨┤╨░╤à. ╨ْ╤╨║╨╛╤╨╡ ╨▓ ╨ب╤â╤╤╨║╨╛╨╝ ╨ô╨╡╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╝ ╨ئ╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╡ ╨╜╨░╤ç╨░╨╗ ╤╨╛╤╨╝╨╕╤╨╛╨▓╨░╤é╤î╤╤ ╨╝╤â╨╖╨╡╨╣. ╨ت╤â╨┤╨░ ╨┐╨╡╤╨╡╨┤╨░╨▓╨░╨╗╨╕╤╤î ╨┐╨╛╤╤é╤â╨┐╨░╨▓╤ê╨╕╨╡ ╨▓ ╨╛╨▒╤ë╨╡╤╤é╨▓╨╛ ╤╤é╨╜╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╨╡ ╨┐╤╨╡╨┤╨╝╨╡╤é╤ï. ╨ة╤╨╡╨┤╨╕ ╤ç╨╗╨╡╨╜╨╛╨▓ ╨ء╨ب╨ô╨ئ ╨▒╤ï╨╗╨╕ ╤â╤ç╨╡╨╜╤ï╨╡ (╨▓ ╤╨░╨╖╨╜╤ï╤à ╨╛╨▒╨╗╨░╤╤é╤╤à ╨╖╨╜╨░╨╜╨╕╨╣), ╨╝╨╛╤╨╡╨┐╨╗╨░╨▓╨░╤é╨╡╨╗╨╕ ╨╕ ╨┐╤â╤é╨╡╤ê╨╡╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╕, ╨▓╨╕╨┤╨╜╤ï╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╨╡ ╨┤╨╡╤╤é╨╡╨╗╨╕, ╨│╨╛╤╤â╨┤╨░╤╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╤ï╨╡ ╤ç╨╕╨╜╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╕ ╨╕ ╤ç╨╗╨╡╨╜╤ï ╨╕╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤╤╨║╨╛╨╣ ╤╨░╨╝╨╕╨╗╨╕╨╕. ╨ة╤╨╡╨┤╨╕ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╤╨┐╨╡╤╨╕╨░╨╗╨╕╤╤é╨╛╨▓ ╨▒╨╛╨╗╤î╤ê╨╡ ╨▓╤╨╡╨│╨╛ ╨▒╤ï╨╗╨╛ ╨╛╤╨╕╤╨╡╤╨╛╨▓ ╨ô╨╡╨╜╨╡╤╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ê╤é╨░╨▒╨░, ╤ç╤é╨╛ ╨╜╨╡ ╤â╨┤╨╕╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛, ╨╕╨▒╨╛ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╛╨╜╨╕ ╤é╤ë╨░╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╡╨╣╤ê╨╕╨╝ ╨╛╨▒╤╨░╨╖╨╛╨╝ ╨╖╨░╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨╕╤╤î ╨┐╤╨╕╨│╤╨░╨╜╨╕╤ç╨╜╤ï╨╝╨╕ ╨╛╨▒╨╗╨░╤╤é╤╨╝╨╕ ╨╕ ╨│╤╨░╨╜╨╕╤╨░╨╝╨╕ ╤╨╛╤╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤╤â╨┤╨░╤╤╤é╨▓╨░, ╨░ ╨║╤╨╛╨╝╨╡ ╤é╨╛╨│╨╛ ظô ╤╨░╨╖╨▓╨╡╨┤╨║╨╛╨╣. 6╨£.╨ء. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜ (1801ظô1874) ظô ╨▓╤ï╨┐╤â╤╨║╨╜╨╕╨║ 1-╨│╨╛ ╨║╨░╨┤╨╡╤é╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╤╨┐╤â╤╨░ (1822), ╨░╤╤é╨╕╨╗╨╗╨╡╤╨╕╤╤é, ╨▓╤ï╨┐╤â╤╨║╨╜╨╕╨║ ╨ء╨╝╨┐╨╡╤╨░╤é╨╛╤╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨╕ (1834), ╤â╤ç╨░╤╤é╨╜╨╕╨║ ╨ح╨╕╨▓╨╕╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╤╨║╤╨┐╨╡╨┤╨╕╤╨╕╨╕ 1839ظô1840 ╨│╨│., ╤â╤ç╨░╤╤é╨╜╨╕╨║ ╨أ╤╤ï╨╝╤╨║╨╛╨╣ ╨▓╨╛╨╣╨╜╤ï 1853ظô1856 ╨│╨│., ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╤ï╨╣ ╤ç╨╗╨╡╨╜ ╨ء╨ب╨ô╨ئ, ╤ç╨╗╨╡╨╜ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤â╤ç╨╡╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╝╨╕╤é╨╡╤é╨░ ╨ô╨╡╨╜╨╡╤╨░╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ê╤é╨░╨▒╨░, ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╨║, ╨░╨▓╤é╨╛╤ ╨╝╨╜╨╛╨╢╨╡╤╤é╨▓╨░ ╨╜╨░╤â╤ç╨╜╤ï╤à ╤é╤╤â╨┤╨╛╨▓, ╤╤╨╡╨┤╨╕ ╨║╨╛╤é╨╛╤╤ï╤à ╨╜╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤╤é╨╜╤ï╨╣: ┬س╨ئ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╕╤╨║╤â╤╤╤é╨▓╨╡ ╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╜╨╕╤╤à ╨╝╨╛╨╜╨│╨╛╨╗╨╛-╤é╨░╤é╨░╤ ╨╕ ╤╤╨╡╨┤╨╜╨╡╨░╨╖╨╕╨░╤é╤╨║╨╕╤à ╨╜╨░╤╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨┐╤╨╕ ╨د╨╕╨╜╨│╨╕╤╤à╨░╨╜╨╡ ╨╕ ╨ت╨░╨╝╨╡╤╨╗╨░╨╜╨╡┬╗.

6 ╨╤╤à╨╕╨▓ ╨ب╨ô╨ئ. ╨ج. 1-1879. ╨ئ╨┐. 1. ╨¤. 16. ╨ؤ. 95ظô96.

7 ╨ْ╨╡╤╤é╨╜╨╕╨║ ╨ء╨ب╨ô╨ئ. ╨د. 23. ╨ة╨ا╨▒., 1858. ╨ا╤╨╕╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╤. ╨ة. 21, 29; ╨ئ╤é╤ç╨╡╤é ╨╛ ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╤╤à ╨ء╨ب╨ô╨ئ ╨╖╨░ 1858 ╨│╨╛╨┤. ╨ة╨ا╨▒., 1859. ╨ة. 57 [╨┐╤â╨▒╨╗╨╕╨║╨░╤╨╕╤ ╤╨┤╨╡╨╗╨░╨╜╨░ ╤ ╨┤╨▓╤â╨╝╤ ╨╛╨┐╨╡╤ç╨░╤é╨║╨░╨╝╨╕: ╨▓╨╝╨╡╤╤é╨╛ ┬س╨╛╤é ╨¤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╤é╨╡╨╗╤î╨╜╨╛╨│╨╛ ╤ç╨╗╨╡╨╜╨░ ╨£.╨ء. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜╨░┬╗ ╨╜╨░╨┐╨╡╤ç╨░╤é╨░╨╜╨╛: ┬س╨£.╨ء. ╨ء╨▓╨░╨╜╨╛╨▓╨░┬╗, ╨▓╨╝╨╡╤╤é╨╛ ┬س╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╨░, ╨▒╨╛╨╡╨▓╤ï╨╡ ╨╕ ╨┐╨╛╤à╨╛╨┤╨╜╤ï╨╡ ╤╨╜╨░╤╤╨┤╤ï ╨│╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨░┬╗ ╨╜╨░╨┐╨╡╤ç╨░╤é╨░╨╜╨╛ ┬س╨▓╨╛╨╣╤╨║╨░┬╗].

8 ╨ء╨▓╨░╨╜╨╕╨╜ ╨£.╨ء. ╨ئ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╕╤╨║╤â╤╤╤é╨▓╨╡ ╨╕ ╨╖╨░╨▓╨╛╨╡╨▓╨░╨╜╨╕╤╤à ╨╝╨╛╨╜╨│╨╛╨╗╨╛-╤é╨░╤é╨░╤ ╨╕ ╤╤╨╡╨┤╨╜╨╡╨░╨╖╨╕╨░╤é╤╨║╨╕╤à ╨╜╨░╤╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨┐╤╨╕ ╨د╨╕╨╜╨│╨╕╤╤à╨░╨╜╨╡ ╨╕ ╨ت╨░╨╝╨╡╤╨╗╨░╨╜╨╡. ╨ة╨ا╨▒., 2003. ╨ة. 22.

9 ╨ا╨╡╤╨╡╨▓╨╛╨┤ ╨╜╨░╤â╤ç╨╜╨╛╨│╨╛ ╤╨╛╤é╤╤â╨┤╨╜╨╕╨║╨░ ╨ô╨╛╤╤â╨┤╨░╤╤╤é╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨ص╤╨╝╨╕╤é╨░╨╢╨░, ╨║╨░╨╜╨┤╨╕╨┤╨░╤é╨░ ╨╕╤╤é╨╛╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╕╤à ╨╜╨░╤â╨║. ╨ـ.╨ء. ╨£╨░╨╗╨╛╨╖╨╡╨╝╨╛╨▓╨╛╨╣: ┬سsahipmayur┬╗.

10 ╨╤╤à╨╕╨▓ ╨ب╨ô╨ئ. ╨ج. 1-1879. ╨ئ╨┐. 1. ╨¤. 16. ╨ؤ. 95.

11 ╨ْ╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╨╣ ╤ç╨╕╨╜ ╨╝╨░╨╣╨╛╤╨░ ╨▒╤ï╨╗ ╨▓╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜ ╨▓ ╨ئ╤╨╝╨░╨╜╤╨║╨╛╨╣ ╨░╤╨╝╨╕╨╕ ╨▓ ╤╨╡╨╖╤â╨╗╤î╤é╨░╤é╨╡ ╤╨╡╤╨╛╤╨╝ 1840-╤à ╨│╨│., ╨┐╤╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╨▓╤ê╨╕╤à╤╤ ╨┐╤╨╕ ╤╤â╨╗╤é╨░╨╜╨╡ ╨╨▒╨┤╤â╨╗-╨£╨╡╨┤╨╢╨╕╨┤╨╡ I.

12 ╨╤╤à╨╕╨▓ ╨ب╨ô╨ئ. ╨ج. 1-1879. ╨ئ╨┐. 1. ╨¤. 16. ╨ؤ. 95 ╨╛╨▒.

13 ╨ت╨░╨╝ ╨╢╨╡.

14 ╨ب╨ô╨ْ╨ء╨. ╨ج. 846. ╨ئ╨┐. 16. ╨¤. 5625. ╨ؤ. 17 ╨╛╨▒. (┬س╨ù╨░╨┐╨╕╤╨║╨░ ╨╛ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤ï╤à ╨┤╨╡╨╣╤╤é╨▓╨╕╤╤à ╨ô╤â╤╨╕╨╣╤╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╤é╤╤╨┤╨░ ╨╖╨░ ╨▓╤╨╡╨╝╤ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤ ╨│╨╡╨╜╨╡╤╨░╨╗╨░ ╨أ╨╜╤╨╖╤ ╨ء╨▓╨░╨╜╨░ ╨أ╨╛╨╜╤╤é╨░╨╜╤é╨╕╨╜╨╛╨▓╨╕╤ç╨░ ╨ّ╨░╨│╤╨░╤é╨╕╨╛╨╜╨£╤â╤à╤╨░╨╜╤╨║╨╛╨│╨╛, ╤╨╛╤╤é╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨░╤ ╨إ╨░╤ç╨░╨╗╤î╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╤ê╤é╨░╨▒╨░ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤é╤╤╨┤╨░ ╨┐╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ ╨ث╤╨╗╨░╤╨╛╨╝┬╗, 1855 ╨│.).

15 ╨╤╤à╨╕╨▓ ╨ب╨ô╨ئ. ╨ج. 1-1879. ╨ئ╨┐. 1. ╨¤. 16. ╨ؤ. 95.

16 ╨╨║╤é╤ï, ╤╨╛╨▒╤╨░╨╜╨╜╤ï╨╡ ╨أ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤╨║╨╛╨╣ ╨╤╤à╨╡╨╛╨│╤╨░╤╨╕╤ç╨╡╤╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╝╨╕╤╤╨╕╨╡╨╣. ╨ت. 10. 1844ظô1854. ╨ت╨╕╤╨╗╨╕╤, 1885. ╨ة. 264.

17 ╨ت╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨ت. 12. 1856ظô1862, ╨ت╨╕╤╨╗╨╕╤. 1904. ╨ة. 49.

18 ╨ت╨░╨╝ ╨╢╨╡.

19 ╨ت╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨ت. 10. 1844ظô1854. ╨ة. 263.

20 ╨ت╨░╨╝ ╨╢╨╡.

╨أ╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤é╨░╤╨╕╨╕