Ð.ÐŪ. ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē (ÐÐūŅКÐēа) ÐĒÐÐÐÐÐÐÐÐŊ Ð ÐĢÐÐÐŊÐĒÐÐ ÐĄÐÐÐÐ ÐĻÐÐÐĻÐÐ . ÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÐ Ð ÐÐÐÐÐÐÐÐŽÐÐÐĄÐĒÐ ÐĻÐÐÐĻÐÐ ÐÐ ÐÐ Ð ÐÐÐÐÐĐÐ ÐĪÐÐ ÐÐŦ Ð ÐÐĄÐĒÐÐÐÐÐÐЧÐÐĄÐÐÐĨ ÐÐÐĒÐÐ ÐÐÐÐÐ Ð ÐĢÐÐÐŊÐĒÐ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ IIIÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2015

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

ÐаÐēÐĩŅÐ―ÐūÐĩ, Ð―ÐĩŅ Ð―Ðļ ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩКа, Ð·Ð°Ð―ÐļОаŅŅÐĩÐģÐūŅŅ Ðļ ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅŅŅŅÐĩÐģÐūŅŅ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ŅО ÐūŅŅÐķÐļÐĩО, КŅÐū Ð―Ðĩ ŅÐŧŅŅаÐŧ ÐąŅ Ðū ÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐŧÐĩ ŅаОŅÐļŅ (ÂŦŅаОŅÐĩŅÂŧ (shamshir) â ÂŦÐŧŅÐēÐļÐ―ŅÐđ КÐūÐģÐūŅŅÂŧ ÐļÐŧÐļ ÂŦŅ ÐēÐūŅŅ ÐŧŅÐēаÂŧ)1. ÐĻаОŅÐļŅ â ŅÐ°ÐąÐŧŅ ÐļŅÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ2. ÐаÐīÐū ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ŅаОŅÐļŅÐūО Ðē ÐÐĩŅŅÐļÐļ Ðļ, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐŧÐļ Ðļ Ð―Ð°Ð·ŅÐēаŅŅ ÐŧŅÐąÐūÐĩ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ÐūКÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐēÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ, Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ Ðļ Ņ ÐŋŅŅОŅО КÐŧÐļÐ―ÐšÐūО. ÐÐū ОŅ Ðē ŅÐēÐūÐĩÐđ ŅŅаŅŅÐĩ ÐąŅÐīÐĩО ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаŅŅ ÂŦКÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđÂŧ ŅаОŅÐļŅ КÐūÐ―Ņа XVIII â Ð―Ð°ŅаÐŧа XX ÐēÐē., ŅаК КаК ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐĩÐđ, ОŅзÐĩÐđÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅÐ―ÐļКÐūÐē Ðļ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐūÐ―ÐĩŅÐūÐē ŅŅаÐŧКÐļÐēаŅŅŅŅ Ðē ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ÐūО Ņ ŅаОŅÐļŅаОÐļ, ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅÐļОÐļŅŅ ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū К ŅŅÐūОŅ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīŅ.

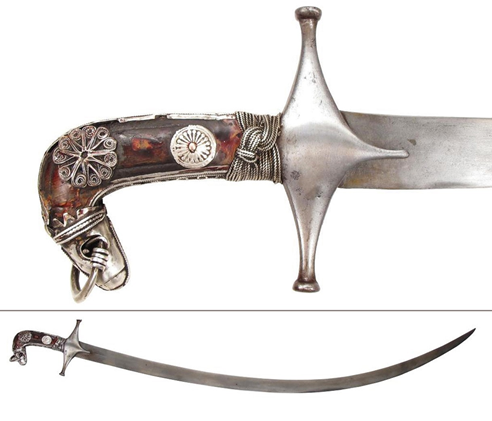

ÐÐŧÐļÐ―ÐūК ŅŅÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ ŅзКÐļÐđ, Ð―Ðū ŅÐūÐŧŅŅŅÐđ, ÐūÐąŅŅÐ―Ðū ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―Ðū ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅÐđ Ðļ ÐļОÐĩÐĩŅ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ КŅÐļÐēÐļÐ·Ð―Ņ. Ð ŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐūÐ― ÐŧÐļÐ―Ð·ÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐđ ÐļÐŧÐļ ÐŋÐŧÐūŅКÐļÐđ. ÐÐŧÐžÐ°Ð―Ðļ ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū Ð―ÐĩŅ. ЧаŅŅÐū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― Ðļз ÐąŅÐŧаŅа. Ð ŅКÐūŅŅŅ ÐŋŅÐūŅŅаŅ, Ņ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļО заÐģÐļÐąÐūО ÐŋÐūÐī ОÐļзÐļÐ―ŅÐĩО, Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО Ðē ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐŧÐĩзÐēÐļŅ Ðļ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅŅŅÐļО ÐŧŅŅŅÐĩ ŅÐīÐĩŅÐķÐļÐēаŅŅ ŅÐ°ÐąÐŧŅ (ŅÐģÐūÐŧ ÂŦзаÐģÐļÐąÐ°Âŧ ÐŋÐūŅŅÐīКа 90 ÐģŅаÐīŅŅÐūÐē). ÐĄÐūŅŅÐūÐļŅ Ðļз ÐīÐēŅŅ КÐūŅŅŅÐ―ŅŅ ÐļÐŧÐļ, ŅÐĩÐķÐĩ, ŅÐūÐģÐūÐēŅŅ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīÐūК-ŅÐĩŅÐĩК, ÐŋŅÐļКÐŧÐĩÐŋÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐūŅŅŅОÐļ заКÐŧÐĩÐŋКаОÐļ К Ņ ÐēÐūŅŅÐūÐēÐļКŅ. ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūО Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīÐūК ŅÐŧŅÐķÐļŅ Ðē ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ÐūО ОÐūŅÐķÐūÐēаŅ КÐūŅŅŅ, КÐūŅÐūŅаŅ ŅÐĩÐ―ÐļÐŧаŅŅ Ðē ÐŅÐ°Ð―Ðĩ3. ÐаКÐŧаÐīКÐļ Ðļз КÐūŅŅÐļ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―Ðū ŅŅаÐēÐļÐŧÐļŅŅ ŅаК, ŅŅÐūÐąŅ ÐŋŅÐŧŅÐŋа ОÐūŅÐķÐūÐēÐūÐģÐū КÐŧŅКа4 ÐąŅÐŧа ÐŋÐūÐēÐĩŅÐ―ŅŅа Ð―Ð°ŅŅÐķŅ5. ÐĄÐ―ÐļзŅ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅÐļКŅÐļŅŅŅŅŅŅ ŅŅаÐŧŅÐ―ŅО КÐūÐŧÐŋаŅКÐūО, а ŅÐēÐĩŅŅ Ņ ŅŅаÐŧŅÐ―ŅО ÐŋŅÐūŅŅŅО ÐŋŅŅОŅО ÐŋÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅŅÐĩО Ņ ОаÐŧÐĩÐ―ŅКÐļОÐļ ÐļзŅŅÐ―ŅОÐļ ÐŧÐ°Ð―ÐģÐĩŅаОÐļ (ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ-ŅŅÐļÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð° ÐŧÐĩзÐēÐļÐļ Ðē зÐūÐ―Ðĩ ÐģаŅÐīŅ), КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐļÐīаŅŅ ÐŋŅÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐūŅŅÐķÐļŅ Ðē ŅаОÐūО Ð―Ð°ÐģŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ÐūО ОÐĩŅŅÐĩ. ÐĢ ÐąÐūÐģаŅÐū ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē ÐŋÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅŅÐĩ, КÐūÐŧÐŋаŅÐūК Ðļ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ Ð―ÐūÐķÐĩÐ― ОÐūÐģÐŧÐļ ÐąŅŅŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ņ Ðļз ÐąŅÐŧаŅа Ðļ ŅКŅаŅÐĩÐ―Ņ ÐēŅÐĩŅКÐūÐđ зÐūÐŧÐūŅÐūО, ŅÐĩзŅÐąÐūÐđ ÐļÐŧÐļ ÐīŅаÐģÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ÐšÐ°ÐžÐ―ŅОÐļ, КаК Ð―Ð° ŅаОŅÐļŅаŅ Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŅОÐļŅаÐķа (ÐļÐ―ÐēÐĩÐ―ŅаŅÐ―ŅÐĩ Ð―ÐūОÐĩŅа Ð.Ð.-22, Ð.Ð.-46, Ð.Ð.-63, Ð.Ð.-85 Ðļ Ð.Ð.-171)6. ÐÐūÐķÐ―Ņ ŅаОŅÐļŅа ÐļзÐūÐģÐ―ŅŅŅ ŅаК, ŅŅÐū ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅŅŅ ÐēŅÐ―ŅŅŅ КÐŧÐļÐ―ÐūК, ÐūÐąÐūÐđÐīŅŅŅ ÐąÐĩз ÐŋŅÐūŅÐĩзÐļ, КÐūŅÐūŅаŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ð―Ð° Ð―ÐūÐķÐ―Ð°Ņ Ņ ŅŅŅÐĩŅКÐļŅ КŅÐļÐēŅŅ ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅ. ÐÐūÐķÐ―Ņ ÐīÐĩÐŧаÐŧÐļ Ðļз ÐīÐĩŅÐĩÐēа Ðļ ÐūÐąŅŅÐģÐļÐēаÐŧÐļ КÐūÐķÐĩÐđ, КÐūŅÐūŅŅŅ ŅаŅŅÐū ŅКŅаŅаÐŧÐļ ŅÐļŅÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐļÐŧÐļ ÐēŅŅÐļÐēКÐūÐđ ŅÐĩÐŧКÐūÐēÐūÐđ Ð―ÐļŅŅŅ. ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК Ð―ÐūÐķÐĩÐ― ОÐūÐģ ÐąŅŅŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļО, Ð―Ðū ŅаŅÐĩ ÐąŅÐŧ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ― Ðļз КÐūÐķÐļ ÐļÐŧÐļ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧ ÐēÐūÐēŅÐĩ. ÐаŅÐū ÐūÐąŅзаŅÐĩÐŧŅÐ―Ņ ÐąŅÐŧÐļ ÐīÐēÐĩ ÐūÐąÐūÐđОÐļŅŅ, за КÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅаОŅÐļŅ ÐŋÐūÐīÐēÐĩŅÐļÐēаÐŧŅŅ Ð―Ð° ÐŋÐūŅŅ7 (ŅÐļŅ. 1).

Ð ÐļŅ. 1. ÐŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ŅаОŅÐļŅ Ņ Ð―ÐūÐķÐ―Ð°ÐžÐļ

ÐазаÐŧÐūŅŅ ÐąŅ, КаКÐļÐĩ ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ ОÐūÐģŅŅ ÐēÐūÐ·Ð―ÐļÐšÐ―ŅŅŅ ÐŋŅÐļ ŅаКÐļŅ ŅŅКÐū ÐēŅŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐ°Ņ ? ÐŅÐūÐąÐŧÐĩОа заКÐŧŅŅаÐĩŅŅŅ Ðē ŅÐūО, ŅŅÐū ÐģÐĩÐūÐģŅаŅÐļŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē ÐģÐūŅазÐīÐū ŅÐļŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐūÐē ÐÐĩŅŅÐļÐļ8. ÐÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ ŅКŅÐŋÐūŅŅÐļŅÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ÐŋÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐÐūŅŅÐūКŅ Ðļ ÐīаÐķÐĩ Ðē Ð ÐūŅŅÐļŅ. ÐаÐŋŅÐļОÐĩŅ, ÐĩŅÐŧÐļ ÐŋÐūŅОÐūŅŅÐĩŅŅ ŅŅŅŅКÐļÐĩ ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅŅ Ðū заКŅÐŋКÐĩ ÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ Ðē XVII Ðē., ŅÐū ОŅ ŅÐ·Ð―Ð°ÐĩО ŅÐŧÐĩÐīŅŅŅÐĩÐĩ: ÂŦÐĄÐ°ÐąÐŧÐļ ÐēÐēÐūзÐļÐŧÐļŅŅ Ðē Ð ÐūŅŅÐļŅ Ðē ÐąÐūÐŧŅŅÐĩО КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐĩ, ŅÐĩО ÐūŅŅаÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐēÐļÐīŅ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ. ÐŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ŅÐĩÐ―ÐļÐŧÐļŅŅ Ņ Ð―Ð°Ņ ÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ ÐēŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐĩ ÐēŅŅÐūКÐūÐģÐū КаŅÐĩŅŅÐēа ÐąŅÐŧаŅа Ðļ ÐļзŅŅÐĩŅŅÐēа ÐūŅÐīÐĩÐŧКÐļ. ÐŅÐūОÐĩ ÐąÐūÐģаŅÐū ÐūŅÐ―Ð°ÐžÐĩÐ―ŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅ, ÐīÐūŅŅŅÐŋÐ―ŅŅ Ð―ÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐļО, Ðļз ÐŅÐ°Ð―Ð° ÐŋŅÐļÐēÐūзÐļÐŧÐļ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ņ ÐŋŅÐūŅŅŅОÐļ ŅŅКÐūŅŅКаОÐļ ŅŅÐūÐļОÐūŅŅŅŅ 4â5 ŅŅÐąÐŧÐĩÐđ Ðļ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūŅŅ (ÂŦÐŋÐūÐŧÐūŅа ÐąŅÐŧаŅÐ―Ð°Âŧ) ŅÐĩÐ―ÐūÐđ Ðē 3 ŅŅÐąÐŧŅ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐēŅÐļÐĩ ŅÐŋŅÐūŅ Ðļ Ðē ÐīÐēÐūŅŅÐ―ŅКÐūО ÐūÐŋÐūÐŧŅÐĩÐ―ÐļÐļÂŧ9. ÐÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐŋÐĩŅÐēÐūÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐ―ŅО ŅÐŋŅÐūŅÐūО ÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū ÂŦŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūŅŅÂŧ Ðē ŅÐēŅзÐļ Ņ ŅÐĩО, ŅŅÐū ÐūÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐŧÐĩ Ðļ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐŧÐļ ŅОÐūÐ―ŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ Ņ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ŅОÐļ ÐīÐŧŅ ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―ÐūÐē, ÐģÐīÐĩ ÐūÐ―Ðļ ÐąŅÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―Ņ, ŅŅКÐūŅŅŅОÐļ Ðļ ÐīÐĩŅаÐŧŅОÐļ Ð―ÐūÐķÐĩÐ―.

Ð ÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐūŅÐūŅОÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅ Ņ ÐūŅÐūŅÐū ŅÐ·Ð―Ð°ÐēаÐĩОŅ, Ð―Ðū, КаК ÐēŅŅŅÐ―ÐļÐŧÐūŅŅ, ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅ Ð―Ð° ŅŅŅ ŅÐĩОŅ Ð―ÐĩŅ, Ņ ÐūŅŅ ŅŅÐūŅ ÐēÐūÐŋŅÐūŅ КÐūŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū заŅŅаÐģÐļÐēаÐŧÐļ ÐžÐ―ÐūÐģÐļÐĩ аÐēŅÐūŅŅ, КаК Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ, ŅаК Ðļ за ŅŅÐąÐĩÐķÐūО10. ÐŅÐū ÐŋŅÐļÐēÐĩÐŧÐū К ŅÐūОŅ, ŅŅÐū Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ аÐēŅÐūŅŅ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐēŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ Ņ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļОÐļ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°ÐžÐļ, Ð―ÐĩÐēзÐļŅаŅ Ð―Ð° ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅÐđ ОÐūÐ―ŅаÐķ, К ÐÐĩŅŅÐļÐļ11 ÐļÐŧÐļ Ð―ÐĩÐŋŅаÐēÐļÐŧŅÐ―Ðū аŅŅÐļÐąŅŅÐļŅŅŅŅ ŅаОŅÐļŅŅ, ÐŋŅŅаŅ ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ņ12.

ÐÐīÐĩŅŅ Ð―Ð°ÐīÐū заŅŅÐūÐ―ŅŅŅ ÐĩŅÐĩ ÐūÐīÐļÐ― ÐēаÐķÐ―ŅÐđ ÐēÐūÐŋŅÐūŅ: КаК ÐīаÐēаŅŅ Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐĩ â ÐŋÐū ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐļÐŧÐļ ÐŋÐū КÐŧÐļÐ―ÐšŅ? Ðа Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ÐĩŅÐŧÐļ ŅаОŅÐļŅÐ―ŅÐđ КÐŧÐļÐ―ÐūК ŅОÐūÐ―ŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð― Ņ ŅŅКÐūŅŅŅŅ, ÐŋÐūŅ ÐūÐķÐĩÐđ Ðē ÐūÐąŅÐļŅ ŅÐĩŅŅаŅ Ð―Ð° ÂŦКÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКŅŅÂŧ ŅаОŅÐļŅÐ―ŅŅ, ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ð―Ð°ÐžÐļ ÐēŅŅÐĩ, ОŅ ОÐūÐķÐĩО ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅŅ Ðū ŅаОŅÐļŅÐĩ, Ðē ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐĩО ŅŅÐūŅÐ―ŅŅ ÐĩÐģÐū ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅ ÐŋÐū ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅО ÐūŅÐūŅОÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅŅКÐūŅŅÐļ Ðļ Ð―ÐūÐķÐĩÐ―. ÐŅÐŧÐļ ÐķÐĩ ŅŅКÐūŅŅŅ ÐūŅÐŧÐļŅаÐĩŅŅŅ ÐūŅ ŅаОŅÐļŅÐ―ÐūÐđ, заŅÐū ŅŅŅÐĩŅŅÐēŅÐĩŅ ŅÐļÐŋÐļŅÐ―ÐūÐĩ ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ņ ŅаКÐūÐđ ŅŅКÐūŅŅŅŅ, ŅÐū ОŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―Ņ ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅŅ Ðū ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūО ÐēÐļÐīÐĩ ÐūŅŅÐķÐļŅ Ņ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° ŅаОŅÐļŅа.

ÐаÐŋŅÐļОÐĩŅ, ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ ÐēÐūÐūÐąŅÐĩ Ðļ ŅаОŅÐļŅÐūÐē Ðē ŅаŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐđ ÐŋÐūÐŋŅÐŧŅŅÐ―ÐūŅŅŅŅ Ðē ÐÐ―ÐīÐļÐļ, ÐģÐīÐĩ ÐļŅ ŅаŅŅÐū ОÐūÐ―ŅÐļŅÐūÐēаÐŧÐļ Ņ ŅŅКÐūŅŅŅОÐļ ŅаÐŧŅÐēаŅÐūÐē13 (ŅÐļŅ. 2).

Ð ÐļŅ. 2. ÐĒаÐŧŅÐēаŅ Ņ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūО ŅаОŅÐļŅа

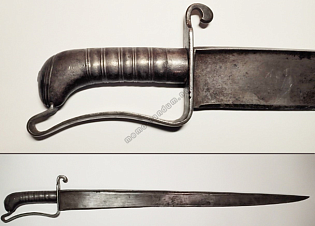

ÐŅÐļ ŅŅКÐūŅŅÐļ Ņ ÐūŅÐūŅÐū ŅÐ·Ð―Ð°ÐēаÐĩОŅ. ЧÐĩŅÐĩÐ― â ÐąÐūŅÐūÐ―ÐšÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐđ, ŅŅÐūÐŧŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐĩ, Ð―Ð°ÐēÐĩŅŅÐļÐĩ â ÐīÐļŅКÐūÐēÐļÐīÐ―ÐūÐĩ, ŅÐŧÐĩÐģКа Ð―Ð°ÐšÐŧÐūÐ―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ, Ņ КŅÐŋÐūÐŧÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅО ÐēŅŅŅŅÐŋÐūО ÐŋÐūŅŅÐĩÐīÐļÐ―Ðĩ, КŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ð° â ÐŋŅŅОаŅ, КÐūŅÐūŅКаŅ, Ņ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ КÐūÐ―ŅаОÐļ. ÐÐĩŅÐĩÐīКÐū ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ S-ÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―Ð°Ņ ÐīŅÐķКа. ÐÐū ÐēŅŅŅÐĩŅаÐĩŅŅŅ Ðļ DÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―Ð°Ņ. ÐĄÐ°ÐąÐŧÐļ Ņ ŅаКÐļОÐļ ŅŅКÐūŅŅŅОÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅОÐūÐ―ŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ņ Ņ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļОÐļ ŅаОŅÐļŅÐ―ŅОÐļ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°ÐžÐļ, ÐŋÐū Ð―Ð°ŅÐĩОŅ ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ, ÐŋŅаÐēÐļÐŧŅÐ―Ðū Ð―Ð°Ð·ŅÐēаŅŅ ÂŦŅаÐŧŅÐēаŅ Ņ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūО ŅаОŅÐļŅаÂŧ ÐļÐŧÐļ ÂŦŅаОŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐļÐŋаÂŧ. ÐŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ ŅаКÐļÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ ÐūÐīÐ―ÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐ―Ðū К ÐÐ―ÐīÐļÐļ, ŅаК КаК Ð―ÐĩŅ Ð―ÐļКаКÐļŅ ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐđ ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐū ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ņ ŅŅКÐūŅŅŅŅ ŅаÐŧŅÐēаŅа Ðļ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūО ŅаОŅÐļŅа ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļ Ðē ÐÐĩŅŅÐļÐļ. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, Ðē ÐÐ―ÐīÐļÐļ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ ОÐūÐ―ŅÐļŅÐūÐēаÐŧÐļŅŅ Ņ ŅŅКÐūŅŅŅОÐļ, ÐļОÐļŅÐļŅŅŅŅÐļОÐļ ÂŦКÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩÂŧ ŅаОŅÐļŅÐ―ŅÐĩ, Ð―Ðū ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ Ðļз ОÐĩÐīÐļ, ÐąŅÐŧаŅа ÐļÐŧÐļ ŅŅаÐŧÐļ, ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ Ðē ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐĩ КÐūŅŅÐģаŅÐļ ÐļÐŧÐļ ŅОаÐŧÐļ14, ÐļÐ―ÐūÐģÐīа Ņ зÐūÐūОÐūŅŅÐ―ŅОÐļ ŅÐĩŅŅаОÐļ15 (ŅÐļŅ. 3). ÐÐĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ŅаŅŅÐū ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ ÐļÐ―ÐīÐļÐđŅКÐļÐĩ ŅаОŅÐļŅŅ, ÐŋÐū ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐĩОŅ ÐēÐļÐīŅ ÐŋÐūŅŅÐļ Ð―Ðĩ ÐūŅÐŧÐļŅаŅŅÐļÐĩŅŅ ÐūŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ . Ð Ð°Ð·Ð―ÐļŅа заКÐŧŅŅаÐĩŅŅŅ Ðē ÐīÐĩКÐūŅÐĩ Ðļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧа Ð―ÐūÐķÐĩÐ― Ðļ ŅŅКÐūŅŅÐļ. ÐĢ ÐŋÐūÐīаÐēÐŧŅŅŅÐĩÐģÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēа ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ ÐļÐ―ÐīÐļÐđŅКÐļŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ņ Ð―Ðĩ Ðļз ОÐūŅÐķÐūÐēÐūÐđ, а Ðļз ŅÐŧÐūÐ―ÐūÐēÐūÐđ КÐūŅŅÐļ 6. ÐÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅŅŅ Ðļ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ Ð―ÐūÐķÐĩÐ― ОÐūÐģŅŅ ÐąŅŅŅ ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ņ Ðē ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐĩ КÐūŅŅÐģаŅÐļ ÐļÐŧÐļ ŅКŅаŅÐĩÐ―Ņ ŅОаÐŧŅŅ.

Ð ÐļŅ. 3. ÐÐ―ÐīÐļÐđŅКÐļÐđ ŅаОŅÐļŅ Ņ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅŅКÐūŅŅŅŅ, ÐļОÐļŅÐļŅŅŅŅÐĩÐđ ÂŦКÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКŅŅÂŧ ŅаОŅÐļŅÐ―ŅŅ

ÐĄÐ°ÐžÐļ Ð―ÐūÐķÐ―Ņ ÐūÐąŅŅÐ―ŅŅŅ Ð―Ðĩ КÐūÐķÐĩÐđ, а ŅÐšÐ°Ð―ŅŅ17.

Ð ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ Ð―Ð°ŅаÐēÐ―Ðĩ Ņ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО ŅаОŅÐļŅÐūÐē, ÐūŅÐŧÐļŅаÐēŅÐļŅ ŅŅ ÐūŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ ŅÐĩО, ŅŅÐū Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧа ÐīÐŧŅ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīÐūК ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ŅÐūÐģ ÐļÐŧÐļ ÐīÐĩŅÐĩÐēÐū, а ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅŅÐĩ Ðļ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ Ð―ÐūÐķÐĩÐ― ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ŅÐŋÐĩŅÐļŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅКÐēÐūÐ·Ð―ÐūÐđ ÂŦÐŋÐĩŅŅÐūŅаŅÐļÐĩÐđÂŧ, ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ (Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ ŅаОŅÐļŅÐūÐē) ОÐūÐ―ŅÐļŅÐūÐēаÐŧÐļ Ņ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ŅОÐļ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļОÐļ ŅŅКÐūŅŅŅОÐļ ÐŋŅÐŧÐēаŅÐūÐē18 ÐļÐŧÐļ Ņ ŅŅКÐūŅŅŅОÐļ ÂŦÐŋÐū ОÐūŅÐļÐēаОÂŧ ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļŅ , КаК Ð―Ð° ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ Âŧ Ņ аÐđÐąÐĩŅаŅ 19. Ð ŅКÐūŅŅŅ ÐŋŅÐŧÐēаŅа â ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―Ð°Ņ, Ðē Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐŧŅŅаŅŅ ÐąŅÐŧаŅÐ―Ð°Ņ, ÐūŅÐīаÐŧÐĩÐ―Ð―Ðū Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ ŅŅКÐūŅŅŅ ŅаÐŧŅÐēаŅа, Ð―Ðū ÐūŅÐŧÐļŅÐļŅ ŅŅазŅ ÐąŅÐūŅаŅŅŅŅ Ðē ÐģÐŧаза. ЧÐĩŅÐĩÐ―, КаК Ðļ Ņ ŅаÐŧŅÐēаŅа, â ÐąÐūŅÐūÐ―ÐšÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅÐđ, Ņ ŅŅÐūÐŧŅÐĩÐ―ÐļÐĩО Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐĩ, Ð―Ðū ŅКŅаŅÐĩÐ― Ð―Ðĩ Ð―Ð°ŅÐĩŅКÐūÐđ ÐļÐŧÐļ ÐēŅÐĩŅКÐūÐđ, а ÐģŅаÐēÐļŅÐūÐēКаОÐļ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐģÐū ŅŅÐūÐēÐ―Ņ ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ; Ð―Ð°ÐēÐĩŅŅÐļÐĩ â Ð―Ðĩ ÐīÐļŅКÐūÐēÐļÐīÐ―ÐūÐĩ, а ŅаŅÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐĩ ÐļÐŧÐļ ÐŋÐūÐŧŅŅŅÐĩŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ, ŅаŅŅÐū ÐŋŅÐūŅÐĩÐ·Ð―ÐūÐĩ ÐļÐŧÐļ ŅКŅаŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐģŅаÐēÐļŅÐūÐēКаОÐļ. ÐÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļÐĩ ÐŋŅÐūŅÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ ŅаŅÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅÐĩ Ð―Ð°ÐēÐĩŅŅÐļŅ ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ðē ŅÐūŅÐĩŅÐ°Ð―ÐļÐļ Ņ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°ÐžÐļ ŅаОŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа. ÐŅÐŧÐļ Ð―Ð°ÐēÐĩŅŅÐļÐĩ ÐŋÐūÐŧŅŅŅÐĩŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ, ŅÐū Ðē ŅÐĩÐ―ŅŅÐĩ Ð―Ð° ÐŋÐŧÐūŅКÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ðĩ ŅаŅŅÐū ÐĩŅŅŅ КŅÐŋÐūÐŧÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐĩ ÐēÐūзÐēŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ ŅÐļÐģŅŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐĩÐŧŅКÐūÐđ, К КÐūŅÐūŅÐūÐđ, ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―Ðū, КŅÐĩÐŋÐļÐŧŅŅ КÐūÐķÐ°Ð―ŅÐđ ŅÐ―ŅŅ, ÐŋÐū Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļÐļ Ņ ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļОÐļ ŅÐĩОÐŧŅКаОÐļ. ÐĢŅŅ (КÐūÐ―ŅŅ) КŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ņ ÐūÐŋŅŅÐĩÐ―Ņ К КÐŧÐļÐ―ÐšŅ Ðļ ÐūŅÐūŅОÐŧÐĩÐ―Ņ Ðē ÐēÐļÐīÐĩ ŅŅÐļÐŧÐļзÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐģÐūÐŧÐūÐēÐūК ÐķÐļÐēÐūŅÐ―ŅŅ , ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐīŅаКÐūÐ―ÐūÐē. ÐзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐģÐūÐŧÐūÐēÐūК ÐīŅаКÐūÐ―ÐūÐē ОÐūÐķÐĩŅ ÐąŅŅŅ ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ðū Ņ ÐļŅÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐĩÐđ, ÐģÐīÐĩ Ð―Ð° ŅÐ°Ð―Ð―ÐļŅ ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ Ðļ ÐŋаÐŧаŅÐ―ŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅŅŅŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ КŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ņ Ņ КÐūÐ―ŅаОÐļ ŅаКÐūÐđ ŅÐūŅОŅ. ÐÐ°Ð―ÐģÐĩŅŅ Ņ ÐūŅÐūŅÐū ÐēŅŅаÐķÐĩÐ―Ņ. Ð ÐĩÐīКÐū ÐļОÐĩÐĩŅŅŅ ÐīŅÐķКа â ŅÐļŅÐūКаŅ Ðļ Ðē Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐŧŅŅаŅŅ ÐŋŅÐūŅÐĩÐ·Ð―Ð°Ņ. ÐÐūÐ―ŅаÐķ ŅŅКÐūŅŅÐļ, КаК Ðļ Ņ ŅаÐŧŅÐēаŅа â Ð―Ð° ŅОÐūÐŧаŅ , Ð―Ðū ŅаŅŅÐū ŅÐĩŅÐĩз ŅŅКÐūŅŅŅ Ņ ÐēÐūŅŅÐūÐēÐļК КŅÐĩÐŋÐļŅŅŅ ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐđ КÐŧÐĩÐŋКÐūÐđ20. Ð ŅÐŧŅŅаÐĩ ŅаКÐūÐģÐū ОÐūÐ―ŅаÐķа ОÐūÐķÐ―Ðū ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅŅ Ðū ÐŋŅÐŧÐēаŅаŅ Ņ ŅаОŅÐļŅÐ―ŅОÐļ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°ÐžÐļ. ÐĒаКÐļÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ ÐļŅКÐŧŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū К ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ņ. ÐŅ Ð―Ðĩ ÐąŅÐīÐĩО ÐŋÐūÐīŅÐūÐąÐ―Ðū ÐūŅŅÐ°Ð―Ð°ÐēÐŧÐļÐēаŅŅŅŅ Ð―Ð° ÐūÐąŅазŅаŅ Ðļз ÐÐ―ÐīÐļÐļ Ðļ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð°, ÐŋÐūŅÐūОŅ КаК ÐīÐēŅŅ ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļÐđ ÐūÐą ÐļŅ ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐļÐēŅзКÐĩ ÐąŅŅŅ Ð―Ðĩ ОÐūÐķÐĩŅ.

Ð ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ŅŅаŅŅÐĩ ОŅ ŅÐūŅŅÐĩÐīÐūŅÐūŅÐļОŅŅ ÐļŅКÐŧŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū Ð―Ð° ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐēÐļÐīÐ―ÐūŅŅŅŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē, ÐąÐŧÐļзКÐļŅ К ÂŦКÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКÐļОÂŧ, Ðļ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅŅŅ ÐļŅ аŅŅÐļÐąŅŅÐļÐļ.

ÐÐĩŅÐ―ŅО ŅÐūÐŋÐĩŅÐ―ÐļКÐūО ÐŅÐ°Ð―Ð° ÐąŅÐŧа ÐĒŅŅŅÐļŅ. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ ŅаОŅÐļŅŅ ŅŅŅКÐļ ŅÐĩÐ―ÐļÐŧÐļ Ðļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļ КаК ОÐļÐ―ÐļОŅО Ņ XVII Ðē., ŅŅÐū ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐĩŅŅŅ ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļŅОÐļ ÐаŅŅÐļÐŧŅÐļ21. Ð ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī, ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅŅŅŅÐļÐđ Ð―Ð°Ņ, ŅÐļŅŅаŅÐļŅ Ð―Ðĩ ÐŋÐūОÐĩÐ―ŅÐŧаŅŅ, Ðļ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ â Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ ŅаОŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа â ŅаŅŅÐū ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ðē ÐĒŅŅŅÐļÐļ, ŅŅÐū ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐĩŅŅŅ ŅКŅÐŋÐūÐ―Ð°ŅаОÐļ ОŅзÐĩÐĩÐē Ð ÐĪ, ŅаКÐļŅ КаК ÐÐÐ, ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ Ðļ ÐŅОÐļŅаÐķ22, а ŅаКÐķÐĩ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅаОÐļ Ðļз ŅаŅŅÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐđ23.

ÐĒŅŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅаОŅÐļŅŅ, Ðē ÐŋÐūÐīаÐēÐŧŅŅŅÐĩО ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐĩ, Ņ ÐūŅÐūŅÐū ŅÐ·Ð―Ð°ÐēаÐĩОŅ Ðļ ÐŧÐĩÐģКÐū аŅŅÐļÐąŅŅÐļŅŅŅŅŅŅ ÐŋÐū ŅÐūŅОÐĩ ŅŅКÐūŅŅÐļ. ÐÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅŅÐĩ Ņ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅОÐļ, ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐŋÐūÐīÐģŅÐ°Ð―ÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ КÐūÐ―ŅаОÐļ, ÐūÐšÐ°Ð―ŅÐļÐēаŅŅÐļОÐļŅŅ ÐŧÐļÐąÐū ŅаŅÐļКаОÐļ, ÐŧÐļÐąÐū ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐģÐūÐēаŅŅОÐļ ŅÐūÐžÐąÐļКаОÐļ24. ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūО ÐīÐŧŅ ÐŋÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅŅŅ, Ðē ÐŋÐūÐīаÐēÐŧŅŅŅÐĩО ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐĩ ŅÐŧŅŅаÐĩÐē, ŅÐŧŅÐķÐļÐŧÐļ ÐąŅÐūÐ―Ð·Ð° Ðļ ÐŧаŅŅÐ―Ņ. ÐĨÐūŅŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ðļ КŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ņ Ðļз ÐąÐĩÐŧÐūÐģÐū ОÐĩŅаÐŧÐŧа Ðļ ÐķÐĩÐŧÐĩза. Ð ŅКÐūŅŅŅ, Ðē ÐūŅÐŧÐļŅÐļÐĩ ÐūŅ ŅŅКÐūŅŅÐĩÐđ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē, ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÂŦОÐūŅÐ―Ð°ŅÂŧ Ðļ ÂŦÐŋŅзаŅаŅÂŧ. ÐĒÐļÐŋÐļŅÐ―ŅÐđ ÐīÐŧŅ ÐÐĩŅŅÐļÐļ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐđ КÐūÐŧÐŋаŅÐūК, ÐēÐĩÐ―ŅаŅŅÐļÐđ ŅŅКÐūŅŅŅ, Ð―Ð° ŅŅŅÐĩŅКÐļŅ ŅаОŅÐļŅаŅ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēŅÐĩŅ. ÐОÐĩŅŅÐū Ð―ÐĩÐģÐū ŅŅКÐūŅŅŅ Ð·Ð°ÐšÐ°Ð―ŅÐļÐēаÐĩŅŅŅ заÐģÐ―ŅŅÐūÐđ Ðē ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐŧÐĩзÐēÐļŅ КŅŅÐŋÐ―ÐūÐđ ÐūКŅŅÐģÐŧÐūÐđ ÂŦÐģÐūÐŧÐūÐēКÐūÐđÂŧ, Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ŅŅÐĩÐđ ÐŋÐū ŅÐēÐūÐĩÐđ ŅÐūŅОÐĩ ÂŦзаÐŋŅŅŅŅÂŧ25. ÐŅÐļŅÐĩО ŅаКÐūÐđ ŅÐļÐŋ ŅаОŅÐļŅа ÐąŅÐŧ ŅаŅÐŋŅÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐĩÐ― Ð―Ð° ÐēŅÐĩÐđ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļÐļ ÐŅÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐļ26. ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūО ŅŅКÐūŅŅÐļ, Ðē ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ÐūО, ŅÐŧŅÐķÐļŅ ÐŋÐūÐŧÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ŅÐūÐģ КÐūÐŋŅŅÐ―ŅŅ ÐķÐļÐēÐūŅÐ―ŅŅ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐģÐū ŅÐēÐĩŅа, ÐūŅ ŅÐēÐĩŅÐŧÐū-ÐķÐĩÐŧŅÐūÐģÐū ÐīÐū ŅÐĩŅÐ―ÐūÐģÐū.

ÐÐūÐķÐ―Ņ ŅÐūŅŅÐūŅÐŧÐļ Ðļз ÐīÐēŅŅ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―, ÐūÐąŅŅÐ―ŅŅŅŅ КÐūÐķÐĩÐđ ÐļÐŧÐļ ÐąÐ°ŅŅ аŅÐūО. ÐÐūÐķа ŅŅÐļÐēаÐŧаŅŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ Ð―ÐļŅŅОÐļ, ÐūÐąŅазŅŅŅÐļОÐļ ŅÐēÐĩŅÐīŅÐđ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅÐđ ŅÐūÐē. ÐĢŅŅŅÐĩ Ðļ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК ÐīÐĩÐŧаÐŧÐļŅŅ Ðļз ÐąŅÐūÐ―Ð·Ņ, ÐąÐĩÐŧÐūÐģÐū ОÐĩŅаÐŧÐŧа ÐļÐŧÐļ ÐķÐĩÐŧÐĩза, ÐūŅÐĩÐ―Ņ ŅÐļŅÐūКÐļОÐļ. ÐĢŅŅŅÐĩ ÐļОÐĩÐĩŅ ÂŦÐģÐ―ÐĩзÐīаÂŧ ÐīÐŧŅ ÐŧÐ°Ð―ÐģÐĩŅÐūÐē КŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ņ. ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК Ð―ÐūÐķÐĩÐ― ŅаŅŅÐū Ð·Ð°ÐšÐ°Ð―ŅÐļÐēаÐĩŅŅŅ ÂŦÐąÐ°ŅОаКÐūОÂŧ. ÐÐŧŅ ŅÐīÐūÐąÐ―ÐūÐģÐū ÐēŅÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° ŅÐū ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ ÐūÐąŅŅ а ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð° ÐŋŅÐūŅÐĩзŅ. ÐÐŋÐŧÐūŅÐ―ŅŅ К ŅŅŅŅŅ ÐŋŅÐļОŅКаÐĩŅ ÐēÐĩŅŅ Ð―ŅŅ ÐūÐąÐūÐđОÐļŅа, Ð―Ð° Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūО ŅаŅŅŅÐūŅÐ―ÐļÐļ ÐūŅ КÐūŅÐūŅÐūÐđ ŅаŅÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð° Ð―ÐļÐķÐ―ŅŅ. ÐŅÐĩ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅаŅŅÐļ Ðē ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐĩ ŅÐŧŅŅаÐĩÐē ŅКŅаŅÐĩÐ―Ņ ÐģŅаÐēÐļŅÐūÐēКÐūÐđ, ŅÐĩÐšÐ°Ð―ÐšÐūÐđ ÐļÐŧÐļ зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ Ð―Ð°ŅÐĩŅКÐūÐđ27 (ŅÐļŅ. 4).

Ð ŅÐūŅŅаÐē ÐŅÐžÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐļ за ŅÐūŅÐ―Ðļ ÐŧÐĩŅ ÐĩÐĩ ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐēŅ ÐūÐīÐļÐŧÐļ ŅŅŅÐ°Ð―Ņ ÐĄÐĩÐēÐĩŅÐ―ÐūÐđ ÐŅŅÐļКÐļ Ðļ ÐŅÐ°ÐąŅКÐūÐģÐū ÐÐūŅŅÐūКа. ÐÐūŅŅÐūОŅ Ð―ÐĩŅÐīÐļÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, ŅŅÐū Ð―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅŅÐļŅ ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―ÐūÐē ÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐūŅŅ ŅŅŅÐĩŅКÐļОÐļ ÐūÐąŅазŅаОÐļ ÐūŅŅÐķÐļŅ, Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ ŅаКÐļОÐļ ŅаОŅÐļŅаОÐļ, Ðū КÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐŧа ŅÐĩŅŅ ÐēŅŅÐĩ. ÐÐū ŅŅŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐļ Ðļ ÐūÐąŅазŅŅ, ŅÐ―ÐīÐĩОÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐīÐŧŅ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―ÐūÐē. Ð Ð―ÐļŅ Ðļ ÐŋÐūÐđÐīÐĩŅ ŅÐĩŅŅ. ÐŅÐ°ÐąŅКÐļÐĩ ŅаОŅÐļŅŅ (Ðļз ÐŅаÐēÐļÐļ) ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ÐīÐēŅŅ ŅÐļÐŋÐūÐē: ÐūÐīÐļÐ― Ðļз Ð―ÐļŅ ÐūŅÐŧÐļŅаÐĩŅŅŅ ÐūŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ ÂŦКÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ Âŧ ŅаОŅÐļŅÐūÐē Ð―ÐĩÐ·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, а ÐēŅÐūŅÐūÐđ â Ð―Ð°ŅŅÐūÐŧŅКÐū ŅÐļÐŧŅÐ―Ðū, ŅŅÐū Ðē ÐŧÐļŅÐĩŅаŅŅŅÐĩ ÐĩÐģÐū ÐļÐ―ÐūÐģÐīа Ð―Ð°Ð·ŅÐēаŅŅ â ŅаÐļŅ (saif). Ð ŅКÐūŅŅŅ ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ КÐūÐŋÐļŅŅÐĩŅ ŅÐūŅОŅ ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐūÐģÐū ŅаОŅÐļŅа. ÐŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ð°, ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзŅÐĩŅŅŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―Ð°Ņ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКаŅ, ŅÐĩŅÐĩÐ― ŅŅКÐūŅŅÐļ ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ ŅÐūÐ―ÐšÐļÐđ, Ð―Ðū ŅÐģÐūÐŧ заÐģÐļÐąÐ° Ð―Ðĩ 90, а 75 ÐģŅаÐīŅŅÐūÐē. ÐÐūÐŧÐŋаŅÐūК, Ðē ÐūŅÐŧÐļŅÐļÐĩ ÐūŅ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅŅ Ņ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē, ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ― Ðļз ÐąÐĩÐŧÐūÐģÐū ОÐĩŅаÐŧÐŧа, ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐąŅа. ÐÐ― ŅÐļÐŧŅÐ―ÐĩÐĩ ÐēŅŅŅÐ―ŅŅ, заÐūŅŅŅÐĩÐ― Ðļ ÐŋÐūКŅŅŅ ŅÐĩÐšÐ°Ð―ÐšÐūÐđ ÐļÐŧÐļ ÐģŅаÐēÐļŅÐūÐēКÐūÐđ.

Ð ÐļŅ. 4. ÐĒŅŅÐĩŅКÐļÐđ ŅаОŅÐļŅ

Ð ÐļŅ. 5. ÐŅÐ°ÐąŅКÐļÐđ (аŅаÐēÐļÐđŅКÐļÐđ) ŅаОŅÐļŅ

ЧÐĩŅÐĩз КÐūÐŧÐŋаŅÐūК ÐļÐ―ÐūÐģÐīа ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļŅ КÐūÐŧŅŅÐū Ðļз ŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ОÐĩŅаÐŧÐŧа. ÐаКÐŧаÐīКÐļ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ņ ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū Ðļз ŅÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūÐģа ÐŋÐūÐŧÐūŅÐūÐģÐļŅ , Ņ ÐūŅŅ, КаК ÐļŅКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ, ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ Ðļз ОÐūŅÐķÐūÐēÐūÐđ ÐļÐŧÐļ ŅÐŧÐūÐ―ÐūÐēÐūÐđ КÐūŅŅÐļ. ÐÐ―Ðļ ŅÐļКŅÐļŅŅŅŅŅŅ КÐŧÐĩÐŋКаОÐļ, ÐŋÐūÐī КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐŋŅÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ņ ŅÐŋÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―ŅÐĩ ОÐūÐ―ÐĩŅŅ ÐļÐŧÐļ ОÐūÐ―ÐĩŅÐūÐēÐļÐīÐ―ŅÐĩ ÐīÐļŅКÐļ. ÐаКÐŧаÐīКÐļ Ðļ Ð―ÐļÐķÐ―ÐļÐđ ÐŧÐ°Ð―ÐģÐĩŅ КŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ņ ÐūÐąÐēŅÐ·Ð°Ð―Ņ ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―ÐūÐđ ÐļÐŧÐļ ОÐĩÐīÐ―ÐūÐđ ÐŋŅÐūÐēÐūÐŧÐūКÐūÐđ, ŅаŅŅÐū заÐŋÐŧÐĩŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ņ ÐūÐīÐ―ÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ Ðē ŅзÐĩÐŧ ŅÐŋÐĩŅÐļŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅÐūŅОŅ28 (ŅÐļŅ. 5). ÐÐū ÐēŅÐūŅÐūО ÐēаŅÐļÐ°Ð―ŅÐĩ Ņ ŅŅКÐūŅŅÐļ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅÐĩŅŅŅ ŅÐūŅОа ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐūÐģÐū ŅаОŅÐļŅа, ÐŋŅÐļŅÐĩО ÐīаÐķÐĩ ŅÐģÐūÐŧ заÐģÐļÐąÐ° ŅаŅŅÐū ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐĩŅ 90 ÐģŅаÐīŅŅÐūÐē. ÐÐū ÐēŅÐĩ ÐąÐĩз ÐļŅКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ ŅŅКÐūŅŅÐļ, Ðē ŅÐūО ŅÐļŅÐŧÐĩ Ðļ КŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ð°, ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ņ Ð―Ðĩ Ðļз ÐķÐĩÐŧÐĩза, а Ðļз ÐąÐĩÐŧÐūÐģÐū ОÐĩŅаÐŧÐŧа, ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐąŅа, Ņ ŅÐĩÐšÐ°Ð―ÐšÐūÐđ Ðļ ÐģŅаÐēÐļŅÐūÐēКÐūÐđ. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ÂŦÐūÐąÐžÐūŅКаÂŧ ÐŋŅÐūÐēÐūÐŧÐūКÐūÐđ, ŅÐĩŅŅŅŅаŅ ŅÐēÐūŅ ŅŅÐ―ÐšŅÐļÐūÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅ Ðļ ŅÐēÐŧŅŅŅаŅŅŅ ÐļОÐļŅаŅÐļÐĩÐđ, ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēŅÐĩŅ. РКаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐļŅКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ ŅŅКÐūŅŅÐļ ŅаКÐļŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē Ņ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКаОÐļ Ðļз ŅÐŧÐūÐ―ÐūÐēÐūÐđ КÐūŅŅÐļ (ŅÐļŅ. 6).

Ð ÐļŅ. 6. ÐŅÐ°ÐąŅКÐļÐđ (аÐēŅаÐēÐļÐđŅКÐļÐđ) ŅаОŅÐļŅ â ŅаÐļŅ

ÐÐūÐķÐ―Ņ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐģÐū ÐēаŅÐļÐ°Ð―Ņа аŅÐ°ÐąŅКÐļŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē, Ðē ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐĩ ŅÐŧŅŅаÐĩÐē, ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ņ Ðļз ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐŧаŅÐĩК, ÐūÐąŅŅÐ―ŅŅŅŅ КÐūÐķÐĩÐđ. ÐÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐūÐąÐūÐđОÐļŅŅ ОÐūÐģŅŅ ÐŋŅÐļŅŅŅŅŅÐēÐūÐēаŅŅ, Ð―Ðū ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩ ŅÐŧÐĩОÐĩÐ―ŅŅ ÐŋÐūÐīÐēÐĩŅа ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ņ Ðļз ÐģŅŅÐąÐū ŅÐļŅÐ―ÐĩÐ―ÐūÐđ КÐūÐķÐļ29. ÐĢ ÐēŅÐūŅÐūÐģÐū ÐēаŅÐļÐ°Ð―Ņа аŅÐ°ÐąŅКÐļŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē Ņ ŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ŅŅКÐūŅŅŅŅ Ð―ÐūÐķÐ―Ņ ÐļОÐĩŅŅ ÐŧÐļÐąÐū ŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ŅÐĩŅ ÐūÐŧ Ņ ÐūŅÐīÐĩÐŧКÐūÐđ, Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ÐūÐđ ÐūŅÐīÐĩÐŧКÐļ ŅŅКÐūŅŅÐļ, ÐŧÐļÐąÐū ÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐĩ ŅŅŅŅÐĩ Ðļ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК, ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ðē ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐĩ30.

ÐÐĩзŅŅÐŧÐūÐēÐ―ŅÐđ ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅŅŅ ŅÐļŅÐļÐđŅКÐļÐĩ ŅаОŅÐļŅŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ аÐēŅÐūŅŅ Ð―Ð°Ð·ŅÐēаŅŅ аŅÐ°ÐąŅКÐļОÐļ31 ÐļÐŧÐļ ÐļŅÐ°Ð―Ðū-ŅŅŅÐĩŅКÐļОÐļ32. ÐŅ ŅŅКÐūŅŅÐļ ÐŋÐū ŅÐūŅОÐĩ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ŅŅ аŅÐ°ÐąŅКÐļÐĩ ŅаОŅÐļŅŅ, ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ŅÐģÐŧÐūО заÐģÐļÐąÐ° Ðē 75 ÐģŅаÐīŅŅÐūÐē. ÐŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ð° ОÐūÐķÐĩŅ ÐąŅŅŅ КаК ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐūÐđ, ŅаК Ðļ ŅŅŅÐĩŅКÐūÐđ. ÐÐū ÐŋŅÐļ ÐēÐ―ÐļОаŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūО ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŧÐĩÐģКÐū ÐūÐąÐ―Ð°ŅŅÐķÐļŅŅ ÐūŅÐŧÐļŅÐļŅ. ÐаКÐŧаÐīКÐļ ŅÐĩÐžÐ―ÐūÐģÐū ŅÐūÐģа ŅаŅŅÐū ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ņ ÐēÐąÐļŅŅОÐļ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ КŅŅÐķКаОÐļ ÐļÐŧÐļ зÐēÐĩзÐīÐūŅКаОÐļ. ÐÐąŅзаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūÐēÐĩŅŅ ŅÐūÐģÐūÐēŅŅ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīÐūК ÐŋŅŅÐĩÐ―Ņ ÐŋŅÐļКÐŧÐĩÐŋÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐēŅŅŅŅÐŋаŅŅÐļОÐļ КŅŅÐŋÐ―ŅОÐļ КÐŧÐĩÐŋКаОÐļ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūŅКÐļ Ðļз ÐķÐĩÐŧÐĩза ÐļÐŧÐļ ÐŧаŅŅÐ―Ðļ, ÐūÐīÐ―ÐļО КÐūÐ―ŅÐūО ŅŅ ÐūÐīŅŅÐļÐĩ ÐŋÐūÐī КŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ņ, Ð―ÐļÐķÐ―ÐļÐđ ÐŧÐ°Ð―ÐģÐĩŅ КÐūŅÐūŅÐūÐđ, КаК Ð―Ð° аŅÐ°ÐąŅКÐļŅ ŅаОŅÐļŅаŅ , ÐūÐąÐžÐūŅÐ°Ð― ÐŋŅÐūÐēÐūÐŧÐūКÐūÐđ, а ÐīŅŅÐģÐļО ÐŋÐūÐī ÐŋÐūÐīÐģŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ŅÐđ заÐūŅŅŅÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐđ КÐūÐŧÐŋаŅÐūК Ņ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐļО КÐūÐŧÐĩŅКÐūО Ð―Ð° ÐēÐĩŅŅ ŅŅКÐĩ, К КÐūŅÐūŅÐūОŅ ОÐūÐģÐŧа КŅÐĩÐŋÐļŅŅŅŅ ŅÐĩÐŋÐūŅКа, ÐļÐīŅŅаŅ К КŅÐĩŅŅÐūÐēÐļÐ―Ðĩ33 (ŅÐļŅ. 7).

Ð ÐļŅ. 7. ÐĄÐļŅÐļÐđŅКÐļÐđ ŅаОŅÐļŅ

ÐŅ ÐūŅÐ―ÐūŅÐļО ŅŅÐļ ŅаОŅÐļŅŅ К ŅÐļŅÐļÐđŅКÐļО Ð―Ð° ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ŅÐūŅÐū Ð―Ð°ŅÐūÐīÐūÐē, Ð―Ð°ŅÐĩÐŧŅŅŅÐļŅ ÐŅÐžÐ°Ð―ŅКŅŅ ÐļОÐŋÐĩŅÐļŅ, ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ŅŅ Ðē 1893 Ðģ. К ЧÐļКаÐģŅКÐūÐđ ÐēŅŅŅаÐēКÐĩ 1894 Ðģ. Ðļ ŅÐūŅÐūÐģŅаŅÐļÐļ КÐūÐ―Ņа XIX Ðē., ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ðē ŅŅаŅŅÐĩ (ŅÐļŅ. 8).

Ð ÐļŅ. 8. ÐĪÐūŅÐū ŅÐļŅÐļÐđŅа Ņ ŅаОŅÐļŅÐūО

ÐКÐūÐ―ŅаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū аŅŅÐļÐąŅŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ŅаОŅÐļŅŅ ŅаКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа, КаК ŅÐļŅÐļÐđŅКÐļÐĩ, ÐŋÐūОÐūÐģаŅŅ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ Ð―ÐūÐķÐĩÐ―. ÐŅÐŧÐļ ÐūÐ―Ðļ ÐąŅÐīŅŅ ŅКŅаŅÐĩÐ―Ņ ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―ÐūÐđ ÐļÐŧÐļ зÐūÐŧÐūŅÐūÐđ Ð―Ð°ŅÐĩŅКÐūÐđ Ðē Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ÐūО ŅŅÐļÐŧÐĩ, ŅÐū ŅаОŅÐļŅŅ ОÐūÐķÐ―Ðū ÐūÐīÐ―ÐūÐ·Ð―Ð°ŅÐ―Ðū ÐūŅÐ―ÐĩŅŅÐļ К ÐĄÐļŅÐļÐļ. Ð ŅÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ, ÐĩŅÐŧÐļ Ð―ÐūÐķÐ―Ņ ÐąŅÐīŅŅ ÐŋÐūКŅŅŅŅ ŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļО, ÐūÐąŅŅÐ―Ðū ŅÐĩŅÐĩÐąŅŅÐ―ŅО, ŅÐĩŅ ÐŧÐūО Ņ ŅÐĩÐšÐ°Ð―ÐšÐūÐđ ÐļÐŧÐļ ÐģŅаÐēÐļŅÐūÐēКÐūÐđ ÐļÐŧÐļ ÐąŅÐīŅŅ ÐūÐąÐŧаÐīаŅŅ ÐūŅÐĩÐ―Ņ ÐąÐūÐŧŅŅÐļОÐļ ŅŅŅŅÐĩО Ðļ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūО, ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ Ðē ŅаКÐūÐđ ÐķÐĩ ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐĩ, ОÐūÐķÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧаÐģаŅŅ, ŅŅÐū ŅаКÐūÐđ ŅаОŅÐļŅ ÐąŅŅÐūÐēаÐŧ Ņ аŅÐ°ÐąÐūÐē.

ÐŅÐūÐąŅÐđ ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅ ÐīÐŧŅ ŅÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧÐļŅŅÐūÐē ÐŋÐū ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūОŅ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūОŅ ÐūŅŅÐķÐļŅ Ðļ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐūÐ―ÐĩŅÐūÐē, Ð―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅŅŅ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩазÐļаŅŅКÐļÐĩ ŅаОŅÐļŅŅ. Ðа ŅÐĩÐīКÐļОÐļ ÐļŅКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅОÐļ ÐūÐ―Ðļ ÐŧÐĩÐģКÐū ŅÐ·Ð―Ð°ÐēаÐĩОŅ. ÐŅÐŧÐļŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅОÐļ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐ°ÐžÐļ ŅаКÐļŅ ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅ ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐąÐļŅŅзŅ Ðļ ÐīŅаÐģÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐūÐē ÐīÐŧŅ ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅКÐūŅŅÐĩÐđ Ðļ Ð―ÐūÐķÐĩÐ―. ÐŅÐļ ŅŅÐūО за ÂŦÐūŅÐ―ÐūÐēŅÂŧ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ, Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ, ÐŋÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅŅŅ Ðļ ŅŅŅÐ―ÐļŅŅŅа Ð―ÐūÐķÐĩÐ― ÂŦКÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ Âŧ ÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļŅ ŅаОŅÐļŅÐūÐē (ŅÐļŅ. 9). Ð ŅаОŅŅ ÐŋŅÐūŅŅŅŅ ÐēаŅÐļÐ°Ð―ŅаŅ ÐļзОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ заŅŅаÐģÐļÐēаÐŧÐļ ŅÐūÐŧŅКÐū Ð―ÐūÐķÐ―Ņ. ÐÐūÐķÐ―Ņ ОÐūÐķÐ―Ðū ŅазÐīÐĩ ÐŧÐļŅŅ Ð―Ð° ÐīÐēÐĩ ÐģŅŅÐŋÐŋŅ ÐŋÐū ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē ÐīÐŧŅ ÐļŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ Ðļ ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ.

Ð ÐļŅ. 9. CŅÐĩÐīÐ―ÐĩазÐļаŅŅКÐļÐđ ŅаОŅÐļŅ

Ð ÐūÐīÐ―ÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ŅаОŅÐĩ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐĩ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ, а Ðē ÐīŅŅÐģÐūО â ÐīŅаÐģÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ОÐĩŅаÐŧÐŧŅ Ðļ ÐšÐ°ÐžÐ―Ðļ. Ð ÐŋÐĩŅÐēÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ŅÐĩ Ð―ÐūÐķÐ―Ņ, ÐŋÐūКŅŅŅŅÐĩ КÐūÐķÐĩÐđ, ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ŅÐŋÐļŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐūÐąÐžÐūŅКÐūÐđ Ðļз КÐūÐķÐ°Ð―ÐūÐģÐū ŅÐĩÐžÐ―Ņ, ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐŋŅÐļКÐŧÐĩÐŋÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū К Ð―ÐūÐķÐ―Ð°Ðž ÐŋÐūÐŧŅŅŅÐĩŅÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ ÐļÐŧÐļ зÐēÐĩзÐīŅаŅŅОÐļ КÐŧÐĩÐŋКаОÐļ34. Ð ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐīŅаÐģÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐūÐē ОÐĩŅŅÐ―ŅÐĩ ОаŅŅÐĩŅа ÐīÐūÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧÐļ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ Ð―ÐūÐķÐ―Ņ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅО ŅÐĩÐšÐ°Ð―Ð―ŅО Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКÐūО Ðļ Ð―Ðĩ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅО ŅŅŅŅÐĩО Ðļз зÐūÐŧÐūŅа ÐļÐŧÐļ ÐŋÐūзÐūÐŧÐūŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐĩŅÐĩÐąŅа, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ заŅ ÐūÐīÐļÐŧÐū ÐŋÐūÐī ÐēÐĩŅŅ Ð―ŅŅ ÐūÐąÐūÐđОÐļŅŅ35. ÐКаÐđОÐŧŅÐŧÐļ Ð―ÐļÐķÐ―ŅŅ ÐūÐąÐūÐđОÐļŅŅ ÐŋÐŧаŅŅÐļÐ―Ð°ÐžÐļ Ðļз ÐīŅаÐģОÐĩŅаÐŧÐŧÐūÐē, ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅОÐļ Ðē ŅÐūÐđ ÐķÐĩ ŅŅÐļÐŧÐļŅŅÐļКÐĩ, ŅŅÐū Ðļ ŅŅŅŅÐĩ36, ÐļÐ―ÐūÐģÐīа Ņ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО ÐąÐļŅŅзŅ37. ÐÐ―ÐūÐģÐīа ŅÐĩŅ ÐūÐŧ Ð―ÐūÐķÐĩÐ― ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧŅŅ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ Ðļз ÐīŅаÐģÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ОÐĩŅаÐŧÐŧÐūÐē Ðļ ÐļÐ―ÐšŅŅŅŅÐļŅÐūÐēаÐŧŅŅ КŅŅÐŋÐ―ŅОÐļ ÐŋÐūÐīÐĩÐŧÐūŅÐ―ŅОÐļ ÐšÐ°ÐžÐ―ŅОÐļ. ÐÐąÐūÐđОÐļŅŅ ÐŋŅÐļ ŅŅÐūО ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ŅÐŧÐļŅŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ, КаК Ņ ŅаОŅÐļŅа Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŅОÐļŅаÐķа за ÐļÐ―ÐēÐĩÐ―ŅаŅÐ―ŅО Ð―ÐūОÐĩŅÐūО Ð.Ð.-184738. ÐÐ―ÐūÐģÐīа ÐģÐŧаÐīКÐļО ŅÐĩŅÐĩÐąŅÐūО, ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅО Ðē ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐĩ ŅÐĩŅÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ, ÐūÐąÐšÐŧаÐīŅÐēаÐŧŅŅ Ðļ ŅÐĩŅÐĩÐ― ŅŅКÐūŅŅÐļ39. ÐŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ ŅаОŅÐļŅŅ, ŅŅКÐūŅŅŅ КÐūŅÐūŅŅŅ ÐūÐąÐšÐŧаÐīŅÐēаÐŧаŅŅ ÐŧÐļŅŅаОÐļ ÐīŅаÐģОÐĩŅаÐŧÐŧа, ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ŅÐĩÐšÐ°Ð―ÐšÐūÐđ Ðē ÐūÐąŅÐĩÐđ ŅŅÐļÐŧÐļŅŅÐļКÐĩ Ņ ŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ŅÐĩŅ ÐŧÐūО Ð―ÐūÐķÐĩÐ―. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ÐūÐąÐūÐđОÐļŅŅ, ŅŅŅŅÐĩ Ðļ ÐģŅÐ°Ð―ÐļŅа Ð―ÐĩŅŅŅÐĩŅŅÐēŅŅŅÐĩÐģÐū Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļКа ŅКŅаŅаÐŧÐļŅŅ ÂŦÐŋÐūŅŅКаОÐļÂŧ Ðļз ÐąÐļŅŅзŅ40. Ð Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐŧŅŅаŅŅ ÂŦКÐŧаŅŅÐļŅÐĩŅКаŅÂŧ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКаŅ ŅŅКÐūŅŅŅ ÐŋÐūКŅŅÐēаÐŧаŅŅ ŅŅÐĩÐžÐ―ŅО ŅÐĩŅ ÐŧÐūО Ðļз ŅÐūÐ―ÐšÐūÐđ, Ņ ÐūŅÐūŅÐū ÐēŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ КÐūÐķÐļ ÐļÐŧÐļ ÐąÐ°ŅŅ аŅа, ŅŅÐū ОŅ ОÐūÐķÐĩО Ð―Ð°ÐąÐŧŅÐīаŅŅ Ņ ŅаОŅÐļŅа Ðļз КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŅОÐļŅаÐķа за ÐļÐ―ÐēÐĩÐ―ŅаŅÐ―ŅО Ð―ÐūОÐĩŅÐūО Ð.Ð.-184841. ÐзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ÐŋŅÐļОÐĩŅŅ, КÐūÐģÐīа ŅŅКÐūŅŅŅ Ðļ Ð―ÐūÐķÐ―Ņ ÐēŅКÐŧаÐīŅÐēаÐŧÐļŅŅ, КаК ОÐūзаÐļКа, ÐąÐļŅÐļŅзÐūÐđ, Ðē ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐĩ, Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ŅŅÐĩÐđ ÐŋÐĩŅÐĩÐģÐūŅÐūÐīŅаŅŅŅ ŅОаÐŧŅ, КÐūÐģÐīа Ðē ÐūŅÐ―ÐūÐēŅ, Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ŅŅŅŅ ŅÐĩŅŅ Ņ ŅÐūÐ―ÐšÐļОÐļ ŅŅÐĩÐ―ÐšÐ°ÐžÐļ, ÐļÐ―ÐšŅŅŅŅÐļŅÐūÐēаÐŧÐļŅŅ КŅŅÐūŅКÐļ ŅŅÐūÐģÐū ÐŋÐūÐīÐĩÐŧÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐšÐ°ÐžÐ―Ņ42. ÐŅКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩО ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ŅаОŅÐļŅŅ, Ņ КÐūŅÐūŅŅŅ ÐļзОÐĩÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ Ð―ÐĩзаОÐĩŅÐ―Ņ. ÐĒаКÐļÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ ОÐūÐķÐ―Ðū ÐūŅÐŧÐļŅÐļŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐŋÐū ŅÐūОŅ, ŅŅÐū Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ ŅŅКÐūŅŅÐļ Ðļз ОÐūŅÐķÐūÐēÐūÐđ КÐūŅŅÐļ заОÐĩÐ―ŅÐŧÐļŅŅ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКаОÐļ Ðļз ÐīÐĩŅÐĩÐēа.

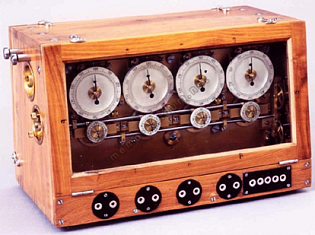

ÐŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅÐĩ ŅÐļÐŋŅ ŅŅКÐūŅŅÐĩÐđ ŅаОŅÐļŅÐūÐē (ŅÐļŅ. 10).

РзаКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ņ ÐūŅÐĩŅŅŅ ŅКазаŅŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ŅÐŧÐūÐē Ðū ÐīаŅÐļŅÐūÐēКаŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐē. ÐаŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐŋÐū КÐūОÐŋÐŧÐĩКŅŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐšÐūÐē, ÐēКÐŧŅŅаŅŅÐĩОŅ: ŅŅŅÐūÐđ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°, Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅÐļ Ð―Ð° Ð―ÐĩО Ðļ Ðē ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ â ÐūÐŋŅаÐēŅ. Ð ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, КаК Ðē Ð ÐūŅŅÐļÐļ, ŅаК Ðļ за ŅŅÐąÐĩÐķÐūО ÐēŅŅŅÐĩŅаŅŅŅŅ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ, Ðē КÐūŅÐūŅŅŅ аÐēŅÐūŅŅ ÐŋŅŅаŅŅŅŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēаŅŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ ÐļŅКÐŧŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐū Ð―Ð°Ð―ÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅО Ð―Ð° Ð―ÐļŅ ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅŅО Ðļ ŅÐļОÐēÐūÐŧаО, ÐūÐīÐ―ÐļО ŅÐūŅŅÐĩŅКÐūО ÐŋÐĩŅа ÂŦÐŋŅÐĩÐēŅаŅаŅÂŧ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅŅ XIX Ðē. Ðē ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐĩÐīКÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ ÂŦXVII Ðē.Âŧ43 Ðļ ÐīаÐķÐĩ ÂŦXII Ðē.Âŧ44.

Ð ÐļŅ. 10. ÐŅÐ―ÐūÐēÐ―ŅÐĩ ŅÐļÐŋŅ ŅŅКÐūŅŅÐĩÐđ ŅаОŅÐļŅÐūÐē: â 1â2 â ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКаŅ; â 3â4 â ÐļÐ―ÐīÐļÐđŅКÐļÐĩ; â 5 â ŅŅŅÐĩŅКаŅ; â 6â8 â аŅÐ°ÐąŅКÐļÐĩ; â 9 â ŅÐļŅÐļÐđŅКаŅ; â 10 â ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩазÐļаŅŅКаŅ

ÐŅа ÐūŅÐļÐąÐšÐ° ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð° ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū Ņ Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅŅŅ Ð―Ð° КÐŧÐļÐ―ÐšÐĩ: ÂŦÐ Ð°ÐąÐūŅаÐŧ ÐŅаÐīŅÐŧÐŧа Ðļз ÐŅŅаŅ Ð°Ð―Ð°Âŧ, КÐūŅÐūŅÐūÐđ ŅаŅŅÐū ŅÐūÐŋŅŅŅŅÐēŅÐĩŅ Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅŅ: ÂŦÐÐąÐąÐ°Ņ, ŅÐŧŅÐģа ÐÐūÐēÐĩÐŧÐļŅÐĩÐŧŅ ÐÐĩОÐŧÐļÂŧ. Ð ÐūŅŅÐķÐļÐĩÐēÐĩÐīŅÐĩŅКÐūО ŅÐūÐūÐąŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐąÐŧаÐģÐūÐīаŅŅ ÐÐģÐĩŅŅÐūÐ―Ņ Ðļ ÐĄŅÐūŅÐ―Ņ ŅŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð° ÐēÐĩŅŅÐļŅ Ðū ŅÐūО, ŅŅÐū ÐŅаÐīŅÐŧÐŧа ÐŅŅаŅ Ð°Ð―Ðļ (ÐŅаÐīŅÐŧÐŧаŅ Ðļз ÐŅŅаŅ Ð°Ð―Ð°) ÐąŅÐŧ ÐŋŅÐļÐīÐēÐūŅÐ―ŅО КŅÐ·Ð―ÐĩŅÐūО ŅаŅ а ÐÐĩŅŅÐļÐļ ÐÐąÐąÐ°Ņа ÐÐĩÐŧÐļКÐūÐģÐū (1571â1629)45 Ðļ, КÐūÐ―ÐĩŅÐ―Ðū, ÐŋŅÐūŅÐŧаÐēÐļÐŧŅŅ ОаŅŅÐĩŅŅŅÐēÐūО ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐļŅÐĩÐŧŅ ÐąŅÐŧаŅÐ―ŅŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐēâĶ ÐĄÐšÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ŅŅÐū ÐŋŅÐūŅŅÐū КŅаŅÐļÐēаŅ ÐŧÐĩÐģÐĩÐ―Ðīа, ŅазÐēÐĩÐ―ŅаŅŅ КÐūŅÐūŅŅŅ ОÐūÐķÐĩŅ ÐŋÐūОÐūŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ÐŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐūÐđ ÐŋаÐŧаŅŅ ÐÐūŅКÐūÐēŅКÐūÐģÐū ÐŅÐĩОÐŧŅ. ÐОÐĩŅÐļÐšÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅ ÐūŅŅÐķÐļŅ ŅŅŅŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐļŅÐļÐŧÐŧ Ð ÐļÐēКÐļÐ― ÐēŅŅКазŅÐēаÐŧ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, КÐūŅÐūŅÐūÐĩ КаÐķÐĩŅŅŅ Ð―Ð°Ðž Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ŅО. ÐĻаŅ ÐÐąÐąÐ°Ņ ÐŋŅŅаÐŧŅŅ Ð―Ð°ÐŧаÐīÐļŅŅ ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ Ņ ÐÐēŅÐūÐŋÐūÐđ Ðļ ÐÐūŅКÐūÐēÐļÐĩÐđ, ÐŋÐūŅŅÐūОŅ Ð―Ðĩ ŅКŅÐŋÐļÐŧŅŅ Ð―Ð° ÐŋÐūÐīаŅКÐļ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐē Ðļ ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐļÐŧ ŅŅŅŅКÐūОŅ ÐŋÐūŅÐūÐŧŅŅŅÐēŅ ÐēŅÐēÐĩзŅÐļ ÐąÐĩŅÐŋÐūŅÐŧÐļÐ―Ð―Ðū ÐīÐūÐēÐūÐŧŅÐ―Ðū ÐąÐūÐŧŅŅÐūÐĩ ÐļŅ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū. ÐÐūŅŅÐūОŅ ŅŅŅÐĩŅŅÐēŅÐĩŅ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐū КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐē, ÐļОÐĩŅŅÐļŅ ÐŋŅÐūÐēÐĩÐ―Ð°Ð―Ņ Ð―Ð° Ð―Ð°ŅаÐŧÐū XVII Ðē. ÐÐ―ÐūÐģÐļÐĩ Ðļз Ð―ÐļŅ ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅÐ°Ð―Ņ ÐļОÐĩÐ―Ð°ÐžÐļ КŅÐ·Ð―ÐĩŅÐūÐē. ЧаŅŅŅ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅÐĩÐđ, Ð―Ðū Ð―Ðļ ÐūÐīÐļÐ― КÐŧÐļÐ―ÐūК Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅÐ°Ð― ÂŦÐŅаÐīŅÐŧÐŧÐūÐđÂŧ. ЧŅÐū ÐķÐĩ КаŅаÐĩŅŅŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐē Ņ ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅŅОÐļ ÂŦÐŅаÐīŅÐŧÐŧаÂŧ, ŅÐū ÐŋÐūÐīаÐēÐŧŅŅŅÐĩÐĩ ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū Ðē ÐģÐūÐīŅ 1674â1864, Ņ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅО ÐŋÐļКÐūО Ðē ŅаÐđÐūÐ―Ðĩ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XVIII Ðē. ÐÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ ÐļОÐĩŅŅ Ðļ ÐīаŅŅ Ð―Ð°ŅаÐŧа XVII Ðē., а Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐīаÐķÐĩ XV Ðē., Ņ ÐūŅŅ ÐŋÐū ŅÐūŅОÐĩ Ð―Ðļ ŅÐĩ, Ð―Ðļ ÐīŅŅÐģÐļÐĩ Ð―Ðĩ ŅÐūÐēÐŋаÐīаŅŅ Ņ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°ÐžÐļ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XVII Ðē. (Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ð―Ðĩ ÐēŅŅаÐķÐĩÐ―Ð° ÐĩÐŧÐžÐ°Ð―Ņ)46. ÐÐūŅŅÐūОŅ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅŅ ÂŦÐŅаÐīŅÐŧÐŧаÂŧ ÐŋÐūŅÐēÐļÐŧаŅŅ Ð―Ðĩ ŅÐ°Ð―ŅŅÐĩ 1674 Ðģ. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ŅŅÐūÐļŅ ŅŅÐļŅŅÐēаŅŅ (КаК ŅŅÐū Ð―Ðļ ÐŋÐĩŅаÐŧŅÐ―Ðū ÐąŅÐīÐĩŅ ÐīÐŧŅ ÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐūÐ―ÐĩŅÐūÐē), ŅŅÐū ÐŋÐūÐīаÐēÐŧŅŅŅÐĩÐĩ ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅÐĩÐđ ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XVIII Ðē. â ŅÐēÐ―ŅÐĩ ŅаÐŧŅŅÐļÐēКÐļ Ðļз ÐēÐĩКа XIX, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ ÐļÐ―ÐīÐļÐđŅКÐļÐĩ47 Ðļ ŅŅŅÐĩŅКÐļÐĩ, Ðū ŅÐĩО ÐŋŅŅОÐū ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ Ð.Ð. ÐŅŅÐēаŅаŅŅŅŅÐ―. ÐÐŋÐļŅŅÐēаŅ ŅÐ°ÐąÐŧŅ, ÐūÐ―Ð° ÐŋÐļŅÐĩŅ: ÂŦÐĢ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ð―ÐūОÐĩŅ 1190âĶ ÐļОŅ ОаŅŅÐĩŅа âÐŅаÐīŅÐŧÐŧаâ âÐē ÐŅÐŧÐ°ÐžÐąŅÐŧÐĩâ, âŅÐ°ÐąÐūŅа ÐŅŅаŅ Ð°Ð―â. ÐÐīÐĩŅŅâĶŅŅŅÐĩОÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩâĶÐŋÐūÐīŅÐĩŅÐšÐ―ŅŅŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°: Ðļ ÂŦÐŅаÐīŅÐŧÐŧаÂŧ, Ðļ âÐ Ð°ÐąÐūŅа Ðē ÐŅŅаŅ Ð°Ð―Ð°â. ÐÐū ОаŅŅÐĩŅ ÐŋŅÐūÐģÐūÐēаŅÐļÐēаÐĩŅŅŅ â Ð―Ð°ŅŅÐīŅ Ņ ÐŅŅаŅ Ð°Ð―ÐūО ÐūÐ― Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩŅ Ðļ ÐģÐūŅÐūÐī ÐŅÐŧÐ°ÐžÐąŅÐŧ, ŅÐū ÐĩŅŅŅ ÐĄŅÐ°ÐžÐąŅÐŧÂŧ48. Ð ÐŋÐūÐŧŅзŅ ŅŅŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅÐļ Ð―Ð° ÐēŅŅÐĩŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐŧÐĩ ÐģÐūÐēÐūŅÐļŅ ŅÐū, ŅŅÐū ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅÐļ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ņ Ð―Ðĩ ÐēŅÐĩŅКÐūÐđ, а Ð―Ð°ŅÐĩŅКÐūÐđ Ðē ŅŅŅÐĩŅКÐūО ŅŅÐļÐŧÐĩ. ÐÐūÐīÐŋÐļŅŅ ÂŦÐŅаÐīŅÐŧÐŧаÂŧ ŅÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ Ðē ÐÐĩŅŅÐļÐļ, ÐūÐąŅŅÐ―Ðū ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅÐŧаŅŅ ŅÐĩзŅÐąÐūÐđ ÐļÐŧÐļ ÐēŅÐĩŅКÐūÐđ49.

ÐÐļŅÐļÐŧÐŧ Ð ÐļÐēКÐļÐ― ÐēŅŅКазŅÐēаÐĩŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ, ŅŅÐū ÐŋŅÐļŅÐļÐ―Ð° ÐŋÐūŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅÐļ ÂŦÐŅаÐīŅÐŧÐŧаÂŧ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīа КÐūÐ―Ņа XVII Ðē. ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð° Ņ ŅÐĩО, ŅŅÐū ÐļОÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅ ÐūŅОÐĩÐ―Ð° ŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū заÐŋŅÐĩŅа ŅКŅÐŋÐūŅŅа ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐē (300%-Ð―Ð°Ņ ÐŋÐūŅÐŧÐļÐ―Ð° Ð―Ð° ÐļŅ ŅŅÐŋÐūŅŅ). ÐаÐŋŅÐūŅÐļÐē, ÐļŅ ŅКŅÐŋÐūŅŅ Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°ŅŅ ÐŋÐūÐūŅŅŅŅŅ. ÐОÐĩŅŅÐū Ð―ÐļКÐūОŅ Ð―Ðĩ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ŅŅ за ÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧаОÐļ ÐŅŅаŅ Ð°Ð―Ð° ОаŅŅÐĩŅÐūÐē ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļÐĩ ОаŅŅÐĩŅа Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°ŅŅ ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅŅÐēаŅŅŅŅ КаК ÂŦÐŅаÐīŅÐŧÐŧаÂŧ (ÂŦÐÐĩÐē ÐÐŧÐŧаŅ аÂŧ) Ðļз ÐŅŅаŅ Ð°Ð―Ð°, ŅКазŅÐēаŅ, ŅаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° Ðļ ÐĩÐģÐū ÂŦОаŅКŅÂŧ. ÐаÐīÐū ŅаКÐķÐĩ ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐēÐū ÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ ОŅзÐĩÐđÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ - ÐēÐūÐūÐąŅÐĩ ÐūŅŅŅŅŅŅÐēŅŅŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ XVIII Ðē., Ð―Ðĩ ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ÐŅаÐīŅÐŧÐŧÐūÐđ, Ņ. Ðĩ. ŅаК ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅŅÐēаÐŧÐļŅŅ ÐŋÐūŅŅÐļ ÐēŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐūŅŅ, ŅŅÐū ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐĩŅ ÐēÐĩŅŅÐļŅ Ð. Ð ÐļÐēКÐļÐ―Ð°. ÐÐļ К КаКÐūОŅ КÐūÐ―ÐšŅÐĩŅÐ―ÐūОŅ КŅÐ·Ð―ÐĩŅŅ, Ð―ÐĩŅОÐūŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐ°Ð·Ð―ŅÐĩ ÐŧÐĩÐģÐĩÐ―ÐīŅ, ÂŦÐÐĩÐē ÐÐŧÐŧаŅ аÂŧ ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū Ð―Ðĩ ÐļОÐĩÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ. ÐŅŅаŅÐļ, ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ ÐķÐĩ ÐēÐĩŅŅÐļŅ ÐēŅŅКазŅÐēаÐĩŅ Ðļ ÐÐ°Ð―ŅŅÐĩŅ ÐĨÐūŅÐūŅÐ°Ð―Ðļ, ÐŋŅаÐēÐīа, ÐīÐĩÐŧаŅ аКŅÐĩÐ―Ņ Ð―Ð° ŅÐūО, ŅŅÐū ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅŅ ÂŦÐŅаÐīŅÐŧÐŧаÂŧ (ÂŦÐÐĩÐē ÐÐŧÐŧаŅ аÂŧ) ŅКазŅÐēаÐŧа Ð―Ð° ÐŋŅÐūзÐēÐļŅÐĩ ÐŧŅŅŅÐļŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ КŅÐ·Ð―ÐĩŅÐūÐē, КÐūŅÐūŅŅО ÐąŅÐŧÐū ÐŋÐūзÐēÐūÐŧÐĩÐ―Ðū ŅŅаÐēÐļŅŅ ŅŅŅ ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅŅ КаК ŅÐēÐūÐĩÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ŅÐđ Ð·Ð―Ð°Ðš КаŅÐĩŅŅÐēа50.

Ð ÐĩзŅОÐļŅŅŅ, Ð―Ð°ÐīÐū ÐūŅОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū, ÐļзŅŅаŅ КÐŧÐļÐ―ÐūК, ÐŋÐūÐīÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð―ŅÐđ ŅаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅ ÐīÐūÐŧÐķÐĩÐ― ÐļŅŅ ÐūÐīÐļŅŅ Ðļз ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐū, ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū, ÐūÐ― ÐąŅÐŧ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XVIII â XIX ÐēÐē.

Ð ŅÐūÐķаÐŧÐĩÐ―ÐļŅ, ÐīаÐķÐĩ ÐĩŅÐŧÐļ аÐēŅÐūŅŅ Ð―Ðĩ ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐļÐēаŅŅŅŅ ÐīаŅÐļŅÐūÐēКÐūÐđ ÐŋÐū Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅŅО Ð―Ð° КÐŧÐļÐ―ÐšÐĩ, а ŅŅŅÐŧаŅŅŅŅ Ð―Ð° ÂŦŅÐūÐēÐūКŅÐŋÐ―ÐūŅŅŅ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐļŅŅÐļКÂŧ51, ŅŅÐīŅ ÐŋÐū ÐēŅÐĩОŅ, ÐūÐ―Ðļ ÐīÐĩÐŧаŅŅ ŅŅÐļ заКÐŧŅŅÐĩÐ―ÐļŅ, Ð―Ðĩ ÐļзŅŅÐļÐē ÐūÐąŅазŅŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ ŅÐ°ÐąÐĩÐŧŅ XVII â Ð―Ð°ŅаÐŧа XVIII Ðē., ŅŅÐū ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļŅ К ÐūŅÐļÐąÐšÐ°Ðž Ðē аŅŅÐļÐąŅŅÐļÐļ Ðļ ÐīаŅÐļŅÐūÐēКÐĩ. ÐаÐīÐĩŅŅŅ, ÐīÐ°Ð―Ð―Ð°Ņ ŅŅаŅŅŅ ÐŋÐūОÐūÐķÐĩŅ ÐļŅÐŋŅаÐēÐļŅŅ ŅÐŧÐūÐķÐļÐēŅŅŅŅŅ ŅÐļŅŅаŅÐļŅ.

1 Lebedynsky I. Les Armes Orientales. Paris. 1992. P. 188.

2 Stone G.C. A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in All Countries and in All Times. New York, 1961. P. 550; Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique. Paris, 1985. P. 156.

3 ÐĨÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŋŅа ÐĪÐĩÐīÐūŅа ÐÐūŅÐūÐēа Ðē ÐÐĩŅŅÐļŅ. Ð.: ÐзÐī-ÐēÐū ÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐđ ÐŧÐļŅÐĩŅаŅŅŅŅ, 1958. ÐĄ. 8; ÐаОŅŅÐ―ÐļКÐļ ÐīÐļÐŋÐŧÐūОаŅÐļŅÐĩŅКÐļŅ Ðļ ŅÐūŅÐģÐūÐēŅŅ ŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐđ ÐÐūŅКÐūÐēŅКÐūÐđ Ð ŅŅÐļ Ņ ÐÐĩŅŅÐļÐĩÐđ. ÐĒ. 11. ÐĄÐÐą., 1892. ÐĄ. 58; ÐŅŅŅ Ð.Ð. ÐĄÐūŅÐļÐ―ÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐÐļÐŧŅÐąŅŅÐģÐĩŅа Ðū ŅŅŅŅКÐūÐđ ŅÐūŅÐģÐūÐēÐŧÐĩ Ðē ŅаŅŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐÐŧÐĩКŅÐĩŅ ÐÐļŅ аÐđÐŧÐūÐēÐļŅа // ÐĄÐąÐūŅÐ―ÐļК ÐĄŅŅÐīÐĩÐ―ŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐļŅŅÐūŅÐļКÐū-ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū КŅŅÐķКа ÐŋŅÐļ ÐĢÐ―ÐļÐēÐĩŅŅÐļŅÐĩŅÐĩ ŅÐēŅŅÐūÐģÐū ÐÐŧаÐīÐļОÐļŅа / ÐÐūÐī ŅŅКÐūÐēÐūÐīŅŅÐēÐūО ÐŋŅÐūŅ. Ð.Ð. ÐÐūÐēÐ―Ð°Ņ-ÐаÐŋÐūÐŧŅŅКÐūÐģÐū. ÐŅÐŋ. 6. ÐĄ. 112.

4 ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē Ð.ÐŪ. ÐŅŅÐĩÐūÐŧÐūÐģÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ŅŅКÐūŅŅÐĩÐđ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐēÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ XIXâ XX ÐēÐē. Ðē ÐÐ―ÐīÐūÐļŅÐ°Ð―ŅКÐūО ŅÐĩÐģÐļÐūÐ―Ðĩ Ðļ Ð―Ð° ŅÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅŅ ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅŅ // ÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ. ÐĒŅŅÐīŅ ÐĒŅÐĩŅŅÐĩÐđ ОÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ. Ч. II. ÐĄÐÐą.: ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2012. ÐĄ. 326.

5 ÐŅзÐĩÐđÐ―ŅО ŅÐ°ÐąÐūŅÐ―ÐļКаО Ðļ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐūÐ―ÐĩŅаО ŅŅÐūÐļŅ ŅŅÐļŅŅÐēаŅŅ, ŅŅÐū Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ Ðļз ŅÐŧÐūÐ―ÐūÐēÐūÐđ ÐļÐŧÐļ ŅŅŅÐąŅаŅÐūÐđ КÐūŅŅÐļ Ð―Ð° ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ ŅаОŅÐļŅаŅ , Ņ ÐēŅŅÐūКÐūÐđ ÐīÐūÐŧÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ, ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐŋÐūзÐīÐ―ÐĩÐđ ŅÐĩŅŅаÐēŅаŅÐļÐĩÐđ, ŅаК ÐķÐĩ КаК Ðļ Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ Ðļз ОÐūŅÐķÐūÐēÐūÐđ КÐūŅŅÐļ, ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐŧŅÐŋÐūÐđ ÐēÐūÐēÐ―ŅŅŅŅ.

6 ÐÐēÐ°Ð―ÐūÐē Ð.Ð. ÐŪÐēÐĩÐŧÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ ÐÐūŅŅÐūКа. ÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ ÐŅÐūÐąÐūÐđ КÐŧаÐīÐūÐēÐūÐđ ÐūŅÐīÐĩÐŧа ÐÐūŅŅÐūКа ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŅОÐļŅаÐķа. ÐŅÐĩÐēÐ―ÐļÐđ, ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐēÐĩКÐūÐēŅÐđ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīŅ. Ð.: ÐŅКŅŅŅŅÐēÐū, 1984. ÐĄ. 124â130, 132â134, 136â137.

7 Khorasani M.M. Arms and Armor from Iran: The Bronze Age to the End of the Qajar Period. Germany: Legat, 2006. P. 424â475.

8 ÐĨаÐđÐīаКÐūÐē Ð. ÐĻаОŅÐļŅŅ. ÐĄŅаŅŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ðļ ŅаÐđÐ―Ņ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ ОаŅŅÐĩŅÐūÐē. Ð., 2013. ÐĄ. 15.

9 ÐĪÐĩŅ Ð―ÐĩŅ Ð.Ð. ÐĒÐūŅÐģÐūÐēÐŧŅ Ð ŅŅŅКÐūÐģÐū ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēа ŅÐū ŅŅŅÐ°Ð―Ð°ÐžÐļ ÐÐūŅŅÐūКа Ðē XVI ÐēÐĩКÐĩ // ÐĒŅŅÐīŅ ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ. ÐŅÐŋ. 31. Ð., 1956. ÐĄ. 92.

10 Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique. Ð . 133â135, 157â158, 203â205; ÐÐ―ÐļŅÐļОÐūÐēа Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūŅŅÐūКа XV â ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XX ÐēÐĩКа. Ðз ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. ÐĄÐÐą.: ÐŅÐŧÐ°Ð―Ņ, 2013. ÐĄ. 29, 83, 92, 157â158, 160â162, 255â256, 258â 259; Buttin C. Catalogue de la Collection dâArmes Anciennes, Europeennes et Orientates. Rumilly (France), 1933. P. 144, 164, 261â264; ÐĄÐļÐēаŅÐĩÐ―ÐšÐū Ð. ÐÐŋаŅÐ―ÐūÐĩ ÐūÐąÐ°ŅÐ―ÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°. ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ-ŅаОŅÐļŅŅ Ðē КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐļ ÐÐŧÐĩКŅÐ°Ð―ÐīŅа ÐĪÐĩÐŧŅÐīÐžÐ°Ð―Ð° // ÐÐ―ŅÐļКÐēаŅ. 2010. â 3 (41). ÐĄ. 18â19.

11 ÐŅÐūÐ―ÐļÐ― Ð.Ð. ÐŅÐ°Ð―ŅКÐūÐĩ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðļз ŅаŅŅÐ―ŅŅ ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐđ Ðē Ð―ÐūÐēÐūО ОŅзÐĩÐđÐ―ÐūО ÐŋŅÐūÐĩКŅÐĩ // ÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ. ÐĒŅŅÐīŅ ÐĻÐĩŅŅÐūÐđ ОÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ. Ч. IV. ÐĄÐÐą.: ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2015. ÐĄ. 40â43.

12 Buttin C. Catalogue de la Collection dâArmes Anciennes, Europeennes et Orientates. Ð . 263â264; Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique. Ð . 134â135.

13 Bashir Mohamed. The Arts of the Muslim Knight: The Furusiyya Art Foundation Collection. Italy: Skira, 2008. Ð . 90; ÐĄÐšŅаÐŧÐļÐēÐĩŅКÐļÐđ Ð.Ð., ÐŅÐļОÐūÐē ÐŪ.Ð., ÐÐąŅазŅÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðē ŅаŅŅÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ . ÐĄÐÐą.: Ð ŅŅŅКаŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅ, 2013. ÐĄ. 54â55, 62â66.

14 Bashir Mohamed. The Arts of the Muslim Knight. P. 91â93; ÐĄÐšŅаÐŧÐļÐēÐĩŅКÐļÐđ Ð.Ð., ÐŅÐļОÐūÐē ÐŪ.Ð., ÐÐąŅазŅÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðē ŅаŅŅÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ . ÐĄ. 61; ÐĄŅŅ Ð°Ð―ÐūÐē Ð.Ð. ÐĻÐĩÐīÐĩÐēŅŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐēÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ. ÐĄÐÐą.: ÐŅÐŧÐ°Ð―Ņ, 2004. ÐĄ. 115, 118; ÐÐąŅазŅÐūÐē BŅ.H. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūŅŅÐūКа Ðē ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŅОÐļŅаÐķа. ÐĄÐÐą.: ÐŅОÐļŅаÐķ, 2015. ÐĄ. 116â117; Paul Jaiwant E. Arms and Armour: Traditional Weapons of India. Roli Books, 2005. P. 83; Hales R. Islamic and Oriental Arms and Armour. P. 186.

15 Hales R. Islamic and Oriental Arms and Armour. P. 166â167.

16 Elgood R. Arms and Armour: At The Jaipur Court (The Royal Collection). New Dehli, 2015. P. 123â125.

17 Paul Jaiwant E. Arms and Armour. Ð . 16, 78; Chakhravarti P.L. Alwar museum. Delhi, 2008. Ð . 25.

18 ÐĄÐšŅаÐŧÐļÐēÐĩŅКÐļÐđ Ð.Ð., ÐŅÐļОÐūÐē ÐŪ.Ð., ÐÐąŅазŅÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðē ŅаŅŅÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ . ÐĄ. 82.

19 ÐĨаÐđÐīаКÐūÐē Ð. ÐĻаОŅÐļŅŅ. ÐĄŅаŅŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ðļ ŅаÐđÐ―Ņ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ ОаŅŅÐĩŅÐūÐē. ÐĄ. 163; ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē Ð.ÐŪ. Ð ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ ÐūÐą ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ КŅÐąÐĩŅаŅ Âŧ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX ÐēÐĩКÐūÐē Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ // ÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ. ÐĒŅŅÐīŅ ÐĒŅÐĩŅŅÐĩÐđ ОÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ. Ч. III. ÐĄÐÐą.: ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2013. ÐĄ. 24â25.

20 ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē Ð.ÐŪ. ÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° КÐūÐ―Ņа XVIII â Ð―Ð°ŅаÐŧа XX ÐēÐĩКÐūÐē.

ÐÐąÐ·ÐūŅ // ÐĄÐūŅ ŅÐ°Ð―Ð―ÐūŅŅŅ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ÐūÐģÐū Ð―Ð°ŅÐŧÐĩÐīÐļŅ: Ð―Ð°ŅКа Ðļ ÐŋŅаКŅÐļКа. ÐŅÐŋ. 7. ÐĄÐÐą., 2012. ÐĄ. 127â139.

21 ÐŅŅÐēаŅаŅŅŅŅÐ― Ð.Ð. ÐĒŅŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐĄÐÐą.: ÐŅÐŧÐ°Ð―Ņ, 2002. ÐĄ. 111.

22 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 113â114, 119; ÐÐ―ÐļŅÐļОÐūÐēа Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūŅŅÐūКа XV â ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XX ÐēÐĩКа. ÐĄ. 92â93.

23 Buttin C. Catalogue de la Collection dâArmes Anciennes, Europeennes et Orientates. Ð . 114; ÐĄÐšŅаÐŧÐļÐēÐĩŅКÐļÐđ Ð.Ð., ÐŅÐļОÐūÐē ÐŪ.Ð., ÐÐąŅазŅÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðē ŅаŅŅÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ . ÐĄ. 233, 282.

24 ÐŅŅÐēаŅаŅŅŅŅÐ― Ð.Ð. ÐĒŅŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐĄ. 111; ÐĨаÐđÐīаКÐūÐē Ð. ÐĻаОŅÐļŅŅ. ÐĄŅаŅŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ðļ ŅаÐđÐ―Ņ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ ОаŅŅÐĩŅÐūÐē. ÐĄ. 159â162.

25 Diehl V., Hampe H. Weapons of Warriors: Famous Antique Weapons of the Near East. Germany, 2012. P. 192â197; Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique. Ð . 156.

26 Elgood R. The Arms of Greece and Her Balkan Neighbours in the Ottoman Period. New York, 2009. P. 71.

27ÐŅŅÐēаŅаŅŅŅŅÐ― Ð.Ð. ÐĒŅŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐĄ. 111.

28 ÐĨаÐđÐīаКÐūÐē Ð. ÐĻаОŅÐļŅŅ. ÐĄŅаŅŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ðļ ŅаÐđÐ―Ņ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ ОаŅŅÐĩŅÐūÐē. ÐĄ. 105â107, 109.

29 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 96â97.

30 Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique. Ð . 132â133.

31 Buttin C. Catalogue de la Collection dâArmes Anciennes, Europeennes et Orientates. Ð . 263â264.

32 Jacob A. Les Armes Blanches Du Monde Islamique. Ð . 134â135.

33 Lebedynsky I. Les Armes Orientales. P. 31; ÐÐ―ÐļŅÐļОÐūÐēа Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūŅŅÐūКа XV â ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XX ÐēÐĩКа. ÐĄ. 29â31.

34 ÐŅŅÐūÐē Ð.Ð. ÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðē ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ.ÐĄÐÐą., 2006. ÐĄ. 220â222.

35 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 207, 209.

36 ÐÐ―ÐļŅÐļОÐūÐēа Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūŅŅÐūКа XV â ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XX Ðē. ÐĄ. 258â259.

37 ÐŅŅÐūÐē Ð.Ð. ÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðē ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ. ÐĄ. 206.

38 ÐĨŅÐīÐūÐķÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðļз ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŅОÐļŅаÐķа. ÐаŅаÐŧÐūÐģ ÐēŅŅŅаÐēКÐļ. ÐĄÐÐą.: ÐĄÐŧаÐēÐļŅ, 2010. ÐĄ. 92, 96; ÐÐēÐĩÐīÐĩÐ―ŅКÐļÐđ Ð.Ð. ÐĄŅÐū ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅÐūÐē Ðļз ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļŅ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅÐūÐē. ÐĶаŅŅКÐūŅÐĩÐŧŅŅКÐļÐđ аŅŅÐĩÐ―Ð°Ðŧ. ÐĄÐÐą: ÐаÐŧŅÐļКа, 2000. ÐĄ. 27.

39 ÐÐąÐīŅÐŧÐŧаÐĩÐē ÐĒ., ÐĪаŅ ŅÐĩŅÐīÐļÐ―ÐūÐē Ð., ÐĨаКÐļОÐūÐē Ð. ÐÐĩŅÐ―Ņ Ðē ОÐĩŅаÐŧÐŧÐĩ. ÐаŅÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐļŅКŅŅŅŅÐēÐū ÐĢÐ·ÐąÐĩКÐļŅŅÐ°Ð―Ð°. ÐĒаŅКÐĩÐ―Ņ, 1986. ÐĄ. 123.

40 ÐŅŅÐūÐē Ð.Ð. ÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðē ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐģÐū ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ОŅзÐĩŅ. ÐĄ. 205.

41 ÐÐąŅазŅÐūÐē BŅ. H. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūŅŅÐūКа Ðē ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐļ ÐŅОÐļŅаÐķа. ÐĄ. 152.

42 ÐÐ―ÐļŅÐļОÐūÐēа Ð.Ð. ÐŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐūŅŅÐūКа XV â ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ XX ÐēÐĩКа. ÐĄ. 255â256.

43 ÐŅÐūÐ―ÐļÐ― Ð.Ð. ÐŅÐ°Ð―ŅКÐūÐĩ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðļз ŅаŅŅÐ―ŅŅ ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐđ Ðē Ð―ÐūÐēÐūО ОŅзÐĩÐđÐ―ÐūО ÐŋŅÐūÐĩКŅÐĩ. ÐĄ. 38, 42.

44 Weapons of the Islamic World: Swords & Armour. Riyadh, 1991. P. 68.

45 Egerton, Lord of Tatton. Indian and Oriental Armour. Dover Publications, 2002 (first publishead 1880). Ð . 52â53; Stone G.C. A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in All Countries and in All Times. P. 77.

46 Levykin A. The Tsars and the East. Gifts from Turkey and Iran in the Moscow Kremlin. England, 2009. P. 42â44.

47 ÐĄÐšŅаÐŧÐļÐēÐĩŅКÐļÐđ Ð.Ð., ÐŅÐļОÐūÐē ÐŪ.Ð., ÐÐąŅазŅÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðē ŅаŅŅÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ . ÐĄ. 80.

48 ÐŅŅÐēаŅаŅŅŅŅÐ― Ð.Ð. ÐĒŅŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐĄ. 117.

49 ÐĄÐšŅаÐŧÐļÐēÐĩŅКÐļÐđ Ð.Ð., ÐŅÐļОÐūÐē ÐŪ.Ð., ÐÐąŅазŅÐūÐē Ð.Ð. ÐÐūŅŅÐūŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðē ŅаŅŅÐ―ŅŅ КÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļŅŅ . ÐĄ. 152â155, 158.

50 ÐĨаÐđÐīаКÐūÐē Ð. ÐĻаОŅÐļŅŅ. ÐĄŅаŅŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ðļ ŅаÐđÐ―Ņ ÐīŅÐĩÐēÐ―ÐļŅ ОаŅŅÐĩŅÐūÐē. ÐĄ. 123.51 ÐŅÐūÐ―ÐļÐ― Ð.Ð. ÐŅÐ°Ð―ŅКÐūÐĩ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ðļз ŅаŅŅÐ―ŅŅ ŅÐūÐąŅÐ°Ð―ÐļÐđ Ðē Ð―ÐūÐēÐūО ОŅзÐĩÐđÐ―ÐūО ÐŋŅÐūÐĩКŅÐĩ. ÐĄ. 40â42.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ