Ð.ÐŪ. ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē (ÐÐūŅКÐēа), Ð.Ð. ÐĐÐĩÐŧКÐūÐē (ÐÐļÐ―ŅК) ÐÐĪÐÐÐÐĄÐÐÐŊ ÐÐĢÐÐÐĒÐÐÐŊ ÐĄÐÐÐÐŊ ÐÐÐÐĶÐ XIX â ÐÐЧÐÐÐ XX ÐÐÐÐ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ IIIÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2015

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

Ð Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩÐđ ŅŅаŅŅÐĩ ÐąŅÐīÐĩŅ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаŅŅŅŅ ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐ―ŅÐđ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐēÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð°, ÐīаŅÐļŅŅÐĩОŅÐđ КÐūÐ―ŅÐūО XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐūО XX Ðē. ÐÐū ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ ŅÐĩО ÐŋŅÐļŅŅŅÐŋÐļŅŅ К ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļŅ ŅаОÐūÐģÐū ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅа, Ð―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, Ð―ÐĩÐūÐąŅ ÐūÐīÐļОÐū ÐēŅÐŋÐūÐžÐ―ÐļŅŅ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ÐģÐĩÐūÐŋÐūÐŧÐļŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° Ðē ŅŅÐūŅ ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī.

ÐÐąŅазÐūÐēаÐēŅÐļŅŅ КаК ŅаОÐūŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐū ÐīÐūÐēÐūÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūзÐīÐ―Ðū (ÐīÐĩŅÐķаÐēа ÐŅŅŅÐ°Ð―Ðļ (1747â1819), ÐŅ ОаÐī-ŅаŅ (1747â1773)), ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð― Ð―Ð° ÐŋŅÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļÐļ ÐēŅÐĩÐđ ŅÐēÐūÐĩÐđ ÐļŅŅÐūŅÐļÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅÐŧ аŅÐĩÐ―Ņ ÐŋŅÐūŅÐļÐēÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐūÐē ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ Ð―Ð°ŅÐūÐīÐūÐē Ðļ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐē. ÐÐąŅŅÐŧÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ðū ŅŅÐū ÐĩÐģÐū ÐģÐĩÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐļО ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅŅŅÐļО Ðļз ŅÐĩÐąŅ ÂŦÐēÐūŅÐūŅа Ðē ÐÐ―ÐīÐļŅÂŧ â ÐĩÐīÐļÐ―ŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅŅŅ ÐūÐŋŅŅÐ―ŅÐđ ÐŋŅŅŅ Ðē ÐÐ―ÐīÐļŅ ŅÐĩŅÐĩз ÐĨаÐđÐąÐĩŅŅКÐļÐđ ÐŋŅÐūŅ ÐūÐī. ÐзÐīаÐēÐ―Ð° ŅÐĩŅÐĩз ŅŅŅ ŅŅŅÐ°Ð―Ņ ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļÐŧÐļ КаŅаÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ Ðļ ŅÐūŅÐģÐūÐēŅÐĩ ÐŋŅŅÐļ, ÐēКÐŧŅŅаŅ ÂŦÐēÐĩÐŧÐļКÐļÐđ ŅÐĩÐŧКÐūÐēŅÐđ ÐŋŅŅŅÂŧ. ÐŅÐīŅŅÐļ ÐūŅÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð° Ņ ŅÐĩÐēÐĩŅа Ð―ÐĩÐŋŅÐūŅ ÐūÐīÐļОŅОÐļ ÐÐļОаÐŧаŅОÐļ, Ņ заÐŋаÐīа ŅÐļŅŅÐĩОÐūÐđ ÐĄŅÐŧÐĩÐđÐžÐ°Ð―ÐūÐēŅŅ ÐģÐūŅ, ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅ ÐÐ―ÐīÐļÐļ ÐąÐŧÐļÐķÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐŋÐūÐīŅŅŅÐŋаÐĩŅ К ÐģŅŅŅÐūÐ―Ð°ŅÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ŅО ŅŅŅÐ°Ð―Ð°Ðž ÐÐūŅŅÐūКа Ð―Ð° ŅÐĩÐēÐĩŅÐū-заÐŋаÐīÐĩ, Ðē ŅаÐđÐūÐ―Ðĩ ÐĨаÐđÐąÐĩŅŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūŅ ÐūÐīа, ÐŋÐĩŅÐĩÐēаÐŧа ÐÐļÐ―ÐīŅКŅŅ. ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ŅÐĩŅŅÐļŅÐūŅÐļŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° ŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅŅ ÐēаÐķÐ―ÐĩÐđŅÐļО ÐŋŅŅÐĩО ÐēзаÐļОÐūÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅ ÐÐ―ÐīÐļÐļ Ņ ÐūŅŅаÐŧŅÐ―ŅО ОÐļŅÐūО, КŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ŅŅÐū Ðļ Ð―Ð°ÐļÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ŅÐđ ÐŋŅŅŅ ÐēŅÐūŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ÐÐ―ÐīÐļŅ. ÐĄŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅŅ ÐŋÐūÐ―ŅŅÐ―Ð° ÐīÐēÐūŅКаŅ ŅÐūÐŧŅ ÐģÐĩÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð°: КаК ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ÐŋŅŅŅ Ðē ÐÐ―ÐīÐļŅ Ðļ КаК ÐŋÐĩŅÐĩКŅÐĩŅŅÐūК ОÐļŅÐūÐēŅŅ ŅÐūŅÐģÐūÐēŅŅ ÐŋŅŅÐĩÐđ Ðē ŅŅŅÐ°Ð―Ņ ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ÐзÐļÐļ Ðļ заŅÐĩО Ðē ÐÐēŅÐūÐŋŅ.

ÐÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ ÐūÐąŅŅÐūŅŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū (ÐģÐĩÐūÐģŅаŅÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðļ ÐĩÐģÐū ŅŅŅаŅÐĩÐģÐļŅÐĩŅКÐūÐĩ Ð·Ð―Ð°ŅÐĩÐ―ÐļÐĩ) Ðļ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐļÐŧÐū ÐŋÐūÐŧÐļŅÐļŅÐĩŅКŅŅ ŅŅÐīŅÐąŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° Ðē XIX Ðļ Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX Ðē. Ð ŅŅÐūŅ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī ŅŅŅÐ°Ð―Ð° ÐŋÐūÐŋаÐīаÐĩŅ ÐŋÐūÐī ÐŋÐŧÐūŅÐ―ŅŅ ÐūÐŋÐĩКŅ ÐŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐļ, ŅŅŅÐĩОŅŅÐĩÐđŅŅ ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļŅŅ ÂŦÐķÐĩОŅŅÐķÐļÐ―ŅÂŧ ŅÐēÐūÐĩÐđ КÐūÐŧÐūÐ―ÐļаÐŧŅÐ―ÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐļŅÐļКÐļ â ÐÐ―ÐīÐļŅ, ŅŅÐū ÐŋŅÐļÐēÐūÐīÐļŅ К ŅŅÐĩО Ð°Ð―ÐģÐŧÐū-аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļО ÐēÐūÐđÐ―Ð°Ðž (1838â1842, 1878â1880 Ðļ 1919) Ðļ ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ КŅÐŧŅŅŅŅÐ―ÐūÐđ Ðļ ÐŋÐūÐŧÐļŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ ÐļзÐūÐŧŅŅÐļÐļ ŅŅŅÐ°Ð―Ņ ÐēÐŋÐŧÐūŅŅ ÐīÐū ÐūÐąŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―ÐūО Ð―ÐĩзаÐēÐļŅÐļОÐūŅŅÐļ Ðē 1919 Ðģ. ÐÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐūÐģÐū, КŅÐūОÐĩ ÐēÐ―ÐĩŅÐ―ÐĩÐđ ÐļзÐūÐŧŅŅÐļÐļ, ŅÐŋŅÐūÐēÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļŅÐ°Ð―Ð°ÐžÐļ, Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX Ðē. ÐŋŅÐļ ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ ŅОÐļŅа ÐÐąÐīŅŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―-Ņ Ð°Ð―Ð° Ð―Ð°ŅаÐķÐīаÐŧаŅŅ ÐļзÐūÐŧŅŅÐļŅ ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ. ÐÐūÐ―ŅаКŅŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅÐĩÐē Ņ ÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―ŅаОÐļ ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐļÐēаÐŧÐļŅŅ. ÐаÐŋŅÐļОÐĩŅ, за ÐēŅÐĩзÐī Ðļз ŅŅŅÐ°Ð―Ņ ÐąÐĩз ÐŋŅÐūÐŋŅŅÐšÐ―ÐūÐģÐū ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа ÐģŅÐūзÐļÐŧа ŅОÐĩŅŅÐ―Ð°Ņ ÐšÐ°Ð·Ð―Ņ. ÐŅÐŧÐļ ÐķÐĩ ÐēŅÐĩŅ аÐēŅÐļÐđ Ð―Ð° заКÐūÐ―Ð―ŅŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅŅ Ð―Ðĩ ÐēÐūзÐēŅаŅаÐŧŅŅ, ÐēŅÐĩ ÐĩÐģÐū ŅÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐļКÐļ ÐŋÐūÐŋаÐīаÐŧÐļ Ðē ŅŅŅŅОŅ, а ÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū Ðļз Ð―ÐļŅ ÐšÐ°Ð·Ð―ÐļÐŧÐļ. ÐÐŋаŅаŅŅŅ ŅКŅÐŋÐ°Ð―ŅÐļÐļ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļŅÐ°Ð―, ŅОÐļŅ ÐūŅКазаÐŧŅŅ ÐūŅ ÐŋŅÐĩÐīÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋÐūŅŅŅÐūÐđКÐļ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ÐūÐđ ÐīÐūŅÐūÐģÐļ Ðē ŅŅŅÐ°Ð―Ðĩ. ÐÐļÐŋÐŧÐūОаŅÐļŅÐĩŅКÐļО ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅÐĩÐŧÐĩО ÐÐ―ÐģÐŧÐļÐļ Ðē ÐÐ°ÐąŅÐŧÐĩ ОÐūÐģ ÐąŅŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū ОŅŅŅÐŧŅÐžÐ°Ð―ÐļÐ―, Ðīа Ðļ ŅÐū ÐūÐ― ÐŋÐūŅŅÐūŅÐ―Ð―Ðū Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧŅŅ ÐŋÐūÐī КÐūÐ―ŅŅÐūÐŧÐĩО аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐļŅÐļÐļ. Ð Ð―Ð°ŅаÐŧŅ XX Ðē. ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð― ÐąŅÐŧ ÂŦзаÐŋŅÐĩŅÐ―ÐūÐđ ŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐđÂŧ, ÐŋÐūÐŋаŅŅŅ Ðē КÐūŅÐūŅŅŅ ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅаО ŅÐīаÐēаÐŧÐūŅŅ КŅаÐđÐ―Ðĩ ŅÐĩÐīКÐū Ðļ ÐļŅКÐŧŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐū ÐŧÐļŅÐ―ÐūОŅ ŅазŅÐĩŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐÐąÐīŅŅŅаŅ ÐžÐ°Ð―-Ņ Ð°Ð―Ð°. ÐŅÐŧÐū ŅазŅÐĩŅÐĩÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐąŅÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðē ŅŅŅÐ°Ð―Ðĩ ÐŧÐļŅŅ ÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧÐļŅŅÐūÐē, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ņ ŅÐū ŅŅŅÐūÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūО Ðļ ŅÐ°ÐąÐūŅÐūÐđ ÐÐ°ÐąŅÐŧŅŅКÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ÐūÐģÐū заÐēÐūÐīа1.

ÐĄÐŧÐūÐķÐļÐēŅаŅ ÐļзÐūÐŧŅŅÐļŅ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° Ð―Ðĩ ОÐūÐģÐŧа Ð―Ðĩ ÐūКазаŅŅ ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļŅ Ð―Ð° ŅÐļÐŋŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ, ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅÐĩ КаК аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐĩÐđ, ŅаК Ðļ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļО ÐūÐŋÐūÐŧŅÐĩÐ―ÐļÐĩО, Ņ КÐūŅÐūŅŅО, ÐŋÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐĩÐđ ŅаŅŅÐļ, Ðļ ÐŋŅÐļŅÐŧÐūŅŅ ÐļОÐĩŅŅ ÐīÐĩÐŧÐū ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ŅŅÐĩŅ ÐēÐūÐđÐ― Ðļ ÐžÐ―ÐūÐģÐūŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅŅŅÐĩК Ņ аŅÐģÐ°Ð―ŅаОÐļ. ÐÐ°ÐšÐ°Ð―ŅÐ―Ðĩ ÐŅÐūŅÐūÐđ Ð°Ð―ÐģÐŧÐū-аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐūÐīÐļÐ― Ðļз ŅÐūŅŅŅÐīÐ―ÐļКÐūÐē ОÐļŅŅÐļÐļ ÐģÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧа ÐĄŅÐūÐŧÐĩŅÐūÐēа Ðē ÐÐ°ÐąŅÐŧÐĩ, ÐūŅÐĩÐēÐļÐīÐĩŅ ÐēŅÐĩŅ ŅÐūÐąŅŅÐļÐđ, ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩŅŅÐēÐūÐēаÐēŅÐļŅ ÐŅÐūŅÐūÐđ Ð°Ð―ÐģÐŧÐū-аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ, ŅŅÐ―ÐūÐģŅаŅ Ðļ ÐŋŅŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐļК Ð.Ð. ÐŊÐēÐūŅŅКÐļÐđ ÐŋÐļŅаÐŧ: ÂŦÐÐūÐđÐ―Ð° ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° Ņ ÐÐ―ÐģÐŧÐļÐĩÐđ ÐąŅÐŧа Ð―ÐĩÐļÐ·ÐąÐĩÐķÐ―Ð°. ÐÐĩŅŅŅÐīÐ―Ðū ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐĩÐīÐēÐļÐīÐĩŅŅ, Ð―Ð° ŅŅÐĩÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ðĩ ÐąŅÐīÐĩŅ ÐŋÐūÐąÐĩÐīа. ÐŅÐģÐ°Ð―ŅŅ Ð―Ðĩ ÐļОÐĩŅŅ Ð―Ðļ ÐīÐūŅŅаŅÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ŅÐļŅÐŧа ÐēÐūÐđŅКа, Ð―Ðļ ÐŋÐūŅŅÐīÐūŅÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅâĶÂŧ2. ÐÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū ÐūÐģÐ―ÐĩŅŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ÐŋÐūŅŅŅÐŋаÐŧÐū Ðļз ÐÐ―ÐģÐŧÐļÐļ, Ðļ ŅŅÐū ÐąŅÐŧÐļ ŅŅŅаŅÐĩÐēŅÐļÐĩ ÐūÐąŅазŅŅ3. Ð ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ðĩ XIX Ðē. Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ ÐēŅÐŋŅŅКаÐŧÐļ ÐūŅÐīÐĩÐŧŅÐ―ŅÐĩ ÐēÐļÐīŅ ÐūÐģÐ―ÐĩŅŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ КÐūÐŋÐļŅÐūÐēаÐŧÐļŅŅ Ņ ÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐūÐąŅазŅÐūÐē, ÂŦâĶŅŅÐķÐĩÐŧÐūÐĩ Ðļ ÐģŅŅÐąÐūÐĩ, ŅÐīаŅÐ―ÐļКÐļ заŅÐēÐūŅÐūÐē ÐūŅÐĩÐ―Ņ ŅаŅŅÐū ÐļОÐĩŅŅ ÐīÐĩŅÐĩКŅŅ. Ð ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ―ÐūО ŅŅÐū ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ŅŅŅÐĩŅКÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа Ņ Ð―Ð°ŅÐĩзаОÐļÂŧ4. ÐĨÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ Ð―Ð° ŅŅÐūŅ ОÐūОÐĩÐ―Ņ ÐąŅÐŧÐū ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ðū ÐļŅКÐŧŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅŅÐ―ÐļŅÐĩŅКÐļОÐļ ŅÐļÐŋаОÐļ, ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļОŅОÐļ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―Ðū Ðē ÐÐ°ÐąŅÐŧÐĩ, ÐÐ°Ð―ÐīаÐģаŅÐĩ Ðļ ÐÐĩŅаŅÐĩ.

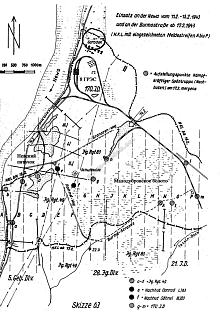

ÐзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа Ðū ŅÐļŅÐūКÐūО ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ŅŅÐ―ÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ (Ðļ Ðē Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ŅÐŧŅŅаŅŅ ÐīаÐķÐĩ ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūŅŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐĩÐģÐū ÐūÐģÐ―ÐĩŅŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūОŅ) КаК Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī, Ð―ÐĩÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩŅŅÐēŅŅŅÐļÐđ ÐēŅÐūŅÐūÐđ Ð°Ð―ÐģÐŧÐū-аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ, ŅаК Ðļ Ð―ÐĩÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē ÐĩÐĩ Ņ ÐūÐīÐĩ. ÐаÐŋŅÐļОÐĩŅ, ÐēŅŅÐĩŅÐŋÐūОŅÐ―ŅŅŅÐđ Ð.Ð. ÐŊÐēÐūŅŅКÐļÐđ Ðē ÐšÐ―ÐļÐģÐĩ ÂŦÐŅŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐļÐĩ ŅŅŅŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūŅÐūÐŧŅŅŅÐēа ÐŋÐū ÐŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūОŅ Ðļ ÐŅŅ аŅŅКÐūОŅ Ņ Ð°Ð―ŅŅÐēŅ Ðē 1878â 1879 ÐģÐģ.Âŧ ÐŋÐļŅÐĩŅ: ÂŦÐÐ―Ð° (аŅÐģÐ°Ð―ŅКаŅ ÐŋÐĩŅ ÐūŅа) ÐąŅÐŧа ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð° ÐēÐļÐ―ŅÐūÐēКаОÐļ, заŅŅÐķаŅŅÐļОÐļŅŅ Ņ ÐīŅÐŧа, Ņ ÐŋÐļŅŅÐūÐ―Ð―ŅО заОКÐūО. ÐĻŅŅКÐļ, ÐŋŅÐļКŅÐĩÐŋÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ К ŅŅÐķŅŅО â Ð―Ð°ŅÐĩÐģÐū ŅŅаŅÐūÐģÐū ÐūÐąŅазŅа, Ņ. Ðĩ. ÐūŅ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ К ÐūŅŅŅÐļŅ ÐļŅŅÐūÐ―ŅаŅŅÐļÐĩŅŅ ÐŋÐļŅаОÐļÐīаÐŧŅÐ―Ðū. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, Ņ Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ÐēÐļŅÐĩÐŧÐļ Ð―Ð° ÐŋÐūŅŅÐĩ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅÐĩ Ð―ÐūÐķÐļ ÐļÐŧÐļ ŅаŅКÐļÂŧ5. ÂŦÐаÐēаÐŧÐĩŅÐļŅ (аŅÐģÐ°Ð―ŅКаŅ) ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð° ÐēÐļÐ―ŅÐūÐēКаОÐļ, ŅÐĩÐēÐūÐŧŅÐēÐĩŅаОÐļ Ðļ ŅÐ°ÐąÐŧŅОÐļâĶ ÐÐ―Ð° ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūŅÐļŅаÐĩŅ ÐŋÐĩŅÐĩŅŅŅÐĩÐŧКÐĩ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐĩ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ŅО ÐūŅŅÐķÐļÐĩОÂŧ6. ÐÐūÐēÐūŅŅ Ðū ŅÐ°ÐąÐŧŅŅ , Ð―Ð°ÐīÐū ŅŅÐūŅÐ―ÐļŅŅ, ŅŅÐū КаÐēаÐŧÐĩŅÐļŅ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧа Ð―Ðĩ ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļÐĩ ÐūÐąŅазŅŅ, а ŅŅÐ―ÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ, Ðē ÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ КÐūŅÐūŅŅŅ ÐŧÐĩÐģКÐū ŅÐ·Ð―Ð°ŅŅŅŅ ÐŋŅÐŧÐēаŅŅ. ÐŅÐū ÐąŅÐŧÐū ÐūŅОÐĩŅÐĩÐ―Ðū ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКÐūО ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅаŅÐūŅŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐаŅÐēÐĩÐĩÐēŅО: ÂŦÐŅаÐīÐ―ÐļКÐļ, ÐūÐīÐĩŅŅÐĩ ÐūÐīÐ―ÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ÐūâĶ ÐŅÐŧÐļ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ņ КаŅÐ°ÐąÐļÐ―Ð°ÐžÐļ, ŅÐĩÐēÐūÐŧŅÐēÐĩŅаОÐļ Ðļ КŅÐļÐēŅОÐļ ŅÐļŅÐūКÐļОÐļ ŅÐ°ÐąÐŧŅОÐļâĶ ÐÐļÐīÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ņ аŅÐģÐ°Ð―ŅÐĩÐē ŅÐ°ÐąÐŧÐļ ÐąŅÐŧÐļ ÐēŅÐĩ ÐŋŅÐĩÐēÐūŅŅ ÐūÐīÐ―Ņ: КŅÐļÐēŅÐĩ, ŅÐļŅÐūКÐļÐĩ Ðļ Ņ ÐūŅÐūŅÐū ÐūŅŅÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐļ ÐēÐīÐĩÐŧÐ°Ð―Ņ Ðē ŅÐūÐ―ÐšÐļÐĩ ÐķÐĩÐŧÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ ŅŅКÐūŅŅКÐļ Ņ ŅаКÐļОÐļ ÐķÐĩ ŅŅÐĩŅаОÐļ Ðļ Ð―ÐūŅŅŅŅŅ Ðē ÐŋŅÐūŅÐ―ŅŅ КÐūÐķÐ°Ð―ŅŅ Ð―ÐūÐķÐ―Ð°Ņ , ÐŋŅÐļКŅÐĩÐŋÐŧŅÐĩОŅŅ К ÐŧÐūÐŋаŅŅŅО ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐĩÐļ ÐŋÐūŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐūО ÐīÐēŅŅ КÐūÐŧÐĩŅÂŧ7 (ŅÐļŅ. 1).

Ð ÐļŅ. 1. ÐŅÐŧÐēаŅ

ÐÐīÐĩŅŅ ÐķÐĩ ŅОÐĩŅŅÐ―Ðū ÐēŅÐŋÐūÐžÐ―ÐļŅŅ Ð·Ð―Ð°ÐžÐĩÐ―ÐļŅŅŅ ŅÐļŅаŅŅ Ðļз ŅаŅŅКаза Ð ÐĩÐīŅŅŅÐīа ÐÐļÐŋÐŧÐļÐ―Ðģа: ÂŦÐŅÐŧÐļ Ņ ÐūŅÐļŅÐĩ ŅÐ·Ð―Ð°ŅŅ, КаКÐļО ÐūŅŅÐķÐļÐĩО ÐūÐ―Ðļ (аŅÐģÐ°Ð―ŅŅ) ŅŅаÐķаŅŅŅŅ, Ņ ОÐĩÐ―Ņ ÐŋÐūÐī ŅКаОÐĩÐđКÐūÐđ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅŅÐļÐđ Ð―ÐūÐķ, â ŅКазаÐŧ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļÐđ КаÐēаÐŧÐĩŅÐļŅŅ Ðļ ÐēŅŅаŅÐļÐŧ ŅŅŅŅаŅаŅŅÐļÐđ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļÐđ Ð―ÐūÐķ Ņ КÐūŅŅŅÐ―ÐūÐđ ŅŅКÐūŅŅКÐūÐđ. â ÐО заÐŋŅÐūŅŅÐū ОÐūÐķÐ―Ðū ÐūŅŅ ÐēаŅÐļŅŅ ŅŅКŅ, ÐūŅ ÐŋÐŧÐĩŅа. ÐŅÐĩ ŅаÐēÐ―Ðū, ŅŅÐū КŅŅÐūК ОŅÐŧа ÐŋÐūÐŋÐūÐŧаО ŅазŅÐĩзаŅŅÂŧ8. ÐŅÐŧÐļ ÐķÐĩ ÐūÐąŅаŅÐļŅŅŅŅ К ÐīÐūКŅОÐĩÐ―ŅаÐŧŅÐ―ŅО ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēаО, ŅÐū ŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅŅ ÐŋÐūÐ―ŅŅÐ―ŅО, ŅŅÐū Ņ аÐđÐąÐĩŅŅКÐļÐĩ Ð―ÐūÐķÐļ ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаÐŧÐļŅŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅаОÐļ Ðē ŅŅŅŅКаŅ Ņ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļОÐļ ÐēÐūÐđŅКаОÐļ Ðļ Ðē ŅаОÐūО КÐūÐ―ŅÐĩ XIX Ðļ Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX Ðē. ÐаÐŋŅÐļОÐĩŅ, ÐĢÐļÐ―ŅŅÐūÐ― ЧÐĩŅŅÐļÐŧÐŧŅ Ðē ÐšÐ―ÐļÐģÐĩ ÂŦÐÐūŅ ÐūÐīŅ ÐŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļÂŧ (ÐūŅÐļÐģÐļÐ―Ð°ÐŧŅÐ―ÐūÐĩ Ð―Ð°Ð·ÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ â ÂŦÐŅÐ°Ð―ÐļŅŅ Ðļ ÐēÐūÐđÐ―ŅÂŧ), ÐŋÐļŅÐĩŅ ÐūÐą ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ аŅÐģÐ°Ð―ŅаОÐļ Ðē 1897 Ðģ., Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ: ÂŦÐÐ―Ðļ (ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐĩ ÐēÐūÐđŅКа) ÐēŅŅŅÐĩŅÐļÐŧÐļ ОаŅŅŅ ÐēŅаÐģа (аŅÐģÐ°Ð―ŅÐĩÐē) â ÐūКÐūÐŧÐū ŅŅŅŅŅÐļ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ âОÐĩŅаОÐļâ Ðļ Ð―ÐūÐķаОÐļ ОŅÐķŅÐļÐ―Âŧ9. ÐĒаК КаК Ðļз ŅÐĩКŅŅа ÐŋÐūÐ―ŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ŅÐĩŅŅ ÐļÐīÐĩŅ Ð―Ðĩ Ðū ÐēŅаÐīÐ―ÐļКаŅ , а Ðū ÐŋÐĩŅÐļŅ ÐēÐūÐđÐ―Ð°Ņ , ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐŋÐūÐī ÂŦОÐĩŅаОÐļÂŧ ÐļОÐĩŅŅŅŅ ÐēÐēÐļÐīŅ Ņ аÐđÐąÐĩŅŅКÐļÐĩ Ð―ÐūÐķÐļ. ÐĄÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļÐŧÐļŅŅ Ðļ ŅÐūŅÐūŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēа. Ð ŅÐūŅÐūаÐŧŅÐąÐūОÐĩ ÂŦÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―, 1879â1880 ÐģÐūÐīŅÂŧ, ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð―ÐūО ÐÐķÐūÐ―ÐūО ÐÐĩŅКÐūО Ðļ ŅŅŅÐūО ÐÐĩÐ―ÐīÐķаОÐļÐ―ÐūО ÐĄÐļОÐŋŅÐūÐ―ÐūО, Ņ ŅÐ°Ð―ŅŅÐĩОŅŅ Ðē ÐÐļÐąÐŧÐļÐūŅÐĩКÐĩ ÐÐūÐ―ÐģŅÐĩŅŅа Ðļ ÐēКÐŧŅŅаŅŅÐĩО ŅÐĩÐīКÐļÐĩ ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ŅÐūŅÐūŅÐ―ÐļОКÐļ, Ð―Ð° КÐūŅÐūŅŅŅ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―Ņ ÐŧŅÐīÐļ Ðļ ОÐĩŅŅа, ŅÐēŅÐ·Ð°Ð―Ð―ŅÐĩ ŅÐū ÐŅÐūŅÐūÐđ Ð°Ð―ÐģÐŧÐū-аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―ÐūÐđ (1878â1880), ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧÐĩÐ― ŅŅÐĩÐīÐļ ÐŋŅÐūŅÐļŅ ŅÐūŅÐūŅÐ―ÐļОÐūК ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅÐūŅÐĩÐĩÐē, заŅ ÐēаŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðē ÐÐĩÐđÐēаŅŅКÐūО ŅŅÐĩÐŧŅÐĩ Ðē Ð―ÐūŅÐąŅÐĩ 1878 Ðģ.10. Ðа ŅÐ―ÐļОКÐĩ ŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐūÐąŅÐ°Ð·Ð―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ, ÐąŅÐūŅÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐēÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐąÐļŅÐēŅ ÐļÐŧÐļ ŅÐūÐąŅÐ°Ð―Ð―ÐūÐĩ Ņ ŅÐąÐļŅŅŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ, ÐēКÐŧŅŅаŅ ÐŋŅÐŧÐēаŅ (ŅÐ°ÐąÐŧŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐūÐąŅазŅа, ŅÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩОаŅ ÐūŅÐĩÐēÐļÐīŅаОÐļ) Ðļ Ņ аÐđÐąÐĩŅŅ (ŅÐĩ ŅаОŅÐĩ ÐīÐŧÐļÐ―Ð―ŅÐĩ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļÐĩ Ð―ÐūÐķÐļ, ŅаК ŅŅŅŅаŅаÐēŅÐļÐĩ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļŅÐ°Ð―), Ð―ÐūÐķÐ―Ņ Ðļ ÐūÐģÐ―ÐĩŅŅŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ (ŅÐļŅ. 2).

Ð ÐļŅ. 2. ÐĒŅÐūŅÐĩÐļ, заŅ

ÐēаŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļŅÐ°Ð―Ð°ÐžÐļ Ðē ÐÐĩÐđÐēаŅŅКÐūО ŅŅÐĩÐŧŅÐĩ

ÐаÐīÐū заОÐĩŅÐļŅŅ, ŅŅÐū ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐū ŅÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļÐđ ÐūÐą аКŅÐļÐēÐ―ÐūО ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ аŅÐģÐ°Ð―ŅаОÐļ ŅŅÐ―ÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ÐūŅÐ―ÐūŅŅŅŅŅ К аŅОÐļŅО ÂŦÐŋÐūÐēŅŅÐ°Ð―ŅÐĩÐēÂŧ Ðē ŅÐĩŅОÐļÐ―ÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļŅÐ°Ð―, Ņ. Ðĩ. Ð―ÐĩŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ŅО ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅО ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅО, ÐūКазŅÐēаŅŅÐļО ŅÐūÐŋŅÐūŅÐļÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļŅÐ°Ð―Ð°Ðž Ðē Ņ ÐūÐīÐĩ ÐēŅÐūŅÐūÐđ Ð°Ð―ÐģÐŧÐū-аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ. ÐŅÐļ ŅŅÐūО ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐĻÐĩŅ ÐÐŧÐļ-Ņ Ð°Ð― Ðē 70-Ņ ÐģÐģ. Ņ XIX Ðē. ŅÐīÐĩÐŧÐļÐŧ ÐūŅÐūÐąÐūÐĩ ÐēÐ―ÐļÐžÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅÐĩÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļÐļ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŧ Ðļ ŅÐūзÐīÐ°Ð―ÐļŅ ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ Ð―Ð° ÐūŅÐ―ÐūÐēÐĩ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļŅ ŅŅŅаÐēÐūÐē Ðļ ŅаКŅÐļКÐļ ÐēÐĩÐīÐĩÐ―ÐļŅ ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ11. ÐŅŅŅ ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐū 1857 Ðģ., ÐūÐą Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐūÐđ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ОÐļŅŅÐļÐļ ÐēÐū ÐģÐŧаÐēÐĩ Ņ ОаÐđÐūŅÐūО ÐŅОŅÐīÐĩÐ―ÐūО, ÐŋÐūÐąŅÐēаÐēŅÐĩÐđ Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ12. ÐÐĩÐŧŅŅ ÐūŅОÐĩŅаÐĩŅ, ŅŅÐū ŅÐķÐĩ Ðē ŅÐū ÐēŅÐĩОŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļÐĩ ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ŅÐĩ ÐēÐūÐđŅКа ÐąŅÐŧÐļ ÐūÐīÐĩŅŅ Ðļ ÐūÐąŅŅÐĩÐ―Ņ ÐŋÐū Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐūОŅ ÐūÐąŅазŅŅ. Ð ŅŅÐūŅ ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī (ÐŋŅÐĩÐīŅÐĩŅŅÐēŅŅŅÐļÐđ ÐēŅÐūŅÐūÐđ Ð°Ð―ÐģÐŧÐū-аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ðĩ) ÐūÐąÐĩŅÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ÐūÐđ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩО Ðļ ÐąÐūÐĩÐŋŅÐļÐŋаŅаОÐļ ŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅŅ ÐēаÐķÐ―ÐĩÐđŅÐĩÐđ ÐŋŅÐūÐąÐŧÐĩОÐūÐđ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð°, Ðē ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКаŅ аŅОÐļŅ ÐŋÐūŅŅÐļ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ заÐēÐļŅÐĩÐŧа ÐūŅ ÐēÐēÐūза ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―ÐļŅ Ðļз ÐŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐÐ―ÐīÐļÐļ Ðļ ÐÐ―ÐģÐŧÐļÐļ13.

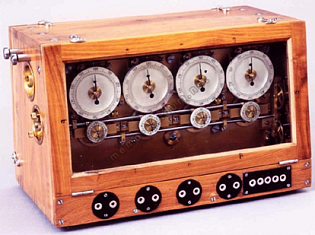

ÐÐūŅÐŧÐĩ ÐūКÐūÐ―ŅÐ°Ð―ÐļŅ ÐēŅÐūŅÐūÐđ Ð°Ð―ÐģÐŧÐū-аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ ÐÐąÐīŅŅŅаŅ ÐžÐ°Ð― Ð―Ð°ŅаÐŧ ŅÐĩÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзаŅÐļŅ Ðļ ŅŅÐļÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ÐūÐđ аŅОÐļÐļ. ÐÐŧаÐģÐūÐīаŅŅ аŅОÐļÐļ ÐūÐ― ÐēÐūŅŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļÐŧ ŅÐēÐūŅ ÐēÐŧаŅŅŅ Ð―Ð°Ðī ÐÐĩŅаŅÐūО Ðļ ÐÐ°Ð―ÐīаÐģаŅÐūО, ÐŋŅÐļŅÐūÐĩÐīÐļÐ―ÐļÐŧ Ņ Ð°Ð―ŅŅÐēа ÐŧÐĩÐēÐūÐąÐĩŅÐĩÐķŅŅ ÐОŅÐīаŅŅÐļ, заÐēÐūÐĩÐēаÐŧ ÐĨазаŅаÐīÐķаŅ Ðļ ÐаŅÐļŅÐļŅŅÐ°Ð―. ÐĄ ÐŋÐūОÐūŅŅŅ ÐļÐ―ÐūŅŅŅÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧÐļŅŅÐūÐē ОÐĩŅ Ð°Ð―ÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ Ðļ ÐūŅŅÐķÐĩÐđÐ―ŅÐĩ ОаŅŅÐĩŅŅКÐļÐĩ Ðē ÐÐ°ÐąŅÐŧÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ŅаŅŅÐļŅÐ―Ðū ŅÐĩÐūŅÐģÐ°Ð―ÐļзÐūÐēÐ°Ð―Ņ Ðē ÐŋÐĩŅÐēÐūÐĩ КŅŅÐŋÐ―ÐūÐĩ ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐū â ÂŦÐаŅÐļÐ―-Ņ Ð°Ð―Ð°Âŧ. ÐÐąÐūŅŅÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ ÐąŅÐŧÐū заКŅÐŋÐŧÐĩÐ―Ðū Ðē ÐÐ―ÐģÐŧÐļÐļ, Ðļ Ðē ŅÐĩКÐūÐ―ŅŅŅŅКŅÐļÐļ ŅŅаŅŅŅ ОаŅŅÐĩŅŅКÐļŅ ÐŋŅÐļÐ―ÐļОаÐŧÐļ ŅŅаŅŅÐļÐĩ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļÐĩ ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅŅ14. ÐОÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ Ðē ÐÐ°ÐąŅÐŧÐĩ Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°ŅŅ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļŅŅ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐīÐŧŅ аŅОÐļÐļ Ņ КÐŧÐĩÐđОÐūО ÂŦÐаŅÐļÐ―-Ņ Ð°Ð―Ð°Âŧ15. ÐŅÐūÐąŅÐđ ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅ ŅŅÐĩÐīÐļ ŅŅÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩКŅŅÐĩ ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ŅŅаŅŅÐļ ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐŧŅŅŅ ŅŅŅаÐēÐ―ŅÐĩ Ņ аÐđÐąÐĩŅŅ Ðļ ÐŋÐūÐīŅаÐķÐ°Ð―ÐļŅ ÐļО (ŅÐļŅ. 3, 4). ÂŦÐĢŅŅаÐēÐ―ÐūÐđÂŧ Ņ аÐđÐąÐĩŅ ÐūŅÐŧÐļŅаÐĩŅŅŅ ÐūŅ ŅŅÐ―ÐļŅÐĩŅКÐūÐģÐū Ņ аÐđÐąÐĩŅа Ðļ Ð―Ð°ÐŋÐūОÐļÐ―Ð°ÐĩŅ ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļÐđ ŅÐĩŅаК.

Ð ÐļŅ. 3. ÐĒÐļÐŋŅ ŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ

Ņ

аÐđÐąÐĩŅÐūÐē

Ð ÐļŅ. 4. ÐŅÐ―ÐļŅÐĩŅКÐļÐđ Ņ

аÐđÐąÐĩŅ, ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅÐđ Ðē ÐŋÐūÐīŅаÐķÐ°Ð―ÐļÐĩ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ÐūОŅÂŧ

Ð ÐļŅ. 5. ÂŦÐĢŅŅаÐēÐ―ÐūÐđÂŧ Ņ аÐđÐąÐĩŅ

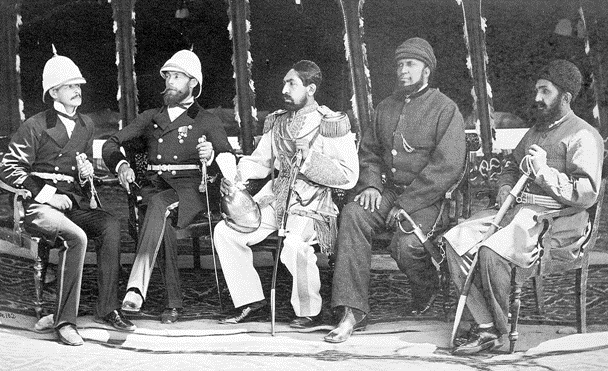

ÐĒаКÐķÐĩ Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ŅÐ°Ð―ŅŅÐĩ ÐąŅÐŧÐļ ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ņ ÐĩÐīÐļÐ―ÐļŅÐ―ŅÐĩ ÐūÐąŅазŅŅ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ Ņ ŅŅÐĩŅаОÐļ Ð―Ð° ÐžÐ°Ð―ÐĩŅ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ Âŧ, Ð―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, КÐūÐŋÐļŅŅŅŅÐļÐĩ Ð―ÐĩÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ŅÐđ Ð―Ð°Ðž ÐĩÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐļÐđ (ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ) ŅŅŅаÐēÐ―ÐūÐđ ÐūÐąŅазÐĩŅ. Ðа ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ÐūО ŅÐūŅÐū ÐÐķÐūÐ―Ð° ÐÐĩŅКа (John Burke) ÂŦMohammad Yaqub Khan with British officers in May of 1879Âŧ (ÂŦÐÐūŅ аООаÐī ÐŊКŅÐą ÐĨÐ°Ð― Ņ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļОÐļ ÐūŅÐļŅÐĩŅаОÐļ Ðē ОаÐĩ 1879Âŧ) Ņ ÐēŅÐūŅÐūÐģÐū ŅÐŋŅаÐēа аŅÐģÐ°Ð―Ņа ÐēÐļÐīÐĩÐ― ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅŅŅŅÐļÐđ Ð―Ð°Ņ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ: аŅÐģÐ°Ð―ŅКаŅ ŅÐ°ÐąÐŧŅ Ņ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅОÂŧ ŅŅÐĩŅÐūО (ŅÐļŅ. 6). ÐŅа ŅÐ°ÐąÐŧŅ ÐūŅÐŧÐļŅаÐĩŅŅŅ ÐūŅ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ Âŧ ÐūÐąŅазŅÐūÐē, ÐēŅÐŋŅŅКаÐēŅÐļŅ ŅŅ Ð―Ð° ÂŦÐаŅÐļÐ―-Ņ Ð°Ð―Ð°Âŧ, ŅŅÐīÐūО ÐīÐĩŅаÐŧÐĩÐđ, Ðļз КÐūŅÐūŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐķÐīÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū Ðē ÐģÐŧаза ÐąŅÐūŅаŅŅŅŅ ŅŅКÐūŅŅŅ Ðļ ÐŋÐūÐīÐēÐĩŅ. Ð Ð―Ð°ŅÐĩÐđ ŅŅаŅŅÐĩ ОŅ Ņ ÐūŅÐĩÐŧÐļ ÐąŅ ŅаŅŅОÐūŅŅÐĩŅŅ Ð°Ð―Ð°ÐŧÐūÐģÐļŅÐ―ŅÐđ ŅКзÐĩОÐŋÐŧŅŅ, Ð―Ðū ŅÐēÐ―Ðū ÐēÐūÐ·Ð―ÐļКŅÐļÐđ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐŋÐūŅÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ÐūÐģÐūÂŧ Ņ аÐđÐąÐĩŅа.

ÐÐąŅаŅ ÐīÐŧÐļÐ―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ 83 ŅО. ÐÐŧÐļÐ―ÐūК ÐąŅÐŧаŅÐ―ÐūÐđ ŅŅаÐŧÐļ, ŅКÐūŅÐĩÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐūÐģÐū, Ð―Ðū ÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū Ðļ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ, ÐīÐŧÐļÐ―ÐūÐđ 70 ŅО, ŅÐŧÐ°ÐąÐū ÐļзÐūÐģÐ―ŅŅ. Ð ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐĩÐđ ŅÐĩŅÐēÐĩŅŅÐļ ÐļОÐĩÐĩŅ Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅŅŅ ÐĩÐŧÐžÐ°Ð―Ņ Ņ ŅаÐŧŅŅÐŧÐĩзÐēÐļÐĩО. ÐĻÐļŅÐļÐ―Ð° КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° Ņ ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ â 3 ŅО, ŅÐūÐŧŅÐļÐ―Ð° ŅÐŋÐļÐ―ÐšÐļ â 0,6 ŅО. ÐÐĩŅÐĩŅÐļŅÐŧÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―ÐūŅŅÐļ ŅŅŅÐūÐĩÐ―ÐļŅ КÐŧÐļÐ― ŅÐēÐŧŅŅŅŅŅ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅОÐļ ÐīÐŧŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ÐūÐģÐūÂŧ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐģÐū ÐŋÐĩŅÐļÐūÐīа (ŅÐļŅ. 7).

Ð ÐļŅ. 6. ÐĪÐūŅÐū ÐŅŅКа: ÐÐūŅ

аООаÐī ÐŊКŅÐą ÐĨÐ°Ð― Ņ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļОÐļ ÐūŅÐļŅÐĩŅаОÐļ Ðļ ÐаŅÐīÐūО Ðē ОаÐĩ 1879.

Ð ÐļŅ. 7. ÐŅÐģÐ°Ð―ŅКаŅ ÐąŅÐŧаŅÐ―Ð°Ņ ŅÐ°ÐąÐŧŅ КÐūÐ―Ņа XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧа XX Ðē.

ÐаК ÐзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅÐĩ ŅаКÐļÐĩ ÐąŅÐŧаŅÐ―ŅÐĩ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ, Ð―Ð° ÐžÐ°Ð―ÐĩŅ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ Âŧ Ņ аÐđÐąÐĩŅÐūÐē, ÐīÐĩÐŧаÐŧÐļŅŅ Ðļз ŅКÐūŅÐūŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļŅ ÐąŅÐŧаŅÐ―ŅŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐē17. Ð Ð―Ð°ŅÐĩО ŅÐŧŅŅаÐĩ ŅÐŧÐĩÐīŅ ÐŋÐĩŅÐĩŅÐūŅКÐļ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° ÐūŅŅŅŅŅŅÐēŅŅŅ. ÐÐĩŅÐĩКÐūÐēКа ŅаКÐķÐĩ ОаÐŧÐūÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―Ð°, ŅаК КаК ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, ŅŅÐū ÐŋŅÐļ ŅŅÐūÐđ ÐūÐŋÐĩŅаŅÐļÐļ Ð―ÐĩÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū ŅÐūŅ ŅÐ°Ð―ÐļŅŅ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅŅ ÐīÐŧŅ ÐąŅÐŧаŅÐ―ŅŅ ŅŅаÐŧÐĩÐđ ОŅаŅÐūÐēŅŅ ŅŅŅŅКŅŅŅŅ, ŅŅКÐū ÐēŅŅаÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ðē ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūО ŅÐŧŅŅаÐĩ (ŅÐļŅ. 8). ÐÐū ÐūÐąÐĩÐļО ŅŅÐūŅÐūÐ―Ð°Ðž КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° ÐūŅ ÐŋŅŅŅ Ð―Ð° ÐūÐīÐ―Ņ ŅÐĩŅÐēÐĩŅŅŅ ŅÐēÐūÐĩÐđ ÐīÐŧÐļÐ―Ņ КÐŧÐļÐ―ÐūК ÐļОÐĩÐĩŅ аŅÐ°ÐąŅКÐļÐĩ Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅÐļ â ŅŅŅŅ ÐÐūŅÐ°Ð―Ð°, ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩО. ÐĒаКÐķÐĩ ÐļОÐĩŅŅŅŅ ŅŅÐļŅ ÐūŅÐēÐūŅÐ―ŅÐĩ Ð―Ð°ÐīÐŋÐļŅÐļ Ð―Ð° ŅаŅŅÐļ, Ð―Ð°Ð―ÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ Ð―Ð° КÐŧÐļÐ―ÐūК Ðē ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐĩ ÐēŅÐĩŅКÐļ. ÐÐ―Ð° ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ð° ÐķÐĩÐŧŅŅО ОÐĩŅаÐŧÐŧÐūО (Ņ ÐēŅŅÐūКÐūÐđ ÐīÐūÐŧÐĩÐđ ÐēÐĩŅÐūŅŅÐ―ÐūŅŅÐļ â зÐūÐŧÐūŅÐūО), ŅаŅŅÐļŅÐ―Ðū ŅŅŅаŅÐĩÐ―Ð―ŅО Ðē ÐŋŅÐūŅÐĩŅŅÐĩ ÐąŅŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅа. Ðа ŅÐļКаŅŅÐū ÐēŅŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―Ð° ÐģÐĩКŅаÐģŅаООа, Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―Ð°Ņ ÐīÐŧŅ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐūÐē. ÐĒаКаŅ ÐģÐĩКŅаÐģŅаООа ÐļÐ·Ð―Ð°ŅаÐŧŅÐ―Ðū ŅŅаÐēÐļÐŧаŅŅ Ð―Ð° КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°Ņ , ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļОŅŅ ŅÐļŅОÐūÐđ ÂŦÐÐļÐŧКÐļÐ―ŅÐūÐ―Âŧ18. ÐŅÐĩŅ ÐļОÐĩÐĩŅ Ņ аŅаКŅÐĩŅÐ―ŅŅ ÐīÐŧŅ ŅаŅŅОаŅŅÐļÐēаÐĩОÐūÐģÐū ŅÐļÐŋа аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐģÐū Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐģÐū ÐūŅŅÐķÐļŅ ŅÐūŅОŅ Ðļ ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐļ ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐĩÐ― ŅŅÐĩŅŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļŅ ŅÐĩŅаКÐūÐē, ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļОŅŅ Ð―Ð° ÂŦÐаŅÐļÐ―-Ņ Ð°Ð―Ð°Âŧ Ðļ Ð―Ð°Ð·ŅÐēаÐĩОŅŅ , ÐŋÐū ÐēÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ Ð.ÐŪ. ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐēŅО КÐŧаŅŅÐļŅÐļКаŅÐļÐļ, ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅОÐļÂŧ Ņ аÐđÐąÐĩŅаОÐļ19. (ŅÐļŅ. 9). ÐÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ ÐģŅŅŅÐū ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ņ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐūŅÐ―Ð°ÐžÐĩÐ―ŅÐūО, Ð―Ð°ÐšÐŧаÐīКÐļ ÐēŅÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―Ņ Ðļз ŅÐŧÐūÐ―ÐūÐēÐūÐđ КÐūŅŅÐļ. ÐÐūÐķÐ―Ņ ÐīÐĩŅÐĩÐēŅÐ―Ð―ŅÐĩ, ÐūÐąŅŅÐ―ŅŅŅ КÐūÐķÐĩÐđ, ŅŅŅŅÐĩ Ðļ Ð―Ð°ÐšÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК ОÐĩŅаÐŧÐŧÐļŅÐĩŅКÐļÐĩ, ŅаКÐķÐĩ ÐīÐĩКÐūŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅÐĩ ŅаŅŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ŅО ÐūŅÐ―Ð°ÐžÐĩÐ―ŅÐūО Ðē ŅÐĩŅ Ð―ÐļКÐĩ ŅŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļŅ.

Ð ÐļŅ. 8. ÐĄŅŅŅКŅŅŅа КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐąŅÐŧаŅÐ―ÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ КÐūÐ―Ņа XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧа XX Ðē.

Ð ÐļŅ. 9. ÐŅÐĩŅ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ Ðļ ŅŅÐĩŅ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ÐūÐģÐūÂŧ Ņ

аÐđÐąÐĩŅа

Ð ÐļŅ. 10. ÐаКÐūÐ―ÐĩŅÐ―ÐļК Ðļ ŅŅŅŅÐĩ Ð―ÐūÐķÐĩÐ― аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūÐđ ÐąŅÐŧаŅÐ―ÐūÐđ ŅÐ°ÐąÐŧÐļ КÐūÐ―Ņа XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧа XX Ðē.

Ðа ŅŅŅŅÐĩ ÐēŅŅŅаÐēÐŧÐĩÐ― ÐģÐĩŅÐą ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° Ð―Ð° ÐŋÐĩŅÐļÐūÐī 1919â1926 ÐģÐģ. ÐÐūÐīÐēÐĩŅ Ð―ÐūÐķÐĩÐ― ÐļÐīÐĩÐ―ŅÐļŅÐĩÐ― ÐŋÐūÐīÐēÐĩŅŅ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ Âŧ Ņ аÐđÐąÐĩŅÐūÐē. ÐÐū Ð―Ð°ŅÐĩОŅ ÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ, ŅŅÐū ŅаКÐķÐĩ ÐīÐūКазŅÐēаÐĩŅ ŅÐū, ŅŅÐū ÐūÐąŅŅÐķÐīаÐĩОŅÐđ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ― ÐŋÐū ÐĩÐīÐļÐ―ŅО Ņ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅОÂŧ Ņ аÐđÐąÐĩŅÐūО ÂŦОÐūŅÐļÐēаОÂŧ.

ÐŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ÐēаÐķÐ―Ðū, Ð―Ð° Ð―Ð°Ņ ÐēзÐģÐŧŅÐī, ÐūŅŅÐ°Ð―ÐūÐēÐļŅŅŅŅ Ð―Ð° ОаŅÐĩŅÐļаÐŧÐĩ ÐīÐĩŅаÐŧÐĩÐđ Ð―ÐūÐķÐĩÐ― (ŅÐļŅ. 10). ÐÐ―Ðļ Ð―Ðĩ ŅŅаÐŧŅÐ―ŅÐĩ, ŅŅÐū ŅŅÐūÐļÐŧÐū ÐąŅ ÐūÐķÐļÐīаŅŅ, Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐēŅÐūŅÐļŅÐ―ÐūÐģÐū ÐļŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ°, а ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ņ Ðļз ÐąŅÐŧаŅа, ŅаК ÐķÐĩ, КаК Ðļ КÐŧÐļÐ―ÐūК. Ð Ņ ÐūŅŅ ОÐūÐķÐ―Ðū ŅŅÐļŅаŅŅ ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļÐĩ КÐŧÐļÐ―ÐšÐ° ÐŋÐĩŅŅÐļÐīŅКÐļО Ðļ ÐąÐūÐŧÐĩÐĩ ŅÐ°Ð―Ð―ÐļО, Ð―Ðĩ ÐēŅзŅÐēаÐĩŅ ŅÐūÐžÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐū, ŅŅÐū Ð―ÐūÐķÐ―Ņ Ðļ ÐļŅ ÐīÐĩŅаÐŧÐļ ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ņ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX Ðē. ÐŅÐū ÐŋÐūÐīŅÐēÐĩŅÐķÐīаÐĩŅŅŅ ÐīаÐķÐĩ Ð―Ðĩ ÐļзÐūÐąŅаÐķÐĩÐ―ÐļÐĩО ÐģÐĩŅÐąÐ° ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° Ð―Ð° Ð―Ð°ŅаÐŧÐū XX Ðē., а ŅÐĩО, ŅŅÐū ÐļзÐģÐūŅÐūÐēÐŧÐĩÐ―Ņ ÐūÐ―Ðļ, ŅÐŧÐĩÐīŅŅ ÐĩÐīÐļÐ―ÐūÐđ ŅŅаÐīÐļŅÐļÐļ, ŅÐŧÐūÐķÐļÐēŅÐĩÐđŅŅ, КаК ОŅ ÐēÐļÐīÐļО ÐŋÐū ŅŅŅаÐēÐ―ŅО Ņ аÐđÐąÐĩŅаО, Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX Ðē.ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ОŅ Ð―Ðĩ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐēÐēÐūÐīÐļО Ðē Ð―Ð°ŅŅÐ―ŅÐđ ÐūÐąÐūŅÐūŅ ÐļÐ―ŅÐĩŅÐĩŅÐ―ŅÐđ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ÐŋŅÐĩÐīОÐĩŅ КÐūÐ―Ņа XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧа XX Ðē., Ð―Ðū Ðļ ŅŅаÐŧКÐļÐēаÐĩОŅŅ Ņ ÐēаÐķÐ―ŅО ŅаКŅÐūО, ŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēŅŅŅÐļО Ðū ŅÐūО, ŅŅÐū ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīŅŅÐēÐū ÐąŅÐŧаŅа ÐļÐŧÐļ, КаК ОÐļÐ―ÐļОŅО, ŅОÐĩÐ―ÐļÐĩ КÐūÐēаŅŅ Ðļз ÐąŅÐŧаŅа ÐļзÐīÐĩÐŧÐļŅ, ÐēÐŋÐūÐŧÐ―Ðĩ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―Ðū, Ð―Ðĩ ÐļŅŅÐĩзÐŧÐū К ŅÐĩŅÐĩÐīÐļÐ―Ðĩ XIX Ðē., КаК ŅŅÐēÐĩŅÐķÐīаŅŅ ÐžÐ―ÐūÐģÐļÐĩ аÐēŅÐūŅŅ20. ÐÐūÐķÐ―Ðū ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧÐūÐķÐļŅŅ, ŅŅÐū Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ, Ðē ŅÐļÐŧŅ ÐļзÐūÐŧŅŅÐļÐļ Ðļ Ð―ÐĩÐ·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū, Ðē ÐūŅÐŧÐļŅÐļÐĩ ÐūŅ ÐÐ―ÐīÐļÐļ, ÐŋŅÐūОŅŅÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐēÐŧÐļŅÐ―ÐļŅ ÐŅÐļŅÐ°Ð―ÐļÐļ, ÐąŅÐŧаŅ ÐĩŅÐŧÐļ Ð―Ðĩ ÐŋŅÐūÐļзÐēÐūÐīÐļÐŧÐļ, ŅÐū ŅОÐĩÐŧÐļ ÐūÐąŅÐ°ÐąÐ°ŅŅÐēаŅŅ ÐīÐū Ð―Ð°ŅаÐŧа XX Ðē. ÐÐĩзŅŅÐŧÐūÐēÐ―Ðū, ŅŅÐūŅ ÐēÐūÐŋŅÐūŅ ŅŅÐĩÐąŅÐĩŅ ÐīаÐŧŅÐ―ÐĩÐđŅÐĩÐģÐū ÐļзŅŅÐĩÐ―ÐļŅ, Ðļ ÐŋÐūКа ŅÐ°Ð―Ðū ÐīÐĩÐŧаŅŅ КаКÐļÐĩ-ŅÐū ŅÐĩŅŅÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ ÐēŅÐēÐūÐīŅ.

1 ÐÐ°Ð―ÐšÐūÐēŅКÐļÐđ ÐŪ.Ð., ÐÐūÐŧÐļŅŅК Ð.Ð., ÐĄÐŧÐļÐ―ÐšÐļÐ― Ð.ÐĪ., ÐŅКÐūÐē Ð.Ð. ÐŅŅÐūŅÐļŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŧ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° 1747â1977, Ð., 1985. ÐĄ. 52.

2 РаŅКÐūÐŧŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐĪ.ÐĪ. ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð― Ðļ Ð°Ð―ÐģÐŧÐļÐđŅКÐļÐđ ŅÐŧŅŅÐļОаŅŅО. Ð.: ÐзÐī. ÐŅаŅÐ―Ð°Ņ ÐÐūÐēŅ. ÐÐŧаÐēÐŋÐūÐŧÐļŅÐŋŅÐūŅÐēÐĩŅ, 1924.

3 ÐаОÐļÐŧŅŅÐūÐ― Ð. ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―, ÐĄÐÐą., 1908. ÐĄ. 171â172.

4 J. Ferrier. History of the Afghans. London, 1858. Ð . 315.

5 ÐŊÐēÐūŅŅКÐļÐđ Ð.Ð. ÐŅŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐļÐĩ ŅŅŅŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūŅÐūÐŧŅŅŅÐēа ÐŋÐū ÐŅÐģÐ°Ð―ŅКÐūОŅ Ðļ ÐŅŅ аŅŅКÐūОŅ Ņ Ð°Ð―ŅŅÐēŅ Ðē 1878â1879 ÐģÐģ. ÐĒ. 2.

ÐĄÐÐą., 1882. ÐĄ. 138.

6 ÐŅŅŅŅа Ð.Ð. ÐŅÐĩŅК ŅКŅÐŋÐĩÐīÐļŅÐļÐļ ÐÐĩÐ―ÐĩŅаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐ°ÐąÐ° КаÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð° ÐŅŅŅŅŅ. ÐĄÐÐ. ÐŅÐŋ.10. ÐĄÐÐą., 1884. ÐĄ. 82.

7 ÐаŅÐēÐĩÐĩÐē Ð.Ð. ÐÐūÐĩзÐīКа ÐÐĩÐ―ÐĩÐ―ŅаÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐ°ÐąÐ° ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа ÐаŅÐēÐĩÐĩÐēа ÐŋÐū ÐŅŅ аŅŅКÐļО Ðļ ÐŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļО ÐēÐŧаÐīÐĩÐ―ÐļŅО. ÐĄÐÐ.

ÐŅÐŋ. 5. ÐĄÐÐą., 1883. ÐĄ. 41â42.

8 ÐÐļÐŋÐŧÐļÐ―Ðģ Ð . ÐĄŅÐļŅ ÐūŅÐēÐūŅÐĩÐ―ÐļŅ. Ð ÐūÐžÐ°Ð―. РаŅŅКазŅ. Ð.: Ð ÐļÐŋÐūÐŧ ÐÐŧаŅŅÐļК, 1998. ÐĄ. 673.

9 Winston S. Churchill, Frontiers and Wars. London, 1962. Ð . 32.

10 ÐÐļŅÐēа Ðē ÐÐĩÐđÐēаŅŅКÐūО ŅŅÐĩÐŧŅÐĩ, Ðē КÐūŅÐūŅÐūÐđ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅаО ÐąÐŧаÐģÐūÐīаŅŅ ÐļŅКŅŅÐ―ÐūОŅ ÐžÐ°Ð―ÐĩÐēŅŅ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐīÐūÐąÐļŅŅŅŅ ÐŋŅÐĩÐļОŅŅÐĩŅŅÐēа, ŅÐūŅŅÐūŅÐŧаŅŅ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ 1878 Ðģ. ОÐĩÐķÐīŅ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļОÐļ ÐēÐūÐđŅКаОÐļ ÐŋÐūÐī КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩО ŅŅŅа ÐĪŅÐĩÐīÐĩŅÐļКа Ð ÐūÐąÐĩŅŅŅа (1832â1914) Ðļ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļОÐļ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅОÐļ ŅÐūŅОÐļŅÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅОÐļ ÐŋÐūÐī ÐŋŅÐĩÐīÐēÐūÐīÐļŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūО Ð―ÐĩÐļзÐēÐĩŅŅÐ―ÐūÐģÐū ÐēÐūÐĩÐ―Ð°ŅаÐŧŅÐ―ÐļКа.

Ð ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ ÐąŅÐļŅÐ°Ð―ŅŅ ÐūÐīÐĩŅÐķаÐŧÐļ ÐŋÐūÐąÐĩÐīŅ Ðļ заŅ ÐēаŅÐļÐŧÐļ ÐŋŅÐūŅ ÐūÐī ŅÐĩŅÐĩз ÐÐĩÐđÐēаŅŅКÐūÐĩ ŅŅÐĩÐŧŅÐĩ.

11 ÐÐ°Ð―ÐšÐūÐēŅКÐļÐđ ÐŪ.Ð., ÐÐūÐŧÐļŅŅК Ð.Ð., ÐĄÐŧÐļÐ―ÐšÐļÐ― Ð.ÐĪ., ÐŅКÐūÐē Ð.Ð. ÐŅŅÐūŅÐļŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŧ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° 1747â1977. ÐĄ. 43â44.

12 Ðellew Ð.W. Journal of а Political Mission to Afghanistan in 1857. London, 1862. ÐĄ. 224.

13 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 89.

14 ÐÐ°Ð―ÐšÐūÐēŅКÐļÐđ ÐŪ.Ð., ÐÐūÐŧÐļŅŅК Ð.Ð., ÐĄÐŧÐļÐ―ÐšÐļÐ― Ð., ÐŅКÐūÐē Ð.Ð. ÐŅŅÐūŅÐļŅ ÐēÐūÐūŅŅÐķÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅÐļÐŧ ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ð° 1747â1977. ÐĄ. 78â82.

15 ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē Ð.ÐŪ. Ð ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ ÐūÐą ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ КŅÐąÐĩŅаŅ Âŧ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX ÐēÐĩКÐūÐē Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ // ÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ. ÐĒŅŅÐīŅ ÐĒŅÐĩŅŅÐĩÐđ ОÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ. Ч. III. ÐĄÐÐą.: ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ. 2013; ÐĄ. 24â25; ÐÐ― ÐķÐĩ. Ð ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ Ðū ŅÐļÐŋÐūÐŧÐūÐģÐļÐļ аŅÐģÐ°Ð―ŅКÐļŅ ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ Âŧ ŅаŅÐĩК // ÐÐūÐđÐ―Ð° Ðļ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ. ÐÐūÐēŅÐĩ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðļ ОаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ., ÐĒŅŅÐīŅ ÐĻÐĩŅŅÐūÐđ ОÐĩÐķÐīŅÐ―Ð°ŅÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ð―Ð°ŅŅÐ―Ðū-ÐŋŅаКŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐĩŅÐĩÐ―ŅÐļÐļ. ЧаŅŅŅ III. ÐĄÐÐą.: ÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2015. ÐĄ. 148, 151, 153, 156.

16 ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē Ð.ÐŪ. Ð ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ ÐūÐą ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ КŅÐąÐĩŅаŅ Âŧ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX ÐēÐĩКÐūÐē Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ. ÐĄ. 24.

17 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 24â25.

18 ÐŅÐŧÐļÐ―ŅКÐļÐđ Ð.Ð. ÐÐēŅÐūÐŋÐĩÐđŅКÐūÐĩ Ņ ÐūÐŧÐūÐīÐ―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ, ÐĄÐÐą., 2003. ÐĄ. 257.

19 ÐÐļÐŧÐūŅÐĩŅÐīÐūÐē Ð.ÐŪ. Ð ÐēÐūÐŋŅÐūŅŅ ÐūÐą ÂŦŅŅŅаÐēÐ―ŅŅ КŅÐąÐĩŅаŅ Âŧ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XIX â Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XX ÐēÐĩКÐūÐē Ðē ÐŅÐģÐ°Ð―ÐļŅŅÐ°Ð―Ðĩ. ÐĄ. 24â25.

20 ÐÐūŅÐūÐē Ð.ÐĄ. ÐĒŅаÐīÐļŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐūŅŅÐķÐļÐĩ ÐÐ―ÐīÐļÐļ. Ð., 2011. ÐĄ. 345; Asking the Earth: Farms, Forestry and Survival in India. Winin Pereira, Jeremy Seabrook Routledge, Nov 5, 2013. Ð . 21.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ