Ð.Ð. ÐĶÐĩÐŧÐūŅŅÐ―ÐģÐū (Ðŋ. ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―ŅКÐūÐĩ ÐŋÐūÐŧÐĩ, ÐÐūŅКÐūÐēŅКаŅ ÐūÐąÐŧ.) ÐĄÐĢÐÐŽÐÐ ÐÐĒÐĄÐĒÐÐÐÐŦÐĨ Ð ÐĢÐĄÐĄÐÐÐĨ ÐÐĪÐÐĶÐÐ ÐÐ Ð ÐĄÐÐÐÐÐĒ â ÐĢЧÐÐĄÐĒÐÐÐÐÐ ÐÐĒÐЧÐÐĄÐĒÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐŦ 1812 ÐÐÐÐ

ÐĢÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐĩ КŅÐŧŅŅŅŅŅ ÐÐļÐ―ÐūÐąÐūŅÐūÐ―Ņ Ð ÐūŅŅÐļÐļ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКаŅ ÐКаÐīÐĩОÐļŅ ŅаКÐĩŅÐ―ŅŅ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ Ð―Ð°ŅК ÐÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐļÐđ ОŅзÐĩÐđ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ, ÐļÐ―ÐķÐĩÐ―ÐĩŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐđŅК Ðļ ÐēÐūÐđŅК ŅÐēŅзÐļ

ЧаŅŅŅ VÐĄÐ°Ð―ÐšŅ-ÐÐĩŅÐĩŅÐąŅŅÐģ

ÂĐÐÐÐÐÐÐÐļÐÐĄ, 2016

ÂĐÐÐūÐŧÐŧÐĩКŅÐļÐē аÐēŅÐūŅÐūÐē, 2016

ÂĐ ÐĄÐÐąÐÐĢÐÐĒÐ, 2016

ÐÐūÐŋŅÐūŅ Ðū ŅÐūО, КаК ŅКÐŧаÐīŅÐēаÐŧаŅŅ ÐķÐļÐ·Ð―Ņ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē Ðļ ŅÐūÐŧÐīаŅ, ŅŅаŅŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ 1812 Ðģ. ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐļŅ ÐēŅŅ ÐūÐīа Ðē ÐūŅŅŅаÐēКŅ, ÐūŅŅаÐĩŅŅŅ ÐīÐū ŅÐļŅ ÐŋÐūŅ ÐēÐ―Ðĩ ÐŋÐūÐŧŅ зŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐļŅŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧÐĩÐđ ŅŅÐūÐđ ŅÐŋÐūŅ Ðļ, ÐēКÐŧŅŅаŅ Ðļ Ð·Ð°Ð―ÐļОаŅŅÐļŅ ŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―Ðū-ÐļŅŅÐūŅÐļŅÐĩŅКÐūÐđ Ð°Ð―ŅŅÐūÐŋÐūÐŧÐūÐģÐļÐĩÐđ.

ÐÐū ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ Ð―Ð° КÐūÐ―ÐĩŅ 1812 Ðģ. ŅŅÐĩÐīÐ―ŅŅ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūŅŅŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ðē ÐēÐūÐđŅКаŅ Ņ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧа 7â12 ÐŧÐĩŅ1. Ðа ŅŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅ ОÐūÐģ ÐīÐūŅÐŧŅÐķÐļŅŅŅŅ ÐīÐū ŅÐļÐ―Ð° ÐŋÐūŅŅŅÐļКа ÐļÐŧÐļ КаÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð°. ЧÐļÐ―Ņ ОÐŧаÐīŅÐļŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē ÐīÐū ÐŋÐūŅŅŅÐļКа Ðē ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐĩ Ðļ КаÐēаÐŧÐĩŅÐļÐļ Ð―Ðĩ ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐļ КаКÐūÐđ-ÐŧÐļÐąÐū ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅÐļ, ŅазÐēÐĩ ŅŅÐū ÐūŅÐļŅÐĩŅ Ðē ŅÐļÐ―Ðĩ ÐŋÐūŅŅŅÐļКа ÐēŅÐĩОÐĩÐ―Ð―Ðū ОÐūÐģ ÐļŅÐŋÐūÐŧÐ―ŅŅŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ŅÐūŅŅ Ðē ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐĩ ÐļÐŧÐļ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ŅŅКаÐīŅÐūÐ―Ð° Ðē КаÐēаÐŧÐĩŅÐļÐļ. ÐĒÐūÐŧŅКÐū ŅŅÐ°ÐąŅ-КаÐŋÐļŅÐ°Ð―ŅКÐļÐđ ŅÐļÐ― ÐīаÐēаÐŧ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ Ðē ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐĩ, аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ Ðļ ÐīŅаÐģŅÐ―ŅКÐļŅ ÐŋÐūÐŧКаŅ Ð·Ð°Ð―ŅŅŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ŅÐūŅŅ ÐļÐŧÐļ ŅŅКаÐīŅÐūÐ―Ð°, а ŅÐļÐ― ŅŅÐ°ÐąŅ-ŅÐūŅОÐļŅŅŅа ÐŋÐūзÐēÐūÐŧŅÐŧ Ð·Ð°Ð―ŅŅŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ŅŅКаÐīŅÐūÐ―Ð° Ðē ÐŧÐĩÐģКÐūÐđ Ðļ ŅŅÐķÐĩÐŧÐūÐđ КаÐēаÐŧÐĩŅÐļÐļ.

ÐŅŅŅÐīа ŅÐŧÐĩÐīŅÐĩŅ, ŅŅÐū ÐūŅÐļŅÐĩŅŅ Ðē ŅÐļÐ―Ð°Ņ КаÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐūÐē Ðļ ÐļО ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēŅŅŅÐļŅ ÐūКазŅÐēаÐŧÐļŅŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐī ÐēŅÐąÐūŅÐūО: ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаŅŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ, ÐīÐūÐķÐļÐīаŅŅŅ, КÐūÐģÐīа ÐūŅКŅÐūÐĩŅŅŅ Ðē ÐŋÐūÐŧКŅ ÐēÐ°ÐšÐ°Ð―ŅÐļŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ŅŅКаÐīŅÐūÐ―Ð°, ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ð°, аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ, ÐļÐŧÐļ ÐŋÐūÐīаÐēаŅŅ Ðē ÐūŅŅŅаÐēКŅ. ÐŅÐļŅÐĩО Ðē ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐĩ ŅÐūÐŧŅКÐū ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ð°, Ðē КаÐēаÐŧÐĩŅÐļÐļ â КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ŅŅКаÐīŅÐūÐ―Ð°, Ðē аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ â КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ÐąŅÐļÐģаÐīŅ ÐīаÐēаÐŧа ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐŋÐūÐŧŅŅÐļŅŅ ÐŋÐĩŅÐēŅÐđ ŅŅÐ°Ðą-ÐūŅÐļŅÐĩŅŅКÐļÐđ ŅÐļÐ― (ОаÐđÐūŅа, ÐŋÐūÐīÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа). ÐÐ°ÐšÐ°Ð―ŅÐļÐļ Ðē ОÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ Ð―Ð° ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅÐļ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅÐūÐē ŅŅКаÐīŅÐūÐ―ÐūÐē Ðļ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅÐūÐē ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―ÐūÐē Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐļŅ ÐąŅÐļÐģаÐī ÐūŅКŅŅÐēаÐŧÐļŅŅ Ð―ÐĩŅаŅŅÐū, Ðē ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ÐūО ÐŋÐūÐŧКŅ ÐąŅÐŧÐū ŅŅÐļ ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ð°, Ðē КаÐķÐīÐūО ÐŋÐū ŅÐĩŅŅŅÐĩ ŅÐūŅŅ, ŅÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, Ðē ŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩО ŅŅÐļ (Ð―Ðĩ ŅŅÐļŅаŅ ŅŅÐ°ÐąŅ-КаÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐūÐē) ÐŋŅÐĩŅÐĩÐ―ÐīÐĩÐ―Ņа Ð―Ð° ÐūÐīÐļÐ― ŅŅÐ°Ðą-ÐūŅÐļŅÐĩŅŅКÐļÐđ ŅÐļÐ―. РаŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ ŅŅÐļ ŅÐūŅŅ ŅÐūŅŅаÐēÐŧŅÐŧÐļ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ, ÐŋŅÐļŅÐĩО КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ ŅÐūÐēОÐĩŅаÐŧ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ðļз ŅÐūŅ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ, КаК ÐŋŅаÐēÐļÐŧÐū, ÐąÐ°ŅаŅÐĩÐđÐ―ÐūÐđ ŅÐūŅŅ. Ðа ÐūÐīÐ―Ņ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐļŅа аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ, ÐŋŅÐĩÐīÐŋÐūÐŧаÐģаÐēŅŅŅ ŅŅÐ°Ðą-ÐūŅÐļŅÐĩŅŅКÐļÐđ ŅÐļÐ―, ÐīÐūÐķÐļÐīаÐŧÐļŅŅ ŅÐēÐūÐĩÐđ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐļ ÐīÐēа КаÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð° ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐđ ÐąŅÐļÐģаÐīŅ. РКаÐēаÐŧÐĩŅÐļÐļ ÐŋŅÐūÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐŋÐū ŅÐŧŅÐķÐąÐĩ ŅÐŧÐū ÐĩŅÐĩ ОÐĩÐīÐŧÐĩÐ―Ð―ÐĩÐĩ, ŅÐĩО Ðē ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐĩ Ðļ аŅŅÐļÐŧÐŧÐĩŅÐļÐļ2. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, Ð―ÐĩŅÐĩÐīКÐū ÐēÐ―Ðĩ ÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐūÐģÐū ŅÐŋÐļŅКа ÐŋÐū ŅŅаŅŅÐļÐ―ŅŅÐēŅ, Ð―Ð° ÐūŅКŅŅÐēŅÐļÐĩŅŅ ÐēÐ°ÐšÐ°Ð―ŅÐļÐļ Ð―Ð°Ð·Ð―Ð°ŅаÐŧÐļŅŅ ÐģÐēаŅÐīÐĩÐđŅКÐļÐĩ Ðļ аŅОÐĩÐđŅКÐļÐĩ ÐūŅÐļŅÐĩŅŅ Ðļз ÐīŅŅÐģÐļŅ ÐŋÐūÐŧКÐūÐē, ÐŋÐūÐŧŅŅÐļÐēŅÐļÐĩ ÐŋÐūÐēŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē ŅÐļÐ―Ðĩ ÂŦза ÐūŅÐŧÐļŅÐļÐĩÂŧ, ŅŅÐū, Ðē ŅÐēÐūŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīŅ, заÐīÐĩŅÐķÐļÐēаÐŧÐū ÐŋŅÐūÐīÐēÐļÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē ÐīÐ°Ð―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ÐŋÐū ŅÐŧŅÐķÐąÐĩ. ÐÐū ŅÐšÐ°Ð·Ð°Ð―Ð―ŅО ÐŋŅÐļŅÐļÐ―Ð°Ðž ÐąÐūÐŧŅŅÐĩ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ņ ÐūÐąÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē ÐīÐēÐūŅŅÐ―ŅКÐūÐģÐū ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ, ÐēŅŅÐŧŅÐķÐļÐē ŅÐļÐ― ÐŋÐūŅŅŅÐļКа ÐļÐŧÐļ КаÐŋÐļŅÐ°Ð―Ð°, ÐŋÐūŅÐŧÐĩ 7â12 ÐŧÐĩŅ ÐēŅŅÐŧŅÐģÐļ Ðē ÐēÐūÐđŅКаŅ ÐŋÐūÐīаÐēаÐŧÐļ Ðē ÐūŅŅŅаÐēКŅ. РазŅОÐĩÐĩŅŅŅ, ÐļŅÐŋŅаŅÐļÐēаÐŧÐļ ÐīÐūзÐēÐūÐŧÐĩÐ―ÐļŅ ŅÐđŅÐļ Ðē ÐūŅŅŅаÐēКŅ ŅÐūÐŧŅКÐū Ðē ОÐļŅÐ―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ, КаК ÐŋŅаÐēÐļÐŧÐū, ŅŅŅÐŧаŅŅŅ Ð―Ð° ÐŋŅÐūÐąÐŧÐĩОŅ ŅÐū зÐīÐūŅÐūÐēŅÐĩО, ŅаК КаК Ð―ÐĩŅŅŅŅÐūÐĩÐ―Ð―Ð°Ņ КÐūŅÐĩÐēаŅ ÐķÐļÐ·Ð―Ņ, ŅÐ°Ð―Ņ Ðļ ÐąÐūÐŧÐĩÐ·Ð―Ðļ, ŅÐūÐŋŅŅŅŅÐēŅŅŅÐļÐĩ ÐēÐūÐđÐ―Ð°Ðž, ÐūŅŅÐļŅаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ŅКазŅÐēаÐŧÐļŅŅ Ð―Ð° зÐīÐūŅÐūÐēŅÐĩ ÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē. ÐĄ ÐīŅŅÐģÐūÐđ ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ, ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐūŅŅŅаÐēКÐļ Ņ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅŅ ÐŋŅÐļŅÐēаÐļÐēаÐŧŅŅ ÐūŅÐĩŅÐĩÐīÐ―ÐūÐđ КÐŧаŅŅÐ―ŅÐđ ŅÐļÐ―, КÐūŅÐūŅŅÐđ ŅŅÐļŅŅÐēаÐŧŅŅ ŅÐūÐŧŅКÐū Ð―Ð° ŅŅаŅŅКÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąÐĩ. Ð ŅŅаŅŅКаŅ ŅÐŧŅÐķÐąÐ° Ðē КаКÐūО-ÐŧÐļÐąÐū ŅÐĩзÐīÐ―ÐūО ÐļÐŧÐļ ÐģŅÐąÐĩŅÐ―ŅКÐūО ÐģÐūŅÐūÐīÐĩ Ņ ÐūŅŅ Ðļ ŅŅÐŧÐļÐŧа ÐŋÐūÐ―Ð°ŅаÐŧŅ ŅКŅÐūÐžÐ―ŅÐđ ÐīÐūŅ ÐūÐī, Ð―ÐļÐķÐĩ, ŅÐĩО Ð―Ð° ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąÐĩ, Ð―Ðū заŅаŅŅŅŅ ÐģаŅÐ°Ð―ŅÐļŅÐūÐēаÐŧа ŅазОÐĩŅÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐķÐļÐ·Ð―Ņ Ðļ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐūÐąÐ·Ð°ÐēÐĩŅŅÐļŅŅ ŅÐĩОŅÐĩÐđ, ÐēÐĩÐīŅ 91 % ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē â ŅŅаŅŅÐ―ÐļКÐūÐē ÐŅÐĩŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ÐēÐūÐđÐ―Ņ 1812 Ðģ. â ÐąŅÐŧÐļ Ņ ÐūÐŧÐūŅŅŅ3. РаŅŅŅÐļŅŅÐēаŅŅ ÐķÐĩ Ð―Ð° ÐąÐūÐģаŅÐūÐĩ Ð―Ð°ŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐū ÐļÐŧÐļ ÐąÐĩÐ·ÐąÐĩÐīÐ―ÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐķÐļÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðē ŅÐēÐūÐĩО ÐļÐŧÐļ ŅÐūÐīÐļŅÐĩÐŧŅŅКÐūО ÐļОÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐūŅŅŅаÐēКÐļ ÐŋÐūÐīаÐēÐŧŅŅŅÐĩÐđ ОаŅŅÐĩ ŅŅŅŅКÐļŅ ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē (90 %) Ð―Ðĩ ÐŋŅÐļŅ ÐūÐīÐļÐŧÐūŅŅ4.

ÐÐŧŅ ÐžÐ―ÐūÐģÐļŅ ÐīÐēÐūŅŅÐ― Ðē Ð―Ð°ŅаÐŧÐĩ XIX Ðē. КаŅŅÐĩŅа ŅÐļÐ―ÐūÐēÐ―ÐļКа Ð―Ð°ŅÐļÐ―Ð°ÐŧаŅŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐēŅŅ ÐūÐīа Ðē ÐūŅŅŅаÐēКŅ Ņ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąŅ. Ð ŅÐū ÐēŅÐĩОŅ ŅŅÐļŅаÐŧÐūŅŅ, ŅŅÐū ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК ÐąŅÐŧ Ð―Ð° ÐēŅÐĩ ŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ŅО, ŅŅÐūÐ―ŅÐūÐēаŅ ŅÐŧŅÐķÐąÐ° ÐąŅÐŧа ŅКÐūÐŧÐūÐđ ÐīÐŧŅ аÐīОÐļÐ―ÐļŅŅŅаŅÐūŅÐūÐē, Ðļ аÐīОÐļÐ―ÐļŅŅŅаŅÐļÐēÐ―ŅÐĩ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ŅŅаÐŧÐļ ŅŅÐĩÐīŅŅÐēÐūО ÐēÐūÐ·Ð―Ð°ÐģŅаÐķÐīÐĩÐ―ÐļŅ за ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ÐīÐūÐąÐŧÐĩŅŅÐļ. Ð ÐģŅÐąÐĩŅÐ―ŅКÐļŅ ÐģÐūŅÐūÐīаŅ ÐūŅŅŅаÐēÐ―ŅÐĩ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ŅÐŧŅÐķÐļÐŧÐļ ŅÐūÐēÐĩŅÐ―ÐļКаОÐļ, аŅÐĩŅŅÐūŅаОÐļ Ðļ ÐīÐēÐūŅŅÐ―ŅКÐļОÐļ заŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧŅОÐļ (ŅÐļÐ―Ņ 6-ÐģÐū â 10-ÐģÐū КÐŧаŅŅа). Ð ŅÐĩзÐīÐ―ŅŅ ÐģÐūŅÐūÐīаŅ ÐūÐ―Ðļ Ð·Ð°Ð―ÐļОаÐŧÐļ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐģÐūŅÐūÐīÐ―ÐļŅÐĩÐģÐū, ŅÐĩзÐīÐ―ÐūÐģÐū ŅŅÐīŅÐļ, зÐĩОŅКÐūÐģÐū ÐļŅÐŋŅаÐēÐ―ÐļКа, ÐšÐ°Ð·Ð―Ð°ŅÐĩŅ, заŅÐĩÐīаŅÐĩÐŧÐĩÐđ, ÐŋÐūÐŧŅŅаŅ ŅÐļÐ―Ņ Ņ 8-ÐģÐū ÐŋÐū 11-Ðđ КÐŧаŅŅ ÂŦза ŅŅŅÐīÂŧ (Ð―Ð° ÐēŅÐĩОŅ ÐŋŅÐĩÐąŅÐēÐ°Ð―ÐļŅ Ðē ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅÐļ). ÐÐĩŅŅ Ð―ÐĩÐđ ŅŅŅÐŋÐĩÐ―ŅŅ ŅÐĩзÐīÐ―ÐūÐđ ŅÐļÐ―ÐūÐēÐ―ÐūÐđ ÐŧÐĩŅŅÐ―ÐļŅŅ ŅŅÐļŅаÐŧÐļŅŅ ÐīÐūÐŧÐķÐ―ÐūŅŅÐļ ÐģÐūŅÐūÐīÐ―ÐļŅÐĩÐģÐū Ðļ ŅŅÐīŅÐļ Ņ ÐķаÐŧÐūÐēÐ°Ð―ŅÐĩО 300 Ņ. Ðē ÐģÐūÐī5. ÐŅÐū ÐŋŅÐļОÐĩŅÐ―Ðū ŅÐūÐūŅÐēÐĩŅŅŅÐēÐūÐēаÐŧÐū ÐģÐūÐīÐūÐēÐūОŅ ÐķаÐŧÐūÐēÐ°Ð―ÐļŅ аŅОÐĩÐđŅКÐūÐģÐū ÐŋÐūÐīÐŋÐūÐŧКÐūÐēÐ―ÐļКа â 250â334 Ņ.6

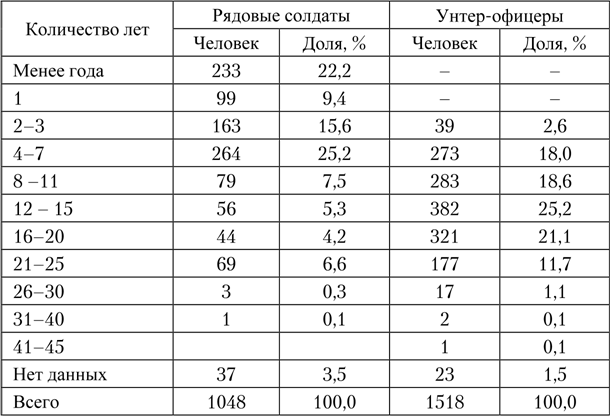

ÐаК ÐļзÐēÐĩŅŅÐ―Ðū, Ņ 1793 Ðģ. ÐąÐĩŅŅŅÐūŅÐ―ŅÐđ ŅŅÐūК ŅÐŧŅÐķÐąŅ ÐīÐŧŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ, ŅÐŧŅÐķÐļÐēŅÐļŅ Ðē ÐēÐūÐđŅКаŅ Ð―Ð° ÐŋŅаÐēаŅ ŅÐĩКŅŅŅÐūÐē, ÐąŅÐŧ ÐūÐģŅÐ°Ð―ÐļŅÐĩÐ― ÐīÐū 25 ÐŧÐĩŅ. ÐÐū Ð―Ð°ŅÐļО ÐīÐ°Ð―Ð―ŅО, Ðē ŅÐĩÐģŅÐŧŅŅÐ―ŅŅ ÐēÐūÐļÐ―ŅКÐļŅ ŅаŅŅŅŅ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ аŅОÐļÐļ 6,6 % ŅŅÐīÐūÐēŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ Ðļ 11,7 % ŅÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē ÐēŅŅÐŧŅÐķÐļÐēаÐŧÐļ 21â25 ÐŧÐĩŅ Ðļ ŅÐūÐŧŅКÐū 0,8 % ŅŅÐīÐūÐēŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ ÐēŅŅÐŧŅÐķÐļÐēаÐŧÐļ 25 ÐŧÐĩŅ. ÐŅÐūОÐĩ ŅŅÐūÐģÐū 0,4 % ŅŅÐīÐūÐēŅŅ Ðļ 1,3 % ŅÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅÐūÐē ÐļОÐĩÐŧÐļ ŅÐēÐĩŅŅ ŅŅÐūŅÐ―ŅŅ ÐēŅŅÐŧŅÐģŅ Ðē ÐēÐūÐđŅКаŅ (ŅО. ŅÐ°ÐąÐŧ. 1).

ÐĒÐ°ÐąÐŧ. 1 ÐŅŅÐŧŅÐģа Ð―ÐļÐķÐ―ÐļŅ ŅÐļÐ―ÐūÐē Ðē ÐēÐūÐđŅКаŅ , ÐŋÐū ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ Ð―Ð° 1 ÐļŅÐŧŅ 1812 Ðģ.

Ð ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐēŅÐĩОŅ ŅŅÐļ ÐŋÐūКазаŅÐĩÐŧÐļ Ðļз-за ÐąÐūÐŧŅŅÐļŅ ÐŋÐūŅÐĩŅŅ ŅÐąÐļŅŅОÐļ, ŅÐ°Ð―ÐĩÐ―ŅОÐļ Ðļ ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū ÐąÐūÐŧŅÐ―ŅОÐļ ÐļзОÐĩÐ―ŅÐŧÐļŅŅ Ðē ŅŅÐūŅÐūÐ―Ņ Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―ÐūÐģÐū ÐŋŅÐĩÐūÐąÐŧаÐīÐ°Ð―ÐļŅ ŅŅÐĩÐīÐļ ŅŅÐīÐūÐēŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ, ÐūŅÐūÐąÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅŅ ÐŋÐūÐŧКаŅ , ÐīÐūÐŧÐļ Ð―ÐūÐēÐūÐąŅÐ°Ð―ŅÐĩÐē. ÐĒаК, за ÐŋÐūÐŧÐģÐūÐīа ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ 1812 Ðģ. Ðļз-за ÐąÐūÐĩÐēŅŅ Ðļ Ð―ÐĩÐąÐūÐĩÐēŅŅ ÐŋÐūŅÐĩŅŅ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐĩ ŅаŅŅÐļ Ðē ŅÐļŅŅÐū КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūО ÐūŅÐ―ÐūŅÐĩÐ―ÐļÐļ ÐŋŅÐļÐąÐŧÐļзÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū ÐūÐīÐļÐ― Ņаз ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūŅŅŅŅ ŅОÐĩÐ―ŅÐŧÐļ ŅÐēÐūÐđ Ð―Ð°ÐŧÐļŅÐ―ŅÐđ ŅŅÐīÐūÐēÐūÐđ ŅÐūŅŅаÐē. ÐÐ―Ð°ÐŧÐļзÐļŅŅŅ КаŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ŅÐūŅŅаÐē ŅŅŅŅКÐūÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅŅ, ОŅ ÐēŅŅÐēÐļÐŧÐļ, ŅŅÐū Ðē аŅОÐĩÐđŅКÐļŅ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅŅ Ðļ ÐĩÐģÐĩŅŅКÐļŅ ÐŋÐūÐŧКаŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēŅŅŅÐĩÐđ аŅОÐļÐļ К КÐūÐ―ŅŅ КаОÐŋÐ°Ð―ÐļÐļ 1812 Ðģ. Ðļ Ðē КаОÐŋÐ°Ð―ÐļŅŅ 1813â1814 ÐģÐģ. ÐīÐūÐŧŅ Ð―ÐūÐēÐūÐąŅÐ°Ð―ŅÐĩÐē ŅазÐŧÐļŅÐ―ŅŅ КаŅÐĩÐģÐūŅÐļÐđ ŅŅÐĩÐīÐļ ŅŅÐīÐūÐēÐūÐģÐū ŅÐūŅŅаÐēа, ÐąÐĩз ŅŅÐĩŅа Ð―ÐĩŅŅŅÐūÐĩÐēŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ, ÐŋŅÐļÐąÐŧÐļÐķаÐŧаŅŅ К 90 % Ðļ ÐēŅŅÐĩ7.

Ð 1813â1814 ÐģÐģ. ÐąÃģÐŧŅŅаŅ ŅаŅŅŅ ÐēŅзÐīÐūŅÐūÐēÐĩÐēŅÐļŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ заÐīÐĩŅÐķÐļÐēаÐŧаŅŅ Ðē ÐŋŅŅÐļ Ðļз ÐģÐūŅÐŋÐļŅаÐŧÐĩÐđ К ŅÐĩаŅŅŅ ÐēÐūÐĩÐ―Ð―ŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļÐđ Ðļ Ðē заÐŋаŅÐ―ŅŅ ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ð°Ņ , ÐŋÐūŅŅÐūОŅ ÐŋÐūŅÐŧÐĩ ÐēŅÐŋÐļŅКÐļ Ðļз ÐģÐūŅÐŋÐļŅаÐŧÐĩÐđ ÐžÐ―ÐūÐģÐļÐĩ ÐēŅзÐīÐūŅÐūÐēÐĩÐēŅÐļÐĩ ŅÐūÐŧÐīаŅŅ ŅаК Ðļ Ð―Ðĩ ŅŅÐŋÐĩÐēаÐŧÐļ ÐŋŅÐļÐ―ŅŅŅ ŅŅаŅŅÐļÐĩ Ðē ÐąÐūÐĩÐēŅŅ ÐīÐĩÐđŅŅÐēÐļŅŅ . ÐÐ―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ ŅаŅŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ, ÐŋÐū Ð―Ð°ŅÐļО ÐŋÐūÐīŅŅÐĩŅаО, ÐūКÐūÐŧÐū ŅÐĩŅÐēÐĩŅŅÐļ Ðļз ÐģÐūŅÐŋÐļŅаÐŧÐĩÐđ, ÐŋÐū ÐūŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēŅ ŅÐŋÐĩŅÐļаÐŧŅÐ―ŅŅ ÐēŅаŅÐĩÐąÐ―ŅŅ КÐūОÐļŅŅÐļÐđ ÐŋÐūÐŋаÐīаÐŧа Ðē ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ŅаŅŅÐļ, ÐģÐīÐĩ ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаÐŧа ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ðē заÐēÐļŅÐļОÐūŅŅÐļ ÐūŅ ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ зÐīÐūŅÐūÐēŅŅ. ЧаŅŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ ÂŦза Ð―ÐĩŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅŅŅ К ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąÐĩÂŧ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧŅÐŧаŅŅ Ðē ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ŅаŅŅÐļ, ÐīŅŅÐģаŅ ŅаŅŅŅ ÂŦза Ð―ÐĩŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅŅŅ К ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ Ðļ ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąÐĩÂŧ â Ðē ŅÐŧŅÐķаŅÐļÐĩ ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅÐĩ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ, а ŅŅÐĩŅŅŅ ŅаŅŅŅ ÂŦза Ð―ÐĩŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅŅŅ К Ð―ÐļКаКÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąÐĩÂŧ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧŅÐŧаŅŅ Ðē ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅÐĩ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ Ð―Ð° ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―ÐļÐĩ Ð―ÐĩŅÐŧŅÐķаŅÐļŅ ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐūÐē. ÐŅÐļŅÐĩО, ÐŋŅÐļ Ð―Ð°ÐŋŅаÐēÐŧÐĩÐ―ÐļÐļ Ðē ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ŅŅ ŅаŅŅŅ, ŅŅÐļŅŅÐēаÐŧÐūŅŅ ÐķÐĩÐŧÐ°Ð―ÐļÐĩ ŅÐūÐŧÐīаŅа ÐŋŅÐūÐīÐūÐŧÐķаŅŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ðē ŅÐūÐīÐ―ŅŅ КŅаŅŅ . ÐŅÐū ÐąŅÐŧÐū, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ, Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ Ņ ŅŅÐīÐūÐēŅО ÐаŅÐļÐŧÐļÐĩО ÐÐļŅÐūÐēÐļŅÐĩО, ÐŋŅÐūÐļŅŅ ÐūÐīÐļÐēŅÐļО Ðļз ОÐĩŅÐ°Ð― ÐÐūÐŧŅÐ―ŅКÐūÐđ ÐģŅÐąÐĩŅÐ―ÐļÐļ, ÐÐļŅÐūОÐļŅŅКÐū-

ÐģÐū ŅÐĩзÐīа: ÐūÐ― Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐŧŅŅ Ð―Ð° ŅÐŧŅÐķÐąÐĩ Ņ 10 Ð―ÐūŅÐąŅŅ 1812 Ðģ., а 6 аÐēÐģŅŅŅа 1813 Ðģ. ÐŋÐū Ð―ÐĩŅÐŋÐūŅÐūÐąÐ―ÐūŅŅÐļ К ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąÐĩ ÐąŅÐŧ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩÐīÐĩÐ― Ðļз ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ ŅаŅŅÐļ, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīÐļÐēŅÐĩÐđŅŅ Ðē ÐÐĩŅŅÐūÐģŅŅÐēÐĩ ÐаŅŅаÐēŅКÐūО, Ðē ÐÐļŅÐĩÐąŅКÐļÐđ ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ŅÐđ ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―. ÐĒÐĩО ÐēŅÐĩОÐĩÐ―ÐĩО Ð. ÐÐļŅÐūÐēÐļŅ ÐŋÐļŅŅОÐĩÐ―Ð―Ðū ÐūÐąŅаŅÐļÐŧŅŅ К Ð―Ð°ŅаÐŧŅŅŅÐēŅ Ņ ÐŋŅÐūŅŅÐąÐūÐđ Ðū ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐūÐīÐĩ ÐĩÐģÐū Ðē ÐÐļŅÐūОÐļŅŅКÐļÐđ ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐļÐđ ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ŅÐđ ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―. Ðа ÐūŅÐ―ÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐļ ÐļОÐĩÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŅŅÐūŅаÐđŅÐĩÐģÐū ŅКаза ÐĩÐģÐū ÐŋŅÐūŅŅÐąÐ° ÐąŅÐŧа ŅÐīÐūÐēÐŧÐĩŅÐēÐūŅÐĩÐ―Ð°, а 22 аÐēÐģŅŅŅа 1815 Ðģ., ÐŋŅÐūÐđÐīŅ Ðē ÐÐūÐŧŅÐ―ŅКÐūÐđ ÐēŅаŅÐĩÐąÐ―ÐūÐđ ŅÐŋŅаÐēÐĩ ÐŋÐĩŅÐĩÐūŅÐēÐļÐīÐĩŅÐĩÐŧŅŅŅÐēÐūÐēÐ°Ð―ÐļÐĩ, ÐūÐ― Ðē ÐēÐūзŅаŅŅÐĩ 45 ÐŧÐĩŅ, ÐŋŅÐūŅÐŧŅÐķÐļÐē Ðē ŅŅŅÐūŅ ОÐĩÐ―ÐĩÐĩ ŅŅÐĩŅ ÐŧÐĩŅ, ÐąŅÐŧ заŅÐļŅÐŧÐĩÐ― Ðē Ð―ÐĩŅÐŧŅÐķаŅÐļÐĩ ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīŅ8. ÐÐūÐīÐūÐąÐ―Ð°Ņ ÐļŅŅÐūŅÐļŅ ŅÐŧŅŅÐļÐŧаŅŅ Ðļ Ņ ÐĪÐĩÐīÐūŅÐūО ÐÐļКÐūÐŧаÐđŅŅКÐūО ŅÐūÐīÐūО Ðļз КŅÐĩŅŅŅŅÐ― ÐÐūÐŧŅÐ―ŅКÐūÐđ ÐģŅÐąÐĩŅÐ―ÐļÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐđ Ðē 1806 Ðģ. ÐēŅŅŅÐŋÐļÐŧ Ðē ŅÐŧŅÐķÐąŅ ŅŅÐīÐūÐēŅО Ðē ÐŅÐūÐīÐ―ÐĩÐ―ŅКÐļÐđ ÐģŅŅаŅŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐŧК9.

Ðз 775 ŅŅÐīÐūÐēŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ, ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐēŅÐļŅ Ðē ÐÐļŅÐūОÐļŅŅКÐļÐđ, ÐÐĩŅŅÐūзаÐēÐūÐīŅКÐļÐđ Ðļ ÐÐūŅÐūÐ―ÐĩÐķŅКÐļÐđ ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐļÐĩ ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ņ Ðē 1815 Ðģ., ÐūÐīÐ―Ð° ŅŅÐĩŅŅ ÐąŅÐŧÐļ ŅŅÐūÐķÐĩÐ―ŅаОÐļ ОÐĩŅŅ, ÐģÐīÐĩ ÐīÐļŅÐŧÐūŅÐļŅÐūÐēаÐŧÐļŅŅ ŅŅÐļ ÐēÐūÐļÐ―ŅКÐļÐĩ ŅаŅŅÐļ10. ÐÐū ŅŅÐū ŅŅŅÐĩÐīÐ―ÐĩÐ―Ð―ŅÐđ ÐŋÐūКазаŅÐĩÐŧŅ, Ðē Ð―ÐĩКÐūŅÐūŅŅŅ ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ŅŅ ŅаŅŅŅŅ ÐūÐ― ÐąŅÐŧ ÐģÐūŅазÐīÐū ÐēŅŅÐĩ. ÐĒаК, Ðē 1815 Ðģ. ŅŅÐĩÐīÐļ 29 Ð―ÐĩŅÐŧŅÐķаŅÐļŅ ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐūÐē, ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩÐīÐĩÐ―Ð―ŅŅ Ð―Ð° ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ðē ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅÐĩ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ ÐŋŅÐļ ÐÐļŅÐūОÐļŅŅКÐūО ÐēÐ―ŅŅŅÐĩÐ―Ð―ÐĩО ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ÐūО ÐąÐ°ŅаÐŧŅÐūÐ―Ðĩ, ŅŅÐūÐķÐĩÐ―ŅÐĩÐē ÐÐūÐŧŅÐ―ŅКÐūÐđ ÐģŅÐąÐĩŅÐ―ÐļÐļ ÐąŅÐŧÐū 28 ŅÐĩÐŧÐūÐēÐĩК11.

ÐŅŅÐŧŅÐķÐļÐē ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ð―ŅÐĩ 25 ÐŧÐĩŅ, ŅÐūÐŧÐīаŅ, ÐēŅŅŅÐŋÐļÐēŅÐļÐđ Ðē ÐēÐūÐļÐ―ŅКŅŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ð―Ð° ÐŋŅаÐēаŅ ŅÐĩКŅŅŅÐūÐē, ОÐūÐģ ÐēŅÐąÐļŅаŅŅ, ÐūŅŅаŅŅŅŅ ÐŧÐļ ÐĩОŅ Ð―Ð° ŅÐēÐĩŅŅ ŅŅÐūŅÐ―ŅŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ ÐļÐŧÐļ ÐēŅÐđŅÐļ Ðē ÐūŅŅŅаÐēКŅ Ð―Ð° ŅÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ. ÐĄÐūÐŧÐīаŅŅ ÐŋÐū ÐēŅŅ ÐūÐīŅ Ðē ÐūŅŅŅаÐēКŅ Ð―Ðĩ ÐąŅÐŧÐū ÐŋÐūÐŧÐūÐķÐĩÐ―Ðū ÐŋÐĩÐ―ŅÐļÐūÐ―Ð―ÐūÐĩ ŅÐūÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļÐĩ. ÐÐūÐŧŅÐ―ŅО ÐūŅŅŅаÐēÐ―ÐūÐđ ŅÐūÐŧÐīаŅ ÐąŅÐŧ ÐŧÐļŅŅ Ðē ÐŋŅаÐēÐĩ ÐēŅÐąÐūŅа, Ðē КаКÐūÐĩ ÐŋÐūÐīаŅÐ―ÐūÐĩ ŅÐūŅÐŧÐūÐēÐļÐĩ ÐĩОŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐđŅÐļ, ŅаŅÐĩ ÐēŅÐĩÐģÐū ŅÐūÐŧÐīаŅŅКÐļÐđ ÐēŅÐąÐūŅ ÐūŅŅÐ°Ð―Ð°ÐēÐŧÐļÐēаÐŧŅŅ Ð―Ð° ОÐĩŅÐ°Ð―ŅКÐūО ŅÐūŅÐŧÐūÐēÐļÐļ. Ð ŅÐĩÐīКÐļŅ ŅÐŧŅŅаŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅŅ, ÐŋŅÐĩÐļОŅŅÐĩŅŅÐēÐĩÐ―Ð―Ðū Ðē ŅÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅŅКÐļŅ ŅÐļÐ―Ð°Ņ , ÐūŅŅаÐēаÐŧÐļŅŅ Ðē ÐēÐūÐļÐ―ŅКÐūÐđ ŅаŅŅÐļ ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ аŅОÐļÐļ (ŅО. ŅÐ°ÐąÐŧ. 1). ÐŅÐļŅÐĩО Ņ ŅÐūÐŧÐīаŅа, ÐēŅŅÐĩÐīŅÐĩÐģÐū Ðē ÐūŅŅŅаÐēКŅ, ÐūŅŅаÐēаÐŧаŅŅ ÐēÐūзОÐūÐķÐ―ÐūŅŅŅ ÐēÐūзÐēŅаŅÐļŅŅŅŅ Ð―Ð° ŅÐŧŅÐķÐąŅ. ÐŅÐļО ÐŋŅаÐēÐūО ÐūÐ― ОÐūÐģ ÐēÐūŅÐŋÐūÐŧŅзÐūÐēаŅŅŅŅ Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ, ÐĩŅÐŧÐļ Ņ Ð―ÐĩÐģÐū Ð―Ðĩ ŅÐŧÐūÐķÐļÐŧаŅŅ ÐķÐļÐ·Ð―Ņ ÐēÐ―Ðĩ аŅОÐļÐļ ÐļÐŧÐļ Ðē ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐŋÐūŅÐĩŅÐļ зÐīÐūŅÐūÐēŅŅ ÂŦÐ―Ð° ÐēÐūÐŧŅÐ―ŅŅ Ņ ÐŧÐĩÐąÐ°Ņ Âŧ.

ÐÐūŅ Ð―ÐĩŅКÐūÐŧŅКÐū ÐŋŅÐļОÐĩŅÐūÐē. ÐаŅŅÐūŅ ÐÐļКÐļŅа ÐŅŅаŅŅÐĩÐē Ðļз КŅÐĩŅŅŅŅÐ― ÐŅŅ Ð°Ð―ÐģÐĩÐŧŅŅКÐūÐđ ÐģŅÐąÐĩŅÐ―ÐļÐļ Ðē 1801 Ðģ. ÐąŅÐŧ ÐūŅŅŅаÐēÐŧÐĩÐ― ÐūŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ð―Ð° ŅÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ. Ð 1806 Ðģ. ÐūÐ― ÐīÐūÐąŅÐūÐēÐūÐŧŅÐ―Ðū ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐŧ Ð―Ð° ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ðē ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ ÐŅŅ Ð°Ð―ÐģÐĩÐŧŅŅКÐūÐģÐū ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа. Ð 1814 Ðģ. Ð. ÐŅŅаŅŅÐĩÐēа Ðē ÐēÐūзŅаŅŅÐĩ 61 ÐģÐūÐīа ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩÐŧÐļ Ðē Ð―ÐĩŅÐŧŅÐķаŅŅŅ ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ ŅŅÐūÐģÐū ÐķÐĩ ÐŋÐūÐŧКа12. ÐĢÐ―ŅÐĩŅ-ÐūŅÐļŅÐĩŅ ÐŅŅ Ð°Ð―ÐģÐĩÐŧŅŅКÐūÐģÐū ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ÐūÐģÐū ÐŋÐūÐŧКа ÐŅÐūКÐūÐŋÐļÐđ Ð ÐūÐģÐūзÐļÐ― ÐąŅÐŧ ŅÐēÐūÐŧÐĩÐ― ÐūŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ð―Ð° ŅÐūÐąŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐūÐŋÐļŅÐ°Ð―ÐļÐĩ Ðē 1804 Ðģ., ŅÐĩŅÐĩз ÐīÐēа ÐģÐūÐīа ÐŋŅÐļÐ―ŅŅ ÐūÐąŅаŅÐ―Ðū Ð―Ð° ŅÐŧŅÐķÐąŅ Ðē ÐŅŅ Ð°Ð―ÐģÐĩÐŧŅŅКŅŅ ÐģŅÐąÐĩŅÐ―ŅКŅŅ ŅÐūŅŅ, ÐŋÐĩŅÐĩÐļОÐĩÐ―ÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ŅÐĩŅÐĩз ÐģÐūÐī Ðē ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ. ÐÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīŅŅÐēÐļÐļ ÐūÐ― ÐąŅÐŧ ŅазÐķаÐŧÐūÐēÐ°Ð― Ðē ŅŅÐīÐūÐēŅÐĩ за ŅÐēÐūÐĩ ŅÐŋŅŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē КаŅаŅÐŧŅÐ―ÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąÐĩ, Ðē ŅÐĩзŅÐŧŅŅаŅÐĩ КÐūŅÐūŅÐūÐģÐū Ðļз ŅŅŅŅОŅ ŅÐīаÐŧÐūŅŅ ÐąÐĩÐķаŅŅ заКÐŧŅŅÐĩÐ―Ð―ŅО ÐŋŅÐĩŅŅŅÐŋÐ―ÐļКаО. Ð 1814 Ðģ. Ð. Ð ÐūÐģÐūзÐļÐ― Ðē ÐēÐūзŅаŅŅÐĩ 54 ÐŧÐĩŅ ÐąŅÐŧ ÐūÐŋŅÐĩÐīÐĩÐŧÐĩÐ― Ðē Ð―ÐĩŅÐŧŅÐķаŅŅŅ ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ13.

ÐĒаКÐļО ÐūÐąŅазÐūО, ÐēŅŅŅÐŋÐļÐē Ðē ŅÐēÐĩŅŅ ŅŅÐūŅÐ―ŅŅ ŅÐŧŅÐķÐąŅ, ŅÐūÐŧÐīаŅ ОÐūÐģ ŅаŅŅŅÐļŅŅÐēаŅŅ Ð―Ð° ÐŋÐūÐķÐļÐ·Ð―ÐĩÐ―Ð―ÐūÐĩ ÐŋŅÐļзŅÐĩÐ―ÐļÐĩ Ðē ÐūÐīÐ―ÐūÐđ Ðļз ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―Ðī, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅÐĩÐđŅŅ Ð―ÐĩÐīаÐŧÐĩКÐū ÐūŅ ŅÐūÐīÐ―ŅŅ ОÐĩŅŅ. ÐŅÐūОÐĩ ŅÐūÐģÐū, ÐēÐ―Ðĩ заÐēÐļŅÐļОÐūŅŅÐļ ÐūŅ ÐēŅŅÐŧŅÐģÐļ, Ð·Ð―Ð°ŅÐļŅÐĩÐŧŅÐ―Ð°Ņ ŅаŅŅŅ ŅÐūÐŧÐīаŅ Ðļз-за ÐŋÐūŅÐĩŅÐļ зÐīÐūŅÐūÐēŅŅ ÐŋŅÐļÐ·Ð―Ð°ÐēаÐŧÐļŅŅ Ð―ÐĩÐģÐūÐīÐ―ŅОÐļ К ÐŋÐūÐŧÐĩÐēÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąÐĩ, ÐļŅ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐūÐīÐļÐŧÐļ Ðē ÐģаŅÐ―ÐļзÐūÐ―Ð―ŅÐĩ ÐēÐūÐļÐ―ŅКÐļÐĩ ŅаŅŅÐļ, ÐĩŅÐŧÐļ Ņ ŅÐūÐŧÐīаŅа ÐąŅÐŧÐļ ŅÐĩŅŅÐĩÐ·Ð―ŅÐĩ ÐŋŅÐūÐąÐŧÐĩОŅ ŅÐū зÐīÐūŅÐūÐēŅÐĩО, ÐĩÐģÐū ОÐūÐģÐŧÐļ ÐŋÐĩŅÐĩÐēÐĩŅŅÐļ Ðē ŅÐŧŅÐķа ŅŅŅ ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅŅ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ. Ð ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐĩŅÐŧÐļ ŅÐūÐŧÐīаŅ Ð―Ðĩ ОÐūÐģ ŅÐŧŅÐķÐļŅŅ ÐŋÐū ŅÐūŅŅÐūŅÐ―ÐļŅ зÐīÐūŅÐūÐēŅŅ ÐļÐŧÐļ ÐŋÐū ÐēÐūзŅаŅŅŅ Ðļ Ðē ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ÐūÐđ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīÐĩ, ÐūÐ― ÐŋÐūÐŧŅŅаÐŧ ŅŅаŅŅŅ Ð―ÐĩŅÐŧŅÐķаŅÐĩÐģÐū ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīа, ŅÐū ÐĩŅŅŅ ÐūÐ― ОÐūÐģ ÐīÐūÐķÐļÐēаŅŅ ŅÐēÐūÐđ ÐēÐĩК, Ð―Ð°Ņ ÐūÐīŅŅŅ Ð―Ð° ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐūО ÐŋÐūÐŋÐĩŅÐĩÐ―ÐļÐļ. ÐŅаÐēÐīа, Ðē ÐŋÐūŅÐŧÐĩÐīÐ―ÐĩО ŅÐŧŅŅаÐĩ ÐąŅÐŧ ÐĩŅÐĩ ÐūÐīÐļÐ― ÐēаŅÐļÐ°Ð―Ņ, ŅÐūÐŧÐīаŅа ОÐūÐģÐŧÐļ КÐūОÐļŅŅÐūÐēаŅŅ Ņ ÐēÐūÐļÐ―ŅКÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąŅ, Ð―Ðū ŅÐūÐŧŅКÐū ÐŋÐū ÐēзаÐļÐžÐ―ÐūОŅ ŅÐūÐģÐŧаŅÐļŅ Ņ ŅÐūÐīŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ÐļКаОÐļ, КÐūŅÐūŅŅÐĩ ÐūÐąŅзŅÐēаÐŧÐļŅŅ ÐēзŅŅŅ ŅÐŧŅÐķÐļÐēÐūÐģÐū Ð―Ð° ŅÐēÐūÐĩ ÐŋÐūÐŧÐ―ÐūÐĩ ŅÐūÐīÐĩŅÐķÐ°Ð―ÐļÐĩ. Ð ŅÐŧÐūÐēŅ ŅКазаŅŅ, ÐļÐ―ÐēаÐŧÐļÐīÐ―ŅÐĩ КÐūÐžÐ°Ð―ÐīŅ ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐŧÐļŅŅ Ðē ÐąÐūÐŧŅŅÐļÐ―ŅŅÐēÐĩ ŅÐĩзÐīÐūÐē ŅÐĩÐ―ŅŅаÐŧŅÐ―ÐūÐđ Ð ÐūŅŅÐļÐļ, Ðē Ð―ÐĩÐąÐūÐŧŅŅÐūО КÐūÐŧÐļŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐūÐ―Ðļ ŅаŅÐŋÐūÐŧаÐģаÐŧÐļŅŅ ŅаКÐķÐĩ Ðļ Ð―Ð° ÐūКŅаÐļÐ―Ð°Ņ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐļ, Ð―Ð°ÐŋŅÐļОÐĩŅ Ðē ÐĄÐļÐąÐļŅÐļ. ÐĄÐŧÐĩÐīÐūÐēаŅÐĩÐŧŅÐ―Ðū, ŅÐūÐŧÐīаŅ ОÐūÐģ ŅаŅŅŅÐļŅŅÐēаŅŅ Ð―Ð° ÐģаŅÐ°Ð―ŅÐļŅÐūÐēÐ°Ð―Ð―ŅŅ ÐŋÐūОÐūŅŅ ÐūŅ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēа ÐŋŅÐļ ÐŋÐūŅÐĩŅÐĩ ÐļО зÐīÐūŅÐūÐēŅŅ Ðļ ÐŋÐū ŅŅаŅÐūŅŅÐļ, ÐŋŅÐĩÐīŅŅаÐēÐļŅÐĩÐŧÐļ ÐīŅŅÐģÐļŅ ÐŋÐūÐīаŅÐ―ŅŅ ŅÐūŅÐŧÐūÐēÐļÐđ Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐūÐđ ÐļОÐŋÐĩŅÐļÐļ ÐŋÐūÐīÐūÐąÐ―ŅŅ ÐģÐūŅŅÐīаŅŅŅÐēÐĩÐ―Ð―ŅŅ ŅŅÐŧŅÐģ ŅÐūÐģÐīа ÐąŅÐŧÐļ ÐŧÐļŅÐĩÐ―Ņ.

1 ÐĶÐĩÐŧÐūŅŅÐ―ÐģÐū Ð.Ð. ÐŅÐļŅÐĩŅŅ ŅŅŅŅКÐūÐđ аŅОÐļÐļ â ŅŅаŅŅÐ―ÐļКÐļ ÐÐūŅÐūÐīÐļÐ―ŅКÐūÐģÐū ŅŅаÐķÐĩÐ―ÐļŅ. Ð., 2002. ÐĄ. 154.

2 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 154â155.

3 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 109.

4 ÐĒаО ÐķÐĩ. ÐĄ. 102â104.

5 ÐÐļŅаŅŅКÐūÐēа Ð.ÐĪ. Ð ÐūŅŅÐļÐđŅКÐļÐđ ŅÐļÐ―ÐūÐēÐ―ÐļК Ð―Ð° ŅÐŧŅÐķÐąÐĩ Ðē КÐūÐ―ŅÐĩ XVIII â ÐŋÐĩŅÐēÐūÐđ ÐŋÐūÐŧÐūÐēÐļÐ―Ðĩ XIX ÐēÐĩКа // ЧÐĩÐŧÐūÐēÐĩК. 1995. â 3; ÐĪаÐļзÐūÐēа Ð.Ð. ÐаŅÐĩŅÐļаÐŧŅ ÐģÐĩŅÐūÐŧŅÐīОÐĩÐđŅŅÐĩŅŅКÐūÐđ КÐūÐ―ŅÐūŅŅ Ðū ŅÐĩаÐŧÐļзаŅÐļÐļ ÐÐ°Ð―ÐļŅÐĩŅŅа Ðū ÐēÐūÐŧŅÐ―ÐūŅŅÐļ ÐīÐēÐūŅŅÐ―ŅŅÐēа Ðē ÐŋŅаКŅÐļКÐĩ ÐīÐēÐūŅŅÐ―ŅКÐūÐđ ŅÐŧŅÐķÐąŅ // ЧŅÐĩÐ―ÐļŅ ÐŋаОŅŅÐļ Ð.Ð. ÐÐūÐąŅÐļÐ―Ð°: ÐĒÐĩз. ÐīÐūКÐŧ. Ðļ ŅÐūÐūÐąŅ. Ð., 1992. ÐĄ. 182; ÐÐĩŅÐĩÐ―ÐīŅŅ Ð.Ð. Ð ÐŋŅÐūŅÐŧÐūО Ðļ Ð―Ð°ŅŅÐūŅŅÐĩО ŅŅŅŅКÐūÐđ аÐīОÐļÐ―ÐļŅŅŅаŅÐļÐļ: (ÐаÐŋÐļŅКа, ŅÐūŅŅаÐē. Ðē ÐīÐĩК. 1903 Ðģ.). ÐĄÐÐą., 1913. ÐĄ. 112; Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 1261. ÐÐŋ. 12. Ð. 305. Ð. 30â76 ÐūÐą.

6 ÐÐūÐŧКÐūÐē ÐĄ.Ð. Ð ŅŅŅКÐļÐđ ÐūŅÐļŅÐĩŅŅКÐļÐđ КÐūŅÐŋŅŅ. Ð., 2003. ÐĄ. 386.

7 ÐĪÐūŅОŅÐŧŅŅÐ―ŅÐĩ ŅÐŋÐļŅКÐļ ŅÐūÐŧÐīаŅ, ÐŋÐūŅŅŅÐŋÐļÐēŅÐļŅ Ðē КаŅÐĩŅŅÐēÐĩ ÐŋÐūÐŋÐūÐŧÐ―ÐĩÐ―ÐļŅ за 1814 Ðģ. Ðē Ð ŅÐ·Ð°Ð―ŅКÐļÐđ ÐŋÐĩŅ ÐūŅÐ―ŅÐđ ÐŋÐūÐŧК Ðļ 50-Ðđ ÐĩÐģÐĩŅŅКÐļÐđ ÐŋÐūÐŧК. Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 489. ÐÐŋ. 1. Ð. 786, 1879.

8 Ð ÐÐÐÐ. ÐĪ. 489. ÐÐŋ. 1. Ð. 5386. Ð. 178 ÐūÐą.â179.

9 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 70.

10 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 5386. Ð. 5801. Ð. 5268.

11 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 5386.

12 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð.6390. Ð. 167 ÐūÐą.

13 ÐĒаО ÐķÐĩ. Ð. 170.

ÐÐūООÐĩÐ―ŅаŅÐļÐļ