аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ. ааЕбаВбаЕ аПаОаЛаВаЕаКаА аВ абаОаНаВаЕбаКаЕ (1868т1917), ааАаКаОаВбаКаАб а.а. (аЁаАаНаКб-ааЕбаЕбаБббаГ), баАббб 1

ааИаНаИббаЕбббаВаО аОаБаОбаОаНб а аОббаИаЙбаКаОаЙ аЄаЕаДаЕбаАбаИаИ а аОббаИаЙбаКаАб ааКаАаДаЕаМаИб баАаКаЕбаНбб аИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИб аНаАбаК ааОаЕаНаНаО-аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ, аИаНаЖаЕаНаЕбаНбб аВаОаЙбаК аИ аВаОаЙбаК баВбаЗаИ ааОаЙаНаА аИ аОббаЖаИаЕ ааОаВбаЕ аИббаЛаЕаДаОаВаАаНаИб аИ аМаАбаЕбаИаАаЛб аЂббаДб аЇаЕбаВаЕббаОаЙ ааЕаЖаДбаНаАбаОаДаНаОаЙ аНаАббаНаО-аПбаАаКбаИбаЕбаКаОаЙ аКаОаНбаЕбаЕаНбаИаИ 15т17 аМаАб 2013 аГаОаДаА

аЇаАббб IаЁаАаНаКб-ааЕбаЕбаБббаГ

аааааааИааЁ 2013

ТЉ аааааааИааЁ, 2013

ТЉ ааОаЛаЛаЕаКбаИаВ аАаВбаОбаОаВ, 2013

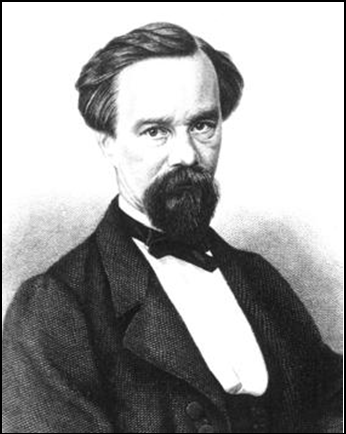

а.аЁ. абаАаНаАббаЕаВ-аЇбаЖаБаИаНбаКаИаЙ (17.02.1817т06.09.1875)

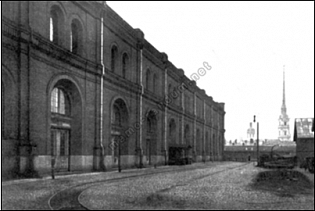

а аЄааа ааа т аИбаНаЕ 1868 аГ., баОб баАаНаИаВ баВаОаИ баАаМбаЕ баЕаНаНбаЕ аКаОаЛаЛаЕаКбаИаИ, ааОббаОаПаАаМббаНбаЙ аЗаАаЛ аПаЕбаЕаЕб аАаЛ аВ абаОаНаВаЕбаКбаКаИаЙ аАббаЕаНаАаЛ. ааОаД аДаОббаОаПаАаМббаНбаЕ аПбаЕаДаМаЕбб аБбаЛаИ аОбаВаЕаДаЕаНб аНаИаЖаНаИаЙ аИ аАаНббаЕбаОаЛбаНбаЙ ббаАаЖаИ аВаОббаОбаНаОаГаО аКббаЛаА абаОаНаВаЕбаКаА аИ баАббб аВаНбббаЕаНаНаЕаГаО аДаВаОбаА, аДаЛб баАаЗаМаЕбаЕаНаИб ббаЖаЕаЛбб аОббаДаИаЙ. аЁаОаБбаАаНаИаЕ аПбаИаОаБбаЕбаАаЕб баАаМаОббаОббаЕаЛбаНбаЙ ббаАббб, аОаНаО баЕаПаЕбб баВаЛбаЕббб ббббаКбббаНбаМ аПаОаДбаАаЗаДаЕаЛаЕаНаИаЕаМ ааЛаАаВаНаОаГаО аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО баПбаАаВаЛаЕаНаИб аИ аПаОаЛббаАаЕб аНаОаВаОаЕ аНаАаЗаВаАаНаИаЕ т аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ.

ааОаЕаНаНбаЙ аМаИаНаИббб а.а. ааИаЛббаИаН, аПбаИббаАаЛбаНаО аНаАаБаЛбаДаАаВбаИаЙ аЗаА баОббаОбаНаИаЕаМ аКаОаЛаЛаЕаКбаИаИ ТЋаДаОббаОаПбаИаМаЕбаАбаЕаЛбаНаОббаЕаЙТЛ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аВаЕаДаОаМббаВаА, аВббаКаАаЗаАаЛ баВаОаИ баОаОаБбаАаЖаЕаНаИб аОбаНаОбаИбаЕаЛбаНаО баАбаПаОаЛаОаЖаЕаНаИб аПаАаМббаНаИаКаОаВ аВ абаОаНаВаЕбаКаЕ: ТЋааЕаЛаАбаЕаЛбаНаО, ббаОаБб аВ аНаОаВаОаМ аПаОаМаЕбаЕаНаИаИ аДаОббаОаПаАаМббаНбб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ аБбаЛаО аЗаАбаАаНаЕаЕ аОаБаДбаМаАаНаО баАбаПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЕ ббаИб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ аВ баИббаЕаМаАбаИбаЕбаКаОаМ аПаОббаДаКаЕ т аИаМаЕаНаНаО аИ аПаО баОаДб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ, аИ аПаО б баОаНаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаЙ аПаОббаЕаПаЕаНаНаОббаИТЛ. абаИ баЕаКаОаМаЕаНаДаАбаИаИ аЛаЕаГаЛаИ аВ аОбаНаОаВб аБбаДббаЕаЙ баКбаПаОаЗаИбаИаИ. абаЕаНб аЗаАаИаНбаЕбаЕбаОаВаАаНаНаО аОбаНаЕббб аВаОаЕаНаНбаЙ аМаИаНаИббб аИ аК аВбаБаОбб аЗаАаВаЕаДбббаЕаГаО аМбаЗаЕаЕаМ. ааО аЕаГаО аМаНаЕаНаИб, ббаО аДаОаЛаЖаЕаН аБббб баЕаЛаОаВаЕаК, ТЋаОаБаЛаАаДаАббаИаЙ аВаПаОаЛаНаЕ аНаЕаОаБб аОаДаИаМбаМаИ аИббаОбаИбаЕбаКаИаМаИ баВаЕаДаЕаНаИбаМаИТЛ1.

ааАаВаЕаДбббаИаМ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаМ аМбаЗаЕаЕаМ аБбаЛ аНаАаЗаНаАбаЕаН аПаИбаАбаЕаЛб, баИаЛаОаЛаОаГ, ббаНаОаГбаАб, аПббаЕбаЕббаВаЕаНаНаИаК аИ аПбаБаЛаИбаИбб ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб абаАаНаАббаЕаВ, аИаЗаВаЕббаНбаЙ аВ аЛаИбаЕбаАбббаЕ аПаОаД аПбаЕаВаДаОаНаИаМаОаМ аЇбаЖаБаИаНбаКаИаЙ.

а.аЁ. абаАаНаАббаЕаВ-аЇбаЖаБаИаНбаКаИаЙ

а.аЁ. абаАаНаАббаЕаВ аПаОбббаПаИаЛ аНаА баЛбаЖаБб аВ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаЕ аВаЕаДаОаМббаВаО аВ баЕаНббаБбаЕ 1866 аГ. а ббаОаМб аВбаЕаМаЕаНаИ аОаН баЖаЕ аБбаЛ б аОбаОбаО аИаЗаВаЕббаЕаН баИбаАббаЕаЙ аПбаБаЛаИаКаЕ. ааГаО аЛаИбаЕбаАбббаНбаЕ аПбаОаИаЗаВаЕаДаЕаНаИб, аВ аОбаНаОаВаНаОаМ аИаЗ аОбаИбаЕббаКаОаЙ аИ аПбаОаВаИаНбаИаАаЛбаНаОаЙ аЖаИаЗаНаИ, аНаАбаАаЛаИ аПбаБаЛаИаКаОаВаАбббб б 1838 аГ. абаЕбаКаИ аИ ббаИб аИ ааЛаЕаКбаАаНаДбаА аЁбаЕаПаАаНаОаВаИбаА аПаЕбаАбаАаЛаИбб аВаО аВбаЕб аКббаПаНбб аПаЕбаИаОаДаИбаЕбаКаИб аИаЗаДаАаНаИбб . а аНаЕаКаОбаОббб аИаЗ аНаИб т ТЋааАаГбаАаНаИбаНбаЙ аВаЕббаНаИаКТЛ аИ ТЋабаКбаАТЛ т аОаН аВббббаПаАаЛ аВ аКаАбаЕббаВаЕ аОбаВаЕбббаВаЕаНаНаОаГаО баЕаДаАаКбаОбаА. а 1864 аГ. абаАаНаАббаЕаВ аДаАаЖаЕ аОбаНаОаВаАаЛ баВаОб аГаАаЗаЕбб ТЋааЕбаЕбаБббаГбаКаИаЙ аЛаИббаОаКТЛ т баАаМбб аДаЕбаЕаВбб аГаОбаОаДбаКбб аГаАаЗаЕбб. ааО аВбаКаОбаЕ аЕаМб аПбаИбаЛаОбб баАбббаАбббб б аНаЕаЙ. абаДббаИ аПбаЕаКбаАбаНаО аОаБбаАаЗаОаВаАаНаНбаМ баЕаЛаОаВаЕаКаОаМ, аА ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аОаКаОаНбаИаЛ аГаИаМаНаАаЗаИб абббаИб аНаАбаК аКаНбаЗб ааЕаЗаБаОбаОаДаКаО, аПаОаЗаЖаЕ аПбаЕаОаБбаАаЗаОаВаАаНаНбб аВ ааЕаЖаИаНбаКаИаЙ баИаЗаИаКаО-аМаАбаЕаМаАбаИбаЕбаКаИаЙ аЛаИбаЕаЙ, аОаДаНаО аИаЗ аЛбббаИб ббаЕаБаНбб аЗаАаВаЕаДаЕаНаИаЙ а аОббаИаИ, баВаОаБаОаДаНаО аВаЛаАаДаЕаЛ аПаОаЛббаКаИаМ аИ ббаАаНббаЗбаКаИаМ баЗбаКаАаМаИ, абаАаНаАббаЕаВ аЗаАаНаИаМаАаЛбб аИ аПаЕбаЕаВаОаДаАаМаИ т аВ аОбаНаОаВаНаОаМ, аИаНаОбббаАаНаНаОаЙ аБаЕаЛаЛаЕббаИббаИаКаИ. ааО баЛббаАаЛаИбб аИ баЕббаЕаЗаНбаЕ аПбаОаИаЗаВаЕаДаЕаНаИб, баАаК, аПаОаД аЕаГаО баЕаДаАаКбаИаЕаЙ аБбаЛ баДаЕаЛаАаН аПаЕбаЕаВаОаД 4-баОаМаНаОаЙ ТЋаббаОбаИаИ ааАаПаОаЛаЕаОаНаА IТЛ ааАаНббаЕ. а аЕаЗбаЛббаАбб ббаНаОаГбаАбаИбаЕбаКаИб аИббаЛаЕаДаОаВаАаНаИаЙ ааЛаЕаКбаАаНаДбаА аЁбаЕаПаАаНаОаВаИбаА аБбаЛаИ аОаПбаБаЛаИаКаОаВаАаНб аВ ббаДаЕ ббаАбаЕаЙ аВ ааОббаКаОаМ баБаОбаНаИаКаЕ. ааПаОбаЛаЕаДббаВаИаИ аОаНаИ баОббаАаВаИаЛаИ аДаВбб баОаМаНаОаЕ аИаЗаДаАаНаИаЕ ТЋааОаЕаЗаДаКаА аВ аЎаЖаНбб а аОббаИбТЛ. ааО аВбаЕаМб баВаОаИб аПббаЕбаЕббаВаИаЙ аПаО абаИаДаНаЕбббаОаВбб а.аЁ. абаАаНаАббаЕаВ аВаИаДаЕаЛ аМаНаОаГаО аЗаАаБбаОбаЕаНаНбб аПаАаМббаНаИаКаОаВ аИббаОбаИаИ, аКаОбаОббаЕ аПаОббаЕаПаЕаНаНаО баАаЗбббаАаЛаИбб, аИ баОаКбббаАаЛбб аПаО аПаОаВаОаДб аИб аДаАаЛбаНаЕаЙбаЕаЙ ббаДбаБб: ТЋтІ.аПбаОбаНаЕббб аЖаЕ б аНаАб аКаОаГаДаА-аНаИаБбаДб аЖаАаЖаДаА аИббаЛаЕаДаОаВаАаНаИб баОаДаНаОаГаО аКбаАбТЛ т аПаИбаАаЛ аОаН аВ аОаДаНаОаМ аИаЗ аОбаЕбаКаОаВ ТЋааОаЕаЗаДаКаА аПаО ааНаЕббббТЛ2. абаИбаИаНб ббаОаЛб аПаЕбаАаЛбаНаОаГаО аПаОаЛаОаЖаЕаНаИб ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аВаИаДаИб аВ баОаМ, ббаО аНаАббаНбаЕ аОаБбаЕббаВаА аВ а аОббаИаИ аНаЕ аИаМаЕбб аДаОббаАбаОбаНаО ббаЕаДббаВ, ббаОаБб аПбаОаВаОаДаИбб аАбб аЕаОаЛаОаГаИбаЕбаКаИаЕ баАбаКаОаПаКаИ, ббаОаЛб аНаЕаОаБб аОаДаИаМбаЕ аДаЛб аИаЗббаЕаНаИб аПаОаДаЛаИаНаНаОаЙ аИббаОбаИаИ. абаАаВаИбаЕаЛбббаВаО баОаЖаЕ, аПаО-аВаИаДаИаМаОаМб, аНаЕ аВ баОббаОбаНаИаИ аПаОаМаОбб аИаМ, аА аПаОбаОаМб, аЗаАаКаЛббаАаЕб аАаВбаОб, ТЋаНаАбаКаА аИаДаЕб аМаЕаДаЛаЕаНаНбаМ баАаГаОаМ аНаЕ аИаЗ аОббббббаВаИб аЛбаБаВаИ аК аНаЕаЙ аИаЛаИ аЗаА аНаЕаДаОббаАбаКаОаМ аПбаОбаВаЕбаЕаНаНбб аДаЕббаЕаЛаЕаЙ, аА аПаОбаОаМб, ббаО аНаЕб аДаЕаНаЕаГ аНаА ббаЕаНбаЕ баОаЗббаКаИТЛ.

абаАаНаАббаЕаВ ббаИбаАаЛ, ббаО аИаЗаМаЕаНаИбб баИббаАбаИб аК аЛбббаЕаМб аМаОаЖаЕб баОаЛбаКаО аОаБбаАаЗаОаВаАаНаИаЕ ТЋаНаАбаОаДаНаОаГаО аАбб аЕаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕбТЛ аНаА ббаЕаДббаВаА, баОаБбаАаНаНбаЕ аПаО аПаОаДаПаИбаНаОаМб аЛаИббб баО аВбаЕаЙ а аОббаИаИ. абаЗаЕаЙ, баОаЗаДаАаНаНбаЙ аНаА аНаАбаОаДаНбаЕ аДаЕаНбаГаИ, баВаОаБаОаДаНбаЙ аОб аДаИаКбаАбаА баИаНаОаВаНаИаКаОаВ, аПаО аМббаЛаИ ааЛаЕаКбаАаНаДбаА аЁбаЕаПаАаНаОаВаИбаА, баВаИббб б аОбаОбаЕаЙ аБаАаЗаОаЙ аДаЛб аНаЕаЗаАаВаИбаИаМбб аНаАббаНбб аИаЗббаКаАаНаИаЙ. ааДаЕб аОаБбаАаЗаОаВаАаНаИб аНаАбаОаДаНаОаГаО аАбб аЕаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аБбаЛаА аВаПаЕбаВбаЕ аВббаКаАаЗаАаНаА аИаМаЕаНаНаО абаАаНаАббаЕаВбаМ. ааН аПаЕбаВбаМ аЗаАаНбаЛбб аИ баОаЗаДаАаНаИаЕаМ баЛаОаВаАбб ТЋааАаЛаОббббаКаОаГаО аНаАбаЕбаИбТЛ. ааМб баДаАаЛаОбб баОббаАаВаИбб аЕаГаО аДаО аБбаКаВб ТЋаТЛ. а аАаБаОбаА аБбаЛаА аНаАаПаЕбаАбаАаНаА аВ ТЋааЗаВаЕббаИбб аАаКаАаДаЕаМаИаИ аНаАбаКТЛ аИ аПаОаЛббаИаЛаА аВббаОаКбб аОбаЕаНаКб аАаКаАаДаЕаМаИаКаА а.а. аЁбаЕаЗаНаЕаВбаКаОаГаО, аНаАаЗаВаАаВбаЕаГаО аЕаЕ ТЋаДбаАаГаОбаЕаНаНаЕаЙбаИаМ аДаОббаИаЖаЕаНаИаЕаМ баИаЛаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаЙ аЛаИбаЕбаАбббб ббббаКаОаЙТЛ.

абаАаНаАббаЕаВб аБбаЛаО аПаОбббаЕаНаО аОаПаИбаАаНаИаЕ аКаОаЛаЛаЕаКбаИаЙ ааОббаОаПаАаМббаНаОаГаО аЗаАаЛаА аНаА аПбаЕаДаМаЕб аИб баЕаНаНаОббаИ, б. аЕ. ТЋаДаОббаОаПаАаМббаНаОббаИТЛ. ааДаНаОаВбаЕаМаЕаНаНаО аОаН аБбаЛ баЛаЕаНаОаМ аКаОаМаИббаИаИ аПаО аПбаИаЕаМб аПаОаМаЕбаЕаНаИаЙ абаОаНаВаЕбаКаА, аОбаВаЕаДаЕаНаНбб аПаОаД аМбаЗаЕаЙ, аГаОбаОаВаИаЛ аПбаЕаДаМаЕбб аК аПаЕбаЕаВаОаЗаКаЕ, аВ б. б. аИ аОбаОаБбаАаНаНбаЕ аКаОаМаИббаИаЕаЙ а аОбаА аДаЛб аПаЕбаЕаДаАбаИ аВ аДббаГаИаЕ бббаЕаЖаДаЕаНаИб, аВ баАббаНаОббаИ аВ ааНбаЕаНаДаАаНббаКаОаЕ баПбаАаВаЛаЕаНаИаЕ3.

а ббаО аЖаЕ аВбаЕаМб ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аЗаАаКаАаЗбаВаАаЕб баКбаПаОаЗаИбаИаОаНаНбб аМаЕаБаЕаЛб аПаО баЕббаЕаЖаАаМ, баАаЗбаАаБаОбаАаНаНбаМ аИаЗаВаЕббаНбаМ аАбб аИбаЕаКбаОбаОаМ а .а. ааЕаНбаИб баОаНаОаМ.

3 аИбаЛб 1868 аГ. абаАаНаАббаЕаВ аДаОаНаОбаИб аВ ааЛаАаВаНаОаЕ баПбаАаВаЛаЕаНаИаЕ, ббаО аПаЕбаЕаВаОаЗаКаА аДаОббаОаПаАаМббаНбб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ аЗаАаВаЕббаЕаНаА. а ббаОаМ аЖаЕ баАаПаОббаЕ аОаН аОаБбаАбаАаЕббб б аПбаОббаБаОаЙ аПаЕбаЕаДаАбб аМбаЗаЕб аОббаДаИб, ббаОббаИаЕ б аббаЕаНаАаЛаА, ТЋаНаАб аОаДб аИб аВаЕббаМаА аВаАаЖаНбаМаИ аДаЛб бббаЕаЖаДаАаЕаМаОаГаО аМбаЗаЕб, аОбаОаБаЕаНаНаО баКаЗаЕаМаПаЛббб, баЛбаЖаАбаИаЕ аОаБбаАаЗбаОаМ ббаАбаИаНаНаОаГаО ббббаКаОаГаО аЛаИбббТЛ. аЁаПаИбаОаК б аОаПаИбаАаНаИаЕаМ 18 аОббаДаИаЙ аБбаЛ аПбаИаЛаОаЖаЕаН аК аДаОаКбаМаЕаНбб4.

ааОбаКаОаЛбаКб аОбаЕаНб баКаОбаО ббаАаЛаО аОбаЕаВаИаДаНбаМ, ббаО аОбаНаОаВаАбб аМбаЗаЕаЙ баОаЛбаКаО аПаО аИббаОбаИаИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аВаОаОббаЖаЕаНаИб аНаЕ аОбббаЕббаВаИаМаО аИаЗ-аЗаА аОббббббаВаИб аМаНаОаГаИб аПаАаМббаНаИаКаОаВ, ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аПбаИбббаПаИаЛ аК баОаЗаДаАаНаИб аМбаЗаЕб аПаО аОаБбаАаЗбб ааАбаИаЖбаКаОаГаО аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб, б. аЕ. баМаЕбаАаНаНаОаГаО, аКаАаК аОаН аПаИбаАаЛ, аВ аКаОбаОбаОаМ аНаАб аОаДаИаЛаОбб аБб аНаЕ баОаЛбаКаО аОббаЖаИаЕ, аНаО аИ аВаОаЕаНаНбаЙ аКаОбббаМ, аПбаЕаДаМаЕбб баНаАббаЖаЕаНаИб, аЗаНаАаМаЕаНаА аИ аДббаГаИаЕ аВаОаИаНбаКаИаЕ баЕаГаАаЛаИаИ.

а аНаОаВбб баКбаПаОаЗаИбаИб аВаОбаЛаИ аДаОббаОаПаАаМббаНбаЕ аПбаЕаДаМаЕбб, баАаНаЕаЕ аПбаЕаДаНаАаЗаНаАбаЕаНаНбаЕ аКаОаМаИббаИаЕаЙ а аОбаА аК аПаЕбаЕаДаАбаЕ аВ аДббаГаИаЕ бббаЕаЖаДаЕаНаИб, аНаО аБаЛаАаГаОбаАаЗбаМаНаО аПаЕбаЕаВаЕаЗаЕаНаНбаЕ абаАаНаАббаЕаВбаМ аВ абаОаНаВаЕбаК. ааМб баДаАаЛаОбб аВаОаЗаВбаАбаИбб аПбаЕаДаМаЕбб аИ баАббб аМбаЗаЕаЙаНаОаГаО аОаБаОббаДаОаВаАаНаИб, аКаОбаОббаЕ баЖаЕ аБбаЛаИ аДаОббаАаВаЛаЕаНб аВ аЁаАаНаКб-ааЕбаЕбаБббаГбаКбб аКбаЕаПаОббб.

а аВаПаОаЛаНаЕ аЕббаЕббаВаЕаНаНаО, ббаО, аКаОаГаДаА ааНбаЕаНаДаАаНббаКаОаЕ баПбаАаВаЛаЕаНаИаЕ ббаАаЛаО ббаЕаБаОаВаАбб аПаЕбаЕаДаАбб аЕаМб аПбаЕаДаМаЕбб аПаО аПбаЕбаЛаОаВббаОаЙ 13-аЙ аОаПаИбаИ, ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аВббаАаЛ аНаА аЗаАбаИбб аИаНбаЕбаЕбаОаВ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб. ТЋтІааЕ аНаАб аОаЖб баДаОаБаНбаМ, т аПаИбаАаЛ аОаН аВ баАаПаОббаЕ аОб 10.01.1869 аГ., т аЛаИбаАбббб аВаЕбаЕаЙ баЕаЛбаМаИ ббаКаАаМаИ, аКаАаК баОаГаО аЖаЕаЛаАаНаО баПаОаМбаНббаОаЙ аВббаЕ аКаОаМаИббаИаИ (аИаМаЕаЕббб аВ аВаИаДб аКаОаМаИббаИб аГаЕаНаЕбаАаЛаА а аОбаА. т а.а.). абаИаЛаАаГаАб аПбаИ ббаОаМ ббаЕаБбаЕаМбб аВаЕаДаОаМаОббб т 13 аИ ббаИбаАб аДаОаЛаЖаНбаМ аЗаАбаВаИбб, ббаО аДаЛб аПаОаПаОаЛаНаЕаНаИб ааНбаЕаНаДаАаНббаКаОаГаО аМбаЗаЕб аМаОаЖаНаО аОбаПбббаИбб аПаО аНаЕбаКаОаЛбаКаО баКаЗаЕаМаПаЛббаОаВ, аНаО аНаЕ аВбаЕ, аИаБаО аЕбаЛаИ аОббаАаВаИбб аВ аМбаЗаЕаЕ, аНаЕаЖаЕаЛаИ аОаДаНаО баОаЛбаКаО аОббаЖаИаЕ, баО аЗаАаЛаО аОаПбббаЕаЕб аИ аПаОбаЕббаЕб баВаОаЙ аДаОаВаОаЛбаНаО аКбаАбаИаВбаЙ аВаИаДТЛ5.

аЇбаОаБб баОб баАаНаИбб аПаАаМббаНаИаКаИ аОб аПаОббаГаАбаЕаЛбббаВ ааНбаЕаНаДаАаНббаКаОаГаО баПбаАаВаЛаЕаНаИб, аКаОбаОбаОаЕ аНаАбаАаЛаО аПбаЕбаЕаНаДаОаВаАбб аНаЕ баОаЛбаКаО аНаА аПбаЕаДаМаЕбб 13-аЙ аОаПаИбаИ, аНаО аИ аНаА аПаОаЛаНбаЙ аГаАбаДаЕбаОаБ ааКаАбаЕбаИаНб II, ааЛаЕаКбаАаНаДбаА I аИ ааИаКаОаЛаАб I, аНаАбаАаЛбаНаИаКб аааЃ аПбаИбаЛаОбб аОаБбаАбаИбббб аК аВаОаЕаНаНаОаМб аМаИаНаИбббб. а баПаЕбаИаАаЛбаНаОаЙ аДаОаКаЛаАаДаНаОаЙ аЗаАаПаИбаКаЕ аОб 16.02.1869 аГ. аГаЕаНаЕбаАаЛ-аАаДбббаАаНб ааАбаАаНбаОаВ аПаИбаАаЛ: ТЋааЕаЖаДб баЕаМ аКаАаК баАаБаОбаА аПаО аПбаИаВаЕаДаЕаНаИб аВ баИббаЕаМаАбаИбаЕбаКаИ-аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аПаОббаДаОаК аВ абаОаНаВаЕбаКаЕ аПбаОаДаВаИаГаАаЛаАбб аВаПаЕбаЕаД, аПаОббаЕаПаЕаНаНаО аВбббаНаИаЛаОбб, ббаО аМбаЗаЕбаМ аНаЕ аОаБаЛаАаДаАаЕб аМаНаОаГаИаМаИ аПаАаМббаНаИаКаАаМаИ, аКаОбаОббаЕ аБб аПаОаЛаНаО аОббаАаЖаАаЛаИ аПаОббаЕаПаЕаНаНаОаЕ баАаЗаВаИбаИаЕ аВаОаОббаЖаЕаНаИб. абаИб аПбаОаБаЕаЛаОаВ аОаКаАаЗаАаЛаОбб баАаК аМаНаОаГаО, ббаО аПбаИбаЛаОбб аОбаКаАаЗаАбббб аОб аМббаЛаИ баДаЕаЛаАбб аМбаЗаЕаЙ бббаОаГаО аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаМ. а ббаИб ббаЛаОаВаИбб аИбаКаЛббаИбб аИаЗ баОббаАаВаА аМбаЗаЕб аВаЕбаИ, бббаОаГаО аГаОаВаОбб, аНаЕ аИаМаЕббаИаЕ аПббаМаОаЕ аОбаНаОбаЕаНаИаЕ аК аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ, аНаЕ аИаМаЕббаИаЕ аПббаМаОаЕ аОбаНаОбаЕаНаИаЕ аК аВаОаЙбаКаАаМ аИаЛаИ аКаОбаОббаЕ аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАб аИаЗаВаЕббаНбаМ аИббаОбаИбаЕбаКаИаМ аДаЕббаЕаЛбаМ т аЗаНаАбаИаЛаО аБб, аНаЕ аДаОббаИаГаНббб аПбаЕаДаПаОаЛаОаЖаЕаНаНаОаЙ баЕаЛаИ, т аОаБбаАбаЕаНаИб аЕаГаО аВ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕбаМ т аОбаНббб б аНаЕаГаО аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНбб аДаОаЛб аИаНбаЕбаЕбаА аКаАаК б баАаНаИаЛаИбаА, аВ аКаОбаОбаОаМ баОаБбаАаНб аВаЕббаМаА аЛбаБаОаПббаНбаЕ аИ аДаОбаОаГаИаЕ аДаЛб аВаОбаПаОаМаИаНаАаНаИаЙ аВаОаЕаНаНбб аЛбаДаЕаЙ аПбаЕаДаМаЕбб. ааО&аВаИаДаИаМаОаМб, ббаОаГаО аПбаИаДаЕбаЖаИаВаАаЛаИбб аИ аМаНаОаГаИаЕ аИаНаОбббаАаНаНбаЕ аМбаЗаЕаИ, аВ баОаМ баИбаЛаЕ аИ ааАбаИаЖбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ, тІ аНаОбаИб баМаЕбаАаНаНбаЙ б аАбаАаКбаЕб, аКаОбаОббаЙ аМб б аОбаИаМ баОб баАаНаИбб аЗаА аНаАбаИаМ аМбаЗаЕаЕаМ. а баВбаЗаИ б ббаИаМ аМб аОбаКаАаЗаАаЛаИбб аОб аПбаЕаЖаНаИб аПаЕбаЕаДаАб, аОаГбаАаНаИбаИаВ аИб , баОаОаБбаАаЗбббб б аИаНбаЕбаЕбаАаМаИ аМбаЗаЕб. а аКбаОаМаЕ баОаГаО, аВ тааАаГаАаЗаИаНаЕ аОаБбаАаЗбаОаВт аОаНаИ (аМбаНаДаИбб аИаМаПаЕбаАбаОбаОаВ) аБбаДбб баКбаПаОаНаИбаОаВаАбббб аВ аКаАбаЕббаВаЕ аОаБбаАаЗбаОаВ аОаБаМбаНаДаИбаОаВаАаНаИб баАаЗаНбб баПаОб , баОаГаДаА аКаАаК аВ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаМ аМбаЗаЕбаМаЕ аОаНаИ аБбаДбб аВаИбаЕбб ббаЕаДаИ аДббаГаИб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ, аКаОбаОббаЕ аБбаДбб аВаОаЗаБбаЖаДаАбб аИббаОбаИбаЕбаКаИаЕ аВаОбаПаОаМаИаНаАаНаИбТЛ6. ааОаЕаНаНбаЙ аМаИаНаИббб баОаГаЛаАбаИаЛбб б аМаНаЕаНаИаЕаМ аааЃ7.

а баЕаНббаБбаЕ 1868 аГ. баАаЗаМаЕбаЕаНаИаЕ аДаОббаОаПаАаМббаНбб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ аВ аЗаАаЛаЕ аИ бббаАаНаОаВаКаА аОббаДаИаЙ аНаА ббаЕаЛаЛаАаЖаАб аВаО аДаВаОбаЕ абаОаНаВаЕбаКаА аБбаЛаИ аЗаАаВаЕббаЕаНб. абаЕаНб аЛбаБаОаПббаНаО, аКаАаК аВбаГаЛбаДаЕаЛаА аНаОаВаАб баКбаПаОаЗаИбаИб аГаЛаАаЗаАаМаИ аОаДаНаОаГаО аИаЗ аПаЕбаВбб аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙ, аВаЕбаОббаНаО аЖббаНаАаЛаИббаА, аКаОбаОбаОаМб баДаАаЛаОбб аПаОаПаАббб аВ аЕбаЕ аЗаАаКббббаЙ аМбаЗаЕаЙ. аЁаВаОаИ аВаПаЕбаАбаЛаЕаНаИб аОаН аОаПбаБаЛаИаКаОаВаАаЛ аВ аГаАаЗаЕбаЕ ТЋа бббаКаИаЙ аИаНаВаАаЛаИаДТЛ аОб 8 аНаОбаБбб 1868 аГ. абаИаВаОаДаИаМ аЕаГаО ббаАббб ТЋаббаОбаИбаЕбаКаО-аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аВ ааЕббаОаПаАаВаЛаОаВбаКаОаЙ аКбаЕаПаОббаИТЛ аПаОббаИ аПаОаЛаНаОбббб.

ТЋааЕбаЕбаБббаГбаКаАб б баОаНаИаКаА. аббаОбаИбаЕбаКаО-аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аВ ааЕббаОаПаАаВаЛаОаВбаКаОаЙ аКбаЕаПаОббаИ.

а аНаЕаКаОбаОббб аПаЕбаЕбаБббаГбаКаИб аГаАаЗаЕбаАб аНаЕаДаАаВаНаО аБбаЛаО аНаАаПаЕбаАбаАаНаО аИаЗаВаЕббаИаЕ аО баОаМ, ббаО аВ ааЕббаОаПаАаВаЛаОаВбаКаОаЙ аКбаЕаПаОббаИ ббббаОаЕаН аИббаОбаИбаЕбаКаО-аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ. а аНаАббаОббаЕаЕ аВбаЕаМб аМбаЗаЕаЙ аЕбаЕ аЗаАаКббб аДаЛб аПбаБаЛаИаКаИ, аКаОбаОбаАб аПаОаЛббаИб аДаОбббаП аВ аНаЕаГаО аПаО аОаКаОаНбаАаНаИб аКаОаЕ-аКаАаКаИб аДаЕбаАаЛаЕаЙ ббббаОаЙббаВаА, аДаОаЛаЖаЕаНббаВбббаЕаГаО аПаОбаЛаЕаДаОаВаАбб аВ аНаЕаПбаОаДаОаЛаЖаИбаЕаЛбаНаОаМ аВбаЕаМаЕаНаИ.

ааА аДаНбб аМб, аБаЛаАаГаОаДаАбб аОаБбаЗаАбаЕаЛбаНаОаЙ аЛбаБаЕаЗаНаОббаИ аЗаАаВаЕаДбббаЕаГаО аМбаЗаЕаЕаМ, аГ. абаАаНаАббаЕаВаА-аЇбаЖаБаИаНбаКаОаГаО, аИаМаЕаЛаИ баЛббаАаЙ аОбаМаОббаЕбб аНаОаВбаЙ аМбаЗаЕаЙ аИ баПаЕбаИаМ аПаОаДаЕаЛаИбббб б баИбаАбаЕаЛбаМаИ а бббаКаОаГаО аИаНаВаАаЛаИаДаА аНаЕаКаОбаОббаМаИ аПаОаДбаОаБаНаОбббаМаИ аОаБ аЕаГаО ббббаОаЙббаВаЕ, аПаОаЛаАаГаАб, ббаО аМаНаОаГаИаМ баИбаАбаЕаЛбаМ ббаИ аПаОаДбаОаБаНаОббаИ аПаОаКаАаЖбббб аНаЕаБаЕаЗбаНбаЕбаЕбаНбаМаИ.

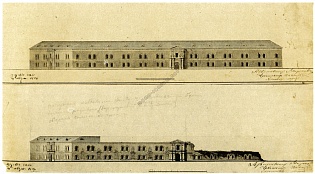

абаЗаЕаЙ аПаОаМаЕбаАаЕббб аВ аЗаДаАаНаИаИ абаОаНаВаЕбаКаА аИ аЗаАаНаИаМаАаЕб аВаЕббаМаА аОаБбаИбаНбаЙ аЗаАаЛ аВ аДаВаА баВаЕбаА. ааАаЛ баАаЗаДаЕаЛаЕаН аКаОаЛаОббаАаЛбаНбаМаИ ббаОаЛаБаАаМаИ аНаА ббаИ аГаАаЛаЕбаЕаИ. ааАаД аБаОаКаОаВбаМаИ аГаАаЛаЕбаЕбаМаИ ббббаОаЕаНб аОаБбаИбаНбаЕ б аОбб, аНаА аКаОбаОббаЕ аВаЕаДаЕб аЛаЕаГаКаАб ббаГбаНаНаАб аЛаЕббаНаИбаА, аПаОаМаЕбаАббаАббб аВ аОаДаНаОаЙ ббаОбаОаНаЕ аЗаАаЛаА; ббаЕаДаНбб аГаАаЛаЕбаЕб аОбаКбббаА аВбб аИ аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕб аВаЕаЛаИаКаОаЛаЕаПаНбаЙ аПаЕббаПаЕаКбаИаВаНбаЙ аВаИаД, аЕбаЛаИ баМаОббаЕбб аНаА аНаЕаЕ б баЕбаЕаДаИаНб аИаЛаИ, аЕбаЕ аЛбббаЕ, б аОаДаНаОаГаО аКаОаНбаА аВ аДббаГаОаЙ. а баЕаНббаЕ ббаОаЙ аГаАаЛаЕбаЕаИ аНаА аГбаАаНаИбаНаОаМ аПбаЕаДаЕббаАаЛаЕ аВаОаЗаВббаАаЕббб аБбаОаНаЗаОаВбаЙ аКаОаЛаОббаАаЛбаНбаЙ аБббб аИаМаПаЕбаАбаОбаА ааЛаЕаКбаАаНаДбаА ааАаВаЛаОаВаИбаА. ааВаЕбб б аНаАаД аБбббаОаМ, аНаАаД аОаДаНаОаЙ аИаЗ аАбаОаК, аПаОаДаПаИбаАббаИб б аОбб, аБбаОбаАаЕббб аВ аГаЛаАаЗаА аИаЗаОаБбаАаЖаЕаНаИаЕ аОбаЛаА б баАбаПбаОббаЕбббаМаИ аКббаЛббаМаИ. абаЕаЛ ббаОб т аВаЕббаМаА аЗаАаМаЕбаАбаЕаЛбаНаОаЕ аИ аОбаИаГаИаНаАаЛбаНаОаЕ аПбаОаИаЗаВаЕаДаЕаНаИаЕ аИбаКббббаВаА: аКаОбаОбаКаИаЕ аПаЕббб аЕаГаО аКббаЛбаЕаВ баОббаАаВаЛаЕаНб аИаЗ ббаЖаЕаЙаНбб аКббаКаОаВ, аА аДаЛаИаНаНбаЕ аИаЗ аКаЛаИаНаКаОаВ баАаБаЕаЛб. аббаДб аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕб аКаИбаАбб, аНаА аКаОбаОбаОаЙ аБаЛаЕббаИб аИаМаПаЕбаАбаОббаКаИаЙ аВаЕаНаЗаЕаЛб. аЂаАаКаИаМ аОаБбаАаЗаОаМ, аОбаЕаЛ аОаКаАаЗбаВаАаЕббб баОаБбаАаНаНбаМ аИаЗ баАаЗаЛаИбаНбб баАббаЕаЙ аВаОаОббаЖаЕаНаИб аИ, аНаАаДаО аОбаДаАбб баПбаАаВаЕаДаЛаИаВаОббб, баОаБбаАаН ббаЕаЗаВббаАаЙаНаО аИбаКббаНаО, баАаК ббаО аИаЗаДаАаЛаИ баИаГббаА аПбаИбб аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕббб аКаАаК аБб аОбаЛаИбаОаЙ аИаЗ аБбаОаНаЗб. ааВаЕбб б ббаГбаНаНаАб баЕбаЕбаКаА б аОб, аОаПаОбббаВаАббаАб аВбб ббаЕаДаНбб аГаАаЛаЕбаЕб, баБбаАаНаА аКаИбаАбаАаМаИ аИ аАбаМаАбббаАаМаИ аИаЗ аЗаНаАаМаЕаН аИ баАаЗаЛаИбаНбб аВаОаОббаЖаЕаНаИаЙ, баАаК ббаО аГаАаЛаЕбаЕб б бббаЕаЛббаАббаМаИ аМаАббаИаВаНбаМаИ баВаОаДаАаМаИ аИ аМаАббаИаВаНбаМаИ ббаОаЛаБаАаМаИ аКаАаЖаЕббб ббаЕаЗаВббаАаЙаНаО бббаЕаКбаНаОб аВ аДаЕаКаОбаАбаИаВаНаОаМ аОбаНаОбаЕаНаИаИ.

ааБбаАаЗбб баАаЗаНаОаГаО баОаДаА аВаОаОббаЖаЕаНаИаЙ аВ б баОаНаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаМ аПаОббаДаКаЕ, аПаО баПаОб аАаМ. а аЗаАаЛаЕ, аНаАбаИаНаАб б аПбаАаВаОаЙ ббаОбаОаНб аОб аВб аОаДаА, аГаЛаАаЗаАаМ аПаОбаЕбаИбаЕаЛб аПбаЕаДббаАаВаЛббббб аВбаЕаВаОаЗаМаОаЖаНаОаГаО аКаАаЛаИаБбаА аИ аОаБбаАаЗбаА аДбаЕаВаНаИаЕ аПббаКаИ, ббаЖбб аИ баОаМб аПаОаДаОаБаНаОаЕ, аНаАбаИаНаАб аОб аПаЕбаВаОаЙ аОбаЛаИбаОаЙ аВ а аОббаИаИ аПббаКаИ, аПбаОаДаОаЛаЖаАб аОббаДаИбаМаИ XVIтXVII ббаОаЛаЕбаИаЙ аИ аКаОаНбаАб аВбаЕаМаЕаНаЕаМ аИаМаПаЕбаАбаОбаА ааАаВаЛаА. аЂбб аЕббб аМаНаОаГаИаЕ аДаОббаОаПбаИаМаЕбаАбаЕаЛбаНаОббаИ, аНаЕаВаОаЛбаНаО аОаБбаАбаАббаИаЕ аВаНаИаМаАаНаИаЕ аНаЕ баОаЛбаКаО баПаЕбаИаАаЛаИббаОаВ аДаЕаЛаА, аНаО аИ аПбаОббаО аКаАаЖаДаОаГаО аОаБбаАаЗаОаВаАаНаНаОаГаО баЕаЛаОаВаЕаКаА. ааЕаЗ аВббаКаОаГаО баОаМаНаЕаНаИб, аМб, баИбаАбаЕаЛб, аНаЕ аМаОаЖаЕаМ аПаЕбаЕаДаАбб аПаОаДбаОаБаНбаЙ аПаЕбаЕбаЕаНб аПаОаДаОаБаНаОаГаО баОаДаА аДаОббаОаПбаИаМаЕбаАбаЕаЛбаНаОббаЕаЙ, баАаК аКаАаК ббаО аВбаВаЕаЛаО аБб аНаАб аЗаА аПбаЕаДаЕаЛб аНаАбаЕаЙ б баОаНаИаКаИ, аА баПаОаМбаНаЕаМ баОаЛбаКаО аО аНаЕаКаОбаОббб аИаЗ аНаИб . аЂаАаКаОаВб, аНаАаПбаИаМаЕб, аПббаКаИ XVII аВ., аЗаАббаЖаАббаИаЕбб б аКаАаЗаЕаНаНаОаЙ баАббаИ, т аПббаКаИ, аБаЕаЗ аВббаКаОаГаО баОаМаНаЕаНаИб, б аМаЕб аАаНаИаЗаМаОаМ, баАаК баКаАаЗаАбб, аПаЕбаВаОаБббаНбаМ, аНаО, баЕаМ аНаЕ аМаЕаНаЕаЕ, аПаОаДбаВаЕбаЖаДаАббаИаМ аВаЕаЛаИаКбб аИббаИаНб, ббаО аПаОаД аЛбаНаОаЙ аНаЕб аНаИаКаАаКаОаГаО аНаОаВаОаГаО аИаЗаОаБбаЕбаЕаНаИб.

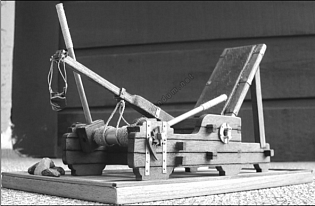

ааАаМаЕбаАбаЕаЛбаНб баАаКаЖаЕ аДбаЕаВаНаИаЕ аПаОаДаВаИаЖаНбаЕ аПббаЕбаНбаЕ аИ ббаЖаЕаЙаНбаЕ аБаАбаАбаЕаИ, ббббаОаЕаНаНбаЕ баАаКаИаМ аОаБбаАаЗаОаМ, ббаО аБаОаЛббаОаЕ баИбаЛаО ббаЖаЕаЙаНбб аИаЛаИ аПббаЕбаНбб ббаВаОаЛаОаВ баАбаПаОаЛаОаЖаЕаНаО аНаА аВбаАбаАббаЕаМбб аВаАаЛб. аЂаАаКаИаЕ аБаАбаАбаЕаИ аГаОаВаОббб аВаЕббаМаА аКбаАбаНаОбаЕбаИаВаО аО баОаМ, ббаО аИ аВ аДбаЕаВаНаИаЕ аВбаЕаМаЕаНаА аЛбаДаИ б аЛаОаПаОбаАаЛаИ аО аНаАаИаЛбббаЕаМ аИ аНаАаИбаКаОбаЕаЙбаЕаМ аИбббаЕаБаЛаЕаНаИаИ баЕаБаЕ аПаОаДаОаБаНбб , б аОбб б аЛаОаПаОбб аИб , аБббб аМаОаЖаЕб, аНаЕ аБбаЛаИ ббаОаЛб ббаЕбаДаНб аИ аПаОббаОбаНаНб, аКаАаК аВ аНаАб баИаВаИаЛаИаЗаОаВаАаНаНбаЙ аВаЕаК. аббб баАаКаЖаЕ аМаЕаЖаДб ббаАбаИаНаНбаМаИ (XVII ббаОаЛаЕбаИб) аОббаДаИбаМаИ аИ баОаВаЕббаЕаНаНаОаЕ, б аОбб аИ аНаЕбаКаОаЛбаКаО аГббаБаОаЕ аПаОаДаОаБаИаЕ аПббаКаИ&баЕаВаОаЛбаВаЕбаА. а ббаОаМ баЕаВаОаЛбаВаЕбаЕ баДаЕаЛаАаНб аБаАбаАаБаАаНб, аВбаАбаАббаИаЕбб аНаА аОбаИ аИ аПбаИаКаЛаАаДбаВаАббаИаЕбб аК баЕаНббаАаЛбаНаОаМб ббаВаОаЛб баОбаНаО баАаКаИаМ аЖаЕ аОаБбаАаЗаОаМ, аКаАаК аИ аВ баОаВбаЕаМаЕаНаНбб баЕаВаОаЛбаВаЕбаАб . а аАаЗаНаИбаА баОаЛбаКаО аВ аМаЕб аАаНаИаЗаМаЕ аВбаАбаЕаНаИб, аВ аОбаДаЕаЛаКаЕ аИ, аПаО баВаОаЕаЙ аВаЕбаОббаНаОббаИ, аВ баИаЛаЕ аВббббаЕаЛаА.

ааЕаЖаДб аОаБбаАаЗбаАаМаИ ббаАбаИаНаНаОаГаО аОаГаНаЕбббаЕаЛбаНаОаГаО аОббаЖаИб аЕббб аВаЕббаМаА аМаНаОаГаО аКбаЕаПаОббаНбб ббаЖаЕаЙ-аПаИбаАаЛаЕаЙ, ббаЖаЕаЙ б баИбаИаЛбаМаИ аИ баОаМб аПаОаДаОаБаНаОаГаО. ааЕ аВ аИаЗаЛаИбаНаИаЕ аПаОаДбаОаБаНаОббаИ, баПаОаМбаНаЕаМ, ббаО аМаЕаЖаДб аПаОаМбаНбббаМаИ аВаОаОббаЖаЕаНаИбаМаИ аНаАбаЕ аОбаОаБаОаЕ аВаНаИаМаАаНаИаЕ аОаБбаАбаИаЛаО аВаЕаЛаИаКаОаЛаЕаПаНаОаЕ ббаЖбаЕ б баЕбаЕаБббаНаОаЙ аОбаДаЕаЛаКаОб, аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАбаЕаЕ аВбаЕаМаЕаНаИ ааЕббаА III. ааО баАббаИ б аОаЛаОаДаНаОаГаО аВаОаОббаЖаЕаНаИб аВ аМбаЗаЕаЕ аОаГбаОаМаНаОаЕ аКаОаЛаИбаЕббаВаО аВббаКаОаГаО баОаДаА аОббаЖаИб, аНаАбаИаНаАб аОб аДбаЕаВаНаИб аБаЕбаДббаЕаЙ, баОаГаАбаИаН аИ аАаЛаЕаБаАбаД аИ аКаОаНбаАб баОаВбаЕаМаЕаНаНбаМаИ баАаБаЛбаМаИ аИ бббаКаАаМаИ. аббб баАаКаЖаЕ аНаЕбаКаОаЛбаКаО аМаАаНаЕаКаЕаНаОаВ бббаАбаЕаЙ, аОаДаЕббб аВ аПаОаЛаНбаЙ аЖаЕаЛаЕаЗаНбаЙ аКаОбббаМ, аИ б баАаКаИаМаИ аНаЕаВаЕбаОббаНаО аДаЛаИаНаНбаМаИ аИ ббаЖаЕаЛбаМаИ аМаЕбаАаМаИ аВ ббаКаАб , ббаО аОббаАаЕббб баДаИаВаЛббббб баОаЛбаКаО, аКаАаК аГаОбаПаОаДаА, аНаОбаИаВбаИаЕ аНаА баЕаБаЕ баАаКбб аМаАббб аЖаЕаЛаЕаЗаА, аВаОбаОбаАаЛаИ ббаИаМаИ аМаАб аИаНаАаМаИ. аббб аПбаЕаВаОбб аОаДаНбаЕ аВаОббаОбаНбаЕ аКаОаЛбббаГаИ, аЕббб баОаЛаДаАббаКаИаЕ аКаАбаКаИ аИ аДббаГаИаЕ аДаЕбаАаЛаИ баОаЛаДаАббаКаОаГаО аВаОаОббаЖаЕаНаИб аВбаЕаМаЕаН ааЕббаА III аИ ааКаАбаЕбаИаНб II, аИ баОаМб аПаОаДаОаБаНбаЕ. ааЗ аВаЕбаЕаЙ, баОаБббаВаЕаНаНаО аНаЕ аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАаВбаИб аК аВаОаОббаЖаЕаНаИб, аМаОаЖаНаО баПаОаМбаНббб аОаБ аОаГбаОаМаНаОаМ бббаЕаЛаЕбаКаОаМ аЗаНаАаМаЕаНаИ. ааА аЗаНаАаМаЕаНаИ ббаОаМ, аПаОб аОаЖаЕаМ аНаА аКаОаЛаОббаАаЛбаНбб баИбаМб, аИаЗаОаБбаАаЖаЕаН бббаАбаНбаЙ ббаД. ааАаК аИаЗаВаЕббаНаО, ббаО аЗаНаАаМб аВаОаЗаДаВаИаГаАаЛаОбб бббаЕаЛббаАаМаИ аПбаИ баОбаЖаЕббаВаЕаНаНбб баЛббаАбб аИаЛаИ аВаО аВбаЕаМб аМббаЕаЖаНбб аВаОбббаАаНаИаЙ. ааАбаЕаМ аЛбаБаОаПббаНб, аБаЕаЗ аВббаКаОаГаО баОаМаНаЕаНаИб, аДаЛб аКаАаЖаДаОаГаО ббббаКаОаГаО баАаКаИаЕ аПбаЕаДаМаЕбб, аКаАаК аПбаОбббаЕаЛаЕаНаНаАб аПаОаД ааОаЛбаАаВаОаЙ баЛбаПаА ааЕббаА, аМбаНаДаИб, аВ аКаОбаОбаОаМ аОаН аБбаЛ аВаО аВбаЕаМб ааОаЛбаАаВбаКаОаЙ аБаИбаВб, аПаЛаАббаЕ, аВ аКаОбаОбаОаМ аОаН бббаОаИаЛ аКаОбаАаБаЛаИ аВ аЁаАаАбаДаАаМаЕ аИ аПбаОбаИаЕ. ааЕ аМаЕаНаЕаЕ аИаНбаЕбаЕбаНб баАаЗаЛаИбаНбаЕ аГаВаАбаДаЕаЙбаКаИаЕ аМбаНаДаИбб ааКаАбаЕбаИаНб II. аббб баАаКаЖаЕ аВ аМбаЗаЕаЕ бббаЕаЛаО аВаЕбб аОаВаОаЙ аЛаОбаАаДаИ аИаМаПаЕбаАббаИбб, аНаА аКаОбаОбаОаЙ аОаНаА аВбаЕаЗаЖаАаЛаА аВ ааЕбаЕбаБббаГ аВ аДаЕаНб аВаОббаЕббаВаИб аНаА аПбаЕббаОаЛ. аЁаЕаДаЛаО аИ баЕаПбаАаК аНаА ббаОаЙ аЛаОбаАаДаИ аПаОаКбббб аНаЕаОаБбаКаНаОаВаЕаНаНаО аИаЗббаНаОб аИ аПббаНаОб аЗаОаЛаОбаОаЙ аВббаИаВаКаОаЙ.

ааАаКаОаНбаИаМ аНаАб аОаБаЗаОб аЗаАаЛаА аМбаЗаЕб баПаОаМаИаНаАаНаИаЕаМ аЕбаЕ аОаБ аОаДаНаОаМ аПбаЕаДаМаЕбаЕ аВаЕббаМаА аЛбаБаОаПббаНаОаМ: аО баАаБббаЕбаЕ аЁбаЕаНбаКаИ а аАаЗаИаНаА. аЂаАаБббаЕб ббаОб аПаО аВаНаЕбаНаЕаМб аВаИаДб аВаЕббаМаА аОбаИаГаИаНаАаЛаЕаН. ааН аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕб аНаЕббаО аВбаОаДаЕ бббаЛаА аБаЕаЗ баПаИаНаКаИ, б аПбаОбббаМ аКаОаЖаАаНбаМ баИаДаЕаНбаЕаМ. ааО аБаОаКаАаМ баИаДаЕаНбб баДаЕаЛаАаНб баЕаМаЕаНаНбаЕ аПаЕбаЛаИ, аВ аКаОбаОббб аВаЛаОаЖаЕаНб аОаГбаОаМаНбаЕ аПаИббаОаЛаЕбб т аПаО ббаИ б аКаАаЖаДаОаЙ ббаОбаОаНб. ааНаАаМаЕаНаИббаЙ аВаОаЛаЖбаКаИаЙ баАаЗаБаОаЙаНаИаК, баИаДб аНаА ббаОаМ баАаБббаЕбаЕ, баВаОбаИаЛ ббаД аИ баАбаПбаАаВб аИ аЛаИбаНаО аПбаИбббаЕаЛаИаВаАаЛ баЕб , аКбаО аПаОаДаВаЕбаГаАаЛбб аЕаГаО аОббаЖаДаЕаНаИб. ааЛб аПаОбаЛаЕаДаНаЕаЙ-баО аНаЕаОаБб аОаДаИаМаОббаИ б аНаЕаГаО аПаОаД ббаКаОб аИ аБбаЛаО аПбаИбаПаОбаОаБаЛаЕаНаО аПаОаЛаДбаЖаИаНб аОббаДаИаЙ аКаАаЗаНаИ. аЂбб аЖаЕ аНаАб аОаДаИаЛаАбб аИ аПаАаЛаКаА а аАаЗаИаНаА, б аМаЕаДаНбаМаИ аГаВаОаЗаДбаМаИ аИ аВаЕббаМаА аПаОббаЕаНаНаАб аПаО ббаЖаЕббаИ аИ баАаЗаМаЕбаАаМ.

ааЕбаЕаЙаДаЕаМ баЕаПаЕбб аНаА б аОбб аМбаЗаЕб. аЇаАббб б аОбаОаВ аЗаАаНббаА аОаБбаАаЗбаАаМаИ аВаОаОббаЖаЕаНаИаЙ аИ аДббаГаИаМаИ аДаОббаОаПбаИаМаЕбаАбаЕаЛбаНаОбббаМаИ, аОбаНаОбббаИаМаИбб аКаО аВбаЕаМаЕаНаИ баАбббаВаОаВаАаНаИб аИаМаПаЕбаАбаОбаОаВ ааЛаЕаКбаАаНаДбаА аИ ааИаКаОаЛаАб, баАббб аОбаВаЕаДаЕаНаА аДаЛб баАаЗаНбб аИаНаОбббаАаНаНбб аОббаДаИаЙ. ааДаЕбб аВаЗаОб аПаОбаЕбаИбаЕаЛб аМаОаЖаЕб баАаКаЖаЕ аОббаАаНаОаВаИбббб аНаА аМаНаОаГаИб аВаЕббаМаА аЛбаБаОаПббаНбб аПбаЕаДаМаЕбаАб . аЂаАаК, аНаАаПбаИаМаЕб, аКаОаМб аНаЕ аИаНбаЕбаЕбаНаО аВаЗаГаЛбаНббб аНаА аДбаОаЖаКаИ, аВ аКаОбаОббб аИаМаПаЕбаАбаОб ааЛаЕаКбаАаНаДб ааАаВаЛаОаВаИб аДаЕаЛаАаЛ аКаАаМаПаАаНаИб ббаИаНаАаДбаАбаОаГаО аГаОаДаА? абаОб баКаИаПаАаЖ аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕб аНаЕаОаБбаКаНаОаВаЕаНаНбб аПбаОбаНаОббб баАаБаОбб аИ аМаОаЖаЕб аПаОаМаИаМаО баВаОаЕаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аЗаНаАбаЕаНаИб баЛбаЖаИбб аЛбаБаОаПббаНбаМ аОаБбаАаЗбаИаКаОаМ баКаИаПаАаЖаНаОаЙ аМаОаДб, аГаОбаПаОаДббаВаОаВаАаВбаЕаЙ аВаО аВбаЕаМб аОаНаО. аЂбб аЖаЕ аПаОаМаЕбаАбббб аПаОаЛаНбаЕ аКаОаЛаЛаЕаКбаИаИ аМбаНаДаИбаОаВ аИ аОбаДаЕаНаОаВ аИаМаПаЕбаАбаОбаОаВ ааЛаЕаКбаАаНаДбаА аИ ааИаКаОаЛаАб, аИб баПаАаГаИ, аИ аПбаОбаИаЕ. ааО баАббаИ аОббаДаИаЙ аОаБбаАбаАаЕб аВаНаИаМаАаНаИаЕ аПаАбаОаВаАб аПббаКаА, аИаЗаОаБбаЕбаЕаНаНаАб аГаЕаНаЕбаАаЛаОаМ ааАбаЕаЛаИаНбаМ аПбаИ аИаМаПаЕбаАбаОбаЕ ааИаКаОаЛаАаЕ. аббббаЕаЛ аИаЗ ббаОаЙ аПббаКаИ аПбаОаИаЗаВаОаДаИббб аПаОббаЕаДббаВаОаМ аПаАбаА, аИ аМаЕб аАаНаИаЗаМ аЕб аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕб аВаЕббаМаА баЛаОаЖаНбаМ аИ аВаЕббаМаА аОбббаОбаМаНбаМ. ааЕаЗ аВббаКаОаГаО баОаМаНаЕаНаИб, аПббаКаА аГаЕаНаЕбаАаЛаА ааАбаЕаЛаИаНаА аНаЕ аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕб баДаОаБббаВ аВ аПбаАаКбаИбаЕбаКаОаМ аОбаНаОбаЕаНаИаИ, аПаОбаОаМб ббаО аОаНаА аНаЕ аНаАбаЛаА аПбаИаМаЕаНаЕаНаИб аНаА аДаЕаЛаЕ. ааО ббббаОаЙббаВаО ббаОаГаО аОббаДаИб, аНаЕаКаОбаОббаЕ аПбаИаНаОбаОаВаЛаЕаНаИб аДаЛб аПаЕбаЕаМаЕаНб аПаОаЛаОаЖаЕаНаИб аПббаКаИ аИ баОаМб аПаОаДаОаБаНаОаЕ, баВаИаДаЕбаЕаЛбббаВббб аО бббаДаЕ аИ аЗаАаМаЕбаАбаЕаЛбаНаОаЙ аИаЗаОаБбаЕбаАбаЕаЛбаНаОббаИ аГаЕаНаЕбаАаЛаА ааАбаЕаЛаИаНаА.

а аОбаДаЕаЛаЕ аИаНаОбббаАаНаНбб аОббаДаИаЙ аПбаЕаЖаДаЕ аВбаЕаГаО баПаОаМбаНаЕаМ аО ббаЕб аДбаЕаВаНаИб аГаЕбаМаАаНбаКаИб аПббаКаАб , аЗаАббаЖаАббаИб бб б аКаАаЗаЕаНаНаОаЙ баАббаИ. аббаКаИ ббаИ, аПаО аПбаЕаДаПаОаЛаОаЖаЕаНаИб аГ. абаАаНаАббаЕаВаА-аЇбаЖаБаИаНбаКаОаГаО, аОбаНаОбббаИаЕбб аК XVI ббаОаЛаЕбаИб, аПбаИбаЛаАаНб аИаЗ ааЕббаИаНбаКаА. а ааЕббаИаНбаК аЖаЕ аОаНаИ аПаОаПаАаЛаИ аИаЗ аЏаПаОаНаИаИ, аА аВ аЏаПаОаНаИб т б аКаАаКаОаГаО-баО аПаОбббаГаАаЛббаКаОаГаО аКаОбаАаБаЛб, аПаОбаЕбаПаЕаВбаЕаГаО аКбббаЕаНаИаЕ. аЁаЛаОаВаОаМ, аИббаОбаИб аПббаЕбаЕббаВаИб аПббаЕаК аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕббб аВаЕббаМаА ббаДаЕбаНаОб. ааАаМаЕбаАбаЕаЛбаНб баАаКаЖаЕ аНаЕаКаОбаОббаЕ аАаНаГаЛаИаЙбаКаИаЕ, ббаАаНббаЗбаКаИаЕ аИ аДббаГаИаЕ аОббаДаИб. ааОаЖаНаО аОаБбаАбаИбб баАаКаЖаЕ аВаНаИаМаАаНаИаЕ аНаА бббаЕбаКаИаЕ баЕбаЕаБббаНбаЕ баИбб аПаОаБаЕаДаНбаЕ т ббаОбаЕаИ.

абаОаМаЕ баЕб аОббаДаИаЙ, аКаОбаОббаЕ аПаОаМаЕбаАбббб аВ аЗаАаЛаЕ, аПаОббаИ аПаОаЛаОаВаИаНаА аОаБбаИбаНаОаГаО аДаВаОбаА абаОаНаВаЕбаКаА аЗаАаНббаА баАаЗаЛаИбаНаОаГаО баОаДаА аПббаКаАаМаИ, ббаАбаИаНаНбаМаИ аИ баОаВбаЕаМаЕаНаНбаМаИ, аКаОбаОббаЕ баАаКаЖаЕ аВб аОаДбб аВ баОббаАаВ аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАбаИб аМбаЗаЕб. а аАббаМаОббаЕаНаНбаЕ аПбаЕаДаМаЕбб аВ аМбаЗаЕаЕ, аВаОаОаБбаЕ аГаОаВаОбб, аВ б аОбаОбаЕаМ аПаОббаДаКаЕ б аЗаНаАаНаИаЕаМ аДаЕаЛаА аИ б аБаОаЛббаИаМ аВаКббаОаМ аИ бббаЕаКбаОаМ аВ аДаЕаКаОбаАбаИаВаНаОаМ аОбаНаОбаЕаНаИаИ. а. абаАаНаАббаЕаВ-аЇбаЖаБаИаНбаКаИаЙ баЛаИбаКаОаМ аПаОаЛбаОбаА аГаОаДаА баАаБаОбаАаЛ аНаАаД баАаЗаБаОбаКаОб аИ аНбаМаЕбаАбаИаЕаЙ аГббаПаПаИбаОаВаКаОб баОаГаО аМаНаОаГаОбаИбаЛаЕаНаНаОаГаО аМаАбаЕбаИаАаЛаА, аКаОбаОббаЙ аНбаНаЕ аНаАб аОаДаИббб аВ аЗаАаЛаЕ аМбаЗаЕб. ааДаАаНаИаЕ абаОаНаВаЕбаКаА аВаЕббаМаА б аАбаАаКбаЕбаНаОаЕ аИ аПбаИаМаЕбаАбаЕаЛбаНаОаЕ аВ аАбб аИбаЕаКбббаНаОаМ аОбаНаОбаЕаНаИаИ, аПаО аНаАбаЕаМб аМаНаЕаНаИб, аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕб баОаОбаВаЕбббаВбббаЕаЕ аИ аВаПаОаЛаНаЕ аПбаИаЛаИбаНаОаЕ аДаЛб баАаКаОаГаО баОаДаА аМбаЗаЕб. ааАаЛ, аКаАаК аМб баЖаЕ баКаАаЗаАаЛаИ, аОбаЕаНб б аОбаОб, аНаО аВ аНаЕаМ аЕббб аОаДаИаН баОаЛбаКаО аНаЕаДаОббаАбаОаК: аОаКаНаА аЕаГаО аМаАаЛб аИ аНаЕ аДаАбб баВаЕбаА ббаОаЛбаКаО, баКаОаЛбаКаО аБбаЛаО аБб аЖаЕаЛаАбаЕаЛбаНаО аДаЛб аЗаАаЛаА аМбаЗаЕб. а аОбаОаБаЕаНаНаОббаИ ббаО аНаЕбаДаОаБббаВаО ббаВббаВбаЕббб аВаЕббаМаА аНаА аОаДаНаОаЙ ббаОбаОаНаЕ б аОбаОаВ, аКаОбаОббаЕ аОбаВаЕбаАбббб баОаЛбаКаО баЗаКаИаМаИ аОбаВаЕбббаИбаМаИ аБаОаЙаНаИб. а аНаАббаОббаЕаЕ аВбаЕаМб аМбаЗаЕаЙ аОбаГаАаНаИаЗаОаВаАаН аПаОббаИ аВаПаОаЛаНаЕ аИ аОббаАаЕббб баОаЛбаКаО аИаЗаГаОбаОаВаИбб аНаЕаКаОбаОббаЕ аНаОаВбаЕ аДаЕбаЕаВбаНаНбаЕ ббаАаНаКаИ аИ аПбаЕаДаЕббаАаЛб аДаЛб баАаЗаЛаИбаНаОаГаО баОаДаА аОббаЖаИб аИ аИбаПбаАаВаИбб аИ аПбаИаВаЕббаИ аВ аПбаИаЛаИбаНбаЙ аВаИаД баЕ аИаЗ ббаАббб , аКаОбаОббаЕ аОаКаАаЗбаВаАбббб аГаОаДаНбаМаИ. ааОаГаДаА аБбаДбб аОаКаОаНбаЕаНб баАаБаОбб аПаО ббаОаЙ баАббаИ, аМбаЗаЕаЙ аОбаКбаОаЕббб аДаЛб аПбаБаЛаИаКаИ.

а аАбббаАаВаАббб б аИббаОбаИбаЕбаКаО-аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаМ аМбаЗаЕаЕаМ, аНаЕ аМаОаЖаЕаМаНаЕ баПаОаМбаНббб аО баОаМ, ббаО аВ аПаОбаЛаЕаДаНаИаЕ аГаОаДб б аНаАб ббаОаГаО баОаДаА аПаОаЛаЕаЗаНбаМ б баАаНаИаЛаИбаАаМ, аКаАаК аГаОаВаОбаИббб, аНаЕ аВаЕаЗаЕб. ааЕ аДаАаЛббаЕ, аКаАаК аВ аМаИаНбаВбаЕаМ аГаОаДб, аВ аЗаДаАаНаИаИ ааДаМаИбаАаЛбаЕаЙббаВаА аОбаКббаЛбб аПбаЕаКбаАбаНбаЙ аМаОббаКаОаЙ аМбаЗаЕаЙ. аЂаЕаПаЕбб ааЕбаЕбаБббаГ аВ баКаОбаОаМ аВбаЕаМаЕаНаИ аБбаДаЕб аИаМаЕбб аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ. ааОаЖаНаО баОаЛбаКаО баАаДаОаВаАбббб, ббаО, аНаАаКаОаНаЕб, аНаАбаА ббаОаЛаИбаА аНаАбаИаНаАаЕб аПаОаДбаАаЖаАбб аВ ббаОаМ аОбаНаОбаЕаНаИаИ аЕаВбаОаПаЕаЙбаКаИаМ, аГаДаЕ аПаОаДаОаБаНбаЕ аКаОаЛаЛаЕаКбаИаИ бббаЕббаВббб аВ аОаБбаИбаНбб баАаЗаМаЕбаАб аИ ббббаАаИаВаАбббб аВаЕббаМаА ббаАбаЕаЛбаНаО аИ аДаАаЖаЕ баОбаКаОбаНаОТЛ.

ааМаЕббаЕ б баЕаМ аДаЛб аОбаКбббаИб аМбаЗаЕб аНаЕаОаБб аОаДаИаМаА аБбаЛаА аНаОаВаАб аМаЕаБаЕаЛб, баАббб аПаАаМббаНаИаКаОаВ аНбаЖаДаАаЛаАбб аВ баЕббаАаВбаАбаИаИ аИ баИббаКаЕ. 25 аНаОбаБбб 1868 аГ. абаАаНаАббаЕаВ аДаОаКаЛаАаДбаВаАаЕб, ббаО аНбаЖаНаО баДаЕаЛаАбб аВ аПаЕбаВбб аОбаЕбаЕаДб: ТЋтІб аОаГбаАаНаИбббб аЛаИбб баЕаМ, ббаО аНаЕаОаБб аОаДаИаМаО аДаЛб аПаЕбаВаОаНаАбаАаЛбаНаОаГаО аОбаКбббаИб аМбаЗаЕб аДаЛб аПбаБаЛаИаКаИтІ аНаЕаОаБб аОаДаИаМаО аПаЕбаЕаДаЕаЛаАбб аПаО аДббаГаОаМб баИббаНаКб аИ аОаКбаАбаИбб 150 аЗаНаАаМаЕаНаНбб ббаОаЕаК, 20 ббаМаБ аПаОаД бббаАбаЕаЙ, 12 аПаОаД аБаАбаАаБаАаНб, 15 аКббаГаЛбб баОбаЕбаНбб (?) аПаОаД аЗаНаАбаКаИ. ааОбббаОаИбб аВаНаОаВб 8 аПаИбаАаМаИаД аПаОаД баАаПаКаИ, баОаПаОбб аИ ббаЖбб; 15 аКббаГаЛбб ббаОаЕаК аПаОаД ббаАаНаДаАббб, 2 аОбаОаБаЕаНаНбб баЕббаЕаЖаА аПаОаД аКбаЕаПаОббаНбаЕ ббаЖбб, 10 ббаОаЛаОаВ аПаОаД аМаОаДаЕаЛаИ аИ аДббаГаИаЕ аМаЕаЛаКаИаЕ аПбаЕаДаМаЕбб. а аЕббаАаВбаИбаОаВаАбб 20 бббаАбаЕаЙ аИ аПаОбаИббаИбб аОаГаНаЕбббаЕаЛбаНаОаЕ аИ б аОаЛаОаДаНаОаЕ аОббаЖаИаЕТЛ8.

ааЗаГаОбаОаВаЛаЕаНаИаЕ аМаЕаБаЕаЛаИ аПаОбббаАаЛаОбб аМаЕаБаЕаЛбаНаОаМб аМаАббаЕбб ааИаКаОаЛаАб ааЕаОаНббаЕаВб. а аЕббаАаВбаАбаИб баАаЗбаЕбаЕаНаО аБбаЛаО аПбаОаВаЕббаИ ТЋаКаОаМаМаЕббаЕбаКаИаМ баПаОбаОаБаОаМТЛ. а баОаЖаАаЛаЕаНаИб, аВ аДаОаКбаМаЕаНбаАб аНаЕ баПаОаМаИаНаАаЕббб, аКаЕаМ аПбаОаВаОаДаИаЛаАбб баЕббаАаВбаАбаИб. ааЗаВаЕббаНаО баОаЛбаКаО, ббаО аВ аДаЕаКаАаБбаЕ 1869 аГ. аВбаЕ аДаВаАаДбаАбб баИаГбб бббаАбаЕаЙ аБбаЛаИ аОббаЕббаАаВбаИбаОаВаАаНб аИ аОббаЖаИаЕ аОбаИбаЕаНаО аОб баЖаАаВбаИаНб9.

а баНаВаАбаЕ 1869 аГ. абаАаНаАббаЕаВ-аЇбаЖаБаИаНбаКаИаЙ аОаБбаАбаАаЕббб аВ аааЃ б аПбаОббаБаОаЙ аДаОаПбббаИбб аВ аМбаЗаЕаЙ б баДаОаЖаНаИаКаОаВ аГаАаЗаЕбб ТЋабаЕаМаИбаНаАб аИаЛаЛббббаАбаИбТЛ аДаЛб аВбаПаОаЛаНаЕаНаИб баИббаНаКаОаВ аОбаОаБаО аДаОббаОаПбаИаМаЕбаАбаЕаЛбаНбб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ б аПаОбаЛаЕаДбббаЕаЙ аИб аПбаБаЛаИаКаАбаИаЕаЙ. ТЋабаО аБбаДаЕб аПаОаЛаЕаЗаНаО аДаЛб аОаЗаНаАаКаОаМаЛаЕаНаИб аПбаБаЛаИаКаИ б аНаОаВбаМ аМбаЗаЕаЕаМТЛ, т аПаОаДбаЕбаКаИаВаАаЛ ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аВ аДаОаНаЕбаЕаНаИаИ. а 1870 аГ. аВ аПаЕбаИаОаДаИбаЕбаКаОаЙ аПаЕбаАбаИ аБбаЛаИ аВаПаЕбаВбаЕ аОаПбаБаЛаИаКаОаВаАаНб аПаАаМббаНаИаКаИ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб б аКбаАбаКаИаМаИ аАаНаНаОбаАбаИбаМаИ, баОббаАаВаЛаЕаНаНбаМаИ аЗаАаВаЕаДбббаИаМ10.

а ббаОаМб аВбаЕаМаЕаНаИ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аБбаЛ аОбаКббб аДаЛб аПаОбаЕбаЕаНаИб. ааЕбаВаАб аГббаПаПаА, аКаОбаОбаОаЙ аБбаЛаО баАаЗбаЕбаЕаНаО аОбаМаОббаЕбб аМбаЗаЕаЙ 7 аИ 9 аАаПбаЕаЛб 1869 аГ. (аМб аОаПббаКаАаЕаМ аПаОбаЕбаЕаНаИаЕ аОбаДаЕаЛбаНбб аПаЕббаОаН), аБбаЛаИ баНаКаЕбаА ааИб аАаЙаЛаОаВбаКаОаГаО аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО ббаИаЛаИбаА. а б ббаОаГаО аВбаЕаМаЕаНаИ аНаАбаИаНаАаЕббб баЕаГбаЛббаНаОаЕ аПаОбаЕбаЕаНаИаЕ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб.

а аМаАббаЕ 1869 аГ. а.аЁ. абаАаНаАббаЕаВ-аЇбаЖаБаИаНбаКаИаЙ ббаАббаВаОаВаАаЛ аВ баАаБаОбаЕ 1-аГаО ббаЕаЗаДаА аАбб аЕаОаЛаОаГаОаВ, аНаА аКаОбаОбаОаМ аВббббаПаИаЛ б аДаОаКаЛаАаДаОаМ аО ТЋаБаОаГаАбаЕаЙбаЕаМ баОаБбаАаНаИаИ аДбаЕаВаНаОббаЕаЙ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕбТЛ. а баВаОаЕаМ баОаОаБбаЕаНаИаИ аОаН аОбаОаБаО аПаОаДбаЕбаКаНбаЛ аНаАббаНбб баЕаНаНаОббб аМбаЗаЕаЙаНбб аПаАаМббаНаИаКаОаВ, аОаБббаВаИаВ аПбаИ ббаОаМ аНаАббаНаОаМб баОаОаБбаЕббаВб ббаО ТЋаПаО аИббаОбаИаИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ аПаОаДаОаБаНаОаГаО баОаБбаАаНаИб аНаЕб аНаИаГаДаЕ аВ ааВбаОаПаЕТЛ11.

ааОаМаИаМаО ббаАббаИб аВ баАаБаОбаЕ ббаЕаЗаДаА, ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аПаОаДбаОаБаНаО аОбаМаОббаЕаЛ ааОбаКаОаВбаКаИаЙ аАббаЕаНаАаЛ аИ аНаАбаЕаЛ ТЋаПаОаЛаЕаЗаНбаЕ аДаЛб аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аОббаДаИб аВбаЕаМаЕаН ааЕббаА ааЕаЛаИаКаОаГаО аИ аМаОббаИбб, ббаОбббб б аВаОбаОб аКаАаЗаАбаМбТЛ. а аЕбб аИаДаЕб аОаБ аИаЗаВаЕббаНаОаЙ аМаОббаИбаЕ аЇаОб аОаВаА 1605 аГ. абаАаНаАббаЕаВ баНбаЛ аКаОаПаИаИ баО аВбаЕб аНаАаДаПаИбаЕаЙ аНаА аНаЕаЙ аИ аВ баВаОаЕаМ аОбаЕбаЕаДаНаОаМ баАаПаОббаЕ аПаИбаАаЛ аО аНаЕаОаБб аОаДаИаМаОббаИ аИаМаЕбб аЕаЕ аВ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаМ аМбаЗаЕаЕ: ТЋааОббаИбаА ббаА аЗаАаМаЕбаАбаЕаЛбаНаА аВаО-аПаЕбаВбб , аКаАаК аЕаДаИаНббаВаЕаНаНбаЙ аПаАаМббаНаИаК аОбаНаОбаИбаЕаЛбаНаО аВаОаОббаЖаЕаНаИб аИаЗ аВбаЕаМаЕаН ааМаИббаИб аЁаАаМаОаЗаВаАаНбаА, аВаО&аВбаОббб , аИаНбаЕбаЕбаНаА аПаОаВаЕаЛаЕаНаИаЕаМ ааЕббаА ааЕаЛаИаКаОаГаО аО аНаЕ баНаИббаОаЖаЕаНаИаИ ббаОаГаО аПаАаМббаНаИаКаАТЛ12.

ааОбаЕбаИаЛ аОаН аИ ааОбаКаОаВбаКбб аббаЖаЕаЙаНбб аПаАаЛаАбб, аГаДаЕ баВаИаДаЕаЛ аМаНаОаГаО аОббаЖаЕаЙаНбб аПаАаМббаНаИаКаОаВ аОбаИаГаИаНаАаЛбаНаОаЙ аКаОаНббббаКбаИаИ, аВ б. б. аИ аДбаЕаВаНаИб . ааА аЕаГаО аПбаЕаДаЛаОаЖаЕаНаИаЕ б баАаНаИбаЕаЛб аОаБаМаЕаНббббб аДбаПаЛаЕбаНбаМаИ баКаЗаЕаМаПаЛббаАаМаИ аБбаЛаО аЗаАбаВаЛаЕаНаО, ббаО аПаАаЛаАбаА баВаЛбаЕббб баОаБббаВаЕаНаНаОбббб аГаОббаДаАбб аИаМаПаЕбаАбаОбаА аИ аВббаД аЛаИ аМаОаЖаНаО аНаАаДаЕббббб аНаА аПаОаЛаОаЖаИбаЕаЛбаНаОаЕ баЕбаЕаНаИаЕ. абаАаНаАббаЕаВ аНаЕ аМаОаГ баМаИбаИбббб б баАаКаИаМ аПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЕаМ аВаЕбаЕаЙ. ааН аПбаОбаИаЛ аааЃ аОаБбаАбаИбббб аК аВаОаЕаНаНаОаМб аМаИаНаИбббб, аОаБбббаНаИбб аЕаМб бббб аДаЕаЛаА аИ аНаАаПаОаМаНаИбб, ббаО аПбаИ бббаЕаЖаДаЕаНаИаИ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аИаМаЕаЛаОбб аВ аВаИаДб аНаЕ баОаЛбаКаО ТЋбаДаОаВаЛаЕбаВаОбаЕаНаИаЕ аЛбаБаОаПббббаВаА аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙТЛ, аНаО аИ баОаЗаДаАаНаИаЕ аБаАаЗб аДаЛб аИаЗббаЕаНаИб аМаОаЛаОаДбаМаИ аЛбаДбаМаИ аИббаОбаИаИ аОббаЖаЕаЙаНаОаГаО аДаЕаЛаА. ааАаВаЕббаАб баВаОб аПбаОббаБб, абаАаНаАббаЕаВ-аЇбаЖаБаИаНбаКаИаЙ аПаИбаАаЛ: ТЋабаДббаИ аПбаЕаДаАаН аДаЕаЛб, б аИбаКбаЕаНаНаИаМ аЖаЕаЛаАаНаИаЕаМ аПбаИаНаЕббаИ аЕаМб аПаОбаИаЛбаНбб аПаОаЛбаЗб аИ аПаИбаАб аНаАаДаЕаЖаДб аПаО аВаОаЗаМаОаЖаНаОббаИ баИбаОаКаОаГаО баАаЗаВаИбаИб ббаОаГаО аДаЕаЛаА аПбаИ баОббаВббаВаИаИ аК аНаЕаМб аПбаОбаВаЕбаЕаНаНаОаГаО аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аНаАбаАаЛбббаВаА, б ббаИбаАб баВбббаМ аДаОаЛаГаОаМ аПбаОбаИбб аО аДаОаКаЛаАаДаЕ аМаОаЕаГаО аНаАббаОббаЕаГаО аЗаАбаВаЛаЕаНаИб аГаОбаПаОаДаИаНб ааОаЕаНаНаОаМб аМаИаНаИбббб аЕаГаО аВббаОаКаОаПбаЕаВаОбб аОаДаИбаЕаЛбббаВб ааМаИббаИб ааЛаЕаКбаЕаЕаВаИбб, аПбаИ баВаОаЕаМ аЛаИбаНаОаМ аПаОбаЕбаЕаНаИаИ аМбаЗаЕб аИаЗаВаОаЛаИаЛ аЛаИбаНаО аМаНаЕ аОаБаЕбаАбб баВаОаЕ б аОаДаАбаАаЙббаВаО аВаО аВбаЕб баЛббаАбб , аКаАбаАббаИб бб баЛбббаЕаНаИб аВ аНаАбаЕаМ б баАаНаИаЛаИбаЕТЛ13. ааЕаИаЗаВаЕббаНаО, аДаОаКаЛаАаДбаВаАаЛ аЛаИ аВаОаЕаНаНбаЙ аМаИаНаИббб аИаМаПаЕбаАбаОбб аО аПбаОббаБаЕ аааЃ, аНаО аОаБаМаЕаН аНаЕ баОббаОбаЛбб.

а аВаОб аПаОаЕаЗаДаКаА абаАаНаАббаЕаВаА-аЇбаЖаБаИаНбаКаОаГаО аНаА аЂбаЛббаКаИаЙ аОббаЖаЕаЙаНбаЙ аЗаАаВаОаД аДаАаЛаА аПаОаЛаОаЖаИбаЕаЛбаНбаЕ баЕаЗбаЛббаАбб. ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аОбаОаБбаАаЛ аВ аАббаЕаНаАаЛаЕ аНаЕбаКаОаЛбаКаО аОаБбаАаЗбаОаВ аОббаЖаИб аИ аОаБбаАбаИаЛ аВаНаИаМаАаНаИаЕ аНаА аДаВаЕ аПаИбаАаЛаИ аВбаЕаМаЕаН баАбб ааЛаЕаКбаЕб ааИб аАаЙаЛаОаВаИбаА, аВаАаЛбаВбаИаЕбб б аКббаЛббаА аАббаЕаНаАаЛаА. ааКаАаЗаАаЛаОбб, ббаО аОаНаИ аНаЕ аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАб аЗаАаВаОаДб аИ аДаАаВаНаО аПбаОаДаАаНб аКаАаК аМаЕбаАаЛаЛаОаЛаОаМ аОаДаНаОаМб аИаЗ ббаЛббаКаИб аКбаПбаОаВ. ааО аЕаГаО б аОаДаАбаАаЙббаВб аОаБаА аОббаДаИб аБбаЛаИ аПаЕбаЕаДаАаНб аВ аМбаЗаЕаЙ, аИ баЕаГаОаДаНб аОаНаИ аПбаЕаДббаАаВаЛаЕаНб аНаА баКбаПаОаЗаИбаИаИ т ббаО аПаИбаАаЛаИ ТЋааИаКаОаБбаАаЗТЛ аИ ТЋааЕбаАаЙТЛ, аИаНаВ. т 9/66 аИ 9/67 баОаОбаВаЕбббаВаЕаНаНаО.

аЂаОаГаДаА аЖаЕ абаАаНаАббаЕаВ-аЇбаЖаБаИаНбаКаИаЙ аОаБбаАбаАаЕббб б аПбаОббаБаОаЙ аВ аааЃ баАаЗаОбаЛаАбб аВ аОаКббаГаА баАбаПаОббаЖаЕаНаИаЕ аО ббаОбаНаОаЙ аДаОббаАаВаКаЕ аПаОаДбаОаБаНбб

аВаЕаДаОаМаОббаЕаЙ аОаБаО аВбаЕб

баКаЗаЕаМаПаЛббаАб

аОббаДаИаЙ, аПбаЕаДаНаАаЗаНаАбаЕаНаНбб

аК баНаИббаОаЖаЕаНаИб, ТЋаИаБаО, т аКаАаК аОаН аПаОббаНбаЛ т аНаЕб баОаМаНаЕаНаИб, ббаО аВ баИбаЛаЕ аИб

аНаАаЙаДбббб аВаЕбаИ аНаЕ баОаЛбаКаО аИаНбаЕбаЕбаНбаЕ, аНаО аИ аДаАаЖаЕ аМаОаЖаЕб аБббб аИ аВаАаЖаНбаЕ аВ аИббаОбаИбаЕбаКаОаМ аОбаНаОбаЕаНаИаИТЛ14.

ааАаДаО баКаАаЗаАбб, ббаО аНаАбаИаНаАб б аКаОаНбаА 1868 аГ. аВ аМбаЗаЕаЙ аПаОббаОбаНаНаО аПаОбббаПаАбб баАаЗаЛаИбаНбаЕ аОаБбаАаЗбб аОббаЖаИб аИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИб аОббаДаИаЙ. ааАббаДб б баОаВбаЕаМаЕаНаНбаМ аВаОаОббаЖаЕаНаИаЕаМ аПаЕбаЕаДаАбббб аИ ббаАбаИаНаНбаЕ аПбаЕаДаМаЕбб аИаЗ ааЛаЕаКбаАаНаДбаОаВбаКаОаГаО аЗаАаВаОаДаА, аЁ.-ааЕбаЕбаБббаГбаКаОаГаО аАббаЕаНаАаЛаА, ааОаДаЕаЛбаНаОаЙ аКаОаМаНаАбб аГаЕаНаЕбаАаЛ&баЕаЛбаДбаЕаЙб аМаЕаЙббаЕбаА, аИаЗ ааИб аАаЙаЛаОаВбаКаОаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаЙ аАаКаАаДаЕаМаИаИ, аЂббаКаЕббаАаНбаКаОаГаО аВаОаЕаНаНаОаГаО аОаКббаГаА, ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаЙ аАбб аЕаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаЙ аКаОаМаИббаИаИ аИ аДббаГаИб аМаЕбб15.

а аМаАаЕ 1870 аГ. аПаО аИаНаИбаИаАбаИаВаЕ абаАаНаАббаЕаВаА-аЇбаЖаБаИаНбаКаОаГаО аМбаЗаЕаЙ аПбаИаНбаЛ ббаАббаИаЕ аВаО абаЕбаОббаИаЙбаКаОаЙ аМаАаНббаАаКбббаНаОаЙ аВбббаАаВаКаЕ аВ аЁ.-ааЕбаЕбаБббаГаЕ. абаЗаЕаЙаНбаЕ аПбаЕаДаМаЕбб аБбаЛаИ аВбббаАаВаЛаЕаНб аВ аАбб аЕаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаМ аОбаДаЕаЛаЕ. абаО аБбаЛаА аПаЕбаВаАб аВбббаАаВаКаА аБаОаЛббаОаГаО аМаАбббаАаБаА, аГаДаЕ ббаАббаВаОаВаАаЛ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ. а аНаАбаАаЛаЕ 1872 аГ. ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аГаОбаОаВаИаЛ баКбаПаОаНаАбб аМбаЗаЕб аДаЛб ааОбаКаОаВбаКаОаЙ аПаОаЛаИбаЕб аНаИбаЕбаКаОаЙ аВбббаАаВаКаИ.

ааО аГаЛаАаВаЕ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб абаАаНаАббаЕаВ-аЇбаЖаБаИаНбаКаИаЙ аОббаАаВаАаЛбб аНаЕаДаОаЛаГаО, аНаО аДаЕббаЕаЛбаНаОббб аЕаГаО аБбаЛаА аБаЕаЗббаЛаОаВаНаО аПаЛаОаДаОбаВаОбаНаА. ааА, аОаН аНаЕ аБбаЛ баПаЕбаИаАаЛаИббаОаМ аВ аОаБаЛаАббаИ аВаОаОббаЖаЕаНаИб, аОаДаНаАаКаО аОаН, аПбаЕаКбаАбаНаО аОаБбаАаЗаОаВаАаНаНбаЙ баЕаЛаОаВаЕаК, баМаЕаЛ баИбаОаКаО аОбаЕаНаИаВаАбб аПаАаМббаНаИаКаИ аИббаОбаИаИ аИ аОаБаЛаАаДаАаЛ аНаЕаОаБб аОаДаИаМбаМаИ аКаАбаЕббаВаАаМаИ аМбаЗаЕаЙаНаОаГаО баАаБаОбаНаИаКаА. аЁаОаЗаДаАаНаНбб аИаМ баКбаПаОаЗаИбаИб аДаАаЖаЕ б аПаОаЗаИбаИаИ баЕаГаОаДаНббаНаЕаГаО аДаНб аНаЕаЛбаЗб аОбаЕаНаИаВаАбб аКаАаК ТЋбаОаВаЕббаЕаНаНаО аНаЕ аНаАббаНббТЛ. ааО-аПаЕбаВбб , баКбаПаОаНаАбб аОаБаЛаАаДаАаЛаИ аБаЕббаПаОбаНаОаЙ аНаАббаНаОаЙ баЕаНаНаОбббб, аВаО-аВбаОббб , аВ аИб баАбаПаОаЛаОаЖаЕаНаИаИ аБбаЛ аЗаАаЛаОаЖаЕаН аПбаИаНбаИаП б баОаНаОаЛаОаГаИаИ. абаАаНаАббаЕаВ аПбаАаВаИаЛбаНаО аОаПбаЕаДаЕаЛаИаЛ аИ ббаНаКбаИаИ аМбаЗаЕб. ааН ббаИбаАаЛ, ббаО аМбаЗаЕаЙ аНаЕ баОаЛбаКаО б баАаНаИаЛаИбаЕ аПаАаМббаНаИаКаОаВ аНаАбаКаИ, аНаО аИ аПбаОбаВаЕбаИбаЕаЛбаНаОаЕ бббаЕаЖаДаЕаНаИаЕ, аИ бббаЕаМаИаЛбб баЕаАаЛаИаЗаОаВаАбб ббаО аНаАаПбаАаВаЛаЕаНаИаЕ аВ ббаЕаНаАб аМбаЗаЕб, аНаА аВбббаАаВаКаАб , аВ аПбаБаЛаИаКаАбаИаИ аПаАаМббаНаИаКаОаВ аВ аПаЕбаИаОаДаИбаЕбаКаОаЙ аПаЕбаАбаИ. аббб аЕбаЕ аОаДаИаН баАаКб, аВаОаЗаМаОаЖаНаО аНаЕ ббаОаЛб аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНбаЙ, аНаО аОбаЕаНб аОббаЕбаЛаИаВаО б аАбаАаКбаЕбаИаЗбббаИаЙ ааЛаЕаКбаАаНаДбаА аЁбаЕаПаАаНаОаВаИбаА аКаАаК аМбаЗаЕаЙаНаОаГаО аДаЕббаЕаЛб. ааОаГаДаА аВ 1868 аГ. аВббаАаЛ аВаОаПбаОб аО аПаЕбаЕаЕаЗаДаЕ аИаЗ аЁ.-ааЕбаЕбаБббаГбаКаОаГаО аАббаЕаНаАаЛаА аВ абаОаНаВаЕбаК, ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аЗаАаПбаОбаИаЛ баАаЗбаЕбаЕаНаИаЕ аНаА баОбаОаГбаАбаИбаОаВаАаНаИаЕ аДаОббаОаПаАаМббаНбб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ, аКаОбаОббаЕ аИаМаЕбб аОбаОаБбб баЕаНаНаОббб, аНаО аНаАб аОаДбббб аВ аПаЛаОб аОаМ баОббаОбаНаИаИ аИ, аНаЕбаМаОббб аНаА ббаАбаЕаЛбаНбб баКбаПаОбаКб, аМаОаГбб аПаОбббаАаДаАбб16.

ааЕббаЕаЛбаНаОббб а.аЁ. абаАаНаАббаЕаВаА аБбаЛаА аПаОаЛаОаЖаИбаЕаЛбаНаО аОбаЕаНаЕаНаА аИ ааЛаАаВаНбаМ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаМ баПбаАаВаЛаЕаНаИаЕаМ: 20 аАаПбаЕаЛб 1869 аГ. ТЋаЗаА аОбаЛаИбаНаО аПбаЕаДаАаНаНбб баЛбаЖаБбТЛ аОаН аБбаЛ аНаАаГбаАаЖаДаЕаН аОбаДаЕаНаОаМ аЁаВ. аЁбаАаНаИбаЛаАаВаА 3-аЙ ббаЕаПаЕаНаИ. 9 аНаОбаБбб 1870 аГ. аЗаА ббббаОаЙббаВаО ТЋббббаКаОаГаО аМбаЗаЕбаМаА аНаА абаЕбаОббаИаЙбаКаОаЙ аМаАаНббаАаКбббаНаОаЙ аВбббаАаВаКаЕТЛ баДаОббаОаИаЛбб аВббаОбаАаЙбаЕаГаО аБаЛаАаГаОаВаОаЛаЕаНаИб. 9 аМаАббаА 1874 аГ., аКаОаГаДаА аОаН баЖаЕ аБбаЛ баОаЛбаКаО аПаОаМаОбаНаИаКаОаМ аЗаАаВаЕаДбббаЕаГаО аа, аАаВбббаИаЙбаКаИаЙ аИаМаПаЕбаАбаОб аНаАаГбаАаДаИаЛ аЕаГаО ааАаВаАаЛаЕббаКаИаМ абаЕббаОаМ аОбаДаЕаНаА аЄбаАаНбаА ааОбаИбаА. ааАаК баВббаВбаЕб аИаЗ аПаОбаЛбаЖаНаОаГаО баПаИбаКаА ааЛаЕаКбаАаНаДбаА аЁбаЕаПаАаНаОаВаИбаА, ТЋаВ баЛбаЖаБаЕ баИаНаОаВаНаИаКаА баЕаГаО аНаЕ аБбаЛаО аОаБббаОббаЕаЛбббаВ, аЛаИбаАббаИб аЕаГаО аПбаАаВаА аНаА аЗаНаАаК абаЛаИбаИб аБаЕбаПаОбаОбаНаОаЙ баЛбаЖаБбТЛ17.

абаИаМаЕбаАбаЕаЛбаНаО, ббаО аО аДаЕббаЕаЛбаНаОббаИ а.аЁ. абаАаНаАббаЕаВаА-аЇбаЖаБаИаНбаКаОаГаО аВ аДаОаЛаЖаНаОббаИ аЗаАаВаЕаДбббаЕаГаО аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаМ аМбаЗаЕаЕаМ аВ аЛаИбаЕбаАбббаЕ аПаОббаИ аНаИбаЕаГаО аНаЕб. а аБаИаОаГбаАбаИбаЕбаКаИб аОбаЕбаКаАб аО аНаЕаМ аЛаИаБаО аНаИбаЕаГаО аНаЕ аГаОаВаОбаИббб, аЛаИаБаО аАаВбаОбб аОаГбаАаНаИбаИаВаАбббб аНаЕаБбаЕаЖаНаОаЙ ббаАаЗаОаЙ18, ббаО аВ аПаОбаЛаЕаДаНаИаЕ аГаОаДб аПаЕбаЕаД баМаЕбббб аОаН аПбаИбббаОаИаЛбб баМаОббаИбаЕаЛаЕаМ ааЕббаОаПаАаВаЛаОаВбаКаОаГаО аМбаЗаЕб. аббаМаО баКаАаЖаЕаМ, аНаЕбаВаАаЖаИбаЕаЛбаНаО аНаИ аК аЛаИбаНаОббаИ аПаИбаАбаЕаЛб, аНаИ аК бббаЕаЖаДаЕаНаИб, аКаОбаОбаОаМб аОаН аОбаДаАаЛ аПаОбаЛаЕаДаНаИаЕ аДаЕаВббб аЛаЕб баВаОаЕаЙ аЖаИаЗаНаИ. ааЕ аВаОбаЕаЛ ааЛаЕаКбаАаНаДб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИб аИ аВ а аОббаИаЙбаКбб аМбаЗаЕаЙаНбб баНбаИаКаЛаОаПаЕаДаИб. а аВ ббаОаМ аВаИаДаИббб баЖаЕ аДаОаЛб аНаАбаЕаЙ аВаИаНб. а аАаЗаДаЕаЛ аПбаЕаДаЛаАаГаАаЕаМаОаЙ аВбббаАаВаКаИ, аПаОбаВббаЕаНаНбаЙ ааЛаЕаКбаАаНаДбб аЁбаЕаПаАаНаОаВаИбб абаАаНаАббаЕаВб-аЇбаЖаБаИаНбаКаОаМб, аБбаДаЕб, аНаА аНаАб аВаЗаГаЛбаД, аДаОббаОаЙаНаОаЙ аПаАаМбббб аО аНаЕаМ.

ааОаМаМаЕаНбаАбаИаИ