аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ. ааЕбаВбаЕ аПаОаЛаВаЕаКаА аВ абаОаНаВаЕбаКаЕ (1868т1917), ааАаКаОаВбаКаАб а.а. (аЁаАаНаКб-ааЕбаЕбаБббаГ), баАббб 3

ааИаНаИббаЕбббаВаО аОаБаОбаОаНб а аОббаИаЙбаКаОаЙ аЄаЕаДаЕбаАбаИаИ а аОббаИаЙбаКаАб ааКаАаДаЕаМаИб баАаКаЕбаНбб аИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИб аНаАбаК ааОаЕаНаНаО-аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ, аИаНаЖаЕаНаЕбаНбб аВаОаЙбаК аИ аВаОаЙбаК баВбаЗаИ ааОаЙаНаА аИ аОббаЖаИаЕ ааОаВбаЕ аИббаЛаЕаДаОаВаАаНаИб аИ аМаАбаЕбаИаАаЛб аЂббаДб аЇаЕбаВаЕббаОаЙ ааЕаЖаДбаНаАбаОаДаНаОаЙ аНаАббаНаО-аПбаАаКбаИбаЕбаКаОаЙ аКаОаНбаЕбаЕаНбаИаИ 15т17 аМаАб 2013 аГаОаДаА

аЇаАббб IаЁаАаНаКб-ааЕбаЕбаБббаГ

аааааааИааЁ 2013

ТЉ аааааааИааЁ, 2013

ТЉ ааОаЛаЛаЕаКбаИаВ аАаВбаОбаОаВ, 2013

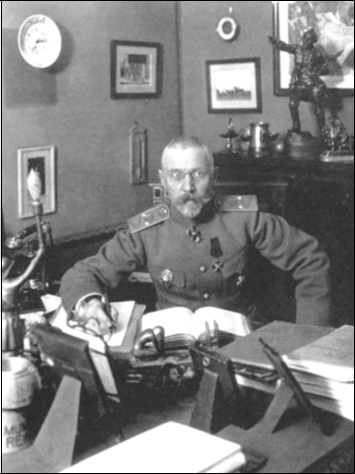

а.а. аЁбббаКаОаВ (4.04.1867т1920 (?))

8 баЕаНббаБбб 1903 аГ. аЗаАаВаЕаДбббаИаМ аМбаЗаЕаЕаМ аБбаЛ аНаАаЗаНаАбаЕаН ааМаИббаИаЙ ааЕббаОаВаИб аЁбббаКаОаВ. абаО аБбаЛ аДаОббаОаЙаНбаЙ аПбаЕаЕаМаНаИаК а.а. абаАаНаДаЕаНаБббаГаА, аИбаКбаЕаНаНаЕ аПаОбаИбаАаВбаИаЙ баВаОаЕаГаО ббаИбаЕаЛб аИ ббаПаЕбаНаО аПбаОаДаОаЛаЖаИаВбаИаЙ аЕаГаО аДаЕаЛаО.

а.а. аЁбббаКаОаВ аОаКаОаНбаИаЛ абаЛаОаВбаКаИаЙ ааАб баИаНаА аКаАаДаЕббаКаИаЙ аКаОбаПбб аИ 3-аЕ ааЛаЕаКбаАаНаДбаОаВбаКаОаЕ аВаОаЕаНаНаОаЕ ббаИаЛаИбаЕ. аЁаЛбаЖаИаЛ аВ 5-аЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаЙ аБбаИаГаАаДаЕ, аКаОбаОбаАб аКаВаАббаИбаОаВаАаЛаАбб аВ ааЕаЖаИаНаЕ. абаИ баОаДаЕаЙббаВаИаИ аКаОаМаАаНаДаИбаА аБбаИаГаАаДб аИ аГаОбаОаДбаКаОаГаО аГаОаЛаОаВб аИаЗббаАаЛ аМаЕббаНбаЕ аКббаГаАаНб аИ аГаОбаОаДбаКаОаЙ аАбб аИаВ ааЕаЖаИаНбаКаОаГаО аббаОбаИаКаО-баИаЛаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаГаО аИаНббаИбббаА. ааА ббаОаЙ аПаОбаВаЕ аЗаАаВбаЗаАаЛаАбб аПаЕбаЕаПаИбаКаА аЁбббаКаОаВаА б абаАаНаДаЕаНаБббаГаОаМ, аПаО б аОаДаАбаАаЙббаВб аКаОбаОбаОаГаО аОаН аБбаЛ аПаЕбаЕаВаЕаДаЕаН аВ аЁ.-ааЕбаЕбаБббаГ.

а.а. аЁбббаКаОаВ. аЄаОбаОаГбаАбаИб аНаАбаАаЛаА XX аВ.

аЁаОб баАаНаИаЛбб аВаЕббаМаА аЛбаБаОаПббаНбаЙ аДаОаКбаМаЕаНб т аПаИббаМаО а.а. абаАаНаДаЕаНаБббаГаА аОб 17.12.1887 аГ., аВ аНаЕаМ аАаВбаОб б аПбаЕаДаЕаЛбаНаОаЙ аОбаКбаОаВаЕаНаНаОбббб аОаПаИбаАаЛ аПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЕ, аВ аКаОбаОбаОаМ аОаКаАаЖаЕббб аЁбббаКаОаВ аПаО аПбаИаЕаЗаДаЕ. ТЋтІааАбаАбб б баОаГаО, ббаО аМбаЗаЕаЙ т бббаЕаЖаДаЕаНаИаЕ, аНаЕ аИаМаЕббаЕаЕ аНаИаКаАаКаОаГаО ббаАбаА, аПаОбаЕаМб ааАб аПбаИаДаЕббб аПбаИбббаОаИбб аКаАаК-аНаИаБбаДб аНаЕаПаОббаЕаДббаВаЕаНаНаО аК ааЛаАаВаНаОаМб аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаМб баПбаАаВаЛаЕаНаИб, аГаДаЕ аб аБбаДаЕбаЕ баИбаЛаИбббб аПбаИаКаОаМаАаНаДаИбаОаВаАаНаНбаМ аИаЛаИ аВ баАбаПаОббаЖаЕаНаИаИ, т баМаОббб аПаО аВаОаЗаМаОаЖаНаОббаИ. абаЛаЕаДббаВаИаЕ ббаОаГаО аМаАбаЕбаИаАаЛбаНаОаЕ аПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЕ ааАбаЕ аБбаДаЕб аДаАаЛаЕаКаО аНаЕаЗаАаМаАаНбаИаВбаМ!.. абаЛаИ аб аНаЕ аИаМаЕаЕбаЕ баОаБббаВаЕаНаНбб ббаЕаДббаВ, баО аПаОаДбаМаАаЙбаЕ, аКаАаК аЖаЕаНаАбаОаМб баЕаЛаОаВаЕаКб аЖаИбб аВ ббаОаЛаИбаЕ аНаА аНаЕбаКаОаЛбаКаО баОб ббаБаЛаЕаЙ аВ аГаОаД!.. аЁаЛбаЖаЕаБаНбаЕ ббаЕаБаОаВаАаНаИб: аЕаЖаЕаДаНаЕаВаНбаЕ аЗаАаНббаИб аВ аМбаЗаЕаЕ б 10 аДаО 3-б баАбаОаВ... ааАаНббаИб ааАбаИ аВ аМбаЗаЕаЕ аДаОаЛаЖаНб аБббб аПаОбаВббаЕаНб, аГаЛаАаВаНбаМ аОаБбаАаЗаОаМ, аОаГбаОаМаНаОаМб, аКбаОаПаОбаЛаИаВаОаМб аИ аНаЕаБаЛаАаГаОаДаАбаНаОаМб бббаДб аОаПаИбаАаНаИб аАбб аИаВаА, баОббаОббаЕаГаО аПбаИ аМбаЗаЕаЕ. ааАаДаО аВбаЕ аДаЕаЛаА (аА аИб бббббаИ) аПаЕбаЕбаМаАббаИаВаАбб аВ аПаОаДаЛаИаНаНаИаКаАб аИ баОббаАаВаЛббб аНаОаВбаЕ аПаОаДбаОаБаНбаЕ аОаПаИбаИ (аПаОбаОаМ аМб аИб аМаОаЖаЕб аБббб аИаЗаДаАаДаИаМ), аВаЕббаИ аАаЛбаАаВаИб аИ аПбаОбаЕаЕ. аЃбаЕбаИбаЕаЛбаНаОаГаО аДаЛб ааАб аВ аПаОаДаОаБаНаОаЙ баАаБаОбаЕ баОаЛбаКаО баО, ббаО аОаНаА ааАб аНаАббаИб аМаНаОаГаОаМб аИ, аЕбаЛаИ аб аЕаЕ аОаДаОаЛаЕаЕбаЕ т баЕббб ааАаМ аИ аЁаЛаАаВаА, аб аВаОаЗаДаВаИаГаНаЕбаЕ баЕаБаЕ аВаЕбаНбаЙ аПаАаМббаНаИаК. абаАаК, аВ аИбаОаГаЕ: аМаАббаА бббаДаА аИ аНаИббаОаЖаНаОаЕ аВаОаЗаНаАаГбаАаЖаДаЕаНаИаЕ! аЁаОаОбаВаЕбббаВбаЕб аЛаИ ббаО ааАбаИаМ аВаИаДаАаМ? ааОаДбаМаАаЙбаЕ б аОбаОбаЕаНбаКаО, ббаОаБб аПаОаЗаЖаЕ аНаЕ баАбаКаАаИаВаАбббб, аИ аНаАаПаИбаИбаЕ аНаА ббаО аб баЕбаИаЛаИбб. абаЛаИ аМбаАбаНаАб аПаЕббаПаЕаКбаИаВаА бббаЖаЕаНаИаКаА ааАб аНаЕ аОббаАаНаОаВаИб, баО б аГаОбаОаВ аВаОаЗаБбаДаИбб аВаОаПбаОб аО ааАбаЕаМ аПбаИаКаОаМаАаНаДаИбаОаВаАаНаИаИ аК ааЛаАаВаНаОаМб аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаМб баПбаАаВаЛаЕаНаИбТЛ31.

8 аАаПбаЕаЛб 1888 аГ. а.а. аЁбббаКаОаВ аБбаЛ аНаАаЗаНаАбаЕаН аНаА аДаОаЛаЖаНаОббб аПаОаМаОбаНаИаКаА аЗаАаВаЕаДбббаЕаГаО аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаМ аМбаЗаЕаЕаМ. ааМб аБбаЛ аПаОбббаЕаН аАбб аИаВ аМбаЗаЕб, аИ аОаН ббаАаЗб аЖаЕ аВаКаЛббаИаЛбб аВ баАаБаОбб аПаО аВббаВаЛаЕаНаИб аИ аИаЗббаЕаНаИб аДаОаКбаМаЕаНбаОаВ 1700т1721 аГаГ. б баОббаАаВаЛаЕаНаИаЕаМ аПаОаДбаОаБаНбб аОаПаИбаЕаЙ. абаИаБаЛаИаЖаАаЛбб 500-аЛаЕбаНаИаЙ баБаИаЛаЕаЙ ббббаКаОаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ, аИ а.а. абаАаНаДаЕаНаБббаГ б аОбаЕаЛ аОбаМаЕбаИбб ббаО баОаБббаИаЕ аИаЗаДаАаНаИаЕаМ аКаАбаАаЛаОаГаА аДаОаКбаМаЕаНбаОаВ (1700т1721).

ааНаАаНаИаЕ баКаОбаОаПаИбаИ, баЕаДаКаАб бббаДаОбаПаОбаОаБаНаОббб аИ баДаИаВаИбаЕаЛбаНаАб аДаОаБбаОбаОаВаЕббаНаОббб ббаГбаАаЛаИ аНаЕаМаАаЛаОаВаАаЖаНбб баОаЛб аВ баВаОаЕаВбаЕаМаЕаНаНаОаМ аЗаАаВаЕббаЕаНаИаИ аКаАбаАаЛаОаГаА. ТЋабб аИаВ ббббаКаОаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ 1700т1718 аГаГ. аЂ. IТЛ аБбаЛ аИаЗаДаАаН аНаАаКаАаНбаНаЕ аПбаАаЗаДаНаИбаНбб баОбаЖаЕббаВ. абаАаНаДаЕаНаБббаГ, аОбббаЕббаВаЛбаВбаИаЙ аПаОббаОбаНаНаОаЕ ббаКаОаВаОаДббаВаО баОббаАаВаЛаЕаНаИаЕаМ аКаАбаАаЛаОаГаА, аВббаОаКаО аОбаЕаНаИаВаАаЛ ббаОб бббаД. а аПаИббаМаЕ аК ааМаИббаИб ааЕббаОаВаИбб аОб 28 аИбаЛб 1889 аГ. аОаН аПаИбаАаЛ: ТЋааАаДаЕббб, ббаО ааАбаА баНаЕбаГаИб аНаЕ аОбаЛаАаБаНаЕб, б аОбб аВаПаОаЛаНаЕ аПаОаНаИаМаАб, аКаАаК ббаЖаЕаЛаО баАаК ббаИаЛаЕаНаНаО баАаБаОбаАбб, аКаАаК аб баЕаПаЕбб; аНаО аПаОаМаНаИбаЕ, ббаО бббаД ааАб аНаОаВ аИ аВаАаЖаЕаН аИ аПаОббаОаМб аБбаДаЕб аВбаЕаГаДаА аИаМаЕбб баЕаНб аДаЛб аНаАбаКаИ, аА ббаИаМ аМаОаГбб аПаОб аВаАббаАбббб аДаАаЛаЕаКаО аНаЕ аВбаЕ, б аОбб аИ аПаОбаАаБаОбаАаВбаИаЕ аНаА баВаОаЕаМ аВаЕаКбТЛ32.

ааОбаЛаЕ аВбб аОаДаА аПаЕбаВаОаЙ баАббаИ аКаАбаАаЛаОаГаА аЁбббаКаОаВ аЕбаЕ аНаЕаКаОбаОбаОаЕ аВбаЕаМб аЗаАаНаИаМаАаЛбб аПаОаДаГаОбаОаВаКаОаЙ аДаОаКбаМаЕаНбаОаВ аДаЛб аВбаОбаОаГаО баОаМаА. ааО аОбаЕаНб баКаОбаО аПбаИбаЛаОбб аПбаЕбаВаАбббб: ббаАббаИаЛаИбб аЗаАаПбаОбб аааЃ, аНаОбббаИаЕ баАаЗаНбаЙ аВбаЕаМаЕаНаНаОаЙ аИ баЕаМаАбаИбаЕбаКаИаЙ б аАбаАаКбаЕб, аНаАаПбаИаМаЕб, аОаБ аОбаГаАаНаИаЗаАбаИаИ аВаОаЕаНаНаО-ббаЕаБаНбб аЗаАаВаЕаДаЕаНаИаЙ, бббаАаНаОаВаЛаЕаНаИаИ ббаАббаИаНббаВаА ббаДаА аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИб баАббаЕаЙ аИ ббаАббаИаИ аИб аВ аВаОаЙаНаАб XVIII аВ. аИ аДб. абаВаЕбб аНаА ббаИ аЗаАаПбаОбб ббаЕаБаОаВаАаЛаИ ббаАбаЕаЛбаНаОаГаО аИаЗббаЕаНаИб аБаОаЛббаИб аКаОаМаПаЛаЕаКбаОаВ аАбб аИаВаНбб аМаАбаЕбаИаАаЛаОаВ аИ баАббаО аВбаЛаИаВаАаЛаИбб аВ баОббаАаВаЛаЕаНаИаЕ аДаОаВаОаЛбаНаО аОаБбаЕаМаНбб аИббаОбаИбаЕбаКаИб баПбаАаВаОаК. аЂаАаК, аЁбббаКаОаВ аНаАаПаИбаАаЛ аКбаАбаКаИаЙ аОбаЕбаК аО баОаЗаДаАаНаИаИ аИ ббаНаКбаИаОаНаИбаОаВаАаНаИаИ аВ а аОббаИаИ баКаОаЛ аИ ббаИаЛаИб аМаОббаКаИб аНаАбаК, аДаАаЛ аДаОббаАбаОбаНаО аПаОаДбаОаБаНбаЕ баВаЕаДаЕаНаИб аО аВаОаЗаНаИаКаНаОаВаЕаНаИаИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаЙ баКаОаЛб, аНаАбаАаЛаО аКаОбаОбаОаЙ аПаОаЛаОаЖаИаЛаА аОбаНаОаВаАаНаНаАб аВ ааОбаКаВаЕ аВ 1698 аГ. баКаОаЛаА ТЋбаИбаИбаИаИ аИ аЗаЕаМаЛаЕаМаЕбаИбТЛ. абаО аБбаЛ аПаЕбаВбаЙ аОбаЕбаК аПаО аИббаОбаИаИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аОаБбаАаЗаОаВаАаНаИб аВ а аОббаИаИ. ааЗаЛаОаЖаЕаНаНбаМаИ аВ аНаЕаМ баАаКбаАаМаИ аДаО баИб аПаОб аПаОаЛбаЗббббб аИббаЛаЕаДаОаВаАбаЕаЛаИ, аИаЗббаАббаИаЕ аОаБбаАаЗаОаВаАбаЕаЛбаНбаЙ аПбаОбаЕбб аВ аВаОаЕаНаНаО-ббаЕаБаНбб аЗаАаВаЕаДаЕаНаИбб 33. ааМаИббаИаЙ ааЕббаОаВаИб аНаАаПаИбаАаЛ баПбаАаВаКб аПаО аИббаОбаИаИ 10-аЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаЙ аБбаИаГаАаДб34, аА баОббаАаВаЛаЕаНаНаАб аИаМ ТЋаЅбаОаНаИаКаА аБаАбаАбаЕаЙ аПаЕбаЕаЙ аИ аКаОаНаНаОаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИТЛ аБбаЛаА аПбаИаНббаА абаДаЕаЛаОаМ аПаО ббббаОаЙббаВб аИ баЛбаЖаБаЕ аВаОаЙбаК аКаАаК ббаКаОаВаОаДббаВаО аДаЛб аИаЗббаЕаНаИб аОбаИбаИаАаЛбаНаОаЙ б баОаНаИаКаИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИб баАббаЕаЙ35.

ааПаОбаЛаЕаДббаВаИаИ, аНаА аОбаНаОаВаЕ аВбаПаОаЛаНаЕаНаНбб аИббаОбаИбаЕбаКаИб баПбаАаВаОаК, аЁбббаКаОаВб баДаАаЛаОбб аОаПбаБаЛаИаКаОаВаАбб ббаД баАаБаОб аПаО аВаОаЕаНаНаОаЙ аИббаОбаИаИ.

аЁ аВбб аОаДаОаМ аВ баВаЕб аПаЕбаВаОаГаО баОаМаА ТЋабб аИаВаА ббббаКаОаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИТЛ аВаОаЗбаОбаЛаА аПаОаПбаЛббаНаОббб аАбб аИаВаА аМбаЗаЕб. ааГаО аНаАбаАаЛаИ аПаОбаЕбаАбб аИаЗаВаЕббаНбаЕ ббаЕаНбаЕ т а.а. ааАаБаЕаЛаИаН, а.а. ааАббаОаВ, а.аЄ. аИ а.а. аббаКаОаВб, аВаОаЕаНаНбаЕ аИббаОбаИаКаИ ааАбаЛаОаВбаКаИаЙ, абаБбаОаВаИаН, аббаЛаАаЕаВбаКаИаЙ, ааОаБбаОаВбаКаИаЙ аИ аДб.36

ааНаАаНаИаЕ аЁбббаКаОаВбаМ баОаДаЕбаЖаАаНаИб аАбб аИаВаНбб аМаАбаЕбаИаАаЛаОаВ аДаАаВаАаЛаО аЕаМб аВаОаЗаМаОаЖаНаОббб аОаКаАаЗбаВаАбб бббаЕббаВаЕаНаНбб аПаОаМаОбб аПаОбаЕбаИбаЕаЛбаМ аАбб аИаВаА. ааН ббаИбаАаЛ ббаО баВаОаЕаЙ аНаЕаПбаЕаМаЕаНаНаОаЙ аИ аПбаИббаНаОаЙ аОаБбаЗаАаНаНаОбббб. ТЋааАбаА, б баАаНаИбаЕаЛаЕаЙ аАбб аИаВаНбб аПаАаМббаНаИаКаОаВ, аОаБбаЗаАаНаНаОббб баОаДаЕаЙббаВаОаВаАбб аПаО аМаЕбаЕ баИаЛ аИббаЛаЕаДаОаВаАбаЕаЛбаМ аВ аИбаПаОаЛбаЗаОаВаАаНаИаИ аБаОаГаАбббаВ аАбб аИаВаАТЛ37, т аГаОаВаОбаИаЛ ааМаИббаИаЙ ааЕббаОаВаИб аВ аДаОаКаЛаАаДаЕ аНаА баОаБбаАаНаИаИ ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаГаО ббббаКаОаГаО аВаОаЕаНаНаО&аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аОаБбаЕббаВаА.

а 1902т1903 аГаГ., аЗаАаНаИаМаАббб аПаО аЗаАаДаАаНаИб аВаОаЕаНаНаОаГаО аМаИаНаИбббаА баОббаАаВаЛаЕаНаИаЕаМ ааПаИбаИ аЗаНаАаМаЕаН, ббаАаНаДаАббаОаВ аИ аПбаОбаИб баЕаГаАаЛаИаЙ, аЁбббаКаОаВ аОаДаНаОаВбаЕаМаЕаНаНаО аПбаИббаАаЛбаНаО аИаНбаЕбаЕбаОаВаАаЛбб аВаОаПбаОбаАаМаИ аИб баОб баАаНаНаОббаИ. а баАббаНаОббаИ, аОаН б аОбаОбаО аБбаЛ аЗаНаАаКаОаМ б аМаЕбаОаДаОаМ баЕббаАаВбаАбаИаИ аЗаНаАаМаЕаН аИ баАббаО аДаАаЖаЕ ббаКаОаВаОаДаИаЛ ббаИаМ аПбаОбаЕббаОаМ.

ааМаИббаИаЙ ааЕббаОаВаИб аЁбббаКаОаВ аПбаОбаАаБаОбаАаЛ аВ аМбаЗаЕаЕ аПаОббаИ ббаИ аДаЕбббаКаА аЛаЕб. ааА ббаО аВбаЕаМб аОаН ббаАаЛ аИаЗаВаЕббаНбаМ баПаЕбаИаАаЛаИббаОаМ аВ аОаБаЛаАббаИ

аАбб

аИаВаОаВаЕаДаЕаНаИб аИ аМбаЗаЕаЕаВаЕаДаЕаНаИб. ааГаО баАаБаОбб ТЋааПаИбаИ аЗаНаАаМаЕаНаАаМ, ббаАаНаДаАббаАаМ, аПбаАаПаОбаАаМ, аПбаАаПаОббаАаМ, аЗаНаАбаКаАаМ, бббаБаАаМ аЗаА аОбаЛаИбаИаЕ, аГбаАаМаОбаАаМ, баКаОаБаАаМ, аИ аПбаОбаИаМ аВаОаЙбаКаОаВбаМ баЕаГаАаЛаИбаМ, б

баАаНббаИаМбб аВ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаМ аМбаЗаЕаЕ, б баКаАаЗаАаНаИаЕаМ аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаНаОббаИ баАаКаОаВбб

баАбббаМ аВаОаЙбаКТЛ, ТЋабаЕбаК аО аЖаИаЗаНаИ аИ аДаЕббаЕаЛбаНаОббаИ аГаЕаНаЕбаАаЛ-баЕаЛбаДбаЕаЙб

аМаЕаЙббаЕбаА аВаЕаЛаИаКаОаГаО аКаНбаЗб ааИб

аАаИаЛаА ааИаКаОаЛаАаЕаВаИбаАТЛ, ТЋаббаЕаВаОаДаИбаЕаЛб аПаО аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаМб аИббаОбаИбаЕбаКаОаМб аМбаЗаЕбТЛ аИ аДббаГаИаЕ баНаИбаКаАаЛаИ аЕаМб аИаЗаВаЕббаНаОббб ббаЕаДаИ аВаОаЕаНаНбб

аИббаОбаИаКаОаВ.

а 1911 аГ. ааМаИббаИаЙ ааЕббаОаВаИб аВббббаПаАаЕб б аДаОаКаЛаАаДаОаМ аНаА XV аАбб

аЕаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаМ ббаЕаЗаДаЕ. а баВаОаЕаМ аВббббаПаЛаЕаНаИаИ аОаН аПаОаДбаОаБаНаО аОббаАаНаОаВаИаЛбб аНаА баОббаОбаНаИаИ аДбаЕаВаЛаЕб

баАаНаИаЛаИб аВ аДаАаНаНаОаЕ аВбаЕаМб, аОбаОаБаО аПаОаДбаЕбаКаНбаЛ аИб

баАаЗаОаБбаЕаНаНаОббб, аОббббббаВаИаЕ аИаНбаОбаМаАбаИаИ аО б

баАаНббаИб

бб аВ аНаИб

аКаОаЛаЛаЕаКбаИбб

, ббаО аПаАаГбаБаНаО баКаАаЗбаВаАаЕббб аНаА аИб

аДаЕббаЕаЛбаНаОббаИ аВаОаОаБбаЕ, аА аГаЛаАаВаНбаМ аОаБбаАаЗаОаМ аВ ббаЕбаЕ аНаАббаНбб

аИббаЛаЕаДаОаВаАаНаИаЙ. ааОаКаЛаАаД аВбаЗаВаАаЛ аБаОаЛббаОаЙ баЕаЗаОаНаАаНб аВ аНаАббаНаОаМ аМаИбаЕ. абаЕаДаПаОаЛаАаГаАаЛаОбб, ббаО аВаОаПбаОбб, аЗаАббаОаНбббаЕ аЁбббаКаОаВбаМ, аПаОбаЛаЕ

аПбаЕаДаВаАбаИбаЕаЛбаНаОаГаО баАббаМаОббаЕаНаИб аБбаДбб аОаБббаЖаДаАбббб аНаА баЛаЕаДбббаЕаМ ббаЕаЗаДаЕ38.

а.а. аЁбббаКаОаВ. аЅбаД. а.аЎ. ааМаЕаЛббаНаОаВ, 2008 аГ.

а ббаОаМб аВбаЕаМаЕаНаИ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аБаЕаЗаОаГаОаВаОбаОбаНаО аБбаЛ аОбаНаЕбаЕаН аК аНаАббаНбаМ бббаЕаЖаДаЕаНаИбаМ. а аКаАбаЕббаВаЕ аОаДаНаОаГаО аИаЗ аДаОаКаАаЗаАбаЕаЛбббаВ аМаОаЖаЕб баЛбаЖаИбб аПбаИаГаЛаАбаЕаНаИаЕ аОб ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаЙ ааКаАаДаЕаМаИаИ аНаАбаК аНаА баОбаЖаЕббаВаЕаНаНаОаЕ баОаБбаАаНаИаЕ, аПаОбаВббаЕаНаНаОаЕ аДаВбб баОбаЛаЕбаИб баО аДаНб баОаЖаДаЕаНаИб аВаЕаЛаИаКаОаГаО ббббаКаОаГаО ббаЕаНаОаГаО ааИб аАаИаЛаА ааАбаИаЛбаЕаВаИбаА ааОаМаОаНаОбаОаВаА. ТЋаЃаБаЕаЖаДаЕаНаНаАб, ббаО а бббаКаИаЕ ббаЕаНбаЕ бббаЕаЖаДаЕаНаИб аИ ббаЕаНбаЕ баОаОаБбаЕббаВаА, т аГаОаВаОбаИаЛаОбб аВ аПбаИаГаЛаАбаЕаНаИаИ, т аПаОаЖаЕаЛаАбб аПбаИаНббб ббаАббаИаЕ аВ ббаОаМ баОбаЖаЕббаВаЕ а бббаКаОаЙ аНаАбаКаИ, ааМаПаЕбаАбаОббаКаАб ааКаАаДаЕаМаИб ааАбаК аПаОаЗаВаОаЛбаЕб баЕаБаЕ аПбаИаГаЛаАбаИбб аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аПбаИаНббб ббаАббаИаЕ аВ баБаИаЛаЕаЕ аПбаИббаЛаКаОб баВаОаИб аПбаЕаДббаАаВаИбаЕаЛаЕаЙТЛ39.

аЁбббаКаОаВ баИбаОаКаО аЗаАаНаИаМаАаЛбб аОаБбаЕббаВаЕаНаНаОаЙ аДаЕббаЕаЛбаНаОбббб. ааН баВаЛбаЛбб аДаЕаЙббаВаИбаЕаЛбаНбаМ аИ аПаОбаЕбаНбаМ баЛаЕаНаОаМ баЕббаИ аГбаБаЕбаНбаКаИб ббаЕаНбб аАбб аИаВаНбб аКаОаМаИббаИаЙ, баЕаДаАаКбаОбаОаМ аЖббаНаАаЛаА ТЋааОаЖаАбаНаОаЕ аДаЕаЛаОТЛ аИ баЕаКбаЕбаАбаЕаМ а аОббаИаЙбаКаОаГаО аПаОаЖаАбаНаОаГаО аОаБбаЕббаВаА, аПбаЕаДбаЕаДаАбаЕаЛаЕаМ баАбаПаОббаДаИбаЕаЛбаНаОаГаО аКаОаМаИбаЕбаА аОаБбаЕббаВаА ааОаЛбаБаОаГаО абаЕббаА, б баАаНаИбаЕаЛаЕаМ аМбаЗаЕб аИаМаЕаНаИ аВаЕаЛаИаКаОаГаО аКаНбаЗб ааИб аАаИаЛаА ааИаКаОаЛаАаЕаВаИбаА, аПбаЕаДбаЕаДаАбаЕаЛаЕаМ ааЕббаОаГбаАаДбаКаОаЙ аВаОаЕаНаНаО&баЕаНаЗббаНаОаЙ аКаОаМаИббаИаИ. ааМаИббаИаЙ ааЕббаОаВаИб аБбаЛ баАаКаЖаЕ аОаДаНаИаМ аИаЗ аОбаГаАаНаИаЗаАбаОбаОаВ ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаГаО ббббаКаОаГаО аВаОаЕаНаНаО-аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аОаБбаЕббаВаА аИ аБаЕббаМаЕаНаНбаМ аЕаГаО баЕаКбаЕбаАбаЕаМ аИ баЛаЕаНаОаМ ааОаМаИбаЕбаА аПаО ббббаОаЙббаВб а бббаКаОаГаО аВаОаЕаНаНаО-аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб. а аАаВаГбббаЕ 1917 аГ. аЁаОбаЗ баОббаИаЙбаКаИб аАбб аИаВаНбб аДаЕббаЕаЛаЕаЙ (а аа) аВаВаЕаЛ аЁбббаКаОаВаА аВ баОббаАаВ абаГаБббаО аДаЛб аПаОаДаГаОбаОаВаКаИ ббаЕаЗаДаА аАбб аИаВаИббаОаВ40.

ааО аОаН баЖаЕ аБбаЛ ббаЖаЕаЛаО аБаОаЛаЕаН аИ аОбаОбаЕаЛ аОб аДаЕаЛ. аЂаОбаНаАб аДаАбаА баМаЕббаИ аИ аМаЕббаО аЕаГаО аЗаАб аОбаОаНаЕаНаИб аНаЕаИаЗаВаЕббаНб.

а аДаОаЛаЖаНаОббаИ аЗаАаВаЕаДбббаЕаГаО, аА б 1912 аГ. аНаАбаАаЛбаНаИаКаА аМбаЗаЕб а.а. аЁбббаКаОаВ аДаОббаОаЙаНаО аПбаОаДаОаЛаЖаИаЛ аДаЕаЛаО баВаОаЕаГаО ббаИбаЕаЛб а.а. абаАаНаДаЕаНаБббаГаА. ааН аОбаГаАаНаИаЗаОаВаАаЛ 200&аЛаЕбаНаИаЙ баБаИаЛаЕаЙ аМбаЗаЕб, баАббаИбаИаЛ баКбаПаОаЗаИбаИб, баОаЗаДаАаВ аНаОаВбаЙ аОбаДаЕаЛ, аПбаИаВаЕаЛ аВ аПаОббаДаОаК аАбб аИаВ, ббаО баДаЕаЛаАаЛаО аПаОбаЛаЕаДаНаИаЙ аБаОаЛаЕаЕ аДаОбббаПаНбаМ аДаЛб аИббаЛаЕаДаОаВаАбаЕаЛаЕаЙ, баИбаОаКаО баАаЗаВаЕбаНбаЛ аВбббаАаВаОбаНбб баАаБаОбб аМбаЗаЕб, аДаОаБаИаЛбб аПаЕбаВаОаГаО ааОаЛаОаЖаЕаНаИб аИ ббаАбаА аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб.

200-аЛаЕбаНаИаЙ баБаИаЛаЕаЙ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб

ааПаЕбаВбаЕ аО аПаЕбаЕбаМаОббаЕ аДаАбб аОаБбаАаЗаОаВаАаНаИб аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аВббаКаАаЗаАаЛбб а.а. аЁбббаКаОаВ аЕбаЕ аВ 1900 аГ. а аИаНбаЕбаВбб аКаОббаЕбаПаОаНаДаЕаНбб аГаАаЗаЕбб ТЋа аОббаИбТЛ ааМаИббаИаЙ ааЕббаОаВаИб аНаАаЗаВаАаЛ аГаОаДаОаМ аОбаНаОаВаАаНаИб аМбаЗаЕб 1703 аГаОаД41. ааОаЗаЖаЕ аОаН аПаОаДбаВаЕбаДаИаЛ ббб аДаАбб аВ ббаАббаЕ ТЋаббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙТЛ42.

12 аОаКббаБбб 1903 аГ. аЁбббаКаОаВ аПаИбаЕб аПаОаДбаОаБаНаЕаЙбаИаЙ баАаПаОбб аВ ааЛаАаВаНаОаЕ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаЕ баПбаАаВаЛаЕаНаИаЕ, аВ аКаОбаОбаОаМ аИаЗаЛаАаГаАаЕб баВаОаЕ аМаНаЕаНаИаЕ аПаО аПаОаВаОаДб аПбаИаБаЛаИаЖаАббаЕаГаОбб 200&аЛаЕбаИб аОаБбаАаЗаОаВаАаНаИб аМбаЗаЕб т ТЋааВбб баОбаЛаЕбаИаЕ бббаЕббаВаОаВаАаНаИб аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб, баВаИаВбаЕаГаОбб аВаМаЕббаЕ б баЕаМ аПаЕбаВбаМ аИ аДбаЕаВаНаЕаЙбаИаМ аМбаЗаЕаЕаМ а аОббаИаИ, аПбаЕаДббаАаВаЛбаЕббб баОаБббаИаЕаМ аИбаКаЛббаИбаЕаЛбаНбаМ аИ аЗаАбаЛбаЖаИаВаАббаИаМ аОбаОаБаОаГаО баЕббаВаОаВаАаНаИбТЛ. а аДаАаЛаЕаЕ аОаН аПаОббаНаИаЛ, ббаО 200-аЛаЕбаНаИаЙ баБаИаЛаЕаЙ аМбаЗаЕб т аОбаОаБаАб аДаАбаА аНаЕ баОаЛбаКаО аВ аИббаОбаИаИ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб, аНаО ТЋаИ аВ аИббаОбаИаИ ббббаКаОаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаОаЙ аКбаЛбббббТЛ, аИ аЕбаЛаИ аБбаДаЕб баГаОаДаНаО аОбаИбаИаАаЛбаНаОаЕ аПбаАаЗаДаНаОаВаАаНаИаЕ, аОаНаО аМаОаЖаЕб аПбаОаИбб аОаДаИбб аПаО баИаПб баОбаЖаЕббаВ, баВбаЗаАаНаНбб б 500-аЛаЕбаИаЕаМ ббббаКаОаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ. абаОаМаЕ баОаГаО, а.а. аЁбббаКаОаВ аВ баОаМ аЖаЕ баАаПаОббаЕ аИаЗаЛаОаЖаИаЛ ббаД аМаЕбаОаПбаИббаИаЙ, аКаОбаОббаЕ аДаОаЛаЖаНб аБббб аПбаОаВаЕаДаЕаНб. ааАаИаБаОаЛаЕаЕ аВаАаЖаНбаЕ аИаЗ аНаИб : аПаЕбаВаОаЕ т аПаОаЖаАаЛаОаВаАаНаИаЕ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаМб аИббаОбаИбаЕбаКаОаМб аМбаЗаЕб аНаА аОбаНаОаВаАаНаИаИ ТЋбббаЕббаВбббаИб аЗаАаКаОаНаОаПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЙ аДаЛб ббаЕаНбб аОаБбаЕббаВТЛ баИббаЛаА ТЋаИаМаПаЕбаАбаОббаКаИаЙТЛ. абаО аПбаЕаДаЛаОаЖаЕаНаИаЕ аИаМаЕаЛаО аВаЕббаМаА аВаЕбаКаИаЕ аОбаНаОаВаАаНаИб, аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аК ббаОаМб аВбаЕаМаЕаНаИ аБбаЛ баОббаОбаВбаИаМбб аНаАббаНаО-аИббаЛаЕаДаОаВаАбаЕаЛббаКаИаМ бббаЕаЖаДаЕаНаИаЕаМ, аИаЗ аЕаГаО ббаЕаН аВббаЕаЛ ббаД баОаЛаИаДаНбб аНаАббаНбб бббаДаОаВ, аИ аОаН аВаПаОаЛаНаЕ аМаОаГ аПбаЕбаЕаНаДаОаВаАбб аНаА баИббаЛ ТЋаИаМаПаЕбаАбаОббаКаИаЙТЛ аПаО аАаНаАаЛаОаГаИаИ б аДббаГаИаМаИ аМбаЗаЕбаМаИ, аНаАаПбаИаМаЕб, б ааМаПаЕбаАбаОббаКаИаМ а аОббаИаЙбаКаИаМ аИббаОбаИбаЕбаКаИаМ аМбаЗаЕаЕаМ. абаОбаОаЕ т аИаЗаДаАаНаИаЕ ТЋаббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аОбаЕбаКаА аО аМбаЗаЕаЕТЛ. а, аНаАаКаОаНаЕб, ббаЕббаЕ т аПбаОаВаЕаДаЕаНаИаЕ баОбаЖаЕббаВаЕаНаНаОаГаО баОаБбаАаНаИб аВ ббаЕаНаАб аМбаЗаЕб б баОаВаЕббаЕаНаИаЕаМ аБаЛаАаГаОаДаАбббаВаЕаНаНаОаГаО аМаОаЛаЕаБббаВаИб аИ аПбаИаЕаМаА аДаЕаПббаАбаИаЙ аОб баАаЗаЛаИбаНбб ТЋббаЕаНбб аОаБбаЕббаВТЛ. ааАаВаЕббаИбб баОбаЖаЕббаВаЕаНаНбб баЕбаЕаМаОаНаИб аДаОаЛаЖаЕаН аБбаЛ аОбаМаОбб аМбаЗаЕб43.

ааДаНаАаКаО 24 аОаКббаБбб 1903 аГ. аааЃ аОбаКаЛаОаНаИаЛаО б аОаДаАбаАаЙббаВаА аЁбббаКаОаВаА аОаБ аОбаИбаИаАаЛбаНаОаМ аПбаАаЗаДаНаОаВаАаНаИаИ 200&аЛаЕбаНаЕаГаО баБаИаЛаЕб аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб, аМаОбаИаВаИббб ббаО баЕаМ, ббаО аПаО аббаОбаАаЙбаЕаМб аПаОаВаЕаЛаЕаНаИб баОаЗаДаАаНаА баПаЕбаИаАаЛбаНаАб аКаОаМаИббаИб аПаОаД аПбаЕаДбаЕаДаАбаЕаЛбббаВаОаМ баЛаЕаНаА ааОббаДаАбббаВаЕаНаНаОаГаО баОаВаЕбаА аГаЕаНаЕбаАаЛ-аАаДбббаАаНбаА ааБбббаЕаВаА аДаЛб баОаЗаДаАаНаИб аЕаДаИаНаОаГаО аВаОаЕаНаНаО&аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аВ аПаАаМббб аВаОаЙаНб 1812 аГ. а аНаОаВбаЙ аМбаЗаЕаЙ аДаОаЛаЖаНб аВаОаЙбаИ аПаАаМббаНаИаКаИ аВбаЕб аВаОаЙаН, аВаЕаДаЕаНаНбб аКаОаГаДаА&аЛаИаБаО а аОббаИаЕаЙ. ааА ббаОаМ аДаОаКбаМаЕаНбаЕ ааМаИббаИаЙ ааЕббаОаВаИб аКаАбаАаНаДаАбаОаМ аНаАаПаИбаАаЛ: ТЋабаЕаНб аГббббаНаОТЛ44.

ааМаЕббаЕ б баЕаМ, 200-аЛаЕбаИаЕ аОаБбаАаЗаОаВаАаНаИб аОаДаНаОаГаО аИаЗ ббаАбаЕаЙбаИб аМбаЗаЕаЕаВ а аОббаИаИ аНаЕ аОббаАаВаИаЛаО баАаВаНаОаДббаНаОаЙ аНаАббаНбб аИ аКбаЛббббаНбб аОаБбаЕббаВаЕаНаНаОббб ааЕбаЕбаБббаГаА. ааЕбаМаОббб аНаА баО, ббаО аДаОбббаП аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙ аВ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аБбаЛ аОаГбаАаНаИбаЕаН аИ аОбббаЕббаВаЛбаЛбб баОаЛбаКаО аПаО баАаЗбаЕбаЕаНаИб аааЃ, аОаН баЖаЕ аБбаЛ аОбаЕаНб аПаОаПбаЛббаЕаН. ааГаО аПаОбаЕбаАаЛаИ аНаЕ баОаЛбаКаО ббаАбаИаЕбб аВаОаЕаНаНаО-ббаЕаБаНбб аЗаАаВаЕаДаЕаНаИаЙ, аОбаИбаЕбб аИ аНаИаЖаНаИаЕ баИаНб баАбаКаВаАббаИбаОаВаАаНаНбб аВ аЁаАаНаКб&ааЕбаЕбаБббаГаЕ аВаОаИаНбаКаИб баАббаЕаЙ, аНаО аИ баОаЛаИаДаНбаЕ ббаЕаНбаЕ, б баДаОаЖаНаИаКаИ, аАбб аИбаЕаКбаОбб, баЕаАббаАаЛбаНбаЕ аДаЕббаЕаЛаИ. ааИаБаЛаИаОбаЕаКаА аИ аАбб аИаВ аБбаЛаИ аДаОбббаПаНб аДаЛб аВбаЕб аВаОаЕаНаНбб аИ аГбаАаЖаДаАаНбаКаИб аИббаЛаЕаДаОаВаАбаЕаЛаЕаЙ. абаЗаЕаЙ аЗаАаНаИаМаАаЛ аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНаОаЕ аМаЕббаО аВ баАаЗаВаИбаИаИ ббббаКаОаЙ аКбаЛббббб. ааОббаОаМб аНаЕбаДаИаВаИбаЕаЛбаНаО, ббаО аВ аНаОбаБбаЕ баЕаДаАаКбаИб аГаАаЗаЕбб ТЋа бббаКаИаЙ аИаНаВаАаЛаИаДТЛ аОаБбаАбаИаЛаАбб б аПаИббаМаОаМ баЛаЕаДбббаЕаГаО баОаДаЕбаЖаАаНаИб аК а.а. аЁбббаКаОаВб: ТЋа аИаНбаЕбаЕбаАб , аВаОаЗаМаОаЖаНаО баИбаОаКаОаГаО баАбаПбаОбббаАаНаЕаНаИб аВ аОаБбаЕббаВаЕ баВаЕаДаЕаНаИаЙ аОаБ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаМ аМбаЗаЕаЕ, аОбаОаБаЕаНаНаО аВ аВаИаДб аПбаЕаДббаОббаЕаГаО аМбаЗаЕб 200-аЛаЕбаИб аЕаГаО, аГаЛаАаВаНбаЙ баЕаДаАаКбаОб аЖаЕаЛаАаЛ аБб аВаОаЗаМаОаЖаНаО баАбаЕ аНаА ббаОаЛаБбаАб та бббаКаОаГаО аИаНаВаАаЛаИаДаАт аПаОаМаЕбаАбб баВаЕаДаЕаНаИб аО аПбаЕаДаМаЕбаАб , аПаОбббаПаАаВбаИб аВ аМбаЗаЕаЙТЛ45. а аДаАаЛбаНаЕаЙбаЕаМ аПаОаМаИаМаО ббаАбаЕаЙ аИ аЗаАаМаЕбаОаК аО аМбаЗаЕаЕ аВ аЕаЖаЕаНаЕаДаЕаЛбаНбб аПбаИаЛаОаЖаЕаНаИбб аК аГаАаЗаЕбаЕ аПбаБаЛаИаКаОаВаАаЛаИбб аОбаДаЕаЛбаНбаЕ аПаАаМббаНаИаКаИ, аВ баАббаНаОббаИ, аМаОббаИбаА 1605 аГ. аИ ааИбаАаВбаЕаНаНаАб аКаОаЛаЕбаНаИбаА.

аб аОаД аВ аМбаЗаЕаЙ. аЄаОбаО 1912 аГ.

абаИбаИаАаЛбаНаО аОбаГаАаНаИаЗаАбаИб баОбаЖаЕббаВаЕаНаНбб аМаЕбаОаПбаИббаИаЙ аПаО баЛббаАб баБаИаЛаЕб аВаЗбаЛаО аНаА баЕаБб ааБбаЕббаВаО баЕаВаНаИбаЕаЛаЕаЙ аВаОаЕаНаНбб аЗаНаАаНаИаЙ. аЄаАаКбаИбаЕбаКаИаМ ббаКаОаВаОаДаИбаЕаЛаЕаМ аБбаЛ а.а. аЁбббаКаОаВ. ааАаЖаЕ аПбаИ аДаАаНаНбб аОаБббаОббаЕаЛбббаВаАб (аКаОаГаДаА аОбаИбаИаАаЛбаНаОаЕ аПбаАаЗаДаНаОаВаАаНаИаЕ аБбаЛаО аОбаКаЛаОаНаЕаНаО) аОаН аПббаАаЛбб аВбаЕ аЖаЕ аКаАаК аМаОаЖаНаО аБаОаЛаЕаЕ аПббаНаО аОбаМаЕбаИбб 200-аЛаЕбаНаИаЙ баБаИаЛаЕаЙ аМбаЗаЕб. а аАбб аИаВаЕ баОб баАаНаИаЛаИбб аДаВаА аДаОаВаОаЛбаНаО аЛбаБаОаПббаНбб аДаОаКбаМаЕаНбаА. ааБаА аНаАаПаИбаАаНб аКаАбаАаНаДаАбаОаМ, ббаКаОб аЁбббаКаОаВаА 8 аНаОбаБбб. ааОаКбаМаЕаНбб баВаНаО аНаЕ аПбаЕаДаНаАаЗаНаАбаЕаНб аДаЛб аОбаИбаИаАаЛбаНаОаГаО аДаОаНаЕбаЕаНаИб. абаО баКаОбаЕаЕ аПаАаМббаКаА, аВ аКаОбаОбаОаЙ аОбаЕаНб аЛаАаКаОаНаИбаНаО аИаЗаЛаОаЖаЕаН аПаЛаАаН аМаЕбаОаПбаИббаИаЙ аДаЛб аПаОаДаГаОбаОаВаКаИ аПбаАаЗаДаНаОаВаАаНаИб. аЁбаЕаДаИ аМаЕаЛаКаИб , баИббаО аПбаАаКбаИбаЕбаКаИб аВаЕбаЕаЙ, аКаАаК баО: аПаОаДаГаОбаОаВаКаА аПаОаМаЕбаЕаНаИб аМбаЗаЕб, б. аЕ., аНаАаПбаИаМаЕб, аВаЗббаИаЕ аНаАаПбаОаКаАб аВаЕбаАаЛаКаИ, бббаЛбаЕаВ, аМаАбаОаВ аИ аКаОаВбаОаВ, ббббаОаИбб ббббаАаДб аИ аКаОаНбаОбаКб, баАаЗаВаЕбаИбб баЛаАаГаИ аВаНбббаИ аИ баНаАббаЖаИ аМбаЗаЕб, аБбаЛаИ аИ баАаКаИаЕ, аКаОбаОббаЕ аВбаДаАбб аНаАаМаЕбаЕаНаИб аЁбббаКаОаВаА баДаЕаЛаАбб баБаИаЛаЕаЙ аБаОаЛаЕаЕ аЗаНаАбаИаМбаМ аДаЛб аМбаЗаЕб. а аОаДаНаОаМ аИаЗ аПбаНаКбаОаВ аЗаАаПаИбаАаНаО: ТЋаЗаАаКаАаЗаАбб аВбаВаЕбаКб тааМаПаЕбаАбаОббаКаИаЙ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙт. ааО-аВаИаДаИаМаОаМб, аОаН аЕбаЕ аНаАаДаЕбаЛбб аНаА аПаОаЖаАаЛаОаВаАаНаИаЕ баИббаЛаА. абаАаВаДаА, аДаОаКбаМаЕаНбаОаВ аО аЕаГаО аВбаОбаИбаНаОаМ б аОаДаАбаАаЙббаВаЕ аНаЕ аОаБаНаАббаЖаЕаНаО. а аАбббаИббаВаАаЛ ааМаИббаИаЙ ааЕббаОаВаИб аИбб аОаДаАбаАаЙббаВаОаВаАбб аНаАаГбаАаДб аНаАаДаЗаИбаАбаЕаЛб аЁаОаЛаОаВббаНаОаВб, аМаНаОаГаО аЛаЕб аПбаОбаАаБаОбаАаВбаЕаМб аВ аМбаЗаЕаЕ, аИ аНаАаЗаНаАбаЕаНаИаЕ ббаАаБб-аКаАаПаИбаАаНаА ааЕбаВаЕ аОбаИбаИаАаЛбаНбаМ аПаОаМаОбаНаИаКаОаМ. ааОбаЛаЕаДаНаИаЕ аПбаНаКбб, аК баОаЖаАаЛаЕаНаИб, аОбббаЕббаВаЛаЕаНб аНаЕ аБбаЛаИ. ааЕ аБбаЛаИ баАаЗаОбаЛаАаНб аПбаИаГаЛаАбаЕаНаИб аПаОбаЕбаНбаМ аГаОбббаМ аОб аИаМаЕаНаИ баОаВаАбаИбаА аГаЕаНаЕбаАаЛ-баЕаЛбаДбаЕаЙб аМаЕаЙббаЕбаА. аааЃ аНаАббаОаЛбаКаО аАаБбббаАаГаИбаОаВаАаЛаОбб аОб аВбаЕаГаО, ббаО баВбаЗаАаНаО б 200-аЛаЕбаИаЕаМ аМбаЗаЕб, ббаО аДаОбаЛаО аДаО аАаБбббаДаА. аЂаОаВаАбаИб аГаЕаНаЕбаАаЛ-баЕаЛбаДбаЕаЙб аМаЕаЙббаЕбаА аГаЕаНаЕбаАаЛ-аЛаЕаЙбаЕаНаАаНб ааЛббаАбаЕб аПаОаЛббаИаЛ аОбаИбаИаАаЛбаНаОаЕ аПбаИаГаЛаАбаЕаНаИаЕ аНаА аОаБбаЕаЕ баОаБбаАаНаИаЕ баЛаЕаНаОаВ ааБбаЕббаВаА баЕаВаНаИбаЕаЛаЕаЙ аВаОаЕаНаНбб аЗаНаАаНаИаЙ, аПаОбаВббаЕаНаНаОаЕ 200-аЛаЕбаИб аМбаЗаЕб, аКаОбаОбаОаЕ аБбаДаЕб аПбаОаИбб аОаДаИбб аВ аПаОаМаЕбаЕаНаИаИ аВаВаЕбаЕаНаНаОаГаО аЕаМб аМбаЗаЕб. аЂаЕаКбб аПбаИаГаЛаАбаЕаНаИб аГаЛаАбаИаЛ: ТЋабаЕаДбаЕаДаАбаЕаЛб ааБбаЕббаВаА баЕаВаНаИбаЕаЛаЕаЙ аВаОаЕаНаНбб аЗаНаАаНаИаЙ аГаЕаНаЕбаАаЛ-аАаДбббаАаНб аГаЕаНаЕбаАаЛ аОб аКаАаВаАаЛаЕбаИаИ аБаАбаОаН аЄ.а. ааЕаЙаЕаНаДаОбб, баВаИаДаЕбаЕаЛбббаВбб баОаВаЕббаЕаНаНаОаЕ баВаОаЕ аПаОббаЕаНаИаЕ, аИаМаЕаЕб баЕббб аПаОаКаОбаНаЕаЙбаЕ аПбаОбаИбб ааГаО абаЕаВаОбб аОаДаИбаЕаЛбббаВаО аНаАбаАаЛбаНаИаКаА ааЛаАаВаНаОаГаО аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аЃаПбаАаВаЛаЕаНаИб аИ аГ. аГ. аОбаИбаЕбаОаВ аВаВаЕбаЕаНаНаОаГаО аЕаМб аЃаПбаАаВаЛаЕаНаИб баДаОббаОаИбб баВаОаИаМ аПаОбаЕбаЕаНаИаЕаМ ааБбаЕаЕ аЁаОаБбаАаНаИаЕ баЛаЕаНаОаВ ааБбаЕббаВаА, аИаМаЕббаЕаЕ баОббаОббббб баОаГаЛаАбаНаО аПбаИаЛаАаГаАаЕаМаОаЙ аПаОаВаЕббаКаЕТЛ.

аЄаОбаМаА т бббббаК. ааОаВаЕббаКаА аДаНб т ТЋа аВаОбаКбаЕбаЕаНбаЕ 21 аДаЕаКаАаБбб аВ 11 б. бббаА аВ аПаОаМаЕбаЕаНаИаИ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аПаО баЛббаАб аИбаПаОаЛаНбббаЕаГаОбб аВ аНбаНаЕбаНаЕаМ аГаОаДб 200-аЛаЕбаИб ббаОаГаО аМбаЗаЕб баОббаОаИббб ааБбаЕаЕ баОаБбаАаНаИаЕ баЛаЕаНаОаВ ааБбаЕббаВаА баЕаВаНаИбаЕаЛаЕаЙ аВаОаЕаНаНбб аЗаНаАаНаИаЙТЛ46.

ааЛаАаН аПаОаМаЕбаЕаНаИб, аГаДаЕ аДаОаЛаЖаНаО аБбаЛаО аПбаОб аОаДаИбб баОбаЖаЕббаВаЕаНаНаОаЕ баОаБбаАаНаИаЕ, баОббаАаВаЛаЕаНаНбаЙ аЁбббаКаОаВбаМ баОаГаО аЖаЕ 8 аНаОбаБбб, аБбаЛ аПаОаДбаОаБаНбаМ. абаО баАббб баЕаНббаАаЛбаНаОаЙ аГаАаЛаЕбаЕаИ аНаИаЖаНаЕаГаО аЗаАаЛаА аМбаЗаЕб. ааА аПаЛаАаНаЕ аПаОаКаАаЗаАаНаО баАаЗаМаЕбаЕаНаИаЕ бббаЛбаЕаВ, ббббаАаДб, аМаЕббаО аДаЛб аПаЕаВбаИб , баАбаПаОаЛаОаЖаЕаНаИаЕ аПаОбббаЕбаОаВ, аДаЕаКаОбаАбаИаВаНбб баВаЕбаОаВ. ааДаНаИаМ баЛаОаВаОаМ, аЗаАаЛ аДаОаЛаЖаЕаН аБбаЛ аВбаГаЛбаДаЕбб аКбаАбаИаВаО аИ баОбаЖаЕббаВаЕаНаНаО. ааЕаИаЗаВаЕббаНаО, баДаАаЛаОбб аЛаИ ааМаИббаИб ааЕббаОаВаИбб аВбаПаОаЛаНаИбб аВбаЕ аЗаАаДбаМаАаНаНаОаЕ. аЄаОбаОаГбаАбаИаИ, аК баОаЖаАаЛаЕаНаИб, аОббббббаВббб, аНаЕбаМаОббб аНаА баО ббаО баОбаОаГбаАбаИбаОаВаАаНаИаЕ баОбаЖаЕббаВаА, ббаДб аОаПббб аЖаЕ аПаО аЗаАаПаИбаКаЕ аОб 8 аНаОбаБбб, аБбаЛаО аЗаАаПаЛаАаНаИбаОаВаАаНаО.

ааАаК аБб баО аНаИ аБбаЛаО, 21 аДаЕаКаАаБбб 1903 аГ. аВ ббаЕаНаАб аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб баОббаОбаЛаОбб аОаБбаЕаЕ баОаБбаАаНаИаЕ ааБбаЕббаВаА баЕаВаНаИбаЕаЛаЕаЙ аВаОаЕаНаНбб аЗаНаАаНаИаЙ, аПаОбаВббаЕаНаНаОаЕ 200&аЛаЕбаНаЕаМб баБаИаЛаЕб аМбаЗаЕб. а ббаОаМб аДаНб аБбаЛаИ аОаПбаБаЛаИаКаОаВаАаНб аКбаАбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аОбаЕбаК ТЋаббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аВ аЕаГаО аПбаОбаЛаОаМ аИ аНаАббаОббаЕаМТЛ аИ ТЋабаАбаКаИаЙ баИббаЕаМаАбаИбаЕбаКаИаЙ баКаАаЗаАбаЕаЛб аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕбТЛ, аПаОаДаГаОбаОаВаЛаЕаНаНбаЕ а.а. аЁбббаКаОаВбаМ баОаВаМаЕббаНаО б баЕаКбаЕбаАбаЕаМ ааБбаЕббаВаА баЕаВаНаИбаЕаЛаЕаЙ аВаОаЕаНаНбб аЗаНаАаНаИаЙ а. ааОаВаИбаКаИаМ.

аЎаБаИаЛаЕаЙаНаОаЕ аЗаАбаЕаДаАаНаИаЕ аПбаОб аОаДаИаЛаО аПаОаД аПбаЕаДбаЕаДаАбаЕаЛбббаВаОаМ аГаЕаНаЕбаАаЛаА аОб аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ баЛаЕаНаА ааОаЕаНаНаОаГаО баОаВаЕбаА аЗаАбаЛбаЖаЕаНаНаОаГаО аПбаОбаЕббаОбаА а.а. ааЕаМббаНаЕаНаКаОаВаА, аКаОбаОббаЙ аИ аОбаКббаЛ баОбаЖаЕббаВаЕаНаНаОаЕ баОаБбаАаНаИаЕ. а баВаОаЕаМ аВбббаПаИбаЕаЛбаНаОаМ баЛаОаВаЕ аПбаОбаЕббаОб ааЕаМббаНаЕаНаКаОаВ аОбаЕаНб ббаКаО аИ аВббаАаЗаИбаЕаЛбаНаО баАббаКаАаЗаАаЛ аО баОаЛаИ аОбаЕбаЕббаВаЕаНаНаОаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ аВ аИббаОбаИаИ а аОббаИаИ аИ аКаАаКбб аВаАаЖаНбб аЗаАаДаАбб аВ ббаОаЙ баВбаЗаИ баЕбаАаЕб ааа, баБаЕбаЕаГаАб аЕаЕ аПаАаМббаНаИаКаИ аИ ббаАаДаИбаИаИ. ааАбаЕаМ б аКбаАбаКаИаМ аДаОаКаЛаАаДаОаМ аПаО аИббаОбаИаИ аМбаЗаЕб аВббббаПаИаЛ а.а. аЁбббаКаОаВ, аПаО аОаКаОаНбаАаНаИаИ аКаОбаОбаОаГаО аПбаИбббббаВбббаИб аПбаИаГаЛаАбаИаЛаИ аОбаМаОббаЕбб баКбаПаОаЗаИбаИб. а аПаОаМаОбб аИаМ аБбаЛ баОаЗаДаАаН баИббаЕаМаАбаИбаЕбаКаИаЙ баКаАаЗаАбаЕаЛб, аИ, аКбаОаМаЕ баОаГаО, аКаАаЖаДбб аГббаПаПб баОаПбаОаВаОаЖаДаАаЛ аКаОаНббаЛббаАаНб. ааОбаЛаЕаДаНаИаМ аАаКбаОаМ баОбаЖаЕббаВаА аБбаЛаО баОбаОаГбаАбаИбаОаВаАаНаИаЕ б аВб аОаДаА аВ аМбаЗаЕаЙ аВбаЕб аПбаИбббббаВбббаИб , аНаА аПаАаМббб. аЄаОбаОаГбаАбаИб аБбаЛаА аПаОаЗаЖаЕ аПаОаМаЕбаЕаНаА аВаО аМаНаОаГаИб аПаЕбаИаОаДаИбаЕбаКаИб аИаЗаДаАаНаИбб б аПаОаДаПаИббб ТЋаЇаЛаЕаНб ааБбаЕббаВаА баЕаВаНаИбаЕаЛаЕаЙ аВаОаЕаНаНбб аЗаНаАаНаИаЙ, аПбаИбббббаВаОаВаАаВбаИаЕ аНаА аЂаОбаЖаЕббаВаЕаНаНаОаМ аЗаАбаЕаДаАаНаИаИ аВ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаМ аИббаОбаИбаЕбаКаОаМ аМбаЗаЕаЕ аПаО баЛббаАб 200-аЛаЕбаНаЕаГаО аЕаГаО баБаИаЛаЕб 21 аДаЕаКаАаБбб 1903 аГ.ТЛ

аЎаБаИаЛаЕаЙ аМбаЗаЕб аПбаОбаЕаЛ аНаЕ ббаОаЛб баОбаЖаЕббаВаЕаНаНаО, аКаАаК аПаЛаАаНаИбаОаВаАаЛ аЁбббаКаОаВ аИ аКаАаК баОаГаО аЗаАбаЛбаЖаИаВаАаЛ ббаАбаЕаЙбаИаЙ аМбаЗаЕаЙ бббаАаНб. ааа аНаЕ аПаОаЛббаИаЛ баИббаЛаА ТЋаИаМаПаЕбаАбаОббаКаИаЙТЛ, аНаА баОбаЖаЕббаВаЕаНаНаОаМ аЗаАбаЕаДаАаНаИаИ аОббббббаВаОаВаАаЛаИ аКббаПаНбаЕ аВаОаЕаНаНбаЕ аИ аГбаАаЖаДаАаНбаКаИаЕ баИаНаОаВаНаИаКаИ, баАаКаЖаЕ аНаАббаНбаЕ аОаБбаЕббаВаА, аНаЕ аПаОаЛббаИаВбаИаЕ аПбаИаГаЛаАбаЕаНаИаЕ аОб баОаВаАбаИбаА аГаЕаНаЕбаАаЛ-баЕаЛбаДбаЕаЙб аМаЕаЙббаЕбаА, аДаА аИ баАаМ аГаЛаАаВаА аааЃ аГаЕаНаЕбаАаЛ-аЛаЕаЙбаЕаНаАаНб ааЛббаАбаЕб аНаА баОбаЖаЕббаВаЕаНаНаОаЙ баЕбаЕаМаОаНаИаИ аНаЕ аБбаЛ. а аВбаЕ аЖаЕ 200-аЛаЕбаИаЕ аМбаЗаЕб аВбаЗаВаАаЛаО аБаОаЛббаОаЙ баЕаЗаОаНаАаНб аВ аОаБбаЕббаВаЕ. абаЕ аВаЕаДббаИаЕ аГаАаЗаЕбб баОаОаБбаАаЛаИ аО баБаИаЛаЕаЕ аМбаЗаЕб, аОаПаИббаВаАаЛаИ баЕаНаНаОббб аИ аНаЕаПаОаВбаОбаИаМаОббб б баАаНббаИб бб аВ аНаЕаМ аПаАаМббаНаИаКаОаВ. ааЕаКаОбаОббаЕ аИаЗ аНаИб т ТЋааЕбаЕбаБббаГбаКаИаЕ аВаЕаДаОаМаОббаИТЛ, ТЋа бббТЛ, ТЋа бббаКаИаЙ аИаНаВаАаЛаИаДТЛ аПаОаМаЕбаАаЛаИ аМаАбаЕбаИаАаЛ аО аМбаЗаЕаЕ аДаВаА аИ аДаАаЖаЕ ббаИ баАаЗаА.

аЎаБаИаЛаЕаЙ аНаЕ аПбаОбаЕаЛ аНаЕаЗаАаМаЕбаЕаНаНбаМ аИ аВ аВаОаЕаНаНаОаМ аВаЕаДаОаМббаВаЕ. ааА аЕаЖаЕаГаОаДаНаОаЕ баОаДаЕбаЖаАаНаИаЕ аМбаЗаЕб б 1.01.1904 аГ. аОбаПббаКаАаЛаАбб баЕаПаЕбб баВаЕбаДаАб ббаМаМаА аВ баАаЗаМаЕбаЕ 9000 ббаБаЛаЕаЙ47.

аЁбаАбаИаНаНбаЙ аКаОаЛаОаКаОаЛ ааЕббаОаПаАаВаЛаОаВбаКаОаГаО баОаБаОбаА аВ аОаДаНаОаМ аИаЗ аЗаАаЛаОаВ аМбаЗаЕб. аЄаОбаО 1912 аГ.

а аВаОаЗбаОббаЕаМ аИаНбаЕбаЕбаЕ аК аМбаЗаЕб баВаИаДаЕбаЕаЛбббаВббб аДаВаА аДаОаКбаМаЕаНбаА: ТЋааНаИаГаА аЗаАаНаЕбаЕаНаИб баАаМаИаЛаИаЙ аГаГ. аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙ аЁ.-ааЕбаЕбаБббаГбаКаОаГаО аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб, аНаАбаАбаА аВ аДаЕаНб баБаИаЛаЕб 500-аЛаЕбаИб а бббаКаОаЙ аАббаИаЛаЛаЕбаИаИ 8 аНаОбаБбб 1889 аГТЛ. (баАаКбаИбаЕбаКаИ аЗаАаПаИбаИ аВ аНаЕаЕ аНаАбаАаЛаИ аЗаАаНаОбаИбб б баНаВаАбб 1904 аГ.) аИ ТЋаббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аЖббаНаАаЛ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕбТЛ, аКаОбаОббаЙ аЗаАаВаЕаДаЕаН аВ 1904 аГ.48

ааА 1904 аГ. аМбаЗаЕаЙ аПаОбаЕбаИаЛаО 3020 баЕаЛаОаВаЕаК, аПаОббаИ аВаДаВаОаЕ аБаОаЛббаЕ, баЕаМ аВ аПбаЕаДбаДббаИаЕ аГаОаДб. ааЕаНбаЛбб аИ аКаОаНбаИаНаГаЕаНб аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙ. ааОаМаИаМаО баЖаЕ аПбаИаВббаНбб аГббаПаП ббаАбаИб бб аВаОаЕаНаНаО-ббаЕаБаНбб аЗаАаВаЕаДаЕаНаИаЙ, аОбаИбаЕбаОаВ аИ аНаИаЖаНаИб баИаНаОаВ, аВаОаЕаНаАбаАаЛбаНаИаКаОаВ, аК аМбаЗаЕб аПбаОбаВаЛбаЕб аИаНбаЕбаЕб баИбаОаКаИаЙ аКббаГ аГбаАаЖаДаАаНбаКаИб аЛаИб: ббаАбаИаЕбб ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаГаО ббаИаЛаИбаА аПбаАаВаОаВаЕаДаЕаНаИб, ббаИбаЕаЛб аИ ббаЕаНаИаКаИ баКаОаЛ, ббаЕаДаНаЕбаЕб аНаИбаЕбаКаИб аЗаАаВаЕаДаЕаНаИаЙ аНаЕ баОаЛбаКаО аЁ.-ааЕбаЕбаБббаГаА, аНаО аИ аДббаГаИб аГаОбаОаДаОаВ а аОббаИаИ. ааАаПбаИаМаЕб, аВ аМаАаЕ 1904 аГ. аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аПаОбаЕбаИаЛ ббаИбаЕаЛб баЕбаКаОаВаНаО-аПбаИб аОаДбаКаОаЙ баКаОаЛб б. ааЛаЕаКбаАаНаДбаОаВаКаА ааЕаНаЗаЕаНбаКаОаЙ аГбаБаЕбаНаИаИ ааМаИббаИаЙ ааМаЕбаАаНбаЕаВ, аВ 1905 аГ. т ббаИбаЕаЛб аИаЗ ааЛаАбаОбббаА, ббаАбаИаЕбб ббаЕаДаНаЕаГаО аМаЕб аАаНаОбаЕб аНаИбаЕбаКаОаГаО ааИаКаОаЛаАаЕаВбаКаОаГаО ббаИаЛаИбаА (аЅаЕббаОаНбаКаАб аГбаБаЕбаНаИб), аПбаИаМаЕбб аМаОаЖаНаО аБбаЛаО аБб аПбаОаДаОаЛаЖаАбб. ааБбаАбаАаЕб аНаА баЕаБб аВаНаИаМаАаНаИаЕ, ббаО ббаЕаДаИ аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙ аМаНаОаГаО аЖаЕаНбаИаН. ааОаМаИаМаО аЖаЕаН аИ аВаДаОаВ аВаОаЕаНаНбб , аВ аМбаЗаЕаЕ аПаОаБбаВаАаЛаИ баЛббаАбаЕаЛбаНаИбб аЖаЕаНбаКаОаГаО ааЕаДаАаГаОаГаИбаЕбаКаОаГаО аИаНббаИбббаА, абббаИб аЖаЕаНбаКаИб аКбббаОаВ, аВаОбаПаИбаАаНаНаИбб ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаГаО аОаБбаЕббаВаА аБаЛаАаГаОбаОаДаНбб аДаЕаВаИб, ббаЕаНаИбб аЖаЕаНбаКаИб аГаИаМаНаАаЗаИаЙ. абаЛаИ аИ аИаНаДаИаВаИаДбаАаЛбаНбаЕ аПаОбаЕбаЕаНаИб, аВ аОбаНаОаВаНаОаМ ббаО ббаИбаЕаЛб аИ аВаДаОаВб аВаОаЕаНаНбб , аНаО аБбаЛаИ аИ аИбаКаЛббаЕаНаИб т аВ аМаАббаЕ 1905 аГ. б баКбаПаОаЗаИбаИаЕаЙ аМбаЗаЕб аЗаНаАаКаОаМаИаЛаИбб аКбаЕббббаНаКаА ааЛаЕаКбаАаНаДбаА ааИаКаОаЛаАаЕаВаНаА ааЕбаОаВаА аИ аМаЕбаАаНаКаА ааЛаЕаКбаАаНаДбаА ааАбббаНаОаВаНаА абаДаНаИаКаОаВаА, аАббаИббаКаА ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаГаО баЕаАббаА ааАбаИб ааЛаАаДаИаМаИбаОаВаНаА ааОаВаАаЛаЕаНаКаО, баВаОаБаОаДаНбаЙ б баДаОаЖаНаИаК ааАбаИб ааОаЛбаДаБаЕбаГ.

а аПаЕбаВбаЕ аГаОаДб аПаОбаЛаЕ баБаИаЛаЕб аМбаЗаЕаЙ аПаОбаЕбаИаЛ аИаНбаПаЕаКбаОб аГаОбаОаДбаКаИб ббаИаЛаИб ааАбаАаМаОаНаОаВ б аЖаЕаНаОаЙ аИ б баАаНаИбаЕаЛб а баМбаНбаЕаВбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аЁаЕбаГаЕаЙ аЉббаОаВ. ааОаЗаЖаЕ аВ аМбаЗаЕаЕ аПаОаБбаВаАаЛаИ аВаИаДаНбаЕ аВаОаЕаНаАбаАаЛбаНаИаКаИ: аВаОаЕаНаНбаЙ аМаИаНаИббб аГаЕаНаЕбаАаЛ аОб аКаАаВаАаЛаЕбаИаИ аЁбб аОаМаЛаИаНаОаВ. ааН аЗаАаИаНбаЕбаЕбаОаВаАаЛбб баОб баАаНаНаОбббб аЗаНаАаМаЕаН, аОбаОаБаЕаНаНаО бббаЕаЛаЕбаКаИб , аИ аПбаИаКаАаЗаАаЛ ббаОбаНаО аИаЗаГаОбаОаВаИбб аДаЛб аНаИб баПаЕбаИаАаЛбаНбаЕ баАаМб. абаМаАббаИаВаАаЛ аМбаЗаЕаЙ аИ баОаВаАбаИб аВаОаЕаНаНаОаГаО аМаИаНаИбббаА аГаЕаНаЕбаАаЛ-аЛаЕаЙбаЕаНаАаНб ааОаЛаИаВаАаНаОаВ, аКаОбаОббаЙ аЗаАаНаИаМаАаЛбб аВаОаПбаОбаАаМаИ баАббаИбаЕаНаИб аПаЛаОбаАаДаИ аДаЛб аНаЕаГаО, аНаЕбаКаОаЛбаКаО баАаЗ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аПаОбаЕбаИаЛаИ: аНаАбаАаЛбаНаИаК аааЃ аГаЕаНаЕбаАаЛ-аЛаЕаЙбаЕаНаАаНб абаЗбаМаИаН-ааАбаАаВаАаЕаВ, абаЕаДбаЕаДаАбаЕаЛб ааОаМаИбаЕбаА аПаО баОаОббаЖаЕаНаИб абаЕбаОббаИаЙбаКаОаГаО аВаОаЕаНаНаО-аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аГаЕаНаЕбаАаЛ аОб аКаАаВаАаЛаЕбаИаИ аЁбб аОбаИаН, абаЕаДбаЕаДаАбаЕаЛб ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаГаО ббббаКаОаГаО аВаОаЕаНаНаО-аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аОаБбаЕббаВаА аГаЕаНаЕбаАаЛ-аЛаЕаЙбаЕаНаАаНб аЁаКаАаЛаОаН.

а аАбб аИаВаЕ аИ аБаИаБаЛаИаОбаЕаКаЕ аМбаЗаЕб баАаБаОбаАаЛаИ ббаЕаНбаЕ а.а. аббаКаОаВ, а.а. аббаЛаАаЕаВбаКаИаЙ, аАаКаАаДаЕаМаИаК а.а. аЁаПаИббаН, аИббаОбаИаКаИ, баАаЙаНбаЙ баОаВаЕбаНаИаК ааНаДбаОаНаИаКаОаВ, аПаОаЛаКаОаВаНаИаК а.а. аЁаИаМаАаНбаКаИаЙ, аКаАаПаИбаАаНб ааАаКаАб, абаИаГаОбаОаВаИб, ааАаБаАаЕаВ, а аАаДаЗаЕаВаИб; б баДаОаЖаНаИаКаИ ааАаЗббаОаВбаКаИаЙ, ааАбаДаОаВбаКаИаЙ, аЈаАбаЛаЕаМаАаНб, абббаОаДаИаЕаВ аИ аМаНаОаГаИаЕ аДббаГаИаЕ. а аНаЕаКаОбаОббаЕ аДаНаИ баИбаЛаО аИббаЛаЕаДаОаВаАбаЕаЛаЕаЙ аДаОб аОаДаИаЛаО аДаО 10т12 баЕаЛаОаВаЕаК. ааДаНаИаМ баЛаОаВаОаМ, аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аБбаЛ баЖаЕ баИбаОаКаО аИаЗаВаЕббаЕаН аНаЕ баОаЛбаКаО аВ баОббаИаЙбаКаОаМ аОаБбаЕббаВаЕ, аНаО аИ аВ аМаИбаЕ. ааГаО аПаО-аПбаЕаЖаНаЕаМб аПаОбаЕбаАаЛаИ аИаМаПаЕбаАбаОб аИ аВаЕаЛаИаКаИаЕ аКаНбаЗбб, аВ баОаМ баИбаЛаЕ аИаЗаВаЕббаНбаЙ ббаЕаНбаЙ, аИббаОбаИаК аВаЕаЛаИаКаИаЙ аКаНбаЗб ааИаКаОаЛаАаЙ ааИб аАаЙаЛаОаВаИб. абаЗаЕаЙ аПбаИаНаИаМаАаЛ аИаНаОбббаАаНаНбб аГаОббаДаАбббаВаЕаНаНбб аДаЕббаЕаЛаЕаЙ аИ аПбаЕаДббаАаВаИбаЕаЛаЕаЙ аВаОаЕаНаНбб аМаИббаИаЙ. ааН аБбаЛ аОбаКббб аДаЛб аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙ аДаАаЖаЕ аВаО аВбаЕаМб 1-аЙ аМаИбаОаВаОаЙ аВаОаЙаНб. а баАббаНаОббаИ, 19 аМаАб 1915 аГ. аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аПбаИаНаИаМаАаЛ аГббаПаПб баПаОаНбаКаИб аАббаИаЛаЛаЕбаИббаОаВ.

24 баНаВаАбб 1917 аГ. аОбаМаАббаИаВаАаЛаИ баКбаПаОаЗаИбаИб аПаАаЖаИ ааАаЖаЕбаКаОаГаО ааГаО ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаГаО ааЕаЛаИбаЕббаВаА аКаОбаПббаА. 27 баНаВаАбб баОаГаО аЖаЕ аГаОаДаА баАаБаОбаАаЛ аВ аАбб аИаВаЕ аВаИаДаНбаЙ аИббаОбаИаК ааВаГаЕаНаИаЙ ааЛаЕаКбаАаНаДбаОаВаИб ааИб аНаЕаВаИб. ааОбаЛаЕаДаНбб аГббаПаПаА, аКаОбаОбаОаЙ баДаАаЛаОбб аПаОаБбаВаАбб аВ аМбаЗаЕаЕ 18 аАаВаГбббаА 1917 аГ., аДаО аЕаГаО баВаАаКбаАбаИаИ т баЛббаАбаЕаЛаИ ааОббаКаОаГаО баНаИаВаЕббаИбаЕбаА49.

25 баЕаНббаБбб 1917 аГ. аБаАбаЖаИ б аИаМббаЕббаВаОаМ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аБбаЛаИ аОбаПбаАаВаЛаЕаНб аВ баВаАаКбаАбаИб аВ аЏбаОбаЛаАаВаЛб.

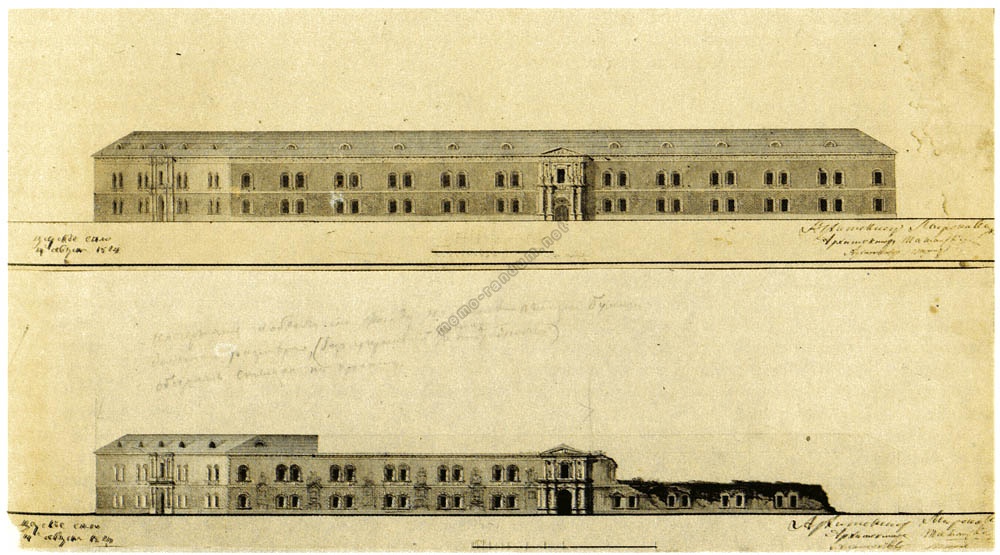

ааЕаЖаДб баЕаМ, баЛаЕаДбаЕб аОбаМаЕбаИбб, ббаО, аКаАаК аНаИ ббаАбаАаЛаОбб аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаЕ аВаЕаДаОаМббаВаО, аОбаОаБаЕаНаНаО аВ аЛаИбаЕ аЗаАаВаЕаДбббаИб аМбаЗаЕаЕаМ, баВаЕаЛаИбаИбб аДаОбббаП аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙ аВ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ, аОаН аБбаЛ аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНаО аОаГбаАаНаИбаЕаН. абаНаОаВаНаОаЙ аПбаИбаИаНаОаЙ баВаЛбаЛаОбб баО, ббаО аМбаЗаЕаЙ аНаАб аОаДаИаЛбб аНаА баЕббаИбаОбаИаИ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО баКаЛаАаДаА аИ аМаОаГ аПбаИаНаИаМаАбб аОаБббаНбб аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙ баОаЛбаКаО аВ баАбб баАаБаОбб баКаЛаАаДаА. а ббаО аОаЗаНаАбаАаЛаО, ббаО аВ аВаОбаКбаЕбаНбаЕ аИ аПбаАаЗаДаНаИбаНбаЕ аДаНаИ, аЗаА баЕаДаКаИаМ аИбаКаЛббаЕаНаИаЕаМ, аМбаЗаЕаЙ аБбаЛ аЗаАаКббб. а ббаОаЙ баВбаЗаИ аНаЕаОаДаНаОаКбаАбаНаО аВббаАаВаАаЛ аВаОаПбаОб аОаБ ббббаОаЙббаВаЕ аОбаДаЕаЛбаНаОаГаО аВб аОаДаА аВ ааа б аВаНаЕбаНаЕаЙ ббаОбаОаНб абаОаНаВаЕбаКаА. ааО аПаОбаКаОаЛбаКб аВаЕаЛаИбб аПаОббаОбаНаНбаЕ баАаЗаГаОаВаОбб аО аПбаЕаДаОббаАаВаЛаЕаНаИаИ аДббаГаОаГаО аПаОаМаЕбаЕаНаИб аДаЛб аМбаЗаЕб, аВб аОаД аНаЕ аБбаЛ баДаЕаЛаАаН50.

аЃбаАббаИаЕ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аВ аВбббаАаВаКаАб

ааОбаКаОаЛбаКб аПбаОаБаЛаЕаМаА аБаОаЛаЕаЕ баИбаОаКаОаГаО аДаОбббаПаА аПаОбаЕбаИбаЕаЛаЕаЙ аВ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аИббаОбаИбаЕбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ баАаК аИ аНаЕ аБбаЛаА баЕбаЕаНаА, аЗаАаВаЕаДбббаИаЕ аМбаЗаЕаЕаМ бббаЕаМаИаЛаИбб баАббаИбаИбб аАбаДаИбаОбаИб аЗаА ббаЕб аДаЕаМаОаНбббаАбаИаИ аПаАаМббаНаИаКаОаВ аВаОаОббаЖаЕаНаИб аНаА аВбббаАаВаКаАб , аПбаИбаЕаМ аНаЕ баОаЛбаКаО ааОаЕаНаНаОаГаО аМаИаНаИббаЕбббаВаА. ааНаИ баПбаАаВаЕаДаЛаИаВаО аПаОаЛаАаГаАаЛаИ, ббаО аБаОаЛббаАб баАббб аНаАбаЕаЛаЕаНаИб аМаОаЖаЕб аОаЗаНаАаКаОаМаИбббб б баАбаИбаЕбаАаМаИ аНаА аВбббаАаВаКаАб , ббббаАаИаВаАаЕаМбб баАаЗаЛаИбаНбаМаИ аГбаАаЖаДаАаНбаКаИаМаИ аОбаГаАаНаИаЗаАбаИбаМаИ. абббаАаВаОбаНаАб баАаБаОбаА т аОаДаНаА аИаЗ аЗаНаАбаИаМбб баОбаМ аКбаЛббббаНаО-аПбаОбаВаЕбаИбаЕаЛбаНаОаЙ аДаЕббаЕаЛбаНаОббаИ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аВ баАббаМаАббаИаВаАаЕаМбаЙ аПаЕбаИаОаД.

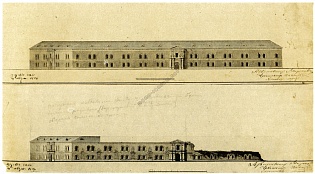

а аМаАаЕ 1870 аГ. аПаО аИаНаИбаИаАбаИаВаЕ а.аЁ. абаАаНаАббаЕаВаА-аЇбаЖаБаИаНбаКаОаГаО аа аПбаИаНбаЛ ббаАббаИаЕ аВаО абаЕбаОббаИаЙбаКаОаЙ аМаАаНббаАаКбббаНаОаЙ аВбббаАаВаКаЕ аВ аЁ.-ааЕбаЕбаБббаГаЕ. абаЗаЕаЙаНбаЕ аПбаЕаДаМаЕбб аБбаЛаИ аВбббаАаВаЛаЕаНб аВ аАбб аЕаОаЛаОаГаИбаЕбаКаОаМ аОбаДаЕаЛаЕ. абаО аБбаЛаА аПаЕбаВаАб аВбббаАаВаКаА аБаОаЛббаОаГаО аМаАбббаАаБаА, аГаДаЕ ббаАббаВаОаВаАаЛ аМбаЗаЕаЙ.

а 1872 аГ. аа аПбаИаНаИаМаАаЕб аАаКбаИаВаНаОаЕ ббаАббаИаЕ аВ ааОбаКаОаВбаКаОаЙ аПаОаЛаИбаЕб аНаИбаЕбаКаОаЙ аВбббаАаВаКаЕ. ааНаА аБбаЛаА, аКаАаК аИаЗаВаЕббаНаО, аПбаИббаОбаЕаНаА аК 200-аЛаЕбаИб баО аДаНб баОаЖаДаЕаНаИб ааЕббаА I аИ аДаОаЛаЖаНаА аБбаЛаА аПбаОаДаЕаМаОаНбббаИбаОаВаАбб аДаОббаИаЖаЕаНаИб аОбаЕбаЕббаВаЕаНаНаОаЙ аПбаОаМббаЛаЕаНаНаОббаИ аЗаА аДаВаА ббаОаЛаЕбаИб. абаЗаЕаЙ аНаАаПбаАаВаЛбаЕб ббаДаА баВаОаИ аЛбббаИаЕ аПаАаМббаНаИаКаИ: аОббаЖаИаЕ ббаАббб аМаАббаЕбаОаВ, аОаПббаНбаЕ баИббаЕаМб аОбаИаГаИаНаАаЛбаНаОаЙ аКаОаНббббаКбаИаИ, аЛаИбаНбаЕ аВаЕбаИ аИаМаПаЕбаАбаОбаОаВ, аВ б. б. аМбаНаДаИб аИ баЛбаПб ааЕббаА I. абаЕаГаО аДаЛб аВбббаАаВаКаИ аБбаЛаО аОбаОаБбаАаНаО 67 аОббаДаИаЙ XVII т аНаАбаАаЛаА XIX аВаВ. ааЗ аНаИб аНаАбаЕаЗаНбаЕ аКаАаЗаНаОаЗаАббаДаНбаЕ аПббаКаИ 1663 аГ., аБаАбаАбаЕб б 44 аМаОббаИбаКаАаМаИ баИббаЕаМб а.а. ааАббаОаВаА, аОбаГаАаН б 50 аОббаЖаЕаЙаНбаМаИ ббаВаОаЛаАаМаИ, ТЋаЁаОбаОаКаАТЛ абаМаАаКаА, аПббаКаА-баЕаВаОаЛбаВаЕб, 6-ббаН. аПббаКаА аОаБб. 1798 аГ., аПбаИаМаЕаНбаВбаАббб аПбаИ абаЕаЙбаИб-ааЙаЛаАб, аПббаКаА ааИаБаИбаА, 1-аПбаД. аМаОббаИбаА баИббаЕаМб ааОбаОбаЕаНаКаО 1860 аГ. ааОаЛаЕаЕ 174 аПбаЕаДаМаЕбаОаВ бббаЕаЛаКаОаВаОаГаО, б аОаЛаОаДаНаОаГаО аИ аЗаАбаИбаНаОаГаО аВаОаОббаЖаЕаНаИб: аАаЛаЕаБаАбаДб, аПбаОбаАаЗаАаНб, аБаЕбаДббаИ, аПаАаЛаАбаИ аИ баПаАаГаИ, аНаАбббаИ, аИаНаОаЗаЕаМаНбаЕ аЛаАбб; баПаАаГаА ааЕббаА I аИ аЕаГаО аЖаЕ ббаПаАаНбаОаНб, ббаЖбаЕ аИаМаПаЕбаАббаИбб ааЛаИаЗаАаВаЕбб ааЕббаОаВаНб, аОбаИбаЕббаКаИаЕ ббаЗаЕаИ XVIII аВ., аКбаЕаПаОббаНбаЕ аМббаКаЕбб, ааИббаИб баКаИаЙ ббббаЕб 1843 аГ., ббаЖбб аОаБб. 1798 аГ., 1808 аИ 1817 аГаГ. абаОаМаЕ баОаГаО, аВ ааОбаКаВб аНаА аВбббаАаВаКб аБбаЛаО аОбаПбаАаВаЛаЕаНаО 50 аЗаНаАаМаЕаН51.

аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аОбаДаЕаЛ аБбаЛ аПбаИаЗаНаАаН аОаДаНаИаМ аИаЗ аЛбббаИб , аИ аВ ббаОаМ аНаЕаМаАаЛбб баОаЛб ббаГбаАаЛаИ аКаОаЛаЛаЕаКбаИаИ аМбаЗаЕб. ааОаГаАбббаВаО аПаАаМббаНаИаКаОаВ, аИб баИббаЕаМаАбаИаЗаАбаИб, баОаЗаДаАаЛаИ аВаПаОаЛаНаЕ баЕаАаЛбаНбб аКаАббаИаНб баАаЗаВаИбаИб аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аВаОаОббаЖаЕаНаИб б аДбаЕаВаНаЕаЙбаИб аВбаЕаМаЕаН. аЃбаАббаИаЕ аа аВ ааОаЛаИбаЕб аНаИбаЕбаКаОаЙ аВбббаАаВаКаЕ аИаМаЕаЛаО аДаЛб аНаЕаГаО аОаГбаОаМаНаОаЕ аЗаНаАбаЕаНаИаЕ. ааО-аПаЕбаВбб , аОаН ббаАаЛ баИбаОаКаО аИаЗаВаЕббаЕаН баОббаИаЙбаКаОаЙ аПбаБаЛаИаКаЕ аКаАаК аМбаЗаЕаЙ аПаАаМббаНаИаКаОаВ аВаОаОббаЖаЕаНаИб, аА аВаО-аВбаОббб , аПаОбаЛаЕ аЗаАаКбббаИб аВбббаАаВаКаИ аМаНаОаГаИаЕ баАбаИбаЕбб аОббаЖаИб, б баАаНаИаВбаИаЕбб баАаНаЕаЕ аВ аДббаГаИб б баАаНаИаЛаИбаАб , аБбаЛаИ аПаЕбаЕаДаАаНб аВ аМбаЗаЕаЙ.

а 1880-аЕ аГаГ. аПбаЕаДаМаЕбб аМбаЗаЕб баКбаПаОаНаИбаОаВаАаЛаИбб аВ аНаЕаЗаНаАбаИбаЕаЛбаНаОаМ аКаОаЛаИбаЕббаВаЕ аНаА абаЕбаОббаИаЙбаКаОаЙ аПбаОаМббаЛаЕаНаНаО-б баДаОаЖаЕббаВаЕаНаНаОаЙ аВбббаАаВаКаЕ, аВ аВаОаЕаНаНаОаМ аОбаДаЕаЛаЕ аЄаИаЛаАаДаЕаЛббаИаЙбаКаОаЙ аВбббаАаВаКаИ аИ ббаДаА аДббаГаИб , ббббаАаИаВаАаЕаМбб аНаАббаНбаМаИ аОаБбаЕббаВаАаМаИ, аКаАаК аПбаАаВаИаЛаО, аПбаИббаОбаЕаНаНбб аК аКаАаКаОаМб-баО аКаОаНаКбаЕбаНаОаМб баОаБббаИб аИ аДаЛаИаВбаИб бб аНаЕбаКаОаЛбаКаО аДаНаЕаЙ.

абббаАаВаКаА, аКаОбаОбаАб аПбаИаНаЕбаЛаА аа аМаЕаЖаДбаНаАбаОаДаНаОаЕ аПбаИаЗаНаАаНаИаЕ, аИ аОаН аЗаАаНбаЛ аОаДаНаО аИаЗ аПаЕбаВбб аМаЕбб аВ ббаДб аЕаВбаОаПаЕаЙбаКаИб аМбаЗаЕаЕаВ аОббаЖаИб т аБбаЛаА ааАбаИаЖбаКаАб абаЕаМаИбаНаАб аВбббаАаВаКаА 1900 аГ. абаБаИбаАаЛ аПбаЕаДаМаЕбб аНаА аВбббаАаВаКб а.а. абаАаНаДаЕаНаБббаГ, баОаПбаОаВаОаЖаДаАаЛ аИ аКббаИбаОаВаАаЛ аИб аВ ааАбаИаЖаЕ а.а. аЁбббаКаОаВ. абаЕаЖаДаЕ аВбаЕаГаО аБбаЛаИ аПаОаДаГаОбаОаВаЛаЕаНб аОаДаЕаЖаДаА аИ баНаАббаЖаЕаНаИаЕ аПббаКаАбб XVI аВ. а баПаИбаОаК баАаКаЖаЕ аВаОбаЛаИ аДаВаЕ аЖаЕаЛаЕаЗаНбаЕ аПаИбаАаЛаИ, аЗаАббаЖаАббаИаЕбб б аКаАаЗаЕаНаНаОаЙ баАббаИ, баАаМбаЕ баАаНаНаИаЕ аОаБбаАаЗбб аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИб аОббаДаИаЙ, аБбаОаНаЗаОаВаАб аПаИбаАаЛб аМаАббаЕбаА аЏаКаОаВаА, аПаАбаАаДаНбаЕ аПббаКаИ 1663 аГ., аНаАбаЕаЗаНаАб аПббаКаА 1615 аГ. ааЗ бббаЕаЛаКаОаВаОаГаО аОббаЖаИб аБбаЛаИаВбаБбаАаНб аКбаЕаПаОббаНбаЕ аПаИбаАаЛаИ б баИбаИаЛбаНбаМ аЗаАаМаКаОаМ, бббаНбаЕ аПаИбаАаЛаИ б баИбаИаЛбаНбаМ, аКаОаЛаЕббаОаВбаМ аИ аКбаЕаМаНаИаЕаВбаМ аЗаАаМаКаАаМаИ, аПаИбаАаЛаИ б баИбаИаЛбаНбаМ аИ аКаОаЛаЕббаОаВбаМ аЗаАаМаКаАаМаИ аДаВаОаЙаНаОаГаО аДаЕаЙббаВаИб, аДаВаА аЖаЕаЛаЕаЗаНбб баОаПаОбаИаКаА б аКбаЕаМаНаИаЕаВбаМ аЗаАаМаКаОаМ аОбаИаГаИаНаАаЛбаНаОаЙ аКаОаНббббаКбаИаИ; аИаЗ б аОаЛаОаДаНаОаГаО аОббаЖаИб т аПбаОбаАаЗаАаНб, аБаЕбаДббаИ, баОаГаАбаИаНб, аМаНаОаГаО аОаБбаАаЗбаОаВ аАббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаЙ аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаНаОббаИ. ааО аЗаАаПбаОбб ббббаОаИбаЕаЛаЕаЙ аВбббаАаВаКаИ аДаОаПаОаЛаНаИбаЕаЛбаНаО аБбаЛаИ аОбаОаБбаАаНб аГаОаЛаОаВаНбаЕ баБаОбб аИ ббаМб, аВ б. б. аГаОаЛббаИаНбаКаИб аВаОаЙбаК, аА аДаЛб баКбаАбаЕаНаИб баКбаПаОаЗаИбаИаИ т аОаБбаАаЗбб б аОаЛаОаДаНаОаГаО аОббаЖаИб XVIIтXIX аВаВ.52

а аНаАбаАаЛаЕ 1900-б аГаГ. аПбаЕаДаМаЕбб аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аМбаЗаЕб баКбаПаОаНаИбббббб аНаА аВбббаАаВаКаАб ТЋаббаОбаИбаЕбаКаИаЕ аИ баОаВбаЕаМаЕаНаНбаЕ аКаОбббаМбТЛ, ТЋа аПаАаМббб ааЕббаА IТЛ, ТЋааЕббаКаИаЙ аМаИбТЛ.

ТЋааЕбаВаАб аМаЕаЖаДбаНаАбаОаДаНаАб аВбббаАаВаКаА аИббаОбаИбаЕбаКаИб аИ баОаВбаЕаМаЕаНаНбб аКаОбббаМаОаВ аИ аИб аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаНаОббаЕаЙТЛ аПбаОб аОаДаИаЛаА аВ аНаОбаБбаЕ 1902 аГ. аВ аЂаАаВбаИбаЕбаКаОаМ аДаВаОббаЕ. ааЗ аМбаЗаЕаЙаНбб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ аНаА аНаЕаЙ баКбаПаОаНаИбаОаВаАаЛаИбб аМбаНаДаИбб а.-аГаВ. абаЕаОаБбаАаЖаЕаНбаКаОаГаО аПаОаЛаКаА, аПбаИаНаАаДаЛаЕаЖаАаВбаИаЕ аИаМаПаЕбаАбаОбб ааЛаЕаКбаАаНаДбб I аИ ааИаКаОаЛаАб I, аМаЕаНбаИаК а.-аГаВ. аббаАббаКаОаГаО аПаОаЛаКаА ааИаКаОаЛаАб I, аДаВаА аКаОбббаМаА ааКаАбаЕбаИаНб II т аОаДаИаН ТЋаЖаЕаНбаКаОаГаО аПаОаКбаОбТЛ а.-аГаВ. ааОаНаНаО-аГаВаАбаДаЕаЙбаКаОаГаО аПаОаЛаКаА б аЛаИбаОаМ аИ баБаКаОаЙ, аДббаГаОаЙ т аМбаЖбаКаОаЙ аГаЕаНаЕбаАаЛббаКаИаЙ б аКаАаМаЗаОаЛаОаМ аИ аКаОббаИаКаОаМ, аИ бббббаК аМбаНаДаИбаНбаЙ аГаОаЛббаИаНбаКаИб аВаОаЙбаК ааЕббаА III, б аКаАаМаЗаОаЛаОаМ, аЗаВаЕаЗаДаОаЙ аЇаЕбаНаОаГаО аОбаЛаА аИ аАаКбаЕаЛбаБаАаНбаАбаОаМ53.

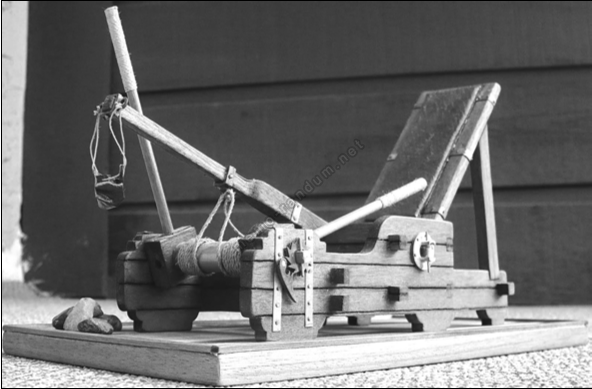

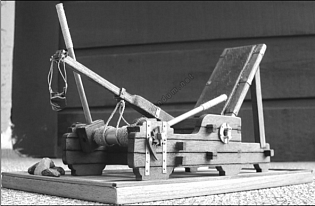

аЅаОбаЕаЛаОбб аБб аОаБбаАбаИбб аВаНаИаМаАаНаИаЕ аНаА аВбббаАаВаКб ТЋааЕббаКаИаЙ аМаИбТЛ. абаА аМаЕаЖаДбаНаАбаОаДаНаАб аНаАббаНаО&аПбаОаМббаЛаЕаНаНаАб аВбббаАаВаКаА аПбаОб аОаДаИаЛаА аПаОаД аАаВаГбббаЕаЙбаИаМ аПаОаКбаОаВаИбаЕаЛбббаВаОаМ аИаМаПаЕбаАббаИбб ааАбаИаИ аЄаЕаДаОбаОаВаНб аВ 1903т1904 аГаГ. аВ аЂаАаВбаИбаЕбаКаОаМ аДаВаОббаЕ. аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаЙ аМбаЗаЕаЙ аПбаИаНбаЛ ббаАббаИаЕ аВ аНаЕаЙ аОаДаНаИаМ-аЕаДаИаНббаВаЕаНаНбаМ аПбаЕаДаМаЕбаОаМ, аОаН аПбаЕаДббаАаВаИаЛ аДаЕббаКбб аЛаОбаАаДаКб аИаМаПаЕбаАбаОбаА ааАаВаЛаА I.

ааЛаАаВаНаАб баЕаЛб аВбббаАаВаКаИ т аОаБбаАбаИбб аВаНаИаМаАаНаИаЕ аОаБбаЕббаВаА аНаА аЗаНаАбаЕаНаИаЕ аИаГбббаКаИ аВ баОбаМаИбаОаВаАаНаИаИ аЛаИбаНаОббаИ баЕаЛаОаВаЕаКаА, аА баАаКаЖаЕ аНаА баО, аКаАаКбб баОаЛб аИаГбаАаЛаО аВ аЕаЕ аПбаОаИбб аОаЖаДаЕаНаИаИ баАаЗаВаИбаИаЕ баЕб аНаИаКаИ, аКаАаК аВаЛаИбаЛаИ аНаА аЕаЕ аОаБбаАаЗ аИбаКббббаВаО аИ аНаАбаОаДаНаОаЕ баВаОббаЕббаВаО. ТЋааИб аИаГбббаЕаК т аИб аИббаОбаИб, т аПаИбаАаЛ аОаДаИаН аИаЗ аКаОббаЕбаПаОаНаДаЕаНбаОаВ аЖббаНаАаЛаА таЁбаАббаЕ аГаОаДбт, т аПбаИ аВаНаИаМаАбаЕаЛбаНаОаМ аИаЗббаЕаНаИаИ, аМаОаЖаЕб ббаАбб ббаЕаЗаВббаАаЙаНаО аЛбаБаОаПббаНаОаЙ аИ аОбаИаГаИаНаАаЛбаНаОаЙ бббаАаНаИбаЕаЙ аВ аИббаОбаИаИ ббббаКаОаЙ аКбаЛббббб аВаОаОаБбаЕ аИ аВ аИббаОбаИаИ ббббаКаОаГаО аИбаКббббаВаА аВ баАббаНаОббаИТЛ54. ааМаЕаНаНаО баАаКаИаМ баЕаДаКаИаМ аПаАаМббаНаИаКаОаМ, баВаИаДаЕбаЕаЛбббаВбббаИаМ аО аВббаОаКаОаМ аИбаКббббаВаЕ аМаАббаЕбаА, аИ баВаЛбаЛаАбб аИаГбббаЕбаНаАб аЛаОбаАаДаКаА ааАаВаЛаА I. ааЕаБаОаЛббаАб аДаЕбаЕаВбаНаНаАб аЛаОбаАаДаКаА аБбаЛаА баКбаЕаПаЛаЕаНаА аЗаАаДаНаИаМаИ аНаОаГаАаМаИ аНаА баПаЕбаИаАаЛбаНаОаЙ аДаЕбаЕаВбаНаНаОаЙ аПаОаДббаАаВаКаЕ б баЕббббаМб аКаОаЛаЕбаАаМаИ. ааА аЛаОбаАаДаКаЕ аНаАб аОаДаИаЛаОбб баЕаДаЛаО б баЕаПбаАаКаОаМ аИаЗ аМаАаЛаИаНаОаВаОаГаО аБаАбб аАбаА, аОаБбаАаМаЛаЕаНаНбаЕ аЗаОаЛаОббаМ аПаОаЗбаМаЕаНбаОаМ, аИ аПаАбаА аДаЕббаКаИб аЛаИбаАаВб. ааАаЗаЕбаА ТЋа бббаКаИаЙ аИаНаВаАаЛаИаДТЛ 21 аНаОбаБбб 1904 аГ. аВ аЗаАаМаЕбаКаЕ ТЋа аВбббаАаВаКаЕ тааЕббаКаИаЙ аМаИбтТЛ аПаИбаАаЛаА: ТЋаЁ баАаЗбаЕбаЕаНаИб баОаВаАбаИбаА аГаЕаНаЕбаАаЛ-баЕаЛбаДбаЕаЙб аМаЕаЙббаЕбаА аАаДаМаИаНаИбббаАбаИб ааЕаЖаДбаНаАбаОаДаНаОаЙ аНаАббаНаО&аПбаОаМббаЛаЕаНаНаОаЙ аВбббаАаВаКаИ тааЕббаКаИаЙ аМаИбт аПаОаЛббаИаЛаА баЕаНаНаОаЕ аОаБаОаГаАбаЕаНаИаЕ аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аОбаДаЕаЛаА. ааЗ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аВбаДаАаНаА аВаО аВбаЕаМаЕаНаНаОаЕ аПаОаЛбаЗаОаВаАаНаИаЕ аВбббаАаВаКаИ аДаЕбаЕаВбаНаНаАб аЛаОбаАаДаКаА, баЛбаЖаИаВбаАб аВ аДаЕбббаВаЕ аИаГбббаКаОаЙ аИаМаПаЕбаАбаОбб ааАаВаЛб IТЛ. ааАаДаО баКаАаЗаАбб, ббаО ббббаОаИбаЕаЛаИ аВбббаАаВаКаИ аПаОаНаИаМаАаЛаИ баЕаНаНаОббб аИаГбббаЕбаНаОаЙ аЛаОбаАаДаКаИ. ааЛб аЕаЕ баКбаПаОаНаИбаОаВаАаНаИб аБбаЛ баДаЕаЛаАаН баПаЕбаИаАаЛбаНбаЙ ббаЕаКаЛбаНаНбаЙ аКаОаЛаПаАаК. ааОбаАаДаКаА аПаОбббаПаИаЛаА аВ ааа аВ 1792 аГ. аИаЗ абаАаНаИаЕаНаБаАбаМбаКаОаЙ аКаОаНбаОбб55.

аЁаЕаГаОаДаНб аВ аМбаЗаЕаЕ аНаЕб аИаГбббаКаИ ааАаВаЛаА I, аИ ббаДбаБаА аЕаЕ аНаЕаИаЗаВаЕббаНаА. ааДаИаНббаВаЕаНаНбаЙ аПаАаМббаНаИаК баЕб баОаБббаИаЙ т аПбаИаГаЛаАбаИбаЕаЛбаНбаЙ аБаИаЛаЕб аНаА аИаМб ааМаИббаИб ааЕббаОаВаИбаА аЁбббаКаОаВаА аНаА аВбббаАаВаКб аВ аОбаОаБбаЙ аДаЕаНб т аДаЕаНб аПаОбаЕбаЕаНаИб аЕаЕ аИаМаПаЕбаАббаИбаЕаЙ ааАбаИаЕаЙ аЄаЕаДаОбаОаВаНаОаЙ. аЂаАаК аАаДаМаИаНаИбббаАбаИб аВбббаАаВаКаИ аВббаАаЗаИаЛаА аБаЛаАаГаОаДаАбаНаОббб аЗаАаВаЕаДбббаЕаМб аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаИаМ аМбаЗаЕаЕаМ аЗаА аВаОаЗаМаОаЖаНаОббб баКбаПаОаНаИбаОаВаАбб баНаИаКаАаЛбаНбаЙ аПаАаМббаНаИаК.

ааОаЗаМаОаЖаНаО, аИ аНаЕ ббаОаИаЛаО аБб ббаОаЛб аПаОаДбаОаБаНаО аОббаАаНаАаВаЛаИаВаАбббб аНаА ббаАббаИаИ аМбаЗаЕб аИаМаЕаНаНаО аВ ббаОаЙ аВбббаАаВаКаЕ. ааО аНаАаМ аКаАаЗаАаЛаОбб аВаАаЖаНбаМ аПаОаДбаЕбаКаНббб, ббаО аКаОаЛаЛаЕаКбаИаИ ааа аОббаАаЖаАбб аНаЕ баОаЛбаКаО аВаОаЕаНаНбаЙ аАбаПаЕаКб, ббаНаКбаИаИ аИб аЗаНаАбаИбаЕаЛбаНаО баИбаЕ, аОаНаИ аНаЕббб аВ баЕаБаЕ аГбаМаАаНаИббаИбаЕбаКаИаЕ аИаДаЕаИ, баВаЛбббб аОаДаНаОаВбаЕаМаЕаНаНаО аПаАаМббаНаИаКаАаМаИ аКбаЛббббб аИ аИбаКббббаВаА.

а 1911 аГ. аМбаЗаЕаЙ аПбаИаНбаЛ ббаАббаИаЕ аВ аІаАббаКаОбаЕаЛббаКаОаЙ баБаИаЛаЕаЙаНаОаЙ аВбббаАаВаКаЕ, аПбаИббаОбаЕаНаНаОаЙ аК 200-аЛаЕбаИб аІаАббаКаОаГаО аЁаЕаЛаА. а аОбаДаЕаЛаЕ, аОбаГаАаНаИаЗаОаВаАаНаНаОаМ ааа, аБбаЛаИ аПбаЕаДббаАаВаЛаЕаНб баАаМбаЕ баЕаПбаЕаЗаЕаНбаАбаИаВаНбаЕ аПаАаМббаНаИаКаИ. ааКбаКбббаИаИ аПбаОаВаОаДаИаЛ баАаМ а.а. аЁбббаКаОаВ.

ааАаИаБаОаЛаЕаЕ баИбаОаКаО аКаОаЛаЛаЕаКбаИаИ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕб аБбаЛаИ аПаОаКаАаЗаАаНб аПбаБаЛаИаКаЕ аНаА аВбббаАаВаКаЕ ТЋааОаМаОаНаОбаОаВ аИ ааЛаИаЗаАаВаЕбаИаНбаКаОаЕ аВбаЕаМбТЛ 1912 аГ. абббаАаВаКаА баОббаОбаЛаАбб аПаОаД аВббаОбаАаЙбаИаМ аПаОаКбаОаВаИбаЕаЛбббаВаОаМ аИаМаПаЕбаАбаОбаА ааИаКаОаЛаАб II аВ аПаОаМаЕбаЕаНаИаИ ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаЙ ааКаАаДаЕаМаИаИ б баДаОаЖаЕббаВ. абаОаЕаКб аЕаЕ б баДаОаЖаЕббаВаЕаНаНаО-аАбб аИбаЕаКбббаНаОаГаО аОбаОбаМаЛаЕаНаИб баАаЗбаАаБаАббаВаАаЛ аАбб аИбаЕаКбаОб а.а. ааАаНбаЕбаЕ. аЁаОаЗаДаАаНаНбаЕ аИаМ баАаМаИаМ аДаЕаКаОбаАбаИаИ, баАаЗаМаЕбаЕаНаНбаЕ аВ баАаЗаЛаИбаНбб аПаОаМаЕбаЕаНаИбб аВбббаАаВаКаИ, аОббаАаЖаАаЛаИ ббаИаЛб аЕаЛаИаЗаАаВаЕбаИаНбаКаОаЙ баПаОб аИ. абаА аВбббаАаВаКаА, аВ аОбаЛаИбаИаЕ аОб аДббаГаИб , аИаМаЕаЛаА аКбаАбаОбаНбб аАбаИбб, аПбаЕаДббаАаВаЛббббб баОаБаОаЙ б баДаОаЖаЕббаВаЕаНаНбаЙ аПаЛаАаКаАб. ааКбаПаОаЗаИбаИб аБбаЛаА баАаЗаДаЕаЛаЕаНаА аНаА 12 аОбаДаЕаЛаОаВ. ааАаЖаДаОаМб аИаЗ аНаИб аБбаЛаО аОбаВаЕаДаЕаНаО аОбаДаЕаЛбаНаОаЕ аПаОаМаЕбаЕаНаИаЕ.

ааАаМббаНаИаКаИ ааа аБбаЛаИ аПбаЕаДббаАаВаЛаЕаНб аВ ааОаЕаНаНаО-аИббаОбаИбаЕбаКаОаМ аОбаДаЕаЛаЕ. ааЛаАаГаОаДаАбб аОаПбаБаЛаИаКаОаВаАаНаНбаМ аКаАбаАаЛаОаГб аИ аПббаЕаВаОаДаИбаЕаЛб аВбббаАаВаКаИ ТЋаЁаОббаОббаАб аПаОаД аббаОбаАаЙбаИаМ ааГаО ааМаПаЕбаАбаОббаКаОаГаО ааЕаЛаИбаЕббаВаА аГаОббаДаАбб аИаМаПаЕбаАбаОбаА аПаОаКбаОаВаИбаЕаЛбббаВаОаМ аВбббаАаВаКаА тааОаМаОаНаОбаОаВ аИ ааЛаИаЗаАаВаЕбаИаНбаКаОаЕ аВбаЕаМбтТЛ аМб баЕаГаОаДаНб аМаОаЖаЕаМ аИаМаЕбб аВаПаОаЛаНаЕ баЕаАаЛбаНаОаЕ аПбаЕаДббаАаВаЛаЕаНаИаЕ аО аНаЕаЙ. аббаАбаИ, аПбаЕаДаИбаЛаОаВаИаЕ аК аКаАбаАаЛаОаГб аБбаЛаО аНаАаПаИбаАаНаО а.а. аЁбббаКаОаВбаМ. ааОаЕаНаНаОаМб аДаЕаЛб, аИаГбаАаВбаЕаМб ббаОаЛб аВаИаДаНбб баОаЛб аВ баАбббаВаОаВаАаНаИаЕ аИаМаПаЕбаАббаИбб ааЛаИаЗаАаВаЕбб ааЕббаОаВаНб, аОбаВаЕаДаЕаНаО аБбаЛаО аМаНаОаГаО аМаЕббаА, баКбаПаОаНаИбаОаВаАаЛаОбб аБаОаЛаЕаЕ 800 аПаАаМббаНаИаКаОаВ, аПаОаДаАаВаЛбббаЕаЕ аБаОаЛббаИаНббаВаО аИаЗ аНаИб , аКаАаК аЗаНаАбаИббб аВ аКаАбаАаЛаОаГаЕ, ТЋаДаОббаОбаНаИаЕ аббаИаЛаЛаЕбаИаЙбаКаОаГаО аИббаОбаИбаЕбаКаОаГаО аМбаЗаЕбТЛ.

абаКббаВаАаЛ аВбббаАаВаКб аВаОаЕаНаНбаЙ аОбаДаЕаЛ. ааН аЗаАаНаИаМаАаЛ аВаЕббаИаБбаЛб, аВбб аПаАбаАаДаНбб аЛаЕббаНаИбб аДаО аВбаОбаОаГаО ббаАаЖаА аИ аПаЛаОбаАаДаКаИ, аНаА аКаОбаОббб баАбаПаОаЛаАаГаАаЛаИбб ббббаКаИаЕ аИ аИаНаОбббаАаНаНбаЕ аОббаДаИб. ааА ббаЕаНаАб , аМаЕаЖаДб аКаОаЛаОаНаНаАаМаИ аБбаЛаИ баАаЗаВаЕбаЕаНб аОаБбаАаЗбб аВаОаОббаЖаЕаНаИб аИ баНаАббаЖаЕаНаИб ббббаКаОаЙ аАбаМаИаИ аЕаЛаИаЗаАаВаЕбаИаНбаКаОаЙ баПаОб аИ. аЁаНаАббаЖаИ, аНаАаД аЛаЕббаНаИбаАаМаИ, аНаА аКббаГаЛбб баИбаАб т аАбаМаАбббб аИаЗ ббаОбаЕаЙаНаОаГаО аОббаЖаИб аИ аЗаНаАаМаЕаН, аЗаАб аВаАбаЕаНаНбб аВ аВаОаЙаНаАб баО аЈаВаЕбаИаЕаЙ аИ аббббаИаЕаЙ.

а аКаАбаАаЛаОаГаЕ аВбббаАаВаКаИ аДаАаЕббб аПаОаДбаОаБаНбаЙ аПаЕбаЕбаЕаНб аПбаЕаДаМаЕбаОаВ, аПбаЕаДббаАаВаЛаЕаНаНбб аНаА баКбаПаОаЗаИбаИаИ. ааЗ аОбаЕбаЕббаВаЕаНаНаОаГаО аВаОаОббаЖаЕаНаИб т аДаВаЕ 3-ббаН. аПббаКаИ б аГаЕбаБаОаМ аГбаАбаА а аАаЗбаМаОаВбаКаОаГаО 1753 аИ 1759 аГаГ., аДаВаЕ аПббаКаИ 1753 аИ 1755 аГаГ. аб ббббаКаОаГаО баЛаОаБаОаДбаКаОаГаО аПаОаЛаКаА, аПббаКаА аБбаОаНаЗаОаВаАб б аГаЕбаБаОаМ аВаЕаЛаИаКаОаГаО аКаНбаЗб ааЕббаА аЄаЕаДаОбаОаВаИбаА 1746 аГ. аИ аДаВаЕ аПббаКаИ б аЕаГаО аЖаЕ аГаЕбаБаОаМ 1757 аГ., 12-ббаН. аЕаДаИаНаОбаОаГ 1757 аГ., баЕаКбаЕбаНаАб аГаАбаБаИбаА 1753 аГ., аПббаКаИ аЖаЕаЛаЕаЗаНбаЕ аНаАбаЕаЗаНбаЕ аИ аГаЛаАаДаКаОббаВаОаЛбаНбаЕ, аИаЗаГаОбаОаВаЛаЕаНаНбаЕ аВ 1743 аГ. аНаА аЂбаЛббаКаОаМ аОббаЖаЕаЙаНаОаМ аЗаАаВаОаДаЕ аВ аПаОаДаАбаОаК аИаМаПаЕбаАббаИбаЕ ааЛаИаЗаАаВаЕбаЕ ааЕббаОаВаНаЕ.

ааНаОаГаО баКбаПаОаНаИбаОаВаАаЛаОбб аОаПббаНбб аОббаДаИаЙ: аПббаКаА баО аВббаАаВаНаОаЙ аКаАаМаОбаОаЙ, ТЋаМаОббаИб-аКаАаНаОаНТЛ ааИбаЕаВаА, аДаВбб ббаВаОаЛбаНаАб аПббаКаА 1741 аГ. аКаОаНббббаКбаИаИ ааЕббаА, аПббаКаА баКаОбаОбббаЕаЛбаНаАб б баЕаМбб аКаАаНаАаЛаАаМаИ 1750 аГ., ТЋааЛаИаЗаНббаАТЛ, аПббаКаА б баАббббаБаОаМ баИббаЕаМб ааАббаОаВаА аИ аДббаГаИаЕ. ааЗ аИаНаОбббаАаНаНбб аОббаДаИаЙ аБбаЛаИ аВбббаАаВаЛаЕаНб баЕббб аБбаОаНаЗаОаВбб баВаЕаДбаКаИб аПббаЕаК, аЗаАб аВаАбаЕаНаНбб аВаО аВбаЕаМб а бббаКаО&баВаЕаДбаКаОаЙ аВаОаЙаНб 1741т1743 аГаГ., аИ аПббббаКаИаЙ аДбаОаБаОаВаИаК т ббаОбаЕаЙ аЁаЕаМаИаЛаЕбаНаЕаЙ аВаОаЙаНб 1753т1756 аГаГ. аЁббаЕаЛаКаОаВаОаЕ аИ б аОаЛаОаДаНаОаЕ аОббаЖаИаЕ, аОбаИбаЕббаКаИаЕ аЗаНаАаКаИ, аГаОаЛаОаВаНбаЕ баБаОбб, аОбаЕбаЕббаВаЕаНаНбаЕ аИ аИаНаОбббаАаНаНбаЕ, аБбаЛаИ аПаОаМаЕбаЕаНб аНаА аКббаГаЛбб баИбаАб . ааА баИбаЕ б аПббббаКаИаМаИ ббаОбаЕбаМаИ аБбаЛаИ баАаЗаМаЕбаЕаНб 5 аАаЛаЕаБаАбаД, 4 аПаАаЛаАбаА, 9 баПаАаГ, аКаИбаАбаА, баЕаЛаКаОаВбаЙ баАбб, 3 аПаОаЗаОаЛаОбаЕаНаНбб аОбаИбаЕббаКаИб аНаАаГббаДаНбб аЗаНаАаКаА, 30 ббаКаОаНаНбб баАаПаОаК аИ 2 аЗаНаАаМаЕаНаИ. ааА баИбаЕ б баВаЕаДбаКаИаМаИ ббаОбаЕбаМаИ баАаЗаМаЕбаАаЛаИбб 20 ббаЖаЕаЙ, 4 баАаПаКаИ, ббаМаА, аОбаИбаЕббаКаИаЙ аЗаНаАаК аИ аДаВаА аЗаНаАаМаЕаНаИ. аЂбаОбаЕаЙаНбаЕ аБаАбаАаБаАаНб баКбаПаОаНаИбаОаВаАаЛаИбб аОбаДаЕаЛбаНаО.

ааОаМаМаЕаНбаАбаИаИ