╨Р.╨о. ╨Ъ╤Г╨╖╨╜╨╡╤Ж╨╛╨▓ ╨а╨г╨б╨б╨Ъ╨Ш╨Щ ╨б╨Ы╨Х╨Ф ┬л╨Ъ╨Р╨Т╨Ъ╨Р╨Ч╨б╨Ъ╨Ю╨Щ┬╗ ╨и╨Р╨и╨Ъ╨Ш

╨г╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╤Г╨╗╤М╤В╤Г╤А╤Л ╨Ь╨╕╨╜╨╛╨▒╨╛╤А╨╛╨╜╤Л ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨░╤П ╨Р╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╤П ╤А╨░╨║╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤Г╨║ ╨Т╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╤Г╨╖╨╡╨╣ ╨░╤А╤В╨╕╨╗╨╗╨╡╤А╨╕╨╕, ╨╕╨╜╨╢╨╡╨╜╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╕ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕

╨з╨░╤Б╤В╤М III╨б╨░╨╜╨║╤В-╨Я╨╡╤В╨╡╤А╨▒╤Г╤А╨│

┬й╨Т╨Ш╨Ь╨Р╨Ш╨Т╨╕╨Т╨б, 2016

┬й╨Ъ╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤В╨╕╨▓ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨▓, 2015

┬й ╨б╨Я╨▒╨У╨г╨Я╨в╨Ф, 2016

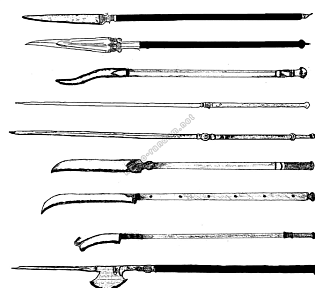

╨Ю ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╤Е ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╤Е XVтАУXVII ╨▓╨▓. ╨б╨░╨▒╨╗╤П ╨╜╨░ ╨а╤Г╤Б╨╕ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨░ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╨┤╨░╨▓╨╜╨╛, ╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╛╨╜╨░ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨╖╨┤╨╡╤Б╤М ╨║╨░╨║ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨║╨╛╤З╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓: ┬л╨Ш ╨▓╤К╨┤╨░╤Б╤В ╨┐╨╡╤З╨╡╨╜╨╡╨╢╤Б╨║╨╕╨╣ ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨Я╤А╨╡╤В╨╕╤З╤Г ╨║╨╛╨╜╤М, ╤Б╨░╨▒╨╗╤О, ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤Л; ╨╛╨╜ ╨╢╨╡ ╨┤╨░╤Б╤В╤М ╨╡╨╝╤Г ╨▒╤А╨╛╨╜╨╡, ╤И╨╕╤В, ╨╝╨╡╤З╤М┬╗1. ╨Э╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡, ╨▓ XIV ╨▓., ╨╝╤Л ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨╡╨╝ ╤Б╨░╨▒╨╗╤О ╨╕ ╨▓ ╤З╨╕╤Б╨╗╨╡ ╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╨╖╨╜╨░╤В╨╜╤Л╤Е ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╗╤О╨┤╨╡╨╣: ┬л╨Р ╤Б╨╡ ╨┤╨░╤О ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╤Б╤Л╨╜╤Г ╨║╨╜╤П╨╖╤О ╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╤ОтАж ╤З╨╡╨┐╤М ╨╖╨╛╨╗╨╛╤В╤Г ╨▓╤А╨░╨╜╤Г ╤Б ╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╛╨╝╤К ╨╖╨╛╨╗╨╛╤В╤Л╨╝╤КтАж ╤Б╨░╨▒╨╗╤П ╨╖╨╛╨╗╨╛╤В╨░┬╗ (1359); ┬л╨Ш ╤З╨╡╨┐╤М ╨╕ ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕ ╨╖╨╛╨╗╨╛╤В╤Л╨╡тАж ╨┤╨░╨╗ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝╤Г ╤Б╤Л╨╜╤Г ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤О ╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╕ ╨║╨╜╤П╨│╨╕╨╜╨╡ ╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╕╨╝ ╨┤╨╡╤В╨╡╨╝┬╗ (1378)2. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨║╨░╨║ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╤П, ╤В. ╨╡. ╨║╨░╨║ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨╜╨╡ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ╨╕ ╨╖╨╜╨░╤В╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╗╨░╨┤╨╡╨╗╤М╤Ж╨╡╨▓, ╤Б╨░╨▒╨╗╤П ╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤В╤Б╤П ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╨а╤Г╤Б╨╕ ╨│╨╛╤А╨░╨╖╨┤╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡. ╨Т╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨╝╨░╤Б╤Б╨╛╨▓╨╛╨╝ ╤Г╨┐╨╛╤В╤А╨╡╨▒╨╗╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М ╨╜╨░ ╤В╨╡╤А╤А╨╕╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨а╤Г╤Б╨╕ ╨╕ ╨╜╨░ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╡ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║ ╨╝╤Л ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨╡╨╝ ╨▓ ╨╛╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╨╕ ╨▒╨╕╤В╨▓╤Л ╨┐╨╛╨┤ ╨Ы╨╕╤Б╤В╨░╨╜╤М╤О. ╨Т ╤Н╤В╨╛╨╣ ╨▒╨╕╤В╨▓╨╡ ╤Б╨╛╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╤Б ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨╛╨╝ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤П ╨в╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╤Г╨╜╨╕╤З╤В╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤В╨░╤В╨░╤А, ╨╜╨░╨┐╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨╜╨░ ╨а╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨╡ ╨║╨╜╤П╨╢╨╡╤Б╤В╨▓╨╛, ╨┐╤А╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╨╗╨╕ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╡ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕ ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕ ╨╕ ╨╝╨╛╤А╨┤╨▓╨░ (1444): ┬л╨г╤Б╨╗╤Л╤И╨░╨▓╤К ╨╢╨╡ ╨╜╨░ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡ ╤Б╨╕╨░ ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣ ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╡╨╣ ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╤М╨╡╨▓╨╕╤З╤К ╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨░╨╗ ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╤Г ╨╡╨│╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╡╤П ╨Ю╨▒╨╛╨╗╨╡╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╤П ╨д╨╡╨┤╨╛╤А╨╛╨▓╨╕╤З╨░ ╨У╨╛╨╗╤В╤П╨╡╨▓╨░, ╨┤╨░ ╨┤╨▓╨╛╤А╤М ╤Б╨▓╨╛╨╣ ╤Б╤К ╨╜╨╕╨╝╤К, ╨┤╨░ ╨╝╨╛╤А╨┤╨▓╤Г ╨╜╨░ ╤А╤В╨░╤Е╤К, ╨┐╨╛╨╜╨╡╨╢╨╡ ╨╖╨╕╨╝╨░ ╨▒╨╡ ╨╗╤О╤В╨░ ╨╕ ╤Б╨╜╨╡╨╢╨╜╨░. ╨Ш ╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╤И╨░╤Б╤П ╨╜╨░ ╤А╨╡╤З╨║╨╡ ╨╜╨░ ╨Ы╨╕╤Б╤В╨░╨╜╨╕. ╨в╨░╤В╨░╤А╤Л ╨╢╨╡ ╨╛╤В╨╜╤О╨┤╤М ╨╛╤Е╤Г╨┤╨╡╤И╨░ ╨╕ ╨┐╤А╨╛╨╝╨╡╤А╨╖╨╛╤И╨░ ╨╕ ╨▒╨╡╨╖╨║╨╛╨╜╨╜╨╕ ╨▒╤Л╤И╨░тАж ╨Ш ╨┐╤А╨╕╨┤╨╛╤И╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤Е╤К ╨╝╨╛╤А╨┤╨▓╨░ ╨╜╨░ ╤А╤В╨░╤Е╤К ╤Б╤К ╤Б╤Г╨╗╨╕╤Ж╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤А╨╛╨│╨░╤В╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤Б╤К ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕, ╨░ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕ ╤А╨╡╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨░ ╤В╨░╨║╨╛╨╢╨╡ ╨╜╨░ ╤А╤В╨░╤Е╤К ╤Б╤К ╤Б╤Г╨╗╨╕╤Ж╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤Б╤К ╤А╨╛╨│╨░╤В╨╕╨╜╨░╨╝╨╕ ╨╕ ╤Б╤К ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕ ╨╖╤К ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨░ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╤Л, ╨░ ╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛╨┤╤Л ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╤М╤П ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╤М╨╡╨▓╨╕╤З╨░ ╤Б╤К ╤Б╨▓╨╛╨╡╤О ╤Б╨╕╨╗╨╛╤О; ╨░ ╨┐╨╡╤И╨░╤П ╤А╨░╤В╤М ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╛╨▒╤А╨░╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨╜╨╕╤Е╤К ╤Б╤К ╨╛╤Б╨╗╨╛╨┐╤Л ╨╕ ╤Б╤К ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л ╨╕ ╤Б╤К ╤А╨╛╨│╨░╤В╨╕╨╜╨░╨╝╨╕. ╨Ш ╨▒╤Л╤Б╤В╤М ╨╕╨╝╤К ╨▒╨╛╨╣ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╤К ╨╕ ╤Б╨╕╨╗╨╡╨╜╤К ╨╖╨╡╨╗╨╛ ╨╜╨░ ╤А╨╡╤З╨║╨╡ ╨╜╨░ ╨Ы╨╕╤Б╤В╨░╨╜╨╕ ╨╕ ╨╜╨░╤З╨░╤И╨░ ╨╛╨┤╨╛╨╗╨╡╨▓╨░╤В╤М ╤Е╤А╨╕╤Б╤В╨╕╨░╨╜╤ПтАж ╨╕ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤В╨░╤В╨░╤А╤К ╨╕╨╖╨▒╨╕╤И╨░ ╨╕ ╤Б╨░╨╝╨╛╨│╨╛ ╤Ж╨░╤А╨╡╨▓╨╕╤З╨░ ╨Ь╤Г╤Б╤В╨░╤Д╤Г ╤Г╨▒╨╕╤И╨░ ╨╕ ╨║╨╜╤П╨╖╨╡╨╣ ╤Б╤К ╨╜╨╕╨╝╤К ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤Е╤К ╤В╨░╤В╨░╤А╤Б╨║╨╕╤Е╤К ╨╕╨╖╨▒╨╕╤И╨░┬╗3. ╨Ъ╨░╨║ ╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛ ╨╕╨╖ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╗╨╡╤В╨╛╨┐╨╕╤Б╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Д╤А╨░╨│╨╝╨╡╨╜╤В╨░, ╤А╨░╤В╤М ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤П ╨в╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨╝╨░╤Б╤Б╨╛╨▓╨╛ ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨░. ╨н╤В╨╛ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╡ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╨╝╨╛╨╡ ╤Б╨╛╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╡ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╡ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╡ ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓ ╨╕ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤А╨░╤В╨╕ ╨▓ ╨▒╨╛╤А╤М╨▒╨╡ ╤Б ╤В╨░╤В╨░╤А╨░╨╝╨╕ ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╤Г╤Б╨┐╨╡╤И╨╜╤Л╨╝ ╨╕ ╤Н╤Д╤Д╨╡╨║╤В╨╕╨▓╨╜╤Л╨╝, ╨▓ ╨Ь╨╛╤Б╨║╨▓╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╛╤Ж╨╡╨╜╨╕╨╗╨╕, ╨╕ ╤В╨░╨╝ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╗╨╕ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨╜╨░╨╝╨╡╤А╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╛ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╗╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╤О ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╤Г. ╨Я╤А╨╕╨▓╨╗╨╡╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╕╤Е ╨╛╤В╤А╤П╨┤╨╛╨▓, ╨║╨░╨║ ╤Н╤В╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤Г╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╛╨▓╨╡╤А╨╡╨╜╨╛ ╨▓ ╨▒╨╛╤О ╨┐╨╛╨┤ ╨Ы╨╕╤Б╤В╨░╨╜╤М╤О, ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛ ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╕╤В╤М ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╤Г╤О ╤А╨░╤В╤М. ╨Я╨╡╤А╨▓╤Л╨╝ ╨┤╨╡╨╗╨╛╨╝ ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╨╣ ╨в╨╡╨╝╨╜╤Л╨╣ ╤А╨╡╤И╨╕╨╗ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╤В╤М ╤Д╨░╨║╤В ╤Б╨╛╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б ╨║╨░╨╖╨░╨║╨░╨╝╨╕ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨│╨╛ ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╤П ╨▓ ╨┐╤А╨╛╨┐╨░╨│╨░╨╜╨┤╨╕╤Б╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╤Ж╨╡╨╗╤П╤Е, ╨╖╨░╨┤╨░╤З╨╡╨╣ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╤Е ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨┐╨╛╨║╨░╨╖╨░╤В╤М ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╝ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨░╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╤А╨░╤Б╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║ ╨╜╨╕╨╝, ╨░ ╨╖╨░╨╛╨┤╨╜╨╛ ╤Б╨╛╨╛╨▒╤Й╨╕╤В╤М ╤Б╨╛╤Б╨╡╨┤╤П╨╝ ╨╛ ╤П╨║╨╛╨▒╤Л ╤Г╨╢╨╡ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╤Г ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╕╤Е ╨╛╤В╤А╤П╨┤╨╛╨▓. ╨Я╨╛╨┤╤Е╨╛╨┤╤П╤Й╨╕╨╝ ╤Б╤А╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╛╨╝ ╨╕╨╜╤Д╨╛╤А╨╝╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨▓ ╤В╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤Б╤З╨╕╤В╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╤Л ╨╜╨╡╨▓╤Л╤Б╨╛╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨░, ╨┤╨╛╤Б╤В╤Г╨┐╨╜╤Л╨╡ ╨║╨░╨╢╨┤╨╛╨╝╤Г ╨╢╨╕╤В╨╡╨╗╤О ╨Ь╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨░ ╨╕ ╨╖╨░╨╡╨╖╨╢╨╕╨╝ ╨│╨╛╤Б╤В╤П╨╝ (╨║╤Г╨┐╤Ж╨░╨╝), ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨╕ ╨┤╨╛╨╗╨╢╨╜╤Л ╨▒╤Л╨╗╨╕ ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╨╝╨╕ ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╕╤В╤М ╤Н╤В╤Г ╨╜╨╛╨▓╨╛╤Б╤В╤М. ╨Э╤Г╨╢╨╜╨╛ ╨╛╤В╨╝╨╡╤В╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤Л ╤Б ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤Г╨╢╨╡ ╨┤╨░╨▓╨╜╨╛, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡, ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╨╝╨╛╨╡ ╨╜╨░ ╤Н╤В╨╕╤Е ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е, ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╕╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╨╛╨┤╨░: ╤Н╤В╨╛ ╨┐╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤В╨╛╨┐╨╛╤А╤Л, ╨║╨╛╨┐╤М╤П, ╨╗╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╨╝╨╡╤З╨╕ ╤Б ╤П╨▓╨╜╨╛ ╨▓╤Л╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╤П╨╝╨╕ ╨┤╨╗╤П ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ (╤А╨╕╤Б. 1).

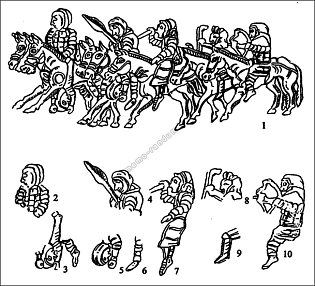

╨а╨╕╤Б 1. ╨Ш╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤Б ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤П ╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╨╡╨▓╨╕╤З╨░

╨в╨░╨║ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╕ ╨▓ ╨┐╤А╨╡╨┤╤И╨╡╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤, ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╤П ╨Ф╨╛╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛, ╨╕ ╨▓ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨╕ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╜╨╕╨╣ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤П ╨в╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛. ╨Ш ╨▓╨╛╤В ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А╨╜╨╛ ╤Б ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л XV ╨▓. ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╡╨╗╨║╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╤О╤В╤Б╤П ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╕╨╜╨░ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╡╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╤Ж╤Л, ╨┐╤А╨╕╤З╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╕ тАУ ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╤Е ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨╡ ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨▓╤И╨░╤П╤Б╤П ╤А╨░╨╜╨╡╨╡ ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М тАУ ╤Н╤В╨╛ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕, ╤В. ╨╡. ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨╖╨░╤Й╨╕╤Й╨░╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╤А╤Г╨║╤Г ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╤П4 (╤А╨╕╤Б. 2).

╨а╨╕╤Б. 2. ╨Ш╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤Б ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨░ ╨║╨╜╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤П II ╨в╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛

╨в╤А╨░╨┤╨╕╤Ж╨╕╤П ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨║╨╛╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤Б ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╤П ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╕╨╗╨░╤Б╤М ╨╕ ╤Г ╨┐╤А╨╡╨╡╨╝╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤П ╨в╨╡╨╝╨╜╨╛╨│╨╛, ╨┐╤А╨╕╤З╨╡╨╝ ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ III ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤Б ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╤П ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡, ╨╜╨╛ ╨╛╨╜╨╕ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┤╨╡╤В╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▓╤Л╤А╨░╨╢╨╡╨╜╤Л. ╨Т ╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨░ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨╜╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕, ╨║╨░╨║ ╨┐╤А╨░╨▓╨╕╨╗╨╛, ╨▓ ╨╜╨╡╤Б╨║╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤А╨░╨╖╨▓╨╡╤А╨╜╤Г╤В╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡ ╨┐╨╛ ╨╛╤В╨╜╨╛╤И╨╡╨╜╨╕╤О ╨║ ╤Б╨╝╨╛╤В╤А╤П╤Й╨╡╨╝╤Г, ╨░ ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨╕ ╤Г ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Б╤В╤А╨╛╨│╨╛ ╨▓ ╨┐╤А╨╛╤Д╨╕╨╗╤М, ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨▓╨╕╨┤╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨░╨▒╨╗╤П ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В ╤П╨▓╨╜╨╛ ╨▓╤Л╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤П, ╨┐╨╛╨┤╨╛╨▒╨╜╨╛╨╡ ╤В╨░╨║╨╛╨╝╤Г, ╨║╨░╨║╨╛╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╨╜╨░ ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╕╤Е ╤И╨░╤И╨║╨░╤Е5 (╤А╨╕╤Б. 3).

╨а╨╕╤Б. 3. ╨Ш╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤Б ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨░ ╨║╨╜╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ III

╨б╨░╨▒╨╗╨╕ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡╨╝ ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╤З╨░╤Б╤В╨╛ ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╤О╤В╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨╜╨╡╨┐╨╗╨╛╤Е╨╛ ╨┐╤А╨╛╤А╨╕╤Б╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╜╨╛╨▓╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╤И╤В╨░╨╝╨┐╨╛╨▓, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╨╡╤В ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╤В╤М ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М ╤В╨░╨║╨╕╤Е ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М ╨╕ ╤Г ╨╜╨╛╨▓╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╛╤В╤Е╨╛╨┤╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ тАУ ╤Г╤И╨║╤Г╨╣╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡, ╤Б╨╛╨│╨╗╨░╤Б╨╜╨╛ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╝ ╨┐╤А╨╡╨┤╨░╨╜╨╕╤П╨╝ ╨╕ ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П╨╝, ╨║╨░╨║ ╨╕ ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕, ╨┐╨╡╤А╨╡╤Б╨╡╨╗╤П╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╤О╨╢╨╜╤Л╨╡ ╤А╤Г╨▒╨╡╨╢╨╕ ╨а╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨░ ╨╕ ╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╕╨╡╤Б╤П ╤В╨░╨╝ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╕ ╤Б╨╛╤Ж╨╕╤Г╨╝╤Л. ╨г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤З╨╕╤Б╨╗╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ c ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ III ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╤В╤М ╤Б ╤В╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╤Г ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╜╨░ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨┤╨╛╨▓╨╛╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╕ ╨╛╤В╤А╤П╨┤╤Л. ╨Ю╨┤╨╜╨░╨║╨╛, ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╣ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╣ ╨║╨╜╤П╨╖╤М ╤А╨╡╤И╨╕╨╗ ╨╜╨╡ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╤П╤В╤М ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╕ ╨╛╤В╤А╤П╨┤╤Л ╨▓ ╤В╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╝ ╨╛╨╜╨╕ ╤Б╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╗╨╕, ╨░ ╤Б╤В╨░╨╗ ╨╛╨▒╤А╨░╤Й╨░╤В╤М ╨╕╤Е ╨▓ ╤В╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╤Л╤Е ┬л╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╛╨▓╤Л╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓┬╗, ╤В. ╨╡. ╨▓╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╤М ╨▓ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╤Б╨║╨╕╨╡ ╨│╨░╤А╨╜╨╕╨╖╨╛╨╜╤Л ╨╕ ╤Б╤В╨░╨▓╨╕╤В╤М ╨┐╨╛╨┤ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨▓╨╛╨╡╨▓╨╛╨┤ (╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╡╨╜ ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╨║╨╛╨╝╨░╨╜╨┤╨╕╤А ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓ ╨▒╨╛╤П╤А╨╕╨╜ ╨Ш╨▓╨░╨╜ ╨а╤Г╨╜╨╛). ╨Э╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╨░╤П ╤З╨░╤Б╤В╤М ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓, ╨╜╨╡ ╨╖╨░╤Е╨╛╤В╨╡╨▓ ╤В╨╡╤А╤П╤В╤М ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╣, ╨▓ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╡╨┐╨╡╨╜╨╕, ╨╜╨╡╨╖╨░╨▓╨╕╤Б╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╕ ╨┐╤А╨░╨▓╨░ ╨▓╤Л╨▒╨╛╤А╨░ ╨░╤В╨░╨╝╨░╨╜╨╛╨▓, ╨┐╤А╤П╨╝╨╛╨╡ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╡ ╤А╤Г╨║╨╛╨▓╨╛╨┤╤Б╤В╨▓╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╜╤П╤В╤М ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╢╨╡╨╗╨░╨╗╨░, ╨╕ ╤Г╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╨║╨╜╤П╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ III ╤Б╤В╨░╨╗ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╕╤Е ╨╛╤В╤В╨╛╨║ ╨╜╨░ ╨Ф╨╛╨╜. ╨Я╨╛╨┤╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╤Д╨░╨║╤В╨░ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╨╜╨░╨╣╤В╨╕ ╨▓ ╨┐╨╕╤Б╤М╨╝╨╡ ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ III ╨║ ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╛╨╣ ╨║╨╜╤П╨│╨╕╨╜╨╡ ╨Р╨│╤А╨╕╨┐╨╕╨╜╨╡: ┬л╨в╨▓╨╛╨╕╨╝ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨╗╤Л╨╝ ╨╗╤О╨┤╤П╨╝ ╨╕ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨Ъ╨░╨╖╨░╨║╨░╨╝ ╨▒╤Л╤В╤М ╨▓╤Б╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╡╨╣ ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡, ╨░ ╨║╤В╨╛ ╨╛╤Б╨╗╤Г╤И╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨╕ ╨┐╨╛╨╣╨┤╨╡╤В ╤Б╨░╨╝╨╛╨┤╤Г╤А╤М╤О ╨╜╨░ ╨Ф╨╛╨╜ ╨▓ ╨╝╨╛╨╗╨╛╨┤╨╡╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛, ╨╕╤Е ╨▒╤Л ╤В╤Л ╨Р╨│╤А╨╕╨┐╨╕╨╜╨░ ╨▓╨╡╨╗╨╡╨╗╨░ ╨║╨░╨╖╨╜╨╕╤В╨╕┬╗6.

╨Т╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╜╤П╨╖╤П ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╤П III ╤З╨╕╤Б╨╗╨╛ ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╨╣, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗, ╨▓ ╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╨╝╨╕ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨╡╨│╨╛ ╨┐╤А╨╡╨┤╤И╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨╛╨▓, ╨╡╤Й╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╕╨╗╨╛╤Б╤М ╨╕ ╨┤╨░╨╢╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╡╨╛╨▒╨╗╨░╨┤╨░╤О╤Й╨╕╨╝. ╨Т╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ IV ╨У╤А╨╛╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓, ╨│╨╗╨░╨▓╨╜╤Л╨╝ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨╝ ╨║╨░╨║ ╨┐╨╛╨╗╨╕╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╕ ╤Д╨╕╨╖╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╛╨┐╨╗╨╛╤В╨░ ╤О╨╢╨╜╤Л╤Е ╤А╤Г╨▒╨╡╨╢╨╡╨╣ ╨а╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╤Б╤Г╨┤╨░╤А╤Б╤В╨▓╨░, ╨╡╤Й╨╡ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╡ ╨▓╨╛╨╖╤А╨╛╤Б╨╗╨╛. ╨Ъ╨░╨╖╨░╨║╨╕ ╨┐╤А╨╕╨╜╨╕╨╝╨░╤О╤В ╤Г╤З╨░╤Б╤В╨╕╨╡ ╨▓╨╛ ╨▓╨╖╤П╤В╨╕╨╕ ╨Ъ╨░╨╖╨░╨╜╨╕, ╨▓╨╡╨┤╤Г╤В ╨╜╨╡╨┐╤А╨╡╤А╤Л╨▓╨╜╤Г╤О ╨▒╨╛╤А╤М╨▒╤Г ╤Б ╨║╤А╤Л╨╝╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╤В╨░╤В╨░╤А╨░╨╝╨╕, ╨▓╨╝╨╡╤Б╤В╨╡ ╤Б╨╛ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╨╡╤Ж╨║╨╕╨╝╨╕ ╨╛╤В╤А╤П╨┤╨░╨╝╨╕ ╨╖╨░╤З╨╕╤Й╨░╤О╤В ╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨ж╨╡╨╜╤В╤А╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨░ ╨╛╤В ╨┐╤А╨╛╤В╨╕╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ╤Ж╨░╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╕╨║╨░ ╨в╨╡╨╝╤А╤О╨║╨░. ╨Т ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤А╨░╤В╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╨┐╤А╨╕ ╨Ш╨▓╨░╨╜╨╡ IV ╨У╤А╨╛╨╖╨╜╨╛╨╝ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨▓╤Е╨╛╨┤╨╕╤В╤М ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕: ╨┤╨╛╨╜╤Б╨║╨╕╨╡, ╨▓╨╛╨╗╨╢╤Б╨║╨╕╨╡, ╤В╨╡╤А╤Б╨║╨╕╨╡, ╨║╨░╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╡, ╨░╤Б╤В╤А╨░╤Е╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╡, ╤Б╨╕╨▒╨╕╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╤З╨╡╤А╨║╨░╤Б╤Б╨║╨╕╨╡. ╨Ш ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ IV ╨У╤А╨╛╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╨╕╨╗╨╕, ╨║╨░╨║ ╨╕╤Е ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╗╨╕ ╨▓ ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨╡, ┬л╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╕╤Ж╨░╤Е┬╗ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨║╨╛╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤Л ╤Б ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╤П7 (╤А╨╕╤Б. 4, 5). ╨в╤А╨░╨┤╨╕╤Ж╨╕╤П ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨╡ ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╤П ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╤П╨╗╨░╤Б╤М ╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╤О╤Й╨╕╨╡ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤Ж╨░╤А╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ IV ╨У╤А╨╛╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨│╨╛╨┤╤Л, ╨▓╨┐╨╗╨╛╤В╤М ╨┤╨╛ ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨Я╨╡╤В╤А╨░ I. ╨Ш╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Н╤В╨╕ ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╤П, ╨░ ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е XVтАУXVII ╨▓╨▓., ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┐╨╡╤А╨╡╤Е╨╛╨┤╨░ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╤З╨╕╤Б╨╗╨░ ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓ ╨╜╨░ ╨Ф╨╛╨╜, ╨┐╨╛ ╨▓╤Б╨╡╨╣ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛╤Б╤В╨╕, ╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╤Г╨╢╨╕╨╗╨╕ ╨┐╤А╨╛╤В╨╛╤В╨╕╨┐╨╛╨╝ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╕╤Е ╤И╨░╤И╨╡╨║, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╤О╤В╤Б╤П ╨╜╨░ ╤Б╨╛╤Е╤А╨░╨╜╨╕╨▓╤И╨╕╤Е╤Б╤П ╨┐╨╛╤А╤В╤А╨╡╤В╨░╤Е ╨╕ ╨│╤А╨░╨▓╤О╤А╨░╤Е ╨┤╨╛╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓ XVIII ╨▓., ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕ ╨│╤А╨░╨▓╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╡╤Й╨╡ ╨┤╨╛ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╤Е ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╕╨╣ ╨╛╨▒ ╨░╨╜╨░╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╜╨╛╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╕ ╤Г ╨│╨╛╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨░8. ╨Э╨░ XVIII ╨▓. ╨╝╤Л ╨╕╨╝╨╡╨╡╨╝ ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤З╨╜╤Л╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╕╤П ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕ ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╕╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╤О╤В ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╕ ╨▓ ╤А╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╛╨║╤А╨░╨╕╨╜╨╜╤Л╤Е, ╨╕ ╨▓ ╤Б╨╛╤Б╨╡╨┤╨╜╨╕╤Е ╤Б ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╡╨╣ ╤А╨░╨╣╨╛╨╜╨░╤Е: ╨▓ ╨Ь╨░╨╗╨╛╤А╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕ (╨╝╨░╨╗╨╛╤А╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕), ╨Ч╨░╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤М╨╡, ╨╜╨░ ╨г╤А╨░╨╗╨╡ (╨▒╨░╤И╨║╨╕╤А╤Л), ╨б╤А╨╡╨┤╨╜╨╡╨╣ ╨Р╨╖╨╕╨╕ (╨▒╤Г╤Е╨░╤А╤Ж╤Л), ╨Я╨╡╤А╤Б╨╕╨╕, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤П ╤Г ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М ╨╕╨╖ ╤Н╤В╨╕╤Е ╤А╨░╨╣╨╛╨╜╨╛╨▓ ╨▓ ╤Н╤В╨╛╤В ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤ ╨╜╨╡ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨╡╨╜╨╛. ╨г ╨░╤А╨╜╨░╤Г╤В╨╛╨▓, ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨Я╤А╨╡╨┤╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤М╤П (╨║╨░╨╗╨╝╤Л╨║╨╕, ╨╜╨╛╨│╨░╨╣╤Ж╤Л), ╨б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨Ъ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨░ (╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Л, ╨╕╨╜╨│╤Г╤И╨╕, ╤З╨╡╤А╨╜╨╛╨╝╨╛╤А╤Б╨║╨╕╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕) ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╨▓ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╝ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤П╨╝╨╕ (╤В. ╨╡. ╤Б╤Е╨╛╨╢╨╕╨╡ ╨┐╨╛ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕ ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨║╨╕ ╤Б ╤Г╨╢╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝╨╕ ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕ ╨┤╨╛╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓) ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╤О╤В╤Б╤П ╨╜╨░ ╤А╨╕╤Б╤Г╨╜╨║╨░╤Е ╨╕ ╨│╤А╨░╨▓╤О╤А╨░╤Е ╤А╤Г╨▒╨╡╨╢╨░ XVIIIтАУXIX ╨▓╨▓.

╨а╨╕╤Б. 4,5. ╨Ш╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤Б ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ IV ╨У╤А╨╛╨╖╨╜╨╛╨│╨╛

╨б╤Г╨┤╤П ╨┐╨╛ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╨╝, ╨╛╤В╨┤╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╤Л ╤А╨░╨╜╨╜╨╕╤Е ╨░╤А╨╜╨░╤Г╤В╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕ ╤Б╨╡╨▓╨╡╤А╨╛-╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Б╨║╨╕╤Е ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡╨╝ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╕ ╤Б ╨╗╨╡╨╖╨▓╨╕╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨│╨╜╤Г╤В╨╛╨╣ ╤Б╤В╨╛╤А╨╛╨╜╨╡9. ╨Э╨╡ ╨╕╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡╨╝, ╨▒╤Л╤В╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╤В╨╡╤А╤А╨╕╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕, ╨╛╨║╨░╨╖╨░╨╗╨╕ ╨▓╨╗╨╕╤П╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╖╨╜╨╕╨║╨╜╨╛╨▓╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╝╨╛╨┤╤Л ╨╜╨░ ╤П╨▓╨╜╨╛ ╨▓╤Л╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡ ╨▒╨░╨╗╨║╨░╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕ ╨╛╤Б╨╝╨░╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╤П╤В╨░╨│╨░╨╜╨╛╨▓ ╤В╨░╨║ ╨╜╨░╨╖╤Л╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨│╨╛ ┬л╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╛╨│╨╛ ╤В╨╕╨┐╨░┬╗10.

╨Ю ╤Н╤В╨╕╨╝╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╨╕ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░ ┬л╤И╨░╤И╨║╨░┬╗. ╨Т ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕, ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╤О╤Й╨╕╨╡ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡╨╝, ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л ╨┐╨╛╨┤ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ┬л╤И╨░╤И╨║╨░┬╗. ╨б ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨┤╨╛╨╗╨╡╨╣ ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨░╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨║╨╛╤А╨╡╨╜╤М ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╨╖╨▓╨░╨╜╨╕╤П тАУ ┬л╤И╨░╤И┬╗ тАУ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╡╨▓╨╡╤А╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╤П (╨╛╨╜ ╨▓╤Б╤В╤А╨╡╤З╨░╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤Е, ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╜╤Л╤Е ╤Б ╨╗╨╡╤Б╨╛╨╝, ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨╝, ╨╛╤В╤А╨╡╨╖╨║╨╛╨╝ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╨░, ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╤П╨╜╨╜╤Л╨╝ ╤И╨░╤А╨╛╨╝) ╨╕, ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨▒╤Л╨╗ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜ ╤Б ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨║╨╛╨╣ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╨╕╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╨▓╤И╨╡╨╣╤Б╤П ╨╕╨╖ ╨╛╤В╤А╨╡╨╖╨║╨░ ╨┤╨╡╤А╨╡╨▓╨░. ╨Т╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨▓ ╨┐╤А╨╕╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤О ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤И╨░╤И┬╗ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╝ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╨╡, ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨а╨╕╤З╨░╤А╨┤╨╛╨╝ ╨Ф╨╢╨╡╨╣╨╝╤Б╨╛╨╝ ╨▓ 1618 ╨│. ╨▓ ╨│. ╨Р╤А╤Е╨░╨╜╨│╨╡╨╗╤М╤Б╨║╨╡11. ╨Я╤А╨╛╤Д╨╡╤Б╤Б╨╛╤А ╨Я.╨п.╨з╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ┬л╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨║╨╛-╤Н╤В╨╕╨╝╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╝ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╨╡ ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░┬╗ ╤В╨░╨║ ╨░╨╜╨░╨╗╨╕╨╖╨╕╤А╤Г╨╡╤В ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤И╨░╤И╨║╨░┬╗, ╤Б╨▓╤П╨╖╤Л╨▓╨░╤П ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╨╝ ┬л╤И╨░╤И┬╗ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╤П ╨а╨╕╤З╨░╤А╨┤╨░ ╨Ф╨╢╨╡╨╣╨╝╤Б╨░: ┬л╨Ю ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░ ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╝ ╤П╨╖╤Л╨║╨╡ ╤В╤А╤Г╨┤╨╜╨╛ ╤Б╨║╨░╨╖╨░╤В╤М ╤З╤В╨╛ ╨╗╨╕╨▒╨╛ ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡. ╨г ╨а. ╨Ф╨╢╨╡╨╣╨╝╤Б╨░ (PAC, 1618тАУ1619 ╨│╨│.) ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В╤Б╤П ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ shash (╤И╨░╤И), ╨╜╨╛ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╡╨│╨╛ ╨╜╨╡ ╤Г╨║╨░╨╖╨░╨╜╨╛ [╤Е╨╛╤В╤П ╨Ф╨╢╨╡╨╣╨╝╤Б, ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛, ╤В╨╛╨╗╨║╨╛╨▓╨░╨╗ ╨╡╨│╨╛ ╨║╨░╨║ тАЬ╤Б╨░╨▒╨╗╤ПтАЭ: ╨┐╤А╨╡╨┤╤И╨╡╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░ тАУ pishal тАУ ┬л╨┐╨╕╤Й╨░╨╗╤М┬╗, sanapal тАУ тАЬ╤А╤Г╨╢╤М╨╡тАЭ, ╨╕ ╤В╨╛╨╢╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╤И╨╡╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╡╨╡ poias тАУ тАЬ╨┐╨╛╤П╤БтАЭ]┬╗12. ╨Ч╨┤╨╡╤Б╤М ╨╜╤Г╨╢╨╜╨╛ ╨┐╨╛╤П╤Б╨╜╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╛ ╨╕╨╜╤Д╨╛╤А╨╝╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨│╨╛ ╤В╤А╤Г╨┤╨░ ╨Я.╨п. ╨з╨╡╤А╨╜╤Л╤Е тАУ ┬л╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨░╤П ╨│╤А╨░╨╝╨╝╨░╤В╨╕╨║╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░┬╗ тАУ ╤Б╤Г╤Д╤Д╨╕╨║╤Б -╨║- ╨▓ ╨┐╤А╨╕╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╨╝, ╨╛╨▒╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨░╤О╤Й╨╕╨╝ ╨╛╤А╤Г╨┤╨╕╤П ╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╤П, ╨┐╨╛╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╝ ╤П╨╖╤Л╨║╨╡ ╨▓ ┬л╨╜╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П┬╗, ╤В. ╨╡. ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А╨╜╨╛ ╤Б ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ тАУ ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л XVII ╨▓. (╨▓╨╕╨╗╨╕╤Ж╨░ тАУ ╨▓╨╕╨╗╨║╨░, ╨╗╤К╨╢╨╕╤Ж╨░ тАУ ╨╗╨╛╨╢╨║╨░, ╤Б╨╛╤Е╨░ тАУ ╤Б╨╛╤И╨║╨░ ╨╕ ╤В. ╨┤.)13. ╨Т ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╨╡ ╨а. ╨Ф╨╢╨╡╨╣╨╝╤Б╨░ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ XVII ╨▓., ╤Н╤В╨╛╤В ╤Б╤Г╤Д╤Д╨╕╨║╤Б ╨║ ╤Б╨╗╨╛╨▓╤Г ┬л╤И╨░╤И┬╗, ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╝╤Г ╨╡╨╝╤Г ╨╛╤В ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╤П╨╖╤Л╤З╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╕╨╜╤Д╨╛╤А╨╝╨░╤В╨╛╤А╨░, ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╗╨░╨│╨░╨╗╤Б╤П. ╨Ш╨╖ ╨▓╤Л╤И╨╡╨╕╨╖╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛ ╤Б╨┤╨╡╨╗╨░╤В╤М ╨▓╤Л╨▓╨╛╨┤, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤И╨░╤И┬╗, ╨╕╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╨╛╨┤╨╜╨╛╨║╨╛╤А╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╕ ╤В╨░╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨╛╤Б╤В╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨╕ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨┐╤А╨╕╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╡╨╜╨╕╤П ╤Б╤Г╤Д╤Д╨╕╨║╤Б╨░ -╨║-. ╨Ъ╨╛╤А╨╜╨╡╨▓╨╛╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤И╨░╤И┬╗ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╨▓ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨╝ ╤П╨╖╤Л╨║╨╡, ╨▓ ╤В╤О╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨╢╨╡ ╤П╨╖╤Л╨║╨░╤Е, ╤Б ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╝╨╕ ╨╜╨╡╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╨╕ ╨┐╤Л╤В╨░╤О╤В╤Б╤П ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╤В╤М ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░ ┬л╤И╨░╤И╨║╨░┬╗, ╨╕╨╝╨╡╤О╤В╤Б╤П ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨║╨╛╤А╨╜╨╡╨▓╤Л╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░ ┬л╤И╨╕╤И┬╗ (╤В╤Г╤А╨╡╤Ж╨║╨╕╨╣) ╨╕ ┬л╤И╨╡╤И┬╗ (╤В╨░╤В╨░╤А╤Б╨║╨╕╨╣). ╨Я╨╛-╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛╨╝╤Г, ╨▓ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╤А╨░╤Б╨┐╤А╨╛╤Б╤В╤А╨░╨╜╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М╤О ╨▓ ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╡ ╤В╨░╤В╨░╤А╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤В╨░╤В╨░╤А╤Б╨║╨╛╨╡ ╨║╨╛╤А╨╜╨╡╨▓╨╛╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤И╨╡╤И┬╗ (╨╡╨│╨╛ ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╤Л╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╤П тАУ ┬л╨╛╤Б╤В╤А╨╕╨╡, ╨▓╨╡╤А╤В╨╡╨╗, ╤И╤В╤Л╨║┬╗) ╨╕ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨┤╨▓╤Г╤Е╨║╨╛╤А╨╜╨╡╨▓╨╛╨╝ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╨╕ ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ (╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛) ╤П╨╖╤Л╨║╨░ тАУ ┬лscheschchua┬╗ (╤И╨╡╤И╤Е╤Г╨░), ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╡ ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨▓ 1770-╤Е ╨│╨│. ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨┐╤А╨╛╤Д. ╨У╨╕╨╗╤М╨┤╨╡╨╜╤И╤В╨╡╨┤╤В╨╛╨╝ ╨▓ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ┬л╨╝╨╡╤З┬╗14 (╨┤╨╗╤П ╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤П, ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╨╡ ╨У╨╕╨╗╤М╨┤╨╡╨╜╤И╤В╨╡╨┤╤В╨░ ╨╜╨╛╨╢ ╨▓ ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╤П╨╖╤Л╨║╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╗ ╨╕╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╨╡, ╤З╨╡╨╝ ╨┐╨╡╤А╨▓╨░╤П ╤З╨░╤Б╤В╤М ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╤П, ╨╛╨╜ ╨╖╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜ ╨║╨░╨║ тАУ ┬лse┬╗). ╨Ш╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨░╤П ╤З╨░╤Б╤В╤М ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╤П тАУ ┬л╤Е╤Г╨░┬╗ ╤Б ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╨╛-╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨┤╨╕╤В╤Б╤П ╨║╨░╨║ ┬л╤Б╤Г╤Е╨╛╨╢╨╕╨╗╨╕╨╡┬╗ (╤И╤В╤Л╨║ тАУ ╤Б╤Г╤Е╨╛╨╢╨╕╨╗╨╕╨╡, ╤В. ╨╡. ╨▓╨╛╨╖╨╝╨╛╨╢╨╜╨╛╨╡ ╤Б╨╝╤Л╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ┬лscheschchua┬╗ тАУ ╤И╤В╤Л╨║, ╨┐╨╛╤А╨░╨╢╨░╤О╤Й╨╕╨╣ ╤Б╤Г╤Е╨╛╨╢╨╕╨╗╨╕╨╡). ╨Т╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╤Н╤В╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╨╡ ╨▒╤Л╨╗╨╛ ╤Б╨▓╤П╨╖╨░╨╜╨╛ ╤Б ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╝ ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╕╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨╝, ╨╕╨╝╨╡╨▓╤И╨╕╨╝ ╤И╤В╤Л╨║╨╛╨▓╨╛╨╣ ╨▒╨╛╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╡╤Ж. ╨Я╨╛╨╖╨╢╨╡, ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ XIX ╨▓., ╨║╨╛╨│╨┤╨░ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╤Б╨╛ ╤И╤В╤Л╨║╨╛╨▓╤Л╨╝ ╨║╨╛╨╜╤Ж╨╛╨╝ ╨▓ ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╡ ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨░╨╜╨░╤Е╤А╨╛╨╜╨╕╨╖╨╝╨╛╨╝, ╨░ ╨║ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╤Г XIX ╨▓. ╨╡╨╝╤Г ╨╜╨░ ╤Б╨╝╨╡╨╜╤Г ╨┐╤А╨╕╤И╨╗╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨┤╤А╤Г╨│╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╨╕, ╤В╨╛ ╤Б╤Е╨╛╨╢╨╡╨╡ ╨┐╨╛ ╨╖╨▓╤Г╤З╨░╨╜╨╕╤О ╤Б╨╛ ╤Б╤В╨░╤А╤Л╨╝ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╨╡╨╝ ┬л╤И╨╡╤И╤Е╤Г╨░┬╗ (╤И╨╡╤И-╤Е╤Г╨░) ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╨╡ ╤Б ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╝╨╕ ╨║╨╛╤А╨╜╨╡╨▓╤Л╨╝╨╕ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╨╝╨╕ ┬л╤Б╨╡╤И╤Е╨╛h┬╗ (╤Б╨╡-╤И╤Е╨╛╨░) ╤Б╤В╨░╨╗╨╛ ╨┐╤А╨╕╨╗╨░╨│╨░╤В╤М╤Б╤П ╨║ ╨╜╨╛╨▓╨╛╨╝╤Г ╤В╨╛╨│╨┤╨░ ╨┤╨╗╤П ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╨╛╨▓ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤О ╨┐╤А╨╕╤И╨╡╨┤╤И╨╡╨╝╤Г ╨╜╨░ ╤Б╨╝╨╡╨╜╤Г ╤Б╨░╨▒╨╗╨╡, ╨░ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝, ╤Г╨╢╨╡ ╨▓ XIX ╨▓., ╨╛╨╜╨╛ ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╨╖╨░╨╝╨╡╤Й╨╡╨╜╨╕╤П ╨▓ ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╨╛-╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨╝ ╤П╨╖╤Л╨║╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░, ╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ┬л╨╜╨╛╨╢┬╗, ╤Б ┬л╤Б╨╡┬╗ ╨╜╨░ ┬л╤Б╨░┬╗ ╤В╤А╨░╨╜╤Б╤Д╨╛╤А╨╝╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╨╡ ┬л╤Б╨░╤И╤Е╤Г╨░┬╗ (╤Б╨░-╤И╤Е╤Г╨░), ╨│╨┤╨╡ ┬л╤Б╨░┬╗ тАУ ╨╜╨╛╨╢ (╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╕ ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╕╨╣ ╤П╨╖╤Л╨║) ╨╕╨╗╨╕ ╨╝╨╡╤З (╨░╨┤╤Л╨│╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╨╣ ╤П╨╖╤Л╨║), ╨▓╤В╨╛╤А╨░╤П ╤З╨░╤Б╤В╤М ╨╜╨╛╨▓╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╤П ┬л╤И╤Е╨╛╨░┬╗, ┬л╤И╤Е╤Г╨░┬╗ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ тАУ ╤Г╨╖╨┤╨░, ╨░ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡, ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А╨╜╨╛ ╤Б╨╛ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨┐╨╛╨╗╨╛╨▓╨╕╨╜╤Л XIX ╨▓., ╨║╨╛╤А╨╜╨╡╨▓╨╛╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤И╤Е╤Г╨░┬╗ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨░╨╡╤В ╨╡╤Й╨╡ ╨╛╨┤╨╜╨╛ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ тАУ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣15. ╨Ф╤А╤Г╨│╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╨╝╨╕, ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨┤ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╤П ┬л╤Б╨░╤И╤Е╤Г╨░┬╗ (╤З╨╕╤В╨░╨╡╤В╤Б╤П ┬л╤Б╨░╤И╤Е╤Г╨░┬╗, ╨░ ╨┐╨╕╤И╨╡╤В╤Б╤П ┬л╤Б╤Н╤И╤Е╤Г╤Н┬╗) ╨║╨░╨║ ┬л╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣ ╨╜╨╛╨╢┬╗ ╤Н╤В╨╕╤З╨╡╨╜ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨┤╨╗╤П ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╨╛-╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░ ╨╕ ╨╜╨╡╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╕╨╝ ╨┤╨╗╤П ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╨╛-╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░ XVIII ╨▓., ╨╕ ╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ╤Г╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╤А╨░╨╜╨╡╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░ ┬л╤И╨░╤И╨║╨░┬╗ ╨┐╤А╨╛╨╕╨╖╨╛╤И╨╗╨╛ ╨╛╤В ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╛╨▓╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛╤Б╤П ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╨╛-╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛╤Б╨╛╤З╨╡╤В╨░╨╜╨╕╤П ┬л╤Б╨░╤И╤Е╤Г╨░┬╗ (╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨╗╤Г╤З╨╕╨╗╨╕ ╤Б╨▓╨╛╨╕ ╨╜╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╤П ┬л╨╜╨╛╨╢┬╗, ┬л╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣┬╗ ╨╕ ╨╡╨│╨╛ ╤Б╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╜╤Л╨╡ ╨║╨╛╤А╨╜╨╡╨▓╤Л╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░) ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╣. ╨Я╨╛╨┤╤В╨▓╨╡╤А╨╢╨┤╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤Н╤В╨╛ ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╨╡╨╣, ╤З╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╤В╨╡╤А╤А╨╕╤В╨╛╤А╨╕╨╕ ╨а╨╛╤Б╤Б╨╕╨╕, ╤Д╨╕╨║╤Б╨░╤Ж╨╕╨╡╨╣ ╨▓ ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╨╛-╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╨╕╨╝╨╡╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨▓╤Б╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨░╨║ ┬л╤И╨░╤И╨║╨░┬╗.

╨Э╨░╨╕╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╨╛╨▒╤Б╤В╨╛╤П╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╝ ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨╛╨╝ XVIII ╨▓. ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╤О╤Й╨╕╨╝ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤И╨░╤И╨║╨░┬╗, ╤В. ╨╡. ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░ ╤Б ╤Б╤Г╤Д╤Д╨╕╨║╤Б╨╛╨╝ -╨║- , ╤П╨▓╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╨║╨╜╨╕╨│╨░ ╨Р. ╨а╨╕╨│╨╡╨╗╤М╨╝╨░╨╜╨░ ┬л╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨┤╨╛╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨░╤Е┬╗, ╨╖╨░╨║╨╛╨╜╤З╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨╕╨╝ ╨▓ 1778 ╨│.16 ╨ж╨╡╨╜╨╜╨░ ╨╛╨╜╨░ ╤В╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓ ╨╜╨╡╨╣ ╨Р. ╨а╨╕╨│╨╡╨╗╤М╨╝╨░╨╜ ╨╜╨╡ ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В ╤И╨░╤И╨║╤Г ╤Г ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓, ╨╜╨╛ ╨╕ ╨┐╤А╨╕╨▓╨╛╨┤╨╕╤В ╨╡╨╡ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П17. ╨Э╨░ ╤Б╨╡╨╝╨╕ ╨│╤А╨░╨▓╤О╤А╨░╤Е, ╨┐╤А╨╕╨╗╨╛╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨║ ╤В╨╡╨║╤Б╤В╤Г ╨║╨╜╨╕╨│╨╕, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╤Л ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕, ╨║╨╛╤В╨╛╤А╤Л╨╡ ╨▓╤Б╨╡ ╨╕╨╝╨╡╤О╤В ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡╨╝.

╨Р╨▓╤В╨╛╤А ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╤В╨╡╨╗╨╡╨╜ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╝ ╨║╨╛╨╗╨╗╨╡╨║╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╡╤А╨░╨╝ ╨╕ ╨╕╤Б╤Б╨╗╨╡╨┤╨╛╨▓╨░╤В╨╡╨╗╤П╨╝ ╨Р╨╜╨┤╤А╨╡╤О ╨б╨╡╤А╨╡╨│╨╕╨╜╤Г ╨╕ ╨Ф╨╝╨╕╤В╤А╨╕╤О ╨Ч╨░╤Е╨░╤А╨╛╨▓╤Г ╨╖╨░ ╨┐╤А╨╡╨┤╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Д╨╛╤В╨╛╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л ╨╕ ╨║╨╛╨╜╤Б╤Г╨╗╤М╤В╨░╤Ж╨╕╨╕, ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╨╜╨░╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╨╕ ╨┤╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤Б╤В╨░╤В╤М╨╕.

1 ╨Я╨╛╨▓╨╡╤Б╤В╤М ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╗╨╡╤В // ╨б╤А╨╡╨╖╨╜╨╡╨▓╤Б╨║╨╕╨╣ ╨Ш.╨Ш. ╨Ь╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л ╨┤╨╗╤П ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╤П ╨┤╤А╨╡╨▓╨╜╨╡╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░. ╨б╨Я╨▒., 1903. ╨в. III. ╨б. 238.

2 ╨Ф╤Г╤Е╨╛╨▓╨╜╨░╤П ╨│╤А╨░╨╝╨╛╤В╨░ ╨Ш╨▓. ╨Ш╨▓. 1359 ╨│. ╨╕ ╨┤╤Г╤Е╨╛╨▓╨╜╨░╤П ╨│╤А╨░╨╝╨╛╤В╨░ ╨Ф╨╝. ╨Ш╨▓. 1378 ╨│. // ╨в╨░╨╝ ╨╢╨╡. ╨б. 238тАУ239.

3 ╨Э╨╕╨║╨╛╨╜╨╛╨▓╤Б╨║╨░╤П ╨╗╨╡╤В╨╛╨┐╨╕╤Б╤М ╨┐╨╛╨┤ 6952 ╨│.

4 ╨Ш╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╤О╤Й╨╡╨│╨╛ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤П, ╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤З╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л ╨╜╨░ ╨║╨░╨╝╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╖╨▓╨░╤П╨╜╨╕╤П╤Е ╨║╨╛╤З╨╡╨▓╨╜╨╕╨║╨╛╨▓ ┬л╨┤╨╛╨╝╨╛╨╜╨│╨╛╨╗╤М╤Б╨║╨╛╨│╨╛┬╗ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨░, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╕╨╖-╨╖╨░ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╤Е╤А╨╛╨╜╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤А╨░╨╖╤А╤Л╨▓╨░ ╨▓╨╡╤Б╤М╨╝╨░ ╤Б╨╛╨╝╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨▓╤И╨╡╨╡╤Б╤П ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А╨╜╨╛ ╤Б ╤Б╨╡╤А╨╡╨┤╨╕╨╜╤Л XV ╨▓., ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╛ ╨╛╤В ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╕╨╖╨▓╨░╤П╨╜╨╕╤П╤Е, ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤В╨╕╨▓╨╜╤Г╤О ╨┐╤А╨╡╨╡╨╝╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛╤Б╤В╤М.

5 ╨Ф╨╛ ╨╜╨░╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨│╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╕ ╨╡╤Й╨╡ ╨╜╨╕╨║╤В╨╛ ╨╕╨╖ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╨░╨╗╨╕╤Б╤В╨╛╨▓ ╨▓ ╨╛╨▒╨╗╨░╤Б╤В╨╕ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡╨▓╨╡╨┤╨╡╨╜╨╕╤П ╨╕ ╨╜╤Г╨╝╨╕╨╖╨╝╨░╤В╨╕╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╨╛╨▒╤А╨░╤В╨╕╨╗ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨│╨╛ ╨▓╨╜╨╕╨╝╨░╨╜╨╕╤П ╨╜╨░ ╤В╨╛╤В ╤Д╨░╨║╤В, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨▓╤И╨╕╨╡╤Б╤П ╨╜╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗, ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╤Б XV ╨▓. ╨╛╤Б╨╛╨▒╨╡╨╜╨╜╤Г╤О ╨║╨╛╨╜╤Б╤В╤А╤Г╨║╤Ж╨╕╤О, ╤Б╤Е╨╛╨┤╨╜╤Г╤О ╤Б ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨╕ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤А╨░╨╜╨╜╨╡╨╣ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╡╨╣ ╤И╨░╤И╨║╨╛╨╣. ╨Э╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╜╨░╤Г╤З╨╜╤Л╤Е ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╨╣, ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨░╨│╨░╨▓╤И╨╕╤Е, ╨║╨░╨║╨░╤П ╨╢╨╡ ╨║╨░╤В╨╡╨│╨╛╤А╨╕╤П ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓, ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╤В╨░╨║╨╕╨╝╨╕ ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕, ╨╝╨╛╨│╨╗╨░ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╤Б XV ╨▓.? ╨Т╨╡╤А╤Б╨╕╤П ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨░, ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨┐╤А╨╡╨┤╨┐╨╛╨╗╨╛╨╢╨╕╨▓╤И╨╡╨│╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╤Б XV ╨▓. ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕, ╨░ ╨╖╨░╤В╨╡╨╝ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╡ ╨╕ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕ ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╛╨▓╤Л╨╡ ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╖╨░╤Б╨╡╤З╨╜╨╛╨╣ ╤З╨╡╤А╤В╤Л, ╨╛╤Б╨╜╨╛╨▓╨░╨╜╨░ ╨╜╨░ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨░╤Е, ╨▓╤Б╤В╤Г╨┐╨╕╨▓╤И╨╕╤Е ╨▓ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛-╤Б╨╛╤О╨╖╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╤Б ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╝ ╨║╨╜╤П╨╖╨╡╨╝ ╨Т╨░╤Б╨╕╨╗╨╕╨╡╨╝ II ╨в╨╡╨╝╨╜╤Л╨╝, ╤Б╨╛╨▓╨┐╨░╨┤╨░╨╡╤В ╤Б ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨╛╨╝ ╤В╤А╨░╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╤В╤М ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨╡╨│╨╛ ╨║╨╜╤П╨╢╨╡╤Б╤В╨▓╨░ ╨▓╨╛╨╕╨╜╨╛╨▓ ╤Б ╤Б╨░╨▒╨╗╨╡╨╣, ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨▓╤И╨╡╨╣ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕. ╨Ф╨░╨╗╤М╨╜╨╡╨╣╤И╨╡╨╡ ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╤З╨░╤Б╤В╨╛╤В╤Л ╤В╨░╨║╨╕╤Е ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╨┐╤А╨╛╨┐╨╛╤А╤Ж╨╕╨╛╨╜╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓ ╨╛ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨░╤Е, ╨▓╤Б╤В╤Г╨┐╨░╨▓╤И╨╕╤Е ╨▓ ╤Б╨╛╤О╨╖╨╜╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╡ ╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨▓╨╖╨░╨╕╨╝╨╛╨┤╨╡╨╣╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╤Б ╨╝╨╛╤Б╨║╨╛╨▓╤Б╨║╨╕╨╝╨╕ ╨▓╨╡╨╗╨╕╨║╨╕╨╝╨╕ ╨║╨╜╤П╨╖╤М╤П╨╝╨╕, ╨╕ ╨▓ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓ ╨╛ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨░╤Е, ╤Б╨╛╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╕╤Е ╨╜╨░ ╨╕╤Е ╤Б╨╗╤Г╨╢╨▒╨╡. ╨Ъ╤А╨╛╨╝╨╡ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛, ╤Д╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╨╝╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗, ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╤Г╤О╤Й╨╕╨╣, ╤З╤В╨╛ ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╤П ╨┐╤А╨░╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨Ш╨▓╨░╨╜╨░ ╨У╤А╨╛╨╖╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┐╤А╨░╨║╤В╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╤Б╨╡╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨▓╨╛╨╕╨╜╤Л ╤Б ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕, ╨╕ ╨╕╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨┤╤А╤Г╨│╨╕╨╡ ╨║╨░╤В╨╡╨│╨╛╤А╨╕╨╕ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨▓╨╛╨╣╤Б╨║╨░ ╤Н╤В╨╛╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨▓╨╛╨╛╤А╤Г╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕ ╨╕ ╨┐╨░╨╗╨░╤И╨╕, ╨┐╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░ ╨╝╨░╨╜╨╡╤А ╨╡╨▓╤А╨╛╨┐╨╡╨╣╤Б╨║╨╕╤Е ╨╕ ╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╤З╨╜╤Л╤Е ╨╛╨▒╤А╨░╨╖╤Ж╨╛╨▓ ╤Б ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╨╛╨╣ ╤А╤Г╨║╨╕ ╨┐╨╡╤А╨╡╨║╤А╨╡╤Б╤В╨╕╨╡╨╝, ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╤О╤В ╤Г╨║╤А╨╡╨┐╨╕╤В╤М ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╤О ╨╛ ╤В╨╛╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨╡ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤Л ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╤Ж╤Л ╨╕ ╨╜╨╡ ╨║╨╛╨╜╨╜╤Л╨╡ ╤Б╤В╤А╨╡╨╗╤М╤Ж╤Л, ╨░ ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤Л ╨┐╨╛╨╗╨╡╨▓╨╛╨╣ ╨╗╨╡╨│╨║╨╛╨╣ ╨║╨╛╨╜╨╜╨╕╤Ж╤Л тАУ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╕. ╨Я╨╛╨┤╨║╤А╨╡╨┐╨╗╤П╨╡╤В╤Б╤П ╤Н╤В╨╛╤В ╨▓╤Л╨▓╨╛╨┤ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╤В╨╡╨╝, ╤З╤В╨╛ ╨▓╨╛╨╕╨╜╤Л ╤Б ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╨╝╨╕ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╨╗╨╕╤Б╤М ╨╜╨░ ╨╝╨╜╨╛╨│╨╕╤Е ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ╨▓ ╤Б╨┐╨╡╤Ж╨╕╤Д╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╛╨╣ ┬л╤Б╤В╨╡╨┐╨╜╨╛╨╣┬╗ ╨╛╨┤╨╡╨╢╨┤╨╡, ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╛ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╤Г╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨║╨░╨╖╨░╨║╨░╨╝╨╕ (╨╜╨░╨║╨╕╨┤╨║╨░, ╨╜╨░╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╤О╤Й╨░╤П ╨▒╤Г╤А╨║╤Г, ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨╜╨╛╨╣ ╤Г╨▒╨╛╤А, ╨┐╨╛ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╡ ╤Б╤Е╨╛╨╢╨╕╨╣ ╤Б ┬л╤З╨╡╤А╨║╨░╤Б╤Б╨║╨╛╨╣┬╗ ╨╝╨░╨╗╨╛╤А╨╛╤Б╤Б╨╕╨╣╤Б╨║╨╛╨╣ ╨╛╨▓╤З╨╕╨╜╨╜╨╛╨╣ ╤И╨░╨┐╨║╨╛╨╣, ╨╕ ╨╕╨╜╨╛╨│╨┤╨░ ╨┐╤А╨╛╤Б╨╝╨░╤В╤А╨╕╨▓╨░╤О╤Й╨╕╨╣╤Б╤П ╨▓╤Л╤Б╤В╤Г╨┐╨░╤О╤Й╨╕╨╣ ╨╕╨╖-╨┐╨╛╨┤ ╤Н╤В╨╛╨╣ ╤И╨░╨┐╨║╨╕ ╤З╤Г╨▒, ╨┐╨╛ ╤Д╨╛╤А╨╝╨╡ ╨╜╨░╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╤О╤Й╨╕╨╣ ╨║╨░╨╖╨░╤З╨╕╨╣ ┬л╨╛╤Б╨╡╨╗╨╡╨┤╨╡╤Ж┬╗). ╨Ш╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╖╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╡ ╤Б╨▓╨╕╨┤╨╡╤В╨╡╨╗╤М╤Б╤В╨▓╨░ ╤В╨╛╨│╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤Б╨░╨▒╨╗╤П ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡╨╝ ╨▓ XVIII ╨▓. ╨╕╨╖╨╜╨░╤З╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨╕╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛ ╨▓ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╡╨╣ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╡, ╨▓ ╨║╨╛╤В╨╛╤А╨╛╨╣ ╨╛╨╜╨░ ╨╕ ╨┐╨╛╨╖╨╢╨╡ ╨╛╤Б╤В╨░╨╗╨░╤Б╤М ╤В╤А╨░╨┤╨╕╤Ж╨╕╨╛╨╜╨╜╤Л╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╛╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П, ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨┐╨╛╨┤╨║╤А╨╡╨┐╨╗╤П╤О╤В ╨▓╨╡╤А╤Б╨╕╤О ╨░╨▓╤В╨╛╤А╨░.

6 ╨г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤Г ╨в╨░╤В╨╕╤Й╨╡╨▓╨░ ╨┐╨╛╨┤ 1502 ╨│., ╤Г ╨╜╨╡╨│╨╛ ╨╢╨╡ ╤Г╨┐╨╛╨╝╤П╨╜╤Г╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П ╤З╨░╤Б╤В╤М ╤А╤П╨╖╨░╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨│╨╛╤А╨╛╨┤╨╛╨▓╤Л╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓ ╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨░╨╗╨░╤Б╤М ╨╜╨░ ╤Б╨▓╨╛╨╕╤Е ╨╝╨╡╤Б╤В╨░╤Е ╨┤╨╛ 1702 ╨│., ╨┐╨╛╤Б╨╗╨╡ ╤З╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╝╨┐╨╡╤А╨░╤В╨╛╤А ╨Я╨╡╤В╤А I ╨┐╨╡╤А╨╡╤Б╨╡╨╗╨╕╨╗ ╨╕╤Е ╨╜╨░ ╨Ф╨╛╨╜ // ╨У╤Г╨▒╨░╤А╨╡╨▓ ╨У.╨Т. ╨Ъ╨░╨╖╨░╤З╨╕╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╤М-╤Б╨┐╤А╨░╨▓╨╛╤З╨╜╨╕╨║. ╨б╨░╨╜-╨Р╨╜╤Б╨╡╨╗╤М╨╝╨╛, ╨Ъ╨░╨╗╨╕╤Д╨╛╤А╨╜╨╕╤П, ╨б╨и╨Р, 1970. ╨в. III. ╨б. 48тАУ49.

7 ╨б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╨╛╤В╨╝╨╡╤В╨╕╤В╤М, ╤З╤В╨╛ ╤Б ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ XVI ╨▓. ╨▓ ╤Б╨▓╤П╨╖╨╕ ╤Б ╤Г╨▓╨╡╨╗╨╕╤З╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В ╨╝╨╡╨╗╨║╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╤Б╤В╨╛╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨░ ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╤В╨╡╤Е╨╜╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤П ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨╛╨▓╨╗╨╡╨╜╨╕╤П ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╤И╤В╨░╨╝╨┐╨╛╨▓ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗╨░╤Б╤М, ╨╛╨╜╨╕ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨│╨╛╤В╨░╨▓╨╗╨╕╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╜╨╡ ╨║╨░╨║ ╤А╨░╨╜╤М╤И╨╡ ╨┐╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤А╨╡╨╖╤Ж╨╛╨╝, ╨░ ╨╝╨╡╤В╨╛╨┤╨╛╨╝ ╤З╨╡╨║╨░╨╜╨║╨╕, ╤З╤В╨╛, ╨▓╨╡╤А╨╛╤П╤В╨╜╨╛, ╨╕ ╨┐╨╛╨▓╨╗╨╕╤П╨╗╨╛ ╨╜╨░ ╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨╜╤Л╤Е ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╤П╤Е ╨┐╨╡╤А╨╡╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М╤Б╤П ╨╝╨╡╨╗╨║╨╕╨╡ ╨┤╨╡╤В╨░╨╗╨╕, ╤В╨░╨║╨╕╨╡, ╨▓ ╤З╨░╤Б╤В╨╜╨╛╤Б╤В╨╕, ╨║╨░╨║ ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤П ╨╜╨░ ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╤Е. ╨Э╨╡ ╨╕╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨╛ ╨╕ ╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╨▓ XVI ╨▓. (╨╜╨░╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤А, ╨▓╤Б╨╗╨╡╨┤╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╤З╨╕╨▓╨╛╤Б╤В╨╕ ╨╝╨╛╨┤╤Л) ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╤А╨╡╨░╨╗╤М╨╜╨╛ ╤Г╨╝╨╡╨╜╤М╤И╨╕╤В╤М╤Б╤П ╨║╨╛╨╗╨╕╤З╨╡╤Б╤В╨▓╨╛ ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╤Е ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╣ ╨╜╨░ ╤Б╨░╨▒╨╗╤П╤Е ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕, ╤З╤В╨╛, ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╤О ╨╛╤З╨╡╤А╨╡╨┤╤М, ╨╝╨╛╨│╨╗╨╛ ╨┐╨╛╨▓╨╗╨╕╤П╤В╤М ╨╜╨░ ╤В╨╛, ╤З╤В╨╛ ╤В╨░╨║╨╕╨╡ ╤Б╨░╨▒╨╗╨╕ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╜╨╡╤В╨░╤Е ┬л╨┤╨╡╨╜╤М╨│╨░┬╗ ╤Б╤В╨░╨╗╨╕ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╤В╤М╤Б╤П ╨▒╨╡╨╖ ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╕╤П ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╣, ╨░ ╨╝╨╛╨┤╨░ ╨╜╨░ ╨┐╤А╨╡╨╕╨╝╤Г╤Й╨╡╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╡ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤П ╤Б╤В╨░╨╗╨░ ╨▓╨╛╨╖╨▓╤А╨░╤Й╨░╤В╤М╤Б╤П ╤В╨╛╨╗╤М╨║╨╛ ╨║ XVIII ╨▓.

8 ╨Ю╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╤Д╨╕╨║╤Б╨░╤Ж╨╕╨╕ ╤Г ╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Б╨║╨╕╤Е ╨│╨╛╤А╤Б╨║╨╕╤Е ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨╛╨▓ ╤И╨░╤И╨╡╨║ ╨╜╨░ ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В ╤Д╨╕╨║╤Б╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨╕╤Е ╨▓ XVIII ╨▓. ╤Г ╨┤╨╛╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨╛╨▓, ╨╛╨▒ ╨╛╤И╨╕╨▒╨║╨╡ ╨▓ ╤В╤А╨░╨║╤В╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╕ ╨Т.╨Ъ. ╨У╨░╤А╨┤╨░╨╜╨╛╨▓╤Л╨╝ (╤Б╨▒╨╛╤А╨╜╨╕╨║ ╨Р╨С╨Ъ╨Ш╨Х╨Р) ╨╕ ╨▓╤Б╨╗╨╡╨┤ ╨╖╨░ ╨╜╨╕╨╝ ╨н.╨У. ╨Р╤Б╤В╨▓╨░╤Ж╨░╤В╤Г╤А╤П╨╜ (┬л╨Ю╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨╛╨▓ ╨Ъ╨░╨▓╨║╨░╨╖╨░┬╗) ╨╕╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨╕╨║╨░, ╤П╨║╨╛╨▒╤Л ╤Г╨┐╨╛╨╝╨╕╨╜╨░╨▓╤И╨╡╨│╨╛ ╤Г ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╨╛╨▓ ╤И╨░╤И╨║╤Г ╨▓ 1625 ╨│. (╨▓ ╨╛╤А╨╕╨│╨╕╨╜╨░╨╗╨╡ ╤В╨╡╨║╤Б╤В╨░ ╨╕╤В╨░╨╗╤М╤П╨╜╤Ж╨░ ╨Ф╨╢╨╕╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╕ ╨┤╨╡ ╨Ы╤Г╨║╨║╨░ ╨╕ ╨▓ ╨╡╨│╨╛ ╨┐╨╡╤А╨╡╨▓╨╛╨┤╨╡ ╨╜╨░ ╤Д╤А╨░╨╜╤Ж╤Г╨╖╤Б╨║╨╕╨╣ ╤П╨╖╤Л╨║ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤И╨░╤И╨║╨░┬╗ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╤Г╨╡╤В, ╨░ ╨╕╤Б╨┐╨╛╨╗╤М╨╖╨╛╨▓╨░╨╜╨╛ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬лcimeterre┬╗, ╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨░╤О╤Й╨╡╨╡ ┬л╨▓╨╛╤Б╤В╨╛╤З╨╜╨░╤П ╤Б╨░╨▒╨╗╤П┬╗), ╨╛╤И╨╕╨▒╨║╨╡ ╤В╤А╨░╨║╤В╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╤П ╨н.╨У. ╨Р╤Б╤В╨▓╨░╤Ж╨░╤В╤Г╤А╤П╨╜ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░ ┬л╤Б╨░╤И╨║╨░┬╗ (╨│╨┤╨╡ ┬л╨░┬╗ ╨▓ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╡ ╨┐╨╕╤Б╤М╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╨┤╨╛╨║╤Г╨╝╨╡╨╜╤В╨░, ╨┐╤А╨╛╤З╨╕╤В╨░╨╜╨╜╨╛╨╝ ╨║╨░╨║ ┬л╤Б╨░╤И╨║╨░┬╗, ╤Б╨╗╨╡╨┤╤Г╨╡╤В ╤А╨░╤Б╤Б╨╝╨░╤В╤А╨╕╨▓╨░╤В╤М ╨║╨░╨║ ┬л╨╛┬╗ ╤Б ╤Б╨╛╨╡╨┤╨╕╨╜╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╤З╨╡╤А╤В╨╛╨╣) ╨║╨░╨║ ┬л╤И╨░╤И╨║╨░┬╗, ╨░ ╨╜╨╡ ╨║╨░╨║ ┬л╤Б╨╛╤И╨║╨░┬╗ (╨╜╨╡╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨░╤П ╨┐╨╕╨║╨░-╨┐╨╛╨┤╨┐╨╛╤А╨║╨░ ╨┤╨╗╤П ╤А╤Г╨╢╤М╤П) ╨▓ ┬л╨Ю╨┐╨╕╤Б╨░╨╜╨╕╨╕ ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╨╜╨░╤А╨╛╨┤╨░┬╗ 1748 ╨│., ╨╛╨▒ ╨╛╤В╤Б╤Г╤В╤Б╤В╨▓╨╕╨╕ ╨▓ ╨┐╨╛╨│╤А╨╡╨▒╨╡╨╜╨╕╤П╤Е, ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╨╝╤Л╤Е ╨║ ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╨░╨╝, ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕, ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨╛ ╨╜╨╡╤Н╤В╨╕╤З╨╜╨╛╤Б╤В╨╕ ╨┤╨░╤В╨╕╤А╨╛╨▓╨░╤В╤М ╤П╨║╨╛╨▒╤Л ╨┐╨╡╤А╨▓╤Г╤О ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╤Г╤О ╤И╨░╤И╨║╤Г 1713 ╨│. ╨┐╨╛ ╨┤╨░╤В╨╡, ╤Б╤В╨╛╤П╤Й╨╡╨╣ ╨╜╨░ ╨╡╨╡ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨╡ (╨╜╨╡ ╨╕╤Б╨║╨╗╤О╤З╨╡╨╜╨░ ╨┐╨╛╨╖╨┤╨╜╤П╤П ╤Б╨▒╨╛╤А╨║╨░ ╤И╨░╤И╨║╨╕ ╤Б ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╨╜╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨▒╨╛╨╗╨╡╨╡ ╤А╨░╨╜╨╜╨╡╨│╨╛ ╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨│╨╛ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░), ╨▓╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╡ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨░╨╗╨╛╤Б╤М ╨▓ ╤Б╤В╨░╤В╤М╨╡: ╨Ъ╤Г╨╖╨╜╨╡╤Ж╨╛╨▓ ╨Р.╨о. ┬л╨Я╤А╨░╨▓╨┤╨░ ╨╛ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╡╨╣ ╨Ф╨╡╨┤╨╛╨▓╤Б╨║╨╛╨╣ ╤И╨░╤И╨║╨╡┬╗ // ╨У╨░╨╖╨╡╤В╨░ ┬л╨в╨╡╤А╤Б╨║╨╕╨╣ ╨Ъ╨░╨╖╨░╨║┬╗. ╨Т╨╗╨░╨┤╨╕╨║╨░╨▓╨║╨░╨╖, 2012. тДЦ 1. ╨б. 6. , ╨░ ╤В╨░╨║╨╢╨╡ ╨▓ ╨┤╨╛╨║╨╗╨░╨┤╨╡: ╨Ъ╤Г╨╖╨╜╨╡╤Ж╨╛╨▓ ╨Р.╨о. ╨Э╨╛╨▓╤Л╨╡ ╤Д╨░╨║╤В╤Л ╨╛ ╨┐╤А╨╛╨╕╤Б╤Е╨╛╨╢╨┤╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╡╨╣ ╨╕ ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ ╤И╨░╤И╨║╨╕ ╨╕ ╨╕╤Е ╨░╨╜╨░╨╗╨╕╨╖ // ╨Ь╨░╤В╨╡╤А╨╕╨░╨╗╤Л ╤Б╨╕╨╝╨┐╨╛╨╖╨╕╤Г╨╝╨░, ╨┐╤А╨╛╨▓╨╛╨┤╨╕╨╝╨╛╨│╨╛ ╨Ь╤Г╨╖╨╡╨╡╨╝ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╤П. ╨Ч╨░╨┐╨╛╤А╨╛╨╢╤М╨╡, 2012. ╨Э╨░ ╨┐╤А╨░╨▓╨░╤Е ╤А╤Г╨║╨╛╨┐╨╕╤Б╨╕.

9 ╨Я╨╡╤А╨▓╨╛╨╡ ╨╕ ╨╡╨┤╨╕╨╜╤Б╤В╨▓╨╡╨╜╨╜╨╛ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╨╝╨╛╨╡ ╨╜╨░ XVIII ╨▓. ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨▒╨╡╨╖ ╨╖╨░╤Й╨╕╤В╤Л ╤А╤Г╨║╨╕ ╨╕╨╖ ╤З╨╡╤А╨║╨╡╤Б╤Б╨║╨╛╨╣ (╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╣) ╤Б╤А╨╡╨┤╤Л (╨│╤А╨░╨▓╤О╤А╨░, ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨░╤О╤Й╨░╤П ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╤Ж╨░, ╨┐╨╛╨╝╨╡╤Й╨╡╨╜╨╜╨░╤П ╨▓ ╨╛╨┐╤Г╨▒╨╗╨╕╨║╨╛╨▓╨░╨╜╨╜╨╛╨╣ ╨▓ 1790-╤Е ╨│╨│. ╨░╨║╨░╨┤╨╡╨╝╨╕╨║╨╛╨╝ ╨Я.C. ╨Я╨░╨╗╨╗╨░c╨╛╨╝ ╨║╨╜╨╕╨│╨╡ ╨Ш.╨Р. ╨У╨╕╨╗╤М╨┤╨╡╨╜╤И╤В╨╡╨┤╤В╨░), ╤А╨░╤Б╤В╤А╤Г╨▒╨░ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В (╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨║╨░ ╨╜╨╡ ╤Г╤В╨░╨┐╨╗╨╕╨▓╨░╨╡╤В╤Б╤П), ╤И╨╕╤А╨╛╨║╨╕╨╡ ╨┐╤А╤П╨╝╤Л╨╡ ╨╜╨╛╨╢╨╜╤Л ╨╜╨╡ ╨┐╨╛╨╖╨▓╨╛╨╗╤П╤О╤В ╤Г╤Б╤В╨░╨╜╨╛╨▓╨╕╤В╤М ╤В╨╕╨┐ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░ (╨┤╨▓╤Г╤Е╨╗╨╡╨╖╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣ ╨╛╨╜, ╨╛╨┤╨╜╨╛╨╗╨╡╨╖╨▓╨╡╨╜╨╜╤Л╨╣, ╨┐╤А╤П╨╝╨╛╨╣, ╨▓╨╛╨│╨╜╤Г╤В╤Л╨╣ ╨╕╨╗╨╕ ╨▓╤Л╨│╨╜╤Г╤В╤Л╨╣?), ╨┐╨╛╨┤╨▓╨╡╤И╨╡╨╜╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨┐╨╛-╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╨╛╨╝╤Г (╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╨░ ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨║╨╕ ╨╛╨┐╤Г╤Й╨╡╨╜╨░ ╨▓╨╜╨╕╨╖), ╨▓╨╡╤А╤Е╨╜╤П╤П ╤З╨░╤Б╤В╤М ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨║╨╕ ╨╜╨╡ ╤Б╨╛╨▓╨┐╨░╨┤╨░╨╡╤В ╤Б ╨┐╤А╨╛╨┤╨╛╨╗╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡╨╝ ╨╛╨▒╤Г╤Е╨░, ╨░ ╤Б╨╝╨╡╤Й╨╡╨╜╨░ ╨║ ╤Ж╨╡╨╜╤В╤А╨░╨╗╤М╨╜╨╛╨╣ ╨╛╤Б╨╕ ╨║╨╗╨╕╨╜╨║╨░, ╤В. ╨╡. ╤Н╤В╨╛ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨╜╨╡ ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В ╨╡╤Й╨╡ ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨╛╨▓ ╤И╨░╤И╨║╨╕, ╤Г╨╢╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╣ ╨╜╨░ ╤Н╤В╨╛╤В ╨╝╨╛╨╝╨╡╨╜╤В ╨▓ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╡╨╣ ╤Б╤А╨╡╨┤╨╡ (╤Б╨╝. ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨╕ ╤И╨░╤И╨║╨╕ ╨▓ ╨┐╤А╨╕╨╝╨╡╤З╨░╨╜╨╕╨╕ 17).

10 ╨Ф╤А╤Г╨│╨╛╨╡ ╨╛╤А╤Г╨╢╨╕╨╡ ╨Ф. ╨Х╤Д╤А╨╡╨╝╨╛╨▓╨░ (╨╛ ╨┐╨╡╤А╨▓╨╛╨╝ ╤Б╨╝. ╤Б╤Б╤Л╨╗╨║╤Г 17), ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░ ╨▓╤В╨╛╤А╨╛╨╝ ╨╡╨│╨╛ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╝ ╨┐╨╛╤А╤В╤А╨╡╤В╨╡, ╨┤╨░╤В╨╕╤А╤Г╨╡╨╝╨╛╨╝ 1752 ╨│., ╨╕╨╝╨╡╨╡╤В ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╕╤В╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╤Е ╤А╨░╨╖╨╝╨╡╤А╨╛╨▓, ╤Б╨╛╨┐╨╛╤Б╤В╨░╨▓╨╕╨╝╨╛╨╡ ╤Б ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╜╤Л╨╝╨╕ ╨╜╨░╨▓╨╡╤А╤И╨╕╤П╨╝╨╕ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╤Е (╨┐╨╛ ╨╕╨╜╤Д╨╛╤А╨╝╨░╤Ж╨╕╨╕ ╨╛╤В ╨н.╨У. ╨Р╤Б╤В╨▓╨░╤Ж╨░╤В╤Г╤А╤П╨╜) ╤Б ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ 1760-╤Е ╨│╨│. ╤П╤В╨░╨│╨░╨╜╨╛╨▓ ┬л╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╛╨│╨╛ ╤В╨╕╨┐╨░┬╗.

11 ╨Ы╨░╤А╨╕╨╜ ╨С.╨Р. ╨а╤Г╤Б╤Б╨║╨╛-╨░╨╜╨│╨╗╨╕╨╣╤Б╨║╨╕╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╤М-╨┤╨╜╨╡╨▓╨╜╨╕╨║ ╨а╨╕╤З╨░╤А╨┤╨░ ╨Ф╨╢╨╡╨╝╤Б╨░. ╨Ы., 1959.

12 ╨з╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨Я.╨п. ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╨║╨╛-╤Н╤В╨╕╨╝╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╣ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╤М ╤Б╨╛╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨╜╨╛╨│╨╛ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░. ╨Ь., 1999. ╨в. 2. ╨б. 406.

13 ╨з╨╡╤А╨╜╤Л╤Е ╨Я.╨п. ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨░╤П ╨│╤А╨░╨╝╨╝╨░╤В╨╕╨║╨░ ╤А╤Г╤Б╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░. ╨Ь., 1954. ╨б. 320.

14 ╨У╨╕╨╗╤М╨┤╨╡╨╜╤И╤В╨╡╨┤╤В ╨Ш.╨Р. ╨Я╤Г╤В╨╡╤И╨╡╤Б╤В╨▓╨╕╨╡ ╨┐╨╛ ╨Ъ╨░╨▓╨║╨░╨╖╤Г ╨▓ 1770тАУ1773 ╨│╨│. ╨б╨Я╨▒., 2002. ╨б. 369.

15 ╨и╨╛╤А╨░ ╨Э╨╛╨│╨╝╨╛╨▓ ╨▓ ╤Б╨▓╨╛╨╡╨╝ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╨╡ ╨╜╨░╤З╨░╨╗╨░ 1830-╤Е ╨│╨│. ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╨╛╨▓╨░╨╗ ╨┐╨╡╤А╤Е╨╛╨┤╨╜╨╛╨╡ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤Б╨╡╤И╤Е╨╛h┬╗ (╤З╨╕╤В╨░╨╡╤В╤Б╤П ╤Б╨╡╤И╤Е╨╛╨░) тАУ ╨▓ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤Б╨░╨▒╨╗╤П, ╤И╨░╤И╨║╨░ (╨┤╨╗╤П ╤Б╤А╨░╨▓╨╜╨╡╨╜╨╕╤П, ╤В╨░╨╝ ╨╢╨╡ ╨╛╨╜ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨░╨╗ ┬л╤И╤Е╨╛h┬╗ тАУ ╤Г╨┤╨╕╨╗╨░, ┬л╤Б╨░┬╗ тАУ ╨╜╨╛╨╢, ┬л╨╕╨╜┬╗ тАУ ╨▒╨╛╨╗╤М╤И╨╛╨╣). ╨Ъ╨░╨║ ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝, ╨▓╨╛ ╨▓╤А╨╡╨╝╨╡╨╜╨░ ╨и. ╨Э╨╛╨│╨╝╨╛╨▓╨░ ╨▓ ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╣ ╤П╨╖╤Л╨║ ╨╜╨░ ╤Б╨╝╨╡╨╜╤Г ╤Б╨╗╨╛╨▓╤Г ┬л╤Бe┬╗, ╤А╨░╨╜╨╡╨╡ ╨╛╨╖╨╜╨░╤З╨░╨▓╤И╨╡╨╝╤Г ╨▓ ╨╜╨╡╨╝ (╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╤М ╨У╨╕╨╗╤М╨┤╨╡╨╜╤И╤В╨╡╨┤╤В╨░) тАУ ┬л╨╜╨╛╨╢┬╗, ╨▓ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨╢╨╡ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╕ ╨┐╤А╨╕╤Е╨╛╨┤╨╕╤В ╤Б╨╗╨╛╨▓╨╛ ┬л╤Бa┬╗ (╨▓ ╤Б╨╗╨╛╨▓╨░╤А╨╡ ╨У╨╕╨╗╤М╨┤╨╡╨╜╤И╤В╨╡╨┤╤В╨░ ╨╛╤В╨╝╨╡╤З╨╡╨╜╨╜╨╛╨╡ ╨║╨░╨║ ┬лsa┬╗ тАУ ┬л╨╝╨╡╤З┬╗ ╨╜╨░ ╨░╨╗╤В╨╡╨║╨╡╤Б╨╡╨║-╨░╨▒╨░╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨╝ ╤П╨╖╤Л╨║╨╡, ╨▓╨╕╨┤╨╕╨╝╨╛, ╨╕╨╖ ╨░╨▒╨░╨╖╨╕╨╜╤Б╨║╨╛╨│╨╛ ╤П╨╖╤Л╨║╨░ ╨▓ ╨║╨░╨▒╨░╤А╨┤╨╕╨╜╤Б╨║╨╕╨╣ ╤П╨╖╤Л╨║ ┬л╤Б╨░┬╗ ╨╕ ╨╖╨░╨╕╨╝╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╛, ╨╛╨┤╨╜╨░╨║╨╛ ╨╡╨│╨╛ ╨╖╨╜╨░╤З╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨┐╤А╨╕ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨╝╨╡╨╜╨╕╨╗╨╛╤Б╤М) // ╨Э╨╛╨│╨╝╨░ ╨и.╨С. ╨д╨╕╨╗╨╛╨╗╨╛╨│╨╕╤З╨╡╤Б╨║╨╕╨╡ ╤В╤А╤Г╨┤╤Л. ╨Э╨░╨╗╤М╤З╨╕╨║, 1956. ╨в. 1. ╨б. 198, 224, 197, 167.

16 ╨а╨╕╨│╨╡╨╗╤М╨╝╨░╨╜ ╨Р.╨Ш. ╨Ш╤Б╤В╨╛╤А╨╕╤П ╨╕╨╗╨╕ ╨┐╨╛╨▓╨╡╤Б╤В╨▓╨╛╨▓╨░╨╜╨╕╨╡ ╨╛ ╨┤╨╛╨╜╤Б╨║╨╕╤Е ╨║╨░╨╖╨░╨║╨░╤Е. ╨б╨Я╨▒., 1846.

17 ╨б╨░╨╝╨╛╨╡ ╤А╨░╨╜╨╜╨╡╨╡ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╨╛╨╡ ╨░╨▓╤В╨╛╤А╤Г ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╡ ╨║╨░╨╖╨░╤З╤М╨╡╨╣ ╤И╨░╤И╨║╨╕ ╨╛╤В╨╜╨╛╤Б╨╕╤В╤Б╤П ╨║ ╨┐╨╡╤А╨╕╨╛╨┤╤Г 1749тАУ1752 ╨│╨│. (╨┐╨╡╤А╨▓╤Л╨╣ ╨╕╨╖╨▓╨╡╤Б╤В╨╜╤Л╨╣ ╨┐╨╛╤А╤В╤А╨╡╤В ╨Ф. ╨Х╤Д╤А╨╡╨╝╨╛╨▓╨░), ╨┐╤А╨╕╤З╨╡╨╝ ╨╜╨░ ╤Н╤В╨╛╨╝ ╨╕╨╖╨╛╨▒╤А╨░╨╢╨╡╨╜╨╕╨╕ ╤И╨░╤И╨║╨░ ╤Д╨╕╨║╤Б╨╕╤А╤Г╨╡╤В╤Б╤П ╨▓ ╤А╨░╨╖╨▓╨╕╤В╨╛╨╝ ╨▓╨╕╨┤╨╡, ╤В.╨╡. ╤Б ╨┐╤А╨╕╨╖╨╜╨░╨║╨░╨╝╨╕, ╨╛╨┐╤А╨╡╨┤╨╡╨╗╤П╤О╤Й╨╕╨╝╨╕ ╨╡╨╡ ╨▓ XVIII ╨▓. тАУ ┬л╤Б╨░╨▒╨╡╨╗╤М╨╜╤Л╨╣ ╨║╨╗╨╕╨╜╨╛╨║ ╤Б ╤А╤Г╨║╨╛╤П╤В╨║╨╛╨╣, ╤Г╤В╨░╨┐╨╗╨╕╨▓╨░╨╡╨╝╨╛╨╣ ╨▓ ╤А╨░╤Б╤В╤А╤Г╨▒ ╨╜╨╛╨╢╨╡╨╜ ╨┐╨╛ ╨│╨╛╨╗╨╛╨▓╨║╤Г, ╨╕╨╝╨╡╤О╤Й╤Г╤О ╤А╨░╨╖╨┤╨▓╨╛╨╡╨╜╨╕╨╡┬╗.

╨Ъ╨╛╨╝╨╝╨╡╨╜╤В╨░╤А╨╕╨╕