–Р.–Ѓ. –Ъ—Г—А–Њ—З–Ї–Є–љ (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞) –†–£–І–Э–Ђ–Х (–Ь–Р–Ы–Ђ–Х) –Ъ–Ю–Я–ђ–ѓ –Т –Ю–†–£–Ц–Х–Щ–Э–Ю–Щ –Ґ–†–Р–Ф–Ш–¶–Ш–Ш –Ш–Э–Ф–Ш–Ш

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М III–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2015

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

–°–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Њ—А—Г–ґ–Є—О –Ш–љ–і–Є–Є –Ї–∞–Ї –Ї –љ–µ–Ї–Њ–є —Н–Ї–Ј–Њ—В–Є–Ї–µ –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Њ –њ—А–µ–і–≤–Ј—П—В—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і, –њ—А–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—О—В –љ–µ–Њ–±—Л—З–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –Є –≤–Є–і—Л –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–Є–Љ–њ—В–Њ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ј–∞ –±–Њ—А—В–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П —Ж–µ–ї—Л–є –≤–Є–і –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Г—В–Є–ї–Є—В–∞—А–љ—Г—О –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—О, —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Њ–± —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—Г—В–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є –≤ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А.

–Т –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ —А–µ—З—М –њ–Њ–є–і–µ—В –Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П—Е ¬Ђ—А—Г—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ—М—П—Е¬ї вАУ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –Ї–Њ–њ—М—П—Е, —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Є –љ–µ —П–≤–ї—П—О—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –Э–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є –Є –Ъ–Є—В–∞—П –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Є –Є —Д–Њ—А–Љ—Л, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤—Л–і–µ–ї–Є–Љ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–є –≤–Є–і –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є.

–Т —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–љ–Є—Ж–µ —Б—В–∞—А–Њ–є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –Э–∞—А–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—Б—П –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–≤, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б VIII –≤. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ—Л –Ї–Њ–њ—М—П —Б –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є, –Њ–±–Љ–Њ—В–∞–љ–љ–Њ–є —И–љ—Г—А–Њ–Љ —А—Г–Ї–Њ—П—В—М—О1. –Ъ–ї–Є–љ–Ї–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–њ–Є–є –Є–Љ–µ–ї–Є —Д–Њ—А–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П, —В–∞–Ї –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Г—О –і–ї—П –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–µ–є-—В–∞–љ—В–Њ2. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ ¬Ђ–њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–∞—П¬ї —Д–Њ—А–Љ–∞, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞—П –і–ї—П —А–∞–љ–љ–Є—Е –њ—А—П–Љ—Л—Е –Љ–µ—З–µ–є. –Ф–ї–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–њ–Є–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 30 —Б–Љ3, –∞ –Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ вАУ –Њ—В 1 –і–Њ 1,5 –Љ4. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ—П—Б–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л –њ–Њ–і —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ ¬Ђ—А—Г—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ¬ї –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –і–ї–Є–љ–Њ–є –Њ—В 50 –і–Њ 180 —Б–Љ.5 –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В —Д–Њ—А–Љ—Л –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є: —В–µ-—П—А–Є, —В–µ-—Е–Њ–Ї–Њ (—В–µ-–±–Њ–Ї–Њ) вАУ —Б –њ—А—П–Љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є; –Є –Ї–Њ-–љ–∞–≥–Є–љ–∞—В–∞ вАУ —Б –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л—Е —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е —Н—В–Є —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–≤–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П—Е –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤–Є–і–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є—П6.

–Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –Є–Љ–µ—О—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ ¬Ђ—А—Г—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ¬ї вАУ  вАУ Sh«ТuqiƒБng7. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –¶–Є–љ –њ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Г—Б—В–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, вАУ ¬Ђ–•—Г–∞–љ—З–∞–Њ–ї–Є—Ж–Є —В—Г—И–Є¬ї (1759). –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—Е–Њ–ґ–µ—Б—В—М, —А—Г—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ—М—П –Њ—В–ї–Є—З–Є–Љ—Л –Њ—В –і—А–Њ—В–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д

вАУ Sh«ТuqiƒБng7. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –¶–Є–љ –њ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Г—Б—В–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, вАУ ¬Ђ–•—Г–∞–љ—З–∞–Њ–ї–Є—Ж–Є —В—Г—И–Є¬ї (1759). –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—Е–Њ–ґ–µ—Б—В—М, —А—Г—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ—М—П –Њ—В–ї–Є—З–Є–Љ—Л –Њ—В –і—А–Њ—В–Є–Ї–Њ–≤ вАУ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Є–µ—А–Њ–≥–ї–Є—Д  вАУ BiƒБo8. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М—П –≤ ¬Ђ–•—Г–∞–љ—З–∞–Њ–ї–Є—Ж–Є —В—Г—И–Є¬ї: ¬Ђ–®–Њ—Г—Ж—П–љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –і–ї–Є–љ—Л 3 —З–Є 4 —Ж—Г–љ–µ–є 2 —Д—Н–љ–µ–є, –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –і–ї–Є–љ–Њ–є 5 —Ж—Г–љ–µ–є 7 —Д—Н–љ–µ–є, –і—А–µ–≤–Ї–Њ –і–ї–Є–љ–Њ–є 2 —З–Є 9 —Ж—Г–љ–µ–є, –≤ –Њ–±—Е–≤–∞—В–µ 1 —Ж—Г–љ—М 7 —Д—Н–љ–µ–є¬ї9.

вАУ BiƒБo8. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М—П –≤ ¬Ђ–•—Г–∞–љ—З–∞–Њ–ї–Є—Ж–Є —В—Г—И–Є¬ї: ¬Ђ–®–Њ—Г—Ж—П–љ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –і–ї–Є–љ—Л 3 —З–Є 4 —Ж—Г–љ–µ–є 2 —Д—Н–љ–µ–є, –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –і–ї–Є–љ–Њ–є 5 —Ж—Г–љ–µ–є 7 —Д—Н–љ–µ–є, –і—А–µ–≤–Ї–Њ –і–ї–Є–љ–Њ–є 2 —З–Є 9 —Ж—Г–љ–µ–є, –≤ –Њ–±—Е–≤–∞—В–µ 1 —Ж—Г–љ—М 7 —Д—Н–љ–µ–є¬ї9.

–Ґ–Њ –µ—Б—В—М, –Њ–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —З—Г—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В—А–∞, –∞ –і–ї–Є–љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ 17 —Б–Љ.

–Т —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –Ф–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П –≤ –Ч–∞–њ—А–µ—В–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М—П, —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—А—Г—З–љ—Л–Љ –Ї–Њ–њ—М–µ–Љ¬ї. –Ф–ї–Є–љ–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ 81 —Б–Љ. –Ъ–Њ–њ—М–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –і–ї–Є–љ–Њ–є 14 —Б–Љ –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ –љ–Њ–ґ–љ—Л.

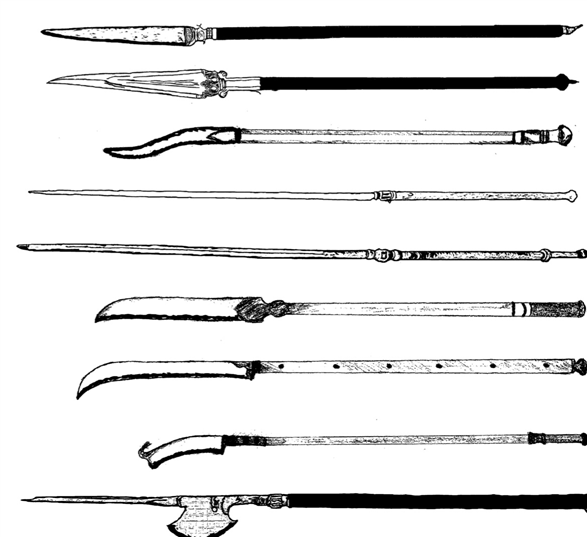

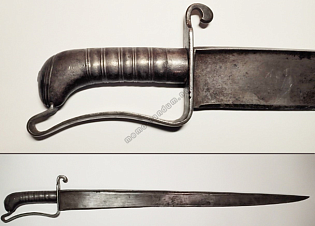

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ —Б–Њ–±–Њ–є —А—Г—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ –і–ї–Є–љ–Њ–є –Њ—В 50 –і–Њ 150 —Б–Љ, —Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –і–ї—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є ¬Ђ—Б–Ї—А–Є–њ–Ї–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ¬ї –Ї–Њ–њ–µ–є–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ. –Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є –≤ –≤–Є–і–µ —З—Г–є chu√≠10 вАУ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Ї—Г–±–∞ —Б–Њ —Б—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—А—И–Є–љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Њ—А—Г–ґ–Є—П (—А–Є—Б. 1).

chu√≠10 вАУ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Ї—Г–±–∞ —Б–Њ —Б—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—А—И–Є–љ–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Њ—А—Г–ґ–Є—П (—А–Є—Б. 1).

–†–Є—Б. 1

–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–Љ —Б–µ—А–њ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞.

–Я—А–Є–Љ–µ—А—Л —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —В—Н-–±–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ –і—А–µ–≤–Ї–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Є –љ–Њ–ґ–∞ (—В–∞–љ—В–Њ), –Љ–µ—З–∞ (–љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –љ–Є–ґ–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≤–Є–і–Њ–≤ –Љ–µ—З–∞) –Є –Њ–±–Њ—О–і–Њ–Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Є–Љ–µ–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ, –њ–Њ —Б—Г—В–Є, –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М—П –Є, —З—В–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –і–∞–ґ–µ –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ ¬Ђ—Б–Ї—А–Є–њ–Ї–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ¬ї –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—П —А—Г–±—П—Й–µ–є (—А—Г–±—П—Й–µ-—А–µ–ґ—Г—Й–µ–є) —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П (–њ—А–Є–і–∞–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї—Г –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ-–љ–∞–≥–Є–љ–∞—В—Л, –Є–ї–Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤). –Р–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –≤–Є–і –Њ—А—Г–ґ–Є—П —З–Є—Б—В–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—З–µ—А—З–µ–љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: 1) –Њ—В –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Љ–µ–љ—М—И–Є–Љ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–Љ –і—А–µ–≤–Ї–∞, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –і–ї—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є; 2) –Њ—В –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–Ї–∞; 3) –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —В–∞–Ї–Њ–µ –і—А–µ–≤–Ї–Њ вАУ —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–є (–Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є) –Є –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є (–≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ–є) —А—Г–±—П—Й–µ-—А–µ–ґ—Г—Й–µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П–Љ–Є.

–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —П–≤–љ—Г—О –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –≤—Л–љ–µ—Б—В–Є, –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—М –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї, –љ–Њ–ґ –Є–ї–Є –Њ—Б—В—А–Є–µ –і—А—Г–≥–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г, —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞—П –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—П—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–∞ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—П –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Л –Њ—А—Г–ґ–Є—П. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ–њ—М—П, –љ–Њ –±–µ–Ј –µ–≥–Њ –≥–∞–±–∞—А–Є—В–Њ–≤, —Б –і–Њ—Б—В–Њ–Є–љ—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞ –Є–ї–Є –љ–Њ–ґ–∞, –љ–Њ –±–µ–Ј –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –і–∞–љ–љ—Л–є –≤–Є–і –Њ—А—Г–ґ–Є—П: 1) –Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –і—А–µ–≤–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –і–≤—Г–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞; 2) —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л—Е –њ–Њ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є (—Д–Њ—А–Љ–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞) –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є. –Я—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ—Г–љ–Ї—В —В—А–µ–±—Г–µ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–є.

–Ш–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–њ—М—П –Є–Љ–µ–ї–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ (–≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Г–±—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є): 1) –і–≤—Г–ї–µ–Ј–≤–Є–є–љ—Л–µ –њ—А—П–Љ—Л–µ (–ї–Є—Б—В–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ, —В—А–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Є –њ—А.); 2) —Б –і–≤–Њ–є–љ—Л–Љ –Є–Ј–≥–Є–±–Њ–Љ; 3) –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Г—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ –≥—А–∞–љ–µ–љ—Л–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Є (—З–∞—Б—В–Њ —Ж–µ–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–њ–Є–є); 4) —Б–µ—А–њ–Њ–≤–Є–і–љ—Л–µ; 5) –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–µ—В–Є–њ–Є—З–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л (—Б –і–≤—Г–Љ—П –Є –±–Њ–ї–µ–µ –Њ—Б—В—А–Є—П–Љ–Є, –≤–Њ–ї–љ–Є—Б—В—Л–µ, —Б –љ–Њ–ґ–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –і—А.).

–Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–≤—Г—Е –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –Є —В–µ, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–є –Ї–ї–∞—Б—Б ¬Ђ–Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е¬ї –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В —Б–≤–Њ—О –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞–Љ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–≤.

–Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ–њ–Є–є —Б —Б–µ—А–њ–Њ–≤–Є–і–љ—Л–Љ–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Є–Љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–Њ–ї–Њ–ї–Є, –љ–Њ –Є —А—Г–±–Є–ї–Є. –°–µ—А–њ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Є –і–∞–ґ–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞–≥–љ—Г—В—Л–Љ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ11.

–†–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤—Л—И–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П–Љ–Є, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–Љ–µ–Љ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Є –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л –Є —Д–Њ—А–Љ—Л –љ–∞ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –Љ—Г–Ј–µ–є–љ—Л—Е –Є —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є. –Ш—В–∞–Ї, –Ї —А—Г—З–љ—Л–Љ –Ї–Њ–њ—М—П–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ —Б–Њ–±–Њ–є —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Г—О –Ї–Њ–њ–Є—О –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М—П –Є–ї–Є –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–µ –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞, –љ–Њ–ґ–∞ –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Њ–є —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–є –і–ї—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ш–љ–і–Є–Є —Д–Њ—А–Љ—Л, —Б –Њ–±—Й–µ–є –і–ї–Є–љ–Њ–є –і–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Љ–µ—В—А–∞, –Є –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–µ –і–ї—П –љ–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–Є—Е —Г–і–∞—А–Њ–≤ –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є, –њ—А–Њ–і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–µ–є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞-–љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞, —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —А—Г–Ї–µ. –°–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —П–≤–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –і—А–µ–≤–Ї–∞. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–Њ –Ї–∞–Ї –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–µ, –Ї–Њ–ї—О—Й–µ-—А—Г–±—П—Й–µ–µ –Є–ї–Є —А—Г–±—П—Й–µ-—А–µ–ґ—Г—Й–µ–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ12—Б –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л, –Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–Ї–∞ –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Б–Є (–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—Г—Е–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О).

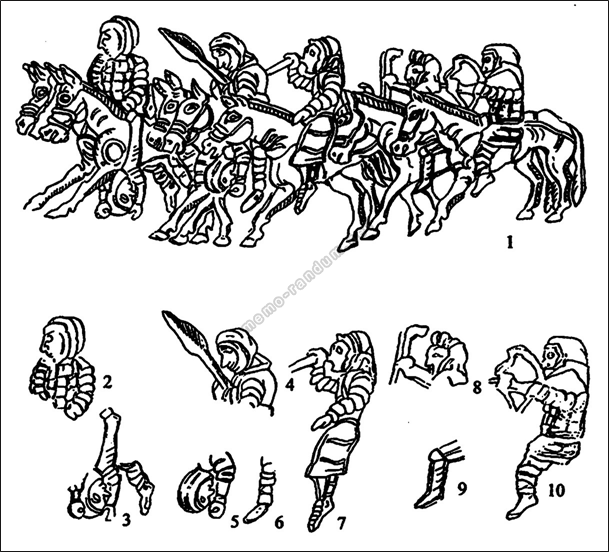

–Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ —А—Г—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ—М—П –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї –Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –≤–Є–і—Г –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤-–љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є. –Э–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Є–і—Л: 1) —Б –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є –љ–Њ–ґ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ (–љ–Њ–ґ-–Ї–∞—А–і–∞); 2) —Б –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є (–Ї–Є–љ–ґ–∞–ї-–і–ґ–∞–Љ–і—Е–∞—А, –њ—А—П–Љ–Њ–є, –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–є –Є–ї–Є –і–≤–∞–ґ–і—Л –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л–є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї); 3) —Б —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Г—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ, –≥—А–∞–љ–µ–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є —П–≤–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –і—А–µ–≤–Ї–Њ–Љ (–Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —Ж–µ–ї—М–љ–Њ–Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О—Й–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Г —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є) (—А–Є—Б. 2).

–†–Є—Б. 2

–£—З–Є—В—Л–≤–∞—П, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ –Є —Н—В–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞–Љ –Є –≤ —Б—В–∞—В—М–µ —Б—В–∞–≤–Є—В—Б—П —Ж–µ–ї—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Є—Е –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ, –±—Г–і–µ—В –љ–µ–Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В—М –Ї —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ-–Ї—А–Є–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Э–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞- ¬Ђ–Њ—Б—В—А–Є—П¬ї, –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–Њ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤ —Н—В–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–Є –љ–Њ–ґ–∞, –Љ–µ—З–∞, –Ї–Њ–њ—М—П –Є –∞–ї–µ–±–∞—А–і—Л. –Ш–љ–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –ґ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, —П–≤–ї—П—П—Б—М —Б–њ–ї–∞–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –Ї–Њ–љ–≥–ї–Њ–Љ–µ—А–∞—В–Њ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А, –љ–Њ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –≤—Л–±–Њ—А–Њ–Љ —Б—А–µ–і–Є –≤–Є–і–Њ–≤ –Є —Д–Њ—А–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М —П–≤–љ–Њ–µ —В—П–≥–Њ—В–µ–љ–Є–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —О–ґ–љ–Њ–Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–Є, –Ї –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞–Љ —Б–µ—А–њ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л. –≠—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ —О–ґ–љ–Њ–Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П —Б –Њ–±—А–∞—В–љ—Л–Љ –Є–Ј–≥–Є–±–Њ–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞13. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ —А—П–і–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –і–Њ —Д–Њ—А–Љ—Л –њ–Њ–ї—Г–Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Г–і–Њ–±–љ–Њ–є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В—А—Г–±–∞–љ–Є—П –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ, –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ —Б—В–Њ–Є—В –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ –Є —Г–і–∞—А –љ–∞–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ —Б–≤–µ—А—Е—Г. –Т –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ —Н–њ–Њ—Б–Њ–Љ, –±—Л–ї–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Г–Ї–Њ—А–µ–љ–µ–љ–Њ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А—П–і–∞ —Б –±–Є—В–≤–Њ–є, –Є –і–∞–ґ–µ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Њ–±—А—П–і–∞ –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –љ–µ–Љ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —Н—В–Є–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ—Б—М —Б –њ–Њ–љ—П—В–Є—П–Љ–Є –±–Є—В–≤—Л –Є –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ14. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—О, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г—Б—П –≤ —В–∞–Ї–Є—Е —А–Є—В—Г–∞–ї–∞—Е, —Г–і–µ–ї—П–ї–Њ—Б—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –Њ—В–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Њ—Б–Њ–±–∞—П —А–Њ–ї—М. –Т —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і–Њ–±–Є—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–µ–љ –Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б –Є—Е –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е –∞—В—А–Є–±—Г—В–Њ–≤. –≠—В–Є–Љ, –љ–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—О—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б–µ—А–њ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ш–љ–і–Є–Є –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П —А—Г–±—П—Й–Є—Е, ¬Ђ–ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е¬ї —Г–і–∞—А–Њ–≤.

–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–∞, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ—Б—П –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Г—О —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, –Ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ—Г —В–Є–њ—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –Њ–±—Й–Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–∞–ї–Є—П—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є (–Є–ї–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –њ—А–Є–љ—П—В—М –≤–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є) —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є: —Б –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є –љ–Њ–ґ–µ–≤–Њ–≥–Њ, –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є —Б–µ—А–њ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —Б –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є —А—Г–±—П—Й–µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–µ–є (–Є–љ–Њ–≥–і–∞ –і–∞–ґ–µ —Б —Г—В—А–∞—В–Њ–є –Њ—Б—В—А–Є—П –Є, –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –Ї–Њ–ї—О—Й–µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є), –љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –≤—Л—И–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–Є–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї вАУ —П–≤–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –і—А–µ–≤–Ї–Њ (–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г–і–ї–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –і–≤—Г—А—Г—З–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ—П—В–Є) –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї—М–љ–Њ –Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Ї–ї–Є–љ–Њ–Ї.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л, —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –ґ–µ–ї–µ–Ј–Ї–Њ–Љ —В–Њ–њ–Њ—А–∞ —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–љ–µ–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –њ–ї–Њ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П. –Ъ–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Є –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л —А—Г—З–љ—Л–Љ –Ї–Њ–њ—М—П–Љ –±–µ–Ј —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П. –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –і–ї—П –Ї–Њ–њ—М—П –Ї–Њ–ї—О—Й—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О —Б —А—Г–±—П—Й–µ–є. –°—Е–Њ–ґ–Є–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ, –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е —А—Г—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї—Г—О –ґ–µ –Є–і–µ—О –њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М —А–µ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л: –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ —В–Њ–њ–Њ—А–∞–Љ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї–Њ–њ—М–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї15.

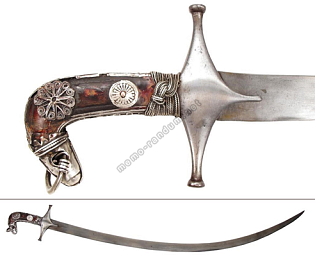

–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–≤—И–Є–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–Њ–±–љ—Г—О –Ї–Њ–ї—О—Й—Г—О —Б –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–є –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —А—Г–±—П—Й–µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–µ–є. –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–∞—П –Љ—Л—Б–ї—М –љ–µ –њ–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ –њ—Г—В–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–є –∞–ї–µ–±–∞—А–і—Л16. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–Є–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї—Б—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Є–Ј–≥–Є–±–∞–љ–Є—П –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Ї–Њ–њ—М—П –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–µ—А–њ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Є –і–∞–ґ–µ, –Ї–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ј–∞–≥–љ—Г—В–Њ–≥–Њ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Є—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞. –Т —А—Г—З–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ—М—П—Е —Н—В–∞ –ґ–µ —Ж–µ–ї—М –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Є–Ј–Њ–≥–љ—Г—В—Л—Е, —В–∞–Ї –Є –Ј–∞ —Б—З–µ—В –њ—А—П–Љ—Л—Е –љ–Њ–ґ–µ–≤–Є–і–љ—Л—Е –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –њ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —Г–Ї–Њ—А–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А–µ–≤–Ї–∞, –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –і–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є —Г–і–∞—А–∞. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–µ–є –Њ—А—Г–ґ–Є—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–∞ –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Ї–∞–Ї –љ–Њ–ґ-—В–Њ–њ–Њ—А –±—Е—Г–і–ґ (bhuj). –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і—П—В –Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –С—Е—Г–і–ґ–∞, –Њ–Ї—А—Г–≥ –Ъ–∞—З –≤ –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –У—Г–і–ґ–∞—А–∞—В, –≥–і–µ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, –і–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Є–Љ–µ–ї –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ. –Э–Њ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –≤ —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–±—Е—Г–і–ґ¬ї, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ, –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є—Е –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ, –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П: –њ–ї–µ—З–Њ (–Є –Ї–∞–Ї —З–∞—Б—В—М —А—Г–Ї–Є –Њ—В –њ–ї–µ—З–∞ –і–Њ –ї–Њ–Ї—В—П, —В–∞–Ї –Є —А—Л—З–∞–≥ –Ї–∞–Ї –њ–ї–µ—З–Њ —Б–Є–ї—Л); –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї (–Ї–∞–Ї –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В, –≤ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –њ—А–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П)17. –Ъ–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–њ—А—П–ґ–µ–љ—Л, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ, —Б–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞–Љ–Є –Є —Ж–µ–ї—П–Љ–Є –Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П18.

–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, —В–∞–Ї –ґ–µ –Љ–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л, –Ї–∞–Ї –Є —Б–∞–Љ–Є —А—Г—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ—М—П, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Є—Е –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П. –†–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ —Ж–µ–ї—Л–є –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї-–і–ґ–∞–Љ–і—Е–∞—А, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б—В—А–µ–ї, —Б—В–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і —Н—В–Њ—В –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В, –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Ж–µ–ї—П—Е. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –≥–і–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—Б–µ—В—Б—П –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Є–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —З–∞—Б—В–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ (–Љ–Њ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–∞–і–ґ–∞–Љ–і—Е–∞—А–∞ –љ–∞ –і—А–µ–≤–Ї–µ —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ), –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–∞ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —А–Њ–ї—М –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞. –У.–Э. –Я–∞–љ—В, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В, –њ–Њ–і–њ–∞–і–∞—О—Й–Є–є –њ–Њ–і —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–Є —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М—П, –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —В–Њ–њ–Њ—А ¬Ђ–Ї—Е–∞–≥–і–∞¬ї, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ї–∞–Ї ¬Ђ–і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–µ¬ї, –∞ –љ–µ –і–ї—П –њ–Њ–ї—П –±–Њ—П19. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ, —Н—В–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –±—Л–ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є –Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—А–µ–і–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –њ—Л—В–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М —А—Г—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ—М—П. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞—О—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ —А—Г—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ—М—П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П—Е –Є –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞—Е20.

–Ш–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б—В–µ–љ–љ–Њ–є —А–Њ—Б–њ–Є—Б–Є –і–≤–Њ—А—Ж–∞ –≤ –≥. –Ъ–Њ—В–∞ (–†–∞–і–ґ–∞—Б—В–∞–љ) –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В —А—Г—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ —Б –љ–Њ–ґ–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ —Б –Ї–Њ–њ–µ–є–љ—Л–Љ (–Ї–Є–љ–ґ–∞–ї—М–љ—Л–Љ) –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —А–∞–і–ґ–∞—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ —Б –љ–Њ–ґ–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ: ¬Ђ–і–∞—Б—В–µ-–і—А–∞—Б¬ї (daste-dras)21. –°–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђdaste¬ї –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П–Љ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—Л—И–µ —Б–ї–Њ–≤—Г ¬Ђ–±—Е—Г–і–ґ¬ї: —А—Г–Ї–∞, —А—Г–Ї–Њ—П—В—М, –і—А–µ–≤–Ї–Њ, –њ–Њ–Љ–Њ—Й–љ–Є–Ї22. –†–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞–ї–Њ –Є –љ–∞ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—И–µ, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ –і–ї—П –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –Я–Њ —Б—Г—В–Є, —А—Г—З–љ—Л–µ –Ї–Њ–њ—М—П –Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ ¬Ђ–њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї —А—Г–Ї–Є.

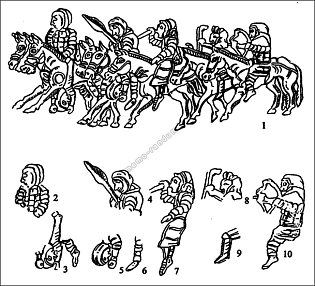

–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б–∞–Љ–Њ–µ —А–∞–љ–љ–µ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–∞–ї–Є—П—Е –Є –Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–Є, –Є –Њ –µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј ¬Ђ–С–∞–±—Г—А-–љ–∞–Љ–µ¬ї 1590вАУ1593 –≥–≥.23, –≥–і–µ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є –Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А—Л, –≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, —Б—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–њ—М—П–Љ–Є –і–ї–Є–љ–Њ–є —Б–≤—Л—И–µ –і–≤—Г—Е –Љ–µ—В—А–Њ–≤ —Б –Њ–і–љ–Њ–є –Є–ї–Є –і–≤—Г–Љ—П —А—Г–Ї–Њ—П—В–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ, —Б—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –і–ї—П –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ, –і–ї–Є–љ–Њ–є, –љ–µ–љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–≤—Л—И–∞—О—Й–µ–є –Њ–і–Є–љ –Љ–µ—В—А, —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ –Ј–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О —А—Г–Ї–Њ—П—В—М —Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і—А–µ–≤–Ї–∞. –Т –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–µ —Г –љ–µ–≥–Њ —Й–Є—В, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ, —Б–∞–±–ї—П –Є–ї–Є –љ–Њ–ґ–љ—Л –љ–∞ –њ–Њ—П—Б–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В (—А–Є—Б. 3).

–†–Є—Б. 3

–Т–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –Ї —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—Г —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, –љ—Г–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ —А—Г—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –Є–љ–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П: –і—А–Њ—В–Є–Ї–Њ–≤ (—Б—Г–ї–Є—Ж) –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е –Ї–Њ–њ–Є–є –і–ї—П –њ–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б–∞–Є–љ—В–Є¬ї. –Ш –њ–µ—А–≤—Л–µ, –Є –≤—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Є–Љ–µ—О—В —Б—Е–Њ–ґ–Є–µ —Б —А—Г—З–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–њ—М—П–Љ–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Т–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є –ґ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ. –Ф—А–Њ—В–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –Ј–∞—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є, –≥—А–∞–љ–µ–љ—Л–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї (—А–µ–ґ–µ –њ–ї–Њ—Б–Ї–Є–є), –Њ–±–ї–µ–≥—З–∞—О—Й–Є–є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≤ —В–µ–ї–Њ, –±–Њ–≥–∞—В–Њ –і–µ–Ї–Њ—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, —З–∞—Б—В–Њ –љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –≤ –љ–Њ–ґ–љ–∞—Е, –Є–Љ–µ–ї–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–є –±–∞–ї–∞–љ—Б –Є —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–≤—Г—О —З–∞—Б—В—М. –Ъ–Њ–њ—М—П –і–ї—П –њ–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–ї–Є —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Є —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Г—О —А—Г–Ї–Њ—П—В—М –њ–Њ—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –і—А–µ–≤–Ї–∞, –Њ—З–µ–љ—М —З–∞—Б—В–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–љ—Г—О –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–є –і—Г–ґ–Ї–Њ–є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Є–Ї –Ї–Њ–њ—М—П –і–ї—П –њ–∞—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –љ–µ—Б –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є вАУ –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –ґ–µ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —А—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–њ—М—П вАУ –±—Л—Б—В—А—Л–є –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–є –њ–µ—А–≤—Л–є —Г–і–∞—А, –≤ –∞—В–∞–Ї–µ –Є–ї–Є –Ј–∞—Й–Є—В–µ. –Ф–ї—П —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—В—М –љ–∞–љ–Њ—Б–Є—В—М –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–ї—О—Й–Є–є –Є–ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —А—Г–±—П—Й–Є–є (—А—Г–±—П—Й–µ-—А–µ–ґ—Г—Й–Є–є) —Г–і–∞—А24 —Б–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –љ–µ —В—А–µ–±—Г—О—Й–µ–є —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –Є –љ–µ —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≥–∞–±–∞—А–Є—В–љ—Л–Љ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–і—А–µ–≤–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ –і–ї—П –∞—В–∞–Ї–Є —Б –і–∞–ї—М–љ–µ–є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М, –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П —Б –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –ї—О–і—М–Љ–Є. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≥–∞–±–∞—А–Є—В—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –љ–µ —Г—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є–µ –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ –і–ї–Є–љ–µ —Б–∞–±–µ–ї—М –Є–ї–Є –Љ–µ—З–µ–є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞—А–∞–≤–љ–µ —Б –Њ–±—Л—З–љ—Л–Љ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –Э–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –Є –Љ–∞—Б—Б—Л –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –і–Њ–±–∞–≤–ї—П—В—М –Є–ї–Є —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М —А—Г–±—П—Й–µ-—А–µ–ґ—Г—Й–Є–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –і–µ–ї–∞—В—М –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є, –Ї–∞–Ї –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б–µ—А–њ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–ї–Є–љ–Ї–Њ–≤.

–Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є –≤–Є–і –Њ—А—Г–ґ–Є—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ—А—Г—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ¬ї, –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Є–і—В–Є –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П. –Ф–∞–ґ–µ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—В—П–ґ–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–µ—В –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–ї–∞–љ —А—Г–±—П—Й—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –∞ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞ –Є –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ ¬Ђ–Ї–Њ–њ–µ–є–љ—Л—Е¬ї –њ—А–Њ–њ–Њ—А—Ж–Є–є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —А–∞–Ј–Љ–µ—А—Г –і—А–µ–≤–Ї–∞ –і–µ–ї–∞–µ—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –±–ї–Є–ґ–µ –Ї —В–Њ–њ–Њ—А–∞–Љ –Є–ї–Є —В–µ—Б–∞–Ї–∞–Љ. –Х—Б–ї–Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –µ—Й–µ –і–Њ–±–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —П—А–Ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–∞—П —А—Г–Ї–Њ—П—В—М —Б –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–є –≥–∞—А–і–Њ–є, —В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—А—Г—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ¬ї —Б—В–∞–љ–µ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–µ—Г–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ. –Э–Њ, —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—Й–Є–µ —З–µ—А—В—Л –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї —Г —В–∞–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–µ–љ—Л.

1 Bottomley I. Arms and Armor of the Samurai: The History of Weaponry in Ancient Japan. Crescent Books, 1996. P. 15.

2 HonmaJunji (Kunzan). Nihon Koto Shi (History of Koto). Token Bijutsu. The Journal of Japanese Fine Art Swords. No. 547. 2002.

3 Bottomley I. Op. cit. P. 43.

4 Friday Karl F. Samurai, Warfare and the State in Early Medieval Japan. Psychology Press, 2004. P. 88.

5 Mol S. Classical Weaponry of Japan. Special Weapons and Tactics of the Martial Arts.

KodanshaInternational, 2003.P. 206.

6 Friday Karl F. Op. cit. P. 88.

7 –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –µ—Б–ї–Є –±—Л —А–µ—З—М —И–ї–∞ –Њ–± –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –і–≤—Г–Љ—П —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, —В–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ –±—Л –Ї–∞–Ї —И—Г–∞–љ—И–Њ—Г—Ж—П–љ (–њ–∞—А–љ–Њ—А—Г—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–њ—М–µ) (–Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –°.–Т. –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ).

8 –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –°.–Т., –У–ї–Њ—Б—Б–∞—А–Є–є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ—А—Г–ґ–Є—О –Ъ–Є—В–∞—П // –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Ґ—А—Г–і—Л –Я—П—В–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є 14вАУ16 –Љ–∞—П 2014 –≥–Њ–і–∞. –І. I. –°–Я–±: –Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2014. –°. 116.

9–Я–µ—А–µ–≤–Њ–і –°.–Т. –С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

10–С–∞—А—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є –°.–Т. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 126.

11 Pant G.N. Studies in Indian Weapons and Warfare. New Delhi, 1970. P. 184.

12 –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –У–Ю–°–Ґ –† 51215-98. –Ю—А—Г–ґ–Є–µ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ—Л –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В –Њ—В 01 –Є—О–ї—П 1999 –≥–Њ–і–∞.

13 Rawson P.S. The Indian Sword. Copengagen, 1967. P. 68.

14 –Т–∞—Б–Є–ї—М–Ї–Њ–≤ –ѓ.–Т. –Ь–Є—Д, —А–Є—В—Г–∞–ї –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤ ¬Ђ–Ь–∞—Е–∞–±—Е–∞—А–∞—В–µ¬ї. –°–Я–±., 2010. –°. 270вАУ287.

15 Egerton, Lordof Tatton, Indianand Oriental Armsand Armour. London, 1896. P. 115.

16 –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Е —А—Г–±—П—Й–µ–є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Є–ї–Є –Њ—Б–љ–∞—Й–µ–љ–Є–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ—А—Г–±—П—Й–Є–Љ–Є¬ї –Ї–ї–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–Є—П –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ—Л—Е –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –∞–ї–µ–±–∞—А–і. –Я–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–Љ–∞–ї–∞—П –∞–ї–µ–±–∞—А–і–∞¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ—А—Г—З–љ–∞—П –∞–ї–µ–±–∞—А–і–∞¬ї –±—Г–і–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Љ–µ—Б—В–µ–љ. –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ –≤ —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є вАУ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—А–∞–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–є –∞–ї–µ–±–∞—А–і—Л-–љ–∞–≥–Є–љ–∞—В—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –µ–µ –Љ–µ–љ—М—И–Є–є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—В—М —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ ¬Ђ–Ї–Њ-–љ–∞–≥–Є–љ–∞—В–∞¬ї вАУ –Љ–∞–ї–∞—П –љ–∞–≥–Є–љ–∞—В–∞.

17 A Dictionary of the Panj√°b√≠ language, Lodiana. American Presbyterian mission. Printed at the Mission Press, 1854. P. 359; Bahri Hardev. Advanced learnerвАЩs Hindi English Dictionary. Vol. 2. Rajpal & Sons, 2006. P. 1262.

18 –Ъ—Г—А–Њ—З–Ї–Є–љ –Р.–Ѓ. –Т–Є–і—Л —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П –≤ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –≤ –Ш–љ–і–Є–Є –≤ 1500вАУ1800 –≥–Њ–і–∞—Е // –Т–Њ–є–љ–∞ –Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ. –Э–Њ–≤—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –Ґ—А—Г–і—Л –Я—П—В–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є. 13вАУ15 –Љ–∞—П 2015 –≥–Њ–і–∞. –°–Я–±., 2015. –І II. –°. 496вАУ511.

19Pant G.N. Op. cit. P. 189.

20 Cunningham, Don. Taiho-Jutsu: Law and Order in the Age of the Samurai. Tuttle publishing, 2004. P. 90.

21 Sumahendra Chandramani Singh. Udaipur Museum. Department of Art, Literature & Culture, Government of Rajasthan. Delhi, 2008. P. 24.

22 Shakespeare J. A Dictionary: Hindustani and English and English and Hindustani. Pelham Richardson, 1849. P. 2311вАУ2315.

23 MƒЂrzƒБ/Abd al-Ra/ƒЂmKhƒБn, VƒБqi/ƒБt-iBƒБburƒЂ. Manuscript. British Library. Or. 3714. Library number: 61.1.

24 –Ю–± —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —П–њ–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є (Bottomley I. Arms and Armor of the Samurai: The History of Weaponry in Ancient Japan. Crescent Books, 1996. P. 43).

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є