–Р.–Т. –У—А–Њ–Љ–Њ–≤ (–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥) –Т–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є—Б—П–≥–µ. –Ю –њ–Њ–і–≤–Є–≥–µ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–∞ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ (–Ї 135-–ї–µ—В–Є—О –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞)

–£–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ь–Є–љ–Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –†–Њ—Б—Б–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А–∞–Ї–µ—В–љ—Л—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї –Т–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–Ј–µ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –≤–Њ–є—Б–Ї –Є –≤–Њ–є—Б–Ї —Б–≤—П–Ј–Є

–І–∞—Б—В—М II–°–∞–љ–Ї—В-–Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥

¬©–Т–Ш–Ь–Р–Ш–Т–Є–Т–°, 2016

¬©–Ъ–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤ –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤, 2016

¬© –°–Я–±–У–£–Я–Ґ–Ф, 2016

11 –ѓ–љ–≤–∞—А—П вАУ —Н—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–∞—П –і–∞—В–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є. 135 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М вАУ 11 —П–љ–≤–∞—А—П 1881 –≥. (31 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1880 –≥. –њ–Њ —Б—В. —Б—В–Є–ї—О) вАУ –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б–∞–і—Л –У–µ–Њ–Ї—В–µ–њ–µ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–Њ–Љ-–љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–Љ 6-–є –≥–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ—Л–Љ –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥ —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–Њ–ї–≥—Г.

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞ —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—Ж–∞ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤–∞, –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–≤—И–Є–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –У–µ–Њ–Ї—В–µ–њ–µ, –љ–µ –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —В—П–ґ–Ї–Є—Е –њ–Њ—В–µ—А—М –њ—А–Є —И—В—Г—А–Љ–µ 12 —П–љ–≤–∞—А—П, –∞ —Б–∞–Љ–Њ –Є–Љ—П –≥–µ—А–Њ—П-–∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞ (–≤—Б–µ–≥–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —А–∞–Ј –Ј–∞ –≤—Б—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є!) –±—Л–ї–Њ –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —А–∞–і –±–µ–ї—Л—Е –њ—П—В–µ–љ, –∞ –њ—А–Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б–≤–µ—В –љ–∞ —Б–∞–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –Р. –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ –Є –љ–∞ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –µ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П.

–Т–љ–µ—И–љ–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —В–Њ—З–љ–Њ –Є –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є. –Ю –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –≥–µ—А–Њ—П-–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ. –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤–Є—З –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ (–≥–Њ–і —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П вАУ 1848) –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –Є–Ј –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Ъ–Є–±–∞—А—В—Л –Ъ–∞–ї—М–≤–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –£—А–і–Њ–Љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≥–Љ–Є–љ—Л –°—Г–≤–∞–ї–Ї—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є (—Б–Њ–≤—А. –С—Г–і–≤–µ—З—Б–Ї–Њ–µ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–≤–Њ –Ы–∞–Ј–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞ –≤ –Ы–Є—В–≤–µ). –Ю–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –Ї—Г—А—Б –≤ –±–∞—В–∞—А–µ–є–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–Љ 22 (11) –љ–Њ—П–±—А—П 1875 –≥. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –†—Г—Б—Б–Ї–Њ-—В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л 1877вАУ 1878 –≥–≥. –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї —Б–ї—Г–ґ–±—Г –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ –Є —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є—П –≥–Њ—А—Ж–µ–≤ –І–µ—З–љ–Є –Є –Ф–∞–≥–µ—Б—В–∞–љ–∞ –≤ 1877 –Є 1878 –≥–≥.1

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –Ї –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ (1880вАУ1881) –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–Љ-–љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є –Њ—А—Г–і–Є–Є, —И–µ—Д–Њ–Љ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Т–µ–ї–Є–Ї–∞—П –Ї–љ—П–≥–Є–љ—П –Ю–ї—М–≥–∞ –§–µ–і–Њ—А–Њ–≤–љ–∞.

–С—Г–і—Г—З–Є –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–Љ 2-–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П 1-–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞, –њ—А–Є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б–∞–і—Л –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ 30 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1880 –≥. (–њ–Њ —Б—В. —Б—В–Є–ї—О) –Њ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–∞ –±–∞—В–∞—А–µ–µ –Є –±—Л–ї –Ј–∞—Б—В–Є–≥–љ—Г—В –љ–∞ –љ–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є —А–µ–і—Г—В–∞ –±—Л–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ—Л –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ, –Њ–љ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П —Б–њ–∞—Б—В–Є –Њ—А—Г–і–Є–µ –Є —Г–љ–µ—Б—В–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ —Б—А–∞–Ј—Г –Є–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ—В—Б—В–∞–≤ –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –Њ—В —Б–≤–Њ–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, –Њ–љ –±—Л–ї —Б—Е–≤–∞—З–µ–љ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є –Є —Г–≤–µ–і–µ–љ –Є–Љ–Є –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М.

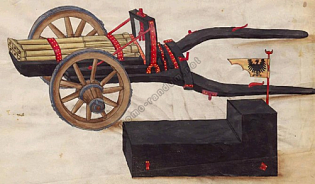

–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —Е–Њ–і–µ –і–≤—Г—Е –њ–Њ–і—А—П–і –≤—Л–ї–∞–Ј–Њ–Ї (28 –Є 30 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –њ–Њ —Б—В. —Б—В–Є–ї—О) –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—О —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –і–≤–∞ 3-—Д—Г–љ. –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є—П –Њ–±—А. 1867 –≥., —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –Ј–∞–њ–∞—Б–Њ–Љ –±–Њ–µ–Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—В–∞, —В–Њ, –њ—А–Є–≤–µ–і—П –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М, —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і —Б—В—А–∞–ґ—Г –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–љ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї –і–Њ–њ—А–Њ—И–µ–љ —Б —Ж–µ–ї—М—О —Г–Ј–љ–∞—В—М –Ї–∞–Ї —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Ј–∞—А—П–ґ–∞–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Є–Ј –Њ—А—Г–і–Є–є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —В—Г—А–Ї–Љ–µ–љ—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –і–µ–ї–∞ —Б –Ї–∞–Ј–љ–Њ–Ј–∞—А—П–і–љ–Њ–є –љ–∞—А–µ–Ј–љ–Њ–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–µ–є.

–Т —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –љ–∞ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В вАУ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В, –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї —В–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–є 6-–є –≥–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –Т. –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В: ¬Ђ–° —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ –і–љ—П –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –±—Л–ї –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ —В–µ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ—О –Ј–љ–∞—В—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–±–µ–ґ–і–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–± —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Є–Ј –Њ—В–љ—П—В—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –љ–Њ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±–Њ–ї—М—Б—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –і–µ–љ—М–≥–∞–Љ–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –љ–∞–≥—А–∞–і–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–±–Є–Љ—Л–Љ. –Я–Њ–Љ–љ—П —А–∞–Ј –і–∞–љ–љ—Г—О –Є–Љ –њ—А–Є—Б—П–≥—Г, –Њ–љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї –µ–µ —Б–≤—П—В–Њ –Є —З–µ—Б—В–љ–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л, —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–і–Њ—Б–∞–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ, –њ–µ—А–µ—И–ї–Є –Њ—В –Њ–±–Њ–ї—М—Й–µ–љ–Є–є –Ї –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В–Є –Є —Б—В–∞–ї–Є –Є—Б—В—П–Ј–∞—В—М –µ–≥–Њ: –Њ–љ–Є –≤—Л–і–µ—А–≥–Є–≤–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –љ–Њ–≥—В–Є –љ–∞ –њ–∞–ї—М—Ж–∞—Е —А—Г–Ї, –Њ—В—А—Г–±–∞–ї–Є –њ–∞–ї—М—Ж—Л, –ґ–≥–ї–Є –Ї–Є—Б—В–Є —А—Г–Ї, —Б–і–Є—А–∞–ї–Є —Б –љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ–ґ—Г, –≤—Л—А–µ–Ј—Л–≤–∞—П –µ–µ –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –љ–∞ —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Г–≥–ї–Є –Є —Б—В–∞–ї–Є –ґ–∞—А–Є—В—М –Ј–∞–ґ–Є–≤–Њ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–∞–Ї–Є–µ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–µ –Є—Б—В—П–Ј–∞–љ–Є—П, –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –±—Л–ї –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–±–Є–Љ, –њ–Њ–Ї–∞ –µ–Љ—Г, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є—Б—В–µ—А–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г, –љ–µ –љ–∞—Б—В–∞–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —З–∞—Б. –Я–µ—А–µ–Ї—А–µ—Б—В–Є–≤—И–Є—Б—М, –Њ–љ –Є—Б–њ—Г—Б—В–Є–ї –і—Г—Е¬ї2.

–Ъ–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —В–Њ—В –ґ–µ –Т. –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є, –Є–Ј –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤ –Р—Б—Е–∞–±–∞–і —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ ¬Ђ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г –љ–∞—А–Њ–і–Њ–љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Р—Е–∞–ї-–Ґ–µ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–∞–Ј–Є—Б–∞ –Є —Б—В—А–Њ–µ–≤—Л–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—В–Њ—А—Г—О –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї—Г –Є–Љ–Є –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –≤ –њ–ї–µ–љ –Њ–і–Є–љ —Б–Њ–ї–і–∞—В, –њ—А–Є—З–µ–Љ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –µ–≥–Њ. –Ґ–µ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –ґ–µ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ–± –Є—Б—В—П–Ј–∞–љ–Є—П—Е —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞, –≥–Њ—А—М–Ї–Њ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–Є. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ј–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –≤ –њ–ї–µ–љ –Њ–і–Є–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–Є–ґ–љ–Є–є —З–Є–љ, –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А-–љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї 6-–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ, —В–Њ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –±—Л–ї –≥–µ—А–Њ–µ–Љ-–Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–Љ¬ї3.

–Ь–µ–ґ —В–µ–Љ, –њ–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П–Љ –і—А—Г–≥–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В—М—О: —Б–∞–Љ –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ вАУ –Ґ—Л–Ї–Љ–∞ –°–∞—А–і–∞—А вАУ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ –і–Њ–±—Л—В—М –Є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ—В–Њ–њ—З–Є¬ї (—В. –µ. –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤) –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Ј–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Ј–∞—Е–≤–∞—В –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Л–ї–∞–Ј–Њ–Ї –±—Л–ї –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–Є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є, –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Ї–∞–Ї —Е–Њ–і –Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В, —В–∞–Ї –Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ—А–Є–≤–µ–і—И–Є–µ –Ї –њ–Њ—В–µ—А–µ –Њ—А—Г–і–Є–є, –њ–ї–µ–љ–µ–љ–Є—О –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Љ–∞—Б—Б–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤.

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є 28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П (—Б—В. —Б—В–Є–ї—П) –Њ–љ–Є —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞, —Е–Њ—В—П –Њ–љ —В–∞–Љ –±—Л–ї –љ–µ –Њ–і–Є–љ. –Я–Њ –Њ–і–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є вАУ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ —Б—В–∞–ї —Ж–µ–ї—М—О –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –Є–Ј –≤—Б–µ—Е —З–Є–љ–Њ–≤ –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А–µ–і—Г—В–∞ вДЦ 3, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М, –Є–Љ–µ–ї –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є –Ј–љ–∞–Ї –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–і–µ–љ–∞, —В. –µ. ¬Ђ—Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–є –У–µ–Њ—А–≥–Є–є¬ї. –Ч–∞–Љ–µ—В–Є–≤ –Ј–љ–∞–Ї –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –љ–∞ –µ–≥–Њ –≥—А—Г–і–Є, —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л –љ–∞–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї—Г—З–µ–є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Є, —Б–≤—П–Ј–∞–≤ –њ–Њ —А—Г–Ї–∞–Љ –Є –љ–Њ–≥–∞–Љ, —Г—В–∞—Й–Є–ї–Є –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М. –Ю–љ –±—Л–ї –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ –Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї –Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞–љ—В—Г –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є4.

–Я–Њ —Н—В–Њ–є –ґ–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ –У–µ–Њ—А–≥–Є—О –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞5, —Е–Њ—В—П –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–∞ –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л—В—М —А–µ—И–∞—О—Й–µ–є вАУ –Ј–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ —А—Г–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Є —Б–∞–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і —Б ¬Ђ–Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї –љ–µ –Є–Љ–µ–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞: –Ј–∞ –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≤ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞—Е –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –і–∞–ґ–µ –Є–Ј –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤, –Ї—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ–њ–∞–≤—И–Є–Љ –±–µ–Ј –≤–µ—Б—В–Є –Є —З—М–µ —В–µ–ї–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ.

–Ґ–∞–Ї —З—В–Њ —Б–∞–Љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б ¬Ђ–Њ–њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї –±—Л–ї–∞, –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–µ–њ—А–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –Љ–Њ–ї–≤—Л. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ—Б—В –љ–∞ –≥—А—Г–і–Є –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ –Љ–Њ–≥ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞—В—М –і–ї—П —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–Љ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –≤ –≤—Л–±–Њ—А–µ —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–µ—А—В–≤—Л.

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞, –≤–љ–µ –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є–ї –≤—Б–µ –Њ–±—Л—З–љ—Л–µ –Љ–µ—А–Ї–Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–Є вАУ –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е (–і–≤—Г—Е –Є–ї–Є —В—А–µ—Е) –і–љ–µ–є –Љ—Г—З–µ–љ–Є–є –Є –Є–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Њ–Љ –љ–∞ –≤—Б–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ –±—Л–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ: ¬Ђ–Я—А–Њ—В–Є–≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–µ –њ–Њ–є–і—Г!¬ї6 –Ш —Б–ї–Њ–Љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї—О –њ—Л—В–Ї–∞–Љ–Є, –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –Є–Ј–Њ—Й—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—О —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М.

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ —Б—В–∞–ї –≤—В–Њ—А—Л–Љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Ј –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ (–і–∞ –µ—Й–µ –Є —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і—Ж–µ–≤!) –±—Л–ї –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є —З–∞—Б—В–Є7, –∞ –љ–∞ –њ–ї–∞—Ж—Г, –±–ї–Є–Ј –Ј–і–∞–љ–Є—П –Ї–∞–Ј–∞—А–Љ —Б–∞–Љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є –µ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –±—Л–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї8.

–С–Њ–ї—М—И–µ —В–Њ–≥–Њ:

вАУ —И–µ—Б—В–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ј–≤–∞–ї–∞—Б—М –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є. –°–Њ–ї–і–∞—В—Л —Н—В–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є —Б –≥–Њ—А–і–Њ—Б—В—М—О –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: ¬Ђ–Ь—Л –∞–≥–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤—Ж—Л¬ї.

вАУ –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –≤–µ—З–µ—А, –љ–∞ –њ–µ—А–µ–Ї–ї–Є—З–Ї–µ, —Д–µ–ї—М–і—Д–µ–±–µ–ї—М –≤—Л–Ї–ї–Є–Ї–∞–ї: ¬Ђ–Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ¬ї, –љ–∞ —З—В–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–љ—Л–є –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–Я–Њ–≥–Є–± –≤–Њ —Б–ї–∞–≤—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–ґ–Є—П, –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ¬ї.

вАУ –Ю–љ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —З–Є—Б–ї–Є—В—М—Б—П –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П, –∞ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–љ—М–µ –µ–≥–Њ —И–ї–Њ –љ–∞ –љ–µ—Г–≥–∞—Б–Є–Љ—Г—О –ї–∞–Љ–њ–∞–і—Г –њ–µ—А–µ–і –±–∞—В–∞—А–µ–є–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞.

вАУ –®–µ–і—И—Г—О –µ–Љ—Г –њ–Њ—А—Ж–Є—О –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–Є –љ–Є—Й–Є–Љ.

вАУ –Т –±–∞—В–∞—А–µ–µ –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–µ–Љ—М —И—В–∞—В–љ—Л—Е –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–≤: –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –Њ—А—Г–і–Є–Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–ї –Ј–∞–њ–∞—Б–љ–Њ–є –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї.

вАУ –Я—А–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞—Е –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–Ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –µ—Е–∞–ї–Њ –і–≤–∞ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞, —В—А–µ—В—М–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –і–ї—П –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞.

вАУ –Я–Њ —Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤—Г –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Є –њ—А–Є –µ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –≤ –µ–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–µ–ї–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М –≤–Њ –Є–Љ—П –°–≤. –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞, –Є –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –ї–Є—В—Г—А–≥–Є–µ–є —Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Є–Ї –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї —А–∞–±–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞, –∞ –≤ –і–µ–љ—М —Е—А–∞–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ—П–ї –≤ –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є –≤—Б–µ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞9.

–Э–µ –±—Г–і–µ—В –ї–Є—И–љ–Є–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М, —З—В–Њ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –±—Л–ї –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–Љ, –Ї—В–Њ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї—Б—П —З–µ—Б—В–Є –±—Л—В—М –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —З–∞—Б—В–Є. –Т—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≥–µ—А–Њ–Є, –њ–Њ–њ–∞–≤—И–Є–µ –≤ —Н—В–Њ—В —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї (–Ї–∞–Ї –Є –µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї вАУ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є —А—П–і–Њ–≤–Њ–є –Р—А—Е–Є–њ –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤) –±—Л–ї–Є –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Є–Ј –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж–µ–≤. –Т–Њ–Њ–±—Й–µ –ґ–µ, –Ї 1909 –≥. –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 10 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Г–і–Њ—Б—В–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —В–∞–Ї–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є10.

–Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –≤ —З–µ—Б—В—М –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ —Б—В—А–Њ–µ–≤–∞—П –њ–µ—Б–љ—П —Б –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞11.

* * *

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –µ–≥–Њ —Б–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П, –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±—Г–і–µ—В –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –ї–Є—И–љ–Є–Љ –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Б–∞–Љ–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Њ—Б–∞–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е –У–µ–Њ–Ї—В–µ–њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї –≤ —Е–Њ–і–µ –≤—Л–ї–∞–Ј–Њ–Ї 28 –Є 30 —П–љ–≤–∞—А—П 1881 –≥.

–Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —А—П–і –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ —Б—А–∞–Ј—Г –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є–µ–Љ –Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М —Б—В—А–µ–ї—П—В—М —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л12. –Ь–µ–ґ —В–µ–Љ, –њ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ –Є –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–Њ–≤ 6-–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, –Њ—А—Г–і–Є–µ, –≤–Ј—П—В–Њ–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є –љ–Њ—З—М—О 30 –і–µ–Ї–∞–±—А—П, –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ–Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –Њ—А—Г–і–Є—П –≤—Л–≤–µ–ї –Є–Ј —Б—В—А–Њ—П –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ13. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –±–µ–Ј —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П.

–Ф–∞–ї–µ–µ –≤—Л—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—О, –њ–∞—З–µ —З–∞—П–љ–Є—П, —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є (–∞ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ вАУ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е) –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –њ–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ –Њ—Б–∞–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е –і–Њ –њ—П—В–Є –Љ–µ—В–Ї–Є—Е –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, —Е–Њ—В—П —Б–љ–∞—А—П–і—Л (—Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Ї–∞—А—В–µ—З—М) –љ–µ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М!14 –Я—А–Є—З–Є–љ—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –љ–µ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л, –∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –Њ–± –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–µ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–µ –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–µ, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В. –Т–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є–є 28 –Є 30 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1880 –≥. –Є –њ–Њ—П—Б–љ–Є—В—М —Б–∞–Љ–Є –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Ї—А–∞–є–љ–µ –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Њ.

–Т –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В—З–µ—В –Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е 6-–є –≥–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б–∞–і—Л –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: –Ї —А–∞—Б—Б–≤–µ—В—Г 5 —П–љ–≤–∞—А—П –≤—Б–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—П –≤–µ–ї–∞ –њ–Њ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Њ—З–µ—А–µ–і–љ—Г—О –њ—А–Є—Б—В—А–µ–ї–Ї—Г. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ 8 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞ —Н—В–Њ—В –Њ–≥–Њ–љ—М —Б—В–∞–ї –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –Њ–≥–љ–µ–Љ –Є–Ј –±–µ—А–і–∞–љ–Њ–Ї15 –Є –Є–Ј –Њ—А—Г–і–Є–є16. ¬Ђ–Т —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М 3 –≥—А–∞–љ–∞—В—Л –Є–Ј –Њ—В–љ—П—В–Њ–≥–Њ —Г –љ–∞—Б 28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –Њ—А—Г–і–Є—П –ї–µ–≥–ї–Є –≤ –ї–∞–≥–µ—А—М –Є 2 –≤–њ–µ—А–µ–і–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є, –љ–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –њ—А–Є—З–Є–љ–Є–ї–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –њ–µ—А–µ–і –Ј–∞—А—П–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ¬ї17.

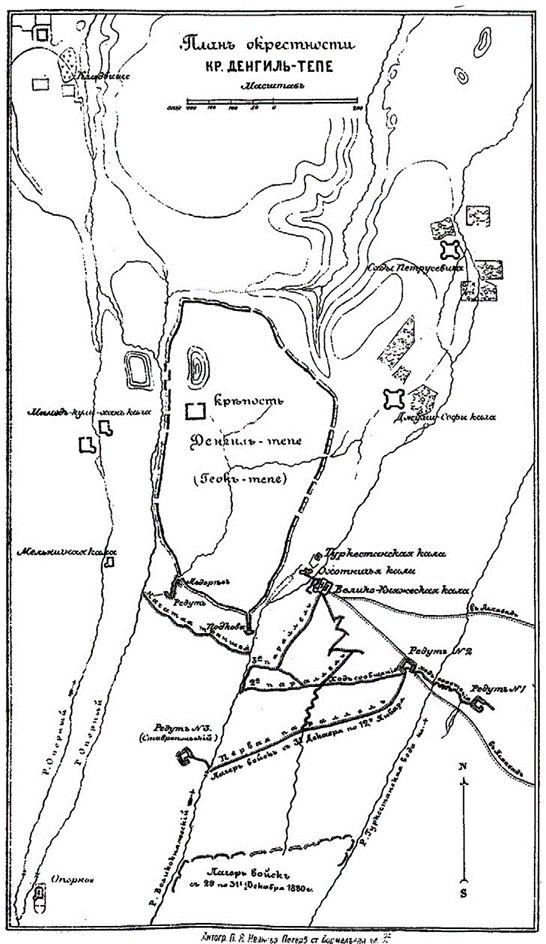

–Я–ї–∞–љ –Њ—Б–∞–і—Л –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ

–Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї–Є –Њ–і–љ–Њ –Є–ї–Є –і–≤–∞ –Є–Ј –Њ—В–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞–Ї–∞–љ—Г–љ–µ –Њ—А—Г–і–Є–є. –Ъ–Њ–ї—М —Б–Ї–Њ—А–Њ —Б–∞–Љ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –≤—Б–µ—Е –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤ –µ–≥–Њ –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, —В–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л.

–Т–њ–Њ–ї–љ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–∞ –њ–∞–ї—М–±–∞ –њ–Њ –Њ—Б–∞–і–љ–Њ–Љ—Г –ї–∞–≥–µ—А—О –Є–Ј –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є –≥–Њ—А–љ–Њ–є –њ—Г—И–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ–Њ, —Е–Њ—В—П –і–µ—В–∞–ї–Є –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –Њ—А—Г–і–Є–є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ—Л. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–ї—П —Б–Њ–ї–і–∞—В, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –±—Л–ї–Є –љ–∞—Ж–µ–ї–µ–љ—Л —Н—В–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ —Г–і–∞—А–љ—Л—Е —В—А—Г–±–Њ–Ї, –њ–Њ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Њ–є –і–ї—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Њ–љ–Є –Є –љ–µ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –њ–µ—А–µ–і –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–Љ (—Б–Љ. –љ–Є–ґ–µ).

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї —Н—В–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л, –Ї–∞–Ї–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–µ—В–∞–ї–µ–є –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –≤ –Њ—А—Г–і–Є—П—Е (—З–∞—Б—В—М –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–∞ —Б–њ–µ—И–љ–Њ –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–∞ –Є–Ј –Њ—А—Г–і–Є–є —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –Є—Е —А–∞—Б—З–µ—В–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ –љ–∞–ї–µ—В–µ–≤—И–µ–≥–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П)?

–Ш –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П 28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1880 –≥. (–∞ –µ–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В —Г–ґ–µ —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –±—Л–ї –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Є—З–љ—Л–Љ) –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤ –њ–Њ –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е —Н–Ї—Б—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤? –Т—В–Њ—А–∞—П –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–∞ вАУ 30 –і–µ–Ї–∞–±—А—П вАУ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–Ї–Њ—А–±–љ–Њ–є –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ –і–ї—П –Њ—Б–∞–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е: —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л –≤–Ј—П–ї–Є –µ—Й–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ –Є –љ–∞–љ–µ—Б–ї–Є –Њ—Б–∞–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Г—А–Њ–љ. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–∞ (!) —Б—Е–Њ–ґ–µ–≥–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞ –њ—А–Є –љ–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М вАУ 4 —П–љ–≤–∞—А—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –±—Л–ї –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ –Є —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А –љ–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Л–ї–∞–Ј–Њ–Ї.

–Ю—В–≤–µ—В –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Г–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–є—В–Є –≤ –Њ—В—З–µ—В–∞—Е —Б–∞–Љ–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є.

28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1881 –≥. –њ–Њ—Б–ї–µ 7 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —В–∞–Ї: —Б 5 –і–Њ 7 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–Њ–ї–љ–∞—П —В–Є—И–Є–љ–∞ –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і–Є –Њ—Б–∞–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е, —В–∞–Ї –Є —Б—А–µ–і–Є –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–≤—И–Є—Е, —З—В–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –Њ—Б–∞–ґ–і–∞–≤—И–Є—Е –њ–Њ—В–µ—А—П—В—М –±–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М.

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ ¬Ђ–љ–Є–ґ–љ–Є–µ —З–Є–љ—Л –њ–µ—Е–Њ—В—Л, —Г—В–Њ–Љ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –і–љ–µ–≤–љ–Њ—О —А–∞–±–Њ—В–Њ–є, –≤ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–Є —Б–Љ–µ–љ—Л –љ–∞ –љ–Њ—З—М –Ј–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –≤–∞—А–Ї–Њ–є —З–∞—П –Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О —В—А–∞–љ—И–µ–є, –∞ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –Ј–∞–Ї—Г—Б–Ї—Г, –Ј–∞–Љ–µ–љ—П–≤—И—Г—О –Є–Љ —Г–ґ–Є–љ; —Б–∞–њ–µ—А—Л –ґ–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–і –≤–µ—З–µ—А –≤ –љ–∞—З–∞—В–Њ–є –њ—А–Њ—И–ї—Г—О –љ–Њ—З—М –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ–Є —Б—Г–Љ–µ—А–Ї–∞–Љ–Є, –≤—Л—И–ї–Є –Є–Ј —В—А–∞–љ—И–µ–є –Є –њ—А–Є–љ—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —В—А–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–Ї—Г –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—П –≤–њ—А–∞–≤–Њ —Н—В–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є. –Э–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –Њ–љ–Є –µ—Й–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ—О —А—Г–ґ—М—П –≤ –Ї–Њ–Ј–ї—Л, –Ї–∞–Ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 8 —З–∞—Б–Њ–≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М, –µ—Й–µ –Ј–∞—Б–≤–µ—В–ї–Њ —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є–≤—И–Є–є—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Љ–∞—Б—Б–∞–Љ–Є –≤ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–Љ —А–≤–µ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–љ—Г—В—А–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–ї—Л, –њ–Њ–і –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ —Г—З–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–µ–ї—М–±—Л –Є–Ј –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–≤–Њ–Є—Е —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ј–∞–і–Є –њ–µ—И–Є—Е, –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ —А–Є–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —Б–∞–њ–µ—А–Њ–≤ –Є –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї –Є—Е; —Б–∞–њ–µ—А—Л –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є, –Ј–∞–љ—П—В–Њ–є —В—А–µ–Љ—П —А–Њ—В–∞–Љ–Є 81-–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Р–њ—И–µ—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞, —Б –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ вАЬ–±—А–∞—В—Ж—Л, –љ–µ —Б—В—А–µ–ї—П–є—В–µ, —Б–≤–Њ–Є!вАЭ –Ґ–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, –љ–∞ –њ–ї–µ—З–∞—Е —Б–∞–њ–µ—А –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ –≤—В–Њ—А—Г—О –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М, –Є –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –Ї—А–Њ–≤–∞–≤–∞—П —Б–≤–∞–ї–Ї–∞; –љ–Њ—З–љ–∞—П —В–µ–Љ–љ–Њ—В–∞ –Є –љ–µ—Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –Є–Ј —В—А–∞–љ—И–µ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –ї—О–і–Є –Є–Ј —Н—В–Є—Е —А–Њ—В –Є –Љ–Њ—А—В–Є—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є (–њ–Њ–і –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ—О –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –Я—А–∞–≥—Г–ї—М–±–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ) –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–±–Є—В—Л —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –ґ–µ –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –±–µ–ґ–∞—В—М –Ї –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є. –Э–∞ –њ—Г—В–Є –Є—Е –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –±–∞—В–∞—А–µ—П вДЦ 3 —Б 3 –≥–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –Њ—А—Г–і–Є—П–Љ–Є; –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Ї—А–Є–Ї–Є –≤–Ј–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–µ–є–µ—А–≤–µ—А–Ї–µ—А–∞ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ вАЬ—А–∞—Б—Б—В—Г–њ–Є—Б—М, –і–∞–є —Б—В—А–µ–ї—П—В—МвАЭ, –Њ–љ–Є –њ–µ—А–µ–њ—А—Л–≥–љ—Г–ї–Є –±—А—Г—Б—В–≤–µ—А —В—А–∞–љ—И–µ–Є –Є —Б–Љ—П–ї–Є –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥—Г –Њ—А—Г–і–Є–є; –љ–∞ –њ–ї–µ—З–∞—Е –∞–њ—И–µ—А–Њ–љ—Ж–µ–≤ —Б—О–і–∞ –≤–Њ—А–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–∞—П —З–∞—Б—В—М —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ –Є, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П, –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ—О —А–∞—Б–њ—А–∞–≤—Г. –Ґ–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥—Г 3 –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –Є —Б –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—О —П—А–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–њ–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ—А—Г–і–Є–µ 6-–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л, –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–∞—П —Г–ґ–µ –Ї —И–∞—И–Ї–∞–Љ –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А—Ж–µ–≤, –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і—Г—Е–∞, –Є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї–Є—Б—М —И–∞—И–Ї–∞–Љ–Є –Є —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–∞–Љ–Є. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–њ–∞—Б–љ–Њ–є –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї, –≥–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А –Ь–∞–љ—И–Њ–≤, –≤–Є–і—П –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, —Е–Њ—В–µ–ї —Г–љ–µ—Б—В–Є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –Є –Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї –µ–≥–Њ, –љ–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —З–µ—В—Л—А–µ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ь–∞–љ—И–Њ–≤–∞, –Є–Ј—А—Г–±–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ—З—Г—О –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥—Г –Њ—А—Г–і–Є—П, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ —Г–≤–µ–Ј–ї–Є, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –±–∞—В–∞—А–µ—П –±—Л–ї–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–љ–∞—П –Є –∞–Љ–±—А–∞–Ј—Г—А—Л –±—Л–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л –Є–Ј –Љ–µ—И–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–Є —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–ї–Є¬ї18.

–Ш–Ј –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–∞ –≤–Є–і–љ–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ–∞—П —Б–ї—Г–ґ–±–∞ –Є –±–Њ–µ–≤–Њ–µ –Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ: –њ–µ—Е–Њ—В–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–∞–љ—П—В–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –Ї —Г–ґ–Є–љ—Г –Є —Б–∞–њ–µ—А—Л –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В –±–µ–Ј –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П. –Ф–∞–ґ–µ —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –≤–µ—З–µ—А–∞ –Њ —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –њ–µ—А–µ–і –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М—О –Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–ї—Л –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Љ–µ—А –њ–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–µ —Б–∞–њ–µ—А–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –Є –њ—А–Њ—А—Л–≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –≤ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є —Б—В–∞–ї –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О.

–£—Б—Г–≥—Г–±–Є–ї–Њ —Н—В—Г –љ–µ—А–∞–Ј–±–µ—А–Є—Е—Г –µ—Й–µ –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 6-–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, —И—В–∞–±—Б-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ –У—А–µ–Ї, ¬Ђ—А–∞–љ—М—И–µ, —З–∞—Б–Њ–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 7, –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є —Д–ї–∞–љ–≥–∞, –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ь–∞–Љ–∞—Ж–µ–≤–∞, –њ–Њ—И–µ–ї —Б –љ–Є–Љ –≤—Л–±–Є—А–∞—В—М –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П –±–∞—В–∞—А–µ–Є –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —Н—В—Г –љ–Њ—З—М —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є, –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –±–∞—В–∞—А–µ–Є вДЦ 3¬ї19.

–Ф–∞–ї—М—И–µ –Є–Ј –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П —П–≤–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М: –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–Є –Њ—А—Г–і–Є—П—Е –±–∞—В–∞—А–µ–Є –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П –Є–Ј –њ–µ—Е–Њ—В—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ! –Ф–∞–ґ–µ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ –Ї –Є—А—А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–є, –њ–Њ–ї—Г–њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В —Н—В—Г –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –і–∞–ґ–µ —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П–µ—В –µ–µ. –Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј –Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ—Л–є –Њ–±—Й–µ–≤–Њ–є—Б–Ї–Њ–≤–Њ–є –±–Њ–є, –љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –ґ–і–∞—В—М —В–∞–Ї–Є—Е —А–µ–Ј–Ї–Є—Е –Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–є.

–Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ —В–µ—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –і–∞–µ—В –њ–Њ–љ—П—В—М –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –Ј–∞–±—А–∞–ї –Њ—А—Г–і–Є–µ. –Ш, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –Ї–∞–Ї –≤—Л—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –Њ—А—Г–і–Є–µ, –≤–Ј—П—В–Њ–µ –≤ –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ, –±—Л–ї–Њ –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ—Л–Љ.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–∞–ї—М—И–µ –і–µ–ї–∞ –њ–Њ—И–ї–Є –µ—Й–µ —Е—Г–ґ–µ.

–Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –±—А–Њ—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –Љ–Њ—А—В–Є—А–љ—Г—О –±–∞—В–∞—А–µ—О –Є —В—А–∞–љ—И–µ–Є –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л —Б –Ї—А–Є–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–Р–ї–ї–∞! –Р–ї–ї–∞!¬ї –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ, –Є –µ—Й–µ –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Љ–∞—Б—Б–µ, –љ–∞ –њ—А–∞–≤—Л–є —Д–ї–∞–љ–≥ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є, –∞ –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ–Є –љ–∞ –њ—Г—В–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–µ–і—Г—В вДЦ 2.

–Ш—Е –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—О –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–µ–≤, –±—Л–ї–Њ –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є ¬Ђ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ¬ї!

–Ґ–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —В–µ–Љ–љ–Њ—В–Њ–є (–≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –≤—Л–±—А–∞–љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–і–∞—З–љ–Њ, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ј–∞–Ї–∞—В–Њ–Љ —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –Є –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Њ–Љ –ї—Г–љ—Л, —В. –µ. –Њ—В 7 –і–Њ 8 —З–∞—Б–Њ–≤), –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ј–ї–Є —И–∞–≥–Њ–≤ –љ–∞ 60, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ, –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г–≤ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —Б–µ–Ї—А–µ—В—Л, –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —А–µ–і—Г—В –Є –≤–Њ—А–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–≥–Њ. –†–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —А–µ–і—Г—В–µ вДЦ 2 14-—П —А–Њ—В–∞ 81-–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Р–њ—И–µ—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ —Б –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ, –Њ–і–љ–Њ 4-—Д—Г–љ. –Њ—А—Г–і–Є–µ 1-–є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Є –Њ–і–љ–Њ –Њ—А—Г–і–Є–µ 4-–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ 6-–є –≥–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї –±–Њ—О; –љ–Њ, –њ–Њ–Ї–∞ —А–Њ—В–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –њ–Њ —Д–∞—Б–∞–Љ —А–µ–і—Г—В–∞, —Г—Б–њ–µ–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞–ї–њ–Њ–≤, –∞ –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–µ –Є –≥–Њ—А–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –њ–Њ 2 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞ –Ї–∞—А—В–µ—З—М—О, –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М —Г–ґ–µ –њ–µ—А–µ—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –љ–∞—А—Г–ґ–љ—Л–є —А–Њ–≤ –Є –±—Л–ї –љ–∞ –±—А—Г—Б—В–≤–µ—А–µ —А–µ–і—Г—В–∞; –µ—Й–µ –Љ–Є–≥, –Є –Њ–љ –±—Л–ї —Г–ґ–µ –≤ —А–µ–і—Г—В–µ. –Э–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤–∞–ї–Ї–∞. –†–Њ—В–∞ –∞–њ—И–µ—А–Њ–љ—Ж–µ–≤, –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і–Є —А–µ–і—Г—В–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Є—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П —Б–≤—П—В—Л–љ—П, –і–Њ–ї–≥–Њ –±–Њ—А–Њ–ї–∞—Б—М; –±—А–Њ—Б–Є–≤ –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ–µ—Ж —А—Г–ґ—М—П, –Њ–љ–∞ —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–∞—Б—М –≤—А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ—Г—О, –∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Л –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П, —П—Б–љ–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–≤—И–Є–µ, —З—В–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—А–Њ—Б–Є—В—М –Њ—А—Г–і–Є–µ, —Б—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —И–∞—И–Ї–Є –Є —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А—Л –Є —Б—В–∞–ї–Є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—В—М –Њ—А—Г–і–Є–µ.

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–∞ –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П, –±—Л–≤—И–∞—П –±–µ–Ј —И–∞—И–µ–Ї –Є —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–Њ–≤ (!), –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Є–љ—П—В—М —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–є. –Ґ–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л, –±—Л–≤—И–Є–µ –Ј–і–µ—Б—М –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 5000, –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ–±—Л —Б–ї–Њ–Љ–Є–ї–Є –∞–њ—И–µ—А–Њ–љ—Ж–µ–≤, –∞, –≤–µ—А–љ–µ–µ, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї–Є –±–Њ–ї—М—И—Г—О —З–∞—Б—В—М —А–Њ—В—Л —Б –µ–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–Љ, –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–Њ–Љ –І–Є–Ї–∞—А–µ–≤—Л–Љ, –Є —Б—Г–±–∞–ї—В–µ—А–љ-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ–і–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–Њ–Љ –У–Њ—В—В–Њ, –Є –Ј–∞—В–µ–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –≤–Ј–≤–Њ–і; –Ј–∞–ї–њ —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П; –Њ–љ –Њ–њ–µ—И–Є–ї, –љ–µ –Њ–ґ–Є–і–∞—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б—О—А–њ—А–Є–Ј–∞, –љ–Њ, –Њ–њ–Њ–Љ–љ—П—Б—М, —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–Є–ї –Є —Н—В–Њ—В –≤–Ј–≤–Њ–і20.

–Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Л –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П, –њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П—Б—М —Н—В–Є–Љ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ, —Г—Б–њ–µ–ї–Є –≤—Л–љ—Г—В—М –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –Њ—А—Г–і–Є—П –Є –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µ –≤–Ј–≤–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—В—М; —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л –±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Є –љ–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е 4 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –Њ—В–Њ–є—В–Є –Є –і–≤—Г—Е —И–∞–≥–Њ–≤ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Є –Є–Ј—А—Г–±–ї–µ–љ—Л, –Є –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Є—Е –љ–µ—Б—И–Є–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А –Ъ–Њ–ї–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ—З–Є–µ –ґ–µ –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є-—В–Њ —Б—Г–і—М–±–∞–Љ–Є —Г—Б–њ–µ–ї–Є –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј —А–µ–і—Г—В–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—П —Б–µ–±–µ –і–Њ—А–Њ–≥—Г —И–∞—И–Ї–∞–Љ–Є –Є —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л –љ–∞–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Ї —А–µ–і—Г—В—Г вДЦ 1, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—В–Њ—П–ї –≤–Ј–≤–Њ–і 2-–є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є (–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ–є –≥—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ѓ—А–µ–љ–µ–≤–∞) —Б 9-—Д—Г–љ. –Љ–µ–і–љ—Л–Љ–Є –њ—Г—И–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Ј–∞–ї–њ–∞–Љ–Є –Ї–∞—А—В–µ—З–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –Є 1-–є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –±–∞—В–∞—А–µ–µ вДЦ 1 (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ 6-–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Ь–∞–Ї—И–µ–µ–≤–∞); –±–Њ–ї–µ–µ —Е—А–∞–±—А—Л–µ –Є–Ј —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤, –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥–∞—П —Б–Љ–µ—А—В—М—О, –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є —Г–ґ–µ —А–µ–і—Г—В–∞ вДЦ 1, –љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ—Л —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ.

–°–њ–∞—Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –ї–Є—И—М 3-–є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ 84-–≥–Њ –њ–µ—Е–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞. –Э–µ –і–Њ–ґ–Є–і–∞—П—Б—М —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–є —В—А–∞–љ—И–µ–є-–Љ–∞–є–Њ—А–∞ –С–Њ–≥–∞–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –њ–Њ –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –°–ї–∞–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–Љ), –Њ–љ –±–µ–≥–Њ–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Є–Ј —А–µ–Ј–µ—А–≤–∞, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г –Ю–ї—М–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–ї—Л, –Ї —В—А–∞–љ—И–µ—П–Љ. –Я–Њ–і–Њ–є–і—П –Ї –±–∞—В–∞—А–µ–µ вДЦ 1, –Њ–љ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї —Б–≤–Њ–є —Д—А–Њ–љ—В –Є, —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –њ–Њ–і–Њ—И–µ–і—И–Є–Љ–Є 1-–є –Є —Б—В—А–µ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–є —А–Њ—В–∞–Љ–Є 13-–≥–Њ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞, –і–∞–ї —З–µ—В—Л—А–µ –і—А—Г–ґ–љ—Л—Е –Ј–∞–ї–њ–∞.

–Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –±–µ—Б–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–љ–Њ–µ –±–µ–≥—Б—В–≤–Њ –Є –±—Л–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ. –Т —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±–µ–≥—Б—В–≤–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –Њ—В —А–µ–і—Г—В–∞ вДЦ 1 –Є –±–∞—В–∞—А–µ–Є вДЦ 1, –њ–Њ–і–Њ—Б–њ–µ–ї–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–∞ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Є–±–µ–ґ–∞–≤—И–∞—П —Б –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є –Ї —А–µ–і—Г—В—Г вДЦ 2; –Ј–∞–ї–њ—Л –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—М –Є —А–µ–і—Г—В вДЦ 2.

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Є—Е —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П–Љ –Є —Н—В–Є –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–µ –±—Л–ї–Є —Г–≤–µ–Ј–µ–љ—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ.

–Ъ –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —А–µ–і—Г—В–∞ вДЦ 2 –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г 4-–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–і–±–µ–ґ–∞–ї–Є —В—А–Њ–µ –Є–Ј –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–є—Б—П –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–Є –Њ—А—Г–і–Є—П, —Б—В–Њ—П–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ –±–∞—В–∞—А–µ–µ вДЦ 3, —Б –Њ–±–љ–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —И–∞—И–Ї–∞–Љ–Є –Є —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–∞–Љ–Є; —А—Л–і–∞—П –Њ–љ–Є –Ј–∞—П–≤–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –≤–Ј–≤–Њ–і–∞, —З—В–Њ –Њ—А—Г–і–Є–µ –≤–Ј—П—В–Њ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є. –Я—А–Є —Б–≤–µ—В–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—В–Њ –≤–Ј–Њ—И–µ–і—И–µ–є –ї—Г–љ—Л –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 4-–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, —З—В–Њ —И–∞–≥–∞—Е –≤ –і–≤—Г—Е—Б—В–∞—Е –≤–њ–µ—А–µ–і–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Б—В–∞ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ —В–∞—Й–Є–ї–Є –≤–Ј—П—В–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ.

–Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г –Њ—Е–Њ—В–љ–Є—З—М–µ–є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –µ–Љ—Г –Њ—В–Њ–±—А–∞—В—М —Г —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ —Б–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ, –љ–Њ, –≤–≤–Є–і—Г –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –±–∞—В–∞—А–µ—П—Е –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В–Ї–∞–Ј.

–°–њ—Г—Б—В—П –Љ–Є–љ—Г—В—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–±—Л—В–Є—П –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї —А–µ–і—Г—В—Г вДЦ 2 –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ —А–µ–Ј–µ—А–≤—Л. –Т —А–µ–і—Г—В–µ –±—Л–ї–Є –ґ–∞–ї–Ї–Є–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –∞–њ—И–µ—А–Њ–љ—Ж–µ–≤. –Э–∞ –±–∞—В–∞—А–µ–µ вДЦ 3 –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, –∞ –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ, –≥–і–µ –Њ–љ–Њ —Б—В–Њ—П–ї–Њ, –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—А—Г–±–ї–µ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ї—Г—Б–Ї–Є —В—А—Г–њ—Л –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П; –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Ј–∞–њ–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–∞ –Ь–∞–љ—И–Њ–≤–∞ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Г–љ–µ—Б–ї–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ–µ –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ –љ–∞—И–ї–Є, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–Є21.

–ѓ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –±—Г–і—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї, –±–Њ–ї–µ–µ —Б–≤–µ–і—Г—Й–Є–є –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, —В–Њ –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Њ–є, —Е–Њ—В—П –Є—В–Њ–≥–Є –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є –Є —В–∞–Ї –±—Л–ї–Є –≤–њ–µ—З–∞—В–ї—П—О—Й–Є–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї, ¬Ђ–њ–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є–Є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є —А–µ–і—Г—В–∞ вДЦ 2 –≤ –љ–µ–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: –Ј–∞—А—П–і–љ—Л–µ —П—Й–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л; —Б–љ–∞—А—П–і—Л, —Д—Г—В–ї—П—А—Л, –±–Њ–µ–≤—Л–µ –≤–Є–љ—В—Л –Є –≤—Л—В—П–ґ–љ—Л–µ —В—А—Г–±–Ї–Є —А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —А–µ–і—Г—В–∞ –Є –≤ –µ–≥–Њ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–Љ —А–≤–µ; –≥–Њ—А–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ–Њ–і –і—Г–ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П; –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М —А–µ–і—Г—В–∞ –Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –µ–≥–Њ —А–Њ–≤ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–≥—А–Њ–Љ–Њ–ґ–і–µ–љ—Л —В—А—Г–њ–∞–Љ–Є —Г–±–Є—В—Л—Е. –Ш–Ј –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–µ–ї—П—В—М, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–Є –љ–µ–Љ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —В—А—Г–±–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ —Б–Њ —И–љ—Г—А–Њ–Љ; –љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–Њ–Ј—Л—Б–Ї–Њ–≤ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –њ—А–Є –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–µ –Ъ–∞—П—И–Ї–Є–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї вДЦ 1 –њ—А–Є –Њ—А—Г–і–Є–Є; –Ъ–∞—П—И–Ї–Є–љ –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ –µ—Й–µ —Б –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є; –±—Г–і—Г—З–Є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Є–Ј—А—Г–±–ї–µ–љ –Є —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є, –Њ–љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ, –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П, —Г–Љ–Њ–ї—П–ї –≤—Б–µ—Е –Њ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–Є –µ–Љ—Г –≥—А–µ—Е–Њ–≤; –њ—А–Є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–∞ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ –Ъ–∞—П—И–Ї–Є–љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є–њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї: вАЬ–≤–∞—И–µ –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–Є–µ, –њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ –Љ–µ–љ—П –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ, –Є –њ—Г—Б—В—М –њ—А–Њ—Б—В—П—В –Љ–Њ–Є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П, –±—Л—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞-–љ–Є-

–Ь–µ–і–∞–ї—М –Ј–∞ –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ

–±—Г–і—М –Њ–±–Є–і–µ–ївАЭ; —Б —Н—В–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –Њ–љ –Ј–∞–Љ–Њ–ї–Ї –љ–∞–≤–µ–Ї–Є¬ї22. –Ґ–∞–Ї–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є –±—Л–ї–Њ –Њ–њ–ї–∞—З–µ–љ–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М, –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–≤–∞–ї—Б—П –Ј–∞–±—А–∞—В—М —Б —Б–Њ–±–Њ–є.

–Ь–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Г—Й–µ—А–± —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –≤ —Н—В–Њ—В –і–µ–љ—М —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї: –≤ 4-–Љ –≤–Ј–≤–Њ–і–µ 6-–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –њ—А–Њ–њ–∞–ї–Є (—Г–љ–µ—Б–µ–љ—Л –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ) вАУ –Ј–∞—А—П–і–љ—Л—Е —Б—Г–Љ 3; —З–µ—Е–ї–Њ–≤ –љ–∞ –Њ—А—Г–і–Є—П 2; –ї—П–Љ–Њ–Ї 5; —В—А—Г–±–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ 2; –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Ї–ї—О—З 1; —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї–Є—Е —И–Є–љ–µ–ї–µ–є 23; —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–Њ–≤ —Б –Ї–Њ–±—Г—А–∞–Љ–Є –Є —И–љ—Г—А–∞–Љ–Є 11; —Б–∞–±–µ–ї—М —Б –љ–Њ–ґ–љ–∞–Љ–Є, –њ–Њ—А—В—Г–њ–µ—П–Љ–Є –Є –њ–∞—В—А–Њ–љ—В–∞—И–∞–Љ–Є 12; –±–∞–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б —А–∞–Ј—А—П–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є 2; –Ї–Њ—В–µ–ї–Ї–Њ–≤ 19; –і–µ—Б—П—В–Њ—З–љ—Л—Е –≤–µ–і–µ—А 2; –ї–Њ–њ–∞—В –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е 4; –±–Є–љ–Њ–Ї–ї—М 1; —Д–µ–ї—М–і—И–µ—А—Б–Ї–∞—П —Б—Г–Љ–Ї–∞ —Б –њ–µ—А–µ–≤—П–Ј–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –≤–µ—Й–∞–Љ–Є 1.

–Ч–∞ –≤–µ—Б—М –і–µ–љ—М, —Б—З–Є—В–∞—П –≤—А–µ–Љ—П –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є –Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, –≤—Л–њ—Г—Й–µ–љ–Њ –≥—А–∞–љ–∞—В 30, —И—А–∞–њ–љ–µ–ї–µ–є 20 –Є –Ї–∞—А—В–µ—З–µ–є 2. –Э–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ —Г–≤–µ–Ј–µ–љ–∞ –Њ–і–љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ—З—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ—О –±—Л–ї–Њ –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–Њ –Њ—А—Г–і–Є–µ23.

–Я—А–Є—В–Њ–Љ –Њ—А—Г–і–Є–µ, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–Љ, –±—Л–ї–Њ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ—Л–Љ.

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є –љ–µ –±—Л–ї–Є –≤–Ј—П—В—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–Њ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З—Г–і–Њ–Љ, –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞—В–Є—Б–Ї, –∞ —А–Њ—В–∞ –∞–њ—И–µ—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ —В—Г –љ–Њ—З—М –љ–∞ –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–Є, –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–∞ –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–µ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–Љ—П!24

–Ц–µ—А—В–≤–∞–Љ–Є —Н—В–Њ–є –≤–µ—З–µ—А–љ–µ–є –і—А–∞–Љ—Л –±—Л–ї–Є: –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–љ–≥–∞ –Њ—Б–∞–і—Л –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ь–∞–Љ–∞—Ж–µ–≤25, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ—З—В–Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –∞–њ—И–µ—А–Њ–љ—Ж–µ–≤ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –Ь–∞–≥–∞–ї–Њ–≤, 5 –Њ–±–µ—А-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї –Я—А–∞–≥—Г–ї—М–±–Є—Ж–Ї–Є–є –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –ґ–Є–≤, —Е–Њ—В—П –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ —А–∞–љ—Л. –£–±—Л–ї—М –≤ –љ–Є–ґ–љ–Є—Е —З–Є–љ–∞—Е –±—Л–ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П; –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є —Б –њ—А–Њ—А—Г–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —З–µ—А–µ–њ–∞–Љ–Є; –і—А—Г–≥–Є—Е —А–∞–љ –±—Л–ї–Њ –Љ–∞–ї–Њ.

–Ш –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Є–Ј –њ–Њ—В–µ—А—М, –њ–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е 28 –і–µ–Ї–∞–±—А—П, —В–∞–Ї –Є –љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ—Л, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤—В–Њ—А–∞—П –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–∞ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ (–љ–Њ—З—М—О 30 –і–µ–Ї–∞–±—А—П) –љ–∞ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В –њ–µ—А–≤—Г—О.

–І—В–Њ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г–ґ–µ –Ї 30 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –Є–Ј —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е —З–∞—Б–Њ–≤—Л—Е, –њ–Њ–і—Б–ї—Г—И–∞–љ–љ—Л—Е —Г —Б—В–µ–љ—Л –њ–ї–∞—Б—В—Г–љ–∞–Љ–Є, –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є –љ–Њ–≤–Њ–є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є. –С—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї (–Ї–∞–Ї –≤ –њ—А–Њ—И–ї—Л–є —А–∞–Ј!) –Њ–њ—П—В—М –≥—А—Г–њ–њ–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Г –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ–≥–Њ —А–≤–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є—З–µ–Љ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є–µ, –Ј–љ–∞–ї –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–µ—Б—М –Њ—В—А—П–і26.

–Я—А–Є –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ, –≤—Б–µ, —З—В–Њ —Г—Б–њ–µ–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –±–∞—В–∞—А–µ–Є вАУ —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–∞ –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –і–Њ 70 —И–∞–≥–Њ–≤! –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –≤—Б–µ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –Њ–±—А—Г—И–Є–ї—Б—П –љ–∞ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —А–µ–і—Г—В, –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј —А–Њ—В—Л –Ч–∞–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –Є 1-–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ 6-–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л. –Я—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Њ—В–≤–ї–µ–Ї–∞–ї –≤—Б–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ—Л—Е, –њ–Њ–і–љ—П–≤ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–є —И—Г–Љ –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ —Д–ї–∞–љ–≥–µ, –≥–і–µ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–∞—П –њ–µ—А–µ—Б—В—А–µ–ї–Ї–∞. –Э–Њ –њ–Њ–і–њ—Г—Б—В–Є—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л—Б—П—З (!) –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –љ–∞ —В–∞–Ї—Г—О –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О, –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–≤ –Є—Е —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ, –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –°–Ї–Њ—А–µ–є –≤—Б–µ–≥–Њ, —З–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –Њ–њ—П—В—М –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –љ–µ–±—А–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –Є –Ј–∞–њ–ї–∞—В–Є—В—М –Ј–∞ –љ–µ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–љ–Њ–≤–∞ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–µ–є.

–Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–Њ—В–∞ –Ј–∞–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Ж–µ–≤ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї–∞ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –і—А—Г–ґ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–ї–њ–∞–Љ–Є, –∞ –≥–Њ—А–љ—Л–є –≤–Ј–≤–Њ–і —Г—Б–њ–µ–ї –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є—В—М –њ–Њ –љ–µ–Љ—Г 3 –Ї–∞—А—В–µ—З–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–≥–Њ–љ—М –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –і–Є—А–µ–Ї—В—А–Є—Б—Л –µ–≥–Њ –∞–Љ–±—А–∞–Ј—Г—А—Л –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П.

–Ф—А—Г–≥–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ, –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–≤ 5 –Ї–∞—А—В–µ—З–µ–є, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П —Б–≤–µ—А–љ—Г—В—М –≤–ї–µ–≤–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Г–є—В–Є –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –°–≤–∞–ї–Є–≤ –ї–µ–≤—Л–є –±–Њ–љ–µ—В, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є –Є–Ј –Љ–µ—И–Ї–Њ–≤, –љ–∞–±–Є—В—Л—Е –Ј–µ–Љ–ї–µ–є –Є –≥–ї–Є–љ–Њ–є, –Њ—А—Г–і–Є–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Є–ї–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є —Г—Б–њ–µ–ї–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ—Й–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ 3 –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ –±—А—Г—Б—В–≤–µ—А–µ. –Я—А–Є–Ї—А—Л—В–Є–µ –Є–Ј —А–Њ—В—Л –Ј–∞–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Ж–µ–≤, –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–є, –±—Л–ї–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–µ—А–µ–±–Є—В–Њ; —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –≤–Ј–≤–Њ–і–∞, –≤–Є–і—П –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ—Г—О –≥–Є–±–µ–ї—М —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—А—Г–і–Є–є, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞–Љ –≤—Л–љ—Г—В—М –Є–Ј –Њ—А—Г–і–Є–є –Ј–∞–Љ–Ї–Є, –∞ –Є–Ј –Ј–∞–Љ–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞, –Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—В—М; –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–µ –Њ—А—Г–і–Є–є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–±–Є–≤–∞—В—М —Б–µ–±–µ –њ—Г—В—М —А–µ–≤–Њ–ї—М–≤–µ—А–∞–Љ–Є –Є —И–∞—И–Ї–∞–Љ–Є. –Ч–∞–Љ–Ї–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–љ—Г—В—Л –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А-–љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –Х–Љ–µ–ї—М—П–љ–Њ–Љ –Ъ—Г—И–љ–∞—А–µ–≤—Л–Љ –Є –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–Њ–Љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ—Л–Љ; –Њ–±–∞ –Њ–љ–Є, –Ј–∞—Й–Є—Й–∞—П—Б—М –Њ—В —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤, –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–Њ–є.

–Э–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї –Х–Љ–µ–ї—М—П–љ –Ъ—Г—И–љ–∞—А–µ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї 4 —А–∞–љ—Л —И–∞—И–Ї–Њ–є –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –Є 2 –≤ —А—Г–Ї—Г, –∞ –њ–Є–Ї–Њ–є –µ–Љ—Г –±—Л–ї —А–∞—Б–њ–Њ—А–Њ—В –ґ–Є–≤–Њ—В, –љ–Њ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Њ–љ —Г—Б–њ–µ–ї —Г–љ–µ—Б—В–Є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї, –∞ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –±—Л–ї —Б—Е–≤–∞—З–µ–љ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є, –њ—А–Є—З–µ–Љ –Њ–љ –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ—В —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї –Ї–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –љ–∞ –±–∞—А–±–µ—В–µ.

–Э–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –Ј–∞–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Ж–µ–≤ –Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ —Г–ґ–µ –Ј–∞ —А–µ—З–Ї–Њ–є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ—Л —А–Њ—В–Њ—О —Б—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞–љ—П–ї–Є –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —А–µ–і—Г—В.

–Т –Є—В–Њ–≥–µ, –њ–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є–Є —А–µ–і—Г—В–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є –≤–Ј—П—В–Њ 1 –≥–Њ—А–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ –±–µ–Ј –Ј–∞–Љ–Ї–∞, –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –Њ—В –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Њ—А—Г–і–Є—П –±–µ–Ј –Ї–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї—М—Ж–∞ –Є –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —Б–љ–∞—А—П–і–Њ–≤.

–Ґ—А–Є —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є —А–Њ—В—Л –њ—А–Є–Ї—А—Л—В–Є—П –±—Л–ї–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Њ. –Ш–Ј 20 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —А–∞—Б—З–µ—В–Њ–≤ вАУ —Г–±–Є—В–Њ 5, —В—П–ґ–µ–ї–Њ —А–∞–љ–µ–љ–Њ 4 –Є –≤–Ј—П—В –≤ –њ–ї–µ–љ 1 вАУ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А-–љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ —Г–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є—Б—М –і–≤–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є—П –Њ–±—А. 1867 –≥., –њ—А–Є—З–µ–Љ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Њ –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–Њ –Є –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ, –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≤—Л–љ—Г—В, –Є –Ї–∞–Љ–Њ—А–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –≤ –љ–µ–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ. –Ю–і–љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ—З—М –≤ –±–Њ–µ–≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б—В–≤–Њ–ї–µ –Њ—А—Г–і–Є—П, –≤–Ј—П—В–Њ–≥–Њ –љ–Њ—З—М—О 28-–≥–Њ, –µ—Й–µ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –њ—П—В–Є –љ–µ –≤–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—А—В–µ—З–µ–є –±—Л–ї–Є –≤ —Г–Ї—Г–њ–Њ—А–Ї–∞—Е. –Ъ–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –≤—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –±—Л–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —И–∞–≥–µ –Њ—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е –њ—Г—И–µ–Ї.

–Э–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 9 —З–∞—Б–Њ–≤ —Г—В—А–∞, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–Є–є –≤–Њ–є—Б–Ї–∞–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Є—В–Њ–є –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –°—В–∞–≤—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є —А–µ–і—Г—В. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —А–µ—З–Є, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞–Љ, –±—Л–ї–Њ —З–µ—В–Ї–Њ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—В–µ—А—П –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –љ–µ –µ—Б—В—М –≤–Є–љ–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤, –Є–±–Њ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Л —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–µ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ—А—Г–і–Є—П, –њ—Г—Б—В—М –Є –≤–Ј—П—В—Л–µ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ, –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –≤–Є–і–µ (—Б –њ–Њ–ї—Г—А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є) –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –≥–Њ–і–љ—Л –Ї —Б—В—А–µ–ї—М–±–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –±—Л–ї –Њ—В–і–∞–љ –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј, –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–Є–≤—И–Є–є, —З—В–Њ –≤—Б—П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –њ–Њ—В–µ—А—О –ї—О–±—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤ –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—О—В —Н—В–Є –Њ—А—Г–і–Є—П, –Є —З—В–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П —Н—В–∞ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –±—Г–і–µ—В –≤–њ—А–µ–і—М –њ–Њ –≤—Б–µ–є —Б—В—А–Њ–≥–Њ—Б—В–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤.

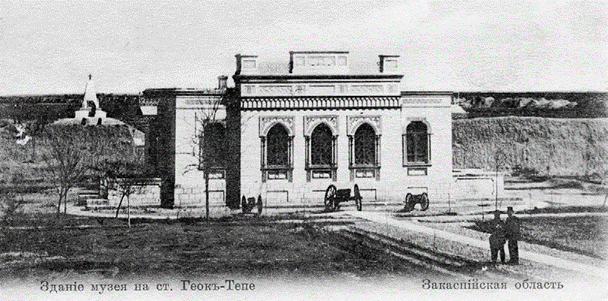

–Ь—Г–Ј–µ–є –≤ –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ

–Э–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Є –Љ–µ—А—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л —Б –Њ–њ–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ. –С–Њ–ї—М—И–µ —В–Њ–≥–Њ, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–≤ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–µ—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, —Б—В–∞–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ—А—Г–і–Є–є–љ–∞—П –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ (—И–∞—И–Ї–Є, –≤–Ј—П—В—Л–µ —Г —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤) –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ —В—А–µ—В—М–µ–є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞, —В. –µ. вАУ 4 —П–љ–≤–∞—А—П!

–Ъ–∞–Ї –њ–Є—И–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В –Т. –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є: ¬Ђ–Ъ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В—Г 5 —П–љ–≤–∞—А—П –≤—Б–µ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е, –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М —Г–≤–Є–і–µ—В—М —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –≤—З–µ—А–∞—И–љ–µ–є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–Є: –њ–µ—А–≤–Њ–µ, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ вАУ —Н—В–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–∞–ї—П–≤—И–Є—Е—Б—П —В—А—Г–њ–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–µ—О —З–∞—Б—В—М—О –≤ –±–µ–ї–Њ–є –љ–Є–ґ–љ–µ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ; —Г–±–Є—В—Л—Е —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1000; –љ–Њ –≤—Б—П –њ–Њ—В–µ—А—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –±—Л–ї–∞ –±–Њ–ї—М—И–µ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е —Г–њ–Њ–ї–Ј–ї–Є –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М. –®–∞—И–Ї–∞–Љ–Є, –≤–Ј—П—В—Л–Љ–Є –Њ—В —Г–±–Є—В—Л—Е —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–µ–≤, –±—Л–ї–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–∞ –њ—А–Є—Б–ї—Г–≥–∞ –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л—Е –±–∞—В–∞—А–µ–є, –і–Њ—В–Њ–ї–µ –љ–µ –Є–Љ–µ–≤—И–∞—П —И–∞—И–µ–Ї¬ї27.

–Ґ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Ј—П—В—Л—Е –≤—А–∞–≥–Њ–Љ –Њ—А—Г–і–Є–є –±—Л–ї–Є –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ –Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–љ—Л: –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –Њ—А—Г–і–Є–є –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ, –Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М —Б–Љ–Њ–≥ –Є–Љ –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї –≤—Л—Б—В—А–µ–ї—Л?

–Т –Љ—Г–Ј–µ–µ –≤ –У–µ–Њ–Ї—В–µ–њ–µ

–Ґ–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–∞–Љ–Є –і–Њ–≥–∞–і–∞—В—М—Б—П –Њ —А–∞–±–Њ—В–µ –Ј–∞–Љ–Ї–∞ –Њ—А—Г–і–Є—П, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і—П –Ј–∞—В–µ–Љ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л—Б—В—А–µ–ї–Њ–≤ –њ–Њ –ї–∞–≥–µ—А—О, –љ–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ —И—В—Г—А–Љ–∞. –С—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤–Ј—П—В—Л–є –≤ –њ–ї–µ–љ –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ, –љ–µ —Б—В–µ—А–њ–µ–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–∞—Б–Њ–≤—Л—Е –Љ—Г—З–µ–љ–Є–є, —А–µ—И–Є–ї—Б—П –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –Њ–±–Љ–∞–љ—Г—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П. –Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б–ї—Г—З–∞–є —Г –љ–µ–≥–Њ –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –ї–Є—И—М —В—Г —З–∞—Б—В—М —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞ –Њ—А—Г–і–Є—П, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞: –њ—А–Є –љ–µ –≤–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Г–і–∞—А–љ—Л—Е —В—А—Г–±–Ї–∞—Е –Ї–∞—А—В–µ—З–Є, –µ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–∞ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ —Г –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Д–∞–ї—М–Ї–Њ–љ–µ—В–љ—Л—Е —П–і–µ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—М –Є —В–∞–Ї –Њ—Б—Л–њ–∞–ї –Њ—Б–∞–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е –Ї–∞–ґ–і—Л–є –і–µ–љ—М.

–Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–Њ –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ, –њ—А–Є –њ—П—В–Є –љ–µ –≤–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—А—В–µ—З–∞—Е, –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –і–ї—П –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, –∞ –љ–∞–є—В–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–Є –≤—Л—Б—В—А–µ–ї —В–µ–Ї–Є–љ—Ж—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–Њ–±, —В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ –Є–Љ–µ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –љ–∞ –±—Л—Б—В—А—Г—О, –ї–µ–≥–Ї—Г—О —Б–≤–Њ—О —Б–Љ–µ—А—В—М, –Њ–±–Љ–∞–љ—Г—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П, –±–µ–Ј —Г—Й–µ—А–±–∞ –і–ї—П —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–µ–≤ –Є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –Э–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—П –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –і–Њ–ї–≥, –Њ–љ –љ–µ –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ —Г–≤–µ—А—В–Ї–Є –њ–µ—А–µ–і —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є (–Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є ¬Ђ–±–∞—Б—Г—А–Љ–∞–љ–µ¬ї, –∞ –Њ–љ вАУ —В–≤–µ—А–і—Л–є –≤ –≤–µ—А–µ —Б—В–∞—А–Њ–Њ–±—А—П–і–µ—Ж) –Є –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Є–љ—П–ї —Б–Љ–µ—А—В—М.

–≠—В–Њ—В –њ–Њ–і–≤–Є–≥ –≤–Њ—И–µ–ї –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є. –Э–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥ —Б—В–∞–ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –љ–µ–і–∞–ї—М–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±–µ–Ј–∞–ї–∞–±–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–∞. –Т –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –њ–µ—Е–Њ—В–Є–љ—Ж–µ–≤ –≤ —Е–Њ–і–µ –Њ—Б–∞–і—Л –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –Љ–∞—Б—Б—Г –і–Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Љ–∞—Е–Њ–≤, –љ–µ–њ—А–Њ—Б—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–ї—П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Є –≤–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞.

–Ш –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Г–і–Є–≤–ї—П—В—М—Б—П —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї –њ–Њ—Е–Њ–і—Г –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤–∞ –Ї –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ—Л–Љ: –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ –≤ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–Є–≥–Њ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е (¬Ђ–њ—А–Є—Е–Њ–і–Є вАУ –њ–Њ–±–µ–ґ–і–∞–є¬ї), –∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Е–Њ—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–ї–Є–±–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ28. –†–∞–Ј–±–Њ—А–∞ –Њ—И–Є–±–Њ–Ї, –њ—А–∞–≤–і–∞, –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–Њ–±–µ–і—Л –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –∞ –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М.

–•–Њ—В—П, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Н—В–Є —Г–њ—А–µ–Ї–Є –±—Л–ї–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤—Л (—В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П–ї–∞—Б—М —Б—Г—А–Њ–≤—Л–Љ –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–Њ–Љ вАУ –і–Њ 40вАУ50 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –њ–Њ –¶–µ–ї—М—Б–Є—О –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≥–ї—Г—Е–Њ–є –њ–µ—Б—З–∞–љ–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є), —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–∞–Љ –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤ –њ–Њ—А–Њ–є –і–∞–≤–∞–ї –љ–µ–і–Њ–±—А–Њ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—П–Љ ¬Ђ–Ї–∞—А—В—Л –≤ —А—Г–Ї–Є¬ї. –°—З–Є—В–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–∞–і—К—О—В–∞–љ—В –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤, –њ—А–Є —Б–≤–Њ–µ–є –±–µ–Ј—Г–њ—А–µ—З–љ–Њ–є –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є–Є, –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥–∞—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ —Б–Є–ї—Г –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—В—З–µ—В–∞—Е. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г —Б–∞–Љ —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П –њ–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є–Љ–Є–і–ґ–∞ ¬Ђ–±–µ–ї–Њ–≥–Њ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞¬ї –Є —А–∞–і–Є –Є–Љ–Є–і–ґ–∞ –±—Л–ї –≥–Њ—В–Њ–≤ –њ–Њ—А–Њ–є ¬Ђ–љ–∞—З—Г–і–µ—Б–Є—В—М¬ї.

–Ы—Г—З—И–Є–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–љ–і–∞–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ–≤–Ј—П—В–Є–µ¬ї –Є–Љ –•–Є–≤—Л (1873), –Ї–Њ–≥–і–∞ —Е–Є–≤–Є–љ—Ж—Л, —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞—П –Њ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї—П—Ж–Є–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–µ—А–µ–і –µ–≥–Њ –њ—А—П–Љ—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ.–Я. —Д–Њ–љ –Ъ–∞—Г—Д–Љ–∞–љ–Њ–Љ (—В–Њ—В —Г–ґ–µ –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л!), —Б–∞–Љ–Є —Б–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –µ–Љ—Г —Б–Њ —Б—В–µ–љ—Л –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –Њ—А—Г–і–Є–є. –Я–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –Њ—В—А—П–і –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤–∞ (—В–Њ–≥–і–∞ –µ—Й–µ –Њ–љ –Є–Љ–µ–ї —З–Є–љ –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞) ¬Ђ–∞—В–∞–Ї–Њ–≤–∞–ї¬ї29. –Э–∞—А—Г—И–Є–≤ –Є —Б—Г–±–Њ—А–і–Є–љ–∞—Ж–Є—О, –Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ–µ—А–µ–Љ–Є—А–Є—П (–Њ–љ —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≥–Њ—А–Њ–і —Б–і–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Љ–Є–ї–Њ—Б—В—М —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е), –≤–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і –Ї–∞–Ї –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М –Є –Ј–∞–љ—П–ї —Е–∞–љ—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж, —З—В–Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Ї—А–µ—Б—В. –•–Њ—В—П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Н—В–Њ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –Є–ї–Є –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞—В—М –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Э.–Р. –Т–µ—А–µ–≤–Ї–Є–љ–∞ (–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї –µ–≥–Њ —И—В—Г—А–Љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Л), –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ –Є–Љ –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ30, –Њ—Б–∞–і–Њ–Ї –≤—Б–µ –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П.

–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–ї—П —Г–њ—А–µ–Ї–Њ–≤ –Є –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–є –±—Л–ї–Є: –њ—А–Є –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–є —Е—А–∞–±—А–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–њ—Л—В–µ –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –±—Л–ї —В–∞–Ї–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ–Њ–≥ ¬Ђ—Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є—Г–Ї—А–∞—Б–Є—В—М¬ї. –Ь–Њ–ї–≤–∞ –Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –≤ –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Ь.–Ф. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤—Г –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ –µ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—Ж–∞–Љ (–µ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Є—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Є ¬Ђ–Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є –њ–Њ —Ж–µ—Е—Г¬ї –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –љ–∞–њ–∞–і–Ї–∞—Е –Љ–µ—А—Л –Є —Г–і–µ—А–ґ—Г), –љ–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Д–Є–љ–∞–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Њ—Б–∞–і—Л –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Ї—А–∞–є–љ–µ –љ–µ–∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ.

–Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –љ–µ–±—А–µ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞—А–∞—Г–ї—М–љ–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±–Њ–є –Є –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М—О, –Ї–∞–Ї –≤ —Е–Њ–і–µ –≤—Л–ї–∞–Ј–Њ–Ї 28 –Є 30 —П–љ–≤–∞—А—П 1881 –≥., –±—Л–ї–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л–Љ. –Ю—В—З–µ—В—Л —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Є –Њ –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ, –њ–Њ—З—В–Є –±—Л—В–Њ–≤–Њ–Љ, –≥–µ—А–Њ–Є–Ј–Љ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В, –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї (–≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –•–Є–≤—Л –Є –Ъ–Њ–Ї–∞–љ–і–∞) –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ–і –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Њ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—И–Є–±–Њ–Ї. –Я—А–Є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є—Б—В–Є–Ї–µ –Є —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–Є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є (–њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—З–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ –љ–µ—Г–і–∞—З–Є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Ы–Њ–Љ–∞–Ї–Є–љ–∞ –≤ 1879 –≥.) –љ–µ –≤–Ј—П—В—М –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Э–Њ –≤–Њ—В –њ–Њ—В–µ—А–Є, —Е–Њ—В—П –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є, –і–≤—Г—Е –Њ—А—Г–і–Є–є –Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є (–і–ї—П –∞–њ—И–µ—А–Њ–љ—Ж–µ–≤ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —И–Њ–Ї–Њ–Љ) –ї–µ–≥–Ї–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М. –Э–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–±–µ–Є—Е –≤—Л–ї–∞–Ј–Њ–Ї –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А—Л.

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –≥–Є–±–µ–ї—М –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞-–љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞ 6-–є –≥–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ —Б—В–∞–ї–∞ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –љ–Њ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Є –љ–µ–ї–µ–њ–Њ–є —Е–∞–ї–∞—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤, –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є –Њ—Б–∞–і–µ. –Я—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ –Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї—Г –Є –љ–µ–≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Ї –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—О –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є –Њ—Б–∞–і–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –±—Л–ї–Њ –Њ–њ–ї–∞—З–µ–љ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —Ж–µ–љ–Њ–є, —Е–Њ—В—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П —Н—В–Њ–є —Е–∞–ї–∞—В–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б —З–µ—Б—В—М—О –Ј–∞–≥–ї–∞–ґ–µ–љ—Л –≤ —Е–Њ–і–µ —И—В—Г—А–Љ–∞.

–Ґ–µ–ї–Њ –≥–µ—А–Њ—П, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, –±—Л–ї–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Њ –≤ –±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–≥–Є–ї–µ, —А—П–і–Њ–Љ —Б –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ. –Р 23 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П (12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П вАУ —Б—В. —Б—В–Є–ї—П) 1886 –≥. –≤ –Р—Б—Е–∞–±–∞–і–µ –±—Л–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞–Љ, –њ–∞–≤—И–Є–Љ –≤ 1880вАУ1881 –≥–≥. –њ–Њ–і –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ. –Ш–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–Є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В—Л, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є.

–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ—В–ї–Є—В –Є–Ј —З—Г–≥—Г–љ–∞ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ—Г –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ—Е–≥—А–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ—М–µ–і–µ—Б—В–∞–ї–µ. –Э–∞ –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–Љ –Љ–µ–і–∞–ї—М–Њ–љ–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ вАУ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М: ¬Ђ–Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є—Б—В–∞–Љ, —Г–±–Є—В—Л–Љ –Є —Г–Љ–µ—А—И–Є–Љ –Њ—В —А–∞–љ –њ—А–Є –Њ—Б–∞–і–µ –Є —И—В—Г—А–Љ–µ –У–µ–Њ–Ї-–Ґ–µ–њ–µ —Б 24 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1880 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ 12 —П–љ–≤–∞—А—П 1881 –≥–Њ–і–∞¬ї31. –Э–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –Р–≥–∞—Д–Њ–љ—Г –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ—Г –≤ –Ґ–µ–Љ–Є—А-–•–∞–љ-–®—Г—А–µ, –Њ–љ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є 1917 –≥. –±—Л–ї —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ. –§–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –≥–µ—А–Њ—О —В–∞–Ї –Є –љ–µ (–њ–Њ–Ї–∞?) –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ, —Е–Њ—В—П –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д—Б–Ї–Є—Е –≥—А–∞–≤—О—А —Б –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–≤–Є–≥–∞ —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ —Б—В—А–∞–љ–µ –≤ 1880вАУ1890-–µ –≥–≥., –∞ –њ–Њ –Љ–Њ—В–Є–≤–∞–Љ —Н—В–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –Є –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞32.

–Т 135-—О –≥–Њ–і–Њ–≤—Й–Є–љ—Г –≤–Ј—П—В–Є—П –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Є –Є–Љ–µ–љ–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞ вАУ –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј 4-–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ 6-–є –≥–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є вАУ –Ъ–∞—П—И–Ї–Є–љ–∞ –Є –Ь–∞–љ—И–Њ–≤–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–≤–Њ–і—З–Є–Ї–∞ вАУ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–∞ –Є–Ј –µ–≥–Њ –≤–Ј–≤–Њ–і–∞ вАУ –Х–Љ–µ–ї—М—П–љ–∞ –Ъ—Г—И–љ–∞—А–µ–≤–∞, –њ–Њ–≥–Є–±—И–Є—Е –њ—А–Є –≤—Л–ї–∞–Ј–Ї–∞—Е –љ–µ–њ—А–Є—П—В–µ–ї—П 28 –Є 30 —П–љ–≤–∞—А—П 1881 –≥.

–Ш—Е –Є–Љ–µ–љ–∞, –Ї–∞–Ї –Є –Є–Љ—П –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞, –љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–±—Л—В—Л, –Ї–∞–Ї –Є ¬Ђ—Н–њ–Њ—Е–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, —Б–ї–µ–і–Њ–Љ –Ј–∞ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є —И—В—Г—А–Љ–∞ –У–µ–Њ–Ї-—В–µ–њ–µ (–њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї 6-–є –≥–Њ—А–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –Т. –Я–Њ–Ј–љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Є –і—А.) –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б–Љ–µ–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: ¬Ђ–Ь–Є—А –њ—А–∞—Е—Г —В–≤–Њ–µ–Љ—Г, —З–µ—Б—В–љ—Л–є –Є –±–ї–∞–≥–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є –Р–≥–∞—Д–Њ–љ –Ы–∞–Ј–∞—А–µ–≤–Є—З –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ!¬ї

1 –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П / –Я–Њ–і —А–µ–і. –Т.–§. –Э–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і—А. –°–Я–±.: –Ґ-–≤–Њ –Ш.–Т. –°—Л—В–Є–љ–∞, 1911вАУ1915. –Ґ. 16.

2 6-—П –≥–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—ПвА¶ // –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. 1886. вДЦ 5. –°. 491вАУ492; –Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б–Љ.: –Ю–±–Ј–Њ—А –≤–Њ–є–љ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є / –°–Њ—Б—В. –њ–Њ–і –Њ–±—Й–µ–є —А–µ–і. –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ы–µ–µ—А–∞. –°–Я–±., 1889. –І. III, –Ї–љ. 2. –°. 640. –Є –і—А.

3 6-—П –≥–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П 21-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤ –Ч–∞–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є 1880 –Є 1881 –≥–Њ–і–Њ–≤ // –Р—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. 1886. вДЦ 5. –°. 491вАУ492.

4 –Я—А–Є—Е–Њ–і–Ї–Є–љ –С. –Р–≥–∞—Д–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—П // –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П –±—Л–ї—М. –Я–∞—А–Є–ґ, 1952. вДЦ 1. –°. 7вАУ8.

5 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

6 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

7 –Я–µ—А–≤—Л–Љ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–Ј–∞ —Б–Њ—А–Њ–Ї –ї–µ—В –і–Њ —В–Њ–≥–Њ) –±—Л–ї —А—П–і–Њ–≤–Њ–є –Ґ–µ–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Р—А—Е–Є–њ –Ю—Б–Є–њ–Њ–≤, –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–≤—И–Є–є —Б–µ–±—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≥–Њ—А—Ж–∞–Љ–Є –≤ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–Є

–Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ, 22 –Љ–∞—А—В–∞ (–њ–Њ —Б—В. —Б—В–Є–ї—О) 1840 –≥. вАУ –°–Љ.: –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П. –Ґ. 17.

8 –Ю–љ –±—Л–ї —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –≤ –Ґ–µ–Љ–Є—А-–•–∞–љ-–®—Г—А–µ, –≤ 1886 –≥. –°–Љ.: –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Р–≥–∞—Д–Њ–љ—Г –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ—Г // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї. 1887. –Ґ. 28. –Р–њ—А–µ–ї—М.

9 –Я—А–Є—Е–Њ–і–Ї–Є–љ –С. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 7вАУ8.

10 –Т—Б–µ–≥–Њ –Ї 1909 –≥. –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–∞–≤–µ—З–љ–Њ –Ј–∞—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–Є —З–∞—Б—В–µ–є (–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤) –±—Л–ї–Є 10 —З–µ–ї. вАУ –°–Љ.: –У—А–µ–љ–∞–і–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Є –њ–µ—Е–Њ—В–љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Ї–Є. –Ш–Ј–і. 2-–µ. –Ш—Б–њ—А. –Є –і–Њ–њ. –њ–Њ–і —А–µ–і. –Т.–Ъ. –®–µ–љ–Ї. –Я–Њ 1 –∞–њ—А–µ–ї—П 1909 –≥. –°–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–∞—П –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Л. –°–Я–±., 1909. –°. 21.

11 –°–Љ.: –Ы–Є–њ–Ї–Є–љ –Ь. –Я–µ—Б–љ–Є –Њ –≥–µ—А–Њ—П—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є –Є —Д–ї–Њ—В–∞. –Т–∞—А—И–∞–≤–∞, 1903.

12 –Т–Њ–µ–љ–љ–∞—П —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П. –Ґ. 16.

13 6-—П –≥–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—ПвА¶ –°. 293.

14 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 299.

15 –Ч–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –≤–Є–љ—В–Њ–≤–Њ–Ї —Б–Є—Б—В. –С–µ—А–і–∞–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞—Е–≤–∞—З–µ–љ–Њ —В–µ–Ї–Є–љ—Ж–∞–Љ–Є –њ—А–Є –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ–Љ –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –≥–µ–љ. –Ы–Њ–Љ–∞–Ї–Є–љ–∞ (1879).

16 –Т –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л —В—А–Є –Њ—А—Г–і–Є—П, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞: 6-—Д—Г–љ. –Љ–µ–і–љ–∞—П –њ—Г—И–Ї–∞ —Б —Б–Є–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞–љ–∞–ї–Њ–Љ —Б—В–≤–Њ–ї–∞ –Є –і–≤–∞ –Љ–∞–ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–±–µ—А–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є—П –љ–∞ –≤–µ—А—В–ї—О–≥–∞—Е вАУ —Б–Љ.: –У—А–Њ–і–µ–Ї–Њ–≤ –Э.–Ш. –Т–Њ–є–љ–∞ –≤ –Ґ—Г—А–Ї–Љ–µ–љ–Є–Є. –Я–Њ—Е–Њ–і –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤–∞ 1880вАУ1881 –≥–≥. –°–Я–±., 1883. –°. 292.

17 6-—П –≥–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—ПвА¶ –°. 299.

18 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 284.

19 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ.

20 –Я–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ–ї–∞ —Б–Љ. —В–∞–Ї–ґ–µ: –Ь–∞–є–µ—А –Р.–Р. –Э–∞–±—А–Њ—Б–Ї–Є –Є –Њ—З–µ—А–Ї–Є –Р—Е–∞–ї-–Ґ–µ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є 1880вАУ1881 // –Я–Њ–ї—Г–і–µ–љ–љ—Л–µ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є. –Ь.: –Т–Њ–µ–љ–Є–Ј–і–∞—В, 1998. –°. 50вАУ51.

21 6-—П –≥–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—ПвА¶ –°. 286.

22 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 287.

23 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 288.

24 –Ч–љ–∞–Љ—П 4-–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–∞ –Р–њ—И–µ—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Ї–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –≤ –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—В–±–Є—В–Њ —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ–Є, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–≤—И–Є–Љ–Є, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —З–µ—Б—В—М –њ–Њ–ї–Ї–∞. –°–Љ.: –У–ї—Г—Й–µ–љ–Ї–Њ –Х.–Р. –У–µ—А–Њ–Є –Ш–Љ–њ–µ—А–Є–Є. –Я–Њ—А—В—А–µ—В—Л —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є. –Ь., 2001. –°. 305.

25 –Т–Љ–µ—Б—В–Њ –љ–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–∞–љ–≥–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–љ–Є–Ї –У–µ–є–љ—Б (–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А 4-–є –±–∞—В–∞—А–µ–Є 19-–є –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –±—А–Є–≥–∞–і—Л).

26 6-—П –≥–Њ—А–љ–∞—П –±–∞—В–∞—А–µ—ПвА¶ –°. 292.

27 –Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 299.

28 –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ.: –Ь–∞–є–µ—А –Р.–Р. –£–Ї–∞–Ј. —Б–Њ—З. –°. 122вАУ124.

29 –Ы–Њ–±—Л—Б–µ–≤–Є—З –§.–Ш. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –•–Є–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ 1873 –≥–Њ–і–∞. –°–Я–±., 1898. –°. 227вАУ228.

30 –Ґ–Њ–ї–±—Г—Е–Њ–≤ –Х. –°–Ї–Њ–±–µ–ї–µ–≤ –≤ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–µ (1869вАУ1877) // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї. вДЦ 10. 1916. –°. 117вАУ120.

31 –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ –Р—Б—Е–∞–±–∞–і–µ // –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–µ—Б—В–љ–Є–Ї: –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї. –°–Я–±.: –Ґ–Є–њ. –Р.–°. –°—Г–≤–Њ—А–Є–љ–∞, 1888. –Ґ. 32. –°. 505.

32 –Х–µ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д—Б–Ї–∞—П —А–µ–њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—П вАУ —Б–Љ.: –≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї / —Б–Њ—Б—В. –њ–Њ–і –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–є —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є–µ–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –Ы–µ–µ—А–∞. –Ґ. V. –°–Я–±., 1907.

–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є