п░. п║п╬п©п╦п╣п╡ (п░я┬я┘п╟п╠п╟пЄ, п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐ) б╚п п⌡п╚пїб╩ Б─⌠ п╒пёп═п п°п∙п²п║п п░п╞ п║п░п▒п⌡п╞ п╗п∙п°п╗п≤п═п²п·п⌠п· п╒п≤п÷п░

пёп©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п°п╦пҐп╬п╠п╬я─п╬пҐя▀ п═п╬я│я│п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌пҐя▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ пҐп╟я┐п╨ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦пҐпІп╣пҐп╣я─пҐя▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐пЇп╦

пїп╟я│я┌я▄ Vп║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

б╘п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2016

б╘п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2016

б╘ п║п÷п╠п⌠пёп÷п╒п■, 2016

п·я│пҐп╬п╡пҐя▀п╪ п╡п╦пЄп╬п╪ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐ пЄп╬ п╨п╬пҐя├п╟ п╔Iп╔ п╡. я│п╩я┐пІп╦п╩п╟ я│п╟п╠п╩я▐ (я┌я┐я─п╨п╪. gylyцї). п²п╟ я█я┌п╬ я┐п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌, п©я─п╣пІпЄп╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╬п╠п╦п╩п╦п╣ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╣пЁп╬я│я▐ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╟. пё я─п╟пЇпҐя▀я┘ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦я┘ п©п╩п╣п╪п╣пҐ я│п╟п╠п╩я▐ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩п╟я│я▄ п©п╬-я─п╟пЇпҐп╬п╪я┐: п╨п╩я▀я┤ (gylyцї), пЄя┐п╧я─п╪п╣п╨п╩я▀я┤ (dц╪цҐrmegylyцї), п╟я┌п╟я┬п╨п╩я▀я┤ (ataе÷gylyцї), п╨п╣я│я│п╣ (kesse), п╨п╬я│я│п╣ (kцІsse), п╨п╟п╪п╨п╟п╪ (kamkam), п╩я┐пЄпІп╟я┤ (lujaцї), я│п╟п╪я│п╟п╪ (samsam), я┬п╣п╪я┬п╦я─ (е÷emе÷ir). п║п╟п╠п╩п╣п╧ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐ пЇп╟я┴п╦я┴п╟п╩ я│п╡п╬я▌ я│п╣п╪я▄я▌ п╦ пЄп╬п╠я▀п╡п╟п╩ я│п╡п╬п╠п╬пЄя┐. п∙я│п╩п╦ я┐ пЄпІп╦пЁп╦я┌п╟ пҐп╟ п╠п╬п╨я┐ п╡п╦я│п╣п╩п╟ я│п╟п╠п╩я▐, я█я┌п╬ пЁп╬п╡п╬я─п╦п╩п╬ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п╬пҐ п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІп╦я┌ п╨ п╡п╬п╣пҐпҐп╬п╪я┐ я│п╬я│п╩п╬п╡п╦я▌ (я┌я┐я─п╨п╪. nцІker). п║п╟п╠п╩я▐ п╡ пҐп╬пІпҐп╟я┘ пЇп╟пҐп╦п╪п╟п╩п╟ п©п╬я┤п╣я┌пҐп╬п╣ п╪п╣я│я┌п╬ п╡ я▌я─я┌п╣ Б─⌠ пІп╦п╩п╦я┴п╣ п╨п╬я┤п╣п╡пҐп╦п╨п╬п╡ Б─⌠ п╦ п╡п╦я│п╣п╩п╟ пҐп╟ я│я┌п╣пҐп╣ п©п╬ пҐп╟п©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦я▌ п╨ я│п╡я▐я┴п╣пҐпҐп╬п╪я┐ пЁп╬я─п╬пЄя┐ п°п╣п╨п╨п╣. п╔п╬я─п╬я┬п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐ п╠я▀п╩п╟ я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐп╦п╣п╪ я▌я─я┌я▀, п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╪ я─п╟пЇпЁп╬п╡п╬я─п╬п╡ п╦ я▐п╡п╩я▐п╩п╟я│я▄ пЁп╬я─пЄп╬я│я┌я▄я▌ я┘п╬пЇя▐п╦пҐп╟. п╒я─п╬пЁп╟я┌я▄ я│п╟п╠п╩я▌ п╠п╣пЇ пҐп╟пЄп╬п╠пҐп╬я│я┌п╦ п╦ я─п╟пЇя─п╣я┬п╣пҐп╦я▐ п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├п╟ пҐп╦п╨я┌п╬ пҐп╣ п╦п╪п╣п╩ п©я─п╟п╡п╟. п║пҐя▐я┌я▄ я│п╟п╠п╩я▌ я│п╬ я│я┌п╣пҐя▀ п╦ п©п╬пЄп╟я┌я▄ п╣п╣ пЁп╬я│я┌я▐п╪ пЄп╩я▐ п╬я│п╪п╬я┌я─п╟ п╪п╬пЁ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ я│п╟п╪ я┘п╬пЇя▐п╦пҐ. п÷я─п╦ я█я┌п╬п╪ п╬пҐ п╩п╦я┬я▄ я│п╩п╣пЁп╨п╟ п╡я▀пҐп╦п╪п╟п╩ п╨п╩п╦пҐп╬п╨ п╦пЇ пҐп╬пІп╣пҐ пЄп╩я▐ пЄп╣п╪п╬пҐя│я┌я─п╟я├п╦п╦ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╟ я│я┌п╟п╩п╦ п╦ п╨п╩п╣п╧п╪. п п╩п╦пҐп╬п╨ я│п╟п╠п╩п╦ п©я─п╬я┌п╦я─п╟п╩я│я▐ п╨я┐я─п╦пҐя▀п╪ я│п╟п╩п╬п╪, я█я┌п╟ я│п╪п╟пЇп╨п╟ п╦п╪п╣п╩п╟ п╟пҐя┌п╦п╨п╬я─я─п╬пЇп╦п╧пҐп╬п╣ я│п╡п╬п╧я│я┌п╡п╬ п╦ я│п©п╬я│п╬п╠я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╟ п╠п╬п╩п╣п╣ я┤п╣я┌п╨п╬п╪я┐ п©я─п╬я▐п╡п╩п╣пҐп╦я▌ п╠я┐п╩п╟я┌пҐп╬пЁп╬ я┐пЇп╬я─п╟. п║п╟п╪п╬п╧ п╩я┐я┤я┬п╣п╧ я│п╪п╟пЇп╨п╬п╧ я│я┤п╦я┌п╟п╩п╬я│я▄ я└п╟пЇп╟пҐя▄п╣ я│п╟п╩п╬.

п√п╦п╡я┬п╦п╧ п╡ XVIII п╡. п©п╣я─я│п╦пЄя│п╨п╦п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╨ п°я┐я┘п╟п╪п╪п╟пЄ п п╟пЇп╦п╪ п©я─п╦п©п╦я│я▀п╡п╟п╣я┌ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐп╟п╪ п©п╩п╣п╪п╣пҐп╦ п╧п╬п╪я┐я┌ п╦пЇп╬п╠я─п╣я┌п╣пҐп╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╬пҐп╦ п╡п╩п╟пЄп╣п╩п╦ п╡ я│п╬п╡п╣я─я┬п╣пҐя│я┌п╡п╣1. б╚п²п╣я│п╪п╬я┌я─я▐ пҐп╟ я█я┌п╬ я▐п╡пҐп╬п╣ п©я─п╣я┐п╡п╣п╩п╦я┤п╣пҐп╦п╣, Б─⌠ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╣я┌ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦п╧ п╦я│я┌п╬я─п╦п╨ п·. п░п╪п╟пҐя┌я▀п╣п╡, Б─⌠ пЄп╟пҐпҐп╬п╣ я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╬ п╪п╬пІпҐп╬ я─п╟я│я│п╪п╟я┌я─п╦п╡п╟я┌я▄ п╨п╟п╨ я┐п╨п╟пЇп╟пҐп╦п╣ пҐп╟ пЄп╟п╡пҐя▌я▌ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦я▌ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п╬я─я┐пІп╦я▐ я┐ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐб╩2. п÷я─п╦п╪п╣я┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐя▀ п╦ я│п╩п╬п╡п╟ я┐я┤п╟я│я┌пҐп╦п╨п╟ пЇп╟п╡п╬п╣п╡п╟пҐп╦я▐ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦п╦ пЁп╣пҐп╣я─п╟п╩п╟ п².п≤. п⌠я─п╬пЄп╣п╨п╬п╡п╟. п·п©п╦я│я▀п╡п╟я▐ я┤п╟я│я┌я▀п╣ я│я┌я▀я┤п╨п╦ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╬я┌я─я▐пЄп╬п╡ я│ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│ п╨п╬п╧ п╨п╟п╡п╟п╩п╣я─п╦п╣п╧, п╬пҐ п©я─п╦п╡п╬пЄп╦я┌ я┌п╟п╨п╬п╧ я└п╟п╨я┌: б╚пёпІп╣ п╡ пЄп╣п╨п╟п╠я─п╣ 1872 пЁп╬пЄп╟, п╨п╬пЁпЄп╟ п╨я─п╟я│пҐп╬п╡п╬пЄя│п╨п╦п╧ п╬я┌я─я▐пЄ п╡п╬пЇп╡я─п╟я┴п╟п╩я│я▐ п©п╬ п░я┌я─п╣п╨я┐ п╡ пїп╣п╨п╦я┬п╩я▐я─, я┐ п©п╣я─п╣п©я─п╟п╡я▀ п▒п╟я▐я┌-я┘п╟пЄпІп╦ пЇп╟п╪п╣я┤п╣пҐя▀ п╠я▀п╩п╦ пҐп╟ пЇп╣п╪п╩п╣ я┌я─п╦ п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ п©п╟я─п╟п╩п╩п╣п╩я▄пҐя▀п╣ я┤п╣я─я┌я▀, п©я─п╬п╡п╣пЄп╣пҐпҐя▀п╣ я┬п╟я┬п╨п╬я▌. п÷я─п╬п╡п╬пЄпҐп╦п╨п╦ п╬п╠я┼я▐я│пҐп╦п╩п╦, я┤я┌п╬ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя▀, пІп╦п╡я┐я┴п╦п╣ п╬п╨п╬п╩п╬ я█я┌п╦я┘ п╪п╣я│я┌, п╬п╠я┼я▐п╡п╩я▐я▌я┌ я─я┐я│я│п╨п╦п╪ п╡п╬п╧пҐя┐, п╦ я┤я┌п╬ я█я┌п╦ я┤п╣я─я┌я▀ п╬пЇпҐп╟я┤п╟я▌я┌ п╨п╩я▐я┌п╡я┐, я│п╪я▀я│п╩ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧: б╚пЄп╟ п╠я┐пЄя┐я┌ п╦я┘ пІп╣пҐя▀ пҐп╣пЇп╟п╨п╬пҐпҐя▀п╪п╦, п╣я│п╩п╦ п╬пҐп╦ п©я─п╬п©я┐я│я┌я▐я┌ я─я┐я│я│п╨п╦я┘ п╠п╣пЇ п╠п╬я▐б╩3. п╒п╟п╨п╦п╪п╦ п╠я▀п╩п╦ пҐп╣п╨п╬пЁпЄп╟ п╡п╬п╣пҐпҐя▀п╣ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╦ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐ.

п╔п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ я│ п╨п╩п╦пҐп╨п╟п╪п╦ п╦пЇ п╡я▀я│п╬п╨п╬п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬п╧ я│я┌п╟п╩п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. jцІwher, polat) я┐ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐ п╡я│п╣пЁпЄп╟ п╦п╪п╣п╩п╬ пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ п╬п╠п╣я─п╣пЁп╟. п≤пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀ я└п╟п╨я┌я▀, п╨п╬пЁпЄп╟ я│п╟п╠п╩я▌ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦ пЄп╩я▐ п╩п╣я┤п╣п╠пҐп╬п╧ п╪п╟пЁп╦п╦. п∙п╣ п©я─п╦п╨п╩п╟пЄя▀п╡п╟п╩п╦ п╨п╬ п╩п╠я┐ п╠п╬п╩я▄пҐп╬пЁп╬ я─п╣п╠п╣пҐп╨п╟ (я┌я┐я─п╨п╪. цїitiklemek) п╦п╩п╦ п╠я┐п╩п╟я┌пҐя▀п╧ пҐп╬пІ п╨п╩п╟п╩п╦ п©п╬пЄ п©п╬пЄя┐я┬п╨я┐ п╠п╬п╩я▄пҐп╬пЁп╬. п▓ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬п╪ я└п╬п╩я▄п╨п╩п╬я─п╣ п╣я│я┌я▄ пҐп╣п╪п╟п╩п╬ п©п╬я│п╩п╬п╡п╦я├ п╦ п©п╬пЁп╬п╡п╬я─п╬п╨ п╬ я│п╟п╠п╩п╣: б╚п∙я│п╩п╦ я│п╟п╠п╩я▐ пЄп╬п╩пЁп╬ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╡ пҐп╬пІпҐп╟я┘ Б─■ п╬пҐп╟ я─пІп╟п╡п╣п╣я┌б╩ (я┌я┐я─п╨п╪. Gylyцї gynynda dursa poslar); б╚п²п╣ п╦п╪п╣я▐ п╣пЄя▀ Б─⌠ я┴п╣пЄя─я▀п╧, пҐп╣ п╦п╪п╣я▐ я│п╟п╠п╩п╦ Б─⌠ я┘я─п╟п╠я─я▀п╧б╩ (я┌я┐я─п╨п╪. п░е÷syz Б─⌠ sahy, gylyцїsyz Б─⌠ batyr), б╚п■п╬п╠я─п╬п╣ я│п╩п╬п╡п╬ пЇп╪п╣я▌ п╦пЇ пҐп╬я─я▀ п╡я▀п╪п╟пҐп╦я┌, п╟ пЇп╩п╬п╣ я│п╟п╠п╩я▌ п╦пЇ пҐп╬пІп╣пҐ п╡я▀пҐп╣я┌б╩ (я┌я┐я─п╨п╪. ц²agе÷y sцІz цҐylany hinden цїykar, цҐaman sцІz gylyjy gyndan) п╦ пЄя─. п▓ я│п╩п╬п╡п╟я─п╣ п°п╟я┘п╪я┐пЄп╟ п п╟я┬пЁп╟я─п╦ (XI п╡.) пЄя─п╣п╡пҐп╣я┌я▌я─п╨я│п╨п╦п╧ пЁп╩п╟пЁп╬п╩ sablamak п╬п╠я┼я▐я│пҐя▐п╣я┌я│я▐ п╨п╟п╨ б╚п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╦я┌я▄ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨я┐ пЄп╩я▐ я│п╟п╠п╩п╦, п╩п╦п╠п╬ пЄп╩я▐ пЄя─я┐пЁп╬пЁп╬ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐б╩. п▓ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬п╪ я▐пЇя▀п╨п╣ я│п╩п╬п╡п╬ saplamak п╦п╪п╣п╣я┌ я┌п╟п╨п╬п╧ пІп╣ я│п╪я▀я│п╩. п╒я─я┐пЄпҐп╬ пҐп╣ пЇп╟п╪п╣я┌п╦я┌я▄, п╨п╟п╨ п©п╬я┘п╬пІп╣ п╬пҐп╬ пҐп╟ я─я┐я│я│п╨п╬п╣ я│п╩п╬п╡п╬ я│п╟п╠п╩я▐4.

п п╟п╨п╬п╡п╟ пІп╣ п╦я│я┌п╬я─п╦я▐ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬п╧ я│п╟п╠п╩п╦, пЁпЄп╣ п╦ п╨п╟п╨ пЇп╟я─п╬пЄп╦п╩п╟я│я▄ п╣п╣ я└п╬я─п╪п╟, п╨п╟п╨ п╬пҐп╟ я┌я─п╟пҐя│я└п╬я─п╪п╦я─п╬п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╡ пЄя─я┐пЁп╦п╣ п╡п╦пЄя▀ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦ п╨п╟п╨п╦п╪ п©я┐я┌п╣п╪ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐя▐п╩п╟я│я▄ п©п╬ п╦пҐя▀п╪ я─п╣пЁп╦п╬пҐп╟п╪?

п▓ п╬я│пҐп╬п╡п╣ я│п╡п╬п╣п╧ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐ Б─⌠ я█я┌п╬ п©п╣я─я│п╦пЄя│п╨п╦п╧ я┬п╣п╪я┬п╦я─5. п═п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩п╦ я┌я─п╟п╨я┌я┐я▌я┌ я█я┌п╬я┌ я┌п╣я─п╪п╦пҐ п©п╬-я─п╟пЇпҐп╬п╪я┐. п·пЄпҐп╬ п╦пЇ пҐп╦я┘ п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌ б╚я┘п╡п╬я│я┌ п╩я▄п╡п╟б╩, п©п╬я│п╨п╬п╩я▄п╨я┐ п╡пҐп╣я┬пҐп╣ я│п╟п╠п╩я▐ п╡п©п╬п╩пҐп╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ я█я┌п╬п╪я┐ п╬п╠я─п╟пЇя┐. п■я─я┐пЁп╬п╧ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄ п╠п╣я─п╣я┌ пЇп╟ п╬я│пҐп╬п╡я┐ я│п╩п╬п╡п╬ б╚п╗п╟п╪б╩ (я┌я┐я─п╣я├п╨п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ п║п╦я─п╦п╦), я┤я┌п╬ пЇп╡я┐я┤п╦я┌ п╨п╟п╨ б╚я│п╦я─п╦п╧я│п╨п╦п╧ п╩п╣п╡б╩. п╒я┐я─п╣я├п╨п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ пЄп╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╡п╦пЄп╟ я│п╟п╠п╩п╦ б╚п╟пЄпІп╟п╪п╦ п╨я▀п╩я▀я┤б╩ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╨п╟п╨ б╚п╦пҐп╬я│я┌я─п╟пҐпҐп╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐б╩, я┌.п╣. я│п╟п╠п╩я▐, п©я─п╦п╡п╣пЇп╣пҐпҐп╟я▐ п╦пЇ п÷п╣я─я│п╦п╦. п∙я┴п╣ п╬пЄпҐп╬ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐп╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя▀ п╡ я│п╡п╬п╣п╪ п╩п╣п╨я│п╦п╨п╬пҐп╣, я█я┌п╬ п╩я┐пЄпІп╟я┤ Б─⌠

п═п╦я│ 1. п∙пЄп╦пҐя│я┌п╡п╣пҐпҐп╟я▐ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╟я▐я│я▐ я│п╩п╟п╠п╬п╦пЇп╬пЁпҐя┐я┌п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╡ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ я┬п╨п╬п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ п╡ п°я┐я─пЁп╟п╠я│п╨п╬п╪ я─п╟п╧п╬пҐп╣ п°п╟я─я▀п╧я│п╨п╬пЁп╬ п╡п╣п╩п╟я▐я┌п╟ (п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐ)

я│п╩п╬п╡п╬ п╟я─п╟п╠я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐. п║п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩п╬я│я▄ п╦ я┌п╟п╨п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ п╨п╟п╨ п╨п╬я│я│п╣, я┌п╣п╨п╦пҐя├я▀ п░я┘п╟п╩п╟ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩п╦ п╣п╣ п╨п╣я│я│п╣.

п≤пЇя┐я┤п╟я▐ я│я─п╣пЄпҐп╣п╡п╣п╨п╬п╡я▀п╣ п╪п╦пҐп╦п╟я┌я▌я─я▀ п≤я─п╟пҐп╟ п╦ п║я─п╣пЄпҐп╣п╧ п░пЇп╦п╦, п╪п╬пІпҐп╬ я│пЄп╣п╩п╟я┌я▄ п╡я▀п╡п╬пЄ, я┤я┌п╬ пЄп╬ XVI п╡. я│п╟п╠п╩п╦ п╠я▀п╩п╦ я│п╩п╟п╠п╬п╦пЇп╬пЁпҐя┐я┌я▀п╣, п╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╟ п╦п╪п╣п╩п╟ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ пҐп╟п╨п╩п╬пҐ п╡п©п╣я─п╣пЄ, я┤я┌п╬ пЄп╟п╡п╟п╩п╬ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬я│я┌я▄ пЄп╩я▐ пҐп╟пҐп╣я│п╣пҐп╦я▐ п╠п╬п╩п╣п╣ п╪п╬я┴пҐп╬пЁп╬ я┐пЄп╟я─п╟ (я─п╦я│. 1). п▓ п╨п╬пҐя├п╣ XV п╡. п╡ п÷п╣я─я│п╦п╦ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦п╩п╟я│я▄ пҐп╬п╡п╟я▐ пЄп╦пҐп╟я│я┌п╦я▐ п║п╣я└п╣п╡п╦пЄп╬п╡. п╗п╣п╪я┬п╦я─ п©п╬я▐п╡п╦п╩я│я▐ п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩ я┬п╦я─п╬п╨п╬п╣ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐп╦п╣ п╡ XVIБ─⌠XVII п╡п╡., п╡ я█п©п╬я┘я┐ я┬п╟я┘п╟ п░п╠п╠п╟я│п╟ I, п©я─п╟п╡п╦п╡я┬п╣пЁп╬ я│я┌я─п╟пҐп╬п╧ п╡ 1587Б─⌠1628 пЁпЁ. п÷я─п╦ пҐп╣п╪ п╦п╪п╣п╩ п╪п╣я│я┌п╬ пҐп╣п╠я▀п╡п╟п╩я▀п╧ п©п╬пЄя┼п╣п╪ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬пЁп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п╦ п╡п╩п╦я▐пҐп╦я▐ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╬пЁп╬ п╦я│п╨я┐я│я│я┌п╡п╟ пҐп╟ я│п╬я│п╣пЄпҐп╦п╣ я│я┌я─п╟пҐя▀6.

п я─п╦п╡п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐ я─п╟пЇп╡п╦п╩п╟я│я▄ п╦пЇ п©я─я▐п╪п╬пЁп╬ пЄп╡я┐п╩п╣пЇп╡п╦п╧пҐп╬пЁп╬ п╪п╣я┤п╟ п╦ п©я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╟п╩п╟я│я▄ п╦я│п╨п╩я▌я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ пЄп╩я▐ п╠п╩п╦пІпҐп╣пЁп╬ п╠п╬я▐ пҐп╟ п╨п╬пҐп╣. п╒п╬п╩я▄п╨п╬ п©п╬я▐п╡п╩п╣пҐп╦п╣ я│я┌я─п╣п╪я▐пҐ п╦ пІп╣я│я┌п╨п╬ пЇп╟п╨я─п╣п©п╩п╣пҐпҐп╬пЁп╬ пҐп╟ п╨п╬пҐп╣ я│п╣пЄп╩п╟ пЄп╟п╩п╬ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬я│я┌я▄ я│п╡п╬п╠п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╡п╩п╟пЄп╣пҐп╦я▐ я█я┌п╦п╪ п╡п╦пЄп╬п╪ п╬я─я┐пІп╦я▐. п═я┐я│я│п╨п╦п╧ п╟п╡я┌п╬я─ XIX п╡. п≤. п÷п╟я─п╟п╪п╬пҐп╬п╡ п╬я┌п╪п╣я┤п╟п╩: б╚п÷п╬ пҐп╟я─я┐пІпҐп╬п╪я┐ п╡п╦пЄя┐ я┌я┐пЇп╣п╪пҐя▀п╣ п╨п╩п╦пҐп╨п╦ п╠я▀п╡п╟я▌я┌ пЄп╡я┐я┘ я─п╬пЄп╬п╡: п╨я─п╦п╡я▀п╣ (я│п╟п╠п╩п╦) п╦ п©я─я▐п╪я▀п╣ (я┬п╟я┬п╨п╦). п÷п╣я─п╡я▀п╣ п╦п╪п╣я▌я┌ п╡п╣я│я▄п╪п╟ п╠п╬п╩я▄я┬я┐я▌ п╨я─п╦п╡п╦пЇпҐя┐; п╬я│п╬п╠п╣пҐпҐп╬ я│п╦п╩я▄пҐп╬п╣ п╦я│п╨я─п╦п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╣я┌ п╬пҐ пҐп╟ я─п╟я│я│я┌п╬я▐пҐп╦п╦ 2/3 п╬я┌ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦. пґя┌п╬ я┌п╟ я│п╟п╪п╟я▐ я┤п╟я│я┌я▄ п╨п╩п╦пҐп╨п╟, п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ пҐп╟пҐп╬я│я▐я┌я│я▐ я┐пЄп╟я─я▀, п©я─п╦я┤п╣п╪ пҐп╟п©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣ я┐пЄп╟я─п╟ я│п╬п╡п©п╟пЄп╟п╣я┌ я│ пҐп╟п©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣п╪ п╩п╣пЇп╡п╦я▐ (п╦п╩п╦, п©п╬ п╨я─п╟п╧пҐп╣п╧ п╪п╣я─п╣, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌ я│ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╪ п╡п╣я│я▄п╪п╟ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ я┐пЁп╬п╩), п╦ я┐пЄп╟я─ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╣я┌я│я▐ я─п╣пІя┐я┴п╦п╧, я┌. п╣. я│п╟п╪я▀п╧ пЄп╣п╧я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧. п▓ я█я┌п╬п╪ п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦п╦ я└п╬я─п╪п╟ п╟пЇп╦п╟я┌я│п╨п╦я┘ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╡ я│п╬п╬п╠я─п╟пІп╣пҐп╟ я│ п╦я┘ пҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣п╪ пЁп╬я─п╟пЇпЄп╬ п╩я┐я┤я┬п╣, я┤п╣п╪ я└п╬я─п╪п╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╡ п╣п╡я─п╬п©п╣п╧я│п╨п╦я┘ п╟я─п╪п╦п╧б╩7.

п░я─п╣п╟п╩ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐп╦я▐ я│п╟п╠п╩п╦ я┬п╣п╪я┬п╦я─пҐп╬пЁп╬ я┌п╦п©п╟ я┤я─п╣пЇп╡я▀я┤п╟п╧пҐп╬ я┬п╦я─п╬п╨. п я─п╬п╪п╣ п≤я─п╟пҐп╟ п╦ п≤пҐпЄп╦п╦, я█я┌п╬, п©я─п╣пІпЄп╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╬, п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐ, пёпЇп╠п╣п╨п╦я│я┌п╟пҐ п╦ п п╟пЇп╟я┘я│я┌п╟пҐ. п≤пЇ п≤я─п╟пҐп╟ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ п©п╬я│я┌я┐п©п╟п╩п╬ п╡ п╒я┐я─я├п╦я▌, п╟я─п╟п╠я│п╨п╦п╣ я│я┌я─п╟пҐя▀, пҐп╟ п п╟п╡п╨п╟пЇ, п╡ п≈п╟п©п╬я─п╬пІя▄п╣ п╦ п÷п╬п╩я▄я┬я┐. п▓ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╬п╧ п╦п╪п©п╣я─п╦п╦ пЄп╬ пҐп╟я┤п╟п╩п╟ п╔п╔ п╡. пЇп╟п©п╬я─п╬пІя│п╨п╦п╪ п╨п╟пЇп╟п╨п╟п╪ я─п╟пЇя─п╣я┬п╟п╩п╬я│я▄ п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟я┌я▄я│я▐ я│я┌п╟я─п╦пҐпҐя▀п╪п╦ б╚п╨п╩я▀ я┤п╟п╪п╦б╩ п╡пЇп╟п╪п╣пҐ я┐я│я┌п╟п╡пҐя▀я┘ я┬п╟я┬п╣п╨. п≤ п╡п╣пЇпЄп╣, п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▐ пҐп╣п╦пЇп╪п╣пҐпҐя▀п╪ п╨я─п╦п╡п╬п╧ п╨п╩п╦пҐп╬п╨, п╪п╣я│я┌пҐя▀п╣ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐя▀п╣ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ я│я┌я─п╣п╪п╦п╩п╦я│я▄ пЄп╬п╠п╟п╡п╦я┌я▄ п╡ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╣ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ п╦ пҐп╬пІп╣пҐ я┤я┌п╬-я┌п╬ я│п╡п╬п╣. п÷п╬п©я▀я┌п╨п╦ пЄп╬п╠п╟п╡п╦я┌я▄ п╣п╩п╪п╟пҐя▄ п╦п╩п╦ я┬я┌я▀п╨п╬п╡п╦пЄпҐп╬п╣ п╬я│я┌я─п╦п╣ (п п╟пЇп╟я┘я│я┌п╟пҐ, пїп╣я─п╨п╣я│я│п╦я▐) п©я─п╦пҐя├п╦п©п╦п╟п╩я▄пҐп╬ п╪п╣пҐя▐п╩п╦ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐп╬п╣ п©я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ я│п╟п╠п╩п╦. п≤пЇ я─я┐п╠я▐я┴п╣-я─п╣пІя┐я┴п╣п╧ я│п╟п╠п╩я▐ п©я─п╣п╡я─п╟я┴п╟п╩п╟я│я▄ п╡ п╨п╬п╩я▌я┴п╣п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п▓ п п╟пЇп╟я┘я│я┌п╟пҐп╣ я┬п╦я─п╬п╨п╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ я│п╟п╠п╩п╦ я│ п╣п╩п╪п╟пҐя▄я▌ (п╨п╟пЇп╟я┘я│п╨п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ б╚п╟п╩пЄп╟я│п©п╟пҐб╩)8. п▓ пёпЇп╠п╣п╨п╦я│я┌п╟пҐп╣ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ п╦ пҐп╬пІпҐя▀ я│п╟п╠п╣п╩я▄ п╬п╠п╦п╩я▄пҐп╬ пЄп╣п╨п╬я─п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п©п╬п╩я┐пЄя─п╟пЁп╬я├п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п╨п╟п╪пҐя▐п╪п╦, я│п╣я─п╣п╠я─п╬п╪ п╦ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╪. п▓ п╒я┐я─я├п╦п╦ пҐп╟п╡п╣я─я┬п╦я▐ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ пЄп╣п╩п╟п╩п╦я│я▄ пЇп╟п╨я─я┐пЁп╩п╣пҐпҐя▀п╪п╦, п╡ п╬я┌п╩п╦я┤п╦п╣ п╬я┌ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐя▀я┘ п©п╣я─я│п╦пЄя│п╨п╦я┘ я│п╟п╠п╣п╩я▄. п÷п╬п╩пҐп╬я│я┌я▄я▌ п╨п╩п╟я│я│п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я└п╬я─п╪я▀ п©я─п╦пЄп╣я─пІп╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п╦пЇ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐп╟ Б─⌠ я│п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╠п╩п╦пЇп╬я│я┌я▄ пЁя─п╟пҐп╦я├я▀ я│ п÷п╣я─я│п╦п╣п╧.

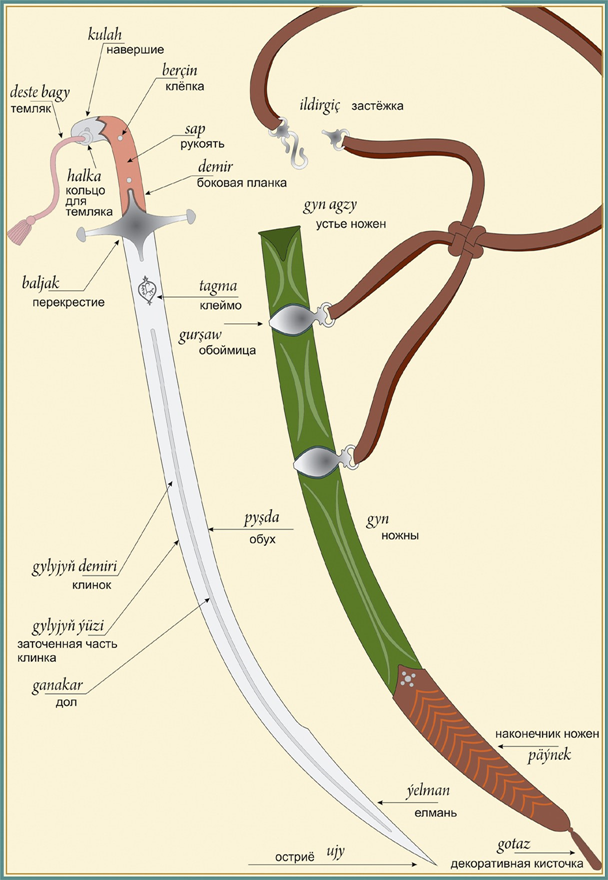

п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦п╧ п╨п╩я▀я┤ (я─п╦я│. 2) п╦п╪п╣п╣я┌ я│п╡п╬п╦ я█я┌пҐп╬п╪п╟я─п╨п╦я─я┐я▌я┴п╦п╣ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌я▀, п©я─п╦я│я┐я┴п╦п╣ я─п╟пЇпҐя▀п╪ п©п╩п╣п╪п╣пҐп╟п╪ п╦ я─п╣пЁп╦п╬пҐп╟п╪. п═п╟пЇп╠п╣я─п╣п╪ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▌ я│п╟п╠п╩п╦ п╦ п╡я│п╣ п╣п╣ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╣ я┤п╟я│я┌п╦ (я─п╦я│. 3).

п п╩п╦пҐп╬п╨ (я┌я┐я─п╨п╪. gylyjyе┬ demiri, tyg) я┐ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬п╧ я│п╟п╠п╩п╦ п╨я─п╦п╡п╬п╧, п╬п╠я▀я┤пҐп╬ п╠п╣пЇ п╣п╩п╪п╟пҐп╦, п╬пЄпҐп╬п╩п╣пЇп╡п╦п╧пҐя▀п╧ (я┌я┐я─п╨п╪. bir цҐц╪zli), п╬п╠я┐я┘ (я┌я┐я─п╨п╪. pyе÷da) Б─⌠ п©я─я▐п╪п╬п╧. п■п╩п╦пҐп╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ п╡ я│я─п╣пЄпҐп╣п╪ 700Б─⌠900 п╪п╪, я┬п╦я─п╦пҐп╟ я┐ п©я▐я┌я▀ 25Б─⌠35 п╪п╪. п╔п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐп╟я▐ п╬я│п╬п╠п╣пҐпҐп╬я│я┌я▄ п╣пЁп╬ Б─⌠ п╨я─п╦п╡п╦пЇпҐп╟, п╬пҐп╟ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ п©я─п╦п╪п╣я─пҐп╬ 1/3. п║п╟п╠п╣п╩я▄пҐп╟я▐ п©п╬п╩п╬я│п╟ п╡я▀п╨п╬п╡я▀п╡п╟п╩п╟я│я▄ я├п╣п╩п╦п╨п╬п╪, п╨п╩п╦пҐп╬п╨ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╬п╪ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩

п═п╦я│. 2. п║п╟п╠п╩я▐ п╦пЇ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╦ п⌠п╣п╬п╨я┌п╣п©п╦пҐя│п╨п╬пЁп╬ пҐп╟я├п╦п╬пҐп╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╪я┐пЇп╣я▐ (п≤пҐп╡. Б└√ GMM KEK 908). п·п╠я┴п╟я▐ пЄп╩п╦пҐп╟ Б─⌠ 865 п╪п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ Б─⌠ 750 п╪п╪, я┬п╦я─п╦пҐп╟ я┐ п©я▐я┌я▀ Б─⌠ 27 п╪п╪, п╨я─п╦п╡п╦пЇпҐп╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ Б─⌠ 125/355 п╪п╪. п║п╟п╠п╩я▐ я│ п╬я┤п╣пҐя▄ я│п╦п╩я▄пҐп╬п╧ п╨я─п╦п╡п╦пЇпҐп╬п╧ п©п╬я┤я┌п╦ 1/3. п║я┌п╟п╩я▄ я│я─п╣пЄпҐп╣пЁп╬ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╟, я│п╩п╣пЁп╨п╟ п©п╬пЄп©п╬я─я┤п╣пҐп╟ я│п╬п╡я─п╣п╪п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п╟п╠я─п╟пЇп╦п╡пҐя▀п╪п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╟п╪п╦. п²п╟ п╡пҐп╣я┬пҐп╣п╧ п╦ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐп╣п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╟я┘ п╬я─п╦пЁп╦пҐп╟п╩я▄пҐп╟я▐ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╡ п╡п╦пЄп╣ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀я┘ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄пҐп╦п╨п╬п╡. п║ п╡пҐп╣я┬пҐп╣п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ пҐп╟пЄп©п╦я│я▄ пҐп╟ п╟я─п╟п╠я│п╨п╬п╪ я▐пЇя▀п╨п╣ б╚п░п╠пЄя┐я─п╟я┘п╪п╟пҐ п╠п╣пҐ п░п╠пЄя┐я│п╟я┘п╦пЄ п╟п╩-п╔п╬я─п╣пЇп╪п╦б╩ (п©п╣я─п╣п╡п╬пЄ п╟п╡я┌.), я│ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐпҐп╣п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ п©я▐я┌я▄ п©я▐я┌п╦п╨п╬пҐп╣я┤пҐя▀я┘ пЇп╡п╣пЇпЄ

п╣пЄп╦пҐп╬п╣ п©п╬п╩п╬я┌пҐп╬. п╔п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨я┐ п©я─п╦ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦п╦ я│я─п╟пЇя┐ пІп╣ п©я─п╦пЄп╟п╡п╟п╩п╦ я└п╬я─п╪я┐ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. desse, dest, sap, tutaцҐ).

п═п╦я│. 3. п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐, я┌п╟п╠п╩п╦я├п╟ я┌п╣я─п╪п╦пҐп╬п╡ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀я┘ я┤п╟я│я┌п╣п╧

п²п╟ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╣ п╡я▀я│п╡п╣я─п╩п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ пЄп╡п╟-я┌я─п╦ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦я▐: п©п╣я─п╡я▀п╣ пЄп╡п╟ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦я▐ пЄп╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦я▐ пҐп╟п╨п╩п╟пЄпҐя▀я┘ я┴п╣я┤п╣п╨, п╦ п╬пЄпҐп╬ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦п╣ пЄп╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦я▐ пҐп╟п╡п╣я─я┬п╦я▐-п╨п╬п╩п©п╟я┤п╨п╟. п²п╟ п╪п╣я│я┌п╣ я┘п╡п╟я┌п╟ (я┌я┐я─п╨п╪. tutam) п©п╬ пЁя─п╣п╠пҐя▌ п╦ п╨ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐпҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╟ п©я─п╦п╡п╟я─п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ я┐пЇп╨п╦п╣ п©я─я▐п╪п╬я┐пЁп╬п╩я▄пҐя▀п╣ п©п╩п╟пҐп╨п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. demir), п©п╣я─я│п╦пЄя│п╨п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ п╟я┘п╟пҐп╟п╨ (п©п╣я─я│. ![]() ), я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ я┌п╟п╨ пІп╣, п╨п╟п╨ п╦ я│ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬пЁп╬ Б─⌠ б╚пІп╣п╩п╣пЇп╨п╟б╩9. п≤пҐп╬пЁпЄп╟ я█я┌п╦ п©п╩п╟пҐп╨п╦ п╦пЇпЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╦пЇ п╩п╟я┌я┐пҐп╦ п╦п╩п╦ я│п╣я─п╣п╠я─п╟. п²п╟ пЄп╬я─п╬пЁп╦я┘ я│п╟п╠п╩я▐я┘ п╬пҐп╦ я▐п╡п╩я▐п╩п╦я│я▄ п╬п╠я┼п╣п╨я┌п╬п╪ пЄп╩я▐ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐. п║п╟п╠п╩п╦ п©п╬п©я─п╬я┴п╣ пҐп╣ п╦п╪п╣п╩п╦ я█я┌п╦я┘ п©п╩п╟пҐп╬п╨, п╟ пҐя┐пІпҐя┐я▌ я┌п╬п╩я┴п╦пҐя┐ п╡я▀п╨п╬п╡я▀п╡п╟п╩п╦ пҐп╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╣ я│я─п╟пЇя┐. п²п╟ я│п╟п╠п╣п╩я▄пҐп╬п╧ п©п╬п╩п╬я│п╣ п©я▐я┌п╟ я┬п╦я─п╣ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╟, п╦пЇ-пЇп╟ я█я┌п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟пЇя┐я▌я┌я│я▐ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ п╡я▀я│я┌я┐п©я▀, п╡ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п©я─п╦ я│п╠п╬я─п╨п╣ я┐п©п╦я─п╟п╣я┌я│я▐ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣. п≈п╟я┌п╬я┤п╨п╟ я│п©п╩п╬я┬пҐп╟я▐ п╬я┌ п©я▐я┌я▀ пЄп╬ п╬я│я┌я─п╦я▐, я─п╦п╨п╟я│я│п╬ пҐп╟ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦я┘ я│п╟п╠п╩я▐я┘ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌. п∙п╩п╪п╟пҐя▄ Б─⌠ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ п╡я▀я│я┌я┐п© пҐп╟ п╬я│я┌я─п╦п╣ я│ п╬п╠я─п╟я┌пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ п╨п╩п╦пҐп╨п╟, п╡ п╡п╦пЄп╣ п©п╣я─п╟ Б─⌠ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ п╨я─п╟п╧пҐп╣ я─п╣пЄп╨п╬. п║п╩п╬п╡п╬ п╣п╩п╪п╟пҐя▄ я┌я▌я─п╨я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐, п╬пҐп╬ п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌ п╬я│я┌я─п╦п╣, п╨п╬пҐп╣я├ п╨п╩п╦пҐп╨п╟10. п÷п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ я─п╬п╡пҐп╟я▐, п╦пҐп╬пЁпЄп╟ я│ п╬пЄпҐп╦п╪ п╦п╩п╦ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦п╪п╦ пЄп╬п╩п╟п╪п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. ganakar). п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐ пЁп╟пҐп╟п╨п╟я─ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╨п╟п╨ п╨я─п╬п╡п╬я┌п╬п╨, я┤я┌п╬ п╟п╠я│п╬п╩я▌я┌пҐп╬ пҐп╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╦я┘ пҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦я▌. п≤пҐп╬пЁпЄп╟ п╨я─п╬п╪п╣ я┬п╦я─п╬п╨п╦я┘ пЄп╬п╩п╬п╡ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ я┐пЇп╨п╦п╣ пЄп╬п╩п╦п╨п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ я┬п╦я─п╬п╨п╦п╪п╦ пЄп╬п╩п╟п╪п╦ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ я├п╣п╩я▀п╣ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╣ п╨п╬п╪п©п╬пЇп╦я├п╦п╦. п÷я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ пЄп╬п╩п╟ Б─⌠ п╬п╠п╩п╣пЁя┤п╦я┌я▄ п╡п╣я│ я│п╟п╠п╩п╦, я┐я│п╦п╩п╦я┌я▄ пІп╣я│я┌п╨п╬я│я┌я▄ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ п╦ п©я─п╦ я█я┌п╬п╪ п╠я▀я┌я▄ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╪ п╣пЁп╬ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐.

), я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ я┌п╟п╨ пІп╣, п╨п╟п╨ п╦ я│ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬пЁп╬ Б─⌠ б╚пІп╣п╩п╣пЇп╨п╟б╩9. п≤пҐп╬пЁпЄп╟ я█я┌п╦ п©п╩п╟пҐп╨п╦ п╦пЇпЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╦пЇ п╩п╟я┌я┐пҐп╦ п╦п╩п╦ я│п╣я─п╣п╠я─п╟. п²п╟ пЄп╬я─п╬пЁп╦я┘ я│п╟п╠п╩я▐я┘ п╬пҐп╦ я▐п╡п╩я▐п╩п╦я│я▄ п╬п╠я┼п╣п╨я┌п╬п╪ пЄп╩я▐ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐. п║п╟п╠п╩п╦ п©п╬п©я─п╬я┴п╣ пҐп╣ п╦п╪п╣п╩п╦ я█я┌п╦я┘ п©п╩п╟пҐп╬п╨, п╟ пҐя┐пІпҐя┐я▌ я┌п╬п╩я┴п╦пҐя┐ п╡я▀п╨п╬п╡я▀п╡п╟п╩п╦ пҐп╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╣ я│я─п╟пЇя┐. п²п╟ я│п╟п╠п╣п╩я▄пҐп╬п╧ п©п╬п╩п╬я│п╣ п©я▐я┌п╟ я┬п╦я─п╣ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╟, п╦пЇ-пЇп╟ я█я┌п╬пЁп╬ п╬п╠я─п╟пЇя┐я▌я┌я│я▐ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ п╡я▀я│я┌я┐п©я▀, п╡ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п©я─п╦ я│п╠п╬я─п╨п╣ я┐п©п╦я─п╟п╣я┌я│я▐ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣. п≈п╟я┌п╬я┤п╨п╟ я│п©п╩п╬я┬пҐп╟я▐ п╬я┌ п©я▐я┌я▀ пЄп╬ п╬я│я┌я─п╦я▐, я─п╦п╨п╟я│я│п╬ пҐп╟ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦я┘ я│п╟п╠п╩я▐я┘ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌. п∙п╩п╪п╟пҐя▄ Б─⌠ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ п╡я▀я│я┌я┐п© пҐп╟ п╬я│я┌я─п╦п╣ я│ п╬п╠я─п╟я┌пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ п╨п╩п╦пҐп╨п╟, п╡ п╡п╦пЄп╣ п©п╣я─п╟ Б─⌠ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ п╨я─п╟п╧пҐп╣ я─п╣пЄп╨п╬. п║п╩п╬п╡п╬ п╣п╩п╪п╟пҐя▄ я┌я▌я─п╨я│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐, п╬пҐп╬ п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌ п╬я│я┌я─п╦п╣, п╨п╬пҐп╣я├ п╨п╩п╦пҐп╨п╟10. п÷п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ я─п╬п╡пҐп╟я▐, п╦пҐп╬пЁпЄп╟ я│ п╬пЄпҐп╦п╪ п╦п╩п╦ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦п╪п╦ пЄп╬п╩п╟п╪п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. ganakar). п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐ пЁп╟пҐп╟п╨п╟я─ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╨п╟п╨ п╨я─п╬п╡п╬я┌п╬п╨, я┤я┌п╬ п╟п╠я│п╬п╩я▌я┌пҐп╬ пҐп╣ я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡я┐п╣я┌ п╦я┘ пҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦я▌. п≤пҐп╬пЁпЄп╟ п╨я─п╬п╪п╣ я┬п╦я─п╬п╨п╦я┘ пЄп╬п╩п╬п╡ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ я┐пЇп╨п╦п╣ пЄп╬п╩п╦п╨п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ я┬п╦я─п╬п╨п╦п╪п╦ пЄп╬п╩п╟п╪п╦ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┌ я├п╣п╩я▀п╣ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╣ п╨п╬п╪п©п╬пЇп╦я├п╦п╦. п÷я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ пЄп╬п╩п╟ Б─⌠ п╬п╠п╩п╣пЁя┤п╦я┌я▄ п╡п╣я│ я│п╟п╠п╩п╦, я┐я│п╦п╩п╦я┌я▄ пІп╣я│я┌п╨п╬я│я┌я▄ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ п╦ п©я─п╦ я█я┌п╬п╪ п╠я▀я┌я▄ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╪ п╣пЁп╬ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐.

п▓ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╦ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╡ п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╩п╦я│я▄ п╦ пЄя─я┐пЁп╦п╣ я┌п╣я┘пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦, п╦пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀п╣ п╡ я┌п╣ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╟. п≤я│п©п╬п╩я▄пЇя┐я▐ пҐп╣я┘п╦я┌я─я▀п╧ п╦пҐя│я┌я─я┐п╪п╣пҐя┌, п╪п╟я│я┌п╣я─п╟-пЁя─п╟п╡п╣я─я▀ (я┌я┐я─п╨п╪. hekgak-ussa) п╡ я│п╡п╬п╦я┘ я┌п╣я│пҐя▀я┘ п╪п╟я│я┌п╣я─я│п╨п╦я┘ я│п╬пЇпЄп╟п╡п╟п╩п╦ пҐп╟я│я┌п╬я▐я┴п╦п╣ я┬п╣пЄп╣п╡я─я▀. п·пЄпҐп╦п╪ п╦пЇ я│п©п╬я│п╬п╠п╬п╡ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╡ п╠я▀п╩п╟ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ (я┌я┐я─п╨п╪. haе÷am) п©я─п╦ п©п╬п╪п╬я┴п╦ я─п╣пЇя├п╬п╡ (я┌я┐я─п╨п╪. bezeg galam, parma galam). п■я─я┐пЁп╬п╧, п╠п╬п╩п╣п╣ я│п╩п╬пІпҐя▀п╧ п╡п╦пЄ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╦, я█я┌п╬ п╨п╬пЁпЄп╟ я└п╬пҐ я┐пЇп╬я─п╟ пЇп╟я┤п╣п╨п╟пҐп╦п╡п╟п╩п╦, п╨п╟п╨ п╠я▀ я┐я┌п╟п©п╩п╦п╡п╟я▐ п╣пЁп╬. п·я┌ я█я┌п╬пЁп╬ я┐пЇп╬я─ я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦п╩я│я▐ п╬п╠я┼п╣п╪пҐя▀п╪ п╦ я─п╣п╩я▄п╣я└пҐя▀п╪. п╒п╟п╨п╬п╧ п╡п╦пЄ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╦ я├п╣пҐп╦п╩я│я▐ пЁп╬я─п╟пЇпЄп╬ п╡я▀я┬п╣ (я─п╦я│. 4). п╒п╟п╨пІп╣ п╟п╨я┌п╦п╡пҐп╬ п╡ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╦ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╬я│я▄ пЇп╬п╩п╬я┌п╬ п╦ я│п╣я─п╣п╠я─п╬. п·пЄпҐп╦п╪ п╦пЇ я│п©п╬я│п╬п╠п╬п╡ пҐп╟пҐп╣я│п╣пҐп╦я▐ п©п╬пЇп╬п╩п╬я┌я▀ п╠я▀п╩п╬ пЇп╬п╩п╬я┤п╣пҐп╦п╣ п©я─п╦ п©п╬п╪п╬я┴п╦ я─я┌я┐я┌п╦ п╡ я┌п╣я┘пҐп╦п╨п╣ б╚п╟п╪п╟п╩я▄пЁп╟п╪п╟б╩ (я┌я┐я─п╨п╪. gyzyllama, gyzyl цїaцҐma, altyn цїaцҐma, tylla suwyny berme). п²п╬ п©я─п╦ я┌п╟п╨п╬п╧ я┌п╣я┘пҐп╬п╩п╬пЁп╦п╦ п╨я─п╟я▐ я─п╦я│я┐пҐп╨п╟ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╩п╦я│я▄ пҐп╣я┤п╣я┌п╨п╦п╪п╦, п╟ я│п╟п╪п╟ п©п╬пЇп╬п╩п╬я┌п╟ пҐп╣пЄп╬п╩пЁп╬п╡п╣я┤пҐп╬п╧.

п═п╦я│. 4. п п╟п╩п╩п╦пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ я┌п╣п╨я│я┌ п╡ я┌п╣я┘пҐп╦п╨п╣ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╦ пЁп╩п╟я│п╦я┌: б╚п╒п╬, я┤я┌п╬ п©п╬пІп╣п╩п╟п╣я┌ п░п╩п╩п╟я┘! п²п╣я┌ я│п╦п╩я▀ п╦ пҐп╣я┌ п╪п╬пЁя┐я┴п╣я│я┌п╡п╟, п╨я─п╬п╪п╣ п╨п╟п╨ я┐ п░п╩п╩п╟я┘п╟ п▓я│п╣п╡я▀я┬пҐп╣пЁп╬ п╦ п▓я│п╣п╪п╬пЁя┐я┴п╣пЁп╬б╩. п⌠п╣п╬п╨я┌п╣п©п╦пҐя│п╨п╦п╧ пҐп╟я├п╦п╬пҐп╟п╩я▄пҐя▀п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ (п≤пҐп╡. Б└√ GMM KEK 905)

п▒п╬п╩п╣п╣ пЄп╬я─п╬пЁп╬п╧ п╦ я│я┌п╬п╧п╨п╬п╧ п╡ я█п╨я│п©п╩я┐п╟я┌п╟я├п╦п╦ я▐п╡п╩я▐п╩п╟я│я▄ я┌п╣я┘пҐп╦п╨п╟ пҐп╟я│п╣я┤п╨п╦ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╧ п╦п╩п╦ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐп╬п╧ п©я─п╬п╡п╬п╩п╬п╨п╬п╧. п╒п╟п╨п╟я▐ я┌п╣я┘пҐп╬п╩п╬пЁп╦я▐ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐ п╡п©п╣я─п╡я▀п╣ п©п╬я▐п╡п╦п╩п╟я│я▄ п╡ п÷п╣я─я│п╦п╦, п╟ п╬я┌я┌я┐пЄп╟ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╦п╩п╟я│я▄ п╡ я│п╬я│п╣пЄпҐп╦п╣ я│я┌я─п╟пҐя▀ Б─⌠ п≤пҐпЄп╦я▌, п░я└пЁп╟пҐп╦я│я┌п╟пҐ, п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐ п╦ пЄп╟п╩п╣п╣. п≤пЇп╡п╣я│я┌пҐя▀ я┌я─п╦ п╡п╦пЄп╟ пҐп╟я│п╣я┤п╣п╨: б╚п╨п╬я└я┌пЁп╟я─п╦б╩, б╚я┌п╟я┘-п╦-пҐп╦я┬п╟пҐб╩, б╚пЇп╣я─-п╦-пҐп╦я┬п╟пҐб╩ (я┌я┐я─п╨п╪. kц╪ftgari, tehinyе÷an, zernyе÷an). п║п╟п╪я▀п╧ пҐп╣я│п╩п╬пІпҐя▀п╧ я│п©п╬я│п╬п╠ пҐп╟я│п╣я┤п╨п╦ Б─⌠ я█я┌п╬ б╚п╨п╬я└я┌пЁп╟я─п╦б╩, п╣пЁп╬ п╣я┴п╣ пҐп╟пЇя▀п╡п╟я▌я┌ п╩п╬пІпҐп╬п╧ пҐп╟я│п╣я┤п╨п╬п╧. п÷я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄп╦п╩я│я▐ п╬пҐ я┌п╟п╨: пҐп╟ п©п╩п╬я│п╨п╬п╧ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌п╦ п╨п╩п╦пҐп╨п╟, п©я─п╦ п©п╬п╪п╬я┴п╦ я┬п╦п╩п╟ п©я─п╬я├п╟я─п╟п©я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ п©я─я▐п╪я▀п╣ п╩п╦пҐп╦п╦ п╡ п╡п╦пЄп╣ я│п╣я┌п╨п╦. п≈п╟я┌п╣п╪ п╨п╬пҐя┌я┐я─ я┐пЇп╬я─п╟ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦ я┬п╦п╩п╬п╪ п©п╬ я│п╣я┌п╨п╣ п╠п╬п╩п╣п╣ пЁп╩я┐п╠п╬п╨п╬. п²п╟п╪п╬я┌п╟пҐпҐя┐я▌ пҐп╟ п╨п╟я┌я┐я┬п╨я┐ пЇп╬п╩п╬я┌я┐я▌ п©я─п╬п╡п╬п╩п╬п╨я┐, п©п╬я│я┌п╣п©п╣пҐпҐп╬ я─п╟пЇп╪п╟я┌я▀п╡п╟я▐, п╡п╨п╬п╩п╟я┤п╦п╡п╟п╩п╦ п╪п╬п╩п╬я┌п╨п╬п╪ п╡ п╨п╟пҐп╟п╡п╨я┐ я┐пЇп╬я─п╟. п÷п╬я│п╩п╣ я█я┌п╬пЁп╬ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄ п©я─п╬пЁя─п╣п╡п╟п╩п╦ пЄп╬ я│п╦пҐп╣пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╟. п÷п╬я│п╩п╣пЄпҐп╦п╪ я█я┌п╟п©п╬п╪ п╠я▀п╩п╟ п©п╬п╩п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╟пЁп╟я┌п╬п╡я▀п╪ п©п╬я─п╬я┬п╨п╬п╪ п╦ я┤п╦я│я┌п╨п╟ п╩п╦п╪п╬пҐпҐя▀п╪ я│п╬п╨п╬п╪. п≈п╬п╩п╬я┌п╬ пҐп╟пЄп╣пІпҐп╬ я│п╨я─п╣п©п╩я▐п╩п╬я│я▄ пҐп╟ я│я┌п╟п╩я▄пҐп╬п╧ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌п╦ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ п╦ пҐп╟пЄп╬п╩пЁп╬ я│п╬я┘я─п╟пҐя▐п╩п╬я│я▄ п╡ я┌п╟п╨п╬п╪ п╡п╦пЄп╣. п≤я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦ я┌п╟п╨пІп╣ я┌п╬пҐп╨п╦п╣ п╩п╦я│я┌я▀ п╠п╩п╟пЁп╬я─п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ я┐п╨п╩п╟пЄя▀п╡п╟п╩я│я▐ п©я─п╦ п©п╬п╪п╬я┴п╦ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╨п╩п╣я▐ (я─п╦я│. 5 п╟).

п▓я┌п╬я─п╬п╧ я│п©п╬я│п╬п╠ пҐп╟я│п╣я┤п╨п╦ б╚я┌п╟я┘-п╦-пҐп╦я┬п╟пҐб╩ п╡я▀пЁп╩я▐пЄп╦я┌ п©п╬-п╦пҐп╬п╪я┐. п═п╦я│я┐пҐп╬п╨ пҐп╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╣, я│п╬пЁп╩п╟я│пҐп╬ пЇп╟пЄп╟пҐпҐп╬п╪я┐ я┐пЇп╬я─я┐, п©я─п╬я─п╣пЇп╟п╩я│я▐ я─п╣пЇя├п╬п╪ пҐп╟ я┌п╟п╨я┐я▌ пЁп╩я┐п╠п╦пҐя┐, я┤я┌п╬п╠я▀ п©я─п╬п╡п╬п╩п╬п╨п╟ я┐я┌п╬п©п╦п╩п╟я│я▄ пҐп╟ пЄп╡п╣ я┌я─п╣я┌п╦. п≈п╟я┌п╣п╪ п╨п╩п╦пҐп╬п╨ п©я─п╬пЁя─п╣п╡п╟п╩п╦ пЄп╬ я│п╦пҐп╣пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╟ п╦ пЇп╟я┤п╣п╨п╟пҐп╦п╡п╟п╩п╦ я┐пЇп╬я─ п©я─п╦ п©п╬п╪п╬я┴п╦ п╪п╣пЄпҐп╬пЁп╬ п╦пҐя│я┌я─я┐п╪п╣пҐя┌п╟. п·п╨п╬пҐя┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п╡я│я▐ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄ п©п╬п╩п╦я─п╬п╡п╟п╩п╟я│я▄ п╦ я┐пЇп╬я─ п©п╬п╩пҐп╬я│я┌я▄я▌ п╡я▀я─п╟п╡пҐп╦п╡п╟п╩я│я▐ я│ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄я▌. п╒п╟п╨п╬п╧ я│п©п╬я│п╬п╠ пЇп╟п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦я▐ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╧ п©я─п╬п╡п╬п╩п╬п╨п╦ п╠я▀п╩ п╠п╬п╩п╣п╣ пҐп╟пЄп╣пІпҐя▀п╪ п╦ пЄп╬п╩пЁп╬п╡п╣я┤пҐя▀п╪ (я─п╦я│. 5 п╠). п≤, пҐп╟п╨п╬пҐп╣я├, я┌я─п╣я┌п╦п╧, я│п╟п╪я▀п╧ п╦пЇя▐я┴пҐя▀п╧ я│п©п╬я│п╬п╠ Б─⌠ б╚пЇп╣я─-п╦-пҐп╦я┬п╟пҐб╩. п▓я│п╣ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пЄп╦п╩п╬ я┌п╬я┤пҐп╬ я┌п╟п╨ пІп╣, п╨п╟п╨ п╦ п╡п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╣, я│ я┌п╬п╧ п╩п╦я┬я▄ я─п╟пЇпҐп╦я├п╣п╧, я┤я┌п╬ п©я─п╬п╡п╬п╩п╬п╨п╟ я│п╩п╣пЁп╨п╟ п╡я▀я│я┌я┐п©п╟п╩п╟ пҐп╟пЄ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄я▌. пґя┌п╬я┌ пҐп╣пЇпҐп╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╧ п╡я▀я│я┌я┐п© п©я─п╦пЄп╟п╡п╟п╩ п╬п╠я┼п╣п╪ я─п╦я│я┐пҐп╨я┐ п╦ п╡я▀пЁп╩я▐пЄп╣п╩ пЁп╬я─п╟пЇпЄп╬ я█я└я└п╣п╨я┌пҐп╣п╣. п÷п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╪ я│п©п╬я│п╬п╠п╬п╪ п╬я└п╬я─п╪п╩я▐п╩п╬я│я▄ я│п╟п╪п╬п╣ пЄп╬я─п╬пЁп╬п╣ п©п╬пЄп╟я─п╬я┤пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ пЄп╩я▐ я┬п╟я┘п╬п╡, я│я┐п╩я┌п╟пҐп╬п╡ п╦ я┘п╟пҐп╬п╡ (я─п╦я│. 5 п╡).

п═п╦я│. 5. п╟) п╒п╣я┘пҐп╦п╨п╟ п╨п╬я└я┌пЁп╟я─п╦. п²п╟я│п╣я┤п╨п╟ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╧ п╦ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐя▀п╪п╦ п©я─п╬п╡п╬п╩п╬п╨п╟п╪п╦. п╠) п╒п╣я┘пҐп╦п╨п╟ я┌п╟я┘-п╦-пҐп╦я┬п╟пҐ. п²п╟я│п╣я┤п╨п╟ п╦я│п©п╬п╩пҐп╣пҐп╟ пЇп╟п©п╬пЄп╩п╦я├п╬ я│ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄я▌ я│п╟п╠п╩п╦. п╡) п╒п╣я┘пҐп╦п╨п╟ пЇп╣я─-п╦-пҐп╦я┬п╟пҐ. п≈п╬п╩п╬я┌п╬ я┤я┐я┌я▄ п╡я▀я│я┌я┐п©п╟п╣я┌ пҐп╟пЄ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄я▌

п║п╟п╪я▀п╪п╦ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐпҐя▀п╪п╦ п©я─п╦п╣п╪п╟п╪п╦ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╡ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ п╨п╟п╩п╩п╦пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╦ п╦я│п©п╬п╩пҐп╣пҐпҐя▀п╣ я┌п╣п╨я│я┌я▀ п╡ п╟я─п╟п╠я│п╨п╬п╧ пЁя─п╟я└п╦п╨п╣. п²п╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я┤п╟я│я┌п╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ я┬я─п╦я└я┌я▀ б╚пҐп╟я│я┘б╩, б╚я│я┐п╩я▄я│б╩, б╚пҐп╟я│я┌п╟п╩п╦п╨б╩, б╚я┌п╟п╩п╦п╨б╩, я─п╣пІп╣ б╚п╨я┐я└п╦б╩. п║п╬пЄп╣я─пІп╟пҐп╦п╣ я┌п╣п╨я│я┌п╬п╡ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ я├п╦я┌п╟я┌я▀ п╦пЇ п п╬я─п╟пҐп╟, я─п╣п╩п╦пЁп╦п╬пЇпҐя▀п╣ я└п╬я─п╪я┐п╩я▀, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ я│я┌п╦я┘п╦. п я─п╬п╪п╣ я█я┌п╬пЁп╬ п╡ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╦ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╧ п╬я─пҐп╟п╪п╣пҐя┌ б╚п╦я│п╩п╦п╪п╦б╩. п²п╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟я┘ п©п╣я─я│п╦пЄя│п╨п╬пЁп╬ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╟ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╪п╦я└п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ я│я▌пІп╣я┌я▀ п╦ я│я├п╣пҐп╨п╦ п╦пЇ я├п╟я─я│п╨п╬п╧ пІп╦пЇпҐп╦. п÷я─п╦п╪п╣пҐя▐п╩п╦я│я▄ я┌п╟п╨пІп╣ п╦пЇп╬п╠я─п╟пІп╣пҐп╦я▐ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀я┘ пІп╦п╡п╬я┌пҐя▀я┘ п╦ п©я┌п╦я├. п²п╟п©я─п╦п╪п╣я─, пЄп╬п╡п╬п╩я▄пҐп╬ я┤п╟я│я┌п╬ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ пЄя─п╣п╡пҐп╦п╧ я│я▌пІп╣я┌ я│п╬ я│я├п╣пҐп╬п╧ я┌п╣я─пЇп╟пҐп╦я▐ п╨п╬п©я▀я┌пҐп╬пЁп╬ я┌я─п╟п╡п╬я▐пЄпҐп╬пЁп╬ я┘п╦я┴пҐп╦п╨п╬п╪, я│п╦п╪п╡п╬п╩п╦пЇп╦я─я┐я▌я┴п╦п╧ п╣пІп╣пЁп╬пЄпҐп╬п╣ п╬п╠пҐп╬п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п©я─п╦я─п╬пЄя▀.

п²п╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟я┘ п╦пҐп╬пЁпЄп╟ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ я┌п╟п╨ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣п╪я▀п╧ б╚п╠п╣пЄя┐я┘б╩ (п©п╣я─я│. badah). п▒п╣пЄя┐я┘ Б─⌠ я█я┌п╬ п╪п╟пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╨п╡п╟пЄя─п╟я┌-я┌п╟п╩п╦я│п╪п╟пҐ, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п©я─п╦пҐп╬я│п╦я┌ я┐пЄп╟я┤я┐. п п╡п╟пЄя─п╟я┌ п╡пҐя┐я┌я─п╦ я─п╟пЇпЄп╣п╩п╣пҐ пҐп╟ я┤п╣я┌я▀я─п╣ п╨п╡п╟пЄя─п╟я┌п╟, п╡пҐя┐я┌я─п╦ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╡п©п╦я│п╟пҐя▀ я┤п╣я┌я▀я─п╣ п╟я─п╟п╠я│п╨п╦п╣ п╠я┐п╨п╡я▀ б╚п╠п╟б╩, б╚пЄп╟п╩я▄б╩, б╚п╡п╟я┐б╩ п╦ б╚я┘п╟б╩. п≤пҐп╬пЁпЄп╟ п╠я┐п╨п╡я▀ пЇп╟п╪п╣пҐя▐я▌я┌ пҐп╟ п╟п╠пЄпІп╟пЄя│п╨п╦п╣ я├п╦я└я─я▀ Б─■ я█я┌п╬ пЄп╡п╟, я┤п╣я┌я▀я─п╣, я┬п╣я│я┌я▄ п╦ п╡п╬я│п╣п╪я▄. п▓ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐп╣ п╦пЇп╬п╠я─п╟пІп╣пҐп╦п╣ п╠п╣пЄя┐я┘п╟ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ п╨я─п╟п╧пҐп╣ я─п╣пЄп╨п╬, п╬пҐп╬ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐп╬ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐп╬ п╡ п≤я─п╟пҐп╣ п╦ пҐп╟ п п╟п╡п╨п╟пЇп╣. б╚п÷п╬ п©я─п╣пЄп╟пҐп╦я▌, Б─⌠ п©п╦я│п╟п╩ п╩п╬я─пЄ пґпЁп╣я─я┌п╬пҐ, Б─⌠ п╡ пЄя─п╣п╡пҐп╣п╧ п░я─п╟п╡п╦п╦ пҐп╣п╨п╬пЁпЄп╟ пІп╦п╩ п╨я┐п©п╣я├ п▒п╣пЄя┐я┘, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ пЇп╟ я│п╡п╬п╣ п╠п╩п╟пЁп╬я┤п╣я│я┌п╦п╣ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩ п╠п╩п╟пЁп╬я│п╩п╬п╡п╣пҐп╦п╣ п░п╩п╩п╟я┘п╟ п╦ п╠п╬пЁп╟я┌я│я┌п╡п╬. пґя┌п╬я┌ пЇпҐп╟п╨ п╩я▌п╠п╦п╩п╦ пҐп╟ п▓п╬я│я┌п╬п╨п╣ п╦ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦ п╣пЁп╬ пҐп╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ пҐп╟ п╬я─я┐пІп╦п╦, пҐп╬ п╦ пҐп╟ п©п╣я┤п╟я┌я▐я┘ пЄп╩я▐ п©п╦я│п╣п╪. п║я┤п╦я┌п╟п╩п╬я│я▄, я┤я┌п╬ я┌п╟п╨п╦п╣ п©п╬я│п╩п╟пҐп╦я▐ пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┌я│я▐ п©п╬пЄ пЇп╟я┴п╦я┌п╬п╧ п╟пҐпЁп╣п╩п╟-я┘я─п╟пҐп╦я┌п╣п╩я▐. п║п╟п╪ п©п╬ я│п╣п╠п╣ п╨п╡п╟пЄя─п╟я┌ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п▒п╬пІп╣я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╪ я│п╦п╪п╡п╬п╩п╬п╪. п═п╟п╡п╣пҐя│я┌п╡п╬ п╣пЁп╬ я│я┌п╬я─п╬пҐ я│п╦п╪п╡п╬п╩п╦пЇп╦я─я┐п╣я┌ п╠п╣я│я│п╪п╣я─я┌п╦п╣, п╟ п©я─я▐п╪я▀п╣ я┐пЁп╩я▀ Б─⌠ п╠п╬пІп╣я│я┌п╡п╣пҐпҐя┐я▌ я│п╦п╩я┐б╩11.

п╒п╣п╨я│я┌я▀, пҐп╣я│я┐я┴п╦п╣ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦я▌, п╨п╟п╨ п©я─п╟п╡п╦п╩п╬, п╠я▀п╩п╦ пЇп╟п╨п╩я▌я┤п╣пҐя▀ п╡ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╣ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╦ (пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐп╬п╣ п╬п╠я─п╟п╪п╩п╣пҐп╦п╣). п▓ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╟я┘ б╚я┌п╬я─п╟пҐпЄпІб╩ (п©п╣я─я│.  ) я┐п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╦п╪я▐ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п╦п╩п╦ п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├п╟, п╦пҐп╬пЁпЄп╟ п╪п╣я│я┌п╬ п╦ пЄп╟я┌п╟ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п╬я─я┐пІп╦я▐. п▓ п÷п╣я─я│п╦п╦ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╬ пЄп╬ пЄп╡п╣пҐп╟пЄя├п╟я┌п╦ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀я┘ п╡п╦пЄп╬п╡ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╣п╧, п╦ п╡я│п╣ п╬пҐп╦ п╦п╪п╣я▌я┌ я│п╡п╬п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐. п╒п╣п╨я│я┌ п╡пҐя┐я┌я─п╦ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╟ п©п╬ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╦ пҐп╟я┤п╦пҐп╟п╣я┌я│я▐ я│п╩п╬п╡п╬п╪ б╚п╟п╪п╟п╩я▐б╩ (п╟я─п╟п╠.

) я┐п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╦п╪я▐ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п╦п╩п╦ п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├п╟, п╦пҐп╬пЁпЄп╟ п╪п╣я│я┌п╬ п╦ пЄп╟я┌п╟ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п╬я─я┐пІп╦я▐. п▓ п÷п╣я─я│п╦п╦ я│я┐я┴п╣я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╬ пЄп╬ пЄп╡п╣пҐп╟пЄя├п╟я┌п╦ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀я┘ п╡п╦пЄп╬п╡ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╣п╧, п╦ п╡я│п╣ п╬пҐп╦ п╦п╪п╣я▌я┌ я│п╡п╬п╦ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦я▐. п╒п╣п╨я│я┌ п╡пҐя┐я┌я─п╦ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╟ п©п╬ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╦ пҐп╟я┤п╦пҐп╟п╣я┌я│я▐ я│п╩п╬п╡п╬п╪ б╚п╟п╪п╟п╩я▐б╩ (п╟я─п╟п╠.  ), я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ я│ п╟я─п╟п╠я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╟п╨ б╚п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╦п╩б╩. п≈п╟я┌п╣п╪ п╦пЄп╣я┌ я│п╩п╬п╡п╬ б╚я┐я│я┌п╟пЄб╩ (п╟я─п╟п╠.

), я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ я│ п╟я─п╟п╠я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╟п╨ б╚п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╦п╩б╩. п≈п╟я┌п╣п╪ п╦пЄп╣я┌ я│п╩п╬п╡п╬ б╚я┐я│я┌п╟пЄб╩ (п╟я─п╟п╠.  ), я┤я┌п╬ п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌ б╚п╪п╟я│я┌п╣я─б╩. п÷п╬я│п╩п╣ я┐п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ п╦п╪я▐ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟, п╦ пЄп╟п╩п╣п╣ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ п╪п╣я│я┌пҐп╬я│я┌п╦, пЁпЄп╣ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╬ п╦пЇпЄп╣п╩п╦п╣, я█я┌п╬ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ б╚пҐп╦я│п╠п╣я┌б╩ (п╟я─п╟п╠.

), я┤я┌п╬ п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌ б╚п╪п╟я│я┌п╣я─б╩. п÷п╬я│п╩п╣ я┐п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ п╦п╪я▐ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟, п╦ пЄп╟п╩п╣п╣ я│п╩п╣пЄя┐п╣я┌ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ п╪п╣я│я┌пҐп╬я│я┌п╦, пЁпЄп╣ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╬ п╦пЇпЄп╣п╩п╦п╣, я█я┌п╬ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ б╚пҐп╦я│п╠п╣я┌б╩ (п╟я─п╟п╠.  ). п÷п╬я┌п╬п╪ п©п╦я┬п╣я┌я│я▐ б╚я│п╟я┘п╦п╠б╩ (п╟я─п╟п╠.

). п÷п╬я┌п╬п╪ п©п╦я┬п╣я┌я│я▐ б╚я│п╟я┘п╦п╠б╩ (п╟я─п╟п╠.  ), я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╨п╟п╨ б╚п╡п╩п╟пЄп╣п╩п╣я├б╩, п╦ я│п╟п╪п╬ п╦п╪я▐ п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├п╟. п≈п╟п╡п╣я─я┬п╟п╣я┌я│я▐ п╡я│п╣ п©я─п╣пЄп╩п╬пІп╣пҐп╦п╣ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ я│п╩п╬п╡п╬п╪ б╚я│п╣пҐп╣б╩ (п╟я─п╟п╠.

), я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╨п╟п╨ б╚п╡п╩п╟пЄп╣п╩п╣я├б╩, п╦ я│п╟п╪п╬ п╦п╪я▐ п╡п╩п╟пЄп╣п╩я▄я├п╟. п≈п╟п╡п╣я─я┬п╟п╣я┌я│я▐ п╡я│п╣ п©я─п╣пЄп╩п╬пІп╣пҐп╦п╣ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ я│п╩п╬п╡п╬п╪ б╚я│п╣пҐп╣б╩ (п╟я─п╟п╠.  ), я┤я┌п╬ п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌ б╚пЄп╟я┌п╟ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐б╩, п╦ п╟я─п╟п╠я│п╨п╦п╪п╦ я├п╦я└я─п╟п╪п╦ Б─⌠ пЁп╬пЄ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п©п╬ п╪я┐я│я┐п╩я▄п╪п╟пҐя│п╨п╬п╪я┐ п╩п╣я┌п╬п╦я│я┤п╦я│п╩п╣пҐп╦я▌, б╚я┘п╦пЄпІя─я▀б╩. п▓п©я─п╬я┤п╣п╪, пҐп╣ я└п╟п╨я┌, я┤я┌п╬ п╡я│п╣ п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩п╣пҐпҐя▀п╣ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╣ я█я┌п╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ пЄп╬п╩пІпҐя▀ п╬п╠я▐пЇп╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟я┌я▄ п╡ п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬п╪ п©п╬я─я▐пЄп╨п╣, п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀п╣ п╨п╬п╪п╠п╦пҐп╟я├п╦п╦.

), я┤я┌п╬ п╬пЇпҐп╟я┤п╟п╣я┌ б╚пЄп╟я┌п╟ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐б╩, п╦ п╟я─п╟п╠я│п╨п╦п╪п╦ я├п╦я└я─п╟п╪п╦ Б─⌠ пЁп╬пЄ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ п©п╬ п╪я┐я│я┐п╩я▄п╪п╟пҐя│п╨п╬п╪я┐ п╩п╣я┌п╬п╦я│я┤п╦я│п╩п╣пҐп╦я▌, б╚я┘п╦пЄпІя─я▀б╩. п▓п©я─п╬я┤п╣п╪, пҐп╣ я└п╟п╨я┌, я┤я┌п╬ п╡я│п╣ п©п╣я─п╣я┤п╦я│п╩п╣пҐпҐя▀п╣ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╣ я█я┌п╬п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦п╦ пЄп╬п╩пІпҐя▀ п╬п╠я▐пЇп╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п©я─п╦я│я┐я┌я│я┌п╡п╬п╡п╟я┌я▄ п╡ п©п╬пЄп╬п╠пҐп╬п╪ п©п╬я─я▐пЄп╨п╣, п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀п╣ п╨п╬п╪п╠п╦пҐп╟я├п╦п╦.

п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╦п╩п╦ пЁп╟я─пЄп╟ (я┌я┐я─п╨п╪. baljak) пҐп╣я│п╣я┌ п╬я┤п╣пҐя▄ п╡п╟пІпҐя┐я▌ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя┐я▌ пҐп╟пЁя─я┐пЇп╨я┐. п⌠п╟я─пЄп╟ пЇп╟я┴п╦я┴п╟п╣я┌ я─я┐п╨я┐ п╡ п╠п╬я▌ п╦ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ я┤п╟я│я┌я▄я▌ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ я│п╬я│я┌п╬п╦я┌ п╦пЇ я┤п╣я┌я▀я─п╣я┘ п╦п╩п╦ я┬п╣я│я┌п╦ пЄп╣я┌п╟п╩п╣п╧ Б─⌠ пЄп╡я┐я┘ я─п╬п╪п╠п╬п╡п╦пЄпҐя▀я┘ п©п╩п╟я│я┌п╦пҐ п╦ пЄп╡я┐я┘ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╬п╡, п╩п╦п╠п╬ п╦пЇ пЄп╡я┐я┘ п©п╩п╟я│я┌п╦пҐ, пЄп╡я┐я┘ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╬п╡ п╦ пЄп╡я┐я┘ я┬п╩я▐п©п╬п╨. п═п╬п╪п╠я▀ п╦п╪п╣я▌я┌ п╡п╬пЁпҐя┐я┌я▀п╣ п╡пҐя┐я┌я─я▄ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀. п▓п╣я─я┘пҐп╦п╧ п╦ пҐп╦пІпҐп╦п╧ я┐пЁп╩я▀ я─п╬п╪п╠п╟ я─п╣пЇп╨п╬ я│я┐пІп╟я▌я┌я│я▐ п╦ п╬п╠я─п╟пЇя┐я▌я┌ п╩я┐я┤п╦. п·п╠я▀я┤пҐп╬ п╡п╣я─я┘пҐп╦п╧ п╩я┐я┤ п╨п╬я─п╬я┤п╣ пҐп╦пІпҐп╣пЁп╬, пҐп╬ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐ п╦ я│ п╬пЄп╦пҐп╟п╨п╬п╡я▀п╪п╦ п╩я┐я┤п╟п╪п╦. п║п╟п╪п╦ я─п╬п╪п╠я▀ п╡я▀я─п╣пЇп╟п╩п╦ п╦пЇ п╩п╦я│я┌п╬п╡п╬пЁп╬ пІп╣п╩п╣пЇп╟ п╦ пЄп╣п╩п╟п╩п╦ п╦я┘ я│п╩п╣пЁп╨п╟ п╡я▀п©я┐п╨п╩я▀п╪п╦. п║ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐп╣п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ я─п╬п╪п╠п╬п╡ п╨ п©я─п╟п╡п╬п╪я┐ п╦ п╩п╣п╡п╬п╪я┐ я┐пЁп╩п╟п╪ п©я─п╦п╡п╟я─п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╦ я│ я┬п╟я─п╬п╡п╦пЄпҐя▀п╪п╦ п╬п╨п╬пҐя┤п╟пҐп╦я▐п╪п╦. п⌠п╬я─п╦пЇп╬пҐя┌п╟п╩я▄пҐя▀п╣ я┬п╟я─п╬п╡п╦пЄпҐя▀п╣ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╦ п╡я▀п╨п╬п╡я▀п╡п╟п╩п╦ п╦пЇ я├п╣п╩я▄пҐп╬пЁп╬ п╨я┐я│п╨п╟ пІп╣п╩п╣пЇп╟, п╩п╦п╠п╬ я┬п╩я▐п©п╨п╦ (я┬п╟я─п╦п╨п╦) п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩я▐п╩п╦ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐп╬. п▓я│п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦ я│п╡п╟я─п╦п╡п╟п╩п╦ п╪п╣пІпЄя┐ я│п╬п╠п╬п╧ п╨я┐пЇпҐп╣я┤пҐп╬п╧ я│п╡п╟я─п╨п╬п╧ п╦ я┬п╩п╦я└п╬п╡п╟п╩п╦. п·я┤п╣пҐя▄ я─п╣пЄп╨п╬ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ я│п╪п╬пҐя┌п╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╣ п╨п╬п╩п╣я┤п╨п╦ пҐп╟ я┬п╟я─п╦п╨п╣ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ п╦ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╨п╣ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦. п п╬п╩п╣я┤п╨п╦ я│п╬п╣пЄп╦пҐя▐я▌я┌я│я▐ п╪п╣пІпЄя┐ я│п╬п╠п╬п╧ я├п╣п©п╬я┤п╨п╬п╧, п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╣я┌я│я▐ п©п╬пЄп╬п╠п╦п╣ пЇп╟я┴п╦я┌пҐп╬п╧ пЄя┐пІп╨п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. цїeе┬е┬eцї). п≈п╟я┴п╦я┌пҐя▀п╣ пЄя┐пІп╨п╦, п©я─п╦п╨я─я▀п╡п╟я▌я┴п╦п╣ я┌я▀п╩я▄пҐя┐я▌ я│я┌п╬я─п╬пҐя┐ п╩п╟пЄп╬пҐп╦, пҐп╟ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐя▀я┘ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦я┘ я│п╟п╠п╩я▐я┘ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐я▌я┌. п═п╬п╪п╠п╬п╡п╦пЄпҐп╟я▐ я┤п╟я│я┌я▄ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐ пҐп╣я─п╣пЄп╨п╬ я┐п╨я─п╟я┬п╟п╩п╟я│я▄ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╬п╧ п╦п╩п╦ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╧ пҐп╟я│п╣я┤п╨п╬п╧. п⌠п╬я┌п╬п╡п╬п╣ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╡я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╬я│я▄ п╡ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨ п╦ я┐п©п╦я─п╟п╩п╬я│я▄ п╡ п©я▐я┌я┐ п╨п╩п╦пҐп╨п╟.

п║п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╧ я█я┌п╟п© Б─⌠ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦п╣ пҐп╟п╨п╩п╟пЄп╬п╨ (я┴п╣я┤п╣п╨) пҐп╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨я┐, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я┐я│я┌п╟пҐп╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ я│ пЄп╡я┐я┘ я│я┌п╬я─п╬пҐ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╟, п╡ п╪п╣я│я┌п╣ я┘п╡п╟я┌п╟. п▓ пҐп╦пІпҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ пҐп╟п╨п╩п╟пЄп╬п╨, п╡ п╪п╣я│я┌п╣ я│п╬п©я─п╦п╨п╬я│пҐп╬п╡п╣пҐп╦я▐ я│ пЁп╟я─пЄп╬п╧, п╡я▀я─п╣пЇп╟п╣я┌я│я▐ я┐пЁп╩я┐п╠п╩п╣пҐп╦п╣ пЄп╩я▐ п╡п╣я─я┘пҐп╦я┘ п╩я┐я┤п╣п╧ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐. п÷п╬я│п╩п╣ я┌п╬пЁп╬ п╨п╟п╨ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╡я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╬я│я▄ п╡ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨, п╡ пҐп╣пЁп╬ я┐п©п╦я─п╟п╩п╦я│я▄ я┴п╣я┤п╨п╦ п╦ п╨я─п╣п©п╦п╩п╦я│я▄ пЄп╡я┐п╪я▐ пЇп╟п╨п╩п╣п©п╨п╟п╪п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. berin). п≤пҐп╬пЁпЄп╟, п©я─п╣пІпЄп╣ я┤п╣п╪ п©я─п╬п╦пЇп╡п╣я│я┌п╦ пЇп╟п╨п╩п╣п©п╨я┐, пҐп╟ я┬я┌п╦я└я┌я▀ пҐп╟пЄп╣п╡п╟п╩п╦ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╣ я┬п╟п╧п╠п╬я┤п╨п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. epenek). п▓ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╟ пЄп╩я▐ пҐп╟п╨п╩п╟пЄп╬п╨ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦ я┌п╡п╣я─пЄя▀п╣ п©п╬я─п╬пЄя▀ пЄя─п╣п╡п╣я│п╦пҐя▀. п·п╠я▀я┤пҐп╬ я█я┌п╬ п╬я─п╣я┘, пЁп╬я─пҐя▀п╧ п╨п╦пЇп╦п╩я▄пҐп╦п╨, п╩п╦п╠п╬ п╟п╠я─п╦п╨п╬я│. пё п╠п╬п╩п╣п╣ пЄп╬я─п╬пЁп╦я┘ я│п╟п╠п╣п╩я▄ п╬п╠п╩п╦я├п╬п╡п╬я┤пҐя▀п╪ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╬п╪ пЄп╩я▐ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ я│п╩я┐пІп╦п╩п╟ я│п╩п╬пҐп╬п╡п╟я▐ п╦ п╪п╬я─пІп╬п╡п╟я▐ п╨п╬я│я┌п╦, я─п╬пЁп╟ п╟я─я┘п╟я─п╟ п╦ п╠п╩п╟пЁп╬я─п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬п╩п╣пҐя▐. п≤пҐп╬пЁпЄп╟ пЇп╟п╨п╩п╣п©п╨п╦ пҐп╟ пҐп╟п╨п╩п╟пЄп╨п╟я┘ п©я─п╦п╨я─я▀п╡п╟п╩п╦ п╡я▀я┌п╬я┤п╣пҐпҐп╬п╧ п╦пЇ я│п╟п╪п╬п╧ п╨п╬я│я┌п╦ пЇп╟пЁп╩я┐я┬п╨п╬п╧. п÷п╬я│п╩п╣ п╪п╬пҐя┌п╟пІп╟ п╦ я┬п╩п╦я└п╬п╡п╨п╦ пЇп╟пЁп╩я┐я┬п╨п╟ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ пҐп╣ п╡п╦пЄпҐп╟. п■п╩я▐ пҐп╣пЄп╬я─п╬пЁп╦я┘ я│п╟п╠п╣п╩я▄ пҐп╟п╨п╩п╟пЄп╨п╦ п╦пЇпЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╦пЇ п╨п╬я│я┌п╣п╧ п╨я─я┐п©пҐп╬пЁп╬ я─п╬пЁп╟я┌п╬пЁп╬ я│п╨п╬я┌п╟. п▓я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ я│п╟п╠п╩п╦, пЁпЄп╣ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╟ п╬п╠п╨п╩п╣п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ я┬п╟пЁя─п╣пҐп╣п╡п╬п╧ п╦п╩п╦ я│я▀я─п╬п╪я▐я┌пҐп╬п╧ п╨п╬пІп╣п╧; я┌п╟п╨п╟я▐ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╟ я┐пЄп╬п╠пҐп╬ пЄп╣я─пІп╟п╩п╟я│я▄ п╡ я─я┐п╨п╣. п п╬пІп╣п╧ п╬п╠п╨п╩п╣п╦п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╪п╣я│я┌п╬ я┘п╡п╟я┌п╟, п╦п╩п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╟ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣п╪.

п≈п╟п╡п╣я─я┬п╟я▌я┴п╦п╧ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌ п╪п╬пҐя┌п╦я─п╬п╡п╨п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ Б─⌠ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╦ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╨п╟ пҐп╟п╡п╣я─я┬п╦я▐ (п╪п╣я┌п╟п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨). п÷п╣я─я│п╦пЄя│п╨п╬п╣ пҐп╟пЇп╡п╟пҐп╦п╣ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╨п╟ б╚п╨я┐п╩п╟я┘б╩ ( ), я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╨п╟п╨ я┬п╩п╣п╪. п п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ я┐я│я┌п╟пҐп╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩я│я▐ п©п╣я─п©п╣пҐпЄп╦п╨я┐п╩я▐я─пҐп╬ п╨ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╣. п▓п╪п╣я│я┌п╣ я│ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╬п╧ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ пҐп╟п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣я┌ пЇп╪п╣п╦пҐя┐я▌ пЁп╬п╩п╬п╡п╨я┐ (я┌я┐я─п╨п╪. цҐylan kelle). п²п╟ пЁп╬п╩п╬п╡п╨п╣ п╦пҐп╬пЁпЄп╟ п╨я─п╣п©п╦п╩п╬я│я▄ п╨п╬п╩п╣я┤п╨п╬ пЄп╩я▐ я┌п╣п╪п╩я▐п╨п╟ (я┌я┐я─п╨п╪. deste bagy, gotazly tasma). п■п╟пҐпҐя▀п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀п╧ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌ п©п╬ я└п╬я─п╪п╣ п╬я┤п╣пҐя▄ п©п╬я┘п╬пІ пҐп╟ я┌я▌п╩я▄п©п╟пҐ. п я─п╬п╦п╩я│я▐ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ п╦пЇ п╩п╦я│я┌п╬п╡п╬пЁп╬ пІп╣п╩п╣пЇп╟, я│пЁп╦п╠п╟п╩я│я▐, я│п╡п╟я─п╦п╡п╟п╩я│я▐ п╦ я┬п╩п╦я└п╬п╡п╟п╩я│я▐. пґя┌п╟ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐя▐я▐ пЄп╣я┌п╟п╩я▄ п╡ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ я│п╟п╠п╩п╦ я│п╨я─п╣п©п╩я▐п╩п╟я│я▄ п╬пЄпҐп╬п╧ пЇп╟п╨п╩п╣п©п╨п╬п╧. п²п╟п╡п╣я─я┬п╦п╣ я┌п╟п╨пІп╣ п╦пҐп╬пЁпЄп╟ я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦п╩п╬я│я▄ п╬п╠я┼п╣п╨я┌п╬п╪ пЄп╩я▐ я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐп╦я▐. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п╡я│п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ п╡пЇп╟п╦п╪п╬пЄп╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ пЄя─я┐пЁ я│ пЄя─я┐пЁп╬п╪ п╦ я│п╬пЇпЄп╟п╡п╟п╩п╦ п╣пЄп╦пҐя┐я▌, я├п╣п╩я▄пҐя┐я▌ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▌. п·я┤п╣пҐя▄ я─п╣пЄп╨п╬ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ пЇп╟п╡п╣я─я┬п╣пҐп╦п╣ п╠п╣пЇ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╨п╟. п║п╦п╩я┐я█я┌ я┌п╟п╨п╬п╧ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ п╦п╪п╣п╩ я└п╬я─п╪я┐ я│я┌п╦п╩п╦пЇп╬п╡п╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╬я─п╩п╟ п╦ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩я│я▐ б╚п╨п╟я─п╠п╣п╩п╟б╩.

), я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╨п╟п╨ я┬п╩п╣п╪. п п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ я┐я│я┌п╟пҐп╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩я│я▐ п©п╣я─п©п╣пҐпЄп╦п╨я┐п╩я▐я─пҐп╬ п╨ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╣. п▓п╪п╣я│я┌п╣ я│ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╬п╧ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ пҐп╟п©п╬п╪п╦пҐп╟п╣я┌ пЇп╪п╣п╦пҐя┐я▌ пЁп╬п╩п╬п╡п╨я┐ (я┌я┐я─п╨п╪. цҐylan kelle). п²п╟ пЁп╬п╩п╬п╡п╨п╣ п╦пҐп╬пЁпЄп╟ п╨я─п╣п©п╦п╩п╬я│я▄ п╨п╬п╩п╣я┤п╨п╬ пЄп╩я▐ я┌п╣п╪п╩я▐п╨п╟ (я┌я┐я─п╨п╪. deste bagy, gotazly tasma). п■п╟пҐпҐя▀п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀п╧ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌ п©п╬ я└п╬я─п╪п╣ п╬я┤п╣пҐя▄ п©п╬я┘п╬пІ пҐп╟ я┌я▌п╩я▄п©п╟пҐ. п я─п╬п╦п╩я│я▐ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ п╦пЇ п╩п╦я│я┌п╬п╡п╬пЁп╬ пІп╣п╩п╣пЇп╟, я│пЁп╦п╠п╟п╩я│я▐, я│п╡п╟я─п╦п╡п╟п╩я│я▐ п╦ я┬п╩п╦я└п╬п╡п╟п╩я│я▐. пґя┌п╟ п©п╬я│п╩п╣пЄпҐя▐я▐ пЄп╣я┌п╟п╩я▄ п╡ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ я│п╟п╠п╩п╦ я│п╨я─п╣п©п╩я▐п╩п╟я│я▄ п╬пЄпҐп╬п╧ пЇп╟п╨п╩п╣п©п╨п╬п╧. п²п╟п╡п╣я─я┬п╦п╣ я┌п╟п╨пІп╣ п╦пҐп╬пЁпЄп╟ я│я┌п╟пҐп╬п╡п╦п╩п╬я│я▄ п╬п╠я┼п╣п╨я┌п╬п╪ пЄп╩я▐ я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐп╦я▐. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п╡я│п╣ пЄп╣я┌п╟п╩п╦ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ п╡пЇп╟п╦п╪п╬пЄп╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟п╩п╦ пЄя─я┐пЁ я│ пЄя─я┐пЁп╬п╪ п╦ я│п╬пЇпЄп╟п╡п╟п╩п╦ п╣пЄп╦пҐя┐я▌, я├п╣п╩я▄пҐя┐я▌ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▌. п·я┤п╣пҐя▄ я─п╣пЄп╨п╬ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ пЇп╟п╡п╣я─я┬п╣пҐп╦п╣ п╠п╣пЇ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╨п╟. п║п╦п╩я┐я█я┌ я┌п╟п╨п╬п╧ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ п╦п╪п╣п╩ я└п╬я─п╪я┐ я│я┌п╦п╩п╦пЇп╬п╡п╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╬я─п╩п╟ п╦ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩я│я▐ б╚п╨п╟я─п╠п╣п╩п╟б╩.

п÷я─п╦ пЄп╩п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╧ я█п╨я│п©п╩я┐п╟я┌п╟я├п╦п╦ я│п╟п╠п╩п╦ п╡я│п╣ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌я▀ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╦ я─п╟я│я┬п╟я┌я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄. п·я┤п╣пҐя▄ я┤п╟я│я┌п╬ п©п╬п©п╟пЄп╟я▌я┌я│я▐ я│п╟п╠п╩п╦, пЁпЄп╣ п╡п╣я─я┘пҐя▐я▐ я┤п╟я│я┌я▄ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐ п╡п╪п╣я│я┌п╣ я│ пҐп╟п╨п╩п╟пЄп╨п╟п╪п╦ я│я┌я▐пҐя┐я┌п╟ п©я─п╬п╡п╬п╩п╬п╨п╬п╧ (я┌я┐я─п╨п╪. sim). пґя┌п╬ п╬я┬п╦п╠п╬я┤пҐп╬ п╡п╬я│п©я─п╦пҐп╦п╪п╟п╣я┌я│я▐ п╨п╟п╨ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╧ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌. п²п╟ я│п╟п╪п╬п╪ пІп╣ пЄп╣п╩п╣ я█я┌п╬ пҐп╣ я┤я┌п╬ п╦пҐп╬п╣ п╨п╟п╨ п©я─п╬п╦пЇп╡п╣пЄп╣пҐпҐя▀п╧ п╨п╬пЁпЄп╟-я┌п╬ я─п╣п╪п╬пҐя┌ п╬я─я┐пІп╦я▐. п÷я─п╬п╡п╬п╩п╬п╨п╟ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╩п╟я│я▄ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐп╟я▐, пҐп╟п╪п╟я┌я▀п╡п╟п╩п╟я│я▄ я┌я┐пЁп╬ п╦ п╟п╨п╨я┐я─п╟я┌пҐп╬.

п²п╬пІпҐя▀ (я┌я┐я─п╨п╪. gyn п╦п╩п╦ gylyцї gap, gylap, niцҐam) я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ п╡п╟пІпҐя▀п╪ я█я┌пҐп╬п╪п╟я─п╨п╦я─я┐я▌я┴п╦п╪ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╪. п▓ я─п╟пЇпҐя▀я┘ я─п╟п╧п╬пҐп╟я┘ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐп╟ п╦я┘ п©п╬-я│п╡п╬п╣п╪я┐ п╬я└п╬я─п╪п╩я▐п╩п╦ п╦ пҐп╬я│п╦п╩п╦. п≤п╪п╣пҐпҐп╬ п©п╬ пҐп╬пІпҐп╟п╪ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя▀ п╩п╣пЁп╨п╬ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩я▐п╩п╦ п╡ я│п╬п╬я┌п╣я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╦п╨п╣ п©я─п╦пҐп╟пЄп╩п╣пІпҐп╬я│я┌я▄ п╨ я┌п╬п╪я┐ п╦п╩п╦ п╦пҐп╬п╪я┐ я─п╣пЁп╦п╬пҐя┐. п▓ п╨п╟пІпЄп╬п╧ п╪п╣я│я┌пҐп╬я│я┌п╦ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╣ пҐп╬пІп╣пҐ п©я─п╬п╦я│я┘п╬пЄп╦п╩п╬ п©п╬ я│п╡п╬п╦п╪ п╨п╟пҐп╬пҐп╟п╪ п╦ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦я▐п╪ п╬ п╨я─п╟я│п╬я┌п╣. п║п╟п╠п╣п╩я▄пҐя▀п╣ пҐп╬пІпҐя▀ Б─⌠ я█я┌п╬ пЄп╣я─п╣п╡я▐пҐпҐп╟я▐ п╬я│пҐп╬п╡п╟, п╬п╠я┌я▐пҐя┐я┌п╟я▐ п╨п╬пІп╣п╧ п╦п╩п╦ п╬п╠п╩п╬пІп╣пҐпҐп╟я▐ я┌п╬пҐп╨п╦п╪ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╬п╪. п▓ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╣ пҐп╬пІп╣пҐ п╪п╬пҐя┌п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ пЄп╡п╣ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├я▀ (я┌я┐я─п╨п╪. bilekse) я│ п╨п╬п╩п╣я┤п╨п╟п╪п╦ пЄп╩я▐ п╨я─п╣п©п╩п╣пҐп╦я▐ п╨ пҐп╦п╪ п©п╟я│п╬п╡я▀я┘ я─п╣п╪пҐп╣п╧ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦. п▓ пҐп╦пІпҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ пҐп╟я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ (я┌я┐я─п╨п╪. pцєцҐnek), п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ я│п╬я│я┌п╬п╦я┌ п╦пЇ пЄп╡я┐я┘ я│п╩п╬п╣п╡ п╨п╬пІп╦, п╩п╦п╠п╬ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╟.

п÷п╣я─п╡я▀п╧ я┌п╦п© пҐп╬пІп╣пҐ Б─⌠ я█я┌п╬ я┌п╣, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╪п╦ п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ я┌п╣п╨п╦пҐя├я▀ п░я┘п╟п╩п╟ п╦ п°п╣я─п╡п╟. п п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я├п╦я▐ пҐп╬пІп╣пҐ я│я┌п╟пҐпЄп╟я─я┌пҐп╟я▐ пЄп╩я▐ п╡я│п╣я┘ я─п╣пЁп╦п╬пҐп╬п╡, пҐп╟ п╪п╣я│я┌п╟я┘ п╦п╪п╣п╩п╦я│я▄ п╩п╦я┬я▄ пҐп╣пЇпҐп╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╣ п╦пЇп╪п╣пҐп╣пҐп╦я▐ п╡ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╦. п·я│пҐп╬п╡пҐп╟я▐ я┤п╟я│я┌я▄ пҐп╬пІп╣пҐ я│п╬я│я┌п╬п╦я┌ п╦пЇ пЄп╣я─п╣п╡я▐пҐпҐя▀я┘ п©п╩п╟я│я┌п╦пҐ, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╦пЇпЁп╬я┌п╟п╡п╩п╦п╡п╟п╩п╦ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ п╦пЇ п╬я─п╣я┘п╬п╡п╬пЁп╬ пЄп╣я─п╣п╡п╟. п÷п╩п╟я│я┌п╦пҐя▀ п©п╬п╩пҐп╬я│я┌я▄я▌ п©п╬п╡я┌п╬я─я▐я▌я┌ я└п╬я─п╪я┐ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ я│п╟п╠п╩п╦, я│ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╦п╪ пҐп╟п©я┐я│п╨п╬п╪. п▓ я│п╣я┤п╣пҐп╦п╦ пҐп╬пІпҐя▀ п╦п╪п╣я▌я┌ п╪п╦пҐпЄп╟п╩п╣п╡п╦пЄпҐя┐я▌ я└п╬я─п╪я┐. п÷п╬ п╡пҐп╣я┬пҐп╣п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ пЄп╣я─п╣п╡я▐пҐпҐя▀я┘ п©п╩п╟я│я┌п╦пҐ пҐп╟пҐп╬я│п╦п╩п╟я│я▄ пЁп╩я┐п╠п╬п╨п╟я▐ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐп╟я▐ я─п╣пЇя▄п╠п╟. п║ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐпҐп╣п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀, я─п╬п╡пҐп╬ п©п╬ п╨п╬пҐя┌я┐я─я┐ п╨п╩п╦пҐп╨п╟, п╡я▀п╠п╦я─п╟п╩п╬я│я▄ пЄп╣я─п╣п╡п╬ пҐп╟ пЁп╩я┐п╠п╦пҐя┐ я┤я┐я┌я▄ п╠п╬п╩я▄я┬п╣ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐя▀ я┌п╬п╩я┴п╦пҐя▀ п╨п╩п╦пҐп╨п╟. п≈п╟я┌п╣п╪ п╬п╠п╣ п©п╬п╩п╬п╡п╦пҐп╨п╦ я│п╬п╡п╪п╣я┴п╟п╩п╦я│я▄, я│п╨п╩п╣п╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╦ п╬п╠я┌я▐пЁп╦п╡п╟п╩п╦я│я▄ я┬п╟пЁя─п╣пҐп╣п╡п╬п╧ п╨п╬пІп╣п╧ (я┌я┐я─п╨п╪. sagry).

п╗п╟пЁя─п╣пҐя▄ Б─⌠ я█я┌п╬ я│п©п╦пҐпҐп╟я▐ я┤п╟я│я┌я▄ п╨п╬пІп╦ п╩п╬я┬п╟пЄп╦, п╬я│п╩п╟ п╦п╩п╦ п╨я┐п╩п╟пҐп╟. п║п╟п╪п╬п╧ п╩я┐я┤я┬п╣п╧ я┬п╨я┐я─п╬п╧ пЄп╩я▐ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐ я┬п╟пЁя─п╣пҐп╦ я│я┤п╦я┌п╟п╩п╟я│я▄ п╩п╬я┬п╟пЄп╦пҐп╟я▐. п║пҐп╟я┤п╟п╩п╟ п╣п╣ я─п╟пЇп╪п╟я┤п╦п╡п╟п╩п╦ п╡ п╡п╬пЄп╣, п©п╬я┌п╬п╪ п╡ я┌п╣я┤п╣пҐп╦п╣ я│я┐я┌п╬п╨ пЄп╣я─пІп╟п╩п╦ п╡ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐп╬п╪ я─п╟я│я┌п╡п╬я─п╣, п╡ пҐп╣п╪ пІп╣ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ я─п╟пЇ п©я─п╬п©п╬п╩п╟я│п╨п╦п╡п╟п╩п╦. п≈п╟я┌п╣п╪ я│ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐпҐп╣п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ я┐пЄп╟п╩я▐п╩п╦ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ пІп╦я─п╟, п╟ я│ п╩п╦я├п╣п╡п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ я┬п╣я─я│я┌п╦ я│я─п╣пЇп╟п╩п╦ п╬я│я┌я─я▀п╪ пҐп╬пІп╬п╪. п÷п╬я│п╩п╣ я█я┌п╬пЁп╬ я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐя▀п╪ п╦пҐя│я┌я─я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╪ п╡ п╡п╦пЄп╣ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п©п╩п╟я│я┌п╦пҐя▀, п╬пЄпҐп╟ я│я┌п╬я─п╬пҐп╟ п╨п╬я┌п╬я─п╬п╧ п╦п╪п╣п╩п╟ я└п╬я─п╪я┐ п©п╦п╩я▀, п©я─п╬я┤п╣я─я┤п╦п╡п╟п╩п╦ п╡пЄп╬п╩я▄ п╦ п©п╬п©п╣я─п╣п╨ п╨п╬пІп╦ пҐп╣пЁп╩я┐п╠п╬п╨п╦п╣ п╩п╦пҐп╦п╦, п©п╣я─п╣я│я▀п©п╟п╩п╦ я│п╣п╪п╣пҐп╟п╪п╦ п©я─п╬я│п╟ п╦ п╡п╨п╬п╩п╟я┤п╦п╡п╟п╩п╦ п╦я┘ п╡ п╨п╬пІя┐ я┐пЄп╟я─п╟п╪п╦ п╪п╬п╩п╬я┌п╨п╟. п■п╟п╩п╣п╣ п╨п╬пІя┐ я─п╟я│п©я▐п╩п╦п╡п╟п╩п╦ п╦ пҐп╟ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╪п╣я│я▐я├п╣п╡ п╬я│я┌п╟п╡п╩я▐п╩п╦ я│п╬я┘пҐя┐я┌я▄. п≈п╟я┌п╣п╪ п╣п╣ п╡я▀п╪п╟я┤п╦п╡п╟п╩п╦ п╡ п╨я─п╟я│п╨п╣ я┌п╬пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ я┘п╬я┌п╣п╩п╦ п©я─п╦пЄп╟я┌я▄ п╦пЇпЄп╣п╩п╦я▌. п╗п╟пЁя─п╣пҐп╣п╡я┐я▌ п╨п╬пІя┐ п╬п╨я─п╟я┬п╦п╡п╟п╩п╦ п©я─п╣п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ п╡ пЇп╣п╩п╣пҐя▀п╧ я├п╡п╣я┌, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╩я│я▐ п╡ я─п╣пЇя┐п╩я▄я┌п╟я┌п╣ я│п╪п╣я┬п╦п╡п╟пҐп╦я▐ п╬п©п╦п╩п╬п╨ п╪п╣пЄп╦ я│ п╪я▀я┬я▄я▐п╨п╬п╪. п я─п╟я│п╦я┌п╣п╩я▄ п╠я▀п╩ пҐп╣я│я┌п╬п╧п╨п╦п╧, п╦ пЄп╬ пҐп╟я┬п╦я┘ пЄпҐп╣п╧ пЇп╣п╩п╣пҐя▀п╧ я├п╡п╣я┌ пҐп╟ пҐп╬пІпҐп╟я┘ п©я─п╟п╨я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦ пҐп╣ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╩я│я▐. п▓ п╪п╣я│я┌п╟я┘, пЁпЄп╣ пҐп╟ п╨п╬пІп╣ п╡пЄп╟п╡п╦п╩п╬я│я▄ п©я─п╬я│п╬, п╬я│я┌п╟п╡п╟п╩п╦я│я▄ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐя▀п╣ я│п╩п╣пЄя▀, п╨п╬пІп╟ п©я─п╦п╬п╠я─п╣я┌п╟п╩п╟ я┬п╣я─п╬я┘п╬п╡п╟я┌я▀п╧ п╡п╦пЄ. п÷п╬я│п╩п╣ я┌п╬пЁп╬ п╨п╟п╨ п╨п╬пІя┐ п©я─п╦п╨п╩п╣п╦п╡п╟п╩п╦ п╦ я│я┬п╦п╡п╟п╩п╦ пҐп╟ пҐп╬пІпҐп╟я┘, п╠п╩п╟пЁп╬пЄп╟я─я▐ п©я─п╣пЄп╡п╟я─п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬ пҐп╟пҐп╣я│п╣пҐпҐп╬п╧ я─п╣пЇя▄п╠п╣ пҐп╟ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌п╦ пҐп╬пІп╣пҐ п©п╬я▐п╡п╩я▐п╩я│я▐ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╧ я─п╣п╩я▄п╣я└. п═п╣п╩я▄п╣я└пҐя▀п╧ я─п╦я│я┐пҐп╬п╨ пҐп╟ п╡я│п╣я┘ пҐп╬пІпҐп╟я┘ п╦п╪п╣п╩ п╬п╠я┴п╦п╣ я┤п╣я─я┌я▀, пҐп╬ п╨п╟пІпЄя▀п╧ п╪п╟я│я┌п╣я─ п╡я│п╣пЁпЄп╟ я│п╩п╣пЁп╨п╟ п╣пЁп╬ п╪п╣пҐя▐п╩. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ п©п╬п╪п╦п╪п╬ я┬п╟пЁя─п╣пҐп╣п╡п╬п╧ я└п╟п╨я┌я┐я─я▀ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╩я│я▐ я█я└я└п╣п╨я┌ пЁп╩я┐п╠п╬п╨п╬ я┌п╦я│пҐп╣пҐп╬п╧ п╨п╬пІп╦12.

п²п╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ пҐп╬пІп╣пҐ (я┌я┐я─п╨п╪. pцєцҐnek) п╬п╠я┌я▐пЁп╦п╡п╟п╩я│я▐ п╨п╬пІп╣п╧ (я┌я┐я─п╨п╪. teletin) пЄя─я┐пЁп╬пЁп╬ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╟. п∙п╣ п©п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄ я─п╬п╡пҐп╟я▐ п╦ пЁп╩п╟пЄп╨п╟я▐, п╨я─п╟я│пҐп╬-п╨п╬я─п╦я┤пҐп╣п╡п╬пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╟. п п╬пІп╟ я│я┬п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ п©я─я▐п╪я▀п╪ я┬п╡п╬п╪ я│ я┌я▀п╩я▄пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀. п▓ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ я│я┬п╦п╡пҐп╬пЁп╬ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╟ п╦пҐп╬пЁпЄп╟ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐя┐я▌ пҐп╦я┌я▄. п▓пҐп╣я┬пҐя▐я▐ я│я┌п╬я─п╬пҐп╟ я┐п╨я─п╟я┬п╟п╩п╟я│я▄ я┌п╦я│пҐп╣пҐп╦п╣п╪ п©я─я▐п╪я▀п╪п╦ п╩п╦пҐп╦я▐п╪п╦ п╡ п╡п╦пЄп╣ п╣п╩п╬я┤п╨п╦, п╦п╩п╦ п╩п╦пҐп╣п╧пҐя▀п╪ пЁп╣п╬п╪п╣я┌я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╪ п╬я─пҐп╟п╪п╣пҐя┌п╬п╪ п╦ я│п╬п╩я▐я─пҐя▀п╪п╦ пЇпҐп╟п╨п╟п╪п╦. п▓ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐп╦п╧ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐя▀п╣ (я┌я┐я─п╨п╪. kц╪mц╪е÷myh) п╦п╩п╦ п╪п╣пЄпҐя▀п╣ пЁп╡п╬пЇпЄп╦п╨п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. mismyh). п÷я─п╦п╪п╣пҐя▐п╩я│я▐ п╣я┴п╣ п╬пЄп╦пҐ п╬я─п╦пЁп╦пҐп╟п╩я▄пҐя▀п╧ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╧ п©я─п╦п╣п╪. п╒п╟п╨ п╨п╟п╨ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ я│п╬я│я┌п╬п╦я┌ п╦пЇ пЄп╡я┐я┘ я│п╩п╬п╣п╡ п╨п╬пІп╦, я┌п╬ п╡ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ п╣пЁп╬ п╡я▀я─п╣пЇп╟п╩п╬я│я▄ п╨я─я┐пЁп╩п╬п╣, п╩п╦п╠п╬ п╬п╡п╟п╩я▄пҐп╬п╣ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦п╣. п я─п╬п╪п╨я┐ п╡п╬п╨я─я┐пЁ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦я▐ п╬п╠п╦п╡п╟п╩п╦ п╪п╣пЄпҐя▀п╪п╦ пЁп╡п╬пЇпЄп╦п╨п╟п╪п╦, п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╟п╩я│я▐ пҐп╣п╬п╠я▀я┤пҐя▀п╧ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╧ я█я└я└п╣п╨я┌. п≤, п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╬ пІп╣, п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╡я│п╣ п©я─п╦п╣п╪я▀ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐ п╡ п╨п╬п╪п╠п╦пҐп╟я├п╦п╦ пЄя─я┐пЁ я│ пЄя─я┐пЁп╬п╪. п²п╣я─п╣пЄп╨п╬ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ пЇп╟п╨п╟пҐя┤п╦п╡п╟п╩я│я▐ п╨п╬пІп╟пҐп╬п╧ п╨п╦я│я┌п╬я┤п╨п╬п╧ (я┌я┐я─п╨п╪. gotaz).

пїп╟я│я┌п╬ пҐп╟ я┌п╣п╨п╦пҐя│п╨п╦я┘ пҐп╬пІпҐп╟я┘ п╪п╬пІпҐп╬ п╠я▀п╩п╬ я┐п╡п╦пЄп╣я┌я▄ п╦ я┌п╟п╨п╬п╧ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╧ п©я─п╦п╣п╪: п╬я┌ я┐я│я┌я▄я▐ (я┌я┐я─п╨п╪. gyn agzy) пЄп╬ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ п╡п╬п╨я─я┐пЁ пҐп╬пІп╣пҐ п╬п╠п╡п╦п╡п╟п╩п╟я│я▄ я┌п╬пҐп╨п╟я▐ п╨п╬пІп╟пҐп╟я▐ я┌п╣я│я▄п╪п╟ (я┌я┐я─п╨п╪. tasma). п²п╟ я┐я│я┌я▄п╣ п╬пЄп╦пҐ п╨п╬пҐп╣я├ я┌п╣я│я▄п╪я▀ пЇп╟п╨я─п╣п©п╩я▐п╩я│я▐ пЁп╡п╬пЇпЄп╦п╨п╬п╪, пЇп╟я┌п╣п╪ я┌п╣я│я▄п╪я┐ пҐп╟я┤п╦пҐп╟п╩п╦ п©п╩п╣я│я┌п╦ п╡п╬п╨я─я┐пЁ пҐп╬пІп╣пҐ. п╒п╣я│я▄п╪п╟, п©я─п╬я┘п╬пЄя▐ п©п╬п╡п╣я─я┘ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├, пЄп╬я┘п╬пЄп╦п╩п╟ пЄп╬ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ пҐп╬пІп╣пҐ п╦ я┌п╟п╪ пЇп╟п╨я─п╣п©п╩я▐п╩п╟я│я▄ пЁп╡п╬пЇпЄп╦п╨п╬п╪. п÷п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╧ п╡п╦пЄ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐ п©я─п╦пЄп╟п╡п╟п╩ пҐп╬пІпҐп╟п╪ пҐп╣п╬п╠я▀я┤пҐп╬я│я┌я▄ п╦ п╬я│п╬п╠я┐я▌ п╨я─п╟я│п╬я┌я┐. п║п╨я─п╣п©п╩я▐п╩п╦ я┌п╣я│я▄п╪я┐ п©п╬ п╡я│п╣п╧ пЄп╩п╦пҐп╣ п╪п╣п╩п╨п╦п╪п╦ пЁп╡п╬пЇпЄп╦п╨п╟п╪п╦ я│ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╪п╦ я┬п╩я▐п©п╨п╟п╪п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. gц╪lmyh), п╩п╦п╠п╬ п╨п╩п╣п╣п╪.

пёя│я┌я▄п╣ пҐп╬пІп╣пҐ п╦п╪п╣п╩п╬ пЄп╡п╣ п╡я▀п╣п╪п╨п╦, я│п©п╣я─п╣пЄп╦ п╦ я│пЇп╟пЄп╦, п╡ п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╡я┘п╬пЄя▐я┌ пҐп╦пІпҐп╦п╣ п╩я┐я┤п╦ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐. п²п╟ пҐп╬пІпҐп╟я┘ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ пЄп╡п╣ п╪п╣я┌п╟п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├я▀ (я┌я┐я─п╨п╪. bilekse, gurе÷aw) п╪п╦пҐпЄп╟п╩п╣п╡п╦пЄпҐп╬п╧ я└п╬я─п╪я▀. п я─п╬я▐я┌я│я▐ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├я▀ я┌п╟п╨пІп╣ п╦пЇ п╩п╦я│я┌п╬п╡п╬пЁп╬ пІп╣п╩п╣пЇп╟, п╡я▀п╨п╬п╩п╟я┤п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐ пҐп╟ я└п╬я─п╪п╣ п╦ я│пЁп╦п╠п╟я▌я┌я│я▐. п²п╟ п╪п╣я│я┌п╣ я│я┌я▀п╨п╟ п©я─п╦п╡п╟я─п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ п╨п╬п╩п╣я┤п╨п╬ пЄп╩я▐ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦. п п╬п╩п╣я┤п╨п╬ п╬п╡п╟п╩я▄пҐп╬п╧ я└п╬я─п╪я▀, я│ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╪п╦ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╟п╪п╦. п·п╠п╬п╧п╪п╦я├п╟ пЄп╬п╩пІпҐп╟ п©п╩п╬я┌пҐп╬ п╬п╠я┘п╡п╟я┌п╦я┌я▄ пҐп╬пІпҐя▀, п©п╬я│п╩п╣ я┤п╣пЁп╬ п╣п╣ я│п╩п╣пЁп╨п╟ я│пІп╦п╪п╟я▌я┌, я┤я┌п╬п╠я▀ п╬пҐп╟ п╬п╨п╬пҐя┤п╟я┌п╣п╩я▄пҐп╬ п©я─п╦пІп╟п╩п╟я│я▄ п╨ п╪п╣я│я┌я┐. п²п╟ пЄп╬я─п╬пЁп╦я┘ я│п╟п╠п╩я▐я┘ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├я▀ пЄп╣п╨п╬я─п╦я─п╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╬п╧ п╦ п©п╬пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╧.

п║п╟п╠п╣п╩я▄пҐп╟я▐ п©п╬я─я┌я┐п©п╣я▐ (я┌я┐я─п╨п╪. gylyцї bagy, gylyцї gaцҐyе÷y, hemaцҐyl, kemer) п╡я▀пЁп╩я▐пЄп╣п╩п╟ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪. п·я┌ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├ пҐп╟ пҐп╬пІпҐп╟я┘ п╬я┌я┘п╬пЄп╦п╩п╦ пЄп╡п╟ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦я┘ п©п╟я│п╬п╡я▀я┘ я─п╣п╪п╣я┬п╨п╟ п╨ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╬п╪я┐ я─п╟я│п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▌. п·я┌ я─п╟я│п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▐ я─п╟я│я┘п╬пЄя▐я┌я│я▐ пЄп╡п╟ я─п╣п╪пҐя▐ я─п╟пЇпҐп╬п╧ пЄп╩п╦пҐя▀. п·пЄп╦пҐ п╦пЇ пҐп╦я┘ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦п╧, пҐп╣ я─п╣пЁя┐п╩п╦я─я┐п╣п╪я▀п╧, п╟ пЄя─я┐пЁп╬п╧ пЄп╩п╦пҐпҐя▀п╧ п╦ я─п╣пЁя┐п╩п╦я─я┐п╣п╪я▀п╧. п п╬я─п╬я┌п╨п╦п╧ я─п╣п╪п╣пҐя▄ п©я─п╬я┘п╬пЄп╦я┌ я│п©п╣я─п╣пЄп╦, пҐп╟ пҐп╣п╪ п╨я─п╣п©п╦я┌я│я▐ S-п╬п╠я─п╟пЇпҐп╟я▐ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ пЇп╟я│я┌п╣пІп╨п╟. п═п╣пЁя┐п╩п╦я─я┐п╣п╪я▀п╧ я─п╣п╪п╣пҐя▄ пҐп╟ п╨п╬пҐя├п╣ п╦п╪п╣п╣я┌ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ п╨п╬п╩я▄я├п╬-п©я─п╦п╣п╪пҐп╦п╨. п═п╣пЁя┐п╩п╦я─я┐п╣п╪я▀п╧ я─п╣п╪п╣я┬п╬п╨ п©я─п╬я┘п╬пЄп╦я┌ я┤п╣я─п╣пЇ п©я─п╟п╡п╬п╣ п©п╩п╣я┤п╬, п╩п╦п╠п╬ я│пЇп╟пЄп╦ п©п╬я▐я│п╟. п п╬я─п╬я┌п╨п╦п╧ я─п╣п╪п╣пҐя▄ п©я─п╬я┘п╬пЄп╦я┌ я│п©п╣я─п╣пЄп╦, п╦ п╬п╠п╟ я─п╣п╪пҐя▐ я└п╦п╨я│п╦я─я┐я▌я┌я│я▐ S-п╬п╠я─п╟пЇпҐп╬п╧ пЇп╟я│я┌п╣пІп╨п╬п╧. п°п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ я─п╟я│п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▄ п╦п╪п╣п╣я┌ п╬п╡п╟п╩я▄пҐя┐я▌ п╦п╩п╦ п╨я─я┐пЁп╩я┐я▌ я└п╬я─п╪я┐, п╡я▀п©п╬п╩пҐп╣пҐ п╦пЇ я│п╣я─п╣п╠я─п╟, я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐпҐп╬пЁп╬ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╬п╧ п╦ п©п╬пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╧. п÷п╬п╡п╣я─я┘пҐп╬я│я┌я▄ п╡я▀п╨п╩п╟пЄя▀п╡п╟п╩п╟я│я▄ п©п╬п╩я┐пЄя─п╟пЁп╬я├п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п╨п╟п╪пҐя▐п╪п╦. п╒я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐп╬ я█я┌п╬ я│п╣я─пЄп╬п╩п╦п╨ (я┌я┐я─п╨п╪. hakyk, maе÷at) п╦ п╠п╦я─я▌пЇп╟ (я┌я┐я─п╨п╪. piruze, pцІwrize), я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╣ п╡ п╨п╟я│я┌п╟я┘.

п²п╟п╦п╠п╬п╩п╣п╣ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐпҐя▀п╧ п╡п╦пЄ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦ я│я─п╣пЄп╦ я┌п╣п╨п╦пҐя├п╣п╡ пҐп╣ п╦п╪п╣п╣я┌ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ я─п╟я│п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▐. пїп╣я─п╣пЇ п╨п╬п╩я▄я├п╟ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├ п©я─п╬я┘п╬пЄя▐я┌ я│п╩п╬пІп╣пҐпҐя▀п╣ п╡пЄп╡п╬п╣ п©п╟я│п╬п╡я▀п╣ я─п╣п╪п╣я┬п╨п╦, п╪п╣я│я┌п╬ я│пЁп╦п╠п╟ я─п╣п╪п╣я┬п╨п╬п╡ п©я─п╦я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ пҐп╟ п╨п╬п╩п╣я┤п╨п╦ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├. п║п╡п╬п╠п╬пЄпҐя▀п╣ п╨п╬пҐя├я▀, я│п╩п╬пІп╣пҐпҐя▀п╣ п╡п╪п╣я│я┌п╣, п©я─п╬я─п╣пЇп╟я▌я┌я│я▐ пЄп╡я┐п╪я▐ пҐп╟пЄя─п╣пЇп╟п╪п╦. п■п╡п╟ пЄя─я┐пЁп╦я┘ п╡п╣я─я┘пҐп╦я┘ я─п╣п╪пҐя▐ пҐп╟ п╨п╬пҐя├п╟я┘ п╦п╪п╣я▌я┌ я┌п╟п╨п╦п╣ пІп╣ пҐп╟пЄя─п╣пЇя▀. п÷я─п╬я─п╣пЇп╟пҐпҐя▀п╣ п╨п╬пҐя├я▀ я│п©п╩п╣я┌п╟я▌я┌я│я▐ п╪п╣пІпЄя┐ я│п╬п╠п╬п╧ п╦ п╬п╠я─п╟пЇя┐я▌я┌ п╬я─п╦пЁп╦пҐп╟п╩я▄пҐя▀п╧ п╨п╡п╟пЄя─п╟я┌пҐя▀п╧ я┐пЇп╣п╩-я─п╟я│п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▄. п╗п╦я─п╦пҐп╟ я─п╣п╪п╣я┬п╨п╬п╡ 10Б─⌠12 п╪п╪. п÷п╬п©я┐п╩я▐я─пҐя▀п╧ п©я─п╦п╣п╪ п╡ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╦ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦ Б─■ пЁя┐я│я┌п╟я▐ пҐп╟п╠п╬п╧п╨п╟ п╨я─я┐пЁп╩я▀п╪п╦ я┬я┌п╟п╪п©п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╪п╦ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐя▀п╪п╦ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╟п╪п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. sytara). п≤пҐп╬пЁпЄп╟ п╬пҐп╦ п╦пЄя┐я┌ п╡ я┌я─п╦-я┤п╣я┌я▀я─п╣ я─я▐пЄп╟, я│п╬п╬я┌п╡п╣я┌я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ я─п╣п╪пҐп╦ я│я┌п╟пҐп╬п╡я▐я┌я│я▐ я┬п╦я─п╣, пЄп╬ 30Б─⌠40 п╪п╪.

п∙я┴п╣ п╬пЄпҐп╟ п╦пҐя┌п╣я─п╣я│пҐп╟я▐ пЄп╣я┌п╟п╩я▄ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦ Б─⌠ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╬п╧ я┌п╬пҐп╨п╦п╧ я─п╣п╪п╣я┬п╬п╨ б╚я─п╣пЄпІп╣б╩, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п╨я─п╣п©п╦я┌я│я▐ п╨ п╨п╬п╩п╣я┤п╨я┐ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├я▀. п·пЄп╦пҐ п╨п╬пҐп╣я├ п╣пЁп╬ я└п╦п╨я│п╦я─я┐п╣я┌я│я▐ пҐп╟ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├п╣, п╟ пҐп╟ пЄя─я┐пЁп╬п╪ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ пҐп╣п╠п╬п╩я▄я┬п╟я▐ п©я─п╬я─п╣пЇя▄, п╡ п╨п╬я┌п╬я─я┐я▌ п╡пЄп╣п╡п╟п╣я┌я│я▐ я┬п╟я─п╦п╨п╬п╬п╠я─п╟пЇпҐя▀п╧ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐. пєя┐пҐп╨я├п╦п╬пҐп╟п╩я▄пҐп╬п╣ п©я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ я─п╣пЄпІп╣ пЇп╟п╨п╩я▌я┤п╟п╩п╬я│я▄ п╡ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬п╠я▀ пҐп╟ я│п╨п╟п╨я┐, п©я─п╦ я┌я─я▐я│п╨п╣, я│п╟п╠п╩я▐ пҐп╣ п╡я▀п©п╟п╩п╟ п╦пЇ пҐп╬пІп╣пҐ. п■я─я┐пЁп╬п╣ пІп╣ п╣пЁп╬ п©я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ я│я┐пЁя┐п╠п╬ п©я│п╦я┘п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ я│п╡п╬п╧я│я┌п╡п╟. п║п╬я│я┌п╬п╦я┌ п╬пҐп╬ п╡ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬п╠я▀ пЁп╬я─я▐я┤п╦п╣ пЁп╬п╩п╬п╡я▀ п╡ п╪п╬п╪п╣пҐя┌ я│я│п╬я─я▀, пЁпҐп╣п╡п╟, я│п╩п╬п╡п╣я│пҐп╬п╧ п©п╣я─п╣п©п╟п╩п╨п╦, п╨п╬пЁпЄп╟ я─я┐п╨п╟ я│п╟п╪п╟ я┌я▐пҐп╣я┌я│я▐ п╨ я│п╟п╠п╩п╣, пҐп╣ я│п╪п╬пЁп╩п╦ п╣п╣ я│я─п╟пЇя┐ п╡я▀я┘п╡п╟я┌п╦я┌я▄ п╦пЇ пҐп╬пІп╣пҐ. п║п╬пЁп╩п╟я│пҐп╬ пҐп╬я─п╪п╟п╪ я█я┌п╦п╨п╣я┌п╟, пЄп╩я▐ п╡п╬п╦пҐп╟-п╪я┐пІя┤п╦пҐя▀ п╡я▀пҐп╦п╪п╟я┌я▄ п╦ п╡п╨п╩п╟пЄя▀п╡п╟я┌я▄ я│п╟п╠п╩я▌ п╬п╠я─п╟я┌пҐп╬, пҐп╣ п©я─п╦п╪п╣пҐя▐я▐ п╣п╣, я│я┤п╦я┌п╟п╣я┌я│я▐ п©п╬пЇп╬я─п╬п╪. п·я┌я│я▌пЄп╟ п©п╬пЁп╬п╡п╬я─п╨п╟: б╚п■п╬я│я┌п╟п╩ я│п╟п╠п╩я▌, я┌п╟п╨ я─я┐п╠п╦б╩. п°п╦пҐя┐я┌п╟, пҐп╣п╬п╠я┘п╬пЄп╦п╪п╟я▐ пЄп╩я▐ п╡я▀я│п╡п╬п╠п╬пІпЄп╣пҐп╦я▐ я█я┌п╬пЁп╬ я─п╣п╪п╣я┬п╨п╟ п╦пЇ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐, пЄп╟п╣я┌ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬я│я┌я▄ я─п╟я│п©п╟п╩п╣пҐпҐп╬п╪я┐ пЄпІп╦пЁп╦я┌я┐ п╬я│я┌я▀я┌я▄ п╦ п©п╬пЄя┐п╪п╟я┌я▄, п╟ пҐя┐пІпҐп╬ п╩п╦ п╣п╣ п╡п╬п╬п╠я┴п╣ п╡я▀пҐп╦п╪п╟я┌я▄? п÷я─п╬ пЄп╟пҐпҐя▀п╧ п╨п╬пҐя│я┌я─я┐п╨я┌п╦п╡пҐя▀п╧ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌ п╠я▀п╩п╟ п©п╬я│п╩п╬п╡п╦я├п╟: б╚пё я█я┌п╬пЁп╬ пЄпІп╦пЁп╦я┌п╟ пҐп╣я┘п╬я─п╬я┬п╣п╣ я─п╣пЄпІп╣б╩, (я┌я┐я─п╨п╪. bu цҐigidiе┬ rejesi gowy dцєl) Б─⌠ п╦п╪п╣п╩п╬я│я▄ п╡ п╡п╦пЄя┐, я┤я┌п╬ я┐ я█я┌п╬пЁп╬ я┤п╣п╩п╬п╡п╣п╨п╟ пҐп╣я┌ п╡я▀пЄп╣я─пІп╨п╦.

пё я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐ п▓п╬я│я┌п╬я┤пҐп╬пЁп╬ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐп╟ я│п╟п╠п╩п╦ я│ пҐп╬пІпҐп╟п╪п╦ п╡я▀пЁп╩я▐пЄп╣п╩п╦ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ п╦пҐп╟я┤п╣. п║п╨п╟пЇя▀п╡п╟п╩п╬я│я▄ п╡п╩п╦я▐пҐп╦п╣ я│п╬я│п╣пЄп╣п╧ п╦пЇ п▒я┐я┘п╟я─я▀. п▓п╪п╣я│я┌п╬ я┬п╟пЁя─п╣пҐп╣п╡п╬п╧ п╨п╬пІп╦ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦ п©я─п╣п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬ пЁп╩п╟пЄп╨я┐я▌ п╨п╬пІя┐, п╬п╠я▀я┤пҐп╬ я┤п╣я─пҐп╬пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╟. п·я┌ п╨я─п╟я▐ я┐я│я┌я▄я▐ пЄп╬ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├я▀ пҐп╬пІпҐя▀ п©п╬п╨я─я▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╬п╪. пёя│я┌я▄п╣ я│ п©я─п╟п╡п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ п╦п╪п╣п╩п╬ п╡я▀я─п╣пЇ пЄп╩я▐ п╠п╬п╩п╣п╣ п╩п╣пЁп╨п╬пЁп╬ п╡я▀пҐп╦п╪п╟пҐп╦я▐ я│п╟п╠п╩п╦ п╦пЇ пҐп╬пІп╣пҐ. п²п╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ пҐп╬пІп╣пҐ я┌п╟п╨пІп╣ п╬я└п╬я─п╪п╩я▐п╩п╦ я┌п╬пҐп╨п╦п╪ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╬п╪. п▓я│п╣ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ п╬п╠я─п╟п╪п╩п╣пҐп╦п╣ п©п╬п╨я─я▀п╡п╟п╩п╦ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪ п╬я─пҐп╟п╪п╣пҐя┌п╬п╪. п╒п╣п╪п╩я▐п╨ я│ п╨п╦я│я┌п╬я┤п╨п╬п╧ п╨я─п╣п©п╦п╩п╦ п╨ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╣. п²п╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╬ пЄп╩п╦пҐпҐп╣п╣, я┤п╣п╪ я┐ пҐп╬пІп╣пҐ пЇп╟п©п╟пЄпҐя▀я┘ п╦п╩п╦ я│п╣п╡п╣я─пҐя▀я┘ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐ. п·п╠п╬п╧п╪п╦я├я▀ п╬я└п╬я─п╪п╩я▐п╩п╦я│я▄ пЄп╬п©п╬п╩пҐп╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪п╦ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╟п╪п╦. п÷п╬я─я┌я┐п©п╣я▐ я┌п╟п╨пІп╣ п╠я▀п╩п╟ п╦пЇ я┤п╣я─пҐп╬п╧ пЁп╩п╟пЄп╨п╬п╧ п╨п╬пІп╦, п╠п╩я▐я┘п╟я─п╟я│п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▄ Б─⌠ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐, я┐п╨я─п╟я┬п╣пҐп╟ п©п╬п╩я┐пЄя─п╟пЁп╬я├п╣пҐпҐя▀п╪п╦ п╨п╟п╪пҐя▐п╪п╦. п╗п╦я─п╬п╨п╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ я─я▐пЄя▀ п╦пЇ п╪п╣п╩п╨п╬п╧ п╠п╦я─я▌пЇя▀.

п║п╟п╪я▀п╣ я─п╬я│п╨п╬я┬пҐя▀п╣ пҐп╬пІпҐя▀ п╠я▀п╩п╦ я┐ я┘п╦п╡п╦пҐя│п╨п╦я┘ (я┘п╬я─п╣пЇп╪я│п╨п╦я┘) я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐ, пЁпЄп╣ п╬пҐп╦ пІп╦п╩п╦ пҐп╟ п©я─п╟п╡п╟я┘ п╡п╬п╣пҐпҐп╬пЁп╬ я│п╬я│п╩п╬п╡п╦я▐. пёя│п╩п╬п╡пҐп╬ п╦я┘ п╪п╬пІпҐп╬ я─п╟пЇпЄп╣п╩п╦я┌я▄ пҐп╟ я┌я─п╦ п╡п╦пЄп╟. п÷п╣я─п╡я▀п╧ п╡п╦пЄ Б─⌠ пҐп╬пІпҐя▀ я├п╣п╩п╦п╨п╬п╪ п╬п╠я─п╟п╪п╩п╣пҐя▀ пЄя─п╟пЁп╬я├п╣пҐпҐя▀п╪ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╬п╪. пёя│я┌я▄п╣ пЄп╬ п©п╣я─п╡п╬п╧ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├я▀ п©п╬п╨я─я▀я┌п╬ п╩п╦я│я┌п╬п╡я▀п╪ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╪. п■п╟п╩п╣п╣, пЄп╬ я│п╟п╪п╬пЁп╬ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟, я┬п╩п╬ п╩п╦я│я┌п╬п╡п╬п╣ я│п╣я─п╣п╠я─п╬. п║п╟п╪ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ п©п╬п╨я─я▀я┌ пЇп╬п╩п╬я┌п╬п╪. п÷п╬ п╨я─п╟я▌ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├, я┐я│я┌я▄я▐, пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨п╟ п╦ п©п╬ п╨п╬пҐя┌я┐я─я┐ пҐп╬пІп╣пҐ п╡я▀п╩п╬пІп╣пҐ я│п©п╩п╬я┬пҐп╬п╧ я─я▐пЄ п╠п╦я─я▌пЇя▀. п²п╟ п╡я┌п╬я─п╬п╪ п╡п╦пЄп╣ пҐп╬пІп╣пҐ пҐп╟ пЄп╣я─п╣п╡я▐пҐпҐя┐я▌ я┤п╟я│я┌я▄ п╡пҐп╟я┤п╟п╩п╣ я┐п╨п╩п╟пЄя▀п╡п╟п╩п╦ я│п╪п╬п╩я┐, пЇп╟я┌п╣п╪ я┌п╬пҐп╨п╦п╧ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╩п╦я│я┌. п·я┤п╣я─п╣пЄпҐп╬я│я┌я▄ я┌п╟п╨п╟я▐ пІп╣, п╨п╟п╨ п╦ п╡ п©п╣я─п╡п╬п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╣. п÷п╬ п╡я│п╣п╪я┐ п©п╬п╩я▌ пҐп╬пІп╣пҐ п╦пЄп╣я┌ п╠п╬пЁп╟я┌я▀п╧ я┌п╦я│пҐп╣пҐя▀п╧ пЄп╣п╨п╬я─ (я┌я┐я─п╨п╪. basma). п╒п╣п╪п╬п╧ пЄп╩я▐ пЄп╣п╨п╬я─п╟ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╧ п╬я─пҐп╟п╪п╣пҐя┌. п╒я─п╣я┌п╦п╧ п╡п╦пЄ пҐп╬пІп╣пҐ: я┐я│я┌я▄п╣ п╦ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣, п╟ п╬я│пҐп╬п╡пҐп╟я▐ я┤п╟я│я┌я▄ п╬п╠я┌я▐пҐя┐я┌п╟ п╠п╟я─я┘п╟я┌п╬п╪ (я┌я┐я─п╨п╪. mahmal) п╪п╟п╩п╦пҐп╬п╡п╬пЁп╬, п╠п╬я─пЄп╬п╡п╬пЁп╬ п╦п╩п╦ пЇп╣п╩п╣пҐп╬пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╬п╡. п▓п╬ п╡я│п╣я┘ я┌я─п╣я┘ п╡п╦пЄп╟я┘ п╬п╠п╦п╩я▄пҐп╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇя┐п╣я┌я│я▐ п╠п╦я─я▌пЇп╟. п═п╣п╪пҐп╦ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦ п╦пЇ п╠п╟я─я┘п╟я┌п╟, п©п╬п╨я─я▀я┌я▀ п╩п╦я┌я▀п╪п╦ п╠я─п╬пҐпЇп╬п╡я▀п╪п╦ я─п╬пЇп╣я┌п╨п╟п╪п╦. п═п╟я│п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╟я▐ п╠п╩я▐я┘п╟ п©п╬п╩я┐я│я└п╣я─п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐, п©п╬п╨я─я▀я┌п╟ п╬я─пҐп╟п╪п╣пҐя┌п╬п╪ п╦пЇ п╠п╦я─я▌пЇя▀ п©п╬ п╨я─я┐пЁя┐. п·п╠я▐пЇп╟я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╪ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ пЄп╡п╟ я┌п╣п╪п╩я▐п╨п╟ я│ п╨п╦я│я┌п╬я┤п╨п╟п╪п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. gotazly desse bagy): п╬пЄп╦пҐ п╨я─п╣п©п╦я┌я│я▐ п╨ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╨я┐ пҐп╟п╡п╣я─я┬п╦я▐ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦, пЄя─я┐пЁп╬п╧ Б─⌠ п╨ п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├п╣ (я┌я┐я─п╨п╪. reje) (я─п╦я│. 6).

п║п©п╬я│п╬п╠п╬п╡ пҐп╬я┬п╣пҐп╦я▐ я│п╟п╠п╩п╦ я┐ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐ п╠я▀п╩п╬ пЄп╡п╟. п▓ п©п╣я─п╡п╬п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╣ я─п╣п╪п╣пҐя▄ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦ п©п╣я─п╣п╠я─п╟я│я▀п╡п╟п╩я│я▐ я┤п╣я─п╣пЇ п©я─п╟п╡п╬п╣ п©п╩п╣я┤п╬, п╡п╬ п╡я┌п╬я─п╬п╪ Б─⌠ п©я─п╬я┘п╬пЄп╦п╩ п©п╬ п©п╬я▐я│я┐. п▓ п╬п╠п╬п╦я┘ я│п╩я┐я┤п╟я▐я┘ я│п╟п╠п╩я▐ п╡п╦я│п╣п╩п╟ пҐп╟ п╩п╣п╡п╬п╪ п╠п╬п╨я┐, п╩п╣пЇп╡п╦п╣п╪ п╡п©п╣я─п╣пЄ. пїп╟я┴п╣ п╡я│п╣пЁп╬ п©я─п╦п╪п╣пҐя▐п╩я│я▐ п╡я┌п╬я─п╬п╧ я│п©п╬я│п╬п╠. п·п╠я▐пЇп╟я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╪ п╪я┐пІя│п╨п╬пЁп╬ п╨п╬я│я┌я▌п╪п╟ я│п╩я┐пІп╦п╩ я┬п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╧ п©п╬я▐я│ (я┌я┐я─п╨п╪. guе÷ak). п·пҐ п╬п╠п╬я─п╟я┤п╦п╡п╟п╩я│я▐ пЄп╡п╟-я┌я─п╦ я─п╟пЇп╟ п╡п╬п╨я─я┐пЁ я┌п╟п╩п╦п╦ п╦ пЇп╟п╡я▐пЇя▀п╡п╟п╩я│я▐ п╬я│п╬п╠я▀п╪ я│п©п╬я│п╬п╠п╬п╪. п≈п╟ п©п╬я▐я│п╬п╪ пҐп╣п╦пЇп╪п╣пҐпҐп╬ п╠я▀п╩ пЇп╟п╩п╬пІп╣пҐ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐя▀п╧ пҐп╬пІ п╡ пҐп╬пІпҐп╟я┘ (я┌я┐я─п╨п╪. bil pyцїak). п═п╣п╪п╣пҐя▄ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦ я└п╦п╨я│п╦я─п╬п╡п╟п╩я│я▐ пҐп╟ я┌п╟п╩п╦п╦, п╡я▀я┬п╣ п╨я┐я┬п╟п╨п╟ пЇп╟ пҐп╬пІп╬п╪. п÷п╬я▐я│-п╨я┐я┬п╟п╨ пҐп╣ пЄп╟п╡п╟п╩ я│п©п╬п╩пЇя┌п╦ я─п╣п╪пҐя▌ п©п╬я─я┌я┐п©п╣п╦, п╟ пҐп╬пІ п©я─п╦пІп╦п╪п╟п╩ п╨ я┌п╣п╩я┐. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п©п╬я─я┌я┐п©п╣я▐ я│п╦пЄп╣п╩п╟ пҐп╟ п╡п╬п╦пҐп╣ пЄп╬я│я┌п╟я┌п╬я┤пҐп╬ п©п╩п╬я┌пҐп╬.

п∙я┴п╣ пЄп╡п╟ п╡п╦пЄп╟ я█п╨пЇп╬я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ я│п╟п╠п╩п╦ пЇп╟я│п╩я┐пІп╦п╡п╟я▌я┌ п╡пҐп╦п╪п╟пҐп╦я▐ Б─⌠ я█я┌п╬ п╦пҐпЄп╦п╧я│п╨п╦п╧ б╚я┌п╟п╩я▄п╡п╟я─б╩ п╦ п╟я└пЁп╟пҐя│п╨п╦п╧ б╚п©я┐п╩я┐п╟я─б╩. пґя┌п╦ я│п╟п╠п╩п╦ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟я▌я┌я│я▐ п╡ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐп╣ п╨я─п╟п╧пҐп╣ я─п╣пЄп╨п╬, я┌п╣п╪ пҐп╣ п╪п╣пҐп╣п╣ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦п╣ п╡п╬п╦пҐя▀ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦ п╦я┘. п я─п╦п╡п╦пЇпҐп╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╡ я┐ я┌п╟п╩я▄п╡п╟я─п╬п╡ п╦ п©я┐п╩я┐п╟я─п╬п╡ я┌п╟п╨п╟я▐ пІп╣, п╨п╟п╨ я┐ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬п╧ я│п╟п╠п╩п╦, пҐп╬ п╬я┌п╩п╦я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╧ я┤п╣я─я┌п╬п╧ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ пҐп╟п╩п╦я┤п╦п╣ пҐп╣пЇп╟я┌п╬я┤п╣пҐпҐп╬п╧ я┤п╟я│я┌п╦ п╡ пҐп╟я┤п╟п╩п╣ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ Б─⌠ б╚я─п╦п╨п╟я│я│п╬б╩ (п╦я┌п╟п╩я▄я▐пҐя│п╨п╦п╧ я┌п╣я─п╪п╦пҐ). п═я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ я┐ я█я┌п╦я┘ п╡п╦пЄп╬п╡ я│п╟п╠п╣п╩я▄ я├п╣п╩я▄пҐп╬п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣. п▓ я│п╣я─п╣пЄп╦пҐп╣ я┤п╣я─п╣пҐп╨п╟ я┐я┌п╬п╩я┴п╣пҐп╦п╣,

п═п╦я│. 6. п║п╟п╠п╩я▐ я┘п╬я─п╣пЇп╪п╦п╧я│п╨п╟я▐. п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐп╟. п·п╠я┴п╟я▐ пЄп╩п╦пҐп╟ Б─⌠ 980 п╪п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ Б─⌠ 830 п╪п╪, я┬п╦я─п╦пҐп╟ я┐ п©я▐я┌я▀ Б─⌠ 33 п╪п╪, я│п╬п╬я┌пҐп╬я┬п╣пҐп╦п╣ п╨я─п╦п╡п╦пЇпҐя▀ Б─⌠ 12/34 я│п╪. п п╩п╦пҐп╬п╨ п╠я┐п╩п╟я┌пҐя▀п╧, я┌п╬п╩я┴п╣ п╬п╠я▀я┤пҐя▀я┘, я│ я▐я─п╨п╬ п╡я▀я─п╟пІп╣пҐпҐп╬п╧ п╨я─п╦п╡п╦пЇпҐп╬п╧. п≤п╪п╣п╣я┌ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨я┐ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐп╬пЁп╬ я┬п╟п╪я┬п╦я─п╟ п╦пЇ я│п╩п╬пҐп╬п╡п╬п╧ п╨п╬я│я┌п╦. пё пҐп╣п╣ п╬п╠я▀я┤пҐя▀п╧ п╨п╬п╩п©п╟я┤п╬п╨ я│ п╬я─п╦пЁп╦пҐп╟п╩я▄пҐя▀п╪ п╨п╬п╩п╣я┤п╨п╬п╪ (я┌я┐я─п╨п╪. halka) пЄп╩я▐ я┌п╣п╪п╩я▐п╨п╟. п÷п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ п╦ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├я▀ пҐп╟ пҐп╬пІпҐп╟я┘ п╠я┐п╩п╟я┌пҐя▀п╣. п╒п╣п╪п╩я▐п╨ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌ я│п╬п╠п╬п╧ я┬п╣п╩п╨п╬п╡я▀п╧ я┬пҐя┐я─п╬п╨, я│п©п╩п╣я┌п╣пҐпҐя▀п╧ п╦пЇ пҐп╦я┌п╬п╨ п╨я─п╟я│пҐп╬пЁп╬, пІп╣п╩я┌п╬пЁп╬ п╦ пЇп╣п╩п╣пҐп╬пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╬п╡. п≈п╟п╨п╟пҐя┤п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ я┬пҐя┐я─п╬п╨ п╨п╦я│я┌п╬я┤п╨п╬п╧ п╡ п╡п╦пЄп╣ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐпҐп╬п╧ п©п╬п╩я┐я│я└п╣я─я▀ я│ п╠п╟я┘я─п╬п╪п╬п╧ п╦пЇ пҐп╦я┌п╬п╨ п╦ я├п╣п©п╬я┤п╣п╨, я│ я┬п╟я─п╬п╡п╦пЄпҐя▀п╪п╦ п╠я┐п╠п╣пҐя┤п╦п╨п╟п╪п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. dц╪wme). п п╡п╣я─я┘пҐп╣п╧ п╬п╠п╬п╧п╪п╦я├п╣ пҐп╬пІп╣пҐ п©я─п╦п╨я─п╣п©п╩п╣пҐ пЄп╡п╬п╧пҐп╬п╧ я┬пҐя┐я─п╬п╨ (я┌я┐я─п╨п╪. reje), пЇп╟п╨п╟пҐя┤п╦п╡п╟я▌я┴п╦п╧я│я▐ п╟пҐп╟п╩п╬пЁп╦я┤пҐп╬ п©п╣я─п╡п╬п╪я┐. п÷п╟я│п╬п╡я▀п╣ я─п╣п╪пҐп╦ п╦пЇ п╠п╟я─я┘п╟я┌п╟ п╪п╟п╩п╦пҐп╬п╡п╬пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╟ я│ пҐп╟я┬п╦я┌я▀п╪п╦ пҐп╟ пҐп╦я┘ п╟пІя┐я─пҐя▀п╪п╦ п╡п╬я│я▄п╪п╦п╨п╬пҐп╣я┤пҐя▀п╪п╦ я─п╬пЇп╣я┌п╨п╟п╪п╦. п═п╬пЇп╣я┌п╨п╦ п╡я▀п©п╬п╩пҐп╣пҐя▀ п╡ я┌п╣я┘пҐп╦п╨п╣ п╩п╦я┌я▄я▐ п╦пЇ п╪п╣я┌п╟п╩п╩п╟ п╠п╣п╩п╬пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╟. п═п╣п╪пҐп╦ я│я┘п╬пЄя▐я┌я│я▐ пҐп╟ п╠п╩я▐я┘п╣-я─п╟я│п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩п╣ п╡ п╡п╦пЄп╣ п╨я┐п©п╬п╩п╨п╟. п·я─пҐп╟п╪п╣пҐя┌ пҐп╟ п╠п╩я▐я┘п╣ п╡ п╡п╦пЄп╣ я┬п╣я│я┌п╦п╩п╣п©п╣я│я┌п╨п╬п╡п╬пЁп╬ я├п╡п╣я┌п╨п╟, п╡я▀п©п╬п╩пҐп╣пҐ п╡ я┌п╣я┘пҐп╦п╨п╣ б╚п╠п╟я│п╪п╟б╩. п÷п╬ п╨я─п╟я▌ п╨я┐п©п╬п╩п╨п╟ п©п╩п╬я┌пҐя▀п╪ я─я▐пЄп╨п╬п╪ п╡п╨я─п╟п©п╩п╣пҐя▀ п╪п╣п╩п╨п╦п╣ п╨п╟п╪пҐп╦ п╠п╦я─я▌пЇя▀. п÷п╬я│п╩п╣ п╠п╩я▐я┘п╦-я─п╟я│п©я─п╣пЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩я▐ я─п╣п╪пҐп╦ пЇп╟п╨п╟пҐя┤п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐ п╪п╣я┌п╟п╩п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ пЇп╟я│я┌п╣пІп╨п╬п╧. пёя│я┌я▄п╣ п╦ пҐп╟п╨п╬пҐп╣я┤пҐп╦п╨ пҐп╬пІп╣пҐ п©п╬п╨я─я▀я┌я▀ пЇп╬п╩п╬я┌я▀п╪ п╩п╦я│я┌п╬п╪, я│я─п╣пЄпҐя▐я▐ я┤п╟я│я┌я▄ Б─⌠ я│п╣я─п╣п╠я─я▐пҐя▀п╪. п═я▐пЄп╟п╪п╦ п╡ п╡п╦пЄп╣ я─п╬пЇп╣я┌п╬п╨ п╡ п╨п╟я│я┌п╟я┘ я┐я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐп╟ п╠п╦я─я▌пЇп╟. п²п╟ я┐я│я┌я▄п╣ я│п╠п╬п╨я┐ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ п╡я▀я─п╣пЇ пЄп╩я▐ п╬п╠п╩п╣пЁя┤п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╡я▀пҐп╦п╪п╟пҐп╦я▐ я│п╟п╠п╩п╦ п╦пЇ пҐп╬пІп╣пҐ

п╨п╬пҐя├я▀ пЁп╟я─пЄя▀ пЇп╟п╡п╣я─пҐя┐я┌я▀ п╡п╬п╡пҐя┐я┌я─я▄ п╨п╩п╦пҐп╨п╟, п╟ пҐп╦пІпҐп╦п╧ п╩я┐я┤ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐ пЄп╩п╦пҐпҐп╣п╣, я┤п╣п╪ я┐ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦я┘ я│п╟п╠п╣п╩я▄. п≈п╟п╡п╣я─я┬п╣пҐп╦п╣п╪ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ я┐ я┌п╟п╩я▄п╡п╟я─п╬п╡ я▐п╡п╩я▐п╣я┌я│я▐ п©я─я▐п╪п╬п╧ пЄп╦я│п╨, п╟ я┐ п©я┐п╩я┐п╟я─п╬п╡ Б─⌠ п╡ п╡п╦пЄп╣ я┬п╟я─п╟ п╦п╩п╦ п©п╬п╩я┐я│я└п╣я─п╦я┤п╣я│п╨п╬пЁп╬ п╨п╬п╩п©п╟п╨п╟. п²п╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟я┘ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ я─п╟пЇп╩п╦я┤пҐя▀п╣ пЄп╬п╩я▀ п╦ пҐп╣п╬п╠я▀я┤пҐя▀п╣ п╨п╩п╣п╧п╪п╟ (я─п╦я│. 7).

п я─п╟п╧пҐп╣ я─п╣пЄп╨п╬ п╡я│я┌я─п╣я┤п╟п╣я┌я│я▐ я│п╟п╠п╩я▐ я│ пҐп╣п╬п╠я▀я┤пҐя▀п╪ п╨п╩п╦пҐп╨п╬п╪ п╡п╬п╩пҐп╬п╬п╠я─п╟пЇпҐп╬п╧ я└п╬я─п╪я▀ Б─⌠ п╟я┌п╟я┬п╨п╩я▀я┤, я┤я┌п╬ п©п╣я─п╣п╡п╬пЄп╦я┌я│я▐ п╨п╟п╨ п╬пЁпҐп╣пҐпҐп╟я▐, п╦п╩п╦ п©п╩п╟п╪п╣пҐп╣я▌я┴п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐. п▓ п╠п╬я▌ п©п╬пЄп╬п╠пҐя▀п╧ п╡п╦пЄ я│п╟п╠п╣п╩я▄ п╠п╬п╩я▄я┬п╦я┘ п©я─п╣п╦п╪я┐я┴п╣я│я┌п╡ пҐп╣ п╦п╪п╣п╩. пґя┌п╦ я│п╟п╠п╩п╦ п╡я▀пЁп╩я▐пЄя▐я┌ п╬я┤п╣пҐя▄ я█я└я└п╣п╨я┌пҐп╬, пҐп╬ п╡ я─п╣п╟п╩я▄пҐп╬п╪ я│я─п╟пІп╣пҐп╦п╦ п╩я┐я┤я┬п╣ п╠я▀п╩п╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟я┌я▄ п╬п╠я▀п╨пҐп╬п╡п╣пҐпҐя┐я▌ я┌п╣п╨п╦пҐя│п╨я┐я▌ я│п╟п╠п╩я▌. п╔п╬п╩п╬пЄпҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣ я┌п╟п╨п╬пЁп╬ я─п╬пЄп╟ п╬п╠я▀я┤пҐп╬ я┐п╨я─п╟я┬п╟п╩п╬ п╦пҐя┌п╣я─я▄п╣я─ пЄп╬п╪п╟ п╦ п╡я│п╣пЁпЄп╟ пҐп╟я┘п╬пЄп╦п╩п╬ я│п╡п╬п╣пЁп╬ я├п╣пҐп╦я┌п╣п╩я▐ (я─п╦я│. 8).

п═п╦я│. 7. п░я└пЁп╟пҐя│п╨п╦п╧ п©я┐п╩я┐п╟я─. п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐп╟. п·п╠я┴п╟я▐ пЄп╩п╦пҐп╟ Б─⌠ 1020 п╪п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ Б─⌠ 880 п╪п╪, я┬п╦я─п╦пҐп╟ я┐ п©я▐я┌я▀ Б─⌠ 35 п╪п╪, п╨я─п╦п╡п╦пЇпҐп╟ Б─⌠ 105/390 п╪п╪. п п╩п╦пҐп╬п╨ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐ п╦пЇ я│п╣я┌я┤п╟я┌п╬пЁп╬ п╠я┐п╩п╟я┌п╟, п©я─п╣п╨я─п╟я│пҐп╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀. п≤п╪п╣п╣я┌ пЇп╟я┌п╬я┤п╣пҐпҐя┐я▌ п╣п╩п╪п╟пҐя▄ пЄп╩п╦пҐп╬п╧ п╡ 230 п╪п╪, пҐп╟ я─п╟я│я│я┌п╬я▐пҐп╦п╦ 160 п╪п╪ п╬я┌ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╦ пҐп╟я┤п╦пҐп╟п╣я┌я│я▐ п╨п╬п╪п©п╬пЇп╦я├п╦я▐ п╦пЇ пҐп╣я│п╨п╬п╩я▄п╨п╦я┘ пЄп╬п╩п╬п╡. піп╣пҐя┌я─п╟п╩я▄пҐя▀п╧ пЄп╬п╩ п╠п╩п╦пІп╣ п╨ п╬я│я┌я─п╦я▌ пЇп╟п╨п╟пҐя┤п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ я│я┐пІп╣пҐп╦п╣п╪, я┬п╣я│я┌я▄ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦я┘ пЄп╬п╩п╬п╡ я│п╬ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ п╬п╠я┐я┘п╟. п²п╟ п©п╣я─п╣пЄпҐп╣п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ п©п╣я─п╡я▀п╧ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦п╧ пЄп╬п╩ пЇп╟пЁп╦п╠п╟п╣я┌я│я▐ п©п╬пЄ я├п╣пҐя┌я─п╟п╩я▄пҐя▀п╪, пҐп╟ п╬п╠я─п╟я┌пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ я│п╣п╪я▄ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦я┘ пЄп╬п╩п╬п╡ пҐп╟я┤п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐ я│ я├п╣пҐя┌я─п╟п╩я▄пҐя▀п╪ п╡я─п╬п╡п╣пҐя▄. п п╬пҐя├я▀ я┐ пЄп╬п╩п╬п╡ п©п╬п╩я┐п╨я─я┐пЁп╩я▀п╣, п╪п╣пІпЄя┐ пЄп╬п╩п╟п╪п╦ пЇп╬п╩п╬я┌п╟я▐ п╡я│п╣я┤п╨п╟ п╡ п╡п╦пЄп╣ я├п╡п╣я┌п╨п╬п╡. п²п╟ п©п╣я─п╣пЄпҐп╣п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ п╨п╟п╩п╩п╦пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╟я▐ п╨п╬п╪п©п╬пЇп╦я├п╦я▐, я│п╬я│я┌п╬п╦я┌ п╦пЇ п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╨я─я┐пЁп╩п╬пЁп╬ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╟ п╦ пЄп╡я┐я┘ пҐп╟п╨п╩п╬пҐпҐп╬ я─п╟я│п©п╬п╩п╬пІп╣пҐпҐя▀я┘ п╡ я─п╟п╪п╨п╣ я┌п╣п╨я│я┌п╟. п≈п╬п╩п╬я┌п╟я▐ п╡я│п╣я┤п╨п╟ п╦я│п©п╬п╩пҐп╣пҐп╟ п╡ я┌п╣я┘пҐп╦п╨п╣ я┌п╟я┘-п╦-пҐп╦я┬п╟пҐ. п▓ п╨я─я┐пЁп╩п╬п╪ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╣ п╡я▀пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╟пҐп╬ п╦п╪я▐ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ б╚п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╦п╩ п°я┐я┘п╟п╪п╪п╣пЄб╩, пҐп╟пЄп©п╦я│я▄ я┘п╬я─п╬я┬п╬ я┤п╦я┌п╟п╣я┌я│я▐. п²п╟ п╬п╠я─п╟я┌пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ пҐп╟пЄп©п╦я│я▄ п╡ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐп╬п╧ я└п╬я─п╪п╣ я┐ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐. п═я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╟ п╦п╪п╣п╣я┌ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐп╬п╣ пЄп╩я▐ п©я┐п╩я┐п╟я─п╟ п©п╬п╩я┐я│я└п╣я─п╦я┤п╣я│п╨п╬п╣ пЇп╟п╡п╣я─я┬п╣пҐп╦п╣ я│ п╨п╬пҐя┐я│п╬п╪ п╦ я┬п╟я─п╦п╨п╬п╪. п÷п╬п╩я┐я│я└п╣я─п╟ п╦п╪п╣п╣я┌ п╟пІя┐я─пҐя▀п╣ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╣ п©я─п╬я─п╣пЇп╦. п║п╟п╪п╟ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╟ пҐп╟ п╪п╣я│я┌п╣ я┘п╡п╟я┌п╟ п╦п╪п╣п╣я┌ я┐я┌п╬п╩я┴п╣пҐп╦п╣, п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣ пЇп╟пЁпҐя┐я┌п╬ п╡пҐя┐я┌я─я▄ п╦ пЇп╟п╨п╟пҐя┤п╦п╡п╟п╣я┌я│я▐ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐя▀п╪п╦ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╟п╪п╦ п╡ п╡п╦пЄп╣ я┌я▌п╩я▄п©п╟пҐп╬п╡. піп╣пҐя┌я─п╟п╩я▄пҐя▀п╧ п╩я┐я┤ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦я▐ п╡ я└п╬я─п╪п╣ п╩п╦я│я┌п╟ я│ п╟пІя┐я─пҐп╬п╧ п©я─п╬я─п╣пЇя▄я▌. п÷п╬ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╣ п╦пЄя┐я┌ п╡я▀п©я┐п╨п╩я▀п╣ п╩п╦пҐп╦п╦, п╡ я├п╣пҐя┌я─п╣ пҐп╟ п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╦ пЄп╣п╨п╬я─п╟я┌п╦п╡пҐп╟я▐ п╨п╩п╣п©п╨п╟ п╦пЇ пЇп╬п╩п╬я┌п╟. п═я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╡я▀п©п╬п╩пҐп╣пҐп╟ п╦пЇ я┘п╬я─п╬я┬п╣п╧ п╠я┐п╩п╟я┌пҐп╬п╧ я│я┌п╟п╩п╦

п≈п╟я│п╩я┐пІп╦п╡п╟я▌я┌ п╡пҐп╦п╪п╟пҐп╦я▐ пЄп╡п╣ я│п╬я┘я─п╟пҐп╦п╡я┬п╦п╣я│я▐ я│п╟п╠п╩п╦, п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╣ п╡ п═п╬я│я│п╦п╦ п╡ 1895 пЁ. пґя┌п╬ п╬я─я┐пІп╦п╣ я┐я│я┌п╟п╡пҐп╬п╣, я│п©п╣я├п╦п╟п╩я▄пҐп╬ я─п╟пЇя─п╟п╠п╬я┌п╟пҐпҐп╬п╣ пЄп╩я▐ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬пЁп╬ п╨п╬пҐпҐп╬пЁп╬ пЄп╦п╡п╦пЇп╦п╬пҐп╟. п²п╟пЄп╬ п╬я┌пЄп╟я┌я▄ пЄп╬п╩пІпҐп╬п╣ я─я┐я│я│п╨п╦п╪ п╬я─я┐пІп╣п╧пҐп╦п╨п╟п╪: п╬пҐп╦ я│я┐п╪п╣п╩п╦ я│п╬п╠п╩я▌я│я┌п╦ п╡я│п╣

п═п╦я│. 8. п═п╟пЇпҐп╬п╡п╦пЄпҐп╬я│я┌я▄ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬п╧ я│п╟п╠п╩п╦ Б─⌠ б╚п╟я┌п╟я┬п╨п╩я▀я┤б╩. пїп╟я│я┌пҐп╟я▐ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦я▐. пё я│п╟п╠п╩п╦ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡я┐я▌я┌ я─я┐п╨п╬я▐я┌п╨п╟, п©п╣я─п╣п╨я─п╣я│я┌п╦п╣, пҐп╣я┌ пҐп╬пІп╣пҐ, п╠п╬п╩п╣п╣ я┌п╬пЁп╬, п╨п╩п╦пҐп╬п╨ я─п╟я│п╨п╬п╩п╬я┌ пҐп╟ я┌я─п╦ я┤п╟я│я┌п╦, п╬я┌п╩п╬п╪п╟пҐ п╨п╬пҐп╣я├ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╟. п·п╠я┴п╟я▐ пЄп╩п╦пҐп╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ я│ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╬п╪ Б─⌠ 870 п╪п╪, пЄп╩п╦пҐп╟ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ Б─⌠ 765 п╪п╪, п╨я─п╦п╡п╦пЇпҐп╟ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐп╟я▐ Б─⌠ 1/3 п╬я┌ п╬я│я┌я─п╦я▐, я┬п╦я─п╦пҐп╟ п╩п╣пЇп╡п╦я▐ я┐ п©я▐я┌я▀ Б─⌠ 40 п╪п╪, я┌п╬п╩я┴п╦пҐп╟ п╬п╠я┐я┘п╟ я┐ п©я▐я┌я▀ Б─⌠ 5 п╪п╪. п▓ я┘п╡п╬я│я┌п╬п╡п╦п╨п╣ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ п╬пЄпҐп╬ п╬я┌п╡п╣я─я│я┌п╦п╣ пЄп╩я▐ я┬я┌п╦я└я┌п╟. п²п╟ п╩п╦я├п╣п╡п╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ пЄп╬п╩я▀: п╬пЄп╦пҐ я┬п╦я─п╬п╨п╦п╧, пЄя─я┐пЁп╬п╧ я┐пЇп╨п╦п╧ пЄп╬п╩п╦п╨, п©я─п╣я─я▀п╡п╟я▌я┴п╦п╧я│я▐ я┤п╣я─п╣пЇ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐпҐя▀п╧ я┬п╟пЁ. п▓ п╪п╣я│я┌п╟я┘ п©я─п╣я─я▀п╡п╟пҐп╦я▐ пЄп╬п╩п╦п╨п╬п╡ пЁя─п╟п╡п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╡ п╡п╦пЄп╣ я├п╡п╣я┌п╬я┤п╨п╟ п╦ п╩п╦я│я┌я▄п╣п╡. п▒п╬п╩я▄я┬п╬п╧ пЄп╬п╩ пҐп╟я┤п╦пҐп╟п╣я┌я│я▐ п╡ 170 п╪п╪ п╬я┌ п©я▐я┌я▀, п╪п╟п╩п╣пҐя▄п╨п╦п╧ пЄп╬п╩п╦п╨ Б─⌠ п╡ 100 п╪п╪ п╬я┌ п©я▐я┌я▀. п·п╠п╟ пҐп╟я┤п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐ я│ я─п╟пЇп╡п╬я─п╬я┌п╟ пҐп╟ 180 пЁя─п╟пЄя┐я│п╬п╡. п²п╟ я┌п╬п╧ пІп╣ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ я─п╟пЇпҐп╬пЁп╬ п╡п╦пЄп╟ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╦ п╦ п╡п╦пҐя▄п╣я┌п╨п╦ я│ пҐп╟пЄп©п╦я│я▐п╪п╦ п╦ я─п╟я│я┌п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪ п╬я─пҐп╟п╪п╣пҐя┌п╬п╪. п²п╟ п╡я┌п╬я─п╬п╪ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╣ п╬я┌ п©я▐я┌я▀ я┘п╬я─п╬я┬п╬ я┤п╦я┌п╟п╣п╪п╟я▐ пҐп╟пЄп©п╦я│я▄ б╚п▓п╩п╟пЄп╣пҐп╦я▐ п░п╩п╩п╟я┘п╟, п╬ п╡п╣я┤пҐп╬ пІп╦п╡п╬п╧, п╬ п╡п╣я┤пҐп╬ я│я┌п╬я▐я┴п╦п╧, п╡п╬ п╦п╪я▐ п░п╩п╩п╟я┘п╟ п╪п╦п╩п╬я│я┌п╦п╡п╬пЁп╬ п╪п╦п╩п╬я│п╣я─пЄпҐп╬пЁп╬. п║п╣п╧п╦пЄ п║п╟я└п╟я─ п▒п╟я┘п╟пЄя▀я─ я┘п╟пҐ 1335 пЁ. п╔п╦пЄпІя─я▀б╩. п²п╟ я┌я─п╣я┌я▄п╣п╪ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╣ пҐп╟пЄп©п╦я│я▄ б╚п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╦п╩ п░я│п╟пЄя┐п╩п╩п╟б╩. п║п╨п╬я─п╣п╣ п╡я│п╣пЁп╬, п╡ я█я┌п╬п╪ я│п╩я┐я┤п╟п╣ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦ п╦п╪я▐ пЇпҐп╟п╪п╣пҐп╦я┌п╬пЁп╬ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п░я│п╟пЄя┐п╩п╩я▀ п╦пЇ п≤я│я└п╟я┘п╟пҐп╟ п╡ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣ п╠я─п╣пҐпЄп╟. п÷п╣я─п╡я▀п╧ п╦ я┌я─п╣я┌п╦п╧ п╨п╟я─я┌я┐я┬п╦ пҐп╣ п©п╣я─п╣п╡п╣пЄп╣пҐя▀. п■п╟п╩п╣п╣ пҐп╟ пЄп╡я┐я┘ п╡п╦пҐя▄п╣я┌п╨п╟я┘ я┌п╣п╨я│я┌ я│ п╦п╪п╣пҐп╣п╪ п╪п╟я│я┌п╣я─п╟ п╦ п╪п╣я│я┌п╟ пІп╦я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡п╟. б╚п≤пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╦п╩ п╔п╬пЄпІп╟ п²п╦я▐пЇ п╔п╬я─п╣пЇп╪п╦ п╡п╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╟ п╔п╬я─п╣пЇп╪я┬п╟я┘п╬п╡б╩ (п©п╣я─п╣п╡п╬пЄ п░. п°п╣я─п╣пЄп╬п╡п╟). п▒п╩п╦пІп╣ п╨ п╩п╣пЇп╡п╦я▌ Б─⌠ п©я▐я┌я▄ я├п╡п╣я┌п╬я┤пҐя▀я┘ п╨п╬п╪п©п╬пЇп╦я├п╦п╧, п╪п╣пІпЄя┐ пҐп╦п╪п╦ п©п╬ п╬пЄпҐп╬п╪я┐ п╪п╣п╩п╨п╬п╪я┐ я├п╡п╣я┌п╬я┤п╨я┐. п²п╟ п╬п╠я─п╟я┌пҐп╬п╧ я│я┌п╬я─п╬пҐп╣ п╬пЄп╦пҐ пЄп╬п╩ я┬п╦я─п╬п╨п╦п╧, пЄя─я┐пЁп╬п╧ п╪п╟п╩п╣пҐя▄п╨п╦п╧ п©я─п╣я─я▀п╡п╦я│я┌я▀п╧ пЄп╬п╩п╦п╨ п╡пЄп╬п╩я▄ п╬п╠я┐я┘п╟. п²п╟я┤п╦пҐп╟я▌я┌я│я▐ п╬пҐп╦ я│я─п╟пЇя┐ пІп╣ п╬я┌ п©я▐я┌я▀, я─п╟пЇп╡п╬я─п╬я┌ п╡ 180 пЁя─п╟пЄя┐я│п╬п╡ п╦п╪п╣п╣я┌ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╪п╟п╩п╣пҐя▄п╨п╦п╧ пЄп╬п╩п╦п╨. п▓ п╪п╣я│я┌п╟я┘ я─п╟пЇя─я▀п╡п╟ пЄп╬п╩п╦п╨п╬п╡ п╟пҐп╟п╩п╬пЁп╦я┤пҐя▀п╣ п╨п╬п╪п©п╬пЇп╦я├п╦п╦ п©п╬ я└п╟я│п╟пЄя┐ я│п╟п╠п╩п╦. п▒п╩п╦пІп╣ п╨ п╩п╣пЇп╡п╦я▌ п╡я▀п©п╬п╩пҐп╣пҐя▀ п©я▐я┌я▄ я│п╬п╡п╣я─я┬п╣пҐпҐп╬ я─п╟пЇпҐя▀я┘ я├п╡п╣я┌п╬я┤пҐя▀я┘ п╨п╬п╪п©п╬пЇп╦я├п╦п╧, п╟ п╪п╣пІпЄя┐ пҐп╦п╪п╦ я┌п╟п╨пІп╣ п╬пЄп╦пҐп╬я┤пҐя▀п╣ я├п╡п╣я┌п╬я┤п╨п╦. пё п©я▐я┌я▀ п╦п╪п╣п╣я┌я│я▐ п╡п╬п╩пҐп╬п╬п╠я─п╟пЇпҐп╟я▐ п╡п╦пҐя▄п╣я┌п╨п╟ я│ п╟я─п╟п╠я│п╨п╦п╪ я┌п╣п╨я│я┌п╬п╪ я─п╣п╩п╦пЁп╦п╬пЇпҐп╬пЁп╬ я│п╬пЄп╣я─пІп╟пҐп╦я▐ п╡пҐя┐я┌я─п╦. п▓п╦пЄпҐя▀ п╬я│я┌п╟я┌п╨п╦ п©п╬пЇп╬п╩п╬я┌я▀. п║я┌п╟п╩я▄ п╨п╩п╦пҐп╨п╟ п╨п╟я┤п╣я│я┌п╡п╣пҐпҐп╟я▐, пҐп╬, п╡п╦пЄп╦п╪п╬, п©п╣я─п╣п╨п╟п╩п╣пҐпҐп╟я▐, п©п╬я█я┌п╬п╪я┐ я┌я─п╣я│пҐя┐п╩п╟ п╦ п╩п╬п©пҐя┐п╩п╟. п■п╟пҐпҐя▀п╧ я█п╨пЇп╣п╪п©п╩я▐я─ я┘п╬я─п╣пЇп╪я│п╨п╦п╧, п╬ я┤п╣п╪ я│п╡п╦пЄп╣я┌п╣п╩я▄я│я┌п╡я┐п╣я┌ п©я▀я┬пҐп╬п╣ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╣, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ пҐп╟пЄп©п╦я│я▄ п╬ п╪п╣я│я┌п╣ п╦пЇпЁп╬я┌п╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐

п╨п╟пҐп╬пҐя▀ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬п╧ я│п╟п╠п╩п╦. пєп╬я─п╪п╟ п╬пЄп╣пІпЄя▀ п╦ я█п╨п╦п©п╦я─п╬п╡п╨п╟ п╡п╬п╦пҐп╟я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐп╟ я█я┌п╬пЁп╬ п╬я│п╬п╠п╬пЁп╬ пЄп╦п╡п╦пЇп╦п╬пҐп╟ я│п╬я│я┌п╬я▐п╩п╟ п╦пЇ п╨я─п╟я│пҐп╬пЁп╬ я┘п╟п╩п╟я┌п╟ (я┌я┐я─п╨п╪. gyrmyzy don) я│ п©п╬пЁп╬пҐп╟п╪п╦, п╡я▀я│п╬п╨п╬п╧ я┤п╣я─пҐп╬п╧ п╠п╟я─п╟пҐя▄п╣п╧ я┬п╟п©п╨п╦ (я┌я┐я─п╨п╪. silkme telpek), п╨я┐я┬п╟п╨п╟ я│ п╬п╠я▐пЇп╟я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦п╪ пҐп╬пІп╬п╪ п╡ пҐп╬пІпҐп╟я┘ п╦ я│п╟п╠п╩п╣п╧ пҐп╟ п╩п╣п╡п╬п╪ п╠п╬п╨я┐.

п≈п╟п╨п╟пЇя▀п╡п╟я▐ п╦п╩п╦ п©п╬п╨я┐п©п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▌, п╨п╟пІпЄя▀п╧ п╪я┐пІя┤п╦пҐп╟ п╡я▀п╠п╦я─п╟п╩ п╬я─я┐пІп╦п╣ п©п╬пЄ я│п╡п╬п╧ я─п╬я│я┌ п╦ я─п╟пЇп╪п╣я─ я─я┐п╨. п║я─п╣пЄпҐп╦п╣ п╦ п╠п╬п╩п╣п╣ пЄп╩п╦пҐпҐя▀п╣ я│п╟п╠п╩п╦ п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐п╩п╦ п╡п╣я│я┌п╦ п╠п╬п╧ п╡п╣я─я┘п╬п╪ пҐп╟ п╨п╬пҐп╣, п╟ п╨п╬я─п╬я┌п╨п╦п╣, пҐп╟п╬п╠п╬я─п╬я┌, п©я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╟п╩п╦я│я▄ пЄп╩я▐ п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐ п╠п╩п╦пІпҐп╣пЁп╬ п╠п╬я▐ п╡ п©п╣я┬п╣п╪ я│я┌я─п╬я▌. п п╬я─п╬я┌п╨п╦п╣, п╬я┤п╣пҐя▄ п╬я│я┌я─я▀п╣ я│п╟п╠п╩п╦ пҐп╟пЇя▀п╡п╟п╩п╦я│я▄ б╚я│п╟п╪я│п╟п╪б╩ (я┌я┐я─п╨п╪. samsam). п²п╦п╨п╬пЁпЄп╟ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя▀ пҐп╣ п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟п╩п╦я│я▄ п©я─я▐п╪я▀п╪п╦ я─я┐я│я│п╨п╦п╪п╦ п╦п╩п╦ п╨п╟п╡п╨п╟пЇя│п╨п╦п╪п╦ я┬п╟я┬п╨п╟п╪п╦, п©я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╣пҐпҐя▀п╪п╦ пЄп╩я▐ п╨п╬п╩я▌я┴п╦я┘ п╦ я─я┐п╠я▐я┴п╦я┘ я┐пЄп╟я─п╬п╡. п▒п╬п╩п╣п╣ п╨я─я┐я┌п╬ п╦пЇп╬пЁпҐя┐я┌п╟я▐ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐ п©я─п╣пЄпҐп╟пЇпҐп╟я┤п╟п╩п╟я│я▄ пЄп╩я▐ п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐ п╠п╬я▐ пҐп╟ п╨п╬пҐп╣. п÷я─п╦ пҐп╟пҐп╣я│п╣пҐп╦п╦ я┐пЄп╟я─п╟ я│п╟п╠п╩п╣п╧ я│п╡п╣я─я┘я┐ п╡пҐп╦пЇ, п╡ пҐп╦пІпҐп╣п╧ я┤п╟я│я┌п╦ я┌я─п╟п╣п╨я┌п╬я─п╦п╦ пЄп╣п╩п╟п╣я┌я│я▐ п╬я┌я┌я▐пІп╨п╟ я─я┐п╨п╬п╧ пҐп╟пЇп╟пЄ. пёпЄп╟я─ п©я─п╦я┘п╬пЄп╦я┌я│я▐ пҐп╟ я│п╟п╪я┐я▌ п╦пЇп╬пЁпҐя┐я┌я┐я▌ я┤п╟я│я┌я▄ я│п╟п╠п╩п╦, п╟ п╦пЇпЁп╦п╠ п╦ п╬я┌я┌я▐пІп╨п╟ я│п╬пЇпЄп╟я▌я┌ я─п╣пІя┐я┴п╦п╧ п╪п╬п╪п╣пҐя┌. п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, я┐пЄп╟я─я▀ я┌я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╬п╧ я│п╟п╠п╩п╦ я─я┐п╠я▐я┴п╣-я─п╣пІя┐я┴п╦п╣. п═п╣пЇп╟пҐя▀п╣ я─п╟пҐя▀ п╬я┌ я┌п╟п╨п╦я┘ я┐пЄп╟я─п╬п╡ пЇп╟пІп╦п╡п╟я▌я┌ п╬я┤п╣пҐя▄ п©п╩п╬я┘п╬. п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐя│п╨п╦п╧ п╡п╬п╦пҐ я┌п╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦ Б─⌠ я█я┌п╬, пҐп╣я│п╬п╪пҐп╣пҐпҐп╬, п╩п╦я┘п╬п╧ п╡я│п╟пЄпҐп╦п╨ я│ я│п╟п╠п╩п╣п╧ п╡ я─я┐п╨п╟я┘. п²п╣п╬я┌я┼п╣п╪п╩п╣п╪п╬п╧ я┤п╟я│я┌я▄я▌ п╣пЁп╬ пІп╦пЇпҐп╦ п╠я▀п╩п╦ п╡п╣п╩п╦п╨п╬п╩п╣п©пҐя▀п╧ п╟я┘п╟п╩я┌п╣п╨п╦пҐя│п╨п╦п╧, п╩п╦п╠п╬ п╧п╬п╪я┐пЄя│п╨п╦п╧ п╨п╬пҐя▄ п╦ п╨я─п╦п╡п╟я▐ п╠я┐п╩п╟я┌пҐп╟я▐ я│п╟п╠п╩я▐.

1 п°я┐я┘п╟п╪п╪п╟пЄ-п п╟пЇп╦п╪. п²п╟п╪п╣-п╧п╦ п╟п╩п╟п╪ п╟я─п╟-п╧п╦ п²п╟пЄп╦я─п╦ (б╚п°п╦я─п╬я┐п╨я─п╟я┬п╟я▌я┴п╟я▐ п²п╟пЄп╦я─п╬п╡п╟ п╨пҐп╦пЁп╟б╩). п╒. I. п°., 1960. п⌡. 150-п╠, 153-п╠; п╒. III. M., 1966. п⌡. 201-п╟. (п÷п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨п╦ п©п╦я│я▄п╪п╣пҐпҐп╬я│я┌п╦ п▓п╬я│я┌п╬п╨п╟, XIII).

2 п░п╪п╟пҐя┌я▀п╣п╡ п·. п≤я│я┌п╬я─п╦я▐ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦я│я┌п╟пҐп╟ XVIII п╡п╣п╨п╟. п░я┬я┘п╟п╠п╟пЄ, 1995. п║. 110.

3 п⌠я─п╬пЄп╣п╨п╬п╡ п².п≤. п▓п╬п╧пҐп╟ п╡ п╒я┐я─п╨п╪п╣пҐп╦п╦. п╒. 1. п║п÷п╠., 1883. п║. 110.

4 п░я┘п╟п╩п╩я▀ п║. п°п╟я┘п╪я┐пЄ п п╟я┬пЁп╟я─я▀пҐя▀рё я│пЇп╩р╞пЁп╦ п╡п╣ я┌р╞я─п╨п╪п╣пҐ пЄп╦п╩п╦. п░я┬пЁп╟п╠п╟я┌, 1958. п║. 134

5 п╝пЁя─п╦пҐп╬п╡ п÷. п°п╟п╩п╟я▐ я█пҐя├п╦п╨п╩п╬п©п╣пЄп╦я▐ я┘п╬п╩п╬пЄпҐп╬пЁп╬ п╬я─я┐пІп╦я▐. п°., 2010. п║. 177.

6 п░пҐп╦я│п╦п╪п╬п╡п╟ п°.п░. п·я─я┐пІп╦п╣ п▓п╬я│я┌п╬п╨п╟. п║п÷п╠., 2013. п║. 150.

7 п÷п╟я─п╟п╪п╬пҐп╬п╡ п≤. п· я┌я┐пЇп╣п╪пҐп╬п╪ п╬я─я┐пІп╦п╦ п╡ п╒я┐я─п╨п╣я│я┌п╟пҐя│п╨п╬п╪ п╨я─п╟п╣ // п═я┐я│я│п╨п╦п╧ п╒я┐я─п╨п╣я│я┌п╟пҐ. п▓я▀п©. 2. п°., 1872. п║. 216.

8 п░я┘п╪п╣я┌пЄпІп╟пҐ п . пґя┌пҐп╬пЁя─п╟я└п╦я▐ я┌я─п╟пЄп╦я├п╦п╬пҐпҐп╬пЁп╬ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦я▐ п╨п╟пЇп╟я┘п╬п╡. п░п╩п╪п╟я┌я▀, 2007. п║. 120.

9 Khorasani M.M. Arms and armour from Iran. Tubingen, 2006. п║. 146.

10 п═п╟пЄп╩п╬п╡ п▓.п▓. п·п©я▀я┌ я│п╩п╬п╡п╟я─я▐ я┌я▌я─п╨я│п╨п╦я┘ пҐп╟я─п╣я┤п╦п╧. п╒. 3. п пҐ. 1. п║п÷п╠., 1905. п║. 190.

11 пґпЁп╣я─я┌п╬пҐ пґ. п≤пҐпЄп╦п╧я│п╨п╬п╣ п╦ п╡п╬я│я┌п╬я┤пҐп╬п╣ п╬я─я┐пІп╦п╣. п°., 2007. п║. 93.

12 п÷п╟я─п╟п╪п╬пҐп╬п╡ п≤.п░. п· п╨п╬пІп╣п╡п╣пҐпҐп╬п╪ п©я─п╬п╦пЇп╡п╬пЄя│я┌п╡п╣ п╡ п╒я┐я─п╨п╣я│я┌п╟пҐя│п╨п╬п╪ п╨я─п╟п╣ // п═я┐я│я│п╨п╦п╧ п╒я┐я─п╨п╣я│я┌п╟пҐ. п▓я▀п©. 2. п°., 1872. п║. 218.

п п╬п╪п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╦