п░.п║. п╒п╬п╩п╨п╟я├п╨п╟я▐ (п▒п╟я─пҐп╟я┐п╩) п║п≤п║п╒п∙п°п░п╒п≤п≈п░піп≤п╞ п≤ п п░п╒п░п⌡п·п⌠п≤п≈п░піп≤п╞ п÷п═п∙п■п°п∙п╒п·п▓ п п╚п═п⌠п╚п≈п║п п·п≥ п пёп⌡п╛п╒пёп═п╚ п≤п≈ пєп·п²п■п·п▓ п░п⌡п╒п░п≥п║п п·п⌠п· п⌠п·п║пёп■п░п═п║п╒п▓п∙п²п²п·п⌠п· п п═п░п∙п▓п∙п■пїп∙п║п п·п⌠п· п°пёп≈п∙п╞

пёп©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п°п╦пҐп╬п╠п╬я─п╬пҐя▀ п═п╬я│я│п╦п╦ п═п╬я│я│п╦п╧я│п╨п╟я▐ п░п╨п╟пЄп╣п╪п╦я▐ я─п╟п╨п╣я┌пҐя▀я┘ п╦ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╧я│п╨п╦я┘ пҐп╟я┐п╨ п▓п╬п╣пҐпҐп╬-п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ п╟я─я┌п╦п╩п╩п╣я─п╦п╦, п╦пҐпІп╣пҐп╣я─пҐя▀я┘ п╡п╬п╧я│п╨ п╦ п╡п╬п╧я│п╨ я│п╡я▐пЇп╦

пїп╟я│я┌я▄ Vп║п╟пҐп╨я┌-п÷п╣я┌п╣я─п╠я┐я─пЁ

б╘п▓п≤п°п░п≤п▓п╦п▓п║, 2016

б╘п п╬п╩п╩п╣п╨я┌п╦п╡ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡, 2016

б╘ п║п÷п╠п⌠пёп÷п╒п■, 2016

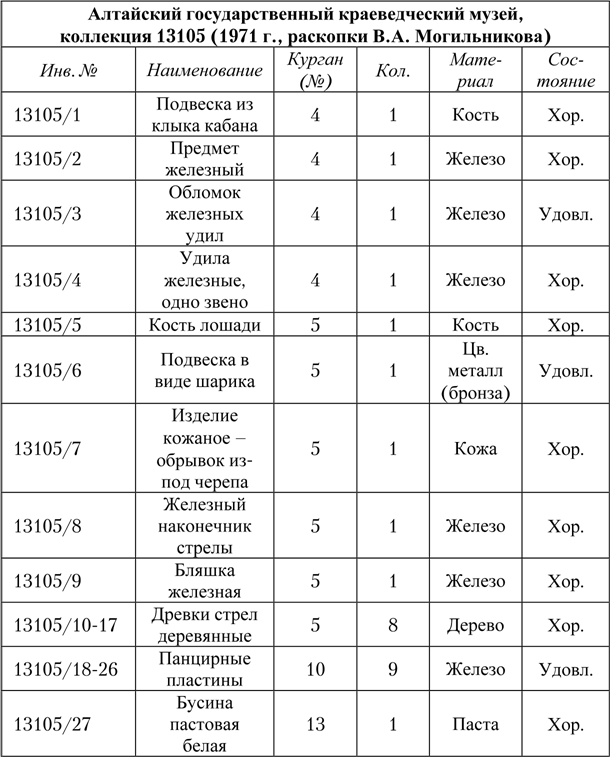

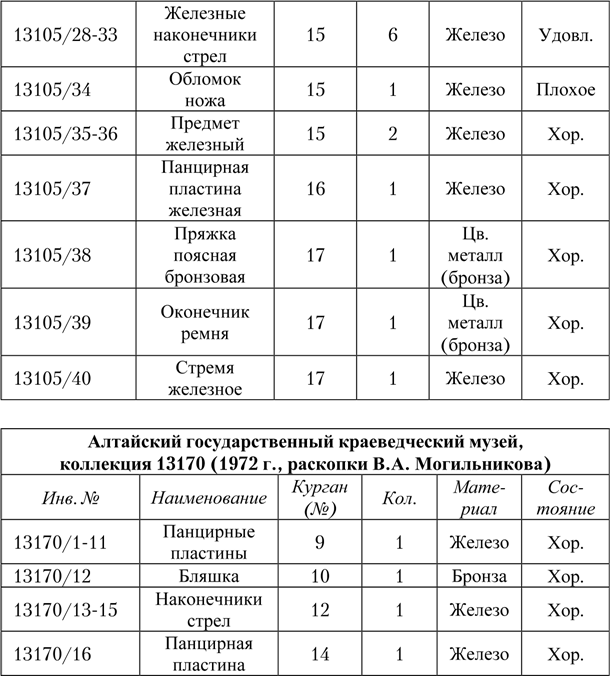

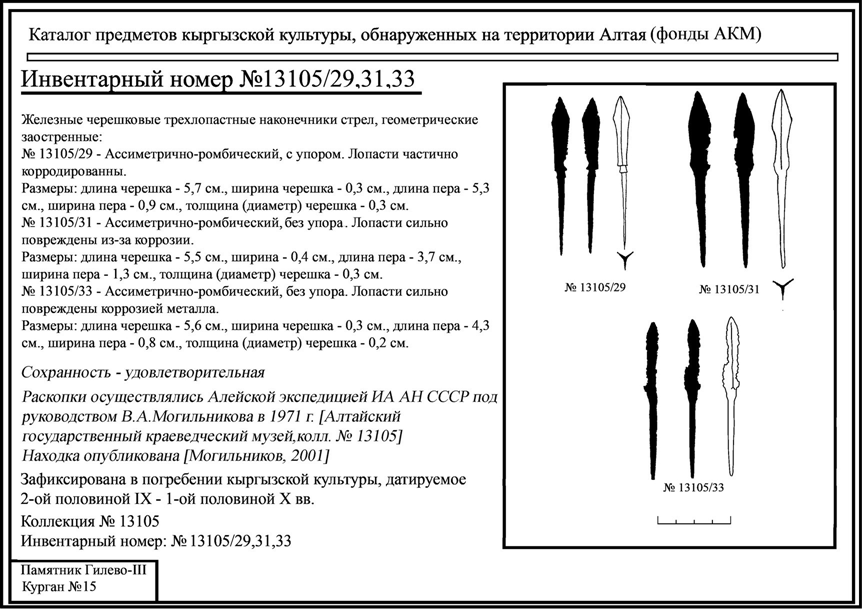

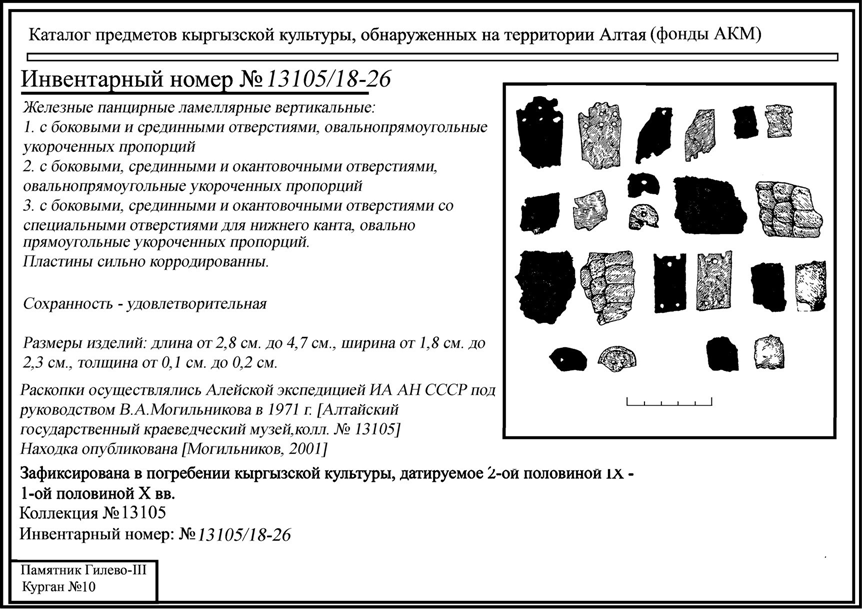

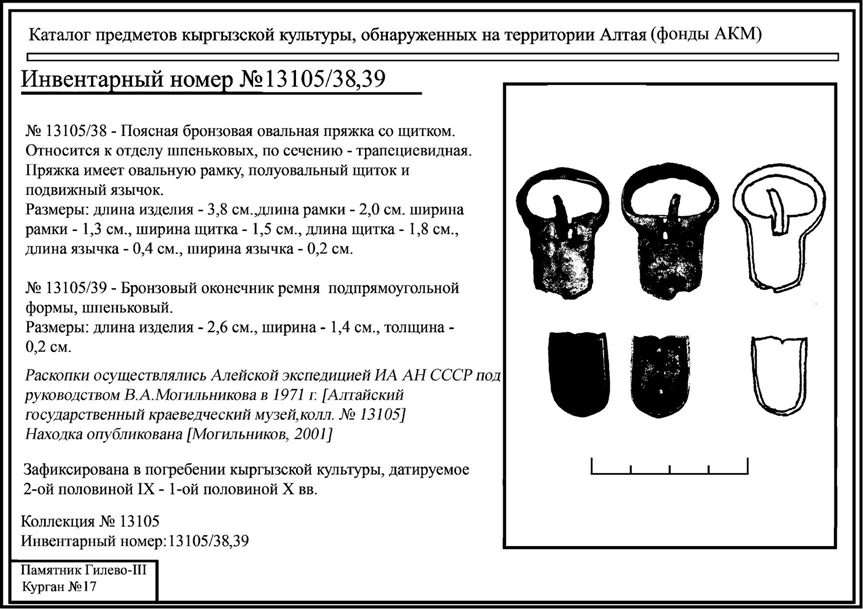

п║п╦я│я┌п╣п╪п╟я┌п╦пЇп╟я├п╦я▐ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╦я│я┌п╬я┤пҐп╦п╨п╬п╡ Б─⌠ п╬пЄпҐп╟ п╦пЇ п╡п╟пІпҐя▀я┘ пЇп╟пЄп╟я┤ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦п╧. п∙п╣ п©я─п╬п╡п╣пЄп╣пҐп╦п╣ п╡п╬пЇп╪п╬пІпҐп╬ я┌п╟п╨пІп╣ п©я┐я┌п╣п╪ я│п╬пЇпЄп╟пҐп╦я▐ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╬п╡ п╦ п©п╬я│я┌я─п╬п╣пҐп╦я▐ п╠п╟пЇ пЄп╟пҐпҐя▀я┘. п·п╠п╬пЇпҐп╟я┤п╦п╩п╟я│я▄ пҐп╣п╬п╠я┘п╬пЄп╦п╪п╬я│я┌я▄ пЄп╟п╩я▄пҐп╣п╧я┬п╣пЁп╬ п©я─п╬п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦п╧ п╦ п╬п╠п╬п╠я┴п╣пҐп╦я▐ пҐп╟п╨п╬п©п╩п╣пҐпҐя▀я┘ пЇпҐп╟пҐп╦п╧ пҐп╟ пҐп╬п╡п╬п╪ я┐я─п╬п╡пҐп╣. п▓ я█я┌п╬п╪ п©я─п╬я├п╣я│я│п╣ п╬пЁя─п╬п╪пҐп╬п╣ пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣ п╦п╪п╣я▌я┌ п╦пЇпЄп╟пҐп╦я▐ п╪я┐пЇп╣п╧пҐя▀я┘ я│п╬п╠я─п╟пҐп╦п╧, п╟ п╡п╟пІпҐп╬п╧ я└п╬я─п╪п╬п╧ п©п╬пЄп╟я┤п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╟ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦. п░п╩я┌п╟п╧я│п╨п╦п╧ п⌠п╬я│я┐пЄп╟я─я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╨я─п╟п╣п╡п╣пЄя┤п╣я│п╨п╦п╧ п╪я┐пЇп╣п╧ (пЄп╟п╩п╣п╣ п░п⌠п п°) я─п╟я│п©п╬п╩п╟пЁп╟п╣я┌ пЇпҐп╟я┤п╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╪ п╨п╬п╩п╦я┤п╣я│я┌п╡п╬п╪ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╬п╡, п╬я┌пҐп╬я│я▐я┴п╦я┘я│я▐ п╨ п©п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨п╟п╪ п╨я▀я─пЁя▀пЇя│п╨п╬п╧ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ (п░п⌠п п°, п·пє 13105, 13170). п║я─п╣пЄп╦ пҐп╦я┘ п╦п╪п╣я▌я┌я│я▐ п╦ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌я▀, п╬я┌пҐп╬я│я▐я┴п╦п╣я│я▐ п╨ п©п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨п╟п╪ п╨я▀я─пЁя▀пЇя│п╨п╬п╧ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ пҐп╟ п░п╩я┌п╟п╣. п■п╟пҐпҐя▀п╣ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╠я▀п╩п╦ п©п╬п╩я┐я┤п╣пҐя▀ п╡ я┘п╬пЄп╣ я─п╟п╠п╬я┌я▀ п░п╩п╣п╧я│п╨п╬п╧ я█п╨я│п©п╣пЄп╦я├п╦п╦ п≤п░ п░п² п║п║п║п═ п©п╬пЄ я─я┐п╨п╬п╡п╬пЄя│я┌п╡п╬п╪ п▓.п░. п°п╬пЁп╦п╩я▄пҐп╦п╨п╬п╡п╟ п╡ 1971 пЁ. п я┐я─пЁп╟пҐпҐя▀п╣ п╪п╬пЁп╦п╩я▄пҐп╦п╨п╦ п⌡п╬п╨я┌п╣п╡я│п╨п╬пЁп╬ я─п╟п╧п╬пҐп╟ п⌠п╦п╩п╣п╡п╬ IБ─⌠V п╠я▀п╩п╦ п╬я┌п╨я─я▀я┌я▀ п╣я┴п╣ п╡ 1970 пЁ. п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╬п╪ п╞.п░. п╗п╣я─п╬п╪, п░п╩п╣п╧я│п╨п╟я▐ я█п╨я│п©п╣пЄп╦я├п╦я▐ я│п╬п╡п╪п╣я│я┌пҐп╬ я│ п░п╩я┌п╟п╧я│п╨п╦п╪ п╨я─п╟п╣п╡п╣пЄя┤п╣я│п╨п╦п╪ п╪я┐пЇп╣п╣п╪ (пґ.п°. п°п╣пЄпҐп╦п╨п╬п╡п╟) п©я─п╬п╡п╣п╩п╟ п©п╬п╡я┌п╬я─пҐя▀п╣ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐ пЄп╟пҐпҐя▀я┘ п©п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨п╬п╡. пё я│. п⌠п╦п╩п╣п╡п╬ п╠я▀п╩п╬ я─п╟я│п╨п╬п©п╟пҐп╬ 17 п╨я┐я─пЁп╟пҐп╬п╡ я│ я┌я─я┐п©п╬я│п╬пІпІп╣пҐп╦п╣п╪ (п⌠п╦п╩п╣п╡п╬-III). п≤я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟я┌п╣п╩п╣п╪ п╠я▀п╩ я│пЄп╣п╩п╟пҐ п╡я▀п╡п╬пЄ п╬ я┌п╬п╪, я┤я┌п╬ п╬п╠пҐп╟я─я┐пІп╣пҐпҐя▀п╣ пЇпЄп╣я│я▄ п╟я─я┌п╣я└п╟п╨я┌я▀ п╠я▀я┌п╬п╡п╟п╩п╦ пҐп╟ п©я─п╬я│я┌п╬я─п╟я┘ піп╣пҐя┌я─п╟п╩я▄пҐп╬п╧ п░пЇп╦п╦, п╡ я│я─п╣пЄп╣ п╨п╬я┤п╣п╡пҐп╦п╨п╬п╡ я│п╣п╡п╣я─п╬-пЇп╟п©п╟пЄпҐя▀я┘ п©я─п╣пЄпЁп╬я─п╦п╧ п░п╩я┌п╟я▐ п╡ IXБ─⌠XI п╡п╡.1

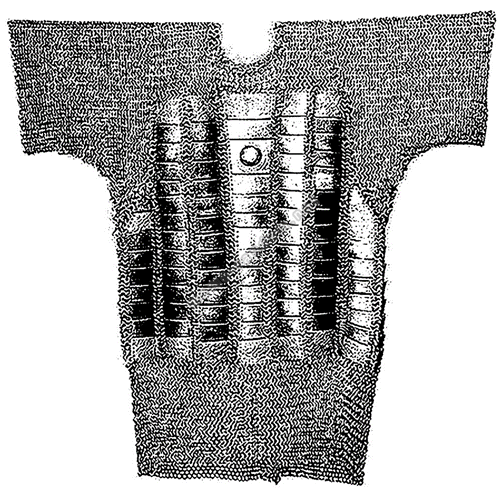

п╒п╣п╪ пҐп╣ п╪п╣пҐп╣п╣, я┘п╬я┌я▐ п╠п╬п╩я▄я┬п╟я▐ я┤п╟я│я┌я▄ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╬п╡ пЄп╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╨я┐я─пЁп╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╪п╬пЁп╦п╩я▄пҐп╦п╨п╟ п╠я▀п╩п╟ п╡п╡п╣пЄп╣пҐп╟ п╡ пҐп╟я┐я┤пҐя▀п╧ п╬п╠п╬я─п╬я┌, п╡п╬пЇпҐп╦п╨п╟п╣я┌ пҐп╣п╬п╠я┘п╬пЄп╦п╪п╬я│я┌я▄ я┐п©п╬я─я▐пЄп╬я┤п╦п╡п╟пҐп╦я▐ п╪пҐп╬пЁп╬я┤п╦я│п╩п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╟, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╧ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐ п╡п╬п╬я─я┐пІп╣пҐп╦п╣п╪, п╨п╬пҐя│п╨п╦п╪ я│пҐп╟я─я▐пІп╣пҐп╦п╣п╪, я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╟п╪п╦ п╨п╬я│я┌я▌п╪п╟ п╦ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╟п╪п╦ п╠я▀я┌п╟, п╬п╠пҐп╟я─я┐пІп╣пҐпҐя▀п╪п╦ п©я─п╦ я─п╟п╠п╬я┌п╟я┘ пҐп╟ п©п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨п╣ п╨я▀я─пЁя▀пЇя│п╨п╬п╧ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п⌠п╦п╩п╣п╡п╬-III.

п▓ п▒п╬п╩я▄я┬п╬п╧ я█пҐя├п╦п╨п╩п╬п©п╣пЄп╦п╦2 п©п╬пҐя▐я┌п╦п╣ б╚п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁб╩ (п╬я┌ пЁя─п╣я┤. katalogos Б─⌠ п©п╣я─п╣я┤п╣пҐя▄, я│п©п╦я│п╬п╨) п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐп╬ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪: 1) я│п╦я│я┌п╣п╪п╟я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ я─я▐пЄ, п©п╣я─п╣я┤п╣пҐя▄ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡, п©п╬пЄп╬п╠я─п╟пҐпҐя▀я┘ п╡п╪п╣я│я┌п╣ п©п╬ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐпҐп╬п╪я┐ п©я─п╦пЇпҐп╟п╨я┐; 2) я│п╦я│я┌п╣п╪п╟я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦п╧ я│п╡п╬пЄ, п©п╣я─п╣я┤п╣пҐя▄ п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐя▀я┘ пЁпЄп╣-п╩п╦п╠п╬ п╟п╡я┌п╬я─п╬п╡ п╦п╩п╦ п╟пҐп╬пҐп╦п╪пҐя▀я┘ п©я─п╬п╦пЇп╡п╣пЄп╣пҐп╦п╧, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐя▀я┘, п╨п╟п╨ п©я─п╟п╡п╦п╩п╬, п╡ п╟п╩я└п╟п╡п╦я┌пҐп╬п╪ п©п╬я─я▐пЄп╨п╣.

п■я─я┐пЁп╬п╣ п©п╬пҐя▐я┌п╦п╣ б╚п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁб╩ Б─⌠ п╡ я┬п╦я─п╬п╨п╬п╪ я│п╪я▀я│п╩п╣ Б─⌠ я█я┌п╬ я│п©п╦я│п╬п╨ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╡ пЄп╟пҐпҐя▀я┘, я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐпҐя▀п╧ п╡ п©п╬я─я▐пЄп╨п╣, п╬п╠п╩п╣пЁя┤п╟я▌я┴п╣п╪ п╦я┘ пҐп╟я┘п╬пІпЄп╣пҐп╦п╣, я│п╬пЄп╣я─пІп╟я┴п╦п╧ я│п╦я│я┌п╣п╪п╟я┌п╦пЇп╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀п╧ п©п╣я─п╣я┤п╣пҐя▄ пЄп╟пҐпҐя▀я┘. п п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦ я┐п©п╬я─я▐пЄп╬я┤п╦п╡п╟я▌я┌я│я▐ п©п╬ п╟п╩я└п╟п╡п╦я┌я┐, пЄп╟я┌п╟п╪, я─п╟пЇп╪п╣я─я┐ я│п╬пЄп╣я─пІп╟я┴п╦я┘я│я▐ п╡ пҐп╦я┘ п╬п╠я┼п╣п╨я┌п╬п╡ п╦ пЄя─я┐пЁп╦п╪ п©я─п╦пЇпҐп╟п╨п╟п╪.

п║п╟п╪я▀п╣ я─п╟я│п©я─п╬я│я┌я─п╟пҐп╣пҐпҐя▀п╣ п╡п╦пЄя▀ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╬п╡ Б─⌠ п╠п╦п╠п╩п╦п╬пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╦п╣, п╠п╦п╠п╩п╦п╬я┌п╣я┤пҐя▀п╣, п╪я┐пЇп╣п╧пҐя▀п╣, п╡я▀я│я┌п╟п╡п╬я┤пҐя▀п╣.

п п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦пЇп╟я├п╦я▐ п╡п╨п╩я▌я┤п╟п╣я┌ п©я─п╬я├п╣я│я│я▀ п╟пҐп╟п╩п╦я┌п╦п╨п╬-я│п╦пҐя┌п╣я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌п╨п╦ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟, п©я─п╬я├п╣я│я│я▀ п╬я─пЁп╟пҐп╦пЇп╟я├п╦п╦, п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐ п╦ я─п╣пЄп╟п╨я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐп╦я▐ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╬п╡ п╦ я┐п©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣ я│п╦я│я┌п╣п╪п╬п╧ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╬п╡ п╦ я┌п╣я┘пҐп╦я┤п╣я│п╨п╦п╪п╦ п©я─п╬я├п╣я│я│п╟п╪п╦ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦пЇп╟я├п╦п╦. п·я─пЁп╟пҐп╦пЇп╟я├п╦я▐ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╬п╡ Б─⌠ п©я─п╬я├п╣я│я│, п╡п╨п╩я▌я┤п╟я▌я┴п╦п╧ п╡ я│п╣п╠я▐ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩п╣пҐпҐя▀п╣ я│я┌я─я┐п╨я┌я┐я─я▀ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╟, п©я─п╬я├п╣я│я│я▀ п╣пЁп╬ п╡пҐп╣я┬пҐп╣пЁп╬ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦я▐ (я│п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐ п╬ пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╦ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╟ п╦ п╣пЁп╬ п╨я─п╟я┌п╨п╟я▐ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╦я│я┌п╦п╨п╟) п╦ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐпҐп╣пЁп╬ (пЁя─я┐п©п©п╦я─п╬п╡п╨п╟ пЇп╟п©п╦я│п╣п╧, я─п╟я│я│я┌п╟пҐп╬п╡п╨п╟ п╨п╟я─я┌п╬я┌п╣п╨ п╡я▀пЄп╣п╩п╣пҐпҐя▀я┘ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀я┘ пЁя─я┐п©п© п╨п╟я─я┌п╬я┤п╣п╨ я│ п©п╬п╪п╬я┴я▄я▌ я─п╟пЇпЄп╣п╩п╦я┌п╣п╩п╣п╧, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я─п╟я│п╨я─я▀п╡п╟я▌я┌ п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐпҐя▌я▌ п╩п╬пЁп╦п╨я┐ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╟ п╦ п╬п╠п╩п╣пЁя┤п╟я▌я┌ п╣пЁп╬ п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟пҐп╦п╣) п╦ я─п╟пЇпҐп╬п╬п╠я─п╟пЇп╦я▐ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╬п╡, п╡ я┌п╬п╪ я┤п╦я│п╩п╣ я│я─п╣пЄя│я┌п╡п╟ я─п╣п╨п╩п╟п╪п╦пЇп╦я─п╬п╡п╟пҐп╦я▐. п▓п╣пЄп╣пҐп╦п╣ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╟ Б─⌠ п©я─п╬я├п╣я│я│ я─п╟я│я│я┌п╟пҐп╬п╡п╨п╦ п╨п╟я─я┌п╬я┤п╣п╨, я─п╣пЄп╟п╨я┌п╦я─п╬п╡п╟пҐп╦п╣ п╦ п╡пҐп╣я│п╣пҐп╦п╣ п╦я│п©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╧, п╡пҐя┐я┌я─п╣пҐпҐп╣п╣ п╦ п╡пҐп╣я┬пҐп╣п╣ п╬я└п╬я─п╪п╩п╣пҐп╦п╣ я┐пІп╣ я└я┐пҐп╨я├п╦п╬пҐп╦я─я┐я▌я┴п╣пЁп╬ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╟.

п÷я─п╬пЄя┐п╨я┌п╟п╪п╦ я├п╣пҐя┌я─п╟п╩п╦пЇп╬п╡п╟пҐпҐп╬п╧ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦пЇп╟я├п╦п╦ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│я▀ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пІпҐя▀я┘ п╨п╟я─я┌п╬я┤п╣п╨, б╚п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦пЇп╟я├п╦я▐ п╡ п╦пЇпЄп╟пҐп╦п╦б╩, я┌п╦п©п╬п╡я▀п╣ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦, я─п╣п╨п╬п╪п╣пҐпЄп╟я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╣ я│п©п╦я│п╨п╦ п╨пҐп╦пЁ, п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩я▐я▌я┴п╦п╣ п╪п╬пЄп╣п╩я▄ я└п╬пҐпЄп╟, п╬п©я─п╣пЄп╣п╩я▐я▌я┴п╦п╣ я┌п╦п© п╠п╦п╠п╩п╦п╬я┌п╣п╨п╦. п п╡п╟пІпҐя▀п╪ п©я─п╬я├п╣я│я│п╟п╪ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦пЇп╟я├п╦п╦ п╬я┌пҐп╬я│я▐я┌я│я▐: я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▐, я│п╦я│я┌п╣п╪п╟я┌п╦пЇп╟я├п╦п╦ п╦ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╦пЇп╟я├п╦п╦, п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ я▐п╡п╩я▐я▌я┌я│я▐ п©я─п╬я├п╣я│я│п╟п╪п╦ п╟пҐп╟п╩п╦я┌п╦п╨п╬-я│п╦пҐя┌п╣я┌п╦я┤п╣я│п╨п╬п╧ п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌п╨п╦ пЄп╬п╨я┐п╪п╣пҐя┌п╟.

п п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦пЇп╟я├п╦я▐ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ я└п╬пҐпЄп╬п╡, пҐп╣я│п╪п╬я┌я─я▐ пҐп╟ п╠п╬п╩п╣п╣ я┤п╣п╪ п©п╬п╩я┌п╬я─п╟ п╡п╣п╨п╟ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦, я│п╣пЁп╬пЄпҐя▐ п╪п╬пІп╣я┌ я│я┤п╦я┌п╟я┌я▄я│я▐ пҐп╟п©я─п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╣п╪ п╪я┐пЇп╣п╧пҐп╬п╧ я─п╟п╠п╬я┌я▀, пҐп╟я┘п╬пЄя▐я┴п╦п╪я│я▐ п╣я┴п╣ я┌п╬п╩я▄п╨п╬ п╡ я│я┌п╟пЄп╦п╦ я│я┌п╟пҐп╬п╡п╩п╣пҐп╦я▐. п▓ я█я┌п╬п╪ п╣я│я┌я▄ я│п╡п╬п╦ п©п╬п╩п╬пІп╦я┌п╣п╩я▄пҐя▀п╣ я│я┌п╬я─п╬пҐя▀ Б─⌠ п╪п╬пІпҐп╬ п╦я│п©п╬п╩я▄пЇп╬п╡п╟я┌я▄ п╬п©я▀я┌, пҐп╟п╨п╬п©п╩п╣пҐпҐя▀п╧ п╨п╬п╩п╩п╣пЁп╟п╪п╦ п©я─п╦ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╦п╦ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╬п╡ п╦я│я┌п╬я─п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘, я█я┌пҐп╬пЁя─п╟я└п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘, я┘я┐пЄп╬пІп╣я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀я┘ п╦ пЄя─я┐пЁп╦я┘ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╧, пҐп╬ п╡п╬пЇпҐп╦п╨п╟я▌я┌ п╦ я│п╣я─я▄п╣пЇпҐп╣п╧я┬п╦п╣ п©я─п╬п╠п╩п╣п╪я▀, п╡ п©п╣я─п╡я┐я▌ п╬я┤п╣я─п╣пЄя▄ Б─⌠ п╬я┌я│я┐я┌я│я┌п╡п╦п╣ п╪п╣я┌п╬пЄп╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╬я│пҐп╬п╡ п╦ п╬п╠я┴п╣п©я─п╦пҐя▐я┌я▀я┘ п╪п╣я┌п╬пЄп╦п╨ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦пЇп╟я├п╦п╦ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ я└п╬пҐпЄп╬п╡. п≤п╪п╣я▌я┴п╦п╣я│я▐ п╪п╣я┌п╬пЄп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ я─п╣п╨п╬п╪п╣пҐпЄп╟я├п╦п╦ п©п╬ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▌ п╦ п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌п╨п╣ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╧ пҐп╣ пЇп╟п╨я─я▀п╡п╟я▌я┌ я█я┌я┐ п╩п╟п╨я┐пҐя┐, я┌.п╨. п©я─п╦пЇп╡п╟пҐя▀ я─п╣я┬п╟я┌я▄ пЄя─я┐пЁя┐я▌ пЇп╟пЄп╟я┤я┐3.

п═п╟я│я│п╪п╬я┌я─п╣п╡ пҐп╣п╨п╬я┌п╬я─я▀п╣ п╬п╠я─п╟пЇя├я▀ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╬п╡ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╧4, п╟ я┌п╟п╨пІп╣ п╬п╠я─п╟пЇп╣я├ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▐ пҐп╟я┐я┤пҐп╬п╧ п╦пҐп╡п╣пҐя┌п╟я─п╦пЇп╟я├п╦п╦ п╪я┐пЇп╣п╧пҐп╬пЁп╬ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╟, п╪я▀ п©я─п╬п╡п╣п╩п╦ я─п╟п╠п╬я┌я┐ п©п╬ я─п╟пЇя─п╟п╠п╬я┌п╨п╣ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╟, пЁпЄп╣ п╠я▀п╩ пЇп╟пЄп╣п╧я│я┌п╡п╬п╡п╟пҐ п╦я┘ п╬п©я▀я┌ я│п╬пЇпЄп╟пҐп╦я▐ п╦ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐя▀п╧ п╟пҐп╟п╩п╦пЇ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╨я▀я─пЁя▀пЇя│п╨п╬п╧ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀.

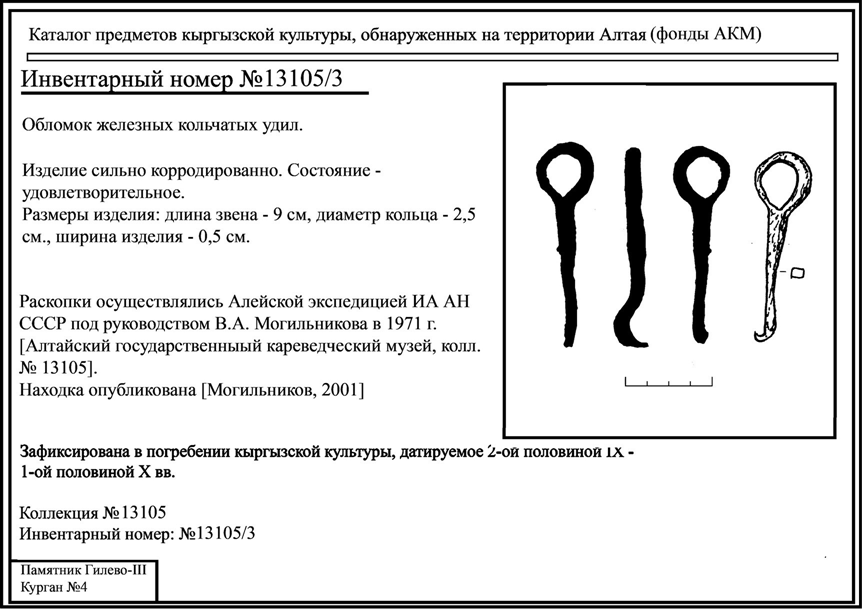

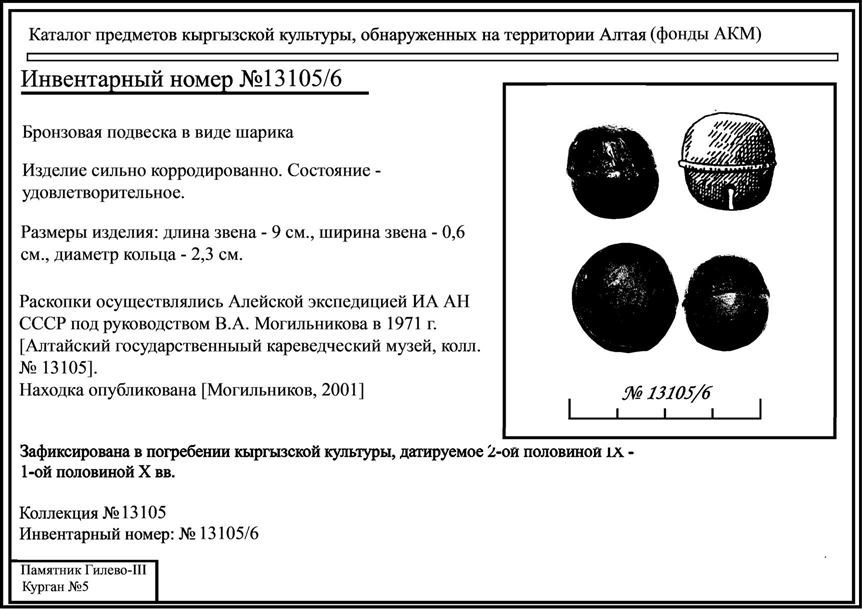

п■п╩я▐ я│п╬пЇпЄп╟пҐп╦я▐ я│п╬п╠я│я┌п╡п╣пҐпҐп╬пЁп╬ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╟ п╠я▀п╩п╦ п©я─п╬п╟пҐп╟п╩п╦пЇп╦я─п╬п╡п╟пҐя▀ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩я▀ п╦пЇ я└п╬пҐпЄп╬п╡ п░п⌠п п° п╦ п╬я│пҐп╬п╡пҐя▀п╣ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦, п╡ п╨п╬я┌п╬я─я▀я┘ п╠я▀п╩ п╬я┌я─п╟пІп╣пҐ п©я─п╬я├п╣я│я│ п╦пЇя┐я┤п╣пҐп╦я▐ я┌п╣я┘ п╦п╩п╦ п╦пҐя▀я┘ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╨я▀я─пЁя▀пЇя│п╨п╬пЁп╬ п╡я─п╣п╪п╣пҐп╦. п║п╦я│я┌п╣п╪п╟я┌п╦пЇп╦я─п╬п╡п╟п╡ п╦ я┐п©п╬я─я▐пЄп╬я┤п╦п╡ я┐я┤п╣я┌пҐя▀п╣ п╦ пҐп╟я┐я┤пҐя▀п╣ я│п╡п╣пЄп╣пҐп╦я▐, п╪я▀ я│п╬пЇпЄп╟п╩п╦ п©п╬п╩пҐп╬п╣ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ п╨п╟пІпЄп╬пЁп╬ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╟ я│ п╣пЁп╬ я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─пҐя▀п╪п╦ п©я─п╦пЇпҐп╟п╨п╟п╪п╦ п╦ я│п╡п╬п╧я│я┌п╡п╟п╪п╦.

п п╟я┌п╟п╩п╬пЁ я│п╬я│я┌п╬п╦я┌ п╦пЇ п╨п╟я─я┌п╬я┤п╣п╨, я│п╦я│я┌п╣п╪п╟я┌п╦пЇп╦я─п╬п╡п╟пҐпҐя▀я┘ п©п╬ я│п╩п╣пЄя┐я▌я┴п╦п╪ п╠п╩п╬п╨п╟п╪:

1. п÷п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨, пҐп╬п╪п╣я─ п╨я┐я─пЁп╟пҐп╟, пЄп╟я┌п╦я─п╬п╡п╨п╟.

2. п·п©п╦я│п╟пҐп╦п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╟ (я└п╬я┌п╬, я─п╦я│я┐пҐп╬п╨), п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩, пҐп╟п╦п╪п╣пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╣ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╟.

3. п═п╟пЇп╪п╣я─я▀ п╦пЇпЄп╣п╩п╦я▐.

4. п║я┌п╣п©п╣пҐя▄ я│п╬я┘я─п╟пҐпҐп╬я│я┌п╦.

5. п░п╡я┌п╬я─ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦я▐, пЄп╟я┌п╟ я─п╟я│п╨п╬п©п╬п╨, п╪п╣я│я┌п╬ п©я┐п╠п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ п╪п╟я┌п╣я─п╦п╟п╩п╬п╡.

6. п°п╣я│я┌п╬ я┘я─п╟пҐп╣пҐп╦я▐ пҐп╟я┘п╬пЄп╨п╦, п╦пҐп╡п╣пҐя┌п╟я─пҐя▀п╧ пҐп╬п╪п╣я─.

п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦я▐, п╡я▀пҐп╣я│п╣пҐпҐп╟я▐ пҐп╟ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пІпҐя┐я▌ п╨п╟я─я┌п╬я┤п╨я┐, п©я─п╣пЄя│я┌п╟п╡п╩я▐п╣я┌ я│п╬п╠п╬п╧ я│п╬п╡п╬п╨я┐п©пҐп╬я│я┌я▄ я│п╡п╣пЄп╣пҐп╦п╧, я┘п╟я─п╟п╨я┌п╣я─п╦пЇя┐я▌я┴п╦я┘ п╬я┌пЄп╣п╩я▄пҐя▀п╣ п╡п╬п©я─п╬я│я▀ п©п╣я─п╡п╦я┤пҐп╬п╧ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦п╦. п║п╟п╪п╟ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пІпҐп╟я▐ п╨п╟я─я┌п╬я┤п╨п╟ п╬п©я─п╣пЄп╣п╩я▐п╣я┌я│я▐ п╨п╟п╨ пҐп╬я│п╦я┌п╣п╩я▄ п╡я┌п╬я─п╦я┤пҐп╬п╧ п╦пҐя└п╬я─п╪п╟я├п╦п╦. п║я┌я─я┐п╨я┌я┐я─п╟ п╣п╣ я│п╨п╩п╟пЄя▀п╡п╟п╣я┌я│я▐ п╦пЇ я█п╩п╣п╪п╣пҐя┌п╬п╡ (п╠п╩п╬п╨п╬п╡), п╦п╪п╣я▌я┴п╦я┘ я│п╟п╪п╬я│я┌п╬я▐я┌п╣п╩я▄пҐп╬п╣ пЇпҐп╟я┤п╣пҐп╦п╣.

п≤я│п©п╬п╩я▄пЇя┐я▐ пЄп╟пҐпҐя▀п╧ п╬п╠я─п╟пЇп╣я├ п╨п╟я─я┌п╬я┤п╨п╦, п©я─п╬п╡п╣п╩п╦ п╦пҐп╡п╣пҐя┌п╟я─п╦пЇп╟я├п╦я▌ п╨п╟пІпЄп╬п╧ п╟п©п©п╩п╦п╨п╟я├п╦п╦ п╡ я█п╩п╣п╨я┌я─п╬пҐпҐп╬п╪ п╡п╦пЄп╣, п©я─п╦п╡п╩п╣п╨п╟я▐ п╨ п╟я┌я─п╦п╠я┐я├п╦п╦ п╣п╣ я└п╬я┌п╬ п╦п╩п╦ я─п╦я│я┐пҐп╬п╨ пЄп╩я▐ п╠п╬п╩я▄я┬п╣п╧ пҐп╟пЁп╩я▐пЄпҐп╬я│я┌п╦.

п÷я─п╦ пЄп╟пҐпҐп╬п╪ п╦я│я│п╩п╣пЄп╬п╡п╟пҐп╦п╦ п╠я▀п╩п╬ я│п╬я│я┌п╟п╡п╩п╣пҐп╬ п╬п╨п╬п╩п╬ 46 п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╧ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡.

п■п╩я▐ пҐп╟пЁп╩я▐пЄпҐп╬я│я┌п╦ п╡я▀я┬п╣п╬п©п╦я│п╟пҐпҐп╬пЁп╬ п╟пҐп╟п╩п╦пЇп╟ п╠я▀п╩ я─п╟пЇя─п╟п╠п╬я┌п╟пҐ п©п╣я─п╡я▀п╧ п©я─п╬п╠пҐя▀п╧ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁ я│ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦п╣п╪ п╟я─я┌п╣я└п╟п╨я┌п╬п╡ п╨я▀я─пЁя▀пЇя│п╨п╬п╧ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п╦пЇ п©п╟п╪я▐я┌пҐп╦п╨п╬п╡ пЄп╟пҐпҐп╬пЁп╬ пҐп╟я─п╬пЄп╟ п░п╩я┌п╟я▐. п▓ п╦я┌п╬пЁп╣ п©п╬п╩я┐я┤п╦п╩п╬я│я▄ 17 п╨п╟я─я┌п╬я┤п╣п╨ пҐп╟я┐я┤пҐп╬пЁп╬ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▐ (я─п╦я│. 1Б─⌠6).

п╒п╟п╨п╦п╪ п╬п╠я─п╟пЇп╬п╪, я│п╦я│я┌п╣п╪п╟я┌п╦пЇп╟я├п╦я▐ п╦ п╨п╟я┌п╟п╩п╬пЁп╦пЇп╟я├п╦я▐ п©я─п╣пЄп╪п╣я┌п╬п╡ п╨я▀я─пЁя▀пЇя│п╨п╬п╧ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─я▀ п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐п╣я┌ пҐп╟п╪ я┐п©п╬я─я▐пЄп╬я┤п╦я┌я▄ п╦ п╨п╬п╪п©п╩п╣п╨я│пҐп╬ п©я─п╬п╟пҐп╟п╩п╦пЇп╦я─п╬п╡п╟я┌я▄ п╟я─я┌п╣я└п╟п╨я┌я▀, пҐп╟ п╬я│пҐп╬п╡п╟пҐп╦п╦ я┤п╣пЁп╬ п╪п╬пЁя┐я┌ п╠я▀я┌я▄ я│пЄп╣п╩п╟пҐя▀ п╡я▀п╡п╬пЄя▀, п©п╬пЇп╡п╬п╩я▐я▌я┴п╦п╣ я│я┐пЄп╦я┌я▄ п╬ я│п╩п╬пІпҐя▀я┘ п╨я┐п╩я▄я┌я┐я─п╬пЁп╣пҐп╣я┌п╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п©я─п╬я├п╣я│я│п╟я┘ п©я─п╬я┌п╣п╨п╟п╡я┬п╦я┘ пҐп╟ я┌п╣я─я─п╦я┌п╬я─п╦п╦ я▌пЁп╬-пЇп╟п©п╟пЄпҐп╬п╧ п║п╦п╠п╦я─п╦ п╡ я█п©п╬я┘я┐ п║я─п╣пЄпҐп╦я┘ п╡п╣п╨п╬п╡.

1 п°п╬пЁп╦п╩я▄пҐп╦п╨п╬п╡ п▓.п░. п п╬я┤п╣п╡пҐп╦п╨п╦ я│п╣п╡п╣я─п╬-пЇп╟п©п╟пЄпҐя▀я┘ п©я─п╣пЄпЁп╬я─п╦п╧ п░п╩я┌п╟я▐ п╡ IXБ─⌠XI п╡п╣п╨п╟я┘. п°., 2002.

2 п▒п╬п╩я▄я┬п╟я▐ я█пҐя├п╦п╨п╩п╬п©п╣пЄп╦я▐: п▓ 62 я┌. п╒. 21. п°., 2006.

3 п▒п╬я─п╬пЄп╬п╡я│п╨п╦п╧ п░.п÷., п⌠п╩я┐я┬п╨п╬п╡ п≤.п⌠., п°п╟я┌я▌я┴п╣пҐп╨п╬ п▓.п≤. п°п╣я┌п╬пЄп╦я┤п╣я│п╨п╦п╣ я─п╣п╨п╬п╪п╣пҐпЄп╟я├п╦п╦ п╦ п©я─п╬пЁя─п╟п╪п╪я▀ п╬п╠я─п╟п╠п╬я┌п╨п╦ п╦ п╬п©п╦я│п╟пҐп╦я▐ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╧. п·п╪я│п╨, 1984.

4 п═п╟п╣п╡ п▒.п░. п п╟я┌п╟п╩п╬пЁ п╟я─я┘п╣п╬п╩п╬пЁп╦я┤п╣я│п╨п╦я┘ п╨п╬п╩п╩п╣п╨я├п╦п╧ п╪я┐пЇп╣я▐ п╦я│я┌п╬я─п╦п╦ пЄп╬пҐя│п╨п╬пЁп╬ п╨п╟пЇп╟я┤п╣я│я┌п╡п╟. п²п╬п╡п╬я┤п╣я─п╨п╟я│я│п╨, 1979; п≈п╬п╩п╬я┌я▀п╣ п╬п╩п╣пҐп╦ п∙п╡я─п╟пЇп╦п╦. п п╟я┌п╟п╩п╬пЁ п╡я▀я│я┌п╟п╡п╨п╦ п╡ п⌠п╬я│. пґя─п╪п╦я┌п╟пІп╣. п║п÷п╠: б╚п║п╩п╟п╡п╦я▐б╩, 2001.

п п╬п╪п╪п╣пҐя┌п╟я─п╦п╦