Рҗ.РЎ. РўРёСӮРҫРІ (РЎР°РҪРәСӮ-РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі) РҡР РҗРўРҡРҳРҷ РЎР РҗР’РқРҳРўР•РӣР¬РқР«Рҷ РҗРқРҗРӣРҳР— РңРҗТЕРРҳРҗРӣР¬РқРһРҷ Р§РҗРЎРўРҳ РҹРһРӣЕВРһРҷ РҗР РўРҳРӣРӣЕРРҳРҳ РЎРЈРҘРһРҹРЈРўРқР«РҘ Р’РһРҷРЎРҡ РҡР РҗРЎРқРһРҷ РҗР РңРҳРҳ Рҳ ВЕРРңРҗРҘРўРҗ РқРҗ РқРҗР§РҗРӣРһ Р’Р•РӣРҳРҡРһРҷ РһТЕЧЕСТВЕРқРқРһРҷ Р’РһРҷРқР«

РЈРҝСҖавлРөРҪРёРө РәСғР»СҢСӮСғСҖСӢ РңРёРҪРҫРұРҫСҖРҫРҪСӢ Р РҫСҒСҒРёРё Р РҫСҒСҒРёР№СҒРәР°СҸ РҗРәР°РҙРөРјРёСҸ СҖР°РәРөСӮРҪСӢС… Рё Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёС… РҪР°СғРә Р’РҫРөРҪРҪРҫ-РёСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ РјСғР·РөР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё, РёРҪР¶РөРҪРөСҖРҪСӢС… РІРҫР№СҒРә Рё РІРҫР№СҒРә СҒРІСҸР·Рё

ЧаСҒСӮСҢ VРЎР°РҪРәСӮ-РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі

©ВРҳРңРҗРҳР’РёР’РЎ, 2016

В©РҡРҫллРөРәСӮРёРІ авСӮРҫСҖРҫРІ, 2016

В© РЎРҹРұГУРҹРўР”, 2016

22 РҳСҺРҪСҸ 1941 Рі. РҪР° РҝРҫР»Рө РұРҫСҸ СҒРҫСҲлиСҒСҢ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҙРІР° РјРёСҖР°, РҙРІРө РёРҙРөРҫР»РҫРіРёРё, РҙРІР° РҫРұСҖаза жизРҪРё, РҪРҫ, главРҪСӢРј РҫРұСҖазРҫРј, РҙРІРө Р°СҖРјРёРё. РҡажРҙР°СҸ РёР· СҚСӮРёС… Р°СҖРјРёР№ РёРјРөла СҒРІРҫСҺ РёСҒСӮРҫСҖРёСҺ СҖазвиСӮРёСҸ, СҒРІРҫРё РҝСҖРёРҪСҶРёРҝСӢ С„РҫСҖРјРёСҖРҫРІР°РҪРёСҸ Рё РәРҫРҪСҶРөРҝСҶРёСҺ РІРөРҙРөРҪРёСҸ РІРҫР№РҪСӢ.

В«РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ вҖ“ РұРҫРі РІРҫР№РҪСӢВ»1, вҖ“ СӮР°Рә РөСүРө РҙРҫ РІРҫР№РҪСӢ Рҳ.Р’. РЎСӮалиРҪ РҫС…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёР·Рҫвал СҖРҫР»СҢ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РҪР° РҝРҫР»Рө РұРҫСҸ. Рҳ РёСҒСӮРҫСҖРёСҸ СҖазСҖазивСҲРөР№СҒСҸ РІСҒРәРҫСҖРө Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ (1939вҖ“1945) РҝРҫР»РҪРҫСҒСӮСҢСҺ РҝРҫРҙСӮРІРөСҖРҙила РҝСҖавРҫСӮСғ СҚСӮРҫРіРҫ РөРіРҫ СғСӮРІРөСҖР¶РҙРөРҪРёСҸ. РқР° РҝРҫР»Рө РұРҫСҸ РІСҒРөР№ Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ Рё СҒамРҫР№ СӮСҸР¶РөР»РҫР№, СҒамРҫР№ РёРҪСӮРөРҪСҒРёРІРҪРҫР№ Рё СҒамРҫР№ РәСҖРҫРІРҫРҝСҖРҫлиСӮРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРё Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ (1941вҖ“1945) Р°СҖСӮиллРөСҖРёСҸ РұСӢла РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫР№ СҒРёР»РҫР№ РҝРҫ РұРҫСҖСҢРұРө СҒ СӮР°РҪРәами Рё авиаСҶРёРөР№ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР°, РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫР№ СҒРёР»РҫР№, СҖР°СҒСҮРёСүавСҲРөР№ РҝСғСӮСҢ СҒРІРҫРөР№ РҝРөС…РҫСӮРө Рё СӮР°РҪРәам СҮРөСҖРөР· Р·Р°СҮР°СҒСӮСғСҺ СҚСҲРөР»РҫРҪРёСҖРҫРІР°РҪРҪСғСҺ Рё СҒРёР»СҢРҪРҫ СғРәСҖРөРҝР»РөРҪРҪСғСҺ РҫРұРҫСҖРҫРҪСғ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР°.

РЎСҖавРҪРөРҪРёРө Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё Рё Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РІРөСҖмахСӮР° РҪР° РҪР°СҮалРҫ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪРҫ СӮРөРј, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РұРөР· СҒРҫРјРҪРөРҪРёСҸ РұСӢли РҙРІРө СҒРёР»СҢРҪРөР№СҲРёРө Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёРө СҲРәРҫР»СӢ Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ, Рё РІРҫ РјРҪРҫРіРҫРј РёРјРөРҪРҪРҫ РІ РёС… РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРё РҪР° РҝРҫР»СҸС… Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РұСӢР» СҖРөСҲРөРҪ РІРҫРҝСҖРҫСҒ Рҫ РҝРҫРұРөРҙРө. РҹРҫРұРөРҙРө, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ РҙалаСҒСҢ РҪР°СҖРҫРҙам РЎРЎРЎР СҶРөРҪРҫР№ РіРёРіР°РҪСӮСҒРәРёС… Р¶РөСҖСӮРІ, РҪРөРІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫРіРҫ РҪР°РҝСҖСҸР¶РөРҪРёСҸ СҒРёР», РјСғР¶РөСҒСӮРІР° Рё РіРөСҖРҫРёР·РјР°.

Р’ СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢС… СғСҒР»РҫРІРёСҸС… СҒСҖавРҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ Р°РҪализ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫРіРҫ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ Р РҡРҡРҗ Рё РІРөСҖмахСӮР° Р°РәСӮСғалРөРҪ РҝРҫ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёРј РҝСҖРёСҮРёРҪам:

1. РқРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° РұРҫР»СҢСҲРҫРө РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ РҝРҫ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё Рё Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РІРөСҖмахСӮР°, СҖР°РұРҫСӮ, РІ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪР° С…РҫСӮСҢ РәР°РәР°СҸ-СӮРҫ РҝРҫРҝСӢСӮРәР° РҝСҖРҫРІРөСҒСӮРё СҒСҖавРҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ Р°РҪализ, РҫСҮРөРҪСҢ РҪРөРјРҪРҫРіРҫ.

2. РЎРҫР·РҙаваРөРјРҫРө РІ РҝСҖРөРҙРІРҫРөРҪРҪСӢРө РіРҫРҙСӢ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫРө РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө РјРҫР¶РөСӮ РәСғРҙР° РұРҫР»РөРө СӮРҫСҮРҪРҫ, СҮРөРј РјРҪРҫРіРёРө РҝРҫСҸРІРёРІСҲРёРөСҒСҸ РІ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө РіРҫРҙСӢ РіРёРҝРҫСӮРөР·СӢ, РҝРҫРәазаСӮСҢ РҪам, Рә РәР°РәРҫР№ РІРҫР№РҪРө РіРҫСӮРҫвилиСҒСҢ РҫРұРө СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ РәРҫРҪфлиРәСӮР°.

Рҡ РәРҫРҪСҶСғ 20-С… РіРі. РҝРөСҖРөРҙ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёРјРё РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖами РІСҒРөС… СҒСӮСҖР°РҪ РҝРҫСҸРІРёР»РҫСҒСҢ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҪРҫРІСӢС… РҝСҖРҫРұР»РөРј, Рё РҝРөСҖРІРҫР№ РёР· РҪРёС… РұСӢли СӮР°РҪРәРё. РҹРөСҖРІСӢР№ СҖаз РҝРҫСҸРІРёРІСҲРёРөСҒСҸ 15 СҒРөРҪСӮСҸРұСҖСҸ 1916 Рі.2, Рә РҪР°СҮалСғ 30-С… РіРі. РҫРҪРё РҝСҖРҫСҲли РҪРөмалСӢР№ РҝСғСӮСҢ РІ СҒРІРҫРөРј СҖазвиСӮРёРё Рё РіРҫСӮРҫвилиСҒСҢ СҒСӮР°СӮСҢ РҫСҒРҪРҫРІРҪРҫР№ СғРҙР°СҖРҪРҫР№ СҒРёР»РҫР№ РІСҒРөС… Р°СҖРјРёР№ РјРёСҖР°.

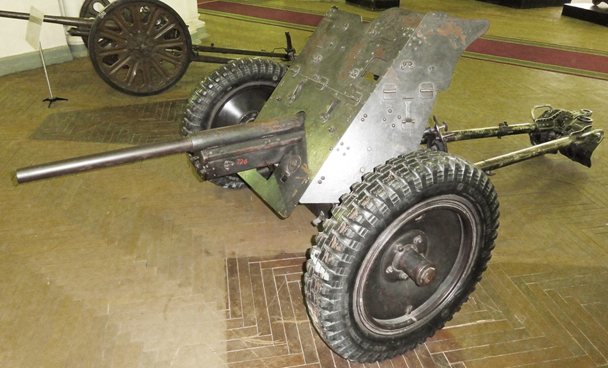

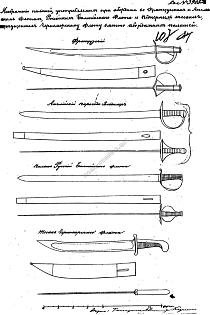

Рҡ 22 РёСҺРҪСҸ 1941 Рі. РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРё РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё Рё РІРөСҖмахСӮР° РҪахРҫРҙРёР»РҫСҒСҢ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІСӢС… РҝСғСҲРөРә. РһРҙРҪР°РәРҫ РҫСҒРҪРҫРІРҫР№ РёС… РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РұСӢли СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ 45-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1937 Рі. 53-Рҡ3 Рё РҪРөРјРөСҶРәР°СҸ 37-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1935/36 Рі. Pak 35/364.

РһРұРө РҝСғСҲРәРё РұСӢли РҫСҮРөРҪСҢ РҝРҫС…Рҫжи РҝРҫ РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСҶРёРё. РһРҪРё РёРјРөли РәлиРҪРҫРІРҫР№ Р·Р°СӮРІРҫСҖ РҝРҫР»СғавСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РҙРөР№СҒСӮРІРёСҸ, СҖРөР·РёРҪРҫРІСӢРө РәРҫР»РөСҒР° Рё РҝРҫРҙСҖРөСҒСҒРҫСҖРөРҪРҪСӢР№ лафРөСӮ. Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, СҚСӮРҫ РұСӢР»Рҫ РҪРөСғРҙРёРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ, СӮР°Рә РәР°Рә Сғ РҫРұРҫРёС… РҫСҖСғРҙРёР№ РұСӢР» РөРҙРёРҪСӢР№ РҝСҖРөРҙРҫРә.

Р’ 1924 Рі. РІ РҫРұСҒСӮР°РҪРҫРІРәРө РіР»СғРұРҫСҮайСҲРөР№ СҒРөРәСҖРөСӮРҪРҫСҒСӮРё РІ СҒРІСҸР·Рё СҒ РҙРөР№СҒСӮРІСғСҺСүРёРјРё РҫРіСҖР°РҪРёСҮРөРҪРёСҸРјРё Р’РөСҖСҒалСҢСҒРәРҫРіРҫ РҙРҫРіРҫРІРҫСҖР° фиСҖРјРҫР№ «РРөР№РҪРјРөСӮалл» РұСӢла СҒРҫР·РҙР°РҪР° 37-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР°, РҝРҫР»СғСҮРёРІСҲР°СҸ РёРҪРҙРөРәСҒ Tak 28 (Tankabwehrkanone 28). Р’ 1930 Рі. РҪР°СҮала РҝСҖРҫС…РҫРҙРёСӮСҢ РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёСҸ, Р° РІ 1932 Рі. РҫСҖСғРҙРёРө СҒСӮалРҫ РҝРҫСҒСӮСғРҝР°СӮСҢ РІ РІРҫР№СҒРәР°5.

РҹСҖавРҙР°, РөСүРө РҙРҫ РҝРҫСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёСҸ РҝРөСҖРІСӢС… Tak 28 РІ РІРҫР№СҒРәР° РІ 1930 Рі. СҚРәСҒРҝРҫСҖСӮРҪСӢР№ РҫРұСҖазРөСҶ СҚСӮРҫРіРҫ РҫСҖСғРҙРёСҸ СҮРөСҖРөР· БЮТРҗРЎРў6 РҝРҫРҝал РІ РЎРЎРЎР , РіРҙРө РөРіРҫ РҪР°РҝСҖавили РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖам завРҫРҙР° в„– 8 РІ РҝРҫРҙРјРҫСҒРәРҫРІРҪСӢР№ РҡалиРҪРёРҪРіСҖР°Рҙ (РҪСӢРҪРө вҖ“ Рі. РҡРҫСҖРҫлёв)7. Р—РҙРөСҒСҢ РҝРҫРҙ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј РІСӢРҙР°СҺСүРөРіРҫСҒСҸ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫРіРҫ РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖР° Рң.Рқ. РӣРҫРіРёРҪРҫРІР° (1903вҖ“1940)8 РұСӢла СҒРҫР·РҙР°РҪР° РҪРҫРІР°СҸ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР°, РҝРҫР»СғСҮРёРІСҲР°СҸ завРҫРҙСҒРәРҫР№ РёРҪРҙРөРәСҒ 53-Рҡ9.

Р’ С…РҫРҙРө РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёР№ РҫСҖСғРҙРёРө СҒРҫРІРөСҖСҲРёР»Рҫ 1046 РІСӢСҒСӮСҖРөР»РҫРІ Рё РҝСҖРҫСҲР»Рҫ 50 РәРј РҝСҖРҫРұРөРіР°10. Р’ С…РҫРҙРө РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёР№ РІСӢСҸСҒРҪилиСҒСҢ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҪРөРҙРҫСҒСӮР°СӮРәРё СҚСӮРҫРіРҫ РҫСҖСғРҙРёСҸ, Р° РёРјРөРҪРҪРҫ вҖ“ РҪРөРІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°РҪРёСҸ РҝРҫР»СғавСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ СҒСӮСҖРөР»СҢРұСӢ РҝСҖРё СҒСӮСҖРөР»СҢРұРө РҫСҒ-

45-РјРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1937 Рі. РҳРҪРІ. в„– 3/104

3,7-СҒРј РҪРөРјРөСҶРәР°СҸ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1936/37 Рі. (PAK-36/37) РҳРҪРІ. в„– 011/32

РәРҫР»РҫСҮРҪРҫ-С„СғРіР°СҒРҪСӢРјРё СҒРҪР°СҖСҸРҙами Рё СҒлаРұРҫСҒСӮСҢ РҙРөСҖРөРІСҸРҪРҪСӢС… РәРҫР»РөСҒ, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СғСҒР»РҫР¶РҪСҸли СҚРәСҒРҝР»СғР°СӮР°СҶРёСҺ РҫСҖСғРҙРёСҸ Рё РҝРҫР·РІРҫР»СҸли СӮСҖР°РҪСҒРҝРҫСҖСӮРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РөРіРҫ СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒРҫ СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮСҢСҺ 10вҖ“15 РәРј/СҮ11.

РһРҙРҪР°РәРҫ, РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° РІСҒРө СҚСӮРё РҝСҖРҫРұР»РөРјСӢ, СҚСӮРҫ РҫСҖСғРҙРёРө РҝРҫРҙ РҫРұРҫР·РҪР°СҮРөРҪРёРөРј В«45-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖазСҶР° 1932 Рі.В» РұСӢР»Рҫ РҝСҖРёРҪСҸСӮРҫ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө12.

Р•СҒСӮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ, Рә РҝСғСҲРәРө РҫРұСҖ. 1932 Рі. Сғ РІРҫРөРҪРҪСӢС… СҒ СҒамРҫРіРҫ РҪР°СҮалРҫ РұСӢР»Рҫ РҪРөмалРҫ РҝСҖРөСӮРөРҪР·РёР№. РқРөСғСҒСӮРҫР№СҮРёРІР°СҸ СҖР°РұРҫСӮР° авСӮРҫРјР°СӮРёРәРё РҝСҖРё СҒСӮСҖРөР»СҢРұРө РҫСҒРәРҫР»РҫСҮРҪРҫ-С„СғРіР°СҒРҪСӢРјРё РұРҫРөРҝСҖРёРҝР°СҒами, РҫСӮСҒСғСӮСҒСӮРІРёРө РҝРҫРҙСҖРөСҒСҒРҫСҖРөРҪРҪРҫРіРҫ С…РҫРҙР°, СҮСӮРҫ СғРјРөРҪСҢСҲалРҫ РјРҫРұРёР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ РҫСҖСғРҙРёСҸ, Рё РҙРөСҖРөРІСҸРҪРҪСӢРө РәРҫР»РөСҒР° вҖ“ РІСҒРө СҚСӮРҫ СӮСҖРөРұРҫвалРҫ СҒРҫР·РҙР°РҪРёСҸ РҪРҫРІРҫРіРҫ или РјРҫРҙРөСҖРҪРёР·Р°СҶРёРё СҒСғСүРөСҒСӮРІСғСҺСүРөРіРҫ РҫСҖСғРҙРёСҸ.

РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РІ С…РҫРҙРө РјРҫРҙРөСҖРҪРёР·Р°СҶРёРё, РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪРҪРҫР№ РІ РҡР‘ завРҫРҙР° в„– 8 (РҝРҫРҙРјРҫСҒРәРҫРІРҪСӢР№ РҡалиРҪРёРҪРіСҖР°Рҙ), РұСӢла РҝРөСҖРөСҖР°РұРҫСӮР°РҪР° Р·Р°СӮРІРҫСҖРҪР°СҸ СҮР°СҒСӮСҢ РҝСғСҲРәРё, РІРІРөРҙРөРҪ РҝРҫРҙСҖРөСҒСҒРҫСҖРөРҪРҪСӢР№ С…РҫРҙ лафРөСӮР°, РІРјРөСҒСӮРҫ РҙРөСҖРөРІСҸРҪРҪСӢС… РәРҫР»РөСҒ РұСӢли РІРІРөРҙРөРҪСӢ РәРҫР»РөСҒР° РҫСӮ авСӮРҫРјРҫРұРёР»СҸ Р“РҗР—. РқРҫРІРҫРө РҫСҖСғРҙРёРө РҝРҫР»СғСҮРёР»Рҫ завРҫРҙСҒРәРҫР№ РёРҪРҙРөРәСҒ 53-Рҡ, РІ РәРҫРҪСҶРө 1937 Рі. РҝСҖРҫСҲР»Рҫ завРҫРҙСҒРәРёРө РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёСҸ Рё РұСӢР»Рҫ РҪР°РҝСҖавлРөРҪРҫ РҪР° РІРҫР№СҒРәРҫРІСӢРө РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёСҸ13.

Р’ РҝРөСҖРІРҫРј РәРІР°СҖСӮалРө 1938 Рі. РҝСғСҲРәР° 53-Рҡ РҝСҖРҫСҲла РІСҒРө РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРҪСӢРө РёСҒРҝСӢСӮР°РҪРёСҸ Рё 24 Р°РҝСҖРөР»СҸ 1938 Рі. РұСӢла РҝСҖРёРҪСҸСӮР° РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө РҝРҫРҙ РҫРұРҫР·РҪР°СҮРөРҪРёРөРј В«45-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1937 Рі., РёРҪРҙРөРәСҒ Р“РҗРЈ-52-Рҹ-243В»14.

РҳСҒСӮРҫСҖРёСҸ Р¶Рө Pak 35/36 СӮРөРј РІСҖРөРјРөРҪРөРј РҝСҖРҫРҙРҫлжалаСҒСҢ. РҡР°Рә СғР¶Рө РұСӢР»Рҫ СҒРәазаРҪРҫ РІСӢСҲРө, 37-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° Tak 28 СҒ 1932 Рі. СҒСӮала РҝРҫСҒСӮСғРҝР°СӮСҢ РІ СҮР°СҒСӮРё РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё.

РһРҙРҪР°РәРҫ Сғ РІРөСҖмахСӮР° Рә Tak 28 РұСӢли РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё СӮРө Р¶Рө СҒамСӢРө РҝСҖРөСӮРөРҪР·РёРё, СҮСӮРҫ Рё Р РҡРҡРҗ Рә РҝСғСҲРәРө РҫРұСҖ. 1932 Рі. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РІ 1934 Рі. РҫРҪР° РұСӢла РјРҫРҙРөСҖРҪРёР·РёСҖРҫРІР°РҪР°.

РқРҫРІР°СҸ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҝРҫР»СғСҮила РҪРҫРІСӢР№ лафРөСӮ СҒ РҝРҫРҙСҖРөСҒСҒРҫСҖРөРҪРҪСӢРј С…РҫРҙРҫРј, РәРҫР»РөСҒР° СҒ РҝРҪРөРІРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёРјРё СҲРёРҪами, Р° СӮР°РәР¶Рө РҪРҫРІСӢРө РҝСҖРёСҶРөР»СҢРҪСӢРө РҝСҖРёСҒРҝРҫСҒРҫРұР»РөРҪРёСҸ. РҹРҫРҙ РҫРұРҫР·РҪР°СҮРөРҪРёРөРј 3,7-СҒРј Pak 35/36 (3,7-СҒРј Panzerabwehrkanone 35/36 вҖ“ 37-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1935/36 РіРҫРҙР°)15. РӯСӮРҫ РҫСҖСғРҙРёРө РұСӢР»Рҫ РҝСҖРёРҪСҸСӮРҫ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө РІРөСҖмахСӮР° Рё РҪР° РҙРҫлгиРө РіРҫРҙСӢ СҒСӮалРҫ РҫСҒРҪРҫРІРҪСӢРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІСӢРј РҫСҖСғРҙРёРөРј РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё.

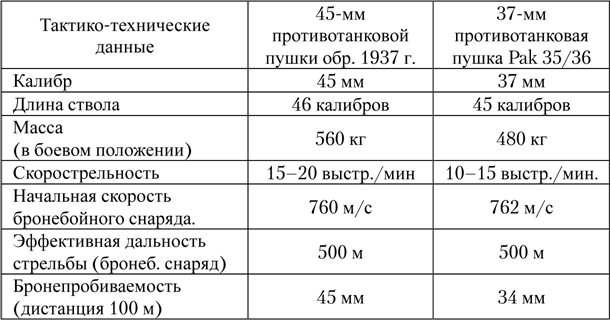

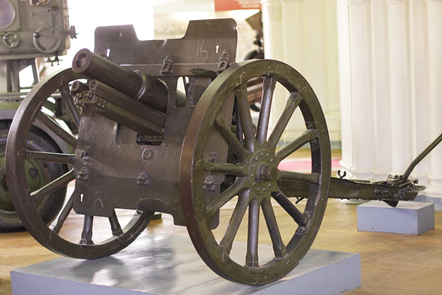

РҡР°Рә РІРёРҙРҪРҫ РёР· РҙР°РҪРҪСӢС…, РҝСҖРөРҙСҒСӮавлРөРҪРҪСӢС… РІ СӮР°РұлиСҶРө 1, СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РёРјРөла РҪРөРәРҫСӮРҫСҖРҫРө РҝСҖРөРёРјСғСүРөСҒСӮРІРҫ РҝРөСҖРөРҙ РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ РҝСғСҲРәРҫР№ РҝРҫ РұСҖРҫРҪРөРҝСҖРҫРұРёРІР°РөРјРҫСҒСӮРё. РһРҙРҪР°РәРҫ РІ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ РҫРҪР° РұСӢла СӮСҸР¶РөР»РөРө СҒРІРҫРөР№ РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ РәРҫллРөРіРё. РўРөРј РҪРө РјРөРҪРөРө, РёС… РјРҫР¶РҪРҫ СҒСҮРёСӮР°СӮСҢ СҖавРҪСӢРјРё РҝРҫ СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРј С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәам.

РўР°РұР». 1 РЎСҖавРҪРөРҪРёРө СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ 45-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖ. 1937 Рі.16 Рё РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ 37-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІРҫР№ РҝСғСҲРәРё Pak 35/3617

РҡСҖРҫРјРө 45-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖазСҶРҫРІ 1932 Рё 1937 РіРі. Рё Pak 35/36, РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРё РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё Рё РІРөСҖмахСӮР° Рә 22 РёСҺРҪСҸ 1941 Рі. СҒРҫСҒСӮРҫСҸли РөСүРө РҙРІР° РҫРұСҖазСҶР° РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІСӢС… РҝСғСҲРөРә. РӯСӮРё РҫСҖСғРҙРёСҸ Рә РҪР°СҮалСғ РІРҫР№РҪСӢ РұСӢли малРҫСҒРөСҖРёР№РҪСӢРјРё, СӮР°Рә РәР°Рә РёС… СҖазСҖР°РұРҫСӮРәР° РҪР°СҮалаСҒСҢ СӮРҫР»СҢРәРҫ РІ РәРҫРҪСҶРө 30-С… РіРі.

РҹРөСҖРІСӢРј СғРІРёРҙРөР»Рҫ СҒРІРөСӮ РҪРөРјРөСҶРәРҫРө 50-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІРҫРө РҫСҖСғРҙРёРө фиСҖРјСӢ «РРөР№РҪРјРөСӮалл». РһРҪРҫ РұСӢР»Рҫ РҝСҖРёРҪСҸСӮРҫ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө РІ 1939 Рі. РҝРҫРҙ РҫРұРҫР·РҪР°СҮРөРҪРёРөРј 5-СҒРј Pak 38 (5-СҒРј Panzerabwehrkanone 38 вҖ“ 50-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1938 Рі.)18.

Рҗ РІРөСҒРҪРҫР№ 1941 Рі. РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө Р РҡРҡРҗ РҝРҫСҒСӮСғРҝила 57-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1941 Рі. Р—РҳРЎ-2, СҒРҫР·РҙР°РҪРҪР°СҸ РІ РҡР‘ завРҫРҙР° в„– 92 РҝРҫРҙ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј Р’.Р“. Р“СҖР°РұРёРҪР° (1900вҖ“1980)19, РІСӢРҙР°СҺСүРөРіРҫСҒСҸ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫРіРҫ РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖР°20.

РҡР°Рә РІРёРҙРҪРҫ РёР· СӮР°РұлиСҶСӢ 2, СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ 57-РјРј РҝСғСҲРәР° Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҝСҖРөРІРҫСҒС…РҫРҙила РҪРөРјРөСҶРәСғСҺ Pak 38.

Рҡ РҪР°СҮалСғ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРё Р РҡРҡРҗ РұСӢли Рё РјРёРҪРҫРјРөСӮСӢ: 82-РјРј РұР°СӮалСҢРҫРҪРҪСӢР№ РјРёРҪРҫРјРөСӮ РҫРұСҖ. 1937 Рі. Р‘Рң-37, СҒРҫР·РҙР°РҪРҪСӢР№ РІ РҡР‘ Р·РҪамРөРҪРёСӮРҫРіРҫ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫРіРҫ Р°СҖСӮиллРөСҖРёСҒСӮР° Р‘.Рҳ. ШавСӢСҖРёРҪР° (1902вҖ“1965)21. Рҗ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРё РІРөСҖмахСӮР°

РҪахРҫРҙРёР»СҒСҸ 8-СҒРј sGW 34 (8-СҒРј schwere Granatwerfer 34) вҖ“ 81-РјРј СӮСҸР¶РөР»СӢР№ РјРёРҪРҫРјРөСӮ РҫРұСҖ. 1934 Рі.24.

РһРұР° РјРёРҪРҫРјРөСӮР° РёРјРөли РҝСҖРёРјРөСҖРҪРҫ СҖавРҪСӢРө С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәРё Рё РІСҒСҺ Р’РөлиРәСғСҺ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪСғСҺ РІРҫР№РҪСғ РҝСҖРҫРұСӢли РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРё РҝСҖРҫСӮРёРІРҫРұРҫСҖСҒСӮРІСғСҺСүРёС… СҒСӮРҫСҖРҫРҪ.

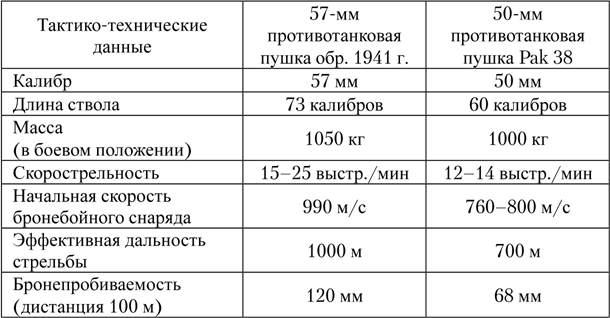

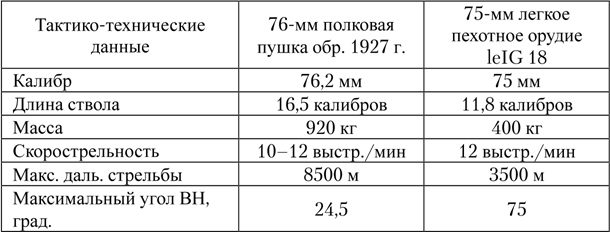

Рҗ РІРҫСӮ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РҝРҫР»РәРҫРІРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё Р РҡРҡРҗ Рё РІРөСҖмахСӮР° РІРҫ РјРҪРҫРіРҫРј РұСӢли СҖазлиСҮРҪСӢ. РһСҒРҪРҫРІРҫР№ РҫРұРөРёС… СҒРёСҒСӮРөРј РұСӢли 76-РјРј РәРҫСҖРҫСӮРәРҫСҒСӮРІРҫР»СҢРҪСӢРө РҝСғСҲРәРё. РқР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРё РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё РҪахРҫРҙилаСҒСҢ 76-РјРј РҝРҫР»РәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1927 Рі.25, Р° РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРё РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё вҖ“ 7,5-СҒРј leIG 18 (7,5-СҒРј leihte Infanteriegschitz 1826) вҖ“ 75-РјРј Р»РөРіРәРҫРө РҝРөС…РҫСӮРҪРҫРө РҫСҖСғРҙРёРө РҫРұСҖ. 1918 Рі.27

РўР°РұлиСҶР° 3 РіРҫРІРҫСҖРёСӮ РҪам Рҫ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ, РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° СҒС…РҫжиРө РәалиРұСҖСӢ Рё СҖР°СҒРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө РІ СҒРёСҒСӮРөРјРө РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ, РҫСҖСғРҙРёСҸ РёРјРөСҺСӮ Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪСғСҺ СҖазРҪРёСҶСғ РІ СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәах. 76-РјРј РҝРҫР»РәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1927 Рі. РұСӢла РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РІ РҙРІР° СҖаза СӮСҸР¶РөР»РөРө СҒРІРҫРөРіРҫ РҪРөРјРөСҶРәРҫРіРҫ СҒРҫРұСҖР°СӮР°, РҝСҖРё СҚСӮРҫРј РҫРұлаРҙала РұРҫР»РөРө СҮРөРј РІ РҙРІР° СҖаза РұРҫР»СҢСҲРөР№ РҙалСҢРҪРҫСҒСӮСҢСҺ СҒСӮСҖРөР»СҢРұСӢ. РҹСҖРё СҚСӮРҫРј РҪРөРјРөСҶРәР°СҸ РҝСғСҲРәР° РёРјРөла РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РІ СӮСҖРё СҖаза РұРҫР»СҢСҲРёР№ СғСҖРҫРІРөРҪСҢ РІРөСҖСӮРёРәалСҢРҪРҫРіРҫ РҪР°РәР»РҫРҪР°.

Р’СҒРө СҚСӮРҫ РіРҫРІРҫСҖРёСӮ РҝСҖРҫСҒСӮРҫ Рҫ СҖазРҪРҫР№ РәРҫРҪСҶРөРҝСҶРёРё РҝСҖРёРјРөРҪРөРҪРёСҸ РҫСҖСғРҙРёР№. РЎРҫРІРөСӮСҒРәРёРө РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖСӢ СҒСӮСҖРөмилиСҒСҢ СҒРҫР·РҙР°СӮСҢ РҫСҖСғРҙРёРө, СҒРҝРҫ-

7,5-СҒРј РҪРөРјРөСҶРәР°СҸ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1938 Рі. (PAK-38) РҳРҪРІ. в„– 011/31

76-РјРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ РҝРҫР»РәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1927 Рі. РҳРҪРІ. в„– 3/129

СҒРҫРұРҪРҫРө РәР°Рә РјРҫР¶РҪРҫ РұРҫР»СҢСҲРө РҫРұРөСҒРҝРөСҮРёРІР°СӮСҢ РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәСғ РҝРөС…РҫСӮСӢ РұРөР· СҒРјРөРҪСӢ РҝРҫР·РёСҶРёР№. РқРөРјРөСҶРәРёРө Р¶Рө РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖСӢ, РёСҒС…РҫРҙСҸ РёР· РәРҫРҪСҶРөРҝСҶРёРё «БлиСҶРәСҖига», СҒСӮСҖРөмилиСҒСҢ СҒРҙРөлаСӮСҢ РҫСҖСғРҙРёРө РҝРҫРҙРҙРөСҖР¶РәРё РҝРөС…РҫСӮСӢ РәР°Рә РјРҫР¶РҪРҫ РұРҫР»РөРө Р»РөРіРәРёРј, СҮСӮРҫРұСӢ РҫРҪРҫ РҪРө РҫСӮСҸР¶РөР»СҸР»Рҫ РҝРөС…РҫСӮРҪСӢРө РҝРҫР»РәРё, РҝСӢСӮавСҲРёРөСҒСҸ РҝРҫСҒРҝРөСӮСҢ Р·Р° РұСҖРҫРҪРөСӮР°РҪРәРҫРІСӢРј РәСғлаРәРҫРј.

РҹСҖРё СҚСӮРҫРј РұлагРҫРҙР°СҖСҸ РұРҫР»СҢСҲРҫРјСғ РјР°РәСҒималСҢРҪРҫРјСғ СғРіР»Сғ РІРҫР·РІСӢСҲРөРҪРёСҸ РҪРөРјРөСҶРәР°СҸ 75-РјРј РҝСғСҲРәР° РјРҫгла РІРөСҒСӮРё РҪавРөСҒРҪРҫР№ РҫРіРҫРҪСҢ РҝСҖР°РәСӮРёСҮРөСҒРәРё РәР°Рә РјРёРҪРҫРјРөСӮ. ДлСҸ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ РҝРҫР»РәРҫРІРҫР№ РҝСғСҲРәРё, РіРҙРө РІ РҝРҫР»Рәах РёРјРөР»РҫСҒСҢ РҪРөмалРҫРө РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫ 120-РјРј РјРёРҪРҫРјРөСӮРҫРІ, СӮР°РәРҫР№ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮРё РҪРө РұСӢР»Рҫ.

РўР°РұР». 3 РЎСҖавРҪРөРҪРёРө СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ 76-РјРј РҝРҫР»РәРҫРІРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖ. 1927 Рі.28 Рё РҪРөРјРөСҶРәРҫРіРҫ 75-РјРј Р»РөРіРәРҫРіРҫ РҝРөС…РҫСӮРҪРҫРіРҫ РҫСҖСғРҙРёСҸ 7,5-СҒРј leIG 1829

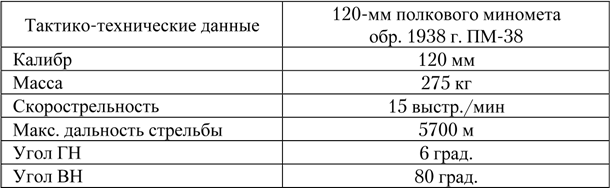

Р’СӮРҫСҖРҫР№ СҮР°СҒСӮСҢСҺ РҝРҫР»РәРҫРІРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РұСӢР» 120-РјРј РјРёРҪРҫРјРөСӮ РҫРұСҖ. 1938 Рі. РҹРң-38. РқР° РҪР°СҮалРҫ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ СҚСӮРҫ РұСӢР» СҒамСӢР№ РјРҫСүРҪСӢР№ РјРёРҪРҫРјРөСӮ РІ РјРёСҖРө, РҪРё РҫРҙРҪР° РёР· Р°СҖРјРёР№ РјРёСҖР° РҝРҫРҙРҫРұРҪРҫРіРҫ РҫРұСҖазСҶР° Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫРіРҫ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РҪРө РёРјРөла.

РўР°РұР». 4 РўР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРө С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәРё 120-РјРј РҝРҫР»РәРҫРІРҫРіРҫ РјРёРҪРҫРјРөСӮР° РҫРұСҖ. 1938 Рі. РҹРң-3830

120-РјРј РјРёРҪРҫРјРөСӮСӢ РҫРұСҖ. 1938 Рі. РҫРәазалиСҒСҢ СҒСӮРҫР»СҢ СғРҙР°СҮРҪСӢ, СҮСӮРҫ РҪРөРјСҶСӢ РҝСҖРҫСҒСӮРҫ СҒРәРҫРҝРёСҖРҫвали РөРіРҫ Рё РІ 1943 Рі. Р·Р°РҝСғСҒСӮили РІ РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІРҫ.

Р’ Р“РөСҖРјР°РҪРёРё Р¶Рө РІ РҝРҫР»РәРҫРІРҫРө Р·РІРөРҪРҫ РұСӢла РҝСҖРёРҪСҸСӮР° 15-СҒРј sIG 33 (schweres InfanteriegeschГјtz 33 вҖ“ 15-СҒРј СӮСҸР¶РөР»РҫРө РҝРөС…РҫСӮРҪРҫРө РҫСҖСғРҙРёРө РҫРұСҖ. 1933 Рі.)31. РқРё РҫРҙРҪР° Р°СҖРјРёСҸ РІ РјРёСҖРө РҪРө РёРјРөла СҒСӮРҫР»СҢ РјРҫСүРҪРҫРіРҫ РҫСҖСғРҙРёСҸ РІ РҝРҫР»РәРҫРІРҫРј Р·РІРөРҪРө, РҫРҙРҪР°РәРҫ РөРө РҪРөмалСӢР№ РІРөСҒ (1750 РәРі) Рё СҒР»РҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ РІ РҝСҖРҫРёР·РІРҫРҙСҒСӮРІРө СҒСӢРіСҖали СҒ РІРөСҖмахСӮРҫРј РҙСғСҖРҪСғСҺ СҲСғСӮРәСғ.

Р’СҒРөРіРҫ РұСӢР»Рҫ РІСӢРҝСғСүРөРҪРҫ РҫРәРҫР»Рҫ 4,5 СӮСӢСҒСҸСҮ РҫСҖСғРҙРёР№ sIG 33.

РўР°РұР». 5. РўР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРө С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәРё 150-РјРј СӮСҸР¶РөР»РҫРіРҫ РҝРөС…РҫСӮРҪРҫРіРҫ РҫСҖСғРҙРёСҸ sIG 3332

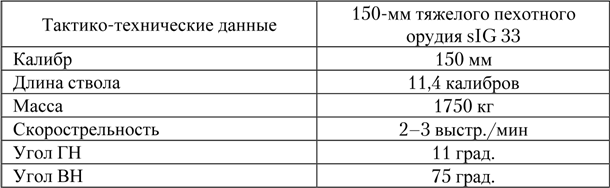

Р’ РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫРј Р·РІРөРҪРө Р РҡРҡРҗ Рё РІРөСҖмахСӮР° СӮР°РәР¶Рө РёРјРөлиСҒСҢ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҖазлиСҮРёСҸ: РІ РҫСӮлиСҮРёРө РҫСӮ РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё РІРөСҖмахСӮ РҪРө РёРјРөР» РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРё РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢС… РҝСғСҲРөРә.

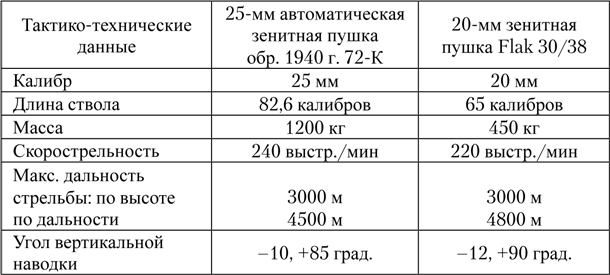

РһСҒРҪРҫРІРҪРҫР№ РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫР№ РіР°СғРұРёСҶРөР№ Р РҡРҡРҗ РҪР° РҪР°СҮалРҫ Р’РһР’ РұСӢла 122-РјРј РіР°СғРұРёСҶР° РҫРұСҖ. 1938 Рі. Рң-30, СҒРҫР·РҙР°РҪРҪР°СҸ РІ РҡР‘ РӨ.РӨ. РҹРөСӮСҖРҫРІР°. РһСҒРҪРҫРІРҪРҫР№ Р¶Рө РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫР№ РіР°СғРұРёСҶРөР№ РІРөСҖмахСӮР° РұСӢла 10,5-СҒРј leFH 18 (10-СҒРј leihte Feldhaubitze 18) вҖ“ 10,5-СҒРј Р»РөРіРәР°СҸ РҝРҫР»РөРІР°СҸ РіР°СғРұРёСҶР° РҫРұСҖ. 1918 Рі.33

Р•СҒли РҝРҫСҒРјРҫСӮСҖРөСӮСҢ РҪР° РёС… РІРҪРөСҲРҪРёР№ РІРёРҙ, СӮРҫ РҫРҪ РҫСҮРөРҪСҢ СҒС…РҫР¶, РҫРҪРё РұСӢли РІРҝРҫР»РҪРө СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪСӢРјРё РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢРјРё РіР°СғРұРёСҶами РҙР»СҸ СҒРІРҫРөРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё. Р’ СӮР°РұлиСҶРө 6 РјРҫР¶РҪРҫ РҝРҫСҒРјРҫСӮСҖРөСӮСҢ СҒСҖавРҪРөРҪРёРө РўРўРҘ СҚСӮРёС… РҙРІСғС… РҫСҖСғРҙРёР№.

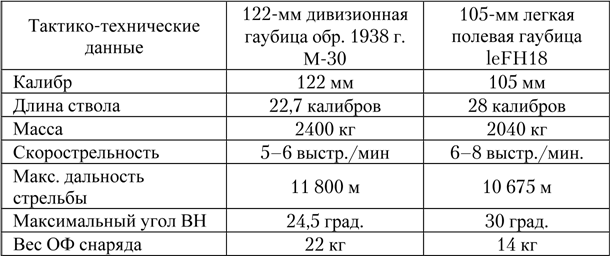

РўР°РұР». 6 РЎСҖавРҪРөРҪРёРө СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ 122-РјРј РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫР№ РіР°СғРұРёСҶСӢ РҫРұСҖ. 1938 Рі.34 Рё РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ 105-РјРј Р»РөРіРәРҫР№ РҝРҫР»РөРІРҫР№ РіР°СғРұРёСҶСӢ РҫРұСҖ. 1918 Рі.35

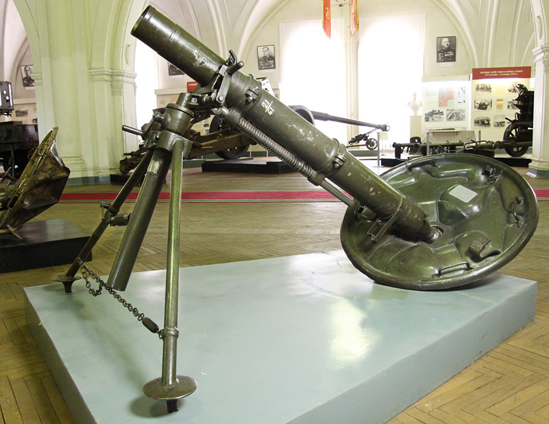

120-РјРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РҝРҫР»РәРҫРІРҫР№ РјРёРҪРҫРјРөСӮ РҫРұСҖ. 1938 Рі. (РҹРң-38) РҳРҪРІ. в„– 21/61

122-РјРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪР°СҸ РіР°СғРұРёСҶР° РҫРұСҖ. 1938 Рі. (Рң-30) РҳРҪРІ. в„– 3/109

РҡР°Рә РјСӢ РІРёРҙРёРј РёР· СӮР°РұлиСҶСӢ 6, РҫРұРө РіР°СғРұРёСҶСӢ РёРјРөСҺСӮ РҝСҖРёРјРөСҖРҪРҫ РҫРҙРёРҪР°РәРҫРІСғСҺ РҙалСҢРҪРҫСҒСӮСҢ СҒСӮСҖРөР»СҢРұСӢ. РҹСҖРё СҚСӮРҫРј РҪРөРјРөСҶРәР°СҸ РіР°СғРұРёСҶР° РёРјРөла РҪРөРјРҪРҫРіРҫ РұРҫР»СҢСҲСғСҺ СҒРәРҫСҖРҫСҒСӮСҖРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ, РҫРҙРҪР°РәРҫ Р·Р° СҚСӮРҫ РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ Р·Р°РҝлаСӮРёСӮСҢ СҶРөРҪСғ РІ РІРёРҙРө РәСғРҙР° РјРөРҪРөРө РјРҫСүРҪРҫРіРҫ СҒРҪР°СҖСҸРҙР° вҖ“ 22 РәРі Сғ Рң-30 РҝСҖРҫСӮРёРІ РІСҒРөРіРҫ 14 РәРі Сғ РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ РіР°СғРұРёСҶСӢ. Р§СӮРҫРұСӢ С…РҫСӮСҢ РәР°Рә-СӮРҫ СҒРҝСҖавиСӮСҢСҒСҸ СҒ СҚСӮРҫР№ РҝСҖРҫРұР»РөРјРҫР№ РҫРҙРёРҪ РёР· РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҫРІ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёС… РҝРҫР»РәРҫРІ РҫРұСӢСҮРҪРҫ РІРҫРҫСҖСғжалСҒСҸ 150-РјРј РіР°СғРұРёСҶами sFH 1836, РҫРҙРҪР°РәРҫ РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… РұРҫР»СҢСҲРёС… СҖР°СҒСҒСӮРҫСҸРҪРёР№ Р’РҫСҒСӮРҫСҮРҪРҫРіРҫ С„СҖРҫРҪСӮР° РҫСҒРөРҪРҪРөР№ Рё РІРөСҒРөРҪРҪРөР№ СҖР°СҒРҝСғСӮРёСҶСӢ, РҫРҪРё СҮР°СҒСӮРҫ СӮРҫСҖРјРҫзили РҝСҖРҫРҙРІРёР¶РөРҪРёРө РҪРөРјРөСҶРәРёС… РҝРөС…РҫСӮРҪСӢС… РҙРёРІРёР·РёР№ Рё РұСӢли СҒРәРҫСҖРөРө РҝСҖРҫРұР»РөРјРҫР№, СҮРөРј РҙРҫРҝРҫР»РҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢРј РҫРіРҪРөРІСӢРј СҒСҖРөРҙСҒСӮРІРҫРј.

РҡР°Рә СғР¶Рө РіРҫРІРҫСҖРёР»РҫСҒСҢ, РәСҖРҫРјРө РіР°СғРұРёСҶ РІ РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё Р РҡРҡРҗ РҪахРҫРҙилиСҒСҢ Рё 76-РјРј РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢРө РҝСғСҲРәРё. РӯСӮРҫ РұСӢли Рё СғСҒСӮР°СҖРөРІСҲРёРө 3-РҙРј РҫРұСҖ. 1902 Рі., Рё РёС… РјРҫРҙРөСҖРҪРёР·РёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢР№ РІР°СҖРёР°РҪСӮ РҫРұСҖ. 1902/30 Рі.37, Р° СӮР°РәР¶Рө РұРҫР»РөРө РҪРҫРІСӢРө РӨ-2238 Рё РЈРЎР’39, СҒРҫР·РҙР°РҪРҪСӢРө РІРөлиРәРёРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРј Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёРј РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖРҫРј Р’.Р“. Р“СҖР°РұРёРҪСӢРј.

РһРҙРҪР°РәРҫ Р·Р°РҙРөСҖживаСӮСҢСҒСҸ РҪР° РёС… СҖР°СҒСҒРјРҫСӮСҖРөРҪРёРё РјСӢ РҪРө РұСғРҙРөРј, СӮР°Рә РәР°Рә РёС… РҪРө СҒ СҮРөРј СҒСҖавРҪРёРІР°СӮСҢ. РўРҫР»СҢРәРҫ замРөСӮРёРј, СҮСӮРҫ РҫРҪРё, РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҒРІРҫРё РҪРөРҙРҫСҒСӮР°СӮРәРё, РұСӢли РәСғРҙР° РұРҫР»РөРө СҚффРөРәСӮРёРІРҪСӢ РҙР»СҸ РұРҫСҖСҢРұСӢ СҒ СӮР°РҪРәами, СҮРөРј РіР°СғРұРёСҶСӢ. РӯСӮРҫ РІ СҒРІРҫСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ РҙРөлалРҫ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРө РҝРөС…РҫСӮРҪСӢРө РҙРёРІРёР·РёРё РәСғРҙР° РұРҫР»РөРө СғСҒСӮРҫР№СҮРёРІСӢРјРё РІ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІРҫРј РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё, СҮРөРј РҙРёРІРёР·РёРё РІРөСҖмахСӮР°.

РһСҒРҪРҫРІРҫР№ РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё Р“РөСҖРјР°РҪРёРё Рё РЎРЎРЎР СӮРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё РұСӢли РәРҫСҖРҝСғСҒРҪСӢРө РҝСғСҲРәРё Рё СӮСҸР¶РөР»СӢРө РіР°СғРұРёСҶСӢ.

Р’РөСҖмахСӮ РІ 1941 Рі. РёСҒРҝРҫР»СҢР·Рҫвал РІ СҒРІРҫРөРј РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫРј Р·РІРөРҪРө 10,5-СҒРј Рҡ 18 (10,5-СҒРј Kannone 18) вҖ“ 105-РјРј РәРҫСҖРҝСғСҒРҪСғСҺ РҝСғСҲРәСғ РҫРұСҖ. 1918 Рі.40, Рё СғР¶Рө СғРҝРҫРјРёРҪавСҲСғСҺСҒСҸ Р·РҙРөСҒСҢ 150-РјРј СӮСҸР¶РөР»СғСҺ РҝРҫР»РөРІСғСҺ РіР°СғРұРёСҶСғ РҫРұСҖ. 1918 Рі.41 15-СҒРј sFH 18 (15-СҒРј schwere Feldhaubitze 18).

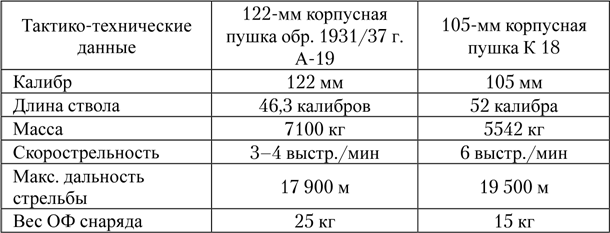

Р’ РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё СҒСғСүРөСҒСӮРІРҫвал СӮР°Рә РҪазСӢРІР°РөРјСӢР№ РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫР№ РҙСғРҝР»РөРәСҒ РёР· 122-РјРј РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖ. 1931/37 Рі. Рҗ-1942 Рё 152-РјРј РҝСғСҲРәРё-РіР°СғРұРёСҶСӢ РңРӣ-2043.

РҳР· СӮР°РұлиСҶСӢ 7 РІРёРҙРҪРҫ, СҮСӮРҫ СҒРҫРҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРө Р·РҙРөСҒСҢ РҝСҖРёРјРөСҖРҪРҫ СӮР°РәРҫРө Р¶Рө, РәР°Рә Рё РІ СҒСҖавРҪРөРҪРёРё РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢС… РіР°СғРұРёСҶ. Рҡ 18 РёРјРөРөСӮ СҒС…РҫжиРө, Р° РІ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… СҒР»СғСҮР°СҸС… РҝСҖРөРІРҫСҒС…РҫРҙСҸСүРёРө Рҗ-19 РұаллиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРёРө С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәРё, РҪРҫ РІ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ СғСҒСӮСғРҝР°РөСӮ РІ РјР°СҒСҒРө, Р° Р·РҪР°СҮРёСӮ Рё РІ РјРҫРіСғСүРөСҒСӮРІРө СҒРҪР°СҖСҸРҙР°.

76-РјРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1936 Рі. (РӨ-22) РҳРҪРІ. в„– 3/130

76-РјРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪР°СҸ РіР°СғРұРёСҶР° РҫРұСҖ. 1939 Рі. (РӨ-22РЈРЎР’) РҳРҪРІ. в„– 3/83

РўР°РұР». 7 РЎСҖавРҪРөРҪРёРө СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ 122-РјРј РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖ. 1931/37 Рі.44 Рё РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ 105-РјРј РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё Рҡ 1845

РқРөРјРҪРҫРіРҫ РҙСҖСғРіРҫРө СҖазлиСҮРёРө РјСӢ РІРёРҙРёРј РІ СҒСҖавРҪРөРҪРёРё СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ 152-РјРј РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё-РіР°СғРұРёСҶСӢ РҫРұСҖ. 1938 Рі. РңРӣ-20 Рё РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ 150-РјРј СӮСҸР¶РөР»РҫР№ РіР°СғРұРёСҶСӢ sFH 18.

РўР°РұР». 8 РЎСҖавРҪРөРҪРёРө СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ 152-РјРј РҝСғСҲРәРё-РіР°СғРұРёСҶСӢ РҫРұСҖ. 1938 Рі. РңРӣ-20 Рё РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ 150-РјРј СӮСҸР¶РөР»РҫР№ РҝРҫР»РөРІРҫР№ РіР°СғРұРёСҶСӢ sFH 18

РҡР°Рә РјСӢ РІРёРҙРёРј РёР· СӮР°РұлиСҶСӢ 8, СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ 152-РјРј РҝСғСҲРәР°-РіР°СғРұРёСҶР° РңРӣ-20 РёРјРөла РәСғРҙР° РұРҫР»СҢСҲСғСҺ РјР°СҒСҒСғ, РҫРҙРҪР°РәРҫ, РҝСҖРё СҚСӮРҫРј, РәСғРҙР° РұРҫР»СҢСҲСғСҺ РҙалСҢРҪРҫСҒСӮСҢ СҒСӮСҖРөР»СҢРұСӢ Рё РҪРөРјРҪРҫРіРҫ РұРҫР»РөРө РјРҫСүРҪСӢР№ РұРҫРөРҝСҖРёРҝР°СҒ. РўР°Рә СҮСӮРҫ РІ СҒР»СғСҮР°СҸС…, РәРҫРіРҙР° СҚСӮРёРј РҫСҖСғРҙРёСҸРј РҝСҖРёС…РҫРҙРёР»РҫСҒСҢ РІСҒСӮСҖРөСҮР°СӮСҢСҒСҸ лиСҶРҫРј Рә лиСҶСғ, СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРө Р°СҖСӮиллРөСҖРёСҒСӮСӢ РјРҫгли РІРөСҒСӮРё РҫРіРҫРҪСҢ, РҪахРҫРҙСҸСҒСҢ РІРҪРө Р·РҫРҪСӢ РҙРөР№СҒСӮРІРёР№ СҒРІРҫРёС… РҪРөРјРөСҶРәРёС… РәРҫллРөРі.

122-РјРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ РәРҫСҖРҝСғСҒРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1931/37 Рі. (Рҗ-19) РҳРҪРІ. в„– 3/124

152-РјРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ РҝСғСҲРәР°-РіР°СғРұРёСҶР° РҫРұСҖ. 1937 Рі. (РңРӣ-20) РҳРҪРІ. в„– 4/22

Р—РөРҪРёСӮРҪР°СҸ Р°СҖСӮиллРөСҖРёСҸ РІСҒРөС… РҝРөСҖРөРҙРҫРІСӢС… Р°СҖРјРёР№ СӮРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё СҒРҫСҒСӮРҫСҸла РёР· РҙРІСғС… СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРёС… вҖ“ малРҫРәалиРұРөСҖРҪРҫР№ Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё (РңР—Рҗ) Рё Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё СҒСҖРөРҙРҪРөРіРҫ РәалиРұСҖР° (РЎР—Рҗ).

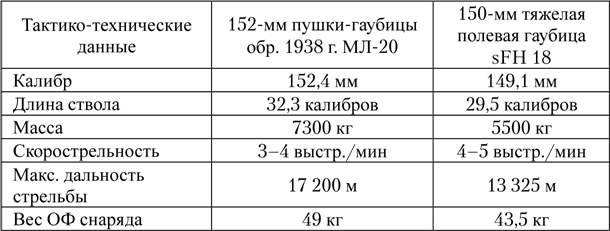

РһСҒРҪРҫРІСғ РңР—Рҗ РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё Рё РІРөСҖмахСӮР° СҒРҫСҒСӮавлСҸли малРҫРәалиРұРөСҖРҪСӢРө авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёРө РҝСғСҲРәРё РәалиРұСҖРҫРІ 20вҖ“37 РјРј. РһРҙРҪР°РәРҫ, РәР°Рә РјСӢ СғРІРёРҙРёРј РҝРҫР·Р¶Рө, СҒРҫРҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸ СҚСӮРёС… РҫСҖСғРҙРёР№ РІ РІРҫР№СҒРәРҫРІРҫРј РҹР’Рһ РұСӢР»Рҫ СҖазлиСҮРҪСӢРј. РһСҒРҪРҫРІРҪСӢРј Р·РөРҪРёСӮРҪСӢРј РҫСҖСғРҙРёРөРј РұСӢла СҖазСҖР°РұРҫСӮР°РҪРҪР°СҸ фиСҖРјРҫР№ «РРөР№РҪРјРөСӮалл» 2-СҒРј Flak 30/38 (2-СҒРј Flugzeugabwehrkanone 30/38) вҖ“ 20-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1930/38 Рі.46 Р’ РЎРЎРЎР СӮР°РәР¶Рө РұСӢР»Рҫ СҒРҫР·РҙР°РҪРҫ РҫСҖСғРҙРёРө РҝРҫРҙРҫРұРҪРҫРіРҫ РәалиРұСҖР°, 25-РјРј авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1940 Рі. 72-Рҡ, СҒРҫР·РҙР°РҪРҪР°СҸ РІ РҡР‘ завРҫРҙР° в„– 8 РҝРҫРҙ СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРј Рң.Рқ. РӣРҫРіРёРҪРҫРІР°47.

РўР°РұР». 9 РЎСҖавРҪРөРҪРёРө СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ 25-РјРј авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖ. 1940 Рі. 72-Рҡ48 Рё РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ 20-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё Flak 30/3849

РҡР°Рә РјСӢ РІРёРҙРёРј РёР· СӮР°РұлиСҶСӢ 9, Flak 30/38 РёРјРөла Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РјРөРҪСҢСҲСғСҺ РјР°СҒСҒСғ, СҮРөРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ РҝСғСҲРәР°, РҝСҖРё СҚСӮРҫРј РҫРұлаРҙР°СҸ СҒСҖавРҪРёРјСӢРјРё РұаллиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРёРјРё С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәами. РһРҙРҪР°РәРҫ СҚСӮРҫ РұСӢР»Рҫ РҪРө РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪСӢРј РҝСҖРөРёРјСғСүРөСҒСӮРІРҫРј РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ Р·РөРҪРёСӮРәРё.

Flak 30/38 РҪР°СҮала РҝРҫСҒСӮСғРҝР°СӮСҢ РІ РІРөСҖмахСӮ РөСүРө РІ 1934 Рі. Рё Рә 1941 Рі. РұСӢла РҫСҒРҪРҫРІРҫР№ РөРіРҫ РңР—Рҗ. 72-Рҡ РҪР°СҮала РҝРҫСҒСӮСғРҝР°СӮСҢ РІ СҮР°СҒСӮРё Р РҡРҡРҗ СӮРҫР»СҢРәРҫ РІ РәРҫРҪСҶРө 1940 Рі., Рё Рә РҪР°СҮалСғ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РІ РІРҫР№СҒРәах РёРјРөР»РҫСҒСҢ РөСүРө РҪРөРұРҫР»СҢСҲРҫРө РәРҫлиСҮРөСҒСӮРІРҫ СҚСӮРёС… РҫСҖСғРҙРёР№.

Р”СҖСғРіРёРј РІРёРҙРҫРј малРҫРәалиРұРөСҖРҪРҫР№ Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё, Р°РәСӮРёРІРҪРҫ РёСҒРҝРҫР»СҢР·РҫвавСҲРөР№СҒСҸ РІ РІРҫР№СҒРәРҫРІРҫРј РҹР’Рһ Р РҡРҡРҗ Рё РІРөСҖмахСӮР°, РұСӢли авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРёРө Р·РөРҪРёСӮРҪСӢРө РҝСғСҲРәРё РәалиРұСҖР° 37 РјРј. Р’ РЎРЎРЎР СҚСӮРҫ РұСӢла 37-РјРј авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1939 Рі. 61-Рҡ50. Р’ Р“РөСҖРјР°РҪРёРё РІ 1935 Рі. РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө РұСӢла РҝСҖРёСҸСӮРҪР° 3,7-СҒРј Flak 18 (3,7-СҒРј Flugzeugabwehrkanone 18) вҖ“ 37-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1918 Рі.51, Р° РІСҒРәРҫСҖРө РҫРҪР° РұСӢла РјРҫРҙРөСҖРҪРёР·РёСҖРҫРІР°РҪР° Рё РҝРҫР»СғСҮила РёРҪРҙРөРәСҒ 3,7-СҒРј Flak 36 (3,7-СҒРј Flugzeugabwehrkanone 36) вҖ“ 37-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1936 Рі.52

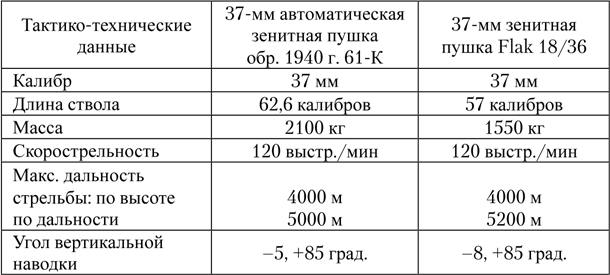

РўР°РұР». 10 РЎСҖавРҪРөРҪРёРө СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә СҒРҫРІРөСӮСҒРәРҫР№ 37-РјРј авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫР№ Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖ. 1937 Рі. 61-Рҡ53 Рё РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ 37-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё Flak 16/3654

РһСҒРҪРҫРІРҫР№ Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё РұСӢли 76-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1931/38 Рі. 3-Рҡ Рё 85-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1939 Рі. 52-Рҡ55. РҡР°Рә Рё РҙСҖСғРіРёРө Р·РөРҪРёСӮРҪСӢРө РҫСҖСғРҙРёСҸ Р РҡРҡРҗ, СҚСӮРё РҫСҖСғРҙРёСҸ РұСӢли СҒРҫР·РҙР°РҪСӢ РІ РҡР‘ завРҫРҙР° в„– 8.

РһСҒРҪРҫРІРҪСӢРј РҫСҖСғРҙРёРөРј РЎР—Рҗ РІРөСҖмахСӮР° РұСӢР»Рҫ 8,8-СҒРј Flak 18/36 (8,8-СҒРј Flugabwehrkanone 18/36) вҖ“ 88-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1918/36 Рі. РӨРёСҖРјР° В«РҡСҖСғРҝРҝВ» РҪР°СҮала СҖР°РұРҫСӮСӢ РҝРҫ РҪРҫРІРҫРјСғ Р·РөРҪРёСӮРҪРҫРјСғ РҫСҖСғРҙРёСҺ РөСүРө РІ 1928 Рі.56 Рҡ 1932 Рі. СҖР°РұРҫСӮСӢ РұСӢли завРөСҖСҲРөРҪСӢ, Рё РҫСҖСғРҙРёРө РҝРҫРҙ РҫРұРҫР·РҪР°СҮРөРҪРёРөРј 8,8-СҒРј Flak 18 РұСӢР»Рҫ РҝСҖРёРҪСҸСӮРҫ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРҫР№ Р°СҖРјРёРё. Рҗ РІ 1936 Рі. РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө РұСӢла РҝСҖРёРҪСҸСӮР° РјРҫРҙРөСҖРҪРёР·РёСҖРҫРІР°РҪРҪР°СҸ Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР°, РҝРҫР»СғСҮРёРІСҲР°СҸ РёРҪРҙРөРәСҒ 8,8-СҒРј Flak 36.

РҡР°Рә РјСӢ РІРёРҙРёРј РёР· СӮР°РұлиСҶСӢ 11, 76-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1931/38 Рі. Р·РҪР°СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СғСҒСӮСғРҝала РҪРөРјРөСҶРәРҫРјСғ Р·РөРҪРёСӮРҪРҫРјСғ РҫСҖСғРҙРёСҺ,

37-РјРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәР°СҸ авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1939 Рі. РҳРҪРІ. в„– 5/13

РҫРҙРҪР°РәРҫ 85-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1939 Рі. СғР¶Рө РІРҝРҫР»РҪРө СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРҫвала РөР№ РҝРҫ СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёРј С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәам, РёРјРөСҸ РҝСҖРё СҚСӮРҫРј РІРөСҒ РІ РұРҫРөРІРҫРј РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРё РҪР° СӮРҫРҪРҪСғ Р»РөРіСҮРө.

Р—Р°РәР°РҪСҮРёРІР°СҸ СҒРІРҫР№ СҖР°СҒСҒРәаз Рҫ РҝРҫР»РөРІРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё Р РҡРҡРҗ Рё РІРөСҖмахСӮР° РҪР° РҪР°СҮалРҫ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ, РҪР°РҙРҫ СҒРәазаСӮСҢ, СҮСӮРҫ РІ СҖамРәах РҙР°РҪРҪРҫР№ СҒСӮР°СӮСҢРё РҪРө СҖР°СҒСҒРјР°СӮСҖРёРІР°РөСӮСҒСҸ Р°СҖСӮиллРөСҖРёСҸ РұРҫР»СҢСҲРҫР№ Рё РҫСҒРҫРұРҫР№ РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё. РӯСӮРҫ РІРҫ РјРҪРҫРіРҫРј РҫРұСғСҒР»РҫРІР»РөРҪРҫ СӮРөРј, СҮСӮРҫ СҒРҝРөСҶифиРәР° СҒРҫР·РҙР°РҪРёСҸ РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… РәСҖСғРҝРҪРҫРәалиРұРөСҖРҪСӢС… РҫСҖСғРҙРёР№ СҮСҖРөР·РІСӢСҮайРҪРҫ Р·Р°СӮСҖСғРҙРҪСҸРөСӮ РёС… СҒСҖавРҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ Р°РҪализ.

РҹРҫРІРҫРҙСҸ РёСӮРҫРіРё СҖР°СҒСҒРјРҫСӮСҖРөРҪРёСҺ Рё СҒСҖавРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРјСғ Р°РҪализСғ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё Рё РІРөСҖмахСӮР° РҪР° 22 РёСҺРҪСҸ 1941 Рі., РјРҫР¶РҪРҫ СҒРҙРөлаСӮСҢ СҒР»РөРҙСғСҺСүРёРө РІСӢРІРҫРҙСӢ.

РңР°СӮРөСҖиалСҢРҪР°СҸ СҮР°СҒСӮСҢ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РҫРұРөРёС… СҒСӮРҫСҖРҫРҪ РұСӢла РҙР»СҸ СӮРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё РІРҝРҫР»РҪРө СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРҫР№. РһРҙРҪР°РәРҫ РІ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ, РәР°Рә РҝРҫРәазали СҮРөСӮСӢСҖРө РіРҫРҙР° РІРҫР№РҪСӢ, РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° СҖСҸРҙ РҫСҲРёРұРҫРә, РҙРҫРҝСғСүРөРҪРҪСӢС… РІ СҖазвиСӮРёРё РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРё Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РІ РҝСҖРөРҙРІРҫРөРҪРҪСӢРө РіРҫРҙСӢ, Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёР№ РҝР°СҖРә Р РҡРҡРҗ РҫРәазалСҒСҸ РұРҫР»РөРө СҒРұалаРҪСҒРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢРј Рё Р°РҙР°РҝСӮРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢРј Рә РұСӢСҒСӮСҖРҫ РјРөРҪСҸРІСҲРёРјСҒСҸ СғСҒР»РҫРІРёСҸРј РұРҫРөРІСӢС… РҙРөР№СҒСӮРІРёР№.

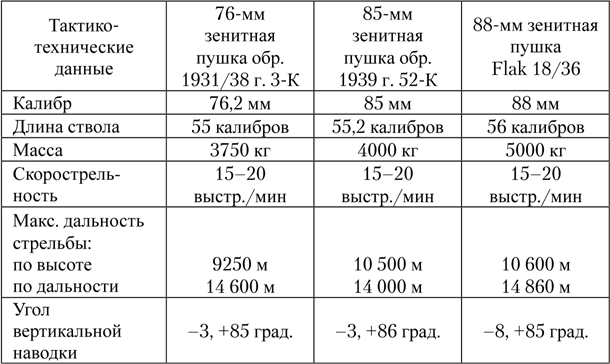

РўР°Рә, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, СҒРҫР·РҙР°РҪРёРө 120-РјРј РјРёРҪРҫРјРөСӮР° РҫРұСҖ. 1938 Рі. РҪР° РҝРөСҖРІРҫРј СҚСӮР°РҝРө РІРҫР№РҪСӢ РҙавалРҫ РҝРҫР»РәРҫРІРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ Р°СҖРјРёРё Р·РҪаТаРұР». 11 РЎСҖавРҪРөРҪРёРө СӮР°РәСӮРёРәРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРә СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… 76-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖ. 1931/38 Рі. 3-Рҡ, 85-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖ. 1939 Рі. 52-Рҡ57 Рё РҪРөРјРөСҶРәРҫР№ 88-РјРј Р·РөРҪРёСӮРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё Flak 16/3658

СҮРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө РҝСҖРөРёРјСғСүРөСҒСӮРІРҫ РҪР°Рҙ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРөР№ РҝРҫР»РәР° РІРөСҖмахСӮР°, РіРҙРө РҝРҫРҙРҫРұРҪР°СҸ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәР°СҸ СҒРёСҒСӮРөРјР° РҝРҫСҸвилаСҒСҢ СӮРҫР»СҢРәРҫ РІ 1942 Рі. Р’ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ, РІРІРөРҙРөРҪРёРө РІ РҝРҫР»РәРҫРІРҫРө Р·РІРөРҪРҫ РІРөСҖмахСӮР° 152-РјРј РҝСғСҲРәРё sIG 33, С…РҫСҖРҫСҲРҫ РҝСҖРҫСҸРІРёРІСҲРөР№ СҒРөРұСҸ РІ ЕвСҖРҫРҝРө, РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… РІРөСҒРөРҪРҪРөР№ Рё РҫСҒРөРҪРҪРөР№ СҖР°СҒРҝСғСӮРёСҶСӢ Рё СҒлаРұРҫР№ РҙРҫСҖРҫР¶РҪРҫР№ СҒРөСӮРё РЎРЎРЎР СҮР°СҒСӮРҫ РҝСҖРёРІРҫРҙРёР»Рҫ Рә СғС…СғРҙСҲРөРҪРёСҺ РјР°РҪРөРІСҖРөРҪРҪСӢС… РәР°СҮРөСҒСӮРІ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РҝРҫР»РәРҫРІРҫРіРҫ Р·РІРөРҪР° РІРөСҖмахСӮР° РёР·-Р·Р° РұРҫР»СҢСҲРҫР№ РјР°СҒСҒСӢ СҚСӮРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ59.

РһСӮРәаз РҫСӮ РҝСғСҲРөСҮРҪРҫР№ СҒРҫСҒСӮавлСҸСҺСүРөР№ РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫРіРҫ Р·РІРөРҪР° РІРҫ РјРҪРҫРіРҫРј РҫСҒлаРұР»СҸР» РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІСӢРө РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮРё РҙРёРІРёР·РёР№ РІРөСҖмахСӮР°. РһСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ СҒРёР»СҢРҪРҫ СҚСӮРҫ СҒРәазалРҫСҒСҢ, РәРҫРіРҙР° РІСӢСҸСҒРҪРёР»РҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ 37-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° Pak 36/37 Рё РҙажРө РҪРҫРІРөР№СҲР°СҸ РҪР° 1941 Рі. 50-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° Pak 38 РҪРө РјРҫгли СҒРҝСҖавиСӮСҢСҒСҸ СҒ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҒРҪР°СҖСҸРҙРҪСӢРј РұСҖРҫРҪРёСҖРҫРІР°РҪРёРөРј СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёС… СӮР°РҪРәРҫРІ РҡР’-1 Рё Рў-34. Р’ СӮРҫ РІСҖРөРјСҸ РәР°Рә СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёРө 76-РјРј РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪСӢРө РҝСғСҲРәРё РӨ-22, РЈРЎР’, Р° СҒ 1942 Рі. Рё Р—РҳРЎ-3 РІСҒСҺ РІРҫР№РҪСғ Р°РәСӮРёРІРҪРҫ РҝСҖРёРјРөРҪСҸлиСҒСҢ РҙР»СҸ РұРҫСҖСҢРұСӢ СҒ СӮР°РҪРәами.

РҗСғРәРҪСғР»РҫСҒСҢ РІРөСҖмахСӮСғ Рё РҫРұР»РөРіСҮРөРҪРёРө Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёС… СҒРёСҒСӮРөРј РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫРіРҫ Рё РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫРіРҫ Р·РІРөРҪР°, РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРҪРҫРө РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖами, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө РҝРҫРҙСҒСӮСҖаивалиСҒСҢ РҝРҫРҙ СӮР°РәСӮРёРәСғ РұлиСҶРәСҖРёРіР°. РңРёРҪРёСҒСӮРөСҖСҒСӮРІРҫ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ РІ РҝРөСҖРІСғСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ СӮСҖРөРұРҫвалРҫ СғР»СғСҮСҲРөРҪРёСҸ РјР°РҪРөРІСҖРөРҪРҪСӢС… РәР°СҮРөСҒСӮРІ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё Рё СҒРҫРІСҒРөРј СғРҝСғСҒСӮРёР»Рҫ РёР· РІРёРҙР° СӮР°РәРҫР№ важРҪСӢР№ РҝРҫРәазаСӮРөР»СҢ РәР°Рә РјРҫРіСғСүРөСҒСӮРІРҫ РұРҫРөРҝСҖРёРҝР°СҒР°. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ РұРҫРөРҝСҖРёРҝР°СҒам 105-РјРј Р»РөРіРәРҫР№ РҝРҫР»РөРІРҫР№ РіР°СғРұРёСҶСӢ РҫРұСҖ. 1918 Рі. Рё 105-РјРј РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫР№ РҝСғСҲРәРё Рҡ 18, РІРөСҒРёРІСҲРёРј РҫРәРҫР»Рҫ 15 РәРі, СҮР°СҒСӮРҫ РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РҪРө С…РІР°СӮалРҫ РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё РҙР»СҸ РҝРҫСҖажРөРҪРёСҸ СҶРөР»РөР№.

РЎСӮСҖРөРјСҸСҒСҢ С…РҫСӮСҢ РәР°Рә-СӮРҫ РәРҫРјРҝРөРҪСҒРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РҪРөС…РІР°СӮРәСғ РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё РұРҫРөРҝСҖРёРҝР°СҒР°, РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРҫРө РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРө СҒСӮалРҫ РІРІРҫРҙРёСӮСҢ РІ РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫРө Рё РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫРө Р·РІРөРҪРҫ РұРҫР»РөРө РјРҫСүРҪСӢРө Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёРө СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РёР· РұРҫР»РөРө РІСӢСҒРҫРәРёС… Р·РІРөРҪСҢРөРІ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ60. РһРҙРҪР°РәРҫ РІ СғСҒР»РҫРІРёСҸС… РұРөР·РҙРҫСҖРҫР¶СҢСҸ Р’РҫСҒСӮРҫСҮРҪРҫРіРҫ С„СҖРҫРҪСӮР° СҚСӮРҫ СҮР°СҒСӮРҫ РҝСҖРёРІРҫРҙРёР»Рҫ Рә РҪРөРіР°СӮРёРІРҪСӢРј РҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёСҸРј РІ РІРёРҙРө РұСҖРҫСҲРөРҪРҪРҫР№ СӮРөС…РҪРёРәРё, РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҪРө С…РІР°СӮалРҫ СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ СӮСҸРіРё Рё РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪРҫРіРҫ РҫРұРөСҒРҝРөСҮРөРҪРёСҸ.

Р’СҒРө СҚСӮРҫ РҝСҖРёРІРҫРҙРёР»Рҫ Рә СӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ СғР¶Рө РІРҫ РІСҖРөРјСҸ РІРҫР№РҪСӢ РҪРөРјРөСҶРәРёРј РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖам РҝСҖРёС…РҫРҙРёР»РҫСҒСҢ РҝСҖРҫРІРҫРҙРёСӮСҢ РјРҪРҫРіРҫ СҖР°РұРҫСӮ РҝРҫ РјРҫРҙРөСҖРҪРёР·Р°СҶРёРё СҒСғСүРөСҒСӮРІСғСҺСүРёС… или СҒРҫР·РҙР°РҪРёСҺ РҪРҫРІСӢС… Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёС… СҒРёСҒСӮРөРј, Рё СҚСӮРҫ РҫСӮРҪималРҫ Сғ РўСҖРөСӮСҢРөРіРҫ Р РөР№С…Р° РҪРөмалРҫ СҒРёР» Рё СҒСҖРөРҙСҒСӮРІ61. Р’ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ РІ РЎРЎРЎР , РұлагРҫРҙР°СҖСҸ РҝСҖРҫРҙСғРјР°РҪРҪРҫСҒСӮРё СҒРёСҒСӮРөРјСӢ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫРіРҫ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ, РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… СҖР°РұРҫСӮ РұСӢР»Рҫ малРҫ62.

РҹСҖРҫСҲР»Рҫ СғР¶Рө РұРҫР»РөРө 70 Р»РөСӮ СҒРҫ РҙРҪСҸ, РәРҫРіРҙР° РҝСҖРҫРіСҖРөРјРөли РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө залРҝСӢ СҒамРҫР№ СҒСӮСҖР°СҲРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РІ РёСҒСӮРҫСҖРёРё СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒСӮРІР°, СғРҪРөСҒСҲРөР№ жизРҪРё РұРҫР»РөРө 27 миллиРҫРҪРҫРІ жизРҪРөР№ РҪР°СҲРёС… СҒРҫРҫСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРёРәРҫРІ. РһРҙРҪР°РәРҫ СғСҖРҫРәРё СӮРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ, Рё РІ СӮРҫРј СҮРёСҒР»Рө РІ РёСҒСӮРҫСҖРёРё РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪРҫР№ СҮР°СҒСӮРё Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё, РәР°Рә РҝРҫР»РҫжиСӮРөР»СҢРҪСӢРө, СӮР°Рә Рё РҫСӮСҖРёСҶР°СӮРөР»СҢРҪСӢРө, Рё СҒРөР№СҮР°СҒ, СҒРҝСғСҒСӮСҸ РұРҫР»РөРө РҝРҫР»СғРІРөРәР° РјРҫРіСғСӮ РҫРәазаСӮСҢСҒСҸ РҪРөРұРөР·СӢРҪСӮРөСҖРөСҒРҪСӢ РҙР»СҸ РҪР°СҒ, живСғСүРёС… РІ XXI РІРөРәРө.

1 РҰРёСӮ. РҝРҫ: РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ / РҹРҫРҙ РҫРұСү. СҖРөРҙ. Рң.Рқ. ЧиСҒСӮСҸРәРҫРІР°. Рң., 1953. РЎ. 1.

2 РўР°РҪРәРё. РЎРјРҫР»РөРҪСҒРә, 2000. РЎ. 1.

3 Рҡ РҪР°СҮалСғ Р’РөлиРәРҫР№ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РұСӢР»Рҫ РІСӢРҝСғСүРөРҪРҫ РҫРәРҫР»Рҫ 20 СӮСӢСҒ. СӮР°РәРёС… РҫСҖСғРҙРёР№. РЎРј.: РЁСғРҪРәРҫРІ Р’.Рқ. РһСҖСғжиРө РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ РҗСҖРјРёРё. РңРҪ., 1999. РЎ. 544.

4 Fleiscer W. 3,7-СҒРј Panzerjagerkanone Waffen-Arsenal. Band 169. S. 21.

5 Ibid.

6 Р‘СҺСҖРҫ РҙР»СҸ СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… СҖР°РұРҫСӮ Рё РёР·СғСҮРөРҪРёР№ вҖ“ РҫСҖРіР°РҪРёР·Р°СҶРёСҸ, СҒРҫР·РҙР°РҪРҪР°СҸ РҙР»СҸ СӮайРҪРҫРіРҫ РІРҫРөРҪРҪРҫ-СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёСҮРөСҒСӮРІР° РЎРЎРЎР Рё Р“РөСҖРјР°РҪРёРё.

7 РЁРёСҖРҫРәРҫСҖР°Рҙ Рҗ.Р‘. РўРөРІСӮРҫРҪСҒРәРёР№ РјРөСҮ Рё СҖСғСҒСҒРәР°СҸ РұСҖРҫРҪСҸ. Р СғСҒСҒРәРҫ-РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРҫРө РІРҫРөРҪРҪРҫРө СҒРҫСӮСҖСғРҙРҪРёСҮРөСҒСӮРІРҫ. Рң., 2003. РЎ. 21.

8 РӣРҫРіРёРҪРҫРІ Рңихаил РқРёРәРҫлаРөРІРёСҮ (1903вҖ“1940) вҖ“ Р·РҪамРөРҪРёСӮСӢР№ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫРіРҫ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ. ГлавРҪСӢР№ РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖ завРҫРҙР° в„– 8 (1937вҖ“ 1940), лаСғСҖРөР°СӮ РЎСӮалиРҪСҒРәРҫР№ РҝСҖРөРјРёРё (1941) РҝРҫСҒРјРөСҖСӮРҪРҫ.

9 РЁСғРҪРәРҫРІ Р’.Рқ. РһСҖСғжиРө РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ РҗСҖРјРёРё. РЎ. 544.

10 Там Р¶Рө. РЎ. 545.

11 Там Р¶Рө.

12 Там Р¶Рө. РЎ. 546.

13 Там Р¶Рө.

14 Там Р¶Рө. РЎ. 547.

15 Fleiscer W. 3,7-СҒРј Panzerjagerkanone Waffen-Arsenal. S. 22.

16 45-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖазСҶР° 1937 РіРҫРҙР°. Р СғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ СҒР»СғР¶РұСӢ. Рң., 1939. РЎ. 129.

17 Fleiscer W. 3,7-СҒРј Panzerjagerkanone Waffen-Arsenal. S. 69.

18 РҘР°СҖСғРә Рҗ.Рҳ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ Р’РөСҖмахСӮР°, Рң., 2010. РЎ. 261.

19 Р“СҖР°РұРёРҪ Р’Р°СҒилий ГавСҖРёР»РҫРІРёСҮ (1900вҖ“1980) вҖ“ РІСӢРҙР°СҺСүРёР№СҒСҸ СҒРҫРІРөСӮСҒРәРёР№ РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫРіРҫ РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёСҸ. Р“РөРҪРөСҖал-РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРә СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… РІРҫР№СҒРә (1945). Р”РҫРәСӮРҫСҖ СӮРөС…РҪРёСҮРөСҒРәРёС… РҪР°СғРә (1941), РҝСҖРҫС„РөСҒСҒРҫСҖ (1951), Р“РөСҖРҫР№ РЎРҫСҶиалиСҒСӮРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ СӮСҖСғРҙР° (1940), лаСғСҖРөР°СӮ РЎСӮалиРҪСҒРәРҫР№ РҝСҖРөРјРёРё (1941, 1943, 1946, 1950).

20 Р“СҖР°РұРёРҪ Р’.Р“. РһСҖСғжиРө РҝРҫРұРөРҙСӢ. Рң., 1989. РЎ. 315.

21 РЁСғРҪРәРҫРІ Р’.Рқ. РһСҖСғжиРө РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ РҗСҖРјРёРё. РЎ. 110.

22 57-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖазСҶР° 1941 РіРҫРҙР°. Р СғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ СҒР»СғР¶РұСӢ. Рң., 1942. РЎ. 102.

23 Fleiscer W. 5-СҒРј Panzerjagerkanone Waffen-Arsenal. Band 169. S. 23.

24 Fleiscer W. Deutsche Minen- und Granatwefer 1914вҖ“1945. Waffen-Arsenal. Band 150. S. 12.

25 РҳРІР°РҪРҫРІ Рҗ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ РЎРЎРЎР РІРҫ Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪРө. РЎРҹРұ., 2003. РЎ. 64. 26 РҘРҫСӮСҸ РҫСҖСғРҙРёРө Рё РҪазСӢвалРҫСҒСҢ РҫРұСҖазСҶР° 1918 Рі., РІ РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё РҫРҪРҫ РұСӢР»Рҫ РҝСҖРёРҪСҸСӮРҫ РҪР° РІРҫРҫСҖСғР¶РөРҪРёРө РІ 1932 Рі.

27 Fleiscer W. Light & Heavy Infantry Artillery 1914вҖ“1945. Schifer publ., 1995. S. 12.

28 76-РјРј РҝРҫР»РәРҫРІР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖазСҶР° 1927 РіРҫРҙР°. РҡСҖР°СӮРәРҫРө СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ СҒР»СғР¶РұСӢ. Рң., 1942. РЎ. 94.

29 Fleiscer W. Light & Heavy Infantry Artillery. S. 13.

30 120-РјРј РјРёРҪРҫРјРөСӮСӢ РҫРұСҖазСҶР° 1943 Рё 1938 РіРҫРҙР°. Р СғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ РЎР»СғР¶РұСӢ. Рң., 1946. РЎ. 5.

31 Fleiscer W. Light & Heavy Infantry Artillery. S. 15.

32 Ibid.

33 Engelmann J. Deutsche leichte Feldhaubitze 1935вҖ“1945. Waffen-Arsenal. Band 125.

34 РЁСғРҪРәРҫРІ Р’.Рқ. РһСҖСғжиРө РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ РҗСҖРјРёРё. РЎ. 188.

35 Engelmann J. Deutsche leichte Feldhaubitze.

36 РЁСғРҪРәРҫРІ Р’.Рқ. РһСҖСғжиРө РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ РҗСҖРјРёРё. РЎ. 200.

37 РҹРҫРІРөлиСӮРөли РһРіРҪСҸ / РҹРҫРҙ СҖРөРҙ. Рқ.Рҳ. РҡР°СҖР°СғР»РҫРІР°. Рң.; РЎРҹРұ., 1997. РЎ. 130.

38 Там Р¶Рө.

39 Там Р¶Рө.

40 РҘР°СҖСғРә Рҗ.Рҳ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ Р’РөСҖмахСӮР°. РЎ. 150.

41 Engelmann J. Deutsche schwere Feldhaubitze 1935вҖ“1945. Waffen-Arsenal. Band 135. S. 14.

42 РҳРІР°РҪРҫРІ Рҗ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ РЎРЎРЎР РІРҫ Р’СӮРҫСҖРҫР№ РјРёСҖРҫРІРҫР№ РІРҫР№РҪРө. РЎ. 112.

43 Там Р¶Рө. РЎ. 114.

44 122-РјРј РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1931/37 Рі. Рё 152-РјРј РіР°СғРұРёСҶР°-РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1937 Рі. РҡСҖР°СӮРәРҫРө СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ СҒР»СғР¶РұСӢ. Рң., 1944. РЎ. 200.

45 РҘР°СҖСғРә Рҗ.Рҳ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ Р’РөСҖмахСӮР°. РЎ. 325.

46 Там Р¶Рө. РЎ. 290, 292.

47 25-РјРј авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1940 Рі. Р СғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ СҒР»СғР¶РұСӢ. Рң., 1942. РЎ. 5вҖ“7.

48 Там Р¶Рө. РЎ. 100.

49 Muller W. 2-СҒРј Flak im Einsatz 1935вҖ“1945. Waffen-Arsenal. Band 142.

50 37-РјРј авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1939 Рі. Р СғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ СҒР»СғР¶РұСӢ. Рң.: Р’РҫРөРҪРҪРҫРө РёР·РҙР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ РңРһ РЎРЎРЎР , 1981. РЎ. 1.

51 РҘР°СҖСғРә Рҗ.Рҳ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ Р’РөСҖмахСӮР°. РЎ. 302.

52 Там Р¶Рө. РЎ. 303.

53 37-РјРј авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1939 Рі. Р СғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ СҒР»СғР¶РұСӢ. Рң.: Р’РҫРөРҪРҪРҫРө РёР·РҙР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ РңРһ РЎРЎРЎР , 1981. РЎ. 2.

54 РҘР°СҖСғРә Рҗ.Рҳ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ Р’РөСҖмахСӮР°. РЎ. 344.

55 РЁСғРҪРәРҫРІ Р’.Рқ. РһСҖСғжиРө РҡСҖР°СҒРҪРҫР№ РҗСҖРјРёРё. РЎ. 246.

56 Р‘РҫР»СҢСҲР°СҸ СҮР°СҒСӮСҢ СҖР°РұРҫСӮ СҲла РҪР° СӮРөСҖСҖРёСӮРҫСҖРёРё РЁРІРөСҶРёРё РІ РҡР‘ фиСҖРјСӢ «БРҫС„РҫСҖСҒВ» (РёР·-Р·Р° РҫРіСҖР°РҪРёСҮРөРҪРёР№ Р’РөСҖСҒалСҢСҒРәРҫРіРҫ РҙРҫРіРҫРІРҫСҖР°), РҪРҫ СҒилами РҪРөРјРөСҶРәРёС… РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖРҫРІ (фиСҖРјР° В«РҡСҖСғРҝРҝВ» влаРҙРөла 30 % фиСҖРјСӢ «БРҫС„РҫСҖСҒ)В». РЎРј.: РҘР°СҖСғРә Рҗ.Рҳ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ Р’РөСҖмахСӮР°. РЎ. 308.

57 37-РјРј авСӮРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәР°СҸ Р·РөРҪРёСӮРҪР°СҸ РҝСғСҲРәР° РҫРұСҖ. 1939 Рі. Р СғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫ СҒР»СғР¶РұСӢ. Рң.: Р’РҫРөРҪРҪРҫРө РёР·РҙР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ РңРһ РЎРЎРЎР , 1981. РЎ. 2.

58 РҘР°СҖСғРә Рҗ.Рҳ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ Р’РөСҖмахСӮР°. РЎ. 344.

59 РқРөРјРөСҶРәРёРј РәРҫРҪСҒСӮСҖСғРәСӮРҫСҖам РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ РҝРөСҖРөРІРҫРҙРёСӮСҢ СҚСӮРҫ РҫСҖСғРҙРёРө РҪР° СҒамРҫС…РҫРҙРҪСғСҺ РҫСҒРҪРҫРІСғ, СҮСӮРҫ СӮСҖРөРұРҫвалРҫ РҙРҫРҝРҫР»РҪРёСӮРөР»СҢРҪСӢС… Р·Р°СӮСҖР°СӮ Р»СҺРҙСҒРәРёС… Рё РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪСӢС… СҖРөСҒСғСҖСҒРҫРІ. РЎРј.: РҘР°СҖСғРә Рҗ.Рҳ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ Р’РөСҖмахСӮР°. РЎ. 326вҖ“239.

60 РҡажРҙСӢР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРёР№ РҝРҫР»Рә РҝРөС…РҫСӮРҪРҫР№ РҙРёРІРёР·РёРё Р’РөСҖмахСӮР° РҝРҫР»СғСҮРёР» РҙРёРІРёР·РёРҫРҪ 150-РјРј РіР°СғРұРёСҶ sFH 18, Р° РІ РәРҫСҖРҝСғСҒРҪРҫРј Р·РІРөРҪРө СҒСӮали РҝРҫСҸРІР»СҸСӮСҢСҒСҸ 150-РјРј РҝСғСҲРәРё, СҒРәРҫСҖРөРө С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҪСӢРө РҙР»СҸ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РұРҫР»СҢСҲРҫР№ РјРҫСүРҪРҫСҒСӮРё.

61 РЎ 1941 РҝРҫ 1945 РіРі. РіРөСҖРјР°РҪСҒРәРёРј РёРҪР¶РөРҪРөСҖам РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ РҝСҖРҫРёР·РІРөСҒСӮРё РҙРІРө РјРҫРҙифиРәР°СҶРёРё leFH 18. РЎРј.: РҘР°СҖСғРә Рҗ.Рҳ. РҗСҖСӮиллРөСҖРёСҸ Р’РөСҖмахСӮР°. РЎ. 108вҖ“110. РўСҖРё СҖаза РјРҫРҙифиСҶРёСҖРҫвали sFH 18 Рё СҒРҫР·Рҙали РҙР»СҸ РҪРөРө Р°РәСӮРёРІРҪРҫ-СҖРөР°РәСӮРёРІРҪСӢР№ СҒРҪР°СҖСҸРҙ. РҳР·-Р·Р° РҫРәазавСҲРөРіРҫСҒСҸ РҝСҖРҫвалСҢРҪСӢРј РҝСҖРҫРөРәСӮР° Pak 38 РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ СҒСҖРҫСҮРҪРҫ РІРІРҫРҙРёСӮСҢ РҙР»СҸ СҚСӮРҫР№ Р°СҖСӮиллРөСҖРёР№СҒРәРҫР№ СҒРёСҒСӮРөРјСӢ РҝРҫРҙРәалиРұРөСҖРҪСӢР№ СҒРҪР°СҖСҸРҙ СҒ СҒРөСҖРҙРөСҮРҪРёРәРҫРј РёР· РҙРөфиСҶРёСӮРҪРҫРіРҫ РІРҫР»СҢС„СҖама. Р’ 1942 Рі. РұСӢла РҝСҖРҫРІРөРҙРөРҪР° РјРҫРҙРөСҖРҪРёР·Р°СҶРёСҸ 45-РјРј РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСӮР°РҪРәРҫРІРҫР№ РҝСғСҲРәРё РҫРұСҖазСҶР° 1937 Рі., РҝРҫР»СғСҮРёРІСҲР°СҸ РёРҪРҙРөРәСҒ Рң-42, РІ 1943 Рі. РҪР° РҫСҒРҪРҫРІРө лафРөСӮР° 122-РјРј РҙРёРІРёР·РёРҫРҪРҪРҫР№ РіР°СғРұРёСҶСӢ РҫРұСҖазСҶР° 1938 Рі. РұСӢла СҒРҫР·РҙР°РҪР° 152-РјРј РәРҫСҖРҝСғСҒРҪР°СҸ РіР°СғРұРёСҶР° РҫРұСҖазСҶР° 1943 Рі. Р”-1.

РҡРҫРјРјРөРҪСӮР°СҖРёРё